7 декабря 2021 г. 14:52

В течение всего юбилейного года опубликовано множество материалов, посвященных святому благоверному князю Александру Невскому. Еще большее количество научных трудов, научно-популярных и художественных изданий выходило на тему его жития ранее. В основном они касались политической деятельности1 святого князя, значимости его цивилизационного выбора2, его военного таланта3, его личного благочестия4 и т.д. При этом в житии князя Александра остается момент, который требует надлежащего осмысления, — это его христианская кончина. В «Журнале Московской Патриархии» опубликована статья доцента кафедры теологии МПГУ священника Георгия Харина, посвященная истории последних дней благоверного князя Александра Невского (№ 12, 2021, PDF-версия).

Безмерное желание принять ангельский образ

Итак, в 1262 году великий князь Александр Ярославич отправился к хану Берке.

В том же году пошел князь Александр в Татары, и удержал его Берке, не пустив в Русь; и зимовал в Татарах, и разболелся.

Так пишет автор Новгородской первой летописи старшего извода. Историки по-разному объясняют причины, которые вынудили русского князя отправиться к ордынскому хану. Нередко полагают, что Александр хотел предотвратить кару, которую ожидали после восстания в русских городах. Но имеющиеся в нашем распоряжении источники, и прежде всего Житие князя Александра, иначе объясняют причины этой драматической поездки:

Было же тогда великое насилие от иноплеменников: сгоняли христиан, веля им вместе с собой воевать. Князь же великий Александр пошел к царю, чтобы отмолить людей от беды той5.

Князю Александру Ярославичу, кажется, удалось на этот раз «отмолить» русских людей от участия во внутренней ордынской войне. Почти весь 1263 год — последний в своей жизни — князь Александр Ярославич провел в Орде, по-видимому, скитаясь вместе с ханом Берке по его многочисленным кочевьям. И только осенью — уже больным — князя отпустили наконец обратно на Русь. Однако до стольного Владимира Александру Ярославичу добраться было не суждено. Из Новгородской Первой летописи старшего извода:

В лето 6771 (1263). Пришел князь Александр осенью из Татар, весьма нездоров. И пришел на Городец, и принял пострижение в 14-й [день] месяца ноября, на память святого апостола Филиппа. Той же ночью и преставился, и повезли его во Владимир, и положили его в монастыре Рождества Святой Богородицы. И, собравшись, епископы и игумены с митрополитом Кириллом, и со всем иерейским чином, и с черноризцами, и со всеми суздальцами с честью погребли его в 23 [день] того же месяца, на святого Амфилохия, в пятницу. Дай, Господи милостивый, видеть лицо Твое в будущем веке ему, который потрудился за Новгород и за всю Русскую землю…6

Более подробно рассказывается о кончине благоверного князя в его Житии:

Было в те времена насилие великое от иноверных, гнали они христиан, заставляя их воевать на своей стороне. Князь же великий Александр пошел к царю, чтобы отмолить людей своих от этой беды.

А сына своего Дмитрия послал в Западные страны, и все полки свои послал с ним, и близких своих домочадцев, сказав им: «Служите сыну моему, как самому мне, всей жизнью своей». И пошел князь Дмитрий в силе великой, и завоевал землю Немецкую, и взял город Юрьев, и возвратился в Новгород со множеством пленных и с большой добычею.

Отец же его великий князь Александр возвратился из Орды от царя, и дошел до Нижнего Новгорода, и там занемог, и, прибыв в Городец, разболелся. О, горе тебе, бедный человек! Как можешь описать кончину господина своего! Как не выпадут зеницы твои вместе со слезами! Как не вырвется сердце твое с корнем! Ибо отца оставить человек может, но доброго господина нельзя оставить; если бы можно было, то в гроб бы сошел с ним!

Много потрудившись Богу, он оставил царство земное и стал монахом, ибо имел безмерное желание принять ангельский образ. Сподобил же его Бог и больший чин принять — схиму. И так с миром Богу дух свой предал месяца ноября в четырнадцатый день, на память святого апостола Филиппа.

Митрополит же Кирилл говорил: «Дети мои, знайте, что уже зашло солнце земли Суздальской!» Иереи и диаконы, черноризцы, нищие и богатые и все люди восклицали: «Уже погибаем!»

Святое же тело Александра понесли к городу Владимиру. Митрополит же, князья и бояре и весь народ, малые и большие, встречали его в Боголюбове со свечами и кадилами. Люди же толпились, стремясь прикоснуться к святому телу его на честном одре. Стояли же вопль, и стон, и плач, каких никогда не было, даже земля содрогнулась. Положено же было тело его в церкви Рождества святой Богородицы, в великой архимандритье, месяца ноября в 24 день, на память святого отца Амфилохия.

Было же тогда чудо дивное и памяти достойное. Когда было положено святое тело его в гробницу, тогда Севастьян-эконом и Кирилл-митрополит хотели разжать его руку, чтобы вложить грамоту духовную. Он же, будто живой, простер руку свою и взял грамоту из руки митрополита. И смятение охватило их, и слегка отступили они от гробницы его. Об этом возвестили всем митрополит и эконом Севастьян. Кто не удивится тому чуду, ведь тело его душа покинула и везли его из дальних краев в зимнее время! И так прославил Бог угодника Своего7.

Так сообщает о кончине князя его древнее Житие. Вот, собственно, и предмет нашего исследования:

Великий же князь Александр Ярославич, ревновав о Господе Боге своем крепко, оставив земное царство и желая Небесного Царствия, принял ангельский образ монашеского жития; еще сподобил его Бог больший чин восприяти — схиму…

К старости тоже постригусь

Принятие монашества — серьезный и ответственный шаг. Что подвигло великого князя на это решение? Понять это — почувствовать его эпоху. Кстати, в иные времена такой выбор едва ли бы был поощрен: Петр I даже запретил своим указом, продублированным синодальным распоряжением от 15 июня 1724 года, изображать Александра Невского в монашеском чине:

Святого благоверного великого князя Александра Невского в монашеской персоне никому отнюдь не писать, а только в одеждах великокняжеских8.

Очевидно, что это было вызвано желанием Петра I противопоставить новую столицу Санкт-Петербург старой, Москве. Главной святыней Москвы всегда оставалась Лавра преподобного Сергия с самим Радонежским чудотворцем. Во-первых, образ преподобного Сергия с его глубоким благочестием и ревностью ко спасению на духовной стезе совершенно не вязался с петровскими идеями всеобщей полезности, заимствованными у голландских мыслителей. Во-вторых, Лавра преподобного напоминала Петру о его мятежной юности и о его позорном бегстве под ее стены. Поэтому так нужна была «светская лавра» со «светским» святым — образа жизни не монашеского и подвига не церковного. Именно этим объясняется основание Александро-Невской лавры и перенос сюда из Владимира мощей святого князя, а также запрет на его изображение в иноческих одеждах.

Вернемся к вопросу монашеского пострига Александра Невского. Чем он вызван? Дань традиции или потребность души? Начнем с того, что, действительно, предсмертный постриг — традиция, на Руси в то время весьма распространенная. Этот обычай был заимствован из среды византийской аристократии. По меньшей мере 17 византийских императоров приняли постриг накануне своей смерти или же после своего свержения с престола (в последнем случае зачастую не по своей воле: Андроник II Палеолог, Иоанн VI Кантакузин, Исаак I Комнин, расстригшаяся и позднее снова постриженная Зоя, ее расстриженная сестра Феодора, Михаил VII Дука, Михаил I Рангаве, Роман I Лакапин, Феодосий III и другие).

Известно, что перед смертью принял постриг император Михаил IV Пафлагонский (1041), Мануил I Комнин — под именем Матфей (1180), Иоанн VII Палеолог — Иоасаф (1408), Мануил II Палеолог — Матфей (1425). Из женщин перед смертью, как известно, постриглись императрица Ирина (супруга Иоанна II Комнина) — Ксения (1134), невестка императора Анна Далассина9.

Существует достаточное количество исследований о развитии института монашества на Руси. Среди них особо стоит отметить коллективный труд Б.А. Успенского и Ф.Б. Успенского «Иноческие имена на Руси»10. Здесь интересующий нас вопрос рассмотрен подробно. Действительно, на Руси с раннего времени существовал обычай принимать великую схиму в ожидании близкой кончины. Эта традиция бытовала в монастырях, и она становится предметом обсуждения в «Вопрошании Кирика». Кирик Новгородец спрашивал Нифонта, архиепископа Новгородского (1130-1156), хорошо ли ему было бы в старости принять великую схиму; Нифонт отвечал утвердительно:

А вот что я сказал владыке: я еще без схимы, но к старости тоже постригусь, может, тогда я стану лучше, но я плох и болен11.

Кирик также спрашивал Нифонта, может ли он, Кирик, не будучи схимником, постричь в схиму человека, которому грозит скорая кончина:

А вот опять же некий чернец покаялся у меня, можно ли будет вскоре постричь его в схиму? Или это не годится, постригать, будучи самому без схимы? Если ты мне повелишь, то было бы очень хорошо. Сказал: «Добро ты помыслил, чтобы, как сказал, к старости постричься в схиму. А для пострижения монахов — на то ты и священник, и постриги его в схиму. Священство есть превыше всего, на то и существует освящение». И я поклонился владыке челом12.

И на этот раз Нифонт отвечал утвердительно, ссылаясь на то, что Кирик является священником и тем самым имеет на это право.

От Бога данный тебе дар

В Киево-Печерском патерике рассказывается о Пимене Многострадальном, которого родители принесли в Печерский монастырь для исцеления; он хотел принять постриг, но родители на это не соглашались. Неожиданно его все же постригают в великую схиму, и он получает новое имя. Это описывается как чудо:

Когда же он изнемог так, что отчаялись за его жизнь, — принесли его в Печерский монастырь, чтобы исцелился он молитвами тех святых отцов или от их рук принял святой иноческий образ. Родители же Пимена, сердечно любя его, не оставляли детища своего и всех просили молиться за их сына, чтобы он исцелился от недуга. И много потрудились те преподобные отцы, но ничто не приносило пользы ему, ибо его молитва превозмогала все другие, а он просил себе не здоровья, а усиления болезни, так как боялся, что если он выздоровеет, то родители увезут его из монастыря, и не осуществится мечта его. Отец же и мать все время были с ним и не давали его постричь, и блаженный, опечалившись, стал прилежно молиться Богу, чтобы Он исполнил желание его.

И вот однажды ночью, когда все вокруг спали, вошли со свечами туда, где лежал Пимен, похожие на скопцов светлых, и несли они Евангелие, и рубаху, и мантию, и куколь, и все, что требуется для пострижения, и сказали ему: «Хочешь, чтобы мы постригли тебя?» Он же с радостью согласился, говоря: «Господь вас послал, повелители мои, исполнить желание сердца моего». И тотчас начали они спрашивать: «Зачем пришел, брат, припадая к этому святому жертвеннику и к святому братству этому? Желаешь ли сподобиться иноческого великого ангельского образа?» И все прочее исполнили по чину, как написано в уставе, потом в великий образ постригли его, и надели на него мантию и куколь, и все, что следует, отпевши, великого ангельского образа сподобили его, и, целовав его, дали ему имя Пимен, и, возжегши свечу, сказали: «Сорок дней и ночей эта свеча не угаснет». Свершив все это, они пошли в церковь, волосы же постриженного взяли с собой в платке и положили на гроб святого Феодосия13.

Иноки же, бывшие в кельях, слыша звуки пения, перебудили спавших вокруг, думая, что игумен с кем-то постригает Пимена или что тот уже скончался, и вошли все вместе в келью, где больной лежал, и нашли всех спящими: и отца, и мать, и рабов. И вместе с ними подошли к блаженному, и все ощутили благоухание, и увидели его веселым и радостным и облаченным в иноческую одежду. И спросили его: «Кто тебя постриг и что за пение мы слышали? Вот родители твои были с тобой и ничего этого не слыхали». И сказал им больной: «Я думаю, что это игумен, придя с братиею, постриг меня и дал мне имя — Пимен. Их пение и было то, что вы слышали, и про свечу они сказали, что она будет сорок дней и ночей гореть; взявши же мои волосы, они пошли в церковь». Услышав это от него, пошли и увидели, что церковь закрыта, и разбудили пономарей, и спросили их, не входил ли кто в церковь после вечерней молитвы? Они же отвечали, говоря, что никто не входил в нее и что ключи у эконома. Взяв ключи, пошли в церковь и увидели на гробе Феодосия в платке волосы Пимена, и рассказали обо всем игумену, и стали искать, кто постригал Пимена, и не нашли. И поняли все, что то был Промысл свыше, от Бога. И стали раздумывать о бывшем чуде, говоря: «Может ли оно засчитаться Пимену за уставное пострижение?» Но так как свидетельство имелось: церковь была заперта, а волосы оказались на гробе святого Феодосия, и свеча, которой хватило бы только на день, сорок дней и ночей непрестанно горела и не сгорала, то и не стали совершать над Пименом пострижения, сказав ему: «Достаточен для тебя, брат Пимен, от Бога данный тебе дар и нареченное тебе имя»14.

Этот отрывок из Патерика очень важен: он позволяет примерно представить, как происходило пострижение великого князя Александра на его смертном одре. Интересно также, что этот рассказ Патерика заканчивается весьма полезным поучением:

Из этого, братья, следует, кажется мне, вот что разуметь: если кто в болезни пострижется с верою, прося у Бога жизни, тот как в монашеском подвиге послужит ему; владеющий же жизнью и смертью Господь если и отведет его от мира, то, подобно работникам, нанятым в одиннадцатый час, признает его равным праведникам. Кто же говорит так: «Когда увидите меня умирающим, то постригите меня», — суетна того вера и пострижение15.

Обрести главное

Множество примеров из житийной литературы древнерусского периода свидетельствуют о том, что монахи Древней Руси стремились принять схиму перед кончиной. Со временем и миряне начинают принимать великую схиму — первоначально, возможно, подражая монахам.

Со второй половины ХІІ века пострижение перед смертью в великую схиму получает распространение в княжеской среде16, в дальнейшем то же продолжают делать и цари, вплоть до Романовых (у последних, по-видимому, такой родовой традиции не было). Если смерть приходила преждевременно, то иногда — в исключительных случаях — постригали и после смерти, как это случилось с Иваном Грозным и как, по-видимому, могло случиться с Василием ІІІ; это свидетельствует об устойчивости данного обычая17.

В Древней Руси мы знаем даже случай коллективного предсмертного пострига. В 1238 году, когда татары захватили Владимир-на-Клязьме, князь Всеволод Юрьевич с матерью, своими людьми и владыкой Митрофаном внидоша въ святую Богородицю и истригошася вси въ образъ чрънечьскии и въ скыму18.

Великая схима, таким образом, символизирует готовность к смерти.

Обычай предсмертного пострижения связан с представлением о том, что монашеский постриг, подобно крещению, очищает человека от всех предшествующих грехов. Этот мотив находит отражение в «Сказании о Мамаевом побоище»: по благословению преподобного Сергия Радонежского братья-иноки Александр Пересвет и Андрей Ослабя, отправляясь на смертный бой, принимают схиму19. К пострижению в схиму, таким образом, стали относиться как к таинству.

Такое отношение к монашескому постригу связано с особым влиянием на древнерусскую Церковь преподобного Симеона Нового Богослова. Эпоха Симеона Нового Богослова, Х век, — это эпоха монашеского ренессанса. Преподобный Симеон, не колеблясь, называет своих монахов, в том числе и не имеющих сана, «народом Христа, священным стадом, царским священством»20. Видимо, потому на Руси, которая именно в это время усваивает христианство, взгляд на монашество как на единственно верный путь к спасению стал весьма распространенным. В своем послании Поликарпу епископ Симон, например, заявляет:

Аз бых рад оставить свою епископию… Пред Богом тебе молвлю: всю сию славу и власть яко калъ мнел быхъ, аще бы ми трескою тчати за вороты, или сметием валятися в Печерком манастыри и попираему быти человеком…21

В древнерусской житийной литературе можно найти множество примеров, иллюстрирующих мысль об особом значении монашества22. Видимо, этим обстоятельством объясняется и то громадное влияние, которое монастыри оказывали на древнерусское общество, и то благоговение, которое это общество имело к монашеству вообще и к постригу в частности.

Стало быть, принимая монашеский постриг перед самой кончиной, святой благоверный князь Александр, с одной стороны, следовал благочестивому обычаю своего времени, а с другой — через это пострижение он стремился обрести главное, что составляло весь смысл его земного пути, — жизнь вечную во Христе Иисусе, Господе нашем.

Священник Георгий Харин

1 См., напр.: Гарин Е.-Н. Выбор Александра Невского как основа приоритетов политики российского государства // Вестник Вятского государственного университета. 2016. № 10. С. 28-30; Голубев А. Ю. Александр Невский как великий политический и военный деятель Руси // Военная мысль. 2018. № 10. С. 102-109; Данилевский И.Н. Александр Невский и Тевтонский орден / Текст: электронный // Слово.ру: Балтийский акцент: [сайт]. 2011. № 3-4. С. 105-111; Фомина К. Значение «Ледового побоища» в истории России // От Александра Невского до наших дней: уроки истории: Материалы VIII Международных Александро-Невских чтений. Псков: Гос. ун-т, 2017. С. 109-110.

2 См., напр.: Данилевский И.Н. Указ. соч. С. 105-111; Жеребкин М.В. Исторический выбор Александра Невского // Наука, образование и культура. 2017. № 3 (18). С. 13-19; Олейник И.А. Исторический выбор Александра Невского в пользу подчинения русских земель Золотой Орде // Педагогический поиск. 2018. № 5. С. 31-33; Рыбаков С.В. Стратегический выбор Александра Невского // Мир Евразии. 2013. № 4 (23). С. 50-54.

3 См., напр.: Бахтин А.П. Ледовое побоище: о построении «свиньей» или «острой колонной» / Текст: электронный // Слово.ру: Балтийский акцент: [сайт]. 2015. № 2 / 3. С. 63-86; Голубев А.- Ю. Указ. соч. С. 102-109;Конявская Е.Л. Образ Александра Невского в русских летописях / Текст: электронный // URL: http://www.drevnyaya.ru / vyp / 2009_2 / part6.pdf; Кривошеев Ю. В. Феномен национального героя в общественном сознании и идеологии (на примере Александра Невского) // Труды исторического факультета Санкт-Петербургского университета. 2013. № 15. С. 43-57; Лашкова О. Князь Александр Невский: герой средневековой Руси // История. 2017. № 3 / 4. С. 42-49; Свердлов М.Б. Александр Невский — гений стратегии и тактики // Петербургский исторический журнал: исследования по российской и всеобщей истории. 2017. № 3 (15). С. 7-31; Фомина К. Указ. соч. С. 109-110.

4 См., напр.: Алексеев С. Александр Невский: жизнь, ставшая житием // Родина. 2013. № 8. С. 2-5; Богданов А.П. Нравственный выбор Александра Невского // Преподавание истории и обществознания в школе. 2016. № 7. С. 3-11; Долгов В.В. Биография Александра Невского в зеркале «исторического нарратива» // Древняя Русь: во времени, в личностях, в идеях. 2016. № 5. С. 190-212; Он же. Родители Александра Невского в отечественной историографии и генеалогии // Вестник Удмуртского университета. (История и филология). Т. 30. 2020. № 1. С. 88-94; Ефимов В.Ф., Никольский Е.В. Личность Александра Невского сквозь многовековую мифологию // Studia Humanitatis. 2014. № 3. С. 1; Кривошеев Ю.В., Соколов Р.А. Феномен национального героя в общественном сознании и идеологии (на примере Александра Невского) // Труды исторического факультета Санкт-Петербургского университета. 2013. № 15. С. 43-57; Менщиков И.С. Роль образа Александра Невского в воспитании национальной идентичности // Историко-педагогические чтения. 2018. № 22. С. 124-131.

5 Летописи / Текст: электронный // Библиотекарь.Ру: URL: http://www.bibliotekar.ru / rus / 96.htm.

6 Там же.

7 Житие Александра Невского // Древняя русская литература: хрестоматия / составитель Н. И. Прокофьев. М., 1980. С. 118-123.

8 Полное собрание постановлений по Ведомству Православного исповедания. Т. 4. № 1318.

9 Соколов И.И. Состояние монашества в Византийской Церкви с середины IX до начала XIII века (842-1204). СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2003.

10 Успенский Б.А., Успенский Ф.Б. Иноческие имена на Руси. М.: Институт славяноведения РАН; СПб.: Нестор-История, 2017.

11 РИБ. VI. № 2. Стлб 25. Вопрос 6. Цит. по: Успенский Б.А., Успенский Ф.Б. Указ. соч. С. 213.

12 РИБ. VI. № 2. Стлб 25-26. Вопрос 8. Цит. по: Успенский Б.А., Успенский Ф.Б. Указ. соч.

13 Феодосий Печерский выступает здесь как восприемник или поручитель новопостриженного монаха. В Синайском евхологии в чине пострижения в великую схиму восприемник именуется «подъемлющим власы» (Л. 82-83об., 87). См. подробнее: Успенский Б.А., Успенский Ф.Б. Указ. соч. С. 89, примеч. 33.

14 Киево-Печерский Патерик. Т. 4: XII век / подгот. текста Л.А. Ольшевской, пер. Л.А. Дмитриева. СПб.: Наука, 1997.

15 Там же.

16 См.: Голубинский Е.Е. История Русской Церкви. Т. 1. Ч. 2. М., 1904.

17 См.: Успенский Б.А., Успенский Ф.Б. Указ. соч. С. 211.

18 Полное собрание русских летописей. Т. ІІІ. М., 2000. С. 287.

19 Сказание о Мамаевом побоище.

20 Цит. по: Василий (Кривошеин), архиеп. Преподобный Симеон Новый Богослов. Париж, 1980. С. 126.

21 Киево-Печерский патерик // РНБ. Ф. 893. (Собр. Ю.А. Яворского). № 9. Л. 18 об.

22 См. об этом: Василий (Кривошеин), архиеп. Указ. соч. С. 143; Иларион (Алфеев), игум. Преподобный Симеон Новый Богослов и православное предание. СПб., 2001. С. 608; Концевич И.Н. Стяжание Духа Святаго в путях Древней Руси. М., 1993. С. 38.

«Церковный вестник»/Патриархия.ru

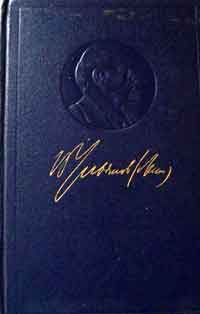

| Саша Черный | |

| Саша Черный | |

| Псевдоним(ы) | Саша Черный |

| Дата рождения | 1 [14] октября 1880 года |

| Место рождения | Одесса |

| Дата смерти | 5.08.1932 |

| Место смерти | Ле-Лаванду, Франция |

| Гражданство | Российская империя, Франция |

| Род деятельности | писатель |

| Язык произведений | русский |

Саша Чёрный (наст. имя Гликберг Александр Михайлович) — русский писатель, публицист, журналист, переводчик.

Саша Черный / Биография

Саша Чёрный родился 13 октября 1880 года в Одессе в обеспеченной еврейской семье. Его отец работал провизором в крупной фармацевтической компании, а мать происходила из богатой купеческой семьи, которая торговала скобяным товаром. Мать часто болела, пятеро детей воспитывались няней. Отец, человек крутого нрава, за малейшие провинности наказывал их розгами.

Некоторое время Саша обучался дома, но родители, желая дать сыну хорошее образование, крестили его и в девятилетнем возрасте определили в белоцерковскую гимназию. Но Саша не оправдал родительских надежд, учился плохо. Когда подростку исполнилось пятнадцать лет, он сбежал из дома в Петербург к сестре отца. Тётя определила его в гимназию на полный пансион, но через непродолжительное время юноша был отчислен по причине неуспеваемости. Родители судьбой сына не интересовались, он вынужден был бродяжничать и побираться на улицах. Через некоторое время молодой журналист Александр Яблонский написал о нём статью, которая была опубликована в общественно-политической газете «Сын Отечества». Статья привлекла внимание состоятельного житомирского чиновника К. К. Роше. Растроганный этой историей, он приютил подростка в своём доме, определил его в житомирскую гимназию. Роше оказал огромное влияние на своего воспитанника, во многом именно ему Саша обязан любовью к музыке и литературе. В гимназии Саша не доучился из-за ссоры с директором, он был исключен без права восстановления.

В 1890 году Александра Гликберга призвали в армию. Два года он прослужил в Галицком полку, потом несколько лет таможенным служащим в местечке Новоселицы на границе с Австро-Венгрией. В этот период он пробует сочинять стихи и небольшие рассказы. Вернувшись в Житомир, юноша начинает сотрудничать с газетой «Волынский вестник». Под псевдонимом «Сам-по-себе» он вёл сатирическую летопись жизни города — «Дневник резонера», а под псевдонимом «Мечтатель» публиковал стихи и заметки. Вскоре Гликберг стал штатным фельетонистом «Волынского вестника», но проработал недолго — газета закрылась.

В 1905 году, одолеваемый честолюбивыми мечтами, молодой человек уезжает в Петербург. Его приютили родственники Константина Роше, они же помогли устроиться письмоводителем Службы сборов Варшавской железной дороги. Женитьба позволила Гликбергу оставить надоевшую работу в конторе и всецело посвятить себя литературному творчеству. В скором времени он сумел опубликовать стихотворение «Чепуха» в литературном сатирическом журнале «Зритель». Стихотворение, подписанное псевдонимом Саша Чёрный, высмеивало известных государственных деятелей и разошлось в списках по всей России. Журнал «Зритель», посмевший напечатать эту крамолу, был закрыт. Однако молодой поэт смог напечатать свои сатирические стихотворения в журналах: «Маски», «Молот», «Скоморох», «Леший» и всего за несколько месяцев сумел стать одним из наиболее заметных сатириков.

В 1906 году Саше Чёрному удалось выпустить первый сборник стихотворений под названием «Разные мотивы», куда вошла лирика как сатирической, так и гражданской направленности. Весь тираж был изъят в связи с политическими цензурными ограничениями. Саша избежал ареста, уехав в Германию. С 1906 по 1908 год поэт в качестве вольного слушателя обучался в Германии, в Гейдельбергском университете. Результатом жизни в Германии стал сатирический цикл «У немцев». В это время поэт снискал одобрения у отечественных критиков и литераторов. Особенно тепло о нем отзывался К. Чуковский, с нетерпением ожидавший его новых публикаций.

- Саша Черный

-

Детский остров / Саша Черный; рисовал Григорьев Борис.- Берлин : Слово, 1921

-

Детский остров / Саша Черный, 1928

-

Детский остров / С. Чёрный, 2013

-

Что кому нравится / С. Черный; рис. Б. Диодоров, 1978

-

Зимою всего веселей… / Саша Чёрный

В 1908 году Саша Чёрный вернулся в Санкт-Петербург. Через несколько месяцев он начал сотрудничать с журналом Аркадия Аверченко «Сатирикон», в котором печатались известные в то время писатели: Н. Тэффи, Н. Агнивцев, А. Бухов, А. Яблоновский и другие. Фельетоны Саши Чёрного имели небывалый успех, за три года сотрудничества он опубликовал более двухсот произведений. В этот период поэт выпустил поэтические сборники «Всем нищим духом» и «Невольная дань». В 1910 году вышел сборник «Сатиры», где Чёрный язвительно осмеял пошлость существующей российской действительности. К этому времени вышла ещё одна книга – «Сатиры и лирика». Также Саша Чёрный печатался в известных журналах и альманахах: «Аргус», «Современный мир», «Современник», «Солнце России», «Шиповник». Его стихотворения публиковали газеты: «Новый день», «Одесские новости», «Киевская мысль», «Русская молва». Среди восторженных почитателей поэта был и молодой В. Маяковский, который знал его «Сатиры» наизусть.

В 1912 году Саша Черный познакомился с Максимом Горьким и по его инициативе принял участие в создании сборника для детей «Голубая книжка», написав для него сказку «Красный камешек» и стихотворение «Вечерний хоровод». В этом же году несколько его произведений были напечатаны в альманахе «Жар-птица». Так было положено начало его творческой деятельности по созданию произведений для детей.

В 1914 году вышла «Живая азбука» с замечательными двустишиями для маленьких детей, которая заслужила самую высокую оценку К. Чуковского.

Во время Первой мировой войны писатель был призван в армию, два года служил в полевом госпитале в Варшаве. Там он вёл литературный дневник, который позднее стал основой для стихотворного цикла «Война». В 1916 году Чёрный был переведён в Псков, где его и застал октябрь 1917 года. Когда в феврале 1918 года город заняли немцы, перебрался с женой в Литву.

В 1920 году поэт эмигрировал в Германию. Параллельно с работой в издательствах «Грани», «Русская газета» и журналах «Воля России», «Сполохи» заведовал литературным отделом журнала «Жар-Птица». В Германии у Чёрного выходит, пронизанная безграничной печалью по отчизне, книга стихов «Жажда». А в 1921 году увидел свет поэтический сборник «Детский остров», который включает в себя удивительно добрые, чистые, нередко с оттенком лёгкой иронии и шутки стихотворения для детей. «Детский остров» был издан с удивительно тонкими, точными и созвучными поэтическим текстам иллюстрациями Бориса Григорьева. Книга получила высокую оценку критиков, неоднократно переиздавалась.

- Саша Черный

-

Детский остров / Саша Черный; худ. Григорьев Борис; 1921

-

Детский остров / Саша Черный; худ. Григорьев Борис; 1921

-

Детский остров / Саша Черный; худ. Григорьев Борис; 1921

-

Детский остров / Саша Черный; худ. Григорьев Борис; 1921

-

Детский остров / Саша Черный; худ. Григорьев Борис; 1921

В 1924 году Саша Чёрный переехал в Париж, куда к этому времени переместился центр русской эмиграции. Здесь он приложил все усилия для того, чтобы сделать русскую литературу популярной за границей. Он заведует литературной частью журнала «Иллюстрированная Россия», сотрудничает с газетой «Парижские новости», где публикует стихи и рассказы. Также писатель организует литературные вечера, где читает стихи для русскоязычных слушателей, принимает самое активное участие в «днях русской культуры». Саша Чёрный выпустил детский альманах «Русская земля», в котором рассказывалось о русском народе, его истории и творчестве.

Во Франции были написаны книги для детей: «Сон профессора Патрашкина», «Дневник фокса Микки», «Кошачья санатория», «Чудесное лето», «Румяная книжка».

«Дневник фокса Микки» — одна из самих известных детских книг Саши Чёрного, она неоднократно переиздавалась, была включена в ряд детских сборников. Микки — очень необычный пёс, настоящий философ, наблюдающий за миром вокруг. Остроумно и захватывающе описывает Микки свои отношения с людьми и ведет настоящий путевой дневник. Не менее известна повесть «Кошачья санатория» о некогда домашнем коте Бэппо, очутившимся в римском приюте и мечтающим о воле.

В 1927 году вместе с группой эмигрантов Саша Чёрный поселился в Провансе, в поселке у моря Ла Фавьер, построил дом. Жизнь замечательного писателя оборвалась трагически. Летом 1932 года, помогая тушить пожар, он умер от сердечного приступа. Его похоронили на местном кладбище Ле-Лаванду. Сегодня место упокоения Саши Чёрного неизвестно, на кладбище находится лишь памятная доска в его честь.

Через год после смерти поэта его товарищи опубликовали сказку «Белка-мореплавательница», написанную незадолго до смерти, а также сборник юмористической прозы «Солдатские сказки», который автор не успел издать при жизни. Вошедшие в сборник произведения были необычны не только сюжетом, но и языком, непринужденной манерой повествования, характером анекдотически-бытового реализма. Это быстро принесло сборнику известность, а вошедшие в него произведения стали образцом бойкости и мудрости народной речи.

Саша Чёрный оставил после себя больше сорока поэтических и прозаических сборников, множество публицистических статей. Он также известен как переводчик стихотворений немецких поэтов: Г. Гейне, И. Гёте, Ф. Остини, Р. Демеля, К. Генкеля. Известны также отдельные переводы Саши Чёрного с французского языка.

На родине книги Саши Чёрного не печатались, только в начале 1960-х годов стараниями Корнея Чуковского однотомники Саши Чёрного вышли в Большой и Малой серии « Библиотеки поэта». В 1991 году была издана «Избранная проза», а в 1996 — пятитомное собрание сочинений писателя. В наше время все произведения для детей Саши Чёрного переизданы, их иллюстрировали лучшие российские художники. Многие его произведения вошли в сборники лучших стихов детских поэтов.

В 1990 году в театральном музее был впервые показан моноспектакль А. Девотченко «Концерт Саши Чёрного для фортепиано с артистом». Спектакль много лет был одним из самых любимых и востребованных в театральной афише Петербурга. Существует также телевизионная версия постановки.

- Саша Черный

-

Дневник Фокса Микки / Саша Чёрный ; худож. Н. Бугославская

-

Дневник Фокса Микки / Саша Чёрный ; худож. Н. Бугославская

-

Дневник Фокса Микки / Саша Чёрный ; худож. Н. Бугославская

-

Дневник Фокса Микки / Саша Чёрный ; худож. Н. Бугославская

В 2005 году о Саше Чёрном был снят документальный фильм «Хроническому пессимисту с любовью». В фильме принимают участие литературоведы, специалисты по Серебряному веку и творчеству Саши Черного: Л. Спиридонова, А. Иванов, Виктор Топоров, Эдуард Шнейдерман, а также композитор Б. Тищенко, поэт И. Фоняков, актёр А. Девотченко. В фильме «использованы сцены из спектакля «Саша Черный: концерт для фортепиано с артистом», фрагменты видеоклипа «Сатир» Д. Шостаковича на слова Саши Чёрного в исполнении Г. Вишневской.

Саша Черный / Книги

- Чёрный, Саша. Собрание сочинений : в 5 т. / Саша Чёрный ; [ред.-изд. совет: Т. А. Горькова (гл. ред.) и др. ; сост., подгот. текста, вступ. ст. и коммент. А. С. Иванова]. — Москва : Эллис Лак, 1996. — [Хранится в РГБ].

- Чёрный, Саша. Разные мотивы : стихотворения / А. М. Гликберг. — Санкт-Петербург : «Электропеч.» Я. Кровицкого, 1906. — 47 с. — [Хранится в РГБ].

- Чёрный, Саша. Сатиры / Саша Чёрный ; обл. работы худож. Ре-Ми ; тит. л. М. В. Добужинского. — Санкт-Петербург : М. Г. Корнфельд, 1910. — 207 с. : ил. — [Хранится в РГБ].

- Чёрный, Саша. Сатиры. Кн. 1-я / Саша Чёрный. — 2-е изд. — Санкт-Петербург : Шиповник, 1911. — 231 с. — [Хранится в РГБ].

- Чёрный, Саша. Сатиры и лирика. Кн. 2 / Саша Чёрный. — Санкт-Петербург : Шиповник, 1911. — 245 с. — [Хранится в РГБ].

- Чёрный, Саша. Живая азбука / Саша Чёрный ; рисунки В. Фалилеева. — Санкт-Петербург : «Шиповник», 1914. — 34 с. : ил. — (Библиотека «Жар-птицы»). — [Хранится в РГБ].

- Чёрный, Саша. Ной : поэма / Саша Чёрный. — Санкт-Петербург : Шиповник, 1914. — С. 195–231. — [Хранится в РГБ].

- Чёрный, С. Детский остров : стихи / рис. Борис Григорьев. — Danzig : Слово, 1921. — 158 с. : ил.— [Хранится в РГБ].

- Чёрный Саша. Живая азбука / Саша Чёрный ; рис. MAD [М. А.Дризо]. — Берлин : Огоньки, [1922]. — 39 с. : ил. — [Хранится в РНБ].

- Чёрный, Саша. Жажда : третья кн. стихов (1914-1922) / Саша Чёрный. — Берлин : изд. авт., 1923. — 191 с.— [Хранится в РГБ].

- Чёрный, Саша. Катюша : стихи / Саша Чёрный ; рисунки А. Ованесова. — Ростов на Дону : Севкавкнига, 1926. — 8 с. : ил. — [Хранится в РГБ].

- Чёрный, Саша. Дневник Фокса Микки / Саша Чёрный ; худож. Ф. Рожанковский. — Париж : б. и., 1927. — 52 с.

- Чёрный, Саша. Кошачья санатория / Саша Чёрный ; рисунки Ф. Рожанковскаго. — Париж : Детская библиотечка «Микки», 1928. — 61 с. : ил. — [Хранится в РГБ].

- Чёрный, Саша .Несерьезные рассказы / Саша Чёрный. — Париж, 1928. — 160 с. — [Хранится в РГБ].

- Чёрный, Саша. Чудесное лето : рассказы для детей. — Берлин ; Париж ; Москва : Б. и., [1928]. — 256 с. — (Золотая библиотека). — [Хранится в РНБ].

- Чёрный, Саша. Индейский петух : стихи для детей / Саша Чёрный ; рис. А. Брей. —Москва ; Ленинград : Гос. изд-во, 1930. — 16 с. — [Хранится в РГБ].

- Чёрный, Саша. Румяная книжка / Саша Чёрный ; рис. Г. И. Самойлова. — Белград : Рус. типогр., 1930. — 109с. : ил. — [Хранится в РГБ].

- Чёрный, Саша. Белка мореплавательница : рассказы для детей / Саша Чёрный. — Париж : [б. и.], 1933. — 63 с. — (Библиотека Иллюстрации России ; кн. 39). — [Хранится в РГБ].

- Чёрный, Саша. Солдатские сказки / Саша Чёрный. — Париж : Парабола, 1933. —271 с. — [Хранится в РГБ].

- Чёрный, Саша. Ослиный тормаз / Саша Чёрный ; рис. худ. К. Кузнепова. — Мюнхен : б. и., 1946 (München : Akad. Buchdruckerei F. Straub). — 37 с. : ил. — [Хранится в РГБ].

- Чёрный, Саша. Сумбур-трава / Саша Чёрный ; рис. К. Кузнецова. — München, 1946. — 38 с. : ил.— [Хранится в РГБ].

- Чёрный, Саша. Стихотворения / Саша Чёрный ; вступ. статья и общая ред. К. Чуковского ; критико-биогр. очерк, подготовка текста и примеч. Л. А. Евстигнеевой. — Ленинград : Советский писатель. Ленингр. отд-ние, 1960. — 627 с. — [Хранится в РГБ].

- Чёрный, Саша. Кто? / Саша Чёрный ; худож. М. Беляев. — Москва : Малыш, 1968. — 8 с. : ил. — [Хранится в фонде редкой книги РГДБ].

- Чёрный, Саша. Что кому нравится : стихи / Саша Чёрный ; рис. Б. Диодорова. — Москва : Детская литература, 1976. — 24 с. : ил.

- Чёрный, Саша. Избранная проза / Саша Чёрный ; сост., послесл., коммент. А. С. Иванова. — Москва : Книга, 1991. — 431 с. : ил. — (Из лит. наследия). — [Хранится в РГБ].

- Чёрный, Саша. Избранные сатиры и лирика / Саша Чёрный ; сост., авт. вступ. ст. и примеч. А. Урбан ; худож. В. Богорода, М. Магарил. — Ленинград : Детская литература, 1991. — 223 с. : ил. — (Библиотечная серия. Поэтическая библиотечка школьника).

- Чёрный, Саша. Стихотворения / Саша Чёрный ; сост., вступ. ст. Ф. Д. Кривина. — Москва : Художественная литература, 1991. — 414 с. : ил.

- Черный, Саша. Кто? : [стихи] / Саша Чёрный ; худож. А. Аземша . — Москва : Малыш, 1992. — 18 с. : ил. — (Волшебное слово).

- Чёрный, Саша. Несерьезные рассказы / Саша Чёрный ; вступ. ст., сост. и примеч. В. А. Приходько. — Москва : Русская книга, 1992. — 463 с. : ил.

- Чёрный, Саша. Солдатские сказки / Саша Чёрный. — Новосибирск : Сибирская книга, 1994. — 175 с. : ил.

- Чёрный, Саша. Библейские сказки / Саша Чёрный ; худож. П. Ю. Перевезенцев. — Москва : Август, 2000. — 68 с. : ил. — (Рассказы русских писателей).

- Чёрный, Саша. Улыбки и гримасы : избранное в двух томах / Саша Чёрный. — Москва : Локид, 2000. — (Голоса. Век ХХ).

- Чёрный, Саша. Солдатские побрехушки / Саша Чёрный ; вступ. ст. С. Никоненко. — Москва : Олма-Пресс, 2001. — 349 с. : ил. — (Имена. Классика).

- Чёрный, Саша. Девочка поёт : стихи / Саша Чёрный ; художники Михаил Салин, Жанна Варенцова. — Москва : Дрофа, 2002. — 63 с. : ил. — (Посиди-послушай).

- Чёрный, Саша. Детский остров / Саша Чёрный ; худож. Сергей Коваленков. — Москва : Рипол классик, 2012. — 79 с. : ил. — (Шедевры книжной иллюстрации «mini»).

- Чёрный, Саша. Кошачья санатория : рассказы и сказки / Саша Чёрный ; худож. А. Малова. — Москва : ЭНАС-книга, 2012. — 77 с. : ил. — (Лапы, крылья и хвосты).

- Чёрный, Саша. Дневник Фокса Микки / Саша Чёрный ; худож. Н. Бугославская. — Москва : Лабиринт пресс, 2013. — 95 с. : ил. — (Открой книгу!).

- Чёрный, Саша. Что кому нравится / Саша Чёрный ; худож. Б. А. Диодоров. — Санкт-Петербург : Речь, 2013. — 31 с. : ил.

- Чёрный, Саша. Чудесное лето / Саша Чёрный ; [худож.: Е. Володькина]. — Москва : ЭНАС-книга, 2013. — 223 с. : ил. — (Мировая книжка).

- Чёрный, Саша. Вечерний хоровод : стихи / Саша Чёрный ; художник Елена Селиванова. — Москва : Росмэн, 2014. — 48 с. : ил. — (Мастера иллюстрации).

- Чёрный, Саша. Серебряная ёлка / Саша Чёрный ; [художник Е. Кузнецова] . — Москва : РИПОЛ классик, 2014. — 40 с. : ил.

- Чёрный, Саша. Что кому нравится / Саша Чёрный ; [послесл. М. Вайсман] ; иллюстрации Екатерины Марголис. — Москва : Август, 2014. — 93 c. : ил. — (Русские поэты для детей и взрослых).

- Чёрный, Саша. Библейские сказки / Саша Чёрный ; рисовал Петр Перевезенцев. — Москва : Август, 2017. — 64 с. : ил. — (Рассказы русских писателей) (Рассказы и сказки русских писателей).

- Чёрный, Саша. Серебряная ёлка : сборник / Саша Чёрный ; художник Елена Зарубина. — Москва : Нигма, 2017. — 56 с. : ил.

- Чёрный, Саша. Дневник фокса Микки / Саша Чёрный ; художник Анатолий Елисеев. — Москва : Энас-книга, 2018. — 80 с. : ил. — (Мы соседи по планете).

- Чёрный, Саша. Живая азбука : сборник / Саша Чёрный. — Москва : Эксмо, 2018. — 222 с. : ил. — (Внеклассное чтение).

- Чёрный, Саша. Стихотворения / Саша Чёрный. — Москва : Эксмо : Издательство «Э», 2018. — 320 с. — (Всемирная библиотека поэзии).

- Чёрный, Саша. Дневник Фокса Микки : повесть, сказка, стихи / Саша Чёрный ; художник Евгения Двоскина. — Москва : Махаон, 2019. — 144 с. : ил. — (Чтение – лучшее учение).

- Чёрный, Саша. Зимою всего веселей… / Саша Чёрный ; художник Дарья Григорьева. — Москва : Нигма, 2019. — 56 с. : ил.

- Чёрный, Саша. Живая азбука / Саша Чёрный ; художник Елена Кузнецова. — Москва : Облака, 2020. — 32 с. : ил.

- Чёрный, Саша. Сказки и рассказы / Саша Чёрный ; иллюстрации Ани Доброчасовой. — Москва : ИД Мещерякова, 2020. — 120 с. : ил. — (Малая книга с историей).

- Чёрный, Саша. Невероятные истории / Саша Чёрный ; худож. А. Власова, А. Елисеев. — Москва : Энас-книга, 2021. — 191 с. : ил. — (Читаем всей семьёй).

- Черный, Саша. Рождественское / Саша Чёрный ; иллюстрации Анастасии Базановой. — Москва : Нигма, 2021. — 716 с. : ил.

Сборники, включающие произведения Саши Чёрного

- Голубая книжка : сказки М. Горького, Саши Чёрного, К. Милля / рис. И. Бродского, В. Фалилеева. — Санкт-Петербург : О. Н. Попова, 1912. — 64 с. : ил. — [Хранится в РНБ].

- Путешествие с Мурзилкой : рассказы и сказки, стихотворения, веселые страницы : для детей ; сост. Т. Ф. Андросенко и др. — Москва : Редакция журнала «Мурзилка» : АО «Векта», 1994. — 271 с. : ил.

- Сатира и юмор первой половины ХХ века / Н. А. Тэффи, С. Чёрный, А. Т. Аверченко, П. С. Романов, Дон Аминадо, М. М. Зощенко, Д. И. Хармс ; сост. и вступ. ст. Л. С. Калюжной. — 2-е изд., стер. — Москва : Дрофа: Вече, 2003. — 399 с. — (Библиотека отечественной классической художественной литературы : в 100 т.).

- Невероятные истории ; [худож. К. Кравченко ; авт. предислов. С. Малая]. — Москва : Оникс, [2012]. — 158 с. : ил. — (Читаем по школьной программе) (Библиотека младшего школьника : БМШ).

- Путилова, Е. О. Четыре века русской поэзии детям : антология / авт. вступ. ст., сост. Евгения Путилова. — Т. 1. — Санкт-Петербург : Лики России : Фонд «Спас», 2013. — 783 с.

- Рождественские истории : сказки, легенды, рассказы, стихи / художник Галина Лавренко ; [составитель А. Маркова]. — Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2014. — 112 с. : ил.

- Девочки : стихи и рассказы русских писателей / сост. И. Сополева, О. Афанасьева, А. Кабанова ; худож.: Н. Исаичева. — Москва : ИД Мещерякова, 2015. — 159 с. : ил.

- Литературный калейдоскоп : альманах / гл. ред. Н. Дубинина. — Москва : Клёпа, 2015. — 95 с. : ил.

- О весёлых собачках : сборник / С. Чёрный, А. Куприн и др. авторы ; рис. Анны Прутенской ; ил. на обл. Геты Белоголовской. — Москва : АСТ, 2015. — 111 с. : ил. — (Лучшие рассказы о зверятах).

- Поэзия Серебряного века / художник А. Твердохлебова. — Москва : Оникс-Лит, 2015. — 63 с. : ил. — (Библиотечка детской классики).

- Юмористические рассказы ; худож. М. Гуменюк ; сост. и предисл. Л. Спиридонова. — Москва : Детская литература, 2015. — 490 с. : ил. — (Школьная библиотека).

- Мама, бабушка и пра : в стихах, рассказах, историях и рецептах / [составитель Т. А. Стадольникова]. — Москва : Дельфин, 2016. — 112 с. : ил. — (Семейный альбом).

- Необычные стихи / Саша Чёрный, А. Введенский, Ю. Владимиров ; художники А. Аземша, Б. Калаушин, С. Остров, Н. Салиенко. — Москва :АСТ, 2017. — 127 с. : ил. — (Книжка за книжкой. Секрет внутри! Малыш).

- Рождественская книга для детей : рассказы и стихи русских писателей и поэтов ; художник Диана Лапшина. — Москва : Никея, 2017. — 89 с. : ил. — (Никея — детям).

- Большая кошачья книга : сказки, сказочные истории, рассказы / коллектив авторов ; коллектив художников. — Москва : АСТ, 2018. — 414 с. : ил. — (25 сказок и рассказов) (Малыш).

- Все лучшие стихи детских поэтов. Лучшие стихи детских поэтов / коллектив авторов ; коллектив художников. — Москва : АСТ, 2018. — 288 с. : ил. — (Великая классика для детей. Золотые страницы классики) (Малыш).

- Лучшее первое чтение : стихи, сказки, рассказы о животных / С. Маршак, Э.Успенский, В. Бианки… ; колл. худож. — Москва : АСТ, 2018. — 159 с. : ил. — (Первые книги после букваря) (Малыш).

- Рождественский Ангел : рассказы и стихи для чтения детям / [составитель Юлия Шигарова] ; художник Валерия Неручева. — Москва : Никея, 2018. — 224 с. : ил. — (Рождественский подарок) (Никея — детям).

- Пасхальные рассказы. Знаменитые русские писатели о великом и сокровенном празднике : для семейного чтения / [сост. Зоберн В. М.]. — Москва ; Санкт-Петербург : Группа Компаний РИПОЛ классик : ТВЕРДО, 2019. — 271 с. — (Православный бестселлер).

- Рождественский ужин : рассказы и стихи : вдохновляющее чтение для все семьи / составитель А. Н. Логунов. — Москва : Никея, 2019. — 448 с.

- Сказки русских писателей / [ред.-сост. С. Н. Абовская]. — Москва : Олма : Абрис, 2019. — 255 с. : ил. — (Сказки великих писателей).

- Обыкновенные кошки : рассказы русских писателей / художник Владимир Стахеев. — Москва : Энас-книга, 2020. — 64 с. : ил. — (Мы соседи по планете).

Сборники, включающие переводы Саши Чёрного

- Чёрный, Саша. Стихотворения / Саша Чёрный ; вступ. статья и общая ред. К. Чуковского : критико-биогр. очерк, подготовка текста и примеч. Л. А. Евстигнеевой. — Ленинград : Советский писатель. Ленингр. отд-ние, 1960. — 627 с. — [Хранится в РГБ].

- Мастера поэтического перевода, XX век : сборник / [вступ. ст., сост. Е. Г. Эткинда ; подгот. текста и примеч. Е. Г. Эткинда, М. Д. Яснова]. — Санкт-Петербург : Гуманитар. агентство «Академический проект», 1997. — 879 с. — (Новая библиотека поэта). — [Хранится в РГБ].

- Сказки о принцессах, королях и колдуньях : для младшего школьного возраста / пересказ Саши Чёрного ; художник А. Власова. — Москва : Стрекоза, 2012. — 55 с. : ил.

- Чёрный, Саша. Полное собрание стихотворений и поэм в одном томе / Саша Чёрный. — Москва : Изд-во Альфа-Книга, 2012. — 953 с. — (Полное собрание в одном томе). — [Хранится в РГБ].

Саша Черный / Книги в Национальной электронной детской библиотеке

- Жар-птица. Книжка первая : детские сборники издательства «Шиповник» / иллюстр. В. П. Белкина, С. В. Чехонина, М. В. Добужинского, А. Рудакова ; обложка по рисунку С. Ю. Судейкина. — Текст : электронный. — Санкт-Петербург : Издательство «Шиповник», [1911] (Москва : РГБ, 2016). — 48 с. : ил.

- Чёрный, Саша. Детский остров / Саша Чёрный ; рисовал Григорьев Борис. — Текст : электроный. — Берлин, 1921 (Москва : РГБ, 2012).

- Чёрный, Саша. Детский остров : стихи / Саша Чёрный ; рисунки К. Кузнецова. — Текст : электронный. — Москва ; Ленинград : Государственное издательство, 1928 (Москва : РГДБ, 2013). — 48 с. : ил.

- Чёрный, Саша. Что кому нравится : стихи / Саша Чёрный ; рис. Б. Диодорова. —Текст : электронный. — Москва : Детская литература, 1976 (Москва : РГДБ, 2013). — 24 с. : ил.

О жизни и творчестве

- Арзамасцева, И. Н. Саша Чёрный // И. Арзамасцева, С. Николаева // Детская литература: учебник для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений. — 2-е изд., стереотип. — Москва : Издат. центр «Академия»; Высшая школа, 2001. — С. 255–258.

- Афонина, Е. Л. Поэтика малышовых стихов Саши Чёрного («Детский остров») / Е. Афонина // Проблемы детской литературы и фольклор : сборник науч. трудов. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2009. — С. 30–40.

- Саша Чёрный // Бавин, С. П. Судьбы поэтов «Серебряного века» / С. П. Бавин, И. В. Семибратова ; Российская государственная библиотека. — Москва : Книжная палата, 1993. — С. 432–441.

- Бондарева, А. О котах и не только : [рецензия на книгу Саши Чёрного «Кошачья санатория»] // Читаем вместе. — 2009. — № 10. — С. 41.

- Бондарева, А. Фокс, кролик и первородный грех : [рецензия на книгу Саши Чёрного «Дневник фокса Микки» // Читаем вместе. — 2011. — № 5. — С. 37.

- Гликберг, М. И. Из мемуаров // Российский литературоведческий журнал. — 1993. — № 2. — С. 240–248.

- Евстигнеева, Л. А. Журнал «Сатирикон» и поэты-сатириконцы / АН СССР. — Москва : Наука, 1968. — С. 159–208.

- Жиркова, М. А. Саша Чёрный о детях и для детей : учебное пособие / М. А. Жиркова ; Ком. общ. и проф. образования Ленинградской обл. ; Автономное образовательное учреждение высш. проф. образования «Ленинградский гос. ун-т им. А. С. Пушкина». — Санкт-Петербург : Лема, 2012. — 99 с. — [Хранится в РГБ].

- Жиркова, М. А. «Дневник фокса Микки» Саши Чёрного как жанровый эксперимент / М. Жиркова // Детские чтения. — 2013. — № 1. — С. 204–215.

- Жиркова, М. А. Эмиграция в жизни и творчестве Саши Чёрного / М. Жиркова // Наука и образование: современные тренды. — 2014. — № 1 (3). — С. 30–48.

- Иванов, А. «Жил на свете рыцарь бедный…» : [о жизни и творчестве Саши Чёрного] / А. Иванов // Избранная проза / С. Чёрный. — Москва : Книга, 1991. — С. 394–418.

- Иванов, А. За кулисами стиха : [комментарии к «Сатирам» Саши Чёрного] / А. Иванов // Детская литература. — 1997. — № 3. — С. 15–25.

- Казюлькина, И. С. Чёрный Саша / И. Казюлькина // Писатели нашего детства. 100 имен : биографический словарь : в 3-х частях. Ч. 3. — Москва : Либерия, 2000. — С. 483–488.

- Казюлькина, И. Книга за книгой : [рецензия на книгу Саши Чёрного «Библейские сказки»] // Читаем, учимся, играем. — 2003. — Вып. 6. — С. 102–103.

- Карпов В.А. Проза Саши Чёрного в детском чтении // Начальная школа плюс До и После. — 2005. — № 4. — С. 30–34.

- Коротких, А. В. Детские образы в юмористической прозе Саши Чёрного, А. Аверченко и Тэффи : диссертация … кандидата филологических наук : 10.01.01. — Южно-Сахалинск, 2002. — 236 с.

- Кривин, Ф. Саша Чёрный / Ф. Кривин // Чёрный С. Стихотворения. — Москва : Художественная литература, 1991. — С. 3–20.

- Лямина, Е. Забавы, игрушки, звери… : [рецензия на книгу Саши Чёрного «Библейские сказки»] // Вестник учебной и детской литературы. — 2007. — № 5. — С. 58.

- Миленко, В. Д. Саша Черный: печальный рыцарь смеха / Виктория Миленко. — Москва : Молодая гвардия, 2014. — 366 с. — (Жизнь замечательных людей. Серия биографий ; Выпуск 1706).

- Минералова, И. Г. Чёрный Саша / И. Минералова // Русские детские писатели ХХ века : биобиблиограф. словарь. — Москва : Флинта, Наука, 1997. — С. 477–480.

- Никоненко, С. Светлая душа : [о жизни и творчестве С. Чёрного] / С Никоненко // Солдатские побрехушки / С. Чёрный. — Москва : Олма-Пресс, 2001. — С. 5–10.

- Остренко, И. А. Герой и среда в повести Саши Чёрного «Кошачья санатория» / И. А. Остренко // Мировая словесность для детей и о детях. Вып. 7. — Москва, 2002. — С. 191–193.

- Паперный, З. С. Смех Саши Чёрного / З. С.Паперный // Самое трудное : статьи, рецензии, фельетоны. — Москва : Советский писатель, 1963. — С. 389–399.

- Саша Чёрный // Прашкевич, Г. М. Самые знаменитые поэты России / Г. М. Прашкевич. — Москва : Вече, 2003. — С. 228–233. — (Самые знаменитые).

- Приходько, В. «Детский остров» Саши Чёрного : [о жизни и творчестве поэта] / В. Приходько // Детская литература. — 1993. — № 5. — С. 40–46.

- Чёрный Саша // Рассказы об авторах ваших книг : XX век : справочник для учащихся средней школы. — Москва : Метатрон, 1997. — С. 226–230.

- Спиридонова, Л. Юмор — это дар богов : [о творчестве писателей А. Аверченко, Н. Тэффи, С. Черного] / Л. Спиридонова // Юмористические рассказы / А. Аверченко, Н. Тэффи, С. Черный. — Москва : Детская литература, 2004. — С. 5–32.

- Чуковский, К. Саша Чёрный // Современники : портреты и этюды. — Москва : Молодая гвардия, 1962. — С. 385–405. — (Жизнь замечательных людей. Серия биографий ; Вып. 7).

- Димяненко, А. Н. Детство как приём: автобиография эмигранта в детской литературе русского зарубежья, 1920–1930 / А. Димяненко. — Текст : электронный // Труды Санкт-Петербургского государственного института культуры. — 2018. — Т. 217. — С. 200–204.

- [file:///C:/Users/nbo/Downloads/emigratsiya-v-zhizni-i-tvorchestve-sashi-chernogo-germaniya-italiya.pdf Жиркова, М. А. Эмиграция в жизни и творчестве Саши Чёрного : Германия–Италия] / М. Жиркова. — Текст : электронный // Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. — 2014. —Т. 1. — № 2. — С. 43–51.

- Жиркова, М. А. «Несерьёзные рассказы» Саши Чёрного: учебное пособие / М. Жиркова. — Текст : электронный. — Москва : Флинта: Наука, 2015. — 160 с.

Саша Черный / Экранизации

- Святочные рассказы : [в том числе новелла «Рождественское»]. Короткометражный мультипликационный фильм по мотивам стихотворения Саши Чёрного «Рождественское». Реж. Ирина Кодюкова. Беларусь, 1994.

- Про девочку, которая нашла своего мишку. Мультипликационный фильм по одноимённому стихотворению Саши Чёрного. Реж. Елена Чернова. Россия, 2002.

- Девочка Люся и дедушка Крылов. Мультипликационный фильм по мотивам сказки Саши Чёрного «Люся и дедушка Крылов. Реж. Мария Муат. Россия, 2003.

- Солдатская песня. Мультипликационный фильм по мотивам сказки Саши Чёрного. Реж. Елена Чернова. Россия, 2009.

- Дневник фокса Микки. Короткометражный анимационный фильм по мотивам рассказа Саши Чёрного. Реж. Дмитрий Лазарев. Россия, 2018.

Памятники, музеи

- Мемориальная доска Саше Чёрному установлена в 2013 году на фасаде Дома творчества детей по адресу: город Житомир, пл. Королёва, 10. Саша Чёрный жил в этом здании в 1898-1900, 1904 годах. Доска была установлена организацией «Русское содружество» во главе с Е. Р. Тимиряевым. Спонсором изготовления и установки доски выступил директор Государственной публичной научно-технической библиотеки России Я. Л. Шрайберг. Доска изготовлена по проекту художника Юрия Бирюкова.

- Символическая памятная доска на кладбище Ле-Лаванду, департамент Вар (Франция) установлена в 1978 году.

См. также

- Аверченко Аркадий Тимофеевич

- Житков Борис Степанович

- Зощенко Михаил Михайлович

- Куприн Александр Иванович

- Маршак Самуил Яковлевич

1920

Г. М. КРЖИЖАНОВСКОМУ. 6 ноября [1]

С. П. СЕРЕДЕ. 6 ноября [2]

В МАЛЫЙ СОВНАРКОМ. 6 ноября [3]

Я. Э. РУДЗУТАКУ, А. И. РЫКОВУ, М. П. ТОМСКОМУ. Ноябрь, не позднее 8 [3]

ТЕЛЕГРАММА ЕКАТЕРИНБУРГСКОМУ ГУБИСПОЛКОМУ, УРАЛЬСКОМУ ОБЛАСТНОМУ БЮРО ЦК РКП(Б), СОВЕТУ 1 ТРУДОВОЙ АРМИИ. 10 ноября [4]

А. З. ГОЛЬЦМАНУ. 10 ноября [4]

М. Н. ПОКРОВСКОМУ, М. Ф. ВЛАДИМИРСКОМУ, А. АВАНЕСОВУ. 11 ноября [5]

Г. В. ЧИЧЕРИНУ. 12 ноября [5]

ТЕЛЕГРАММА РЕВВОЕНСОВЕТУ ЮЖНОГО ФРОНТА. 12 ноября [6]

Н. П. БРЮХАНОВУ, П. И. ПОПОВУ, В. А. АВАНЕСОВУ, М. Ф. ВЛАДИМИРСКОМУ. 12 ноября [6]

М. П. КАЛИНИНУ. 12 ноября [7]

В ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОЖЕВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВСНХ. 12 ноября [8]

В ОТДЕЛ ИЗОБРЕТЕНИЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ВСНХ. 13 ноября [8]

ТЕЛЕГРАММА И. В. СТАЛИНУ. 13 ноября [9]

В ЦК РКП(Б). 14 ноября [9]

С. П. СЕРЕДЕ. 15 ноября [10]

А. М. ЛЕЖАВЕ. 15 ноября [10]

А. М. АНИКСТУ. 15 ноября [11]

С. П. СЕРЕДЕ И Н. П. БРЮХАНОВУ. 16 ноября [12]

В. А. АВАНЕСОВУ. 17 ноября [13]

ТЕЛЕФОНОГРАММА А. М. ЛЮБОВИЧУ. 17 ноября [13]

Г. В. ЧИЧЕРИНУ. 19 ноября [13]

ОТВЕТ И. В. СТАЛИНУ ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ И ЗАПИСКА Л. Д. ТРОЦКОМУ [14]

ПОРУЧЕНИЯ СЕКРЕТАРЮ [15]

А. М. АНИКСТУ. 20 ноября [16]

В ЭЛЕКТРООТДЕЛ МОСКОВСКОГО СОВНАРХОЗА. 20 ноября [16]

В МАЛЫЙ СОВНАРКОМ. Ноябрь, не ранее 20 [17]

А. М. ЛЕЖАВЕ. 21 ноября [17]

В МАЛЫЙ СОВНАРКОМ. Ноябрь, не позднее 23 [18]

В. П. МИЛЮТИНУ. Между 23 ноября и 6 декабря [18]

А. П. ПЛАТОНОВУ. 24 ноября [19]

ГОСУДАРСТВЕННОМУ ИЗДАТЕЛЬСТВУ. 26 ноября [19]

В. В. ФОМИНУ. Между 26 и 29 ноября [19]

С. П. СЕРЕДЕ. 28 ноября [20]

Л. Б. КРАСИНУ. 28 ноября [20]

Г. В. ЧИЧЕРИНУ. 29 ноября [21]

А. В. ЛУНАЧАРСКОМУ. 29 ноября [21]

С. Е. ЧУЦКАЕВУ. 30 ноября [22]

Н. П. БРЮХАНОВУ. 30 ноября [23]

А. И. ЕЛИЗАРОВОЙ. Осень [23]

ТОВ. М. Н. ПОКРОВСКОМУ. 5 декабря [24]

С. П. СЕРЕДЕ. 6 декабря [27]

С. П. СЕРЕДЕ. 8 декабря [27]

ЗАПИСКА Г. В. ЧИЧЕРИНУ С ПРОЕКТОМ ТЕЛЕГРАММЫ М. М. ЛИТВИНОВУ. Ранее 9 декабря [28]

В ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО. 11 декабря [28]

А. М. АМОСОВУ. 12 декабря [29]

Я. М. ШАТУПОВСКОМУ. Декабрь, не ранее 12, не позднее 14 [29]

Н. Н. КРЕСТИНСКОМУ. 13 декабря [30]

А. Д. ЦЮРУПЕ. 14 декабря [30]

А. Д. ЦЮРУПЕ. 14 декабря [31]

…

ПОРУЧЕНИЕ СЕКРЕТАРЮ. 21 июня [284]

Л. К. МАРТЕНСУ. 22 июня [285]

М. В. РЫКУНОВУ. 22 июня [286]

В МАЛЫЙ СОВНАРКОМ. 22 июня [286]

МИШЕЛЮ КНЕЛЕ. Между 22 июня и 3 июля [287]

М. И. ЛИТВИНОВУ. 23 июня [287]

В. Л. КОППУ. 23 июня [288]

ТЕЛЕГРАММА Г. Л. ПЯТАКОВУ. 24 июня [288]

В. Р. МЕНЖИНСКОМУ. 24 июня [289]

Г. И. БОКИЮ. 25 июня [290]

М. М. ФРУМКИНУ. 25 июня [290]

В. Д. КАЙСАРОВУ И И. И. ИОНОВУ. 25 июня [291]

НЕУСТАНОВЛЕННОМУ АДРЕСАТУ. 25 июня [292]

А. С. ЕНУКИДЗЕ. 25 июня [292]

Г. М. КРЖИЖАНОВСКОМУ. 25 июня. [293]

Г. М. КРЖИЖАНОВСКОМУ. 25 июня [293]

ПОРУЧЕНИЕ СЕКРЕТАРЮ. 25 июня [294]

ПРИЛОЖЕНИЯ

1920

ТЕЛЕГРАММА РЕВОЛЮЦИОННЫМ КОМИТЕТАМ КРЫМА. 19 ноября [297]

ТЕЛЕГРАММА ВСЕМ ГУБИСПОЛКОМАМ, ГУБЛЕСКОМАМ, ЖЕЛЕСКОМАМ, УПОЛНОМОЧЕННЫМ СОВТРУД ОБОРОНЫ ПО ТОПЛИВУ. 24 ноября [298]

ТЕЛЕГРАММА ВСЕМ ГУБИСПОЛКОМАМ. 8 декабря [299]

ТЕЛЕГРАММА ВЛАДИКАВКАЗСКОМУ РЕВКОМУ. 18 декабря [299]

ТЕЛЕГРАММА КОМВОЙСКАМИ М. В. ФРУНЗЕ, К. А. АВКСЕНТЬЕВСКОМУ, А. М. ПОСТНИКОВУ, ВСЕМ ЗК И ЗКУ УКРАИНЫ, КОМАНДАРМАМ 4, 6 И 1 КОННОЙ АРМИИ, КОМВОЙСКАМИ КИЕВСКОГО ОКРУГА А. И. ЕГОРОВУ. 25 декабря [300]

1921

ТЕЛЕГРАММА МУСТАФЕ КЕМАЛЮ. 7 января [301]

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛУИЗЕ БРАЙАНТ (РИД). 12 января [302]

ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ ШВЕДСКОГО КРАСНОГО КРЕСТА. 2 февраля [302]

ТЕЛЕГРАММА ВСЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ГУБИСПОЛКОМОВ, ГУБРЕВКОМОВ, СИБРЕВКОМА, БАШРЕВКОМА, КИРРЕВКОМА, ТУРКРЕВКОМА, ТАТРЕВКОМА, АЗРЕВКОМА. 3 февраля [304]

ТЕЛЕГРАММА М. И. ФРУМКИНУ. 15 февраля [305]

ТЕЛЕГРАММА М. И. ФРУМКИНУ И С. Д. МАРКОВУ. 16 февраля [306]

ТЕЛЕГРАММА П. К. КАГАНОВИЧУ. 16 февраля [307]

ТЕЛЕГРАММА И. Т. СМИЛГЕ. 18 февраля [307]

ТЕЛЕГРАММА X. Г. РАКОВСКОМУ. 23 февраля [308]

ТЕЛЕГРАММА ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ КОМИТЕТУ АВТОНОМНОЙ ЧУВАШСКОЙ ОБЛАСТИ. 24 февраля [309]

ТЕЛЕГРАММА КРЫМСКОМУ РЕВКОМУ. 26 февраля [309]

ТЕЛЕГРАММА ВЯТСКОМУ ГУБПРОДКОМУ, ГУБИСПОЛКОМУ, ГУБКОМУ РКП(Б). Февраль, ранее 27 [310]

ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ УФИМСКОГО ГУБИСПОЛКОМА. 1 марта [311]

ТЕЛЕГРАММА ВСЕМ ПРЕДГУБИСПОЛКОМАМ И ПРЕДГУБПРОФСОВЕТАМ. 20 марта [311]

ТЕЛЕГРАММА ВСЕМ ГУБСОВНАРХОЗАМ И ПРОМБЮРО. 21 марта [313]

ТЕЛЕГРАММА АСТРАХАНСКОМУ ГУБКОМТРУДА. 25 марта [314]

ТЕЛЕГРАММА ПРЕДГУБИСПОЛКОМАМ, ПРЕДГУБРЕВКОМАМ, ПРЕДСИБРЕВКОМУ, ПРЕДСОВТРУДАРМ ЮГО-ВОСТОКА, УРАЛА, РЕСПУБЛИКАМ БАШКИРСКОЙ, КИРГИЗСКОЙ, ТАТАРСКОЙ, ГОРСКОЙ, УКРАИНСКОЙ И ТУРКЕСТАНА. 1 апреля [315]

РАДИОГРАММА ВСЕМ ГУБПОСЕВКОМАМ. 11 апреля [316]

ТЕЛЕГРАММА М. И. ФРУМКИНУ. 12 апреля [317]

ПОСЛАНИЕ ЭМИРУ АФГАНИСТАНА АМАНУЛЛА-ХАНУ. Апрель, позднее 20 [317]

В ГОСИЗДАТ. 28 апреля [319]

ТЕЛЕГРАММА М. И. ФРУМКИНУ И СИБПРОДКОМУ. 28 апреля [320]

ВСЕМ ОБЛАСТНЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ СОВЕТАМ. 29 апреля [321]

ТЕЛЕГРАММА ВСЕМ ГУБЭКОНОМСОВЕЩАНИЯМ. 4 мая [321]

ТЕЛЕГРАММА СИБРЕВКОМУ И СИБПРОДКОМУ. 4 мая [322]

ТЕЛЕГРАММА И. П. СМИРНОВУ. 6 мая [323]

ТЕЛЕГРАММА К. Г. МАКСИМОВУ. 6 мая [324]

ТЕЛЕГРАММА ДЕЛЕГАЦИИ СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА. 7 мая [324]

ТЕЛЕГРАММА М. И. ФРУМКИНУ. 21 мая [325]

В ПРЕЗИДИУМ ВСНХ. 24 мая [325]

ТЕЛЕГРАММА СИБИРСКОМУ ПРОДКОМУ И СЕМИПАЛАТИНСКОМУ ГУБПРОДКОМУ. 27 мая [326]

ТЕЛЕГРАММА ВСЕМ ГУБИСПОЛКОМАМ, СИБРЕВКОМУ, БУХРЕВКОМУ И ВСЕМ ГУБПРОДКОМАМ, ТУРКОМПРОДУ. 28 мая [327]

ТЕЛЕГРАММА НИЖЕГОРОДСКОМУ ГУБЕРНСКОМУ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОВЕЩАНИЮ. 2 июня [328]

ТЕЛЕГРАММА ВСЕМ ПРЕДГУБИСПОЛКОМОВ. 3 июня [328]

ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ГУБИСПОЛКОМОВ. 4 июня [329]

ТЕЛЕГРАММА НИЖЕГОРОДСКОМУ ГУБИСПОЛКОМУ. 8 июня [330]

ТЕЛЕГРАММА СИББЮРО ЦК РКП(Б). 13 июня [331]

ТЕЛЕФОНОГРАММА А. Б. ХАЛАТОВУ, В. В. ФОМИНУ, А. А. АНДРЕЕВУ И А. О. АЛЬСКОМУ. 14 июня [332]

Н. Б. ЭЙСМОНТУ. 24 июня [333]

В НАРКОМТРУД. 25 июня [333]

ИЛЛЮСТРАЦИИ