Автор:

Пешеходько Анастасия, Лётыч Юлия

В течении года проведена исследовательская работа по изучению добычи сои в Республике Коми. На основе этой работы по руководством учителей биологии, географии, химии, была составлена данная презентация и выполнена работа.

Скачать:

Предварительный просмотр:

Соль Республики Коми.

Из далека-далёка

Из-за озера глубока,

Мимо неба синеока,

С самой дальней стороны,

Что не знала бороны

Где из снега сплошь перины,

где живут одни былины,

где среди торосных льдов

есть чертог для вещих снов.

Вот из той таёжной чащи,

там, где холод леденящий,

с дальней стороны чудной

ходят сказы чередой.

Словно витязи они

Величавы. В наши дни,

Как свидетели былого,

Весть несут. Точь слово в слово

Нам они передают

Каждый в очередь свою.

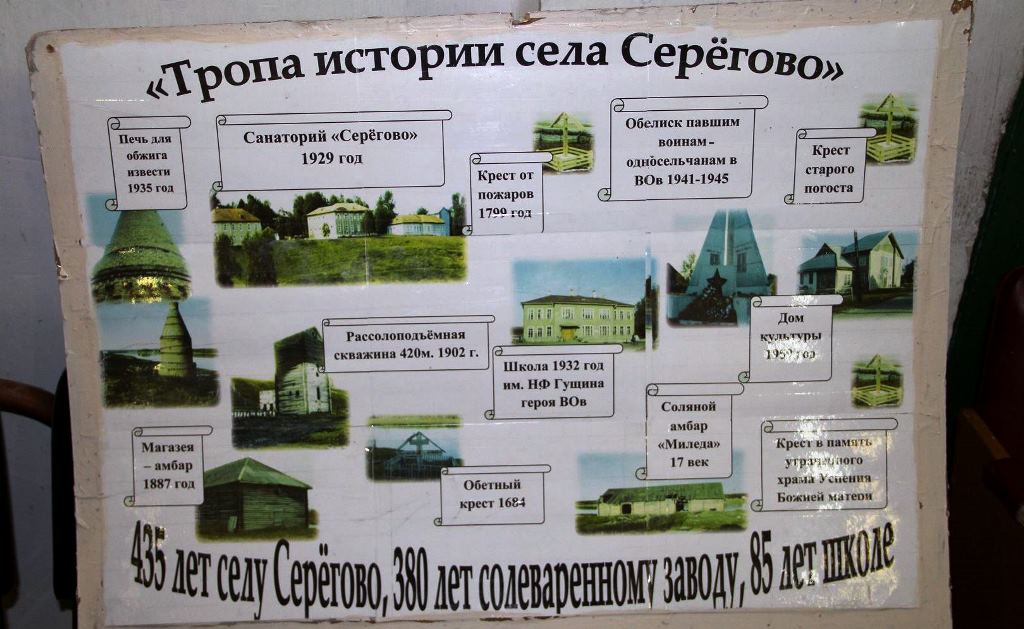

Первое письменное упоминание о селе Серёгово связано с родом солепромышленника Афанасия Владимировича Строганова.

Слайд2. В 1582 году Афанасий Строганов добился желанной грамоты Ивана IV, где писалось: «Царь и Великий князь Иван Васильевич пожаловал Офоньку Строганова на дикое место по Выми реке на 15 лет, чтобы Офонька Строганов на тех диких местах рассольные места искал, и варницы ставил, и пашни распахивал, и лес расчищал». В 1586 году Строганов выхлопотал у царя Федора, сына Ивана Грозного, еще одну льготную грамоту, «чтобы поставить варницу на своей купленной земле по реке Выми под Сереговой горою и чтобы ему в льготные лета амбар варничный, труб рассольные ставить и соль варить, а государевы подати никаких не платить».

Слайд 3.

Соль в Республике Коми добывают в Серёгово, в Ухтинском районе, и Удорском районе

Слайд 4

Кроме села Серёгово 9Княжпогостский район) были и другие места добычи соли в Коми крае. В районе рек Мезени и Вашки солеварение, по словам местных жителей, существовало с незапамятных времён. К примеру, в трёх километрах от деревни Мучкос (Удорский район) посреди одного из трёх озер, расположенных в центре огромного болота, сохранилась деревянная обсадная труба заброшенной скважины, из которой происходит самопроизвольный излив воды сульфатно-хлоридного натриевого состава. Здесь же сохранились остатки сооружений солеваренного завода, построенного до революции и впоследствии сгоревшего.

Слайд 5. .

Серёговской солью торговали в Москве, Архангельске, Устюге, Вятке, а также на местных рынках.

Соль была на вес золота. Стоила очень дорого. Не случайно часто вспыхивали соляные бунты.

Вот отрывок из летописи тех времён:

« Они людей его, которые шли из усолья на мельницу, из луков стреляли и бердышами рубили, и рогатинами кололи ичетырёх человек ранили и рабочих 5 дворов сожгли»

- Слайд 7.

- 18 ВЕК — Серёговский соляной промысел- крупнейший в Российской империи.

- 1918 г.- Завод переходит в руки большевиков.

- 1990 г.- Добывали 5-6тысяч тонн соли в год.

- 2001г. — Завод прекратил добычу.

- 2004. — Завод был ликвидирован.

Слайд8. Сегодня в Серёгово располагается санаторий, где можно

Получить лечение, на основе соляных растворов. Сюда приезжают не только из республики Коми , но и из доугих уголклв нашей страны.

Слайд 9

А вот подаренный нам сувенир понравился в особенности — пачка соли с того самого солеваренного завода в Серегово. К сожалению, даты производства на ней нет, но надпись «цена 8 коп.» говорит о возрасте этой самой пачки.

Слайд 10

В настоящее время в Республике Коми нет солеваренных заводов. Однако Серёговское месторождение каменной соли остаётся стратегическим резервом для развития горнорудной и смежных с ней отраслей современной промышленности республики. Прогнозные ресурсы оцениваются в 5 миллиардов тонн солиСписок используемой литературы:

Газета «Соликамск»№7

Википедия. Строгановы

Красное знамя 2011г.»Клондайк- на –Выми.

Поездка в село Серёгово

Предварительный просмотр:

Чтобы пользоваться предварительным просмотром презентаций создайте себе аккаунт (учетную запись) Google и войдите в него: https://accounts.google.com

Подписи к слайдам:

Слайд 1

Соль в Республике Коми МОУ «СОШ» пгт. Кожва Учитель географии и биологии Гиберт И. А. Учитель химии, биологии Савчук О.В. 2013г .

Слайд 3

Деревня Мучкос Серёгово Ухта

Слайд 4

Остатки соляной скважины у д. Мучкос

Слайд 5

Архангельск Вятка Вологда Москва Великий Устюг

Слайд 6

Соляной бунт

Слайд 7

ХРОНОЛОГИЯ 18 ВЕК — Серёговский соляной промысел- крупнейший в Российской империи. 1918 г.- Завод переходит в руки большевиков . 1990 г.- Добывали 5-6тысяч тонн соли в год . 2001г. — Завод прекратил добычу. 2004. — Завод был ликвидирован.

Слайд 8

Курорт « Серёгово»

Слайд 10

Курорт «Серёгово»

Слайд 12

Список используемой литературы Изображение «Купец» http:// tatarmus eum.ru/ wp -content/uploads/2010/01/kupets.jpg Изображение « Иван Грозный» http:// www.kino-teatr.ru/movie/kadr/14097/43592.jpg Изображение « Карта республики Коми» http:// topmap.narod.ru/11/1/phiz.jpg Изображение « Соляная скважина» http:// komikz.ru/images/2894_hnzoO_truba_21.jpg Изображение « Герб Архангельска» http:// www.designcard.ru/cfoto.php?fname=content/clip art/1274.jpg&mw=350&max Изображение «Герб Вятки» http:// www.nashavyatka.ru/gerb_main.jpg Изображение « Герб Москвы» http:// t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQdEHKm7nCeF9RepGgGbbVlfLgTkSm5K0_GvZEv37bhbeRhaSRg Изображение «Герб Вологды» http:// vologda-portal.ru/images/parad_gerb.png Изображение « Великий Устюг » http:// images.vector-images.com/35/velustyug_city_coa_n3243.gif Изображение « Герб Княжпогостского района» http:// images.vector-images.com/11/kniazhpogostskiy_rayon_coa.gif Изображение « Соляной бунт» http:// upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/02/Salt_riot_moscow_1648.jpeg/400px-Salt_riot_moscow_1648.jpeg Изображение «Курорт Серёгово » http://www.vse-strani-mira.ru/images/stories/picture/publ/seregovo.jpg

Сереговский солеваренный завод

Фонд: 165

Ед.хранения: 1571

Дело: 1571 е хр.

Дата: 1849 — 1917

Начало солеварения в с. Серегово относится ко второй половине XVI в. С 1897 г. варницы принадлежали сольвычегодским купцам Строгановым. В 1820 г. завод с землями и приписными крестьянами купили вологодские купцы Витушенниковы, затем заводом владели разные лица и компании.

Завод поставлял соль, деготь, разные виды спиртов, кирпич.

Копии жалованных грамот царя Алексея Михайловича на право владения земельными угодьями и соляными варницами (1671, 1674 гг.).

Статистические отчеты по оборудованию, о выработанной продукции и численности рабочих. Описания рассольных труб, книги учета вываренной соли и выполненных изделий. Алфавитный перечень дач владельцев завода Витушенниковых (1854 — 1860 гг.). Переписка о переустройстве завода, об усовершенствовании солеварения (1860 г.). Ведомости ежегодной выварки соли.

Контракты и подряды на заготовку кирпича, дров, на вырубку и сплав леса, заготовку хлеба и продовольствия.

Книги учета прихода, расхода материалов.

Книги донесений в правление Беломорской компании (1869 — 1880 гг.). Опись имущества завода, принадлежащего Беломорской компании.

Переписка с разными лицами о получении доверенностей на управление заводов (1877 г.).

Письма разных лиц о поставке дров и каюков (лодок).

Описи недвижимого имущества завода (1899 г.), сведения о численности рабочих и оборудования.

Сметы завода. Главные книги и бухгалтерские журналы.

Книги учета и записей рабочих. Ведомости о государственных податях и повинностях. Копии документов об обследовании общих условий рабочих и служащих (1883 г.).

Переписка с сереговским волостным правлением о наборе рекрутов, о выдаче крестьянам денег, по вопросам здравоохранения (1865- 1866 гг.). Акты яренского уездного врача о санитарном состоянии завода.

Переписка о заготовке и поставке материалов для строительства Кылтовского Крестовоздвиженского монастыря, об обеспечении его сезонной рабочей силой, о поставке хлеба и припасов для рабочих. Ведомости о движении денежных сумм по содержанию монахов Кылтовского монастыря.

Окружные управления вологодского губернского управления земледелия и государственных имуществ

Усть-Сысольское ф. 273, 1600 ед. хр., 1749 — 1917 гг.

Яренское ф. 292, 237 ед. хр., 1784 — 1916 гг.

Созданы в 1840 г. по «Учреждению для управления государственными имуществами в губерниях» 1838 г.

Управляли государственными землями, лесами и крестьянским населением, руководили всеми делами, связанными с межеванием земли, содействовали землеустроительным комиссиям по сельскохозяйственной, межевой, землемерной и гидротехнической части.

Ликвидированы на основании «Временного положения о лесном управлении в губерниях» 12 января 1918 г.

Межевые книги на земли уездов, Печорской волости, усадебные пустоши, пожни, деревни и села, на земли купцов и земли, принадлежащие Кажимским заводам, на рудные леса и горы брусяного камня (1784 — 1788, 1817 — 1827, 1836 гг.), сереговского солеваренного завода (1785 г.), на лесные дачи.

Журналы экономических примечаний к Главному межеванию (1784 — 1786 гг.).

Указы вологодской казенной палаты усть-сысольскому уездному казначейству (1816 г.). Указы губернского правления о возобновлении, установлении и уточнении границ между Вологодской, Вятской и Пермской губерниями.

Указы Синода и положение об улучшении состояния духовенства (1835 г.). Материалы по увеличению церковных земель по Усть-Сысольскому уезду, об отводе земель для строящихся церквей и церковным служителям. Переписка об уточнении земельных границ Ульяновского плесса и упразднении Спасской пустыни Усть-Сысольского уезда. Брачные записи Ибской Ильинской церкви (1808 — 1813 гг.).

Систематические каталоги и алфавитные реестры планов на земли и леса ведомства государственных имуществ Яренского (1868 г.) и Усть-Сысольского (1889 г.) уездов.

Экономические обзоры, доклады, переписка и отчеты об исследовании Усть-Сысольского уезда и колонизационном отношении (1904 г.).

Уставная грамота Нювчимского завода (1863 г.). Геодезическое описание, проводимое при отводе земельных участков населению Нювчимского и Кажимского заводов (1910 г.). Алфавитные именные списки домохозяев на заводах, переписка с волостными правлениями по земельному устройству населения Кажимских заводов, крестьян разных деревень. Копии приговоров сельских сходов и ведомости о количестве заготовленного сена.

Материалы о деятельности запасных магазинов. Сведения волостных правлений о количестве запасов хлеба, годного на посев, находящегося в хлебозапасных магазинах, прошение и именные списки крестьян, получивших ссуду хлебом из-за неурожая.

Планы на постройку домов усть-сысольских горожан (1830-е годы).

Отчеты по лесничествам, списки оброчных статей лесничеств, находящихся в пользовании крестьян.

Объявления о доверенности купцов (1802 — 1809 гг.). Рапорты уездного землемера, прошения крестьян.

Картографические и топографические материалы усть-сысольской окружной палаты государственных имуществ (1760 — 1916 гг.).

Архив

Национальный архив Республики Коми

167982, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 90

(8-821 2) 24-07-36

arhivrk@rambler.ru

Историческая справка

Серёговский солеваренный промысел — первое промышленное предприятие в Коми крае.

Добыча соли всегда являлась важным промыслом в России, так как соль была предметом обмена, торговли, источником пополнения государственной казны.

Среди соляных промыслов Вологодской губернии издавна славился своей хорошей солью Серёговский солеваренный завод, имеющий давнюю историю и сыгравший заметную роль в хозяйственном освоении края. Промышленное освоение природных богатств промысла начинается с XVI в., чему способствовало наличие на данной территории мощных за-лежей соли, огромных массивов леса, удобных речных путей к рынкам сбыта и дешевой рабочей силы.

В 1582 г. Иван Грозный дал сольвычегодскому солепромышленнику Афанасию Строганову льготную грамоту на 16 лет на право поиска соля-ных источников и их эксплуатацию на реке Выми. Строгановы скупали земли у серёговских крестьян, промысел быстро расширялся. Но после 1625 г. соляные варницы пришли в упадок и выварка соли почти прекра-тилась.

В 1637 г. дьяк Данило Панкратьев, крупный торговец из Галича, отку-пил соляные варницы и активно взялся за восстановление и расширение соляного производства. С его именем и связано возникновение Серёговск-ого солевареного завода. В 1647 г. на соляном промысле работало уже 5 варниц и вываривалось в год свыше 130 пудов соли. Соляной промысел был связан прямым водным путем с крупнейшим российским рынком в XVII в. — Вологдой, куда ежегодно отправлялось по 5-7 больших судов с солью.

Расцвет Серёговского завода пришелся на конец XVII столетия. Новому подъему производства способствовало появление в 1673 г. нового приказчика Ивана Андреевича Шергина, умного хозяйственного человека, обладающего организаторскими способностями. Вводится в строй новая рассольная труба, 13 варниц вываривают до 300 тыс. пудов соли в год, на промысле работает свыше 200 постоянных рабочих. Серёговский солева-ренный промысел стал одним из крупнейших в России солеваренных предприятий: квалифицированная часть работников в начале состояла из переселившихся в Серёгово солеваров из Сольвычегодска, Тотьмы, Соли-галича и других городов. Постепенно все больше становилось рабочих из числа местных жителей. Помимо работных людей, на заводе работали крепостные владельцев, а также поляки, немцы и карелы. Множество крестьян привлекалось на подсобные работы — распиловку и вывозку дров, транспортировку соли в Вологду, которая была главным рынком сбыта. Серёговской солью торговали также в Москве, Архангельске, Устюге, Вятке.

В XVIII в. после установления государственной монополии на соляную торговлю, производство соли стало менее выгодным, и производи-тельность завода снизилась. Тем не менее, в конце XVIII столетия казна получала от продажи серёговской соли свыше 40 тысяч рублей прибыли в год, и власти считали, что из всех соляных промыслов Вологодской губернии «самый лучший и надежный есть Серёговский». Но время диктовало свои условия. Плохая техническая оснащенность завода вела к низкой производительности труда и, вследствие этого, к высокой себестоимости соли. К началу XX в. серёговская соль оказалась неконкурентноспособной с продукцией других солеваренных заводов России.

В 1885 г. Серёговский соляной промысел приобретает у Беломорской кампании купец Булычев, наследники которого — Гурлевы владели им до 1917 г. Булычевым старые ручные машины были заменены паровой машиной мощностью 6 лошадиных сил, действовала одна рассольная сква-жина, вываривалось около 80 тыс. пудов соли в год. На заводе по-прежнему оставалась примитивная технология, каторжные условия труда, низкая производительность труда. Рабочие получали 12 рублей в месяц при рабочем дне от 12 до 16 часов.

История Серёговского солеваренного завода тесно смыкается с за-рождением и развитием рабочего движения в Коми крае. Серёгово яви-лось одним из первых центров формирования пролетариата в привымских волостях. Стремясь получить больше прибылей, владельцы завода уже-сточили эксплуатацию рабочих: снижали расценки, удлиняли рабочий день и т. д. Рабочие оказывали сопро¬тивление: известны их выступления против владельцев в 1733, 1788, 1869 гг. Революционная борьба рабочих центра России в годы I русской революции также нашла отклик среди трудящихся Серёговского завода: летом 1906 г. они устроили забастовку, потребовав установления 8-часового рабочего дня, повышения зарплаты.

В мае 1918 г. на заводе был создан фабрично-заводской комитет, ко-торый стал осуществлять контроль над производством, а по декрету СНК РСФСР от 28 июня 1918 г. Серёговский завод был национализирован. В предвоенные годы на заводе работало от 40 до 60 человек, вываривалось до 2 тыс. тонн соли в год. В 1941 г. начата эксплуатация новой Первомайской скважины.

За годы Советской власти построены новые цеха, обновлены скважи-ны, предприятие переведено на современную технологию, в фасовочном цехе установлены автоматы, построен цех по выпуску соли в гранулах, используются крепкие рассолы, открытие мощных залежей каменной соли создало широкие предпосылки для нового подъема солеварения. Совре-менное здание завода построено в 1972 г.

Постройки исторической части завода располагаются на пойменной террасе правого берега р. Вычегда «под» центральной частью села Серёгово.

В настоящее время от зданий и сооружений завода сохранились:

1. амбар соляной ХIХ в. (бесхозяйный объект);

2. фундаментные сваи, окладные венцы и полы-помосты (фрагментарно) соляного амбара ХVIII в., утраченного в результате пожара в 1990-е гг.;

3. остатки деревянных рассолоподъемных труб, расположенных в разных частях окрестностей села Серегово (бесхозяйные объекты);

4. водоподъемная башня Никольская (в советское время — Октябрьская) с рассолоподъемной трубой (бесхозяйный объект).

Кроме того, зафиксирована провальная воронка (озеро) на месте эксплутационной шахты 1-Э старого сользавода (северная окраина с. Серёгово), а также самоизливающаяся скважина минеральной воды «Ключик», забранная в деревянную трубу (находится недалеко от уреза воды левого берега реки Вымь, под т.н. Серёговской горой, т.е., на берегу под селом.

Описание памятников.

Соляной амбар ХIХ в. представляет собой бревенчатое сооружение (27,2х13,6 м), рубленное из сосновых бревен диаметром 25-27 см и установленное на лиственничные сваи и покрытое тесовой кровлей на два ската. Протяженные стены прорезаны широкими дверными проемами (по два с каждой стороны) для завоза в помещения амбара соли. Бревенчатые мосты (взвозы), дверные колоды и дверные и оконные заполнения полностью утрачены. Единое помещение внутри здания открыто под крышу. Полы из плах утрачены. Второй соляной амбар (ХVIII в.), имевший размеры 50х13 м, и располагавшийся в 30 метрах к юго-юго-западу от существующего амбара, утрачен в результате пожара в 1990-е гг. К настоящему времени сохранились лиственничные сваи амбара, на которых лежат окладные бревна сооружения и (фрагментарно) половые плахи.

Никольская (Октябрьская) рассолоподъемная башня располагается в 100 м к юго-западу от соляного амбара. Представляет собой высокое бревенчатое, рубленое «в обло» многоярусное сооружение (6,8х6,8 м) с двухскатной крышей, покрытой черным кровельным железом.

К дворовой части здания примыкает кирпичная пристройка (5,85х4,30 м), соединявшаяся с башней дверным проемом и состоящая из двух разновеликих помещений. Пристройка находится в аварийном состоянии: кровля, чер-дачное перекрытие, полы, дверные и оконные заполнения

Пристройки утрачены, стены испещрены трещинами.

В интерьере башни — балки второго яруса сооружения, на которые опирался нижний марш лестницы, спилены, остальные находятся (по внешним признакам) в удовлетворительном состоянии. Полы утрачены на всех ярусах башни. Помещение нижнего этажа заболочено в результате подъема подземных вод.

В центральной части нижнего яруса башни сохранилось деревянная рассолоподъемная труба диаметром 75 см, перестроенная, по-видимому, в 1880-е гг., когда был установлен насос на тяге от паровой машины (до этого рассол поднимали на конной тяге). Внутрь деревянной трубы была вставлена более узкая металлическая труба диаметром 17 см, через которую и качался рассол. Глубина скважины достигала 332 метров.

Журналист «Республики» посетил село, откуда пошла коми промышленность

В этом селе сохранились возведенные несколько веков назад купеческие амбары, есть подземная скважина глубиной четыреста двадцать метров, здесь проваливались под землю дома, и сюда приезжали лечиться трудящиеся со всего Советского Союза. Это село Серегово, и оно стало очередным населенным пунктом, который посетила экспедиция, организованная председателем республиканской Федерации туризма Геннадием Марковским в рамках проекта «Родовой пас». Вместе с участниками экспедиции в старинном солеваренном центре Коми края побывал журналист «Республики». Историей и легендами Серегово издание продолжает открывать для читателей интересные места родной республики.

Строгановский пай

Серегово находится в Княжпогостском районе на правом берегу реки Выми, всего в сотне километров от Сыктывкара и в 38 километрах от райцентра – Емвы. Вблизи села расположено огромное месторождение каменной соли. В советское время килограммовую пачку сереговской соли можно было купить за восемь копеек не только в любом магазине Коми АССР, но и в разных районах страны. Но вот уже почти двадцать лет соль здесь не добывают.

Месторождение соли под Сереговой горой на Выми известно давно. Местный народ выпаривал соль естественной сушкой или горячими камнями из сосудов с рассолом. Серегово впервые упоминается в письменных источниках в связи с солепромышленником Афанасием Строгановым. Вместе со своими сыновьями он обратился к Ивану IV, испрашивая дозволения включить в свои владения отхожие земли Великой Перми. В 1582 году Строганов получил царскую грамоту, где было указано, что «Офоньке Строганову дано дикое место по Выми реке на 15 лет, чтобы тот рассольные места искал, и варницы ставил, и пашни распахивал, и лес расчищал». В 1586 году Строганов получил разрешение «поставить варницу на своей земле по реке Выми под Сереговой горою, и чтобы ему в льготные лета амбар варничный, трубы рассольные ставить и соль варить, а государевы подати никакие не платить». Но дело что-то у Строгановых не заладилось, и в начале семнадцатого века они продали сереговский промысел крестьянам – братьям Ивану и Севастьяну Опариным. Правда, пай (долю) прибыли от соли Строгановы оставили за собой. Опарины не смогли расширить производство, и вскоре земли у них перекупил крупный торговец Данило Панкратьев. Он наконец-то организовал здесь промышленное производство соли, расцвет которого в селе пришелся на конец семнадцатого века. Тогда Сереговский солеваренный промысел стал одним из крупнейших в Российской империи наряду с промыслом на прикаспийском озере Эльтон. Соль из Серегово вывозилась для сбыта по реке в Вологду, а продавали ее в Москве, Архангельске, Устюге, Вятке, а также на местных рынках.

В какой-то момент наладить в Серегово свой соляной промысел решили монахи Соловецкого монастыря. Из Соловков приехали 170 человек, включая около полусотни стрельцов. Началась настоящая битва за соль. Стрельцы «людей, которые шли из усолья на мельницу, из луков стреляли и бердышами рубили, рогатинами кололи и Ивашку Якимова застрелили до смерти, четырех человек ранили и рабочих пять дворов сожгли». Также люди нанятого монастырем приказчика «пожгли новые хоромы хозяина завода, изувечили трубного мастера Власа Артамонова, сжали и увезли с принадлежащих Панкратьеву полей хлеб». Панкратьев в Москве возбудил судебное дело против конкурентов, нанял и направил в Серегово устюжских стрельцов. Только после этого Соловецкий монастырь отказался от своих притязаний на добычу сереговской соли.

Кресты и амбары

Раньше в селе стояли пять больших крестов. Один в центре села, другой рядом с Успенской церковью, третий на вершине Сереговой горы, четвертый в конце Усолья, пятый – при въезде в Усолье. До наших дней сохранились только два. Тот, что в центре села, был известен еще в 1799 году. Тогда в Серегово случился страшный пожар, сгорело почти все село, но крест уцелел. А второй крест сохранился в Усолье на берегу реки. Его поставили в 1684 году в память о «войне» и победе владельца завода Панкратьева со стрельцами Соловецкого монастыря.

В 1879 году владельцем завода стал архангельский купец первой гильдии Афанасий Булычев. Через пятнадцать лет на противоположном берегу он основал Кылтовский Крестовоздвиженский женский монастырь. В начале прошлого века Серегово превратилось в крупный центр соледобычи. Здесь построили церковь с часовней, открыли земскую и церковно-приходскую школы, гимназию для девочек и организовали библиотеку. В Серегово ежегодно проводилось несколько крупных ярмарок, на которые съезжались купцы из северных сел и городов. После революции и гражданской войны соляной промысел продолжился. В 1990-х годах на солеваренном заводе добывали до шести тысяч тонн соли в год. Но в 2001 году солеваренный завод прекратил добычу, а через три года был ликвидирован. Так что сейчас сереговскую соль в магазине не купишь и на стол не поставишь.

Экскурсию по селу для журналистов провела заведующая местным Домом культуры Татьяна Каракчиева. Она показала полуразрушенный амбар на берегу. У амбара, который, как утверждают местные жители, построен аж в семнадцатом веке, даже есть собственное имя – Миледа. Раньше, по словам гида, на здании висела табличка, что это памятник истории и охраняется государством. Но потом и табличку утащили. Другой древний амбар в селе называется Магазея. Он построен в 1887 году и сохранился довольно-таки хорошо. На двери – старинный кованый замок, под потолком виднеются деревянные блоки для поднятия тяжестей, на полу – рассыпанное зерно.

Никольская (в советское время – Октябрьская) бревенчатая башня постройки 1902 года над рассолоподъемной скважиной напоминает Пизанскую – так же кренится набок. Внутри башни стоит вода, и в центре этого соленого мини-болотца торчит деревянная труба, по которой когда-то поднимали рассол с четырехсотметровой глубины. Когда-то его качали на конной тяге, потом с помощью пара. Внутрь деревянной трубы вставлена узкая металлическая труба, через нее и качался рассол в последнее время.

Еще один любопытный памятник промышленности в селе – это хорошо сохранившаяся печь известкового завода. Кирпичное сооружение без окон и дверей на берегу реки видно издалека. Завод начал работать в 1935 году и давал стране известь около тридцати лет.

Как сквозь землю провалился

Одна из достопримечательностей Серегово – громадная воронка в центре села. Когда-то на этом месте стоял крепкий крестьянский дом. Но в середине восьмидесятых годов прошлого века он как сквозь землю провалился. Такое иногда случается на территории соляных промыслов. В земле образуются пустоты, и земля со всеми строениями проваливается.

– К счастью, никто тогда не пострадал, – показала место катастрофы Татьяна Каракчиева. – Дом уходил под землю несколько дней, и все ценное хозяева успели вынести. Потом воронку пытались засыпать, день и ночь сюда везли на машинах песок, камни и бетонные блоки. Но все уходило под землю. Все село было страшно напугано, а ближайшие к провалу соседи быстро разобрали дом и переехали в безопасное место.

Сейчас здесь глубокая заболоченная воронка, в которую местные жители высыпают мусор. Размеры воронки примерно 90 метров в ширину и 130 метров в длину, а ее глубина шесть метров. Село стоит на куполе Сереговского месторождения каменной соли – это одно из крупнейших в мире купольных месторождений каменной соли. Его диаметр около полутора-двух километров, а глубина от пяти до семи километров. Поверхность соляного месторождения – кепрок – представляет собой каменную «крышку», которая в Серегово состоит из известняков, глин и доломитов. Но и эти породы могу дать трещины. К тому же в верхней части соляного купола образуются гигантские пустоты, и чаще всего это происходит вблизи эксплуатационных скважин.

Курортное место

Местное население издавна знало о целебных свойствах здешних рассолов. Жители окрестных деревень вывозили рассол в бочках и использовали его дома в лечебных целях.

Сереговские рассолы незаменимы при лечении многих заболеваний, а местные минеральные воды по своим свойствам ничуть не уступают известным минералкам Северного Кавказа или чешских Карловых Вар. В конце XIX века лечебные свойства вымских рассолов были подтверждены российскими учеными. В 1915 году предприняли первую попытку организовать в селе курорт, но этому помешала мировая война. В 1919 году Владимир Ленин подписал декрет «О лечебных местностях общегосударственного значения». В 1925 году запланировали создание курорта в Серегово, в 1928-м началось его строительство. В 1929 году были построены спальный корпус и водолечебница бальнеологического курорта. В советское время на курорте отдыхали более двухсот человек за смену. В конце 1970-х годов приняли решение о строительстве на противоположном берегу Выми нового санатория. Работы начались в середине 1980-х годов и не закончены до сих пор. Санаторий строили четыре года, но в 1990-м из-за отсутствия финансирования стройка замерла. Возобновилось строительство только в начале нашего века, но в 2005 году работы на объекте снова прекратили по финансовым причинам. Продолжились они только летом 2011 года. Но тогда выяснилось, что часть построек нужно ломать и возводить заново. Сейчас корпус нового санатория отлично виден отдыхающим из окон старого здания.

Артур АРТЕЕВ

Фото автора

Прошлое села Серегово и Сереговского солеваренного завода, первого промышленного предприятия в Коми крае, вызывает большой интерес жителей нашей республики и гостей Княжпогостского района.

Серёгово — соляное село. Расположено в южной части района на берегу реки Вымь, в 38 км от города Емвы. В селе Серёгово сохранились исторические здания XVIII века. Как экскурсионные объекты интересны: сохранившиеся соляной амбар, весовая, трубы, провальная воронка на месте эксплуатационной скважины, скважина Октябрьская (бывшая Никольская) с водоподъемной башней (пробурена около 1864-70 годов), скважина «Ключик» (минеральные питьевые воды).

Никольская рассолоподъемная башня. Село Серегово. XIX век

Первое письменное упоминание о селе Серегово связано с известным родом солепромышленника Афанасия Владимировича Строганова. Вместе со своими сыновьями он обратился к царю Ивану VI, испрашивая дозволения включить в свои владения отхожие земли Великой Перми.

Строгановых в то время называли северными соляными королями.

Русские соляные варницы. Гравюра. XVII век

Все необходимое для работы сереговских соляных варниц: железо, канаты, ведра, лопаты — закупалось в городе Вологде. На месте, в селении Серегово, заготавливались дрова, строились суда для отправки соли на продажу. Для работы на заводе владельцы привезли русских мастеровых из Галича, Сольвычегодска т Тотьмы. Они умели добывать и выпаривать соль. Позднее солеваренному делу научились и работники из коми селений.

В начале XVIII века Строганов продает Сереговский соляной промысел зажиточным крестьянам Княжпогостской волости, братьям Ивану и Севастьяну Опариным, и оставляет за собой только пай (долю в собственности и прибыли).

У Опариных не хватило капитала для оборудования и расширения производства соли, не хватало средств и для доставки соли на главный соляной рынок, который был в Вологде, и Опарины отказались от солеварения.

В 1637 году Данило Панкратьев купил эти земли у крестьян Опариных и уплатил за них 23 рубля. Принято считать, что с этого времени и началась история Сереговского солеваренного завода. Панкратьев стал расширять промысел, скупил несколько земельных участков, принялся строить новые варницы.

Добыча соли — это долгий и изнурительный труд. Соляной рассол вначале добывали в скважинах — деревянных колодцах, которые были сделаны на реке Вымь. Затем соляной рассол через трубы поднимали на верхние ярусы варниц. Там его выпаривали на больших железных противнях. Затем продукт сушили в больших деревянных ящиках — ларях.

После этого готовую соль на речных судах отправляли по водному пути в Вологду. Ежегодно туда отправляли по 5-7 больших судов с солью. Сереговской солью торговали не только в Вологде, но и в Москве, Архангельске, Устюге, Вятке, а также на местных ярмарках Коми края.

Соляная скважина

Расцвет Сереговского промысла пришелся на конец XVII века. В 1684-1685 годах число варниц на заводе возросло до 10, а в 1690-х их стало уже 13. Сереговский солеваренный промысел стал одним из крупнейших в России солеваренных заводов.

В XVII веке произошло событие, которое получило название Соляной бунт. Причиной народного волнения было повышение цен на соль, которая и без того стоила больших денег.

В XVIII века после установления государственной монополии на соляную торговлю, производство соли стало менее выгодным, и производительность завода снизилась.

В 1768 году в Серёгове купцами Рыбниковыми был построен каменный двухэтажный храм Успения Божией Матери с колокольней и четырьмя престолами.

В начале XX века Серёгово превратилось в крупный центр соледобычи. Здесь были построены церковь с часовней, земская и церковно-приходская школы, гимназия для девочек и большая библиотека.

В 1990-х годах на солеваренном заводе добывали 5—6 тысяч тонн соли в год. В 2001 году Серёговский солеваренный завод прекратил добычу, а в 2004-м — был ликвидирован.

Наши предки давно заметили чудодейственные свойства сереговских соляных рассолов и минеральных вод. Рассолы хорошо помогали от ревматизма, или, как тогда говорили, при ломоте в костях. О целебной силе сереговской соли узнали жители близлежащих деревень. коми крестьяне вывозили рассолы в бочках к себе домой и использовали их в лечебных целях.

В конце XIХ века лечебные свойства вымских рассолов были подтверждены известными учеными. В 1929 году в Серегово был построен спальный корпус и водолечебница известного бальнеологического курорта. Отдыхающие принимают соляные ванны. Сереговские рассолы творят чудеса: излечивают болезни суставов и поднимают на ноги тяжелобольных людей. Помимо целебных солей. в санатории лечатся минеральными водами. По своим лечебным свойствам они ничуть не хуже известных минеральных вод Северного Кавказа.

.

Источники:

Сажина Раиса Александровна. Кристаллы Серегово / Раиса Сажина. — Сыктывкар : Сыктывкарский лесной институт, 2009. — 139, [1] с. : ил., портр.

Республика Коми. Т. 3. Сыктывкар: Коми книжное изд-во, 2000. — 400 с., [16] л. ил. с. : ил., фото, портр.

Поляков Евгений Викторович (методист). Край, в котором я живу : [Республика Коми] : 4 класс : учебное пособие для общеобразовательных организаций / Е. В. Поляков ; [художник Анна Гордеева]. — Сыктывкар : Анбур, 2019. — 127 с. : ил., цв. ил., портр.

http://okn11.rkomi.ru/pages/seregovskiy_solevarennyy_zavod