Народные и литературные сказки относятся к одному жанру, но имеют существенные отличия. Это касается и формы повествования, и внутреннего содержания произведений. Основой всех сказок является история о чудесных приключениях героев, однако в фольклорных сюжетах она строится по традиционной схеме, а в литературных может иметь произвольный многоплановый вариант изложения.

Народные сказки — древнейшее культурное наследие, которое сохранило представление наших предков о взаимоотношениях человека и природы. В них отражены нравственные принципы существования общности людей в условиях постоянной борьбы за выживание, определена четкая грань между добром и злом и проявляются выразительные черты национального характера, верований, быта.

Народные сказки классифицируют как волшебные, бытовые, былинные, богатырские, сатирические. Особое место в этой классификации занимают сказки о животных, возникновение которых исследователи устного народного творчества связывают с языческими ритуалами.

Литературная сказка возникла гораздо позже. Во второй половине XVIII века с развитием просветительских идей в европейской литературе появились авторские обработки фольклорных сказок, а в XIX традиционные сказочные сюжеты стали использовать Ш. Перро, братья Гримм, Г.Х. Андерсен, А. Гофман — писатели, которых весь мир признал классиками этого жанра.

В большинстве литературных сказок повторяются фольклорные мотивы и присутствует волшебная атрибутика, позаимствованная из языческих ритуалов, однако развитие сюжета, как и выбор персонажей, подчинены воле автора. Сказка становится художественным произведением со сложной системой метафорических образов, свойственных притче.

Жанровая особенность литературной сказки со второй половины XIX века проявляется в ее близости к новелле и даже повести. Примером могут служить произведения русских писателей А. Погорельского, Л. Толстого, а в западноевропейской литературе О. Уайльда, С. Лагерлеф, Л. Кэрролла.

«Алиса в стране чудес» Л. Кэрролл

Выводы сайт

- Литературная сказка — авторское произведение в отличие от народной сказки, которая возникла как малый эпический жанр в результате коллективного творчества этноса.

- Литературная сказка — жанр художественной литературы, в то время как народная сказка — один из фольклорных жанров, особенность которого — устный пересказ.

- Литературная сказка может иметь придуманный автором свободный сюжет. В народной сказке сюжетная линия строго подчинена определенной схеме, которой должен придерживаться рассказчик, чтобы сохранить канву повествования.

- Система образов в литературной сказке произвольна, в народной — обусловлена традициями и представлениями о добрых и злых силах.

- Народная сказка в художественной форме отражает глубинный пласт коллективного сознания и относится к древнейшему виду устного народного творчества. Литературная сказка может продолжать национальные традиции, но является плодом авторского воображения и в жанровом плане близка к современным видам приключенческой и фантастической литературы.

В разделе на вопрос что такое авторская сказка? чем она отличается от народной сказки? заданный автором Невролог лучший ответ это 1. Народная сказка — творение коллективное. она создаётся народом. Литературная сказка всегда имеет конкретного автора.

2. В народной сказке поднимается общечеловеческая проблема, значимая для всех. В авторской сказке проблема может быть и узкой, важной для конкретного автора или героя.

3. Идея народной сказки заключается в нравоучении, народной мудрости. Идея литературной сказки — выявление авторской позиции, его отношение к поставленным проблемам.

4. Сказочные приёмы (троекратные повторы, магические числа, нарушение запрета…) в рамках народной сказки обязательны. В литературной сказке их присутствие или отсутствие решается автором.

5. В народной сказке язык (эпитеты, сравнения, устаревшие и диалектные слова, слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами) встречаются постоянно, так как отражают народную речь. В авторской сказке их использование является авторским средством придания произведению сказочной формы. Наряду с ними присутствуют оценочные эпитеты, метафоры, описания природы, внешности и т. д.

6. В народной сказке всегда есть присказка, зачин, конец. В литературной сказке один или несколько компонентов могут отсутствовать.

7. Авторская сказка статична, не может изменяться с течением времени. Народная сказка — это жанр устного народного творчества, поэтому она может изменяться по мере передачи её из уст в уста.

8. В народных сказках добро всегда побеждает зло. В авторской сказке конец может быть менее оптимистичным.

У каждого ребенка есть своя любимая сказка. Кто-то не может заснуть без истории о Русалочке, кто-то требует рассказ о Колобке, а кто-то просто любит слушать о захватывающих приключениях сказочных героев. Будучи маленькими, Вы не интересовались, кто написал эту сказку. Но время бежит, и рано или поздно приходится столкнуться с этим вопросом: чем авторская сказка отличается от народной? Почему герои поступают именно так, а не иначе?

Герои любой сказки проживают свою маленькую жизнь на страницах книг. Описанные приключения, действия и решения отображают индивидуальность персонажа. Но, если задуматься, то есть персонажи, которые повторяют одни и те же действия, кочуя из истории в историю. Но есть те, кому необходимы необычные обстоятельства для начала приключений.

Народные сказки — передаются из уст в уста не одно поколение . Они являются наследием, несущим в себе понятия о добре и зле, порядочности и взаимопомощи. Рассказывая их детям, наши предки учили детей жить в гармонии с собой и миром.

Различают несколько видов народных сказок:

- Былинные.

- Богатырские.

- Бытовые.

- Сатирические.

- Волшебные.

Благодаря именно этим сказкам, дети знают о Бабе Яге, змее Горыныче, Кощее Бессмертном. Многие из этих персонажей стали прототипами других героев.

Авторские сказки написаны по мотивам народного фольклора . Такой жанр в литературе появился в конце восемнадцатого века. Самыми известными сказочниками того времени были братья Гримм. Они любили национальные традиции, собирали интересные истории, которыми пугали маленьких детей. Немного «облагородив» эти рассказы, лингвисты опубликовали свою книжку сказок.

Более популярной, авторская сказка стала с развитием романтизма в художественной литературе и живописи. Поэты, писатели, художники поняли, что основой всего культурного наследия является именно народный фольклор. А труды знаменитых немцев легли в основу этого течения.

Чем отличаются народные сказки от авторских?

- Народные сказки сложил и передал народ;

- Авторские сказки имеют единственного автора, имеющего законные права на эти работы.

Различное описание происшествий, действий героев, их одежды:

- Народные сказки не имеют точных описаний мелких деталей.

- Авторская сказка передает красочно мельчайшие подробности всех событий, достоверно показывая читателю реалистичность происходящего.

Различие в характерах персонажей:

- Народные сказки показывают одинаковых, безликих не отличающихся между собой героев.

- Авторы передают индивидуальность каждого героя. Создавая продуманные образы, переносят читателей в совершенно новый незабываемый мир. Каждый персонаж показан, как живое, думающее и чувствующее существо.

Авторское отношение к персонажам . Читая произведение любого писателя, можно с точностью определить в считанные минуты, кто должен стать положительным героем. Кого хочет видеть автор добрым, отзывчивым существом, а кто неисправимый злодей. Чьи поступки должны вызывать восторг, а кто своим появлением должен навевать неосознанный страх и переживание за других персонажей.

Понимание и восприятие жизни :

Четкое разделение на положительных и отрицательных героев, понимание добра и зла . Рыцарь и дракон. Такой подход прослеживается в фольклорных рассказах.

Создавая своих персонажей, продумывая свою историю, автор пытается показать многогранность человеческого характера . Рассказывает не только о черном и белом, но и старается стереть четкую черту, пытаясь показать, что существует еще и серое.

Авторская сказка всегда несет в себе отголоски народных сказаний и легенд. Не стоит забывать, что даже Александр Сергеевич Пушкин написал свои незабвенные творения под впечатлением от рассказов нянюшки Арины Родионовны.

В классической литературе множество авторов писавших произведения, основанные на народных сказках услышанных еще в детстве. Но каждое из них несет в себе отголосок исторического прошлого. Прототипы героев, исполняющих (обладающих) присущими только им особенностями. Использование давно известной сюжетной линии. А также словесные обороты, пословицы, поговорки присущие только просторечью.

Очень часто можно встретить различные атрибуты, некие ритуалы или действия связанные с язычеством. Читая такую литературу, не всегда можно с уверенностью сказать были ли эти моменты позаимствованы или придуманы автором. Изучая классическую литературу, дети учатся понимать и различать авторскую и народную сказу. Развивая логику и мышление, тренируют навыки столь необходимые в дальнейшей жизни.

Сказка — любимый жанр не только детей, но и многих взрослых. Сначала их сочинением занимался народ, затем освоили и профессиональные писатели. В этой статье мы разберемся, чем отличается народная сказка от литературной.

Особенности жанра

Сказка — самый распространенный вид народного творчества, рассказывающий о событиях приключенческого, бытового или фантастического характера. Основной установкой этого жанра является раскрытие жизненной правды при помощи условно-поэтических приемов.

По сути своей сказка является упрощенной и сокращенной формой мифов и легенд, а также отражением традиций и воззрений народов и наций. В чем отличие литературных сказок от народных, если в самом этом жанре присутствует прямая отсылка к фольклору?

Дело в том, что все литературные сказки опираются на народное творчество. Даже если сюжет произведения противоречит фольклорной традиции, строение и главные герои имеют четко видимую с ней связь.

Особенности народного творчества

Итак, чем отличается народная сказка от литературной? Для начала разберемся с тем, что принято называть «народной сказкой». Начнем с того, что этот жанр считается одним из древнейших и признан культурным наследием, сохранившим представления наших предков об устройстве мира и о взаимодействии человека с ним.

В таких произведениях отразились нравственные ценности людей прошлого, проявившиеся в четком делении героев на добрых и злых, национальные черты характера, особенности верований и быта.

Народные сказки принято разделять на три вида в зависимости от сюжета и героев: волшебные, о животных и бытовые.

Авторское прочтение

Чтобы понять, чем отличается народная сказка от литературной, нужно разобраться с происхождением последней. В отличие от своей народной «сестры», литературная сказка возникла не так давно — только в 18 веке. Связано это было с развитием просветительских идей в Европе, которые способствовали началу авторских обработок фольклора. Народные сюжеты стали собирать и записывать.

Первыми такими писателями были братья Гримм, Э. Гофман, Ш. Перро, Г.Х. Андерсен. Они брали известные народные сюжеты, что-то добавляли в них, что-то убирали, часто вкладывали новый смысл, изменяли героев, усложняли конфликт.

Главные отличия

Теперь перейдем к тому, чем отличается народная сказка от литературной. Перечислим основные черты:

- Начнем с того, что авторское произведение всегда имеет один и тот же неизменяемый сюжет, в то время как народная видоизменяется и трансформируется все время своего существования, так как меняется окружающая действительность и мировоззрение людей. Кроме того, обычно литературный вариант крупнее по объему.

- В авторской сказке ярче выражена изобразительность. В ней больше деталей, подробностей, красочных описаний действий и персонажей. Народная версия очень примерно описывает место действия, самих персонажей и события.

- Литературная сказка обладает психологизмом, который несвойственен фольклору. То есть автор много внимания уделяет исследованию внутреннего мира персонажа, его переживаниям и чувствам. Народное творчество никогда так подробно не углубляется в тему.

- Главными героями народных сказок являются маски-типажи, обобщенные образы. Авторы же наделяют своих персонажей индивидуальностью, делают их характеры сложнее, противоречивее, а поступки мотивированнее.

- В литературном произведении всегда присутствует ярко выраженная позиция автора. Он высказывает свое отношение к происходящему, дает оценку событиям и персонажам, эмоционально окрашивает происходящее.

Чем отличается литературная сказка от народной: примеры

Теперь попробуем применить теорию на практике. Для примера возьмем сказки А. С. Пушкина.

Итак, для того чтобы показать приемы изобразительности, возьмем «Сказку о мертвой царевне». Автор очень детально и красочно описывает обстановку и убранство: «в светлой горнице… лавки, крытые ковром», печь «с изразцовой лежанкой».

Психологизм героев отлично демонстрирует «Сказка о царе Салтане», Пушкин с большим вниманием относится к чувствам своего героя: «забилось ретивое… слезами залился… дух в нем занялся».

Если вы еще не совсем поняли, чем литературная сказка отличается от народной, то рассмотрим еще один пример, связанный с индивидуальностью характера героя. Вспомним произведения Ершова, Пушкина, Одоевского. Их персонажи не маски, это живые люди со своими страстями и характерами. Так, Пушкин даже чертенка наделяет выразительными чертами: «прибежал… задыхаясь, весь мокрешенек… утираясь».

Что касается эмоциональной окраски, то, например, «Сказка о Балде» — балагурная и насмешливая; «Сказка о Золотой Рыбке» — ироничная и немного печальная; «Сказка о мертвой царевне» — печальная, грустная и нежная.

Заключение

Подводя итоги того, чем отличается русская народная сказка от литературной, отметим еще одну особенность, обобщающую все остальные. Авторское произведение всегда отражает мировоззрение писателя, его взгляд на мир и отношение к нему. Это мнение может частично совпадать с народным, но никогда не будет ему тождественно. За литературной сказкой всегда проступает личность автора.

Кроме того, записанные сказки всегда привязаны к определенному времени и месту. Например, сюжеты народных сказок часто кочуют и встречаются в различных местностях, поэтому датировать их происхождение практически невозможно. А время написания литературного произведение легко определить, несмотря на стилизацию под фольклор.

Если в литературном произведении повествование ведется от первого лица, это не значит, что рассказчиком является сам автор. Образ рассказчика — авторский вымысел для реализации пределенной авторской цели, и его роль в художественной организации текста не менее важна, чем само действие, о котором повествует автор.

Определение

Рассказчик — вымышленный персонаж, от имени которого ведется повествование о судьбе героев или о событиях, составляющих содержание литературного произведения.

Сравнение

Персонажи всегда получают прямую или косвенную авторскую оценку, важную для раскрытия идейного содержания произведения. В некоторых жанрах для этой цели вводится рассказчик — лицо, условно наделенное собственным суждением о событиях и героях, вокруг которых разворачивается сюжетное действие.

Образ рассказчика нейтрален. Читатель почти ничего не узнает о его характере, образе мыслей, судьбе. Рассказчик интересен только тем, что от его имени ведется повествование. Со слов рассказчика мы узнаем о привычках и странностях Печорина в романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»; пушкинский цикл «Повестей Белкина» тоже передан вымышленным рассказчиком.

Повествование от первого лица — распространенный прием в европейской литературе XVIII — XIX веков. Рассказчику редко отводилась роль бесстрастного наблюдателя за событиями и хронолога: в его уста вкладывалась портретная характеристика главных героев произведения, оценка их поступков, прогнозы и предупреждения о последствиях необдуманных действий.

Часто рассказчик необходим для выражения авторской позиции. В романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин» образ рассказчика почти тождественен самому автору. Однако это все-таки образ, в котором только частично отразилось авторское мироощущение.

Введение фигуры рассказчика в сюжет произведения усложняет композицию, придает ей многоплановость и в то же время четко структурирует повествование. Автор при этом остается творцом и создателем, главным режиссером действия, а не его участником.

Выводы сайт

- Автор — создатель литературного произведения. Рассказчик — один из его персонажей.

- Автор выстраивает сюжет и описывает события, рассказывать о которых должен вымышленный герой — рассказчик.

- Благодаря образу рассказчика может быть выражена авторская позиция по отношению к описываемым событиям.

- В оценочных суждениях рассказчика частично проявляется мировоззрение автора.

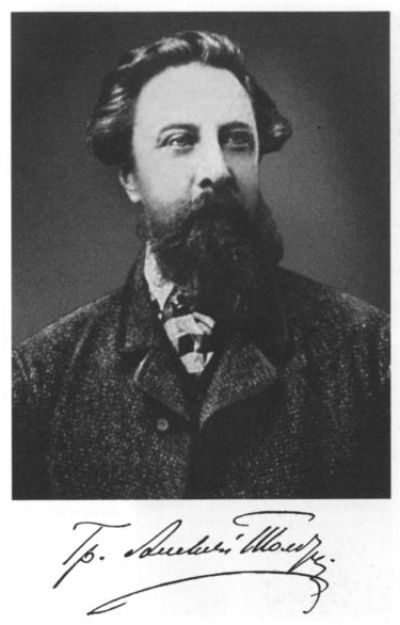

| «Алексей Константинович Толстой» |

|

Злые дяди, злые тёти,

есть метла — таки метите.

А как денег наметёте,

так вы к нам и заходите…

Кто-то подсчитал, что разных вариантов сказок «Колобок» уже более 30 штук. Люди до сих пор гадают, а кто он? Наиболее известная сказка автора графа А. К. Толстого, член-корреспондента Императорской Санкт-Петербургской АН, но её запретили читать детям до 6 лет. Потому, что Лиса съела Колобка, а это не хорошо. Пока сочиняю свою, наверное, напишут ещё парочку, поэтому называю её по тексту № 40. Граф Алексей Константинович Толстой (24 августа 1817, Санкт-Петербург — 28 сентября 1875, село Красный Рог, Брянщина). Без знания истории эту сказку не сочинить и не раскусить. Просто так и ни о чём Толстой писать не станет, сочинив «История государства Российского от Гостомысла до Тимашева» в 83 куплетах от 1868 года, которую россиянам перевели с английского. Я решил изложить собственное видение означенного сюжета несколько шире имеющихся предположений, с раскрытием значений ключевых русских терминов, встречающихся по тексту. По мотивам исследования написал сказку с добрым концом. Из логики повествования Колобок остаётся жить. Характер главного героя сложный, поступки его неисповедимы, значения многих слов сказки нами позабыты — исследование получится несколько длиннее оригинала. Зацепило обращение Колобка к «родителям», он их называет бабушка и дедушка (у автора сказки они старик и старуха), а где же папа, где отец? В таком случае, за мать уже и не спрашивается, что само собой разумеется. От меня Колобок, как от Алексея Константиновича, не убежит. Лиса его не съест и родители детям почитают перед сном. Примечательно вот что и, что дорого сердцу — все действующие лица в сказке разговаривали на одном — родном мне языке, и понимали друг друга. Надеюсь, пойму их и я…

Как прочёл я тридцать сказок,

а вчера о Колобке —

ещё три, то понял сразу

всё о главном косяке…

Говорят, их тридцать семь,

но не суть. А мама с папой?

И о чём там пишут все,

и решают тихой сапой,

как узнал, что сути мимо

захотелось написать

о конце её счастливом.

Да всю правду рассказать!

Будет сказка номер сорок,

но зато, таких одна.

От корней и поговорок.

И от самого — до дна,

как пошла ей полоса:

Кто герою — лютый ворог?

Не медведь, не волк — лиса!

Патрикеевна? Умора…

Чем и сказка хороша:

На любой сгодится вкус.

От меня — до малыша,

плюс большой морали плюс…

Колобок, ребята, мутный.

По наклонной покатись.

Я сначала думал: смутный,

а возьми, да и влюбись!

Тут ведь сердцу не прикажешь,

да и род его мужской.

Уголь сажей не измажешь,

разберёмся, кто косой…

Он дорогу просто любит,

любит песенки попеть.

Это дело, кто осудит?

Ведь не может он лететь,

или будь герой наш кубом,

да в лепёшку расшибись,

то и вовсе дело глупо…

Нет, ребята, это жизнь.

…На колоде колют чурки.

Колют чурки: ко-луном?

А потом несут к печурке

полнолунным вечерком?

Так кололи бы: колУном.

Не колышет если звук.

Или Коло, или Уно,

на дворе у стука «гук».

Теребя у чувства струны

потешались старики:

Испеки старуха — лУну!

Душу тешить — испеки.

КолобОк — читаю с детства,

для меня он просто Бог,

без ухмылок и кокетства,

но ни разу: кОл-о-бок…

Если звуки не волнуют,

пусть земной он будет шар.

Бабы с вечера колдуют:

Угольки, небесный жар…

Колдуй баба, колдуй дед,

хоть ты серый, а хоть белый,

а хоть бурый ты медведь.

Сделал дело и гуляй!

Опосля — гуляет смело,

и стоит собачий лай…

…Кто Луну сравнил с Землёю,

кто о сизом голубке,

вьют любовь себе петлёю,

ищут Солнцу — в Колобке,

от обычаев славянских,

по душе находят путь,

дней доходят христианских,

а вот тут не увернуть…

Образ зайца? Он — Даждьбог,

волк — Перун, а миша — Велес,

Он скрывается как Бог.

Значит, катит Коло через,

да не будь он дураком,

прокатись в деревню нашу,

там расскажут о каком…

А навстречу — дева Макошь.

Машет хвостиком да машет…

Как тут песенку не спеть?

И опять он ей расскажет,

абы по боку медведь.

…Катит, Коло Колобком,

вариант ещё — от Кола,

если кто-то не знаком,

вот такая жизни школа!

Гам! И нету Колобка.

Целиком. Ну, что за сказка?

Половинку! Будьте ласка.

Что возьмёте с дурака…

Это я из всех Сварожьих,

и от самых древних пор,

до сюжетов скоморошьих,

как пробрался к рогу вор.

Колобок наш не был трусом!

Я подумал головой.

А катись он, весь искусан,

словно Месяц молодой.

У него роман сердечный,

а катиться, как тогда?

Не путём лети он млечным…

На рогах и без бока…

По дороге так и рыщут.

Соловьи с дубиной ждут,

в оба пальца так и свищут.

И сидят они в дубах.

С рушниками и навстречу,

кучерявые в умах,

от всего (судачат) лечат,

его круглые бока:

«Не видали, Колобка?»

…Или вот, ещё примеры,

вам со сдутым колесом,

или с кубом, кто б поверил?

Ну а тут… какой-то сон.

Да не сон — die Sonne — солнце,

раскалённое светило.

Сколько радостных эмоций

Вас бы сразу посетило…

Стал персты я загибать,

и решил начать с мизинца,

как учила меня мать

в ожидании гостинца,

повторять-то повторяю,

может, что и забываю,

только сам себе не врун.

Безымянным — кто быть мог?

Безымянный перст — Даждьбог,

Велес — средний, а Перун —

указательным перстом!

А большой — один был палец.

Накрывал кулак потом.

А кулак — покрепче палиц,

всех оставит в дураках…

Сколько пальцев на руках?

Отвечайте, пальцев — два!

Было так во все века.

…Пальцем деланы колбасы

с указательным перстом.

Да из сала, да из мяса,

в нашем веке золотом.

Скажут, «тыканные» — точно!

Хороша ж родная речь.

У премудрости восточной

по канве в канаву стечь…

…А напёрсток — по персту.

Если пялиться, то — очи,

если пяльца, то — холсту,

если спать, то: «Доброй нОчи!»

А молиться, то Христу…

В троеперстие и вдвое

(а когда-то был один),

вспомни плот, а с ним и Ноя,

и до самых до седин…

Осеняя по кресту,

тело бренное со лба,

по небесному мосту,

«пальцы» сложены в слова…

…Нет лобка у Колобка

и ни ручек, и ни ножек…

Как считать? Схожу с ума,

отношусь уже я строже,

что же ЭТО за такое,

в сказке за изделие?

Сразу видно — непростое,

с «раза» — рукоделие.

Перейти сейчас к рассказу,

мне сетей мешает шум.

Пробивается зараза,

липнет на уши и ум.

Указующим перстом,

мне в одно лишь тычет ухо,

во второе — стариком,

кто в семье у нас Большуха?

Малышей смешные крики

накатили в снежный ком:

Запретили? — До шести?!

Как подчистят все улики,

не успеть нам подрасти,

поиграться с Колобком…

Чтобы было честь по чести,

приведу такой пример.

О лисе, как о невесте.

И никто не принял мер?!

Лупоглазая красотка,

и сожрала Колобка…

Из чего же мир наш соткан?

Лупа — глупая лубка.

И с каких же это пор

(заглянул я вглубь и старь),

мне — Лиса, то Солнцу вор,

а то лунный календарь?

А из вас хоть кто подумал,

ночью лунной или днём,

что не фунт это изюма,

разгадать, где мы живём.

***

…Шарик, круглая земля,

и свались, Оно с окошка!

Комом блин! Ну, погулял!..

И пошёл себе без ножек.

Хотя, всякое быть может,

ну останься — дома скис бы,

или съели старики —

вот такие бродят мысли,

ведь зачем-то же пекли?

Так хоть свет увидел белый!

Сам катился, песни пел…

перед всеми был он смелым,

а с лисою — не удел…

Как увидел — офигел!

Да и прыг лисе на нос!!

Рыжий хвост её бледнел,

а глаза — глаза бесстыжи,

И пошло всё в перекос…

Губы алые всё ближе…

Тихий омут у чертовки.

Он ей песню напевал.

Речи льстивые плутовки.

На язык -и- он пропал.

Ну, чего так долго виснешь?

Тут, приятель, ты не скиснешь.

Пряжен твой на масле бок…

Мой румяный колобок!

Абы лысый наш не скис,

не лиса была, а Лис!

Но любовь пришла не сразу,

а постились до весны…

Вот такая вот зараза,

вот такие Солнцу сны.

Значит, точно быть беде.

Семь комочков испекли —

дело всё — в сковороде!

Грели, грели как могли.

Разогреть не успевали —

подсказал один шатун…

Он по штату — лап сосатель

и ещё предприниматель,

заодно и душ спасатель…

Сочинитель местных рун,

а по прозвищу — «перун»?

Как зовут тебя? — Да Власий,

Батя рубит — я вожу…

Не находите тут связи?

И лошадку торможу…

…Кто его ПерУном кличет,

а кто Серого Волка,

и на свой кладут обычай.

Укрывают все бока…

А не то, придёт волчок,

да укусит за бочок!

Хуже если — то за пятку

(Ахиллесову пяту),

и играют дети в прятки,

и на улице в лапту,

а Того — они не знают,

почему, так называют?

Трусишка — зайка серенький,

под ёлочкой… скакал?

А кто не скачет в ельнике,

зовут его?.. Москаль!

Совсем не так ребятушки.

Совсем — наоборот.

Играют с ними в ладушки,

встречают Новый год…

Зовёт он маму — бабушкой,

а дедушкой — отца?

Давайте сядем рядышком,

и с самого конца:

Ну как же это вышло-то?

Родителей он без…

Изделие с мучицы, но

прослушайте ликбез:

Зачем они купаются

в холодном январе?

И матом не ругаются.

Всё крутится в уме.

Прослушаем по Новому,

печалей не тая,

по Старому по слову мы…

Ту песенку, друзья.

Я — от дедушки ушёл,

Я — от бабушки ушёл…

Перечислил всех зверей,

Колобок их всех хитрей!

Кто встречался на пути…

От лисицы, как уйти?

Оказалось — «нехитро»,

в чём и есть его нутро.

Тут не скажешь по-другому.

Ты лиса мети, мети…

То есть просто. По тупому,

как педали не крути…

Я смотрю словарь у Даля,

что такое, колобье?

За отходы не слыхали?

Маслобойня ваша де?

Сам Петро лису боялся!

Петя — Петя, петушок.

Колобок — не испугался.

Не сморозил гребешок…

Повелитель Велес рун,

Колобок им интересен!

Словно птица Говорун

воспевает книгу Песен…

***

У деревни — Деревнищи,

был один всего случАй,

там кого казаки ищут?

Пригласили не на чай.

Ты, Иван давай, согрейся

в зипуне своём маненько,

а на случай не надейся…

Провожали деревенькой.

…Как старухи говорили,

из-за ижицы, какой-то,

Старичину и сгубили,

да в капусту изрубили.

Вот что было меж собой то…

Вот и ищем по капусте,

малых деток — от отцов

и доходим… свято пусто!

Аж до самых до Клинцов.

Наконец-то! Златоустый,

Здравствуй, Вася-кострома!

Клином клин, как говорится.

Всё и горе от ума:

«Основатели Отцы»,

прямо «племени меря»?

Раскололись в бубенцы,

в тридцать три богатыря…

От варягов дело длится,

на одной воде стоим,

что Клинцы, а что столица,

убедиться еже сим…

Я читаю, а мне снится…

Где Клинцы и Кострома,

и Москва — одна водица,

и девица им — одна…

Запрягали долго в сани.

Ёшкин случай, ещё тот.

Сорок раз И(ван)СУСанин

за нос водит весь народ.

***

Ну так, что там, с Колобком?

Жили-были, мне по уху

а в уме уж снежный ком,

говорит — старик старухе

(а не будь я чудаком),

сразу понял бы откуда,

где намазано медком…

Наш язык, ребята — чудо.

С языка начать бы надо,

о «Большухе» и о «мухе»

изучать ползучих гадов.

Закатили — оплеуху

сразу сказку изучать:

как там по морю — посуху,

зря не стали б завещать.

Вот и стал я примечать,

чтобы мне не обещали,

кто всё будет выполнять?

Размотал сии скрижали…

…А поди-ка, ты, старуха

(да по коробу скребя),

не назойливою мухой,

совершенно не шутя…

По сусеку — помети-ка!

С тары древней и любя,

поручил старик старухе.

Ничего не говоря.

Значит, слово в обиходе,

и не стоит объяснять,

мол, пеки по новой моде.

А старухе не понять…

Как ей печь-то, чем ей маслить?!

И на чём его месить.

Не метите по напраслин.

Не учите бабу жить…

Чтобы было всем понятней,

наскребёшь если муки,

Бабке, долго объяснять ли?

Колобка! — Не пироги.

Только слово Дед замолви

(и совсем не для гостей),

а старуха всё

Дата публикации: 13:36 15.12.2021

| Оценка произведения: | |

| Разное: |

Проект «Сказка»ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ: «АВТОРСКАЯ (ЛИТЕРАТУРНАЯ) И НАРОДНАЯ СКАЗКА (СХОДСТВА, ОТЛИЧИЕ, ЗНАЧИМОСТЬ) КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕРЕСА К ЧТЕНИЮ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 103

«АВТОРСКАЯ (ЛИТЕРАТУРНАЯ) И НАРОДНАЯ СКАЗКА (СХОДСТВА, ОТЛИЧИЕ, ЗНАЧИМОСТЬ) КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕРЕСА К ЧТЕНИЮ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ»

Научный руководитель: Плотникова Елена Сергеевна, учитель русского языка и литературы

Наша жизнь наполнена тайнами и загадками. Изо дня в день нам приходится совершать множество открытий, сравнивая, анализируя, сопоставляя, мы приходим к выводам, о которых ранее даже не догадывались.

К сожалению, в наше время далеко не все ребята любят читать. И это действительно, проблема, о которой говорят с экранов телевидения, наш учитель на уроках литературы. Как же сделать так, чтобы ребята с увлечением готовились к урокам литературы, перечитывая страницу за страницей того или иного произведения?

Данный проблемный вопрос определил направление нашей работы: открыть в литературе что-то новое, непонятное, неизведанное, заинтересовать ребят темой исследования, научить фантазировать и анализировать. Попробуем доказать это на примере исследования русских народных и литературных авторских сказок, поскольку тема сказок очень интересна ребятам особенно начальной школы. Поэтому апробация наших исследований будет проходить именно в начальной школе.

О чем-то скрипит половица…

И спице совсем не спится…

Присев на кровати, подушки

Уже навострили ушки…..

И сразу меняются лица,

Меняются звуки и краски…..

Тихонько скрипит половица,

По комнате ходят С К А З К И.

Тема работы: «Авторская (литературная) и народная сказки. Сходства, отличие, значимость»

Цели работы: через анализ и сопоставление особенностей литературных и народных сказок заинтересовать, увлечь учащихся начальной школы чтением.

анализ и сопоставление литературных и народных сказок.

создание программы практических действий по результатам исследований по пропаганде чтения среди учащихся начальной школы.

привлечение к проблеме родительской и учительской общественности.

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что изучение сходства и различий сказок литературных и народных приведет к интересу к чтению учащихся начальной школы.

Литературные и русский народные сказки

Сравнительный анализ литературных и народных сказок, процесс приобщения школьников младшего возраста к чтению.

Анкетирование учащихся начальной школы.

Исследование мнений учительской и родительской общественности.

Изучение особенностей жанра сказки.

Поиск схожих сказок по сюжету.

Анализ, сравнение литературных и народных сказок.

Изучение особенностей изображения героев литературной и народной сказки.

Создание программы практических действий на основе материалов исследований.

Реализация программы практических действий.

Диагностика участников проекта по результатам проведенной работы.

Поиск сказок для сравнения

Анализ и синтез материала

Теоретическое обоснование работы

Чтение — это одно из главных умений человека в жизни, без которого он не может постичь окружающий мир. Чтение играет основополагающую роль в формировании личности ребенка.

В настоящее время в школьной практике повсеместно наблюдается спад интереса учащихся к чтению.

Сегодня в России, которую раньше считали самой читающей страной, назрел кризис чтения.

Существует ряд причин, в том числе и социальных: общий спад интереса к чтению, обилие источников информации помимо книг: интернет, телевидение, ускорение темпа жизни.

Школьники предпочитают книге Интернет, телевизор и компьютерные игры.

Отсюда вытекает проблема данного социологического исследования: противоречие между тем, что чтение является элементом развития ребенка и тем, что существует тенденция снижения интереса к чтению у школьников.

Анкетирование учащихся начальной школы

Осознав это, мы провели анкетирование среди учащихся третьих классов. В анкетировании участвовало 27 школьников.

«Может ли человек обойтись без книг?» На данный вопрос большинство ребят ответило отрицательно (24 опрашиваемых, 89 %), но все же 3 учащихся, к сожалению, ответили, что вполне могут прожить без книг.

На вопрос «Нравится ли тебе читать?» почти все школьники ответили утвердительно (25 человек), что составило 93 % от числа опрошенных, но 2 школьника все же ответили, что читать не любят. Здесь наблюдается противоречие, так как данные школьники на предыдущий вопрос ответили, что без книг обойтись нельзя, тогда как школьники, которые утверждали, что книги не нужны человеку, ответили, что очень любят читать.

На вопрос «Какие книги (сказки, стихотворения, повести, рассказы) тебе нравится читать?» большинство ребят (17 учащихся), что составило 63 % от числа опрошенных, ответили, что любят читать сказки, однако другие 10 человек (37%) предпочитают рассказы. Однако ребята в анкете отметили и названия рассказов «Конек Горбунок» и тому подобное. Видим противоречие. Оказалось, что ребята просто не владеют информацией о жанре сказки, об особенностях данного жанра, и принимают авторские сказки за рассказы.

Итак, исходя из данных анкетирования, определяем объект и дальнейшее направление работы. Мы должны изучить особенности л итературных и русских народных сказок, провести сравнительный анализ литературных и народных сказок, познакомить ребят из третьего класса с результатами исследований, чтобы приобщить их к чтению.

Исследование мнений учительской и родительской общественности

Изучение особенностей жанра сказки

Далее мы изучили особенности жанра сказки, чтобы иметь возможность рассказать ребятам о жанре, о видах сказок.

Итак, из словаря С.И. Ожегова берем определение жанра «Сказка».

Итак, из определения видим, что сказка — это литературное произведение, где всегда идёт борьба добра со злом. Они различны по своему содержанию.

В сказках о животных — это хитрая лиса, жадный и глупый волк, которых всегда побеждают слабые заяц и петух («Заюшкина избушка»), козлята («Волк и семеро козлят»).

Иногда зло в русских бытовых сказках представлено в образах богатых, знатных людей. Например, царь, желающий завладеть чужой женой (сказка «Поди туда — не знаю

Проанализировав различные виды русских народных сказок, мы можем сделать следующие выводы:

добрые герои в русских народных сказках всегда побеждают;

представители зла всегда расплачиваются за свои поступки;

правда в сказке всегда на стороне добрых, а не злых.

Мы узнали, что сказки бывают народные и литературные. В словаре литературоведческих терминов мы нашли определения сказок.

Сказка народная (употребляя термин в самом широком значении) — всякий устный рассказ, сообщаемый слушателям в целях занимательности. виды народных сказок очень разнообразны и носят как в народной среде, так и в научном обороте различные названия. однако какой-либо резкой грани между отдельными видами сказки провести невозможно: элементы, присущие одному виду, могут проникать в другой; все зависит от преобладания какого-либо одного из элементов над другими.

Литературная сказка тесно связана с письменной литературой. Её еще называют авторской.

(Литературная энциклопедия: Словарь литературных терминов: В 2-х т. — М.; Л.: Изд-во Л. Д. Френкель Под ред. Н. Бродского, А. Лаврецкого, Э. Лунина, В. Львова-Рогачевского, М. Розанова, В. Чешихина-Ветринского 1925 )

Составим различия и сходства сказок авторской и народной

Устная форма изложения «Сказки передавались из уст в уста»

Письменная форма изложения «Для чтения и разума»

Особенности изображения героев — народный подход. Герои носят старинные русские имена — Иван, Марьюшка и т.п.

Герои носят необычные имена Гвидон, Елисей.

Особенности лексики — разговорный стиль изложения. Изложение материала — прозаическое.

Особенности лексики — литературный стиль изложения, язык художественной литературы. Зачастую поэтическое изложения (но не всегда)

Схожи по жанру, сюжету

Добро побеждает зло

Составив различия и сходства сказок, опираясь на терминологию, попробуем найти сказки, схожие по сюжету и проанализировать их. В первую очередь обратим внимание на фольклорные традиции, которые использовали писатели-классики в своих произведениях.

Поиск схожих сказок по сюжету

Итак, для анализа нами взяты сказки:

В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович»

Анализ, сравнение литературных и народных сказок.

Отличия народной и литературной сказок

Литературная сказка (В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович»)

Название чаще не отражает отношение народа к событиям и героям

В названии дана характеристика героя. Автор называет его уважительно Мороз Иванович

За основу берется народная сказка

Герои — яркие индивидуальности

Изучение особенностей изображения героев литературной и народной сказки.

Практическое обоснование работы

Создание программы практических действий на основе материалов исследований.

Эксперимент I Проверка техники чтения.

Эксперимент II Понимание лексической составляющей.

Эксперимент III Театрализация.

Реализация программы практических действий.

Диагностика участников проекта по результатам проведенной работы.

В чем проявляются в литературных сказках фольклорные традиции?

1) В использовании писателями фольклорных сюжетных мотивов ( ненависть мачехи к падчерице, чудесное происхождение главного героя, нравственное испытание героя, спасение волшебных животных-помощников и т. д.).

2) В использовании традиционных образов-персонажей , которые, как выявил отечественный фольклорист В.Я. Пропп, выполняют в сказке определенные действия-функции. Это идеальный герой, его помощник, отправитель, даритель, вредитель, похищенный объект, ложный герой.

3) В использовании народных средств поэтической речи (постоянные эпитеты, троекратные повторы, словесные формулы, фразеологизмы, пословицы и поговорки, просторечие и т. д.).

Обращение к фольклорным истокам позволяет увидеть и специфику литературной сказки.

В чем проявляются особенности литературной сказки?

В отличие от фольклорного произведения литературная сказка имеет конкретного автора, неизменный текст, зафиксированный в письменной форме, чаще всего она больше по объему. Но самое главное заключается в своеобразии содержания и формы литературной сказки, которая отличается от народной следующими особенностями:

1) В литературной сказке сильнее выражена изобразительность , т. е. более подробно, детально и красочно описаны место действия, события, внешний облик персонажей.

2) Для литературной сказки характерен не свойственный фольклору психологизм , т. е. углубленное исследование внутреннего мира, переживаний персонажей.

3) В связи с этим образы-персонажи литературной сказки — это не обобщенные маски-типажи народной сказки, а неповторимые индивидуальные характеры .

4) Для литературной сказки, как и для любого литературного творения, свойственна ярко выраженная авторская позиция : читатель понимает, кого из персонажей автор любит, что он ценит, что ненавидит. Литературная сказка выражает авторское понимание жизни, которое может в чем-то и совпадать с фольклорными ценностями. Однако чаще всего автор стремится выразить собственные идеи и представления о жизни.

Все это приводит к тому, что литературная сказка позволяет увидеть «лицо» автора, его пристрастия и ценности, его духовный мир. Это принципиально отличает ее от народной сказки, в которой отражены общенародные идеалы, а личность конкретного сказителя стерта.

Классические литературные сказки как раз и позволяют читателю увидеть две стороны этого жанра: фольклорные традиции и авторское своеобразие. Помимо этого, работа над литературными сказками позволяет учителю обучать учащихся такому сложному виду анализа, как сравнительно-сопоставительный, развивая при этом у детей логическое мышление и культуру аналитической работы с художественным текстом.

Анкета для учащихся начальной школы

Чем ты занимаешься в свободное время?

Может ли человек обойтись без книг?

Нравится ли тебе читать?

Что бы ты сделал в первую очередь, что в последующие (расставь цифры):

Просмотр телевизионных передач

Игры в электронные приложения (телефон, планшет)

Какие книги (сказки, стихотворения, повести, рассказы) тебе нравится читать?

У Вас дома много книг?

На каких книжных героев ты хотел бы быть похожим?

Анкета для родителей

Ответьте, пожалуйста, на вопросы, предложенные нами. Ваши ответы позволят нам провести литературное исследование.

У Вас дома много книг?

Часто ли вы читаете?

Какую книгу вы прочли за последние полгода?

Источник

Чем отличается литературоведение от литературы. Разница между литературной сказкой и народной

Отличие литературной сказки от народной.

В литературоведении до сих пор нет единого определения жанра литературной сказки, не создано и единой классификации. Существует немалое количество определений литературной сказки, которые условно можно разделить на два типа. Первый тип определений представляет собой перечисление отдельных характеристик, которые обычно присущи литературной сказке, но в конкретных произведениях данные характеристики могут и отсутствовать. Пример — определение Л. Брауде:

Литературная сказка- ϶ᴛᴏ авторское художественное прозаическое или поэтическое произведение. Основанное либо на фольклорных источниках, либо придуманное самим писателем, но в любом случае подчиненное его воле; произведение преимущественно фантастическое, рисующее чудесные приключения вымышленных или традиционных сказочных героев и в некоторых случаях ориентированное на детей; произведение, в котором волшебство, чудо играют роль сюжетообразующего фактора, помогают охарактеризовать персонажей (Л. Брауде).

Второй тип определений — ϶ᴛᴏ попытка обобщенного универсального определения. К примеру:

Литературная сказка — такой жанр литературного произведения, в котором в волшебно-фантастическом или аллегорическом развитии событий и, как правило, в оригинальных сюжетах и образах в прозе, стихах и драматургии решаются морально-этические или эстетические проблемы. (Ярмыш Ю.Ф.).

Однако единого исчерпывающего определения литературной сказки на сегодня еще не создано.

Сказки литературные — это сказки, рожденные благодаря отдельному автору, а не народу. Литературные сказки писали многие русские, немецкие, французские и другие иностранные писатели. В основном писатели используют доступные народные сказочные сюжеты, мотивы или создают свои собственные оригинальные авторские сказки, заселяя новыми вымышленными персонажами, героями.

Фундаментом литературной сказки послужила сказка народная, ставшая известной благодаря записям ученых-фольклористов.

Отличия литературной сказки от народной:

1. В отличие от народной, литературная сказка принадлежит конкретному автору и имеет неизменный текст, не бытовавший до публикации в устной форме.

2. Литературной сказке, особенно в прозаической форме, свойственна изобразительность. Автор детально и красочно описывает место действия, облик и характер героев, их переживания. Но всё же, в большей мере автор уделяет внимание необыкновенным, волшебным приключениям, происходящим с героями сказки.

3. Для литературной сказки свойственна чётко выраженная авторская позиция. Читатель сразу понимает, кому из героев автор симпатизирует, кому сопереживает, а к кому относится отрицательно.

4. В литературных сказках автор очень часто проводит параллели между реальным и сказочным миром. Нередко, таким образом, автор стремится подчеркнуть негативные стороны существующей действительности.

Литературная сказка как отдельное литературное явление выделилась еще в ХІХ веке и давно стала полноправным литературным жанром.

В литературной сказке переплетаются элементы сказок о животных, бытовой и волшебной сказки, приключенческой и детективной повести, научной фантастики и пародийной литературы.

Из фольклорных источников литературной сказки главным образом преобладает народная волшебная сказка. Авторскую сказку в основном характеризует не только и не столько разработка распространенных в русском фольклоре сюжетов и мотивов, сколько стремление к овладению системой типичных для народной сказки образов, ее языком и поэтикой. Как известно, фольклорная сказка, особенно волшебная, имеет строгую форму. Герой ее схематичен, отсутствуют психологические рассуждения и подробное описание деталей, природа отображается только для развития действия и, главным образом в виде традиционных формул (темный лес, море-окиян и т.д.), она обращена в неопределенное прошлое время, события ее разворачиваются в тридевятом царстве, наличествует четкий антагонизм добра и зла. Авторская сказка весьма свободна в выборе материала и в выборе формы. Τᴀᴋᴎᴍ ᴏбᴩᴀᴈᴏᴍ, литературная сказка — жанр пограничный, он обнаруживает черты, свойственные и фольклору, и литературе. Литературная сказка выросла на основе фольклорной, унаследовав ее жанровые признаки, развивая и трансформируя их.

Литературная сказка всегда связана с социально-историческими событиями и литературно-эстетическими направлениями. В литературной сказке отражается социальная среда, а также мировоззрение и литературно-эстетические воззрения ее автора. Литературная сказка — целое направление в литературе, универсальный жанр, охватывающий все явления окружающей жизни и природы, достижения науки и техники.

Чем отличается народная сказка от литературной: своеобразие и примеры

Сказка — любимый жанр не только детей, но и многих взрослых. Сначала их сочинением занимался народ, затем освоили и профессиональные писатели. В этой статье мы разберемся, чем отличается народная сказка от литературной.

Особенности жанра

Сказка — самый распространенный вид народного творчества, рассказывающий о событиях приключенческого, бытового или фантастического характера. Основной установкой этого жанра является раскрытие жизненной правды при помощи условно-поэтических приемов.

По сути своей сказка является упрощенной и сокращенной формой мифов и легенд, а также отражением традиций и воззрений народов и наций. В чем отличие литературных сказок от народных, если в самом этом жанре присутствует прямая отсылка к фольклору?

Дело в том, что все литературные сказки опираются на народное творчество. Даже если сюжет произведения противоречит фольклорной традиции, строение и главные герои имеют четко видимую с ней связь.

Особенности народного творчества

Итак, чем отличается народная сказка от литературной? Для начала разберемся с тем, что принято называть «народной сказкой». Начнем с того, что этот жанр считается одним из древнейших и признан культурным наследием, сохранившим представления наших предков об устройстве мира и о взаимодействии человека с ним.

В таких произведениях отразились нравственные ценности людей прошлого, проявившиеся в четком делении героев на добрых и злых, национальные черты характера, особенности верований и быта.

Народные сказки принято разделять на три вида в зависимости от сюжета и героев: волшебные, о животных и бытовые.

Авторское прочтение

Чтобы понять, чем отличается народная сказка от литературной, нужно разобраться с происхождением последней. В отличие от своей народной «сестры», литературная сказка возникла не так давно — только в 18 веке. Связано это было с развитием просветительских идей в Европе, которые способствовали началу авторских обработок фольклора. Народные сюжеты стали собирать и записывать.

Первыми такими писателями были братья Гримм, Э. Гофман, Ш. Перро, Г.Х. Андерсен. Они брали известные народные сюжеты, что-то добавляли в них, что-то убирали, часто вкладывали новый смысл, изменяли героев, усложняли конфликт.

К середине 19 века авторская сказка стала больше похожа на повести и новеллы, например, произведения Л. Кэрролла, О. Уайльда, Л. Толстого, А. Погорельского.

Главные отличия

Теперь перейдем к тому, чем отличается народная сказка от литературной. Перечислим основные черты:

- Начнем с того, что авторское произведение всегда имеет один и тот же неизменяемый сюжет, в то время как народная видоизменяется и трансформируется все время своего существования, так как меняется окружающая действительность и мировоззрение людей. Кроме того, обычно литературный вариант крупнее по объему.

- В авторской сказке ярче выражена изобразительность. В ней больше деталей, подробностей, красочных описаний действий и персонажей. Народная версия очень примерно описывает место действия, самих персонажей и события.

- Литературная сказка обладает психологизмом, который несвойственен фольклору. То есть автор много внимания уделяет исследованию внутреннего мира персонажа, его переживаниям и чувствам. Народное творчество никогда так подробно не углубляется в тему.

- Главными героями народных сказок являются маски-типажи, обобщенные образы. Авторы же наделяют своих персонажей индивидуальностью, делают их характеры сложнее, противоречивее, а поступки мотивированнее.

- В литературном произведении всегда присутствует ярко выраженная позиция автора. Он высказывает свое отношение к происходящему, дает оценку событиям и персонажам, эмоционально окрашивает происходящее.

Чем отличается литературная сказка от народной: примеры

Теперь попробуем применить теорию на практике. Для примера возьмем сказки А. С. Пушкина.

Итак, для того чтобы показать приемы изобразительности, возьмем «Сказку о мертвой царевне». Автор очень детально и красочно описывает обстановку и убранство: «в светлой горнице… лавки, крытые ковром», печь «с изразцовой лежанкой».

Психологизм героев отлично демонстрирует «Сказка о царе Салтане», Пушкин с большим вниманием относится к чувствам своего героя: «забилось ретивое… слезами залился… дух в нем занялся».

Если вы еще не совсем поняли, чем литературная сказка отличается от народной, то рассмотрим еще один пример, связанный с индивидуальностью характера героя. Вспомним произведения Ершова, Пушкина, Одоевского. Их персонажи не маски, это живые люди со своими страстями и характерами. Так, Пушкин даже чертенка наделяет выразительными чертами: «прибежал… задыхаясь, весь мокрешенек… утираясь».

Что касается эмоциональной окраски, то, например, «Сказка о Балде» — балагурная и насмешливая; «Сказка о Золотой Рыбке» — ироничная и немного печальная; «Сказка о мертвой царевне» — печальная, грустная и нежная.

Заключение

Подводя итоги того, чем отличается русская народная сказка от литературной, отметим еще одну особенность, обобщающую все остальные. Авторское произведение всегда отражает мировоззрение писателя, его взгляд на мир и отношение к нему. Это мнение может частично совпадать с народным, но никогда не будет ему тождественно. За литературной сказкой всегда проступает личность автора.

Кроме того, записанные сказки всегда привязаны к определенному времени и месту. Например, сюжеты народных сказок часто кочуют и встречаются в различных местностях, поэтому датировать их происхождение практически невозможно. А время написания литературного произведение легко определить, несмотря на стилизацию под фольклор.

В чем сходство и отличие народных и литературных сказок

Обычно мамы читают сказки детям на ночь. Некоторые из них придуманы в народе, другие — написали современные авторы. Конечно, литературные сказки отличаются от народных. Но есть у них и несколько общих черт.

Чем отличается литературная сказка от народной

Дети любят слушать сказки. В них добро наказывает зло. Благодаря сказкам, дети учатся понимать мир.

Но существует разница между литературными и народными сказками:

- В народных сказках сюжет строится по традиционной схеме, и рассказчик должен ее придерживаться. А сказка, написанная автором, может иметь произвольный вариант повествования.

- В литературной сказке чётче описывают характер и внешность героев. Место действия и события наделены большим количеством деталей. А писатель имеет свое отношение к каждому герою, и это заметно при прочтении повествования. Тогда как народная сказка отражает идеалы целого народа.

- Народные сказки появились в глубокой древности. Они отражают представления человека о добре и зле, о нормах морали. В сказках разных народов видны их культурные традиции и верования. Литературные сказки появились намного позже народных.

- Народная сказка рождалась в народе. Такие сказки знали все, благодаря устному пересказу. Их нигде не записывали. У них не было конкретного автора. А литературная сказка — это плод фантазии одного человека, записанный на бумагу.

С развитием письменности, авторы стали обрабатывать фольклорные сказки, внося в них художественные дополнения. Так они дожили до наших дней.

В чем сходство русской народной и литературной сказки

Литературные сказки повторяют фольклор, сказочную атрибутику, языческие ритуалы из народных сказок. Кроме этого, эти виды сказок объединяют такие черты:

- Авторы в своих произведениях наделяют персонажей животных человеческими качествами, как это первоначально применялось в устном народном творчестве. Часто в авторских сказках появляются пословицы, поговорки, простонародные выражения, взятые из русского народного фольклора.

- И те и другие сказки повествуют о вымышленных событиях.

- И в тех и других сказках герои делятся на положительных и отрицательных. При этом, положительные герои воплощают представление народа о добре, справедливости, красоте. А отрицательные герои — воплощение зла для человека.

- Во многих народных и литературных сказках главному герою помогает животное, наделенное сверхъестественными способностями.

Многие авторы, опираясь на простой сюжет народной сказки, пишут более яркую и замысловатую историю.

Народные сказки в творческой форме отражают сознание людей того времени, когда они были придуманы. А литературная сказка хоть и продолжает культурные традиции народа, но больше является элементом приключенческой или фантастической литературы.

Источники:

https://studopedia.ru/19_222596_otlichie-literaturnoy-skazki-ot-narodnoy.html

https://www.syl.ru/article/300473/chem-otlichaetsya-narodnaya-skazka-ot-literaturnoy-svoeobrazie-i-primeryi

https://www.wday.ru/deti/sovety-roditelyam/v-chem-shodstvo-i-otlichie-narodnyih-i-literaturnyih-skazok/

Часть 2. ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА А.С.Пушкина И ЕЁ ОСОБЕННОСТИ

2.1. Авторская сказка.

Поскольку одной из задач работы является сравнение сказки фольклорной и литературной, определим, что такое литературная сказка и в чем ее особенности.

Литературная сказка возникла из сказки фольклорной, своими корнями она уходит в устное народное творчество, но и одновременно является произведением авторским, что определяет ряд жанровых особенностей литературной сказки.

В современном литературоведении нет определения литературной сказки. Словари литературоведческих терминов рассматривают сказку литературную как разновидность сказки фольклорной, отмечая, что авторская сказка имеет свои особенности.

«Литературная (авторская) сказка тесно связана с народной темой, сюжетом, мотивом, нередко и стилем. В творчестве писателей сказка обрела самостоятельность и художественную неповторимость, хотя и удержала в себе ряд фольклорных особенностей в жанровых приемах, в трактовке чудес. Возникновение авторских сказок ознаменовало высокий подъем профессиональной литературы и ее движение на пути народности к национальной самобытности.

Поэтика и стиль авторских сказок очень разнообразны: это сказки-поэмы, сказки-новеллы, сказки-повести, сказки-пьесы, сказки-притчи, сказки-басни, сказки-стихотворения и другие».3

Жизнь наших российских современников была так или иначе пронизана с детства поэзией, стихами Пушкина. Мы их с удовольствием или по школьной обязанности заучивали, запоминали, но мало задумывались об их

истинном содержании. До сих пор мы в лучшем случае были очарованны звуками пушкинской поэзии, не очень осознавая и умом и сердцем, что именно для этих звуков дивных он «жизни не щадил».

«Пушкин в сути своего народа, страны, ее уклада жизни, привычек и дел, темных и светлых, всегда хотел разобраться, а, поняв, оставил нам пророческое видение не только тогдашней, но и теперешней жизни.

Форма сказки привлекательнее, понятнее и сильнее, нежели, хотя и точное, но скучное описание реальной жизни. Сказка дает простор для явных обобщений, предсказаний и советов. К ней и прибегнул поэт.

У Пушкина сказка — жанр поэтического разговора с читателем, часто скрывающий наиболее опасные в политическом и социальном смысле слова и мысли. Мысли глубокие и, как правило, выражающие национальный характер русского человека.

Сказки Пушкина последних лет его жизни — это своеобразная образная модель поведения русского человека в соседстве ведомых ему и совсем неведомых сил».4

Известно, что Пушкин писал сказки в период с 1830 по 1834 год, то есть в годы своей поэтической зрелости. Писал для взрослых, а не для детей. Сегодня исследователи рассматривают сказки как один из циклов в творчестве А.С. Пушкина, наряду с «Маленькими трагедиями» и «Повестями Белкина». Связывают эти циклы «грозные вопросы морали».

Итак, Пушкин — «моралист», «пора уже произнести это слово», — говорила Ахматова. «Моралистом» и проповедником он выступает и в своих сказках. В них изложен тот нравственный кодекс, который Пушкин почитал, в который верил.

2.2. Понимание народности в сказках А.С. Пушкина

В произведениях Пушкина национальное содержание обозначилось

очень рано. В 1828 году молодой ученый И.В. Киреевский первым определил, что развитие творчества Пушкина состоит в стремлении «отражать в себе жизнь своего народа».5 На протяжении XIX века об этом много было сказано писателями и литературоведами.

Понимание народности литературы самим Пушкиным многогранно. Поэта волновали такие ее проявления, как популярность и всечеловечность (он отмечал это у Шекспира, Кальдерона, Расина и других европейских писателей). Важнейшим признаком народности Пушкин считал национальное своеобразие и демократизм. Поэт связывал народность не только с языком, историей и бытом, но главное — с внутренним миром, духовной сущностью народа. Он отмечал: «Один из наших критиков, кажется, полагает, что народность состоит в выборе предметов из отечественной истории, другие видят народность в словах, то есть радуются тем, что, изъясняясь по-русски, употребляют русские выражения. Климат, образ правления, вера дают каждому народу особенную физиономию, которая более или менее отражается в зеркале поэзии. Есть образ мыслей и чувствований, есть тьма обычаев, поверий и привычек, принадлежащих исключительно какому-нибудь народу». И советовал: «Читайте простонародные сказки, молодые писатели, чтобы видеть свойства русского языка».6

В русской сказке Пушкин ценил многие черты, связанные с самовыражением народа, своеобразием его художественного мышления: «живописный способ выражаться» и «веселое лукавство ума», «здравомыслие» и «русское раздолье языка».

«Поэт тонко чувствовал стилевое отличие устной сказки от сказок лубочных — красочно иллюстрированных изданий на грубой бумаге (первоначальный материал — липовый луб), предназначенных для народного чтения. И не случайно, развивая эпические возможности отечественной

литературы, Пушкин выделил в русском фольклоре, прежде всего сказку».7

2.3. Социальная тема в сказках А.С. Пушкина

В фольклоре социальная тема прежде всего развита в сатирической сказке. Ученый Азадовский верно заметил о Пушкине: «Его влекла не только сказочная фантастика, но он остро чувствовал и социальную природу сказки и ее связь с реальной жизнью».8 Социальная проблематика ярко проявилась в первой и последней сказках Пушкина. Конфигурация повествовательных схем обеих однотипна, она соответствует очень распространенному типу сюжета: договор, заключенный между двумя неравноправными сторонами (у Пушкина между попом и работником, между царем Дадоном и волшебником), и стремление одной из сторон к невыполнению невыгодной для себя части этого договора («поп хочет лоб от расправы избавить и Балду-то без расплаты отправить»).

«Сатирические сказки о попах, и среди них сюжет о попе и наемном батраке, в том виде, в каком они существовали в XIX веке, выражали народную оценку наиболее поздних общественных отношений, порожденных крепостнической эпохой. Их критический смысл был самым актуальным во всей системе фольклора, а именно эту сторону Пушкин заострил в своей литературной сказке. Исследователи подчеркивали, что в первой сказке Пушкина народность содержания и формы приходят в едва ли не максимально возможное для сказки в стихах гармоническое соответствие,

однако позиция поэта в этой сказке не исполнительская (фольклорная), а авторская».9

Отмечая литературные признаки, нельзя забывать, что Пушкин в основном использовал в своих сказках уже готовые фольклорные сюжеты. Сказки-поэмы вместе с содержанием впитали и фольклорные особенности эпической формы.

2.4. Сказки А.С. Пушкина выражение национального характера.

Нетрудно уяснить для себя простую истину: пушкинские сказки — это быль о русском народе, о его исторических и психологических ценностях, о его слабостях и его упорстве, о его постоянстве и душевной целостности.

Социальное или иное общественное положение того или иного героя сказки не имеет значения. Все герои — люди нашей страны, нашего царства-государства. И потому их связь между собой, характер и манера поведения — узнаваемы всегда и во все времена.

В этих сказках собственно сказочны лишь стиль изложения и какие-то сюжетные повороты. Поведение же героев, их отношения между собой, их восприятие духовного и материального, их понятия о чести и совести, о жадности и алчности, о возмездии,которое неизбежно настигает всякого кто жаждет богатства и почестей любым путём, — пронизывают жизненные дороги каждого из нас. И будут ещё долго пронизывать.

Самым трудным для поэта, видимо, было понять самому и донести до нас мысль о том, каким образом люди, одни из которых исповедуют больше зла, нежели добра, могут соединяться, взаймодействовать и проживать совместно с теми, кто, наоборот, несёт собой в мир только добро и никакого зла?

Удивительно, но только, видимо, в России нет каких-то определённых традиционных нормативов поведентя людей, нет никаких вроде бы внешне закреплённых правил поведения, устойчивых обрядов и традиций. И нет почити никакой раницы в психологической ориентации человека — в его восприятии добра и зла. Такое, наверное, возможно не у всех народов. У нашего, русского, оказалось возможно. Поведенческая модель в пушкинских сказках выстроена вполне определённо. Лна как духовная основа, как тот внутренний стержень, на который наматываются все частные отклонения и срывы.

Неповторимый тип того национального характера, занимающий своё место среди других национальных характеров, сложившихся в течение сотен и тысяч лет шлифовки и становления — русский народ.

Из пушкинских сказок следует, что в характере каждого человека, а российского особенно, заложены три фундамента, сдвинуть, изменить или преобразовать которые не представляется возможности.

Первый — абсолютная привязанность к среде своего обитания, к среде своего проживания.

Второй — чувство личной свободы и дичного достоинства.

Третий фундамент, составляющий основу человеческого характера русского человека, — чувство веры.

В пушкинских сказках, как нигде в его произведениях, с наибольшей полнотой и яркостью выраженвы именно эти и производные от них свойства русского характера, русской души.

Отмечаются в сказках Пушкина и другие качества русского человека — его настойчивость и упорное стремление к ткм идеалам красоты, мечты, которые он несёт в своей душе или в сознании. При этом замечательная черта — умение постоять за себя, достоинство и независимость в своих действиях тогда, когда ты — хозяин своего положения.

Эти качества с поэтической выразительностью и изаществом поэт раскрыл пред нами в своей <<Сказке о мёртвой царевне и о семи богатырях>>.

Вся нежнлсть, надёжность и широта русского характера здесь предстала в обликах королевича Елисея и семи богатырей. Эти же мужество и настойчивость в достижении собственной цели видели мы и в поведении молодого князя Гвидона. Доброжелательность и трудолюбие в нелёгком труде моряков показал поэт через своих корабельщиков, плавающих и торгующих по морю-Окияну. Со знанием, достоинством делают они своё дело, знакомясь с жизнью заморских стран и предлагая там свои изделия, дорогие русские товары.

Трудолюбивым и находчивым, умным и лукавым одновременно, заботливым и непритязательным в быту показан Пушкиным его знаменитый работник Балда.

А рыбак из сказкт о рыбаке и рыбке? Человек добрый, незловредный, покорный в своей нужде, трудолюбивый и отзывчивый, с мудрой ясностью в голове и в серце.

И ещё одно удивительное свойство русского характера, внутренние <<закоулки>> его души сказочно убедительно, хотя и весьма скрытно, показал Пушкин — склонность русских к фантазии.

Буйность и широта воображения, как части духовной культуры русских людей, очень плохо соединяются по своим мотивам с размеренно-деловой и строгой организацией труда и быта. Духовная раскрепощённость русского характера — это та сила, которая помогает ему выдержать вековую порабощённость.

Сила художественного воображения, фантазии, веры в чудеса и приметы пышным цветом расцвела в русском характере. Почему? Возможно, всё благодаря той же фундаментальной связи русского человека с землёй. Вести среди простых людей в старину передавались прежде всего страниками, богомольцами, нищими, убогими и блаженными, исколесившими родные земли из края и видившими и слышащими уйму всякой всячины — и привычной, и фантастичной. И спать им приходилось в дороге на сырой земле, и слышать в ночи её вздохи и стоны, и в лесу нередко заставала ночь неутомимых путников. И говорил с ними из ночной тишины и леший, и русалка.

Вот — вполне реальная, каждодневная информация об окружающем мире, которая заполняла все поры, все духовные пустоты трудной жизни русского крестьянина богом забытого сельца или деревушки.

И вот из этих-то повествований и лепились образы живые и трепетные в головах и душах русских людей. <<Мир фантастических грёз не знал границ и пркдела. Он полон сказаний, суеверий, непридуманных былей-чудес, сказочных мечтаний о прекрасном и светлом, обязательно побеждающем злое и тёмное>>.

Таким образом, особенностями пушкинских сказок являются:

— выражение национального характера;

— социальная природа сказки и её связь с реальной жизнью;

Изображение развёрнутых картин быта, жизненной обстановки, которые наполняются глубоким художественным значением;

— отбор сюжетов, в центре которых стоит тема любви и семейного счастья;

— фольклорная типизация в изображении героев;

— понимание национального характера героя;

— композиция произведений, восходящая к композиции поэмы;

Всё это позволяет сделать вывод, что сказки Пушкина — литературные, переработанные автором народные сюжеты, в основе которых лежат сказки фольклорные.