Панкельтский флаг, разработанный бретонцем Робертом Бертелье в 1950 году. Он состоит из двух переплетенных трискелионов .

Панкельтизм ( ирландский : Pan-Cheilteachas , валлийский : Pan-Geltaidd , шотландский гэльский : Pan-Cheilteachas ), также известный как кельтизм или кельтский национализм, является политическим, социальным и культурным движением, выступающим за солидарность и сотрудничество между кельтскими народами (оба гэльские и Brythonic ветви) и современные кельты в Северо-Западной Европе . Некоторые панкельтские организации выступают за отделение кельтских народов от Соединенного Королевства и Франции и создание вместе их собственного отдельного федеративного государства, в то время как другие просто выступают за очень тесное сотрудничество между независимыми суверенными кельтскими народами в форме ирландского национализма , шотландского национализма , валлийского национализма. , Бретонский национализм , корнуоллский национализм и мэнский национализм .

Как и в случае с другими паннационалистическими движениями, такими как панславизм , пангерманизм , пантуранизм , пан-иранизм , пан-латинизм , панарабизм и другие, панкельтское движение выросло из романтического национализма и было специфическим для себя. Celtic Revival . Панкельтское движение было наиболее заметным в 19 и 20 веках (примерно с 1838 до 1939). Некоторые ранние пан-кельтские контакты прошла через Gorsedd и Eisteddfod , в то время как ежегодный Кельтский конгресс был начат в 1900 г. С этого времени Celtic лига стала видным лицом политической пан-кельтицизм. Инициативы, в основном ориентированные на культурное сотрудничество кельтов, а не на политику, такие как музыкальные, художественные и литературные фестивали, обычно называются межкельтскими .

Терминология

Существует некоторая полемика вокруг термина » кельты» . Одним из таких примеров был кельтский лиги «s Галицкая кризис . Это были дебаты о том, следует ли признавать испанский регион Галисию . Заявка была отклонена из-за отсутствия кельтского языка.

Некоторые австрийцы утверждают, что у них есть кельтское наследие, которое было романизировано под римским правлением, а затем германизировано после германских вторжений. В Австрии зародилась первая кельтская культура. После аннексии Австрии нацистской Германией в 1938 году в октябре 1940 года писатель ирландской прессы взял интервью у австрийского физика Эрвина Шредингера, который говорил о кельтском наследии австрийцев, сказав: «Я считаю, что между нами, австрийцами и кельтами, существует более глубокая связь. Имена мест в австрийских Альпах имеют кельтское происхождение ». Современные австрийцы гордятся своим кельтским наследием, а Австрия обладает одной из крупнейших коллекций кельтских артефактов в Европе.

Такие организации, как Кельтский Конгресс и Кельтская лига, используют определение, что «кельтская нация» — это нация с недавней историей традиционного кельтского языка.

История

Современное представление о кельтских народах

Джордж Бьюкенен был одним из первых современных историков, заметивших связь между кельтскими народами.

До Римской империи и возникновения христианства люди жили в Британии и Ирландии железного века, говоря на языках, от которых произошли современные гэльские языки (включая ирландский , шотландский гэльский и мэнский ) и бриттские языки (включая валлийский , бретонский и корнуоллский ). Эти люди, наряду с другими жителями континентальной Европы, которые когда-то говорили на ныне исчезнувших языках той же индоевропейской ветви (например, галлы , кельтиберы и галаты ), ретроактивно упоминались в коллективном смысле как кельты , особенно в широком смысле слова. Распространен способ с начала 18 века. Вариации термина «кельт», такие как « кельтой», использовались в древности греками и римлянами для обозначения некоторых групп этих людей, например , использование его Геродотом по отношению к галлам.

Современное использование слова «кельт» по отношению к этим культурам постепенно росло. Пионером в этой области был Джордж Бьюкенен , шотландский ученый XVI века, гуманист эпохи Возрождения и наставник короля Шотландии Якова IV . Бьюкенен из шотландской гэльско- говорящей семьи в своей книге « Rerum Scoticarum Historia» (1582) ознакомился с трудами Тацита, который обсуждал сходство между языком галлов и древних бриттов. Бьюкенен пришел к выводу, что если галлы были кельтами , как их описывают в римских источниках, то бритты тоже были кельтами . Он начал видеть закономерность в названиях мест и пришел к выводу, что бритты и ирландские гэлы когда-то говорили на одном кельтском языке, который позже расходился. Лишь более века спустя эти идеи получили широкую популяризацию; сначала бретонским ученым Полем-Ивом Пезроном в его « Antiquité de la Nation et de la langue celtes autrement appelez Gaulois» (1703 г.), а затем валлийским ученым Эдвардом Луидом в его « Британской археологии: отчет о языках, истории и обычаях народов мира». Первоначальные жители Великобритании (1707 г.).

К тому времени, когда возникло современное представление о кельтах как о народе, их состояние существенно уменьшилось, и их захватили германцы . Во-первых, кельтские бритты в субримской Британии были затоплены волной англосаксонских поселений с 5-го века и потеряли большую часть своей территории. Впоследствии их стали называть валлийцами и корнуоллами . Группа этих людей вообще покинула Британию и поселилась в континентальной Европе в Арморике , став бретонцами . На какое-то время гэлы фактически расширились, вытеснившись из Ирландии, чтобы завоевать Пиктленд в Британии, основав Альбу к 9 веку. Начиная с 11 века прибытие норманнов стало проблемой не только для англичан, но и для кельтов. Норманны вторглись в валлийские королевства (основание княжества Уэльс ), ирландские королевства (установление лорда Ирландии ) и взяли под свой контроль шотландскую монархию посредством смешанных браков. Этот прогресс часто делается в сочетании с католической церковью «s реформами григорианской , которая централизующая религией в Европе.

Зарождение Европы раннего Нового времени повлияло на кельтские народы таким образом, что они увидели, какую небольшую степень независимости они оставили в твердом подчинении формирующейся Британской империи, а в случае герцогства Бретань — Королевства Франции . Хотя и короли Англии ( Тюдоры ), и короли Шотландии ( Стюарты ) того времени заявляли о кельтском происхождении и использовали это в культурных мотивах Артура, чтобы заложить основу для британской монархии («британцы» были предложены елизаветинцем Джоном Ди ), обе династии продвигали централизованную политику англицизации . Ирландские гэлы потеряли свои последние королевства в пользу Ирландского королевства после бегства графов в 1607 году, в то время как Статуты Ионы попытались де-гэлицизировать горных шотландцев в 1609 году. Считает их естественным лидерским элементом, покровительствовавшим их культуре.

Под англоцентрическим британским правлением кельтскоязычные народы превратились в маргинализированных, в основном бедных людей, мелких фермеров и рыбаков, цепляющихся за побережье Северной Атлантики . После промышленной революции 18-го века многие люди были англицизированы и бежали в диаспору вокруг Британской империи как промышленный пролетариат. Дальнейшая де-гэлицизация имела место для ирландцев во время Великого голода и для горных шотландцев во время расчисток на горных территориях . Аналогично для бретонцев, после Французской революции , то якобинцы требовали большей централизации, против региональной идентичности и для галлизация , принятой в каталоге Франции в 1794 году Однако, Наполеон Бонапарт был очень привлекают романтический образ кельтов, который был основан частично на Жан-Жак Руссо «прославления s из благородного дикаря и популярность Джеймс Макферсон » s Ossianic сказок по всей Европе. Племянник Бонапарта, Наполеон III , позже установил памятник Верцингеториксу в честь кельтского галльского лидера. Действительно, во Франции фраза «nos ancêtres les Gaulois» (наши предки — галлы) использовалась романтическими националистами, как правило, в республиканской манере, для обозначения большинства людей, вопреки аристократии (которая считается франкской — Германского происхождения).

Зарождение панкельтизма как политической идеи

После угасания якобитизма как политической угрозы в Британии и Ирландии, с твердым установлением ганноверской Британии под либеральной, рационалистической философией Просвещения , в конце 18 века произошел откат романтизма, и «кельты» были реабилитированы в литературе, в движении, которое иногда называют «целтоманией». Наиболее видные отечественные представители начальных стадий этого кельтского Возрождения были Джеймс Макферсон , автор стихотворения Оссиана (1761) и Iolo Morganwg , основатель Gorsedd . Образ «кельтского мира» также вдохновлял английских и шотландских поэтов из низин, таких как Блейк , Вордсворт , Байрон , Шелли и Скотт . В частности, друиды вдохновляли посторонних, поскольку английские и французские антиквары, такие как Уильям Стукли , Джон Обри , Теофиль Корре де ла Тур д’Овернь и Жак Камбри , начали связывать древние мегалиты и дольмены с друидами.

В 1820-х годах начали развиваться ранние панкельтские контакты, в первую очередь между валлийцами и бретонцами, когда Томас Прайс и Жан-Франсуа Ле Гонидек вместе работали над переводом Нового Завета на бретонский язык. Эти двое мужчин были поборниками своих языков и оба имели большое влияние в своих странах. Именно в этом духе , что пан-кельтский Конгресс проходил на Cymreigyddion у Fenni ‘ годовой s Eisteddfod в Абергавення в 1838 году, где присутствовали бретонцы. Среди участников был Théodore Hersart де Ла Villemarqué , автор Макферсона-Morganwg влияние Barzaz Breiz , который импортирован Gorsedd идею в Бретани . В самом деле, бретонские националисты будут самыми горячими панкельтистами, выступающими в качестве связующего звена между различными частями; «запертые» в другом государстве (Франция), это позволило им черпать силы из родственных народов по ту сторону Ла-Манша, а также они разделяли сильную привязанность к католической вере с ирландцами.

По всей Европе современные кельтские исследования развивались как академическая дисциплина. Немцы проложили путь в поле с индоевропейским лингвиста Франца Боппа в 1838 году, а затем вверх Иоганн Каспар Цейс ‘ Grammatica Celtica (1853). Действительно, по мере того как власть Германии росла в соперничестве с Францией и Англией, кельтский вопрос представлял для них интерес, и они смогли почувствовать сдвиг в сторону кельтского национализма. Генрих Циммер , профессор кельтского языка в Университете Фридриха Вильгельма в Берлине (предшественник Куно Мейера ), говорил в 1899 году о мощной агитации на « кельтской окраине богатого пальто Соединенного Королевства» и предсказал, что панкельтизм станет политической силой. столь же важны для будущего европейской политики, как и более устоявшиеся движения пангерманизма и панславизма . Другие научные процедуры включали Эрнест Ренан «s La poésie де расы Celtiques (1854) и Мэтью Арнольд » s Изучение кельтской литературы (1867 г.). Внимание, оказанное Арнольдом, было обоюдоострым мечом; он хвалил кельтские поэтические и музыкальные достижения, но делал их женоподобными и предполагал, что они нуждаются в цементе трезвого, упорядоченного англосаксонского правления.

Среди некоторых европейских филологов возникла концепция, особенно сформулированная Карлом Вильгельмом Фридрихом Шлегелем , согласно которой «забота о национальном языке — это священное дело», или, проще говоря, «ни языка, ни нации». Это изречение было также принято националистами в кельтских странах, в частности Томасом Дэвисом из движения « Молодая Ирландия », который, вопреки более раннему католическому активизму «гражданских прав» Дэниела О’Коннелла , утверждал ирландский национализм там, где ирландский язык будет снова стать гегемоном. По его словам, «народ без собственного языка — это всего лишь половина нации». В менее явно политическом контексте возникли группы возрождения языка, такие как Общество сохранения ирландского языка , которое позже стало Гэльской лигой . В панкельтском контексте Шарль де Голль (дядя более известного генерала Шарля де Голля ), который участвовал в бретонском автономизме и выступал за Кельтский союз в 1864 году, утверждал, что «до тех пор, пока побежденный народ говорит на другом языке, чем их победа, лучшая часть из них остается свободной ». Де Голль переписывался с людьми в Бретани, Ирландии, Шотландии и Уэльсе, утверждая, что каждому из них необходимо сотрудничать в духе кельтского единства и, прежде всего, защищать свои родные языки или иначе свое положение, поскольку кельтские нации исчезнут. Панкельтское обозрение , известное как Revue Celtique, было основано товарищем де Голля Анри Гайдосом в 1873 году .

В 1867 году де Голль организовал первое панкельтское собрание в Сен-Брие , Бретань. Ирландцы не присутствовали, а гости были в основном валлийцами и бретонцами.

Т. Е. Эллис , лидер Cymru Fydd, был сторонником панкельтизма, заявив: «Мы должны работать для объединения кельтских реформаторов и кельтских народов. Интересы ирландцев, валлийцев и [шотландцев] Крофтеров почти идентичны. Их прошлая история очень похожа на похожи, их нынешние угнетатели такие же, и их непосредственные потребности такие же.

Панкельтский конгресс и эпоха кельтской ассоциации

Первый крупный панкельтский конгресс был организован Эдмундом Эдвардом Фурнье д’Альбом и Бернаром Фицпатриком, вторым бароном Каслтауна , под эгидой их кельтской ассоциации и состоялся в августе 1901 года в Дублине . Это было продолжением более раннего панкельтского настроения на Национальном фестивале Eisteddfod в Уэльсе , состоявшемся в Ливерпуле в 1900 году. Еще одно влияние оказало участие Фурнье в Feis Ceoil в конце 1890-х годов, которое привлекло музыкантов из разных кельтских народов. Два лидера сформировали своего рода особую пару; Фурнье, французские родители, страстно увлекался гибернофилией и выучил ирландский язык , в то время как ФитцПатрик происходил из древней ирландской королевской семьи ( Мак-Джолла Фадрейг из Осрейджа ), но служил в британской армии и ранее был членом парламента от консерваторов (действительно, в оригинале. Панкельтский конгресс был отложен на год из-за Второй англо-бурской войны ). Главным интеллектуальным органом кельтской ассоциации была « Селтия: панкельтский ежемесячный журнал» , редактируемый Фурнье, который выходил с января 1901 по 1904 год и был на короткое время возрожден в 1907 году, прежде чем окончательно прекратить свое существование в мае 1908 года. Франсуа Жафренну . Не связанное с этим издание «Кельтское обозрение» было основано в 1904 году и просуществовало до 1908 года.

Историк Джастин Долан Стовер из государственного университета Айдахо описывает движение как имеющее «неравномерный успех».

Всего Кельтская ассоциация смогла организовать три панкельтских конгресса: Дублинский (1901 г.), Кернарфонский (1904 г.) и Эдинбургский (1907 г.). Каждый из них открывался тщательно продуманной нео-друидной церемонией возложения Lia Cineil («Камень расы»), который черпал вдохновение из Lia Fáil и Stone of Scone . Камень был пяти футов высотой и состоял из пяти гранитных блоков, на каждом из которых была выгравирована буква соответствующей кельтской нации на их собственном языке (например, «E» для Ирландии, «A» для Шотландии, «C» для Уэльса) . При закладке камня верховный друид Эйстедводода Хвафа Мон трижды говорил на гэльском, держа в руках частично обнаженный меч: «Есть ли мир?» на что народ ответил «Мир». Присущий этому символизм должен был представлять собой противовес ассимилировавшемуся Британской империи англосаксонизму, сформулированному такими авторами, как Редьярд Киплинг . Панкельты представляли себе восстановленную «кельтскую расу», но в которой каждый кельтский народ будет иметь собственное национальное пространство, не ассимилируя все в единое целое. Lia Cineil также предназначалось как фаллический символ , ссылаясь на древние мегалиты , исторически связанные с кельтами и опрокидывание «феминизации кельтов на своих саксонских соседей.»

Ответ наиболее передового и воинственного национализма «кельтского» народа; Ирландский национализм ; был смешанным. Панкельтов высмеивал Д. П. Моран в своей книге «Лидер» под названием « Панкельтский фарс ». Особенно насмехались над народными костюмами и друидической эстетикой, в то время как Моран, который ассоциировал ирландскую национальность с католицизмом, с подозрением относился к протестантизму как Фурнье, так и ФитцПатрика. Участие последнего как « Томми Аткинса » в борьбе с бурами (которых ирландские националисты поддержали ирландской трансваальской бригадой ) также было названо необоснованным. Моран пришел к выводу, что панкельтизм был «паразитирующим» на ирландском национализме, созданном «иностранцем» (Фурнье) и стремившимся дезориентировать ирландскую энергию. Другие были менее полемичны; Мнения в Гэльской лиге разделились, и хотя они решили не посылать официального представителя, некоторые члены действительно присутствовали на заседаниях Конгресса (в том числе Дуглас Хайд , Патрик Пирс и Майкл Дэвитт ). Больше энтузиазма вызвала леди Грегори , которая вообразила возглавляемую Ирландией «панкельтскую империю», в то время как Уильям Батлер Йейтс также присутствовал на встрече в Дублине. Выдающиеся активисты гэльской лиги, такие как Пирс, Эдвард Мартин , Джон Сент-Клер Бойд , Томас Уильям Роллстон , Томас О’Нил Рассел , Максвелл Генри Клоуз и Уильям Гибсон, сделали финансовые взносы в Панкельтский конгресс. Руараид Эрскин был помощником. Сам Эрскин был сторонником «гэльской конфедерации» между Ирландией и Шотландией.

Дэвид Ллойд Джордж , который позже станет премьер-министром Соединенного Королевства, выступил с речью на Кельтском Конгрессе 1904 года.

Основатель Союза бретонских регионов Регис де л’Эстурбайон посетил конгресс 1907 года, возглавил бретонскую фракцию процессии и установил бретонский камень на Лии Синейл. Генри Дженнер , Артур Уильям Мур и Джон Крайтон-Стюарт, 4-й маркиз Бьют также посетили конгресс 1907 года.

Эрскин предпринял попытку создать «союз валлийцев, шотландцев и ирландцев с целью выступить от имени кельтского коммунизма». Он написал Томасу Гвинн Джонсу с просьбой дать предложения по поводу того, как валлийцы пригласить в Лондон для встречи по организации такого дела. Неизвестно, имела ли место такая встреча.

В 1912 году в Париже была основана «La Ligue Celtique Francaise», у которой был журнал «La Poetique», в котором публиковались новости и литература со всего кельтского мира.

Панкельтизм после пасхального восстания

Кельтский национализм был чрезвычайно усилен ирландским пасхальным восстанием 1916 года, когда группа революционеров, принадлежащих к Ирландскому республиканскому братству, во время Первой мировой войны выступила против Британской империи, чтобы утвердить Ирландскую республику . Частью их политического видения, основанного на более ранней ирландско-ирландской политике, была гэлицизация Ирландии, то есть деколонизация англоязычной культурной, лингвистической и экономической гегемонии и восстановление исконной кельтской культуры. После первоначального восстания их политика объединилась в Ирландии вокруг Шинн Фейн . В других кельтских народов, группы были основаны проведения подобных взглядов и звонкий солидарности с Ирландией во время ирландской войны за независимость : это включает Бретон-журнал Breiz УОТП , тем шотландцы Национальная лига по Ruaraidh Эрскин и различные фигуры в Уэльсе , который позже пойти на нашел Плед Камру . Присутствие Джеймса Коннолли и Октябрьской революции в России, происходящих в одно и то же время, также заставило некоторых представить себе кельтский социализм или коммунизм ; идея, связанная с Эрскином, а также революционерами Джоном Маклином и Уильямом Гиллисом . Эрскин утверждал, что « коллективистский дух кельтского прошлого» был «подорван англосаксонскими ценностями жадности и эгоизма».

Надежды некоторых кельтских националистов на то, что полунезависимая Ирландия может стать плацдармом для ирландской республиканской армии — эквивалентов их собственных наций, и «освобождения» остальной части кельтосферы, оказались разочарованием. Боевики шотландских добровольцев, основанные Гиллис, Фианной на альба ; которые, подобно Óglaigh na hÉireann, выступали за республиканизм и гэльский национализм; был обескуражен Майклом Коллинзом, который сообщил Гиллису, что британское государство в Шотландии сильнее, чем в Ирландии, и что общественное мнение больше против них. Как только Ирландское свободное государство было создано, правящие партии; Прекрасный Гаэль или Фианна Файл ; были довольны тем, что участвовали в межправительственной дипломатии с британским государством в попытке вернуть округа в Северной Ирландии , а не поддерживать кельтских националистических боевиков внутри Великобритании. Ирландское государство, особенно при Иамоне де Валере, действительно приложило определенные усилия на культурном и языковом фронте в отношении панкельтизма. Например, летом 1947 года ирландский Taoiseach де Валера посетил остров Мэн и встретился с мэнксменом Недом Мэддреллом . Там он поручил Ирландской фольклорной комиссии сделать записи последних, старых носителей мэнского гэльского языка, включая Мэддрелла.

Послевоенные инициативы и кельтская лига

Группа под названием «Aontacht na gCeilteach» («Кельтское единство») была создана для продвижения панкельтского видения в ноябре 1942 года. Ее возглавил Эймон Мак Мурчада. MI5 считала это секретным прикрытием ирландской фашистской партии Ailtiri na hAiseirghe и должно было служить «точкой сплочения ирландских, шотландских, валлийских и бретонских националистов». У группы был тот же почтовый адрес, что и у партии. В своем основании группа заявила, что «нынешняя система полностью противоречит кельтской концепции жизни», и призвала к новому порядку, основанному на «особой кельтской философии». Сама Ailtiri na hAiseirghe имела панкельтское видение и установила контакты с про-валлийской политической партией Плед Симру и шотландской активисткой за независимость Венди Вуд . Однажды вечеринка накрыла город Южный Дублин плакатами с надписью «Rhyddid i Gymru» (Свобода Уэльса). Членом является Ризиарт Тал-е-бот , бывший президент Европейского свободного альянса .

Флаг кельтских народов, в верхнем левом углу которого находится флаг Галиции . Сегодня они вообще не считаются кельтской нацией.

Оживление ирландского республиканизма в послевоенный период и в период «Неприятностей» вдохновило не только других кельтских националистов, но и воинствующих националистов из других «малых народов», таких как баски с ETA . Действительно, это было особенно актуально для сепаратистского национализма Испании, когда эра франкистской Испании подходила к концу. Кроме того, в 1960-х и 1970-х годах возобновился интерес ко всему кельтскому. Менее воинственно элементы галисийского национализма и астурийского национализма начали ухаживать за панкельтизмом, посетив Фестиваль Interceltique de Lorient и Панкельтский фестиваль в Килларни , а также присоединившись к Международной секции Кельтской лиги. Хотя этот регион когда-то находился под властью иберийских кельтов , имел сильный резонанс в гэльской мифологии (то есть — Breogán ) и даже в раннем средневековье имел небольшой анклав кельтских британских эмигрантов в Британии (аналогично случаю с Бретанью), кельтской мифологии не было. на языке здесь говорили с 8-го века, и сегодня они говорят на романских языках . Во время так называемого «галисийского кризиса» 1986 года галичане были приняты в Кельтскую лигу как кельтская нация (Пол Моссон выступал за их включение в Карн с 1980 года). Впоследствии это было отменено в следующем году, поскольку Кельтская лига подтвердила, что кельтские языки являются неотъемлемым и определяющим фактором того, что такое кельтская нация.

После референдума о Брексите прозвучали призывы к панкельтскому единству. В ноябре 2016 года первый министр Шотландии , Старджен высказал идею о «Селтик коридора» острова Ирландии и Шотландии обратились к ней. В январе 2019 года лидер валлийской националистической партии Plaid Cymru Адам Прайс высказался за сотрудничество между кельтскими странами Великобритании и Ирландии после Brexit. Среди его предложений были Кельтский банк развития для совместных инфраструктурных и инвестиционных проектов в сфере энергетики, транспорта и связи в Ирландии, Уэльсе, Шотландии и на острове Мэн, а также создание кельтского союза, структура которого уже существует в Соглашение Страстной пятницы согласно цене. В разговоре с RTÉ, национальным ирландским телеведущим, он предложил Уэльсу и Ирландии совместно работать над продвижением языков коренных народов каждой нации.

Антикельтизм

Движение некоторых, в первую очередь английских археологов, известное как «кельтоскептицизм», возникло с конца 1980-х по 1990-е годы. Эта школа мысли, инициированная Джоном Коллисом, стремилась подорвать основы кельтизма и поставить под сомнение законность самой концепции или любого использования термина «кельты». Это направление мысли было особенно враждебно ко всем, кроме археологических свидетельств. Частично являясь реакцией на рост кельтских деволюционистских тенденций, эти ученые были против того, чтобы описывать людей железного века Британии как кельтских бриттов, и даже не одобряли использование фразы «Кельтский» при описании кельтской языковой семьи. Коллис, англичанин из Кембриджского университета , враждебно относился к методологии немецкого профессора Густава Косинны и враждебно относился к кельтам как этнической идентичности, объединяющейся вокруг концепции наследственного происхождения, культуры и языка (утверждая, что это было «расистским»). Помимо этого, Коллис враждебно относился к использованию классической литературы и ирландской литературы в качестве источника для периода железного века, о чем свидетельствуют кельтские ученые, такие как Барри Канлифф . Во время дебатов об историчности древних кельтов Джон Т. Кох утверждал, что это «научный факт существования кельтской семьи языков, которая не затронула споры кельтоскептиков».

Коллис был не единственной фигурой в этой области. Две другие фигуры наиболее известных в этой области были Малколм Чапман с его Кельты: Конструирование мифа (1992) и Саймон Джеймс из университета Лестера с его The Atlantic кельтов: Древние люди или современное изобретение? (1999). В частности, на страницах Antiquity Джеймс участвовал в особенно горячих разговорах с Винсентом Мегоу (и его женой Рут) . Megaws (наряду с другими, такими как Питер Берресфорд Эллис ) подозревали политически мотивированную повестку дня; движимый негодованием англичан и тревогой по поводу упадка британской империи; во всей предпосылке теоретиков кельтоскептиков (таких как Чепмен, Ник Мерриман и Дж. Д. Хилл) и что антикельтская позиция была реакцией на формирование шотландского парламента и Ассамблеи Уэльса . Со своей стороны, Джеймс выступил вперед, чтобы защитить своих собратьев-кельтоскептиков, заявив, что их отказ от кельтской идеи был политически мотивирован, но ссылался на « мультикультурализм » и стремился деконструировать прошлое и представить его как более «разнообразное», а не кельтское единообразие. .

Попытки идентифицировать отдельную кельтскую расу были предприняты «Гарвардской археологической миссией в Ирландию» в 1930-х годах под руководством Эрнеста Хутона , который сделал выводы, необходимые правительству-спонсору. Результаты были расплывчаты и не выдерживали критики, и после 1945 года они не рассматривались. Генетические исследования Дэвида Райха предполагают, что в кельтских областях произошло три основных изменения населения и что последняя группа в железном веке говорила на кельтских языках. , прибыл примерно в 1000 г. до н.э., после постройки знаковых якобы кельтских памятников, таких как Стоунхендж и Ньюгрейндж . Райх подтвердил, что индоевропейский корень кельтских языков отражает изменение населения, а не просто лингвистическое заимствование.

Проявления

Панкельтизм может действовать на одном или всех из следующих уровней, перечисленных ниже:

Лингвистика

Лингвистические организации способствуют развитию языковых связей, в частности Горседд в Уэльсе, Корнуолле и Бретани , а также спонсируемая правительством Ирландии Инициатива Колумбия между Ирландией и Шотландией . Часто здесь наблюдается раскол между ирландцами, шотландцами и мэнцами, которые используют Q-кельтские гойделийские языки , и валлийцами, корнуоллами и бретонцами, говорящими на п-кельтских бриттонских языках .

Музыка

Наш цветок красный , как кровь жизни мы пролитые

за дело Свободы против законов чужеродных

Когда Lochiel и O’Neill и Ллевеллин обратили стал

для Альбы и Эрина и благоденствия Cambria вцветок свободного, вереск, вереск

бретонцев и шотландец и ирландец вместе

Манкс, валлийцы и корнуоллы навсегда

Шесть наций — все мы кельты и свободны!

— Могилы Альфреда Персеваля , Песня кельтов .

Музыка — важный аспект кельтских культурных связей. Межкельтские фестивали набирают популярность, и некоторые из наиболее заметных — это фестивали в Лорьяне , Килларни , Килкенни , Леттеркенни и Celtic Connections в Глазго.

Спортивный

Херлинг и Шинти

Ирландия и Шотландия играют друг с другом на международных турнирах по керлингу и шинти .

Гандбол

Как и в случае с Херлингом и Шинти, ирландский гандбол и валлийский гандбол ( валлийский : Pêl-Law ) имеют древнее кельтское происхождение, но превратились в два отдельных вида спорта с другим набором правил и различными международными организациями.

Неформальные межкельтские матчи, скорее всего, были характерной чертой промышленного Южного Уэльса, и ирландские рабочие-иммигранты, как говорят, любили играть в уэльские игры. Однако попытки провести официальные межкельтские матчи начнутся только после образования Валлийской гандбольной ассоциации в 1987 году. Перед ассоциацией была поставлена задача проводить международные матчи против стран с аналогичными видами спорта, таких как Ирландия, США ( американский гандбол ) и Англия ( Fives). ). Чтобы облегчить международную конкуренцию, был разработан новый свод правил, и даже самый известный суд Пель-Ло Уэльса ( Суд Нельсона ) получил новую маркировку, более соответствующую ирландской игре.

Значимые валлийско-ирландские матчи наконец стали реальностью в октябре 1994 года, когда в Дублине прошел «Чемпионат мира с одной стенкой», а в мае следующего года на трех кортах в Южном Уэльсе состоялся первый «Европейский турнир по гандболу с одной стенкой». 1990-е годы были кульминационным моментом для этого межкельтского соперничества. Успех Ли Дэвиса из Уэльса (чемпион мира 1997 года) вызвал большое скопление людей и большой общественный интерес. Однако в последние годы упадок гандбола в Уэльсе вызвал небольшой интерес к межкельтским соревнованиям.

Регби

Панкельтский турнир по регби был предметом периодических обсуждений на протяжении первых лет профессионализма. Первые существенные шаги к Панкельтской лиге были сделаны в сезоне 1999–2000 годов, когда шотландские округа Эдинбург и Глазго были приглашены присоединиться к полностью профессиональному валлийскому премьер-дивизиону , создав Валлийско-шотландскую лигу . В 2001 году четыре провинции Ирландского футбольного союза регби (IRFU) присоединились к новому формату, получившему название « Кельтская лига» .

Турнир сегодня известен как Объединенный чемпионат по регби , и с тех пор он расширился на Италию и Южную Африку , без каких-либо планов расширения на другие кельтские страны. Тем не менее, соперничество между кельтами продолжается внутри лиги под официальным названием организации, проводящей соревнования Celtic Rugby DAC .

Политическая

Такие политические группы, как Кельтская лига , а также Плейд Симру и Шотландская национальная партия , сотрудничали на некоторых уровнях в парламенте Соединенного Королевства , а Плейд Симру задавал в парламенте вопросы о Корнуолле и сотрудничает с Мебионом Керновым . Региональный Совет Бретани , руководящий орган области Бретани , разработал формальные культурные связи с валлийским Senedd и есть миссии по установлению фактов. Политический панкельтизм может включать в себя все, от полной федерации независимых кельтских государств до периодических политических визитов. Во время Смуты , то Временная ИРА приняла политику не усиливающихся атак в Шотландии и Уэльсе, поскольку они рассматривали Англию (побывав нацию , которая первоначально вторгся Ирландии) в одиночку , как колониальной силы , занимающей Ирландии. На это также, возможно, повлиял глава администрации ИРА Шон Мак Стиофайн (Джон Стефенсон), республиканец лондонского происхождения, который идентифицировал себя как «пан-кельтский».

Городские побратимы

Городские побратимы распространены между Уэльсом — Бретани и Ирландией — Бретань, охватывая сотни сообществ, с обменом местных политиков, хоров, танцоров и школьных групп.

Исторические связи

Королевство Дал Риата было гэльским высшим королевством на западном побережье Шотландии с некоторой территорией на северном побережье Ирландии. В конце 6-го и начале 7-го веков он охватил примерно то, что сейчас называется Аргайл, Бьют и Лочабер в Шотландии, а также графство Антрим в Северной Ирландии.

Еще в 13 веке «представители шотландской элиты с гордостью заявляли о своем гэльско-ирландском происхождении и считали Ирландию родиной шотландцев». Шотландский король XIV века Роберт Брюс утвердил общую идентичность Ирландии и Шотландии. Однако в более поздние средневековые времена интересы ирландцев и шотландцев разошлись по ряду причин, и эти два народа разошлись. Обращение шотландцев в протестантизм было одним из факторов. Другой фактор — более сильная политическая позиция Шотландии по отношению к Англии. Третьей причиной было несопоставимое экономическое состояние этих двух стран; к 1840-м годам Шотландия была одним из самых богатых регионов мира, а Ирландия — одним из самых бедных.

На протяжении веков происходила значительная миграция между Ирландией и Шотландией, в первую очередь потому, что шотландские протестанты участвовали в плантации Ольстера в 17 веке, а затем позже, когда многих ирландцев начали выселять из своих домов, некоторые эмигрировали в шотландские города в 19 веке. века, чтобы избежать « ирландского голода ». В последнее время область ирландско-шотландских исследований значительно расширилась с появлением Ирландско-шотландской академической инициативы (ISAI), основанной в 1995 году. На сегодняшний день в Ирландии и Шотландии было проведено три международных конференции в 1997, 2000 и 2002 годах.

Организации

- Международный кельтский конгресс — неполитическая культурная организация, продвигающая кельтский язык в шести странах: Ирландии, Шотландии, Бретани, Уэльсе, острове Мэн и Корнуолле.

- Кельтская лига , является пан-кельтский политической организации.

Кельтские регионы / страны

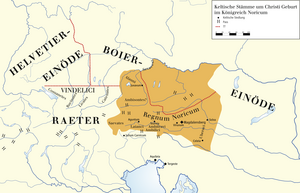

Кельтское королевство Норикум, покрывающее большую часть нынешней Австрии в 1 году нашей эры.

Некоторые европейцы из центральных и западных регионов континента имеют кельтское происхождение. Таким образом, обычно утверждается, что «лакмусовая бумажка» кельтизма — это сохранившийся кельтский язык, и именно по этому критерию кельтская лига отвергла Галисию . Следующие регионы имеют сохранившийся кельтский язык, и по этому критерию Панкельтский конгресс 1904 года и Кельтская лига считают их кельтскими народами .

- Бретань

- Корнуолл

- Ирландия

- Остров Мэн

- Шотландия

- Уэльс

Другие регионы с кельтским наследием:

- Австрия — в знаменитом культурном регионе Гальштат — возможно, дом кельтов.

- Чехия — Родина Боев (Boiohaemum — Богемия)

- Англия

- Камбрия

- Фарерские острова

- Франция. Ранее, в классические времена, называлась Галлия / Галлия. Классические сочинения о Галлии и ее коренных кельтских племенах представляют собой наиболее обширную литературу того времени.

- Италия . Большая часть Северной Италии, известная как Цизальпийская Галлия, была населена кельтскими племенами.

- Португалия — родина лузитанцев , галлецианцев, турдетани и других кельтских племен.

- Испания — Большая часть Пиренейского полуострова была заселена кельтскими племенами. Испания и Португалия были предположены как место происхождения кельтов профессором Джоном Кохом из Уэльского университета .

- Астурия — княжество Астурия было названо в честь астурского кельтского племени.

- Кантабрия — нынешнее автономное сообщество (бывшее герцогство) было названо в честь племени кантабри .

- Галисия (с Северной Португалией ) — вместе как Gallaecia

- Кастилия и Леон

- Кастилия-Ла-Манча

- Эстремадура

- Сообщество Мадрида

- Андалусия ( турдетани и другие племена)

- Словения Историческая часть кельтского королевства Норикум

Кельты за пределами Европы

Районы с населением, говорящим на кельтском языке

В Атлантической Канаде есть известные ирландские и шотландские гэльские говорящие анклавы .

В аргентинском регионе Патагония проживает значительная часть населения, говорящего на валлийском языке. Валлийское поселение в Аргентине возникло в 1865 году и известно как Y Wladfa .

Кельтская диаспора

Кельтская диаспора в Северной и Южной Америке , а также в Новой Зеландии и Австралии значительна и достаточно организована, поэтому в крупных городах этих регионов есть многочисленные организации, культурные фестивали и языковые курсы университетского уровня. В Соединенных Штатах журнал Celtic Family Magazine — это общенациональное издание, в котором публикуются новости, искусство и история кельтов и их потомков.

Ирландцы гэльский игры из гэльского футбола и швыряя играют по всему миру и организованы гэльский Athletic Association , а шотландская игра детский хоккей видел недавний рост в Соединенных Штатах .

Хронология панкельтизма

Дж. Т. Кох отмечает, что современный панкельтизм возник в результате противостояния европейскому романтическому паннационализму и, как и другие паннационалистические движения, процветал в основном перед Первой мировой войной. Он считает, что усилия двадцатого века в этом отношении, возможно, являются результатом постмодернистского поиска идентичности перед лицом растущей индустриализации, урбанизации и технологий.

- 1820: Королевское кельтское общество основано в Шотландии.

- 1838: Первый кельтский конгресс под названием Панкельтский конгресс , Абергавенни

- 1867: Второй кельтский конгресс, Сен-Брие

- 1888: Панкельтское общество основано в Дублине.

- 1891: Панкельтское общество распускается

- 1919–1922: Ирландская война за независимость , пять шестых Ирландии становятся независимыми, Северная Ирландия получает автономное правительство.

- 1939–1945: Вторая мировая война и немецкая оккупация Бретани.

- 1947: образован кельтский союз.

- 1950: Распад Кельтского Союза

- 1950: в Корнуолле проходит первый кельтский конгресс

- 1961: Основание современной кельтской лиги в Росланерхругоге.

- 1971: Начало кельтского фестиваля в Килларни.

- 1997: Начало инициативы Columba

- 1999: открытие парламента Шотландии и Ассамблеи Уэльса

- 2000: Корниш Учредительное собрание формируется

- 2000–2001: Конституционная конвенция Корнуолла собрала более 50 000 подписей в поддержку призыва к созыву Ассамблеи Корнуолла .

Смотрите также

- Armes Prydein

- Алан Хьюзафф

- Джон Стюарт Стюарт-Гленни

- Руараид Эрскин

- Ричард Дженкин

- Агнес О’Фаррелли

- София Моррисон

- Теодор Эрсар де ла Вильмарке

- Шарль де Голль

- Мона Дуглас

Примечания

использованная литература

Библиография

- Бейлин, Бернард (2012). Незнакомцы в королевстве: культурные окраины Первой Британской империи . Книги UNC Press. ISBN 978-0807839416.

- Берресфорд Эллис, Питер (1985). Кельтская революция: исследование антиимпериализма . Y Lolfa Cyf . ISBN 978-0862430962.

- Берресфорд Эллис, Питер (2002). Кельтский рассвет: мечта кельтского единства . Y Lolfa Cyf. ISBN 978-0862436438.

- Каррутерс, Джерард (2003). Английский романтизм и кельтский мир . Издательство Кембриджского университета. ISBN 978-1139435949.

- Коллинз, Кевин (2008). Католические церковники и кельтское возрождение в Ирландии, 1848-1916 гг . Пресса «Четыре корта». ISBN 978-1851826582.

- Фенн, Ричард К (2001). Помимо идолов: форма светского общества . Издательство Оксфордского университета. ISBN 978-0198032854.

- Хехтер, Майкл (1975). Внутренний колониализм: кельтский край в британском национальном развитии, 1536-1966 . Рутледж. ISBN 978-0710079886.

- Дадли Эдвардс, Оуэн (1968). Кельтский национализм . Рутледж. ISBN 978-0710062536.

- Гаскилл, Ховард (2008). Прием Оссиана в Европе . A&C Black. ISBN 978-1847146007.

- Хейвуд, Джон (2014). Кельты: от бронзового века до нового века . Рутледж. ISBN 978-1317870166.

- Дженсен, Лотте (2016). Корни национализма: формирование национальной идентичности в Европе раннего Нового времени, 1600-1815 гг . Издательство Амстердамского университета. ISBN 978-9048530649.

- Мазеруэй, Сьюзан (2016). Глобализация ирландского традиционного песенного исполнения . Рутледж. ISBN 978-1317030041.

- О’Доннелл, Руан (2008). Влияние восстания 1916 года: среди народов . Ирландская академическая пресса. ISBN 978-0716529651.

- О’Дрисколл, Роберт (1985). Кельтское сознание . Джордж Бразиллер. ISBN 978-0807611364.

- О’Рахилли, Сесиль (1924). Ирландия и Уэльс: их исторические и литературные отношения . Лонгмана.

- Ортенберг, Вероника (2006). В поисках Святого Грааля: В поисках средневековья . A&B Black. ISBN 978-1852853839.

- Питток, Мюррей GH (1999). Кельтская идентичность и британский образ . Издательство Манчестерского университета. ISBN 978-0719058264.

- Питток, Мюррей GH (2001). Шотландское гражданство . Пэлгрейв Макмиллан. ISBN 978-1137257246.

- Платт, Лен (2011). Модернизм и раса . Издательство Кембриджского университета. ISBN 978-1139500258.

- Таннер, Маркус (2006). Последний из кельтов . Издательство Йельского университета. ISBN 978-0300115352.

- Лоффлер, Марион (2000). Книга безумных кельтов: Джон Викенс и кельтский конгресс Кэрнаруна 1904 . Гомер Пресс. ISBN 978-1859028964.

внешние ссылки

- Кельтская лига

- Кельтский конгресс

- Columba Initiative

- Кельтское царство

Колоссальная, удивительная даже для эпохи универсальных гениев, какою было Возрождение, эрудиция Рабле проступает в каждой детали его сочинения.

Нет ни одного персонажа, ни одного эпизода в романе, который не восходил бы (хотя отнюдь не сводился) к прецеденту, прообразу, источнику, не вызывал бы целую цепочку культурных ассоциаций.

Ассоциативно-хаотический принцип воспроизведения предметов и явлений мира царит и в деталях — например, в знаменитых раблезианских каталогах (перечислении многочисленных игр Гаргантюа, подтирок и т.п.), и в общей структуре сюжета с его непредсказуемо прихотливым, «лабиринтным» развитием и насыщенностью диалогами.

По существу три последние книги романа повествуют не просто о путешествии пантагрюэлистов к оракулу Большой Бутылки, но о поисках истины, рожденных попыткой разрешить диалог-спор Пантагрюэля и Панурга — «человека всежаждущего», гуманиста, но одновременно пьяницы, носящего имя фольклорного черта, и «человека всё-могущего», умельца, но и ловкача, ведущего свою родословную от древнего мифологического образа плуга (трикстера). Таким образом диалог выступает в произведении не только как композиционный прием, но как общий принцип художественного мышления автора: он как будто задает себе и миру бесконечно будоражащие вопросы, не получая, точнее, не давая окончательно исчерпывающих ответов, но демонстрируя многообразие истины и многоцветие жизни. Потому-то «никто, лучше Рабле, не воплотил дух Ренессанса — эпохи, жадной до интеллектуальных поисков, времени художественного расцвета, открытий во всех областях» (Ж. Фревиль).

Характер и смысл книги Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», анализ которой нас интересует, — «писать не с плачем, а со смехом», веселя читателей.

Пародируя ярмарочного зазывалу и обращаясь к «достославным пьяницам» и «досточтимым венерикам», автор тут же предостерегает читателей от «слишком скороспелого вывода, будто в этих книгах речь идет только о нелепостях, дурачествах и разных уморительных небывальщинах».

Заявив о том, что в его сочинении царит «совсем особый дух и некое, доступное лишь избранным, учение, которое откроет вам величайшие таинства и страшные тайны, касающиеся нашей религии, равно как политики и домоводства», автор сразу же открещивается от попытки аллегорического прочтения романа.

Тем самым Рабле на свой лад мистифицирует читателей — столь же разъясняет свои намерения, сколь и задает загадки: недаром история интерпретаций «Гаргантюа и Пантагрюэля» представляет собой причудливый ряд самых контрастных суждений. Специалисты ни в чем не сходятся в определении ни религиозных взглядов (атеист и вольнодумец — А.

Лефран, ортодоксальный христианин — Л. Февр, сторонник реформаторов — П. Лакруа), ни политической позиции (пламенный сторонник короля — Р. Маришаль, протомарксист—А.

Лефевр), ни авторского отношения к гуманистическим идеям и образам, в том числе существующим в его собственном романе (так, Телемское аббатство рассматривают то как программный эпизод желанной демократической утопии, то как пародию на такую утопию, то как в целом несвойственный Рабле придворно-гуманистический утопический образ), ни жанровой принадлежности «Гаргантюа и Пантагрюэля» (книгу определяют как роман, мениппею, хронику, сатирическое обозрение, философский памфлет, комическую эпопею и т.д.), ни роли и функции основных персонажей.

Объединяет их, пожалуй, лишь одно: обязательное дискуссионное сопряжение своего прочтения романа с бахтинской концепцией карнавальной природы раблезианского смеха. Мысль М.М.

Бахтина о противостоянии поэтики романа Рабле официальной, серьезной литературе и культуре эпохи довольно часто истолковывается как недооценка ученым причастности писателя к высокой книжной гуманистической традиции, между тем как речь идет об определении индивидуального, неповторимого места Рабле в этой традиции — одновременно внутри и вне ее, над ней, в каком-то смысле даже напротив нее. Именно такое понимание объясняет парадоксальное сочетание программности и пародийности знаменитых эпизодов гуманистического обучения Гаргантюа, наставления Пантагрюэля его отцом, Телемского аббатства и многих других. Чрезвычайно важным в этом аспекте представляется замечание Бахтина по поводу отношения Рабле к одному из важнейших течений гуманистической философии его времени: «Рабле отлично понимал новизну того типа серьезности и возвышенности, который внесли в литературу и философию платоники его эпохи Однако он и ее не считал способной пройти через горнило смеха, не сгорев в нем до конца».

Распространенное в современных исследованиях полемическое отношение к основным идеям М.М. Бахтина — о стихии народного карнавала, воплощенной в «Гаргантюа и Пантагрюэле», об амбивалентности (то есть равноправии двух полюсов смерти/рождения, старения/обновления, развенчания/прославления и т.д.

) раблезианского смеха, о космической, «становящейся», выходящей за свои пределы телесности его образов и специфике гротескного реализма — не отменяет того факта, что фундаментальный труд ученого впервые приблизил читателей к действительно глубокому пониманию этого столь же загадочного, сколь уникального произведения, к выяснению природы его художественного новаторства.

Именно в осознании амбивалентности и универсальности смеха Рабле коренится понимание особого значения его книги: ведь «какие-то очень существенные стороны мира доступны только смеху» (М.М. Бахтин). Смех Рабле гуманистичен, по-настоящему радостен.

Это особое мироощущение, выраженное в изобретенном писателем термине «пантагрюэлизм», Рабле определяет в прологе к «Четвертой книге» как «глубокую и несокрушимую жизнерадостность, перед которой все преходящее бессильно».

Источник: Энциклопедия литературных произведений / Под ред. С.В. Стахорского. – М.: ВАГРИУС, 1998

Проблематика романа «Гаргантюа и Пантагрюэль»

Роман «Гаргантюа и Пантагрюэль» – серьезное произведение, в котором были подняты важнейшие, актуальные проблемы мира, человечества Эпохи Возрождения.

Проблематика романа весьма сложна и разнообразна. Одна из важнейших проблем – это антиклерикальная проблематика романа. Франсуа Рабле выступает против религии, невежества и предрассудков.

До Рабле не было такого, чтобы в романе смеялись над монахами, схоластиками, религиозными деятелями в таком масштабе. Все, что связано с практикой католицизма, подвергается у Рабле жестокому осмеянию.

Он ненавидит богословов, глумится над римской церковью и папой, над всякой мистикой. Для Рабле нет ничего ненавистнее монахов.

Наиболее серьезной проблематикой в романе является антивоенный пафос романа. Автор одним из первых в своё время яростно осуждает всякие войны и попытки мирового господства.

До сих пор актуальным являются эпизоды романа, в которых Рабле касается проблемы войны и мира. С памфлетной остротой представлен персонаж короля Пикрохола, который мечтал завоевать весь мир и поработить народы всех континентов.

Легко и быстро перекраивает он географическую карту, превратив ее в мировую пикрохоловскую империю.

Рабле в своем произведение так же, как и Пантагрюэль «вечно что-то жаждет» – пускается в поиски идеального правителя, который бы свой народ ничем не притеснял и дал бы полную свободу.

Раблезианская теория политического и нравственного идеала. Теория подразумевает собой, что правитель должен быть философом, либо философ – правителем.

Только мудрый и справедливый монарх может управлять страной.

Гуманисты эпохи Возрождения были мечтателями, чьи мечты были несбыточными порой. Утопия «Телемского аббатства». Рабле изображает идеал свободного общества, где люди живут так, как хотят.

Нет ни строгих законов, правил. Все свободны и счастливы. Без религиозного догматизма и схоластического ученья.

Людей ничем не угнетают, им дают право выбирать свою судьбу, и быть теми, кем они хотят быть поистине.

Франсуа Рабле всю жизнь боролся за новые гуманистические идеи, а также задумывался над тем, как воспитать свободную личность, необремененную религиозной догматикой. Наряду с итальянскими гуманистами он разрабатывает новую систему воспитания – педоцентрическую. Воспитание всесторонне развитой личности, которая сильна и в духовном, и в физическом аспекте своего развития.

Помимо проблем, касающихся политики, социологии, педагогики проблема отношения мужчины и женщины относительна нова. Рабле впадает в размышления о месте женщины в этом мире, а также анализирует общественную и культурную роль женщины.

Система образов в романе гениального писателя представлена ясно, ярко. Все образы в основном собраны из народа: они существовали, они не вымышлены.

«Носителями идеи просвещенного монархизма являются три образа: Грангузье, Патагрюэль и Гаргантюа, но идея в разной степени в каждом из них проявляется. От дедушки до внука идет прогресс развития этой идеи.

Если в Грангузье было только маленькое зернышко, семя великой идеи, то уже в Пантагрюэле можно пронаблюдать расцвет, торжество идеи просвещенного монархизма, т.е. богатый урожай маленького семя.

Изначально на идеализированный образ мудрого короля воздействовала «просвещенная» политика Франциска I, но книга за книгой образ становится тусклым, и король теряется в глазах своего народа, в качестве государя и показывается всего лишь мыслителем, путешественником и носителем идеи «пантагрюализма».

Типичным типом для эпохи первоначального накопления является образ Панурга. По характеру веселый и остроумный, хвастливый, с богатым воображением, авантюрист-насмешник; собеседник и собутыльник. Нельзя Панурга назвать «неучем», т.к.

его голова завалена бесконечными знания, как его «двадцать шесть карманов, содержащих разного рода хлам». Его образ лишен устойчивости натуры.

Панург – мечтатель, предчувствующий лучшее будущее, в котором такие как он найдут своё место и будут жить, трудиться и развивать себя и свои способности. Он – плебей, сын ренессансного города»[1,256].

Так как основой для создания романа «Гаргантюа и Пантагрюэль» послужила народная культура Средневековья, наиболее важным образом является монах Жан, потому что он народный, в этом образе воплощается весь народ. Он – плебей, но деревенский.

Рабле не относит его к числу всех монахов, но у него есть общая черта в то же время с ними – это нечистоплотные привычки. Характер у него таков: энергичен, смел, находчив и он никогда не навредит ближнему.

Жан отличается хочет, чтобы жизнь была для всех радостью, а не только для себя. Даже будучи деревенским плебеем, он приемлет высокие идеалы гуманизма. «Он не святоша, не голодранец, он благовоспитан, жизнерадостен, смел, он добрый собутыльник.

Он трудится, пашет землю, заступается за притесненных, утешает скорбящих, оказывает помощь страждущим, охраняет сады аббатства»»[1, 264-265].

Так как этот роман имеет гуманистическую направленность, то об образе Понократа невозможно не сказать.

При помощи образа Понократа – учителя Пантагрюэля, который его превратил в всесторонни развитую личность. Этот образ имеет большое значение в романе, т.к.

в то время главенствовало схоластическое воспитание, которое по сути ничего ценного для ума не давало, а только представляло собой адское мучение.

«Наиболее выразительно показываются образы двух королей: Грангузье и его соседа Пикрохол. Первый – человечный, мудрый, добрый, разумный правитель. Пикрохол – король, варвар старых взглядов. Он возлагает свои надежды на грубую силу, не считается ни с какими принципами в области права и управления.

Он был уверен в своей победе и даже строил дальнейшие планы на завоевание всего мира. Пикрохол и его окружающие люди олицетворяли для его современников и соотечественников феодальную анархию.

Нельзя сказать, что в ком-то из этих королей Франсуа Рабле воплощает свой идеализированный образ короля, он просто показывает, что и тот, и другой имеют некоторые черты, присущие этому образу»[2].

«В романе наблюдается палитра образов: «умышленно грубые, но сочные и резко индивидуализированные – всё взято преимущественно в сатирическом ключе» Образы людей нового времени, жаждущих развиваться, самосовершенствоваться, учиться новому. Своим многообразием образов и эпизодов роман «Гаргантюа и Пантагрюэль» имеет сходства с такими произведениями, как «Роман о Лисе», «Роман о Розе» или «Большого завещания» Вийона» [1, 260].

«Рабле заимствовал персонажа Гастера у Персия. Гастер является создателем цивилизации. Глава 61 содержит в себе возникновение культуры. Имея хлеб, Гастер изобретает аграрную отрасль, т.е. земледелие, для того бы получить зерно» [2].

рабле роман гаргантюа пантагрюэль

Оппозиция смеха и серьезности в романе Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль»

Раблезианский смех (смех Рабле) – это особый универсальный взгляд на мир. Это точка зрения, трактующая мир по-другому, но не менее существенно, нежели серьезность.

«Гаргантюа и Пантагрюэль» – смех сквозь слезы

Над своей книгой «Гаргантюа и Пантагрюэль» Франсуа Рабле работал на протяжении двадцати лет. По этому произведению читатель может обозреть всю панораму жизни Франции 16 столетия. Здесь представлены все слои общества, все профессии, все занятия. И самое главное, что здесь есть – это смех.

Франсуа Рабле смеется над монахами, трутнями-аристократами, тупыми судьями, над мечтающими завоевать весь мир королями, над бессмысленными занятиями ученых-схоластов. Он смеется над всем отжившим свое, всем, что не дает человеку свободно вздохнуть.

Поэтому неудивительно, что книга Рабле вызывала в свое время такую неистовую ярость, ведь в ней «на орехи» досталось всем.

О королях писатель говорит словами Панурга, который сравнивает правителей с ослами. Однако, писатель не мог представить государство без короля и верил в просвещенного монарха. В своей книге он пытался создать такого монарха искусственно. В его книге старый Гаргантюа и его сын Пантагрюэль предстают добрыми, мудрыми и образованными.

Клеймя современное ему правосудие, Рабле приводит пример судьи Бридуа, исправно служившего сорок лет и вынесшего тысячу приговоров. А метод вынесения приговоров у него весьма своеобразный: «Я наудачу бросаю кости и решаю дело в пользу того, кому на счастье выпадет больше очков».

Не оставляет Рабле без внимания и школьную систему, построенную на бессмысленной зубрежке. В результате применения этого метода Гаргантюа за тринадцать лет обучения выучил всего лишь алфавит.

Особенно яростно Рабле нападает на монахов. В его памяти навсегда запечатлелись годы, проведенные в монастыре. В своей книге Рабле населяет монахами целый остров Звонки. Единственное занятие жителей этого острова – поклон и звон в колокола.

Однако Рабле смеется не над религией, а над церковниками. Он подчеркивает, что дела «святых отцов» существенно отличаются от их слов. Они исповедовали бедность, но сами жили в богатстве и роскоши; они призывали к добру, а сами занимались неблаговидными делами.

Именно поэту остроту своего слова Рабле направляет против католической церкви.

Но писателя сложно обвинить в односторонности взгляда. На собственном опыте он знал, что и в монашеской среде есть честные люди, которые отличаются добродетелью. Таким является Жан Зубодробитель, олдин из любимых героев писателя. Жан, хоть и носит рясу, совсем не похож на тех бездельников, над которыми смеется автор.

для этого героя счастье заключается в труде. Он никогда не сидит без дела – то мастерит тетиву для арбалета, то оттачивает стрелы, то плетет сети. Жан не только труженик, он еще и прирожденный воин. Когда нападают на его родную страну, он не раздумывая отправляется на бой с врагом.

Жан Зубодробитель – настоящий народный герой.

Персонажи произведения «Гаргантюа и Пантагрюэль» часто смеются. Вместе с ними смеется и читатель. Такую цель ставил перед собой Рабле, и добился ее.

Замечание 1

Для Франсуа Рабле смех был оружием, при помощи которого он уничтожал своих гонителей и врагов.

При помощи сатиры Рабле боролся с тупостью и невежеством, утверждал новые идеалы. И не потому, что у него не было другого способа борьбы, а потому, что смех является достоянием добрых, сильных, просвещенных людей.

Миру безделья, косности, глупости и нетерпимости Франсуа Рабле противопоставляет следующих героев:

- Невозмутимый Пантагрюэль

- Брат Жан

- Старый мудрый Гаргантюа

- Выдумщик, остроумный насмешник и очень образованный человек Панург.

Телемская обитель. Гуманистическая утопия Рабле

Талант писателя требовал не только абсолютного обличения человеческих пороков, но и утверждения идеала.

И благодаря невиданной щедрости Гаргантюа на берегу Луары появляется великолепнейшая Телемская обитель, которая совсем не похожа на остальные католические монастыри.

Здесь люди не отрекаются от радостей жизни, не отрицают знания, не мучаю себя ночными бдениями и не истязают себя постами, не ищут спасения в невежестве.

Телемское аббатство открыто для девушек и юношей, отличающихся статностью, красотой, любознательностью и обходительностью. Они живут под общей крышей, вместе проводят досуг и вместе занимаются. Каждый при желании может беспрепятственно уйти из обители и отправиться куда угодно.

В этой обители не дают монашеских обетов послушания и целомудрия. Каждый послушник обители имеет право сочетаться законным браком, пользоваться абсолютной свободой и быть богатым. Все в Телемской обители устроено таким образом, чтобы человек мог радоваться жизни. А прилегающая к монастырю территория описана с огромной любовью.

Все здесь радует душу, ласкает глаз и дает богатейшую пищу для ума.

Замечание 2

В уставе монастыря есть только одно правило: «Делай, что хочешь».

По-гречески «телема» означает «желание». Кажется, что повинуясь ничем не ограничиваемым желаниям, люди могут стать своевольными, жестокими и грубыми. Однако в Телемской обители, где нет никаких правил, нет никаких раздоров и склок.

по этому поводу Рабле говорит, что свободные люди, вращающиеся в порядочном обществе и просвещенные, самой природой наделены инстинктом и честью.

А когда на этих же людей давят принуждение и подлое насилие, они свой благородный пыл обращают на то, чтобы сбросить это ярмо рабства, что влечет к запретному. Человек жаждет того, в чем ему отказано.

https://www.youtube.com/watch?v=MY__hTnaoFU

Это говорит о том, что Франсуа Рабле верил в благородные задатки человека. по его утверждению, о природы человек добр и лишь уродливые формы жизни его толкают на путь порока и зла. Вслед за Т. Мором он создает свою гуманистическую утопию.

Великий насмешник Рабле мечтает о таком пристанище, в котором человек смог бы стать самим собой. Телемское аббатство не является ни монархией, ни республикой.

Это союз образованных, хорошо воспитанных людей, в котором каждый свободный индивид поднимается над неприглядными проявлениями общественного поведения.

Однако, несмотря на смешные моменты книга Рабле – это смех сквозь слезы. Читатель от души смеется над пороками того общества, но при этом осознание того, что эти пороки существуют на самом деле вызывает грусть. Книга Рабле не потеряла актуальность и сейчас. По-прежнему в мире много глупости, невежества, зла, алчности и других пороков.

Смех в этой книге – это противостояние лжи, лицемерию и лести. Он безбоязненно раскрывает правду о власти и мире. Правда смеха снижает власть, а носитель такой правды – шут.

Сатирические и утопические мотивы в романе Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль»

ТЕМА: САТИРА И УТОПИЯ В РОМАНЕ Ф.РАБЛЕ ГАРГАНТЮА И ПАНТАГРЮЭЛЬ.

Крупнейшим представителем французского гуманизма и одним из величайших французских писателей всех времен является Франсуа Рабле (1494 – 1553). У этого писателя необычная биография. Он родился в Шиноне, в семье зажиточного землевладельца и адвоката.

В молодые годы он поступил во Францисканский монастырь и монастырь и до 1525г. пробыл монахом в Фонте-Леконт, но вместо богословских трудов изучал древних писателей и юридические трактаты. Рабле получил сан священника, но служебных обязанностей не исполнял. С самого начала Франсуа Рабле больше привлекали науки, нежели духовные подвиги.

Он изучал латынь, греческий, читал Платона, вступил переписку с главою французских гуманистов Гильемом Бюде, После конфликта с монахами, он покинул монастырь и занялся изучением медицины, а в 1532г. получил должность врача лионского госпиталя. Кроме того, Ф.Рабле изучал в Риме римские древности и лекарственные травы.

После этого он состоял на службе у Франциска I, практиковал как врач, путешествуя по Франции, и получил степень доктора медицины, затем снова вернулся в монастырь. Умер Рабле в 1553г. в Париже.

Однажды, во время работы в Лионе, в руки к Рабле попала лубочная книга «Великие и неоценимые хроники о великом и огромном великане Гаргантюа», в основе которой лежала старинная французская народная сказка о великане Гаргантюа, хорошо известная еще в конце XV столетия. Это и послужило толчком, побудившим Рабле написать свой роман.

Сюжет французской сказки, в которой великан Гаргантюа помогает королю Артуру спастись от гогов и магогов, Рабле использовал как основу для своего сюжета.

Он заимствовал из народной книги имена героев и ряд эпизодов, а так же некоторые приемы, например, гротескный перечень всевозможных предметов или похищение Гаргантюа колоколов собора Парижской богоматери.

Однако читателей привлекала не только фольклорная основа романа, а главным образом содержащаяся в нем явная сатира на фантастику и авантюрную героику старых рыцарских романов и глубокое философское содержание.

Это изогнутое зеркало, в котором причудливо отобразилось буйное жизнелюбие «старой веселой Франции», пробужденной к новой жизни в эпоху Возрождения. Под маской шуток, анекдотов и острот спрятано особенное идейное содержание.

Сам Рабле в предисловии к первой книги «Гаргантюа и Пантагрюэля» сравнивает свое творение с ларцом, на котором сверху нарисованы «смешные и забавные фигурки», а внутри хранятся редкие снадобья, приносящие человеку немалую пользу. «Положим даже, вы там найдете вещи довольно забавные, если понимать их буквально, вещи, вполне соответствующие заглавию, и все же не заслушивайтесь вы пенья сирен, а лучше истолкуйте в более высоком смысле все то, что, как вам могло случайно показаться, автор сказал спроста».

Взять хотя бы воспитание Гаргантюа.

Король Грангузье поручил решение этого вопроса схоластикам и богословам сорбоннского типа, людям старой культуры и старой науки, для которых главный метод обучения – «зубрежка», в результате которой Гаргантюа выучил азбуку наизусть в обратном порядке всего лишь за 5 лет и 3 месяца. Бедный Гаргантюа стал заметно глупеть и на смену учителям-схоластикам пришли гуманисты. И здесь Рабле в очень яркой форме раскрывает свои идеалы.

Педагогика в культуре Ренессанса играла очень большую роль. Ведь Ренессанс – это время научного подхода и открытий, пришедших на место слепой вере, это время воспитание нового человека с новым образом мыслей.

В трудах Леонардо Бруни, Верджерио, Дечембрино, Гварини была разработана целая система новой педагогики, была основана школа в Мантуе, которую называли «домом радости».

Воспитание по Рабле – это не только умственное, но и физическое образование, чередование различных дисциплин и отдыха, а так же не насильственное «вдалбливание» дисциплин, а свободное обучение, воспринимаемое учеником с радостью.

Схоластки, будучи представителями старого мира, душили на корню новые идеалы, вот поэтому-то так жестоко осмеивает их Рабле, выставляя на посмешище их умственную немощь, издеваясь над их человеческими слабостями.

Не менее важная проблема, рассматриваемая Ф.Рабле – это не удовлетворяющая политика феодализма. Рассмотрена она в сюжете войны Гранузье и Пирохла. Поводом для нападения войска Пирохла на утопийцев стали не поделенные плюшки.

Война в романе – это возможность показать не только отрицательные черты существующего строя, но главным образом изобразить тип правителя. Что представляет собой Пирохл? Это король-феодал, король в старом стиле, далекий от гуманизма и других передовых идей, это варвар, который принимает только идею грубой силы.

Ему противопоставлен Грангузье – полная противоположность: добрый король, который заботится о славе и о благе своих подданных. Оба портрета сатира, крайность, но отдельные черты обоих королей можно найти в любом из правителей европейских государств.

Из чего ясно, что Рабле, не отвергающий принципа монархии, не видит достойного короля и достойной системы правления ни в одном из реально существующих государств.

На примере Телемского аббатства (телема в переводе с греческого – желание) Ф.Рабле показывает свои идеалы устройства общества.

Грангузье хочет наградить за подвиги брата Жана, храбро сражавшегося в войне, и способствует в реализации его мечты – строительства удивительного монастыря, не похожего на другие: «… вам надлежит ввести воспрещающее женщинам избегать мужского общества, а мужчинам – общества женского, … как мужчины, так и женщины, поступившие к вам, вольны будут уйти от вас, когда захотят,… каждый в праве сочетаться законным браком, быть богатым и пользоваться свободой». Что хотел сказать Рабле этой утопической картиной?

Феодальному средневековью было незнакомо понятие свобода. Это время свирепствования жесткого принуждения и насилия. Гуманизм отвергал такие общественные категории и боролся за свободу и уважение человека, утверждая, что самое совершенное, что есть на свете – это личность.

Отставляя в сторону нравы средневековья, Рабле рисует свою картину устройства общества – Телемское аббатство, на дверях которого написан единственный принцип жизни телемитов: «Делай, что хочешь». Эта картина утопична, но признать ее абсолютно не приемлемой тоже нельзя.

Скорее, это база, начальная информация для построения нового общества – общества свободных людей.

Дальнейшая работа над романом затормозилась вследствие реакции новой политики Франциска I. Она выразилась в беспощадном преследовании гугенотов и всех инакомыслящих.

Подстрекаемый католической партией, Франциск I вступил на путь жестоких репрессий. Запылали костры. Многие просвещенные, талантливые люди гибнут от рук инквизиции. Самого Рабле обвиняют в безверии, кальвинизме и всех смертных грехах.

Рабле пришлось замолчать. Он исчез из Лиона и уехал в Италию с кардиналом Жаном дю Белле.

Теперь Рабле жил в Риме и мог наблюдать за жизнью католического центра и нашел там много интересного для себя.

В таких условиях этому остроумному писателю и борцу молчать было не возможно, и он снова принялся за свои дела. С 1534г. он создает продолжение романа и перепечатывает старые две книги «Гаргантюа», потом «Пантагрюэль» на новый лад – им убраны места с особо острой критикой.

В 1546г. вышла «Третья книга», довольно мягкая по сравнению с предыдущими.

Главный герой этой книги – плут и транжира Панург, который « … знал 63 способа добывания денег, из которых самым честным и самым обычным являлась незаметная кража, и был он озорник, шулер, кутила, гуляка и жулик, каких и в Париже немного. А в сущности, чудеснейший из смертных».

Перед Панургом встает вопрос: жениться ему или не жениться, ибо он очень боится остаться «рогатым». Многим представителям «учености» задает он этот вопрос, и каждый дает ему мудрые советы, которые на самом деле нелепы и глупы до невозможности.

Таким образом, Рабле разворачивает целую галерею комических личностей. Среди них богослов, врач, философ и юрист, а еще раньше были поэт и астролог. Но после четырех консультаций Панург вместе с Пантегрюэлем решили ехать в Китай к оракулу Божественной Бутылки.

Эта книга, как и две предыдущих была осуждена Сорбонной, по-прежнему продолжались казни уважаемых Рабле людей. На костре инквизиции был сожжен друг и соратник Рабле Этьен Доле, вновь опасность нависла над самим Рабле, и он вынужден был бежать за границу.

Затем последовала смена на престолах французском и папском. Это дало возможность вернуться Рабле в Париж. Будучи священником, Рабле получил два прихода. Теперь у него было достаточно времени на написание «четвертой книги», которая начата была еще раньше, за границей.

Рабле окончил книгу, и в 1552г. Она вышла в свет.

Сюжетом «четвертой книги» стало путешествие Панурга и Пантагрюэля через океан в Китай к оракулу Божественной Бутылки. По дороге они останавливаются в разных удивительных странах, населенных невероятными существами и претерпевают ряд приключений.

В первой части описываются два ярких эпизода. Первый – это «панургово стадо», Мотив его заимствован у итальянца Фоленго. Такую же шутку проделал герой его поэмы «Бальдус».

Этот эпизод полон иронии и тонко характеризует психологию Панурга. Второй – описание бури и поведения во время нее пассажиров корабля – Пантегрюэля, Панурга, Брата Жана, Эпистемона.

Корабль тонет, и всплывают черты, раскрывающие образы этих героев.

С каждой главой усиливаются сатирические аллегории, направленные на уклад католической церкви. Вот остров, где царствует враждебный всему естественному Постник, который приводит на память притчу о Физисе и Антифизисе.

Антифизис (Противоестество) плодит детей, ходящих вверх ногами, а так же монахов, христопродавцев, «святош», «неуемных кальвинистов, женевских обманщиков», бесноватых «путербеев» и «прочих чудищ, уродливых, безобразных и противоестественных.

А с самого Постника Рабле нарисовал портрет типичного фанатика.

Далее следовали острова Папефигов (показывающих фигу папе, т.е. кальвинистов) и папоманов. Некогда папефиги были веселы и богаты, но однажды их угораздило показать папе фигу, и тогда папоманы вторглись на их остров и разорили его. Зато папоманы чувствуют себя отлично. Они покланяются папским Декреталиям.

Как известно, сборник папских постановлений, носящий это название, односторонним решением пап был объявлен источником канонического права, и именно Декреталии санкционировали всякого рода вымогательства курии; Благодаря их «златекучей энергии» Франция ежегодно отдавала Риму в виде дани четыреста тысяч дукатов.

На этом заканчивается четвертая книга.

Вскоре после ее окончания король заключил мир с папой, и Рабле, предчувствовавший это, перед самым окончанием книги поспешил скрыться. Книга эта, как и три предыдущие, была осуждена, а Рабле вернулся в Париж и умер там во второй половине 1553г. В 1562г. появилась в печати «пятая книга» под названием «Остров звонкий». Скорее всего, перу Ф.

Рабле принадлежат лишь наброски, весь текст написан, возможно, каким-нибудь его другом или последователем. В художественном плане эта книга уступает четырем книгам Рабле, в ней слишком уж много аллегорий и резких нападок на церковь. Впрочем, когда она издавалась, было сравнительно безопасное время.

Верх взяли войны гугенотов, и проблемы Декреталий и Острова Звонкого отошли на второй план.

Рабле – ученый и гуманист. Он и филолог и естествовед, а кроме того, он представители словесности, как необходимого орудия для овладения материальным миром и для пропаганды.

Проза Рабле рассчитана на массового, демократического писателя, и завоевать его Рабле хотел именно смехом. «Поэтому смех его особенный. Так смеяться, как он не умел никто.

Это оглушительный, раскатистый смех во все горло, который понятен каждому, и потому обладает огромной заразительностью, от которого рушится все, над чем он разражается, смех здоровый, освежающий и очищающий атмосферу. Так смеялся у Чосера Мельник, у Пульчи – Морганте.

Так будет смеяться Санчо Панса. Так смеются люди из народа. И Рабле знает, чем можно вызвать такой смех у народа». (вступ ст. А.Дживелегова М.:Правда).

Рабле, обладая особым чувством слова и яркой сатирой, описал массу замечательных персонажей, живых, неувядающих образов. Все он – достойные плоды пера Рабле, но все-таки из этой славной компании выделяются два самых ярких – Панург и брат Жан.

Панург – типичный городской житель, порождение улиц ренессанского города. Он не глуп, дерзок, упрям, в нем силен дух авантюризма и озорства, а кроме того, он студент-недоучка и голова его завалена кучей разнообразных знаний.

О его добродетельности и честности говорит тот факт, что он знал массу способов добывания денег, из которым самым честным было воровство. Настоящей, крепкой устойчивости в его натуре нет.

Он может в критическую минуту пасть духом и превратиться в жалкого труса, который только и способен восклицать: «О! Горе мне, горе», как это было в эпизоде о разыгравшейся буре. Панург задолго до встречи с Пантагрюэлем отбросил в сторону этические принципы и общественную мораль, в нем прочно сложился характер плута и эгоиста.

Он пародия на среднестатистического городского бродяжку, каких полным-полно бродило по свету. Но в то же время он не лишен какого-то большого обаяния, которым сам зачастую любуется и на которое надеется в критических ситуациях. Но самое главное, что он предчувствует лучшее будущее, в котором такие, как он будут иметь место под солнцем.

Панург нужен не только Пантагрюэлю, но и самому Рабле. Великому писателю нужен его острый язык, его дерзость, его умение выставлять в смешном виде все то, с чем боролись гуманисты.

Другой яркий образ в романе – брат Жан, приятель Гаргантюа. Это тоже человек из народа, веселый и обходительный. У него мозолистые руки, изворотливый ум, масса энергии. Он привык труду, никогда не тратит время в пустую.

Даже в то время, когда, стоя на клиросе, он поет за панихидой или заутреней, он мастерит тетиву для арбалета, оттачивает стрелы, плетет сети и силки для кроликов. По поводу соблюдения поста и целомудренности у брата Жана свои соображения: «Из всех рыб, не считая линя,… лучше всего крылышко куропатки или же окорочек монашки».

Когда враги вторглись в утопию, Жан превратился в богатыря и разнес «в пух и прах» неприятеля, проявив чудеса храбрости. По поводу основного своего занятия, монашества, то тут брат Жан не питает особых идей. Рясу он носит по привычке, а спится ему лучше всего на проповеди или молитве.

Во французской литературе эпохи возражения не найти другого такого яркого и привлекательного изображения простолюдина, любящего жизнь и способного на подвиг.

Общий друг Панурга и брата Жана – Пантагрюэль. С первого появления он в центре рассказа, хотя иногда и уступает передние планы другим. Уравновешенный, мудрый, ученый, гуманный, он обо всем успел подумать и составить мнение.

Его спокойное, веское слово всегда вносит умиротворение в самые горячие споры, осаживает пылкие порывы брата Жана и хитроумные планы Панурга. В нем Рабле выразил свой идеал монарха, и, быть может, человека. Пантагрюэль не похож ни на одного из реально существующих монархов.

И Франциска и Генриха II он далеко превосходит по своим качествам. Пантагрюэль великан и по росту и по своим достоинствам.

Роман Рабле – крупнейший памятник французского Ренессанса. Великое произведение этого борца за новое общество, художника и мыслителя, имеет полное право считаться национальным и мировым шедевром.

Роман создан в эпоху Возрождения – время, когда мир закончил свое политическое объединение и создавал новую, весьма отличную от старой, культуру.

Роман писался на стыке эпох, во время перемен и потрясений, и отражает все противоречия и недочеты, существовавшие в жизни.

В мировой литературе роман по праву занимает одной из самых почетных мест. Многие крупнейшие писатели восторгались им, шли за ним, учились у него и реализму и сатире, учились смеяться, ведь смех Рабле вселяет веру в конечное торжество прогресса и разума. В его смехе всегда звучат победные нотки.

Список используемой литературы.

- Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль. – М.: Правда, 1981.

- Зарубежная литература. Эпоха Возрождения. Сост. Б.И.Пуришев. Москва, «Просвещение» 1976.

- Б.И.Пуришев. Литература эпохи Возрождение. Курс лекций. Москва «Высшая школа» 1996.

- История зарубежной литературы Раннее средневековье и Возрождение под общей ред. В.М.Жирмунского Учпедгиз Москва 1959.

- Энциклопедический словарь юного литературоведа Москва «Педагогика» 1987.

Дата добавления: 24.08.2000

Анализ романа «Гаргантюа и Пантагрюэль»

Вселенная таит в себе множество загадок.

Строение и особенности различных космических объектов, возможность межпланетных путешествий привлекают внимание не только ученых, но и любителей научной фантастики.

Естественно, наибольшей привлекательностью обладает то, что имеет уникальные свойства, что, в силу разных обстоятельств, недостаточно исследовано. К подобным объектам относятся чёрные дыры.

Основные темы

Автор обличает извечные человеческие пороки и высмеивает слабости, недостатки и проблемы своего времени.