Статья «Участие России в первой мировой

войне. Информационные материалы и методические указания к уроку».

В июле 1914 г. началась первая мировая империалистическая

война, в которой приняли

участие 33 государства с населением более

чем полтора миллиарда человек. Она была

следствием крайнего обострения противоречий между империалистическими

государствами в борьбе за новый передел мира и тайно готовилась

правительствами этих стран на протяжении десятилетий. Виновниками

этой войны, в результате которой было убито 10 млн. и ранено

20 млн. человек, были империалисты Англии, Германии, Франции,

России, Японии и США, Главную роль в возникновении первой мировой

войны сыграли империалистические противоречия между Англией и

Германией, а также между Францией и Германией и обострение

русско-немецких и русско-австрийских отношений на Балканах и в

Великобритания с доминионами (Австралией, Канадой, Новой Зеландией,

Южно-Африканским Союзом) и Индией.

Готовясь к войне, империалисты видели в ней один из способов

подавления революционного движения. Буржуазия надеялась уничтожить

в ходе войны лучшую часть пролетариата, разъединить трудящихся

разных национальностей, предотвратить растущее недовольство

внутри каждой страны и национально-освободительное движение в колониях.

Среди империалистических стран образовались две враждебные

группировки. Готовясь к войне за передел мира, Германия возглавила

Тройственный союз (1879—1882), куда вошли, кроме нее, Австро-Венгрия

и Италия. В свою очередь, Англия, Франция и Россия образовали

другой блок, получивший название Антанта. Борьба между Тройственным

союзом и Антантой, главным образом между английским и

немецким империализмом за рынки сбыта, сырье, за мировое господство,

привела к развязыванию войны.

Поводом к войне стало убийство сербскими националистами в г. Сараево

наследника австро-венгерского престола Франца-Фердинанда, Подстрекаемая

Германией, Австро-Венгрия предъявила Сербии ультиматум и вскоре начала против

нее войну. Союзница Сербии Россия начала всеобщую мобилизацию. 19 июля (1 августа)

1914 г. Германия объявила войну России, 21 июля — Франции, 22 июля напала на

Бельгию, нарушив ее нейтралитет. В тот же день Англия объявила войну Германии.

К германо-австрийскому блоку присоединились Турция и Болгария. Италия вышла из

Тройственного союза и в мае

1915

г. присоединилась к Антанте. На стороне Антанты в августе

1916

г. выступила Румыния. В апреле 1917 г. США объявили войну

германо-австрийскому блоку.

Война носила захватнический, империалистический характер со стороны

обеих группировок. Германия стремилась разбить Англию, Францию и завладеть их

колониями, захватить Бельгию и Голландию, ослабить Россию, отторгнуть от него

Украину и Прибалтику. Австро-Венгрия намеревалась захватить Сербию и

Черногорию, отторгнуть от России Подолию и Волынь. Турция жаждала завоевать

русское Закавказье. Такие же экспансионистские планы имели государства Антанты:

Англия рассчитывала разгромить своего главного конкурента — Германию, Франция —

вернуть себе Эльзас-Лотарингию и Саарский бассейн. Русский царизм и буржуазия

стремились присоединить Галицию, захватить Константинополь и черноморские

проливы. В. И. Ленин отмечал, что первая мировая война — это «…война между

двумя группами разбойнических великих держав из-за дележа колоний, из-за выгод

и привилегий на мировом

порабощения других наций, рынке»

Помещики и буржуазия России безоговорочно поддержали империалистическую

политику царского правительства и всячески стремились скрыть от народа

несправедливый характер войны. Все буржуазные и мелкобуржуазные партии воюющих

стран выступили на стороне своих правительств. Большинство

социал-демократических партий в Европе выступили за поддержку своих

империалистических правительств, стали на позиции социал-шовинизма. В России

войну поддержали меньшевики и правые эсеры. Среди мелкобуржуазных слоев на-

селения война вызвала мощную волну шовинизма.

Только большевистская партия осталась верной своему интернациональному

долгу. Еще задолго до войны, предвидя ее неизбежность, большевики призывали

социалистические партии, входящие во II Интернационал, к борьбе с военной

опасностью. Партия большевиков под руководством В. И. Ленина оценила войну как

грабительскую и провозгласила лозунг превращения империалистической войны в

гражданскую, в войну против своих правительств.

Выступая за военное поражение царского правительства в

империалистической войне, В. И. Ленин подчеркивал, что политику поражения своего

правительства должны проводить не только большевики

России, но и революционеры во всех воюющих странах. Вождь мирового

пролетариата разоблачил измышления шовинистов, пытавшихся обвинить большевиков

в отсутствии у них чувства национальной гордости, в безразличии к судьбам

своего отечества. В статье «О национальной гордости великороссов» В. И. Ленин

писал: «Чуждо ли нам, великорусским сознательным пролетариям, чувство

национальной гордости? Конечно, нет! Мы любим свой язык и свою родину, мы больше

— всего работаем над тем, чтобы ее трудящиеся массы поднять до

сознательной жизни демократов и социалистов»

-В статье неопровержимо доказывалось, что именно большевики, призывающие

к борьбе против своего правительства и к революции, являются настоящими патриотами

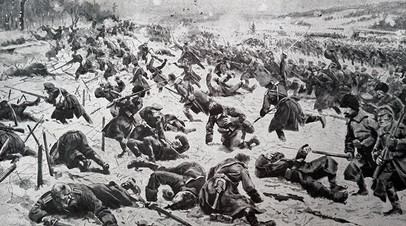

и истинными друзьями народов России. В первые же дни войны Германия двинула

свои войска на столицу ‘ франции. Согласно разработанному стратегическому плану

германские ; войска должны были за короткий срок расправиться с Францией и

тогда всеми силами обрушиться на Россию. Этот план недооценивал экономические

силы противника и потерпел крах. Главной причиной этого была недооценка

Восточного (русского) фронта, который из второстепенного (по расчетам

германского генерального штаба) в действительности стал в ходе войны основным.

Сухопутные силы России на западной границе делились на два фронта: Северо-Западный

против Германии и Юго-Западный против Австро-Венгрии. Для того чтобыоттянуть

часть германских войск с Западного (французского) фронта, в августе 1914 г.

две русские армии вступили на территорию Восточной

Пруссии. Перед угрозой потери всей Восточной Пруссии германское

командование перебросило значительные силы с Западного фронта на Восточный. В

результате бездарности царского командования русская

армия близ Мазурских озер потерпела поражение. Но это дало возможность

англо-французским войскам выиграть битву на Марне и спасти Париж.

В это время на Юго-Западном фронте русские войска серьезное поражение

австро-венгерским главным силам. Русские войска вступили во Львов, Черновцы и

блокировали крепость Перемышль. Почти вся Галиция была занята русскими

войсками. Германии пришлось после Галицийской битвы перебросить крупные силы в

Польшу, чтобы спасти своего союзника от катастрофы. Осенью 1914 г. на Россию

без объявления войны напала Турция, и военные действия при- I’ шлось вести на

Кавказском фронте. Немецкие крейсеры прорвались в Черное море и бомбардировали

Одессу, Феодосию и Новороссийск. Германское командование переносит главный удар

на Восточный фронт, где сосредоточивается около половины всех вооруженных сил

Германии и Австро-Венгрии.

Использованная

литература:

125 лет назад родился выдающийся советский военачальник, дважды Герой Советского Союза Константин Рокоссовский. Историки считают его одним из величайших полководцев СССР. Как отмечают эксперты, Рокоссовский, участвовавший в большинстве решающих битв Великой Отечественной войны, внёс весомый вклад в разгром нацизма.

Согласно официальной биографии, Константин Рокоссовский родился 21 декабря 1896 года в городе Великие Луки Псковской губернии. Однако часть историков оспаривают как дату, так и место рождения будущего полководца. Альтернативным годом рождения Рокоссовского иногда называют 1894-й, а местом — Варшаву или посёлок Телеханы (в наши дни — территория Белоруссии). Происходил Рокоссовский из старинного шляхетского рода, утратившего в XIX веке дворянский статус.

Отец Рокоссовского работал на железной дороге, по одной версии — ревизором, по другой — машинистом паровоза. Мать была работницей чулочной фабрики. Константин рано потерял родителей и уже подростком был вынужден зарабатывать себе на хлеб фабричным работником и помощником камнетёса. В связи с этим, как пишут биографы Рокоссовского, молодой человек рано заинтересовался левыми идеями.

Военная карьера

В августе 1914 года Константин Рокоссовский поступил добровольцем в 5-й драгунский Каргопольский полк. По словам историков, во время Первой мировой войны он не раз проявлял себя как хороший фронтовой разведчик. А за участие в захвате окопа немецкого полкового караула был удостоен Георгиевской медали 4-й степени. Как отмечают эксперты, специфика службы в драгунском полку позволила Рокоссовскому получить разносторонние военные навыки. Он прекрасно владел пикой, шашкой и огнестрельным оружием, сражался как в пешем, так и в конном строю.

После Октябрьской революции 1917 года Константин Рокоссовский поддержал большевиков и вступил в Красную гвардию. Он участвовал в борьбе с бандитизмом и анархистскими выступлениями в Вологде и других городах России. В дальнейшем был направлен на Урал, где воевал с белогвардейцами и с частями Чехословацкого корпуса. Вскоре он был назначен командиром эскадрона.

Также по теме

«Разбалансировка системы отношений»: почему началась и как завершилась Первая мировая война

105 лет назад началась Первая мировая война. Она возникла из-за масштабных противоречий между великими державами, связанных с…

В годы Гражданской войны Рокоссовский быстро прошёл путь до командира кавполка. Он успешно участвовал в борьбе с колчаковцами и частями барона фон Унгерна, был тяжело ранен и награждён орденом Красного Знамени. Известно как минимум о двух случаях, когда Рокоссовский на поле боя лично вступал в противоборство с командирами соединений противника. Одного он зарубил, получив при этом пулевое ранение.

«Рокоссовский проявил себя в Гражданскую войну как убеждённый большевик и смелый солдат, он заслужил себе репутацию человека, на которого можно положиться», — рассказал в беседе с RT военный историк Сергей Перелыгин.

В 1920-е — 1930-е годы Рокоссовский служил на командных должностях в различных кавалерийских частях, готовил монгольских военных, отличился во время конфликта на Китайско-Восточной железной дороге, а также учился на Кавалерийских курсах усовершенствования командного состава и в Военной академии имени М.В. Фрунзе.

- Младший унтер-офицер К. Рокоссовский, 1917 год

- © Wikimedia Commons / Public Domain / В. Кардашов

По словам специалиста-историка Музея Победы Александра Михайлова, некоторое время Рокоссовский командовал 7-й Самарской кавалерийской дивизией. Одним из его подчинённых в это время был Георгий Жуков.

«Рокоссовский был очень хорошим начальником. Блестяще знал военное дело, чётко ставил задачи, умно и тактично проверял исполнение своих приказов. К подчинённым проявлял постоянное внимание и, пожалуй, как никто другой умел оценить и развить инициативу подчинённых ему командиров», — вспоминал Жуков в своих мемуарах.

- Конфликт на КВЖД

- © Wikimedia Commons

В 1935 году Рокоссовскому было присвоено звание комдива, а год спустя он стал командиром 5-го кавалерийского корпуса в Пскове. С 1937 по 1940 год Рокоссовский находился под следствием в органах НКВД (по некоторым данным — из-за обвинений в работе на польскую и японскую разведки), однако был полностью оправдан.

После освобождения из-под следствия Рокоссовский был направлен в распоряжение своего бывшего подчинённого — командующего Киевским особым военным округом Георгия Жукова. Он участвовал в Прутском походе Красной армии, а затем был назначен командиром 9-го механизированного корпуса. Как отмечают историки, хотя Рокоссовский десятилетиями служил в кавалерии, он осознавал возрастающее значение военной техники и воспринял новое назначение с воодушевлением.

На фронтах Великой Отечественной

«С первых дней Великой Отечественной войны Рокоссовский оказался в гуще противостояния с нацистами. Его корпус изматывал врага, сдерживая наступление вермахта в северо-западных областях Украины и отступая только по приказу командования», — отметил Александр Михайлов.

В июле 1941 года Рокоссовский был переведён на Западный фронт. Официально он был назначен командующим 4-й армией, но на практике возглавил группу, на которую замыкались остатки частей нескольких армией, и удерживал оборону в районе города Ярцево Смоленской области. Позже Рокоссовский возглавил 16-ю армию, сформированную на базе группы войск ярцевского направления. В сентябре ему было присвоено звание генерал-лейтенанта.

Также по теме

«Шедевр военного искусства»: почему операция советских войск «Багратион» считается одной из самых успешных во время ВОВ

23 июня 1944 года войска Красной армии начали Белорусскую наступательную операцию «Багратион» — одну из крупнейших за всю историю….

В дальнейшем Рокоссовскому было поручено прикрывать Волоколамское направление в ходе Битвы за Москву. В его распоряжении оказались подразделения, ставшие впоследствии легендарными, в частности 316-я стрелковая дивизия генерал-майора Ивана Панфилова. По словам историков, ожесточённое сопротивление, которое оказывали врагу подчинённые Рокоссовскому части, способствовало провалу гитлеровского наступления на Москву.

В марте 1942 года Рокоссовского тяжело ранило осколком снаряда. После операции и лечения в госпитале он снова принял командование 16-й армией, однако уже в июле был назначен командующим Брянским, а в сентябре — Донским фронтом.

Как отмечают историки, Рокоссовский разрабатывал план окружения и разгрома нацистской группировки, наступавшей на Сталинград, и лично принимал участие в его реализации. Именно военнослужащие Донского фронта взяли в плен генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса.

- Пленного генерал-фельдмаршала Паулюса и его адъютанта конвоируют в штаб 64-й армии. 31 января 1943 года

- © Wikimedia Commons

В 1943 году Рокоссовский был назначен командующим Центральным фронтом. По словам историков, он настоял, чтобы советские войска перед Курской битвой перешли к устойчивой обороне, буквально зарывшись в землю. Кроме того, он точно предугадал направление главного удара нацистов и подготовился к нему. Как новаторское решение Рокоссовского эксперты отмечают артиллерийскую контрподготовку, проведённую перед гитлеровским наступлением. Таким образом, по словам Александра Михайлова, войска под командованием Рокоссовского внесли серьёзный вклад в разгром нацистов на Курской дуге.

«В полководческой карьере Рокоссовского особо следует выделить операцию «Багратион», в ходе которой советские войска освободили от гитлеровцев Белоруссию в 1944 году», — заявил в комментарии RT военный историк Григорий Попов.

- Константин Рокоссовский во время Курской битвы

- globallookpress.com

- © Mary Evans Picture Library

Начать наступление Рокоссовский предложил, нанося не один, а сразу два одновременных удара, которые позволяли лишить врага возможности манёвра. Такое решение шло вразрез с установившейся практикой, и Иосиф Сталин при обсуждении плана несколько раз уточнял у Рокоссовского, не приведёт ли это к распылению сил. Однако Рокоссовский настоял на своём. По словам историков, успех операции превзошёл все ожидания командования. Советские войска почти полностью освободили Белоруссию, Прибалтику и восточные районы Польши. Это стало одним из крупнейших поражений вермахта за время войны.

В 1944 году Рокоссовский был произведён в маршалы Советского Союза и удостоен Золотой Звезды Героя Советского Союза.

- Подготовка операции «Багратион». Слева направо: генерал-лейтенант И.С. Варенников, Маршал Советского Союза Г.К. Жуков, генерал-полковник В.И. Казаков, Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский, апрель 1944-го

- © Минобороны России

Рокоссовский участвовал в разгроме нацистских группировок в Восточной Пруссии и Померании. А во время Берлинской наступательной операции войска 2-го Белорусского фронта под его командованием сковали силы 3-й немецкой танковой армии, лишив их возможности участвовать в боях в столице рейха.

24 июня 1945 года Рокоссовский командовал Парадом Победы в Москве. После завершения войны он руководил советскими войсками, находившимися на территории Польши. Впоследствии по просьбе официальной Варшавы он был поставлен во главе польского Министерства национальной обороны и произведён в маршалы Польши.

- Константин Рокоссовский на посту министра национальной обороны Польши

- © Wikimedia Commons

По возвращении в 1956 году в Советский Союз Рокоссовский был назначен заместителем министра обороны СССР и оставался на этом посту более пяти лет (с небольшим перерывом на руководство Закавказским военным округом на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке). Увольнение с поста замминистра, согласно некоторым свидетельствам, было связано с тем, что Рокоссовский в ответ на предложение Хрущёва написать обличительную статью о «культе личности» ответил: «Никита Сергеевич, товарищ Сталин для меня святой!»

С апреля 1962 года Рокоссовский был переведён в группу генеральных инспекторов Минобороны СССР. Умер маршал 3 августа 1968 года в Москве.

- Памятник дважды Герою Советского Союза маршалу К.К. Рокоссовскому скульпторов Владимира и Данилы Суровцевых, установленный в Волгограде

- РИА Новости

- © Кирилл Брага

«Рокоссовский — это знаковая фигура в истории отечественных вооружённых сил, яркий представитель плеяды полководцев Великой Отечественной войны, которых принято называть маршалами Победы. Его личный вклад в победу над грозным врагом, угрожавшим самому существованию нашей Родины, весьма значителен», — подытожил Александр Михайлов.

Организованная министерством культуры Российской Федерации и Российским военно-историческим обществом при поддержке Музея мирового океана, Калининградского историко-художественного музея и Калининградской областной таможни. Генеральным информационным партнером выступает МИА «Россия сегодня».

Проблемы взаимоотношений фронта и тыла, патриотический подъем и шпиономания, героические подвиги на фронте и политические интриги в Государственной Думе и Зимнем дворце, психология русского солдата и выдающиеся военные изобретения русских ученых – все эти и многие другие темы будут раскрыты участниками конференции – крупнейшими российскими специалистами в Первой мировой войне.

Среди них такие известные историки, как О.Р.Айрапетов, И.Н.Гребенкин, И.Н.Новикова, Д.Н.Филипповых, Г.Д.Шкундин, Н.В.Суржикова, А.В.Лубков, В.Л.Степанов, А.М.Фомин, А.А.Иванов, И.В.Купцова, П.А.Новиков, В.В.Страхов, С.Г.Нелипович, О.С.Поршнева, О.С.Нагорная, А.А.Зданович, Е.С.Сенявская и многие другие.

Интересные мероприятиями и события в рамках конференции:

1) круглый стол «Память о Первой мировой – общественная инициатива». Каким образом можно возродить память о Первой мировой в современной России? Как органично вписать ее в публичное пространство? С какими сложностями приходится сталкиваться в ходе практической работы? Какими смыслами необходимо наполнять «публичную историю»? Собственным практическим опытом поделятся представители общественных и государственных организаций из разных регионов России, Белоруссии, Литвы, Латвии, Литвы (26 июня с 14.00 до 19.00; Музей мирового океана);

2) открытие тематической выставки в Калининградском областном историко-художественном музее (26 июня в 18.30);

3) возложение венков к памятнику героям Первой мировой войны в Калининграде. Участие примут представители национальных и религиозных объединений Калининградской области. Основная цель – зафиксировать многоконфессиональный и многонациональный состав русской армии, в частности, 1-й армии, выигравшей Гумбинненское сражение (207 августа 1914 г., это первая победа русского оружия в ту войну, ныне Гумбиннен – г. Гусев, а само поле битвы полностью находится в Калининградской области). Ведь именно в единстве всех народов, населяющих Россию, заключается ее сила. К этому мероприятию планируется опубликовать (в электронном виде) списки погибших, раненых и пропавших без вести нижних чинов 1-й русской армии за 17-20 августа 1914 года. Так, на их основе можно утверждать, что среди участников Гумбинненского сражения было немало поляков, литовцев (католики), прибалтийских немцев (протестантов), армян (григорианцев), евреев (иудеев) и мусульман (из Казанской губернии). Мероприятие состоится 27 июня в 11.30.

4) молодежная ассамблея в виде историко-деловой игры «Симфония Первой мировой», которая уже дважды – и оба раза успешно – проводилась в стенах МГИМО, где игровое моделирование различных политических, экономических, исторических процессов получило широкое развитие: ведь это не только метод обучения, но и прекрасных способ развития социальных, коммуникативных и организаторских навыков. Авторами и организаторами выступает команда студентов МГИМО, имеющая широкий опыт организации подобных игр (состоится 27 июня в здании РАНХиГС).

5) возложение цветов на захоронения русских солдат в г. Черняховске (Инстербург) и г. Гижицко (бывший Летцен, Польша) в рамках общего выезда участников конференции по местам боевых действий русской армии. Стоит отметить, что бои у Летцена вел 2-й корпус генерала В.А. Слюсаренко. В настоящее время его правнучка Л.Ю. Белоярцева проживает в г. Калининграде. Само захоронение у Гижицко патронируется Калининградской областной таможней.

6) издание к конференции (для всех участников) сборника «Великая война: взгляд из окопа / Предисл., сост. и коммент. К.А. Пахалюка. М.; СПб, 2014». Важность публикации состоит в том, что как правило, абсолютное большинство воспоминаний о действиях русской армии в 1914-18 гг. написаны либо кадровыми офицерами, либо представителями интеллигенции. В сборнике же представлены дневники и воспоминания участников Первой мировой войны — тех, кого смело можно назвать представителями той самой «серой массы», на долю которой выпали все тяготы военных будней. Ротный писарь А. Я. Семаков рассказывает о своем участии в боях в Восточной Пруссии и Августовских лесах в сентябре 1914 г. Нижний чин, георгиевский кавалер Е. В. Тумилович описывает кровопролитные бои в Карпатах во время Брусиловского прорыва. Прапорщик К. В. Ананьев повествует о боях 405-го пехотного Льговского полка на р. Стоход осенью–зимой 1916 г. Все авторы — молодые люди (18–22 лет). Все они — выходцы из непривилегированных сословий: А. Я. Семаков и Е. В. Тумилович — из бедных крестьянских семей, К. В. Ананьев – из мещан. Все они – непрофессиональные военные. Е. В. Тумилович и К. В. Ананьев ушли на фронт добровольно, А. Я. Семаков был призван в армию незадолго до войны. Все они стали участниками в большей или меньшей степени значимых сражений на Восточном фронте. Тексты воспоминаний и дневников были переданы потомками для изучения в Российское военно-историческое общество. Соответственно, сборник является и одним из практических результатов работы РВИО с обращениями граждан.

Среди участников будут:

Постников Николай Дмитриевич – к.и.н. (Москва), его прадед подполковник Д.Н. Постников был участником Гумбинненского сражения (первая победа русской армии в Первой мировой войне), а в сентябре вывел свой батальон из окружения по Инстербургом, за что был награжден Георгиевским оружием. Сам Н.Д. Постников долгое время работал в архивах, чтобы восстановить историю боевых действий Юрьевского полка (где служил прадед).

Арутюнов Александр Борисович – его прадед А. Арутюнов в 1914 г. добровольцем записался в армянскую дружину и участвовал в боевых действиях на Кавказе против турецких войск. Сам же А.Б. Арутюнов, внук, опубликовал дневники своего деда, которые будут презентованы всем участникам конференции. Более того, он подготовил набор сувенирных открыток (авиаторы 1-й мировой).

Мягков Михаил Юрьевич – научный директор Российского военно-исторического общества Бондаренко Вячеслав Васильевич — белорусский писатель, телеведущий, историк, журналист, киносценарист, радиоведущий. Член Союза писателей Беларуси. Член Союза писателей России. Автор книги «Герои Первой мировой»

Егоров Владимир Григорьевич – бывший губернатор Калининградской области, командующий Балтийским флотом Григоров Александр Игоревич — историк, создатель единственных в России книг памяти по Первой мировой войне (Рязанская книга памяти, Воронежская книга памяти, Крымская книга памяти).

Айрапетов Олег Рудольфович – один из крупнейших историков в России в области Первой мировой войны, специализируется на международных отношениях и политических процессах в России.

Хорошилова Ольга Андреевна – ее дед Лев Пунин возглавлял партизанский отряд в годы Первой мировой войны. В сентябре 1914 г. сражался в Восточной Пруссии.

По всем вопросам обращаться к координатору конференции от Российского военно-исторического общества Константину Александровичу Пахалюку, тел. +7 905 509 19 28, электронная почта: kap1914@yandex.ru

Открытие конференции состоится 26 июня в 10.30 в Музее мирового океана (г. Калининград, набережная Петра Великого, дом 1)