Эссе на тему:

«Творческая личность в современном социуме»

по предмету философия

Я считаю, что я – творческая личность. У меня есть свои взгляды на жизнь, и я живу, танцуя и радуясь жизни, во что бы то ни стало. Я уважаю окружающий меня социум, с пониманием отношусь ко всему, что происходит вокруг меня, но при этом большую часть моей жизни я стараюсь, как то усовершенствовать окружающую меня среду, приукрасить нашу серую и скучную жизнь, внести в нее, что то новое, что то неординарное, открыть людям глаза на совсем непримечательные вещи, которые могут много значить в нашем круговороте жизни. Меня всегда интересовала жизнь во всех ее проявлениях, ее новые открытия и перспективы. Идя по жизни, стараюсь самосовершенствоваться и никогда не падать духом. Пытаюсь закалять свою силу воли, тренировать память и как то отличаться от «тумбочки, которая стоит возле моей кровати». Ведь, человек просто обязан идти вперед и не останавливаться, совершенствовать все вокруг себя и сам совершенствоваться, ведь тогда нет смысла в жизни, нет смысла для существования.

А что же такое личность вообще? Что это за человек? Личностью может быть каждый человек. Человек умеющий сохранить свою неповторимость, оставаться самим собой в самый сложнейших ситуациях, все это описывает качества личности. Личность может свободно и непринужденно чувствовать себя в современной жизни, адаптироваться к любым жизненным условиям, находить новые и интересные решения той или иной проблемы. Человек, который становиться личностью, постоянно занимается самосовершенствованием и самовоспитанием. Его духовный мир очень органичен и контрастен. Этот человек не сидит никогда на одном месте, он ищет, что – то новое и интересное в жизни.

Творческая личность – это человек, прежде всего с определенными идеалами, своими взглядами на жизнь. Этого человека не всегда можно принять за нормального, адекватного. Творческие личности мыслят неординарно, всегда имеют свою точку зрения и придерживаются ее до последнего. Творческий человек – очень раним и сентиментален, понятие жизни у него отличается от других. Чаще всего, творческой личностью является человек, который в какой – то степени помешан на одном из видов творчества. Это может быть музыкальное искусство, хореография, актерское искусство, и др. Так же помешана и я на хореографии, я живу этим видом деятельности с самого раннего детства. И вот на примере самой себя, я объясню, каково живется творческой личности в современном социуме.

В 5 лет моя мама отдала меня в хореографический коллектив, где я проучилась почти 13 лет. Все эти года, хореография была для меня как воздух, которым я постоянно дышу. Я не могла и дня без тренировок и репетиций. Я даже когда болела, с высокой температурой ездила на выступления, на концерты. Мне казалось, что если я пропущу хоть одно занятие или концерт, я пропущу полжизни. В хореографической сфере у меня всегда все хорошо складывалось, я уверенно шла к выпускным экзаменам в коллективе. Но это была только одна сторона моей жизни, которая тешила меня и позволяла отдыхать душой.

Второй стороной моей жизни была школьная среда, в которой я находилась большее количество времени и где я получила очень большой опыт общения с различными по характеру и взглядам на жизнь людьми. В школе я научилась не только тому, что давала нам программа министерства образования, но и выживанию в обычной среде, где человека с непростым складом мышления и своим особым интересом к чему либо, не понимают, считают «белой вороной». Большинство моих одноклассников, моих сверстников, никогда не понимали меня и считали что я слишком заносчивая и «звездная». Что если я постоянно танцую и принимаю участие в различных конкурсах творческой самодеятельности, то мне не место в их кругу общения.

Я никогда никому ни в чем не отказывала, любому могла прийти на помощь, всегда была со всеми искренняя и открытая, отзывчивая и с пониманием ко всем относилась, но, увы, большинство моих сверстников только пользовались этим. Я никогда не понимала, за что они все со мной так, почему никто не хочет со мной дружить. Я несколько лет так мучилась, особенно трудно было в 8-9 классе, когда у каждого уже начал проявляться стержень, какой – то характер, своя точка зрения. Я тогда настрадалась, мои одноклассники почти каждый день пытались, как то меня задеть, уколоть

«по – больнее». Я долго терпела, терпела, но потом сорвалась. Я не хотела ходить в школу, у меня была апатия и непонимание. Мама мне объяснила, что я так я никому лучше не сделаю, что нужно ходить в школу, хотя бы закончить 9-й класс, а там я собиралась идти в училище, чтоб больше не терпеть всего этого. И так я доучилась 9-й класс.

После окончания 9-го класса, когда я пришла забирать документы, к директору школы, директор попросила меня задержаться, она хотела со мной о чем – то поговорить. И вот именно тогда, я многое поняла. Директор сказала мне всего пару фраз, но они стали для меня переломными. Она сказала: « Большинство твоих сверстников, с самого детства ничем не занимаются, гуляют по району и просто ведут скучную жизнь, они не добились ничего в своей жизни, а ты – Личность, ты творческая личность, ты человек, который не похож ни на кого, ты с детства танцуешь, ты как то себя самореализовуешь, а у них всех, нет такой возможности, вот по этому большинство из них пытаются, унизив тебя, как то «уколов» побольнее, стать выше тебя. Но они никогда не будут выше тебя, ведь почти все они всего лишь серая масса. Подростки часто, завидуя другим, стараются, как то подавить этого человека. И лишь сильные личности не опустив руки, в будущем становятся настоящими людьми, людьми с большой буквы. Так что просто поверь в себя, будь выше всех их, живи и радуйся жизни и вот увидишь, жизнь накажет всех твоих обидчиков за тебя.»

После этих слов, я многое поняла, директор открыла мне глаза, ведь она была действительно права. Я осталась в школе, училась еще 10 и 11 класс и знаете, я, придерживаясь советов директора, действительно ощутила счастливую жизнь, полную красок и энергии.

Я после того разговора, стала увереннее в себе, начала побеждать в конкурсах разного уровня творчества, начала активно себя проявлять не только в танцевальном искусстве, но и в других видах искусства. И я поняла одно, если мне когда-нибудь придется столкнуться с такой ситуацией, что была у меня, будет такая ситуация у моего ребенка или у моего воспитанника, я обязательно поступлю, так же. Я вовремя объясню этому маленькому человеку кто он и что должен делать, я заставлю его поверить в себя, так же как и меня в свое время заставила поверить в себя, опытный педагог и директор моей любимой школы.

Вот так вот, сосуществует творческая личность, в современном социуме. Главное, чтоб в трудные моменты жизни, рядом с таким человеком, по моему мнению, оказался нужный человек, который поможет справиться с трудностями на жизненном пути и направит всю энергию в нужное русло. И именно по этому, кстати, я выбрала педагогический университет. Я хочу стать таким же замечательным педагогом, чтоб когда-нибудь так же помочь маленькому человеку в жизненных неприятностях.

Эссе на тему: «Я креативная личность». Кому из нас не хотелось бы прослыть творческой личностью? Или, как сейчас говорят – креативной? Креативная личность – это личность, способная к нестандартному, оригинальному мышлению и поведению. Скорее всего, каждый…

More

Эссе на тему: «Я креативная личность». Кому из нас не хотелось бы прослыть творческой личностью? Или, как сейчас говорят – креативной? Креативная личность – это личность, способная к нестандартному, оригинальному мышлению и поведению. Скорее всего, каждый человек способен быть креативным. У нас у всех есть эти способности, и они проявляются уже в раннем возрасте. К сожалению, под влиянием взросления и его внешнего давления мы идем в школу, устраиваемся на работу, все это тормозит развитие креативности. Без креативности наши жизни становятся предсказуемыми, скучными. Креативность – необходимое качество человека. Это свойство, потенциал к созданию чего-то нового, которое необходимо развивать уже в школьном возрасте. Условия для развития креативности необходимо создавать как в школе, так и в семейном кругу непрерывно. Креативные люди – это смелые люди. Они не боятся пробовать новое. У креативных людей отличное чувство юмора. Это те, кто делится своими мыслями и идеями с другими. Креативны

Less

Какой я представляю творческого человека

Слово “творчество” одного корня со словом “творить”, то есть вкладывать свои способности, возможности, способности в какое-то дело. Я думаю, что каждый человек приходит в мир с этой миссией, ведь в каждой заложено это великое предназначение. Другое дело, что не каждый способен полностью реализовать этот щедрый дар судьбы, обделяя себя и даже общество.

Я не знаю, что именно является тем важным толчком, чтобы талант человека воспламенился яркой звездой, украсив жизни. Но мне кажется, что она сама, почувствовав в себе творческие способности, захотел бы подарить их людям. Она должна понять, что ей предоставлена исключительная свойство радовать мир произведениями своей души и таланта.

Такие люди стали украшением истории: и гениальный Леонардо да Винчи, живописец, скульптор, архитектор, ученый и инженер, и бессмертный Тарас Шевченко, непревзойденный поэт и художник, и все члены семьи Алчевских — созвездие талантов, где у каждого ребенка сплелись творческие способности к музыке, литературе и живописи.

… Недавно я неожиданно познакомилась с творчеством моей землячки Марии Бурмаки, которая уже получила звание заслуженной артистки Украины. Видимо, она и не надеялась на такое признание, когда в восьмидесятые годы заканчивала филфак Харьковского национального университета. Но природные способности открылись в ней, как открывается солнцу цветок, и тогда Маша спела людям мятущиеся песни, написанные на собственные стихи и музыку, аккомпанируя себе на простой гитаре. Впоследствии она становится известной телеведущей, и трогательная магия ее песен и голоса продолжает очаровывать слушателей.

Именно такой я представляю творческого человека: она, почувствовав в себе талант, щедро дарит его людям, работает над усовершенствованием своих способностей, приумножает свой творческий багаж новыми жемчужинами. Это могут быть не только эстетические произведения, но и технические открытия, изобретения в естественных науках и т.д. Главное — это воля к совершенствованию, собственного и общественного. Это — желание и умение поделиться с другими тем, чего у многих нет, но что может украсить и улучшить бытия.

Творчество, по моему мнению, — это талант, помноженный на искренний труд. А творческий человек — как тот плод, что, налившись силой земли и солнца, дарит людям хлеб.

Что такое творчество. Я бы сказал так, творчество это реализация своих талантов. Каждый человек наделен определенными талантами, и когда он проявляет свои таланты, он творит. Поэтому творчество и является результатом деятельности человека. Какую деятельность мы относим к творчеству? Это, как правило, музыка, танцы, живопись, скульптура, и т. д. К творческому процессу можно отнести все, что каждый из нас делает с радостью и вдохновением.

Абсолютно к любому делу можно подойти творчески. Например, испечь пирог, посадить цветы, решить задачу по математики. Люди, которые, всегда творчески выполняли свою работу, становились известными. Это музыканты,… художники, писатели, архитекторы, инженеры и т. д. Их деятельность поражает, увлекает, восхищает, волнует остальных людей.

Каждый из нас может быть творческим человеком, главное понять, что больше всего нравиться делать, что приносит удовольствие, а также восхищает других людей. Очень важно научиться слушать себя и реализовывать свои таланты, заниматься творчеством.

Творчество приносит удовольствие и радость. Быть творческим человеком, значит думать по-другому, действовать по-другому, прислушиваться к себе. Творчество помогает нам увлекаться окружающим миром, ценить его красоту, а также ценить и других людей. А также помогает нам открывать все больше интересного и удивительного вокруг нас.

Творчество должно быть составной частью любого труда. Ошибочно думать, что творчество – это удел лишь художников, музыкантов и других людей искусства. Творчество – это выражение себя самого, своей души в деле. Не важно, что это за дело: подметаете ли вы дворик, красите ли забор или пишете картину. Тот, кто хорошо убирает мусор и делает это так, что там сорить уже никому не хочется, -творческий человек. Тот, кто хорошо шьет одежду, помогает другим людям увидеть себя иными глазами, – это творческий человек. Каждый, кто своим трудом позволяет и себе и другим почувствовать себя лучше, чище, прекраснее, – тот подлинный творец. Потенциально каждый человек – творец. Чем бы он ни занимался, он может делать свое дело вдохновенно. Человек, умеющий быть творцом даже в малом, даже, казалось бы, не в творческом деле, развивает свою душу, растит ее и помогает ей раскрыть себя. Если же люди душат в себе творческие порывы, они убивают очень многое в душе своей, они заглушают, может быть, главное в ней.

Что же такое творческая работа? Многие думают, что это такая работа, в результате которой появляется на свет какой-нибудь шедевр. На самом деле это не так. Для настоящей творческой работы не так важен результат. Творческая работа – это такая работа, от самого процесса которой человек получает ощущение радости. Творческая работа – это работа не столько ради результата, сколько ради самого действия. Результат может принести удовлетворение, но счастье приносит лишь сам процесс работы. Вот такая работа, от самого выполнения которой вы получаете радость, чувствуете себя счастливым, и есть творческая работа. Когда радость приносит сам процесс работы – вы находите новые, более интересные способы ее выполнения, вы решаете самые сложные задачи в ее ходе, к вам приходят все новые и неожиданные идеи. Такое может происходить лишь тогда, когда работа выполняется с радостью. Работа, радостная сама по себе становится наградой – работа ради результата превращается в унылую, тоскливую, бессмысленную рутину.

Самый счастливый человек тот, кто любую работу выполняет творчески, то есть получая радость от процесса. Самый несчастный человек тот, кто работает не ради действия, а ради результата. Результат не приносит ожидаемой радости, если не принес ее сам процесс работы. Результат в этом случае может лишь разочаровывать и оставлять ощущение выжатости, усталости, напрасно потраченных сил. И это естественно – не в результате работы истинное счастье, а в ее процессе. Поймите это, делайте то, что приносит вам радость, делайте это творчески.

Автор На чтение 10 мин. Просмотров 2 Опубликовано

В романе И. А. Гончарова “Обломов” Андрей Штольц является антиподом Обломова. Каждая черта Штольца – вопиющий протест против качеств Обломова. Первый любит активную и интересную жизнь, второй часто впадает в апатию, он, словно улитка, которая боится вылезти из панциря.

оказало большое влияние на Андрея, он беспрестанно в движении, ездит в свет, читает умные книги: “В нравственных отправлениях своей жизни он искал равновесия практических сторон с тонкими потребностями духа”. Штольц жил по точному плану, по бюджету, в его действиях нет ничего лишнего: “Движений лишних у него не было”. Больше всего он боялся воображения, всякой мечты, для этого не было места в его душе.Каковы жизненные идеалы Штольца? (по роману И. А. Гончарова “Обломов”)« Сочинение на тему: Жизнь под мирным небомСочинение на 23 февраля “День защитника Отечества” »

Андрей Иванович Штольц и Илья Ильич Обломов являются антиподами, но в то же время двойниками. И. А. Гончаров показывает, что идеалы Штольца отличаются от идеалов Обломова, однако в финале произведения показано, что Штольц приходит к тому образу жизни, о котором мечтал Обломов.

Труд

Воспитание и образование повлияли на то, что Штольц во всем искал практическую пользу. Андрей Иванович фактически жил во имя труда, так как вся его жизнь наполнена деятельностью в различных ее проявлениях.

Труд становится настоящим смыслом жизни Штольца. Он в разговоре с Обломовым утверждает, что труд для него – это «образ, содержание, стихия и цель жизни».

Причем трудится Штольц не для того, чтобы увеличить свой капитал, а потому что труд для него стал единственной целью жизни. Он утверждает, что продолжит трудиться даже тогда, когда накопит огромное количество материальных средств. Это означает, что именно в труде и деятельности заключаются жизненные идеалы Андрея Ивановича.

Штольц упрекает Обломова в том, что тот «выгнал труд» из своей жизни, Обломов же не понимает, зачем свою жизнь тратить на постоянную деятельность. В этом заключается основное различие идеалов жизни Штольца и Обломова.

Разум

Андрей Иванович привык действовать в соответствии с разумом. Он не имел привычки о чем-то мечтать, у него не было никаких лишний действий. Штольц будто жил по определенному шаблону, отойти от которого он себе не позволял.

Общественные идеалы

Идеалом общественной жизни для Штольца было прогрессивное развитие России. Андрей Иванович думал об освобождении крестьян, которых необходимо было обучать грамоте и другим знаниям. Штольц устраивал в имениях различные школы, ярмарки, чтобы имение действительно могло приносить доход благодаря тому, что имение было культурным и благоустроенным.

Любовь

И. А. Гончаров показывает, что то, к чему стремился Штольц, оказывается в столкновении с его любовными отношениями. Обретение семьи с Ольгой Ильинской означало «наступление тишины». Семейное гнездышко, устроенное Штольцем, напоминало то, о чем мечтал Илья Ильич Обломов. Это подчеркивает, что Штольц является двойником Обломова, что у них есть общее: ни у Обломова, ни у Штольца первоначально не было высшей цели в жизни.

Данная статья, которая поможет написать сочинение «Идеал Штольца», рассмотрит труд как основную цель жизни Штольца, его деятельность в соответствии с разумом, общественные идеалы, а также то, к чему в итоге пришел Андрей Иванович.

Полезные ссылки

Посмотрите, что у нас есть еще:

Тест по произведению

- Вопрос 1 из 19

К какому литературному направлению относится роман Гончарова «Обломов»?</h3>

- <label>Романтизм;</label>

- <label>Реализм;</label>

- <label>Классицизм;</label>

- <label>Сентиментализм.</label>

(новая вкладка)

Здесь Вы можете ознакомиться и скачать Каковы жизненные идеалы Штольца? (по роману И.А. Гончарова «Обломов»).

Если материал и наш сайт сочинений Вам понравились — поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок! Сочинения» По авторам» Гончаров И.А.» Каковы жизненные идеалы Штольца? (по роману И.А. Гончарова «Обломов») Гончаров И.А. все сочиненияГончаров И.А. краткие содержания

Каковы жизненные идеалы Штольца? (по роману И.А. Гончарова «Обломов»)Гончаров И.А.Стр. 1 Скачать Каковы жизненные идеалы Штольца? (по роману И.А. Гончарова «Обломов»)

<legend>Tags</legend>КаковыжизненныеидеалыШтольца?(поромануИ.А.Гончарова»Обломов»)

Похожие сочинения

Отправить сочинение на почту

<label>Email</label>

Андрей Штольц и Илья Обломов являются главными героями знаменитого романа «Обломов» И. А. Гончарова. Обломов и Штольц — персонажи, противоположные по характеру, воспитанию, происхождению и т.д. Герои ведут совершенно разный образ жизни. Ниже представлено краткое описание образа жизни Андрея Штольца в романе «Обломов» Гончарова в цитатах.Смотрите: — Все статьи о Штольце— Все материалы по роману «Обломов»

Образ жизни Андрея Штольца в романе «Обломов» Гончарова

Андрей Штольц — энергичный, деятельный, неутомимый молодой мужчина. Штольц всегда находится в движении:

«…до сих пор неутомимая деятельность…»

«…Он беспрестанно в движении: понадобится обществу послать в Бельгию или Англию агента – посылают его; нужно написать какой-нибудь проект или приспособить новую идею к делу – выбирают его…»

Господин Штольц дорожит каждой минутой жизни:

«…жил по бюджету, стараясь тратить каждый день, как каждый рубль…»

«…Минут через десять Штольц вышел одетый, обритый, причесанный…» (для сравнения: Евгений Онегин собирался в люди за 3 часа!)

Штольц умеет планировать и расходовать время, поэтому многое успевает:

«…Между тем он ездит и в свет и читает: когда он успевает – Бог весть…»

При всей своей занятости Андрей Штольц успевает бывать на балах и вечерах:

«…он любил и новости, и свет, и науку, и всю жизнь…»

«…Андрей часто, отрываясь от дел или из светской толпы, с вечера, с бала ехал посидеть на широком диване Обломова…»

Господин Штольц постоянно знакомится с новыми людьми:

«…шел в круг людей, знакомиться, сталкиваться с новыми или замечательными лицами…»

Он является трудолюбивым человеком. Для него труд является смыслом жизни:

«…сама жизнь и труд есть цель жизни…»

«…шел работать или ехал осматривать какие-нибудь копи, какое-нибудь образцовое имение…»

Андрей Штольц все время находится в поездках. Он часто бывает в Европе, а также много путешествует по России:

«…Штольц часто отлучался из Петербурга в Москву, в Нижний, в Крым, а потом и за границу…»

В своем плотном графие господин Штольц также находит время для чтения:

«…ездит и в свет и читает…»

«…«…книги», которые оставил Штольц…»

При этом энергичный Штольц успевает заниматься не только своими делами, но и делами близких. Так, он помогает Ольге Ильинской и Обломову с их имениями:

«…Ты будешь получать втрое больше, – сказал он, – только я долго твоим арендатором не буду, – у меня свои дела есть…» (Штольц Обломову)

Неутомимый Андрей Штольц все время развивается, ему нравится чему-то учиться:

«…Учиться хочет, все видеть, знать…»

Это было краткое описание образа жизни Андрея Штольца в романе «Обломов» Гончарова в цитатах.Смотрите: Все материалы по роману «Обломов»

Один из героев романа И. А. Гончарова «Обломов» — Андрей Штольц, друг главного героя. Его характер совершенно не похож на характер Обломова. Автор показал на примере образа Штольца новые веяния и слом вековых традиций России в середине 19 века.

Внешность Штольца

Андрей Иванович Штольц — ровесник Ильи Ильича Обломова. Это человек лет 32–33, у него выразительные, немного зеленоватые глаза, смугловатый цвет лица. Он худощав и «весь составлен из костей, мускулов и нервов».

Происхождение, воспитание, образование

Штольц был по отцу немец, а его мать была русская дворянка.

Отец его был управляющим имением в селе Верхлёве и учителем в пансионе, устроенном им для дворянских детей. Отец привил Андрею интерес к наукам, приучил к практической деятельности. Мать научила сына любить книги, музыку.

Закончив учёбу в пансионе отца, Андрей поступил в университет. Стараясь расширить свой кругозор, он читал не только учебные издания, но и другие книги.

Андрей старался, чтобы его друг, Илья Обломов, который был равнодушен к учёбе, чем-нибудь увлёкся. Андрей снабжал его интересными книгами, но тот читал их не очень охотно. Несмотря на разницу в характерах, Штольц ценил свою дружбу с Обломовым, любил его за доброту и чистую душу.

После учёбы в университете Андрей слушал лекции в европейских университетах.

Карьера

Штольц, закончив учиться, приехал домой. Через 3 месяца отец отправил его в Петербург, так как считал, что сын должен быть самостоятельным и сам проложить себе путь к жизненному успеху. Отец не сомневался, что это ему удастся, так как Андрей был трудолюбив и упорен в достижении цели.

Прослужив некоторое время, Андрей вышел в отставку и стал участником компании, отправляющей товары за границу. Он писал проекты, ездил по делам за границу, стал обеспеченным, купил дом.

Отношение к жизни, обществу

Содержанием и целью жизни Штольца был труд. Он положил себе за правило всегда трудиться. Даже добившись многого, Андрей не собирался прекращать свою деятельность.

Работая в компании, Штольц успевал ездить в свет, театры, читать.

Штольц старался контролировать свои печали и радости. Он боялся мечты, воображения и доверял лишь тому, что может быть подвергнуто «анализу опыта».

Он умел выходить из сложных ситуаций, никогда «не болел душой». А если душа была чем-то встревожена, Андрей ехал к Обломову. Общение с добрым, доверчивым другом успокаивало его душу. Разговаривая с Ильёй Ильичом, Штольц отдыхал от светской жизни с её балами и вечерами. Но беззаботной жизни, которая была идеалом его друга, Андрей противопоставлял свой идеал — труд — и по жизни шёл бодро и твёрдо.

Отношение к женщинам, любовь

К женщинам Штольц относился спокойно, ровно, без восторженности. Он не был рабом красавиц, не унижался перед ними, не поддавался их очарованию.

К Ольге Ильинской Штольц относился как к ребёнку, но, когда встретил её в Париже, увлёкся этой девушкой. Он поразился тому, что Ольга повзрослела, её ум развился, а душа просила «опыта и жизни».

Андрей понял, что ему нельзя жить без Ольги. Он видел, что девушка боится отвечать на его любовь, и догадался, что причина этого в том, что она раньше кого-то любила.

Когда из слов девушки Андрей понял, что она любила Обломова, он объяснил ей, что это была не сама любовь, а её ожидание. Ольга была благодарна ему, что от этих его слов у неё исчезло раскаяние и горечь. Она согласилась быть женой Штольца.

Андрей и Ольга были счастливы в семейной жизни, они понимали друг друга с полуслова.

Положительные и отрицательные черты характера Штольца

Как у почти каждого человека, у Андрея Штольца были не только положительные черты характера, но и отрицательные.

К его положительным качествам можно отнести:

Штольц глубоко чувствовал, но не терял почвы из-за мечтаний. Он боялся воображения, но ведь без мечты, без воображения жизнь всё же становится беднее. Поэтому излишний рационализм и неприятие мечты можно отнести к отрицательной черте личности Штольца.

Заключение

Герой романа И. А. Гончарова «Обломов» Андрей Штольц целью своей жизни считал труд. Его идеал был прямо противоположен идеалу Обломова — беззаботной жизни.

Таким образом, писатель ставит перед читателем вопросы:

Статья может быть использована при подготовке к уроку литературы и при написании сочинений.

Читайте также: «Обломов» — краткое содержание романа И. А. ГончароваВам также будет интересно почитать:Образ и характеристика Аммоса Фёдоровича Ляпкина-Тяпкина — героя комедии Н. В. Гоголя «Ревизор»Образ и характеристика Осипа — героя комедии Н. В. Гоголя «Ревизор»Образ и характеристика Ленского — героя романа в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин»Образ и характеристика Акакия Акакиевича Башмачкина — героя повести Н. В. Гоголя «Шинель»Используемые источники:

- https://lit.ukrtvory.ru/kakovy-zhiznennye-idealy-shtolca-po-romanu-i-a-goncharova-oblomov/

- https://obrazovaka.ru/sochinenie/oblomov/idealy-shtolca.html

- https://my-soch.ru/sochinenie/kakovy-zhiznennye-idealy-shtolca-po-romanu-ia-goncharova-oblomov

- https://www.literaturus.ru/2015/07/obraz-zhizni-shtolc-roman-oblomov.html

- https://blmb.ru/xarakteristika-shtolca/

10 КЛАСС

Задания по пьесе А. Н. Островского «Гроза»

Задания с кратким ответом

1. В каком журнале в начале своей деятельности (до 1856 года) сотрудничал А. Н. Островский?

Ответ: .

2. Кто написал статью «Темное царство»?

Ответ: .

3. Кто является яркими представителями «темного царства» в пьесе «Гроза»?

Ответ: .

4. Кого Н. А. Добролюбов назвал «лучом света в темном царстве»?

Ответ: .

5. Найдите соответствие приведенных характеристик героям пьесы:

1) Дикой

2) Кабаниха

А) «Кто ж… угодит, коли у… вся жизнь основана на ругательстве? А уж пуще всего из-за денег; ни одного расчета без брани не обходится… А беда, коли поутру… кто-нибудь рассердит! Целый день ко всем придирается».

Б) «Ханжа, сударь! Нищих оделяет, а домашних поедом [заел(-а)] совсем».

Ответ: .

6. Кому из героинь пьесы принадлежат слова, ярко ее характеризующие?

«Я говорю: отчего люди не летают так, как птицы? Знаешь, мне иногда кажется, что я птица. Когда стоишь на горе, так тебя и тянет лететь. Вот так бы разбежалась, подняла руки и полетела».

Отв ет: .

7. А. Н. Островский тесно сотрудничал с театром, на сцене которого были осуществлены практически все пьесы драматурга. Как называется этот театр?

Отв ет: .

8. Где происходит действие пьесы «Гроза»?

Отв ет: .

9. Ниже приведено высказывание одного из героев драмы А. Островского «Гроза». Кому принадлежат эти слова?

«Жестокие нравы, сударь, в нашем городе, жестокие! В мещанстве, сударь, вы ничего, кроме грубости да бедности нагольной, не увидите. И никогда нам, сударь, не выбиться из этой коры».

Отв ет: .

10. Что, по мнению сумасшедшей барыни, грозит гибелью?

Отв ет: .

11. Кого из героев драмы Островского «Бесприданница» в финале пьесы Лариса Огудалова благодарит за «благодеяние»?

Отв ет: .

12. К какому литературному жанру можно отнести пьесу «Гроза» (по определению автора)?

Отв ет: .

13. Назовите основной конфликт в пьесе «Гроза».

Ответ: .

14. А. Н. Островский раскрывает социально-типические и индивидуальные свойства персонажей определенной общественной среды, какой именно?

Ответ: .

15. Речевая характеристика является яркой демонстрацией характера героя. Найдите соответствие речи действующим лицам пьесы.

А) «Такая ли я была! Я жила, ни об чем не тужила, точно птичка на поле!», «Ветры буйные, перенесите вы ему печаль-тоску».

Б) «Бла-алепие, милая, бла-алепие!.. В обетованной земле все живете! купечество все народ благочестивый, добродетелями многими украшенный».

В) «Не слыхала, мой друг, не слыхала, лгать не хочу. Уж кабы и слышала, я бы с тобой, мой милый, тогда не так разговаривала».

1) Кабаниха

2) Феклуша

3) Катерина

16. В речи героев пьесы присутствует (найдите соответствие):

А) церковная лексика, насыщенная архаизмами и просторечием

Б) народно-поэтическая, разговорно-просторечная, эмоциональная лексика

В) мещанско-купеческое просторечие, грубость

Г) литературная лексика XVIII века с ломоносовско — державинскими тенденциями

1) Катерина

2) Кабаниха

3) Кулигин

4) Дикой

Задания с развернутым ответом

1. Какие Мотивы и образы русского Фольклора нашли отражение в «Грозе»? Как они связаны с характеристикой главной героини, других персонажей пьесы?

2. Драму «Гроза» Ю. В. Лебедев, автор школьного учебника по литературе, называет «русской трагедией». Что сближает пьесу с трагедией? Что отличает?

3. Некоторые критики единственным светлым явлением в «Грозе» называли Кулигина. Какова ваша трактовка образа Кулигина?

4. Какую роль в «Грозе» играет сцена с ключом (финал второго действия)? Проанализируйте эту сцену.

5. Объясните значение названия драмы «Гроза». Прокомментируйте свой ответ.

6. Зачем Островский ввел в пьесу последний акт, а не завершил ее сценой покаяния Катерины?

7. Какой смысл вложил автор в последнюю реплику Тихона, завершающую драму?

8. Какую роль играет пейзаж в пьесе «Гроза»?

9. Почему события в пьесе «Гроза» происходят в вымышленном городе?

10. Павел Прокофьевич Дикой не участвует в основном конфликте пьесы «Гроза». Для чего Островский ввел это действующее лицо?

11. Высшим критерием художественности А. Н. Островский полагал реализм и народность в литературе. Как вы понимаете термин «народность»? Это особое свойство литературных произведений, в которых автор воспроизводит в их художественном мире национальные идеалы, национальный характер, жизнь народа; литературные произведения, рассказывающие о жизни народа; проявление в произведении национальной литературной традиции, на которую опирается автор в своих произведениях или что-то еще?

12. Сатирическое обличение соединяется в пьесе с утверждением новых сил, поднимающихся на борьбу за человеческие права. На кого из героев пьесы возлагает надежды автор?

Задания по творчеству И. А. Гончарова

Задания с кратким ответом

1. Укажите, какие романы И. А. Гончаров в статье «Лучше поздно, чем никогда» рассматривал как цикл.

Ответ: .

2. Сколько времени длятся события, описанные в первой части романа «Обломов»?

Ответ: .

3. К какому литературному направлению следует отнести произведение И. А. Гончаров «Обломов»?

Ответ: .

4. Где происходит действие романа «Обломов»?

Ответ: .

5. К какому сословию принадлежит А. Штольц? Ответ: .

6. Укажите возраст Обломова в начале романа.

Ответ: .

7. В какой главе романа «Обломов» подробно повествуется о детстве главного героя?

Отв ет: .

8. К какому типу литературных героев можно отнести И. Обломова?

Отв ет: .

9. Укажите внесюжетных персонажей в романе «Обломов».

Отв ет: .

10. Как звали сына И. Обломова?

Отв ет: .

11. Источники духовного рабства И. Обломова раскрыты в статье «Что такое обломовщина?». Кто автор этой статьи?

Отв ет: .

12. Назовите чин И. Обломова, «дворянина родом».

Отв ет: .

13. Кто первый произносит в романе слово «обломовщина»?

Отв ет: .

14. Какая из принадлежащих Обломову вещей отражает особенность образа жизни героя?

Отв ет: .

15. Определите экспозицию в романе «Обломов» (назовите главу).

Отв ет: .

16. По какому принципу вводятся в роман образы Обломова и Штольца?

Отв ет: .

17. Вслед за Н. В. Гоголем (поэма «Мертвые души») И. А. Гончаров использует предметно-бытовую деталь как важное средство характеристики персонажа. Что является такой многозначной деталью в романе «Обломов»?

Ответ: .

18. Определите, о ком так писал И. А. Гончаров в романе «Обломов».

«Этот рыцарь был со страхом и с упреком. Он принадлежал двум эпохам, и обе положили на него печать свою. От одной перешла к нему по наследству безграничная преданность дому Обломовых, а от другой, позднейшей, утонченность и развращение нравов».

Ответ: .

19. Определите, кого так описывает И. А. Гончаров.

«[Она] в строгом смысле не была красавица, то есть не было ни белизны в ней, ни яркого колорита щек и губ, и глаза не горели лучами внутреннего огня; ни кораллов на губах, ни жемчугу во рту…»

Ответ: .

20. К какому типу романа следует отнести произведение И. А. Гончарова «Обломов»?

Ответ: .

21. О каком герое говорится в следующем отрывке из статьи «Что такое обломовщина?»

«Ясно, что [он] не тупая, апатическая натура, без стремлений и чувств, а человек чего-то ищущий, о чем — то думающий. Не гнусная привычка получать удовлетворение своих желаний не от собственных усилий, а от других, — развила в нем апатическую неподвижность и повергла его в жалкое состояние нравственного рабства».

Ответ: .

22. Кто из персонажей романа «Обломов» говорит о себе следующее?

«Ты сказал давеча, что у меня лицо не совсем свежо, измято… да, я дряблый, ветхий, изношенный кафтан, но не от климата, не от трудов, а от того, что двенадцать лет во мне был заперт свет, который искал выхода, но только жег свою тюрьму, не вырвался на волю и угас».

Отв ет: .

23. Какой персонаж романа «Обломов» характеризуется следующими словами?

«Ему никогда не приходило в голову подвергать анализу свои чувства и отношения к Илье Ильичу; он не сам выдумал их; они перешли от отца, деда, братьев…»

Отв ет: .

24. Какие из перечисленных качеств не характерны для Ильи Ильича Обломова из романа И. А. Гончарова: созерцательность, мечтательность; доброта, мягкость; решительность, готовность к действию; стремление спрятаться от трудностей, уйти от однозначных решений?

Отв ет: .

25. Какому из персонажей романа «Обломов» дана следующая авторская характеристика?

«Простой, то есть прямой, настоящий взгляд на жизнь — вот что было его постоянною задачею, и, добираясь постепенно до ее решения, он понимал всю трудность и был внутренно горд и счастлив всякий раз, когда ему случалось заметить кривизну на своем пути и сделать прямой шаг».

Отв ет: .

26. О ком идет речь?

«Был ему по сердцу один человек… он любил и новости, и свет, и науку, и всю жизнь, но как-то глубже, искреннее… Он верил ему как родному, может быть, потому, что рос, учился и жил с ним вместе».

Ответ: .

27. Какому из персонажей романа «Обломов» дана следующая авторская характеристика?

«Воспитанный в недрах провинции, среди коротких и темных нравов и обычаев родины, переходя в течение двадцати лет из объятий в объятия родных, друзей и знакомых, он до того был проникнут семейным началом, что и будущая служба представлялась ему в виде какого-то семейного занятия».

Ответ: .

28. Кому принадлежат следующие слова? (Герой романа «Обломов»)

«Нет, я чувствую… не музыку… а любовь».

Ответ: .

29. Кому принадлежат следующие слова? (Герой романа «Обломов»)

«Жизнь — долг, обязанность, следовательно, любовь — тоже долг».

Ответ: .

30. Кому принадлежат следующие слова? (Герой романа «Обломов»)

«Я похищаю чужое! Я — вор!»

Ответ: .

31. Кому принадлежат следующие слова? (Герой романа «Обломов»)

«Заспанный Обломов… свободен от нравственных болезней, какими страдает не один из практических людей, кидающих в него камнями».

Ответ: .

32. О ком идет речь? (Герой романа «Обломов»)

«Это был какой-то всепоглощающий, ничем не побе — димый сон, истинное подобие смерти».

Отв ет: .

33. Какому из персонажей романа «Обломов» дана следующая авторская характеристика?

«Ему уже за тридцать лет. Он служил, вышел в отставку, занялся своими делами и в самом деле нажил дом и деньги. Он участвует в какой-то компании, отправляющей товары за границу. Он беспрестанно в движении».

Отв ет: .

34. Какому из персонажей романа «Обломов» дана следующая авторская характеристика?

«Одни считают ее простой, недальней, неглубокой, потому не сыпались с языка ни мудреные сентенции о жизни, о любви, ни быстрые, неожиданные и смешные реплики, ни выслушанные или подслушанные суждения о музыке и литературе».

Отв ет: .

35. Какому из персонажей романа «Обломов» дана следующая авторская характеристика?

«… Человек лет сорока, принадлежащий к крупной породе, высокий, объемистый в плечах и во всем туловище, с крупными чертами лица, с большой головой, с крепкой, коротенькой шеей, с большими навыкате глазами, толстогубый».

Отв ет: .

36. Какому из персонажей романа «Обломов» дана следующая авторская характеристика?

«Иногда взгляд его помрачался выражением будто усталости или скуки, но ни усталость, ни скука не могли ни на минуту согнать с лица мягкость, которая была господствующим и основным выражением не лица только, а всей души».

Ответ: .

37. Кого описывает И. А. Гончаров?

«Это был человек лет тридцати двух-трех от роду, среднего роста, приятной наружности, с темно-серыми глазами, но с отсутствием определенной идеи, всякой сосредоточенности в чертах лица».

Ответ: .

38. Кого так описывает И. А. Гончаров?

«В комнату вошел… человек, в сером сюртуке, с прорехою под мышкой, откуда торчал клочок рубашки, в сером же жилете, с медными пуговицами…»

Ответ: .

39. Кому принадлежат эти слова?

«Ты заметь, что сама жизнь и труд есть цель жизни, а не женщина…»

Ответ: .

40. Закончите фразу: «Нет, моя жизнь началась с…»

Ответ: .

41. Какое слово написал Обломов?

«Он задумался и машинально стал чертить пальцем по пыли, потом посмотрел, что написано: вышло…»

Ответ: .

42. О ком идет речь?

«У него кипела кровь, глаза блистали. Ему казалось, что у него горят даже волосы…»

Ответ: .

43. Какому из персонажей романа «Обломов» дана следующая авторская характеристика?

«И родился и воспитан он был не как гладиатор для арены, а как мирный зритель боя…»

Отв ет: .

Задания с развернутым ответом

1. Расскажите, что общего у Обломова с «лишними людьми» (Онегиным, Печориным).

2. В чем состояло художественное мастерства И. А. Гончарова при создании романа «Обломов» (пейзаж, его функции, портрет, особенности речи героев и т. д.)? Подробно раскройте один из аспектов.

3. В чем состоит трагедия жизни Обломова?

4. Особенности жанра и композиции романа «Обломов».

5. Почему не состоялась любовь Обломова и Ильинской?

6. Обломов — общечеловеческий тип.

7. Обломовка и город Калинов из драмы А. Островского «Гроза».

8. Жизнь в Обломовке и в воображаемом имении Обломова. (Сон Обломова и разговор Обломова и Штольца в 4-й главе 2-й части.)

9. Почему дружба Обломова и Штольца была столь долгой и крепкой?

10. Что мешало главному герою романа, Обломову, быть деятельным человеком?

11. Какова роль в романе внесюжетных персонажей?

12. Глава «Сон Обломова» включена в роман для того, чтобы…

21 декабря 2021 г. 13:43

20 декабря 2021 года в Зачатьевском ставропигиальном женском монастыре Москвы состоялся круглый стол «Монашеские добродетели как средоточие монашеского подвига». Мероприятие было организовано Синодальным отделом по монастырям и монашеству по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в рамках подготовки собрания игуменов и игумений монастырей Русской Православной Церкви.

Участниками круглого стола стали наместники, игумены и игумении ставропигиальных монастырей и обителей Московской митрополии. Встреча проходила дистанционно на платформе Zoom. Круглый стол возглавил митрополит Воскресенский Дионисий, управляющий делами Московской Патриархии, наместник Новоспасского ставропигиального мужского монастыря г. Москвы. В президиуме вместе с владыкой Дионисием на конференции присутствовали председатель Синодального отдела по монастырям и монашеству, наместник Донского ставропигиального мужского монастыря г. Москвы митрополит Каширский Феогност и член коллегии Синодального отдела по монастырям и монашеству, настоятельница Богородице-Рождественского ставропигиального женского монастыря г. Москвы игумения Викторина (Перминова).

Митрополит Дионисий передал участникам круглого стола благословение и пожелание Божией помощи в работе от Святейшего Патриарха Кирилла. Управляющий делами Московской Патриархии также отметил, что обстоятельства, препятствующие личному общению, иногда открывают новые возможности, позволяют лучше увидеть, насколько глубока вера и крепко упование.

С приветственным словом к участникам круглого стола обратился Патриарший наместник Московской митрополии митрополит Крутицкий и Коломенский Павел.

По мнению митрополита Павла, понятия «монах» и «добродетель» являются синонимами, поскольку монашеский путь — это путь совершенства, которое происходит через доброделание. И первое дело, которое начинает творить монах, — это воплощение намерения следовать за Христом, оставив все, что ранее окружало его. Устремляясь к совершенству, образцом для подражания монах выбирает Христа и Его святость.

Секулярный мир традиционно обвиняет монаха в бездействии, не подозревая о том, что жизнь монаха имеет сакраментальную сторону: труд инока по очищению сердца сложен и кропотлив. Сокрытый от мира, этот труд вменяется монашеству в сугубую обязанность. Осознание несовершенства своего естества рождает покаянное чувство и желание обращаться за помощью. Покаянный опыт, опыт богообщения неизвестен миру, и потому монашество осуждается им. Следовать за Христом в любую эпоху было непросто, но в каждом поколении есть праведники, ради которых и стоит мир. И мир этот меняется, но человек с его пороками и добродетелями остается прежним. Среди особенностей нынешнего столетия, осложняющих существование монашества, митрополит Павел выделил технический прогресс и необходимость современных иноков подвизаться в условиях городских монастырей. Однако внешние условия ни в какое время не могут быть оправданием для личной расслабленности человека, отметил владыка Павел. Приобретение добродетелей, стяжание мирного духа — это всегда подвиг.

Среди внешних проявлений духовного благополучия монастырей Патриарший наместник Московской митрополии отметил гостеприимство обителей. В настоящее время в городских монастырях нет возможности предаваться безмолвию, однако есть возможность возродить традицию гостеприимства, утраченную в трудный период возрождения духовной жизни на постсоветском пространстве. Посещая обители, паломники надеются увидеть в монастырях если не ангелов, то по крайней мере святых людей, однако отсутствие элементарных бытовых условий, хмурые лица насельников могут оставить о монашествующих противоположное впечатление. Завершая свое выступление, владыка Павел выразил надежду, что круглый стол поможет игуменам и игумениям исправить то, что необходимо исправить в монастырских обителях, улучшить состояние монастырей, помочь им стать духовными школами воинов, упражняющихся в добродетелях.

По окончании слова владыки Павла митрополит Каширский Феогност отметил, что добродетель является истинным корнем подвига. Каждое время дает свои особые переживания того, что по сути вечно и неизменно. Владыка Феогност призвал участников монашеской встречи честно и бескомпромиссно делиться своими переживаниями и возникающими вопросами.

Митрополит Воскресенский Дионисий особо выделил в слове владыки Павла мысль о том, что стяжание мирного духа — всегда подвиг. Людям кажется, что современные обстоятельства исключают саму возможность сохранения мирного духа, однако владыка Дионисий напомнил, что обстоятельства времени преподобного Сергия были много тяжелей, однако он оставил братии именно завет о хранении мира в сердце, которому представители монашества должны следовать и в настоящее время.

В докладе «О сути монашеского подвига» наместник Екатерининского ставропигиального мужского монастыря епископ Видновский Тихон отметил, что монашество как сакральное явление в Церкви Христовой зародилось не по общественным или политическим причинам, а для достижения духовных целей и неотмирных задач, и является «спасительным и духоносным для бытия русского народа от древности и до сего дня». Суть же монашеского подвига — это усвоение монахом навыков приобретения добродетелей, ибо мы… созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять (Еф. 2:10). Перечислив названные апостолом Павлом добродетели (см. Гал. 5:22-25), епископ Тихон заострил внимание на том, что их стяжание невозможно без терпения и труда. В терпении — сила монашества, оно помогает каждому иноку не унывать в восхождении к благодати Божией, а труд испепеляет многие греховные помыслы. Венцом же добродетелей является любовь: возглас «возлюбим друг друга» — начальное действие Литургии верных.

Однако исполнение заповеди о любви было бы невозможно, если бы любовь не была еще и даром, который люди — паче всех монашествующие — обязаны приумножить. Христианство — религия любви, и обожение человека есть не что иное, как жертвенное служение Богу, предмету своей любви.

Владыка Тихон также предложил вниманию монашествующих духовные размышления и некоторые практические советы, касающиеся приобретения навыков добродетелей, — радости (радуйтесь и паки реку радуйтесь (Флп. 4:4)), мира душевного, благости, кротости, воздержания, а также рассказал о значении духовного руководства на этом пути. «Долг игумена помочь новоначальному быть благостным. Милосердие доступно всем, это самое простое из того, в чем мы можем быть подобными Богу. Этот добрый навык должен развивать каждый приходящий в монастырь. Вместе с тем, когда мы говорим о милосердии, важно помнить, что слово «милость» означает не просто поступок, а особое душевное расположение — сопереживание, сострадание, сердечное желание помочь нуждающемуся. При подлинном милосердии человек отдает свое другому и радуется. Не это ли пример истинного монашеского братства и сестричества?» — подытожил епископ Тихон, заметив, что связующим звеном в приобретении всех добродетелей является кротость, которая тоже появляется не сразу. О последней добродетели, упомянутой апостолом Павлом, — воздержании — владыка Тихон сказал, что без нее вообще нет монашества. Духом воздержания должна быть пропитана вся жизнь монаха, благо что сам уклад монастыря благоприятствует этому, а игумен должен первым подавать пример братии в ее стяжании.

В завершение своего выступления докладчик поблагодарил за внимание участников круглого стола и напомнил, что на наместниках, игуменах и игумениях лежит особая ответственность за научение монашествующих добродетельной жизни. Помогая человеку с самого начала в духовном делании, не оставляя его наедине со страстями, проявляя к нему отеческую любовь и заботу, руководители монастырей сами приобретают добродетель игуменского служения.

С развернутым комментарием к докладу владыки Тихона выступил архимандрит Мелхиседек (Артюхин), пресс-секретарь Синодального отдела по монастырям и монашеству, настоятель московского подворья Введенского ставропигиального монастыря Оптина пустынь. Развивая мысль о доступности добродетели милосердия для всех архимандрит Мелхиседек привел примеры оказания милости монашествующими разных обителей, а в качестве утешения предложил участникам круглого стола вспомнить изречения Оптинских старцев о монашестве, в том числе преподобного Анатолия (Зерцалова): «Монашеская жизнь трудная — это всем известно, а что она самая высокая, самая чистая, самая прекрасная и даже самая легкая… неизъяснимо привлекающая, сладостнейшая, отрадная, светлая, радостью вечною сияющая — это малым известно. Но истина на стороне малых, а не многих…»

Митрополит Дионисий добавил, что «с такой сутью монашеской жизни не страшны ни война, ни революция. У монаха ничего невозможно отнять, потому что у нас все есть». В качестве личного примера, как благотворно действуют на человека гостеприимство со стороны монахов и радостная готовность помочь, владыка Дионисий вспомнил свое посещение Оптиной пустыни в молодости и подчеркнул, что проявление гостеприимства и радостного духа как магнит привлекает людей в обители.

В продолжение темы стяжания добродетелей как главной цели монашеского подвига епископ Солнечногорский Алексий, наместник Данилова ставропигиального мужского монастыря г. Москвы, поделился с участниками круглого стола размышлением о роли игуменов и игумений в достижении этой цели насельниками управляемых ими обителей. Сообщение владыки Алексия носило название «Забота игумена о возрастании братии в добродетелях». Отправной точкой доклада Его Преосвященства была мысль, что идеалом наставника является Сам Христос — Пастырь добрый, полагающий душу за овец (см. Ин. 10:11). Особое попечение Спасителя о духовном воспитании апостолов — одна из основополагающих тем Евангелия. Епископ Алексий подчеркнул, что это попечение жертвенно, и ведет оно не к почитанию и славе, а на крест.

Обязанность игумена — научить братию любви во Христе, привлекая вверенных ему людей к Богу, помогая им почувствовать любовь Божию и достигая этим правильного устроения монашеского общежития. Владыка Алексий подчеркнул, что «без помощи наставника человеку трудно, почти невозможно научиться самому главному — трезвению, познанию самого себя, обретению должных духовных понятий и правильного взгляда на себя и окружающий мир».

В качестве примеров епископ Алексий привел чуткое, бережное отношение преподобного Варсонофия Оптинского к духовному становлению будущего преподобноисповедника Никона (Беляева) и столь же внимательное духовное руководство игумении Ювеналии (Ловенецкой), а затем владыки Арсения (Жадановского), воспитавших схиигумению Фамарь (Марджанову), прославленную в лике преподобноисповедниц и в свою очередь ставшую замечательной подвижницей и духовной матерью многих монашествующих и мирян.

От игумена и его заботы о братии зависит, живет ли обитель Богом, Евангелием, стремятся ли ее насельники к Царствию Божию. «Многое зависит от готовности к послушанию и восприимчивости самого брата, — также заметил владыка Алексий. — Монашество — это делание, которое познается не в теории, а собственным опытом». Этот опыт зачастую может оказаться болезненным, ожесточенная брань со страстями подчас затмевает внутреннее зрение, и монах, особенно новоначальный, начинает всё видеть в черном цвете. В такой ситуации ему особенно важно иметь доверие к игумену и послушание, благодаря которым он сможет узнать высшие законы, по которым строится иноческая жизнь, принять эти законы и тем обрести радость и счастье в Боге.

Игумен призван любовью, и по необходимости строгостью, по-отечески наставить брата и в бескорыстии (поскольку монашество несовместимо с «карьерным ростом»), и в необходимости неустанного труда физического и духовного, и также вовремя заметить пагубные для души ростки самонадеянности или эгоизма.

«Монастырь устроен так, что каждый может найти в нем свое место, обрести внутренний мир», — сказал в конце своего выступления епископ Алексий. Игумен призван направить эти поиски в нужное русло и в конечном счете привести братию в объятия Отча, воспитывая и сберегая вверенные ему души, каждая из которых для Бога дороже всего мира.

По завершении доклада владыки Алексия игумения Неонилла (Фролова), настоятельница Никольского Шостьенского ставропигиального женского монастыря, поделилась воспоминанием о том, с какими заботой и терпением строил духовную жизнь сестер создатель и духовник их общины архимандрит Петр (Афанасьев), а также высказала мысль о необходимости вести беседы с молодыми насельницами, касающиеся разных тем, в том числе изучения Священного Писания, актуальность которого, как выясняется, далеко не всегда осознается нынешней монашеской молодежью.

О работе с молодыми, не только монашествующими, но и мирянами (такое послушание нередко нынче входит в круг обязанностей руководителей монастырей) говорила игумения Серафимо-Знаменского скита Иннокентия (Попова), обеспокоенная тем, что для разговора с юными часто не хватает системных знаний.

Учительству нужно учиться, особенно если речь идет детях, поддержал матушку Иннокентию митрополит Дионисий. Полагаться здесь только на свое искреннее желание безрассудно, нужен хотя бы минимум психолого-педагогических знаний и навыков. Владыка Дионисий сделал особый акцент на том, что нужно находить возможности удовлетворить потребности игуменов и игумений в расширении знаний в прикладных областях.

Тему обучения монашествующих в ином ключе поднял епископ Озерский Порфирий, наместник Соловецкого Спасо-Преображенского ставропигиального монастыря. Владыка сказал о том, что для нового поколения священнослужителей, рукополагаемых в монастырях, необходим специальный курс. Особенно в этом нуждаются отдаленные обители. На протяжении последних лет технологии дистанционного обучения были отработаны, и личное общение даже через удаленную связь оказывается гораздо более эффективным, чем заочный формат.

Председатель Межведомственной комиссии по вопросам образования монашествующих, наместник Высоко-Петровского ставропигиального мужского монастыря игумен Петр (Еремеев) в ответ на это заметил, что вопрос следует поставить перед Учебным комитетом Русской Православной Церкви, поскольку базовые программы по образованию монашествующих, работающие ныне уже на 150 площадках, предполагают получение начальных богословских знаний перед принятием пострига, но недостаточны для рукоположения. Имеющийся опыт дистанционного образования, а также разрабатываемые в настоящее время видеокурсы для удаленных монастырей будут существенным подспорьем при создании программ обучения будущих монастырских клириков.

О роли монастырей в умножении исторических знаний рассказал настоятель Николо-Берлюковской пустыни игумен Евмений (Лагутин). Обитель активно занимается историческими изысканиями о жизни и деяниях преподобного Кукши Печерского, священномученика, просветителя вятичей. Митрополит Дионисий посоветовал при этом обратить сугубое внимание на богослужебное почитание святого, напомнив, что вопрос этот ставился еще в предреволюционные годы и необходимо снова его поднять.

Последний доклад круглого стола «Плоды монашеского послушания: мир и радость о Духе Святом» представила игумения Серпуховского Введенского Владычнего монастыря Алексия (Петрова). Сосредоточившись на теме послушания, докладчица привела немало высказываний святых подвижников и учителей иночества в прошлом и в современности, подтверждающих, что эта тема является ключевой для монашества. Как пишет преподобный Паисий Святогорец, «послушание — это ключ от дверей рая… никто не спасется без послушания. Послушание и природная простота ведут к святости кратким путем». При этом пришедший в монастырь для послушания Христу должен понимать, что, по выражению старца Ефрема Аризонского, Христос «оставляет Своего представителя в монастыре — игумена… чтобы то послушание, которое он желает показать Христу, показать игумену».

Учиться послушанию, руководствуясь только Священным Писанием, — путь опасный, это отмечал еще святитель Игнатий (Брянчанинов). Нужен наставник, нужен совет добродетельных и разумных братьев, нужно и спасительное недоверие своей воле и всему тому, что может льстить самолюбию инока, особенно новоначального, и оправдывать его страстность. Послушание выражается в полном доверии руководителю, только в этом случае оно может привести к подлинной свободе и достижению мирного духа. Преподобный Никон Оптинский говорил: «У послушливого монаха всегда хорошее настроение, всегда легкость, радость и беспечалие на душе».

Матушка Алексия обратила также внимание на то, что послушание, как в общем смысле этого слова, так и в применении к монашеской жизни, изначально воспитывается в семье. Сейчас в монастыри поступают люди, которых растили по принципам современной системы воспитания и образования — искажающим или буквально искореняющим понятие о послушании. Эти проблемы залегают глубоко и либо проявляются в условиях обители открыто, либо могут быть прикрыты подобием добродетели — например, рассуждением при выполнении послушания. Только общая атмосфера благоговейного послушания, отсутствие со стороны старших сестер потакания непослушанию может воспитать современную молодежь, приходящую в монастырь, — заключила игумения Алексия.

Пример удивительных плодов послушания привел в своих комментариях к докладу матушки Алексии наместник московского Сретенского ставропигиального мужского монастыря иеромонах Иоанн (Лудищев) — рассказав об этапах открытия и восстановления Сретенской обители по благословениям, полученным нынешним главой Псковской митрополии митрополитом Тихоном от архимандрита Иоанна (Крестьянкина).

Митрополит Воскресенский Дионисий подвел в заключительном слове итоги круглого стола, отметив, что плодотворность работы, как правило, выражается в краткости и ясности выводов, которые можно сделать по ее окончании, и назвал три главных положения, отражающих содержание прошедшей встречи: сутью монашеского подвига является приобретение добродетелей; игумены, игумении монастырей призваны создавать благоприятные условия для приобретения насельниками добродетелей; послушание — это главный инструмент для приобретения добродетелей.

Синодальный отдел по монастырям и монашеству/Патриархия.ru

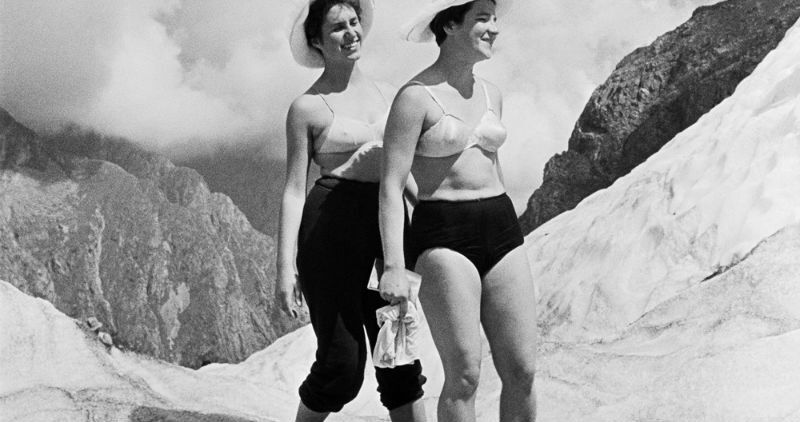

Женщина в Советском Союзе была подвержена массе стереотипов, а ее поведение было продиктовано рядом запретов, за нарушение которых – стыдили. Пожалуй, самым главным «грехом» женщины в те времена была «жизнь для себя».

Как написал Femmie, женщины, которые жили в советские времена, были вынуждены соответствовать определенным требованиям общества, которое буквально заставляло их служить мужу, детям и дому. Авторы материала проанализировали, за что чаще стыдили женщин в Советском Союзе и выдели несколько главных претензий к ним.

Женщинам нельзя было просто проводить время с мужчинами

В Советском Союзе часто говорили о морали и требовали от женщин соответствовать определенным идеалам. Согласно представлениям общества, женщина не должна была изменять супругу, а значит даже находится в обществе других мужчин для не было рискованным, так как другие могли заподозрить измену. Более того, общение с противоположным полом не поощрялось даже для свободных женщин. А если о любовном романе узнавала общественность, на женщину набрасывались, порицая ее в безнравственности.

Видео дня

Как рассказал автор портала по истории СССР, личная жизнь в те времена, была совсем «не личной», а интрижка женщины, вполне могла стать причиной грандиозного скандала на ее работе.

«Женщины наравне с мужчинами работали в партийной сфере, поэтому для них было нежелательным разглашение о похождениях «налево». Частыми случаями стали те, в которых женщин возвращали в семью под угрозой выгона с работы, если супруг жаловался руководству.

Времена изменились, и теперь личная жизнь каждого остается лишь в его круге интересов. Свободные женщины вправе сами решать с кем и как им проводить время. Практикующий психолог Юлия Николаева объяснила, что сегодня женщина свободна менять мужей и мужчин.

«Если раньше над отношениями женщина работала и пыталась спасти брак, то сегодня она считает, что подобное поведение совершенно глупое и ни к чему не приведет. Очень популярны отношения без обязательств. Это нередко вызывает у женщины стремление заменить партнера, как перчатки», – рассказала специалист.

Сами же женщины объясняют частую смену партнера поиском идеала, а также тем, что им это делать просто нравится.

Женщин стыдили за беспорядок в доме

Одной из основных обязанностей женщин в СССР было ведение домашнего хозяйства. Они готовили еду, убирали, стирали, мыли, чистили. Они шили, вязали, консервировали, пекли и всячески старались создать иллюзию уюта в доме, даже там, где сделать это было крайне сложно. При этом им было крайне не легко. У них не было столько, как у современной женщины умных помощников на кухне, им не были доступны современные моющие средства, а большинство работ по дому выполнялись руками, отбирая у женщин очень много времени и сил.

Мужчины крайне редко проявляли участие в хозяйственных делах, так как это считалось сугубо женским делом.

Автор исторического блога Максим Мирович отметил, что тогда не существовало никакого «равенства женщины в семье». Ей была отведена роль домохозяйки. Более того, не сбрасывая с себя домашней нагрузки она должна была еще и работать.

«При этом по умолчанию считалось нормальным, когда женщина тянет на себе все домашнее хозяйство – мужчине заниматься этим было как бы «неприлично»», – рассказал блогер.

Изданная в 1959 году настольная энциклопедия многих советских женщин Домоводство включала в себя весь спектр вопросов, связанных с повседневной жизнью и бытом семьи. По сути книга являлась сводом правил для женщин, требованиями к понятию «идеальная хозяйка» и ритуалы ухаживания за супругом.

Тех, кто отлынивал от домашнего труда, обидно высмеивали и высмеивали даже на страницах книг. В частности, в Домоводстве было написано: «Вы должны помнить, что к приходу мужа со службы нужно готовиться ежедневно. Подготовьте детей, умойте их, причешите и переоденьте в чистую, нарядную одежду. Они должны построиться и приветствовать отца, когда он войдет в двери. Сами наденьте чистый передник и постарайтесь себя украсить – например, повяжите в волосы бант».

Психолог Сергей Ениколопов объяснил, что такое деспотичное отношение к женщинам осталось в прошлом и теперь они сами вправе решать сколько времени отдать уборке, а какую его часть провести с пользой для себя лично.

«Современные женщины не зацикливаются на кастрюлях и швабрах. Мужчины перестали воспринимать женщину как источник еды и чистого дома, а сами дамы переросли то состояние, когда их главным плюсом было умение хорошо вести хозяйство», – сказал эксперт.

Замужество для женщины было главной целью и смыслом жизни

Идеология тех времен навязывала, что каждый гражданин социалистического государства должен создать ячейку общества – семью. В брак в СССР вступали рано, в большинстве случаев терпели нерадивых мужей всю жизнь и разводились крайне редко.

Автор новостного портала Арина Борисова написала: «В СССР никто и не думал о сожительстве. Только жениться. Отгуляй безалкогольную свадьбу да вселяйся в просторную комнату с высокими потолками с молодым веселым мужем».

Гражданский брак в СССР порицался и назывался «сожительством». При этом в слово вкладывали самый негативный оттенок.

Сейчас позиция многих женщин изменилась. Часть из них сознательно не хочет узаконивать отношения и предпочитает жить с любимым мужчиной без оформления документов о браке.

Женщине нельзя было ярко одеваться

Советский Союз диктовал женщине быть скромной и благовоспитанной. Это должно было проявляться и в одежде. Типичная жительница СССР носила бесформенные платья серых или коричневых оттенков, приветствовались узоры в виде цветов. Конечно, были особы, которые умудрялись привезти из-за границы ажурные чулки, туфли на каблуках или эффектную одежду, однако на них смотрели с осуждением, навешивали ярлык гулящей женщины и обвиняли в антисоветчине, недостойном поведении и несоответствии социалистическому образу. Женщина, по представлению моралистов тех времен, должна была быть «серой и незаметной», а тех же, кто выбивался из этой палитры, называли «гулящими».

Автор исторического портала объяснил: «В СССР не было индустрии красоты и доступными были стандартные модели одежды. Появившиеся на прилавках комбинации – единственные изыски, на которые могла рассчитывать советская женщина».

Историк моды Александр Васильев объяснил: «Сейчас быть яркой – это значит быть стильной, современной и привлекательной. Теперь такой женщине смотрят вслед и восхищенно вздыхают, а не клеймят, как было раньше».

Женщине нельзя было заводить детей, когда она сама этого хотела

В СССР весьма отрицательно относились к матерям-одиночкам, несмотря на то, что им предоставлялись определенные льготы. Согласно представлению того общества, заводить ребенка было нужно в семье, в официальном браке.

Однако в Союзе прослеживалась тенденция, когда незамужние женщины после 40 лет, опасаясь за уходящее время и «тикающие часики», которыми их запугивало окружение, решались родить ребенка без мужчины, то есть для себя.

Журналист портала «Газета. ру» Алла Боголепова сказала: «Это означало, что женщина больше не надеется на замужество и она готова стать матерью-одиночкой чтобы «на старости лет не остаться совсем одной. Часто давление на таких женщин оказывали родители, близкие».

Психолог Наталья Будянская считает, что современные женщины уже не стремятся «родить для себя», а также подстраиваются под мнение окружающих. Для многих брак не является самоцелью, а появление на свет ребенка обусловлено лишь желанием самой женщины.

Времена меняются и то, что в Советском Союзе считалось постыдным, сейчас воспринимается как обыденность. Изменились нравы женщин, цели в жизни, дамы стали более независимыми и самостоятельными.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты назвали советские фильмы, в которых актрисы снялись частично обнаженными.

Эссе «Я – творческая личность!

Я – творческая личность? Да! Безусловно! Сейчас, находясь в своем замечательном возрасте, я могу с уверенностью сказать: да, я – творческая личность!

В детстве, записываясь на все кружки и секции, участвуя во всех конкурсах и соревнованиях, я не понимала значения этих слов. Но сейчас, когда жизнь подарила мне возможность заниматься творчеством каждый день, я понимаю, что это неотъемлемая часть моей души. Я очень люблю создавать что-то новое и интересное. Мне нравится делать мир вокруг себя ярче и красочнее.

Я – воспитатель! До выбора этой профессии я работала дизайнером, продавцом, репетитором. И только в профессии воспитателя я поняла, что творчество это все к чему я тянулась всю жизнь. Кто-то скажет, что есть много профессий с прямой, творческой направленностью. Причем тут воспитатель? Есть музыканты, художники, писатели и артисты, поэты и танцоры. Вот где есть возможность проявить свой творческий талант! А я скажу: вы глубоко ошибаетесь! Воспитатель должен уметь всё – играть, рисовать, клеить, мастерить, петь, танцевать и петь и много чего еще.. Чем больше воспитатель знает и умеет сам, тем проще, легче и интереснее ему будет общаться с детьми. Только творческий воспитатель может развивать творческих детей. Ведь это те же будущие поэты и музыканты, художники и артисты. И пусть в таком раннем возрасте их таланты не проявляются так ярко, моя задача научить их творить, создавать и изобретать. Научить понимать, что они, пятилетние малыши, уже умеют свои собственные задатки творческих способностей. В этот важный период жизни, когда малышу все интересно, когда он учится и развивается его интеллектуальный, эмоциональный и физический потенциал, важно чтобы творческая жилка протекала параллельно со всеми его качествами.

Любое творчество требует вдохновения. Человек не может справиться с теми или иными проблемами или делами творческого характера, если у него нет вдохновения. Меня же вдохновляют мои дети. Надо видеть их счастливые мордашки и смешные попытки создать что-то красивое и оригинальное. Надо ощущать это чувство удовлетворения и радости, когда вкладываешь в детей свои творческие идеи. Их непонятные рисунки, смешные поделки и, вообще все, что они делают своми руками, не сравнятся с работами великих художников и музыкантов, потому что в эти вещи вложена вся их детская душа.

Сегодня каждый воспитатель должен быть готов к творческой деятельности. Это залог успешности и востребованности данной профессии. Но, к сожалению, не каждый стремится к творческому развитию. Это зависит от человеческих качеств и желаний. Творчество начинается когда проявляется интерес и любовь к своей деятельности. Я, с уверенностью, могу сказать: я люблю свою профессию! Я горжусь тем, что я воспитатель! И я горжусь тем, что я творческая личность!

Воспитатель Ситникова Татьяна Ивановна, МБДОУ № 96 «Калинка».