Мы подготовили для Вас несколько вариантов анализа стихотворения Твардовского — «Рассказ танкиста». Используйте наш материал для написания сочинений по литературе.

Краткий анализ

• История создания – Стихотворение написано в 1942 году на основе реальных событий.

• Тема стихотворения – Дети и война.

• Композиция – Кольцевая композиция.

• Жанр – Баллада.

• Стихотворный размер – Ямб с перекрёстной рифмой.

• Метафоры – «а он гвоздит», «душила гарь и копоть».

• Эпитеты – «трудный», «недозрелые».

• Сравнения – «все нынче как спросонку», «рубашонка пузырем».

Подробный анализ

Вариант 1

Александр Твардовский с детства писал стихи, однако его жизнь в большей степени была связана не с поэзией, а с журналистикой. На фронт Твардовский ушел военным корреспондентом газеты «На страже Родины» в 1939 году, когда шли тяжелые бои за Финляндию, а вернулся к мирной жизни лишь весной 1946 года. За 7 лет фронтовой жизни автор успел исколесить не только всю Россию, но и Европу, опубликовал сотни очерков и военных сводок. В то же время Твардовский не забывал и о стихах, которые сегодня воспринимаются как иллюстрации к тем далеким и страшным событиям.

Примечательно, что, оставаясь верным журналистским принципам, Твардовский и в стихах старался передавать все увиденное либо услышанное с поразительной точностью. Это относится и к стихотворению «Рассказ танкиста», созданному в 1942 году. Оно было написано со слов очевидца – одного из участников танкового болевого сражения. Однако создается впечатление, что Твардовский лично видел все то, что происходила на пыльной улочке небольшого провинциального городка, который советские войска пытались отбить у фашистов.

Стихотворение начинается с сожаления о том, что рассказчик не успел узнать имя главного героя повествования – местного мальчишки лет 10-12 из числа тех, кого принято именовать «бедовыми». Они – заводилы в любой компании, инициаторы дворовых драк, а также верные помощники русских солдат. Один такой сорванец и подошел к советским танкистам во время боя, чтобы показать, где именно находится огневая позиция противника. «Стоит парнишка – мины, пули свищут, и только рубашонка пузырем», – именно так описывает поэт героя своего произведения.

Солдатам-танкистам не оставалось ничего иного, как взять с собой юного смельчака на броню и, руководствуясь его указаниями, зайти в тыл к противнику. В итоге, как вспоминает очевидец тех далеких событий, «эту пушку, заодно с расчетом, мы вмяли в рыхлый, жирный чернозем». Солдаты поблагодарили своего помощника и, словно взрослому, пожали ему руку. Но вот имени мальчишки никто спросить не догадался, о чем участники тех событий искренне сожалеют. «Из тысяч лиц узнал бы я мальчишку», – отмечает танкист, которому, по сути, этот сорванец спас жизнь. Однако солдат понимает, что таких юных героев можно было встретить в каждом городе. И именно детям войны, которые защищали свою Родину наравне со взрослыми, Твардовский посвятил это волнующее стихотворение с элементами публицистики.

Вариант 2

История создания

Александр Трифонович был опытным журналистом, который в течение семи лет, с 1939 по 1946 гг., принимал участие в сражениях в качестве военного корреспондента. Вместе с бойцами он проделал непростой путь с запада на восток и обратно, пережив немало испытаний и лишений. Этот период жизни наложил большой отпечаток не только на личность писателя, но и на всё его творчество.

Стихотворения Твардовского во многом схожи с публицистическими очерками, что позволяет читателю почувствовать себя свидетелем описываемых событий. В 1942 году Александр Трифонович написал стихотворение «Рассказ танкиста», основанное на реальных событиях. Эту историю он услышал от одного бойца, непосредственного участника боевого танкового сражения. Главный герой так и остался неизвестным, однако он навсегда стал олицетворением юношеской отваги и мужества.

Тема

Тема произведения – героический поступок мальчика, который помог советским танкистам уничтожить вражескую пушку. Автор показывает, что во время войны, когда весь народ в едином порыве стремится одолеть врага, возраст не является преградой для проявления отваги.

Писатель делает акцент на том, что подвиг мальчика – не единичный случай. В больших и маленьких прифронтовых городах проживало немало мальчишек его возраста, которые всеми силами пытались помочь действующей армии справиться с фашистами. Пусть их подвиги и были незначительными в масштабах войны, однако их вклад в великую победу не стоит преуменьшать. В этом и заключается основная идея стихотворения Твардовского.

Композиция

Стихотворение «Рассказ танкиста» имеет одинаковое начало и конец, что указывает на кольцевой тип композиции. Благодаря подобному приему автор подчеркивает трудность военного пути, предрекает обязательную, пусть и не скорую победу. Произведение состоит из десяти четверостиший, в которых монолог лирического героя чередуется с его диалогом с мальчиком, что в полной мере раскрывает образы персонажей.

Твардовский назвал данный стих рассказом, и признаки рассказа также есть в произведении. К основным элементам композиции рассказа относятся:

• экспозиция – слова сожаления автора, который не узнал имени маленького героя, его описание;

• завязка – сообщение мальчика о расположении вражеской пушки;

• кульминация – уничтожение вражеского орудия;

• развязка – слова благодарности безымянному герою.

Жанр

Произведение написано в жанре баллады, поскольку обладает всеми характерными чертами: лиризмом, сюжетом эпического характера, интригой. Стихотворный размер – пятистопный ямб с перекрёстной рифмой.

Средства выразительности

Произведение не изобилует разнообразными художественными средствами, что объясняется его содержанием. Тем не менее, автору удалось с их помощью придать стихотворению глубину и выразительность.

В произведении встречаются эпитеты («трудный», «недозрелые»), метафоры («а он гвоздит», «душила гарь и копоть»), сравнения («всё нынче как спросонку», «рубашонка пузырем»).

Вариант 3

Произведение по жанровой направленности относится к балладе, характеризующейся наличием эпического сюжета, интриги, а также имеющей лирические оттенки.

В основе сюжетной линии лежит описание героического поступка мальчика, десяти-двенадцати лет, помогающего советским воинам в уничтожении фашистского оружия, тем самым не только освободив часть небольшого русского городка от захватчиков, но и участвовав в спасении от верной гибели многих людей.

Структурная композиция стихотворения представляет собой кольцевую форму, отличающуюся одинаковым началом и концом, подчеркивая тяготы военного времени и выражая надежду на долгожданную победу. Стихотворение включает в себя десять четверостиший, чередующих между собой повествование лирического героя в форме монолога и его разговор в виде диалога с мальчиком, при этом поэт, несмотря на краткость произведения, раскрывает характерные черты героем стихотворения.

Основные элементы стихотворной композиции представляются в виде экспозиции, передающих описание знакомства танкистов с мальчиком и авторское сожаление, связанное с незнанием имени героя, завязки, в которой мальчик сообщает место расположения орудия врага, а также кульминации и завязки, изображающих уничтожение врагов и выражение благодарности маленькому герою.

В качестве стихотворного размера в произведении используется форма ямба в сочетании с перекрестной рифмовкой, а среди средств художественной выразительности присутствуют многочисленные эпитеты, метафоры, олицетворения и сравнения. Помимо этого, поэт через лирического героя употребляет разнообразную разговорную лексику, придающую стихотворению живой, музыкальный лейтмотив русской народной речи.

Несмотря на оттенок публицистики, стихотворение создает яркое впечатление реальности и правдивости происходящих событий военных лет, олицетворяя в образе героя-мальчишки всех тех ребят, которые, рискуя собственной жизнью, оказывали помощь своей стране, сражаясь наравне со взрослыми на передовой, в тылу врага, в партизанских отрядах, для ее скорейшего освобождения от фашистских захватчиков.

Короткие стихи и четверостишья о ветеранах ВОв

* * *

Наши ветераны, вы полны отваги!

Наши ветераны, вы достойны славы!

Наши ветераны, мы гордимся вами!

Наши ветераны, будьте всегда с нами!

* * *

Вы знаете не понаслышке о войне —

Прошли пешком до самого Берлина.

Победу принесли родной стране!

Врагу сказали: «Мы непобедимы!»

* * *

Мы будем помнить ветеранов,

Мы не забудем никогда

Их жертвы, подвиги и раны,

Победу! Помни вся страна!

* * *

Вы пришли с Победою домой,

Вас встречали городах с цветами.

Ветераны той Великой, мировой,

Вся страна теперь гордится вами!

* * *

Храните в памяти все имена бойцов,

Солдат полей невидимого фронта,

Которым смерти заглянуть в лицо

Пришлось, победы не дождавшись звонкой…

Имя

С. Погореловский

К разбитому доту

Приходят ребята,

Приносят цветы

На могилу солдата.

Он выполнил долг

Перед нашим народом.

Но как его имя?

Откуда он родом?

В атаке убит он?

Погиб в обороне?

Могила ни слова

О том не проронит.

Ведь надписи нет.

Безответна могила.

Знать, в грозный тот час

Не до надписей было.

К окрестным старушкам

Заходят ребята —

Узнать, расспросить их,

Что было когда-то.

— Что было?!

Ой, милые!..

Грохот, сраженье!

Солдатик остался

Один в окруженье.

Один —

А не сдался

Фашистскому войску.

Геройски сражался

И умер геройски.

Один —

А сдержал,

Поди, целую роту!..

Был молод, черняв,

Невысокого росту.

Попить перед боем

В село забегал он,

Так сказывал, вроде,

Что родом с Урала.

Мы сами сердечного

Тут схоронили —

У старой сосны,

В безымянной могиле.

На сельскую почту

Приходят ребята.

Письмо заказное

Найдёт адресата.

В столицу доставят

Его почтальоны.

Письмо прочитает

Министр обороны.

Вновь списки просмотрят,

За записью запись…

И вот они —

Имя, фамилия, адрес!

И станет в колонну

Героев несметных,

Ещё один станет —

Посмертно,

Бессмертно.

Старушку с Урала

Обнимут ребята.

Сведут её к сыну,

К могиле солдата,

Чьё светлое имя

Цветами увито…

Никто не забыт,

И ничто не забыто!

***

Нет войны

С. Михалков

Спать легли однажды дети –

Окна все затемнены.

А проснулись на рассвете –

В окнах свет – и нет войны!

Можно больше не прощаться

И на фронт не провожать –

Будут с фронта возвращаться,

Мы героев будем ждать.

Зарастут травой траншеи

На местах былых боёв.

С каждым годом хорошея,

Встанут сотни городов.

И в хорошие минуты

Вспомнишь ты и вспомню я,

Как от вражьих полчищ лютых

Очищали мы края.

Вспомним всё: как мы дружили,

Как пожары мы тушили,

Как у нашего крыльца

Молоком парным поили

Поседевшего от пыли,

Утомлённого бойца.

Не забудем тех героев,

Что лежат в земле сырой,

Жизнь отдав на поле боя

За народ, за нас с тобой…

Слава нашим генералам,

Слава нашим адмиралам

И солдатам рядовым –

Пешим, плавающим, конным,

Утомлённым, закалённым!

Слава павшим и живым –

От души спасибо им!

***

Навсегда сестричка

Татьяна Гусарова

Она в тот сорок первый год,

Встав из-за парты школьной,

Ушла в шестнадцать лет на фронт,

В медсёстры, добровольно.

Как в ужасе тех страшных лет

В жизнь не утратить веры,

Нам не понять, не знавшим бед

ТАКОГО вот размера.

Под градом пуль, забыв про страх,

Она, что было силы,

Солдат на худеньких плечах

Из боя выносила.

Спаситель-ангел для бойцов:

— Водички… пить… водички…

— Не вижу … больно … жжёт лицо…

— Я не умру, сестричка?!

Давно закончилась война.

Та девочка с косичкой

Кому-то мама, дочь, жена,

Но навсегда – сестричка!

Я — предков славянских кровинка

Юрий Соловьёв

Я — предков славянских кровинка.

Я — вдовой солдатки слеза,

Заросшей траншеи былинка,

Угасшего боя гроза.

Я — стон молодого солдата

Убитого в первом бою.

Я — чувство внезапной утраты,

Когда похоронку дают.

Я — звёздочки на обелисках,

Упорство советских солдат,

Погибших под Наро-Фоминском,

Не сделав и шагу назад.

Я — горькая радость Победы!

Я — гордость за Русский народ!

И что б я ни делал,

И где бы я ни был,

Всё Это со мною живёт!

Опытный ротный и безропотный рядовой

Юрий Соловьёв

— В бой!

— За Родину!

..и безропотно

Побежал рядовой на врага…

И скосило его вместе с ротным

Беспощадным огнём пулеметным,

У оврага…

Навсегда…

Не схоронены – слишком хлопотно,

так бывало военной порой…

Прорастает ромашками ротный,

Спит, укрывшись землёй рядовой.

…………………………………..

По туманной низине, где были

Два мальчишки убиты тогда,

С жеребятами бродят кобылы,

…прелым клевером дышат стога.

Могильный холмик

Юрий Соловьёв

Лежит неизвестный солдат,

убитый на страшной войне,

под яблонькой холмик без дат,

никто не отпишет родне…

Такая стоит тишина,

в округе никто не живёт,

лишь только старушка одна

Девятого мая придёт.

Она развернёт узелок

усталой дрожащей рукой,

ирисок положит кулёк,

помолится за упокой.

Пригладив рукою траву,

старушка заплачет без слёз,

ей вспомнится сын наяву

и запах родимых волос.

………………………………….

Заросший бурьяном погост,

У речки разрушенный храм.

Крапива растёт в полный рост

По с детства знакомым местам.

Ост — Вест

Юрий Соловьёв

С боем Ганс прорывался на Ост,

До Москвы, по прямой, сорок вёрст,

На груди его рыцарский крест

За в руинах оставленный Брест.

Из Сибири, оставив там мать,

Ехал Ваня страну защищать,

Поезд мчал новобранца на Вест,

Православный у парня был крест.

И столкнулись они на мосту,

В рукопашном бою за Москву.

Ост на Вест,

жизнь на жизнь,

крест на крест.

…не увидеть им больше невест.

С похоронкой летит злая весть,

Русской маме на Ост,

А немецкой на Вест.

……………………………………..

Прорастают сквозь рёбра цветы у моста,

Спят солдаты в земле…

под холмом…

Без креста.

Иду с войны, иду домой…

Юрий Соловьёв

Стрелковой роты рядовой

Иду с войны, иду домой.

Смеюсь и плачу над собой,

— Живой?..живой.

— Домой?..домой.

И вторят эхом за спиной

Солдаты ставшие землёй,

— Живой…живой…домой…домой…

…в тумане нежась спит село,

На храме аист ждёт рассвета.

Мне несказанно повезло,

Что пересилив боль и зло

И уцелев чертям назло,

Я жив…и снова вижу это.

…………………………

Стрелковой роты рядовой

Пришел с войны, пришел домой…

…домой.

Ветераны Великой Отечественной

Юрий Соловьёв

Как мало их осталось на земле

Не ходят ноги и тревожат раны,

И ночью курят, чтобы в страшном сне,

Вновь не стреляли в них на поле брани.

Мне хочется их каждого обнять,

Теплом душевным с ними поделиться,

Была бы сила, чтобы время вспять…

Но я не Бог…война им снова снится.

Пусть внукам не достанется война

И грязь её потомков не коснётся,

Пусть курит бывший ротный старшина

И слушает, как правнучек смеётся.

Хрупкая бабочка тишины

Юрий Соловьёв

Среди смерти,

Кровавого крошева,

Люди, верьте,

Во что-то хорошее!

И быть может,

После войны,

На маленький холмик в песочнице

Сядет хрупкая бабочка тишины.

Очень этому верить, хочется!..

Стихотворение с юбилеем Победы

* * *

70 лет назад

Кончилась злая война.

Люди идут на парад —

Песня Победы слышна.

Вот ветераны стоят,

Строй их теперь невелик.

Дети им дарят цветы —

Тройку победных гвоздик.

Слезы на лицах блестят

Бывших когда-то солдат.

Память их все хранит

Лучше печатных книг.

В небе салюты гремят,

Солнца печален лик.

Вот ветераны стоят —

Строй их теперь невелик…

Слава ветеранам

Сколько несчастий нам принесла

Эта жестокая, злая война.

Подвиги помнить мы будем всегда.

Вам, ветераны, слава!

Честь сохранили, Отчизну спасли,

Справиться с грозным фашизмом смогли!

Что есть сильнее русской земли?

Вам, ветераны, слава!

Солнце сияет, и чист небосклон,

Скажем: «Спасибо!» за то, что живем!

Вам, ветераны, наш низкий поклон!

Вам, ветераны, слава!

* * *Благодарим вас за победу!

За верность Родине своей!

Сегодня мы под мирным небом

Живем и радуем детей!

Спасибо, наши ветераны,

Что дали детство без войны,

Спасибо вам! Вы были правы —

Сильней России нет страны!

Стихотворения ветеранам, которые принимали участие в войне будучи детьми

Вы помните

Как тяжело вам вспоминать

О тех военных днях,

Когда теряли вы родных,

Друзей своих — солдат.

О том, как били вы врага,

И, не жалея сил,

В атаках с ночи до утра

Свой прикрывали тыл.

О том, как раненых бойцов

Тащили на себе,

Чтоб не оставить их врагу,

Предать родной земле.

О том, как ели хлеб с землей

И пили чай с дождем,

Как ждали почты полевой —

Глоток воды живой.

Вы — ветераны той войны,

Вы сложный путь прошли,

Мы жизнью вам обязаны!

Вы Родину спасли!

* * *

Мы только начинаем жить,

Вы в наши годы воевали…

Вы шли на фронт, стране служить,

Вы на войну детьми бежали.

Мальчишки бросили играть,

Девчонки платья позабыли…

И быстро взрослыми вам стать

Пришлось, как вы бы не хотели.

Винтовка, танк, окоп, блиндаж —

Для вас слова были не чужды.

Но на войне умели вы

Не забывать ребячью дружбу.

Прошли года, ушла война,

Но ваша память бесконечно

Хранит родные имена

Друзей, что с вами будут вечно.

* * *

Вы в детство приняли войну…

Отдали ей свою беспечность.

Вы грудью встали за страну,

За мир, за честь, за человечность.

Вы шли с солдатами в строю

И партизанили в отрядах.

В бой выступали поутру

И знали толк во всех снарядах.

Вы были — дети, но война

Не знает, что такое детство…

Ко всем безжалостна она,

Живя со смертью по соседству.

Не все пришли в победный май,

Не всем цветы вручили в руки…

Не все в родной вернулись край,

Не все войны забыли звуки…

Детские стихи

Кто такие ветераны

Кто, скажите, каждый год

Так парад Победы ждет?

Кто волнуется и плачет?

Ордена в платочке прячет?

Кто приходит к обелискам

Со слезами, в тишине,

В сотый раз читая списки

Всех погибших на войне?

Кто на праздничном салюте

С каждым залпом в две минуты

Гордость чувствует свою

За великую страну?

Знают, папы, знают, мамы,

Кто такие ветераны!

Знают все мои друзья:

Знает он, она и я!

Нетрудные рифмы и стихотворные сплетения строк этого стихотворения удобны в заучивании наизусть школьниками такого возраста. Можно поделить большое стихотворение на части и дать разным ученикам.

* * *

Небо над нами светлое, чистое,

Солнце сияет лучами игристыми,

Люди смеются, мечтают, поют,

Жизнью веселой сегодня живут.

Пусть будет так: завтра, после, всегда!

Пусть не приходит война никогда!

* * *

В мае, в день Победы,

Мы вас поздравляем,

Прадеды и деды,

Мы гордимся вами!

Эти стихотворения о ветеранах Великой Отечественной войны подойдут для младших школьников. В сценарий удобно будет включить короткие стихи. Их легко выучить детям младших классов. А небольшой объем делает стихи точными и емкими.

«Приходят к дедушке друзья»

Владимир Степанов

Приходят к дедушке друзья,

Приходят в День Победы.

Люблю подолгу слушать я

Их песни и беседы.

Я не прошу их повторять

Рассказов сокровенных:

Ведь повторять — опять терять

Товарищей военных,

Которых ищут до сих пор

Награды боевые,

Один — сержант, другой — майор.

А больше рядовые.

Я не прошу их каждый год

Рассказывать сначала

О том, как армия вперёд

С потерями шагала.

О том, какая там пальба,

Как в сердце метят пули…

«Война, — вздохнут они, — война.

А помнишь, как в июле?»

Я просто рядышком сижу,

Но кажется порою,

Что это я в прицел гляжу,

Что я готовлюсь к бою.

Что те. Кто письма пишут мне,

Уже не ждут ответа,

Что даже лето на войне —

Совсем другое лето.

Приходят к дедушке друзья

Отпраздновать Победу.

Всё меньше их, но верю я:

Они придут, приедут…

***

Ход занятия:

9 мая – самый главный праздник, отмечающийся в нашей стране. Что это за праздник? (День Победы). А кто помнит, что это за победа? Над кем? (Над фашистами). Правильно дети. Это была страшная и долгая война. Она длилась целых четыре года. Ранним июньским утром фашистская Германия напала на нашу мирную страну. Фашисты хотели захватить нашу страну и превратить наш народ в рабов. Весь народ поднялся на защиту Родины, и наша армия, и женщины, и старики, даже дети.

Когда началась война? Кто напал на нашу страну? Как называлась эта война? Почему? Кто победил в этой войне? Когда закончилась война?

В самом начале войны фашисты очень близко подошли к Москве – столице нашей Родины. На наши храбрые воины не пустили фашистов к Москве, а сами перешли в наступление. Трудной, тяжелой и страшной была эта война, много людей погибло в ней. Но наступил долгожданный день Победы. Наши доблестные воины прогнали фашистов и сами пришли к Берлину. Это случилось 9 мая 1945 года. И тех пор каждый житель нашей страны, жители других стран отмечают этот праздник.

Майский праздник – День Победы

Отмечает вся страна

Надевают наши деды

Боевые ордена.

(Т. Белозеров)

В этой войне, как я уже говорила, участвовали не только взрослые, но и дети. Много стихов и рассказов написали об их подвигах писатели и поэты. Послушайте стихотворение поэта В. Твардовского «Рассказ танкиста». Выразительно читаю произведение. О каком времени в истории нашего Отечества написано это стихотворение? О ком написал это стихотворение поэт В. Твардовский? Что сделали для своей Отчизны солдаты – танкисты и мальчик? Назовите, что можно сказать об этом мальчике? (смелый, бесстрашный, любит свою Родину).

Мальчик этот остался неизвестным, никто не спросил его имени. Много подвигов совершили воины и простые люди в годы Великой Отечественной войны. За это правительство нашей страны награждало их боевыми орденами и медалями. Самой главной наградой была Золотая звезда, были еще Орден Красного знамени, орден «Красной звезды»; медаль «За отвагу»; орден Славы. (Показ на иллюстрациях).

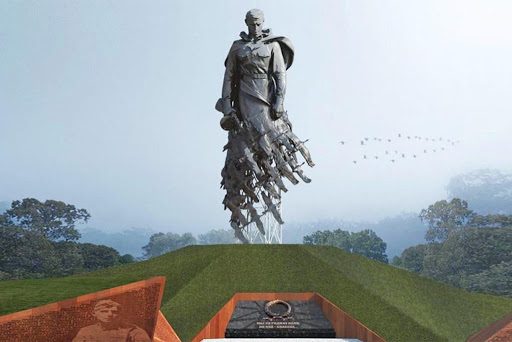

Много было таких людей, потому что наш народ мужественно сражался и победил. Но не все дожили до Великой Победы. Чтобы никто не забыл доблестных героев и их подвиги по всей стране было сооружено много памятников в память о героях войны, братские могилы, в которых были захоронены погибшие в боях воины. (Показ иллюстрации). Давайте вспомним стихотворение Что за праздник? (Н. Иванова)

(Ребенок читает стихотворение).

Что за праздник?

(Н. Иванова)

В небе праздничный салют,

Фейерверки там и тут.

Поздравляет вся страна

Славных ветеранов.

А цветущая весна

Дарит им тюльпаны,

Дарит белую сирень.

Что за славный майский день?

(В память о погибших объявляется минута молчания).

В нашем родном поселке Мостовском тоже свято чтут и берегут память о героях войны. В центре поселка в парке «Победы» горит вечный огонь о наших земляках, погибших в сражениях в годы Великой Отечественной войны.

Но мало остается участников войны: много лет прошло со дня Победы. Наше правительство заботиться о своих героях, помогает им. Вы тоже должны с уважением и благодарностью относиться к участникам войны и ко всем пожилым людям. Они защищали нашу Родину и сберегли мир на Земле. А Родина у нас одна. Ребенок читает стихотворение «Мы встречаем День Победы». А. Игебаев

«День Победы». А. Игебаев

Мы встречаем день Победы,

Он идёт в цветах, знамёнах.

Всех героев мы сегодня

Называем поимённо.

Знаем мы: совсем не просто

Он пришёл к нам — День Победы.

Этот день завоевали

Наши папы, наши деды.

И поэтому сегодня

Ордена они надели.

Мы, идя на праздник с ними,

Песню звонкую запели.

Эту песню посвящаем

Нашим папам, нашим дедам.

Нашей Родине любимой

Слава, слава в День Победы!

На этом наше занятие окончено. Берегите свою Родину, растите честными и мужественными, смелыми.

Рассказ танкиста

Александр Твардовский

Был трудный бой. Всё нынче, как спросонку,

И только не могу себе простить:

Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку,

А как зовут, забыл его спросить.

Лет десяти-двенадцати. Бедовый,

Из тех, что главарями у детей,

Из тех, что в городишках прифронтовых

Встречают нас как дорогих гостей.

Машину обступают на стоянках,

Таскать им воду вёдрами — не труд,

Приносят мыло с полотенцем к танку

И сливы недозрелые суют…

Шёл бой за улицу. Огонь врага был страшен,

Мы прорывались к площади вперёд.

А он гвоздит — не выглянуть из башен, —

И чёрт его поймёт, откуда бьёт.

Тут угадай-ка, за каким домишкой

Он примостился, — столько всяких дыр,

И вдруг к машине подбежал парнишка:

— Товарищ командир, товарищ командир!

Я знаю, где их пушка. Я разведал…

Я подползал, они вон там, в саду…

— Да где же, где?.. — А дайте я поеду

На танке с вами. Прямо приведу.

Что ж, бой не ждёт. — Влезай сюда, дружище! —

И вот мы катим к месту вчетвером.

Стоит парнишка — мины, пули свищут,

И только рубашонка пузырём.

Подъехали. — Вот здесь. — И с разворота

Заходим в тыл и полный газ даём.

И эту пушку, заодно с расчётом,

Мы вмяли в рыхлый, жирный чернозём.

Я вытер пот. Душила гарь и копоть:

От дома к дому шёл большой пожар.

И, помню, я сказал: — Спасибо, хлопец! —

И руку, как товарищу, пожал…

Был трудный бой. Всё нынче, как спросонку,

И только не могу себе простить:

Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку,

Но как зовут, забыл его спросить.

Цель мероприятия: Содействие у детей чувства патриотизма, чувства гордости за великую победу, чувства солидарности.

Задачи:

Познавательные:

- Расширить знания учащихся о событиях Великой Отечественной войны; сохранить память о героях, погибших в Великой Отечественной войне.

- Рассказать учащимся о роли детей в годы войны.

- Продолжить знакомить учащихся с песнями о Великой Отечественной войне.

Развивающие:

- Развивать лучшие качества человека: патриотизм, гражданственность, гордость за свою Родину, стремление к миру

- Развивать связную, выразительную речь.

- Развивать интерес и уважение учащихся к героическим событиям прошлого, боевой славе ветеранов.

Воспитательные:

- Формировать чувство патриотизма, любви к Отчизне, уважения к ветеранам, гордость за земляков — участников военных событий.

- Помочь понять детям ценность мирного существования на земле.

Форма проведения: фестиваль.

Метод: интерактивный.

Приемы: чтение стихотворений, рассказ, беседа, исполнение песен, танцы.

Возрастная категория: 1-11 классы.

Оборудование:

- интерактивная доска;

- компьютер;

- презентация в программе «PowerPoint»;

- фотографии военных лет;

- аудиозапись Юрия Левитана «Объявление о начале войны»;

- фонограммы песен.

Ход проведения фестиваля

1 ведущий. Сегодня в нашей школе мы проводим фестиваль «Мы, дети, против войны на планете».

2 ведущий.

Тот самый длинный день в году

С его безоблачной погодой

Нам выдал общую беду

На всех, на все четыре года.

Она такой вдавила след

И столько наземь положила,

Что 20 лет и 30 лет

Живым не верится, что живы!

1 ведущий. Далекий 41 год 22 июня. Ласково светит солнце. Люди просыпаются, строят планы на выходные дни. И вдруг… из репродукторов донеслась весть о том, что Фашистская Германия напала на нашу страну. Началась война …

(Говорит Юрий Левитан 22 июня 1941 года — Объявление о начале войны)

(Стихотворения Булата Окуджавы «До свидания, мальчики!», Давида Самойлова «Сороковые, роковые» В.Лебедева-Кумача «Два друга»)

2 ведущий. Вместе со взрослыми тысячи ребят в красных галстуках встали на защиту Родины. Рядом с именами легендарных героев войны: Ивана Панфилова, Дмитрия Карбышева, Николая Гастелло, Зои Космодемьянской, Александра Матросова и многих-многих других — мы называем имена юных героев Советского Союза… Володя Дубинин, Валера Волков, Леня Голиков

(Стихотворение А.Твардовского «Рассказ танкиста»)

1 ведущий. Долгих четыре года длилась кровопролитная война. Весь наш народ поднялся на борьбу с фашистами, каждый защищал Отечество. И назвал эту войну Великой Отечественной. И вот настал тот миг, когда победно взвился красный флаг над Рейхстагом в городе Берлине.

(Песня «ОБЕЛИСКИ»)

2 ведущий. Солдаты воевали за наше мирное будущее. Много памятников поставлено советским солдатам. Есть на свете огонь, который вызывает особые чувства у людей наталкивает на воспоминания. На могиле неизвестного солдата горит — вечный огонь.

(Песня «ОБЕЛИСКИ»)

1 ведущий. 9 мая 1945 года — наша армия одержала Победу. (7 слайд)

Никто не забыт

Ничто не забыто.

1 ведущий.

Война закончилась, но песней опалённой

Над каждым домом до сих пор она кружит,

И не забыли мы, что двадцать миллионов

Ушли в бессмертие, чтоб нам с тобою жить

(Песня «Закаты алые»)

(Песня «И все о той весне»)

(Песня «Это просто война»)

2 ведущий.

Седые солдатские вдовы,

Солдатки прошедшей войны,

Вы внешне немного суровы,

Вам трудные судьбы даны.

Вы льгот для себя не просили

И молча страшились вестей,

Любые невзгоды сносили.

Достойно растили детей.

(Танец «ВДОВЫ»)

1 ведущий.

Мы — дети свободной и мирной страны,

Народ наш великий не хочет войны.

И матери наши и наши отцы —

За мир, за свободу, за счастье борцы!

(Песня «Прадедушка»)

2 ведущий. Много дней прошло со дня окончания Великой Отечественной войны, но мы не должны забывать этот страшный урок истории.

Мир в каждом доме, в каждой стране!

Мир — это жизнь на планете!

Мир — это солнце на нашей Земле!

Мир нужен взрослым и детям!

(Песня «ДЕТИ МИРА»)

1 ведущий.

Мир — это главное слово на свете,

Мир очень нужен нашей планете.

Мир нужен взрослым,

Мир нужен детям,

Мир нужен всем!

(Песня «МИР»)

2 ведущий. Для меня мой мир — это Родина. Родина есть у всех людей на Земле, только значение её для каждого особенное. Для одного человека — это место где он появился на свет, для другого — дом, где он живет, а для меня — это моя страна, великая и прекрасная.

(Песня «СЧАСТЬЕ РУССКОЙ ЗЕМЛИ»)

(Песня «ЗЕЛЕНАЯ СТРАНА»)

1 ведущий.

Пусть ходят голуби по крышам,

Пусть тают в небе журавли…

Пусть будет мир!

Он так нам нужен!

Мир нужен людям всей земли!

Пусть будут реки, города и села,

Пусть лес растет, возводятся мосты…

Пусть дети всей планеты ходят в школы,

Пускай цветут во всех дворах цветы!

(Песня «МИР — ЭТО ГЛАВНОЕ»)

2 ведущий.

Родина милая! Родина светлая!

Всё в тебе дорого: песня заветная,

Зори лучистые, росы хрустальные,

Детства тропинки и станции дальние…

Дорог твой хлеб и вода родниковая,

И доброта, всему миру знакомая.

(Песня «МОЯ РОССИЯ»)

1 ведущий. Родители всегда учили меня любить Родину так, как любят её сами. Стараться быть честным, добрым, справедливым и гордиться своей Отчизной. Никогда Моя страна не становилась на колени. И сейчас, в тяжёлое для неё время она стоит с высоко поднятой головой, и никому не даст себя в обиду.

(Песня «ВПЕРЕД, РОССИЯ!»)

2 ведущий.

Если б нам соединиться,

Всем ребятам подружиться,

Если бы объединились:

Все деревни, города,

Не лились бы больше слезы

На планете никогда!

В небе, на воде, на суше

Голубь мира бы парил,

Каждый бы на белом свете

Нам о мире говорил.

1 ведущий. Уважаемые друзья, мы приготовили для детей войны, которые присутствуют в этом зале, памятные подарки. Просим их вручить!

2 ведущий. Мы прощаемся с Вами. Здоровья всем, счастья и добра и мирного неба над головой!

Дата ______________ Ф.И. _____________________________

Тест по биографии и творчеству А.Т. Твардовского

Часть 1.

-

Укажите годы жизни Твардовского _____________________________

-

Родина поэта а) Орловщина б) Смоленщина в) Курская область г) Москва

-

Главной темой раннего творчества А.Т. Твардовского была тема

а) любви б) поэта и поэзии в) природы г) становления советской власти в деревне

-

Первым крупным произведением А.Т. Твардовского, отмеченным орденом Ленина и Сталинской премией, стала поэма

а) «Василий Тёркин» б) «За далью – даль» в) «Страна Муравия» г) «По праву памяти»

-

Автором какого стихотворения о войне Твардовский не является

а) «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины» б) «Рассказ танкиста» в) «Баллада о товарище» г) «Я убит подо Ржевом»

-

Укажите, какой факт не относится к биографии А.Т. Твардовского.

а) в годы советско-финской и Великой Отечественной войны был военным корреспондентом б) окончил Московский институт философии, литературы и истории в) был председателем Союза советских писателей г) помог А.И. Солженицыну опубликовать первый рассказ

-

К какому виду поэтических произведений можно отнести поэму А.Т. Твардовского «Василий Тёркин»?

а) эпическому б) лиро-эпическому в) лирическому г) историческому

-

Каким стихотворным размером написана поэма «Василий Тёркин»

а) анапест б) трёхстопный дактиль в) четырёхстопный ямб г) четырёхстопный хорей

-

Укажите, какой подзаголовок имеет поэма А.Т. Твардовского «Василий Тёркин»

а) «Роман в стихах» б) «Повествование в рассказах» в) «Книга для бойца» г) «Книга про бойца»

-

Укажите, сколько глав в поэме А.Т. Твардовского «Василий Тёркин» без глав «От автора» и «О себе»

а) 15 б) 20 в) 25 г) 30

-

Черты какого фольклорного жанра можно найти в главе «Два солдата»?

а) песня б) сказка в) былина г) прибаутка

-

Кто из известных художников иллюстрировал поэму «Василий Тёркин»?

а) М. Аникушин б) О. Верейский в) В. Васнецов г) М. Шагал

-

После Великой Отечественной войны А.Т. Твардовский был главным редактором журнала

а) «Знамя» б) «Огонёк» в) «Дружба народов» г) «Новый мир»

-

Известные слова И.В. Сталина «сын за отца не отвечает» стали поводом для создания поэмы

а) «По праву памяти» б) «Страна Муравия» в) «Василий Тёркин на том свете» г) «Дом у дороги»

-

Укажите поэму А. Т.Твардовского, о которой И.А. Бунин писал:

«… какая чудесная удаль, какая меткость, точность во всём и какой необыкновенный народный. Солдатский язык – ни сучка, ни задоринки, ни единого фальшивого слова!»

а) «По праву памяти» б) «Василий Тёркин на том свете» в) «Василий Тёркин» г) «Дом у дороги»

16. За публикацию какой поэмы Твардовский был отстранен от руководства журналом

а) «По праву памяти» б) «Василий Тёркин на том свете» в) «Дом у дороги» г) «За далью — даль»

Блиц

* В каком городе установлен памятник Василию Теркину _________________________________

** В каком звании закончил войну А.Т. Твардовский _________________________________

***С кем из генсеков компартии Твардовский общался лично ________________________

**** В каком году родился литературный персонаж Василий Теркин _______________________

***** В каком эмигрантском журнале была опубликована поэма «По праву памяти» __________________________________

Часть 2

Дать развернутый ответ на один из предложенных вопросов

-

Какие черты национального русского характера отразились в образе Василия Теркина (на примере анализа одной главы поэмы)?

-

Почему биографию Твардовского можно назвать типичной и исключительной?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Анализ стихотворения «Я убит подо Ржевом» (А.Т. Твардовский)

Анализ стихотворения «Я убит подо Ржевом» (А.Т. Твардовский), как и любого произведения о Великой Отечественной войне, — это, прежде всего, анализ героического прошлого нашего народа. А оно стоит того, чтобы о нем помнили и говорили вечно.

О войне написано немало и прозы, и стихов, и у всех у них одна общая нравственная цель: не дать потомкам забыть о тех страшных событиях. У стихотворения «Я убит подо Ржевом» есть своя история, а у лирического героя – реальный прототип.

Если заглянуть в историю Великой Отечественной войны, то нетрудно догадаться, какие события легли в основу стихотворения. В первой половине войны, больше года советская армия воевала на центральных и западных фронтах. А конец лета 1942 года был ознаменован боем под Ржевом, который, по воспоминаниям солдат, был похож на ад. От прочтения некоторых заметок кровь стынет в жилах, настолько страшным было сражение.

Во время этих событий автор стихотворения находился в военном госпитале, где встретил Василия Бросалова, тяжело раненного в Ржевской битве. От этого бойца Твардовский и узнал, как все происходило. Бросалов был настолько в тяжелом состоянии, что только время от времени мог приходить в себя. В эти редкие моменты он рассказывал о жестоком бое с врагом.

Солдат выжил, хотя его матери уже была отправлена похоронка. А Твардовский увековечил память о нем в своем стихотворении. Бросалов остался жить, но у поэта был свой, авторский, замысел. Лирический герой стихотворения погиб, и, наверное, оттого особенно пронзительно звучат строки Твардовского. И это не просто гипербола для акцента на теме. Философия стихотворения в том, что все в этом мире тленно, кроме вечности. И даже после смерти важно, чтобы победила правда, чтобы знать: не зря была смерть раньше срока.

Тема памяти о героическом прошлом рефреном переходит от стихотворения к стихотворению, от романа к роману, от повести к повести о Великой Отечественной войне. Вот и Твардовский оставил нам свое завещание, переданное от всех, кто отстаивал свободу родины. Поэтому «Я убит подо Ржевом» можно отнести к жанру послания. Но кроме этого, в нем ведется повествование лирического героя о страшных событиях Ржевской битвы.

Рассказ о свой смерти и завещание будущим поколениям – вот две части композиции стихотворения. Но между ними сложно провести четкую границу. Они идут рядом, тесно переплетаясь. Потому что обе важны. Потому что мало знать историю, нужно помнить, как она писалась. Нужно чувствовать и уважать подвиг наших предков.

О чем говорит нам первая строфа? Конечно же, о месте смерти лирического героя. Это очень страшное, но не единственное событие войны. Гораздо о большем говорит вторая строка:

Герой погибает, понимая, что его никогда никто не найдет. Это страшнее самой смерти – остаться без вести пропавшим, не оставить после себя ничего, «ни петлички, ни лычки…»

Очевидцы вспоминали, что в том кровавом сражении полы шинели тряслись от грохота снарядов и не было слышно людей даже в двух шагах от себя. Наш лирический герой, скорее всего, даже не успел понять, что произошло. Так автор пишет об этом во второй строфе:

Я не слышал разрыва,

Я не видел той вспышки,—

Точно в пропасть с обрыва —

И ни дна ни покрышки.

Одно мгновение – и человека не стало. И уже не слышны разрывы снарядов, не видны вспышки огня. Смерть похожа на падение в пропасть, как одно мгновение.

«Ни дна ни покрышки..» — это крылатое выражение давно уже употребляется в качестве ругательной присказки в речи. Возможно, отчасти такая задача была у него и в стихотворении Твардовского. Но происхождение этого выражения говорит нам еще и о том, что ждет лирического героя после смерти. Дно и покрышка – это гроб, которого у героя никогда не будет. И вот о чем он думает в свои последние минуты. Никогда ему не быть похороненным, не останется о нем ничего, когда память матери умрет вместе с ней. Да и ей некуда будет прийти, чтобы поплакать о своем сыне «во всем этом мире, До конца его дней…»

А сколько таких, пропавших без вести, солдат было? Не счесть. И все они «где корни слепые», «где рожь на земле». Они повсюду, они рассеяны по свету, как зола от пепелища военных действий: в крике петуха на заре, в реве машин, в реке, в травах…

Это ли не призыв помнить? У солдат нет могилы, но они везде. И память должна жить в каждом из нас. Память – вот то, в чем упокоится их душа.

В официальной послевоенной историографии нет упоминания о ржевской битве, но ее сравнивали со Сталинградом, только наоборот: Ржев осадили немцы, и наши солдаты долго и с большими потерями отвоевывали город за городом. Поэтому в стихотворении Твардовского упомянут Сталинград:

Подсчитайте, живые,

Сколько сроку назад

Был на фронте впервые

Назван вдруг Сталинград.

Здесь же читается и просьба помнить о примерной хотя бы дате гибели лирического героя.

Солдат убит. Он погиб без следа после себя. Но тут-то и читается особая философия войны. Для всех погибших даже после смерти самым важным остается понимание того, что их смерти не были напрасными, что и Ржев, и Сталинград, и другие города будут освобождены, наша страна будет свободной. Лирический герой терзается мыслями о том, что могли не прорваться, не выстоять. Этим мыслям посвящено несколько строф стихотворения.

Нет! Не могли русские не прогнать врага со своей земли! В этом окончательно убеждается лирический герой в своих размышлениях. Ведь даже мертвому невыносимо быть на том свете, зная, что наша родная земля захвачена фашистами. И пусть «после этого дня» для лирического героя больше не будет «ни известий, ни сводок», но только желанная и долгожданная победа и память о ней смогут дать покой всем тем, кто не смог увидеть ее своими глазами:

И у мертвых, безгласных,

Есть отрада одна:

Мы за родину пали,

Но она — спасена.

В следующих строках – и боль, и надежда, и завещание вечной памяти тем, кому еще придется воевать.

Заканчивая свою историю, лирический герой говорит уже о выживших. После войны начинается мирное время, и каждому предстояло в этот мир постепенно вернуться, найти свое место, начать жизнь заново. И каждого ждала своя судьба. Но одно они должны помнить точно: нужно дорожить счастьем, заработанным такими жертвами, так тяжело и страшно.

Что еще может завещать убитый и непохороненный солдат? Только жизнь и счастье. И память.

Лирический герой стихотворения – это убитый под Ржевом солдат. Но в последних строках мы можем заметить едва уловимое присутствие автора. Это он почти кричит о том, чтобы люди помнили. В лице солдата – сотни тысяч тех, кто не увидел знамя победы, не услышал заветного слова. Но они всегда рядом с нами, они повсюду и во всем. И это можно понимать двояко. Солдаты погибали везде, вся русская земля – это одна братская могила для них, последнее пристанище. И каждая травинка, каждый камешек должен говорить нам о том, что мы можем наслаждаться красотой природы, радоваться урожаю, любить, рожать детей, работать только благодаря Им. Никто из них уже никогда не сможет почувствовать то, что кажется нам таким обыденным и естественным. Это своего рода одна метафора, с помощью которой острее звучит тема стихотворения, заставляет глубже и сильнее читателю почувствовать боль лирического героя.

В стихотворении Твардовского много и других средств художественной выразительности. С их помощью создан лирический герой, ярче представлены картины страшных событий военного времени. Так, метафоры «корни слепые ищут корма во тьме», «машины воздух рвут на шоссе», «нашим прахом по праву овладел чернозем», «нас, что вечности преданы» не могут оставить читателя равнодушным. А эпитеты «родимая отчизна», «безымянное болото», «суровая борьба» делают стихотворение эмоционально окрашенным.

Стихотворение настолько гармонично построено, что, кажется, даже двухстопный анапест, довольно редкий стихотворный размер для русской лирики, созвучен идее Твардовского. Короткие строки звучат отрывисто, с надрывом, создавая нужное настроение у читателей.

Каждый год наш народ празднует День Победы. Вот уже семьдесят пять лет каждый год девятого мая мы вспоминаем о тех далеких страшных событиях Великой Отечественной войны и радуемся беззаботной мирной жизни. Все меньше остается в живых тех, кто сам видел войну, сам чувствовал вкус победы. Когда-нибудь нам уже некого будет поздравлять в теплый майский день, некому будет подарить цветы и сказать спасибо. Но чем дальше мы уходим от памятной даты, тем крепче должна быть наша память и тем ценнее становится стихотворение Твардовского – завещание на много десятков и, должно быть, сотен лет вперед своим потомкам.

«Я убит подо Ржевом» – это и кусочек истории, и завещание одновременно. Благодаря таким произведениям сегодня люди помнят и чтят подвиг предков.

Анализ стихотворения А.Т. Твардовского «Я убит подо Ржевом»

Александр Трифонович Твардовский знал о войне не понаслышке, он и сам участвовал в этой кровавой битве.

Одно из его лучших стихотворений «Я убит подо Ржевом» написано в конце 1945 и в самом начале 1946 года в форме монолога бойца, павшего за Родину.

…Стихи эти продиктованы мыслью и чувством, которые на протяжении всей войны и в послевоенные годы более всего заполняли душу каждого советского человека…

Стихотворение Твардовского воспринимается, как завещание всех павших, не доживших до Святой Победы.

Обязательство живых перед павшими за общее дело, невозможность забвения, неизбывное ощущение как бы себя в них, а их в себе — так приблизительно можно определить эту мысль и чувство.

Из своего «далека» поэт говорит с потомками, чтобы помнили тех, кто заплатил за победу безмерную цену-свою жизнь…

Скачать:

| Вложение | Размер |

|---|---|

| a._t._tvardovskiy_analiz_stihotvoreniya.docx | 26.62 КБ |

Предварительный просмотр:

МБОУ «Красноануйская ООШ»

село Солонешное Солонешенского района Алтайского края

«Я убит подо Ржевом»

Выполнила Истомина Алена-учащаяся 9 класса

Учитель — Мартынова Татьяна Николаевна

Александр Трифонович Твардовский знал о войне не понаслышке, он и сам участвовал в этой кровавой битве.

Одно из его лучших стихотворений «Я убит подо Ржевом» написано в конце 1945 и в самом начале 1946 года в форме монолога бойца, павшего за Родину.

…Стихи эти продиктованы мыслью и чувством, которые на протяжении всей войны и в послевоенные годы более всего заполняли душу каждого советского человека…

Стихотворение Твардовского воспринимается, как завещание всех павших, не доживших до Святой Победы.

Обязательство живых перед павшими за общее дело, невозможность забвения, неизбывное ощущение как бы себя в них, а их в себе — так приблизительно можно определить эту мысль и чувство.

Из своего «далека» поэт говорит с потомками, чтобы помнили тех, кто заплатил за победу безмерную цену-свою жизнь…

Произведение написано от первого лица. В нем мертвый герой ведет беседу с живыми людьми. Сила переживания увеличивается здесь эффектом незаконченности войны и вместе с тем осознания собственной смерти и смерти огромного числа других солдат. Анализ Твардовского «Я убит подо Ржевом» раскрывает кажущееся простым стихотворение. Сочетание лирического и эпического времени в одно неразделимое время дают очень мощный эффект.

Я убит подо Ржевом

Я убит подо Ржевом,

В безыменном болоте,

В пятой роте, на левом,

При жестоком налете.

Почему подо Ржевом? С каким событием связано это стихотворение?

(Из истории Великой Отечественной войны « Ржевская битва стала одним из кровопролитнейших сражений в истории войн, недаром в обиход вошло выражение «ржевская мясорубка», а вторая Ржевско-Сычевская наступательная операция (25 ноября – 20 декабря 1942 года) – единственным военным поражением маршала Жукова . Сохранились воспоминания оставшихся в живых участников этих боев о том, как на какую-нибудь занятую немцами хорошо укрепленную деревню снова и снова бросают в бой полк Красной армии, без какой-либо огневой поддержки. Люди идут в атаку цепью, их расстреливают едва ли не в упор, атака захлебывается, но через какое-то время повторяется вновь и вновь до тех пор, пока в строю не остается 8 или 9 бойцов. Их отводят в оборону, полк укрепляют за счет пополнения и через два-три дня все повторяется сначала: люди идут цепью через простреливаемое со всех сторон заснеженное поле, и боевая задача вновь остается невыполненной.

Я не слышал разрыва,

Я не видел той вспышки,—

Точно в пропасть с обрыва —

И ни дна ни покрышки.

Русская поговорка «ни дна, ни покрышки » как бы раскрывает смысл безысходности,когда у человека нет другого выбора (Точно в пропасть с обрыва)

И во всем этом мире,

До конца его дней,

Ни петлички, ни лычки

С гимнастерки моей.

(То, что когда-то было человеком на земле, исчезло. Говорит как наблюдатель сверху )

Я — где корни слепые

Ищут корма во тьме;

Я — где с облачком пыли

Ходит рожь на холме;

Я — где крик петушиный

На заре по росе;

Я — где ваши машины

Воздух рвут на шоссе;

Где травинку к травинке

Речка травы прядет, —

Там, куда на поминки

Даже мать не придет.

( Человек стал частью природы. Но самое главное, по обычаю поминают усопших на могилках.. Но нет ничего… )

Подсчитайте, живые,

Сколько сроку назад

Был на фронте впервые

Назван вдруг Сталинград.

Фронт горел, не стихая,

Как на теле рубец.

Я убит и не знаю,

Наш ли Ржев наконец?

( Ржев и Сталинград еще в годы войны казались непосредственным участникам событий в чем-то похожими друг на друга. Невиданная ожесточенность сражений, уличные кровопролитные бои, стремление высшего руководства отстоять эти пункты любой ценой – сходство, действительно, было. Разница лишь в том, что Ржев – это как бы «Сталинград наоборот». Ржев был занят немецкими войсками, и они рассматривали этот города, как «ворота на Берлин». Для Гитлера стало делом престижа взять Сталинград и не отдать Ржев. Сталин делом престижа считал отстоять Сталинград и взять Ржев.)

Удержались ли наши

Там, на Среднем Дону.

Этот месяц был страшен,

Было все на кону.

Неужели до осени

Был за ним уже Дон

И хотя бы колесами

К Волге вырвался он?

Нет, неправда. Задачи

Той не выиграл враг!

Нет же, нет! А иначе

Даже мертвому — как?

( Чувство любви к Родине, чувство гордости и неприятие поражения…Страх неведения)

И у мертвых, безгласных,

Есть отрада одна:

Мы за родину пали,

Но она — спасена .

( В этих словах звучит чувство удовлетворения, что мертвые стали частичкой Великой Победы)

Наши очи померкли,

Пламень сердца погас,

На земле на поверке

Выкликают не нас.

Нам свои боевые

Не носить ордена.

Вам — все это, живые.

В этой строчке заключен смысл жизни на земле. Живым – жить и помнить. )

Нам — отрада одна:

Что недаром боролись

Мы за родину-мать.

Пусть не слышен наш голос, —

Вы должны его знать.

(Главное, знать, что погибли не зря…)

Вы должны были, братья,

Устоять, как стена,

Ибо мертвых проклятье —

Эта кара страшна.

(Русское поверье: мертвый свое возьмет)

Это грозное право

Нам навеки дано, —

И за нами оно —

Это горькое право.

(Почему горькое? Да потому что никто никому не хочет мстить. Главное для всех: и живых и мертвых – победить…)

Летом, в сорок втором,

Я зарыт без могилы. ( До сих пор находят останки погибших солдат)

Всем, что было потом,

Смерть меня обделила.

( не видел, как победили, как стояли у стен Рейхстага…)

Всем, что, может, давно

Вам привычно и ясно,

Но да будет оно

С нашей верой согласно.

(Главная вера в то, что должны победить, потому что защищают Свое Отечество)

Братья, может быть, вы

И не Дон потеряли,

И в тылу у Москвы

За нее умирали.

И в заволжской дали

Спешно рыли окопы,

И с боями дошли

До предела Европы .

Нам достаточно знать,

Что была, несомненно,

Та последняя пядь

На дороге военной.

Та последняя пядь,

То шагнувшую вспять

Ногу некуда ставить.

Та черта глубины,

За которой вставало

Из-за вашей спины

Пламя кузниц Урала.

Что уж если оставить,

В этих строках звучит голос автора, который раскрывает, как ковалась Победа, называет памятные события военного времени

Может быть… Да исполнится

Слово клятвы святой! —

Ведь Берлин, если помните,

Назван был под Москвой.

Братья, ныне поправшие

Крепость вражьей земли,

Если б мертвые, павшие

Хоть бы плакать могли!

О, товарищи верные,

Лишь тогда б на воине

Ваше счастье безмерное

Вы постигли вполне.

В нем, том счастье, бесспорная

Наша кровная часть,

Наша, смертью оборванная,

Вера, ненависть, страсть…

Братья, в этой войне

Мы различья не знали:

Те, что живы, что пали, —

Были мы наравне.

И никто перед нами

Из живых не в долгу,

Кто из рук наших знамя

Подхватил на бегу,

Чтоб за дело святое,

За Советскую власть

Так же, может быть, точно

Шагом дальше упасть.

Я убит подо Ржевом,

Тот еще под Москвой.

Где-то, воины, где вы ,

Кто остался живой?

В городах миллионных,

В селах, дома в семье?

В боевых гарнизонах

На не нашей земле?

Ах, своя ли. чужая,

Вся в цветах иль в снегу…

Я вам жизнь завещаю , —

Что я больше могу?

Завещаю в той жизни

Вам счастливыми быть

И родимой отчизне

С честью дальше служить.

Горевать — горделиво,

Не клонясь головой,

Ликовать — не хвастливо

В час победы самой.

И беречь ее свято,

Братья, счастье свое —

В память воина-брата,

Что погиб за нее.

Стихотворение-анализ, стихотворение завещание

Тема и образы произведения

Стихотворение сочетает в себе черты сразу нескольких жанров: историческая песня, рассказ, монолог, исповедь. Основная тема стиха – тема исторической памяти. Она раскрывается с новой стороны – преемственности жизни живых людей и подвига мертвых героев. Так как погибший человек в произведении разговаривает с живыми, то можно говорить о раскрытии темы победы жизни над смертью .

Содержанию произведения соответствует торжественная интонация. Автор специально использует различные языковые средства и стили. Фразы, относящиеся к высокому стилю, например «пламень сердца погас», « слово клятвы святой » — «поправшие крепость», здесь сочетаются с фразами просторечными. Но это не бросается в глаза, все естественно и органично. Автор написал свое произведение двустопным анапестом, используя женские окончания рифм. Чаще используется перекрестная рифмовка, в нескольких строфах – кольцевая. Анафоры, эпитеты, сравнения, метафоры и восклицания помогают Твардовскому .

Завещаю в той жизни

Вам счастливыми быть

И родимой отчизне

С честью дальше служить…..

И беречь ее свято

Ежегодно на праздник Дня Победы мы идем с цветамии портретами наших прадедов, погибших на войне. Мы помним, какой ценой досталась эта Победа. Ветеранов каждый год становится меньше и меньше, но мы должны принять эстафету из их рук и гордо нести флаг Победы,

«Я убит подо Ржевом» анализ стихотворения Твардовского по плану кратко – история создания, эпитеты

«Я убит подо Ржевом» – образец военной лирики, написанный под впечатлением реального случая. Оно изучается школьниками в 11 классе. Предлагаем облегчить подготовку к уроку, используя краткий анализ «Я убит подо Ржевом» по плану.

Краткий анализ

История создания – произведение было написано спустя год после окончания Великой Отечественной войны – в 1946 г.

Тема стихотворения – долг перед Отечеством, умение жертвовать собой ради счастья следующих поколений.

Композиция – Стихотворение А. Твардовского – монолог лирического героя, в котором можно выделить воспоминания о собственной гибели и обращение к живым соотечественникам. Формальная его организация – 42 катрена.

Жанр – послание.

Стихотворный размер – двухстопный анапест, рифмовка перекрестная АВАВ.

Метафоры – «корни слепые ищут корма во тьме», «ходит рожь на холме», «машины воздух рвут на шоссе», «нашим прахом по праву овладел чернозем».

Сравнения – «фронт горел, не стихая, как на теле рубец».

История создания

Военная литература часто была продиктована писателям самими кровавыми событиями и реальными человеческими историями. Не исключение и анализируемое стихотворение. Историю его создания поведал сам автор в специальной заметке, опубликованной в 1969 г.

В конце лета 1942 под Ржевом вспыхнул бой, очевидцы сравнивали его с адом. В это время в госпитале А. Твардовский увидел Василия Бросалова – бойца, которого тяжело ранили в упомянутом сражении. Он находился между жизнью и смертью, когда же на короткое время приходил в чувство, рассказывал о немецко-русском столкновении. Матери Бросалова отправили похоронку, но мужчине удалось выжить.

Анализируемое стихотворение было создано в 1946 году. Не смотря на то, что прототип лирического героя выжил, стихотворение написано от имени погибшего солдата.

Темой произведения автор выбрал чувство долга перед Родиной и вечную память о тех, кто отдал жизнь за счастливое будущее народа. Главная проблема подсказывает, что стихотворение относится к национально-патриотической лирике. Впрочем, в нем можно выделить и философскую составляющую. Автор подчеркивает, что земная жизнь – это лишь этап на пути к вечному бытию. Ушедшие в мир иной всегда находятся рядом с живыми, поддерживая их и направляя на истинный путь.

Проблема стиха раскрывается в пламенных речах лирического героя. В первых строчках солдат рассказывает об обстоятельствах своей гибели. Он говорит, что был убит на «безымянном болоте», намекая, что понимает: его тело здесь не найдут. Это подтверждают и следующие строчки: «И во всем этом мире до конца его дней — ни петлички, ни лычки с гимнастерки моей». Смерть настигла героя неожиданно, он даже не услышал взрыва и не почувствовал боли.

Далее оказывается, что тленное только тело, душа же остается на родной земле. Она всюду следует за сослуживцами, напоминая им о долге перед Отечеством. Душа мертвого товарища пытается подбодрить солдат, чтобы те не сдавались. Она желает тем, кто остались на земле быть счастливыми.

В какой-то момент погибший боец обращается к живым от имени всех, кто теперь не с ними. Погибшие желают знать, что «врага обратили назад». В последних строчках лирический герой обращается ко всем соотечественникам с завещанием, в котором раскрывает высшие жизненные ценности.

Композиция

Стихотворение по смыслу можно разделить на две части, которые, однако, не идут одна за другой, а чередуются, тесно переплетаясь между собой. В одной из частей лирический герой рассказывает, как он погиб и где его похоронили. Вторая часть – послание сослуживцам и соотечественникам, которое призывает защищать Родину и быть счастливыми в новой жизни.

Формально произведение состоит из 42 катренов (четверостиший). Строфы логической цепочкой раскрывают заявленные темы.

Жанр стихотворения – послание, так как его основу составляет обращение к другим людям. Есть в стихе и элементы сюжетной лирики – рассказ героя о гибели и освобождении территорий от захватчиков. Стихотворный размер – двустопный анапест. А. Твардовский использует перекрестную рифмовку АВАВ, мужские и женские рифмы.

Средства выразительности

В тексте произведения автор использует средства выразительности. Это основные инструменты для раскрытия темы и реализации идеи. Также при помощи них создается образ лирического героя, воспроизводятся его чувства и эмоции.

Ключевую роль играет метафора: «корни слепые ищут корма во тьме», «машины воздух рвут на шоссе», «нашим прахом по праву овладел чернозем», «нас, что вечности преданы». Эпитеты придают раздумьям целостности, а чувствам и эмоциям – выразительности: «родимая отчизна», «безымянное болото», «суровая борьба».

Языковые средства, использованные в тексте, отличаются оригинальностью, помогают передать настроение лирического героя и атмосферу стиха в общем. В некоторых строфах эмоциональный фон создается при помощи аллитерации например, согласных «ш», «ч», «с»: «Наши очи померкли, пламень сердца погас».

Смысл стихотворения «Я убит подо ржевом»

Смысл книги

С военной лирикой Александра Твардовского каждый из нас знаком со школьной скамьи. Этот человек не понаслышке знал, что значит слово «война». Поэт, писатель и журналист Александр Трифонович Твардовский в военные годы, побывал на многих фронтах. А потом отразил свои воспоминания в творчестве.

Одно из таких произведений — «Я убит подо Ржевом». Стихотворение написано как монолог лирического героя, безымянного солдата. Оно состоит из двух частей: повествования о смерти бойца и обращение к людям. И, своего рода, нравственное завещание потомкам, рассуждение о дальнейшей судьбе страны и народа.

Несмотря на то, что написано оно в 1946 году, события, описанные в нем происходят в 1942, о чем нам и сообщает автор. В том самом году Александр Твардовский работал в «Красноармейской правде» и был направлен в Ржев, где шли ожесточённые бои. Сам поэт говорил, что в основу стихотворения положены те впечатления, которые он получил в событиях Первой Ржевско-Сычевской операции. Воспоминания об этих событиях были самыми удручающими и горькими до боли в сердце для Твардовского. Кроме того, в своём произведении он отразил мысли раненого солдата Василия Бросалова, с которым журналист познакомился в госпитале. Солдат рассказывал про тот бой, про взрывы, про то как его засыпало землёй. Этот человек был одной ногой в могиле, его матери прислали похоронку. В госпитале он был тяжело раненым, и уже был готов к смерти, но все же выжил, в отличие от героя произведения.

Патриотические чувства долга перед Родиной стали темой произведения. Лирический герой призывает соотечественников жить, служить отчизне, стоять до конца. Самое страшное для солдата, это не то, что после смерти от него ничего не осталось («ни петлички ни лычки с гимнастерки моей») , а то, что после смерти, он не узнает победили ли его соратники врага. Ведь для него есть только одна награда — победа. Только она оправдать способна его смерть.

Ключевую роль в раскрытии темы играют метафоричные выражения, такие как: «корни слепые ищут корма во тьме», «речка травы прядет». Эпитеты «горькое право», «родная отчизна“ придают ещё больше эмоциональности и чувственности не простому сюжету.

Композиция стихотворения не последовательная, в нем две рассудительно-повествовательные линии, которые перекликаются между собой. Рассказ солдата о его смерти, сожаления о том, что не может больше сражаться и не знает, чем же закончится бой. Все эти чувства перекликаются с обращением к живым.

Проблематика данного стихотворения заложена в рассуждениях лирического героя о смерти и о жизни. Автор помогает читателю прочувствовать боль и горечь потерь, весь ужас тех дней.

Основная мысль стихотворения в том, чтобы напомнить людям о тех, кто погиб защищая родину, почтить их память. Призыв жить достойно, чтобы жертва была не напрасна заключен в финальных строках стихотворения.

В образе одного безымянного солдата подвиг всего народа в дни Великой Отечественной войны. В одной смерти общая трагедия. Всем живущим нужно чтить память в благодарность за мир и за Победу.