Салат оливье, ставший одной из традиций новогоднего застолья в России, как и его создатель, оказались совсем не так просты, как может показаться на первый взгляд. О Люсьене Оливье сохранилось очень мало сведений. Когда и где родился, как оказался в Москве, доподлинно не известно. Каждый экскурсовод рассказывает свою версию, однако документального подтверждения ни одной из них не найдено. Точно известно, что Люсьен Оливье был французским гражданином, скончался в Ялте 14 ноября 1883 года от порока сердца в возрасте 45 лет и был похоронен в Москве на Введенском кладбище. О жизни ресторатора и знаменитом рецепте — в материале RT.

Как приготовить к Новому году салат оливье, знает каждая хозяйка. Однако блюдо, названное именем известного московского ресторатора Люсьена Оливье, сильно отличается от оригинала, который подавался в его популярном в XIX веке заведении «Эрмитаж».

Вокруг жизни и смерти Люсьена Оливье, как и вокруг рецепта его салата, ходит много легенд и домыслов. RT собрал факты, подтверждённые историками и современниками.

Как отмечают исследователи, в дореволюционной России были два известных кулинара по фамилии Оливье. Первый — Люсьен, ресторатор, чьё имя носит популярный салат и чья известность приходится на вторую половину XIX века. Второй — Шарль, шеф-повар Николая II, служивший у последнего российского императора с 1914 по 1917 год.

Другой Оливье

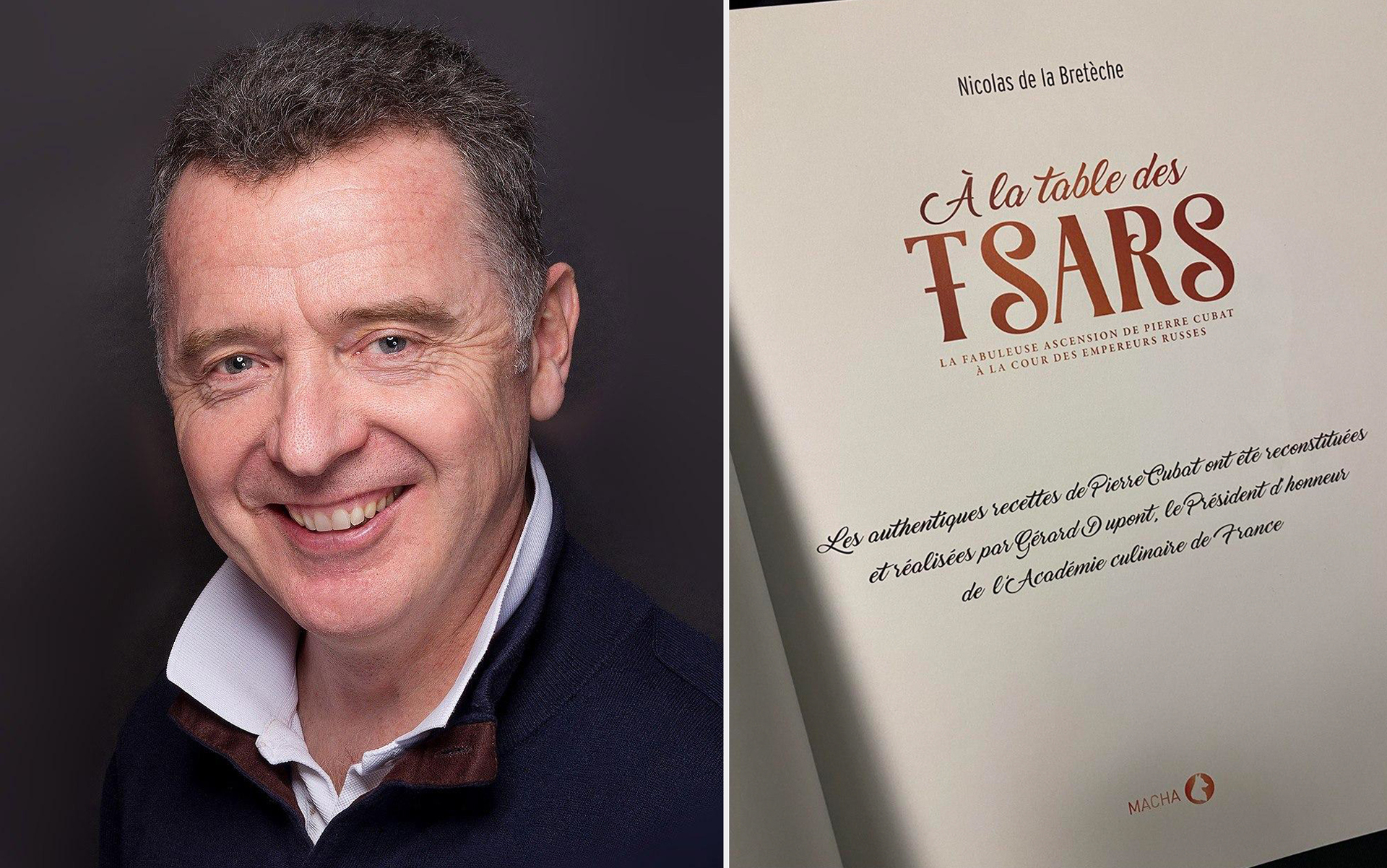

Традиция приглашать в свой дом французских поваров в дореволюционной России была широко распространена среди дворян, рассказывает RT французский историк Николя де ля Бретеш.

По словам исследователя, работая над книгой «За столом царей», посвящённой шеф-повару Пьеру Кюба, он выяснил, что для русского царского двора готовили не менее 100 французских кулинаров.

«На самом деле я интересовался Шарлем Оливье — последним шеф-поваром царя Николая II. Но я не мог рассказывать о нём, не упомянув Люсьена Оливье, учитывая его невероятную известность в России. Однако найти информацию о Люсьене Оливье оказалось непросто, потому что он был довольно скрытным человеком, который после себя оставил мало следов. Именно поэтому вокруг него сложилось множество легенд», — отмечает Николя де ля Бретеш.

По его словам, между собой два Оливье никак не связаны: «Шарль Оливье родился недалеко от Марселя. А вот о Люсьене Оливье ничего не известно».

Как рассказал историк, имя Оливье, которое впоследствии стало фамилией, очень популярно в Провансе, где «оливье» — ещё и название оливкового дерева. Это может, по мнению Николя де ла Бретеша, быть косвенным подтверждением того, что Люсьен тоже был оттуда родом.

- Николя де ла Бретеш и разворот его книги «За столом царей»

- © Фото из личного архива автора

В беседе исследователь обратил особое внимание на тиражирование путаницы с этими поварами: «Некоторые умы смешивают двух Оливье. Выходили некоторые статьи, в которых путали Люсьена Оливье с Шарлем Оливье. Так что увековечьте это в вашей статье. Объясните, что между ними нет ничего общего. Есть Люсьен Оливье, он старше по возрасту, и есть Шарль Оливье — повар последнего императора».

Купеческое владение

Впервые историю ресторатора Люсьена Оливье широкой советской публике рассказал Владимир Гиляровский в очерке «На Трубе», опубликованном в 1926 году в сборнике «Москва и москвичи».

Вот как он описывал появление ресторана Оливье «Эрмитаж» на Трубной площади: «На Трубе у бутаря часто встречались два любителя его бергамотного табаку — Оливье и один из братьев Пеговых… Там-то они и сговорились с Оливье, и Пегов купил у Попова весь его громадный пустырь почти в полторы десятины. На месте будок и «Афонькина кабака» вырос на земле Пегова «Эрмитаж Оливье», а непроездная площадь и улицы были замощены».

По мнению историков, в очерке Гиляровского есть неточности. Например, земля и здание, о котором говорит автор, принадлежали купцам Пеговым задолго до знакомства с Оливье.

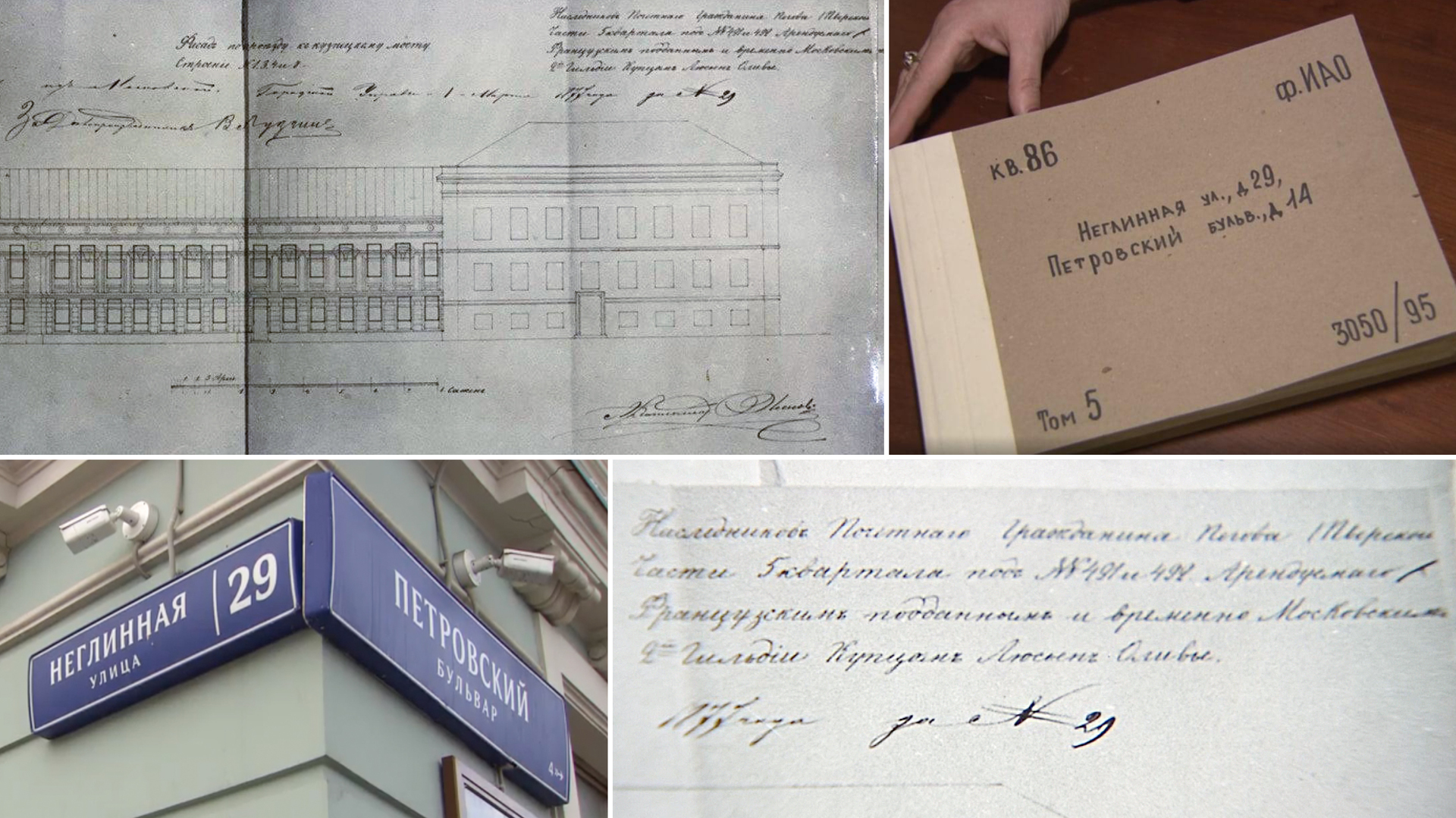

«На самом деле династия московских купцов Пеговых в нескольких поколениях владела зданиями по улице Неглинная, 29 — именно там располагался известный на всю Москву ресторан «Эрмитаж». Если мы говорим о Якове Пегове, то ещё его отец, Александр Пегов, владел этим участком как минимум за 50 лет до знаменитой встречи, которую описывает Гиляровский», — рассказывает RT руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

- © Wikimedia

Московский краевед Виктор Сорокин в статье «Памятные места на древней дороге в село Высокое», опубликованной в пятом номере журнала «Наука и жизнь» за 1991 год, пишет, что у Пегова постройку под ресторан арендовали французы Жан-Батист Морель и Люсьен Оливье, прославившийся своими фирменными кушаньями. Однако больше ни в одном документе первый компаньон Люсьена Оливье не упоминается.

В свою очередь, журналист и автор проекта «Иди и смотри необычную Москву» Наталья Леонова говорит, что первые сведения об Оливье в архивах датируются 1868 годом.

«В адрес-календаре Москвы за 1868 год в разделе «Гостиницы» написано: «Оливье, управляющий гостиницей «Эрмитаж» на Трубной площади в доме купца первой гильдии Якова Пегова». Дальше — справочная книга о лицах, получивших в 1877 году купеческие свидетельства. В ней сообщается: «Оливье Люсьен, 40 лет, французский подданный, в купеческом состоянии с 1867 года, проживает на Петровском бульваре, дом 3, содержит гостиницу», — рассказывает RT Леонова.

Особый шик

«И сразу успех неслыханный. Дворянство так и хлынуло в новый французский ресторан, где, кроме общих зал и кабинетов, был белый колонный зал, в котором можно было заказывать такие же обеды, какие делал Оливье в особняках у вельмож», — пишет Гиляровский.

По словам Натальи Леоновой, «Эрмитаж», по сути, был аналогом современного культурно-развлекательного центра.

«Изначально открыли гостиницу «Эрмитаж», а при ней — ресторан. Боковушки здания — это гостиница, в которую не допускались приезжие. Там могли оставаться только москвичи и жители Московской губернии, это было принципиально. Они достаточно плотно ужинали, после этого могли остаться, отдохнуть, пригласить кого-нибудь к себе в номера. Тем более что рядом находился знаменитый «квартал красных фонарей и жёлтых билетов», где было много публичных домов», — рассказала она.

«Всё на французский манер в угоду требовательным клиентам сделал Оливье — только одно русское оставил: в ресторане не было фрачных лакеев, а служили московские половые, сверкавшие рубашками голландского полотна и шёлковыми поясами».

Французский историк Николя де ля Бретеш считает, что ресторан Люсьена Оливье был экстраординарным заведением в Москве. «В ресторане «Эрмитаж» блюда подавались в тарелках из фарфорового сервиза «Охота в Фонтенбло», принадлежавшего Наполеону III», — говорит он.

Историк-краевед Андрей Леднёв отмечает, что «Эрмитаж» был очень популярен среди просвещённой московской молодёжи и профессуры — там традиционно праздновали День святой Татьяны.

«Снимали со столов дорогие скатерти, прятали дорогую посуду, застилали паркет соломой. Вваливалась толпа нетрезвых студентов. Как говорил сам Оливье, «господа студенты часто забывают заплатить, но ничего, заплатят, когда станут докторами и адвокатами». Что, конечно, говорит о нём как о человеке совершенно замечательном. Более того, и профессора Московского университета тоже очень любили «Эрмитаж» и с удовольствием устраивали там застолья», — рассказывает Леднёв.

- Чертёж проекта ремонта фасада гостиницы «Эрмитаж», 1877 год

- RT

- © Фото из материалов Мосгорнаследия

По словам Алексея Емельянова, Люсьен Оливье вкладывал немалые средства в своё заведение. Историк показывает чертёж, датированный 1877 годом: «По пожеланию Оливье Московская городская дума даёт разрешение на переделку фасада. Есть надпись на чертеже, где мы видим дату и заинтересованные стороны: наследница почётного гражданина Пегова и французский гражданин и временный московский второй гильдии купец Люсьен Оливье».

Тайный рецепт

Именно в период расцвета ресторана в меню «Эрмитажа» появляется тот самый знаменитый салат оливье. Правда, Гиляровский в своём очерке пишет, что оригинальный рецепт был утерян.

«Считалось особым шиком, когда обеды готовил повар-француз Оливье, ещё тогда прославившийся изобретённым им «салатом оливье», без которого обед не в обед и тайну которого не открывал. Как ни старались гурманы, не выходило: то, да не то», — писал журналист.

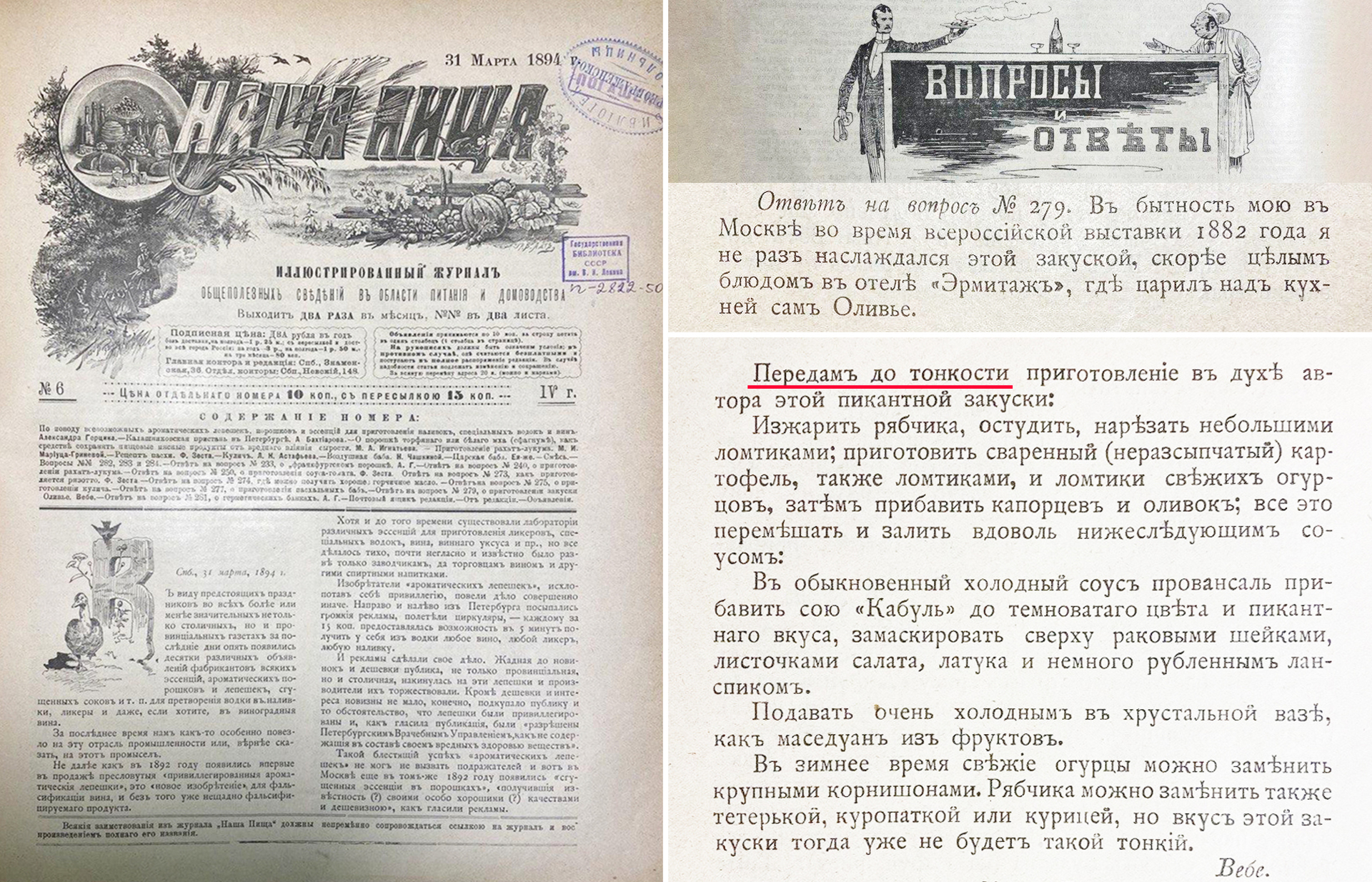

- Рецепт салата оливье в журнале «Наша пища» (№6 за 1894 год), рубрика «Вопросы и ответы»

- RT

- © Фото Анны Кругловой

Рецепт того салата удалось разыскать в журнале «Наша пища» за 1894 год: «Изжарить рябчика, остудить, нарезать небольшими ломтиками; приготовить сваренный (нерассыпчатый) картофель, также ломтиками, и ломтики свежих огурцов, затем прибавить капорцев и оливок; всё это перемешать и залить вдоволь нижеследующим соусом.

В обыкновенный холодный соус провансаль прибавить «Сою Кабуль» до темноватого цвета и пикантного вкуса, замаскировать сверху раковыми шейками, листочками салата, латука и немного рубленым ланспиком. Подавать очень холодным в хрустальной вазе, как маседуан из фруктов».

«По сути, Люсьен Оливье популяризировал использование майонеза. Это подтверждает теорию, что он действительно был французом из Прованса», — считает Николя де ля Бретеш.

Он напоминает, что во Франции салат оливье называют русским салатом. Однако есть ещё одно аналогичное блюдо: «На мой взгляд, это очень похоже на то, что во Франции мы называем салатом маседуан («по-македонски». — RT). Эти салаты довольно близки по своему типу. По сути, это множество ингредиентов, которые перемешиваются с соусом, который всё это связывает между собой».

Журналист Наталья Леонова, которая долгое время изучала документы и собирала легенды о Люсьене Оливье, считает, что Гиляровский в своей статье опирался на образы: «Есть стойкая легенда, что готовить рябчиков и другие ингредиенты Оливье помогали подмастерья. Но он никого не допускал тогда, когда делал свой сногсшибательный соус. И якобы кто-то в замочную скважину это подсмотрел, а потом, став поваром в гостинице «Москва» (бывшая «Большая московская»), этот соус повторил. Но если рассуждать логически: как можно в замочную скважину увидеть, сколько человек добавляет перца, соли и других ингредиентов?»

Салат Оливье и салат Дюге

Однако доказательств того, что салат изобрёл именно Оливье, не существует. По документам Оливье являлся арендатором здания у купца Пегова и хозяином гостиницы «Эрмитаж», при которой открыт ресторан. Кроме него в «Эрмитаже» работали ещё два француза.

«Три француза вели всё дело. Общий надзор — Оливье. К избранным гостям — Мариус, и в кухне парижская знаменитость — повар Дюге», — писал Гиляровский.

Так что автором известного рецепта мог быть и не сам Оливье, а его повар Дюге. А название блюдо получило в честь владельца ресторана.

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров отмечает, что есть ещё одно расхожее мнение, будто в советское время по идеологическим соображениям салат оливье стали называть «Столичным». Но это, по его словам, миф.

«Советский салат так и назывался — «оливье». «Столичным» назывался салат, куда добавляли курицу. И тут совсем другое объяснение. Был ресторан «Столичный» — с другой стороны от ресторана «Москва», но в той же гостинице. В советское время, если вы вносили какие-то изменения в ингредиенты блюда, согласовывали это с кулинарным советом Мосресторантреста, вам давали возможность сделать ещё 10% наценки к той, что устанавливалась категорией ресторана. В ресторане «Будапешт», где я начинал свою работу, тоже был такой салат, но назывался он «Будапешт». Поэтому что оливье — что «Столичный», что «Московский», что «Будапешт» и все остальные — это всё оливье», — поясняет Бухаров.

По его мнению, ничего секретного ни в рецепте блюда, ни в соусе «Кабуль» не было, а все мифы вокруг Оливье и его салата родились из-за отсутствия должного исследования.

«Никакого секрета нигде не было. Я думаю, что никто ничего не искал и всё это только слухи. Прочитали там, прочитали здесь. И Гиляровский мог ошибаться. Надо и Дюге искать, чтобы что-то понять. Это нужно исследовать», — говорит Бухаров.

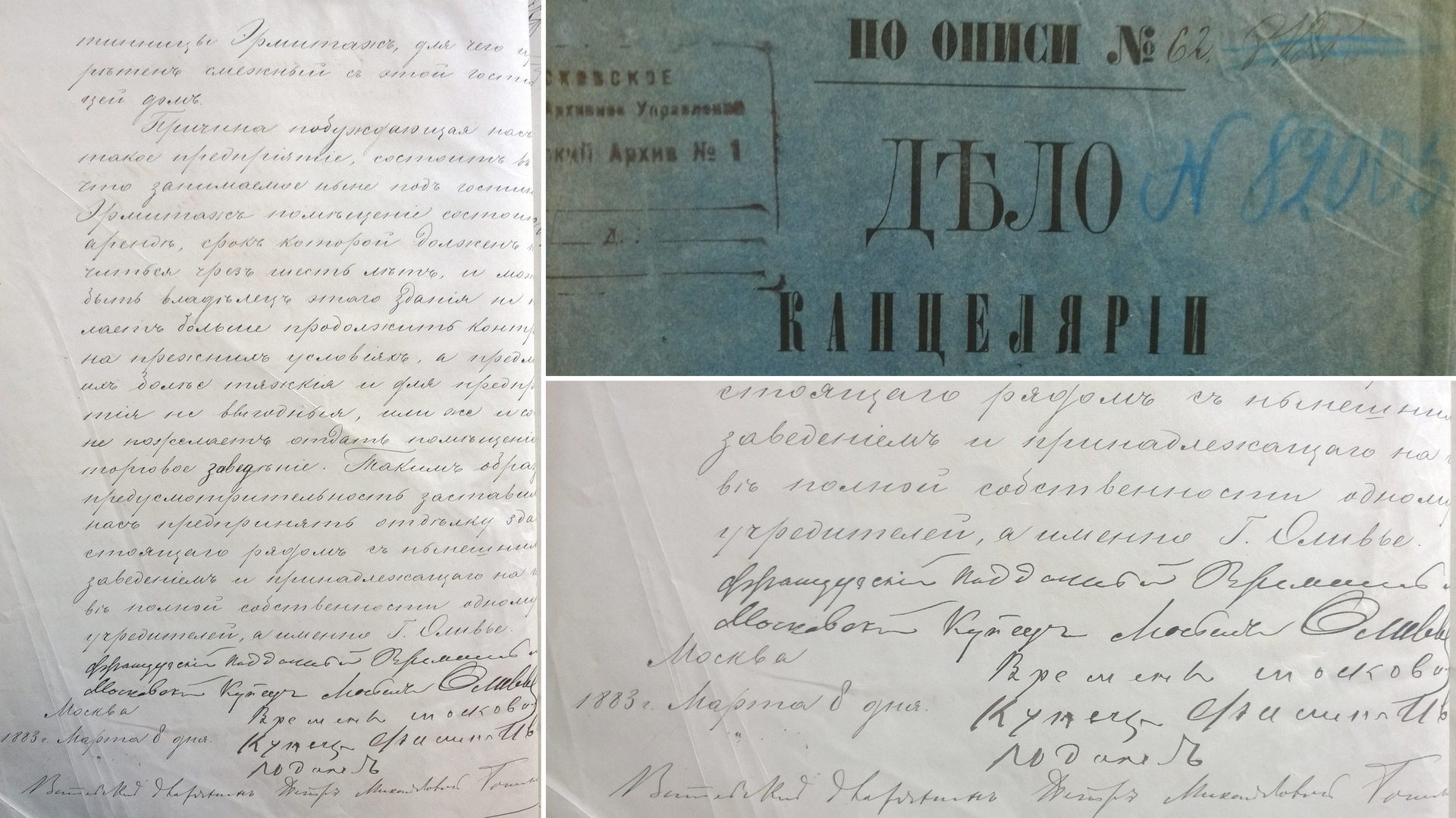

- Прошение французского подданного, временного московского купца Люсьена Оливье к генерал-губернатору Москвы о создании Товарищества гостиницы «Эрмитаж». 8 марта 1883 года

- © Центральный государственный архив города Москвы

Ресторатор Борис Зарьков, чье заведение White Rabbit получило в этом году звезду «Мишлен», считает, что «Эрмитаж» вошёл в историю именно благодаря оливье.

«Таких ресторанов, как «Эрмитаж», было немного, но были и лучше. Если бы не салат оливье, мы бы сейчас о нём вообще не знали», — говорит Зарьков.

«К сожалению, за последние 100 лет все эти слова типа «консоме», «бешамель» и так далее из лексикона были утрачены, — продолжает эксперт. — Но если взять любую гастрономическую книгу XIX — начала XX века, там в описании блюд французских слов больше, чем русских».

Последний вояж Оливье

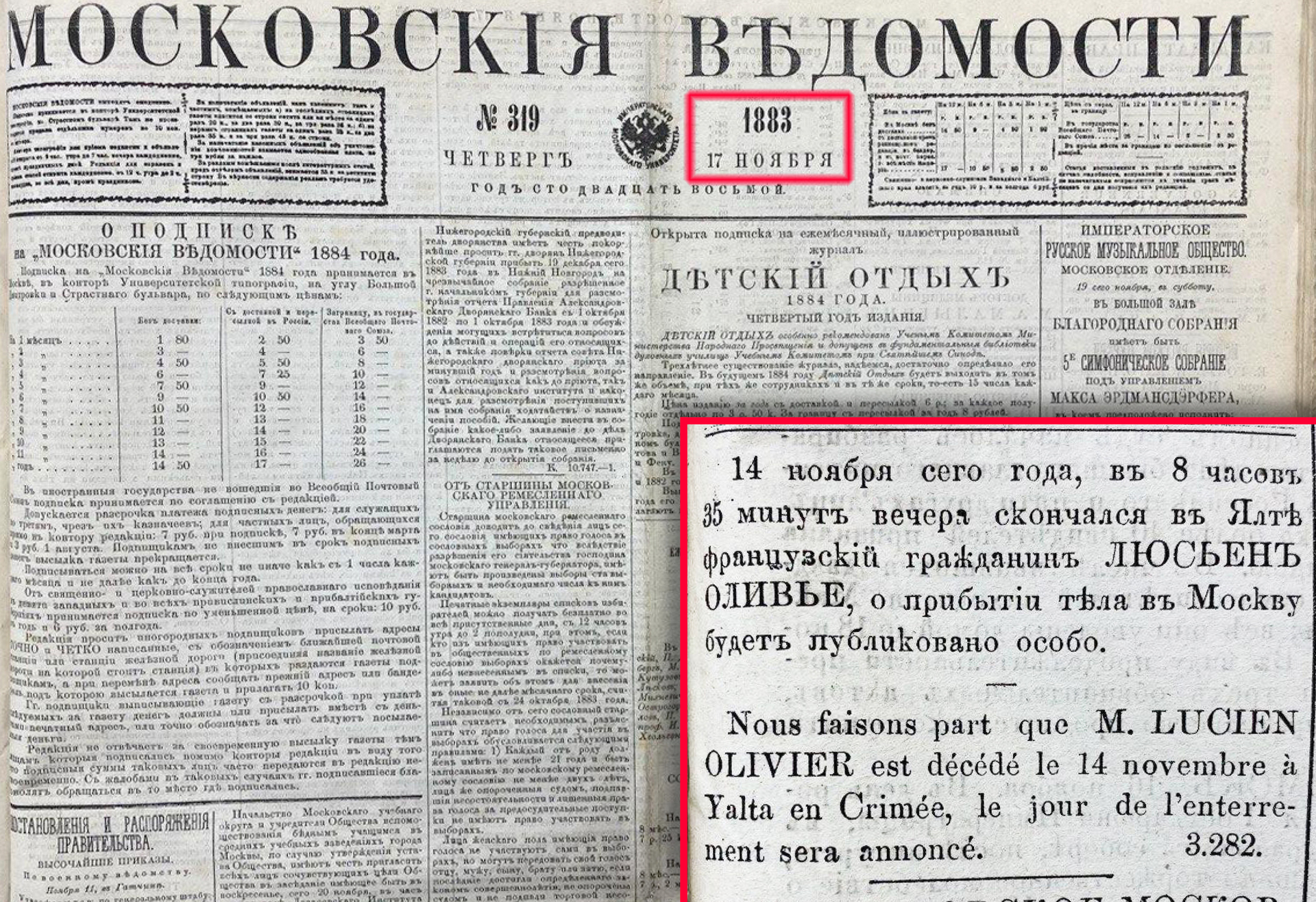

Стоит отметить, что Люсьен Оливье планировал расширять свой бизнес. RT разыскал объявление о создании Товарищества гостиницы «Эрмитаж Оливье», которое было опубликовано 14 ноября 1883 года в газете «Московские ведомости».

- Объявление о начале работы Товарищества гостиницы «Эрмитаж». Газета «Московские ведомости», 14 ноября 1883 года

- RT

- © Фото Анны Кругловой

«Правление высочайше утверждённого Товарищества гостиницы «Эрмитаж Оливье» в Москве имеет честь довести до общего сведения, согласно §6 устава, что товарищество открыло свои действия. Директорами правления избраны: Л. Оливье, М.С. Поликарпов и Ф.И. Юдин. Кандидатами к директорам: И.А. Колганов и Г. Мариус Глемарек». Далее приводится список членов ревизионной комиссии и адрес товарищества.

При этом незадолго до открытия предприятия Оливье приобрёл в полную собственность соседний с гостиницей дом. В прошении генерал-губернатору Москвы Люсьен просил разрешить ему переделку здания под ресторан, если вдруг владелец гостиницы не захочет продлить контракт аренды.

Однако все свои планы он не успел воплотить в жизнь. 14 ноября 1883 года — в день, когда было открыто товарищество,— Люсьен Оливье скончался в Ялте.

- Некролог Люсьена Оливье. Газета «Московские ведомости», 17 ноября 1883 года

- RT

- © Фото Анны Кругловой

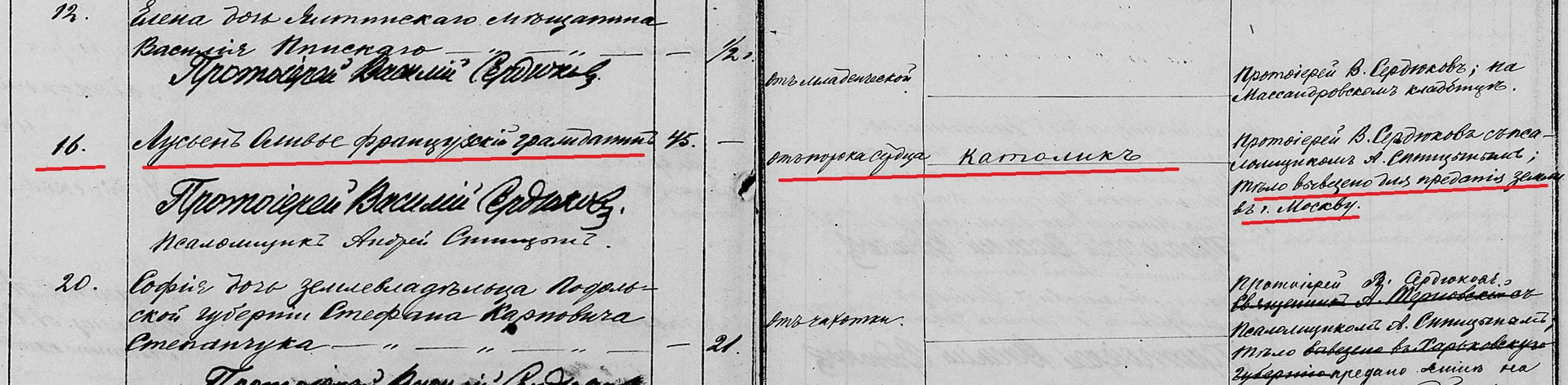

«В ноябре 2019 года в Государственном архиве Республики Крым я просматривала метрические книги храма Св. Иоанна Златоуста в Ялте и нашла запись о смерти французского подданного Лусьена Оливье, — рассказывает историк и экскурсовод из Алушты Анна Сироткина, автор путеводителей по Крыму. — Я весьма удивилась, посмотрела в интернете — и везде было написано, что он умер в Москве. Тогда я сделала пост на своей странице в Facebook, что привлекло внимание ялтинских краеведов. Они провели расследование и пришли к выводу, что он приезжал в Ялту по вопросу открытия филиала своего ресторана «Эрмитаж», но… умер».

В метрической книге храма указана причина смерти Люсьена Оливье — порок сердца. Вероисповедание — католик. Также упомянуты протоиерей Василий Сердюков и псаломщик Андрей Спицын.

- Выписка из метрической книги храма Св. Иоанна Златоуста в Ялте о смерти Люсьена Оливье

- © Государственный архив Республики Крым

«В православном храме Ялты отпевали католиков, видимо, по той причине, что на то время не было католического храма», — поясняет Анна Сироткина. И в последней графе записи сказано, что «тело вывезено для предания земле в Москву».

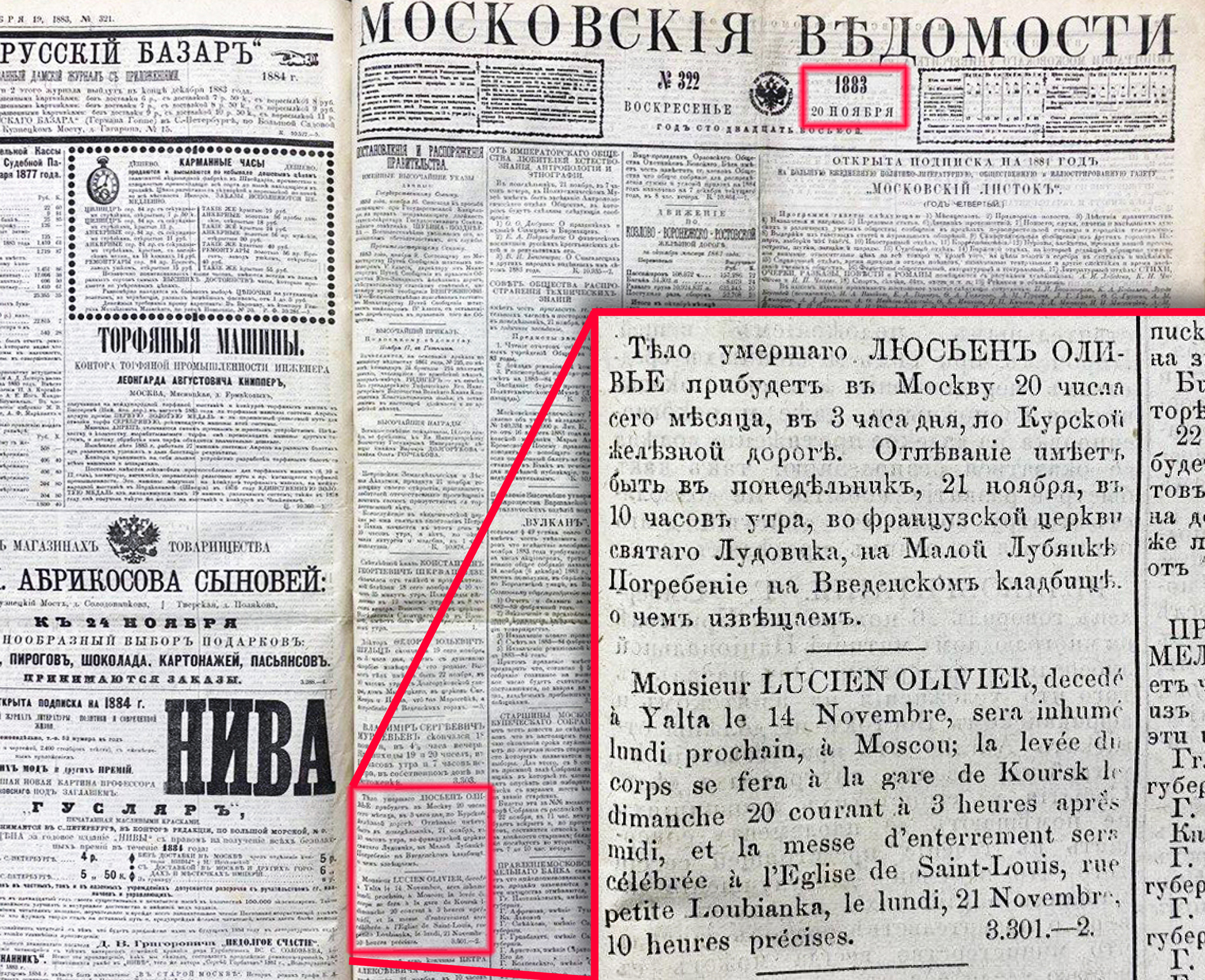

20 ноября «Московские ведомости» опубликовали объявление о времени и месте прощания с Люсьеном Оливье: «Тело умершего Люсьена Оливье прибудет в Москву 20-го числа сего месяца в три часа дня по Курской железной дороге. Отпевание имеет быть в понедельник, 21 ноября, в десять часов утра во французской церкви святого Лудовика на Малой Лубянке. Погребение на Введенском кладбище, о чём извещаем».

- Объявление о времени и месте прощания с Люсьеном Оливье. Газета «Московские ведомости», 20 ноября 1883 года

- RT

- © Фото Анны Кругловой

И некролог, и объявление о погребении дублируются в газете на французском языке.

«Ещё одна исследовательница — Мария Эндельман — нашла в записях французского храма Святого Людовика в Москве упоминание о смерти господина Люсьена Оливье. И вот как в точности это записано: «1883 года 14 ноября скончался в Ялте Люсьен Оливье, имевший от роду 45 лет. Тело его настоятель церкви Св. Людовика Амабль Безо 21 ноября 1883 года на Католическом кладбище похоронил с обычными молитвами и церемониями», — рассказывает RT Николя де ла Бретеш.

Официальные документы, связанные с бизнесом Люсьена Оливье, а также данные в метрических записях, сделанные по факту его смерти, доказывают, что он был французским гражданином.

Дом на Трубе

«Оливье не стало. Мариус, который благоговел перед сиятельными гурманами, служил и купцам, но разговаривал с ними развязно и даже покровительственно, а повар Дюге уже не придумывал для купцов новых блюд и наконец уехал на родину. Дело шло и так блестяще», — пишет Гиляровский.

Имя Г. Мариуса Глемарека уже упоминалось в объявлении о начале работы товарищества. В нём Мариус назван кандидатом в директоры правления. Судя по тому, что пишет про Мариуса Гиляровский, можно предположить, что он занял место среди директоров.

Историк Николя де ля Бретеш выяснил, кто взял на себя управление рестораном после того, как умер Оливье, а шеф Дюге вернулся на родину: «Француз по имени Люсьен Понсе стал преемником Люсьена Оливье после его смерти в руководстве ресторана «Эрмитаж».

После революции ресторан «Эрмитаж» закрыли, а здание несколько раз меняло своё назначение, пока наконец в 1989 году в нём не обосновался театр «Школа современной пьесы».

В 2019 году в театре решили поставить спектакль об истории своего здания, которое они называют «домом на Трубе».

«В 2013 году в здании театра был пожар, — рассказывает RT автор сценария спектакля, заместитель художественного руководителя театра Екатерина Кретова. — Мы были вынуждены покинуть нашу сцену на пять лет. И пока шла реконструкция здания, которое является объектом культурного наследия, проходили многочисленные советы, на которых было рассказано много историй специалистами и знатоками Москвы. Огромная часть наработок того времени легла в сценарий. И к возвращению в 2019 году был поставлен иммерсивный спектакль-бродилка «На Трубе», где зрители перемещаются по помещениям и залам театра, смотрятся в старинные зеркала, а перед ними появляются призраки этого дома — Тургенев, Достоевский, Чехов, Чайковский, Шаляпин и многие другие, в том числе и Люсьен Оливье. Все они имели отношение к этому дому, потому что это был очень модный ресторан и очень модная гостиница».

На кладбище за удачей

В 2008 году в СМИ появились сообщения о том, что на Введенском кладбище найдена могила Люсьена Оливье. Однако, по словам историка-краеведа Андрея Леднёва, она никогда и не терялась.

«Для тех, кто интересовался московскими кладбищами, могила Оливье всегда была известна. Не говоря уже о том, что информация о ней есть в общедоступных книгах, например в книге Артамонова «Введенские горы», которая вышла в 1993 году как отдельная часть «Московского некрополя», изданного ещё раньше», — объясняет краевед.

В сети встречается версия, что надгробие на могиле Оливье — это кенотаф (памятник, который считается надгробным, но находится там, где не содержатся останки покойного). Основывается эта версия на том, что надпись на надгробии французского подданного сделана на русском языке, в то время как надписи на надгробиях иностранцев, похороненных в те годы, выполнены на латыни. Кроме того, русский шрифт на надгробии отличается от принятого в те годы. Да и сама эпитафия очень короткая: «От друзей и знакомых».

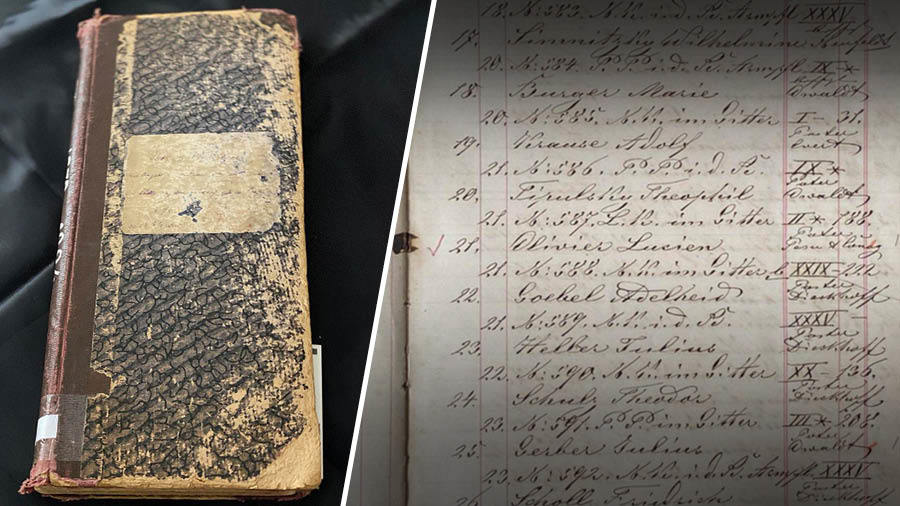

Заведующий Введенским кладбищем Москвы Владислав Голубев говорит, что памятник очень старый, и показывает RT книгу регистрации захоронений, в которой есть запись, сделанная в 21 ноября 1883 года латиницей, как и положено на иноверческом кладбище.

- Книга регистрации захоронений Введенского кладбища. Запись о захоронении Люсьена Оливье, сделанная 21 ноября 1883 года

- RT

- © Фото Анны Кругловой

«В книге регистрации каждый год нумерация начинается с единицы. Соответственно, 21 — это 21-я запись в книге регистрации. Это не могила номер 21, как неправильно трактуют. Это год и порядковый номер. Спасибо вам за то, что вы по крупицам пытаетесь собрать информацию, потому что много фактов теряется в веках и потом сложно уже что-то понять и найти», — поясняет Голубев.

По словам историка Андрея Леднёва, надгробие на могиле Люсьена Оливье — это символическая часовня-каплица, часовня без внутреннего пространства, на которой обязательно устанавливался крест.

Инициатива привести в порядок могилу Люсьена Оливье исходила от Федерации рестораторов и отельеров России. Её президент Игорь Бухаров рассказал, как родилась эта идея: «Я когда-то совершенно случайно нашёл могилу Оливье на Введенском кладбище, когда посещал могилы моих итальянских предков. Они были музыканты, приехали в Россию в середине XIX века. Мы, рестораторы, в 2006 году праздновали 100-летие Общества взаимопомощи владельцев трактирного промысла, созданное в Москве в 1906 году. В 1885-м аналогичное общество было создано в Санкт-Петербурге. И самое старое, о котором нам известно, — 1861 год, Трактирная депутация при городском управлении Санкт-Петербурга. А мы, как ассоциация рестораторов и отельеров, считаем себя наследниками таких организаций. Тогда в рамках мероприятий мы почтили память Люсьена Оливье: привели надгробие в порядок, возложили венки. Надгробие, кстати, и до этого находилось в прекрасном состоянии».

В свою очередь, экскурсовод проекта «Иди и смотри необычную Москву» Наталья Леонова говорит, что могила Оливье в последние годы становится местом паломничества.

«Я часто читаю лекции на Введенском кладбище. Видела на могиле Оливье много разных людей. Приходят те, кто просит карьерного роста, хорошей зарплаты, как это получилось у самого Оливье. Не только из кулинарных учебных заведений. Однажды я видела женщин с продуктами перед Новым годом, они были с сумками на могиле. Я была очень удивлена», — рассказывает она.

- Могила Люсьена Оливье на Введенском кладбище, 25 декабря 2021 года

- RT

Впрочем, по словам заведующего кладбищем Владислава Голубева, всё же чаще к могиле Оливье приходят экскурсии, а не паломники: «Приходят люди, но небольшими группами. Могила находится недалеко от центральной дороги, и, если бы там были столпотворения, это было бы заметно. Но специально мы не отслеживали, какой трафик возле этой могилы».

Рецепт салата оливье от обладателя звезды «Мишлен»

Шеф-повар ресторана White Rabbit Владимир Мухин рассказал читателям RT, как правильно готовить салат оливье: «Обязательно солёный огурец, обязательно должно быть свежее зелёное яблоко нарезано, картофель, морковь, отварной телячий язык, яйцо и зелёный горошек. К салату оливье мы делаем майонез с использованием миндального молока. Это наш рецепт, разработан нами. Он не такой жирный и очень отличается от того советского майонеза, образец которого Анастас Микоян привёз в 1936 году из Чикаго и назвал его потом соусом «Провансаль».

Ни для кого не секрет, что настоящее искусство способно творить чудеса. Именно эту мысль доказывает в своем коротком рассказе «Старый повар» Паустовский. Краткое содержание произведения переносит нас в конец XVIII века – во времена, когда жил и творил австрийский композитор, известный всему миру – В. А. Моцарт.

На пороге смерти

1786 год. Ветхая деревянная сторожка в саду графини Тун на окраине Вены. Рядом с ней будка, где доживает свой век пес. Его хозяин, как указывает Константин Паустовский, старый повар графини, умирал. Он ослеп от жара печей и несколько последних лет находился на содержании хозяйки. Вместе с поваром жила его восемнадцатилетняя дочь Мария. Главным богатством девушки являлся старенький клавесин, который выделялся на фоне убогой обстановки. Он чутко реагировал на каждый звук, издаваемый в доме, за что повар прозвал инструмент сторожем.

Желание открыть душу

Девушка умыла умирающего отца и надела на него чистую рубашку. В этот момент, отмечает К. Г. Паустовский, старый повар сказал, что нужно бы исповедаться перед смертью. Он никогда не любил священников, потому попросил дочь выйти на улицу и позвать к нему первого человека, который будет проходить мимо. Старик хотел открыть душу незнакомцу и был уверен, что умирающему никто не откажет. Мария засомневалась, однако выбежала на улицу. Ждать пришлось долго. Наконец она увидела мужчину и изложила ему просьбу отца. Тот спокойно выслушал девушку, после чего направился к сторожке.

Исповедь

Незнакомец оказался совсем худым и маленьким молодым человеком, одетым просто, но изящно. Он сел рядом с кроватью и весело сказал: «Говорите! Быть может, властью, данной искусством, которому служу, смогу облегчить ваши страдания». Так вводит нового героя в свое произведение К. Паустовский. Старый повар, рассказ об одном эпизоде из жизни которого приводится дальше, поведал, что чувствует за собой грех. Когда жена тяжело заболела, он выкрал у хозяйки золотое блюдце и продал его, чтобы купить необходимые лекарства и еду. Только это все равно не помогло, и Марта умерла. А совесть не давала мужчине покоя все эти годы. Узнав, что никого из слуг при этом не наказали, молодой человек заметил, что случившееся не грех, а подвиг любви. Затем он захотел узнать о последней воле старика. Умирающий попросил незнакомца позаботиться о Марии. После чего добавил, что его мечта неосуществима, так как он желал бы еще раз оказаться в цветущем саду и увидеть свою жену молодой и здоровой.

Воскрешение прошлого

Молодой человек неожиданно произнес: «Хорошо!» Подошел к клавесину и заиграл – продолжает рассказ «Старый повар» Паустовский. Краткое содержание следующей сцены показывает, насколько всесильно настоящее искусство. Во время исполнения музыкального произведения незнакомец был бледен. А клавесин впервые за много лет запел по-настоящему. Музыка заполнила сторожку и сад. Даже пес выбрался из своей будки и сидел, тихо потряхивая ушами. А старик вдруг приподнялся и произнес, что он видит молодую, смеющуюся Марту. В его памяти воскрес тот зимний день в горах, когда они впервые встретились.

Незнакомец продолжал играть. Одновременно он рисовал словесную картину, на которой великолепный весенний сад наполнялся первыми цветами. «Я вижу!» — восторженно произнес старый повар. Паустовский (краткое содержание эпизода это подтверждает) сумел передать ощущения умирающего, уже ничего не ждущего от жизни человека, неожиданно соприкоснувшегося с прекрасной музыкой и своим прошлым.

Тайна раскрыта

Старик попросил открыть окно. Он жадно дышал и проговорил, что увидел все так, словно на самом деле вновь оказался в юности. Теперь он хотел знать только одно – имя человека, сидевшего за клавесином. «Вольфганг Амадей Моцарт», — произнес незнакомец. Мария низко склонилась перед знаменитым композитором. Когда девушка выпрямилась, старый повар был уже мертв. А за окном разгоралась заря, освещая засыпанный мокрым снегом сад. Так заканчивает свое произведение «Старый повар» Паустовский, краткое содержание которого вы только что прочитали.

Композиция рассказа

Произведение напоминает исповедь и оставляет у читателя светлое чувство, впрочем, как и другие творения этого автора. Рассказ можно разделить на две контрастных части: ощущение тоски и уныния, вызванное первыми строками произведения, постепенно сменяется уверенностью в том, что в мире людей еще сохранились душевная доброта и готовность бескорыстно помочь ближнему. Посмотрим, как добивается этого К. Паустовский.

«Старый повар» (жанр – рассказ): художественные приемы

Произведение начинается с описания мрачной обстановки: сторожка, где умирает старик, — «ветхая», скамейки в доме – «хромые», посуда покрыта трещинами. Кроме того, ветки в саду — «гнилые», а калитка — «заржавленная». К этому можно добавить темное небо, холодный дождь и наступавшую «черную ночь». Судьбу слепого хозяина разделил его пес, который уже не мог лаять и покорно дожидался конца.

Молодой человек, казалось, принес в сторожку свет: его черный камзол с хрустальными пуговицами отражал отблески свечи. Он был весел и по-мальчишески тряхнул головой. Когда заиграла музыка, темная ночь (так же как и небо) для старика превратилась сначала в синюю, а потом в голубую. А сад в его воображении наполнился белыми цветами. Да и дождь на улице сменился мокрым снегом, который в финале рассказа засиял на ветках деревьев. Таким образом, антитеза становится основным средством выразительности, помогающим понять авторскую позицию: истинное искусство способно окрасить все вокруг лучезарным светом и возродить жизнь.

Помимо цветовой гаммы, важное место в рассказе «Старый повар» Паустовский (отзывы читателей говорят о том, что это в какой-то мере и музыкальное произведение) отводит звукописи. Уже в экспозиции мы слышим хруст сбитых ветром веток, тихое ворчание пса, дрожащий, старческий гул клавесина. Эти неприятные звуки сменяются мелодией, которую напевает идущий по улице незнакомец.

Наконец, по сторожке рассыпался «быстрый звон», а затем в полный голос зазвучала настоящая музыка, издаваемая клавесином. Она была настолько великолепна, что заставила пса покинуть свою будку, а старика почувствовать себя снова здоровым и зрячим. Не осталась равнодушной к звучавшей мелодии и Мария: она вдруг отчетливо представила себе благоухающий сад с распустившимися яблонями. Настолько могущественной оказалась чарующая сила настоящего искусства.

Образ композитора

Незнакомец с самого начала производит приятное впечатление. Он радушен и без лишних вопросов откликается на просьбу Марии. Его игра на клавесине наполняет спокойствием и счастьем последние минуты жизни старика. По сути, на глазах читателя вершится глубокое таинство: умирающий под воздействием божественной музыки ощущает данное свыше всепрощение, его совесть наконец-то успокаивается.

Гениальность композитора пробуждает в людях их лучшие качества, дарит счастливые минуты, а если необходимо, совершает таинство перехода души в иной мир. Не секрет, что музыка способна эмоционально воздействовать на человека тогда, когда трудно подобрать слова. В этом ее преимущество перед другими видами искусства, что сумел подчеркнуть в своем произведении Паустовский. «Старый повар» (анализ это подтверждает) – история о том, как несбыточная мечта, благодаря божественному воздействию звуков, извлекаемых из клавесина, превратилась для умирающего старика в реальность.

Кстати, сам Моцарт прожил недолгую (всего 35 лет), но радостную и плодотворную жизнь. Написанные им музыкальные произведения (более 600) спустя века радуют наш слух. А Д. Шостакович назвал его «молодостью музыки, вечно юным родником, несущим радость весеннего обновления и душевной гармонии».

Проблемы совести и истинной любви в рассказе

К встрече великого композитора и старого повара привело желание последнего признаться в единственном грехе, который он совершил в своей жизни. Это кража золотого блюдца у хозяйки. Долгие годы она не дает покоя Иоганну Мейеру. К тому же он хотел покаяться перед дочерью, которую учил никогда не брать чужого. Мучило и то, что золото не помогло излечить Марту, а значит, воровство было напрасным.

Чтобы облегчить душевные страдания кристально честного человека, всегда привыкшего жить в ладах с собственной совестью, автор посылает ему встречу с Моцартом. Композитор оказался способен не только выслушать старика, но и, выяснив детали случившегося, вынести справедливое решение. Мейер не виноват, что хотел спасти от смерти дорогого человека. Значит, это не кража, а «подвиг любви», на который способен далеко не каждый человек. Тем не менее история героя учит читателя внимательнее относиться к своим поступкам, чтобы позже не пришлось отвечать перед собственной совестью.

Вместо эпилога

«Старый повар» — не единственное произведение К. Паустовского, в котором он попытался показать, как может воздействовать музыка на чувства человека. Этой же теме, например, посвящен рассказ «Корзина с еловыми шишками» о другом великом композиторе – Э. Григе. Да и сам писатель, подобно своим гениальным героям, побуждает читателя ценить добрые отношения между людьми, учит видеть и понимать прекрасное вокруг себя, жить ради других.

История создания

Рассказ написан в 1940 году. Вместе с рассказом «Ручьи, где плещется форель» составлял дилогию «Зимние рассказы». Как вторая часть этой дилогии был впервые опубликован в сборнике «Михайловские рощи» (Библиотека «Огонька», изд-во «Правда», 1941). Оба рассказа связаны с неосуществлённым замыслом повести о музыкантах.

Литературное направление и жанр

Все жанровые признаки романтической новеллы, которыми обладает этот рассказ советского писателя, заставляют отнести его к неоромантизму. Романтические и даже сентиментальные нотки – отнюдь не редкость для литературы соцреализма сталинской эпохи. Однако Паустовский часто позволяет себе ускользнуть от эпохи в иной, лучший мир традиционного европейского гуманизма. В лучшем случае читатель увидит «дверь», через которую автор ускользнул от своей эпохи.

В данном случае эта надпись на «двери» – название рассказа и его экспозиция. В центре искусства соцреализма должны находиться человек труда и историческая действительность в её революционном развитии? Нет ничего проще. Действие происходит за три года до Великой французской революции. А «человек труда» –старый повар (в начале рассказа у него нет даже имени), который всю жизнь работал на некую графиню Тун, «ослеп от жара печей» и живёт в предоставленной ему ветхой сторожке в графском саду (и всё-таки – крыша над головой!) на предоставленное управляющим графини жалкое (но всё-таки!) денежное пособие…

Герои рассказа

«Вместе с поваром жила его дочь Мария, девушка лет восемнадцати» и старый цепной пёс в своей будке: «Он тоже умирал, как и его хозяин, от старости и уже не мог лаять». Итак, повар, который не варит, пёс, который не лает, и юная Мария, чьим единственным богатством был клавесин – «такой старый, что струны его пели долго и тихо в ответ на все возникавшие вокруг звуки»… Кажется, что юность Марии навсегда окружена этим тройным кольцом старости. Но так не бывает, круг должен быть разорван, и разорвёт его смерть повара.

Как истинный человек XVIII века, распропагандированный Вольтером, не любившим церковь («раздавите гадину»), повар «всегда не любил священников и монахов». Его нелюбовь к церкви никак не связана с его совестью, на которой лежит тяжкий грех, требующий исповеди. Повар просит Марию выйти на улицу и попросить первого встречного принять исповедь умирающего.

Марии удаётся привести к отцу «худого маленького человека». Как сразу догадывается опытный читатель, этому-то «ещё очень молодому незнакомцу» и предстоит стать главным героем рассказа. Он сразу пообещал повару «снять тяжесть» с его души властью, «данной не от бога, а от искусства». И он его в этом не обманул. А раз так, то по закону «малого жанра» читатель должен просто поверить, что этот идеальный романтический герой не обманет умирающего и в обещании исполнить его последнюю волю – «позаботиться о Марии» (видимо, путём устройства музыкальной карьеры девушки, чьим единственным богатством был клавесин).

Тема и проблематика

Тема новеллы – великая сила великой музыки, способной снять тяжесть с человеческой души. Однако, вопреки и в противоборстве с этой темой – темой эстетики, – специфическую нравственную проблематику новеллы создаёт одна из главных и – в советском атеистическом контексте – неожиданных проблем этики, а именно проблема греха. Ведь несмотря на атеизм и «классовую» гордость повара («кто работает, у того нет времени грешить») совесть этого «человека труда» неспокойна. Всего один раз в жизни, пытаясь спасти жену от чахотки, он украл из сервиза хозяйки маленькое золотое блюдо. И прежде чем «отпустить» повару этот грех и приступить к дальнейшему «снятию тяжести» с его души, случайный прохожий строго спрашивает, не пострадал ли из-за этого проступка повара кто-то из неповинных в краже слуг графини. И лишь получив клятвенное заверение умирающего, что никто не пострадал, удивительный незнакомец «отпускает» повару этот грех. В эпоху массовых посадок и расстрелов по политическим доносам, также ставшим массовым явлением, такой, мягко говоря, традиционный гуманизм Паустовского мог бы считаться дерзким вызовом. И лишь прозрачная, весьма условная ширма историзма (ведь действие происходит в 1786 году!) защищает автора «Старого повара» от подобных обвинений.

Сюжет и композиция

Три старика – повар, пёс и клавесин – вот-вот должны бессмысленно умереть, обрекая следующее поколение (Марию) на повторение этих жизней и смертей, бессмысленных в своём извечном повторении. Таковы исходные условия этого сюжета. Как же может сдвинуться с места этот типичный жизненный сюжет под пером советского писателя в 1940 году? Писатель обязан показать его в его «революционном развитии». Но указав, что действие происходит за три года до большой европейской революции, Паустовский этим и ограничился. Фактически «фигура умолчания» о «революционном развитии» есть знак неприятия такого развития типичного жизненного сюжета и неверия в такое развитие. Прожив полвека, писатель видел на своём веку много революций, и все они делали бессмысленную жизнь и смерть простых людей лишь ещё более бессмысленными. В экспозиции рассказа рядом стоят 1786 год и слово «умирал». Как бы то ни было, старый повар даже и не доживёт до «революционного развития»…

И всё же у автора есть надежда и для стариков (повара, пса и клавесина), и особенно для юной Марии. Эта надежда не привязана к капризам всемирной истории, но крепко связана с совестью, данной человеку как образ вечности. И вот завязка: неспокойная совесть повара выгоняет Марию на улицу. Мария приводит в дом незнакомца, и с этого собственно и начинается развитие действия. Грех исповедан и прощён. Повар обретает имя Иоганн Мейер и получает право на предсмертные желания: «чтобы кто-нибудь позаботился о Марии» и «ещё раз увидеть Марту». И вот кульминация: незнакомец заиграл, и Иоганн увидел всё что хотел увидеть и даже более того… Теперь он, Иоганн Мейер, обрёл искомый смысл своего уходящего бытия и получил право по собственному усмотрению завершить свой жизненный сюжет и тоже узнать имя незнакомца. Оно даётся в конце как развязка всей этой истории 1786 года, о которой просвещённый читатель, знающий даты жизни В.А. Моцарта (1756 – 1791), давно уж догадался…

Художественное своеобразие

Объём короткого рассказа вмещает содержание целого романа, жизнь старого венского повара Иоганна Мейера развёрнута перед читателем как длинный свиток – и всё это благодаря повышенному символизму и реминисцентности текста, причём то и другое развивается как бы в двух уровнях.

Более внешний, поверхностный уровень, так сказать, реализма: «типический характер в типических обстоятельствах». Классовая гордыня Иоганна, нелюбовь к монахам и священникам в сочетании с почти кристально чистой совестью честного труженика, у которого «нет времени грешить», – всё это на поверхности. Но вот имена его жены и дочери – Марта (в славянском произношении Марфа) и Мария – в Евангелии от Луки (10: 38 – 42) противопоставлены как символы бытовой приземлённости (Марфа) и чистой духовности, не обременённой делами житейскими (Мария).

Когда заиграл Моцарт, Иоганн увидел Марту с кувшином молока, который, впрочем, она при их первой встрече «от смущения разбила». Так вспыхнувшая любовь указала Марте верный путь, но бедная девушка не увидела подсказки и до смерти замучилась в борьбе с житейскими неурядицами. «Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у неё» (Лк. 10: 42) – но это не церковь, а музыка; не Иисус, пред которым преклонилась евангельская Мария, а Моцарт, пред которым преклонилась Мария Мейер в финале рассказа «Старый повар».

-

«Телеграмма», анализ произведения Паустовского

-

«Золотая роза», анализ повести Паустовского

-

«Тёплый хлеб», анализ сказки Паустовского

-

«Мещорская сторона», анализ повести Паустовского

-

«Заячьи лапы», анализ рассказа Паустовского

-

«Стальное колечко», анализ сказки Паустовского

-

Константин Георгиевич Паустовский, краткая биография

-

«Мещорская сторона», краткое содержание по главам повести Паустовского

-

«Золотая роза», краткое содержание по главам повести Паустовского

-

«Колотый сахар», анализ рассказа Паустовского

-

«Жёлтый свет», анализ рассказа Паустовского

По писателю: Паустовский Константин Георгиевич

В отеле было только двое американцев. Они не знали никого из тех, с кем встречались на лестнице, поднимаясь в свою комнату. Их комната была на втором этаже, из окон было видно море. Из окон были видны также общественный сад и памятник жертвам войны. В саду были высокие пальмы и зеленые скамейки. В хорошую погоду там всегда сидел какой-нибудь художник с мольбертом. Художникам нравились пальмы и яркие фасады гостиниц с окнами на море и сад. Итальянцы приезжали издалека, чтобы посмотреть на памятник жертвам войны. Он был бронзовый и блестел под дождем. Шел дождь. Капли дождя падали с пальмовых листьев. На посыпанных гравием дорожках стояли лужи. Волны под дождем длинной полосой разбивались о берег, откатывались назад и снова набегали и разбивались под дождем длинной полосой. На площади у памятника не осталось ни одного автомобиля. Напротив, в дверях кафе, стоял официант и глядел на опустевшую площадь.

Американка стояла у окна и смотрела в сад. Под самыми окнами их комнаты, под зеленым столом, с которого капала вода, спряталась кошка. Она старалась сжаться в комок, чтобы на нее не попадали капли.

— Я пойду вниз и принесу киску, — сказала американка.

— Давай я пойду, — отозвался с кровати ее муж.

— Нет, я сама. Бедная киска! Прячется от дождя под столом.

Муж продолжал читать, полулежа на кровати, подложив под голову обе подушки.

— Смотри не промокни, — сказал он.

Американка спустилась по лестнице, и, когда она проходила через вестибюль, хозяин отеля встал и поклонился ей. Его конторка стояла в дальнем углу вестибюля. Хозяин отеля был высокий старик.

— Il piove [дождь идет (ит.)], — сказала американка. Ей нравился хозяин отеля.

— Si, si, signora, brutto tempo [да, да, синьора, ужасная погода (ит.)]. Сегодня очень плохая погода.

Он стоял у конторки в дальнем углу полутемной комнаты. Он нравился американке. Ей нравилась необычайная серьезность, с которой он выслушивал все жалобы. Ей нравился его почтенный вид. Ей нравилось, как он старался услужить ей. Ей нравилось, как он относился к своему положению хозяина отеля. Ей нравилось его старое массивное лицо и большие руки.

Думая о том, что он ей нравится, она открыла дверь и выглянула наружу. Дождь лил еще сильнее. По пустой площади, направляясь к кафе, шел мужчина в резиновом пальто. Кошка должна быть где-то тут, направо. Может быть, удастся пройти под карнизом. Когда она стояла на пороге, над ней вдруг раскрылся зонтик. За спиной стояла служанка, которая всегда убирала их комнату.

— Чтобы вы не промокли, — улыбаясь, сказала она по-итальянски. Конечно, это хозяин послал ее.

Вместе со служанкой, которая держала над ней зонтик, она пошла по дорожке под окно своей комнаты. Стол был тут, ярко-зеленый, вымытый дождем, но кошки не было. Американка вдруг почувствовала разочарование. Служанка взглянула не нее.

— Ha perduta qualque cosa, signora? [Вы что-нибудь потеряли, синьора? (ит.)]

— Здесь была кошка, — сказала молодая американка.

— Кошка?

— Si, il gatto [да, кошка (ит.)]

— Кошка? — служанка засмеялась. — Кошка под дождем?

— Да, — сказала она, — здесь, под столиком. — И потом: — А мне так хотелось ее, так хотелось киску…

Когда она говорила по-английски, лицо служанки становилось напряженным.

— Пойдемте, синьора, — сказала она, — лучше вернемся. Вы промокнете.

— Ну что же, пойдем, — сказала американка.

Они пошли обратно по усыпанной гравием дорожке и вошли в дом. Служанка остановилась у входа, чтобы закрыть зонтик. Когда американка проходила через вестибюль, padrone [хозяин (ит.)] поклонился ей из-за своей конторки. Что-то в ней судорожно сжалось в комок. В присутствии padrone она чувствовала себя очень маленькой и в то же время значительной. На минуту она почувствовала себя необычайно значительной. Она поднялась по лестнице. Открыла дверь в комнату. Джордж лежал на кровати и читал.

— Ну, принесла кошку? — спросил он, опуская книгу.

— Ее уже нет.

— Куда же она девалась? — сказал он, на секунду отрываясь от книги.

Она села на край кровати.

— Мне так хотелось ее, — сказала она. — Не знаю почему, но мне так хотелось эту бедную киску. Плохо такой бедной киске под дождем.

Джордж уже снова читал.

Она подошла к туалетному столу, села перед зеркалом и, взяв ручное зеркальце, стала себя разглядывать. Она внимательно рассматривала свой профиль сначала с одной стороны, потом с другой. Потом стала рассматривать затылок и шею.

— Как ты думаешь, не отпустить ли мне волосы? — спросила она, снова глядя на свой профиль.

Джордж поднял глаза и увидел ее затылок с коротко остриженными, как у мальчика, волосами.

— Мне нравится так, как сейчас.

— Мне надоело, — сказала она. — Мне так надоело быть похожей на мальчика.

Джордж переменил позу. С тех пор как она заговорила, он не сводил с нее глаз.

— Ты сегодня очень хорошенькая, — сказал он.

Она положила зеркало на стол, подошла к окну и стала смотреть в сад. Становилось темно.

— Хочу крепко стянуть волосы, и чтобы они были гладкие, и чтобы был большой узел на затылке, и чтобы можно было его потрогать, — сказала она. — Хочу кошку, чтобы она сидела у меня на коленях и мурлыкала, когда я ее глажу.

— Мм, — сказал Джордж с кровати.

— И хочу есть за своим столом, и чтоб были свои ножи и вилки, и хочу, чтоб горели свечи. И хочу, чтоб была весна, и хочу расчесывать волосы перед зеркалом, и хочу кошку, и хочу новое платье…

— Замолчи. Возьми почитай книжку, — сказал Джордж. Он уже снова читал.

Американка смотрела в окно. Уже совсем стемнело, и в пальмах шумел дождь.

— А все-таки я хочу кошку, — сказала она. — Хочу кошку сейчас же. Если уж нельзя длинные волосы и чтобы было весело, так хоть кошку-то можно?

Джордж не слушал. Он читал книгу. Она смотрела в окно, на площадь, где зажигались огни.

В дверь постучали.

— Avanti [войдите (ит.)], — сказал Джордж. Он поднял глаза от книги.

В дверях стояла служанка. Она крепко прижимала к себе большую пятнистую кошку, которая тяжело свешивалась у нее на руках.

— Простите, — сказала она. — Padrone посылает это синьоре.

Автор — Эрнест Хемингуэй

Вам также будет интересно:«Волшебная сила искусства. Потрясающий рассказ Константина Паустовского «Старый повар»

Скупой текст в одну страницу, что пяти минут хватит за глаза, но что за удивительная способность автора в нескольких абзацах вместить огромный мир человеческих отношений, завладеть твоими мыслями, рассказав о житейской драме , о несбывшихся надеждах на любовь и понимание, о женском одиночестве вдвоем…

Одинокая кошка, как символ одинокой женщины под дождем нелюбви, равнодушия, непонимания, которая мечтает о гармонии в отношениях.

«Иду одна я по тропе, что называется судьбой. Безумный век мне подарил одиночество с тобой».

Романтику и поэту любви и печали К. Паустовскому было дано воплощать самые невероятные мечты в жизнь. Они оживают на страницах всех произведений писателя. К. Паустовский в «Старом поваре», краткое содержание которого изложено в данной статье, перенесет нас на два столетия назад. И окунет в мир музыки и чистой любви.

Как жил в старости повар

Ветхая сторожка стояла в глубине сада. Сад не был расчищен. В нем повсюду валялись засохшие ветки, которые хрустели под ногами. В домишке жил старый повар графини Туи, ослепший, простояв всю жизнь у жара печей. Старик ничего не видел, за ним ухаживала его молоденькая дочь Мария. Все, что у них было, – это шатающиеся скамейки, кровать, грубо сколоченный стол, потрескавшаяся посуда из фаянса, старый клавесин, который часто сам издавал звуки. Когда кто-то входил, клавесин отзывался старческими подрагивающими трелями. Рядом в будке лежал дряхлый верный пес, который уже не мог даже лаять. С этого начинается краткое содержание «Старого повара» Паустовского.

Предсмертная просьба

Старик почувствовал приближение смерти. Дочь вымыла его и переодела. А старый повар попросил, чтобы дочка привела к нему любого человека с улицы. Только не монаха или священника, которых он не любил. Стояла ночь. Мария накинула платок, пробежала через сад и принялась ждать, пока кто-нибудь пройдет по их пустынной улочке. Накрапывал дождь. Не может не захватить читателя продолжение краткого содержания «Старого повара» Паустовского.

Кого привела Мария

Девушка долго стояла, пока, наконец, не услышала шаги и голос человека, который что-то напевал. Она передала незнакомцу просьбу умирающего, и тот легко согласился помочь, сказав, что искусство, которому он служит, возможно, облегчит последние часы старика и снимет груз с его души. Одним словом, краткое содержание «Старого повара» Паустовского обязательно заинтригует любителей классики.

Встреча с умирающим

Войдя в дом, юный хрупкий изящный незнакомец бросил влажный плащ на скамью, расправил кружева жабо и подсел к кровати. Он оживленно смотрел прямо в лицо старика и попросил его покаяться. Старый повар рассказал, что, когда заболела его любимая жена Марта, он украл у хозяйки золотое блюдо. Он разламывал его на части, продавал и лучше кормил жену. Никто из слуг при этом не пострадал, но сам факт кражи лежит тяжестью на душе до сих пор. «Во имя любви вы совершили подвиг», – подвел итог незнакомец и спросил его последнюю волю. «Кто-то должен позаботиться о моей дочке», – сказал умирающий. «Я не оставлю ее», – пообещал гость и спросил, чего еще хочет старик. Тот высказал невозможное желание, ибо он был слеп. Он хотел увидеть свою первую встречу с Мартой, солнце и сад в цвету.

Фантастическое исполнение невозможного

«Хорошо», – трижды повторил незнакомец и быстро сел за клавесин. Он неожиданно наполнил темную комнатку волшебными звуками. Старик сразу увидел встречу с юной смеющейся Мартой. Умирающий вслушивался в льющиеся звуки, которые комментировал сам музыкант, и видел распустившийся яблоневый сад с огромными бело-розовыми цветами на ветках, освещенными солнцем. «Я все это вижу!», – радовался и восхищался он.

Музыка умолкла. Отец попросил дочь открыть окно. Ему захотелось узнать имя незнакомца. «Моцарт, Вольфганг Амадей», – услышал он в ответ. Девушка сделала глубокий книксен перед великим музыкантом. Вот как заканчивает рассказ «Старый повар» Паустовский. Вставала розовая заря. Она освещала сад, покрытый белыми цветами из снега.

Персонажи

В рассказе Паустовского «Старый повар» главными героями являются всего три действующих лица. Совестливый умирающий мужчина, воспитавший свою дочь так, что чужого она никогда не возьмет. Этот благородный бедный слепой человек перед смертью желал покаяться в поступке, который мучил его советь много лет. Жизнь дала ему такую возможность.

Юная фройляйн очерчена штрихом. Но мы видим перед собой прекрасное создание.

Наконец, величайший Гений и простой, добрый, щедрый душой и сердцем человек. Он озарил жизнь старика своей дивной музыкой так, что не только старый повар, но и его дочь увидели все: встречу возлюбленных, яблони в цвету среди зимы и солнце ночью.

Изображение великого музыканта

Образ Моцарта раскрывается постепенно. Изначально этот незнакомец очень легко отзывается на просьбу девушки. Затем он расспрашивает страдающего старика о его грехе и утешает. Советь старого повара становится спокойной. Под влиянием музыки он наполняется счастьем. По сути Паустовский нам рассказал о таинстве перехода в иной непостижимый мир. Звуки, извлеченные из клавесина, помогли старику сделать его легким и безболезненным. Потому музыку и считают наивысшим из искусств, Таким, что даже самые проникновенные поэтические слова бывают бесполезны. Все произведения Моцарта полны радости жизни, гармоничны, исполнены изящества.

Паустовский, «Старый повар»: анализ произведения

Автор разделил свой рассказ на две части. В первой мы явственно видим тоску и уныние. Особенно печально, что умирает не только Иоганн Мейер, но и старый пес, который уже не выходит из своей будки. Минорное настроение достигается словами: сторожка — «ветхая», ветки, которыми заполнен весь сад, — «гнилые». В доме стол — «грубый», скамейки — «хромые», простенькая посуда — в трещинах. Единственная ценность в доме – старенький клавесин, отрада для Марии. Его любят Иоганн Мейер и его дочь. Старик с любовью подсмеивается над ним.

И вдруг с появлением в доме незнакомца, которого автор называет «молодым», «быстрым», настроение меняется. Эти эпитеты и последующие: «по-мальчишески», «весело», придают рассказу живость и бодрость. Вносят в него энергию юности. Исповедуя старика, музыкант полон внимания и доброжелательности. Незнакомец обещает помощи не от Бога, а от искусства, которому он служит. Действительно, выслушав старого честного человека, которого мучает давний грех кражи и не дает ему уйти с миром из этой жизни, незнакомец объявляет его невиновным. Это не грех, а «подвиг любви». Молодой человек в черном камзоле испрашивает последнюю волю у старика. Тот, слепой, считает ее несбыточной. Ему хочется вновь увидеть молодую девушку — такую, какой он встретил ее в первый раз, цветущий сад весной, осененный солнцем. Клавесин, за который сел незнакомец, вдруг заиграл, как никогда, в полную силу. «Слушайте и смотрите», – сказал музыкант.

«Сударь, я вижу Марту и голубое небо над нами, и слышу ее смех, когда она разбила, смутившись от встречи, кувшин», – приподнявшись, сказал старик. А клавесин продолжал петь, показывая, как уходит ночь, начинает ярче голубеть небо и яблони покрываются белыми цветами. Мы сделали краткий анализ. Паустовского «Старый повар» — настоящий шедевр. Здесь мы постарались отразить приемы, которыми пользовался автор произведения.

«Старый повар», Паустовский: проблематика

В своем рассказе писатель рассматривает две проблемы. Одна – это муки совести и совершенный грех, а вторая состоит в том, может ли музыка очистить душу человека от наслоений, которые нанесла жизнь. Автор с блеском раскрывает перед нами душу честного старого повара, а также показывает, как душа и сердце откликаются на чарующие звуки музыки, как высоко она поднимает их и рисует чистые и прекрасные картины.

К. Паустовский не случайно дарует старику встречу с гением музыки. Только чрезвычайно одаренный и отзывчивый человек может понять проблему умирающего бедняка. Понять и ободрить его, дать надежду на то, что его дочь не будет брошена, а самому ему открыть давно ослепшие глаза. В этом заключается гуманизм романтического рассказа «Старый повар». Не важно, что его создала фантазия писателя. Главное в том, что мы верим, что именно так и должно все быть в жизни.