Автор На чтение 30 мин. Просмотров 1 Опубликовано

Аннотация

Людмила УЛИЦКАЯ

Дочь Бухары

В архаической и слободской московской жизни, ячеистой, закоулочной, с центрами притяжения возле обледенелых колонок и дровяных складов, не существовало семейной тайны. Не было даже обыкновенной частной жизни, ибо любая заплата на подштанниках, развевающихся на общественных веревках, была известна всем и каждому.

Слышимость, видимость и физическое вторжение соседствующей жизни были ежеминутны и неизбежны, и возможность выживания лишь тем и держалась, что раскаты скандала справа уравновешивались пьяной и веселой гармонью слева.

В глубине огромного и запутанного, разделенного выгородками дровяных сараев и бараков двора, прилепившись к брандмауэру соседнего доходного дома, стоял приличный флигель дореволюционной постройки, с намеком на архитектурный замысел и отгороженный условно существующей сквозной изгородью. К флигелю прилегал небольшой сад. Жил во флигеле старый доктор.

Однажды, среди бела дня, в конце мая сорок шестого…

Тема

Улицкая Людмила Дочь Бухары

Людмила УЛИЦКАЯ

Дочь Бухары

В архаической и слободской московской жизни, ячеистой, закоулочной, с центрами притяжения возле обледенелых колонок и дровяных складов, не существовало семейной тайны. Не было даже обыкновенной частной жизни, ибо любая заплата на подштанниках, развевающихся на общественных веревках, была известна всем и каждому.

Слышимость, видимость и физическое вторжение соседствующей жизни были ежеминутны и неизбежны, и возможность выживания лишь тем и держалась, что раскаты скандала справа уравновешивались пьяной и веселой гармонью слева.

В глубине огромного и запутанного, разделенного выгородками дровяных сараев и бараков двора, прилепившись к брандмауэру соседнего доходного дома, стоял приличный флигель дореволюционной постройки, с намеком на архитектурный замысел и отгороженный условно существующей сквозной изгородью. К флигелю прилегал небольшой сад. Жил во флигеле старый доктор.

Однажды, среди бела дня, в конце мая сорок шестого года, когда все, кому было суждено вернуться, уже вернулись, во двор въехал «опель-кадет» и остановился возле калитки докторского дома. Ребята еще не успели как следует облепить трофейную новинку, как распахнулась дверца и из машины вышел майор медицинской службы, такой правильный, белозубый, русо-русский, как будто только что с плаката спрыгнувший загорелый воин-освободитель.

Он обошел горбатую машину, распахнул вторую дверку — и медленно-медленно, лениво, как растекающееся по столу варенье, из машины вышла очень молодая женщина невиданной восточной красоты, с блестящими, несметной силы волосами, своей тяжестью запрокидывающими назад ее маленькую голову.

Над цветочными горшками в разнокалиберных окнах появились старушечьи лица, соседки уже высыпали во двор, и над суматошными строениями завис высокий торжествующий женский крик: «Дима! Дима докторский вернулся!»

Они стояли у калитки, майор и его спутница. Он, засунув руку сбоку, пытался вслепую отодвинуть засов, а навстречу им по заросшей тропинке, хромая, спешил старый доктор Андрей Иннокентиевич. Ветер поднимал белые пряди волос, старик хмурился, улыбался, скорее догадывался, чем узнавал.

Свет после полумрака его комнаты был каким-то чрезмерным, неземным и стоял столбом — как это бывает с сильным ливнем — над майором и его женщиной. Обернувшись к соседям и махнув им рукой, майор шагнул навстречу деду и обнял его. Красавица с туманно-черными глазами скромно выглядывала из-за его спины.

Этот флигель, и прежде существовавший наособицу, с возвращением докторского внука так и запылал особенной, красивой и богатой жизнью. Со слепоглухотой, свойственной всем счастливчикам, молодые как будто не замечали душераздирающего контраста между жизнью барачных переселенцев, люмпена, людей не от города и не от деревни, и своей собственной, протекавшей за новым глухим забором, сменившим обветшалую изгородь.

Бухара — так прозвал двор анонимную красавицу — не терпела чужих взглядов, а пока забор не был выстроен, ни одна соседка не упускала случая, проходя, заглянуть в притягательные окна.

И все-таки соседи по двору, полуголодные и нищие, вопреки известным законам справедливости вселишения, всеобщей равной и обязательной нищеты прощали им это аристократическое право жить втроем в трех комнатах, обедать не в кухне, а в столовой и работать в кабинете… И как им было не прощать, если не было во дворе старухи, к которой не приходил бы старый доктор, младенца, которого не приносили бы к старому доктору, и человека, который мог бы сказать, что доктор взял с него хоть рубль за лечение…

Это была даже не семейная традиция, скорее семейная одержимость. Отец Андрея Иннокентиевича был военным фельдшером, дед — полковым лекарем. Единственный сын, молодой врач, умер от сыпного тифа, заразившись в тифозном бараке и оставив после себя годовалого ребенка, которого дед и воспитал.

Пять последних поколений семьи обладали одной наследственной особенностью: рослые и сильные мужчины рода рождали по одному сыну, как будто было какое-то указание свыше, ограничивающее естественное производство этих крепких профессионалов, гуляющих тугими резиновыми перчатками по операционному полю.

Зная об этом семейном малоплодии, старый Андрей Иннокентиевич с ожиданием смотрел на хрупкую невестку в розовых и лиловых шелковых платьях, с грустью отмечал подростковую узость таза, общую субтильность сложения и вспоминал свою давно ушедшую Танюшу, какой та была в восемнадцать лет,мужского роста, плечистую, с самоварным румянцем и крутой лохматящейся косой, которую она остригла безжалостно и весело в день окончания гимназии…

Пока Дмитрий колебался, принимать ли ему отделение в городской больнице или идти на кафедру в военно-медицинскую академию и перебираться в Ленинград, жена его кропотливо и рьяно занялась домом, потеснив Пашу, старую больничную няньку, которая уже чуть не двадцать лет вела незамысловатое докторово хозяйство.

Паша оскорбилась и перестала ходить. Доктор впервые в жизни отправился к Паше в Измайлово, разыскал ее, сел на венский стул, подвязанный шпагатом, положил перед собой на стол свою мятую шляпу и, разглядывая прямым, но подслеповатым взглядом обвешанную полотенцами икону, сказал:

— Не знал, что ты верующая, — покачал головой и строгим докторским голосом закончил: — Я тебе, Паша, отставки не давал. Кухню сдашь, а комнату мою убирать, стирка — это на тебе останется. И получать будешь, сколько получала.

Паша заплакала, сложив губы мятой подковой.

— Ну чего ты ревешь? — строго спросил доктор.

— Да чего там у вас убирать, в кабинете-то? Мне там раз махнуть, и вся работа.. А варит-то она как — ни борща сварганить, ни каши… — Она вынула из вылинявшего черного халата белую тряпочку и вытерла глаза.

— Собирайся, Паша, поехали, и не дури, — приказал Андрей Иннокентиевич, и они вместе поехали на долгом трамвае через всю Москву к доктору.

— Нечего тебе обижаться, нам помирать пора. Пусть на свой лад устраивает, ей рожать скоро, — внушал Паше доктор по дороге, но она скорбно трясла головой, молчала и только возле самого дома, собравшись с духом, ответила ему:

— Да смотреть-то обидно. Женился на головешке азиятской.. Одно слово Бухара!

Видно, Паша еще не прониклась до конца духом полного и окончательного интернационализма.

А «головешка азиятская», которую муж ласково называл Алечкой, молчала, сияла глазами в его сторону, легко и ловко перебирала тонкими пальцами, расчищая запущенный дом.

Доктор, в молодые годы подолгу живший в Средней Азии, многое понимал в особенном устройстве Востока. Знал он, что даже самая образованная азиатская женщина, слагающая стихи на фарси и арабском, по движению брови свекрови отправляется вместе со служанками собирать кизяк и лепить саманные кирпичи…

Из окна кабинета доктор наблюдал, как его беременная невестка сидит на корточках в палисаднике, отчищает старую кастрюлю и ее серповидные тонкие лопатки мелко ходят под легкой тканью платья.

«Бедная девочка, — размышлял старше, — трудно ей будет привыкать».

Но она разобралась быстро.

Не свекровь и не служанка, определила она старую Пашу, подумала и догадалась: кормилица.

И с этой минуты не было у Паши никакого недовольства невесткой, потому что хоть та и ошиблась относительно роли старухи, но ошибка оказалась вернее истины. Алечка была с Пашей ласкова и почтительно-проста.

Что же касается старого доктора, то одних его седин было бы достаточно, чтобы не поднимать ей на него смиренных глаз. Но, кроме того, доктор напоминал ей отца, узбекского ученого старого толка, умершего незадолго до войны. Ему все не могли определить правильного места в новом пантеоне советских узбекских деятелей, выбирая между образом востоковеда-полиглота, исследователя и знатока фольклора и широко образованного в восточной медицине врача.

Сам он в конце жизни всему предпочитал богословие и писал до последних дней трактат об исре, ночном путешествии Мохаммеда в Небесный Иерусалим, что тоже было серьезным препятствием к официальному посмертному признанию. Однако назвали окраинную улицу столицы в его честь, хотя через несколько лет и переназвали… Был он настолько свободомыслящим человеком, что дал образование не только своим многочисленным сыновьям, но и дочерям. Младшая доучиться не успела при жизни отца, ей досталось всего лишь медицинское училище…

Так Андрей Иннокентиевич и не узнал до самой своей смерти, наступившей внезапно и легко вскоре после рождения правнучки, о том, сколь рафинированная, перегоняемая многими столетиями в лучших медресе Азии кровь течет в жилах крохотной желтолицей и желтоволосой девочки, которую торжественно привезли из роддома имени Крупской в сером «опель-кадете».

С первого же взгляда ребенок очень насторожил старого доктора. Девочка была вялая, отечная, с сильно развитым эпикантом, кожной складкой века, характерной для монгольской расы. Андрей Иннокентиевич отметил про себя гипотонус, мышечную расслабленность и полное отсутствие хватательного рефлекса.

Следующая → Перейти к странице Автор книги Людмила УлицкаяФитнес Качалка![]() Женский форумМужской форумТуристический форумФинансовый форумБиографияТворчествоАудио книгиЭкранизацияСписок авторовГлавная страница » Библиотека » Творчество » Дочь БухарыДочь Бухары

Женский форумМужской форумТуристический форумФинансовый форумБиографияТворчествоАудио книгиЭкранизацияСписок авторовГлавная страница » Библиотека » Творчество » Дочь БухарыДочь Бухары

Дочь Бухары. Людмила Евгеньевна Улицкая

В архаической и слободской московской жизни, ячеистой, закоулочной, с центрами притяжения возле обледенелых колонок и дровяных складов, не существовало семейной тайны. Не было даже обыкновенной частной жизни, ибо любая заплата на подштанниках, развевающихся на общественных веревках, была известна всем и каждому.

Слышимость, видимость и физическое вторжение соседствующей жизни были ежеминутны и неизбежны, и возможность выживания лишь тем и держалась, что раскаты скандала справа уравновешивались пьяной и веселой гармонью слева.

В глубине огромного и запутанного, разделенного выгородками дровяных сараев и бараков двора, прилепившись к брандмауэру соседнего доходного дома, стоял приличный флигель дореволюционной постройки, с намеком на архитектурный замысел и отгороженный условно существующей сквозной изгородью. К флигелю прилегал небольшой сад. Жил во флигеле старый доктор.

Однажды, среди бела дня, в конце мая сорок шестого года, когда все, кому было суждено вернуться, уже вернулись, во двор въехал “опель-кадет” и остановился возле калитки докторского дома. Ребята еще не успели как следует облепить трофейную новинку, как распахнулась дверца и из машины вышел майор медицинской службы, такой правильный, белозубый, русо-русский, как будто только что с плаката спрыгнувший загорелый воин-освободитель.

Он обошел горбатую машину, распахнул вторую дверку – и медленно-медленно, лениво, как растекающееся по столу варенье, из машины вышла очень молодая женщина невиданной восточной красоты, с блестящими, несметной силы волосами, своей тяжестью запрокидывающими назад ее маленькую голову.

Над цветочными горшками в разнокалиберных окнах появились старушечьи лица, соседки уже высыпали во двор, и над суматошными строениями завис высокий торжествующий женский крик: “Дима! Дима докторский вернулся!”

Они стояли у калитки, майор и его спутница. Он, засунув руку сбоку, пытался вслепую отодвинуть засов, а навстречу им по заросшей тропинке, хромая, спешил старый доктор Андрей Иннокентиевич. Ветер поднимал белые пряди волос, старик хмурился, улыбался, скорее догадывался, чем узнавал.

Свет после полумрака его комнаты был каким-то чрезмерным, неземным и стоял столбом – как это бывает с сильным ливнем – над майором и его женщиной. Обернувшись к соседям и махнув им рукой, майор шагнул навстречу деду и обнял его. Красавица с туманно-черными глазами скромно выглядывала из-за его спины.

Этот флигель, и прежде существовавший наособицу, с возвращением докторского внука так и запылал особенной, красивой и богатой жизнью. Со слепоглухотой, свойственной всем счастливчикам, молодые как будто не замечали душераздирающего контраста между жизнью барачных переселенцев, люмпена, людей не от города и не от деревни, и своей собственной, протекавшей за новым глухим забором, сменившим обветшалую изгородь.

Бухара – так прозвал двор анонимную красавицу – не терпела чужих взглядов, а пока забор не был выстроен, ни одна соседка не упускала случая, проходя, заглянуть в притягательные окна.

И все-таки соседи по двору, полуголодные и нищие, вопреки известным законам справедливости вселишения, всеобщей равной и обязательной нищеты прощали им это аристократическое право жить втроем в трех комнатах, обедать не в кухне, а в столовой и работать в кабинете… И как им было не прощать, если не было во дворе старухи, к которой не приходил бы старый доктор, младенца, которого не приносили бы к старому доктору, и человека, который мог бы сказать, что доктор взял с него хоть рубль за лечение…

Это была даже не семейная традиция, скорее семейная одержимость. Отец Андрея Иннокентиевича был военным фельдшером, дед – полковым лекарем. Единственный сын, молодой врач, умер от сыпного тифа, заразившись в тифозном бараке и оставив после себя годовалого ребенка, которого дед и воспитал.

Пять последних поколений семьи обладали одной наследственной особенностью: рослые и сильные мужчины рода рождали по одному сыну, как будто было какое-то указание свыше, ограничивающее естественное производство этих крепких профессионалов, гуляющих тугими резиновыми перчатками по операционному полю.

Зная об этом семейном малоплодии, старый Андрей Иннокентиевич с ожиданием смотрел на хрупкую невестку в розовых и лиловых шелковых платьях, с грустью отмечал подростковую узость таза, общую субтильность сложения и вспоминал свою давно ушедшую Танюшу, какой та была в восемнадцать лет,мужского роста, плечистую, с самоварным румянцем и крутой лохматящейся косой, которую она остригла безжалостно и весело в день окончания гимназии…

Пока Дмитрий колебался, принимать ли ему отделение в городской больнице или идти на кафедру в военно-медицинскую академию и перебираться в Ленинград, жена его кропотливо и рьяно занялась домом, потеснив Пашу, старую больничную няньку, которая уже чуть не двадцать лет вела незамысловатое докторово хозяйство.

Паша оскорбилась и перестала ходить. Доктор впервые в жизни отправился к Паше в Измайлово, разыскал ее, сел на венский стул, подвязанный шпагатом, положил перед собой на стол свою мятую шляпу и, разглядывая прямым, но подслеповатым взглядом обвешанную полотенцами икону, сказал:

– Не знал, что ты верующая, – покачал головой и строгим докторским голосом закончил: – Я тебе, Паша, отставки не давал. Кухню сдашь, а комнату мою убирать, стирка – это на тебе останется. И получать будешь, сколько получала.

Паша заплакала, сложив губы мятой подковой.

– Ну чего ты ревешь? – строго спросил доктор.

– Да чего там у вас убирать, в кабинете-то? Мне там раз махнуть, и вся работа.. А варит-то она как – ни борща сварганить, ни каши… – Она вынула из вылинявшего черного халата белую тряпочку и вытерла глаза.

– Собирайся, Паша, поехали, и не дури, – приказал Андрей Иннокентиевич, и они вместе поехали на долгом трамвае через всю Москву к доктору.

– Нечего тебе обижаться, нам помирать пора. Пусть на свой лад устраивает, ей рожать скоро, – внушал Паше доктор по дороге, но она скорбно трясла головой, молчала и только возле самого дома, собравшись с духом, ответила ему:

– Да смотреть-то обидно. Женился на головешке азиятской.. Одно слово Бухара!

Видно, Паша еще не прониклась до конца духом полного и окончательного интернационализма.

А “головешка азиятская”, которую муж ласково называл Алечкой, молчала, сияла глазами в его сторону, легко и ловко перебирала тонкими пальцами, расчищая запущенный дом.

Доктор, в молодые годы подолгу живший в Средней Азии, многое понимал в особенном устройстве Востока. Знал он, что даже самая образованная азиатская женщина, слагающая стихи на фарси и арабском, по движению брови свекрови отправляется вместе со служанками собирать кизяк и лепить саманные кирпичи…

Из окна кабинета доктор наблюдал, как его беременная невестка сидит на корточках в палисаднике, отчищает старую кастрюлю и ее серповидные тонкие лопатки мелко ходят под легкой тканью платья.

“Бедная девочка, – размышлял старше, – трудно ей будет привыкать”.

Но она разобралась быстро.

Не свекровь и не служанка, определила она старую Пашу, подумала и догадалась: кормилица.

И с этой минуты не было у Паши никакого недовольства невесткой, потому что хоть та и ошиблась относительно роли старухи, но ошибка оказалась вернее истины. Алечка была с Пашей ласкова и почтительно-проста.

Что же касается старого доктора, то одних его седин было бы достаточно, чтобы не поднимать ей на него смиренных глаз. Но, кроме того, доктор напоминал ей отца, узбекского ученого старого толка, умершего незадолго до войны. Ему все не могли определить правильного места в новом пантеоне советских узбекских деятелей, выбирая между образом востоковеда-полиглота, исследователя и знатока фольклора и широко образованного в восточной медицине врача.

Сам он в конце жизни всему предпочитал богословие и писал до последних дней трактат об исре, ночном путешествии Мохаммеда в Небесный Иерусалим, что тоже было серьезным препятствием к официальному посмертному признанию. Однако назвали окраинную улицу столицы в его честь, хотя через несколько лет и переназвали… Был он настолько свободомыслящим человеком, что дал образование не только своим многочисленным сыновьям, но и дочерям. Младшая доучиться не успела при жизни отца, ей досталось всего лишь медицинское училище…

Так Андрей Иннокентиевич и не узнал до самой своей смерти, наступившей внезапно и легко вскоре после рождения правнучки, о том, сколь рафинированная, перегоняемая многими столетиями в лучших медресе Азии кровь течет в жилах крохотной желтолицей и желтоволосой девочки, которую торжественно привезли из роддома имени Крупской в сером “опель-кадете”.

С первого же взгляда ребенок очень насторожил старого доктора. Девочка была вялая, отечная, с сильно развитым эпикантом, кожной складкой века, характерной для монгольской расы. Андрей Иннокентиевич отметил про себя гипотонус, мышечную расслабленность и полное отсутствие хватательного рефлекса.

Дмитрий, наскоро заканчивавший свое медицинское образование уже после начала войны, специализировался по полевой хирургии, в педиатрии ничего не понимал, но тоже был внутренне встревожен и гнал от себя дурные предчувствия.

Назвали девочку Людмилой, Милочкой, и Аля, совершенно правильно говорившая по-русски, называла ее, смягчая окончание, Милей. Из рук она ее не выпускала и даже на ночь все старалась устроить у себя под боком.

Старый доктор умер, унеся с собой свои подозрения, но к полугоду и самому Дмитрию было совершенно ясно, что ребенок неполноценный.

Он отвез девочку в институт педиатрии, где академик Клосовский, связанный с покойным доктором корпоративной связью былых еще времен, под восхищенными взглядами ординаторов и аспирантов артистически осмотрел ребенка. Он повернул кверху крошечную ладонь, указал на еле видную продольную складочку, ловким движением нажав сбоку на скулы, обнажил белесый язычок ребенка и провозгласил диагноз, по тем временам редкий, классический синдром Дауна.

Завершив свой блестящий номер, академик оставил девочку на белом холодном столе на попечение старшей медсестры отделения и, взявши под руку смятенного отца, повел его в свой кабинет, уставленный бронзой и препаратами мозга.

После пятиминутной беседы Дмитрию стало ясно, что ребенок безнадежен, что никакая медицина никогда не сможет облегчить его участи и единственное благо, которое посылает природа для смягчения этого несчастья, – такое анатомическое строение носоглотки, при котором неизбежны постоянные простуды, сопряженные с этим воспаления легких и, как следствие, ранняя гибель. Вообще, утешил академик, дети эти редко доживают до совершеннолетия.

На возвратном пути неполноценная девочка безмятежно спала, красавица мать прижимала к себе свою драгоценность с такой углубленной важностью, что Дмитрий напряженно думал, вполне ли поняла его жена весь невообразимый ужас происшедшего, и не решался ее об этом спросить.

Со временем Дмитрий Иванович проштудировал американские медицинские журналы, разобрался с происхождением этого заболевания и, проклиная могущественный вейсманизм-морганизм, мучительно вспоминал о самых счастливых минутах его жизни, о первых днях внезапно постигшей его любви к девственной красавице, истинному чуду военного времени, присланному в госпиталь вместо демобилизованных медсестер прямо из джанны мусульманского рая.

Обнимая своего первого и единственного в жизни мужчину шафрановыми, мускусными руками, она шептала ему в ухо: “Имя Дмитрий было написано у меня на груди” – и произносила слова на чуждом восточном языке, которые были словами не ласки, но молитвы… Именно тогда плотные сгустки наследственного вещества сошлись и, расходясь, случайным образом сцепились, и одна лишняя хромосома, или ее часть, отошла не в ту клетку, и

12…4»Скачать в txtСкачать в pdf

Название:Дочь БухарыАвторЛюдмила УлицкаяЖанрКниги / Проза / Современная прозаИздательство:неизвестноISBN:нет данныхГод:неизвестенДата добавления: 12-12-2018Количество просмотров:614

Людмила Улицкая — Дочь Бухары краткое содержание

Людмила Улицкая — Дочь Бухары — описание и краткое содержание, автор Людмила Улицкая, читайте бесплатно онлайн на сайте электронной библиотеки Kniga-for.me

Людмила Улицкая — Дочь Бухары читать онлайн бесплатно

Дочь Бухары — читать книгу онлайн бесплатно, автор Людмила Улицкая

Людмила Улицкая

Дочь Бухары

В архаической и слободской московской жизни, ячеистой, закоулочной, с центрами притяжения возле обледенелых колонок и дровяных складов, не существовало семейной тайны. Не было даже обыкновенной частной жизни, ибо любая заплата на подштанниках, развевающихся на общественных веревках, была известна всем и каждому.

Слышимость, видимость и физическое вторжение соседствующей жизни были ежеминутны и неизбежны, и возможность выживания лишь тем и держалась, что раскаты скандала справа уравновешивались пьяной и веселой гармонью слева.

В глубине огромного и запутанного, разделенного выгородками дровяных сараев и бараков двора, прилепившись к брандмауэру соседнего доходного дома, стоял приличный флигель дореволюционной постройки, с намеком на архитектурный замысел и отгороженный условно существующей сквозной изгородью. К флигелю прилегал небольшой сад. Жил во флигеле старый доктор.

Однажды, среди бела дня, в конце мая сорок шестого года, когда все, кому было суждено вернуться, уже вернулись, во двор въехал «опель-кадет» и остановился возле калитки докторского дома. Ребята еще не успели как следует облепить трофейную новинку, как распахнулась дверца и из машины вышел майор медицинской службы, такой правильный, белозубый, русо-русский, как будто только что с плаката спрыгнувший загорелый воин-освободитель.

Он обошел горбатую машину, распахнул вторую дверку — и медленно-медленно, лениво, как растекающееся по столу варенье, из машины вышла очень молодая женщина невиданной восточной красоты, с блестящими, несметной силы волосами, своей тяжестью запрокидывающими назад ее маленькую голову.

Над цветочными горшками в разнокалиберных окнах появились старушечьи лица, соседки уже высыпали во двор, и над суматошными строениями завис высокий торжествующий женский крик: «Дима! Дима докторский вернулся!»

Они стояли у калитки, майор и его спутница. Он, засунув руку сбоку, пытался вслепую отодвинуть засов, а навстречу им по заросшей тропинке, хромая, спешил старый доктор Андрей Иннокентиевич. Ветер поднимал белые пряди волос, старик хмурился, улыбался, скорее догадывался, чем узнавал.

Свет после полумрака его комнаты был каким-то чрезмерным, неземным и стоял столбом — как это бывает с сильным ливнем — над майором и его женщиной. Обернувшись к соседям и махнув им рукой, майор шагнул навстречу деду и обнял его. Красавица с туманно-черными глазами скромно выглядывала из-за его спины.

Этот флигель, и прежде существовавший наособицу, с возвращением докторского внука так и запылал особенной, красивой и богатой жизнью. Со слепоглухотой, свойственной всем счастливчикам, молодые как будто не замечали душераздирающего контраста между жизнью барачных переселенцев, люмпена, людей не от города и не от деревни, и своей собственной, протекавшей за новым глухим забором, сменившим обветшалую изгородь.

Бухара — так прозвал двор анонимную красавицу — не терпела чужих взглядов, а пока забор не был выстроен, ни одна соседка не упускала случая, проходя, заглянуть в притягательные окна.

И все-таки соседи по двору, полуголодные и нищие, вопреки известным законам справедливости вселишения, всеобщей равной и обязательной нищеты, прощали им это аристократическое право жить втроем в трех комнатах, обедать не в кухне, а в столовой и работать в кабинете… И как им было не прощать, если не было во дворе старухи, к которой не приходил бы старый доктор, младенца, которого не приносили бы к старому доктору, и человека, который мог бы сказать, что доктор взял с него хоть рубль за лечение…

Это была даже не семейная традиция, скорее семейная одержимость. Отец Андрея Иннокентиевича был военным фельдшером, дед — полковым лекарем. Единственный сын, молодой врач, умер от сыпного тифа, заразившись в тифозном бараке и оставив после себя годовалого ребенка, которого дед и воспитал.

Пять последних поколений семьи обладали одной наследственной особенностью: рослые и сильные мужчины рода рождали по одному сыну, как будто было какое-то указание свыше, ограничивающее естественное производство этих крепких профессионалов, гуляющих тугими резиновыми перчатками по операционному полю.

Зная об этом семейном малоплодии, старый Андрей Иннокентиевич с ожиданием смотрел на хрупкую невестку в розовых и лиловых шелковых платьях, с грустью отмечал подростковую узость таза, общую субтильность сложения и вспоминал свою давно ушедшую Танюшу, какой та была в восемнадцать лет, мужского роста, плечистую, с самоварным румянцем и крутой лохматящейся косой, которую она остригла безжалостно и весело в день окончания гимназии…

Пока Дмитрий колебался, принимать ли ему отделение в городской больнице или идти на кафедру в военно-медицинскую академию и перебираться в Ленинград, жена его кропотливо и рьяно занялась домом, потеснив Пашу, старую больничную няньку, которая уже чуть не двадцать лет вела незамысловатое докторово хозяйство.

Паша оскорбилась и перестала ходить. Доктор впервые в жизни отправился к Паше в Измайлово, разыскал ее, сел на венский стул, подвязанный шпагатом, положил перед собой на стол свою мятую шляпу и, разглядывая прямым, но подслеповатым взглядом обвешанную полотенцами икону, сказал:

— Не знал, что ты верующая, — покачал головой и строгим докторским голосом закончил: — Я тебе, Паша, отставки не давал. Кухню сдашь, а комнату мою убирать, стирка — это на тебе останется. И получать будешь, сколько получала.

Паша заплакала, сложив губы мятой подковой.

— Ну чего ты ревешь? — строго спросил доктор.

— Да чего там у вас убирать, в кабинете-то? Мне там раз махнуть, и вся работа… А варит-то она как — ни борща сварганить, ни каши… — Она вынула из вылинявшего черного халата белую тряпочку и вытерла глаза.

— Собирайся, Паша, поехали, и не дури, — приказал Андрей Иннокентиевич, и они вместе поехали на долгом трамвае через всю Москву к доктору.

— Нечего тебе обижаться, нам помирать пора. Пусть на свой лад устраивает, ей рожать скоро, — внушал Паше доктор по дороге, но она скорбно трясла головой, молчала и только возле самого дома, собравшись с духом, ответила ему:

— Да смотреть-то обидно. Женился на головешке азиятской… Одно слово Бухара!

Видно, Паша еще не прониклась до конца духом полного и окончательного интернационализма.

А «головешка азиятская», которую муж ласково называл Алечкой, молчала, сияла глазами в его сторону, легко и ловко перебирала тонкими пальцами, расчищая запущенный дом.

Доктор, в молодые годы подолгу живший в Средней Азии, многое понимал в особенном устройстве Востока. Знал он, что даже самая образованная азиатская женщина, слагающая стихи на фарси и арабском, по движению брови свекрови отправляется вместе со служанками собирать кизяк и лепить саманные кирпичи…

Из окна кабинета доктор наблюдал, как его беременная невестка сидит на корточках в палисаднике, отчищает старую кастрюлю и ее серповидные тонкие лопатки мелко ходят под легкой тканью платья.

«Бедная девочка, — размышлял старше, — трудно ей будет привыкать».

Но она разобралась быстро.

Не свекровь и не служанка, определила она старую Пашу, подумала и догадалась: кормилица.

И с этой минуты не было у Паши никакого недовольства невесткой, потому что хоть та и ошиблась относительно роли старухи, но ошибка оказалась вернее истины. Алечка была с Пашей ласкова и почтительно-проста.

Что же касается старого доктора, то одних его седин было бы достаточно, чтобы не поднимать ей на него смиренных глаз. Но, кроме того, доктор напоминал ей отца, узбекского ученого старого толка, умершего незадолго до войны. Ему все не могли определить правильного места в новом пантеоне советских узбекских деятелей, выбирая между образом востоковеда-полиглота, исследователя и знатока фольклора и широко образованного в восточной медицине врача.

Сам он в конце жизни всему предпочитал богословие и писал до последних дней трактат об исре, ночном путешествии Мохаммеда в Небесный Иерусалим, что тоже было серьезным препятствием к официальному посмертному признанию. Однако назвали окраинную улицу столицы в его честь, хотя через несколько лет и переназвали… Был он настолько свободомыслящим человеком, что дал образование не только своим многочисленным сыновьям, но и дочерям. Младшая доучиться не успела при жизни отца, ей досталось всего лишь медицинское училище…

Так Андрей Иннокентиевич и не узнал до самой своей смерти, наступившей внезапно и легко вскоре после рождения правнучки, о том, сколь рафинированная, перегоняемая многими столетиями в лучших медресе Азии кровь течет в жилах крохотной желтолицей и желтоволосой девочки, которую торжественно привезли из роддома имени Крупской в сером «опель-кадете».

Загрузка…

Улицкая Людмила

Дочь Бухары

Людмила УЛИЦКАЯ

Дочь Бухары

В архаической и слободской московской жизни, ячеистой, закоулочной, с центрами притяжения возле обледенелых колонок и дровяных складов, не существовало семейной тайны. Не было даже обыкновенной частной жизни, ибо любая заплата на подштанниках, развевающихся на общественных веревках, была известна всем и каждому.

Слышимость, видимость и физическое вторжение соседствующей жизни были ежеминутны и неизбежны, и возможность выживания лишь тем и держалась, что раскаты скандала справа уравновешивались пьяной и веселой гармонью слева.

В глубине огромного и запутанного, разделенного выгородками дровяных сараев и бараков двора, прилепившись к брандмауэру соседнего доходного дома, стоял приличный флигель дореволюционной постройки, с намеком на архитектурный замысел и отгороженный условно существующей сквозной изгородью. К флигелю прилегал небольшой сад. Жил во флигеле старый доктор.

Однажды, среди бела дня, в конце мая сорок шестого года, когда все, кому было суждено вернуться, уже вернулись, во двор въехал «опель-кадет» и остановился возле калитки докторского дома. Ребята еще не успели как следует облепить трофейную новинку, как распахнулась дверца и из машины вышел майор медицинской службы, такой правильный, белозубый, русо-русский, как будто только что с плаката спрыгнувший загорелый воин-освободитель.

Он обошел горбатую машину, распахнул вторую дверку — и медленно-медленно, лениво, как растекающееся по столу варенье, из машины вышла очень молодая женщина невиданной восточной красоты, с блестящими, несметной силы волосами, своей тяжестью запрокидывающими назад ее маленькую голову.

Над цветочными горшками в разнокалиберных окнах появились старушечьи лица, соседки уже высыпали во двор, и над суматошными строениями завис высокий торжествующий женский крик: «Дима! Дима докторский вернулся!»

Они стояли у калитки, майор и его спутница. Он, засунув руку сбоку, пытался вслепую отодвинуть засов, а навстречу им по заросшей тропинке, хромая, спешил старый доктор Андрей Иннокентиевич. Ветер поднимал белые пряди волос, старик хмурился, улыбался, скорее догадывался, чем узнавал.

Свет после полумрака его комнаты был каким-то чрезмерным, неземным и стоял столбом — как это бывает с сильным ливнем — над майором и его женщиной. Обернувшись к соседям и махнув им рукой, майор шагнул навстречу деду и обнял его. Красавица с туманно-черными глазами скромно выглядывала из-за его спины.

Этот флигель, и прежде существовавший наособицу, с возвращением докторского внука так и запылал особенной, красивой и богатой жизнью. Со слепоглухотой, свойственной всем счастливчикам, молодые как будто не замечали душераздирающего контраста между жизнью барачных переселенцев, люмпена, людей не от города и не от деревни, и своей собственной, протекавшей за новым глухим забором, сменившим обветшалую изгородь.

Бухара — так прозвал двор анонимную красавицу — не терпела чужих взглядов, а пока забор не был выстроен, ни одна соседка не упускала случая, проходя, заглянуть в притягательные окна.

И все-таки соседи по двору, полуголодные и нищие, вопреки известным законам справедливости вселишения, всеобщей равной и обязательной нищеты прощали им это аристократическое право жить втроем в трех комнатах, обедать не в кухне, а в столовой и работать в кабинете… И как им было не прощать, если не было во дворе старухи, к которой не приходил бы старый доктор, младенца, которого не приносили бы к старому доктору, и человека, который мог бы сказать, что доктор взял с него хоть рубль за лечение…

Это была даже не семейная традиция, скорее семейная одержимость. Отец Андрея Иннокентиевича был военным фельдшером, дед — полковым лекарем. Единственный сын, молодой врач, умер от сыпного тифа, заразившись в тифозном бараке и оставив после себя годовалого ребенка, которого дед и воспитал.

Пять последних поколений семьи обладали одной наследственной особенностью: рослые и сильные мужчины рода рождали по одному сыну, как будто было какое-то указание свыше, ограничивающее естественное производство этих крепких профессионалов, гуляющих тугими резиновыми перчатками по операционному полю.

Зная об этом семейном малоплодии, старый Андрей Иннокентиевич с ожиданием смотрел на хрупкую невестку в розовых и лиловых шелковых платьях, с грустью отмечал подростковую узость таза, общую субтильность сложения и вспоминал свою давно ушедшую Танюшу, какой та была в восемнадцать лет,мужского роста, плечистую, с самоварным румянцем и крутой лохматящейся косой, которую она остригла безжалостно и весело в день окончания гимназии…

Пока Дмитрий колебался, принимать ли ему отделение в городской больнице или идти на кафедру в военно-медицинскую академию и перебираться в Ленинград, жена его кропотливо и рьяно занялась домом, потеснив Пашу, старую больничную няньку, которая уже чуть не двадцать лет вела незамысловатое докторово хозяйство.

Паша оскорбилась и перестала ходить. Доктор впервые в жизни отправился к Паше в Измайлово, разыскал ее, сел на венский стул, подвязанный шпагатом, положил перед собой на стол свою мятую шляпу и, разглядывая прямым, но подслеповатым взглядом обвешанную полотенцами икону, сказал:

— Не знал, что ты верующая, — покачал головой и строгим докторским голосом закончил: — Я тебе, Паша, отставки не давал. Кухню сдашь, а комнату мою убирать, стирка — это на тебе останется. И получать будешь, сколько получала.

Паша заплакала, сложив губы мятой подковой.

— Ну чего ты ревешь? — строго спросил доктор.

— Да чего там у вас убирать, в кабинете-то? Мне там раз махнуть, и вся работа.. А варит-то она как — ни борща сварганить, ни каши… — Она вынула из вылинявшего черного халата белую тряпочку и вытерла глаза.

Используемые источники:

- https://readli.net/doch-buharyi/

- https://mir-knig.com/read_330583-1

- https://lbuckshee.com/library/ulitskayaludmila/tvorchestvo-54/doch-buhary/

- https://knigi-for.me/books/proza/sovremennaja-proza/127210-lyudmila-ulickaya-doch-buhary.html

- https://www.rulit.me/books/doch-buhary-read-113224-1.html

Я в какой-то момент поняла: мне нужно с собой что-то делать, как-то этот миф превозмочь. Неправильно, если Корчак – это только икона, связанная с Холокостом, еврейский доктор, отказавшийся бросить детей на пути в лагерь уничтожения.

Получается, что история гибели вытесняет то, на что Корчак потратил жизнь, ‒ его педагогику, поистине революционную, мирового масштаба, до сих пор очень слабо осмысленную и мало кому известную.

Мне помогла книга Джин Лифтон «Король детей: жизнь и смерть Януша Корчака». В ней было то, в чем я очень нуждалась: «мифу – мифологическое, педагогам – педагогическое». И живой, очень сложный Корчак.

Мне помогло чтение работ самого Корчака: «Как любить ребенка», «Право ребенка на уважение», «Правила жизни». И, конечно, его выворачивающий душу «Дневник», написанный в Варшавском гетто (где Корчак с ужасающей иронией рассуждает над тем, что его лысина в окне – прекрасная мишень для охранника).

Что такое «педагогика Корчака»? Может, это покажется странным, но понять ее, видимо, можно в сравнении с педагогикой А. Макаренко, автора «Педагогической поэмы». (Только для этого, повторюсь, придется на какое-то время отрешиться от знания о гибели Корчака). Их педагогическая деятельность приходится примерно на одно и то же время (хотя Корчак начал раньше, еще до Первой мировой войны), оба работали с сиротами, то есть со сложными детьми и подростками. Оба пытались воспитывать детей укладом жизни. Оба вытаскивали их «из грязи». Оба писали книги о детях, о своем опыте общения с детьми. И оба отдавали работе все силы…

Но разница в понимании происходящего и в отношении к ребенку между ними была кардинальная. Макаренко видел ребенка как будущего Нового Человека, формирующегося в Коллективе. Коллектив был неким Живым Организмом, определяющим развитие, направляющим и подчиняющим судьбы своих членов, властвующим над индивидуумом. Колония Макаренко была утопией, и на ней лежала печать утопического тоталитаризма.

Корчак пытался создать для детей социальную среду, где бы они учились жить по Закону и уважать Закон. Для этого они должны понимать, как вырабатываются законы (вот почему в Доме сирот главным органом управления было Общее собрание) и на что Закон опирается – на Независимый Суд (в Доме сирот существовал Суд с выборными судьями, а подсудны были все, считая самого Корчака) и на Свободную Прессу (в Доме Сирот выпускали газету, куда мог писать каждый). А еще Закон должен быть гуманным ‒ ведь все знают, что быть хорошим трудно. Трудно собой владеть. Человек – в особенности, ребенок – часто бывает слаб (и большая часть статей Судебного кодекса Дома сирот предполагала прощение обвиняемого – даже если он был виноват).

И никаких военизированных парадов (хотя Корчак прошел войну – Первую мировую!), никакого «дружно шагать в ногу» в сторону коллективного счастья (где эмоции подконтрольны управляющим инстанциям). Строить себя каждый должен сам. Это его задача. Ему нужно помогать. Но помощь всегда имеет пределы.

Ничего утопического. Это педагогика Реальности. Точнее, педагогика очень тяжелой Реальности: дети-сироты дерутся, сквернословят, воруют, обижают друг друга. Чтобы найти в ней что-нибудь лучезарное, вдохновляющее, надо прикладывать специальные усилия. Надо постоянно помнить о том, что педагог – это миссионер. А дети – социальная группа пораженных в правах людей. Незаслуженно пораженных. Миссия педагога – в том, чтобы их защищать. Чтобы заставить мир измениться: «Ребенок имеет право на уважение!» Дети имеют право на уважение точно на тех же основаниях, что и взрослые. Это врожденное право «человека вообще». Но об этом почему-то мало кто хочет знать!

Вглядываться, понимать, проявлять терпение – бесконечное терпение, при полном отсутствии брезгливости к любым проявлениям детской слабости. «Ребенка с ночным недержанием мочи, – ребенка, которого рвет, – ребенка, который обмарался, – ребенка с сыпью на теле – воспитатель обязан посадить на горшок, умыть, сделать перевязку…» Педагог, воспитатель не имеет права бояться грязи, если эта грязь связана с детьми. Даже ко вшам на собственной одежде (у сирот часто бывает педикулез, а вши имеют способность «перемещаться») воспитатель должен относиться без тени паники и раздражения.

Ребенок – может, способен.

Педагог – должен, обязан.

Педагог не имеет права оправдывать свои слабости. От педагога требуется служение. Дети, работа с ними – это превыше всего. Это важнее всего. Важнее тебя самого…

Все очень жестко. Бескомпромиссно.

Можно ли спорить с Корчаком?

Мало кто мог с ним сработаться…

Но в этом и заключается смысл обращения к корчаковской педагогике: думать – и спорить, думать и спорить.

Смерти – подвиг и святость, жизни – размышления, спор «как с живым».

***

Я и сейчас считаю: надо чистить себя под Корчаком.

И рассказывать детям о Корчаке.

Рассказывать им о смерти старого еврейского доктора:

«– …А дети?

– Дети поедут.

– Вы думаете, все негодяи? Ошибаетесь!…»

Бывают ужасные времена, когда порядочность – это подвиг…

Но не только об этом.

Надо читать детям «Короля Матиуша Первого» – потому что взгляд Корчака-художника, может, даже глубже, объемнее и сложнее, чем взгляд на ребенка Корчака-педагога. А эта книга ‒ о том, как устроен ребенок и как устроена социальная жизнь. И какая трагическая связь существует между первым и вторым.

И надо рассказывать детям о корчаковском Доме сирот. Что такое эти «сироты», как они могли драться, сквернословить, воровать ‒ и при этом учились быть людьми и уважать друг друга. Учились у Корчака. Корчак их этому учил.

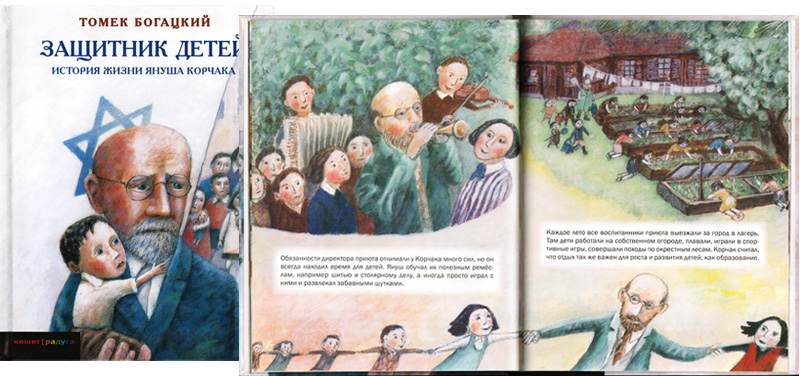

В 2010 году в издательстве «Текст» вышла книжка-картинка «Защитник детей. История жизни Януша Корчака», которую написал и нарисовал Томек Богацкий. Это хорошая, важная книжка – содержательная и горькая. Большая ее часть посвящена легенде о смерти доктора. И на обложке над головой Корчака магендовид, шестиконечная звезда Давида, – как нимб. Нимб, оказывается, не обязательно имеет форму диска…

Но в этой книге много и про жизнь: о детстве и юности Корчака и о том, как был устроен его Дом сирот ‒ вот как раз про Суд и Газету.

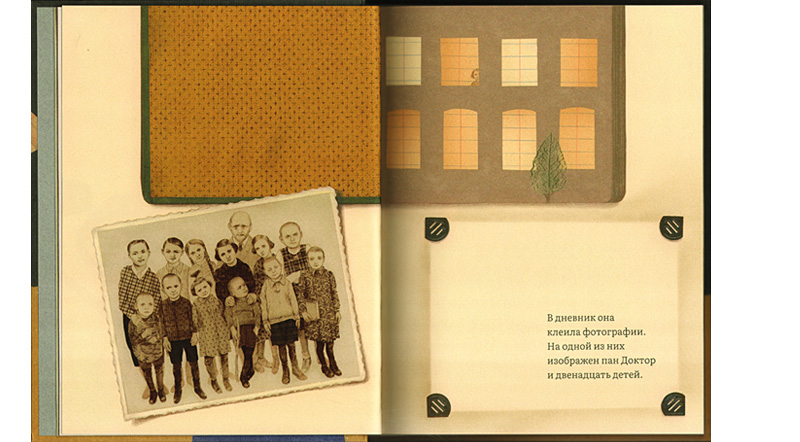

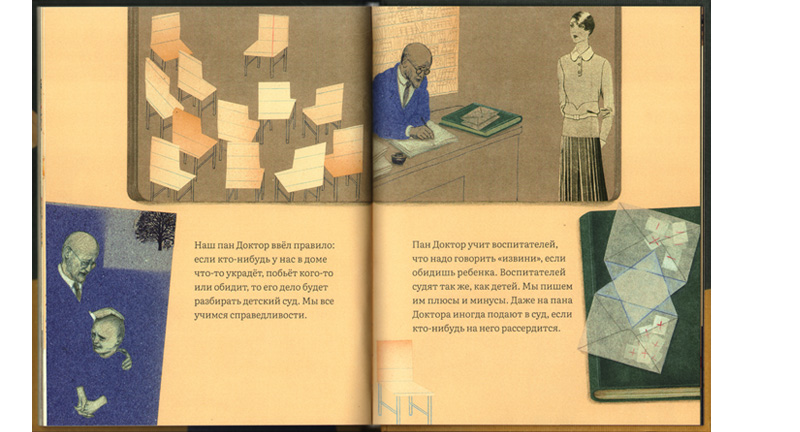

А в 2021 году в издательстве «Лес рук» вышла еще одна книжка картинка – «Дневник Блюмки» Ивоны Хмелевской. В этой книге (сложно поверить) – ни слова о смерти. И совсем другая оптика: ничего «объективного». И ничего «мифологического». О «Доме сирот» и о докторе Корчаке мы узнаем от девочки Блюмки, которая живет в Доме сирот. Блюмка ведет дневник. Пишет так, как могла бы, наверное, писать маленькая девочка, – простыми коротенькими предложениями. Каждая «запись» – рассказик про какого-нибудь ребенка. Про него сообщается самое важное, самое «характерное». Вся книга – двенадцать «портретов» детей (именно двенадцать детей – случайность ли это? – и пана Доктора мы видим на одной из «фотографий», которые Блюмка вклеивала в свой дневник, а всего в Доме сирот, как сообщает нам автор книги, их было двести). И в каждом рассказике непременно есть одно два предложения о том, что сказал или сделал пан Доктор в ответ на поступок или слова кого-нибудь из детей.

Двенадцать коротких «портретных рассказиков» занимают полкниги. Другая половина – рассказ о пане Докторе. Непривычный рассказ, состоящий из своеобразных «стихотворений в прозе»:

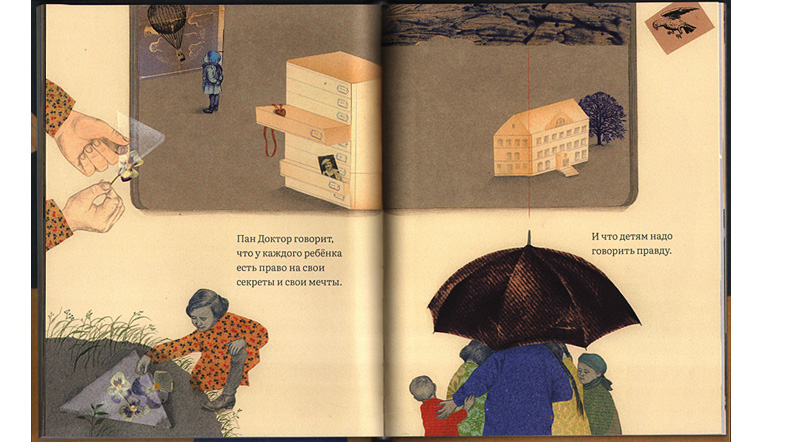

«Пан Доктор говорит,

что у каждого ребенка

есть право на свои

секреты и свои мечты.

И что детям надо

говорить правду.»

«Пан Доктор чистит

наши башмаки. Он очень любит

это занятие и показывает

нам, как это делается.»

«Пан Доктор разрешает нам отдыхать

и говорит, что расти – это тяжелый

труд. И что сердцу надо поспевать

за ростом костей.»

«Наш пан Доктор ввел правило:

если кто-нибудь у нас в доме

что-нибудь украдет, побьет кого-то

или обидит, то его дело будет

разбирать детский суд. Мы все

учимся справедливости.»

Такого отточенного до афоризмов изложения корчаковских взглядов я еще не встречала. И это «теория в действии» – не случайно в первой части книги Блюмка рассказывает о пане Докторе «в жизни», о том, что он делает и как ведет себя по отношению к детям.

«А потом, ‒ вдруг сообщает нам автор в самом конце, – пришла война и унесла с собой дневник Блюмки. Откуда тогда мы знаем, что в нем написано? Мы помним…»

Это конец «истории». И вроде – ни слова о смерти…

В книге нет ничего о смерти, если не думать о том, как она нарисована.

В картинках есть что-то от фотографий, «вызванных» из небытия. Они проступили – но проступили не полностью. И что-то с ними не так. Все дети, все взрослые, даже все вещи словно услышали слово «замри!» и замерли в разных позах: кто-то в покое, а кто-то в движении: подпрыгнул – и завис в воздухе. Кто-то радостный, кто-то задумчивый, кто-то чем то расстроен. Если в рассказиках нам сообщались живые подробности о детях, то на картинках живых персонажей нет. Есть только «воспоминания» – о «настоящем» детей и утраченном прошлом. В «Дом сирот» попадали дети сложной судьбы…

А автор-художник Ивона Хмелевская очень хотела восстановить то, как оно «действительно было». Но у нее не так много возможностей – фрагменты «тех самых» фотографий и пожелтевшие листочки из школьной тетрадки. А бумага – такой ненадежный материал. И бумажные полоски в клеточку по большей части остаются пустыми. Их не успели заполнить. Могли бы, но не успели…

Перелистываешь страницы – и невозможно избавиться от нарастающей, разрастающейся, накатывающей тревоги. О чем здесь не договаривают?

О чем, помимо слов, говорят страницы «Блюмкиного» дневника?

«Дневник Блюмки» оттягивает, откладывает столкновение с тяжелой «вестью»: у читателя есть возможность полюбить пана Доктора, как любили его дети из «Дома сирот». Полюбить, проникнуться уважением, удивиться его справедливости и тому, как он все понимал. И только потом, потом задать тот вопрос, который не может не возникнуть: а что же случилось? Куда «унесло» дневник Блюмки?

Мне кажется, это очень правильно. Это гуманно, по корчаковски: ведь читатель – ребенок. А детей, по возможности, надо беречь от страхов. Или хотя бы учить их справляться со страхами. Иначе зачем нужны взрослые?..

Марина Аромштам

____________________________________

Книги Януша Корчака:

Право ребенка на уважение. Как любить ребенка »

Правила жизни. Когда я снова стану маленьким »

Лето в Михалувке. Лето в Вильгельмувке »

Книги о Януше Корчаке:

Король детей. Жизнь и смерть Януша Корчака »

Защитник детей. История жизни Януша Корчака »

8 мая. Какой восхитительный день! Все утро я провел, растянувшись на траве перед моим домом, под огромным платаном, который целиком закрывает его, защищает и окутывает тенью. Я люблю эту местность, люблю здесь жить, потому что здесь мои корни, те глубокие, чувствительные корни, которые привязывают человека к земле, где родились и умерли его предки, привязывают его к определенному образу мыслей, к определенной пище, к обычаям и кушаньям, к местным оборотам речи, к произношению крестьян, к запаху почвы, деревень и самого воздуха.

Я люблю дом, где я вырос. Из окон я вижу Сену, которая течёт мимо моего сада, за дорогой, совсем рядом со мной, — полноводную и широкую Сену, от Руана до Гавра покрытую плывущими судами.

Налево — Руан, обширный город синих крыш под остроконечным лесом готических колоколен. Хрупкие или коренастые, возглавленные литым шпилем собора, они бесчисленны, и там множество колоколов, которые звонят в голубом просторе прекрасного утреннего часа, распространяя мягкое гудение металла, свою бронзовую песню; когда ветер доносит ее до меня, она звучит то сильнее, то слабее, смотря по тому, пробуждается ли ветер или засыпает.

Как хорошо было это утро!

Часов в одиннадцать крохотный, как муха, пароходик, изрыгая густой дым и хрипя от натуги, протащил на буксире мимо моей ограды целый караван судов.

Вслед за двумя английскими шхунами, красный, флаг которых развевался высоко в небе, прошел великолепный бразильский трехмачтовый корабль, весь белый, удивительно чистый, сверкающий. Я приветствовал его, сам не знаю почему, — так приятно мне было видеть этот корабль.

12 мая. Уже несколько дней меня лихорадит; мне нездоровится или, вернее, мне как-то грустно.

Откуда струятся эти таинственные влияния, которые превращают наше счастье в уныние, а надежды в отчаяние? Как будто самый воздух, невидимый воздух наполнен неведомыми Силами, таинственную близость которых мы испытываем на себе. Я просыпаюсь радостный, желание запеть переполняет мою грудь. Почему? Я иду низом вдоль берега и вдруг, после короткой прогулки, возвращаюсь расстроенный, как будто дома меня ожидает какое-то несчастье. Почему? Может быть, это струя холода, коснувшись моей кожи, потрясла мне нервы и омрачила душу? Или же это форма облаков, краски дня, оттенки предметов, такие изменчивые, воспринятые зрением, встревожили мою мысль? Как знать? Все, что нас окружает, все, что мы видим, не всматриваясь, все, с чем мы соприкасаемся, не вникая, все, к чему мы притрагиваемся, не осязая, все, что мы встречаем, не познавая, оказывает быстрое, неожиданное и необъяснимое воздействие на нас, на наши органы и через них — на наши мысли, на самое сердце.

Как глубока эта тайна Невидимого! Мы не можем проникнуть в нее с помощью наших жалких органов чувств. Нам не могут помочь наши глаза, которые не умеют видеть ни слишком малого, ни слишком большего, ни слишком близкого, ни слишком далекого, ни обителей звезд, ни обитателей капли воды… Нам не может помочь наш слух, который лишь обманывает нас, так как передает нам колебания воздуха превращенными в полнозвучные тона. Наш слух той же природы, что и феи: он чудесно претворяет это колебание в звук и метаморфозой этой рождает музыку, которая придает певучесть немому волнению природы… А что уж говорить о нашем обонянии, более слабом, чем чутье собаки… о нашем вкусе, едва различающем возраст вина!

Ах, будь у нас другие органы, которые творили бы к нашему благу другие чудеса, сколько всего могли бы мы еще открыть вокруг себя!

16 мая. Я болен, это ясно! А я так хорошо чувствовал себя последний месяц! У меня лихорадка, жестокая лихорадка, или, вернее, лихорадочное возбуждение, доставляющее не меньше страданий моей душе, чем телу. Все время у меня ужасное предчувствие угрожающей мне опасности, боязнь надвигающегося несчастья или близкой смерти, то ощущение, которое, несомненно, является приступом болезни, еще неизвестной, но гнездящейся в крови и плоти.

18 мая. Я посоветовался с доктором, потому что стал страдать бессонницей. Он нашел у меня учащенный пульс, расширение зрачков, повышенную нервозность, но не обнаружил ни одного тревожного симптома. Мне нужно принимать душ и пить бромистый калий.

25 мая. Никакой перемены! В самом деле, какое странное состояние! Лишь только близится вечер, мною овладевает непонятное беспокойство, как будто ночь таит страшную для меня угрозу. Я наскоро обедаю, потом пытаюсь читать, но не понимаю ни слова, еле различаю буквы. Тогда я принимаюсь ходить взад и вперед по гостиной под гнетом смутной, но непреодолимой боязни, боязни сна и боязни постели.

Часам к десяти я подымаюсь в спальню. Едва войдя, запираю дверь на два поворота ключа и задвигаю засов: я боюсь… но чего?.. До сих пор я совершенно не боялся… Я открываю шкафы, заглядываю под кровать, прислушиваюсь… прислушиваюсь… но к чему?.. Не странно ли, что простое недомогание, быть может, некоторое расстройство кровообращения, возбуждение какого-нибудь нервного узла, небольшой прилив крови, ничтожнейший перебой в работе нашей одушевленной машины, столь несовершенной и столь хрупкой, способны сделать меланхоликом самого веселого человека и трусом — храбреца? Затем я ложусь и жду сна, как ожидают палача. Я с ужасом жду его прихода, сердце у меня колотится, ноги дрожат, и все тело трепещет в жаркой постели до тех пор, пока я вдруг не проваливаюсь в сон, как падают в омут, чтобы утопиться. Я не чувствую, как прежде, приближения этого вероломного сна, который прячется где-то рядом, подстерегает и готов схватить меня за голову, закрыть мне глаза уничтожить меня.

Я сплю долго, два — три часа, потом какое-то сновидение, нет, кошмар, начинает душить меня. Я прекрасно чувствую, что лежу и сплю… Я это чувствую и знаю… но чувствую также, что кто-то приближается ко мне, смотрит на меня, трогает меня, вскакивает на кровать, становится коленями мне на грудь, охватывает руками мою шею и сжимает… сжимает ее… изо всех сил, чтобы задушить меня.

Я сопротивляюсь, но связан той страшной немощью, что парализует нас во сне: хочу закричать — и не могу, хочу пошевелиться — и не могу; задыхаясь, делаю невероятные усилия, чтобы повернуться, сбросить с себя существо, которое давит и душит меня, — и не могу!

И внезапно я просыпаюсь, обезумевший, покрытый потом. Зажигаю свечу. Я — один.

После этого припадка, который повторяется каждую ночь, я наконец спокойно засыпаю и сплю до рассвета.

2 июня. Мое состояние еще ухудшилось. Что же со мной? Бром не помогает, души не помогают. Недавно, чтобы утомить тело, и без того усталое, я отправился прогуляться в Румарский лес. Сначала мне казалось, что свежий воздух, легкий и приятный, насыщенный запахом трав и листьев, вливает в мои жилы новую кровь, а в сердце новую силу. Я пошел большой охотничьей дорогой, потом свернула на Ла-Буй, по узкой тропинке меж двумя полчищами высоченных деревьев, воздвигавших зеленую, густую, почти черную кровлю между небом и мной.

Вдруг меня охватила дрожь, — не дрожь холода, но странная дрожь тоски.

Я ускорил шаг, испугавшись того, что я один в лесу, бессмысленно и глупо устрашась одиночества. И мне показалось, что за мной кто-то идет, следует по пятам, совсем близко, вплотную, почти касаясь меня.

Я резке обернулся. Я был один. Позади себя я увидел только прямую и широкую аллею, пустынную, глубокую, жутко пустынную; и по другую сторону она тянулась тоже бесконечно, совершенно такая же, наводящая страх.

Я закрыл глаза. Почему? И начал вертеться на каблуке, очень быстро, словно волчок. Я чуть не упал; открыл глаза; деревья плясали, земля колебалась; я принужден был сесть. Потом, ах! потом я уже не мог вспомнить, какою дорогой пришел сюда! Дикая мысль! Дикая! Дикая мысль! Я больше ничего не узнавал. Пошел в ту сторону, что была от меня направо, и возвратился на дорогу, которая привела меня перед тем в чащу леса.

3 июня. Я провел ужасную ночь. Хочу уехать на несколько недель. Небольшое путешествие, наверное, успокоит меня.

2 июля. Возвратился. Я исцелен. Кроме того, я совершил очаровательное путешествие. Я побывал на горе Сен-Мишель, которой до сих пор не видел.

Какой открывается вид, когда приезжаешь в Авранш под вечер, как приехал я! Город расположен на холме; меня провели в городской сад, находящийся на окраине. Я вскрикнул от изумления. Огромный залив неоглядно простирался передо мною, меж двух расходящихся берегов, которые тонули вдали в тумане; посреди этого беспредельного желтого залива под светлозолотистым небом возвышалась среди песков странная сумрачная островерхая гора. Солнце закатилось, и на горизонте, еще пылавшем, обрисовывался профиль этой фантастической скалы с фантастическим зданием на ее вершине.

На рассвете я отправился к нему. Как и накануне вечером, был отлив, и я смотрел на чудесное аббатство, все ближе выраставшее передо мной. После нескольких часов ходьбы я достиг огромной гряды валунов, на которой расположился городок с большой церковью, царящей над ним. Взобравшись по узенькой крутой уличке, я вошел в самое изумительное готическое здание, когда-либо построенное на земле для бога, обширное, как город, полное низких зал, придавленных сводами, и высоких галерей на хрупких колоннах. Я вошел внутрь этой гигантской драгоценности из гранита, воздушной, как кружево, покрытой башенками, куда ведут извилистые лестницы, и стройными колоколенками, которые вздымают в голубое небо дня и в темное небо ночи свои диковинные головы, вздыбившиеся химерами, дьяволами, невероятными животными, чудовищными цветами, и соединяются друг с другом тонкими, искусно украшенными арками.

Взобравшись наверх, я сказал монаху, сопровождавшему меня:

— Отец, как вам, должно быть, здесь хорошо!

— Здесь очень ветрено, сударь, — ответил он, и мы принялись беседовать, глядя, как подступает океан, как он бежит по песку и покрывает его стальной броней.

Монах стал мне рассказывать разные предания, все древние предания этих мест — легенды, много легенд.

Одна из них чрезвычайно поразила меня. Местные старожилы, живущие на горе, утверждают, будто ночью в песках слышны голоса, затем слышно, как блеют две козы, одна погромче, другая потише. Маловеры скажут вам, что это крики морских птиц, похожие иногда на блеяние, иногда на человеческие стоны; но рыбаки, которым случалось запоздать с возвращением, клянутся, что им встречался во время отлива старый пастух, бродивший по дюнам вокруг маленького, удаленного от мира городка: голова его постоянно закутана плащом, и он ведет за собою козла с лицом мужчины и козу с лицом женщины; у них обоих длинные седые волосы, и оба без умолку говорят и бранятся на неведомом языке, а потом вдруг перестают кричать, чтобы изо всех сил заблеять.

Я спросил монаха:

— Вы верите этому?

Он промолвил:

— Не знаю.

Я продолжал:

— Если бы на земле, кроме нас, жили другие существа, то разве мы не узнали бы о них уже давно? Разве вы не увидели бы их? Разве их не увидел бы я?

Он ответил:

— А разве мы видим хотя бы стотысячную часть того, что существует? Возьмите, например, ветер, который является величайшей силой природы, который валит с ног людей, разрушает здания, вырывает с корнем деревья, вздымает на море горы воды, опрокидывает береговые утесы и разбивает о подводные скалы большие корабли, ветер, смертоносный, свистящий, стонущий, ревущий, — разве вы его видели, разве можете видеть? Однако он существует.

Я замолчал, услышав это простое рассуждение. Этот человек был мудр, а быть может, и глуп. Я не мог этого решить наверно, но все же замолчал. О том, что он говорил, я и сам часто думал.

3 июля. Я плохо спал; здесь безусловно какое-то лихорадочное поветрие, потому что мой кучер страдает тем же недугом, что и я. Возвратившись вчера домой, я заметил, что он как-то особенно бледен. Я спросил его:

— Что с вами, Жан?

— Да вот не могу спать, сударь, ночи убивают меня. После вашего отъезда на меня словно порчу навели.

Остальные слуги, однако, чувствуют себя хорошо, но я ужасно боюсь, что со мной начнется прежнее.

4 июля. Ясно, со мной началось то же самое. Вернулись прежние кошмары. Сегодня ночью я почувствовал, что кто-то сидит у меня на груди и, припав губами к моим губам, пьет мою жизнь. Да, он высасывал ее из меня, как пиявка. Потом он встал, насытившись, а я проснулся настолько обескровленным, разбитым и подавленным, что не мог прийти в себя. Если это продлится еще несколько дней, я, конечно, уеду снова.

5 июля. Не схожу ли я с ума? То, что случилось, то, что я видел нынешней ночью, настолько необыкновенно, что голова у меня идет кругом, едва об этом подумаю.

Вечером, по обыкновению, я запер дверь на ключ, потом, почувствовав жажду, выпил полстакана воды и случайно заметил, что графин был полон до самой хрустальной пробки.

Затем я улегся спать и погрузился в обычный свой мучительный сон, из которого меня вывело часа через два еще более ужасное потрясение.

Представьте себе, что человека убивают во сне, и он просыпается с ножом в груди, хрипит, обливается кровью, задыхается и умирает, ничего не понимая, — вот что я испытал.

Когда я пришел в себя, мне опять захотелось пить; я зажег свечу и подошел к столу, на котором стоял графин. Я взял его, наклонил над стаканом, но вода не потекла. Графин был пуст! Он был совершенно пуст! Сначала я ничего не понял, потом меня сразу охватило такое ужасное волнение, что я вынужден был сесть, вернее, упал на стул! Затем вскочил и огляделся вокруг; затем снова сел, обезумев от недоумения и страха при виде прозрачного стекла! Я в упор смотрел на него, стремясь разгадать загадку. Руки у меня дрожали. Значит, вода выпита? Кем же? Мной? Наверно, мной! Кто же это мог быть, кроме меня? Значит, я лунатик, я живу, сам того не зная, двойной таинственной жизнью; заставляющей заподозрить, что в нас два существа? Или же это какое-то другое непонятное существо, неведомое и незримое, которое, когда наша душа скована сном, оживляет полоненное им тело, повинующееся ему, как нам самим, больше, чем нам самим?

О, кто поймет мою ужасную теску! Кто поймет волнение человека, находящегося в здравом уме, бодрствующего, полностью владеющего своим рассудком, когда он со страхом ищет сквозь стекло графина воду, исчезнувшую, пока он спал!

И я просидел так до наступления дня, не смея снова лечь в постель.

6 июля. Я схожу с ума. Сегодня ночью опять выпили весь графин; вернее, его выпил я сам!

Но я ли это? Я ли? Кто же тогда? Кто? О господи! Я схожу с ума! Кто спасет меня?

10 июля. Я проделал поразительные опыты.

Решительно — я сумасшедший! Но тем не менее…

6 июля, перед сном, а поставил на стол вино, молоко, воду, хлеб и землянику.

Выпили — или я выпил — всю воду и немного молока. Не тронули ни вина, ни хлеба, ни земляники.

7 июля я повторил опыт, и он дал те же результаты.

8 июля я не поставил воды и молока. Не тронули ничего.

Наконец 9 июля я поставил только воду и молоко, предварительно обмотав графины белой кисеей и привязав пробки. Потом я натер себе губы, усы и руки графитом и лег спать.

Меня охватил непреодолимый сон, за которым вскоре последовало ужасное пробуждение. Во сне я не пошевельнулся: даже на подушке не оказалось ни пятнышка. Я бросился к столу. Белая кисея, в которую были завернуты графины, оставалась нетронутой. Я размотал тесемки, трепеща от страха. Вся вода была выпита! Все молоко выпито! О боже!..

Сейчас же уезжаю в Париж.

12 июля. Париж. В последние дни я, как видно, совсем потерял голову! Я стал игрушкой расстроенного воображения, если только я действительно не лунатик или не подвергся одному из тех доказанных, но до сих пор не объясненных влияний, которые называются внушением. Во всяком случае, расстройство моих чувств граничило с сумасшествием, но мне достаточно было прожить сутки в Париже, чтобы вновь обрести равновесие.

Вчера после разъездов и визитов, вливших мне в душу свежий живительный воздух, я закончил вечер во Французском театре. Играли пьесу Александра Дюма-сына; силой своего живого и богатого дарования он довершил мое исцеление. Безусловно, одиночество опасно для деятельных умов. Мы должны жить среди людей, которые мыслят и говорят. Долго оставаясь в одиночестве, мы населяем пустоту призраками.

В отличном настроении я возвращался бульварами в гостиницу. Пробираясь в толпе, я не без иронии вспоминал страхи и предположения прошлой недели, когда я был уверен, — да, уверен! — что какое-то невидимое существо живет под моей крышей. Как быстро слабеет, путается и мутится наш разум, стоит лишь какому-нибудь непонятному пустяку поразить нас!

Вместо того, чтобы сделать простой вывод: «Я не понимаю потому, что причина явления ускользает от меня», — мы тотчас же выдумываем страшные тайны и сверхъестественные силы.

14 июля. Праздник Республики. Я гулял по улицам. Ракеты и знамена забавляли меня, как ребенка. До чего же, однако, глупо радоваться в определенное число по приказу правительства! Народ — бессмысленное стадо, то дурацки терпеливое, то жестоко бунтующее. Ему говорят: «Веселись». Он веселится. Ему говорят: «Иди, сражайся с соседом». Он идет сражаться. Ему говорят: «Голосуй за императора». Он голосует за императора. Потом ему говорят: «Голосуй за республику». И он голосует за республику.

Те, кто им управляет, тоже дураки; только, вместо того чтобы повиноваться людям, они повинуются принципам, которые не могут не быть вздорными, бесплодными и ложным именно потому, что это принципы, то есть идеи, признанные достоверными и незыблемыми, — это в нашем-то мире, где нельзя быть уверенным ни в чем, потому что свет всего лишь иллюзия, потому что звук — такая же иллюзия!

16 июля. Вчера я видел вещи, которые меня глубоко взволновали.

Я обедал у моей кузины госпожи Сабле; ее муж командует 76-м стрелковым полком в Лиможе. Я встретился у нее с двумя молодыми женщинами; одна из них замужем за врачом, доктором Параном, который усиленно занимается нервными болезнями и необыкновенными явлениями, обнаруженными в настоящее время благодаря опытам с гипнотизмом и внушением.

Он долго рассказывал нам об удивительных результатах, достигнутых английскими учеными и врачами нансийской школы.

Факты, которые он приводил, показались мне настолько диковинными, что я наотрез отказывался верить им.

— Мы накануне открытия одной из самых значительных тайн природы, — утверждал он, — я хочу сказать, одной из самых значительных тайн на земле, потому что есть, конечно, тайны гораздо более значительные, — там, в звездных мирах. С тех пор, как человек мыслит, с тех пор, как он умеет высказать и записать свою мысль, он чувствует рядом с собою какую-то тайну, недоступную для его грубых и несовершенных чувств, и пытается возместить их бессилие напряжением ума. Когда его ум пребывал еще в рудиментарном состоянии, это вечное ощущение невидимых явлений воплотилось в банально-жуткие образы. Так родились народные верования в сверхъестественное, легенды о блуждающих духах, феях, гномах, призраках, я сказал бы даже, миф о боге, ибо наши представления о творце-зиждителе, из какой бы религии они не исходили, — это до последней степени убогие, нелепые, неприемлемые вымыслы, порожденные запуганным человеческим умом. Нет ничего вернее изречения Вольтера: «Бог создал человека по образу своему, но человек воздал ему за это сторицей».

Но вот уже немного более столетия, как стали предчувствовать что-то новое. Месмер и некоторые другие направили нас на неожиданный путь, и мы действительно достигли, особенно за последние четыре — пять лет, поразительных результатов.

Моя кузина тоже улыбалась очень недоверчиво. Доктор Паран обратился к ней:

— Хотите, сударыня, я попытаюсь вас усыпить?

— Хорошо. Согласна.

Она села в кресло, и он стал пристально смотреть на нее гипнотизирующим взглядом. Я сразу почувствовал какое-то беспокойство, у меня забилось сердце, сжало горло. Я видел, как веки г-жи Сабле тяжелели, рот искривился, дыхание стало прерывистым.

Через десять минут она уже спала.

— Сядьте позади нее, — сказал мне доктор.

Я сел. Он вложил ей в руки визитную карточку, говоря:

— Это — зеркало. Что вы видите в нем?

Она ответила:

— Я вижу моего кузена.

— Что он делает?

— Крутит ус.

— А сейчас?

— Вынимает из кармана фотографию.

— Чья это фотография?

— Его собственная.

Так оно и было на самом деле! Эту фотографию мне только что принесли в гостиницу.

— Как он снят на этой фотографии?

— Он стоит со шляпой в руке.

Значит, визитная карточка, белый кусочек картона, давала ей возможность видеть, как в зеркале. Молодые женщины испуганно повторяли:

— Довольно! Довольно! Довольно!

Но доктор приказал ей:

— Завтра вы встанете в восемь часов, поедете в гостиницу к вашему кузену и будете умолять его дать вам взаймы пять тысяч франков, которые просит у вас муж и которые потребуются ему в ближайший его приезд.

Затем он разбудил ее.

Возвратись в гостиницу, я размышлял об этом любопытном сеансе, и меня охватили подозрения; я, конечно, не усомнился в безусловной, бесспорной правдивости кузины, которую знал с детства как сестру, но я счел возможным плутовство со стороны доктора. Не прятал ли он в руке зеркальце, держа его перед усыпленной молодой женщиной вместе со своей визитной карточкой? Профессиональные фокусники проделывают ведь еще и не такие удивительные вещи.

Итак, я вернулся в гостиницу и лег спать.

А сегодня утром в половине девятого меня разбудил лакей и доложил:

— Госпожа Сабле желает немедленно поговорить с вами, сударь.

Я наспех оделся и принял ее.

Она села в большом волнении, опустив глаза, не поднимая вуали, и сказала:

— Дорогой кузен, я хочу вас попросить о большом одолжении.

— О каком же, кузина?

— Мне очень неловко говорить об этом, но иначе нельзя. Мне необходимы, совершенно необходимы пять тысяч франков.

— Полноте! Вам?..

— Да, мне или, вернее, моему мужу, — он поручил мне достать эту сумму.

От изумления я в ответ пробормотал что-то невнятное. Я задавал себе вопрос: уж не насмехается ли она надо мной вместе с доктором Параном, уж не простая ли все это шутка, заранее подготовленная и умело разыгранная?

Но все мои подозрения рассеялись, когда я внимательно посмотрел на кузину. Она дрожала от волнения, — настолько тягостна была для нее эта просьба, — и я понял, что она готова разрыдаться.

Я знал, что она очень богата, и заговорил снова:

— Как? У вашего мужа нет в наличности пяти тысяч франков? Подумайте-ка хорошенько. Уверены ли вы, что он поручил вам попросить их у меня?

Несколько мгновений она колебалась, как будто силясь что-то припомнить, затем ответила:

— Да… да… уверена.

— Он написал вам об этом?

Она снова заколебалась, раздумывая. Я догадывался, как мучительно работает ее мысль. Она не знала. Она знала только одно: ей нужно добыть пять тысяч франков для мужа. И она отважилась солгать:

— Да, он мне написал.

— Когда же? Вчера вы ничего мне об этом не говорили.

— Я получила от него письмо сегодня утром.

— Вы можете мне его показать?

— Нет… нет… нет… оно очень интимное… очень личное… я… я его сожгла.

— Значит, ваш муж наделал долгов?

Она еще раз заколебалась, потом прошептала:

— Не знаю.

Тогда я сразу отрезал:

— В настоящий момент у меня нет пяти тысяч франков, милая кузина.

У нее вырвался страдальческий вопль:

— О! Прошу вас, прошу, достаньте мне их!..

Она страшно встревожилась и умоляюще сложила руки. Я слышал, как изменился ее голос; одержимая и порабощенная непреодолимым приказанием, она плакала и лепетала:

— Умоляю вас… если бы вы знали, как я страдаю… Деньги нужны мне сегодня.

Я сжалился над нею:

— Вы их получите, даю вам слово.

Она воскликнула:

— Благодарю вас, благодарю! Как вы добры!

Я продолжал:

— А вы помните, что произошло вчера у вас?

— Помню.

— Вы помните, что доктор Паран усыпил вас?

— Помню.

— Так вот, это он велел вам прийти ко мне нынче утром, чтобы взять у меня взаймы пять тысяч франков, и сейчас вы повинуетесь этому внушению.

Немного подумав, она ответила:

— Но ведь их просит мой муж!

Целый час я пытался ее убедить, но не мог ничего добиться.

Как только она ушла, я помчался к доктору. Я столкнулся с ним в дверях его дома, и он выслушал меня, улыбаясь. Затем спросил:

— Теперь верите?

— Да, приходится верить.

— Едемте к вашей родственнице.

Истомленная усталостью, она дремала в шезлонге. Доктор пощупал у нее пульс и некоторое время смотрел на нее, подняв руку к ее глазам; она медленно опустила веки, подчиняясь невыносимому гнету этой магнетической власти.

Усыпив ее, он сказал:

— Ваш муж не нуждается больше в пяти тысячах франков! Вы забудете о том, что просили кузена дать их вам взаймы, и если он заговорит с вами об этом, ничего не будете понимать.

После этого он разбудил ее. Я вынул из кармана бумажник:

— Вот, дорогая кузина, то, что вы просили у меня утром.

Она была настолько удивлена, что я не посмел настаивать. Я попытался все же напомнить ей, но она энергично отрицала, думая, что я смеюсь над нею, и в конце концов чуть не рассердилась.

…

Вот история! Я только что вернулся домой и не в состоянии был позавтракать — настолько этот опыт взбудоражил меня.

19 июля. Многие из тех, кому я рассказывал об этом приключении, посмеялись надо мной. Не знаю, что и думать. Мудрец говорит: «Быть может».

24 июля. Я пообедал в Буживале, а вечер провел на балу гребцов. Несомненно, все зависит от местности и окружающей среды. Поверить в сверхъестественное на острове Лягушатни было бы верхом безумия… но на вершине горы Сен-Мишель? Но в Индии? Мы ужасно подвержены влиянию того, что нас окружает. На следующей неделе я возвращаюсь домой.

30 июля. Вчера я вернулся домой. Все благополучно.

2 августа. Ничего нового. Великолепная погода. Провожу дни, созерцая бегущую Сену.

4 августа. Среди моих слуг ссоры. Они утверждают, будто ночью в шкафах кто-то бьет стаканы. Лакей обвиняет кухарку, кухарка обвиняет экономку, экономка — их обоих. Кто виноват? Догадлив будет тот, кто скажет!

6 августа. На этот раз я уже не безумец. Я видел… видел… видел!.. Теперь уже нечего сомневаться… Я видел!.. Озноб еще пробирает меня до кончиков пальцев… страх еще пронизывает меня до мозга костей… Я видел!

В два часа дня я гулял на солнцепеке у себя в саду, среди розовых кустов… в аллее расцветающих осенних роз.

Остановившись полюбоваться на «Великана битв», распустившегося тремя восхитительными цветками, я увидел, ясно увидел, что совсем возле меня стебель одной из этих роз согнулся, как бы притянутый невидимой рукою, а потом сломался, словно та же рука сорвала его! Потом цветок поднялся по дуге, которую могла бы описать рука, подносящая его к чьим-то губам, и один, без опары, неподвижный, повис пугающим красным пятном в прозрачном воздухе в трех шагах от меня.

В безумном ужасе я бросился схватить его! Но не схватил ничего: он исчез. Тогда я бешено рассердился на самого себя: нельзя же, чтобы у серьезного, рассудительного человека бывали подобные галлюцинации!

Но была ли это галлюцинация? Я повернулся, чтобы отыскать стебель, и тотчас же нашел его на кусте, между двух роз, оставшихся на ветке; излом его был еще свеж.

Тогда я возвратился домой, потрясенный до глубины души; ведь теперь я уверен, так же уверен, как в чередовании дня и ночи, что возле меня живет невидимое существо, которое питается молоком и водой, которое может трогать предметы, брать их и переставлять с места на место, что, следовательно, это существо наделено материальной природой, хотя и недоступной нашим ощущениям, и оно так же, как я, живет под моим кровом…

7 августа. Я спал спокойно. Он выпил воду из графина, но ничем не потревожил моего сна.

Задаю себе вопрос: не сумасшедший ли я? Только что, гуляя вдоль реки на самом солнцепеке, я начал сомневаться, в здравом ли я рассудке, и мои сомнения уже не были неопределенными, как до сих пор, а, наоборот, стали ясными, безусловными. Мне случалось видеть сумасшедших: я знавал среди них людей, которые во всем, кроме одного какого-нибудь пункта, сохраняли былое здравомыслие, логичность, даже проницательность. Обо всем они судили толково, всесторонне, глубоко, но внезапно их мысль, задев подводный камень присущего им помешательства, раздиралась в клочья, дробилась и тонула в том яростном, страшном океане, полном взлетающих волн, туманов и шквалов, который зовется безумием.

Конечно, я счел бы себя безумным, совершенно безумным, если бы не сознавал, не понимал бы вполне своего состояния, если бы не разбирался в нем, анализируя его с полной ясностью. Итак, меня можно назвать рассуждающим галлюцинантом. В моем мозгу, по-видимому, произошло какое-то неведомое расстройство, одно из тех расстройств, которые для современных физиологов являются предметом наблюдения и изучения, и этим расстройством вызван глубокий разлад в моем уме, в порядке и последовательности моих мыслей. Подобные явления имеют место во сне, который ведет нас сквозь самые невероятные фантасмагории, и они не удивляют нас, потому что способность проверки и чувство контроля усыплены, между тем как способность воображения бодрствует и работает. А не могло ли случиться так, что один из незаметных клавишей моей мозговой клавиатуры оказался парализованным? Вследствие различных несчастных случаев люди теряют память то на собственные имена, то на глаголы, то на цифры, то на одни хронологические даты. Локализация всех мельчайших функций нашего мышления теперь доказана. Что же удивительного, если способность отдавать себе отчет в нереальности некоторых галлюцинаций в настоящее время у меня усыплена?

Я думал обо всем этом, идя по берегу реки. Солнце заливало светом водную гладь, ласкало землю, наполняло мои взоры любовью к жизни, к ласточкам, чей стремительный полет — радость для глаз, к прибрежным травам, чей шелест — отрада для слуха.

Но мало-помалу необъяснимое беспокойство овладевало мною. Какая-то сила, мне казалось, — тайная сила, сковывала меня, останавливала, мешала идти дальше, влекла обратно. Меня мучительно тянуло вернуться, как бывает, когда оставишь дома больного любимого человека и тебя охватывает предчувствие, что его болезнь ухудшилась.

И вот я вернулся против собственной воли, в уверенности, что дома меня ждет какая-нибудь неприятная новость: письмо или телеграмма. Ничего этого, однако, не оказалось, и я был озадачен и обеспокоен даже более, чем если бы снова предо мной явилось какое-нибудь фантастическое видение.

8 августа. Вчера я провел ужасную ночь. Он больше ничем себя не проявляет, но я чувствую его возле себя, чувствую, как он шпионит за мною, неотвязно смотрит на меня, читает в моих мыслях, подчиняет меня своей власти; прячась таким образом, он более страшен, чем если бы давал знать о своем невидимом и постоянном присутствии сверхъестественными явлениями.

Тем не менее я спал.

9 августа. Ничего, но мне страшно.

10 августа. Ничего; что-то будет завтра?