- Авторы

- Файлы

- Ключевые слова

- Литература

Петрунин Г.Р.

1

1 МБОУ Нерастанновская СОШ

старинные меры длины

литературные произведения

перевод современных мер

сравнительные характеристики

1. Виленкин Н. Я. «Математика 5», учебник для пятого класса общеобразовательных учреждений. Москва «Сайтком», 2000.

2. Депман И. Я. «За страницами учебника математики». Москва «Просвещение»,1989.

3. Маяковский В. В. Собрание сочинений в 12 томах. Том 8. М.: Правда, 1978.

4. Романовский Б. В. « С метром по векам». Л. : Детская литература, 1985.

5. Шарыгин И. Ф. «Наглядная геометрия 5–6», пособие для общеобразовательных учебных заведений. Москва «Дрофа», 2002.

6.Бирюкова А. А., Синицина Е. И. Справочник школьника для начальных классов: Математика. Русский язык. Чтение и развитие речи. Природоведение. – М.: СЛОВО, Эксмо, 2018. – 608 с.

7.Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений – 4 –е изд., дополненное, — М.: Азбуковник, 2005 – 944 с.

8.Розе Т.В. Большой фразеологический словарь для детей. – М.:ОЛМА Медиа Групп, 2009. – 224 с., ил.

9.Русские народные пословицы и поговорки. Составил А.М. Жигулев. – М.: «Московский рабочий», 2003. — 359 с.

10 .Большая детская энциклопедия. М.: Махаон, 2019. – 337с.

Введение

« Измерь самого себя – и ты станешь настоящим геометром!»

Марсилио Сичино.

Идея исследовательской работы возникла после того, как мы столкнулись на занятиях по внеурочной деятельности с интересными математическими заданиями со старинными русскими мерами, а на уроках литературы мы изучаем классические произведения, в которых встречаются старинные слова, а на уроках математики — различные единицы измерения. В этом учебном году в нашем классе появились новые направления внеурочной деятельности: математическая грамотность и читательская грамотность. Современный школьник сегодня должен уметь выполнять практико–ориентированные задачи, грамотно работать с текстом. Часто читая текст, мы не понимаем, как та или иная единица измерения характеризует героя, описывает расстояние и т.д. Нельзя представить себе жизнь человека, не производящего измерений. Измеряют строители, архитекторы, портные, мы, обучающиеся, часто выполняем различные измерения.. В повседневной жизни мы сталкиваемся с математическими величинами ежедневно. Не задумываясь, производим различные вычисления. С современными единицами измерения длины мы знакомы. Они удобны и понятны. А как быть с старинными мерами измерениями?

Так в этом году на уроках литературы мы изучали «Му-Му» И.С. Тургенева. Автор своего героя в начале рассказа описывает так: «Из числа всей ее (барыни) челяди самым замечательным лицом был дворник Герасим, мужчина двенадцати вершков роста, сложенный богатырем и глухонемой от рождения».

Из произведения мы знаем, что Герасим – богатырь, но меня заинтересовало: какого он все-таки был роста? Что означают слова «двенадцати вершков роста»? Что такое вершок?

Мы часто слышим пословицы, в которых используются старинные слова. Например:«От горшка два вершка, а уже указчик», «Семь пядей во лбу», «Каждый купец на свой аршин меряет», «Косая сажень в плечах», «Коломенская верста».

Стало интересно, что означают новые слова, как выглядел Герасим, да и сказочные герои : Конек – Горбунок, Подземные Жители, как понять некоторые поговорки.

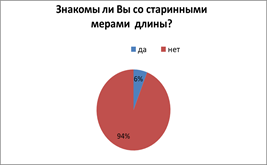

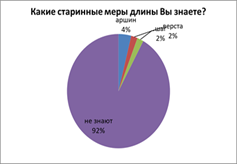

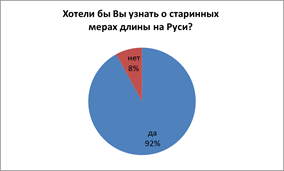

Мы провели анкетирование и узнали:

Анкета

1. Знакомы ли Вы со старинными мерами длины?

2. Какие старинные меры длины Вы знаете?

3. Хотели бы Вы узнать о старинных мерах длины на Руси?

Актуальность работы обусловлена моим большим интересом к теме данного исследования в математике.

Гипотеза: люди не могут существовать без системы мер, которая в процессе развития человечества развивается и совершенствуется.

Предмет исследования: старинные русские меры длины.

Цель исследования:

1. Изучить старинные меры длины.

2. Сравнить с новой измерительной системой.

3. Найти отражение старинных мер в пословицах и поговорках.

4. Измерить рост обучающихся 5 класса и перевести его в старинные русские меры, сделав сравнительный анализ с ростом обучающихся в 1 классе.

5. Разработать сборник фразеологизмов для учителей русского языка и литературы.

Задачи исследования:

— провести анализ литературы по проблеме исследования;

— изучить измерительную систему, которая существовала ранее;

— исследовать взаимосвязь между старой измерительной системой и новой;

-показать отражение старых мер в русском фольклоре.

-сделать сравнительный анализ роста обучающихся 5 класса , используя различные меры длины.

Методы исследования:

-проанализировать, что мы знаем о современных и старинных мерах длины;

— анализ и изучение художественной и специальной литературы, интернет – ресурсов;

— провести эксперимент: попробовать измерить рост одноклассников, используя старинные и современные единицы измерения.

Практическая значимость:

— рассказать одноклассникам сведения о старинных мерах длины;

— составить таблицу преобразований, научить их пользоваться ею;

— составить словарь старинных русских мер длины для учителей математики;

— словарь фразеологизмов для обучающихся и учителей русского языка и литературы.

— сделать сравнительный анализ роста обучающихся 5 класса в различных единицах измерения.

Как измеряли в древности.

Старинные единицы измерения.

Без измерений нельзя ни сшить платье, ни выточить на токарном станке деталь, ни узнать, который час. Так что измерения – одно из важнейших дел в современной жизни. Но не всегда было так. Когда первобытный человек убивал медведя, он радовался, если тот оказывался достаточно большим. Однако не было необходимости определять вес медведя, в то время никаких весов не было. Не было особой нужды в измерениях, и когда этот человек делал каменный топор. Позднее люди стали жить большими группами. Начался обмен товарами, перешедший потом в торговлю, возникли первые государства. Тогда появилась нужда в измерениях. Царские писцы должны были знать, какова площадь поля у каждого крестьянина. Этим определялось, сколько зерна он должен отдать царю. Надо было знать при продаже льняного масла объём проданного товара. Когда начали строить корабли, нужно было заранее наметить правильные размеры: иначе корабль затонул бы. Не могли обойтись без измерений древние строители пирамид, дворцов и храмов, до сих пор поражающих нас своей соразмерностью и красотой.

Любые измерения производят в каких – то единицах: длину измеряют в единицах длины, вес – в единицах веса, время – в единицах времени.

За свою историю человечество придумало огромное количество всевозможных единиц, причём каждый народ имел свои.

Первые единицы для измерения величин были не слишком точными. Например, расстояния измерялись шагами. У разных людей величина шага различна, поэтому брали некоторую среднюю величину.

Для измерения больших расстояний служила миля – путь в тысячу двойных шагов. А ещё большие расстояния измеряли переходами или днями передвижения.

Однако шаги, мили, переходы – всё это было хорошо для измерения расстояний на земле. Ни рост человека, ни рулон ткани шагами не измеришь.

Одной из самых распространённых единиц длины был локоть – расстояние от локтя до конца среднего пальца. Эти расстояния были различны. Поэтому царь издавал указ, каким локтем должны пользоваться все его подданные.

Наряду с локтем применяли сажень. Она примерно равна расстоянию от подошвы до концов пальцев поднятой вверх руки. В России долгое время существовало множество различных саженей — мерная, малая, морская, косая, маховая.

Для измерения меньших расстояний употреблялась ладонь – ширина кисти руки. Ещё меньшей единицей длины является дюйм – длина сустава большого пальца.

Фут – это средняя длина ступни человека.

За основную в английском обиходе меру длины – ярд – указом короля Генриха 1 было определено расстояние от носа короля до конца среднего пальца вытянутой его руки. В настоящее время длина ярда примерно равна 0,91 метра.

В Вавилоне, как и в других странах, меры были согласованы друг с другом.

Начиналось всё с единиц для измерения длин. Основной из них был локоть. Локтями мерили ткани, но для измерения земельных участков применяли единицы длины в 12 локтей (примерно 6 м)

Дороги измеряли даннами – 3600 локтей (примерно 1,8 км).

А когда надо было измерять малые предметы, пользовались пальцами, составлявшими 1/30 локтя или линиями – 1/60 локтя.

С локтями была связана ещё одна единица длины, содержавшая 18 пальцев, то есть 0,6 локтя. Она примерно равнялась футу, то есть длине ступни взрослого человека.

Старинные русские меры длины

Русский народ создал свою собственную систему мер.

Древнейшими русскими мерами длины являются локоть и сажень. Точной первоначальной длины той и другой меры мы не знаем; некий англичанин, путешествующий по России в 1554 году, свидетельствует, что русский локоть равнялся половине английского ярда. Согласно «Торговой книге», составленной для русских купцов на рубеже XV1 и XV11 веков, три локтя были равны двум аршинам. Название «аршин» происходит от персидского слова «арш», что значит локоть.

Первое упоминание сажени встречается в летописи X1 века, составленной киевским монахом Нестором.

В более поздние времена установилась мера расстояний верста, приравненная к 500 саженям. В древних памятниках верста называется поприщем и приравнивается к 750 саженям.

В XV и XV1 веках происходит объединение русских земель вокруг Москвы. Мера аршин, возникшая при торговле с восточными народами, входит в употребление.

В XV11 веке меры уточнялись. Русская система мер длины стала иметь вид:

Миля = 7 верстам (7,47 км);

Верста = 500 саженям ( 1,07 км);

Сажень = 3 аршинам = 7 футам ( 2,13 м);

Аршин = 16 вершкам = 28 дюймам ( 71,12 см);

Фут = 12 дюймам (30,48 см);

Дюйм = 10 линиям ( 2,54 см);

Линия = 10 точкам ( 2,54 мм).

Когда говорили о росте человека, то указывали лишь, на сколько вершков он превышает 2 аршина. Слова «человек 12 вершков роста» означали, что его рост равен 2 аршинам 12 вершкам, то есть 196 см.

Старинные русские названия мер длины встречаются в пословицах и образных выражениях: ни пяди земли; мерить на свой аршин; косая сажень в плечах; ты от дела ни на пяденьку, а оно от тебя на саженьку.

Метрическая система мер

Потребности практики заставили начать поиски единой системы мер. При этом было ясно, что надо отказаться от установления связей между единицами измерения и размерами человеческого тела. И шаг у людей бывает разный, и длина ступни у них неодинакова, и пальцы у них разной ширины. Поэтому надо было искать новые единицы измерения в окружающей природе.

Метрическая система мер была введена впервые во Франции в 1795 году. В 1792 году Парижская академия наук решила измерить длину земного меридиана, проходящего через Париж. Отдельные части этого меридиана были измерены. Длины других частей были вычислены на основе этих измерений. В результате большой работы была найдена длина парижского меридиана в существовавших тогда французских мерах длины – туазах (1м 95 см).

На Всемирной выставке 1867 года в Париже в организованном там международном комитете мер, весов и монет русский академик Б. С. Якоби выступал с докладом. В нём он сформулировал преимущества метрической системы как экономически самой выгодной вследствие её десятичной основы.

Основная единица системы мер должна быть определена посредством материального эталона, который наиболее точно воспроизводит длину архивного метра. Комиссия утвердила эталон метра, изготовленный из сплава платины ( 90%) и иридия ( 10%).

К 1875 году метрическую конвенцию подписали уже 17 государств, включая Россию, где применение новой системы было разрешено, но не стало законом.

В 1889 году международные прототипы метра и килограмма были сданы в Бретейльский павильон (здание во Франции). С этого момента метр и килограмм стали определяться как длина и вес международных эталонов.

В России учёные с начала X1X века поняли значение метрической системы и пытались её широко внедрить в практику. Окончательное решение вопрос о метрической системе в России получил уже после Великой Октябрьской социалистической революции. С 1 января 1927 года, когда переход промышленности и транспорта на метрическую систему был подготовлен, метрическая система стала единственно допускаемой в СССР системой мер и весов. Большие заслуги во введении и распространении метрической системы мер в нашей стране принадлежит Дмитрию Ивановичу Менделееву, великому русскому химику.

К 1972 году метрическую конвенцию подписало уже 41 государство. Творцы этой универсальной системы мер написали на талоне метра: «На все времена всем народам!».

Для популяризации новых мер поэт В.В.Маяковский написал стихотворные тексты, посвящённые новым мерам.

Старинные меры измерения в литературе

«Словарь С.И. Ожегова о старинных мерах длины

А вот как толкует С.И. Ожегов старинные меры длины.

А

Аршин – старая русская мера длины, равная 0,71м; или линейка, планка такой длины для измерения.

В

Верста — старая русская мера длины, равная 1,06км.

Вершок — старая русская мера длины, равная 4,4см.

Д

Дюйм — единица длины, одна двенадцатая фута, равная 2,54 см.

К

Косая сажень в плечах — о широкоплечем высоком человеке (косая сажень — расстояние от пятки до конца поднятой с другой стороны руки)

Л

Линия – старая русская мера длины, равная 1/10 дюйма

Локоть — старая русская мера длины, равная приблизительно 0,5м.

М

Маховая сажень – размах обеих рук

Миля — путевая мера длины, различная в разных странах.

Морская миля – 1852м. или 1853м.

П

Перст – в словаре С.И.Ожегова нет

Пядь — старая русская мера длины, равная расстоянию между раздвинутыми большим и указательным пальцами.

С

Сажень — старая русская мера длины, равная трем аршинам (2,13 м.)

Стадий- в словаре С.И.Ожегова нет

Сухопутная миля – 1609м.

Ф

Фут – английская и старая русская мера длины, равная 30,48см.

Ш

Шаг – движение ногой при ходьбе, беге, а также расстояние от ноги до ноги при таком движении.

Старинные меры длины в литературе

Писатели в своих произведениях часто используют старинные меры длины. Вот некоторые из них, которые встретились на страницах прочитанных мною книг:

| Автор | Произведение | Мера длины | Преобразование |

| Д. Мамин-Сибиряк | Сказка «Серая шейка» | «Свободного места, где можно было плавать, оставалось не больше пятнадцати сажен». | 15 сажень= 31м 95см |

| Г.Х.Андерсен | Сказка «Дюймовочка» | «…на зеленом пестике, сидела хорошая крошечная девочка ростом не больше дюйма». | 1дюйм =2,54см |

| П.П.Ершов | «Конек Горбунок» | Да игрушечку-конька Ростом только в три вершка, На спине с двумя горбами Да с аршинными ушами» | 3 вершка =12,12см 1 аршин = 0,71м |

| А.Погорельский | Сказка «Черная курица, или подземные жители» | «…отворилась боковая дверь… и вошло множество маленьких людей, ростом не более как с пол-аршина…» | 1/2 аршина- 35,5см |

| А.С.Пушкин | Сказка о Царе Салтане…. | «..наступает срок родин Сына Бог ей дал в аршин…» | 1 аршин- 71см |

| В.М.Гаршин | Сказка «Лягушка-путешественница» | «..тащить хотя и легкую лягушку три тысяч верст, не бог знает какое удовольствие…» | 3000 верст=3000км |

| А.И. Куприн | Слоновья прогулка | «…насторбучив свои аршинные уши…» | 1 аршин – 71см |

| Великорусские сказки Сборник Д.К.Зеленина | Сказка «Кожа медвежья-лицо человечье и сам с ноготок, борода с локоток» | «Прибегает, сам с ноготок – борода с локоток, а усы семь четвертей и давай рвать за дудочку» | 1 ноготок- 1 локоток- 0,5м 7 четвертей — |

| Устное народное творчество | Считалка | «…молодиченька –невеличенька Сама с вершок, голова с горшок» | 1 вершок- 4,4см |

Старинные меры в пословицах и поговорках

Я собрала пословицы и поговорки, стихи, в которых встречается русская мера длины

Пословицы

Вашего брата по тринадцати на дюжину кладут, да и то не берут — обидная характеристика ленивого, малоспособного работника. Таких даже 13 человек вместо 12 и то никому не надо.

За семь верст комара искали, а комар на носу.

Каждый купец на свой аршин меряет, каждый судит о любом деле односторонне, исходя из собственных интересов.

Любовь не верстами меряется. Сто верст молодцу не крюк — расстояние не может быть препятствием для любви.

Мал золотник, да дорог — так говорят о чем-нибудь незначительном на вид, но очень ценном.

Москва верстой далека, а сердцу рядом — так русские люди характеризовали свое отношение к столице.

На аршин борода, да ума на пядь — о взрослом, но глупом человеке.

На версту отстанешь — на десять догоняешь — даже небольшое отставание очень трудно преодолевать.

От горшка два вершка, а уже указчик — молодой человек, не имеющий жизненного опыта, но самонадеянно поучающий всех.

Пудовое горе с плеч свалишь, а золотником подавишься — не следует пренебрегать даже ничтожной опасностью.

Сам с ноготок, а борода с локоток — о человеке незавидной внешности, но пользующемся авторитетом благодаря своему уму, социальному положению. До Петра I борода считалась почетной принадлежностью мужчины. Длинная, холеная борода служила признаком богатства, знатности.

Для учащихся, учителей русского языка и литературы составила словарь фразеологизмов. Его могут применять на своих уроках и учителя начальных классов.

Заключение

В данной работе была изучена и проанализирована литература по теме измерения в древности, старые русские меры и метрическая система мер.

В своей работе мы выполнили следующие :

· проанализировали рост обучающихся при поступлении в первый класс и рост детей на данный момент времени;

· выразили его в сантиметрах, саженях, аршинах, футах, ярдах;

· нашли средний рост ученика за первый и пятый класс;

· провели сравнительный анализ изменения среднего роста обучающегося за четыре года в различных единицах длины.

· составили фразеологический словарь для учителей русского языка и литературы.

В результате мы пришли к следующим выводам:

1. для измерения длин можно использовать различные единицы измерения длины;

2. установлена связь между различными единицами длины;

3. доказано, что каждая из единиц длины может быть представлена через общепринятую метрическую систему мер, а, следовательно, становится понятной для любого человека.

Библиографическая ссылка

Петрунин Г.Р. НЕ ИМЕЛИ НАШИ ПРЕДКИ…НИ РУЛЕТКИ, НИ ЛИНЕЙКИ… // Старт в науке. – 2021. – № 2.

;

URL: https://science-start.ru/ru/article/view?id=2011 (дата обращения: 06.01.2022).

Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»

(Высокий импакт-фактор РИНЦ, тематика журналов охватывает все научные направления)

«Перестаньте рыдать надо мной, журавли!..»

(Эмиграция рыдала от этой песни)

…Перебираю свои заветные старые тетради школьной поры, куда я записывал самые любимые стихи моей юности. И вижу, в каком хитросплетении из разных эпох и поэтических течений формировался мой поэтический вкус: Шекспир здесь соседствует с С. Есениным, Г. Гейне с Э. Асадовым, Ф. Шиллер с А. Блоком, Роберт Бернс с Вероникой Тушновой. Да, вот так: в борьбе явных литературных противоположностей и шло становление моего видения литературного мира…

И вот где-то посередине тетради мой взгляд привлекают эти дорогие и пронзительные поэтические строки, которые потом стали для нас ‒ дворовых ребят 60-70-х годов 20 века ‒ одними из самых задушевных. Это было не просто стихотворение, но и наша самая любимая тогда песня, которую мы пели бесконечно долгое время по вечерам под гитару в подъездах или в больших дворах своего детства. Тогда мы не знали, кто её автор, но эти строки запали в сердце на всю жизнь. И только намного позже пришло знание о том, что мы пели уже один из многих вариантов стихотворения, которое первоначально выглядело именно так:

Сквозь вечерний туман мне, под небом стемневшим,

Слышен крик журавлей всё ясней и ясней…

Сердце к ним понеслось, издалёка летевшим,

Из холодной страны, с обнаженных степей.

Вот уж близко летят и, всё громче рыдая,

Словно скорбную весть мне они принесли…

Из какого же вы неприветного края

Прилетели сюда на ночлег, журавли?..

Я ту знаю страну, где уж солнце без силы,

Где уж савана ждет, холодея, земля

И где в голых лесах воет ветер унылый, ‒

То родимый мой край, то отчизна моя.

Сумрак, бедность, тоска, непогода и слякоть,

Вид угрюмый людей, вид печальный земли…

О, как больно душе, как мне хочется плакать!

Перестаньте рыдать надо мной, журавли!..

28 октября 1871 г.

Югенгейм, близ Рейна

…Так вот, 22 февраля 2021 года исполняется 200 лет со дня рождения автора этих проникновенных и печальных строк. А многие и не подозревают, что написавший их ‒ наш земляк Алексей Михайлович Жемчужников, поэт, из старинной дворянской семьи, родился 23 февраля 1821 г. в местечке Почеп тогдашней Черниговской губернии, а ныне это ‒ райцентр нашей Брянской области!

Говоря о нашем сегодняшнем юбиляре, как обычно, примем и в данной статье для него сокращение – А.Ж.

Это им были созданы такие, например, философские жизненные строки:

Не из одной любви к моей отчизне,

Не лишь для дум пред сценой мировой,

Мне просто жить хотелось бы для жизни,

Для благ земных. Для радости земной. (О жизни)

Вот небольшая автобиографическая справка о нашем сегодняшнем герое:

Отец его ‒ Михаил Николаевич Жемчужников ‒ вначале был военным, затем крупным чиновником, сенатором. Мать ‒ Ольга Алексеевна, в девичестве Перовская, принадлежала к известному роду Разумовских-Перовских, который дал крупных политических деятелей, писателей. Ее брат Алексей Алексеевич Перовский известен как писатель Антоний Погорельский ‒ автор прославившей его сказки «Чёрная курица, или Подземные жители», сын ее сестры ‒ Алексей Константинович Толстой. Таким образом, Алексей Михайлович Жемчужников приходился двоюродным братом нашему великому писателю-земляку! А в памяти нашей он, в первую очередь, остался как соавтор Козьмы Пруткова ‒ директора Пробирной Палатки, ставшего одной из бессмертных литературных масок, сатирического персонажа, мистификации, которая снискала широкую любовь публики! В книжном мире трудно назвать подобный случай, когда бы литературный псевдоним воспринимался как реальная личность, обрел прочную самостоятельность.

А.Ж. учился в Первой Санкт-Петербургской гимназии, а затем в Училище правоведения. После окончания Училища состоял на службе в департаменте Сената, в Государственной канцелярии. Но государева служба ему, как и А.К. Толстому, оказалась не в радость.

Первые произведения за подписью Козьмы Пруткова появились в журнале «Современнике» в 1854 г. Это были эпиграммы, басни, афоризмы. И пошли вскоре гулять по свету плоды прутковских раздумий, написанные как литературные шутки.

Афоризмы К. Пруткова давно вошли в нашу речь, многие из них употребляются в качестве пословиц:

Никто не обнимет необъятного.

Смотри в корень!

Если хочешь быть счастливым, будь им.

Лучше скажи мало, но хорошо.

В 1858 г., в 37 лет, Алексей Михайлович, имевший все возможности сделать блестящую карьеру, увольняется со службы. Вплоть до отъезда в 1863 г. за границу Жемчужников живет то в Калуге, то в Москве. Потом были годы, проведенные в Европе. Жемчужников живет в Германии, Швейцарии, Италии, Франции. Иногда наезжает в Россию, тоска по которой отчетлива в его стихах и письмах того времени. Впрочем, поэт, как всегда, чересчур строг к себе. Такие его стихотворения, как «Современные песни», напечатанные Некрасовым в IV томе «Отечественных записок» за 1870 г., свидетельствуют о глубоком знании и чувствовании происходящего в России.

И о том, что он там, в Германии, бесконечно тосковал по Родине, свидетельствует дата и место написания его стихотворения, о котором идёт сегодня речь: 28 октября 1871 г. Югенгейм, близ Рейна.

Однако в 1884 г. он возвращается на родину. Год был не из лучших: только что закрыли «Отечественные записки», обрушились новые репрессии на народовольцев. Тяжелая общественная ситуация вызывала у него горячее чувство протеста. Именно с этого времени начинается активный период в творчестве Жемчужникова. Ему предстояло прожить еще почти четверть века, и все эти годы он пишет стихи, которые, наконец, приносят ему широкую известность. В это время Жемчужников активно участвует в литературно-общественной жизни. Он сближается со многими литераторами того времени, например, с крупным философом и поэтом Владимиром Соловьевым. В нем Жемчужников увидел родственного по духу поэта. Они во многом сходно относились к некоторым фигурам официальной России.

В 1900 г. литературная общественность Москвы довольно широко отметила 50-летие литературной деятельности Жемчужникова. На юбилейном вечере историк литературы А.Н. Веселовский зачитал поздравительную телеграмму Л.Н. Толстого: «Очень радуюсь случаю напомнить тебе о себе сердечным поздравлением с твоей твердой и благородной пятидесятилетней деятельностью. Поздравляю себя с тоже почти пятидесятилетней с тобой дружбой, которая никогда ничем не нарушалась».

…Умер поэт в Тамбове в 1908 г. По завещанию похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

…Казалось бы, кроме бессмертного образа Козьмы Пруткова, наш юбиляр на сегодня уже ничем и не остаётся в памяти потомков. Почти так, если бы не одно «но», и это «но» ‒ стихотворение, которое принято называть «Журавли» и которое заканчивается всем известной строчкой «Перестаньте рыдать надо мной, журавли!..»

…Есть такое извечное понятие «загадочная русская душа»! Так вот именно в этом стихотворении эта душа, на мой взгляд, наиболее ярко и выражена!

Ну, а самое интересное начинается дальше! Сегодня уже трудно определить ‒ кто же первый переделал стихотворение А.М. Жемчужникова, кто сотворил на его основе песню «Журавли». Известно только, что в разное время её исполняли такие мэтры русской эстрады, как Александр Вертинский, Пётр Лещенко, Алла Баянова, Вадим Козин, Николай Марков ‒ солист бывшего «Джаза табачников», Алик Берисон, легендарный одесский исполнитель запрещенных песен, и многие другие.

Предполагают, что песня на основе стихотворения Алексея Жемчужникова «Осенние журавли» появилась не позднее середины 1930-х годов. Причём многие годы в СССР она отчего-то была под строгим запретом. Вот какой пример этому оставил один из почитателей этой песни: «Примерно году в 1982-ом, находясь в командировке в Ленинграде, я вечером ужинал с сослуживцами в ресторане. Играла «живая» музыка и можно было делать заказы. Я заказал «Журавлей», ребята сыграли мелодию, но ни слова не спели. Когда я подошел и спросил, почему не стали петь, их старший ответил что-то типа: «Вы ж не хотите, чтобы нас уволили!»»

Вариантов этой песни очень много! В интернете песня встречается с авторством Петра Лещенко, русского эстрадного певца, исполнителя народных и характерных танцев, слава о котором гремела по всей Европе в 30-40-е годы 20 века (только не путать с нынешним Львом Лещенко), иногда даже с указанием на авторство музыки работавших с П. Лещенко «короля танго» Оскара Строка или дирижера Жоржа Ипсиланти, но эти версии авторства опровергнуты.

Были даже версии, что слова этого стихотворения принадлежат известному советскому поэту Евгению Долматовскому… Одним словом, с «Журавлями» А. Жемчужникова приключилась настоящая детективная история по поводу авторства его стихов, которая длится уже около столетия!

… Помню, когда в 90-е годы 20 века в Брянск приезжала легендарная исполнительница романсов Алла Баянова, мне посчастливилось побывать на её концерте. Она спела много знаменитых песен, и всё же сильнее всего ей аплодировали именно после «Журавлей»!

А вот текст той песни, которая с годами претерпела ряд изменений, но чувство огромной любви и щемящей тоски по Отчизне сохраняют в себе все текстовые варианты, именуемые как слова песни «Здесь, под небом чужим». Так вот – именно этот вариант и пели мы в брянских дворах в далёкие 60-е годы прошлого столетия:

Здесь, под небом чужим, я – как гость нежеланный,

Слышу крик журавлей, улетающих вдаль.

Сердце бьётся сильней, слышу крик каравана,

В дорогие края провожаю их я.

Вот всё ближе они и всё громче рыданья,

Словно скорбную весть мне они принесли.

Из какого же вы, из далёкого края

Прилетели сюда на ночлег, журавли?

Холод, дождь и туман, непогода и слякоть,

Вид унылых людей и угрюмой земли…

Ах, как больно в груди, как мне хочется плакать!

Перестаньте рыдать надо мной, журавли!

Пронесутся они мимо скорбных распятий,

Мимо древних церквей и больших городов.

А вернутся они – им раскроют объятья

Дорогая земля и Отчизна моя!

Вот и кажется мне иногда, что многие российские песни – это как тихо струящийся свет скорби и печали для русской души. А если даже громкой песни, то – все равно – тихо струящийся свет!

… Я часто думаю, какая же песня – моя самая любимая? Которая из них для меня – такой же – тихо струящийся, ласковый свет? Может быть – именно – эта?

…Нельзя не упомянуть здесь и о том, что в СССР возникла масса версий на тему стихотворения А.Ж., например, «лагерные» варианты песни, в том числе «Журавли над Колымой».

Журавли над Колымой

Здесь, на русской земле, я чужой и далекий,

Здесь, на русской земле, я лишен очага.

Между мною, рабом, и тобой, одинокой,

Вечно сопки стоят, мерзлота и снега.

Я писать перестал: письма плохо доходят.

Не дождусь от тебя я желанных вестей.

Утомленным полетом на юг птицы уходят.

Я гляжу на счастливых друзей – журавлей.

Пролетят они там над полями, лугами

Над садами, лесами, где я рос молодым.

И расскажут они голубыми ночами,

Что на русской земле стал я сыном чужим.

Расцветает сирень у тебя под окошком.

Здесь в предсмертном бреду будет только зима.

Расскажите вы всем, расскажите немножко,

Что на русской земле есть земля Колыма.

Я не стал узнавать той страны, где родился,

Мне не хочется жить. Хватит больше рыдать.

В нищете вырастал я, с родными простился.

Я устал, журавли. Вас не в силах догнать.

Нужно сказать, что таких «лагерных» вариантов «Журавлей» существует множество, это только один из них.

Все, наверное, помнят знаменитую телепередачу «В нашу гавань заходили корабли», которую многие годы вёл известный писатель Эдуард Успенский. Там прозвучал ещё один вариант «Журавлей»!

Над осенней землей мне под небом стемневшим

Слышен крик журавлей все ясней и ясней.

Сердце просится к ним, издалека летевшим,

Из далекой страны, из далеких степей.

Вот все ближе они, и как будто рыдают,

Словно грустную весть они мне принесли.

Из какого же вы неприветного края

Прилетели сюда на ночлег, журавли?

Я ту знаю страну, где луч солнца бессилен,

Там, где савана ждет, холодея, земля,

По осенним полям бродит ветер унылый –

То родимый мой край, то отчизна моя.

Холод, голод, тоска, непогода и слякоть,

Вид усталых людей, вид усталой земли,

Как мне жаль мой народ, как мне хочется плакать!

Перестаньте ж рыдать надо мной, журавли…

А вот ещё один вариант – «Журавли Афгана», в который советские солдаты, воевавшие в Афганистане, привнесли свой песенный колорит:

Журавли Афгана

Здесь под небом чужим, под кабульской лазурью,

Слышу крик журавлей, улетающих вдаль.

Ах, как хочется мне заглянуть в амбразуру,

Пулеметом глушить по России печаль!

День и ночь напролет с боевым автоматом,

Как братишка родной, пистолет на ремне.

И хотелось бы мне обложить землю матом –

Слезы горести лить ни к чему на войне.

Нас навеки судьба боевая связала,

Нам погибших друзей не забыть никогда.

Расплескали мы кровь по Афгану немало

И придется еще, коль возникнет нужда.

Только просьба ко всем: не забыть эти встречи,

Улетев, не забудь, как вершили дела,

Не забудьте друзей, не забудьте их плечи –

Их поддержка в бою счастье вам принесла…

… Итак, ровно 200 лет назад родился на нашей родной брянской земле Алексей Жемчужников…

И мог ли он тогда, в очень далеком от нашего времени, 28 октября 1871 г. в немецком Югенгейме, близ реки Рейна, тоскуя по родной Отчизне, мечтать о том, что сквозь века пройдут его стихи, станут песней, которую будут в минуту печали петь тысячи и тысячи эмигрантов, навсегда покинувшие Россию после Октябрьской революции 1917 г., будут потихоньку, с невыразимою тоской напевать как творческие интеллигенты, так и колымские заключенные, наши бойцы в далеком Афгане, и мы – дворовые мальчишки далеких 60-х годов 20 века… Удивительно… Непостижимо… Но это, действительно, так…

А в заключении окунёмся в мир «Журавлей» и послушаем разные варианты стихотворения, навсегда, на века ставшего одной из самых любимых народных песен…

Алла Баянова

Афганские журавли

https://www.youtube.com/watch?v=lwrY7Zo_9g8

С вами был автор рубрики «Поэтический календарь» Михаил Лиознов.

Сочинение по «Черная курица, или Подземные жители» А.Погорельского

«Черная курица, или Подземные жители» А. Погорельского – это волшебная сказка. В ней переплетается реальность и фантастика.

Главный герой произведения – мальчик Алеша. Ему не более девяти или десяти лет. Алеша в числе других детей учится в мужском пансионе в С.-Петербурге на Васильевском острове. Он послушный и прилежный мальчик. Алеше нравится учиться, «дни учения для него проходят быстро и приятно», но в выходные дни ему грустно и одиноко. В это время все разъезжаются домой, а Алешины родители живут далеко от Петербурга. «По воскресеньям и праздникам он весь день оставался один, и единственным его утешением было чтение книг». Алеша рос романтиком и мечтателем. «Любимым его занятием было мысленно переноситься в старинные, давно прошедшие века». Еще Алеша любил кормить курочек. Особенно ему нравилась черная хохлатая Чернушка. Алеша заступился за нее, когда однажды к празднику кухарка Тринушка решила поймать и приготовить из Чернушки обед. Добрый и щедрый мальчик отдал кухарке за курочку империал – подарок бабушки.

Чернушка, которая оказалась министром подземных жителей, решила отблагодарить мальчика за свое спасение. Она открыла свою тайну, провела Алешу в закрытое королевство, где король подарил ему конопляное семечко, взяв клятву никогда никому не рассказывать о подземных жителях. Теперь Алеша мог не уча отвечать на любой заданный урок.

С этого времени характер мальчика начал портиться. Если сначала он стыдился незаслуженных похвал учителей, то потом он настолько возгордился своими успехами, что вообразил себя «гораздо лучше и умнее» своих товарищей. Из скромного мальчика он превратился в высокомерного, заносчивого и ленивого. Не имея необходимости тратить время на выполнение уроков, Алеша «занимался шалостями, и эта праздность еще более портила его нрав». Товарищи стали смотреть на него с презрением, перестали его любить.

Алеша настолько отвык заниматься, что, потеряв конопляное семечко, не смог сам выучить урок. Боясь наказания, он выдал тайну, предав подземных жителей, чем навлек беду не только на Чернушку, но и на весь подземный народ, который был вынужден покинуть свое место жительства.

Сказка поучительная. Она мне понравилась. Я понял, что нельзя ставить себя выше других людей, даже если ты много знаешь и умеешь. Если ты дал слово, то надо держать его до конца. Нельзя надеяться на хитрость и жульничество, правда всегда выйдет наружу.

Сочинение Черная курица, или Подземные жители по повести Погорельского

Чёрная курица это волшебная сказка Антония Погорельского, написанная им для своего племянника. В произведении рассказано про два мира. Это мир пансиона, в котором живёт главный герой и другие ученики, и учителя. Их мир наполнен учением, встречами с гостями пансиона. На выходные дни мальчик оставался в пансионе. Его любимым занятием стало ухаживание за курочками. Он очень к ним привязался. Всю свою любовь, которую он не мог выразить родителям он передавал своим подопечным. Он был настолько храбр и смел, что однажды даже спас свою любимую курочку, которую звали Чернушка, от кухарки, отдав за её спасение самое ценное, что у него было: золотую монету.

Это был добрый и честный мальчик. Его сердце было наполнено состраданием и любовью к окружающим, поэтому у него было много друзей.

Другим миром, показанном в сказке был мир подземного царства. Это был тайный мир, о котором никто ничего не знал. В нём жило много маленьких людей, у которых даже был свой король с министрами. Как мы узнаём из сказки это подземные жители, которые очень боялись, что тайна их существования будет раскрыта и им придётся уходить в неведомые земли в поисках нового пристанища.

Чернушка, спасённая им от кухарки, оказалась министром этого необыкновенного царства. Решив отблагодарить Алёшу за своё спасение она показала ему свой мир. Познакомила его с жителями и сводила на охоту. Чернушке хотелось, что бы мальчик не чувствовал себя одиноким, а знал, что, у него есть друзья, даже когда в пансионе нет других детей. Именно там он получил необычный подарок конопляное семечко. Благодаря этому подарку, Алёша может отвечать любой урок, даже не выучив его.

Мальчик берёт такой подарок с радостью, хотя уже ясно, что все похвалы, которые он будет получать, будут не заслуженными и он ничего не будет знать по своим урокам. Он встанет на путь лицемерия и лжи. В итоге, так оно и получилось.

Из доброго и милого мальчика он превратился в гордого и надменного. Сначала он стыдился незаслуженного расположения к себе всех учителей, но со временем, стыд прошёл. Он стал шалуном. Учителя уже не знали, что с ним делать.

И вот однажды всё изменилось. Семечко пропало. Алёша уже не мог выучить нужный урок. Всё его ликование сменилось отчаянием. Но что же он делает дальше? Он не садится учить уроки, он уже настолько обленился, что предпочитает лишь жалеть себя.

Кульминацией произведения становится момент предательства. Мальчик рассказал учителю о подземном царстве и его жителях. Конечно, Чернушка прощает мальчика. Она помнит всё добро, которое он сделал. Но его трусливый поступок приносит несчастье маленькому народу.

Сказка учит нас, что доброту и честность надо воспитывать в себе хорошими поступками.

Сочинение 2

Главным героем произведения «Черная курица или Подземные жители» является молодой парень по имени Алеша. Он учится в пансионате. У него было огромное количество друзей, которые всегда готовы прийти на помощь или выручить в трудной ситуации. Практически на каждые выходные всех ребят забирали родители домой, а вот нашего главного героя никто не забирал, а все, потому что у него нет родителей. Пока все ребята находились дома и радовали родителей, Алеша сидит в пансионате и очень много читает книг. А когда ему надоедало читать, то он отправлялся на улицу, где гулял и играл один. Больше всего на свете ему нравилось играть с курицами, которых выпускали также прогуляться. Он даже своей любимице дал прозвище Чернуха. Однажды повариха отловила несколько куриц для того чтобы приготовить из них обед и вместе с другими курицами туда же попала и Чернуха. И тогда парень готов был пожертвовать своей золотой монетой, которую он берег до этого времени. И после этого повариха согласилась оставить курицу в живых.

Ночью Алеша увидел сон, в котором главной героиней была курица. Она решила провести его по одной тропе, которая ведет в интересное место. Вот только куда именно она его вела и что это было за место, он так и не узнал, а все, потому что неожиданно проснулся. На следующую ночь он все-таки узнал про это самое место. И им оказалось царство, в котором Чернуха была главной. Здесь жили только человечки маленького роста. Кроме этого здесь она подарила ему одно золотое зернышко, при помощи которого парень может знать все занятия и все уроки даже не открыв при этом учебники. Вот только парень никому не должен рассказывать про то, где он был и что видел.

Шло время, и все были удивлены, почему же он вдруг стал учиться лучше всех и очень быстро учил уроки и знал ответ на любой вопрос. Они много раз пытали мальчика, но он обещал курице не рассказывать ничего и держал свое слово. Вот только это портило парня и постепенно ему не хотелось ни с кем, ни дружить, ни общаться, ведь он считает себя самым умным, а другие намного хуже его. Все больше и больше он стал обманывать не только своих друзей, но и взрослых. И в итоге рассказал всю правду, но никто ему не поверил. И этим он потерял своего единственного друга по имени Чернуха. Она ушла от него, а он обещал, что больше такого не повториться и все будет по-другому. Но изменить уже ничего было нельзя.

Также читают:

Картинка к сочинению Черная курица, или Подземные жители по повести Погорельского

Популярные сегодня темы

Данное произведение повествует о страшнейшей судьбе одного бойца по имени Андрей. Действие происходит во времена Великой Отечественной войны, в которой герой потерял всю семью.

Поначалу пьеса называлась «Гордым Бог противится». Эта комедия, состоящая из трех действий, была написана Островским в 1853 году, а опубликована — в начале 1854 года.

Что же понимается под словом «культура»? У этого слова есть несколько значений. В основном это понятие используется для обозначения всех аспектов самовыражения и самопознания человека.

Раннее утро у многих вызывает негативное восприятие и ассоциируется с необходимостью вставать в школу или на работу. Поспать подольше в теплой уютной постели кажется гораздо приятнее и важнее

Рождаясь, человек от родителей получает имя и фамилию. Они будут сопровождать его если не всю жизнь, то долгие годы. Но человека называют не только по имени, в течение жизни у него появляются различные прозвища.

Сочинение на тему «Черная курица» Погорельский

Сказка А. Погорельского «Черная курица, или Подземные жители» рассказывает нам о жизни маленького Алеши. Уже два года он учится в пансионе Петербурга. Он очень прилежный и добрый мальчик, многие любят за его характер.

В будни Алеша счастлив, а в выходные, когда все дети разъезжаются домой, к родителям, Алешу мучает жуткое одиночество, потому что своих родителей он давно не видел. На выходных Алеша кормит курочек, среди которых больше всех любит черную, которой дал имя Чернушка. Мальчик спасает ее от кухарки и выкупает ее, дав монетку. За это Чернушка благодарит Алешу.

Оказывается, что эта курица ‒ министр подземного короля, а под землей живет целый народ. Курочка водит в подземное царство Алешу. Алеша видит там дворцы, залы, рыцарей, волшебных попугаев. Король благодарит Алешу за спасение курицы волшебным семенем, которое позволяет не учить урок и знать его.

С той поры Алеша меняется. Теперь он знает, что он не одинок, и в подземном царстве его почитает сам подземный король, и он знает тайну, которая неизвестна никому. Он становится балованным, проказничает. Вероятнее всего, мальчик просто понимает, что теперь он лучше всех учеников, он зазнается.

Курочка приходит к Алеше и просит исправиться, иначе волшебное конопляное семя больше ему не дадут, и уроки придется учить самому. Но однажды, под страхом быть высеченным, мальчик проговаривается о подземном царстве.

Это влечет за собой плохие последствия ‒ курочка арестована, а все подземные жители вынуждены перебраться жить в другое место. На прощание Чернушка очень просит Алешу стать снова прилежным. И Алеша исправляется, и даже становится примером для товарищей.

Сказка учит нас, что в душе каждого человека есть добро и прилежность, каждый способен достичь цели своим трудом. Ничего в мире нельзя получить просто так, и пользоваться всем готовым не получится, нужно стараться, трудиться.

Усилия нужны и для того, чтобы заслужить любовь и уважение других. Нужно помнить, что те, кто нас любит, могут пострадать от наших слов и дел, и нужно уметь нести ответственность за свои поступки перед этими людьми.