Большинство где-то когда-то слышало о старославянском языке, и поскольку он «старый», да еще и «славянский» (как и сам русский), смело предполагают, что он, видимо, и является непосредственным предком «великого и могучего». Кроме того, есть и те, кто считает, что на старославянском написаны церковные книги, по которым сегодня ведется богослужение. Постараемся выяснить, какая в действительности взаимосвязь между русским и старославянским.

Миф 1: в древности славяне говорили по-старославянски

Считается, что предки славян пришли на территорию Европы во II в. до н.э., предположительно из Азии. Это подтверждает сравнительный анализ современных славянских языков с праиндоевропейским – реконструированным лингвистами предком индоевропейской языковой семьи: славянских, романских, германских, иранских, греческого и других языков этой семьи.

В дописьменную эпоху своего существования славянские племена пользовались праславянским языком – общим для всех славян. На нем не сохранилось (или не обнаружено) памятников, и считается, что он не имел письменности. Достоверно говорить о том, каким именно был этот язык (как он звучал, имел ли диалектные формы, каков был его вокабуляр и т.д.) сложно – все имеющиеся на настоящий момент сведения получены лингвистами в результате его реконструкции на основе сравнения данных существующих сегодня славянских и других индоевропейских языков, а также свидетельств раннесредневековых авторов, описывающих быт и язык славян на латыни, греческом и готском.

В VI-VII вв. н.э. праславянская общность и, соответственно, язык уже более-менее отчетливо делился на три диалектные группы (восточную, западную и южную), в рамках которых в течение длительного времени и происходило формирование современных славянских языков.

Так что нет, древние славяне дописьменной эпохи не говорили по-старославянски, а на диалектах праславянского языка.

Откуда тогда взялся старославянский?

Древние славяне были язычниками, но под влиянием исторических и политических обстоятельств, начиная с VII века (прежде всего, южные и западные – вследствие географической близости и мощного влияния соседних Византии и германских королевств) постепенно принимали христианство – фактически этот процесс растянулся во времени на несколько столетий.

В связи с этим у них возникла необходимость в собственной письменности – прежде всего, для распространения богослужебных текстов, а также государственных документов (принятие единой веры, объединившей ранее разрозненные языческие племена, закончило процесс формирования государственных образований у некоторых из славянских народов – ярким примером тому служит Русь).

Соответственно, для того, чтобы решить эту задачу, было необходимо выполнить два условия:

- разработать систему графических символов для передачи на письме звуков речи;

- создать единый письменный язык, который был бы понятен славянам с разных концов Европы: на тот момент все славянские диалекты были взаимопонимаемы, несмотря на имеющиеся различия. Именно им и стал старославянский – первый литературный язык славян.

Создание славянской азбуки

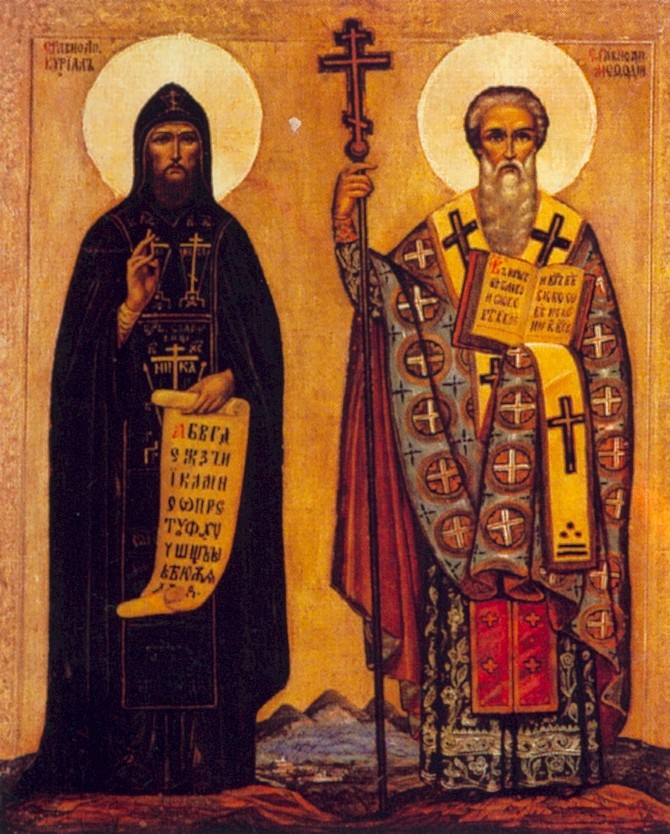

Выполнением этой задачи занялись братья Кирилл и Мефодий. Происходили они из города Салоники, неподалеку от которого пролегала граница Византийской империи и славянских земель. Собственно, и в самом городе и его окрестностях было распространено славянское наречие, которым, согласно историческим документам, братья владели в совершенстве.

Святые Кирилл и Мефодий (икона XVIII—XIX веков)

Общественное достояние

Они имели знатное происхождение и были чрезвычайно образованными людьми – среди учителей младшего Кирилла (Константина) были будущий патриарх Фотий I и Лев Математик, позже, преподавая философию в университете Константинополя, он получит прозвище Философ.

Старший брат Мефодий в качестве военачальника служил в одной из населенных славянами областей, где хорошо познакомился с их укладом, а позже стал настоятелем монастыря Полихрон, куда впоследствии пришел и Константин со своими учениками.

Сложившийся в монастыре круг людей во главе с братьями и занялся разработкой славянской азбуки и переводом на славянское наречие греческих литургических книг.

Есть мнение, что к мысли о необходимости создания письменности у славян Кирилла подтолкнула поездка в Болгарию в 850-ых гг. в качестве миссионера, крестившего население в районе реки Брегальница. Там он осознал, что, несмотря на принятие христианства, эти люди не смогут жить по закону Божьему, поскольку не имеют возможности пользоваться церковными книгами.

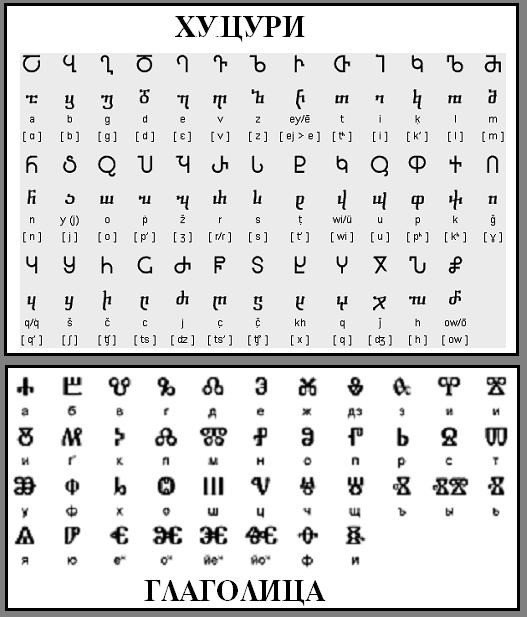

Первая азбука – глаголица

Первой славянской азбукой стала глаголица (от «глаголить» — говорить). Создавая ее, Кирилл понимал, что буквы латинского и греческого письма не пригодны для точной передачи звуков славянской речи. Версии ее возникновения разнообразны: одни исследователи утверждают, что она базируется на переработанном греческом письме, другие – что форма ее символов напоминает грузинский церковный алфавит хуцури, с которым Кирилл гипотетически мог быть знаком. Также существует достоверно не подтвержденная теория о том, что за основу для глаголицы было взято некое руническое письмо, которым славяне якобы пользовались в дохристианскую эпоху.

Сравнение глаголицы с хуцури

Общественное достояние

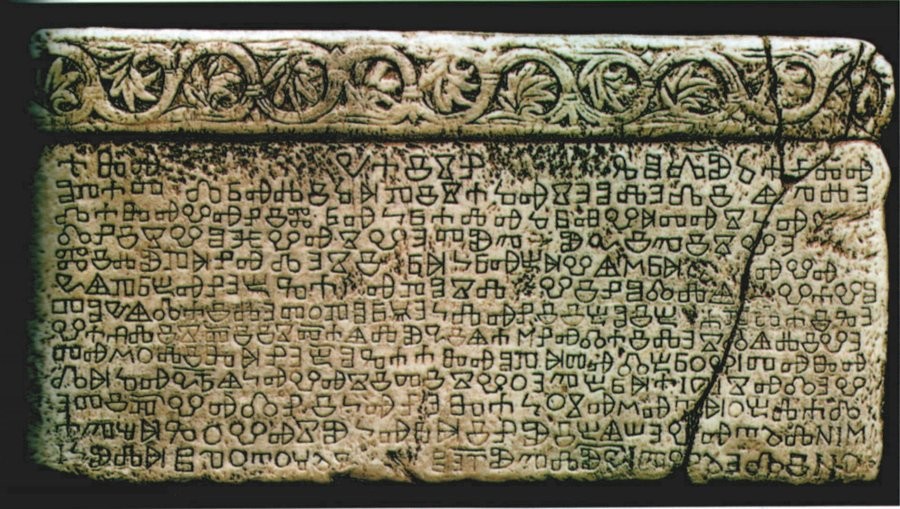

Распространение глаголицы было неравномерным как в географическом, так и во временном смысле. Наиболее массово и долго глаголица была в ходу лишь на территории современной Хорватии: в областях Истрия, Далмация, Кварнер и Межимурье. Самым известным глаголическим памятником является обнаруженная в городке Башка на острове Крк «Башчанска плоча» (плита) – памятник XII века.

Башчанска плоча

Общественное достояние

Примечательно, что на некоторых из многочисленных хорватских островов она просуществовала вплоть до начала XX века! А в городе Сень глаголицу использовали до начала Второй мировой войны. Говорят, в областях на побережье Адриатики до сих пор можно встретить очень пожилых людей, знающих ее.

Надо отметить, Хорватия гордится этим историческим фактом и возвела древнее славянское письмо в ранг национального достояния. В 1976 году в регионе Истрия была построена «Аллея глаголицы» — дорога длиной в 6 км, по обеим сторонам которой расположены скульптуры, знаменующие вехи в развитии глаголицы.

Ну, а на Руси глаголическое письмо никогда не было в широком употреблении (учеными обнаружены лишь единичные надписи). Зато в русскоязычном интернете есть существуют конвертеры кириллицы в глаголицу. Например, фраза «Глаголица – первая азбука славян» будет выглядеть так:

Ⰳⰾⰰⰳⱁⰾⰻⱌⰰ — ⱂⰵⱃⰲⰰⱔ ⰰⰸⰱⱆⰽⰰ ⱄⰾⰰⰲⱔⱀ

Кириллица – вторая азбука?

Несмотря на очевидность происхождения названия «кириллица» от имени Кирилл, отнюдь не он был создателем той самой азбуки, которой мы пользуемся по сей день.

Большинство ученых склоняется к тому, что кириллица была разработана уже после смерти Кирилла его учениками, в частности, Климентом Охридским.

По какой причине кириллица вытеснила глаголицу, на данный момент доподлинно не известно. По мнению одних, это произошло, поскольку глаголические буквы были слишком мудреными в написании, другие же настаивают на том, что выбор в пользу кириллицы был сделан по политическим соображениям.

Дело в том, что в конце IX века крупнейшие центры славянской письменности переместились в Болгарию, где обосновались изгнанные немецким духовенством из Моравии ученики Кирилла и Мефодия. Болгарский же царь Симеон, при правлении которого и была создана кириллица, придерживался мнения, что славянское письмо должно быть максимально приближено к греческому.

А. Муха. «Болгарский царь Симеон: основатель славянской письменности», 1923

Общественное достояние

Миф 2: старославянский – предок русского

В основу созданного и зафиксированного в переводах книг жителей Салоник Кириллом и Мефодием старославянского языка легли южнославянские диалекты, что было абсолютно логично. В момент его возникновения русский язык уже существовал – правда, конечно, не в современном своем варианте, а как язык древнерусской общности (восточной ветви славян, предков русских, украинцев и белорусов), по сути, представляя собой совокупностью древнерусских наречий, – при этом был не книжным, а самым что ни на есть естественно сложившимся живым языком и, в отличие от старославянского, служил средством бытового общения.

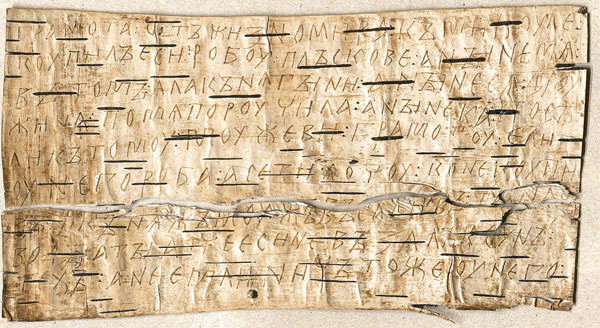

Впоследствии, когда начались церковные службы и появились книги на старославянском, жители Древней Руси начали писать на кириллице на своем разговорном языке, положив начало истории древнерусского языка (см. например коллекцию новгородских записей на бересте, которыми в течение десятилетий занимался академик Андрей Зализняк).

Новгородская берестяная грамота

Общественное достояние

Получается, что образованный человек, живший в древнем Новгороде, Пскове, Киеве или Полоцке мог читать и писать кириллицей на двух близкородственных языках, южнославянском старославянском и восточнославянском родном наречии.

Миф 3: службы в церкви сегодня ведутся на старославянском

Разумеется, в древности именно так и было. Как следует из всего вышеописанного, старославянский и был создан для того, чтобы славяне имели возможность слушать литургию на понятном им языке. Однако, со временем язык церковных книг подвергался видоизменению, постепенно принимая фонетико-орфографичекие и морфологические черты местных разговорных диалектов под влиянием человеческого фактора в лице переводчиков и переписчиков.

В результате возникали так называемые «изводы» (локальные редакции) этого книжного языка, который, по сути, как раз и явился прямым потомком старославянского. Слависты считают, что классический старославянский прекратил свое существование в конце X — начале XI века, а начиная с XI века богослужение в православных церквях идет на локальных версиях церковнославянского языка.

В настоящее время наиболее распространенным является синодальный (новомосковский) извод церковнославянского. Он оформился после церковной реформы патриарха Никона в середине XVII века и по сей день является официальным языком богослужений РПЦ, а также используется болгарскими и сербскими православными церквями.

Что общего у современного русского и старославянского?

Старославянский язык (и его «потомок» церковнославянский язык), будучи более тысячелетия языком религиозных книг и богослужения, безусловно, оказали мощное южнославянское влияние на русский язык. Многие старославянские по происхождению слова стали неотъемлемой частью современной русской лексики, так что в большинстве случаев рядовому носителю русского не придет в голову усомниться в их исконно русском происхождении.

Чтобы не уходить в лингвистические дебри, скажем только, что даже такие простые слова, как сладкий, одежда, среда, праздник, страна, помощь, единый имеют старославянское происхождение. Кроме того, старославянский проник даже в русское словообразование: например, все слова с приставкой пре- или причастия с суффиксами -ущ /-ющ, -ащ/-ящ имеют в себе элемент старославянского.

Откуда взялся старославянский язык и кто на нем говорил. Является ли он прямым предком русского?

Большинство где-то когда-то слышало о старославянском языке, и поскольку он «старый», да еще и «славянский» (как и сам русский), смело предполагают, что он, видимо, и является непосредственным предком «великого и могучего». Кроме того, есть и те, кто считает, что на старославянском написаны церковные книги, по которым сегодня ведется богослужение. Постараемся выяснить, какая в действительности взаимосвязь между русским и старославянским.

Миф 1: в древности славяне говорили по-старославянски

Считается, что предки славян пришли на территорию Европы во II в. до н.э., предположительно из Азии. Это подтверждает сравнительный анализ современных славянских языков с праиндоевропейским – реконструированным лингвистами предком индоевропейской языковой семьи: славянских, романских, германских, иранских, греческого и других языков этой семьи.

В дописьменную эпоху своего существования славянские племена пользовались праславянским языком – общим для всех славян. На нем не сохранилось (или не обнаружено) памятников, и считается, что он не имел письменности.

Достоверно говорить о том, каким именно был этот язык (как он звучал, имел ли диалектные формы, каков был его вокабуляр и т.д.) сложно – все имеющиеся на настоящий момент сведения получены лингвистами в результате его реконструкции на основе сравнения данных существующих сегодня славянских и других индоевропейских языков, а также свидетельств раннесредневековых авторов, описывающих быт и язык славян на латыни, греческом и готском.

В VI-VII вв. н.э. праславянская общность и, соответственно, язык уже более-менее отчетливо делился на три диалектные группы (восточную, западную и южную), в рамках которых в течение длительного времени и происходило формирование современных славянских языков. Так что нет, древние славяне дописьменной эпохи не говорили по-старославянски, а на диалектах праславянского языка.

Откуда тогда взялся старославянский?

Древние славяне были язычниками, но под влиянием исторических и политических обстоятельств, начиная с VII века (прежде всего, южные и западные – вследствие географической близости и мощного влияния соседних Византии и германских королевств) постепенно принимали христианство – фактически этот процесс растянулся во времени на несколько столетий.

В связи с этим у них возникла необходимость в собственной письменности – прежде всего, для распространения богослужебных текстов, а также государственных документов (принятие единой веры, объединившей ранее разрозненные языческие племена, закончило процесс формирования государственных образований у некоторых из славянских народов – ярким примером тому служит Русь).

Соответственно, для того, чтобы решить эту задачу, было необходимо выполнить два условия:

- разработать систему графических символов для передачи на письме звуков речи;

- создать единый письменный язык, который был бы понятен славянам с разных концов Европы: на тот момент все славянские диалекты были взаимопонимаемы, несмотря на имеющиеся различия. Именно им и стал старославянский – первый литературный язык славян.

Создание славянской азбуки

Выполнением этой задачи занялись братья Кирилл и Мефодий. Происходили они из города Салоники, неподалеку от которого пролегала граница Византийской империи и славянских земель. Собственно, и в самом городе и его окрестностях было распространено славянское наречие, которым, согласно историческим документам, братья владели в совершенстве.

Святые Кирилл и Мефодий (икона XVIII—XIX веков)

Они имели знатное происхождение и были чрезвычайно образованными людьми – среди учителей младшего Кирилла (Константина) были будущий патриарх Фотий I и Лев Математик, позже, преподавая философию в университете Константинополя, он получит прозвище Философ.

Старший брат Мефодий в качестве военачальника служил в одной из населенных славянами областей, где хорошо познакомился с их укладом, а позже стал настоятелем монастыря Полихрон, куда впоследствии пришел и Константин со своими учениками. Сложившийся в монастыре круг людей во главе с братьями и занялся разработкой славянской азбуки и переводом на славянское наречие греческих литургических книг.

Есть мнение, что к мысли о необходимости создания письменности у славян Кирилла подтолкнула поездка в Болгарию в 850-ых гг. в качестве миссионера, крестившего население в районе реки Брегальница. Там он осознал, что, несмотря на принятие христианства, эти люди не смогут жить по закону Божьему, поскольку не имеют возможности пользоваться церковными книгами.

Первая азбука – глаголица

Первой славянской азбукой стала глаголица (от «глаголить» — говорить). Создавая ее, Кирилл понимал, что буквы латинского и греческого письма не пригодны для точной передачи звуков славянской речи. Версии ее возникновения разнообразны: одни исследователи утверждают, что она базируется на переработанном греческом письме, другие – что форма ее символов напоминает грузинский церковный алфавит хуцури, с которым Кирилл гипотетически мог быть знаком.

Также существует достоверно не подтвержденная теория о том, что за основу для глаголицы было взято некое руническое письмо, которым славяне якобы пользовались в дохристианскую эпоху.

Сравнение глаголицы с хуцури

Распространение глаголицы было неравномерным как в географическом, так и во временном смысле. Наиболее массово и долго глаголица была в ходу лишь на территории современной Хорватии: в областях Истрия, Далмация, Кварнер и Межимурье. Самым известным глаголическим памятником является обнаруженная в городке Башка на острове Крк «Башчанска плоча» (плита) – памятник XII века.

Башчанска плоча

Примечательно, что на некоторых из многочисленных хорватских островов она просуществовала вплоть до начала XX века! А в городе Сень глаголицу использовали до начала Второй мировой войны. Говорят, в областях на побережье Адриатики до сих пор можно встретить очень пожилых людей, знающих ее.

Надо отметить, Хорватия гордится этим историческим фактом и возвела древнее славянское письмо в ранг национального достояния. В 1976 году в регионе Истрия была построена «Аллея глаголицы» — дорога длиной в 6 км, по обеим сторонам которой расположены скульптуры, знаменующие вехи в развитии глаголицы.

Ну, а на Руси глаголическое письмо никогда не было в широком употреблении (учеными обнаружены лишь единичные надписи). Зато в русскоязычном интернете есть существуют конвертеры кириллицы в глаголицу. Например, фраза «Глаголица – первая азбука славян» будет выглядеть так:

Ⰳⰾⰰⰳⱁⰾⰻⱌⰰ — ⱂⰵⱃⰲⰰⱔ ⰰⰸⰱⱆⰽⰰ ⱄⰾⰰⰲⱔⱀ

Кириллица – вторая азбука?

Несмотря на очевидность происхождения названия «кириллица» от имени Кирилл, отнюдь не он был создателем той самой азбуки, которой мы пользуемся по сей день.

Большинство ученых склоняется к тому, что кириллица была разработана уже после смерти Кирилла его учениками, в частности, Климентом Охридским.

По какой причине кириллица вытеснила глаголицу, на данный момент доподлинно не известно. По мнению одних, это произошло, поскольку глаголические буквы были слишком мудреными в написании, другие же настаивают на том, что выбор в пользу кириллицы был сделан по политическим соображениям.

Дело в том, что в конце IX века крупнейшие центры славянской письменности переместились в Болгарию, где обосновались изгнанные немецким духовенством из Моравии ученики Кирилла и Мефодия. Болгарский же царь Симеон, при правлении которого и была создана кириллица, придерживался мнения, что славянское письмо должно быть максимально приближено к греческому.

А. Муха. «Болгарский царь Симеон: основатель славянской письменности», 1923

Миф 2: старославянский – предок русского

В основу созданного и зафиксированного в переводах книг жителей Салоник Кириллом и Мефодием старославянского языка легли южнославянские диалекты, что было абсолютно логично. В момент его возникновения русский язык уже существовал – правда, конечно, не в современном своем варианте, а как язык древнерусской общности (восточной ветви славян, предков русских, украинцев и белорусов), по сути, представляя собой совокупностью древнерусских наречий, – при этом был не книжным, а самым что ни на есть естественно сложившимся живым языком и, в отличие от старославянского, служил средством бытового общения.

Впоследствии, когда начались церковные службы и появились книги на старославянском, жители Древней Руси начали писать на кириллице на своем разговорном языке, положив начало истории древнерусского языка (см. например коллекцию новгородских записей на бересте, которыми в течение десятилетий занимался академик Андрей Зализняк).

Новгородская берестяная грамота

Получается, что образованный человек, живший в древнем Новгороде, Пскове, Киеве или Полоцке мог читать и писать кириллицей на двух близкородственных языках, южнославянском старославянском и восточнославянском родном наречии.

Миф 3: службы в церкви сегодня ведутся на старославянском

Разумеется, в древности именно так и было. Как следует из всего вышеописанного, старославянский и был создан для того, чтобы славяне имели возможность слушать литургию на понятном им языке. Однако, со временем язык церковных книг подвергался видоизменению, постепенно принимая фонетико-орфографичекие и морфологические черты местных разговорных диалектов под влиянием человеческого фактора в лице переводчиков и переписчиков.

В результате возникали так называемые «изводы» (локальные редакции) этого книжного языка, который, по сути, как раз и явился прямым потомком старославянского. Слависты считают, что классический старославянский прекратил свое существование в конце X — начале XI века, а начиная с XI века богослужение в православных церквях идет на локальных версиях церковнославянского языка.

В настоящее время наиболее распространенным является синодальный (новомосковский) извод церковнославянского. Он оформился после церковной реформы патриарха Никона в середине XVII века и по сей день является официальным языком богослужений РПЦ, а также используется болгарскими и сербскими православными церквями.

Что общего у современного русского и старославянского?

Старославянский язык (и его «потомок» церковнославянский язык), будучи более тысячелетия языком религиозных книг и богослужения, безусловно, оказали мощное южнославянское влияние на русский язык. Многие старославянские по происхождению слова стали неотъемлемой частью современной русской лексики, так что в большинстве случаев рядовому носителю русского не придет в голову усомниться в их исконно русском происхождении.

Чтобы не уходить в лингвистические дебри, скажем только, что даже такие простые слова, как сладкий, одежда, среда, праздник, страна, помощь, единый имеют старославянское происхождение. Кроме того, старославянский проник даже в русское словообразование: например, все слова с приставкой пре- или причастия с суффиксами -ущ /-ющ, -ащ/-ящ имеют в себе элемент старославянского.

Светослава Цветкова

Всего найдено: 30445

Здравствуйте!Помогите найти предложение с пунктуационной ошибкой?1-Упадёт луч солнца на траву-вспыхнет трава изумрудом и жемчугом.2-Это упражнение делают стоя на носках.3-Люди они образованные можно сказать на редкость.4-Я услышал кое-что напоминающее гул в горах.Спасибо!

Ответ справочной службы русского языка

Сергей, постарайтесь выполнить задание самостоятельно.

Здравствуйте!

Прошу прощения если мой вопрос не соответствует правилам, но я не смог найти по нему исчерпывающей информации.

Речь идет о правописании слова «скАрАбей» (жук). В сети встретил много материалов, в которых употребляется слово «скОрОбей». В орфографическом словаре встретил только первый вариант. Ответьте, пожалуйста, верно ли употребление второго варианта, как альтернативы? Заранее спасибо!

Ответ справочной службы русского языка

Верно только написание скарабей, фиксируемое орфографическим словарем (и иными словарями). Написание скоробей неправильно.

Вопрос о склонении армянских мужских фамилий. Правильно ли не склонять армянскую мужскую фамилию: например, тетрадь Тахмазян Вартана? Носители языка очень противятся склонению фамилий, не смотря на правила русского языка. Однако, вопрос очень серъезен, так как в административных государственных кругах при официальном документообороте требуют склонять окончания фамилий по правилам склонения иностранных мужских фамилий. Как можно официально подтвердить или опровергнуть желание сохранить уникальность своей фамилии. Заранее благодарю за ответ.

Ответ справочной службы русского языка

Склонение обязательно. Есть четкая грамматическая норма (зафиксированная в любом нормативном лингвистическом издании, где есть раздел о склонении собственных имен): мужские фамилии, оканчивающиеся на согласный, склоняются (кроме фамилий на -ых, -их типа Черных, Долгих), женские – нет. Языковое происхождение фамилии при этом не имеет значения.

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста деятельность организации проходит или происходит? Спасибо.

Ответ справочной службы русского языка

Может быть, осуществляется?

Как написать НЕ? Дар твой неизмерим и (не)сравним ни с чем.

Ответ справочной службы русского языка

Слитное написание корректно.

Здравствуйте!

Очень интересует вопрос : Как правильно ставить ударение при склонении фамилии «Шец» мужской род.

Например : «Передай договор ШецУ или ШЕцу»,

«Нет киниги у ШецА или ШЕца»?Спасибо.

Ответ справочной службы русского языка

Ударение нужно уточнить у обладателя фамилии.

Добрый день!

Нужна ли запятая в этом предложении после слова «рука», либо после «и»?Протяни руку и книга заговорит.

Спасибо. Андрей.

Ответ справочной службы русского языка

Верно: Протяни руку, и книга заговорит.

Добрый день!

Скажите, пожалуйста, как склоняется фамилия Гаузер?

Спасибо.

Ответ справочной службы русского языка

Склоняется только мужская фамилия: Гаузера, Гаузеру и т. д.

Подскажите пожалуйста, какой вариант склонения правильный:

в городе Жуковский или в городе Жуковском? Спасибо.

Ответ справочной службы русского языка

Лучше: в городе Жуковском.

Как правильно переносится слово «влияет»?

Влия-ет или вли-яет?Спасибо.

Ответ справочной службы русского языка

Оба способа переноса слова возможны.

Подскажите, пожалуйста, правильно ли расставлены знаки препинания: «Стабильность — это, конечно, хорошо, но…». Спасибо.

Ответ справочной службы русского языка

Все верно.

Правильно ли так писать: «Подводя итог, можно сделать вывод, что...». Со всеми ли безличными конструкциями невозможно употребление деепричастного оборота?

Ответ справочной службы русского языка

Такая конструкция корректна.

Здравствуйте! Как будет правильно: загорать «в неглиже» или все-таки «неглиже». Большое спасибо.

Ответ справочной службы русского языка

Оба варианта верны.

Категорически приветствую!

Имеем диалог

«- Я Вам предоставила два варианта ответа.

— Меня не волнует ЧТО (именно) Вы предоставили, всё равно формулировки будут в Вашу пользу.»Здесь _ЧТО_ выделяется интонационно, не является союзом и заменяет собою «содержимое текста». То есть предложение могло бы выглядеть: «Меня не волнует содержимое текста, который вы предоставили, всё равно формулировка будет в Вашу пользу.

Вопрос: Обязательна ли запятая перед _ЧТО_ в данном контексте? Будь это фразой «Меня не волнует, что... (в значении «предоставили Вы или нет») — запятая необходима, но тут совсем другой случай…

Заранее благодарен за скорый ответ!

Ответ справочной службы русского языка

Запятая нужна (обязательна) между частями сложноподчиненного предложения.

Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, какие предлоги можно вставить в предложение, данное в миниатюре Д. Зуева в упражнении 345 учебника русского языка для 7 класса М.М. Разумовской и др.: «И вот … чистейшего фарфора белые колокольчики застенчиво глядят … зеленого раструба пергаментных листьев.»

Большое спасибо.

Ответ справочной службы русского языка

Можно так: И вот чистейшего фарфора белые колокольчики застенчиво глядят из зеленого раструба пергаментных листьев.

Слова, которые пришли в наш язык из других языков, в отличие от исконных.

3 335

Автор: Алексей Морозов

Дата: 14.01.2021

Заимствованные слова – это слова, которые пришли в наш язык из других языков – из европейских, греческого, латинского, старославянского и других. Они выполняют разные функции, могут вытеснять исконные лексемы, а могут, наоборот, быстро забываться.

Наука, которая изучает заимствованные слова (и вообще любые слова), называется лексика.

Приметы заимствованных слов

Заимствованные слова можно опознать по определенным приметам. То есть слово будет иметь такой звуко-буквенный состав, который будет чем-то отличаться от исконных слов.

Самые главные приметы заимствования, которые надо знать в школе, вот такие:

- Буква «ф». Слова фартук, фортуна, фотография, февраль – это все не русское.

- Буква «э»: эволюция, мэр, эврика, эндоплазматическая (сеть) – тоже заимствованные слова.

- Буква «а» в начале слова: абажур, акустика, алфавит, арба.

- «Зияние гласных» – когда две гласные идут подряд: виолончель, миозин, аэроплан, аурум, леопард.

- Двойные согласные (когда именно одна и та же согласная пишется в слове дважды): ванна, манна, коррозия, сессия, миссия, миллион, миллиард.

- Сочетания мю, кю, вю, бю: бюрократ, кюлоты (это штаны такие, женские), гравюра, мюзикл.

Особенности произношения заимствованных слов

Когда иностранное слово заимствуется, в нем часто произносится звук [э] на месте [е]. То есть дЭканат, лазЭр.

Если это слово закрепляется в языке, то мы начинаем смягчать согласный перед Э: д’еканат, лаз’ер.

О том, как правильнее произносить, то есть смягчился гласный или еще нет – надо смотреть в орфоэпических словарях. Орфоэпия – как раз та наука, которая занимается тонкостями произношения.

Приметы старославянизмов

Старославянизмы – это слова, которые пришли в русский язык из старославянского. А старославянский – это был язык переводов богослужебной литературы, то есть на нем никто не говорил.

Основные приметы такие:

- Неполногласие на месте полногласия. Там, где было написано -ра-, -ла-, -ре-, -ле- – мы произносим -оро-, -оло-, -ере-, -еле-. Смотрите: враны – вороны, млеко – молоко, брег – берег, кладезь – колодец. Таких слов много у Пушкина и других поэтов его эпохи.

- -Ра- и -ла- в начале слова – если можно заменить их на -ро- и -ло-. Например: ладья – лодка, расти – рост.

- -Жд- на месте -ж- или -д-. Например: рождение – рожать, убеждение – убедить.

- Начальное -а- на месте современного -я-: агода – ягода, агнец – ягненок.

- Начальное -е- на месте -о-: езеро – озеро, есень – осень (отсюда, кстати, Есенин).

- Начальное -ю- на месте -у-: юродивый – уродливый, юноша – уноша.

- Щ на месте ч: пещера – печора, нощь – ночь, дщерь – дочь.

К старославянизмам еще относятся слова, которые по своему значению относятся к христианству как к религии: ангел, апостол.

В разных источниках вы можете находить и другие признаки старославянизмов. Например, этим признаком может быть приставка «со-» со значением объединения групп людей, если ее можно заменить на «с». Поэтому слово «соборность» (сбор) – старославянское.

Но когда я про них говорил своему преподавателю старославянского, она сказала: «Да, такие приметы есть. Но они ненадежные. Они могут встречаться и в исконно-русских словах, поэтому мы не можем по ним делать выводы, исконное слово или старославянское».

Два пути, по которым приходят заимствованные слова

Они могут приходить в язык прямо и опосредованно. Прямо – то есть слово возникло в иностранном языке, мы его оттуда взяли. Вот появилось во французском слово abat-jour (абажур), мы его оттуда взяли. Это прямое заимствование.

А с адмиралом дело было сложнее. Мы его забрали из голландского языка – «admiral», но в голландский оно пришло из арабского – «эмир аль бахр» – владыка моря.

То есть получилось опосредованное заимствование: голландцы заимствовали у арабов, мы заимствовали у голландцев.

Заимствованные слова – хорошо это или плохо

Почему умер латинский язык? Он переполнился заимствованными словами. Поэтому определенная угроза в заимствованиях, конечно, есть.

С другой стороны, глупо было бы придумывать для всех предметов и технологий, которые мы получаем из-за рубежа, русские названия.

Владимир Даль хотел называть фонтан водометом, гимнастику – ловкосильем, а горизонт – небозёмом. Ну и что хорошего?

Но увлекаться заимствованиями все-таки не надо, особенно когда есть общеупотребительный исконный вариант. У меня был друг, который любил говорить «месседж» вместо «сообщения». На мой взгляд, это уже перебор.

Во Франции есть закон, который обязывает журналиста выплачивать штраф, если он употребляет заимствованное слово вместо исконно французского. Конечно, если французского аналога нет, то не надо его выдумывать, но если он есть – «не смейте засорять язык иностранщиной!».

Как связаны заимствованные слова и варваризмы

Про варваризмы у нас будет отдельная статья. Но я отмечу, что варваризм – это заимствованное слово, которое пришло в язык и пока еще в нем не закрепилось. Оно часто «режет слух», потому что звучит очень по-иностранному. У варваризмов могут быть общеупотребительные аналоги, которые, кстати, могут ими вытесняться. Например, на смену словам дело, учетная запись, задний фон приходят слова бизнес, аккаунт, бэкграунд.

Название этой лексической единицы происходит от слова «варвар» – чужеземец. Какие-то варваризмы усваиваются языком, какие-то – нет. Например, сейчас уже мало кто говорит: «Отметь мою фотографию во Вконтакте как понравившуюся». Все говорят: «Лайкни».

Коротко и ясно.

Что происходит с морфемами заимствованных слов

Большинство заимствованных слов перестают делиться на морфемы, когда попадают в русский. Например, в слове «журналист» есть этимологический корень «жур» – свет. Но никто его не выделяет, корнем у нас является все слово.

Другой пример – слово «дайвер». В нем можно было бы выделить корень «дайв» и суффикс «-ер» со значением «человек определенной профессии», но мы этого не делаем, у нас весь дайвер – корень слова.

Полезные материалы по теме

Подписывайтесь на нашу рассылку. Каждую неделю я буду присылать вам на почту лучшие статьи по русскому языку.

У меня выходили другие статьи по терминам лексики, почитайте их:

- Синонимы.

- Антонимы.

- Паронимы.

- Омонимы.

- Многозначные слова.

Уважаемые читатели, если эта статья кажется вам поверхностной, неполной, сложной – скажите мне об этом в комментарии. Я всегда читаю комментарии своих читателей и стараюсь вносить правки, учитывать замечания на будущее.

Я хочу, чтобы все статьи в рубрике Образование читались легко и приносили моим читателям пользу.

Спасибо.

( 4 оценки, среднее 5 из 5 )

Оцените статью

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ РАССЫЛКА

Получайте самые интересные статьи по почте и подписывайтесь на наши социальные сети

ПОДПИСАТЬСЯ

Ваш браузер устарел рекомендуем обновить его до последней версии

или использовать другой более современный.

Всего найдено: 30

Слово «двор» в значении «императорский двор Российской империи» как правильно пишется и почему?

Ответ справочной службы русского языка

При воспроизведении исторических (дореволюционных) текстов рекомендуется написание Высочайший Двор. В остальных случаях двор пишется строчными буквами. С большой буквы пишется слово двор в названиях архитектурных памятников (Гостиный Двор, Апраксин Двор).

Здравствуйте еще раз!

Я вас спрашивала:

Здравствуйте!

Как правильно: Афинская агора или афинская Агора? Пожалуйста, ответьте побыстрее, очень нужно!!! Спасибо заранее!!!

Вы ответили:

Ответ справочной службы русского языка

Возможны варианты: агОра и агорА. В греческом первоисточнике ударение падает на последний слог.

НО!!! Меня интересовали СТРОЧНЫЕ и ПРОПИСНЫЕ буквы, а не ударение!!! Ответьте, пожалуйста!!!

Ответ справочной службы русского языка

Извините за неточность в ответе.

Корректно написание Афинская агора (с прописной буквы пишется первое слово в составе собственных наименований, в т. ч. памятников культуры и архитектуры, ср.: Рязанский кремль).

Уважаемая gramota.ru! Помогите, пожалуйста, разрешить противоречия. В нашем городе в парке Победы есть м(М)онумент в(В)оинской с(Славы) с Вечным огнем. В редакции всегда сомнения и споры по поводу написания этого памятника. Если следовать Правилам 2006 года (в названии памятников с заглавной буквы пишется первое слово) и вашим рекомендациям (Вопрос № 269835, Вопрос № 245195), то Монумент воинской славы. Так ли это? Коллега утверждает, что написание должно быть Монумент воинской Славы.

Ответ справочной службы русского языка

Как собственное название — Монумент воинской славы.

Уважаемая Грамота,

Подскажите, пожалуйста, нужно ли ставить кавычки:

«Синдром Стендаля» — психосоматическое расстройство, что-то вроде легкого помешательства, возникающего в случае переизбытка эстетических впечатлений во время посещения природных, исторических и культурных памятников.

Спасибо.

Ответ справочной службы русского языка

Кавычки не требуются.

Как правильно согласовть предложение?

Разрушение памятников культуры называется вандализмом.

ИЛИ

Разрушение памятников культуры называется вандализм.

Ответ справочной службы русского языка

Лучше: называется вандализмом.

уважаемая справка, как будет выглядеть слово «шуруп», стилизованный под старославянское? с твердым знаком (ером) на конце или мягким? Очень нужна ваша консультация. Спасибо.

Ответ справочной службы русского языка

Стилизация под старославянский язык абсурдна, поскольку старославянский язык – это язык славянских памятников IX–XI веков. Уже много столетий этот язык является мертвым.

Но поскольку в русский язык слово шуруп пришло в XVII веке из немецкого языка, можно говорить о его написании в дореволюционной русской орфографии – по-видимому, именно это Вас интересует. Написание это таково: щурупъ (именно так, через Щ).

Добрый день! Была бы очень благодарна за ответ на вопрос, все ли прилагательные, производные от географических названий, пишутся со строчной буквы. Например, Самара — самарский, Штутгарт — штутгартский и т.д. Заранее большое спасибо!

Ответ справочной службы русского языка

Прилагательные, образованные от географических названий, пишутся с прописной буквы, если они являются частью составных географических и административно-территориальных названий, наименований исторических событий, учреждений, памятников и т. п. В остальных случаях они пишутся со строчной. Ср.: Самарская область, Самарский государственный университет, но: самарские улицы, самарские достопримечательности.

Добрый вечер! Скажите, пожалуйста, как писать названия залов и других помещений, если описывается памятник архитектуры? Например: Д(д)вор Д(д)евушек, Л(л)еситиница Р(р)ыцарей, З(з)ал Ц(ц)ветов, Д(д)ворец Д(д)ожей, М(м)ост В(в)здохов? Большое спасибо

Ответ справочной службы русского языка

Общее правило таково: в названиях архитектурных и других памятников, предметов и произведений искусства с прописной буквы пишутся первое слово и собственные имена, например: Грановитая палата, Медный всадник, Колосс Родосский, Янтарная комната, Зимний дворец, Дворец дожей.

Однако начальное родовое наименование в подобных названиях архитектурных и др. памятников, произведений искусства пишется со строчной буквы. Правильно: собор Сан-Марко, мост Вздохов (в Венеции), мост Конфедерации (между Канадой и островом Принца Эдуарда). Аналогично следует писать и такие названия, как лестница Гигантов, лестница Рыцарей, зал Цветов, двор Девушек.

Здравствуйте. Есть несколько вопросов. Если можно, ответьте на все.

1. «(Не)выразимый словами смысл» — в данном случае слитно или раздельно?

2. «Нейро(-)лингвистическое программирование» — именно в названии данного направления психологии — слитно или через дефис?

3. Псевдо-Гиппократ — первая часть с маленькой буквы или с большой? Почему?

4. «О ней практически нечего сказать(,) кроме того, что она есть» — нужна ли запятая?

5. Евангелие, Дао дэ Цзин Лао Дзы, Махабхарата, Коран, Библия — эти названия рекомендуется писать без кавычек? Когда кавычки все же нужны? Или таких случаев нет?Зпасибо большое за вашу работу!

Ответ справочной службы русского языка

1. Раздельно.

2. Слитно.

3. Правильно: псевдо-Гиппократ.

4. Запятая нужна.

5. Названия культовых книг и памятников письменности пишутся с прописной буквы без кавычек.

Как пишутся названия памятников, нужны ли где-то прописные буквы? Например, памятник советским воинам-освободителям.

Ответ справочной службы русского языка

Обычно в этих случаях все слова, кроме имен собственных, пишутся с маленькой буквы: _памятник советским воинам-освободителям_, но: _памятник Неизвестному Солдату_.

Добрый день. У меня три вопроса:

1. …Более 15000 женщин участвовало(-и)—??? в демонстрации»

2. Большинство памятников исчезло (-и)— ??? с лица земли.

3. Если предложение заканчивается на «…20 век н.э..» — ставится ли в конце точка? Тоесть точка после сокращения плюс в конце предложения?

Ответ справочной службы русского языка

1. Предпочтительно: _участвовало_. 2. Предпочтительно: _исчезло_. 3. Вторая точка не нужна.

Мой вопрос касается написания словосочетания «северо-западный». Северо-Западный округ, но северо-западный ветер. Как правильно написать название филиала? «Северо-Западный филиал компании ххх» или «Северо-западный филиал компании ххх»?

На мой взгляд, в данном случае правила русского языка не регламентируют написание слова «западный» — мы сами даем название нашему филиалу. Это не регион. Однако, так как территориальный охват деятельности данного филиала соответствует Северо-Западному федеральному округу РФ, правильнее было бы писать «Северо-Западный».

Я прав? Буду благодарен за подробный ответ.

Ответ справочной службы русского языка

Правило следующее: Прилагательные, образованные от географических названий, пишутся с прописной буквы, если они являются частью составных географических и административно-территориальных названий, наименований исторических событий, памятников и т. п.: _Северо-Западный регион, Северо-Кавказский военный округ_. В остальных случаях они пишутся со строчной буквы: _северо-западный филиал компании._ Однако в условных названиях это правило не всегда соблюдается.

Подскажите, пожалуйста, надо ли брать в кавычки названия фонтанов, памятников? Например, фонтан Дружба народов, памятник Родина-мать, обелиск Европа?

Нужно ли второе тире в предложении: Внезапно налетевший порывистый ветер — «кызыльский дождь» (-) с бешеной скоростью…

Надеюсь на Ваш ответ, спасибо.

Ответ справочной службы русского языка

1. Кавычки нужны: фонтан «Дружба народов», памятник «Родина-мать», обелиск «Европа». 2. В приведенном случае второе тире корректно.

Правильно ли это: «Самарская область», «Россия» — писать с прописной буквы, а «самарцы, самарские магазины, самарская жизнь, российские банки и т.д.» — со строчной? Подскажите, пожалуйста, как звучит это правило. Спасибо.

Ответ справочной службы русского языка

Правильно. С большой буквы пишутся образованные от географических названий прилагательные, если они являются составной частью географических и административно-территориальных названий, индивидуальных названий людей, а также наименований исторических событий, учреждений, памятников и т. п. В остальных случаях они пишутся с маленькой буквы. Поэтому: _Самарская область, Самарский государственный университет_, но: _самарская жизнь, самарские магазины_; _Российская академия наук, Российский университет дружбы народов_, но: _российские банки, российские газеты_.

Здравствуйте! Хочу уточнить, как пишутся названия районов и микрорайонов Москвы — в кавычках или без, а также названия памятников. Например, район Отрадное, микрорайон Дубовая роща. И как затем в тексте писать Дубовая роща («»? если имеется в виду микрорайон). О памятниках: памятник Покорителям космоса. Правильно?

Ответ справочной службы русского языка

Кавычки не требуются: _район Отрадное, микрорайон Дубовая Роща, Дубовая Роща_.

Если это официальное название монумента, корректно: _памятник Покорителям Космоса_. Если речь идёт об одном из многих монументах, все слова следует писать с маленькой буквы, например: _Во многих городах есть памятники покорителям космоса_.