Автор

Наталья Ломыкина

14 июля 2016

Нет более подходящих книг для летнего чтения, чем сборники рассказов. Прочтешь короткую — на чашку ароматного чаю — историю и весь день ощущаешь приятное послевкусие. Из новинок этого лета «РБК Стиль» выбрал пять сборников короткой прозы на любой вкус.

«Все в саду»

Совместный проект журнала «Сноб» и «Редакции Елены Шубиной»

«За этот ад, За этот бред, Пошли мне сад. На старость лет». Именно эти строчки Марины Цветаевой вдохновили составителей сборника «Все в саду» собрать истории лучших современных авторов о саде, который так или иначе возделывает каждый из нас. Личные эссе и художественные рассказы Гузель Яхиной, Евгения Водолазкина, Деборы Кавендиш (герцогини Девонширской), Александра Гениса, Дениса Драгунского и многих других — все это прогулки по садам и паркам, цветущим сегодня или существующим только в воспоминаниях. Гузель Яхина рассказывает историю казанского городского сада «Русская Швейцария», где старые липы помнят и Пушкина, собиравшего материалы для «Истории пугачевского бунта», и самого Пугачева, и молодого Шаляпина, подрабатывавшего пением на театральных подмостках, и юного Алешу Пешкова, и странных розовых собак-фламинго из школьного детства самой Гузель. Александр Иличевский размышляет о саде «как первом признаке зрелой цивилизации», а Евгений Водолазкин вспоминает детский сад как этап жизни и целый мир. Денис Драгунский отправляет героев своего рассказа в университетский ботанический сад, а Андрей Аствацатуров — в Сент-Джеймсский парк в Лондоне. Алексей Тарханов рассказывает о тайном саде Hermès, о котором в Париже ходят легенды. «Три дерева: магнолия, яблоня и груша. Розы, газон, в углу крапива. Два мраморных ангелочка прикладывают пальцы к губам. Не говори никому!».

Открываешь книгу — и можно путешествовать куда угодно: в сад у дома Вирджинии Вулф или расположенный в Воронежской области парк принцессы Ольденбургской, в Нескучный сад в Москве или Летний сад в Петербурге, в огромный Центральный парк Нью-Йорка или к бабушке на дачу.

Наринэ Абгарян «Зулали»

Издательство «АСТ»

Новый сборник «Зулали» талантливой и очень внимательной к людям Наринэ Абгарян — действительно «книга о горьком и смешном». Ее герои просто живут — пекут хлеб, воспитывают детей, ссорятся с соседями и ждут внуков, но Наринэ пишет об этом так, что мы то искренне смеемся в голос, то смахиваем непрошеные слезы. Старая Мамида из заглавной повести «Зулали», поссорившись с сапожником, возвращает ему удобные туфли вместе с бутылкой уксуса («чтоб выпил и сдох»), не один год мучается в грубой мужской обуви и, конечно, с обидчиком не разговаривает. Но когда ей по-настоящему будет нужна помощь, он сделает все, что в его силах, без слов и вопросов, а туфли и уксус принесет обратно («А чего же ты не выпил? — Тебе оставил»).

С теплом, любовью и неподражаемым мягким юмором Наринэ Абгарян рассказывает простые истории, за которыми вся мудрость поколений. И все ее рассказы так или иначе о «самом беспомощном из всех чувств, которое не может за себя постоять» — о любви.

Анна Матвеева «Лолотта»

Издательство «Редакция Елены Шубиной»

Мастер короткой прозы Анна Матвеева («Подожди, я умру и приду», «Девять девяностых») написала девять новых историй, так или иначе связанных с Парижем. Вот три героини — мать, дочь и внучка — едут в Париж и отчаянно пытаются услышать друг друга, не душить невысказанной любовью и освободиться от придуманного груза ответственности, но у них едва ли получается. Вот импозантный и слишком красивый Григорий, хозяин жизни и просторной квартиры в дорогом жилом комплексе «Париж» в центре Екатеринбурга, которого везет на встречу с родителями робкая и влюбленная сорокалетняя девочка, еще не осознавая до конца, что это «дорога в никуда». Герои Матвеевой гуляют по цветущим садам Парижа, где и сегодня так просто встретить Модильяни и его Лолотту, в отчаянии едут в названный в честь французской столицы родной поселок в Челябинской области или обедают в одноименном екатеринбургском кафе. А Анна Матвеева, позволяя им открывать для себя Париж, мечтать о несбыточном, любить и надеяться, снова и снова рассказывает о людях, их ошибках и чаяниях и о той «красоте и радости, которую можно отыскать даже в самой непростой жизни».

Грегуар Делакур «Четыре времени лета»

Издательство «Эксмо»

Мало кто умеет писать о любви так чувственно и при этом невинно, как французы. «Четыре времени лета» — четыре любовные новеллы о четырех возрастах любви. Пара совсем юных и пока еще не понимающих свое сердце влюбленных, 35-летняя женщина, которой «никогда не везет с мужчинами», зрелая дама 55 лет, хорошо знающая, что такое любовь и страсть, и умеющая заставить время отступить, и счастливая пожилая пара «навеки красивых друг для друга» любящих людей. Грегуар Делакур собирает своих героев в местечке Ле-Тук в середине лета 1999 года. К удовольствию читателей, они даже встречают друг друга жарким праздничным вечером 14 июля, не подозревая, насколько сильно связаны авторской волей. Они слушают одну и ту же музыку («в это лето Кабрель пел «Мертвый сезон», а все пели Кабреля»), немного разбираются в языке цветов («Белый флокс: вот мое признание в любви, роза «пимпренель»: ты моя единственная любовь») и отчаянно жаждут любви.

И в то последнее 14 июля века любовь совершает полный круг — от трепетной влюбленности к подлинной страсти и искреннему глубокому чувству, чтобы согреть сердца и смахнуть непрошеные слезы.

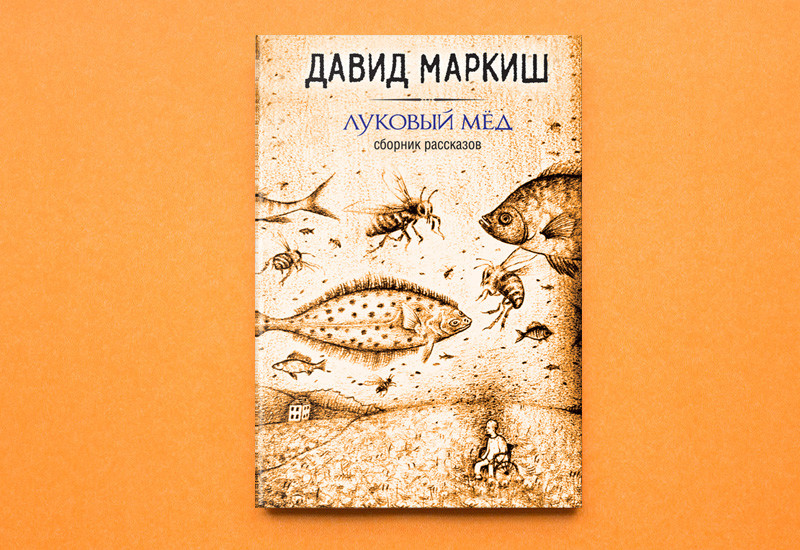

Давид Маркиш «Луковый мед»

Издательство «Эксмо»

«Не важно, откуда едет человек, а важно, куда он приезжает». Герои Давида Маркиша, как и автор, эмигрировали в Израиль со всеми своими мечтами, привычками и умениями. Один работает медбратом в доме престарелых на опушке цветущего лукового поля, другой сторожит апельсиновый сад и считается начальником рощи, третий всю жизнь мечтал о собственном клочке земли и, купив себе местечко на кладбище, счастливо именует себя помещиком.

Давид Маркиш, сын израильского поэта Переца Маркиша, относится к своим героям с пониманием и юмором. Он внимательно слушает их сбивчивые диалоги, принимает чаяния и страх и с искренней симпатией описывает судьбы. Он, похоже, знает, «что же такое успел досмотреть покойный Петрик на луковом поле» и почему Моисею перед исходом из Египта не приходила в голову мысль «что он может стать прежним Моисеем, пасущим овец тестя».

История образования поселения

Нижний Услон по рассказам старожилов, местность, занимаемая Нижним Услоном, прежде была покрыта дремучим лесом. Лес этот вырубался, складывался в поленницы, или, как их тогда называли, «осломы», отсюда и пошло название села Ослом, позднее Услон.

Загоскин, известный писатель и историк, утверждал, что Верхний и Нижний Услоны были образованы при Иване Грозном, как военные гарнизоны-заслоны, как щиты для заслонения, чтобы неприятельские войска казанского хана не смогли зайти в тыл русских войск и окружить город-крепость Свияжск, основанный в 1551 году. Документального подтверждения этому нет . Возможно и до ивангрозновских военных заслонов-лагерей на этих местах были поселения. Так как это очень удобное месторасположение для развития рыболовства, охотничьих промыслов, бортничества, садоводства.

На территории села была обнаружена стоянка древних людей, что говорит о том, что эта земля осваивалась и ранее.

Люди , поселившиеся на удобном и красивом берегу Волги вблизи большого города Казани, конечно, занимались рыболовством и охотой, а также торговлей продуктами: молоком, яйцами, овощами, ягодами, мясом. Развитию скотоводства способствовало наличие в окрестностях села заливных лугов, дававших богатый укос сена, а также используемый для пастьбы скота. С развитием земледелия и хлебопашества приходилось расчищать лесные заросли, спиливать и выкорчевывать деревья, скатывать их под гору, под уклон, или как тогда говорили под услон. Эта версия о названии сел Нижний и Верхний Услоны также правдоподобна как и предыдущая.

Существует и третья версия о происхождении названия Услон. Связана она с глаголом «засылать», «усылать». Она тоже может быть достоверной . После реформирования русской православной церкви патриархом Никоном в 1640-х годах, церковь раскололась на старообрядческую и официальную мирскую церковь. Преследуемые официальной церковью старообрядцы — инаковерцы ссылались в эти отдаленные места и их называли засланцами и усланцами, а их поселения стали называть Услонами.

Употребление этих слов в разговорном русском языке слилось в одно понятие -Услон. Таким образом селения получили название Верхний Услон и Нижний Услон.

Существует монография историка Г.Перетятковича «Поволжье» (очерки из истории колонизации края), изданная в 1882 году в Одессе, где о заселении этого края русскими сказано: «монастырь ( Троице-Сергиев) уже в семидесятых годах ХУ1 столетия стал ходатайствовать у правительства о предоставлении ему здесь более обширного поля деятельности, вследствие чего в 1575 году архимандриту Троицкого Сергиева монастыря с братьею был пожалован «дикой и черной лес на Услоне на четыре версты поперек, а вдоль от Малого Моркваша по Долгое Владычное озеро, что у Жерновских гор впало в Волгу устьем, на пашни расчищати лес, против того Чернаго леса по подгорью луга на сено и на животной двор». И вот на месте, на котором находилось лишь займище с монастырским двором и шалашами для немногих работников, появляется сельцо Услон с храмом во имя Николая Чудотворца строения монастырского и при нем священический двор….». Так на правом берегу Волги появляется село Услон в дальнейшем Верхний Услон. Далее Перетяткович пишет: «Первый выселок 1591 года направился из сельца на юг, и крестьяне поселились здесь в конце монастырских владений, основавши починок Варсановьев над Долгим Владычным озером, что впало в Волгу… Починок Варсонофьев сперва расположен был несколько выше, и его жители на старом месте терпели недостаток в воде; кроме того спуск к реке там был неудобен; в следствии этого население в 1637 году переселилось оттуда на небольшую и неровную площадку при скате горы, где построило церковь Успения и, соединившись с жителями Куровского починка, образовало вместе с ним село, которое стало именоваться Нижним Услоном, в отличии от прежнего Услона, называющегося с тех пор Большим или же Верхним».

В «Путеводителе по Волге» 1907 года, изданного в Санкт-Петербурге написано: «В 8 верстах ниже (Казани), на правом берегу Волги, находится село Нижний Услон, основанное еще в 1637 г. выходцами Верхнего Услона. Главным занятием жителей, число которых доходит до 2 тысяч – судопромышленность, рыболовство, скотоводство и огородничество; хлебопашеством занимаются немногие. Среди услонцев – немало капитанов, лоцманов, водоливов, машинистов и проч. Эти речные промыслы развиты в значительной мере знанием реки, которая в этом месте и ниже отличается обилием перекатов и мелей. Очень развито здесь садоводство, причем, главным образом разводятся яблоки и земляника-шпанка…»

С самого основания села и по сей день главным занятием жителей был «волжский» промысел. Бурлак и рыбак – самые распространенные профессии сельчан вплоть до Х1Х века. С развитием промышленности в России стало развиваться и предпринимательство на селе, а с ним расширяться сфера деятельности услонцев – торговля, судопромышленность, ремесленное производство. С появлением пароходов появляются и новые профессии; капитан, матрос, машинист, водолив, лоцман, шкипер и т.д..

В конце Х1Х – начале ХХ века жители села занимались различными промыслами. Часть крестьян промышляли тем, что сдавали баржи в наем под груз на сплав. У некоторых были свои пароходы, а именно у Е.Гусева – буксирный пароход «Гусев», у Четверговых – буксирный пароход «Заря», у Д.Гусева – буксирный пароход «Основатель».

Многие жители занимались рыболовством. Одним из них был А.Гусев. Он арендовал воды (озера, затоны и стержневую воду) у крестьян Нижнего Услона за 120 рублей в год и от себя затем отдавал их другим рыбакам.

По торговой деятельности выделялся крестьянин Красильников, хлебный торговец. Он продавал хлеб в Рыбинске, Москве и других городах. Количество товара – баржей 5 в навигацию.

С.С. Морозов торговал известью. Сам добывал ее в услонских горах и сплавлял в Астрахань.

Добычей и продажей извести занимались также З.С. Тарасов, А.А. Шидуллин.

Занимались и пассажирским извозом. Около девяти пассажирских и грузовых пароходов было у отца и сына Савиных Ивана и Кондратия, которые соперничали с крупной пароходчицей Гагариной. Его пароходы «Крестьянин», «Услонец», «Кондратий», «Савин» и др. перевозили сотни услонцев и отдыхающих.

Производством плотничных работ в селе занимался Алексей Кондратьевич Сорокин(100 руб.). Мануфактурной и бакалейной торговлей занимались: Пелагея Тимофеевна Муреева (2000 руб.), Пимен Яковлевич Дворников (700 руб.), Денис Иванович Борисов (700 руб.). Имели лавки в Нижнем Услоне: лаишевский мещанин Михаил Иванович Баранов (250 руб.), Афимья Андреевна Самыгина (360 руб.), Евгения Ефимовна Дворникова (700 руб.), Устинья Яковлевна Ситнова (600 руб.), Дмитрий Андреевич Прохоров (200 руб.), Платон Сеиенович Серяков (600 руб.) Степан Анисимович Бирюков (1200 руб.), Ульяна Степановна Модина. Открыли чайные и столовые : крестьянин села Усолье Соликамского уезда Михаил Александрович Зырянов (40 руб.), Петр Логинович Кубанин (600 руб.). Были в селе и пивные лавки, которые держал казанский купец Оскар Эдуардович Петцольд (250 руб.), заведовал ими лаишевский мещанин М.И.Баранов (250 руб.). Торговали строительным лесом на Волге: Пимен Яковлевич Дворников (300 руб.), Феропант Нестерович Модин (300 руб.), Степан Спиридоновия Морозов.

Нижний Услон всегда был прекрасной зоной отдыха для казанцев.

Местность, защищенная от северных ветров Услонскими горами, утопающая в цветущих садах, с песчаным берегом и заливными лугами, всегда привлекала к себе отдыхающих. Профессора казанских вузов, врачи, учителя, артисты снимали в наем дома и жили все лето в Услоне. В свое время любил отдыхать в Нижнем Услоне Ф.И. Шаляпин. Каждое лето его знакомые снимали дом под дачу и Федор Иванович часто к ним приезжал. Любил он пешком ходить в ключищинский храм Иоанна Предтечи. Старожилы помнят как он в шляпе с широкими полями, в белом костюме приходил петь в храм.

Местные зажиточные крестьяне жертвовали на улучшение своего села. Так, например, крестьянин Красильников и крестьянка Кубонина пожертвовали на строительство храма до 8 тыс.. Крестьянин Тарасов выстроил на свои средства мост, крестьянин Гусев построил обществу амбар для пожарных инструментов…

На средства местного крестьянина Кубонина С.Я. в Нижнем Услоне в 1868 году было построено первое училищное здание, а 14 ноября 1889 года происходило открытие нового помещения для училища, устроенного на средства земства и крестьян Нижнеуслонского общества. С 1880 – 1890 годы в училище обучалось в среднем по 47 мальчиков и по 20 девочек. С 25 августа 1880-1887 г.г. услонских ребятишек учил Левашов Клавдий Сергеевич.

Сельская церковь во имя преподобного Сергия Радонежского однопредельная была построена еще в 1768 году «с благословения архиепископа Вениамина, иждивением и попечением крестьян». В 1889 году была построена новая каменная церковь, которая и сегодня является украшением села.

В 1907 году была построена Кондратием Федоровичем и Иваном Кондратьевичем Савиными старообрядческая церковь, имеющая статус молитвенного дома. Это здание сейчас занимает местный сельский дом культуры. По рассказам старожилов около церкви было выкопано искусственное озеро, в котором разводили карпов. Здесь же действовал великолепный фонтан и было посажено очень много различных цветов. Позднее в годы гражданской войны красноармейцами был устроена конюшня. В годы Советской власти – ремонтная мастерская, склад. В настоящее время от озера ничего не осталось, а от фонтана на территории С.Д.К. остались жалкие развалины.

Земли и угодья, находящиеся на берегу Волги вниз до с. Ключищи, принадлежали крестьянской общине Н-Услона. «Казачий остров» напротив села также принадлежал услонской общине. По преданию здесь жили казаки и на этом острове пасли своих лошадей. Земли, пригодные для хлебопашества, большей частью находились в руках казанского помещика Басова.

Некоторые крестьяне села стали страстными защитниками большевиков и Ленина. Тарасов А.Ф. и Кривошеев А.Е. были первыми революционерами села. В 1918 году в августе наше село оказалось в эпицентре Гражданской войны; здесь шла оборонительная линия белочехов, удерживающих Казань в своих руках. Жителям села пришлось под страхом смерти участвовать в рытье окопов, в перевозке раненных. Многие дома были оборудованы в госпитали или в казармы. Насильно мобилизовывали крестьян, отбирали для нужд армии лошадей, забирали продовольствие. В самый разгар боевых действий в центре села, перед церковью был повешен крестьянин-член комитета бедноты. Жителей села белочехи гоняли на публичную казнь в деревню Студенец, где были повешены парень и девушка –комсомольцы. На подступах к Нижнему Услону был убит красный командир Говорков. Его могила находиться на местном кладбище. Местные жители рассказывали о разбившемся самолете на Жуковой горе, которая получила свое название от фамилии летчика, разбившегося здесь. Наступление на Услон стало началом наступления Красной Армии на Казань.

После Гражданской войны наше село претерпело новые преобразования – началось строительство социализма. Советская власть стала строить новые органы власти; появился сельсовет, почта, клуб, школа .Началась борьба с безграмотностью. Был организован ликбез, где смогли научится грамоте и старики и молодежь. Бывший дом крестьянина-торговца Головнина превратился в школу, где обучение велось в три смены.

Для обслуживания жителей села промышленными и продовольственными товарами было образовано «Сельское потребительское общество» в 1918 году.

Жители села пережили не одно лихолетье – это и насильственная коллективизация, когда сгоняли крестьян в колхоз; и раскулачивание, когда отбирали годами нажитое трудом и потом добро, а самих крестьян за то, что они «посмели» хорошо хозяйствовать, ссылали на Урал и в Сибирь; это и репрессии, когда по невзначай брошенному слову или по доносу завистливого соседа, отправляли в лагеря или вели на расстрел; это и военное лихолетье, когда немецко-фашистская Германия веролмно напала на нашу Родину. Все пережили наши земляки. Ломали свои души на благо коммунизма, сбрасывая кресты с услонских церквей, бросая иконы в огонь. Защищали свою Родину, не щадя своих жизней. Сколько судеб было сломлено! Сколько детей осталось сиротами! Сколько жен осталось вдовами! Вместе со страной восстанавливали разрушенное в годы войны хозяйство, выполняя и перевыполняя пятилетки и семилетки. Изменилось за эти годы наше село: нет прекрасной Набережной улицы, которая была украшением села. Ее снесли в 1956 году, когда был поднят уровень воды в Волге после строительства Куйбышевской ГЭС. Красивые двухэтажные дома Набережной улицы напоминали уездный городок. Часть домов была перенесена на выше расположенные улицы ( построен школьный ансамбль, сельсовет и др.). Часть домов была увезена в Верхний Услон. Кованная ограда вокруг церкви Сергия Радонежского также была вывезена в райцентр. Ею было загорожено здание Исполкома. Нет в окрестностях села и заливных лугов, которые служили пастбищем для услонского скота. Нет озер, где росли кувшинки, а услонские ребятишки с ранней весны начинали купальный сезон, так как там быстро нагревалась вода, где всегда можно было наловить неповоротливых бычков. Ушли в землю, сгнили от времени деревянные мостки вдоль дорог. Исчезли перилла на мостах через овраги. Еще сохраняет первозданный вид улица Горького, но и она стала меняться. Все больше горожан стремиться иметь в селе дом-дачу. Появляются на улицах нашего села аккуратные домики-дачки, солидные коттеджи «новых русских», перестраивают старые дома, благоустраивая их, коренные и приезжие жители села.

В годы Советской власти в селе было организовано ряд предприятий. Организован колхоз «Вперед». Вареньеварочный завод был национализирован. После восемнадцатого года на месте старых лабазов помещика Басова было открыто кооперативное производство. В скором времени оно получило статус нижнеуслонского плодоовощного комбината. А в 50-х годах его мощности были увеличены. Построены новые производственные корпуса, увеличено производство. После перестройки завод стал акционерным обществом и сейчас является единственным предприятием на территории села.

В 1954 году на территории села появился Приволжский лесхоз, который в настоящее время перенесен в другое место. Была организована для жителей села и близ лежащих деревень больница, где могли получить медицинскую помощь и поправить здоровье наши земляки. Здесь были: терапевтическое отделение, родильное, детское отделения, а также лаборатория и зубной кабинет. Сейчас больница реорганизована в фельдшерский пункт. На территории села располагались аптека, салон проката, ателье, сеть магазинов: продовольственный, промышленный, хозяйственный, культмаг, хлебный ларек и керосиновая лавка.

В 1976 году была построена хоз. способом типовая . двухэтажная школа. В 2004 году в школе была произведена реконструкция. В здание школы был перенесен детский сад, сделан капитальный ремонт, организован интернат.

В настоящее время улицы села асфальтируются и благоустраиваются.

.jpg)

.jpg)

Последнее обновление: 9 февраля 2021 г., 19:20

В 2010 году при очередной переписи населениями карелами в Тверской области назвались лишь 7934 человека. Для сравнения: в начале 1930-х годов в Тверской губернии компактно проживало более 150 тысяч карелов, принадлежавших к особому тверскому субэтносу этого народа. А в 1937 году на территории тогдашней Калининской области был даже создан Карельский национальный округ с центром в городе Лихославле. Результаты последней переписи (2021) пока не оглашены, но ожидается, что число тверских карелов по сравнению с 2010 годом увеличится. И не потому, что кто-то сюда переехал на постоянное жительство или родилось много новеньких детей. Люди заинтересовались своими корнями, своей исконной культурой и традициями, своим уникальным языком. Как жили раньше и чем живут сегодня тверские карелы, выяснял на месте спецкор «Ленты.ру» Петр Каменченко.

Полное погружение

— Кушайте горячее. Чай светлый, потому что из трав, мед местный… Замерзли, наверное? — хозяйка карельского дома Марина Евграфова ставит на стол глубокую миску картошки с мясом.

Добраться до деревни Чашково оказалось не так сложно, как я предполагал. От Лихославля на машине всего минут десять ехать. Несмотря на приличный мороз и много снега, застрял я всего раз, да и то по собственной неосторожности. Дорога по российским понятиям вполне приличная. Но можно доехать и на электричке из Твери — от станции до деревни всего несколько минут хода.

Хозяйка карельского дома в Чашково Марина Евграфова

Фото: из собрания «Карельский дом в Чашково»

— Народу к вам много приезжает?

— Много. Все субботы и воскресенья заняты. До 9 января уже все расписано. Приезжают и семьями, и группами. В основном из Москвы. Зимой за один раз можем человек двадцать принять. Летом больше.

— А зачем едут?

— Чтобы что-то особенное почувствовать. Не через памятники и архитектурные объекты, а через повседневную жизнь человека — чем он здесь живет. Я решила, что будет интересно показать людям культуру тверских карелов через погружение в быт обычной карельской деревенской избы. Одной конкретной семьи.

Мой папа тверской карел, и я потомственная тверская карелка. Вот портреты моих предков, они сохранились в этом доме, и они, конечно, покоя не давали. Мне нужно было узнать, как жили эти люди. Узнать свою родословную. Я до 37 лет и не знала, что я карелка. В нашей семье, как и во многих карельских семьях, это не афишировалось. Для меня это — возвращение к своим корням. Надеюсь, что и для многих других тоже.

Здесь связь с природой, с предками, в этом доме люди начинают вспоминать своих. Глядя на эти портреты, люди говорят: да это же и мои дедушка и бабушка. И я вижу, что через такую внутреннюю связь возможно развитие и человека, и семьи, и общества. Здесь человек чувствует себя человеком, а не деталью в урбанизированном обществе, в асфальте, в потоке безумной информации, в беспрерывной навязчивой рекламе.

Идея состоит в том, чтобы любой человек мог зайти в этот дом и посмотреть, как люди жили и до сих пор живут без водопровода, газа, центрального отопления, без телевизора. Как устроен быт, русская печь, курная баня, что и как люди готовили, что ели и еще много-много всего.

Играть в рюхи, есть пироги и кидать валенки

Марине Евграфовой 46 лет, по образованию она театральный режиссер, окончила Московский институт культуры. Работала в Твери. Принимать гостей в своем родовом доме в Чашкове начала два года назад. Первая группа приехала 3 января 2020 года.

Каждая группа, которая сюда приезжает, проводит здесь не меньше трех часов. У дома большая площадка и нет заборов, поэтому много места для подвижных игр. Гости учатся играть в рюхи — это такие карельские городки. Биты большие, ими нужно сбивать бочонки-рюхи. Кидают валенки — еще одна народная карельская забава.

Карельский дом принимает гостей

Фото: из собрания «Карельский дом в Чашково»

В доме Марина рассказывает о предметах, оставшихся от старых времен, их много: лопаты, которыми в печь отправляли хлеб, рубель — деревянный валик с рубчиками, использовавшийся вместо утюга, действующий ткацкий станок, найденный на чердаке… Все старинные предметы принадлежали только этому дому и этой семье, по чужим домам, чердакам и подвалам ничего не собиралось. Это принцип. Карелы очень бережливы, ничего не выбрасывают, но и чужого им не надо.

Зеркало на стене собрал Маринин прадед — столяр-краснодеревщик, он же сделал стол, за которым мы сидим. Стол раскладывается, и все деревянные составляющие отлично работают до сих пор.

В доме гости топят русскую печь, ставят самовар, готовят карельские пироги — хийну пируа и сульчины. Это обязательный мастер-класс.

Для того чтобы приготовить сульчины, на столе раскатывается ржаной блин, подсушивается на сухой сковороде, смазывается сливочным маслом. В него заворачивают начинку.

— А вот тут, пожалуйста, подробнее, — прошу я Марину.

Сульчины готовятся так. Берется ржаная мука, вода, соль и сахар. Замешивается густое тесто и раскатывается. На сухую горячую сковороду кладется ржаной блин. Когда блин начинает подыматься, его снимают и выкладывают на тарелку. Смазывают с двух сторон сливочным маслом. На него следующий. В блины заворачивают начинку — чаще всего это каша. Но можно использовать картошку, творог, грибы, яблоко

Когда выпечка готова, гости пьют чай на травах, а потом идут к бане по-черному. На огороде их две. Марина рассказывает о традиционных карельских обрядах и обычаях, сохранившихся в семье: как свадьбы гуляли, как в баню ходили, как с соседями жили.

Летом гостям показывают огород, где все растения имеют карельские названия, многие из которых очень близки к русским: огурец — огурча, свекла — свьокла, лук — лукка, а картошка — муаяблокка.

Есть и интересный природный объект — Варнавушка, небольшое лесное озерцо. И карельский лабиринт (кариелан тие — карельский путь) — это уже современный арт-объект, интерактивная площадка, где проводятся квесты на знание карельской истории и культуры.

Карельский национальный краеведческий музей в Лихославле

Фото: Петр Каменченко

Будешь плохо себя вести, Кегри тебя заберет!

Влиться в традиционный повседневный быт карельского дома, безусловно, интересно, но еще интереснее принять участие в большом фестивале карельской культуры, которых в течение года на тверской земле проводится немало.

Ежегодно 28 февраля в Твери проходит традиционный «Калевала фест» — День карельского эпоса «Калевала».

2 мая в Чашкове в первый раз пройдет первый «Хейня фест» — травный фестиваль.

— Почему так рано? Ведь в начале мая никакой травы еще нет, и собирать-то нечего, — задаю я напрашивающийся вопрос Марине Евграфовой.

— Потому что растения можно собирать круглый год. Зимой собираются шишки и веточки, весной — почки и первые побеги, летом — цветы и травы, а осенью — корни. В мае мы расскажем о том, как, когда и какие травы собирали в нашей деревне, и люди узнают, что и когда им нужно собрать летом. Это будет обучающий семинар и одновременно кулинарный мастер-класс, потому что из растений можно много всего приготовить. Карелы это хорошо знали и пользовались этими знаниями. И все растения имели свои карельские названия.

В третью субботу августа в селе Толмачи проходит большой фестиваль открытого карельского пирога калитка. Приезжают гости со всей России, из Карелии, Белоруссии, Финляндии… Изначально это, конечно же, кулинарный фестиваль, посвященный карельской кухне. Но не обходится и без карельской народной музыки, пения, танцев, обрядов. Тут же проходят яркие реконструкции — в 2021 году реконструкция была посвящена переходу карелов на тверские земли.

Осенью, в конце сентября — начале октября, в селе Новый Стан празднуется конец сбора урожая. Главное действующее лицо праздника — карельский сказочный персонаж Кегри. Кегри — дань языческим традициям и близкий родственник русского домового. Кегри жил в карельских деревнях, им обычно пугали маленьких непослушных детей: «Будешь плохо себя вести, Кегри тебя заберет!» Праздник озорной и веселый, как и любой праздник урожая.

Директор Карельского национального краеведческого музея Елена Викторовна Романова

Фото: Виталий Шустров

Упрямый, как карел

Пора рассказать о том, как карелы поселились в тверских землях и почему они оказались так далеко от Карелии.

Исторически карелов можно считать потомками коренных жителей этих мест. Когда-то очень давно эта территория была заселена угро-финскими племенами, но потом под давлением славян они стали уходить все дальше и дальше на север, пока окончательно не осели там, где их потомки живут до сих пор.

Возвращаться на тверские земли карелы начали в конце XVI века. А после русско-шведской войны (1610-1617) и захвата шведами северо-западных новгородских земель переселение стало массовым. Такой исход был связан с действиями шведов в отношении новых подданных.

Карелы приняли православие в 1227 году и шли к этому долго, почти 300 лет, а шведы заставляли их насильно переходить в лютеранскую веру, обложили непомерными налогами и вообще считали людьми второго сорта. Карелы стали уходить в Россию семьями и даже целыми деревнями. Шведы их преследовали, возвращали, а тех, кто сопротивлялся, убивали.

— Но карелы очень упрямые, у русских есть даже поговорка: «упрямый, как карел». Они очень долго ко всему присматриваются, но уж если что-то задумали, то доведут это до конца, — говорит директор Карельского национального краеведческого музея в Лихославле Елена Викторовна Романова.

Карелы уходили от шведов все дальше и дальше на юг. Шли несколько лет и так оказались в тверских землях, которые после прошедшего здесь мора были мало заселены. Бывшие русские деревни пустовали, а поскольку места показались карелам удобными — много лесов, рек, озер и болот, — они тут и осели.

Местные власти не только не препятствовали процессу переселения, но и строго следили, чтобы здешние помещики переселенцев не притесняли, всячески их поддерживали. На длительный срок им предоставлялись ссуды на обзаведение хозяйством и строительство домов, на десять лет — освобождение от податей.

Наиболее компактно карелы расселились на территории, которая сегодня относится к Лихославльскому, Спировскому, Рамешковскому и Максатихинскому районам Тверской области.

Прости, река!

Карелы редко изменяли названия деревень, в которых селились, лишь иногда переводя их на свой язык. Так Овсянники стали Кагрушки, а Березовка — Койвушка. Эти названия существуют до сих пор. Что-то карелы переняли у местных — как, например, русскую печь. А что-то принесли свое, вроде северных домов с высоким подклетом и глубоким погребом, расположением внутренних помещений, предметами обихода, традициями и суевериями. Отголоски язычества и связь с природой сохраняются у карелов до сих пор. Приходя в лес или на озеро, карел здоровается с ними, а если что-то сделает не так, должен попросить прощения.

— У нашей научной сотрудницы, а она чистокровная карелка, дед ехал зимой на санях через реку и выругался. И после этого начал болеть, — рассказывает Елена Романова. — И болел до тех пор, пока не вернулся к реке и не попросил у нее прощения. Река его простила, и болезнь прошла. То есть карелы в это верят, а если веришь — то оно и сбывается.

С русскими карелы жили мирно, но смешанных браков было немного. Поэтому тверские карелы за эти века свой язык сохранили в большей чистоте, чем те, кто остался жить на севере. Язык этот считается уникальным, вот только знают его теперь совсем немногие.

— В быту карельским языком в Тверской области сейчас пользуются разве что в каких-то глухих деревнях бабушки и дедушки, — рассказывает директор музея Елена Романова. — Но интерес к языку есть. У нас в Лихославле при библиотеке работает кружок карельского языка, в основном туда ходят люди, которые его когда-то знали, но потом забыли и теперь хотят восстановить, поговорить на карельском между собой. Есть факультативы по изучению карельского языка, ими пользуются в основном участники фольклорных ансамблей. Кто-то играет на кантеле — народном карело-финском инструменте и хочет глубже узнать культуру своих предков. Кто-то поет карельские песни. В Твери недавно организовали онлайн-курсы по изучению карельского языка. Или вот совсем свежий пример: у нас в селе Микшино есть сельская школа, и там дети захотели изучать карельский язык. Сейчас мы думаем, как это организовать. Но на бытовом уровне в семьях на карельском уже не говорят.

Максимального рассвета тверской карельский субэтнос достиг в 1930-е годы. В 1931 году здесь проживало более 150 тысяч карелов, из которых 95 процентов владели карельским языком.

В 1931 году в Лихославле создали Карельский краеведческий музей, в том же году открылось карельское педагогическое училище, где выпускали преподавателей карельского языка, которые должны были потом ехать в села обучать карельских детей грамоте. Печатались книги на карельском языке. В июле 1937 года был создан Карельский национальный округ, включавший пять районов Тверской области. Но просуществовал он недолго.

Все закончилось в феврале 1939 года: округ был аннулирован, активисты карельского национального движения репрессированы.

Интерес к национальной народной культуре тверских карел в последние годы растет

Фото: страница «Карельский дом в Чашково» во «ВКонтакте»

Вкус калитки и драников

С того времени быть тверским карелом надолго стало непрестижно и даже опасно. В годы войны Лихославльский район дал стране пятерых героев Советского Союза. Четверо из них были стопроцентными карелами, но в официальных документах числились русскими. Русскими записывались и дети от смешанных браков, которых становилось все больше. С детьми в семьях говорили уже только по-русски. Так было проще и не вызывало неловких вопросов: а ты что, карел?

А когда начался массовый отток сельских жителей в города, где все уже было унифицировано и никого особенно не интересовало, русский ты, грузин, украинец или карел, деревни стали вымирать вместе с национальной культурой, традициями и языком. И касается это всех национальностей и всех культур.

Глобализация, стандартизация, унификация, оптимизация — все эти ключевые понятия современного мира не очень сочетаются с бережным сохранением культуры, традиций и языка немногочисленных народов. Но без них мир потеряет свое разнообразие и многополярность, потеряет цвета, краски, запахи, станет беднее и бледнее. И совсем не факт, что будет он безопаснее и удобнее.

Что нужно сделать для того, чтобы этого не произошло, чтобы сохранился красивый певучий карельский язык, языки других малых народов и тех, что побольше? Чтобы наши дети узнали вкус карельских калиток и белорусских драников, чтобы играли не только в Sony Play Station, но и в рюхи, горелки и классики? Чтобы просили прощения за бранное слово не только у обиженного человека, но и у реки, леса, озера? Как сохранить то, что еще не окончательно утрачено?

На эти вопросы ответить непросто. Но возможности и пути есть. Например, такие, как карельский дом Марины Евграфовой в деревне Чашково и Краеведческий музей в Лихославле.

Окажетесь в тех краях — непременно у них побывайте.

.jpg)

.jpg)