Павел Афанасьевич Фамусов — образ и характеристика героя комедии в стихах А. С. Грибоедова «Горе от ума»

Столичное общество, изображённое в комедии Александра Сергеевича Грибоедова «Горе от ума», не зря называют «Фамусовской Москвой». Влиятельный вельможа стал своеобразной эмблемой московского дворянства, выразителем его взглядов. В характеристике образа Фамусова отражено мировоззрение, свойственное дворянской элите начала XIX века.

Фамусов и Чацкий

В «Горе от ума» разворачивается конфликт двух разных исторических эпох. Границу между ними проложила война 1812 года. Взгляды, сформировавшиеся под влиянием патриотического подъёма Отечественной войны, выражает Александр Андреевич Чацкий. Ему противостоит Павел Афанасьевич Фамусов — представитель крепостнического, феодального мировоззрения.

Идеологическое противостояние персонажей начинается почти сразу после того, как вернувшийся из путешествия Чацкий оказывается в особняке Павла Афанасьевича. Однако не стоит забывать, что этот дом не чужой главному герою комедии. Сирота Чацкий с детства воспитывался в семье друга своего отца. И воспитывался, надо сказать, неплохо. Мальчик жил не в строгости, был окружён заботой и вниманием. Под присмотром воспитателей и учителей юноша вырос «остер, умен, красноречив, в друзьях особенно счастлив», получил полезные навыки: «славно пишет, переводит». Фамусов обеспечил маленькому Саше Чацкому благополучное детство и всестороннее развитие. Молодой человек воспринимает его дом как родной, для него эти комнаты наполнены тёплыми, приятными воспоминаниями.

Софья и её отец

Дочь Софья тоже не страдает от строгой родительской опеки. Отец, хоть и ворчит про «Кузнецкий мост и вечных французов», но ни в чём девушку не ограничивает. По большому счёту, он требует лишь соблюдения внешних приличий. Павла Афанасьевича нельзя назвать домашним тираном. Дочь не боится лгать отцу, скрывая недозволенный роман.

Фамусов представляет будущий брак Софьи по своим критериям семейного счастья: «Желал бы зятя он с звездами, да с чинами». Но, не настаивая жёстко на браке со Скалозубом, он одобрил бы и Чацкого в качестве мужа дочери. Лишь бы тот занимался делом: разумно управлял имением, поступил на службу. С таким требованием согласятся, наверное, все родители молодых девиц. Даже богатство для героя не так важно, как может показаться, когда он горячо реагирует на вымышленный сон Софьи: «Кто беден, тот тебе не пара!» Ведь не слишком богатого и знатного Чацкого он готов принять.

Общество

Фамусов сам себя воспринимает как необходимую и важную деталь общественного устройства. Имея достаточно высокий чин, он видит свой долг не в улучшении общественного порядка, а в том, чтобы пристроить на хорошие места как можно больше связанных с ним людей. Деловые качества при этом большого значения не имеют. Такой порядок существовал всегда. И Павел Афанасьевич свято ему следует, считая его единственно правильным. Его кумирами являются вельможи, сумевшие занять высокое положение и обеспечить чином детей. Умение понравиться вышестоящему лицу, даже если это связано с унижением, он считает высшей добродетелью чиновника. Мысль, что можно служить «делу, а не лицам», не укладывается в его сознании.

Взгляды

Фамусов искренне считает, что богатство, власть, влияние — это то, чего может желать здравомыслящий человек. Он не понимает, как успешной карьере можно предпочесть деревенское уединение, чтение книг, путешествия, занятие наукой. «Завиральные идеи» Чацкого, по его мнению, — верный признак сумасшествия.

Просвещение государственный чиновник считает главным общественным злом, подлежащим полному искоренению. Герой далеко не глуп: умеет анализировать обстоятельства, строить логические цепочки, делать выводы, подбирать аргументы. Дискуссию с Чацким Фамусов проигрывает потому, что её предмет лежит вне сферы его кругозора. Вещи, о которых говорит молодой оппонент, настолько далеки от его представлений, что вызывают ужас, выбивают из колеи. Сформировавшийся в жёстких социальных рамках, Фамусов боится всякого выхода за эти незримые рубежи. Слова, противоречащие устоям общества, кажутся покушением на его идеально устроенный мир.

Быт вельможи

Фамусов искренне считает себя примером достойного поведения, но монологи и поступки персонажа свидетельствуют об обратном. Пожилой человек заигрывает с молоденькой горничной, список дел на неделю сплошь состоит из обедов и визитов. Вызывает вопросы и странная осведомлённость о сроке рождения ребёнка у вдовы-докторши. В целом, это сибарит, ценящий комфорт, вкусный обед, лёгкий флирт, не видящий ничего плохого в горячительных напитках. Богатый барин привык, что окружён многочисленной прислугой, но назвать героя жестоким крепостником нельзя. Он, конечно, ворчит на Петрушку из-за дыры на локте и пристаёт к Лизе, но по реакции крепостных слуг понятно, что суровое наказание здесь не в обычае.

Вывод

Павел Афанасьевич вовсе не плохой человек. Заботливый отец, добродушный, гостеприимный хозяин дома, хороший друг и родственник. Но он непоправимо искалечен привычкой барствовать, жить без мысли и живого чувства. В образе Фамусова А. С. Грибоедов показывает, как уродует не наполненное трудом и смыслом, лишённое общественной цели существование даже людей хороших, наделённых от природы ценными душевными качествами.

Характеристика образа Фамусова может пригодиться при написании сочинений и для подготовки урокам литературы.

Характеристика Фамусова, образ, описание | «Горе от ума»

|

| Фамусов. Кадр из фильма. Киностудия Мосфильм. 1953 |

Характеристика Фамусова в комедии «Горе от ума», образ, описание в цитатах

«. Павел Афанасьевич Фамусов. » (цитата из списка действующих лиц)

В мадам Розье вторую мать. » (Фамусов о себе, действие I явление 4)

«Дай бог терпение, — ведь сам я был женат. « (Фамусов о себе, действие II явление 5)

«Свободен, вдов, себе я господин. « (Фамусов о себе, действие I явление 4)

«Опомнитесь, вы старики. « (Лиза — Фамусову, действие I явление 2)

Не можно же пускаться мне вприсядку. « (Фамусов о себе, действие II явление 2)

«Смотри ты на меня: не хвастаю сложеньем,

Однако бодр и свеж, и дожил до седин. « (Фамусов о себе, действие I явление 4)

«. управляющий в казенном месте. » (цитата из списка действующих лиц)

По словам Фамусова, он работает без отдыха, как угорелый:

«Нет отдыха, мечусь как словно угорелый.

По должности, по службе хлопотня. » (Фамусов о себе, действие I явление 2)

«Как станешь представлять к крестишку ли, к местечку,

Ну как не порадеть родному человечку. « (слова Фамусова, действие II явление 5)

«Нет! я перед родней, где встретится, ползком;

При мне служа́щие чужие очень редки;

Всё больше сестрины, свояченицы детки. « (действие II явление 5)

«Кто беден, тот тебе не пара. « (слова Фамусова, действие I явление 4)

«Желал бы зятя он с звездами, да с чинами. « (служанка Лиза о Фамусове, действие I явление 5)

«Ну что ваш батюшка? всё А́нглийского клоба

Старинный, верный член до гроба. « (Чацкий — Софье о ее отце, действие I явление 7)

Андрея Ильича покойного сынок. « (Фамусов о Чацком, действие II явление 5)

«Вы баловник, к лицу ль вам эти лица. » (Лиза — Фамусову, действие I явление 2)

Опомнитесь, вы старики. » (Лиза — Фамусову, действие I явление 2)

«Жмется к ней и заигрывает. » (автор о Фамусове, действие I явление 2)

«Как суетится! что за прыть. » (Чацкий о Фамусове, который суетится в связи с визитом Скалозуба, действие II явление 4)

«. неугомонен, скор. » (Софья об отце, действие I явление 5)

Таков всегда. « (Софья об отце, действие I явление 5)

то без толку всегда журю. « (Фамусов о себе, действие I явление 4)

«Тот часто без толку сердит. « (Софья об отце, действие III явление 1)

«Ослы! сто раз вам повторять. « (Фамусов — слугам, действие II явление 3)

В швейцары произвел ленивую тетерю. « (Фамусов — швейцару Фильке, действие IV явление 14)

«Ведь полоумный твой отец. « (Хлёстова — Софье о ее отце, действие III явление 12)

Я всякому, ты знаешь, рад. « (Фамусов о себе, действие II явление 3)

«Неужто для друзей не делать мне ни шагу,

Вот вам софа, раскиньтесь на покой.» (Фамусов принимает у себя Скалозуба, действие II явление 5)

«А вы, судáрь отец, вы, страстные к чинам. » (Чацкий — Фамусову, действие IV явление 14)

Он будущему тестю равный. « (Чацкий описывает идеального жениха для Софьи, который будет обладать теми же качествами, что и Фамусов, действие IV явление 14)

«Низкопоклонник! тесть. » (Фамусов перечисляет слова, которыми его обозвал Чацкий, действие IV явление 15)

«Ах! боже мой! что станет говорить

Княгиня Марья Алексевна. « (слова Фамусова, действие IV явление 15)

«Ученье — вот чума, ученость – вот причина. « (Фамусов об образовании, действие III явление 31)

Забрать все книги бы да сжечь. « (Фамусов о книгах, действие III явление 21)

«И в чтеньи прок-от не велик. « (Фамусов о чтении, действие I явление 2)

Критика о Фамусове из комедии «Горе от ума»

«Не всем же людям быть гениями и блестящего ума. В больших обществах большинство, где бы то ни было, состоит из фамусовых в том или другом роде, с теми или другими закалами и оттенками.

Да если пошло на то, чем так глуп и безобразен Фамусов? По видимому, он человек дюжинный, старого покроя, но добряк и не лишен некоторого благоразумия и человеческих сочувствий.

Посмотрите, например, как после долгой разлуки встречает он Чацкого. Тут есть и дружеский привет и очень естественное любопытство. Вольно же Чацкому отвечать на все это колкостями, дразнить старика, оскорблять привычки и предания его. Фамусов, как и все пожилые и отживающие люди, любит, может быть, и с пристрастием, свое минувшее, в виду настоящего, которое не могут они назвать вполне своим. Это естественно и неминуемо.

Фамусов, одним словом, приверженец и поклонник царствования Екатерины Великой, так что же. « (П. А. Вяземский, статья «Заметки о комедии “Горе от ума”»)

«. Что такое Фамусов у Грибоедова? Олицетворенный тип столбового барина, додремливающего спокойно праздную свою жизнь, под шляпой с плюмажем, в ожидании камергерского ключа за форелями и вистом. Москва, подобно кунсткамере, богата сими любопытными отрывками блаженной старины.

Их отличительное свойство состоит в флегматической недвижимости, считающейся доселе как бы одной из наследственных привилегий столбового дворянства. Всякое малейшее напряжение, всякая тень работы кажется уничижением для их гордой лености. Это оканчивается тем, что сии почтенные представители нашей аристократии, вступая в пятый класс, разучаются совершенно думать и даже чувствовать.

Единственным признаком жизненности остается в них суетливая привязанность к паркетным преданиям и брюзгливое ожесточение против всех нововведений. Таков именно Фамусов Грибоедова. « (Н. И. Надеждин, «Литературная критика», 1972 г.)

«Почему же Фамусов так увивается за малограмотным полковником малоизвестного полка [Скалозубом]? так явно прочит ему Софью? Скалозуб богат, но и Чацкий не беден. . Фамусову не следовало бы ему [Чацкому] так резко отказывать, пока судьба Софьи не решится. Ведь Фамусов не богат: он служит «управляющим в казённом месте»; такую должность мог занимать только чиновник 5-го класса «Табели о рангах», то есть статский советник. Этот чин был вполне приличен для ухода на покой; при отставке Фамусов получил бы, как принято, следующий ранг и стал бы именоваться действительным статским советником. . Он не выходит в отставку, значит, держится за жалованье, а ещё более за всякие выгоды, связанные с должностью. Он не просто не богат, он в огромных долгах — потому-то четыреста душ Чацкого его не спасут, ему необходимы две тысячи душ и наличные деньги.

Разорение Фамусова пока незаметно. Но один человек знает положение дел, может быть, лучше самого Фамусова — Молчалин, который живёт в доме несколько лет, воочию наблюдает давку кредиторов в передней. Неудивительно, что Молчалин не хочет жениться на Софье и не хочет её и себя компрометировать. Ни по службе, ни деньгами брак с нею не может принести ему никаких выгод. Софья мечтает о несбыточном: ей никогда не выйти замуж за Молчалина не только потому, что этого не захочет её отец, но и потому, что этого не захочет её избранник.» (Е. Цимбаева, статья «В чём смысл «Горя от ума»?» (Cемь не школьных сочинений), журнал «Наука и жизнь», №4, 2013)

Такова цитатная характеристика Фамусова в комедии «Горе от ума» Грибоедова, описание характера и личности героя, его взглядов и положения в обществе, а также отзывы критиков о персонаже.

Образ и характеристика Фамусова в комедии Грибоедова Горе от ума сочинение

В начале 19 века была написана одна из выдающихся комедий А. С. Грибоедова «Горе от ума». В этом сатирическом произведении показано столкновение старого и нового, века нынешнего и века минувшего. Новым поколением, в этой комедии, выступает Чацкий, а приверженцем старого – Фамусов.

Фамусов в комедии играет важную роль, ведь он олицетворяет всех дворянин начала 19 столетия. Он хорошо известен в знатных кругах общества и занимает высокую должность – управляющий в казенном доме. Фамилия у Фамусова говорит сама за себя. Она произошла от слова famus – известный, знаменитый. Это не удивительно, ведь Фамусов очень известен в высшем свете.

Грибоедов очень ярко и детально описывает Фамусова в своем произведении. Павел Афанасьевич приверженец старого строя, он защищает старые традиции и обычаи, считает что нужно уважать старину. Если рассматривать, как Фамусов относиться к образованию, то в комедии хорошо видно, что он категорически против образования. Для него учение сопоставимо чуме. Однако наперекор своим убеждением Фамусов нанимает для своей дочери, Софьи, иностранных учителей, потому что так делают все. Для него ценно общественное мнение и он всегда переживает, что о нем будут плохо говорить в обществе.

Павел Афанасьевич придает большое значение материальному положению и занимаемому место в обществе. Он уважает людей, который смогли подслужиться и согнуться в перегиб, чтобы получить высшие чины. Фамусов считает «гордецом» тех, кто не хочет следовать этим традициям, ведь так «делали отцы». Разговор он ведет с каждым персонажем по-разному. Все зависит от того, какого звание у собеседника. Если перед ним кто-то из высших чиновников, то он будет льстить, а если ниже рангом, то он будет груб, а на слуг вовсе может заорать.

Главной задачей Фамусова, в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума», была показать все устаревшие взгляды дворянин и как глубоко эти привычки засели в их разумах. Грибоедов реалистично показал нам всю суть помещиков-крепостников начала 19 века. Фамусов и ему подобные чиновники не должны стоять у власти. Они безнравственные, а безнравственная власть способна служить только самой себе.

2 вариант

Фамусов — вдовец, который воспитывает дочь Софью. Он богатый управляющий в Москве. Ему не нравятся просвещенные и умные люди. Свою дочь обвиняет в распущенности и считает, что она слишком увлечена чтением книг, которые только засоряют мозг и заставляют человека вольно мыслить. Образование, по его мнению, также бесполезное дело. Фамусов убежден в бесполезности учености для семейной жизни. Для него важнее всего мнение общества, а не то, каким он является на самом деле.

Дворянское общество в те времена жило по законам молвы и слухов. Для них мнение людей было важнее совершенного греха. Фамусов строго следует своим принципам. Для него важно иметь знакомства только с нужными людьми. Они помогут ему извлечь свою выгоду. Он свободный человек и больше не хочет жениться, так как прежняя жена была ветрена. Свободный и богатый человек, но очень прыткий и неугомонный. Может заигрывать с женским полом.

Разговор Фамусова – это чистая русская речь. Это подтверждает его принадлежность к дворянству. В его речи часто встречаются просторечия и деревенские выражения, которые он любит употреблять. Однако его язык нельзя назвать скудным. Он любит традиции своего народа, говорит грамотно и понятно на своем языке. Иностранные слова редко, но появляются в его речи. Некоторые черты его личности заслуживают внимания: добрый нрав и гостеприимность. После смерти отца Чацкого, Фамусов взял его к себе и воспитывал как родного сына. К знатным особам высказывает свое почтение и встречает как родных. Прошлые воспоминания ценит и бережет как зеницу ока.

Фамусов полагает, что ученость вовсе не нужна, однако для своей дочери учителей находит, потому что образование ценится в обществе.

Отрицательных черт в образе Фамусова куда больше, чем положительных. Любит брюзжать и напрасно злиться. Грубо обращается с прислугой. Может обозвать непристойными словам. Знатных и богатых почитает, льстит им, как может. Сумасбродная и властная личность, зацикленная на своей исключительности. Считает, что способность человека выслуживаться —хорошее качество, которое в дальнейшем может помочь завоевать авторитет и должность. К людям относится уважительно, только если они ему выгодны или имеют вес в обществе. Остальных не хочет удостоить своим вниманием, так как они бесполезны для него.

Фамусов боится и избегает любых изменений. Его жизненная позиция — постоянство и стабильность. На первый взгляд, Фамусов — бесчувственный человек. В этом есть доля правды.

Сочинение Фамусов в комедии Горе от ума

Грибоедов в своей комедии «Горе от ума» показал проблемы, которые сформировались в начале 19 века. В комедии отражено противостояние двух политических точек зрения. Приверженность старым порядкам и традиционным ценностям автор отразил в образе Фамусова.

Фамусов – конкретный образ, который чётко сформулирован автором. Грибоедов отметил Фамусова в трёх видах: чиновник, помещик, отец. В образе этого человека сконцентрированы черты ярого защитника крепостного дворянства. В высшем свете таких людей было много. Поэтому с уверенностью отмечают, что сформированная характеристика Фамусова в произведении считают основной для представителей богатого сословия тех лет.

Какие черты отмечены у Фамусова?

В кратком сочинении отражается образ Фамусова, который предстаёт перед читателем в качестве представителя старой веры. В своём произведении Грибоедов сильно выделяет его. Его знают в высшем свете, но его считают родовитым дворянином, у которого дядя считался знаменитой личностью при дворе.

Описывая конкретного героя, обратитесь к содержанию образа, поэтому отмечаем, что он защитник старины и преданный хранитель законов. Он является защитником крепостного права, поэтому его должны окружать родные люди, которые обязаны его радовать. Разговаривает с богатыми людьми, а с остальными предпочитает не разговаривать. Служба для него – награды, медали, уважение, деньги. Он пытается угодить людям, которые занимают высокое положение в обществе.

Общается Фамусов с другими членами общества по-разному, учитывая его положение в обществе. Если перед ним человек равный ему по положению в обществе, то он будет разговаривать льстиво. Если он разговаривает с мелким чиновником, то он перейдёт на ты, а с прислугой он разговаривает грубыми фразами.

С дочерью он показывает разные стороны характера. Он может наказывать, ругать, упрекать, заботится и понимающе разговаривать. В молодых людях он видит будущее страны, поэтому не считает необходимым обучать дочь грамоте. Он уверен, что лучшим примером является он сам.

Если рассказывать о моральных критериях, то он убеждён, что жених для её дочери обязан иметь деньги. Если деньги есть, значит, жених хороший. В образе Фамусова, автор показал людей, которых ненавидели декабристы.

Искренне рекомендую использовать эти данные для написания сочинения на вышеуказанную тему.

Также читают:

Картинка к сочинению Образ и характеристика Фамусова в комедии Горе от ума

Популярные сегодня темы

Всем нам знаком великий русский поэт Серебряного века Сергей Александрович Есенин. Расцвет его творчества пришёлся на первую четверть прошлого века. Стихи Сергея Есенина найдут отклик в душе каждого русского человека.

Иван Алексеевич Бунин – ярчайшая фигура в литературной среде, выдающийся писатель реалистического направления, талантливый поэт, настоящий художник русского слова.

Моя коллекция состоит из любимых предметов, она занимает часть свободного времени. Туда входят предметы, которые я собирала в течение некоторого времени.

Рассказ «Волки» относится к ранним произведениям Шукшина, ибо он написал его в 1966 году. Рассказ был мало замечен критиками и мало напечатан, но интерес читателей к нему не пропадает и поныне.

Мой любимый писатель — Николай Васильевич Гоголь. Большинство читателей отмечают слишком сложные его произведения. Они говорят о «Ревизоре», «Мёртвых душах», «Тарасе Бульбе»

Павел Афанасьевич Фамусов («Горе от ума»)

Бессмертная комедия Александра Сергеевича Грибоедова «Горе от ума», написанная в 1824 году, была основательно подправлена цензурой. Полный вариант пьесы вышел уже после смерти писателя в 1828 году.

В комедии «Горе от ума», как во многих произведениях 19-начала 20 веков, показано противостояние старого и нового мира, прошлого и будущего России в целом, и Москвы в частности. Характеристика образа Фамусова дана как яркий пример устоявшегося мирка аристократично-патриархального общества.

Сюжет

Действие пьесы происходит в Москве, в доме Фамусова. Здесь собралось всё высшее общество патриархальной Москвы, связанное родственно-дружескими связями. Это закостенелое, консервативное собрание людей, связанных круговой порукой. Главный и общий их враг — просвещение, способное растормошить и разогнать это болото. Ярким представителем нового поколения является Александр Андреевич Чацкий, который противостоит невежеству собравшихся аристократов. Его оппонентом выведен образ Фамусова, ярого противника нововведений и образования.

Портрет Фамусова

Фамусов Павел Афанасьевич — вдовец, воспитывающий 17-летнюю дочь Софью. Он уже в годах «дожил до седин», служит в государственном учреждении. Служба для него является только источником почёта и благосостояния. Павел Афанасьевич ленив, работой своей занимается неохотно, без внимания подписывает бумаги. С делами он разбирается просто: «Обычай мой такой: подписано, так с плеч долой». Место, где служит Фамусов, видимо, довольно престижное, поэтому он может использовать служебное положение в личных целях.

По характеру он не злобив, может быть даже добр. Он любит свою дочь, дружелюбно привечает Чацкого, сына своего старого друга.

Основные черты характера Фамусова — подобострастие к вышестоящим, лень, болтливость, негативное отношение к образованию. Последнее он считает высшим человеческим злом, способным разрушить весь налаженный быт ( «ученье — вот чума, учёность — вот причина..») Хотя сам далеко не глуп, а скорее хитёр. Его речь грамотная, но разбавлена говором простолюдина. Он знает иностранные языки, но принципиально их не употребляет в своей речи. Сказанные им в пьесе выражения давно стали крылатыми: «Ба! Знакомые всё лица!», «С чувством, с толком, с расстановкой».

Фамусов вообще ярый приверженец старины, её обычаев, традиций. Поэтому в его речи так много простонародных слов.

Главная цель Павла Афанасьевича найти дочери выгодного мужа, богатого и при чине («Кто беден, тот тебе не пара…»).

Отношения с людьми

По своей натуре Фамусов общителен и гостеприимен. Однако такое отношение к людям продиктовано в основном его любовью к сплетням, желанием найти и сохранить нужные связи, скрыть своё незавидное финансовое положение.

Фамусов охотно общается с людьми, от которых можно что-то получить или которые значимы в обществе, заискивает перед теми, кто выше его по званию или положению. Он зависим от чужого мнения «что станет говорить княгиня Марья Алексевна!» Для него не является постыдным подхалимство, высшим достижением человека для него является умение «подслужиться».

Свою дочь Софью он учит таким же правилам. Для него чужды понятия любовь, честь, совесть, гордость. Несмотря на отрицательное отношение к обучению и книгам, ко всему иностранному, Фамусов нанимает Софье французов-учителей для обучения дочери музыке, танцам, языку потому, что так принято в обществе. При этом сам он не советует ей сильно увлекаться образованием, а жить как он.

Фамусову непонятно зачем иметь образование и читать книги, если нет должного положения в обществе. Он искренне восхищается недалёким Скалозубом, лишь от того, что тот «и золотой мешок, и метит в генералы».

Неоднозначно отношение Фамусова к Чацкому. Он его воспитывал, помнит маленьким мальчиком. Но Александр Андреевич не соответствует идеалу Павла Афанасьевича: у него нет денег, он не занимает положение в обществе, слишком умён.

Вообще, по отношению Фамусова к человеку, сразу видно, какое тот занимает положение в обществе и насколько богат и влиятелен. Медовый говорок в разговоре с высокопоставленными особами, легко меняется на панибратское отношение при общении с людьми ниже его по рангу, и становятся совсем грубыми при обращении к слугам.

Заключение

Образ Фамусова в комедии «Горе от ума» — это отображение высшего дворянского общества Москвы. А. С. Грибоедов ясно даёт понять, что «фамусовы» ещё не изжили себя. На смену Павлу Афанасьевичу идут такие же льстецы и подхалимы, но более жестокие, хитрые и недалёкие, такие, как Молчалин, Репетилов, Скалозуб. А умные, гордые и благородные люди, как Александр Андреевич Чацкий, ещё не готовы им противостоять, поэтому они могут только бежать от Фамусова и общества в целом.

Сочинение Фамусов в комедии Горе от ума (Образ и характеристика)

Благодаря этому персонажу появилось даже выражение «фамусовское общество». Там все такие, как он, живут по законам, которые он соблюдает, выражает и считает правильными: лесть, шутовство, трусость, приземленность… Если бы Павел Фамусов был совсем стар, хил, то можно было б оправдать его взгляды, но этот мужчина ещё бодр и весел. Да, у него седина, лишний вес, взрослая дочь!

С этой Софьей ему не так уж просто приходится, он даже восклицает в сердцах, что это «комиссия». Но всё-таки он её любит, воспитал её без супруги. И он желает Софье добра, но по-своему, конечно. Кто беден, тот ей не пара, по его мнению. Считает себя примером для неё, о чем с гордостью заявляет.

Павел Афанасьевич не строг к таким грехам, как глупость и даже пьянство, но терпеть не может учения. Он считает, что не обязательно и даже вредно учиться, ездить в другие страны, а достаточно примера старших. Под старшими он, кстати, имеет в виду себя. А для себя образцом считает предка, который при дворе заставил смеяться царицу своей глупостью. «Ученость» называет причиной всех бед, особенно мнений. От философии сходят с ума – в этом он уверен. Известно, что именно он хотел бы сжечь все книги. В общем, он самодоволен и глуп.

Фамусов многим завидует. Зовет гостей, но никого из них не любит, просто так надо. И еще от людей может быть какая-нибудь польза. Много надежд он возлагает на связи. Мечтает о наградах и должностях, а за них может «порадеть» знакомый человек. В работе он не слишком усерден, ведь документ подписал – и с плеч долой. Важнейшим умением считает поклоны. Достоинством – сам возраст преклонный, а то, что годы не равны мудрости он никогда бы не признал. Ко всем молодым он относится не просто с высока, а с презрением. Так же относится к женщинам, вообще. Почти в шутку просит избавить мир от женских шпилек, булавок… ведь они губят сердца и карманы.

К главному герою он относится даже с некоторой жалостью, пытается его образумить… Фамусов признает ум Чацкого, но тот слишком горд, чтобы принять его симпатию, слишком честен, чтобы воспользоваться такими советами. Павлу Афанасьевичу не нравится, когда Чацкий не соблюдает принятое в обществе. Например, он упрекает молодого человека, что тот несколько лет им ни строчки, а вдруг приехал. Чацкому следовало присылать им пустые письма в знак уважения, предупредить о приезде.

Фамусов и символизирует то общество, против которого Чацкий.

Сочинение 2

Написание А. С. Грибоедовым своей известной комедии «Горе от ума» пришлось на начало 19 века. Это сатирическое произведение описывает последствия столкновения людей прошлого и нынешнего поколения. В роли нового поколения мы видим Чацкого, а сторонником прошлого выступает Фамусов.

Фамусову принадлежит важная роль олицетворения всех дворян того периода. У него была должность управляющего казенного дома в Москве, поэтому он был знаком со знатными людьми в обществе. Автор умышленно дал ему говорящую фамилию. Слово famus означает известность или знаменитость.

В произведении присутствует яркое подробное описание Фамусова Грибоедовым. Он был властным человеком, уверенным в своей неповторимости. У Павла Афанасьевича устоявшееся мировоззрение. Он уважает и придерживается былых традиций и обычаев. Что касается образования, то наш герой испытывает неприязнь к умным и образованным личностям. Он сравнивает учение с чумой. Но, несмотря на свои взгляды, он находит иностранных учителей, которые должны будут обучать его дочь Софью. И только потому, что этого требует общество. Он ругал дочь за то, что она любит читать. Фамусов считал, что это отравляет мозг. Превыше всего он ценит мнение окружающих, поэтому каждый свой поступок сопоставляет с общественным мнением.

Главной жизненной целью Фамусова является материальное благополучие и занимаемое место в обществе. Люди, которые прогибаются под давлением общества, чтобы достигнуть каких-либо высот, вызывают у него уважение. Гордецы, которые пытаются проявлять чувство собственного достоинства, могут рассчитывать только на его презрение. Общение с персонажами произведения различается в зависимости от звания собеседника. С высшими чиновниками он будет лебезить и изгибаться. Фамусов не считал нужным водить дружбу с бедными. Люди без чинов и званий будут удостоены только грубости и криков.

Создавая образ Фамусова, Грибоедов преследовал только одну цель – показать насколько устарели взгляды дворян и как сильно они укоренились в их головах. В произведении во всей красе были показаны жизненные принципы и стиль жизни помещиков того периода. Автор акцентировал внимание на том, что такие, как Фамусов не должны иметь возможность прийти к власти. Они не обладают нравственными качествами и могут служить только самим себе.

Характеристика Фамусова

В своем великом произведении «Горе от ума» известный писатель девятнадцатого века А.С.Грибоедов сталкивает между собой двух представителей старых и новых взглядов на общественную жизнь. В те времена некоторые образованные молодые дворяне выступали за смену принципов воспитания, образования и культурного просвещения, в свою очередь уже зрелые представители все того же дворянства были против новшеств и придерживались старых норм и правил. Представителем старых нравов в комедии стал Павел Афанасьевич Фамусов, а люди, поддерживающие его, и вошедшие в круг его общения, назывались «фамусовским обществом».

Фамусов – не молодой мужчина, но, несмотря на это, он был свеж, бодр и полон сил. В обществе его очень уважали. Он имел почетную должность. Мужчина жил в Москве и, после смерти жены, воспитывал дочь Софью. Хоть Павел Афанасьевич был против образования, для дочери он нанимал учителей и гувернанток, потому что в его положении так было заведено. Он не был особо близок с Софьей, но любил ее, и искренне переживал за ее будущее. Для него было неприемлемо, чтобы девушка общалась с небогатыми людьми, поэтому сам подбирал ей жениха. Его выбор переходил то к полковнику Скалозубу, то к услужливому Молчалину.

Для Фамусова важнее всего в жизни было уважение в обществе, почетные должности, богатство и услужливость. Его идеалом был дядя, служивший у царей и получивший высокое положение в обществе с помощью лести и услужения высокопоставленным людям.

Сам Павел Афанасьевич в свое окружение принимал только тех людей, которые могут принести ему пользу. Чтобы о его семье не говорили плохо, он пристроил всех своих родственников на почетные должности. Внимания Фамусова можно было добиться лестью и умением распускать и передавать разные слухи. На этом и держалось все общество того времени. К образованию и нововведениям Фамусов и его круг общения относились с презрением.

Речь Павла Афанасьевича была грамотной и понятной. Он уважал русский язык и в своем общении часто использовал деревенский лексикон и просторечия. При общении с высокопоставленными людьми, такими как Скалозуб, использовал много лестных выражений, был почтителен и вежлив. Со слугами и простыми людьми предпочитал не разговаривать, а если и приходилось, то был груб и часто обзывал их.

Конфликт Фамусова и Чацкого, представленный в комедии, выражает мнение автора на противостояние старых и новых традиций и нравов. По мнению Грибоедова, фамусовское общество должно уступить дорогу молодому и более просвещенному поколению.

Фамусов в произведении Горе от ума

Популярные сочинения

Вот и середина зимы наступила. Русская зима прекрасна, она будто сошла с открытки талантливого живописца. Видны следы прохожих и детских санок. Улицы занесены пушистым снегом. Он красиво сверкает и хрустит под ногами.

Александр Куприн является автором произведения Поединок. Основная сюжетная линия произведения, посвящена военным офицерам, которые по случайности судьбы, были вынуждены превратить

Среди наиболее известных картин с изображением пейзажа работа А. А. Рылова «Полевая рябинка» пользуется большой популярностью.

А. С. Грибоедов в своей комедии «Горе от ума» затронул множество тем, которые остаются актуальными до сих пор. Именно поэтому пьеса и сейчас не сходит с театральных подмостков. Одной из таких остросовременных тем является проблема ума и безумия.

Этот вопрос поставлен в комедии очень остро и в явной форме. Два противоположных качества как бы «встречаются» в центральном персонаже — Чацком. С одной стороны, он, несомненно, умен и является высокообразованным представителем передового общества. С другой стороны, он стремится навязать свои идеи обществу, которое не готово их принять. Это противостояние двух сторон и показано в произведении.

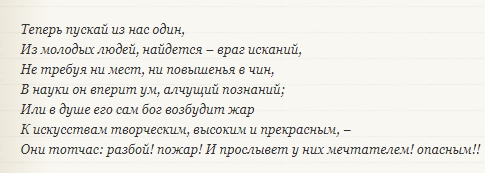

Чацкий глубоко увлечен своими идеями и постоянно старается убедить всех в своей правоте, не заботясь о том, что перед ним за собеседник. А между тем, он прекрасно знает, каковы эти люди и каковы их взгляды, ведь он довольно долгое время жил среди них. Например, он придает большое значение просвещению, науке и искусству:

Но кто слушает его? Его собеседник — Фамусов — придерживается прямо противоположных взглядов и, совершенно не стесняясь, выступает против литературы:

«Уж коли зло пресечь:

Забрать все книги бы да сжечь.»

Казалось бы, бессмысленно доказывать что-то человеку со взглядами, настолько отличными от твоих собственных, но Чацкий — пылкий человек, он готов страстно высказывать свои идеи, даже если никто не в состоянии его выслушать и понять. Этот жар, с которым он объясняет свою позицию, и приводит в конце концов к тому, что общество признает его безумным. Это лишь один из примеров разницы мировоззрений, которая приводит к непониманию и вражде.

Тема ума и безумия Чацкого стала предметом споров еще при жизни автора комедии. Грибоедов давал пояснения к своему произведению, объясняя, что Чацкий — единственный здравомыслящий человек: «Кто-то со злости выдумал о нем, что он сумасшедший…». Тем не менее, многие современники автора отзывались о Чацком не столь однозначно. Например, вот что написал Пушкин в письме А. А. Бестужеву после прочтения этой комедии:

Цитату можно найти здесь: https://rvb.ru/pushkin/01text/10letters/1815_30/01text/1825/1292_109.htm

Если сочинение пишется в классе, этот абзац лучше не использовать

Несмотря на то, что Чацкому Пушкин в уме отказывал, самого Грибоедова он считал очень умным человеком.

В начале третьего действия Чацкий объясняется Софье в любви. Во время разговора он пытается показать ей скудность ума Молчалина, хотя девушка прямо говорит о своей благосклонности к молчаливому секретарю. Он и вправду ведет себя в этот момент как безумец, когда Софья рассказывает о тех качествах, которые она ценит в Молчалине, он каждый раз не воспринимает ее слова всерьез. Даже когда она говорит, что любит его, он мысленно возражает: «Шалит, она его не любит». Софья, слушая его объяснения в любви, думает: «Вот нехотя с ума свела!». Эта фраза здесь — просто фигура речи, но она является предпосылкой к тому, что в дальнейшем Чацкого в самом деле сочтут безумным. На балу в конце третьего действия по гостям разносится весть о том, что Чацкий безумен. Он чувствует себя неуютно, но не понимает отчего. Между тем, уже каждый присутствующий уверен в сумасшествии Чацкого. Осознав это, он задумывается знает ли об этом слухе Софья, не догадываясь, что именно она первая и заявила о его безумии.

На протяжении всего произведения конфликт Чацкого и «Фамусовского общества» развивается и к концу достигает апогея. Чацкий не выносит глупости и ограниченности окружающих, он представитель «нового общества», а фамусовы, молчалины и скалозубы заботятся о том, чтобы сохранить старые порядки. Им удобен существующий строй, а Чацкому противно рабство и крепостничество. Третье действие рисует нам это общество во всей красе. Чацкий переходит от одного гостя к другому и все более приходит в ужас от ограниченности и скудоумия этих людей. Даже Платон Михайлович, бывший друг и соратник Чацкого, за какой-то год здесь успел превратиться в подкаблучника. Чацкий и сам боится «заразиться» от этих людей, об этом он скажет в своем последнем монологе:

…из огня тот выйдет невредим,

Кто с вами день пробыть успеет,

Подышит воздухом одним,

И в нем рассудок уцелеет.

Только в конце четвертого действия, Чацкий по-настоящему осознает, что его считают безумным и что те идеи, которые он пытается донести, просто не могут быть приняты в этом обществе. Он потрясен, для него это серьезный удар по его самолюбию и идеалам. После осознания того, что люди, которых он сам видит глупыми, считают безумцем именно его, он больше не может оставаться в родном городе и сбегает из Москвы:

Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету,

Где оскорбленному есть чувству уголок!

Но куда бежит он? Маловероятно, что и там он встретит понимание. Ведь идеи, которые он высказывает, намного опережают время, в России того времени их разделяют лишь очень немногие передовые умы.

Вопрос о том умен Чацкий или нет остается открытым по сей день. Как специалисты, так и обычные школьники по-прежнему спорят и обсуждают эту тему. Победил ли Чацкий? Или был побежден и сдался? Однозначного ответа нет, потому что зерна сомнения он наверняка посеял в душах своих собеседников. Возможно, когда-то они дадут всходы, люди задумаются над тем, о чем рассуждал нынешний безумец, и рассуждения эти покажутся им не такими уж пустыми и опасными.

Сочинение на тему: Проблема ума и безумия в комедии грибоедова «горе от ума». анализ третьего и четвертого действий

Класс:

Сдавалось: написано для сайта сочинение на 5 ру

VK.init({apiId: 3744931, onlyWidgets: true});

(627 слов) Комедия «Горе от ума» является одним из самых выдающихся произведений отечественной литературы, став уникальным и новаторским произведением своего времени. Изначально автор планировал создать книгу в направлении «классицизм». Однако он все же преодолел привычные рамки и представил читателю новую литературную тенденцию — реализм. «Горе от ума» — первая пьеса, находящаяся на распутье между двумя направлениями. В ней Грибоедов отразил реальные социально-политические проблемы жизни русских людей. А в чем же еще заключается новаторство в произведении «Горе от ума»? И каких традиций придерживался автор, создавая свою комедию?

Первая новаторская черта состоит в изменении времени действия. Если в классицизме было принято переносить действие во времена античности или средневековья, то Грибоедов описал современную (для него) Москву. Соответственно, проблемы и темы книги стали злободневными.

Вторая новаторская черта состоит в создании внесценических персонажей. Произведение «Горе от ума» смело можно назвать сатирой на московское дворянство начала девятнадцатого столетия. Чтобы подробно и детально изобразить общество, писатель использовал немало внесценических персонажей. Этот приём поистине можно считать новаторским. Он позволил писателю показать все происходящие события в произведении более реально и обобщенно. Автор расширил рамки своего повествования.

Третья новаторская черта — остросоциальное содержание пьесы. Писатель стремился донести мысль, что, на самом деле, не всё является таким, как кажется. Автор утверждает, что под маской благонамеренности порою прячутся отвратительные и нелепые явления. Он впервые открыто осудил такие традиционные явления русской жизни, как крепостное право, подражание иностранной культуре, блат в высших политических сферах, казнокрадство.

Особое внимание нужно обратить на характер персонажей известного произведения. Герои данной комедии значительно отличаются от типичных персонажей классицизма. Александр Грибоедов создал очень многогранных и неоднозначных персонажей, ведь автор отказался от привычного для классицизма деления на положительных и отрицательных героев. Писатель показал своих персонажей интересными и живыми, со своими слабостями и сильными сторонами. В качестве примера можно рассмотреть образ Чацкого. Так, главный герой отличается умом и сообразительностью. Он является олицетворением новаторских и передовых идей общества. Но тот же Чацкий бывает грубым и резким. Герой может оскорбить других людей в их же собственном доме.

Интересной новаторской чертой является и изображение «простых» героев, которые не относятся к знати. В классицизме было совсем не принято изображать простолюдинов в серьезных ролях. Их описывали лишь в комедиях и то на заднем плане. А Грибоедов изобразил только одну положительную героиню — это служанка Лиза. Кстати, новаторской является и жанровая природа произведения. Это не легкомысленная комедия традиционного классицизма. «Горе от ума» — это, скорее, трагикомедия, ведь в ней затронуты серьезные проблемы, которые так и нашли решения ни в пьесе, ни в жизни.

Александр Грибоедов оказался настоящим новатором в своём роде еще и потому, что создал комедию в стихотворной форме. Для России это было открытием. Свою комедию Александр Грибоедов написал в размере вольного ямба. Известно, что этот стихотворный размер также не типичен. Его автор использовал неспроста. Благодаря данному размеру писатель хотел «оживить» происходящие события. Грибоедов придал диалогам героев динамичность, а также интонацию реального разговора.

Однако, несмотря на такое обилие новаторских приёмов, использованных в произведении, Александр Грибоедов все же сохранил некоторые традиционные признаки классицизма. Так, автор не забыл соблюсти одно из важных правил классицизма — правило трёх единств. Оно выражается в том, что действие происходит в течение одного дня, в одном месте, а сюжетная линия одна. На классицизм в пьесе указывает и присутствие говорящих фамилий. Также это направление подразумевает любовный конфликт.

В своём произведении автор поднял традиционную проблему конфликта поколений. Безусловно, этот конфликт будет существовать в любое время, ведь всегда возникают разногласия между младшим и старшим поколением. Александр Грибоедов поднимает эту проблему в своём произведении, надеясь на то, что люди задумаются над ней и всеми силами постараются ее исправить хоть в какой-то мере.

Можно утверждать, что мастерски сочетая новаторские черты с традиционными, Александр Грибоедов создал уникальное произведение, которое отображает насущные проблемы того периода. Актуальность данной комедии подтверждается тем, что люди до сих пор вспоминают цитаты и афоризмы из диалогов персонажей, которые глубоко укоренились в русском языке. Произведение «Горе от ума» поистине достойно внимания читателя.

Автор: Виктория Комарова

Муниципальное

бюджетное образовательное учреждение

Средняя

общеобразовательная школа № 59

Межшкольная научная конференция учащихся

общеобразовательных организаций Володарского района «Путь в науку».

Секция «гуманитарная»

«От классицизма

к реализму в комедии

А.С. Грибоедова «Горе от ума».

Работу выполнила:

Курзюкова Юлия

Учащаяся 9 класса

МБОУ СОШ № 59

п. Мулино

Руководитель:

Савельева Татьяна

Алексеевна

Учитель

МБОУ СОШ № 59

п. Мулино

п. Мулино, 2017 г.

·

Вступление.

— История создания

комедии «Горе от ума».

·

Введение.

— Тема.

— Цель.

— Задачи.

— Гипотеза.

— Актуальность.

·

Теоретическая часть.

— Особенности

классицизма как литературного направления.

— Особенности

романтизма как литературного направления.

— Особенности

реализма как литературного направления.

Ø Проблема.

·

Практическая часть.

·

Вывод.

·

Использованная литература.

Комедия “Горе от ума”

создавалась на стыке трех литературных направлений и стилей: классицизма,

романтизма и зарождающегося реализма. Грибоедов закончил работу над комедией накануне

декабрьского восстания 1825 года, в 1824 году. Это определило многое в

характерах главных героев пьесы и в идейной направленности самой комедии.

Замысел автора требовал новых форм и их воплощения. Перед нами образец первой

реалистической комедии, которая приобрела оригинальные черты благодаря многим

новаторским приемам, используемым автором.

В ходе изучения, мы

обнаружили, что существует несколько версий создания комедии «Горе от ума». Что же толкнуло автора на создание столь смелого для

тех лет произведения?

1.

В первую

очередь – ограниченность аристократического общества, слепое подражание всему

иностранному, состояние своеобразного «застоя»

мировоззрения, неприятие нового типа мышления, отсутствие

самосовершенствования. Так вернувшись в 1816 году из заграницы в Петербург,

молодой Александр Грибоедов был поражен тем, как светская публика на одном из

приемов поклоняется перед иностранным гостем. Судьба

Грибоедова распорядилась

так, что, будучи довольно образованным и умным, он был весьма прогрессивным в

своих взглядах человеком. Он позволил себе высказать пламенную речь с

недовольством по этому поводу. Общество сразу сочло молодого человека

сумасшедшим, и весть об этом быстро разлетелась по Петербургу. Это и стало

мотивом для написания сатирической комедии. Над творческой историей

произведения драматург работал несколько лет, он активно посещал балы и

светские приемы в поисках прототипов для

своей комедии.

2.

17 ноября

1820 года в Тавризе Грибоедов, обращаясь к незнакомке, якобы явившейся в

звездную южную ночь во сне, записал после своего пробуждения: «Тут вы

долго ко мне приставали с вопросами, написал ли я что-нибудь для вас? Вынудили

у меня признание, что я давно отшатнулся, отложился от всякого письма, охоты

нет, ума нет — вы досадовали. — Дайте мне обещание, что напишите. — Что же вам

угодно? — Сами знаете. — Когда же должно быть готово? — Через год непременно. —

Обязываюсь. — Через год, клятву дайте.. . И я дал ее с трепетом.. .

А дальше, будто в ту же минуту появился

невысокого роста человек, произнес слова: «Лень губит всякий талант»

и этим человеком, пришедшим во сне, оказался.. . Катенин!.. »

Грибоедов пробудился. Вышел освежиться. Над

головой ярко светили звезды. Он зажег свечу и сел писать, помня о своем

обещании незнакомке. «Во сне дано, наяву исполнится», — так закончил

свое повествование о пророческом сне Грибоедов, в котором пробудилось явное

желание вновь заняться поэзией.

Значительная

часть комедии (выпады против придворной лести, крепостного права, намёки на

политические заговоры, сатира на армию) была запрещена цензурой, потому первые

издания и постановки были искажены многочисленными купюрами. Читатели того

времени знали полный текст «Горя от ума» в списках, которых сейчас известно

несколько сот (а ходило в своё время, очевидно, гораздо больше) . Известно

несколько фальсифицированных вставок в текст «Горя от ума» , сочинённых

переписчиками. Первая публикация комедии без искажений появилась в Москве

только в 1875 году.

Комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума» —

реалистическое произведение

Драматического писателя должно судить по

законам, им самим над собою признанным.

А.С. Пушкин.

Тема:

«От классицизма к реализму в комедии А. С. Грибоедова «горе от ума».

Цель:

проследить, как происходило становление русской реалистической драмы на примере

комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума».

Задачи:

— Изучить литературоведческие материалы,

связанные с историей развития русской драмы;

— Изучить основные драматургические

особенности, имеющие отношение к классицизму, романтизму и реализму;

— Исследовать комедию «Горе от ума» на

предмет использования в ней особенностей разных литературных направлений;

— Выявить новаторство писателя в изображении

событий и образов, дающее представление о конкретной жизненной ситуации,

сложившейся в 20-ых годах 19-го века.

Гипотеза:

«Если исследовать комедию А.С. Грибоедова

«Горе от ума» как драматургическое произведение, то можно обнаружить в нем

новые тенденции, связанные с реалистическим изображением жизни, и выявить

новаторство писателя».

Создание

русской оригинальной комедии было злободневной задачей в начале XIX

века. Хотя комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума» была единственной пьесой,

выразившей идеи времени, рождалась она не в безвоздушном пространстве в смысле

литературной атмосферы, а на волне устремлений лучших из поэтов. Попытки

ниспровергнуть жанровые условности в драматургии были очевидными. Можно

вспомнить театр Кюхельбекера, Катенина, но настоящим первооткрывателем в театре

стал Грибоедов.

Комедия

«Горе от ума» занимает исключительное место в истории русской драмы. Острый

сюжет, плавное развитие действия, прекрасная стихотворная форма, меткое русское

слово — все это делает комедию Грибоедова одним из интереснейших произведений.

Драматический

род литературы требует от писателя особого искусства — практически без

авторского слова, за исключением кратких ремарок, добиваться большой

художественной правды. В лирике или эпосе можно пользоваться разнообразными

средствами для создания художественного образа, включая авторскую характеристику.

У писателя-драматурга задача сложнее — образ строится из слов и реплик действующих

лиц.

В

своей комедии Грибоедов не стремится к классической схеме, хотя и сохраняет

кое-что из непременных признаков классицистической драматургии: в первую

очередь единство места и времени. Но эти единства, равно как и единство

действия, не могут втиснуть грибоедовский шедевр в шаблоны классицизма. Эти три

единства в пьесе прекрасно уживаются с элементами романтизма и реализмом.

Признаки романтической школы подтверждены самим Грибоедовым, когда он

соотносит «Горе от ума» с жанром, характерным для романтизма, называя свое

произведение «сценической комедией».

Чацкий

— герой романтического плана. Он не понят обществом, входит с ним в

противоречие, много путешествует. Конфликт между Чацким и его противниками —

это выражение борьбы между толпой и героической личностью, которая хочет

изменить жизнь, сделать ее лучше, честное, справедливое.

Главный

закон, который был признан Грибоедовым, это закон

правдоподобия, реального, закон живой действительности. Он мастерски соединил в

своей комедии классицизм с романтизмом, но… создал подлинно реалистическое

произведение.

Классицизм — это художественный метод в искусстве, от

лат. «classicus» — образцовый. Возник во Франции в

семнадцатом веке. Теоретик классицизма — Николя Буало.

Основные черты:

Регламентированность, служение государству,

утверждение разумного начала, отчуждение неразумного.

Основная идея:

Конфликт разумного и неразумного начал, с

обязательной победой разумного.

Эстетические принципы:

1. Сохранение целостности личности героя (т. е.

герой не меняется на протяжении повествования)

2. Герои — носители одной добродетели и одного

порока.

3. Принцип единства содержания и формы при

ведущей роли содержания.

4. Основано на исторических событиях, и

соответствует каноническим представлениям о них.

5. Рационализм.

6. Служение в первую очередь государству и его

интересам.

Правила Классицизма в литературе:

Имеет место быть правилоТрех Единств:

Места

(действие происходит в одном месте)

Времени (действие происходит в течение одних суток)

Действия (одна сюжетная линия, один конфликт)

Жанры: комедия, трагедия. .

Герои произведений классицизма — чаще всего своего рода «шаблоны«.

Так, из произведения в произведение переходят образы служанок-помощниц своей

госпожи, мужественные герои. Это так называемые «типические образы».

В высоких жанрах все видные деятели только воспеваются, ибо высмеивать их

недопустимо. Сатирические комедии уместны лишь только если они повествуют о

буржуа.

Основные черты:

1.

Романтическое двоемерие.

2. Романтики отвергают окружающий мир.

3. Деление мира на две

части: здесь и там. «Здесь» и «там» (противопоставление).

4. Романтик находится во враждебных

отношениях с окружающим обществом, противопоставлен ему. Этот человек

необыкновенный, беспокойный, чаще всего одинокий, с трагической судьбой.

Основная идея:

Очень важным для понимания

сущности романтизма является понятие романтического двоемирия. Как уже было

сказано, неприятие, отрицание действительности — основная предпосылка

возникновения романтизма. Все романтики отвергают окружающий мир, отсюда их

романтическое бегство от существующей жизни и поиски идеала вне ее. Это и

породило возникновение романтическогодвоемирия. Мир для романтиков делился на

две части: здесь и там. «Там» и «здесь» — это антитеза (противопоставление),

эти категории соотносятся как идеал и действительность. Презираемое «здесь» —

это современная действительность, где торжествует зло и несправедливость. «Там»

— некая поэтическая действительность, которую романтики противопоставляли реальной

действительности. Многие романтики полагали, что добро, красота и истина,

вытесненные из общественной жизни, все еще сохранились в душах людей. Отсюда их

внимание к внутреннему миру человека, углубленный психологизм. Души людей — это

их «там».

Романтический герой — воплощение романтического бунта против действительности.

Во всяком произведении изящной словесности мы различаем два

необходимых элемента: объективный — воспроизведение явлений, данных

помимо художника, и субъективный — нечто, вложенное в произведение

художником от себя. Останавливаясь на сравнительной оценке этих двух элементов,

теория в различные эпохи придаёт большее значение то одному, то другому из них

(в связи с ходом развития искусства, и с иными обстоятельствами).

Отсюда два противоположных направления в теории; одно — реализм — ставит перед искусством задачу

верного воспроизведения действительности; другое — идеализм — видит назначение

искусства в «пополнении действительности», в создании новых форм. Причём

исходным пунктом служат не столько наличные факты, сколько идеальные

представления.

Основные черты:

1.

Историзм

мышления.

2.

В центре

внимания — действующие в жизни закономерности, обусловленные

причинно-следственными связями.

3.

Верность

действительности становится в реализме ведущим критерием художественности.

4.

Человек

изображается во взаимодействии со средой и достоверных жизненных

обстоятельствах. Реализм показывает влияние социальной среды на духовный мир

человека, формирование его характера.

5.

Характеры и

обстоятельства взаимодействуют друг с другом: характер не только обусловлен

обстоятельствами, но и сам воздействует на них.

6. В произведениях реализма представлены глубокие

конфликты.жизнь дана в драматических столкновениях. Действительность дается в

развитии. Реализм изображает не только уже сложившиеся формы социальных

отношений и типы характеров.но и обнаруживает зарождающиеся, образующие

тенденцию.

В конце 1823 года А. Пушкин пишет П. Вяземскому из Одессы:

«Что такое Грибоедов? Мне сказывали, что он написал комедию на Чаадаева. В

теперешних обстоятельствах это очень благородно с его стороны». А уже в начале

1825 года Пушкин получил счастливую возможность познакомиться с самой

грибоедовской комедией, которую привез ему лицейский товарищ И.Пущин. Вероятно,

Грибоедов не переставал вносить какие-то исправления в первоначальный текст, и

разные списки произведения несколько отличаются друг от друга, но, как бы то

ни было, несомненно, что в 1824 году произведение было завершено и, не будучи

опубликованным, стало стремительно расходиться среди читающей публики. Первая

половина двадцатых годов — это, по определению В. Белинского, «последний

период французского классицизма в русской литературе».

Впрочем,

вряд ли это суждение Белинского можно считать абсолютно исчерпывающим, и,

конечно, не случайно это определение литературной эпохи великий критик

употребил именно в статье о «Горе от ума». Дело в том, что и проза, и особенно

поэзия к двадцатым годам уже решительно преодолела догматы классицизма, и

господствующим направлением в искусстве стал романтизм. К этому времени уже

взошла яркая звезда В. Жуковского, уже законодателем литературных вкусов в

прозе стаи Н. Карамзин, а Пушкин уже не только создал свои южные поэмы и

великие лирические стихи периода южной ссылки, но и начал «Евгения Онегина».

Однако именно драматургия труднее, чем другие роды литературы, преодолевала

правила и устои классицизма. Грибоедов очень чутко отзывался на общественные и

литературные потребности времени. Эстетический вкус его был безупречен. И,

может быть, его комедия, как никакое другое произведение, соединила в себе те

черты, которые были свойственны и сопротивлявшемуся новым веяниям классицизму,

и бурно набирающему силы романтизму, и делающему первые шаги реализму. В этом

смысле «Горе от ума» остается одним из самых уникальных художественных созданий

начала XIX века в русской литературе.

Если

коротко подытожить сказанное Белинским, то можно сформулировать его тезис так:

Грибоедов преодолел классицизм во всем, что делало «Горе от ума» явлением

литературы: в языке, в стихе, в колорите и емкости характеров, в отказе от

«механизма старинной драмы». Однако «Горе от ума» задумывалось и писалось не

только для чтения, но и для постановки на сцене. Грибоедов был человеком

театра и, понимая всю опасность своего произведения, тем не менее не мог не

мечтать о его постановке в театре. А театр грибоедовской эпохи был гораздо

консервативнее литературы, и драматургу приходилось считаться с теми

требованиями классицизма, которые продолжали господствовать на русской сцене.

Главным среди этих требований было соблюдение принципа трех единств: действия,

места и времени.

Можно ли считать комедию «Горе от

ума» первым реалистическим драматургическим произведением?

Исследование комедии «Горе от ума» на

предмет использования в ней особенностей разных литературных направлений будет

осуществлено по следующим критериям:

·

Сюжет.

·

Конфликт.

·

Композиция.

·

Система образов.

·

Проблема жанра.

·

Речь героев.

Сюжет

и композиция пьесы, речь героев подчинены у Грибоедова художественным законам,

которые он вырабатывал сам, создавая небывалую дотоле в русской литературе

комедию. Поражает свобода, с которой нарисована картина нравов, панорама старой

дворянской Москвы, мы словно присутствуем не в театре, а видим саму жизнь.

Грибоедов был одним из первых русских драматургов,

обратившихся к реалистическому методу. Это позволило ему аналитически

исследовать ситуацию, сложившуюся в современном обществе. И легкий, казалось

бы, жанр комедии дал возможность художнику-реалисту коснуться глубочайших

проблем общественной жизни и раскрыть их без излишнего пафоса, свойственного

трагедий, но сохраняя истинный драматизм реального бытия современного мира.

В

качестве материала пьесы Грибоедов, взял самую обыденную жизнь: обычный

московский дворянский дом, с привычным укладом, со всеми его проблемами и

заботами. Но для того, чтобы показать скрытые пружины этой рутинной жизни, ее

истинное лицо, нужен взрыв, необходимо появление героя «из иного мира», с

иными жизненными принципами. И тогда в доме, где жизнь расчислена по календарю,

появляется Чацкий — с его непочтительностью, дерзостью, страстной

искренностью, попирающей все святыни фамусовского мирка. В своей запальчивости

он коснется всех, затронет интересы каждого — и вызовет «скандал в благородном

семействе», спровоцирует необходимый автору взрыв, заставит остальных героев

пьесы сбросить маски. Чацкий оказывается одновременно и участником драмы, и судьей,

ведь он не только осуждает устои фамусовского мира, но и провозглашает

идеологию нового времени, «века нынешнего». Поэтому главный герой

грибоедовской комедии, помимо роли влюбленного и благородного героя, играет и

роль резонера. Это непременное амплуа классического театра: один из

положительных героев, человек честный и добрый, должен выражать авторские идеи,

его гражданскую позицию. Чацкий, кроме всех прочих своих обязанностей, должен

был принять на себя и эту. Отсюда и утомительная длина его обличительных монологов,

которые тормозят развитие драматического сюжета. Классический герой-резонер

должен был выходить на авансцену и «вещать», в сюжете же активного участия он

не принимал. Чацкий одновременно и резонер, и активный «деятель» сюжета (поэтому

Чацкого часто гримируют под Грибоедова). Так, противоречия в образе главного

героя — не только противоречия его натуры, но и особенность

проявления нового метода в литературе.

Широко известно обстоятельное письмо А. Грибоедова П. Катенину,

в котором великий драматург подробно объясняет свой замысел: «Ты находишь

главную погрешность в плане. Мне кажется, что он прост и ясен по цели и

исполнению: девушка, сама не глупая, предпочитает дурака умному человеку, и

человек этот, разумеется, в противуречий с обществом, его никто не понимает,

никто простить не хочет, зачем он немного повыше, прочих… Кто-то пустил об

нем слух, что он сумасшедший. Никто не поверил, и все повторяют…» Итак, сам

Грибоедов обозначил главные, с его точки зрения, сюжетные моменты в «Горе, от

ума»: непонимание обществом умного человека, его поражение в любви и выдумку о

его сумасшествии. По мысли автоpa, все эти ключевые моменты неразрывно связаны в сюжете,

однако историческая судьба грибоедовской комедии и споры вокруг нее, не прекращающиеся

и в наше время, по сути дела, касаются вопроса о том, что же все-таки является

главным сюжетообразующим элементом в этом удивительном произведении.

А.

Пушкин писал: «Драматического писателя должно судить по законам, им самим над

собою признанным, потому не сужу ни приличий, ни завязки комедии Грибоедова.

Цель ее — характеры и резкая картина нравов». Стало быть, Пушкин видел в «Горе

от ума» прежде всего комедию общественную, политическую, сюжет которой

строится на противостоянии Чацкого и враждебного ему общества. Пушкинское

понимание сюжета «Горя от ума» подтверждается и дальнейшими его словами из того

же письма А. Бестужеву: «Недоверие Чацкого в любви Софьи к Молчалину

натурально, и как прелестно. Вот на чем должна была держаться вся комедия, но

Грибоедов, видно, не захотел, — его воля». Другими словами, Пушкин считает

любовную интригу в комедии значительно менее существенной, чем общественную.

Это

мнение не должно казаться странным: именно так или почти так восприняли комедию

многие современники, и никто не удивлялся, что «Горе от ума» расходится в

списках и не может быть ни опубликовано, ни поставлено на сцене. Конечно,

столь непростая судьба комедии была прямо и непосредственно связана с резкой

сатирой общественных нравов, критикой рабства и непросвещенности, утверждением

нравственных идеалов, близких идеологии декабризма. Современники Грибоедова

заучивали наизусть знаменитые монологи Чацкого, повторяли крылатые фразы,

сразу ставшие пословицами, видели в авторе комедии великого единомышленника,

нравственного и политического союзника. Конечно же, в контексте времени смысл

«Горя от ума», содержание и сам сюжет прямо связывались с понятием

политической сатиры, и для многих эта сторона комедии становилась главной, а

порой и единственной. Но в этом случае естественно возникает вопрос: где же

завязка общественного конфликта, где его кульминация? По сути дела, равно

напряженными по мысли и страсти оказываются все монологи Чацкого, и уже один

из первых монологов «А судьи кто?» мог быть расценен как кульминационный, если

бы за ним не разворачивалось многоактное и многоплановое действие. Не отрицая

огромной общественной силы комедии Грибоедова, нельзя не заметить, что ее

обличительная, сатирическая интонация гармонично вплетается в естественное

сюжетное движение, где определяющей становится все-таки любовная интрига. При

таком понимании сюжета не вызывает удивления трактовка Белинского, который

считал, что классическая экспозиция комедии (по Белинскому, интродукция)

завершается в момент появления главного героя: «К вам Александр Андреич

Чацкий». Читатель к этому моменту уже познакомился с Фамусовым, Софьей,

Молчалиным, Лизой, да и о Чацком получил некоторое представление, и вот все

главные герои сведены вместе, чтобы вступить в те отношения, которые

определят сюжетное движение комедии. При такой трактовке сюжета естественной

кульминацией оказывается последняя сцена, во время которой прозревают и

Чацкий, и Фамусов, и Софья и вслед за которой следует развязка: «Бегу, не оглянусь,

пойду искать по свету, где оскорбленному есть чувству уголок» (Чацкий) и «Ах,

боже мой, что станет говорить княгиня Марья Алексевна?» (Фамусов).

Вывод:

В

том-то и состояло искусство Грибоедова, что, положив в основу сюжета любовную

интригу, он сумел создать не сентиментальную драму, в центре которой

отвергнутый и страдающий герой, а истинно общественную комедию, где этот

отвергнутый и непонятый возлюбленный становится главным обвинителем и

обличителем косных и отживших общественных правил.

«Горе

от ума» — социально-политическая комедия. Грибоедов дал в ней правдивую

картину русской жизни после Отечественной войны 1812 года. В комедии показан

процесс отхода передовой части дворянства от косной среды и борьбы со своим

классом. К реалистическим признакам комедии относится также построение пьесы на

основе двух сюжетных пиний. Причем обе составляющие — любовная и

общественно-политическая проявляются в характере Чацкого. Этот образ потому

вызывал и вызывает неоднозначные прочтения, что, будучи романтическим, вобрал

в себя элементы классицизма и романтизма.

Главным

же достижением Грибоедова является отражение в комедии основного конфликта

эпохи — столкновения «века нынешнего» и «века минувшего».

Фамусовское

общество традиционно. Жизненные устои его таковы, что «учиться надо, на старших

глядя», уничтожать вольнодумные мысли, служить с покорностью лицам, стоящим

ступенькой выше, а главное — быть богатым. Своеобразным идеалом этого общества

являются в монологах Фамусова Максим Петрович и дядя Кузьма Петрович:

…Вот

пример:

Покойник

был почтенный камергер,

С

ключом и сыну ключ умел доставить;

Богат

и на богатой был женат;

Переженил

детей, внучат;

Скончался,

все о нем прискорбно поминают.

Кузьма

Петрович! Мир ему! —

Что за

тузы в Москве живут и умирают!..

Образ

Чацкого, напротив, — это что-то новое, свежее, врывающееся в жизнь, несущее

перемены. Это реалистический образ, выразитель передовых идей своего времени.

Чацкого можно было бы назвать героем своего времени. В монологах Чацкого

прослеживается целая политическая программа. Он разоблачает крепостничество и

его порождения, бесчеловечность, лицемерие, тупую военщину, невежество,

лжепатриотизм. Он дает беспощадную характеристику фамусовскому обществу.

Диалоги

Фамусова и Чацкого — это борьба. В начале комедии она проявляется еще не в

острой форме. Ведь Фамусов — воспитатель Чацкого. В начале комедии Фамусов

благосклонен к Чацкому, он даже готов уступить руку Софьи, но ставит при этом

свои условия:

Сказал

бы я, во-первых: не блажи,

Именьем,

брат, не управляй оплошно,

А,

главное, поди-тка послужи.

На что

Чацкий бросает:

Служить

бы рад, прислуживаться тошно.

Но

постепенно начинает завязываться другая борьба, важная и серьезная, целая

битва. Оба, Фамусов и Чацкий, бросили друг другу перчатку.

Смотрели бы, как делали отцы,

Учились

бы, на старших глядя! —

раздался

военный клич Фамусова. А в ответ — монолог Чацкого «А судьи кто?». В этом

монологе Чацкий клеймит «прошедшего житья подлейшие черты».

Каждое

новое лицо, появляющееся в процессе развития сюжета, становится в оппозицию к

Чацкому. Злословят в его адрес анонимные персонажи: г-н Н., г-н Д., 1-я княжна,

2-я княжна и т. д.

Сплетни

растут, как «снежный ком». В столкновении с этим миром показана социальная интрига

пьесы.

Но

в комедии есть и еще один конфликт, еще одна

интрига — любовная. И.А. Гончаров писал: «Всякий шаг Чацкого,

почти всякое его слово в пьесе тесно связано с игрой чувства его к Софье».

Именно непонятное Чацкому поведение Софьи послужило мотивом, поводом к раздражению,

к тому «мильону терзаний», под влиянием которых он только и мог сыграть

указанную ему Грибоедовым роль. Чацкий мучается, не понимая, кто его соперник:

толи Скалозуб, то ли Молчалин? Поэтому он становится по отношению к гостям

Фамусова раздражительным, невыносимым, колким. Софья, раздраженная репликами

Чацкого, оскорбляющего не только гостей, но и ее возлюбленного, в разговоре с

г-ном Н. упоминает о сумасшествии Чацкого: «Он не в своем уме». И слух о

сумасшествии Чацкого несется по залам, распространяется среди гостей,

приобретая фантастические, гротескные формы. И он сам, еще ничего не зная,

подтверждает этот слух жарким монологом «Французик из Бордо», который он

произносит в пустом зале. В четвертом действии комедии наступает развязка обоих

конфликтов: Чацкий узнает, кто избранник Софьи. Это Молчалин. Тайна раскрыта,

сердце пусто, мучениям нет конца.

Ах!

Как игру судьбы постичь?

Людей

с душой гонительница, бич! –

Молчалины

блаженствуют на свете! —

говорит

разбитый горем Чацкий. Его задетая гордость, вырвавшаяся обида жжет. Он

порывает с Софьей:

Довольно!

С вами я горжусь моим разрывом.

И

перед тем, как навсегда уйти, Чацкий в гневе бросает всему фамусовскому

обществу:

Из

огня тот выйдет невредим,

Кто с

вами день пробыть успеет,

Подышит

воздухом одним,

И в

нем рассудок уцелеет…

Чацкий уезжает. Но кто он —

победитель или побежденный? Наиболее точно на этот вопрос ответил Гончаров в

статье «Мильон терзаний»: «Чацкий сломлен количеством старой силы, нанеся ей в

свою очередь смертельный удар качеством силы свежей. Он вечный обличитель лжи,

запрятавшийся в пословицу: «Один в поле не воин». Нет, воин, если он Чацкий, и

притом победитель, но передовой воин, застрельщик и — всегда жертва»

Вывод: изображение

общественного и любовного конфликтов говорит об отходе А.С. Грибоедова от

классицизма и является характерной чертой реализма. Если любовный конфликт в

своем развитии достиг завершения, то общественный конфликт остался открытым,

что дает право читателю самостоятельно предположить его дальнейшее развитие.

К реалистическим признакам комедии

относятся также построение пьесы на основе двух сюжетных линий.

Чтобы лучше понять, в чем здесь

реалистическое новаторство А.С. Грибоедова, обратимся к особенностям

классицизма, царившему в начале прошлого века в русском театре.

Прежде

всего классицизм требовал соблюдения «трех единств»: единства времени, места и

действия. Грибоедов в «Горе от ума» нарушает главное требование — требование

единства действия. Оно было основным, ибо классицизм опирался на убеждение, что

превыше всего в человеке ценится его гражданственность. Чацкий, будучи

героем-гражданином, не исчерпывается этим, он — страстный, искренний,

влюбленный — ничем не напоминает ходульных положительных героев классической

драмы. В «Горе от ума» две сюжетные линии: любовная и социально-политическая,

они абсолютно равнозначны, и центральным героем обеих является Чацкий.

В

классическом произведении действие развивалось в силу внешних причин: крупных

переломных событий. В «Горе от ума» таким событием становится возвращение

Чацкого в Москву, давшее импульс действию, но не определившее его ход. Все

внимание автора, таким образом, сосредоточено на внутренней жизни героев.

Именно духовный мир персонажей, их мысли и чувства создают систему

взаимоотношений комедии и определяют ход действия.

В

композиции комедии важно отметить не только те очевидные моменты, которые

являются классическими: деление пьесы на действия кявления, гибкость и

интонационное многообразие поэтического текста, множество внесценических персонажей,

расширяющих пространственно-временные границы комедии, но и своеобразную

расстановку действующих лиц, позволяющую говорить об интересе Грибоедова к

романтическому искусству. В «Горе от ума» нет противоборствующих групп

персонажей, а есть Чацкий и противостоящее ему общество. Это общество

представлено очень колоритными и очень разными фигурами: Фамусов и Молчалин,

Хлестова и Скалозуб, Тугоуховские и Горичи, Репетилов и господа N.

и Д. Но все они антиподы главного героя. Как известно, романтический герой всегда

одинок, и Чацкий как нельзя более соответствует этой модели героя. Можно

подумать, что именно о нем вспоминал И. Тургенев, когда писал свою рецензию на

перевод «Фауста»: «Он не предается ничему — он всё заставляет себе предаваться;

он живет сердцем, но одиноким сердцем, даже в любви, о которой он так много

мечтает. Он романтик — романтизм есть не что иное, как апофеоза личности».

В

пьесе нет развязки, судьба персонажей не определена, то есть с точки зрения

классицизма необходимо пятое действие, где все разрешилось бы. Но автор

нарушает эту логику. Он предоставляет зрителю и читателю самим задуматься о

дальнейшей судьбе героев. Финал классицистической комедии не может быть

трагическим, а финал комедии «Горе от ума» трагичен, тем самым Грибоедов «как

бы снимает с себя маску драматурга-классика».

Грибоедов

сохранил единства времени (действие комедии происходит в течение одного дня) и

места (все действие происходит в доме Фамусова). Однако требование единства

действия оказалось для автора не столь существенным, и это привело к знаменитым

упрекам П. Катенина в адрес Грибоедова: как известно, последовательный

приверженец классицизма Катенин видел «главную погрешность» грибоедовской

комедии «в плане». Очевидно, имелось в виду несоблюдение принципа сквозного действия,

основанного на четко прописанном сюжете без каких бы то ни было отступлений. А

Грибоедов удивительным образом сумел соединить «общественную комедию» с любовной

драмой, а кроме того, усилил сюжетное напряжение выдумкой о сумасшествии

Чацкого, которую позже Ю.Тынянов назовет самым сильным местом в сюжете «Горе от

ума».

Вывод:

Это

определяющее композицию одиночество героя особо подчеркнул и сам Грибоедов:

«Его никто не понимает, никто простить не хочет, зачем он немного повыше

прочих». Поставив в центр комедии одинокого, непонятого молодого человека,

вложив в его уста не только пылкие признания в любви, но и резкие обличения в

адрес общества, Грибоедов добился той гармонии, того единства, которое, по

словам Белинского, «в мире искусства является высшим достоинством художественного

произведения».

Персонажи

«Горя от ума» — результат глубоких наблюдений над человеческими чувствами в их

противоречивости. Именно противоречивость черт делает характеры, созданные драматургом,

отнюдь не классицистическими.

Противоречивость

характера и есть тот безусловный признак реализма, который отличает Чацкого от

«добродетельных резонеров дидактической комедии». Но в уста главного героя

Грибоедов вложил свои мысли, идеи, поэтому Чацкий и резонер, и герой пьесы.

Другое

действующее лицо комедии — Лиза напоминает служанку комедии «Женитьба Фигаро»

Бомарше, которая устраивает хозяйке любовные дела, а в финале пьесы получает за

это вознаграждение. Но в «Горе от ума» все не так. Лиза исполняет поручения

своей барышни, ничуть не сочувствует любовной интриге и даже пытается вразумить

Софию («в любви не будет в этой прока»). Финал комедии очень реалистичен для

крепостнической России: Лиза оказывается под угрозой ссылки в деревню.

Одной

из черт реалистической поэтики комедии Грибоедова является способ построения

типа характера. Этот способ условно можно назвать объемным во времени.

Грибоедов связывает своего героя не только со временем действия пьесы.

Действующие

лица в «Горе от ума» кажутся живыми людьми; прежде всего потому, что в их