Истоки народного поэтического творчества, или фольклора (от английского folklore — народное знание, народная мудрость), берут начало в глубокой древности. В те далекие времена люди не умели писать, поэтому все свои знания передавали в устных рассказах. Народная мудрость нашла отражение и в творчестве.

Стоит отметить, что фольклор это не только искусство слова, устная поэзия. В нем также присутствуют элементы театрализации — жесты, интонация, мимика, потому что все произведения исполняются вживую. Например, частушки до сих пор поют под аккомпанемент гармони или балалайки, нередко неотъемлемой частью песен является танец. Таким образом, устное народное творчество органично соединяет в себе характерные особенности не

скольких видов искусств.

Благодаря длительному пути исторического развития, в фольклоре нашли отображение самые разные стороны жизни народа. Фольклор отличается жанровым богатством и разнообразием. Это пословицы и поговорки, загадки и сказки, календарная и семейно-бытовая обрядовая поэзия, былины, легенды, предания, а также баллады, исторические и лирические песни, драматические произведения, частушки, детский фольклор.

Кроме общих жанров, таких, как сказки, загадки, пословицы, в фольклоре каждого народа есть только ему присущие разновидности. Так, только в украинском народном творчестве существуют коломыйки и думы, но нет свойственных русскому фольклору частушек и былин.

В фольклоре очень большое значение имеют традиции. Это выражается в том, что на протяжении многих столетий сохраняется относительная устойчивость “словесного текста напева и характера исполнения”, сюжетных линий и героев, выразительных средств и форм. То есть от поколения к поколению произведение передается без существенных изменений. В результате такого подхода, по записям, сделанным собирателями фольклора в XVII–XIX веках, можно составить представление о былинах XI–XIII столетий или об исторических песнях, сложенных 500–600 лет назад.

Устное народное творчество является не только ценным вкладом в сокровищницу мировой культуры, но и имеет важное познавательное и эстетическое значение.

Надежда Смольянинова

Эссе «Мои представления о значении фольклора в современной жизни»

Мы живем в сложное перестроечное время, когда каждый заботится о том, как прожить спокойно день. Поэтому с годами на многое начинаешь смотреть по-другому, заново что-то открываешь и переоцениваешь. В первую очередь, это относится к нашему прошлому, которое знаем очень поверхностно. Восстановить связь времен поможет фольклор. Именно он рассказывает нам: как жили люди, работали; раскрывает духовный мир русского человека.

Я ничего не знала о фольклоре, когда «познакомилась» с ним в раннем возрасте, и этому способствовала моя бабушка. Именно она мне рассказывала сказку «Курочка Ряба» и пела колыбельную песню «Про волка». Слушая ежедневно сказку, я сама быстро выучила ее. Колыбельную пела кукле-голышу. И только потом, спустя двадцать лет, я поняла, что мне тогда было всего один год. В подростковом возрасте услышала от бабушки много русских народных песен, которые она раньше пела в деревне. Самой ее любимой была «Уж ты, сад, ты, мой сад». А еще массу частушек и пословиц. Все эти знания непроизвольно отложились в моей голове до поры до времени. Родились мои дети – вот тогда все это доброе и полезное я вспомнила. Работая почти тридцать лет воспитателем, я постоянно обращалась к русскому народному творчеству: то собирала русские народные игры, то потешки, то кропотливо изучала быт людей, их одежду и т. д. Все это пригодилось мне в моей работе.

Дети в отличие от взрослых умеют радоваться всей душой. В минуты общения с ними, находясь в русской избе детского сада, всегда хочется очень много рассказать, показать, объяснить, дать потрогать вещи, сделанные старинными мастерами: сундук и самовар, прялку и кочергу, зыбку и вышитые одеяла. Здесь же водим хороводы, поем, разучиваем и показываем драматизации и сценки из театра Петрушки. Все дети, без исключения, бывают заинтересованы.

Если Вы хотите знать о значении фольклора в современной жизни, то могу ответить однозначно: он нужен! Нужен каждому ребенку, так как от соприкосновения с ним маленький человечек становится добрее, лучше, умнее, учится адекватно мыслить, сравнивать добро и зло, делать хорошие поступки.

Фольклор – это основа нашего уклада жизни, он – как воздух, которым мы дышим. Это то, без чего не может жить каждый русский человек.

Задача педагогов дошкольных и школьных учреждений состоит в том, чтобы на протяжении нескольких лет (пока ребенок находится в детском саду и школе) знакомить детей с русским фольклором и дать им знания, которые потом им пригодятся в жизни.

«Русский народ создал огромную изустную литературу: мудрые пословицы и хитрые загадки, весёлые и печальные обрядовые песни, торжественные былины, — говорившиеся нараспев, под звон струн, — о славных подвигах богатырей, защитников земли народа – героические, волшебные, бытовые и пересмешные сказки.

Напрасно думать, что эта литература была лишь плодом народного досуга. Она была достоинством и умом народа. Она становила и укрепляла его нравственный облик, была его исторической памятью, праздничными одеждами его души и наполняла глубоким содержанием всю его размеренную жизнь, текущую по обычаям и обрядам, связанным с его трудом, природой и почитанием отцов и дедов».[1]

Слова А. Н. Толстого очень ярко и точно отражают суть фольклора. Фольклор – это народное творчество, очень нужное и важное для изучения народной психологии в наши дни. Фольклор включает в себя произведения, передающие основные важнейшие представления народа о главных жизненных ценностях: труде, семье, любви, общественном долге, родине. На этих произведениях воспитываемся мы и сейчас. Знание фольклора может дать человеку знание о русском народе, и в конечном итоге о самом себе

Слово фольклор в буквальном переводе с английского означает народная мудрость. Фольклор — это создаваемая народом и бытующая в народных массах поэзия, в которой он отражает свою трудовую деятельность, общественный и бытовой уклад, знание жизни, природы, культы и верования. В фольклоре воплощены воззрения, идеалы и стремления народа, его поэтическая фантазия, богатейший мир мыслей, чувств, переживаний, протест против эксплуатации и гнета, мечты о справедливости и счастье. Это устное, художественное словесное творчество, которое возникло в процессе формирования человеческой речи.

Русский героический эпос (былины) – замечательное наследие прошлого, свидетельство древней культуры и искусства народа. Он сохранился в живом устном бытовании, возможно, в первоначальном виде сюжетного содержания и главных принципов формы. Свое название былина получила от близкого по смыслу слова «быль». Это означает, что былина рассказывает о том, что некогда происходило на самом деле, хотя и не все в былине правда. Былины записаны от сказителей (часто неграмотных), воспринявших их по традиции от прежних поколений.

Былина – старая песня, и не все в ней бывает понятно, рассказывается она неторопливым, торжественным тоном. Многие русские былины говорят о героических подвигах народных богатырей. Например, былины о Вольге Буслаевиче, победителе царя Салтана Бекетовича; о герое Сухмане, победившем врагов – кочевников; о Добрыне Никитиче. Русские богатыри никогда не лгут. Готовые умереть, но не сойти с родной земли, они почитают службу отечеству своим первым и святым долгом, хотя их нередко и обижают не доверяющие им князья. Рассказанные детям былины учат их уважать труд человека и любить свою родину. В них объединился гений народа.

В течение всей жизни фольклор помогает человеку жить, работать, отдыхать, помогает принимать решения, а также бороться с врагами, как показывалось выше на примерах.

По своей специфике фольклор является самой демократичной формой искусства, и при любых обстоятельствах – мир ли на земле или война, счастье или горе, фольклор остается устойчивым, а также активным.

Устное народное творчество, фольклор – это источник вековой народной мудрости. В этом утверждении заключена неоспоримая истина, ведь свое начало народное творчество берет еще с глубокой древности. Народный фольклор отражал опыт предыдущих поколений, его несли из уст в уста, поскольку письменность в те далекие времена была не распространена.

Все сферы жизни наших предков нашли свое оригинальное отражение в фольклоре. Именно поэтому устное народное творчество имеет такое богатое жанровое разнообразие. Это приметы, загадки, всеми любимые пословицы и поговорки, сказки и суеверные рассказы, шутки-прибаутки и анекдоты, колыбельные и частушки, баллады и былины, предания и легенды, исторические и лирические песни, семейно-бытовая и календарная обрядовая поэзия и даже целые драматические произведения. Каждому жанру присущи свои уникальные особенности и традиционно выверенный способ выражения и передачи. Многие жанровые виды фольклора включают в себя элементы театрализации и предполагают исключительно живое исполнение, что наполняет их новыми красками, обогащает душевностью каждого исполнителя в частности и последующего поколения в общем. Но при этом основная идея, ведущий замысел, общепринятый моральный и поучительный стержень, эстетическое оформление остаются неизменными. Все это возможно благодаря крепкой и неразрывной связи устного творчества с многовековыми традициями.

Такая особенность фольклора делает его близким и понятным любому человеку, независимо от возраста, пола и социального статуса. Даже в младенческом возрасте люди способны воспринимать интонационное, звуковое, речевое и смысловое богатство фольклора, которое, несомненно, влияет на их эмоциональное развитие и мозговую деятельность. Простота и завершенность форм, обобщенность образов, возможность легкого воспроизведения – эти качества народного творчества близки по своей природе к творчеству детей, и поэтому им так нравятся. По произведениям русского народного творчества современному взрослому поколению легко узнать и понять, как и чем жили наши далекие предки, какие проблемы их беспокоили и как они учились их решать. В фольклорных произведениях заключены многолетние наблюдения, воспроизведены традиции и обряды народа, выражена общая оценка жизни и коллективное мнение. Весь фольклор пронизан истинными жизненными ценностями, морально-этическими установками и благими поучениями.

Истоки народного поэтического творчества, или фольклора (от английского folk-1оге — народное знание, народная мудрость), берут начало в глубокой древности. В те далекие времена люди не умели писать, поэтому все свои знания передавали в устных рассказах. Народная мудрость нашла отражение и в творчестве.

Стоит отметить, что фольклор это не только искусство слова, устная поэзия. В нем также присутствуют элементы театрализации — жесты, интонация, мимика, потому что все произведения исполняются вживую. Например, частушки до сих пор поют под аккомпанемент гармони или балалайки, нередко неотъемлемой частью песен является танец. Таким образом, устное народное творчество органично соединяет в себе характерные особенности нескольких видов искусств.

Благодаря длительному пути исторического развития, в фольклоре нашли отображение самые разные стороны жизни народа, фольклор отличается жанровым богатством и разнообразием. Это пословицы и поговорки, загадки и сказки, календарная и семейно-бытовая обрядовая поэзия, былины, легенды, предания, а также баллады, исторические и лирические песни, драматические произведения, частушки, детский фольклор.

Кроме общих жанров, таких, как сказки, загадки, пословицы, в фольклоре каждого народа есть только ему присущие разновидности. Так, только в украинском народном творчестве существуют коломыйки и думы, но нет свойственных русскому фольклору частушек и былин.

В фольклоре очень большое значение имеют традиции. Это выражается в том, что на протяжении многих столетий сохраняется относительная устойчивость “словесного текста напева и характера исполнения”, сюжетных линий и героев, выразительных средств и форм. То есть от поколения к поколению произведение передается без существенных изменений. В результате такого подхода, по записям, сделанным собирателями фольклора в XVII—XIX веках, можно составить представление о былинах XI—XIII столетий или об исторических песнях, сложенных 500—600 лет назад.

Устное народное творчество является не только ценным вкладом в сокровищницу мировой культуры, но и имеет важное познавательное и эстетическое значение.

Фольклор

Сочинение по произведению на тему: Устное народное творчество

Истоки народного поэтического творчества, или фольклора (от английского folk-1оге — народное знание, народная мудрость), берут начало в глубокой древности. В те далекие времена люди не умели писать, поэтому все свои знания передавали в устных рассказах. Народная мудрость нашла отражение и в творчестве.

Стоит отметить, что фольклор это не только искусство слова, устная поэзия. В нем также присутствуют элементы театрализации — жесты, интонация, мимика, потому что все произведения исполняются вживую. Например, частушки до сих пор поют под аккомпанемент гармони или балалайки, нередко неотъемлемой частью песен является танец. Таким образом, устное народное творчество органично соединяет в себе характерные особенности нескольких видов искусств.

Благодаря длительному пути исторического развития, в фольклоре нашли отображение самые разные стороны жизни народа, фольклор отличается жанровым богатством и разнообразием. Это пословицы и поговорки, загадки и сказки, календарная и семейно-бытовая обрядовая поэзия, былины, легенды, предания, а также баллады, исторические и лирические песни, драматические произведения, частушки, детский фольклор.

Кроме общих жанров, таких, как сказки, загадки, пословицы, в фольклоре каждого народа есть только ему присущие разновидности. Так, только в украинском народном творчестве существуют коломыйки и думы, но нет свойственных русскому фольклору частушек и былин.

В фольклоре очень большое значение имеют традиции. Это выражается в том, что на протяжении многих столетий сохраняется относительная устойчивость «словесного текста напева и характера исполнения», сюжетных линий и героев, выразительных средств и форм. То есть от поколения к поколению произведение передается без существенных изменений. В результате такого подхода, по записям, сделанным собирателями фольклора в XVII—XIX веках, можно составить представление о былинах XI—XIII столетий или об исторических песнях, сложенных 500—600 лет назад.

Устное народное творчество является не только ценным вкладом в сокровищницу мировой культуры, но и имеет важное познавательное и эстетическое значение.

folklor/folklor10

История народа и законы развития языка. Вопросы метода в языкознании. Как написать школьное сочинение. Книжные предисловия – сборник сочинений и эссе по литературе

Истоки народного поэтического творчества, или фольклора (от английского folk-1оге — народное знание, народная мудрость), берут начало в глубокой древности. В те далекие времена люди не умели писать, поэтому все свои знания передавали в устных рассказах. Народная мудрость нашла отражение и в творчестве.

Стоит отметить, что фольклор это не только искусство слова, устная поэзия. В нем также присутствуют элементы театрализации — жесты, интонация, мимика, потому что все произведения исполняются вживую. Например, частушки до сих пор поют под аккомпанемент гармони или балалайки, нередко неотъемлемой частью песен является танец. Таким образом, устное народное творчество органично соединяет в себе характерные особенности нескольких видов искусств.

Благодаря длительному пути исторического развития, в фольклоре нашли отображение самые разные стороны жизни народа, фольклор отличается жанровым богатством и разнообразием. Это пословицы и поговорки, загадки и сказки, календарная и семейно-бытовая обрядовая поэзия, былины, легенды, предания, а также баллады, исторические и лирические песни, драматические произведения, частушки, детский фольклор.

Кроме общих жанров, таких, как сказки, загадки, пословицы, в фольклоре каждого народа есть только ему присущие разновидности. Так, только в украинском народном творчестве существуют коломыйки и думы, но нет свойственных русскому фольклору частушек и былин.

В фольклоре очень большое значение имеют традиции. Это выражается в том, что на протяжении многих столетий сохраняется относительная устойчивость «словесного текста напева и характера исполнения», сюжетных линий и героев, выразительных средств и форм. То есть от поколения к поколению произведение передается без существенных изменений. В результате такого подхода, по записям, сделанным собирателями фольклора в XVII—XIX веках, можно составить представление о былинах XI—XIII столетий или об исторических песнях, сложенных 500—600 лет назад.

Устное народное творчество является не только ценным вкладом в сокровищницу мировой культуры, но и имеет важное познавательное и эстетическое значение.

?

«Русский народ создал огромную изустную литературу… Напрасно думать, что эта литература была лишь плодом народного досуга. Она была достоинством и умом народа. Она становила и укрепляла его нравственный облик, была его исторической памятью, праздничными одеждами его души и наполняла глубоким содержанием всю его размеренную жизнь, текущую по обычаям и обрядам, связанным с его трудом, природой и почитанием отцов и дедов». Фольклор – это подлинная энциклопедия поэтических знаний народа, дающая полные представления об идейно-эстетических богатствах его творчества. Фольклорные произведения возникли и бытуют в народных массах. Но понятие «народ» – социально-историческое. В разные исторические эпохи социальная структура народа была разной. В доклассовом обществе фольклор удовлетворял запросы всех людей. В эпоху феодализма народные произведения преимущественно выражали настроения и мысли обездоленного крестьянства и «народа людей», то есть тех же крестьян, находившихся на подневольной работе у заводчиков и фабрикантов. С развитием капитализма в народном творчестве большое место занял народный фольклор.

Фольклор народа (народный фольклор) – устные народные произведения, которые были созданы в рабочей среде или усвоены ею и переработаны настолько, что стали отражать духовные запросы именно этой среды. Устный репертуар народа был значительно шире собственно рабочего фольклора. Еще в XIX в., а также позднее, в среде народа записывали крестьянские песни, сказки, пословицы и поговорки, обрядовую поэзию. Исследователями было отмечено, что эти произведения начинали трансформироваться, выражать жизненные интересы народа, их идеалы. Например, традиционный свадебный обряд, записанный от солеваров Прикамья, содержал величальную песню жениху, в которой тот прославлялся как мастеровой-умелец. Подобные факты свидетельствовали о том, что фольклор народа, особенно на ранних этапах, формировался на почве культурной традиции, созданной патриархальной деревней.

Однако, в отличие от частушки, фольклор народа не превратился в национальное, общерусское явление. Его характерная особенность – локальность, замкнутость в пределах той или иной промышленной территории. Рабочие фабрик, заводов и рудников Петрозаводска, Донбасса, Поволжья, Урала, Алтая, Сибири почти не знали устных произведений друг друга.

Процесс создания новых произведений рабочего фольклора также был своеобразным. В большинстве случаев они имели авторов – непрофессиональных поэтов-самоучек. Утратив связь с устной народной культурой, эти люди лишь поверхностно приобщились к культуре городской, книжной и пытались ей подражать, что не могло не сказаться на художественном уровне произведений. Вероятно, потому, что он был невысок, произведения рабочего фольклора не имели большого количества вариантов.

В фольклоре народа преобладали песенные жанры. В песнях изображались тяжелые условия труда и быта простого рабочего, которым контрастно противопоставлялась праздная жизнь угнетателей – владельцев предприятий, надсмотрщиков. Песни отличались приземленностью, натурализмом, почти документальным описанием процессов труда. Их лексика – бытовая, насыщенная профессиональными терминами. По форме это монологи-жалобы. Песни имели силлабо-тонический стих, литературные способы рифмовки и, как правило, четырехстрочные куплеты.

Путь развития рабочей песни начинался с различного рода приспособлений старинных песен к условиям жизни народа. Под влиянием этих песен, развивая ряд их идейно-эстетических особенностей, рабочие создавали свое самобытное песенное творчество. Помимо традиционной народной поэзии рабочая песня вобрала и художественный опыт современного ей фольклора города и деревни, письменной самодеятельности народа и профессиональной литературы. Она подчинила все эти истоки своим социально-эстетическим и политическим задачам, став на третьем этапе освободительного движения в России мощным средством социалистического преобразования общества.

Уже в дореформенную эпоху фабрично-заводские песни всех промышленных районов страны имели много общего как в тематике, так и в своем художественном методе. Дополняя друг друга, они развертывали широкую и многообразную картину жизни и труда формировавшегося разными путями рабочего класса, постепенно вырабатывая общие черты своего поэтического стиля.

Характеристику песенного творчества крепостных народа необходимо начать с горнозаводских песен Урала, Алтая и Сибири, где уже в начале XVIII в. возникла мощная промышленность и рано сложились постоянные кадры мастеровых и «работных» людей.

Из дошедших до нас песен потомственных народа особый интерес представляет песня змеиногорских (сибирских) рудокопов «О, се горные работы» ставит в центр своего повествования труд, изображая его точно, почти документально. В ней не упущена ни одна существенная деталь производственного процесса, начиная с его подготовки и кончая выполнением «урока», то есть задания. Но более важно другое: картины труда являются здесь средоточением всего того, о чем хотели бы рассказать рабочие. Они раскрывают во всей конкретности крепостническую действительность и порождаемые ею чувства и настроения «работных людей».

Паразитизм начальства, которое насаждало жестокие военизированные порядки, подчеркнут в песне отношением этого начальства к неимоверно тяжелому труду закрепощенной массы. Горняки начинают в сырых и темных штольнях «золотую руду качать», а правители – «пристав, офицеры, господа», – говорит насмешливо песня, –

* Все исправности несли

* Постояли да ушли.

* Сетуя на свое подневольное положение, ожидая за малейшую провинность наказания, «бергалы» (потомственные горняки) не скрывают своего презрения к горной администрации:

* Постарайся, друг и брат,

* Чтобы Правдин был богат

Обращается иронически песня к рабочим, намекая на взяточничество одного из кнутобоев-уставщиков. Лексика песни «О, се горные работы» отображает характерные особенности разговорной речи крепостных народа. Даже иностранные названия работ и горняцких чинов она дает в народноэтимологической форме: «щегарь» (штайгер), «фонталы» (фонтаны), «бергалы» (бергауеры) и т.д. Но в ней заметно и влияние книжной поэзии XVIII в. Отсюда почерпнула она ряд своих лексических форм (например, «При сем жить им неразлучно», «Мы противны быть на можем», «Все исправности несли») и силлабическое строение своих стихов с их смежными и грамматически совпадающими рифмами. По своему социальному пафосу, языковым и стилевым особенностям песня «О, се горные работы» близка к таким антикрепостническим памфлетам XVIII – начала XIX в., как «Плач холопов», «Копия просьбы в небесную канцелярию», «Стихи крепостного живописца» и т.д. Она, как и все эти памфлеты, создана грамотным человеком.

Образцы песенного творчества народа (вместе с деревенскими частушками) одним из первых опубликовал и прокомментировал Г. И. Успенский. Он писал: «В руках моих находятся несколько песен народа в шахтах, и получены они с Юга и Екатеринославской губернии.

Устное народное творчество — начало искусства слова

Устное народное творчество — это древнейший вид словесного творчества человека. Возникла она еще много веков назад, когда письменности не было и люди не знали, что такое буквы. Как же возникали такие произведения? Один человек составит, скажем, сказку, переведет ее другим, а те еще кому, и так произведение передается от человека к человеку, из одной местности в другую. Передавая из уст в уста сказку, песню, пословицы, поговорку или загадку, люди могли изменять ее, добавлять что-то свое. Таким образом, один и то же произведение в разных областях мог иметь некоторые отличия. Если литературное произведение пишет некая один человек или несколько людей, то народная песня или поговорка появляется в результате общения многих людей, и уже невозможно установить, кто ее придумал первым. Много народу участвует в ее создании, именно поэтому произведения, появились и долгое время не были записаны на бумаге, называются народных произведений. Другое название устного народного творчества — фольклор. Это слово в переводе с английского означает “народная мудрость”. Двести-триста лет назад появились такие люди, которые интересовались этой творчеством и начали ее записывать на бумагу. Это были писатели, ученые или просто грамотные и образованные люди. Благодаря этим людям, которые тратили свое время и прилагали усилия, мы можем прочитать такие произведения просто в книге, нам не надо искать тех, кто знает много пословиц или сказок, чтобы познакомиться с народным творчеством.

В повседневной жизни каждый из нас использует фольклор, не замечая этого. Сначала мама поет нам колыбельные песенки, потом в детском садике мы изучаем загадки. А вот в школе мы знакомимся с остальными видами народного творчества. Сначала изучаем сказки, поговорки и пословицы, затем частушки, песни, думы.

Поговорки и пословицы несут в себе то, что называют народной мудростью. Когда я не хочу делать домашнее задание, то папа говорит: “Не побегаешь — не пообедаешь”. И я понимаю, что он имеет в виду не то, что тот, кто не бегает, остается без обеда, а то, что я не получу хорошую оценку, если не выполню домашние упражнения. Поговорки и пословицы охватывают различные темы, а именно: различные человеческие недостатки, семейно-бытовые отношения, здоровье, труд, смелость и отвага, бедность и богатство, счастье и горе и многие другие.

Произведения устного народного творчества всегда отличаются тем, что легко читаются, легко запоминающиеся небольшие по размеру. Это вполне понятно, потому что они нигде не записывались, а запомнить длинный и тяжелый произведение невозможно.

Сейчас считают, что фольклор появился гораздо раньше, чем другие произведения, и я вполне согласен с этим, потому что существовал он уже тогда, когда люди и не представляли, что существуют буквы.

ВВЕДЕНИЕ

Цели и задачи предмета «литература». Литература как вид искусства и форма общественного сознания. Литература и жизнь. Правда в жизни и в литературе. Начальные понятия о художественном мире литературного произведения. Особенности восприятия художественной литературы. Два вида художественной условности: жизнеподобие и фантастика. Понятие «словесность», начальное представление о фольклоре, религиозной и светской литературе. Поэтическое слово и его особенности. Начальное представление о художественном вымысле и художественном образе.

«Варяг», Русская народная песня литературного происхождения. Взаимодействие фольклора и литературы.

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Фольклор как вид словесности. Способы создания и бытования фольклорных произведений. Роль общенародного идеала в создании художественного мира фольклорного произведения. Специфика отражения реальной действительности в фольклоре. Начальное понятие о жанрах. Фольклорные жанры. Образ сказителя в фольклорном произведении.

Читательская лаборатория: «Как научиться работать с учебной статьёй».

Национальные основы фольклора

Национальная специфика формирования народного идеала. Языческие корни в фольклорных произведениях. Христианские основы европейского фольклора. Православная традиция и православная культура в русском фольклоре.

Читательская лаборатория: «Как составить план учебной статьи».

«Духовные песни». Роль православной культуры в формировании общенародного идеала русского фольклора.

Сказка

Фольклорная сказка как жанр. Классификация фольклорных сказок. Значение художественной условности и фантастики в создании художественного мира сказки. Начальное понятие о композиции и сюжете сказки. “Бродячие” сюжеты. Сказочный герой и его типы. Волшебный помощник и волшебные предметы, их роль в волшебных сказках. Язык сказок, значение присказок, сказочных зачинов и сказочных концовок. Образ сказителя в фольклорной сказке.

«Бой на Калиновом мосту». Противоборство Добра и Зла в сказке. Сопоставительная характеристика трёх братьев. Народное представление о героическом. Роль сказочных деталей. Патриотический и гуманистический смысл. Контрольная работа по теме «Народная сказка».

«Иван-царевич и Серый волк». Символика образа Жар-птицы. Образ Ивана-царевича. Тема испытания в сказке. Иван и его братья. Утверждение идеи борьбы за свое счастье. Образ «волшебного помощника» в сказке. Нравственная проблематика сказки.

Из сказок братьев Гримм. «Белоснежка». Семейная проблематика в сказке. Начальное понятие о портрете. Образы Белоснежки, мачехи, гномов. Волшебные предметы в сказке. Тема внешней и внутренней красоты человека. «Шесть лебедей». Особенности построения сказочного мира. Тема испытания героини. Народный идеал в сказке. Гуманистическое звучание сказки.

«Лиса и козел». Русская народная сказка о животных. Образы лисы и козла в сказке, их сопоставление. Идейный смысл сказки.

«Как мужик гуся делил». Народная мудрость и сатирические мотивы в сказке.

Читательская лаборатория: «Как научиться характеризовать народный идеал в фольклорной сказке».

Произведения для самостоятельного чтения

Учащихся.

Сборники: «Русские народные сказки», «Украинские народные сказки», «Белорусские народные сказки», «Восточнославянские сказки», «Сказки западных славян», «Сказки народов мира».

В мастерской художника слова. Русские сказочники.

Обрядовая поэзия

Ритуальное и магическое назначение обрядовой поэзии. Роль поэтического слова и ритма в обрядовой поэзии. Основные жанры обрядовой поэзии. Календарный фольклор и его особенности. Значение эпитетов в обрядовой поэзии. Веснянки. Колядки.

Детский фольклор

Понятие детского фольклора и его основные жанры (дразнилки, считалки, прибаутки, скороговорки и др.). Стихи о животных и шуточные произведения детского фольклора. Начальное представление о жанре нонсенса (нелепица, небылица, перевертыш).

Английские детские песенки.

Русский детский фольклор.

Русские народные загадки, пословицы, поговорки

Художественное своеобразие загадок, пословиц, поговорок. Особенности художественной условности. Отражение народного идеала. Жизненная мудрость пословиц и поговорок. Афористичность и значение художественного слова. Национальная культурная традиция в пословицах и поговорках.

Читательская лаборатория: «Как научиться читать текст художественного произведения».

Народная баллада

Начальное понятие о жанре баллады. Особенности композиции и сюжета в балладе. Роль диалога. Пейзаж в балладе. Лирическая оценка событий повествователем.

«Посещение Робин Гудом Ноттингема». Английская народная «разбойничья» баллада. Национально-патриотический пафос и социальный протест в балладе. Смысл спора Робин Гуда с лесниками. Образы лесников. Мотивировка превращения Робин Гуда в «вольного разбойника».

«Ворон к ворону летит…». Шотландская народная баллада. Смысл построения повествования через диалог воронов. Идейное значение последней строфы. Нравственные оценки в балладе.

«Аника-воин». Русская народная баллада. Образ Аники. Тема смысла человеческой жизни и смерти.

«Черный ворон». Русская народная баллада. Образ солдата. Роль ворона и многозначность этого образа. Патриотическое звучание баллады.

«Кочегар» («Раскинулось море широко…»). Русская городская баллада. Художественные способы создания характеров в балладе. Роль и лирическое звучание зачина и концовки баллады. Значение диалогов. Образ повествователя в балладе. Художественные средства создания эмоционального впечатления.

Читательская лаборатория: «Как научиться отвечать на вопросы».

Произведения для самостоятельного чтения

учащихся.

Баллады о Робин Гуде.

«Эдвард». Шотландская народная баллада. Перевод А. К. Толстого.

«Жан Рено». Французская народная баллада. Перевод Н. С. Гумилева.

«Рико Франко». Испанский народный романс. Перевод В. Я. Брюсова.

«Стрельцы и крестьянин». Русская народная баллада.

«Бродяга». Русская народная баллада.

«Окрасился месяц багрянцем». Русская народная баллада.

«Эолова арфа». Антология баллады.

ЛИТЕРАТУРА

Отличие литературы от фольклора. Роль и значение автора в литературе. Автор и читатель. Начальное понятие о литературных родах (эпос, лирика, лироэпика, драма) и жанрах. Жанры фольклорные и литературные. Взаимодействие фольклора и литературы: влияние фольклора на творчество писателей; использование фольклорных тем, образов и художественных средств в литературных произведениях. Авторская позиция и авторский идеал в литературном произведении.

Литературная сказка

Отличие литературной сказки от сказки народной. Классификация литературных сказок. Особенности построения художественного мира литературной сказки. Конфликт в литературной сказке и её композиция.

В. Гауф. «Карлик Нос». Роль фантастики в сказке. Борьба героя за свое место в жизни. Утверждение силы человеческого духа. Фольклорные мотивы и образы в сказке. Образ матери Якоба. Тема наказания, испытания и вознаграждения персонажей. Начальное понятие об иронии. Роль иронии в сказке.

П. П. Ершов. «Конек-горбунок». Понятие о стихотворной сказке. Прозаическая и стихотворная речь. Фольклорная традиция и своеобразие литературной сказки П. П. Ершова. Образ повествователя в сказке, особенности ее построения. Принцип разделения сказки на три части. Конек-горбунок как «волшебный помощник». Образ Ивана. Своеобразие языка сказки. Начальное понятие о сатире и юморе. Сатирические и юмористические элементы в сказке. Нравственная и социальная проблематика сказки. Система человеческих ценностей в сказке. Контрольная работа По теме «Литературная сказка. П. П. Ершов. «Конёк-горбунок».

А. С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Фольклорные основы сказки (сравнение со сказкой «Белоснежка»). Фантастика и реальность в сказке. Способы изображения положительных и отрицательных персонажей. Образ мачехи, ее сопоставление с царевной. Роль зеркальца в сказке. Пушкинское представление о внешней и внутренней красоте человека. Образы Елисея и семи богатырей. Образы природы и природных сил в сказке. Система человеческих ценностей в сказке. Поэтическое мастерство А. С. Пушкина.

Читательская лаборатория: «Как научиться сопоставлять два произведения».

X. К. Андерсен. «Дикие лебеди». Сравнение со сказкой «Шесть лебедей». Отличие литературной сказки от фольклорной. Тема любви и красоты в сказке. Христианская основа сказки.

Р. Д. Киплинг. «Кошка, гулявшая сама по себе». Суть соперничества женщины и кошки, их сопоставление в сказке. Характеры животных в сказке. Начальное представление об анималистическом литературном произведении. Фантастика и реальность в сказке. Человек и природа в сказке. Понятие свободы и ее абсолютной ценности. Философское звучание сказки.

А. Н. Толстой. «Иван да Марья». Фольклорные основы сказки. Значение присказки. Тема братской любви. Особенности образа «волшебного помощника» в сказке. Авторская позиция писателя.Б. В. Шергин. «Шиш показывает барину нужду». Современная литературная сказка и ее народные корни. Образ Шиша. Язык сказки.

Вот и перечислены те виды устного творчества, образцы которого представлены в этом сборнике. Все они взяты из подлинных записей. Отредактированы лишь немногие сказки, причем сделано это тонким мастером — писателем Алексеем Николаевичем Толстым: он сохранил подлинность сказок. Каким бы полным сборник ни был, в нем невозможно представить все роды и виды устной поэзии. Из всего обилия фольклорных произведений нами выбраны произведения старого времени и преимущественно крестьянского творчества. Исключение сделано для немногих образцов современного творчества (частушки и загадки): это искусство непосредственно продолжает старое. Народное искусство нового времени — искусство рабочего класса и народное творчество наших дней близко подошло к литературному творчеству и тесно с ним связано. В этом искусстве заметен отход от устных форм творчества. Качества нового искусства особые и, чтобы по достоинству оценить их, надо с возможной полнотой представить все образцы его. Это особая задача, и ее надо решать отдельно, с обстоятельностью, достойной темы.

Весь материал, включенный в сборник, разделен на три больших раздела. В первый раздел включены детские песенки и стихи, сказки и загадки — это поэзия детства и отрочества. Второй раздел составился из обрядовых и необрядовых песен преимущественно семейного и бытового характера, хотя некоторые из них (причитания и частушки) уже выходят за пределы бытовых интересов. Третий раздел — былины, исторические песни о солдатчине, антикрепостнические и другие подобные им песни, а также пословицы и поговорки. Это поэзия социального протеста и социальной борьбы. Народные чаяния и ожидания в полной мере выразила эта мятежная поэзия, искусство, помышлявшее о классовой мести и торжестве справедливости. Под стать песням пословиц и поговорки — сгустки крылатой народной мудрости, которая сопрягает обыденное и высокое, быт и размышления о самых сложных явлениях жизни.

Наш сборник назван «Живая вода». Народное искусство и вправду похоже на чудотворную сказочную воду. Фольклор прошлых веков — величайшее богатство нации, неотъемлемая часть нашей художественной культуры, совершенное творение многих веков. Фольклор и сегодня приносит радость приобщения к светлым мыслям, тонким чувствам. Искусство народа внушает уверенность в свершении самых дерзновенных мечтаний. Оно учит человека ценить жизнь и делает стойким в борьбе с ложью, неправдой, корыстью.

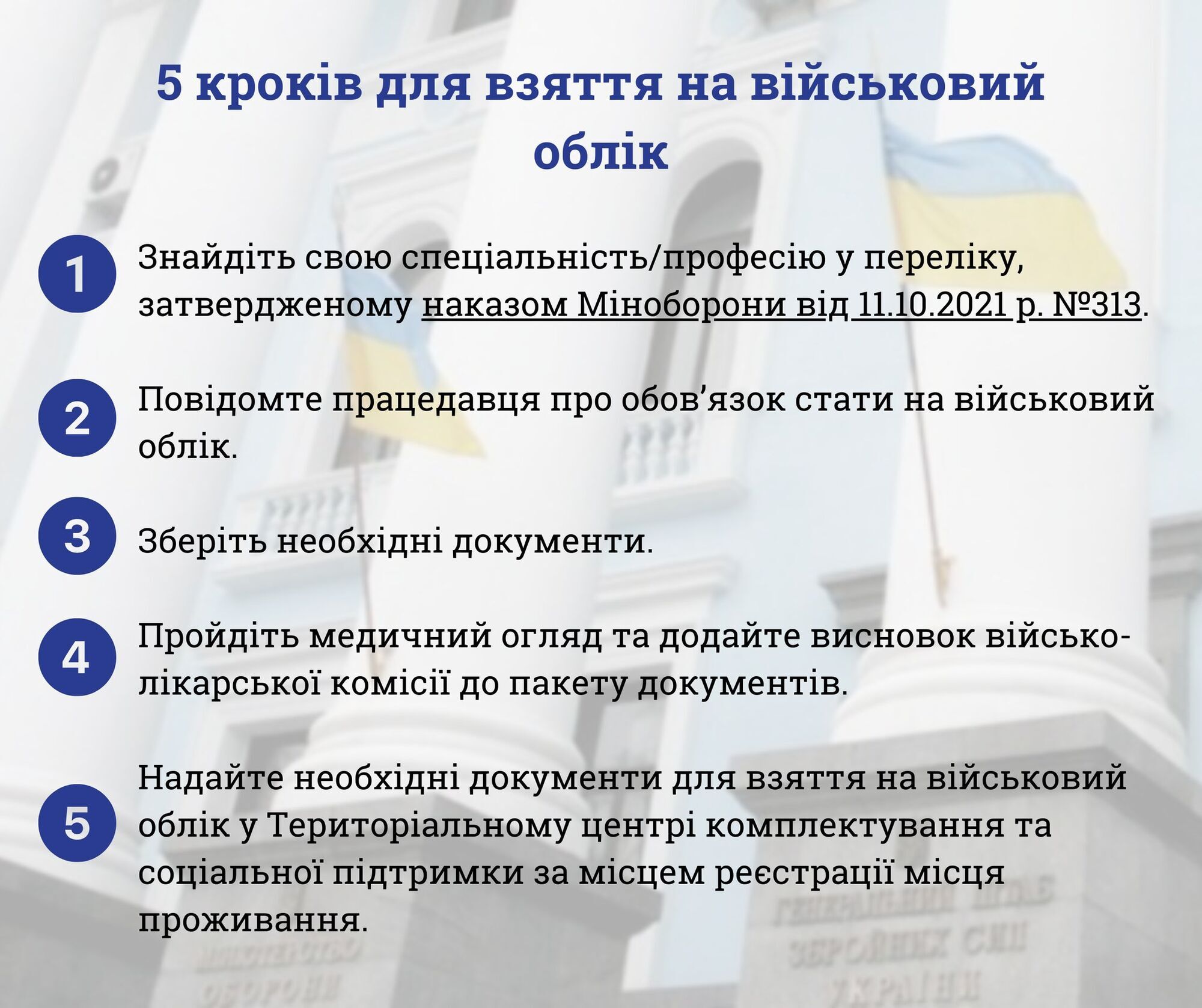

В Украине существенно расширяется список профессий, представительницы которых обязаны встать на воинский учет. Соответствующий перечень, в который вошли почти все самые распространенные специальности, был утвержден приказом Минобороны от 11 октября 2021 года, вступившим в силу со дня опубликования 17 декабря. Для женщин, которые этого не сделают, а также для их работодателей уже анонсированы штрафы.

Нововведение едва ли не сразу вызвало множество споров и вопросов. Кого и когда начнут штрафовать? Готовы ли военкоматы к тому, что за ограниченный период времени им придется поставить на воинский учет миллионы женщин? Насколько библиотекари и менеджеры по рекламе способны усилить обороноспособность страны? И в конце концов – связано ли решение о введении обязательности постановки на воинский учет для значительной части украинских женщин, с тем, что риск вторжения российских войск – значительно выше, чем об этом публично заявляют представители власти?

Видео дня

Об этом говорим с известной волонтером, советницей заместителя министра обороны Натальей Воронковой.

– Наталья, пожалуй, сейчас многих интересует ответ на вопрос: зачем это нужно – расширение перечня специальностей, женщины-представительницы которых обязательно должны стать на воинский учет?

– Во-первых, перечень специальностей, существовавший, если я не ошибаюсь, с 1994 года просто устарел юридически и морально. Во-вторых, согласно принятому в марте этого года Закону Украины №1357 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании отдельных вопросов выполнения воинского долга и ведения воинского учета» как раз и нужно было упорядочить все, что касается воинского учета в нашей стране и введенных законом изменений. Дело в том, что еще тогда, весной, законодатели выяснили, что у Кабмина есть несвойственные ему функции – определять этот список специальностей. И сейчас это просто исправили.

За этот закон, кстати, проголосовали все парламентские фракции – кроме ОПЗЖ. Так что, как говорится, видели глаза, что покупали. А теперь депутаты все вдруг очень занервничали. И мне интересно: а за что вы тогда голосовали? Вы что – не читаете, за что голосуете?

Я для себя тоже искала ответ, для чего нужно такое расширение для женщин-представительниц нового перечня специальностей. И пришла к выводу, что это, наверное, первый раз, когда с точки зрения государства мы о чем-то подумали заранее. Объясню, почему воспринимаю это именно так. Знаете, кто не входит в этот список профессий? Туда не входят монахини, учительницы младших классов и танцовщицы ночных клубов. Вот их на воинский учет брать не нужно. А всех остальных – нужно, практически все профессии.

Речь идет о том, что государство пытается упорядочить вопросы с воинским учетом заранее. Для понимания: в свое время, в 2015 году, мы много говорили о разработке военно-медицинской доктрины. Опирались на опыт Италии и Швейцарии. И в этих странах мне очень нравилось, что там, даже если человек по религиозным убеждениям не может брать в руки оружие и стрелять, в случае наступления «дня Х» для государства – он точно знает, куда ему бежать и что делать. Знает, где именно он будет полезен: то ли пойдет копать окоп, то ли отправится волонтерить в госпиталь, то ли будет делать что-нибудь другое…

Сейчас у нас вводится фактически то же самое. По сути, сейчас украинским женщинам дают возможность заранее продумать, что они будут делать, когда наступит «день Х». Если начнутся широкомасштабные боевые действия, если в Украине будет объявлено военное положение, – тогда мобилизуют всех. Мы воюем почти 8 лет – но военное положение у нас не было объявлено. И если это произойдет – сейчас есть гарантия, что каждая женщина, которая пришла и встала на учет – заранее будет знать, куда ей бежать, что делать и где ее место.

И как гражданское лицо, как волонтер, я считаю такое расширение очень полезным – в том отношении, что это немного объединит общество. Потому что распространена позиция, что война – это где-то там, далеко. А у нас здесь мирно все, поэтому – можно не обращать внимания на то, что на Донбассе идут боевые действия и гибнут люди. И это меня уже несколько раздражает. А когда женщины теперь придут в военкоматы – понимание происходящего в стране действительно усилится.

Люди начали вспоминать о войне. Обратили на нее внимание. Хотя бы благодаря этому списку.

Да, я понимаю, что испугались. Но в то же время для меня этот страх выглядит несколько смешно. Ведь, как оказывается, люди не понимают самых простых вещей. Страхи, что всех массово отправят на фронт – это бред. Понятно, что врачи на фронте нужны всегда, как и представители ряда других профессий, находящих непосредственное применение на фронте. Но есть немало профессий, представители которых найдут применение здесь, и им совсем не обязательно ехать на передовую, чтобы быть полезными. Те же программисты, скажем.

Но у нас почему-то все решили, что если человек становится на воинский учет – все, он 100% поедет на войну. Это и близко не так! И я просто не знаю, зачем эта паника подогревается, кому выгодно раскачивать ситуацию и чем спровоцированы манипуляции вокруг этой темы, которые мы видим в последние пару дней.

– Возможно, причина определенной нервозности – не только в манипуляциях? Может быть, дело еще и в отсутствии нормальной коммуникации между Минобороны и обществом? И если бы людям своевременно и понятно разъяснили, что и для чего делается – общество бы и не возмутилось? Большинство людей ведь действительно не понимает разницы между призывом и пребыванием на воинском учете.

– Есть у нас такая проблема. Поэтому мы сейчас разработали инфографику, чтобы людям объяснить, чем военнослужащий-резервист отличается от состоящего на учете человека.

– Возвращаясь к профессиям. Многие вопросы возникали относительно того, как именно будут ставить на учет – по специальности, указанной у человека в дипломе о профессиональном или высшем образовании – или в соответствии с тем, где он по факту работает? У нас очень часто это – совершенно разные вещи. Не сразу объяснили, сколько времени отведено, чтобы стать на учет и не подвергнуться штрафам. Суммы которых, кстати, в отличие от сроков для похода в военкомат, были известны сразу…

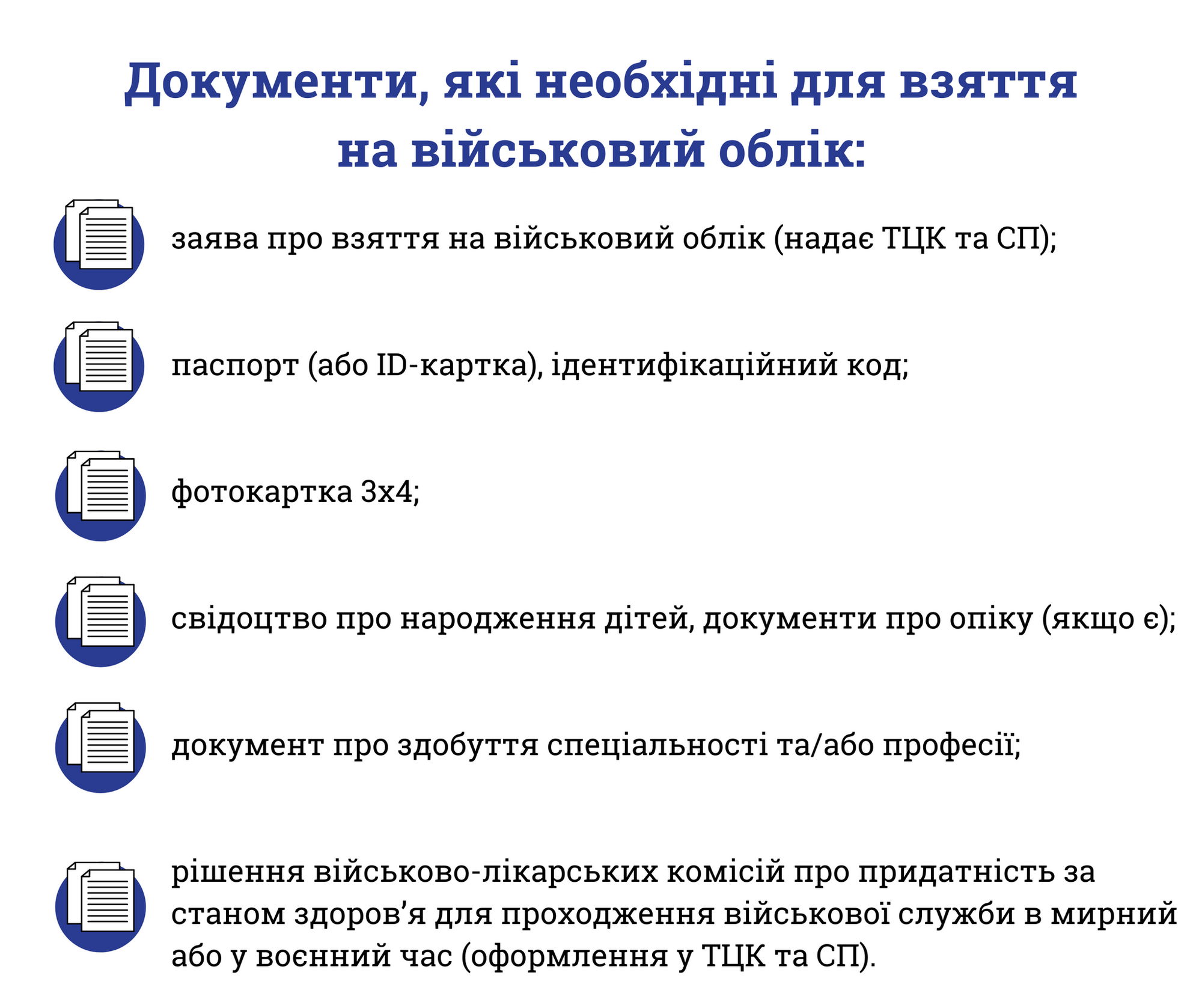

– Объясню на условном примере. Вы окончили, скажем, кулинарный техникум. А работаете журналистом. Вы берете паспорт (если у вас ID-карта – то еще и выписку о месте регистрации), идентификационный код, берете фото размером 3х4… Если хотите ускорить процедуру – заранее обращаетесь к гинекологу за справкой, что в настоящее время вы не беременны, делаете флюорографию , собираете справки, если у вас есть какие-то хронические или давние болезни – и приходите со всем этим в военкомат по месту регистрации. Они у вас эти документы принимают – и отправляют на военно-врачебную комиссию. ВВК все изучает – и пишет свой вывод о том, пригодны ли вы или не пригодны к несению воинской службы в мирное время, в военное время.

Вы с этим выводом и пакетом документов идете к военному комиссару – а он уже смотрит, кого ему в его регионе больше не хватает – поваров или журналистов. И берет вас по более «дефицитной» специальности. При этом здесь не может быть принуждения: военный комиссар предлагает вам поставить вас на учет по определенной специальности. И если вы кулинарный техникум окончили, но с тех пор не кулинарили и не готовы этого делать – вы об этом говорите. Мол, прошу поставить меня на воинский учет по специальности «журналист», потому что поварешку я в руках никогда не держала.

По срокам: сделать это женщины должны до конца 2022 года. До того времени штрафов точно никаких не будет.

Чего ждать в 2023 году, что они придумают – пока не знаю. Давайте проживем 2022-й.

По штрафам тоже уже прояснили. Ответственность будут нести как работодатели, так и сами женщины, не вставшие на воинский учет до 31 декабря 2022 года. Суммы известны: 850 гривен за первое нарушение и 1500 грн за повторное для собственно нарушителей (и нарушительниц), 5 и 8,5 тысяч гривен соответственно – для работодателей.

Кстати, многие вопросы были по поводу готовности военкоматов. И по графику их работы. Когда я позвонила в свой военный комиссариат – мне тоже сначала рассказывали, что рабочие дни у них – вторник и четверг, с 9 утра до 13 дня. Но когда я объяснила, что хочу стать на воинский учет – время сразу же появилось. И мне объяснили все, что от меня требуется – достаточно подробно и вполне понятно.

– Предусмотрено ли кроме постановки на воинский учет еще и проведение каких-либо учений, курсов, инструктажей для женщин?

– Пока это выглядит так. Если вы девочка, которая хочет пострелять – вы говорите военному комиссару: я хотела бы научиться стрелять, приобрести эти навыки. А он вам отвечает: обучение территориальной обороны или еще какие-то подобные мероприятия запланированы на такой-то период, я включу вас в эту группу – и предупрежу, когда будут проводить эти тренировки. И вы, если хотите (а пока это исключительно по желанию) – можете съездить на полигон пострелять или прослушать курсы по тактической медицине, или пройти обучение по минно-взрывному делу – зависимости от того, что интересно именно вам.

В 2022 году, я думаю, это все пока будет по желанию. Конечно, если наступит «время Х» – тогда всех будут вызвать на сборы – и учить принудительно.

Если бы я не была причастна к войне, для меня – как для мамы, жены – возможность получить знания по тактической медицине, то, что я буду знать, в какое укрытие мне бежать, как действовать при обстреле, что брать с собой – было бы очень важно. И мы сейчас попросили Минобороны разработать такую книжечку-подсказку, которую женщинам бы выдавали в военкоматах. Или продумать возможность раздавать эти материалы с помощью QR-кодов. Чтобы можно было прочитать в электронном или печатном виде – и получить минимальный набор знаний, которые в критических ситуациях жизненно важны.

В целом, по-моему, это обязанность каждого человека – защищать свою страну. И мужчина ты или женщина – не имеет разницы.

Сейчас мы просто становимся на учет. Даже беременные женщины или мамы маленьких детей. Просто им будут выдавать временные военные билеты, где будет указано «беременна»/»маленький ребенок», и что эта женщина пока не годна. Но зарегистрироваться должны все. Ну или почти все – кроме монахинь и стриптизерш.

– А видите ли какие-либо недостатки или риски во внедрении воинского учета для женщин или в реализации этого решения?

– Немножко вижу недостатков. Но, если честно, не хотела бы на них останавливаться. Надеюсь, что там, где должна быть функция контроля со стороны Сухопутных войск Украины – «сухопутка» эту функцию будет выполнять. И каких-то двойных стандартов не допустят.

В военкоматах, принимающих решение, работают люди. Следовательно, мы никуда не денемся от человеческого фактора. И от того, что кто-то на этот человеческий фактор как-то будет пытаться влиять. Я бы не хотела, чтобы такое влияние было. Поэтому хочется, чтобы с этой точки зрения был больший контроль. Потому что это можно – контролировать.

Надеюсь, что руку на пульсе мы будем держать и в этом отношении.

В целом же – я пока не наблюдаю такого явного негатива по поводу этого решения. Приходилось слышать от женщин: это все, станем на воинский учет – и нас начнут гонять на полигоны!.. Говорю: погоди! Почему ты решила, что тебя на полигон погонят? Возможно, вызовут и дадут тебе какие-нибудь знания, например, по организационной работе в штабе или еще что-нибудь такое. Разве это плохо?

Если ты будешь знать, что тебе делать в критической ситуации – что в этом плохого?

И когда человеку так объяснишь – он соглашается, что решение правильное. И нормально все воспринимают. А когда женщины думают, что на них сразу наденут форму – и запрут где-нибудь в лес, на полигон – конечно, они паникуют. Это естественно.

– Среди прочего вы упомянули о бомбоубежищах. Не так давно в сети появлялись фотографии столичных укрытий – и выглядели они, мягко говоря, не очень. Да и замки на дверях бомбоубежищ можно было увидеть частенько… Какая ситуация сейчас?

– В Киеве – точно знаю, что начали этим вопросом заниматься. Ко мне обращались люди, я рассказывала о своем опыте. Кое-что советовала. Да и судя по СМИ что-то начало двигаться. По крайней мере, по укрытиям стали ходить и смотреть, что с ними, в каком они состоянии. Даже несколько сюжетов на телевидении из бомбоубежищ было уже…

Но, как говорится, хочешь сделать что-нибудь хорошо – сделай это сам. Поэтому я бы советовала каждому человеку не полагаться на кого-то – а лично проверить, где в радиусе 50-100 метров от его дома есть укрытие. Где расположены ближайшие бомбоубежища или открыты ли в них двери. Потому что если возникнет ситуация, когда нужно прятаться – времени разбираться, у кого и где находится ключ попросту не будет.

Поинтересуйтесь. Это точно не помешает. И уж точно это лучше, чем потом ждать, чтобы тебе открыли дверь в последний момент.

– Как это проверить? Есть ли способ, кроме того, чтобы обивать пороги своего городского совета и расспрашивать у чиновников?

– Начинают появляться карты укрытий. Мне недавно переслали такую карту по Киеву. И в Днепре, насколько я знаю, тоже такую карту делают. Насчет других городов – не знаю.

– Мы уже не первый месяц наблюдаем активизацию России на наших границах, наращивание военного контингента, обеспокоенность по поводу возможного вторжения российских войск в Украину со стороны мирового сообщества… Существует ли связь между решением о расширении категорий женщин, обязанных встать на воинский учет, и угрозой вторжения? Ведь закон, во исполнение которого был издан приказ МОУ с расширенным перечнем профессий, был принят весной, когда россияне лязгали оружием на нашей границе. Да и сам приказ появился и вступил в силу на фоне очередного усиления рисков широкомасштабного вторжения. Есть ли такая связь – или это просто совпадение?

– Мне кажется, это никак не связано. То, что россияне там настаскивали к границам, военным давно известно. И по-моему, расширение перечня – это рутинная работа. Просто так совпало, что до юстирования этого перечня дело дошло только в конце года. Что поделаешь – мы живем в бюрократическом государстве. Благо, до следующего года не затянули. Представьте, случилось бы это в начале января… Год начали бы со скандала.

– Вы лично как думаете – насколько вероятно вторжение?

– Честно? Не знаю. Угадать, что там у Путина в голове – невозможно.

Разведданные, которые приходят с той стороны, то, что происходит (из известного мне) – безусловно, настораживает. Кое-что из происходящего сейчас – не наблюдалось с 2014 года. К тому же, «дядя» умеет играть с размахом.

Путин может делать что угодно – и совсем не обязательно готовить при этом реальное вторжение. Возможно, это очередная игра на публику с такими масштабными и дорогостоящими «спецефектами»

Возможно, главная цель этой «игры мускулами» – напугать наше население… Кто знает?

Что касается того, о чем можно говорить точно. То, что у нас сейчас в зоне ООС работают российские снайперы достаточно высокой квалификации – есть. То, что работает очень точно российская артиллерия – тоже есть. Опять же, Россия вкладывает очень большие средства в беспилотники. Они не экономят на них. И на Донбассе сейчас летают довольно дорогие российские «птички», с которыми нашим РЭБ тяжело работать, тяжело их поймать. И эти беспилотники еще и неизвестно что скидывают, бывает.

Как бы то ни было, моя задача – готовить военных медиков. И, что очень важно, приблизить военную медицинскую систему максимально к уровню хотя бы начала 2017 года. Дело в том, что за последние годы эта система была расшатана и очень откатилась назад. Поэтому моя задача – восстановить, насколько это возможно, саму структуру, систему работы. Надеюсь, мне это удастся. Не только учить вместе с инструкторами тактической медицине, но и восстанавливать, отлаживать систему.

Во всяком случае, мне этого очень хочется.

что не является видом народной сказки

В многообразии русских народных сказок, наряду с колоритными самобытными сказаниями встречаются произведения коллективного творчества с так называемым бродячим сюжетом, выявляемым в фольклоре разных культур. Переходя из страны в страну, такие сказки сохраняют основную канву, но обрастают характерными для каждой нации особенностями, которые позволяют считать их духовной собственностью того или иного этноса. Но специалисты в области фольклористики научились проводить анализ, позволяющий идентифицировать исторические корни сказок и пути их проникновения в разные языки.

«Колобок»

Оказывается всем известная с молодых ногтей сказка «Колобок» вовсе не оригинальное создание русского народа. И хотя впервые «Колобок» был опубликован в России в антологии сказок Афанасьева в 1873 году, по международному классификатору сюжетов Аарне-Томпсона, он принадлежит к типу «убежавший блин», имеющий аналоги, как в западном, так и в восточном фольклоре. За исключением незначительных поправок, связанных с культурными традициями того или иного народа, сюжет этих сказок идентичен и построен на преследовании главного героя разными людьми и животными, и фатальной встрече с хитрой Лисой. В английской народной интерпретации Колобок знаменит как Джонни-пончик, в немецком и скандинавском вариантах он выступает в роли Беглого Блина, а в американском изложении прославлен как Имбирный человечек. Именно последний персонаж приобрел всемирную славу и, перекочевав из сказки в реальность, стал брендовым печеньем. Имбирные пряники в форме человечка считаются излюбленным лакомством Санта-Клауса, их традиционно готовят на католическое Рождество.

«Три медведя»

Кто бы мог подумать, что сказка «Три медведя», в которой фигурирует семья национального символа России, имеет нерусские корни. Оказывается, родиной произведения является Англия, где детишкам на ночь читали сказку «Златовласка и три медведя». На русский язык данное сказание в 1875 году перевёл Лев Толстой, который поначалу не определился с именем героини и называл её «одна девочка», а позже решил наречь Машей, частым действующим лицом народных сказок. Кроме того он даровал имена косолапым: папу стали звать Михаил Иванович, маму — Настасья Петровна, и сынишку — Мишутка. В английскую литературу «Сказка про трёх медведей» попала в 1837 году в изложении Саути, который переработал шотландский сюжет, где вместо девочки фигурировал хитроумный Лис. Правда, в его версии, Лис был заменён не на заблудившуюся малышку, а на старушку-хулиганку. Окончательный вид сказка приобрела благодаря Кандэллу, который в 1850 году убрал из повествования бабушку шалунью и ввел в него послушную девочку Златовласку, заглянувшую в домик лесных жителей не из баловства, а потому что устала. Кстати англичанке Мюр принадлежит авторство стихотворного варианта этой сказки, которую она записала для своего племянника в 1813 году. Основываясь на публикации Саути, она создала самую кровожадную модификацию этой сказки, поскольку в финале её повествования бабуся-дебоширка, спасаясь бегством из дома медведей, выпрыгивает из окна римской многоэтажки и накалывается на остриё шпиля собора Св. Павла.

«Волк и семеро козлят»

В 1915 году получившее в издании Сытина статус русской народной сказки фольклорное произведение «Волк и семеро козлят» на самом деле принадлежит перу знаменитых немецких сказочников братьев Гримм. Достоверно, не известно были ли они авторами или просто переработали популярный в Германии и других странах сюжет устного народного творчества, однако именно Гриммы опубликовали её в начале XIX века в цикле «Сказки братьев Гримм». Быстро завоевавшая популярность в России сказка постепенно стала обрастать деталями из русской жизни и быта, а потому стала неотделимой частью русского фольклора.

«Мальчик-с-пальчик»

Не менее интересна история появления не совсем русской народной сказки «Мальчик-с-пальчик», инверсии которой известны на французском, турецком, японском, украинском языках, а также на хинди и иврите. Исследователи фольклора пришли к заключению, что впервые сказка с сюжетом про приключения Мальчика-с-пальчика была напечатана в Лондоне в 1621 году. Автором этой брошюры, называвшейся «The History of Tom Thumbe», считается Джонсон, у которого позаимствовал сюжет сказочник Перро. Включив её в книгу «Сказки моей матушки Гусыни, или Истории и сказки былых времен с поучениями» француз Перро внёс в сюжет острую социальную подоплёку, голод и отчаяние, царившие на его родине в 1697 году. Спустя годы на сказку «Мальчик-с-пальчик» обратили внимание всё те же братья Гримм, в 1814 году перенёсшие действие на немецкую землю, где необычный мальчик рождается у семейной пары, мечтавшей хоть о крошечном ребёнке. В русской версии сказки, записанной на страницах книги Афанасьева, в смышлёного мальчика перевоплощается отрубленный при шинковке капусты мизинец хозяйки. Наполненная описаниями исконно крестьянского быта русская вариация «Мальчика-с-пальчика» наиболее близка по содержанию немецкому повествованию.

«Емеля-дурак»

Занимательно, но считающаяся русской народной сказка «Емеля-дурак», в которой слагается гимн лени, вовсе не является достоянием нашего устного коллективного творчества. Помещённая в сборник сказок Афанасьева она имеет сноску, информирующую о том, что этот сказ перепечатан с лубка — типичного комикса прошлых лет, обязательно имевшего персонифицированного создателя. Об авторском происхождении сказки «Про Емелю-дурака» свидетельствуют многочисленные книжные обороты, не употребляемые в народной речи. Проведя анализ этого произведения, лингвисты сошлись во мнении, что прообразом сказки, скорее всего, стали анекдотические сюжеты Страпаролы «О Пьетро Дураке» и Базиле «Пентамерон». Кстати, специализировавшиеся на печати лубка «писатели» часто прибегали к итальянской литературе, персонажи которой, ассимилировались на русской земле и начинали жить своей жизнью.

Царевна-Лягушка

Истоки русской народной сказки «Царевна-Лягушка» обнаруживаются в глубокой древности, когда древнегреческий историк Геродот, путешествуя по востоку, записал миф, услышанный у скифов Причерноморье и Приазовье. Назвав его «Сказ о женщине-змее и богатыре» античный автор поведал миру фантастический рассказ о встрече воина с восхитительно красивой полуженщиной-полузмеёй, обладавшей божественной силой. Как оказалось позже, у этого племени существовал культ полудевушки-полурептилии, о чем красноречиво свидетельствуют обнаруженные археологами в скифских курганах артефакты, датируемые V-III веками до н. э. В России эта история была впервые перепечатана с западноевропейского источника в XVIII веке, и, сменив своё название на «Царевну-Лягушку», приобрела характерные черты русской народной сказки. В собрании сказок Афанасьева скифская богиня превратилась из змеи в лягушку, утратила часть своей магической силы, но всё равно осталась в плеяде ярких запоминающихся преданий.

Русские народные сказки: виды, принципы рассказывания

Русские народные сказки: виды, принципы рассказывания

Слово «сказка» известна с XVII века. До этого времени употребляли термин «байка» или «басень», от слова «баять», «рассказывать». Впервые это слово было употреблено в грамоте воеводы Всеволодского, где осуждались люди, которые «сказки сказывают небывалые». Но ученые полагают, что в народе слово «сказка» употреблялось и раньше. Талантливые сказочники в народе были всегда, но о большинстве их них не осталось никаких сведений. Однако уже в 19 веке появились люди, которые поставили своей целью собрать и систематизировать устное народное творчество.

Ярким собирателем был А.Н.Афанасьев. С 1857 -1862 годы им создаются уже сборники русских народных сказок.

Сказка — повествовательное произведение устного народного творчества о вымышленных событиях

Русская народная сказка — это сокровище народной мудрости. Её отличает глубина идей, богатство содержания, поэтичный язык и высокая воспитательная направленность («сказка ложь, да в ней намек»).

Русская сказка — один из самых популярных и любимых жанров фольклора, в ней занимательный сюжет, удивительные герои, присутствует ощущение истинной поэзии, которая открывает читателю мир человеческих чувств и взаимоотношений, утверждает доброту и справедливость, а также приобщает к русской культуре, к мудрому народному опыту, к родному языку.

2. Классификация сказок. Характерные черты каждого вида

На сегодняшний день принята следующая классификация русских народных сказок:

1. Сказки о животных;

2. Волшебные сказки;

3. Бытовые сказки.

Рассмотрим подробнее каждый из видов.

Сказки о животных

Народная поэзия обнимала целый мир, ее объектом стал не только человек, но также и все живое на планете. Изображая животных, сказка придает им человеческие черты, но, в то же время, фиксирует и характеризует повадки, «образ жизни» и т.д.

Человек издавна чувствовал родство с природой, он действительно был ее частицей, борясь с нею, искал у нее защиты, сочувствуя и понимая. Очевиден и позднее привнесенный басенный, притчевый смысл многих сказок о животных.

Сказки отличаются от поверий — в последних, большую роль играет вымысел, связанный с язычеством. Волк в поверьях мудр и хитёр, медведь страшен. Сказка же теряет зависимость от язычества, становится насмешкой над животными. Мифология в ней переходит в искусство. Сказка преображается в своеобразную художественную шутку — критику тех существ, которые подразумеваются под животными. Отсюда — близость подобных сказок к басням («Лиса и журавль», «Звери в яме»).

Сказки о животных выделяются в особую группу по характеру действующих лиц. Подразделяются они по типам животных. Сюда примыкают и сказки о растениях, неживой природе (мороз, солнце, ветер), о предметах (пузырь, соломинка, лапоть).

В сказке о животных выделяют несколько жанров. В. Я. Пропп выделял такие жанры как:

1. Кумулятивная сказка о животных. (Докучные сказки, типа: «Про белого бычка», Репка»);

2. Волшебная сказка о животных;

3. Басня (аполог);

4. Сатирическая сказка.

Ведущее место в сказках о животных занимают комические сказки — о проделках животных («Лиса крадёт рыбу с саней (с воза), «Волк у проруби», «Лиса обмазывает голову тестом (сметаной), «Битый небитого везёт», «Лиса-повитуха» и т. д), которые влияют на другие сказочные жанры животного эпоса, особенно на аполог (басню).

Волшебные сказки

Сказки волшебного типа включают в себя волшебные, приключенческие, героические. В основе таких сказок лежит чудесный мир.

Чудесный мир — это предметный, фантастический, неограниченный мир. Благодаря неограниченной фантастике и чудесному принципу организации материала в сказках с чудесным миром возможного «превращения», поражающие своей скоростью (дети растут не по дням, а по часам, с каждым днем все сильнее или краше становятся). Не только скорость процесса ирреальна, но и сам его характер. «Обращение» в сказках чудесного типа, как правило, происходят с помощью волшебных существ или предметов.

Волшебная сказка имеет в своей основе сложную композицию, которая имеет экспозицию, завязку, развитие сюжета, кульминацию и развязку.

В основе сюжета волшебной сказки находится повествование о преодолении потери при помощи чудесных средств, или волшебных помощников. В экспозиции сказки присутствуют стабильно 2 поколения — старшее (царь с царицей и т.д.) и младшее — Иван с братьями или сёстрами. Также в экспозиции присутствует отлучка старшего поколения. Усиленная форма отлучки — смерть родителей. Завязка сказки состоит в том, что главный герой или героиня обнаруживают потерю или же здесь присутствую мотивы запрета, нарушения запрета и последующая беда. Здесь начало противодействия, т.е. отправка героя из дома.

Развитие сюжета — это поиск потерянного или недостающего.

Кульминация волшебной сказки состоит в том, что главный герой, или героиня сражаются с противоборствующей силой и всегда побеждают её.

Развязка — это преодоление потери, или недостачи. Обычно герой (героиня) в конце «воцаряется» — то есть приобретает более высокий социальный статус, чем у него был в начале.

Мелетинский, выделяя пять групп волшебных сказок, пытается решить вопрос исторического развития жанра вообще, и сюжетов в частности.

В сказке присутствуют некоторые мотивы, характерные для тотемических мифов. Совершенно очевидно мифологическое происхождение универсально распространённой волшебной сказки о браке с чудесным «тотемным» существом, временно сбросившим звериную оболочку и принявшим человеческий облик (Муж ищет исчезнувшую или похищенную жену (жена ищет мужа): «Царевна-лягушка», «Аленький цветочек» и др.).

Сказка о посещении иных миров для освобождения находящихся там пленниц («Три подземных царства» и др.). Популярны сказки о группе детей, попадающих во власть злого духа, чудовища, людоеда и спасающихся благодаря находчивости одного из них («Мальчик-с-пальчик у ведьмы» и др.), или об убийстве могучего змея («Победитель змея» и др.).

В волшебной сказке активно разрабатывается семейная тема («Золушка» и др.). Свадьба для волшебной сказки становится символом компенсации социально обездоленного («Сивко-Бурко»). Социально обездоленный герой (младший брат, падчерица, дурак) в начале сказки, наделённый всеми отрицательными характеристиками со стороны своего окружения, наделяется в конце красотой и умом («Конёк-горбунок»). Выделяемая группа сказок о свадебных испытаниях, обращает внимание на повествование о личных судьбах.

Бытовые сказки

Характерной приметой бытовых сказок становится воспроизведение в них обыденной жизни. Конфликт бытовой сказки часто состоит в том, что порядочность, честность, благородство под маской простоватости и наивности противостоит тем качествам личности, которые всегда вызывали у народа резкое неприятие (жадность, злоба, зависть).

Как правило, в бытовых сказках больше иронии и самоиронии, поскольку Добро торжествует, но акцентированы случайность или единичность его победы.

Характерна пестрота «бытовых» сказок: социально-бытовые, сатирико-бытовые, новэллистические и другие. В отличие от волшебных сказок, бытовая сказка содержит более значимый элемент социальной и нравственной критики, она определеннее в своих общественных предпочтениях. Похвала и осуждение в бытовых сказках звучат сильнее.

В последнее время в методической литературе стали появляться сведения о новом типе сказок — о сказках смешанного типа. Конечно, сказки этого типа существуют давно, но им не придавали большого значения, так как забыли, насколько они могут помочь в достижении воспитательных, образовательных и развивающих целей. Вообще, сказки смешанного типа — это сказки переходного типа.

В них совмещаются признаки присущие как сказкам с чудесным миром, бытовым сказкам. Проявляются также элементы чудесного в виде волшебных предметов, вокруг которых группируется основное действие.

Сказка в разных формах и масштабах стремится к воплощению идеала человеческого существования.

Сказки расширяют кругозор, пробуждают интерес к жизни и творчеству народов, воспитывают чувство доверия ко всем обитателям нашей Земли, занятым честным трудом.

3. Принципы рассказывания сказки.

Сказка — это удивительное по силе психологического воздействия средство работы с внутренним миром человека, мощный инструмент развития. Сказка окружает нас повсюду.

Е.А.Флерина, крупнейший педагог в области эстетического воспитания, видела преимущество рассказывания перед чтением в том, что рассказчик передает содержание так, будто бы он был очевидцем происходящих событий. Она считала, что рассказыванием достигается особая непосредственность восприятия.

Искусством рассказывания сказки должен владеть каждый воспитатель, т.к. очень важно передать своеобразие жанра сказки.

Сказки динамичны и в то же время напевны. Быстрота развертывания событий в них великолепно сочетается с повторностью. Язык сказок отличается большой живописностью: в нем много метких сравнений, эпитетов, образных выражений, диалогов, песенок, ритмичных повторов, которые помогают ребенку запомнить сказку.

Современному ребенку мало прочитать сказку, раскрасить изображения ее героев, поговорить о сюжете. С ребенком третьего тысячелетия необходимо осмысливать сказки, вместе искать и находить скрытые значения и жизненные уроки.

Принципы работы со сказками:

Принцип

Основной акцент

Комментарий

Осознанность

Осознание причинно-следственных связей в развитии сюжета; понимание роли каждого персонажа в развивающихся событиях.

Задача: показать воспитанникам, что одно событие плавно вытекает из другого, даже не смотря на то, что на первый взгляд незаметно. Важно понять место, закономерность появления и назначения каждого персонажа сказки.

Множественность

Понимание того, что одно и тоже событие, ситуация могут иметь несколько значений и смыслов.

Задача: показать одну и ту же сказочную ситуацию с нескольких сторон.

Связь с реальностью

Осознание того, что каждая сказочная ситуация разворачивает перед нами некий жизненный урок.

Задача: кропотливо и терпеливо прорабатывать сказочные ситуации с позиции того, как сказочный урок будет нами использован в реальной жизни, в каких конкретно ситуациях.

Чтобы развить определённые качества и способности с помощью сказки, надо уметь преподать материал, чтобы принести наибольшую пользу детям.

В книге Сухомлинского «Сердце отдаю детям» есть рекомендации, как следует читать детям. Сказки дети должны слушать в обстановке, которая помогает более глубокому восприятию сказочных образов, например, в тихий вечер в уютной обстановке, на природе. Рассказы должны быть яркими, образными, небольшими. Нельзя давать детям множество впечатлений, так как может притупиться чуткость к рассказанному. Не следует много говорить. Ребёнок должен уметь не только слушать слово воспитателя, но и молчать. Потому, что в эти мгновения он думает, осмысливает новое, поэтому воспитателю надо уметь дать ребёнку подумать. По мнению Сухомлинского, это одно из самых тонких качеств педагога.

Таким образом, значение сказок в воспитании чувств у ребёнка велико. Сказка — источник детского мышления, а мысль дошкольника неотделима от чувств и переживаний.

Классификация сказок

Важнейшие идеи, основная проблематика, сюжетные стержни и — главное — расстановка сил, осуществляющих добро и зло, по сути, едины в сказках разных народов. В этом смысле любая сказка не знает границ, она для всего человечества.

Фольклористика посвятила сказке множество исследований, но определение ее как одного из жанров устного народного творчества до сих пор остается открытой проблемой. Неоднородность сказок, обширный тематический диапазон, многообразие мотивов и персонажей, в них заключенных, несчетное количество способов разрешения конфликтов действительно делают задачу жанрового определения сказки весьма сложной.

И все-таки расхождение во взглядах на сказку сопряжено с тем, что расценивается в ней как основное: установка на вымысел или стремление отразить действительность посредством вымысла.

Суть и жизнеспособность сказки, тайна ее волшебного бытия в постоянном сочетании двух элементов смысла: фантазии и правды.

На этой основе возникает классификация видов сказок, хотя и не вполне единообразная. Так, при проблемно-тематическом подходе выделяются сказки, посвященные животным, сказки о необычных и сверхъестественных событиях, приключенческие сказки, социально-бытовые, сказки-анекдоты, сказки-перевертыши и другие.

Резко очерченных границ группы сказок не имеют, но несмотря на зыбкость разграничения, такая классификация позволяет начать с ребенком предметный разговор о сказках в рамках условной «системы» — что, безусловно, облегчает работу родителей и воспитателя.

На сегодняшний день принята следующая классификация русских народных сказок:

1. Сказки о животных;

2. Волшебные сказки;

3. Бытовые сказки.

Рассмотрим подробнее каждый из видов.

Сказки о животных

Народная поэзия обнимала целый мир, ее объектом стал не только человек, но также и все живое на планете. Изображая животных, сказка придает им человеческие черты, но в то же время фиксирует и характеризует повадки, «образ жизни» и т.д. Отсюда живой, напряженный текст сказок.

Человек издавна чувствовал родство с природой, он действительно был ее частицей, борясь с нею, искал у нее защиты, сочувствуя и понимая. Очевиден и позднее привнесенный басенный, притчевый смысл многих сказок о животных.

В сказках о животных действуют рыбы, звери, птицы, они разговаривают друг с другом, объявляют друг другу войну, мирятся. В основе таких сказок лежит тотемизм (вера в тотемного зверя, покровителя рода), вылившийся в культ животного. Например, медведь, ставший героем сказок, по представлениям древних славян, мог предсказывать будущее. Нередко он мыслился как зверь страшный, мстительный, не прощающий обиды (сказка «Медведь»). Чем дальше уходит вера в то тем, чем более уверенным в своих силах становится человек, тем возможнее его власть над животным, «победа» над ним. Так происходит, например, в сказках «Мужик и медведь», «Медведь, собака и кошка». Сказки существенно отличаются от поверий о животных — в последних, большую роль играет вымысел, связанный с язычеством. Волк в повериях мудр и хитёр, медведь страшен. Сказка же теряет зависимость от язычества, становится насмешкой над животными. Мифология в ней переходит в искусство. Сказка преображается в своеобразную художественную шутку — критику тех существ, которые подразумеваются под животными. Отсюда — близость подобных сказок к басням («Лиса и журавль», «Звери в яме»).

Сказки о животных выделяются в особую группу по характеру действующих лиц. Подразделяются они по типам животных. Сюда примыкают и сказки о растениях, неживой природе (мороз, солнце, ветер), о предметах (пузырь, соломинка, лапоть).

В сказках о животных человек :

1) играет второстепенную роль (старик из сказки «Лиса крадёт рыбу из воза»);

2) занимает положение, равноценное животному (мужик из сказки «Старая хлеб-соль забывается»).

Возможная классификация сказки о животных.

Прежде всего, сказка о животных классифицируется по главному герою (тематическая классификация). Такая классификация приведена в указателе сказочных сюжетов мирового фольклора, составленного Арне-Томсоном и в «Сравнительном Указателе Сюжетов. Восточнославянская сказка»:

1. Дикие животные.

— Лиса.

— Другие дикие животные.

2. Дикие и домашние животные

3. Человек и дикие животные.

4. Домашние животные.

5. Птицы и рыбы.

6. Другие животные, предметы, растения и явления природы.

Следующая возможная классификация сказки о животных — это структурно-семантическая классификация, которая классифицирует сказку по жанровому признаку. В сказке о животных выделяют несколько жанров. В. Я. Пропп выделял такие жанры как:

1. Кумулятивная сказка о животных.

2. Волшебная сказка о животных

3. Басня (аполог)

4. Сатирическая сказка

Е. А. Костюхин выделял жанры о животных как:

1. Комическая (бытовая) сказка о животных

2. Волшебная сказка о животных

3. Кумулятивная сказка о животных

4. Новеллистическая сказка о животных

5. Аполог (басня)

6. Анекдот.

7. Сатирическая сказка о животных

8. Легенды, предания, бытовые рассказы о животных

9. Небылицы

Пропп, в основу своей классификации сказки о животных по жанрам, пытался положить формальный признак. Костюхин же, в основу своей классификации, отчасти положил формальный признак, но в основном исследователь разделяет жанры сказки о животных по содержанию. Это позволяет глубже понять разнообразный материал сказки о животных, который демонстрирует разнообразие структурных построений, пестроту стилей, богатство содержания.

Третья возможная классификация сказки о животных является классификации по признаку целевой аудитории. Выделяют сказки о животных на:

1. Детские сказки.

— Сказки рассказанные для детей.

— Сказки рассказанные детьми.

2. Взрослые сказки.

Тот или иной жанр сказки о животных имеет свою целевую аудиторию. Современная русская сказка о животных в основном принадлежит детской аудитории. Таким образом, сказки рассказанные для детей имеют упрощенную структуру. Но есть жанр сказки о животных, который никогда не будет адресован детям — это т. н. «Озорная» («заветная» или «порнографическая») сказка.

Около двадцати сюжетов сказок о животных — это кумулятивные сказки. Принцип такой композиции заключается в многократном повторении единицы сюжета. Томпсон, С., Болте, Й. и Поливка, И., Пропп выделяли сказки с кумулятивной композицией в особую группу сказок. Кумулятивную (цепевидную) композицию различают:

1. С бесконечным повторением:

— Докучные сказки типа «Про белого бычка».

— Единица текста включается в другой текст («У попа была собака»).

2. С Конечным повторением:

— «Репка» — нарастают единицы сюжета в цепь, пока цепь не оборвётся.

— «Петушок подавился» — происходит расплетание цепи, пока цепь не оборвётся.