Ó ìåíÿ âñå ñòàòüè, êàê ïðîäîëæåíèå îäíîé î èçó÷åíèè ðóññêîãî ÿçûêà. Äðîáëþ, ÷òîáû íå ðàçäóâàòü äî íåïðèëè÷èÿ îáú¸ì áóêâèö, õîòÿ, óâëåêàþñü íå çàìå÷àÿ… È íè÷åãî íå ìîãó ïîäåëàòü, âåñü ÿçûê áåç èñêëþ÷åíèÿ íàäî èçó÷àòü çàíîâî. Òàê óæ ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî áåð¸øüñÿ çà êàêîå-íèáóäü ñëîâî, íàïðèìåð — «îïàëà», à ïî õîäó óçíà¸øü çíà÷åíèå ÿçûêó (êîòîðûé âî ðòó). Íåò, ÿ, êîíå÷íî æå, ñëûøàë, ÷òî «ÿçûê áåç êîñòè» è èì ìîëîòÿò. Íî ïðè ÷¸ì òóò ðûáà ïàëòóñ? À îíà îäíîãî ñåìåéñòâà ñ «ßçûêîì-ðûáîé» Ñðåäèçåìíîìîðñêîé. À êàêàÿ ìåæäó íèìè ñâÿçü, ÿ è ïðåäñòàâèòü íå ìîã. Äàëüøå áîëüøå, íåîæèäàííî óçíà¸øü, îòêóäà âçÿëèñü çíàìåíèòûå òàïî÷êè, åñëè ïåðâûé âñòàë. Ñëîâî çà ñëîâî öåïëÿåòñÿ è òàê ïðîèñõîäèò âñåãäà, íåâîçìîæíî íå îñòàíîâèòüñÿ, íå ïðîïóñòèòü. Êòî íå ïðî÷¸ë ñòàòüþ î òîì, êòî òàêèå ïîëîâöû è êðèâè÷è, íàïîìíþ âêðàòöå ñþæåò, èìåííî îò ïîëîâöà è ðå÷êè Ïàëàòà, ïåðåø¸ë ê îïàëå. Óæå ïðåêðàñíî ïðåäñòàâëÿÿ çíà÷åíèå êîðíÿ «ïàë», âäðóã ïîäóìàëîñü, à ÷òî ïèøóò çà îïàëó? Òîëüêî êàïíóë è ïîíÿë, ÷òî ýòî êëàä. Áëàãîðàçóìíî ðåøèë ðàçäåëèòü òåìó, õîòü îíè è êðåïêî ñâÿçàíû íèòüþ âðåìåíè, àêè ïàëàòà, îïàëà è çëîé ïîëîâåö.

Êòî òàêèå ïîëîâöû (êèï÷àêè è êóìàíû), çàîäíî è êðèâè÷è ðàçîáðàëñÿ â ñòàòüå «Ïîëîâåö. Çíà÷åíèå è ïðîèñõîæäåíèå ëîâåö…», ýòî òå æå ñàìûå ïîëî÷àíå — ïîëîâ÷àíå. Êëþ÷åâûå ñëîâà, êîòîðûå îíè îñòàâèëè ïîòîìêàì: ïîëîí (ïëåí), ïîëê, ïîëå, ïàë è åù¸ òûñÿ÷à. Íàïîìíþ: ïîëî÷àíå — ïîëîöêèå êðèâè÷è, íàñåëÿâøèå òåððèòîðèþ ñîâðåìåííîé Âèòåáñêîé, ñåâåð Ìèíñêîé îáëàñòè, ÷àñòü ñîâðåìåííîé Ðîññèè.  ëåòîïèñè óòâåðæäàåòñÿ, ÷òî êðèâè÷è ïðîèçîøëè îò ïîëî÷àí. Ïîëîâåö — êàëüêà ÿçû÷íèê, íî òðóäíîñòü ñîñòîÿëà íå â òîì, ÷òîáû äîêàçàòü, ÷òî îíè ÿçû÷íèêè, à ÷òî ïîëîâöû íèêàêèå íå ñòåïíÿêè — ñëàâÿíå ñ îñåäëûì îáðàçîì æèçíè. Êðóïíåéøèìè ïîñåëåíèÿìè êðèâè÷åé-ïîëî÷àí ÿâëÿëèñü Ïîëîöê (862), Âèòåáñê (974), Ëóêîìëü (1078), Èçÿñëàâëü (985), Óñâÿòû (1021), Êîïûñü (1059), Ìèíñê (1067), Îðøà (1067), Äðóöê (1078), Ëîãîéñê, Ñìîëåíñê, Èçáîðñê. Èç èçâåñòíûõ èñòîðè÷åñêèõ ãåðîåâ Äîëãîðóêèé, Áîãîëþáñêèé, Íåâñêèé — áûëè æåíàòû íà ïîëîâ÷àíêàõ, ñîîòâåòñòâåííî è âñÿ ëèíèÿ ïîòîìêîâ ïî êðîâè — ïîëîâåöêàÿ. Åñëè áû íå îäíî íî. Ïîëîâåö — íå íàöèîíàëüíîñòü, õîòü îá ýòîì è ìíîãî ãëóïîñòåé â ñïðàâî÷íîé ëèòåðàòóðå, ïðè÷èñëÿÿ êóìàíîâ, êèï÷àêîâ è ïîëîâöåâ ê îäíîìó íàðîäó. Âòîðîé ìîìåíò, íå ìåíåå âàæíûé, íàäî âíèìàòåëüíåå ïðèñìîòðåòüñÿ ê ëè÷íîñòè «ïîëîâåöêèõ õàíîâ», îíè äîëæíû îòêðûòüñÿ èññëåäîâàòåëþ ñîâåðøåííî ñ äðóãîé ñòîðîíû (ëóíû) ïîçíàíèÿ èñòîðèè.

Íà òåððèòîðèè ðàññåëåíèÿ ïîëî÷àí ñôîðìèðîâàëîñü Ïîëîöêîå êíÿæåñòâî. Çåìëè ïîëî÷àí ïðîñòèðàëèñü ïî îáîèì áåðåãàì Çàïàäíîé Äâèíû äàëåêî îò Ïîëîöêà âïëîòü äî Áàëòèéñêîãî ìîðÿ è ãðàíè÷èëè ñî ñìîëåíñêèìè êðèâè÷àìè, ïñêîâñêèìè è èëüìåíñêèìè ñëîâåíàìè. À âîåâàëè ñ íèìè êèåâëÿíå ñî âðåì¸í Àñêîëüäà, ïîêà Îëåã íå ïðèíÿë Êèåâ âî âëàäåíèå è ïðàâëåíèå.  Íèêîíîâñêîé ëåòîïèñè óïîìÿíóò ïîõîä íà ïîëî÷àí Àñêîëüäà è Äèðà ïîä 865 ãîäîì: « âîåâàøà Àñêîëäú è Äèðú ïîëî÷àíú è ìíîãî çëà ñúòâîðèøà». Ïîñëå Êðåùåíèÿ àêòèâíóþ áîðüáó ñ ïîëîâöàìè ïðîäîëæèë Ìîíîìàõ, à ðàçãðîìèëè ïîëîâöåâ ìîíãîëî-òàòàðû. Ïîëîâöû èñ÷åçëè ïî÷òè áåññëåäíî, óêàçûâàþò èñòîðèêè â îäíó äóäó ñ òåîëîãàìè, îäíàêî, åñëè âíèìàòåëüíî ïðèãëÿäåòüñÿ, òî îòûñêàòü ìîæíî äîáðóþ ïîëîâèíó ñðåäè íàñ è ñåé÷àñ. Íà îñíîâå ïîëîöêîãî äèàëåêòà ñôîðìèðîâàëèñü ñåâåðíûå è ñåâåðî-çàïàäíûå áåëîðóññêèå ãîâîðû (çàïàä Áðÿíñêîé îáëàñòè), à Ìàñëåíèöó ïðàçäíóåì äðóæíî è ïîâñåìåñòíî. «Ïî íîâåéøèì äàííûì ñðàâíèòåëüíîé ëèíãâèñòèêè, ïîëî÷àíå ãîâîðèëè íà ïîëîöêîì äèàëåêòå êðèâè÷ñêîãî ïëåìåííîãî ÿçûêà», ñîîáùàåò ñïðàâî÷íèê. Äîñòàòî÷íî ðàññìîòðåòü ïðîçâèùå, ÷òîáû óáåäèòüñÿ, ÷òî ÿ è ñäåëàë. Ïîëîâöû — êóìàíå (cumani, comani íà ëàòèíèöå), ÷òî ìîãóò îçíà÷àòü? Êîíè — êàìîíè? Âñ¸ ãîðàçäî ïðîùå: coma — êîñà (áîëã, ñåðá), âîëîñû, âàëàñû, âîëîññÿ, vlasy… Íó, à ñâèäåòåëü òîìó ðå÷êà Ïàëàòà: ïàë + àòà (ñåêñ è îòåö). Ïàìÿòíèê ñëîâó ïîëîâåö — ýòà ðåêà Ïîëîòà. Ïî-áåëîðóññêè Ïàëàòà — íà÷àëî å¸ â Íåâåëüñêîì ðàéîíå Ïñêîâñêîé îáëàñòè Ðîññèè, ïðàâûé ïðèòîê Çàïàäíîé Äâèíû, ó ñëèÿíèÿ — ãîðîä Ïîëîöê.

Èòàê, ê òåìå. Ïåðâûì äåëîì çàãëÿíó â ñëîâàðè è âèêèïåäèþ: Èçíà÷àëüíî «îïàëà» ãíåâíîå ñëîâî öàðÿ (âåëèêîãî êíÿçÿ), àäðåñîâàííîå ïðîâèíèâøåìóñÿ ïîääàííîìó, â êîòîðîì ãíåâ ìîíàðõà ñðàâíèâàåòñÿ ñ èñïåïåëÿþùåé ìîëíèåé. Ïîíÿòèå îá îïàëå, âèäèìî, ïîÿâèëîñü â îáèõîäå ñ íà÷àëîì ôîðìèðîâàíèÿ åäèíîãî Ðóññêîãî ãîñóäàðñòâà. Èíîñòðàííûå íàáëþäàòåëè Êîíðàä Áóññîâ è Ñòàíèñëàâ Íåìîåâñêèé îïèñàëè öåðåìîíèþ öàðñêîé îïàëû, óïîòðåáëÿâøóþñÿ â êîíöå XVI — íà÷àëå XVII âåêà òàê. Ñíà÷àëà îïàëüíîìó îáúÿâëÿëè åãî âèíó, ïîñëå ÷åãî ïîäâåðãàëè ãðàæäàíñêîé êàçíè — âûùèïûâàëè âîëîñû èç áîðîäû. Ýòî çíà÷èëî íàíåñòè ÷åëîâåêó ñòðàøíîå áåñ÷åñòüå. Âïàâøèé â íåìèëîñòü ñàíîâíèê äîëæåí áûë íîñèòü ÷¸ðíûå îäåæäû è âûêàçûâàòü ñìèðåíèå, ñíèìàÿ øàïêó ïåðåä âñòðå÷íûìè. Äà óæ. Èçó÷àþ ñëåäñòâèÿ, íèêàê íå ìîãó íàéòè çíà÷åíèÿ ñëîâà îïàëà. Ñìàõèâàåò íà îïàë ñâèíüè ñîëîìîé, óäàëåíèå âîëîñÿíîãî ïîêðîâà, åù¸ íàçûâàþò ñìîëåíèå — îñìîëèòü òóøó. «Êóð â îùèï» òîæå ïîäõîäèò. Åñëè òû çíàåøü, ÷òî òàêîå êóð (ïåòóõ ïî- äð.ðóññêè) è ùèïà÷ (âîð âûñøåé êâàëèôèêàöèè, ýëèòà óãîëîâíîãî îáùåñòâà, êàðìàííèê), ïåðåä òîáîé îòêðûâàåòñÿ èçóìèòåëüíîå ïî êðàñîòå èçðå÷åíèå. Íî ìåíÿ èíòåðåñóåò èçíà÷àëüíîå çíà÷åíèå — «îïàëà» è îò÷åãî ïðîèçîøëî ñëîâî? Êàê ýòî ïî-ðóññêè, ýòèìîëîãèÿ? Âîò-âîò. Ïåðåõîæó ïî ññûëêå: Îïàëà ðåêà íà ïîëóîñòðîâå Êàì÷àòêà, ñåëî… Îïàëà íåìèëîñòü ñî ñòîðîíû ìîíàðõà èëè èíîãî ìîãóùåñòâåííîãî è âëèÿòåëüíîãî ÷åëîâåêà. Âñ¸. Íî ìíîãî êîñâåííûõ íàì¸êîâ: ïàëà÷ îò ñëîâà ïàë (êîãî, ñäåëàòü ïàëà÷îì, èëè æåñòîêèì ìó÷èòåëåì; -ñÿ, ñòàòü òàêèì). Áåñïàìÿòíàÿ ñîáàêà — ñòàòüÿ «Áåñïàìÿòíàÿ ñîáàêà» â 3-ì òîìå «Ýíöèêëîïåäè÷åñêîãî ñëîâàðÿ Áðîêãàóçà è Åôðîíà» — «ñîáàêà æàäíàÿ äî àçàðòíîñòè». Ðîäñòâåííûå ñëîâà ïàëó-îïàëå îïàëçûâàòü, îïîëçàòü, îïîëçòè ÷òî èëè âîêðóã, îêîëî ÷åãî, ïîëçòè îáõîäîì, êàê îáîéòè, îáúåõàòü. Ñðàâíè — íà êðèâîé êîçå íå ïîäúåõàòü. Æóê îïîëç ëóæó. Èëè êàê î íåïðî÷íîì îñíîâàíèè — ñïîëçàòü, îòêîñ, áåðåã îïîëçàåò. Ñòåíà îïîëçëà. ×òî íà òåáå ïîÿñ âñå îïîëçàåò? Øóáà îïîëçëà, ìåõ îïîëç, îáëåç, âûëåç. À ðàç òàê, òî ëüçÿ-íåëüçÿ, ïîëåçíîå è ñþäà æå ëåñ — ïûòàþñü ðàçìûøëÿòü. Âîò ó Äàëÿ: îïîëçåíü è îïîëçèíà æåí. îáâàë, îñàäêà çåìëè, íà áåðåãó èëè íà îâðàãå, îò ïîäìîþ äîæäÿìè èëè ðîäíèêàìè. Òîëêîâûé ñëîâàðü Óøàêîâà (1935-1940): Ïå÷åðñêèé ìîíàñòûðü â Íèæíåì íåêîãäà îñåë îïîëçíåì è ïîãèá â Âîëãå. Îòêîñ äàë îïîëçèíó. Ðåáåíîê îïîëçàë âñþ êîìíàòó. Äîïîëíþ åù¸ îäíèì òåðìèíîì, î êîòîðîì ñëîâàðè çàáûëè: Ïàëåîëîã — ñòàðü¸, âåòõîñòü + ó÷åíèå, ñðàâíè ñ êîíñòðóêöèåé ñëîâà ôèëîëîã, à óæ ÿ íà òåáÿ çàïàë, òàêè è ïåðåâîäà íå òðåáóåò. Êàê è ïàë¸íàÿ (âîäêà, ïîéëî) íå íàñòîÿùàÿ è îïàñíàÿ äëÿ çäîðîâüÿ. «Íàñ êàæäûé äåíü îïàëà îæèäàåò, òþðüìà, Ñèáèðü, êëîáóê èëü êàíäàëû.» Ïóøêèí. Êàê â âîäó ãëÿäåë.

Ïî îäíîé èç âåðñèé, íàçâàíèå ïðîèñõîäèò îò áàëòèéñêîé îñíîâû pal, palt, ëèò. pala «áîëîòî», ëèò. palios «çàáîëà÷èâàþùååñÿ îçåðî», ëàòûø. palts, palte «ëóæà, äîæäåâîé ïîòîê». Ïî äðóãîé âåðñèè, íàçâàíèå ñâÿçàíî ñ ôèí. paltta, paltto, ëèâ. paald, ñààì. puolda «îáðûâ, ñêàò, êðàé, âîçâûøåííîñòü», ÷òî îáúÿñíÿåòñÿ ïðåèìóùåñòâåííî îáðûâèñòûìè áåðåãàìè ðåêè… Êàê âñåãäà, íà ëèõîì êîíå è âïåðåäè ôèëîëîãîâ ðîññèÿí — áàëòû. Áàëòû îò ñëîâà òîïîð. Íè÷åãî ëè÷íîãî, ýòî ïðÿìîé ïåðåâîä: áàëò = òîïîð ïî-ðóññêè è ïî-òàòàðñêè áàëòà (ñð. Áàëäà ó Ïóøêèíà).

Îò «áàëòèéñêîé îñíîâû» pal/pala ìîæíî âûâåñòè ñïàë/ñïàëà/îïàëà, íî áàëòèéñêàÿ ëè îíà, îñíîâà? À â ñëîâå ïàëüòî — palte — ðàññìîòðåòü «ëóæó», à â palts — ïàëòóñà… Ïåðåâîä: pal te — íåæíûé, Íåæí³ — íàïîìèíàåò èìÿ ãîðîäà Íåæèí è íåæíîñòü òåëà ðûáû. Ïî-áåëîðóññêè ýòî «Ïÿø÷îòíû» (íåæíî, ñåðá.) èëè: ïÿø ÷îòíû — Äàæå ïåøêîì — ×àê è ïåøêå (ñåðá) — Dokonce i p;;ky (÷åõ) — äî êîíöà è ïåøêè. Òåðìèí ïðèîáðåòàåò òåîëîãè÷åñêèå îáîðîòû, çíà÷åíèå «ïåøêè» ñì. ñòàòüþ î çíàêå «ïñè» â ïñèõîëîãèè. À äåëåíèå íà ÷¸ò è íå÷åò (êîíåö è íà÷àëî) — ñòàòüþ «Íîëü è Ñóÿ èç èñòîðèÿ ôèãóðû…», òàì ÿ çàäàâàëñÿ âîïðîñîì, ïî÷åìó íóëü — ÷¸òíîå ÷èñëî? Ïîòîìó ÷òî âîêðóã íåãî (ñïðàâà è ñëåâà) ðàñïîëîæåíû åäèíèöû — òàêîé îòâåò íàóêè.

Èíòåðåñíî, à ðûáà ïàëòóñ (ðîä ëó÷åï¸ðûõ ðûá), ÷òî ìå÷åò èêðó íà ãëóáèíå ñâûøå 300 ì, òîæå îò âûñûõàþùåãî áîëîòà? Ïàëòóñû, òàêæå ïàëòóñîâûå («ìîðñêîé ÿçûê») èëè ñåìåéñòâî êàìáàëîâûõ. Âèä ëó÷åï¸ðûõ ðûá — ñåìåéñòâà ñîëååâûõ (ëàò. Solea solea). ß ïðîáîâàë êàì÷àòñêîãî ïàëòóñà íà Êàì÷àòêå è ÿçûê èñïàíñêîãî óëîâà â Èñïàíèè, â ÷¸ì ðàçíèöà? Íàø ïàëòóñ — ýòî îãðîìíàÿ æèðíàÿ ðûáà îäíà èç ñàìûõ äîðîãèõ íà ïðèëàâêå, à ÿçûê Ñðåäèçåìíîìîðñêîé — ýòî 30-40 ñì â ðàçìåðå, ðûáêà âñÿ êîñòèñòàÿ è ãîòîâàÿ æàðåíàÿ ñ ãàðíèðîì ñòîèò 12 åâðî, â ìàãàçèíàõ — 8 åâðî ñâåæàÿ. Íî âêóñíàÿ çàðàçà! Ýòî ðàçíûå ðûáû ïî âíåøíåìó âèäó è ðàçìåðó, íî îäíîãî ñåìåéñòâà è ïëîñêèå. ×òî âêëàäûâàëîñü â èìÿ, êàêîâî çíà÷åíèå?

Solea solea (ëàò) — Áîòèíîê, ñàïîã (Äîìàøíÿÿ îáóâü) — Áîò, áîò (Òýïö³ê³, áåëîð) — Bota, bota (Ba;kory, ÷åõ) — copati (Äîìàøíÿÿ îáóâü, ñëîâåí) — òàïî÷êè (óêð). ×òî ìîãó ñêàçàòü îïðåäåë¸ííî, òàêè òàïî÷êè íå áîëîòî. Áîòèíîê, íàîáîðîò — çàùèòà îò âëàãè. Íî ÿçûêîì áîòàþò è, ïðè÷¸ì ïî ôåíå, à áîòâà óõîäèò íà êîìïîñò. Âîò îíî îòêóäà! Èëè íàîáîðîò, ñíà÷àëà áîòàëè, à ïîòîì è ðûáó-ëîïàòó îáîçâàëè áîòèíêîì. Ëîïàòíèê, êîòîðûé ðàáîòàë íà ëîïàòå çåìëåêîïîì (copati) ñòàë êîøåëüêîì èëè ïîëèöåéñêèì êîïîì (êîòîðûé ðàñêàïûâàåò ïî äåëó). ßñíî, ãëàâíîå — ëîãè÷íî. Ïî-ñëîâåíñêè copa — ÷àøêà, òî åñòü ñîñóä äëÿ æèäêîñòè. Áîòèê — íåáîëüøîãî ðàçìåðà ñóäíî, ñ êîòîðîãî íà÷èíàë ϸòð.

À òåïåðü ñðàâíèòå «áàëòèéñêóþ îñíîâó pal» ñî ñëîâîì ïàëëåòû (ïîääîíû äåðåâÿííûå ïîä êàêîé-íèáóäü ãðóç), âîò òóò âîäîé ñîâåðøåííî íå ïàõíåò. Ïîòîìó ÷òî îíà íå èìååò çàïàõà. Åñëè ñ îäíèì «ë» ïèøåòñÿ, òî èìååò — Ïàëåòà (áëþäî) — èñïàíñêèé íàöèîíàëüíûé äåëèêàòåñ, ñûðîâÿëåíûé ñâèíîé îêîðîê (àíàëîã õàìîíà, íî èç ïåðåäíèõ íîã). Òî, ÷òî ó íàñ íàçûâàåòñÿ… ëîïàòêà! Ïî ïóòè íàõîäèøü äëÿ ñåáÿ ñòîëüêî ìíîãî íîâûõ ñëîâ, íî íè ñëîâà çà íóæíóþ ýòèìîëîãèþ… Åù¸ âàðèàíò: «Ïàëåòà óïàêîâàííàÿ ñêëàäñêàÿ åäèíèöà, îáðàçîâàííàÿ ïîääîíîì äëÿ ïåðåâîçêè ãðóçîâ, è ðàñïîëîæåííûì íà í¸ì òîâàðîì». Òî æå ñàìîå, ÷òî è íîãè â òàïî÷êàõ, ãäå îíè èëè Âû — «ñêëàäñêàÿ åäèíèöà». Ñûðîñòè íå îáíàðóæåíî è â ýòîì ñëó÷àå, íàîáîðîò, «åäèíèöà» íàä¸æíî îò íå¸ çàùèùåíà. Èùåì äàëüøå (êîïàåì).

Ïàëëåòà — ñóùåñòâèòåëüíîå, íåîäóøåâë¸ííîå, æåíñêèé ðîä, 1-å ñêëîíåíèå (òèï ñêëîíåíèÿ 1a ïî êëàññèôèêàöèè À. À. Çàëèçíÿêà). Çàìå÷àòåëüíî. À ÷òî óâàæàåìûé àêàäåìèê äóìàåò çà êîðåíü? Èçóìèòåëüíî! Ó íåãî êîðåíü: -ïàëëåò-; îêîí÷àíèå: -à. È çà ýòî ïëàòÿò äåíüãè? Äà, ïðè÷¸ì ïðèëè÷íûå äåíüãè è ýòî èçó÷àþò â øêîëå. Áàëòû ðîññèÿí îáñêà÷óò îäíîçíà÷íî. ׸-òà ìíå ðàñõîòåëîñü áûòü è ðàáîòàòü àêàäåìèêîì, ñ äðóãîé ñòîðîíû, â èíòåðåñàõ èñòèíû, íå ïðàâäû, íî êðèâäû… Çàáîòàëñÿ, õîòåë ñêàçàòü, ÷òî äàæå ïàë è òîò — ñëîæíî íàçâàòü êîðíåì: ïàë = ï + àë, à óæå äàëüøå ìîæíî èçîáðåòàòü êîëåñî, àëòûí è ÷òî äóøå óãîäíî. Ýòî ïàëüöû, ïàëàòà, ïàëëåòà, îïàëà è ò. ï. â ðàçíûõ çíà÷åíèÿ ðàçíûì íàðîäàì ïðè îäíèõ çâóêàõ, èëè ë¸ãêèì èñêàæåíèåì óäàðåíèÿ â ñëîâå. Åñòü ïîäîçðåíèå, ÷òî ïîñòðîåíèå ÿçûêà îò êîðíåé ýòî êàêîé-òî áëóä, àáñîëþòíî íè êîìó íå íóæíûé. Ðàñò¸ò äåðåâî (ñòåáåë¸ê ëè), âîò ó íåãî åñòü êîðåíü, ñåìåíà è ïëîäû. Ïîíþõàë, îòêóñèë — íå ïîíðàâèëîñü, âûïëþíóë. Êàêîé êîðåíü ó ÷åëîâåêà? Âåòõèé è ñòàðûé (âåê), à ó æåíùèíû? Ïóòü ïîçíàíèÿ ïëîäà (ïî äåðåâó) ïðèìåðíî òîò æå, òû óæå íå õî÷åøü, à òåáÿ óãîâàðèâàþò — çà ìàìó ëîæå÷êó, çà ïàïó… Ñ êàêîé öåëüþ èëè äëÿ ÷åãî ìû èçó÷àåì êîðíè è ôîíåòèêó ñ ìîðôåìàìè â øêîëàõ? Èíòåðåñíûé âîïðîñ. Êîãäà ïîãîí íå áûëî, íà ïåòëèöå áûëà øïàëà — ÷èí îôèöåðà. Ìíå áîëüøå èíòåðåñíî, ïî÷åìó òàê? Èëè ïî÷åìó âûñîêèé ÷åëîâåê øïàëà (×åòûðíàäöàòèëåòíèé Ñåðûé òàêàÿ øïàëà.  àâòîáóñå ñòîèò âñå âçðîñëûå íèæå åãî). Òî æå, ÷òî ôîôàí, óäàð ñðåäíèì ïàëüöåì ïî ãîëîâå: Ñîâñåì îáíàãëåë, íåäîðîñëü, ðîò çàêðîé, à íå òî ñåé÷àñ øïàëó îòïóùó! Îáùàåìñÿ, íå çíàÿ ðîäíîãî ÿçûêà ïðè íàëè÷èè ìíîæåñòâà ñëîâàðåé, îäèí äðóãîãî òîëùå.

Ðàçëè÷íûå ñëîâàðè (à èõ ó íàñ åñòü!) äàþò ïðîèçâîäíîå îò opaliti «îáæå÷ü»; ñåðäèòüñÿ, îïàëüíûé (äð.-ðóññê. îïàëúêà «ãíåâ»). Äåðæàòü â ÷¸ðíîì òåëå. Îáùåñëàâÿíñêîå ñëîâî îò ãëàãîëà îïàëèòè, îáðàçîâàííîãî ïðèñòàâî÷íûì ñïîñîáîì îò ïàëèòè; ñð. ïëàìÿ, ïîëåíî, ïåïåë è òàê äî çîëû è øïàëû. À îïàë íå òîëüêî íàçâàíèå ñèãàðåò, íî è öåííûé êàìåíü, êîåãî ëó÷øèé âèä áëàãîðîäíûé èëè ìîëî÷íûé îïàë, ìëå÷íîé áåëèçíû, ñ îãíèñòûì, ðàäóæíûì îòëèâîì. Îò ;palus «êàìåíü» < «âåðõíèé êàìåíü» < «âåðõ ãîðû», ñóô. ïðîèçâîäíîãî îò ;pa. À «óïà» ïî-÷óâàøñêè ìåäâåäü, ïî-ðóññêè — Íàäåæäà, ó áàëòà — âîäà. ÎÏÀËÈÂÀÒÜ (ó Äàëÿ) îïàëÿòü, îïàëèòü ÷òî, îáæå÷ü, ïðèæå÷ü ñíàðóæè. Ñî ñâèíüè íå ñûìàþò øêóðû, à øåðñòü îïàëÿþò, ñìîëÿò. Ëåã÷å ñóéñÿ íà ñâå÷ó: îïàëèøü âîëîñà! Îïàëèòü ñòîëáû, êîìëè ñòîëáîâ, îáæå÷ü, îáóãëèòü. Îïàëêà ñâèíüè, îñìîëåíüå. Îïàëêà ïàñòáèù, ñèá. ïàë, ïîæåã âåòîøè ïî âåñíå. || Îïàë, îïàëåííîå ìåñòî, ÷àñòü, ëèáî âåùü; îáæîã. Âñòàðü, öàðñêàÿ îïàëà âëåêëà çà ñîáîþ ññûëêó è êîíå÷íîå ðàçîðåíüå. Îïàëüíûé, îïàëåííûé, ïîäïàâøèé ãíåâó, îïàëå. Îïàëüíîå èìåíüå, îïàëüíîãî áîÿðèíà. Íà îïàëüíûé òîâàð ìíîãî êóïöîâ, íà çàïðåòíûé». Ñëîâî îïàë;òè — îáæèãàòü, îïàëÿòü (ñð. ïàëàòè — ìåñòî ñïàòü, êðîâàòü). Ïàë, îïàë è ñìîëåíèå ñáëèæàåòñÿ ñ íàçâàíèåì ãîðîäà Ñìîëåíñê, îñíîâàííîãî ïîëîâöàìè-êðèâè÷àìè.  äîïåòðîâñêîé Ðóñè: ãíåâ, íåìèëîñòü öàðÿ ê ïðîâèíèâøåìóñÿ áîÿðèíó, âåëüìîæå. Èêîíà Êóïèíà Íå-îïàë-èìàÿ ïîÿâëÿåòñÿ íà Ðóñè â 16 âåêå, ïðèìåðíî â ýòî âðåìÿ. Ðóññêî-òàòàðñêèé ñëîâàðü > áûòü â îïàëå ïàòøà òàðàôûííàí æ;áåðë;í; — ïåðàñëåä ç áîêó öàðà (áîê èëè êóïåö — î áîãå); ïåðåñë³äóâàííÿ ç áîêó êîðîëÿ (óêð), progon od strane kralja è ò.ä. Ïîëîâöû èñ÷åçëè, èãî ïðîøëî, ïîòîì êðåùåíèå ÂÊË â 17 âåêå, ïðèñîåäèíåíèå Ëåâîáåðåæüÿ, çàòåì ðàñêîë öåðêâè ïîñëå íåóäà÷íîãî îáúåäèíåíèÿ â îäíî ëîíî è çíàìåíèòûå 12 óêàçîâ Ñîôüè î ñòàðîâåðàõ, ïîòîì ϸòð îáúåäèíÿåò çåìëè è ñòðîèò ñòîëèöó ìèðà íà Íåâå. Òî åñòü âðåìÿ ïîÿâëåíèÿ ñëîâà «îïàëà» â ðóññêîé ëèòåðàòóðå ñîâïàäàåò ñ ñîáûòèÿìè ñìåíû äèíàñòèè è äàëüíåéøåãî «îáúåäèíåíèÿ çåìåëü» â õîäå Ñåâåðíîé âîéíû Ïåòðîì. Ñèÿ ïåðâàÿ çíàìåíèòàÿ áîÿðñêàÿ îïàëà èçóìèëà âåëüìîæ, äîêàçàâ, ÷òî ãíåâ ñàìîäåðæöà íå ùàäèò íè ñàíà, íè çàñëóã äîëãîâðåìåííûõ. Í. Ì. Êàðàìçèí, «Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîññèéñêîãî: Òîì 6», 18111818 ã. Íåëþáîâü âñÿêîãî ðîäà ê ÷åìó èëè êîìó-ëèáî: Èçäàâíà ÷òåíüå ðàçëþáèë, // Îäíàêî æ íåñêîëüêî òâîðåíèé // Îí èç îïàëû èñêëþ÷èë. À. Ñ. Ïóøêèí, «Åâãåíèé Îíåãèí», 18271828 ã. Ê óäèâëåíèþ, íå îáíàðóæèë (ïëîõî èñêàë?) ñáëèæåíèÿ ãëàãîëîâ — çàïàëèòü è ðàñòîïèòü (ïå÷êó), ÷òî îäíî è òî æå ïî ñìûñëó.

Òåì íå ìåíåå, ïðîäîëæó çà ñâî¸, êàêîå îòíîøåíèå èìååò ïîääîí-óïàêîâêà ê ïàëó? Îêàçûâàåòñÿ, ñàìîå ïðÿìîå îòíîøåíèå, íàõîæó â äðóãîì ìåñòå. «Ïàëëåòà — ìåòàëë., óñòàð. ñïåêàòåëüíàÿ ñòàëüíàÿ èëè ÷óãóííàÿ òåëåæêà ñ áîêîâûìè áîðòàìè è êîëîñíèêàìè âìåñòî äíà. Ëåíòî÷íàÿ ìàøèíà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé çàìêíóòóþ öåïü äâèæóùèõñÿ ñïåêàòåëüíûõ òåëåæåê-ïàëëåò, ïåðåìåùàþùèõñÿ ïî ðåëüñàì. Íà ñòàëüíîé ðàìå êàæäîé ïàëëåòû ìîíòèðóþò òðè ðÿäà êîëîñíèêîâ». À. Ï. Ãîðêèí, «Òåõíèêà: Ñîâðåìåííàÿ èëëþñòðèðîâàííàÿ ýíöèêëîïåäèÿ», 2006 ã. «Âî âðåìÿ ïåðåâîðà÷èâàíèÿ ïàëëåò ïðè îáðàòíîì äâèæåíèè îòâåðñòèÿ î÷èùàþòñÿ ïî ïðèíöèïó äâèæåíèÿ íîæíèö». Ô. Ì. Ëîñêóòîâ, Ñ. ß. Ïåòêåð, «Öâåòíàÿ ìåòàëëóðãèÿ êàïèòàëèñòè÷åñêèõ ñòðàí», 1963 ã. Èç ÷åãî ìîæíî ñäåëàòü âûâîä, ÷òî «ñïåêàòåëüíàÿ» — íå óâëàæíÿþùàÿ. Íè÷åãî ÿ áîëüøå íå íàø¸ë, íî ñìûñë òàêîé æå, ÷òî è òàïî÷êè, ÷òîáû äåðæàòü íîãè â òåïëå (ãîëîâó â õîëîäå). Êàê ó Æþëü-Âåðíà, òàì ÷åëîâåê âñ¸ âðåìÿ äâèæåòñÿ íà ñåâåð, íå ïîíèìàÿ, çà÷åì è ïî÷åìó, íî òàê âäîëáèëè ñ äåòñòâà. È âîò îí ÷åøåò ïî «îñè æèçíè» ñ Êàèðà äî Ïèòåðà (ÿ ôàíòàçèðóþ äàëüøå), è âûøå è áëèæå ê ïîëþñó ïîìå÷àÿ òåððèòîðèþ. Ïîòîìó ÷òî ñåâåðà: ñå âåðà? Äà, ñàì ñåáå è îáúÿñíÿþ, êàê è â ñëó÷àå ñ ïàëîì-îïàëîì. Áîëãàðñêèå ñèãàðåòû «Îïàë» (Opal) â Ñîþçå ñòîèëè 35 êîï, íàêóðèâøèñü, ñòàëè ïèñàòü — âðåäíî äëÿ çäîðîâüÿ. Ñëîæíî íå ñîãëàñèòüñÿ, åñëè Îïàë — «êàìåíü» (â òðàíñêðèïöèè ÷åðåç äð.-ãðå÷. ;;;;;;;; è ëàò. îðàlus). Êàìåíü âðåäåí äëÿ çäîðîâüÿ.

Äàæå êîíñòðóêöèÿ ñëîâà ïîä-äîí îäèíàêîâà ñ ïàë-ëåòîé. Ëåòà — ðåêà, âîò òóò åñòü ñûðîå ìåñòî ïðîìåæ áåðåãîâ. Èçó÷àþ äàëüøå: «Ïðîèñõîäèò îò ôðàíö. palette, äàëåå îò ?? — äâà âîïðîñà». Òóïèê íàóêè ðàçðåøàåòñÿ ïðîñòî: palette — ïàëèòðà, ïàë³òðà (ëîïàñòü). Ðàñêðûâàÿ òåðìè: palet te — óêðàñèòü òåáÿ, ïàë³òü òåáå — ñðàçó ïîø¸ë ðàçãîâîð… À «ïàë³òü òåáå» — êóðèòå òåáÿ, ïàë³öü öÿáå — êóðèòü îò ñëîâà «êóð». ×òî òàêîå êóð ýòî ìû óæå â êóð-ñå (äð. ðóññêèé — ïåòóõ; cur — ñâÿùåííèê, èñï.), Èçáóøêà íà êóðüèõ íîæêàõ — íå îò êóðèöû? Íåò, íîãè îò ïåòóõà, êàê íå êðóòè å¸ áåäíóþ ê ëåñó çàäîì ñåáå ïåðåäîì… È â ëþáîé äðóãîé ïîçå — äðåâåñèíà áóäåò îïàë¸ííàÿ. Îêóðåííûå ñâàè — ñòîëáû ïîä èçáó, îáóãëåííûå äî ÷åðíîòû — íå ãíèþò â çåìëå. Åâðåè, ïî÷åìó-òî, ñåáÿ ïîçèöèîíèðóþò ÷¸ðíûìè (ñî ñëîâ ðàââèíà Èçðàèëÿ), ñ ýòîé ïîçèöèè èñòîðèÿ ×åðíèãîâñêîãî êíÿæåñòâà â ïðîòèâîñòîÿíèè ñ Ðóñüþ Áåëîé âèäèòñÿ áîëåå îò÷¸òëèâî. Åñëè óâèäèòå êàðòèíêó èçáóøêè, à íà íîæêàõ — øïîðû, çíà÷èò ðèñîâàë ÷åëîâåê çíàþùèé. Íîãè ïåòóõà èìåþò ïÿòü ïàëüöåâ, à êóðèöû — ÷åòûðå… Ïî ñòðîåíèþ ñòóïíè ïòèöû ìîæíî áåç îøèáêè èçó÷èòü âñþ íàøó èñòîðèþ íà ëàòèíèöå, òàì ÷òî íè êîñòî÷êà, òî êëàäåçü äëÿ èññëåäîâàòåëÿ. Èñïàíöû íàçûâàþò å¸ áëàíêî, îíè äàâíî èçãíàëè åâðååâ (òî åñòü âòîðîçàêîíèå). Åñòü î÷åíü èíòåðåñíûé íàó÷íûé ñïîð, ó êóðèöû è ïåòóõà — ëàïû èëè íîãè? Íî ýòî óæå äðóãàÿ òåìà, õîòü è «ïàë» òàì åñòü, íî çà èçáóøêó ëó÷øå íàïèñàòü îòäåëüíî, áîëåå ïîäðîáíî, âåäü ïîëîâèíà âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ Ðîññèè äóìàåò çà êóðèöó, âòîðàÿ çà îïàë, à êàê æå äåòè?

Ïîðà çàêðóãëÿòüñÿ, ÷òî â ñòàòüå íàêîïàë è çàïîìíèëîñü, òàê ýòî «êîðåíü: -ïàëëåò-;» îò íàóêè, êîòîðûé ëó÷øå íå âñïîìèíàòü ïåðåä ñíîì. Áåçóñëîâíî, òàïî÷êè — îò ðûáû, ðàçâå ÿ, êîãäà-íèáóäü óçíàë áû ïðîèñõîæäåíèå ïîñëîâèöû, íå èçó÷àÿ «ïàë»? Èëè ïàëèòü — êóðèòü. ×òî áîòèíîê è ïîëóáîòèíîê — äîìàøíÿÿ îáóâü, ÿ äîãàäûâàëñÿ. Êñòàòè, â ðóññêîì ÿçûêå ïðàâèëà îäåòü/íàäåòü è îáóòü/ðàçóòü, êàê áû ñêàçàòü ïðîùå, äî êîíöà íå äîâåäåíû. Ê ïðîöåññó îáóâêè íàäî âåðíóòüñÿ ñïåöèàëüíî (â îòíîøåíèè íåîäóøåâë¸ííûõ ñ îäóøåâë¸ííûìè ïðåäìåòàìè), ñðàâíèâàÿ ñ ïðîöåññîì îäåâàíèÿ. Åñòü íþàíñû, âñïîìèíàÿ ðóññêèå è ãåðìàíñêèå îáû÷àè, î êîòîðûõ ÿ îïèñûâàë ñòàòü¸é íèæå (î ïîëîâöàõ è ÷åðåâè÷êàõ îò öàðèöû — Ãîãîëÿ). ßçûê ÷òî ëîïàòà (à ëîïàòíèê — êîøåë¸ê) ïîëó÷èëîñü ïî õîäó. ×òî îïàëà ñëîâî ïðîèçâîäíîå îò ïàë (ïàë = ï + àë), è îíî èçíà÷àëüíî ïðèìåíÿëîñü è óïîòðåáëÿëîñü â âîïðîñàõ âåðîèñïîâåäàíèÿ, à ïîçæå ïðèîáðåëî áûòîâîé õàðàêòåð, òî î÷åâèäíî. Íàïðèìåð: îïëàòà, ïëà÷, ïàëîâíèê (÷åðïàê), ïàëüìà, øïàëà, ïàëîìà (ãîëóáü, èñï.). Èëè èìåíà: Ïëàòîí, Ïàëåñòèíà, Ïàëîìà (èìÿ), Íî è ïàëà÷. Èíòåðåñíûå ïðèìåðû ó Äàëÿ, îí ïðèâîäèò ê îïàëå — îïàëà÷èòü è ïàëà÷à. Îïàëåíüå, îïàëèòü, îïàëÿòü. Î÷åíü ìíîãî ñëîâ ñîçâó÷íûõ ñ îïàëà, òîëüêî íåò åäèíñòâåííîãî, èç-çà ÷åãî? Ïðè÷èíà, ñëåäóåò ïîëàãàòü, ðåëèãèîçíûå ðàçíîãëàñèÿ. Îäíàêî ñëîâî ýòî áûëî äî õðèñòèàí, òóò è ê áàáêå íå õîäè. Âñå ñâîè ÿçû÷åñêèå ñëîâà è òåðìèíû ëþäè ïðèìåíÿëè â îòíîøåíèè êàêèõ-òî íîâûõ ñîáûòèé, äåéñòâèé, âåùåé. Ïðåêðàñíî îòäàâàÿ îò÷¸ò â êàêèõ æèòåéñêèõ ñèòóàöèÿõ ìîæíî ïðèìåíèòü ñëîâî ïåðåïàëêà (ðóãàíü, áðàíü), íå ïîíèìàåì åãî ïðîèñõîæäåíèÿ.

ßçûê áåç êîñòè è ìîæíî ìîëîòü íåóñòàííî, åñëè ñðàâíèâàòü ñ ïàëòóñîì, òàê è åñòü. Ðûáà. Ïðîñòî êóñîê æèðà. Ìíå äàâíî íå äàâàëà ïîêîÿ îäíà ôðàçà â «Ñëîâå î ïîëêó», êîãäà òîïèëè ðóññêèé æèð íà äíå Êàÿëû… Êàê ýòî âîçìîæíî? «È, ïàäåñÿ Êîáÿêú âú ãðàäå Êiåâå, âú ãðèäíèöå Ñâÿòúñëàâëè. Òó Íåìöè è Âåíåäèöè, òó Ãðåöè è Ìîðàâà ïîþòú ñëàâó Ñâÿòúñëàâëþ! êàþòü Êíÿçÿ Èãîðÿ, èæå ïîãðóçè æèðú âî äíå Êàÿëû, ðåêû Ïîëîâåöêiÿ, Ðóñêàãî çëàòà íàñûïàøà». Êàê ìîæíî óòîïèòü æèð? È êàê èì ýòî óäàâàëîñü, íå ïðåäñòàâëÿþ… Êòî-íèáóäü ïðîáîâàë òîïèòü æèð â âîäå? Íå ïðèâÿçûâàÿ ê ìàñëó êàìíÿ. Ïîäåëèòåñü îïûòîì…

Ñïàñèáî.

02.12.2021, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

Ïðîäîëæåíèå ñòàòüè:

ßçûê è èñòèíà åäèíû. Ýòèìîëîãèÿ ÿçûêà

http://proza.ru/2021/12/04/665

Ïîëîâåö. Çíà÷åíèå è ïðîèñõîæäåíèå ëîâåö…

http://proza.ru/2021/11/29/1507

Íîëü è Ñóÿ èç èñòîðèÿ ôèãóðû…

http://proza.ru/2021/10/22/1650

×òî îçíà÷àåò ñèìâîë ïñè?

http://proza.ru/2021/11/11/1342

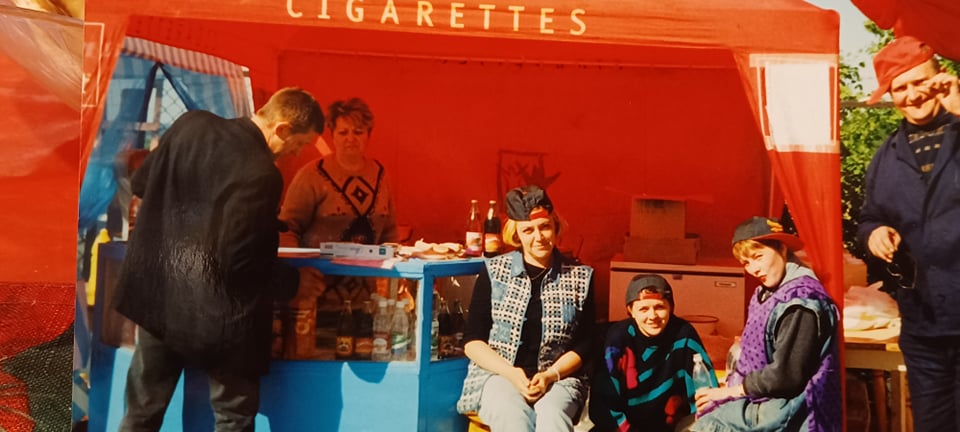

* ôîòî: ðåêà Ïàëàòà

- Глава первая. Как изменяются языки

- 1. Языки похожие и непохожие

- 2. Какие языки похожи друг на друга?

- 3. Язык и время

- 4. Об изменениях в языке: изменения значений слов

- 5. Еще об изменениях в языке: изменения в произношении слов

- 6. Отступление: как изменялось произношение слов в русском языке

- 7. Еще об изменениях в языке: изменения в грамматике

- 8. Что мы узнали об изменениях в языке?

- Глава вторая. Родство языков и языковые семьи

- 1. Как возникают родственные языки?

- 2. Как определить родственные языки?

- 3. Звуковые соответствия

- 4. Языковые группы и семьи

- Глава третья. Разные языки разных людей

- 1. Язык и география

- 2. А чем язык отличается от диалекта?

- 3. Судьбы диалектов

- 4. Социолингвистика

- 5. Государства и их языки

- 6. Вверх и вниз по ступенькам

- 7. Диглоссия и билингвизм

- 8. Мы говорим на разных языках…

- 9. Речь разных групп людей. Жаргоны

- 10. Мужская и женская речь

- 11. О том, как быть вежливым

^

Глава первая. Как изменяются языки

^

1. Языки похожие и непохожие

Языки бывают совсем непохожи друг на друга, а бывают, наоборот, очень похожи. Иногда два языка настолько похожи, что тот, кто знает один из этих языков, может понять всё или почти всё, что сказано на другом языке. Например, русский и белорусский — разные языки, но они очень похожи. Ни один язык так не похож на русский, как белорусский. Для тех, кто знает русский язык и учился писать по-русски, белорусский текст выглядит немного непривычно, но если вдуматься, то в нем можно понять почти всё. Вот начало одного белорусского стихотворения (в котором я на всякий случай поставил ударения, чтобы читать было удобнее):

Стая´ла я´блыня ля вёскi,

як падаро´жнiк miж даро´г.

Вясно´ю па´далi пялёсткi,

нiбы сняжы´нкi, на муро´г…

Попробуйте сначала сами догадаться, что значит это четверостишие. Какие отличия белорусского языка от русского удается здесь заметить?

А теперь будем разбираться вместе. Прежде всего, оказывается, многие белорусские слова просто пишутся по-другому, а звучат так же, как русские. Например, первое слово в нашем стихотворении и русские, и белорусы произносят одинаково, но по-русски мы напишем: стояла. Еще сразу бросается в глаза, что вместо русской буквы и по-белорусски пишется «латинская» буква i Действительно, буква и в белорусском языке не используется, а i читается так же, как русское и. Поэтому белорусское слово падарожнiк, если его просто прочесть вслух, сразу окажется знакомым нам русским словом подорожник. Кстати, в русском языке до 1918 года использовались обе буквы: и наряду с i; буквы эти читались одинаково, и в конце концов оставили только одну из них. Так же поступили и создатели белорусской письменности. Но букву выбрали другую.

До сих пор мы обсуждали не столько различия между двумя языками, сколько различия в том, как в них принято записывать слова. Лингвисты называют это различиями в орфографии. Орфография — это всё-таки не сам язык. Если бы между русским и белорусским были только орфографические различия, то это был бы, строго говоря, один и тот же язык. Но русский и белорусский языки различаются, конечно, не только орфографией. Во-первых, легко заметить, что некоторые белорусские слова хотя и похожи на русские, но всё же произносятся чуть-чуть иначе. Слово яблоня по-русски произносится приблизительно как яблАня, а по-белорусски — яблЫня; слово весною по-русски произносится приблизительно как вИсною, а по-белорусски — вЯсною (именно так, как написано). Есть и более сложные случаи: интересно, узнали ли вы в белорусском пялёсткi русское лепестки?

Во-вторых, некоторых белорусских слов в русском языке вовсе нет, и в этом-то случае нам как раз трудно догадаться, что они значат. Например, ля — это предлог со значением «возле, около, близ», а вот что такое вёска? Это значит «деревня», но в русском языке есть только слово весь, и то оно употребляется обычно только в составе выражения по городам и весям (не все русские теперь даже хорошо понимают, что это значит на самом деле «по городам и деревням»). Исчезло в русском языке древнее слово весь, а в белорусском осталось, только в своей уменьшительной форме — вёска. А вот для перевода слова мурог помощи, пожалуй, мы уже не найдем. Это слово значит «луг»; было когда-то в русском языке старинное слово мур «трава», от которого образовано сохранившееся в современном языке (хотя тоже редкое) слово мурава.

Вот полный перевод этого четверостишия:

«Стояла яблоня возле деревни, как подорожник меж дорог;

весною падали лепестки, будто снежинки, на луг».

Так что, как видите, похожи-то языки похожи, и даже очень, а не всё так просто для русских в белорусском языке, оказывается.

Все похожие друг на друга языки устроены приблизительно так же, как русский с белорусским: многие слова совпадают, другие слова произносятся чуть-чуть по-разному и, наконец, есть слова совсем разные, но таких не очень много. И главное, почти целиком совпадает их грамматика, а это и позволяет говорящим на похожих языках легко понимать друг друга: те же окончания у глагола в прошедшем времени, те же падежи у существительных, и так далее… Хотя и здесь бывают небольшие сюрпризы: например, мы говорим по-русски: добр-ЫЙ, но молод-ОЙ, а в белорусском языке правильными формами будут добр-Ы и малад-Ы.

^

2. Какие языки похожи друг на друга?

Как видим, определить, похожи два языка или непохожи, в общем, достаточно легко. Но само по себе сходство языков может иметь разные причины, и лингвисты не придают большого значения сходству языков как таковому. Гораздо интереснее понять, почему два языка похожи.

Здесь, как мы уже говорили, языки ведут себя совсем как люди. У людей похожими друг на друга бывают прежде всего близкие родственники. Хотя это и не обязательно: разве мало мы встречали сестер и братьев совсем разных — и по виду, и по характеру. С другой стороны, нередко бывает, что люди, которые вовсе не родня друг другу, но долго живут вместе, становятся удивительно похожими, даже больше, чем братья (не зря говорят: с кем поведешься, от того и наберешься).

Так же и языки. Похожие языки могут быть родственниками — чуть позже мы подробнее объясним, что это значит. Но далеко не все родственные языки похожи, и некоторые похожие языки не родственны. Языки тоже могут становиться похожими оттого, что они долго живут вместе и много слов из одного языка попадает в другой язык.

Как это бывает? Вот, например, английский язык. У него очень сложная и своеобразная история. Это сейчас по-английски говорит чуть ли не весь мир (по-английски говорят целые государства и в Америке, и в Австралии, и в Азии, и в Африке, — а в других странах, как в России, почти во всех школах школьники его хоть немного, но изучают) — а когда-то (ну, скажем, лет семьсот назад) это был язык, на котором говорили только на нескольких островах на северо-западе Европы — одном большом и нескольких поменьше; эти острова называются Британскими. Народами этих островов управляли завоеватели, сначала (не очень долго) датские, а потом (уже гораздо дольше) нормандские. Датские завоеватели говорили на древнем языке, похожем на нынешние датский или шведский, а нормандские — на другом древнем языке, похожем на нынешний французский. Он называется старофранцузским. В результате в современном английском языке оказалось очень много слов, похожих на французские слова, хотя ближайшими родственниками английского языка считаются языки нидерландский и немецкий. Давайте для примера сравним несколько очень употребительных нидерландских, немецких, английских и французских слов (так как некоторые из уважаемых читателей, может быть, не очень хорошо владеют нидерландским или старофранцузским; на всякий случай под каждым словом русскими буквами я записал его примерное произношение):

| Значение | Нидерландский | Немецкий | Английский | Старо-французский | Современный французский |

| «орел» | adelaar(а´делар) | Adler (а´длер) | eagle (игл) | aigle (а´йгле) | aigle (эгль) |

| «гора» | berg (берх) | Berg (берк) | mountain (ма´унтин) | montaine (монта´йне) | montagne (монта´нь) |

| «цветок» | bloem (блум) | Blume (блу´мэ) | flower (фла´уэр) | flour (фло´ур) | fleur (флёр) |

| «голубь» | duif (дёйф) | Taube (та´убэ) | pigeon (пи´джин) | Pigeon (пиджо´н) | pigeon (пижо´н) |

| «воздух» | lucht (лухт) | Luft (луфт) | air (э´ар) | air (айр) | air (эр) |

| «стул» | stoel (стул) | Stuhl (штул) | chair (чэ´ар) | chaire (ча´йре) | chaire «престол»(шэр) |

| «мир» | vrede (фре´дэ) | Frieden (фри´дэн) | peace (пис) | paiz (пайц) | paix (пэ) |

Не правда ли, хорошо видно, насколько подвергся английский язык французскому влиянию, отдалившись от своих немецких и нидерландских родственников? При этом заметьте, что облик английских слов ближе именно к старофранцузскому варианту, чем к современному французскому: ведь французские заимствования в английском языке очень древние. Например, в старофранцузском языке сочетание ch обозначало

звук ч, а современные французы произносят его как ш; англичане же во французских словах по-прежнему произносят этот звук так, как его произносили далекие предки нынешних французов.

Конечно, английский язык похож и на своих близких родственников — это видно по другим английским словам, которые в нашу таблицу не попали. Вот, например, «мышь» по-нидерландски будет muis (мёйс), по-немецки Maus (маус), и по-английски тоже mouse (маус); а по-французски это слово звучит совсем по-другому: souris (сури). Но важно, что английский язык оказался похожим и на французский — причем, конечно, похож он на него гораздо больше, чем нидерландский и немецкий языки, вместе взятые.

Бывает и наоборот — лингвисты знают, что два языка родственны, но похожие слова в них — на поверхностный взгляд — едва можно определить. Вот у французского языка тоже есть близкие родственники — например, итальянский или румынский языки. Однако попробуем сравнить наугад несколько французских слов с их румынскими и итальянскими «братьями»:

| Значение | Французский | Румынский | Итальянский |

| «вода» | еаи (о) | а´рã (апэ) | acqua (а´куа) |

| «коза» | chèvre (шэвр) | caprã (ка´прэ) | сарга (ка´пра) |

| «молоко» | Lait (лэ) | lapte (ла´пте) | latte (ла´ттэ) |

| «огонь» | feu (фё) | foc (фок) | fuoco (фуо´ко) |

| «орех» | noix (нуа´) | nucã (ну´кэ) | посе (но´че) |

| «палец» | doigt (дуа´) | deget (де´джет) | dito (ди´то) |

| «печень» | foie (фуа´) | ficat (фика´т) | fegato (фега´то) |

| «теленок» | veau (во) | viţel (вице´л) | vitello (витэ´лло) |

| «черный» | noir (нуа´р) | negru (не´гру) | пего (нэ´ро) |

Сходство между румынскими и итальянскими словами очень велико (как и положено настоящим близким родственникам — точно так же обстояло дело, если вы помните, в случае русского и белорусского языков): только некоторые гласные и согласные (интересно, сможете ли вы точно сказать какие?) чуть-чуть различаются. А вот французский язык отличается очень сильно. Если не знать, что он родственник итальянского с румынским (а откуда лингвисты это знают — мы расскажем в следующей главе), то такие пары, как о — акуа или во — вицел, едва ли наведут на такую мысль. Посмотрите, как французские слова почти всегда оказываются короче румынских и особенно итальянских и как сильно меняются в них звуки.

Что же мы выяснили? Языки бывают похожими и непохожими; в похожих языках большинство слов или совсем одинаковые, или чуть-чуть отличаются в произношении; похожа у таких языков и грамматика. Если языки очень похожи, они скорее всего родственные, но это не обязательно: бывают непохожие друг на друга родственники, бывают неродственные, но похожие друг на друга языки.

Через некоторое время мы попробуем выяснить, что же такое родственные языки и почему одни родственные языки больше похожи друг на друга, а другие — меньше. Но вначале нам понадобится узнать о некоторых важных свойствах всех языков вообще.

^

3. Язык и время

Я надеюсь, вы уже привыкли к тому, что в языке много загадочного. Поэтому вы не удивитесь, если я скажу, что родство языков тоже связано с одной очень загадочной особенностью, которая присуща всем известным на земле языкам. Любому языку.

Эта особенность состоит в том, что язык постоянно изменяется. Проходит немного времени («немного» для языка — это лет сто или двести) — и язык уже не совсем тот, что был. Проходит еще немного времени — и язык меняется еще больше. И вот уже, если мы сравним то, что было, скажем, восемьсот лет назад, с тем, что есть сейчас, — мы просто не поверим, что возможно столько превращений. Предок и потомок — два совершенно разных языка.

И так происходит всегда и везде, с любым языком, каким бы он ни был и кто бы на нем ни говорил. Ну, может быть, одни языки будут меняться чуть медленнее, чем другие, вот и всё. Но постепенных превращений не избегает ни один язык. Это неумолимый закон.

Опять-таки лингвисты пока не очень хорошо понимают, почему так происходит. Но мы твердо знаем, что это происходит обязательно.

А что значит, что язык изменяется? Давайте посмотрим внимательнее на то, что было написано на русском языке чуть больше ста пятидесяти лет назад (мы нисколько не сомневаемся в том, что это еще — или уже — был современный русский язык). Вот, например, несколько отрывков из хорошо знакомых вам сказок Пушкина:

Там лес и дол видений полны,

Там о заре прихлынут волны

На брег песчаный и пустой…В чешуе, как жар горя,

Идут витязи четами,

И, блистая сединами,

Дядька впереди идет

И ко граду их ведет.…А у князя женка есть,

Что не можно глаз отвесть…

…Князь Гвидон тот город правит,

Вся к его усердно славит;

Он прислал тебе поклон,

Да тебе пеняет он:

К нам-де в гости обещался,

А доселе не собрался……Та призналася во всем:

Так и так. Царица злая,

Ей рогаткой угрожая,

Положила иль не жить,

Иль царевну погубить.

Попробуйте сами определить, что вам кажется в этих строчках непохожим на тот язык, на котором мы с вами говорим сегодня.

Изменения, которые произошли в русском языке с тех пор — за неполных двести лет, — в общем, небольшие. Но если посмотреть на них внимательно, то окажется, что они очень типичны: такие или примерно такие изменения происходят и во всех других языках. Есть несколько разных типов изменений языка.

^

4. Об изменениях в языке: изменения значений слов

Самый очевидный и самый частый тип изменений связан с тем, что слова в языке перестают иметь свое прежнее значение. После этого со словом могут происходить две вещи: либо оно продолжает употребляться — но в другом, новом значении (отличающемся от старого или незначительно, или порой даже очень сильно), либо это слово исчезает из языка вовсе. В приведенных строчках Пушкина мы встречаем, например, слово рогатка, которое означает кандалы особого рода (надевавшиеся на шею), — в современном языке ни сам этот предмет (к счастью), ни слово рогатка в таком значении не известны. Однако неверно думать, что слова изменяют свое значение (или исчезают) только потому, что изменяются (или исчезают) вещи, для обозначения которых они служат. Конечно, такие случаи бывают, но их ничтожно мало по сравнению с основной массой изменений. Глагол положить у Пушкина значит «решить, поставить целью»; в современном языке он в этом значении не употребляется (хотя мы говорим и полагать, и предположить, и даже положим в значении «допустим») — это, конечно же, не свидетельствует о том, что люди стали думать и принимать решения как-то иначе, чем раньше. Пушкин нередко использует вместо современных слов лоб, пальцы и щеки старинные чело, персты и ланиты, а ведь эти «объекты» — части тела человека — остаются неизменными с незапамятных времен. Так что дело здесь отнюдь не в том, что какая-то вещь вдруг исчезает или появляются новые вещи, которые люди не знают, как назвать. Дело в том, что срок жизни любого слова в любом языке ограничен — рано или поздно слову придется исчезнуть, уступив свое место другому (которое в принципе ничуть не лучше и не хуже своего предшественника). Бывает так, что это новое слово берется из другого языка — обычно это язык соседнего народа или просто широко распространенный (в ту эпоху) язык; такие слова называют заимствованиями.

Заимствования. Про некоторые слова мы сами еще понимаем, что они «чужие»: они, так сказать, пока живут в языке как гости, полуиностранцы. В основном это слова, которые вошли в язык недавно. Всякий скажет, что эксперимент или компаньон — слова не русские; это действительно так. А знаете ли вы, что когда-то были русским языком заимствованы такие слова, как блюдо, буква, изба, осел, хлев (из древнегерманского), грамота, свекла, тетрадь (из греческого), алый, башмак, богатырь, колчан, лошадь (из тюркских языков)? Во всяком языке заимствований очень много: языки, живущие по соседству друг с другом, легко проникают друг в друга и, так сказать, обмениваются своими словами. О французских заимствованиях в английском языке нам уже приходилось говорить; но в современном французском языке (как и во многих других, в том числе и в русском) теперь немало английских заимствований.

Любопытна, например, история слова шапка. Несколько сот лет назад оно было заимствовано русским языком (через польский и немецкий языки) из французского (старая форма chape, современное французское chapeau) в значении «головной убор европейского образца». Однако позднее французский язык сам заимствовал это слово из русского: теперь наряду со словом chapeau в современном французском языке есть и слово chapka, которое обозначает… теплый головной убор на меху «русского образца»! Этот случай не такой редкий, как может показаться: есть довольно много примеров того, как языки «обмениваются» одним и тем же словом поочередно.

А почему слова в языке не живут вечно? Каков «срок жизни» слова? У всех ли слов он одинаков? Это очень интересные вопросы, но, к сожалению, у лингвистов пока нет на них ясного ответа. Можно с уверенностью сказать одно: у разных слов срок жизни разный. В каждом языке есть своя группа «слов-долгожителей», и в очень многих языках (хотя, быть может, и не во всех) долгожителями оказываются близкие по смыслу слова — такие, например, как отец, мать, вода, камень, сердце, кровь, весь, белый, идти, пить, два, три и некоторые другие. Удалось, например, заметить, что слово один живет в языках меньше, чем слово два, а слово хороший — меньше, чем слово новый. Около пятидесяти лет назад американский лингвист Морис Свадеш, опираясь на такие наблюдения своих предшественников, обследовал много разных языков и составил список ста самых «устойчивых» слов. Этот список часто так и называется — «список Свадеша» (или еще «стословный список»). Слова этого списка исчезают из языка очень медленно: например, считается, что за тысячу лет в среднем должно исчезать всего около пятнадцати слов из ста.

Слова-долгожители очень важны для лингвистов: именно на эти слова лингвисты смотрят в первую очередь, когда хотят понять, являются ли языки родственными и насколько тесно их родство.

Изменения значений, появление и исчезновение слов — очень важные изменения в языке. От того, все ли слова в языке нам понятны, прямо зависит то, хорошо ли мы поймем сказанное (вспомните-ка, из-за чего вам труднее всего было расшифровать белорусский текст в самом начале этой главы). Но эти изменения — далеко не единственные, которые бывают в языках.

^

5. Еще об изменениях в языке: изменения в произношении слов

Бывает так, что слово может некоторое время сохранять свое значение, но изменять свое звучание. То же самое слово начинает произноситься немного по-другому, с другими звуками или, например, без некоторых звуков: они как бы проглатываются, стираются, как монета от долгого употребления.

Как и изменения в значении, изменения в звучании тоже происходят постепенно, причем в языке бывают периоды «звукового спокойствия», когда может пройти триста-пятьсот лет без каких-либо значительных изменений, а бывают периоды «звуковых бурь», когда за сто пятьдесят — триста лет язык меняется до неузнаваемости. «Бурные» периоды в истории языка часто совпадают с бурными периодами в истории народа, говорящего на этом языке (завоевания, переселения, растворение среди других народов и т. п.).

В истории русского языка бурная эпоха приходится на XII–XIV века (время татарского нашествия и образования Московского государства — ключевой период русской истории); затем наступает эпоха относительного спокойствия и плавных, малозаметных изменений. Русский язык XVIII века, в общем, уже можно считать современным русским языком, но и многие документы, например,

XV века современный русский может понимать без перевода (это не сложнее, чем понимать современные белорусские тексты). Зато русский язык XI–XII веков нам уже просто так понять не удастся, для нас это в каком-то смысле иностранный язык. И дело не в том, что в нем много незнакомых слов, — даже сохранившиеся в современном языке слова звучали совсем иначе.

Конечно, такое случалось не только с древнерусским языком, подобные изменения обязательно происходят в истории любого языка, и для любого языка такие изменения звуков (конечно, если мы возьмем достаточно большой отрезок, по меньшей мере четы-ре-пять веков) играют большую роль. Посмотрите еще раз, например, на таблицу, в которой приведены английские и французские слова. Вы видите, какая большая разница имеется в произношении старофранцузских (приблизительно XI–XIII века) и современных французских слов. О переходе ч в ш (не отраженном на письме: французская орфография «застыла» где-то на уровне XVI–XVII века, а то и более раннем) мы уже говорили; какие еще переходы вы можете заметить?

А теперь давайте сделаем небольшое отступление от нашего рассказа про родственные языки и немного подробнее поговорим про историю русского языка.

^

6. Отступление: как изменялось произношение слов в русском языке

Начнем с того, что попробуем понять, как обстоит дело со звучанием слов в языке Пушкина. Вернемся назад, перечитаем внимательно наши стихотворные отрывки. На первый взгляд никаких отличий вроде бы нет. Но прислушайтесь — и некоторые мелочи вам удастся подметить.

Вы, конечно, заметили, что отличия касаются прежде всего ударения в словах. Ведь ударение тоже может меняться с течением времени. Пушкинские ударения в словах и´дут или седина´ми — более древние; в XIX веке еще говорили так. А еще вы могли заметить, что на конце некоторых слов появляются как бы «лишние» по сравнению с современным языком гласные (призналася), а на конце других слов гласной, наоборот, «не хватает» (отвесть). В древнерусском языке конечные гласные были всюду: говорили призналася и отвести. В среднерусский период (XV–XVII века) некоторые гласные на конце слов уже начали отпадать, но во времена Пушкина люди говорили и так, и так (это зависело главным образом от местности). Так получилось, что в современном языке в некоторых случаях «победили» более новые формы (призналась), а в некоторых случаях — остались старые (отвести). В языке Пушкина соотношение старых и новых форм, как мы убедились, немного другое.

Итак, мы видим, что со времен Пушкина в нашем языке «потерялись» некоторые гласные на конце слов и немного меняется ударение. Это продолжается и до сих пор: вспомните, что бывают такие слова, в которых и вам самим не очень просто поставить «правильное» ударение. Как надо сказать: зво´нит или звони´т? включа´т или вклю´чат? творо´г или тво´рог? Вы знаете, что некоторые люди произносят эти слова одним способом, а другие люди — ина´че (или, может быть, и´наче?). А это и значит, что произношение слова медленно меняется. Лет через сто скорее всего «победит» какой-нибудь один вариант, как это произошло, например, со словом призналась.

По крайней мере последние триста лет русский язык не знает более крупных изменений звуков, чем те, которые мы только что могли наблюдать. А вот раньше в русском языке происходили изменения куда более серьезные.

Может быть, вы знаете, что в старых русских книгах была особая буква — буква ять (Ѣ). Например, слово семя раньше писали как сѣмя, а слово семь писалось через е, как в современной орфографии. Орфография часто отражает то произношение, которое имелось у слов в глубокой древности; произношение меняется быстрее, чем люди меняют правила письма. Так и в случае с буквой Ѣ: когда-то (приблизительно до XVI века) она обозначала особый звук, близкий к современному русскому [йе] и отличавшийся оттого звука, который записывали буквой е; но писать ее в России перестали только после 1918 года.

Очень важное изменение в истории русского языка касается произношения безударных гласных: теперь в безударных слогах мы можем произносить только [а], [и] и [у], хотя на письме звук [а] могут передавать буквы а и о, а звук [и] — буквы и, е и я. Но произносить о, е и а (после мягких) без ударения мы не умеем: мы говорим кАро´ва, а не кОро´ва, тИну´ть, а не тЯну´ть. Потому-то обучение русской орфографии доставляет сегодня школьникам столько неудобств: написание гласной во многих словах надо просто запоминать или же выбирать нужную гласную, привлекая сложные и не всегда последовательные правила.

Оказывается, и здесь орфография «запаздывает» по сравнению с изменением живого произношения. Конечно, вы уже догадались, что раньше в русском языке без ударения могли произноситься все гласные: и о, и е, и а (после мягких). В древнерусском произношении слова в парах лИса´ и лЕса´, вОлы´ и вАлы´ — звучали по-разному. Да и сейчас во многих русских диалектах к северу от Новгорода, Ярославля и Костромы говорят так. А шестьсот-семьсот лет назад на всей территории России говорили (и писали) кОро´ва, а не кАро´ва, корма´н, а не кАрма´н, пОро´м, а не пАро´м, тЯну´ть, а не тИну´ть, сЕло´, а не сИло´ и т. п. (Как видите, современная орфография иногда всё-таки следует за произношением: пишущие как бы «забыли» древнее произношение слов паром и карман.)

Поэтому, между прочим, диалектное «оканье» нельзя представлять себе так, что говорящие на окающих диалектах просто произносят безударное о там, где мы пишем букву о (а произносим звук а). На самом деле наша современная орфография очень сильно поддалась влиянию «акающего» произношения. Вот, например, известные строки русской народной песни:

Во сумерки буен ветер загулял,

Широки мои ворота растворял.

В каком-нибудь из окающих диалектов они вполне могли бы быть произнесены так: вО сумЁрки буЁн ветЁр загуля´л, ширОки´ мОи вОро´та рОствОря´л…

О других звуковых изменениях в истории русского языка мы расскажем позже.

^

7. Еще об изменениях в языке: изменения в грамматике

Нам осталось узнать еще об одном, последнем типе языковых изменений. Те изменения, о которых мы говорили раньше (если помните, это были изменения значений и изменения в произношении), — это изменения, которые касаются прежде всего отдельных слов: мы узнали, что слова могут изменять или свой облик, или свое значение, или, разумеется, и то и другое одновременно. Но бывают изменения, которые касаются всего языка, или, как говорят лингвисты, строя языка; другими словами, это изменения в грамматике.

Мы уже говорили, что в самом общем виде к грамматике относится всё то, что нужно знать, чтобы уметь соединять слова в языке друг с другом. Есть ли в языке падежи, и если да, то сколько их и как они употребляются? Какие времена бывают в языке у глаголов? Есть ли там предлоги, какие они? Всё это (и очень многое другое) и составляет предмет грамматики. Вы прекрасно понимаете, что, не зная грамматики, нельзя ни правильно говорить на языке, ни хорошо понимать сказанное. Грамматика — основа языка, его «скелет».

Но оказывается, и грамматика языка изменяется с течением времени. Обратимся снова, в последний раз, к строчкам Пушкина. Не кажутся ли вам немного странными такие, например, сочетания, как о заре (в смысле «на заре; с наступлением зари») или Князь Гвидон тот город правит (в смысле «правит тем городом»)? Или вот еще, в «Сказке о рыбаке и рыбке», можно прочесть такие строки:

Перед ним изба со светелкой,

<…>

С дубовыми, тесовыми вороты.

Кажется, будто бы эти строчки написал иностранец, который немного путается в русских падежах: почему с вороты, а не с воротами, почему правит город, а не правит городом?

Все эти отличия не случайны. В древнерусском языке, как и в современном русском, тоже были падежи, однако многие окончания были не такими, как сейчас, да и употреблялись многие падежи не так, как сейчас. Во времена Пушкина большинство этих отличий уже исчезли, но некоторые еще оставались. Вот например, творительный падеж множественного числа слов типа город раньше звучал не городами, а городы. Поэтому, когда Пушкин пишет изба с вороты, — это, конечно, не ошибка, а остатки древнего склонения. Надо сказать, что даже в нашем теперешнем языке есть одно выражение, которое — в окаменелом виде — сохранило этот древний творительный падеж. Это оборот со товарищи (который значит приблизительно «не в одиночку; вместе с помощниками», то есть попросту «с товарищАМИ»); мы не очень вдумываемся в эту странную форму — ну, говорят так, и всё. А на самом деле этот оборот — редкая окаменелость, в которой отпечатались черты древнего русского склонения — точно так же, как в настоящих окаменелостях отпечатываются очертания древних моллюсков.

Еще один пример. На вопрос, сколько чисел у существительного в русском языке, любой школьник сразу ответит: конечно, два — единственное и множественное, разве может быть иначе? Оказывается, может. И как раз в древнерусском языке у существительных было еще одно, третье число. Оно называлось двойственным и употреблялось, когда речь шла только о двух предметах. Например, один сосед назывался по-древнерусски сусѣдъ, много соседей — сусѣди, а вот если их было двое, то говорили — сусѣда (моя сусѣда переводится на современный язык как «два моих соседа»).

Двойственное число в русском языке исчезло приблизительно шестьсот лет назад. Это тоже было грамматическим изменением. Но вы, наверное, уже поняли, что изменения в грамматике происходят не совсем так, как изменения с отдельными словами. Древние грамматические особенности не исчезают бесследно, от них, как правило, остаются какие-то следы, какие-то осколки. Лингвист, как археолог, может, внимательно изучая какой-нибудь современный язык, довольно много сказать о его прошлом.

Вы спросите меня — неужели в современном русском языке осталось что-то напоминающее о двойственном числе? Да, как это ни удивительно, осталось. И этих остатков даже довольно много. Ну, прежде всего: ведь мы же говорим почему-то два соседА, а не два соседИ? Здесь спрятана та самая древняя форма. (Правда, мы теперь говорим также и три соседа, и четыре соседа, чего не было в языке наших предков, однако это уже другая история.) Но и это не всё. Какое «нормальное» окончание множественного числа у слов среднего рода на — о? Правильно, — а, как, например, в паре веслО´ — вёслА. А почему мы не образуем таким же образом множественное число от слов плечо´ или у´хо? Мы ведь говорим не пле´ча, а пле´чи, не у´ха, а у´ши. Да, и здесь замешано древнее двойственное число. Формы плечи и уши — древние формы двойственного числа, которые в современном языке победили «правильные» формы множественного числа (не потому ли, что, когда мы говорим, например, уши, мы обычно имеем в виду всё-таки пару ушей?). Хотя и эта победа была одержана не сразу: например, форма плеча ещё в XIX веке употреблялась достаточно широко. Например, в знаменитом стихотворении Фета «На заре ты ее не буди…» (это середина XIX века) мы читаем:

И подушка ее горяча,

И горяч утомительный сон,

И чернеясь бегут на плеча

Косы лентой с обеих сторон…

Даже в стихах Блока (написанных в самом начале XX века)

еще можно встретить плеча.

В грамматике могут происходить и более серьезные изменения. Например (если по-прежнему говорить о падежах), слова одного склонения могут заимствовать окончания у слов другого склонения. В древнерусском языке последовательно различались окончания так называемого «твердого» и «мягкого» склонения существительных. Вот как это выглядело (я приведу, конечно, не всю таблицу склонения, а только один небольшой ее фрагмент; падеж, который в древнерусском языке назывался «местным», в общем, соответствует тому падежу современного русского языка, который в учебниках обычно называют «предложным»).

| Падеж | Твердый тип («стена») | Мягкий тип («земля») |

| Родительный | (у) стѣн-ы | (у) земл-ѣ |

| Местный | (на) стѣн-ѣ | (на) земл-и |

В современном языке мягкий тип просто исчез: стало на одно склонение меньше. Слова мягкого типа утратили свои особые окончания и приобрели взамен окончания твердого типа: сейчас мы говорим у земл-и — как у стен-ы, на земл-е — как на стен-е. Но некоторые русские диалекты распорядились иначе: в каких-то из них, например, тоже вместо двух типов склонения остался только один, но за счет того, что слова твердого типа потеряли свои окончания и приняли окончания мягкого типа! В таких диалектах говорят: у стене, у земле. Таких изменений в истории русского языка было очень много; знакомы они и почти всем другим языкам, различающим несколько типов склонения: в ходе истории эти типы обязательно начинают, так сказать, «смешиваться» друг с другом.

А могут ли падежи вообще исчезнуть? Бывает и такое. Существительные в языке вообще перестают склоняться и в любом месте в предложении начинают выступать в одной-единственной форме. Это и значит, что падежей в таком языке нет — как, например, в английском или французском. Кстати об английском и французском: ведь и в том, и в другом языке падежи тоже были! И в старофранцузском, и в староанглийском (точнее, в древнеанглийском, как принято говорить). Правда, например, в старофранцузском их осталось всего два — а в латыни, которая была предком старофранцузского языка, падежей было целых пять даже в позднюю эпоху. Если в языке из пяти падежей осталось только два, то ясно, что жить им осталось недолго. Но всё же лет двести или триста язык с двумя падежами во Франции просуществовал.

Исчезли падежи и в болгарском языке. У болгарского языка такой же предок, как и у русского, — праславянский язык. А падежей в этом языке (да и в древнеболгарском, тексты на котором сохранились) было не меньше, чем в русском. Зато теперь от них не осталось и следа. Судите сами: например, «стол» по-болгарски будет маса; «на стол» и «на столе» будет на маса, «под стол» и «под столом» — под маса и так далее. Слово употребляется только в одной форме — совсем как в современном английском или французском.

Изменения в грамматике больше всего отдаляют одно состояние языка от другого. Ведь если слова звучат чуть-чуть иначе или некоторые из них имеют другое значение — это разница не такая заметная. А вот если в языке, например, меняется склонение — это затрагивает его целиком, и настолько глубоко, что мы сразу говорим: да, древний язык и новый, его наследник, — это действительно два разных языка…

^

8. Что мы узнали об изменениях в языке?

Теперь вы — в общих чертах — уже представляете себе, как изменяется язык. Прежде всего, непрерывно меняется значение слов; одни слова исчезают, на смену им приходят другие — нередко это бывают слова, заимствованные из языков других народов. Изменяется звучание, произношение слов; могут исчезать одни звуки и появляться новые. Наконец, разнообразными способами изменяется грамматика языка, самая его основа.

Что касается русского языка, то в его истории, как и в истории других языков, все эти изменения происходили тоже. О многих из них нам уже приходилось говорить. Русский язык первых памятников (приблизительно XI век) совсем непохож на современный язык, и нам его очень трудно понимать. Это трудно даже лингвистам, специально занимающимся историей русского языка.

Я не стану, пожалуй, приводить сейчас отрывки на древнерусском языке — вам было бы слишком сложно в них разобраться, ведь даже многие буквы, которые тогда употреблялись, вам незнакомы. Но мы можем поставить более простой опыт.

Когда поэт Алексей Константинович Толстой написал балладу о князе Курбском и царе Иване Грозном, он решил передать речь Курбского так, чтобы она была как можно более далека от современного языка и как можно более напоминала ту старинную эпоху (хотя время Ивана Грозного — это не XII и не XIII, а «всего лишь» XVI век). Вот что у него получилось:

«Безумный! Иль мнишись ничтожнее нас,

В небытную ересь прельщенный?

Внимай же! Приидет возмездия час,

Писанием нам предреченный,

И аз, иже кровь в непрестанных боях

За тя, аки воду, лиях и лиях,

С тобой пред судьею предстану».

Так Курбский писал к Иоанну.

Интересно, всё ли вам удалось понять в этом отрывке? Наверное, не всё. Но не так всё просто обстоит с тем языком, на котором он написан (точнее — с тем языком, под который он «подделан» поэтом). Это не совсем русский язык, это — русский язык, смешанный со старославянским (не путайте его, пожалуйста, с праславянским, о котором мы только что говорили!). Впрочем, наш современный литературный русский язык по своему происхождению точно такой же. Если бы не было старославянского языка, мы не имели бы, может быть, трети тех слов, которыми пользуемся.

Но вы, наверное, хотите спросить, что такое старославянский язык и почему он так сильно повлиял на русский.

Это очень интересный вопрос, и знать ответ на него очень важно для тех, кто хочет правильно представлять себе историю русского языка.

Но для подробного на него ответа требуется много дополнительных знаний.

Поэтому мы вернемся к старославянскому языку через некоторое время — в третьей главе.

А пока — как и было обещано, поговорим о родственных языках.

^

Глава вторая. Родство языков и языковые семьи

^

1. Как возникают родственные языки?

Мы так долго говорили в предыдущей главе об изменениях в языке не случайно. Ведь постоянные изменения в языке — основная причина того, что возникают родственные друг другу языки.

Какая же здесь связь? Очень простая. Представьте себе, что мы на протяжении многих лет наблюдаем жизнь какого-нибудь народа. Назовем этот народ… ну, например, эндорским — и представим себе, что он живет в государстве Эндора и говорит на эндорском языке. Если эндорский язык устроен так же, как все остальные языки на земле, то он будет непрерывно изменяться всеми теми способами, о которых мы уже знаем. Слова в этом языке через какое-то время начнут произноситься иначе, чем раньше; некоторые слова исчезнут вовсе, другие слова изменят свое значение. Наконец, изменится грамматика: у глаголов появятся новые окончания, падежи существительных будут употребляться не так, как прежде, а может быть, и вовсе исчезнут, и так далее. Самых разных изменений будет много, и чем больше времени будет проходить, тем больше этих изменений будет накапливаться.

Если государство Эндора маленькое и если его историческая судьба складывается благополучно, без войн, катастроф и переселений, то это означает, что все эндорцы веками живут там, где жили, и сохраняют возможность постоянно общаться друг с другом на своем языке. Единственное, что происходит с этим языком, — он постепенно превращается… ну, скажем, из староэндорского в среднеэндорский, а из среднеэндорского — в новоэндорский. Фактически староэндорский и новоэндорский — это уже два совершенно разных языка, так что эндорские студенты в эндорских университетах должны будут с большим трудом обучаться грамматике староэндорского языка, чтобы уметь читать староэндорские рукописи.

История разных государств на земле, конечно, далеко не всегда складывалась так, как только что было изображено. И всё же, если люди, которые говорят на определённом языке, на всём протяжении своей истории могут беспрепятственно общаться друг с другом, картина развития этого языка будет очень похожей на наше эндорское государство. Язык просто постепенно перейдет из своей древней стадии в новую (с бо´льшими или меньшими изменениями), и ничего другого с ним не произойдет. Главное для этого — чтобы на протяжении всей истории языка между говорящими на нем людьми сохранялся, как выражаются лингвисты, постоянный контакт.

А что же произойдет, если это условие не будет выполнено? Ведь таких случаев в истории человечества тоже было очень много. Представьте себе, что в глубокой древности часть эндорцев села на корабли и уплыла далеко в неизвестные страны, где основала какую-нибудь Новую Эндору. Или еще: нашу Эндору могли завоевать какие-нибудь грозные пришельцы и разделить ее на два государства (например, Западную Эндору и Восточную Эндору); граница между этими государствами могла бы стать очень прочной, и каждое из них потом стало бы развиваться совершенно изолированно от другого. Да разве мало еще что могло бы произойти, в результате чего единый прежде народ разделился бы на несколько групп?

А между тем именно это событие — деление одного народа на несколько изолированных групп — и есть самая главная причина того, почему возникают родственные друг другу языки. Я думаю, вы уже догадались, в чем здесь дело.

Язык не просто постоянно изменяется — он в принципе способен изменяться разными способами. Может получиться так, что, например, звук [м] на конце всех слов станет произноситься как [н], а может получиться так, что этот звук вообще исчезнет. Слово со значением «падать» может изменить свое значение на «случаться» (ср. в русском: мне выпало на долю), а может изменить свое значение на «не получаться» (как это произошло с близким по смыслу русским словом проваливаться, ср.: он сдавал экзамен, но провалился). В каждый момент своей истории язык похож на знаменитого витязя на распутье: перед ним одновременно множество дорог. По какой из них язык пойдет — зависит от многих сложных причин; в какой-то степени, может быть, это еще и игра случая.

Теперь представим себе, что единый прежде народ разделен на две области, две страны. Его единый прежде язык продолжает изменяться, потому что язык ни одного дня не существует без того, чтобы хоть немного не измениться (так же как наше сердце, пока мы живы, ни одной секунды не может не биться). Но доро’г-то множество! И если в одной из стран язык пошел по одной дороге, то ведь в другой стране он вполне может пойти по другой дороге! А дальше — различия будут всё больше и больше накапливаться, и в конце концов части когда-то единого языка разойдутся так далеко, что никто, кроме лингвиста, и не скажет, что некогда они были одним целым.

Возникнут два разных языка, и люди, на них говорящие, даже не смогут понимать друг друга. Но мы помним, что эти два языка когда-то были одним языком: они произошли из одного и того же языка, потому что народ, говорящий на нем, разделился.

Такие языки и называются родственными. Теперь скажем об этом же немного точнее. Когда староэндорский язык, постепенно изменяясь, превращается в новоэндорский, мы говорим, что староэндорский язык — предок новоэндорского языка. Про всякий язык можно сказать, кто его предок. Бывают такие языки, у которых предок один и тот же. Родственные языки — это и есть языки, у которых один и тот же предок. Почему так получается — об этом мы уже сказали.

Итак, история языка (и говорящего на нем народа) может складываться так, что контакты между всеми говорящими никогда не прерываются и язык просто изменяется от древнего состояния к современному. Такой путь прошел, например, русский язык, развиваясь от древнерусского (XI–XII века) к современному русскому (XVIII–XXI века); такой же путь прошел, например, испанский язык, развиваясь от староиспанского к современному испанскому. Ни русский, ни испанский язык с того момента, как они образовались, больше не делились на родственные языки.

А вот судьба латинского языка была совсем иной. Как вы, наверное, знаете, на латинском языке говорило большинство населения древней Римской империи (которая существовала вплоть до V века). Это было огромное государство, простиравшееся от Северной Африки до Британских островов, от берегов Атлантического океана до берегов Черного моря. После того как Римская империя была завоевана германскими племенами, она распалась на множество мелких областей, население которых в ту эпоху, естественно, не могло поддерживать контакты между собою. И в каждой из этих областей латинский язык продолжал изменяться по-своему. В результате этого получилась целая большая группа родственных языков. Это языки, у которых есть один общий для всех предок — латинский язык. Лингвисты называют их романскими языками (romanus по-латыни значит «римский»). Самые известные романские языки — это итальянский, испанский, португальский, французский и румынский. Все они и сейчас распространены в Европе на тех территориях, которые когда-то были римскими провинциями.

Таких примеров тоже очень много — когда единый язык перестает существовать и распадается на несколько самостоятельных родственных языков. Лингвисты говорят, что такие языки-потомки образуют группу родственных языков.

^

2. Как определить родственные языки?

Этот вопрос может вас удивить. Мы же только что договорились, что родственными называются языки, у которых есть общий язык-предок (его еще называют праязык).

Так-то оно так, но как узнать, есть у каких-то двух языков общий предок или нет?

Конечно, в некоторых случаях нам может повезти, и мы благодаря сохранившимся документам, хроникам, памятникам и другим свидетельствам сумеем совершенно точно восстановить события, которые происходили с народом, говорившим на некотором языке. Мы будем точно знать, что этот язык распался, будем знать, когда он распался и на сколько языков.

В случае с латинским языком лингвистам, можно сказать, повезло. Современные люди довольно много знают про историю Римской империи и населявших ее народов. Во всяком случае, у нас нет никаких причин сомневаться в том, что испанский или итальянский языки произошли от латинского.

Но так бывает очень редко. Возьмем, например, славянские языки. Это группа родственных языков, а значит, когда-то должен был существовать единый народ древних славян, говоривших на славянском праязыке. Но историкам ничего не известно ни про такой язык, ни про такой народ — несмотря на то что вообще история жизни разных славянских народов (чехов, поляков, сербов, русских) известна с довольно давнего времени. То же самое мы наблюдаем и в случае с германскими языками. Про историю германских народов мы тоже знаем довольно много, но все эти знания относятся к тому периоду, когда германцы уже были разделены на группы, жившие порознь.

Есть немало и таких народов, про прошлое которых нам совсем ничего не известно.

Тем не менее лингвисты находят способ говорить о родственных языках даже жителей Амазонки, даже жителей Тропической Африки, об истории которых они не знают совсем (или почти совсем) ничего.

Как же они это делают? Оказывается, такую возможность им дает сам язык. Если внимательно сравнить два языка, они почти всегда дадут ясный ответ — родственны они друг другу или нет.

Дело в том, что язык изменяется не произвольно, а по определенным правилам. И, кроме того, в языке почти всегда остаются следы произошедших изменений (по крайней мере, если речь идет об изменениях относительно недавних, возрастом двести-четыре-ста лет). Помните, как мы находили в современном русском языке следы старого двойственного числа?

В лингвистике есть специальные методы, которые позволяют восстанавливать тот облик, который имел язык несколько сот лет назад — перед последними изменениями. Эти методы называются реконструкцией.

Предположим, лингвист исследует какие-то два языка и видит, что их можно реконструировать так, что их более древний облик окажется одним и тем же. Это и означает, что у двух таких языков имеется общий предок, а сами эти языки — родственны. Только от этого языка-предка ничего не сохранилось — ни длинных рукописей, ни коротких текстов, ни даже просто записанных кем-то когда-то отдельных слов. Никто не засвидетельствовал его существование.

Поэтому такой язык называют реконструированным.

Если реконструкция выполнена хорошо, то реальность реконструированного языка-предка почти не вызывает сомнения. Хотя не надо забывать, что его существование всё-таки остается гипотезой (пусть часто это очень правдоподобная гипотеза). Чем дальше мы отходим от нашего времени, тем менее надежны наши реконструкции. И когда лингвисты начинают рассуждать о языках, на которых люди могли говорить десятки тысяч лет назад (а люди ведь говорили тогда на каких-то языках, не правда ли?), то уже едва ли найдутся два лингвиста, которые согласились бы друг с другом полностью. Ну что ж, в науке такое бывает часто.

Но мы еще не узнали ничего существенного про метод реконструкции. Конечно, я не стану излагать его целиком — это слишком сложно, да и заняло бы слишком много места. Но про самую главную его особенность, думаю, рассказать будет очень полезно. Она касается того, как следует сравнивать разные языки, чтобы получить достоверные результаты.

^

3. Звуковые соответствия

Лингвисты, которые занимаются индоевропейскими языками (о том, что это за языки, вы узнаете в следующем разделе), утверждают, что слова, которые обозначают число 100 и звучат как сто в русском языке, centum (ке´нтум) по-латыни и çatam (ща´там) в санскрите, — родственны друг другу. Иначе говоря, все эти слова имеют одно и то же слово-предок в индоевропейском праязыке, которое по-разному изменялось в каждом из языков-потомков.

На первый взгляд, эти три слова совсем не похожи. Точно так же, как не похожи французское дуа´ и румынское де´гет, про которые лингвисты тоже говорят, что эти слова родственные.

С другой стороны, слово со значением «плохой» звучит, можно сказать, почти одинаково и в английском языке, и в персидском. По-английски оно пишется bad, а произносится приблизительно как бэд; по-персидски оно пишется (если писать латинскими буквами — хотя в Иране обычно пишут арабскими) bäd и произносится приблизительно так же. И английский, и персидский — индоевропейские языки, тем не менее лингвисты категорически отказываются считать английское bad и персидское bäd словами-родственниками. Лингвисты говорят, что их сходство — случайное совпадение.

Значит, дело совсем не в том, похожи ли внешне слова одного языка на слова другого языка. Впрочем, в этом мы убедились еще раньше, когда сравнивали родственные языки.

До сих пор многие люди, не знакомые с методами научного изучения языков, пытаются доказывать родство самых далеких друг от друга языков, просто подбирая похожие слова. Оказывается, что некоторые слова африканского языка хауса похожи на слова английского языка, а то и языка древних египтян или шумеров. Или два-три слова из языка жителей какого-нибудь из островов Полинезии вдруг почти совпадут со словами древнегреческого языка.

Однако такие совпадения ничего не доказывают. Вообще, во всех языках мира так много слов (а звуков довольно мало), что нет ничего удивительного, если вдруг из десяти-двадцати-тридцати тысяч слов пять-шесть слов в разных языках окажутся похожими.

Нужно всегда помнить: в родственных языках слова не обязательно похожи (особенно если речь идет о дальнем родстве), а похожие слова в разных языках — не обязательно родственны. Это — одно из самых главных положений сравнительного языкознания (специальной отрасли лингвистики, занимающейся сравнением разных языков для того, чтобы установить степень их родства).

Так как же определить родственные языки? Всё дело в том, что между всеми родственными друг другу словами родственных языков должны существовать особые отношения. Лингвисты называют их регулярными звуковыми соответствиями.

Что же это такое? Речь идет вот о чем. Когда в языке происходят звуковые изменения (то есть слова начинают произноситься не совсем так, как прежде), то оказывается, что эти изменения обладают одним удивительным свойством, которое, надо сказать, очень облегчает работу лингвиста. Не будь этого свойства — мы, наверное, не смогли бы так хорошо восстанавливать облик исчезнувших языков. Свойство это состоит в том, что изменения звуков регулярны. Проще говоря, если, например, мы видим, что в каком-то одном слове звук [п] изменился в [б], то это значит, что и во всех остальных словах этого языка должно было произойти то же самое изменение: то, что произносилось как [п], теперь произносится как [б].

Впрочем, это можно сформулировать точнее. Неверно, что во всех словах один и тот же звук всегда изменяется одинаково. А верно то, что один и тот же звук всегда изменяется одинаково в одинаковых условиях. Или, как говорят лингвисты, в одинаковых контекстах. Например, может оказаться, что [п] изменяется (еще говорят: «переходит») в [б] только в положении между двумя гласными: какое-нибудь слово плим так и продолжает произноситься плим, а вот слово упум превратится в слово убум. Но зато все слова, в которых звук [п] — между двумя гласными, должны будут изменить свое произношение.

Поэтому главное для лингвиста — обнаружить такие звуковые соответствия. Если он видит, что во многих словах двух разных языков повторяются одни и те же сходства и различия звуков, то это — очень верное доказательство того, что перед нами действительно родственные языки. И не так уж важно, похожи ли они друг на друга. Звуковые изменения могут быть очень большими и менять облик слова до неузнаваемости. Обратимся еще раз к французскому языку (среди других языков именно французский известен тем, что пережил необычайно сильные изменения звуков: на территории других римских областей произношение латинского языка менялось заметно меньше). Узнаем ли мы с ходу в современном французском chaud «горячий» (произносится: шо) его предка — позднелатинское caldu- (произносится: калду-)? Вряд ли, и, наверное, очень удивимся, если нам скажут, что это — исторические родственники.

Однако посмотрим внимательнее на судьбу других латинских слов, оставшихся во французском языке. Первый звук в латинском слове «горячий» — звук [к]. Посмотрим, что произошло с другими латинскими словами, которые начинались с [к].

| Поздняя латынь | Французский язык |

| cadena-(кадэна) «цепь» | chaine (шэн) |

| capillu- (капиллу) «волос» | cheveux (швё) |

| сарга- (капра) «коза» | chèvre (шэвр) |

| сари- (капу) «главарь» | chef (шэф) |

Оказывается, во всех случаях, когда слово начиналось с [к] (точнее, [к] с последующим [а] — это и был тот самый контекст, в котором обязательно происходило изменение), — это [к] переходило во французском языке в [ш]! (Вы уже знаете, что у этого изменения была промежуточная ступень: сначала [ш] произносилось как fч], но сейчас это для нас не важно.) Каким бы странным нам ни казалось это изменение — оно совершенно регулярно, а следовательно, свидетельствует о родстве слов в каждой из этих пар.

Кстати, из приведенных примеров видно и то, что латинское конечное [у] во французских словах отпадало. Что касается конечного [д], то во французском слове оно пишется, но не произносится. Еще совсем недавно (несколько веков назад) его произносили, но потом французы перестали произносить почти все конечные согласные в своих словах. Следы его еще заметны — например, форма женского рода («горячая») звучит как шод — в этой форме [д] еще произносится, потому что в ту эпоху, когда конечные согласные исчезали, форма женского рода была длиннее и д не находился на конце слова.

Итак, [к] (перед а) всегда дает [ш], конечные [у] и (следом за ним) [д] — всегда отпадают. Нам осталось не так много: понять, что происходило с латинским сочетанием [ал]. Ну что ж, повторим наш опыт, рассмотрев еще несколько слов.

| Поздняя латынь | Французский язык |

| calce- (калке) «известь» | chaux (шо) |

| malva- (малуа) «мальва» | mauve (мов) |

| saltare (салтарэ) «прыгать» | sauter (соте) |

Не правда ли, во всех словах имеется регулярное соответствие латинского [ал] — французскому [о]?

Значит, калду превратилось в шо абсолютно закономерно. Ни в какое другое слово оно и не могло превратиться — таковы были законы звуковых изменений в истории французского языка. Им подчинялись все слова, какими бы они ни были.

Впрочем, тут нужно сразу предупредить, что, говоря «все слова», я всё же не совсем прав. Небольшое число слов в истории языка нередко представляют собой исключения: звуковые изменения либо не происходят в них вовсе, либо происходят иначе, чем в большинстве других слов. Однако обычно и эти исключения можно объяснить действием каких-то других законов, которые просто отменяют «основные». Как бы то ни было, при сравнении языков немногочисленные исключения всё равно нельзя принимать в расчет — их нужно потом исследовать и объяснять отдельно.

Конечно, на самом деле установление звуковых соответствий — гораздо более сложное занятие. Но в общих чертах всё происходит именно так, как мы показали. Обнаружить регулярные звуковые соответствия между словами двух языков — это и есть главная задача лингвиста, если он хочет понять, родственны два языка или нет.

Попробуйте сами, взглянув еще раз на таблицу с французскими, румынскими и итальянскими словами, определить хотя бы некоторые регулярные соответствия между этими языками.

Собственно, это почти всё, что можно сказать о методе сравнения языков, если не касаться более сложных подробностей. Поиск регулярных соответствий — главное средство избежать опасности случайного сравнения похожих слов.

Но есть еще одна опасность, более коварная. Помните ли вы пример из английского языка? В английском и французском языках много похожих слов, между ними вполне можно установить звуковые соответствия (английское [ч] = французское [ш] и т. п.). Но ведь эти слова — не родственные, они не развились из общего англо-французского праязыка (такого никогда не было), они были просто заимствованы английским языком из французского. Это не родные братья: у них нет общего отца. Это скорее сбежавшие из своего дома в чужой пришельцы.

Как отличить этих пришельцев от настоящих родственных слов? И тут нам на помощь приходит еще одно удивительное свойство языка, которое тоже немало помогает лингвистам. Оказывается, что далеко не все слова могут быть заимствованы. Помните, мы с вами рассуждали о том, что срок жизни каждого слова в языке ограничен, рано или поздно любое слово исчезнет из языка. Но есть слова, которые считаются более устойчивыми, чем другие; самые устойчивые слова входят в список Свадеша, о котором мы говорили выше. Так вот, слова из списка Свадеша почти никогда не заимствуются, и начинать сравнение языков надо именно с них.

Тогда меньше всего риска поддаться обману пришельцев-заимствований, «замаскированных» под родственников.

Значит, сравнивать языки и определять их родство можно, если помнить о двух вещах: сравниваются самые устойчивые слова и доказательством родства должны быть только регулярные соответствия, а не случайные сходства в звучании отдельных слов.

^

4. Языковые группы и семьи

Итак, один язык может, разделившись, дать начало нескольким родственным между собой языкам-потомкам. Такие языки, имеющие общего предка, называются группой родственных языков.