9

2 ответа:

0

0

Ответ:

Разрыв с Россией привёл к войне. Наполеоновская армия с численностью более 600 тыс. человек вторглась в Россию. Потом 1812 году прозошло Бородинское сражение, где участвовали страны Франций и Россий. Длилась Бородинское сражение с 5 часов утра до 15 часов. Наполеон было в несколько раз больше армий, но русские сражалис достойно. Кутузов, поняв, что он может, потерят свою армию и решил, отступит и отдат Москву. Наполеон получил Москву разорёной, что привело к оступлению французов в Париж, армия таяла на глазах. Разгром Наполеона большая заслуга Кутузова, который был не только отличный полководец, но и настоящий патриот.

2 нравится комментировать6

0

0

Ответ:

Бородинское сражение – крупнейшее сражение Отечественной войны 1812 года между русской и французской армиями — состоялось (26 августа) 7 сентября 1812 года у села Бородино, в 125 км западнее Москвы. 24 июня 1812 года армия Наполеона без объявления войны вторглась в пределы Российской империи. Быстрое продвижение мощной французской армии вынудило русское командование отступить вглубь страны и лишило возможности главнокомандующего русской армией, генерала Барклая-де-Толли, подготовить войска к сражению. Затянувшееся отступление вызвало общественное недовольство, поэтому 20 августа император Александр I подписал указ о назначении главнокомандующим русскими войсками М.И. Кутузова. Однако и ему пришлось отступать, чтобы выиграть время для сбора всех сил. К тому времени армия Наполеона уже понесла значительные потери, и разница в численности двух армий сократилась. В сложившейся ситуации Кутузов решил дать генеральное сражение недалеко от Москвы, у села Бородино. Рано утром 7 сентября 1812 года завязалась великая Бородинская битва. В течение 6 часов русские войска отбивали ожесточенные атаки противника. Потери были огромными с обеих сторон – свыше 38 тысяч русских солдат и 58 тысяч французских. Русская армия отступила, но сохранила боеспособность. Наполеон не сумел добиться главного – разгрома русской армии. Кутузов развернул «малую войну» силами армейских партизанских отрядов. К концу декабря остатки армии Наполеона были изгнаны из России. Бородинское сражение является одним из самых кровопролитных сражений 19 века. По оценкам совокупных потерь, каждый час на поле погибало от 2,5 до 8,5 тыс. человек. Некоторые дивизии потеряли до 80% состава. Император Наполеон вспоминал позже: «Из всех моих сражений самое ужасное то, что я дал под Москвой. Французы показали себя в нем достойными одержать победу, а русские – называться непобедимыми». «Сей день пребудет вечным памятником мужества и отличной храбрости российских воинов, где вся пехота, кавалерия и артиллерия дрались отчаянно. Желание всякого было умереть на месте и не уступить неприятелю», – такую высокую оценку русскому воинству дал М.И. Кутузов. В честь великой победы в Бородинском сражении в нашей стране установлен праздник — День воинской славы России.

Читайте также

1.Пришвин писал: «Я ведь, друзья мои, пишу о природе, сам же только о людях и думаю» .Прочитайте последние строчки очерка М. М. Пришвина » Моя Родина»… Вроде все должно понятно :

Рыбе — вода, птице — воздух, зверю — лес, степь, горы. А человеку нужна родина. И охранять природу — значит охранять родину.

<span>То-есть человек должен беречь свое место проживания (окружающую среду) и она (природа) так-же является нашей Родиной.. .

2.</span><span>Кратко, но очень ёмко Пришвин объясняет, что такое родина.

3.</span>Автор делает ребят и утят главными действующими лицами, подчеркивая, что мы живем все вместе, рядом, о совместном сосуществовании.

М. Пришвин научил ребят своим рассказом не совершать бездумных поступков. Любить природу, беречь её, чутко и бережно относиться к братьям нашим меньшим, знать их жизнь и воспитать в себе готовность защищать животных и оказывать им помощь.<span>

4.</span><span>Создал много тонких, поэтических произведений о природе — «Родники Берендея» (1925), «Корень жизни» (1933), «Календарь природы» (1935), «Неодетая весна», «Фацелия», «Лесная капель» (1940). В годы Великой Отечественной войны пишет «Рассказы о ленинградских детях», «Повесть нашего времени», «Кладовую солнца». Особое место в творчестве Пришвина занимают произведения для детей. Широкое признание детского писателя принесли Пришвину сборники «Разговор деревьев», «Этажи леса», «Журка», «Золотой луг».

</span>5.По-доброму , иногда с юмором и нежностью,

6.

Все произведения Пришвина объединяет тема природы.

<span>Цель создания таких рассказов, чтобы мы полюбили окружающую нас природу, почувствовали её величие и красоту и бережно относились к ней. </span>

Примечательна фигура Снегурочки. Она совершенно не похожа на всех вокруг. Снегурочка — сказочный персонаж. Она является дочерью Мороза и Весны. Именно поэтому Снегурочка — существо очень противоречивое. В ее сердце холод — это наследие ее отца, сурового и угрюмого Мороза. Долгое время Снегурочка живет в глуши лесной, а ее терем старательно охраняет суровый отец. Но, как оказалось, Снегурочка похожа не только на своего отца, но и на мать, прекрасную и добрую Весну. Именно поэтому она устала жить в одиночестве, взаперти. Ей хочется увидеть настоящую человеческую жизнь, познать всю ее красоту, принять участие в девичьих забавах, послушать чудесные песни пастуха Леля. “Без песен жизнь не в радость”.

В том, как описывает Снегурочка человеческую жизнь, видно ее неподдельное восхищение человеческими радостями. Холодное сердце сказочной девушки пока еще не знает любви и человеческих чувств, но тем не менее ее уже манит, привлекает завораживающий мир людей. Девушка понимает, что больше не может оставаться в царстве льда и снега. Ей хочется обрести счастье, а возможно это, по ее мнению, только в царстве берендеев. Она говорит своей матери:

..Мама, счастья

Найду иль нет, а поищу.

Снегурочка поражает людей своей красотой. Семья, в которой оказалась Снегурочка, желает воспользоваться красотой девушки для своего личного обогащения. Они упрашивают ее принимать ухаживания богатых берендеев. Они не могут оценить по достоинству девушку, которая стала им названой дочерью.

Снегурочка кажется прекраснее, скромнее и нежнее, чем все окружающие девушки. Но она не знает любви, поэтому не может ответить на горячие человеческие чувства. В ее душе нет тепла, и она от-страненно взирает на страсть, которую испытывает к ней Мизгирь. Существо, не знающее любви, вызывает жалость и удивление. Не случайно никто не может понять Снегурочку: ни царь, ни кто-либо из берендеев.

Снегурочка так сильно привлекает окружающих именно из-за своей холодности. Она кажется особенной девушкой, ради которой можно отдать все на свете, и даже саму жизнь. Сначала девушка равнодушна ко всем вокруг. Постепенно она начинает испытывать к пастуху Лелю какие-то чувства.

Не надо боятся того что на первый взгляд показалось страшным

1. Это дается человеку трижды: первые два раза бесплатно, а за третий нужно заплатить?

2. Один мой знакомый может начисто сбривать бороду десяток раз в день. И все равно он ходит с бородой. Как это возможно?

3. Однажды за завтраком девушка уронила свое кольцо в чашку, полную кофе. Почему кольцо осталось сухим?

4. В каком случае, смотря на цифру 2, мы говорим «десять»?

5. Человек покупал яблоки по 5 рублей за штуку, а потом продавал их по 3 рубля за штуку. Через какое-то время он стал миллионером. Как ему это удалось?

ОТВЕТЫ:

1.зубы.

2.бреет чужие бороды, брадобрей.

3.она уронила его в чашку где кофе было в сухих зёрнах.

4.минуты.

5.он был евреем.

О Валентинов день

но ем я морковь

И ко мне пристал какой-то пень

и у нас с ни любовь

ха)-это разминка

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 14 августа 2021; проверки требуют 2 правки.

Отечественная война 1812 года оставила глубокий след в памяти российского общества, в его культуре, архитектуре, искусстве, национальных праздниках и торжествах. Отражение событий, связанных с походом Наполеона на Россию, можно найти не только в русской, но и в других европейских культурах, у народов, которые в 1812 году пришли в Россию с оружием в руках.

Память о войне 1812 года в Российской империи[править | править код]

Нарвские Триумфальные ворота

После победного разгрома армии Наполеона, русская армия возвращалась в Россию. В Петербурге к её встрече были сооружены Нарвские триумфальные ворота, через которые войска торжественным маршем прошествовали в северную столицу России для празднования победы. Ворота были выполнены по проекту архитектора Д. Кваренги из дерева. Уже к 20-летнему юбилею они были переделаны В. П. Стасовым в каменные, с сохранением первоначального замысла. Арку ворот увенчала колесница победы, запряжённая шестёркой боевых коней; по обеим сторонам самой арки — между её колонн — статуи русских витязей.

Также к 20-й годовщине победы, в 1834 году, на Дворцовой площади была воздвигнута величественная монументальная Александровская колонна. Она была выполнена по замыслу О. Монферрана из цельного колоссального гранитного монолита весом более 600 тонн. Фигура ангела, венчающая колонну, была исполнена Б. И. Орловским. Скульптор придал ангелу образ императора Александра I, и колонна получила название Александровской. Так как ангел с крестом находится на высоте 47,5 метров, черты лица его рассмотреть невозможно. В память об этом событии был отчеканен рубль с изображением колонны и с надписью — «Благодарная Россия 1834»[1].

В Москве в честь победы русского народа в Отечественной войне были сооружены в 1829—1834 годах Московские Триумфальные ворота по проекту архитектора О. И. Бове. Арка была сооружена на площади Тверской Заставы, которая после этого стала называться площадью Новых Триумфальных Ворот.

В 1839 году, в новую годовщину, на Бородинском поле был сооружён в честь знаменитой битвы под деревней Бородино Монумент героям Бородинского сражения. Это был чугунный памятник в виде пирамидальной колонны с рифлёным позолоченным куполом и венчающим его шестиконечным крестом. С западной стороны этого памятника, «…сияет икона Спаса Нерукотвореннаго» и под нею золотая надпись: «Тобою спасение наше». На других сторонах перечислены все воинские подразделения и даже неприятельские — французские, итальянские, баварские, вюртембергские, участвовавшие в этом кровавом сражении. Тут же, за оградой, находилась могила Багратиона. К открытию этого памятника были отчеканены памятные монеты крупного номинала достоинством в рубль и полтора рубля, на реверсе которых увековечено изображение «Бородинской колонны» (в 1932 году монумент был взорван вместе с могилой П. И. Багратиона)[2].

Тогда же, в 1839 году, был основан Бородинский музей по волеизъявлению императора Николая I, который за два года до этого выкупил село Бородино для цесаревича Александра. Село стало царским имением, и тогда же был заложен главный монумент. У подножия памятника, в небольшой сторожке, поселили двух инвалидов Отечественной войны 1812 года, которые ухаживали за памятником и хранили в специально отведённой комнате первые экспонаты музея: находки с поля сражения, военные карты, предметы солдатского быта. В 1839 году в селе Бородино появился дворцово-парковый ансамбль. В этом же году впервые праздновалась годовщина Бородинского сражения с грандиозными манёврами, на которые было собрано 120 тысяч регулярного войска. На торжествах присутствовал сам император, который в течение двух недель жил в своём дворце[3].

В 70-ю годовщину изгнания Наполеона из России, в Москве было завершено строительство грандиознейшего храма Христа Спасителя. Он был возведён по замыслу императора Александра I в память об избавлении Москвы от нашествия французов[1].

К 50-летию и 60-летию Бородинской битвы Военно-топографическим депо были проведены съёмки бородинского поля. В 1909 г. была проведена масштабная и очень репрезентативная выставка, посвящённая предстоящему 100-летнего юбилею, в рамках планировавшегося к созданию Музея 1812 года. С 1813 по 1913 гг. в России проводились ежегодные концерты оркестров императорской гвардии в пользу ветеранов войны 1812 г. В рамках этих концертов были и зарубежные выступления русских военных музыкантов за границей, в частности в Париже. И. Д. Сытин к юбилею приурочил многотомное издание «Отечественная война и русское общество. 1812—1912». О праздновании 100-летнего юбилея победы см. 100-летие Отечественной войны 1812 года.

Национальные праздники и торжества[править | править код]

30 августа 1814 года император Александр I издал следующий указ: «Декабря 25 день Рождества Христова да будет отныне и днём благодарственного празднества под наименованием в кругу церковном: Рождество Спасителя нашего Иисуса Христа и воспоминание избавления церкви и Державы Российския от нашествия галлов и с ними двадесяти язык»[4]. Праздник Рождества Христова до 1917 года в Российской империи отмечался как национальный День Победы.

100-летие Отечественной войны

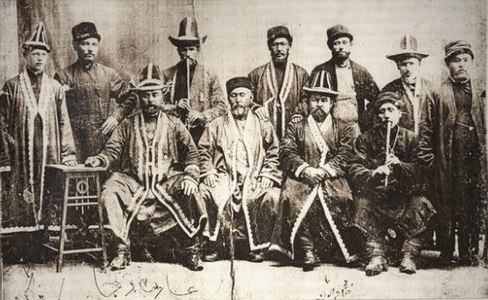

В 1912 году, в год столетия Отечественной войны 1812 года, правительство России решило разыскать живых участников войны. К августу 1912 года было выявлено 25 здравствующих очевидцев нашествия Наполеона на Россию, в том числе 14 участников боевых действий[5]. В окрестностях Тобольска был найден Павел Яковлевич Толстогузов (на илл.), предполагаемый участник Бородинского сражения, которому на тот момент исполнилось 117 лет[6]. Однако краевед Анатолий Звездин и доктор исторических наук Александр Ярков опровергают участие Толстогузова в Отечественной войне 1812 года, поскольку он, по их версии, родился 5 (17 ноября) 1817 года[7].

-

Бородино. Очевидцы Отечественной войны 1812 года (1912)

-

-

Башкиры в Оренбурге на праздновании 100-летия победы в Отечественной войне 1812 года.

200-летие Отечественной войны

- 4 сентября 2012 года в Москве открыт Музей Отечественной войны 1812 года.

- Интернет-проект Российской государственной библиотеки. Отечественная война 1812 года: Эпоха в документах, воспоминаниях, иллюстрациях.

- Интернет-проект РИА Новости «1812: Война и міръ» стал лауреатом Премии Рунета — 2012.

- С 12 августа по 19 октября 2012 года отряд донских казаков на лошадях донской породы повторил поход Платова «на Париж» («Поход „Москва — Париж“»). Целью похода также было поклонение могилам русских воинов по пути следования.

- 200-летие победы России в Отечественной войне 1812 года (монеты)

- Памятный знак «Хлеб нашей памяти»

Музеи[править | править код]

- Москва — музей Отечественной войны 1812 года

- Москва — музей-панорама «Бородинская битва»

- Бородино — Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник

- Малоярославец — военно-исторический музей 1812 года[8]

- Александровский зал Зимнего дворца в Санкт-Петербурге.

- Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи — в экспозиции музея представлено множество трофейных образцов артиллерийского вооружения, а также обмундирования и экипировки французских войск.

- Елабуга — единственный в России музей-усадьба кавалерист-девицы Надежды Дуровой[9][10]

Архитектура и скульптура[править | править код]

Архитектура[править | править код]

Обелиск 1-й лейб-гвардии конно-артиллерийской бригаде, 1912

Памятник 24-й пехотной дивизии (Лихачёва), 1912

Ковно. Памятник 1812 года. Фото 1900-х гг. (снесён)

Захваченная у французов пушка в Смоленске

- Триумфальные арки

- Александровские ворота (Рига) (1815—1817)

- Триумфальные арки в Новочеркасске (1817)

- Триумфальная арка (Диканька) (1820)

- Триумфальная арка Главного Штаба (1828)

- Нарвские триумфальные ворота (1827—1834)

- Триумфальная арка (Москва) (1829—1834)

- Памятные храмы

- Казанский собор (Санкт-Петербург) — в 1813—1814 годах в соборе были выставлены 107 трофейных французских знамён и штандартов разгромленных французских полков, 93 ключа от крепостей и городов взятых русской армией. В Казанском соборе находится гробница М. И. Кутузова, в 25-ю годовщину разгрома Наполеона на площади перед Казанским собором были торжественно открыты бронзовые памятники М. И. Кутузову и М. Б. Барклаю-де-Толли.

- Церковь Николая Чудотворца в Усолье (1813—1820) — построена в память победы в Отечественной войне 1812 года[11][12].

- Церковь Спаса-Нерукотворного (1818—1820) — храм основан вдовой погибшего генерала А. А. Тучкова[13]

- Михайловский собор Псково-Печерского монастыря (1815—1827) — церковь построена графом Витгенштейном в память о павших в боях в 1812 году[14].

- Спасо-Бородинский монастырь — основан в 1839 году на месте Бородинского сражения

- Николаевский Черноостровский монастырь — разрушен в 1812 году, после восстановления получил статус памятника Отечественной войны 1812 года г[15]

- Троицкий собор (1824—1841) — бывший кафедральный собор в Симбирске / Ульяновске, снесён в 1936 году.

- Воскресенский собор в Арзамасе (1814—1842)

- Александровская колокольня возле Успенского собора в Харькове (1844)

- Храм Христа Спасителя (1837—1860) — кафедральный собор Русской православной церкви недалеко от Кремля на левом берегу Москвы-реки.

- Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Вязьме — 18 апреля 1911 года комитет по увековечиванию памяти Отечественной войны, созданный к празднованию 100-летнего юбилея, постановил: «Богородицкую церковь, как находившуюся в центре боя 22 октября 1812 года, считать храмом памятником войны 1812 года и внутри её на колоннах поместить мраморные доски с именами павших в этом бою воинов»[16].

- Церковь Успения Пресвятой Богородицы (Малоярославец) — с освящения церкви 11 октября 1912 года начались торжества, посвящённые 100-летию сражения за Малоярославец.

- Часовня памяти событий 1812 года в Павловском Посаде. Воздвигнута на пересечении Дубровской и Купеческой улиц, напротив Воскресенского собора в 1912 году. Разрушена в 1932 году и восстановлена в 2010 году.

- Храм святых бессребреников Космы и Дамиана Асийских в селе Кокрять Старомайнского района Ульяновской области[17].

- Церковь Казанской иконы Божией Матери в селе Дмитриево-Помряскино, восстанавливается[18].

- Колонны и обелиски

- Памятная колонна в Дорогобуже, установлена 26 октября 1812 года[19]

- Колонна победы (Рига), установлена в 1817 году и демонтирована в 1915.

- Обелиск братьям Броглио, установлен в 1827 году.

- Памятник Героям Отечественной войны 1812 года в с. Тарутино Калужской области (установлен в 1834 г., в 1855 г. отреставрирован)

- Александровская колонна на Дворцовой площади Санкт-Петербурга (1834)

- Николай I в 1835 году издал указ о памятниках Отечественной войны 1812 года. Было решено поставить похожие колонны-часовни (трёх классов) на местах важнейших сражений Отечественной войны 1812 года. Всего планировали поставить 16 колонн-часовен, до революции 1917 года было сооружено семь, уцелел к началу XXI века один (в Смоленске, 2-го класса). Один 1-го класса (снесённый в 1932 году) восстановлен на Бородинском поле. Главный монумент героям Бородинского сражения на батарее Раевского был построен в 1839 году архитектором А. Адамини. В 1932 году он был снесён и вновь воссоздан в 1987 году. Рядом с монументом находится могила Багратиона.

- Памятник защитникам Смоленска 1812 года, колонна установлена в 1841, единственная уцелевшая из 7 оригинальных николаевских колонн-часовен.

- Памятники героям Отечественной войны 1812 года в г. Красном, установлены в 1847 и 1912 годах.

- Памятник героям Отечественной войны 1812 года (Полоцк), установлен в 1850 году.

- В 1912 году, к 100-летней годовщине победы в Отечественной войне 1812 года, в районе Бородинского поля установили 35 памятных обелисков, в честь воинских подразделений участвовавших в боях.[20]

- Обелиск на Каролинской площади в Мюнхене (в память о 28 тысячах баварских солдат, погибших во время Русского похода 1812 года)[21][22][23].

- Памятник Новгородскому ополчению 1812 года открыт в 2012 году.

- Памятник Павловским гренадерам на Бородинском поле.

- Памятник на могиле французов, павших в Москве (1812).

Здания и сооружения[править | править код]

- Манеж (Москва) (1817)

- В качестве памятника к 100-летию войны был оформлен Бородинский мост в Москве (1911—1912).

Скульптура[править | править код]

- Толстой, Фёдор Петрович. Серия медальонов на темы Отечественной войны 1812 года.

- 26 августа 1839 года, Бородино. Монумент в память доблестных защитников Отечества. Автор — А. Адамини[24]

- 8 сентября 1862, Великий Новгород — Памятник «Тысячелетие России»

- 1912, Вязьма. Памятник «Доблестным предкам» и Перновскому полку.

- 1912, Смоленск. Памятник Софийскому полку. Автор проекта — рядовой солдат 7 роты Софийского полка смолянин Б. Н. Цапенко.

- 1912, Витебск. Памятник героям Отечественной войны 1812 г. Автор проекта — архитектор И. А. Фомин[25]

- 10 сентября 1913, Смоленск. Памятник Героям 1812 года. Авторы — скульптор С. Р. Надольский и инженер Н. С. Шуцман[26]

- 1912, деревня Ляды (Дубровенский район). Гранитный обелиск с надписью «В 1812 году войска императора Наполеона перешли здесь границу старой России 2 августа, наступая победоносно на Москву; 6 ноября отступая после тяжёлого поражения»[27].

- 1912, Памятник русской славы

- Памятник русским воинам в городе Кобрин в честь победы в бою под Кобрином, открыт в 1913 году. Современный вид с 1951 года.

- Памятник Героям Отечественной войны 1812 года в Лефортово — открылся в 2013 году.

Памятники М. И. Кутузову[править | править код]

- 25 декабря 1837, Санкт-Петербург. У Казанского собора. Скульптор — Б. И. Орловский, литьё — В. П. Екимов, архитектор — К. А. Тон

- 26 августа 1912, Смоленск. Бюст Кутузова. Скульптор — М. М. Страховская

- 20 июня 1954, Смоленск. Памятник М. И. Кутузову. Скульптор — Г. И. Мотовилов[28] и архитектор Л. М. Поляков.

- 1958 Памятник-бюст Кутузову возле Кутузовской избы, скульптор — Н. В. Томский

- 1973 Москва. Памятник М. И. Кутузову и славным сынам русского народа. Скульптор — Н. В. Томский, архитектор — Л. Г. Голубовский.[29]

Памятники Барклаю де Толли[править | править код]

- Первый памятник Барклаю-де-Толли был сооружён в Германии в 1818 году над местом захоронения сердца полководца, в трехстах метрах от дома на мызе Штилитцен (недалеко от Инстербурга в Восточной Пруссии) по инициативе короля Фридриха Вильгельма III. Автор — К. Ф. Шинкель[30].

- 25 декабря 1837, Санкт-Петербург. У Казанского собора. Скульптор — Б. И. Орловский, литьё — В. П. Екимов, архитектор — К. А. Тон

- 1849, Тарту. Памятник Барклаю де Толли. Скульптор В. И. Демут-Малиновский, архитектор — А. Ф. Щедрин

- 1913, Рига. Памятник Барклаю-де-Толли. Автор В. Вандшнейдер-Шарлоттенбург[30]. Восстановлен 22 декабря 2001 года Евгением Гомбергом[31].

- 31 марта 2007, Черняховск, Калининградская область. Памятник Барклаю-де-Толли. Скульптор — Владимир Суровцев.

Памятники другим героям войны[править | править код]

- Бюст К. К. Сиверса в Цесисе

- Бюст и музей Я. П. Кульнева в Лудзе

- Бюсты в смоленском Сквере памяти героев

- 7 июля 1967 года на живописной поляне Ямского леса недалеко от села Успенское на участке Владимирского тракта из Богородска в Павловский Посад был установлен обелиск в честь Герасима Курина и партизан Отечественной войны 1812 года.

- Памятники генералу Д. П. Неверовскому.

- 1987 Смоленск. Аллея генералов участников обороны Смоленска в 1812 году[32]

- В 1990 году в Павловском Посаде установлен памятник Герасиму Курину.

- Памятник Багратиону (Москва) (1999 г.) и памятник Багратиону (Санкт-Петербург) (2012 г.)

Памятные знаки и доски[править | править код]

- Георгиевский зал Большого Кремлёвского дворца. В нишах и на стенах помещены мраморные доски, на которых золотыми буквами написаны названия прославленных воинских частей и имена георгиевских кавалеров.[33]

- 1912 Смоленск. Мемориальные доски полков участников обороны Смоленска в 1812 г.

- 1912, Москва. Мемориальные доски на пилонах Бородинского моста.

- 1987 Смоленск. Памятник партизанам 1812 г.

Надгробья[править | править код]

- 13 июня 1813 года в Казанском соборе похоронен М. И. Кутузов. Могила замурована гранитной плитой и обнесена тёмной бронзовой оградой, установленной в 1814 году по проекту А. Н. Воронихина.[34]

Над мемориальной доской — икона Смоленской богоматери, находившаяся у гроба Кутузова перед погребением. Над ней огромная картина художника Ф. Я. Алексеева, помещённая здесь в 1810 году — «Крестный ход на Красной площади в 1612 году по случаю освобождения Москвы от польских интервентов». На пилястрах — шесть трофейных французских знамен и штандартов и шесть связок ключей.[35]

- Йыгевесте, Эстония — Мавзолей Барклая-де-Толли. Скульптор В. И. Демут-Малиновский, архитектор — А. Ф. Щедрин[36]

Мавзолей, названный впоследствии «Великой гробницей Эстонии», стоит на правом берегу реки Эмбах, на высоком холме, где любил вечерами прогуливаться больной фельдмаршал и часто оставался в одиночестве, любуясь живописными далями. Здесь же, в кургане, по приказу Барклая-де-Толли был захоронен его боевой конь[30].

- Старое Новодевичье кладбище, Москва — могила Дениса Давыдова. Бюст на могиле — скульптор Е. А. Рудаков, 1955.

- Некрополь Донского монастыря[37].

- Семёновское военное кладбище — на кладбище погребали умерших от ранений в Московском военном госпитале и лазаретах солдат, офицеров и ветеранов Отечественной войны 1812 года.

- 5 августа 1912 Смоленск. Памятник на могиле генерала А. А. Скалона.

Живопись и графика[править | править код]

- Военная галерея

- Портреты многих героев войны 1812 года Соломона Карделли и им изданная коллекция (1813) двенадцати главных побед русских над французами, выгравированные им по картинкам Доменико Скотти при помощи русских мастеров Фёдорова и Беггрова (2-е изд., М. 1879).

- Альберт (Альбрехт) Адам. Рисунки и литографии

- В. В. Верещагин. Цикл полотен об Отечественной войне 1812 года

- Петер Гесс. Сражения 1812 года

- Франсиско Гойя. Офорты из серии «Бедствия войны»

- Франц Рубо. Фрагменты панорамы «Бородинская битва»

- Христиан Вильгельм Фабер дю Фор. Рисунки и литографии

- Александр Юрьевич Аверьянов. Диорама «Сражение при Малоярославце 12/24 октября 1812 года»

Литература[править | править код]

- Г. П. Данилевский. «Сожжённая Москва».

- М. Н. Загоскин. «Рославлев, или русские в 1812 году».

- Л. Н. Толстой. «Война и мир».

- М. Ю. Лермонтов. «Бородино».

- М. И. Цветаева. «Генералам двенадцатого года».

- Артуро Перес-Реверте. «Тень орла».

- Константин Батюшков. «К Дашкову» (поэма).

- П. А. Россиев «Сожжённая Москва», «Изгнание двадесяти язык»,»Русские освобождают Европу».

Музыка[править | править код]

- П. И. Чайковский — Увертюра «1812 год» (op. 49 1880, издана в издательстве Юргенсона в 1882).

На титульном листе партитуры Чайковский написал: «1812. Торжественная увертюра для большого оркестра. Сочинил по случаю освящения Храма Спасителя Петр Чайковский»[38]

По одним данным Премьера состоялась 8 августа 1882 года в Москве, во время Всероссийской промышленно-художественной выставки (дирижёр И. К. Альтани)[38]

По другим — 22 октября 1883 года в Москве (дирижёр — М. К. Эрдмансдёрфер)[39].

Исполнялась неоднократно и имела большой успех в Москве, Смоленске, Павловске, Тифлисе, Одессе, Харькове, Праге, Берлине, Брюсселе, в том числе под управлением самого автора.

- С. С. Прокофьев — опера «Война и мир». (op. 91, 1941—1943)

- 16 октября 1944, Москва — первый показ оперы (под фортепиано и Ансамбль советской оперы ВТО)

- 7 июня 1944, Москва — БЗК, Концертное исполнение. Дирижёр — Самуил Самосуд

- 12 июня 1946, Ленинград — 2-я редакция, Малый оперный театр. Дирижёр — Самуил Самосуд, постановка Бориса Покровского

- 15 декабря 1959, Москва — Большой театр. Дирижёр — А. Ш. Мелик-Пашаев, постановка Бориса Покровского

- Военные песни и марши (победные — на взятие городов и траурные — на смерть героев), а также произведения, воспевающие победу, — хоры, куплеты на возвращение войск и императора[40].

Театр[править | править код]

- 1941 — Александр Гладков «Давным-давно».

- август 1941, Москва — Радиопостановка (Шурочка Азарова — Мария Бабанова).

- 1942, Ташкент — Театр Революции (Шурочка Азарова — Мария Бабанова).

- 7 ноября 1941 — осаждённый Ленинград (под названием «Питомцы славы») Театр Николая Акимова (Шурочка Азарова — Елена Юнгер).

- эвакуация 1942, Свердловск — Театр Красной Армии режиссёр — Алексей Попов. Композитор — Тихон Хренников. Шурочка Азарова — Любовь Добржанская.

- 1964 — Театр Советской Армии Режиссёр — Алексей Попов. Композитор — Тихон Хренников (в гл роли — Лариса Голубкина).

- 3 апреля 1979, Ленинград — Балет «Гусарская баллада» состоялась Театре оперы и балета им. Киро, ва. (Хореографы — Олег Виноградов и Дмитрий Брянцев).

- 1980, Москва — Большой театр балет «Гусарская баллада» (Хореографы — Олег Виноградов и Дмитрий Брянцев)[41].

- 2005 — Театр Советской Армии Режиссёр-постановщик — Борис Морозов. Композитор — Тихон Хренников (в главной роли — Татьяна Морозова).

Кинематограф[править | править код]

- 1912 — «1812 год» (Отечественная война / Нашествие Наполеона / Бородинский бой), режиссёры — Василий Гончаров, Александр Уральский, Ганзен Кай. Фильм снят А. А. Ханжонковым[42][43]

- 1915 — «Война и мир», режиссёры — Яков Протазанов, Владимир Гардин[44]

- 1944 — «Кутузов», режиссёр — Владимир Петров

- 1956 — «Война и мир», режиссёр — Кинг Видор

- 1959 — «Тоже люди», режиссёр — Георгий Данелия

- 1962 — «Гусарская баллада», режиссёр — Эльдар Рязанов

- 1968 — «Война и мир», режиссёр — Сергей Бондарчук

- 1980 — «Эскадрон гусар летучих», режиссёр — Станислав Ростоцкий

- 2007 — «Война и мир», режиссёр — Роберт Дорнхельм

- 2013 — «Василиса», режиссёр — Антон Сиверс

Топонимика[править | править код]

- улицы 1812 года в различных городах России

- Бородинская улица

- Бородинская площадь (Тирасполь)

- Бородинский мост

- городские топонимы, носящие имена героев 1812 года:

- улица Кутузова,

- Кутузовский проспект,

- улица Барклая,

- Барклаевская улица,

- улица Генерала Ермолова,

- улица Багратиона,

- мост Багратиона,

- улица Дениса Давыдова,

- улица Василисы Кожиной,

- улица Надежды Дуровой,

- 228 улиц в городах России в честь героя или события войны 1812 г.[45]

- Бородино (город),

- Острова Бородино в Японском архипелаге,

- остров Бородино у Антарктиды,

- подводная возвышенность близ Антарктиды, подводные горы: Наполеон, Багратион, Кутузов; остров БАРКЛАЙ ДЕ ТОЛЛИ (Рароиа), атолл. Тихий океан, о-ва Туамоту, о-ва Россиян. 15°56′ ю. ш., 142°12’з. д.; остров Ермолова ЕРМОЛОВА (Таэнга), атолл. Тихий океан, о-ва Туамоту, о-ва Россиян. 16°22′ ю. ш., 143°06′ з. д.; полуостров ЗЕМЛЯ АЛЕКСАНДРАI. Антарктида, Антарктический п-ов. 71°30′ ю. ш., 71°00′ з. д.; остров КУТУЗОВА (Макемо), атолл. Тихий океан, о-ва Туамоту, о-ва Россиян. 16°37′ ю. ш., 143°35′ в. д.; остров КУТУЗОВА (Утирик), атолл. Тихий океан, Маршалловы о-ва. 11°20′ с. ш., 169°59′ в. д.; остров КУТУЗОВА (Сетана), бухта. Японское море, Япония, о-в Хоккайдо. 42°28′ с. ш., 139°50′ в. д.; мыс КУТУЗОВА (Моцута), Японское море, Япония, о-в Хоккайдо. 42°37′ с. ш., 139°43′ в. д.; остров КУТУЗОВА, мыс. Берингово море, Аляска, Бристольский залив. 56°18′ с. ш., 160°20′ з. д.; мыс КУТУЗОВА, Аляска; остров МАЛЫЙ ЯРОСЛАВЕЦ (Сноу), Антарктика, Южные Шетландские о-ва. 62°45′ ю. ш., 61°20′ з. д.; атолл Милорадовича (Фааите), Тихий океан, о-ва Туамоту, о-ва Россиян. 16°45′ ю. ш., 145°15′ з. д.; бухта МУРАВЬЁВА, Каспийское море, Красноводский залив; атолл Остен-Сакена (Катиу), Тихий океан, о-ва Туамоту, о-ва Россиян. 16°25′ ю. ш., 144°20′ з. д.; остров Полоцк (Роберте), Антарктика, Южные Шетландские о-ва. 62°25′ ю. ш., 59°30′ з. д.; острова Раевского, Тихий океан, о-ва Туамоту, о-ва Россиян. 16°45′ ю. ш., 144°20′ з. д.; атолл РИМСКОГО-КОРСАКОВА (Ронгелап), Тихий океан, Маршалловы о-ва. 11°20’с. ш.,166°55′ в. д.; остров Смоленск (Ливингстон), Антарктика, Южные Шетландские о-ва. 62°34′ ю. ш., 60°30′ з. д.; атолл ЧИЧАГОВА (Таханеа), Тихий океан, о-ва Туамоту, о-ва Россиян. 16°50′ ю. ш., 144°45′ з. д.; атолл Чичагова (Эрикуб), Тихий океан, Маршалловы о-ва. 9°05′ с. ш., 170°00′ в. д.; залив ШЕВЧЕНКО (Паскевича), Аральское море, северное побережье; мыс Шишкова (Томамаэ), Японское море, Япония. 44°18′ с. ш., 141°38′ в. д.; мыс Шишкова (Кейв), Берингово море, Аляска, Бристольский залив. 54°47′ с. ш., 164°37′ з. д.; остров Шишкова(Кларенс), Антарктика, Южные Шетландские о-ва. 61°15′ ю. ш., 54°06′ з. д.;[46]

Каронимика (названия кораблей), как первые памятники подвигу россиян в войне 1812 года[править | править код]

На флотах не менее 22-х стран мира бороздили и ходят по океанам, морям и рекам корабли, названные в честь участников войны 1812 г. Только кораблей, названных в честь участников Бородинской битвы выявлено не менее 233 единиц. Первыми в мире памятниками подвигу россиян в войне 1812 года явились названия английских кораблей: Бородино, Князь Кутузов, Платов, Казак, Смоленск, Вильно, Москва, как объект нематериального наследия.[47][48][49][50][51] В мае 1813 г. российская пресса сообщала:

«из Лондона от 4 мая. Недавно спущены на воду многия корабли, коим даны имена: Бородино, Князь Кутузов, Платов, Козак, Вильна, Смоленск и Москва»

— «Северная почта, или, Новая Санктпетербургская Газета». № 42, Генварь-Декабрь 1813. С.40.

Монеты[править | править код]

1 рубль 1912 года

- Лицевая сторона — уменьшенная копия малой государственной печати Александра I, на которой изображён государственный герб — двуглавый орёл со скипетром, державой и большой Императорской короной в окружении гербов Великого Княжества Финляндского, Царства Казанского, Царства Сибирского, Киева, Новгорода и Астрахани и надпись: «АЛЕКСАНДРЪ I БОЖІИЮ МИЛОСТІЮ ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ BCEPOCCIИСКІЙ». На оборотной стороне — в обрамлении юбилейных дат «1812» и «1912» помещён текст, взятый из манифеста: «Славный годь сей минулъ, но не пройдутъ содъянные въ немъ подвиги». Автор штемпелей лицевой стороны монет М. А. Скуднов, штемпель оборотной стороны был исполнен резчиками Санкт-Петербургского Монетного двора с помощью пуансонов.

Монета была отчеканена в количестве 26 тыс. 500 штук и так же, как юбилейная нагрудная медаль в честь этого события, была предназначена для раздачи нижним чинам, участвовавшим в юбилейном параде в Москве.

1 рубль 1987 года

Монета достоинством 1 рубль в честь 175-летия Бородинского сражения

-

Монета СССР «175-летие со дня Бородинского сражения: Памятник Кутузову», 1 рубль, 1987 г.

Посвящён 175-летию со дня Бородинского сражения 1812 года. Монета выполнена из медно-никелевого сплава белого цвета. Диаметр 31 мм. С лицевой и оборотной сторон — выступающий кант по окружности. На лицевой стороне — государственный герб СССР, надписи: «СССР», «1 рубль», «1987». На оборотной стороне — рельефное изображение памятника фельдмаршалу М. И. Кутузову в районе его командного пункта на Бородинском поле, в верхней части по окружности — надпись: «175 ЛЕТ СО ДНЯ БОРОДИНСКОГО СРАЖЕНИЯ», внизу — дата: «1812».

1 рубль 1987 года

- Посвящён 175-летию со дня Бородинского сражения 1812 года. Монета выполнена из медно-никелевого сплава белого цвета. Диаметр 31 мм. С лицевой и оборотной сторон — выступающий кант по окружности. На лицевой стороне — государственный герб СССР, надписи: «СССР», «1 рубль», «1987». На оборотной стороне — барельеф на фоне облаков, являющийся частью комплекса на Бородинском поле. Барельеф с группой участников бородинского сражения «ополчение» является фрагментом памятника фельдмаршалу М. И. Кутузову в Москве. В верхней части по окружности — надпись: «175 ЛЕТ СО ДНЯ БОРОДИНСКОГО СРАЖЕНИЯ», внизу — дата: «1812».

Серия монет 2012 года

- В 2012 году ЦБ РФ выпустил серию монет, посвящённую победе России в войне 1812 года. Серия состоит из:

-

- семнадцати монет номиналом 2 рубля (одна монета — «Эмблема празднования 200-летия победы в Отечественной войне 1812 года»[52] и 16 монет — «Полководцы и герои Отечественной войны 1812 года»[53]);

- десяти монет номиналом 5 рублей («Сражения и знаменательные события Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии 1813—1814 годов»)[54][55][53];

- одной монеты номиналом 10 рублей (на реверсе монеты изображена Триумфальная арка)[53].

-

Монета Банка России 2018 г., Серия: На страже Отечества. Солдаты Отечественной войны 1812 года. 3 рубля, серебро, реверс, пруф.

Медали, жетоны и значки[править | править код]

- Настольная памятная медаль «В память Отечественной войны 1812 года», 1912 г.[56]

- Нагрудная медаль «В память столетия Отечественной войны 1812 года», 1912 г.[57]

- Настольная медаль «В память столетия Отечественной войны 1812 года», 1912 г.[58]

- Жетоны в память 100-летия Отечественной войны 1812 года, 1912 г.[59]

- Подмазо А. А. Каталог значков, посвящённых Отечественной войне 1812 г

Филателия[править | править код]

Марки[править | править код]

Почтовые марки выпущенные в 1912 году к 100-летней годовщине победы над Наполеоном.

В 1962 году была выпущена серия из четырёх почтовых марок СССР, посвящённых 150-летию Отечественной войны 1812 года[60]:

-

Марка России, 2018 г.

Конверты[править | править код]

Шахматы[править | править код]

- Бегство Наполеона из Москвы в Париж — шахматная задача, составленная А. Д. Петровым

Игры[править | править код]

В честь двухсотлетия Отечественной войны 1812 года российские разработчики из компании Adequate Worlds создали игру «1812»[61].

Примечания[править | править код]

- ↑ 1 2 Кузнецов А., Чепурнов Н. Медаль «В память 100-летия Отечественной войны 1812 г.». Ордена и медали России. Rusorden.ru (1992). Дата обращения: 15 декабря 2010.

- ↑ Петерс Д.И. МЕДАЛЬ «В ПАМЯТЬ 100-ЛЕТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 Г.» (1996). Дата обращения: 15 декабря 2010.

- ↑ Е.АЛИГОЖИНА. Музей, основанный Императором (недоступная ссылка). газ. «Новая жизнь» (2010). Дата обращения: 15 декабря 2010. Архивировано 17 августа 2012 года.

- ↑ О празднестве 25 декабря во воспоминание избавления от нашествия галлов. Указ императора Александра I от 30 августа 1814 года.

- ↑ 117-летний ветеран умер на праздновании юбилея победы над Наполеоном. Российская газета. Дата обращения: 8 августа 2021.

- ↑ Тобольчане увидят уникальный снимок участника Бородинского сражения. ФедералПресс. Дата обращения: 27 мая 2012.

- ↑ Как крестьянина Павла Толстогузова «сделали участником Бородинской битвы» (рус.), Российская газета (27 июля 2017). Дата обращения 17 июля 2018.

- ↑ Малоярославецкий военно-исторический музей 1812 года

- ↑ ОИРУ

- ↑ Культура и искусство в Татарстане

- ↑ СВЯТО-НИКОЛАЕВСКАЯ (НИКОЛЬСКАЯ) ЦЕРКОВЬ, ГОРОД УСОЛЬЕ

- ↑ Церковь Николая Чудотворца в Усолье

- ↑ Церковь Спаса-Нерукотворного

- ↑ Михайловский собор Псково-Печерского монастыря

- ↑ Свято — Николаевский Черноостровский женский монастырь

- ↑ Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Вязьме

- ↑ Краткая историческая справка и нынешнее состояние храма | Храм святых бессребреников Космы и Дамиана Асийских. kosmaidamian-kok.cerkov.ru. Дата обращения: 14 октября 2020.

- ↑ Дмитриево-Помряскино|Церковь Казанской иконы Божией Матери. sobory.ru. Дата обращения: 14 октября 2020.

- ↑ Памятная колонна в честь победы в Отечественной войне 1812 года

- ↑ Памятники Бородинского поля / Музей-заповедник «Бородинское поле»

- ↑ Moutchnik, Alexander (2012): 1812 год в исторической памяти Мюнхена и Баварии. Обелиск на Каролинской площади в Мюнхене как место памяти. [Das Jahr 1812 im Gedächtnis Münchens und Bayerns. Der Obelisk auf dem Karolinenplatz in München als Erinnerungsort]. International Conference «After the Storm. The Historical Memory upon 1812 in Russia and Europe», Deutsches Historisches Institut, Moskau, 28.-30. Mai 2012.

- ↑ Гадалова Н. Международная конференция «После грозы. 1812 год в коллективной памяти России и Европы» (ГИИМ, Москва, 28—30 мая 2012 г.) / Наталья Гадалова // Новое литературное обозрение. — 2012. — № 6.

- ↑ Герасимова Г. Е. «Славный год сей минул…» : о юбилее Отечественной войны 1812 года / Г. И. Герасимова // Россия XXI. — 2013. — № 1. — С. 162–179.

- ↑ Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник

- ↑ Чернатов В. М. Сынам Отчизны: Мемор. сооружения воин. славы на территории Белоруссии. — Мн.: Вышэйшая школа, 1980. — 136 с. — 15 000 экз.

- ↑ Памятники Смоленска (недоступная ссылка). Дата обращения: 19 октября 2009. Архивировано 25 июля 2009 года.

- ↑ Подлипский А. М. Памятные места Витебщины. — Мн.: Беларусь, 1987. — 48 с. — 40 000 экз.

- ↑ Выставка творчества художников Мотовиловых «ДИНАСТИЯ» (недоступная ссылка). Дата обращения: 20 октября 2009. Архивировано 26 декабря 2004 года.

- ↑ памятник Михаилу Илларионовичу Кутузову и славным сынам русского народа, одержавшим победу в Отечественной войне 1812-го года

- ↑ 1 2 3 Георгий Таракановский Памятники фельдмаршалу М. Б. Барклаю-де-Толли

- ↑ Барклай (недоступная ссылка). Дата обращения: 19 октября 2009. Архивировано 12 февраля 2008 года.

- ↑ Аллея генералов участников обороны Смоленска в 1812 г.

- ↑ По Кремлю. Краткий путеводитель. М.: Московский рабочий, 1975

- ↑ фотография могилы Кутузова

- ↑ Государственный музей истории религии и атеизма

- ↑ Мавзолей Барклая-де-Толли в Йыгевесте, Эстония

- ↑ Александр Романов. Москва: память о войне 1812 года

- ↑ 1 2 Торжественная увертюра «1812» год

- ↑ Музыкальная энциклопедия, Т. 6, М.: «Советская энциклопедия», 1982

- ↑ Рыжкова Н. А. Музыка Отечественной войны 1812 года // старинная музыка 2002 № 3 (недоступная ссылка). Дата обращения: 22 февраля 2012. Архивировано 16 декабря 2007 года.

- ↑ Тихон Хренников (недоступная ссылка). Дата обращения: 19 октября 2009. Архивировано 31 июля 2009 года.

- ↑ «1812 год»

- ↑ О фильме «1812 год»

- ↑ Яков Протазанов

- ↑ Шульгина О. В., Шульгина Д. П. — Топонимика как объект нематериального наследия, связанного с Отечественной войной 1812 года в России // Genesis: исторические исследования. — 2012. — № 1. — С. 34 — 67.[1]

- ↑ Ельчанинов А. И. Память об Отечественной войне 1812 года на карте мирового океана как объект наследия: российские имена и события[2]

- ↑ Рычков С. Ю.[3] Прецедентные онимы в каронимике: память о Бородинском сражении в названиях кораблей// Лингвокультурология. УГПУ. Екатеринбург. № 14, 2020 г. С. 81-94

- ↑ Рычков С. Ю.Память о Бородинском сражении в названиях плавсредств

- ↑ Рычков С. Ю. Историческая память об участниках Бородинского сражения в названиях кораблей[4]. С. 302—328.//Отечественная война 1812 года и освободительные походы Русской Армии 1813—1814 годов. Источники. Памятники. Проблемы. Материалы XXIII Международной конференции 3-5 сентября 2019 г. Бородино. 2020 г.

- ↑ Рычков С. Ю. «Invincible Napoleon»: память об участнике Бородинского сражения императоре Наполеоне I в названиях кораблей. К 200-летию со дня смерти императора французов. Научный доклад. // Отечественная война 1812 года. Источники, памятники, проблемы. XXIV Международная научная конференция, Бородино, 7—9 сентября 2020 года.[5]

- ↑ Рычков С. Ю. Тема казачества в традиции наименования кораблей[6]

- ↑ О выпуске в обращение монеты из недрагоценного металла

- ↑ 1 2 3 О выпуске в обращение монет из драгоценных и недрагоценных металлов

- ↑ О выпуске в обращение монеты из недрагоценного металла

- ↑ О выпуске в обращение памятных монет из драгоценных и недрагоценных металлов

- ↑ Эпоха в документах, воспоминаниях, иллюстрациях / Проект Российской государственной библиотеки

- ↑ Эпоха в документах, воспоминаниях, иллюстрациях / Проект Российской государственной библиотеки

- ↑ Эпоха в документах, воспоминаниях, иллюстрациях / Проект Российской государственной библиотеки

- ↑ Монеты и медали

- ↑ Серия почтовых марок СССР «150-летие Отечественной войны 1812 года»

- ↑ Adequate Worlds

Библиография[править | править код]

- 1812 год в истории России и русской литературы: материалы Всероссийской научной конференции (Смоленск, 15-17 ноября 2010 г.) / сост. и ред. Л. В. Павлова, И. В. Романова. — Смоленск: Изд-во СмолГУ, 2010.

Ссылки[править | править код]

- 100-летний юбилей. Столичные торжества. Бородинские торжества. Государственная историческая библиотека (недоступная ссылка)

- Герои Отечественной войны 1812 года

- Памятники Бородинского поля. — Главное управление геодезии и картографии при Совете Министров СССР, Москва, 1972 г.

- Военно-историческая on-line викторина «От Москвы до Парижа с русской армией», посвящённая 200-летию торжественного вступления русской армии в Париж.

Комментарии преподавателя

Путешествие на 200 лет назад, Александр 1 и Наполеон Бонапар

В истории России было много важных событий, одно из них – война 1812 года. Именно тогда решалась судьба нашей страны: будет ли она существовать, или ее поработят захватчики.

Мы отправляемся с вами в XIX век, в 1812 год. В это время в России правил император Александр 1 (рис. 1), а во Франции –Наполеон Бонапарт (рис. 2).

Этот человек прошел путь от простого офицера до императора Франции и повелителя почти всей Европы. Вы, наверняка, слышали выражение «у тебя наполеоновские планы». Так говорят о человеке, который задумал что-то грандиозное. Такие планы были и у Наполеона: он мечтал захватить все страны и править всем миром. И это ему почти удалось. На карте цветом обозначена территория, которую контролировал Наполеон в 1812 году, это большая часть Европы (рис. 3).

Рис. 3. Карта Европы периода правления Наполеона Бонапарта

Наступление Наполеона на Российскую империю

24 июня 1812 года огромная армия Наполеона, в которую влились все другие армии захваченных им стран, вторглась на территорию России. Началась Отечественная война русского народа по освобождению нашей родины.

В начале войны Наполеон сказал: «Если я возьму Киев, я схвачу Россию за ноги, если Петербург – за голову, а если я войду в Москву, я поражу Россию в самое сердце». Именно туда, в Москву, устремилась армия Наполеона.

Русские полководцы, армия

Нашими войсками командовали известные и уважаемые полководцы, среди которых можно назвать имена М.Б. Барклая-де-Толли, А.П. Тормасова, П.И. Багратиона (рис. 4–6).

Армия Российской империи значительно уступала армии Наполеона, который, готовясь к вторжению на территорию России, создал огромную по тем временам армию – более пятисот тысяч человек, а русское командование смогло выставить против французов лишь чуть более двухсот тридцати тысяч человек, поэтому нашей армии в начале войны приходилось отступать.

Кутузов и его маневр

Когда был оставлен город Смоленск, который называли ключом от России, император Александр 1 принял решение назначить главнокомандующим всей русской армии очень уважаемого, любимого и опытного полководца, ученика легендарного Суворова, М.И. Кутузова (рис. 7).

Рис. 7. М.И. Кутузов (Источник)

Солдаты восторженно приветствовали нового полководца, тут же в армии появилась присказка «приехал Кутузов бить французов». Кутузов понимал, что с каждым шагом вглубь России армия Наполеона будет слабее, а силы наших войск будут возрастать, поэтому наша армия продолжала отступление. В населенных пунктах, откуда ушла русская армия, французы не могли найти себе пропитание, а порой их встречали пустые города, потому что местные жители ушли вместе с русской армией. Начался падеж лошадей, не на чем было перевозить тяжелое орудие. Наполеон был вынужден вести войну и с партизанами, его армия редела с каждым днем, но по-прежнему оставалась мощной силой, поэтому российские войска продолжали отступление. В 125 км от Москвы, около села Бородино, Кутузов решил дать французам генеральное сражение (рис. 8).

Битва при Бородино

Рис. 8. Бородинская битва (Источник)

Эта битва в истории получила название Бородинская битва, или битва при Бородине. 26 августа на Бородинском поле под грохот артиллерии сошлись две огромные армии. Войска Наполеона насчитывали 135 000 человек, у Кутузова было более 120 000 человек. Целый день, на протяжении двенадцати часов, битва длилась с переменным успехом.

Рис. 9. М.Ю. Лермонтов (Источник)

Великий поэт М.Ю. Лермонтов (рис. 9) написал об этой битве стихотворение, в котором есть такие строки:

Вам не видать таких сражений

Носились знамена, как тени,

В дыму огонь блестел,

Звучал булат, картечь визжала,

Рука бойцов колоть устала,

И ядрам пролетать мешала

Гора кровавых тел.

Земля тряслась – как наши груди;

Смешались в кучу кони, люди,

И залпы тысячи орудий

Слились в протяжный вой…

Бородинское сражение стало самым кровопролитным за всю историю войн того времени. Погиб каждый третий солдат с обеих сторон. Сам Наполеон об этом сражении сказал: «Французы сражались так, как сражаются победители, но русские доказали свое право быть непобежденными». Кутузов в своем донесении царю Александру 1 писал следующее: «Сей день станет вечным памятником храбрости и мужества российских войск». Армия Наполеона не превозмогла твердость духа российского солдата. Наши войска не разбили врага, но и не проиграли битву. Новые дивизии подступали к армии Наполеона, и новая битва могла разгромить наши армию, поэтому Кутузов принял решение отступать. Оставив Бородино, наша армия продолжала отступать к Москве, а за ней двигались полки Наполеона.

Отступление и сдача Москвы

1 сентября 1812 года Кутузову необходимо было принять важное решение – сдать Москву и продолжать отступление или дать решающий бой за нашу древнюю столицу. Был созван военный совет в деревне Фили. Главнокомандующие и офицеры горячо спорили: «… как же можно сдать Москву, сердце России?», но решающие слова произнес Кутузов, он сказал: «Пока цела армия, цела и Россия. Своим уступлением Москвы мы готовим гибель неприятеля. Приказываю отступать». Когда об этом решении узнали москвичи, все решили покинуть город. Армия Наполеона входила в практически пустую столицу. Это было впервые для них, ведь по древнему обычаю знатные горожане всех стран подносили ему в знак смирения ключи от города, но ключей от города Москвы Наполеон так и не дождался.

Пожар Москвы

А на следующий день Москва запылала, сильный ветер с огромной скоростью разносил пламя по всей столице, она практически вся была выжжена (рис. 10).

Рис. 10. Горящая Москва (Источник)

Были уничтожены прекрасные древние церкви, библиотеки, более 70 % жилых построек, поскольку Москва того времени была в основном деревянной.

Отступление армии Наполеона

Закончилось продовольствие в городе, французам негде было встать на «зимние квартиры». Наполеон понимал, что больше в разоренной Москве оставаться его армия не может, но пути отступления на юг перерезала армия Кутузова, поэтому Наполеон вынужден был отступать по разоренной им же Старой смоленской дороге. Отступление французов сопровождала армия Кутузова, не давая им покоя ни в пути, ни на отдыхе. Захватчики гибли, попадая в засады или попросту замерзая на дороге, потому что не были готовы к такой суровой русской зиме. Тысячи французов сдавались в плен. Армии помогали и партизаны. В партизанском движении участвовали крестьяне, горожане, дворяне, которые на собственные деньги закупали оружие. Они громили обозы, везущие продовольствие французам, брали в плен французских офицеров, добывали секретные документы и военные карты. Только в войне с русскими партизанами Наполеон потерял около 30 000 своих солдат. Войну 1812 года называют Отечественной именно потому, что в ней участвовала не только армия, но и весь народ. Наполеон бросил свою армию и бежал во Францию.

Окончание Отечественной войны 1812

24 декабря 1812 года были изгнаны последние остатки французских войск с территории России. Так закончилась Отечественная война 1812 года.

Русские войска в Париже

Разгром Наполеона в России вызвал волну освободительного движения во всей Европе, и через два года, в 1814 году, русская армия со своими союзниками вошла в Париж (рис. 11). Империя Наполеона Бонапарта пала.

Рис. 11. Российские войска в Париже (Источник)

Память о войне 1812 года

Вся Россия помнит и чтит героев Отечественной войны 1812 года, по всей стране установлено много памятников и монументов. В Бородино в память о великом сражении установлена памятная стела (рис. 12), а в городе Смоленске установлен памятник героям войны (рис. 13).

| Рис. 12. Памятная стела в Бородино (Источник) | Рис. 13. Памятник героям войны в Смоленске (Источник) |

Большая каменная скала символизирует Россию, по уступам скалы к ее вершине продвигается галльский воин в средневековых доспехах с обнаженным мечом в руках, он олицетворяет наполеоновскую армию. У вершины скалы – гнездо и два орла. Один орел распростер мощные крылья и цепкими когтями крепко держит за руку галла, второй – прикрывает гнездо и, кажется, в любой момент готов налететь на неприятеля с тыла. Орлы символизируют две русские армии, соединившиеся в Смоленске. С восточной стороны скалы, у ее основания прикреплена бронзовая карта европейской части России с тестом: «Благодарная Россия – героям 1812 года». С противоположной стороны – имена главнокомандующих и генералов. В Санкт-Петербурге перед Казанским собором установлены монументы маршалам Кутузову и Барклаю-де-Толли (рис. 14, 15).

| Рис. 14. Монумент маршалу Кутузову в Санкт-Петербурге (Источник) | Рис. 15. Монумент маршалу Барклаю-де-Толли в Санкт-Петербурге (Источник) |

Мы видим Кутузова в парадном мундире, его левая рука, сжимающая фельдмаршальский жезл, указывает русским войскам направление атаки, правая – опирается на обнаженную шпагу. В позе Барклая-де-Толли чувствуется определенная сдержанность, стремление спасти армию для решающих сражений. Полководцы попирают ногами поверженные французские знамена. Также в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади установлена Александровская колонна (рис. 16).

Рис. 16. Александровская колонна (Источник)

Памятник был открыт в 1834 году по проекту архитектора Огюста Монферрана. Высота памятника 47,5 метров, гранитный монолит стоит на пьедестале без всякого крепления благодаря своей тяжести и точным расчетам. Свое название колонна получила в честь российского императора Александра 1, который царствовал в России во время войны с Наполеоном. На вершине памятника – фигура ангела, которому скульптор придал черты Александра 1. Попирающий змею ангел на вершине колонны символизирует мир и покой, который принесла в Европу Россия, одержав победу над Наполеоном. Барельеф на пьедестале Александровской колонны в аллегорической форме представляет славу русского оружия и символизирует отвагу русской армии. На них изображены победа и слава, записывающая даты памятных битв, мир и правосудие, мудрость и процветание. В Санкт-Петербурге, в Эрмитаже, в Зимнем дворце, можно пройтись по галерее воинской славы (рис. 17).

Рис. 17. Галерея воинской славы в Эрмитаже (Источник)

За десять лет работы известный художник Джордж Доу и его русские помощники создали 333 портрета генералов, участвующих в войне. Тринадцать портретов по разным причинам так и остались невыполненными. Вместо них в галерее находятся рамы с их именами. Вся Россия знала имена людей, чьи портреты были помещены в военную галерею. В Москве вы можете видеть Триумфальную арку – главный памятник войны 1812 года в нашей столице (рис. 18).

Рис. 18. Триумфальная арка в Москве (Источник)

Недалеко от нее – музей-панорама «Бородинская битва», в котором находится грандиозная картина Рубо, воскрешающая героический подвиг народа на Бородинском поле (рис. 19).

Рис. 19. Музей-панорама «Бородинская битва». Фрагмент (Источник)

Здесь памятник павшим героям этой битвы и знаменитая «Кутузовская изба» (рис. 20), а на новой площади Победы установлен памятник Кутузову и славным сынам народа, созданный скульптором Томским (рис. 21).

| Рис. 20. Кутузовская изба (Источник) | Рис. 21. Памятник героям Отечественной войны 1812 года (Источник) |

Стоит посетить эти памятные места.

На следующем уроке мы продолжим постигать тайны нашего организма: узнаем, как устроена дыхательная система, рассмотрим также, какие органы входят в ее состав и как они работают.

источник конспекта — http://interneturok.ru/ru/school/okruj-mir/4-klass/stranitsy-istorii-otechestva/pamyat-o-voyne-1812-goda

источник презентации — http://prezentacii.com/po-okrujayuschemu-miru/11677-otechestvennaya-voyna-1812-goda-4-klass.html

источник видео:

ИЗ

ЛИТЕРАТУРЫ 18 ВЕКА

УРОК №32.

Тема. М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте.

«Бородино». Историческая основа и патриотический пафос стихотворение.

Цели:

познакомить с историей создания стихотворения М.Ю. Лермонтова «Бородино»;

прививать интерес и уважение к героическому прошлому России; расширять

словарный запас; развивать навыки монологической речи.

Оборудование:

учебник, репродукции картин П.Е. Заболотского «Ветеран 1812 года», С.В.

Герасимова «М.И. Кутузов под Бородином», Ф.А. Рубо «Бородинская битва», А.Д.

Кившенко «Военный совет в Филях», аудиозапись стихотворения.

Тип урока:

урок

формирования новых знаний и умений.

Длительность:

45 мин. Методы: словесный, наглядный, аналитический.

Прогнозируемые

результаты: знание истории создания стихотворения «Бородино»; понимание

исторического значения Бородинской битвы в Отечественной войне 1812 года;

владение элементами анализа текста; умение объяснять значение устаревших и

просторечных слов.

ХОД

УРОКА

I.

Организационный

момент

II.

Опрос по домашнему

заданию

Вопрос 1 из рубрики «Проверь себя» (с. 151).

Пересказ статьи о М.Ю. Лермонтове.

Михаил Юрьевич Лермонтов родился в Москве. Детство провёл в усадьбе

Тарханы Пензенской губернии. Именно там он слышал от крестьян предания и песни

об Иване Грозном, о Степане Разине и Емельяне Пугачёве, об Отечественной войне

1812 года. В барской усадьбе и сёлах мальчик видел народные праздники,

развлечения, песни и пляски.

Бабушка возила Лермонтова на лечение на Кавказ, потому что мальчик

часто болел. Когда Лермонтов учился в московском благородном пансионе, он

участвовал в собраниях литературного общества, где воспитанники читали свои

стихи и переводы. Лермонтов, как и многие другие, любил стихотворения и поэмы

Пушкина.

Во время учебы в школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских

юнкеров в Петербурге Лермонтов начал работать над собственными крупными литературными

произведениями. В 1837 году на смерть Пушкина Лермонтов написал стихотворение

«Смерть поэта», за что был выслан на Кавказ. Там он написал ещё несколько

произведений, в том числе стихотворение «Бородино».

В возрасте 26-ти

лет Лермонтов умер на дуэли с Мартыновым.

Вопрос 2 из рубрики «Проверь себя» (с. 151).

В чём состояли занятия литературного общества

в пансионе?

На занятиях литературного общества воспитанники Московского

благородного пансиона читали свои сочинения и переводы, обсуждали их.

Обменивались мнениями о стихотворениях известных современных поэтов Пушкина и

Рылеева. Южные поэмы Пушкина многие участники общества знали наизусть.

III.

Постановка целей и

задач урока

IV.

Работа над темой

урока

1.Слово учителя

Мы познакомились со стихотворениями русских

поэтов, в которых создан поэтический образ нашей Родины. Большинство этих

стихотворений относится к жанру пейзажной лирики, в них переданы близкие и

понятные нам чувства, переживания.

Для Лермонтова это недавнее прошлое — Отечественная война 1812

года. К этой теме поэт обращается снова и снова. Сегодня мы познакомимся со

стихотворением, названным в честь главного сражения той войны — битвы под

Бородином. Стихотворение было создано в год 25-летнего юбилея этой битвы.

«Бородино» (1837 год) — первое произведение Лермонтова,

напечатанное по воле автора и с его ведома. Опубликовано в шестой книге

«Современника» как отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения. В

основу стихотворения легло раннее лирико-романтическое стихотворение

Лермонтова «Поле Бородина».

— Каково же значение того давнего сражения под Бородином, деревней

в 124 км к западу от Москвы?

2.Историческая справка

12 июня 1812 года огромная наполеоновская армия вторглась в

Россию. Два месяца продолжалось отступление русских войск. 26 августа 1812 года

под Бородином произошло генеральное сражение Отечественной войны. Перед

сражением французским войскам зачитали приказ Наполеона, которым тот пытался

пробудить в них боевой дух, надежду на богатую добычу, удобные квартиры в

Москве и громкую славу в случае победы.

В русской армии, которой командовал М.И. Кутузов, отслужили

торжественный молебен и понесли вдоль линии войск считавшуюся чудотворной икону

Смоленской Божьей Матери. Русские солдаты понимали, что в сражении решается

судьба Москвы, а значит — России. Вот как вспоминает это сражение один из

очевидцев: «Трудно себе представить ожесточение обеих сторон в Бородинском

сражении. Многие из сражавшихся побросали свое оружие, сцеплялись друг с

другом, раздирали друг другу рты, душили один другого в тесных объятиях и

вместе падали мертвыми. Кавалерия скакала по трупам, как по бревенчатой

мостовой, втискивая трупы в землю, пропитанную кровью; раскаленные пушки не

могли выдерживать действие пороха и лопались с треском…»

Потери русских составили 45,6 тыс. человек, французы потеряли, по

русским данным, от 50 до 58 тыс. человек. В резерве у русских сохранилось не более

5 тыс. человек, у французов — вся гвардия (19 тыс. человек). Сломить русское

войско не удалось, но оно было обескровлено.

Взвесив все за и против, желая сохранить армию, Кутузов приказал

отступить к Москве. В то же время Бородино надломило моральный дух

наполеоновской армии, пошатнуло в ней уверенность в победе, так как русские

впервые остались непобежденными, ослабило её наступательную активность,

предопределило поражение Наполеона в этой войне. Не сбылось его пророчество: «Через

три года я буду господином всего света. Остаётся Россия, но я раздавлю ее…»

Ему пришлось признать: «Из пятидесяти сражений, данных мною, в битве под

Москвою выказано наиболее доблести и одержан наименьший успех. Русские стяжали

(приобрели) право быть непобедимыми».

Мы же вслед за русским генералом А.П. Ермоловым можем с гордостью

повторить: «У Бородино французская армия расшиблась о русскую».

Вскоре после Бородинской битвы была учреждена медаль. В указе об её

учреждении говорилось: «Воины! Славный… год, в который… поразили вы

лютого и сильного врага… минул; но не пройдут и не умолкнут… громкие дела и

подвиги ваши. Потомство сохранит их в памяти своей!»

Славным событиям сражения под Бородином, героизму русских воинов

посвящено грандиозное полотно Ф.А. Рубо «Бородинская битва».

3. Выразительное

чтение и обсуждение стихотворения

(Стихотворение

читает учитель или заранее подготовленный ученик.)

— Какому

событию посвящено стихотворение М.Ю. Лермонтова «Бородино»? (Отечественной

войне 1812 года.)

—

Какое ещё произведение мы недавно изучали, посвящённое этой войне? (Басню

И.А. Крылова «Волк на псарне».)

— Какой

мыслью и какими настроениями оно пронизано?

Основная

мысль стихотворения: русские люди не жалеют ничего для победы над врагом.

Стихотворение пронизано чувствами любви к Родине и гордости за храбрость

русских солдат и офицеров. Стихотворение создаёт торжественное настроение.

— Какова форма этого стихотворения? (Диалог, затем

монолог.)

— Почему Лермонтов использует диалог для рассказа о событиях?

(Молодое поколение (вопрос задаёт мальчик) хочет знать о прошлом своей

Родины.)

— Почему диалог переходит в монолог? (Вопрос, заданный в начале стихотворения переходит в

монолог, тем самым позволяя «ответить» рассказчику, раскрывая тему войны,

преданности родине и готовности защищать её.)

— От какого лица ведётся повествование? О чём это говорит?

(Рассказ ведётся от лица старого солдата, который

участвовал в Бородинской битве. Этим достигается искренность чувств, особенная

правдивость описания, впечатление, будто читатель тоже участвует в этом

событии.)

— Как вы себе представляете внешность рассказчика?

— Можем ли мы судить о происхождении этого человека, старого

солдата? (О простом происхождении рассказчика говорит то, что он был

солдатом-артиллеристом, а также речь героя, в которой есть просторечия и

искажения: ушки на макушке, мусью, басурманы.)

4. Словарная работа

(Слова редут – полевое укрепление; картечь

– артиллерийский снаряд, предназначенный для поражения противника на близком

расстоянии; лафе′т – станок, на котором укрепляется ствол

артиллерийского орудия; бива′к – стоянка войска под открытым небом; ки′вер

— высокий круглый военный головной убор из твёрдой кожи; булат – сталь,

сабля,; уланы, драгуны – так называли солдат кавалерийских частей в

дореволюционной армии; басурманы – здесь: враги.) поясняются в

сносках к стихотворению. Учитель подкрепляет эти пояснения, обратившись к

репродукциям картин, посвященных Отечественной войне 1812 года, уточняет

значение остальных трудных для учащихся слов.)

«На зимние квартиры». Квартира — здесь

место расположения войск в населенном пункте.

«Постой-ка, брат мусью». Мусью —

искаженное мосье или мсье (франц.), обращение к мужчине:

господин, сударь.

«На поле грозной сечи». Сеча — бой,

сражение, битва.

«Полковник наш рожден был хватом». Хват —

бойкий, ловкий, удалой человек.

«Драгуны с конскими хвостами». Конскими хвостами

были украшены головные уборы драгунов.

(Учитель обращает внимание учащихся на перенос ударения в 11-й

строфе, продиктованный стихотворным ритмом: «Носились знамена′, как тени…»)

V.

Закрепление изученного

— Какое

значение имело Бородинское сражение в Отечественной войне 1812 года?

— Что

вам показалось особенно интересным в стихотворении?

VI.

Рефлексия.

Подведение итогов урока

Впервые в

отечественной литературе историческое событие увидено глазами простого

человека, рядового участника сражения, и данная им объективная оценка событию

разделяется автором. Достоверность описания батальной картины и точность

психологической характеристики героя передаются посредством своеобразного

поэтического языка, о котором В.Г. Белинский писал: «…в каждом слове слышите

солдата, язык которого, не переставая быть грубо простодушным, в то же время

благороден, силён и полон поэзии».

VII.

Домашнее задание

1.Составить на черновике план (простой и

цитатный) эпизодов Бородинского сражения по рассказу старого солдата.

2.Выучить наизусть стихотворение М.Ю.

Лермонтова «Бородино».

Отечественная война 1812 года – это война между Французской и Российской империями, которая проходила на территории России. Несмотря на превосходство французской армии, под руководством Наполеона Бонапарта, русским войскам удалось показать невероятную доблесть и смекалку.

Более того, русским удалось выйти победителями в этом тяжелом противостоянии. До сих пор победа над французами считается одной из самых знаковых в истории России.

Предлагаем вашему вниманию краткую историю Отечественной войны 1812 года. Если вы хотите краткую выжимку об этом периоде нашей истории, рекомендуем к прочтению 17 интересных фактов о войне 1812 года.

Причины и характер войны

Отечественная война 1812 года произошла вследствие стремления Наполеона к мировому господству. До этого ему удавалось с успехом одерживать победу над многими противниками.

Главным и единственным его врагом на территории Европы оставалась Великобритания. Французский император хотел уничтожить Британию посредством континентальной блокады.

Стоит заметить, что за 5 лет до начала Отечественной войны 1812 года между Францией и Россией был подписан Тильзитский мирный договор. Однако главный пункт этого договора не был тогда опубликован. Согласно ему, Александр 1 обязывался поддерживать Наполеона в блокаде, направленной против Великобритании.

Тем не менее, как французы, так и русские прекрасно понимали, что рано или поздно между ними также начнется война, так как Наполеон Бонапарт не собирался останавливаться на подчинении одной Европы.

Именно поэтому страны начали активно готовиться к будущей войне, наращивая военный потенциал и увеличивая численность своих армий.

Итоги войны

Война привела к экономическому спаду в воюющих странах. Погибли сотни тысяч людей. Разрушены производственные и жилые строения. Историки оценивают материальный ущерб, который понесла только Россия, в размере одного миллиарда рублей. Но у каждой медали есть и обратная сторона.

Результаты победы в Отечественной войне 1812 года:

- Окончание войны положило конец узурпаторскому режиму Наполеона, который стремился к мировому господству.

- Государства Центральной и Западной Европы, бывшие вассалами Французской империи, получили свободу и независимость.

- Поднялся авторитет русской армии, талантливые командиры и бесстрашные солдаты которой разгромили наглого и жестокого противника.

- Война доказала непобедимость народа, вставшего на защиту Отечества.

В 1817 году возводится храм Христа Спасителя, где на мемориальных досках написаны имена погибших русских воинов. В военной галерее Зимнего дворца представлены портреты русских генералов, участвовавших в войне. В 1912 году к столетней дате французского нашествия отчеканена памятная медаль.

С началом боевых действий на западной границе Российской империи французским войскам противостояла регулярная армия численностью в четверть миллиона солдат. В первые недели войны в ополчение записалось 400 тыс. человек, которые подняли «дубину народной войны» против Наполеона. Какие ещё остаются сомнения в том, что война 1812 г. по характеру была Отечественной?

Отечественная война 1812 года кратко

В 1812 году Наполеон Бонапарт вторгся на территорию Российской империи. Таким образом, для русского народа эта война стала Отечественной, поскольку в ней принимала участие не только армия, но и большинство простых граждан.

Соотношение сил

Перед началом Отечественной войны 1812 года Наполеону удалось собрать огромную армию, в которой было около 675 тысяч воинов.

Все они были хорошо вооружены и, что самое главное, имели большой боевой опыт, ведь к тому времени Франция подчинила себе почти всю Европу.

Русская армия почти не уступала французам в численности войск, которых насчитывалось порядка 600 тысяч. К тому же в войне участвовало еще около 400 тысяч русских ополченцев.

Российский император Александр 1 (слева) и Наполеон (справа)

К тому же, в отличие от французов, преимущество русских было в том, что они были патриотически настроены и сражались за освобождение своей земли, благодаря чему поднимался национальный дух.

В армии же Наполеона с патриотизмом дела обстояли ровным счетом наоборот, ведь там присутствовало немало наемных солдат, которым было все равно за что или против чего воевать.

Более того, Александр 1 (см. интересные факты об Александре 1) сумел неплохо вооружить свое войско и серьезно усилить артиллерию, которая, как выяснится вскоре, превзошла французскую.

Кроме этого русскими войсками командовали такие опытные военачальники, как Багратион, Раевский, Милорадович и знаменитый Кутузов.

Также следует понимать, что по численности людей и продовольственному запасу Россия, находящаяся на своей земле, превосходила Францию.

Планы сторон

В самом начале Отечественной войны 1812 года, Наполеон планировал совершить на Россию молниеносную атаку, захватив значительную ее территорию.

После этого он намерен был заключить с Александром 1 новый договор, согласно которому Российская империя должна была подчиниться Франции.

Имея большой опыт в сражениях, Бонапарт зорко следил за тем, чтобы разделенные русские войска не соединились вместе. Он считал, что ему будет значительно проще победить противника, когда он будет разделен на части.

Наполеон и генерал Лористон

Еще до начала войны Александр 1 публично заявил о том, что ни он, ни его армия не должны идти на какие-либо компромиссы с французами. Более того, он планировал воевать с армией Бонапарта не на своей территории, а за ее пределами, где-нибудь в западной части Европы.

В случае неудачи русский император готов был отступить на север, и уже оттуда продолжать сражаться с Наполеоном. Интересен факт, что на тот момент у России не было ни одного четко продуманного плана ведения войны.

Этапы войны

Отечественная война 1812 года проходила в 2 этапа. На первом этапе русские планировали намерено отступать назад, чтобы заманить французов в ловушку, а также сорвать тактический план Наполеона.

Следующим шагом должно было быть контрнаступление, которое позволило бы вытеснить противника за пределы Российской империи.

Сочинение: «Дубина народной войны» (по роману «Война и мир»)

Говоря о характере войн, разделяют их на справедливые, освободительные, и несправедливые, захватнические. Освободительной, справедливой войной русского народа и явилась Отечественная война 1812 года.

Заслуга Толстого состоит в том, что он впервые показал войну такой, какая она есть на самом деле. Он нарисовал войну в огне, страданиях и смерти. Но величие Толстого заключается и в том, что он прекрасно показал патриотизм русских людей, их ненависть к захватчикам, показал войну 1812 года как войну народную.

Говоря о героизме русского народа в борьбе с французами, Толстой отмечает массовый характер этого героизма в подвигах солдат. Особенно отчетливо он проявился в Бородинском сражении. Русские солдаты показали чудеса героизма и стойкости. Они сдерживали натиск врага, силы которого в несколько раз превосходили силы русских солдат. Французские генералы изумились стойкости и отваге русских, державшихся до последней капли крови. Показав геройство русских солдат, Толстой ярко и полно изобразил и патриотизм мирного населения. Он пишет, что простой русский народ, как один, поднялся на защиту своей Родины, благодаря чему война 1812 г. приобрела поисгине народный характер. Толстой рисует патриотизм жителей Смоленска. Купец Ферапонтов сжигает свой дом и уничтожает запасы продовольствия, чтобы они не достались французам. К этому он призывает и других жителей. Очень ярко показана священная любовь к отчизне и ненависть к ее поработителям у жителей Москвы. Толстой пишет, что Москва была пуста, когда в нее вошел Наполеон, хотя в ней и осталась некоторая часть населения. Наиболее смелые из них устроили баррикады в воротах Кремля и открыли огонь оттуда по французам. А разве не свидетельством патриотизма является поступок семьи Ростовых, отдавших под раненых все подводы?!

Росло и ширилось партизанское движение. Оно способствовало победе русской армии над врагом. Особенно активную деятельность развернули партизаны в период отступления французов. Толстой описывает, как партизаны отрядов Долохова и Денисова нападали на французские обозы, уничтожали захватчиков, забирали в плен «горе-завоевателей». Характерен образ Тихона Щербатого, который «один ходил па французов».

Отразив ведущую роль и заслуги простого народа в разгроме Наполеона, Толстой справедливо показал патриотизм, мужество и стойкость лучших представителей дворянского класса. Такими, в частности, предстают перед нами Андрей Болконский и Пьер Безухов.

Андрей Болконский стремится быть в самой гуще событий, плечом к илечу с простым народом бороться за свободу Родины. Не руководствуясь принципом личной выгоды, он поступает в действующую армию и проявляет огромный героизм. Солдаты, гордясь своим командиром, называют его своим князем. Пьер Безухов отдает много средств для организации полка. Движимый любовью к Родине и желанием освободить ее от врага, Пьер остается в Москве, чтобы убить Наполеона. Толстой рисует запоминающиеся образы русских полководцев, Кутузова и Багратиона, подчеркивая их смелость, бесстрашие, любовь к отчизне, ответственность за порученное им дело. Патриотичен и образ старика Болконского.

Изображая подвиги лучших представителей дворянства, Толстой разоблачает лжепатриотизм светского общества. С горькой иронией говорит он о «жертвах», принесенных светским обществом, в котором перестали говорить на французском языке, о чем некоторые сожалели. Характерен здесь образ Берга, который в эту трудную годину, приехав в опустевшую Москву, стремится приобрести «шифоньерку из красного дерева».

Многие дворяне рассматривали войну как средство для наживы, они стремились устроиться в штабы. Таким является Борис Друбецкой, мечтавший о великолепной военной карьере. Толстой, характеризуя людей подобного типа, пишет, что «они любили рубли, чины, кресты» и следили «только за поворотом флюгера царской милости».

Разоблачая светское общество, показывая ведущую роль и значение народных масс в войне, Толстой утверждает ее народный характер. Об этом писатель прямо говорит, отождествляя героическую борьбу народа с дубиной, которая, «опускаясь на головы французов, гвоздила их до тех пор, пока не погибло все нашествие».

Наполеон, развязывая войну, думал только о численности русской армии, но он глубоко ошибся. Ему пришлось вести борьбу со всем русским народом. Поэтому тщетны попытки тех, кто с оружием в руках приходит на нашу землю. Великий русский полководец Александр Невский так сказал об этом: «Кто с мечом придет на Русь, тот от меча и погибнет!»

Источник: 100 сочинений для школьников и абитуриентов. М.: КЕЛВОРИ ЛТД, 1996

История Отечественной войны 1812 года

12 июня 1812 года наполеоновская армия перешла через Неман, после чего вошла в Россию. Навстречу им вышли 1-я и 2-я русские армии, сознательно не вступавшее в открытый бой с врагом.

Они вели арьергардные сражения, целью которых было изматывание противника с нанесением ему значительных потерь.