Какое-то время назад я начал собирать несостыковки между тем, что слышал от своих (и чужих) преподавателей и тем, что понял, изучая язык самостоятельно. Увидев недавно на Хабре похожий материал («Заблуждения об английском, которым нас научила школа»), я решил поделиться своей «коллекцией».

Немного дисклеймеров. Хотя я привожу в обоснование своих слов ссылки на разные источники, к выводам я пришёл самостоятельно. С одной стороны, возможно, эти заметки принадлежат классу «Спасибо, капитан!». С другой — я не лингвист, и наверняка напишу где-нибудь что-нибудь неправильное. Простите меня.

Артикли

Что я часто слышал об артиклях на уроках английского языка?

«В русском языке артиклей нет».

«Артикли никак не переводятся».

Спрашивается, как же ими пользоваться? Ну, мне предлагалось заучивать правила. (Чего я делать просто не выношу!) Например:

«Неопределённый артикль не используется с существительными во множественном числе».

Или: «Неопределённый артикль не используется с неисчисляемыми существительными». (Брррр, какая скучища).

К счастью, всё это, на самом деле, довольно далеко от действительности. Артикли прекрасно переводятся. С некоторой натяжкой можно сказать, что они есть и в русском языке. И правила по их употреблению мы УЖЕ знаем.

Неопределённый артикль

Помните, как Киса Воробьянинов освежал навыки устного счёта на французском? «Моньсё… Же не манж па… Он, до, труа, кятра…». По-французски «он» («un») значит «один». И ровно так же записывается неопределённый артикль (с оговоркой о роде).

В английском артикль «an» (и его редуцированная форма «a») ушли от числительного «one» дальше, но смысл остался прежним. Так что переводить его можно просто словом «один» («одна»). Вот так, всё просто!

Вот что сообщает нам Википедия: «a and an semantically can be regarded as meaning «one», usually without emphasis«. Не очень понятно, да? Как можно сказать «один», не делая акцента на количестве?

Да в русском языке мы постоянно так говорим! Например:

«Разговаривал я с одним чуваком…» («I talked with a dude…»)

Тут совершенно неважно, что чувак был один, а не двое-трое. Важно то, что мы используем слово «один», чтобы представить (introduce) его собеседнику.

— Что у тебя с ногой? (What’s wrong with your leg?)

— Да, собака одна куснула. (I was bitten by a dog).

Опять же, мы ведь не подчёркиваем, что собака была одна. Тут важно, что она совершенно незнакома собеседнику. (А возможно и говорящему).

Иногда неопределённый артикль прямо используется вместо числительного. (То есть, с тем самым emphasis, акцентом на количестве).

— Дай мне одно яблоко. (Give me an apple).

Теперь вы сами видите, почему, например, «Неопределённый артикль не используется с существительными во множественном числе». Да просто потому, что происходит элементарное рассогласование в числе: «одно яблоки». (Во французском, кстати говоря, есть такое явление, как множественная форма неопределённого артикля, но что с них взять, у них и рода сохраняются, в том числе для артиклей).

А как быть с фразами типа: «I’m a doctor»? Разве артикль можно перевести и в этом предложении? Да, можно, только (как и во многих других случаях!) не пословно. То есть, вместо буквального «один» в данном случае следует использовать оборот «один из»: «Я один из докторов». Согласен, звучит в современном русском это слегка напыщенно, но зато грамматически верно и правильно передаёт смысл.

Определённый артикль

А как переводится определённый артикль, «the»? Очень просто: «этот»/«эта», а если выходит коряво — можно попробовать поиграть с вариантами, как мы делали выше («один» → «один из»), например, написать «это» в качестве вводного слова.

Но в школе (и на курсах по C++) нас ведь учили, что «этот»/«эта» — «this»? «This» переводится скорее как «именно этот», с акцентом на «именно»:

— He could be in this very room! (— Он может находиться не где-нибудь, а в этой самой комнате!)

Должен сказать, что в школах нас учили на совесть. Я немного поработал в

молодой, динамично развивающейся

старой большой международной компании с офисами по всему свету: США, Индии, Китае, Канаде, Австралии и, конечно, России. И именно там впервые заметил, что злоупотребление словом «this» (во всех тех местах, где нейтив сказал бы «the») — надёжный маркер «русского английского». С тех пор я несколько раз ловил себя на том, что читая вопрос или ответ на StackOverflow и видя очередное «this-this-this», проматываю страницу к автору написанного, чтобы увидеть там имя, заканчивающееся на «-ov». Ничего плохого в этом нет, просто забавное наблюдение.

Артикли: английская грамматика и русская грамматика

Несмотря на написанное выше, наши языки всё же грамматически отличаются. И отличаются они в этом контексте, например, тем, что мы свои «артикли» (вернее, их переводы) чаще всего опускаем, а англоговорящие обязаны использовать их везде, где они уместны.

Конечно, и тут есть важные нюансы. Например, употребление артиклей в новостных заголовках (заголовки — это практически самостоятельный язык с обособленной грамматикой, где, например, «to» означает не инфинитив, а будущее время, читать их с непривычки может быть весьма затруднительно) или названиях (где, помимо прочего, артикли ещё и могут переноситься в конец для сортировки, выделяться капитализацией и т.д.), с именами собственными, топонимами (страны, города, области) и так далее. Но чтобы понять смысл этой грамматической конструкции, в первом приближении полезно использовать прямые переводы.

Артикли, патриотизм и взаимное недопонимание

Достаточно часто (например, на форумах, посвящённых английскому, но не только — в оффлайне тоже) я становился свидетелем следующего разговора. (Ну хорошо, может не настолько часто, чтобы назвать его типичным, но он определённо концептуальный).

Юный падаван: Боже, боже, эти ужасные артикли! Я НИКОГДА их не пойму! (В отчаянии заламывает руки). Да зачем они вообще нужны?!

Джедай, живущий где-нибудь в NY: Успокойся, юный падаван! Когда-то я тоже не понимал. А теперь мне часто не хватает их в русском языке.

Мимо проходил человек, которого это задело: А чего это не хватает? Отлично мы обходимся и без артиклей. Ну-ка, приведи пример, когда это ты не можешь обойтись без артиклей!

С этого момента дискуссия идёт вразнос. И неудивительно, потому что обе стороны говорят о совершенно разных вещах.

Давайте взглянем на следующий отрывок из книги «Пир стервятников» Джорджа Мартина (пер. Н.Виленской). Дядя Аши Грейджой, пытаясь отговорить её вступить в борьбу за Морской трон Железных островов и обещая сделать наследницей своего замка, говорит ей:

– Лордом Харло после меня станет рыцарь […]

Попробуйте, не зная контекста, догадаться о чём речь:

- Лордом Харло должен стать кто-то, кто носит рыцарское звание. (На Железных островах, где традиции рыцарства не в чести, рыцарей очень мало).

- Лордом Харло должен стать рыцарь по имени сир Харрас, упоминаемый в предыдущем абзаце.

А вот этот же отрывок в оригинале:

“The Knight will be the Lord of Harlaw after me,” her uncle said.

Конечно, если дочитать перевод до конца, из контекста тоже станет понятно, что дядя имеет в виду сира Харраса. Но читателю/слушателю оригинала правильный вариант очевиден с первого же слова. Что, конечно, довольно удобно для пользователя текста (не для создателя).

Таким образом, бесполезно просить пример того, что по-русски нельзя сформулировать без артиклей. Просто потому, что в русском языке всегда можно уточнить при желании:

— Если говорить про этого рыцаря, он будет после меня лордом Харло.

Нехватка артиклей ощущается не когда человек хочет что-то сказать или написать, а когда он пытается понять потенциально двусмысленную формулировку из услышанного или прочитанного.

Нарушая правила

Вернёмся к правилу, упомянутому в самом начале: «Неопределённый артикль не используется с неисчисляемыми существительными».

Конечно, теперь, когда мы переводим неопределённый артикль как «один», нет никакой необходимости запоминать это правило. Это же так естественно: если что-то нельзя разбить на «штуки», то и взять одну штуку тоже невозможно. Мы ведь и по-русски не скажем: «Одна вода».

…Или скажем?

Попробуйте прийти в «Пятёрочку» в час пик и постоять у кассы. За вечер, весьма вероятно, вы услышите хотя бы раз какую-нибудь очаровательную фразу наподобие: «Одну воду и два сахара». Или: «Одно пиво и чипсы». Ну да, это, вероятно, не самый грамотный способ перечислить покупки, но люди всё-таки так говорят.

Проводя аналогию, легко предположить, что и по-английски, несмотря на то, чему нас учат преподаватели с книжечкой Мёрфи под мышкой, люди запросто могут сказать что-то вроде: «A water, please» (подразумевая бутылку или иную штучную порцию). И, таки, говорят.

Для меня это иллюстрация того, что понимание важнее запоминания, поскольку естественным образом позволяет видеть даже степень применимости правил. И поэтому так хорош прямой перевод, который обеспечивает более глубокое понимание.

Какие бывают глаголы?

Если спросить у изучающего английский, какие виды глаголов он знает, в ответ чаще всего можно будет услышать: «Правильные и неправильные». Ещё, вероятно, человек вспомнит, что глаголы бывают разных времён. Это, конечно, корректные ответы, но есть другая важная классификация (одна из самых важных!), про которую, почему-то, рассказывают и пишут не в пример реже. Это переходные и непереходные глаголы.

Что это значит?

Переходные глаголы требуют предмета, над которым совершается действие: мама мыла раму. Филологи называют такой предмет (в данном случае, раму) термином «пациенс» или жаргонизмом «жертва», в отличие от «агенса» (мамы).

Непереходные глаголы самодостаточны: мама улыбалась (грустила, стояла, сидела).

Некоторые глаголы относятся строго к одному из этих типов: нельзя улыбать раму (маму, Машу и т.д.) Как нельзя и мыть ничего. (Но можно умываться).

Другие же глаголы могут быть как переходными, так и непереходными, да ещё и иметь разный смысл в этих ролях. Возьмём, например, русский глагол «бить». В качестве непереходного «бить» означает «издавать громкие звуки»:

Часы пробили и поэт

Роняет молча пистолет —

Порой всё валится из рук

Когда раздастся резкий звук.

— Lleo

В качестве переходного глагола «бить» может иметь следующие значения:

- Разрушать предмет: «Бить посуду», «бить яйца».

- Наносить по предмету удар(ы). «Эх, набить бы тебе морду, да Заратустра не позволяет».

- Назначать предмет. «Набить стрелу» (диалектный вариант: «Забить»).

- Наносить предмет в виде татуировки. «Зачем ты, фраер, бьёшь себе партак?»

- You name it. (Продолжите сами).

Представьте себе американца, который изучает русский язык. Как понять, какое из перечисленных значений выбрать во фразе «Бьют часы»?

Самое лучшее — посмотреть, что глагол употреблён без предмета-пациенса (то есть, в качестве непереходного) и поискать в словаре непереходное значение. Классификация переходности зачастую позволяет сильно сузить круг вариантов перевода (когда ты всего лишь изучаешь язык и не знаком со всем его идиоматическим богатством).

В обратном случае — при попытках понять русскоязычным человеком английское предложение — всё абсолютно так же. Поэтому одним из самых полезных советов, который я получил, изучая английский (и которым мои школьные учителя почему-то со мной не делились) будет такой. Видя незнакомое слово, явно употреблённое как глагол, надо посмотреть, есть ли у этого глагола предмет действия (чаще всего, существительное) и затем найти в словаре у этого слова следующую маркировку:

transitive verb (сокращённо tr.v или vt) («переходный глагол»).

intransitive verb (сокращённо int.v или vi) («непереходный глагол»).

Только после этого можно перебирать варианты (если повезёт, останется ровно один) и смотреть, какой подходит по смыслу. И чтобы два раза не вставать: в некоторых словарях у слова надо сначала найти секцию verb, v («глагол», в отличие от noun, n — «существительное» или adjective, a — «прилагательное»), а уже внутри искать transitive/intransitive.

Как переводится «it»?

Да что там думать — это же «это»!

Во всяком случае, так зачастую рассказывают на самых первых уроках английского. Некоторые хорошенько запоминают на всю жизнь.

Увы, но, наверно, в 9 случаях из 10 такой перевод будет абсолютно неверен и полностью сломает структуру текста, затруднив понимание. (Серьёзно, изрядную часть переводов на Хабре читать из-за этого невозможно — считайте этот факт дополнительной мотивацией к написанию настоящего текста).

Как известно, в английском у существительных нет имманентно присущего им рода. (Что сильно упрощает изучение). «He» или «she» говорят только про людей, сказочных существ, любимых питомцев, корабли Её Величества и в ряде других особых случаев. Во всех остальных же существительное… э-э… если называть своими именами — «бесполое». И поэтому требует в качестве местоимения (заместительного слова, которое используется в дальнейшем тексте вместо первоначального во избежание повторов) не «he» или «she», а специального «it».

Переводя с английского, надо помнить об этой разнице между нашими языками и там, где это уместно (то есть, в этих самых 9 случаях из 10), переводить «it» как «он»/«она» (и очень редко — «оно») в зависимости от рода в русском языке.

Давайте посмотрим на отрывок из «Википедии», посвящённый актрисе Милене Марковне Кунис, родившейся в 1983 году в Черновцах, УССР (она же — звезда Голливуда Мила Кунис, приехавшая в LA в 1991 году).

«У меня вытеснились воспоминания о втором классе полностью. Я не помню этого. Я всегда разговариваю с моей мамой и бабушкой об этом. Это было потому, что я плакала каждый день. Я не понимала культуру. Я не понимала людей. Я не понимала язык. Моё первое предложение в эссе при поступлении в колледж было: „Представьте себя глухой и слепой в семь лет“. Так примерно я себя и ощущала при переезде в Штаты»[16].

Оригинальный текст (англ.)

«I blocked out second grade completely. I have no recollection of it. I always talk to my mom and my grandma about it. It was because I cried every day. I didn’t understand the culture. I didn’t understand the people. I didn’t understand the language. My first sentence of my essay to get into college was like, „Imagine being blind and deaf at age seven.“ And that’s kind of what it felt like moving to the States.»

Grade, в данном случае — «класс». И в русском у него имеется род, а именно: мужской. И говоря о классе, следует говорить о нём (а не о каком-то непонятном этом):

У меня вытеснились воспоминания о втором классе полностью. Я его [т.е. второй класс] совершенно не помню. [Чтобы вспомнить] я всегда говорю о нём с моей мамой и бабушкой. Так было потому, что я плакала каждый день.

Как видите, в данном фрагменте ни разу «it» не стоит переводить как «это». Зато стоило бы, пожалуй, перевести все артикли (помните начало?):

Я не понимала эту [т.е. местную] культуру. Я не понимала этих людей. Я не понимала этот язык.

Откуда берутся глаголы?

А откуда они, в самом деле, берутся? В нашем, русском языке?

Выше я, рассматривая глагол «бить», весьма вольно обошёлся с примерами. Да, морды и татухи у нас бьют, но гораздо чаще набивают. Строго говоря, это отдельные, самостоятельные слова. Которые образуются весьма любопытным, если подумать, способом.

Мы берём глагол в самом простом варианте («бить»). К нему мы добавляем в виде приставки, да не абы что, а предлог — (обычно) короткое независимое слово, (обычно) означающее отношение места/времени/принадлежности: «на», «за», «от», «у», «с» и так далее.

Наверняка нам об этом рассказывали в школе, на уроках русского языка, но, скорее всего, так «увлекательно», что вы, как и я, вынуждены были переоткрыть для себя эту закономерность в зрелом возрасте.

Вновь образованные глаголы будут отличаться по смыслу от первоначальных. (Иначе, какой бы в них был прок?) Иногда — нюансами («набить»), иногда — усиливая («избить») или ослабляя («побить») смысл, иногда — радикально его меняя («убить», «забить», «отбить»).

В английском этот способ тоже используется, но слегка иначе. Мы свои предлоги пишем в начале и слитно, а англоговорящие — в конце и через пробел. Иногда, в случае с переходными глаголами, предлог перемещается за слово-пациенс, а иногда, в вопросительных предложениях, может уезжать в конец предложения. При этом семантически эта конструкция остаётся единым словом!

Например, глагол «look», означающий «смотреть»/«выглядеть», если прибавить к нему предлог «out» превращается в «поберегись!», а с предлогом «for» означает «искать». Причём, «look for» употребляется часто, и если вы в незнакомом городе обратитесь к кому-то с картой в руках: «Excuse me, sir?», то в ответ, весьма вероятно, услышите благожелательное: «What are you looking for?»

«Come» («идти») с предлогом «in» означает известное всем со школы «войти», с предлогом «out» — «сделать шокирующее признание», а с предлогом «into» — «приобрести» («come into a fortune»).

Удивительно, но общаясь с друзьями, прошедшими курс английского в школе/университете, я обнаружил, что больше половины не имело об этом чёткого представления! Что приводило к тому, что они были склонны игнорировать эти маленькие, на первый взгляд малозначительные словечки, особенно если предлог был отделён от основного глагола несколькими словами.

Вот так, как пошутил один языковед, «маленький пробел становится огромной пропастью для понимания».

Оглаголивание существительных

Вы наверняка заметили, что сквозной темой этих заметок являются попытки найти рабочие аналогии между нашими языками, позволяющие меньше полагаться на инструменталистский подход изучения правил и больше — на (неявные) знания родного языка.

В связи с этим, хотелось бы обратить внимание на одну любопытную параллель.

В школе нам часто говорили о невероятной гибкости английского словообразования: мол, нет такого существительного, которое не могло бы в английской речи сойти за глагол. Русский же язык (говорили нам), напротив, весьма консервативен в этом смысле и часто требует перевода одиночных глаголов целыми оборотами. В целом верно, но со временем я скорректировал для себя эту мысль сразу по двум направлениям.

Во-первых, наши преподаватели английского часто были, в силу возраста, далеки от живого русского языка. А ведь он не стоит на месте и весьма активно меняется. И, начиная с 90-х годов, находится под очень, очень сильным влиянием английского. Не берусь судить, хорошо ли это, а просто отмечаю как факт. Рискну только предположить, что виной всему — большое количество переводов с английского, появившихся за последние тридцать лет.

Так, читая в детстве первые переводы «Хроник Эмбера» Желязны… Но начнём с оригинала. В этом фэнтезийном цикле один из персонажей находит некое волшебное кольцо («ring»), дающее ему магические способности, например, телепортироваться. Так вот, читая перевод, я очень удивился, увидел предложение: «Я кольцанул нас туда». Оно выделялось даже на фоне почти уже привычного «козырнуться» (то же самое, но при помощи волшебных карт). Что ж, нравится или нет, а такое словообразование потихоньку вошло и в наш язык.

Во-вторых же, оказалось, что и в английском подобное словообразование сталкивается с теми же, в общем-то, проблемами. Читая заметки журналиста, который тогда же, в 90-е подолгу жил в США, я наткнулся на рассказ о том, как студент спрашивает профессора: «Can you access the file?», вызывая у того ступор. При всей хвалёной гибкости английского, для старого профессора «access», хоть ты тресни, могло быть только существительным. Перечитывая рассказ в наши дни, я внезапно осознал: чёрт возьми, да у нас ведь то же самое! Ну, может быть, с небольшим опозданием. Несколько лет назад появился и набрал популярность неологизм «доступиться». Разработчики-миллениалы говорят так очень часто. Но если бы кто-то из них спросил старенькую бабушку, преподававшую нам в университете Паскаль, «может ли она доступиться до этого файла», она бы, скорее всего, отправила его вымыть рот с мылом.

Инструменты для изучающих

Forvo

Несколько лет назад я обедал в кафе с подругой, которая процитировала что-то по-английски. Внезапно, я услышал странное слово «хидаш» (или «хидач», или что-то подобное). Я переспросил, оказалось, что речь идёт про «headache» (головную боль). «Но ведь это читается как нечто среднее между «хидейк» и «хидик»!», сказал я. «Где ты это услышала?». «На курсах». «Ох, не доверял бы я этим курсам!». «Ну, знаешь, у нас там настоящий нэйтив преподаёт! Шотландец!»

Передаю по буквам: «Хибз-Игги-Джамбо-Абердин-Шотландия»

Тут мне, как любителю Ирвина Уэлша (попробуйте как-нибудь почитать в оригинале его шотландский английский!), стало смешно. «Извини за неполиткорректную аналогию, но представь, что какой-то знойный мужчина из СССР эмигрировал в Штаты и учит там американских детей, изъявивших желание говорить по-русски, словам: «вилька», «тарелька» и «шмэл» («балшой полосатый мух»)». Кроме шуток, некто в таком духе написал половину статей википедии на каком-то шотландском говоре, и эта мистификация несколько лет сходила ему с рук. Как бы то ни было, мы поспорили и стало ясно, что нужен инструмент, который позволял бы услышать, как простые парни и девушки всех народов произносят разные слова своего языка.

Такой инструмент, конечно же, нашёлся: Forvo.

В частности, вот как произносится то самое слово. Увы, именно шотландцев там не нашлось (есть трое из United Kingdom, но это слишком обще), зато во всех одиннадцати случаях… А, впрочем, послушайте сами! Для того Forvo и существует.

Удобно использовать этот сервис для топонимов. Например, как правильно — «Лос-Анджелес» (как писали в СССР) или «Лос-Ангелес» (как часто пишут сейчас)? Что это — шутка нового поколения, или мы всю жизнь говорили неправильно? (Ответ тут). А как американские пилоты «фантомов» произносят название родного штата Texas — «Техас» или «Тексэс»? Второе, вроде бы, правильно, но после таких слов, как «jalapeño» (слово испанского происхождения «халапеньо») или «marijuana» (читается, внезапно, как имя вовочкиной учительницы из анекдотов: «Марь-Иванна») ожидать можно чего угодно. (Ответ тут. Что касается Марь-Иванны, я не шутил).

Не менее удобно смотреть там, как читаются личные имена, например, Ким Бесин(г, дж)ер. (Ответ тут). Или акронимы: (SCSI, ASCII ). (Хинт: акронимы всегда можно прочитать по буквам и не ошибёшься, но иногда будешь вводить людей в ступор). Или просто слова, которые вы всегда хотели знать, как произносить, например, цвет «фуксия» (Кстати говоря, автор xkcd Рэндал Монро говорит, что это слово вообще почти никто правильно не

произносит

пишет). (Р-р-р-р! Интересно, в Канаде все девушки так говорят?)

В предыдущем абзаце упомянуты «акронимы». Для меня в своё время было неожиданностью следующее маленькое открытие. По-русски мы называем сокращённые слова (например, «Главрыба») сокращениями. А слова, сокращённые по первым буквам (ООО, ЦК, ФГУП) мы называем аббревиатурами. По-английски же abbreviation будет просто сокращение, а сокращение по буквам — acronym. От него же происходят второстепенные термины типа backronym — акроним, расшифровываемый задним числом.

Стоит упомянуть, что помимо английского, на Forvo достойно представлены и все прочие языки. Как-то раз я стал свидетелем дискуссии соотечественников, не утихающей со времён Поливанова: как правильно произносить слово «суши»? Один из участников обсуждения предложил справиться у своего знакомого япониста, который долгое время гостил в стране Солнечного корня. В таких случаях можете смело давать ссылку. Только предупреждайте заранее, что это не специалисты-японисты, а всего лишь коренные японцы, родившиеся, выросшие и всю жизнь прожившие в Японии. (Говорят, что этот звук передаётся русской буквой «щ», но я бы поспорил — мне в половине случаев слышится что-то среднее между «с» и «щ», то есть «щ» должна быть озвончённая так, как мы обычно не говорим. Сюрприз: кто-то один произносит отчётливое «ш». Сюрприз номер два: ударение может падать на любой слог).

Кстати, там же можно и самим помочь бедолагам, изучающим русский. Вот (периодически обновляемый) список актуальных запросов на произношение. (Только вот как объяснить чудакам, что слова «бюстгальтерия» не существует?)

Dictionary by Merriam-Webster (MW)

Представлять словарь Уэбстера изучающим английский — всё равно что представлять компанию Tesla энтузиастам электромобилей. Конечно, все вы и так о нём знаете.

Но тем не менее:

Он без ограничений доступен онлайн по адресу: https://www.merriam-webster.com/.

Изучающие английский фамильярно сокращают его до «MW».

И это, возможно, самый полный толковый словарь английского языка. Выделенное означает, что определения в нём приводятся на самом английском.

Много раз я слышал, как профессиональные переводчики говорили: «Никогда-никогда-НИКОГДА не пользуйтесь русско-английскими словарями!». Совет, конечно… э-э… несколько хардкорный, но своя правда в нём есть. На то, чтобы составить более-менее полный словарь на своём родном языке, у Ноя Уэбстера ушло двадцать шесть лет. На то, чтобы поддерживать этот проект в актуальном состоянии, компания Merriam-Webster, Inc. в наши дни тратит большие усилия. Увы, но никто не будет тратить сопоставимые ресурсы на англо-какой-нибудь словарь подобной полноты. Их, в общем-то, и нет.

А полнота эта поистине впечатляет.

Возьмём такое короткое и частоупотребимое слово, как «can» и заглянем для начала в один известный онлайновый словарь-переводчик с английского на русский. (Возможно, это самый популярный сервис среди подобных). В секции «Словарь» приводится 5 разных вариантов:

- can [kæn] гл мочь, смочь, уметь, суметь

- can [kæn] прил способный, возможно

- can [kæn] предик можно, можно ли

- can [kæn] нареч в состоянии

- can [kæn] сущ банка ж

Что ж, не всё так плохо. По крайней мере, ходовое значение «банка» там приведено, а значит мы сможем перевести хотя бы песню Дэвида Боуи Space Oddity!

Картинка кликабельна

(Впрочем, в секции «Примеры» всё намного хуже:

«It’s not the way it sounds, darling. It’s not like that at all. I can explain everything to you. I—»

— Это не так звучит, милый. Это вообще всё не так. Я могу всё тебе объяснить.

Выше говорилось, что переводить «it» как «это» — обычно плохая идея: «На самом деле, всё совсем не так, как оно звучит. Я могу тебе всё объяснить, я…»).

Но в реальности такие слова перегружены смыслами и значениями. Знали ли вы, что «can» может переводиться как «задница»? «Туалет»/«ванная»? «Тюрьма»?

He needs a kick in the can.

«Ему не помешает пинок под зад». (На самом деле, зависит от контекста. Вполне может быть и: «Он заслуживает пинка»).sitting on the can

«Сидя в туалете».

He locked himself in the can.

«Он заперся в ванной».The cops threw him in the can.

«Копы швырнули его в тюрягу». (Допустимость локализации — замена «копов» на «ментов» — опять же, зависит от контекста).

А ведь это ещё не все возможные значения! Посмотрите сами — как их много.

Проблема в том, что людям свойственно варьировать свою речь (употреблять не только местоимения, но и, например, синонимы, чтобы не повторяться). Кроме того, обстоятельства вынуждают использовать эвфемизмы. (Когда-то французское слово «сортир» («выходить») звучало изысканно. Теперь оно настолько пропиталось соответствующими ароматами, что стало наполовину ругательным («сортирный юмор»), так что мы чаще используем нейтральный вариант «туалет»). Ну и, в конце концов, нам просто нравится демонстрировать окружающим богатый словарный запас и звучать индивидуально. И, значит, можно не надеяться, что эти значения в жизни не встречаются.

На практике это выливается в невозможность понять (а значит — перевести) сколько-нибудь живой текст при помощи англо-русского словаря. Увы, «в геометрии нет царских дорог».

Но и это ещё не всё! Даже типичные значения, которые можно перевести как «мочь»/«быть в состоянии», переводить так стоит далеко не всегда! Да, смысл будет передан относительно верно, но такой перевод оставляет вкус машинного масла. Посмотрите на значение auxiliary verb, 1e:

: be enabled by law, agreement, or custom to

Congress can declare war.

«Конгресс может объявлять войну» — сойдёт. Но лучше сказать: «Конгресс вправе объявлять войну» — ведь именно так мы обычно описываем способность, данную законом. Но чтобы просто задуматься об этом, надо осознать обособленное значение и поискать подходящее русское слово.

Итак, словарь Уэбстера — штука невероятно полезная и, может быть, даже необходимая. Всё бы ничего, если бы не одно «но». Чтобы читать толкования, надо уже иметь достаточный словарный запас. (Обратная сторона медали в том, что используя для чтения и перевода словарь Уэбстера, вы лавинообразно наращиваете свой словарный запас). Правда, для толкований используются самые типичные значения других слов, и это хорошо. Кроме того, можно пойти на маленькую хитрость и комбинировать толковый и англо-русский словарь. Во-первых, сравнивая предлагаемые перевод и толкование, а, во-вторых, используя англо-русский словарь для перевода толкований (просто чтобы не застрять в замкнутом круге незнакомых слов). На практике, наверно, можно ограничиться советом заглядывать в MW хотя бы в случае непоняток.

Urban Dictionary

При всей своей архиполезности, словаря Уэбстера порой бывает недостаточно. Вы же не будете искать в словаре, допустим, Даля слова «душнила» (невыносимый тип) или «вышивать» (беспорядочно перестраиваться в плотном движении на высокой скорости).

И тут нам на выручку спешит… да, кэп собственной персоной, со ссылкой на Urban Dictionary. В том смысле, что и это ресурс чрезвычайно известный и популярный, но… Не среди наших учителей английского. (По крайней мере, не всех).

«Urban» в названии можно понимать в том же (фольклорном, народном) смысле, что и прилагательное из сочетания «urban legend» («городская легенда»). И если MW можно охарактеризовать как словарь вчерашнего и сегодняшнего дня, то Urban — словарь новостей часа.

Прочитав вот эту новость: «TikTok начала скрывать ролики челленджа, призывающего воровать вещи из школ» я обратил внимание на теговое словосочетание #deviouslick, которым юные ограблятели маркируют свои автоулики. Довольно необычно. По небрежности я выделил первое слово и отправил его вместо MW на Urban Dictionary. Забавно, что вторая часть — «Lick» — оказалась там словом дня:

Вот что значит всегда быть в тренде! А теперь сюрприз: упоминания «theft» («кражи») в статье «Lick» на MW я не нашёл.

«Урбан», стоит отметить, гораздо более народный инструмент по сравнению с академическим MW. Мало того что каждый может предложить свою трактовку, так ещё и каждый же может оценить («да/нет»). Последнее удобно тем, что позволяет легко фильтровать мистификации и всяческие «А вот в нашей деревне говорят так!». К сожалению, сортируются определения там по величине пропорций голосов. Это значит, что определение с тремя голосами «за» и одним «против» (что вообще не говорит ни о чём) будет отображаться выше, чем определение с тысячей голосов «за» и четырьмя сотнями «против». Так что, будьте внимательны и просматривайте список до конца! (Примечание: алгоритм сортировки у них, видимо, периодически обновляется в лучшую сторону, но всё равно работает как-то странно).

«Урбан» черезвычайно удобен для перевода объектов поп-культуры — например, текстов песен (любых песен, «поп-» это не жанр!), которые часто используются в качестве примеров для иллюстрации. Примеры же живого сленга там… слегка вымученные.

Ранее в этом году пробегала новость о том, как шпионит за нами Фейсбук. Ну, это не новость — скажете вы, и… будете, конечно, правы. Новость как таковая состояла в том, что кто-то то ли из «свисткодувов» («whistle blowers», тех, кто, возможно для личной выгоды, привлекает внимание к социально-опасным явлениям), то ли из безопасников купил у Фейсбука рекламное размещение, но персональную информацию использовал необычным способом — не для сегментации или персонализации объявления, а просто вывалил как есть: Фейсбук, мол, знает, что вы тот-то, живёте там-то, развлекаетесь так-то и так далее. Реклама (если она вообще была) моментально исчезла, оставив людей гадать, что это было: сверхбыстрая реакция PR-отдела компании или остроумная выдумка.

Меня, как бы то ни было, заинтересовал текст одного из объявлений. Там говорилось, что «ты работаешь учителем» и при этом… «drag».

Drag? Но в каком смысле? В полном соответствии с изложенным выше, для начала я убедился, что у глагола нет объекта-пациенса, а значит это непереходный глагол. Далее, я открыл MW и просмотрел список значений для intransitive verb: тащиться… тянуться… плестись… затягиваться… рыбачить… участвовать в гонках… И что в этом такого, что человек хотел бы скрыть от окружающих?

На «Урбане» таких вариантов нашлось с лихвой. И «пыхать», и даже (со счётом 724:422, но на пятой странице!) «переодеваться в женское» («DRess As a Girl»). Должен признаться, я до сих пор не знаю, какое значение подразумевалось скорее всего (знакомые подсказывают, что всё-таки вариант с переодеваниями), но свой вокабуляр я однозначно расширил!

Стоит ли читать в оригинале и какие ожидания следует иметь

В предыдущем абзаце я признаюсь, что используя лучшие доступные мне инструменты, так и не смог достоверно правильно перевести и понять текст объявления.

Но нормальна ли эта ситуация? Какой прок от изучения, если результат не достигнут?

Я считаю, что да, нормально, и прок имеется. Более того, мне кажется, что считать иначе — возможно, самая ужасная ошибка школьного преподавания языков. Как ни странно, но при всех… мягко говоря, скромных реальных достижениях, школьная система культивировала у нас завышенные ожидания.

Знание английского преподносилось как булево свойство: либо ты не знаешь язык, либо — в результате усвоения программы — вдруг начинаешь его знать.

На одном из русскоязычных форумов лет десять назад человек рассказывал следующую историю. Один из его коллег неоднократно пропагандировал идею, что читать книги лучше всего в оригинале, чем вызвал у человека дискомфорт. Дискомфорт вылился в то, что человек не поленился распечатать пару страниц из Шекспира, принёс распечатку коллеге и потребовал продемонстрировать преимущества «чтения в оригинале». Коллега с грехом напополам что-то перевёл (вежливый, однако!), но, конечно, «не Пастернак!». Человек самодовольно заключал, что в большинстве подобных случаев мы имеем дело с недостойными понтами.

Но это далеко не так! Тот, кто хотя бы открыл и поглядел на текст любимой книги в оригинале, уже почерпнул для себя что-то новое! Просто столкнуться с реальным продуктом «в боевых условиях», увидеть, какие слова и обороты используются в реальной жизни — само по себе ценно. Даже если каждое второе слово неизвестно, даже если каждое первое предложение непонятно, у тебя возникают правильные вопросы.

Читать что-то на неродном языке может быть весьма трудоёмким процессом. Впервые читая упомянутого выше Джорджа Мартина, можно по часу биться над каждой страницей. Находить в словаре, что «ser» — это сокращение от «serial», «series», «service», а потом внезапно понимать, что это вымышленный титул. Но оно того стоит — в переводах это можно вообще не понять, ведь устоявшийся перевод «сир» был реальным титулом, которым называли, правда, преимущественно не рыцарей, а монархов.

Некоторые книги, достойные прочтения, на русский язык просто не переводятся. Взять хоть замечательную автобиографию The Idea Man Пола Аллена — сооснователя Microsoft, который, среди прочего, как-то выкупал Гейтса из полиции Альбукерке.

Он подробно рассказывает, как были приняты те или иные решения, каких ценностей они придерживались, что на самом деле произошло в тех случаях, о которых сегодня ходят слухи и легенды. Тут выбора просто нет — приходится читать на том языке, на котором написано. Но это не значит, что ты всегда сможешь просто погрузиться в чтение. Например, многомиллиардный бизнес начался, на самом деле, с того, как Пол увидел в магазине журнал Popular Electronics с рекламой ALTAIR 8800. Поскольку магазин — не библиотека, Пол… «slapped down seventy-five cents and trotted the half-dozen slushy blocks to Bill’s room in Harvard’s Currier House». Вы будете смеяться, но читая я застрял на фразе «slapped down» и был вынужден справляться на форуме, где мне объяснили, что он просто шлёпнул деньги на прилавок, сделав, таким образом, первую инвестицию в Microsoft в размере 75 американских центов. Да, это не то же самое, что обычно представляют люди, когда слышат о «чтении в оригинале» — но что есть, то есть.

Другие книги переводятся, но так, что лучше бы не переводились. Про «лягушку в кузинатре» (ответ на загадку: «Красное, зелёное и крутится», «Лягушка в Cuisinart’е», то есть, в блендере) слышали все. Суровая правда в том, что есть книги, целиком состоящие из подобной «кузинатры». О том же Microsoft писались не только документальные произведения, но и, например, роман Microserfs Дугласа Копланда. Понять из перевода невозможно решительно ничего. Фраза про опционное мотивирование в стартапах: «Чем меньше твой порядковый номер работника, тем больше доля» превратилась в нечто весьма философическое: «… тем больше справедливости!». (Впрочем, тоже верно). Перевод заслужил премию «Абзац» в номинации «Худший перевод года», но на околоайтишных форумах это не мешало людям просить ссылки на русский текст.

Должен сказать, лично мне повезло со школьной учительницей английского Людмилой Васильевной. Она начала вести у нас английский в средних классах и с первого же занятия объявила, что всё общение отныне будет на английском. Все возражения: «Но мы же не умеем!» она решительно отмела фразой: «Во-первых, говорите, как умеете. Смеяться никто не будет. А, во-вторых, вы умеете. Может быть, грамматика у вас хромает и словарный запас невелик — но это дело наживное. Вот и будем наживать!». Через год я переехал, да и английским я занимался через пень-колоду, и не успел многому у неё научиться, но главное было сделано. Когда вскоре в нашей жизни появились первые PC — нелокализованные, с текстовым интерфейсом! — мы уже отвыкли бояться. Потому, что наши ожидания стали гораздо реалистичнее.

Закончу эти записки коротким анекдотом из жизни. Однажды в Греции я был вынужден заказать местное такси из городка в другой городок. По дороге я несколько раз услышал слово «евхаристос» («спасибо» по-гречески). Оно напомнило мне прочитанную в детстве книжку о революционном комиссаре, который пообещал попу: «Я тебе, святой отец, сейчас евхаристию набок сворочу!». Не выдержав, я на своём куцем (и, наверняка, достаточно корявом для этой темы!) английском спросил водителя, не знает ли он происхождение этого слова. Я, мол, человек нерелигиозный, но слово это у меня ассоциируется с чем-то церковным, а ведь наши церкви когда-то были близки… Водитель (я так понимаю, человек верующий) был воодушевлён этим поворотом беседы и долго рассказывал мне о церковном обряде богослужения, благодарении, когда ты «воздаёшь богу богово» (как, собственно, учил Иисус), цитируя на память отрывки из священных текстов и исторических материалов. Потрясённый широтой его кругозора, я (не подумав о том, как это бестактно прозвучит) брякнул: «Да… У вас очень культурная страна… Вы ведь простой таксист, но при этом неплохо говорите на неродном языке на отвлечённые темы…» На несколько секунд повисло неловкое молчание. Затем водитель широко улыбнулся в свои средиземноморские усы и ответил: «Откровенность за откровенность. Я то же самое могу сказать об одном простом русском туристе». Остаток пути мы наперебой хохотали.

Я в тот момент почему-то вспоминал Людмилу Васильевну.

Автор выражает благодарность тем, кто читал черновик, в частности Lazytech.

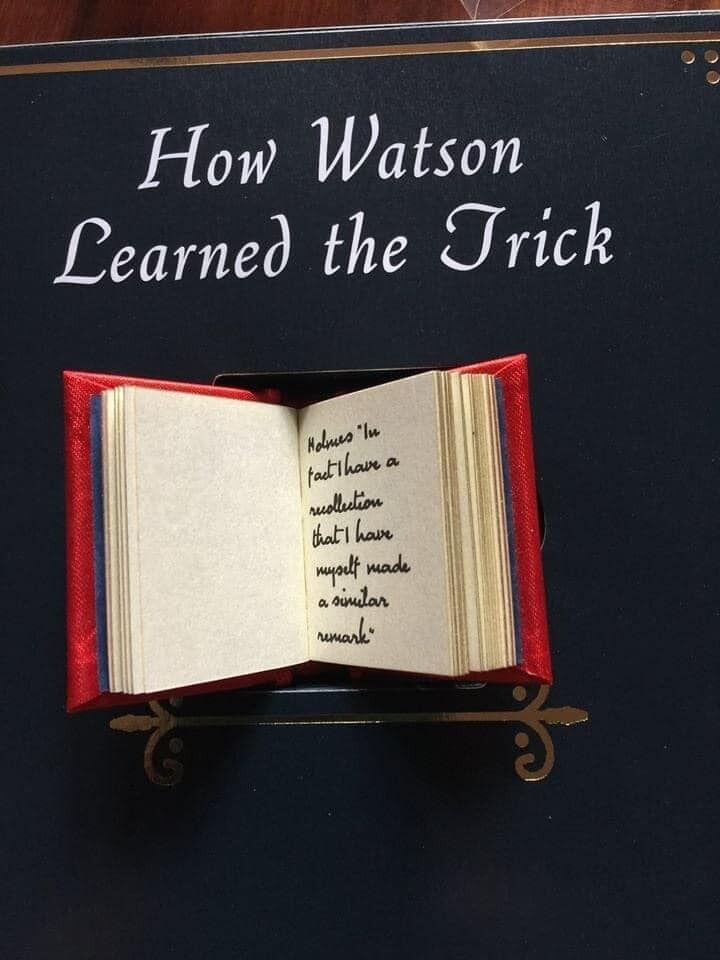

Вы считаете, как и все, что Конан Дойль написал только 56 рассказов и четыре романа?

О, тогда мне есть чем вас удивить, потому что существует необычайный 57-й рассказ, который отдельно не входил ни в одно из известных собраний его сочинений.

И, почти наверняка, никогда не переводился. Вы сейчас первыми о нем узнаете, ибо находится он в совершенно необычайной библиотеке.

Но расскажу все по порядку.

Начало 20-х в Британии было трудным и отчаянным временем. Сотни тысяч жизней бездарно сгинули в полях Фландрии и Франции. С карты Европы исчезло несколько империй. Монархическое правление виделось пережитком. После отречения и убйства императора России и падения Австро-Венгерской монархии качнулся под Георгом Пятым и британский трон: усиливались республиканские настроения, от короля требовали отречения. Экономика — в упадке. Появились явные предвестники распада самой крупной империи в мировой истории, расширявшейся более чем двести лет. Более того — многим становилось ясно, что рушится весь европейский миропорядок, сложившийся примерно со времени объединенной победы над неистовым корсиканцем.

Видео дня

И как же решают в британской монархии 1921 года противостоять нарастанию энтропии?

Удивительно: сделать кукольный дом! Запечатлеть уходящее.

Феноменально несчастливая в браке внучка королевы Виктории, принцесса Мария Луиза Шлезвиг-Голштейнская, решила порадовать подругу детства королеву Марию (жену английского короля Георга Пятого) уникальным подарком — самым большим и великолепным кукольным домом на свете.

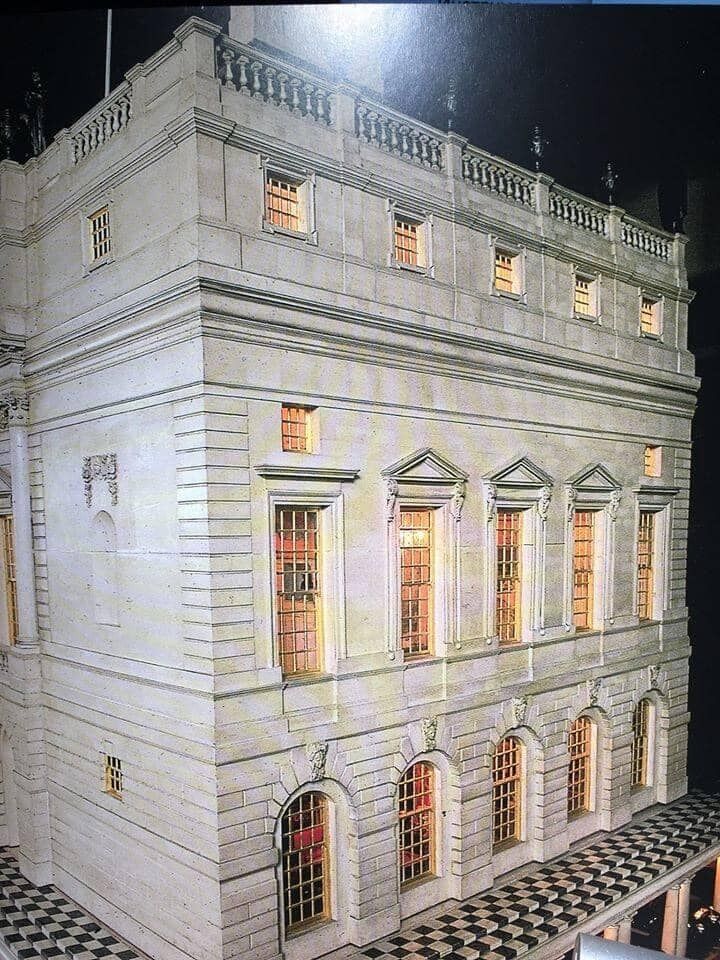

Она связалась с другом и архитектором сэром Эдвином Лютьеном, и тот сразу увидел изумительный (философский и деловой!) потенциал этой идеи. Три года лучшие художники, краснодеревщки, ювелиры, плотники проектировали и создавали эту изумительную “кукольную” резиденцию.

Что такое кукольный дом? Есть в этой идее что-то будоражащее и умиротворяющее одновременно. Это полностью подвластный тебе маленький мир, это та иллюзия контроля и предсказуемости, которые невозможны в реальном мире. Но не только. Первая мировая война показала необычайную хрупкость того, что считалось незыблемым. С германских цеппелинов впервые сбрасывали бомбы на Лондон: в Великой войне впервые стерлась граница между “театром войны” и тылом — безопасности, когда война, не осталось ни для кого…

“Я создавал то, что переживет всех нас и понесет в будущее и в незнакомый грядущий мир то, как мы жили. Это уменьшенная копия нашего уходящего мира”, — писал сэр Эдвин в 1921 году, охваченный понятным эсхатологическим чувством.

Фасад имитировал обманчиво воздушную георгианскую неоклассику Кристофера Рена (имитация портландского камня) и на шарнирах поднимался вверх, чтобы видны были интерьеры комнат.

Все там было настоящим, в масштабе 1:12.

Проведено электричество и водопровод, работали лифты. Известных художников попросили расписать потолки и исполнить миниатюрные копии. В комнатах прислуги — чудо техники: пылесос и швейная машинка “Зингер”. На кухне — точные копии баночек с джемом, кофе, крошечные бутылочки шампанского Veuve Clicquot (да-да, самая знаменитая веселая вдова на свете!), печений McVities ( с логотипами производителей, многие благополучно процветают и сейчас!), машины для гаража изготовили на заводах Rolls Royce, ювелиры фирмы Cartier изготовили каминные и напольные часы. Знаменитый ландшафтный художник разработала дизайн сада и сам Густав Холст написал музыку для миниатюрных нот на рояле…

Дом получился таким изумительным, что стал сенсацией на Выставке Искусств и Ремесел Британской Империи 1924 года. Для производителей, поставивших копии своих товаров с хорошо различимыми логотипами, это также явилось прекрасной рекламой. Выставку посетило более двух миллионов человек. Люди выходили воодушевленные: если в стране еще умеют делать такие удивительные по мастерству и практической бесполезности вещи, не все еще пропало!

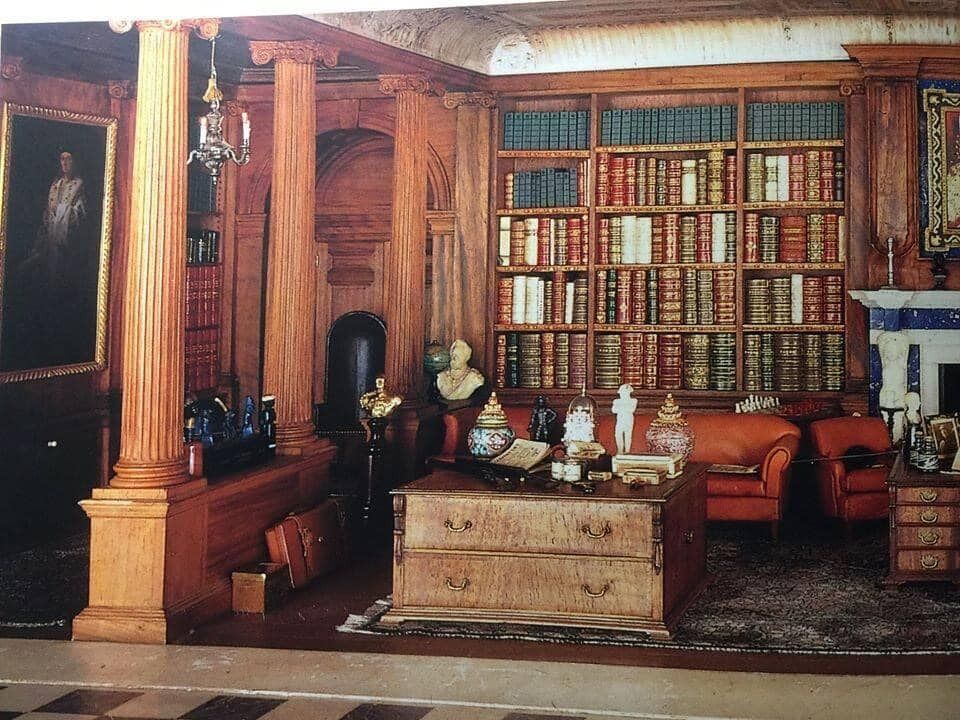

Самое необычайное в домике — библиотека! Здесь настоящее все: копии картин, и росписи, и гобелены, и мраморный камин, и персидский ковер, и глобус, и книги! Да, все это крошечные фолианты с сокращенными текстами Библии, Шекспира, Диккенса. Королева Мария могла достать их с полки и полистать под лупой. Всем известным британским авторам были заказаны миниатюрные произведения для этой библиотеки. Для них писали — Томас Харди, М. Джеймс, Эдит Уортон, Олдос Хаксли, Редьярд Киплинг и многие другие. Понятно, что отказались только Вирджиния Вульф и Бернард Шоу. Их не стали уговаривать. А вот Конан Дойль согласился. Он написал самый короткий рассказ “Как Уотсон научился трюку” (если перевести дословно). И еще замечательно, что книга эта рукописная. Рука самого Конан Дойля.

Конечно, я купила ее миниатюрную копию.

Вот мой (неотредактированный) перевод этого самого маленького рассказа о Уотсоне и Холмсе.

“Уотсон внимательно следил за своим компаньоном с тех самых пор, как тот уселся за стол завтракать. Холмс поднял глаза и увидел его взгляд.

—Так, Уотсон, о чем Вы думаете?”- спросил он.

—О Вас.

—Обо мне?

—Да, Холмс. Я думал о том, как банальны все Ваши трюки и как удивительно, что они продолжают вызывать интерес у публики.

—Совершенно с Вами согласен, — сказал Холмс. — Более того, припоминаю, что и сам говорил нечто подобное.

—Вашему методу, — сказал Уотсон резко, — Не так уж трудно научиться!

—Вне всякого сомнения, — с улыбкой ответил Холмс- Может, Вы и сами приведете пример такого метода размышлений.

—С удовольствием, — сказал Уотсон. — И могу сказать, что Вы были чем-то озабочены, когда одевались сегодня утром.

—Прекрасно! — сказал Холмс,- Как Вы об этом догадались?

—Вы обычно довольно аккуратны, а тут забыли побриться.

—Боже мой! Это действительно проницательно, — сказал Холмс, — Я и понятия не имел, что Вы такой одаренный ученик! Осталось ли нечто еще, что не смогло укрыться от Вашего орлиного глаза?

—Да, Холмс. У Вас есть клиент по фамилии Барроу, дело которого Вам не удалось распутать.

—Боже мой, как Вы об этом узнали?

—Я видел конверт с этим именем. Вы открыли его, издали стонущий звук и поглубже засунули конверт в карман, с гримасой боли на лице.

—Восхитительно! Вы очень наблюдательны.

—Опасаюсь, Холмс, что Вы также занялись финансовыми спекуляциями.

—И как Вам удалось догадаться, Уотсон?

—Вы открыли газету на биржевой странице и издали громкий, заинтересованный возглас.

—Что ж, это очень умнО, Уотсон. Что-нибудь еще?

—Да, Холмс, вместо своего халата Вы надели черный сюртук, это говорит о том, что Вы ожидаете визита кого-то довольно важного.

—Что-нибудь еще?

— Я не сомневаюсь, Холмс, что нашел бы и еще, но я привожу только несколько этих пунктов, чтобы доказать: есть и другие люди в мире, столь же проницательные, что и Вы.

—Есть и не столь же проницательные, — сказал Холмс- Признаюсь, Уотсон, их не так уж много, но я должен включить и Вас в их число.

—Что Вы имеете в виду, Холмс?

—То, мой дорогой друг, что Ваши заключения не так удачны, как мне бы хотелось.

—Вы хотите сказать, что я ошибся.

— Боюсь, что так. Давайте рассмотрим каждый пункт. Я не побрился, потому что отправил бритву точильщику. И надел сюртук, потому что у меня, к несчастью, был назначен визит к дантисту. Его зовут Барлоу, письмо было от него, оно подтверждало назначенное время. Страница о крикете в газете идет рядом с финансовой, и я проверил, как сыграла команда Саррея против Кента. Но, продолжайте, Уотсон, продолжайте! Это довольно банальный трюк и, я уверен, вскоре Вы его освоите!

The end”

“Кукольный” дом королевы Марии выставлен в Виндзорской крепости хрупким апофеозом ушедшей эпохи, в его окнах горят крошечные люстры, слышится призрачная музыка…

Домику почти сто лет.

Хрупкое пережило то, что казалось незыблемым…

Ах, как часто мы столь же проницательны о будущем, как и старый, добрый Уотсон)))

Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL поссылке…

Сразу хочу оговориться, что в этой статье я НЕ рассказываю о подготовке к устной части ЕГЭ. Если вас интересует, как описать фотографию в задании C3, то читайте об этом в статье ЕГЭ устная часть. Задание С3 Описание фотографии (картинки). А в данной статье я расскажу как описать фотографию ПОДРОБНО и ДЕТАЛЬНО. Так что, дорогой читатель, it is up to you: to read or not to read.

Нужно ли мне читать эту статью?

Если вы заканчиваете 11 класс и готовитесь к ЕГЭ по английскому языку, то читать эту статью УЖЕ НЕ НУЖНО. Фотографию на этом экзамене нужно описывать по опциям и уложиться в 2 минуты.

Но если вы изучаете английский язык самостоятельно или с преподавателем и хотите попрактиковаться в использовании разных конструкций, отработать предлоги и активизировать лексику по пройденным темам (картинки бывают разные), то статья, несомненно, окажется вам полезной.

Описание фотографии на английском языке (пример)

Итак, начнем. В принципе, ничего такого уж сложного и не требуется, если вы хотите описать фотографию, ведь это сделать намного проще, чем картину. И если вы уже умеете описывать картины на английском языке, то для вас не составит труда и описать фотографию (картинку). Давайте вместе опишем, к примеру, вот это фото, сделанное мною в курортном английском городке Брайтоне.

Для этого воспользуемся стандартным способом описания, то есть начнем с общего плана и постепенно будем переходить к частному, а именно, к деталям. Кстати, в конце, обязательно, надо сказать несколько слов о теме фотографии и о своем отношении к данной теме.

Итак, порядок такой:

1. общее описание того, что вы видите (в данном случае, пляж в курортном городке)

2. детали (аттракционы, много людей, отличная погода)

3. ваше отношение к теме ( хотели бы вы оказаться сейчас на пляже? — ответ очевиден!)

Рассмотрим каждый пункт подробно:

Описание фотографии на английском языке (пример с картинкой)

Вводная фраза: Well, I would like to start with a general description.

Что изображено: This photo (picture) shows a seaside resort (морской курорт) in summer. The weather is hot that’s why the beach is full of people.

Детали: There are no clouds in the sky and it looks light blue. Аs for the sea, it is a bit rough, I can see the waves, so the light wind is probably blowing.

In the foreground just a bit to the right there is a big merry-go-round. I can guess that a lot of children are riding horses there. They may be laughing, shouting, in other words, they are having fun.

Another kind of attraction is situated to the left of the first one. It looks smaller and at first sight you can suppose that it is a merry-go-round, too. But if you look closer, you can see that it might be a kiosk with some food or souvenirs because people are standing around probably looking for something to buy.

The beach is very crowded. The people are lying on the sand and swimming in the sea.

Не забудьте о заднем фоне: In the background I can make out the outline of a white pier (пирс) which stands out against the blue sky.

Заключение: As for me, I enjoyed a lot describing this cheerful picture. This sunny beach makes me feel optimistic because in a few weeks I hope I will be enjoying swimming in the sea, too.

Я надеюсь, описание понятно и не надо его переводить. Но обратите внимание на слова, выделенные синим и фиолетовым цветом:

- причинно- следственные союзы придают вашему описанию логичность.

- вводные слова придают вашей речи связность и естественность.

Стандартные фразы и выражения описания фотографии на английском языке

- The photo shows … — На фотографии изображено …

- In the centre/middle of the photo we can see a … — В центре/ середине фотографии мы видим …

- In the foreground there is a … — На переднем плане находится …

- In the background there are … — На заднем плане находится …

- It is situated in … — Он расположен в …

- On the left (of …) stands … — Слева (от …) стоит …

- On the right (of …) sits… — Справа (от…) сидит …

- In the distance we can make out the outline of a… — Вдалеке мы можем разглядеть очертания …

- At first glance, … — На первый взгляд, …

- But if you look closely, you can see … — Но если присмотреться, вы можете увидеть…

- It looks strange … — Оно выглядит странно

- It looks like …. — Оно похоже на …

- As for the (некий объект), … — Что касается …

Лексика для описания фотографии на английском языке:

- suppose — предположить

I can suppose that … — Я могу предположить, что …

- guess — догадаться, предположить

- make out — различить

I can hardly make out (= see) — Я едва могу различить (увидеть) …

- stand out against …- выделяться на фоне …

It stands out against the blue sky. — Она выделяется на фоне голубого неба.

- look + прилагательное — выглядеть

She looks tired. — Она выглядит уставшей.

- look as if — похоже, что

It looks as if it is getting dark. — Похоже, начинает темнеть.

- may / might — возможно (отличаются степенью вероятности)

They may /might be looking for … — Они, возможно, ищут …

- probably — вероятно

The wind is probably blowing. — Вероятно, дует ветер.

- seem — казаться

It seems to me that … — Мне кажется, …

- outline — очертания

the outline of a white pier — очертания белого пирса

Предлоги, которые необходимы при описании фотографии на английском языке:

- above — над ( = over)

The woman is holding an umbrella above her head.

- under — под ( = below)

The people are sitting under the tree.

- near — около

The children are playing near the river.

- next to — рядом с

The girl is sitting next to the boy. — Девочка сидит рядом с мальчиком.

- far — далеко, далекий

In the far distance I could hardly see a woman. — Вдалеке я едва вижу женщину.

- behind — позади

Somebody is hiding behind the house.

- in front of — перед

In front of the building there is a fountain. — Перед зданием есть фонтан.

- across — через, по ту сторону

А dog is running across the road. — Собака бежит через дорогу. There is a forest across the river. — По ту сторону реки есть лес.

- around — вокруг

There are a lot of stones around. Вокруг много камней.

- between — между

The woman is standing between two men.

- on — на (поверхности)

The boats are sailing on the lake. — На озере плавают лодки.

Запомните:

- in the sky — на небе

- in the rain — под дождем (как бы внутри дождя)

- in the sun — под солнцем (в солнечном свете)

Также, если вы говорите о том, что изображено НА картине или фотографии, надо употреблять предлог IN:

- in the picture

- in the photo

12. in — в (внутри)

There are a lot of birds in the tree. — На дереве много птиц.

Но говоря о плодах и листьях, надо употреблять предлог ON:

- on the tree — на дереве (о листьях)

- on the bush — на кусте (о ягодах)

Грамматические конструкции, используемые при описании фотографии на английском языке

При описании вам понадобятся следующие грамматические конструкции:

- there is / are (конструкция местонахождения)

- the Present Continuous Tense при описании фотографии(при описании фотографий глаголы обычно ставятся в настоящее длительное время)

- модальные глаголы can, could, may, might в значении предположения

- действительные и страдательные причастия ( a flying seagull — летящая чайка, a fallen tree — упавшее дерево)

- who, which, whose и др. (относительные местоимения и придаточные определительные предложения)

Примеры употребления придаточных определительных предложений при описании фотографии:

- I see a girl who is running around her mother. — Я вижу девочку, которая бегает вокруг своей мамы.

- I brought home the shell which I had found on the beach. — Я принес домой раковину, которую нашел на пляже.

- I see a dog whose master is reading a newspaper. — Я вижу собаку, чей хозяин читает газету.

Как сдать экзамен по английскому языку на максимальный балл ?

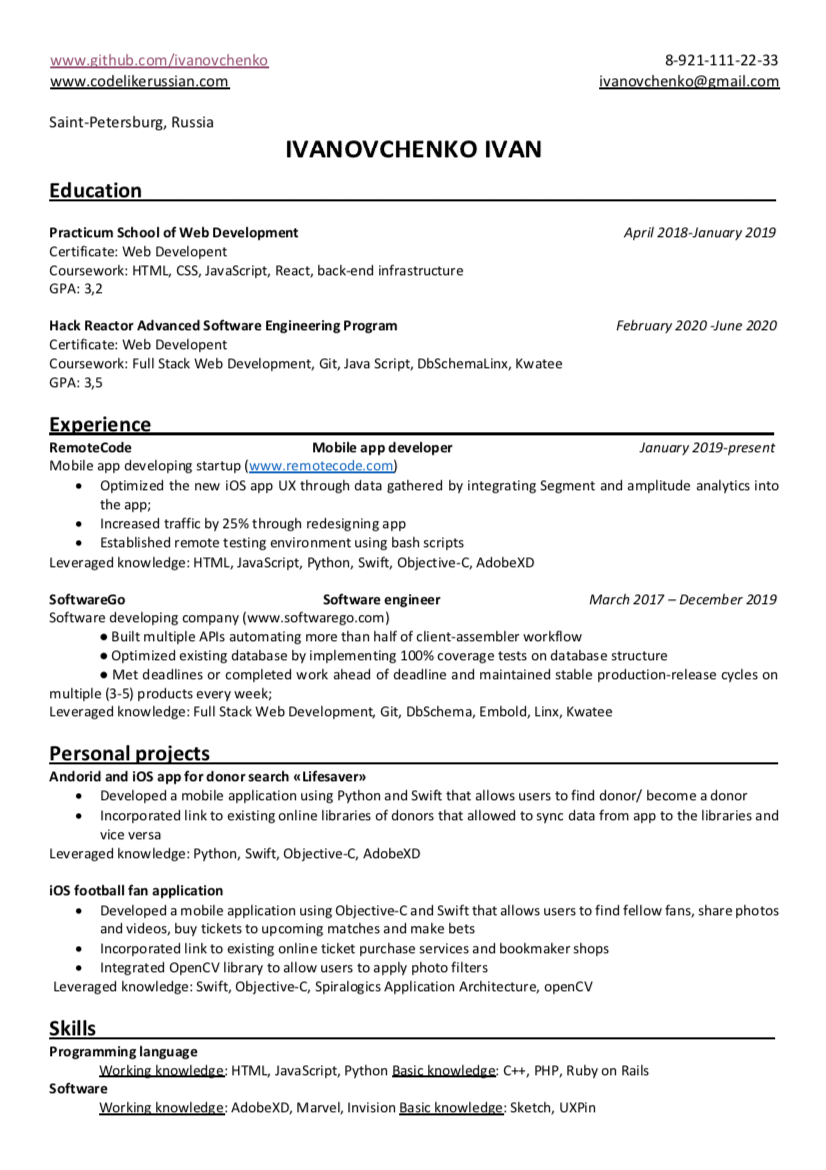

Привет! Меня зовут Лео Скляр, я методист направления английского языка в Яндекс.Практикуме. Сейчас занимаюсь подготовкой курса английского для работы. Он может быть полезен как программистам, так и другим специалистам из digital-сферы. Я решил обобщить актуальную и самую ценную информацию из этого курса в гайд по грамотному составлению резюме на английском.

В первую очередь объясню, чем резюме для иностранных компаний принципиально отличается от резюме для российских. А также дам понимание, как выстраивать структуру хорошего резюме для зарубежного работодателя.

Англоязычное резюме не требует сверхсложного языка, и, скорее всего, если вы готовы начать работать в иностранной компании, вашего английского для написания резюме уже достаточно. Тем не менее попутно расскажу про некоторые специфичные ключевые английские формулировки и лайфхаки по наполнению резюме.

1. Специфика англоязычного резюме

В отличие от принятого в России резюме, которое больше похоже на CV (Curriculum vitae — описание профессионального пути на две–три страницы в хронологическом порядке) — резюме для американских и европейских компаний — это одностраничный документ, составленный по чёткой структуре. Такая лаконичность может казаться удивительной, но одна страница — это общепринятый стандарт резюме за рубежом. Даже если опыт большой, в резюме стоит сохранить упоминание только трёх–пяти последних мест работы, вашу позицию и ключевые достижения. Как правило, работодателя интересует актуальный опыт. Если ему потребуется узнать о вас больше, он может запросить расширенную версию резюме.

В некоторых случаях работодатель просит прислать Technical CV — две–три страницы с полным перечнем пройдённых курсов, опыта работы и навыков. Но этот документ обычно просят в дополнение к резюме, а также чаще всего Technical CV необходимо для научной карьеры.

Итак, рабочее резюме для иностранной компании должно быть кратким, ёмким, его разделы должны быть выстроены по общепринятой логичной и простой структуре, а также описаны в едином стиле — всё это повышает читабельность резюме и упрощает навигацию по нему. Важно, чтобы при одном взгляде на лист с резюме работодатель быстро мог найти ключевую информацию о кандидате.

2. Очередность разделов

Контакты всегда идут первыми. А вот разделы «Education», «Experience» и «Personal Projects» могут меняться местами в зависимости от того, что важнее и что лучше смотрится. Если ищете работу — начинайте с опыта работы и личных проектов. Вы только-только закончили обучение, и опыт работы у вас мал? Не беда: первой в этом случае лучше поставить информацию про образование, а затем раздел с персональными проектами. Если же вы отправляете резюме, чтобы получить грант на обучение, ставьте в начало раздел «Education».

А вот разделы с любой личной информацией — пол, раса, возраст, семейное положение, сексуальная ориентация, религия, политическая принадлежность, — по актуальным западным стандартам в резюме не нужны и даже нежелательны.

Зарубежным работодателям, например в США, запрещено принимать решения о найме на основе этой информации, чтобы избежать какой-либо дискриминации. По той же причине иностранные работодатели предпочитают резюме без фото: так им легче придерживаться законодательства о равных возможностях трудоустройства. Также не стоит включать информацию о желаемой зарплате. Иногда потенциальные работодатели могут сами запросить ваши ожидания или историю заработной платы, но если в объявлении это требование не оговорено — не упоминайте.

В сети можно найти множество ресурсов с шаблонами резюме. Примеры, наглядно показывающие, как на одной странице выстроить удобную навигацию по разделам, а также конструкторы резюме можно посмотреть здесь, здесь и здесь.

3. Ключевые слова

Многие компании используют систему управления кандидатами (Applicant Tracking Systems, ATS) и другие инструменты, чтобы облегчить процесс найма. Эти программы помогают собирать, фильтровать и организовывать поток резюме, составлять расписания собеседований и автоматически отправлять письма с приглашением на встречу или отказом. ATS также сканируют поступившие резюме на предмет наличия в них keywords. И если резюме не содержит важных для работодателя ключевых слов, оно может быть отклонено программой, даже не добравшись до рекрутера.

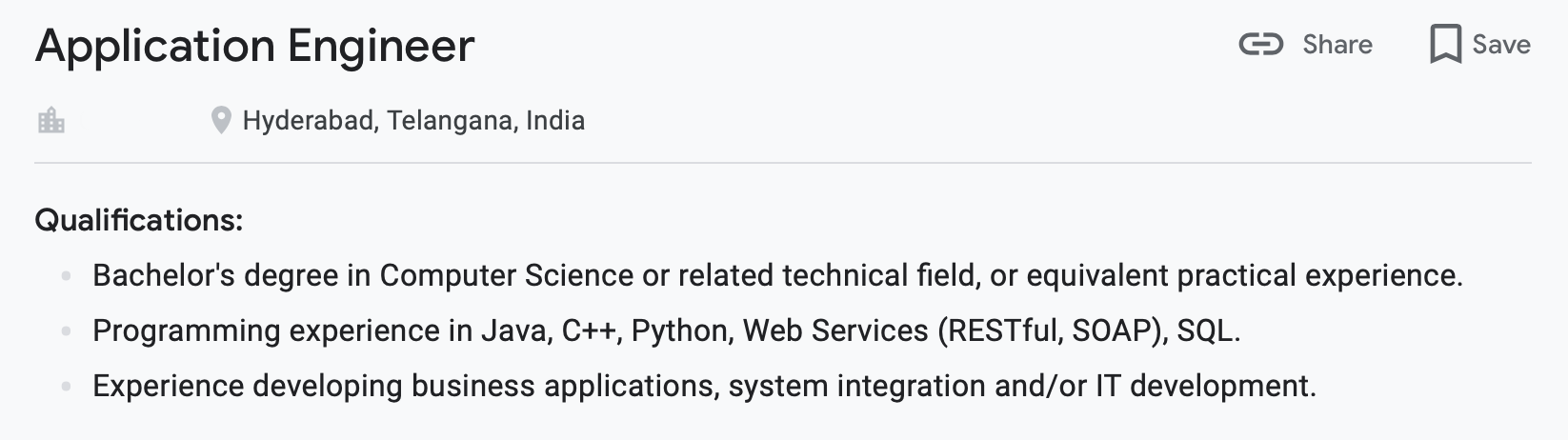

Ключевыми словами часто являются навыки, перечисленные в описании вакансии. Например, в этой вакансии на позицию разработчика мобильных приложений минимальными навыками и ключевыми словами являются «Java, C++, Python, Web Services (RESTful, SOAP), SQL».

Стоит убедиться, что в вашем резюме есть все нужные keywords. Как их упоминать, чтобы это не было похоже на копипаст, расскажу в следующих пунктах.

4. Contacts

Готовьтесь к тому, что вас будут искать в социальных сетях, и либо не публикуйте потенциально компрометирующие записи и фото, либо настраивайте приватность публикаций так, чтобы они были доступны только друзьям.

Заведите профессиональные аккаунты на LinkedIn или Github и включите ссылки на них в заголовок резюме (как в примере на картинке ниже). Также можно поделиться ссылкой на личный веб-сайт, где есть тизеры ваших персональных IT-проектов. Аккаунты в рабочих соцсетях и личный сайт — это способ расширить резюме за пределы одной страницы, если потенциальные работодатели захотят узнать о вас побольше.

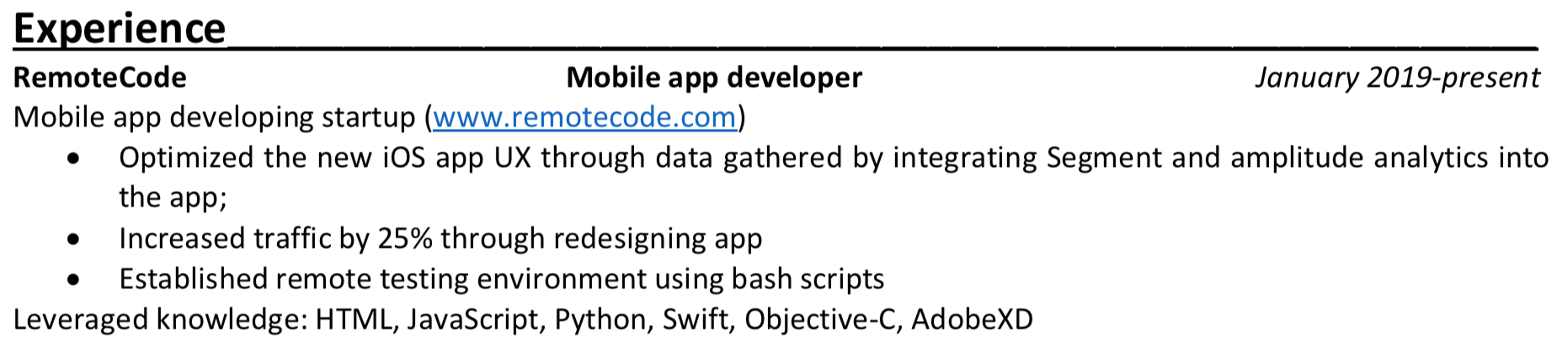

5. Experience

В обратном порядке укажите прошлый опыт работы (достаточно двух–трёх мест): название компании, занимаемую позицию, даты работы и key achievements (главные достижения), которые оценены количественно, — например, в процентах прироста к трафику, объёме выручки или в чём-то ещё исчисляемом.

Указанием главных достижений часто пренебрегают, ограничиваясь простым перечислением повседневных обязанностей. Но это ошибка. Просто почувствуйте разницу между фразами: «Helped with website» («Помогал с разработкой веб-сайта») и «Consulted in redesign of company’s website, resulting in a 25% increase in traffic» («Консультировал по редизайну веб-сайта компании, в результате чего трафик увеличился на 25%»). Первое звучит как «В общем, я пил кофе и кодил», а второе описывает, как сотрудник добился результатов, превзошедших ожидания. Вы сэкономили деньги компании? Обозначьте, сколько именно. Вы помогли оптимизировать процесс? Укажите в процентах, насколько эффективнее он стал или насколько меньше времени требует теперь.

Специалист в сфере найма Ласло Бок советует для этого использовать следующую формулу:

«Accomplished [X] as measured by [Y] by doing [Z]» / «Сделал [X], измеренное в [Y], за счет [Z]»

Например:

В конце добавьте пункт leveraged knowledge (использованные знания) и в нём пропишите, какие языки программирования или другие технологии вы применяли в проекте для достижения key achievements. Это и есть keywords, которые в этом пункте будут выглядеть максимально уместно.

Если вы работали удалённо, отметьте это в резюме. Сегодня всё больше и больше компаний ищут сотрудников на удалёнку.

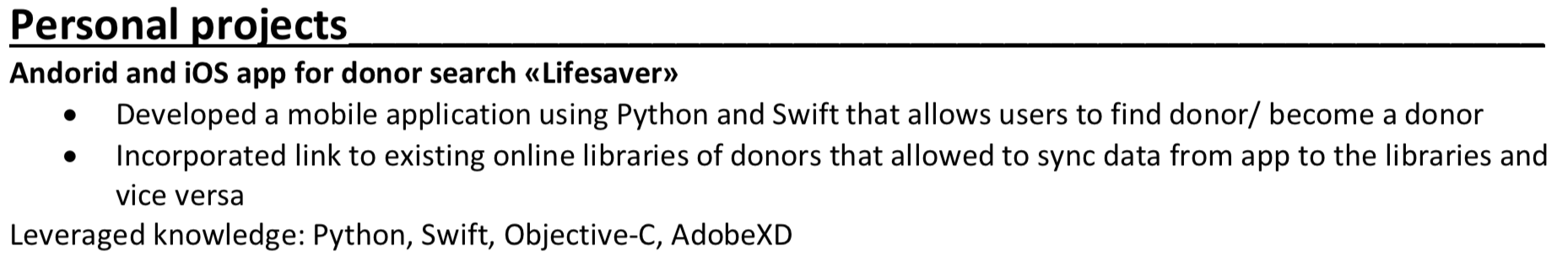

6. Personal projects

Персональным проектом может быть что угодно: Java-программа или мобильное приложение. Эта часть резюме показывает вашу вовлечённость в современные технологии, самостоятельность, а также готовность выйти за рамки стандартных рабочих заданий и продемонстрировать креативность. При этом, конечно, работодатели понимают, что, занимаясь личными проектами, вы неизбежно приобретаете и новые навыки.

Гейл Лакман-Макдауэлл, программист, работавший на Google, Apple и Microsoft, а также автор книги «Карьера программиста. Как устроиться в ведущую IТ-компанию» советует:

— Создайте несколько приложений для iPhone, веб-приложений, да что угодно! Не так уж важно, что вы создаёте. Вы можете сделать довольно неплохой IT-проект всего за одни выходные. А значит, за три–четыре пары выходных ваше резюме превратится из резюме уровня «так себе» в «фантастическое».

7. Skills

Перечислите все соответствующие желаемой должности навыки — это ещё одна возможность уместно интегрировать в резюме keywords: чем больше навыков совпадает с ключевыми словами в описании вакансии, тем выше ваши шансы успешно пройти сканирование ATS. Но не стоит вписывать всё подряд, лишь бы попасть дальше — позже от вас потребуют продемонстрировать все эти навыки на конкретных рабочих задачах.

Здесь есть способ дать себе некоторую свободу — можно указывать уровень владения навыком. Например, с пометкой Working Knowledge укажите языки программирования, с которыми вы очень хорошо знакомы и готовы начать работать прямо сейчас. А с пометкой Basic Knowledge – языки, которые вы ещё осваиваете, но при необходимости можете быстро прокачать.

Есть и другие общепринятые варианты написания градаций: Proficient/Familiar (высокий уровень знаний / базовый уровень); Advanced/Intermediate/Basic (продвинутые знания / средние / базовые).

8. Education

Главное правило — упоминать только профильный образовательный опыт. Степень по африканистике или истории средневековья впечатлит, однако вряд ли пригодится для работы в IT-фирме. Разве что в исключительных случаях.

Как и опыт работы, обучение и курсы в резюме перечисляют в обратном порядке — начиная с последнего. Укажите название университета или курсов, полученную степень (бакалавр / магистр / кандидат наук) при наличии. Кратко опишите изученные дисциплины — тут снова можно использовать keywords. Упомяните и свой средний балл, если он выше 3,0 GPA (как считать Grade Point Average).

Дополнительно пройденные курсы — хороший показатель для работодателя: он говорит, что вы инвестируете силы, время и деньги в обучение, а также стремитесь знать о последних профессиональных трендах и изменениях.

9. Миф об универсальном резюме

Составить резюме, которое подойдёт под любую вакансию, невозможно. Поэтому адаптируйте своё резюме к каждой должности, на которую претендуете. Лучшая стратегия — создать master resume (основное резюме) для личного использования, в котором будут перечислены все ваши навыки, опыт и достижения. Оно может занимать несколько страниц. Когда придёт время подавать заявку, вы просто сократите его, убрав всю нерелевантную информацию.

Для наглядности собрал все рекомендации в целое резюме-пример.