Тема урока: Художественная обработка металла: басма.

Цель урока: познакомиться с художественной обработкой металла в технике “басма”.

В ходе урока вы узнаете:

· историю возникновения художественной обработки металла;

· о видах художественной обработки металла;

· о художественной обработки металла в технике “басма”;

· технологию изготовления басмы;

Ход урока.

История возникновения художественной обработки металла.

Художественная обработка металла достигла высокого уровня еще во времена Киевской Руси. Изделия из металла широко применялись в домашнем быту, сельском хозяйстве и военном деле.

В развитии металлообрабатывающего ремесла Русь опережала Западную Европу.

Народные мастера до тонкостей изучили свойства металла и с успехом применяли свои знания на практике. Прочность, пластичность, вязкость, твердость, ковкость, плавкость, свариваемость и обрабатываемость резанием — все эти механико-технологические свойства металла послужили основой для возникновения самых разнообразных приемов его обработки.

Виды художественной обработки металла

Различают большое разнообразие видов и разновидностей художественной обработки металла.

Русские мастера в совершенстве владели искусством чеканки, гравировки, просечки, литья, филиграни.

Художественная обработка металла в технике басма.

Басма как вид художественной обработки металла известен с древних времен. Начиная с XII в. он находит широкое применение при изготовлении окладов икон, книжных переплетов, сундуков, ларцов, рам и т. д. Наивысший расцвет можно отнести к XVI-XVII вв.

В Древнюю Русь басма пришла из Средней Азии и в переводе с тюркских языков означает «тиснение»

Басмой также называют тонкие металлические или кожаные листы с выбитым по деревянной матрице узором.

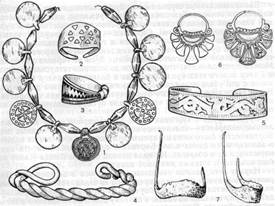

Уже в I тысячелетии н. э. русские мастера использовали технику басмы для изготовления поясных бляшек, височных колец и других украшений.

Технология изготовления басмы.

Ее техника отличается простотой и технологичностью приемов исполнения. Для тиснения басмы изготавливают басменную доску (матрицу). Она представляет собой невысокий металлический рельеф с плавными формами без острых краев и выступов. Острые углы нежелательны, так как могут прорвать тонкий металл заготовки при тиснении. Общая высота рельефа не превышает 1…2 мм.

Басменная доска

Матрицы изготавливают литьем из медных сплавов или из стальных заготовок, на лицевую сторону которых специальными зубилами наносят необходимый рисунок.

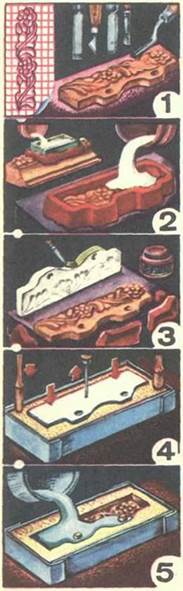

Последовательность выполнения басменного рельефа:

1 — эскиз раппорта багета, изготовление по нему модели;

2 — изготовление гипсовой формы по модели (А) и по готовому багету (Б);

3 — отделение гипсовой модели матрицы;

4 — формовка и извлечение модели из опоки;

5 — заливка формы металлом (получение матрицы);

6 — проработка деталей матрицы;

7 — изготовление пуансона штамповкой (А) и отливкой (Б);

8 — способ закрепления матрицы;

9 — тиснение басменного узора;

10 — крепление басмы на багете.

Толщина медных басменных матриц составляет 6…12 мм. Стальные матрицы могут быть и тоньше. Оборотную сторону матрицы делают плоской и ровной.

Процесс тиснения заключается в следующем: на матрицу укладывают тонкий лист из мягкого пластичного металла (меди, алюминия, серебра и др.) толщиной 0,2…0,3 мм. Затем сверху накладывают прокладку из листового свинца. По этой свинцовой прокладке наносят удары киянкой, под действием которых свинец (благодаря своей пластичности) вдавливается во все углубления матрицы, точно повторяя ее рельеф. Таким же образом вдавливается и металлический лист, помещенный между матрицей и свинцовой прокладкой.

После тиснения свинец удаляют и с матрицы снимают басму — тонкий рельеф, очень точно повторяющий все детали матрицы.

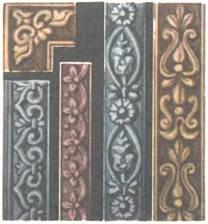

Фрагмент басмы

Искусство художественной обработки металлов прошло длительный путь развития и опираясь на традиции и знания великих мастеров, продолжает развиваться в современных условиях. Мастерами художественной обработки металлов создано множество произведений вошедших в духовную сокровищницу человечества, в его культуру.

Изделия, выполненные в технике басма.

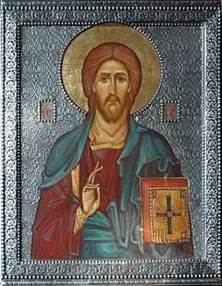

Обитые басмой иконы

Фрагмент басманного изделия

Украшение двери басмой

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

(Ответить письменно, чем подробнее ваш ответ, тем выше ваша оценка!!!!)

1. Что такое басма?

2. Для какой цели служат басменные доски? Как их изготовляют?

3. Почему рельефный рисунок на басменных досках делают не очень высоким?

4. Назовите последовательность изготовления басмы.

Цель:

Формировать у учащихся художественное

восприятие окружающего мира; расширять кругозор;

развивать устную и письменную речь.

Учиться собирать материал к сочинению:

правильно употреблять слова, учитывая их

лексическое значение; пополнять свою речь

словами, связанными с народно-прикладным

искусством.

Содействовать развитию эстетического вкуса,

формированию высоких нравственных и

эмоциональных качеств.

Тип урока: урок развития связной

речи.

Оборудование: выставка изделий

народно-прикладного искусства Хохломы, Жостово,

Дымкова; выставка иллюстраций Хохломы, Дымкова;

выставка книг, используемых при подготовке к

уроку.

Ход урока

I. Слово учителя

1. Сегодня у нас с вами два урока развития

связной речи. Уроки особенные. Я хочу вам

показать, что многие предметы, изучаемые в школе,

взаимосвязаны. Знания, полученные на одном уроке,

помогают вам на другом. Наши уроки русского языка

связаны с уроками изобразительного искусства.

Познакомимся мы сегодня с видами

народно-прикладного искусства, попытаемся

определить особенность каждого вида. Попробуем

себя в роли искусствоведа и расскажем о

понравившемся предмете народно-прикладного

искусства. А также будем учиться собирать

материал к сочинению: правильно употреблять

слова, учитывая их лексическое значение;

пополнять свою речь словами, связанными с

народно-прикладным искусством.

2. Записываем дату, тему урока.

3. Обратите внимание на слово искусство.

Искусство существует не отдельно от жизни. Вся

наша жизнь связана с искусством, в нашей

повседневной жизни и зарождается. Как это

происходит? Любовь к природе, любовь к нашему

родному городу, любовь к людям – вот откуда

происходит искусство. Наша природа для людей из

других стран может показаться очень скромной, не

яркой, но когда мы что-то любим, то нам

открывается внутренний характер этой вещи – мы

видим её красоту. Искусство рождается и тогда,

когда человек любит делать вещи и в этих вещах

передавать свою любовь к родной природе и людям.

Человек издавна стал стремиться к творчеству, к

красоте. Ведь красота всегда приносит людям

радость. И люди начали облагораживать окружающие

их вещи, которые сопровождают их в течение всей

жизни, с детства до старости. Человек начал

украшать своё жилище, предметы быта, труда. При

этом природа была его учителем. Она предоставила

простейшие материалы для изготовления этих

вещей – глину, дерево, металл, камень, кость, лён,

шерсть. Народ веками отбирал в природе

совершенные формы, радостные сочетания цветов,

удивляя и радуя своей изобретательностью и

вкусом. Русские матрёшки, дымковские игрушки,

деревянные хохломские изделия, гжельская

керамика, лаковые миниатюры палехских мастеров,

вологодские кружева, жостовские подносы

принадлежат к лучшим образцам народного

искусства.

Какие виды искусства вы знаете? (живопись,

литература, скульптура, архитектура, искусство

танца)

Сегодня будем говорить о

народно-прикладном искусстве. А для знакомства с

несколькими видами народного искусства мы

отправимся в музей народно-прикладного

искусства. Но мы должны хорошо себе представлять,

что значит музей народно-прикладного искусства.

Может ли кто-нибудь из вас объяснить значение

слова музей?

А как же в толковом словаре?

Работаем над следующим словом – народный.

Что значит народный? А как в толковом словаре?

От какого слова образовалось прилагательное

прикладное? О чём говорит этот корень? приставка?

(можно приложить, применить к данному случаю)

Поможет нам разобраться толковый

словарь.

Владимир Даль в книге “Пословицы

русского народа” приводит такие пословицы:

Где лад, там и клад.

На что клад, коли в семье лад?

Толк да лад, тут и клад.

Как вы понимаете эти пословицы?

Слово искусство. С

этого слова я начала наш урок. Говорила, как

произошло зарождение искусства. А происходит

благодаря любви – любви к природе, любви к

родному городу, любви к людям. Теперь мы знаем

значение каждого слова. Так что же означает музей народно-прикладного искусства.

Вывод. Язык и народно-прикладное

искусство – это память, это нравственность,

это богатство народа. Открывая для себя мир

народно-прикладного искусства, одновременно

открываем и мир русского языка. Почему?

На этот вопрос мы ответим в течение урока.

Когда попадаешь в музей, вы встречаете

экскурсовода. Кто этот человек? А что нельзя

обойтись без экскурсовода? Конечно же, нет.

Потому что все предметы без специалиста нам

ничего о себе не расскажут. В музее

народно-прикладного искусства мы посетим три

зала, где познакомимся с хохломской росписью,

дымковой игрушкой, жостовским подносом. Находясь

в каждом зале, вы составляете рассказ по плану

(вывешивается план). Поэтому во время экскурсии я

предлагаю вам не просто смотреть, но и

запоминать, делать пометки в своих тетрадях

(знакомство с планом)

План рассказа:

1. Внимательно рассмотрите предметы

народного искусства, скажите, что вас в них

привлекает, что нравится?

2. Какие мысли возникают, когда вы рассматриваете

предметы?

3. Что бы вы сказали о мастерах Хохломы, Дымково,

Жостово?

4. Придумайте заголовок к рассказу, чтобы в

заглавии была выражена основная мысль.

5. Ваше отношение к предметам народного

искусства.

6. Начните свой рассказ так:

Вот передо мной…

Однажды я увидела…

Говорят, что на свете жила сказочная Жар-птица…

Итак, первый зал – зал хохломской

росписи. И наши экскурсоводы. Вы узнаете

много интересной информации, которая

понадобиться при дальнейшей работе.

II. Хохломская роспись

1. Разговор мы начнём, откуда же

появилось это удивительное хохломское

искусство?

2. Говорят, будто давным-давно

поселился за Волгой весёлый мужичок-умелец. Избу

поставил, стол да ложку сладил, посуду деревянную

вырезал. Варил себе пшённую кашу и птицам пшена

не забывал насыпать. Прилетела как-то к его

порогу Жар-птица. Он и её угостил. И вдруг

Птица-жар прикоснулась своим крылом к чашке, и

чаша стала золотой.

3. А вот ещё легенда. Говорят, в давние

времена в Москве жил талантливый

мастер-иконописец. Царь высоко ценил его

мастерство и щедро награждал за труды. Любил

мастер своё ремесло, но ещё больше любил он

свободу. И однажды покинул он царские палаты и

поселился в глухих лесах. Избу поставил и занялся

своим прежним ремеслом. Хотел мастер, чтобы его

искусство стало всем родным, как простая русская

песня, и чтобы в нём отразилась красота родной

природы. И стал он рисовать пышные яркие цветы и

тоненькие веточки. Вскоре слава о мастере

разнеслась по всей земле. Стали люди приезжать да

любоваться этой красотой. Избы рубили, и селились

рядом. Слава о мастере дошла и до государя.

Приказал он отряду стрельцов найти беглеца и

вернуть в Москву. Но народная молва летела

быстрее стрелецких ног. Узнал о беде мастер,

собрал своих односельчан и раскрыл секреты

своего мастерства. А утром, когда царские

посланцы вошли в село, они увидели, как ярким

пламенем горела изба чудо-художника. А самого

художника как ни искали, нигде не нашли. Но

остались от художника краски, вобравшие в себя и

жар пламени, и чернь пепелища. Исчез мастер, но

осталось его удивительное мастерство, в котором

отразилась и горячая любовь к людям, и жажда

красоты. Знать, кисть у художника была

необычайной – она была из солнечных лучей.

Да, это легенды. А как же на самом деле?

4. Хохлома – старинное село,

затерявшееся в глуши дремучих лесов. Вместе с его

историей уходит в далёкое прошлое зарождение там

известного на весь мир искусства хохломской

росписи.

Впервые упоминание об этом селе

встречается в документах XVI века. Ещё при Иване

Грозном о Хохломе знали как о лесном участке под

названием “Хохломская Ухожея”. В XVII веке ряд

селений вместе с Хохломской перешли во владение

Троице-Сергиева монастыря, расположенного

недалеко от Москвы. Возможно, уже в это время

зародилось в Хохломе производство деревянной

золочёной посуды, т.к. в документах монастыря

упоминаются ковши, ложки, раскрашенные

разноцветными красками и золотом. Не было здесь

ни одной деревни, ни единого дома, где жители всей

семьёй не занимались бы каким-либо ремеслом.

Больше всего занимались обработкой дерева. Вся

территория края представляла собой как бы одну

разбросанную по сотням деревень мастерскую, где

жители, будто бы сговорившись, разделили между

собой все виды деятельности. Жители деревень с

одним и тем же занятием селились рядом, составляя

свой цех, свой куст. У каждой такой группы

деревень был центр – крупное село, куда

крестьяне каждую неделю приезжали на базар

сбывать выработанную продукцию. Деревянная

посуда с древних времён была в повсеместном

употреблении: деревянную ложку с миской можно

было увидеть на боярском столе и в избе

крестьянина. Ковши в форме плывущих птиц,

обеденные ложки найдены в археологических

раскопках ещё X-XII веках.

Требовалась эта посуда в большом количестве:

ведь дерево быстро изнашивалось. Поэтому уже в XVII

веке посуда выделывалась на продажу и

привозилась на рынки сотнями и тысячами штук.

Заметим, что промасленные стенки

сосудов легче моются, посуда дольше сохраняется.

Тогда-то, вероятно, и возникла мысль покрывать

посуду олифой. Возможно, живописное искусство

Хохломы возникло в связи с техникой писания икон.

Может быть, у вас есть вопросы?

Из какой древесины изготовляли хохломские

изделия?

Хохломские изделия изготовляли из

берёзы и липы.

Почему деревянные изделия называют

хохломскими?

Издавна делали и расписывали посуду в

лесных деревеньках Новопокровское, Кулигино,

Семино, Хрящи. Но зовут её не кулигинской, не

новопокровской, а хохломской. И вот почему.

Катят груженные подводы вдоль

извилистых берегов малой речки Узолы. Стук-бряк!

– погромыхивает деревянный товар. Везут его в

большое торговое село Хохлома сёминские и

кулигинские мастера. Оттуда разлетались

жар-птицами чашки да ложки по всей земле.

Кричат зазывалы на ярмарке:

– Кому посуда для кашки – окрошки?

Чудо-блюдо да чашки – ложки?

– Откуда посуда?

– К вам приехала сама золотая Хохлома!

Так и повелось: хохлома да хохлома. Вот

и по сей день расписную посуду хохломской зовут.

Странное и весёлое слово Хохлома! В нём

и смех, и восхищенное ах!, и восторженное ох!

Слышатся.

Какие изделия у хохломских художников наиболее

распространены?

Хохломской росписью расписывали

различную домашнюю утварь: посуду, прялки,

шкатулки. Хохломские изделия считались хорошими

подарками. Чаши всегда с удовольствием принимали

в подарок. Хоть все они и имели одинаковые

названия, они отличались друг от друга и формой, и

росписью.

В больших количествах изготовляли

ложки – ложка у каждого была своя. Мастер брал

определённой величины кусок дерева – баклушу,

разрубал её на нужное количество кусков. Бить

баклуши поручалось подмастерью, т.к. эта работа

считалась лёгкой. Самые трудные работы, в том

числе и роспись, делали мастера, назывались они

ложкарями.

Красивые ложки и ковши тоже

использовались и используются и как музыкальные

инструменты.

Что писали художники на изделиях?

Художники любят рисовать на

поверхностях своих изделий земляничку, малину,

крыжовник, чёрную смородину, рябину. Называют они

ягоды ласково, и ни один никогда не повторит их

одинаково: чуть-чуть изменит очертания листа,

по-другому изогнёт веточку, разбросает листья. В

этом проявляется богатство творческого

воображения мастера. А узор из цветов, трав и ягод

называется растительный орнамент. Самым любимым

и стародавним является растительный орнамент –

травка. Это удлиненные, слегка изогнутые былинки,

написанные кустиком. Как не странно, травка

пишется красным и чёрным цветами.

Пожеланием добра, благополучия с давних пор на

Руси считались изображения цветущих кустов и

плодов.

Теперь обратимся к иллюстрациям.

5. На выставке вы видите три иллюстрации, где

наблюдается хохломская роспись.

Мастера хохломской росписи умеют,

используя лишь несколько растительных

элементов, создать впечатление пышного

декоративного узора. Три-четыре стебля “осочки”

с листьями и ягодами, пущенные по днищу миски,

придают ей праздничный вид. Ажурный узор словно

закручивается на наших глазах, следуя форме

миски. При кажущемся обилии орнамента нет

ощущения тесноты – рисунок свободно размещается

на золотистом фоне. В сочетании всех этих свойств

сказывается тонкое понимание мастером законов

декоративного искусства.

Обратим внимание на следующую

иллюстрацию.

Сравнивая роспись первого поставца со

вторым, отметим, что основной растительный

орнамент у первого поставца нанесён на золотой

фон, у второго – на чёрный фон. Контрастно

выделяются золотые листья и травки. И особенно

ярко-красные ягоды клубники. Мастера часто и

охотно обращаются к реальным растительным

мотивам – ягодам земляники, рябины, крыжовника,

веточкам хмеля. В спокойной размеренности

чередования ягод и листьев роспись плавно

обегает поставец, подчёркивая его бочкообразную

форму.

На третьей иллюстрации вы видите

декоративные изделия. Расписывали в Хохломе

тысячи изделий, каждое из которых по-своему

привлекало глаз и поражало своей

неповторимостью.

6. Правду говорят, что хохлома, как и

любой другой вид народного искусства, словно

старинная песня: слова её неизменны, однако

каждый человек и каждое новое поколение поёт

по-своему. И хочется не только есть и пить из этих

чаш и ковшей, но и поставить их на стол и

радоваться заключённому в них какому-то

совершенно особому поэтическому образу России.

III. Работа учителя по развитию речи (обобщение

по прослушанному материалу)

1. Экскурсия в зале хохломской росписи

закончена. Теперь приступаем к нашей совместной

работе. Наши экскурсоводы часто использовали

слова хохлома, хохломская роспись, хохломские

изделия. Так что же означает слово хохлома?

Составим словарную статью.

Хохлома

1. Большое старинное торговое село, где

продают хохлому.

2. Изделия, которые делают мастера.

3. Народный промысел.

Как называется такое явление в русском

языке?

Составьте предложения со словом хохлома в

разных значениях:

I вариант – село

Хохлома.

II вариант – изделия, которые

делают мастера.

III вариант – народный промысел.

Какой тип речи вы будете использовать в

сочинении о хохломе? (описание)

Что характерно для описания? (оно как бы

отвечает на вопрос, каков предмет, его признаки,

отличительные черты, каково общее впечатление о

предмете)

2. Наступает время пробовать себя в роли

искусствоведа. Вначале, прочту вам текст-образец.

А вы следите, как автор отвечает на данные

вопросы плана.

Чудо – хохлома!

Вот передо мной изделия мастеров

хохломской росписи: чаши, ложки, стаканчики. Они

роскошны, наполнены каким-то радостным светом.

Глядя на эту красоту, представляешь

себе народного умельца, который зимним вечером, у

свечи, мастерит своё “детище”. Представляешь,

как он улыбнулся над каким-то затейливым узором,

подивился, как озорничает завиток на чаше, как

красная клубника прямо манит его к себе.

Я думаю, что у грубого, жестокого

человека никогда бы не появилось таких

прекрасных вещей, потому что эти изделия творят

истинные мастера, знатоки своего дела.

Приятно сознавать, что хохломская

роспись по дереву – один из самых знаменитых

русских промыслов.

Как вы думаете, ответил ли автор этого сочинения

на вопросы, данные а плане.

Кто был внимательным слушателем, тот должен

сказать, как автор умело использует синонимы в

тексте к слову мастер?

Как ещё мы можем его назвать?

Какую работу этот мастер делает?

Теперь обратим внимание на саму роспись. Какие

узоры вы видите?

Что помогает сделать этот узор прекрасным?

(листья, травка, завиток, стебель ягодки)

3. И вновь мы с вами обращаемся к плану.

Теперь вы должны сами составить текст.

Поработаем по вопросам (план!)

Составление рассказа, корректировка

устных ответов.

4. Отдохните, вытяните ноги, руки за

спину, немного потянитесь.

Вы побывали в зале хохломской росписи,

вы узнали много интересного, участвовали в

работе по собиранию материала к сочинению,

увидели как можно сделать сочинение красивым.

Теперь переходим в другой зал – зал

жостовского подноса. И также нас встречают

экскурсоводы. Работу по этому делайте пометки в

своих рабочих тетрадях. Записывайте синонимы,

опорные слова.

IV. Жостовские подносы

1. Жостовские подносы делают в деревне

Жостово, которая находится в 25 километрах от

Москвы, недалеко от города Мытищи. В 1825 году

бывшие крестьяне братья Вишняковы, откупившись

на волю, открыли мастерские по изготовлению

расписных подносов. Теперь в деревне Жостово

работает фабрика, продукция которой известна

всему миру.

Издавна цветы на лугу, в саду привлекали

человека своей красотой; цветы дарили в дни

радостных событий. Цветы прекрасны, но их красота

недолговечна. Продлить цветение, окружить себя

цветами круглый год, создать дома мир радости и

красоты – вот задача жостовских мастеров.

Жостовские мастера пишут букеты цветов

преимущественно на чёрном фоне, который даёт

возможность по контрасту выделить яркие краски

пышных роз, пионов, георгинов и скромные и

незатейливые цветочки анютиных глазок, ромашек,

колокольчиков, которые их окружают. Посмотрите

на цветы на подносе; они как живые, объёмные, в них

чувствуется игра света.

Глядя сейчас на подносы, почему-то задумался, а

почему расписывают подносы.

2. Поднос – необходимая человеку вещь,

известная с давних пор. Он удобен, когда надо

поднести к столу угощение, особенно горячие

блюда, он необходим на столе как подставка под

разные предметы его убранства и напитки. На

подносе часто ели в одиночку или вдвоём, чтобы не

сервировать стол. Более широко он стал

применяться с распространением чая и кофе: на

поднос ставили самовары, чайники и кофейники. На

подносы складывали свои визитные карточки

посетили особняков знати и учреждений, на них

лакеи подавали господам письма.

3. Первые известные в России подносы были либо в

виде больших расписных деревянных блюд, либо

металлических досок с бортами, главным образом,

из олова, меди и латуни. Но постепенно

выполненные из меди и ладуни предметы перестают

привлекать покупателей, и в XIX веке медные

подносы всё чаще заменяются сделанными из

железа. Железо имеет одну неприятную

особенность: оно ржавеет и потому быстро выходит

из употребления. Краски росписи со временем

тускнеют, растрескиваются и стираются. Для

придания подносам прочности и привлекательности

их покрывают лаком. До нас дошли и такие, которым

уже исполнилось около ста пятидесяти лет, но

по-прежнему ярки и нежны цветы, плоды и листья,

написанные на них художниками.

Посмотрите, более ста лет этому подносу. Он

сделан в 1888-е или 1890-е годы в мастерской братьев

Вишняковых.

4. По своей форме жостовские подносы разные:

здесь и круглые, и овальные, и прямоугольные, и

треугольные. Размеры подносов тоже разные – от

больших для праздничного стола до детских.

Композиция росписи разная (показать образцы):

“Букет собранный”, “Букет враскидку”,

“Венок”, “Ветка с угла”. Но все подносы хороши,

они привлекают своей яркостью, декоративностью,

в чём сказывается мастерство художника, его

умение творчески следовать народной традиции.

5. Процесс изготовления подноса длительный и

непростой. Прежде чем попасть к художнику, поднос

проходит через ряд операций в разных цехах: из

листа железа на большом электропрессе

изготовляют поднос, который затем шлифуется,

грунтуется, просушивается, несколько раз

покрывается лаком.

И вот поднос у художника, у мастера. Мастер,

расписывающий поднос, в полном смысле творец: он

создаёт особый и неповторимый мир красоты и

дарит его людям. Вся работа ведётся вручную, она

требует не только тщательности, кропотливости,

но и любви, мастерства, таланта.

В каждом художественном произведении

отразилась личность мастера: его видение мира,

его чувство цвета и ритма, его понимание красоты

и согласия.

V. Работа учителя по развитию речи

(обобщение по прослушанному материалу)

Вы уже почти как настоящие искусствоведы –

сами должны составить устный рассказ.

Поработаем над языком вашего будущего

рассказа.

Что можно сказать о форме подноса?

Какова композиция росписи, т.е. как расположен

рисунок.

Какие цветы использует мастер?

Какой цвет предпочитают?

Теперь поработаем над содержанием рассказа

(составление рассказа).

Прежде, чем перейдём мы с вами в следующий зал,

помните, что работа наша с каждым этапом всё

усложняется и становится более ответственной. Я

могу вас заверить, что вам будет очень интересно.

И по результатам этой работы, мы приступим к

описанию не только устному, но и письменному.

Прошу вас перейти в следующий зал – зал

дымковской игрушки.

VI. Дымковская игрушка

1. Глина, используемая для изготовления

керамических изделий, – это один из самых древних

и самых распространённых природных материалов,

известных человеку.

Нельзя не любоваться забавными, ярко

раскрашенными фигурками из глины. Здесь и лихие

всадники на гордых резвых конях, и “барыня”, и

“петух”, и многое другое. Это – знаменитые

“вятки” и “дымки”, как называют эти весёлые,

задорные игрушки. “Вятки” – потому что город

Киров, где их делают, раньше назывался Вяткой.

“Дымки” – потому что первые мастерицы жили в

Зареченской Дымковской слободе.

В Дымкове и сейчас живут замечательные

мастерицы по изготовлению всемирно известных

дымковских глиняных расписных игрушек.

Творчество их уходит своими корнями в глубокую

древность. Зарождение промысла связывают с

древним народным праздником “Свистунья”, к

которому в течение всей зимы мастерицы готовили

разнообразные свистульки в виде коней,

всадников, коров, птиц. Весенний праздник

сопровождался бойкой торговлей свистульками. Их

яркая, красочная роспись соответствовала общему

радостному весеннему настроению.

2. Техника изготовления дымковской

игрушки–скульптуры несложна. Игрушка лепится

только женщинами из заранее заготовленной

красной жирной глины, в которую добавляется

небольшое количество чистого речного песка.

После длительное время сушат игрушку, потом

обжигают, а затем только раскрашивают.

Узор дымковских игрушек своеобразный

и состоит из ярких круглых пятен, кругов, мелкого

горошка, клеток, полос.

Дымковские игрушки похожи друг на

друга, но двух одинаковых фигурок не найти.

В настоящее время дымковские игрушки

изготовляют в основном в мастерских Кировского

дома художников, некоторые художницы работают у

себя в Дымкове. Обратимся к иллюстрациям.

3. В алом кокошнике, тёмно-жёлтой кофте

и клетчатой юбке с оборками идёт по улице

“девушка-водоноска”. Ступает медленно,

осторожно, боясь расплескать воду из

ярко-красных вёдер, висящих на синем коромысле.

Аккуратно уложена тугая коса, алеют щёки и губы

девушки, а чёрные глаза настороженно и пытливо

посматривают по сторонам. Так когда-то в старой

Вятке ходили за водой девушки “на виданье”,

специально вырядившись в лучшее платье, чтобы

понравиться будущему жениху. Плавно перетекают

округлые формы скульптуры, взаимно

уравновешивая друг друга. Красный цвет,

повторяясь в кокошнике и в орнаменте юбки,

создаёт гармоничную цветовую композицию. С

большим вкусом найдены мягкие созвучия

коричневого, синего и жёлтого цветов.

За студёною водицей

Водоноска-молодица

Как Лебёдушка плывёт;

Вёдра красные несёт

На коромысле не спеша.

Посмотрите, как хороша –

Это девица-краса:

Тугая чёрная коса,

Щёчки алые горят.

Удивительный наряд.

Сидит кокошник горделиво.

Водоноска – так красива.

Как Лебёдушка плывёт,

Песню тихую поёт.

На второй иллюстрации вы видите коней. В них

много забавного – как и положено игрушке.

Мастеров, создавших эти вещи, ничуть не смущало,

что ноги коней так толсты и неуклюжи, что уши

похожи на рожки. Условна и раскраска: туловище в

чёрных и оранжевых “яблоках”, уши золотые и

оранжевые.

Радужно красивы дымковские игрушки. Богатая

фантазия народных мастеров превращает самых

обычных домашних птиц в сказочные существа. Из

трёх-четырёх основных цветов – красного,

жёлтого, зелёного и синего на белом фоне –

художник создаёт удивительное зрелище.

Утка – Марфутка

Бережком идёт.

Уточек – Марфуточек

Купаться ведёт.

Посмотрите на “Индюка”, веером распустил

крылья, пышный хвост, похожим на алый цветок. А

какой высокий гребень и гроздья тяжёлой красной

бороды. Чувствуется какая-то смешная важность

этой птицы.

Вот индюк нарядный,

Весь такой он ладный.

У большого индюка

Все расписаны бока.

Всех нарядом удивил

Крылья важно распустил.

Посмотрите, пышный хвост

У него совсем не прост –

Точно солнечный цветок,

А высокий гребешок,

Красной краскою горя,

Как корона у царя.

Индюк сказочно красив,

Он напышен, горделив.

Смотрит свысока вокруг.

Птица важная – индюк.

VII. Работа учителя по развитию речи

1. Видя такую красоту, народ и слагать

стихотворения стал.

Какие игрушки вы видите?

Какие узоры их украшают?

Какая игрушка тебе особенно понравилась?

Хотели бы вы получить такой подарок? Почему?

Вот истинное признание народного искусства.

Мог ли сделать такую игрушку неумелый, ленивый

и грубый человек?

Если вы внимательно слушали, … сказал –

мастерица; … – игрушка лепиться только женщинами?

Почему, как вы думаете?

2. Составление словосочетаний и предложений

(работа с планом).

3. Итак, сейчас вы уже становитесь настоящими

искусствоведами. Перенесите все свои мысли,

чувства, эмоции в тетрадь, т.к. настоящий

искусствовед должен в совершенстве владеть не

только устной, но письменной речью.

Объём самостоятельных сочинений в 6 классе –

одна страница. Может кто-то из вас испытывает

трудности при написании сочинения, то эти

учащиеся могут избрать другой вариант: они могут

написать о хохломских изделиях, используя текст,

который дан для образца.

VIII. Самостоятельная работа учащихся

IX. Итоги урока

Я вижу, что работа вас заинтересовала, увлекла.

Вижу, что вы представляете себя в роли

изготовителя дымковской игрушки. Чувствую, что

завтра я погружусь в мир прекрасного, читая ваши

сочинения. Сочинения оценю, но не оставлю без

внимания подготовительную работу.

Заканчивая наши уроки, давайте вернёмся к тому,

с чего начинали, и непосредственно к теме

сегодняшнего урока.

Почему, именно, так мы назвали этот урок “Добрым

людям на загляденье…”?

Чему научились?

Учились собирать материал к сочинению:

правильно употреблять слова, учитывая их

лексическое значение; пополняли свою речь

словами, связанными с народно-прикладным

искусством.

И ещё у нас был очень важный вопрос:

Почему, открывая мир народно-прикладного

искусства, одновременно открываем и мир русского

языка?

X. Домашнее задание.

Закончить работу, переписать в тетради по

развитию речи

Литература

Декаративно-прикладное искусство в жизни

человека: Учебник для 5 класса

общеобразовательных учреждений/ Н.А. Горяева, О.В.

Островская; Под редакцией Б.М. Неменского. – 2-е

изд. – М.: Просвещение, 2001. – 176 с.

Русский язык: Учебник для 6 класса

общеобразовательных учреждений/ М.М.

Разумовская, П.А. Леканта. – М.: Дрофа, 2006. – 272 с.

Искусство оригами известно с давних времен. Впервые оно зародилось в Китае — на родине возникновения бумаги. Позже распространилось в Японии. «Оригами» в переводе с японского — «ори» — бумага, «ками» — складывать.

В настоящее время многие увлекаются складыванием из бумаги. Многие ученые, педагоги, психологи обращали серьезное внимание на значение развития мелкой моторики рук.

Аристотель говорил: «Рука — это инструмент всех инструментов», подразумевая под этим взаимосвязь руки с мыслительными способностями. Важность развития руки отмечал Кант: «Рука — это своего рода внешний мозг».

Эти наблюдения обязывают педагогов обратить самое серьезное внимание на развитие мелкой моторики пальцев рук.

Оригами — один из видов деятельности, которые интересны детям и развивают точность и координацию движений. Многое должен знать и уметь ребенок, вступая в незнакомую, но такую притягательную школьную жизнь. Подготовить ребенка к этому важному моменту в жизни поможет оригами — искусство, близкое ему и доступное.

Проблема развития мелкой моторики рук у детей старшего дошкольного возраста посредством создания поделок в технике оригами определяется интересом к изучению особенностей детского конструктивного творчества как одного из путей подготовки дошкольников к обучению в школе.

В исследованиях целого ряда выдающихся отечественных педагогов (Д.В. Куцаковой, 3.В. Лиштван, Л.В. Пантелеевой и других), посвященных детскому конструктивному творчеству складыванию из бумаги, отводится большая роль.

По мнению этих исследователей, складывание из бумаги активно способствует развитию мелкой моторики рук детей дошкольного возраста, а так же совершенствованию глазомера и сенсомоторики в целом.

В настоящее время доказано, что занятия оригами способствуют повышению активности работы мозга и уравновешиванию работы обоих полушарий у детей дошкольного возраста, что способствует повышению уровня интеллекта, развитию таких психических процессов, как внимание, восприятие, воображение. Активизируется творческое мышление, растет его скорость, гибкость, оригинальность.

Анализ литературы доказывает, что техника оригами всесторонне развивает личность ребенка дошкольного возраста. Является очень актуальной на современном этапе развития отечественной педагогики.

Меня заинтересовала возможность использования оригами для развития конструктивных и творческих способностей детей посредством развития мелкой моторики у дошкольников. Как было сказано выше, что развивая мелкую моторику рук, тем самым развивается речь детей, а так как я работаю в старшей группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, то выбор темы «Технология оригами как средство развития конструктивных и творческих способностей дошкольников 5-6 лет», считаю актуальной для данной группы.

Цель: развивать всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие дошкольников в процессе овладения элементарными приемами техники оригами как художественного способа конструирования из бумаги.

Задачи:

Обучающие: Обучать различным приемам работы с бумагой. Знакомить детей с основными геометрическими понятиями и базовыми формами оригами. Формировать умения следовать устным инструкциям. Создавать композиции, выполненные в технике оригами. Обогащать словарь ребенка специальными терминами.

Развивающие: Развивать у детей способности работать руками, приучать к точным движениям пальцев рук, совершенствовать мелкую моторику рук, развивать глазомер, пространственное воображение, творческие способности.

Воспитательные: Воспитывать интерес к искусству оригами. Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, учить аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал.

Формы работы: В процессе творческой деятельности используются различные формы занятий: традиционные, комбинированные; проекты, игры.

Методы работы:

-

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:

-

словесный: устное изложение, беседа, рассказ;

-

•наглядный: показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение; показ (выполнение) воспитателем;

-

• практический: выполнение работ по образцу, схемам.

-

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:

• объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую информацию;

• репродуктивный – дети воспроизводят полученные знания и освоенные способы деятельности;

• частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной задачи совместно с педагогом; — исследовательский – самостоятельная творческая работа детей.

-

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности детей на занятиях:

• фронтальный – одновременная работа со всеми детьми;

• индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм работы;

• групповой – организация работы в группах;

• индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем.

С раннего возраста у детей ярко выражен интерес к познанию окружающего мира путем исследования: хочется все потрогать, помять, порвать. Последнее особенно имеет отношение к такому материалу как бумага. Как же реагируют взрослые на это естественное желание малыша? В основном запретами: нельзя рвать бумагу, нельзя портить книги и т.д. Практика и теория вступают в противоречие. Всем хочется, чтобы ребенок развивался, но желательно «без жертв и разрушений». Это желание порвать или в лучшем случае смять бумагу наблюдается у детей достаточно длительно долгое время. Я как воспитатель сформулировала вопрос: почему бы не использовать эту естественную тягу детей к бумаге в развивающих целях? Тем более что бумага — материал мало затратный и доступный.

В ДОУ в настоящее время мало времени отводится конструированию. Значительно большее внимание уделяется лепки и рисованию.

Первый опыт по конструированию из бумаги – складывание прямоугольного листа пополам, для ребенка, у которого не было (или был недостаточный опыт работы с бумагой) чаще бывает неудачным, чем успешным. Это происходит потому, что ребенку приходится оперировать сразу с двумя уголками листа. Если учесть, что мелкая моторика рук еще развита слабо, процесс складывания дается ребенку достаточно сложно. Я решила использовать при первоначальном складывании бумаги другой прием, где ребенок овладевает первоначальным навыком, складывания пополам не прямоугольника, а квадрата по прямой, по диагонали, т.е. знакомство с основными, базовыми формами начинаем сразу, используя наглядный материал. Эта операция получается у детей более успешно, и они быстрее запоминают базовые формы, из чего и складывается дальнейшая работа по оригами.

В процессе работы над темой самообразования мною был составлен следующий алгоритм деятельности:

-

Изучить литературу по развитию мелкой моторики старших дошкольников посредством оригами.

-

Проанализировать диагностику умений детей по художественно-эстетическому развитию

-

Составить перспективный план.

-

Разработать конспекты по данной теме.

-

Создание наглядности «Базовые формы оригами».

Прежде чем приступать к занятиям оригами с детьми, сама освоила:

— азбуку оригами: термины, знаки, линии, принятые в схемах;

— способы получения квадратов;

— технику изготовления фигурок.

Перед проведением каждого занятия готовила необходимый материал:

— складывала фигурку, для того, чтобы представить детям образец и без затруднений последовательно продемонстрировать складывание фигурки;

— подбирала бумагу нужного цвета и заготавливала из нее квадраты соответствующих размеров;

-готовила карандаши, фломастеры для дорисовки деталей;

-подбирала небольшие кусочки бумаги, клей для выполнения аппликации на фигурках.

Придерживалась классических правил обучения технике оригами:

1. Заготовки для поделок дошкольникам должен готовить взрослый.

2. Заготовка должна иметь точно квадратную форму.

3. Бумагу для оригами необходимо подбирать цветную, упругую, хорошо сгибающуюся. Лучше использовать более плотную, т.к. обычная односторонняя цветная бумага очень тонкая и в процессе складывания быстро мнется и рвется. Поэтому предпочтительнее использовать цветную ксероксную бумагу или цветную двустороннюю бумагу для детского творчества.

4. Показ изготовления лучше производить на столе (в индивидуальной работе) или на доске (на общем занятии).

5. При показе избегать лишних поворотов и переворотов изделия.

6. Обучение складыванию каждой оригами организовывать поэтапно: показ одного приема — выполнение детьми, показ второго — выполнение детьми.

7. Линии сгибов изделия тщательно проглаживать.

8. Углы и стороны в процессе складывания точно совмещать.

9. После того, как игрушка будет полностью готова, необходимо повторить приемы складывания. В итоге ребенок должен уметь самостоятельно изготовить поделку от начала до конца.

Система подобранных мною занятий предусматривает следующие моменты: сочетание индивидуальных форм работы с коллективными, что позволяет организовывать содержательное общение детей; взаимосвязь занятий по оригами с другими видами деятельности: игровой (театрализованной, сюжетно-ролевой); а также с рисованием, математикой, речевым развитием, музыкой.

Результативность: Анализ проведенной работы показал, что систематическая планомерная работа по использованию техники оригами способствует всестороннему интеллектуальному и эстетическому развитию дошкольников. Помогает развивать мелкую моторику у дошкольников. Оказывает положительное воздействие на развитие речевого аппарата, обогащению словаря. Развивает у детей способности работать руками, приучает к точным движениям пальцев, совершенствует пространственное воображение и глазомер. Воспитывает эстетический вкус. Формирует культуру труда, учить аккуратности, умению доводить начатое дело до конца.

Список изученной литературы:

1. Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного образования: утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г., №1155 / Министерство образования и науки Российской Федерации. – Москва: 2013г.

2. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Оригами. Зоопарк в другом кармане. Санкт — Петербург, «Химия», 1997

3. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Всѐ об оригами. Справочник. Санкт — Петербург: «Кристалл», М: «Оникс», 2005

4. Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги. М, «Просвещение», 1992г.

5. Долженко Г.И. Игрушки из бумаги. Около 100 моделей простых и сложных для детей и взрослых. Санкт -Петербург, «Дельта», 2010г.

6. Жихарева О.М. Оригами для дошкольников С-Пб, «Кристалл», 2012г.

7. Рябкова И.А. Художественн0-творческая деятельность. Оригами. В-д. «Учитель».2012г.

Адрес публикации: https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/451715-otchet-po-samoobrazovaniju-na-temu-tehnologij

Цель урока: познакомить учащихся с технологией изготовления изделий в технике «пэчворк».

Задачи урока:

- создать условия для формирования навыков изготовления изделия в лоскутной технике;

- совершенствовать швейные навыки;

- развивать инициативу и творчество учащихся;

- воспитать эстетический вкус, чувство стиля, уважения к народным традициям, культуры труда.

Планируемые результаты

Предметные:

- виды и технологии лоскутного шитья

- разрабатывать узоры для лоскутного шитья, изготавливать шаблоны

- создавать статичные и динамичные композиции.

Метапредметные:

- планирование процесса познавательной деятельности

- приведение примеров, выбор способов решения задачи; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности

- согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками.

Личностные:

- проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности

- воспитание эстетического вкуса, чувство стиля, уважение к народным традициям, культуры труда.

Образовательные технологии используемые на уроке:

- Информационно-коммуникативные образовательные технологии

- Здоровьесберегающие образовательные технологии

Средства обучения

- Технические средства обучения: компьютер, электронная доска. Электронное приложение к учебнику «Технология: Обслуживающий труд. 6 класс» авторов О.А.Кожиной, Е.Н.Кудаковой, С.Э.Маркуцкой

- Наглядные пособия: изделия в лоскутной технике: панно, подушка; узоры для лоскутного шитья, шаблоны, образцы тканей.

- Дидактический материал: учебник «Технология. Обслуживающий тру 6 класс» авторов О.А.Кожиной, Е.Н.Кудаковой, С.Э.Маркуцкой, презентация (PowerPoint).

- Карточка «Цветовой круг».

Методы ведения урока: беседа, рассказ-объяснение, самостоятельные наблюдения учащихся, показ наглядностей, демонстрация трудового приёма, самостоятельная практическая работа учащихся.

Тип урока: комбинированный.

Количество часов: 2ч.

Ход урока

I. Организационный момент

- приветствие;

- проверка и явка учащихся;

- заполнение учителем классного журнала;

- проверка готовности учащихся к уроку;

- сообщение учащимся темы урока и целей.

II. Актуализация знаний

Учитель. В каждом доме со временем накапливается множество вещей, бывших в носке, остатков и кусков ткани, казалось бы, ни на что уже не годных, но сохранивших яркость расцветок, оригинальность и прочность фактуры. У хорошей хозяйки всегда найдется применение этому «богатству». А вы знаете, как можно его использовать? (Ответы детей.)

Учитель. Как вы думаете, в чем преимущество изготовления изделий из ненужных вещей и тканей, бывших в употреблении? (Ответы детей.)

(Слайд 3)

Учитель. Совершенно верно, мы можем получить новые красивые вещи без особых денежных затрат и при этом освобождаем дом от ненужных вещей. С одной стороны, использование так называемого вторичного сырья является решением очень актуальной проблемы утилизации отходов населения. С другой — изготовление новых материалов требует затрат природного сырья, энергии. Производство загрязняет окружающую среду. Используя вторичное сырье, мы сохраняем природные ресурсы планеты. Такой способ изготовления предметов быта несет большой экономически сберегательный потенциал.

О рукоделии, в основе которого лежит использование бывших в употреблении вещей, пойдет речь сегодня. Итак, тема урока — «Возможности лоскутного шитья».

В этом году вы научитесь создавать уникальные и неповторимые изделия из лоскута. Умение делать недорогие, но приятные подарки, украшать одежду и создавать необычные предметы для интерьера квартиры сделает вашу жизнь интересной, приятной и уютной.

III. Объяснение нового материала

Учитель. В народе всегда ценили ручную работу как источник эмоциональной духовности. Среди таких известных видов рукоделия, как вышивание, вязание, плетение и др., особое место занимает шитье из лоскута, корни которого уходят в далекое прошлое.

Первые упоминания об искусстве соединения различных тканей встречаются в исторических описаниях, датированных XI в. Ткань — материал недолговечный, поэтому время и место возникновения лоскутной техники весьма условны. Не исключена возможность появления лоскутного рукоделия в нескольких странах одновременно. Однако принято считать, что зародилась эта техника в Англии, а затем постепенно распространилась в других местах. Изделия из лоскута стали появляться на Руси, в Европе, Америке, Австралии.

Причиной появления своеобразного лоскутного шитья явилась бедность. Именно она вынуждала женщин из остатков старой одежды делать новую, а также создавать различные изделия окружающего быта. Неслучайно повышенный интерес к технике лоскутного шитья в разных странах возникал именно в периоды кризисных ситуаций.

Идея же геометрического подбора различных кусочков ткани берет начало от традиционного народного ремесла. Не исключено, что толчком к появлению лоскутных орнаментов послужило древнее искусство создания мозаичных композиций, дошедшее до нас из глубины веков. Недаром шитье из лоскута называют также «лоскутная мозаика».

С годами отношение к такому виду рукоделия, как к вынужденному выходу из трудных жизненных ситуаций, постепенно отошло в прошлое. В настоящее время к шитью из лоскута относятся как к виду искусства. Художественные изделия из лоскута по праву заняли достойное место среди произведений декоративно-прикладного творчества во многих странах мира.

Экспозиции музеев таких стран, как США, Германия, Швеция, Швейцария, Австралия, содержат целые коллекции изделий, выполненных в стиле лоскутной техники — Patchwork

(Patchwork — лоскутная работа; сшитый из лоскута. Происходит от англ. patch — заплатка или кусочек материала, лоскут, пятно неправильной формы; work — работа)

Имеется такая коллекция и во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства.

Гармоничным сочетанием тканей различных цветовых и геометрических решений можно достигать неповторимых колоритов.

Своим разнообразием и многоцветием лоскутные вещи притягивают наше внимание. Они применимы и для убранства кухни, спальни (салфетки, прихватки для горячего, скатерти, наволочки, одеяла, пледы) или гостиной (декоративное панно). В качестве аксессуаров (нарядная сумка, кошелек) либо одежды (изящный летний костюм или стеганый жилет).

С конца XVIII века и особенно в XIX веке, благодаря развитию машинного производства в России, все больше начали входить в домашний обиход недорогие, пестрые, яркие хлопчатобумажные ткани. Ширина ситцевого полотна составляла 75-80 см, то есть была шире кроя одежды, и смекалистые хозяйки оставшимися лоскутками стали удлинять детскую одежду, украшать подолы рубах, рукава и оплечья.

Самые же мелкие лоскутки и сохранившиеся части выношенной одежды сшивались в единое разноцветное полотно. Так появилось искусство лоскутного шитья и его символ — лоскутное одеяло, непременный атрибут убранства крестьянского дома, где царил уют, созданный талантливой женской рукой.

Лоскутное одеяло вносило красоту в скромный повседневный быт, дарило радостные краски немудреному крестьянскому жилью. Когда родители собирали невесте приданое, то не забывали приготовить и лоскутное одеяло. Детское одеяльце обязательно шили для новорожденных.

Можно без преувеличения сказать, что лоскутные одеяла помогали выжить в холодные промозглые ночи революций и войн, согревали «разноцветьем» воспоминаний о счастливой мирной жизни. В послевоенные годы лоскутным шитьем занимались только бабушки в деревнях, помнящие лихолетье и по старинке сберегавшие каждый лоскуток, да редкие художники-энтузиасты, влюбленные в текстиль и народное творчество.

В 1970-е годы в моду вошел фольклорный стиль, и в связи с ним проснулся интерес к традициям лоскутного шитья. Не только местные, но и крупнейшие музеи России обратили внимание на русский текстиль и стали изучать его, как вид искусства.

Сегодня искусство лоскутного шитья (пэчворка) переживает свое второе рождение. Появилось много мастеров, поднявших этот вид рукоделия на небывалую высоту, созданы многочисленные клубы, студии, мастерские, изучающие и развивающие такое древнее и вечно новое лоскутное шитье (пэчворк).

Существует множество видов техники лоскутной мозаики. К ним относятся: шитье из полос; шитье из квадратов; шитье из прямоугольников и треугольников. Шитье из прямоугольных треугольников — самый древний вид лоскутной техники. Наибольшее распространение этот вид получил на Руси, его принято считать национальной русской техникой лоскутного рукоделия. Изделия из лоскутов можно также выполнить в технике «соты», «четверть квадрата», «бревенчатая изба», «паутина», «звезда» и т.д.

Учитель. Для изготовления красивого изделия необходимо уметь чувствовать цвет, подбирать лоскуты так, чтобы вместе они составляли гармоничную композицию. В 5 классе вы изучили основы цветовой грамоты, познакомились с понятиями симметрии и асимметрии, видами и принципами построения орнаментов. Всё это очень важно для созданий изделий из лоскутов.

В этом году вы должны научиться создавать статичные и динамичные композиции, используя в них симметричные и асимметричные элементы.

Самостоятельная работа по учебнику стр.212-213

Задания:

1) Попытаться сформулировать понятия

а) статичные композиции

б) динамичные композиции

2) Теоретический материал на стр. 213. «Материалы для лоскутного шитья»

Физкультминутка

IV. Закрепление нового материала

Электронное приложение к учебнику http://www.drofa.ru

Вопросы:

- Какую страну считают родиной лоскутного шитья?

- Что в переводе с английского обозначает «пэчворк»?

- Какое изделие является символом лоскутного шитья в России?

- Какие материалы используются в данном виде рукоделия?

- Какие техники лоскутного шитья вы знаете?

IV. Итог урока

Заключительное слово учителя. Стремление украсить свой дом, сделать его теплым и уютным присуще каждой женщине. Рукоделие — истинно женское занятие, оно помогает найти гармонию между собой и окружающим миром. Лоскутная техника — самый популярный вид рукоделия на сегодняшний день, не требует больших материальных затрат, предполагая возможность использования содержимого «бабушкиных сундуков», остатков ткани, которые найдутся в каждом доме. Диапазон их использования не ограничен и зависит лишь от желания, фантазии и мастерства хозяек. Вещи, выполненные в технике — лоскутной мозаики разнообразны, оригинальны, актуальны и неповторимы. Их можно использовать и для украшения интерьера, и как изысканные аксессуары. К тому же фольклорный стиль всегда в моде, он, как и «классика», является азбукой хорошего вкуса. Этот вид рукоделия развивает художественный вкус, воспитывает терпение, усидчивость, приучает к аккуратности, обогащает нашу жизнь и приносит истинное удовольствие от выполненной работы. Испытав радость творчества, выполняя действия, продуманные в своей последовательности в течение веков, мы оставляем в созданных нами вещах тепло своих рук и частичку души. А это бесценно!

Домашнее задание:

- попробовать создать эскиз наволочки на компьютере в программе Paint;

- подготовить лоскут для изготовления наволочки на диванную подушку.

Практическая работа «Изготовление шаблонов элементов орнамента»

Вводный инструктаж

Цель работы: выполнить эскиз и изготовить шаблоны для наволочки на диванную подушку.

Оборудование и материалы: линейка закройщика, простой карандаш, цветные карандаши или фломастеры, картон, ножницы.

- Внимательно рассмотрите различные техники лоскутной пластики.

- Выберите технику, в которой будет выполнено ваше изделие.

- Определите из одного или нескольких блоков будет состоять ваша наволочка.

Порядок выполнения работы:

- Нарисуйте свой вариант лоскутного изделия.

- На листе в клеточку или миллиметровой бумаге сделайте чертёж изделия в масштабе 1:1.

- Из картона сделайте шаблоны деталей изделия с припуском на швы 0,7 см.

Текущий инструктаж

- Инструктирование учащихся по выполнению отдельных операций и задания в целом.

- Концентрация внимания учащихся на наиболее эффективных приёмах выполнения операций.

- Оказание помощи слабо подготовленным к выполнению задания учащимся.

- Контроль за бережным отношением учащихся к средствам обучения

- Рациональное использование учебного времени учащимися.

Заключительный инструктаж

- Проверьте себя. Внимательно рассмотрите результат своей работы и ответьте на вопросы («да» или «нет»).

- Аккуратно ли сделаны шаблоны?______________________

- Какие ошибки вы допустили при изготовлении шаблона?_________________

- Довольны ли вы своим результатом?___________________

- Самооценка учащегося

- Оценка учителя