Цель: Воспитывать интерес к истории своей страны, познакомить с великим русским князем Александром Невским.

Задачи:

- Дать сведения о национальном герое, древнерусском полководце — Александре Невском;

- формировать нравственные понятия: долг, служение Отечеству;

- развивать коммуникативные навыки через работу в группах;

- развивать творческие возможности детей, учить читать стихотворные тексты;

- расширять представление детей об историческом прошлом нашей Родины;

- воспитывать чувство патриотизма, любви к Родине;

- способствовать взаимодействию в организации и проведении мероприятий совместно с родителями для создания позитивной социализации.

Используемые образовательные технологии: технология совместного проведения мероприятий с детьми и родителями, технология проектной деятельности, информационно — коммуникативные технологии.

Оборудование: проектор; иллюстрация Александр Невский в доспехах; песня «Моя Россия»; презентация «Александр Невский»; оборудование для игры «Собери доспехи»; орден Александра Невского (разрезные картинки).

Предварительная работа: работа с комплектом «Добрый мир»; проект «Святой князь — Александр Невский»; беседы и рассматривание книг о древнерусских защитниках Отечества; Совместное с родителями и педагогами изготовление декораций; экскурсия в сельскую библиотеку; чтение С.Баруздина «С чего начинается Родина», К.Ушинского «Отечество», А.Ишимовой «История России в рассказах для детей», «Православные праздники», М.Семеновой «Мы — славяне!»; чтение и заучивание стихов о России; дидактические игры: «Города России», «Путешествие по Золотому кольцу России»; знакомство с русскими народными пословицами и поговорками о Родине.

Ход мероприятия

(Звучит музыка «Моя Россия»). Дети заходят в народных костюмах (становятся полукругом)

Дети:

Люблю тебя моя Россия,

За ясный свет твоих очей,

За ум, за подвиги святые,

За голос звонкий, как ручей!

Люблю, глубоко понимаю

Степей задумчивую грусть,

Люблю все то, что называют

Одним широким словом «Русь»!

(Дети садятся на стулья)

Зачин

(На столе лежат доспехи богатырей (шлем, меч, щит, кольчуга)

В. — Ребята, а вы знаете что это такое?

Д. — Это доспехи воина.

В. -Давайте рассмотрим и примерим эти доспехи.

Родион наденет шлем, Ваня наденет кольчугу, Дима возьмёт щит и меч.

Что вы чувствуете, надев доспехи?

Д. — Я как воин с мечом, а я — как богатырь, князь.

В. — Скажите, а зачем воинам доспехи?

Д. — Доспехи нужны, чтобы защитить себя в бою.

В. — Правильно, во все времена считалось самым важным делом — защищать Родину.

Воспитатель: Я предлагаю вам отправиться в прошлое Святой Руси и познакомиться с Великим русским князем — Александром Невским, который был не только воином, но и истинным хранителем нашей страны и нашей православной веры. Он созвал свою дружину и стал на защиту Родины.(на экране портрет Александра Невского)

Воспитатель. Послушайте стихи об Александре Невском.

1 ребенок.

Князь Александр — победой Невской

Прославлен, честью озарен.

Коварный враг, безумный дерзкий,

Не раз разбит и усмирен.

2 ребенок.

Не в силе Бог, а в правде! Помни!

Звучит призывом его речь.

Долг перед Родиной исполни.

Непобедим наш русский меч!

3 ребенок.

Князь благоверный, грозный воин,

Правитель мудрый и святой,

Народной памяти достоин

За подвиг праведный земной.

(С.Погорелов «Александр Невский»)

Воспитатель. Наши родители вместе с детьми приготовили рассказ о жизни князя — об Александре Невском (Родители и дети рассказывают под музыкальное сопровождение и показ презентации).

Текст: Это было очень-очень давно. В семье русского князя родился мальчик. Его назвали Александром. Мальчик рос добрым и честным. Маленький Александр научился скакать на коне. В детстве его научили читать и писать, и владеть оружием. В 16 лет он стал княжить на Руси.

В то время на нашу землю напали враги. Сначала напали шведы. Они приплыли на огромных лодках по реке Неве. Эти лодки назывались ладьями.

Князь собрал всю свою дружину. Русские встали на защиту своей Родины. Они были смелые и отважные. И победили шведов! Сражение происходило на реке Неве. После этого сражения князя стали называть Невским.

Много побед одержал Александр Невский. Но самая главная победа его была над немецкими рыцарями. Александр Невский снова собрал свою дружину (войско). (Слайд) Его слова: «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и падет» стали крылатым выражением. Встреча русских отрядов и конницы немецких рыцарей произошла на Чудском озере.

Ледовое побоище — под таким названием вошла в историю эта битва. Немецкие рыцари защищены были тяжелыми доспехами, а русские воины имели доспехи более легкие. Была зима. Озеро покрылось льдом. Русских было мало. Но они не сдавались. И вот лед треснул. Немецкие рыцари упали под воду. Ведь у них были тяжелые доспехи.

Много подвигов совершил князь Александр. А главное — сохранил нашу Россию!

Воспитатель (благодарит детей и родителей за интересный рассказ)

Воспитатель. Скажите, Александр Невский мог добиться победы над врагом один?

Дети. Нет. Ему помогали другие воины.

Воспитатель. Конечно. Даже есть такая пословица — один в поле не воин.

Игра «Собери доспехи»

В нашей старинной шкатулке для вас задание. Сначала нужно собрать дружину в военный поход. Для этого в конвертах есть снаряжение воина и оружие. Необходимо выбрать только то, что подходит старинному воину. (Дети за столами выполняют задание).

Воспитатель. Покажите, какая дружина у вас получилась. Теперь самое время отправить ее на защиту Руси!

Александр Невский любил повторять: «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет»!

Только для этого вы должны назвать как можно больше качеств своего воина.

Дети. Мой воин храбрый, отважный, смелый, любит свою Родину.

Воспитатель:

И сказал наш князь Александр Невский:

«Нас мало, а враг силён. Не в силе Бог, а в правде».

Клич кликнул он звонким голосом:

«Ой, уж где вы, добры молодцы?

Выходите-ка все на простор реки.

Кто побьёт врага, того князь наградит.

А кто будет бит, тому Бог простит!»

Встали войска друг перед другом,

А впереди поединщики.

Танец-композиция «Отважные воины» (звучит песня А.Пахмутовой «Сила богатырская»)

Итог мероприятия

Воспитатель. Вы молодцы! Посмотрите, какая крепкая дружина Александра Невского у нас получилась! Защищать свою страну нужно всегда. Мы должны чтить славные традиции наших предков и стремиться вырасти сильными и отважными, умными, добрыми, чтобы тоже защищать нашу страну, заботиться о благополучии и процветании нашей Родины — России.

Прошло много лет, и у русских воинов есть небесный покровитель, Святой Александр Невский. Всех смелых и отважных воинов награждают орденом Александра Невского, во многих храмах России находятся иконы Святого князя Александра. Можно прийти и попросить у него защиты и помощи.

Все вместе: (дети, родители и педагоги говорят слова)

Славься, славься ты Русь моя.

Славься ты русская наша земля,

Да будет во веки веков сильна

Любимая наша родная страна!

По завершению мероприятия приглашённые гости духовенства дарят детям маленькие иконы Александра Невского.

Подборка по базе: Экономико-статистический анализ внешней торговли России и Италии, история россии .docx, Доклад Участие России в олимпийском движении.docx, Доклад по Этнографии России .odt, История России, Шмидт, 2010.doc, Военно-политическая обстановка на границах России.docx, Выдающиеся военные ученые и конструкторы России(plan-koncpect.ru, Практика. задания ИГиП России.docx, Хирурги СССР и России.docx, Бренд России.doc

ТЕМА: АВТОРСКИЕ ШКОЛЫ В РОССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В Н КОРФ Н БУНАКОВ Л ТОЛСТОЙ С РАЧИНСКИЙ,

План:

- Авторские школы в россии,

- Яснополянская школа Л. Н. Толстого 4,

- Татаевская сельская школа 10,

Система образования на современном этапе переживает серьезные изменения, отражающие два кризиса в стране — социальный и культурный. Наряду с процессами дифференциации, индивидуализации, профилизации и регионализации в образовании, важнейшее значение приобретают интеграционные процессы в сфере общего и профессионального образования. Проявления интеграционных процессов в современной образовательной практике разнообразны. Активно проявляются интеграционные процессы там, где имеют место разнообразные формы взаимодействия учреждений науки и практики, учреждений, реализующих образовательные программы различного уровня.

Интеграционные процессы характерны не только для современного этапа развития общего и профессионального образования. Ярким примером проявления интеграции в образовательной практике являются авторские школы, функционировавшие во второй полавине XIX века. История отечественной педагогики содержит много теоретических идей и педагогических новаций, которые не были востребованы педагогической наукой длительное время, так не были в полной мере изучены педагогические идеи, предложенные коллективами авторских школ.

Авторская школа – это экспериментальное образовательное учреждение, деятельность которого строится на основе ведущих психолого-педагогических и организационно-управленческих концепций, разработанных отдельным автором или авторским коллективом. Отличительная черта авторской школы – создание ее на основе заранее разработанного оригинального концептуального проекта. В роли создателей авторских школ выступают как ученые, так и практики

Авторские школы второй полавины XIX века сыграли позитивную роль в развитии отечественной системы образования. Особый исследовательский интерес представляет деятельность школ таких замечательных педагогов, как Л. Н. Толстой, С. А. Рачинский, Н. Ф. Бунаков, Н. Корф и др.

Цель исследования – определить влияние идей авторских школ на современную национальную систему образования.

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи исследования.

Задачи :

1. Историографический анализ проблемы авторских школ.

2. Провести сраванительный анализ работы авторских школ второй половины ХIX в.

3. Выявить основные идеи авторских школ второй половины ХIX в.

Для достижения поставленных задач был использован следующий метод исследования: анализ психолого-педагогической литературы.

Глава 1. Деятельность авторских школ Л.Н. Толстого, С.А. Рачинского, Н. А. Корфа и Н. Ф. Бунакова

1.1 Яснополянская школа Л. Н. Толстого

Яснополянская школа принадлежит к числу оригинальных педагогических попыток: в эпоху безграничного преклонения перед новейшей немецкою педагогией. Толстой решительно восстал против всякой регламентации и дисциплины в школе. Всё в преподавании должно быть индивидуально — и учитель, и ученик, и их взаимные отношения. В яснополянской школе дети сидели, кто где хотел, кто сколько хотел и кто как хотел. Никакой определённой программы преподавания не было. Единственная задача учителя заключалась в том, чтобы заинтересовать класс. Занятия вел сам Толстой при помощи нескольких постоянных учителей и нескольких случайных, из ближайших знакомых и приезжих.

В своих первых статьях по вопросам воспитания Л. Н. Толстой резко критиковал современную ему педагогику за абстрактность, догматизм, оторванность от жизни. Он признавал школьный опыт и деятельность учителей важнейшим источником педагогики. Яснополянская школа была задумана писателем как своеобразная педагогическая лаборатория по созданию нового содержания и методов воспитания детей, отвечающих прогрессивным педагогическим принципам. Она должна была основываться на уважении личности ребенка, развитии его активности и самостоятельности, всех его способностей.

В этой школе занятия строились в форме свободных бесед учителя с учениками. Преподавались чтение, письмо, чистописание, грамматика, закон божий, рассказы из русской истории, арифметика, элементарные сведения по природоведению и географии, рисование и пение. Сведения по природоведению, географии и истории Толстой сообщал детям в форме художественных рассказов на уроках русского языка. Как пример такого рассказа Толстой приводит рассказ на тему об Отечественной войне 1812 года в статье «Яснополянская школа». Из описания видно, с каким захватывающим интересом дети слушали рассказ и как активно они переживали его. Определенного учебного плана, программы обучения и твердого расписания учебных занятий не было. Толстой замечает, «как начнем иной раз говорить о чем-нибудь интересном, так увлечемся, что проговорим до вечера». Хотя обязательного ежедневного посещения школы от детей не требовалось, они посещали ее и настолько заинтересовывались занятиями, что им приходилось напоминать о том, что пора по домам. Какие бы то ни было взыскания и наказания в Яснополянской школе отсутствовали.

Учащиеся делились на три класса — младший, средний, старший; в них ежегодно учились 40—50 человек. По расписанию учебных занятий каждый учитель давал ежедневно 5—6 уроков. Учебный день делился на две части, с 12 до 15 часов был обеденный перерыв, но многие дети не уходили домой, находясь в школе с 9 часов утра до 6—7 часов вечера. Домашние задания не практиковались, все выполнялось в школе, в тесном общении с учителями, с помощью более старших и знающих учеников младшим и слабым.

Принципиальным отличием Яснополянской школы было ее отношение к знаниям, умениям, навыкам, приобретенными детьми вне школы. Образовательное значение их не только не отрицалось, как это делалось в большинстве других школ, напротив — рассматривалось как необходимая предпосылка успеха школьной деятельности.

Небольшой коллектив учителей школы работал очень дружно и согласованно. Учителя вели дневники и записи, намечали недельные планы работы, которые обсуждались совместно. В учебные планы вносились изменения в соответствии с мнениями коллег, интересами и запросами детей.

Быть учителем в Ясной Поляне оказалось гораздо сложнее, чем в школе с жестким расписанием уроков, принудительной дисциплиной, набором известных средств поощрения и наказания. Здесь от учителя требовалось постоянное нравственное и интеллектуальное напряжение, умение в данный момент учитывать состояние и способности каждого из своих воспитанников. То есть, по сути, требовалось педагогическое творчество. Очень скоро школа в Ясной Поляне, благодаря необычайно быстрым успехам детей, приобрела самую лучшую репутацию у окрестных крестьян, так что к Толстому порой возили учеников за 50 верст.

Сам Л. В. Толстой преподавал в старшем классе математику, историю. Под его руководством ученики писали много сочинений. Дети особенно любили сочинения на свободную тему; тематика сочинений и лучшие тексты читались и коллективно обсуждались в классе. Толстой вел также беседы по физике, проводил физические эксперименты.

тчеты учителей систематически печатались в журнале «Ясная Поляна». Они содержали подробные описания хода учебно-воспитательного процесса. Кроме того, с большим литературным мастерством и педагогической глубиной характеризовались настроение и поведение детей, подлинные мотивы детских реакций на те или иные методы обучения, на обращение учителей с детьми. В отчетах ярко раскрывались особенности крестьянских детей, индивидуальные качества отдельных учеников, фиксировались особые периоды их развития.

Все описания школы современниками показывали, что Л. Н.Толстой как организатор и учитель Яснополянской школы действительно сумел создать в своей школе педагогическую лабораторию. В школе царила благожелательная к детям, творческая атмосфера; учащиеся были открыты и искренни в своих отношениях с учителями, могли развивать свои познавательные интересы, усваивать много знаний, самостоятельно мыслить и работать.

Значительная часть взглядов Толстого на образование и воспитание ребенка оформилась именно в период существования Яснополянской школы, хотя и позже он обращался к этим проблемам неоднократно. Они нашли выражение в статьях разных лет: «Воспитание и образование», «О народном образовании», «Прогресс и образование», «Кому у кого учиться писать: крестьянским детям у нас или нам у крестьянских детей?», в Дневнике Яснополянской школы (50-е – 60-е г.г.), в «Азбуке» и «Общих замечаниях для учителя» к ней (70 –е г.), в статье «О воспитании» (1909), книгах афоризмов мудрецов мира. В статье «Кому у кого учиться писать…» он рассказал о методе, впоследствии получившим название сотворчества, когда вместе с учениками он работал над сочинением («Солдаткино житье»), и описал при этом ряд дидактических приемов:

1. Предлагать самый большой и разнообразный выбор тем, не выдумывая их собственно для детей, но предлагать темы самые серьезные и интересующие самого учителя.

2. Давать читать детям детские сочинения и только детские сочинения предлагать за образцы, ибо детские сочинения всегда справедливее, изящнее и нравственнее сочинений взрослых.

3. (Особенно важно.) Никогда во время рассматривания детских сочинений не делать ученикам замечаний ни об опрятности тетрадей, ни о каллиграфии, ни об орфографии, ни, главное, о постройке предложений и о логике.

4. Так как в сочинительстве трудность заключается не в объеме или содержании, а в художественности темы, то постепенность тем должна заключаться не в объеме, не в содержании, не в языке, а в механизме дела, состоящем в том, чтобы, во-первых, из большого числа представляющихся мыслей и образов выбрать одну; во-вторых,

выбрать для нее слова и облечь ее; в-третьих, запомнить ее и отыскать для нее место; в-четвертых, в том, чтобы, помня написанное, не повторяться, , ничего не пропускать и уметь соединять последующее с предыдущим;

5. В-пятых, нельзя, чтобы ребенок одновременно и думал, и писал. Т. рекомендовал сначала записывать учителю текст.

Поначалу намерение графа организовать в своем доме бесплатную школу было встречено крестьянами с недоверием. В первый день лишь 22 ребенка несмело переступили школьный порог. Но прошло пять-шесть недель, и число учеников возросло более чем в три раза. Учеба здесь сильно отличалась от обычных школ.

Дети крепостных крестьян в то время учились в основном у дьячков и отставных солдат. Главным средством побуждения к учебе был страх наказания. Толстой же построил обучение на полной свободе учеников. «Образование, — утверждал он, — есть потребность всякого человека. Поэтому образование может быть только в форме удовлетворения потребности. Вернейший признак действительности и верности пути образования есть удовольствие, с которым оно воспринимается. Образование на деле и в книге не может быть насильственно и должно доставлять наслаждение учащимся».

Занятия начинались в 8-9 часов утра. В полдень — перерыв на обед и отдых. Затем снова занятие еще 3-4 часа. Каждый учитель давал ежедневно 5-6 уроков. В зависимости от возраста, подготовленности и успехов ученики делились на три группы: младшую, среднюю, старшую. Ученик не имел строго определенного для него места. Каждый садился там, где ему хотелось. Заданий домой не задавали.

«Мало того, что в руках ничего не несут, им нечего и в голове нести. Никакого урока, ничего сделанного вчера он не обязан помнить нынче. Его не мучает мысль о предстоящем уроке. Он несет только себя, свою восприимчивую натуру и уверенность в том, что в школе нынче будет весело также, как вчера. Он не думает о классе до тех пор, пока класс не начался. Никогда никому не делают выговоров за опаздыванье и никогда не опаздывают: нешто старшие, которых отцы другой раз задержат дома какою-нибудь работой. И тогда этот большой рысью, запыхавшись, прибегает в школу». Вот, что способно натолкнуть на мысль, что свободная воля учеников и отсутствие наказаний способствует гораздо большему желанию приходить в школу, чем боязнь быть порицаемым за что-то. Яснополянская школа была полной противоположностью казенным школам — русским и зарубежным. В ней царил дух сознательной дисциплины, который ревностно охранялся и развивался самими учениками, очень любившими свою школу и своего учителя — Толстого.

Несомненно, большая часть педагогической деятельности Льва Николаевича приходилась на Яснополянскую школу, но справедливости ради следует заметить, что педагогический труд Толстого не ограничивался Ясной Поляной. По его инициативе в Крапивенском уезде Тульской губернии действовало не менее двадцати народных школ. Его опыты, для того времени столь необычные, привлекали к себе внимание общественности, русской и зарубежной. В Ясную Поляну приезжали учителя из многих стран. Их притягивали гуманистические идеи Яснополянской школы.

Известно, что Яснополянская школа оказала определённое влияние на других отечественных педагогов. К примеру, именно её в качестве образца при создании собственной школы «Бодрая жизнь» в 1911 г. первоначально взял за основу С. Т. Шацкий.

1.2 Татаевская сельская школа

В 1872 году вернулся в родовое село Татево. Строитель и учитель в первой в России сельской школы с общежитием для крестьянских детей.

В первый период учительской деятельности Рачинский вел поиски в русле идей немецкого педагога Карла Фолькмара Стоя (Stoy) (1815—1885) и Л. Толстого, с которыми вел переписку. В 1880-е гг. он стал главным в России идеологом церковно-приходской школы, начавшей конкурировать со школой земской. «Заметки о сельских школах», публикуемые им в «Русском вестнике», «Руси», «Церковных ведомостях» способствовали развитию национальной педагогики. В то время Рачинский пришел к выводу, что «первая из практических потребностей русского народа… есть общение с Божеством»; «не к театру тянется крестьянин в поисках искусства, а к церкви, не к газете, а к Божественной книге». Рачинский считал, что если человек научится читать по-церковнославянски, ему будут понятны и Данте, и Шекспир, а кто освоит древние церковные «роспевы», тот без труда поймет Бетховена и Баха.

Победоносцев К. П. писал о нем императору Александру III в 1883 г.:

«Вы изволите припомнить, как несколько лет тому назад я докладывал Вам о Сергее Рачинском, почтенном человеке, который, оставив профессорство в Московском университете, уехал на житье в свое имение, в самой отдаленной лесной глуши Бельского уезда Смоленской губернии, и живет там безвыездно вот уже более 14 лет, работая с утра до ночи для пользы народной. Он вдохнул совсем новую жизнь в целое поколение крестьян… Стал поистине благодетелем местности, основав и ведет, с помощью 4 священников, 5 народных школ, которые представляют теперь образец для всей земли. Это человек замечательный. Все, что у него есть, и все средства своего имения он отдает до копейки на это дело, ограничив свои потребности до последней степени»

Важно отметить, что первые сельские школы для крестьянских детей в имениях Боратынских и Рачинских были основаны женскими представительницами этих родов. Сергей Рачинский присоединился к уже существовавшему явлению и поднял его на более высокий уровень.

Самая первая школа была открыта отцом — Александром Антоновичем, майором в отставке. Во время службы в Петербурге был дружен с А. А. Дельвигом, общался с поэтами пушкинского круга и будущими декабристами. Он положил начало богатейшему татевскому архиву и библиотеке. В 1861 г. построил школу для крестьянских детей, сделав ее попечителями старшего сына Владимира и дочь Варвару, которые и стали в ней первыми учителями. В ней позднее начал учительствовать Сергей Александрович. В 1871 г. открылось народное училище в с. Сергиевка Вяжлинской волости Кирсановского уезда Тамбовской губернии, учредительницей и попечительницей которого стала двоюродная сестра Сергея Александровича — Софья Сергеевна Чичерина (урожд. Боратынская). К 1891 г. в училище насчитывался 91 ученик, среди которых был будущий архиепископ, православный подвижник, миссионер, духовный писатель — Вениамин (Федченков), выходец из семьи бывших крепостных крестьян Боратынских.

Человек разносторонних знаний и интересов, занимался литературным творчеством. Вместе с сестрой Варварой Александровной издавал «Татевский сборник» с ценнейшими материалами: письмами, рисунками, стихами, которые хранились в имении, Е. Баратынского, В. Жуковского, А. Фета, П. Вяземского. Написал талантливые статьи о литературе, живописи, музыке. Сотрудничал с журналом «Сельская школа» и сочинил два сюжета для опер Чайковского, которые остались невоплощенными.

В школьной художественной мастерской Рачинский сам проводил занятия по живописи, черчению и рисованию. Здесь же давал уроки его родственник, художник Э. А. Дмитриев-Мамонтов. Во время посещений Татева со школьным хором занимался С. В. Смоленский, музыкант, известный руководитель Придворной певческой капеллы. Он же вел отбор лучших певцов из школы для учебы в хоре Синодального училища.

14 мая 1899 г. Николай II писал в Высочайшем рескрипте на имя Сергея Рачинского:

«Школы, вами основанные и руководимые, состоя в числе церковно-приходских, стали питомником в том же духе воспитанных деятелей, училищем труда, трезвости и добрых нравов и живым образцом для всех подобных учреждений. Близкая сердцу Моему забота о народном образовании, коему вы достойно служите, побуждает Меня изъявить вам искреннюю Мою признательность. Пребываю к вам благосклонный Николай»

В 1891 году Академия наук избрала С. А. Рачинского своим член-корреспондентом.

Многие выпускники университетов приезжали в Татево, чтобы поработать под его руководством. Прошли «школу Рачинского» известные педагоги-ученые Н. М. Горбов, В. А. Лебедев, учителя А. Д. Воскресенский, А. Голицын.

Умер Сергей Александрович 15 мая 1902 г., в день своего рождения, на руках А. А. Серякова, одного из учеников и преемников, которому завещал продолжать дело его жизни. После А. А. Серяков стал руководителем Татевской народной школы. Похоронен С. А. Рачинский в Татево.

С. А. Рачинский стал народным педагогом в 42 года, в расцвете творческих сил, с ясно определившимся мировоззрением, но все же в системе просвещения он был новичок. Его обуревали сомнения, однако он вскоре убедился, что начальные школы нуждаются не в частных поправках, а в коренной реформе. В основе его школы лежали семейное воспитание, традиции русской народной жизни и ее православные устои. После 6—7 лет учительства С. А. Рачинский пришел к выводу, что родители-крестьяне отдавали ребенка в школу не только для обучения грамоте и счету, а были уверены, что школа заложит в ребенке христианскую основу: в народном понимании это идеал человека с присущими ему национальными чертами — русской теплотой и сердечностью отношений, нравственностью, бескорыстием, гражданственностью, патриотизмом и православной верой.

С. А. Рачинскому удалось впервые показать, что ждет народ от школы вообще и что должна дать русскому народу сельская школа; какими быть в ней учителям и как они должны работать, чтобы удовлетворить запросы народа. С. А. Рачинский видел, что 90% сельских учеников северо-западного края не могут ходить в школу каждый, день, а вынуждены жить в ней из-за отдаленности от дома. Для таких детей С. А. Рачинский построил новое здание школы с общежитием, с комнатами для учителей, обустроил в ней все так, как в лучшей крестьянской семье. Даже внешний вид школы напоминал крестьянский двор заботливого хозяина: чистый двор, огород, цветник, высокое красивое здание с большой террасой, в теплое время увитой диким виноградом. Внутри школы просторные классные комнаты, украшенные картинами Н. П. Богданова-Бельского и В. М. Васнецова, фотографиями, рисунками учеников. В комнате для рукоделий была большая коллекция русских вышитых полотенец, изделий народных промыслов. В правой части здания надстроен второй этаж для певческой и художественной мастерской, где одна из стен была сплошь застеклена, а в ней — выход на балкон, с которого открывались чудные картины природы.

Весь день С. А. Рачинский вместе с учителями проводил среди детей: учил, обедал, отдыхал, трудился, играл, молился. Особенность работы школы с общежитием требовала от него и особенной постановки учебно-воспитательного процесса, поэтому стали необходимы вечерние занятия и расширение программ. Треть его учеников были сиротами, что не позволяло закрывать школу на лето, и она работала круглый год, а это была еще одна возможность готовить одаренных детей к будущей профессии, в первую очередь учителя, живописца, священника.

В школе с общежитием усиливалось воспитательное влияние школы, стал возможен индивидуальный подход, в воспитании и обучении учеников. Личность ребенка раскрывалась в обстановке внимания, сердечности, доброты со стороны всех сотрудников школы. Сергей Александрович считал существенным недостатком в воспитании крестьянских детей отсутствие гуманного отношения к ним окружающих. Воспитывал детей, учителей, родителей-крестьян и пример высоконравственной личности С. А. Рачинского. В первую очередь он был опекуном, воспитателем, отцом, для которого все равны и любимы, а потом уже учителем.

Большинство респондентов-родителей или сомневаются, или вообще затруднились ответить на вопрос, готовы ли они привить от Covid-19 своих детей 5-11 лет, показал опрос, проведенный службой изучения общественного мнения SKDS по заказу Rus.LSM.lv и LSM.lv. Такое нерешительное — или осторожное — отношение характерно и для тех родителей, кто сам привился при первой же возможности.

В ходе исследования, проведенного в начале декабря, социологи спрашивали респондентов о времени, когда те привились сами (и привились ли), о причинах, по которым они это сделали и, наконец, об их отношении к вакцинации собственных детей. В этом вопросе участникам напоминали, что «детская» вакцина будет доступна, вероятно, еще до конца года и что прививки для 5-11-летних не будут обязательными.

«Первоначальная гипотеза в целом подтвердилась, — комментирует итоги опроса глава SKDS Арнис Кактиньш. —Родители, сами привившиеся весной или в самом начале лета, демонстрируют наиболее позитивное отношение к вакцинации детей.

То же самое верно и в отношении тех, кто назвал главной причиной собственной вакцинации желание защитить себя и семью от заражения или же помочь «погасить» пандемию».

Ответы на вопрос о времени, когда респонденты привились сами, социологи разделили на «психологические» периоды: острого дефицита вакцин, наблюдавшегося зимой и ранней весной, массовой добровольной вакцинации в мае и июне, когда доступ к прививкам был открыт для всех желающих и ни о каких ограничениях для невакцинированных еще не было и речи, летних месяцев, когда активность заметно снизилась и, наконец, осени, когда вакцинация вновь стала набирать темп по мере того, как правительство ужесточало условия для непривитых.

В целом распределение ответов соответствует данным Минздрава о ходе прививочной кампании: крупнейшая группа (36%) респондентов — ответившие, что вакцинировались именно в мае и июне, вторая крупнейшая группа (23%) пришлась на сентябрь-ноябрь. Лишь 16% респондентов сообщили, что не вакцинировались (это также близко к официальным данным, из которых следует, что к 3 декабря привились около 75% совершеннолетних латвийцев, т.е. непривитыми были около 25%).

Опрос в целом показал выраженную связь между временем вакцинации родителей и их готовностью привить своих детей: чем раньше — тем больше.

Так, среди привившихся в мае-июне в целом 62% сообщили о положительном отношении (сумма ответов «определенно да» и «скорее да»). Однако и в этой группе 28% заявили о в целом негативном отношении (ответы «скорее нет» и «определенно нет»). Еще 15% признали, что не могут сформулировать свое отношение.

Картина меняется на прямо противоположную по мере сокращения срока, прошедшего с момента вакцинации родителей. Среди привившихся осенью она становится почти диаметрально обратной: 51% респондентов из этой группы высказался в целом против, а в позитивном ключе (причем исключительно в формулировке «скорее да») — 13%, и еще 26% сообщили об отсутствии ответа.

Полярные мнения, по мнению Арниса Кактиньша, не стали неожиданностью. Скорее, полагает он, следует обратить внимание на большое число респондентов, занимающих осторожные позиции или и вовсе оказавшихся неспособными дать хоть какой-то ответ.

Так, в группе привившихся в мае-июне (условно ее можно обозначить «энтузиасты вакцинации»), 36% сообщили, что «скорее готовы» привить своих детей, 22% — что «скорее не готовы» и 15% вообще не смогли дать ответ. Таким образом, об отсутствии твердого мнения сообщили три из четырех респондентов (73%) из этой группы.

В группе привившихся в сентябре-ноябре сумма таких ответов получается практически идентичной — 69%, хотя распределение отличается: «скорее да» — 13%, «скорее нет» — 30%, «нет ответа» — 26%.

Оценка отношения к вакцинации детей в увязке с ответами о причинах вакцинации самих родителей показывает: наибольшую готовность демонстрируют респонденты, сообщившие, что привились для того, чтобы «помочь прекратить эту пандемию» или «защитить себя и близких от заболевания». В этих двух группах о в целом позитивном отношении к вакцинации детей сообщили, соответственно, 66% и 62%. Среди тех, кто признал, что привился «под «давлением» правительства и не вполне по своей воле», отношение выраженно негативное — 77%.

* респондентам разрешалось выбрать максимум две главные причины.

Однако и здесь о твердости позиций говорить сложно. Так, среди привившихся «для защиты от заболевания» в общей сложности 72% сообщили об осторожном или неопределенном отношении к вакцинации детей («скорее да» — 36%, «скорее нет» — 15%, «нет ответа» — 21%). Среди привившихся «под давлением» такие нетвердые ответы дали 55% (соответственно, 1%, 32% и 22%).

«Мы можем предположить, что люди связывают вакцинацию с определенным риском. Видимо, они готовы были пойти на него сами, но не готовы подвергать ему детей. Это очень осторожное отношение проявляется и среди «энтузиастов вакцинации», и среди желающих защитить себя и членов семьи. Не исключено, что люди рассуждают следующим образом — если старшие члены семьи, в особенности бабушки и дедушки, уже защищены прививками, то вакцинация детей не даст дополнительной защиты, поскольку сами дети в подавляющем большинстве случаев болеют легко», — комментирует Кактиньш.

«Если правительство всерьез намерено продвигать вакцинацию детей, ему придется подобрать очень убедительные аргументы, ясные и понятные целевой аудитории. А она, как видим, очень велика.

Важно понять, что и выбравшие ответы «скорее нет» и «нет мнения» совсем необязательно являются какими-то убежденными “антиваксерами”.

Их большое число, как мне кажется, указывает на совершенно естественные беспокойство и сомнения, и, следовательно, дефицит информации, которая была бы для них убедительной, авторитетной и вызывала бы доверие», — полагает Кактиньш.

Опрос по заказу Rus.LSM.lv и LSM.lv проводился с 1 по 6 декабря методом web-панелей (CAWI) на выборке в 1039 респондентов в возрасте 18-75 лет, из которых затем были выделены те, кто сообщил, что являются родителем ребенка 5-11 лет (в общей сложности 252 человека).

Так, друзья – сегодня будет большой и интересный пост о том, кто на самом деле изобрёл так называемый «автомат Калашникова» – который псевдопатриоты, сталинисты, антизападники и читатели книг про «попаданцев» считают чуть ли не главной своей святыней и приходят в неописуемое волнение, когда слышат альтернативные версии о его создании, отличные от канонической, – пишет белорусский блогер Максим Мирович на своей странице в Фейсбук.

Автомат Калашникова стал одним из символов СССР. Его рисовали в руках советского солдата в советских детских учебниках с заголовками вроде «На страже мира, счастья и свободы солдат Советской Армии стоит», его делали в виде пластмассовых детских игрушек, а ещё его десятками тысяч поставляли в различные слаборазвитые африканские и латиноамериканские страны, надеясь там разжечь «восстание против мирового капитализма». Поставляли, чаще всего, натуральным обменом – в обмен на кубинский сахар и африканские вяленые бананы. Споры о том, кто на самом деле создал этот автомат – ходят до сих пор.

Видео дня

Итак, в сегодняшнем посте – рассказ о том, кто на самом деле создал автомат Калашникова.

О чём гласит советская легенда

Для начала давайте посмотрим, о чём гласит совковая легенда, рассказывая про «лучший в мире автомат». Скажу сразу, что Михаил Калашников, который официально считается автором и изобретателем автомата, идеально подходит на роль советского «селфмейд-героя». Родился в многодетной семье – был 17-м ребёнком в семье, с детства интересовался техникой, в школе якобы увлекался техническими науками. Паровоз Михаил Калашников впервые увидел в 17 лет. Правда, семья Калашникова в 1930-м была раскулачена и сослана в Томскую область – но об этом советские биографы не упоминали, рассказывая лишь о «крестьянском самоучке, новом Кулибине».

До войны Калашников уже работал в сфере создания оружия, оставаясь по сути самоучкой — профессионального инженерного образования у него не было. В этот период Калашников создаёт пистолет-пулемёт неудачной конструкции, и техническое заключение специалистов не рекомендовало принимать этот ПП на вооружение, завершив экспертизу словами «в настоящем виде своём промышленного интереса не представляет».

Далее биографы Калашникова сообщают следующее — с 1942 года Михаил Калашников работал на Центральном научно-исследовательском полигоне, где в 1944 году создал образец самозарядного карабина — который тоже не вошёл в серийное производство. И вдруг уже в 1947 году Калашников создаёт свой знаменитый автомат — да не просто автомат, а лучший на тот момент автомат в мире, который моментально принимается на вооружение. О том, что на самом деле происходило в тот период на Ижевском машиностроительном заводе — советская легенда скромно умалчивает, хотя во всей истории с «автоматом Калашникова» это самое интересное.

Что происходило на Ижевском заводе

А теперь давайте посмотрим, что на самом деле происходило в Ижевске в тот момент, когда была выпущена серийная модель «автомата Калашникова» – а точнее, за два года до этого. Любая промышленная разработка тех лет (по сложности сопоставимая с автоматом) с нуля до завершённого промышленного образца разрабатывалась примерно от года до трёх – за это время можно было разработать концепцию, сделать чертежи, изготовить прототипы отдельных узлов и всего изделия, провести испытания и наконец представить законченный образец. Это значит, что для того, чтобы понять, кто и как создал автомат Калашникова – нужно смотреть на период 1945-47 года.

Что же происходило в этот период? В Ижевск мы ещё вернёмся, а пока перенесёмся в небольшой германский город Зуль. В 1945 году нацистская Германия капитулирует, город сперва попадает в зону американской оккупации под началом генерала Паттона, но в июле того же года по условиям Ялтинского соглашения переходит к СССР, и в 1946 году в СССР вывозится часть оборудования и документации с местного оружейного завода фирмы «Хенель» — вероятнее всего, было вывезено всё, что касалось производства немецкой штурмовой винтовки «StG-44».

Помимо, собственно, оборудования — в СССР доставляются также и немецкие специалисты-оружейники во главе с Хуго Шмайссером, где и начинают свою работу. В СССР был вывезен не только Шмайссер (собственно, он и был автором немецкой штурмовой винтовки StG-44), но и группа его коллег — то, что в СССР назвывалось «конструкторское бюро». На фото — коллеги Шмайссера с супругами в Ижевске, фото 1951 года.

В лучших традициях совка все работы немцев (бывших нацистов) в СССР были засекречены — для их проживания в Ижевске был отселён целый большой дом (вызвав немалое возмущение общественности), и проживали они фактически в полузакрытом режиме, не имея никаких контактов с местным населением. Вот этот дом по адресу ул. Красная, 133 — именно в нём с 1946 по 1952 год проживали немецкие оружейники.

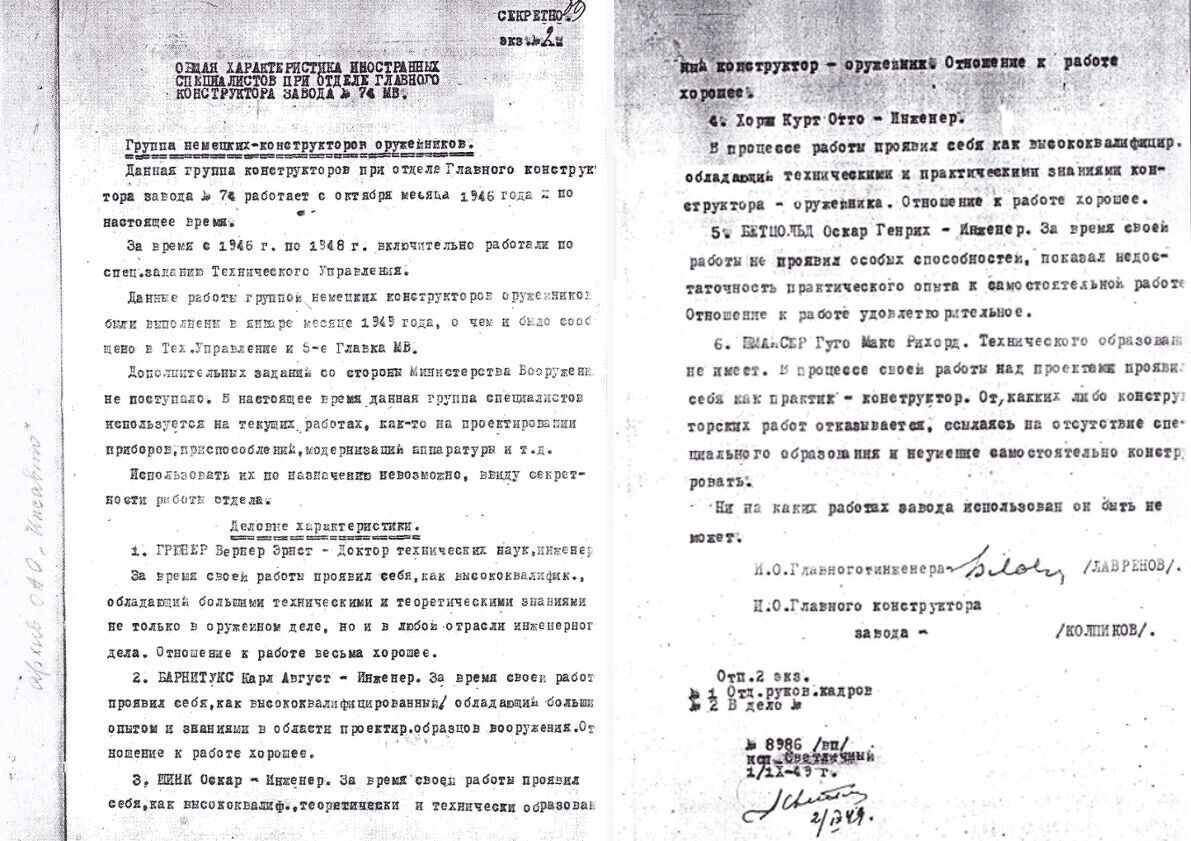

Разумеется, все работы были строго засекречены — и даже сейчас, если вы захотите что-то об этом узнать в подробностях, никто вам ничего не покажет — в современной России (в которой идёт ползучая сталинизация) засекречены все архивы, чтобы люди не знали правду о совке. Есть только отдельные копии, сделанные энтузиастами. Вот, например, «Общая характеристика иностраннх специалистов» — краткий рассказ о немцах, что работали на Ижевском заводе. Описан период работ с 1946 по 1948 год, названный «спец. заданием Технического Управления». Вероятнее всего, это и была та самая «разработка автомата Калашникова».

Так кто на самом деле создал автомат Калашникова?

Итак, сопоставим факты. В 1945-46 году в СССР из германского оружейного завода в городе Зуле вывозится немецкое оборудование, на котором производилась знаменитая штурмовая винтовка StG-44 и вывозится группа немецких специалистов — которые (и люди, и оборудование) оседают в Ижевске. После этого через 1-2 года у СССР вдруг появляется лучший (на то время) в мире автомат, создателем которого «назначают» Михаила Калашникова — чья биография и даже фамилия идеально подходят для такого случая.

Пока что невозможно точно установить, какую именно роль сыграл Михаил Калашников в создании автомата — большая часть архивов засекречена. Но всё выглядит так, что автомат был создан если не полностью, то с большим участием немецких специалистов (под руководством Шмайссера) и на немецком оборудовании, а Калашников был назначен, как сейчас говорят, «лицом бренда».

Такие дела.

А что думаете про автомат Калашникова вы? Кто его на самом деле сделал?

Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL поссылке…

Отечественная война 1812 года – это война между Французской и Российской империями, которая проходила на территории России. Несмотря на превосходство французской армии, под руководством Наполеона Бонапарта, русским войскам удалось показать невероятную доблесть и смекалку.

Более того, русским удалось выйти победителями в этом тяжелом противостоянии. До сих пор победа над французами считается одной из самых знаковых в истории России.

Предлагаем вашему вниманию краткую историю Отечественной войны 1812 года. Если вы хотите краткую выжимку об этом периоде нашей истории, рекомендуем к прочтению 17 интересных фактов о войне 1812 года.

Причины и характер войны

Отечественная война 1812 года произошла вследствие стремления Наполеона к мировому господству. До этого ему удавалось с успехом одерживать победу над многими противниками.

Главным и единственным его врагом на территории Европы оставалась Великобритания. Французский император хотел уничтожить Британию посредством континентальной блокады.

Стоит заметить, что за 5 лет до начала Отечественной войны 1812 года между Францией и Россией был подписан Тильзитский мирный договор. Однако главный пункт этого договора не был тогда опубликован. Согласно ему, Александр 1 обязывался поддерживать Наполеона в блокаде, направленной против Великобритании.

Тем не менее, как французы, так и русские прекрасно понимали, что рано или поздно между ними также начнется война, так как Наполеон Бонапарт не собирался останавливаться на подчинении одной Европы.

Именно поэтому страны начали активно готовиться к будущей войне, наращивая военный потенциал и увеличивая численность своих армий.

Итоги войны

Война привела к экономическому спаду в воюющих странах. Погибли сотни тысяч людей. Разрушены производственные и жилые строения. Историки оценивают материальный ущерб, который понесла только Россия, в размере одного миллиарда рублей. Но у каждой медали есть и обратная сторона.

Результаты победы в Отечественной войне 1812 года:

- Окончание войны положило конец узурпаторскому режиму Наполеона, который стремился к мировому господству.

- Государства Центральной и Западной Европы, бывшие вассалами Французской империи, получили свободу и независимость.

- Поднялся авторитет русской армии, талантливые командиры и бесстрашные солдаты которой разгромили наглого и жестокого противника.

- Война доказала непобедимость народа, вставшего на защиту Отечества.

В 1817 году возводится храм Христа Спасителя, где на мемориальных досках написаны имена погибших русских воинов. В военной галерее Зимнего дворца представлены портреты русских генералов, участвовавших в войне. В 1912 году к столетней дате французского нашествия отчеканена памятная медаль.

С началом боевых действий на западной границе Российской империи французским войскам противостояла регулярная армия численностью в четверть миллиона солдат. В первые недели войны в ополчение записалось 400 тыс. человек, которые подняли «дубину народной войны» против Наполеона. Какие ещё остаются сомнения в том, что война 1812 г. по характеру была Отечественной?

Отечественная война 1812 года кратко

В 1812 году Наполеон Бонапарт вторгся на территорию Российской империи. Таким образом, для русского народа эта война стала Отечественной, поскольку в ней принимала участие не только армия, но и большинство простых граждан.

Соотношение сил

Перед началом Отечественной войны 1812 года Наполеону удалось собрать огромную армию, в которой было около 675 тысяч воинов.

Все они были хорошо вооружены и, что самое главное, имели большой боевой опыт, ведь к тому времени Франция подчинила себе почти всю Европу.

Русская армия почти не уступала французам в численности войск, которых насчитывалось порядка 600 тысяч. К тому же в войне участвовало еще около 400 тысяч русских ополченцев.

Российский император Александр 1 (слева) и Наполеон (справа)

К тому же, в отличие от французов, преимущество русских было в том, что они были патриотически настроены и сражались за освобождение своей земли, благодаря чему поднимался национальный дух.

В армии же Наполеона с патриотизмом дела обстояли ровным счетом наоборот, ведь там присутствовало немало наемных солдат, которым было все равно за что или против чего воевать.

Более того, Александр 1 (см. интересные факты об Александре 1) сумел неплохо вооружить свое войско и серьезно усилить артиллерию, которая, как выяснится вскоре, превзошла французскую.

Кроме этого русскими войсками командовали такие опытные военачальники, как Багратион, Раевский, Милорадович и знаменитый Кутузов.

Также следует понимать, что по численности людей и продовольственному запасу Россия, находящаяся на своей земле, превосходила Францию.

Планы сторон

В самом начале Отечественной войны 1812 года, Наполеон планировал совершить на Россию молниеносную атаку, захватив значительную ее территорию.

После этого он намерен был заключить с Александром 1 новый договор, согласно которому Российская империя должна была подчиниться Франции.

Имея большой опыт в сражениях, Бонапарт зорко следил за тем, чтобы разделенные русские войска не соединились вместе. Он считал, что ему будет значительно проще победить противника, когда он будет разделен на части.

Наполеон и генерал Лористон

Еще до начала войны Александр 1 публично заявил о том, что ни он, ни его армия не должны идти на какие-либо компромиссы с французами. Более того, он планировал воевать с армией Бонапарта не на своей территории, а за ее пределами, где-нибудь в западной части Европы.

В случае неудачи русский император готов был отступить на север, и уже оттуда продолжать сражаться с Наполеоном. Интересен факт, что на тот момент у России не было ни одного четко продуманного плана ведения войны.

Этапы войны

Отечественная война 1812 года проходила в 2 этапа. На первом этапе русские планировали намерено отступать назад, чтобы заманить французов в ловушку, а также сорвать тактический план Наполеона.

Следующим шагом должно было быть контрнаступление, которое позволило бы вытеснить противника за пределы Российской империи.

Сочинение: «Дубина народной войны» (по роману «Война и мир»)

Говоря о характере войн, разделяют их на справедливые, освободительные, и несправедливые, захватнические. Освободительной, справедливой войной русского народа и явилась Отечественная война 1812 года.

Заслуга Толстого состоит в том, что он впервые показал войну такой, какая она есть на самом деле. Он нарисовал войну в огне, страданиях и смерти. Но величие Толстого заключается и в том, что он прекрасно показал патриотизм русских людей, их ненависть к захватчикам, показал войну 1812 года как войну народную.

Говоря о героизме русского народа в борьбе с французами, Толстой отмечает массовый характер этого героизма в подвигах солдат. Особенно отчетливо он проявился в Бородинском сражении. Русские солдаты показали чудеса героизма и стойкости. Они сдерживали натиск врага, силы которого в несколько раз превосходили силы русских солдат. Французские генералы изумились стойкости и отваге русских, державшихся до последней капли крови. Показав геройство русских солдат, Толстой ярко и полно изобразил и патриотизм мирного населения. Он пишет, что простой русский народ, как один, поднялся на защиту своей Родины, благодаря чему война 1812 г. приобрела поисгине народный характер. Толстой рисует патриотизм жителей Смоленска. Купец Ферапонтов сжигает свой дом и уничтожает запасы продовольствия, чтобы они не достались французам. К этому он призывает и других жителей. Очень ярко показана священная любовь к отчизне и ненависть к ее поработителям у жителей Москвы. Толстой пишет, что Москва была пуста, когда в нее вошел Наполеон, хотя в ней и осталась некоторая часть населения. Наиболее смелые из них устроили баррикады в воротах Кремля и открыли огонь оттуда по французам. А разве не свидетельством патриотизма является поступок семьи Ростовых, отдавших под раненых все подводы?!

Росло и ширилось партизанское движение. Оно способствовало победе русской армии над врагом. Особенно активную деятельность развернули партизаны в период отступления французов. Толстой описывает, как партизаны отрядов Долохова и Денисова нападали на французские обозы, уничтожали захватчиков, забирали в плен «горе-завоевателей». Характерен образ Тихона Щербатого, который «один ходил па французов».

Отразив ведущую роль и заслуги простого народа в разгроме Наполеона, Толстой справедливо показал патриотизм, мужество и стойкость лучших представителей дворянского класса. Такими, в частности, предстают перед нами Андрей Болконский и Пьер Безухов.

Андрей Болконский стремится быть в самой гуще событий, плечом к илечу с простым народом бороться за свободу Родины. Не руководствуясь принципом личной выгоды, он поступает в действующую армию и проявляет огромный героизм. Солдаты, гордясь своим командиром, называют его своим князем. Пьер Безухов отдает много средств для организации полка. Движимый любовью к Родине и желанием освободить ее от врага, Пьер остается в Москве, чтобы убить Наполеона. Толстой рисует запоминающиеся образы русских полководцев, Кутузова и Багратиона, подчеркивая их смелость, бесстрашие, любовь к отчизне, ответственность за порученное им дело. Патриотичен и образ старика Болконского.

Изображая подвиги лучших представителей дворянства, Толстой разоблачает лжепатриотизм светского общества. С горькой иронией говорит он о «жертвах», принесенных светским обществом, в котором перестали говорить на французском языке, о чем некоторые сожалели. Характерен здесь образ Берга, который в эту трудную годину, приехав в опустевшую Москву, стремится приобрести «шифоньерку из красного дерева».

Многие дворяне рассматривали войну как средство для наживы, они стремились устроиться в штабы. Таким является Борис Друбецкой, мечтавший о великолепной военной карьере. Толстой, характеризуя людей подобного типа, пишет, что «они любили рубли, чины, кресты» и следили «только за поворотом флюгера царской милости».

Разоблачая светское общество, показывая ведущую роль и значение народных масс в войне, Толстой утверждает ее народный характер. Об этом писатель прямо говорит, отождествляя героическую борьбу народа с дубиной, которая, «опускаясь на головы французов, гвоздила их до тех пор, пока не погибло все нашествие».

Наполеон, развязывая войну, думал только о численности русской армии, но он глубоко ошибся. Ему пришлось вести борьбу со всем русским народом. Поэтому тщетны попытки тех, кто с оружием в руках приходит на нашу землю. Великий русский полководец Александр Невский так сказал об этом: «Кто с мечом придет на Русь, тот от меча и погибнет!»

Источник: 100 сочинений для школьников и абитуриентов. М.: КЕЛВОРИ ЛТД, 1996

История Отечественной войны 1812 года

12 июня 1812 года наполеоновская армия перешла через Неман, после чего вошла в Россию. Навстречу им вышли 1-я и 2-я русские армии, сознательно не вступавшее в открытый бой с врагом.

Они вели арьергардные сражения, целью которых было изматывание противника с нанесением ему значительных потерь.

Александр 1 отдал приказ, чтобы его войска избегали разобщенности и не давали врагу разбить себя на отдельные части. В конечном счете, благодаря хорошо спланированной тактике, им удалось этого добиться. Таким образом первый план Наполеона остался нереализованным.

8 августа Главнокомандующим русской армией был назначен Михаил Кутузов. Он также продолжил тактику общего отступления.

Военный совет в Филях, Отечественная война 1812 года

И хотя русские отходили назад целенаправленно, они, как и весь народ, ждали главной битвы, которая рано или поздно все равно должна была состояться.

В скором времени это сражение произойдет вблизи села Бородино, расположенного неподалеку от Москвы.

Сражения Отечественной войны 1812 года

В разгар Отечественной войны 1812 года Кутузов избрал оборонительную тактику. На левом фланге войсками командовал Багратион, в центре располагалась артиллерия Раевского, а на правом фланге находилась армия Барклая де Толли.

Наполеон же предпочитал больше атаковать, чем защищаться, поскольку эта тактика неоднократно помогала ему выходить победителем из военных кампаний.

Он понимал, что рано или поздно русские прекратят отступление и им придется принять сражение. На тот момент времени французский император был уверен в своей победе и, надо сказать, на то были веские причины.

До 1812 года он уже успел показать всему миру мощь французской армии, которая смогла завоевать не одну европейскую страну. Талант же самого Наполеона, как выдающегося полководца, был признан всеми.

Бородинская битва

Бородинская битва (см. интересные факты о Бородинской битве), которую воспел Михаил Лермонтов в поэме «Бородино», состоялось 26 августа (7 сентября) 1812 года у деревни Бородино, в 125 км к западу от Москвы.

Наполеон зашел слева и провел несколько атак на противника, вступив в открытое сражение с русской армией. В тот момент обе стороны начали активно применять артиллерию, неся серьезные потери.

В конечном счете, русские организованно отступили назад, однако это ничего не дало Наполеону.

Затем французы начали атаковать центр русских войск. В связи с этим Кутузов (см. интересные факты из жизни Кутузова) приказал казакам обойти противника с тыла и нанести по нему удар.

Несмотря на то, что план не принес никакой пользы русским, он вынудил Наполеона на несколько часов остановить атаку. Благодаря этому Кутузов успел подтянуть к центру дополнительные силы.

В конечном счете, Наполеону все-таки удалось взять русские укрепления, однако, как и раньше, это не принесло ему никакой существенной выгоды. Из-за постоянных атак он терял много солдат, поэтому скоро бои начали затихать.

Обе стороны потеряли большое количество людей и орудий. Однако битва при Бородино подняла моральный дух русских, которые поняли, что могут весьма успешно сражаться с великой армией Наполеона. Французы же наоборот были деморализованы, удручены неудачей и находились в полной растерянности.

Подробнее о Бородинском сражении читайте здесь.

От Москвы до Малоярославца

Отечественная война 1812 года продолжалась. После Бородинской битвы армия Александра 1 продолжила отступление, все ближе и ближе подходя к Москве.

Переправа Итальянского корпуса Евгения Богарне через Неман, 30 июня 1812 года

Французы шли следом, однако уже не стремились вступать в открытый бой. 1 сентября на военном совете русских генералов Михаил Кутузов принял сенсационное решение, с которым многие были не согласны.

Он настоял на том, чтобы Москва была оставлена, а все имущество в ней – уничтожено. В результате все так и произошло.

14 сентября Наполеон без боя занял Москву.

Вступление французов в Москву, 14 сентября 1812 года

Французская армия, измотанная физически и морально, нуждалась в пополнении запасов продовольствия и отдыхе. Однако их ждало горькое разочарование.

Оказавшись в Москве, Наполеон не увидел ни одного жителя или даже животного. Оставляя Москву, русские подожгли все постройки, чтобы враг не смог ничем воспользоваться. Это был небывалый в истории случай.

Когда французы осознали всю плачевность своего глупого положения, они были окончательно деморализованы и разбиты. Многие солдаты перестали подчиняться командирам и превратились в шайки грабителей, бегавших по окрестностям города.

Русские войска напротив, смогли оторваться от Наполеона и зайти в Калужскую и Тульскую губернии. Там у них были спрятаны продовольственные запасы и боеприпасы. Кроме этого солдаты могли отдохнуть от тяжелого похода и пополнить ряды армии.

Лучшим разрешением этой нелепой для Наполеона ситуации было заключение с Россией мира, однако все его предложения о перемирии были отвергнуты Александром 1 и Кутузовым.

Через месяц французы с позором начали покидать Москву. Бонапарт был в ярости от такого исхода событий и делал все возможное, чтобы вступить с русскими в сражение.

Дойдя до Калуги 12 октября, у города Малоярославец, произошло крупное сражение, в котором обе стороны потеряли множество людей и военной техники. Однако окончательная победа не досталась никому.

Победа в Отечественной войне 1812 года

Дальнейшее отступление Наполеоновской армии скорее напоминало хаотичное бегство, чем организованный выход из России. После того, как французы начали мародерствовать, местные жители стали объединяться в партизанские отряды и вступать в сражения с врагом.

В это время Кутузов осторожно преследовал армию Бонапарта, избегая с ней открытых столкновений. Он мудро берег своих воинов, прекрасно осознавая, что силы противника тают на глазах.

Французы понесли серьезные потери в битве под городом Красный. В этом сражении погибли десятки тысяч захватчиков. Отечественная война 1812 года подходила к своему завершению.

Когда Наполеон пытался спасти остатки армии и переправить их через реку Березину, он в очередной раз понес тяжелое поражение от русских. При этом следует понимать, что французы не были готовы к необычайно сильным морозам, которые ударили в самом начале зимы.

Очевидно, что перед нападением на Россию Наполеон не планировал задерживаться в ней так долго, вследствие чего не позаботился о теплом обмундировании для своего войска.

Отступление Наполеона из Москвы

В результате бесславного отступления, Наполеон бросил солдат на произвол судьбы и тайно сбежал во Францию.

25 декабря 1812 года Александр 1 издал манифест, в котором говорилось о завершении Отечественной войны.

Народный характер войны в романе Л.Н.Толстого «Война и мир»

Изображая в своем романе «Война и мир» военные события, Толстой не только дает широкие полотна, рисующие такие яркие картины, как Шенграбенское, Аустерлицкое и Бородинское сражения, но широко показывает и каждого человека, вовлеченного в поток боевых действий. Главнокомандующие армиями, генералы, штабное начальство, строевые офицеры и солдатская масса, партизаны – все эти разнообразные участники войны показаны автором с поразительным мастерством в самых разных условиях их боевой и «мирной» жизни. При этом писатель, сам бывший участник войны на Кавказе и обороны Севастополя, стремится показать настоящую войну, без всяких прикрас, «в крови, в страданиях, в смерти», с глубокой и трезвой правдой рисуя и прекрасные качества народного духа, которому чужды показная храбрость, мелочность, тщеславие. Изображение войны у Толстого не ограничивается описанием действий Кутузова и других предводителей. Писатель сумел передать поистине народный характер Отечественной войны 1812 года. Рисуя картины сражений, Толстой показывает и моменты героических атак, и моменты неразберихи, как, например, под Аустерлицем, когда «по рядам пронеслось неприятное сознание совершающегося беспорядка и бестолковщины, и войска стояли, скучая и падая духов». Сцены ранений, увечий, смерти дополняют общую картину сражений, показывая настоящее лицо войны. Толстой показал, что не только армия, войско, но и весь народ встал на защиту «священной земли русской». Перед вступлением французов в Москву «все население, как один человек, бросая свое имущество, потекло вон из Москвы, показывая этим отрицательным действием всю силу своего народного чувства». И такое явление наблюдалось не только в Москве: «Начиная от Смоленска, во всех городах и деревнях русской земли происходило то же самое, что происходило в Москве». Полумиллионная армия Наполеона, завоевавшая себе в Европе славу непобедимой, обрушилась всей своей грозной силой на Россию. Он она натолкнулась на мощное противодействие. Против врага сплоченно встали армия и народ, защищавшие свою страну, свою независимость. Толстой показывает партизанские отряды Денисова и Долохова, рассказывает о каком-то дьячке, вставшем во главе отряда, о старостихе Василисе, побившей сотни французов: «партизаны уничтожали великую армию по частям. Они подбирали те опадавшие листья, которые сами собой сыпались с иссохшего дерева – французского войска, и тогда трясли это дерево». Небольшие, но сильные духом, отряды постепенно уничтожали врагов. Так закончилась война – агрессивная, захватническая со стороны французов, и народная, защищавшая независимость своей родины — со стороны русских. Основную роль в победе Толстой приписывает народу, тем Карпам и Власам, которые «не везли сена в Москву за хорошие деньги, которые им предлагали, а жгли его», тому Тихону Щербатому из села Покровского, который в партизанской отряде Денисова был «самым полезным и храбрым человеком». Войско и народ, сплоченные в своей любви к родной стране и в ненависти к врагам-захватчикам, одержали решительную победу над армией, внушавшей ужас всей Европе, и над ее полководцем, признанным миром гениальным. Конечно, немаловажную роль в исходе войны сыграли и полководцы, и генералы, и другие руководящие личности, и им Толстой уделяет много внимания. Однако, вклад простых солдат в победу неоценим, и можно с уверенностью сказать, что именно народ вынес на своих плечах все невзгоды и горести войны, но нашел в себе силы для борьбы и сразил Наполеона.

Причины поражения Наполеона

Среди причин поражения Наполеона в его русском походе наиболее часто называют:

- всенародное участие в войне и массовый героизм русских солдат и офицеров;

- протяжённость территории России и суровые климатические условия;

- полководческое дарование главнокомандующего русской армией Кутузова и других генералов.

Главной причиной поражения Наполеона стал общенациональный подъём русских на защиту Отечества. В единении русской армии с народом надо искать источник её мощи в 1812 году.