МЫСЛИТЕЛИ О ВЛАСТЬ ИМУЩИХ В ЭПОХИ

ВОЗРОЖДЕНИЯ И ПРОСВЕЩЕНИЯ

В политических мыслях данных эпох на место

религиозного, теократического объяснения политики, государства и права приходят

светские теоретические концепции, в которых выдвигались и отстаивались

требования независимого от церкви государства, единой и централизованной

государственной власти.

Общество отчетливо сознает, что жизнь

большей части людей зависит от решений, которые принимают власть предержащие,

от того, являются ли эти решения умелыми и, основное, выражают ли они интересы

и потребности основной массы людей, интересы населения или же своекорыстные

интересы избранного меньшинства … [2, с. 25–26].

Становление социально-политической мысли

указывает, что проблема верхов и связанных с ней вопросов начинает звучать

главным мотивом именно в плане социально-политических, культурных «изломов»,

когда народ обнаруживает постоянную потребность переосмысления представлений,

ранее казавшихся очевидными. Установка проблемы, касающейся особой роли

политической элиты, не является заслугой современной европейской науки.

Определение Определения происхождения

элиты рассматривалось рассматривалась уже на в древнем Востоке и в политических

доктринах мыслителей разрабатывались не столько теоретические обобщения,

сколько конкретные проблемы техники и методов отправления

власти [1; 19]. Иное, более близкое к современному представление

представления о происхождении и социальных аспектах элиты рождаются в

политических традициях эпох Возрождения, Просвещения, а также в Новое Время.

Если обратиться к учениям

Н. Макиавелли, то его взгляды на проблему отношений управленцев и

управляемых отличаются противоречивостью: Первое, мыслитель выступал против

феодалов, тормозивших объединение Италии, второе он более всего опасался бунта

вышедших из повиновения народных масс [10, с. 14–15].

Мыслитель исследует наиболее подходящую

корреляцию между управленцами и управляемыми и находит его в авторитетной и

безукоризненно мудрой власти. В то же время он презирает деспотическую власть,

развращающую властвующую знать и основную часть общества, которая, привыкнув

терпеть деспота, становится рабской, угоднической, а власть имущие становятся

жадными до беззаконности.

В учениях мыслителя основным элементом

является конфликт – многофункциональное и непрерывное состояние общества,

проистекающее из естественной природы человеческой. Исследуя социальную

реальность, он Макиавелли пришел к заключению, что самым сильным побудителем,

мотивом действий людей является их стремление не только к сохранению, но и

прибавлению своей собственности.

Философ утверждал, что «люди скорее

простят смерть своего отца, чем потерю имущества». Имущественное разделение

оказывает значительное влияние на характер и направленность борьбы за власть в

среде социальной верхушки. Макиавелли указывает образец коррумпированного

государства. Борьба с коррупцией требует возврата к основным принципам и

периодического обновления социального

режима [7, с. 14; 12, с. 248–249]. Идеалом

государственной формы он называл республику.

В учениях мыслителя содержатся

рекомендации власть предержащим: «… «собственность, семья и честь каждого

человека должны быть надежно защищены от посягательств других людей

…» [9, с. 64–76].

С поддержкой населения или с помощью

власть предержащих, наперекор народу правитель пришел к власти. Первое, что

правитель должен сделать, – это добиться поддержки быть в дружбе с народом,

иначе будет свергнут. Мыслитель призывает правителя уподобляться льву и лисе.

Речь идет о балансе силы, насилия, с одной стороны, и хитрости, изворотливости

с другой [11, с. 329–330].

А также в своих учениях – государство как

продукт деятельности людей, предпринял философ и политолог Т. Гоббс

«Государство есть единое лицо, ответственным за действия которого сделало себя

путем взаимного договора между собой огромное множество людей, с тем, чтобы это

лицо могло использовать силу и средства всех их для мира и общей защиты», дал

определение философ

Т. Гоббс [20, с. 76; 13, с. 31–44; 6, с. 29; 18, с. 3–65; 4, с. 71].

На передний план Гоббс мыслитель выдвигает

научное понимание общества как основное средство познания причин гражданских

войн и их преодоление. А также по Гоббсу, человеческая жизнь –

взаимопроникновение двух состояний: естественного и цивилизационного.

Первое характеризуется отсутствием

государственной организации и господством естественного права. В данный период

развития общества, человек, в силу естественной природной жадности,

представляет собой более лютого и жестокого зверя. Желание и второе желание

общества избавиться от бедственного состояния войн, вытекающих из природных

страстей людей, побуждает общество создать государство как гарант обеспечения

всеобщего мира и безопасности.

Важной целью государства является

благосостояние народа [5, с. 192–631]. Критерий свободы граждан,

определяется и их собственным благом, но прежде всего благом государства.

Идеологические вопросы должна строго контролировать верховная знать, в ее

компетенцию входит оценка существующих теорий, учений и мнений под углом зрения

«водворения мира» в государстве [4, с. 138; 17, с. 32].

Большое влияние на развитие теоритической

мысли оказал взгляд одного из идеологов Просвещения Ш.Л. Монтескье, прежде

всего его договорная теория государства. В трудах Монтескье общественный

договор представляет собой не сделку, а вручение обществом власти правителю,

которому общество делегирует свои полномочия. Причем интересы государства и его

народа выше интересов правителей

… [14, с. 159; 8, с. 432].

Социальное неравенство было была всегда, и

всегда, по его мнению, привилегированная часть общества стояла у руля

правления.

Совпадают по данному поводу взгляды

просветителя К.О. Гельвеция, который писал, что «аристократия узурпирует

все формы власти» по праву рождения, не обладая талантами и заслугами, и

закабаляет народ. Он также опасался крайностей, бунтов и революционных

переворотов, не верил в способность народных масс самостоятельно руководить

общественной жизнью …» [3, с. 396].

Ницше объявлял волю к власти одной главной

основой мирового процесса, движущая сила истории – «ненасытное стремление к

проявлению власти и применение власти, пользование властью как творческий

инстинкт». Мораль для просветителя играет разлагающую роль, это «оружие

слабых», «инстинкт толпы», который преодолевают «сверхчеловеки» «сверхчеловека» [15, с. 298; 16, с. 272].

Классический филолог излагает признаки

аристократичности: не поручать кому-нибудь свою ответственность и делиться ею;

умножать собственные преимущества и, пользуясь ими, причислять к своим

обязанностям. Так цинично, по сути, определяется его основное кредо элитаризма

– сильная власть аристократии, которая «должна твердо верить, что существует не

для общества, а общество не более чем фундамент и подмостки, на которых высоко

стоят высшие знатности.

Это определение элитаристского идеала в XX веке

модернизировалось будет модернизироваться, ему ей будут придавать более

«пристойный» вид в глазах демократических кругов, но сущность его ее не

изменилась и по сегодняшний день. Многим теоретикам и практикам оно она

импонирует и является моральным оправданием их политических взглядов.

В заключение заключении можно сказать, что

проблема взаимоотношений власть имущих и общества – неизменная проблема

общественной мысли данных эпох. И выработка устойчивых основ социального,

экономического и политического устройства всегда происходила в упорной борьбе

за подчинение общества и государства демократическим принципам.

Список литературы:

1. Антология

мировой философии. В 4 томах / [редактор-составитель Соколов В.В.].

(АН СССР. Ин-т философии. Философское наследие). Том 1. Философия

древности и средневековья. Часть 1. – М.: Мысль, 1969. 576 с.

2. Ашин Г.К.

Курс истории элитологии. – М.: МГИМО (У), 2003. 302 с.

3. Гельвецкий К.А.

О человеке, его умственных способностях и его воспитании. Академия наук СССР.

Институт философии. – М.: Соцэкгиз, 1938. 482 с.

4. Гоббс Т.

Избранные произведения. – М.: 1964. Т. II. С. 71.

5. Гоббс Т.

Сочинения в двух томах. Т. 2 / Сост., ред., авт. примеч.

В.В. Соколов; пер. с лат. и англ. – М.: Мысль, 1991. 731 с.

6. Данэм Б.

Герои и еретики. Политическая история западной мысли. – М.: Прогресс, 1967.

504 с.

7. Зорькин В.Д.

Политические взгляды Никколло Макиавелли / Вестник МГУ. Серия «Право». 1969.

№ 8. С. 18.

8. История

философии в кратком изложении. Пер. с чешского Богута И.И. – М.: Мысль,

1995. 590 с.

9. Култыгин В.П.

Ранняя немецкая классическая социология [Текст] / В.П. Култыгин. –

М.: Наука, 1991. С. 64–76.

10. Макиавелли Н.

Государь. Рассуждения на первые три книги Тита Ливия / пер. с итал. под ред.

Н. Курочкина. – СПб.: Типография Тиблена и Кo (Неклюдова), 1869.

С. 14–15.

11. Макиавелли Н.

Избранные сочинения. Москва: Художественная литература, 1982. 503 с.

12. Макиавелли Н.

Рассуждение о первой декаде Тита Ливия. Изб. соч. – М.: Росспэн, 1982.

С. 248–249.

13. Мировский Б.В.

Гоббс. – М.: Мысль, 1975. 208 с.

14. Монтескье Ш.

Избранные произведения. – М.: Госполитиздат. 1955. 803 с.

15. Ницше Ф.

Полн. собр. соч. – М.: 1909. Т. IX. С. 298.

16. Ницше Ф.

По ту сторону добра и зла. Сочинения в 2 т., том 2. – М.:

Издательство «Мысль», 1990.

17. Раймон А.

Этапы развития социологической мысли. – М.: Издательская группа Прогресс

Политика. 1993. 608 с.

18. Соколов В.В.

Бытие, познание, человек и общество в философской доктрине Томаса Гоббса /

В.В. Соколов // Гоббс Т. Сочинения. В 2 т. Т. 1 /

Т. Гоббс. – М.: Мысль, 1989. С. 3–65.

19. Титаренко М.

Древнекитайский философ Мо Ди, его школа и учение. Наука. 1985. 246 с.

20. Ческис А.А.

Томас Гоббс. – М., 1929.

Понятие «интерес» в философской и политико-правовой мысли эпохи Просвещения | Азнагулова

1. Агузаров Т. К., Грачева Ю. В., Чучаев А. И. Охрана власти в уголовном праве России (de lege lata u de lege ferenda). — М., 2016.

2. Антисери Д., Реале Дж. Западная философия от истоков до наших дней. В 4-х т. Т. 3. От Возрождения до Канта / пер. и ред. С. А. Мальцевой. — СПб., 2003.

3. Аристотель. Сочинения в 4 т. — М., 1983. — Т. 4.

4. Вольтер. Философские сочинения : пер. с франц. / отв. ред., сост. В. Н. Кузнецов. — М., 1988.

5. Гадамир Х.-Г. Истина и метод: основы философской герменевтики : пер.

с нем. / под общ. ред. Б. Н. Бессонова. — М., 1988.

6. Гегель Г. В. Ф. Работы разных лет : в 2 т. — М., 1971. — Т. 2. Философская пропедевтика.

7. Гельвеций К. А. Сочинения: в 2 т. — М., 1974. — Т. 2.

8. Гольбах П. Избранные произведения : в 2 т. : пер. с фр. / под общ. ред. и со вступ. статьей Х. Н. Момджяна. — М., 1963. — Т. 1.

9. Санктис Ф. де. История итальянской литературы : в 2 т.- М., 1964. — Т. 2.

10. Дидро Д. Избранные произведения. — М.- Л., 1951.

11. Кант И. Критика практического разума / пер. с нем. Н. М.

Соколова. — СПб., 1908.

12. Керимов Д. А. Избранные произведения : в 3 т. — М., 2007.

13. Коркунов Н. М. Лекции по общей теории права. — М., 2013.

14. Кузнецов В. Н. Философское творчество Вольтера и современность // Вольтер. Философские сочинения : пер. с франц. / отв. ред., сост. В. Н. Кузнецов. — М., 1988.

15. Макиавелли Н. Государь. — М., 2014.

16. Матузов М. Н., Экимов А. И. Интересы и право в социалистическом обществе. Л., 1984. 135 с. : (рецензия) // Правоведение. — 1885. — № 5.

17. Момджян Х. Н. Клод Адриан Гельвеций // Гельвеций К. А. Сочинения в 2-х т. / под ред. Х. Н. Момджяна. Т. 1. — М., 1974.

18. Рассел Б. История западной философии и ее связи с политическими и социальными условиями от Античности до наших дней : в 3 кн. / науч. ред. В. В. Целищев. — М., 2009.

19. Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре: трактаты / пер. с фр. А. Хаютина, В. Алексеева-Попова. — М., 2000.

20. Чучаев А. И., Фирсова А. П. Уголовно-правовое воздействие: понятие, объект, механизм, классификация. — М., 2013.

21. Штайн В. Хронология мировой цивилизации : в 2 т. / отв. ред. Е. Лакирева. — М., 2003. — Т. 1.

22. Экимов А. И. Интересы и право в социалистическом обществе.

Понятие «Интерес» в философской и политико-правовой мысли эпохи Просвещения Текст научной статьи по специальности «Философия, этика, религиоведение»

из истории правовой мысли

Г. М. Азнагулова*

ПОНЯТИЕ «ИНТЕРЕС» В ФИЛОСОФСКОЙ И ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ МЫСЛИ ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ

Аннотация. В статье рассматриваются основные направления развития понятия «интерес» в философских и политико-правовых воззрениях мыслителей эпохи Просвещения в Западной Европе, охватывающей XVII—XVШ вв., которые прошли долгий эволюционный путь, породивший различные интерпретации и концепции. Теоретические предпосылки учения об интересе, основы которого наметились уже в античной философии, получили определенное развитие в эпоху Возрождения, в частности, в трудах Н.

Макиавелли, объявившего примат государственных интересов над интересами личными. Эпоха Просвещения дала целую плеяду крупных мыслителей — философов, политиков, естествоиспытателей, которые внесли неоценимый вклад в развитие общефилософских и политико-правовых воззрений на человека, природу и общество. Жизнь и деятельность просветителей проходила в исторический период обострения противоречий феодально-монархического абсолютизма, с одной стороны, а с другой — становления и развития промышленного производства, вызвавшего потребности в естественно-научных, технических знаниях, а также в социальной философии. Для общественной и философской мысли того времени характерны рационализм и свободомыслие, борьба с клерикализмом и утверждение материалистических идей. В политико-правовой сфере актуализируются идеи равенства и свободы.

В работе особое внимание уделено воззрениям Т. Гоббса, Ф.-М. А. Вольтера, Д. Дидро, Ж.-Ж. Руссо, К. А. Гельвеция, П.

Ключевые слова: юриспруденция, философия права, политико-правовая мысль, интерес, благо, общественный интерес, согласование личных и общественных интересов, государственный интерес, национальный интерес государства, государственная воля, общество, социальное взаимодействие.

001: 10.17803/1729-5920.2016.120.11.162-174

Л

огика развития общества на каждом историческом этапе с неизбежностью ставит

проблему философского и политико-правового осмысления общественных отношений

© Азнагулова Г. М., 2016

* Азнагулова Гузель Мухаметовна, кандидат юридических наук, доцент Башкирского государственного университета а[email protected]

450005, Россия, г. Уфа, ул. Достоевского, д. 131

как сложного многоуровневого переплетения, материального и духовного бытия человека. Наиболее общее свойство, присущее различным аспектам процесса этого осмысления зиждется на субстанциональном понимании и понятийном мышлении.

Сказанное выше оправдывает обращение вновь к анализу некоторых понятий и категорий правовой науки, поскольку они, как и сама правовая материя, будучи социально и исторически обусловленными и находясь в развитии, являются динамичными.

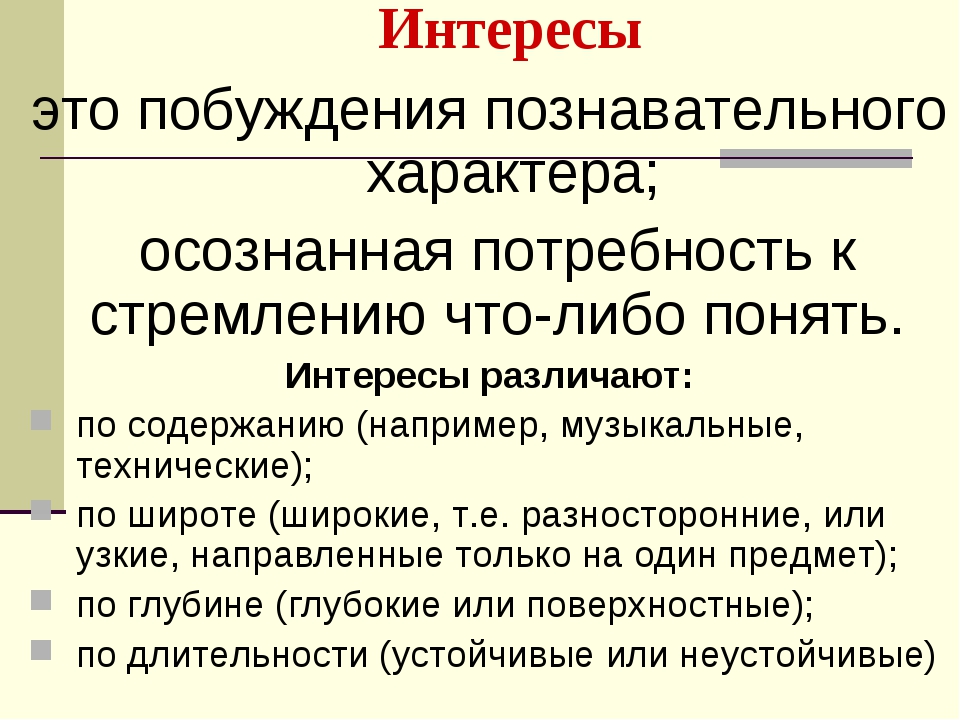

Одним из понятий, разночтение по содержанию которого, в частности в праве, продолжает сохраняться несмотря на большое разнообразие работ отечественных и зарубежных исследователей, является понятие «интерес». Это состояние не может означать ошибочность отдельных взглядов, а явно подчеркивает сложность, многоплановость и многоаспектность той реальности, которая способна побуждать известные личные и государственные интересы.

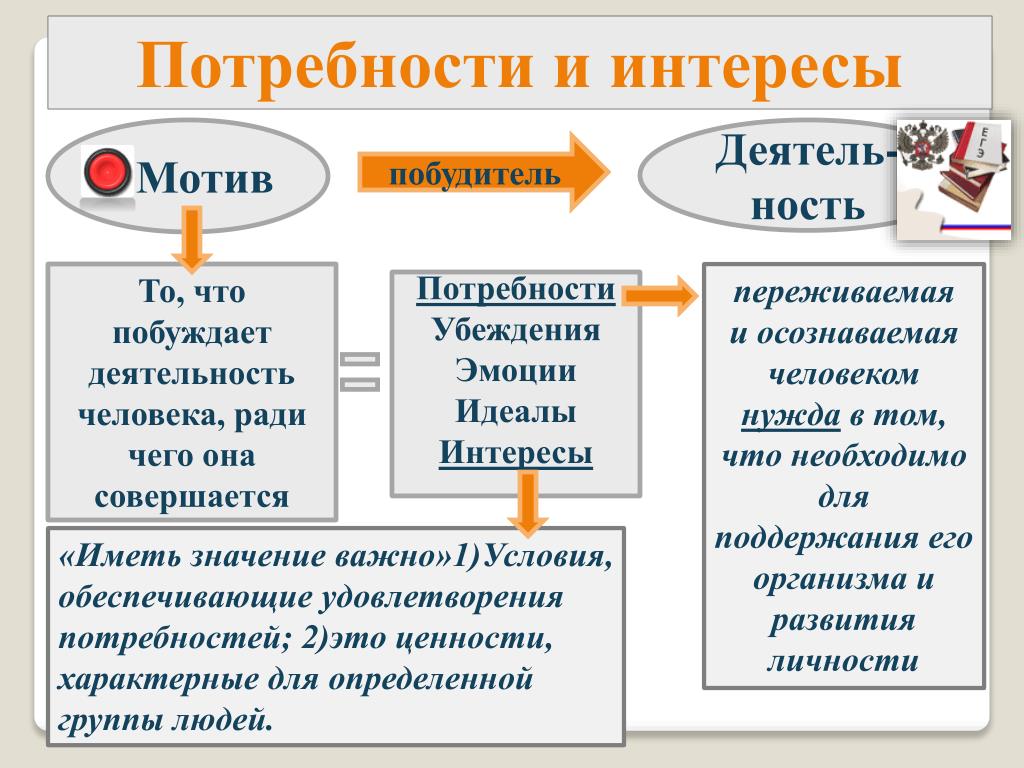

Проблема взаимодействия интересов и политико-правовой материи имеет важное методологическое и практическое значение. Так,

требует глубокого научного анализа проблема соотношений в системе понятий «потребность, интерес, мотив, цель, воля, деятельность» с философских и политико-правовых позиций. Ограничимся здесь следующими замечаниями.

Как отмечает Д.

А. Керимов, «в законодательстве отражается… общественный интерес»2 и «право, законодательство и их реализация обретает динамизм и действенность благодаря воле, в сжатом виде содержащей в себе потребности, интересы, цели государства»3.

Заслуживает серьезного внимания фундаментальная монография А. И. Экимова4, где дан глубокий научный анализ, в частности, проблемы согласования в праве индивидуальных, коллективных и общий интересов, выдвинуто значимое положение о взаимодействии интересов и права. В рецензии на эту работу Н. И. Матузов отмечает: «Интересы получают сложное и многообразное проявление в праве как на стадиях его становления, формирования, так и в процессе функционирования, реализации. Они отражены не только в нормах права, но и во всех производных от права явлениях — правоотношениях, субъективных правах и обязанностях, правоприменительных актах, правовом статусе личности, законности, правопорядка и т.п. В силу этого сама проблема в целом приобретает многоплановый и многоаспектный характер.

В условиях демократизации общественно-политической жизни в России важное значение приобретает исследование проблем охраны и защиты личных и государственных интересов в рамках отраслевых юридических наук. К примеру, в сфере уголовно-правовой науки эти проблемы нашли широкое освещение в трудах А. И. Чучаева и его учеников6.

Заметим далее, что интерес как философский, политико-правовой и этический феномен привлекал серьезное внимание мысли-

КеримовД. А. Избранные произведения : в 3 т. М., 2007. Керимов Д. А. Избранные произведения. Т. 1. С. 152. Указ. соч. С. 153.

Экимов А. И. Интересы и право в социалистическом обществе. Л., 1984.

Матузов М.

Чучаев А. И., Фирсова А. П. Уголовно-правовое воздействие: понятие, объект, механизм, классификация. М., 2013 ; Агузаров Т. К., Грачева Ю. В., Чучаев А. И. Охрана власти в уголовном праве России (de lege lata u de lege ferenda). М., 2016.

2

3

4

5

6

телей начиная уже со времен Античности. Если отдельные аспекты понятия «интерес» встречаются уже в трудах Платона (427—347 до н. э.)7 и Аристотеля (384—322 до н. э.)8, то в эпоху Возрождения в политической философии Никколо Макиавелли (1469—1527 гг.

Политико-правовая мысль получила мощное развитие в эпоху Просвещения. Начиная с XVII в., когда на почве разлагающегося феодализма происходит зарождение капитализма, набирает силу научно-технический прогресс, развиваются производительные силы, возникают новые формы общественных отношений, ведущие к изменению сознания и мировоззрения людей.

Гоббс (1588—1679), бывший некоторое время секретарем у Ф. Бэкона, считается в юридической науке основоположником теории общественного договора и идеи государственного суверенитета и др. «Он не терпелив к тонкостям и слишком склонен разрубать гордиев узел, — пишет Б. Рассел. — Несмотря на это, его теория государства заслуживает тщательного рассмотрения, тем более что она более современна, чем любая предыдущая теория, даже теория Макиавелли»12. В сфере общественно-политических наук Т. Гоббс возводил в абсолют значение методов евклидовой геометрии, основанной на системе аксиом, изложенной Евклидом уже в III в.

7 Платон. Государство, или о справедливости // Полное собрание сочинений: в 1 т. М., 2013. С. 850—851.

8 Аристотель. Политика // Соч. в 4 т. М., 1983. Т. 4.

9 Макиавелли Н. Государь. М., 2014.

10 Макиавелли Н. Указ. соч. С. 642.

11 Рассел Б. История западной философии и ее связи с политическими и социальными условиями от Античности до наших дней : в 3 кн. / науч. ред. В. В. Целищев. М., 2009.

12 Рассел Б. Указ. соч. С. 5—9.

13 Гегель Г.

как пером, так и мечом, между тем как учения о линиях и фигурах не подлежат спору, ибо истина об этих последних не задевает интересов людей, не сталкиваясь ни с их честолюбием, ни с их выгодой или вожделениями»14. Разумеется, подобное обоснование невозможности перенесения принципов логической системы в сферу правовых отношений, в силу сказанного выше, не может быть признано удовлетворительным. Однако вне зависимости от способа доказательства высказанная Т. Гоббсом мысль в содержательной своей части была прогрессивной. Выступая против частных интересов, Т. Гоббс призывает изучать в первую очередь интересы и сущность человека, что даст возможность выявить особенности естественного и общественного бытия. Государство, по его учению, возникая в результате общественного договора, обладая «необычной и страшной силой», может защитить интересы человека и групп людей.

Существенный вклад в анализ природы и содержания понятия «интерес» внесли французские философы. Целая плеяда выдающихся мыслителей французского Просвещения своими материалистическими идеями справедливости, равенства и добродетели, направленными против феодально-монархического режима, фактически подготовила Французскую революцию 1789—1794 гг., начатую взятием Бастилии и завершившуюся глубокой трансформацией политической, правовой и социальной системы Франции.

Важной особенностью в деятельности французских просветителей является тот факт, что свои философские и политико-правовые взгляды они излагали на национальном — французском — языке в различных изданиях, доступных для широких слоев образованной части общества.

связи следует упомянуть, что один из главных представителей философии Нового времени нидерландский философ-рационалист Бенедикт Спиноза (1632—1677) писал исключительно на латыни.

К влиятельным представителям французского Просвещения принадлежит и крупный деятель французской и мировой культуры, сторонник естественного права Франсуа-Мари Аруэ Вольтер (1694—1778). Вся художественная проза и поэзия Вольтера представляют собой философские сочинения. В своей социальной философии он пытается реализовать в жизни концепцию «просвещенного правления», ассоциирующейся, на наш взгляд, с платоновской идеей о правителях-философах и идеальном государстве15, которое, в отличие от платоновской формы правления, Вольтером мыслится как некий союз философов и государей.

14 Гоббс Т.

15 Платон. Полное собрание сочинений. С. 866.

16 Вольтер. Философские сочинения : пер. с франц. / отв. ред., сост. В. Н. Кузнецов. М., 1988. С. 237.

17 Вольтер. Указ. соч. С. 269.

конов»18. Основные идеи свободы сводились Вольтером к зависимости человека только от закона государства. Отказываясь от идеи детерминации нравственных норм юридическими законами, он полагает, что «добродетель и порок, моральное добро и зло во всех странах являются тем, что полезно либо вредно обще-ству»19. «Благо общества является столь несомненной единственной мерой нравственного добра и зла», — пишет он.

Содержание юридических законов Вольтер связывает с интересами субъектов права и условиями географической среды. Так, он полагает, что «большинство законов имеет видимость произвольных: они зависят от интересов, страстей и мнений тех, кто их придумал, и от характера климата местности, где люди объединились в общество»20. Этими высказываниями Вольтер излагает свою точку зрения о влиянии господствующих политических сил и внешней среды на правовую систему государства. Явным интересом для человека Вольтер считает порядочность, честность и добродетель, отмечает большую общественную значимость нравственного воспитания людей.

Таким образом, философские и политико-правовые размышления Вольтера о природе, человеке и обществе всегда тесно связаны с социально-нравственными и политико-правовыми вопросами человеческого бытия. «Они оживлены, — пишет В. Н. Кузнецов, — страстью борца с несправедливостью и мракобесия, полны юмора, а порой и сарказма, что придает им особую действенность»21.

Как известно, в буржуазной философии XVIII века явственно присутствует просветительский утопизм при анализе сущности человека и общества, его представители сделали большой шаг к материалистическому понима-

нию процесса познания природы человека и общества.

Следует отметить, что в истории политических и правовых учений Д. Дидро не избалован вниманием исследователей, как это имеет

18 Вольтер. Указ. соч. С. 269.

19 Указ. соч. С. 269.

20 Указ. соч. С. 268.

21 Кузнецов В. Н. Философское творчество Вольтера и современность // Вольтер. Философские сочинения.

22 Философский энциклопедический словарь. М., 1989. С. 171—172.

23 Дидро Д. Избранные произведения. М.—Л., 1951. С. 345.

24 Кузнецов В. Н. Философское наследие Дидро // Дидро Д. Сочинения в 2 т. : пер. с фр. / сост., ред., вступит. ст. и примеч. В. Н. Кузнецова. М. : Мысль, 1986. Т. 1. С. 3—57.

25 Дидро Д. Сочинения в 2 т. Т. 1. С. 76.

26 Указ. соч.С. 111.

27 Избранные произведения. С. 352.

28 Указ. соч. С. 352.

место в истории развития материалистических взглядов в философии. Одна из причин этого кроется в том, что в своих трудах он не дает явных политико-правовых конструкций, а излагает свои взгляды на справедливые государственное устройство и законодательство, которые в условиях существующих тогда социально-политических и правовых отношений усматривает в буржуазном государстве, выступает открыто против феодально-монархического государственного режима.

Заметное место в политико-правовой мысли Просвещения занимает ученый-естествоиспытатель, выдающийся мастер художественного слова, философ Жан-Жак Руссо (1712—1778).

лает общую не столько число голосов, сколько общий интерес, объединяющий голосующих, ибо при такого рода устроении каждый по необходимости подчиняется условиям, которые он делает обязательными для других»30. Согласно Руссо, противоречие частных интересов послужило причиной становления общества, а согласие частных интересов сделало возможным то, что лишь общая воля может управлять делами государства. «Общественную связь, — пишет он, — образует как раз то, что есть общего в этих различных интересах; и не будь такого пункта, в котором согласны все интересы, никакое общество не могло бы существовать.

29 Дидро Д. Избранные произведения. С. 356.

30 Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре: трактаты / пер. с фр. А. Хаютина, В. Алексеева-Попова. М., 2000. С. 222.

31 Указ. соч. С. 216.

32 Указ. соч. С. 227.

33 Указ. соч. С. 212.

34 Указ. соч. С. 210—211.

погрешимости и абсолютности народного суверенитета.

Необходимо также указать, что демократия Руссо и его воззрения о республиканской форме правления, хотя и носят умозрительный, метафизический характер, оказали большое влияние на развитие политико-правовой культуры своей эпохи, конституционную реформу Франции в XVIII в.

Клод Адриан Гельвеций (1715—1771) важное место отводил проблеме интереса. Автор теории личного интереса, родоначальник утилитаризма, он был глубоко убежден в том, что на всех этапах исторического развития общества личные и групповые интересы выступают регуляторами поведения людей, «.единственной и универсальной движущей силой для людей»35. Рассуждая об общественном благе, интересе в позитивном плане, Гельвеций видит принципиальные различия его от себялюбия, считает, что интерес, имеющий физиологическую природу, фиксирует внимание людей и является «производительным началом их ума»36. Он называет благородным интерес добродетельного человека, направленного на достижение общественного блага. «Если физический мир подчинен закону движения, то мир духовный не менее подчинен закону интереса, — отмечает он, — на Земле интерес есть всесильный волшебник, изменяющий в глазах всех существ вид всякого предмета»37.

ективирован субъективный интерес. И нельзя не согласиться с утверждением известного советского философа Х. Н. Момджяна, когда он пишет, что «сами интересы в толковании Гельвеция не выступали как нечто обусловленное производственными отношениями. Невозможно не заметить превалирующую биологическую, физиологическую природу интереса в трактовке Гельвеция. <…> Гельвеций не имел научных представлений о классовой структуре общества, о классовых интересах. Но он отчетливо фиксировал наличие различных сословий в обществе и принадлежность людей к тем или иным сообществам»39. Гельвеций придерживается точки зрения о необходимости согласования интересов различных сообществ в законодательном процессе. «Если почти во всех государствах законы не связаны между собой и кажутся чем-то чисто случайным, то лишь потому, что создатели их, руководствовавшиеся различными взглядами, интересами, мало заботились о согласовании их, — пишет он и далее добавляет: — .Достоинство законов зависит от единства взглядов законодателя, от взаимной зависимости законов. .Но для того, чтобы установить эту зависимость, надо иметь возможность относить их все к одному простому принципу, каковым является общественная польза.»40. Поскольку, по Гельвецию, правильно понятый личный интерес непременно должен совпадать с интересом общественным, имеющиеся в социальной практике противоречия между ними он сводит к своекорыстию и некомпетентности людей, несовершенству законов государства.

Гельвеций подчеркивает наличие многих истин, которые являются общепризнанными, поскольку не противоречат ничьим интересам. В области политики, морали, религии и т.д., где могут наиболее остро выступать разногласия тех или иных явлений, по Гельвецию, допускается возможность установления истины, если ее будут искать люди, умеющие сочетать частный интерес с общественным. Он пишет: «Справедливость наших суждений и поступков — есть всегда только счастливое совпа-

35 Гельвеций К. А. О человеке // Сочинения в 2 т. М., 1974. Т. 2. С. 260.

36 Указ. соч. 261.

37 Гельвеций К. А. Об уме // Сочинения в 2 т. Т. 1. С. 186—187.

38 Указ. соч. С. 214.

39 МомджянХ. Н. Клод Адриан Гельвеций // Гельвеций К.

40 Гельвеций К. А. Об уме. С. 272.

дение наших интересов с интересами общественными»41. При этом у него общественный интерес выступает приоритетным по отношению к личному интересу: «.надо жертвовать всеми личными интересами ради общего интереса»42.

Отсюда явствует, что Гельвеций разграничивает личный, сословный и общий интересы, придавая последнему особое значение, принимает общий интерес в качестве критерия истинной морали, охватывающего отдельные аспекты права при его характеристике. Так, Гельвеций, относя к важным добродетелям в государстве справедливость, достижение которой он усматривает в просвещении, отмечает целесообразность отстранения от власти выразителей частных интересов в решении задачи создания на основе морали совершенного законодательства.

Один из выдающихся философов-материалистов XVII в. Поль Анри Гольбах (1723—1789), подчеркивая ведущую роль личности в развитии общества, считал, что на формирование самой личности решающее влияние оказывает общественная среда, понимаемая им узко как лишь форма политического управления43. П. А. Гольбах, определяя понятие интереса как «объект, с которым каждый человек связывает — в зависимости от своего темперамента и своих идей — представление о своем счастье», толковал его в качестве побудительной силы человеческих поступков44. «Интерес добродетельного человека состоит в том, чтобы заслужить своим поведением любовь и одобрение других людей и не сделать ничего такого, что могло бы унизить его в собственных глазах. — писал он. — .Интерес есть единственный мотив человеческих действий»45. В своих трудах Гольбах поддерживал мысль Гельвеция о соотношении личных и общественных интересов, идею о детерминирующей роли последних46,

выдвигал идею о ведущей роли материальных интересов в общественном развитии, считая в то же время, в отличие от Гельвеция, что антагонизм во взглядах людей обусловлен не их невежеством, а непримиримыми противоречиями их интересов47.

Развивая утилитаристский подход в учении о государстве и праве, как и своей этики в целом, Гольбах полагал, что законодательство «должно способствовать удовлетворению потребностей государства»50, являющегося, по нему, априори выразителем общих интересов, имеющего своей целью достижение общего блага.

41 Гельвеций К. А. Об уме. С. 213.

42 Гельвеций К. А. О человеке. С. 463.

43 Гольбах П. Избранные произведения : в 2 т. : пер. с фр. / под общ. ред. и со вступ. ст. Х. Н. Момджяна. М., 1963. Т. 1. С. 715.

44 Указ. соч. С. 312.

45 Указ. соч. С. 311.

46 Указ. соч. С. 530, 533, 534.

47 Указ. соч. С. 293.

48 Указ.

49 Указ. соч. С. 41, 97, 530, 389.

50 Указ. соч. С. 533.

ограничимся замечанием о том, что следует различать мораль и право. «В основе права, — пишет Г. В. Ф. Гегель, — лежит свобода отдельного человека, и право заключается в том, чтобы я обращался с другим как со свободным существом»51. Весьма интересную трактовку различия морали и права дает известный русский юрист Н. М. Коркунов (1853—1904). Он считает, что «.различие нравственности и права может быть сформулировано очень просто. Нравственность дает оценку интересов, право — их разграничение»52. Последнее представляет не что иное, как различение функций права и морали в обществе.

Представителям немецкого Просвещения характерно использование метода рационального анализа, требующего строгого уточнения понятий, совершенства доказательств и отказ от резких и поспешных выводов. Основателем этого метода выступил выдающийся представитель немецкого Просвещения, математик и философ Христиан Вольф (1679—1754), высоко ценивший философские взгляды и математику Готфрида Вильгельма Лейбница (1646—1716). Сфера его научных интересов охватывала практическую философию, естественное и международное право, политику, математику и физику. В обоснование своего метода анализа Вольф отмечал, что «в философском методе не следует применять термины без четкого определения и считать верным то, что не было убедительно доказано; в высказываниях нужно с одинаковым тщанием определять как субъект, так и предикат, с помощью которых объясняется то, что следует за ними»53. Этот метод он использовал и при написании значимых трудов по праву: «Естественное право» (1740—1741) и «Международное право» (1750—1759).

Немецкое Просвещение в качестве своих теоретических предпосылок имела философию Лейбница, а также теорию Ньютона, идеи английских и французских просветителей.

фендорфа (1632—1694) и Христиана Томазия (1655—1728). С. Пуфендорф разрабатывал вопросы естественного права и проблему разума. Им сформулирован принцип о том, что естественное право является разумным правом и в силу этого не может основываться на религиях, поскольку, по его мнению, право представляет собой правило действий и отношений между людьми не как представителей определенной религии. Христиан Томази занимает заметное место в истории права54 на том основании, что он предвосхитил идею различия между правом и моралью; идеи свободы, перешедшие из теории в практическую сферу — идеи, которые с иными философскими основаниями найдут развитие у И. Канта.

Достижение философской мысли немецкого Просвещения тесным образом связано с именем Иммануила Канта (1724—1804), поистине титанического мыслителя, основоположника немецкой классической философии55.

Жизнь и творчество И. Канта протекали в период, когда Германия была раздробленным государством, состоящим из большого числа самостоятельных образований. В стране утвердился так называемый княжеский абсолютизм, отличающийся от феодально-монархического абсолютизма других стран Европы того времени тем, что распространялся только на отдельные княжества, а не в рамках всей империи, которая была децентрализованной56. Политическая ситуация характеризовалась соперничеством за верховенство в империи между Пруссией и Австрией, которые являлись наиболее крупными абсолютистскими государствами. В числе основных тенденций государственно-правового развития Пруссии в XVIII в. была централизация и милитаризация государственного аппарата путем внедрения системы воинской службы. Кант стал свидетелем кризиса французского абсолютизма, Великой французской революции и провозглашения буржуазной Французской республики. В этот период трудами великих философов, прогрес-

51 Гегель Г.

52 Коркунов Н. М. Лекции по общей теории права. М., 2013. С. 39.

53 Антисери Д., Реале Дж. Западная философия от истоков до наших дней : в 4 т. / пер. и ред. С. А. Мальцевой. СПб., 2003. Т. 3. От Возрождения до Канта. С. 349.

54 Коркунов Н. М. История философии права. М., 2014. С. 143—157.

55 Спиркин А. Г. Философия. М., 2010. С. 135.

56 История государства и права зарубежный стран : в 2 т. / отв. ред. Н. А. Крашенинникова, О. А. Жидков. М., 2009. Т. 1. С. 372.

сивных деятелей литературы и искусств Александра Баумгартена (1714—1762)57, Готхольда Эфраима Лессинга (1729—1781)58, Иоганна Вольфганга Гете (1749—1832)59 и других распространяются прогрессивные материалистические воззрения, идеи справедливости, добра и равенства людей.

XVIII в. характеризуется значительными научными открытиями и крупными достижениями в машиностроении, так, начало производства паровых машин знаменует собой первую промышленную революцию (1700), создается улучшенный паровой двигатель (1769, Д. Уатт ), текстильная машина (1779), молотилка (1789), электрический телеграф (1774) и др.60 Все это вызвало потребность в новом философском осмыслении бытия человека в природе и обществе.

Свои основные труды, явившиеся результатом многолетних упорных размышлений, Кант опубликовал в зрелом возрасте. Можно догадаться в том, что он, будучи великим мыслителем, не имел сомнений в истинности выдвигаемых положений, а доводил до безупречной обоснованности свои доказательства, не отвергая и существующую философскую мысль своей эпохи. Важное место в философии И. Канта занимает его политико-правовое учение, изложенное в трудах «Критика чистого разума» (1781), «Критика практического разума» (1788), «Критика способности суждения» (1790), «К вечному миру» (1795), «Метафизика нравов» (1797) и др.

ное значение и привлекает внимание многих ведущих исследователей современных проблем государства и права.

Важное место в философии И. Канта занимает учение о человеке, которое есть «самый главный предмет в мире», отличается от всего живого наличием сознания. Он утверждает, что «.все разумные существа подчинены закону, по которому каждое из них должно обращаться с самим с собой и со всеми другими не только как со средством, но также как с целью самой по себе»61.

Кантовское рассмотрение человека как самого по себе как цель представляет абстрактную форму учения о правах человека, приводящего к противоречию с принципом справедливости, разрешение которого требует согласования интересов частного лица и большинства людей.

И. Кант затрагивает проблему интереса с точки зрения критики практического разума и разработки системы морали. Его труд «Основы метафизики нравственности»62 имеет выдающееся историческое значение и содержит понятие «категорический императив», который означает всеобщий характер морали как области должного.

Понятие морали по Канту основывается на идее объективного принципа, навязываемого воле, принадлежит к сфере безусловного должного, а само долженствование как действие не обусловлено никакими интересами и целями субъекта. При этом идея объективного принципа навязывается воле таким образом, что воля «.должна быть не просто подчинена закону, а подчинена ему так, чтобы она рассматривалась так же как сама по себе законодательствующая и именно лишь поэто-

57 Александр Баумгартен предложил термин «эстетика». Его труды высоко оценены Кантом, «Эстетику» Баумгартена он использовал в своих лекциях.

58 Выдающийся писатель, драматург, философ — борец против сил реакции феодальной идеологии, ортодоксов богословия.

59 Гениальный немецкий поэт и мыслитель. Окончил юридический факультет университета в Страсбурге, имел диплом доктора права. Его идеи о патриотизме, духовности, профессиональной компетентности государственных чиновников и другие имеют важное значение и для современной России (см.: Горохов П. А. Философские основания мировоззрения Иоганна Вольфганга Гете : дис. . д-ра филос. наук. Оренбург, 2003).

60 Штайн В. Хронология мировой цивилизации : в 2 т. / отв. ред. Е. Лакирева. М., 2003. Т. 1.

61 Кант И.

62 Указ. соч. С. 219—310.

му как подчиненная закону (творцом которого она может считать самое себя)»63. Далее в том же контексте И. Кант добавляет: «.если мы мыслим такую волю (волю, устанавливающую всеобщие законы. — А. Г.), то хотя воля, подчиненная законам, и может еще быть связана с этим законом посредством какого-то интереса, однако воля, которая сама есть высшая законодательница, тем самым уже не может зависеть от какого-нибудь интереса.»64. Следовательно, выдвигается принцип автономии воли, а интерес человека не выступает причинением его воли (курсив наш. — А. Г.).

В то же время И. Кант утверждает, что «.интерес есть то, благодаря чему разум становится практическим, то есть становится причиной, определяющей волю»65. Можно предположить тогда, что при определенных условиях интерес может выступить как причина моральных действий.

Этическая система И. Канта, будучи идеалистической, не в полной мере решает проблему соотношения разума и воли, интереса и воли, свободы и необходимости, поскольку не учитывает социально-историческую обусловленность этих понятий. Однако современным значением наполнены слова И. Канта: «Моральный закон для воли всесовершеннейшего существа есть закон святости, но для воли

каждого конечного разумного существа есть закон долга, моральной принудительности, определения его поступков через уважение к закону и из благоговения к своему долгу»66.

Таким образом, начиная уже со времен античной философии «интерес» рассматривался как важное понятие, отражающее сложный, многогранный и противоречивый характер бытия человека и общества.

Различные толкования представителями эпохи Просвещения понятия «интерес» ввиду идеалистического характера их социальных концепций не основаны на его социально-исторической обусловленности, не затронули политико-правовые аспекты его содержания. Изучая проблемы интереса с этических позиций, указывая на необходимость согласования частных и общих интересов в государственных законах, они оставили вне поля рассмотрения такие важнейшие вопросы, как, к примеру, вопросы о субъектах права, правах и обязанностях, политико-правовых гарантиях защиты и охраны законных интересов. Вместе с тем, развивая концепцию интересов как основанных на потребностях человека и общества, идею о ведущей роли материальных интересов в общественном развитии, материалистическое понимание природной и общественной сущности человека, о тесной взаимосвязи права и морали, просветители XVII—XVШ вв. оказали огромное влияние на развитие общефилософской и политико-правовой мысли.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Агузаров Т. К, Грачева Ю. В., Чучаев А. И. Охрана власти в уголовном праве России (de lege lata u de lege ferenda). — М., 2016.

2. Антисери Д., Реале Дж. Западная философия от истоков до наших дней. В 4-х т. Т. 3. От Возрождения до Канта / пер. и ред. С. А. Мальцевой. — СПб., 2003.

3. Аристотель. Сочинения в 4 т. — М., 1983. — Т. 4.

4. Вольтер. Философские сочинения : пер. с франц. / отв. ред., сост. В. Н. Кузнецов. — М., 1988.

5. ГадамирХ.-Г. Истина и метод: основы философской герменевтики : пер. с нем. / под общ. ред. Б. Н. Бессонова. — М., 1988.

6.

7. Гельвеций К. А. Сочинения: в 2 т. — М., 1974. — Т. 2.

63 Кант И. Основы метафизики нравственности. С. 273.

64 Указ. соч. С. 273.

65 Кант И. Критика чистого разума / пер. с нем. Н. М. Соколова. СПб., 1908. С. 306.

66 Указ. соч. С. 86.

8. Гольбах П. Избранные произведения : в 2 т. : пер. с фр. / под общ. ред. и со вступ. статьей Х. Н. Мом-джяна. — М., 1963. — Т. 1.

9. Санктис Ф. де. История итальянской литературы : в 2 т.— М., 1964. — Т. 2.

10. Дидро Д. Избранные произведения.

11. Кант И. Критика практического разума / пер. с нем. Н. М. Соколова. — СПб., 1908.

12. Керимов Д. А. Избранные произведения : в 3 т. — М., 2007.

13. Коркунов Н. М. Лекции по общей теории права. — М., 2013.

14. Кузнецов В. Н. Философское творчество Вольтера и современность // Вольтер. Философские сочинения : пер. с франц. / отв. ред., сост. В. Н. Кузнецов. — М., 1988.

15. Макиавелли Н. Государь. — М., 2014.

16. Матузов М. Н., ЭкимовА. И. Интересы и право в социалистическом обществе. Л., 1984. 135 с. : (рецензия) // Правоведение. — 1885. — № 5.

17. МомджянХ. Н. Клод Адриан Гельвеций // Гельвеций К.

18. Рассел Б. История западной философии и ее связи с политическими и социальными условиями от Античности до наших дней : в 3 кн. / науч. ред. В. В. Целищев. — М., 2009.

19. РуссоЖ.-Ж. Об общественном договоре: трактаты / пер. с фр. А. Хаютина, В. Алексеева-Попова. — М., 2000.

20. Чучаев А. И, Фирсова А. П. Уголовно-правовое воздействие: понятие, объект, механизм, классификация. — М., 2013.

21. Штайн В. Хронология мировой цивилизации : в 2 т. / отв. ред. Е. Лакирева. — М., 2003. — Т. 1.

22. Экимов А. И. Интересы и право в социалистическом обществе. — Л., 1984.

Материал поступил в редакцию 18 февраля 2016 г.

THE CONCEPT OF «INTEREST» IN THE PHILOSOPHICAL AND POLITICAL LEGAL THOUGHT

OF ENLIGHTENMENT PERIOD

AZNAGULOVA Guzel Muhametovna — PhD in Law, Associate Professor at Bashkir State University [email protected]

450005, Russia, Ufa, Dostoyevskogo Street, 131

Review. This article discusses the basic directions of development of the concept of «interest» in the philosophical and political and legal opinions of the thinkers of the Enlightenment in Western Europe, covering the 17th-18th centuries that have passed a long evolutionary path that originated various interpretations and concepts. Theoretical prerequisites of the doctrine of interest, having emerged in the ancient philosophy, got some development during the Renaissance, in particular in the works of N.

The author emphasizes the views of T. Gobbs, F.-M. A. Voltaire, D. Diderot, J.-J. Roussaeu, C. A. Helvetius P.-H. d’Holbach and I. Kant about the nature of interests, their role in social development, the ratio of private and public interests in a fair state. The conducted analysis shows that the interest having a biological origin and social nature, is based on the needs of individuals and society, and from the content point of view is characterized by moral-psychological, aesthetic, spiritual, political, economic, legal and other aspects. Interest is not always a strong imperative, but evident in individual cases as a driving force for action in both the individual and the state and reflects the variety of forms and types of social interaction in the triad «individual-society-state».

Keywords: law, philosophy of law, political and legal thought, interest, benefit, public interest, coordination of private and public interests, public interest, national interest of the state, the state will, society, social interaction.

УНИВЕРСИТЕТ

имени O.E. КУТАФИНА

LEX 1PSÄ

ИЗ ИСТОРИИ ПРАВОВОЙ МЫСЛИ

BIBLIOGRAPHY

1. Aguzarov T. K., Gracheva Yu. V, ChuchaevA. I. Protection of Power in Russian Criminal Law (de lege lata u de lege ferenda). — M., 2016.

2. Dario Antiseri and Giovanni Reale. Western Philosophy from its Origins to our Days. In 4 volumes. Vol. 3. From Renaissance to Kant. / S.A. Maltseva (transl. and ed.). Spb. 2003.

3. Aristotle. Writings. In 4 volumes. Vol. 4. Moscow. 1983.

4. Voltaire. Philosophical Writings. / Transl. from French. V.N. Kuznetsov (ed.). Moscow. 1988.

4. Gadamer, H.-G. Truth and Method: Basics of Philosophical Hermeneutics. /Trans. from German. B.N. Bessonov (ed.). Moscow. 1988.

5. Hegel G. W. F. The Work of Different Years. In 2 volumes. Vol. 2 Philosophical Propaedeutics. M., 1971.

6. Helvetius C. A. Works in 2 volumes. Vol.2 — Moscow, 1974.

7. Baron d’Holbach. Selected Works. In 2 Volumes / Translated from French. Introduction by Kh.N. Momjan (ed.) Vol. 1. M., 1963.

8. De Sanctis S. History of Italian Literature in 2 Volumes. Vol.2 — Moscow, 1964.

9. Diderot D. Selected Works. Moscow, Leningrad. 1951.

10. Kant I. Critique of Practical Reason / Transl. from German N.M. Sokolova. Saint Petersburg.1908.

11. Kerimov D. A. Selected Works. In 3 Volumes. Moscow. 2007.

12. Korkunov N. M. Lectures on the General Theory of Law. M., 2013.

13. Kuznetsov V. N. Philosophical Creativity of Voltaire and Modernity // Voltaire. 14. Philosophical Writings / Transl. from French. V.N. Kuznetsov (ed.). Moscow. 1988.

15. Machiavelli N. The Prince. M., 2014.

16. Matuzov M. N, Ekimov A. I. Interests and Law in a Socialist Society. Leningrad., 1984. 135 p. Peer Review // Jurisprudence. 1885. No5.

17. Momjan Kh.N. Claude Adrien Helvetius // C.A. Helvetius. Writings in 2 Volumes. Momjan Kh.N. Volume 1. Moscow. 1974.

18. Russell B. A History of Western Philosophy And Its Connection with Political and Social Circumstances from the Earliest Times to the Present Day: in 3 volumesw / V.V. Tselischev (ed.). Moscow. 2009.

19 Rousseau, J.-J. The Social Contract: Treatise / Transl. form French. A. Khayutina, V. Alekseeva-Popova. Moscow. 2000.

20. Chuchaev A. I., Firsova A. P. Criminal Legal Effect: Concept, Object, Mechanism, Classification. M., 2013.

21. Stein V. Chronology of World Civilization. In 2 volumes. Vol. 1 / E. Lakireva (ed.) Moscow. 2003.

22. Ekimov A.I. Interests and Law in a Socialist Society. Leningrad., 1984.

теоретико-правовой аспект – тема научной статьи по праву читайте бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной библиотеке КиберЛенинка

УДК 340.11 ББК Х022.155

DOI: 10.14529/law170317

ПОНЯТИЯ «ИНТЕРЕС» И «СОЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС» В ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКЕ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

И. Е. Пономаренко

Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск

Статья посвящена анализу правового аспекта понятий интереса и социального интереса, получивших значительное распространение в научной юридической литературе. Проведено исследование основных подходов к понятию «интерес» в юридической науке, соотношения категорий «интерес» и «социальный интерес» с точки зрения теории государства и права, а также раскрыт вопрос в том, любой ли интерес, закрепленный в праве, является социальным. В процессе исследования автор пришел к выводу, что социальный интерес — это осознанная потребность субъекта, выражающаяся в его мотивированной деятельности в обществе, закрепленная, регламентированная, реализованная через право и охраняемая государством. В обществе процесс реализации любого интереса непосредственно связан с правом, которое играет главенствующую роль, формируясь под непосредственным воздействием интересов, служит средством их реализации, воплощения в жизнь. В свою очередь в правовых нормах необходимо закреплять реально существующие социальные интересы личности, общества и государства с целью надлежащего регулирования поведения субъектов права и достижения баланса их интересов.

Ключевые слова: социальный интерес, правовой интерес, социальный регулятор, правовые ценности, субъект права.

В настоящее время актуальность обращения к проблеме социального интереса именно как правовой категории и его роли в правовой сфере связана с основополагающей функцией и сущностью права — социального регулятора, с помощью правовых средств обеспечивающего реализацию социальных интересов. Своевременное их выявление способствует эффективной организации общественной жизни и достижения баланса прав личности, общества и государства. Целью настоящей статьи является исследование основных подходов к понятию «интерес» в юридической науке, соотношения категорий «интерес» и «социальный интерес» с точки зрения теории государства и права, а также раскрытие вопроса о том, любой ли интерес, закрепленный в праве, является социальным.

Категория «интерес» неоднократно становилась предметом научного анализа ряда ученых, среди которых Г. М. Гак, Г. Е. Гле-зерман, Р. Е. Гукасян, В. П. Грибанов, В. О. Бернацкий, В. Н. Лавриненко, Е. И. Аю-ева, С. В. Михайлов, В. Н. Кудрявцев, Ю. А. Тихомиров, В. Л. Суховерхий, Б. К. Бегичев, Ю. С. Завьялова, С. Н. Сабикенов, Н. А. Шайкенова, А. Т. Ханипов. В работах

указанных авторов предложены определения понятия «интерес», выявлено его значение в системе «Личность — Общество — Государство».

Для того, чтобы раскрыть основные подходы к понятию «интерес» в юридической науке, необходимо разобраться, какое значение несет данный термин в различных сферах жизни социума. Понятие «интерес» тесно связано с жизнью общества, выражает его отношение к своим потребностям, закрепляется и гарантируется нормами права и обеспечивается государством.

Что же означает слово «интерес»? В переводе с латинского языка interest означает «иметь значение». В современном русском языке, в том числе литературном, «интерес» употребляется в следующих основных значениях: внимание, любопытство, занимательность, увлекательность; то, что составляет предмет мыслей, забот и желания; важность, значимость; корысть, выгода, польза, прибыль, благо; стремления, нужды, запросы, потребности [22, с. 394; 21, с. 672; 4 с. 395].

С точки зрения авторов философского энциклопедического словаря интерес — это «реальная причина социальных действий, со-

бытий, свершений, стоящая за непосредственными побуждениями — мотивами, помыслами, идеями … — участвующих в этих действиях индивидов, социальных групп, классов» [24, с. 213]. Значительное внимание интересу уделяется в экономике. В Большом экономическом словаре «интерес» раскрывается как «предмет заинтересованности, желания и побудительных мотивов действий экономических субъектов [5, с. 312]. В социологии и политологии «интерес» понимается как «реальная причина деятельности социальных субъектов, направленная на удовлетворение определенных потребностей, лежащая в основе непосредственных побуждений, мотивов, идей и т.п., определяющаяся положением и ролью этих субъектов в системе общественных отношений» [18, с. 166].

В психологии понятие «интерес» используется для обозначения следующих феноменов: внимание, любопытство, мотивация, сосредоточение, озабоченность, целенаправленность, осведомленность, желание [17, с. 321].

Употребление категории «интерес» при анализе таких явлений, как государство и право, отмечается уже на начальных этапах их познания. В трудах античных мыслителей государство предстает как выражение общего интереса всех его членов. Политика в трудах Платона, Аристотеля — это область проявления человеческих интересов. Находясь под влиянием их воззрений, Цицерон определял государство как дело народа, понимая под последним множество людей, связанных между собой согласием в вопросах права и общностью интересов [14, с. 47-60].

Значительная роль интереса также нашла отражение в римском праве, которое формировалось путем приспособления норм «строгого права» к потребностям, нуждам стремительно растущего делового оборота. Универсализм римского права основывается на идее правового обеспечения интереса. Так, Р. Ие-ринг в своем труде «Дух римского права на различных ступенях его развития» указывает, что «последними основаниями римских правовых понятий, как и субстанциональным моментом субъективного права вообще, является практическое понятие интереса» [13, с. 122-124].

Внимание категории «интерес» уделяется и в мусульманском праве. Мусульманские правоведы полагали, что любой интерес человека, принимаемый во внимание Законодате-

лем, то есть Аллахом, служит необходимым основанием норм шариата. Мусульманская юриспруденция подразделяет «интерес» на три группы. Первую группу — минимально необходимые нужды — образуют основные ценности, без которых существование человека невозможно: религия, жизнь, разум, честь, достоинство, собственность. Вторая группа -потребности, интересы человека, удовлетворение которых облегчает жизнь. Третья разновидность интересов — удобства, обеспечение которых снимает с людей заботу о хлебе насущном, помогая стремиться к высшим идеалам [1, с. 735].

На значение интереса в жизни как отдельного индивида, так и общества в целом одними из первых в истории научной мысли обратили внимание французские просветители, которые пытались объяснить явления общественной жизни исходя из потребностей и интересов людей. Интерес у французских философов XVIII века — это важнейший двигатель поведения человека. Они стремились соотнести интерес с конкретными его носителями и с помощью него пытались обосновать их действия и поступки.

Так, П. Гольбах связал сущность интереса с «основной побудительной силой человеческих поступков, называл интересом объект, с которым каждый человек связывает представление о своем счастье» [9, с. 311]. Интерес, по Гельвецию, есть «всесильный волшебник, изменяющий в глазах всех существ вид всякого предмета» [7, с. 34]. Он полагал, что интерес есть начало всех наших мыслей и всех наших поступков. Д. Дидро писал: «Когда говорят об интересе индивида, сословия, нации — «мой интерес», «интерес государства», «его интерес», «их интерес» — это слово означает нечто нужное или полезное для государства, для лица, для меня.» [10, с. 352].

Значительную роль в развитии теории интереса сыграл И. Кант, который рассматривал интерес в связи с практическим разумом. Интерес, по И. Канту, «есть то, благодаря чему разум становится практическим, то есть становится причиной, определяющей волю. Поэтому только о разумном существе говорят, что оно проявляет к чему-нибудь интерес; существа, лишенные разума, имеют только чувственные побуждения» [15, с. 306]. Гегель, продолжая линию Канта, использует понятие интереса при анализе человеческих поступков, выяснении движущих сил исторического развития.

Классическую характеристику интереса в праве дал Р. Иеринг, который под интересом понимал выражение потребности. Однако интерес не есть сама потребность, поскольку ему обеспечивается защита и охрана. В интересе им выделяются объективный и субъективный аспекты. Объективный заключается в наличии реально существующей зависимости, субъективный — в чувствовании зависимости. Психическое реагирование в форме чувствования или осознания на сформировавшуюся зависимость — это одно. Личностный вклад субъекта в формирование интереса — это другое. «Интерес в смысле субъективном указывает на чувство зависимости в жизни. Основание, в силу которого меня интересует известная вещь или отношение, лежит в том, что я чувствую в моем существовании и благосостоянии, в моем довольстве или счастье от них свою зависимость. Интересы, следовательно, — это суть, жизненные требования в широком смысле. Понятие жизненных требований принимается здесь преимущественно в значении относительном, что составляет полноту жизни для одного, то есть входит в условия его благосостояния, то для другого не имеет никакого значения. Это оправдывается как на отдельных лицах, так и на целых народах, даже на одном и том же народе в различных периодах его культуры» [12, с. 83]. Признание объективной и субъективной составляющих интереса характерно для понимания интереса в юридической науке.

Идею Р. Иеринга в части объективной и субъективной составляющих интереса развил А. Г. Здравомыслов, который писал, что интерес — это «не просто положение, это положение, рефлектирующее в сознании, и вместе с тем сознание, переходящее в действие. Интерес есть определенное единство объективного и субъективного» [11, с. 29]. При определении сущности понятия «интерес» он исходит из того, что производственные отношения обуславливают социальное положение различных общественных групп. При этом объективным в интересе считается положение субъекта, субъективным — идеальные побудительные силы. В структуре интереса выделяются четыре основных момента: «1) социальное положение субъекта или совокупность его практических связей с обществом; 2) степень осознания положения, которая может широко варьироваться от непонимания через смутное

ощущение до ясного сознания; 3) идеальные побудительные силы или мотивы деятельности, направленные на вполне определенные объекты интереса; 4) само действие субъекта в объективном мире» [11, с. 29-30].

В отечественной юридической литературе значение понятия «интерес» многогранно дискуссионно. Различные подходы к вопросу, в чем сущность интереса, что есть интерес, противоречивы. Краткая энциклопедия по общей теории права в теории государства и права раскрывает понятие правового интереса как «осознанную личностью необходимость использовать правовые средства для удовлетворения существующих потребностей, то есть юридически значимых действий» [19, с. 720].

Такие авторы, как Г. М. Гак, Г. Е. Глезер-ман, Д. И. Чеснаков, относят «интерес» к объективным явлениям, связывают понятие «интерес» как известной направленностью внимания или действия человека. Интерес, по Г. Е. Глезерману, объективное явление: «Осознанные в той или иной степени интересы порождают у людей определенные побуждения к действию, которые можно назвать стимулами» [8, с. 82].

Данная концепция понимания интереса представляется нам не совсем полной ввиду того, что отсутствует субъективная составляющая интереса. По мнению указанной группы исследователей, в понимании категории «интерес» имеется разграничение реальных интересов людей от их представлений об интересах, то есть субъект не осознает своих интересов, поскольку они существуют независимо от воли, желания индивида. В нашем понимании «интерес» неразрывен с волей человека.

Другая группа ученных — Р. Е. Гукасян, В. П. Грибанов, В. О. Бернацкий, В. Н. Лав-риненко, Е. И. Аюева, С. В. Михайлов — связывают интерес с понятием «потребности».

Так, В. О. Бернаций утверждает, что «возможность правильного объяснения природы и сущности интереса заключена не в факте его связи с потребностью, а в содержании последней» [3, с. 15]. Р. Е. Гукасян выделяет различия между потребностью и интересом, делая акцент на то, что интересу присуща общественная жизнь, а категория потребности имеет отношение ко всему живому.

Подводит итог анализу интереса как общенаучной категории С. В. Михайлов, указывая: «Все сказанное позволяет определить ин-

терес как потребность субъекта, имеющую общественный характер и проявляющуюся в деятельности по осознанию и реализации целей в общественных отношениях» [16, с. 88].

Вместе с тем указанные представители юридической науки понимают под интересом именно «социальный интерес», поскольку он носит общественный характер, основан на социальной потребности.

По нашему мнению, с данной концепцией сложно согласиться, поскольку она основана на отождествлении понятий «интерес» и «потребность», которые по своей сути имеют разное значение. Ведь интерес — более сложное и многогранное понятие, и интерес как следствие потребности может существовать отдельно от нее.

Остановимся на рассмотрении понятия «интерес» как осознанной потребности. Указанную концепцию поддерживают такие ученые-юристы, как В. Н. Кудрявцев, Ю. А. Тихомиров, В. Л. Суховерхий, Б. К. Бегичев. Например, В. Л. Суховерхий утверждает, что «так как потребность, безусловно, объективная категория, то, чтобы заставить человека действовать, она должна отразиться в его сознании, быть осознанной им, ибо, как говорил Вольтер, «нельзя желать того, чего не знаешь». Осознание потребности и рождает интерес. Интерес — это отражение потребности в сознании» [23, с. 14]. Б. К. Бегичев отмечает, что «интересы воплощают отраженное в сознании людей стремление к удовлетворению потребностей» [2, с. 44].

Указанная концепция является субъективной и имеет множество противников, поскольку «интерес» в субъективном понимании охвачен только областью сознания субъекта и не принадлежит области наличного бытия, что, на наш взгляд, немаловажно. Сторонники данного подхода, в частности В. Н. Кудрявцев, полагают, что отсутствует необходимость включения «интереса» в сферу правовой регламентации ввиду невозможности ее влияния на социальные интересы. Мы не можем согласиться с данным утверждением, поскольку одним из основных регуляторов отношений в обществе является право, которое должно реально отражать существующие в обществе интересы. Именно посредством права интересы как и индивида, так и социума в целом закрепляются, а затем реализуются.

Такие авторы, как Ю. С. Завьялова, С. Н. Сабикенов, Н. А. Шайкенова, А. Т. Ха-нипов, являются сторонниками подхода, согласно которому понятие «интерес» основывается не на потребности, а на понятии «общественное отношение», под «интересом» они понимают исключительно «социальный интерес» и только он в правовой сфере, в отличие от других видов интересов, имеет истинное значение [22, с. 40].

По мнению Н. А. Шайкенова, право связано только с объективным социальным интересом ввиду того, что психологический интерес не может выступать предметом правового регулирования.

Под интересом С. Н. Сабикенов понимает также социальный интерес, согласно его позиции, социальный интерес — это объект особого рода: «Это не материальный, чувственно-воспринимаемый предмет, а объективное отношение субъекта к предметам и явлениям окружающей его социальной действительности. Оно выступает в форме тенденций или необходимости» [22, с. 40].

Следует согласиться с А. Т. Ханиповым, который указывает, что «присущая всякому социальному субъекту деятельная позиция, выражающая его избирательное отношение к объективным возможностям, тенденциям общественного развития, и есть интерес» [25].

При этом интересно отметить, что само понятие «социальный интерес» появилось именно в психологии. Социальный интерес -одно из наиболее оригинальных и уникальных понятий, предложенных А. Адлером в его теории индивидуальной психологии. Оно относится к врожденной потенциальной способности человека идентифицироваться с другими людьми и разделять их чувства. Это понятие охватывает не только чувства человека по отношению к его ближайшему окружению любимых и друзей, но также к человечеству в целом, как настоящему, так и будущему. Социальный интерес проявляется в различных формах. Одной из них является готовность человека к сотрудничеству и помощи даже при неблагоприятных и затруднительных обстоятельствах.

В юридической науке мы используем не просто понятие «интерес», а именно «социальный интерес». Тождественны ли данные понятия? По мнению Ю. С. Завьялова, С. Н. Сабикенов, Н. А. Шайкенова, А. Т. Ха-нипова, Р. Е. Гукасян, В. П. Грибанова,

В. О. Бернацкого, В. Н. Лавриненко, Е. И. Аюевой, С. В. Михайлова, они абсолютно равнозначные.

Для того, чтобы ответить на данный вопрос, необходимо определиться, что же означает термин «социальный». В толковых словарях русского языка под словом «социальный» понимается общественный, относящийся к жизни людей и их отношениям в обществе. Но всегда ли интерес в праве общественный (социальный), как же тогда быть с индивидуальным (частным) интересом?

Нам видится, что «интерес» как правовая категория является всегда «социальным», поскольку полноценно существовать и реализо-вывать свои интересы конкретный индивид может только в обществе, функционирование которого в свою очередь регулируется нормами права. Именно общность интересов группы индивидов закрепляется, регламентируется правом и гарантируется, а затем и реализуется через право, и тем самым через закрепленные общие, то есть социальные, интересы реализуется индивидуальный (личный) интерес субъекта. В зависимости от того, в каких сферах жизни социума возникает интерес, является ли он частным или публичным, он приобретает свою специфику, особую направленность. То есть, помимо того, что существует разнородные частные и публичные интересы — экономические, экологические, политические, государственные, духовные и т.д., все указанные интересы обладают признаком социальности (к примеру, экологический, экономический, духовный интересы также социальны по своей природе, поскольку направлены на удовлетворение потребности социума). Отражение и регулирование в праве интересов большинства не свидетельствует об ущемлении частного интереса, поскольку частный интерес имеет любой субъект — не только конкретный человек, но и социальная общность, государство.

По нашему мнению, социальный интерес, то есть интерес в целом, — это осознанная потребность субъекта, выражающаяся в его мотивированной деятельности в обществе, закрепленная, регламентированная, реализованная через право и охраняемая государством.

Как уже отмечалось ранее, в юридической науке высказаны различные по своей сути подходы к понятию интерес, однако все изложенные концепции понятия «интерес»

имеют общую черту — интерес непосредственно связан с человеком и обществом. В процессе реализации интереса главенствующую роль играет право, которое, формируясь под непосредственным воздействием интересов, служит средством их реализации, воплощения в жизнь. В свою очередь право должно закрепить в своих нормах реально существующие социальные интересы личности, общества и государства с целью надлежащего регулирования поведения людей и достижения баланса их интересов.

Литература

1. Абдель, В. Х. Источники исламского шариата и отражение в праве интересов человека / В. Х. Абдель // Антология мировой правовой мысли: в 5 т. — М.: Мысль, 1999. — Т. 1. -750 с.

2. Бегичев, Б. К. Цели советского трудового права / Б. К. Бегичев // Правоведение. -1980.- № 5. — С. 43-48.

3. Бернацкий, В. О. Интерес: познавательная и практическая функции / В. О. Бернацкий. — Томск: Изд-во Том. ун-та, 1984. — 168 с.

4. Большой толковый словарь русского языка. Справочное издание. — СПб.: Норинт, 2000. — 1536 с.

5. Большой экономический словарь / под ред. А. Н. Азрилияна. — М.: Институт Новой экономики, 1999. — 574 с.

6. Большой юридический энциклопедический словарь / сост. А. Б. Барихин. — М.: Книжный мир, 2000. — 719 с.

7. Гельвеций, К. Об уме / К. Гельвеций. -М., 1938. — 401 с.

8. Глезерман, Г. Е. Исторический материализм и развитие социалистического общества / Г. Е. Глезерман. — М., 1977. — 304 с.

9. Гольбах, П. Избр. философ. произ. / П. Гольбах. — М., 1963. — Т. 1.

10. Дидро, Д. Избр. произ. / Д. Дидро. -М.-Л., 1951. — 478 с.

11. Здравомыслов, А. Г. Проблема интереса в социологической теории / А. Г. Здра-вомыслов. — Л.: Издательство Ленинградского университета, 1964.

12. Иеринг, Р. Интерес и право / Р. Ие-ринг. — Ярославль, 1880. — 300 с.

13. Историческая школа юристов / отв. ред. В. П., Сальников. — СПб.: Лань, 1999. -192 с.

14. История политических и правовых учений / под общ. ред. В. С. Нерсесянца. — М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА М), 2000. — 352 с.

15. Кант, И. Соч. / И. Кант. — М.; Л., 1935.

— Т. 4. — Ч. 1. — 260 с.

16. Михайлов, С. В. Интерес как общенаучная категория и ее отражение в науке гражданского права / С. В. Михайлов // Государство и право. — 1999. — № 7. — С. 86-92.

17. Ребер, А. Большой толковый психологический словарь: в 2 т. / А. Ребер. — М., 2000.

— Т. 1. — 592 с.

18. Российская социологическая энциклопедия / под общ. ред. Г. В. Осипова. — М.: Норма-Инфра-М, 1998. — 672 с.

19. Российская юридическая энциклопедия / авт. кол.: Т. Е. Абова, С. А. Авакьян, Г. Д. Алексеев. — М.: Инфра-М, 1999. — 1100 с.

20. Сабикенов, С. Н. Право и социальные интересы / С. Н. Сабикенов. — Алма-Ата: Наука, 1986. — 199 с.

21. Словарь русского языка: в 4 т. / под. ред. А. И. Евгеньевой. — М., 1981. — Т. 1. -696 с.

22. Словарь современного русского литературного языка: в 5 т. — М.-Л., 1956. — Т. 5.

23. Суховерхий, В. Л. О соотношении субъективного гражданского права и интереса / В. Л. Суховерхий // Материалы конференции по итогам научно-исследовательской работы за 1966 г. — Свердловск, 1968.

24. Философский энциклопедический словарь / гл. ред. Л. Ф. Ильичев, П. Н. Федосеев и др. — М.: Советская энциклопедия, 1983. — 836 с.

25. Ханипов, А. Т. Интересы как форма общественных отношений / А. Т. Ханипов. -Новосибирск, 1987. — 256 с.

Пономаренко Ирина Евгеньевна — аспирант кафедры теории государства и права, конституционного и административного права, Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск. E-mail: [email protected]

Статья поступила в редакцию 18 апреля 2017 г.

DOI: 10.14529/law170317

CONCEPTS OF «INTEREST» AND «SOCIAL INTEREST» IN JURISPRUDENCE: THEORETICAL AND LEGAL ASPECT

I. E. Ponomarenko

South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation

The article is devoted to the analysis of the legal aspect of the notions of interest and social interest, which have been widely disseminated in the scientific legal literature. The main approaches to the notion of «interest» in the legal science, the correlation of the categories «interest» and «social interest» from the point of view of the theory of state and law, as well as the question of, whether any interest enshrined in law is social, are investigated. In the process of research, the author concluded that social interest is a conscious need of the subject, expressed in his motivated activity in society, fixed, regulated, realized through the law and protected by the state. In the society, the process of realizing any interest is directly connected with the law, which plays the dominant role, being formed under the direct influence of interests, serves as a means for their implementation. In turn, the legal norms need to consolidate the existing social interests of the individual, society and the state with the aim of properly regulating the behavior of the subjects of law and achieving a balance of their interests.

Keywords: social interest, legal interest, social control, legal values, subject of law.

References

1. Abdel’ V. fr Istochniki islamskogo shariata i otrazhe-nie v prave interesov cheloveka [Sources

of Islamic Sharia and reflection in the law of human interests]. Antologija mirovojpravovoj mysli. V5 t.

[Anthology of world legal thought. In 5 volumes]. Moscow, 1999, Vol. 1, 750 p.

2. Begichev B. K. [The aims of Soviet law]. Pravovedenie [Jurisprudence]. 1980, no 5, pp. 4348. (in Russ.)

3. Bernackij V. O. Interes: poznavatel’naja i prakticheskaja funkcii [Interest: cognitive and practical functions]. Tomsk, 1984, 168 p.

4. Bol’shoj tolkovyj slovar’ russkogo jazyka. Spravochnoe izdanie. [Great Dictionary of Russian language. Reference edition]. Saint Petersburg, 2000, 1536 p.

5. Bol’shoj jekonomicheskij slovar’ [The Big Economic Dictionary]. Moscow, 1999, 574 p.

6. Bol’shoj juridicheskij jenciklopedicheskij slovar’ [Large legal encyclopedic dictionary]. Moscow, 2000, 719 p.

7. Gel’vecij K. Ob ume [About the mind]. Moscow, 1938, 401 p.

8. Glezerman G. E. Istoricheskij materializm i razvitie socialisti-cheskogo obshhestva [Historical Materialism and the Development of a Socialist Society]. Moscow, 1977, 304 p.

9. Gol’bah P. Izbr. filosof. proiz. [Selected philosophical works]. Moscow, Vol. 1, 1963.

10. Didro D. Izbr. proiz [Selected works]. Moscow, 1951, 478 p.

11. Zdravomyslov A. G. Problema interesa v sociologicheskoj teorii [The problem of interest in sociological theory]. Leningrad, 1964.

12. Iering R. Interes ipravo [Interest and right]. Jaroslavl, 1880, 300 p.

13. Istoricheskaja shkola juristov [Historical School of Lawyers]. Saint Petersburg, 1999, 192 p.

14. Istorija politicheskih i pravovyh uchenij [History of political and legal doctrines]. Moscow, 2000, 352 p.

15. Kant I. Sochineniya [Compositions]. Moscow, 1935, Vol. 4, part 1, 260 p.

16. Mihajlov S. V. [Interest as a general scientific category and its reflection in the science of civil law]. Gosudarstvo ipravo [State and law]. 1999, no 7, pp. 86-92. (in Russ.)

17. Reber A. Bol’shoj tolkovyj psihologicheskij slovar’ [Great explanatory psychological dictionary]. Moscow, 2000, Vol. 1, 592 p.

18. Rossijskaja sociologicheskaja jenciklopedija [Russian sociological encyclopedia]. Moscow, 1998, 672 p.

19. Rossijskajajuridicheskaja jenciklopedija [Russian Law Encyclopedia]. Moscow, 1999, 1100 p.

20. Sabikenov S. N. Pravo i social’nye interesy [Law and social interests]. Alma-Ata, 1986, 199 p.

21. Slovar’ russkogo jazyka v 4 t. [Dictionary of the Russian language in 4 volumes]. Moscow, 1981, Vol. 1, 696 p.

22. Slovar’ sovremennogo russkogo literaturnogo jazyka: V 5 t. [Dictionary of modern Russian literary language: in 5 volumes]. Moscow, 1956. Vol. 5.

23. Suhoverhij V. L. O sootnoshenii sub ‘ektivnogo grazhdanskogo prava i interesa [On the relationship between subjective civil law and interest]. Materialy konferencii po itogam nauchno-issledovatel’skoj raboty za 1966 g. [Proceedings of the conference on the results of scientific research work for 1966]. Sverdlovsk, 1968.

24. Filosofskij jenciklopedicheskij slovar’ [Philosophical encyclopedic dictionary]. Moscow, 1983, 836 p.

25. Hanipov A. T. Interesy kak forma obshhestvennyh otnoshenij [Interests as a form of social relations]. Novosibirsk, 1987, 256 p.170317.

Ponomarenko I. E. Concepts of «interest» and «social interest» in jurisprudence: theoretical and legal aspect. Bulletin of the South Ural State University. Ser. Law, 2017, vol. 17, no. 3, pp. 96-102. (in Russ.) DOI: 10.14529/law170317.

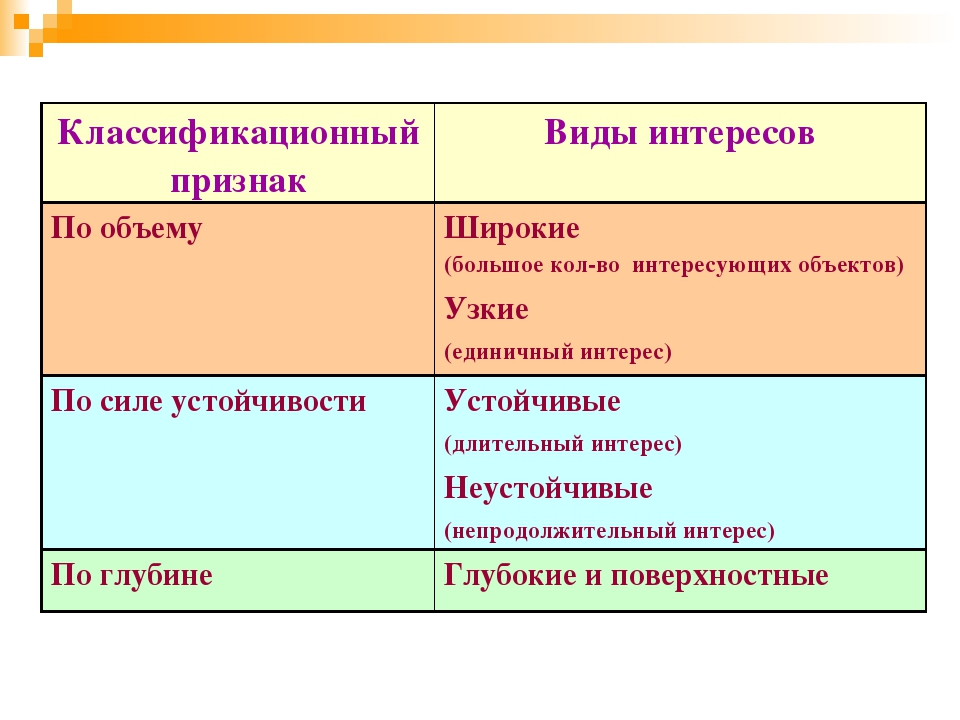

Понятие «интерес» сквозь призму взаимоотношений родителей и детей

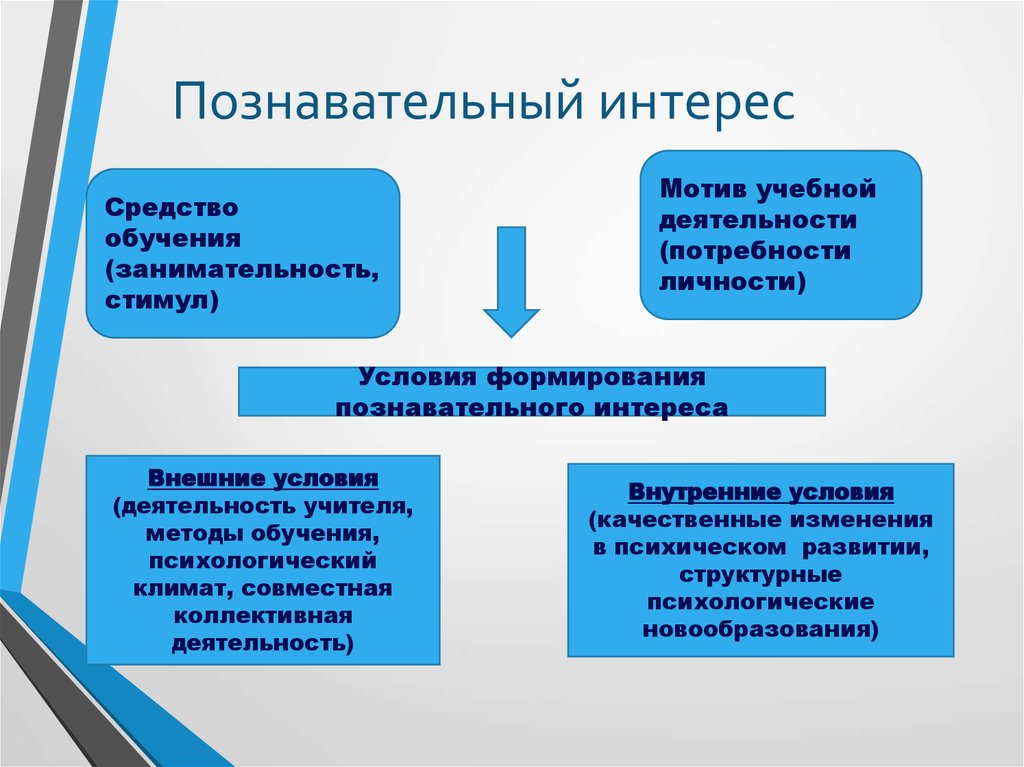

В статье предпринята попытка изучения феномена познавательного интереса с позиции взаимоотношений родителей и детей на разных этапах взросления и обучения в школе. Кроме того, рассматривается взаимосвязь интереса с любознательностью, склонностями, способностями ребёнка, выяснено, что первично и важнее для формирования устойчивого познавательного интереса.

Ключевые слова: интерес, познавательный интерес, любознательность, склонности, способности.

Великое множество написанных работ и исследований, так или иначе касающихся понятия «интерес», говорит лишь о том, что этот феномен никогда не потеряет своей актуальности.

Нам показалось интересным, необычным восприятие и трактовка данного феномена сквозь призму взаимоотношений родителей и детей, роли родителей в становлении и развитии познавательного интереса у детей.

Как уже упоминалось выше о существовании огромного количества исследований на тему познавательного интереса, поэтому нетрудно прийти к выводу, что и самих определений этого понятия очень много, иногда достаточно противоречивых друг другу.

Согласно словарю «Семейное воспитание» интерес — «один из ведущих стимулов развития личности» [1, с. 95]. И, несомненно, большее влияние интерес оказывает на личность ребенка, нежели на взрослого. Интерес ребёнка, как правило, направлен на познание окружающего его мира и на деятельность, направленную на познание этого мира. Интерес влияет не только на интеллектуальную сферу ребёнка, но и на эмоциональную, т. к. нам интересно, как правило, то, что приносит положительные эмоции.