Сюжет и тема

В повести описываются события, происходящие в те времена, когда Иоанн III желал освободить Русь от власти Золотой Орды. Но на пути его возникает помеха – город Новгород, провозгласивший о своей независимости и желающий отстаивать древние права и уставы.

В город отправляется посол Холмский, и обращаясь к народу с речью, в которой упрекает их в принятии иностранцев на своей земле и взывает к миру, объединению с другими русскими землями для свержения захватчиков. Сообщая при этом, что Иоанн пойдет даже против своего народа ради достижения цели.

Выслушав посла, народ приглашает Марфу – Посадницу, свою заступницу, ответившей на речи после тем, что Новгород будет отстаивать свою независимость и не прогнется ни перед кем. Говорит о причине желания подчинить князем города только с целью захвата богатых новгородских земель.

На такой ответ князь обнажает меч и сообщает о войне с новгородцами.

Марфа отправляется к своему деду – отшельнику, тот, предвещая горе все же благословляет народ новгородский на бой.

У Марфы было двое сыновей и дочь, покойный муж завещал женщине отстаивать независимость родной земли. Дочь она выдала замуж за Мирослава, которого выбрали на вече военным вождем, он и возглавил народное войско.

Начались сражения, в первом из них погибли Мирослав и оба сына Марфы, но народ не сдавался и принял еще несколько сражений. Потом началась осада Новгорода, люди начали голодать, потеряли всех своих ярых защитников и наконец признали поражение и сдались князю. Марфа была казнена.

Тема стремления к свободе и независимости раскрывает храбрость и силу духа человека, служащего верой и правдой своей цели.

Вопросы и ответы к повести Н. М. Карамзина «Марфа-посадница, или Покорение Новагорода»

Сопоставьте выступления на вече двух ораторов — князя Холмского и Марфы Борецкой. Марфа утверждает, что «…мы благоденствуем и свободны! Марфа не хуже Холмского знает историю, но по-иному подбирает и интерпретирует происходившие в прошлом события.

Сопоставьте используемые в речах Холмского и Борецкой средства эмоциональной выразительности. Речь Марфы как произведение ораторского искусства выстроена лучше выступления Холмского, она выше по силе убеждения и воздействия на слушателей. Какую оценку дает Марфа Рюрику и Иоанну III? Как это характеризует личностные качества Марфы и ее политические взгляды? Какие художественные приемы использует автор для изображения Марфы? Найдите эпитеты, которыми она наделяется в повести.

Два крупных политических деятеля того времени — князь Холмский и Марфа Борецкая — отстаивают свои убеждения по поводу «новгородской вольницы». Новгородцы хотят услышать речь «славной дочери своего города» Марфы Борецкой. В своем обращении к народу она отстаивает свободу и независимость Новгорода.

Совсем другое дело – Марфа Борецкая. Речь Марфы проста и доступна, она использует в ней понятные сравнения, поэтому ее аргументы более убедительны для новгородских граждан.

Главные герои

Марфа – посадница – статная русская женщина, мудрая и храбрая, сильная духом, способная направить народ к цели, поддерживая в нем стремление к свободе. До смерти супруга вела спокойную жизнь, наслаждаясь домашним. Позже исполнила клятву, данную ему перед последним походом – заняла место в народном совете и стала защитницей великого Новгорода.

Князь Холмский – посол, прибывший по поручению Иоанна III, для объявления ультиматума Новгороду.

Великий Московский князь Иоанн – видел своей целью объединение всех отдельных княжеств в одно государство, путем подчинения.

Мирослав – сирота, соратник Исаака Борецского, мужа Марфы. Мудрый и бесстрашный, по предложению Марфы возглавил войско в битве за свободу, а так же стал мужем единственной дочери Борецких.

Плюсы и минусы имени Марфа

Какие же плюсы и минусы можно отметить в имени Марфа? Следует сказать, что в нём имеется и то, и другое, ведь в его звучании некоторым родителям будет импонировать старинный деревенский шарм, а некоторые не смогут избавиться от навязчивого негативного значения. Положительно это имя характеризует хорошая его сочетаемость с русскими фамилиями и отчествами, а также большое количество уменьшений, таких как Марфуша, Марфонька, Марфуня, Маруша, Марфушка. А негативно на его восприятие влияет сложный характер многих Марф, который портит общее впечатление об этом имени.

Здоровье

Здоровье у Марфы неплохое, но ей следует обратить внимание на состояние жёлчного пузыря, правильно питаться, возможно, посещать занятия йоги, которые позволят ей стать спокойнее и понятнее людям.

Любовь и семейные отношения

В семейных отношениях Марфа проявляет стремление к лидерству. Она взваливает на себя всё, много времени тратит на дом, заботиться о детях, часто забывая о том, что пора им уже прививать чувство самостоятельности.

Профессиональная сфера

В профессиональной сфере обладательница этого имени демонстрирует трудолюбие и готовность работать в любой сфере. Из неё может получиться медсестра, фармацевт, животновод, кассир, повар, товаровед, таксист, экскурсовод, продавец, секретарша.

trounin.ru

Сам укоряя писателей за написание произведений на историческую тему, Карамзин не мог не попробовать собственные силы в подобном. Как знать, может его подход послужит примером для потомков, должных серьёзнее относиться к имевшему место в прошлом. Николай взял сложный период российской государственности, касающийся окончательного усмирения Москвой новгородской вольницы. Как же сообщить читателю, чтобы развлекательный элемент не превзошёл историческую справедливость? Стоило оказаться содержательнее со стороны фактов, как к повести проявят малый интерес. И Карамзин попытался, всё равно не сумев найти требовавшиеся ему способы подхода к изложению. Несмотря на старания, повесть о Марфе-посаднице вышла излишне исторической, почти не претендующей на право называться полноценной художественной литературой.

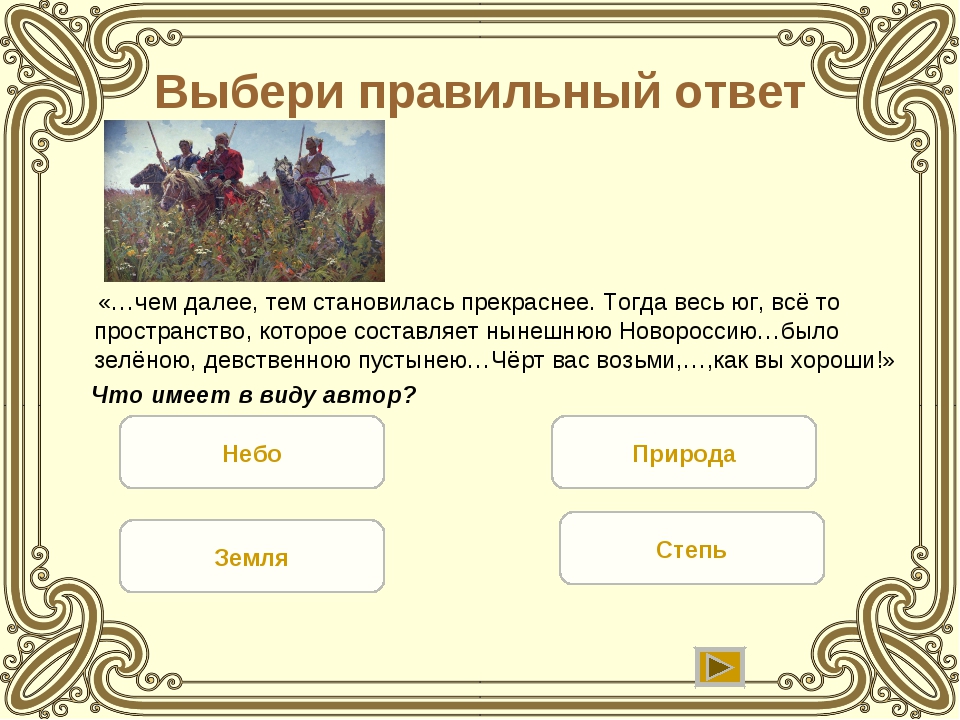

Основная повествовательная линия — необходимость подготовиться к приходу войска Ивана Великого. Прежде не раз князья московские и прочие шли на Новгород, имея целью единственное — разжиться откупными. Новгород потому и стоял крепко, что имел возможность удовлетворять алчность жаждущих обогащения, кто бы не приходил в пределы его государственности. Непосредственно новгородцев на протяжении веков разбирали споры — как нужно существовать, учитывая условия меняющихся политических приоритетов. Будучи Русью изначальной, Новгород отстаивал независимость по праву первенства над россами. Его воли никто не мог сломить, в том числе и золотоордынцы. Но теперь всё сталось иначе. Ивану Великому не были нужны откупные — он вознамерился сделать новгородские земли вотчиной Московского княжества, тем в отдалённой перспективе способствуя росту могущества, прежде всего за счёт облегчения бремени, отказав монгольским правителям в праве считать москвичей данниками.

Новгород оказался в безвыходном положении. Откупиться и нанять войска для обороны не было возможности. Политические процессы шли против них. И тут бы сказать, что Иван Великий, в присущем ему духе, умело подготовился к походу, проведя требуемую предварительную работу, ослабив союзников Новгорода, вследствие чего новгородцы и оказались перед необходимостью забыть о вольнице и перейти в услужение к москвичам. Как раз о создавшемся безвыходном положении и стремился рассказать Карамзин читателю.

Последней посадницей Новгорода была Марфа Борецкая. Как она боролась? О том остаётся гадать. Согласимся с Николаем, она призывала население вспомнить о былых военных успехах. Ведь когда-то удалось новгородцам малым числом противостоять, правда им тогда помогла православная икона. А теперь нет и этого, поскольку значительная часть новгородцев тяготела к католицизму. Не получалось у Марфы найти способ воздействия. Не к тому новгородцы склонялись способу разрешения пограничных споров. Потому читатель внимал безуспешным мерам, где завершение похода Ивана Великого казалось очевидным. Не могли новгородцы выстоять из-за нежелания воевать. Государство, построенное на принципе уважения только к товарно-денежным отношениям, рухнуло при первом проявлении интереса от страны, имевшей иные цели. В частности Московского княжества — это идея собрать земли Руси, став за счёт объедения сильнее.

Все слова о тех событиях кажутся незначительными, если соотносить тогдашние владения Москвы. Лишь кажется, будто Московское княжество обладало существенными ресурсами. В действительности такого не было. По своей сути, завоевание Новгорода — первое крупное достижение московских князей, вслед за чем возникло чувство способности скинуть иго, а затем взять под контроль остальные земли Руси, выступить против татарских ханств, и уже после оспаривать давно утраченные владения россов, оказавшиеся под Литвой, чтобы немного погодя сметь заявлять права на территории, и вовсе к Руси никогда не относившиеся. Но обо всём этом Карамзин ещё напишет в «Истории государства Российского». С 1803 года Николай официально по воле императора Александра I получит титул историографа.

Автор: Константин Трунин

Дополнительные метки: карамзин марфа посадница критика, анализ, отзывы, рецензия, книга, Nikolay Karamzin Martha the Mayoress analysis, review, book, content, Marfa-posadnitsa ili Pokoreniye Novagoroda

Это тоже может вас заинтересовать: — Перечень критических статей на тему творчества Николая Карамзина — «Марфа, посадница Новгородская» Михаила Погодина

Марфа Посадница

Сведения о начальном периоде жизни Марфы в сохранившихся источниках крайне скудны. Известно, что она происходила из боярского рода Лошинских[3] и что она дважды выходила замуж. Первым мужем был боярин Филипп, в браке родилось двое сыновей, Антон и Феликс, которые утонули на Карельском берегу Белого моря[2]. Вторым её мужем был новгородский посадник Исаак Борецкий[4]. Формально Марфа Борецкая никогда не была правительницей. Бытует мнение[где?

], что подобное прозвище «

было просто злой насмешкой москвичей над государственным строем самобытной республики

».[

источник не указан 811 дней

] Однако по нормам древнерусского языка слово «

посадница

» означало лишь жену посадника[5][6][7] и, в строгом понимании этого слова, прозвищем не являлось. «Посадницей» Марфа была по второму мужу — Исааку Борецкому[4].

Будучи вдовой богатого землевладельца и сама владевшая обширными наследственными землями по берегам Двины и Студёного моря[8], она постоянно увеличивала свои владения за счёт собственных «прикупов» и земель, колонизированных с её ведома или по её распоряжению[источник не указан 664 дня

] представителями вотчинной администрации. К 70-м годам XV в. по размерам своих владений Марфа являлась единственной в своём роде вотчинницей, не сравнимой с другими новгородскими боярами (Есиповыми, Овиновыми и др.). Считают[

кто?

], что по величине собственности Марфа к концу XV в. была третьей после новгородского владыки и монастырей[9]. Марфа Борецкая впервые появляется на политической сцене Новгорода в 1470 году во время выборов нового архиепископа Новгородского. Поддерживаемый ею Пимен не получает сан, а избранного Феофила посвящают в Москве, а не в Киеве, как того хотела литовская партия.

Клавдий Лебедев. Марфа Посадница. Уничтожение новгородского веча

Марфа и её сын, новгородский степенный посадник

Дмитрий, в 1471 году выступали за выход Новгорода из зависимости от Москвы, установленной Яжелбицким миром (1456). Марфа была неформальным лидером боярской оппозиции к Москве, её поддерживали ещё две знатные новгородские вдовы: Анастасия (жена боярина Ивана Григорьевича) и Евфимия (жена посадника Андрея Горшкова). Марфа, располагавшая значительными денежными средствами, вела переговоры с великим князем литовским и королём Польши Казимиром IV о вступлении Новгорода в состав Великого княжества Литовского на правах автономии при сохранении политических прав Новгорода.

Узнав о переговорах о присоединении Новгорода к Великому княжеству Литовскому, великий князь Иван III объявил войну Новгородской республике и в Шелонской битве (1471 год) разбил армию Новгорода. Дмитрий Борецкий был казнён как политический преступник. Однако, право Новгорода на самоуправление в его внутренних делах было сохранено. Марфа, несмотря на смерть сына и действия Ивана III, продолжила переговоры с Казимиром, который обещал ей поддержку. Возник конфликт между литовской и московской партиями, о котором стало известно Ивану III[10].

Марфа-Посадница на Памятнике «1000-летие России» в Великом Новгороде

В 1478 году в ходе нового военного похода Иван III окончательно лишил Новгородские земли привилегий самоуправления, распространив на них власть самодержавия. В знак упразднения новгородского веча вечевой колокол увезён в Москву, выносились приговоры влиятельным горожанам. Земли Марфы были конфискованы, её с внуком Василием Фёдоровичем Исаковым сначала привезли в Москву, а затем выслали в Нижний Новгород, где постригли в монахи под именем Марии в Зачатьевском (с 1814 года — Крестовоздвиженский) монастыре, в котором она и умерла в 1503 году. По другой версии Марфа умерла или была казнена по дороге в Москву в селе Млеве Бежецкой пятины Новгородской земли. В 1841 г. известный публицист П. И. Мельников-Печерский сообщил о том, что обнаружил в Нижнем Новгороде перепись прихожан церкви Иоанна Предтечи, в которых среди прочих упоминалось имя Марфы, бывшей посадницы Великого Новгорода[11].

В московских летописях Марфа Борецкая сравнивается с Иезавелью, Далилой, Иродиадой и императрицей Евдоксией. В качестве обвинений в её адрес называют желание вступить в брак с «литовским паном

», чтобы владеть Новгородом после его присоединения к Литовскому княжеству[2]. В народных новгородских преданиях Марфа Борецкая предстаёт в образе властной правительницы, карающей самодержицы. Легенда рассказывает, что, узнав о гибели сыновей от первого брака в Заонежье, Марфа приказала сжечь там ряд деревень[9].

Викторина «Биография А.С.Пушкина» (с ответами)

Викторина «Биография А.С.Пушкина» (с ответами)

Пушкин велик для русской литературы, во-первых, как создатель истинно русского литературного языка и высокохудожественных форм поэтического творчества, ставших образцами для искусства, во-вторых, как могучая художественная натура, сумевшая сочетать в своих творениях лучшие национальные мотивы с мотивами общечеловеческими. Сочинения Пушкина переведены на многие языки мира.

1. В каком городе родился А.С.Пушкин?

Ответ: в Москве

2. С каким императором произошла случайная встреча полуторагодовалого Пушкина и его няни в Юсуповом саду?

Ответ: с императором Павлом I

3. Как звали родителей А.С.Пушкина?

Ответ: Сергей Львович и Надежда Осиповна

4. Кто выучил Пушкина русскому языку?

Ответ: бабушка Мария Алексеевна и няня Арина Родионовна

5. Как называлось имение под Москвой, которое в 1806 году купила бабушка Александра Сергеевича?

Ответ: Захарово

6. Какое самое любимое занятие было у Пушкина в детстве?

Ответ: чтение

7. Какими литературными трудами мог гордиться одиннадцатилетний Пушкин?

Ответ: стихами, маленькими пьесами на французский манер, небольшими баснями

8. Как назывался Лицей, в котором учился А.С.Пушкин?

Ответ: Царскосельский

9. С кем подружился А.Пушкин в Лицее практически с самых первых дней учёбы?

Ответ: с И.Пущиным

10. Какие языки изучались в Лицее?

Ответ: русский, латинский, французский, немецкий

11. Какими видами спорта занимался А.С.Пушкин в Лицее?

Ответ: борьбой, фехтованием, играл в мяч, лапту

12. Кто из лицейских друзей Пушкина угадал в нём гения?

Ответ: А.А.Дельвиг

13. Какое произведение является первой печатной работой Пушкина, опубликованной в журнале «Вестник Европы» (лето 1814 года)?

Ответ: «К другу стихотворцу»

14. Когда состоялись торжественные экзамены по поводу окончания первого трёхлетия учёбы лицеистов?

Ответ: 8 января 1815 года

15.

Ответ: второй директор лицея Е.А.Энгельгардт

16. Какое торжественное мероприятие состоялось 9 июня 1817 года в стенах Царскосельского лицея, на котором присутствовал император Александр Павлович?

Ответ: выпускной акт, А.С.Пушкин закончил обучение в Лицее

17. В какой период жизни Пушкин работал над поэмой «Руслан и Людмила»?

Ответ: 1818-1820 годы

18. Что заставило поэта 6 мая 1820 года покинуть Петербург и выехать в Екатеринослав?

Ответ: это была первая южная ссылка поэта

19. В каком имении 20 февраля 1821 г. была закончена поэма «Кавказский пленник»?

Ответ: в Каменке

20. В каком городе был начат Пушкиным роман «Евгений Онегин»?

Ответ: в Кишиневе

21. В какой период Пушкин поселился в Одессе?

Ответ: летом 1823 года

22. Когда закончился одесский период ссылки поэта?

Ответ: 30 июля 1824 года Пушкин выехал из Одессы

23. Кто из лицеистов навестил Пушкина 11 января 1825 года в Михайловском?

Ответ: И.И.Пущин

24. В результате каких событий А.С.Пушкин покидает Михайловское?

Ответ: за ним прибывает фельдъегерь, он доставит его к императору Николаю

25. Какая влиятельная персона по долгу службы следила за А.С.Пушкиным в Петербурге?

Ответ: А.X.Бенкендорф

26. В связи с какими событиями 27 января 1827 года Пушкин был приглашен в кабинет московского обер-полицеймейстера?

Ответ: он должен был дать объяснения по поводу своих стихов

27. Когда А.С.Пушкин в первый раз просил руки Н.Н.Гончаровой?

Ответ: в апреле 1829 года

28. В каком году Пушкин отправляется на Кавказ, где наблюдает за действиями русских войск, взявших крепость Арзрум?

Ответ: в мае 1829 года

29. Одобрил ли император Николай I женитьбу Пушкина на Н.Н.Гончаровой?

Ответ: да

30. Болдинская осень – прекрасный период расцвета творчества первого поэта России.

Ответ: 1 сентября 1830 года поэт выехал из Москвы

31. В какое время Пушкин просит разрешение у Николая Романова заняться историческими исследованиями и написать историю Петра I и его наследников?

Ответ: в июле 1831 года

32. Когда Пушкин подал заявление царю о разрешении на просмотр документов по истории Пугачевского бунта?

Ответ: 7 февраля 1832 года

33. Когда Николай I возвратил рукопись «Медного всадника» поэту с замечаниями?

Ответ: 11 декабря 1833 года была возвращена рукопись «Медного всадника» с замечаниями государя

34. Как назывался литературный журнал, основанный А.С.Пушкиным?

Ответ: «Современник»

35. Когда состоялась последняя для Пушкина встреча лицеистов (по поводу юбилея Царскосельского лицея)?

Ответ: 19 октября 1836 года, в день двадцатипятилетия Лицея

36. Где 27 января 1837 года случилась дуэль, на которой Пушкин получил смертельное ранение?

Ответ: на окраине Санкт-Петербурга, в районе Чёрной речки близ Комендантской дачи

37. «Видел я трёх царей…третий…упек меня в камер-пажи» — писал Пушкин в письме. Кому было адресовано это письмо?

Ответ: супруге, Н.Н.Пушкиной

Викторина «Биография А.С.Пушкина»

А.С.Пушкин – колоссальный русский талант. У него был глубокий и разносторонний ум. Пушкин первый поставил русскую поэзию на народную почву. Он – создатель новой школы русской поэзии. Пушкин был первым искренним поэтом, для которого служение искусству составляло главное дело его жизни.

Викторина «Биография А.С.Пушкина» порадует вас интересными вопросами. На все вопросы даны ответы.

1. На стыке каких веков родился А.С.Пушкин?

Ответ: на стыке XVIII и XIX веков

2. Какой император сделал замечание няне Пушкину по поводу того, что она не сняла картуз с маленького Александра при появлении его величества?

Ответ: император Павел I

3. Какой была фамилия матери А.С.Пушкина?

Ответ: Ганнибал

4.

Ответ: на французском

5. Кому принадлежала первая библиотека, которую посещал А.С.Пушкин?

Ответ: отцу, Сергею Львовичу

6. Какие известные писатели были в доме Пушкиных?

Ответ: В.А.Жуковский, И.И.Дмитриев, Н.М.Карамзин и другие

7. Кто обучал Пушкина в детстве?

Ответ: диакон Александр Иванович Беликов, эмигрант граф Монфор, англичанка мисс Белли, Руссло, Шедель

8. Кто отвёз А.С.Пушкина в его первое учебное заведение под названием Царскосельский лицей?

Ответ: дядя Василий Львович

9. Были ли познания Александра Пушкина глубже, чем у других мальчиков, поступивших в Царскосельский лицей?

Ответ: да, и это чувствовали лицеисты

10. Кто был самым плодовитым стихотворцем Царскосельского лицея (он же друг А.С.Пушкина)?

Ответ: В.П.Кюхельбекер

11. Как звали первого директора Царскосельского лицея, в котором обучался А.С.Пушкин?

Ответ: Василий Федорович Малиновский

12. Кто на экзамене по поводу окончания первого трёхлетия обучения в Лицее «в восторге, со слезами на глазах, бросился целовать Пушкина»?

Ответ: Г.Р.Державин

13. За достижения по какому предмету хвалил Пушкина учитель Н.Ф.Кошанский, назвав его успехи блистательными?

Ответ: по русскому языку

14. Какой знаменитый поэт в 1814 году навестил Пушкина в Лицее и подарил ему свою книгу стихов?

Ответ: В.А.Жуковский

15. Кто была та, в которую влюбился лицеист Пушкин?

«Как мы впервой все трое полюбили,

Наперсники, товарищи проказ…»

Ответ: Е.П.Бакунина

16. 26 марта 1820 года, в день окончания работы над поэмой «Руслан и Людмила», известный поэт подарил Пушкину свой портрет. О каком поэте идёт речь?

Ответ: о В.А. Жуковском

17. Какой документ получил А.С.Пушкин по окончании Лицея?

Ответ: диплом

18. Под начальство какого генерала был отправлен в южную ссылку А.С.Пушкин?

Ответ: генерал И.

19. Где было написано стихотворение «Редеет облаков летучая гряда» (вторая половина ноября — декабрь 1820 год)?

Ответ: в Каменке

20. В какой период начинается работа А.С.Пушкина над романом «Евгений Онегин»?

Ответ: в мае 1823 года в Кишиневе

21. В каком году Пушкин попадает под начало графа Воронцова?

Ответ: летом 1823 года

22. Назовите дату начала ссылки А.С.Пушкина в Михайловское?

Ответ: 19 августа 1824 года

23. Какую комедию читал Пущин Пушкину, появившись у него в гостях 11 января 1825 года в Михайловском?

Ответ: комедию А.С.Грибоедова «Горе от ума»

24. Когда закончилась северная ссылка поэта?

Ответ: в ночь с 3 на 4 сентября 1826 года Пушкин покидает Михайловское по указу Николая I

25. Какая канцелярия осуществляла личный надзор за поэтом в России?

Ответ: Третье отделение канцелярии его величества

26. Какая памятная для поэта встреча состоялась 14 октября 1827 года на станции Залазы?

Ответ: встреча Пушкина со ссыльным Кюхельбекером

27. Куда отправился Пушкин после того, как сделал предложение Наталье Гончаровой в апреле 1829 года?

Ответ: на Кавказ

28. Дали ли своё благословение на брак Александру Сергеевичу его родители?

Ответ: да

29. 1 января 1830 года вышел первый номер газеты, с которой сотрудничал Пушкин. Как называлась эта газета?

Ответ: «Литературная газета»

30. Какое время года было в творчестве поэта самым плодовитым (речь идёт о 1830 г.)?

Ответ: осень, Болдинская осень 1830 года

31. Дал ли царь Николай разрешение Пушкину заниматься в исторических архивах (по поводу написания истории Петра I)?

Ответ: да

32. В какой период Пушкин начал писать «Капитанскую дочку»?

Ответ: В январе 1832 года

33. Какой придворный чин получил А.С.Пушкин в свои 34 года?

Ответ: камер-юнкер

34. В какое время Пушкин в последний раз посещает Михайловское?

Ответ: в апреле 1836 года

35. Когда состоялась роковая для Пушкина дуэль с Дантесом?

Ответ: 27 января 1837 года

36. Каких императоров А.С.Пушкин видел воочию?

Ответ: Павел I, Александр I, Николай I

Викторина «А.С.Пушкин в русской литературе» (с ответами)

Вступительное слово к викторине

А.С.Пушкин в русской литературе — явление уникальное. При жизни поэта его строк, его произведений ждали и боялись. На него были постоянно нацелены все взоры. «Я имею несчастье, — сетовал поэт, — быть человеком публичным». Да, он был публичным человеком. Он был и остаётся таковым. На его произведения, подробности жизненной биографии нацелены взоры людей. Потому что он — глыба, он, как сказал Аполлон Григорьев «наше всё».

Викторина «Пушкин в русской литературе» содержит 12 вопросов. Правильные варианты ответов отмечены плюсом.

Автор викторины: Ирис Ревю

1. О каком произведении Пушкина идёт речь?

«Пересмотрел все очень строго;

Противоречий очень много,

Но их исправить не хочу…»

1). «Моцарт и Сальери»

2). «Евгений Онегин» +

3). «Медный всадник»

2. Из какого произведения эти строки?

«О, сколько лиц бесстыдно-бледных,

О, сколько лбов широко-медных

Готовы от меня принять

Неизгладимую печать!»

1). «Вольность»

2). «О муза пламенной сатиры!» +

3). «Бесы»

3. Кто рассказывал юному Пушкину сказки?

1) Матушка

2) Няня Арина Родионовна +

3) Бабушка, Мария Алексеевна +

4. Творчество этого поэта имеет непреходящее художественное значение, об этом пророчески в своё время писал А.С.Пушкин. О каком поэте идёт речь?

«Его стихов пленительная сладость

Пройдёт веков завистливую даль,

И, внемля им, вздохнет о славе младость,

Утешится безмолвная печаль

И резвая задумается радость».

1) о Дельвиге

2) о Вяземском

3) о Жуковском + («К портрету Жуковского»)

5.

«Впредь тебе, невежа, наука: не садись…(не в свои сани)» «Сказка о рыбаке и рыбке»

«У разбитого…(корыта)» «Сказка о рыбаке и рыбке»

«Любви все возрасты…(покорны)» «Евгений Онегин»

6. Кому посвящено стихотворение «Я помню чудное мгновенье?»

1) Прасковье Александровне Осиповой

2) Татьяне Лариной

3) Анне Петровне Керн +

7. Кто автор этого стихотворения?

«И долго буду тем любезен я народу,

Что звуки новые для песен я обрел,

Что вслед Радищеву восславил я Свободу

И милосердие воспел».

1) А.С.Пушкин +

2) М.Н.Муравьёв

3) И.М.Долгоруков

Эти строки — из написанного в 1836 году стихотворения Пушкина. Из этого произведения по цензурным соображениям Пушкин вынужден был убрать имя Радищева

8. Последнее стихотворение этого поэта было посланием, адресованным А.С.Пушкину. Кто этот поэт?

«…в часы свободы, вдохновенья

Беседуй с музами, пиши стихотворенья,

Словесность русскую, язык обогащай,

И вечно с миртами ты лавры съединяй».

1) К.Н.Батюшков

2) Г.Р.Державин

3) В.Л.Пушкин +

9. Кому принадлежат эти строки, посвященные А.С.Пушкину?

«Тебя ж, как первую любовь,

России сердце не забудет!..»

1) А.А.Фету

2) А.К.Толстому

3) Ф.И.Тютчеву +

10. О чём рассказывает стихотворение «Редеет облаков летучая гряда…»?

1) О погоде

2) О назначении поэта

3) О любви +

11. Из какого стихотворения эти строки?

«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,

Исполнись волею моей,

И, обходя моря и земли,

Глаголом жги сердца людей».

1) «Во глубине сибирских руд…»

2) «Анчар»

3) «Пророк» +

12.

«И было сердцу ничего не надо,

Когда пила я этот жгучий зной…

«Онегина» воздушная громада,

Как облако, стояло надо мной».

Ответ: Анна Ахматова

Биография А.С. Пушкина тесты с ответами

Тестовые задания по теме: «Биография А.С. Пушкина»

Правильный вариант ответа отмечен знаком +

1. Укажите годы жизни А.С. Пушкина:

А) 1791-1837

Б) 1815-1853

+ В) 1799-1837

Г) 1758-1799

2. Какой праздник отмечается в день, когда родился А.С. Пушкин?

А) День славянской письменности и культуры

Б) День русской литературы

+ В) День русского языка

Г) День филолога

3. В каком городе родился великий русский писатель А.С. Пушкин?

+ А) В Москве

Б) В Петербурге

В) В Новгороде

Г) В Курске

4. К какому сословию относилась семья А.С. Пушкина?

А) Купцы

+ Б) Дворяне

В) Крестьяне

Г) Духовенство

5. Почему в день, когда родился А.С. Пушкин, звонили колокола во всех церквях страны?

А) В честь его рождения

Б) Был праздник Великой Пасхи

В) Был праздник Святой Троицы

+ Г) У императора Павла родилась внучка

6. Кем был по происхождению прадед великого русского поэта по материнской линии?

А) Арабом

+ Б) Африканцем

В) Русским

Г) Индийцем

7. Сколько детей было в семье Пушкиных?

А) Только Александр

Б) Двое

+ В) Трое

Г) Четверо

8. Кем была Арина Родионовна для А.С. Пушкина?

А) Бабушкой

+ Б) Няней

В) Служанкой

Г) Крестьянкой в деревне бабушки

9. В каком году А.С. Пушкин поступил в Царскосельский лицей?

А) В 1806

Б) В 1807

В) В 1809

+ В) В 1811

тест 10.

А) Мсье

Б) Арап

+ В) Француз

Г) Поэт

11. В какое литературное общество вступил А.С. Пушкин, будучи воспитанником лицея?

А) Беседа

+ Б) Арзамас

В) Общество любомудрия

Г) Утренняя заря

12. Куда устроился работать А.С. Пушкин после окончания Царскосельского лицея?

+ А) В Коллегию иностранных дел

Б) В Министерство

В) Стал придворным поэтом

Г) Редактором в журнал «Вестник Европы»

13. Какими идеями проникнуто творчество юного Пушкина?

А) Роковая любовь

Б) Дружба на всю жизнь

+ В) Гражданская свобода

Г) Возвеличивание России

14. Основы какого литературного направления в России заложил А.С. Пушкин?

+ А) Реализма

Б) Классицизма

В) Сентиментализма

Г) Романтизма

15. Основоположником чего считают А.С. Пушкина?

А) Новых жанров литературы

Б) Нового русского диалекта

+ В) Русского литературного языка

Г) Ввёл в русский язык букву Ё

16. На каком языке написал свои первые в жизни стихотворения А.С. Пушкин?

А) На русском

Б) На немецком

+ В) На французском

Г) На латинском

17. Кто из друзей А.С. Пушкина в большей мере помог избежать ему ссылки в Сибирь?

А) Д.И. Фонвизин

+ Б) Н.М. Карамзин

В) В.А. Жуковский

Г) Н.В. Гоголь

18. Чем заболевает А.С. Пушкин во время своей службы в Екатеринославле, после чего отправляется лечиться на Кавказ?

А) Туберкулёзом

+ Б) Воспалением лёгких

В) Язвой желудка

Г) Тифом

19. Какое событие позволило поэту вернуться в Москву?

А) Война

Б) Смерть царя Николая I

+ В) Смерть царя Александра I

Г) Обещание придерживаться цензуры

тест-20.

+ А) Кистенёвка

Б) Ясная поляна

В) Михайловское

Г) Мансурово

21. Какой журнал создал А.С. Пушкин?

А) Отечественные записки

Б) Русский вестник

+ В) Современник

Г) Москвитянин

22. Что задержало А.С. Пушкина в Болдино перед свадьбой с Натальей Гончаровой?

А) Дела поместья

+ Б) Эпидемия холеры

В) Война

Г) Отсутствие денег

23. Как называется период творчества А.С. Пушкина в Болдино?

А) Болдинская весна

Б) Болдинское лето

+ В) Болдинская осень

Г) Болдинская зима

24. Как называется цикл небольших пьес, написанный А.С. Пушкиным в Болдино?

+ А) Маленькие трагедии

Б) Маленькие драмы

В) Болдинские пьесы

Г) Болдинские драмы

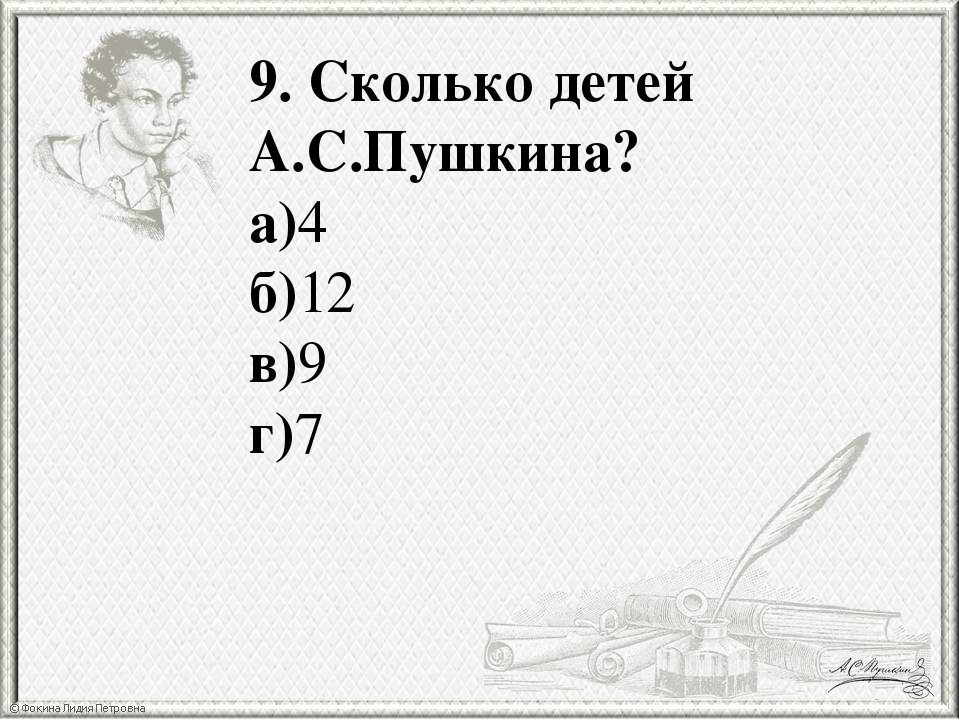

25. Сколько детей было у А.С. Пушкина и Н.Н. Гончаровой?

А) 1

Б) 2

В) 3

+ Г) 4

26. Кому должен был отдавать на проверку все свои произведения А.С. Пушкин перед печатанием после 1820-х годов?

А) Николаю I

+ Б) Бенкендорфу

В) Н.Н. Гончаровой

Г) Н.М. Карамзину

27. Из-за чего А.С. Пушкин вызвал Дантеса на дуэль?

А) Из-за дружеской ссоры

+ Б) Из-за насмешек и прозвища «рогоносец»

В) Из-за оскорбления родителей А.С. Пушкина

Г) Был пьян

28. Какое событие заставило А.С. Пушкина забрать вызов Дантесу обратно?

+ А) Женитьба Дантеса на сестре Н.Н. Гончаровой

Б) Извинения Дантеса

В) Просьба Н.Н. Гончаровой

Г) А.С. Пушкин сильно заболел

29. Что сделал А.С. Пушкин для того чтобы Дантес вызвал его на дуэль?

А) Дал ему прозвище рогоносец

Б) Прилюдно оскорбил

В) Написал язвительное стихотворение, посвящённое Дантесу

+ Г) Написал оскорбительное письмо отцу Дантеса

тест_30.

+ А) На Чёрной речке

Б) На горе Машук

В) На берегу Москва-реки

Г) В лесу

Викторина по сказкам Пушкина в вопросах и ответах

Дата: 26 ноября 2018 Автор: Алина Рубрика: Викторины

Викторина с ответами для учеников начальной школы: 1-4 классов. Конкурс – игра состоит из вопросов по сказкам А.С.Пушкина. Сказки А.С Пушкина в вопросах и ответах.

Викторина по сказке А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане…»

1. Почему царь взял в жены третью девицу?

2. Кем назначил царь остальных двух девушек?

3. Почему сестры пытались навредить царице?

4. Почему царица с ребенком оказалась в бочке в океане?

5. Как им удалось спастись?

6. Что необычного происходило с мальчиком во время плавания по океану?

7. Какое оружие смастерил царевич?

8. Какую птицу он спас от коршуна?

9. Каким был первый подарок царевичу от лебедь – птицы?

10. Почему грустил князь Гвидон после отплытия купцов?

11. В каких насекомых превращала лебедь князя, чтобы он смог навестить отца?

12. Что мечтал перенеси из леса Гвидон в свой город?

13. Из какого материала князь построил белочке дом?

14. Кого прислала лебедь для охраны города?

15. Как выглядела царевна, превратившаяся из лебедя?

16. Посетил ли царь Салтан чудный город князя Гвидона?

17. Кто был против поездки царя?

18. Чему обрадовался царь Салтан больше всего при посещении чудо – города?

19. Что стало с сестрами царицы и Бабарихой?

20. Как отпраздновали герои радостную встречу?

Ответы: 1. Обещала родить богатыря. 2. Ткачихой и поварихой.3. Они ей завидовали. 4. Обманом… 5. Волна выбросила бочку на берег. 6. Очень быстро рос. 7. Лук. 8. Лебедя. 9. Город. 10. Хотел увидеть отца. 11. В комара, в муху, в шмеля. 12. Чудо-ель и поющую белку. 13. Из хрусталя. 14. Своих братьев (33 богатыря) и Черномора. 15. Очень красивая, месяц под косой … 16. Да.

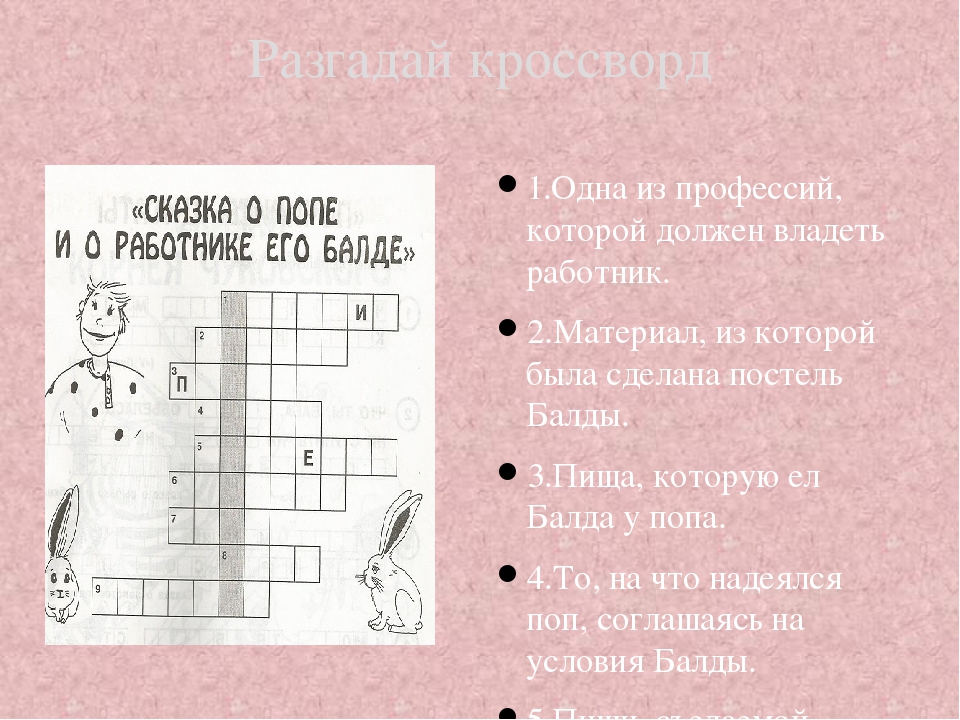

Викторина по сказке А. С. Пушкина «Сказка о попе и о работнике его Балде»

1. В каком месте поп решил «присмотреть товару»?

2. Кто заговорил с попом?

3. Какого работника искал поп?

4. Что должен делать работник в хозяйстве попа?

5. Какую оплату попросил Балда за год работы?

6. Хорошим ли работником был Балда?

7. Почему Балда нравился всем, кроме попа?

8. Куда посоветовала попадья своему мужу отправить Балду?

9. Где жили черти?

10. Что придумали черти, чтобы не отдавать оброк Балде?

11. Кто бежал вместо Балды вокруг моря?

12. Куда пообещал забросить Балда палку черта?

13. Сколько шагов сделал чертенок с поднятой лошадью?

14. Как Балда перехитрил черта в испытании с лошадью?

15. Удалось ли работнику получить у чертей оброк?

16. Сколько мешков оброка принес Балда?

17. Обрадовался ли поп оброку?

18. Что случилось с попом от первого щелчка?

19. Как подействовал на попа второй щелчок?

20. Что стало после третьего щелчка с попом?

21. За что был наказа поп?

Ответы: 1. На базаре. 2. Балда. 3. Недорогого. 4. Готовить еду, работать с деревом и ухаживать за лошадьми.5. Три щелчка. 6. Хорошим. 7. Поп боялся расплаты. 8. К чертям за оброком. 9. В море. 10. Испытания. 11. Зайцы. 12. За тучку. 13. Два. 14. «Поднял» лошадь ногами – сел и поехал. 15. Да. 16. Один. 17. Нет. 18. Подпрыгнул до потолка. 19. Поп онемел. 20. Вышибло ум. 21. За жадность.

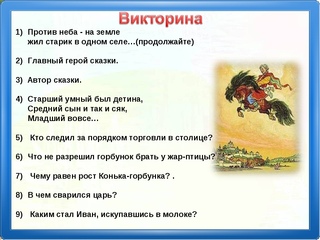

Викторина по сказке А. С. Пушкина «Сказка о золотом петушке»

1. Как звали царя, жившего в тридевятом царстве?

2. Как он вел себя с соседними царствами?

3. Как стали поступать соседи, когда царь состарился?

4. К кому за помощью обратился старый и уставший государь?

5. Что подарил мудрец царю?

6. Как работал подарок?

7. Что пообещал царь мудрецу за помощь?

8.

9. С какой стороны пришла беда?

10. Кто повел войска на сражение?

11. Сколько сыновей было у царя?

12. Почему старый государь вынужден был сам вести войско на восток?

13. Сколько дней было войско в пути?

14. Что случилось с царскими сыновьями и их войсками?

15. Кто вышел из богатого шатра?

16. Почему царь недолго горевал по убитым сыновьям?

17. Как долго пировал царь с молодой царицей?

18. С какой дерзкой просьбой обратился к государю мудрец?

19. Выполнил ли его просьбу разгневанный царь?

20. Как царь погиб?

Ответы: 1. Дадон. 2. Обижал. 3. Совершали набеги на его царство. 4. К мудрецу – звездочету. 5. Золотого петушка. 6. Поворачивался и кричал туда, откуда грозила опасность. 7. Исполнить желание. 8. Да. 9. С востока. 10. Старший сын царя. 11. Два. 12. Сыновья не вернулись. 13. Восемь. 14. Погибли. 15. Шамаханская царица. 16. Он про них забыл. 17. Неделю. 18. Подарить царицу. 19. Нет. 20. Его клюнул золотой петушок.

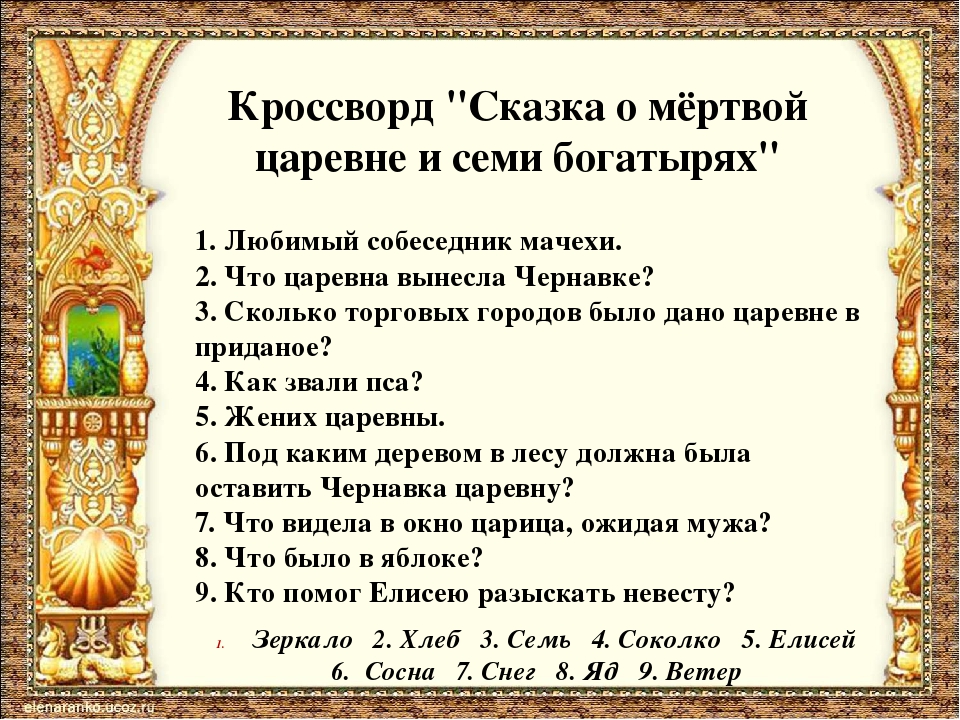

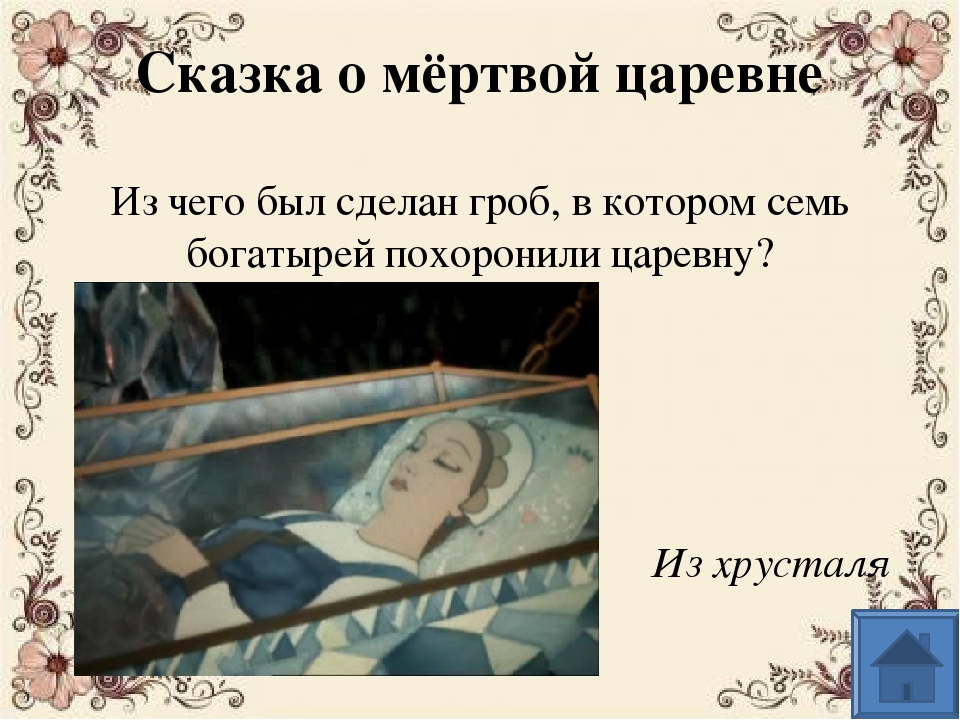

Викторина по сказке А. С. Пушкина «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»

1. Сколько месяцев царица ждала, не отходя от окна мужа?

2. Кто родился в царской семье?

3. Что случилось с царицей?

4. Какой необычный предмет был у новой жены царя?

5. О чем каждый раз спрашивала зеркальце царица?

6. Почему зеркальце оказалось брошенным под лавку?

7. Что приказала злая мачеха сделать служанке с царевной?

8. Почему девушка осталась жива?

9. Кто отправился на поиски царевны?

10. У кого девушка нашла приют?

11. В кого превратилась злая мачеха, чтобы погубить царевну?

12. Кто пытался защитить девушку?

13. Какой отравленный предмет дала колдунья царевне?

14. Что случилось с девушкой?

15. Как поступили со своей гостьей богатыри?

16. К кому обращался за помощью Елисей?

17. Как ожила царевна?

18. Что сделала с волшебным зеркальцем злая царица, когда узнала, что девушка ожила и стала еще красивее?

19.

20. Чем закончилась сказка?

Ответы: 1. Девять. 2. Девочка. 3. Она умерла. 4. Говорящее зеркало. 5. О своей красоте. 6. Ответом разозлило царицу. 7. Оставить связанную в лесу. 8. Служанка ее пожалела. 9. Королевич Елисей. 10. У семи богатырей. 11. В нищую старуху. 12. Пес Соколко. 13. Яблоко. 14. Умерла. 15. Положили в хрустальный гроб и отнесли в пещеру. 16. К людям, солнцу, месяцу, ветру. 17. Елисей разбил гроб. 18. Разбила. 19. Умерла. 20. Свадьбой.

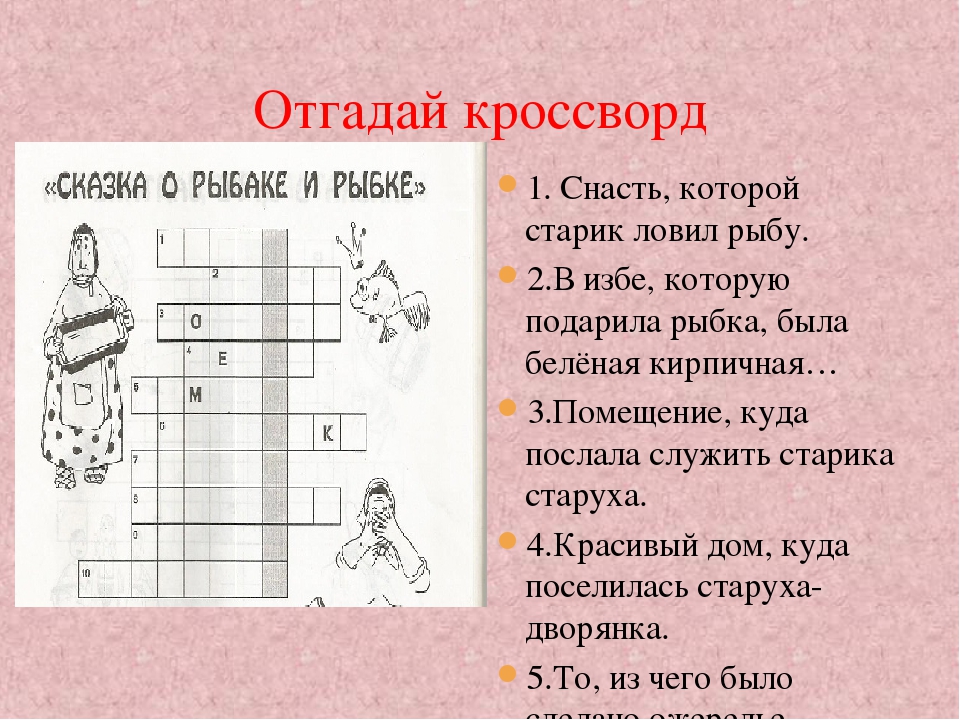

Викторина по сказке А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке»

1. Как называлось жилье, в котором жили старик со старухой?

2. Какой водоем был рядом: пруд, река, озеро или море?

3. Чем старик ловил рыбу?

4. Чем занималась старуха?

5. Сколько раз пришлось забрасывать сеть старику, чтобы поймать рыбу?

6. Почему старик понял, о чем просила его рыбка?

7. Чем еще была необычна пойманная стариком рыбка?

8. Что пленница предложила старику?

9. Воспользовался ли рыбак предложением золотой рыбки?

10. Кто заставлял ходить старика к морю с просьбами?

11. Сколько раз он это делал?

12. Перечисли, что нужно было старухе?

13. Почему баба не могла остановиться в своих просьбах?

14. Почему рыбка выполнила четыре просьбы старика?

15. Как старуха стала обращаться с мужем?

16. Как с каждой просьбой менялась погода на море?

17. Почему рыбка ничего не сказала старику в последний раз?

18. Что увидел рыбак, вернувшись домой?

19. Сколько лет рыбачил старик, когда случилась эта история?

20. Что высмеивает А. С. Пушкин в этой сказке?

Ответы: 1. Землянка. 2. Синее море. 3. Неводом. 4. Пряла пряжу. 5. Три. 6. Говорила человеческим языком. 7. Была золотая, волшебница. 8. Откуп. 9. Нет. 10. Старуха. 11. Пять. 12. Корыто, изба, титул дворянки, титул царицы, титул владычицы морской. 13. Была жадная. 14. Обещала. 15. Как со слугой. 16. Портилась, плоть до черной бури.

Автор: Иванова Анна

Копилка викторин для школьников

Литературная викторина по Пушкину А.С.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Метки:

Ответы на Пушкинскую викторину сентября

1. Когда на русской сцене было поставлено первое музыкальное произведение на стихи А.С.Пушкина?

16 декабря 1821 года в Москве, в казенном театре на Моховой, в бенефис балерины Т.И. Глушковской, был представлен героико-волшебный пантомимный балет в 5-и действиях «Руслан и Людмила, или низвержение Черномора, злого волшебника», поставленный на музыку Ф. Шольца Адамом Павловичем Глушковским, учеником знаменитого К. Дидло. Балет имел большой успех и не сходил со сцены в течение четырех лет.

Дурылин С.Н. Пушкин на сцене.– М., 1951. С.5-6.

2. Чем занимались члены московского Английского клуба, который посещал Александр Сергеевич?

Английский клуб – место сбора московской аристократии мужского пола, куда съезжались, по выражению Н.М. Карамзина, «чтобы узнать общее мнение». В клубе, который славился своим рестораном и библиотекой, можно было почитать свежие газеты и журналы, поиграть в карты, в бильярд, в шахматы, в саду играли в кегли, в свайку. В отдельной комнате можно было полакомиться – там их ждали «груды конфет, яблок и апельсинов». В марте 1829 г. действительным членом Английского клуба стал А.С. Пушкин (состоял до 1833 года).

В палате Английского клоба

(Народных заседаний проба),

Безмолвно в думу погружён,

О кашах пренья слышит он.

Вокруг него гремят стаканы,

Мелькают карты…

«Евгений Онегин» В настоящее время в здании Английского клуба (Тверская, 21) – Музей современной истории России.

Васькин А. «Я не люблю московской жизни», или Что осталось от пушкинской Москвы.– М., 2010.– С. 233-241.

3. Где и когда художник В.

Знаменитый портрет поэта Василий Андреевич Тропинин (1776-1857) написал в своей московской мастерской (угол Волхонки и Ленивки), куда несколько раз Пушкин приходил позировать. Портрет был подарен С.А. Соболевскому, уезжающему за границу.

«Сходство портрета с подлинником поразительно, хотя нам кажется, что художник не мог совершенно схватить быстроты взгляда и живого выражения лица поэта. Впрочем, физиогномия Пушкина, – столь определенная, выразительная, что всякий хороший живописец может схватить её, – вместе с тем и так изменчива, зыбка, что трудно предположить, чтобы один портрет Пушкина мог дать о нём истинное понятие» (Николай Полевой).

Сегодня портрет хранится во Всесоюзном музее А.С.Пушкина.

Васькин А. «Я не люблю московской жизни», или Что осталось от пушкинской Москвы.– М., 2010.– С.83-91.

4. Что считал А.С. Пушкин лучшим средством от холеры?

А.С. Пушкин верил, что «холеру лечат, как обычное травление: молоком и постным маслом». Одним из действенных способов предохранения от заболевания он считал душевное спокойствие и бодрость. Приведем слова из песни, которую поет Председатель в «Пире во время чумы» (1830):

Есть упоение в бою И бездны мрачной на краю, И в разъяренном океане, Средь грозных волн и бурной тьмы, И в аравийском урагане, И в дуновении Чумы.

5. Что привез из Германии в подарок А.С. Пушкину В.А. Жуковский?

В 1827 году В.А. Жуковский, который когда-то подарил свой портрет юному «победителю ученику», привез поэту гусиное перо, переданное для него Гете, который высоко оценил пушкинскую «Сцену из Фауста». Этот подарок стал знаком того, что «русская поэзия включается тем самым в европейскую традицию». Перо, которым был написан «Фауст», Пушкин хранил в дорогом красном сафьяновом футляре с надписью «Перо Гёте». До наших дней это перо не дошло. Сохранились лишь воспоминания современников.

Лагутина И.Н. Гёте //Онегинская энциклопедия.

Ф а у с т Мне скучно, бес. М е ф и с т о ф е л ь Что делать, Фауст? Таков вам положен предел, Его ж никто не преступает. Вся тварь разумная скучает: Иной от лени, тот от дел; Кто верит, кто утратил веру; Тот насладиться не успел, Тот насладился через меру, И всяк зевает да живет — И всех вас гроб, зевая, ждет. Зевай и ты. А.С. Пушкин

Ольга Никиенко,

составитель викторины,

куратор Пушкинского кабинета.

Викторина для учащихся 9 класса «Жизнь и творчество А.С. Пушкина».

Викторина проверяет знания учащихся 8 – 10 классов по биографии и творчеству Александра Сергеевича Пушкина.

1. Это стихотворение было написано юным Пушкиным для чтения на публичном экзамене 8 января 1815 года при переходе с младшего 3-летнего курса лицея на старший курс.

-

«К другу стихотворцу».

-

«Воспоминания в Царском Селе»

-

«19 октября»

-

«Деревня»

Ответ: 8 января 1815 г. Пушкин с триумфом прочел на экзамене свое стихотворение «Воспоминания в Царском Селе» в присутствии знаменитого поэта Г.Р.Державина. В нем была фраза: «Старик Державин нас заметил и, в гроб сходя, благословил». Известный поэт был в восторге от чтения юного лицеиста.

2. Об этом человеке начинающий поэт скажет: «Вы дядя мой и на Парнасе».

-

Василий Андреевич Жуковский

-

Петр Яковлевич Чаадаев

-

Василий Львович Пушкин

-

Гаврила Романович Державин

Ответ: Эти слова о Василии Львовиче Пушкине, родном брате его отца и известном поэте. Парнас — гора в Греции; в мифологии — место пребывания муз, в античной и европейской культуре — символ поэзии, поэтического признания («занял место на литературном Парнасе»).

3.

-

«Но многому научились»

-

«Чему-нибудь и как-нибудь»

-

«И ничему не научились»

-

«И получили блестящее образование»

Ответ: Это цитата из романа в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин».

Мы все учились понемногу

Чему-нибудь и как-нибудь,

Так воспитаньем, слава богу,

У нас немудрено блеснуть.

4. У каждого лицеиста были прозвища. Как называли Пушкина в Лицее?

-

Тося, Тосенька

-

Француз, обезьяна

-

Кюхля, Кюхель

-

Жано, Иван Великий

Ответ: А.С. Пушкин в Лицее получил прозвище «Француз». «Французом» называл его тот, кто сам по-французски читал и разговаривал не столь легко и изящно, как юный поэт. Пушкину нравилось это прозвище, но еще больше по душе ему было другое – «Обезьяна». Александр гордился своей ловкостью, умением прыгать, бросать мяч. В кругу друзей А. Дельвига называют «Тося». Немец В. Кюхельбекер получает прозвище «Кюхля» или «Кюхель». И. Пущина называют «Жано».

5. Первое стихотворение «К другу-стихотворцу» А.С. Пушкин опубликовал в журнале «Вестник Европы» в 1814 году. Под каким псевдонимом?

-

Француз

-

Нкшп

-

Егоза

-

Сверчок

Ответ: Псевдонимом под этим стихотворением были буквы Нкшп — согласные «перевёрнутой» фамилии Пушкин – никшуп.

6. Этот известный поэт, прочитав поэму Пушкина «Руслан и Людмила», прислал Пушкину свой портрет с надписью: “Победителю – ученику от побежденного учителя».

-

Г.Р. Державин

-

В.А. Жуковский

-

И.А. Крылов

-

Е.А. Баратынский

Ответ: В.А. Жуковский, прочитав «Руслана и Людмилу», прислал Пушкину свой портрет с надписью: “Победителю – ученику от побежденного учителя в тот высокоторжественный день, в который он окончил свою поэму “Руслан и Людмила”, 1820 , марта 26, Великая Пятница.

7. Какое своё юношеское увлечение Пушкин опишет в «Евгении Онегине» как пребывание в «волшебном краю»?

-

Карусели.

-

Цирк.

-

Театр.

-

Катание на лошадях

Ответ: Волшебный край! Там в стары годы,

Сатиры смелый властелин,

Блистал Фонвизин, друг свободы,

И переимчивый Княжнин…

Так писал Пушкин о русском театре в I главе романа «Евгений Онегин». В Большом театре Петербурга юный Пушкин очень любил бывать.

8. Решив тайно покинуть Михайловское, Пушкин тронулся в путь. Почему он вернулся обратно?

-

Ему встретился поп, и заяц перебежал дорогу.

-

Поэт испугался наказания.

-

Забыл недописанное произведение.

-

Разыгралась непогода.

Ответ: В начале декабря 1825 года Пушкин узнал о смерти Александра 1, он решил самовольно покинуть Михайловское. Только случайность помешала ему приехать в Петербург накануне декабрьского восстания. По дороге ему встретился поп, и заяц перебежал дорогу. Пушкин был суеверен, а это были дурные приметы.

9. В чём хотел Пушкин «стать с веком наравне»?

-

В просвещении.

-

В таланте.

-

В свободолюбии.

-

В честности.

Ответ: Пушкин пишет в стихотворении «Чаадаеву» (1821):

Ищу вознаградить в объятиях свободы

Мятежной младостью утраченные годы

И в просвещении стать с веком наравне.

Поэт подразумевал здесь прежде всего пополнение своих знаний в различных областях науки.

10. В каком помещении во время Святок гадает Татьяна, героиня романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин»?

-

В девичьей.

-

В гостиной.

-

В бане.

-

В комнате няни.

Во время святочных гаданий приходится вступать в общение с нечистой силой, поэтому надо гадать в помещении, где нет иконы, и снять с себя крест и пояс, тем самым призывая черта. Икон не было в бане.

11. Этим кольцом-талисманом очень дорожил А.С.Пушкин, искренне веря в его чудодейственную силу, и не расставался с ним до своей трагической гибели. Получил поэт его от:

-

А.П. Керн.

-

Н.Н. Гончаровой

-

Е.К. Воронцовой.

-

Е.П. Бакуниной

Ответ: Пушкин достаточно серьезно относился к всевозможным талисманам. Один из самых известных – перстень-печатка с сердоликом, который подарила русскому гению графиня Е.К. Воронцова перед его отъездом из Одессы в Михайловскую ссылку. Второй точно такой же перстень носила сама Воронцова.

12. Разными художниками было написано несколько прижизненных портретов Пушкина. О портрете какого художника поэт сказал: «Себя, как в зеркале я вижу, но это зеркало мне льстит»?

-

П.Ф.Соколова

-

О. А. Кипренского

-

В. А. Тропинина

-

И.Л. Линева

Ответ: Известный живописец Орест Кипренский создал по заказу А. Дельвига портрет 28-летнего Пушкина. Хоть Пушкин позировать не любил, желанию друга подчинился беспрекословно. В июле 1827 года Кипренский писал его в доме Шереметьева на Фонтанке. На готовый портрет поэт ответил откликом-экспромтом, в котором есть строки:

Себя как в зеркале я вижу,

Но это зеркало мне льстит:

Оно гласит, что не унижу

Пристрастья важных аонид.

Так Риму, Дрездену, Парижу

Известен впредь мой будет вид.

13. Нам известен Пушкин – поэт, прозаик, драматург, переводчик, публицист. Но был ещё Пушкин – издатель. Какой журнал он издавал?

1. «Звезда»

2. «Отечественные записки»

3. «Наш мир»

4. «Современник»

Ответ: «Современник» — российский литературный и общеполитический журнал, издававшийся в Санкт-Петербурге в 1836-1866 годах. История «Современника» состоит из нескольких периодов. Основал журнал в 1836 году А. С. Пушкин.

14. Перелистывая пушкинские стихотворные сборники, обращаешь внимание на число – 19 октября. Так названо несколько стихотворений: “19 октября”, “19 октября 1827”, “19 октября 1828”. Что значила эта дата для поэта?

1. день открытия Царскосельского лицея

2. день поступления в лицей

3. день рождения Пушкина

4. в этот день Пушкин закончил Лицей

Ответ: 19 октября 1811 года состоялось торжественное открытие Лицея в Царском Селе близ Петербурга.

15. Все знают об этапе «Болдинская осень» в творчестве А.С. Пушкина. Из-за чего поэт пробыл в Болдине с начала сентября до конца ноября 1830 г.?

1. из-за гриппа

2. из-за ангины

3. из-за холеры

4. из-за чумы

Ответ: В сентябре 1830 г. накануне свадьбы с Натальей Гончаровой Пушкин по делам едет на несколько дней в имение Болдино. Он мечтает быстрее вернуться к невесте, однако этому помешала знаменитая эпидемия холеры. Пушкин оказался жертвой карантина – все его попытки выехать из Болдино заканчивались провалом. В результате он провел в имении почти три месяца.

16. В романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин» есть строки:

Покамест в утреннем уборе,

Надев широкий боливар,

Онегин едет на бульвар

И там гуляет на просторе.

Какая часть одежды называлась “боливаром”?

1. шарф

2. пальто

3. шляпа

4. Пиджак

Ответ: Боливар – мужская чёрная атласная широкополая шляпа, расширяющаяся кверху. Полы шляпы были так широки, что, не снимая её, невозможно было пройти в дверь. Названа по имени Симона Боливара.

17. Все хорошо знают имя и фамилию главной героини романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин» — Татьяна Ларина. Автор ни разу не называет ее по отчеству. Как отчество Татьяны?

-

Владимировна

-

Агафоновна

-

Дмитриевна

-

Ивановна

Ответ: Мы узнаем имя отца Татьяны, когда автор цитирует надпись его на надгробном памятнике: «…смиренный грешник Дмитрий Ларин…». Отчество Татьяны — Дмитриевна.

18. Какой эпиграф выбрал Пушкин для повести “Капитанская дочка”?

-

“На зеркало неча пенять, коли рожа крива”

-

“Береги честь смолоду”

-

“У сильного всегда бессильный виноват”

-

“Встречают по одёжке, а провожают по уму”

Ответ: Провожая сына на службу, А.

19. Главный герой повести «Капитанская дочка» Пётр Гринёв – дворянин, офицер. Он был записан на военную службу:

1) по достижении совершеннолетия

2) сразу после рождения

3) до рождения

4) когда приехал в Белогорскую крепость

Гринев в своих записках сообщает: «Матушка была еще мною брюхата, как уже я был записан в Семеновский полк сержантом… Я считался в отпуску до окончания наук.». В те времена традиционным было определять мальчика на военную службу ещё до рождения, чтобы при поступлении на службу у него уже был офицерский чин.

20. Стихотворения А.С. Пушкина и при жизни поэта, и в наше время считаются национальным достоянием. Кто отзывался о стихах молодого Пушкина как о «возмутительных»?

Александр II

Александр I

Николай I

Николай II

Политическая лирика Пушкина 1817-1820 гг. (Ода «Вольность», стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву») явилась ярким выражением идей развивающегося движения будущих декабристов. «Пушкина надобно сослать в Сибирь: он наводнил Россию возмутительными стихами; вся молодежь наизусть их читает», — говорил Александр I в 1820 г. И по его распоряжению Пушкин был отправлен в ссылку на южную окраину России.

Насколько хорошо вы знаете Пушкина? — Бесплатные уроки русского онлайн

Поздравляю — вы закончили Насколько хорошо вы знаете Пушкина? .

Вы набрали %% SCORE %% из %% TOTAL %%.

Ваша работа была оценена как %% RATING %%

Ваши ответы выделены ниже.

Вы выполнили

вопросов

вопрос

Ваш результат

Верно

Неправильно

Частичный зачет

Вы не закончили тест.Если вы покинете эту страницу, ваш прогресс будет потерян.

Правильный ответ

Вы выбрали

Не пытались

Итоговые баллы в викторине

Попыток вопросов Верно

Попыток ответов Неправильно

Вопросов не предпринималось

Всего вопросов в викторине

0002 Дата Результаты 9000

Оценка

Подсказка

Допустимое время

минут

секунды

Использованное время

Варианты ответа Выбранный

Текст вопроса

Все выполнено

К сожалению, слишком много ошибок! Вам нужно заглянуть в Википедию и узнать больше о Пушкине!

Вы сделали восемь ошибок.Это чуть меньше половины правильных вопросов. Неплохой результат для такого сложного теста.

Неплохо! Вы сделали семь ошибок. Это чуть больше половины правильных вопросов. Неплохой результат для столь непростого теста.

Молодец! Вы сделали шесть ошибок. Вопросы были очень сложными, и вы набрали довольно много очков.

Молодец! Вы сделали всего пять ошибок. Вопросы были очень сложными, и вы набрали довольно много очков.

Молодец! Вы сделали всего четыре ошибки.Вопросы были очень сложными, и вы набрали довольно много очков.

Молодец! Вы сделали всего три ошибки. Ваше знание биографии Пушкина впечатляет. Продолжайте хорошую работу!

Поздравляем! Всего две ошибки. Ваше владение биографией Пушкина впечатляет. Мы гордимся тобой!

Поздравляем! Всего одна небольшая ошибка. Ваше владение биографией Пушкина впечатляет. Мы гордимся тобой!

Отлично! Ни одной ошибки! Пушкин тобой гордится!

Евгений Онегин Электронный текст | Краткая биографическая справка Александра Пушкина

Александр Сергеевич Пушкин родился в 1799 году в Пскове и происходил из старинной русской семьи. В одном из его писем записано, что не менее шести Пушкиных подписали Хартию об избрании семьи Романовых на престол России, а еще двое поставили свои отметки от неумения писать.

В 1811 году он поступил в лицей, аристократическое учебное заведение в Царском Селе, недалеко от Петербурга, где он был другом и одноклассником русского канцлера князя Горчакова. Как ученый, он не проявлял выдающихся способностей, но любил общее чтение и много занимался стихосложением. Еще будучи школьником, он написал много лирических произведений и начал «Руслан и Людмила», свое первое стихотворение любого масштаба и, как утверждается, первое читаемое стихотворение, когда-либо написанное на русском языке.В детстве он много контактировал с поэтами Дмитриевым и Жуковским, которые были близки с его отцом, и его дядей Василием Пушкиным, самим писателем с хорошей репутацией. Дружба историка Карамзина, должно быть, оказала на него еще более благотворное влияние.

В 1817 году он бросил лицей и получил назначение в министерство иностранных дел в Петербурге. Три года безрассудного безделья в столице, где его лирический талант сделал его всемирно популярным, закончились в 1818 году гнилостной лихорадкой, которая едва не унесла его.В этот период своей жизни он почти не спал; работал весь день и рассеивался ночью. Общество было открыто для него от дворца князя до офицерских покоев Императорской гвардии. Отражение этого образа жизни можно отметить в первой песне «Евгения Онегина» и ранних рассуждениях «Философу только что исполнилось восемнадцать» — точного возраста Пушкина, когда он начинал свою карьеру в российской столице.

В 1820 году он был переведен в бюро генерал-лейтенанта Инцова в Кишиневе в Бессарабии.Это событие, вероятно, произошло из-за того, что он сочинил и в частном порядке распространил «Оду Свободе», хотя сопутствующие обстоятельства так и не были полностью раскрыты. Скромное восхищение Байроном, скорее всего, вовлекло молодого поэта в эту передрягу. Сюжет этого спектакля, особенно его дерзкий намек на убийство императора Павла, отца тогдашнего царя, несомненно, заслуживал, согласно аристократическим представлениям, депортации в Сибирь, которая, как утверждается, была подготовлена для автора.Заступничество Карамзина и Жуковски обеспечило смягчение его приговора. Как ни странно, Пушкин, казалось, стремился ввести публику в заблуждение относительно истинной причины своего внезапного исчезновения из столицы; ибо в «Оде» Овидию, написанной примерно в это время, он именует себя «добровольным изгнанием». (См. Примечание 4 к этому тому.)

В течение четырех последующих лет он совершил множество экскурсий по прекрасным странам, которые берут свое начало в бассейне Эвксинского моря, в том числе Крыму и Кавказу.Жизнь кочевников, протекавшая среди красот природы, сильно повлияла на развитие его поэтического гения. На этот период он ссылается в последней песне «Евгения Онегина» (st. V.), Перечисляя различные влияния, которые способствовали формированию его музы:

Затем далекая столица забыла,

Его великолепие и его уговоры ,

В бедной Молдавии бросила жребий,

Побывала в скромных шатрах

Кочующих цыганских полчищ.

В эти приятные годы юности он написал некоторые из своих самых восхитительных поэтических произведений: среди них «Кавказский пленник», «Бакчисарайский фонтан» и «Цыгане». О двух первых можно сказать, что они в истинном стиле Гяура и Корсара. Фактически, именно в этот момент слава Байрона, подобно заходящему солнцу, засияла ослепительным блеском и неотразимо очаровала умы Пушкина среди многих других. Цыгане оригинальнее; действительно, сам поэт отождествлялся с Алеко, героем сказки, которая вполне может быть основана на его личных приключениях, но без вины за двойное убийство.Его нескрываемое восхищение Байроном, несомненно, подвергло его обвинениям, подобным тем, которые обычно выдвигаются против этого поэта. Но талант Пушкина был слишком неподдельным, чтобы он мог долго оставаться в подчинении у другого, и в более поздний период своей карьеры он вырвался из всех затруднений и выбрал свой собственный путь. Прежде чем покинуть этот этап нашего повествования, мы можем указать на тот факт, что в течение всего этого периода сравнительного уединения поэт неустанно занимался исследованиями.Были изучены не только стандартные произведения европейской литературы, но и еще два языка, а именно итальянский и испанский, были добавлены к его первоначальному фонду: французский, английский, латинский и немецкий, приобретенные в лицее. Этому счастливому союзу литературных исследований с изучением природы мы должны приписать внезапную границу, в которой он вскоре впоследствии достиг вершины поэтической славы среди своих соотечественников.

В 1824 году он снова попал под имперское недовольство. Письмо, изъятое на почте, выражающее атеистические настроения (возможно, но временную причуду его юности) явилось якобы причиной его изгнания из Одессы в его отцовское имение Михайловское в Псковской губернии.Некоторые, однако, утверждают, что личная обида со стороны одесского губернатора графа Воронцова сыграла свою роль в сделке. Как бы то ни было, последствия были серьезными для поэта, который был не только взят под наблюдение полиции, но и исключен из министерства иностранных дел по прямому приказу царя «за плохое поведение». Письмо по этому поводу, адресованное графом Воронцовым графу Нессельроде, представляет собой забавный пример высокомерия, с которым флегматичная посредственность часто осуждает растущего гения.Я расшифровываю его часть:

Одесса, 28 марта (7 апреля) 1824 г.

Граф — Ваше превосходительство известно о причинах, по которым некоторое время назад молодой Пушкин был отправлен с письмом от графа Капо д’Истрия генералу. Inzoff. Я застал его уже здесь, когда приехал, генерал предоставил его в мое распоряжение, хотя сам он был в Кишиневе. У меня нет причин жаловаться на него. Напротив, он гораздо устойчивее, чем раньше. Но желание благополучия самого молодого человека, который не лишен способностей и недостатки которого исходят скорее от головы, чем от сердца, побуждает меня настаивать на его удалении из Одессы.Главный недостаток Пушкина — честолюбие. Он провел здесь купальный сезон и собрал вокруг себя толпу фальсификаторов, восхваляющих его гений. Это поддерживает в нем губительное заблуждение, которое, кажется, кружит ему голову, а именно, что он «выдающийся писатель»; тогда как на самом деле он всего лишь слабый подражатель автора, в пользу которого можно сказать очень мало (Байрон). Это то, что удерживает его от серьезного изучения великих поэтов-классиков, которое могло бы благотворно повлиять на его таланты — в чем ему нельзя отказать — и которое могло бы со временем сделать из него «выдающегося писателя».«

Лучшее, что можно сделать для него, — это удалить его отсюда….

Император Николай при вступлении на престол помиловал Пушкина и снова принял его в благосклонность. Во время состоявшейся беседы говорится, что царь обещал поэт, который в будущем будет цензором своих произведений. Пушкин был восстановлен на своем посту в министерстве иностранных дел и получил назначение придворного историка. В 1828 году он опубликовал одно из своих лучших стихотворений «Полтава», основанное на происшествиях. знакомы английским читателям по «Мазепе» Байрона.В 1829 году отважный поэт сопровождал русское войско, которое при Паскевиче захватило Эрзерум. В 1831 году он женился на красивой даме из семьи Гончаревых и поселился в окрестностях Петербурга, где оставался до конца своей жизни, лишь изредка навещая Москву и Михайловское. В этот период его главным занятием было сбор и исследование материалов для прогнозируемой истории Петра Великого, что было предпринято по явному желанию императора.Он также завершил историю восстания Пугачева, произошедшего во время правления Екатерины II. [Примечание: этот человек, олицетворяющий Петра III, покойного супруга императрицы, поднял восстание оренбургских казаков. Это восстание не было подавлено без значительного уничтожения людей и имущества.] В 1833 году поэт посетил Оренбург, место ужасных эксцессов, которые он записал; плодом его путешествия стала одна из самых очаровательных сказок, когда-либо написанных, «Капитанская дочь».[Примечание: перевод на русский романс, госпожа Телфер, 1875.]

Остальные годы жизни Пушкина, проведенные среди домашнего блаженства и благодарного литературного занятия, были в том же стиле «годами безоблачного счастья». Однако они быстро подходили к концу. Непревзойденное различие редко не вызывает ожесточенной вражды среди завистников, и в последнее время существование Пушкина было омрачено безосновательными инсинуациями против репутации его жены в форме анонимных писем, адресованных ему самому и написанных очень оскорбительными выражениями.Ему показалось, что он проследил их до некоего Жоржа Дантеса, француз из кавалерской гвардии, которого усыновил голландский посланник Геккерен. Дантес, хотя и был женат на сестре мадам Пушкин, вел себя неприлично по отношению к бывшей даме. В этом деле поэт проявил яростную враждебность, характерную для его африканского происхождения, но которая привела его к гибели. Впоследствии было признано, что Дантес не был автором анонимных писем; но, как обычно, когда предлагается дуэль, призыв к разуму воспринимался как попахивание трусостью.Встреча произошла в феврале 1837 года на одном из островов Невы. В качестве оружия использовались пистолеты, а бой носил решительный, более того жестокий характер. Пушкин был застрелен прежде, чем успел выстрелить, и при падении ствол его пистолета забился снегом, который в это время лежал глубоко на земле. Поднявшись на локте, раненый потребовал еще один пистолет, крича: «У меня остались силы, чтобы выстрелить!» Он выстрелил и легко ранил своего противника, крича «Браво!». когда он услышал, как он воскликнул, что его ударили.Однако Дантес был слегка контужен, в то время как Пушкину прострелили живот. Он был доставлен в его резиденцию и скончался через несколько дней, проведенных в ужасных мучениях. Так погиб на тридцать восьмом году своего возраста этот выдающийся поэт в такой манере и в обстановке, которая делает сцену дуэли в шестой песне этого стихотворения почти пророческой. Его размышления о преждевременной смерти Ленского кажутся странным образом применимыми к его собственной судьбе, как вообще к преждевременному исчезновению гения.

Пушкин был наделен мощной физической организацией. Он любил длительные прогулки, в отличие от большинства его соотечественников, и одно время своей карьеры использовал ежедневно, чтобы добраться до Санкт-Петербурга и обратно, из своей пригородной резиденции, чтобы проводить расследования в правительственных архивах, когда работал. по истории Петра Великого. Он был хорошим фехтовальщиком, хорошо ездил и одно время стремился войти в кавалерию; но его отец, не имея возможности предоставить необходимые средства, отказался служить в менее романтичной пехоте.В последнее время он был постоянным в своих привычках; рано вставал, поздно ложился на покой и очень мало спал. Встав, он сразу же занялся литературными занятиями, которые продолжались до полудня, когда уступили место физическим упражнениям. Как ни странно это покажется многим, он предпочитал осенние месяцы, особенно дождливые, холодные и туманные, для постановки своих литературных произведений, и его пропорционально угнетало приближение весны. (См. Канто VII, стр. II.)

Скорбен твой подход ко мне,

О Весна, ты выбрала время любви

Обычно он уезжал из Петербурга примерно в середине сентября и оставался в деревне до декабря. В этот промежуток времени он имел обыкновение развивать и совершенствовать вдохновение оставшейся части года. Он был пылким, но любящим человеком, и его очень любил многочисленный круг друзей. Привлекательной чертой его характера была его неизменная привязанность к престарелой няне, чувство, которое мы находим отражением на страницах «Евгения Онегина» и других.

Преимущественное влияние, которое Байрон оказал на формирование своего гения, уже было замечено. Действительно, вероятно, что мы обязаны Oneguine совокупным впечатлениям Чайльда Гарольда и Дона Хуана в его сознании. И все же русская поэма превосходит эти шедевры Байрона в одной особенности, а именно в полноте повествования, сюжеты которого служат лишь средством развития общих размышлений поэта. Есть основания полагать, что и Пушкин сделал это стихотворение записью собственного опыта.Несомненно, это было практикой многих выдающихся авторов художественной литературы, имена которых легко придут в голову читателю. В самом деле, поскольку мы никогда не осознаем настоящие мотивы, которые приводят в действие других, отсюда следует, что нигде нельзя изучать тайные источники человеческих действий с такой пользой, как в нашей собственной груди. Таким образом, романтика иногда является лишь отражением индивидуальности писателя, и он принимает совет американского поэта:

Загляни в свое сердце и напиши!

Но дальнейшее рассмотрение этой темы здесь было бы неуместным.Возможно, я не могу лучше завершить этот очерк, чем процитировав из его Оды морю дань уважения поэта гению Наполеона и Байрона, который из всех современников, кажется, больше всего покорил его воображение.

Прощай, путь свободы,

В последний раз смотрю на твои волны

Передо мной пренебрежительно катится,

Ослепительно красивый и синий.

Почему напрасно сожалеть? Где бы сейчас я ни был

Мой беспечный курс Я могу преследовать

Один объект на твоей пустынной челе

Я всегда буду видеть —

Скала, гробница Славы!

Бедные останки величия ушли

Холодное воспоминание стало,

Там погиб великий Наполеон.

Он лежал в мучениях ужасного сна;

Затем, как эхом разносится буря,

Улетел еще один гений,

Еще один повелитель наших душ.

Погиб. Свобода плакала, дитя ее,

Он оставил миру свою яркую гирлянду.

Вой, Океан, волна дикого смятения,

Петь о Тебе было его радостью.

На нем запечатлен был твой знак,

Его гений слепил ты;

Подобно тебе, он был непостижим, темен

И необуздан в своем величии.

Примечание. Некоторым может быть интересно узнать, что Жоржа Дантеса судили военно-полевым судом за участие в дуэли, на которой Пушкин пал, признан виновным и понижен в чины; но, поскольку он не был русским подданным, он был проведен жандармом через границу и затем освобожден.

Учебное пособие по Dead Souls: Анализ

Эти заметки предоставлены членами сообщества GradeSaver.

Мы благодарны за их вклад и призываем вас сделать свой собственный.

Николай Гоголь работает над этим произведением 17 лет. По замыслу писателя литературное произведение должно было состоять из трех томов. Сам Гоголь неоднократно сообщал, что идею произведения ему предлагал Пушкин. Александр Пушкин был также одним из первых слушателей стихотворения. Работа над Dead Souls была сложной. Писатель несколько раз менял концепцию, переделывал разные ее части. Только первая глава, вышедшая в 1842 году, писалась шесть лет.За несколько дней до смерти писатель сжег рукопись второго тома. Сохранились только первые четыре главы и одна из последних. Третий том даже не начался.

Изначально Гоголь рассматривал «Мертвые души » как сатирический роман, автор задумал показать «Вся Русь». Но в 1840 году писатель тяжело заболел и чудесным образом исцелился. Николай подумал, что это знамение — Творец требует от него создания чего-то, что послужило бы духовному возрождению России.Таким образом, идея Dead Souls была переосмыслена. Идея заключалась в создании трилогии по типу Божественной комедии Данте. Отсюда и возникло жанровое определение автора — стихотворение.

Гоголь считал, что первая глава необходима, чтобы показать разложение феодального общества и его духовное обнищание. Во втором — дать надежду на очищение «мертвых душ». В третьих — возрождение уже новой России.

В основе сюжета стихотворения лежала афера чиновника Павла Ивановича Чичикова.Суть его заключалась в следующем. Крепостная перепись в России проводилась каждые 10 лет. Таким образом, крестьяне, умершие в период между переписями, по официальным документам (реестрам) считались живыми. Цель Чичикова — скупить «мертвые души» по невысокой цене, а потом выложить их в попечительский совет и получить большие деньги. Мошенник рассчитывает, что такая сделка выгодна арендодателям: не нужно платить налоги за умерших до следующей ревизии.Чичиков путешествует по России в поисках «мертвых душ».

Этот сюжет позволил автору создать социальную панораму России. В первой главе автор знакомит нас с Чичиковым, а затем описывает его встречи с помещиками и чиновниками. Последняя глава снова посвящена спекулянту. Образ Чичикова и его покупка мертвых душ объединяют сюжетную линию произведения.

Помещики в стихотворении — типичные представители людей своего круга и времени: расточители (Манилов и Ноздрев), накопители (Собакевич и Коробочка).Завершает эту галерею расточитель в одном лице — Плюшкин.

Чиновник в Dead Souls — компания наемников, полная воров и жуликов. В системе городской бюрократии писатель рисует образ «кувшинки морды», готового продать собственную мать за взятку. Не лучше начальник милиции и паникер прокуратуры, погибшие от страха из-за мошенничества Чичикова.

Главный герой — негодяй, у которого есть черты других персонажей. Он вежлив и склонен к позерству (Манилов), мелочен (Коробочка), жаден (Плюшкин), предприимчив (Собакевич) и тщеславен (Ноздрев).Павел Иванович уверенно чувствует себя среди чиновников, так как прошел все вузы мошенничества и взяточничества. Но герой умнее и образованнее тех, с кем имел дело. Он великий психолог: приводит в восторг провинциальное общество, умело ведет торг с каждым помещиком.

Писатель вложил в название стихотворения особый смысл. Чичиков покупает не только мертвых крестьян. Под «мертвыми душами» Гоголь понимает пустоту и бездуховность их персонажей.Для хищника Чичикова нет ничего святого. Плюшкин потерял все человеческое подобие. Коробочка не прочь копать могилы с целью наживы. В доме Ноздрева только собаки живут хорошо, его собственные дети брошены. Душа Манилова крепко спит. В Собакевиче нет ни капли порядочности и благородства.

Dead Souls — это отражение России 30-х годов 19 века и замечательная галерея сатирических образов, многие из которых стали нарицательными. Мертвые души — яркое явление в русской литературе.Поэма открыла совершенно новое направление, получившее впоследствии название «критический реализм».

Обновите этот раздел!

Вы можете помочь нам, пересматривая, улучшая и обновляя

эта секция.

Обновить этот раздел

После того, как вы заявите права на раздел, у вас будет 24 часа , чтобы отправить черновик. Редактор

рассмотрит заявку и либо опубликует ее, либо оставит отзыв.

Пиковая дама Краткое содержание

История начинается зимней ночью в Москве, Россия.В доме конного гвардейца Нарумова до четырех утра ведется карточная игра. Главный герой Германн, офицер армейских инженеров и сын немца, лихорадочно наблюдает за людьми, играющими в азартные игры, хотя он никогда не играл, считая, что риски слишком велики.

Томский рассказывает историю о том, как его бабушка, графиня Анна Федотовна, влезла в долг, играя в карточную игру фаро в Париже пятьдесят лет назад. Когда ее муж отказался платить, она узнала секрет победы в фаро от таинственного и печально известного графа Св.Жермен. Томский говорит, что она когда-либо рассказывала об этом только одному мужчине, Чаплицкому, но заканчивает свой рассказ, не говоря, как все обернулось для этого человека.

Взгляд переключается на Лизу, юную подопечную 87-летней графини. Лиза, подвергшаяся жестокому обращению со стороны графини, живет несчастной жизнью и жаждет, чтобы мужчина ее спасти. Она начинает флирт с офицером инженеров, который стоит у ее окна и смотрит вверх, пока она вышивает. Выясняется, что этот человек — Германн, одержимый желанием узнать секрет графини.

В течение трех недель Германн пишет Лизе любовные письма, пока она не дает ему инструкции, как попасть в ее спальню, войдя в дом, пока она и графиня находятся на посольском балу. Попав в дом, Германн вместо того, чтобы подняться по винтовой лестнице в комнату Лизы, прячется в кабинете рядом со спальней графини. Когда они возвращаются и графиня отсылает своих слуг, Германн умоляет ее рассказать ему секрет. Она молчит, поэтому он угрожает ей пистолетом, после чего она умирает от испуга.

Германн идет в комнату Лизы и признается в своем рассчитанном заговоре, хотя говорит, что не собирался ее убивать. Лиза расстроена, узнав, что его любовь на самом деле была жадностью, но она дает ему ключ и инструкции, которые позволяют ему получить доступ к проходу на улицу.

На похоронах графини три дня спустя Германн приходит в ужас, когда мертвая графиня насмешливо подмигивает ему. Той ночью ее призрак посещает его комнату и говорит ему, что ей приказали раскрыть секретную последовательность карт, а именно тройку, семерку и туз.

Германн идет в дом игрока Чекалинского и ставит все деньги, оставленные ему отцом, на троих. Он выигрывает и возвращается на следующую ночь, чтобы удвоить свой выигрыш на семь. На третью ночь, однако, Германн поражен, обнаружив, что он по ошибке сделал ставку на свою пиковую даму, а не на туза. Королева, кажется, подмигивает ему, как и графиня.

Потеряв деньги и рассудок, Германн в конце истории живет в психиатрической больнице. Он не отвечает на вопросы, просто повторяя: «Тройка, семерка, туз!

Александр Пушкин | Биография, творчество и наследие

Александр Сергеевич Пушкин , полностью Александр Сергеевич Пушкин , (родился 26 мая [6 июня по новому стилю] 1799, Москва, Россия — умер 29 января [10 февраля] 1837, Санкт-Петербург).-Петербург), русский поэт, прозаик, драматург, новеллист; его часто считают величайшим поэтом своей страны и основоположником современной русской литературы.

Британская викторина

Известные поэты и поэтическая форма

Кто написал поэму «Пустошь»? Какой метр является наиболее распространенным в английской поэзии? Проверьте свои поэтические знания в целом и вкратце в этой викторине.

Ранние годы