метки:

Родитель, Ребенок, Любовь, Основа, Добродетель, Цицерон, Литература, Семья Трудно быть в семье не таким, как все, «белой вороной». Родственники считают, что ты нарушаешь все правила, законы, принципы, которые есть в семье. Постоянно пытаются «наставить на путь истинный», «научить жизни», «указать на ошибки», «помочь жить, как люди». И ладно, если бы это были просто дальние родственники. Хуже всего, когда самые близкие люди, родители, не понимают тебя, и стремятся перестроить твою жизнь по их образу и подобию. А ты не хочешь, понимая, что имеешь полное право жить так, как хочется тебе.

ТВОЕ ПРАВО

как же несправедливо устроена жизнь.

Родители святые

В любой святой книге на планете Земля, начиная от Библии, заканчивая Кораном говориться о том, что нужно чтить отца и мать своих, любить их и уважать.

Отец и Мать это ваш корень, ваш фундамент. От того, насколько хороши ваши отношения с ними, зависит ваш успех в жизни, ваше самочувствие на самых тончайших уровнях. Конечно, не все родители самые лучшие, но они такие, какие есть. Примите их и цените, пока они живы и здоровы.

Ведь родители не вечные, рано или поздно придёт время, когда человек уходит в другой мир оставляя нас одних, и только тогда мы начинаем ценим их, когда потеряли.

Так не лучше начать ценить, любить и уважать родителей уже прямо сейчас.

И это нужно показывать своими поступками, а не словами.

LiveInternetLiveInternet

А если выбирают? И это — первый сознательный выбор ребенка

? Вернее, еще не

ребенка

, а души, которая готова к перевоплощению и выбирает себе с этой целью земные условия: Родину и

родителей

… Пишу эти строки и борюсь с искушением нарисовать совершенно земную картинку: что-то вроде аттестации на зрелость для семьи, мечтающей о ребенке. А также — для души, пока что свободной от оков телесности и земного сознания и поэтому очень даже неплохо осознающей, что ей нужно для своего духовного совершенствования. Этакий вопросник с плюсами и минусами, в конце которого — выводы строгой комиссии:

4 стр., 1658 слов

Большой души человек — Всероссийский конкурс сочинений …

… адрес директора школы, отличного учителя и замечательного человека, человека большой души Пальчик Дмитрия Андреевича. В то время, когда … его – любимого, дорогого человека», -вспоминает дочь Наташа. Я постаралась раскрыть в своем сочинении такое редкое в … люди, учатся талантливые дети, а школа разваливается». И добился. Привез материалы. В ремонте школы участвовали все: и учителя, и дети, и родители, …

— Тебе, милая, лучше всего подойдут Ивановы. Смотри, какие они сердобольные, а у тебя ведь с добротой душевной проблемы. Пойди, поучись! — А тебе, родная, не мешало бы научиться держать удар, а не киснуть при каждом удобном и неудобном случае. Пойдешь в семью боксеров, и посмотрим, что из тебя получится. — А вот ты — угомонись, однако! Семья Петровых для тебя слишком хороша, не заслужила ты этого. Пойдешь к Сидоровым. За что такая «кара небесная»? Не хитри — ты прекрасно знаешь, за что эта «кара». И перестань употреблять это слово, ты ведь знаешь, что «кары» нет, есть лишь суровая кармическая справедливость. А будешь роптать — вообще в семью к Сидоровым пойдешь. Что, притихла? То-то же. Сюжет для телесериала? Да, и это тоже. Но какая-то доля истины, пусть не по форме, но по содержанию, в этом все-таки есть. Дети действительно выбирают себе

родителей

, но выбор этот ограничен их заслугами (или плохо пройденными уроками, чтобы не сказать — преступлениями против духовных законов) в прошлых жизнях. ПАМЯТКА ДЛЯ

родителей

Прошлыми перевоплощениями наших

детей

обусловлено очень многое: их здоровье, таланты, пагубные, как мы считаем, наклонности, «узловые» жизненные события. В чем же тогда задача

родителей

? О, это очень просто. Пойдем по пунктам. Зачатие должно быть красивым, а беременность -осознанной. Наши дети приходят в этот мир как более чем наполовину сформированные Личности. И земной путь человека, а вместе с ним — и ответственность

родителей

за его судьбу начинается задолго до его рождения. Начнем с беременности. Если провести опрос, то подавляющее большинство мамочек скажет, что беременность была делом случая. Так получилось… Это значит, что малыш, соскользнув с небес, попадает в малоподготовленное для него «жилье». И в его первом земном «доме» — теле мамы — может оказаться все что угодно: залежи никотина, ручьи алкоголя, смерчи негативных эмоций… «Веселенькая» встреча, правда? Это — первая подножка

родителей

своему ребенку. Что делать, если у

родителей

все произошло быстрее, чем ожидали? Плохо, но не «ужас-ужас-ужас». Карма

родителей

и карма

ребенка

пишутся ежеминутно. Начните свой диалог с будущим ребенком прямо сейчас, в эту минуту, дайте ему понять, что он любим, — это даст ему крылья. Не ищите в ребенке свое продолжение. Эту ошибку совершают очень многие ролители. Несостояв- шиеся чемпионы, писатели, модели, художники, певцы, автослесари… Как часто взрослые уже люди, не сумевшие воплотить свою мечту в жизнь, передают ее «по наследству» своим детям. И как часто родительские мечты тяжелыми гирями виснут на ногах

детей

, лишая их возможности взлететь в небо на крыльях своей собственной мечты… Мечтая о ребенке, несостоявшаяся балерина спит и видит, как к ногам ее дочки летят огромные букеты роз… И склонная к полноте девочка, подчиняясь железной воле мамы, заставляет себя забыть о том, как ей хочется лечить животных. Бинтовать бездомным собакам лапы, лечить от клещей котят, накладывать шины на сломанные крылья аистов… Интересно, что остается в душах наших

9 стр., 4176 слов

Роль семьи в выборе профессии ребенка в подростковом возрасте

… взаимосвязь, и влияние на выбор подростками профессии 3. Раскрыть профессиональное консультирование семьи в выборе профессии ребенка подростка Объект … замечая, передаём ребенку. Если родители относятся к работе как к значимой части собственной жизни, … дети. Тот выбор, который они делают на данном этапе, отражает их нынешние интересы и потребности. Возможно, выбранный ими профиль обучения или профессия …

детей

на месте их самых сокровенных, зачастую невысказанных, желаний и надежд? Пепелище? Сухое, безжизненное У вашего

ребенка

свой путь в жизни. Нельзя путать свою жизнь с жизнью своего

ребенка

, делать его заложником своих несбывшихся надежд и мечтаний. А еще хуже — своих разочарований в любви, неудач в карьере и просто расшатанных нервов и неумения владеть своими эмоциями.

ребенка

очень легко сломать, сделать его заложником своих неудач. Не делайте этого…

О «станциях» и «стрелочниках». Помните, что на жизненном пути

ребенка

- множество «узловых станций», которые ребенок не может обойти. Но может, находясь на ключевом полустанке, выбрать путь для своего дальнейшего движения: в сторону Добра и Света или Тьмы. Задача

родителей

- вовремя понять, что ребенку именно в этот день и именно в эту минуту нужен грамотный «стрелочник», который поможет ему выбрать правильное направление. Ошибки наших

детей

— это тоже уроки, но как часто они бывают бессмысленно-болезненными только потому, что рядом не оказалось умной и доброй руки, на которую можно было бы опереться. Будьте рядом со своими детьми, когда вы им особенно нужны! Как угадать этот момент? Душа подскажет, если в ней живет любовь… ДЕТЯМ НУЖНО ОЧЕНЬ МАЛО: ПРОСТО ЛЮБОВЬ Банальная мысль? Неправда. Нашим детям катастрофически не хватает любви. Когда-нибудь, хотя бы ради развлечения, зайдите на школьный двор, отключите свой ум и попытайтесь сердцем выбрать из сотни пробегающих мимо

детей

тех, кого можно назвать «солнечным ребенком». Без всяких критериев, без четких примет, так, как подскажет сердце. Дай Бог, чтобы вам удалось среди всех этих ребятишек выбрать хотя бы нескольких… Это те дети, которым родители на ночь читают сказки, с которыми они ходят на каток и плавают наперегонки в бассейне, для которых среди бела дня в любой рабочей запарке находят минутку, чтобы позвонить и сказать «Я тебя люблю». И к которым просто прикасаются: гладят вечером спинку, целуют ручки, усаживают к себе на колени, когда их попки на наших руках уже не помещаются. Вместо этого мы проверяем дневники, ругаем их за неубранные комнаты, подозреваем в том, что они не так идеальны, как нам того хотелось бы. Лишенные безусловной любви, дети растут, как растения без воды: хилыми и нежизнеспособными. Просто любите своих

11 стр., 5338 слов

Все о любви в семье: что это и как ее сохранить

… в семье. Это, пожалуй, один из самых важных моментов, в котором заключен залог семейного … в обществе и семье. Именно с этих позиций в недалеком прошлом родители подбирали пару и договаривались о браке своих детей. … в общую неудовлетворенность жизнью. Поэтому в современном мире приоритет отдается бракам по любви. При этом, … лингвистами. Дело в том, что в его составе выделяют части древнеславянского …

детей

! Ведь это практически неиссякаемый источник их жизненных сил.

Серия сообщений «Важно знать»:

рецепты лечения, методы оздоровления и вопросы женской красоты

Часть 1 — Если органы поросли жиром Часть 2 — 7 рекомендаций родителям Часть 3 — Почему у нас иногда уходят годы на то, что другие умеют словно от рождения? Часть 4 — Миф патриархата или почему повторяются судьбы отцов в жизни сыновей. Часть 5 — Широко известна фраза «родителей и Родину не выбирают». Часть 6 — тренировка суставов

Народная мудрость

- «Родителей не выбирают». В этой пословице говорится о том, что родителей нужно любить такими, какими они есть. Дети не выбирают себе родителей, как и родители детей.

- «Кто родителей почитает, тот разум знает». Смысл данной пословицы заключается в том, что умный человек всегда будет уважать своих родителей.

- «Коли есть отец и мать, так ребёнку благодать». В этой пословице идёт речь о том, что для счастья ребёнку, прежде всего, нужны отец и мать. Всё остальное – второстепенно.

- «На свете всё можно найти, кроме отца да матери». Наши мудрые предки знали, что родители – это самая большая ценность в жизни человека. Поэтому они призвали любить их и чтить, хотя бы за то, что дали человеку жизнь.

- «Кто не чтит родителей, тот и Богу противник». Бог призывает людей любить и чтить своих родителей, поэтому тот, кто не выполняет данную заповедь – идёт против божьей воли.

- «Дурак хвалится богатством, а умный – отцом и матерью». Смысл данной пословицы заключается в том, что только глупый человек считает богатство наивысшей ценностью, мудрый знает, что важнее всего в жизни – родители.

- «Живы родители – почитай, умерли – поминай». Данная пословица призывает людей чтить своих родителей, пока они живы и вспоминать добрым словом, после их смерти.

- «Без матки пчёлки пропащие детки». В этой пословице говорится о том, что без матери дети пропащие. Трудно вырасти хорошим человеком, не зная материнской любви и ласки. Поэтому нужно ценить своих родителей, пока они живы.

- «Блудный сын – ранняя могила отцу». Смысл данной пословицы заключается в том, что грехи детей убивают их родителей. Для того чтобы отец и мать прожили спокойную старость, нужно не только любить их и уважать, но и вести себя достойно.

- «Мать кормит детей, как земля людей». Наши предки высоко ценили материнство, поэтому сравнивали мать с землёй, которая была источником всего живого в мире.

Разные точки зрения родителей и детей

Вам не зачем принимать точку зрения родителей, если она вам не нравиться, но при этом уважать её стоит. Помните, что на свою точку зрения имеет каждый человек, особенно, если это касается родителей. В конце концов, когда вам будет столько же лет, как и родителям, вы их сможете понять.

Главное не надо сними спорить и демонстративно показывать неуважение и не принятие их взглядов, это ни к чему, ведь ваши дети тоже будут так вести себя по отношению к вам в будущем.

Родители прожили дольше нас, и опыта они в чём-то тоже больше, стоит к ним прислушиваться.

Помните жизнь бумеранг.

Тезисы по направлению «Отцы и дети»

- Непонимание между поколениями возникает из-за разницы мировоззрений

- Советы родителей очень много значат для детей

- По отношению человека к родителям можно судить о его нравственных качествах

- Не заботиться о своих родителях – значит предать их

- Не всегда родители несут добро своим детям

- Многие готовы пожертвовать самым дорогим ради того, чтобы их дети были счастливы

- Правильные отношения между детьми и родителями строятся на любви, заботе, поддержке

- Иногда по-настоящему близким человеком становится не тот, кто родил, а тот, кто воспитал

Согласны ли Вы с мнением Цицерона: «Любовь к родителям — основа всех добродетелей»?

(418 слов) Всё начинается с семьи. Если человек воспитывается в атмосфере гармонии и любит своих родителей, он, как правило, вырастает дружелюбным, милосердным, понимающим членом общества. Именно в институте семьи закладываются моральные и нравственные основы. Поэтому я согласна с Цицероном: именно тёплые чувства к родителям делают нас людьми добродетельными. Попробую объяснить свою точку зрения с помощью примеров из литературных произведений.

Можно вспомнить роман-эпопею Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Семья Ростовых – классический образец для подражания. Старшие Ростовы терпеливо указывают младшим на их ошибки, а дети безмерно уважают своих родителей. У каждого члена семьи есть принципы морали и нравственности, обязательные для соблюдения. Наташа учится у мамы проявлять великодушие и женскую мудрость, Николай и Петя берут пример с доброго и щедрого отца. Очевидно, что именно добрые чувства к родителям становятся путеводной звездой для молодых людей. Например, когда Николай, зная о тяжелом финансовом положении семьи, проигрывает крупную сумму денег и видит добросердечие и благородство отца, который отдает сыну последние сбережения, он меняет свое мировоззрение и становится более осмотрительным. Любовь к своим старикам превращает этого безответственного повесу в обязательного и честного человека, который в финале романа заведет прекрасную семью и будет хорошим отцом для своих детей. А вот Вера, старшая дочь Ростовых, холодно относилась к родителям, поэтому всю дальнейшую жизнь в браке она не проявляла добродетели: в трудное время она не помогла своим родственникам. Очевидно, что семейные отношения влияют на то, каким человеком вырастет ребенок.

3 стр., 1477 слов

Любовь, семья и брак

… семьи и брака отличаются своеобразием и специфичны для каждого общества. [2, с. 121] Античных философов мало интересовал вопрос, что такое любовь. В любви … Бог. Античная философия знала два вида любви — чувственную любовь (Афродиту земную) … любовь. Любовь, граничащая с безумием. Более спокойная любовь это «филия». Это также не только любовь, но и дружба. «Филией» также называют любовь к родителям, …

Еще один подобный пример описал зарубежный автор. Героиня произведения Элинор Портер «Полианна» выросла в бедной, но доброй семье. Она рано лишилась матери и отца, но родители успели привить девочке лучшие качества. С юных лет Полианна умела радоваться каждому дню, заботиться о тех, кто оказался в трудной ситуации, и стойко переносить лишения. Она имела лёгкий характер и положительно относилась ко всем окружающим. Героиня неустанно благодарила родителей за уроки жизни, мысленно обращаясь к ним. Любовь к отцу и матери научила ее любить весь мир. Так, правильное воспитание помогло девочке не ожесточиться, не отчаяться и не потерять себя, даже когда она попала в аварию и на целый год оказалась прикованной к постели. Таким образом, девушка действительно стала добросердечной, стойкой и мудрой благодаря чувству любви к семье.

Получается, что любовь к родителям действительно может считаться основой всех добродетелей, ведь именно в семье мы учимся общаться, правильно воспринимать окружающий мир, искать своё место в жизни. Мать и отец — первые люди на нашем пути, и весь наш эмоциональный опыт общения начинается с них. Они учат нас любить на своем примере, и если мы не смогли ответить им тем же, то едва ли уже сможем похвастаться добродетелью.

Автор: Виктория Арутюнян

Интересно? Сохрани у себя на стенке!

Примеры похожих учебных работ

Любовь и дружба в жизни Печорина

… надо вместе с этим и обманывать. В сочинении на тему «Дружба в жизни Печорина» можно рассказать, что взаимоотношения двух героев распались, даже не превращаясь в настоящую дружбу. Их связь не выдержала и первого препятствия. Ведь истинная …

Расставание, как часть жизни

… который нюхают, чтобы решить, «брать или не брать». В сожительстве именно женщина уязвима больше всего. Чтобы сохранить равновесие и … Фрейд сублимацией. Так почему мы расстаёмся? Мы, в своём большинстве совсем не научены строить и сохранять отношения. …

Рассуждение. Всегда ли в семье неизбежны конфликты между подростками и родителями?

… конфликты происходят часто. Хорошим примером является такой брак, в котором жена всегда рабски послушна властному мужу, или взаимоотношения между родителем и ребенком, в рамках которых ребенок трепещет перед родителем и …

Ремень как способ воспитания. Буклет «родителям о наказании» Ремень не …

… как методы воспитания ребенка 2011 г. Часто родители, которые применяют физическое наказание ребенка, говорят: «Он не реагирует ни на что, кроме ремня. Он сам напрашивается на ремень». И никто не …

Я — логопед! Я — мама особенного ребенка!

… – я понимаю, что сделала правильный выбор! Я учитель, я логопед! Я тот, кто бесконечно влюблен в свою работу, в своих … не зря. Я на своем месте! Это я, это мое призвание, это моя возможность дать этим детям свое тепло, понимание, признание, любовь. …

Пример готового сочинения

Родительская любовь — это прекрасное и самозабвенное чувство отца и матери к своему ребёнку, которое проявляется в заботе, неимоверной поддержке и внимании. Мама и папа в любой сложной жизненной ситуации простят и помогут, даже несмотря на то, что придется жертвовать собой. Они будет любить своего ребёнка на протяжении всей жизни, поскольку их любовь — это великая сила природы. В этом сочинении я хочу рассказать, что считаю родительской любовью.

Мне кажется, что такая любовь идеально изображена в произведении Д. Улицкой под названием «Дочь Бухары». Там рассказывается о матери, которая, узнав о серьезном диагнозе своей дочери, не отказывается от неё и тратит всё своё время и силы, чтобы поддерживать, ухаживать за ней и находиться рядом. Вместе они проходят через неимоверные трудности.

Однажды мать смертельно заболевает и за оставшиеся годы жизни старается обустроить жизнь дочери лучшим образом. Она устраивает её в специальную школу и однажды находит юношу с таким же диагнозом, как у ее дочери. Она знакомит молодых людей и наблюдает, как те сближаются. Мать успокаивается только в тот момент, когда ее любимая дочка выходит замуж. Она понимает, что у нее все будет хорошо, что она будет счастлива. Только после этого мать умирает.

Произведение — яркий пример того, что материнская любовь — самое сильное чувство, которое только может быть в человеческой жизни. Сердце матери не может наполниться эгоизмом по отношению к своему ребёнку, матери не нужно получать благодарность или что-то другое взамен. Я искренне считаю, что только любовь матери к ребёнку способна сделать его счастливым и полноценным.

В чем проявляется родительская любовь? Ее сущность и основа в полной самоотдаче. Это психологический момент — родители не могут иначе, ведь счастье ребенка для них превыше всего. А обязанность детей — ценить ту заботу, которой окружает их мать и отец. Ведь нет ничего прекраснее родительских чувств к ребенку.

Сочинение на тему: Память сильнее времени

Посмотрите похожие темы сочинений возможно они вам могут быть полезны:

Текст сочинения:

Память о людях — самое ценное, что есть у людей. Именно благодаря этому воспоминанию мы всегда можем вернуться в прошлое, чтобы оживить реальность, которая ушла в прошлое навсегда. «Без прошлого нет настоящего», «Человек без прошлого — это дерево без корней». Каждый человек обязан знать свое прошлое. Историческая память является основой жизни общества, государства в целом.

Этот термин интерпретируется как способность сохранять знания о прошлых исторических событиях, о национальных героях и передавать их из поколения в поколение. Память может быть «живой» и «написанной». Живая» память — это история наших ветеранов, непосредственных участников великих событий. С течением времени война становится все более отдаленным событием, ее участники уходят из жизни — отсюда ослабляется живая память. «Письменная память» — воспоминания участников военных событий, художественные и документальные книги, фильмы.

Память о Великой Отечественной войне — это прежде всего память великого советского народа, отстоявшего свою Родину и внесшего огромный вклад в разгром фашистских агрессоров, это память о великих делах, героизме, тяжелых испытаниях на фронтах и во внутренних районах страны всех представителей многонационального общества.

Надеюсь, что тема Великой Отечественной войны будет актуальна еще долгие годы. Победа стоила нам слишком много, она стоила миллионов жизней. Эта самая кровавая война в истории человечества длилась долго 1418 дней. Русский народ сделал все, чтобы спасти свою страну и весь мир от фашизма. Все, что пережило поколение военных лет, является достижением, жертвой во имя победы.

Мы, живущие сейчас, должны помнить об этом и сохранять знания для будущих поколений.

Присылайте задания в любое время дня и ночи в ➔

Официальный сайт Брильёновой Натальи Валерьевны преподавателя кафедры информатики и электроники Екатеринбургского государственного института.

Все авторские права на размещённые материалы сохранены за правообладателями этих материалов. Любое коммерческое и/или иное использование кроме предварительного ознакомления материалов сайта natalibrilenova.ru запрещено. Публикация и распространение размещённых материалов не преследует за собой коммерческой и/или любой другой выгоды.

Сайт предназначен для облегчения образовательного путешествия студентам очникам и заочникам по вопросам обучения . Наталья Брильёнова не предлагает и не оказывает товары и услуги.

Сочинение “Память сильнее времени”

Подготовка к сочинению «Память сильнее времени», которое пишется в 5-6 классах, подразумевает рассмотрение значения данной фразы и как оно раскрывается по отношению к памяти о военных временах.

Значение фразы

Сочинение на тему «Память сильнее времени» необходимо начать с раскрытия значения представленной фразы.

Время, как известно, скоротечно, но память всего человечества намного сильнее времени, так как она способна сохранить знания о прошлом.

Получается, что время неизбежно бежит, но события прошлого остаются в памяти людей навсегда.

Память о войне

В нашем эссе по русскому языку важно рассмотреть память о войне.

Великая Отечественная война была сравнительно недавно, еще живы те, кто стал свидетелем тех страшных событий.

Современному поколению нужно помнить о событиях прошлого, чтобы никогда не забывать о том, какой подвиг совершили их предки, на какие жертвы они пошли ради спокойной и счастливой жизни своих потомков.

Знать о событиях прошлого необходимо для того, чтобы больше не совершать таких ошибок. Но если война неизбежна, то представители русского народа, вспоминая о храбрости людей в Великой Отечественной войне, должны осознавать, что русский народ непобедим.

Источники памяти

Рассуждение о памяти стоит продолжить упоминанием тех источников памяти, благодаря которым люди узнают о прошлом и несут эту информацию своим потомкам.

Люди узнают о событиях прошлого через многие источники. Наши родители, бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки, рассказывают о военном времени. Это так называемая «живая память».

Но есть и память, которая зафиксирована различными способами.

В России есть праздник – День Победы, который празднуется 9 мая. Этот праздник никогда не позволит русскому народу забыть историю, забыть то, через что пришлось пройти стране и каждым ее представителям.

О событиях прошлого говорят и различные памятники. Сюда относятся как архитектурные памятники, так и литературные, музыкальные, живописные. Рассматривая картины на тему войны, слушая военные песни, читая литературные произведения о событиях прошлого, человек узнает много нового, что позволяет ему передать эту информацию своим детям и внукам.

Сочинение на тему ««Память сильнее времени», посвященное 30-й годовщине завершению выполнения задач 40-й армией в Афганистане.

«Память сильнее времени», что же значит эта фраза? Самая важная особенность времени – скоротечность. Но у памяти человечества есть не менее важная особенность – долговечность. Это позволяет человеку очень долго хранить в памяти знание о прошлых событиях.

По всему видно, что время неумолимо летит, но события прошлых лет могут сохраняться в человеческой памяти практически всегда. Отдельной вехой памяти является память военных лет.

События Великой Отечественной войны происходили не так давно. Мы еще можем встречать последних ее участников. Современное поколение обязано держать в памяти события прошедшего времени, чтобы никогда не забыть о подвиге, совершенном предками и помнить их жертвенность в пользу спокойного и счастливого существования последующих поколений.

Знание прошлого защищает от ошибок в будущем. Но если наступит такой момент, что военное решение международного конфликта будет неизбежным, то представители русского народа должны помнить, что они, как и участники Великой Отечественной войны, непобедимы. Рассуждая о памятных закромах людей, стоит упомянуть источники, которые помогли узнать о прошлом и принесли в себе информацию своим последователям.

Узнать о прошлых событиях человек может из многих источников. Но больше всего мы узнали от родителей, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек, которые при каждом удобном случае рассказывали о военных временах. Это называется «живой памятью». Но существуют и другие виды памяти.

В России принято отмечать государственный праздник – День Победы, который проходит по всей стране 9 мая. Это ежегодное событие не позволяет никому забывать историю своего народа и своей многострадальной страны. Событиями прошлого пропитаны различные памятники. Это и архитектура, и литература, музыка, живопись. Мы рассматриваем полотна с военной тематикой, слушаем песни о войне, читаем литературу о военных годах. Вместе с тем мы узнаем новые факты и имеем возможность передать это своим потомкам.

Память о военных годах более сильна, чем влияние времени. Каждый раз, сталкиваясь с прошлым, мы получаем урок мира, который выступает отличным щитом, препятствующим ошибкам прошлого. Победа – это хорошая плата за все, что пришлось пережить русскому народу. Но лучше всегда помнить о том, какую цену пришлось за это заплатить. Такой подход поможет держать под контролем мысли чувства и эмоции, как государствам, так и каждому из их жителей.

Сочинение на тему что сильнее времени

Сочинение «Писатель – судья своего времени»

Время – категория философская и непредсказуемая. Поэтому очень сложно и ответственно быть судьёй всего того, что совершается в родном государстве. Несмотря на это, именно писатели берут на себя эту тяжёлую ношу. Миссия нелёгкая, поскольку, как известно, нет пророка в своём отечестве. Трудность «летописания» заключается ещё и в том, что «…лицом к лицу – лица не увидать: большое видится на расстоянии». Для осознания любого события необходимо время, а его часто недостаточно у писателя, чтобы объективно оценить происходящее. Следовательно, роль судьи и его ответственность увеличивается многократно. В этой связи вспоминается роман А.А.Фадеева «Молодая гвардия», посвящённый фактически нашим ровесникам, которые родились до Великой Отечественной войны, росли, учились, любили… А в «лихую годину» испытаний проявили и решительность, и отвагу, и героизм в борьбе с фашистами, оккупировавшими Краснодон. Талант писателя проявился и в композиции романа, и изображении героев-молодогвардейцев. Отважным Олегом Кошевым гордились. Заводной и безрассудно смелой Любкой Шевцовой восхищались и в неё влюблялись. Серёжку Тюленина ставили в пример. А газеты трубили о том, как талантливо и правдиво художник показал то грозовое время. Этим произведением зачитывались все. По роману был снят кинофильм. Почти все театры включили в свой репертуар «Молодую гвардию». И вдруг как гром среди ясного неба прогремело известие, что писатель исказил события, изобразил этот исторический отрезок времени неверно. Почему это произошло? Сегодня ответ прост и очевиден. Слишком мало времени минуло с тех страшных событий. Не были ещё рассекречены все документы о деятельности подпольной комсомольской (и партийной) организации. Фадеев же писал роман по свежим следам, по «заказу партии», которая требовала от писателя как можно скорее написать «показательный роман для воспитания подрастающей молодёжи». Значит, быть судьёй своего времени сложно и в определённой степени опасно? Скорее всего, да. И тем не менее фиксировать время, на мой взгляд, необходимо. Иначе как узнать о годах и столетиях, в которых мы не жили?! К сожалению, люди «времена не выбирают, в них живут и умирают». Человечество пережило не одну историческую бурю и не одно поколение получило оценку писателей — судей. М.А. Шолохов, не понаслышке знавший и понимавший период Гражданской войны на Дону, пишет цикл рассказов об этом периоде («Донские рассказы») и роман-эпопею «Тихий Дон», ставший, по-моему, энциклопедией жизни и борьбы казачества за свою свободу и независимость. Писателю М.А.Шолохову было легче, чем А.А.Фадееву, давать исторический комментарий этому событию. Сам из казачества, он в тонкостях знал и понимал то, о чём писал. Поэтому являться «судьёй своего времени» Михаилу Александровичу Шолохову было проще. Начало двадцатых годов в донских степях. Красные – белые. Белые – красные. Власть меняется чуть ли не каждый месяц. Григорий Мелехов, главный герой романа, как былинка в степи, мечется из одного стана в другой. Где правда? За кем идти? Какому отечеству служить верой и правдой? Ощущение такое, что сам автор находится в поиске ответов на поставленные вопросы. Объективно описывая происходящее, писатель-судья даёт оценку своему времени. И читатель соглашается с ним. Происходит то редкое единение читающего с пишущим. Пролетают годы, десятилетия, века. Время всё расставляет по своим местам. Переосознание того, что стало историей, помогает жить в настоящем и намечает пунктиры движения в будущее. И от того, насколько правдив был писательский суд времени и людей, живущих в нём, зависит судьба целых поколений. В народе говорят: «Не суди – не судим будешь». И всё-таки есть смелые творцы, которые не боятся оценивать то, что так свежо и близко. И за это им большое спасибо!

Сочинение на тему «Время и Мы»

Современный человек живет в стремительном времени. И ему часто очень сложно вырваться из этого бурного потока. У него порой нет времени на то, чтобы осмыслить настоящее. Жизненный темп настолько велик, что современному человеку даже некогда подумать о будущем. Между тем, не зря говорят, что если ты не думаешь о своем будущем, у тебя его никогда не будет. Ведь будущее слагается и зреет в настоящем. Что же такое «время» и «мы»? Какие отношения существуют между нами? Какое значение имеет для нас прошлое, настоящее и будущее? Как они влияют на нас? В одном из своих стихотворений поэт В. Маяковский написал: «Паше время трудновато для пера». Возможно, он был прав. Но В. Маяковский был футуристом. А у футуристов мы скорее найдем отрицание всяческих традиций и авторитетов, чем поэтизацию связи времен и поколений. Трудно не согласиться с поэтом лишь в одном: о себе и о своем времени писать и говорить действительно трудно. Для того чтобы как можно более объективно оценить день сегодняшний, надо четко представлять себе свое место в мире, уметь посмотреть на себя и на все, что тебя окружает, со стороны. А это непросто. В произведениях русской литературы основным компонентом является не время, а пространство. Время в русском национальном космосе всегда вторично. Есть, конечно, и некоторые исключения. Например, роман Б. Пастернака «Доктор Живаго». Мне кажется, что главный герой здесь как раз время, потому что поступки и характеры героев определяются именно им. Автор описывает революционные события во всей их обнаженной сложности, в острой борьбе старого мира с новым. И в этом расколотом времени живет, страдает, мучается главный герой. Живаго не вмешивается в ход событий, он как бы плывет по течению революционного времени — мощному, стремительному. Революция перевернула его жизнь. Старый, привычный мир рухнул, а в новом он так и не нашел для себя места. Но в революционном вихре Живаго сумел сохранить чистой душу. Революционная эпоха отражена в творчестве многих русских писателей. Одни из них выступали в качестве строгих и беспристрастных летописцев. Понимая историческую значимость момента, они пытались запечатлеть хронику бурных событий. Другие, как М. Булгаков, анализировали ситуацию, стремились ответить на вопрос: как такое могло произойти? «Белая гвардия», «Бег», «Собачье сердце» — вот далеко не полный перечень произведений писателя, где «в терновом венце революции» переплетаются судьбы героев. Взять хотя бы повесть «Собачье сердце». В силу своего воспитания и образования профессор Преображенский не признает пролетариат. Ему претит идеология толпы, основное оружие которой не разум, а слепая ярость, разрушающая все вокруг себя. Несмотря на это, он собственными руками создает Шарикова, в образе которого, словно в зеркале, отражается вся уродливость нового времени и карикатурность новых хозяев страны и жизни. Невоспитанность, хамство, торжествующее невежество, неудержимое стремление к разрушению и отрицание всего, что было достигнуто Россией, — все это обрело в образе Шарикова сатирическое звучание. Шариковы захватили власть. Но они не бессмертны. Их можно победить если не силой, то разумом. Профессор Преображенский вступает в схватку со временем, обращает его вспять и снова превращает Шарикова в безобидную дворнягу. «Времена не выбирают, в них живут и умирают», — сказал русский поэт А. Кушнер. Да, на время бесполезно жаловаться. Мы приходим в этот мир, и главное — не потеряться в нем, суметь достойно вынести все, что предназначено нам судьбой.

Сочинение на тему «Время»

Время… Что это такое? Что оно значит в жизни человека? Как отвечали на этот вопрос великие ученые? Например, для Платона время – это божественная вечность, разделенная на дни , годы. Аристотель видел во времени число, меру движения и покоя, а Альберт Энштейн писал о времени как о физической реальности, меняющей свой бег вследствии движения тел. Но сегодня мне бы хотелось говорить о времени как об отрезке человеческой жизни. Время – самая главная ценность нашей жизни. Оно может изменить человека либо в лучшую, либо в худшую сторону. Оно помогает пережить тяжелые жизненные потрясения. Время постоянно уносит старое и приносит новое и неожиданное. Но подчинить его себе мы не можем: оно не зависит от нас. Мы просто можем выработать правильное отношение к нему. За время, которое мы живем на земле, мы должны успеть многое: добиться намеченной цели, узнать свое предназначение, оставить после себя добрую память. Все это мы успеем, если правильно распорядимся своим временем. Для того, чтобы подробнее рассмотреть влияние времен на человека, обратимся к произведению А.П.Чехова «Пари». В нем мы можем проследить, как герой в течение пятнадцати лет жил в одиночестве. Он остался наедине со временем. Молодой двадцатипятилетний юрист заключил пари с богатым банкиром, чтобы через пятнадцать лет получить два миллиона. Автор расписывает по годам , чем занимался молодой человек в одиночном заточении. Первый год он сильно страдал от скуки. Во второй год слушать музыку, начал читать исключительно классику. В пятый год только ел, пил, лежал. По ночам садился что-то писать, но под утро разрывал все написанное. На шестой год занялся изучением языков. На девятый — читал Евангелие, занялся историей религий и богословием. В последние годы герой читал чрезвычайно много, занялся естественными науками. За эти годы он стал мудрее, изменил отношение к ценностям жизни. И если пятнадцать лет назад ему были важны только деньги, то сейчас он презирал их. Все эти годы молодой юрист зря не тратил время. Он много читал, совершенствовался. Время дало ему многое. Он стал совершенно другим человеком. Таким образом, я могу заключить, что время очень важно в нашей жизни. Мы должны помнить о его ценности. Мы должны его беречь, уметь распоряжаться им и тратить его только на то, что имеет смысл.

Сочинение “Нравственный выбор”

Нравственный выбор – это то, с чем человек сталкивается в течение всей своей жизни. Многие русские и зарубежные писатели и поэты поднимали данную тему в своих произведениях.

Введение

Рассуждение о нравственном выборе стоит начать с того, что каждый человек каждый день стоит перед каким-либо выбором. Иногда то, что приходится человеку выбирать, незначительно, однако бывают и ситуации, когда человек становится перед выбором в пользу добра или зла. Стоит отметить, что человек вправе самостоятельно решать то, каким жизненным путем он пойдет дальше. Этот нравственный выбор демонстрирует истинное лицо человека.

Первый аргумент

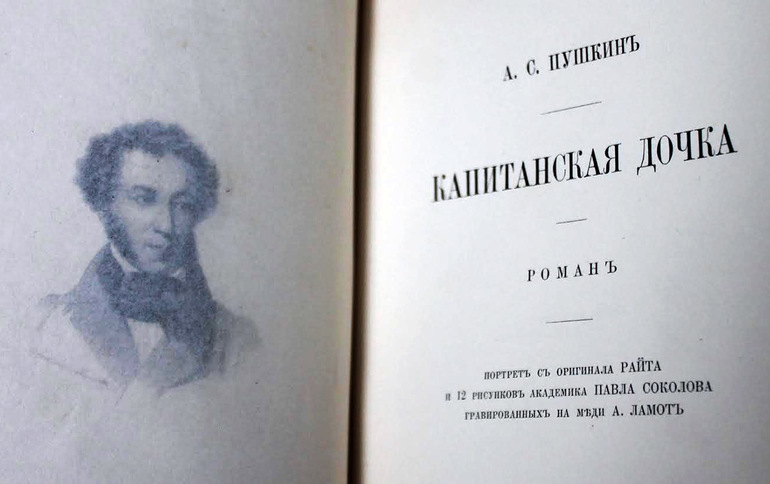

Проблема нравственного выбора поднимается в повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка». Перед многими героями встает выбор: перейти на сторону самозванца Емельяна Пугачева или остаться верным присяге. Родители Маши Мироновой выбирают верность Родине, понимая, что на этом их жизненный путь завершится. Персонажи ценой собственной жизни остаются верными своему Отечеству. Верным Родине оказывается и Петр Гринев. Он не готов присягать на верность Емельяну Пугачеву, понимая, что для него это может обернуться казнью. Данные персонажи совершают действительно нравственный поступок. По-другому поступает Швабрин, который переходит на сторону Пугачева ради спасения своей жизни и ради собственных корыстных целей.

Второй аргумент

На тему нравственного выбора писал и В. Быков в своей повести «Сотников». В основе сюжета лежит плен двух русских солдат. Военное время показывает истинные лица персонажей. Оказавшись в плену у врага, Сотников и Рыбак ведут себя совершенно по-разному. Нравственность не позволяет Сотникову предать свою Родину, которую он любит, ценит и уважает. Герой не хочет даже думать об этом. Сотников, отказавшийся давать врагам какую-либо информацию, тем самым выбирает собственную смерть. Рыбак же выбирает спасение. И для этого ему приходится предать свое Отечество. Герой отрекается от Родины, участвует в казни товарища Сотникова. Рыбак сделал свой выбор в пользу собственного благополучия, несмотря на то что пришлось предать Родину.

Вывод

Человек, который оказывается перед нравственным выбором, показывает свое настоящее лицо, свои намерения и жизненные принципы. Если человек может отказаться от собственных целей ради чего-то большего, то его можно назвать героем. Однако бывают люди, которые переходят на «сторону зла» ради достижения своих желаний.

Сочинение на тему: «Нравственный выбор» — примеры текстов

Для начала необходимо дать определение нравственности как философскому понятию. Под этим словом чаще всего понимают систему внутренних ценностей, установок, которыми руководствуется человек, принимая то или иное решение.

Более глубокое определение этому термину впервые попытался дать знаменитый философ Гегель. В текстах своих работ мыслитель рассматривает нравственность как нечто среднее между долгом и действительностью. Это качество в рассуждениях философа неразрывно связано с семейными ценностями, долгом перед государством и обществом.

Карл Маркс в своих работах даёт более научную характеристику слову «нравственность». Смысл его учений заключается в том, что человек в процессе жизни получает опыт, черпает из внешней среды ценности, правовые и моральные нормы. Из этого складывается нравственность индивида. Она, по мнению философа, непременно должна служить на благо общества.

Для большинства людей значение слова «нравственный» — выбор между добром и злом, долгом и собственными желаниями, ответственностью и чувствами. На основе философских трудов можно сделать вывод, что нравственным или моральным выбором называют осознанное решение человека, основанное на:

- жизненном опыте;

- воспитании;

- ценностях;

- собственном мировоззрении.

Существует множество определений этого словосочетания. Раскрыть значение термина на протяжении многих лет пытались философы, поэты и учёные.

Примеры из литературы

В произведениях Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, В. Гюго, а также в работах других знаменитых писателей проблема морального выбора занимает центральное место. В примерах из литературы нравственный выбор героев всегда связан с конфликтом с обществом, обстоятельствами или собственными интересами.

Мораль и общество

А. С. Пушкин в романе «Евгений Онегин» описывал моральный облик светского человека того времени. Главный герой — типичный аристократ XVIII века, зависимый от мнения общества.

Онегин не может отменить дуэль с приятелем Ленским, так как отказ от поединка порицается обществом. Делая выбор между дружбой и формальным «кодексом чести», главный герой совершает роковую ошибку. Безответственное решение Евгения приводит к смерти Ленского.

Вторую ошибку главный герой допускает, отвергнув чувства Татьяны. Онегин не желает связывать себя семейными узами, поэтому даёт девушке категоричный и даже жестокий ответ. Безнравственность Евгения связана не с отсутствием чувств к Татьяне, а с желанием соответствовать высшему обществу.

Татьяна в романе противопоставлена Евгению Онегину. Она выступает образцом моральной чистоты, мудрости и доброты. Встретив Евгений спустя несколько лет, девушка не поддаётся чувствам и делает сложный выбор. Семейные ценности и воспитание берут верх над эмоциями. Это характеризует Татьяну как сильную, волевую личность.

О нравственном упадке русского дворянства, неспособности нести ответственность за свою судьбу писали и другие авторы:

- Тургенев в романе «Ася»;

- Грибоедов в комедии «Горе от ума»;

- Толстой в произведении «Война и мир».

В аргументах из литературы нравственный выбор не всегда оказывается правильным. От поступков и решений героев будет зависеть их дальнейшая жизнь.

Война и долг

Особенно трудно соблюдать нравственные принципы в ситуации, когда жизни и здоровью грозит опасность, поэтому тема морального выбора героев на войне часто обсуждается в литературных работах. Наиболее ярко эта проблема раскрывается в повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба». Сыну главного героя Андрею приходится выбирать между долгом перед Родиной, братьями, друзьями, родителями и любимой женщиной. Он идёт на предательство и переходит на сторону врага.

«Отчизна есть то, что ищет душа наша, что милее для неё всего. Отчизна моя — ты». Этим выражением Андрей обозначает свой нравственный выбор.

Тарас Бульба болезненно переживает предательство сына. Война с неприятелем не заканчивается, а это значит, что Андрей становится для полковника врагом. Жизненные обстоятельства сталкивают двух героев лицом к лицу. Тарас Бульба, несмотря на свои отцовские чувства, убивает предателя. Для казацкого полковника долг оказывается важнее, чем родительская любовь.

Пётр Гринев в произведении «Капитанская дочка» тоже принимает сложное волевое решение. Оказавшись в плену, он отказывается переходить на сторону бунтовщика Пугачёва. Герой выбирает смерть и только благодаря случайным обстоятельствам остаётся живым.

Швабрин, напротив, предаёт Отчизну, руководствуясь корыстными мотивами. Он с лёгкостью переходит на сторону бунтовщика и получает за это по заслугам. Роман носит поучительный характер. Эта тема также обсуждается в произведениях:

- «Судьба человека» Шолохова; ;

- «Жизнь и судьба» Гроссмана;

- «Сотников» Быкова.

На войне проявляются положительные человеческие качества героев и обнажаются отрицательные черты предателей. Только люди с твёрдым характером могут принять правильное нравственное решение на поле боя.

Внутриличностный конфликт

Часто герои произведений не могут принять правильное решение из-за собственных внутренних противоречий. Человеку, не имеющему устоявшихся ценностей, крайне сложно сделать выбор. Чаще всего его конечное решение — результат случайных обстоятельств.

Классический пример из литературы — образ Родиона Раскольникова в романе «Преступление и наказание». Герой не может определиться, что для него важнее, — человеческая жизнь или материальное благополучие. Внутренние противоречия не позволяют сделать Родиону правильный выбор. Знаменитая цитата персонажа о «тварях дрожащих» и «право имеющих» подчёркивает невозможность совершения осознанного выбора, основанного на внутренних ценностях.

Аргументы из жизни

В примерах из жизни нравственный выбор встречается намного чаще, чем в литературных работах. Уже в детстве ребёнку предстоит принять первые волевые решения. Например, школьник мечтал пойти после уроков на прогулку с друзьями, но ранее он уже пообещал помочь родителям с уборкой. Ребёнку нужно выбрать между развлечением и долгом.

По сравнению с другими примерами из литературы эту ситуацию нельзя считать серьёзной. Однако именно в детстве закладываются моральные ценности, которыми человек будет руководствоваться всю свою жизнь.

Подросток сталкивается с проблемой морального выбора в классе, дворе и даже в собственной семье. Преодолеть трудности выбора помогают родители, учителя, наставники, старшие товарищи.

Во взрослой жизни люди сталкиваются с более сложным выбором. Желая добиться временного успеха на работе или в личной жизни, человек нередко руководствуется мимолётными ценностями. Приходится делать выбор между материальным достатком и совестью, чувствами и положением в обществе, безопасностью и долгом, комфортом и справедливостью.

Основная сложность вопроса заключается в том, что не существует однозначно правильного или неправильного нравственного выбора. Нравственность — это только внутренние установки, поэтому в первую очередь каждому человеку необходимо определиться с собственными жизненными ценностями и приоритетами.

Сочинение Что такое нравственный выбор рассуждение 9 класс 15.3 ОГЭ

Выбор – это всегда тяжело. Никогда не знаешь, чему лучше отдать предпочтение, какие последствия даст тот или иной вариант, в какую сторону лучше качнуть чашу весов. Лучше всего рассматривать варианты не только со стороны разума, но и со стороны нравственности, совести.

Нравственный выбор – это не просто выбор, сделанный сердцем, а выбор, правильный со стороны морали и этики. Это выбор добра или зла.

Порой нравственный выбор выпадает перед человеком в самых мелких, но подчас и в самых критических ситуациях: поднять или нет деньги, на

Нравственность и совесть – это то, что делает человека человеком, его внутренние моральные установки и правила, которые не позволяют ему перейти черту, грань между добром и злом.

Иногда даже совестливому человеку трудно правильно сделать нравственный выбор, ведь часто темная сторона выбора завлекает человека своим искушением, соблазном. Конечно, любой выбор нужно делать с умом, но разум часто ищет выгоду, а из-за выгоды часто приходится переступать

Нравственность помогает человеку не совершать в своей жизни корыстных, подлых и неправильных поступков, ориентирует его в жизни. Часто нравственность идет вместе с человеком с самого детства, во многом он получает ее от религии, в которой говорится о наказании за грехи. В основном, именно это останавливает человека от неблагонадежных действий.

Даже детские стихи, наподобие “Что такое хорошо и что такое плохо?” с малых лет приучают человека отделять добро от зла, черное от белого.

Нравственный человек обладает такими качествами как умение прощать, доброта, щедрость, понимание, умение любить и дружить, смелость, самоотверженность. Ему чужды жадность, эгоизм, злость, равнодушие, ненависть.

Я считаю, что нравственный выбор часто, действительно, не очень прост. Чтобы облегчить его, нужно стремиться к самосовершенствованию в моральном плане: учиться любить, прощать, воспитывать в себе самые лучшие и правильные качества.

Сочинение рассуждение Что такое нравственный выбор

Нравственный выбор сопровождает каждого человека по всей его жизни. Рано или поздно приходится делать выбор между тем, как лучше поступить, какие блага на данном этапе важнее, можно ли закрыть глаза на что-то ради желанной цели.

Нравственный выбор зависит от воспитания человека, ведь именно родители учат своего ребенка тому, что такое добро и что такое зло, что такое дружба и любовь, они учат, что всегда нужно говорить правду, делиться и помогать нуждающимся. Если в детстве все кажется гораздо проще и выбор между тем сказать правду или солгать, сделать просто, то по мере взросления задача значительно усложняется, однозначное добро и зло перестают существовать, сплетаясь друг с другом, а вместе с ними и не существует единственно правильной формулы, которая позволит сделать правильный нравственный выбор, потому каждый выбирает сам для себя в соответствии со своими жизненными установками, принципами и представлениями о морали и этике.

Нравственный выбор достаточно часто влияет на то, какое человек будет занимать место в обществе, как его будут воспринимать близкие и коллеги, как сложится его судьба. Даже, казалось, маленькая диллема может перевернуть жизнь с ног на голову. Волевые и сильные люди, которые не хотят идти вразрез своим принципам, делая нравственный выбор, готовы пожертвовать всем, что у них есть и это имеет невероятное влияние на их судьбу.

Так, рассказ Льва Толстого “После бала” повествует о сложном жизненном выборе, который пришлось сделать герою. Он был без ума влюблен в девушку и ради нее был готов пожертвовать всем, но однажды увидев то, как жестоко наказывают солдата-дезертира, принял решение порвать отношения с возлюбленной и оставить службу, так как она предполагала безоговорочное выполнение приказов руководства, а делать кому-то больно герой не хотел, потому выбрал другую судьбу, сделав сложный для себя нравственный выбор.

Очень важно, чтобы нравственный выбор был сделан по совести, потому что жить вопреки своим желаниям и убеждениям сложно. При этом нужно помнить и об интересах других людей, нельзя обижать своих близких и оставаться безразличным к их судьбе. Только тогда выбор будет сделан правильно и стыдно за свой поступок не будет.

Нравственный выбор многому учит человека. Сделав ошибку один раз, человек обретет бесценный опыт и уже в следующий раз будет больше думать о том, как ему правильно поступить. Также он учит ответственности, часто молодые люди легкомысленно принимают решения, ставят свои интересы выше других, но когда приходит черед отвечать за свои поступки, понимают, насколько они были неправы и что нужно было делать по-другому.

Тезисы

- Непонимание между поколениями возникает из-за разницы мировоззрений

- Советы родителей очень много значат для детей

- По отношению человека к родителям можно судить о его нравственных качествах

- Не заботиться о своих родителях – значит предать их

- Не всегда родители несут добро своим детям

- Многие готовы пожертвовать самым дорогим ради того, чтобы их дети были счастливы

- Правильные отношения между детьми и родителями строятся на любви, заботе, поддержке

- Иногда по-настоящему близким человеком становится не тот, кто родил, а тот, кто воспитал

Проблема отцов и детей

- Главный герой романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» Евгений Базаров никак не мог найти общий язык со своими родителями. Будучи приверженцем новых привил и нравов, человеком науки, а не веры, Евгений Базаров считает поведение родителей неуместным и устаревшим. Он любит своих стариков, но не хочет жить прошлым. Также либеральные взгляды героя рождают конфликт между ним и дядей его друга, Павлом Петровичем Кирсановым. гения ужасает тот факт, что Кирсанов готов тратить средства на белые воротнички и импортный костюм в деревне, где никто все равно не видит его стараний. По мнению молодого медика, горячо любимое Павлом Петровичем искусство в сравнение не шло с наукой и естественным трудом человека. Пожилой мужчина тоже не понимает гостя, считая его невоспитанным снобом. Лишь в финале они примиряются с существованием друг друга, признавая тот факт, что противоборство поколений – нормальное явление.

- Причиной поломанных судеб героев пьесы А.Н. Островского «Гроза» вновь является взаимонепонимание, возникшее из-за разницы в возрасте, отличных взглядов на мир отцов и детей. Так, главная героиня произведения Катерина стала нелюбимой невесткой, потому что не соответствует представлениям купчихи Кабанихи о порядочном человеке: она не слушается свекрови, позволяет себе высказываться по поводу чего-либо, лишена кротости и уважения к старшим. Противоборство поколений приводит к полнейшему хаосу в доме Кабановых, а в конечном итоге и к самоубийству Катерины. Другой представитель «элиты» города Калинова и соправитель Кабанихи в «темном царстве», купец Дикой ненавидит своих племянников и всю семью в целом. Ему сложно принять, что молодое поколение имеет такие же права, как и он сам, что тот же Борис заслуживает уважения. А юноши и девушки тоже восстают против устаревших порядков: Варвара обманывает мать, а в финале и вовсе сбегает из дома, Тихон винит Кабанову в смерти жены и т.д. Увы, всем персонажам не хватило доброты и понимания, иначе они смогли бы избежать всех этих негативных последствий.

Аргументы

И.С. Тургенев “Отцы и дети”. В данном произведении мы видим самый настоящий конфликт поколений. К поколению “отцов” можно отнести Павла Петровича и Николая Петровича Кирсановых. Поколение “детей” – это Евгений Базаров и Аркадий Кирсанов. Молодые люди придерживаются одних и тех же взглядов: они говорят, что являются нигилистами – людьми, отрицающими общепринятые ценности. Старшее поколение не понимает их. Конфликт доходит до ожесточенных споров и дуэли Евгения Базарова и Павла Петровича Кирсанова. Постепенно Аркадий Кирсанов осознает, что его ценности не совпадают с учением Базарова, и возвращается в семью.

Н.В. Гоголь “Тарас Бульба”. Остапу и Андрию отец не только хочет дать приличное образование, но и сделать их настоящими воинами, защищающими Родину. Тарас Бульба не может простить Андрию предательства (он переходит на сторону врага из-за любви к полячке). Несмотря на, казалось бы, отцовскую любовь, он убивает своего сына. Тарас Бульба гордится Остапом, старшим сыном, сражающимся с врагом самоотверженно, изо всех сил.

А.С. Грибоедов “Горе от ума”. Источником счастья для Фамусова являются деньги. Он любит свою дочь Софью, желает ей всего самого наилучшего, поэтому приучает девушку только к мыслям о финансовом благополучии. Софье Фамусовой чужды такие взгляды, она старательно прячет свои чувства от отца, потому что знает, что ее не поддержат. Совсем по-другому обстоят дела с Молчалиным, которого отец учил всегда и везде искать выгоду: он во всем следует этому принципу. Родители, желая обеспечить счастье своих детей, передали им свои взгляды на жизнь. Проблема лишь в том, что эти самые взгляды являются неверными.

А.С. Пушкин “Капитанская дочка”. Отец, отправляя Петра Гринева на службу, сказал очень важную и правильную вещь: “Береги рубаху снову, а честь смолоду”. Слова отца стали для молодого человека важнейшим нравственным ориентиром. В самых сложных условиях, грозящих смертью, Петр Гринев сохранил свою честь. Для него было по-настоящему важно не предать отца и Родину. Этот пример – яркое подтверждение того, что наставления родителей помогают ребенку усвоить важнейшие нравственные ценности.

А.С. Пушкин “Станционный смотритель”. Дуня совершила безнравственный поступок: сбежала из родительского дома с Минским, который остановился на их станции. Отец ее, Самсон Вырин, не смог без дочери: он решил пешком отправиться в Петербург, чтобы найти Дуню. Однажды ему посчастливилось увидеть девушку, но Минский прогнал старика. Спустя время рассказчик узнал, что смотритель умер, а предавшая его Дуня приезжала на могилу с тремя барчатами и долго пролежала там.

К.Г. Паустовский “Телеграмма”. Катерина Петровна очень любила свою дочь Настю, живущую в Ленинграде очень яркой, насыщенной жизнью. Только девушка совсем забыла о своей старой матери, она даже не пыталась найти время, чтобы навестить ее. Даже письмо Катерины Петровы о том, что она совсем плоха стала, Настя не воспринимает серьезно и не рассматривает возможность немедленно ехать к ней. Только известие о том, что мать умирает, вызывает у девушки чувства: Настя понимает, что никто ее так не любил, как Катерина Петровна. Девушка едет к матери, но уже не застает ее в живых, поэтому чувствует вину перед самым дорогим для нее человеком.

Ф.М. Достоевский “Преступление и наказание”. Родион Раскольников искренне любит свою мать и сестру. Говоря о мотивах убийства старухи-процентщицы, он сообщает, что на самом деле хотел помочь матери. Герой пытался выбраться из вечной нищеты, неблагополучия. Закладывая часы, он с трепетом вспоминает отца, которому принадлежала вещь.

Л.Н. Толстой “Война и мир”. В произведении мы видим несколько семей, в основе жизни которых лежат абсолютно разные нравственные принципы. Князь Василий Курагин – человек безнравственный, готовый пойти на любую подлость ради денег. Его дети руководствуются точно теми же принципами: Элен выходит замуж за Пьера Безухова ради получения части огромного наследства, Анатоль пытается сбежать с Наташей Ростовой. Совсем иная атмосфера царит у Ростовых: они наслаждаются природой, охотой, праздниками. И родители, и дети – люди добрые, отзывчивые, не способные на подлость. Князь Николай Болконский воспитывает своих детей в строгости, но эта строгость идет им во благо. Андрей и Марья Болконские – люди нравственные, настоящие патриоты, как и их отец. Мы видим, что между родителями и детьми существует тесная взаимосвязь. От мировоззрения родителей зависит мировоззрение детей.

А.Н. Островский “Гроза”. В семье Кабанихи отношения построены на страхе, жестокости, лицемерии. Ее дочь Варвара прекрасно научилась врать, чему хочет научить и Катерину. Сын Тихон вынужден во всем беспрекословно подчиняться матери. Все это приводит к ужасным последствиям: Катерина решается на самоубийство, Варвара сбегает из дома, а Тихон решает “восстать” против Кабанихи.

А. Алексин “Раздел имущества”. Верочку вырастила бабушка Анисья: она буквально поставила ребенка, перенесшего тяжелую родовую травму, на ноги. Девочка называет бабушку своей мамой, что вызывает недовольство настоящей матери. Конфликт постепенно накаляется и заканчивается судом, на котором делится имущество. Больше всего Верочку поражает то, что ее родители оказались настолько черствыми, неблагодарными людьми. Девочка тяжело переживает ситуацию, она пишет родителям записку, где определяет себя как имущество, которое должно отойти бабушке.

Источник: bank-argumentov.info

Почему мы не всегда похожи на родителей?

У американского писателя-фантаста Роберта Хайнлайна есть рассказ под названием «Все вы зомби», по которому недавно сняли фильм «Патруль времени». Так вот, в довольно элегантном сюжете книжки (и кино, соответственно, тоже) заложена генетическая ошибка, которую, очевидно, не заметят большинство читателей и зрителей, но которую, тем не менее, интересно обсудить.

К сожалению, без спойлеров продолжить не получится, поэтому тем, кто еще не смотрел кино/не читал рассказ, но планирует это сделать, рекомендую отложить мои рассуждения на будущее.

По сюжету главный герой (Джон, он же Джейн) проживает половину жизни в качестве женщины, а вторую половину жизни — в качестве мужчины. Судя по всему, у него (нее) — синдром Морриса, при котором человек, имея мужской набор половых хромосом (ХУ), с рождения развивается по женскому типу. В молодости, после романа с незнакомцем Джейн забеременела и родила дочку, после чего врачи приняли решение путем пластических операций вернуть героине мужской облик (тут назревает вопрос, способны ли люди с синдромом Морриса вообще иметь детей, но мы допустим такую возможность). А дальше, благодаря машине времени, преображенный Джон возвращается в прошлое, знакомится с Джейн и становится отцом ее ребенка. Выходит, что дочь — это и есть та самая Джейн, которая в будущем повторит судьбу своей матери (и отца, соответственно).

Итого. Следуя логике автора, если бы у человека была возможность стать одновременно и матерью, и отцом своего ребенка, то ребенок стал бы генетической копией родителя. Так ли это на самом деле? Давайте разбираться.

Всем известно, что в клетках у каждого из нас есть 46 хромосом. В половые клетки — яйцеклетки и сперматозоиды — уходит половина из этого набора (23 хромосомы), чтобы во время оплодотворения, объединившись с генетическим материалом второго родителя, образовать 46 хромосом будущего продолжателя рода. Но логика подсказывает, что половые клетки, вырабатываемые у одного человека, не одинаковы — иначе в одной семье все братья и сестры рождались бы похожими друг на друга, как однояйцевые близнецы. Напрашивается следующий вариант — раз у человека 46 хромосом, и они делятся напополам при создании половой клетки, значит, бывает два варианта половых клеток? Но и это тоже неверно. В реальности существуют тысячи комбинаций генов в половых клетках, благодаря чему нередки случаи, когда дети внешне похожи на бабушек и дедушек гораздо больше, чем на родителей. С чем же это связано?

Все дело в том, что природа придумала процесс рекомбинации генов с целью случайного усовершенствования каждого последующего поколения и предотвращения накопления мутаций, которые время от времени возникают у отдельно взятых особей. И даже если допустить фантастическую ситуацию, что человек сможет стать и отцом, и матерью собственному ребенку, его отпрыск, хотя и будет похож на родителя несколько больше, чем в нормальной семье, но точно не станет его генетической копией.

Поставщиками новых сочетаний генов у наших детей являются механизмы так называемой комбинативной изменчивости. Для того, чтобы их объяснить, необходимо еще немножко углубиться в генетику.

Итак, у нас есть 46 хромосом. Вернее — 23 пары, ведь каждая пара отвечает за наследование определенных генов (например, цвета глаз, цвета волос и так далее). Обычно, у человека проявляется действие только одного из генов в паре (например, карий цвет глаз, который доминирует над голубым), однако если второй ген в паре отличается от первого, он сможет проявиться в следующих поколениях. Это можно сравнить с наличием резервной копии операционной системы — если все в порядке, то работает основная программа, а если с ней что-то не так — то включается запасной вариант.

Процесс преобразования нормальной клетки с полноценным набором хромосом в половую клетку называется мейозом. В ходе него клетка дважды делится, и в результате вместо 46 хромосом (которые предварительно удваиваются), мы имеем 23. И мало того, что 46 хромосом расходятся по новым клеткам каждый раз непредсказуемым образом, они еще и умудряются в процессе обмениваться частью генов (это называется кроссинговер), так что в результате каждого завершенного мейотического деления мы получаем из 1 клетки нашего организма 4 абсолютно новых

клетки, где наша генетическая информация смешана в неожиданных пропорциях. Это как конструктор, которые можно разделить на 4 кучки с одинаковым количеством деталек в каждой множеством способов.

Но и это еще не все. Для того, чтобы синтезировать достаточное количество яйцеклеток, происходят тысячи таких мейозов. А количество сперматозоидов, вырабатываемых за жизнь среднестатистического мужчины, выражается числом с 12-ю нулями. При этом общее количество генов человека составляет по некоторым оценкам около 30 тысяч — вот и считайте, какова вероятность встречи «нужной» яйцеклетки с «нужным» сперматозоидом у генетически идентичных родителей. Природа, подобно самокритичному художнику, надежно страхует саму себя от повторений — отсюда и уверенность в уникальности каждого из нас, многочисленные проблемы с отторжением донорских органов даже от близких родственников и… эволюция, которая позволила нашему виду уйти так далеко от микроорганизмов, сохраняя при этом незыблемые законы генетики без изменений.

Сочинение: Быть родителями — это счастье или обязанность?

(432 слова) Семья – это, разумеется, источник счастья и радости для каждого человека. Однако для ее создания и содержания необходимо взять на себя очень много обязанностей. Поэтому, на мой взгляд, вопрос поставлен некорректно. Для каждого из нас семейная жизнь – это праздник, где есть не только подарки, но и неизбежные хлопоты. В ней есть место и хорошему, и плохому, и приятному, и трудному. Чтобы аргументировать свою позицию, приведу примеры.

В романе И.С. Тургенева «Отцы и дети» Николай Петрович стал отцом во второй раз. Но его избранница была родом из простых людей и никак не подходила ему в супруги, поэтому ребенок появился вне брака. Кроме того, Фенечка годилась родителю своего первенца в дочери. Все эти обстоятельства весьма тяготили героя, ведь у него был взрослый сын, наследник всего состояния, который мог принять эту новость в штыки. Конечно, старик был счастлив вновь испытать эмоции счастливого мужа и папы, но обязанности со всех сторон очень давили на него. Он был обязан дать малышу свое имя, взять в жены его мать, создать все условия для жизни. Однако в то же самое время брат обязывал его воздержаться от мезальянса, а наличие взрослого отпрыска и вовсе принуждало его трижды подумать, прежде чем признавать малютку. В итоге взрослый мужчина нервничал и страдал, не зная, как ему угодить всем уже имеющимся членам семьи, создавая новую ячейку общества. Он был счастлив, но и озадачен был не меньше. Значит, рождение ребенка – это и большая радость, и столь же масштабная ответственность для родителей, которые должны обеспечить малышу все необходимое для развития и здоровья, порой пренебрегая своими интересами.

В романе-эпопее «Война и мир» Наташа, став матерью, потеряла прежнюю живость, располнела и зациклилась на семейных делах. Конечно, ее сложно было сравнивать с тонкой и обаятельной девушкой, которая красиво пела и танцевала, влюбляя в себя многих мужчин. Однако эта перемена вовсе не означает, что женщина потеряла счастье в бесконечных заботах. Она была полностью удовлетворена своим положением и домом, любила мужа и детей, была радостна и безмятежна. Семейная жизнь стала для нее испытанием, как и для всех барышень, но она же принесла ей долгожданную определенность в мыслях и чувствах. Доброта и любовь Наташи нашли прекрасное применение в воспитании потомства. Значит, и в этом примере огромное множество обязанностей соседствует со счастьем и радостью материнства.

Таким образом, семья – это и счастье, и обязанность, ведь в ней находятся и малоприятные хлопоты, и поистине прекрасные эмоции от взаимной и чистой любви родителей и ребенка. Нельзя сказать, что рождение малыша – это только нескончаемое блаженство или же только череда ограничений и лишений. Данное событие нельзя трактовать однозначно, как и большинство явлений в мире. В нем есть и положительные, и отрицательные аспекты, а их соотношение зависит от конкретной пары.

Êðèòåðèè îöåíèâàíèÿ èòîãîâîãî ñî÷èíåíèÿ îðãàíèçàöèÿìè — 2021- 22 ó÷. ã.

Òðåáîâàíèå 1. Îáúåì èòîãîâîãî ñî÷èíåíèÿ. Ðåêîìåíäóåìîå êîëè÷åñòâî ñëîâ îò 350.

Ïîÿñíåíèå. Ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ñëîâ â ñî÷èíåíèè íå óñòàíàâëèâàåòñÿ. Åñëè â ñî÷èíåíèè ìåíåå 250 ñëîâ (â ïîäñ÷åò âêëþ÷àþòñÿ âñå ñëîâà, â òîì ÷èñëå è ñëóæåáíûå), òî âûñòàâëÿåòñÿ «íåçà÷åò» çà íåâûïîëíåíèå òðåáîâàíèÿ ¹ 1 è «íåçà÷åò» çà ðàáîòó â öåëîì (òàêîå ñî÷èíåíèå íå ïðîâåðÿåòñÿ ïî êðèòåðèÿì îöåíèâàíèÿ).

Òðåáîâàíèå 2.Ñàìîñòîÿòåëüíîñòü íàïèñàíèÿ èòîãîâîãî ñî÷èíåíèÿ. Èòîãîâîå ñî÷èíåíèå âûïîëíÿåòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî. Íå äîïóñêàåòñÿ ñïèñûâàíèå ñî÷èíåíèÿ (ôðàãìåíòîâ ñî÷èíåíèÿ) èç êàêîãî-ëèáî èñòî÷íèêà èëè âîñïðîèçâåäåíèå ïî ïàìÿòè ÷óæîãî òåêñòà (ðàáîòà äðóãîãî ó÷àñòíèêà, òåêñò, îïóáëèêîâàííûé â áóìàæíîì è (èëè) ýëåêòðîííîì âèäå, è äð.).

Åñëè «íåçà÷åò» ïîñòàâëåí ïî îäíîìó èç òðåáîâàíèé (1,2), ñî÷èíåíèå íå ïðîâåðÿåòñÿ

Ïîÿñíåíèå. Äîïóñêàåòñÿ ïðÿìîå èëè êîñâåííîå öèòèðîâàíèå ñ îáÿçàòåëüíîé ññûëêîé íà

èñòî÷íèê (ññûëêà äàåòñÿ â ñâîáîäíîé ôîðìå). Îáúåì öèòèðîâàíèÿ íå äîëæåí ïðåâûøàòü îáúåì ñîáñòâåííîãî òåêñòà ó÷àñòíèêà.

Åñëè ñî÷èíåíèå ïðèçíàíî íåñàìîñòîÿòåëüíûì, òî âûñòàâëÿåòñÿ «íåçà÷åò» çà

íåâûïîëíåíèå òðåáîâàíèÿ ¹ 2 è «íåçà÷åò» çà ðàáîòó â öåëîì (òàêîå ñî÷èíåíèå íå ïðîâåðÿåòñÿ ïî êðèòåðèÿì îöåíèâàíèÿ).

Êðèòåðèé 1. Ñîîòâåòñòâèå òåìå.

Ïîÿñíåíèå. Äàííûé êðèòåðèé íàöåëèâàåò íà ïðîâåðêó ñîäåðæàíèÿ ñî÷èíåíèÿ.

Ó÷àñòíèê äîëæåí ðàññóæäàòü íà ïðåäëîæåííóþ òåìó, âûáðàâ ïóòü åå ðàñêðûòèÿ (íàïðèìåð, îòâå÷àåò íà âîïðîñ, ïîñòàâëåííûé â òåìå, èëè ðàçìûøëÿåò íàä ïðåäëîæåííîé ïðîáëåìîé è ò.ï.).

«Íåçà÷åò» ñòàâèòñÿ òîëüêî â ñëó÷àå, åñëè ñî÷èíåíèå íå ñîîòâåòñòâóåò òåìå èëè â íåì íå ïðîñëåæèâàåòñÿ êîíêðåòíîé öåëè âûñêàçûâàíèÿ, òî åñòü êîììóíèêàòèâíîãî çàìûñëà. Âî âñåõ îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ âûñòàâëÿåòñÿ «çà÷åò».

Êðèòåðèé 2. Àðãóìåíòàöèÿ. Ïðèâëå÷åíèå ëèòåðàòóðíîãî ìàòåðèàëà.

Äàííûé êðèòåðèé íàöåëèâàåò íà ïðîâåðêó óìåíèÿ ñòðîèòü ðàññóæäåíèå, äîêàçûâàòü

ñâîþ ïîçèöèþ, ïîäêðåïëÿÿ àðãóìåíòû ïðèìåðàìè èç ëèòåðàòóðíîãî ìàòåðèàëà. Ìîæíî

ïðèâëåêàòü õóäîæåñòâåííûå ïðîèçâåäåíèÿ, äíåâíèêè, ìåìóàðû, ïóáëèöèñòèêó,

ïðîèçâåäåíèÿ óñòíîãî íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà (çà èñêëþ÷åíèåì ìàëûõ æàíðîâ), äðóãèå

èñòî÷íèêè îòå÷åñòâåííîé èëè ìèðîâîé ëèòåðàòóðû (äîñòàòî÷íî îïîðû íà îäèí òåêñò).

«Íåçà÷åò» ñòàâèòñÿ ïðè óñëîâèè, åñëè ñî÷èíåíèå íàïèñàíî áåç îïîðû íà

ëèòåðàòóðíûé ìàòåðèàë, èëè â íåì ñóùåñòâåííî èñêàæåíî ñîäåðæàíèå âûáðàííîãî òåêñòà, èëè ëèòåðàòóðíûé ìàòåðèàë ëèøü óïîìèíàåòñÿ â ðàáîòå (àðãóìåíòû ïðèìåðàìè íå ïîäêðåïëÿþòñÿ). Âî âñåõ îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ âûñòàâëÿåòñÿ «çà÷åò».

!!! Ïðîâåðÿÿ ðàáîòû, ó÷èòûâàéòå, ÷òî ó ðåáåíêà îáÿçàòåëüíî äîëæåí áûòü ïðîâåäåí ñîïîñòàâèòåëüíûé àíàëèç (ÊÐÈÒÅÐÈÉ 2). Äëÿ ýòîãî íàó÷èòå âûïóñêíèêîâ çàïèñàòü ñëåäóþùèå ñòðî÷êè: ÑÎÏÎÑÒÀÂËßß äàííûå (àðãóìåíòû, ïîñòóïêè ãåðîåâ, ïîçèöèþ .) è ò.ä. Íàó÷èòå èõ ñîïîñòàâëÿòü, èíà÷å îíè íå ïðîéäóò ïî êðèòåðèþ 2.

Êðèòåðèè ¹ 1 è ¹ 2 ÿâëÿþòñÿ îñíîâíûìè.

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ «çà÷åòà» çà èòîãîâîå ñî÷èíåíèå íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü «çà÷åò» ïî êðèòåðèÿì ¹ 1 è ¹ 2 (âûñòàâëåíèå «íåçà÷åòà» ïî îäíîìó èç ýòèõ êðèòåðèåâ

àâòîìàòè÷åñêè âåäåò ê «íåçà÷åòó» çà ðàáîòó â öåëîì), à òàêæå äîïîëíèòåëüíî «çà÷åò» ïî îäíîìó èç äðóãèõ êðèòåðèåâ.

Êðèòåðèé 3. Êîìïîçèöèÿ è ëîãèêà ðàññóæäåíèÿ. Äàííûé êðèòåðèé íàöåëèâàåò íà ïðîâåðêó óìåíèÿ ëîãè÷íî âûñòðàèâàòü ðàññóæäåíèå íà ïðåäëîæåííóþ òåìó. Ó÷àñòíèê äîëæåí âûäåðæèâàòü ñîîòíîøåíèå ìåæäó òåçèñîì è äîêàçàòåëüñòâàìè. «Íåçà÷åò» ñòàâèòñÿ ïðè óñëîâèè, åñëè ãðóáûå ëîãè÷åñêèå íàðóøåíèÿ ìåøàþò ïîíèìàíèþ ñìûñëà ñêàçàííîãî èëè îòñóòñòâóåò òåçèñíî-äîêàçàòåëüíàÿ ÷àñòü. Âî âñåõ îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ âûñòàâëÿåòñÿ «çà÷åò».

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÎØÈÁÊÈ

Ñòðóêòóðíûå ýëåìåíòû: â ñî÷èíåíèè ÷¸òêî âûäåëÿþòñÿ: âñòóïëåíèå, òåçèñíî-äîêàçàòåëüíàÿ ÷àñòü è çàêëþ÷åíèå, êîòîðûå ëîãè÷åñêè ñâÿçàíû.

ñîäåðæàíèè âñòóïëåíèÿ íóæíî áîëåå ÷¸òêî ñôîðìóëèðîâàòü ïðîáëåìó ðàáîòû. Ïåðâûé àáçàö ñî÷èíåíèÿ ôàêòè÷åñêè ÿâëÿåòñÿ âñòóïëåíèåì ê ðàáîòå, â í¸ì ïåðå÷èñëÿþòñÿ ïðîáëåìû, êîòîðûå áóäóò äîêàçûâàòüñÿ â ãëàâíîé ÷àñòè ðàáîòû.  òåçèñíî-äîêàçàòåëüíîé ÷àñòè ñî÷èíåíèÿ äîëæíî áûòü âûäåðæàíî ñîîòíîøåíèå ìåæäó òåçèñîì è äîêàçàòåëüñòâàìè è åñòü àðãóìåíòèðîâàííûå ðàññóæäåíèÿ. Åñòü êîììåíòàðèè è àðãóìåíòû, îáîñíîâàííûé ëîãè÷åñêèé ïåðåõîä ìåæäó àðãóìåíòàìè. çàêëþ÷åíèè âûâîäû, ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóþùèå ñîäåðæàíèþ ãëàâíîé ÷àñòè ðàáîòû, äîëæíû áûòü ëîãè÷íûìè.

Ïîÿñíåíèå. 1.Ñòðóêòóðíûå «ïåðåêîñû»:

-çàïîçäàëûé âûõîä íà òåìó, íåîïðàâäàííî ðàñïðîñòðàí¸ííîå âñòóïëåíèå ê ðàáîòå, ñîäåðæàùåå íåíóæíóþ äëÿ ðàñêðûòèÿ òåìû èíôîðìàöèþ;

-êîðîòêîå è íåîáîñíîâàííîå çàêëþ÷åíèå, íå ñîäåðæàùåå íåîáõîäèìûõ âûâîäîâ è îáîáùåíèé;

-ñëàáàÿ òåçèñíî-äîêàçàòåëüíàÿ áàçà â îñíîâíîé ÷àñòè ñî÷èíåíèÿ, äåôèöèò íåîáõîäèìûõ àðãóìåíòîâ è ñâÿçàííûõ ñ íèìè ëèòåðàòóðíûõ ïðèìåðîâ;

-íàðóøåíèå ëîãèêè ïðè ïåðåõîäå îò îäíîé ìûñëè ê äðóãîé è îòñóòñòâèå ëîãè÷åñêèõ «ìîñòèêîâ» äëÿ ñâÿçè ÷àñòåé ñî÷èíåíèÿ.

2.Íåóìåíèå ñòðîèòü ëîãè÷åñêèå ïåðåõîäû (íàáîð òåçèñîâ); íå âûäåðæèâàåòñÿ ñîîòíîøåíèÿ ìåæäó òåçèñîì è äîêàçàòåëüñòâàìè; îòñóòñòâèå ãëóáèíû ðàññóæäåíèÿ è âîçíèêíîâåíèå ýôôåêòà «ìîçàè÷íîñòè ìûñëè», õàîòè÷íîñòè ñóæäåíèé.

3. Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàí¸ííûå ñòðàòåãèè ïîñòðîåíèÿ âñòóïëåíèÿ è çàêëþ÷åíèÿ ïî òåìå:

-ïîâòîð òåìû èëè òðàíñôîðìàöèÿ òåìû â ñîáñòâåííóþ êîíñòðóêöèþ;

èñïîëüçîâàíèå íàçûâíûõ êîíñòðóêöèé â ñî÷åòàíèè ñ êëþ÷åâûì âîïðîñîì òåìû {«×åëîâåê. Ïðèðîäà. ×òî ñâÿçûâàåò íàñ ñ ïðèðîäîé è ÷òî ìåøàåò íàì îáðåñòè ïîäëèííóþ ãàðìîíèþ ñ íåé?»)’,

-èçëîæåíèå àâòîðèòåòíîãî ìíåíèÿ («×åëîâåê ñ ðîæäåíèÿ, êàê ÷èñòûé ëèñò áóìàãè òàê óòâåðæäàþò ïñèõîëîãè»);

-îïðåäåëåíèå êëþ÷åâîãî ïîíÿòèÿ {«Äóøà ýòî òî, ÷òî îòëè÷àåò ÷åëîâåêà îò äðóãèõ ñóùåñòâ íà çåìëå»)’,

-êðàòêîå ðàñêðûòèå ñóòè (ïðè÷èíû, èñòî÷íèêà) îñíîâíîé ïðîáëåìû, çàÿâëåííîé â ôîðìóëèðîâêå òåìû {« êàêîé òû åñòü, ëþáèòü, à ïîðîé çàùèòèòü îò âñåãî ìèðà â ñàìûå Ñêîëüêî ñóùåñòâóåò ÷åëîâå÷åñòâî, ñòîëüêî è âîëíóåò åãî âå÷íàÿ ïðîáëåìà îòöîâ è äåòåé», â îñíîâå êîòîðîé ëåæèò ðàçðûâ ñâÿçåé ìåæäó ðàçíûìè ïîêîëåíèÿìè»; «Ñàìîé âàæíîé öåííîñòüþ äëÿ ÷åëîâåêà ÿâëÿåòñÿ åãî ñåìüÿ. Òîëüêî ðîäíûå ìîãóò ïðèíÿòü òåáÿ òàêèì â ò¸ìíûå äëÿ òåáÿ äíè»)èñïîëüçîâàíèå ýìîöèîíàëüíî îêðàøåííûõ ôðàç, õàðàêòåðíûõ äëÿ ýññå {«Âîéíà. Ñêîëüêî áîëè è ñë¸ç â ýòîì ñëîâå…»)’,

óêàçàíèå íà àêòóàëüíîñòü òåìû {«Òåìà ãàðìîíèè ÷åëîâåêà ñ ïðèðîäîé àêòóàëüíà è ñåé÷àñ»)’,

-ïðèçíàíèå çàñëóã ïèñàòåëÿ {«Îäíèì èç âåëè÷àéøèõ ïðîèçâåäåíèé Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà ÿâëÿåòñÿ ðîìàí Ãåðîé íàøåãî âðåìåíè»»)’,

-ïîñòàíîâêà èñõîäíûõ âîïðîñîâ {«×òî æå òàêîå íàñòàâëåíèå? Ñ ÷åì åãî åäÿò? Ïðèíåñ¸ò ëè îíî ïîëüçó ÷åëîâåêó, êîòîðîìó îíî áûëî àäðåñîâàíî?»).  ðÿäå ñëó÷àåâ è ïðè áîëåå óäà÷íîì ðå÷åâîì è ñìûñëîâîì îôîðìëåíèè ýòîò ïðè¸ì ñðàáàòûâàåò ñ ïîëîæèòåëüíûì ðåçóëüòàòîì, íî ÷àñòî îáèëèå óñòàíîâî÷íûõ âîïðîñîâ âåä¸ò ê äåìàãîãè÷åñêèì ðàññóæäåíèÿì î òîì, «÷òî åñòü ÷òî», òîãäà êàê ñóòü ïîñòàâëåííîé ïðîáëåìû îòõîäèò íà âòîðîé ïëàí.

Êðèòåðèé 4. Êà÷åñòâî ïèñüìåííîé ðå÷è. Äàííûé êðèòåðèé íàöåëèâàåò íà ïðîâåðêó ðå÷åâîãî îôîðìëåíèÿ òåêñòà ñî÷èíåíèÿ.

Ó÷àñòíèê äîëæåí òî÷íî âûðàæàòü ìûñëè, èñïîëüçóÿ ðàçíîîáðàçíóþ ëåêñèêó è ðàçëè÷íûå ãðàììàòè÷åñêèå êîíñòðóêöèè, ïðè íåîáõîäèìîñòè óìåñòíî óïîòðåáëÿòü òåðìèíû.

«Íåçà÷åò» ñòàâèòñÿ ïðè óñëîâèè, åñëè íèçêîå êà÷åñòâî ðå÷è (â òîì ÷èñëå ðå÷åâûå îøèáêè) ñóùåñòâåííî çàòðóäíÿåò ïîíèìàíèå ñìûñëà ñî÷èíåíèÿ. Âî âñåõ îñòàëüíûõ

ñëó÷àÿõ âûñòàâëÿåòñÿ «çà÷åò».

Ïðè îöåíèâàíèè ñî÷èíåíèé ýêñïåðòû íå âñåãäà ðàçäåëÿþò ðå÷åâûå è ãðàììàòè÷åñêèå îøèáêè. Ýòà ïóòàíèöà ñóùåñòâåííà, òàê êàê çà ðå÷åâûå îøèáêè îöåíêà ñî÷èíåíèÿ ñíèæàåòñÿ ïî êðèòåðèþ ¹ 4 «Êà÷åñòâî ïèñüìåííîé ðå÷è», à çà ãðàììàòè÷åñêèå ïî êðèòåðèþ ¹ 5 «Ãðàìîòíîñòü».

Ðå÷åâàÿ (â òîì ÷èñëå ñòèëèñòè÷åñêàÿ) îøèáêà ýòî îøèáêà íå â ïîñòðîåíèè, íå â ñòðóêòóðå ÿçûêîâîé åäèíèöû, à â å¸ èñïîëüçîâàíèè, ÷àùå âñåãî â óïîòðåáëåíèè ñëîâà.

Ñëîâî «îäíîèì¸ííûé» îøèáêè íå ñîäåðæèò, îíî ëèøü íåóäà÷íî óïîòðåáëåíî, íå ñî÷åòàåòñÿ ïî ñìûñëó ñî ñâîèì áëèæàéøèì êîíòåêñòîì.

Ãðàììàòè÷åñêàÿ îøèáêà ýòî îøèáêà â ñòðóêòóðå ÿçûêîâîé åäèíèöû: â ñòðóêòóðå ñëîâà, ñëîâîñî÷åòàíèÿ èëè ïðåäëîæåíèÿ; ýòî íàðóøåíèå êàêîé-ëèáî ãðàììàòè÷åñêîé íîðìû ñëîâîîáðàçîâàòåëüíîé, ìîðôîëîãè÷åñêîé, ñèíòàêñè÷åñêîé. Íàïðèìåð, ýòî ìîæåò áûòü îòëè÷íîå îêðóæåíèå ëþäåé, çàìå÷àòåëüíûå íàñòàâíèêè.

Ïîÿñíåíèå. Ìíîãèå âûïóñêíèêè èñïîëüçóþò ðàçíîîáðàçíóþ ëåêñèêó, óìåþò òî÷íî âûáèðàòü ñëîâà, ïðèìåíÿþò ðàçëè÷íûå ãðàììàòè÷åñêèå êîíñòðóêöèè, ñïîñîáíû ïîñòðîèòü íåøàáëîííóþ ôðàçó, âëàäåþò èçîáðàçèòåëüíî-âûðàçèòåëüíûìè ñðåäñòâàìè ÿçûêà è ðèòîðè÷åñêèìè ïðè¸ìàìè.

Ïðè ýòîì â çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè ñî÷èíåíèé âûÿâëåíû ñóùåñòâåííûå íåäîñòàòêè ðå÷åâîãî îôîðìëåíèÿ:

-íåêîððåêòíîå èñïîëüçîâàíèå ïîíÿòèé («Âîë÷èöà Àêáàðà îêàçûâàåòñÿ â ëàãåðå ïîëîæèòåëüíûõ ãåðîåâ»);

-íåóäà÷íàÿ ïîïûòêà ñîçäàíèÿ íåîëîãèçìà («êîëëåêòèâíî-òðóäîâîå îáùåñòâî»), âû÷óðíîñòü ñòèëÿ {«Ëþäè, íå áóäü îíè ýãîèñòàìè ïî ïðèðîäå è îò ðîæäåíèÿ, ìîãëè áû ëåãêî îáðåñòè ãàðìîíèþ ñ ïðèðîäîé, ìîãëè áû ïðèéòè ê êîíñåíñóñó è íå òðàâìèðîâàëè áû ëèê Çåìëè»). Îáðàùàåò íà ñåáÿ âíèìàíèå îáèëèå íåäî÷¸òîâ, ñâÿçàííûõ ñ íàðóøåíèåì ñî÷åòàåìîñòè ñëîâ {«…èçáåæàòü ãóáèòåëüíîãî îòíîøåíèÿ ê ïðèðîäå»);

-âñòðå÷àþòñÿ íåçàâåðø¸ííûå ïðåäëîæåíèÿ;

-íàèáîëåå ðàñïðîñòðàí¸ííûå ðå÷åâûå îøèáêè:

óïîòðåáëåíèå ñëîâà â íåñâîéñòâåííîì åìó çíà÷åíèè, íåòî÷íîñòü ñëîâîóïîòðåáëåíèÿ {«êîíôëèêò íåîòúåìëåìàÿ ÷àñòü ÷åëîâå÷åñêîãî ñîîáùåñòâà»; «ðîäèòåëè âñêàðìëèâàþò â ðåá¸íêå ÷åñòíîñòü è ïîðÿäî÷íîñòü»; «ó êîãî-òî ñ ïîìîùüþ õîðîøèõ ÿâëåíèé, à ó äðóãèõ âïîñëåäñòâèè ïå÷àëüíûõ ïðîèñøåñòâèé»)’,

óïîòðåáëåíèå èíîñòèëåâûõ ñëîâ è âûðàæåíèé (ðå÷åâûå øòàìïû, êàíöåëÿðèçìû) {«Â çàêëþ÷åíèè õî÷ó ñêàçàòü, ÷òî ÷åëîâå÷åñòâî ñåé÷àñ èä¸ò ïî ïðàâèëüíîìó ïóòè. Ëþäè, íàêîíåö, îñîçíàëè âñþ çíà÷èòåëüíîñòü ïðèðîäû è ïûòàþòñÿ åé ïîìî÷ü â âîññòàíîâëåíèè. ß î÷åíü íàäåþñü, ÷òî ìû è äàëüøå áóäåì íàëàæèâàòü îòíîøåíèÿ ñ íàøåé ïëàíåòîé, âåäü ïðèðîäà íàøå âñ¸»)’,

íåìîòèâèðîâàííîå ïðèìåíåíèå äèàëåêòíûõ è ïðîñòîðå÷íûõ ñëîâ è âûðàæåíèé {«Âîéíà çàêàëÿåò õàðàêòåðû ëþäåé. È âñ¸ æå ëþäè, êîòîðûå ïîáûâàëè íà âîéíå, ìåíÿëèñü ïî-ðàçíîìó. Îäíè ñëåòàëè ñ êàòóøåê, äðóãèå ñòàíîâèëèñü ñèëüíûìè, âûíîñëèâûìè è ìóæåñòâåííûìè»)’,

ñìåøåíèå ëåêñèêè ðàçíûõ êóëüòóðíûõ ýïîõ {«Ýëåí ëãàëà, ÿâëÿëàñü äîìîé ïîñëå ïûøíûõ ïðè¸ìîâ, êîãäà óæå ñâåòàëî, ÷àñòåíüêî ïðîâîäèëà âðåìÿ â êîìïàíèè ïîñòîðîííèõ ìóæ÷èí, à Ïüåð ìîë÷à âûíîñèë âñå å¸ âûõîäêè)’,

íàðóøåíèå ëåêñè÷åñêîé ñî÷åòàåìîñòè {«Ëþáÿùàÿ ñåìüÿ ñîçäàñò êðåïêèå óçû ïîääåðæêè è ïîíèìàíèÿ»; «ñ ïîìîùüþ õîðîøèõ ÿâëåíèé»),

— óïîòðåáëåíèå ëèøíåãî ñëîâà (ïëåîíàçì);

— ïîâòîðåíèå èëè äâîéíîå óïîòðåáëåíèå áëèçêèõ ïî ñìûñëó ñëîâ èëè ñëîâîôîðì áåç îïðàâäàííîé íåîáõîäèìîñòè (òàâòîëîãèÿ) («Âî âðåìåíà âîåííûõ âðåì¸í ëþäè ñèëüíî ãîëîäàëè…»;«Ýòîò ýïèçîä ïîêàçûâàåò, ÷òî ìîãóò ïîçâîëèòü ñåáå íåêîòîðûå òóðèñòû, ïîêàçàâ ñâî¸ ïîòðåáèòåëüñêîå îòíîøåíèå ê ïðèðîäå»)’,

íåîáîñíîâàííûé ïðîïóñê ñëîâà («Åâãåíèé Áàçàðîâ ñâîèì ïîâåäåíèåì è âûñêàçûâàíèÿìè ïîêàçûâàåò, ÷òî âðåìÿ (ïîäðàçóìåâàëîñü «âðåìÿ îòöîâ…» Ïðèì, àâò.) íåîáðàòèìî óõîäèò â ïðîøëîå»)’,

áåäíîñòü è îäíîîáðàçèå ñèíòàêñè÷åñêèõ êîíñòðóêöèé («×åëîâåê âñåãäà ñòðåìèëñÿ ê ñ÷àñòüþ. Êàæäûé ñ÷àñòëèâ ïî-ñâîåìó. ×åëîâåêó óäàâàëîñü áûòü ñ÷àñòëèâûì»)’,

-ïîðÿäîê ñëîâ, ïðèâîäÿùèé ê íåîäíîçíà÷íîìó ïîíèìàíèþ ñìûñëà âûñêàçûâàíèÿ («ßðêèé ïðèìåð èñêàæ¸ííîãî âîñïðèÿòèÿ ðîäèòåëåé ïðåäñòàâëåí â ðàññêàçå Áðåäáåðè Âåëüäè».

Êðèòåðèé 5. Ãðàìîòíîñòü. Íà îöåíêó ñî÷èíåíèÿ ïî Êðèòåðèþ ¹ 5 ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ ïîëîæåíèÿ î íåãðóáûõ è îäíîòèïíûõ îøèáêàõ.

«Íåçà÷åò» ñòàâèòñÿ ïðè óñëîâèè, åñëè íà 100 ñëîâ ïðèõîäèòñÿ â ñóììå áîëåå ïÿòè îøèáîê: ãðàììàòè÷åñêèõ, îðôîãðàôè÷åñêèõ, ïóíêòóàöèîííûõ.

!!! Ïðîøó îáðàòèòü âíèìàíèå íà íîâûå êðèòåðèè, ïðåäúÿâëÿåìûå ê èòîãîâîìó ñî÷èíåíèþ (èçëîæåíèþ) â 2019/2020 ó÷åáíîì ãîäó (Ïðèëîæåíèå 4 ê ïèñüìó Ðîñîáðíàäçîðà îò 24.09.2019 ¹ 10-888).

Ïðîâåðÿÿ ðàáîòû, ó÷èòûâàéòå, ÷òî ó ðåáåíêà îáÿçàòåëüíî äîëæåí áûòü ïðîâåäåí ñîïîñòàâèòåëüíûé àíàëèç (ÊÐÈÒÅÐÈÉ 2). Äëÿ ýòîãî Íàó÷èòå âûïóñêíèêîâ çàïèñàòü ñëåäóþùèå ñòðî÷êè: ÑÎÏÎÑÒÀÂËßß äàííûå (àðãóìåíòû, ïîñòóïêè ãåðîåâ, ïîçèöèþ