Многомудрый Литрекон представляет краткое сочинение-описание по картине О. В. Поповича «Не взяли на рыбалку». По плану легче написать свой вариант и внести в мир немного творчества. Приятного просвещения!

Вариант 1: Кратко

(275 слов) Картина советского художника О. В. Поповича «Не взяли на рыбалку» была создана в 1961 году. Место действия – обычная деревенька, где живут простые и небогатые люди. Вся сценка, изображенная на холсте, пропитана искренностью, теплотой и любовью к русской земле.

Летний, жаркий день. На переднем плане располагается маленький мальчик, ему не больше четырех лет. Лицо его выражает расстройство и обиду, он хочет заплакать, но сдерживает подкатившие слезы. На малыше надета рубаха и черные штаны, а ноги босые. Ребенок встал рано утром, чтобы подготовиться к рыбалке и накопать червей, которых он сложил в банку. Ее он и держит в одной руке, а второй с досадой чешет ушко. Рядом с мальчиком стоит курица, которая незаметно для него таскает червячков из банки. Светловолосая девочка, которая выглядывает из-за двери, наблюдает за всей этой картиной и смеется. Она одета в розовое платьице. Скорее всего, это сестра главного героя.

А вот главные виновники разыгравшейся трагедии – отец и брат — удаляются от дома. Мужчина среднего роста, сутулясь, несет тяжелый рюкзак, а в руке держит весло. Он не обращает внимания на своего младшего сына. Одет отец в рубаху с длинным рукавом и штаны, на ногах черные сапоги. А мальчик девяти лет, который идет рядом с главой семейства, оглянулся, чтобы посмотреть на обиженного брата и смешную курицу. Его забавляет вся ситуация, теперь он уже взрослый, и его берут на рыбалку, в отличие от малыша.

Вся обстановка: дом, со стен которого сыпется штукатурка, одежда главных персонажей, постройки рядом с домом говорят о бедности жителей деревеньки. В их жизни немного радостей, они вынуждены много работать и рано вставать, пока солнце еще не взошло. Но при этом они не унывают, а встречают новый день с радостью и самоотверженно трудятся.

План сочинения по картине О. В. Поповича «Не взяли на рыбалку»:

- Вступление: история создания полотна;

- Основная часть: описание репродукции картины «Не взяли на рыбалку»;

- Заключение: мои впечатления о картине О. В. Поповича.

Вариант 2: Подробнее

(397 слов) Картина О. В. Поповича «Не взяли на рыбалку» удивительно трогательная и ироничная, но в то же время мы видим ее социальный подтекст: на ней представлены бедные люди и их ветхое жилье. Их участь вызывает сострадание.

Главным героем картины является мальчик 3-4 лет. Озорной и светловолосый ребенок одет в простую одежду: белую помятую рубаху и короткие черные штанишки на лямочках. Лицо его выражает обиду, досаду и гнев. Малыш встал рано утром, чтобы пойти с отцом и старшим братом на рыбалку, накопал червей и положил их вместе с землей в маленькую баночку. Он ее держит в одной руке, а другой рукой чешет свое ушко. Кроха вот-вот расплачется, но сдерживает слезы. Наверное, отец научил его скрывать эмоции, потому что настоящие мужчины не плачут. На ногах малыша нет обуви, он стоит босиком на голой земле.

Недалеко от расстроенного мальчика находится дом, очень старый, штукатурка уже местами осыпалась со стен, деревянные двери со скрипом открываются. На пороге его стоит девочка семи лет в розовом платьице со светло-русыми запутанными волосами, скорее всего, это сестра главного героя. Но внимание малышки приковано к серой курице, которая нагло поедает червячков из банки раздосадованного ребенка. Сестренку забавляет вся эта ситуация, она улыбается и ждет, чем все закончится.

На заднем плане картины «Не взяли на рыбалку» виднеются фигуры отца и брата малыша. Лица мужчины не видно, он наклонил голову и устало бредет по направлению к реке. Одет он просто: в рубаху с длинным рукавом, черные штаны и резиновые сапоги, на спине располагается тяжелый рюкзак. В руке можно увидеть весло. Отец не обращает внимания на младшего сына, он даже не смотрит в его сторону, видимо, думает о рыбалке. А вот старший брат с улыбкой на лице обернулся, он смотрит на курицу, которая крадет червячка из баночки. Он рад тому, что стал достаточно взрослым, чтобы ходить с отцом за уловом. Мальчик носит светлую рубашку с коротким рукавом и черные короткие штаны, на ногах черные тапки.

День обещает быть жарким, солнце с самого утра уже пригревает, оно освещает дом, фигуры людей. Небо голубое и ясное.

Сценка, изображенная на холсте, скорее всего, имела место быть в реальной жизни. Для простых людей тех времен и в сельской местности не было развлечений и забав, как у современных жителей мегаполисов. Даже рыбалка имела значение, была как особый ритуал, приносящий улов, но в то же время требовала от рыбаков сноровки и терпения. Малыш еще мал для подобных мероприятий, поэтому его предпочли оставить дома.

План сочинения по картине О. В. Поповича «Не взяли на рыбалку»:

- Вступление: особенности картины;

- Основная часть: описание репродукции картины «Не взяли на рыбалку»;

- Заключение: мои впечатления о картине О. В. Поповича.

Автор: Елена Баранова

Многомудрый Литрекон очень любит сюжетную живопись, где есть не только кусты и деревья, реки и озера, но и интересные герои, находящиеся в действии, рассказывающие свою неповторимую историю. Поэтому он с удовольствием написал сочинение-описание по картине Васнецова «Богатыри» в двух вариантах. Приятного просвещения!

Вариант 1

(307 слов) Виктор Васнецов — талантливый русский художник, который направил свою фантазию на изображение сказочных сюжетов. Многие сказки, которые мы так любим, имеют иллюстрации, автором которых является именно Васнецов. Нам известно большинство его работ, но одна из них особенно западает в душу. Это картина «Богатыри».

Мне очень понравилась картина Васнецова «Богатыри», потому что сказочные герои на ней кажутся настоящими, живыми. Пейзаж тоже говорит с нами: он намекает на то, что скоро богатыри проверят себя в битве с врагом. Поэтому интересно смотреть на это полотно.

План сочинения-описания по картине Васнецова «Богатыри»:

- Вступление: особенности творчества художника;

- Основная часть: описание картины «Богатыри»;

- Заключение: мое мнение о полотне.

Вариант 2

(346 слов) Художник Виктор Васнецов известен своими сказочными полотнами, где главными героями стали персонажи русских народных сказок. Благодаря нему мы можем представить, как выглядели колдуньи, царевичи, мистические существа и богатыри. Всем известна его картина, на которой изображено три самых знаменитых богатыря.

Мне очень понравилась картина Васнецова «Богатыри», потому что герои выглядят выразительно и красиво, на них хочется любоваться. Их вид внушает уверенность в том, что Русь в безопасности. Ведь ее всегда будут охранять такие храбрые витязи.

План сочинения-описания по картине Васнецова «Богатыри»:

- Вступление: особенности творчества художника;

- Основная часть: описание репродукции картины «Богатыри»;

- Заключение: мое впечатление о полотне.

Тема: «Словосочетание. Простое предложение»

Учебник: Русский язык. 6 класс. Учеб. Для общеобразоват. организаций. В 2ч. / М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др. – М.: Просвещение, 2018

Задачи: создание условий для повторения изученного в 5 классе материала; развитие у обучающихся познавательных психических процессов; содействие воспитанию уважительного отношения к русскому языку.

Этап урока

Содержание деятельности учителя

Содержание деятельности обучающегося

Формируемые способы деятельности

Мин.

1. Мотивация к учебной деятельности.

Звенит звонок, зовет звонок,

Пора нам начинать урок.

Здравствуйте, ребята! Рада приветствовать вас!

Поднимите, пожалуйста, смайлики, соответствующие вашему настроению. Настроены ли вы получать новые знания?

Обучающиеся здороваются, присаживаются на свои места и слушают учителя.

Умение настраиваться на учебное занятие.

1

2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в учебной деятельности.

Внимание на экран.

На доске написан текст. В нём отсутствуют знаки препинания. Вам необходимо их расставить в соответствии с мыслями, сформулированными в каждом из них. Прочитайте текст вслух.

Текст

После долгих поисков я нашёл наконец подходящий участок для постройки жилища это была небольшая гладкая полянка на скате высокого холма от вершины до самой полянки холм спускался отвесной стеной, так что я мог не опасаться нападения сверху

Из какого произведения взят отрывок?

Молодцы, быстро догадались!

Докажите, что это текст. Какие наименьшие единицы языка мы можем выделить в этих предложениях?

Что мы будем делать на уроке?

Тема формулируется и записывается в тетради.

Вспомните, пожалуйста, что вы помните о словосочетании?

Какие его основные признаки знаете?

Значит, чему мы должны сегодня научиться? Какова главная цель нашего урока? Как мы будем достигать цели?

Один обучающийся выходит к доске и расставляет знаки препинания, меняет строчные буквы на прописные.

Текст

После долгих поисков я нашёл наконец подходящий участок для постройки жилища. Это была небольшая гладкая полянка на скате высокого холма. От вершины до самой полянки холм спускался отвесной стеной, так что я мог не опасаться нападения сверху.

Даниель Дефо «Робинзон Крузо»

Слова, словосочетания и предложения.

Работать со словосочетаниями и предложениями.

Записывают число и тему в тетради.

Ответы обучающихся.

Закрепить знания о словосочетании и предложении.

После долгих поисков, для постройки жилища, гладкая полянка.

Регуляция учебной деятельности.

Умение строить логические цепочки.

Умение объяснять языковые явления, процессы.

3

3

5

3. Выявление места и причины затруднения.

Поработаем с нашими предложениями. Вычлените три словосочетания из предложений.

Что такое словосочетания?

Как связаны слова в словосочетании?

Почему нам сложно ? Недостаток информации.

Какие сочетания слов не являются словосочетаниями? Приведите примеры.

Дети отвечают. Не все помнят, как вычленять словосочетания.

Формирование интереса к способу решения и общему способу действия.

2

4. Построение проекта выхода из затруднения.

Что нужно сделать? Цель — устранение затруднения. План достижения цели. Способ и средства. Поиск информации.

Словосочетание состоит из двух частей: главной и зависимой. Зависимое слово связывается с главным по смыслу и грамматически. От главного слова можно задать вопрос. Например, интересная книга. Книга (какая?) интересная.

Выполните синтаксический разбор найденных словосочетаний.

Чем словосочетание отличается от слова и от предложения?

Переходим к предложению. При помощи предложений мы выражаем мысли и чувства, просьбу, совет. Главные члены предложения составляют его грамматическую основу. Для предложения характерна интонация завершения.

Вспомним, какие виды предложений вы знаете? Какие знаки препинания ставятся в конце каждого из них?

Самостоятельное изучение схемы на стр. 26. Рассказ о простых предложениях. Примеры.

Составление алгоритма нахождения в тексте слова, словосочетания и предложения.

Какие у вас есть вопросы ко мне? Что-то осталось неясным?

Формулируют план восполнения недостающей информации.

Задают вопросы.

Один обучающийся у доски письменно разбирает словосочетание.

Ответы детей.

Работа с учебным материалом.

Принятие и сохранение учебной цели и задачи. Умение планировать свои действия и прогнозировать

предстоящую

работу.

Формирование умения самостоятельно искать и выделять необходимую информацию.

4

5. Реализация построенного проекта.

Эталон. Устно и письменно УУД фиксируются в форме образца в тетради. Отрабатывается совместно.

Алгоритм. См. Приложение 1.

Записывают примеры в тетради.

Умение выявлять орфограмму и правильно её обозначать, умение строить логические цепочки рассуждений.

5

6. Первичное закрепление и проговаривание во внешней речи.

Проговаривание вслух нового алгоритма УУД и решение типовых заданий.

Закрепляем знания. У доски 1 обучающийся записывает под диктовку предложение.

Осенью в лесу не услышишь пения птиц.

Разбираем 1-2 словосочетания и предложение.

Физкультминутка.

Один обучающийся (по желанию) выходит к доске и проводит разминку.

Обучающийся проговаривает вслух условия выбора орфограмм.

Выполняют разминку.

Садятся на места.

Умение слушать в соответствие с целевой установкой. Корректировать свои действия.

Уточнение и дополнение высказываний обучающихся.

Здоровьесбережение.

5

7.Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону.

Проверим, как мы с вами усвоили тему.

Работа с сигнальными карточками: словосочетание — зелёные; предложение — оранжевые.

Шёл он по тайге, пометы на деревьях, зарубка на дереве, отойдёт он немного, за этим человеком, люди собьют каблуками мох с валежин, притопчут траву, лесные тропинки, тропинки зарастают со временем.

Какое произведение классической русской литературы вам напомнили эти словосочетания и предложения? («Васюткино озеро» В.П. Астафьев)

Самостоятельная работа: 3 уровня сложности. Ситуация успеха.

Работа с учебником: упр. 44. Устно определяем основную мысль текста и доказываем, что восклицательные знаки поставлены в соответствии с пунктуационными правилами.

1 уровень. Спишите текст, обозначьте орфограммы.

2 уровень. Спишите текст, обозначьте орфограммы и выполните фонетический разбор слова «всякую».

На интерактивную доску выводится эталон выполнения упражнения (для 1 уровня). Устно проверяется фонетический разбор.

Взаимопроверка (работа в парах).

Сравнивание с образцом.

Выставление отметок: 0 ошибок — «5», 1-2 ошибки — «4», 3-4 ошибки — «3». Выставление отметок.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ: упр. 45. Проверяется отдельно.

Обучающиеся поднимают карточки в соответствии с типом единиц языка.

Работают с текстом.

Двое сильных обучающихся работают с упражнением.

Умение воспринимать,

осмысливать,

запоминать

учебный

материал.

Осуществление самоконтроля и взаимоконтроля.

Саморегуляция как

способность к мобилизации

сил и энергии, к волевому

усилию и к преодолению

препятствий.

Умение корректировать свои действия.

Умение эффективно сотрудничать с одноклассниками и учителем.

5

7

8. Включение в систему знаний и повторение.

Цифровой диктант: да — 1, нет — 0. Согласны ли вы с утверждениями?

-

Словосочетание наиболее полно, чем слово, описывает предмет.

-

Грамматическая основа предложения состоит из главного слова и зависимого.

-

«Морозный и свежий» – это словосочетание.

-

«Люблю читать» – вопросительное предложение.

-

В слове «участвовать» две буквы «в»?

Выставление дополнительных оценок (по желанию детей): 1 правильный ответ – 1 балл.

Какую работу мы с вами сегодня провели?

Уточняются особенности приобретённых УУД.

Ответ: 10001

Делают выводы. Проговаривают правило.

Умение систематизировать материал, проговаривать его во внешней речи.

3

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке как итог.

Чего мы достигли на уроке?

Продолжите предложения:

На этом уроке я узнал…

Мне было интересно…

Меня удивило…

Мне было легко…

Мне было трудно…

На доску цветочки или смайлики.

Обучающиеся дают ответы.

Умение адекватно оценивать свои действия и

воспринимать оценку

учителя, рефлексировать.

2

10. Домашнее задание.

Написать сочинение – миниатюру «Пейзаж за окном» и выполнить синтаксический разбор одного словосочетания или составить 5 словосочетаний и с двумя из них составить предложения об осени (письменно).

Приложение 1.

Алгоритм.

Перед нами предложение.

Лес уже сбросил листву.

«Лес» — это слово, «лес сбросил» — это грамматическая основа. Лес (что сделал?) сбросил. Подлежащее выражено именем существительным, а сказуемое – глаголом. «Сбросил листву» — это словосочетание: сбросил (что?) листву. Грамматическая связь выражена окончанием – «у». Главное слово – «сбросил», выражено глаголом, зависимое – «листву», выражено именем существительным. Это глагольное словосочетание. Зависимое слово стоит в единственном числе, в винительном падеже. «Уже сбросил» — словосочетание: сбросил (когда?) уже. Главное слово – «сбросил», выражено глаголом, зависимое – «уже», выражено наречием. Грамматическая связь отсутствует, т. к. наречие – это неизменяемая часть речи. Это глагольное словосочетание. Предложение повествовательное, невосклицательное, простое.

В 3-4 классе школьники знакомятся с творчеством русских художников – иллюстраторов, что в образах отображали русские народные сказки. Это такие художники как Васнецов, Билибин. Они наиболее известны. И этой статье речь пойдет о картине “Иван-царевич на Сером Волке”.

Сама картина была написана в далеком 1889 году, в период работы Васнецова во Владимирском соборе в Киеве. При этом важно заметить, что ради написания картины, начиная с 1888 году он оставил работу в соборе для написания именно этой картины. После ее завершения она была представлена на передвижной художественной выставке. До сих пор картина является ярким примером классической иллюстрации к сказке, где Иван-царевич вместе с Еленой Прекрасной спасается от погони на волке.

Теперь же несколько простых сочинений по этой картине для 3-4 класса. Смотрим.

Сочинение по картине В.М. Васнецова «Иван-царевич на Сером Волке»

Знаменитый русский художник Виктор Михайлович Васнецов является непревзойдённым мастером фольклорной и исторической живописи. Широко известны его живописные произведения «Витязь на распутье», «Алёнушка», «Богатыри» и многие другие.

Картина «Иван-царевич на Сером Волке» была написана В. М. Васнецовым в 1889 году по сюжету известной русской народной сказки, строчки из которой невольно вспоминаются при просмотре картины:

«Помчался серый волк с Иваном — царевичем, с Еленой Прекрасной обратной дорогой — синие леса мимо глаз пропускает, реки, озера хвостом заметает… »

Глядя на картину, зритель словно погружается в волшебный мир, оказавшись рядом с главными героями сказки: Иваном-царевичем и Еленой Прекрасной, которые скачут на Сером Волке подальше от владений злого царя.

Сидя на своём верном друге, Иван-царевич крепко и бережно обнимает Елену Прекрасную. На нём красивый кафтан из дорогой парчи, подпоясанный зелёным кушаком, чёрные перчатки с узором, красная шапочка на голове и красивые красные сапоги. У Ивана-царевича серьёзное выражение лица. Его большие глаза тревожно всматриваются вдаль: нет ли за ними погони? Не отнимет ли злодей его счастье? За спиной у главного героя виднеется меч: добрый молодец всегда готов встать на защиту.

Рядом с ним сидит Василиса Прекрасная — русская красавица с длинными вьющимися русыми волосами, которые развеваются на ветру. Она одета в красивое светло-голубое шёлковое платье с золотой отделкой рукавов и нижней части одежды. Шею красавицы украшают жемчужные бусы. На ногах у неё красивые сафьяновые сапожки. Её голову покрывает красивая шапочка, украшенная драгоценными камнями. Девушка положила голову на грудь своего спасителя, у неё задумчивый взгляд. Царевна отдала свою судьбу в руки Ивана-царевича и смиренно сложила руки перед собой. Образ Василисы Прекрасной был написан художником со своей племянницы — Натальи Анатольевны Мамонтовой.

Серый Волк изображён в движении. Он несётся что есть духу, чтобы его не догнали. Уши сказочного персонажа прижаты к голове, язык выглядывает из огромной зубастой пасти, но глаза не выражают злобу. Сильные лапы оторвались от земли, чтобы сделать очередной длинный прыжок через болото.

Герои сказки изображены на фоне пейзажа. Видно, что их путь проходит через старый лес. Вековые деревья обросли зелёным мхом, их кора полопалась и местами оторвалась. Лес мрачен и страшен, он символизирует злые силы, окружившие главных героев. Вокруг непроходимая чаща. Корявые тёмные ветви мешают беглецам. Красивые белые кувшинки, растущие на болоте и нежно-розовые цветы старой яблони с ярко-зелёными листочками, символизируют надежду на спасение и счастливый конец.

Картина выполнена в контрастных тонах: тёмные краски леса являются символом злых сил, тревоги и опасности. Главные герои живописного произведения написаны яркими светлыми красками — это добрые, светлые силы. Борьба добра со злом непременно закончится победой первого, как традиционно завершаются все русские народные сказки.

В. М. Васнецов в картине «Иван-царевич на Сером Волке» создал волшебный мир русской народной сказки. Перечитывая Ивана-царевича и серого волка, непременно вспоминается это произведение живописи, которое остаётся в памяти неразрывно связанное с русской народной сказкой.

Мини-сочинения по картине «Иван-царевич на Сером Волке» 3-4 класс

1 вариант.

Глядя на картину, мы словно погружается в волшебный мир, вместе с главными героями сказки: Иваном-царевичем и Еленой Прекрасной, которые скачут на Сером Волке подальше от владений злого царя. Волк несётся что есть духу, чтобы его не догнали. Иван-царевич тревожно всматриваются вдаль: нет ли за ними погони? Не отнимет ли злодей его счастье: Елену Прекрасную, которая доверилась любимому. За спиной у главного героя меч – царевич всегда готов встать на защиту Елены-Прекрасной. Видно, что их путь проходит через старый лес. Лес мрачен и страшен, он символизирует злые силы, окружившие главных героев. Главные герои произведения написаны яркими светлыми красками — это добрые, светлые силы. Борьба добра со злом непременно закончится победой первого, как традиционно завершаются все русские народные сказки.

2 вариант.

Перед нами картина Иван- царевич и серый волк. На ней изображены: Иван-царевич, Елена Прекрасная, Серый волк. Они убегают от погони. Художник изобразил лес в темных тонах, чтобы отобразить напряжение погони, их переживание и страх, что их могут догнать. Иван- царевич оглядывается, чтобы увидеть, что там сзади. Серый волк бежит во всю прыть, поджав уши. Он знает, что от него зависит жизнь всех. Елена Прекрасная верит своим друзьям. Лес изображен не совсем темным, сквозь него проглядывает светлое небо. Это значит, что все закончится благополучно. Мне эта картина понравилась.

3 вариант.

Когда я увидел картину, то сразу узнал героев моей любимой сказки. Эта сказка об Иване- царевиче, Жар- птице, Сером волке. На картине изображен самый интересный момент сказки. По темному дремучему лесу, прижав свои острые уши, мчится волк .Все бегут от погони злого царя. На спине у Серого волка сидят Иван- царевич и Елена прекрасная. Волк бежит очень быстро. Это заметно по волосам Елены Прекрасной. Они развиваются на ветру, цепляются за толстые сучья деревьев. Иван крепко прижимает к себе царевну и внимательно смотрит по сторонам темного, дремучего леса. Елена Прекрасная очень грустная, потому что ей не хочется выходить замуж за злого царя. И только спокойный и уверенный взгляд Серого волка говорит о том , что конец у этой сказки будет счастливым.

Сама картина “Иван-царевич на Сером Волке”

Глядя на картину вы можете сами рассмотреть сюжет и составить свое собственное сочинение на эту тему!

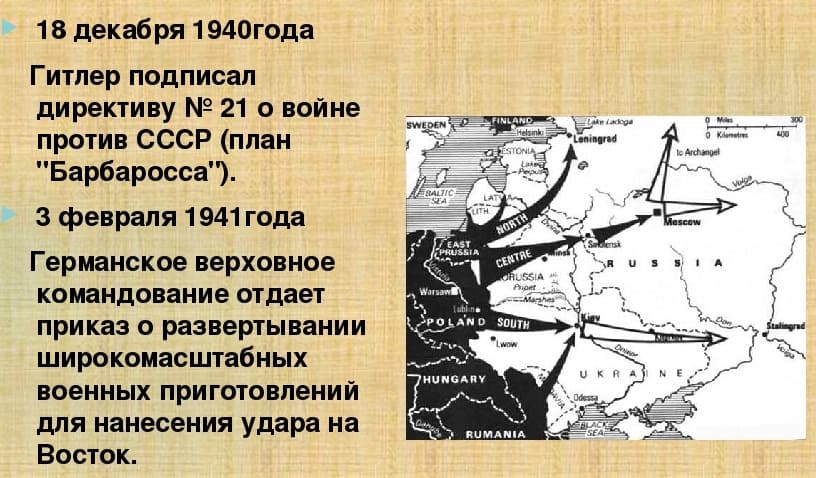

Суть плана Барбаросса

При подготовке к боевым действиям против Советского союза немецкое командование исходило из идеи исключения длительной затяжной войны. Предполагалось в течение относительно непродолжительного периода времени победить Красную армию и захватить основные европейские территории страны. Поэтому в основу плана легла мысль о блицкриге – молниеносной войне.

В 1940 году немецким войскам удалось быстро разгромить французскую армию. Уже в июне 1940 года Гитлер ставил вопрос о войне с Советским союзом. 21 июля 1940 года он говорил об этом на совещании военно-политического совета Германии. Гитлер полагал, что Англия надеется на Советский союз, поэтому хотел его завоевать и предлагал напасть уже осенью 1940 года. Немецкие генералы переубедили его, указав в числе разных препятствий на осеннюю распутицу. После этого Германия хотела напасть в мае 1941 года, затем в апреле этого года было решено перенести дату на двадцать второе июня.

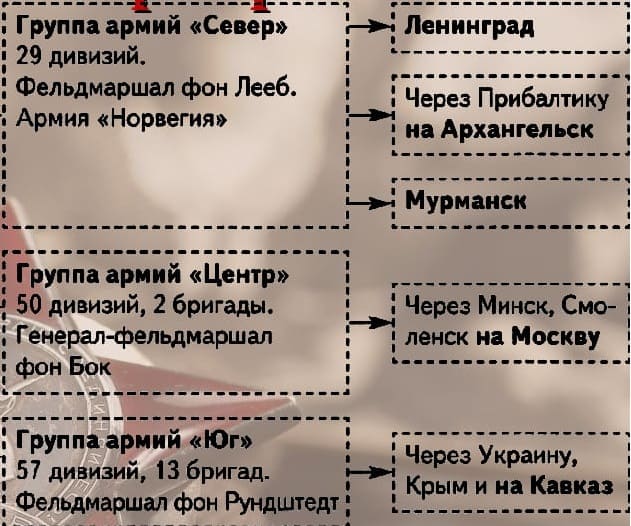

18 декабря 1940 года был подписан план «Барбаросса». По нему предполагалось в течение периода времени от девяти до семнадцати недель выйти на рубеж Архангельск – Астрахань. Для реализации плана были сформированы три группы армий: «Север», «Центр» и «Юг». Отдельная немецкая армия находилась в Норвегии на границе с Финляндией. Предполагалось, что в войну вступят Норвегия, Финляндия, Турция, Венгрия, Италия.

Численность войск для выполнения операции

При подготовке к нападению численность немецкой армии была увеличена на треть и составляла примерно семь миллионов триста тысяч человек. Из них около пяти миллионов было задействовано для выполнения плана «Барбаросса». С этой же целью формировались новые бронетанковые дивизии. Их количество было увеличено с десяти до двадцати двух. Также наращивалось число моторизованных соединений. Их количество было увеличено с девяти до восемнадцати. В целом число механизированных соединений возросло с 12 до восемнадцати процентов. Большая часть немецких войск (более восьмидесяти процентов) была немеханизированная.

Направление главного удара

Главный удар предполагалось нанести по московскому направлению. Поэтому здесь сосредотачивались основные бронетанковые и моторизованные соединения.

Так кратко представляется план «Барбаросса».

Реализация плана Барбаросса

22 июня в три часа ночи в воздух поднялась немецкая авиация, которая начала бомбардировки территории Советского союза. Немецким войскам не нужно было времени для развертывания, они уже были в состоянии боевой готовности. Для нарушения координации управления советской армией германская армия бомбила дороги, линии связи, коммуникации. Перед началом войны немецкое командование провело масштабную кампанию по дискоординации советской разведки. В частности, в тыл был заброшен полк в форме Красной армии, солдаты которого знали русский язык. В первые дни войны немецкая армия продвинулась достаточно далеко, до шестисот километров. Были заняты Литва, Латвия, часть Белоруссии, Молдавии, Эстонии. Гитлер уже считал, что Германия победила и Москва скоро будет взята.

Провал операции на севере

Группа армий «Север» двигалась к Ленинграду. 9 июля был взят Псков. Немецкие бронетанковые соединения уже находились близко от Ленинграда. Советское командование строило лужскую линию обороны от Балтийского моря до озера Ильмень. У Пскова немцы задержались, поскольку посчитали, что танки должны действовать вместе с пехотой и решили подождать ее. 8 августа наступление возобновилось. В первый же день германские войска прорвали лужскую линию обороны. В то же время на севере наступала финская армия. Она дошла до границы 1939 года и дальше продвигаться не стала.

Немецкая армия «Норвегия» вела бои за захват Мурманска. Это круглогодичный незамерзающий порт, имевший важное значение для снабжения Советского союза другими странами. До 27 августа шли бои за Таллин. Этот город был главной базой советского военного балтийского флота. Он не был укреплен с суши. Чтобы не потерять флот, он был выведен в Кронштадт (примерно двести судов). 8 сентября немецкие войска взяли Шлиссельбург и лишили Ленинград сообщения с большой землей. Единственным путем снабжения города осталась дорога через Ладожское озеро. Командующий Красной армией на северо-западе Ворошилов уже думал, что Ленинград будет взят. Он приказал заминировать флот, заводы и другие объекты. На его место Сталин назначил Жукова. Он приказал разминировать флот, поставить на самом опасном участке морскую артиллерию, которую поддерживали корабли. Лобовая атака немцев на город не удалась. Тогда они решили сформировать двойное кольцо окружения. 16 октября германская армия пошла в наступление двойным кольцом. Она потерпела неудачу под Тихвином. Ленинград оказался в блокаде. До начала 1944 года группа армий «Север» здесь оставалась. Цель взять город не была ими достигнута.

Неудачи армии «Центр»

Главным направлением наступления немецкой армии было московское. Наиболее опасная ситуация сложилась под Смоленском. Здесь произошло сражение, в ходе которого германские войска преследовали цель окружить и разбить советскую армию, прикрывавшую Москву.

Силы немцев были значительны в этом районе. Из четырех танковых групп, направленных против Советского союза, две находилось в составе армий «Центр». В них насчитывалось около тысячи танков, тысячи самолетов, примерно один миллион солдат и офицеров. В ходе приграничных боев западный фронт Красной армии был разбит. Поэтому новые силы брались из резервов. Однако плотность обороны была низкой. Сфера ответственности на одну советскую дивизию была высокой: нужно было удерживать около семидесяти километров. Резервов, авиации, тяжелой артиллерии не хватало.

Со 2 июля начальником Красной армии на центральном направлении стал Тимошенко. С 10 июля до 10 сентября проходило смоленское сражение. Сначала оно шло успешно для немцев. На второй день их наступления был взят Витебск. 16 июля был взят Смоленск, который считался воротами к Москве.

Для отвлечения внимания немцев Красная армия наносила удар в районе Рогачева и Жлобина. Армия Кузнецова шла на бобруйском направлении, что приводило к потере сообщения немцев с тылом. Командующий группой «Центр» фон Бок выделил восемь пехотных дивизий для отражения этого наступления. Так сражение стало маневренным. На это направление были дополнительно отправлены еще пять армейских групп Красной армии. В то время стояла сильная жара и было много пыли, которая забивала немецкие моторы.

К концу июля наступление германской армии прекратилось, с 30 июля она перешла к обороне. Гитлер хотел окружить Красную армию на юге и для этого решил перебросить туда часть сил из центра. Жуков решил этим воспользоваться и предложил нанести контрудар. Его назначили командиром резервного фронта, который с первого по шестое сентября осуществил успешное наступление в районе Ельни. Это была одна из первых успешных операций советских войск. Она не имела стратегического значения. Немцев не удалось остановить.

Битва за Москву

6 сентября Гитлер подписал директиву № 35 о большом осеннем наступлении на восточном фронте, в ходе которого группа армий «Центр» имела задачу взять Москву. План по ее захвату получил название «Тайфун». Предполагалось нанести удары танковыми группами. Их сосредоточили три на московском направлении. В ходе наступления предполагалось окружить Красную армию в районе Брянска и в районе Вязьмы.

Советское командование знало о готовящемся крупном наступлении, но неправильно определило направления ударов немцев. 30 сентября началась операция «Тайфун». 3 октября вторая танковая группа немцев вошла в Орел, 6 октября в Брянск. Были окружены три армии советских войск брянского фронта. 2 октября стали наступать третья и четвертая танковые армии немцев. 7 октября они соединились в районе Вязьмы, были окружены пять советских армий западного и резервного фронтов. Германская армия атаковала не всем фронтом, а концентрированными ударами.

Новым командующим западного фронта назначили Жукова. Он стал перекрывать танкоопасные направления отдельными соединениями. С 13 октября немцы пошли в наступление на можайскую линию обороны и прорвали ее. С 20 октября Москва была переведена на военное положение. На ее оборону перебрасывались сибирские и дальневосточные дивизии. В начале октября пошел снег, движение по дорогам из-за грязи было затруднено.

Германская армия с конца октября до середины ноября взяла стратегическую паузу. План «Тайфун» не удался. В середине ноября наступление немцев возобновилось. Красная армия нанесла два контрудара. Они приостановили германскую армию. В то время была ранняя зима и сильные морозы. К концу ноября немецкие соединения оказались разбросанными. 5 декабря началось контрнаступление советских войск. В результате германская армия была отброшена на сто двадцать километров.

Неудачи армии «Юг»

Чтобы помешать группе армий «Юг» взять Киев, Красная армия постоянно атаковала их с севера и юга. Тогда немецкое командование отказалось от лобового удара. Значительные силы были направлены на юго-восток от Киева на Умань и Первомайск. В результате этого маневра ко 2 августа были взяты в окружение две общевойсковых советских группы. Южнее Киева получилась брешь, через которую открывалась дорога на форсирование Днепра. В конце августа и в начале сентября Киев еще не был взят. С юга была опасность от наступления первой танковой группы, с севера от других танковых групп армий «Центр». В результате намечалось грандиозное окружение. В ночь на 12 сентября первая танковая группа форсировала Днепр, вторая танковая группа выходила восточнее Киева. В середине сентября сложилась критическая ситуация. Был дан приказ Красной армии оставить Киев. Однако в итоге четыре общевойсковых соединения юго-западного фронта оказались в окружении.

Глава штаба вооруженных сил Германии оценил эти операции немцев как самую крупную стратегическую ошибку немецкого командования. После долгих боев в октябре была оставлена Одесса. В конце октября и в начале ноября германские войска вступили в Крым. Красная армия эвакуировалась из него. Севастополь оказался один на один с немцами. Этот город был базой черноморского флота, здесь были береговые укрепления. 26–31 декабря Красная армия провела десантную операцию в Крыму с целью помочь Севастополю. Здесь сформировался крымский фронт. В результате группа армий «Юг» не выполнила намеченные по операции «Барбаросса» задачи в предполагаемые сроки.

Карта передвижения фашистских войск

Группа армий «Север» имела задачу захватить Прибалтику, Ленинград, лишить баз балтийский флот и уничтожить его. Самая сильная группа армий «Центр» должна была двигаться по направлению на Минск, Смоленск, ее главной военно-политической целью был захват Москвы (Гитлер полагал, что в этом случае война завершится). Группа армий «Юг» имела задачу захватить Украину, Крым, харьковский промышленный район.

Почему план молниеносной войны не удался?

В результате намеченные по плану блицкрига цели не были достигнуты. Ни одна группа немецких армий не захватила все территории и объекты, которые были обозначены в плане. Не удалось завершить войну в намеченные сроки от девяти до семнадцати недель. Советские войска оказали упорное сопротивление захватчикам. Сказались большие пространства и растянутость линий фронта, отставание немецких тылов от передовых соединений. На протяжении кампании Гитлер по ситуации издавал новые приказы и менял планы. В науке указываются эти причины невыполнения блицкрига.