20 ноября отмечается Всемирный день ребенка. «Ключ-Медиа» не мог остаться в стороне от этой даты и в преддверии праздника расспросил замечательного владимирского учителя, поэтессу и просто маму Елену Михайлову о деле всей ее жизни — служении детям в роли наставника и педагога.

— Елена Владимировна, вы уже больше 20 лет работаете с детьми. Расскажите, как выбрали эту профессию, чем она привлекла вас?

— Я сама пошла в школу в 6 лет. И вот примерно в этом возрасте, может, чуть позже, твердо решила: стану учителем начальных классов. Годы шли, в то время в моде были профессии юриста, экономиста, бухгалтера, но всякий раз, как меня спрашивали, а кем я хочу стать, я неизменно отвечала — учителем начальных классов. И я добилась, чего хотела. В 1999 году с отличием окончила факультет начальных классов нашего Владимирского педагогического института.

Возможно, на выбор профессии повлияло рождение моей младшей сестры Татьяны. Разница в возрасте у нас 6 лет — вполне достаточно, чтоб я чувствовала себя серьезной старшей сестрой. И, сколько себя помню, я постоянно организовывала для Тани и ее подружек всевозможные конкурсы, игры, соревнования.

А может быть, и гены дали себя знать: мама — учитель математики, а тетя — биологии — всю жизнь проработали в школе. Видела, как мама увлечена классным руководством, как ее любят ученики. Все время ездила на экскурсии с ее классом! Такое ощущение большой дружной семьи — это не могло не сказаться!

— Как получилось так, что вы, поработав в школе всего 5 лет, ушли оттуда и сейчас работаете с дошкольниками?

— Да, это, действительно, так. Я работала в лучших школах города — 23-й и 3-й гимназиях, год осваивалась в вальдорфской школе, и мне очень нравилось, но… Работа в школе требует такой высокой самоотдачи, такой жертвенной любви и служения делу, и после рождения детей я подумала, что не смогу уже столько времени и сил посвящать классу, и решила попробовать себя в новом формате — в работе с малыми группами.

Я устроилась сначала в детский центр — один из первых центров подготовки детей к школе в начале нулевых. У меня было 12 маленьких учеников 5-6 лет. И вдруг я поняла, что вот он — тот самый возраст, с которым мне комфортно общаться, который соответствует моему внутреннему возрасту. Произошел удивительный контакт между мной и этими малышами, которые верили в сказку, верили каждому моему слову и саму меня считали какой-то волшебницей. Потом были и другие центры.

В каждом из них я открывала для себя что-то новое, росла как педагог и как личность. Я наблюдала за детьми, за тем, что им интересно, думала, как увлечь. Искренне считаю, что только обучение в радости дает самые лучшие плоды и накладывает отпечаток на всю дальнейшую жизнь человека.

Сначала я брала известные программы для дошкольного образования и работала по ним с маленькими учениками, но время шло, и жизнь сама направила меня в нужное русло. Я постепенно нарабатывала свои приемы, создавала авторские рабочие листы для дошколят, какие-то игры подсказывали сами дети, какие-то — мои любимые коллеги, и в итоге — получилась выверенная 2-летняя программа подготовки детей к школе. Результаты радуют: 85 процентов 5-летних детей начинают читать, проявляют интерес к слову, его значению.

Малыши чувствуют мою любовь к русскому языку. Да и как может быть иначе? Ведь на наших занятиях мы и слушаем слова, и поем их, и объясняем, и подбираем рифмы. А я даже говорю стихами. Их сочинение — это мое второе любимое занятие.

— Как давно пишете стихи? О чем они: любовная лирика, детская поэзия или что-то еще?

— Вы знаете, этот талант во мне проснулся достаточно рано. Однажды, когда мне было 8 лет, моя тетушка решила устроить нам с братом конкурс: кто лучше сочинит стихотворение по картине Ивана Шишкина «Золотая рожь», которая висела в бабушкиной гостиной. И мы принялись за работу. Ни брат, ни я до этого стихов не сочиняли, а тут — конкурс. И у меня получилось. Хотя тогда тетя раскритиковала за неполное соответствие содержанию картины, я для себя поняла: а стих-то сложился!

В 15-16 лет, конечно, была любовная лирика, в 20 мое стихотворение напечатал Питерский журнал «Борей», на конкурсе молодых поэтов я даже познакомилась со своим будущим мужем, но тогда я еще не думала, что поэзия поможет мне как-то в основной, педагогической деятельности. А, оказывается, помогла и помогает до сих пор. Очень часто я использую на занятиях сочиненные мною загадки, составляю стихотворения, где все слова начинаются на одну букву, и ребята учатся различать в них заданные звуки, рифмую некоторые правила.

Помогла Полина папе,

Пыль протерла, подмела,

После постирала платье,

Пироги поставила.

«Чем интересно это стихотворение? Какую букву мы будем изучать на занятии? Кто догадался, ребята?» — задаю я вопрос. Или, например, ставим ударение в словах, и рождается «секрет»:

Если в слове буква Ё,

Ударенье на неё.

Бывает и так, что после занятия меня вдруг накрывает творческий порыв, и возникают строчки о том, что было сегодня. Я делюсь стихами с детьми и родителями в нашем чате в «Вайбере». Конечно, я и сейчас пишу о любви (это самое прекрасное чувство на земле), о разных человеческих проявлениях, о красоте природы, о моих друзьях и даже на злободневные актуальные темы. Вот, например, на днях выпал снег, так красиво кругом, захотелось прогуляться, вышла пройтись и увидела… Посмотрите и послушайте сами.

Нормально это — в маске снеговик?

Устал бороться, весь поник и сдался.

Сегодня первый снег — он только что возник

И тут же в несвободе расписался.

В последнее время замечаю, как-то особенно остро начала чувствовать красоту природы, видеть ее в самых обыкновенных вещах. Вот возвращались вечером с подругой с работы, вдруг она говорит: «Смотри, какой лист лежит — кленовый. А где же тут клены? И нет ни одного». Меня это поразило, я сфотографировала это чудо, и в тот же вечер родились эти строчки:

Что это? Лист, как бабочка раскрытый.

Кленовый лист, но рядом кленов нет.

Сегодняшним дождем лежит умытый

И фонарей вечерних отражает свет!

Откуда ты? В погоне за мечтою

Сорвался с ветки, ветром унесен?

Ребенок поиграл тобою,

Отбросив, как ненужный сон?

А может быть, ты выпал из букета,

Гармонию нарушив красоты?

Здесь, под ногами вспоминаешь лето,

Как любовался миром с высоты!

— А песни писать не пробовали?

— Конечно, пробовала. Началось с того, что где-то лет 10 тому назад ко мне обратилась подруга моей коллеги: «Поможешь песню написать на мотив „Трех мушкетеров“ на вечер встречи выпускников? У нас юбилей». Ну, раз юбилей, надо выручать. Села, послушала песню, чтоб освежить в памяти, и… получилось! Выпускники были довольны, а я поняла, что могу писать и песни тоже. А потом появились сказки, частушки, поздравления на свадьбы и презентации. Как-то раз было у меня задание: в стихах представить защиту курсовой по биологии! Пришлось изучить материал, взять консультацию у той самой тети, что меня в детстве критиковала, и — защита в лучшем виде! Дорого бы я дала, чтоб увидеть лицо куратора той девушки.

А однажды я написала удивительную песню, на одном дыхании — по одному из рассказов братьев Стругацких. Не буду раскрывать секрет, по какому, потому что эта песня еще ждет своего часа. Ее пока не исполнили, но я верю, это случится. А если веришь во что-то, то оно сбывается!

— Вы сама — мама. Как повлияли профессия и хобби на воспитание детей? Что бы вы посоветовали молодым родителям в преддверии Всемирного дня ребенка?

— У меня двое детей. Мне невероятно повезло: у меня дочь и сын. Настя и Саша.

Я не отдавала их в детский сад, развивала сама, общения нам хватало, дети всегда были и сейчас окружены множеством друзей. У нас постоянно кто-то в доме: то девочки шепчутся, то мальчишки играют, то кто-то остался на ночевку. Я считаю, чадам нужно давать максимум свободы, чтобы они научились ответственности за свою жизнь и не боялись ее. Поэтому всем молодым родителям хочу пожелать — любите своих детей! Слушайте их! Слушайте себя! И будьте счастливы!

Фото из личного архива Елены Михайловой

Многомудрый Литрекон предлагает Вам итоговое сочинение на тему: С какими литературными героями Вы ассоциируете себя и почему? Здесь Вы найдете два варианта: для девочек и для мальчиков. Приятного просвещения!

Вариант 1: для девочек

(382 слова) Мы всегда ассоциируем себя с теми героями, которые живут в похожих обстоятельствах и испытывают те же эмоции, что и мы. Поэтому я чаще всего сопоставляю себя с теми, кто близок мне по происхождению, возрасту и мировоззрению. Такими персонажами населена проза А.П. Чехова — одного из моих самых любимых авторов.

Так, в рассказе «Ионыч» я ассоциирую себя с Котиком — представительницей среднего класса из интеллигентной семьи. Катерина мне близка своей амбициозностью, насмешливостью и склонностью к творчеству. Она умна, независима и самоуверенна. Кате чуждо обывательское общество ее родного городка, поэтому она стремится его покинуть, чтобы получить образование и состояться в карьере. Чувства Дмитрия она не разделяет, потому что они фальшивые. Автор не зря говорит о том, как герой подумал о солидном приданом девушки, когда планировал свои ухаживания. То есть ему изначально была интересна не столько Катерина, сколько ее материальное положение и высокий статус семьи. А вот самой Кате финансовые перспективы были не столь важны. Она не хотела паразитировать на муже. Напротив, героиня грезила о собственных достижениях и победах. Несмотря на то, что ей не удалось стать профессиональным музыкантом, мне нравится то, что она хотя бы попыталась это сделать. Именно такой сильной и уверенной я вижу себя перед поступлением в вуз.

Также я не могу не вспомнить рассказ «Невеста». Я ассоциирую себя с Надеждой — смелой и решительной девушкой, которая смогла изменить свою судьбу к лучшему. В отличие от многих героев русской литературы, которые лишь страдали и терпели, Надя сделала все для того, чтобы реализовать свои мечты. Она сбежала из отчего дома накануне свадьбы, которую спланировали ее родственники. Ей хватило храбрости и находчивости, чтобы вовремя одуматься и не позволить другим людям сломать себе жизнь. Она уехала в большой город, чтобы получить высшее образование и найти призвание по душе. В отличие от своего жениха, она жаждала трудиться и стать полезным членом общества, а не паразитом на ренте. Мне близки планы и желания Нади, мне импонируют качества ее решительного и сильного характера. Я бы хотела стать такой же отважной и уверенной в себе.

Таким образом, я ассоциирую себя с героинями, которые хотят добиться в жизни большего и превзойти все ожидания окружающих. Для этого мне нужно упорно трудиться и многому научиться, но я готова к испытаниям и лишениям ради мечты. Мои грезы — это непрерывное саморазвитие, которое позволит мне стать лучшей версией себя и направить свою судьбу к самым высоким достижениям.

Вариант 2: для мальчиков

(428 слов) Человек всегда оценивает персонажа по себе и ищет того автора, который создает героев ему под стать. Для меня это М.А. Булгаков. Население его романов и повестей всегда радует глаз разнообразием типажей и характеров. Там можно найти тех, с кого захочется взять пример. Некоторые цитаты литературных персонажей дополняют мой лексикон и позволяют лучше разобраться в жизни. Конечно, я ассоциирую себя с умными и опытными героями книг Булгакова.

Например, мне всегда нравился профессор Преображенский. Я ассоциирую себя с ним, несмотря на то, что у нас большая разница в возрасте. Но мне близко его мировоззрение. Я тоже считаю, что разруха в клозетах начинается вовсе не в этом месте, а в головах людей, которые за собой не убирают и охотно мирятся с грязью. Причину экономического отставания страны или конкретного человека я вижу в нежелании работать, а не в «старухе с клюкой», которую так высмеивал Филипп Филиппович. Естественно, что пение хором никак не способствует обогащению, если мы занимаемся этим вместо работы. Кроме того, я — пацифист, поэтому полностью согласен с утверждением героя: «На человека и на животное можно действовать только внушением». Действительно, «драть никого нельзя», что бы ни случилось. Только воспитание и перевоспитание помогают исправить личность и излечить общественные пороки. На основе мировоззренческого сходства я могу сопоставить себя с этим персонажем, что для меня крайне лестно.

Также мне вспоминается роман «Мастер и Маргарита». Я ассоциирую себя с Воландом, потому что его взгляды во многом схожи с моими. Я, например, часто привожу в пример его рассуждения о тени шпаги. Зла не было бы только в одном случае — если бы мир был пуст, если бы в нем никого не было. Каждая вещь отбрасывает тень, так и каждый человек имеет темные стороны, не освещенные светом, но окрашенные в черный цвет лишь наличием добра в нем же. Кроме того, я часто повторяю мою любимую цитату: «Мы вас испытывали, никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами всё дадут!». Я считаю, что в любой ситуации личность должна сохранять самоуважение и гордость, а потому все просьбы излишни. Достойному человеку и так предложат, а недостойному нечего унижаться. Эти жизненные мудрости помогают разобраться в сложных жизненных вопросах и выработать свой кодекс чести. Сопоставляя себя с Воландом, я понимаю, как мне стоило бы поступить в том или ином случае.

Таким образом, мне близки по мировоззрению циничные и рациональные интеллектуалы, которые выше всего ставят ум, честь и порядочность человека. У них высокие моральные и профессиональные стандарты, по которым они оценивают всех людей. Эти ориентиры помогают мне навести порядок в голове и стремиться к истинным ценностям, не позволяя «квартирному вопросу» затуманить разум.

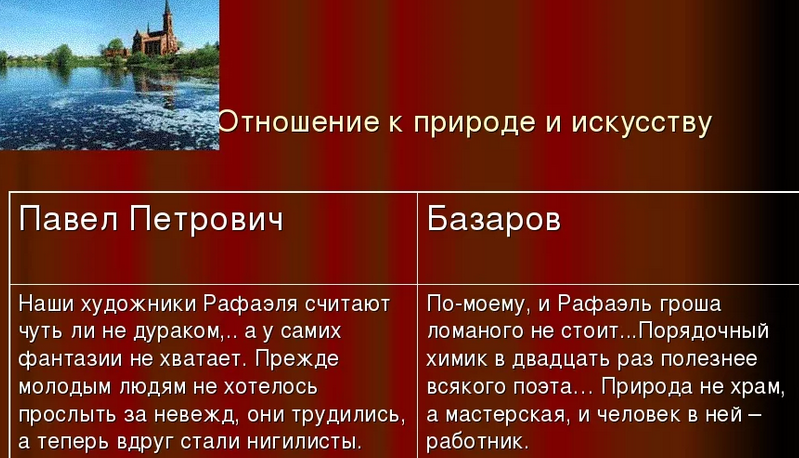

(719 слов) Иван Сергеевич Тургенев был известным русским писателем-реалистом. За свой творческий путь Тургенев создал много интересных произведений. Безусловно, известнейшим является роман «Отцы и дети«. Работу над его созданием автор завершил в 1861 году. Известно, что на протяжении длительного времени Тургенев работал в журнале «Современник». Зачастую у писателя возникали разногласия с критиком Добролюбовым, который исповедовал нигилистические идеи. Их споры отразились в романе. В своем произведении автор показал идейные столкновения, которые могут произойти между представителями разных поколений и сословий. Особое место в произведении «Отцы и дети» занимает конфликт Евгения Базарова и Павла Кирсанова. Рассмотрим поподробнее, в чем он заключался.

В своем произведении Иван Сергеевич отразил кардинальные изменения в общественной жизни страны той эпохи. Автор продемонстрировал столкновение поколений, которые представляют собой два разных лагеря — революционно настроенных демократов и более умеренных либералов. Писатель неспроста дал произведению такое название, ведь центральное место в романе занимает вечная тема «отцов и детей». Часто конфликт возникает из-за столкновения взглядов старшего и младшего поколения. Правда, в книге Тургенева конфликт более масштабный: разница у героев не только в возрасте, но в социальном положении. Базаров — разночинец, человек бедный и привыкший к труду. Кирсанов — дворянин, человек обеспеченный и живущий в праздности.

Конфликтующими сторонами являются Евгений Васильевич Базаров и Павел Петрович Кирсанов. В образе Базарова автор воплотил разночинца, который добился всего собственными усилиями. По своей натуре Евгений является очень гордым, самоуверенным и интеллектуально развитым человеком. Он учился на медицинском факультете и мечтал стать врачом. Его очень интересовало развитие науки. Поэтому он любил проводить различные эксперименты. Базаров является нигилистом, отрицающим общепринятые нормы. Читатель замечает, насколько отличается отношение персонажа к искусству, любви и природе от отношения к этим ценностям обычного человека того времени. Евгений Базаров, умный и насмешливый, не отличается особой разговорчивостью, часто герой бывает резким и холодным. Эти качества он проявляет даже в семье. Все эти особенности характера героя лишь обострили конфликт.

В образе Павла Кирсанова автор изобразил аристократа, который в прошлом был «светским львом». Перед читателем предстаёт приверженец консервативных взглядов и идей. Кирсанов не желает признавать новых порядков. Он настолько погряз в условностях своего сословия, что не допускает брака брата и дочери экономки. Обычно Павел вежлив, однако он может быть вспыльчивым, если встречает то, что противоречит его убеждениям. Он упрям, горд, высокомерен, категоричен. Но к семье добр: помогает брату деньгами и любит племянника как сына.

Таким образом, Базаров и Кирсанов являются совершенно разными людьми. По этой причине у героев постоянно возникают споры и конфликты. Неоднократно Евгений и Павел заводили беседу, однако каждый раз их разговор заходил в тупик. Дело в том, что Павел Кирсанов является человеком принципиальным, и он очень уважает в людях это качество. А вот Евгений Базаров отрицает все принципы и не признаёт никакого авторитета.

Протест Базарова старому миру, сторонником которого является Павел Кирсанов, выражается даже в его внешности: красные рабочие руки, небрежный балахон, равнодушие к внешнему облику. Протест ощущается в каждом слове Базарова. В связи с этим Павел Кирсанов чувствует к Евгению лишь антипатию с самого начала, что уже заметно во время их первой встречи.

Особенно выраженной является словесная дуэль между представителем «отцов» и представителем новых порядков в десятой главе произведения.

Евгений Базаров, который абсолютно убеждён в собственной правоте, ведёт себя очень спокойно. Можно заметить, как нехотя персонаж отвечает на вопросы Павла Кирсанова. Приверженец старых традиций вызывает Базарова на спор, возмущаясь каждым его высказыванием. Очень очевидным является расхождение героев в нравственных, общественно-политических и философских взглядах. Для Евгения не существует дружбы, родственные отношения для него представляют собой лишь привычку, а любовь — физиологию, искусство — ненужный романтизм.

Порядочный химик в двадцать раз полезнее всякого поэта.

По мнению главного героя, разговоры об искусстве не имеют никакого смысла. Персонаж не желает замечать красот природы, заявляя лишь о её практическом смысле. Евгений, ничего не строя, пытается все разрушить. Именно в этом и заключается его слабость.

А для Павла Кирсанова важны такие понятия, как поэзия, музыка, любовь, семья, патриотизм. Аристократ воспевает традиции обычного народа, герой восхищается его патриархальностью и религиозностью. Отношение Евгения к простому человеку является скептическим. Он отмечает порочность народа и его суеверное видение религии.

Писатель ни с кем из героев не соглашается, а это значит, что из конфликта никто не выходит победителем. Тургенев заявляет о силе личности Евгения Базарова, он с уважением относится к герою. Можно утверждать, что Базаров является человеком дела, а Кирсанов — человеком слова, и время Павла Петровича уже ушло. По мнению Ивана Сергеевича, молодое поколение способно указать правильное направление развития страны, но для этого ему необходимо начать не с разрушения, а с созидания.

Автор: Виктория Комарова

Мое отношение к роману «Отцы и дети»: пример хороших отношений отцов и детей

Мое отношение к роману «Отцы и дети»

В школе часто задают написать сочинение про отношение к тому или иному герою лично каждого ученика. Конечно, это сделать сложно, если вы не читали произведение. Но мы поможем — вот сочинение по теме «Мое отношение к роману «Отцы и дети» с примером хороших отношений отцов и детей:

В романе «Отцы и дети» противоречивый, но стойкий характером нигилист Базаров мне нравится больше, чем мямля Аркадий Кирсанов. Но, вместе с тем, я не могу сказать, что я поддерживаю Евгения во всем. Мне искренне симпатична его тяга к новизне и протесту. Но я считаю, что прежде, чем ломать уже существующую годами систему, нужно знать, как построить новую.

Соответственно, критикуя дворянство, Базаров должен был не только все отрицать и нахваливать нигилистов, но и предлагать свои пути развития общества. Иначе он сам себе противоречит, и его разговоры – такая же пустая болтовня, как и разговоры об искусстве, которые он ненавидел.

Тем не менее, мне нравится Базаров тем, что он человек науки, эрудированный, мыслящий, воспитанный. Он талантливый врач, человек с убеждениями. Стоек как к физическому, так и моральному. Уравновешен.

Что же касается негативных черт, мне не нравится излишний цинизм героя и скупость его на эмоции. Каким бы протестантом не был молодой человек, мне кажется, не было ничего зазорного, если бы он открыто проявлял любовь к отцу и матери, к Одинцовой, дружеские чувства к Аркадию. Каким бы сильным не был человек, к близким людям нужно проявлять эмоции. Это не признак слабости, а признак любви. Также мне не нравится потребительское отношение Евгения к женщинам и отрицание чувств. Но, как показывает практика, встретив Одинцову, он изменился в лучшую сторону.

Кстати, даже семья Базаровых могла бы быть примером хорошего отношения между отцами и детьми, если бы Евгений был с родителями более душевным. Ведь они очень любили его, сопереживали – правда, не всегда понимали, что с ним происходит и до конца не могли вникнуть в образ его мыслей. Сам же герой считал родителей духовно ниже себя. И это огромная ошибка.

На самом деле, ему следовало понимать, что перед ним не глупые люди, а представители иного поколения, к которым стоит быть толерантным.

Конфликт отцов и детей может сойти на «нет» в любой семье. И ключ к этому — понимание. Дети должны осознавать, что родители не всегда могут поспевать за радикальными изменениями мира, и не всегда могут понять нововведения и моду. Родителям следует стараться успевать за интересами молодого поколения и понимать их. Если не полностью, то хотя бы отчасти

Также важно слушать и слышать, и конечно же, уважать друг друга

Сочинение 2

Как бы мы близки не были с родителями, конфликт между поколениями всегда будет идти рядом с нами. Вроде бы взрослый родитель должен понять все переживания подростка, так как сам ещё не столь давно проходил через всё те же эмоции. Может обойти острые углы в конфликтах. Но почему-то на деле все выходит наоборот. Почему же так происходит?

Всему виной опыт, накопленный старшим поколением. Они, с высока своих лет, понимают ошибки, которые совершали в юном возрасте. И страх того, что твой ребёнок может наступить на те же грабли, выражается в постоянных советах, нравоучениях, которые выливаются в конфликты с ребёнком. Ребёнок же, в свою очередь, ждёт поддержку в своих начинаниях от родителей, а не постоянную гиперопеку

Подростку претят все барьеры, которые устанавливает взрослый, так как, по мнению младшего поколения, это их шаги, их опыт в этой жизни, не важно: будет ли он положительный или отрицательный

Каждый, теперь уже взрослый человек, был таким же подростком, с таким же спектром переживаний. Он так же не понимал своих родителей, его родители в свою очередь имели свою точку зрения на систему воспитания ребёнка. В такие моменты подросток часто думает, что именно он не будет давать советы, учить и ограничивать своих детей. Но проходит время, вырастают дети, и все возвращается на круги своя.

Эта проблема никогда не выйдет из основных тем психологов.

Взрослому поколению необходимо понимать, что каждый человек, проходя этапы взросления, сталкивается с трудностями. Это закаляет характер, вырабатывает иммунитет к проблемам, стимулирует развиваться. Ребёнок не знает, с какими препятствиями жизнь его столкнёт в будущем, не знает, что нужно будет работать, заводить семью, трудиться, переживать потери, расставания, боль. Это все сейчас для него неактуально. Родители не должны давить, ограничивать и давать нравоучения. Необходимо направлять в нужном направлении, но делать это мягко, без потери связи с ребёнком. Иначе, конфликт может привести к еще большим проблемам.

Младшему же поколению нужно понимать, что родители не стремятся закрыть его от внешнего мира, не хотят сделать больно и плохо. Нужно прислушиваться к мнению взрослых, так как их опыт может дать верное направление уже сейчас, не зацикливаясь, что там будет в этом очень-очень далеком будущем.

Как сказал Антуан де Сент-Экзюпери — «Мы в ответе за тех, кого приручили». Это «уравнение» можно применить и к нашей проблеме. От поступков и шагов старшего поколения зависит обстановка в семье и устанавливаемая связь с ребёнком. Поэтому, нужно быть снисходительными к попыткам младшего поколения начинать свой путь в этой жизни. Но при этом всегда должны присутствовать полезные ограничения, без них сложно будет выстраивать дорогу молодым.

8 альтернативных факторов, почему конфликт отцов и детей вечен

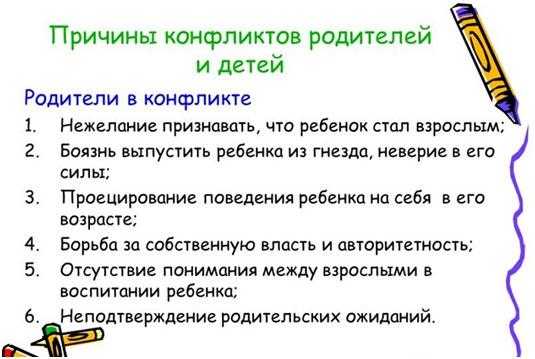

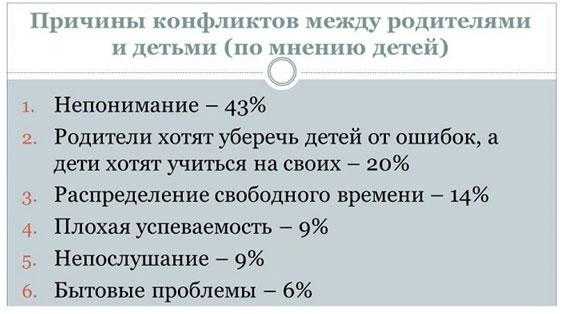

Эти факторы нередко и становятся причинами появления конфликта между детьми и их родителями.

| Причина | Описание |

|---|---|

| Несдержанность в высказываниях и поступках | Все люди имеют право проявлять эмоции, это нормально. Но если это происходит слишком часто и на «повышенных тонах», возникает недопонимание. Зачастую родителям кажется, что, не повысив голос, дети их не услышат. В ответ дети не стесняются в выражениях, чтобы родители лучше понимали серьезность их намерений. В итоге – типичное проявление конфликта. |

| Нежелание понимать и принимать | Как известно, каждое поколение отличалось своими особыми вкусами – в одежде, манере поведения, музыке и т.д. Для каждого последующего поколения прошлая мода – настоящая «дикость». Стало быть, для родителей дикость – то, что модно сейчас. Нежелание понять вкусы друг друга – очень частая причина для ссор. |

| Чрезмерная опека | Каждый человек, становясь родителем, видит свое основное предназначение в тщательном уходе за чадом и его защите. Но дети вырастают – это факт, а гиперопека остается еще на долгие годы. |

| Желание поскорее стать взрослым | Это зачастую проблема детей. Уже в 14-15 лет им кажется, что они взрослые и умудренные опытом люди. Родителей слушаться в таком возрасте уже не модно, а значит, можно жить в свое удовольствие. Но какому родителю это понравится? Разумеется, будет очередной скандал. |

| Устарелые взгляды на мир | Большинство родителей считает, что ребенок должен обязательно окончить школу, потом университет, потом – пойти за работу. Но современные дети выбирают фриланс, удаленную занятость, блоггинг. К сожалению, многим родителям это не по душе. |

| Усталость от родительства | Если спросить у родителя, устал ли он, ответ будет отрицательным. Для каждого родителя его ребенок – гордость, а не груз на плечах. Но на самом деле родители устают, еще и как. Из-за этого они порой не могут адекватно воспринимать поступки детей, и сильно отдаляются от них. |

| Детский эгоизм | Современные детишки немного избалованные, счастье для них состоит в наличие материальных благ, от чего их родители вынуждены слишком много времени уделять работе. По этой причине дети становятся эгоистами, а родители слишком устают. Причина непонимания тут очевидна. |

| Разрушенные браки | Во все времена случалось, что родитель воспитывал ребенка самостоятельно. Для кого-то это не вылилось в проблему, а кто-то слишком зацикливался на неполноте семьи, от чего дети вырастали несчастными, родитель был всегда уставшим, а денег не хватало. Все это с годами выливается в вечный конфликт. |

Несмотря на то, что причины, казалось бы, разные, их суть одна – родители устают, и их ценности кардинально другие. Дети всегда немного эгоисты, и им не понять проблем своих предков.

Из-за недоговорок, обид и нежелания поговорить на чистоту возникает конфликт. И он не исчезает с годами, так как каждое последующее поколение – уже совсем не то что было прежде.

Причины появления конфликта

Конфликт отцов и детей чаще всего возникает по следующим причинам:

- Проблемы в школе. Плохая успеваемость ребенка, жалобы учителей на плохое поведение, абсолютное нежелание выполнять домашнее задание.

- Порядок в доме. Его несоблюдение становится причиной для ссор между родителем ребенком практически любого возраста.

- Ложь. Мамы и папы крайне недовольны детским враньем. Каждый ребенок хотя бы раз солгал своим родителям. После того как правда «выплывает наружу», происходит очередной скандал.

- Шум. Дети по своей натуре подвижны, поэтому они создают много шума (звук телевизора, громкая музыка, крики и аудиоигрушки).

- Непочтительное отношение к старшему поколению. Такое поведение возмущает родителей, поэтому они ругают ребенка.

- Требование подарков. С этой проблемой сталкивается каждый родитель. Чадо знает только слово «хочу», поэтому неприобретенная вещь становится поводом для обид со стороны ребенка.

- Круг общения. Друзья подростка очень часто вызывают подозрение и отца и матери. Это недовольство они стараются донести до ребенка, который и слышать ничего об этом не хочет.

- Внешний вид. Неопрятная внешность, современная манера одежды и вкус ребенка очень часто становятся причиной конфликта.

- Домашние животные. Ссора возникает либо из-за недостаточного ухода ребенка за своим питомцем, либо из-за его чрезвычайного желания завладеть им.

Сравнение принципов двух семей

Проблема взаимоотношений отцов и детей актуальна во все времена

Очень важно то, какое воспитание родители дают своим детям, но также важны и отношения в семье. В строгости и жесткости можно воспитать волю, но наиболее гармоничные личности вырастают в семьях, где детям позволено иметь свое мнение

Семью Ростовых Толстой представляет как идеал взаимоотношений между родителями и детьми. Здесь царят гармония и взаимоуважение.

Направление принципов воспитания Болконских автор показывает жестким и диктаторским. Марья обречена на безбрачие, жизнь в доме тирана. Она смирилась с этим, а отцу безразлична ее женская судьба, хотя он очень любит Марью. В поисках достойного кавалера, Николай Андреевич способен и вовсе оставить дочь без семьи и детей. Андрей стремиться убежать из родительского дома, но на его личности сказывается жесткость в принципах воспитания. Это говорит о том, что на плечи родителей ложится судьба сына или дочери, ведь принципы воспитания – прямая дорога, по которой предстоит идти выросшему человеку самостоятельно.

Проблема отношения между старшим и молодым поколением – вечный вопрос, который в своем творчестве поднимает множество авторов

На примере произведения «Война и мир», мы видим, насколько важно вкладывать в воспитание детей любовь и готовность поддерживать начинания и идеи ребенка

Сравнивая принципы воспитания в нескольких семьях, Толстой показывает, как важно уделять внимание тому, что происходит с ребенком, контролировать его поведение, но не влезать в его жизнь. Так, на примере Курагиных читатель может увидеть и оценить, что собственный пример – одна из немаловажных составляющих воспитания. Дурное воспитание передается детям автоматически, и очень важно не только воспитывать детей в кругу семьи, но и создавать общественный контроль над воспитанием молодого поколения

Дурное воспитание передается детям автоматически, и очень важно не только воспитывать детей в кругу семьи, но и создавать общественный контроль над воспитанием молодого поколения. Роман «Война и мир» способен много рассказать о важных принципах жизни в обществе, в том числе о воспитании детей и проблемах столкновения интересов поколений

Роман «Война и мир» способен много рассказать о важных принципах жизни в обществе, в том числе о воспитании детей и проблемах столкновения интересов поколений.

Данная статья поможет написать сочинение на тему «Отцы и дети в романе «Война и мир», дать сравнительную характеристику принципов воспитания в двух разных семьях.

Советы психолога

Отцы и дети – конфликт поколений, знакомый каждому. Но избежать его можно и нужно. Для этого достаточно следовать следующим советам:

принимать ребенка следует таким, какой он есть, не стоит навязывать ему свои вкусы и предпочтения;

категорически запрещено повышать на ребенка голос;

попрекать ребенка своими достижениями непозволительно;

наказывать подростка следует аккуратно, без принятия жестких мер;

интересоваться жизнью ребенка нужно аккуратно, как бы невзначай;

не стоит забывать про сантименты (объятия и поцелуи), но их количество должно контролироваться;

нужно постоянно хвалить ребенка и акцентировать внимание на его положительных чертах;

нельзя заставлять подростка что-то делать, его стоит попросить.

И, главное — не стоит забывать о том, что каждый человек индивидуален и у него есть свой путь и своя судьба.

Стихи про войну для детей начальной школы на конкурс чтецов (2-3 класс)

Качается рожь несжатая, Шагают бойцы по ней. Шагаем и мы — девчата, Похожие на парней. Нет, это горят не хаты, То юность моя в огне, Идут по войне девчата, Похожие на парней. Я только раз видала рукопашный. Раз – наяву и тысячу — во сне. Кто говорит, что на войне не страшно, Тот ничего не знает о войне.

***

22 июня 1941 года «Началась война…» – В сердца вонзилось Страшною отравленной стрелой. И на свете Всё переменилось. И тревога Встала Над страной.

Эта весть Собой закрыла солнце, Словно туча чёрная в грозу. Нивы Вдруг пожухли, Колокольцы Вздрогнули В разбуженном лесу.

Эта весть Ударила, как бомба. Гнев народа Поднялся волной. В этот день Мы поклялись до гроба Воевать С проклятою войной.

В этот день Ты верным стал солдатом, И тебе, Прошедший бой солдат, Люди За победу в сорок пятом От души Спасибо говорят. Миклай Казаков

***

Запевали песню запевалы Запевали песню запевалы, Подпевали все до одного, И она им сердце согревала, Только жаром сердца своего! Только тем, что прямо пала в душу, Стала солнцем, явью и мечтой, Нашей русской девушкой Катюшей, Сероглазой девушкой простой. Шла Катюша с гневом или болью, От Советской родины вдали. И бровинки тонкие, собольи, Как сошлись, расстаться не могли! А.Прокофьев

***

Его зарыли в шар земной, А был он лишь солдат, Всего, друзья, солдат простой, Без званий и наград. Ему как Мавзолей земля — На миллион веков, И Млечные Пути пылят Вокруг него с боков. На рыжих скатах тучи спят, Метелицы метут, Грома тяжелые гремят, Ветра разбег берут. Давным-давно окончен бой… Руками всех друзей Положен парень в шар земной, Как будто в Мавзолей… С. Орлов

***

Нет сказали мы фашистам Не потерпит наш народ Чтобы русский хлеб душистый Назывался словом “брот”. И от моря и до моря Встали русские полки Встали с русскими едино Белорусы, латыши, Молдаване, чуваши. Все советские народы Против общего врага Все, кому мела свобода И Россия дорога. Не опишешь в этой были Немцев били там и тут, Как побили – так салют.

***

От бескрайней равнины сибирской До полесских лесов и болот Подымался народ богатырский Наш великий советский народ, Выходил он свободный и правый, Отвечая войной на войну, Постоять за родную державу, За могучую нашу страну Сокрушая железо и камень, Он врага беспощадно разил Над Берлином победное знамя Знамя правды своей водрузил. Он прошёл через пламя и воду Он с пути не свернул своего. Слава, слава, герою народу! Слава, Армии этой страны!

Что такое конфликт отцов и детей, и откуда «растут» его корни?

В психологии существует два очень близких понятия – конфликт поколений и конфликт отцов и детей. Многие эти термины отождествляют, хотя между ними все-таки есть разница.

Когда мы говорим о конфликте поколений, мы подразумеваем непонимание между людьми, рожденными в разные эпохи (поколения). Основная причина возникающего на этой почве конфликта – очень большая временная «пропасть», которая сильно мешает людям из разных поколений понимать друг друга.

Когда же речь заходит о конфликте отцов и детей, разница во временной пропасти несколько сужается, так как предполагаются отношения лишь двух поколений – отцов и их детей. Точнее, не только отцов, но и просто родителей.

Отсюда возникает вопрос: если разница между поколениями не слишком велика – всего 20-30 лет, то откуда возникает конфликт?

Несмотря на относительно небольшую разницу в возрасте, конфликт отцов и детей – распространенное явление, которое начинает проявляться, как только ребенок совершает попытки самоутвердиться.

С первым детским «Я могу сам» появляется определенное недопонимание, когда родители стараются проявить гиперопеку, а ребенок стремится к самостоятельному решению первых проблем, к примеру, надеть куртку и шапку.

И все бы ничего, если бы конфликт ограничивался одним непониманием. Как правило, конфликт отцов детей проявляется и в другом:

- Частых ссорах и склоках между родителями и детьми.

- Желании ребенка поскорее покинуть отцовский дом.

- Нежелании обеих сторон слушать и прислушиваться к друг другу.

- Недоверии со стороны самых близких родственников.

Согласно статистике, конфликт отцов и детей встречается в 85% семей.

нем говорится еще в мифах античного мира, где описываются непростые отношения богов с их детьми.

Выходит, что трудности в общении родителей и детей – явление и вправду давнее. Так что же мешает его искоренить?

«Отцы и дети» — отношение к искусству, природе: сочинение, аргументы, цитаты

«Отцы и дети» — отношение к искусству, природе

Базаров – человек категоричный и рациональный. Он предан науке, считает ее высшей движущей силой. Вот сочинение по теме «Отцы и дети» — отношение к искусству, природе», с аргументами и цитатами:

К любви, искусству, и всему возвышенному, Евгений относится скептически, считая, что «один химик приносит больше пользы, чем 20 поэтов». Он утверждает, что «смотрит на небо только тогда, когда чихает, а не для того, чтобы полюбоваться им, и т.д.». Негативно Базаров относится и к музыке. Он считает это «искусством наживать деньги» и тратой времени впустую.

Герой не читает художественную литературу. В его понимании, только научные труды приносят пользу, а остальное – сказки, которые в жизни совершенно бесполезны. Тем не менее, в искусстве Базаров разбирается – иначе не стал бы так яростно его отвергать. Поскольку его подход научный – прежде, чем что-то критиковать, герой вникает в суть и делает свои логические выводы, которые позволяют говорить что-либо конкретное.

Возможно, что юноша так негативно настроен по отношению к искусству, поскольку считает, что обществу сейчас нужно не развлекаться, а срочно решать политические, гражданские вопросы. Базаров строит вполне разумные суждения, базируясь не на эмоциях, а на личном опыте, логике, анализе. Переспорить его достаточно сложно.

Красоту природы герой отрицает. Он считает, что она является не храмом для человека, а мастерской. Соответственно, любоваться каплями на листах после дождя и писать о них стихи — это глупо. А вот заниматься ботаникой с целью изучения и внедрения новых лекарственных растений, либо же практиковаться на лягушках в медицинских целях – это правильно. Получается, Евгений убежден, что дары природы должны быть полезны человеку, не стоит воспевать ее словно богиню, просто ради красного словца.

СПАДИЛО.РУ

Основной конфликт романа

Конфликт между отцами и детьми длится с начала времен и по сей день. Особенно остро он ощущается в периоды перемен общественной жизни, когда поколение прошлого выступает как консерватор, а молодежь ратует за новизну. Такая ситуация характерна для России 60-х гг. 19 в., свое отражение она нашла в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети». Столкновение старого и молодого поколения преодолевает рамки семейного конфликта и затрагивает социально-политическое устройство страны – социал-демократы встают на борьбу с либералами-аристократами.

Базаров и Павел Петрович

Молодой нигилист Евгений Васильевич Базаров противостоит дворянину аристократу Павлу Петровичу Кирсанову. Разница поколений выражена уже во внешности героев.

Базаров – человек огромной силы воли, человек слова, немного отстраненный от людей

Тургенев особое внимание уделяет живому уму героя. А Кирсанов описан лишь внешне: носит белое белье, накрахмаленные воротнички, лаковые полусапожки

Будучи в прошлом известным светским человеком, Павел Петрович сохранил свои привычки и в деревенской усадьбе брата – безупречность и элегантность образа.

Кирсанов ничего не делает, не имеет никаких обязанностей и стремлений, живет в свое удовольствие. Базаров же деятелен, все, что он делает, полезно для общества, для науки, для народа.

Жизненные позиции героев крайне противоположны. Они спорят постоянно и спорят обо всем на свете: о том, как дальше развиваться России, о реальном и иррациональном, о полезности науки и искусства, о патриархальности народа. Базаров утверждает, что все старое должно быть разрушено, а Павел Петрович уверен, что все это должно быть сохранено для будущих поколений. Кирсанова возмущает еще и то, что конкретного плана преобразования миропорядка у Базарова и его последователей нет. Они призывают лишь разрушать, а созидать не собираются. В ответ на упрек в этом, Базаров говорит, что сперва нужно «место расчистить».

Базаров и его родители

В отношениях Базарова с его родителями также отчетливо просматривается конфликт поколений. Базаров любит отца и мать, но в то же время испытывает презрение к их глупой бесцельной жизни. Несмотря на непонимания друг друга, родители любят Евгения. Любовь не прекращает существовать даже после смерти героя. В конце концов оказывается так, что только родителям Базаров был по-настоящему дорог.

Аркадий и семья

В семье Кирсановых противостояние поколений не столь очевидно. Аркадий Кирсанов постепенно превращается в копию своего отца. В жизни он ценит то же, что и он: дом, семейная жизнь, покой. Для него это намного важнее, чем борьба за всеобщее мировое благополучие. Аркадий всего лишь подражал Базарову, и это вызывало небольшие раздоры в семье. И когда Базаров уходит из поля зрения Аркадия, и конфликты сходят на нет.

Тема «отцов» и «детей» в русской литературе

Взаимоотношения отцов и детей – одна из первостепенных и значимых в русской литературе. Эта проблема отражена в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума», в драме «Гроза» А.Н. Островского, в творениях А.С. Пушкина и мн. др. Авторы как люди творческие стоят на стороне молодого поколения. Однако Тургенев не занимает определенной позиции, и предоставляет возможность читателю самому выбрать правильную идеологию

Я думаю, для Тургенева было важно показать, что только в мире и гармонии общество сможет правильно развиваться в дальнейшем

В чем причины конфликта отцов и детей? («Отцы и дети»)

Проблема взаимоотношений между поколениями стоит очень остро. Почти каждый школьник, если его об этом спросить, скажет, что в его семье между взрослыми и детьми есть какое-то недопонимание. Хорошо, когда мамы и папы стараются уважать мнение ребенка, а сам ребенок лишний раз не провоцирует взрослых на скандал. Но нередки случаи, когда гордость с обеих сторон вынуждает членов одной семьи вступать в серьезный конфликт друг с другом. Родители не слышат детей, дети не хотят понять родителей. Каковы причины конфликта между представителями разных поколений?

Причин, по которым возникает проблема «отцов и детей» множество. Я же считаю, что главная из них – это различные взгляды на жизнь. Действительно, у каждого поколения свои принципы и идеалы. Это вполне объяснимо. Каждая эпоха накладывает свой отпечаток на живущих в именно в этом время. Потому те модные тенденции, что прослеживались пятьдесят лет назад, будут смешны в глазах нынешнего поколения. Об этом даже написано множество книг. Среди них отдельное место занимает роман И.С. Тургенева «Отцы и дети».

Учитель проверяет на плагиат? Закажи уникальную работу у нас за 250 рублей! Напишем в течение дня!

Связаться с нами:

Именно в этом произведении наблюдается конфликт отцов и детей на почве различных суждений о мире и взглядах на жизнь. Евгений Базаров и его друг Аркадий Кирсанов – представители младшего поколения. Они преследуют идеи нигилизма, популярного течения среди молодежи тургеневской эпохи. Нигилизм подразумевает отрицание высших ценностей: любви, дружбы, искусства, силы природы, чувства прекрасного. Разумеется, старшему поколению в лице аристократов братьев Кирсановых не понять эти новомодные идеи молодежи. Конфликт неизбежен, так как каждый из героев отстаивает свою точку зрения и взгляд на мир.

Похожая ситуация наблюдается и в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». Здесь читатель знакомится с веком минувшим, то есть с Фамусовским обществом во главе с непросвещенным Фамусовым, и веком нынешним, с молодым и образованным человеком Чацким. Старшее поколение воспитано таким образом, что их высшими ценностями является продвижение по карьерной лестнице, получение хорошего чина и накопление богатства. Самое интересное, что каждый из Фамусовского общества видит в этом цель жизни, но серьезно работать над этим не желает. Им неинтересны книги и просвещение, не интересна и сама работа.

Они предпочитают отбросить книгу как ненужную вещь, а от работы отлынивать насколько это возможно. Чацкий же сторонник других идей и правил. Он рад служить, но не желает это делать так, как принято старшим поколением. Чацкий образован, не глуп, и продолжает развиваться дальше, находя в этом великую ценность. Различные взгляды на мир и место в нем разыгрывают конфликт между представителями разных поколений. Но Чацкий один против целого общества. Ему не победить в этой борьбе мнений.

Таким образом, главной причиной конфликта отцов и детей, являются различные взгляды на жизнь и ценности. Каждому поколению свойственны свои рассуждения, мысли и мнения. Именно из-за этого конфликт между старшими и младшими неизбежен и будет повторяться с каждым новым поколением.

Итоговое с аргументами из литературы

Конфликт поколений всегда был актуальной проблемой. Причины разногласий кроются в различных аспектах. У каждого своего представления об окружающем, свои принципы и идеалы, которые порой нам могут противоречить.

Эти разногласия присутствуют и в русской литературе. Это утверждает, что проблема межпоколенческих отношений всегда интересовала писателей. И ни один из них не оставил в своей работе полностью разрешенного конфликта.

В качестве первого примера можно взять произведение И. С. Тургенева «Отцы и дети». Данное творчество сразу заставляет нас увидеть разницу взглядов двух поколений.

Разладица Базарова и Кирсанова представил разность во взглядах двух поколений, доказав бесконечность трудности взаимоотношений отца и детей. И если Кирсанов почитал Базарова начальником, то для Базарова Кирсанов был праздным, ненужным хозяином. И если прошедшее поколение заключалось из приверженцев вежливых нравов, незанятой аристократии, то новое поколение заключалось из людей службы и бизнеса, презирающих надмение и ленивую жизнедеятельность в своих имениях. Они думают о том, чтобы все больше и больше улучшить себе жизнь, но не ищут счастья в мелочах. Если бы обе стороны не были настолько категоричны, они пошли на компромисс, ведь соединение двух поколений могло бы быть сильно плодотворным.

Таким образом, Базаров мог научиться сдержанности у Кирсанова, а Кирсанов открыл для себя мир преобразований.

Также делая аргумент в сторону данной темы, можно взять комедию А. Грибоедова «Горе от ума».

Здесь указывается поколение двух разных взглядов. Первый тип составляет Фамусов и его окружение со своими жизненными принципами, которые занимают верхи общества. Также противоположный ему персонаж – Чацкий.

У него совершенно другой взгляд на жизнь, в отличие от Общества Фамусова. Главный герой противостоит поклонению, подобострастию, лицемерию, с помощью которых люди «прошлого века» привыкли добиваться своих корыстных целей, совмещая их со служением и приспособленностью к обществу. Чацкий выходит за рамки социальных изменений, к которым представители «отцов» относятся отрицательно, так как их устраивает уже привычное существование. Грибоедов пытается донести до нас, что у этих поколений разные представления о личной и общественной жизни, также замечается разное видение на окружающий мир. Это и послужило нерешенностью разногласия и появляется необходимость конфликта между «отцами» и «детьми»

Подводя итоги, хочется сказать, что, неизбежность конфликтов взрослого и младшего поколения будет происходить еще множество веков. Всё это может свидетельствовать что люди по-разному смотрят на жизнь и свои реалии, поэтому неким выходом из данной ситуации будет прислушиваться мнения старшего поколения, но оставаться при своем.

Обновлено

Умение грамотно и доходчиво доносить свои мысли в формате сочинения проверяется у выпускников 11 класса два раза: сначала в декабре школьники пишут допуск ко всем экзаменам, затем в июне на ЕГЭ по русскому языку выполняют задание № 27. В чем разница между этими двумя сочинениями? Каким критериям должны соответствовать тексты? Есть ли разница в структуре и содержании итогового сочинения и экзаменационной работы на ЕГЭ по русскому? На многочисленные вопросы учеников ответила Валерия Геннадьевна Оксиенко, преподаватель русского языка в онлайн-школе «Коалиция», призер заключительного этапа ВсОШ по русскому, эксперт ОГЭ и ЕГЭ. Кстати, в 2021 году центр профориентации ПрофГид разработал точный тест на профориентацию. Он сам расскажет вам, какие профессии вам подходят, даст заключение о вашем типе личности и интеллекте.

Читайте также:

Как писать итоговое сочинение

Ежегодное итоговое сочинение – это творческая работа по литературе, которую выпускники школы пишут в первую среду декабря. Она оценивается по системе «зачет/незачет». Положительный результат дает допуск к экзаменам по всем предметам ЕГЭ.

На работу отводится 3 часа 55 минут. Ограничений по максимальному объему для итогового сочинения нет, но лимитирован минимум: текст не должен быть меньше 250 слов. Если ученик не дотянет до нижнего порога, то получит за всю работу 0 – то есть незачет.

Композиция итогового сочинения (согласно требованиям ФИПИ):

- Вступление (2-3 предложения).

- Комментарий вступления (4–6 предложений).

- Аргумент из литературы № 1 (100 слов/6–8 предложений).

- Аргумент из литературы № 2 (100 слов/6–8 предложений).

- Заключение (75 слов/3–5 предложений).

Критерии оценивания итогового сочинения

Всего их пять, первые два критерия – главные. При несоответствии работы этим двум обязательным пунктам ставится «незачет», ученика отправляют на пересдачу.

1. Соответствие теме направления.

Писать необходимо строго по теме и не уходить в своих рассуждениях в сторону. Аргументы приводятся в подтверждение той цитаты или формулировки вопроса, которую вы выбрали.

Из документов ФИПИ (методических рекомендаций по подготовке к итоговому сочинению и для проверяющих работы):

«Данный критерий нацеливает на проверку содержания сочинения. Участник должен рассуждать на предложенную тему, выбрав путь ее раскрытия».

Читайте также:

2. Аргументация с привлечением литературного материала.

Смысл литературного сочинения состоит в том, чтобы подтверждать свои высказывания, используя как примеры сюжеты прочитанных книг, поступки их героев. Ни в коем случае нельзя искажать образы персонажей, додумывать их личные качества и поступки, которых не было в произведении, иначе можно получить «незачет» по итоговому сочинению.

Из документов ФИПИ:

«Участник должен строить рассуждение по теме, привлекая для аргументации не менее одного произведения отечественной или мировой литературы, избирая свой путь использования литературного материала».

3. Композиция и логика рассуждения.

Критерий подразумевает соблюдение смыслового деления на абзацы, логическую последовательность изложения мысли, а также конструктивное доказательство своего мнения.

Из документов ФИПИ:

«Участник должен аргументировать высказанные мысли, стараясь выдерживать соотношение между тезисом и доказательствами».

4. Качество письменной речи.

В итоговом сочинении нужно использовать разнообразные, но нормативные, то есть грамматически, синтаксически и лексически правильно выстроенные, речевые конструкции.

Из документов ФИПИ:

«Участник должен точно выражать мысли, используя разнообразную лексику и грамматические конструкции, при необходимости уместно употреблять термины, избегать речевых штампов».

Читайте также:

5. Грамотность

«Незачет» ставится, если в тексте итогового сочинения ученик допустил более 5 ошибок на каждые 100 слов.

При проверке подсчитывается не общее количество допущенных орфографических и пунктуационных ошибок, есть поблажки:

- две негрубые ошибки (написание фамилий авторов или героев произведений; заглавные/строчные буквы; дефисное/раздельное написание в словах, противоречащее школьным правилам) учитываются как одна;

- первые три однотипные ошибки (на одно правило, если написание слова зависит от его грамматической формы – например, окончания предложного падежа места – или от фонетических особенностей – к примеру, о/ё после шипящих) засчитываются как одна, следующие – уже по отдельности;

- две и больше ошибок в непроверяемых правилами (словарных) словах считаются одной.

Понятие однотипности не касается пунктуационных ошибок.

Из документов ФИПИ:

«Речевые ошибки в данном критерии не учитываются».

Зачет в целом за все итоговое сочинение ставится, если по двум первым обязательным критериям и хотя бы одному из трех остальных результат положительный.

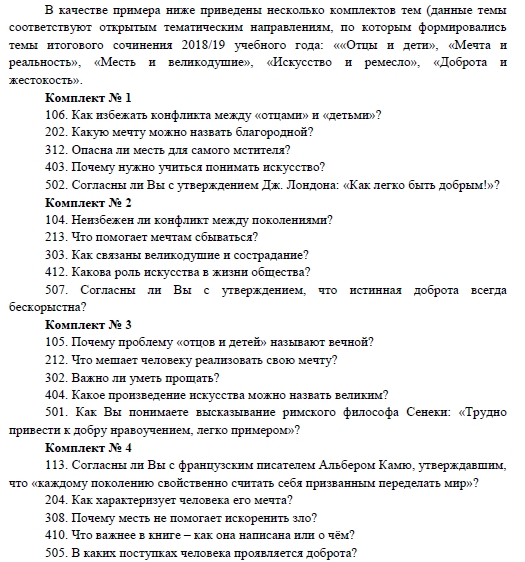

Направления и темы итогового сочинения

Каждый год в конце августа или начале сентября утверждаются пять новых направлений. Они открыты и публикуются на сайте ФИПИ с разъяснениями, о чем писать по темам, которые будут предложены в рамках каждого из направлений. Список конкретных тем закрытый, его разрабатывает Рособрнадзор. Ученики получают их во время экзамена. Участник итогового сочинения может сделать выбор из пяти вариантов.

Тема может выглядеть по-разному:

- как высказывание, с которым надо согласиться или опровергнуть его;

- как вопрос, на который нужно ответить.

Примеры тем из «Методических рекомендаций для экспертов, участвующих в проверке итогового сочинения (изложения) в 2019–2020 уч. г.»

Читайте также:

Несколько примеров тем в рамках направлений на итоговом сочинении 2020–2021 уч. года (в одном из регионов):

- Направление 1: «Забвению не подлежит»

Тема: «Согласны ли Вы с утверждением А. И. Герцена: «Полнее сознавая прошедшее, мы уясняем современное»?

- Направление 2: «Я и другие».

Тема: «Что мешает доверию между людьми?»

- Направление 3: «Время перемен».

Тема: «Кому в литературе удалось, с Вашей точки зрения, наиболее ярко отразить эпоху перемен?»

- Направление 4: «Разговор с собой».

Тема: «Почему люди обманывают себя?»

- Направление 5: «Между прошлым и будущим: портрет моего поколения».

Тема: «Какие черты ваших сверстников Вы считаете типичными?»

В чем заключается разница между направлением и темой?

| Критерии сравнения | Направления | Темы |

|---|---|---|

| Когда становятся известны? | В начале учебного года | Во время экзамена |

| Вариативность | Общие для всех регионов | Разные комплекты для каждого часового пояса |

Тематические направления текущего учебного года с разъяснениями, о чем нужно писать в итоговых сочинениях, выкладываются на сайте ФИПИ.

Алгоритм написания итогового сочинения с соблюдением требований ФИПИ

- Читаем пять предложенных тем и выбираем одну из них, подчеркиваем ключевые слова.

- Сразу продумываем свою позицию и два примера из литературных произведений, которые раскрывают ключевые слова темы и аргументируют ваше мнение.

- Если вы выбрали не вопрос, а цитату, то можете переделать ее в вопрос, на который будет удобно отвечать (так мы пишем вступление).

- Объясняем ключевые понятия (так мы подводим вступление к раскрытию темы) и формулируем ответ на поставленный вопрос (свое мнение).

- Подбираем аргументы к своему мнению и пишем к каждому аргументу выводы.

- Пишем общий вывод по теме на основе всего вышеизложенного.

- Проверяем написанное сочинение на ошибки:

- орфографию (ошибки в написании слов);

- пунктуацию (знаки препинания);

- фактические ошибки (имена, даты, названия, сюжеты);

- лексические повторы (речь);

- остальные речевые ошибки;

- грамматические ошибки;

- Переписываем сочинение на чистовик.

Читайте также:

Структура итогового сочинения

- Вступление и раскрытие темы направления.

Раскладываем тему на ключевые слова, проблему и проблемный вопрос (чтобы лучше ее понять).

Например:

- Тема: «Может ли жестокий человек ранить другого?»

- Ключевые слова темы: «жестокий», «ранить другого».

- Проблема: проявление жестокости по отношению к другим людям.

Вступление может быть разным в зависимости от направления и темы:

- В виде вопроса:

«Может ли жестокий человек ранить другого? Конечно, каждый человек по-своему ответит на этот вопрос. На мой взгляд…»

- В виде утверждения:

«Жестокий человек – враг народа», – утверждает <Ф. И. О.>. Трудно не согласиться с этим высказыванием. Действительно…»

- По ключевым словам темы:

«Наверное, каждый человек хотя бы раз задумывался о том, что такое жестокость и что значит быть жестоким. На мой взгляд…»

- Аргументация с привлечением литературного материала.

Аргументы – это доказательства вашей позиции и объяснение вашего тезиса, соответствующего направлению. Примеры из литературы – это иллюстрации вашего аргумента.

Любой пример из любой литературы должен сопровождаться вашими рассуждениями, которые подчеркнут связь приведенного примера с рассматриваемой темой.

Литературный материал – это не только произведения всех художественных жанров мировой и отечественной литературы, но и публицистика, мемуары, дневники, фольклор (кроме малых жанров: поговорок и пословиц, прибауток, считалок, потешек и т. д.). Согласно рекомендациям ФИПИ, при аргументации достаточно опираться на один текст.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРГУМЕНТ = ТЕЗИС + ПРИМЕР ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ + МИКРОВЫВОД.

- Тезис.

Тезис – это четкая фраза, передающая вашу позицию относительно вопроса или цитаты, которую вы будете подкреплять аргументом. Если нет четкого тезиса, то логическая связь с аргументами будет нарушена.

Пример тезиса:

- «Многие литературные примеры свидетельствуют о том, что жестокий человек не только несчастен сам по себе, но и делает несчастными других».

Читайте также:

- Логический переход.

Логический переход – это словесная подводка к литературной аргументации.

В примерах в пунктах 3 и 4 тезис и логический переход к аргументам из литературы совмещены в одном предложении.

Пример подводки:

- «Множество поэтов и писателей затрагивали похожую проблему в своих произведениях».

- Пример из литературы по теме – это иллюстрация в виде конкретного эпизода из произведения.

Здесь вы демонстрируете проверяющему, что действительно читали произведение, знаете эпизоды из произведения и можете их приводить в пример по назначению.

В примере из литературы желательно назвать Ф. И. О. автора и имена героев, а также постараться описать конкретный эпизод, а не пересказать всю книгу/рассказ целиком и в общих словах.

Пример из литературы – это не аргумент, он – иллюстрация к аргументу!

Что из произведения можно привести в пример в каждом направлении и теме:

- конкретную ситуацию;

- конфликт между героями;

- взгляды героя;

- характер героя и его поступки.

Клише к эпизодам:

- «Автор повествует о…»;

- «Автор описывает…»;

- «Писатель обращает наше внимание на…»;

- «Писатель осуждает/ставит в пример/заостряет наше внимание/размышляет…»

- Микровывод.

Микровывод к примеру – это ваш личный вывод по приведенному эпизоду. Он демонстрирует проверяющему, насколько хорошо вы поняли прочитанное произведение и сумели его грамотно встроить в контекст сочинения. В выводе мы пишем, почему именно этот эпизод подходит к теме, и доказывает тезис.

Клише к микровыводу:

- «Писатель считает, что…»;

- «Автор хочет донести до нас мысль о том, что…»;

- «Писатель подводит нас к мысли…»

Читайте также:

Пример полного аргумента итогового сочинения из литературы (с тезисом, примером и микровыводом):

- Часто жестокий человек не осознает границ допустимого, когда идет к своей цели, что может ранить окружающих. Примеры этого мы можем найти во многих произведениях художественной литературы, в частности в романе Бориса Васильева «Не стреляйте в белых лебедей». Главный герой – Егор Полушкин – пал жертвой браконьеров, которые перестреляли на Черном озере белых лебедей. Браконьеры не хотели смерти Егора, но, ослепленные жадностью и жестокостью, не соизмерили силы и избили его до смерти. Таким трагичным финалом автор хочет донести до нас мысль о том, что жестокость всегда слепа и может привести к непоправимым последствиям.

- Общий вывод

В конце сочинения мы пишем заключительный абзац – вывод. Он делается, исходя из всего, что вы изложили по теме. Не забудьте использовать вводные слова, так как они будут связкой.

Важно: вывод – это перефразированное вступление, поэтому в общем выводе нужно еще раз выразить свое отношение к проблеме, чтобы закольцевать композицию всего сочинения и темы.

Пример итогового сочинения

Тема: Герой романа «Отцы и дети» утверждал: «Природа не храм, а мастерская. И человек в ней работник». Хороший или плохой работник человек?

«Природа не храм, а мастерская. И человек в ней работник», – утверждал Евгений Базаров из романа И. С. Тургенева «Отцы и дети». С одной стороны, герой был прав: человек действительно оказывает значительное влияние на окружающий его мир, преобразует действительность и подчиняет себе стихии. С другой – хорошо ли это? На мой взгляд, в стремлении усовершенствовать природу человек порой заходит слишком далеко, что приводит к плачевным последствиям.

Подобную позицию разделяют многие русские классики, поднимая вопрос влияния человека на природу в своих произведениях. Так, еще в первой половине XX века М. А. Булгаков создает повесть «Собачье сердце», в которой главный герой – профессор Преображенский – пытается превратить собаку в человека. Наконец, операция проходит успешно, но так кажется только вначале: Шариков связывается не с теми людьми, начинает вести себя неподобающим образом и грубит своему создателю. Все это вынуждает профессора провести обратную операцию: эксперимент по преобразованию творения природы оказался неудачным. М. А. Булгаков будто предупреждает человечество: природа все равно сильнее, и мы не в состоянии взять над ней верх.

Еще более мрачные картины представляют нам авторы книг о будущем. В романе Е. И. Замятина «Мы» прогрессивное и достигшее высшего счастья человечество отгородилось от природы стеной в буквальном и переносном смысле: город-государство окружает купол «Зеленой стены», за которым бушует дикий лес, а сами люди взяли под контроль все, что есть в них живого, в том числе эмоции. Хотя главный герой романа и рассказчик Д-503 – сознательный гражданин, разделяющий идеи своего государства, читая его записи, мы не можем отделаться от ужаса: в мире без эмоций и связи с природой не хочется жить. Так автор доносит до нас мысль: человек не должен заходить слишком далеко в своей борьбе с природой, потому что тогда он перестанет быть человеком.

Подводя итог, хочу сказать, что человек может быть работником в мастерской природы, но он должен относиться к тому, что его окружает, с уважением. А это значит – ограничить свое вмешательство, рассматривать природу как союзника, иначе, как плохой работник, человек может нанести непоправимый вред в первую очередь себе.

Читайте также:

Как писать сочинение на ЕГЭ по русскому языку

Сочинение ЕГЭ – это задание № 27 в КИМах единого государственного экзамена по русскому языку. На весь экзамен отводится 3,5 часа, сколько из этого времени выделять на сочинение – решать вам. Минимальный объем, установленный ФИПИ, – 150 слов.

Как оценивается сочинение ЕГЭ: критерии и баллы

- Формулировка проблемы – 1 б.

- Комментарий к проблеме – 6 б.

- Позиция автора по проблеме – 1 б.

- Отношение к позиции автора – 1 б.

- Логика и речевая связность сочинения – 2 б.

- Речевое оформление – 2 б.

- Грамотность – всего 10 б. (чтобы получить максимум баллов, можно допустить не более 1 речевой ошибки).

- Этика – 1 б.

- Фактическая точность – 1 б.

Всего – 25 баллов.

В переводе в 100-балльную систему это составит порядка 40 баллов ЕГЭ.

Структура сочинения

- Вступление (опционально).

- Формулировка проблемы по теме ЕГЭ.

- Комментарий к проблеме:

- пример из текста с пояснением 1;

- пример из текста с пояснением 2;

- связь между примерами.

- Позиция автора.

- Отношение к позиции автора и его обоснование.

- Заключение

Формулировка проблемы

- Проблема проходит через весь текст.

- Разбираем только одну проблему, а не несколько.

- Начинаем со слов «в данном тексте автор поднимает проблему…» либо через вопрос.

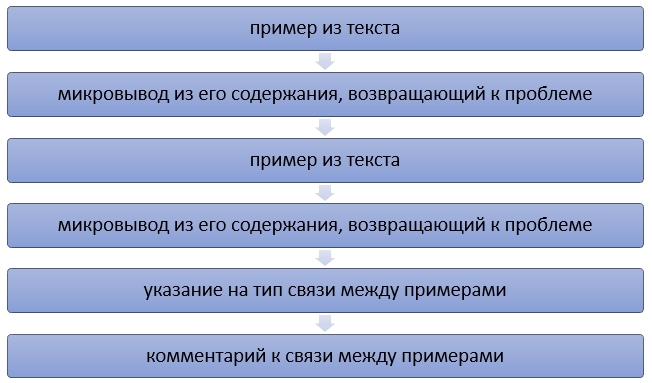

Комментарии к проблеме текста сочинения ЕГЭ

- Поясняем примерами из предложенного текста, не пересказываем часть произведения.

- Допустимо цитирование (краткое) и ссылки на номера предложений.

Читайте также:

Структура комментария для сочинения на ЕГЭ:

- Пример из текста →

- Микровывод из его содержания, возвращающий к проблеме →

- Пример из текста →

- Микровывод из его содержания, возвращающий к проблеме →

- Указание на тип связи между примерами →

- Комментарий к связи между примерами.

Схема содержания комментария к исходному тексту в сочинении ЕГЭ по русскому языку

Пример, подходящий под стандарты ЕГЭ.

Проблема:

- В предложенном тексте автор поднимает проблему национальной розни.

Комментарий:

- Среди друзей рассказчика были люди разных национальностей, а теперь он вынужден наблюдать безумие ненависти, охватившее пространство нашей земли. «Неужели же они не видят, что ими играют и что те, кто сейчас из-за кулис разжигает кровавый туман, завтра направят удар против них?» – вопрошает автор. Он не понимает и осуждает людей, разжигающих рознь между народами, составляющими единое и неделимое население Земли.

Связка

В сочинении ЕГЭ связка – это предложение, создающее логический мостик между двумя примерами из текста.

Связка должна содержать:

- Отсылку к информации из первого примера.

- Отсылку к информации из второго примера.

- Указание на смысловую связь между примерами (дополнение, противопоставление, уточнение…)

Читайте также:

Позиция автора

В сочинении на ЕГЭ:

- формулируем одновременно с проблемой;

- отвечаем на вопрос: «Что думает автор по выбранной нами проблеме?»;

- часто не выражена явно, но подменять своими домыслами тоже не стоит;

- не высказываем собственное мнение.

Как сформулировать позицию автора:

- Автор считает…

- Цитата из текста.

Объем – 1-2 предложения.

Отношение к позиции автора и его обоснование

- Отношение именно к позиции автора, а не к проблеме.

- Можно начинать со слов: «Я согласен с мнением автора, потому что/действительно…»

- Обоснование не должно дублировать текст, но может быть общим рассуждением.

Лучше в качестве обоснования приводить примеры из общественной жизни, истории, кино, литературы и т. п.

Вывод

- Пересказ первого абзаца сочинения.

- Ответ на вопросы, если они были поставлены.

- В нем не должно быть новой информации.

- Служит для закольцовывания текста.

Читайте также:

Пример сочинения ЕГЭ по русскому языку. Задание№ 27 (по тексту Ю. М. Нагибина из демо-2022)

Юношеская любовь… Всегда ли она заметна с первого взгляда? Легко ли воскресить ее во взрослом возрасте? Именно проблему проявления юношеской любви поднимает в своем тексте Ю. М. Нагибин.

В центре повествования – выпускники школы Женя и Сережа. В последний учебный день в 10 классе девушка признается молодому человеку, что он много лет ей нравился. Сережа пытается вспомнить, что в своей прошлой школьной жизни он упустил из виду, почему всегда считал, что чувства чужды Жене, и не может вспомнить ничего, кроме крошечного эпизода знакомства. Так автор показывает нам, что юношеская любовь часто застенчива, незаметна, хотя может продолжаться очень долго.

Несмотря на позднее осознание, рассказчик рассчитывает исправить все в будущем: Сережа и Женя договариваются о встрече через 10 лет. Но судьба распоряжается иначе: майор авиации Евгения Румянцева погибает во время Великой Отечественной войны. Таким образом, юношеская любовь может так и остаться в отрочестве, оставив после себя только сожаления.

Дополняя друг друга, эти эпизоды показывают значимость юношеской любви в жизни человека, а также необходимость проживать ее своевременно.

По мнению автора, молодые люди часто не замечают юношескую любовь со стороны другого человека, но после жалеют о ней как о чем-то прекрасном и утраченном.

С мнением автора невозможно не согласиться: юношеская любовь часто практически незаметна, но всегда оставляет глубокий отпечаток на всей жизни человека. Так, в повести Рувима Фраермана «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви» между главными героями Таней, Филькой и Колей завязываются непростые отношения. В результате, когда Таня уезжает из города в конце повести, становится ясно, что и Коля, и Филька были влюблены в девочку и что вся история их взаимоотношений оставила глубокий след в памяти каждого из них. Но, к сожалению, время идет вперед, и время юношеской любви тоже рано или поздно заканчивается.

Подводя итог, хочу сказать, что юношеская любовь прекрасна. Каждому человеку стоит попытаться не упустить ее, если она еще впереди, и сохранить о ней самые теплые воспоминания, если все уже в прошлом.

Разница между сочинениями

| Критерии сравнения | Итоговое сочинение | Сочинение ЕГЭ |

| Время написания | 3 часа 55 минут только на сочинение | 3 часа 30 минут отводится на весь экзамен, сочинение – одно из 27 заданий |

| Период написания | Декабрь | Июнь |

| Объем (минимум) | 250 слов | 150 слов |

| Тема направления | На выбор | Предоставленная в тексте |

| Аргументация | Из литературы | Из текста |

| Количество критериев оценивания работы | 5 | 12 |

Читайте также:

Итоговое сочинение и сочинение на ЕГЭ по русскому – это два совершенно разных текста. В первом выпускник должен показать уровень развития речи, эрудиции, культуры и умение рассуждать и аргументировать свое мнение. Итоговое сочинение межпредметное, но считается литературоцентричным, потому что раскрывать тему, аргументировать свои мысли надо, опираясь на литературный материал. В отличие от 27-го задания на ЕГЭ по русскому языку декабрьское сочинение можно назвать свободным, потому что оно не привязано к определенному тексту.

Тем не менее написание любого сочинения предполагает знание литературного материала и отсутствие лишней «воды» в тексте. Повествование должно быть конкретным, без обтекаемых фраз. Для сдачи экзаменов и получения зачета требуется хорошо изучить структуру и отработать сочинения по разным направлениям на практике. А справиться со всем этим на отлично вам поможет онлайн-школа «Коалиция». Начните заниматься уже сейчас. Присоединяйтесь к бесплатному мини-курсу по подготовке к ЕГЭ по русскому языку – 2022.