Недавно стало окончательно известно: одиннадцатиклассники напишут итоговое сочинение 15 апреля. Чем ближе знаменательный день, тем волнительнее: свободное время занимает подготовка к ЕГЭ, а из школьной программы по литературе в голове остались только дуб из «Войны и мира» и топор Раскольникова. Но не всё так страшно. Никто не найдёт волшебной пилюли со знаниями, однако есть возможность сэкономить время и посмотреть экранизации известных произведений. Они не заменят книги, но помогут вспомнить основные события и ключевых персонажей. Собрали фильмы, которые облегчат подготовку к итоговому сочинению.

«Убить пересмешника» (1962)

Направления: «Я и другие», «Время перемен», «Разговор с собой»

Это чёрно-белая кинокартина, которую максимально приблизили к первоисточнику. Создатели экранизации сохранили и атмосферу произведения, и сюжетные линии, а сценарист Хортон Фут перенёс в фильм повествование от лица одной из героинь. Эта история универсальна благодаря широкому кругу тем, которые поднимаются в романе: расовое и социальное неравенство, несправедливость, предрассудки, перемены в обществе, взаимоотношения родителей и детей, взросление и становление личности.

«Один день Ивана Денисовича» (1970)

Направления: «Забвению не подлежит», «Разговор с собой»

Это англо-норвежский фильм о жизни заключённых в советском исправительно-трудовом лагере. Картина длится менее двух часов, однако сценарий почти не отклоняется от первоисточника. Писатели редко хвалят экранизации произведений, но Александр Исаевич Солженицын подчёркивал, что создатели фильма поняли и передали страдания лагерников. Они показали жизнь осуждённых, которую годами наполняли страх, голод и холод. Из недостатков фильма Солженицын упомянул лишь слишком чистые телогрейки на актёрах.

«Герой нашего времени» (2007)

Направления: «Я и другие», «Разговор с собой»

Это восьмисерийный фильм, снятый по одноимённому произведению Михаила Юрьевича Лермонтова. Он охватывает все главы романа. Несмотря на некоторые расхождения с книгой, картина отражает все основные события произведения и точно передаёт образы персонажей. Особое внимание уделяется характеру Григория Печорина. Образ главного героя дополняет закадровый текст, который повторяет лермонтовские строки из романа.

«Мартин Иден» (1976)

Направления: «Я и другие», «Время перемен», «Разговор с собой»

Телевизионный спектакль по роману Джека Лондона длится три часа и не вмещает в себя всей книги, но передаёт главные события. Эта история о простом моряке будет полезна при подготовке к нескольким направлениям. Мартин Иден — главный герой произведения, который влюбился в девушку из состоятельной семьи и решил стать писателем и добиться успеха, несмотря на происхождение. Жизненный путь персонажа заставляет задуматься о том, как найти своё место в жизни и не потерять себя.

«Отцы и дети» (1983)

Направления: «Я и другие», «Время перемен», «Разговор с собой»

Создатели советской экранизации передали все события романа и дословно воспроизвели цитаты из книги. Фильм поможет понять главные идеи произведения о взаимоотношениях поколений, нигилизме и любви. Одно из преимуществ картины — подбор актёров. Владимира Богина не раз называли лучшим экранным Базаровым: тургеневский герой в его исполнении не только нигилист, который не признаёт авторитетов, но и человек, способный на любовь. Длится фильм 3,5 часа и состоит из четырёх серий.

«Мастер и Маргарита» (2005)

Направления: «Забвению не подлежит», «Я и другие», «Разговор с собой»

За близость к тексту Михаила Афанасьевича Булгакова сериал полюбился и зрителям, и критикам. Авторы картины поставили перед собой задачу наиболее полно передать содержание романа. Они перенесли на экран не только диалоги персонажей, но и часть авторских слов. В экранизации их произносят герои сериала. На экране сохранилось существование трёх миров, каждый из которых показали в определённых цветах: Москва — в тонах сепии, Ершалаим — в красных и жёлтых оттенках, «чудеса» свиты Воланда — в красках. Особо в сериале подчёркивается связь образов Мастера и Иешуа: роль Мастера озвучил Сергей Безруков, который сыграл Иешуа.

«1984» (1984)

Направления: «Время перемен», «Разговор с собой»

Если первую экранизацию романа Джорджа Оруэлла обвиняют в упрощении и романтизации антиутопии, то вторую считают удачной из-за бережного отношения к первоисточнику и сохранения его атмосферы. Создатели фильма не перенесли на экран все мысли и чувства книжных героев, но уделили особое внимание сюжету и ярким образам персонажей. В фильме изображается борьба тайной организации с жестоким тоталитарным режимом, в центре событий — влюблённые, которым запретили любить. При подготовке к итоговому сочинению роман будет полезен благодаря нравственным и философским проблемам, которые ставятся в нем.

«Горе от ума» (1977)

Направления: «Я и другие», «Время перемен», «Разговор с собой»

Двухсерийный фильм-спектакль — сокровище для выпускника. Постановка в точности соответствует тексту пьесы, а игра артистов помогает понять идею комедии. Просмотр картины подойдёт как для освежения сюжета в памяти, так и для знакомства с ним.

«Преступление и наказание» (2007)

Направления: «Я и другие», «Разговор с собой»

Современная экранизация романа смотрится легко и передаёт основную мысль произведения. Создатели сериала следовали логике романа и практически полностью сохранили сюжет. Поступки персонажей будут понятны даже тем, кто не знаком с литературным первоисточником. В истории о бедном студенте, который убил старуху-процентщицу из-за желания испытать себя и проверить теорию о «необыкновенных» людях, ставится много проблем. Среди них — нравственный выбор, влияние общества на человека, оторванность от других людей.

Итоговое сочинение — лишь один из шагов на пути к окончанию школы. Верьте в себя и помните: каждому одиннадцатикласснику по силам получить заветный «зачёт».

5 готовых сочинений по новым направлениям 2021/22 учебного года.

→ Направления ИС.

→ Примерные темы.

1. Человек путешествующий: дорога в жизни человека (дорога реальная, воображаемая, книжная).

Что лучше: тернистый путь или проторённая дорога?

Существуют люди, которые довольствуются малым и предпочитают оставаться на одном месте, потому что так комфортнее и удобнее. О таких личностях говорят, что они следуют проторённой дорогой, то есть всегда и во всём используют привычные, хорошо известные способы. Однако есть и такие люди, которые находятся в постоянном поиске. Они готовы к изменениям и риску, пытаясь достичь высот. На мой взгляд, подобный тернистый путь, полный сомнений и трудностей, намного лучше проторённой дороги. Чтобы доказать свою позицию, обращусь к произведениям художественной литературы.

Человек должен стремиться к нравственному совершенствованию и духовному развитию. Однако герой сатирической сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина «Премудрый пескарь» больше всего на свете боится смерти и поэтому всю свою жизнь проводит в норе. Одиночество не слишком тревожит героя, ведь любое живое существо может представлять для него опасность. Он не живёт, а большую часть времени дрожит от всепоглощающего страха, не пытаясь найти друзей и обрести семейное счастье. В конечном счёте герой понимает, что если бы все пескари следовали его примеру, то вывелся бы весь его род. Само название сказки иронично: слово «премудрый» приобретает противоположное значение. Салтыков-Щедрин размышляет о людях, которые привыкли жить точно так же, как и его герой. Их существование никому не приносит пользы, потому что они лишают себя права на полноценную жизнь. Такие люди боятся тернистого пути и всегда выбирают проторённую дорогу.

Любимые герои Л.Н. Толстого, наоборот, находятся в постоянном движении, стремясь к духовному обогащению. Автор романа-эпопеи «Война и мир» проводит персонажей через множество тяжёлых испытаний, ведь только так можно стать настоящей личностью, заслуживающей достойной жизни. В начале произведения Андрей Болконский находится в состоянии смятения и, желая найти свой путь, уходит на войну. Изначально князь Андрей, не лишённый тщеславия, мечтает пойти по стопам своего кумира Наполеона и жаждет стать таким же авторитетным и влиятельным человеком. Однако во время Аустерлицкого сражения герой разочаровывается в своих честолюбивых помыслах и понимает, насколько мелочными были его прежние стремления. Ещё одним испытанием на тернистом пути Болконского можно считать его знакомство с Наташей Ростовой. Сначала ему кажется, что он никогда не сможет простить девушку за её симпатию к Анатолю Курагину. Однако перед лицом смерти князь Андрей испытывает совершенно необыкновенное чувство: «сострадание, любовь к братьям, к любящим, любовь к ненавидящим нас, любовь к врагам». Он видит страдание человека, которого больше всего на свете презирал, и прощает его. Именно тернистый путь учит человека душевности и гуманности.

В заключение хочется отметить, что следовать проторённой дорогой – это значит останавливаться в своём развитии. Испытания закаляют человека и дают ему силы двигаться вперёд. Иногда приходится рискнуть всем, чтобы пройти путь через тернии к звёздам, бросить жребий и перейти Рубикон. Разве не в постоянной борьбе и преодолении трудностей заключается смысл человеческого существования?

2. Цивилизация и технологии – спасение, вызов или трагедия? (достижения и риски цивилизации, надежды и страхи, с ней связанные).

Могут ли технологические новшества окончательно вытеснить духовные ценности?

Мир не стоит на месте и постоянно изменяется: появляются новые технологии, изобретения, совершаются открытия, которые значительно облегчают нашу жизнь. Конечно, прогресс – это замечательно, но во всём нужно знать меру и стараться

придерживаться золотой середины. В конце концов может возникнуть опасность вытеснения духовных ценностей технологическими новшествами. В этом случае люди перестанут прислушиваться друг к другу, будут конфликтовать, проявлять жестокость и забудут о гуманности. Чтобы доказать эту точку зрения, обращусь к произведениям художественной литературы.

Проблема столкновения материального и духовного поднимается в произведении XIX века – романе И.С. Тургенева «Отцы и дети». Автор создаёт характер разночинца-нигилиста, увлечённого медициной. Он отрицает красоту природы, считая её не храмом, а мастерской, умаляет роль искусства – поэзии и музыки. Ему кажется, что играть на виолончели или читать Пушкина – это пережиток прошлого, поэтому герой считает поведение поэтичного Николая Петровича нелепым и глупым. По мнению Базарова, не подлежат сомнению только абсолютные истины – то есть те теории и факты, которые доказаны наукой. Евгений хочет выглядеть смелым и независимым, однако два главных испытания – смерть и любовь – подвергают его нигилизм серьёзной критике. Наука не может занять в сердце человека такое же место, как чувство привязанности и любви к близким. Так, автор подчёркивает, что пренебрежение духовными ценностями – это путь в пустоту, ведь без душевности невозможно выжить.

Такая же проблема продолжает волновать писателей и в XX веке. Герой повести М.А. Булгакова «Собачье сердце» пытается узнать секрет омоложения человеческого организма и решает провести антигуманный эксперимент. Профессор Преображенский пересаживает гипофиз человека бездомной собаке, не задумываясь о последствиях. Так, обычный пёс Шарик постепенно превращается в невежественного, грубого, безнравственного Полиграфа Шарикова. Новоиспечённый гражданин употребляет алкоголь, ругается, ворует вещи, а однажды даже пишет донос на самого профессора. Всё выходит из-под контроля, и Преображенский осознаёт, какую страшную ошибку совершил. Шариков становится человеком, лишённым каких-либо моральных устоев. Именно такое будущее грозит людям, перестающим заботиться о своём духовном развитии. Так, писатель подчёркивает, что не все плоды научно-технического прогресса идут на пользу человечеству. Каждый учёный должен нести ответственность за свою деятельность. Народ, который обесценивает нравственность, обречён на вырождение.

В заключение хочется отметить, что в настоящее время ускоренное развитие науки заставляет опасаться за судьбу вечных ценностей: любви и доброты, сострадания и взаимоподдержки. Новые научные достижения упрощают жизнь и помогают сэкономить время, но они не должны становиться важнее моральных норм. В конце концов стремление к духовному обогащению – это именно то, что отличает человека от животного.

3. Преступление и наказание – вечная тема (преступление и наказание как явление социальное и нравственное, совесть и стыд, ответственность, раскаяние).

Почему люди становятся преступниками?

Почему некоторые люди переступают моральные нормы и совершают преступления? Иногда человек верит, что любое деяние можно оправдать благой целью. Он находится в плену распространённого заблуждения, согласно которому для достижения цели хороши любые средства. Некоторые люди совершают преступления непреднамеренно, не вполне отдавая себе отчёт в том, что они делают. Конечно, всегда случаются ситуации, когда человек сознательно становится отступником и даже не испытывает угрызений совести. Причин может быть достаточно много. Рассмотрим некоторые из них на примере произведений художественной литературы.

Главный герой романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» желает ценой одной жизни сделать как можно больше благородных дел. На самом деле Родион Раскольников обманывает самого себя: после совершения преступления он так и не смог

воспользоваться деньгами старухи-процентщицы. В первую очередь герой хотел проверить собственную теорию, позволяющую делить людей на «тварей дрожащих» и «право имеющих». Раскольников считал, что сильным личностям позволено распоряжаться чужими судьбами. Однако ни одно преступление не должно оставаться безнаказанным, и герой начинает понимать, как сильно заблуждался. Его теория не проходит проверку реальностью, и в эпилоге романа мы видим человека, готового вступить на новый путь. Раскольников осознаёт, как важно брать на себя ответственность за каждый сделанный выбор.

Порой человеком управляют чувства, и он перестаёт себя контролировать. Так, главный герой повести Л.Н. Толстого «Крейцерова соната» в порыве ревности убивает свою жену. После свадьбы надежды Позднышева на семейное счастье не оправдались, а свою избранницу он едва ли мог назвать родственной душой. Герой всё чаще замечал на лице жены выражение какой-то враждебности и даже презрения. Рождение детей не сблизило супругов, они постоянно ссорились и в конечном счёте отдалились друг от друга так, что стали разговаривать лишь о бытовых проблемах. Нельзя сказать, что Позднышев испытывал к этой женщине какую-либо симпатию, но, узнав об измене, не смог совладать со своими чувствами. Им руководили ненависть и досада, разочарование из-за разрушенных надежд. Герой с хладнокровием совершает преступление, но впоследствии не может избавиться от угрызений совести. Есть поступки, которые легче предупредить, чем исправить. Отняв у другого жизнь, человек теряет себя и уже никогда не сможет ничего изменить.

Таким образом, люди, совершающие противоправные деяния, забывают о христианских заповедях и теряют самое важное, человеческое, чем наделён каждый из нас от рождения. Есть множество причин, которые толкают людей на преступление, но всё же ни один такой поступок нельзя оправдать. Именно поэтому так важно задумываться о последствиях, контролировать свои эмоции и знать, что всегда есть такая грань, которую ни в коем случае не следует переступать.

4. Книга (музыка, спектакль, фильм) – про меня (высказывание о тексте, который представляется личностно важным для одиннадцатиклассника).

Какого героя литературного произведения или фильма вы бы могли назвать родственной душой?

Есть ли будущее у мира, в котором нет места искусству? На мой взгляд, это приведёт к деградации и вырождению человечества. Именно произведения искусства делают нас более гуманными, милосердными, учат нас сопереживать другим людям. Например, книги называют «детьми разума», потому что они действительно возвышают человека и очищают его душу. Особенно приятно читать литературное произведение, на героя которого хочется равняться. Каких персонажей я могла бы назвать родственной душой?

В романе-эпопее Л.Н. Толстого «Война и мир» одна из главных героинь – Марья Болконская, честная и душевная девушка, которая восхищает своей природной чистотой и естественностью. Княжна Марья не отличается внешней красотой, скорее, наоборот, автор постоянно акцентирует внимание на её недостатках. Лицо девушки было «некрасивым и болезненным», отец не раз называет её «дурной» или «неловкой», а Анатоль Курагин отзывается о ней следующим образом: «Бедняга! Чертовски дурна!» Почему же эта героиня вызывает у читателей такую симпатию? У княжны Марьи большие, лучистые глаза, которые, как известно, являются зеркалом человеческой души. Действительно, эта робкая девушка обладает богатым внутренним миром, она всегда доброжелательна, искренне переживает за своих близких и умеет по-настоящему любить. Марья Болконская религиозна, живёт по христианским заповедям, согласно которым все люди равны и никому не следует желать зла. Героиня Толстого помогает «божьим людям», даёт образок брату,

провожая его на войну, и отличается поразительным смирением и кротостью. Я думаю, что княжна Марья – идеал женщины, она заботлива и милосердна.

Ещё одной родственной душой я бы назвала заглавную героиню романа Ш. Бронте «Джен Эйр». Так же, как и княжна Марья, Джен некрасива и на первый взгляд кажется абсолютно посредственной и ничем не примечательной девушкой. Однако на самом деле героиня Бронте оказывается сильной, решительной личностью, всегда готовой постоять за себя и свои права. Её независимость, сила воли и чувство собственного достоинства не могут не вызывать восхищения. С детства Джен приходилось противостоять грубой и властной тёте, а затем выживать в тяжёлых условиях пансиона для сирот. Героиня преодолевает все препятствия и с честью выдерживает выпавшие на её долю испытания. При этом она сохраняет лучшие человеческие качества: способность к сочувствию, кристальную честность, искренность и бесстрашие. Так, она, не опасаясь за собственную жизнь, проводит последние минуты рядом с умирающей от чахотки подруги. Джен – достаточно гордая девушка, но эта гордость не имеет ничего общего с гордыней или эгоизмом. Она возвращается к любимому человеку, когда ему требуется её помощь и поддержка, заботится о нём до конца своих дней.

Действительно, герои художественных произведений могут стать для читателя лучшими друзьями и родственными душами. Сила духа, целеустремлённость, милосердие и внутренняя красота – вот те качества, которые позволяют мне назвать героинь Л.Н. Толстого и Ш. Бронте примерами для подражания. Конечно, у каждого читателя может появиться свой идеал. Те люди, которые ничего не читают, многое упускают и лишают себя эстетического наслаждения.

5. Кому на Руси жить хорошо? – вопрос гражданина (социальные пороки и общественная справедливость, поиск путей помощи тем, кому трудно, путей совершенствования общества и государства).

Каким должен быть человек с активной гражданской позицией?

Гражданин – это достойный сын своего Отечества. Таких людей называют патриотами, потому что они готовы пожертвовать самым ценным, что у них есть, ради общего блага. Человек с активной гражданской позицией не может быть равнодушен к судьбе своего народа и в трудную минуту будет его защищать, потому что считает это своим долгом. Ещё Н.А. Некрасов отмечал: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». Настоящий гражданин всегда чувствует себя ответственным за всё происходящее на его Родине. Обратимся к произведениям художественной литературы, героев которых можно назвать людьми с активной гражданской позицией.

Патриот – это волевой и решительный человек, умеющий вдохновить и объединить других людей в тяжёлое для Отечества время. Именно таким является заглавный герой повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба». Бульба – старый козак, который с глубокой преданностью защищает Запорожскую Сечь, рискуя собственной жизнью. Он упрям, горд и бесстрашен, отличается удивительной силой воли и превыше всего ставит интересы козачества. Товарищи с уважением относятся к Тарасу Бульбе, считают его одним из самых авторитетных людей, всегда прислушиваются к его мнению. Именно Тарас сумел воодушевить козаков перед битвой, не позволил им опускать руки и падать духом. Он призывает товарищей объединиться и защищать родную землю до последней капли крови. Бульба не боится смерти, трусость ему вообще не свойственна: по его мнению, даже умирать надо уметь с честью и достоинством. Таким образом, героя Н.В. Гоголя действительно можно назвать человеком с активной гражданской позицией. Это прирождённый лидер, готовый делать всё возможное ради спасения своего народа и сохранения его традиций.

Патриотом можно назвать человека, который в первую очередь живёт не для себя, а для других. Так, например, герой поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?» Григорий Добросклонов – настоящий альтруист и народный заступник. Своё

предназначение он видит в совершении добрых поступков, способных изменить жизни людей к лучшему. Он становится на защиту нуждающихся, выступает против угнетателей, а в своих песнях прославляет русский народ и Родину. Гриша Добросклонов мечтает о светлом будущем освобождённых от крепостничества крестьян, называя их ратью, в которой скрывается несокрушимая сила. Н.А. Некрасов, не успевший закончить поэму, именно в этом герое видел того самого счастливого человека, которого так долго искали крестьяне. Поэт подчёркивал взаимосвязь личного и народного счастья, а для Гриши Добросклонова смысл жизни и заключается в служении Отечеству.

Таким образом, человек с активной гражданской позицией – это патриот, вдохновитель, который никогда не останется в стороне, если его народ нуждается в защите и помощи. Это смелый, мужественный человек, который не боится пойти на риск. В трудное для всей страны время он может воодушевить и повести за собой других людей.

Обновлено

Умение грамотно и доходчиво доносить свои мысли в формате сочинения проверяется у выпускников 11 класса два раза: сначала в декабре школьники пишут допуск ко всем экзаменам, затем в июне на ЕГЭ по русскому языку выполняют задание № 27. В чем разница между этими двумя сочинениями? Каким критериям должны соответствовать тексты? Есть ли разница в структуре и содержании итогового сочинения и экзаменационной работы на ЕГЭ по русскому? На многочисленные вопросы учеников ответила Валерия Геннадьевна Оксиенко, преподаватель русского языка в онлайн-школе «Коалиция», призер заключительного этапа ВсОШ по русскому, эксперт ОГЭ и ЕГЭ. Кстати, в 2021 году центр профориентации ПрофГид разработал точный тест на профориентацию. Он сам расскажет вам, какие профессии вам подходят, даст заключение о вашем типе личности и интеллекте.

Читайте также:

Как писать итоговое сочинение

Ежегодное итоговое сочинение – это творческая работа по литературе, которую выпускники школы пишут в первую среду декабря. Она оценивается по системе «зачет/незачет». Положительный результат дает допуск к экзаменам по всем предметам ЕГЭ.

На работу отводится 3 часа 55 минут. Ограничений по максимальному объему для итогового сочинения нет, но лимитирован минимум: текст не должен быть меньше 250 слов. Если ученик не дотянет до нижнего порога, то получит за всю работу 0 – то есть незачет.

Композиция итогового сочинения (согласно требованиям ФИПИ):

- Вступление (2-3 предложения).

- Комментарий вступления (4–6 предложений).

- Аргумент из литературы № 1 (100 слов/6–8 предложений).

- Аргумент из литературы № 2 (100 слов/6–8 предложений).

- Заключение (75 слов/3–5 предложений).

Критерии оценивания итогового сочинения

Всего их пять, первые два критерия – главные. При несоответствии работы этим двум обязательным пунктам ставится «незачет», ученика отправляют на пересдачу.

1. Соответствие теме направления.

Писать необходимо строго по теме и не уходить в своих рассуждениях в сторону. Аргументы приводятся в подтверждение той цитаты или формулировки вопроса, которую вы выбрали.

Из документов ФИПИ (методических рекомендаций по подготовке к итоговому сочинению и для проверяющих работы):

«Данный критерий нацеливает на проверку содержания сочинения. Участник должен рассуждать на предложенную тему, выбрав путь ее раскрытия».

Читайте также:

2. Аргументация с привлечением литературного материала.

Смысл литературного сочинения состоит в том, чтобы подтверждать свои высказывания, используя как примеры сюжеты прочитанных книг, поступки их героев. Ни в коем случае нельзя искажать образы персонажей, додумывать их личные качества и поступки, которых не было в произведении, иначе можно получить «незачет» по итоговому сочинению.

Из документов ФИПИ:

«Участник должен строить рассуждение по теме, привлекая для аргументации не менее одного произведения отечественной или мировой литературы, избирая свой путь использования литературного материала».

3. Композиция и логика рассуждения.

Критерий подразумевает соблюдение смыслового деления на абзацы, логическую последовательность изложения мысли, а также конструктивное доказательство своего мнения.

Из документов ФИПИ:

«Участник должен аргументировать высказанные мысли, стараясь выдерживать соотношение между тезисом и доказательствами».

4. Качество письменной речи.

В итоговом сочинении нужно использовать разнообразные, но нормативные, то есть грамматически, синтаксически и лексически правильно выстроенные, речевые конструкции.

Из документов ФИПИ:

«Участник должен точно выражать мысли, используя разнообразную лексику и грамматические конструкции, при необходимости уместно употреблять термины, избегать речевых штампов».

Читайте также:

5. Грамотность

«Незачет» ставится, если в тексте итогового сочинения ученик допустил более 5 ошибок на каждые 100 слов.

При проверке подсчитывается не общее количество допущенных орфографических и пунктуационных ошибок, есть поблажки:

- две негрубые ошибки (написание фамилий авторов или героев произведений; заглавные/строчные буквы; дефисное/раздельное написание в словах, противоречащее школьным правилам) учитываются как одна;

- первые три однотипные ошибки (на одно правило, если написание слова зависит от его грамматической формы – например, окончания предложного падежа места – или от фонетических особенностей – к примеру, о/ё после шипящих) засчитываются как одна, следующие – уже по отдельности;

- две и больше ошибок в непроверяемых правилами (словарных) словах считаются одной.

Понятие однотипности не касается пунктуационных ошибок.

Из документов ФИПИ:

«Речевые ошибки в данном критерии не учитываются».

Зачет в целом за все итоговое сочинение ставится, если по двум первым обязательным критериям и хотя бы одному из трех остальных результат положительный.

Направления и темы итогового сочинения

Каждый год в конце августа или начале сентября утверждаются пять новых направлений. Они открыты и публикуются на сайте ФИПИ с разъяснениями, о чем писать по темам, которые будут предложены в рамках каждого из направлений. Список конкретных тем закрытый, его разрабатывает Рособрнадзор. Ученики получают их во время экзамена. Участник итогового сочинения может сделать выбор из пяти вариантов.

Тема может выглядеть по-разному:

- как высказывание, с которым надо согласиться или опровергнуть его;

- как вопрос, на который нужно ответить.

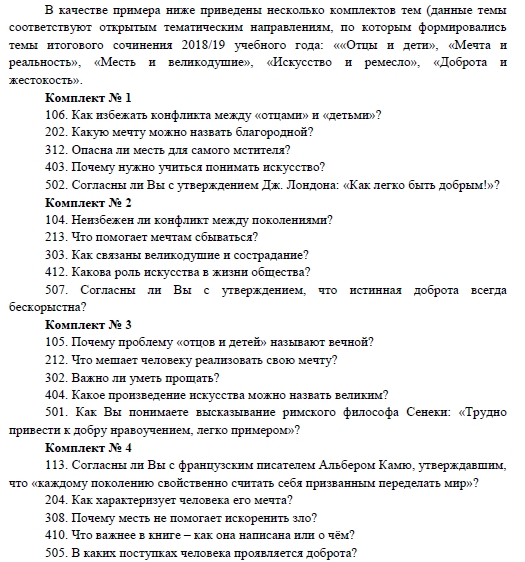

Примеры тем из «Методических рекомендаций для экспертов, участвующих в проверке итогового сочинения (изложения) в 2019–2020 уч. г.»

Читайте также:

Несколько примеров тем в рамках направлений на итоговом сочинении 2020–2021 уч. года (в одном из регионов):

- Направление 1: «Забвению не подлежит»

Тема: «Согласны ли Вы с утверждением А. И. Герцена: «Полнее сознавая прошедшее, мы уясняем современное»?

- Направление 2: «Я и другие».

Тема: «Что мешает доверию между людьми?»

- Направление 3: «Время перемен».

Тема: «Кому в литературе удалось, с Вашей точки зрения, наиболее ярко отразить эпоху перемен?»

- Направление 4: «Разговор с собой».

Тема: «Почему люди обманывают себя?»

- Направление 5: «Между прошлым и будущим: портрет моего поколения».

Тема: «Какие черты ваших сверстников Вы считаете типичными?»

В чем заключается разница между направлением и темой?

| Критерии сравнения | Направления | Темы |

|---|---|---|

| Когда становятся известны? | В начале учебного года | Во время экзамена |

| Вариативность | Общие для всех регионов | Разные комплекты для каждого часового пояса |

Тематические направления текущего учебного года с разъяснениями, о чем нужно писать в итоговых сочинениях, выкладываются на сайте ФИПИ.

Алгоритм написания итогового сочинения с соблюдением требований ФИПИ

- Читаем пять предложенных тем и выбираем одну из них, подчеркиваем ключевые слова.

- Сразу продумываем свою позицию и два примера из литературных произведений, которые раскрывают ключевые слова темы и аргументируют ваше мнение.

- Если вы выбрали не вопрос, а цитату, то можете переделать ее в вопрос, на который будет удобно отвечать (так мы пишем вступление).

- Объясняем ключевые понятия (так мы подводим вступление к раскрытию темы) и формулируем ответ на поставленный вопрос (свое мнение).

- Подбираем аргументы к своему мнению и пишем к каждому аргументу выводы.

- Пишем общий вывод по теме на основе всего вышеизложенного.

- Проверяем написанное сочинение на ошибки:

- орфографию (ошибки в написании слов);

- пунктуацию (знаки препинания);

- фактические ошибки (имена, даты, названия, сюжеты);

- лексические повторы (речь);

- остальные речевые ошибки;

- грамматические ошибки;

- Переписываем сочинение на чистовик.

Читайте также:

Структура итогового сочинения

- Вступление и раскрытие темы направления.

Раскладываем тему на ключевые слова, проблему и проблемный вопрос (чтобы лучше ее понять).

Например:

- Тема: «Может ли жестокий человек ранить другого?»

- Ключевые слова темы: «жестокий», «ранить другого».

- Проблема: проявление жестокости по отношению к другим людям.

Вступление может быть разным в зависимости от направления и темы:

- В виде вопроса:

«Может ли жестокий человек ранить другого? Конечно, каждый человек по-своему ответит на этот вопрос. На мой взгляд…»

- В виде утверждения:

«Жестокий человек – враг народа», – утверждает <Ф. И. О.>. Трудно не согласиться с этим высказыванием. Действительно…»

- По ключевым словам темы:

«Наверное, каждый человек хотя бы раз задумывался о том, что такое жестокость и что значит быть жестоким. На мой взгляд…»

- Аргументация с привлечением литературного материала.

Аргументы – это доказательства вашей позиции и объяснение вашего тезиса, соответствующего направлению. Примеры из литературы – это иллюстрации вашего аргумента.

Любой пример из любой литературы должен сопровождаться вашими рассуждениями, которые подчеркнут связь приведенного примера с рассматриваемой темой.

Литературный материал – это не только произведения всех художественных жанров мировой и отечественной литературы, но и публицистика, мемуары, дневники, фольклор (кроме малых жанров: поговорок и пословиц, прибауток, считалок, потешек и т. д.). Согласно рекомендациям ФИПИ, при аргументации достаточно опираться на один текст.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРГУМЕНТ = ТЕЗИС + ПРИМЕР ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ + МИКРОВЫВОД.

- Тезис.

Тезис – это четкая фраза, передающая вашу позицию относительно вопроса или цитаты, которую вы будете подкреплять аргументом. Если нет четкого тезиса, то логическая связь с аргументами будет нарушена.

Пример тезиса:

- «Многие литературные примеры свидетельствуют о том, что жестокий человек не только несчастен сам по себе, но и делает несчастными других».

Читайте также:

- Логический переход.

Логический переход – это словесная подводка к литературной аргументации.

В примерах в пунктах 3 и 4 тезис и логический переход к аргументам из литературы совмещены в одном предложении.

Пример подводки:

- «Множество поэтов и писателей затрагивали похожую проблему в своих произведениях».

- Пример из литературы по теме – это иллюстрация в виде конкретного эпизода из произведения.

Здесь вы демонстрируете проверяющему, что действительно читали произведение, знаете эпизоды из произведения и можете их приводить в пример по назначению.

В примере из литературы желательно назвать Ф. И. О. автора и имена героев, а также постараться описать конкретный эпизод, а не пересказать всю книгу/рассказ целиком и в общих словах.

Пример из литературы – это не аргумент, он – иллюстрация к аргументу!

Что из произведения можно привести в пример в каждом направлении и теме:

- конкретную ситуацию;

- конфликт между героями;

- взгляды героя;

- характер героя и его поступки.

Клише к эпизодам:

- «Автор повествует о…»;

- «Автор описывает…»;

- «Писатель обращает наше внимание на…»;

- «Писатель осуждает/ставит в пример/заостряет наше внимание/размышляет…»

- Микровывод.

Микровывод к примеру – это ваш личный вывод по приведенному эпизоду. Он демонстрирует проверяющему, насколько хорошо вы поняли прочитанное произведение и сумели его грамотно встроить в контекст сочинения. В выводе мы пишем, почему именно этот эпизод подходит к теме, и доказывает тезис.

Клише к микровыводу:

- «Писатель считает, что…»;

- «Автор хочет донести до нас мысль о том, что…»;

- «Писатель подводит нас к мысли…»

Читайте также:

Пример полного аргумента итогового сочинения из литературы (с тезисом, примером и микровыводом):

- Часто жестокий человек не осознает границ допустимого, когда идет к своей цели, что может ранить окружающих. Примеры этого мы можем найти во многих произведениях художественной литературы, в частности в романе Бориса Васильева «Не стреляйте в белых лебедей». Главный герой – Егор Полушкин – пал жертвой браконьеров, которые перестреляли на Черном озере белых лебедей. Браконьеры не хотели смерти Егора, но, ослепленные жадностью и жестокостью, не соизмерили силы и избили его до смерти. Таким трагичным финалом автор хочет донести до нас мысль о том, что жестокость всегда слепа и может привести к непоправимым последствиям.

- Общий вывод

В конце сочинения мы пишем заключительный абзац – вывод. Он делается, исходя из всего, что вы изложили по теме. Не забудьте использовать вводные слова, так как они будут связкой.

Важно: вывод – это перефразированное вступление, поэтому в общем выводе нужно еще раз выразить свое отношение к проблеме, чтобы закольцевать композицию всего сочинения и темы.

Пример итогового сочинения

Тема: Герой романа «Отцы и дети» утверждал: «Природа не храм, а мастерская. И человек в ней работник». Хороший или плохой работник человек?

«Природа не храм, а мастерская. И человек в ней работник», – утверждал Евгений Базаров из романа И. С. Тургенева «Отцы и дети». С одной стороны, герой был прав: человек действительно оказывает значительное влияние на окружающий его мир, преобразует действительность и подчиняет себе стихии. С другой – хорошо ли это? На мой взгляд, в стремлении усовершенствовать природу человек порой заходит слишком далеко, что приводит к плачевным последствиям.

Подобную позицию разделяют многие русские классики, поднимая вопрос влияния человека на природу в своих произведениях. Так, еще в первой половине XX века М. А. Булгаков создает повесть «Собачье сердце», в которой главный герой – профессор Преображенский – пытается превратить собаку в человека. Наконец, операция проходит успешно, но так кажется только вначале: Шариков связывается не с теми людьми, начинает вести себя неподобающим образом и грубит своему создателю. Все это вынуждает профессора провести обратную операцию: эксперимент по преобразованию творения природы оказался неудачным. М. А. Булгаков будто предупреждает человечество: природа все равно сильнее, и мы не в состоянии взять над ней верх.

Еще более мрачные картины представляют нам авторы книг о будущем. В романе Е. И. Замятина «Мы» прогрессивное и достигшее высшего счастья человечество отгородилось от природы стеной в буквальном и переносном смысле: город-государство окружает купол «Зеленой стены», за которым бушует дикий лес, а сами люди взяли под контроль все, что есть в них живого, в том числе эмоции. Хотя главный герой романа и рассказчик Д-503 – сознательный гражданин, разделяющий идеи своего государства, читая его записи, мы не можем отделаться от ужаса: в мире без эмоций и связи с природой не хочется жить. Так автор доносит до нас мысль: человек не должен заходить слишком далеко в своей борьбе с природой, потому что тогда он перестанет быть человеком.

Подводя итог, хочу сказать, что человек может быть работником в мастерской природы, но он должен относиться к тому, что его окружает, с уважением. А это значит – ограничить свое вмешательство, рассматривать природу как союзника, иначе, как плохой работник, человек может нанести непоправимый вред в первую очередь себе.

Читайте также:

Как писать сочинение на ЕГЭ по русскому языку

Сочинение ЕГЭ – это задание № 27 в КИМах единого государственного экзамена по русскому языку. На весь экзамен отводится 3,5 часа, сколько из этого времени выделять на сочинение – решать вам. Минимальный объем, установленный ФИПИ, – 150 слов.

Как оценивается сочинение ЕГЭ: критерии и баллы

- Формулировка проблемы – 1 б.

- Комментарий к проблеме – 6 б.

- Позиция автора по проблеме – 1 б.

- Отношение к позиции автора – 1 б.

- Логика и речевая связность сочинения – 2 б.

- Речевое оформление – 2 б.

- Грамотность – всего 10 б. (чтобы получить максимум баллов, можно допустить не более 1 речевой ошибки).

- Этика – 1 б.

- Фактическая точность – 1 б.

Всего – 25 баллов.

В переводе в 100-балльную систему это составит порядка 40 баллов ЕГЭ.

Структура сочинения

- Вступление (опционально).

- Формулировка проблемы по теме ЕГЭ.

- Комментарий к проблеме:

- пример из текста с пояснением 1;

- пример из текста с пояснением 2;

- связь между примерами.

- Позиция автора.

- Отношение к позиции автора и его обоснование.

- Заключение

Формулировка проблемы

- Проблема проходит через весь текст.

- Разбираем только одну проблему, а не несколько.

- Начинаем со слов «в данном тексте автор поднимает проблему…» либо через вопрос.

Комментарии к проблеме текста сочинения ЕГЭ

- Поясняем примерами из предложенного текста, не пересказываем часть произведения.

- Допустимо цитирование (краткое) и ссылки на номера предложений.

Читайте также:

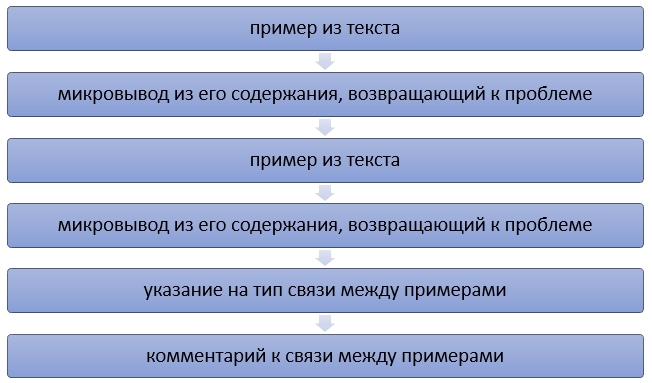

Структура комментария для сочинения на ЕГЭ:

- Пример из текста →

- Микровывод из его содержания, возвращающий к проблеме →

- Пример из текста →

- Микровывод из его содержания, возвращающий к проблеме →

- Указание на тип связи между примерами →

- Комментарий к связи между примерами.

Схема содержания комментария к исходному тексту в сочинении ЕГЭ по русскому языку

Пример, подходящий под стандарты ЕГЭ.

Проблема:

- В предложенном тексте автор поднимает проблему национальной розни.

Комментарий:

- Среди друзей рассказчика были люди разных национальностей, а теперь он вынужден наблюдать безумие ненависти, охватившее пространство нашей земли. «Неужели же они не видят, что ими играют и что те, кто сейчас из-за кулис разжигает кровавый туман, завтра направят удар против них?» – вопрошает автор. Он не понимает и осуждает людей, разжигающих рознь между народами, составляющими единое и неделимое население Земли.

Связка

В сочинении ЕГЭ связка – это предложение, создающее логический мостик между двумя примерами из текста.

Связка должна содержать:

- Отсылку к информации из первого примера.

- Отсылку к информации из второго примера.

- Указание на смысловую связь между примерами (дополнение, противопоставление, уточнение…)

Читайте также:

Позиция автора

В сочинении на ЕГЭ:

- формулируем одновременно с проблемой;

- отвечаем на вопрос: «Что думает автор по выбранной нами проблеме?»;

- часто не выражена явно, но подменять своими домыслами тоже не стоит;

- не высказываем собственное мнение.

Как сформулировать позицию автора:

- Автор считает…

- Цитата из текста.

Объем – 1-2 предложения.

Отношение к позиции автора и его обоснование

- Отношение именно к позиции автора, а не к проблеме.

- Можно начинать со слов: «Я согласен с мнением автора, потому что/действительно…»

- Обоснование не должно дублировать текст, но может быть общим рассуждением.

Лучше в качестве обоснования приводить примеры из общественной жизни, истории, кино, литературы и т. п.

Вывод

- Пересказ первого абзаца сочинения.

- Ответ на вопросы, если они были поставлены.

- В нем не должно быть новой информации.

- Служит для закольцовывания текста.

Читайте также:

Пример сочинения ЕГЭ по русскому языку. Задание№ 27 (по тексту Ю. М. Нагибина из демо-2022)

Юношеская любовь… Всегда ли она заметна с первого взгляда? Легко ли воскресить ее во взрослом возрасте? Именно проблему проявления юношеской любви поднимает в своем тексте Ю. М. Нагибин.

В центре повествования – выпускники школы Женя и Сережа. В последний учебный день в 10 классе девушка признается молодому человеку, что он много лет ей нравился. Сережа пытается вспомнить, что в своей прошлой школьной жизни он упустил из виду, почему всегда считал, что чувства чужды Жене, и не может вспомнить ничего, кроме крошечного эпизода знакомства. Так автор показывает нам, что юношеская любовь часто застенчива, незаметна, хотя может продолжаться очень долго.

Несмотря на позднее осознание, рассказчик рассчитывает исправить все в будущем: Сережа и Женя договариваются о встрече через 10 лет. Но судьба распоряжается иначе: майор авиации Евгения Румянцева погибает во время Великой Отечественной войны. Таким образом, юношеская любовь может так и остаться в отрочестве, оставив после себя только сожаления.

Дополняя друг друга, эти эпизоды показывают значимость юношеской любви в жизни человека, а также необходимость проживать ее своевременно.

По мнению автора, молодые люди часто не замечают юношескую любовь со стороны другого человека, но после жалеют о ней как о чем-то прекрасном и утраченном.

С мнением автора невозможно не согласиться: юношеская любовь часто практически незаметна, но всегда оставляет глубокий отпечаток на всей жизни человека. Так, в повести Рувима Фраермана «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви» между главными героями Таней, Филькой и Колей завязываются непростые отношения. В результате, когда Таня уезжает из города в конце повести, становится ясно, что и Коля, и Филька были влюблены в девочку и что вся история их взаимоотношений оставила глубокий след в памяти каждого из них. Но, к сожалению, время идет вперед, и время юношеской любви тоже рано или поздно заканчивается.

Подводя итог, хочу сказать, что юношеская любовь прекрасна. Каждому человеку стоит попытаться не упустить ее, если она еще впереди, и сохранить о ней самые теплые воспоминания, если все уже в прошлом.

Разница между сочинениями

| Критерии сравнения | Итоговое сочинение | Сочинение ЕГЭ |

| Время написания | 3 часа 55 минут только на сочинение | 3 часа 30 минут отводится на весь экзамен, сочинение – одно из 27 заданий |

| Период написания | Декабрь | Июнь |

| Объем (минимум) | 250 слов | 150 слов |

| Тема направления | На выбор | Предоставленная в тексте |

| Аргументация | Из литературы | Из текста |

| Количество критериев оценивания работы | 5 | 12 |

Читайте также:

Итоговое сочинение и сочинение на ЕГЭ по русскому – это два совершенно разных текста. В первом выпускник должен показать уровень развития речи, эрудиции, культуры и умение рассуждать и аргументировать свое мнение. Итоговое сочинение межпредметное, но считается литературоцентричным, потому что раскрывать тему, аргументировать свои мысли надо, опираясь на литературный материал. В отличие от 27-го задания на ЕГЭ по русскому языку декабрьское сочинение можно назвать свободным, потому что оно не привязано к определенному тексту.

Тем не менее написание любого сочинения предполагает знание литературного материала и отсутствие лишней «воды» в тексте. Повествование должно быть конкретным, без обтекаемых фраз. Для сдачи экзаменов и получения зачета требуется хорошо изучить структуру и отработать сочинения по разным направлениям на практике. А справиться со всем этим на отлично вам поможет онлайн-школа «Коалиция». Начните заниматься уже сейчас. Присоединяйтесь к бесплатному мини-курсу по подготовке к ЕГЭ по русскому языку – 2022.

ÐаждÑй из Ð½Ð°Ñ Ñ

оÑÑ Ñаз в жизни ÑазмÑÑлÑл о Ñом, ÑÑо знаÑÐ¸Ñ Â«Ð±ÑÑÑ Ñамим Ñобой» и каким должен бÑÑÑ Ñеловек, ÑÑÐ¾Ð±Ñ Ð¿Ñо него можно бÑло Ñак ÑказаÑÑ? Я ÑÑиÑаÑ, ÑÑо лÑди, коÑоÑÑе говоÑÑÑ Ð¿ÑÐ°Ð²Ð´Ñ Ð² лиÑо, коÑоÑÑе не боÑÑÑÑ Ð²ÑÑажаÑÑ ÑебÑ, живÑÑ Ð¸ мÑÑлÑÑ, не подÑинÑÑÑÑ Ð¾Ð±ÑеÑÑвеннÑм ÑÑандаÑÑам — могÑÑ Ñмело назÑваÑÑ ÑÐµÐ±Ñ Ð½Ð°ÑÑоÑÑими. ÐоÑÑÐ¾Ð¼Ñ Â«Ð±ÑÑÑ Ñамим Ñобой» â Ð´Ð»Ñ Ð¼ÐµÐ½Ñ, знаÑÐ¸Ñ Ð±ÑÑÑ Ð¸ÑкÑенним, пÑоÑвлÑÑÑ Ñвое иÑÑинное «Ñ», не закÑÑваÑÑÑÑ Ð¼Ð°Ñкой и не ÑоздаваÑÑ Ð»Ð¾Ð¶Ð½Ð¾Ð³Ð¾ впеÑаÑлениÑ. РдоказаÑелÑÑÑво моей ÑоÑки зÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð´Ð°Ð²Ð°Ð¹Ñе обÑаÑимÑÑ Ðº пÑимеÑам из Ñ

ÑдожеÑÑвенной лиÑеÑаÑÑÑÑ.

ÐÑпомним ÐеоÑÐ³Ð¸Ñ ÐелÑкова â одного из главнÑÑ

геÑоев повеÑÑи ÐлекÑандÑа ÐвановиÑа ÐÑпÑина «ÐÑанаÑовÑй бÑаÑлеÑ». ÐеоÑгий â ÑелегÑаÑиÑÑ, влÑбленнÑй в гÑаÑÐ¸Ð½Ñ ÐеÑÑ Ð¨ÐµÐ¸Ð½Ñ. Ðго ÑÑвÑÑво иÑкÑенно и неÑгоиÑÑиÑно. Ðе ÑмоÑÑÑ Ð½Ð° иÑ

клаÑÑовое ÑазлиÑие, обÑеÑÑвенное мнение и дÑÑгие ÑÑандаÑÑÑ, ÐелÑков пиÑÐµÑ Ð¿Ð¸ÑÑма, пÑизнаеÑÑÑ Ð² лÑбви и, вÑкоÑе, даÑÐ¸Ñ ÑамилÑнÑÑ Ð´ÑагоÑенноÑÑÑ. Также, он ÑмиÑÑеÑÑÑ Ñ Ð²ÑбоÑом ÐеÑÑ Ð¸ не заÑÑавлÑÐµÑ ÐµÐµ менÑÑÑ Ñвое ÑеÑение — ÐµÐ¼Ñ Ð´Ð¾ÑÑаÑоÑно лиÑÑ Ð¾Ñдаленно пÑиÑÑÑÑÑвоваÑÑ Ð² ее жизни. ÐеоÑгий не ÑооÑвеÑÑÑвÑÐµÑ Ð¾Ð±ÑепÑинÑÑÑм ÑÑÑановкам: он не ÑкÑÑÐ²Ð°ÐµÑ ÑÐ²Ð¾Ñ Ð»ÑбовÑ, он вÑÑÐ°Ð¶Ð°ÐµÑ ÐµÐµ, неÑмоÑÑÑ Ð½Ð° ÑÑидиÑеÑкое Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ пÑоÑие обÑÑоÑÑелÑÑÑва. Ðменно Ñакой Ñеловек, подÑ

Ð¾Ð´Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð´ опÑеделение «бÑÑÑ Ñамим Ñобой».

ÐÑе один пÑимеÑ, Ñ Ð²Ð·Ñл из повеÑÑи ÐлекÑандÑа ÐвановиÑа ÐÑпÑина «ÐлеÑÑ». ÐÐ»Ð°Ð²Ð½Ð°Ñ Ð³ÐµÑоинÑ, по имени коÑоÑой названо пÑоизведение, жила в леÑÑ Ñо Ñвоей бабÑÑкой. Так полÑÑилоÑÑ, ÑÑо меÑÑнÑе жиÑели ÑÑиÑали ее ведÑмой. ÐекоÑоÑÑе ÑкÑÑÑаÑенÑоÑнÑе, необÑÑнÑе ÑпоÑобноÑÑи заÑÑавлÑли лÑдей доÑ

одиÑÑ Ð´Ð¾ безÑмиÑ: они ÑгÑожали, запÑгивали и не давали ÐлеÑе и ее бабÑÑке вÑйÑи в ÑвеÑ. Ðо не ÑмоÑÑÑ Ð½Ð° ÑÑо, Ð³Ð»Ð°Ð²Ð½Ð°Ñ Ð³ÐµÑÐ¾Ð¸Ð½Ñ Ð¾ÑÑавалаÑÑ Ð¿Ñи неизменном мнении, она пÑодолжала ÑовеÑÑенÑÑвоваÑÑ ÑобÑÑвеннÑе навÑки, полÑÑаÑÑ Ð·Ð½Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¾Ð± окÑÑжаÑÑем ее миÑе и обÑаÑÑÑÑ Ñ Ð¿ÑиÑодой. Также, ÐлеÑÑ Ð»Ñбила Ðвана. ÐÑбила за его дÑÑÑ, а не из-за маÑеÑиалÑного положениÑ. Ðна вÑегда оÑкÑÑÑо вÑÑажала ÑÑо ÑÑвÑÑво. ÐлеÑÑ â ÑÐ¾Ñ Ñеловек, коÑоÑÑй не пÑогибаеÑÑÑ Ð¿Ð¾Ð´ обÑеÑÑво и окÑÑжение, ÑоÑ

ÑанÑÐµÑ ÑÐµÐ±Ñ Ð¸ ÑÐ²Ð¾Ñ ÑникалÑноÑÑÑ. ÐÑо и знаÑÐ¸Ñ Â«Ð±ÑÑÑ Ñамим Ñобой».

ÐÐ¾Ð´Ð²Ð¾Ð´Ñ Ð¸Ñоги ÑказанномÑ, можно ÑделаÑÑ Ð²Ñвод. Такой вопÑоÑ, как «ÑÑо знаÑÐ¸Ñ Â«Ð±ÑÑÑ Ñамим Ñобой»?» — доÑÑаÑоÑно ÑложнÑй и ÑазмÑÑлÑÑÑ Ð¾ нем можно оÑÐµÐ½Ñ Ð´Ð¾Ð»Ð³Ð¾. Ðо по Ð¼Ð¾ÐµÐ¼Ñ Ð¼Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ, ÑÑоÑмиÑÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ð¾Ð¼Ñ Ð½Ð° ÑиÑаÑелÑÑком опÑÑе, «бÑÑÑ Ñамим Ñобой» â знаÑÐ¸Ñ Ð½Ðµ позволÑÑÑ ÑнижаÑÑ ÑÐµÐ±Ñ Ð¾Ð±ÑеÑÑвÑ, ÑоÑ

ÑанÑÑÑ Ð´Ð¾ÑÑоинÑÑво, бÑÑÑ Ð½Ð°ÑÑоÑÑим, имеÑÑ ÑÐ²Ð¾Ñ Â«Ð¸Ð·ÑминкÑ» и не пÑÑÑаÑÑ ÐµÐµ, а показÑваÑÑ Ð²ÑÐµÐ¼Ñ Ð¼Ð¸ÑÑ, заÑвлÑÑÑ Ð¾ Ñебе и не боÑÑÑÑÑ.

ÐдÑавÑÑвÑйÑе, Радий!

Ðам ÑдалоÑÑ Ð² Ñвоем ÑоÑинении пÑивеÑÑи инÑеÑеÑнÑе лиÑеÑаÑÑÑнÑе пÑимеÑÑ, доказÑваÑÑие ваÑÑ ÑоÑÐºÑ Ð·ÑениÑ. ÐмеÑÑе Ñ Ñем ÑледÑÐµÑ Ð¾Ð±ÑаÑиÑÑ Ð²Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ð½Ð¸Ðµ на пÑавилÑное оÑоÑмление абзаÑев: каждÑй новÑй Ð°Ð±Ð·Ð°Ñ ÑледÑÐµÑ Ð½Ð°ÑинаÑÑ Ñ ÐºÑаÑной ÑÑÑоки. Также еÑÑÑ ÑакÑиÑеÑкие неÑоÑноÑÑи. ÐапÑимеÑ, главного геÑÐ¾Ñ Ð¿Ð¾Ð²ÐµÑÑи «ÐлеÑÑ» ÑледÑÐµÑ Ð½Ð°Ð·ÑваÑÑ Ð½Ðµ пÑоÑÑо по имени, а по имени и оÑÑеÑÑÐ²Ñ â Ðван ТимоÑеевиÑ.

Ð ÑооÑвеÑÑÑвии Ñ ÐºÑиÑеÑиÑми пÑовеÑки иÑогового ÑоÑÐ¸Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð²Ð°Ñа ÑабоÑа оÑениваеÑÑÑ ÑледÑÑÑим обÑазом.

Ð1 (ÑооÑвеÑÑÑвие Ñеме) + 1 балл.

Ð 2 (налиÑие лиÑеÑаÑÑÑного аÑгÑменÑа) + 1 балл.

Ðнализ ÑмоÑионалÑнÑй, можно ÑделаÑÑ Ð²Ñвод, ÑÑо вам ÑÐ°Ð¼Ð¾Ð¼Ñ Ð±Ð»Ð¸Ð·ÐºÐ° ÑÑа Ñема. Ðо еÑÑÑ ÑакÑиÑеÑкие неÑоÑноÑÑи. Так, напÑимеÑ, Ð²Ñ Ð¿Ð¸ÑиÑе, ÑÑо ÐелÑков «ÑмиÑÑеÑÑÑ Ñ Ð²ÑбоÑом ÐеÑÑ Ð¸ не заÑÑавлÑÐµÑ ÐµÐµ менÑÑÑ Ñвое ÑеÑение». Ð Ñазве он мог «заÑÑавиÑÑ» ее ÑÑо ÑделаÑÑ?

Ð3 (логика и композиÑиÑ) + 1 балл

Ðо не ÑмоÑÑÑ Ð½Ð° ÑÑо, Ð³Ð»Ð°Ð²Ð½Ð°Ñ Ð³ÐµÑÐ¾Ð¸Ð½Ñ Ð¾ÑÑавалаÑÑ Ð¿Ñи неизменном мнении, она пÑодолжала ÑовеÑÑенÑÑвоваÑÑ ÑобÑÑвеннÑе навÑки, полÑÑаÑÑ Ð·Ð½Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¾Ð± окÑÑжаÑÑем ее миÑе и обÑаÑÑÑÑ Ñ Ð¿ÑиÑодой. Также, ÐлеÑÑ Ð»Ñбила Ðвана. ÐепонÑÑно, поÑÐµÐ¼Ñ Â«Ñакже». ÐÑÐµÐ½Ñ ÑазнÑе дейÑÑвиÑ: не ÑÑÐ¾Ð¸Ñ Ð¾Ð±ÑединÑÑÑ Ð² Ð¸Ñ Ð½ÐµÑÑо Ñелое.

ÐÑибки

Ð 4 (ÑеÑÑ)+ 1 балл

1. боÑÑÑÑ Ð²ÑÑажаÑÑ ÑебÑ

Ðадо: вÑÑажаÑÑ Ñвои мÑÑли и ÑÑвÑÑва

2. не закÑÑваÑÑÑÑ Ð¼Ð°Ñкой

Ðадо : не пÑÑÑаÑÑÑÑ Ð¿Ð¾Ð´ маÑкой

3. . Ðе ÑмоÑÑÑ Ð½Ð° Ð¸Ñ ÐºÐ»Ð°ÑÑовое ÑазлиÑие, обÑеÑÑвенное мнение и дÑÑгие ÑÑандаÑÑÑ

Ðадо: Ñ Ð°ÑакÑеÑиÑÑики (клаÑÑовое ÑазлиÑие не ÑвлÑеÑÑÑ ÑÑандаÑÑом).

4. оÑдаленно пÑиÑÑÑÑÑвоваÑÑ Ð² ее жизни

ÐепонÑÑÐ½Ð°Ñ ÑÑаза. Ðак ÑÑо возможно? РвмеÑÑо наÑеÑÐ¸Ñ Â«Ð¾Ñдаленно» лÑÑÑе ÑпоÑÑебиÑÑ ÑловоÑоÑеÑание « на ÑаÑÑÑоÑнии».

5. обÑепÑинÑÑÑм ÑÑÑановкам

Ðадо: обÑепÑинÑÑÑм ноÑмам

6.ÐекоÑоÑÑе ÑкÑÑÑаÑенÑоÑнÑе, необÑÑнÑе ÑпоÑобноÑÑи заÑÑавлÑли лÑдей Ð´Ð¾Ñ Ð¾Ð´Ð¸ÑÑ Ð´Ð¾ безÑмиÑ:

«ÐкÑÑÑаÑенÑоÑнÑе» — неÑмеÑÑное Ñлово, лÑÑÑе его не иÑполÑзоваÑÑ.

7. ÐекоÑоÑÑе ÑкÑÑÑаÑенÑоÑнÑе, необÑÑнÑе ÑпоÑобноÑÑи заÑÑавлÑли лÑдей Ð´Ð¾Ñ Ð¾Ð´Ð¸ÑÑ Ð´Ð¾ безÑмиÑ:

Ðадо: пÑовоÑиÑовали лÑдей на жеÑÑокие поÑÑÑпки

8. ее бабÑÑке вÑйÑи в ÑвеÑ.

Ðадо: не Ñ Ð¾Ñели, ÑÑÐ¾Ð±Ñ Ð¾Ð½Ð¸ пÑÐ¸Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ð»Ð¸ к ним в деÑевнÑâ¦

9. Ð³Ð»Ð°Ð²Ð½Ð°Ñ Ð³ÐµÑÐ¾Ð¸Ð½Ñ Ð¾ÑÑавалаÑÑ Ð¿Ñи неизменном мнении,

Ðадо : пÑи ÑвоÑм мнении

10. ÑовеÑÑенÑÑвоваÑÑ ÑобÑÑвеннÑе навÑки,

Ðадо: Ñвои

11. ÑовеÑÑенÑÑвоваÑÑ ÑобÑÑвеннÑе навÑки,

Ðадо: ÑпоÑобноÑÑи

12. коÑоÑÑй не пÑогибаеÑÑÑ Ð¿Ð¾Ð´ обÑеÑÑво

Ðадо: не пÑогибаеÑÑÑ Ð¿Ð¾Ð´ ÑÑебованиÑ, пÑедÑÑвлÑемÑе обÑеÑÑвомâ¦

13. под обÑеÑÑво и окÑÑжение

«ÐкÑÑжение» — ÑеÑÐµÐ²Ð°Ñ Ð¸Ð·Ð±ÑÑоÑноÑÑÑ.

14. ÑÐ¾Ñ ÑанÑÐµÑ ÑÐµÐ±Ñ Ð¸ ÑÐ²Ð¾Ñ ÑникалÑноÑÑÑ

Ðадо: ÑÐ¾Ñ ÑанÑÐµÑ ÑÐ²Ð¾Ñ ÑникалÑноÑÑÑ

Ð5 (гÑамоÑноÑÑÑ) + 1 балл, вÑего допÑÑено оÑибок: ÑказаÑÑ

ÐÑибки

ÐÑÑогÑаÑиÑ

Ðе ÑмоÑÑÑ Ð½Ð° Ð¸Ñ ÐºÐ»Ð°ÑÑовое ÑазлиÑие

Ðадо : неÑмоÑÑÑ Ð½Ð°

ÐÑнкÑÑаÑиÑ

1.ÐоÑÑÐ¾Ð¼Ñ Â«Ð±ÑÑÑ Ñамим Ñобой» â Ð´Ð»Ñ Ð¼ÐµÐ½Ñ,

ÐапÑÑÐ°Ñ Ð½Ðµ нÑжна.

2. и, вÑкоÑе,

Ðадо: вÑкоÑе не ÑвлÑеÑÑÑ Ð²Ð²Ð¾Ð´Ð½Ñм Ñловом и ÑÑебÑÐµÑ Ð²ÑÐ´ÐµÐ»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð·Ð°Ð¿ÑÑÑми

3. Также, он ÑмиÑÑеÑÑÑ Ñ Ð²ÑбоÑом ÐеÑÑ Ð¸

Ðе ÑÑебÑÐµÑ Ð²ÑÐ´ÐµÐ»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð·Ð°Ð¿ÑÑой.

4.Ðменно Ñакой Ñеловек, Ð¿Ð¾Ð´Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð´ опÑеделение «бÑÑÑ Ñамим Ñобой».

ÐапÑÑÐ°Ñ Ð½Ðµ нÑжна.

5. «бÑÑÑ Ñамим Ñобой».

ÐавÑÑки не нÑжнÑ.

6. ÐÑе один пÑимеÑ, Ñ Ð²Ð·Ñл из повеÑÑи ÐлекÑандÑа ÐвановиÑа ÐÑпÑина «ÐлеÑÑ».

ÐапÑÑÐ°Ñ Ð½Ðµ нÑжна.

7.Ðо

по Ð¼Ð¾ÐµÐ¼Ñ Ð¼Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ,

Ðадо: Ðо, по Ð¼Ð¾ÐµÐ¼Ñ Ð¼Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ,

8. Также, ÐлеÑÑ Ð»Ñбила Ðвана

ÐапÑÑÐ°Ñ Ð½Ðµ нÑжна.

9. «изÑминкÑ»

ÐавÑÑки не нÑжнÑ

ÐÑаммаÑика

1. запÑгивали и не давали ÐлеÑеâ¦

Ðадо: запÑгивали ÐлеÑÑ Ð¸ не давали ей â¦

2. давайÑе обÑаÑимÑÑ

Ðадо: Ñ Ð¾Ð±ÑаÑÑÑÑ

3. ÐÑбила за его дÑÑÑ, а не из-за маÑеÑиалÑного положениÑ.

ÐÑедлог из-за Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ Ð½ÐµÐ³Ð°Ñивное знаÑение.

Ðадо: за его маÑеÑиалÑное положение.

ÐбÑий вÑвод по ÑабоÑе

ÐÑак, Радий, ваÑе ÑоÑинение оÑениваеÑÑÑ Ð½Ð° «заÑеÑ», однако ÑледÑÐµÑ ÑÑаÑелÑно поÑабоÑаÑÑ Ð½Ð°Ð´ пÑнкÑÑаÑией и лекÑикой.

УдаÑи!

Автор Лариса Зотова На чтение 7 мин Просмотров 7.2к.

Обновлено

Литеровед предлагает вашему вниманию итоговые сочинения на тему «Когда просыпается внутренний голос?». Проблема рассматривается на примере произведений классической и современной литературы.

Вариант 1

Внутренний голос – это понятие всего скорее психологическое. Чаще всего человек ведет диалог с самим собой, когда попадает в сложную жизненную ситуацию. Он пытается разобраться в обстоятельствах, сам задает вопросы, и сам же на них отвечает. Человек словно отстраняется от ситуации, а внутренний голос дает ответы, оценивая ситуацию со стороны. Такие диалоги помогают разобраться в себе и влияют на принятие решения. Это можно подтвердить примерами из художественной литературы.

Л. Н. Толстой всегда пристально наблюдает за внутренними движениями своих героев. В романе «Анна Каренина» есть эпизод, показывающий состояние героини накануне самоубийства. Она поссорилась с Вронским, он уехал. Анна остается одна. Ей овладевает страх одиночества, отчаяние. Она не знает, что делать, мысли путаются в ее голове. «Неужели все кончено? Что будет, если он не приедет?» — один за другим задает она себе вопросы, которые тревожат ее в этот момент. Ей не хочется верить в то, что им придется расстаться. Она с нетерпением ожидает возвращения Вронского. Она пытается представить, что сейчас делает Алексей, получил ли он ее записку. Анна готова молить его о прощении, но уже в следующий момент, выехав из дома, она упрекает себя, что опустилась до мольбы, унижения. «Разве я не могу прожить без него?» — размышляет она. В ее сознании происходит бурный, наполненный смятениями и эмоциями диалог. В то же время она замечает разные ненужные мелочи: запах краски, улыбки девушек, играющие дети. Все это рождает ассоциации в ее сознании с любовью, сыном. Встреча с Кити и Долли возбудила в ней воспоминания. Она решает ехать к Вронскому. Ее лихорадочное сознание мешает ей адекватно воспринимать действительность. Автор передает душевное смятение Анны, ее мысли мечутся. Читая эти строки, ощущаешь это физически. Героиня не может найти себе места, ей нужно куда-то ехать. Она должна как-то успокоиться, принять решение. Она должна избавиться от того, что ее беспокоит. Вспомнив несчастный случай в день ее встречи с Вронским, Анна принимает решение покончить с собой и бросается по поезд. В этот момент героиня не видела другого выхода. Внутренний диалог обнажил те жизненные противоречия, с которыми столкнулась героиня и которые она не смогла преодолеть.

Софья Сергеевна, героиня повести А. Лиханова «Высшая мера», ведет беседу с собой по дороге домой. Она потрясена гибелью единственного внука Игорька. Героиня пытается проследить путь, который привел к трагическому событию. Она пытается разобраться в себе, в отношениях с детьми. Она вспоминает всю свою жизнь от начала до конца. Ее внутренний голос задает ей вопросы, на которые очень сложно найти ответ. Как жить после того, что случилось? Неправильно, когда умирают люди моложе тебя. Почему возможна такая несправедливость? Всю дорогу Софья Сергеевна пытается найти причину случившегося. Она прокручивает и анализирует все события. Внутренний голос помогает ей прийти к неутешительному выводу, что человек умирает, если он не нужен близким. Внук почувствовал себя ненужным родителям, бабушке и умер. С этим грузом теперь придется доживать жизнь. Героиня отстранилась от себя. Ее разум разделился на Софью Сергеевну, мать и бабушку, и постороннюю умудренную годами женщину. Так происходит, когда в жизни человека происходит большое горе. Кажется, что выдержать его невозможно, и мозг, таким образом, защищается от тяжелых переживаний.

Оба примера объединены трагедией самоубийства. В первом примере внутренний диалог происходит в душе самоубийцы, во втором – в душе человека, оставшегося в живых и пытающегося осознать случившееся.

Таким образом, внутренний голос появляется те моменты, когда человек потрясен происшедшим. Не верится в то, что произошло. В то же время делается попытка найти виновных, найти причины, которые привели к трагедии. Люди находятся в стрессовой ситуации. То, что с ними происходит, вышло за пределы разумного. Человек сам не в состоянии справиться, тогда на помощь приходит внутренний голос.

2 вариант

Внутренний голос появляется в разных случаях. Он сопровождает особое внутреннее состояние человека, когда тот чем-то встревожен, взволнован. Человек, стоящий перед выбором, сомневающийся в чем-то ведет внутренний диалог с самим собой. Размышления о смысле жизни, о своем месте в ней, о своем внутреннем мире и причинах своих поступков сопровождает внутренний голос. Этот диалог нередко приводит человека к личностным изменениям, к принятию каких-то важных жизненных решений. Это подтверждают литературные примеры.

Внутренний голос нередко находит выражение в дневниковых записях. Главы романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» представляют собой страницы из дневника главного героя Григория Александровича Печорина. Они раскрывают перед нами внутренний мир человека, его диалог с самим собой. Героя беспокоят сложные философские вопросы: «Зачем жил? Для какой цели родился?». Он чувствует в себе большие силы и думает, что, вероятно, и цель его рождения была великая. Трагедия его жизни в том, что он не смог понять своего предназначения. Герой понимает, что играет в судьбах людей разрушительную роль. Его любовь никому не принесла счастья. Печорин, походя, вносит разлад в судьбы людей. Этот факт не радует его, но он ничего не может с этим сделать. Печорин является яркой личностью, но очень эгоистичной. Он говорит о том, что ни для кого ничем не жертвовал. Внутренний голос, слышный в дневнике героя, помогает понять противоречивость его характера. Печорин признается, что в нем словно сосуществуют два человека. Один совершает поступки, действует, другой анализирует и судит эти действия. Печорин, при всех своих недостатках, человек мыслящий, неравнодушный. Белинский говорил, что в пороках Печорина поблескивает что-то великое. Внутренний голос Печорина сопровождает его на протяжении всей его сознательной жизни. Сознание заставляет человека размышлять об окружающем мире и своем месте в нем. Он пытается найти ответы, ведя диалог с внутренним голосом.

Раскрывая образы главных героев романа «Война и мир», Л. Н. Толстой использует прием внутреннего диалога. Андрей Болконский, попав на войну, часто разговаривает с собой. Он размышляет о передвижениях войск, о будущем ходе военных действий. Думает он и том, ради чего приехал на войну. «Как же выразится мой Тулон?» — задает герой себе вопрос. Когда он побежал со знаменем впереди батальона, то подумал, что это и есть его путь к славе. В следующий момент он упал и увидел над собой высокое небо. Говоря с собой, князь удивляется, что не знал прежде этого высокого неба. Сделав это открытие, он приблизился к пониманию счастья. Болконский вернулся с войны, его жена умерла при родах. Он находится в подавленном состоянии. Старый дуб, встреченный им на дороге, кажется ему единомышленником. В беседе с собой он приходит к выводу, что его жизнь кончена. Вы другой день, найдя дуб в зеленом наряде, помолодевшим, Болконский тоже оживает. Внутренние диалоги помогают писателям показать, что происходит в душе героя. В реальной жизни люди часто ведут беседы со своим внутренним голосом. Благодаря этому, приходит осознание того, что происходит в душе, в окружающем мире. Разговор со своим внутренним голосом происходит в минуты, когда человек находится на распутье. Он приводит к принятию решения, необязательно правильного, но успокаивающего душу.

Таким образом, можно сделать вывод, что в жизни человека бывают сложные периоды. Ему сложно принять решение, не с кем посоветоваться. Он обращается к своему внутреннему голосу, чтобы найти выход, понять что-то о себе.

Дополнительные аргументы

Дополнительные аргументы по направлению «Разговор с собой» опубликованы в разделе «Банк аргументов». Они помогут написать собственное оригинальное сочинение.