Как писать сочинение-рассуждение

Начнём с определений, что же такое «рассуждение»:

- умозаключение, ряд мыслей, изложенных в логически последовательной форме («Словарь русского языка» Ожегова С.И.);

- один из трех элементов сочинения, определяемый как развёртывание мысли по определенной схеме; доказательное развитие какого-нибудь отвлеченного положения до степени его очевидной ясности («Литературная энциклопедия»);

- функционально-смысловой тип речи, выполняющий особое коммуникативное задание – придать речи аргументированный характер (прийти логическим путем к новому суждению или аргументировать высказанное ранее) и оформляемый с помощью лексико-грамматических средств причинно-следственной семантики («Стилистический энциклопедический словарь русского языка»).

Итак, рассуждение – это мысли, изложенные в соответствии с логикой, подкрепленные доказательствами, связанные цепью аргументов и перерастающие в убедительные выводы.

Рассуждение выявляет и описывает причины и взаимосвязь каких-либо явлений. В его начале, как правило, помещается тезис — утверждение, истинность которого необходимо доказать с помощью аргументов, веских и убедительных доводов. Сочинение может быть основано как на рассуждениях-утверждениях (доказывается истинность выдвинутого тезиса), так и на рассуждениях-опровержениях (доказывается ложность выдвинутого основного положения). Пишущему предоставляется возможность использовать не только прямые факты, но иногда и доказательства от противного. Выстраивая доказательства, автор сочинения может опираться на личный опыт, газетные и журнальные публикации, фильмы, приводить примеры из жизни и литературы.

Перед началом работы над сочинением нужно чётко сформулировать мысль, которую потребуется доказать. Затем уже, исходя из утверждения, требующего аргументации, составляется план будущей творческой работы.

Схема сочинения-рассуждения

1. Вступление.

2. Тезис.

3. Аргументы: доводы, доказательства, объяснения, обоснования; примеры, случаи, факты, цифры; мнения авторитетных людей, утверждения, цитаты…

4. Вывод.

Вступление в сочинении-рассуждении – это небольшое по объему введение в тему. Оно может быть сформулировано в виде вопроса или содержать цитату. Выдвигаемый тезис станет отправной точкой для последующих рассуждений, а бОльшую часть сочинения составит аргументация – не менее 2/3 всего объёма текста. Считается, что оптимальное количество аргументов для сочинения-рассуждения – три.

В роли аргументов могут выступать:

- исторические факты;

- статистические данные;

- эпизоды, сюжетные линии литературных произведений, подтверждающие доказываемую мысль;

- пословицы и поговорки, афоризмы;

- мнения авторитетных людей…

Самый убедительный, на Ваш взгляд, аргумент лучше всего располагать последним.

Приводить аргументы в доказательство своей позиции можно при помощи следующих слов и словосочетаний:

Обратимся к (факту, воспоминаниям кого-либо, научным данным…)

Достаточно привести такой пример…

Это можно доказать следующим образом…

Подтверждением сказанному может служит следующий факт…

Приведу ещё один пример, доказывающий мою точку зрения, …

В этом легко убедиться, обратившись к…

Например…

Допустим…

По свидетельству (кого-либо)…

Предположим…

Так как; потому что…

Во-первых, во-вторых и т.д.

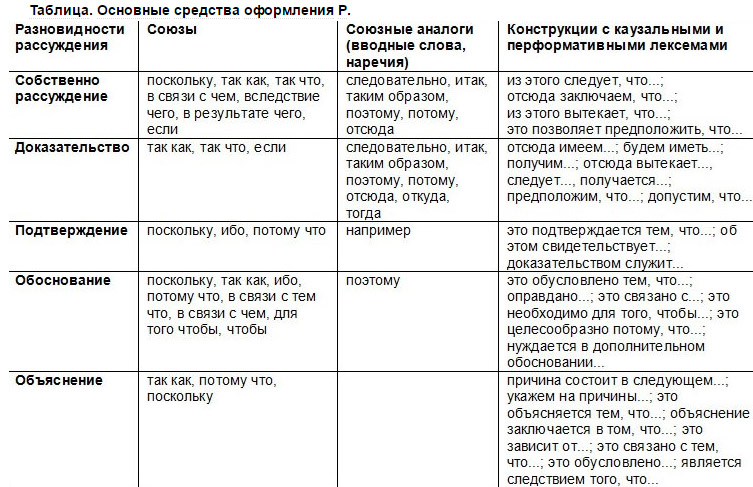

В представленной ниже таблице из «Стилистического словаря русского языка» можно увидеть и другие лексические средства, пригодные для различных видов рассуждения.

Вывод завершает ваше сочинение. Он должен быть убедительным, т.к. это умозаключение, итог, следствие ваших рассуждений. Он почти дублирует тезис, но выводит его на новый (более глубокий) уровень за счет обобщений и, возможно, прогнозов. Вывод можно формулировать, используя следующие слова и выражения: итак, обобщая сказанное, таким образом, исходя из наших рассуждений, следовательно…

Сочинение-рассуждение станет более убедительным при следующих условиях:

- основной тезис соответствует теме сочинения,

- отобранные доказательства достаточно весомы,

- между частями сочинения тесная логическая связь,

- выводы четко сформулированы.

Форма вывода (в частности, доказательства) правильна, если в нём не нарушено ни одно правило логики.

Материалы, использованные при подготовке рубрики:

- Алиев Г. Учимся рассуждать [Текст] : школьное сочинение и проблемы его написания / Г. Алиев // Начальная школа : прил. к газ. «Первое сент.». — 2001. — № 30.

- Литневская Е.И., Багрянцева В. А. Методика преподавания русского языка в средней школе: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Под ред. Е. И. Литневской. — М.: Академический проект, 2006. — 590 с.

- Никитина Н. Н. Алгоритм написания сочинения-рассуждения (части С) при подготовке к ЕГЭ. 11-й класс.

- Статья «Рассуждение» в «Стилистическом словаре русского языка».

Заключение в сочинении – финальная часть всей работы.

Как и введение, заключение в сочинении ЕГЭ должно органично соединяться с основной частью работы и являться логическим завершением всех рассуждений по поводу темы, проблем, поставленных автором.

Правильно написанное заключение ещё раз обращает внимание эксперта на самое главное в сочинении.

Заключение в сочинении что это?

Заключение – утверждение, сделанное на основе вывода.

Заключение представляет собой логически завершённую мысль, высказанную во введении, и является результатом рассуждения о рассматриваемых темах и проблемах исходного текста.

Оно может быть этически корректным возражением автору или согласием и дополнением к его мыслям.

Задача заключения

Задача заключения: логически завершить сочинение, сделать вывод из всех размышлений, написанных в тексте сочинения и подвести итог, если таковой необходим.

Объём заключения в сочинении

Цельность текста сочинения обеспечивается за счёт правильного соотношения частей.

Введение и заключение должны быть не более 1/8 от объёма всего сочинения.

Схематично сочинение должно быть похоже на форму круга, то есть должно быть замкнутым.

Объём заключения: 1 — 3 предложения.

Виды заключений в сочинении

Ниже описаны все возможные виды заключений с примерами, которые можно взять за образец в написании собственного сочинения.

Тот или иной вид заключения можно использовать в зависимости от замысла автора сочинения, темы и проблемы анализируемого текста, а также творческих возможностей выпускника.

1. Заключение-вывод

Cамая типичная и логичная концовка сочинения.

Чаще всего выпускники используют этот вид заключения как самый простой в написании, так как сразу понятно, что подведён итог всех размышлений в сочинении.

Например:

Прочитав текст В.А.Каверина, начинаешь осознавать, что главное в человеке не внешность, а душа. И казалось бы, внешне человек некрасив, но он может обладать внутренней красотой, широкой душой.

2. Развёрнутая мысль

Мысль автора сочинения, выраженная во вступительной части.

Такой тип заключения помогает создать кольцевую композицию сочинения и показывает связь начала и конца работы.

А также показывает проверяющему, что достигнуто смысловое единство работы.

Например:

Материнская любовь животного и человеческая любовь одинаковы. Любая мать готова отдать жизнь за своего ребёнка! И пока мы будем осознавать это, мы будем учиться мудрости у матушки-природы.

3. Личное отношение к решаемой в тексте проблеме

Данный вид заключения позволяет автору сочинения показать неравнодушное отношение к теме и проблеме анализируемого текста и подчеркивает активную жизненную позицию автора.

Например:

Рассказ К.Г.Паустовского никого не может оставить равнодушным. Я согласен с автором, что порядочность человека не зависит от его образования. Поэтому люди всегда должны относиться с уважением к другим людям, кем бы они ни были.

4. Концовка — афоризм

Используя афоризм в конце сочинения его автор показывает свою эрудицию и умение соединять в единое целое разные тексты в зависимости от их проблематики, что делает выигрышным все сочинение в целом.

Например:

В жизни любого человека может настать такой момент, когда он будет готов пожертвовать собственной жизнью ради защиты родных и близких людей, ради защиты Отечества. «В жизни всегда есть место подвигу»!

5. Концовка-ответ на вопрос, поставленный в начале сочинения.

Если в начале сочинения выпускник использовал риторические вопросы, то, подводя итог размышлениям, уместно в конце сочинения дать краткий ответ на вопрос.

Это придаст смысловую целостность всей творческой работе.

Например:

Герой В.А. Каверина сумел разглядеть за не очень привлекательной внешностью девушки её чистую и прекрасную душу. Сможем ли мы оценить по достоинству человека, не погнавшись за внешней обёрткой? Очень хочется надеяться, что да. Ведь о красоте человека правильнее судить по его характеру и поступкам.

6. Цитата

Цитаты в заключении сочинения – это итоговые суждения, которое отражает идею или проблему текста.

Например:

Родина значима для человека своей историей былых времён, славными предками. Родина — это основа бытия всякого человека, его родной дом, это великий русский народ с его выразительным языком и богатейшей культурой. Поэтому я полностью согласен с автором, что «на каждом из нас лежит ответственность за нашу Родину».

ПРИМЕЧАНИЕ:

Цитаты также используют в качестве введения в сочинении, но там у них другие задачи.

7. Корректное возражение автору

Иногда бывает необходимость выразить своё несогласие с позицией автора по проблеме исходного текста, и сделать это необходимо корректно, чтобы не снизили балл за не соблюдение этических норм.

Данный вид заключения позволяет тактично высказать свою точку зрения, отличную от автора анализируемого текста.

Например:

Сложно не согласиться с Л.Ф.Воронковой. Она права, когда говорит, что каждый молодой человек имеет право сам выбирать, кем ему стать в будущем. Взрослые лишь дают советы, куда пойти учиться. Стоит ли учитывать опыт родителей или лучше выбирать профессию самостоятельно? Думаю, в различных семьях этот вопрос можно решать по-своему.

Таким образом, познакомившись с различными видами заключения в сочинении, выпускник может при проведении тренировочных работ выбрать наиболее приемлемый для себя вид заключения.

Важно!

Заключение, как и введение в сочинении, не оценивается отдельными баллами, но оно необходимо, чтобы получить высший балл за 5-й критерий «Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения» (2 балла).

Во всех школах в рамках программы по русской литературе и языку учащимся задают написать сочинение-рассуждение. Примеры, которые показывают, что представляет собой данная работа, многочисленны. Что ж, стоит изучить эту тему и рассказать о том, каким принципам действительно стоит следовать, чтобы написать хорошее эссе (сочинение).

“Состав” сочинения

Итак, каждое эссе имеет трехчастную форму. Об этом известно каждому с раннего детства. Вступление, основная часть, заключение. Помимо этого, в каждом эссе обязательно должны быть аргументы, выводы и утверждения.

И первым делом стоит сказать про вступление, которым должно начинаться сочинение-рассуждение. Примеры существуют, их немало. Но для начала стоит дать обобщенную характеристику. Цель вступления – подготовить читателя к восприятию дальнейшего текста. Первым делом нужно отметить вниманием актуальность данной темы и задать несколько вопросов. Это может выглядеть так: “Является ли сейчас актуальной проблема отцов и детей? Однозначно можно ответить утвердительно. Время идет, одно поколение приходит на смену другому. И в этом заключается вся суть. Ведь проблема отцов и детей – это конфликт поколений”. В принципе, в этом введении есть всё – вопрос, настраивающий читателя на собственные размышления и поиск ответа, обозначенная тема и даже фраза, похожая на цитату. Кстати, яркие выражения можно использовать в качестве зачина. Это называется эпиграфом. Вставив в начало текста подходящую по теме цитату, можно сделать сочинение интереснее и оригинальнее.

Виды рассуждений

Итак, выше было показано, как должно начинаться сочинение-рассуждение. Примеры также можно было увидеть. А теперь – о том, какие есть виды рассуждений. Первое – доказательство. И назначение эссе, написанного в таком духе – доказать то, что высказанный тезис – это истина. Важно использовать вводные слова (таким образом, итак, следовательно и т. д.), союзы (если, т. к., так что) и речевые обороты (допустим, можно судить, предположим). За счет использования перечисленных средств получится соблюсти соответствующий стиль.

Рассуждение-объяснение – здесь задача заключается в том, чтобы пояснить читателю суть и содержание текста. Нужды доказывать его нет. Всё, что нужно использовать в процессе написания – слова-организаторы и фразы, резюмирующие высказывание. “Поэтому”, “таким образом”, “выходит, что”, “это – следствие того, что…” – и в таком духе. В общем, те слова и выражения, при помощи которых обычно и формируются выводы.

И, наконец, рассуждение–размышление. Оно строится по схеме: объяснение-доказательство. В нем приводятся различного рода примеры, указываются причинно-следственные связи. Можно писать как от первого лица, так и в публицистическом стиле – безлично. Первый вариант: “Я думаю, я считаю, на мой взгляд, я полагаю…” и т. д. Второй: “Можно с уверенностью заявить, следует разобраться, вполне вероятно…” и т. д.

Схема

Что стоит дальше рассказать про особенности такой работы, как сочинение-рассуждение? Примеры разных их видов были приведены выше, но теперь – о схеме построения изречений. Любое рассуждение строится по такому принципу: подведение к вопросу – утверждение (тезис) – его доказательство – вывод.

На деле все выглядит проще. Подведение к вопросу – то же вступление, тема. Тезис – утверждение, которое автор делает по ходу текста. Его он впоследствии и доказывает. А вывод – в конце. Хотя нередко и по тексту он встречается. Зависит от того, как пишет автор.

Пример

Итак, выше было сказано, что вывод может быть не только в конце текста. Что имеется в виду? Для того чтобы понять это, можно привести примеры сочинений-рассуждений ГИА 2014. Итак, вот как это выглядит: “Современные технологии развиваются. А значит, наша жизнь становится проще. Все люди сейчас пользуются техникой и осваивают различные “новинки”. Но вот если взрослые приспособлены к обычной, не обустроенной различными новыми современными вещами жизни, то дети и подростки – нет. Почему? Они родились в 21 веке. С детства они в Интернете, в телефонах, ноутбуках, мультиварках и микроволновках. Если вдруг отключится интернет, а им нужно делать уроки и искать определения, решения, то мало кто додумается поискать в доме старый толковый словарь. Да и вообще, зачем делать уроки, когда любое решение можно найти в Сети? В общем, казалось бы, современные технологии упростили жизнь, но на деле польза есть от этого не всегда”.

Вот, в принципе, наглядный пример того, как по тексту может встречаться несколько доказательств и выводов.

Аргументы

Это то, без чего не обойдется ни одно сочинение-рассуждение. Примеры ГИА могут стать тому неплохим доказательством. И это понятно – ведь в любом эссе нужно делать утверждения и высказывания. Но слово – не пустой звук, и его надо доказывать. А чем? Аргументами! Доводами, объяснениями, обоснованиями — всё это необходимо указывать в качестве поддержки текста. Чтобы аргумент хорошо “вписался” в текст, рекомендуется каждую фразу, в которую планируется вставить объяснение, начинать так: “Доказательством тому является”. Или можно использовать другую фразу: “Это доказывает то, что…”. В общем, ничего сложного.

Заключение

Выше было рассказано о том, что представляет собой сочинение-рассуждение. Как писать – пример тоже есть. Теперь осталось последнее. Рассказать про то, как необходимо составлять концовку.

У многих возникают с этим проблемы. По сути, заключительная часть – это то, что ставит точку всему вышесказанному. Соответственно, нужно как можно более ёмко и логично закончить сочинение-рассуждение. Примеры ЕГЭ являются наглядной рекомендацией. Например, эссе про родной дом можно завершить так: “Родительский дом – это место, которое всегда встретит нас особенным уютом и теплом. Тут всё знакомо, здесь всё – родное. Именно в этом месте каждый из нас проводит свои беззаботные детские годы. И у всех людей, попадающих обратно в родительский дом, возникают приятные воспоминания. В такие моменты каждый может вновь почувствовать себя ребёнком”.

Вот, в принципе, как можно завершить сочинение-рассуждение. Как писать — пример есть, а чтобы придумать что-то на иную тематику, можно просто руководствоваться структурой и обращать внимание на стиль. Следует помнить: если нет ощущения незавершённости текста – значит, заключение написано правильно.

Из всех жанров школьного сочинения: повествования, описания, рассуждения – последний самый сложный. Во-первых, потому, что требует от пишущего не только возможности грамотно выражать свои мысли, но и наличия собственной позиции, умения ее обосновывать. Во-вторых, потому, что предполагает знание фактического материала, используемого в качестве аргументов. Вопрос о том, как писать сочинение-рассуждение, – один из ключевых при подготовке к ЕГЭ.

Структура сочинения-рассуждения

Структура сочинения-рассуждения такова:

- Вступление, содержащее тезис – положение, требующее доказательств.

- Аргументы: не менее 2-3 доказательств мыслей, изложенных в тезисе.

- Заключение, в котором окончательно подтверждается тезис.

Объем сочинения рассчитывается по формуле:

Вступление + Заключение = 1/3 объема сочинения

Другими словами, если сочинение занимает три страницы, то общий объем вступления и заключения не должен превышать одной страницы.

Каждую часть сочинения-рассуждения нужно начинать с красной строки.

к содержанию ↑

Как писать вступление

Вступление сочинения-рассуждения должно подводить читателя к раскрытию темы, которая, как правило, формулируется в виде вопроса или содержит цитату. Например:

- Катерина Кабанова – «луч света» или жертва «темного царства»?

- Современные раскольниковы – кто они?

- Проблема поиска счастья в поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».

Все эти темы предполагают размышления читателя о произведении классической русской литературы, поэтому во вступлении важно показать, чем вызван интерес именно к этой теме, ее полемический характер, предполагающий наличие нескольких точек зрения. Формулируется основной тезис, который будет раскрыт в сочинении.

Пример вступления к теме «Современные раскольниковы – кто они?»:

«Ф. М. Достоевский закончил свой роман «Преступление и наказание» в 1866 году, но по сей день его читают во всем мире. Чем обусловлена популярность произведения? Глубоким психологизмом Достоевского, его талантом филигранно изображать самые темные уголки человеческой души? Или блистательно показанной работе следователя Порфирия Петровича? Или растущим интересом к русской культуре?

В первую очередь читателей интересует главный герой произведения – автор теории «сильной личности» Родион Раскольников. Мне кажется, никого не может оставить равнодушным этот персонаж, потому что придуманная им преступная теория, разделяющая мир на бесправных и тех, кому все позволено, продолжает существовать в умах современных раскольниковых. Только если в образе Раскольникова Достоевский раскрывает морально-психологическую проблему (герой сломлен духовно и физически), то современные раскольниковы вполне благополучны, но по ряду причин считают себя вправе судить и обрекать на смерть целые народы».

к содержанию ↑

Аргументация

Итак, вступление написано, тезис обозначен, но как написать сочинение-рассуждение без аргументов? Ведь именно в них подтверждается ваша точка зрения, углубляется проблематика темы.

Какие аргументы можно привести в данной теме?

| Аргументы | Примеры |

| Зло часто существует под видом благих намерений |

|

| Деньги, добытые кровью, не могут принести счастья |

|

| XX и XXI век показали, как опасны теории, разделяющие людей на «тварей дрожащих» и «тех, кто право имеет» |

|

| Бесчеловечная теория разрушает душу человека, который ее создал |

|

| От греха убийства, от преступления и саморазрушения личность может спастись только искренней верой и любовью |

|

Аргументы должны быть четко связаны друг с другом: Раскольников в романе – современные раскольниковы. Цель рассуждений: показать, как трансформировался образ «разумного преступника», воплощением которого является Раскольников, в современном мире.

Помните! Аргументов не должно быть больше 3-5, но они должны быть убедительными.

к содержанию ↑

Заключение

Размышляя о том, как правильно писать сочинение-рассуждение, не стоит забывать про способ написания заключения. Здесь должны быть сделаны выводы и подведены итоги рассуждений.

Общие рекомендации следующие:

- Начинайте заключение подытоживающей фразой: «Таким образом, автор дает понять читателям, что…», «Итак, завершая размышления о …, мы приходим к выводу», «Подводя итог сказанному, хочется еще раз напомнить о важности проблемы…» и др.

- Не стоит еще раз перечислять то, что рассматривалось выше: вывод – это обобщение, квинтэссенция самого ценного, о чем говорится в сочинении. Используйте вводные слова «во-первых», «во-вторых», «в-третьих» для перечисления собственных открытий в теме.

- Сочинение-рассуждение как жанр не предполагает окончательных выводов. Вы выступаете в роли исследователя, выдвигая гипотезу и подбирая к ней доказательства, но категоричность здесь неуместна. Гораздо лучше смотрится заключение, в котором вы призываете читателя к размышлению: «Такова особенность классической литературы: темы, поднятые писателями, вечны. И кто может поручиться, что в критической ситуации не станет искать оправдания чужой жестокости?»

к содержанию ↑

Как «украсить» сочинение-рассуждение?

– А зачем его «украшать»? – спросите вы. – Сочинение-рассуждение по стилю должно напоминать исследовательскую работу: факты, доводы, гипотеза, аргументы…

И вы правы, так и есть. Вот только сочинение все же творческая работа, и сухой стиль изложения здесь не совсем подходит. Оно должно воздействовать на читателя, затрагивать его эмоции.

Для этого используйте в качестве иллюстрации своих слов общественно значимые, резонансные факты. Например, к теме о современных раскольниковых подойдет ссылка на журналистские расследования событий на Украине.

Удачно смотрятся в сочинении короткие цитаты из основного произведения, а также из произведений других писателей. Цитирование должно быть разнообразным: прямым и косвенным.

Точно переданные слова автора должны быть заключены в кавычки, а при косвенном (неточном) цитировании важно не искажать смысл цитаты.

Очень хорошо, если вам удастся подобрать к сочинению-рассуждению эпиграф, перекликающийся с главной мыслью. Во-первых, это «украшение», во-вторых, важный композиционный элемент. Вы можете сослаться на него во вступлении: «В словах, вынесенных в эпиграф, не случайно подмечено…». И в заключении хорошо «закруглить» тему: «Возвращаясь к эпиграфу, хочу сказать, что…»

к содержанию ↑

Проверьте себя!

В завершение, проверяя работу, еще раз прочитайте весь текст и посмотрите, насколько он логичен: достаточно ли аргументов, убедительны ли они. Используйте только проверенные факты.

Посмотрите на соотношение частей: нет ли дисбаланса, когда центральная часть меньше вступления.

Если в тексте есть слова, в написании которых вы не уверены, лучше заменить их синонимами.

В сочинении-рассуждении, как правило, используется много вводных слов и выражений. Они должны выделяться запятыми.

Неприятным недочетом в сочинении являются повторы. Они особенно заметны, если читать текст вслух. Проверьте себя, если сочинение вам задали на дом. В других случаях придется рассчитывать на внимательность.

1. Подход к сочинению как к творческой работе

Навык написания сочинения, в том числе сочинения-рассуждения по литературе, важен каждому ученику, независимо от основного направления его обучения. Сочинение является традиционным видом творческой работы, включающим репродуктивный, продуктивный и творческий уровни познания. То есть подготовка к сочинению соответствует основным целям образования: развитие мыслительной, коммуникативной и творческой деятельности. Сочинение также имеет признаки проектной работы, поскольку в результате ученик создает новый продукт (на основе других текстов, текста-образца). Ребенок может использовать сочинение как форму выражения собственных мыслей и эффективное упражнение в развитии речи и навыков риторики. Для учителя сочинение — возможность комплексно решить ряд задач в рамках текстоцентрической модели образования.

2. Выбор темы

В самом начале подготовки, при работе над сочинением в 5 классе, одна из основных задач учителя – сформировать и конкретизировать проблему-тему. Тема становится тезисом рассуждения, требующим доказательств.

Если обращаться непосредственно к темам сочинений ЕГЭ, то видна следующая тенденция. В 2016-2017 учебном году темы носили антонимичный характер: «Победа и поражение», «Разум и чувства», «Честь и бесчестие», «Опыт и ошибки», «Дружба и вражда». В этом году тоже прослеживаются противопоставления, однако они подталкивают к выбору: «Доброта или жестокость», «Месть или великодушие».

3. Формулирование проблемы

Проблема-тезис является мотивирующим элементом, она задает импульс всей дальнейшей работе над сочинением. Чем оригинальнее и даже парадоксальнее проблема — тем интереснее ученику выполнять задание. Такой подход вписывается в системно-деятельностную парадигму образования. Возможные формулировки проблем стоит обсуждать как можно чаще — это развивает в целом и дает материал непосредственно для экзамена (одна и та же проблема может подходить к разным темам). Формулировку можно назвать проблемной, если она дает импульс к вопросу или вопросам.

Подготовиться к сочинению будет проще с учебником «Русский язык. Углубленный уровень. 10-11 класс».

4. Формулирование идеи

Идея объясняет, какой смысл мы хотим выразить в своей работе. Она не должна совпадать с проблемой-тезисом. Как правило, идея пишется в конце сочинения. При работе на уроке на начальных этапах учитель подсказывает возможные варианты. От идеи зависит выбор и построение аргументов, потому что они должны последовательно раскрыть мысль. Здесь уже применяются универсальные учебные действия, связанные с анализом и составлением синтаксического целого.

5. Выбор отрывков-аргументов

Итак, аргументы в сочинении-рассуждении по литературе должны подводить к выводу и отражать позицию автора. В отличие от сочинения по русскому языку, здесь аргументы объемнее, каждый из них состоит из блока частных аргументов.

На начальных этапах подготовки учитель помогает подбирать ключевые положения в тексте-источнике, цитаты из текстов и статей. Материалы могут быть заранее подготовлены учениками по критериям, после на уроке отбираются лучшие. На самом экзамене не предусмотрено наличие текстов, поэтому нужно научить детей не только вставлять цитаты, но и пересказывать их. Попытка точного цитирования на экзамене часто приводит к ошибкам.

Есть универсальные произведения, в которых отражены основные темы, проблемы. Речь, конечно, идет о «Капитанской дочке», «Войне и мире», «Преступлении и наказании». Можно также брать произведения советского периода («Сотников» Василя Быкова, «Прощание с Матерой» Валентина Распутина, «Судьба человека» Михаила Шолохова), и современных авторов (Захара Прилепина, Михаила Тарковского и др.).

6. Работа над структурой

Структура сочинения-рассуждения по литературе строится по принципу: Тезис — Аргументы — Вывод. Это несколько отличается от привычной формулы (Вступление — Главная часть — Заключение). Тезис включает проблему и обоснование ее выбора. Проблема и идея становятся рамками сочинения. Как правило, приводится два или три аргумента, они состоят из нескольких абзацев.

Моделирование будущего сочинения предусматривает дифференцированный подход, зависящий от уровня подготовки учеников. «Слабым» ребятам достаточно подобрать цитаты и сделать их элементарный анализ. Усложненный вариант: расширение конспекта, составленного на уроке. Самые способные ученики могут самостоятельно развивать проблему на основе опорных положений.

Характеристика экзаменационного сочинения во многом задается требованиями КИМ. Например, планируемый объем не должен быть меньше 300 слов. Обычно сочинение старшеклассника занимает два-три тетрадочных листа — нужно научить детей соотносить тетрадочные листы с форматными (А4). Не следует делать сочинение слишком длинным: больше объем — больше ошибок.

7. Развитие ключевых предложений и слов

Когда аргументы выбраны, их нужно развить. Коллективная устная работа помогает научить детей работать над ключевыми словами и предложениями. Вначале учитель задает возможные формулировки, мысли, обсуждает их с учениками. Составляется цитатный план будущего сочинения, краткий конспект содержания аргументов. В процессе обсуждения каждый школьник выбирает то, что ему ближе и включает в свои аргументы. Постепенно дети учатся развивать ключевые слова и предложения самостоятельно, а после применяют это на экзамене.

Примеры работы над сочинением-рассуждением

Доброта или жестокость

1. Берем первую часть антитезы и развиваем ее. Начинаем с вопроса, так проще организовать первую часть. Объясняем, почему затронули данную проблему.

Как можно определить понятие «доброта»? По моему мнению, доброта — это высокое душевное качество личности, которое в первую очередь проявляется в любви к ближнему. Добрый человек отзывчив, благожелателен, стремится помочь любому человеку. В произведениях русской литературы мы находим многочисленные примеры образов героев, проявляющих доброту. Однако среди них немало неоднозначных персонажей, которые, наряду с этим высоким качеством, допускают крайнюю жестокость.

2. Переходим ко второй части. Здесь удобно привести роман «Преступление и наказание», в котором показаны противоречивые, сложные характеры. Первым описываем Родиона Раскольникова.

Обратимся к роману Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». Главный герой Родион Раскольников неравнодушен к чужому горю. Он не раз проявляет доброту: спасает от насилия пьяную девочку, отдает последние деньги на похороны Мармеладова, защищает Соню, когда Лужин подло обвиняет ее в краже. Но тот же Раскольников формулирует чудовищную теорию. Суть ее в том, что убийство разрешается сильным личностям для воплощения их великих идей и улучшения тем самым качества жизни широких масс. Для проверки этой теории и определения своего места в мире Родион идет на убийство.

3. Упоминаем еще одного сложного персонажа произведения.

Другой персонаж романа — Свидригайлов — проявляет невиданную щедрость: оплачивает похороны Катерины Ивановны, устраивает ее детей в сиротские заведения, обеспечивает будущее Сони. Но в то же время на счету Свидригайлова несколько преступлений.

4. В первой части аргументации добавляем третьего героя (другого произведения), в котором также объединены доброта и жестокость.

На страницах повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка» мы неоднократно встречаем примеры проявления доброты Емельяном Пугачевым. Уважая Петра Гринева за твердость характера и верность долгу, он дарует ему жизнь, помогает спасти Машу. Но Пугачев в то же время — разбойник и жестокий убийца.

5. Первый блок аргументов завершен. Делаем вывод.

Эти литературные персонажи не лишены нравственных качеств. Светлая сторона их личности позволяет совершать добрые поступки. Но вместе с тем, все они оказываются способны на жестокие преступления. Именно поэтому, раскрывая понятие доброты, стоит отметить еще одну важную составляющую: высокие душевные качества — любовь к людям, стремление им помочь — должны проявляться всегда, а не от случая к случаю. Недоброжелательное поведение должно полностью исключаться, а это характерно только для духовно сильных людей, цельных личностей.

6. Переходим ко второму блоку аргументов, представляющему персонажей добрых, не проявляющих жестокость. Яркий пример находим все в том же «Преступлении и наказании».

Соня Мармеладова — олицетворение всепрощающей христианской любви к людям. Мораль у каждого своя. Для Сони аморально ничего не сделать для спасения Катерины Ивановны и ее детей от голодной смерти. Поэтому она жертвует собой и живет по желтому билету. Сила добра и нравственности Сони способна спасать озлобленные души. Она становится моральным наставником Родиона. Благодаря ей он приходит к духовному возрождению.

7. Поскольку существуют разные формы проявления доброты, приводим еще один пример. Если Соня — это образец личной нравственности, то Михаил Кутузов в романе «Война и мир» — внутренней доброты государственника.

Истинные качества мудрой доброты проявляет М. И. Кутузов в романе Л. Н. Толстого «Война и мир». Мы видим Кутузова мудрым человеком, горячо любящим свою страну и ее народ, верящим в боевой дух солдат. Он, как родной отец, чувствует их и понимает их нужды. Эта любовь не позволяет полководцу допускать ненужных человеческих жертв. Он понимает бедственное положение французской армии после Бородинского сражения и берет на себя всю ответственность за будущее страны. Во имя сохранения армии и спасения России им было принято решение об отступлении из Москвы, и оно оказалось единственно верным. Он спас не только человеческие жизни, но и целую страну. Более того, он преподал урок высшей доброты, когда под Красным призвал солдат «пожалеть» отступающих французов.

8. Подводим итог.

Моральные убеждения этих героев никогда не позволят им совершить низкий поступок. В них отсутствует злоба и неприязнь к любому человеку, даже к преступнику и врагу. Таким образом, можно прийти к выводу о том, что истинная доброта — это любовь и сострадание к другим людям. Добрый человек всегда сумеет простить оступившегося и протянуть руку помощи нуждающемуся. Счастье и радость ближнего для них — главная ценность. Доброта присуща духовно сильным, мудрым людям, для которых она является основой нравственной жизни.

(549 слов)

Русский язык. Трудные задания ЕГЭ. Пишем сочинение на основе текстов повышенной сложности

Купить

«Доброта лучше красоты» (Г. Гейне)

1. Ставим проблему через характеристику основного понятия.

Доброта — это высокое душевное качество личности, которое проявляется в любви к ближнему, отзывчивости, стремлении помочь. Красота — это вызывающий восхищение внешний облик человека. Доброта характеризует внутреннее содержание человека, а красота — внешнее. Но так ли важен этот внешний блеск при отсутствии душевных качеств?

2. Ссылаемся на автора цитаты, поэта Генриха Гейне. Сразу показываем свое отношение к утверждению.

Генрих Гейне утверждал, что доброта лучше красоты. Я полностью согласен с мнением немецкого поэта и считаю, что красота без внутреннего содержания — просто пустая холодная оболочка. Кроме того, люди красивые, но бездуховные обычно бывают избалованными, лицемерными, порой жестокими. С ними неприятно общаться. Доброта же, напротив, являясь внутренней красотой человека, светит изнутри. Каждому из нас важны в жизни сочувствие, понимание, поддержка, поэтому доброта ценится больше, чем красота.

3. Переходим к аргументам типовой формулировкой.

В произведениях русской литературы мы находим многочисленные подтверждения этой точки зрения.

4. В качестве примера приводим двух антитезных персонажей произведения «Война и мир».

Так, доброта гораздо важнее красоты для великого русского писателя Л. Н. Толстого. Противопоставляя характеры и поступки добрых и красивых героев романа-эпопеи «Война и мир», мы отчетливо это видим. Доброта и искренность Наташи Ростовой гораздо лучше холодной расчетливости эгоистичной красавицы Элен.

Наташа — любимая героиня писателя. Она не отличается красотой, но очень чуткая и отзывчивая девушка. Наташа искренне верит в людей, в любовь, всегда готова помочь. Ее добрая непосредственность способна возрождать к жизни. Когда, отчаявшись и разуверившись во всем, князь Болконский остался ночевать у Ростовых, он случайно подслушал разговор Наташи с Соней. Наташа так искренне восхищалась красотой ночи, что князь Андрей почувствовал желание жить, любить и быть счастливым. Наташа за всех переживает, ей не безразличны окружающие ее люди, будь то родные и близкие или совершенно незнакомые, но нуждающиеся в помощи. Вспомним эпизод, когда Ростовы покидали Москву и к их дому подвозили раненых солдат. Наташа упросила мать, чтобы та разрешила оставить их у себя в доме. Раненые остались. Но потом, когда Наташа узнала, что они всей семьей будут уезжать, а больных оставят одних на растерзание врагу, она пришла в ужас. Совершенно не думая о том, что останется без приданого, она отвоевала у матери подводы для раненых. На этих подводах Ростовы собирались вывозить ценные вещи из дома. Но Наташа даже не сопоставляет благополучие семьи и жизни солдат. Спасти людей для нее гораздо важнее.

Полная противоположность Наташе Ростовой — гордая Элен. Элен — яркая красавица, но в этом ее единственное достоинство. Она не отличается умом, холодна и порочна, руководствуется только личной выгодой. Элен способна на низкие и коварные поступки. Так, ради забавы она сводит юную и доверчивую Наташу со своим женатым братом Анатолем. Этот поступок не только расстроил женитьбу Наташи и Андрея, но и едва не погубил наивную девушку. Из расчетливости Элен вышла замуж за Пьера, так как понятие «любовь» для нее ничего не значит. После свадьбы она заводит любовную интригу с Долоховым, которая заканчивается дуэлью. «Где вы — там разврат, зло», — скажет о ней Пьер.

5. Подводим итог первого блока аргументов.

И мы убеждаемся, что красота — не главное, гораздо важнее духовная зрелость человека.

6. Берем пример из другого произведения — «Чучело». Второй блок аргументов тоже выстраиваем на противопоставлении.

Проблема противопоставления внешнего и внутреннего мира личности актуальна во все времена. Обратимся к произведению советской эпохи — повести В. Железникова «Чучело». Главная героиня, Лена Бессольцева, новенькая в классе. Она некрасивая, но очень доброжелательная, умная и тонкая девочка. Несмотря на юный возраст, Лена способна даже на самопожертвование. Она берет на себя вину дорогого ей человека Димы Сомова. Девочка до последнего терпит травлю класса, но не раскрывает имя «предателя», из-за которого не состоялась поездка в Москву. В противопоставление ей — красотка класса Шмакова. Так сложилось, что она знает, что класс выдал Сомов, который ей также нравится. Не без интереса и удовольствия Шмакова наблюдает за издевательствами одноклассников над совершенно ни в чем не виноватой Леной. Родители, к сожалению, не научили ее доброте. Урок гуманизма и высокой нравственности преподала ей маленькая, хрупкая Лена.

7. Подводим итог сочинения.

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что доброта — это красота душевная и она гораздо важнее пустого внешнего блеска. С годами от красоты ничего не останется, а доброе сердце светит изнутри всегда и делает человека прекрасным. Добрый человек, как солнце, в лучах которого так хочется греться.

(619 слов)

В представленных сочинениях некоторые аргументы вполне допустимо вычеркнуть для сокращения объема.