«Илиада» — одна из первых эпических поэм в истории литературы. Это полноценное художественное произведение, написанное, как утверждают литературоведы, древнегреческим поэтом Гомером. Гомеровский вопрос является практически основным в античной литературе. Его суть состоит в том, что доподлинно неизвестно, сам ли Гомер написал эпические масштабные произведения или он собрал народные сказания, объединив их в книги «Илиада» и «Одиссея».

История создания

Как создавались эти поэмы с уверенностью — не сможет сказать никто. Но считается, что «Илиада» была написана приблизительно в 8-9 вв. до н.э. А в её основу легли предания крито-микенской эпохи. Ученые не могут даже доказать, что Гомер — это не вымышленное лицо. О его жизни известно очень мало. Слепой поэт, который скитался почти всю жизнь, едва ли мог написать произведения такого масштаба. Кроме того, кажется странным, что книги Гомера намного превосходят по художественной ценности многие другие творения того периода. Вполне возможно, знаменитые поэмы кто-то дописал или отредактировал. На это указывает и другое обстоятельство: есть немало фрагментов, которые не связаны с основной темой и отличаются по стилистике, и складывается ощущение, что их добавили позднее.

В «Илиаде» сочетаются развитая система поэтических формул, типичная для импровизационной фольклорной поэзии, и сложная композиция, характерная для фиксированных литературных текстов.

Поэмы написаны одним древнегреческим размером – гекзаметром, но «Илиада» имеет больший объем, чем «Одиссея» — 15 700 стихов, а главы формируются в соответствии с греческим алфавитом. Позднее она была поделена на 24 песни филологом из Александрии.

В основе поэмы — предание о Троянской войне; её название происходит от второго наименования Трои — Илион. События «Илиады» охватывают 51 день последнего года осады Трои греками.

Интересно, что открытия Г. Шлимана, а также последующие раскопки поселений крито-микенской культуры подтвердили историческую достоверность описанных Гомером событий. Однако в литературном преломлении они все-таки получили другой размах и иное толкование. В центре повествования — конфликт воина Ахилла со своей судьбой, а ведь этот герой произошел из мифов Древней Греции, а потому наделен мистической силой.

Стоит отметить, что основа поэмы действительно относится к древности, о чем свидетельствуют многочисленные упоминания произведения в летописях, философских трактатах и других древних источников. «Илиаду» комментировал сам Аристотель.

Жанр, направление

По жанровой стилистике «Илиада» относится к эпической поэме. В основу положен исторический сюжет, объем и количество героев указывают на эпический размах произведения.

Неподготовленному читателю бывает сложно разобраться в хронологической последовательности, так как стиль у автора имеет специфические особенности. Мы понимаем, где происходят события и в какое время, но уникальность состоит в том, что действия словно нанизываются друг на друга, и поначалу непросто разобраться в последовательности истории. Действия происходят в разных местах и даже в разных мирах, однако автор описывает их в определенной последовательности, что позволяет объединить их в одно целое.

Композиция и конфликт

Действия в поэме можно разделить на два плана:

- Человеческий (войны под стенами Трои)

- Божественный (боги-олимпийцы и их интриги)

Причина войны разбросала по разным сторонам как людей, так и богов, но между последними наблюдается больше споров и пререканий. Суть самой композиции состоит в том, что читателю показывается смена земной жизни на божественную, которые в конце произведения сливаются в одну сюжетную линию.

Многие исследователи усматривают в «Илиаде» центрально-симметричную композицию, свидетельствующую о едином авторстве и эстетической целостности поэмы. Так, эпизод в начале 1-й книги (старец Хрис приходит в ахейский лагерь, чтобы вызволить из плена дочь) соответствует эпизоду в конце 24-й книги (престарелый Приам приходит туда же за телом сына).

Особенность композиционного строя заключается также в том, что в поэме сочетаются разные темпы повествования. Плавное «эпическое раздолье» сменяется быстрым темпом рассказа, также отмечаются гармонично вписанные в сюжет речи и диалоги персонажей. Крайнюю медлительность можно встретить при длинном перечислении кораблей («каталог кораблей»), а также греческих предводителей и племён.

Ещё одним важным моментом является то, что автор впервые использует такой литературный приём, как сравнительная характеристика. Он добавляет к именам героев образность, например, Агамемнон величавый, Одиссей многоумный, Елена Прекрасная и т.д.

Вершителями основополагающего конфликта произведения являются Ахилл и Агамемнон. В лагере ахейцев наступают тяжёлые времена: нарушается гармония человеческой жизни. Их перестают привлекать военные действия и сама суть героизма. Ахейцы мечтают о спокойной, мирной жизни.

Как бы сильно Агамемнон не травмировал душу Ахилла, смерть друга Патрокла заставляет его снова подняться и пойти в бой, чтобы отомстить за убийство как самому Гектору, так и его народу.

Смысл названия поэмы

Троянская война была одной из самых масштабных войн в древнем мире. Предположительная информация о ней дошла до наших дней благодаря Гомеру и его произведению «Илиада».

Так как в Древней Греции Троя носила название Илион, то и автор дал имя своей поэме в честь этого города. Правда лишь с небольшим изменением: к Илио было присоединено дополнение ад, которое в переводе с древнегреческого языка означает «невидимый мир».

Суть: о чём поэма?

В произведении идёт речь о Троянской войне. Начало данного противоборства закладывается во время свадьбы Пелея и Фетиды – родителей Ахилла. Здесь происходит спор между Герой, Афродитой и Афиной за звание прекраснейшей из богинь. Они просят царевича Трои Париса (самого красивого юношу на Земле) решить конфликт. Выбор его пал на Афродиту, так как она пообещала ему в жёны самую красивую и замечательную девушку, живущую на свете. В этот момент богини Гера и Афина становятся злейшими противниками Трои.

Поводом к войне как раз и оказалась прекраснейшая из женщин – Елена. Её похитил Парис, который находился в гостях у её законного супруга Менелая. Дабы вернуть свою любимую, Менелай собирает храбрых и доблестных героев Греции и идёт войной на своего врага.

За всеми действиями наблюдают боги-олимпийцы, разделившиеся на два лагеря, каждый из которых хочет притянуть победу на свою сторону. Здесь и начинается главный конфликт произведения: Агамемнон вырывает из мирной жизни Ахилла и заставляет идти на войну. Надо сказать, что Ахилл — сын морской нимфы, он обладает неуязвимостью, но у него есть одно уязвимое место — пятка. За нее мать держала сына, когда погружала его тело в воды Стикса. Согласно предсказанию, герой должен был либо рано и героически погибнуть у стен Трои, либо жить долго, но бесславно. Мать хотела защитить сына и окунула его в волшебные воды Стикса, держа малыша за пятку. Именно туда Парис попадет стрелой во время боя.

Ахилл и Агамемнон сталкиваются со взаимной ненавистью друг к другу, что может подставить под удар завоевание Трои. Ахилл отказывается от дальнейшего участия в кровопролитии и лишь смерть близкого друга Патрокла поднимает его снова в бой. Ахилл убивает Гектора — старшего сына царя Трои. Приам – царь Трои, умоляет Ахилла вернуть ему тело Гектора, пообещав мир на время похорон.

Впоследствии Аполлон, который затаил злобу на Ахиллеса, который его оскорбил, направил стрелу Париса прямо в пятку Ахилла, и воин погиб.

Главные герои и их характеристика

Главные герои поэмы «Илиада» многочисленны, но Литрекон перечислил лишь некоторых из них, чтобы не превращать анализ по плану во вторую Илиаду.

- Ахилл — сын морской нимфы Фетиды и смертного. Он обладает фактическим бессмертием, за исключением одного слабого места – пятки. У этого героя достаточно сложный характер, так как в нём уживаются и милосердие, и агрессия, а также вспыльчивость и храбрость. Он категорически не принимает ложь и лицемерие. Ахилл преданный друг (до конца мстит за смерть Патрокла). В Троянской войне выступал на стороне греков.

- Гектор – сын Приама. Его из-за мести убивает Ахилл. Гектор представлен разумным, храбрым, честным и справедливым персонажем. Можно сказать, что он — преданный семьянин, так как Гектор очень переживает, что ему приходится оставить родных и уйти на войну.

- Агамемнон – правитель Микеии. Описывается как эгоист и жестокий человек, который стремится только к славе и завоеваниям. Противостояние микенского царя и Ахилла является главным конфликтом всей поэмы.

- Елена – самая красивая из всех живущих женщин, жена Менелая. Каждый мужчина, увидев Елену, боготворит её, а каждая женщина – ненавидит. На нее подействовали чары Афины, и она живет с Парисом добровольно.

- Патрокл – близкий друг Ахилла, убит Гектором.

- Менелай – царь Спарты и законный супруг Елены. Он собрал лучших воинов и организовал «спасательную операцию» своей жены. Человек чести, справедливый и мудрый царь.

- Парис – сын Приама и царевич Трои. Он похищает Елену Прекрасную и тем самым развязывает войну. Легкомысленный и красивый юноша.

Темы

Тематика произведения «Илиада» обозначается в первых строчках поэмы: «Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына…». Поэтому главной темой является гнев главного героя. Впервые это проявляется, когда Агамемнон забирает себе рабыню Ахилла – Брисеиду. После такого предательства со стороны соратника, герой отказывается от дальнейшего участия в военных действиях.

Также в «Илиаде» поднимается тема мести, а именно главный герой мстит Гектору и его народу за убийство Патрокла. То, как Ахилл поступает с телом мёртвого Гектора, порицается автором, и герой тоже погибает на поле боя. Данный поступок не ограничивается одной лишь темой, здесь так же находит отражение и тема чести, а точнее будет сказать – бесчестья. Ахилл не только убил, но и продолжил издеваться над телом своего врага. Но Гектор раскрывается в произведении как честный человек, он до конца воевал и защищал свой народ.

Ещё одна тема, раскрывающаяся в данной поэме, это тема судьбы. Боги-олимпийцы используют людей, словно марионеток. У воинов нет свободной воли, но есть предначертанная судьба. Будет верным сказать, что через кровопролития и войны боги выясняют между собой отношения.

Проблемы

Проблематика произведения «Илиада» вбирает в себя все главные пороки человека. Здесь можно выделись похоть, жадность, эгоизм, мстительность, злость и др. Из поэмы становится ясно, что хотя подобные «качества» приписываются в основном людям, но и боги постоянно поддаются преступным страстям. Жестокость, хитрость, глупость, гордыня – основные вечные проблемы богов.

Также присутствует проблема ненависти, которая выражена в произведении достаточно своеобразно. Например, автор поощряет акт отстаивания своих интересов, но с другой стороны, ему безмерно жалко падших доблестных воинов. В гневе Ахилла, а также в богине раздора заключается слабость и важная мысль: нам трудно отступить, когда находимся во власти гнева.

Смысл

Несомненно, в «Илиаде» присутствуют завораживающие описания битв, человеческих эмоций, мнений и решений богов. Но благодаря автору, читатель может узнать об образе жизни и своенравном мышлении древнегреческого народа, показывает и открывает мир эпоса и мифологии в целом.

Основная идея произведения «Илиада» состоит в том, что человек не властен изменить свою судьбу, даже если за него вступаются Боги. Ее не обмануть и не избегнуть. Есть у каждого высшее предназначение, которое ведет нас по заранее выстроенному пути, и мы рождаемся с этой программой и этим направлением. Главная мысль поэмы «Илиада» позволяет понять основу менталитета древнего человека, который принимал все, что с ним происходит, как должное. Поэтому авторы так часто выдвигали на первый план бунтовщиков, которые бросали вызов року. Их трагическое бесстрашие производит сильное впечатление.

Чему учит «Илиада»?

Основная мораль поэмы «Илиада» заключается в том, что человек должен управлять своими эмоциями, а не наоборот. Темы чести, отваги, доброты, поднимаемые в произведении, доказывают, что необходимо быть самоотверженным, храбрым, проявлять смекалку в каких-либо делах, но при этом важно оставаться добрым, понимающим и никогда не опускаться до лжи и подлой мести.

Мойры, предсказавшие смерть Ахилла, быть может, знали о его характере. Если бы он не подверг позору тело убитого врага, ему, возможно, удалось бы избежать гибели под стенами Трои. Но его судьбу определили его пороки. Так происходит и по сей день.

Критика

Автор «Илиады» и «Одиссеи» открыл новый мир литературы. Его произведения воодушевляли и до сих пор продолжают вдохновлять многих людей.

Некоторые литературные критики и писатели высказались об гомеровской «Илиаде». Вот что пишет А. Ф. Лосев об Ахилле в книге «Гомер»:

«Капризная и эгоистичная психология уже выходящего за пределы эпоса героя».

Или вот, что говорит о самом Гомере Аристотель в своей книге «Поэтика и риторика»:

«Гомер и в этом случае представляется необычайным в сравнении с другими: он не замыслил описать всю войну, хотя она имела начало и конец, так как [рассказ] должен был бы сделаться чересчур большим и нелегко обозримым, или [войну], хотя и скромных размеров, но запутанную пестрою вереницею событий. И вот, выбрав одну ее часть, он воспользовался многими из остальных обстоятельств как эпизодами, например, перечислением кораблей и другими, которыми он разнообразил свою поэму».

Также Платон в своём произведении «Пир» восхищённо высказался о подвиге Ахилла:

«…узнав от матери, что он умрет, если убьет Гектора, а если не убьет, то вернется домой и доживет до старости». (Как читатель знает из поэмы, Ахилл всё же решился на убийство Гектора).

Автор: Ксения Сизова

Ответы на вопросы учебника «Литературное чтение» 4 класс, 1 часть, Климанова, Виноградская, страница 95.

УКМ «Перспектива»

Маленькие и большие секреты страны Литературии

Раздел «О Родине, о подвигах, о славе»

1. Назовите близкие по смыслу слова к слову Родина. Какие произведения о Родине вам запомнились?

Синонимы к слову Родина: Отчизна, Отечество, Родная земля, Отчий край.

Мне запомнились:

К. Ушинский «Наше Отечество».

С. Романовский «Русь».

Н. Кончаловская «Слово о побоище ледовом».

А. Старостин «Куликовская битва».

А. Приставкин «Портрет отца».

2. О каких событиях в жизни страны рассказывается в произведениях, которые вы прочитали в разделе? Расскажите. Составьте летопись важных исторических событий. Какие другие события могли бы вы включить?

В произведениях этого раздела рассказывается об истории нашей Родины, о трудных для неё временах. О ледовом побоище, Куликовской битве, Бородинской битве, Великой Отечественной войне.

Летопись важных исторических событий для 4 класса

- Ледовое побоище. 1242 год.

- Куликовская битва. 1380 год.

- Бородинское сражение. 1812 год.

- Великая Отечественная война. 1941-1945 года.

Я бы добавила в эту летопись Народное ополчение 1612 года, когда была освобождена Москва и Полтавскую битву 1709 года, когда были повержены шведы.

3. Рассмотрите репродукции картин. Как они называются? Кто художник? Что на них изображено?

В этом разделе я видела репродукции:

- А. Рылов «Пейзаж с рекой». На ней изображён уголок Родины.

- П. Корин «Александр Невский». изображён великий полководец.

- В. Серов «Ледовое побоище». Показан момент битвы.

- В. Серов «Въезд Александра Невского во Псков». Полководец въезжает в освобождённый город.

- И. Глазунов «Дмитрий Донской». Изображён московский князь Дмитрий.

- А. Кившенко «Преподобный Сергий благословляет Дмитрия Донского». Показаны святой и полководец.

- А. Бубнов «Утро на Куликовом поле». Изображена русская рать.

- М. Авилов «Поединок Пересвета с Челубеем». Схватка двух богатырей.

- А. Дейнека «Оборона Севастополя», Нарисован трагический момент обороны.

- Н. Бут «Защитники Бреста». Показан момент обороны крепости.

- В. Костецкий «Возвращение». Изображена встреча солдата дома.

- А. Лактионов «Письмо с фронта». Изображено чтение письма.

4. Какая картина вам больше всего понравилась? Составьте по ней рассказ и расскажите другу.

Мне больше всего понравилась картина А. Лактионова «Письмо с фронта»

Сочинение-описание по картине А. Лактионова «Письмо с фронта» для 4 класса

Картина «Письмо с фронта» художника Александра Лактионова является одной из лучших работ художника. На нём живописец изобразил очень простой и трогательный момент нашей недавней истории.

Идёт Великая Отечественная война. Большинство мужчин сражаются на фронтах. В тылу остались женщины, дети и раненые.

На картине изображён яркий солнечный день где-то далеко за линией фронтом. Безоблачное голубое небо говорит об отсутствии угрозы, о мирном течении жизни. Небольшая площадь провинциального городка пуста. Но на крыльце старого дома царит непривычное оживление.

Для семьи, проживающей в доме, день самый радостный. Они только что получили письмо с фронта от мужа, отца, сына. И они с радостью и нетерпением читают письмо.

На крыльце собрались все. Пожилая женщина с очками в руках хотела прочитать письмо сама, но мальчик вырвал его. Это письмо от его отца. Он громко и старательно читает письмо. Рядом стоит молодая женщина, мать, спиной к зрителям стоит девочка с косичками, младшая сестрёнка.

Пришёл разделить радость с соседями и раненый солдат. Он опирается на палочку и много курит. Ему досадно, что приходиться лечиться в тылу, пока его друзья сражаются с врагами за свободу родной земли.

Это очень яркое, красочное, но вместе с тем правдивое полотно. Художник не стремится приукрасить жизнь, он рисует то, что видит. Старые домики, сломанные доски пола, облупленные стены, простая, но чистая одежда героев. В те далёкие годы людям было не до удобств и комфорта. Они всеми силами помогали фронту, работали на заводах и фабриках, создавали оружие нашего возмездия.

Но сколько радости и веры на картине! Люди читают письмо и верят, что скоро мы победим, скоро война закончится и герои вернутся домой. И жизнь наладится.

Мне очень нравится эта картина. Нравится настроение покоя и тихого счастья, которое она создаёт. Автор показал себя настоящим гением, сумевшим выхватить взглядом столь краткий момент и перенести его на полотно.

5. Как вы понимаете пословицы?

Велика святорусская земля, а везде солнышко. Это значит, что везде на родной земле хорошо, вся страна наш общий дом.

Родина краше солнца, дороже золота. Это значит, что нет на свете ничего лучше и дороже Родины.

6. Подготовьте материал к читательской конференции по теме «Моя Родина». Организуйте выставку книг. Составьте библиографию. Составьте аннотацию на понравившиеся книги.

Библиография книг по теме «Моя Родина» для 4 класса

- А. Ишимова «История России в картинках».

- С. Алексеев «Рассказы о Великой Отечественной войне».

- С. Алексеев «Рассказы о Кутузове».

- В. Митяев «Ветры Куликова поля».

- В. Богомолов «Военные рассказы».

- Я. Гордин «Полтавская битва».

- П. Алешковский «Как новгородцы на Югру ходили».

- Сборник «С чего начинается Родина».

- Библиотека школьника «Стихи и рассказы о Родине».

- Н. Гурьева «Моя Родина — Россия»

Аннотация к книге А. Ишимова «История России в картинках

Книга Александры Ишимовой «История России в картинках» вышла в издательстве АСТ в 2019 году. В ней 400 страниц.

Эту книгу писательница написала в 1836 году и в ней собраны краткие исторические рассказы о нашей стране, её истории, царях и князях, трудных и счастливых временах.

Начинается книга с описания жизни и быта славян до образование централизованного государства. Автор плавно переходит к истории Киевской Руси, потом к Руси Московской. Рассказывает о монголо-татрском иге и нашествии поляков, о народном ополчении и князьях, сумевших отстоять свободу страны.

Говорит она о первом русском императоре, о войне 1812 года, и заканчивает историю правлением Александра 1.

Рассказы писательницы очень увлекательны, познавательны, она часто использует в тексте цитаты из древних литературных источников.

Это очень интересная книга, которую обязан прочитать каждый, чтобы лучше знать историю своей Родины.

Автор:

Самый Зелёный

·

Антон Павлович Чехов — русский писатель, который смог создать по-настоящему жизненные произведения. Читая каждое из них, можно почувствовать и боль, и счастье героев. Такая тонкость мастерства автора — невероятный талант. Многомудрый Литрекон представляет Вам анализ рассказа «Невеста» А.П. Чехова. Разбор осуществлён по плану. Желаем приятного просвещения!

История создания

Рассказ «Невеста» является последним законченным произведением А.П. Чехова. Над этим творением писатель работал с 1902 по 1903 год.

При создании данного произведения писатель использовал не только свой литературный опыт, но и писательский опыт авторов-предшественников. В процессе создания рассказа «Невеста» Чехов писал своей жене Ольге Книппер, что пишет рассказ на старый лад — «на манер семидесятых годов». Возможно, писатель опирался на такие произведения, схожие с «Невестой»: «Трудное время» Василия Слепцова, «Разоренье» Глеба Успенского, «Новь» Ивана Тургенева и прочие подобные произведения, в которых главная героиня отказывалась от привычного образа жизни и в корне меняла свою судьбу, боролась за свою независимость.

Чехов медленно и кропотливо работал над рассказом «Невеста». Было сделано немало правок. Черновой вариант имел значительные отличия от окончательного варианта. Рассказ «Невеста» впервые был опубликован в издании «Журнал для всех» в номере 12 за 1903 год.

Жанр, направление

Жанр произведения Чехова «Невеста» — рассказ. Он состоит из шести небольших глав, сосредоточен на одном главном герое и имеет одну чёткую сюжетную линию.

Направление рассказа — реализм. В данном произведении описывается действительность такой, какая она есть, со всеми радостями и печалями.

Композиция и конфликт

Композиция рассказа «Невеста» линейная. События в данном произведении изложены в прямой последовательности. Его можно разделить на шесть частей:

- Пролог. В начале первой главы идёт описание персонажей и места действия. Читатель знакомится с главной героиней Надей, а также с обитателями дома Шуминых. Здесь также говорится о предстоящем событии в жизни героини — скором замужестве.

- Завязка. В середине первой главы назревает конфликт двух героев — Нади и Александра Тимофеевича. Он критикует праздную жизнь семейства Шубиных, в связи со скорой свадьбой, он жалеет, что Надя потратит молодость на бессмысленную жизнь.

- Развитие сюжета. Начиная со второй главы мы видим то, как Надя начинает сомневаться в своём будущем. Продолжает развиваться конфликт главной героини и Саши, который объясняет Наде, что ей надо получить образование и «перевернуть» свою жизнь.

- Кульминация — это третья и четвёртая глава. Надя приходит к выводу, что надо изменить свою жизнь.

- Развязка. В пятой главе описывается отъезд героини.

- Эпилог. Из шестой главы мы узнаём, что Надя живёт и учится в Петербурге, но скучает по своей семье. Девушка по дороге домой гостит у Саши. Но будучи в родном городе, она узнаёт, что её доброго друга больше нет. Она вновь стремится к новому, уезжая из родного города.

Конфликт рассказа «Невеста» заключается в непонимании Нади наставлений Саши. Она поначалу не принимает всерьёз его размышления о жизни. Также девушка не понимает и саму себя, не может разобраться в себе, в своём жизненном пути и предназначении. Конфликт между Сашей и Надей разрешается после того, как главная героиня сама приходит к выводу, что жизнь, которую ей предстоит прожить со своим женихом, ей не подходит. В итоге она просит помощи у Александра Тимофеевича.

Смысл названия

Интерпретировать смысл названия рассказа Чехова «Невеста» можно разными способами:

- Надя — несостоявшаяся жена, для своего жениха она была лишь невестой, которая сбежала в поисках лучшей, более чистой, перспективной и полезной жизни.

- Возможно, пройдёт время, и Надя найдёт настоящую любовь и вновь предстанет перед своим суженым в образе невесты. Но пока что она свободна, и она пока что «вечная невеста», девушка на выданье, которой ещё предстоит стать женой.

- Невеста — это символ чистоты и безгрешности. Надя — молодая, красивая, наивная и чистая девушка. И впереди её ждёт новая и счастливая жизнь.

- Если обратиться к этимологии слова «невеста», можно найти такое определение. В книге С.И. Карцевского «Из лингвистического наследия» можно выяснить, что «невеста» есть «новейшая», то есть девушка, только что вступившая в новый род, в новую семью. Но можно расценивать это слегка иначе: героиня вступает не в новый род, а в новую жизнь, где она свободна и полезна обществу.

Суть: о чём?

Надя Шумина — молодая девушка двадцати трёх лет от роду. С 16-ти лет она мечтала о замужестве. И вот скоро она должна была выйти замуж за Андрея Андреича, сына соборного протоиерея. Пока что она живёт со своей бабушкой Марфой Михайловной и матерью Ниной Ивановной.

Летом в доме Шуминых гостил Александр Тимофеевич — болезненный мужчина, которого обычно звали попросту Сашей. Он из года в год повторял девушке мысль о том, что в доме Шуминых пренебрежительно относятся к прислуге (служащие спят на полу на лохмотьях). Кроме того, он отмечал, что праздная жизнь, которую ведут Надя и её семья, а также жених девушки Андрей Андреич, ему непривычна и непонятна. Александр Тимофеевич пытался донести девушке, что ей надо пойти учиться, развиваться, ведь «только просвещённые и святые люди интересны, только они и нужны». Саша считал, что только с помощью таких людей на земле «настанет царствие божие». Наде было досадно от слов Саши, однако она не спорила с ним. Она жалела мужчину, ведь он был болен и слаб. И все же злилась на него за эти речи.

Вскоре Надя почувствовала сомнение в правильности своей жизни. Она стала плохо спать, с рассвета гуляла по саду, погружённая в глубокие раздумья. Незадолго до свадьбы во время осмотра нового дома с Андреем Андреичем девушка осознала, что не сможет жить под одной крышей с этим пошлым, глупым человеком. Когда Надя попыталась объяснить это своей матери, она столкнулась с непониманием. В отчаянье она попросила, чтобы Александр Тимофеевич увёз её с собой. Саша обрадовался, что девушка поняла, о чём он рассуждал. Под предлогом того, что Надя едет провожать гостя на вокзал, когда тот уезжал в Москву, она сбежала в город Петербург.

Живя в Петербурге, Надя скучала по матери и бабушке, вспоминала Сашу. Из дома к ней приходили письма — её простили за неожиданный отъезд. Весной, после сдачи экзаменов, Надя поехала домой. По пути она заехала в Москву к Саше. Девушка была безмерно благодарна ему, ведь он направил её на верный путь. Александр Тимофеевич был нездоров, чувствовал себя и выглядел хуже, чем в прошлом году. В его комнате было грязно и не убрано. Он совершенно себя забросил. Саша сообщил ей, что вскоре отправится на Волгу со своим приятелем и его супругой. После душевного разговора, мужчина проводил Надю на вокзал.

Некоторое время она жила в родном доме. Повидалась с постаревшими матерью и бабушкой, вспомнила прошлое. Ей пришло письмо из Саратова от Александра Тимофеевича. Он писал, что удачно съездил на Волгу, но приболел и, потеряв голос, попал в больницу, где лежит уже две недели. После этого письма у Нади появилось нехорошее предчувствие. Ей вдруг снова захотелось в Петербург. Знакомство с Сашей ей стало почему-то казаться таким далёким, прошедшим. Вскоре пришла телеграмма из Саратова: Александра Тимофеевича не стало (умер от чахотки).

Надя понимала, что её жизнь теперь другая, как и желал того Саша. В родных краях она чувствовала себя ненужной и одинокой. Прежняя жизнь её исчезла, словно сгорела. После этих мыслей, Надя вошла в комнату, где гостил Саша, и мысленно попрощалась с ним. Теперь она мечтала о новой, широкой и неизвестной жизни, которая так манила её вперёд. Она поняла, что надо уезжать. На следующий день Надя простилась с семьёй и уехала навсегда.

Вот более подробное краткое содержание по главам.

Главные герои и их характеристика

Главные герои рассказа «Невеста» и их характеристика представлены в таблице:

| Надя Шумина | красивая и молодая девушка из богатой семьи. Ей 23 года. С 16-летнего возраста она «страстно мечтала о замужестве». И вот теперь у неё есть жених, который ей нравится, но она не любит его всем сердцем. Вскоре её мечта юности может сбыться, но Надя не рада этому. Она не уверенна в выборе своего жизненного пути. Её пугает неизвестность будущности. После наставлений Александра Тимофеевича, гостившего в их доме, она понимает, что с мужем будет несчастлива, и что жизнь праздная и спокойная не подходит ей. Она принимает решение об отъезде из дома. |

| Александр Тимофеевич | «странный» гость из Москвы, приехавший к Шуминым на месяц. Его называют просто Сашей. Он сын обедневшей дворянки-вдовы. Александр Тимофеевич окончил училище живописи «по архитектурному отделению» и служит в одной их городских литографий. Ежегодно он летом приезжает к бабушке Нади, которая ему помогает, чтобы поправить своё здоровье и отдохнуть. Саша очень болезненный и худой. У него большие глаза, тёмные волосы, борода, длинные тонкие пальцы. Александр Тимофеевич одет в измятую рубашку, «застёгнутый сюртук и поношенные парусинковые брюки, стоптанные внизу». Несмотря на нездоровый и неухоженный вид, он красив. Он жалеет Надю, пытается её образумить, чтобы она вместо благополучного замужества поехала получать образование. Несмотря на то, что семья Шуминых, по мнению Саши, зажиточная, прислуга живёт в их доме плохо. На это Александр Тимофеевич обращает внимание Нади. |

| Андрей Андреич | сын соборного протоиерея, жених Нади. Высокий, полный и красивый мужчина «с вьющимися волосами, похожий на артиста или художника». Он играет на скрипке, говорит мало. Андрей Андреич очень любит своего отца, и постоянно повторяет это при случае. Десять лет назад он закончил университет, по образованию филолог. Он изредка выступает на благотворительных концертах, поэтому в городе его называют артистом. Мужчина любит удобства, красивую жизнь, его привлекают безвкусные картины. Считает себя «праздным и бесполезным» для России, но ему противно даже помыслить, что он может пойти служить. Он мечтает, чтобы после свадьбы Надя переехала с ним жить в деревню, где они будут«наблюдать жизнь». Андрей Андреич счастлив, что вскоре женится на Наде, говорит с нею ласково, строит планы на будущее. |

| Нина Ивановна | мать Нади. Она вдова, живущая за счёт свекрови Марфы Михайловны. Когда Нина Ивановна читает книги, то довольно чувствительно реагирует на описанные в них события и плачет. Она слабая и беззащитная дама, уставшая от жизни. Наде всегда казалось, что в словах и выражениях матери скрывается что-то таинственное, но на самом деле она была просто страдающей женщиной. Нина Ивановна «белокурая, сильно затянутая, в pince-nez», любит носить дорогие перстни на руках. Она интересуется гипнотизмом, «спиритизмом, гомеопатией», много читает, любит «поговорить о сомнениях», которым она всё время подвергалась. По факту ее просто сломал несчастный брак, в котором она страдала от зависимого положения. |

| Марфа Михайловна | бабушка Нади, богатая женщина, «полная и некрасивая». Ей принадлежат «торговые ряды на ярмарке и старинный дом с колоннами и садом». Каждое утро она плачет и молится, чтобы Господь уберёг её от разорения. Марфа Михайловна говорит громко, отчего сразу становится понятно, что она считает себя главной в семье. Она держит в зависимости Нину Ивановну, свою невестку. Очень любит свою внучку Надю: после отъезда девушки в Петербург, она очень переживала. Когда-то она помогала материально дальней родственнице-вдове дворянского сословия, которая была разорена. После смерти родственницы она устроила её сына Сашу в художественное училище. |

| Отец Андрей | соборный протоиерей, отец Андрея Андреича. «Худощавый, беззубый» пожилой человек. Когда он говорит, то невозможно понять, шутит он или говорит серьёзно. Выражение лица у него такое, будто он собирается рассказать что-то весёлое. |

Темы

Тематика рассказа «Невеста» весьма обширна:

- Тема любви. Главная героиня не нашла настоящую любовь. С шестнадцати лет она мечтала о замужестве. Андрей Андреич, за которого она должна была выйти замуж, оказался не тем человеком, которого она искала. Она нашла совершенно другой путь к счастью. Но это не значит, что Надя не была способна на любовь. Со временем она стала испытывать тёплые чувства к Александру Тимофеевичу — дружеские, но не менее искренние, чем любовные. Она любила его за то, что он повёл её по правильному пути, а это дорогого стоит.

- Поиск себя и своего места в жизни. Надя не могла смириться со своим положением, которое её ожидало, если бы она вышла замуж за нелюбимого человека. В ней томились странные, до сих пор неведомые ощущения. Поначалу девушка считала, что другого пути у неё нет, и ей придётся всю жизнь просидеть на месте, в доме с мужем, ведя праздную и однообразную жизнь. В итоге она поняла, что у неё есть другой выход, ведь она молода и всё может изменить. Её мучительные колебания закончились, когда они с Сашей сели в поезд. Надя в этот момент поняла, что сделала правильный выбор, и её ждёт новая счастливая жизнь, наполненная смыслом.

- Свобода от предрассудков. В прошлые времена люди считали, что если молодая девушка вовремя не вышла замуж, значит, она останется старой девой. Рассказ «Невеста» показывает, что это лишь предрассудки, которые не имеют смысла. Не обязательно жить так, как заведено. Можно построить более интересную и осмысленную жизнь. Надя понимала, что не обретёт счастье в замужестве, она не готова была «плыть по течению», и, воспротивившись навязанным рамкам, она «перевернула» свою жизнь, и вышла на новый путь.

- Революция. Так как А.П. Чехов писал свой рассказ в преддверии революции, в его произведении можно рассмотреть революционные настроения. Герои произведения — Надя и Саша — стремились изменить свою жизнь и жизнь вокруг, что говорит о желании построить новый мир, новое общество, которому суждено развиваться.

Проблемы

Проблематика рассказа «Невеста» не менее интересна:

- Проблема выбора. Иногда человек не может сделать выбор и изменить свою жизнь сам, и его надо подтолкнуть к этому. Надю не устраивала бессмысленность существования, но она не могла сделать правильный выбор, пока Александр Тимофеевич не дал ей стимул. Он смог выразить точку зрения, которую сама девушка не могла сформулировать в своих мыслях. Именно при помощи Саши она выяснила, почему колебалась, что именно печалило её.

- Конфликт поколений. В произведении Чехова наглядно продемонстрировано отношение к жизни матери и дочери. Нина Ивановна жила по старым законам и принципам: она вышла замуж не по любви. Овдовев, она осталась жить «под крылом» свекрови, у которой обязана выпрашивать каждую копейку. Надя пыталась объяснить матери, что она не готова отдать свою жизнь Андрею Андреичу. Нина Ивановна не поняла её: пытаясь успокоить дочь, она говорила, что это лишь волнение, которое вскоре пройдёт. Она считала, что уехать просто так, когда до свадьбы осталась всего неделя, нельзя. По её мнению, невозможно изменить то, что уже близко. Но Надя — представитель нового поколения. Для неё это оказалось возможным.

- Беззаботная и праздная жизнь. В произведении показаны представители зажиточного сословия, которые ничем не занимаются, их дни проходят в праздности. Жизнь их безликая. Эти люди не могут оставить ничего после себя. Семья Шубиных ничего не делает на благо Родины, общества. Даже собственной прислуге они не могут предоставить нормальные условия для жизни, что говорит об их равнодушии, скупости и эгоизме.

- Неустроенность молодого поколения. Многие люди, получив высшее образование, не шли работать по специальности, а искали иные места работы. Например, Андрей Андреич окончил филологический факультет университета, но нигде не работал, потому что его угнетала перспектива однообразного труда. Иногда он давал благотворительные концерты. Андрей Андреич мечтал увезти Надю в деревню, чтобы там видеть настоящую жизнь. Александр Тимофеевич окончил архитектурное отделение училища, но «архитектурой не занимался», а служил в Москве, в одной из городских литографий. Это связано с тем, что у него не было способностей к архитектуре.

Смысл

Основная идея рассказа «Невеста» заключается в том, чтобы показать людям, насколько слепы и бездеятельны представители дворянства. В доме Шуминых прислуга живёт в грязи, у них нет элементарных условий для нормального существования в барском доме. Хозяева живут безбедно, даже не замечая, что их обслуживают люди, которым не на чем спать. При этом зажиточная Марфа Михайловна без причины боится потерять средства к существованию, а Нина Ивановна носит на руках дорогие перстни.

Чехов показывает в своём произведении как может измениться человек, если вовремя достучаться до его юного и наивного, ещё не очерствевшего сердца. После рассуждений Александра Тимофеевича Надя начинает всё больше и больше задумываться о бессмысленности своей жизни, которую она планировала провести, сидя на месте. Каждому человеку в жизни необходимо найти свой путь, быть в движении, верить, что будущее будет лучше и светлее настоящего, тянуться к неизвестному и быть уверенным в собственных силах — в этом состоит главная мысль рассказа «Невеста».

Чему учит?

Рассказ А.П. Чехова «Невеста» учит нас уйти от бесполезного существования, найти своё место в жизни, чтобы быть нужным, полезным обществу, оставить что-то доброе, нужное после себя, частицу своей души. Человек должен быть готовым к самоотдаче, жить во благо родины и общества — вот главная мысль, которую пытается донести до нас автор.

Человек не должен останавливаться на достигнутом, а всегда должен быть в движении, искать во всём смысл, создавать что-то новое или просто трудиться. Нельзя сидеть на месте и «есть чужой труд». Чехов утверждает: если от человека нет пользы, значит, смысла в его жизни нет. О чем заставляет задуматься рассказ «Невеста»? Миру нужны деятели — такой вывод можно сделать из прочитанного.

Критика

Рассказы Чехова всегда вызывали бурные обсуждения в литературных кругах. Произведение «Невеста» в этом плане не исключение.

Русский публицист и критик Ангел Иванович Богданович положительно отзывался о рассказе Чехова «Невеста»:

«Бодрый, сильный аккорд, заканчивающий эту прелестную вещь, звучит в душе читателя как победный клич, как торжество жизни над мёртвой скукой и пошлостью серой и однообразной обыденности».

Литератор и театральный критик начала XX века Иван Васильевич Джонсон видел в рвении Нади Шуминой к новой жизни революционную окраску:

«Силы должны быть направлены на то, чтобы перевернуть жизнь общественную, а не только личную».

Кроме того, И. Джонсон отмечал, что от рассказа «Невеста» «веет на читателя тот дух энергии, бодрости, веры в человеческие силы и в возможность завоевания этого близкого будущего, который, казалось, совсем покинул за последнее время его творчество. И притом — что самое важное — веет силой, раньше в такой мере не обнаруживавшейся».

Главный редактор легендарного издания «Литературная газета», а также советский литературовед и критик Владимир Владимирович Ермилов отмечал, что Чехов в рассказе «Невеста» описывает «чудесный образ русской девушки, вступившей на честный путь революционной борьбы за то, чтобы перевернуть жизнь, превратить родину в цветущий сад».

Автор: Диана Танцур

Метки: 10 класс11 классАнтон Чеховразборрассказ Невеста

Читайте также:

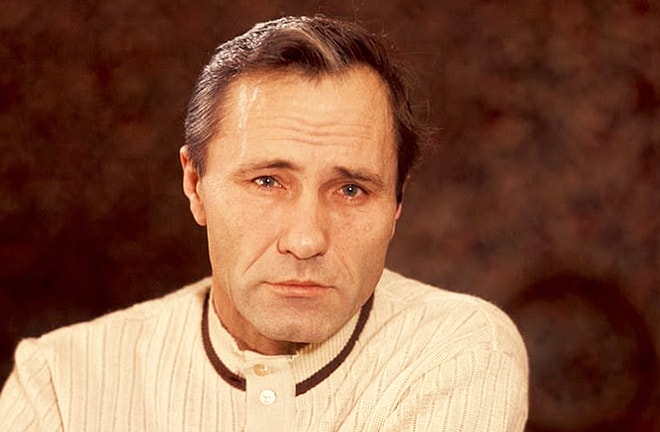

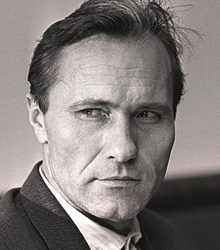

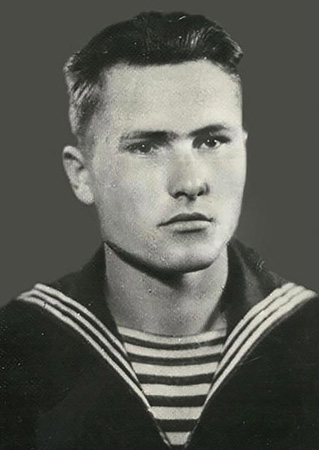

Биография Шукшина

Василий Шукшин – советский кинорежиссёр, актёр, сценарист и писатель. В своих произведениях и кинокартинах, он уделял большое внимание жизни простых людей, благодаря чему ему удалось быстро стать всенародным любимцем.

В его биографии есть много нюансов, которые простой зритель наверняка не знает. Впрочем, так обстоят дела с большинством биографий известных людей. Что же, мы попробуем восполнить этот пробел.

Предлагаем вашему вниманию биографию Василия Шукшина (интересные факты из жизни Шукшина читайте здесь).

Краткая биография Шукшина

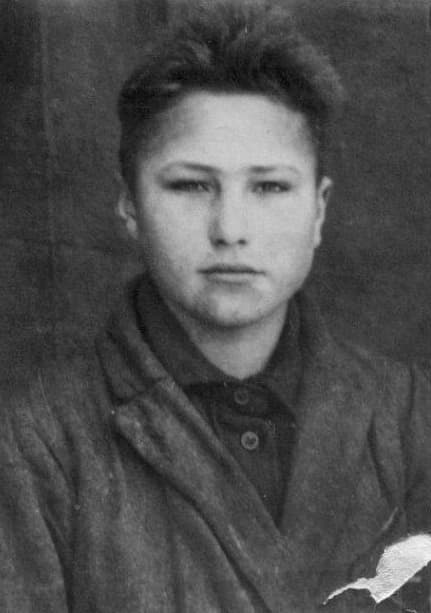

Василий Макарович Шукшин родился 25 июля 1929 г. в селе Сростки, что в Сибирском крае. Его родители были обычными крестьянами. С приходом советской власти глава семьи, Макар Леонтьевич, был расстрелян большевиками.

После смерти мужа его мать, Мария Сергеевна, повторно вышла замуж за Павла Куксина, с которым она воспитывала детей от первого брака.

Детство и юность

Поскольку Василий Шукшин рос в простой семье, он и подумать не мог, что в будущем сможет стать известным режиссером.

После окончания школы юноша поступил в автомобильный техникум, однако проучившись в нем около 2-х лет, решил его бросить. Уход из учебного заведения был связан с желанием устроиться на работу.

В 1945 г. Шукшин начал трудиться в колхозе вместе с друзьями и близкими. Но и тут он долго не задержался. Через 2 года Василий устроился слесарем, чей труд тогда был в почете.

Благодаря этой профессии, ему удалось объездить много городов и побывать на разных заводах и фабриках, что в дальнейшем сыграло большую роль в его творческой биографии.

В 1949 г. Шукшина призвали на службу в Военно-Морской флот. Интересным фактом его биографии является то, что именно там он начал читать книги и увлекаться искусством. Парень даже написал несколько произведений, которые потом читал боевым товарищам.

В 1953 г. Шукшин возвращается в родную деревню, экстерном оканчивает среднюю школу, и становится преподавателем русского языка. Будучи творческой личностью, Шукшину хотелось достичь чего-то большего.

Понимая, что реализовать свои амбиции в селе ему не удастся, он решает ехать в столицу.

Оказавшись в Москве, Василий поступает на режиссерский факультет ВГИКа. Не теряя времени, он посылает в разные издательства свои произведения, и в скором времени добивается первого успеха.

Журнал «Смена» опубликовывает его рассказ «Двое на телеге».

Творческая биография Шукшина

Василий Макарович преимущественно писал рассказы и повести, которые были интересны и понятны простому рабочему.

Одновременно с этим, он начинает серьезно увлекаться кинематографом. В 1956 г. Шукшину доверяют сыграть короткую роль в культовом фильме «Тихий Дон».

Уже через 2 года он исполняет главную роль в киноленте «Два Федора», после чего ему поступают предложения о сотрудничестве от разных режиссеров.

Почувствовав в себе уверенность, Василий Шукшин решает попробовать себя в качестве кинорежиссера. Он собственноручно пишет сценарии для своих картин, тщательно продумывая диалоги героев. Эти смелые шаги сыграли большую роль в биографии Шукшина.

За свою жизнь он снял 6 фильмов и исполнил около 30 ролей. Чем бы ни занимался Василий Макарович, у него всегда все получалось. За свои заслуги он имел много разных наград и премий. В 1969 г. ему было присвоено звание Заслуженного деятеля искусств РСФСР.

Перед тем, как исполнять ту или иную роль, Шукшин досконально продумывал каждый жест, благодаря чему его фантастическая актерская игра вызывала интерес у зрителей. Наверняка сам Станиславский был бы доволен его игрой и сказал бы заветное «верю».

Шукшин всегда оставался самим собой и, в то же время, ему удавалось мастерски передавать эмоции своих героев.

Личная жизнь и наследие

Первой женой Шукшина была Мария Шумская, работавшая учителем в его родном селе. Однако этот брак вскоре распался. Супруга не захотела ехать с мужем в Москву, что стало одной из главных причин развода.

В 1963 г. Шукшин женился на Виктории Сафроновой. В этом браке у них родилась дочь Катя, но и этот союз не просуществовал долго.

Следующей и последней супругой в биографии Шукшина стала актриса Лидия Федосеева. У них родились 2 девочки – Маша и Ольга, которые также стали актрисами.

Смерть

В начале 70-х годов Шукшина все чаще начали беспокоить боли в желудке. На съемках «Калины красной» с ним неоднократно случались серьезные приступы.

Однако артист не уделял должного внимания болезням, а наоборот еще больше продолжал работать. На съемках фильма «Они сражались за Родину», один из таких приступов стал для него роковым.

2 октября 1974 г. Василий Шукшин ушел из жизни в возрасте 45 лет.

Несмотря на раннюю смерть, этот талантливый артист и писатель оставил после себя огромное наследие. По его произведениям снимают фильмы, а его именем называют улицы и даже города.

Шукшин Василий Макарович — краткая биография

| ФИО: | Шукшин Василий Макарович |

| Дата рождения: | 25.07.1929 |

| Место рождения: | Сростки, Алтайский край |

| Знак зодиака: | Лев |

| Деятельность: | Кинорежиссер, сценарист, актёр, писатель |

| Дата смерти: | 02.10.1974 (45 лет) |

Василий Шукшин – уникальная и разносторонняя личность, заявившая о себе ещё в прошлом столетии. Этот писатель, сценарист, режиссёр и актёр заслужил всю любовь, которая тянется за ним, по сей день. Что же ждало этого великого человека, до того как плоды его деятельности вышли в мир?

Детство писателя

25 июля 1929 года в алтайском краю родился в семье Макара Леонтьевича и Марии Сергеевны Шукшиных родился сын – Василий. Однако своего отца будущий великий писатель застать не успел, потому что того арестовали и расстреляли в 1933 году, после присвоения титула «врага народов». Одной из причин такой жестокости принято считать бушевавший в тот момент период коллективизации.

Макар Леонтьевич и Мария Сергеевна — родители Василия

Следующий этап – обучение в сельской школе, которое началось с пятилетнего возраста. Кстати, уже тогда мальчик носил девичью фамилию матери – Попов, что было из-за присвоенного когда-то отца титул.

В той школе Шукшин проучился недолго, вскоре, с сестрой и матерью, переехав в Бийск, где его ждало ещё 7 лет обучения, но уже среди городских школьников!

Василий в детстве

Юность и студенческие заслуги

После окончания школы Василий поступает в автотехникум. Однако материальное положение не позволило, тогда уже молодому человеку, закончить учреждение и, Шукшин бросил его.

Второй этап жизни Василия Макаровича – это долгая работа: сначала, в ряду близких людей, в колхозе, а после – слесарем. Вторая профессия позволила Шукшину побывать в различных городах. Однако прерывает такую, относительно беззаботную, жизнь военная служба!

Делом своей военной жизни Василий Шукшин назначает мореплавание и отправляется служить на флот (от матроса до радиста). И этот период помогает молодому человеку определиться с действительным занятием – литературой, которая всё больше увлекает Шукшина, находящегося на службе. Он пишет свои первые произведения.

В 53-м году Василий возвращается в родную деревню, где экстерном сдаёт экзамены и становится преподавателем русского языка и литературы в местной школе, где после будет работать директором. Но через год молодой человек решается поступать в институт и, благодаря поддержке матери, перебирается в Москву!

А в 63-м году Василий Макарович заканчивает сценарий к своему первому фильму, который тут же начинает и снимать!

Личная жизнь

Такого же успеха, какой настиг ранний период творчества Василия, не последовало в личной жизни. Это был один из сложнейших моментов его судьбы, состоявший из нескольких браков:

Первые узы были заключены между Василием Шукшиным и Марией Шумской. Однако этому союзу не суждено было жить долго и он распадается в очень короткий срок, не оставляя за собой наследников. Шумская была коллегой Василия, она преподавала в сельской школе, где он учился и работал. Но стремления мужа уехать в Москву казались женщине крайне несерьёзными, и пустили трещину в браке.

Вторая супруга Василия Макаровича – Виктория Софронова, подарившая мужчине первую дочь – Катю. Однако и рождение совместного ребёнка не помогло сохранить брак, пара разошлась, прожив вместе не очень длительный период вместе.

Последней супругой Шукшина стала Лидия Федосеева, которая родила писателю двух дочерей – Марию и Ольгу. Это был самый крепкий и долгий брак Василия, после которого на свет появились две хорошие актрисы.

С Лидией Федосеевой и дочерьми

Творчество в жизни Василия Шукшина

На первый план в творчестве гения выходила актёрская игра. В период с 59-го по 62-ой годы, актерская деятельность занимает основную массу времени Василия Шукшина. Он снимается во многих картинах, исполняя, по большей части, главные роли. В актёрский репертуар Василия Макаровича вошли следующие фильмы:

- Они сражались за Родину.

- Печки-лавочки.

- Мы, двое мужчин.

- Калина красная.

- Жил такой парень и много другое.

В общей сложности, актёрская деятельность Василия Макаровича Шукшина насчитывает около 30 кинематографических работ, порадовавших зрителя!

В фильме «Калина красная»

Не менее важной работой для Шукшина стала и режиссура, истинно увлёкшая мужчину. За его плечами числится шесть фильмов, один из которых стал дипломной работой в университете: «Из Лебяжьего сообщают». В этой же картине Шукшин играет главную роль!

Кстати, Василий Макарович Шукшин работает и сценаристом для своих картин!

Разумеется, в годы продуктивной работы над фильмами, мужчина не забывает о литературе, выпуская в мир все новые и новые произведения, с восторгом принимаемые читателем! Ещё в студенческие годы автор публикует рассказ «Двое на телеге» в журнале Смена, который и делает его популярным. Позже из-под пера Шукшина выходят такие тексты, как:

- Правда.

- Светлые души.

- А поутру они проснулись.

- Энергичные люди и многое другое.

По сегодняшний день литературные шедевры Василия Макаровича Шукшина изучаются за школьной партой!

Трагический конец

Работа, которую Василий Макарович любил и почитал, стала кончиной великого писателя, актёра и режиссёра. Трагичен сам факт, что мужчина погибает на съёмках своей очередной картины: «Они сражались за Родину».

Трепетное отношение к работе приводит к гибели 2 октября 1974 года. Известно, что у мужчины были серьёзные проблемы с желудком, а также обострилось юношеское заболевание, ставшее причиной смерти. Василий Макарович Шукшин погибает от сердечного приступа в возрасте 45 лет!

Стоит сказать, что за свою, относительно недолгую, жизнь Васлий Шукшин успел оставить глубокий след как в истории кинематографа и литературы, так и в сердцах многих людей, следивших за творчеством гения!

Заключение

Василий Макарович Шукшин – выдающаяся личность, занявшая высокую нишу в отечественном кинематографе и писательском деле. Из-под его режиссерского. Наряду с малоизвестными детищами выходят:

- Калина красная.

- Мужской разговор.

- Аленка и многие другие фильмы!

Никогда он не забывал и о литературной деятельности, заинтересовавшей мужчину еще в молодости. Василий Шукшин – автор таких произведений:

- Артист Федор Граи.

- Беседы при ясной луне.

Василий Макарович Шукшин

Фото Все

Видео Все

Василий Шукшин. Интервью

Василий Шукшин и Лидия Федосеева-Шукшина. Больше, чем любовь

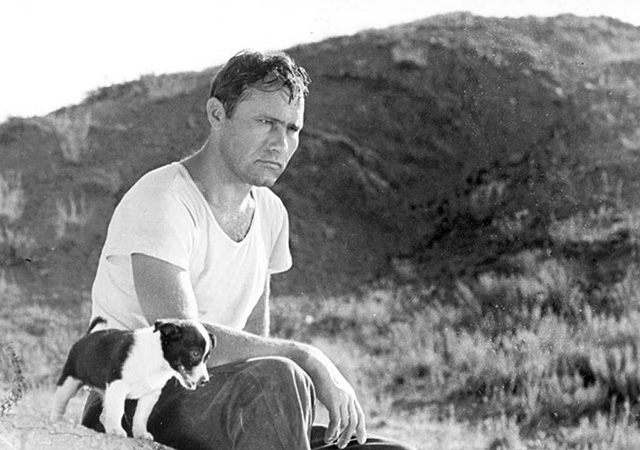

Василий Шукшин — биография

Он был невероятно разносторонним человеком – актером, режиссером, писателем. Василий Шукшин старался многое успеть и наверстать, как будто знал, что ему отмерен слишком короткий жизненный путь. Иногда судьба скручивала его так, что единственным спасением было спиртное, в котором он топил боль израненной души. И все же Шукшин остался в памяти потомков истинно народным, потому что очень хорошо знал проблемы и переживания этого самого народа.

Всенародная любовь и слава пришла к актеру Василию Шукшину после выхода фильма «Калина красная».

Василий Шукшин: начало большого пути

Родился Василий Шукшин 25 июля 1929 года в маленькой деревушке Сростки на Алтае. У родителей мальчика было крепкое крестьянское хозяйство. В те годы таких называли «середняками». Но долго хозяйствовать им не дали, пришлось вступать в колхоз. Отец Василия, Макар Шукшин, прошел обучение, и даже успел поработать на молотилке механизатором. Но в 1933-м мужчина все равно был репрессирован и расстрелян. Реабилитировали его только в 1956-м, посмертно.

В 1933-м маме Василия Шукшина было всего 24 года. Она осталась совсем одна с двумя малолетними детьми. Кроме Василия в семье подрастала дочь Светлана. Женщина не представляла, как будет выживать, иногда даже собиралась наложить на себя руки. От родственников помощи ждать не приходилось – они все были в очень бедственном положении, с кучей малолетних ребятишек.

Может от безысходности, а может она действительно что-то чувствовала к односельчанину Павлу Куксину, но Мария Сергеевна приняла его предложение и вскоре вышла за него замуж. Павел стал настоящим отцом двум детям. Но и этому браку не суждено было быть долгим. Началась война, Павла призвали на фронт, и буквально через год семья получила на него похоронку. Василий очень любил своего отчима, и вспоминал его только теплыми словами.

После окончания семи классов, Василий поступил в автомобильный техникум в Бийске, и уехал туда жить. Но до диплома он так и не дотянул, в середине третьего курса Шукшин бросает учебу, и возвращается в родную деревню. Он устроился на работу в колхоз, потому что семья остро нуждалась в деньгах. В колхозе парень задержался ненадолго, уже в 1946-м он снова уезжает из деревни.

С 1947-го по 1949-й Шукшин успел поработать слесарем в Калуге и Владимире. В 1949 году его призвали в армию, в это время он трудился в поселке Бутово под Москвой.

Василий Шукшин служил на флоте. Сразу он попал на Балтийское море матросом, потом на Черное, в качестве радиста.

Именно в армии Василий открыл в себе талант литератора. В свободное от вахты время, он занимается написанием небольших рассказов. Первыми слушателями его сочинений стали сослуживцы. Василия Шукшина досрочно комиссовали из армии, по причине язвенной болезни. Он и раньше жаловался на язву желудка, у него были сильные приступы обострения болезни. Во время службы случился один из таких приступов, после которого медики «списали» его под чистую, за один день.

Вернувшись из армии, Шукшин получил аттестат о среднем образовании. Правда для этого ему пришлось сдать все экзамены экстерном. После этого ему предложили работу в школе – преподавать русский язык. Спустя немного времени Василия переманили в родные Сростки, где он стал директором в школе трудовой молодежи. Поработав некоторое время, Шукшин понимает, что эта работа не для него, и хорошего педагога из него все равно не получится. Молодой человек рвется в Москву, ему хочется реализоваться, как сценаристу.

В 1955 году Василий Шукшин оказывается в Москве, и подает документы во ВГИК, на специальность сценарист. Семья поддержала его в этом решении, срочно была продана корова, и все деньги от выручки дали Василию с собой.

Мнения приемной комиссии разделились, некоторые преподаватели предлагали абитуриенту с фактурной внешностью идти в актеры. Но по воле судьбы Шукшин оказался на режиссерском факультете.

Именно в те годы Василий Шукшин дебютировал как писатель. Он дал почитать свои рассказы наставнику – Михаилу Ромму, и тот посоветовал разослать их по нескольким московским издательствам. Первым откликнулся журнал «Смена», который напечатал рассказ Василия Шукшина «Двое на телеге».

Краткая биография Василия Макаровича Шукшина

Краткая биография Василия Макаровича Шукшина

Василий Макарович Шукшин. Краткая биография.

Василий Макарович родился 25 июля 1929 года в селе Сростки, Сростиского района, Бийского округа, Сибирского края в крестьянской семье. Его отец, Макар Леонтьевич Шукшин (1912-1933) был арестован и расстрелян в 1933 году, во время коллективизации, и реабилитирован посмертно в 1956 году.Мать, Мария Сергеевна (в девичестве Попова; во втором браке — Куксина) (1909 — 1979) взяла на себя все заботы о семье. Сестра — Наталья Макаровна Шукшина (1931 — 2005). После ареста отца и до получения паспорта Василий Макарович именовался по материнской фамилии Василием Поповым.

В 1943 году Василий Шукшин окончил семилетку и поступил в Бийский автомобильный техникум. Проучившись два года и так и не закончив техникум пошел работать в колхоз в своем селе. В 1946 году покинул родное село.

В 1947-1949 годах работал слесарем — такелажником и разнорабочим в Калуге и Владимире. С 1949 по 1953 год служил матросом на Балтийском флоте, потом радистом на Черноморском флоте. Тут он впервые попытался писать рассказы. В 1953 году демобилизовался с флота из-за обнаружившейся язвы желудка и вернулся в родное село.

Сдав экстерном экзамены на аттестат зрелости в 1953-1954 годах Василий Шукшин был учителем истории и директором школы сельской молодежи в своем родном селе Сростки.

В 1954 году поступил во ВГИК на режиссерское отделение. В 1960 году Василий Шукшин окончил режиссерский факультет ВГИКа, где постигал искусство кинематографии в мастерской Михаила Ромма. В 1958 году опубликован первый его рассказ «Двое на телеге». В 1956 году состоялся его дебют в кино в картине Герасимова «Тихий дон». В 1958 году снялся в первой своей главной роли в фильме Хуциева «Два Федора».

Первая книга Шукшина — «Сельские жители» вышла в 1963 году в издательстве «Молодая гвардия». В этом же году он начал работать режиссёром на киностудии имени Горького.В 1965 году Шукшин начал писать киносценарий о восстании под предводительством Степана Разина, но не получил одобрения Госкомкино СССР. Впоследствии сценарий был переработан в роман «Я пришёл дать вам волю». Сценарий будущего фильма «Точка кипения» также не получил одобрения в Госкино.В 1969 году за заслуги в области советской кинематографии удостоен звания заслуженного деятеля искусств РСФСР.

Через два года после окончания ВГИКа Шукшин поставил драму «Ваш сын и брат», получившую Государственную премию РСФСР. Роли в фильмах «У озера» (директор Черных), «Печки-лавочки» (Иван Расторгуев) и «Калина красная» (Егор Прокудин) принесли Шукшину мировую известность, а снятые им ленты выдвинули его в число самых интересных режиссеров 1960-1970-х годов.

1973—1974 годы стали очень плодотворными для Шукшина. Вышел на экраны его фильм «Калина красная», получивший первый приз ВКФ. Опубликован новый сборник рассказов «Характеры». На сцене Большого драматического театра режиссёром Товстоноговым готовилась постановка пьесы «Энергичные люди». В 1974 году Шукшин принял приглашение сниматься в новом фильме Сергея Бондарчука.

2 октября 1974 года Василий Макарович Шукшин скоропостижно скончался в период съёмок фильма «Они сражались за Родину» на теплоходе «Дунай».Похоронен в понедельник, 7 октября в Москве на Новодевичьем кладбище. Именем Шукшина названы улица и Театр драмы в Барнауле, педагогический университет и привокзальная площадь в Бийске. С 1976 года на его родине, в селе Сростки, проводятся Шукшинские чтения.

Премии и награды:

1964 — Живёт такой парень (фильм) удостоен первой премии на Всесоюзном кинофестивале в Ленинграде и главной награды XVI Международного кинофестиваля в Венеции — «Золотой лев Святого Марка».

1969 — Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых — За художественный фильм «Ваш сын и брат»

1969 — Заслуженный деятель искусств РСФСР

1967 — Указом Президиума Верховного Совета СССР Василий Шукшин награждён орденом Трудового Красного Знамени.

1971 — Государственная премия СССР — за исполнение роли в фильме С. А. Герасимова «У озера»

1974 — Калина красная (фильм) — первая премия на Всесоюзном кинофестивале

1976 — Ленинская премия — за совокупность творчества (посмертно)

Читайте так же:

Последние оценки: 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5

Краткая биография Шукшина Василия Макаровича

«Калина красная», «Точка зрения», «А поутру они проснулись», «Любавины»

- Детские годы

- Взрослая жизнь

- Писатель, сценарист, режиссер

- Личная жизнь

- Интересные факты

Шукшин – выдающийся человек своей эпохи. Он – замечательный писатель, кинорежиссер, актер. Поколение, выросшее в советский период, восхищались фильмами с его участием, его талантливой актерской игрой.

Василий появился на свет в 1929 году в селе Сростки, расположенном в Сибирском крае. Ныне этот край назван Алтайским. Его родители были крестьянами. Мальчик появился первым, а позже в семье родилась сестра Наталья.

Родители трудились в колхозе, но главу семейства обвинили в антисоветской деятельности. Момент ареста отца Василий видел своими глазами. Вскоре отца расстреляли.

Семья жила крайне бедно – мать с детьми мерзли, испытывали постоянный голод. Со временем стало легче, когда у Василия появился отчим. С большой теплотой Шукшин отзывался о нем, считая своего второго отца человеком редкой доброты. Вскоре началась Отечественная война, и отчим ушел на фронт. Он погиб на Курской дуге. После того как в доме вновь не стало кормильца, Василий начал помогать матери и сестре. Ему к тому времени исполнилось 13 лет.

Снова наступил тяжелый период – семья терпела нужду. В школе Шукшин считался отстающим учеником, но проявлял большой интерес к книгам. Под ремнем брюк у мальчика всегда находилась книга. Из-за плохой успеваемости мать запрещала сыну читать, поэтому он прятал книги, читал тайком.

Его интерес составляла не только художественная литература. Еженедельно он самостоятельно организовывал школьные концерты. Он принимал участие в сценках, декламировал стихи. Вася вел организационную работу, мотивировал школьников принимать участие в концертах.

Школу Василий окончил в 1944 году, проучившись 7 лет. После этого он поступил в автомобильный техникум. Он числился среди отстающих учеников не только в области знаний, но и поведения. Технические науки давались ему с трудом, лекции раздражали его, занятия он прогуливал. Техникум он не закончил. Ему оставалось проучиться всего год, но Шукшин прекратил учебу, возвратившись домой. В Сростках он устроился в колхоз на работу. Нужно было думать не только о своем пропитании, но и помогать семье.

Недолго продержался он и в колхозе — в 1946 году он переехал в Подмосковье. Шукшину было всего 17 лет, еще хотелось жить, по-ребячески, беззаботно, но ситуация требовала взрослого отношения к ней – семья голодала. Он уходил туда, где не было родных или просто знакомых людей. Шукшину было и страшно, и грустно, но он уже вырос и мог уйти.

Василий работал слесарем в тресте «Союзпроммеханизация». Он трудился на электростанциях, на железной дороге. В момент армейского призыва был направлен радистом на Балтику. Один из его сослуживцев отзывался о Шукшине, как о малообщительном человеке и знающем специалисте. Именно в армии проявился писательский талант Шукшина. Он написал свои первые произведения, в числе которых были рассказы «Двое в телеге», «Разыгрались в поле кони».

В 1953 году по состоянию здоровья его перевели в запас. Василий возвратился в родительский дом. Он успешно сдал экзамены на аттестат зрелости. После этого он устроился учителем русского языка в сельской школе. Сам Василий считал себя учителем «неважнецким», хотя и был утвержден на директорскую должность в деревенскую школу трудовой молодежи. Он не видел себя в роли сельского учителя. У Шукшина были далеко идущие планы, которые ему удалось осуществить.

В 1954 году Василий выдержал экзамены во ВГИК. Поступить ему удалось благодаря тому, что была продана корова — «кормилица» их семьи. Решение приняла мать, когда Василию были нужны деньги на билет – и не ошиблась. Все вырученные деньги она отдала сыну.

Василий начал обучаться на режиссерском отделении. Вместе с ним учился Леонид Куравлев, который тоже в будущем стал знаменитым актером. Вскоре он уже был утвержден на эпизодическую роль в фильме Герасимова «Тихий Дон».

Наставник Шукшина, Михаил Ромм, посоветовал отправить свои рассказы в издательства Москвы. И один из журналов принял в печать произведение «Двое на телеге». Свои произведения Василий писал в ночное время, поскольку днем он не имел для этого времени.

В 1963 году Василий уже работал режиссером в ЦКДЮФ, публиковал свои произведения, выпустил свою первую книгу, названную «Сельские жители». Вскоре вышел в прокат его первый художественный фильм «Живет такой парень».

В 1973 году советский зритель увидел на киноэкранах самый известный фильм Шукшина — «Калина красная», где он успешно проявил себя как актер, сценарист и режиссер. У Шукшина была еще одна задумка – отснять фильм о бунте Разина, но этот проект не нашел поддержки в вышестоящих кругах.

В 1974 году Шукшину предложил роль режиссер Бондарчук в фильме «Они сражались за родину». Актер чувствовал себя плохо. В эти года он сильно пристрастился к алкоголю, что сильно подрывало его здоровье. Несмотря на сильное недомогание, он решил сниматься в фильме. Шукшин умер в период съемок фильма, находясь на теплоходе, где были размещены актеры. Он успел сняться в фильме, за исключением последнего эпизода. На похороны этого выдающегося человека люди пришли, держа в руках веточки калины. Шукшин похоронен в Москве.

За свою недолгую творческую жизнь Шукшин стал режиссером 6 фильмов, написал 9 сценариев, снялся в 27 кинолентах.

Шукшин был женат 4 раза. Его первой женой стала Мария Шумская, сельская учительница. Они поженились, когда Василий, будучи студентом ВГИКа, на период каникул приехал в родное село. Отношения с ней переросли в конфликт после того, как молодожены расписались. Мария заявила, что не хочет переезжать в Москву к мужу, который был в то время студентом ВГИКа. Уехав один, Василий прислал ей письмо. Он просил ее дать развод, поскольку любит другую женщину.

Второй женой Шукшина стала Виктория, дочь писателя Софронова. В этом браке родилась дочь, но и с ней Василий развелся.

Его третий брак состоялся с актрисой Лидией Чащиной, который продлился около трех лет. Причиной развода станут измены Шукшина и его пристрастие к алкоголю. Дело в том, что в жизни Василия появилась еще и актриса Лидия Федосеева. Он метался между двух женщин, но любовь к Федосеевой одержала верх. В этих отношениях Шукшин станет отцом двух дочерей.

1. Для того, чтобы вступить во второй брак Василий «потерял» паспорт, поскольку его законная жена категорически не давала развода. Ее не мог уговорить на разрыв отношений ни Василий, ни его мать.

2. Фильмы Шукшина высоко оценил Высоцкий. Известнейшему барду было жаль, что он не сыграл ни одной роли в его фильмах.

3. После того, как расстреляли отца Шукшина, признанного врагом народа, Василий перешел на фамилию матери. Она зарегистрировала сына на свою фамилию – Попов, которую мальчик и носил до своего совершеннолетия. Женщина опасалась, что фамилия расстрелянного врага негативно скажется на будущем сына.

4. Актерская карьера Василия началась с второстепенной роли в «Тихом Доне», где он, будучи матросом, выглядывал из-за забора.

5. По поводу его кончины были различные толки. Существовала версия, что Василий был отравлен кем-то из своих коллег. Хотя нет фактов, подтверждающих это предположение.

Тема урока «Чудный храм». Подготовка к сочинению — описанию по картине

С.В.Герасимова «Церковь Покрова на Нерли»

Цель урока: подготовить учащихся к сочинению по картине С.В.Герасимова «Церковь Покрова на Нерли».

Задачи урока:

Обучающие:

Способствовать формированию умения переноса знаний с одного объекта (текста о памятнике архитектуры) на другой объект (картину);

Формировать умение использовать цитаты в тексте собственного сочинения;

Активизировать лексику учащихся, связанную с описанием памятника архитектуры.

Развивающие:

Развитие связной образной речи и обогащение словарного запаса учащихся;

Развитие орфографической и пунктуационной зоркости;

Развитие умения высказывать и обосновывать свою точку зрения;

Воспитательные:

Воспитание чувства любви к родному языку, к своей Родине, чувства гордости за свой народ, его культуру и историю

Воспитание уважительного, бережного отношения к культуре прошлого, к памятникам древнерусского зодчества;

Обогащение эстетического восприятия.

Оборудование: компьютер, проектор, электронная презентация «Чудный храм», карточки – шаблоны. Подготовка к сочинению по картине С.В.Герасимова «Церковь Покрова на Нерли».

Форма урока: круглый стол

Используемые методы и технологии: частично-поисковый метод, элементы проблемного обучения, эвристическая беседа, ИКТ

Ход урока.

1Мотивация. Объявление темы урока. Слайд

- 2. Вступительное слово учителя.

Работа с эпиграфом к уроку. Эпиграфом к уроку я предлагаю взять слова К. Бальмонта и Б.Чичибабина

Работа с эпиграфом к уроку.

1.Можно все заветное покинуть,

Можно все бесследно разлюбить,

Но нельзя к минувшему остынуть, Слайд

Но нельзя о прошлом позабыть. К.Бальмонт

— Как вы понимаете смысл высказывания? (Одним из самых святых чувств является любовь к Родине. Память о её прошлом. Без этих чувств у человека не может быть будущего)

— Что позволяет нам сохранить память о прошлом? (Памятники истории и культуры

—Об одном из таких замечательных памятников архитектуры Владимиро-Суздальской Руси 12 века, о Церкви Покрова на Нерли, пойдет сегодня речь. Слайд со словами

Древней церкви нежный силуэт

Отразился в зеркале реки,

И струится лучезарный свет

Храма, что воздвигнут на Нерли.

Элина Кийг

— Какими чувствами проникнуты строки? (Чувством восторга, восхищения перед удивительной красотой храма)

— Каковы же цели нашего урока? (Понять красоту маленькой церкви, разобраться, зачем она нужна была человеку прошлого и столь необходима человеку, живущему ныне, а самое главное – совершить попытку описать эту каменную сказку – церковь Покрова на Нерли).

- Актуализация знаний. Защита презентаций обучающихся.

-Церковь Покрова на Нерли – жемчужина русской земли, в 1992 году вошла в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот храм-лебедь плывет по волнам времени и неизменно прекрасен во все времена . Сегодня мне будут помогать мои ассистенты, которые приоткроют завесу тайны и расскажут о церкви с поэтичным названием

1) Выступление Иванова Юрия «Церковь Покрова на Нерли»

2) Выступление Хайруллиной Анастасии «Встреча с чудным храмом»

- Подготовка к сочинению. Учитель: Как видите, храм Покрова на Нерли не только восхищает, но и вдохновляет к творчеству. Многие русские художники, преклоняясь перед сказочной красотой церкви, запечатлели ее на своих полотнах. (Слайды) Осетров в книге «Живая Древняя Русь» писал: «Трудно сказать, когда храмом лучше всего любоваться. Недвижимый белый камень удивительным и таинственным образом перекликается с временами года»

Искусствовед Лев Любимов писал об этом чуде русского зодчества: «Во всей русской поэзии, давшей миру столько непревзойдённых шедевров, нет, может быть, памятника более лирического, чем церковь Покрова на Нерли, ибо этот архитектурный памятник воспринимается, как поэма, запечатлённая в камне. Поэма русской природы, тихой грусти и просветлённого созерцания»

-«Поэму в камне» запечатлел на своей картине и С.Герасимов (Слайды)

3 ассистент. Краткий рассказ о художнике Родился Сергей Васильевич Герасимов в 1885 году в древнем русском городе Можайске, где впервые им были прочитаны строки Пушкина, Некрасова, Чехова, Островского, открылась красота русского зодчества и живописи, были услышаны лирические голоса природы. Отец его был простым кожевником, но отличался тягой к прекрасному, много читал. Именно он привил сыну любовь к высокой культуре. Первым плодотворным этапом на пути в искусство было поступление Сергея Герасимова в Строгановское училище(1901-1906. Оно воспитало в начинающем художнике уважение к русской культуре, к народному искусству, познакомило с великими мастерами античности и Возрождения. В 1906 году он поступил в Московскую школу живописи, ваяния и зодчества. Художник С.В.Герасимов любил людей и свою родину. У С.В.Герасимова очень много пейзажей, изображающих малую Родину, — родной город Можайск и его окрестности. Он рисовал Подмосковье в разные времена года. . Среди таких работ «Сирень в цвету»(1955), «Начало апреля»(1952), «Вечер»(1950). Часто на его пейзажах можно увидеть изображение старинной башни или крепостной стены, деревянную церквушку, руины собора, часовенку. Увидев белокаменный храм на Нерли, восхищенный ее красотой, в 1953 году Герасимов написал картину «Церковь Покрова на Нерли», которая сейчас хранится в Государственной Третьяковской галерее.Слайд

- Предварительная беседа по картине. Проверка домашнего задания.

Итак, мы будем работать над картиной С.Герасимова «Церковь Покрова на Нерли», в которой удивительным образом слились древнерусская архитектура и русская природа.

— В каком стиле вы будете писать сочинение? (Художественный)

— Что нам для этого понадобится? (Различные художественные средства: синонимы, эпитеты, метафоры, сравнения).

- — В центре картины Герасимова мы видим белокаменный храм, который сразу притягивает взгляд, и нет никакого сомнения в том, что именно она — композиционный и логический центр картины. На картине изображён не просто один из многочисленных русских храмов, а удивительный памятник архитектуры 12 века, связанный с нашей историей, культурой, поэтическими преданиями и реальными историческими лицами. Постарайтесь передать своё впечатление от храма, запечатлённого на холсте, каким он вам видится? (Это небольшой храм с луковичным куполом; маленькая церковь, словно летящая ввысь; очень лёгкий и какой-то изящный храм, белопенный, светлый, сказочно-прекрасный, удивительный, дивной красоты)Удачные примеры записываем

Проверим, как вы справились с д/з; составили предложения , используя выразительные средства (сравнения, олицетворения): словно белая птица, как красавица, словно лебедь, плывет над водой, белокрылая чайка, манит к себе, летит, живет века, как свеча, как чудо

(предложения с тире между подлежащим и сказуемым, с согласованными и несогласованными определениями и приложениями). Примеры; 1) Белокаменный храм Покрова на Нерли – удивительное создание древнерусского зодчества. 2) Это настоящее счастье – увидеть красивейший храм Покрова на Нерли. 3) Маленькая легкая церковь, построенная на Нерли, стоит уже более 8 веков. 4) Храм этот необычайной красоты, светлый, устремленный ввысь. 5)Чудный храм Покрова на Нерли стоит на высоком холме, окруженном речными водами и заливными лугами. 6) Белокаменный храм на Нерли, возвышаясь на холме, привлекает к себе внимание.

- -Молодцы, ребята! А теперь познакомимся с высказываниями известных искусствоведов, историков, возьмем за образец и сравним с вашими материалами

- Групповая работа с текстами.

Прочитайте несколько высказываний, которые описывали свои впечатления от храма, увиденного ими когда-то. Проанализируем, как характеризуют авторы церковь Покрова на Нерли. Какие сравнения, эпитеты, метафоры находят они для передачи своих чувств? Работа сопровождается музыкой (Шопен «Апрель мечты») Релаксация

1.Водная гладь, заливные луга и, словно свеча, сверкающий ослепительной белизной этот лёгкий одноглавый храм, так чудесно вырастающий над их простором во всём своём бесконечном изяществе, во всей своей чарующей ясности, лаконичной красоте. Да, это такое же совершенство…, как самые высокие достижения древней Эллады. Л.Д.ЛюбимовСлайд

(Автор первого отрывка говорит о церкви так, как будто она вырастает из окружающей её природы. Он сравнивает храм со свечой, устремлённой вверх. Для него храм – воплощение изящества, ясности и красоты, причём красоты совершенной, сопоставимой с искусством Древней Греции).

- Ныне белокаменное чудо стоит посреди чистого поля на невысоком холме. У его подножия – небольшое озерцо, остаток старого русла реки Нерль. В ясную погоду в его зеркальной глади отражается стройный силуэт храма. Церковь Покрова на Нерли восхищает своей необыкновенной лёгкостью, почти невесомостью… В своём белом каменном наряде храм, словно невеста в подвенечном платье. слайд

Ю.С.Рябцев

(Ю.С.Рябцев называет церковь «белокаменным чудом». Он тоже говорит об окружающей храм природе: о поле, холме, озерце… Говорит не только о самом храме, но и его отражении в воде. Автор отмечает стройность силуэта церкви, её лёгкость, невесомость. В его описании появляется красивое и необычное сравнение церкви с невестой в подвенечном платье.)

- Изящная и лёгкая церковь, одиноко стоящая над зеркалом вод, необыкновенно поэтична. Она похожа на юную царевну в подвенечном наряде, вся дышит неземной красотой, от которой душа начинает как-то торжественно и грустно томиться. Увидевший её хоть раз уже не может сказать, что в жизни его не было счастливых минут. слайд

Н.Н.Воронин

(В последнем тексте подчёркивается изящество, лёгкость, красота церкви, Автор сравнивает её с невестой в подвенечном наряде. Но самое главное – чувство счастья, о котором говорит автор, при виде этого чуда архитектуры.)

— Каждый текст индивидуален, однако в предложенных текстах описывается один и тот же храм, и, возможно, вы заметили, что-то общее во всех текстах, что их объединяет?

(Эти тексты объединяет восхищение перед описываемой церковью, каждому из авторов она очень нравится; все говорят о храме и о природе вокруг храма, не разделяя их; все отметили лёгкость, невесомость церкви, её стройность, красоту и совершенство)

Как можно использовать материал? (Как эпиграф, цитаты в форме прямой речи)

Церковь на картине

— Вновь обратимся к картине Герасимова «Покрова на Нерли». Как художнику удалось передать красоту, совершенство церкви на холсте? Что он для этого использовал? (Использует цвет — много светлых, спокойных красок, через свет – светлый фон, через композицию — церковь в центре картины, хотя и расположил ее художник вдали, на заднем плане, так, что основное место на картине занимает природа. На фоне бескрайнего неба, воды, лугов церковь кажется маленькой, изящной, стройной. Храм кажется стройным, так как, изображая его, художник пользуется в основном вертикальными линиями. Узкие окна, переходы от более широкой части к узкой, остроконечный верх луковицы – всё это словно вытягивает церковь вверх. Церковь отражается в воде, она сливается с белыми облаками. Величественно возвышается на холме, окруженная цветущей природой..)

—Храм представляет собой единое целое с окружающей её природой. Опишите словами, что мы видим на картине помимо церкви.

Природа на картине

(Церковь расположена на большом холме-возвышении, заросшем зелёной травой. Рядом с ней и поодаль деревья и кусты. Но они не заслоняют церковь от нашего взгляда, автор выбрал такой ракурс, при котором храм хорошо виден на фоне голубого неба. По небу бегут лёгкие, белые облака, которые, как и церковь, отражаются в реке. Неширокая река отделяет возвышенность, на которой стоит храм, от другого, более пологого берега, поросшего одуванчиками

_Художник изображает исторический вид церкви или современный?

Картина отражает современный вид церкви; мы видим фигурки людей на переднем и заднем плане картины, лодку у берега, дым, идущий из трубы)