Автор На чтение 24 мин. Просмотров 22 Опубликовано

Дорогие читатели! Приглашаем вас познакомиться с итоговыми сочинениями на тему «Как война меняет человека?», в которых автор рассматривает проблему с разных точек зрения.

Содержание

Вариант 1

Война – это серьезное испытание для человека. Он постоянно находится на грани жизни и смерти, вокруг гибнут люди, нарушен весь привычный уклад жизни. Человек в любую минуту может умереть, поэтому он меняется его отношение к себе, окружающим, к миру. Он начинает ценить каждое мгновение жизни. Его прошлая жизнь проходит перед глазами. У многих происходит в душе переоценка ценностей. Кто-то начинает понимать, что жил неправильно, что годы были потрачены впустую, что не к тому он стремился. В ком-то проявляются качества, которые в мирное время были незаметными. Одни становятся героями, другие – трусами. Все эти мысли я попытаюсь подтвердить примерами из художественных произведений.

Война является мощным средством проверки качеств характера человека, его жизненной позиции. Герой романа-эпопеи Л. Н. Толстого «Война и мир» Андрей Болконский идет на войну. Ему наскучило светское общество, где у него мало единомышленников, еще меньше друзей. Он мечтает о своем Тулоне, завидуя славе французского императора. Его жизнь кажется ему скучной, однообразной, лишенной смысла. На войне он ищет случай отличиться. Наконец, судьба предоставляет ему такой шанс. Солдаты в панике отступают. Болконский пытается остановить их. Он подхватывает знамя из рук погибшего знаменосца и бросается вперед, увлекая за собой солдат. Князь горд собой. Раненный во время атаки герой падает и видит над собой высокое небо. Он понимает, насколько мелкими были его мечты о славе. Даже величие его кумира Наполеона меркнет в сравнении с небом. Это открытие, сделанное на войне, очень изменило князя Андрея. Он вернулся домой другим человеком. Болконский удалился от света и поселился в деревне, где жила его семья. Война изменила все его прежние взгляды. Человек, оказавшись на пороге смерти, начинает по-новому смотреть на жизнь. Так случилось и с Болконским. На войне происходит переоценка жизненных ценностей. То, что казалось значимым, становится ничтожным.

В повести В. Быкова «Сотников» мы видим, как меняются люди в военное время. Два главных героя, Сотников и Рыбак, отправляются за провизией для партизанского отряда в ближайшие деревни. Сотников болен, еле передвигается. Рыбак энергичный, находчивый боец. Он искренне удивляется, почему Сотников не отказался идти, раз он плохо себя чувствует. Автор рассказывает, как складывались судьбы героев до войны. Сотников был простым, незаметным учителем. В его жизни не было ничего примечательного. О Рыбаке, напротив, мы узнаем, что в детстве он совершил смелый поступок, спас девочек. Быков подчеркивает, что он вообще не любил причинять зло. Если бы не война, то герои так и прожили бы свои жизни, светло и просто. Война вмешалась в естественный ход событий. Во время выполнения задания герои попадают в плен. Сотников держится мужественно, а Рыбак струсил и перешел на сторону врага. Он хотел жить любой ценой, и этой ценой оказалась жизнь Сотникова. Если бы Рыбаку в мирное время сказали, что он станет предателем и казнит своего товарища, он, наверное, не поверил бы. Война помогает выявить скрытые в человеке качества, о которых он и сам не подозревает.

Подводя итог, можно сказать, что война является серьезной проверкой для людей. Это жестокое, страшное время. Кого-то она делает сильнее, умнее, мудрее. Кто-то становится слабым, жестоким, теряет человеческие качества. Ясно одно: никто не остается прежним, война оставляет неизгладимый след в душе человека. Оказавшись между жизнью и смертью, люди меняют взгляды на жизнь, у них появляются другие приоритеты. Кто-то становится героем, кто-то предателем. Память об этом остается даже после их смерти.

Вариант 2

Война – сложное, страшное время. Она требует от человека сил, выносливости, смелости, верности себе и своим идеалам. В мирное время иногда можно проявить слабость и безответственность. Во время войны это может стоить жизни. В военное время проще увидеть истинное лицо человека, становится понятно, кто чего стоит. Эту мысль я попытаюсь подтвердить примерами из художественных произведений.

Героями повести Б. Васильева «А зори здесь тихие» являются девушки, которых война заставила заниматься совсем не женским делом. Никто из них не думал, что им придется совершить подвиг. Лиза Бричкина, Соня Гурвич, Женя Комелькова, Галя Четвертак, Рита Осянина были совсем молодыми, только начали жить. Васильев знакомит читателей с тем, какими они были в мирной жизни. Замуж успела выйти только Рита. Ее муж погиб на второй день войны, у нее к фрицам были свои счеты. Семью Жени расстреляли у нее на глазах. Девятнадцатилетняя Лиза жила в глуши с пьющим отцом и больной матерью. Мать умерла, девушка собралась поступить в техникум, но началась война. Соня жила в большой семье, училась в университете. Галя была детдомовкой, потом училась в техникуме на библиотекаря. Когда началась война, она пошла добровольцем в военкомат. Ее долго не брали, но она не сдавалась. В свои двадцать лет девушки повидали самые черные стороны жизни. Они не могли смириться с тем, что война помешала их счастью. Серьезная строгая Рита долго плакала, когда убила первого фашиста. Только во время войны жить по-прежнему было нельзя, приходилось чем-то жертвовать, менять свои взгляды. Им пришлось стать другими: смелее, мужественнее, сильнее, чем они были до войны. Все девушки героически погибли, выполняя задание. Это была и личная трагедия их командира Васкова, и трагедия государчтва. Сколько таких девушек потеряла страна! Сколько будущих учителей, библиотекарей, академиков, архитекторов, художников и просто хороших людей отдали свои жизни в эти годы. Всем им пришлось стать бойцами, защитниками своей родины.

Об этом говорит в повести «Сигнальщики и горнисты» и А. Алексин. Главный герой Петя Перов случайно узнал историю жизни и смерти своего дяди и его одноклассников. Все они ушли добровольцами на фронт после того, как героически погибла их одноклассница Таня Ткачук, в которую они были тайно влюблены. Подростки, живущие в доме, договорились сбрасывать с крыши зажигалки, чтобы не загорелся дом. Один из них не пошел дежурить. Таня проявила небывалую для своего возраста ответственность, она не смогла оставить крышу без защиты. Погода была дождливая, девушка поскользнулась и упала с крыши. Благодаря усилиям подростков их дом уцелел тогда, как другие дома вокруг обгорели. Война заставила школьников повзрослеть, стать смелее, сильнее. Матери ребят никогда не смогут оправиться от этого горя. Так, мать Тани Ткачук всегда плачет, когда видит чужих детей. Автор своим произведением отдает дань подвигу людей, отдавших свои жизни. Отцы воевали на фронте, приближая победу над фашизмом. Подростки охраняли жизни матерей, младших братьев и сестер в тылу. Они понимали, что только все вместе смогут одолеть врага. В мирное время дети были просто хорошими учениками, а в годы войны их сознательность, ответственность, честность стали залогом победы.

Эти примеры говорят о том, что вчерашние школьники в военное время стали отважными защитниками своей Родины. Им пришлось повзрослеть, взять на себя ответственность за будущее страны. Война отнимает у людей радость, здоровье, жизнь. У тех, кто потерял своих близких, в душе навсегда остается незаживающая рана и ненависть к тем, кто принес эту беду. Война калечит человеческие души. Тот, кто прошел войну, уже не станет прежним.

Дополнительные аргументы

В журнале опубликованы дополнительные аргументы по направлению «Время перемен», которые находятся в разделе «Банк аргументов». На их основе вы сможете написать оригинальные сочинения.

—>  Чек лист «ЕГЭ-2021»28-10-2019, 21:21 —> Сочинение ЕГЭ по тексту Д. Гранина. Как война влияет на человека? «Тот, кто видел однажды блокадный этот город, никогда не забудет его улиц, его воздуха, полного шелеста снарядов…«Исходный текст Как война влияет на человека? Именно эта проблема волнует Д. Гранина, автора представленного для анализа текста.Чтобы найти ответ на поставленный вопрос, обратимся к тексту. Автор показывает нам Ленинград глазами людей, которые пережили его блокаду. Он пишет, что участников тех страшных событий уже не могут радовать архитектурные ансамбли и набережные города: «Теперь они не возвышают душу, а отягощают своей призрачностью». Жители блокадного Ленинграда никогда уже не насладятся его красотой, ведь в их памяти навсегда запечатлены те страшные картины, когда трупы «стали частью блокадного пейзажа». Слова автора помогают осознать страшную истину: человек, переживший войну, не сможет стереть ее из памяти никогда. Родной город, улицы, дома навсегда утратили свою не оскверненную несчастьем красоту и теплоту, теперь они будут напоминать о страшных событиях прошлого.Продолжая размышлять о том, как влияет на человека война, Д. Гранин переключает свое внимание с того, как изменился Ленинград в глазах людей, на то, как изменились сами люди внутренне. Автор знакомит нас с героем, который просит не называть его имени. Мы узнаем, что после блокады он стал озлобленным и подозрительным. Тяжкой ношей стали для него собственные взгляды на жизнь и других людей. Во всех собеседниках он видел лжецов: «Да, сейчас вы притворяетесь добрыми, честными, но чуть отними от вас хлеб, тепло, свет – в каких двуногих зверей вы все тогда обратитесь». Несправедливое отношение к людям выражалось также в поступках героя, которые сам он характеризует как «сквернейшие», за которые его мучает совесть. Рассказывая об этом человеке, автор показывает нам его душевную боль, которая даже спустя годы отражается в его поступках. Человек, переживший войну, уже никогда не сможет стать прежним. Он закрывается от всех, кто, как он считает, не способен его понять.Мнение автора весьма ясно выражено в тексте: война навсегда меняет характер человека и то, каким он видит мир вокруг себя. Она не уходит в прошлое, не становится призрачным воспоминанием, а остается где-то рядом. Я согласен с мнением автора. Невозможно забыть боль, страх, смерть, с которыми люди сталкиваются во время войны. Она подвергает их нечеловеческим испытаниям духовной силы. Даже самые стойкие не остаются такими, как были.Пример влияния войны на человека мы находим на страницах рассказа Шолохова «Судьба человека». Андрей Соколов вернулся с фронта, пережив жестокость нацистов в плену и потерю всей своей семьи. Сломленный солдат остался наедине со своим горем. Да, вскоре в жизни героя появится мальчик-сирота, для которого Андрей попытается стать отцом. Но это не исцелит полностью несчастного человека, раздавленного тоской. Навсегда в сердце Андрея Соколова поселилась боль, причиненная страшной войной.Таким образом, влияние войны на человека колоссально: она меняет характер человека, разрушает его личность и заполняет сердце тоской, от которой нельзя избавиться даже спустя многие годы. Автор сочинения: Татьяна Городецкая

Чек лист «ЕГЭ-2021»28-10-2019, 21:21 —> Сочинение ЕГЭ по тексту Д. Гранина. Как война влияет на человека? «Тот, кто видел однажды блокадный этот город, никогда не забудет его улиц, его воздуха, полного шелеста снарядов…«Исходный текст Как война влияет на человека? Именно эта проблема волнует Д. Гранина, автора представленного для анализа текста.Чтобы найти ответ на поставленный вопрос, обратимся к тексту. Автор показывает нам Ленинград глазами людей, которые пережили его блокаду. Он пишет, что участников тех страшных событий уже не могут радовать архитектурные ансамбли и набережные города: «Теперь они не возвышают душу, а отягощают своей призрачностью». Жители блокадного Ленинграда никогда уже не насладятся его красотой, ведь в их памяти навсегда запечатлены те страшные картины, когда трупы «стали частью блокадного пейзажа». Слова автора помогают осознать страшную истину: человек, переживший войну, не сможет стереть ее из памяти никогда. Родной город, улицы, дома навсегда утратили свою не оскверненную несчастьем красоту и теплоту, теперь они будут напоминать о страшных событиях прошлого.Продолжая размышлять о том, как влияет на человека война, Д. Гранин переключает свое внимание с того, как изменился Ленинград в глазах людей, на то, как изменились сами люди внутренне. Автор знакомит нас с героем, который просит не называть его имени. Мы узнаем, что после блокады он стал озлобленным и подозрительным. Тяжкой ношей стали для него собственные взгляды на жизнь и других людей. Во всех собеседниках он видел лжецов: «Да, сейчас вы притворяетесь добрыми, честными, но чуть отними от вас хлеб, тепло, свет – в каких двуногих зверей вы все тогда обратитесь». Несправедливое отношение к людям выражалось также в поступках героя, которые сам он характеризует как «сквернейшие», за которые его мучает совесть. Рассказывая об этом человеке, автор показывает нам его душевную боль, которая даже спустя годы отражается в его поступках. Человек, переживший войну, уже никогда не сможет стать прежним. Он закрывается от всех, кто, как он считает, не способен его понять.Мнение автора весьма ясно выражено в тексте: война навсегда меняет характер человека и то, каким он видит мир вокруг себя. Она не уходит в прошлое, не становится призрачным воспоминанием, а остается где-то рядом. Я согласен с мнением автора. Невозможно забыть боль, страх, смерть, с которыми люди сталкиваются во время войны. Она подвергает их нечеловеческим испытаниям духовной силы. Даже самые стойкие не остаются такими, как были.Пример влияния войны на человека мы находим на страницах рассказа Шолохова «Судьба человека». Андрей Соколов вернулся с фронта, пережив жестокость нацистов в плену и потерю всей своей семьи. Сломленный солдат остался наедине со своим горем. Да, вскоре в жизни героя появится мальчик-сирота, для которого Андрей попытается стать отцом. Но это не исцелит полностью несчастного человека, раздавленного тоской. Навсегда в сердце Андрея Соколова поселилась боль, причиненная страшной войной.Таким образом, влияние войны на человека колоссально: она меняет характер человека, разрушает его личность и заполняет сердце тоской, от которой нельзя избавиться даже спустя многие годы. Автор сочинения: Татьяна Городецкая

Автор: · 03.11.2020

Многомудрый Литрекон предлагает Вам обогатить свой арсенал подготовки к ИС двумя примерами итогового сочинения по направлению «Время перемен» на тему: Как война влияет на сущность человека? Аргументы он взял из произведений «Сотников», «Судьба человека», «Блокадная книга», «Кукла».

Вариант 1

(439 слов) Многие авторы задавались вопросом, как война влияет на сущность человека? В книгах об этих страшных событиях мы можем проследить перевоплощение, произошедшее с героями, попавшими на фронт. Особенно убедительны писатели, которые сами служили на передовой. Обратимся к произведениям М. Шолохова и Е. Носова — бойцов Красной Армии и знаменитых литераторов.

Так, в рассказе Шолохова «Судьба человека» мы встречаем солдата, вернувшегося с войны и начавшего новую жизнь — мирную. Однако автор сразу же обозначает резкую перемену, произошедшую с этим человеком: «Видали вы когда-нибудь глаза,

словно присыпанные пеплом, наполненные такой неизбывной смертной тоской, что в них трудно смотреть?». Именно такими были глаза его собеседника. Война навеки лишила его взор радостного блеска и веселой искорки. Он был затуманен вечным страданием. Андрей Соколов никогда не сможет смириться с гибелью всей своей семьи: жены, дочерей, сына. Он не сможет забыть об издевательствах и лишениях в трудовом лагере, где руководство выжимало из пленных все жизненные соки. Он не сможет похоронить в памяти долг, принудивший его хладнокровно убить предателя, намеревающегося сдать врагам своего командира. Все эти события нашли отражение в облике ветерана войны. Когда он рассказывал, руки и плечи у него дрожали, глаза были «мертвыми» и «потухшими». Герой до войны был эмоциональным и веселым человеком, любил выпить и погулять с друзьями, а после нее вернулся сломленным стариком с тоской во взоре и дрожью в руках. Конечно, испытания не сломили его, но привели к вечному трауру по тому счастью, которого уже не вернуть. Так война повлияла на его сущность.

Но не только муку вынес солдат с поля боя. Е. Носов в рассказе «Кукла» описал эпизод, который показывает нравственное превосходство человека, пережившего войну и знающего цену мирной жизни. Акимыч сражался в горбатовской третьей армии, участвовал в «Багратионе», ликвидировал Бобруйский, а затем и Минский котлы, дошел до Польши. После демобилизации он вернулся к обычным занятиям, но не смог смириться с тем, как люди нового времени относились к завоеванному для них счастью мирного неба над головой. Однажды он увидел на обочине изуродованную куклу с выдранными волосами, нагую и истыканную сигаретами. Он был шокирован таким проявлением жестокости возле школы: «Чему же ты научишь, какой красоте, какому добру, если ты слеп, душа твоя глуха!». Но еще больше его расстроило равнодушие прохожих по отношению к глумлению над человеческим образом. Ветеран не прошел мимо насилия, убрал его с глаз долой, чтобы никто не видел этого святотатства. Тяжелые впечатления военных лет обострили его нравственные чувства и закалили моральные принципы.

Таким образом, война сильно влияет на сущность человека. С одной стороны, она оставляет в сердце рану, которая не заживет никогда. Потери и ужасные картины насилия никто и никогда не забудет. С другой стороны, она заставляет людей отдать должное истинным ценностям и беречь их в мирной жизни.

Вариант 2

(380 слов) Война способствует проявлению истинного характера человека. В экстремальных ситуациях люди предстают во всей красе, без фальши и демагогии. В такое время становятся важными именно поступки, а не слова, и личность уже не может маскировать пороки или скрывать добродетели. Это утверждение несложно проверить, подобрав соответствующие примеры из литературы.

Так, В. Быков в повести «Сотников» описывает влияние войны на личность каждого ее участника. Интеллигентный и слабый с виду Сотников, которого мучает болезнь, кажется плохим бойцом: он с трудом выдерживает тяготы пути и тормозит своего напарника. Рыбак кажется смелым, сильным и предприимчивым солдатом. Но несколько часов в плену у оккупантов сорвали маски, созданные социумом. Сотников проявляет благородство, отвагу, стойкость. Он выдерживает зверские пытки, но не ничего не сообщает полицаям. Более того, он берет всю вину на себя, пытаясь спасти Рыбака и Демчиху. А вот его напарник боится за свою жизнь и соглашается вступить в ряды полицаев. Конечно, он тешит себя иллюзиями, что сбежит, но в финале понимает, что обратного пути нет. Война показала истинную сущность героев, поставив их перед нравственным выбором. Кому-то она придала смелости и силы, а кого-то ослабила и унизила.

Испытания вынуждают людей проявить силу или слабость характера. В отличие от мирной жизни, где многое можно скрыть, борьба выводит всех на чистую воду. Ужасные факты из жизни людей в то время мы находим в «Блокадной книге» А. Адамовича и Д. Гранина. Например, М. В. Машкова вспомнила, как ее знакомая, нежно и даже страстно опекающая сына ранее, в военную пору выгнала его на улицу из-за того, что он потерял свои карточки. В блокадных реалиях утрата карточек была равносильна голодной смерти. Еду выдавали только по ним, а купить ее было почти невозможно. Игорь был маленьким ребенком и не мог отвечать за свои действия. Но его мать обезумела от голода и отчаяния, поэтому выгнала ребенка на улицу. «Вот такое превращение из нежной матери в такого зверя! Но Игорь не ушел. Он остался у нее, а потом я узнала, что он умер» — резюмировала М.В. Машкова. Лишения и тяготы военных будней сильно давили на личность, вытаскивая наружу всю ее подноготную, о которой никто не подозревал.

Таким образом, война демонстрирует реальную сущность человека без прикрас. Она вынуждает людей проявить те качества характера, которые составляют базис их личности, а не надстройку. Это ужасный психологический тест, и не дай Бог кому-либо его пройти!

Тезисы

- Война делает человека жестоким и равнодушным к бедам других людей, потому что разрушает моральные устои общества.

- Личность переживает на войне нравственный упадок и становится заложницей своих страхов.

- После боя человек теряет все, во что он верил, и переживает духовный кризис. Теперь он — убийца, и государственные интересы служат ему довольно слабым оправданием.

- Война разрушает не только города, но и души людей. После нее человеку, привыкшему к насилию и агрессии, почти невозможно влиться в мирный ритм жизни.

- Война не решает проблемы мирового сообщества, она их только усугубляет, потому что каждое решение военного конфликта порождает недовольство и закладывает фундамент будущей войны.

- Борьба стран и народов всегда несправедлива и пагубна, ведь главная ее жертва — человечность. Будучи солдатом, мужчина теряет нравственные опоры, его роль в мире сводится к убийству себе подобных. Таким образом, он перестает быть полноценной личностью, ибо его бытие сводится к функции.

- Человек теряет на войне важную частицу себя — уверенность в будущем человеческой цивилизации. После борьбы он уже ни во что не верит.

Аргументы

М. Шолохов, «Судьба человека». Одной из самых известных книг о влиянии войны на человека является рассказ Шолохова — «Судьба человека». Герой идет в бой добровольцем, проявляет смелость и преданность, честь и силу духа, борясь за свободу родины. Однако в финале мы не видим в его глазах того долгожданного счастья, за которое он боролся. Автор описывает их так: «Глаза, словно присыпанные пеплом». Соколов потерял на войне всю семью, пережил лишения и испытания, а когда вернулся, едва нашел в себе силы жить дальше. Воспоминания о борьбе и жестокости постоянного угнетают его, Андрей не может забыть те страшные дни и свои потери. Война повлияла на него отрицательно: выжгла душу, отняв все самое дорогое.

А. Платонов, «Возвращение». Герой рассказа возвращается домой после пяти лет фронтовой жизни и переживает духовный кризис. Походные будни, жестокость, насилие, постоянный стресс — все это отложилось на его душе тяжелыми наростами. Ему трудно вернуться под мирное небо и налаживать отношения с семьей. Вернувшись домой, он с неприятным чувством осознает, что здесь научились обходиться без него: сын играет роль хозяина дома, дочка помогает по хозяйству, жена и вовсе была неверна ему. Герой и сам нашел другую на войне и даже подумывал остаться с ней. Влияние войны в его жизни очевидно: она разрушила его семью, его любовь, отняла даже отцовские чувства, заменив все это своими страшными видениями и правилами. Только дети смогли вернуть его в лоно семьи и возвратить надежду на совместное будущее.

Н. Гоголь, «Тарас Бульба». На войне люди становятся героями для своей страны, но кем они становятся для своей семьи? Это превращение можно проследить в повести «Тарас Бульба». Славный полковник, гордость казачества, дома становится жестоким тираном и грубым мужем. Он совсем не уделяет времени и ласки жене, унижает и бьет ее. Сыновей он тоже хочет отвезти на войну, не дав им и недели отдыха дома. В его мировоззрении есть место только борьбе, мирную жизнь он презирает. Более того, он даже намеревается организовать войну специально, только чтобы сыновья проявили себя на ней. Тарас жесток и мстителен, груб и эгоистичен, но все эти качества в нем воспитала бесконечная Сечь. Он стал таких в ходе боев и стычек, где вся его человечность пропала под гнетом агрессии и насилия.

М. Шолохов, «Тихий Дон». В романе-эпопее главным героем является Григорий Мелехов, все таланты которого растратила бесконечная война. Сначала его, как и других совсем еще молодых казаков, послали на Первую мировую. Именно после первого серьезного ранения он задумался, что их кровь проливают просто так, а сами организаторы бойни сидят в уютных кабинетах и далеко от мест сражений. Их же, простых людей, просто используют. Это открытие неприятно поразило Григория, но дальнейшие события засосали его в водоворот сражений. Гражданская война сделала жизнерадостного и доброго казака злым, жестоким и агрессивным человеком, чья жизнь растоптана непрерывными боями, где не врагов, есть лишь соседи и товарищи. Григорий рано постарел, уже в 40 лет он посидел, а лицо избороздили глубокие морщины — не от прожитых лет, а от пережитого горя. Таково влияние войны на личность.

Б. Пастернак, «Доктор Живаго». В знаменитом романе Б. Пастернака главным героем является Юрий Живаго — жертва войн и переворотов. Судьба героя была пережевана войной: будучи врачом, он был призван на фронт и повидал много горя на своем кратком веку. Его, как полезный ресурс, отбивали для себя то одни, то другие, и в итоге он запутался в жизни, где больше не было традиционных моральных ценностей. Война уничтожила правила игры, и в ходе противостояния белых и красных страдали обычные люди, которые даже не имели убеждений. Юрий потерял семью, не смог удержать и обеспечить обретенную любовь, а потом и вовсе деградировал под влиянием алкоголя. Про таких людей говорят: «Сломался!». Но Живаго сломала именно война.

В. Быков, «Сотников». На войне люди показывают свое истинное лицо, она становится фактором, который позволяет выявить истинную сущность человека. Так, Сотников, обычный учитель, хилый и больной мужчина, которого никто в партизанском отряде не воспринимал всерьёз, стал героем под влиянием окружающих его испытаний и лишений. Они закалили его характер. Он не предал товарищей даже под пытками и до последнего хотел спасти всех тех, с кем его схватили. О себе он даже не думал, в отличие от Рыбака. Гордость отряда, сильный и храбрый, он был примером для многих. Его уважали и любили. Но война сделала его трусом, обнажила самые скверные стороны его характера. Он предал отряд, предал соратника, стал полицаем, чтобы спасти себе жизнь. Война сбросила маски мирной жизни и указала на то, кто и кем является на самом деле.

В. Распутин, «Живи и помни». В книге рассматривается проблема влияния войны на человека. Андрей устал от голода, холода и бесперспективности: ему так и не дали отпуск, на который он так надеялся все эти годы. Он не выдержал гнета войны и сбежал, став дезертиром. Никто не знал об этом, кроме его жены. Настена была преданной супругой и поддерживала мужа с риском для своей жизни. Ради него она приняла позор, ведь не призналась, что вынашивает не чужого ребенка, а законного. А в финале книги Настена утопилась, чтобы не привезти к мужу тех, кто хотел его выследить. Но все это время Андрей знал, что подверг беременную жену смертельному риску, и ничего не сделал, чтобы ее спасти. Эгоизм взял верх над любовью к женщине. Именно война с ее вшами и голодом, грязной одеждой и холодом, тоской и насилием, жестокостью и агрессией сделала героя таким. Именно она довела его до звероподобного состояния, когда важно только выжить.

Б. Васильев, «А зори здесь тихие». В повести рассказываются истории девушек, которые решили идти на фронт по собственной воле. Война повлияла на каждую из них по-своему. Рита пришла в отряд с болью из-за смерти мужа и с местью врагам, которые отняли у нее любимого. Женя потеряла всю семью и решила идти против захватчиков, потому что у нее больше ничего не осталось. Соня очень хотела применить свои знания и быть полезной, чтобы скорее вернуть мирное небо над головой. Галя мечтала о героизме и отваге на поле боя. Лиза хотела преодолеть все невзгоды, чтобы скорее наступил счастливый завтрашний день. Все они были отравлены и убиты войной. Женщины, чье призвание — семья и материнство, вышли на поле боя и пошли против своей мирной природы из-за того, что происходило вокруг. Влияние войны на них пагубное и жестокое.

М. Шолохов, «Поднятая целина». В романе Шолохова главным героем является Семен Давыдов — образцовый рабочий и партийный деятель. Он рьяно берется за работу по организации колхоза и готов противостоять кулакам и контрреволюционерам в деревне «Гремячий лог». Однако автор заостряет внимание на другой стороне жизни Давыдова — личной. Он не может выстроить семейные отношения, ведь гражданская война выдавила из него всю нежность. Вместо искренней и сильной любви Вари он предпочитает легкие и свободные «случки» с Лушкой. Он не думает о детях и будущем, живет лишь работой, как когда-то жил войной, и заботится лишь о сиюминутных потребностях. Война отняла у него способность любить и брать ответственность за семью. Он одумался, но сделал это слишком поздно. Смерть забрала его, а он не оставил ничего после себя, кроме разбитого сердца Вари.

Л. Толстой, «Война и мир». В романе-эпопее влияние войны на человека описано в судьбе Андрея Болконского. Воспитанный на иллюзиях о славе и отваге на поле боя, он отправляется на фронт, чтобы сотворить ратные подвиги. Но под небом Аустерлица к нему приходит осознание бессмысленности войны. Она представляется ему кровопролитием, лишенным величия и признания. Грязь и кровь — вот что князь видит на олимпе, куда взобрался его бывший кумир — Наполеон. Война помогла Андрею развеять иллюзии и стать более сознательным человеком. Он научился на ней критически мыслить и жалеть жизни солдат, бездумно растрачиваемые и подло проданные правительством. Влияние борьбы в данном случае было скорее позитивным, чем негативным.

Война — одно из самых страшных событий, которое может случиться в жизни народа и государства. Конфликт стран между собой приводит к многочисленным жертвам среди простых людей. Так что же война делает с человеком?

Вспомним бессмертное произведение Б. Васильева «А зори здесь тихие». В повести рассказывается судьба пяти девушек-разведчиц, которые ушли на задание и не вернулись. Автор, сам прошедший войну, с реалистичностью показывает, как складываются судьбы героинь. Галина Четвертак, самая младшая из всех разведчиц, сирота, воспитанная в детском доме.

Заказать уникальную работу за 250 руб.—> —> Заказать сочинение—>

Ушла на фронт, прибавив себе возраст. Во время задания она запаниковала и была застрелена в спину фашистами. Другие участницы группы стали обвинять ее в трусости, но Васков, их командир, встал на защиту Четвертак. Он сказал, что трусости не было, а была неопытность. Действительно, молодая и запуганная войной девушка, которой жить да жить…Разве ей нужно думать о войне, разве у нее не другое предназначение? Что же с ней сделала война, кроме того, что забрала жизнь?

В романе «Война и мир» Л.Н. Толстого автор показывает цепь событий, в которой важное место играет война. Все герои без исключения связаны с этим событием. Отметим князя Андрея Болконского. Для него важным моментом было завоевание ратной славы, свершение подвига. Именно он хватает знамя и поднимает в бой солдат. Получив ранение и глядя в высокое небо Аустерлица, находясь на грани жизни и смерти, герой все переосмысливает. Теперь он хочет жить обычной жизнью рядом со своей семьей. Он понимает, что отдавать жизнь за чужие интересы не стоит.

Так что же делает с человеком война? Она в корне меняет представление о жизни и смерти, о необходимости умирать, о смысле и предназначении. Война обнажает самые потаенные страхи и желания, способна подтолкнуть человека на необдуманные и трусливые поступки. Очень сложно оставаться человеком в условиях боевых действий. Авторы пытались показать, что необходимо оставаться человеком в любых условиях, даже в условиях войны.

Используемые источники:

- https://literoved.ru/sochineniya/itogovye-sochineniya/itogovoe-sochinenie-kak-vojna-menyaet-cheloveka.html

- https://primersoch.ru/sochegerus/primerege/83-sochinenie-egje-kak-vojna-vlijaet-na-cheloveka-po-tekstu-d-granina.html

- https://litrekon.ru/sochineniya/itogovye/kak-vojna-vliyaet-na-sushhnost-cheloveka-2-varianta/

- https://bank-argumentov.info/vlijanie-vojny-na-cheloveka-argumenty-egje/

- https://sochinyalka.ru/2019/09/itogovoe-sochinenie-chto-delaet-s-chelovekom-vojna.html

Обновлено

Умение грамотно и доходчиво доносить свои мысли в формате сочинения проверяется у выпускников 11 класса два раза: сначала в декабре школьники пишут допуск ко всем экзаменам, затем в июне на ЕГЭ по русскому языку выполняют задание № 27. В чем разница между этими двумя сочинениями? Каким критериям должны соответствовать тексты? Есть ли разница в структуре и содержании итогового сочинения и экзаменационной работы на ЕГЭ по русскому? На многочисленные вопросы учеников ответила Валерия Геннадьевна Оксиенко, преподаватель русского языка в онлайн-школе «Коалиция», призер заключительного этапа ВсОШ по русскому, эксперт ОГЭ и ЕГЭ. Кстати, в 2021 году центр профориентации ПрофГид разработал точный тест на профориентацию. Он сам расскажет вам, какие профессии вам подходят, даст заключение о вашем типе личности и интеллекте.

Читайте также:

Как писать итоговое сочинение

Ежегодное итоговое сочинение – это творческая работа по литературе, которую выпускники школы пишут в первую среду декабря. Она оценивается по системе «зачет/незачет». Положительный результат дает допуск к экзаменам по всем предметам ЕГЭ.

На работу отводится 3 часа 55 минут. Ограничений по максимальному объему для итогового сочинения нет, но лимитирован минимум: текст не должен быть меньше 250 слов. Если ученик не дотянет до нижнего порога, то получит за всю работу 0 – то есть незачет.

Композиция итогового сочинения (согласно требованиям ФИПИ):

- Вступление (2-3 предложения).

- Комментарий вступления (4–6 предложений).

- Аргумент из литературы № 1 (100 слов/6–8 предложений).

- Аргумент из литературы № 2 (100 слов/6–8 предложений).

- Заключение (75 слов/3–5 предложений).

Критерии оценивания итогового сочинения

Всего их пять, первые два критерия – главные. При несоответствии работы этим двум обязательным пунктам ставится «незачет», ученика отправляют на пересдачу.

1. Соответствие теме направления.

Писать необходимо строго по теме и не уходить в своих рассуждениях в сторону. Аргументы приводятся в подтверждение той цитаты или формулировки вопроса, которую вы выбрали.

Из документов ФИПИ (методических рекомендаций по подготовке к итоговому сочинению и для проверяющих работы):

«Данный критерий нацеливает на проверку содержания сочинения. Участник должен рассуждать на предложенную тему, выбрав путь ее раскрытия».

Читайте также:

2. Аргументация с привлечением литературного материала.

Смысл литературного сочинения состоит в том, чтобы подтверждать свои высказывания, используя как примеры сюжеты прочитанных книг, поступки их героев. Ни в коем случае нельзя искажать образы персонажей, додумывать их личные качества и поступки, которых не было в произведении, иначе можно получить «незачет» по итоговому сочинению.

Из документов ФИПИ:

«Участник должен строить рассуждение по теме, привлекая для аргументации не менее одного произведения отечественной или мировой литературы, избирая свой путь использования литературного материала».

3. Композиция и логика рассуждения.

Критерий подразумевает соблюдение смыслового деления на абзацы, логическую последовательность изложения мысли, а также конструктивное доказательство своего мнения.

Из документов ФИПИ:

«Участник должен аргументировать высказанные мысли, стараясь выдерживать соотношение между тезисом и доказательствами».

4. Качество письменной речи.

В итоговом сочинении нужно использовать разнообразные, но нормативные, то есть грамматически, синтаксически и лексически правильно выстроенные, речевые конструкции.

Из документов ФИПИ:

«Участник должен точно выражать мысли, используя разнообразную лексику и грамматические конструкции, при необходимости уместно употреблять термины, избегать речевых штампов».

Читайте также:

5. Грамотность

«Незачет» ставится, если в тексте итогового сочинения ученик допустил более 5 ошибок на каждые 100 слов.

При проверке подсчитывается не общее количество допущенных орфографических и пунктуационных ошибок, есть поблажки:

- две негрубые ошибки (написание фамилий авторов или героев произведений; заглавные/строчные буквы; дефисное/раздельное написание в словах, противоречащее школьным правилам) учитываются как одна;

- первые три однотипные ошибки (на одно правило, если написание слова зависит от его грамматической формы – например, окончания предложного падежа места – или от фонетических особенностей – к примеру, о/ё после шипящих) засчитываются как одна, следующие – уже по отдельности;

- две и больше ошибок в непроверяемых правилами (словарных) словах считаются одной.

Понятие однотипности не касается пунктуационных ошибок.

Из документов ФИПИ:

«Речевые ошибки в данном критерии не учитываются».

Зачет в целом за все итоговое сочинение ставится, если по двум первым обязательным критериям и хотя бы одному из трех остальных результат положительный.

Направления и темы итогового сочинения

Каждый год в конце августа или начале сентября утверждаются пять новых направлений. Они открыты и публикуются на сайте ФИПИ с разъяснениями, о чем писать по темам, которые будут предложены в рамках каждого из направлений. Список конкретных тем закрытый, его разрабатывает Рособрнадзор. Ученики получают их во время экзамена. Участник итогового сочинения может сделать выбор из пяти вариантов.

Тема может выглядеть по-разному:

- как высказывание, с которым надо согласиться или опровергнуть его;

- как вопрос, на который нужно ответить.

Примеры тем из «Методических рекомендаций для экспертов, участвующих в проверке итогового сочинения (изложения) в 2019–2020 уч. г.»

Читайте также:

Несколько примеров тем в рамках направлений на итоговом сочинении 2020–2021 уч. года (в одном из регионов):

- Направление 1: «Забвению не подлежит»

Тема: «Согласны ли Вы с утверждением А. И. Герцена: «Полнее сознавая прошедшее, мы уясняем современное»?

- Направление 2: «Я и другие».

Тема: «Что мешает доверию между людьми?»

- Направление 3: «Время перемен».

Тема: «Кому в литературе удалось, с Вашей точки зрения, наиболее ярко отразить эпоху перемен?»

- Направление 4: «Разговор с собой».

Тема: «Почему люди обманывают себя?»

- Направление 5: «Между прошлым и будущим: портрет моего поколения».

Тема: «Какие черты ваших сверстников Вы считаете типичными?»

В чем заключается разница между направлением и темой?

| Критерии сравнения | Направления | Темы |

|---|---|---|

| Когда становятся известны? | В начале учебного года | Во время экзамена |

| Вариативность | Общие для всех регионов | Разные комплекты для каждого часового пояса |

Тематические направления текущего учебного года с разъяснениями, о чем нужно писать в итоговых сочинениях, выкладываются на сайте ФИПИ.

Алгоритм написания итогового сочинения с соблюдением требований ФИПИ

- Читаем пять предложенных тем и выбираем одну из них, подчеркиваем ключевые слова.

- Сразу продумываем свою позицию и два примера из литературных произведений, которые раскрывают ключевые слова темы и аргументируют ваше мнение.

- Если вы выбрали не вопрос, а цитату, то можете переделать ее в вопрос, на который будет удобно отвечать (так мы пишем вступление).

- Объясняем ключевые понятия (так мы подводим вступление к раскрытию темы) и формулируем ответ на поставленный вопрос (свое мнение).

- Подбираем аргументы к своему мнению и пишем к каждому аргументу выводы.

- Пишем общий вывод по теме на основе всего вышеизложенного.

- Проверяем написанное сочинение на ошибки:

- орфографию (ошибки в написании слов);

- пунктуацию (знаки препинания);

- фактические ошибки (имена, даты, названия, сюжеты);

- лексические повторы (речь);

- остальные речевые ошибки;

- грамматические ошибки;

- Переписываем сочинение на чистовик.

Читайте также:

Структура итогового сочинения

- Вступление и раскрытие темы направления.

Раскладываем тему на ключевые слова, проблему и проблемный вопрос (чтобы лучше ее понять).

Например:

- Тема: «Может ли жестокий человек ранить другого?»

- Ключевые слова темы: «жестокий», «ранить другого».

- Проблема: проявление жестокости по отношению к другим людям.

Вступление может быть разным в зависимости от направления и темы:

- В виде вопроса:

«Может ли жестокий человек ранить другого? Конечно, каждый человек по-своему ответит на этот вопрос. На мой взгляд…»

- В виде утверждения:

«Жестокий человек – враг народа», – утверждает <Ф. И. О.>. Трудно не согласиться с этим высказыванием. Действительно…»

- По ключевым словам темы:

«Наверное, каждый человек хотя бы раз задумывался о том, что такое жестокость и что значит быть жестоким. На мой взгляд…»

- Аргументация с привлечением литературного материала.

Аргументы – это доказательства вашей позиции и объяснение вашего тезиса, соответствующего направлению. Примеры из литературы – это иллюстрации вашего аргумента.

Любой пример из любой литературы должен сопровождаться вашими рассуждениями, которые подчеркнут связь приведенного примера с рассматриваемой темой.

Литературный материал – это не только произведения всех художественных жанров мировой и отечественной литературы, но и публицистика, мемуары, дневники, фольклор (кроме малых жанров: поговорок и пословиц, прибауток, считалок, потешек и т. д.). Согласно рекомендациям ФИПИ, при аргументации достаточно опираться на один текст.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРГУМЕНТ = ТЕЗИС + ПРИМЕР ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ + МИКРОВЫВОД.

- Тезис.

Тезис – это четкая фраза, передающая вашу позицию относительно вопроса или цитаты, которую вы будете подкреплять аргументом. Если нет четкого тезиса, то логическая связь с аргументами будет нарушена.

Пример тезиса:

- «Многие литературные примеры свидетельствуют о том, что жестокий человек не только несчастен сам по себе, но и делает несчастными других».

Читайте также:

- Логический переход.

Логический переход – это словесная подводка к литературной аргументации.

В примерах в пунктах 3 и 4 тезис и логический переход к аргументам из литературы совмещены в одном предложении.

Пример подводки:

- «Множество поэтов и писателей затрагивали похожую проблему в своих произведениях».

- Пример из литературы по теме – это иллюстрация в виде конкретного эпизода из произведения.

Здесь вы демонстрируете проверяющему, что действительно читали произведение, знаете эпизоды из произведения и можете их приводить в пример по назначению.

В примере из литературы желательно назвать Ф. И. О. автора и имена героев, а также постараться описать конкретный эпизод, а не пересказать всю книгу/рассказ целиком и в общих словах.

Пример из литературы – это не аргумент, он – иллюстрация к аргументу!

Что из произведения можно привести в пример в каждом направлении и теме:

- конкретную ситуацию;

- конфликт между героями;

- взгляды героя;

- характер героя и его поступки.

Клише к эпизодам:

- «Автор повествует о…»;

- «Автор описывает…»;

- «Писатель обращает наше внимание на…»;

- «Писатель осуждает/ставит в пример/заостряет наше внимание/размышляет…»

- Микровывод.

Микровывод к примеру – это ваш личный вывод по приведенному эпизоду. Он демонстрирует проверяющему, насколько хорошо вы поняли прочитанное произведение и сумели его грамотно встроить в контекст сочинения. В выводе мы пишем, почему именно этот эпизод подходит к теме, и доказывает тезис.

Клише к микровыводу:

- «Писатель считает, что…»;

- «Автор хочет донести до нас мысль о том, что…»;

- «Писатель подводит нас к мысли…»

Читайте также:

Пример полного аргумента итогового сочинения из литературы (с тезисом, примером и микровыводом):

- Часто жестокий человек не осознает границ допустимого, когда идет к своей цели, что может ранить окружающих. Примеры этого мы можем найти во многих произведениях художественной литературы, в частности в романе Бориса Васильева «Не стреляйте в белых лебедей». Главный герой – Егор Полушкин – пал жертвой браконьеров, которые перестреляли на Черном озере белых лебедей. Браконьеры не хотели смерти Егора, но, ослепленные жадностью и жестокостью, не соизмерили силы и избили его до смерти. Таким трагичным финалом автор хочет донести до нас мысль о том, что жестокость всегда слепа и может привести к непоправимым последствиям.

- Общий вывод

В конце сочинения мы пишем заключительный абзац – вывод. Он делается, исходя из всего, что вы изложили по теме. Не забудьте использовать вводные слова, так как они будут связкой.

Важно: вывод – это перефразированное вступление, поэтому в общем выводе нужно еще раз выразить свое отношение к проблеме, чтобы закольцевать композицию всего сочинения и темы.

Пример итогового сочинения

Тема: Герой романа «Отцы и дети» утверждал: «Природа не храм, а мастерская. И человек в ней работник». Хороший или плохой работник человек?

«Природа не храм, а мастерская. И человек в ней работник», – утверждал Евгений Базаров из романа И. С. Тургенева «Отцы и дети». С одной стороны, герой был прав: человек действительно оказывает значительное влияние на окружающий его мир, преобразует действительность и подчиняет себе стихии. С другой – хорошо ли это? На мой взгляд, в стремлении усовершенствовать природу человек порой заходит слишком далеко, что приводит к плачевным последствиям.

Подобную позицию разделяют многие русские классики, поднимая вопрос влияния человека на природу в своих произведениях. Так, еще в первой половине XX века М. А. Булгаков создает повесть «Собачье сердце», в которой главный герой – профессор Преображенский – пытается превратить собаку в человека. Наконец, операция проходит успешно, но так кажется только вначале: Шариков связывается не с теми людьми, начинает вести себя неподобающим образом и грубит своему создателю. Все это вынуждает профессора провести обратную операцию: эксперимент по преобразованию творения природы оказался неудачным. М. А. Булгаков будто предупреждает человечество: природа все равно сильнее, и мы не в состоянии взять над ней верх.

Еще более мрачные картины представляют нам авторы книг о будущем. В романе Е. И. Замятина «Мы» прогрессивное и достигшее высшего счастья человечество отгородилось от природы стеной в буквальном и переносном смысле: город-государство окружает купол «Зеленой стены», за которым бушует дикий лес, а сами люди взяли под контроль все, что есть в них живого, в том числе эмоции. Хотя главный герой романа и рассказчик Д-503 – сознательный гражданин, разделяющий идеи своего государства, читая его записи, мы не можем отделаться от ужаса: в мире без эмоций и связи с природой не хочется жить. Так автор доносит до нас мысль: человек не должен заходить слишком далеко в своей борьбе с природой, потому что тогда он перестанет быть человеком.

Подводя итог, хочу сказать, что человек может быть работником в мастерской природы, но он должен относиться к тому, что его окружает, с уважением. А это значит – ограничить свое вмешательство, рассматривать природу как союзника, иначе, как плохой работник, человек может нанести непоправимый вред в первую очередь себе.

Читайте также:

Как писать сочинение на ЕГЭ по русскому языку

Сочинение ЕГЭ – это задание № 27 в КИМах единого государственного экзамена по русскому языку. На весь экзамен отводится 3,5 часа, сколько из этого времени выделять на сочинение – решать вам. Минимальный объем, установленный ФИПИ, – 150 слов.

Как оценивается сочинение ЕГЭ: критерии и баллы

- Формулировка проблемы – 1 б.

- Комментарий к проблеме – 6 б.

- Позиция автора по проблеме – 1 б.

- Отношение к позиции автора – 1 б.

- Логика и речевая связность сочинения – 2 б.

- Речевое оформление – 2 б.

- Грамотность – всего 10 б. (чтобы получить максимум баллов, можно допустить не более 1 речевой ошибки).

- Этика – 1 б.

- Фактическая точность – 1 б.

Всего – 25 баллов.

В переводе в 100-балльную систему это составит порядка 40 баллов ЕГЭ.

Структура сочинения

- Вступление (опционально).

- Формулировка проблемы по теме ЕГЭ.

- Комментарий к проблеме:

- пример из текста с пояснением 1;

- пример из текста с пояснением 2;

- связь между примерами.

- Позиция автора.

- Отношение к позиции автора и его обоснование.

- Заключение

Формулировка проблемы

- Проблема проходит через весь текст.

- Разбираем только одну проблему, а не несколько.

- Начинаем со слов «в данном тексте автор поднимает проблему…» либо через вопрос.

Комментарии к проблеме текста сочинения ЕГЭ

- Поясняем примерами из предложенного текста, не пересказываем часть произведения.

- Допустимо цитирование (краткое) и ссылки на номера предложений.

Читайте также:

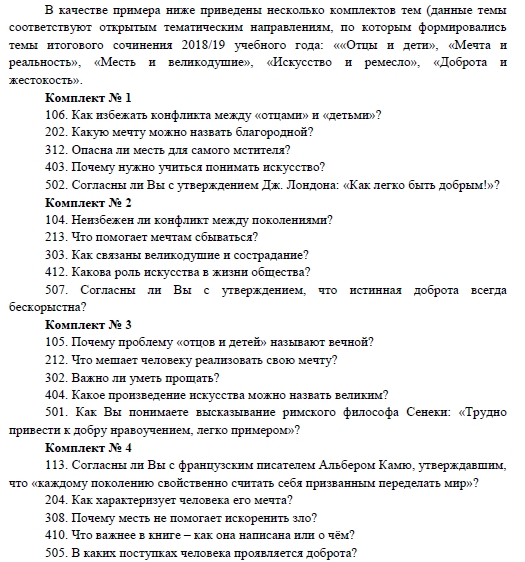

Структура комментария для сочинения на ЕГЭ:

- Пример из текста →

- Микровывод из его содержания, возвращающий к проблеме →

- Пример из текста →

- Микровывод из его содержания, возвращающий к проблеме →

- Указание на тип связи между примерами →

- Комментарий к связи между примерами.

Схема содержания комментария к исходному тексту в сочинении ЕГЭ по русскому языку

Пример, подходящий под стандарты ЕГЭ.

Проблема:

- В предложенном тексте автор поднимает проблему национальной розни.

Комментарий:

- Среди друзей рассказчика были люди разных национальностей, а теперь он вынужден наблюдать безумие ненависти, охватившее пространство нашей земли. «Неужели же они не видят, что ими играют и что те, кто сейчас из-за кулис разжигает кровавый туман, завтра направят удар против них?» – вопрошает автор. Он не понимает и осуждает людей, разжигающих рознь между народами, составляющими единое и неделимое население Земли.

Связка

В сочинении ЕГЭ связка – это предложение, создающее логический мостик между двумя примерами из текста.

Связка должна содержать:

- Отсылку к информации из первого примера.

- Отсылку к информации из второго примера.

- Указание на смысловую связь между примерами (дополнение, противопоставление, уточнение…)

Читайте также:

Позиция автора

В сочинении на ЕГЭ:

- формулируем одновременно с проблемой;

- отвечаем на вопрос: «Что думает автор по выбранной нами проблеме?»;

- часто не выражена явно, но подменять своими домыслами тоже не стоит;

- не высказываем собственное мнение.

Как сформулировать позицию автора:

- Автор считает…

- Цитата из текста.

Объем – 1-2 предложения.

Отношение к позиции автора и его обоснование

- Отношение именно к позиции автора, а не к проблеме.

- Можно начинать со слов: «Я согласен с мнением автора, потому что/действительно…»

- Обоснование не должно дублировать текст, но может быть общим рассуждением.

Лучше в качестве обоснования приводить примеры из общественной жизни, истории, кино, литературы и т. п.

Вывод

- Пересказ первого абзаца сочинения.

- Ответ на вопросы, если они были поставлены.

- В нем не должно быть новой информации.

- Служит для закольцовывания текста.

Читайте также:

Пример сочинения ЕГЭ по русскому языку. Задание№ 27 (по тексту Ю. М. Нагибина из демо-2022)

Юношеская любовь… Всегда ли она заметна с первого взгляда? Легко ли воскресить ее во взрослом возрасте? Именно проблему проявления юношеской любви поднимает в своем тексте Ю. М. Нагибин.

В центре повествования – выпускники школы Женя и Сережа. В последний учебный день в 10 классе девушка признается молодому человеку, что он много лет ей нравился. Сережа пытается вспомнить, что в своей прошлой школьной жизни он упустил из виду, почему всегда считал, что чувства чужды Жене, и не может вспомнить ничего, кроме крошечного эпизода знакомства. Так автор показывает нам, что юношеская любовь часто застенчива, незаметна, хотя может продолжаться очень долго.

Несмотря на позднее осознание, рассказчик рассчитывает исправить все в будущем: Сережа и Женя договариваются о встрече через 10 лет. Но судьба распоряжается иначе: майор авиации Евгения Румянцева погибает во время Великой Отечественной войны. Таким образом, юношеская любовь может так и остаться в отрочестве, оставив после себя только сожаления.

Дополняя друг друга, эти эпизоды показывают значимость юношеской любви в жизни человека, а также необходимость проживать ее своевременно.

По мнению автора, молодые люди часто не замечают юношескую любовь со стороны другого человека, но после жалеют о ней как о чем-то прекрасном и утраченном.

С мнением автора невозможно не согласиться: юношеская любовь часто практически незаметна, но всегда оставляет глубокий отпечаток на всей жизни человека. Так, в повести Рувима Фраермана «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви» между главными героями Таней, Филькой и Колей завязываются непростые отношения. В результате, когда Таня уезжает из города в конце повести, становится ясно, что и Коля, и Филька были влюблены в девочку и что вся история их взаимоотношений оставила глубокий след в памяти каждого из них. Но, к сожалению, время идет вперед, и время юношеской любви тоже рано или поздно заканчивается.

Подводя итог, хочу сказать, что юношеская любовь прекрасна. Каждому человеку стоит попытаться не упустить ее, если она еще впереди, и сохранить о ней самые теплые воспоминания, если все уже в прошлом.

Разница между сочинениями

| Критерии сравнения | Итоговое сочинение | Сочинение ЕГЭ |

| Время написания | 3 часа 55 минут только на сочинение | 3 часа 30 минут отводится на весь экзамен, сочинение – одно из 27 заданий |

| Период написания | Декабрь | Июнь |

| Объем (минимум) | 250 слов | 150 слов |

| Тема направления | На выбор | Предоставленная в тексте |

| Аргументация | Из литературы | Из текста |

| Количество критериев оценивания работы | 5 | 12 |

Читайте также:

Итоговое сочинение и сочинение на ЕГЭ по русскому – это два совершенно разных текста. В первом выпускник должен показать уровень развития речи, эрудиции, культуры и умение рассуждать и аргументировать свое мнение. Итоговое сочинение межпредметное, но считается литературоцентричным, потому что раскрывать тему, аргументировать свои мысли надо, опираясь на литературный материал. В отличие от 27-го задания на ЕГЭ по русскому языку декабрьское сочинение можно назвать свободным, потому что оно не привязано к определенному тексту.

Тем не менее написание любого сочинения предполагает знание литературного материала и отсутствие лишней «воды» в тексте. Повествование должно быть конкретным, без обтекаемых фраз. Для сдачи экзаменов и получения зачета требуется хорошо изучить структуру и отработать сочинения по разным направлениям на практике. А справиться со всем этим на отлично вам поможет онлайн-школа «Коалиция». Начните заниматься уже сейчас. Присоединяйтесь к бесплатному мини-курсу по подготовке к ЕГЭ по русскому языку – 2022.

Совсем скоро 11-классникам предстоит писать итоговое сочинение. Оно — одно из условий допуска выпускников к государственной итоговой аттестации. О том, как пройти это испытание успешно, рассказывают ведущие эксперты предметной комиссии ЕГЭ по литературе в Москве Светлана Колосова и Александра Кудряшова.

В этом учебном году на итоговом сочинении будут предложены следующие тематические направления:

- Человек путешествующий: дорога в жизни человека.

- Цивилизация и технологии — спасение, вызов или трагедия?

- Преступление и наказание — вечная тема.

- Книга (музыка, спектакль, фильм) — про меня.

- Кому на Руси жить хорошо? — вопрос гражданина.

Разбираясь в особенностях того или иного направления, надо учитывать все тонкости и нюансы, уметь определять ключевые понятия, которые и станут своеобразной опорой в подготовке к сочинению. Помните, что название направления не тождественно теме сочинения.

1. Человек путешествующий: дорога в жизни человека

Ключевой образ первого тематического направления — дорога. Он может быть интерпретирован по-разному: это и метафора жизненного пути, профессионального становления, творческих поисков, духовного роста, это же и открытие новых земель, приобретение новых впечатлений и знаний в путешествиях.

Конечно, для написания итогового сочинения необходимо иметь читательскую копилку произведений, которая позволит убедительно аргументировать свою точку зрения. Однако при выборе темы обязательно надо соотнести конкретную формулировку и те произведения, которые предназначались для аргументации именно по этому направлению. Ответить на вопросы: можно ли использовать подготовленный текст в сочинении и, если можно, как его нужно интерпретировать.

По первому направлению могут быть предложены следующие произведения:

- «Капитанская дочка» А. С. Пушкина,

- «Мцыри», «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова,

- «Мертвые души» Н. В. Гоголя,

- «Очарованный странник» Н. С. Лескова,

- «Тихий Дон», «Судьба человека» М. А. Шолохова,

- «Старуха Изергиль» М. Горького,

- «Мастер и Маргарита» М. А. Булгакова.

Не стоит забывать, что для аргументации могут быть использованы и стихотворные произведения — в данном случае, например, подойдет стихотворение Н. А. Некрасова «Железная дорога».

2. Цивилизация и технологии — спасение, вызов или трагедия?

Во втором тематическом направлении ключевые понятия — «цивилизация» и «технологии», которые выпускнику предстоит осмыслить, проанализировать и, конечно, дать им свою оценку. Необходимо помнить, что эти явления имеют разный масштаб влияния: на человека, на общество, на государство, на мировой порядок. В своем рассуждении ответьте на вопрос: цивилизация и технологии — явления все-таки положительные или отрицательные?

Для аргументации могут быть использованы следующие произведения:

- «Медный всадник» А. С. Пушкина,

- «Гроза» А. Н. Островского,

- «Собачье сердце» М. А. Булгакова,

- «Мы» Е. М. Замятина,

- «Кысь» Т. Н. Толстой,

- «Москва 2042» В. Н. Войновича и другие.

3. Преступление и наказание — вечная тема

Третий тематический блок предлагает поразмышлять о том, что такое преступление. Само слово этимологически отсылает к выражению «преступить, переступить черту», т. е. преступление — это нарушение общепринятых законов, законов нравственности. Выпускнику необходимо определить, к каким последствиям приводит совершение преступления и каким может быть наказание за нарушение человеческих законов.

Очевидно, что одним из основных произведений, которые можно использовать для аргументации при рассуждении на тему данного направления, будет роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». Кроме того, в зависимости от конкретной формулировки темы могут быть привлечены и другие произведения. Например:

- «Очарованный странник» Н. С. Лескова,

- «Война и мир» Л. Н. Толстого,

- «Старуха Изергиль» М. Горького,

- «Мастер и Маргарита» М. А. Булгакова,

- «Тихий Дон», «Судьба человека» М. А. Шолохова и т. д.

4. Книга (музыка, спектакль, фильм) — про меня

Произведение искусства, максимально повлиявшее на личность, в котором читатель/зритель находит отражение своих чувств, мыслей, переживаний, жизненных событий, проблем — такой круг вопросов связан с четвертым тематическим направлением. В какой книге, в каком спектакле или мелодии есть то, что выпускник воспринимает как свое, близкое, и в чем заключается эта близость? Конечно, перечень произведений для аргументации в данном случае сугубо индивидуален и будет зависеть исключительно от личного опыта учащегося.

5. Кому на Руси жить хорошо? — вопрос гражданина

Последнее, пятое направление связано с кругом социальных тем, которые могут поднимать вопросы гражданской позиции, гражданской ответственности, пороков общества и, может быть, предлагать автору сочинения найти пути преодоления этих пороков. Здесь уже не исследование внутреннего мира человека, а рассуждение о реализации личности как части общества и государства.

Крылатой стала цитата из стихотворения Н. А. Некрасова: «Поэтом можешь ты не быть, / Но гражданином быть обязан», — возможно, именно это выражение может стать опорой для собственного размышления в рамках итогового сочинения.

В данном направлении аргументировать позицию помогут такие произведения, как:

- «Недоросль» Д. И. Фонвизина,

- «Горе от ума» А. С. Грибоедова,

- «Ревизор» Н. В. Гоголя,

- «История одного города», сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина,

- «Война и мир» Л. Н. Толстого и другие.

Помните, что стихотворения также могут быть привлечены в качестве материала для аргументации — например, гражданская лирика А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова, В. В. Маяковского и т. д. Самое главное — чтобы опорные тексты были свежи в памяти.

Как писать сочинение

Подбирая произведение для аргументации, необходимо помнить:

- привлекаемые произведения должны соответствовать выбранной теме;

- тексты должны подтверждать выдвинутый в сочинении тезис.

Выбор темы сочинения — важный момент для учащегося, так как каждое слово в формулировке значимо. Тема должна быть абсолютно понятна и прозрачна.

Формулировки тем сочинений часто приглашают к дискуссии, в которой необходимо продемонстрировать умение рассуждать и доказывать правоту своих суждений, опираясь на авторитетные источники.

Перед началом работы несколько раз перечитайте все формулировки тем сочинения. Тема может быть сформулирована в виде цитаты (этот вариант наиболее сложный, так как выпускнику необходимо не только понять метафору высказывания предложенного автора, но и раскрыть ее и выразить свое отношение в связи с обозначенной проблемой), прямого вопроса (именно такая формулировка обычно наиболее понятна и однозначна) или дискуссионного вопроса (он предполагает выбор одного из двух мнений или обоснование равноценности двух понятий, предложенных в формулировке).

При подготовке к итоговому сочинению вам поможет Библиотека «Московской электронной школы». Там вы найдете большое разнообразие контента с разбором литературных произведений, подготовленных лучшими педагогами Москвы. Это и видеоуроки, тесты, электронные учебные пособия и так далее.

Итак, алгоритм работы над сочинением может быть следующим:

- Выбрав тему и приступив к ее раскрытию, порассуждайте о ключевом понятии или понятиях, заложенных в формулировке.

- Подумайте, какими могут быть ответы на поставленный вопрос. Предполагается один однозначный ответ или несколько ответов — может быть, даже противоречивых?

- Изложите суть проблемы и сформулируйте тезис — то ключевое утверждение, которое станет основой и будет раскрываться в сочинении.

- Сформулируйте собственное отношение к проблеме.

- Докажите, что обозначенная позиция имеет подтверждение, она весома, так как опирается на мнения великих людей.

- Аргументация собственного суждения предполагает привлечение примеров из литературы: необходимо обратиться к какому-то конкретному герою, его характеру, описать поступок этого героя или конкретный эпизод, с ним связанный. Далее прокомментируйте описанный пример, дайте ему оценку.

- В заключении сформулируйте выводы, которые подтвердят состоятельность высказанной точки зрения, придадут весомость ранее выдвинутому тезису.

Источник: МЕЛ

27 декабря 1979 года, ровно 42 года назад, советский спецназ штурмом взял дворец Тадж-Бек в Кабуле и убил председателя Революционного совета Афганистана Хафизуллу Амина.

Во всех современных российских книгах, статьях и общественном мнении РФ штурм Тадж-Бека подается как выдающийся подвиг спецназа КГБ, который затем стал группой «Альфа», и спецназа ГРУ, но на самом деле вся эта шумиха скрывает один из самых больших советских мифов: убийство Амина было не победой, а настоящей катастрофой для КГБ и руководства СССР; сам штурм был организован абсолютно бездарно; предательство деморализовало и подорвало доверие к СССР, раскрутив маховик страшной кровавой войны.

Видео дня

Небольшая предыстория — Афганистан был долгое время в зоне советского влияния, и большинство офицеров афганской армии учились в СССР. 28 апреля 1978 года просоветские военные свергли и убили президента Афганистана Мохаммада Дауда, члена королевской семьи. К власти пришел первый председатель Революционного совета Афганистана просоветский диктатор Нур Мохаммад Тараки. Тараки во главе огромной сложной страны с родо-племенными строем и феодальными порядками в обществе решил строить социализм. То есть забрать землю у богатых и раздать ее бедным, ликвидировать исламских деятелей, которые выступили против власти, и так далее. В стране началась гражданская война, исламисты стали вождями сопротивления, Тараки ответил массовым террором. При этом пришедшие к власти «социалисты» начали вести войну на уничтожение друг с другом, и власть в стране за пределами больших городов вскоре исчезла. В сентябре 1979-го охрана Тараки вступила бой с охраной премьер-министра Хафизуллы Амина, власть оказалась парализована полностью, и в конце концов победил Амин — по его приказу Тараки был убит 9 октября 1979 года. Амин проводил такой же безумный просоветский политический курс, террор продолжался. Просоветские афганцы уничтожали друг друга сотнями. В этих условиях руководство СССР решило заменить «плохого» Амина на другого своего ставленника — Бабрака Кармаля. Для удобства ликвидации советские советники посоветовали Амину переселиться из центра Кабула в новый дворец Тадж-бек на окраине, безопасность которого гарантировали советские войска.

12 декабря 1979 года Политбюро ЦК КПСС — высший орган власти СССР, принял решение ликвидировать Амина в ходе военного переворота, и гарантировать порядок в разорванном войной Афганистане силами советской оккупационной армии.

25 декабря началась массовая переброска советских войск в Афганистан, и этот день сразу же стал днем первых массовых потерь. При заходе на посадку в Кабул разбился Ил-76, погибло 47 военнослужащих, еще 2 человека в этот день погибли в автокатастрофе.

О том, что произошло 27 декабря, есть масса воспоминаний участников штурма, и это позволяет довольно точно установить ход событий, хотя официальной истории до сих пор так и не издано.

Операция КГБ была просто образцом нелепого планирования. Амин абсолютно доверял СССР и не ожидал нападения с этой стороны. Командир бригады охраны Тадж-Бека, как и большинство других офицеров учились в СССР, внешнее кольцо охраны дворца по просьбе Амина обеспечил 154-й отдельный разведывательный отряд ГРУ ГШ, советские советники были повсюду, внутри дворца находилось много агентов КГБ, например, спецназовец Айдархан Даулбаев служил там инструктором по рукопашному бою для охраны.

По замыслу КГБ повар Амина должен был отравить диктатора на званом обеде в честь переселения в Тадж-Бек. А если Амин выживет, его дворец должны взять штурмом две группы спецназа КГБ «Гром» и «Зенит», 154-й разведотряда ГРУ и четыре взвода 345-го парашютно-десантного полка. При этом советские военные советники должны были вывести из строя боевую технику многочисленных афганских воинских частей вокруг дворца.

В 16.30 27 декабря во дворец были срочно вызваны трое советских врачей, в том числе терапевт полковник Виктор Кузенченков и хирург Анатолий Алексеев, и вот что вспоминал Алексеев: «Наша группа вошла в вестибюль, и мы увидели лежащих без сознания в самых неестественных позах членов правительства. Трудностей в диагнозе не было… В своей спальне находился в тяжелом состоянии Хафизулла Амин. Мы, не задумываясь, что нарушаем чьи-то планы, приступили к спасению главы афганского государства. Отправлять в госпиталь его не разрешили, поэтому при оказании помощи пришлось обходиться скудным арсеналом медикаментов из медпункта дворца. В течение трех с лишним часов проводили всю возможную в этих условиях интенсивную терапию.

Придя в сознание, Амин взял телефонную трубку, но телефон молчал».

Если бы Амина не откачали советские врачи — он был бы мертв и штурмовать дворец бы не пришлось. Советский КГБ не просчитал, что для успеха отравления надо было договориться с советскими же врачами. Но чтобы скрыть этот нелепый провал была дана команда на штурм дворца, а также 17 других военных объектов в Кабуле и авиабазы Баграм. Первой жертвой атаки стал начальник Генерального штаба Афганистана Мохаммад Якуб Хан — он учился в СССР и принял как гостей группу советских офицеров, которые убили начальника Генштаба в его собственном кабинете.

Первой к дворцу поднялась 1-я боевая группа из 154-го разведотряда ГРУ капитана Сахатова, переодетая в форму афганской армии, которая должна была внезапно снять часовых на пути штурмующих войск. И тут же все пошло не так. Сахатов проезжал мимо базы 3-го батальона охраны, увидел, как командир батальона поднимает своих бойцов. Сахатов подъехал на машине к комбату афганцев, схватил его и затащил в машину! Солдаты 3-го батальона охраны открыли огонь. И тут советские зенитные самоходные установки ЗСУ-23-4 «Шилка» и автоматические гранатометы ударили по дворцу и по позициям афганских «товарищей».

В самом дворце была рота охраны. Афганцы не понимали, что происходит, они были не готовы к такой внезапной и вероломной атаке советских «друзей». Поскольку афганцы не успели завести технику и не подготовились к отражению атаки, а часть боевых машин была выведена из строя советскими советниками, советский штурмовой отряд имел подавляющее преимущество за счет применения бронетехники и автоматических пушек. Многочисленные воинские части Амина оказались дезорганизованы и серьезного сопротивления не оказали. Судя по описанию реального боя, рассказы о якобы мощнейшем сопротивлении во дворце и каком-то отчаянном сражении сильно преувеличены. Советский отряд имел большое огневое превосходство, и очень скоро весь огонь из окон был подавлен «Шилками», БМП, БТРами и спецназом.

Потери показывают, что афганцы не успели выстроить оборону.

В бою с частями охраны вокруг дворца были убиты спецназовец КГБ и два десантника. При штурме самого дворца были убиты в бою два спецназовца КГБ, два спецназовца ГРУ и переводчик КГБ из посольства в Кабуле. Еще одного спецназовца КГБ раздавила своя же БМП. Потери в технике — одна БМП и один БТР.

Дворец не был разрушен, бой длился всего 40 минут.

Врач Алексеев вспоминал:

«…мы увидели в отблесках пожара идущего по коридору Амина, держащего в поднятых руках флаконы с физиологическим раствором, словно гранаты. Я вышел ему навстречу, удалил иглы из вен, убежденный, что они ему больше не пригодятся. Послышался детский плач, к отцу подбежал пятилетний сынишка и обхватил его ноги. Амин обнял сына и стал его успокаивать».

Спецназ КГБ застрелил просоветского Амина вместе с обоими сыновьями, включая 5-летнего малыша, а 11-летняя дочь диктатора была ранена в ноги. По словам Алексеева, его товарища полковника Кузенченкова также застрелили свои же советские спецназовцы.

Всего в Кабуле при захвате различных стратегических объектов 27-28 декабря погибло, по различным источникам, 23 советских военнослужащих, в том числе: 5 спецназовцев КГБ, 1 переводчик КГБ, 7 спецназовцев ГРУ из 154 отряда, 1 военный врач, 8 десантников 345 полка, 1 десантник 103 дивизии. По различным данным, из 23 погибших не менее 8 военнослужащих убиты в результате «дружественного огня».

Судя по всему, штурм Тадж-Бека ничуть не похож на эпическое сражение, как его до сих пор преподносят в РФ. В Афганистане было множество куда более кровавых и ожесточенных сражений. Очевидно, как часто бывает в истории, рассказ о позоре и катастрофе решили перекрыть не существующим «подвигом» и выдуманной «победой» над своими же преданными союзниками. А по своим последствиям штурм Тадж-Бека стал настоящей катастрофой для СССР и КГБ. Предательство со стороны советских войск, убийство десятков просоветских военных в ходе государственного переворота привели к полной утрате авторитета СССР и нового марионеточного правительства Кармаля. Советскому Союзу пришлось полностью взять в свои руки всю ответственность за ситуацию в Афганистане, то есть втянуться в чужую гражданскую войну без малейшего шанса добиться победы.

Если Тараки и Амин убивали афганцев тысячами, то в ходе войны с участием ССССР погибло от 1 до 3 миллионов афганцев, точных подсчетов быть не может.

Война стала непосильной моральной и экономической ношей для СССР, и абсолютно бессмысленно унесла жизни 15 тысяч советских граждан, сотни тысяч потеряли здоровье от ран и болезней. Штурм Тадж-Бека — это символ глупости, предательства и политического самоубийства, но никак не победы и никак не подвига.

И сегодня офицер КГБ Путин, возглавляющий Россию, также думает, что военные операции в чужих странах могут спасти стагнирующую российскую политику, и реанимировать умершую советскую империю. Войны в Украине, Сирии, оккупация части Украины, Грузии, Молдовы, новая «холодная война» с Западом — все это также непосильная моральная и экономическая ноша для Москвы. И Россия обречена на поражение также как Советский Союз проиграл войну в Афганистане.

На фото: дворец Тадж-Бек после ухода СССР, наглядный символ, что России и КГБ верить нельзя.

Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL поссылке…

Об этом «Голос Америки» поговорил с редактором сайта agentura.ru, автором нескольких книг о российских спецслужбах, Андреем Солдатовым.

Николай Павлов: Почему КГБ не смог предотвратить развал СССР?

Андрей Солдатов: Я думаю, что проблема заключалась в том, что к концу восьмидесятых в КГБ произошел паралич воли, прежде всего на уровне оперативного состава. Генералы довольно хорошо представляли, что они хотят получить и какую ситуацию они хотят сохранить, и, прежде всего, они понимали чего они хотят избежать — в тот момент больше всего они хотели избежать ситуации, которая случилась в Восточной Германии и судьбы «Штази».

Они об этом говорили, проводили на эту тему совещания во всех подразделениях, и на уровне главных управлений. Руководство главных управлений не очень верило своему руководству, не очень ему доверяло. Первое главное управление — внешняя разведка — уже с 1990-го года планировало спасаться самостоятельно, независимо от Лубянки.

Еще хуже ситуация выглядела на уровне региональных управлений – того же московского управления – и на уровне рядовых оперативников. Они не очень были мотивированы верить своему руководству, не очень понимали, должны ли они рисковать своими, ну хоть какими-то, карьерами. Поэтому, когда случился ГКЧП позиция оперативного состава была, в основном, выжидательная.

Мы знаем, что некоторое количество людей подчинились приказу Крючкова (Владимир Крючков – председатель КГБ СССР с 1988 по 1991 г.г., участник ГКЧП) и сделали все, что им сказали, но большое количество подразделений просто попытались сделать вид, что их нет. Люди буквально прятались в кабинетах, выключали телефоны… А когда стало понятно, что ситуация развивается не в их сторону, то у них просто случился настоящий паралич (воли) и страх. Они с ужасом смотрели как падает Феликс (Памятник основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади в Москве — ГА) и думали каждый сам о себе.

Н.П.: Почему они боялись повторения того, что произошло с спецслужбой «Штази» в ГДР, там ведь никого не расстреливали?

А.С.: Не расстреливали, но они с ужасом смотрели как люди ворвались в штаб-квартиру «Штази». На Лубянке считали, что-то подобное они тоже могут увидеть. При этом, обратите внимание, они к этому никак не готовились, то есть никто, грубо говоря, не строил баррикады внутри здания, чтобы охранять его от толпы. Во-вторых, они видели, что происходят аресты и это их совершенно не радовало.

Н.П.: В одной из книг вы писали, что спецслужбы в то время не осознали то, что произошло со страной. Почему?

А.С.: Я думаю, что с одной стороны это психологическая травма. Когда вы верите, что служили в самой могущественной, самой интеллектуальной разведывательной организации в мире – как они считали – с самыми большими ресурсами, что, наверное, было правдой, с единственной, по большому счету, задачей – охранять политический режим. Они считались «передовым отрядом партии», и мы прекрасно понимаем, что имелось в виду. Им была поставлена одна задача и они ее провалили.

Но если они были такие могущественные, как это случилось? – Это невозможно объяснить рациональными причинами. По логике Крючкова, в руководстве страны были агенты влияния Запада. Ну хорошо, тогда спецслужбы должны были взять дело в свои руки, избавиться от агентов влияния.

Если они считали, что были какие-то сепаратистские тенденции и это привело к развалу Советского Союза, это также была их задача не допустить сепаратизма. А если проблема была в том что поднялся бунт, началась революция, опять же это была их задача справиться с ситуацией и держать ее под контролем.

Они все время ссылались на какие-то сложности в отношениях с руководством, утверждая, что Политбюро ЦК КПСС их не до конца слушало.

Но если вы такая могучая спецслужба, если вы считаете, что вы единственные люди в стране, которые понимают к чему все идет, то вы должны были ее (страну) спасти. Им ничего не мешало.

На эти сложные вопросы нет ответа или ответы будут крайне неприятными, поэтому ответов на эти вопросы они предпочитают вообще не давать или придумывают какие-то совершенно дикие конспирологические теории.

Кроме того, у них есть психологическая травма 1991 года, которая наложилась на травму 1917 года. Это очень важно, потому что для них это события одного порядка. В нашей стране традиционно очень плохо преподавали историю Первой мировой войны, и представление тех событий большинством и особенно чекистами выглядит так: была великая Российская империя, чудесная, прекрасная, в которой существовала самая могущественная тогда спецслужба — царская Охранка и жандармский корпус. У них все было отлично, но вдруг в какой-то час Х небольшая группа эмигрантов приехала свергнуть этого великого царя, которого все очень любили. Они поставили на колени эту великую службу, у которой были все ресурсы и все произошло в течение очень короткого времени. Так выглядит для них история.

Понятно, что это абсолютно не соответствует действительности, потому что была Первая мировая война и она разрушила не одну империю, а, как минимум, четыре. Не осталось ни Австро-Венгерской империи, ни Османской империи, Германской империи, а не только российской. Во всех этих странах в результате войны произошли социальные изменения.

Для советского и российского человека, особенно сотрудника спецслужб, история выглядит так: вот была могущественная страна, могущественная империя, аристократия, армия и вдруг какая-то группа эмигрантов, каких-то жалких революционеров поставила страну на колени. Ощущение, что небольшая группа людей может вдруг неожиданно совершить такие гигантские изменения и ничего с ними сделать невозможно, преследует их не одно десятилетие.

Н.П.: Когда сотрудники КГБ начали отходить от шока 1991 года? И что с ними начало происходить?

А.С.: От шока они стали отходить довольно поздно и это движение зародилось не внутри офицерского корпуса, не внутри самих спецслужб. Это было инспирировано извне – прежде всего Борисом Ельциным, потому что в 1995-м году, когда шла Первая чеченская война, Ельцин стал намного больше доверять спецслужбам.