Мы поможем в написании ваших работ!

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Урок русского родного языка в 5 классе

«История в слове: наименования предметов традиционного русского быта»

| Ф.И.О. | Зазоркина Наталья Павловна |

| Должность | Учитель русского языка и литературы |

| Предмет | Русский родной язык |

| Класс | 5 |

| Тема урока | История в слове: наименования предметов традиционного русского быта. |

| Тип урока | Комбинированный |

| Образовательные ресурсы | https://videouroki.net/razrabotki/v-russkoi-izbie-iz-istorii-russkogho-byta.html http://sotok.net/russkij-mir/6823-russkaya-izba-i-tradiczionnyj-byt-.html |

| Оборудование | Мультимедийное оборудование. Презентация к уроку в программе PowerPoint. Задания для обучающихся Листы самооценки |

| Базовый учебник | О.М. Александрова «Русский родной язык» |

| Цель урока | 1) Познакомить учащихся с предметами русской старины; показать, какую роль в жизни человека играл каждый предмет; 2) Познакомить с лексическим значением устаревших слов. 4) Прививать любовь и интерес к прошлому своей Родины через слово. |

| Задачи урока | направленные на достижение предметных результатов: — создать условия для активизации использования изученных ранее тем. — расширять понятийную базу; — обобщать и систематизировать полученные ранее знания, закреплять умения по темам «Убранство русской избы», «Интерьер крестьянской избы», «Предметы народного быта» направленные на достижение личностных результатов: — актуализировать жизненный опыт учащихся; — формировать уважение к родной стране, к родному искусству, и его истокам; — развивать представление о жизни и быте крестьян; направленные на достижение метапредметных результатов: — создать условия для самореализации учащихся при решении поставленных в ходе урока задач; — развивать коммуникативные навыки при работе в группах; — развивать умение анализировать, обобщать, сравнивать. |

| Планируемые результаты | Освоение предметных знаний (базовые понятия) Углубить знания об убранстве крестьянской избы, внутреннем мире и предметах быта крестьян. Систематизировать знания о роли языка в жизни человека. Универсальные учебные действия (УУД) Регулятивные: уметь планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. Коммуникативные: уметь инициативно сотрудничать в поиске и сборе информации, использовать обзорную речь при описании крестьянского быта, показывая чуткость к меткому слову в устном народном творчестве (на примерах загадок, пословиц, поговорок) Личностные: — развитие мотивации учебной деятельности; — развитие навыка сотрудничества со сверстниками, умения не создавать конфликтов и находить выход из спорных ситуаций; — осознание степени своего освоения материала; — формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе. |

| Методы и формы обучения | Проблемный метод; деятельностно-практический метод; групповая, индивидуальная, фронтальная. |

Оформление доски

Чем дальше в будущее входим,

Тем больше прошлым дорожим.

И в старом красоту находим,

Хоть новому принадлежим…

Вадим Шефнер

Ход урока

Организационный момент, мотивация к учебной деятельности

Урок начинается с приветствия и общего настроя на работу.

— Здравствуй, солнце золотое!

— Здравствуй, небо голубое!

— Здравствуйте, мои друзья!

— Всех вас видеть рада Я!

Творческая практическая деятельность по реализации построенного проекта.

Работа с текстом

Учитель: Прочитайте текст.(Текст на слайде №6).

-Определите тему текста. Какое предложение наиболее ярко отражает его основную мысль?

-Спишите один абзац на выбор, вставляя пропущенные буквы. ● С какими видами орфограммы вы работали? ( Текст распечатан для каждого)

Крестьянская изба

Изба – ж…лище простого ру(с//сс)кого крест(?)янина и его сем(?)и. Здесь, в крест(?)янском доме каждый предмет д…машней утвари есть символ народного быта, то чем жили крест(?)яне и как работали, занимаясь х…зяйской деятельностью по дому. Предметы быта пропитаны ру(с//сс)ким духом и передают тот образ непростой крест(?)янской жизни на (Р//р)уси.

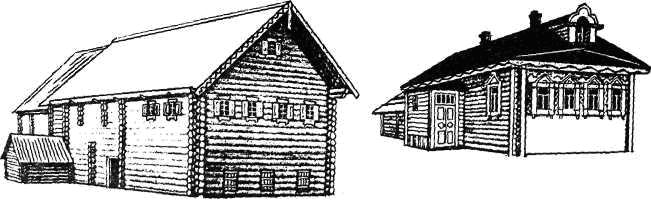

Ж…лище делали из дерева, чаще всего из лиственницы или б…резы. Правильнее говорить не «построить избу», а «(з//с)рубить дом». Делалось это с помощью топора, а п…з(?)нее и пилы. Избы чаще всего делались кв…дратными или прямоугольными. Внутри ж…лища не было ничего лишнего, только самое необходимое для жизни.

-Оценивание своей работы.

2) Работа с текстом учебника. Стр. 36-37. Изба.

Откройте учебник. Прочитайте ещё один фрагмент «Толкового словаря живого великорусского языка». Что нового вы узнали об этом слове?

— Какие значения слова изба отмечены в словаре? Слайд №8

-Какие избы в зависимости от способа обогрева описаны в словарной статье?

Каково внутреннее устройство старинной крестьянской избы? На какие части она делилась? Слайд №9

3) Учитель: Крестьянскую избу трудно представить без многочисленной утвари. Кто знает, что обозначает это слово? Слайд №10

По словам В.И. Даля, автора «Толкового словаря великорусского живого языка», утварь – это совокупность предметов, необходимых человеку в его обиходе.

Дома вы провели небольшое исследование «История в слове». Послушаем небольшой рассказ о вещах, указанных под номерами: 1 – прялка; 2 – светец; 3 – ухват; 4 – лапти; 5 – кадушка; 6 – сундук; 7 – решето. О них расскажут наши «экскурсоводы». (Экскурсоводами являются члены краеведческого кружка или подготовленные учащиеся). Слайд №11-18

1. Прялка — предмет народного быта, орудие труда, на котором пряли нитки. Прялка сопровождала девушку от рождения до замужества. Личную, подписанную прялку не давали взаймы, иначе, как считалось, будет пожар, или погибнут пчелы. Парень, написавший на прялке девушки свое имя, обязан был на ней жениться. Обычно жених дарил девушке новую, сделанную и украшенную своими руками прялку. Прядение занимала большую часть в году, длилось весь осенне-зимний период, прерываясь лишь на рождественские праздники. В последний день масленицы женщины, празднуя окончание прядения, катались с ледяной горы на донцах прялок, при этом считалось, что чем дальше они проедут, тем длиннее уродится лён, плохой приметой считалось упасть с прялки во время катания.

2. Светец. В старину светцом называлось осветительное устройство, состоящее из подставки и укрепленной в ней лучины. В «Словаре устаревших слов русского языка» Р. П. Рогожниковой и Т. С. Карской находим толкование: «Светец – подставка для лучины, освещавшей жилье, и вместе с лучиной являвшаяся осветительным прибором». Если говорить об этимологии этого слова, то, нетрудно заметить, что оно происходит от существительного «свет», которое, в свою очередь, пришло к нам из старославянских и древнерусских языков. При образовании нового слова ударение сместилось на последний слог.

3.Рогач (ухват) — приспособление, представляющее собой длинную деревянную палку с металлической рогаткой на конце. Им захватывали и ставили в русскую печь чугунки и горшки. Под каждый размер чугунка был свой ухват. С ухватом имели дело, как правило, только женщины, так как приготовление пищи, да и вообще все, что связано с печкой, было женской заботой. Он считался печным инвентарем и всегда был под рукой у хозяйки, в случае незваных гостей ухват мог применяться и в качестве оружия. Про ухват загадывали загадки: «Рогат да не бык, хватает да не сыт, людям отдает, а сам на отдых идет»; «Кривой бельмес под горшок залез». Некоторые чугуны были в объеме до 2-х ведер, женщина, чтобы поднять такой чугунок в печку на ухвате, должна обладать хорошей физической силой.

4. Лапти — низкая обувь, распространённая на Руси в старину, и бывшая в широком употреблении в сельской местности до 1930-х, сплетённая из древесного лыка (липовые, вязовые, ивовые и другие), берёсты или пеньки. Для прочности подошву подплетали лозой, лыком, верёвкой или подшивали кожей. Лапоть привязывался к ноге оборами (шнурками, скрученными из того же лыка, из которого изготавливались и сами лапти).

Лапти отличались крайне низкой себестоимостью, ввиду обилия материала, простоты изготовления (мужчин с детства учили плести лапти, и в дальнейшем сноровка позволяла изготавливать такую обувь буквально «между делом») и недолговечности.

Лапти прочно вошли не только в повседневную жизнь крестьян, но и обогатили наш язык. Кроме упомянутых выше выражений, можно, к примеру, вспомнить «лаптем щи хлебать» (жить в нищете и невежестве) и «быть деревней лапотной» (прослыть некультурным или нищим человеком)

5. Кадушка. Кадь или кадка — ёмкость цилиндрической формы, сделанная из деревянных клёпок (дощечек) и обтянутая металлическими или деревянными обручами. Основное отличие кадки от бочки : кадка может находиться только в стоячем положении, а бочки, закрыв крышками и затычками, можно положить и перемещать в лежачем положении. Это выявил ещё Владимир Иванович Даль и назвал кадку «стойковой посудиной».

Само слово происходит от древнегреческого «кадо», означающего «кружка» или «ведро». Обычно в кадях держали хлеб, крупу, зерно и муку.

6. Сундук — тяжелый напольный ящик для хранения вещей с крышкой на петлях и с замком. В Россию сундук пришел с Востока и стал «главой» всей домашней мебели. В дневное время он использовался как лавка, ночью на нем спали. Но всегда он служил главным хранилищем для вещей, драгоценностей и предметов домашней утвари. Семья, имевшая несколько сундуков, считалась зажиточной.

7. Решето — предмет хозяйственной утвари в виде деревянного обода, на который натянута сетка, служащая для просеивания муки и т. п. О происхождении слова решето спорят. Есть предположение, что оно связано исчезнувшим из языка словом рѣхъ — «дыра», «отверстие». О том, что такое слово когда-то в русском языке было, можно догадаться по слову прореха («дыра»). Тогда решето – это что-то дырявое. Решетом воду носить – бессмысленное, пустое занятие.

Учитель: За многие века был создан огромный мир вещей, с которыми мы постоянно имеем дело. У каждой из этих вещей своя история. Одна история длинная, другая короткая, но любая интересна и поучительна.

Физкультминутка. Слайд №19

Учитель: Что – то засиделись вы. Пора и ноги размять. А какие же посиделки без игр. В давние времена ни одни праздник не обходился у молодежи без веселой, мудрой и весьма многозначительной игры «Ручеек».

Участники игры становились друг за другом парами, брались за руки и поднимали их высоко над головой, образуя длинный коридор из сцепленных рук. Игрок, которому пара не досталась, проходил внутри своеобразного коридора-ручейка и, разбивая пару, уводил в конец коридора своего избранника или избранницу. Человек, оставшийся один, шел в начало, выбирая себе новую пару. Таким образом «ручеек» постоянно находится в движении, чем больше людей, тем игра веселее и увлекательнее.

Давайте и мы поиграем в ручеёк и отдохнём.

Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. Слайд №21-22

Кроссворд «Утварь русской избы» (Приложение 3)

Ответы. По горизонтали. 4. Лукошко. 6. Сковорода. 8. Горшок. 10. Самовар. 11. Ухват. По вертикали. 1. Сито. 2. Чугунок. 3. Корыто. 5. Кадка. 7. Короб. 9. Кочерга.

Оценивание своей работы

Работа в парах.

— Обсудите с соседом предложенные вам русские народные пословицы и поговорки. На какие две группы их можно разделить? Свой ответ аргументируйте. Какие пословицы не вошли в эти две группы? Объясните, почему?

Изба красна углами, обед – пирогами; без веретена пряжи не спрядешь; кто пахать не ленится, у того и хлеб родится; у ленивой пряхи и про себя нет рубахи; не бравшись за топор, избы не срубишь; от хозяина чтоб пахло ветром, от хозяйки — дымом; огород — бабий доход; вскипело б железо, а молотки сыщутся; глину не мять — горшков не видать; всякой вещи — свое место.

-Аргументированный ответ учащихся.

— Не забывайте оценивать свою работу.

Рефлексия.

Подведем итоги.

Подумайте и ответьте себе на вопросы:

— Что нового вы узнали?

— Какие сведения из уроков русского языка вам пригодились при выполнении заданий?

— Что было трудно для вас?

-Что было самым интересным?

Учитель: Наши посиделки подошли к концу. Мы с вами говорили о русской культуре, быте русского народа. Нам нужно помнить и беречь традиции наших предков, не забывать своих корней.

Одолевая жизни зло,

Мы чуем с предками родство.

Их золотое мастерство

Чтоб к нашим детям перешло.

А для того чтобы узнать больше, я призываю вас обращаться к дополнительным источникам, которые откроют вам много тайн, связанных с культурой и бытом русского народа.

Слайд №24

«ЛЕСЕНКА «МОЁ СОСТОЯНИЕ»»

Учащийся отмечает соответствующую ступеньку лесенки.

Комфортно

Уверен в своих силах

Хорошо

Плохо

Крайне скверно

-Оцените свою работу на уроке.

Домашнее задание (По выбору) Слайд №25

1) Подготовьте небольшой проект. Выберите одну из предложенных вашему вниманию тем: «Наименования предметов русского быта. Посуда», «Из истории слова…».

2)Попробуйте сочинить свою историю происхождения какого-нибудь слова, затем сравните свою версию с объяснением в этимологическом словаре.

3)Нарисуйте иллюстрации к нескольким фразеологизмам по упр. 35.

Литература:

1. Короткова М.В. Путешествие в историю русского быта. — М.: Дрофа, 2006 г, 252

2. «Русские народные загадки, пословицы, поговорки», Москва, «Просвещение»,1990г.

3. Терещенко А. Быт русского народа. М., 1997.

Интернет-источники:

http://sotok.net/russkij-mir/6823-russkaya-izba-i-tradiczionnyj-byt-.html

https://kladraz.ru/zagadki-dlja-detei/zagadki-pro-derevnyu-derevenskuyu-utvar-dlja-detei-6-8-let-s-otvetami.html

https://dslov.ru/txt/81/t81_31.htm

Фамилия__________________________________________________

Лист самооценки.

Тема: «______________________________________________________».

| № задания | Работа с текстом | Исследовательская работа | Работа в группе | Кроссворд | Работа в паре | итоговая |

| оценка | |

Приложение 1

1-ая группа: “Изба, как образ мира”

1. задание. Из какого материала строили избу?________________________

Урок русского родного языка в 5 классе

«История в слове: наименования предметов традиционного русского быта»

| Ф.И.О. | Зазоркина Наталья Павловна |

| Должность | Учитель русского языка и литературы |

| Предмет | Русский родной язык |

| Класс | 5 |

| Тема урока | История в слове: наименования предметов традиционного русского быта. |

| Тип урока | Комбинированный |

| Образовательные ресурсы | https://videouroki.net/razrabotki/v-russkoi-izbie-iz-istorii-russkogho-byta.html http://sotok.net/russkij-mir/6823-russkaya-izba-i-tradiczionnyj-byt-.html |

| Оборудование | Мультимедийное оборудование. Презентация к уроку в программе PowerPoint. Задания для обучающихся Листы самооценки |

| Базовый учебник | О.М. Александрова «Русский родной язык» |

| Цель урока | 1) Познакомить учащихся с предметами русской старины; показать, какую роль в жизни человека играл каждый предмет; 2) Познакомить с лексическим значением устаревших слов. 4) Прививать любовь и интерес к прошлому своей Родины через слово. |

| Задачи урока | направленные на достижение предметных результатов: — создать условия для активизации использования изученных ранее тем. — расширять понятийную базу; — обобщать и систематизировать полученные ранее знания, закреплять умения по темам «Убранство русской избы», «Интерьер крестьянской избы», «Предметы народного быта» направленные на достижение личностных результатов: — актуализировать жизненный опыт учащихся; — формировать уважение к родной стране, к родному искусству, и его истокам; — развивать представление о жизни и быте крестьян; направленные на достижение метапредметных результатов: — создать условия для самореализации учащихся при решении поставленных в ходе урока задач; — развивать коммуникативные навыки при работе в группах; — развивать умение анализировать, обобщать, сравнивать. |

| Планируемые результаты | Освоение предметных знаний (базовые понятия) Углубить знания об убранстве крестьянской избы, внутреннем мире и предметах быта крестьян. Систематизировать знания о роли языка в жизни человека. Универсальные учебные действия (УУД) Регулятивные: уметь планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. Коммуникативные: уметь инициативно сотрудничать в поиске и сборе информации, использовать обзорную речь при описании крестьянского быта, показывая чуткость к меткому слову в устном народном творчестве (на примерах загадок, пословиц, поговорок) Личностные: — развитие мотивации учебной деятельности; — развитие навыка сотрудничества со сверстниками, умения не создавать конфликтов и находить выход из спорных ситуаций; — осознание степени своего освоения материала; — формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе. |

| Методы и формы обучения | Проблемный метод; деятельностно-практический метод; групповая, индивидуальная, фронтальная. |

Оформление доски

Сочинение Описание местности 6 класс

Я живу в большом светлом шестнадцатиэтажном доме на десятом этаже. Из окна я вижу полосу горизонта с лесом, а когда нет облаков, то открывается вид на красивый закат. В нашем районе немного высоких современных домов, а в основном маленькие частные дома на одну семью. Хотя, в последнее время новостроек рядом становится все больше.

Наш район очень красивый. Летом, когда распускаются все листья и начинают цвести цветы, все словно расцветет вокруг. Появляются бабочки, расцветают цветы, прилетают птицы. А зимой на ветках деревьев собирается снег и все вокруг становится похожим на сказку.

Рядом с нашим домом есть продовольственный рынок, несколько магазинов продуктов, одежды и строительных материалов. В этом году у нас появились красивые детские площадки и несколько парков, где можно гулять. На площадках появились новые качели и горки, а в парках все стало совершенно по-другому. Появились новые красивые дорожки, современные фонари, а так же новый газон, по которому нельзя ходить.

Недалеко от нашего дома проходит железная дорога, по которой можно добраться и в город и в область. Раньше железнодорожные пути были открыты, но теперь их закрыли большими бетонными щитами, и поэтому люди перебегать через железную дорогу перестали.

Напротив моего дома в старом красном кирпичном здании есть почта. Через дорогу есть школа, в которой недавно сделали ремонт. Почти рядом со школой находится поликлиника, в которой лечат и детей и взрослых. На территории рынка и в некоторых домах есть несколько аптек.

У нашего района хорошая транспортная доступность. Почти под нашим окном находится автобусная остановка. В прошлом году павильоны остановок тоже поменяли и теперь на месте старых и некрасивых стоят новые и современные.

В прошлом году на дорогах нашего района появились светофоры и дорожные знаки. Дорога, по которой ездят автомобили, тоже стала красивой и современной. Появились новые бордюры и дорожная разметка.

Мне нравится наш район. В последнее время здесь все меняется к лучшему. Понемногу из заброшенного и старого он становится все более новым, идущем в ногу со временем. Здесь очень красиво, спокойно и есть все, для того, чтобы учиться и жить.

Описание 2

Вот уже как 3 месяца я отдыхаю у бабушки. Но отдых мой не совсем стандартный, все внуки просто едут на дачу за 100 километров от Москвы, а моя поездка совсем не такая. Я летела к моем бабуле на самолете. Все свое детство я проводила здесь — в Молдове. Молдова — это одна из стран бывшего СССР, столица стран — Кишинев.

Я провожу здесь все свои школьные каникулы. Мне нравится здесь все. Город этот намного зеленее Москвы. Тут летом очень жарко, а зимой совсем не холодно. Тяжело описывать то, что видишь каждый день, то что становится обыденным глаза жителя города. Но сейчас я расскажу вам о моей любимой улице — где я провожу все свое лето.

Улица моя длинная и находится в историческом центре. Относительно главного бульвара — мы перпендикулярно. По мои примерным расчетам длина составляет примерно 3-4 километра. Наш дом стоит в начале улицы, а вот уже через пару кварталов, в центре нет многоэтажек- там только маленькие домики.

Когда я выхожу из подъезда, то сразу упираюсь в маленький торговый центр. Если же сверну правее, то там будет колонка с водой откуда мы берем воду. А если наоборот пойти налево, то эта дорожка выведет к центру города.

По-мимо торгового центра, прямо напротив дома есть вещевой рынок — Тираспольский. Здесь можно купить все, что угодно — бабушка всегда туда ходит.

Магазины конечно тоже есть — как же без них! Так как это центр, то ларьков тут полно, но я не люблю в них ходить, выбор там невелик. Я хожу в два больших центра, которые расположились примерно в метрах 700-800. Когда я выхожу из дома, я поворачиваю на перпендикулярную улицу ( бульвар Дмитрия Кантемира) и иду примерно минут 7. Тут есть сразу 2 супермаркета друг напротив друга. Это очень популярный район — и здесь всегда оживленно. Летом около этих центров ставят трассу для трека, а зимой строя подогреваемый каток. Я часто зимой прихожу сюда с коньками. Здесь весело.

Надеюсь, вы смогли себе представить, как выглядит моя улица — зеленая, шумная, веселая, нарядная. Кишинев — он не похож на Москву, но именно поэтому я его и люблю.

Популярные сегодня темы

Одна из выдающихся композиций И.К.Айвазовского «Бриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими судами» была задумана еще в далеком детстве, которое прошло в окружении, будоражившем фантазию художника

«Полтава» Александра Сергеевича Пушкина – это одна из самых значимых поэм в его творчестве. Это произведение автор создавал на протяжении 1828 года. Исторические события захватывают период Полтавской битвы, произошедшей в 1709 году.

В данной пьесе Островский поднял большую часть проблем того времени. Главным конфликтом пьесы является столкновение тёмного и светлого. Тёмным царством являются Кабановы, Кулигин, Дикой.

Андрей Гаврилович является дворянином, отцом главного героя романа, другом Троекурова.

Мне кажется, слова определяют довольно много в нашей жизни и действительно слова легко представить как пространство, в котором мы обитаем. Пространство может быть разным и во многом каждый человек сам его обустраивает.

Источник

Сочинение на тему Описание местности 6 класс

Как же приятно после длительной поездки возвращаться домой, в то место где прошло детство, где знакома каждая улица, дом, и где, выйдя на улицу можно увидеть родные лица.

Поселок, в котором я живу находиться за городом, поэтому воздух здесь чистый и приятный. Поселок полностью озелененный, деревья не растут наверно только в полях, там растут подсолнухи. Весной, когда всё расцветает, можно пройтись по тихим улочкам и насладиться приятным ароматом весны.

Мой дом находится рядом с железнодорожной станцией. Очень часто тут по направлению к базе металла на очереди стоят составы груженых вагонов. Рядом с ней расположен переезд, через который рано утром жители выезжают на работу и вечером заезжают обратно. Окна моего дома выходят как на железнодорожную дорогу, так и во двор. У нас очень уютный двор, по центру расположились две деревянные скамейки и столик, а вокруг растут красивые цветы. Немного правее от клумбы с цветами детская площадка, там стоят две качели и песочница. И если посмотреть в левую сторону нашего двора, то там можно увидеть большое дерево грецкого ореха, куст сирени и рядом небольшую ёлочку, которую посадили жители нашего дома совсем недавно, зимой мы её наряжаем, и она становится самым главным украшением нашего двора.

Моя самая любимая улица Центральная. От начала и до конца улица застелена ровным асфальтом, справа расположен тротуар, вдоль которого растут сосны. А по левой стороне улицы растут деревья каштана. Раньше они росли возле каждого дома, но сейчас их осталось очень мало, так как они мешают жителям домов и многие эти деревья срезают. Но от этого улица не перестает быть красивой, перед своими дворами люди сажают много красивых цветов, декоративных кустов, выстраивают различные клумбы из камней, и украшают садовыми статуэтками. Особенно эта улица красива зимой, когда всё засыпано белым-белым снегом.

Но, пожалуй, самое красивое место это аллея к школе. Вдоль тротуара растут молодые березки, яблони, различные кусты которые подрезают и придают им разные формы. Подходя к школе можно увидеть большую красивую клумбу с цветами и памятник воинам Великой Отечественной Войны, а вдоль забора растут ели. За школой расположен большой стадион. На нем две футбольные площадки, разные по площади, а также турники, брусья и другие спортивные тренажеры.

Описывать местность, в которой я живу можно очень долго, ведь здесь ещё полно красивых и интересных мест, но одно я знаю точно, что эти места для меня самые лучшие и родные.

Как описать местность, в которую герой попал в первый раз

Как описать местность, в которую герой попал в первый раз

расшифровка видео

Всем привет! Сегодня снова с вами я, Эльвира Барякина, и «Справочник писателя».

Сегодня я расскажу о том, как описывать местность, в которую герой попал в первый раз.

Ошибки начинающих

Что обычно происходит? Писатели, не имеющие опыта, обычно пишут длинные-предлинные описания, в которых читатель тонет, — и ему становится скучно. Либо же наоборот — писатель приводит героя в какую-то местность, но не дает вообще никакого описания.

В результате читатель теряется: Где он вообще находится? Что тут происходит?

Небольшой трюк

Чтобы подобной проблемы не возникало, есть один небольшой трюк.

Вы должны следовать чувствам и ощущениям персонажа и записывать именно то, на что он обращает внимание в силу человеческих, животных или каких-то иных характеристик.

Что может присутствовать в описании?

Температура. Нашему персонажу как: холодно или жарко? Или он не чувствует дискомфорта?

Запахи. Тут чем-нибудь пахнет? Этот запах как-то характеризует данную местность?

Погода.

Освещение или время суток. Что у нас на заднем фоне? Утро? День? Вечер?

Такие вещи важны, потому что без них картинка не складывается, нет визуального образа.

Что видит герой?

Когда герой приходит в новое место, он оглядывается по сторонам. А в тексте мы описываем не все подряд, а то, что бросается в глаза в первую очередь.

Допустим, у меня сейчас за спиной панорама города Лонг-Бич. Если я приду сюда, то что увижу? Небоскребы.

Вот эти небоскребы я бы и описала в самом начале — потому что это естественно в данной ситуации.

Очередность элементов

Еще раз проговариваем порядок, в котором выстраиваюются элементы описания:

Когда герой попадает в новое место, у него возникают некие телесные ощущения — описываем их.

После этого он обращает внимание на общую панораму. Что он видит? Что бросается ему в глаза?

Далее мы показываем, на чем он заостряет внимание (если вообще заостряет). Что именно привлекает его? Удивляет, возмущает, нравится — т.е. вызывает эмоциональный отклик.

Если следовать этому нехитрому плану, то все описания получаются краткими, емкими и естественными.

Пример описания

Вечером Джек заглянул в бар «Старый боцман». В небольшой нетопленой зале было не протолкнуться — по пятницам у британских матросов было получка, и они пропивали ее в компании драчливых грузчиков, портовой шпаны и взлохмаченных девиц с жадными глазами.

Разбираем подробнее:

Бар «Старый боцман» — указание на то, куда именно попал герой.

В небольшой нетопленой зале было не протолкнуться — ощущения и «панорамный взгляд».

Британские матросы, грузчики и пр. — это детали, которые бросились в глаза герою.

Несколько интересных сочинений

Онегин интересный человек. По-старому жить не хочет, побывал в Европе, посмотрел, как там люди живут, нахватался революционных идей. Но по-новому жить не может, потому что не хочет заниматься преобразованиями.

Роль личности в истории невероятно велика. Эта тема поистине многогранна и неоднозначна, помимо этого, она требует подтверждения и доказательств. Любые процессы, которые сейчас мы находим в учебниках по истории и изучаем, происходят под влиянием личности

Русские писатели всегда наполняли литературу яркими и эмоциональными образами женщин. Об этом можно судить и по произведению Александра Куприна «Олеся». Главная героиня повести вызывает противоречивые чувства: с одной стороны

Наверное, всегда, когда слышишь слово «война», то сразу же в мысли приходит большое количество горя и несчастья, ведь огромное количество молодых парней и девушек, а также и взрослые погибли на этой войне и не вернулись домой.

Наверное, самым неоднозначным и трудным является вопрос о смысле человеческого существования. Самое трудное в этом – потребность решения этой темы для себя самого. Причем каждым человеком.

Источник

Общий план сочинения

Эссе про улицу не должно ограничиваться сухим описанием местности. Сочинение в 8 классе можно сделать по-настоящему живым и интересным, так как ученики уже владеют художественно-выразительными средствами и могут почерпнуть из справочников и интернета много информации о родном городе или поселке. Чтобы написать хорошее сочинение, в него рекомендуется включить следующие пункты:

По желанию пункты можно менять местами или дополнять план собственными.

Если пересказывать » В деревне» Бунина по главам, нужно придерживаться следующего плана:

Как видим из плана, представленного выше, сюжета как такового в рассказе нет. Большая часть произведения посвящена дороге. Сперва мальчик с отцом направляется в родную деревню, затем возвращается в город. О том как проходят рождественские праздники, ничего не сказано.

Главным образом в произведении Бунина является деревня. Именно ей писатель посвятил этот небольшой рассказ. А история о мальчике, который скучал по дому и радовался приезду отца, вероятно, всего лишь повод воспеть сельский пейзаж — серый и неприглядный для человека, который не может оценить его красоту, и прекрасный для автора и его героев.

Популярные сочинения

- Сочинение Вася из рассказа Дети подземелья (образ и характеристика 5 класс)

Мальчик Вася – главный герой повести Короленко «Дети подземелья». Он жил в небольшом польском городке с отцом и младшей сестрой Соней. Васина мама умерла, когда мальчику было 6 лет. - Нет уз святее товарищества — сочинение (11 класс)

Настоящая дружба и товарищество — это дружба, которая стоит за всех. Товарищество — это способность понимать и переживать радость и горе своего самого близкого человека. Этот навык настолько «настроен» - Птицы — наши друзья — сочинение

Птицы на протяжении всех веков были верными спутниками человечества. Они не только украшают наш мир своими цветными перышками и прекрасным пением, но и трудятся на благо человечества и приносят много пользы

История улицы Чаплыгина

Мой родной Новосибирск был основан в 1893 году. Он намного моложе Москвы или Санкт-Петербурга, но и здесь есть улицы с интересной историей. Одна из них — улица Чаплыгина, на которой я живу.

Улица находится в самом престижном ныне месте города — тихом центре. Это часть Центрального района, а тихой ее зовут потому, что она находится на комфортном удалении от магистралей — здесь очень спокойно и не слышно шума машин.

Я очень люблю нашу улицу, где старинные здания перемежаются с ультрасовременными жилыми комплексами. Недавно ее замостили новым тротуаром, который всегда дочиста подметают, а зимой расчищают от снега.

В любое время года здесь красиво и уютно. По бокам тротуара растут пушистые елочки, горят фонари. Под Новый год деревья украшают гирляндами, и кажется, что попал в волшебную сказку. Осенью земля устлана опавшими листьями, а весной и летом в воздухе стоит опьяняющий аромат черемухи и сирени.

История нашей улицы известна мне с детских лет. Когда-то она называлась Асинкритовской — по имени покровителя Новосибирска Асинкрита Ломачевского. В 1920 году Асинкритовскую переименовали в улицу Революции, а позже — в улицу Чаплыгина, в честь выдающегося академика С. А. Чаплыгина, который скончался в нашем городе в 1943 году.

Здесь много памятников истории, поэтому эта часть города привлекает туристов и горожан — часто можно видеть экскурсоводов, рассказывающих группкам людей об истории старинных зданий, таких как:

Я горжусь тем, что живу на такой замечательной улице. Гуляя по ней, я чувствую необычайное волнение оттого, что вижу все эти старинные здания. Кажется, заглянешь в окошко женской гимназии, и увидишь девочек-гимназисток с тугими косами и белыми лентами. Я рада, что наш город сохранил эти дома в первозданном виде, ведь это память об истории моей родины.

Говорящие детали

Сконцентрируйте внимание не на общей картине, а на «говорящих» деталях. В зависимости от места и ситуации, значение могут иметь:

- порыв весеннего ветерка,

- шелест листьев под ногами,

- капли росы на паутине,

- запах морского бриза

- форма облака на горизонте,

- блики на воде,

- звук капающей воды из крана,

- ощущение тепла от камина на коже,

- далекий шум магистрали,

- отражения огней большого города в лужах,

- слоганы на рекламных билбордах…

Это может быть все, что угодно, даже хруст сахарной корочки крем-брюле, разбиваемый чайной ложкой. Чем больше в описаниях чувственности, тем больше шансов на успех.

Возвращение в город

Произведение пронизано любовью к сельским пейзажам. По дороге отец рассуждает о деревне, о том, почему люди считают, что здесь жить скучно. Уже по нескольким фразам героя читатель понимает, что человек этот очень мудрый. Мужчина говорит, что в деревне вовсе не скучно, но здесь, действительно, много бедности. Для того чтобы ее не было, нужно много работать. И тогда в деревне будет хорошая жизнь. Ведь только здесь можно понять, что такое настоящая весна. В городе человек не замечает в полной мере красоту оттепели. Там он больше обращает внимание на яркие вывески. Природу можно полюбить лишь в деревне — вот, пожалуй, главная мысль рассказа Бунина.

По дороге в город мальчик снова любуется пейзажами. Он думает о том, что скоро растают эти огромные сугробы, и даже черные бедные избы поменяют свой облик — станут веселыми и чистыми. Ему нравятся деревенские дома, особенно кирпичные, те, что принадлежат зажиточным крестьянам. В таких избах всегда пахнет свежевыпеченным хлебом, на полу лежит мокрая солома, много народу, и все за работой.

Они выезжают из села. Вокруг бескрайние поля. Чёрные крестьянские избы позади…

Уголок моего детства

Моя семья живет в славном городе-герое Севастополе, на улице Парковой. Раньше в этом доме жила моя бабушка, а после ее смерти здесь поселилась наша семья. На улице Парковой и прошло все мое детство.

Я очень люблю мою родную улицу. На ней много деревьев, которые летом отбрасывают длинные тени на асфальт. Когда дует ветер, деревья шумят, словно ведут свой таинственный неспешный разговор, понятный только им. Здесь мы с соседскими мальчиками и девочками гуляли и играли, когда были маленькими. Потом многие из них разъехались, но с кем-то из друзей мы общаемся до сих пор.

Раньше на нашей улице стояли лишь старые пятиэтажные дома. Сегодня здесь активно ведется строительство новых домов и жилых комплексов. С одной стороны, я рада, что наш город становится все более современным и красивым, а с другой — мне жаль, что скоро на моей улице все изменится, и от былых времен не останется и следа.

На этой улице находится одна из главных достопримечательностей Севастополя — парк Победы. Он очень большой и красивый. Однажды мы всем классом ходили на экскурсию, где учительница рассказывала нам историю этого парка. Оказывается, он был заложен в 1975 году в честь 30-летия победы в Великой Отечественной войне.

Обустройством парка занималось множество людей, от сотрудников садово-парковых учреждений до моряков и обычных школьников, таких как мы.

В парке находится величественный монумент Святому Георгию Победоносцу, а также много красивых аллей, каждая из которых посвящена одному из российских городов и засажена соответствующими растениями:

Я горжусь тем, что живу рядом с таким великолепным местом, посвященным героическим событиям. Парк Победы любят все жители нашего города и туристы, поэтому здесь всегда многолюдно.

Другая достопримечательность Парковой улицы — военно-морское училище имени П. С. Нахимова. Его великолепное здание с белоснежными колоннами, увенчанное шпилем, поражает своим гордым и величавым обликом. Курсанты ЧВВМУ принимали участие во многих сражениях во время Великой Отечественной войны и прославились своим мужеством, доблестью, отвагой и безграничной любовью к Родине. Некоторые из них даже удостоились звания Героев Советского Союза. Очень многие парни из моей школы хотят туда поступить, но попасть в училище непросто, потому что там большой конкурс и строгий отбор.

Я люблю свою улицу и горжусь тем, что она хранит не только мои детские воспоминания, но и такую важную страницу в истории нашего родного края. Все здесь наполнено духом былых побед, героизма и отваги бесстрашных моряков Черноморского флота. Куда бы ни занесла меня жизнь, я всегда буду возвращаться в этот милый сердцу и до боли родной уголок, где прошли мои самые счастливые годы.

Описание местности Урок русского языка в 8 классе. — презентация

Описание местности Урок русского языка в 8 классе

Цели и задачи урока продолжить обучение сочинению- описанию; продолжить обучение сочинению- описанию; раскрыть особенности описания местности; раскрыть особенности описания местности; расширить словарный запас обучающихся; расширить словарный запас обучающихся; способствовать активной речеведческой деятельности восьмиклассников на уроке; способствовать активной речеведческой деятельности восьмиклассников на уроке; воспитывать любовь к Родине, высокие гражданские качества. воспитывать любовь к Родине, высокие гражданские качества.

«Белогорская крепость находилась в сорока верстах от Оренбурга. Дорога шла по крутому берегу Яика. Река еще не замерзала, и ее свинцовые волны грустно чернели в однообразных берегах, покрытых белым снегом. За ними простирались киргизские степи…»

«Деревня, где скучал Евгений, Была прелестный уголок; Там друг невинных наслаждений Благословить бы небо мог…»

«Вчера я приехал в Пятигорск, нанял квартиру на краю города, на самом высоком месте, у подошвы Машука: во время грозы облака будут спускаться до моей кровли…»

Перед вами туристский лагерь. Опишите его с двух позиций. Озаглавьте описание, сформулировав его основную мысль. Представьте, что вы приближаетесь к лагерю. Вам надо называть предметы, сначала находящиеся около вас, а затем — расположенные дальше. Для связи предложений в тексте используйте наречия: прямо, рядом, слева, справа, впереди и т.д. Определите стиль текста.

Перед вами один из зимних уголков города. Точка обзора местности дана. Сформулируйте основную мысль будущего описания и составьте к нему план. Запишите текст, употребляя слова, называющие цвет, а также слова с суффиксами оценки. Определите стиль вашего текста.

Какая перед вами улица? Есть ли на улице общественные здания? Составьте план описания. Выразите общее впечатление от улицы. Одно из зданий опишите подробно. Укажите способы и средства связи предложений в тексте. Определите стиль описания.

Рассмотрите фотографии. Составьте план устного описания Красной площади, предварительно определив точку обзора. Употребите в высказывании слова в переносном значении. Для связи предложений в тексте используйте наречия, указывающие на временные отношения.

Отсюда начинается Российская земля Когда весенним утром первые солнечные лучи только-только коснутся верхушек кремлёвских башен, вы, поражённые, остановитесь при виде прекрасной, исполненной величайшего благородства панорамы! Формы кремлёвских стен, увенчанных башнями, так просты и легки, как будто сделаны они не из камня, а из какого-нибудь легкого сплава, башни просто поют в весеннем утреннем воздухе, окружённые сиянием зари… С этого места, с Кремля, начинается Российская земля, её сердце и душа… Красная площадь как будто поднята над Россией в центре столицы… Удивительная площадь, первая площадь мира – наша Красная площадь! (По Н. Тихонову)

Итоги урока Что нового вы узнали сегодня на уроке? С чем связано описание местности? Как правильно описывать местность (городскую, сельскую)? В каком стиле можно описать местность? На что следует обратить особое внимание?

Домашнее задание Подготовьте презентацию «Описание местности в произведениях русских писателей». Опишите главную площадь вашего города. Напишите сочинение на одну из тем: «Улица моего детства», «Дорога в школу», «Мой любимый город».

Сочинение-описание местности

У каждого человека есть самые памятные, самые дорогие места в жизни. Для меня — это мой родительский дом, мой дом, моя улица. Когда я была совсем маленькой, мои родители получили квартиру в новом районе на улице Дружбы Народов. Я считаю, что это название символическое, ведь именно дружба между людьми является залогом наилучших чувств: дружба перетекает в любовь, без дружбы нет верности, с дружбы начинается человечность.

Двенадцать лет тому назад на месте кукурузного поля и колхозных ферм «вырос» молодой жилищный массив. Белые многоэтажки возвышались над землей, будто касаясь туч рогачами телеантенн, и сами напоминали тучи. Я и мои ровесники росли вместе с этим районом, здесь нам все близкое и знакомое.

Наша улица прямая и широкая. Летом здесь много зелени, ведь на один бок пришлась лесополоса, превращенная на уютную аллею. Из другого, солнечного бока, — всегда много цветов, однако и деревья за двенадцать лет уже успели подрасти. Край улицы выходит в поле. Из окон верхних этажей открывается замечательный пейзаж — необъятные зеленые поля, которые в начале лета золотятся подсолнечным сиянием. Другой край улицы упирается в широкую автомобильную магистраль, за которой начинаются частные застройки. Хотя одноэтажные домики и претендуют на оригинальность архитектуры, я люблю многоэтажки. Особенно приятно смотреть на девятиэтажки с узорами около крыш — это дома улучшенного планирования. Они выделяются своей оригинальностью. Улица очень длинная, а из обоих ее краев расположились «Универсамы». Они проектированы почти одинаково, потому улица приобретает своеобразное обрамление.

Для обслуживания жителей на территории нашего микрорайона запланированы необходимые общественные и государственные заведения. В большей степени они располагаются на первых этажах многоэтажных домов, за исключением разве что магазинов и кафе. Кафе «Лотта» стало любимым местом отдыха молодежи. А между домами в уютных дворах расположились детские садики и школы. В окружении жилых домов — моя школа.

Это трехэтажное сооружение построено так, что много ее окон выходят во внутренний дворик с клумбой посередине, на которой растет большая ель. Перед центральным входом пламенеют на клумбах цветы, а березовая аллея, которая ведет к школе, создает уют, подносит настроение.

Я люблю свою улицу любой поры, но особенно осенью. Это время, когда все залито золотом, которое перемежевывается с багрянцем.

Из окна моего дома хорошо прослеживается весь микрорайон, а легкий ветерок ранней осени наполняет комнату ароматами увядших листьев.

Вспоминая детство, пронимаешься странными ощущениями. Как-то щемно становится в груди, когда вспоминаешь двор, на котором предпринял первые шаги. Небольшое, уютное, повывшее виноградной лозой, оно едва пропускало солнечные лучи. Летом защищало от жары, зимой — от снегопадов. Осенью листопад застилал землю пышным ковром, на котором кувыркались мы, деть. А поднимешь голову вверх — налитые гроздья винограда. Едва прибитые утренней изморозью, которая стекала днем прозрачной каплей, виноградные гроздья казались прозрачными, даже семена проступали сквозь бледно-розовую оболочку и манили детское воображение. Тогда папочка брал меня на руки, поднимал вверх и я доставал губами спелые виноградины. А на дверях, прислонившись к дверному косяку, стояла мама и притворно сердилась, увидев мое чумазое личико. А затем мы все весело смеялись. Весной отец обрезал лозу — и двор светлел, чтобы уже в мае зазеленеть снова.

Наш дом был расположен на околице поселка и одним боком смотрел на буерак. А на другом боку оврага возвышались многоэтажные дома. Наш небольшой переулочек состоял из одноэтажных домиков частной застройки и был небольшим островком красоты и гармонии посреди большого шумного города.

Нашей семье принадлежала одна часть домика, с другой стороны возвышался соседский забор. Бабушка считала, что этот забор портит красоту, и засаживала его вьющимися цветами. Цветы изменялись в зависимости от сезона, наполняя двор ароматами лета, но бабушкиной гордостью всегда считались розы.

Мне сильнее всего нравилась белая сирень, которая росла под окном моей комнаты. Бабушка посадила его в честь моего рождения, но он обогнал меня в росте. Ежегодно на День Победы мы с бабушкой ломали сирень и шли к Мемориалу Славы. Бабушка поднимала меня на руки, и я клал белый букет к вечному огню. А возвращаясь домой, я видел, как белели сиреневые цветы на фоне красного кирпичного дома и едва касались моего окна.

Весной наш дом изменялся, потому что изменялся сад за ним. Сначала он бурлил белой вьюгой яблоневого и вишневого цвета, немного погодя потопал в зелени, а еще позже — в багрянке налитого плода. Небольшие окошки блестели чистыми оконными стеклами, которые влекли разным теплом.

Оттуда я пошел в первый класс, а когда родители получили квартиру в многоэтажном доме в другом районе города, я отказался с ними переезжать, оставшись жить у бабушки.

А теперь, когда бабушки не стало, я хожу в школу в новом районе, где живут мои родители. Мне нравится и мой дом, и новая школа, и мои новые друзья. Но там, в старом районе, осталось не только мое детство, но и частица меня самого. Иногда даже представляю, что отворяю калитку, а там на пороге стоит бабушка и ожидает меня. Знаю, что чудес не бывает, что прошлое не возвращается. Но в сердце на всю жизнь останутся воспоминания о стареньком нарядном домике, окутанный дымкой сада, — мой родительский дом.

Сочинение 2

У каждого человека есть места, которые ему особо дороги. Воспоминания о них не стираются в течение всей жизни и согревают душу на протяжении многих лет. Одним из таких мест, несомненно, является малая Родина – город, улица или дом, где человеку довелось родиться или вырасти.

Улица Мира находится в верхней части села Ивоновское, расположившегося на склоне левого берега реки Березовая на юге Волгоградской области. Здесь прошло мое детство, хоть и родился я далеко от этих мест.

Село небольшое – порядка трехсот дворов — занимает территорию около двух квадратных километров. Улица, о которой пойдет речь, берет свое начало от автодороги, связывающей Ивановское с ближайшим городом и соседними селами. Другой ее конец упирается в сельское кладбище, раскинувшееся на околице.

Когда-то очень давно улица Мира представляла собой грунтовую дорогу, раскисавшую до непроходимости при каждом дожде. Слева и справа от дороги невпопад торчали глинобитные избы с камышовыми крышами, целящиеся дулами дымовых труб русских печей в синее небо. Избы эти отделяли друг от друга невысокие заборы из деревянных жердей, призванные не защитить от неблагонадежных соседей и посторонних глаз, а всего лишь обозначить межу.

С тех пор много воды утекло. От глинобитных строений и земляной дороги не осталось никаких напоминаний. Сегодняшняя улица Мира – это широкая проезжая часть с асфальтовым покрытием и мощенными или тоже асфальтированными съездами во дворы. Вместо изб – современные дома, в основном из кирпича, покрытые металлочерепицей или просто шифером.

Жизнь в этих местах течет тихо и размеренно. Здесь нет оживленного движения и шума, подобного тому, к которому так привыкли городские жители. Хоть в каждом дворе и имеется по автомобилю, а в некоторых и не по одному, привычным звуком все же является мычание коров, гоготание гусей и пение птиц.

На улице моего детства все дома одноэтажные, деревьев не так много, поэтому окрестности хорошо просматриваются во все четыре стороны. а во время непогоды ветер гуляет здесь вдоль и поперек, не встречая на своем пути серьезных преград.

Особенно красива улица Мира бывает весной, когда воздух наполняется ароматом цветущих фруктовых деревьев и жужжанием пчел, а лучи солнца весело резвятся в полураспустившейся листве и на молодой, еще не утратившей насыщенности цветов, травке. Хотя и в другие времена года мною она не менее любима.

6 класс. Русский язык

Другие темы: ← Моя кухня↑ 6 классЧто можно делать в лесу? →

`

Я очень люблю свой родной край. Ведь я здесь родилась и выросла, здесь находится моя школа, в которой я учусь, и её я очень люблю.

Моя родная страна хороша в любое время года. Летом мне так нравятся зелёные просторы полей и лугов, осенью- золотистые берёзовые рощи. А зимняя природа хороша по-своему. Эти белые сугробы и летящие снежинки, метели и искрящийся на солнце снег, это крепкие морозы и катающиеся с горок дети

Мне очень дорог мой родной край! Я так люблю его за то, что он есть, что он – моя Родина.

Белобородова Женя, 9 класс

Я очень люблю свой родной край, мой посёлок Харик и нашу школу. В ней столько радостных и тёплых мест. Особенно хочу сказать о нашем музее, где собрано много Реликвий о нашей стране, о земляках — ветеранах Великой Отечественной войны, павших в боях за нашу Родину.

Я вырасту, окончу школу, уеду получать профессию, но сегодня мне кажется, что я не смогу уехать из дома и забыть о нём.

Якимов Антон, 9 класс

Я расскажу о своём родном крае, деревне Листвянка, в котором я живу, а учусь в Харикской средней школе № 1, в 8 классе. Деревня наша маленькая, но такая красивая и неповторимая! Других таких нет. Она очень старинная, Если бы с ней « поговорить», она столько бы нам поведала забытых тайн и историй, которые здесь произошли, Ведь стоит она на Московском тракте, поэтому « хранит» в своей памяти всё, что здесь было.

К нам надо приехать и посмотреть, как красива она летом! Словами рассказать невозможно. Кругом цветы: рядом поляна голубых, как небо, колокольчиков, а пройдёшь чуть-чуть перед тобой раскинулось целое покрывало ярких красных жарков.

Красива и нарядна Листвянка и осенью. Стоит она, как королева, в багряном наряде, украшенном грибами и ягодами.

Всем, кто бывал у нас, Листвянка моя очень нравится. Здесь столько красивых мест!

Мы думаем, что наша Листвянка — самое красивое место на земле. Так в любое время года родная деревенька радует нас своей неповторимой природой. Это наша малая Родина.

Семёнова Вика; Иоселиани Лена, 9 класс.

Я живу в посёлке Харик. Описать его природу и его достопримечательности несколькими словами невозможно. Но я попытаюсь об этом рассказать. Природа у нас прекрасна и неповторима. Во – первых, чуть не полгода всё покрыто снежным ковром. Хотя вокруг всё так чудесно: все деревья покрыты большими снежными шапками, зимнее

солнце стало ярче светить лишь к полудню. Скоро — скоро наступит весна. Мы очень ждём этого дня. Побегут ручьи. А там …. Зацветёт багульник, черёмуха, сирень. Распустятся листья на деревьях. Вообще природа у нас очень загадочна. Наш край очень богат лесом,

плодородными землями.

Да вот случилась беда, что леса у нас стали варварски вырубать. Всем нам, кому дорог свой край, больно слышать звуки пил и топоров от вырубки лесов и видеть нескончаемую вереницу машин и лесовозов, вывозивших богатство нашего края. А ст.

Харик превратилась в большой склад леса.

Неужели этот процесс не остановится никогда? Исчезают берёзовые рощи, захламляется вырубаемый бор. Я думаю, что каждый любит свой край по-своему. И даже, уехав куда- то, ты не сможешь забыть свой родной уголок и всегда будешь о нём тосковать. Все вместе мы можем помочь родному краю и спасти его.

Белобородова Александра, 9 класс.

Рассказы о Родине, о земле нашей русской, о бескрайних просторах родного края в произведениях русской классики известных писателей и педагогов Михаила Пришвина, Константина Ушинского, Ивана Шмелёва, Ивана Тургенева, Ивана Бунина, Евгения Пермяка, Константина Паустовского.

Моя родина (Из воспоминаний детства)

Пришвин М.М.

Мать моя вставала рано, до солнца. Я однажды встал тоже до солнца, чтобы на заре расставить силки на перепёлок. Мать угостила меня чаем с молоком. Молоко это кипятилось в глиняном горшочке и сверху всегда покрывалось румяной пенкой, а под этой пенкой оно было необыкновенно вкусное, и чай от него делался прекрасным.

Это угощение решило мою жизнь в хорошую сторону: я начал вставать до солнца, чтобы напиться с мамой вкусного чаю. Мало-помалу я к этому утреннему вставанию так привык, что уже не мог проспать восход солнца.

Потом и в городе я вставал рано, и теперь пишу всегда рано, когда весь животный и растительный мир пробуждается и тоже начинает по-своему работать.

И часто-часто я думаю: что, если бы мы так для работы своей поднимались с солнцем! Сколько бы тогда у людей прибыло здоровья, радости, жизни и счастья!

После чаю я уходил на охоту за перепёлками, скворцами, соловьями, кузнечиками, горлинками, бабочками. Ружья тогда у меня ещё не было, да и теперь ружьё в моей охоте необязательно.

Моя охота была и тогда и теперь — в находках. Нужно было найти в природе такое, чего я ещё не видел, и может быть, и никто ещё в своей жизни с этим не встречался…

Хозяйство моё было большое, тропы бесчисленные.

Мои молодые друзья! Мы хозяева нашей природы и она для нас кладовая солнца с великими сокровищами жизни. Мало того, чтобы сокровища эти охранять — их надо открывать и показывать.

Для рыбы нужна чистая вода — будем охранять наши водоёмы.

В лесах, степях, горах разные ценные животные — будем охранять наши леса, степи, горы.

Рыбе — вода, птице — воздух, зверю — лес степь, горы.

А человеку нужна родина. И охранять природу — значит охранять родину.

Наше отечество

Ушинский К.Д.

Наше отечество, наша родина — матушка Россия. Отечеством мы зовём Россию потому, что в ней жили испокон веку отцы и деды наши.

Родиной мы зовём её потому, что в ней мы родились. В ней говорят родным нам языком, и всё в ней для нас родное; а матерью — потому, что она вскормила нас своим хлебом, вспоила своими водами, выучила своему языку, как мать она защищает и бережёт нас от всяких врагов.

Велика наша Родина-мать — святорусская земля! От запада к востоку тянется она почти на одиннадцать тысяч вёрст; а от севера к югу на четыре с половиною.

Не в одной, а в двух частях света раскинулась Русь: в Европе и в Азии…

Много есть на свете, и кроме России, всяких хороших государств и земель, но одна у человека родная мать — одна у него и родина.

Русская песня

Иван Шмелёв

Я с нетерпением поджидал лета, следя за его приближением по хорошо мне известным признакам.

Самым ранним вестником лета являлся полосатый мешок. Его вытягивали из огромного сундука, пропитанного запахом камфары, и вываливали из него груду парусиновых курточек и штанишек для примерки. Я подолгу должен был стоять на одном месте, снимать, надевать, опять снимать и снова надевать, а меня повертывали, закалывали на мне, припускали и отпускали — «на полвершочка». Я потел и вертелся, а за не выставленными ещё рамами качались тополевые ветки с золотившимися от клея почками и радостно голубело небо.

Вторым и важным признаком весны-лета было появление рыжего маляра, от которого пахло самой весной — замазкой и красками. Маляр приходил выставлять рамы — «впущать весну» — наводить ремонт. Он появлялся всегда внезапно и говорил мрачно, покачиваясь:

Ну, и где у вас тут чего?..

И с таким видом выхватывал стамески из-за тесёмки грязного фартука, словно хотел зарезать. Потом начинал драть замазку и сердито мурлыкать под нос:

И-ах и тё-мы-най ле-со…

Да йехх и тё-мы-на-ай…

Ах-ехх и в тёмы-на-ам ле…

Да и в тё… мы-ны-мм!..

И пел всё громче. И потому ли, что он только всего и пел, что про темный лес, или потому, что вскрякивал и вздыхал, взглядывая свирепо исподлобья, — он казался мне очень страшным.

Потом мы его хорошо узнали, когда он оттаскал моего приятеля Ваську за волосы.

Так было дело.

Маляр поработал, пообедал и завалился спать на крыше сеней, на солнышке. Помурлыкав про тёмный лес, где «сы-тоя-ла ах да и со-сенка», маляр заснул, ничего больше не сообщив. Лежал он на спине, а его рыжая борода глядела в небо. Мы с Васькой, чтобы было побольше ветру, тоже забрались на крышу — пускать «монаха». Но ветру и на крыше не было. Тогда Васька от нечего делать принялся щекотать соломинкой голые маляровы пятки. Но они были покрыты серой и твердой кожей, похожей на замазку, и маляру было нипочём. Тогда я наклонился к уху маляра и дрожащим тоненьким голосом запел:

И-ах и в тё-мы-ном ле-э…

Рот маляра перекосился, и улыбка выползла из-под рыжих его усов на сухие губы. Должно быть, было приятно ему, но он всё-таки не проснулся. Тогда Васька предложил приняться за маляра как следует. И мы принялись-таки.

Васька приволок на крышу большую кисть и ведро с краской и выкрасил маляру пятки. Маляр лягнулся и успокоился. Васька состроил рожу и продолжал. Он обвел маляру у щиколоток по зелёному браслету, а я осторожно покрасил большие пальцы и ноготки.

Маляр сладко похрапывал — должно быть, от удовольствия.

Тогда Васька обвёл вокруг маляра широкий «заколдованный круг», присел на корточки и затянул над самым маляровым ухом песенку, которую с удовольствием подхватил и я:

Рыжий красного спросил:

Чем ты бороду лучил?

Я не краской, не замазкой,

Я на солнышке лежал!

Я на солнышке лежал,

Кверху бороду держал!

Маляр заворочался и зевнул. Мы притихли, а он повернулся на бок и выкрасился. Тут и вышло. Я махнул в слуховое окошко, а Васька поскользнулся и попал маляру в лапы. Маляр оттрепал Ваську и грозил окунуть в ведерко, но скоро развеселился, гладил по спине Ваську и приговаривал:

А ты не реви, дурашка. Такой же растёт у меня в деревне. Что хозяйской краски извёл, дура… да ещё ревёт!

С того случая маляр сделался нашим другом. Он пропел нам всю песенку про тёмный лес, как срубили сосенку, как «угы-на-ли добра молодца в чужу-далънюю сы-то-ронуш-ку!..». Хорошая была песенка. И так жалостливо пел он её, что думалось мне: не про себя ли и пел её? Пел и ещё песенки — про «тёмную ноченьку, осеннюю», и про «берёзыньку», и ещё про «поле чистое»…

Впервые тогда, на крыше сеней, почувствовал я неведомый мне дотоле мир — тоски и раздолья, таящийся в русской песне, неведомую в глубине своей душу родного мне народа, нежную и суровую, прикрытую грубым одеянием. Тогда, на крыше сеней, в ворковании сизых голубков, в унылых звуках маляровой песни, приоткрылся мне новый мир — и ласковой и суровой природы русской, в котором душа тоскует и ждёт чего-то… Тогда-то, на ранней моей поре, — впервые, быть может, — почувствовал я силу и красоту народного слова русского, мягкость его, и ласку, и раздолье. Просто пришло оно и ласково легло в душу. Потом — я познал его: крепость его и сладость. И всё узнаю его…

Деревня

Иван Тургенев

Последний день июня месяца; на тысячу верст кругом Россия — родной край.

Ровной синевой залито всё небо; одно лишь облачко на нём — не то плывёт, не то тает. Безветрие, теплынь… воздух — молоко парное!

Жаворонки звенят; воркуют зобастые голуби; молча реют ласточки; лошади фыркают и жуют; собаки не лают и стоят, смирно повиливая хвостами.

И дымком-то пахнет, и травой — и дёгтем маленько — и маленько кожей. Конопляники уже вошли в силу и пускают свой тяжёлый, но приятный дух.

Глубокий, но пологий овраг. По бокам в несколько рядов головастые, книзу исщеплённые ракиты. По оврагу бежит ручей; на дне его мелкие камешки словно дрожат сквозь светлую рябь. Вдали, на конце-крае земли и неба — синеватая черта большой реки.

Вдоль оврага — по одной стороне опрятные амбарчики, клетушки с плотно закрытыми дверями; по другой стороне пять-шесть сосновых изб с тесовыми крышами. Над каждой крышей высокий шест скворечницы; над каждым крылечком вырезной железный крутогривый конёк. Неровные стёкла окон отливают цветами радуги. Кувшины с букетами намалёваны на ставнях. Перед каждой избой чинно стоит исправная лавочка; на завалинках кошки свернулись клубочком, насторожив прозрачные ушки; за высокими порогами прохладно темнеют сени.

Я лежу у самого края оврага на разостланной попоне; кругом целые вороха только что скошенного, до истомы душистого сена. Догадливые хозяева разбросали сено перед избами: пусть ещё немного посохнет на припёке, а там и в сарай! То- то будет спать на нём славно!

Курчавые детские головки торчат из каждого вороха; хохлатые курицы ищут в сене мошек да букашек; белогубый щенок барахтается в спутанных былинках.

Русокудрые парни, в чистых низко подпоясанных рубахах, в тяжёлых сапогах с оторочкой, перекидываются бойкими словами, опершись грудью на отпряжённую телегу, — зубоскалят.

Из окна выглядывает круглолицая молодка; смеётся не то их словам, не то возне ребят в наваленном сене.

Другая молодка сильными руками тащит большое мокрое ведро из колодца… Ведро дрожит и качается на верёвке, роняя длинные огнистые капли.

Передо мной стоит старуха-хозяйка в новой клетчатой понёве, в новых котах.

Крупные дутые бусы в три ряда обвились вокруг смуглой худой шеи; седая голова повязана жёлтым платком с красными крапинками; низко навис он над потускневшими глазами.

Но приветливо улыбаются старческие глаза; улыбается всё морщинистое лицо. Чай, седьмой десяток доживает старушка… а и теперь ещё видать: красавица была в своё время!

Растопырив загорелые пальцы правой руки, держит она горшок с холодным неснятым молоком, прямо из погреба; стенки горшка покрыты росинками, точно бисером. На ладони левой руки старушка подносит мне большой ломоть ещё тёплого хлеба. «Кушай, мол, на здоровье, заезжий гость!»

Петух вдруг закричал и хлопотливо захлопал крыльями; ему в ответ, не спеша, промычал запертой телёнок.

О, довольство, покой, избыток русской вольной деревни! О, тишь и благодать!

И думается мне: к чему нам тут и крест на куполе Святой Софии в Царь-Граде, и всё, чего так добиваемся мы, городские люди?

Косцы

Косцы

Иван Бунин

Мы шли по большой дороге, а они косили в молодом берёзовом лесу поблизости от неё — и пели.

Это было давно, это было бесконечно давно, потому что та жизнь, которой все мы жили в то время, не вернётся уже вовеки.

Они косили и пели, и весь берёзовый лес, ещё не утративший густоты и свежести, ещё полный цветов и запахов, звучно откликался им.

Кругом нас были поля, глушь серединной, исконной России. Было предвечернее время июньского дня… Старая большая дорога, заросшая кудрявой муравой, изрезанная заглохшими колеями, следами давней жизни наших отцов и дедов, уходила перед нами в бесконечную русскую даль. Солнце склонялось на запад, стало заходить в красивые лёгкие облака, смягчая синь за дальними извалами полей и бросая к закату, где небо уже золотилось, великие светлые столпы, как пишут их на церковных картинах. Стадо овец серело впереди, старик-пастух с подпаском сидел на меже, навивая кнут… Казалось, что нет, да никогда и не было, ни времени, ни деления его на века, на годы в этой забытой — или благословенной — богом стране. И они шли и пели среди её вечной полевой тишины, простоты и первобытности с какой-то былинной свободой и беззаветностью. И берёзовый лес принимал и подхватывал их песню так же свободно и вольно, как они пели.

Они были «дальние», рязанские. Они небольшой артелью проходили по нашим, орловским, местам, помогая нашим сенокосам и подвигаясь на низы, на заработки во время рабочей поры в степях, ещё более плодородных, чем наши. И они были беззаботны, дружны, как бывают люди в дальнем и долгом пути, на отдыхе от всех семейных и хозяйственных уз, были «охочи к работе», неосознанно радуясь её красоте и спорости. Они были как-то стариннее и добротнее, чем наши, — в обычае, в повадке, в языке, — опрятной и красивей одеждой, своими мягкими кожаными бахилками, белыми ладно увязанными онучами, чистыми портками и рубахами с красными, кумачовыми воротами и такими же ластовицами.

Неделю тому назад они косили в ближнем от нас лесу, и я видел, проезжая верхом, как они заходили на работу, пополудновавши: они пили из деревянных жбанов родниковую воду, — так долго, так сладко, как пьют только звери да хорошие, здоровые русские батраки, — потом крестились и бодро сбегались к месту с белыми, блестящими, наведёнными, как бритва, косами на плечах, на бегу вступали в ряд, косы пустили все враз, широко, играючи, и пошли, пошли вольной, ровной чередой. А на возвратном пути я видел их ужин. Они сидели на засвежевшей поляне возле потухшего костра, ложками таскали из чугуна куски чего-то розового.

Я сказал:

Хлеб-соль, здравствуйте.

Они приветливо ответили:

Доброго здоровья, милости просим!

Поляна спускалась к оврагу, открывая ещё светлый за зелёными деревьями запад. И вдруг, приглядевшись, я с ужасом увидел, что то, что ели они, были страшные своим дурманом грибы-мухоморы. А они только засмеялись:

Ничего, они сладкие, чистая курятина!

Теперь они пели: «Ты прости-прощай, любезный друг!» — подвигались по берёзовому лесу, бездумно лишая его густых трав и цветов, и пели, сами не замечая того. И мы стояли и слушали их, чувствуя, что уже никогда не забыть нам этого предвечернего часа и никогда не понять, а главное, не высказать вполне, в чём такая дивная прелесть их песни.

Прелесть её была в откликах, в звучности берёзового леса. Прелесть её была в том, что никак не была она сама по себе: она была связана со всем, что видели, чувствовали и мы и они, эти рязанские косцы. Прелесть была в том несознаваемом, но кровном родстве, которое было между ими и нами — и между ими, нами и этим хлебородным полем, что окружало нас, этим полевым воздухом, которым дышали и они и мы с детства, этим предвечерним временем, этими облаками на уже розовеющем западе, этим снежим, молодым лесом, полным медвяных трав по пояс, диких несметных цветов и ягод, которые они поминутно срывали и ели, и этой большой дорогой, её простором и заповедной далью. Прелесть была в том, что все мы были дети своей родины и были все вместе и всем нам было хорошо, спокойно и любовно без ясного понимания своих чувств, ибо их и не надо, не должно понимать, когда они есть. И ещё в том была (уже совсем не сознаваемая нами тогда) прелесть, что эта родина, этот наш общий дом была — Россия, и что только её душа могла петь так, как пели косцы в этом откликающемся на каждый их вздох берёзовом лесу.

Прелесть была в том, что это было как будто и не пение, а именно только вздохи, подъёмы молодой, здоровой, певучей груди. Пела одна грудь, как когда-то пелись песни только в России и с той непосредственностью, с той несравненной лёгкостью, естественностью, которая была свойственна в песне только русскому. Чувствовалось — человек так свеж, крепок, так наивен в неведении своих сил и талантов и так полон песнью, что ему нужно только легонько вздыхать, чтобы отзывался весь лес на ту добрую и ласковую, а порой дерзкую и мощную звучность, которой наполняли его эти вздохи.

Они подвигались, без малейшего усилия бросая вокруг себя косы, широкими полукругами обнажая перед собою поляны, окашивая, подбивая округ пней и кустов и без малейшего напряжения вздыхая, каждый по-своему, но в общем выражая одно, делая по наитию нечто единое, совершенно цельное, необыкновенно прекрасное. И прекрасны совершенно особой, чисто русской красотой были те чувства, что рассказывали они своими вздохами и полусловами вместе с откликающейся далью, глубиной леса.

Конечно, они «прощались, расставались» и с «родимой сторонушкой», и со своим счастьем, и с надеждами, и с той, с кем это счастье соединялось:

Ты прости-прощай, любезный друг,

И, родимая, ах да прощай, сторонушка! —

говорили, вздыхали они каждый по-разному, с той или иной мерой грусти и любви, но с одинаковой беззаботно-безнадёжной укоризной.

Ты прости-прощай, любезная, неверная моя,

По тебе ли сердце черней грязи сделалось! —

говорили они, по-разному жалуясь и тоскуя, по- разному ударяя на слова, и вдруг все разом сливались уже в совершенно согласном чувстве почти восторга перед своей гибелью, молодой дерзости перед судьбою и какого-то необыкновенного, всепрощающего великодушия, — точно встряхивали головами и кидали на весь лес:

Коль не любишь, не мил — бог с тобою,

Коли лучше найдёшь — позабудешь! —

и по всему лесу откликалось на дружную силу, свободу и грудную звучность их голосов, замирало и опять, звучно гремя, подхватывало:

Ах, коли лучше найдёшь — позабудешь,

Коли хуже найдёшь — пожалеешь!

В чём ещё было очарование этой песни, её неизбывная радость при всей её будто бы безнадёжности? В том, что человек всё-таки не верил, да и не мог верить, по своей силе и непочатости, в эту безнадёжность. «Ах, да все пути мне, молодцу, заказаны!» — говорил он, сладко оплакивая себя. Но не плачут сладко и не поют своих скорбей те, которым и впрямь нет нигде ни пути, ни дороги. «Ты прости-прощай, родимая сторонушка!» — говорил человек — и знал, что всё-таки нет ему подлинной разлуки с нею, с родиной, что, куда бы ни забросила его доля, всё будет над ним родное небо, а вокруг — беспредельная родная Русь, гибельная для него, балованного, разве только своей свободой, простором и сказочным богатством. «Закатилось солнце красное за тёмные леса, ах, все пташки приумолкли, все садились по местам!» Закатилось моё счастье, вздыхал он, тёмная ночь с её глушью обступает меня, — и всё-таки чувствовал: так кровно близок он с этой глушью, живой для него, девственной и преисполненной волшебными силами, что всюду есть у него приют, ночлег, есть чьё-то заступничество, чья-то добрая забота, чей-то голос, шепчущий: «Не тужи, утро вечера мудренее, для меня нет ничего невозможного, спи спокойно, дитятко!» — И из всяческих бед, по вере его, выручали его птицы и звери лесные, царевны прекрасные, премудрые и даже сама Баба-Яга, жалевшая его «по его младости». Были для него ковры-самолёты, шапки-невидимки, текли реки молочные, таились клады самоцветные, от всех смертных чар были ключи вечно живой воды, знал он молитвы и заклятия, чудодейные опять-таки по вере его, улетал из темниц, скинувшись ясным соколом, о сырую Землю-Мать ударившись, заступали его от лихих соседей и ворогов дебри дремучие, чёрные топи болотные, пески летучие — и прощал милосердный бог за все посвисты удалые, ножи острые, горячие…

Ещё одно, говорю я, было в этой песне — это то, что хорошо знали и мы и они, эти рязанские мужики, в глубине души, что бесконечно счастливы были мы в те дни, теперь уже бесконечно далёкие — и невозвратимые. Ибо всему свой срок, — миновала и для нас сказка: отказались от нас наши древние заступники, разбежались рыскучие звери, разлетелись вещие птицы, свернулись самобраные скатерти, поруганы молитвы и заклятия, иссохла Мать-Сыра-Земля, иссякли животворные ключи — и настал конец, предел божьему прощению.

Сказка-присказка про родной Урал

Евгений Пермяк

В этой сказке-присказке всякой разной чепушины хоть отбавляй. В забытые тёмные времена эту байку чей-то досужий язык породил да по свету пустил. Житьишко у неё было так себе. Маломальское. Кое-где она ютилась, кое-где до наших лет дожила и мне в уши попала.

Не пропадать же сказке-присказке! Куда-нибудь, кому-никому, может, и сгодится. Приживётся — пусть живёт. Нет — моё дело сторона. За что купил, за то и продаю.

Слушайте.

Вскорости, как наша земля отвердела, как суша от морей отделилась, зверями всякими, птицами населилась, из глубин земли, из степей прикаспинских золотой Змей-полоз выполз. С хрустальной чешуёй, с самоцветным отливом, огненным нутром, рудяным костяком, медным прожильем…

Задумал собою землю опоясать. Задумал и пополз от каспинских полуденных степей до полуночных холодных морей.

Больше тысячи вёрст полз как по струне, а потом вилять начал.

Осенью, видно, дело-то было. Круглая ночь застала его. Ни зги! Как в погребе. Заря даже не занимается.

Завилял полоз. От Усы-реки к Оби свернул и на Ямал было двинулся. Холодно! Он ведь как- никак из жарких, преисподних мест вышел. Влево пошёл. И прошёл сколько-то сотен вёрст, да увидел варяжские кряжи. Не приглянулись они, видно, полозу. И удумал он через льды холодных морей напрямки махнуть.

Махнуть-то махнул, только каким ни будь толстым лёд, а разве такую махину выдержит? Не выдержал. Треснул. Осел.

Тогда Змей дном моря пошёл. Ему что при неохватной-то толщине! Брюхом по морскому дну ползёт, а хребет поверх моря высится. Такой не утонет. Только холодно.

Как ни горяча огневая кровь у Змея-полоза, как ни кипит всё вокруг, а море всё-таки не лохань с водой. Не нагреешь.

Остывать начал полоз. С головы. Ну, а коли голову застудил — и тулову конец. Коченеть стал, а вскорости и вовсе окаменел.

Огневая кровь в нём нефтью стала. Мясо — рудами. Рёбра — камнем. Позвонки, хребты стали скалами. Чешуя — самоцветами. А всё прочее — всем, что только есть в земной глубине. От солей до алмазов. От серого гранита до узорчатых яшм и мраморов.

Годы прошли, века минули. Порос окаменевший великан буйным ельником, сосновым раздольем, кедровым весельем, лиственничной красой.

И никому не придёт теперь в голову, что горы когда-то живым Змеем-полозом были.

А годы шли да шли. Люди осели на склонах гор. Каменным Поясом назвали полоза. Опоясал всё- таки он как-никак нашу землю, хоть и не всю. А потому ему форменное имя дали, звонкое — Урал.

Откуда это слово взялось, сказать не могу. Только так его теперь все называют. Хоть и короткое слово, а много в себя вобрало, как Русь…

Собрание чудес

Константин Паустовский

У каждого, даже самого серьезного человека, не говоря, конечно, о мальчишках, есть своя тайная и немного смешная мечта. Была такая мечта и у меня, — обязательно попасть на Боровое озеро.

От деревни, где я жил в то лето, до озера было всего двадцать километров. Все отговаривали меня идти, — и дорога скучная, и озеро как озеро, кругом только лес, сухие болота да брусника. Картина известная!

Чего ты туда рвёшься, на этот озер! — сердился огородный сторож Семён. — Чего не видал? Народ какой пошёл суетливый, хваткий, господи! Всё ему, видишь ли, надо своей рукой цопнуть, своим глазом высмотреть! А что ты там высмотришь? Один водоём. И более ничего!

А ты там был?

А на кой он мне сдался, этот озер! У меня других дел нету, что ли? Вот они где сидят, все мои дела! — Семён постучал кулаком по своей коричневой шее. — На загорбке!

Но я всё-таки пошёл на озеро. Со мной увязались двое деревенских мальчишек — Лёнька и Ваня.

Не успели мы выйти за околицу, как тотчас обнаружилась полная враждебность характеров Лёньки и Вани. Лёнька всё, что видел вокруг, прикидывал на рубли.

Вот, глядите, — говорил он мне своим гугнивым голосом, — гусак идёт. На сколько он, по- вашему, тянет?

Откуда я знаю!

Рублей на сто, пожалуй, тянет, — мечтательно говорил Лёнька и тут же спрашивал: — А вот эта сосна на сколько потянет? Рублей на двести? Или на все триста?

Счетовод! — презрительно заметил Ваня и шмыгнул носом. — У самого мозги на гривенник тянут, а ко всему приценивается. Глаза бы мои на него не глядели.

После этого Лёнька и Ваня остановились, и я услышал хорошо знакомый разговор — предвестник драки. Он состоял, как это и принято, только из одних вопросов и восклицаний.

Это чьи же мозги на гривенник тянут? Мои?

Небось не мои!

Ты смотри!

Сам смотри!

Не хватай! Не для тебя картуз шили!

Ох, как бы я тебя не толканул по-своему!

А ты не пугай! В нос мне не тычь! Схватка была короткая, но решительная.

Лёнька подобрал картуз, сплюнул и пошёл, обиженный, обратно в деревню. Я начал стыдить Ваню.

Это конечно! — сказал, смутившись, Ваня. — Я сгоряча подрался. С ним все дерутся, с Лёнькой. Скучный он какой-то! Ему дай волю, он на всё цены навешает, как в сельпо. На каждый колосок. И непременно сведёт весь лес, порубит на дрова. А я больше всего на свете боюсь, когда сводят лес. Страсть как боюсь!

Это почему же?

От лесов кислород. Порубят леса, кислород сделается жидкий, проховый. И земле уже будет не под силу его притягивать, подле себя держать. Улетит он во-он куда! — Ваня показал на свежее утреннее небо. — Нечем будет человеку дышать. Лесничий мне объяснял.

Мы поднялись по изволоку и вошли в дубовый перелесок. Тотчас нас начали заедать рыжие муравьи. Они облепили ноги и сыпались с веток за шиворот. Десятки муравьиных дорог, посыпанных песком, тянулись между дубами и можжевельником. Иногда такая дорога проходила, как по туннелю, под узловатыми корнями дуба и снова подымалась на поверхность. Муравьиное движение на этих дорогах шло непрерывно. В одну сторону муравьи бежали порожняком, а возвращались с товаром — белыми зёрнышками, сухими лапками жуков, мёртвыми осами и мохнатой гусеницей.

Суета! — сказал Ваня. — Как в Москве. В этот лес один старик приезжает из Москвы за муравьиными яйцами. Каждый год. Мешками увозит. Это самый птичий корм. И рыбу на них хорошо ловить. Крючочек нужно махонький- махонький!

За дубовым перелеском, на опушке, у края сыпучей песчаной дороги стоял покосившийся крест с чёрной жестяной иконкой. По кресту ползли красные, в белую крапинку, божьи коровки.

Тихий ветер дул в лицо с овсяных полей. Овсы шелестели, гнулись, по ним бежала седая волна.

За овсяным полем мы прошли через деревню Полково. Я давно заметил, что почти все полковские крестьяне отличаются от окрестных жителей высоким ростом.

Статный народ в Полкове! — говорили с завистью наши, заборьевские. — Гренадеры! Барабанщики!

В Полкове мы зашли передохнуть в избу к Василию Лялину — высокому красивому старику с пегой бородой. Седые клочья торчали в беспорядке в его чёрных косматых волосах.

Когда мы входили в избу к Лялину, он закричал:

Головы пригните! Головы! Все у меня лоб о притолоку расшибают! Больно в Полкове высокий народ, а недогадливы,- избы ставят по низкому росту.

За разговором с Лялиным я, наконец, узнал, почему полковские крестьяне такие высокие.

История! — сказал Лялин. — Ты думаешь, мы зря вымахали в вышину? Зря даже кузька-жучок не живёт. Тоже имеет своё назначение.

Ваня засмеялся.

Ты смеяться погоди! — строго заметил Лялин. — Ещё мало учён, чтобы смеяться. Ты слушай. Был в России такой дуроломный царь — император Павел? Или не был?

Был, — сказал Ваня. — Мы учили.