Короткие рассказы и небольшие по объему произведения для подготовки к итоговому сочинению 2021 по направлениям: «Забвению не подлежит», «Я и другие», «Разговор с собой», «Время перемен», «Между прошлым и будущим: портрет моего поколения»

М. А. Шолохов рассказ «Судьба человека» (55 минут)

Б. Л. Васильев рассказ «Экспонат № …» (50 минут)

В. П. Астафьев рассказ «Фотография, на которой меня нет» (35 минут)

Д. С. Лихачёв «Письма о добром и прекрасном»

Ю. В. Бондарев рассказ «Частица» (1 минута)

А. И. Пантелеев рассказ «Кожаные перчатки» (3 минуты)

А. Солженицын крохоток (рассказ) «Путешествуя вдоль Оки» (2 минуты)

Н. С. Лесков сказ «Левша» (50 минут)

В. С. Гроссман рассказ «Мама» (26 минут)

Р. Брэдбери рассказ «И грянул гром» (25 минут)

И. А. Бунин рассказ «Лапти» (4 минуты)

С. Беллоу рассказ «На память обо мне» (1ч 20 минут)

Ю. Буйда рассказ «Продавец добра» (3 минуты)

В. Богомолов рассказ «Первая любовь» (8 минут)

А. И. Приставкин рассказ «Фотографии» (2 минуты)

Р. Шекли рассказ «Лавка миров» (16 минут)

Н. Тэффи рассказ «Мой первый Толстой» (8 минут)

Н. В. Гоголь повесть «Шинель» (1 час)

В. Г. Короленко рассказ «В дурном обществе» (2 часа)

А. П. Чехов рассказы «Хамелеон» (6 минут), «Толстый и тонкий» (5 минут), «Смерть чиновника» (5 минут), «Размазня» (3 минуты), «В аптеке» (8 минут), «Беззащитное существо» (9 минут), «Человек в футляре» (25 минут), «Ионыч» (35 минут), «Тоска» (9 минут), «Скрипка Ротшильда» (20 минут)

К. Г. Паустовский рассказы «Теплый хлеб» (15 минут), «Телеграмма»(20 минут), «Попрыгунья» (45 минут)

А. И. Куприн рассказ «Чудесный доктор» («Добрый доктор») (20 минут), «Куст сирени» (13 минут)

М. Горький рассказ «Старуха Изергиль» (40 минут)

А. П. Платонов рассказ «Юшка» (14 минут), «Песчаная учительница» (12 минут)

А. Грин рассказ «Зеленая лампа» (9 минут)

В. Г. Распутин рассказ «Уроки французского» (55 минут)

Ф. А. Искандер рассказы «Тринадцатый подвиг Геракла» (30 минут), «Милосердие» (3 минуты)

Д. С. Лихачев «Письма о добром и прекрасном»

В. С. Гроссман рассказы «Жилица» (4 минуты), «Из окна автобуса» (5 минут)

И. С. Тургенев «Милостыня» (2 минуты), «Эгоист» (2 минуты), «Близнецы (стихотворения в прозе) (1 минута)

В. О. Богомолов рассказ «Кругом люди» (3 минуты)

А. Моруа рассказ «Фиалки по средам» (24 минуты)

Х. К. Андерсон рассказ «Девочка со спичками» (6 минут)

О. Генри рассказ «Мишурный блеск» (12 минут), «Последний лист» (15 минут)

К. Г. Паустовский рассказ «Заячьи лапы» (9 минут)

Ю. П. Казаков рассказ «Тихое утро» (20 минут)

Ю. Я. Яковлев рассказы «Багульник» (17 минут), «Собирающий облака» (17 минут), «Рыцарь Вася» (17 минут)

А. де Сент-Экзюпери повесть-сказка «Маленький принц» (2,5 часа)

Л. Н. Толстой рассказ «После бала» (22 минуты)

И. А. Бунин рассказы «Слепой» (4 минуты), «Цифры» (18 минут), «Лапти» (4 минуты)

О. Генри рассказ «Дары волхвов» (12 минут)

Дж. Лондон рассказ «Сказание о Кише» (14 минут), «Любовь к жизни» (40 минут)

Б. П. Екимов рассказ «Говори, мама, говори» (12 минут)

Л. Улицкая рассказ «Бумажная победа» (13 минут)

Б. Васильев рассказ «Великолепная шестерка» (24 минуты)

В. Осеева рассказ «Бабка» (18 минут)

Р. Брэдбери рассказы «Все мои враги мертвы» (9 минут), «Все лето в один день» (13 минут)

В. М. Шукшин рассказ «Срезал» (18 минут)

Ф. М. Достоевский рассказ «Сон смешного человека» (1 час)

И. С. Тургенев повесть «Дневник лишнего человека» (2 часа)

А. И. Куприн повесть «Гранатовый браслет» (2 часа), повесть «Молох» (2,5 часа)

А. П. Чехов рассказ «Черный монах» (1 час) «Пари» (16 минут)

И. А. Бунин рассказ «Солнечный удар» (13 минут)

А. Н. Островский драма «Бесприданница» (2 часа)

А. Вампилов пьеса «Утиная охота» (2 часа)

Э. А. По рассказ «Человек толпы» (20 минут)

Р. Бах повесть «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» (1 час)

А. П. Платонов рассказ «Песчаная учительница» (12 минут)

Ю. П. Казаков рассказ «Тихое утро» (20 минут)

А. де Сент-Экзюпери повесть-сказка «Маленький принц» (2 ч 30 минут)

Ю. Я. Яковлев рассказ «Багульник» (17 минут)

Ю. Я. Яковлев рассказ «Разбуженный соловьями» (19 минут)

Ю. Я. Яковлев рассказ «Собирающий облака» (17 минут)

Л. Н. Толстой рассказ «После бала» (22 минуты)

В. П. Крапивин рассказ «Мокрые цветы» (1 час)

И. А. Бунин рассказ «Слепой» (3 минуты)

Дж. Лондон рассказ «Любовь к жизни» (47 минут)

А. П. Чехов рассказ «Скрипка Ротшильда» (20 минут)

Ю. Я. Яковлев рассказ «Рыцарь Вася» (13 минут)

И. А. Бунин рассказ «Цифры» (15 минут)

К. Г. Паустовский рассказ «Теплый хлеб» (15 минут)

В. Вересаев рассказ «Легенда» (2 минуты)

В. Астафьев рассказ «Зачем я убил коростеля?» (5 минут)

Р. Шекли рассказ «Лавка миров» (16 минут)

А. С. Пушкин повесть «Станционный смотритель» (25 минут)

Н. В. Гоголь повесть «Шинель» (1 час)

А. П. Чехов рассказы «Ионыч» (35 минут), «Пари» (16 минут), «Скрипка Ротшильда» (20 минут)

А. И. Куприн рассказ «Чудесный доктор» (20 минут)

Е. И. Носов повесть «Моя Джомолунгма» (1 час 20 минут)

А. И. Солженицын (жанр: крохоток, т.е. короткий рассказ) «Молния» (1 минута)

А. П. Платонов рассказ «Песчаная учительница» (12 минут)

Л. Н. Толстой рассказ «После бала» (22 минуты)

А. де Сент-Экзюпери повесть-сказка «Маленький принц» (2 часа 30 минут)

В. П. Крапивин рассказ «Мокрые цветы» (1 час)

Дж. Лондон рассказ «Сказание о Кише» (14 минут)

К. Г. Паустовский рассказ «Акварельные краски» (13 минут)

Б. П. Екимов рассказ «Говори, мама, говори» (12 минут)

Р. Бах повесть «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» (1 час)

Е. Гришковец статья «Антитвиттер» (12 минут)

Е. И. Носов рассказ «Кукла (10 минут)

И. Полянская рассказ «Утюжок и мороженое» (19 минут)

Р. Шекли рассказ «Лавка миров» (16 минут)

В. Шукшин рассказ «Критики» (14 минут)

Ж. Жионо рассказ «Человек, который сажал деревья» (24 минуты)

Елена Долгопят рассказ «Часы» (9 минут)

Р. Брэдбери «Улыбка» (11 минут)

О. Генри «Мишурный блеск» (12 минут)

И. Лёвшин рассказ «Полет» (20 минут)

А. Жвалевский, Е. Пастернак повесть «Время всегда хорошее»

11 ноября 1821 года в служебной квартире при московской Мариинской больнице для бедных раздался крик младенца. В семье штаб-лекаря и дочери небогатого московского купца родился мальчик. Его назвали Фёдором. Через 24 года этот мальчик выпустит свой первый роман, через 27 лет его приговорят к смертной казни, помилуют и вместо этого отправят на каторгу в Сибирь. При жизни он станет литературным кумиром, а после смерти – одним из самых читаемых писателей в мире, по данным ЮНЕСКО. Это Фёдор Михайлович Достоевский. В этом году поклонники его творчества празднуют 200-летие со дня рождения писателя. Празднование проходит на государственном уровне. Иркутская область не исключение. За последний месяц в столице Приангарья прошли мероприятия, посвящённые юбилейной дате: театральные показы от иркутских и московских театров, кинопоказы, лекции литературоведов-достоевистов, обсуждения, выставки, беседы и конкурсы.

«В самой структуре романов Достоевского закодирован театр»

Ровно через 200 лет после рождения писателя, 11 ноября 2021 года, в кинозале Иркутского областного кинофонда состоялся бесплатный показ фильма «Преступление и наказание», а в Иркутском художественном музее прошла лекция «Творчество Достоевского и изобразительное искусство». Но главной площадкой для празднования юбилея писателя в Иркутске стал театр. Точнее, театры.

В 1910 году режиссёры Немирович-Данченко и Лужский на сцене Московского художественного театра поставили спектакль по роману «Братья Карамазовы». Это был один из первых в истории русского театра спектаклей по прозаическому произведению. О том, как это стало возможным, рассказала театровед, театральный критик, журналист, заведующая литературной частью Российского академического молодёжного театра Мила Денёва на лекции «Достоевский: театр в романе и романы в театре».

«В романах Достоевского очень велик потенциал театрального искусства, несмотря на то что это проза, – сказала Денёва. – Более того, это большие и очень словоцентричные романы. И вдруг они наряду с Чеховым и Шекспиром становятся самыми инсценируемыми в мире. Секрет в том, что в самой структуре романов Достоевского закодирован театр».

По словам Денёвой, в романах Достоевского ярко выражены все элементы драмы: в каждом романе есть подробное представление каждого персонажа, из которого можно составить биографию роли, и эпизод повествования, который воссоздаёт расположение героев в пространстве, что заменяет описание мизансцены. Также в каждом романе есть описание наружности персонажей и атмосферы действия. Есть в романах писателя и микродрамы, которые могут стать отдельными постановками: многочисленные сны персонажей, повесть о Великом инквизиторе, легенда о Луковке.

Кроме того, в произведениях Достоевского есть сцены-конклавы, когда в одном времени и пространстве собираются все персонажи. Происходит событие, которое меняет действие, и напряжение сбрасывается. К тому же главные персонажи Достоевского – это всегда драматические герои, которые на протяжении произведения претерпевают кардинальную трансформацию. Все эти элементы превращают его романы в готовое драматическое произведение.

По словам Денёвой, в 1871 году Достоевский сам дал универсальный рецепт, как ставить его произведения: «Есть какая-то тайна искусства, по которой эпическая форма никогда не найдёт себе соответствия в драматической. (…) Другое дело, если вы как можно более переделаете и измените роман, сохранив от него лишь один какой-нибудь эпизод для переработки в драму, или, взяв первоначальную мысль, совершенно измените сюжет…»

«Большинство режиссёров идут этими двумя путями: либо берут эпизод, либо первоначальную мысль, совершенно изменив сюжет, – сказала Мила Денёва. – Поэтому все нападки литературоведов на тему того, что постановщики, дескать, извращают произведения Достоевского, несостоятельны, так как он сам практически благословил режиссёров идти по этому пути».

«Кем этот смешной человек мог бы быть в наше время?»

С 1 по 5 декабря Иркутский академический драматический театр имени Охлопкова провёл проект «Достоевский. Театр. XXI век». В театре показали семь спектаклей по произведениям писателя, три из которых – работы из репертуара драмтеатра: «Брат Иван», «Идиот» и «Игрок». Две постановки показали региональные театры: Иркутский областной ТЮЗ представил спектакль «Мальчики», а театр кукол «Аистёнок» показал премьеру этого года – спектакль по повести писателя «Дядюшкин сон». Здесь же открыли инсталляцию в фойе театра. Один из её экспонатов – стилизация под старинный фотоаппарат, в объективе которого видна картинка: Фёдор Михайлович в своём кабинете за работой.

Ещё две постановки привезли московские театры. На камерной сцене драмтеатра «Кроткую» представил театр «Комната 4», а на основной сцене показали моноспектакль по рассказу Достоевского «Сон смешного человека» Московского государственного театра «У Никитских ворот». Из реквизита у Николая Рингбурга, режиссёра и единственного актёра спектакля «Сон смешного человека», были только скамейка, нож, мел и спички. èèè

Это не помешало ему удерживать внимание зрителей. После спектакля многие из них приняли участие в обсуждении увиденного. Высказываясь о том, почему герой рассказа назван Достоевским смешным человеком, зрители пришли к выводу, что «смешной» в этом случае означает «другой», «не такой, как все». Тот, кто не укладывается в привычные рамки, при этом хочет изменить мир. Этим смешной человек напомнил зрителям героя другого произведения Достоевского – князя Мышкина из романа «Идиот».

«Для меня «Сон смешного человека» – это произведение, которое можно доставать с полки и перечитывать, когда тебе холодно, плохо, что-то болит, и получать некое духовное облегчение, – сказал актёр моноспектакля Николай Рингбург. – Когда я работал над спектаклем, задумался, какая форма мне, современному человеку, будет интересна? Размышлял я также над тем, кем этот смешной человек мог бы быть в наше время? Решил, что он коуч, который знает истину и пытается её донести до других. И он придумывает форму спектакля».

Кроме театральных показов и лекций в программу мероприятий проекта «Достоевский. Театр. XXI век» вошли конкурс художественного слова для студентов Иркутского государственного университета «ШкиД» (Школа имени Достоевского. – Авт.) и выставка «Великий художник жизни» в каминном зале Иркутского драмтеатра. Экспозиция выставки рассказывает об отдельных фактах биографии писателя, а также обо всей истории постановок его произведений в Иркутском драматическом театре. В экспозицию вошли костюмы из спектаклей по произведениям автора, редкие книги из иркутских библиотек, портреты Достоевского разных художников и иллюстрации к его произведениям. Часть выставки посвящена сибирскому периоду жизни писателя. Её экспонатами стали планшеты из цикла «Путешествие с Достоевским» из Новокузнецкого литературно-мемориального музея Достоевского. Выставка открыта по сегодняшний день, посетить её может каждый зритель драматического театра.

Конкурс художественного слова «ШкиД» проходил в два этапа. Первый этап состоялся ещё в ноябре в формате чемпионата по устному чтению с листа без подготовки. Из всех участников отобрали 10 человек, каждый из которых вместе с наставником, артистом драмтеатра, подготовил отрывок из одного из романов Достоевского и прочитал его. В финал конкурса, который состоялся 2 декабря, вышли девять человек. Их выступления оценивали сотрудники Иркутского областного драмтеатра: заслуженные артисты РФ Елена Мазуренко и Яков Воронов, артист Николай Стрельченко, а также театровед Мила Денёва. Возглавляла жюри педагог по речи, заслуженный работник культуры Тувинской АССР Галина Турчанинова-Родина. Первое место занял Роман Федосов, который, по мнению жюри, удивительно соответствовал образу героя романа «Игрок». Второе место отдали Юлии Офертайте, а третье – Олегу Федюнину. Победителям вручили дипломы, сувениры, ценные призы и пригласительные билеты на спектакль «Игрок». Обратив внимание на отклик, который вызвал конкурс среди студентов, его организаторы задумали сделать подобный в 2022 году к юбилею Валентина Распутина.

На все спектакли, приуроченные к годовщине, залы были заполнены зрителями с учётом ковидных ограничений. В сумме встречи, спектакли и лекции посетили более 1200 человек. «Людям это действительно нужно. На лекции пришло много людей разных возрастов и поколений. Для иркутян важно, что такие мероприятия позволяют привезти театры из других городов. Это важно, потому что театр – это искусство, которое не должно замыкаться на себе», – отмечают в драмтеатре.

«Русский – прилагательное. Русский прилагается ко всему: может быть русский немец и русский грузин»

Мероприятия, посвящённые юбилею писателя, состоялись и в областных библиотеках. В Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеке имени Молчанова-Сибирского прошли книжные выставки, конкурс рисунков, интерактивная онлайн-игра для молодёжи по произведениям автора «Самый трудный в мире классик» и встреча с участниками группы «Неоклассический синдром». Иркутская областная специальная библиотека для слепых провела литературный праздник «День Достоевского в библиотеке» с показом фильма «Идиот» с тифлокомментированием.

Иркутская областная юношеская библиотека имени Уткина провела виртуальную викторину, литературный квест и беседу с читателями «Достоевский и музыка».

9 декабря в Иркутской областной библиотеке имени Распутина прошла лекция «Достоевский сегодня». Её прочитала Ольга Юрьева, доктор филологических наук, член Международного и Российского общества Достоевского.

На вопрос о том, как полюбить Достоевского, Юрьева отвечает: отношение к писателю не может быть средним – среди читателей его сочинения вызывают либо любовь, либо ненависть. Юрьева рассказала, что в своё время, работая школьным учителем, прививала ученикам любовь к Достоевскому самыми разными способами. Один из таких приёмов сама Юрьева называет «на грани фола». В момент, когда по школьной программе ученики должны были изучать творчество Достоевского, она говорила им: «Не читайте, вы всё равно ничего не поймёте». Упрямые школьники, как бы доказывая учительнице её неправоту, начинали читать. Про ещё один подобный приём Юрьева рассказывает: «Я говорила: «Петечка, тебе это, конечно, не интересно. Ведь Достоевский писал не просто для человека – он писал для личности». Петечке хотелось быть личностью, и становилось интересно».

В лекции Юрьева назвала Достоевского жестоким талантом и настоящим брендом России. В разведшколах, говорит Юрьева, есть такая присказка: «Не прочитаешь Достоевского, русского не поймёшь». Сам Достоевский считал, что русский – это наднациональность. А значит, любой человек может быть русским. «Вот посмотрите: англичанин, немец, грузин – какая часть речи? Существительное. А русский – прилагательное. Русский прилагается ко всему: может быть русский немец и русский грузин», – приводит Юрьева для примера слова писателя.

Хотя русский мужик, по словам Юрьевой, не читал Достоевского – он и без него знал, в чём смысл жизни: верить, трудиться, спокойно умереть. Интеллигенция же проявляла к творчеству писателя огромный интерес, что давало ей повод задумываться об ином смысле жизни. «В этом разделении, непонимании друг друга – самая великая трагедия русского народа», – говорит Юрьева.

По её словам, в Европе общество Достоевского появилось на 100 лет раньше, чем в России: «Когда я начала изучать творчество Достоевского и обратилась в архивы, была удивлена. У нас вся литература о Достоевском умещалась в одном каталожном ящике. Ради интереса пошла посмотреть литературу на иностранном языке – это был целый шкаф». Юрьева высказалась против мифа о том, что творчество Достоевского сложно понять: «На мой взгляд, это самый простой писатель. Он даёт ответы на все вопросы, которые ставит».

Чтобы избавиться в том числе от собственных пороков, говорит Юрьева, Достоевский сублимировал их в своих героях. На деле так и выходило. К примеру, написав «Игрока», он излечился от игромании, хотя до этого проигрывал всё вплоть до последнего платья супруги Анны Григорьевны.

С каторги Достоевский, по мнению Юрьевой, вынес три истины. Первая: никакой человек не имеет права навязывать народу идеи. Вторая: все идеи жизнеустройства должны выходить из толщи народа. И третья: истины непременно связаны с религией.

Несмотря на то что со дня рождения Фёдора Михайловича Достоевского прошло уже два века, популярность его творчества только укрепляется. Филологи связывают такую тенденцию с тем, что почти все герои Достоевского – молодые люди. А значит, проблемы, поднятые писателем в романах, будут актуальны всегда.

| Тип работы: | Сочинение |

| Дата добавления: | 09.07.2020 |

- Данный тип работы не является научным трудом, не является готовой выпускной квалификационной работой!

- Данный тип работы представляет собой готовый результат обработки, структурирования и форматирования собранной информации, предназначенной для использования в качестве источника материала для самостоятельной подготовки учебной работы.

Если вам тяжело разобраться в данной теме напишите мне в whatsapp разберём вашу тему, согласуем сроки и я вам помогу!

Посмотрите похожие темы сочинений возможно они вам могут быть полезны:

Текст сочинения:

Роман Ф.М.Достоевского затрагивает широкий круг тем. Самые важные из них – это путь человека, его выбор жизни, интенсивный поиск истинной истины. Но вечная тема любви не могла пройти мимо великого писателя. Любовь объединила совершенно противоположных, но одинаково тонущих героев, стала их испытанием и спасением.

Жизнь Родиона Раскольникова, главного героя романа, заканчивается не очень хорошо. Из своего домашнего гнезда, где он был любим всеми и ценил свою чувствительную и нервную натуру, он впал во враждебную жизнь.

Герой учился на юридическом факультете, но из-за отсутствия денег был вынужден уйти из университета. Бедность давит на героя во всем.

Внешне он был красив: “Он был удивительно хорош собой, с красивыми темными глазами, темным языком, выше среднего, худой и стройный”, – но жалко одет: “Он был так тонко одет, что другому человеку, даже нормальному человеку, было бы стыдно выходить на улицу в таких лохмотьях днем”. Он живет в комочке, как гроб.

Бедность давила на эго Родиона, он отстранился от себя, перестал общаться с людьми, пришел к разрушительной теории, которая раскрыла убийство, которое он совершил. “Убил ли я старушку? Я покончил с собой, а не со старушкой! “Я покончил с собой, а не со старушкой!” – говорит Раскольников о том, что он сделал.

Герой не преступник, он не может хладнокровно лишить человека жизни. Но покаяние не овладело им.

Он был вынужден сделать открытое признание, только из страха разоблачения и понимания того, что он не необыкновенный человек, после убийства “глупой, бессмысленной, незначительной, незначительной, злобной, больной старушкой, которая никому не нужна, и наоборот, все вредное” чуть не лишил его рассудка. Тем не менее Раскольников раскаялся и был спасен. Как? Соня Мармеладова появилась по-своему.

Соня тоже умерла, упала. Эта тонкая блондинка с глубокими глазами, выражающая наивность и чистоту, была вынуждена “поставить желтую карточку” (т.е. работать проституткой).

Героиня – настоящая мученица, она продает свое тело, чтобы ухаживать за мачехой, детьми и отцом-алкоголиком. Соня купается, как и Родион, в комочке без углов, она одета в лохмотья, тоже бледная и тонкая.

Но девушка не винит мир в своем несчастье, а терпит и находит утешение в религии.

Грязь, которая окружает героиню, ее не трогает. Она способна на сочувствие и сострадание, без упрека и любви. По этому Раскольникову не хватает, поэтому он признается в том, что убил ее. Это Соня следует за ним в темницу, где он пытается пролить свет на свою жизнь: “Она прожила только одну из его жизней”.

Девушка ведет героя к вере, покаянию и искуплению. Но также хорошо, что она изменила свое окружение.

Соню уважают в городе, герои решают быть вместе после тяжелого труда и начинают новую жизнь: “Семь лет, только семь! В начале своего счастья, в другие моменты, они оба были готовы смотреть на эти семь лет как на семь дней”.

“Мы прокляты вместе, вместе, и мы пойдем”, – сказал Раскольников Соне. Но оказалось, что это не так. Они были прокляты вместе, но вместе они были спасены. И причина в любви, которая действительно вернула героев к жизни.

И то, и другое помогло спасти их души от греха и начать новую жизнь, чтобы выйти из порочного круга несчастья. И Родион, и Соня пережили много разочарований и ударов судьбы, но любовь позволила им обрести смысл и преодолеть все трудности. В нем, как и в вере в Бога, по мнению Ф.М.

Достоевского, лежит гармония и мир жизни, которых так не хватает не только героям романа, но и нам, современным читателям.

«Их воскресила любовь: Родион Раскольников и Соня Мармеладова» — краткая характеристика персонажей Достоевского

Федор Михайлович Достоевский не раз обращался к теме нравственности в своих сочинениях и произведениях. Роман «Преступление и наказание» не стал исключением. Основные герои книги, погрязшие в греховности, Раскольников и Соня. Их воскресила любовь — такова была задумка автора. Они прошли через многое и смогли исцелиться.

Студент Родион

Родион Раскольников, юноша 23 лет, является одним из главных персонажей романа. С первых страниц происходит знакомство с ним. Достоевский уделил большое внимание не только внешним атрибутам героя, но и его психологическому состоянию. Что же известно о молодом человеке? Родион Раскольников:

- Студент, а также занимался частными уроками. Юноша чрезвычайно образован и начитан. Однако учебу ему пришлось бросить из-за материальных трудностей. Частные уроки он перестает давать, так как небольшой доход смущает его.

- Внешность его описывается так: высок, красив, тёмно-русые волосы. Мужчина был хорошо сложен, имел аристократичный стан и прекрасные манеры. У него глубокий, внимательный взгляд. При этом одежда его выглядит плохо. На нем поношенный мешковатый костюм, который явно на несколько размеров больше. Шляпа и обувь героя также не в лучшем состоянии.

- Идеология персонажа — размышление о великих и гениальных личностях. Это его основные мысли на момент начала событий романа. Сам он считал себя человеком высоким и верил, что непременно добьется успеха. Он желал быстрых и больших денег. Был весьма высокомерен.

- Его близкие — мама и сестра. Живут скромно. Сестра должна в скором времени выйти замуж за малоприятного человека для того, чтобы спасти бедственное положение семьи. Раскольников желал, чтобы этого брака не было.

- Родион — отшельник. Он старается избегать людей, общается с ними крайне редко. Много времени проводит в своей комнатке, либо скитается по улицам.

Отчаяние, страх за будущее сестры, а также личные взгляды на жизнь вынуждают его совершить преступление.

Родион убивает старуху-процентщицу. Однако не только она пала от его руки. Им была убита и сестра старухи, Лизавета. Идя на преступление, мужчина был уверен в том, что совершает дело благое, ведь бабка была противной.

Но в дальнейшем эта его теория рассыпается. Мужчина начинает испытывать муки совести. Важным для раскаяния является не только психологическое состояние героя, но и влияние извне.

Именно таким становится для него Соня Мармеладова.

Образ Сонечки

Впервые знакомство читателя с Соней происходит косвенно. Главный герой случайно знакомится с бывшим чиновником, Семеном Захаровичем Мармеладовым.

Мужчина выглядит потрепанным, явно злоупотребляет алкоголем и в пьяном бреду рассказывает свою историю. Соня — его дочь, она вынуждена была получить желтый билет для того, чтобы прокормить их семью.

О девушке известно следующее:

- Помимо отца, у нее есть мачеха и трое сводных братьев и сестер.

- Девушка религиозна и часто обращается к Священному Писанию.

- Соне около 18 лет.

- Она невысокого роста, худенькая. Кожа и волосы светлые. Черты лица острые и утонченные. Соня казалась младше своих лет.

- Девушка обладает такими качествами, как терпение, скромность, кротость, честность, доброта́, трудолюбие.

- Живет отдельно от отца и мачехи из-за своей профессии и приходит к близким только в сумерках, чтобы никто не видел.

Соня Мармеладова — настоящий ангел, идеал девушки в глазах Достоевского.

Ее характеристика объясняет, почему она сделала такой нелегкий выбор и занялась непристойной работой. Она готова была пожертвовать собой, лишь бы близкие были сытые.

Преступления и любовь

Безусловно, общее между ними — это преступления. Родион совершает преступление против жизни человеческой, а Соня — против жизни нравственной. И в том, и в другом случае персонажи страдают психологически, так как вынуждены заниматься тем, что противно человеческой натуре.

Лично Раскольников и Соня Мармеладова знакомятся в день, когда умирает ее отец. Девушка является на родительскую квартиру в рабочем наряде, отчего ей неловко.

Раскольников лишь оставляет ей деньги. Зная историю девушки, Родион не может относиться к ней иначе как с чувством жалости.

Второй визит Сонечка совершает к нему на следующий день, чтобы отблагодарить за помощь на похоронах.

На протяжении всего романа было всего несколько встреч Сони и Раскольникова. Многие из них описаны кратко. И с каждой встречей их доверительные отношения все более укреплялись.

В один из визитов Родион кается девушке в том, что убил старуху-процентщицу. Соня относится к нему с пониманием и теплотой и советует написать признание в убийстве, чтобы избавиться от мук совести. Но Родин еще упорствует.

Однако, вскоре все же он смог признаться. Раскольников был осужден и отправлен на каторгу.

Соня снова проявляется свои благородные качества и отправляется вслед за Родионом. Будучи каторжником, Раскольников держится с ней холодно и строго. Однако, когда девушка несколько дней не приходит, он вдруг осознает, как плохо без нее.

Мужчина смог полюбить эту несчастную девушку. Исцеление персонажей настает.

Роман «Преступление и наказание» насыщен тяжелой атмосферой: здесь и грязные узкие улочки, и такие же квартиры; пьяницы и девушки легкого поведения; малоприятные картины болезни и психологического состояния героев, Любовь Сони и Раскольникова дарует им воскрешение, дает шанс на новую жизнь после всей этой грязи. Они вышли из этого и очистились.

Родион пересматривает свои взгляды на религию и идеи о великих людях. Соня же ушла из постыдной профессии и всю свою жизнь посвящает на то, чтобы помочь исцелиться любимому мужчине. Это лишний раз подтверждает самоотверженность девушки.

Сочинение Их воскресила любовь Соня и Раскольников в «Преступлении и наказании»

- Сочинения

- По литературе

- Достоевский

- Их воскресила любовь Соня и Раскольников

«Преступление и наказание» — это философский роман Федора Достоевского, в котором автор рассматривает такие проблемы как поиск жизненного пути, решение вопроса истины. Однако, не упускает автор и любовную проблему, ведь любовь — это основа христианства, бытия человека, жизни.

Главный герой романа — Родион Раскольников. Это молодой человек, который страдает от бедности. Он был вынужден бросить университет из-за нехватки денег. Родион Раскольников не имел постоянной работы и перебивался временными заработками, поэтому часто пользовался услугами старуха-процентщицы.

В один момент герой создал философию, согласно которой есть люди великие и обыкновенные. Он убил старуху, у которой закладывал драгоценности, чтобы проверить свою теорию. Родион Раскольников понял, что совершил ошибку. Герой страдал и не мог выбраться из лжи. Но ему помогла Соня Мармеладова.

Соня Мармеладова — образец самопожертвования. Это чистая, светлая, искренняя девушка. Ее семья жила в бедности, поэтому она была вынуждена стать проституткой, чтобы обеспечивать мачеху и ее детей. Соне не нравилась ее работа, поэтому девушка искала утешение в религии. Соня знала что такое настоящая любовь, понимала ее ценность и значимость.

Со временем они все чаще общаются и узнают друг друга больше. Родион понял, что из всех своих друзей и близких может доверять лишь Соне, ведь она действительно хочет помочь ему.

Он рассказал девушке правду. Соня пришла в ужас от мыслей Раскольникова. Она считала, что никто не имеет право убивать другого человека.

Девушка настаивала, чтобы он признался в содеянном — так будет проще загладить свою вину.

Затем герои полюбили друг друга тогда, когда Раскольников был осужден, а Соня поехала за ним. Любовь, вспыхнувшая между ними, заставила их высвободиться от грязи обыденного мира и двигаться дальше. Именно это чувство побудило их измениться и стать лучше. После освобождения героя они соединились и больше не расставались.

Любовь помогла Соне и Родиону познать истину, ведь она, любовь, и является правдой жизни. Это единственное благо, за которое стоит бороться и которое стоит защищать в этом мире.

Когда человек познает настоящее чувство, то все остальное теряет для него смысл. Теперь для него важна лишь любовь, которая требует поддержания.

Так случилось и с Родионом Раскольниковым и Соней Мармеладовой, героями романа «Преступление и наказание».

Победа добра

Книга великого писателя заставляет задуматься над вечными вопросами бытия, поверить в силу настоящей любви. Она учит нас добру, вере и милосердию. Доброта слабой Сони оказалась гораздо сильнее того зла, которое поселилось в душе Раскольникова. Она всесильна. «Мягкое и слабое побеждает твёрдое и сильное», – сказал Лао-цзы.

Тест по произведению

В романе «Преступление и наказание» Соня и Раскольников являются основными действующими лицами. Через образы этих героев Фёдор Михайлович пытается донести до нас главную идею произведения, найти ответы на жизненно важные вопросы бытия.

На первый взгляд, между Соней Мармеладовой и Родионом Раскольниковым нет ничего общего. Их жизненные дороги переплетаются неожиданно и сливаются в одну.

Раскольников – бедный студент, забросивший учёбу на юридическом факультете, создавший страшную теорию о праве сильной личности и замысливший жестокое убийство. Человек образованный, гордый и тщеславный, он замкнут и необщителен. Его мечта ‒ стать Наполеоном.

Софья Семёновна Мармеладова – робкое «забитое» существо, по воле рока оказывается на самом дне. Восемнадцатилетняя девушка необразованна, бедна и несчастна. Не имея другой возможности заработать, она торгует своим телом. Вести подобный образ жизни её заставила жалость и любовь к близким и родным людям.

У героев разные характеры, разный круг общения, уровень образования, но одинаково несчастная участь «униженных и оскорблённых».

Их объединяет совершённое преступление. Оба преступили нравственную черту и оказались отверженными. Раскольников убивает людей ради идеи и славы, Соня нарушает законы морали, спасая от голодной смерти свою семью. Соня страдает под тяжестью греха, а Раскольников не чувствует себя виноватым. Но их непреодолимо тянет друг к другу…

Этапы отношений

Знакомство

Странное стечение обстоятельств, случайная встреча сталкивает героев романа. Их отношения развиваются поэтапно.

Родион Раскольников узнаёт о существовании Сони из запутанного рассказа пьяного Мармеладова. Судьба девушки заинтересовала героя. Их знакомство произошло гораздо позже и при достаточно трагических обстоятельствах. Молодые люди встречаются в комнате семьи Мармеладовых.

Тесный проходной угол, умирающий чиновник, несчастная Катерина Ивановна, испуганные дети – вот обстановка первого свидания героев. Родион Раскольников бесцеремонно разглядывает девушку, которая вошла, «робко озираясь».

Она же готова умереть от стыда за свой непристойный и неуместный наряд.

Свидания

Дороги Сони и Раскольникова в романе «Преступление и наказание» часто пересекаются как будто совершенно случайно. Сначала Родион Раскольников помогает девушке. Он отдаёт ей последние деньги на похороны отца, разоблачает подлый замысел Лужина, пытавшегося обвинить Соню в воровстве.

В сердце молодого человека ещё нет места для большой любви, но ему всё больше хочется общаться с Соней Мармеладовой. Его поведение кажется странным. Избегая общения с людьми, расставшись с родными, он идёт именно к Соне и только ей признаётся в своём страшном преступлении.

Раскольников чувствует внутреннюю силу, о которой не подозревала и сама героиня.

Жалость к преступнику

Родион Раскольников и Соня Мармеладова в «Преступлении и наказании» два отверженных человека. Их спасение друг в друге. Наверное, поэтому истерзанная сомнениями душа героя тянется к обездоленной Соне. Он идёт к ней, чтобы пожалеть, хотя сам не меньше нуждается в сострадании.

«Мы вместе прокляты, вместе и пойдём», – думает Раскольников. Неожиданно Соня открывается для Родиона с другой стороны. Она не пугается его признания, не впадает в истерику.

Девушка читает вслух библию «Историю о воскресении Лазаря» и плачет от жалости к любимому человеку:«Что вы, что вы это над собой сделали! Нет тебя несчастнее никого теперь в целом свете!» Сила убеждения Сони такова, что заставляет покориться.

Родион Раскольников по совету подруги идёт в участок и делает чистосердечное признание. На протяжении всего пути он чувствует присутствие Сони, её незримую поддержку и любовь.

Любовь и преданность

Соня – натура глубокая и сильная. Полюбив человека, она готова для него на всё. Не задумываясь, девушка едет за осуждённым Раскольниковым в Сибирь, решив находиться рядом долгие восемь лет каторги. Её жертвенность поражает читателя, но оставляет равнодушным главного героя.

Доброта Сони находит отклик в душах самых жестоких преступников. Они радуются её появлению, обращаясь к ней, говорят: «Мать ты наша, нежная, болезная». Родион Раскольников по-прежнему холоден и груб при свиданиях.

Его чувства проснулись только после того, как Соня тяжело заболела и слегла. Раскольников вдруг понимает, что она стала ему необходимой и желанной. Любовь и преданность слабой девушки сумели растопить застывшее сердце преступника и пробудить в нём добрые стороны его души. Ф. М.

Достоевский показывает нам, как, пережив преступление и наказание, их воскресила любовь.

Этапы отношений

Знакомство

Странное стечение обстоятельств, случайная встреча сталкивает героев романа. Их отношения развиваются поэтапно.

«Школьные годы чудесные» – воспоминания о советской школе

Родион Раскольников узнаёт о существовании Сони из запутанного рассказа пьяного Мармеладова. Судьба девушки заинтересовала героя. Их знакомство произошло гораздо позже и при достаточно трагических обстоятельствах.

Молодые люди встречаются в комнате семьи Мармеладовых.

Тесный проходной угол, умирающий чиновник, несчастная Катерина Ивановна, испуганные дети – вот обстановка первого свидания героев. Родион Раскольников бесцеремонно разглядывает девушку, которая вошла, «робко озираясь».

Она же готова умереть от стыда за свой непристойный и неуместный наряд.

Свидания

Дороги Сони и Раскольникова в романе «Преступление и наказание» часто пересекаются как будто совершенно случайно. Сначала Родион Раскольников помогает девушке. Он отдаёт ей последние деньги на похороны отца, разоблачает подлый замысел Лужина, пытавшегося обвинить Соню в воровстве.

В сердце молодого человека ещё нет места для большой любви, но ему всё больше хочется общаться с Соней Мармеладовой. Его поведение кажется странным. Избегая общения с людьми, расставшись с родными, он идёт именно к Соне и только ей признаётся в своём страшном преступлении.

Раскольников чувствует внутреннюю силу, о которой не подозревала и сама героиня.

Жалость к преступнику

Родион Раскольников и Соня Мармеладова в «Преступлении и наказании» два отверженных человека. Их спасение друг в друге. Наверное, поэтому истерзанная сомнениями душа героя тянется к обездоленной Соне. Он идёт к ней, чтобы пожалеть, хотя сам не меньше нуждается в сострадании.

«Мы вместе прокляты, вместе и пойдём», – думает Раскольников. Неожиданно Соня открывается для Родиона с другой стороны. Она не пугается его признания, не впадает в истерику.

Девушка читает вслух библию «Историю о воскресении Лазаря» и плачет от жалости к любимому человеку:«Что вы, что вы это над собой сделали! Нет тебя несчастнее никого теперь в целом свете!» Сила убеждения Сони такова, что заставляет покориться.

Родион Раскольников по совету подруги идёт в участок и делает чистосердечное признание. На протяжении всего пути он чувствует присутствие Сони, её незримую поддержку и любовь.

Любовь и преданность

Соня – натура глубокая и сильная. Полюбив человека, она готова для него на всё. Не задумываясь, девушка едет за осуждённым Раскольниковым в Сибирь, решив находиться рядом долгие восемь лет каторги. Её жертвенность поражает читателя, но оставляет равнодушным главного героя.

Доброта Сони находит отклик в душах самых жестоких преступников. Они радуются её появлению, обращаясь к ней, говорят: «Мать ты наша, нежная, болезная». Родион Раскольников по-прежнему холоден и груб при свиданиях.

Его чувства проснулись только после того, как Соня тяжело заболела и слегла. Раскольников вдруг понимает, что она стала ему необходимой и желанной. Любовь и преданность слабой девушки сумели растопить застывшее сердце преступника и пробудить в нём добрые стороны его души. Ф. М.

Достоевский показывает нам, как, пережив преступление и наказание, их воскресила любовь.

«Их воскресила любовь» (по роману Достоевского «Преступление и наказание») :: сочинение по литературе на Сочиняшка.Ру

- Сочинения

- По литературе

- Достоевский

- Их воскресила любовь

Известный во всем мире роман под названием «Преступление и наказание» написан Федором Михайловичем Достоевским. Особой сюжетной линией протекает взаимоотношения главных героев произведения, которыми являются Родион Раскольников и Соня Мармеладова.

Родион Раскольников – это молодой человек, который является студентом из Петербурга. Он достаточно беден, потому вынужден беречь каждую копейку для того, чтобы выжить. Беднота приводит его к тому, что Раскольников совершает убийство старухи, у которой брал деньги под процент, и ее сестру, которая не вовремя зашла в комнату.

На протяжении всего произведения герой постоянно думает о содеянном, о себе, своем поступке и о том, какой он великий в сравнении с остальными людьми. Родион получает колоссальное удовольствие, как и другие преступники по своей психологии, от того, что его не могут поймать и наказать. Это время дается автором ему для анализ самого себя.

Он не испытывает жалости к жертве, и считает, что сделал правильно, избавив мир от такой «воши».

Соня Мармеладова – это вторая главная героиня романа Федора Михайловича. Это милая девушка с добрым сердцем вынуждена была пойти на торговлю телом, чтобы начать зарабатывать деньги и хоть как-то помогать своей семье.

Отец-алкаш – бывший чиновник – был уволен с работы из-за своих слабостей. В итоге он погиб под колесами повозки с лошадьми. Мачеха не очень жаловала падчерицу, но потом, когда та начала приносить деньги, то изменила свое отношение к ней.

В итоге мачеха, которую звали как Катерина Ивановна, умерла из-за затяжного туберкулеза.

Родион и Соня встретились для того, чтобы воскреситься любовью друг друга. Он – потерянный для общества человек. Он почти сгнил морально и поэтому не на что не годен. А она пусть и совершает грех – но этот грех она совершает против себя и своего тела. Но Достоевский считает девушку по-прежнему чистой, не испорченной той грязью и обществом, в котором она живет.

Соня заинтересовалась Раскольниковым, как только узнала о его существовании. Герой совершил жест, который показ его как еще не глобально испорченным.

Он оставил деньги семье Мармеладовых, когда жена ругалась на мужа, что тот пропивает все, что получает. Соня узнала об этом добром человека и нашла Родиона, дабы отблагодарить его.

Раскольников еще до личного знакомства с Соней о том, чем она занимается. Но он не осуждал, а жалел ее.

Можно сказать, что этих героев исцелила любовь. Любовь – это лучшее лекарство от злобы на мир, жестокости, цинизма. Благодаря друг другу герои в конце произведения определили для себя смысл жизни.

Об авторе и его произведении

Раскольников и Соня – главные герои произведения. Уже название романа Федора Михайловича Достоевского – «Преступление и наказание» – намекает читателю на то, что произведение пропитано нравственностью. Проблематика романа разворачивается вокруг не столько юридического, нормативно-правового аспекта наказания за проступок, сколько вокруг наказания религиозного, суда совести.

Чтобы понять истоки такого характера романа, упомянем, что Ф. Достоевский писал «Преступление и наказание» в годы, которые последовали его возвращению с каторги. На этот период приходится расцвет творчества религиозной направленности писателя.

С одной стороны, автор мечтает о том, что мир станет справедливее, что человечество обретет счастье. С другой же стороны, писатель однозначно понимает: насильственное счастье невозможно, нельзя повернуть мир к лучшему вектору с помощью методов неестественных, насильственных, соответственно.

Дорогие читатели! Предлагаем ознакомиться с кратким содержанием повести”Слабое сердце “ Ф. М. Достоевского

Таким образом, Ф. Достоевский создает идеологический роман, сложное социально-философское литературное произведение, где с помощью персонажей, их действий, событий и образов автор обличает недееспособность теории «благодетельного тиранства».

Герои «Преступления и наказания»

Главные герои романа – Раскольников и Соня. С одной стороны, прямой связи между этими персонажами нет, читателю не слишком ясно, чем похожи герои. Но, между тем, пути Раскольникова и Сони вдруг пересекаются.

Родион Раскольников описан человеком замкнутым и тщеславным. Юноша мечтает играть такую же роль в истории, как Наполеон. Родиону не нравится общение с другими людьми, он не стремится к этому, гордыня и побочные эффекты полученного образования берут над героем верх.

Сонечка, наоборот, оказалась на дне не от собственного поступка, как Родион, но по воле стечения внешних обстоятельств. Соне 18 лет, девушка не имеет ни гроша и ни капли счастья. Она жалеет людей и ставит близких и родных выше собственных интересов: не зная, как заработать на жизнь и помочь тем, кого любит, Соня занимается проституцией.

Рассмотрим этих героев более детально.

Родион Раскольников

Раскольников – молодой студент. Хоть юноша и происходил из мещанской семьи, но – по «лучшим правилам» студенческой жизни – испытывал трудности с деньгами.

В итоге Родион не может дальше продолжать учиться в университете, так как это становится юноше не по карману.

Созерцая – словесно – жизнь Раскольникова, читатель замечает картину жуткой, ужасающей бедности: писатель выпячивает ее, постоянно подчеркивает.

Родион живет в маленькой, даже миниатюрной квартирке: автор пишет, что квартира скорее похожа по размеру на шкаф для одежды, чем на место, пригодное для жизни человека.

Как и за учебу, за жилье Раскольников заплатить не может. Родион не мог позволить себе и нормальное питание. По причинам – психологическим и физиологическим – герой решается на реализацию своей идеи – как он ее называет, теории «благодетельного тиранства». Раскольников убивает старуху-процентщицу, на пансионе у которой юноша жил.

Сочинение на тему чем различаются дружба и приятельство

В старухе Родион видел концентрированное зло человечества, а потому искренне считал поступок правильным. Но, к удивлению главного героя, юноша не нашел успокоения или удовлетворения: вместо этого Раскольникова стала преследовать совесть – самое страшное из возможных наказаний.

Если Соня уверена в том, что Бог существует, в том, что однажды произойдет чудо, то Раскольникову чужда надежда и вера. Фамилия «Раскольников» намекает на внутренний раскол души героя, и смысл книги в том, чтобы герой этот раскол преодолел, чтобы заново сумел собрать себя по кусочкам и обрел целостность.

Путь этой нравственной трансформации мы наблюдаем, читая роман «Преступление и наказание».

Название романа «Преступление и наказание» говорит само за себя. Все произведение посвящено, по сути, двум вещам: преступлению Родиона Раскольникова и его пути к искуплению. Бывший студент совершает двойное убийство, одержимый идеей «сверхчеловека». Он считает себя вправе избавить общество от «ничтожной старушонки».

Рассчитав преступление до мелочей и тщательно заметая следы, Родион не сумел учесть только одного: наказание заключается не в людском суде, а в душе преступника. Страшнее суда собственной совести нет ничего. После убийства начинается новая полоса существования Раскольникова.

Он и раньше был одинок, но теперь это одиночество становится бесконечным; он отчужден от людей, от семьи, от Бога. Его теория не оправдала себя. Единственное, к чему она привела, — невыносимые страдания. «Страдание — великая вещь», — сказал Порфирий Петрович. Эта мысль — мысль об очистительном страдании — звучит в романе неоднократно.

Для того чтобы облегчить нравственные муки, Порфирий советует обрести веру. Подлинный носитель спасительной веры в романе — Соня Мармеладова. В первый раз Раскольников услышал о Соне, о ее разрушенной судьбе в распивочной от Мармеладова. Она пошла на великую жертву, чтобы спасти от—голода свою семью.

И уже тогда одно только лишь упоминание о ней Мармеладова задело в душе Раскольникова какие-то тайные струны. В те дни, которые стали для него самыми тяжелыми, Раскольников идет не к кому иному, как к Соне. Он несет свою боль не к матери, не к сестре, не к другу, а к ней. Он чувствует в ней родственную душу, тем более, что их судьбы так схожи.

Соня, как и Раскольников, сломила себя, растоптала свою чистоту. Пусть Соня спасала семью, а Раскольников всего лишь пытался доказать свою идею, но они оба погубили себя. Его, «убийцу», влечет к «блуднице». Да ему больше и не к кому пойти.

Его тяга к Соне порождена еще и тем, что он стремится к людям, которые сами пережили падение и унижение, а поэтому смогут понять надрыв и одиночество. Соня не понимает сложных философских исканий Раскольникова. Зато она чувствует, что он несчастен и нуждается в помощи и поддержке. Для Раскольникова же Соня — воплощение бесконечных нравственных мук.

Отсюда проистекают его странные, на первый взгляд, порывы, как, например, то, что он падает перед ней на пол и целует ноги. Он объясняет, что поклонился не ей, но «всему страданию человеческому». Именно страдания сблизили их. Когда Соня читает Раскольникову о воскрешении Лазаря, он впервые начинает осознавать весь ужас содеянного им.

Ужас заключается даже не столько в самом преступлении, сколько во всей его теории. Соня, пожертвовавшая собой во имя высокой цели, не оправдывает себя, но ищет утешения в Боге. Родион пока не разделяет ее устремлений, но он уже начинает искать в своей душе истоки ошибочных взглядов и поступков.

Пока он не может объяснить себе, почему явился с повинной, но уже чувствует в своих первоначальных убеждениях ложь. На каторге Раскольникова часто раздражает вечная терпеливость Сони, последовавшей за ним, он замыкается в себе, ему чужды каторжане, его товарищи по несчастью. Он не понимает Сони, которая каждый день жертвует собой ради него.

Очень постепенно, почти незаметно для героя происходит переход от страдания к состраданию, от эгоистического самоуглубления к способности любить окружающих. Перспектива иного, нового бытия для Родиона Раскольникова заключена в любви. В любви не только к женщине, Соне, но и к людям, к Богу.

Главный герой очень не скоро поймет на каторге, что Соня с ее религиозностью, ему не только непонятной, но и недоступной пока, с ее добротой, милосердием, открытой для людей душой, становится неотъемлемой частью его собственного существования. Раскольников видит, что религия — то единственное, что оставалось у Сони и поддерживало ее, когда она потеряла все: честь, уважение, семью.

Он пытается смотреть на мир ее глазами, поскольку видит в этом единственный путь к спасению. Соня придерживается традиционной веры, для Раскольникова же Бог становится не Творцом в традиционном понятии, а, скорее, воплощением гуманности, всепрощения. И когда он постигает это, он обращает свой взор к каторжанам и понимает, что он им нужен.

Осужденные, отверженные ждут от него помощи и дружеского участия, так же, как и Соня. И в этом для героя заключается первый проблеск счастья и душевного очищения. Любовь к людям и к Богу — к этому, в конце концов, приходит Раскольников. Не будь Сони, он никогда не обрел бы этой любви. Она была с ним всегда, незаметно направляла на путь спасения, учила доброте, терпению, состраданию. «Их воскресила любовь, сердце одного заключало бесконечные источники жизни для сердца другого». Соня привела Раскольникова к этому, помогла ему встать на верный путь. Но и он, в свою очередь, стал для нее залогом воскрешения. Они искупили свое падение страданиями. Любовь сделала для них возможной новую светлую жизнь, казавшуюся когда-то нереальной, недоступной.Сейчас смотрят:{module Достоевский:} Похожие сочинения

- Cочинение Красота человеческого поступка в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»

- Cочинение Преступление и наказание

- «Арифметика» Родиона Раскольникова

- «Двойники» Раскольникова

- «Двойники» Раскольникова в романе Ф М Достоевского «Преступление и наказание»

- «Маленькие люди» в романе «Преступление и наказание» проблема социальной несправедливости и гуманизм писателя

- «Преступление и наказание» Ф М Достоевского роман о русском капитализме

- «Тварь ли я дрожащая или право имею» Наполеонизм Раснольникова

- «УНИЖЕННЫЕ И ОСКОРБЛЕННЫЕ» В РОМАНЕ Ф М ДОСТОЕВСКОГО «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»

- Авторская позиция в романе Ф М Достоевского «Преступление и наказание»

- Анализ романа Ф М Достоевского «Преступление и наказание» план

- Библейские мотивы в романе «Преступление и наказание»

- Библейские образы в романе Ф М Достоевского «Преступление и наказание» — сочинение

Соня Мармеладова

Соня Мармеладова – одна из людей (второй – это следователь Порфирий Петрович), которые считают, что Раскольникову будет лучше признаться в преступлении. В отличие от Порфирия Петровича, «юродивой» Соне удалось достучаться до совести Раскольникова.

Софье уготована тяжкая участь: сперва она теряет отца, а потом и мать. Из нужды девушка оказывается на улице и платит телом за то, чтобы иметь возможность помочь оставшимся членам семьи. Героиня предстает мягкой и «забитой», однако в Соне скрыта невидимая мощь внутренней силы воли и решимости.

Есть мнение, что Родион доверился Соне и прислушался к девушке, потому что и она имела грехи, была человеком, который преступил некую, определенную религиозными нормами, заповедями, черту. Соня для него родственная душа.

Раз уж вы зашли к нам, предлагаем вам ознакомиться с кратким содержанием произведения “Сон смешного человека” Федора Михайловича Достоевского

Узнав о том, что содеял Родион, Соня не отталкивает Раскольникова, не боится. Напротив, девушка плачет и жалеет его, ведь понимает, что поступок Родиона – это проклятие, это непосильная, тяжкая ноша.

Пребывая вместе с Раскольниковым в местах заключения, Соня вызывает со стороны заключенных уважение и теплые чувства, тогда как Родион, напротив, – отторжение и антипатию. Читатель наблюдает, как меняется отношение Родиона к Сонечке: сначала юноша выказывает к Соне холодность, но затем – чувства сменяются на любовь и осознание: Соня – самый близкий и родной человек для него.

Несмотря на отсутствие образования, Соня обладает высоким уровнем нравственности, глубоко и искренне верит в Бога. Девушка полна сочувствия и сострадания, которое пробуждает и в Родионе: российский этик В. Малахов считает, что путь к чувству сострадания лежит через толерантность и милосердие. Такой путь проходит Раскольников.

Соня занимается проституцией, но одновременно девушка целомудренна и чиста. Это возможно, благодаря жертвенности.

Девушка отдает тело, постепенно разрушая себя, однако это великая жертва, это выражение понимания Соней смысла жизни. Однажды Соня даже думает о самоубийстве, но отказывается от него.

По мнению девушки, это поступок, присущий эгоистам. Мы знаем, что о суициде подумывал и Раскольников: этот герой тоже отказался от такой затеи.

Личностное измерение отношений Раскольникова и Сони

Итак, мы выяснили, что эти герои разные, однако Раскольников и Соня, вследствие некой преступленной (ведь и в названии романа мы видим выведенное вперед слово «преступление») нравственной черты сближаются.

Герои узнают друг о друге случайно: пьяный Мармеладов рассказывает Родиону о Соне. Однако познакомятся лично герои намного позже: Раскольников увидит Соню, робко и стыдливо заходящую в комнату к умирающему чиновнику.

Сочинение Мой предок – участник войны и я им горжусь

С тех пор пути персонажей часто пересекаются – словно по воле случая. Родион помогает Соне деньгами (что благородно, ведь у него их постоянно нет), спасает девушку от обвинений в воровстве.

В конце концов, Раскольников признается в совершенном преступлении: юноша изливает душу и ужасный грех именно Сонечке, что странно, ведь Раскольников отрекся от остальных людей, и даже от собственной семьи. Речь идет не столько о любви, сколько о спасении, которое Раскольников и Соня находят друг в друге.

Соня остается с Родионом в тяжелые для героя дни, словно вместе с ним отбывая наказание, во время каторги помогая возродиться духовно.

Соня и Раскольников в Преступлении и наказании – их воскресила любовь сочинение

Роман Достоевского Ф. М. открывает всем читателям частичку души в отступнике, от которого отвернулось все его общество. В этом произведении под названием « Преступление и наказание » Федор Михайлович объединить эту ситуацию, которая в итоге приведет к безумной взаимной любви.

Главными персонажами в этом романе становиться Соня и Родион Раскольников, между этими двумя героями нет ничего общего, но судьба их сталкивает лбами и они неожиданно становятся одним целым. Что можно конкретно сказать об этих действующих лицах.

Родион Раскольников – молодой мужчина, забросивший факультет в котором он мог, получить юридическое образование. В мыслях спланировал и организовал жестокое и страшное убийство для того доказать свою теорию о праве сильной личности. Он находиться в своем мире и общество ему не нужно вообще.

После свершения преступление, его настигает наказание, а точнее его собственная совесть, которая ему страшнее законных наказаний. С каждым днем он все больше и больше ненавидит себя и все то, что произошло с ним.

Родиону часто в голову приходит мысль о самоубийстве, его душа не выдерживает и он решается излить душу, исповедаться. Свою тайну он доверяет юной девушке, которая тронула струны в его душе.

Соня юная девушка без образования, оказалась на самом дне, она бедна ради близких, она продает свое тело и это делает ее несчастной по жизни. У этих персонажей разные характера, совершенно разный круг общения, все у них разное кроме одного они оба несчастны униженные пониклые люди.

Соня с сильным характером с глубокой и чувственной душой, но если она полюбит человека, то готова на все ради любимого. Раскольникова осудили и отправили отбывать наказание в Сибирь. Родион холодно относился к Соне, его чувства проснулись лишь тогда, когда девушка заболела.

Любовь к больной Соне смогло растопить холодное сердце Раскольникова и он понял, как он нуждается в ней.

Автор решил показать ситуацию в которой, сперва преступление потом наказание смогла в будущем воскресить любовь. Достоевский написал трогательный роман, который не стал для меня равнодушным.

Преступлении и наказании Соня и Раскольников – их воскресила любовь сочинение

Родион Раскольников и Соня Мармеладова главные герои романа Достоевского. Писатель создал два противоположные друг другу мира –чёрный и белый, где Соня что-то светлое и прекрасное, а Раскольников символизирует зло, он олицетворяет тёмную сторону произведения.

Образ Сони отражает идейные взгляды на жизнь автора. Родиону не даёт покоя вопрос о месте человека в мире. Строя в душе план, он решает воплотить его в жизнь, а именно совершить преступление.

В его голове возникает теория о том, что не все люди одинаковые: он различает две категории: обычные «твари дрожащие» и необычные «имеющие право». Любопытство выплывает на поверхность, Раскольников решает узнать кто он на земле.

К сожалению, теория потерпела крах, убив, он понимает, что убил того «кто имеет право». Совершив непоправимое, он сам становится «животным дрожащим». Гордость ослепляет его, не признавая преступление, он не принимает помощи близких.

Ища оправдания содеянном грехе, Родион приходит к Соне, которая в отличие от преступника считает, что все люди равноправны и все заслуживают жизни.

Путем преступных действий никогда нельзя добиться личного счастья. Её идеология заключается в том, что через жизненные трудности и страдания можно стать счастливым. Раскольников стремится стать Наполеоном и покорить мир, Соня приносит себя в жертву, торгуя телом, ради спасения своей семьи. Они такие разные, но имеют нечто общее.

Объединяет их преступление … Готовность откликнуться на помощь, готовность к самопожертвованию ради спасения другого, делает Соню идеальной. Искренней любовью и преданностью, она заставляет Раскольникова покаяться и признать вину.

Теперь это уже не тот неуверенный в себе человек, который сам не знает чего хочет от жизни, теперь он другой, и изменила его Она.

Да, Родион Раскольников преступник, однако, Соня Мармеладова тоже виновата. Когда убийцу ведут на казнь, она следует за ним, она сама ведет его на смерть. С ней он ведет себя холодно и отчужденно, без ответа на ее искренние и теплые чувства.

Лишь в конце он наконец понимает всю суть человеческой жизни. Теперь он знает, что на самом деле никому не нужен, только Соня является его опорой и поддержкой. Раскольников переступил через других людей, а девушка переступила не только через других, но и через себя.

Любовь в романе «Преступление и наказание» это не поединок между добром и злом, это борьба между двумя идеологиями, в которой побеждает правда Сони Мармеладовой. Через их взаимные чувства рождается новая любовь. Это, пожалуй, и есть суть фразы из эпилога романа «Их воскресила любовь …».

Если героиня и не переродила Раскольникова полностью, то изменила его идеологичние представления.

Этим произведением писатель хочет показать какой сильной может быть любовь. Она вбирает в себя все хорошее, что окружает нас. Хорошие поступки, милосердие, вера вытесняют плохое с человеческой души. И какое бы всесильное не было зло, добро всегда побеждает, ведь в этом ему помогает любовь.

Соня и Раскольников в Преступлении и наказании – их воскресила любовь

Сейчас читают:

- Сочинение по картине Репки Водитель Валя 8 класс

Произведения В.А. Репки представлены в музейных, галерейных и частных коллекциях в Украине, России, Японии, Германии, Франции, США, Чехии и Словакии. Пользуются большим спросом у коллекционеров. Сама же живет и работает она в городе Киеве. - Основной конфликт в пьесе Гроза сочинение

Само по себе название произведения “Гроза” уже предполагает, что в нём будет освещен какой-то конфликт. Ведь если задуматься, то гроза – это природное явление, которое редко у кого вызывает положительные эмоции. Поэтому дав именно такое название - Главная тема пьесы Вишневый сад сочинение

Пожалуй, ни для кого не секрет, что знаменитая на весь мир пьеса «Вишневый сад» стала последней работой великого русского писателя Чехова Антона Павловича. Основной темой данного произведения выступила самая обычная и довольно распространённая ситуация, - Сочинение по картине Иванова Явление Христа народу

Картина Александра Андреевича Иванова «Явление Христа народу» написана по библейскому сюжету. Художник создавал её около двух десятков лет. Картина считается очень сложной не только по композиции, но и по исполнению. - Сочинение по картине Серова Девушка освещенная солнцем

Русских красавиц рисовали многие художники. Среди них был и Валентин Серов. Он изобразил на картине свою двоюродную сестру. Фоном для картины служит сама природа. Смешанный лес средней полосы России, где сосны растут рядом с берёзами, - Образ и характеристика Захара (слуги Обломова) в романе Гончарова сочинение

Захар, в романе Гончарова «Обломов», является слугой самого Обломова. Его можно описать как старого человека, одетого в грязный сюртук, с дырой под мышкой. Он имел густые бакенбарды, но голова была голой как коленка. Захар играет роль растяпы,

В 2021 году Достоевский — один из самых продаваемых писателей в России. В пандемию соцсети цитировали сон Раскольникова о трихинах — и объявили Федора Михайловича пророком. Он писал хоррор пострашнее Кинга и сравнивал человечество с муравейником. Накануне юбилея великого писателя мы поговорили с исследователем творчества Достоевского в русской философии Никитой Сюндюковым.

Кинг, Оруэлл, Достоевский

— Достоевский в этом году по тиражности обогнал Донцову. Один литератор мне сказал, что это из-за юбилея и что на самом деле Достоевский — писатель «злой, агрессивный, шовинистский». Возразите.

— Думаю, юбилей все-таки сыграл большую роль в том, что Достоевский сейчас так популярен. Здесь можно, конечно, еще спекулировать по поводу коронавируса: якобы мы стали обращаться к более глубоким основам, поискам Бога — и в этом нам помогает Достоевский. Помните, когда только-только началась пандемия, в интернете все цитировали отрывок о том, как Раскольникову снятся трихины — «существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей»? И вот Достоевского объявили пророком, который предсказал коронавирус.

Что касается шовинизма — а Дмитрий Быков так и вовсе назвал Достоевского «началом русского фашизма», — я бы поспорил, но здесь будет две стороны медали. Конечно, некоторые его высказывания небезапелляционны. Но тогда время было другое, и на это надо делать поправки. О еврейском вопросе Достоевский рассуждает в «Дневнике писателя». Он осторожно относится к экспансии, но говорит, что в правовом плане евреи должны быть равны со всеми. Так что резко негативно или резко позитивно оценивать здесь нельзя.

Достоевский не святой, но и не лютый фашист.

И еще очень важный момент. В «Пушкинской речи» Достоевский формулирует свой взгляд на миссию русского народа и развивает идею, что мы — народ всемирной отзывчивости. Коренное свойство русского человека — умение понять людей вокруг себя, принять, посочувствовать им, поплакать вместе с ними. Очень христианская мысль, перекликающаяся с тем, что для Бога нет ни эллина, ни иудея.

— Самые тиражные авторы в России сегодня — Кинг, Оруэлл и Достоевский. Как вы думаете, у них есть что-то общее или нам просто нервы пощекотать захотелось?

— Кинга тоже можно назвать «жестоким талантом», как назвал Достоевского Николай Михайловский. Его герои находятся в пограничных состояниях, когда им необходимо определять самих себя: «Что я есть такое перед лицом ужаса?» Это литература столкновения с неизвестным — тем, что нельзя описать на повседневном языке и что происходит с нашими внутренними побуждениями, которые могут трансформироваться и во внешние. И у Достоевского эти пограничные состояния описаны, например, встреча Ивана Карамазова с чертом. Кстати, у Достоевского есть несколько произведений почти что в жанре хоррор. Его ранняя повесть «Хозяйка» будет похлеще «Вия».

— А что сближает с Оруэллом?

— Их роднит антиутопия. Достоевский пишет, что человечество при социализме — муравейник, где все вынуждены жить рядом друг с другом. Он критикует современный ему социализм, который апеллирует к брюху, а не к каким-то высшим идеям.

Но есть еще очень яркая параллель, причем одна и та же мысль у Достоевского проходит со знаком «плюс», у Оруэлла — со знаком «минус». Я имею в виду идею «2×2=5». Оруэлла интересует вопрос о том, как внешняя власть способна контролировать наше представление об истинности, у него идею «2×2=5» навязывает государство. И когда люди в это верят, они отказываются от своей человечности, подчиняются внешнему авторитету.

У Достоевского в «Записках из подполья» прямо противоположное. Человека убеждает принять аксиому не государство, власть и даже не ученые, а сам разум. Но при этом его никто не заставит согласиться, если он сам этого не захочет. Рациональные аргументы его не убедят, это инструмент насильственного насаждения истины.

Интересно, как у Достоевского это перекликается с христианской идеей. Иван Карамазов говорит, что мать так же не может простить убийцу своего ребенка, как не могут пересечься параллельные прямые. Прощение — это вообще-то парадокс. Но мы знаем, что в неевклидовой системе параллельные прямые все-таки пересекаются, а в христианстве мать способна обнять убийцу своего ребенка. Наш собственный разум устанавливает нам границы, которые мы не можем пересечь, — в том числе и понимание, что все люди смертны.

«Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной». Ф.М. Достоевский

— По Достоевскому получается, что Христа, истину можно понять только через страдание и через падение.

— Да, это не значит, что если ты принял учение Христа, то автоматически простил убийцу. Страдания не избегнуть, и Достоевского часто за этот культ страдания критикуют, но страдание у него не самоценно само по себе. Оно позволяет человеку более основательно задуматься над теми категориями, в которых он живет, и в некотором смысле их пересобрать, переосмыслить.

Пока твои идеи витают в чистом эфире, это тебя не касается. Человек, как правило, задумывается, когда его, выражаясь образно, потянули за нос. Поэтому Достоевский через страдания апеллирует к идеальному. Иначе была бы кабинетная философия, которой нет никакого дела до реальной жизни.

Джокер и русская депрессия

— Самый популярный роман у Достоевского — «Преступление и наказание». Для многих еще со школы он про то, как «псих бабку замочил». Почему именно эта книга лидирует?

— Ольга Седакова говорит, что она в Достоевском не любит достоевщину — именно стереотип о том, что он мрачный, тяжелый писатель. Но постоянное присутствие «достоевщины» в новостях заставляет нас к нему обращаться, в том числе и к этой книге. Вспомним санкт-петербургского «Наполеона», который убил студентку. Казанского стрелка, объявившего себя богом, сравнивали с Раскольниковым. К тому же «Преступление и наказание» все проходят в школе. Стереотип о мрачности Достоевского складывается из-за того, что в этом романе практически «выхода нет». Даже когда Раскольников в конечном итоге приходит к раскаянию, это показано очень пунктирно.

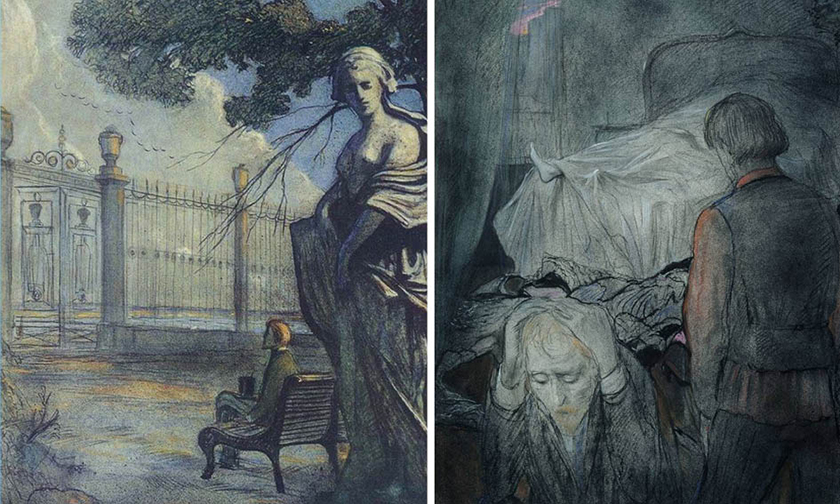

Иллюстрация к роману «Преступление и наказание». Николай Каразин, 1893 г.

— Одна школьница мне сказала, что после этого романа Достоевский для нее — «русская депрессия».

— Но все равно даже здесь во мраке мелькает какой-то свет. «Преступление и наказание» — роман о противоречии между теоретическими установками и действительной жизнью. Раскольников выдумал себе теорию о великих людях, к которым причислил и себя, но жизнь ее опровергла, хотя все звучало очень логично. И чтение о воскресении Лазаря дает здесь совершенно новое измерение: нельзя говорить, что есть люди важные и неважные, потому что все могут воскреснуть.

— Мне кажется, что тяжесть здесь даже не в том, что света почти нет, а в том, как Достоевский доводит своих героев до пика, почти до сумасшествия. Катерина Ивановна, которая заставляет детей петь на улице после смерти Мармеладова. И тот же Раскольников…

— К нагнетанию можно подойти с двух сторон. Первая — экзистенциальная философия, согласно которой человек способен проявить свою личность только в предельном состоянии. Раскольникова довели до крайности бедность, семейная ситуация, непризнанность. Все это мотивирует его совершить поступок, который определит его как личность. Покуда мы существуем в комфортных условиях, мы существуем как бы по инерции, в соответствии с тем потоком, которым нас обволакивает среда.

Вторая сторона — так называемый «болевой эффект». Это эстетический метод, который состоит в изображении максимальных страданий в крайностях, чтобы читатель начал ощущать эти страдания как свои. Достоевский прорывает литературную форму, чтобы добраться до человека. Страдания детей или вообще физические страдания очень сильно откликаются в нашей телесности.

Но не из любви к садизму он это делает, это попытка преодолеть отчужденность через вот такой чисто материальный способ.

Можно провести аналогию с тем, как чувственно католики изображали страдания Христа в эпоху Возрождения, чтобы показать: Он страдал так же, как страдает обычный человек.

Но это предельное состояние не ведет к одному исходу, ты можешь закрыться, стать подпольной мышью — и начать грызть самого себя. И вдруг в этом уходе от других людей обнаруживается какой-то странный уют, который оберегает тебя от потрясений, ты пестуешь ненависть к людям, которая вдруг оборачивается добротой по отношению к себе: «Все меня обижают, я всех ненавижу». Так происходит с Джокером — он надевает маску, тем самым отделяя себя от внешнего мира, который его презирал. Абсолютно подпольная тема Достоевского!

«Мир спасется красотой Христовой»

— Дальше в списке самых тиражных — «Братья Карамазовы» и «Идиот». С чего начать, если не читал ничего?

— Я бы начал с «Братьев Карамазовых».

— Даже несмотря на то, что это последний роман Достоевского?

— «Идиот» может раздражать, если не знать проблематику исканий Достоевского. У меня жена, когда прочитала, сказала, что там нет ни одного симпатичного персонажа.

— Как так? А Мышкин?

— Так Мышкин там и есть катализатор всех бедствий. И Настасью Филипповну Рогожин убил, потому что заревновал к нему, из-за него Рогожин был сослан на каторгу, из-за него несчастной осталась Аглая, а сам Мышкин сошел с ума. Он несет в себе идею «положительно прекрасного человека», но в жизни она не срабатывает. Это высокий идеал, единственный раз явленный нам Христом, только Он может воплотить в себе совершенного человека.

Иллюстрации к роману «Идиот». Илья Глазунов

А мы, если будем пытаться Ему подражать, натолкнемся на несоответствие идеала и действительности. Мы должны понимать, что если станем на путь Христа, то далеко не обязательно принесем одно счастье и радость окружающим. Философ Лев Шестов говорил, что из всех ублюдочных персонажей Достоевского Мышкин — самый ублюдочный, потому что много обещал, но все обернулось полнейшим крахом. И сам Достоевский говорил, что этот роман ему не удался, но замысел его он любит.

— Может быть, это наш мир разрушает идеал? Мышкин не создан, чтобы жить среди этих людей.

— Этот образ человека, который до конца жизни нес светлую идею, говорит о том, что все равно возможность была. Если он потерпел поражение, может быть, не потерпит кто-то другой — взвалит на себя крест и понесет его дальше. Хотя бы слабое мгновение блеска вот этой красоты в мире может спасти человека, если он обратится к ней.

— Как это понять? Все знают, что «красота спасет мир», но что в эту фразу вкладывал сам Достоевский?

— Тезис «красота спасет мир» произносит не Мышкин, а Ипполит, это насмешка. Идеализм Мышкина — слепой, оторванный от жизни. Но я не до конца прав, потому что Достоевский от этой идеи не отказывается. Буквально недели две назад произошло открытие, которое может казаться локальным, но оно очень важно. У Достоевского была такая фраза: «Мир станет красотой Христовой». И выяснили, что ее неправильно расшифровали.

На самом деле было: «Мир спасется красотой Христовой».

Не красота спасет мир как какой-то внешний субъект, а мир спасется сам, приняв в себя красоту Христову. Спасает не красота, спасает осмысление этой красоты.

— А «Карамазовы»?

— Это итоговый роман, вы правильно сказали. Если искать ответы, то именно там. Мне безумно нравятся поучения старца Зосимы. Кажется, их вообще можно читать отдельно. Но вот смотрите, у нас опять несоответствие идеала и действительности. Когда Зосима умирает, его тело смердит, и это выбивает Алешу из колеи. По его представлению, у старца в принципе нет ничего материального — он всецело дух. И Алеше приходится осмыслять, что и святые люди могут быть всецело материальны, это как раз приводит его на новый виток религиозности, уже более реалистической — той, которая основана не на чуде, совершенно от мира оторванном, а на чуде, которое может произрасти из самого мира.

Зосима говорил, что мир уже прекрасен сам по себе даже в своем материальном состоянии, но человек об этом забыл. И если мы переживем некоторую метанойю, то увидим, что мир — уже рай здесь и сейчас. И как только мы сделаем философский вывих, то увидим, что и в смердении может быть какая-то глубокая правда, как в книге Иова, на которую ссылается Зосима. Тогда мы более реалистично будем относиться к своей религиозности и более реалистично поверим в воскресение Христа.

В «Братьях Карамазовых» много мрака и тоски, там фактически ничего светлого не происходит, но роман пропитан обетованием воскресенья, в нем гораздо больше осмыслено измерение пасхальной радости. Если считывать этот пласт — даже когда человек погружен в самую гниль, у него есть возможность для воскресения, — то, мне кажется, мы будем смотреть на Достоевского по-другому.

— Посоветуйте что-то прочитать для тех, кто не в теме и боится романов размером с кирпич, но очень хочет познакомиться с Достоевским?

— У Достоевского очень много небольших рассказов, в которых те же самые идеи даны в сжатом виде. Я бы порекомендовал «Дневник писателя» — это публицистика, хотя и полемически заостренная, поэтому кого-то может отпугнуть. Но там есть и несколько художественных рассказов. Например, «Мальчик у Христа на елке» и «Сон смешного человека», который Татьяна Касаткина — один из главных современных исследователей Достоевского — называет краткой историей мира вообще.

«Бобок» — очень подпольное сочинение, покажет оборотную сторону таланта Достоевского, которая высмеивает все, что человеку кажется свято. «Кроткая» — очень показательная вещь в плане того, как Достоевский видит женщину и отношения полов. Ну и, конечно, самое светлое произведение Достоевского — «Белые ночи». Если хочется пощекотать нервы, то прочитайте «Хозяйку» и «Вечного мужа».

Топ-5 актуальных этических максим Достоевского

«Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить?» («Записки из подполья»)

Эту фразу можно, скорее, назвать этической максимой навыворот, но здесь Достоевский задумывается о том, что последнее решение всегда остается за человеком. Покуда я сам не соглашусь с тем, что мне дает мир, пускай он провалится, а я буду чай пить. Невозможно заставить человека быть благодетелем, никакими логическими аргументами его не убедить, если он сам не захочет пойти навстречу преображению.

«Совесть без Бога есть ужас» (Записные книжки Достоевского)

«Совесть без Бога есть ужас, она может заблудиться до самого безнравственного», — говорит Достоевский. Когда идеи красоты, добра, справедливости оторваны от Бога — причем не абстрактного абсолюта, а личного Бога, который своим примером показал возможность всех этих идей в реальности, — мы увидим резкое несоответствие идей, которые диктует наша совесть, реальному миру. И тогда мы рискуем начать их насильно навязывать, потому что не верим, что человек самостоятельно когда-нибудь сможет до них дойти.

«Всякий пред всеми за всех и за все виноват» («Братья Карамазовы»)

Это слова старца Зосимы. Достоевский противопоставляет речь Зосимы и речь адвоката Фетюковича, который защищает Митю Карамазова. Логика такая: Митя совершил убийство, потому что мы все недоглядели — отец не воспитал, общество не показало идеал, институт семьи развалился. А Митя как отдельный человек не виноват.

Посмотрите на акцент: никто не виноват, виноваты все, вина расплывается. Это называется теория среды, когда человек редуцируется до своего окружения и себя оправдывает: не мы такие, жизнь такая. Раскольников убил не потому, что он негодяй, а потому, что жил в конуре. И здесь отрицается возможность личной свободы. Зосима ставит другие акценты: «Всякий пред всеми за всех и за все виноват». Вся мировая вина сосредотачивается в одном конкретном человеке. Я должен не часть вины перенять, я должен всю вину людей на себя водрузить, как Христос.

«Жизнь любить больше, чем смысл» («Братья Карамазовы», «Сон смешного человека»)