Храм воскресения христова спас на крови

- История создания Спаса на Крови

- Проектирование и строительство

- Архитектура

- Каменное убранство

- Мозаика

Архитектура

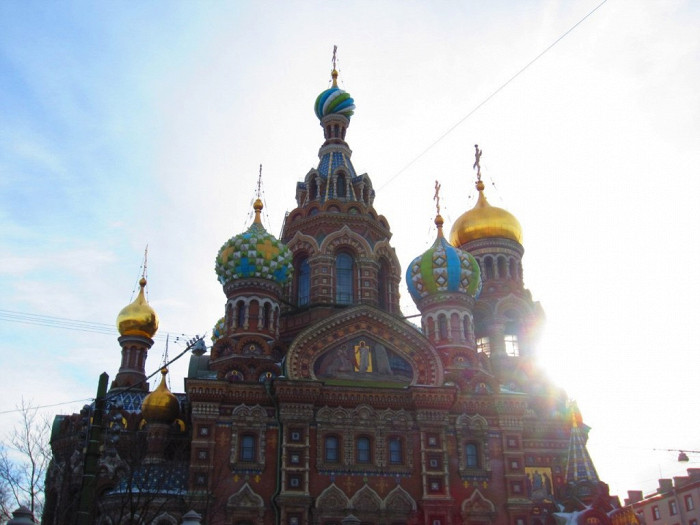

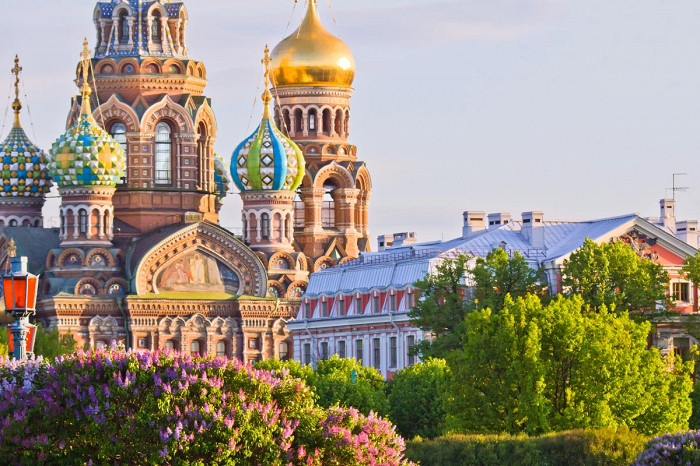

Храм Воскресения Христова (Спас на крови) – один из самых удивительных памятников архитектуры Санкт-Петербурга конца XIX начала XX века. Его живописная композиция активно включается в городскую панораму и приковывает внимание неожиданным вторжением древнерусских форм в классицистическую среду центральной части города.

В историю отечественной архитектуры этот храм вошел как одно из ключевых, программных произведений позднего этапа эволюции «русского стиля», одного из стилистических направлений эпохи эклектики (историзма). В этот период архитектурный образ формировался на основе «умного выбора» соответствующих прототипов, ассоциировавшихся с идейным и функциональным содержанием конкретного сооружения. Среди всех разновидностей стилизаторства русскому стилю придавалось исключительное общественно-политическое и культурное значение. Современники видели в нем самостоятельный стиль, воплощавший русские национальные идеи.

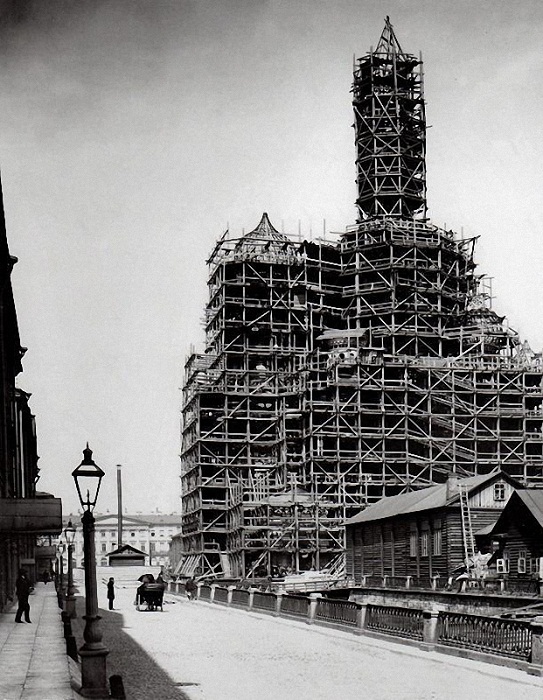

Император Александр III настоял на том, чтобы мемориальный храм был спроектирован по типу церквей Москвы и Ярославля XVII века. Строительство Спаса на крови началось в 1883 году по проекту А.А.Парланда и архимандрита Игнатия (Малышева), настоятеля Троице-Сергиевой пустыни в Стрельне. Окончательный проект 1887 года принадлежал уже исключительно архитектору Парланду.

Творчески переработав приемы русского церковного зодчества XVII века, используя технические достижения своего времени, архитектор создает собирательный образ русского православного храма.

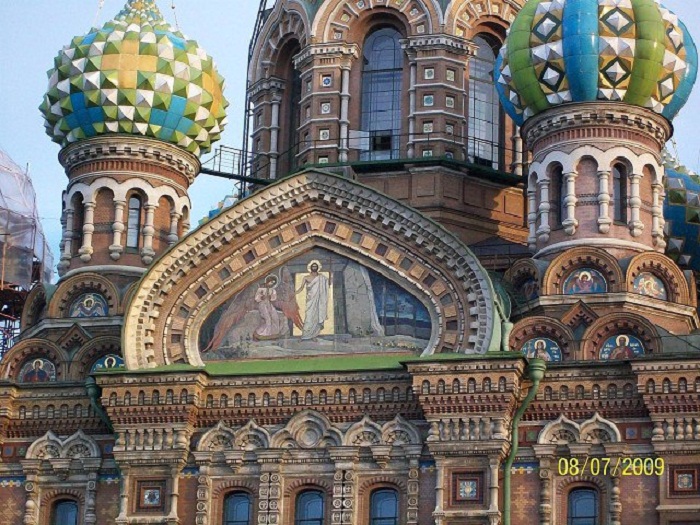

В основе композиции Спаса на крови – компактный четверик, северный и южный фасады которого завершены криволинейными фронтонами-кокошниками. Четверик увенчан пятиглавием, но место центральной главы занимает шатер. Сочетание шатра с окружающими его луковичными главами, усложненным рельефом и полихромией, безусловно, вызывает в памяти Покровский собор (храм Василия Блаженного), хотя композиция у них разная (у московского собора – девять столпообразных объемов на общем подклете). Узоры центральных пяти глав храма Воскресения Христова похожи на узоры куполов собора Василия Блаженного, но их покрытие уникальной ювелирной эмалью не имеет аналогов в России.

В западной части Спаса на крови находится колокольня, выдвигающаяся в русло канала. Она находится над местом смертельного ранения Александра II, и ее мемориальное звучание подчеркивается мраморным Распятием под золоченым навесом. Кроме того, всю нижнюю часть колокольни занимают мозаичные гербы городов и губерний Российских, участвовавших в создании храма.

В восточной части собора три полукруглые апсиды увенчаны небольшими золочеными главками. Всего Спас венчают девять глав, создающих асимметричную живописную группу.

Западная и восточная стороны собора построены строго симметрично, со ступенчатым нарастанием масс. При асимметрии северного и южного фасадов на них резко акцентирована средняя ось. Организация четырехстолпного трехнефного интерьера четко выявлена снаружи выступами-лопатками, но некоторые элементы (например,

ложная аркада) не связаны с внутренней структурой.

Многие элементы убранства Спаса на крови заимствованы из арсенала каменной храмовой архитектуры XVII в. А.А.Парланд отбирал из первоисточников наиболее декоративно насыщенные элементы, отвечавшие художественным вкусам конца XIX века. Храм отличают обилие деталей, щедрая палитра отделочных материалов, яркая пестрота колорита. В декоре здания – разнообразный отделочный материал: кирпич, мрамор, гранит, эмали, позолоченная медь и мозаика.

Цоколь собора облицован шестью рядами серого гранита, в неглубоких нишах – 20 досок из красного норвежского гранита с деяниями императора Александра II. Фасад отделан облицовочным красно-коричневым кирпичом, на фоне которого нарядно смотрятся ажурные беломраморные детали оформления: аркады, арочки, кокошники и ширинки.

Сочетание четких архитектурных форм и многоцветности, яркости и многослойности декора создает впечатление перегруженности здания собора, утяжеляет его эмоционально-образную структуру. Вместе с тем архитектура Спаса не производит впечатления хаотичности, ее членения подчинены единому ритму.

Основной мотив возвышения создают купола храма на высоких барабанах, и особенно центральный шатер с главным куполом, который по размеру уступает куполам колокольни и боковых глав. Это создает иллюзию высоты центрального шатра, уходящего как бы в глубину небесного пространства.

Особенно сильно ощущается устремленность Спаса вверх со стороны Михайловского сада. Узкий восточный фасад здания венчают чередующиеся в строгом ритме сначала купола апсид, затем боковые главы и, наконец, объединяющий их главный купол. Немаловажную роль играют высокие, ажурные, тонкой прорисовки кресты, подчеркивающие вертикали здания.

К сожалению, для широкого обозрения храма Воскресения Христова открыт только южный боковой фасад, который хорошо виден с Невского проспекта. Северный фасад выходит на Конюшенную площадь. С востока собор огибает асфальтированная проезжая часть дороги и заросший деревьями Михайловский сад. Главный, западный фасад выходит на канал Грибоедова, он так и остался не раскрытым.

Но, несмотря на столь плотное окружение, храм Воскресения Христова – ведущая архитектурная доминанта этой части Санкт-Петербурга.

Храм Воскресения Христова (Спас на крови) и узел русской истории

История возникновения храма

Храм Воскресения Христова, получивший в народе название Спас на Крови, построен на месте покушения на императора Александра II и представляет собой уникальный памятник национальных исканий русской архитектуры конца XIX – начала XX веков. Возведение мемориальных культовых сооружений на Руси имело давнюю традицию. Храмы-памятники посвящались главным образом историческим событиям, чудесным избавлениям или памяти монархов.

Александр II вошел в историю как выдающийся государь. Император положил окончание Крымской войне, произвел перевооружение армии и флота по западному о

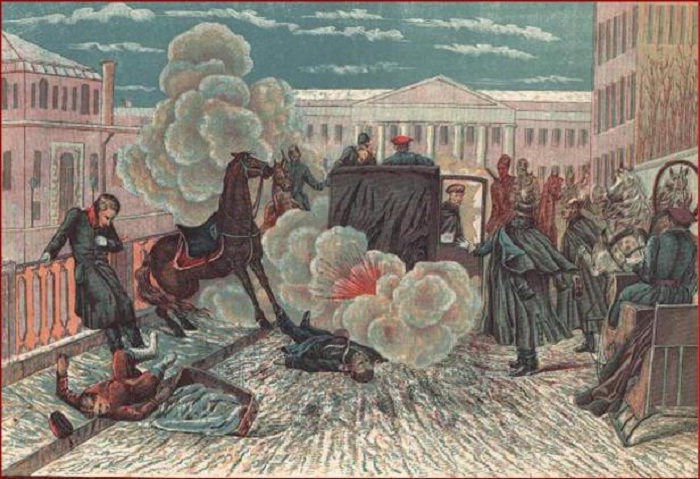

Однако преобразования императора были прерваны трагическими событиями 1 марта 1881 года. Революционеры из подпольной организации «Народная воля» считали самодержавие устаревшей формой правления. Под воздействием идеи утопического социализма они полагали, что гибель царя вызовет в стране смятение, на волне которого «Народная воля» свергнет самодержавие и установит республиканское правление. Взяв на себя право вынести императору «смертный приговор», они стали предпринимать одну за одной попытки привести его в исполнение. На Александра II было совершено шесть покушений. Государь оставался жив только чудом, но при этом гибли люди, оказывавшиеся поблизости, что террористов не смущало.

Покушение 1 марта (13 марта по новому стилю) 1881 года готовилось долго и тщательно. Было установлено наблюдение за всеми передвижениями императора. Во время проезда его кареты по набережной Екатерининского канала Н. Рысаков бросил бомбу. Взрывом была повреждена задняя стенка кареты, но император не пострадал. Государю предложили немедленно вернуться во дворец, однако он пожелал осмотреть место взрыва и взглянуть на схваченного преступника. Когда Александр II медленно шел по набережной к экипажу, раздался новый взрыв. Вторая бомба была брошена императору под ноги террористом И. Гриневицким. Истекающего кровью от тяжелых ран императора положили в сани и отвезли в Зимний дворец. Через несколько часов государь скончался, успев исповедоваться и причаститься.

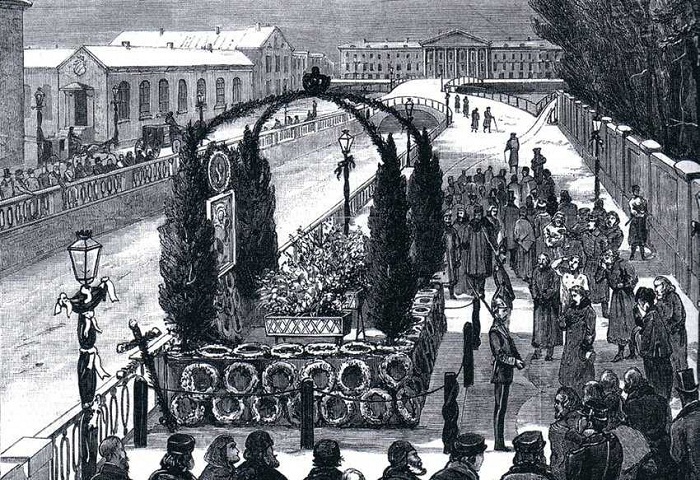

На следующий день на место трагедии огромное число петербуржцев принесли цветы. Надежды «Народной воли» не оправдались – убийство царя не вызвало выступлений народных масс, а правительство и консервативные силы тесней сплотились перед угрозой опасности. Последовала эпоха политической реакции, приостановившей преобразовательные реформы Александра II.

По повелению нового императора Александра III на месте трагедии был возведен храм-памятник. С внешней стороны храм облицован рядами плит из красного гранита, где высечены основные реформы и преобразования Александра II. Внутри храма оставлен фрагмент булыжной мо

Церковь была построена по совместному проекту молодого архитектора А. А. Парланда и архимандрита Игнатия (в миру – И. В. Малышева). Живописные эскизы для мозаик Спаса на Крови создавали 32 художника, отличавшихся как степенью своего дарования, так и художественной направленностью. Среди них В. М. Васнецов, М. В. Нестеров, А. П. Рябушкин.

Освящение собора состоялось 19 августа 1907 года, в день летнего Спаса. Храм не был приходским, в нем не служились требы. В церкви ежедневно служили панихиды по Александру II и дважды в год — Литургию.

В годы советской власти Спас на крови неоднократно собирались снести, он уцелел только чудом. После сильнейших повреждений храм-памятник был восстановлен, его открыли для посещения.

На весь мир Спас на крови славится своими мозаиками – наружными и интерьерными. По масштабу мозаичного убранства храм превосходит как ранневизантийские храмы, так и собор Св. Марка в Венеции. Осуществлен набор мозаик Спаса на Крови первой в России частной мастерской братьев Фроловых. Орнаменты храма гармонично соотносятся с мозаичными иконами, цветным поделочным камнем иконостаса и киотов, а также мраморным мозаичным полом. Это удивительной красоты сочетание производит незабываемое впечатление на каждого посетителя храма.

Образ Московской Руси в Петербурге

Храм Воскресения Христова был построен в стиле допетровского зодчества и народного искусства и представляет собой собирательный образ храмов Москвы и Ярославля конца XVI – начала XVII веков. Такой стилизаторский способ освоения старины назывался «русским стилем» и развивался в общем русле эклектики второй половины XIX века. Архитектурный образ в нем формировался на основе сознательного отбора соответствующих прототипов разных стилей или их элементов.

Весь облик храма Спаса на крови пестрит архитектурными цитатами. «Русский стиль», как и любое воссоздание архитектурных форм, представляет собой стилизацию – всегда более декоративную, чем ее первоисточник. Поэтому храм насыщен декоративными деталями. Здесь фигурные наличники и кокошники, всевозможные пояски и изразцы, яркие,

Из церковного зодчества Московской Руси храм Воскресения Христова наиболее сопоставим с храмом Василия Блаженного, общепризнанным символом Московского государства. Изощренность декора, обилие в нем декоративных элементов, почти фольклорных по своему происхождению, преобладает над интерьером храма. Эта особенность здания обращала на себя внимание иностранных гостей Московского царства, которые говорили, что храм

Но отмечена ли декоративность фасадов Спаса на крови той же печатью фольклорности, что и архитектура Храма Василия Блаженного? Содержание декора в том случае, когда он принципиально вторичен, уже не может считаться непосредственным фольклором, в той степени, в какой это могло иметь место в архитектуре Московской Руси. Парадоксальным образом «спасает» от фольклорной реальности собор именно его стилизация, которая никогда не лежит в том же историческом и культурном пространстве, что и прообраз.

Важно отметить, что Спас на крови состоялся как храм в своей цельности во многом за счет гармоничного соотношения внешнего облика и внутреннего убранства. Этого не хватает собору Василия Блаженно

Напротив, интерьер Церкви Воскресения Христова выглядит цельным и монументальным. Храмовая программа, в основу которой положена византийская иконография, с достаточной полнотой раскрывает смысл христианского откровения. По типу строения храм является крестовокупольным, и в куполе помещено догматически главенствующее изображение – образ Христа Пантократора, созданный по эскизу Н. Н. Харламова. Расположение мозаик в храме определено тем, что он посвящен Христу. Например, на пилонах изображены святые. Это символично, так как пилоны поддерживают свод храма, а святые являются опорой Церкви.

Национальные искания в архитектуре храма в контексте европейской романтической традиции

Почему же прообразом и эталоном национальных исканий в русской культуре XIX века стало именно искусство XVII века, которое от всех предшествующих отличалось любовью к чрезмерной декоративности и фольклорностью? Национальные искания в культуре XIX века развивались под влиянием славянофильства, для которого народность была «почвой» русской культуры. Именно с нею был связан уклон в сторону фольклора в архитектуре XIX века. Но существенно здесь то, что поиск национальной самобытности, который привел к подражанию архитектуре допетровской Руси, осмыслялся в контексте неприятия влияния Запада и радикальных реформ Петра I. При этом не принималось во внимание, что русскую культуру изначально сближало с западной гораздо больше, чем казалось славянофилам и их последователям. Ведь в результате крещения, Русь вошла в тот культурный круг стран, который центрировала собой Византийская империя, наследовавшая Античность. Не следует забывать, что в этот период в церковном отношении Запад оставался единым с Востоком. Вместе с христианством восприняты церковная архитектура, иконопись, которые на Руси обрели свои особенности.

Интересно, что явление историзма в искусстве, в рамках которого в архитектуре существовали ретроспективные стили, был как в России, так и в странах Европы. Эта тенденция ведет свое происхождение от романтизма, культурного течения конца XVIII – первым десятилетием XIX века, которое можно назвать не просто западным, но западным по преимуществу. Причина романтической обращенности к прошлому вполне объяснима. Провозглашенные Просвещением идеи прогресса, его отвержение прошлого, и в первую очередь Средневековья, как пережитка предрассудков, для романтизма стали совершенно неприемлемыми. Утверждение полной свободы творческой личности, свойственной романтическому мышлению, позволяло выбирать тот или иной стиль. Развиваясь во многих странах, романтизм повсюду приобретал яркое национальное своеобразие, обусловленный местными историческими традициями. Архитектура наглядно и образно прослеживает выражение некоторых романтических настроений.

В чем же состояли национальные искания в западноевропейской культуре и как они соотносимы с тем процессом в России, который мы только что описали? Для иллюстрации можно привлечь знаменитый замок Нойшванштайн в Баварии, построенный в 1869 – 1886 гг. самым «романтичным» государем XIX века, баварским королем Людовиком II. Замок построен на вершине крутой горы, подножие которой омывается быстрым и шу

Обращение к историческому прошлому в России и Европе представляют одну и ту же романтическую тенденцию в культуре. В России это «русский стиль», черпающий свои основы в архитектуре Московской Руси, на Западе — «романско-романтический» или «псевдоготический» стили, вдохновленные архитектурными образами Средневековья.

Поэтому на примере «русского стиля» в архитектуре можно с достаточным основанием утверждать, что национальные искания XIX века в России выводили отечественную культуру в пространство западноевропейской романтической традиции скорее, чем в подлинный контекст московской эпохи. Храм Воскресения Христова можно признать ярким тому подтверждением.

Это можно увидеть и в том, как вписывается храм в пространство Санкт-Петербурга. Город строился Петром I в противовес архитектуре Московской Руси и может по праву именоваться самым «западным» среди городов России. Но европейская тенденция национальных исканий в архитектуре и стилизация Спаса на крови делают присутствие храма уместным среди строгой классицистической и ампирной застройкой района Невского проспекта. Храм как бы дополняет собой стилистическое многообразие города, не нарушая его ритма. Поэтому Спас на крови можно назвать своеобразным символом примирения, который соединил собой архитектуру европейской традиции и допетровской Руси.

В этом году исполняется 130 лет со дня убийства Александра II. С недавнего времени в храме, который после реставрации был открыт только как музей, каждое воскресенье служится Литургия и панихида по императору.

Спас на Крови — Собор Воскресения Христова на Крови

Спас на Крови — православный храм в Санкт-Петербурге, полное название которого — Собор Воскресения Христова на Крови (также храм Спаса на Крови).

Своё название собор получил от места, на котором был построен. Именно здесь 1 (по новому стилю — 13) марта 1881 года было совершено покушение на императора Александра II, в результате которого он был ранен и вскоре скончался. Выражение в названии храма «на крови» является указанием именно на кровь императора.

Таким образом Спас на Крови является памятником царю-мученику. Сегодня это ещё и памятник архитектуры, а также музей, входящий в состав музейного комплекса «Государственный музей-памятник „Исаакиевский собор“».

Располагается собор в центре города на набережной канала Грибоедова. Рядом находится один из самых известных парков Северной столицы — Михайловский сад, а также одна из центральных площадей города — Конюшенная, получившая своё название по Императорскому конюшенному двору Екатерины I.

Строительство собора было начато по приказу сына Александра II — императора Александра III. Первоначальный проект храма принадлежал двум архитекторам: Альфреду Парланде, Спас на Крови для которого стал самой известной работой, и настоятелю Троицко-Сергиевой пустыни архимандриту Игнатию (Малышеву), который со временем отошёл от строительства храма, в результате чего тот оказался воздвигнутым всецело по проекту Парланда.

Располагаясь в историческом центре Санкт-Петербурга, Собор Воскресения Христова на Крови неизменно привлекает внимание туристов. Не последнюю роль в этом играет внешний облик храма. Спас на Крови строился в русском стиле и в определённой степени являлся подражанием Собору Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву, более известному как Собор (храм) Василия Блаженного в Москве. Кроме того, архитектурными ориентирами собора стали храмы Москвы и Ярославля XVI—XVII веков.

Строительство храма велось на протяжении 24 лет. Так, начавшиеся в 1883 году строительные работы были завершены только в 1907. Именно в этом году 6 (по новому стилю — 19 августа) храм был освящён митрополитом Антонием (Вадковским).

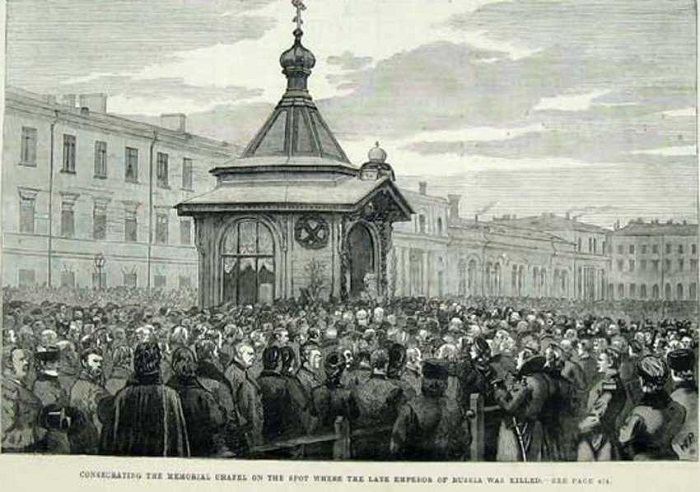

С момента смерти Александра II и до начала строительства Спаса на Крови на месте покушения на императора располагалась часовня, решение о возведении которой было принято уже на следующий день после гибели царя на чрезвычайном заседании Городской думы. Часовня возводилась на средства купцов Громова и Милитина (последний из которых стал старостой, то есть ведал хозяйством церковной общины), а её архитектором выступил Леонтий Бенуа.

Освящение часовни произошло довольно быстро, уже 17 (29) апреля того же 1881 года. После её появления здесь стали проводиться памятные панихиды. Часовня оставалась на месте своего первоначального воздвижения до начала строительства собора, то есть до 1883 года. После этого она была перенесена на Конюшенную площадь. На новом месте объект был на протяжении девяти лет, после чего был полностью разобран.

После того, как было принято решение о строительстве на месте покушения на императора собора, был объявлен конкурс на лучший проект, участие в котором приняли авторы 26 работ. Из числа представленных проектов было отобрано 8 лучших, среди которых первое место одержал проект А.Тимошко, предполагавший возведение собора в русско-византийском стиле. Работа называлась «Отцу Отечества». На втором месте оказался проект «1 марта 1881 года» академиков И.Китнера и А.Гуна. Проект Л.Бенуа, который являлся автором находившейся на этом же месте часовни, занял третье место. Однако, ни один из отобранных проектов не был одобрен Александром III, в результате чего было принято решение о проведении второго конкурса, на который был подан 31 проект. Однако и все новые проекты также были отклонены главой государства.

После этого было принято решение о проведении ещё одного конкурса, в результате которого победил проект архитектора Альфреда Парланда и архимандрита Игнатия (Малышева). Однако и этот проект был одобрен с условием его дальнейшей доработки. Одобрение первоначального проекта состоялось летом 1883 года, а его окончательный вариант утверждён только в мае 1887 года.

Строительство Спаса на Крови было начато в октябре 1883 года. Комиссию по строительству возглавлял Великий князь Владимир Александрович — третий сын Александра II. Растянувшееся на 24 года строительство было завершено в августе 1907 года, когда в день Преображения Господня, известный также как Второй Спас, в присутствии императора Николая II и членов императорской семьи состоялось освящение собора.

Строительство храма, деньги на которое собирались по всей стране, обошлось в 4,6 млн рублей.

В следующем 1908 году рядом с храмом была освящена Часовня-ризница Иверской иконы Божией Матери, представляющая собой отдельно стоящее здание. Хотя по первоначальному проекту, предложенному архимандритом Игнатием, предполагалось возведение двух часовен, представлявших собой угловые башенки, расположенные на ограде собора. Часовня, строительство которой было завершено в 1907 году, вместе с храмом Спас на Крови была освящена митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Антонием. Её основным предназначением стало использование для хранения икон и других даров, которые были преподнесены в память о кончине Александра II. Помимо этого в часовне-ризнице хранились архивные материалы, касающиеся строительства храма.

Примечательно, что Собор Воскресения Христова на Крови возводился с применением новых технологий строительства. Здание было полностью электрифицировано: в нём располагалось почти 1700 электроламп.

Интересен и тот факт, что Спас на Крови не являлся приходским храмом, а находился на государственном содержании. Собор находился в ведении Министерства внутренних дел, массовые посещения храма не предусматривались, хотя его вместимость была достаточно большой: собор способен вместить до 1600 человек. При императорской власти вход в храм осуществлялся только по пропускам.

В 1920 году после смены власти храм стал приходским, хотя против такого решения возражал настоятель собора протоиерей Пётр Лепорский.

С июля 1922 года до июля следующего года собор принадлежал Петроградской автокефалии, после чего стал обновленческим. С августа 1923 года он стал кафедральным собором «староцерковной» («тихоновской») Петроградской епархии, а с конца 1927 года превратился в центр иосифлянства в Ленинграде. 30 октября 1930 года храм был закрыт, а спустя год было принято решение о разборке здания. Однако сроки данной процедуры обозначены не были, в связи с чем Спас на Крови простоял до начала Великой Отечественной войны, когда перед властью возникли другие вопросы.

В военное время Спас на Крови выполнял функцию морга, здесь размещали тела погибших горожан, а после войны здесь разместился склад декораций Малого оперного театра.

В 1968 году храм был передан под охрану Государственной инспекции по охране памятников, спустя два года было принято решение об организации здесь филиала музея «Исаакиевский собор», каковым он является и сегодня.

На протяжении 1970-90-х годов в здании проводились инженерные, общестроительные и реставрационные работы. В августе 1997 года Спас на Крови открылся для своих первых посетителей, а 23 мая 2004 года здесь была отслужена первая после нескольких десятков лет перерыва литургия. Спустя ещё почти десять лет в январе 2014 года здесь был зарегистрирован приход храма.

Сегодня увидеть Спас на Крови во всей его красе может любой желающий. Причём полюбоваться собором можно как снаружи, так и внутри. В архитектурном отношении композиционный центр здания представляет собой четверик, увенчанный пятью куполами. Помимо этого, собор имеет ещё четыре главы. В общей сложности храм представляет собой асимметричную группу, увенчанную пятью куполами, часть из которых имеет позолоченное покрытие, а часть — эмалевое. Центральной глава храма является шатёр, высота которого достигает 81 метра.

На стены храма с внешней стороны нанесены надписи, повествующие о достижения России во время правления императора Александра II. В оформлении сооружения использован различный отделочный материал, в числе которого кирпич, мрамор и гранит, а также эмали, позолоченная медь и мозаика.

Особенно много мозаики во внутреннем убранстве храма. Она создавалась в мастерской русского художника-мозаичиста Владимира Фролова. Работы выполнялись по эскизам более 30 художников, в числе которых были авторы с мировыми именами. Сегодня мозаичная экспозиция Спаса на Крови представляет собой одну из крупнейших коллекций во всей Европе.

Посещая Собор Воскресения Христова на Крови, следует также уделить отдельное внимание часовне-ризнице, которая сегодня является памятником истории и культуры федерального значения и используется для организации и проведения выставок.

Сооружение имеет прямоугольную форму, увенчанную большим куполом, на вершине которого находится хризма — монограмма имени Иисуса Христа (выполнена в виде греческих букв «хи», «ро», «альфы» и «омеги», вписанных в круг). В отделке здания использован кирпич, а украшениями являются изразцы и мозаичные иконы. Вокруг часовни располагается ограда, аналогичная той, что отделяет Спас на Крови от Михайловского сада.

Храм Спаса на Крови: Почему храм, возведённый по трагическому поводу, имеет праздничный вид

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Храм не зря посвятили Воскресению Христову. Тем самым утверждалась связь между распятием Спасителя, его дальнейшим воскрешением и мученической смертью русского царя. В народе говорили: « Государя жизнь скончали / Второй раз Христа распяли ». А согласно христианскому учению, смерть – это не конец бытия, а лишь переход в иной мир. Поэтому и возведенный на месте трагического события светлый храм вполне уместен.

Гибель императора Александра II

Александр II вписан в историю России , как царь-реформатор, осуществивший множество важнейших реформ на благо народа, одна из которых – отмена крепостного права. И за все эти деяния народ отплатил ему тем, что Александр II стал рекордсменом по количеству покушений. Террористы не раз стреляли в него, взрывали Зимний дворец и императорский поезд, но шесть раз, оказываясь на волосок от гибели, император оставался жив.

Однако, 1 марта 1881 года террористы добились своего — бомба, брошенная прямо под ноги царя, оборвала его жизнь. Подготовила покушение группа террористов-народовольцев во главе с Софьей Перовской. Утром в карету с царем, возвращавшимся из Михайловского Манежа в Зимний дворец после посещения развода войск, народоволец Рысаков бросил бомбу, но царь опять остался жив, погибли два конвойных и мальчик-разносчик. Царь вышел из экипажа и направился к раненым, в это время к нему подбежал еще один народоволец, Гриневицкий, и бросил еще одну бомбу. Александра и террориста от мощного взрыва отбросило к ограде канала.

Это был конец, через 3 часа царя не стало. На престол взошел его сын, Александр III.

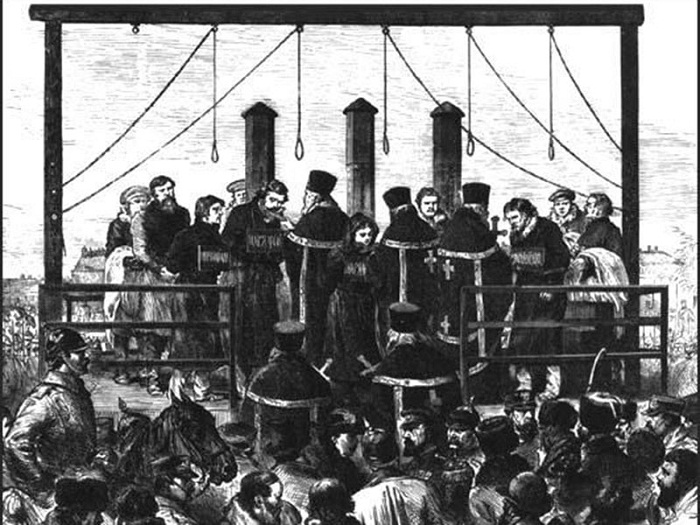

Скончался от полученных ран и Гриневский. Остальные участники покушения были вскоре арестованы и повешены на Семеновском плацу.

Гибель императора потрясла всю Россию. Борис Чичерин писал:

« Страшной катастрофой завершилось одно из величайших царствований в русской истории. Монарх, который осуществил заветные мечты русских людей, который дал свободу двадцати миллионам крестьян, установил независимый и гласный суд, даровал земству самоуправление, снял цензуру с печатного слова, этот монарх, благодетель своего народа, пал от руки злодеев, преследовавших его в течение нескольких лет и, наконец, достигших своей цели. Такая трагическая судьба не может не произвести потрясающего действия на всякого, в ком не помутилась мысль, и в ком не иссякло человеческое чувство ».

« Он не хотел казаться лучше, чем был, и часто был лучше, чем казался » (В.О.Ключевский).

История возведения храма

На месте трагедии, где « пролилась священная кровь Государя », соорудили временный памятник и поставили часового.

Но Александр III повелел на этом месте построить храм, а пока готовился проект, возвести временную часовню, и 4 апреля часовня уже стояла.

Александр III хотел, чтобы будущий храм был выполнен в псевдорусском стиле церковного зодчества XVII века, и стоял непременно на этом же месте.

В 1893 году Александр III заложил первый камень в основание храма, и начались подготовительные работы.

В 1887 году был, наконец, утвержден проект, авторами которого были А. Парланд и архимандрита Игнатий из Троицко-Сергиевой пустыни, но он требовал доработки, поэтому к работе подключили и других архитекторов. В результате окончательный вариант уже мало чем напоминал первоначальный проект А. Парланда.

Строительство затянулось надолго, освятили собор лишь в 1907 году.

Всепобеждающая красота

Выполненный в псевдорусском стиле, яркий и праздничный, с нарядными куполами из четырехцветной эмали, храм прекрасно гармонирует с окружающими его строгими зданиями.

В связи с влажным климатом северной столицы при оформлении интерьера использовали не живопись, как в других церквях, а мозаику. все стены, столбы и своды храма, его иконостас покрыты мозаичными рисунками и иконами по эскизам великих мастеров, таких как В.М Васнецов, М. В. Нестеров и др. Площадь, покрытая мозаикой, — более 7000 кв. м. Даже иконы – и те выполнены из мозаики!

Кроме того, для отделки использованы тонны самоцветов и итальянского разноцветного мрамора. Все это великолепие создавали совместно русские и немецкие мастера.

Священным местом в храме является шатер из самоцветов – на четырех колоннах из яшмы воздвигнута сень из горного хрусталя с крестом на вершине. Внутри шатра находятся дошедшие до нас в неприкосновенности кусок брусчатки и часть решетки с набережной, хранящие на себе кровь убиенного царя.

«Заговоренный» храм

В советское время у этого храма, как и у многих других, судьба оказалась совсем непростой. Долгое время его использовали, как склад, а перед войной решили уничтожить, даже начали закладывать взрывчатку. Но взорвать не успели, саперов срочно призвали на фронт.

Во время блокады здесь был морг, при этом все снаряды пролетали мимо. Как выяснилось впоследствии, один из них все же попал в главный купол, но пролежал там, не разорвавшись, до 1961, пока его не обнаружили и не обезвредили.

Устоял храм и во времена Хрущева, когда в Ленинграде взорвали около ста церквей. Видимо, не зря жители города называют его «заговоренным».

В 70-м году храм решили отреставрировать и установили леса, которые простояли целых двадцать лет. Ходили слухи, что пока этот храм стоит в лесах, в стране будет советская власть. Удивительно, но сняли леса в августе 1991 года, накануне путча.

Окончательно реставрацию завершили в 1997 году, и храм открыли для посетителей, а в 2004 году его освятили еще раз.

И теперь этот удивительный храм – гордость северной столицы.

Есть в Питере и ещё одна достопримечательность — Аничков Мост.

История и тайны коней Петра Клодта впечатлит даже тех, кто хорошо знаком с северной столицей.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Спас на Крови

Собо́р Воскресе́ния Христо́ва на Крови́ или Храм Спа́са-на-Крови́ в Санкт-Петербурге — православный мемориальный однопрестольный храм во имя Воскресения Христова; сооружён в память того, что на этом месте 1 марта 1881 года в результате покушения был смертельно ранен император Александр II (выражение на крови указывает на кровь царя). Храм был сооружён как памятник Царю-Мученику на средства, собранные по всей России [1] .

Расположен в историческом центре Санкт-Петербурга на берегу канала Грибоедова рядом с Михайловским садом и Конюшенной площадью, неподалёку от Марсова поля. Высота девятиглавого храма 81 м, вместимость до 1600 человек. Является музеем и памятником русской архитектуры.

Храм был возведён по указу императора Александра III в 1883—1907 годах по совместному проекту архитектора Альфреда Парланда и архимандрита Игнатия (Малышева), который впоследствии от строительства отошёл. Проект выполнен в «русском стиле», несколько напоминает московский собор Василия Блаженного. Строительство длилось 24 года. 19 августа 1907 года, в день Преображения, собор был освящён.

Содержание

История

Временная часовня

1 марта 1881 года на набережной Екатерининского канала в результате нападения террориста-народовольца И. И. Гриневицкого был смертельно ранен император Александр II.

Уже 2 марта на чрезвычайном заседании Городская дума просила наследника престола Александра Александровича (будущего императора Александра III) «разрешить городскому общественному управлению возвести… на средства города часовню или памятник». Тот ответил: «Желательно было бы иметь церковь… а не часовню». Однако всё же было решено поставить временную часовню.

Разработать проект поручили архитектору Л. Н. Бенуа. Работы велись быстро, так что 17 апреля 1881 года часовня была освящена и в ней стали проводить памятные панихиды. Думе это практически ничего не стоило: поставил её купец I гильдии Громов, строительные работы оплатил купец Милитин, он же стал старостой. Эта часовня оставалась на набережной вплоть до момента начала строительства храма — до весны 1883 года, после чего была перенесена на Конюшенную площадь, где простояла ещё 9 лет и была окончательно разобрана.

Архитектурный конкурс

Сразу после убийства была создана комиссия по увековечиванию памяти Александра II, а также объявлен конкурс на лучший проект храма. В установленный срок к полудню 31 декабря 1881 были представлены 26 анонимных проектов. Конкурс привлёк многих знаменитых архитекторов того времени, среди них были: И. С. Китнер, И. С. Богомолова, В. И. Шретер, А. Л. Гун, Л. Н. Бенуа и другие. Архитекторы располагали обширным участком по обе стороны канала, включая часть Михайловского сада, пожертвованную великой княгиней Екатериной Михайловной. Комиссия отобрала 8 лучших проектов, а победителем признала работу в русско-византийском стиле под названием «Отцу Отечества» работы А. И. Томишко. Второй премией был удостоен проект «1 марта 1881 года» академиков И. С. Китнера и А. Л. Гуна, третьей — замысел архитектора Л. Н. Бенуа. 23 марта 1882 года в Гатчине проекты были продемонстрированы императору Александру III, но ни один из них не получил одобрения. Императором было принято решение, чтобы возводимый храм вобрал в себя черты русской архитектуры, какими обладают церкви XVII веков, особенно в Ярославле. Кроме того, следовало оформить место гибели императора в храме в виде отдельного придела.

Вскоре последовал второй конкурс. Уже 28 апреля 1882 члены комиссии приступили к отбору из 31 лучшего проекта. В этот раз в списке номинантов появились новые громкие имена: Р. А. Гедике, А. Н. Бенуа, А. М. Павлинов, Р. П. Кузьмин, А. Л. Обер, Н. В. Султанов, А. И. Резанов и другие. Все представленные проекты также были отклонены Александром III.Дмитрий Суворов также принимал участие. После разработки новых проектов был выбран проект архитектора Альфреда Парланда и настоятеля Троице-Сергиевой пустыни архимандрита Игнатия (Малышева). Этот проект был одобрен императором 29 июля 1883 года с условием его последующей доработки, окончательно проект был утвержден только 1 мая 1887 года.

Строительство храма

Торжественная закладка храма состоялась в октябре 1883 года.

Мозаичные работы на десять лет задержали освящение, которое митрополит Антоний (Вадковский) свершил 6 (19) августа 1907 года в присутствии императора Николая II и иных членов императорского Дома [2] . Всё строительство обошлось в 4,6 млн рублей.

27 апреля 1908 года митрополит Антоний освятил стоявшую рядом с храмом Иверскую часовню-ризницу, где были собраны иконы, поднесённые в память о кончине Александра II.

При строительстве храма были применены новые технологии строительства, здание храма было полностью электрифицировано. Храм освещали 1689 электроламп. В начале XX века территория вокруг Спаса-на-Крови была реконструирована.

История прихода храма

Собор Воскресения Христова был единственным, наряду с Исаакиевским собором, храмом Санкт-Петербурга, находившимся на государственном содержании [3] . Собор не был приходским; он находился в ведении Министерства внутренних дел и не был рассчитан на массовые посещения; вход осуществлялся по пропускам. В нём совершались отдельные службы, посвящённые памяти Александра II и ежедневно произносились проповеди [4] .

6 сентября 1907 года резолюцией митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Антония (Вадковского) (№ 8039) настоятелем собора был назначен профессор П. И. Лепорский, который был вскоре рукоположен во пресвитера (протоиерей с 14 октября 1907 года [5] ).

С 1909 года клириком, а затем (с 9 августа 1923 года) настоятелем, храма был протоиерей профессор Василий Верюжский, ставший в конце 1927 года одним из активных сторонников иосифлянского движения в Ленинграде.

В 1917 году прекратилось поступление казённых денежных средств на содержание храма, в связи с чем Петр Лепорский обратился к жителям Петрограда со следующими словами: «Храм Воскресения на крови лишился средств, необходимых для обеспечения в нём богослужений. Причт храма, сооруженного на общие народные средства, решил обратиться к хозяину храма — народу с приглашением объединиться вокруг храма и по мере сил своих и усердия разделить заботу о поддержании в нём благолепного богослужения. Желающие записаться в число прихожан храма благоволят обращаться к отцу настоятелю протоиерею П. Лепорскому (Невский, 163) или в храме на свечную выручку, и там получат необходимые бланки для заявлений» [5] .

В конце 1919 года от отдела юстиции Петросовета поступает распоряжение о формировании при храме Воскресения Христова «двадцатки», то есть прихода. В ответ 2 декабря 1919 года протоиерей П. И. Лепорский пишет заявление, в котором возражает против такого решения городских властей, «так как храм никогда не был приходским», и, кроме того, «состоит в ведении Наркомата имуществ». Однако 13 декабря 1919 года Коллегия по регистрации и охране памятников искусства и старины и отдела имуществ дала разрешение передачи храма «двадцатке», что и было совершено 11 января 1920 года в 12:00 [5] .

С июля 1922 года до 5 июля 1923 года принадлежал «Петроградской автокефалии» под управлением епископа Петергофского Николая (Ярушевича), после чего до 9 августа того же года был обновленческим [6] .

С августа 1923 года, после перехода Казанского и Исаакиевского соборов в ведение обновленцев, храм стал кафедральным собором «староцерковной» («тихоновской») Петроградской епархии.

С конца 1927 года и до закрытия храм был центром иосифлянства в Ленинграде — правого оппозиционного течения в Русской Церкви, отвергавшего «Декларацию» Патриашего Местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского).

30 октября 1930 года президиум ВЦИКа постановил закрыть храм.

История после закрытия прихода

В ноябре 1931 года Областная комиссия по вопросам культов вынесла решение о целесообразности разборки Спаса-на-Крови, но решение данного вопроса было перенесено на неопределенный срок. В 1938 году вопрос был поставлен снова и был положительно решён, но с началом Великой Отечественной войны перед руководством города встали совсем другие задачи. В годы блокады в соборе размещали морг, сюда свозили погибших ленинградцев. После войны храм арендовал Малый оперный театр и устроил в нём склад декораций.

В 1968 году собор был взят под охрану Государственной инспекцией по охране памятников при Главном архитектурно-планировочном управлении, а 20 июля 1970 года было принято решение об организации филиала музея «Исаакиевский собор» в здании бывшего храма Спаса-на-Крови. Передача храма-памятника на баланс музея состоялась 12 апреля 1971 года. Большую роль в этом событии сыграл директор музея «Исаакиевский собор» Георгий Бутиков. К этому времени собор находился в аварийном состоянии и требовал срочной реставрации.

В 1970-х были выполнены инженерные и общестроительные работы, проведена большая работа по подготовке к реставрации внутреннего убранства. Непосредственно реставрация самого храма началась в начале 80-х годов, первый этап которой закончился в 1997 году.

19 августа 1997 года, ровно через 90 лет после освящения, музей-памятник «Спас-на-Крови» открылся для посетителей.

Архитектура и внутреннее убранство

Купола

В основе композиции храма компактный четверик, который увенчан пятиглавием, причём место центральной главы занимает шатёр высотой 81 метр. Всего Спас-на-Крови венчают 9 глав, создающих асимметричную живописную группу, причём часть глав имеют позолоченное покрытие, а часть — эмалевое.

В основании восьмигранного шатра на его стене имеются восемь продолговатых окон с наличниками в форме кокошников. Вверху шатёр сужается, в нём прорезаны восемь выступов с окошками. Шатёр завершает фонарь, увенчанный луковичной главкой с крестом. Главка покрыта белой, жёлтой и зелёной эмалью в виде обвивающих её цветных полосок. Вокруг шатра расположены четыре луковичных купола, образуя при этом симметричную форму композиции. Все четыре купола покрыты цветной эмалью, но при этом разными рисунками. Эти купола располагаются на невысоких барабанах, имеющих размер, меньший, чем у самих куполов. В западной части собора находится колокольня завершённая куполом, что делает её похожей на колокольню Ивана Великого в Московском Кремле. У звонницы имеется восемь арочных проёмов, разделённых колоннами. Остальные три купола, меньшие по размерам, располагаются на пристройках в восточной части храма.

Внешний вид собора

Архитектура храма представляет собой образец позднего этапа эволюции «русского стиля». Здание представляет собой собирательный образ русского православного храма, ориентированного на образцы Москвы и Ярославля XVI—XVII веков. Большое влияние на внешний облик храма оказала архитектура московского собора Василия Блаженного.

В декоре здания использован разнообразный отделочный материал — кирпич, мрамор, гранит, эмали, позолоченная медь и мозаика.

Спас на Крови

Храм Воскресения Христова на Крови, Санкт-Петербург Александр Круглов

Архитектура исторического центра Санкт-Петербурга — сплошной классицизм, ампир и модерн. И неожиданно посреди этого выверенного талантливейшими зодчими ансамбля взгляд упирается в разноцветные купола, кирпичное узорочье, кокошники и пилястры, живо напоминающие Собор Василия Блаженного на Красной площади. Кто и почему позволил разрушать строгий и величественный образ имперской столицы подобными вольностями? Причина была трагической — на этом месте народоволец-террорист Игнатий Гриневицкий смертельно ранил Александра II Освободителя. Спас на Крови — мемориальный храм, поставленный на месте цареубийства.

Немного истории

В конкурсе на лучший проект собора принимали участие известные архитекторы страны. Основными требованиями нового императора Александра III были русский стиль здания и отдельный придел на месте, где пролилась августейшая кровь. Только с третьей попытки выбрали проект Альфреда Парланда, профессора Академии художеств. Заложили храм в 1883 г., построили быстро, а вот отделывали целых 10 лет и освятили в 1907 г.

После революции, как водится, собор закрыли, какое-то время использовали в качестве овощехранилища, в блокаду — морга, а после войны — как склад театральных декораций. Несколько раз его собирались разрушить, но в 1970 г. начали реставрацию. С 1997 г. обновленный храм открыли для посетителей, в 2004 г. возобновились богослужения.

Что посмотреть

Однопрестольный трехапсидный храм возведен в виде традиционного четверика. Вокруг высокого 8-гранного шатра теснятся 4 главки, каждая с особой кровлей из разноцветной черепицы, меди, и смальты. Вплотную стоит колокольня высотой 81 м. Фасады богато и разнообразно украшены поясками, изразцами, наличниками, кокошниками, отделаны гранитом и мрамором. Над входами размещены мозаичные панно по эскизам В. М. Васнецова, М. В. Нестерова, А. А. Парланда, В. В. Беляева и Н. А. Бруни на евангельские сюжеты.

Все стены, своды и столбы сплошь покрыты мозаикой общей площадью около 6000 кв. м. Смальтовые образа «Богоматерь с младенцем» и «Спаситель» на мраморном иконостасе по эскизам В. М. Васнецова производят неизгладимое впечатление, хотя и нарушают общепринятые каноны. Восстановление этих шедевров заняло больше времени, чем потребовалось на строительство.

Спас на Крови — это одновременно действующий храм Санкт-Петербургской епархии РПЦ и часть музейного комплекса Исаакиевского собора.

Практическая информация

Адрес: Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, 2. Веб-сайт.

Как добраться: на метро до ст. «Невский проспект», затем пешком по наб. канала Грибоедова.

Время работы: с 10:30 до 18:00, выходной день — среда. Богослужения проводятся по воскресным и праздничным дням, начиная с 7:00; всенощная литургия по субботам с 18:00. Цена билета для взрослых — 250 RUB, учащихся, студентов, пенсионеров — 50 RUB. Цена билета на тематические и вечерние экскурсии — 400 RUB. Цены на странице указаны на февраль 2021 г.

В холодном и туманном Санкт-Петербурге невозможно не обратить внимание на этот удивительный собор. Храм Спаса на Крови встречает туристов яркой и теплой красотой. Его пестрые купола кажутся игрушечными, нереальными. Древнерусский стиль здания словно бросает вызов вычурному барокко и строгому классицизму архитектуры северной столицы.

Собор отличается от других церквей и трагической историей создания, и первым применением некоторых строительных ноу-хау. Это единственный православный храм СПб, в котором просят не зажигать свечи: огонь может закоптить бесценные мозаики. Несколько раз здание было на волоске от разрушения, но чудесным образом оставалось целым.

Всепобеждающая красота

Быть может, ангелом-хранителем стала душа убитого императора Александра ІІ. В память об этом русском царе и была построена церковь. Здание возвели на месте трагедии, которая произошла в 1881 году. Император Александр запомнился России как царь-реформатор, отменивший крепостное право. Брошенная под ноги бомба оборвала жизнь человека, который любил свою страну и заботился о благе народа.

Начатое в 1883 году возведение храма было окончено лишь в 1907 году. Церковь освятили и назвали собором Воскресения Христова. Возможно, поэтому от здания исходит такая жизнеутверждающая сила. В народе же собор получил другое имя – храм Спаса на Крови. Совсем несложно понять, почему так называется церковь. Аналогия между мученической смертью Спасителя и невинно убитым императором довольно прозрачная.

Судьба здания была непростой. В 1941 году советская власть хотела взорвать его, но помешала начавшаяся война. Попытки сноса церкви повторились в 1956 году, и снова храм миновала страшная доля. Двадцать лет в главном куполе собора пролежал артиллерийский снаряд, попавший туда во время обстрела. В любой момент мог прогреметь взрыв. В 1961 году, рискуя жизнью, смертельную «игрушку» обезвредил сапер.

Только в 1971 году церковь получила статус музея, началась долгая реставрация здания. Восстановление собора длилось 27 лет. В 2004 году храм Спаса на Крови заново освятили, началось его духовное возрождение.

Архитектура храма

Туристы, увидевшие церковь, сразу вспоминают Покровский собор в Москве и спрашивают, кто построил здание в Петербурге. Схожесть получилась из-за того, что Александр ІІІ, сын погибшего императора, заказал проект здания, отображающий русский стиль XVII столетия. Наилучшим оказалось стилистическое решение Альфреда Парланда, над которым он работал совместно с архимандритом Игнатием, настоятелем Троицко-Сергиевской пустыни.

Архитектор впервые в истории строительства Санкт-Петербурга вместо традиционных свай под фундамент применил бетонное основание. На нем прочно стоит девятиглавое здание, в западной части которого возвышается двухъярусная колокольня. Она обозначает место, где произошла трагедия.

Снаружи на колокольне расположены гербы городов и губерний России. Кажется, что вся страна погружена в скорбь по поводу кончины императора. Гербы выполнены в технике мозаики. Такое декорирование фасада не совсем обычно. Как правило, мозаикой украшают интерьер церквей.

Рекомендуем прочитать о храме Ангкор-Ват.

Еще одна отличительная особенность храма Спаса на Крови – его купола. Пять из девяти глав собора покрыты четырехцветной эмалью. Ювелиры изготовили это украшение по специальной рецептуре, аналогов которой нет в русской архитектуре.

Зодчие не скупились и богато декорировали собор. Из четырех с половиной выделенных миллионов рублей они потратили на украшение здания около половины суммы. Мастера применяли материалы из разных мест и стран:

- красно-коричневый кирпич из Германии;

- эстляндский мрамор;

- итальянский серпентинит;

- яркую орскую яшму;

- украинский черный лабрадорит;

- более 10 сортов итальянского мрамора.

Роскошь оформления поражает, но больше всего туристы стремятся увидеть мозаики, которыми храм украшен внутри.

Интерьер собора

Церковь изначально строилась не для традиционных массовых богослужений. Внутри здания привлекает внимание красивая сень – роскошная шатровая конструкция, под которой хранится фрагмент мостовой из булыжника. Это и есть то самое место, где упал раненый Александр ІІ.

Изумительное внутренне убранство помещения создавали самые известные русские и немецкие мастера. Они отошли от традиции оформления церквей живописными произведениями искусства. Это связано с сырым климатом Санкт-Петербурга.

Собор декорирован богатейшей коллекцией полудрагоценных камней и самоцветов, а мозаика покрывает все стены и своды храма Спаса на Крови. Ее площадь – более 7 тыс. кв. метров! Здесь даже иконы выполнены из мозаики.

Монументальные изображения набирали «венецианским» способом. Для этого в обратном отображении рисунок сначала копировали на бумагу. Готовую работу разрезали на части, на которые приклеивали смальту, подбирая соответствующие оттенки. Потом, как пазлы, мозаичные блоки собирали и крепили на стену. При таком методе живописный рисунок упрощался.

Иконы же набирали традиционным, «прямым» способом. При таком методе образ почти не отличался от оригинала. Как фон зодчие использовали много смальты золотого цвета. При солнечном освещении она наполняет внутреннее пространство мягким свечением.

Интересные факты

С храмом Спаса на Крови связано много удивительных загадок. Собор долго стоял в строительных лесах. Об этом даже песня появилась у одного известного барда. Люди полушутя говорили, что реставрационные конструкции такие же нерушимые, как и Советский Союз. Леса наконец-то разобрали в 1991 году. Эта же дата теперь означает и конец СССР.

Также в народе говорят о тайне некоторых дат, нанесенных на загадочную икону, которую никто не видел. Якобы на ней зашифрованы все важные для страны и Питера события: 1917 год, 1941 год, 1953 г. С числами связаны пропорции церкви: высота центрального шатрового купола – 81 метр, что совпадает с годом гибели императора. Высота колокольни – 63 метра, то есть возраст Александра в момент смерти.

Полезная информация

Все тайны, связанные с храмом, каждый турист может попробовать расшифровать самостоятельно. Для этого нужно просто приехать в Петербург. Здание находится по адресу: Наб. канала Грибоедова 2Б, корпус А. В храме Спаса на Крови верующие люди могут попасть на православную службу. В соборе есть свой приход. Расписание богослужений постоянно обновляется на сайте церкви.

Любители памятников искусства оценят красоту собора, записавшись на экскурсию. Предлагаются разные темы. Туристы узнают об архитектуре церкви, ее мозаике и сюжетах изображений. Режим работы предусматривает даже вечерние экскурсии в летний период. В среду музей не работает. Цены на билеты колеблются в пределах от 50 до 250 рублей. Желающим сделать фото или видео разрешают пользоваться аппаратурой без штатива и подсветки.

Запечатлеть неподвластную времени красоту захочется многим посетителям. По мнению британского портала Vouchercloud, храм Воскресения Христова – самый известный туристический объект России. Но ни фотографии, ни описание здания не смогут передать всю красоту собора. Храм откроется тем, кто познакомится с ним лично.

Описание Храма Спаса-на-Крови в г. Санкт-Петербург

Храм Воскресения Христова на Крови, Храм Спаса-на-Крови в Санкт-Петербурге — православный мемориальный однопрестольный храм во имя Воскресения Христова, сооружён в память того что на этом месте 1 (13) марта 1881 года в результате покушения был смертельно ранен император Александр II (выражение на крови указывает на кровь пролитую царём).

Расположен в историческом центре Санкт-Петербурга на берегу канала Грибоедова рядом с Михайловским садом и Конюшенной площадью, неподалеку от Марсова поля. Высота девятиглавого храма 81 м, вместимость до 1600 человек. Является музеем и памятником русской архитектуры.

Храм был возведен по указу императора Александра III в 1883-1907 годах по совместному проекту архитектора Альфреда Парланда и архимандрита Игнатия (Малышева), который впоследствии от строительства отошел. Проект выполнен в «русском стиле», несколько напоминает московский собор Василия Блаженного. Строительство длилось 24 года. 6 (19) августа 1907 года, в день Преображения, собор был освящен.

1 марта 1881 года на набережной Екатерининского канала в результате нападения террориста-народовольца И. И. Гриневицкого был смертельно ранен император Александр II. Уже 2 марта на чрезвычайном заседании Городская дума просила наследника престола Александра Александровича (будущего императора Александра III) «разрешить городскому общественному управлению возвести… на средства города часовню или памятник». Тот ответил: «Желательно было бы иметь церковь… а не часовню». Однако всё же было решено поставить временную часовню. Разработать проект поручили архитектору Л. Н. Бенуа. Работы велись быстро, так что 17 (29) апреля 1881 часовня была освящена и в ней стали проводить памятные панихиды. Думе это практически ничего не стоило: поставил её купец I гильдии Громов, строительные работы оплатил купец Милитин, он же стал старостой. Эта часовня оставалась на набережной вплоть до момента начала строительства храма — до весны 1883 года, после чего была перенесена на Конюшенную площадь, где простояла ещё 9 лет и была окончательно разобрана.

Сразу после убийства была создана комиссия по увековечиванию памяти Александра II, а также объявлен конкурс на лучший проект храма. В установленный срок к полудню 31 декабря 1881 (12 января 1882) были представлены 26 анонимных проектов. Конкурс привлёк многих знаменитых архитекторов того времени, среди них были: И. С. Китнер, И. С. Богомолова, В. И. Шретер, А. Л. Гун, Л. Н. Бенуа и другие. Архитекторы располагали обширным участком по обе стороны канала, включая часть Михайловского сада, пожертвованную великой княгиней Екатериной Михайловной. Комиссия отобрала 8 лучших проектов, а победителем признала работу в русско-византийском стиле под названием «Отцу Отечества» работы А. И. Томишко. Второй премией был удостоен проект «1 марта 1881 года» академиков И. С. Китнера и А. Л. Гуна, третьей — замысел архитектора Л. Н. Бенуа. 23 марта (4 апреля) 1882 года в Гатчине проекты были продемонстрированы императору Александру III, но ни один из них не получил одобрения. Императором было принято решение, чтобы возводимый храм вобрал в себя черты русской архитектуры, какими обладают церкви XVII веков, особенно в Ярославле. Кроме того, следовало оформить место гибели императора в храме в виде отдельного придела.

Вскоре последовал второй конкурс. Уже 28 апреля (10 мая) 1882 члены комиссии приступили к отбору из 31 лучшего проекта. В этот раз в списке номинантов появились новые громкие имена: Р. А. Гедике, А. Н. Бенуа, А. М. Павлинов, Р. П. Кузьмин, А. Л. Обер, Н. В. Султанов, А. И. Резанов и другие. Все представленные проекты также были отклонены Александром III.

После разработки новых проектов был выбран проект архитектора Альфреда Парланда и настоятеля Троице-Сергиевой пустыни архимандрита Игнатия (в миру И. В. Малышев). Этот проект был одобрен императором 29 июля 1883 года с условием его последующей доработки, окончательно проект был утвержден только 1 мая 1887 года.

Торжественная закладка храма состоялась в октябре 1883 года.

Мозаичные работы на десять лет задержали освящение, которое митрополит Антоний (Вадковский) свершил 19 августа 1907 года в присутствии Императора Николая II и иных членов императорского Дома. Всё строительство обошлось в 4,6 млн рублей.

27 апреля 1908 года митрополит Антоний освятил стоявшую рядом с храмом Иверскую часовню-ризницу, где были собраны иконы, поднесённые в память о кончине Александра II.

При строительстве храма были применены новые технологии строительства, здание храма было полностью электрифицировано. Храм освещали 1689 электроламп. В начале XX века территория вокруг Спаса-на-Крови была реконструирована.

Собор Воскресения Христова был единственным, наряду с Исаакиевским собором, храмом С.-Петербурга, находившимся на государственном содержании. Собор не был приходским; он находился в ведении Министерства внутренних дел и не был рассчитан на массовые посещения; вход осуществлялся по пропускам. В нем совершались отдельные службы, посвящённые памяти Александра II и ежедневно произносились проповеди.

6 сентября 1907 года резолюцией митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Антония (Вадковского) (№ 8039) настоятелем собора был назначен профессор П. И. Лепорский, который был вскоре рукоположен во пресвитера (протоиерей с 14 октября 1907 года).

С 1909 года клириком, а затем (с 9 августа 1923 года) настоятелем, храма был протоиерей профессор Василий Верюжский, ставший в конце 1927 года одним из активных сторонников иосифлянского движения в Ленинграде.

В 1917 году прекратилось поступление казённых денежных средств на содержание храма, в связи с чем Петр Лепорский обратился к жителям Петрограда со следующими словами: «Храм Воскресения на крови лишился средств, необходимых для обеспечения в нем богослужений. Причт храма, сооруженного на общие народные средства, решил обратиться к хозяину храма — народу с приглашением объединиться вокруг храма и по мере сил своих и усердия разделить заботу о поддержании в нем благолепного богослужения. Желающие записаться в число прихожан храма благоволят обращаться к отцу настоятелю протоиерею П. Лепорскому (Невский, 163) или в храме на свечную выручку, и там получат необходимые бланки для заявлений».

В конце 1919 года от отдела юстиции Петросовета поступает распоряжение о формировании при храме Воскресения Христова «двадцатки», то есть прихода. В ответ 2 декабря 1919 года протоиерей П. И. Лепорский пишет заявление, в котором возражает против такого решения городских властей, «так как храм никогда не был приходским», и, кроме того, «состоит в ведении Наркомата имуществ». Однако 13 декабря 1919 года Коллегия по регистрации и охране памятников искусства и старины и отдела имуществ дала разрешение передачи храма «двадцатке», что и было совершено 11 января 1920 года в 12:00.

С июля 1922 года до 5 июля 1923 года принадлежал «Петроградской автокефалии» под управлением епископа Петергофского Николая (Ярушевича), после чего до 9 августа того же года был обновленческим.

С августа 1923 года, после перехода Казанского и Исаакиевского соборов в ведение обновленцев, храм стал кафедральным собором «староцерковной» («тихоновской») Петроградской епархии.

С конца 1927 года и до закрытия храм был центром иосифлянства в Ленинграде — правого оппозиционного течения в Русской Церкви, отвергавшего «Декларацию» Патриашего Местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского).

30 октября 1930 года президиум ВЦИКа постановил закрыть храм.

В ноябре 1931 года Областная комиссия по вопросам культов вынесла решение о целесообразности разборки Спаса-на-Крови, но решение данного вопроса было перенесено на неопределенный срок. В 1938 году вопрос был поставлен снова и был положительно решён, но с началом Великой Отечественной войны перед руководством города встали совсем другие задачи. В годы блокады в соборе размещали морг, сюда свозили погибших ленинградцев. После войны храм арендовал Малый оперный театр и устроил в нем склад декораций.

В 1968 году собор был взят под охрану Государственной инспекцией по охране памятников при Главном архитектурно-планировочном управлении, а 20 июля 1970 года было принято решение об организации филиала музея «Исаакиевский собор» в здании бывшего храма Спаса-на-Крови. Передача храма-памятника на баланс музея состоялась 12 апреля 1971 года. Большую роль в этом событии сыграл директор музея «Исаакиевский собор» Георгий Бутиков. К этому времени собор находился в аварийном состоянии и требовал срочной реставрации.

В 1970-х были выполнены инженерные и общестроительные работы, проведена большая работа по подготовке к реставрации внутреннего убранства. Непосредственно реставрация самого храма началась в начале 80-х годов, первый этап которой закончился в 1997 году.

19 августа 1997 года, ровно через 90 лет после освящения, музей-памятник «Спас-на-Крови» открылся для посетителей.

23 мая 2004 года митрополитом Санкт-Петербургским Владимиром (Котляровым) в соборе была отслужена первая после более чем 70-летнего перерыва литургия.

Паломнические поездки к Храму Спаса-на-Крови в г. Санкт-Петербург

- Поездка из Гомеля в Храм Спаса-на-Крови в г. Санкт-Петербург

- Поездка из Могилёва в Храм Спаса-на-Крови в г. Санкт-Петербург

- Поездка из Бобруйска в Храм Спаса-на-Крови в г. Санкт-Петербург

- Поездка из Мозыря в Храм Спаса-на-Крови в г. Санкт-Петербург

- Поездка из Минска в Храм Спаса-на-Крови в г. Санкт-Петербург

- Поездка из Гомеля в Храм Спаса-на-Крови в г. Санкт-Петербург

- Поездка из Могилёва в Храм Спаса-на-Крови в г. Санкт-Петербург

- Поездка из Бобруйска в Храм Спаса-на-Крови в г. Санкт-Петербург

- Поездка из Мозыря в Храм Спаса-на-Крови в г. Санкт-Петербург

- Поездка из Минска в Храм Спаса-на-Крови в г. Санкт-Петербург

- Поездка из Витебска в Храм Спаса-на-Крови в г. Санкт-Петербург

- Поездка из Москвы в Храм Спаса-на-Крови в г. Санкт-Петербург

- Поездка из Зарайска в Храм Спаса-на-Крови в г. Санкт-Петербург

- Поездка из Москвы в Храм Спаса-на-Крови в г. Санкт-Петербург

- Поездка из Рязани в Храм Спаса-на-Крови в г. Санкт-Петербург

- Поездка из Санкт-Петербурга в Храм Спаса-на-Крови в г. Санкт-Петербург

- Поездка из Саратова в Храм Спаса-на-Крови в г. Санкт-Петербург

- Поездка из Москвы в Храм Спаса-на-Крови в г. Санкт-Петербург

- Поездка из Уральска в Храм Спаса-на-Крови в г. Санкт-Петербург

- Поездка из Солнечногорска в Храм Спаса-на-Крови в г. Санкт-Петербург

- Поездка из Москвы в Храм Спаса-на-Крови в г. Санкт-Петербург

- Поездка из Коломны в Храм Спаса-на-Крови в г. Санкт-Петербург

- Поездка из Санкт-Петербурга в Храм Спаса-на-Крови в г. Санкт-Петербург

- Поездка из Санкт-Петербурга в Храм Спаса-на-Крови в г. Санкт-Петербург

- Поездка из Санкт-Петербурга в Храм Спаса-на-Крови в г. Санкт-Петербург

- Поездка из Санкт-Петербурга в Храм Спаса-на-Крови в г. Санкт-Петербург

- Поездка из Ставрополя в Храм Спаса-на-Крови в г. Санкт-Петербург

- Поездка из Зеленограда в Храм Спаса-на-Крови в г. Санкт-Петербург

- Поездка из Москвы в Храм Спаса-на-Крови в г. Санкт-Петербург

- Поездка из Калуги в Храм Спаса-на-Крови в г. Санкт-Петербург

- Поездка из Москвы в Храм Спаса-на-Крови в г. Санкт-Петербург

- Поездка из Санкт-Петербурга в Храм Спаса-на-Крови в г. Санкт-Петербург

- Поездка из Санкт-Петербурга в Храм Спаса-на-Крови в г. Санкт-Петербург

- Поездка из Минска в Храм Спаса-на-Крови в г. Санкт-Петербург

- Поездка из Черкизова (Московская обл.) в Храм Спаса-на-Крови в г. Санкт-Петербург

- Поездка из Москвы в Храм Спаса-на-Крови в г. Санкт-Петербург

- Поездка из Обнинска в Храм Спаса-на-Крови в г. Санкт-Петербург

- Поездка из Санкт-Петербурга в Храм Спаса-на-Крови в г. Санкт-Петербург

- Поездка из Санкт-Петербурга в Храм Спаса-на-Крови в г. Санкт-Петербург

- Поездка из Санкт-Петербурга в Храм Спаса-на-Крови в г. Санкт-Петербург

- Поездка из Шкиня (Московская обл.) в Храм Спаса-на-Крови в г. Санкт-Петербург

- Поездка из Дмитрова в Храм Спаса-на-Крови в г. Санкт-Петербург

- Поездка из Москвы в Храм Спаса-на-Крови в г. Санкт-Петербург

- Поездка из Москвы в Храм Спаса-на-Крови в г. Санкт-Петербург

- Поездка из Москвы в Храм Спаса-на-Крови в г. Санкт-Петербург

- Поездка из Москвы в Храм Спаса-на-Крови в г. Санкт-Петербург

- Поездка из Санкт-Петербурга в Храм Спаса-на-Крови в г. Санкт-Петербург

МБОУ «Желябовская СОШ»

Проект

по ОДНКНР

на тему: «Храм Спаса на Крови».

Автор проекта: Климович Иван

ученик 5-Б класса

Руководитель проекта: Крамаренко Ю.Я.

2020-2021 уч.г.

Содержание:

Введение………………………………………………………………………….. 3

Основная часть……………………………………………………………………4-7

1. Что есть храм?……….…………………………………………………….. 4

-

Храм Спаса на Крови……………………………………………………………..4

2.1. Название объекта…………………………………………………….4

2.2. Сведенья о храме…………………………………………………….4

2.3. История создания……………………………………………………4-5

2.4. История после закрытия прихода…………………………………..5-6

2.5. Правила поведения в храме. Регламент для посетителей…………6

2.6. Значение храма для страны…………………………………………7

Вывод………………………………………………………………………………7

Визитка…………………………………………………………………………….7-8

Интернет ресурсы…………………………………………………………………8

Приложение………………………………………………………………………..9-12

Введение

Обоснование проекта

Наши предки не могли себе представить жизнь без веры, без храма, который являлся для них в буквальном смысле вратами в мир небесный. Храм сопутствовал каждому православному человеку в течение всей его жизни: здесь регистрировались и рождение, и крещение, и упокоение.

Строительство любого города, села или завода сопровождалось возведением церкви. В 989 году, на следующий год после Крещения Руси, приехавшими из Константинополя греческими зодчими в Киеве была заложена первая церковь. Со времени Крещения Руси храмостроительство на нашей земле приобретает первостепенное значение.

Храм в буквальном смысле собирал граждан и, благодаря единому церковному календарю, упорядочивал всю церковно-общественную жизнь. В храмах оглашались царские указы, совершалось избрание митрополитов, помазание царей на царство. В храмах проходили церковные соборы, решения которых во многом определяли развитие отечественной истории и культуры. Наконец, храм на Руси в течение многих веков являлся и первой школой. Здесь всегда были книги, так как церковное богослужение не совершается без книг. При храме всегда были грамотные люди, которые обучали грамоте и различным церковным искусствам взрослых и детей. При храмах и монастырях устраивались скриптории (мастерские по переписке книг), архивы и библиотеки, основывались училища, а с XIX века — церковно-приходские школы.

Храм всегда был не только местом служения, но и больницей, где излечивались духовные и телесные недуги, и школой, учившей наших прапрадедов не только читать и писать, но и молиться, верить, любить Бога и ближнего.

Актуальность работы

Изучение истории России, культуры нашей страны неразрывно связано с изучением православных святынь, храмов и икон. Каждый из православных храмов имеет свою судьбу, свой неповторимый характер. Храмы украшают, облагораживают нашу жизнь, радуют глаз, умиротворяют душу и внешней красотой, и гармоничным звоном колоколов. В своей проектной работе я попытался передать красоту православного храма, показать его значение для людей и страны.

Цель: изучить историческое прошлое храма Спа́са на Крови́ и показать историческую значимость церкви в жизни людей.

Задачи:

— изучить предназначение храмов;

— познакомиться с историей создания одного их храмов России — Спаса на Крови;

— узнать о значении данного объекта для страны.

Основная часть

-

Что есть храм?

Храм — культовое сооружение, предназначенное для совершения богослужений и религиозных обрядов. В 988 году произошло Крещение Руси. После чего по решению князя Владимира Русь приняла православие. Среди верующего населения России преобладают православные. Вхристианстве храмом является только то сооружение, в котором есть алтарь и совершаетсяевхаристия, а то сооружение, где алтаря нет и не совершается евхаристия, называетсячасовней.

-

Храм Спа́са на Крови́.

-

-

Название объекта – Собо́р Воскресе́ния Христо́ва на Крови́, или храм Спа́са на Крови́ православный мемориальный однопрестольный храм во имя Воскресения Христова (прил. 1)

-

-

-

Сведенья о храме.

-

Первое упоминание – 1881 год

Дата основания – 1907 год

Автор проекта — Альфред Парланд и архимандрит Игнатий (Малышев).

Архитектор – Парланд, Альфред Александрович

Местоположение – Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, 2

Высота девятиглавого храма — 81 м, вместимость — до 1600 человек.

Значение для страны — Является музеем и памятником русской архитектуры.

Сайт — cathedral.ru

-

-

История создания.

-

В самом центре Петербурга, на набережной канала Грибоедова, привлекает внимание своим нарядным, многоцветным обликом храм Воскресения Христова (Спас на Крови). Построенный на месте, где 1 марта 1881 года был смертельно ранен император Александр II (прил. 2), собор является мемориалом Царю-Освободителю.

Будучи одним из выдающихся государственных деятелей России, Александр II провел в стране масштабные преобразования, главным из которых стала отмена крепостного права. Эпоха реформ – это всегда время коренной ломки существующих политических и социальных устоев, время болезненных перемен, неизбежно влекущее за собой рост революционных настроений. На жизнь императора было совершено множество покушений, часть из которых подготовила террористическая организация «Народная воля».

Покушение 1 марта 1881 года народовольцы готовили долго и тщательно. Было известно, что по воскресеньям Государь обычно присутствует на разводе караула в Михайловском манеже. Воскресный первомартовский день не стал исключением. Как обычно, Александр II приехал в Манеж около 13:00. В этот день в разводе принимали участие лейб-гвардии Саперный и резервный пехотного полка батальоны, которые должны были заступать в караул Зимнего дворца. После церемонии Александр II вместе с братом великим князем Михаилом Николаевичем заехали в Михайловский дворец (нынешний Государственный Русский музей) к своей кузине, великой княгине Екатерине Михайловне.

После этого визита царь в сопровождении свиты выехал по Инженерной улице на Екатерининский канал, и его кортеж направился в сторону Дворцовой площади.

Во время проезда кортежа по набережной Екатерининского канала народоволец Н. Рысаков бросил бомбу, завернутую в платок, прямо под карету императора. Взрывом была повреждена задняя стенка кареты, но Александр II не пострадал. Пытавшийся скрыться террорист был схвачен. Государю предложили немедленно вернуться во дворец, однако он пожелал осмотреть место взрыва и взглянуть на преступника. И когда он по набережной возвращался к своему экипажу, раздался второй взрыв. Народоволец И. Гриневицкий бросил бомбу прямо под ноги царю. Истекающего кровью от тяжелых ран императора положили в сани и отвезли в Зимний дворец. Через полтора часа, в 15:35, государь скончался. (прил. 3)

Место смертельного ранения императора сразу же приобрело особое, сакральное значение. Уже вечером 1 марта этот участок был огорожен деревянным забором, рядом с которым выставили часового.

Через день состоялось чрезвычайное заседание Городской Думы. Депутаты обратились к Александру III с просьбой увековечить память погибшего царя и установить на месте его смертельного ранения памятник или часовню. Император, одобрив саму идею, пожелал возвести на этом месте храм.

-

-

История после закрытия прихода.

-

В ноябре 1931 года Областная комиссия по вопросам культов вынесла решение о целесообразности разборки Спаса на Крови, но решение данного вопроса было перенесено на неопределенный срок. В 1938 году вопрос был поставлен снова и был положительно решён, но с началом Великой Отечественной войны перед руководством города встали совсем другие задачи. В годы блокады в соборе размещали морг, сюда свозили погибших ленинградцев. После войны храм арендовал Малый оперный театр и устроил в нём склад декораций.

В 1961 году в центральном куполе храма был обнаружен немецкий фугасный снаряд. Вероятно, он на излёте пробил свод купола и застрял в перекрытии свода. Никем не замеченный, фугас пролежал в стропилах 18 лет и был случайно обнаружен верхолазами научно-производственных реставрационных мастерских. При осмотре оказалось, что это 240-миллиметровый фугасный снаряд массой около 150 кг. Работы по его обезвреживанию начались под руководством бывшего пиротехника В. И. Демидова утром 28 октября 1961 года, их проводили шесть человек: верхолазы Евгений Касьянов, Вячеслав Коробков, Владимир Майоров, Александр Мацкевич, Владимир Смирнов и бывший сапёр Валентин Николаев. Это была уникальная операция, потребовавшая от её участников не только мастерства, но и незаурядного самообладания и мужества. При помощи лебёдки снаряд был извлечён, вывезен из города и уничтожен в районе Пулковских высот.

В 1968 году собор был взят под охрану Государственной инспекцией по охране памятников при Главном архитектурно-планировочном управлении, а 20 июля 1970 года было принято решение об организации филиала музея «Исаакиевский собор» в здании бывшего храма Спаса на Крови. Передача храма-памятника на баланс музея состоялась 12 апреля 1971 года. Большую роль в этом событии сыграл директор музея «Исаакиевский собор» Георгий Бутиков. К этому времени собор находился в аварийном состоянии и требовал срочной реставрации.

В 1970-х были выполнены инженерные и общестроительные работы, проведена большая работа по подготовке к реставрации внутреннего убранства. Непосредственно реставрация самого храма началась в начале 80-х годов, первый этап которой закончился в 1997 году.

19 августа 1997 года, ровно через 90 лет после освящения, музей-памятник «Спас на Крови» открылся для посетителей.

23 мая 2004 года митрополитом Санкт-Петербургским Владимиром (Котляровым) в соборе была отслужена первая после более чем 70-летнего перерыва литургия.

21 января 2014 года зарегистрирован приход храма Воскресения Христова (Спас на крови).

-

-

Правила поведения в храме.Регламент для посетителей.

-

Спас на Крови изнутри (прил. 4).

Перед посещением Спаса на Крови необходимо внимательно ознакомиться с общим регламентом собора, со всеми разрешениями и запретами, и соблюдать все установленные правила на его территории, чтобы не оказаться в глупом положении и не выглядеть бестактно.

Регламентом собора запрещается находиться лицам:

-

Вооруженным.

-

В алкогольном или наркотическом опьянении.

-

Не соблюдающих общественный порядок.

-

С габаритными чемоданами или сумками.

-

С питомцами.

-

На роликовых коньках или скейтах.

Регламентом храма запрещается:

-

Употребление пищи.

-

Приносить с собой различные жидкости.

-

Профессиональная съемка и фото со вспышкой.

-

Курение, распитие спиртных напитков.

-

Оставлять какие-либо пометки на стенах или разрисовывать их.

-

Заходить за специальные перегородки.

-

Напевать песни, плясать, слушать музыку.

-

Предлагать экскурсии посетителям.

-

Трогать и портить экспонаты.

-

Мусорить.

-

-

Значение храма для страны.

-

Храм Спас на Крови является музеем и памятником русской архитектуры. Это памятник архитектуры федерального значения, объект культурного наследия, частичка истории нашего прошлого.

Вывод

Работая над проектом, я узнал об исторической значимости церкви в жизни людей, о предназначении храмов, проследил историю создания одного их храмов России — Спаса на Крови, узнал о значении данного объекта для страны.

Для себя я понял, что храм — это место особенное, специально предназначенное:

1) для встречи с Богом каждого человека;

2) для соборных молитв;

3) для совершения богослужений;

4) для совершения Таинств Православной Церкви (Крещения, Покаяния, Причащения, Миропомазания, Елеосвящения, Священства и Брака, или Венчания).

Лучшие русские храмы стали славой России. Древняя Русь не знала музеев: все поистине ценное и прекрасное хранилось в храмах или монастырях — многочтимые иконы, останки святых (мощи), старинные рукописи, иногда древние документы и различные реликвии. Таким образом, храм на Руси является главным хранителем православной культуры.

Визитка

Кратко о храме

Для туристов и всех желающих посетить красивейший собор Санкт-Петербурга, а именно Спас на Крови, есть замечательная новость! Двери храма всегда открыты!

Спас на Крови – это православный мемориальный собор, который размещается на берегу канала Грибоедова вблизи Михайловского сада и является самой важной визитной карточкой Санкт-Петербурга. Собор возвели в честь великого Всероссийского императора Александра ІІ из династии Романовых. 13 марта в 1881 году царь был убит недоброжелателями из организации «Народная воля». Собор сооружен в качестве памятника императору. Отсюда и пошло выражение «на крови» – оно указывает на пролитую кровь царя.

Собор располагается в историческом центре Северной столицы, рядом с которым находятся и прочие значимые достопримечательности города на Неве. Его высота достигает 81 метр, а вместиться здесь сможет 1600 человек. На сегодняшний день храм является памятником и считается музеем русской архитектуры.

Режим работы Спаса на Крови

Если вы планируете посетить данное место, то необходимо узнать стоимость одного билета и уточнить его время работы. Любой желающий может посетить историческую достопримечательность в понедельник, вторник и с четверга по воскресенье во временных рамках с 10:30 утра до 18:00 вечера. Режим работы не меняется. Единственный выходной день – это среда. В период с 1 мая и до 30 сентября включительно храм можно посещать только с 18:00 и до 22:30. Но это только на этот период!

Расценки

Статусы у граждан бывают разные, следовательно, стоимость одного билета в Спас на Крови варьируется. Полноценная стоимость билета составляет 250 рублей. Для граждан, которые имеют карту международного формата «ISIC» стоимость билета будет ниже на 100 рублей (150 вместо 250). Детям и подросткам с 7 до 18 лет по регламенту на 2020 год, посещение собора обойдется всего лишь в 50 рублей. За такую же стоимость предоставляется возможность посетить один из основных исторических памятников Санкт-Петербурга курсантам и учащимся любого ВУЗа Российской Федерации. Такая же цена и для каждого пенсионера РФ и Беларуси.