Вариант 3. Пример подробного сочинения для старших классов

План сочинения:

1. Художник Семён Кожин – наш современник, москвич. Его творчество весьма разнообразно. Он автор пейзажей, исторических композиций, жанровых картин, иллюстратор детских книг и график. Кожин с успехом продолжает традиции русских мастеров пейзажа настроения. Именно к таким пейзажам принадлежит его полотно «Церковь Покрова на Нерли». Художник обратился к известной в пейзажной живописи теме. Белокаменный храм запечатлели на своих полотнах многие живописцы, пытаясь передать его красоту и связь времён. Лирический дар Кожина помог ему выделиться среди современных авторов, посвятивших картины этой теме.

2. Сюжет представляет нам православную святыню, созданную древними зодчими 12 века. Белокаменное чудо возвышается над окрестными лугами, крышами, и яркой зеленью кустарников. Холм, на котором стоит церковь, облегает полукругом вода. Это старое русло реки Нерль, заливаемое в половодье.

3. На переднем плане художник изобразил текущую воду, ведущую к храму дорогу и зелёный, залитый вечерним предзакатным солнцем берег. Это символы движения времени и вечной жизни обновляющейся природы. Вот снова ярко зеленеют трава и листва деревьев тёплым летним днём. Это всё живое и земное, на чём стоит многовековой храм.

4. Но в центре композиции расположено устремлённое ввысь здание церкви Покрова на Нерли. Оно одновременно полувоздушное и незыблемое, как вечность. Белоснежные стены просвечены лучами заходящего солнца. Камень оживает в отблесках заката и сияет словно украшенный перламутром. Синий купол и золочёный крест устремлены ввысь.

5. Не случайно задним планом и фоном картины художник сделал бескрайнее небо. Оно – символ совершенства и вечности. Высокая синева неба подчёркивает духовную направленность картины. Храм и небо на полотне объединены. Здание визуально приподнято над землей и окружено только небесной синью и лёгкими белеющими облаками.

6. В природе запечатлён вечерний час и самый разгар лета. Полотно необычайно поэтично. Лёгкая нотка грусти разлита в воздухе, надвигаются сумерки. По сильной ряби на воде можно судить, что стоит ветреная погода. На горизонте синева неба и леса густеет. Возможно, надвигается гроза. Но летние грозы благотворны для природы.

7. Цветовая палитра полотна богата насыщенными цветами. Преобладает холодная гамма. Картину нельзя назвать мрачноватой благодаря нежному и тёплому сиянию храма. Жемчужное свечение стен отгоняет мрак наступающего вечера, о котором говорят множество фиолетовых оттенков в изображении воды, зелени и неба.

8. Современный пейзаж и древность архитектуры подчёркивают связь времён. Нерушимые белокаменные стены символизируют неумирающую веру, её мощь и чистоту. Божественное начало присутствует и в красоте земного мира. Они всегда неразделимы.

9. Кожин своей картиной ещё раз напомнил зрителю о мире вечных ценностей. Множество веков связывает вера всё новые и новые поколения людей. Прекрасное творение человеческих рук и божья красота природы гармонично объединились на полотне, чтобы прославлять торжество и гармонию жизни.

10. Меня восхитило в картине то, как мастер во много раз использованном сюжете сумел найти новое слово, передать особенное настроение. Он подобрал необычную колористическую гамму, которая будит в душе светлые чувства.

Сочинение – описание памятника архитектуры

Выполнила учитель русского языка и литературы МОУ ООШ №11

г.о. Шуя Ивановской области

Ширшова Наталья Юрьевна

Нет ничего такого в жизни и в нашем сознании, что нельзя было бы передать русским языком. Звучание музыки, блеск красок, игру света, шум и тень садов, неясность сна, тяжелое громыхание грозы, детский шепот и шорох гравия. Нет таких звуков, красок, образов и мыслей, для которых не нашлось бы в нашем языке точного выражения.

К. Паустовский

Ничего не боялся я столько, как жить в городе без истории, преданий и памятников.

А. Григорьев

Опорные слова:

Сочинение – памятник культуры

Тема урока?

Подготовка к написанию сочинения-описания памятника культуры.

Цели урока:

научиться работать над сочинением – описанием памятника истории или культуры;

развить свою речь;

узнать что-то новое, расширить свой кругозор;

воспитывать уважительное отношение к культуре прошлого.

План работы над сочинением

1. Сбор рабочих материалов

2. Составление плана

3. Написание черновика

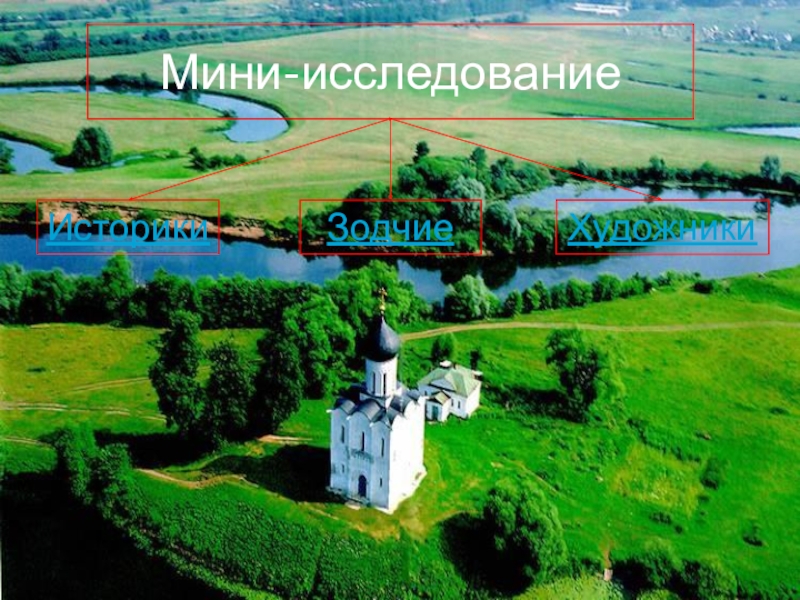

Храм Покрова на Нерли

Мини-исследование

Историки

1. В каком году был построен храм?

1165 г.

2. Где была воздвигнута церковь? Почему было выбрано именно это место?

Храм был воздвигнут при впадении реки Нерли в Клязьму. Он удивительно гармонирует с окружающим пейзажем. Церковь будто вырастает из холма, на котором стоит.

3. В честь какого церковного праздника воздвигнут храм? О чем должен был свидетельствовать этот факт?

Храм был воздвигнут в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Сей факт был призван свидетельствовать о том, что Владимирская земля находится в особом покровительстве у Богородицы.

4. Расскажите о предании, которое связано с постройкой храма.

Предание рассказывает, что князь Андрей Боголюбский (ок. 1111 – 1174) построил храм Покрова на Нерли после гибели в военном походе любимого сына Изяслава.

Зодчие

1. Какой приём использовали древние зодчие, чтобы зрительно увеличить высоту здания?

Легкий наклон стен внутрь здания.

2. Какие архитектурные детали подчеркивают изящество храма?

Барабан – часть здания, поддерживающая купол.

Пилястра – четырёхгранная полуколонна, одной гранью вделанная в стену.

Фриз – верхняя часть сооружения в виде полосы между главной балкой и карнизом, обычно украшенная рисунком.

Апси́да — выступ здания, полукруглый, гранёный или прямоугольный в плане, перекрытый полукуполом или сомкнутым полусводом.

Художники

1. Какие эпитеты используются при описании церкви Покрова на Нерли (см. №17)? Какими еще словами можно передать уникальность и неповторимость церкви?

Ослепительно сверкающий, легкий, белокаменный; великолепный, фантастический, удивительный, ослепительный.

2. Прочтите стихотворение Л. Грайвороновского «Покрова на Нерли». С чем сравнивает старинный храм автор?

Сказка, белая лебедь, облако с неба.

2. Как называют храм благодарные потомки (см. №17)?

Поэма, запечатленная в камне.

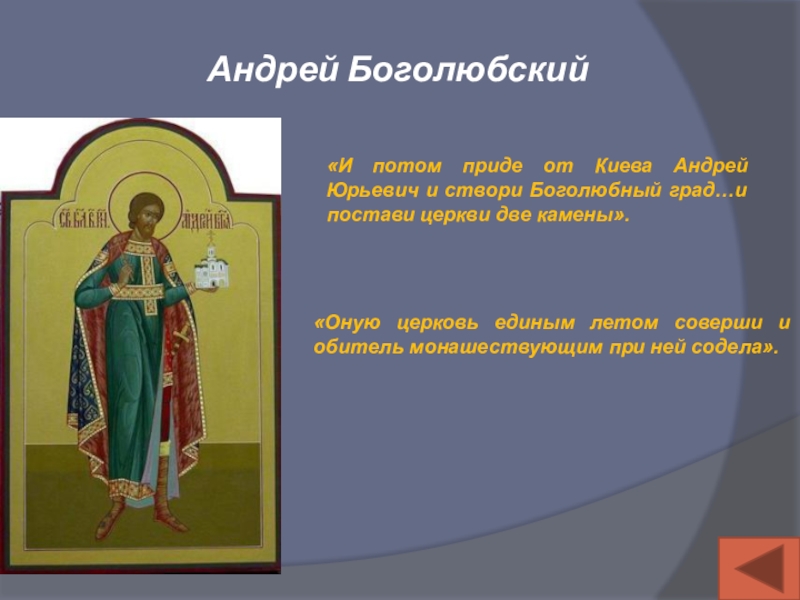

Андрей Боголюбский

«И потом приде от Киева Андрей Юрьевич и створи Боголюбный град…и постави церкви две камены».

«Оную церковь единым летом соверши и обитель монашествующим при ней содела».

Церковь освящена в честь праздника Покрова Богородицы.

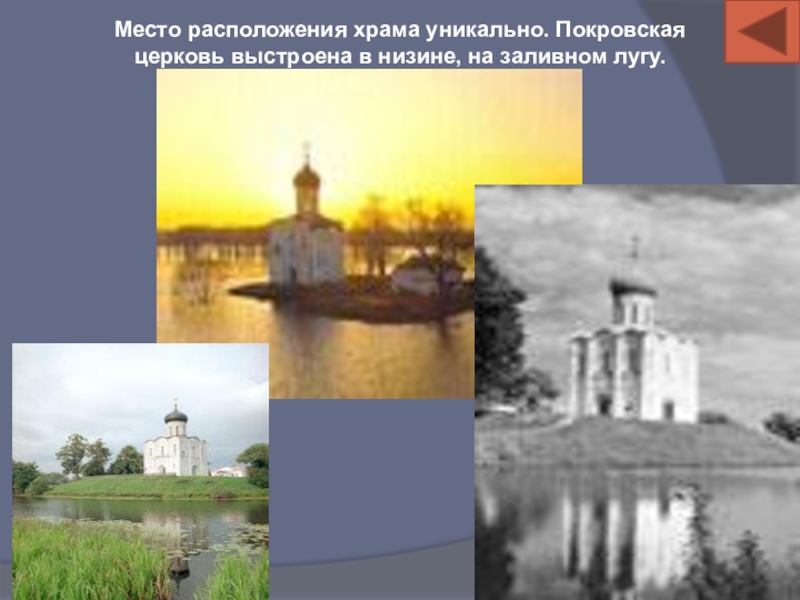

Место расположения храма уникально. Покровская церковь выстроена в низине, на заливном лугу.

Архитектурные особенности храма Покрова на Нерли

Купол

Барабан

Пилястра

Фриз

Апсида

Архитектурные части храма

купол

барабан

пилястра

апсида

фриз

Покрова на Нерли

Покрова на Нерли –

То ли храм, то ли сказка,

То ль поклон да привет

Из стариной Руси,

То ли белая лебедь

Заснула случайно,

И назвали ее – Покрова на Нерли.

Покрова на Нерли –

Наша боль и отрада,

Наш привет журавлям,

Что вернутся домой.

Покрова на Нерли-

То ли храм, то ли сказка,

Наша гордость и боль

Пополам со слезой.

Словно облако с неба

В поля опустилось,

И не будет такого

Еще на Руси.

Как прощение нам

От распятого Бога

Этот храм на лугах-

Покрова на Нерли!..

Леонид Грайвороновский

Физкультминутка

По швам руки ОПУСКАЯ,

Плечи вверх ПРИПОДНИМАЯ,

Корпус влево НАКЛОНЯЯ,

Затем вправо ПРОГИБАЯ,

Головою ПОМОТАВ,

ПОКИВАВ и ПОВЗДЫХАВ…

ОТДОХНУВ немного дружно,

Скажем: «Поработать нужно!»

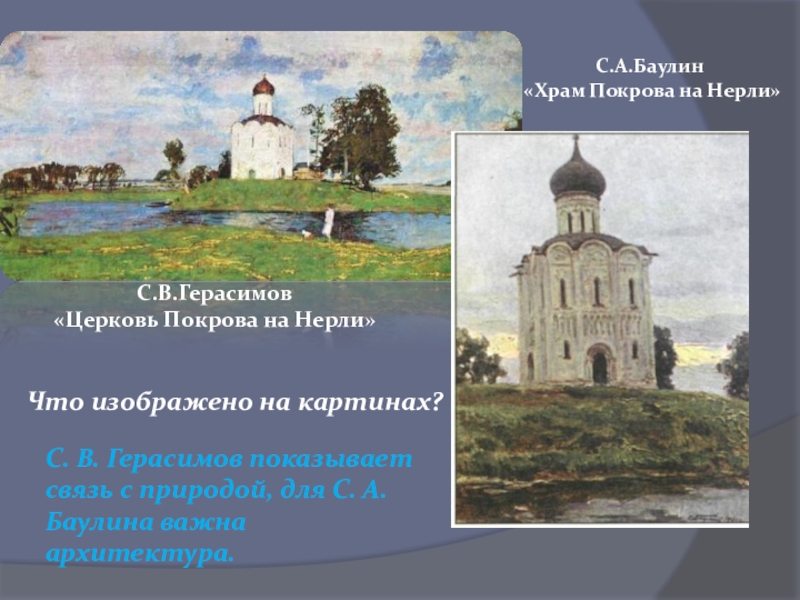

С.В.Герасимов

«Церковь Покрова на Нерли»

Что изображено на картинах?

С. В. Герасимов показывает связь с природой, для С. А. Баулина важна архитектура.

С.А.Баулин

«Храм Покрова на Нерли»

Особенности публицистического стиля:

информативность;

эмоциональность;

возможное наличие риторических вопросов или обращений;

четкость, краткость и емкость изложения;

ясно выраженная авторская позиция.

План сочинения

1. Вступление.

2. История храма.

3. Архитектурные особенности церкви.

4. Церковь Покрова на Нерли на картинах С. В. Герасимова и С. А. Баулина.

5. Моё впечатление от храма.

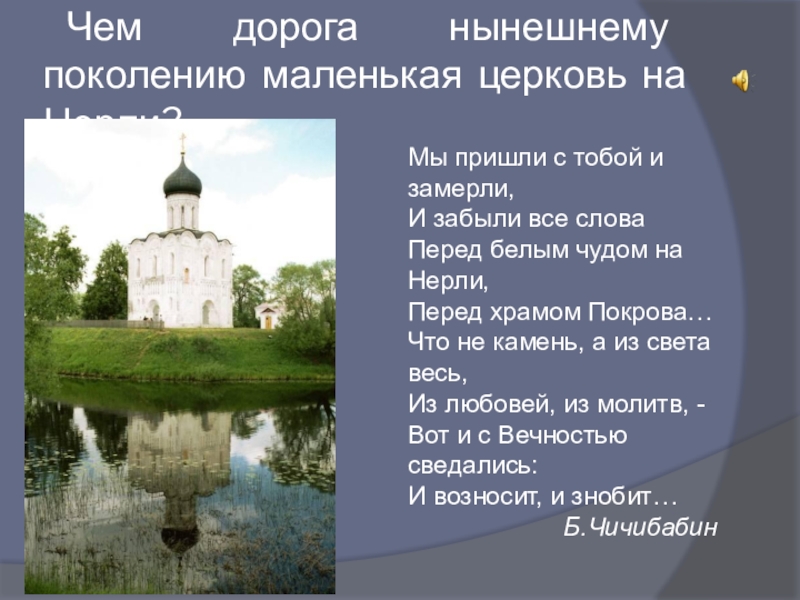

Чем дорога нынешнему поколению маленькая церковь на Нерли?

Мы пришли с тобой и замерли,

И забыли все слова

Перед белым чудом на Нерли,

Перед храмом Покрова…

Что не камень, а из света весь,

Из любовей, из молитв, —

Вот и с Вечностью сведались:

И возносит, и знобит…

Б.Чичибабин

Постановка домашнего задания

Цель: подготовиться к написанию сочинения-описания памятника культуры.

Задание: составьте на основе опорной карточки черновик сочинения.

— Спасибо за внимание. Урок окончен!

Использованные ресурсы

http://archi.1001chudo.ru/russia_1368.html

http://www.pravmir.ru/article_2360.html

http://www.trip-guide.ru/page_239.htm

http://geophoto.ru/?action=collection&id=316

http://druzya-priyateli.ru/forum/index.php?showtopic=83

Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А. Русский язык: учебник для 8 классов общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2006 .- 237 с.

Тема: – Смысл названия поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души»

В названии поэмы Н. В. Гоголя “Мертвые души” отражается главная идея произведения. Если понимать название поэмы буквально, то можно увидеть, что в ней содержится суть аферы Чичикова: Чичиков покупал души умерших крестьян.

Но на самом деле в названии заключен более глубокий смысл, отражающий авторский замысел первого тома “Мертвых душ”. Существует мнение, что Гоголь задумал создать “Мертвые души” по аналогии с “Божественной комедией” Данте, которая состоит из трех частей: “Ада”, “Чистилища”, “Рая”. Им должны были соответствовать задуманные Н. В. Гоголем три тома. В первом томе Н. В. Гоголь хотел показать страшную российскую действительность, воссоздать “ад” современной жизни, во втором и третьем томах — духовный подъем России.

В себе самом Н. В. Гоголь видел писателя-проповедника, который, рисуя картину возрождения России, выводит ее из кризиса. При издании “Мертвых душ” Н. В. Гоголь сам рисовал титульный лист. Он нарисовал коляску, которая символизирует движение России вперед, а вокруг — черепа, которые символизируют мертвые души живых людей. Для Гоголя было очень важно, чтобы книга вышла именно с этим титульным листом.

Мир “Мертвых душ” разделяется на два мира: мир реальный, где главное действующее лицо — Чичиков, и идеальный мир лирических отступлений, в котором главный герой — сам Н. В. Гоголь.

Манилов, Собакевич, Ноздрев, прокурор — вот типичные представители реального мира. На протяжении всей поэмы характер их не меняется: например, “Ноздрев в тридцать пять лет был такой же, как в осьмнадцать и двадцать”. Автор все время подчеркивает черствость и бездушие своих героев. У Собакевича “совсем не было души, или она у него была, но вовсе не там, где следует, а, как у бессмертного Кощея, где-то за горами и закрыта такою толстою скорлупою, что все, что ни ворочалось на дне, не произвело решительно никакого потрясения на поверхности”. У всех чиновников в городе такие же застывшие души без малейшего развития. Н. В. Гоголь описывает чиновников со злой иронией.

Сначала мы видим, что жизнь в городе кипит, но на самом деле это просто бессмысленная суета. В реальном мире поэмы мертвая душа — это обычное явление. Для этих людей душа — это лишь то, что отличает живого человека от мертвого. После смерти прокурора все догадались о том, что у него “была точно душа”, лишь когда от него осталось “одно только бездушное тело”.

Название поэмы является символом жизни уездного города N. а уездный город К, в свою очередь, символизирует всю Россию. Н. В. Гоголь хочет показать, что Россия находится в кризисе, что души людей окаменели, умерли.

В идеальном же мире существует живая душа повествователя, и поэтому именно Н. В. Гоголь может заметить всю низость жизни опустившегося города. В одном из лирических отступлений оживают души крестьян, когда Чичиков, читая список умерших, воскрешает их в своем воображении. Эти живые души крестьян-богатырей из идеального мира Н. В. Гоголь противопоставляет реальным крестьянам, совершенно глупым и слабым, как, например, дядя Митяй и дядя Миняй.

В реальном мире “Мертвых душ” есть только два героя, у которых по-настоящему живая душа, это — Чичиков и Плюшкин.

Образ Плюшкина отличается от образов остальных жителей города. В поэме Гоголь выделяет главу с Плюшкиным, она расположена ровно посередине. Глава начинается и оканчивается лирическими отступлениями, чего ни разу не было при описании других помещиков. Это и показывает, что глава действительно важна. Можно сказать, эта глава совершенно выбивается из общего плана. Когда Чичиков приезжал к другим чиновникам для покупки мертвых душ, все было однотипным: Чичиков смотрел дом, потом покупал крестьян, обедал и уезжал. Но глава с Плюшкиным как бы прерывает эту однообразную цепочку. Только у одного жителя города, у Плюшкина, показана история его жизни, т. е. перед нами не просто человек с застывшей душой, а мы видим, как он дошел до такого состояния. История Плюшкина — это трагедия его жизни. Постепенно, от каждого удара судьбы его душа затвердевала. Но умерла ли его душа до конца? При упоминании имени его товарища на лице Плюшкина “скользнул какой-то теплый луч, выразилось не чувство, а какое-то бледное отражение чувства”. Это значит, что в Плюшкине осталось что-то живое, что душа его не застыла, не окостенела совсем. Живыми у Плюшкина были и глаза. В шестой главе содержится подробное описание сада Плюшкина, заросшего, запущенного, но все-таки живого. Сад — это своеобразная метафора души Плюшкина. Только у Плюшкина в имении находятся две церкви. Из всех помещиков только Плюшкин произносит обличительный монолог после отъезда Чичикова. Все это позволяет нам сделать вывод, что душа Плюшкина не совсем закаменела.

Вторым героем реального мира, имеющим живую душу, является Чичиков. Его зовут Павел, а это имя апостола, который пережил душевный переворот. Так и Чичиков во втором томе должен был стать апостолом, возрождать души людей, наставлять их на путь истинный. И уже в первом томе на это есть намек. Гоголь доверяет Чичикову рассказать о былых богатырях и этим как бы воскресить крестьян.

Идеальный мир “Мертвых душ”, который предстает перед читателями в лирических отступлениях, является полной противоположностью реального мира. В идеальном мире нет и не может быть мертвых душ, так как там нет маниловых, собакевичей, прокуроров. Для мира лирических отступлений душа бессмертна, так как она является воплощением божественного начала человека.

Таким образом, в первом томе “Мертвых душ” Н. В. Гоголь изображает все отрицательные стороны русской действительности. Писатель открывает людям, что их души стали мертвыми, и, указывая на пороки людей, тем самым возвращает к жизни их души.

ПРОБЛЕМА ВОСПИТАНИЯ В КОМЕДИИ Д. И. ФОНВИЗИНА «НЕДОРОСЛЬ»

Центральная проблема комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль» — проблема воспитания. Воспитание рассматривается драматургом как средство формирования гражданского сознания в дворянском сословии. Оно должно дать «прямую цену учености», пробудить гуманные, человеколюбивые чувства, способствовать общему улучшению нравов.

В комедии все персонажи разделены на две группы — положительные и отрицательные, или же «злонравные» и «добродетельные». Проблема воспитания касается, в первую очередь, персонажей отрицательных. По степени активности среди них на первое место справедливо ставится сама Простакова, затем следуют Скотинин и Митрофан. Простакова — злонравная помещица и плохая мать, проблема воспитания в комедии связана непосредственно с ее образом. Отношения Простаковой с сыном Митрофаном служат наглядным примером того, как нельзя воспитывать детей. Главная проблема Простаковой-воспитательницы, на мой взгляд, состоит в том, что она окружила своего отпрыска непомерной любовью и заботой. В ее глазах ленивый Митрофанушка — самый лучший ребенок на свете. Однако главная задача родителей состоит не в том, чтобы потакать любым капризам своего непослушного ребенка, но в том, чтобы на собственном достойном подражания примере показать, как ему следует противостоять зарождающимся порокам и заблуждениям. Простакова же, наоборот, взращивает, лелеет и холит уже наметившиеся в характере Митрофана пороки. Очень точно по этому поводу высказался Стародум: «… наука в развращенном человеке есть любое оружие делать зло».

Не совсем понятно, чем занимается Митрофан в свободное время, есть ли у него какие-либо увлечения. Домашних обязательств у него нет, он предоставлен сам себе. Перед его глазами яркий пример — деспотичная, неуравновешенная мать и слабый, бесхарактерный отец. Неудивительно, что в таких условиях воспитание давало очень мало положительных результатов. Впрочем, некоторые критики относились к образу Митрофана весьма снисходительно. В.О. Ключевский утверждал, что он размышляет по-своему находчиво и умно, «только — недобросовестно и потому иногда невпопад, размышляет не с целью узнать истину или найти прямой путь для своих поступков, а чтобы только вывернуться из одной неприятности, и потому попадает в другую, чем и наказывает сам себя за софистическое коварство своей мысли». Такая точка зрения позволяет оправдать и ответы Митрофана на импровизированном экзамене, устроенном Правдиным, с его оригинальной теорией грамматики, а также «очень бойко и сообразительно изобретенным учением о двери существительной и прилагательной». Таким образом, Митрофан совершенно не глуп, ярлык «дурака» на него навесили добропорядочные взрослые. Чувства и поступки Митрофана вовсе не смешны, а только гадки.

Мог ли получить Митрофан хорошее образование? Скорее всего, ответ на этот вопрос будет отрицательным. Ведь рос он в общей атмосфере невежества. Ветер свободы, вольнодумия был не знаком простаковской усадьбе. Пренебрежение к науке дети получают от отцов. Такой была судьба самой Простаковой, в семье которой было восемнадцать человек, но в живых осталось только двое. Одних вытащили из бани мертвыми. Трое, «похлебав молочка из медного котлика, скончались». Двое упали в праздничный день с колокольни. Остальные были просто больны. Эти гиперболизированные художественным воображением драматурга факты свидетельствуют только об одном: в семье Скотининых дети были обузой. Никто, ни батюшка Скотинин, ни матушка «по прозванию» Приплодина, не занимался воспитанием подрастающего поколения. Образование Скотинин принимал в штыки: «Бывало, добры люди приступят к батюшке, ублажают, ублажают, чтобы хоть братца отдать в школу… Бывало, изволит закричать; прокляну робенка, который что-нибудь переймет у басурманов, и не будь тот Скотинин, кто чему-нибудь учиться захочет». Между тем новые обстоятельства заставляют Простакову пересмотреть убеждения, доставшиеся ей в наследство от батюшки. Свой родительский долг она видит в том, чтобы найти учителей, которые бы выучили ее Митрофанушку. Только вот большие требования к учителям не предъявлялись: «Порядился учить, чему мы хотим, а по нас учи, чему сам умеешь». «Без наук люди живут и жили» — к этому сводится житейская философия Простаковой и других, подобных ей, представителей невежественного дворянства. В руках этого дворянства, далекого от понимания нужд государства, находится воспитание молодого поколения дворян. Раскрывая образ Митрофана, Фонвизин углубляет тему молодого дворянства: недаром в композицию «Недоросля» включены сцены обучения и воспитания молодого дворянина.

Проблема воспитания касается и другого образа — Скотинина. Рос он в тех же условиях, что и Простакова. Это сказалось на том, что у брата и сестры общие взгляды на жизнь. У Скотинина есть небольшое имение, которым он научился славно управлять. Иногда он жалуется на соседей, которые его обижают, при этом гордо демонстрируя, что он не «челобитчик»: «Сколько меня соседи ни обижали… я ни на кого не бил челом, а всякий убыток, чем за ним ходить, сдеру с своих же крестьян, так и концы в воду». Своей науке управления крестьянами Скотинин готов с радостью обучить и сестру, только при одном условии: она сосватает Софью. Женитьба Скотинина не связана с душевной привязанностью: он метит на недвижимое имущество избранницы, его интересуют ее деньги, которые позволят купить крупных свиней. Отзыв о подобном поведении драматург вложил в уста Стародума, который называет несчастным тот дом, «где жена не имеет никакой сердечной дружбы к мужу, ни он к жене доверенности, где каждый со своей стороны своротил с пути добродетели». Дети в такой семье глубоко несчастны, поскольку отец, не имея почтения к своей жене, «едва смеет их обнять, едва смеет отдаться нежнейшим чувствованиям человеческого сердца», а мать, потерявшая добродетель, не может обучить своих детей благонравию, которого в ней нет. Как видим, проблема семьи тесно связана с проблемой воспитания. Скотинин только мечтал о создании семьи по такому образцу, а Простаковы подобную семью создали: отец Простаков едва смел «отдаться нежнейшим чувствованиям человеческого сердца», в своем сыне он видел только безобидного забавника.

Сочинение ОГЭ: «Что такое героизм? По А. Приставкину

Героизм – это поведение человека, который, не задумываясь, жертвует собой ради других людей. Как правило, героями становятся в каких-то критических ситуациях.

Великая Отечественная война дала миру множество примеров героического поведения. О них рассказывается и в тексте А. Приставкина.

Дедушка Пешеходов всех солдат считает своими героическими сыновьями: ведь они «в Сталинграде стояли до последнего дыхания» (предл. 19), «грудью упали на вражескую амбразуру» (предл. 21).

Героем можно назвать и лётчика Виктора Талалихина, совершившего ночной таран в небе и уничтожившего вражеский самолёт.

История победы нашей страны в той войне никогда не была бы написана без примеров подобного героизма.

Вариант сочинения 2:

Героизм в моём понимании – это ситуация, когда человек рискует или жертвует своей жизнью ради чего-то, например, спасения людей, страны. Во все времена люди помнят имена своих героев, потому что их подвиги восхищают, рождают в душах лучшие чувства.

Именно поэтому мальчишки из текста А. Приставкина так увлечённо слушали рассказы дедушки Пешеходова. Он приводил примеры героического поведения сыновей Семёна и Василия: «. на Курской дуге задержали «тигров» и «Фердинандов» (предл. 28), «грудью упали на вражескую амбразуру» (предл. 21). Всех солдат, воевавших против фашистов, старик считал своими сыновьями.

Героические поступки совершаются не только на войне, но и в наше мирное время. Девятнадцатилетний матрос эсминца «Быстрый» Тихоокеанского флота Алдар Цыденжапов во время пожара ценой своей жизни спас экипаж миноносца, за что был удостоен звания Героя России посмертно.

Героизм – это проявление лучших человеческих качеств, поэтому мы гордимся теми, кто в сложнейших жизненных ситуациях делает осознанный выбор в пользу Родины или окружающих.

Вариант сочинения 3:

Я считаю, что героизм невозможен без самопожертвования, отваги, любви к другим людям. Ведь именно ради других совершают подвиги герои. Героизм – это самоотверженность.

О бесстрашии и силе духа героев рассказывается и в тексте А. Приставкина. Дедушка Пешеходов приводит много примеров героического поведения своих сыновей (предл. 19, 21, 28). Для него родными людьми стали все, кто защищал страну от врагов (предл. 41-42).

И мне тоже известны примеры из биографий героев Великой Отечественной войны. Трижды Герой Советского Союза лётчик Иван Кожедуб сбил 62 вражеских самолета!

Без героев не было бы победы в той войне. И мы, потомки, гордимся ими.

Вариант сочинения 4:

Героизм – это проявление мужества, отваги, способность жертвовать собою ради других. Героизм проявляется, как правило, в экстремальных условиях, в моменты беды.

Семён и Василий в рассказе А. Приставкина – сыновья старого фронтовика. Они погибли, как и тысячи других солдат, которых дедушка Пешеходов тоже считает своими детьми. Поэтому Василий и Семён в рассказах фронтовика предстают былинными героями (предл. 21, 22, 27, 28, 30, 31).

Таким же храбрым человеком я считаю и юного Марата Казея. Во время войны он подрывал эшелоны, ходил в разведку, а когда оказался в кольце немцев, подорвал себя вместе с ними.

Думаю, героизм предполагает готовность в самый сложный момент жизни принять ответственность на себя.

Текст для работы По А. Приставкину:

(1)Когда в школе пишут сочинение о войне, учителя знают: у кого-то в тетрадке

обязательно появятся сыновья Пешеходова – Семён и Василий. (2)Сыновья или кинутся

под танк, или окажутся в горящем Сталинграде, или спасут полковое знамя. (3)И,

прочитав, к примеру, о том, что Семён и Василий первыми таранили фашистский

«мессер», учителя не возмущаются. (4)Они знают, в чём дело.

(5)В воскресные дни в людных местах городка появляется старик с выцветшими

глазами. (7)На старике надета солдатская гимнастёрка, видимо, приобретённая по

случаю у демобилизованного, потому что своя, фронтовая, давным-давно растворилась в

дожде, в поту, в лучах солнца, в мыльной пене.

(8)Пешеходов не задерживается среди взрослых: его лучшие приятели и слушатели

– ребятня. (9)Эти засыпают вопросами, на которые он отвечает с великой охотой.

(10)Больше того, он ждёт этих вопросов и, отвечая на них, испытывает удивительное

чувство, знакомое лишь засыхающему дереву, когда на его узловатой мёртвой ветке

появятся почки или неожиданно зазеленеет листок.

(11)– Дедушка Пешеходов, верно, что ты на войне до Берлина пешком дошёл? –

спрашивает старика кто-то из маленьких собеседников.

(12)И старик отвечает:

(13)– Прошёл до Берлина. пешком. (14)И фамилия моя потому Пешеходов.

(15)Постепенно кружок слушателей увеличивается. (16)Приходят новички и те, кто

уже много раз слушал дедушку Пешеходова.

(17)– Дедушка Пешеходов, – уже в который раз расспрашивают ребята, – а кто в

первый день войны встретил немцев под Бугом?

(18)– Мои сыновья, Семён и Василий, – как бы впервые отвечает старик.

(19)– А кто в Сталинграде стоял до последнего дыхания?

(20)– Мои сыновья, Семён и Василий.

(21)– А кто грудью упал на вражескую амбразуру?

(22)– Мои сыновья.

(23)И тут, как бы желая задать старику задачу, кто-нибудь обязательно спрашивает:

(24)– Как же они до Берлина дошли, если грудью на амбразуру, а там пулемёт?

(25)Нет, не собьёшь старика!

(26)– Они поднялись с амбразуры и зашагали дальше, – невозмутимо отвечает он, и

в его глазах проступает такая непоколебимая уверенность, что, конечно, никто из

слушателей уже не решается усомниться в словах старого солдата.

(27)А к тому времени уже готовы новые вопросы, и старик отвечает на них спокойно

и достойно.

(28)– А на Курской дуге кто задержал «тигров» и «Фердинандов»?

(29)– Мои сыновья.

(30)– А кто в Берлине Красное знамя над рейхстагом поднял?

(31)– Мои сыновья.

(32)– Везде поспевали?

(33)– Везде. (34)Шли, шли без отдыха, а вернуться с войны домой сил не хватило.

(35)– Так и не вернулись?

(36)– Так и не вернулись. (37)Спят в могиле.

(38)При слове «могила» у ребят как бы перехватывает дыхание, и тогда кто-то из них

решается спросить:

(39)– Где их могила?

(40)Старик распрямляется и сдержанно говорит:

(41)– Мои сыновья спят во всех солдатских могилах. (42)По всей родной земле.

(43)И от того, что сыновья дедушки Пешеходова спят во всех братских могилах,

детские горячие умы снова превращают их в былинных героев, готовых проснуться,

когда пробьёт назначенный час.

9.3 Героизм/кого можно считать героем по Гиляровскому (ОГЭ по русскому)

Герой – это смелый, решительный и самоотверженный человек. Героизм — это умение быть героем, отвага. Существует стереотип, что героические поступки возможны только во время войны, а в мирное время нет шансов на действия. Это правильно?

Текст Гиляровского ясно указывает на успех военного. Полковник Фëдоров был отважным и честным человеком. Он подтвердил это, спасая жизнь своего командира. Когда его похоронили с разрывной проволокой в руке, он снова появился, решив умереть. Такие люди, как Федоров, — настоящие патриоты из страны героев, которые не гордятся своей храбростью, но вежливо делают то, что говорит их сердце. Он должен любить свою родину, служить себе, не жертвуя своей жизнью, и жертвовать собой, если их родина находится под угрозой.

Из своей жизни, я могу привести такой пример. Мой друг, Васька, гуляя по деревне, увидел тонущего котёнка. Он, долго не раздумывая, бросился его спасать. Если бы не Васька, котёнка уже бы могло унести течением, он мог погибнуть. Мой друг поступил очень благородно. Можете ли мы назвать его героем? Думаю, да.

Так значит, прав был М. Горький, утверждая: «В жизни всегда есть место подвигу». Готовность к героизму воспитывается с детства, с такими людьми чувствуешь себя надёжнее и спокойнее.

Героизм — лучшее человеческое качество. Оно принадлежит к числу сильных и смелых людей, которые в самых сложных обстоятельствах сознательно предпринимают мужественные действия против чувства самосохранения, жертвуя собой ради блага других, слабых и беспомощных.

Я думаю, что героизм — это ситуация, когда человек угрожает или жертвует своей жизнью ради чего-то, например, людей, ради спасения земли. Люди всегда помнят имена своих героев, потому что герои радуют, вызывают в их душах самые лучшие чувства.

Внимание!

Если Вы заметили ошибку или опечатку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter.

Тем самым окажете неоценимую пользу проекту и другим читателям.

Лучшие сочинения про героизм для ОГЭ

1. Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания русского советского писателя, сценариста и педагога К. Г. Паустовского: «Ещё Пушкин говорил о знаках препинания. Они существуют, чтобы выделить мысль, привести слова в правильное соотношение и дать фразе лёгкость и правильное звучание. Знаки препинания — это как нотные знаки. Они твёрдо держат текст и не дают ему рассыпаться»..

Аргументируя свой ответ, приведите два примера из прочитанного текста. Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование. Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле, раскрывая тему на лингвистическом материале. Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

2. Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл фрагмента текста: «Взорвёшься ведь вместе с мостом. А если и уцелеешь, то сам из землянки без входа не выберешься. Ведь это значит тебя заживо похоронить.

— Точно так. Меня закопаете одного, а я уж, должно быть, после взрыва побольше за собой в могилу потащу… Ведь тогда не зря погибну хоть, а за наших, за землю родную…».

Приведите в сочинении два примера-иллюстрации из прочитанного текста, подтверждающие Ваши рассуждения. Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование. Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, такая работа оценивается нулём баллов. Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

3. Как Вы понимаете значение слова ГЕРОИЗМ? Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему «Какого человека можно считать героем?», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) примера-аргумента, подтверждающие Ваши рассуждения: один пример — аргумент приведите из прочитанного текста, а второй — из Вашего жизненного опыта. Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, такая работа оценивается нулём баллов. Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

(1)Наши войска отступали перед сильным напором врага. (2)Полк должен был разрушить мост на пути наступления неприятеля.

(3)Во время сапёрной работы прапорщик доложил командиру полка:

— (4)Господин полковник, унтер-офицер Фёдоров предлагает…

— (5)Какой Фёдоров? (6)Который спас меня?

— (7)Так точно. (8)Он предлагает интересную вещь, а именно: взорвать минированный мост тогда, когда через него пойдёт неприятельская артиллерия. (9)У него очень смелый план. (10)Благоволите его выслушать.

— (12)Изволите видеть, ваше высокоблагородие, вот этот глиняный обрыв берега, вот на нём все дыры — это гнёзда стрижей. (13)С обрыва весь мост как на ладони. (14)Я бы думал так: мост заминировать, а взорвать его, когда по нему пойдёт войско и, главное, орудия. (15)Для этого провода от мин провести под землёй к обрыву, а оттуда я взорву врага.

— (17)Сверху этого обрыва выкопайте землянку, чтобы одному человеку залечь в ней, проведите к ней — ведь всего сто шагов от моста — концы проводов, заройте меня в эту землянку, сверху заровняйте землю, чтобы и следов не было, а между стрижиными гнёздами сделайте из землянки такую же дырку, в которую я и дышать буду, и наблюдать за мостом. (18)Как он с артиллерией пойдёт, так я и взорву, и конец ему.

— (19)Но и тебе тоже. (20)Взрыв мощный: взлетишь на воздух вместе с мостом. (21)А если и уцелеешь, то сам из землянки без входа не выберешься. (22)Ведь это значит тебя заживо на верную, беспощадную смерть отправить.

— (23)Точно так. (24)Меня закопаете одного, а я уж, должно быть, после взрыва побольше за собой в могилу потащу. (25)Ведь тогда не зря погибну хоть, а за наших, за землю родную…

(27)Несколько месяцев спустя Становой справлял свои именины. (28)В числе гостей были воинский начальник, священник и прапорщик с двумя Георгиями, которые красовались у него на груди.

(29)За чаем прапорщик Фёдоров рассказывал откровенно и просто о том, за что ему дали офицерские погоны и золотой крестик.

— (30)Могилу сапёры вырыли хоть куда. (31)Провели четыре толстых газовых трубы — в две дышать, в две глядеть. (32)Весь мост на виду мне, а им только видны стрижиные гнёзда и ничего больше. (33)Батюшка пришёл, исповедал и приобщил. (34)Ну, просто как покойника хоронили. (35)Да ведь и не было у меня шанса выжить — все понимали.

(36)Пришло время лезть. (37)Полез, потом лесенку убрали, боязно стало, а я только крикнул: «Закрывай скорей!»

(38)Страшно стало. (39)Сверху всё смолкло: только камыш на берегу шепчет. (40)Ушли, значит. (41)Смотрю я на мост — никого. (42)Дышать немного тяжело — сырой землёй пахнет. (43)Видно, не проходил через трубу воздух. (44)И ко сну клонит. (45)Думаю, впрочем: засну — не проснусь, задохнусь тут. (46)Смотрю: из-за моста скачет взвод казаков. (47)Значит, враг близко. (48)Проскакали казаки, а так минут через десять неприятельская кавалерия. (49)С коней послезали и четверых отправили к мосту. (50)А провода у меня и справа, и слева. (51)Только соедини — и мост взорван. (52)Мучило меня только одно: вдруг неприятель раздумает идти по мосту, пропал я, малый, зря. (53)Разведчики сели на коней и поехали шагом по мосту, а трое отделились и поскакали назад. (54)Потом вижу пыль за мостом. (55) Кавалерийский полк идёт, а за ним полк пехоты и там артиллерия. (56)Чувствую уже безумный испуг. (57)Меня и тянет провода соединить, но жду. (58)Двинулись орудия, а руки у меня дрожат, зубы стучат, сердце замирает, задыхаюсь. (59)Ну, думаю, пора, а то ещё задохнусь, зря заряд пропадёт. (60)Соединил провода. (61)Как шандарахнет! (62)Будто вся земля взорвалась — такой сильный был взрыв.

— (64)Ну а как же вы спаслись? — спросил кто-то.

— (65)Очнулся я в госпитале. (66)Я открыл глаза и ничего не говорю и ничего не понимаю. (67)Ищу трубу, чтобы подышать. (68)На другой день сам командующий армией пришёл и о награде сказал…

— (69)А как же всё-таки вы спаслись?

— (70)Ничего не знаю. (71)Видать, наши, когда пошли вражеский урон подсчитывать, меня заметили. (72)Видно, взрывом выбросило меня из земли. (73)Стало быть, вся земля вокруг меня взорвалась, а самого уберегло. (74)Только вверх, к воздуху выбросило. (75)Живого.

(По В.А. Гиляровскому*)

* Владимир Алексеевич Гиляровский (1855—1935) — русский и советский писатель, журналист, краевед.

Анализ содержания текста.

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов.

1) В дырах на обрыве берега были гнёзда стрижей.

2) В землянке Фёдоров больше всего боялся умереть от жажды.

3) На именинах у Станового Фёдоров молчал, и никто так и не узнал, за что его наградили.

4) Фёдоров считает, что спасся, потому что его взрывом выбросило из земли.

5) После взрыва Фёдоров очнулся в госпитале.

1) В дырах на обрыве берега были гнёзда стрижей. − Подтверждается предложением 12.

2) В землянке Фёдоров больше всего боялся умереть от жажды. − Не подтверждается в тексте.

3) На именинах у Станового Фёдоров молчал, и никто так и не узнал, за что его наградили. − Противоречит предложению 29.

4) Фёдоров считает, что спасся, потому что его взрывом выбросило из земли. −Подтверждается предложением 72.

5) После взрыва Фёдоров очнулся в госпитале. − Подтверждается предложением 65.

Анализ средств выразительности.

Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности речи является эпитет.

1) Чувствую уже безумный испуг…

2) Двинулись орудия, а руки у меня дрожат, зубы стучат, сердце замирает, задыхаюсь.

3) Ну, просто как покойника хоронили…

4) Сверху всё смолкло: только камыш на берегу шепчет.

5) Ведь это значит тебя заживо на верную, беспощадную смерть отправить.

Эпитет − образное определение.

1) Чувствую уже безумный испуг…

5) Ведь это значит тебя заживо на верную, беспощадную смерть отправить.

Лексический анализ.

Лексический анализ. Найдите в тексте синонимы к слову МОЩНЫЙ (предложение 20). Выпишите один из этих синонимов.

Синонимы − слова, близкие по значению.

МОЩНЫЙ − сильный (предложение 62)

9.1. Грамматические средства играют важную роль в тексте. Они помогают оформить наши мысли и тем самым передать их суть. К грамматическим средствам относятся и знаки препинания, о которых говорил русский советский писатель, сценарист и педагог К. Г. Паустовский: «Ещё Пушкин говорил о знаках препинания. Они существуют, чтобы выделить мысль, привести слова в правильное соотношение и дать фразе лёгкость и правильное звучание. Знаки препинания — это как нотные знаки. Они твёрдо держат текст и не дают ему рассыпаться».

Справедливость утверждения Паустовского подтверждают примеры из текста В.А. Гиляровского. Так, с помощью знаков препинания в конце рядом стоящих предложений №55 — 56 (55)Кавалерийский полк идёт, а за ним полк пехоты и там артиллерия… (56)Жутко…) с помощью многоточия передана напряжённость момента: вот враг, уже близка минута взрыва, а что дальше, неизвестно.

В конце предложений 5 и 6 стоит вопросительный знак ((5)Какой Фёдоров? (6)Который спас меня?). Вопросительный знак акцентирует внимание на том, как командир вспоминает о Фёдорове: ясно, что прапорщик хорошо известен командиру.

Таким образом, прав был К. Г. Паустовский, подчеркивая важную роль знаков препинания в тексте.

9.2. Слова, приведённые в качестве тезиса для рассуждения, пожалуй, являются одним из самых напряжённых фрагментов текста. И командир, и Фёдоров понимают опасность идеи взорвать мост вместе с артиллерией противника, потому что этот взрыв неизбежно повлёк бы за собой и смерть самого автора этой авантюры – унтер-офицера Фёдорова. Поражает, с какой решительностью русский солдат говорит о собственной смерти, зная, что эта смерть в бою за родную землю.

Фёдоров – мужественный и смелый человек. Он подтверждал это, спасая однажды жизнь своего командира (предложение 6).

Он доказывает это, решаясь, по сути, на верную погибель, когда его закапывают заживо с проводами в руках от взрывного устройства (предложения 34-38).

Такие люди, как Фёдоров, − настоящие патриоты своей страны, герои, которые не кичатся своим подвигом, а скромно делают то, что подсказывает им их сердце: любить свою Родину, беззаветно служить ей, жертвовать собой, если родной земле угрожает опасность.

9.3. Герой – человек, способный на смелый, решительный, самоот-верженный поступок. Героизм – это способность совершить отважный, мужественный поступок. Бытует мнение, что героические поступки можно совершать только во время войны, а в мирное время нет возможности совершить подвиги. Так ли это?

В тексте В.А. Гиляровского рассказывается об унтер-офицере Фёдорове, который, безусловно, совершил подвиг. Фёдоров – мужественный и смелый человек. Он подтвердил это, спасая жизнь своего командира. Он доказал это ещё раз, решаясь, по сути, на верную гибель, когда его закопали заживо с проводами в руках от взрывного устройства. Такие люди, как Фёдоров, − настоящие патриоты своей страны, герои, которые не кичатся своим подвигом, а скромно делают то, что подсказывает им их сердце: любить свою Родину, беззаветно служить ей, жертвовать собой, если родной земле угрожает опасность

Совсем недавно во время пожара в Югре двенадцатилетний школьник спас из огня своего трехлетнего брата. Мальчик не растерялся: увидев пожар, не думая об опасности, он принял для себя единственно верное решение: спасти жизнь малышу. Можно назвать его героем? Думаю, да.

Так значит, прав был М. Горький, утверждая: «В жизни всегда есть место подвигу». Готовность к героизму воспитывается с детства, с такими людьми чувствуешь себя надёжнее и спокойнее.

Экзаменуемый привёл рассуждение на теоретическом уровне. Допущено 2 и более фактических ошибок, связанных с пониманием тезиса,

тезис не доказан,

дано рассуждение вне контекста задания,

Экзаменуемый привёл 2 примера-аргумента из текста, но не указал их роль в тексте,

привёл 2 примера-аргумента из текста, указав роль в тексте одного из них,

Экзаменуемый не привёл ни одного примера-аргумента, иллюстрирующего тезис,

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и последовательностью изложения:

— логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не нарушена;

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, связностью и последовательностью изложения, НО