/>

по москвоведению

на тему: « Храм Христа Спасителя».

Ученицы 10 класса «А»средней школы № 864

Кузиной Марии

Москва. 1999 год.

Храм Христа Спасителя принадлежитк числу замечательнейших не только в России, но и во всем мире зданий и кромеколоссальности и высокого архитектурного достоинства имеет для России важноеисторическое значение: он сооружен в память событий 1812 года и в благодарностьк Промыслу Божию за спасение России.

Мысль соорудитьграндиозный храм в память изгнания из России армии Наполеона всецелопринадлежит императору Александру I. По этому поводу был издан манифест, где было сказано: “В сохранениевечной памяти того беспримерного усердия, верности и любви к Вере и Отечеству,каким в сии трудные времена превознес себя народ Российский, и в ознаменованиеблагодарности Нашей к Промыслу Божию, спасшему Россию от грозившей ей гибели,вознамерились Мы в первопрестольном граде Нашем Москве создать церковь во имяСпасителя Христа, подобное о чемпостановление возвещено будет в свое время. Дасовершится оно. Да простоит сей храм многие века и да курится в нем пред святымпрестолом Божиим кадило благодарности до позднейших годов вместе с любовью иподражанием к делам их предков.”

Средимногочисленных проектов, представленных на усмотрение императора, особенногоего внимания удостоился проект молодого художника Александра ЛаврентьевичаВитберга(1787-1855). В своих записках Витберг рассказывает, что именно он хотелвыразить своим проектом “Я, — пишет, — пламенно желал, чтобы храм сей удовлетворил требование царя и был достоеннарода. Россия — мощное, обширное государство, столь сильно явившееся в мире,не имеет ни одного памятника, который был бы соответственен ее высоте. Я желал,чтобы этот памятник был таков. Но чего можно было ждать от наших художников,кроме бледных произведений школы, бесцветных подражаний! Следовательно,надлежало обратиться к странам чуждым. Но разве можно было ждать произведениянародного, отечественного, русско-религиозного, от иностранца? Его произведениемогло быть хорошо, велико, но не соответствовать ни мысли отечества, ни мыслигосударя. Я понимал, что этот храм должен быть величественен и колоссален,перевесить, наконец, славу Петра в Риме, но тоже понимал, что и, выполнив сииусловия, он еще будет далек от цели своей. Надлежало, чтобы каждый камень и всевместе были говорящими идеями религии Христа, основанными на ней, во всей еечистоте нашего века; словом. Чтобы это была не груда камней, искусным образомрасположенная, не храм вообще, но христианская фраза, текст христианский… Нокаков же храм чисто христианский? «Вы есте храм Божий и Святой Дух в васобитает». И следовательно, из самой души человека надлежало извлечь устройствохрама».

Задавшись этой высокойцелью, А. Л. Витберг, до того мало знакомый с архитектурой, ревностно принялсяза ее изучение, как с технической, так и с исторической стороны, и среди этихдолгих уединенных занятий он все более и более уяснял себе все требования иподробности предполагаемого храма, и вполне обработанный его проект, как ужесказано, удостоился одобрения и утверждения государя. Так как человек состоитглавным образом из трех начал – тела, души и духа, то эту тройственность предполагалосьвыразить и в устройстве нового храма. Подобно тому и в жизни Спасителя художниквыбрал три главных момента: Воплощение, Преображение и Воскресение. И эти тримомента пытался выразить тремя храмами, имеющими между собой неразрывную связьи составляющими одно целое. Место для храма Витберг указал первоначально вКремле, между Москворецкой башней и Тайницкими воротами, но потом изменил своенамерение и избрал для постройки Воробьевы горы. В горе он предполагал устроитьнижний храм – храм Воплощения, имеющий форму параллелограмма, освещенный лишь содной стороны и оканчивающийся мрачными катакомбами. Здесь предполагалосьпохоронить тела погибших и павших в 1812 году. Нижний храм соединялся со вторымхрамом – храмом Духа, который должен был находиться на поверхности горы ипотому был открыт со всех сторон. Этот храм имел очертание креста; внутри царилполусвет, мистически изображая собой, по объяснению самого Витберга, нашужизнь: смешение света и тьмы, добра и зла. Из второго храма внутренняя лестницавела в третий храм – храм Духовный, круглый по форме, освещенный множествомокон, и потому светлый и радостный. Главная лестница, шла через пять огромныхуступов, украшенных фигурами христианских добродетелей, по нижнему храму, откоторого лестница вела к среднему храму. Согласно условиям местности к нижнемухраму примыкала длинная колоннада, составлявшая как бы бок горы и на стенахкоторой предполагалось изобразить все замечательные события Отечественной войны1812 года. На вершине колоннады предположено было воздвигнуть два обелиска. Всеколоссальное сооружение завершалось пятью главами, причем главный купол имел 25саженей в диаметре. Вообще размеры храма должны были поражать своейгромадностью: так, высота храма предполагалась в 110 саженей, считая от подошвыгоры; от вершины же горы до креста – 80 саженей. И если бы проект был выполнен,то воздвиглось бы огромнейшее в мире здание, превышающее более чем на 40саженей величайшую из египетских пирамид.

12 октября 1817 годасостоялась торжественная закладка Храма на Воробьевых горах, между Смоленской иКалужской дорогами.

Тотчас же после закладкиВитбергом начаты были работы по постройке храма, но они были неудачны имедленны, и проект Витберга скоро был отнесен к числу несбыточных иневыполнимых. Повелением государя от 16 апреля 1827 года была закрытаназначенная для постройки комиссия и учрежден так называемый Искусственныйкомитет для проверки действий и изыскания способов и средств для окончанияхрама. Комитет этот, составленный из опытных архитекторов, отнесся недоверчивок проекту Витберга и дал заключение, что на избранном месте строить такоеогромное здание нельзя, так как фундамент будет касаться песчаного слоя, подкоторым целая система родников, и что подобная почва не выдержит тяжести идолжна будет постепенно оседать. Такое авторитетное мнение комитета нанеслорешительный удар по проекту Витберга.

10 апреля 1832 годаимператор Николай I утвердил новый проект храма, составленныйархитектором Константином Андреевичем Тоном(1794 – 1881 г.г.). В 1837 году былаучреждена особая комиссия по построению нового Храма. Алексеевский монастырь изаштатная церковь Всех Святых, находившееся на месте, предназначенном под ХрамСпасителя, были сломаны, монастырь переведен в Сокольники. 10 сентября 1839года совершилась новая торжественная закладка задуманного грандиозного храма.

Общий характер архитектурынового храма во имя Христа Спасителя напоминает собой древние русские церкви,но византийский стиль здесь несколько видоизменен в тех случаях, где того требовалакрасота и легкость формы. Основание храма представляет квадрат, имеющий скаждой стороны выступ и образующий таким образом равноконечный крест. Фасадодинаков со всех четырех сторон. Все это здание увенчано пятью главами, изкоторых средняя своими размерами превосходит все остальные и придает единство иполноту всему строению. Круглая стена этой главы лежит на восьмигранномосновании и обведена, словно венцом, рядом красивых столбиков, соединенныхарками, под которыми через одну пробиты окна. Все же здание освещаетсяшестнадцатью окнами в главном куполе и тридцатью шестью под хорами, причем всеони имеют однообразную, узкую, сверху закругленную форму. Коридор освещаетсявосьмью окнами по нижнему ряду. Внутри четыре колоссальных столпа поддерживают здание.От расположения этих столпов и выступов образуются двойные стены, а между ними– коридор, идущий по обычаю древних христианских церквей вокруг всего храма.Над коридором помещаются пространные хоры.

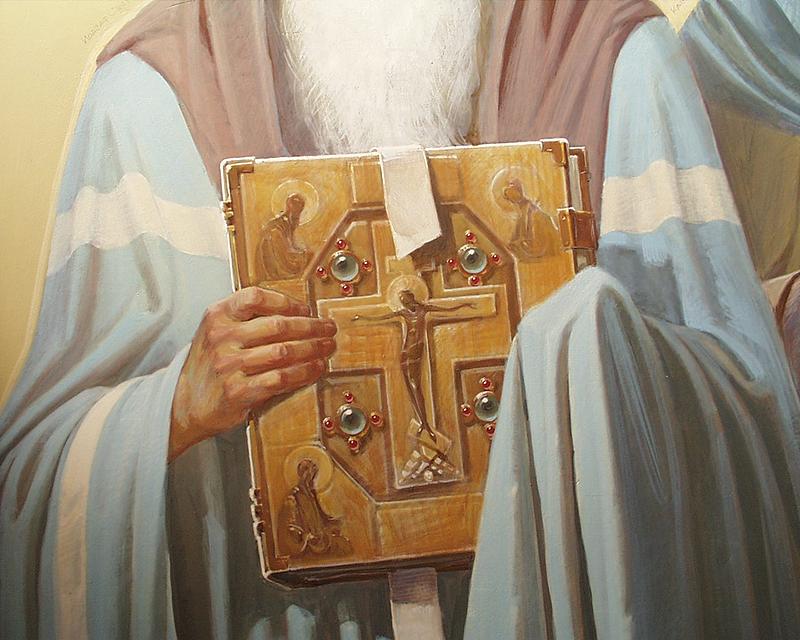

Внешняя часть храмаукрашена двойным рядом горельефов, исполненных из русского мрамора известнымискульпторами. Все входные двери, числом 12, выполнены из бронзы, и украшающиеих изображения святых отлиты по моделям известного скульптора графа Толстого.Паперти очень эффективно выделяются из общего, так как они сделаны изфинляндского мелкозернистого гранита темно – красного цвета, которым облицовани наружный цоколь всего храма.

Вся внутренняя облицовкавыполнена из двух сортов русских камней – лабрадора и шошкинского порфира – ипяти сортов разноцветных итальянских мраморов. Но замечательная мозаика, какстен, так и пола при всех своих достоинствах не может отвлечь зрителя от другихкрасот храма, данных ему художественным творчеством. Действительно, здесьрелигиозная живопись выполнена лучшими нашими художниками, и среди множествапрекрасных произведений встречаются образцовые. К последним можно причислить иживопись профессора Маркова в главном куполе храма, изображающую ГосподаСаваофа, сидящего и благословляющего; в лоне его Сын Божий в образе младенца, ав персях Дух Святой в виде голубя. Кроме Маркова в куполе, по поясу, работалБасин, а в парусах – Бруни. Что же касается образов, то их более 200, и в ихвыполнении принимали участие лучшие художники, в том числе Неер, Шамшин,Маковский, Верещагин, Седов, Семирадский, Тюрин и другие.

25 января 1881 года К. А.Тон умер и главными деятелями по всем производившимся работам были ректорархитектуры Александр Иванович Резанов(1817 – 1887г.г.) и профессор архитектурыСемен Васильевич Дмитриев(1834 – 1893 г.г.).

Храм Христа Спасителястроился почти 40 лет. В праздник Вознесения Господня 26 мая 1883 годасостоялось торжественное освещение Храма митрополитом Иоанникием в сослужениисонма духовенства, в присутствии императора Александра III, императрицы МарииФеодоровны, наследника цесаревича и великой княжны Ксении Александровны.

И, вспомянув былые битвы,

Народ, представ у алтаря,

Послал горячие молитвы

За Русь, за Веру, за Царя!

Закончился первый этапжизни Храма Христа Спасителя.

2 февраля 1918 годаСовет Народных Комиссаров РСФСР издал декрет об отделении церкви от государстваи от школы.

В 1920 году юридическимотделом Московского Совдепа была рассмотрена просьба верующих о создании общиныХрама Христа Спасителя. Но попытка общины спасти храм была безуспешной. К 1928году политика властей по отношению к храму приняла провокационный характер.

На месте храмапредполагалось построить «Лучший памятник Ленина – Дом его имени, который в тоже время будет и памятником образования Союза ССР и памятником Коминтерну. ДомИнтернациональных конференций, съездов партии, советов – штаб мировойреволюции».

Разрушению Храма ХристаСпасителя предшествовало его ограбление. Изъятие ценностей из храмапроизводилось неоднократно. Прежде всего, извлекали драгоценный металл изиконостасов, листов кровель, крестов. Были сняты полотна Семирадского «ВыборВеры», живописная композицию Сурикова «Четвертый Вселенский Собор», главныйиконостас храма, по некоторым сведениям, был продан супруге американскогопрезидента Элеоноре Рузвельт. Скульптурное и художественное убранство храмасмогли сохранить частично. До настоящего времени эти ценности хранятся вГосударственной Третьяковской галерее, Русском музее, Музее архитектуры имениА. В. Щусева, Оружейной палате, Государственном историческом музее, вКоломенском, в Донском монастыре. Попытки музейных работников, искусствоведовпомешать этим акциям безбожной власти были обречены на неудачу.Священнослужители храма, противившиеся его ограблению, были расстреляны илисгинули в лагерях. Чтобы несколько успокоить общественное мнение, былоофициально распространено предложение верующим выкупить Храм. Люди отдаваливсе, что могли, но было объявлено, что пожертвований собрали недостаточно.Подготовка к разрушению храма продолжались.

16 июня 1931 года назаседании комитета по делам культов при Президиуме ВЦИК, проведенном подруководством П. Смидовича, заместителя председателя Президиума ВЦИК,рассматривался вопрос «О ликвидации и сносе Храма Христа Спасителя в г.Москве». Резолюция, принятая на этом заседании, гласила: «Ввиду отвода участка,на котором расположен Храм Христа Спасителя, под постройку Дворца Советов,указанный храм ликвидировать и снести. Поручить Президиуму Мособлисполкомаликвидацию (закрытие) храма произвести в декадный срок и представить общиневерующих и Синоду соответствующее помещение. Ходатайство хозяйственного отделаОГПУ о смывке золота и ходатайства Дворца Советов о передаче строительногоматериала внести на рассмотрение секретариата ВЦИК»

5 декабря 1931 года втечение 45 минут Храм Христа Спасителя был разрушен.

Прощай, хранитель русской славы,

Великолепный Храм Христа,

Наш великан золотоглавый.

Что над столицею блистал,

По гениальной мысли Тона,

Ты был в величии простой,

Твоя алмазная корона

Горела солнцем над Москвой.

Венчанных славою героев

Россия отдала векам,

Христу Спасителю построив

В сердцах нерукотворный Храм.

На его месте так и непостроили Дворец Советов. Вместо него в 198 – 1960 годах архитекторами Д.Чечулиным, В. Лукьяновым, Н. Молоковым был построен открытый бассейн «Москва».

В наши дни Храм ХристаСпасителя почти восстановлен. Теперь он стоит во всем своем великолепии,сверкая золотыми куполами, поражая величием и красотой!

Золотые купола

КОМУ-ТО ЧЕРНЫЙ ГЛАЗ СЛЕПИЛИ

(СОЧИНЕНИЕ-ЭССЕ: ХРАМ-ПАМЯТНИК ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ В МОСКВЕ)

Церковь на Руси всегда была чем-то большим, чем просто культовое здание. Во внешнем облике православных храмов не было ничего случайного, и каждая деталь имела особый символический смысл.

И возведение церквей на Руси также имело свои особенности. Часто храмы возводились в ознаменование важных исторических событий. Поэтому можно сказать, что в русской церкви воплощалась как идея христианская, так и идея исключительно народная, патриотическая. Церкви становились своего рода рукотворными памятниками-летописями героических деяний предков, славного прошлого родины. Первым таким памятником стал храм Софии в Киеве. Он был возведен в 1037 году в правление первого русского царя Ярослава Мудрого в честь победы русского оружия и освобождения столицы от печенегов.

После Ярослава Мудрого возведение храмов на Руси в честь того или иного знаменательного события стало как бы национальной традицией. И одним из таких храмов стал храм Христа Спасителя. Он был возведен в ознаменование славной победы в Отечественной войне 1812 года.

Грандиозный 5-купольный храм возводился по проекту архитектора К. Тона. Но в конкурсе участвовали разные проекты. Один из них, архитектора-классициста Джакомо Кваренги, предполагал возведение храма в духе греческого Пантеона. Но такой проект был лишен признаков русского православного храма. Другой проект имел тяготение к католической святыне — собору Святого Петра в Риме.

Победа в конкурсе досталась А. Витбергу. Архитектор сумел выразить национальную идею в контексте общечеловеческих ценностей. За это он и получил одобрение императора Александра I. Но вскоре после смерти царя завистники оклеветали Витберга, и он был сослан в Вятку.

Снова был объявлен конкурс. На этот раз победил проект архитектора К. Тона, которого считали отцом «русско- византийского» стиля. Строительство по новому проекту возобновили в 1840 году. На четырех колокольнях разместили 14 колоколов, украшенных рельефами, орнаментами, надписями из Священного Писания, главный торжественный колокол достигал 26 тонн. Храм как будто парил над Москвой. С юга и юго-запада он был виден более чем на десять верст. Его пять куполов символизировали собой Христа и четырех евангелистов.

Строительство храма началось в 1837 году и продолжалось до 1883 года. Над его созданием трудилась вся Россия. Все православное население империи собирало средства на строительство храма. В разработке проекта участвовали лучшие русские архитекторы, фасады оформляли лучшие скульпторы, а интерьеры расписывали более тридцати прекрасных живописцев, среди которых были В. Верещагин, В. Суриков и И. Крамской. В нем исполнялась музыка Чайковского и Чеснокова, звучал голос замечательных русских певцов Шаляпина и Розова — первого, кто удостоился звания «Великий архидиакон». Именно в храме Всероссийский Поместный Собор на Руси восстановил патриаршество.

Северный фасад представлял собой барельефы с изображением национальных святых — распространителей христианства на Руси, небесных покровителей — защитников от врагов и помощников в битвах. В верхнем ряду в центре было помещено изображение иконы Иверской Богоматери, а по сторонам от нее — святые и мученики, в память о горе и бедах войны.

На северном фасаде храма по обе стороны портала размещались скульптуры с изображением сцен из истории принятия христианства на Руси. Справа от портала — преподобный Сергий Радонежский, благословляющий Дмитрия Донского на битву с татарами и отправляющий с ним иноков Пересвета и Ослябю. На левой стене — преподобный Дионисий, архимандрит Троице-Сергиевой лавры, благословляющий Минина и Пожарского на освобождение Москвы от захватчиков-ляхов.

Но наступил XX век — и для всенародного храма настали черные времена. С победой большевиков в России развернулась тотальная война с религией, которая сопровождалась планомерным уничтожением храмов. В Москве уже в 1918 году начали срывать иконы в соборах и кресты на башнях Кремля. Снос церквей и разгром монастырей продолжился и в 20-е годы. В 1927 году разрушили Красные ворота и замахнулись на храм Василия Блаженного. Трудно себе представить, что было бы и как выглядела бы нынешняя визитная карточка нашей столицы, если бы не архитектор, реставратор и историк П. Барановский. На мой взгляд, этот человек совершил настоящий подвиг. Ценой многолетней ссылки он добился того, чтобы храм оставили в покое.

Временем торжества черных сил стали 30-е годы. С карты столицы навсегда исчезли: Сухарева башня, Златоустовский, Сретенский, Георгиевский монастыри в Кремле; церковь Сергия Радонежского на Большой Дмитровке; церкви Крестовоздвиженская и Дмитрия Солунского; Никольский греческий монастырь с собором 1724 года напротив Большого театра вместе с могилой поэта и дипломата А. Кантемира; церковь Троицы на Полях, на место которой перенесен и ныне стоит памятник Ивану Федорову; рядом с этой церковью находился дом, в котором жил Н. Карамзин. Список невозвратимых потерь только в одной Москве можно продолжать до бесконечности: церковь Михаила Архангела на Девичьем поле; красивейшая церковь Св. Екатерины в Кремле у Спасской башни; дома, в которых родились Пушкин и Лермонтов… И как венец оголтелой вакханалии — народный храм Христа Спасителя. Тот самый — в честь вечной славы русского оружия и русского народа-освободителя, погубившего непобедимую армию Наполеона.

По плану застройки обновленной столицы на месте храма Христа Спасителя должен был возвышаться Дворец Советов — «крупнейшее из всех архитектурных сооружений, когда-либо созданных за всю мировую историю». Высотой он должен был превосходить и египетские пирамиды, и статую Колосса Родосского. Одна каменная фигура Ленина на Дворце по проекту была бы выше статуи Свободы и композиции «Рабочий и Колхозница».

Провидению было угодно, чтобы эти планы не осуществились. Но после войны на месте снесенного храма возвели бассейн «Москва».

Нашему поколению выпало увидеть воскресение величественных золотых куполов восстановленной святыни России. Глядя на ее великолепие, хочется верить, что отныне сбудутся слова императора Александра I: «Да простоит сей храм многие века и да курится в нем пред Святым Престолом Божиим кадило благодарности позднейших родов, вместе с любовью и подражанием к делам их предков».

У нас большая база и мы ее постоянно пополняем, и поэтому если вы не нашли, то пользуйтесь поиском

В нашей базе свыше 15 тысяч сочинений

Сохранить сочинение:

Снова был объявлен конкурс. На этот раз победил проект архитектора К. Тона, которого считали отцом «русско-византийского» стиля. Строительство по новому проекту возобновили в 1840 году. На четырех колокольнях разместили 14 колоколов, украшенных рельефами, орнаментами, надписями из Священного Писания, главный торжественный колокол достигал 26 тонн. Храм как будто парил над Москвой. С юга и юго-запада он был виден более чем на десять верст. Его пять куполов символизировали собой Христа и четырех евангелистов.

Строительство храма началось в 1837 году и продолжалось до 1883 года. Над его созданием трудилась вся Россия. Все православное население империи собирало средства на строительство храма. В разработке проекта участвовали лучшие русские архитекторы, фасады оформляли лучшие скульпторы, а интерьеры расписывали более тридцати прекрасных живописцев, среди которых были В. Верещагин, В. Суриков и И. Крамской. В нем исполнялась музыка Чайковского и Чеснокова, звучал голос замечательных русских певцов Шаляпина и Розова — первого, кто удостоился звания «Великий архидиакон». Именно в храме Всероссийский Поместный Собор на Руси восстановил патриаршество.

Северный фасад представлял собой барельефы с изображением национальных святых — распространителей христианства на Руси, небесных покровителей — защитников от врагов и помощников в битвах. В верхнем ряду в центре было помещено изображение иконы Иверской Богоматери, а по сторонам от нее — святые и мученики, в память о горе и бедах войны.

На северном фасаде храма по обе стороны портала размещались скульптуры с изображением сцен из истории принятия христианства на Руси. Справа от портала — преподобный Сергий Радонежский, благословляющий Дмитрия Донского на битву с татарами и отправляющий с ним иноков Пересвета и Ослябю. На левой стене — преподобный Дионисий, архимандрит Троице-Сергиевой лавры, благословляющий Минина и Пожарского на освобождение Москвы от захватчиков-ляхов.

Но наступил XX век — и для всенародного храма настали черные времена. С победой большевиков в России развернулась тотальная война с религией, которая сопровождалась планомерным уничтожением храмов. В Москве уже в 1918 году начали срывать иконы в соборах и кресты на башнях Кремля. Снос церквей и разгром монастырей продолжился и в 20-е годы. В 1927 году разрушили Красные ворота и замахнулись на храм Василия Блаженного. Трудно себе представить, что было бы, и как выглядела бы нынешняя визитная карточка нашей столицы, если бы не архитектор, реставратор и историк П. Барановский. На мой взгляд, этот человек совершил настоящий подвиг. Ценой многолетней ссылки он добился того, чтобы храм оставили в покое. Материал с сайта //iEssay.ru

Временем торжества черных сил стали 30-е годы. С карты столицы навсегда исчезли: Сухарева башня, Златоустовский, Сретенский, Георгиевский монастыри в Кремле; церковь Сергия Радонежского на Большой Дмитровке; церкви Крестовоздвиженская и Дмитрия Солунского; Никольский греческий монастырь с собором 1724 года напротив Большого театра вместе с могилой поэта и дипломата А. Кантемира; церковь Троицы на Полях, на место которой перенесен и ныне стоит памятник Ивану Федорову; рядом с этой церковью находился дом, в котором жил Н. Карамзин. Список невозвратимых потерь только в одной Москве можно продолжать до бесконечности: церковь Михаила Архангела на Девичьем поле; красивейшая церковь Св. Екатерины в Кремле у Спасской башни; дома, в которых родились Пушкин и Лермонтов… И как венец оголтелой вакханалии — народный храм Христа Спасителя. Тот самый — в честь вечной славы русского оружия и русского народа-освободителя, погубившего непобедимую армию Наполеона.

[more]

Оригинал Храма Христа Спасителя в Москве был воздвигнут в благодарность Богу за спасение России от наполеоновского нашествия: «в сохранение вечной памяти того беспримерного усердия, верности и любви к Вере и Отечеству, какими в сии трудные времена превознес себя народ российский, и в ознаменование благодарности Нашей к Промыслу Божию, спасшему Россию от грозившей ей гибели».

Храм Христа Спасителя построен по проекту архитектора Константина Тона. Строительство продолжалось почти 44 года: храм был заложен 23 сентября 1839 года, освящён — 26 мая 1883 года.

5 декабря 1931 года здание храма было разрушено. Заново отстроено на прежнем месте в 1999 году.

Храм Христа Спасителя в Москве — крупнейший в Русской Церкви. Рассчитан на 10.000 человек.

В плане собор представлял собой равноконечный крест около 85 м шириной.

Внешняя часть была оформлена двойным рядом мраморных горельефов работы скульпторов Клодта, Логиновского и Рамазанова. Все входные двери – всего двенадцать – были выполнены из бронзы, а украшающие их изображения святых отлиты по эскизам известного скульптора графа Ф. П. Толстого.

Высота храма с куполом и крестом в настоящее время составляет 105 м (на 3,5 м выше, чем Исаакиевский собор). Возведён в традициях так называемого русско-византийского стиля, пользовавшегося широкой государственной поддержкой в момент начала строительства. Роспись внутри храма занимает около 22 000 кв.м, из которых около 9000 кв.м позолочены.

В состав современного комплекса Храма Христа Спасителя входят: – “верхний храм” — собственно Храм Христа Спасителя. Имеет 3 престола – главный в честь Рождества Христова и 2 боковых на хорах — во имя Николая Чудотворца (южный) и святого князя Александра Невского (северный). Освящён 6 (19) августа 2000 года.

– “нижний храм” — Преображенская церковь, сооруженная в память о находившемся на этом месте женском Алексеевском монастыре. Имеет три алтаря: главный — в честь Преображения Господня и два малых придела — в честь Алексия человека Божия и Тихвинской иконы Божией Матери. Церковь освящена 6 (19) августа 1996 года.

Мозаика на пьедестале Храма Христа Спасителя.

Роспись потолков. Церковь Преображения Господня в комплексе Храма Христа Спасителя.

25 декабря 1812 года, когда последние наполеоновские солдаты покинули пределы России, император Александр I подписал Высочайший Манифест о построении церкви в Москве, лежавшей в то время в руинах.

После победы над Наполеоном в 1814 году проект был уточнён: решено было в течение 10-12 лет соорудить кафедральный собор во имя Христа-Спасителя.

Проект А. Витберга

В том же 1814 году был проведён международный открытый конкурс с участием таких уважаемых архитекторов, как Воронихин, Кваренги, Стасов и др. Однако, победил, к удивлению многих, проект 28-летнего Карла Магнуса Витберга, художника (даже не архитектора), масона и притом лютеранина. Проект, по отзывам современников, был действительно исключительно красив. По сравнению с нынешним храм Витберга был втрое больше, включал Пантеон погибших, колоннаду (600 колонн) из трофейных пушек, а также памятники монархам и видным полководцам. Во имя утверждения проекта Витберг крестился в Православие. Разместить сооружение было решено на Воробьёвых горах. Средства на строительство выделили огромные: 16 миллионов рублей от казны и немалые народные пожертвования.

12 октября 1817 года, в 5-летнюю годовщину ухода французов из Москвы, в присутствии царя Александра I был заложен на Воробьёвых горах первый храм по проекту Витберга.

По восшествии на престол Николая I в 1825 году строительство пришлось остановить, по официальной версии, в связи с недостаточной надёжностью почвы; Витберг и руководители строительства были обвинены в растратах и отданы под суд.

Нового конкурса не проводилось, и в 1831 году Николай I самолично определил архитектором Константина Тона, «русско-византийский» стиль которого был близок вкусам нового императора. Новое место на Чертолье (Волхонка) было также избрано самим Николаем I; бывшие там постройки были куплены и снесены. Был снесён и располагавшийся там Алексеевский женский монастырь, памятник XVII века (переведён в Красное село).Московская молва сохранила предание, что игуменья Алексеевской обители, недовольная таким поворотом, прокляла место и предрекла, что ничто не устоит на нём долго.

Василий Нестеренко – Крещение Господне. Роспись Храма Христа Спасителя в Москве.

Василий Нестеренко – Вход Господень во Иерусалим.

Второй храм, в отличие от первого, строился практически полностью за казённый счёт.

Василий Нестеренко -Чудо в Кане Галилейской – Патриаршая трапезная Храма Христа Спасителя.

Василий Нестеренко – Чудесное умножение хлебов – Патриаршая трапезная Храма Христа Спасителя.

Торжественная закладка собора произошла в день 25-летия Бородинского сражения — в августе 1837 года. Однако, активное строительство началось только 10 сентября 1839 года и продолжалось почти 44 года; общая стоимость Храма простиралась до 15 миллионов рублей. Свод большого купола закончен в 1849 году; в 1860 году были разобраны наружные леса. Ещё 20 лет продолжались работы по внутреннему убранству; над росписью работали знаменитые мастера В. И. Суриков, И. Н. Крамской, В. П. Верещагин и другие известные художники Императорской академии художеств.

Василий Нестеренко -Тайная вечеря – Патриаршая трапезная Храма Христа Спасителя.

Василий Нестеренко – Чудесный улов – Патриаршая трапезная Храма Христа Спасителя.

26 мая (7 июня) 1883 года состоялось торжественное освящение Храма Христа Спасителя в Москве, совершённое митрополитом Московским Иоанникием (Рудневым) с сонмом духовенства и в присутствии Императора Александра III, коронованного в Московском Кремле незадолго до того.

Василий Нестеренко – Христос и самарянка Патриаршая трапезная Храма Христа Спасителя.

5 декабря 1931 года храм-памятник воинской славы был уничтожен взрывом. 2 июня 1931 года было отдано распоряжение снести храм Христа Спасителя для строительства на его месте Дворца Советов.

Василий Нестеренко -“Воскресение Христово” и “Апостол Матфей”

Несколько месяцев продолжались спешные работы по разборке здания, однако разобрать его до основания не удалось, и тогда было решено его взорвать. Взрывов было проведено два — после первого взрыва храм устоял. Не все современники в равной степени восхищались архитектурой громадного храма, но москвичи, уважавшие свою историю, видели в нём символ славных побед прошлого и памяти о погибших. По воспоминаниям потрясённых свидетелей, мощные взрывы содрогнули не только близстоящие здания, но чувствовались на расстоянии нескольких кварталов. Только для разборки обломков храма, оставшихся после взрыва, понадобилось почти полтора года.

Николай Мухин – Рождество Христово. Заалтарная роспись храма Христа Спасителя.

Строительству Дворца Советов, начатому в 1937 году, не суждено было завершиться — началась Великая Отечественная война, и из подготовленных для монтажа металлических конструкций были изготовлены противотанковые ежи для обороны Москвы, а вскоре, едва поднявшееся от уровня фундамента, здание пришлось разобрать совсем.

Фрагменты первого Храма Христа Спасителя, сохранившиеся в Донском монастыре.

Роспись внутри храма.

Николай Мухин – Фрагменты росписи четырёх композиций «Чудотворные и явленные иконы Божьей Матери с Предстоящими» (хоры Храма Христа Спасителя). 1999

Николай Мухин – Фрагменты росписи четырёх композиций «Чудотворные и явленные иконы Божьей Матери с Предстоящими» (хоры Храма Христа Спасителя). 1999

Николай Мухин – Фрагменты росписи четырёх композиций «Чудотворные и явленные иконы Божьей Матери с Предстоящими» (хоры Храма Христа Спасителя). 1999

Николай Мухин – Фрагменты росписи четырёх композиций «Чудотворные и явленные иконы Божьей Матери с Предстоящими» (хоры Храма Христа Спасителя). 1999

Храм Христа Спасителя. Художник Василий Нестеренко.

Ф. А. Клагес. Внутренний вид храма Христа Спасителя (1883 г.)

/>

по москвоведению

на тему: « Храм Христа Спасителя».

Ученицы 10 класса «А»

средней школы № 864

Кузиной Марии

Москва. 1999 год.

Храм Христа Спасителя принадлежитк числу замечательнейших не только в России, но и во всем мире зданий и кромеколоссальности и высокого архитектурного достоинства имеет для России важноеисторическое значение: он сооружен в память событий 1812 года и в благодарностьк Промыслу Божию за спасение России.

Мысль соорудитьграндиозный храм в память изгнания из России армии Наполеона всецелопринадлежит императору Александру I. По этому поводу был издан манифест, где было сказано: “В сохранениевечной памяти того беспримерного усердия, верности и любви к Вере и Отечеству,каким в сии трудные времена превознес себя народ Российский, и в ознаменованиеблагодарности Нашей к Промыслу Божию, спасшему Россию от грозившей ей гибели,вознамерились Мы в первопрестольном граде Нашем Москве создать церковь во имяСпасителя Христа, подобное о чемпостановление возвещено будет в свое время. Дасовершится оно. Да простоит сей храм многие века и да курится в нем пред святымпрестолом Божиим кадило благодарности до позднейших годов вместе с любовью иподражанием к делам их предков.”

Средимногочисленных проектов, представленных на усмотрение императора, особенногоего внимания удостоился проект молодого художника Александра ЛаврентьевичаВитберга(1787-1855). В своих записках Витберг рассказывает, что именно он хотелвыразить своим проектом “Я, — пишет, — пламенно желал, чтобы храм сей удовлетворил требование царя и был достоеннарода. Россия — мощное, обширное государство, столь сильно явившееся в мире,не имеет ни одного памятника, который был бы соответственен ее высоте. Я желал,чтобы этот памятник был таков. Но чего можно было ждать от наших художников,кроме бледных произведений школы, бесцветных подражаний! Следовательно,надлежало обратиться к странам чуждым. Но разве можно было ждать произведениянародного, отечественного, русско-религиозного, от иностранца? Его произведениемогло быть хорошо, велико, но не соответствовать ни мысли отечества, ни мыслигосударя. Я понимал, что этот храм должен быть величественен и колоссален,перевесить, наконец, славу Петра в Риме, но тоже понимал, что и, выполнив сииусловия, он еще будет далек от цели своей. Надлежало, чтобы каждый камень и всевместе были говорящими идеями религии Христа, основанными на ней, во всей еечистоте нашего века; словом. Чтобы это была не груда камней, искусным образомрасположенная, не храм вообще, но христианская фраза, текст христианский… Нокаков же храм чисто христианский? «Вы есте храм Божий и Святой Дух в васобитает». И следовательно, из самой души человека надлежало извлечь устройствохрама».

Задавшись этой высокойцелью, А. Л. Витберг, до того мало знакомый с архитектурой, ревностно принялсяза ее изучение, как с технической, так и с исторической стороны, и среди этихдолгих уединенных занятий он все более и более уяснял себе все требования иподробности предполагаемого храма, и вполне обработанный его проект, как ужесказано, удостоился одобрения и утверждения государя. Так как человек состоитглавным образом из трех начал – тела, души и духа, то эту тройственность предполагалосьвыразить и в устройстве нового храма. Подобно тому и в жизни Спасителя художниквыбрал три главных момента: Воплощение, Преображение и Воскресение. И эти тримомента пытался выразить тремя храмами, имеющими между собой неразрывную связьи составляющими одно целое. Место для храма Витберг указал первоначально вКремле, между Москворецкой башней и Тайницкими воротами, но потом изменил своенамерение и избрал для постройки Воробьевы горы. В горе он предполагал устроитьнижний храм – храм Воплощения, имеющий форму параллелограмма, освещенный лишь содной стороны и оканчивающийся мрачными катакомбами. Здесь предполагалосьпохоронить тела погибших и павших в 1812 году. Нижний храм соединялся со вторымхрамом – храмом Духа, который должен был находиться на поверхности горы ипотому был открыт со всех сторон. Этот храм имел очертание креста; внутри царилполусвет, мистически изображая собой, по объяснению самого Витберга, нашужизнь: смешение света и тьмы, добра и зла. Из второго храма внутренняя лестницавела в третий храм – храм Духовный, круглый по форме, освещенный множествомокон, и потому светлый и радостный. Главная лестница, шла через пять огромныхуступов, украшенных фигурами христианских добродетелей, по нижнему храму, откоторого лестница вела к среднему храму. Согласно условиям местности к нижнемухраму примыкала длинная колоннада, составлявшая как бы бок горы и на стенахкоторой предполагалось изобразить все замечательные события Отечественной войны1812 года. На вершине колоннады предположено было воздвигнуть два обелиска. Всеколоссальное сооружение завершалось пятью главами, причем главный купол имел 25саженей в диаметре. Вообще размеры храма должны были поражать своейгромадностью: так, высота храма предполагалась в 110 саженей, считая от подошвыгоры; от вершины же горы до креста – 80 саженей. И если бы проект был выполнен,то воздвиглось бы огромнейшее в мире здание, превышающее более чем на 40саженей величайшую из египетских пирамид.

12 октября 1817 годасостоялась торжественная закладка Храма на Воробьевых горах, между Смоленской иКалужской дорогами.

Тотчас же после закладкиВитбергом начаты были работы по постройке храма, но они были неудачны имедленны, и проект Витберга скоро был отнесен к числу несбыточных иневыполнимых. Повелением государя от 16 апреля 1827 года была закрытаназначенная для постройки комиссия и учрежден так называемый Искусственныйкомитет для проверки действий и изыскания способов и средств для окончанияхрама. Комитет этот, составленный из опытных архитекторов, отнесся недоверчивок проекту Витберга и дал заключение, что на избранном месте строить такоеогромное здание нельзя, так как фундамент будет касаться песчаного слоя, подкоторым целая система родников, и что подобная почва не выдержит тяжести идолжна будет постепенно оседать. Такое авторитетное мнение комитета нанеслорешительный удар по проекту Витберга.

10 апреля 1832 годаимператор Николай I утвердил новый проект храма, составленныйархитектором Константином Андреевичем Тоном(1794 – 1881 г.г.). В 1837 году былаучреждена особая комиссия по построению нового Храма. Алексеевский монастырь изаштатная церковь Всех Святых, находившееся на месте, предназначенном под ХрамСпасителя, были сломаны, монастырь переведен в Сокольники. 10 сентября 1839года совершилась новая торжественная закладка задуманного грандиозного храма.

Общий характер архитектурынового храма во имя Христа Спасителя напоминает собой древние русские церкви,но византийский стиль здесь несколько видоизменен в тех случаях, где того требовалакрасота и легкость формы. Основание храма представляет квадрат, имеющий скаждой стороны выступ и образующий таким образом равноконечный крест. Фасадодинаков со всех четырех сторон. Все это здание увенчано пятью главами, изкоторых средняя своими размерами превосходит все остальные и придает единство иполноту всему строению. Круглая стена этой главы лежит на восьмигранномосновании и обведена, словно венцом, рядом красивых столбиков, соединенныхарками, под которыми через одну пробиты окна. Все же здание освещаетсяшестнадцатью окнами в главном куполе и тридцатью шестью под хорами, причем всеони имеют однообразную, узкую, сверху закругленную форму. Коридор освещаетсявосьмью окнами по нижнему ряду. Внутри четыре колоссальных столпа поддерживают здание.От расположения этих столпов и выступов образуются двойные стены, а между ними– коридор, идущий по обычаю древних христианских церквей вокруг всего храма.Над коридором помещаются пространные хоры.

Внешняя часть храмаукрашена двойным рядом горельефов, исполненных из русского мрамора известнымискульпторами. Все входные двери, числом 12, выполнены из бронзы, и украшающиеих изображения святых отлиты по моделям известного скульптора графа Толстого.Паперти очень эффективно выделяются из общего, так как они сделаны изфинляндского мелкозернистого гранита темно – красного цвета, которым облицовани наружный цоколь всего храма.

Вся внутренняя облицовкавыполнена из двух сортов русских камней – лабрадора и шошкинского порфира – ипяти сортов разноцветных итальянских мраморов. Но замечательная мозаика, какстен, так и пола при всех своих достоинствах не может отвлечь зрителя от другихкрасот храма, данных ему художественным творчеством. Действительно, здесьрелигиозная живопись выполнена лучшими нашими художниками, и среди множествапрекрасных произведений встречаются образцовые. К последним можно причислить иживопись профессора Маркова в главном куполе храма, изображающую ГосподаСаваофа, сидящего и благословляющего; в лоне его Сын Божий в образе младенца, ав персях Дух Святой в виде голубя. Кроме Маркова в куполе, по поясу, работалБасин, а в парусах – Бруни. Что же касается образов, то их более 200, и в ихвыполнении принимали участие лучшие художники, в том числе Неер, Шамшин,Маковский, Верещагин, Седов, Семирадский, Тюрин и другие.

25 января 1881 года К. А.Тон умер и главными деятелями по всем производившимся работам были ректорархитектуры Александр Иванович Резанов(1817 – 1887г.г.) и профессор архитектурыСемен Васильевич Дмитриев(1834 – 1893 г.г.).

Храм Христа Спасителястроился почти 40 лет. В праздник Вознесения Господня 26 мая 1883 годасостоялось торжественное освещение Храма митрополитом Иоанникием в сослужениисонма духовенства, в присутствии императора Александра III, императрицы МарииФеодоровны, наследника цесаревича и великой княжны Ксении Александровны.

И, вспомянув былые битвы,

Народ, представ у алтаря,

Послал горячие молитвы

За Русь, за Веру, за Царя!

Закончился первый этапжизни Храма Христа Спасителя.

2 февраля 1918 годаСовет Народных Комиссаров РСФСР издал декрет об отделении церкви от государстваи от школы.

В 1920 году юридическимотделом Московского Совдепа была рассмотрена просьба верующих о создании общиныХрама Христа Спасителя. Но попытка общины спасти храм была безуспешной. К 1928году политика властей по отношению к храму приняла провокационный характер.

На месте храмапредполагалось построить «Лучший памятник Ленина – Дом его имени, который в тоже время будет и памятником образования Союза ССР и памятником Коминтерну. ДомИнтернациональных конференций, съездов партии, советов – штаб мировойреволюции».

Разрушению Храма ХристаСпасителя предшествовало его ограбление. Изъятие ценностей из храмапроизводилось неоднократно. Прежде всего, извлекали драгоценный металл изиконостасов, листов кровель, крестов. Были сняты полотна Семирадского «ВыборВеры», живописная композицию Сурикова «Четвертый Вселенский Собор», главныйиконостас храма, по некоторым сведениям, был продан супруге американскогопрезидента Элеоноре Рузвельт. Скульптурное и художественное убранство храмасмогли сохранить частично. До настоящего времени эти ценности хранятся вГосударственной Третьяковской галерее, Русском музее, Музее архитектуры имениА. В. Щусева, Оружейной палате, Государственном историческом музее, вКоломенском, в Донском монастыре. Попытки музейных работников, искусствоведовпомешать этим акциям безбожной власти были обречены на неудачу.Священнослужители храма, противившиеся его ограблению, были расстреляны илисгинули в лагерях. Чтобы несколько успокоить общественное мнение, былоофициально распространено предложение верующим выкупить Храм. Люди отдаваливсе, что могли, но было объявлено, что пожертвований собрали недостаточно.Подготовка к разрушению храма продолжались.

16 июня 1931 года назаседании комитета по делам культов при Президиуме ВЦИК, проведенном подруководством П. Смидовича, заместителя председателя Президиума ВЦИК,рассматривался вопрос «О ликвидации и сносе Храма Христа Спасителя в г.Москве». Резолюция, принятая на этом заседании, гласила: «Ввиду отвода участка,на котором расположен Храм Христа Спасителя, под постройку Дворца Советов,указанный храм ликвидировать и снести. Поручить Президиуму Мособлисполкомаликвидацию (закрытие) храма произвести в декадный срок и представить общиневерующих и Синоду соответствующее помещение. Ходатайство хозяйственного отделаОГПУ о смывке золота и ходатайства Дворца Советов о передаче строительногоматериала внести на рассмотрение секретариата ВЦИК»

5 декабря 1931 года втечение 45 минут Храм Христа Спасителя был разрушен.

Прощай, хранитель русской славы,

Великолепный Храм Христа,

Наш великан золотоглавый.

Что над столицею блистал,

По гениальной мысли Тона,

Ты был в величии простой,

Твоя алмазная корона

Горела солнцем над Москвой.

Венчанных славою героев

Россия отдала векам,

Христу Спасителю построив

В сердцах нерукотворный Храм.

На его месте так и непостроили Дворец Советов. Вместо него в 198 – 1960 годах архитекторами Д.Чечулиным, В. Лукьяновым, Н. Молоковым был построен открытый бассейн «Москва».

В наши дни Храм ХристаСпасителя почти восстановлен. Теперь он стоит во всем своем великолепии,сверкая золотыми куполами, поражая величием и красотой!

Храм Христа Спасителя. Храм Христа Спасителя в Москве — кафедральный собор Русской Православной Церкви недалеко от Кремля на левом берегу Москвы-реки, на месте, именовавшемся ранее Чертольем. Существующее сооружение — осуществлённое в 1990-х годах внешнее воссоздание одноимённого храма, созданного в XIX веке. На стенах храма были начертаны имена офицеров Русской армии, павших в войне 1812 года и иных по времени близких военных походах.

[more]

Оригинал Храма Христа Спасителя в Москве был воздвигнут в благодарность Богу за спасение России от наполеоновского нашествия: «в сохранение вечной памяти того беспримерного усердия, верности и любви к Вере и Отечеству, какими в сии трудные времена превознес себя народ российский, и в ознаменование благодарности Нашей к Промыслу Божию, спасшему Россию от грозившей ей гибели».

Храм Христа Спасителя построен по проекту архитектора Константина Тона. Строительство продолжалось почти 44 года: храм был заложен 23 сентября 1839 года, освящён — 26 мая 1883 года.

5 декабря 1931 года здание храма было разрушено. Заново отстроено на прежнем месте в 1999 году.

Храм Христа Спасителя в Москве — крупнейший в Русской Церкви. Рассчитан на 10.000 человек.

В плане собор представлял собой равноконечный крест около 85 м шириной.

Внешняя часть была оформлена двойным рядом мраморных горельефов работы скульпторов Клодта, Логиновского и Рамазанова. Все входные двери — всего двенадцать — были выполнены из бронзы, а украшающие их изображения святых отлиты по эскизам известного скульптора графа Ф. П. Толстого.

Высота храма с куполом и крестом в настоящее время составляет 105 м (на 3,5 м выше, чем Исаакиевский собор). Возведён в традициях так называемого русско-византийского стиля, пользовавшегося широкой государственной поддержкой в момент начала строительства. Роспись внутри храма занимает около 22 000 кв.м, из которых около 9000 кв.м позолочены.

В состав современного комплекса Храма Христа Спасителя входят: — «верхний храм» — собственно Храм Христа Спасителя. Имеет 3 престола – главный в честь Рождества Христова и 2 боковых на хорах — во имя Николая Чудотворца (южный) и святого князя Александра Невского (северный). Освящён 6 (19) августа 2000 года.

— «нижний храм» — Преображенская церковь, сооруженная в память о находившемся на этом месте женском Алексеевском монастыре. Имеет три алтаря: главный — в честь Преображения Господня и два малых придела — в честь Алексия человека Божия и Тихвинской иконы Божией Матери. Церковь освящена 6 (19) августа 1996 года.

Мозаика на пьедестале Храма Христа Спасителя.

Роспись потолков. Церковь Преображения Господня в комплексе Храма Христа Спасителя.

25 декабря 1812 года, когда последние наполеоновские солдаты покинули пределы России, император Александр I подписал Высочайший Манифест о построении церкви в Москве, лежавшей в то время в руинах.

После победы над Наполеоном в 1814 году проект был уточнён: решено было в течение 10-12 лет соорудить кафедральный собор во имя Христа-Спасителя.

В том же 1814 году был проведён международный открытый конкурс с участием таких уважаемых архитекторов, как Воронихин, Кваренги, Стасов и др. Однако, победил, к удивлению многих, проект 28-летнего Карла Магнуса Витберга, художника (даже не архитектора), масона и притом лютеранина. Проект, по отзывам современников, был действительно исключительно красив. По сравнению с нынешним храм Витберга был втрое больше, включал Пантеон погибших, колоннаду (600 колонн) из трофейных пушек, а также памятники монархам и видным полководцам. Во имя утверждения проекта Витберг крестился в Православие. Разместить сооружение было решено на Воробьёвых горах. Средства на строительство выделили огромные: 16 миллионов рублей от казны и немалые народные пожертвования.

12 октября 1817 года, в 5-летнюю годовщину ухода французов из Москвы, в присутствии царя Александра I был заложен на Воробьёвых горах первый храм по проекту Витберга.

По восшествии на престол Николая I в 1825 году строительство пришлось остановить, по официальной версии, в связи с недостаточной надёжностью почвы; Витберг и руководители строительства были обвинены в растратах и отданы под суд.

Нового конкурса не проводилось, и в 1831 году Николай I самолично определил архитектором Константина Тона, «русско-византийский» стиль которого был близок вкусам нового императора. Новое место на Чертолье (Волхонка) было также избрано самим Николаем I; бывшие там постройки были куплены и снесены. Был снесён и располагавшийся там Алексеевский женский монастырь, памятник XVII века (переведён в Красное село).Московская молва сохранила предание, что игуменья Алексеевской обители, недовольная таким поворотом, прокляла место и предрекла, что ничто не устоит на нём долго.

Василий Нестеренко — Крещение Господне. Роспись Храма Христа Спасителя в Москве.

Василий Нестеренко — Вход Господень во Иерусалим.

Второй храм, в отличие от первого, строился практически полностью за казённый счёт.

Василий Нестеренко -Чудо в Кане Галилейской — Патриаршая трапезная Храма Христа Спасителя.

Василий Нестеренко — Чудесное умножение хлебов — Патриаршая трапезная Храма Христа Спасителя.

Торжественная закладка собора произошла в день 25-летия Бородинского сражения — в августе 1837 года. Однако, активное строительство началось только 10 сентября 1839 года и продолжалось почти 44 года; общая стоимость Храма простиралась до 15 миллионов рублей. Свод большого купола закончен в 1849 году; в 1860 году были разобраны наружные леса. Ещё 20 лет продолжались работы по внутреннему убранству; над росписью работали знаменитые мастера В. И. Суриков, И. Н. Крамской, В. П. Верещагин и другие известные художники Императорской академии художеств.

Василий Нестеренко -Тайная вечеря — Патриаршая трапезная Храма Христа Спасителя.

Василий Нестеренко — Чудесный улов — Патриаршая трапезная Храма Христа Спасителя.

26 мая (7 июня) 1883 года состоялось торжественное освящение Храма Христа Спасителя в Москве, совершённое митрополитом Московским Иоанникием (Рудневым) с сонмом духовенства и в присутствии Императора Александра III, коронованного в Московском Кремле незадолго до того.

Василий Нестеренко — Христос и самарянка Патриаршая трапезная Храма Христа Спасителя.

5 декабря 1931 года храм-памятник воинской славы был уничтожен взрывом. 2 июня 1931 года было отдано распоряжение снести храм Христа Спасителя для строительства на его месте Дворца Советов.

Василий Нестеренко -«Воскресение Христово» и «Апостол Матфей»

Несколько месяцев продолжались спешные работы по разборке здания, однако разобрать его до основания не удалось, и тогда было решено его взорвать. Взрывов было проведено два — после первого взрыва храм устоял. Не все современники в равной степени восхищались архитектурой громадного храма, но москвичи, уважавшие свою историю, видели в нём символ славных побед прошлого и памяти о погибших. По воспоминаниям потрясённых свидетелей, мощные взрывы содрогнули не только близстоящие здания, но чувствовались на расстоянии нескольких кварталов. Только для разборки обломков храма, оставшихся после взрыва, понадобилось почти полтора года.

Николай Мухин — Рождество Христово. Заалтарная роспись храма Христа Спасителя.

Строительству Дворца Советов, начатому в 1937 году, не суждено было завершиться — началась Великая Отечественная война, и из подготовленных для монтажа металлических конструкций были изготовлены противотанковые ежи для обороны Москвы, а вскоре, едва поднявшееся от уровня фундамента, здание пришлось разобрать совсем.

Фрагменты первого Храма Христа Спасителя, сохранившиеся в Донском монастыре.

Роспись внутри храма.

Николай Мухин — Фрагменты росписи четырёх композиций «Чудотворные и явленные иконы Божьей Матери с Предстоящими» (хоры Храма Христа Спасителя). 1999

Николай Мухин — Фрагменты росписи четырёх композиций «Чудотворные и явленные иконы Божьей Матери с Предстоящими» (хоры Храма Христа Спасителя). 1999

Николай Мухин — Фрагменты росписи четырёх композиций «Чудотворные и явленные иконы Божьей Матери с Предстоящими» (хоры Храма Христа Спасителя). 1999

Николай Мухин — Фрагменты росписи четырёх композиций «Чудотворные и явленные иконы Божьей Матери с Предстоящими» (хоры Храма Христа Спасителя). 1999

Храм Христа Спасителя. Художник Василий Нестеренко.

Ф. А. Клагес. Внутренний вид храма Христа Спасителя (1883 г.)

Сочинение-описание по картине «Церковь на Нерли»

Вариант 1

Картина «Церковь Покрова на Нерли» написана С. В. Герасимовым (1885–1964). Он в основном рисовал пейзажи, например, «После дождя». Но на картине «Церковь Покрова на Нерли» среди природы изображена церковь. Она одна из самых поэтических памятников древнерусского зодчества. А так же эта церковь изображена С. А. Баулиным «Храм Покрова на Нерли».

На картине «Церковь Покрова на Нерли» хорошо показано, как среди светло-зелёной травы ярко выделяется синяя река, которая отражает белокурые, пушисто-белоснежные облака. Они очаровывают своей формой и беспорядочностью. Пушистые и могучие деревья, которые стоят возле церкви такие же высокие, как и она, что даже у неё увенчанный крест главка растворяется в воздухе и где-то высоко тает в небе.

Церковь стоит на берегу холма, который окутывается рекой Нерль. Этот собор отлично выделяется в этой картине, поскольку церковь находится на середине картины и берёт всё внимание на себя. Храм белокаменный, с изящными формами и фиолетовыми куполами, но здесь они золотые, потому что отражают яркие лучи солнца.

Мне понравилась картина «Церковь Покрова на Нерли» тем, что здесь использовались теплые и яркие тона красок. Здесь очень точно выражена ясная погода и необыкновенная, чуткая тишина.

Вариант 2

При первой встрече с картиной В.С. Герасимова «Церковь Покрова на Нерли», она показалась мне необычайно легкой и просторной. Вглядываясь в прекрасное полотно, меня переполняют радостные, и даже торжественные чувства. Настолько эта великая работа потрясла мой внутренний мир.

В центре картины изображена церковь Покрова. Она расположена на небольшом островке, вокруг которого протекает шумная и быстрая река. Церковь исполнена в светлых красках, ведь именно белый цвет передает святость и чистоту данного сооружения. Золотые купала ярко отблескивают и переливаются при помощи множества солнечных лучей.

На своем полотне автор использует и другие приятные глазу тона. Это голубоватый оттенок прекрасного неба, по которому раскидисто плывут белоснежные облака. Гармонично с небом сливается линия горизонта, которая соединяет два мира. Земля покрыта свежей, молодой травой. Она настолько сочная и яркая, что до нас доносится ее аромат. Художник использует приятные салатные и зеленые оттенки, чтобы показать зрителю, насколько все живое радуется и веселится благодати расположенной рядом церкви.

На заднем плане картины нарисованы одинокие деревья и группка растений, которые образовали небольшую рощу. Возле храма растет большое и могучее зеленое дерево. Скорее всего, ему столько же лет, сколько и храму. Думаю, дерево было посажено именно по окончанию строительства церкви.

На переднем плане мы обращаем внимание на женщину, которая стоит на берегу реки и вглядывается вдаль. Думаю, она произносит молитву внутри своей души, глядя на храм Покрова. Она молится о своих близких, о детях. Она просит Божьей благодати для себя и своей семьи.

Как же все-таки прекрасно жить в таком замечательном месте, рядом со святым храмом. В.С. Герасимов со всем своим талантом и мастерством смог передать красоту и величие этого края.

Вариант 3

Очень живописным и святым местом, дошедшим до наших дней еще с давних времен, есть расположенная на берегу реки Нерль церковь Покрова. Она относится к величайшим местам и памяткам архитектуры России. Расположен храм на небольшом холмике. Вокруг него разлилась река и красуется природа. Именно на этом месте согласно истории князь Андрей приказал построить храм в честь гибели его сына.

Многих художников манило это место, как своей природой, так и архитектурным строением. Герасимов Сергей Васильевич не есть тому исключением. Его любовь к природе и пейзажам всегда была показана в его работах. Полотно «Храм Покрова на Нерли» передает нам в первую очередь ту красоту, которая окружает сам храм. Показана церковь с противоположного берега реки. Большие, красивые, зеленые поля покрытие нежными цветами. Разбросанные одинокие деревья и кусты. Синева тихой реки. Все это придает картине чувство чуда и веры. Автор показал насколько прекрасно само место и как оно может завораживать.

Очень тепло и красиво изображены люди. Первыми падают в глаза женщина и ребенок на берегу реки. Мама стоит и смотрит, как ее малыш собирает цветочки. Складывается впечатление, что они часто здесь гуляют. Да и как в таком месте не погулять. А на противоположной стороне изображена группа монахов. Они куда-то направляются. Хотя мы видим их издалека, но четко просматриваются их темные рясы. И самым светлым и чистым пятном на картине есть сам храм. Это большое архитектурное строение. Построен он на возвышении, да еще и своей высотой и куполом так тянется к небу, что даже, кажется, вот-вот к нему достанет.

Вся картина передает солнечный приятный день. Небольшие тучки проплывают по небу, а легонький ветер играет листьями деревьев и волнами реки. Вся эта простота и передает чувство чуда и воодушевления.

Еще одна интересная картина «Церковь Вознесения на улице Неждановой» — так называется полотно заслуженной художницы России Татьяны Григорьевны Назаренко.

Сочинение «Церкви»

В старину самое почетное место в городе или селе отводили под храм. Ставился он на самом высоком месте и был далеко виден.

Я хочу рассказать о Спасо-Преображенском храме села Ягул. Пятилетней девочкой впервые я вошла в этот светлый храм. Меня и брата вела за руку мама. Удивленному взору открылся украшенный пахучей травой и ветками березы праздничный храм в Троицу. Я полюбила этот тихий и светлый приют Христа, добрые и светлые лица прихожан, среди которых немало моих сверстников. Хотя живу и учусь я в Хохряках, но всегда с радостью возвращаюсь

в старую обитель. Въезжая в село, вижу вновь возродившийся голубой купол любимого храма. Он смотрится как маленький воздушный домик в зелени деревьев.

Во все времена люди тянулись к Богу. Решение построить храм в селе Ягул возникло в конце 19 века. Всем миром собирали деньги на строительство святыни. Верующие с особым усердием включились в работу. Все силы, умения были вложены в строительство. Но открыли приход только в марте 1917 года.

Тяжелая доля ждала храм Божий в 20-е годы. Во время Гражданской войны было пролито много крови: то белые убивали красных, то наоборот. Не обошла война и церковь. На красном кирпиче со

стороны восхода солнца видны следы пуль. Возле храма — холмик крест один на двоих. Нынче вокруг могилки оградка с красивыми, узорчатыми стальными прутьями. Рядом поднимаются ввысь две лиственницы. Кто посадил — никто не знает. Но думается, что в добрую память об убитом священнике Михаиле Елисееве и матушке Татиане.

Церковь жила даже в те суровые годы, другие священники доносили до народа веру во Христа. Но руки атеистов дошли и до нашего храма. В 30-е годы началось разрушение церкви — скинули кресты, разрушили колокольню, разграбили ценности.

Прошли годы. Верующие с радостью приняли известие о возвращении храма народу. Сначала проводились службы священником из Александро-Невского собора в отдельно стоящем помещении, а с 1996 года и в самом храме.

Нынешнего настоятеля Спасо-Преображенского храма тоже зовут отец Михаил, а матушку — Татьяна. Я верю, что это Божий промысел. Прихожане с лаской и любовью обращаются к ним: «батюшка», «матушка».

Много сил они отдают, чтобы люди увидели возрожденную святыню. Отец Михаил понимает, что будущее — в детях, И четыре года назад открывается воскресная школа во имя благоверного царевича Димитрия Угличского и Московского. Наша воскресная школа учит нас многому. Например, учит помогать ближним, учит молиться Богу и просить прощения и покаяния во имя спасения души. У нас прекрасные учителя — Ирина, Маша, Марина — студентки Удмуртского государственного университета, так миром обновляет и держится храм Божий в селе Ягул. Колокольный звон зовет каждого к христианской вере. Это путь непростой, тернистый и скорбный, И когда человек вступает на него, Господь помогает ему выдержать все

«Церковь Покрова на Нерли» на картинах С.И. Герасимова и С.А. Баулина (сочинение)

Вариант 1

Церковь был построена много столетий назад, в 1165 году, и названа была в честь русской святой Покровы. По легенде, место для строительства церкви выбрал сам Андрей Боголюбский. Именно эту миниатюрную и изящную церковь, расположенную на берегу реки Нерль, и изобразили художники С.И. Герасимов и С.А. Баулин.

Церковь Покрова на Нерли представлена на картинах известных художников с разным настроением. Если Герасимов различными приемами показывает яркий красочный день, то на полотне Баулина можно увидеть хмурый и пасмурный день. Церковь Покрова представлена на этих картинах как символ добра, красоты, духовной связи человека с природой.

Герасимов изобразил храм в центре полотна. Кажется, что церковь и природа являются неким единым целым. В то же время, храм – это творение человека. Церковь расположена практически в центре композиции. Несмотря на это, нет ощущения строгой симметрии, ясности и законченности. Когда смотришь на эту картину, кажется, что можно пройтись по берегу реки, подойти к церкви и рассмотреть ее ближе.

Изображение солнечного дня только усиливает это желание. Художник показывает гармонию природы и созданной человеком церкви, яркое настроение, веру в то, что это ощущение не покинет никогда.

На картине Баулина церковь Покрова на Нерли изображена очень близко. Этот прием художник выбрал не случайно. Архитектурные детали храма прописаны с особой тщательностью, и на фоне темного хмурого неба церковь выглядит очень светлым. Особенно подчеркивается чистота и нетронутость места, где расположен храм: отражение в реке, заросший травой берег, белая береза на противоположном берегу реки. Таким образом, живописец создает особое настроение и показывает, что свет и вера смогут победить любые невзгоды и неприятности.

Церковь Покрова на Нерли представлена на картинах Герасимова и Баулина как символ добра, красоты, духовной связи человека с природой. Каждый мазок художников, выбор красок, некоторые детали говорят о том, что живописцы писали эти полотна с особым трепетом. Поэтому эти картины всегда вызывают восхищение и светлые мысли.

Вариант 2

Две картины — картина С. В. Герасимова «Церковь Покрова на Нерли» и полотно С. А. Баулина «Храм Покрова на Нерли» посвящены одной теме — изображению здания Храма на Нерли. Предмет изображения один, но видение его, безусловно, у каждого художника свое. В центре внимания С. В. Герасимова не только храм, но и окружающий его пейзаж. На переднем плане картины — зеленый луг, за ним голубеет река, за рекой — небольшой зеленый холм, на котором воздвигнут Храм.

Он стоит в окружении деревьев, его купол, освещенный весенним солнцем, отливает золотом. Мы не видим деталей самого здания Храма — он изображен издали. Художник ставил цель изобразить Храм в окружении природы, чтобы подчеркнуть его величие, величие освященного места, где было воздвигнуто здание Храма. Краски картины Герасимова яркие, сочные. Особенно удивительным кажется небо на картине — оно насыщенного голубого цвета с бегущими по нему белоснежными облаками. В центре полотна Баулина — сам Храм. Он изображает холм, на котором высится здание Храма.

Мы можем рассмотреть его в малейших подробностях — от ворот до колокольни, венчающейся куполом. Баулин изображает Храм в более темных красках, живописец писал его скорее всего в начале осени. Здание выглядит величественно, благодаря тому, что художник подчеркнул особенности его архитектуры путем игры света и цветовых оттенков. Картины двух художников отличаются не только тем, что были написаны с разных планов: один сконцентрировал свое внимание только на здании Храма, а другой — на Храме в окружении природы.

Но и тем, что каждый из живописцев писал Храм в разное время года: Герасимов весной, а Баулин ранней осенью, что обусловило выбор красок картин. Однако главным отличием, конечно, является субъективное восприятие предмета.

С другой стороны, обе картины как бы дополняют друг друга. Как зрителю мне интереснее видеть одновременно две картины, посвященные одной теме. Это дает возможность сравнить разные точки зрения на один предмет и решить для себя, чья авторская позиция мне ближе. В данном случае мне ближе картина С. А. Баулина.

Созерцание картины Герасимова «После дождя» порождает в душе каждого зрителя ощущение бодрящей новизны. Омытый дождем, окружающий мир выглядит совершенно по-новому, и этот новый взгляд на привычные вещи позволяет открыть удивительное не только в повседневной действительности, но и в собственной душе.

Вариант 3

Церковь Покрова на Нерли — удивительное здание, дошедшее до нас из глубины веков, величайший памятник мировой архитектуры. Многие художники изображали на своих полотнах этот храм. Церковь Покрова расположена на берегу реки Нерль, неподалеку от Боголюбова, в очень живописном месте. С одной стороны — величественная река, с другой — красивейшее озеро. Церковь расположена как бы на возвышении, кажется, что золотой купол устремляется в облака. Здание украшено резьбой. Храм с полным правом можно назвать жемчужиной мирового зодчества. История этой церкви очень интересна, насчитывает много веков.

Она была построена в 1165 г. в честь завершения похода Андрея Боголюбского в Болгарию, а также в память его погибшего сына, юного Изяслава. Рядом с церковью в те далекие времена находилась пристань, где причаливали корабли иностранных послов и купцов. Так что церковь была своего рода визитной карточкой Владимиро-Суздальской Руси. Приезжие в первую очередь видели удивительно красивый храм, проникались величием российского государства. Для православных людей церковь Покрова — это настоящая святыня. Можно представить, с каким настроением люди посещают этот храм. Для них это праздник, который вызывает в душе самые светлые чувства и благостное настроение.

Сергей Васильевич Герасимов (1885—-1964), талантливейший русский живописец, много внимания уделял пейзажам. Картина С. В. Герасимова «Церковь Покрова на Нерли» вызывает у зрителя положительные эмоции. В душе каждого человека есть что-то святое. А созерцание величественного храма заставляет задуматься о вечных ценностях.

Композиция картины Герасимова такова, что церковь показана не сама по себе, она как бы центр маленькой Вселенной, представленной удивительным русским пейзажем. Красота окружающей природы только подчеркивает изящество и изысканность храма, который является делом рук человеческих.

Сергей Алексеевич Баулин (1904 — 1976) известный русский художник, его по праву считают мастером архитектурного пейзажа. Живописец на своих полотнах мастерски изображал архитектурные стили различных времен. На картине «Храм Покрова на Нерли» церковь показана крупным планом.

Мы можем разглядеть мельчайшие подробности, в частности удивительно красивую резьбу, украшающую здание. Пропорции храма таковы, что он выглядит утонченным, изысканным и каким-то воздушным. Словно он не дело рук земных мастеров, а творение небес. Здание кажется живым и одухотворенным. Сама мысль о том, в какие далекие времена был создан храм, не может не восхищать наших современников.

Необыкновенный талант древнерусских мастеров, наших далеких предков, неоспорим. Мы не можем не гордиться этим. И пусть всякий раз при взгляде на Церковь Покрова на Нерли в душе просыпаются чистые, искренние, возвышенные чувства. А картины известных мастеров позволяют нам насладиться созерцанием храма, даже если воочию нам его увидеть не удается.

Сочинение на тему храм моего села

Антонова А. Г., Мануил Веретяк

Введение