23.08. Íî÷üþ òåïëî, äíåì ïî-ïðåæíåìó æàðêî. Ñ óòðà ìû îòïðàâèëèñü íà âîêçàë, ÷òîáû ïîåõàòü â Êèñëîâîäñê. Öåëü íàøåé ïðîãóëêè ìóçåé õóäîæíèêà ßðîøåíêî. Îïîçäàëè íà ïîëìèíóòû, ýëåêòðè÷êà çàêðûëà ñâîè äâåðè ïåðåä íàøèì íîñîì. ×àñ äî ñëåäóþùåé ýëåêòðè÷êè íàäî áûëî ãäå-òî ïðîâåñòè. Ðåøèëè äîéòè äî êðàñèâîãî õðàìà, êîòîðûé õîðîøî âèäåí ñ âîêçàëà. Ê Õðàìó ïîäîøëè, íî íà òåððèòîðèþ âîéòè íå ïîñìåëè èç-çà íàøåé ëåãêîìûñëåííîé îäåæäû. Ïî äîðîãå âèäåëè êîìáèíàò «Õîëîä», ãäå ïðîèçâîäèòñÿ âñå ìíîãî÷èñëåííîå âêóñíîå ïÿòèãîðñêîå ìîðîæåíîå, êàôå è ôèðìåííûé ìàãàçèí, ãäå ìû êóïèëè ïî ìîðîæåíîìó è ñëàäîñòè â äîðîãó. Ïîêà ìû åõàëè â ýëåêòðè÷êå, ïî âàãîíó ïðîøåë íå îäèí äåñÿòîê óæå ïðèâû÷íûõ êîðîáåéíèêîâ, íî îäíà âñòðå÷à áûëà íåîáû÷íîé è ïðèÿòíîé.  âàãîí âîøåë è îñòàíîâèëñÿ ðÿäîì ñ íàìè àêêîðäåîíèñò. Âñòàë è çàèãðàë «Òû ãîëóáêà ìîÿ » Ìû ñ óäîâîëüñòâèåì ïðîñëóøàëè âñþ ïåñíþ, à ìàëåíüêàÿ äåâî÷êà, ñèäÿùàÿ íà êîëåíÿõ ó áàáóøêè, ïðîñòî ñìîòðåëà àðòèñòó â ðîò, øèðîêî îòêðûâ ãëàçà.

Êèñëîâîäñêå ìû äîëãî èñêàëè ìóçåé ßðîøåíêî, ñäåëàâ äâå áîëüøèå ïåòëè ñ öåíòðîì âîçëå âîêçàëà. Íàøà ïðîãóëêà íå áûëà íàïðàñíîé, ìû ëó÷øå óçíàëè ãîðîä, ìû ñ óäîâîëüñòâèåì ãóëÿëè ïî ÷èñòûì, çåëåíûì, áåçëþäíûì, ãîðèñòûì óëèöàì ñ ïðåêðàñíûìè êóðîðòíûìè çäàíèÿìè. Íàì âñòðåòèëàñü óëèöà, ïîëíîñòüþ óñàæåííàÿ ñèíèìè åëÿìè è áîëüøîé òîïîëü âîçëå îäíîãî èç ñàíàòîðèåâ. Íåäàëåêî îò âîêçàëà ìû õîðîøî ïîñèäåëè â ëåòíåì êàôå, ïîåäàÿ ìîðîæåííîå è ïîí÷èêè.

Ìû ìíîãî ðàç âèäåëè è ñëûøàëè ñâàäåáíûå ïðîöåññèè, ì÷àùèõñÿ êóäà-òî. Îêàçûâàåòñÿ, îíè åõàëè êàê ðàç â òî ìåñòî, êóäà ñòðåìèëèñü è ìû. Âñêîðå ïîäíÿâøèñü ïî óëèöå Ìèðà, ìû óâèäåëè âåëèêîëåïíûé îãðîìíûé íîâåíüêèé Ñâÿòî-Íèêîëüñêèé õðàì, ñëåâà îò íåãî ñòàðèííóþ êðåïîñòü ìóçåé, à ïåðåä íèì Âå÷íûé îãîíü ñ ôèãóðîé ìàòåðè, ïðîùàþùåéñÿ ñ ïðîëåòàþùèìè íàä íåé ñûíîâüÿìè æóðàâëÿìè, ïàâøèìè â âîéíó. Ìû ïðîøëè ê Õðàìó è â ïðèäåëàõ åãî óâèäåëè ìîãèëó ßðîøåíêî è åãî æåíû. Íà ïàìÿòíèêå ñòîÿëè äàòû æèçíè 1846-1898, èç êîòîðûõ ñëåäîâàëî, ÷òî õóäîæíèê ïðîæèë âñåãî 51 ãîä.

ß âñïîìíèë, ÷òî èç âñåãî ýòîãî âåëèêîëåïèÿ 20 ëåò íàçàä, áûëà ëèøü ñêðîìíàÿ ìîãèëà õóäîæíèêà. Ñòàëè èñêàòü äîì-ìóçåé. Ðÿäîì îêàçàëèñü ðàçëè÷íûå ó÷ðåæäåíèÿ Öåðêâè â áîëüøîì äîìå, à ãäå äîì õóäîæíèêà. Ñïðîñèëè. Îêàçàëîñü, ÷òî äîì ðÿäîì, çà êàìåííûì çàáîðîì. Âîøëè âíóòðü è î÷óòèëèñü â áîëüøîì ñàäó. Íà òåððèòîðèè çàïîâåäíèêà ñòîÿò òðè ìàëåíüêèõ äîìà, â îäíîì èç íèõ âûñòàâêà êàðòèí Ñ. Ãîâîðóõèíà, â äâóõ äðóãèõ ìóçåé õóäîæíèêà.  îäíîì çäàíèè ìû ñìîòðåëè êàðòèíû õóäîæíèêà. Îñâåùåíèå áûëî ïëîõîå, ìíîãèå êàðòèíû íàïèñàíû òåìíûìè êðàñêàìè è íåò ìîèõ ëþáèìûõ êàðòèí, íàõîäÿùèõñÿ â Òðåòüÿêîâêå «Êóðñèñòêà» è «Ïîðòðåò àðòèñòêè Ñòðåïåòîâîé» è ïîðòðåòîâ äðóãèõ çíàìåíèòûõ ëþäåé. Ïðàâäà, áûëà íåïëîõàÿ êîïèÿ êàðòèíû «Âñþäó æèçíü». Õîðîøè íåêîòîðûå ïåéçàæè è êàðòèíû äåðåâåíñêîé æèçíè. Ïîðàçèëè ÷èñòûå äåðåâÿííûå ïîëû â äîìàõ. Ñî ñëîâ ñëóæèòåëüíèöû ìóçåÿ ìû óçíàëè î õóäîæíèêå ñëåäóþùåå.

Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷ ßðîøåíêî ðîäèëñÿ â Ïîëòàâå, â ñåìüå âîåííîãî. Òàê æå, êàê è îòåö, îí ïîëó÷èë âîåííîå îáðàçîâàíèå, è äîëãèå ãîäû ðàáîòàë â Ïåòåðáóðãå íà âîåííîì çàâîäå. Âñå ñâîáîäíîå îò ñëóæáû âðåìÿ ßðîøåíêî çàíèìàëñÿ èñêóññòâîì, êîòîðîìó îòäàë âñå ñâîè ñèëû.

Ïåòåðáóðãå îí ðèñîâàë ñíà÷àëà ïîä ðóêîâîäñòâîì õóäîæíèêà-ñàòèðèêà À.Ì.Âîëêîâà, çàòåì ó÷èëñÿ ó È.Í.Êðàìñêîãî, à ïîçæå â òå÷åíèå ïÿòè ëåò ïîñåùàë Àêàäåìèþ õóäîæåñòâ.  1875 ãîäó ßðîøåíêî âïåðâûå ïðèíÿë ó÷àñòèå â âûñòàâêå ïåðåäâèæíèêîâ, à â 1876 ãîäó âñòóïèë â Òîâàðèùåñòâî ïåðåäâèæíûõ õóäîæåñòâåííûõ âûñòàâîê, ãäå âñêîðå ñòàë, íàðÿäó ñ Êðàìñêèì, îäíèì èç åãî ðóêîâîäèòåëåé.

Êàðòèíû ßðîøåíêî, ïîÿâëÿâøèåñÿ íà ïåðåäâèæíûõ âûñòàâêàõ, âñåãäà âûçûâàëè áîëüøîé èíòåðåñ, ïðèâëåêàëè âíèìàíèå ê îñòðûì âîïðîñàì ñîâðåìåííîé îáùåñòâåííîé æèçíè.

1892 ãîäó ïî ðåêîìåíäàöèè âðà÷åé, îïðåäåëèâøèõ ó íåãî òóáåðêóëåç, Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷ ßðîøåíêî ïîñåëÿåòñÿ â äâàäöàòè øàãàõ îò Íèêîëüñêîãî ñîáîðà íà çíàìåíèòîé «Áåëîé âèëëå». Çäåñü ðåãóëÿðíî áûâàþò Èëüÿ Ðåïèí, Âèêòîð è Àïîëëèíàðèé Âàñíåöîâû, Íèêîëàé Êàñàòêèí, Ìèõàèë Íåñòåðîâ, Ñåðãåé Ðàõìàíèíîâ, Ëåîíèä Ñîáèíîâ, Ôåäîð Øàëÿïèí, Êîíñòàíòèí Ñòàíèñëàâñêèé, Âëàäèìèð Êîðîëåíêî, Àðõèï Êóèíäæè. Äëÿ Äìèòðèÿ Ìåíäåëååâà íà «Áåëîé âèëëå» áûëà äàæå îáîðóäîâàíà ñïåöèàëüíàÿ ëàáîðàòîðèÿ.

Æèçíü è ëå÷åíèå â Êèñëîâîäñêå äåëàþò ñâîå äåëî. ßðîøåíêî èçëå÷èâàåò òóáåðêóëåç, íî

Ïóòè Ãîñïîäíè íåèñïîâåäèìû. Ñïàñàÿñü îò ãðîçû, Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷ íàäîðâàë ñåðäöå è ñêîðîïîñòèæíî ñêîí÷àëñÿ â ñâîåì ðàáî÷åì êàáèíåòå. Ïîõîðîíèëè õóäîæíèêà ó ñîáîðà, ãäå ïî òðàäèöèè õîðîíèëè âèäíûõ æèòåëåé ãîðîäà.

1 ñåíòÿáðÿ 1936 ãîäà Íèêîëüñêèé ñîáîð ñòàëè âçðûâàòü. Ïåðâûå âçðûâû íå ïðè÷èíèëè õðàìó áîëüøîãî âðåäà, âåäü ñòðîèëñÿ îí íàäåæíî, íà âåêà. Âñå íîâûå êèëîãðàììû âçðûâ÷àòêè çàêëàäûâàëèñü ïîä ñòåíû ñîáîðà. Îò âçðûâîâ ñòàëè ñîêðóøàòüñÿ ìîãèëû. Ââåðõ ëåòåëè êðåñòû è êîñòè äàâíî óñîïøèõ çíàòíûõ êèñëîâîä÷àí. Ïîãèáëè âñå ìîãèëû. Âñå. Êðîìå îäíîé. È ýòà åäèíñòâåííàÿ, íå òðîíóòàÿ âçðûâíîé âîëíîé, ìîãèëà áûëà Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à. ×óäî ýòî ïîäåéñòâîâàëî è íà çåâàê, è äàæå íà âàíäàëîâ-ðàçðóøèòåëåé. Äîñåëå ðàâíîäóøíî âçèðàâøèå íà ãèáåëü õðàìà è êëàäáèùà, îíè, ñëîâíî î÷íóâøèñü îò ãëóáîêîãî ñíà, ñòàëè íà çàùèòó ñîõðàíèâøåéñÿ ìîãèëû. Ñòàðèêè è äåòè, æåíùèíû è ìîëîäåæü äíåì è íî÷üþ äåæóðèëè ó ïîñëåäíåãî ïðèþòà õóäîæíèêà. È âëàñòè ñäàëèñü. Ìîãèëà îñòàëàñü íåòðîíóòîé. Òàê è ñòîÿëà îíà áîëåå ïîëóâåêà îäíà íà ïóñòîé ñîáîðíîé ïëîùàäè.

Âî âòîðîì äîìå ìû îñìîòðåëè êîëëåêöèþ äðóãèõ çíàìåíèòûõ äðóçåé õóäîæíèêîâ ïåðåäâèæíèêîâ (Ì. Íåñòåðîâà, Í. Äóáîâñêîãî, Í. Êàñàòêèíà, Â. Âàñíåöîâà, Â. Ïåðîâà, È. Êðàìñêîãî, È. Ðåïèíà, Â. è Ê. Ìàêîâñêèõ, À. Êóèíäæè, À. Êèñåëåâà, Â. Ìàêñèìîâà, Â. Ïîëåíîâà, À. Ñàâðàñîâà è äðóãèõ). Âûéäÿ èç äîìà, ïðîøëèñü ïî ñàäó ñ ðåäêèìè ðàñòåíèÿìè, ðÿäîì ñ êîòîðûìè ñòîÿëè òàáëè÷êè ñ èõ íàçâàíèÿìè.

Ðÿäîì øóìåëà ðåêà, è çâó÷àëè âåñåëûå ãîëîñà. Ìû ïîïðîñèëè ñëóæèòåëüíèöó ìóçåÿ ïîäòâåðäèòü íàøó äîãàäêó, äåéñòâèòåëüíî, ðÿäîì áûë ïàðê. Ìû ñïóñòèëèñü âíèç è îêàçàëèñü ðÿäîì ñ «Çåðêàëüíîé ñòðóåé» è äèêèì ïëÿæåì âîçëå ðåêè è êðàñèâîãî ìîñòèêà. ß ðåøèë ñôîòîãðàôèðîâàòüñÿ â ðåêå âîçëå ìîñòèêà, íî, íå ðàññ÷èòàâ å¸ ãëóáèíû, ÿ ðóõíóë â øîðòàõ â âîäó. Ïðèøëîñü èñêóïàòüñÿ, à ïîòîì èñêàòü ìåñòî, ãäå ÿ ìîã âûæàòüñÿ.

Òàê ïðîøëà íàøà ïðîãóëêà â Êèñëîâîäñêå.

Инфоурок

›

Русский язык

›Презентации›Презентация «Сочинение по картине Неменского «Стихи»»

Скрыть

Онлайн-тренинг

идёт регистрация

«Календарь счастливой жизни:

инструменты и механизм работы

для достижения своих целей»

Сертификат и скидка на обучение каждому участнику

Зарегистрироваться

12 января 2022 г.

Любовь Богданова

Скачать материал

Скачать тест к этому уроку

библиотека материалов

Добавить в избранное

Скрыть

Ищем студентов

для работы онлайн

в проекте «Инфоурок»

зарплата

до 36500₽

Хочу в команду!

Скрыть

онлайн

Конференция

Идёт регистрация!

«Управление общеобразовательной организацией:

новые тенденции и современные технологии»

Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику

Зарегистрироваться

18-20 января 2022 г.

Описание презентации по отдельным слайдам:

-

1 слайд

Описание слайда:

Леонардо да Винчи. «Мона Лиза» (Джоконда»)

-

2 слайд

Описание слайда:

О.А.Кипренский. «Портрет Дениса Давыдова»

-

3 слайд

Описание слайда:

И.Е.Репин. «Портрет П. А. Стрепетовой»

-

4 слайд

Описание слайда:

И.Е.Репин. «Портрет П. А. Стрепетовой»

-

5 слайд

Описание слайда:

Б.М.Неменский. «Стихи»

-

6 слайд

Описание слайда:

Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с

сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.

Пожаловаться на материал

Скрыть

репетиторы онлайн от проекта «ИнфоУрок»

Онлайн-репетиторы

Подберем педагога для Вас и запишем на бесплатное вводное занятие!

- подготовка к ЕГЭ/ОГЭ и ВПР

- по всем предметам 1-11 классов

Цена занятия единая и не зависит от их количества в пакете

от 490₽

Узнать подробнее

Рекордно низкая стоимость занятий!

Курс повышения квалификации

Дистанционное обучение как современный формат преподавания

72 ч.

от 1650 ₽

от 240 ₽

Смотреть курс

- Сейчас обучается 938 человек из 79 регионов

Курс повышения квалификации

Специфика преподавания предмета «Родной (русский) язык» с учетом реализации ФГОС НОО

72 ч.

от 1650 ₽

от 240 ₽

Смотреть курс

- Сейчас обучается 318 человек из 65 регионов

Курс профессиональной переподготовки

Русский язык и литература: теория и методика преподавания в образовательной организации

Учитель русского языка и литературы

300/600 ч.

от 4800 ₽

от 720 ₽

Смотреть курс

- Сейчас обучается 1010 человек из 81 региона

Скрыть

Ищем педагогов

в команду «Инфоурок»

- ЗП до 91 000 руб.

- Гибкий график

- Удаленная работа

Хочу в команду!

Скачать материал

Скачать тест к этому уроку

Найдите материал к любому уроку,

указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

также Вы можете выбрать тип материала:

-

Все материалы

-

Статьи

-

Научные работы

-

Видеоуроки

-

Презентации

-

Конспекты

-

Тесты

-

Рабочие программы

-

Другие методич. материалы

Найти

Проверен экспертом

Общая информация

Тарасова Анастасия Николаевна

Написать

402

26.01.2021

-

Русский язык

-

5 класс

-

Презентации

Скачать материал

Скачать тест к этому уроку

Похожие материалы

-

Программа «Работа с одаренными детьми»

26.01.2021

61

-

Программа «Работа с неуспевающими детьми»

26.01.2021

54

-

Календарно-тематическое планирование (4 класс)

26.01.2021

59

-

Презентация на «Урок русского языка в 5 классе на тему «Роль языка в жизни общества»

26.01.2021

96

-

Конспект урока по русскому языку на тему «В мире имен Собственных» (7 класс)

26.01.2021

93

-

Презентация урока по теме» Словосочетание»,

26.01.2021

145

-

Самообобщение опыта работы учителя русского языка и литературы

26.01.2021

91

-

БУКВЫ Е и Ё ПОСЛЕ ШИПЯЩИХ В СУФФИКСАХ СТРАДАТЕЛЬНЫХ ПРИЧАСТИЙ ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ

26.01.2021

112

-

Не нашли то что искали?

Воспользуйтесь поиском по нашей базе из

5452591 материал.

Вам будут интересны эти курсы:

-

Курс профессиональной переподготовки «Русский язык и литература: теория и методика преподавания в образовательной организации»

-

Курс профессиональной переподготовки «Основы религиозных культур и светской этики: теория и методика преподавания в образовательной организации»

-

Курс профессиональной переподготовки «Библиотечно-библиографические и информационные знания в педагогическом процессе»

-

Курс повышения квалификации «Экономика предприятия: оценка эффективности деятельности»

-

Курс повышения квалификации «Деловой русский язык»

-

Курс повышения квалификации «Основы менеджмента в туризме»

-

Курс профессиональной переподготовки «Русский язык как иностранный: теория и методика преподавания в образовательной организации»

-

Курс повышения квалификации «Специфика преподавания русского языка как иностранного»

-

Курс повышения квалификации «Организация маркетинга в туризме»

-

Курс повышения квалификации «Источники финансов»

-

Курс профессиональной переподготовки «Корпоративная культура как фактор эффективности современной организации»

-

Курс профессиональной переподготовки «Управление информационной средой на основе инноваций»

-

Курс профессиональной переподготовки «Уголовно-правовые дисциплины: теория и методика преподавания в образовательной организации»

-

Курс профессиональной переподготовки «Управление качеством»

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

#1. Единственный прижизненный успех принесла Александру Иванову картина

A. «Явление Христа Марии Магдалине после воскресения»

A. «Явление Христа Марии Магдалине после воскресения»

C. «Октябрьский праздник. Сцена в лоджии»

C. «Октябрьский праздник. Сцена в лоджии»

B. «Явление Мессии»

B. «Явление Мессии»

#2. Внутреннее пространство Петропавловского собора Петропавловской крепости в Петербурге состоит из … нефов(а)

C. семи

C. семи

B. пяти

B. пяти

A. трех

A. трех

#3. Единственный прижизненный успех принесла Александру Иванову картина

C. «Октябрьский праздник. Сцена в лоджии»

C. «Октябрьский праздник. Сцена в лоджии»

A. «Явление Христа Марии Магдалине после воскресения»

A. «Явление Христа Марии Магдалине после воскресения»

B. «Явление Мессии»

B. «Явление Мессии»

#4. Особенностью портретной живописи И.Е. Репина является

B. монументальность композиции

B. монументальность композиции

A. лирическая камерность композиции и сдержанность колорита

A. лирическая камерность композиции и сдержанность колорита

C. разнообразие композиционных и колористических решений, раскрывающих образ модели

C. разнообразие композиционных и колористических решений, раскрывающих образ модели

#5. Произведения Д.Трезини демонстрируют принципы

B. французского классицизма

B. французского классицизма

A. развитого итальянского барокко

A. развитого итальянского барокко

C. северного барокко

C. северного барокко

#6. Звание академика П.А. Федотов получил после успеха на академической выставке картины

A. «Завтрак аристократа»

A. «Завтрак аристократа»

B. «Сватовство майора»

B. «Сватовство майора»

C. «Свежий кавалер»

C. «Свежий кавалер»

#7. От Петербурга Саарская мыза находилась в .. км

B. 50

B. 50

A. 25

A. 25

C. 75

C. 75

#8. Последним крупным произведение Сурикова является неоконченная картина

C. «Степан Разин»

C. «Степан Разин»

A. «Покорение Сибири Ермаком»

A. «Покорение Сибири Ермаком»

B. «Взятие снежного городка»

B. «Взятие снежного городка»

#9. Временем господства стиля модерн в русской архитектуре является период … в. (вв.)

B. самого конца XIX – начала XX

B. самого конца XIX – начала XX

A. конца XIX

A. конца XIX

C. первой половины XX

C. первой половины XX

#10. От Петербурга Саарская мыза находилась в .. км

C. 75

C. 75

B. 50

B. 50

A. 25

A. 25

#11. Последним крупным произведение Сурикова является неоконченная картина

A. «Покорение Сибири Ермаком»

A. «Покорение Сибири Ермаком»

C. «Степан Разин»

C. «Степан Разин»

B. «Взятие снежного городка»

B. «Взятие снежного городка»

#12. Парные портреты великого князя Петра Федоровича и великой княгини Екатерины Алексеевны (1742 и 1744; ГРМ) относятся к типу

A. большого парадного портрета

A. большого парадного портрета

C. парадного портрета малых форм

C. парадного портрета малых форм

B. камерного портрета

B. камерного портрета

#13. Никитин проходил обучение за границей в

C. Фландрии

C. Фландрии

A. Голландии

A. Голландии

B. Италии

B. Италии

#14. Портрет Ф.М. Достоевского был написан Перовым в 1872 году по заказу

A. Стасова

A. Стасова

B. Третьякова

B. Третьякова

C. Достоевской

C. Достоевской

#15. Н.А. Львов являлся

C. скульптором

C. скульптором

B. архитектором-дилетантом

B. архитектором-дилетантом

A. архитектором-профессионалом

A. архитектором-профессионалом

#16. Парные портреты великого князя Петра Федоровича и великой княгини Екатерины Алексеевны (1742 и 1744; ГРМ) относятся к типу

C. парадного портрета малых форм

C. парадного портрета малых форм

A. большого парадного портрета

A. большого парадного портрета

B. камерного портрета

B. камерного портрета

#17. Стиль как единство исторически обусловленного типа мировосприятия и соответствующей системы художественного языка является категорией нового европейского искусства. Как правило, черты того или иного стиля лучше всего прослеживаются на материале

A. живописи

A. живописи

B. декоративно-прикладного искусства

B. декоративно-прикладного искусства

C. архитектуры

C. архитектуры

#18. Русский вариант живописного импрессионизма, сочетающий непосредственность и свежесть восприятия натуры с поэтизацией образов крестьянской России, сформировался среди(в)

A. художников объединения «Голубая роза»

A. художников объединения «Голубая роза»

B. участников «Союза русских художников»

B. участников «Союза русских художников»

C. художников – членов «Мира искусства»

C. художников – членов «Мира искусства»

#19. Значительная роль в процессе возрастающей активности выставочной жизни, а также возникновения большого количества периодических и иного типа изданий, специально посвященных вопросам изобразительного искусства, особенно современного, принадлежала

C. художественному объединению «Мир искусства»

C. художественному объединению «Мир искусства»

A. Академии Художеств

A. Академии Художеств

B. художественному объединению «Союз русских художников»

B. художественному объединению «Союз русских художников»

#20. Ансамбль Александринского театра Росси был осуществлен полностью в … годах

B. 1829-1834

B. 1829-1834

A. 1828-1834

A. 1828-1834

C. 1828-1832

C. 1828-1832

Театральная история Пелагеи Стрепетовой

Илья Репин. Галерея картин и рисунков художника — Актриса Пелагея Стрепетова. 1882

Русский художник Илья Ефимович Репин

Актриса Пелагея Стрепетова. 1882

Точная дата ее рождения неизвестна. Доподлинно известно, что 4 октября 1850 года мальчишка-подмастерье нижегородского парикмахера Антипа Стрепетова обнаружил на крыльце хозяйского дома какой-то кулек и бесцеремонно пнул его ногой. Кулек перевернулся, зашевелился и пискнул, подмастерье страшно испугался. На крик мальчишки выскочили хозяева и развернули таинственный кулек: там оказалась совсем крошечная девочка. Подкидыша приняли в семью, окрестили Пелагеей и воспитывали как родную. Настоящими родителями девочки, по свидетельству проницательных современников, были «ненадолго соединившиеся в тайной страсти» водевильная актриса Глазунова и гвардейский офицер Балакирев. Кстати, его законный сын, ставший впоследствии знаменитым композитором, был и внешне, и характером очень похож на Пелагею.

Многодетная семья Стрепетовых, все члены которой служили в театре, была очень религиозной. Маленькая Пелагея воспитывалась на молитвах, на страшных сказках няни Ефросиньи и на спектаклях нижегородского театра. Там же играла ее мать, с семи лет детские роли иногда получала и маленькая Пелагея.

Девочка не имела никаких внешних актерских данных – она была сутула, у нее был с детства искривлен позвоночник, так что иногда ее принимали за горбатенькую, хороши были только лучистые глаза и чистый грудной голос. Приемные родители были категорически против ее поступления на сцену, не видя в ней никаких перспектив, но вмешались обстоятельства. Антип Стрепетов тяжело заболел распространенной театральной болезнью (алкоголизмом), мать уже не могла по возрасту рассчитывать на хорошие роли и жалованье, и девочку 14 лет от роду (к ее радости) погнал на сцену в прямом смысле голод.

Мать снабдила ее рекомендательными письмами, и Полина – для сцены она взяла себе это имя – Стрепетова отправилась в Рыбинск в местный театр к антрепренеру Василию Смирнову. Он сжалился и взял ее на амплуа «все, что понадобится» с жалованьем всего 18 рублей в месяц. Кто бы мог предположить, что некрасивая, «без данных и гардероба» молоденькая актриса через несколько лет будет получать в десятки раз больше, и не в месяц, а за один спектакль! Опыт работы в провинциальном театре закалил Полину Стрепетову. Антрепренер и по совместительству главный режиссер Смирнов, человек малограмотный, случайно получивший театр, научить ничему не мог. Но он давал Стрепетовой роли, ее учила жизнь, она жадно впитывала опыт и знания коллег. Она много играла, в основном в водевилях, но иногда ей доставались и драматические роли, которые заставили публику всерьез обратить на нее внимание. Она умела страдать на сцене так заразительно, в ней просыпалась такая неукротимая при слабом здоровье и телосложении энергия, что она захватывала в свой водоворот всех зрителей в зале. Первой такой ролью, которая оказалась ее визитной карточкой на всю жизнь, стала роль Лизаветы в «Горькой судьбине» Писемского. Пьеса – о свете любви, нечаянно проникшем в сумрачное деревенское житье, о запретной страсти, о запретном материнстве и о страшной каре, последовавшей вслед за ними. Шквал страстей, который Стрепетова обрушивала на зал, околдовывал и потрясал. В актрисе обнаружился стихийный взрывной темперамент, доселе не виданный на русской сцене. Поражали ее нервные затраты, трудно было представить, что она, так натурально умирая от любви сегодня, сможет восстановить силы для завтрашнего спектакля. К этому нужно прибавить неимоверное количество премьер провинциального театра – их выпускали каждую неделю, и надо было учить текст. Многие актеры играли под суфлера, а Стрепетова всегда знала текст назубок, много времени отнимали у нее репетиции, другие театральные обязанности, необходимость лично развозить приглашения на спектакль влиятельным лицам города, унижаться перед ними и кокетничать с антрепренером. Последнее было ненавистно Стрепетовой – дипломатом она быть не умела.

Настоящий успех у начинающей актрисы был впереди, а пока она перебиралась из одного провинциального театра в другой, неизменно повышая свой гонорар. В Самаре она получала уже 75 рублей за спектакль. О своих юношеских скитаниях она рассказала в блистательно написанных воспоминаниях «Минувшие дни». К 20 годам Стрепетова стала известной провинциальной актрисой, она играла разнообразные роли, большей частью опереточного и мелодраматического репертуара, в основном о несчастной любви, и наконец. влюбилась сама. Ее избранник Михаил Кузьмич Стрельский был героем–любовником на сцене, любимцем дам в жизни, красавцем и, к сожалению, мерзавцем. Он женился на Стрепетовой, уже будучи женатым и не разведенным. Стрепетова все бросила ради любимого – в том числе и театр – и попала в ситуацию, многократно ею обыгранную на сцене. От Стрельского она родила дочь и маялась с фальшивым мужем до тех пор, пока не застала его, и до этого не раз изменявшего ей, с собственной горничной. Было это в Казани, куда Стрепетова последовала за ним в качестве жены героя–любовника. Но после развода со Стрельским именно в Казани началась ее огромная всероссийская слава. Внезапно театр покинула премьерша, на ее место некого было пригласить, и тогда вспомнили о Стрепетовой.

Казань тогда была крупным культурным центром России. В местном театре, принадлежавшем знаменитому антрепренеру Медведеву, играли выдающиеся артисты: Давыдов, Ленский, Писарев. Здесь начинала и будущая звезда Александрийского театра Мария Гавриловна Савина, ставшая впоследствии главной соперницей Стрепетовой в Петербурге. Их судьбы поначалу были очень схожи: Савина тоже начинала в провинции, была в Казани подающей большие надежды актрисой, тоже несчастлива в первом браке, тоже беременна (ребенка она не родила, тогда умели ограничивать деторождаемость, провоцируя выкидыш). Но у Савиной был совсем другой характер. Она была изысканно хорошенькой, дипломатичной, умелым тактиком и стратегом в театральной жизни, была привержена тонкой французской игре, продуманной, выверенной, без «плебейских эмоциональных перехлестов». Стрепетова же была безудержна во всем, прямодушна и беспощадна к себе и партнерам и блистательно умела портить отношения с полезными людьми. Но успех Стрепетовой в Казани был умопомрачителен! Она сыграла здесь в «Марии Стюарт», «Бедной невесте», «Грозе», «Коварстве и любви», «Горе от ума». Стрепетова совпала с эпохой и была востребована ею. Отмена крепостного права, появление класса разночинцев, обращение культурной публики к истинной, а не «лубочно стилизованной» народной жизни, появление таких писателей, как Достоевский, Помяловский, Успенский, Чехов, сама жизнь требовали новой актерской манеры, новых страстей и обнаженности чувств.

В 1873 году Стрепетова в первый раз приезжает на гастроли в Москву. Выступает на частной сцене Общедоступного театра и имеет бешеный успех. Дело доходит до того, что зрители из Петербурга специально приезжают в Москву, чтобы посмотреть на «чудо Стрепетовой». В 1876 году Стрепетова впервые играет на сцене Александринки и покоряет петербургскую сцену. Пора творческого подъема совпадает со счастливым браком. Она выходит замуж за выпускника школы Малого театра Модеста Писарева, блестящего провинциального артиста и, что не менее важно, образованного и интеллигентного человека. Он имел благотворное воздействие на неукротимый нрав жены, много сделал для упорядочивания ее вкуса и репертуара. Он был ее партнером и, как бы сейчас сказали, продюсером: ввел ее в круг своих друзей, выдающихся деятелей русской культуры, познакомил с драматургом Островским, литератором Писемским, художниками Репиным и Ярошенко (впоследствии оба писали ее портреты). От брака с Писаревым у Стрепетовой родился сын, которого назвали Виссарионом в честь Белинского. Они много и триумфально гастролировали с мужем по России, она получала фантастические гонорары, но провинциальный успех Стрепетову уже не удовлетворял, ей захотелось стать официально признанной премьершей в столице.

В 1881 году Стрепетова совершает роковую ошибку – поступает в императорский Александрийский театр. Ей назначают громадное по тем временам жалованье, ее замечательно принимает публика. Но критика встречает довольно прохладно. Дело в том, что в Александринке уже была своя премьерша – Мария Савина. Она уже давно перебралась в Петербург, своим изысканным талантом идеально ему соответствовала и не хотела никому уступать лидирующего положения.

Началась отчаянная борьба, в которой Стрепетова была обречена на проигрыш. Собственно, Савиной и не пришлось особенно интриговать против Стрепетовой, та все испортила себе сама. Она всегда говорила то, что думает, и очень скоро нажила себе в Петербурге множество врагов. Она могла влиятельному антрепренеру в лицо сказать, что он подлец, была раздражительна, беспощадна и часто несправедлива к партнерам. Труппа Александринки ее не приняла, она была другой, чужой. В ее народном (даже простонародном), импровизационном, самоотверженном даровании было что–то враждебное мастеровитому аристократичному ансамблю императорского театра. Да и кому из партнеров было приятно, что зритель смотрит только на Стрепетову, а не на них? Начались актерские «подставки» в театре (например, во время ее трагической тихой сцены в «Грозе» артисты массовки начинали громко разговаривать и чихать), все более болезненные уколы в прессе. Трудно было вдохновенно работать во враждебной обстановке, она срывалась во время спектаклей, ей стали изменять вкус и мера. Разладилась личная жизнь – Стрепетова разошлась с Писаревым, он остался ее другом, но жить с ней уже не мог. У нее были трудные отношения с дочерью и сыном, которого она страстно любила и чрезмерно опекала. Несмотря на блестяще сыгранные ею новые роли, в 1890–м, ее контракт с Александрийским театром не продляют. Это страшный удар для актрисы. Она уезжает в Москву, потом – в провинцию. Но у нее уже нет ни прежних сил, ни, что страшнее, прежнего успеха.

Зато она влюбилась. В третий и последний раз в своей жизни. В 1891 году она выходит замуж за 28–летнего Александра Погодина – внука известного историка. Это вызвало скандал в Петербурге, говорили, что Стрепетова вышла замуж за ровесника своих детей. Это было неправдой. Погодин был моложе на 13 лет, он безумно любил ее, и она его боготворила. Но отношения их были драматическими, неровными. Он умолял ее бросить сцену, которая в последнее время приносила ей одни несчастья, она не могла решиться на это. Они мечтали уединиться в Крыму, так благотворно действующем на ее здоровье. По просьбе мужа она строит дом в Ялте. За время работы на сцене она накопила немалые деньги, и 45 000 рублей тратит на эту затею. Но несмотря ни на что она не может бросить театр, не может жить без ролей, без зрителей. Измучившийся муж, страшно ревновавший ее и к театру, и к поклонникам, практически на ее глазах стреляет в себя из пистолета.

Смерть Погодина окончательно надорвала Стрепетову. Совершенно разбитая, она возвращается в Александринку на роли «характерных старух» с унизительным гонораром, еще играет, но тяжело заболевает – рак желудка – и 4 октября 1903 года умирает в больнице общины сестер милосердия Белого Креста. Незадолго перед этим актрису навещали друзья, утешали ее, говорили, что она немало послужила русскому театру. Стрепетова тогда сухо и гордо ответила: «Театру Савина служит, а я служила народу». О гениальной актрисе писал Немирович–Данченко, восхищенным партнером ее по «Горькой судьбине» был Станиславский. Впоследствии они создали театр, в котором главенствовали художественные принципы Стрепетовой. Они мечтали в новом театре подготовить артистов не к наигранному вдохновению императорских театров, а к новой, «сердечной» манере игры, правде чувств, в которых так сильна была Стрепетова.

К несчастью, она не дожила до расцвета Художественного общедоступного театра и, к счастью, не дожила до смерти сына, который, как бы продолжая трагическую судьбу матери, вскоре после ее похорон покончил жизнь самоубийством из–за несчастной любви.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Истории вещей. Рассматриваем ленту актрисы Полины Стрепетовой из Бахрушинского музея

Сегодня в рубрике «Истории вещей» — лента известной русской актрисы XIX века Полины Стрепетовой из коллекции Бахрушинского музея. Когда-то она украшала венок, вероятно подаренный артистке в честь блестящего исполнения роли Лизаветы в постановке «Горькая судьбина» Алексея Писемского в Александринском театре.

Белая муаровая лента интересна не только как предмет, принадлежавший актрисе: на ней изображена Полина Стрепетова в четырех разных ролях. Акварельные портреты выполнены рукой Ильи Репина — одного из главных русских художников-реалистов.

Четыре образа на ленте

Илья Репин любил театр, часто посещал постановки и знал главных актеров и актрис своего времени. Он высоко ценил талант Стрепетовой и ее манеру игры. В письме музыкальному критику Владимиру Стасову он отмечал: «Ермолова и Ильинская действительно прекрасные актрисы, но до Стрепетовой им далеко».

В 1878 году он нарисовал свою любимую актрису в образах героинь из четырех разных пьес: Катерины и Груни из пьес Александра Островского «Гроза» и «Не так живи, как хочется», Тизбы из пьесы Виктора Гюго «Анджело, тиран Падуанский» и Верочки из пьесы «Ребенок» Петра Боборыкина.

Спустя три года художник перенес три образа на ленту, а четвертый заменил — вместо Верочки он нарисовал актрису в образе Лизаветы из пьесы «Горькая судьбина». Тогда она заключила контракт с Александринским театром, и первая же роль там принесла ей невероятный успех.

Лента поступила в коллекцию Бахрушинского музея в 1957 году из частного собрания.

Актриса-самородок

Полина (Пелагея) Стрепетова родилась в Нижнем Новгороде. Кем были ее родители — неизвестно. Ребенком ее подкинули на крыльцо дома театрального парикмахера Антипа Стрепетова, который удочерил малышку. Датой ее рождения считается тот день, когда она была найдена, — 4 октября 1850 года. Приемная мать девочки, Елизавета Стрепетова, была актрисой, и та уже в детстве решила, что тоже свяжет свою жизнь с театром.

Полина Стрепетова не училась в театральном училище, но в 15 лет уже дебютировала в рыбинском театре. Она исполнила роль Верочки из пьесы «Ребенок», а в следующем году — Софьи из «Перемелется — мука будет». Несмотря на сутулость и резкие черты лица, она сразу полюбилась публике своей актерской игрой.

В юности Стрепептова выступала во многих провинциальных театрах страны. В 1866-м она играла на самарской сцене. Этот сезон она потом вспоминала с особой теплотой:

«Это был (если не самый) все-таки лучший период моей артистической жизни. Много хороших ролей я переиграла в этот достопамятный сезон… Беспечально, привольно жилось мне в том году в Самаре. Казалось, я готова была позабыть, что на свете рядом со счастьем об руку гуляет горе. » — писала она в воспоминаниях.

В 1881 году Стрепетова поступила в труппу Александринского театра, куда ее не сразу хотели принимать. И там ей пришлось нелегко — актеры приняли ее враждебно, прима Мария Савина видела в ней главную свою соперницу. Полина Антипьевна исполняла роли героинь из простонародья, чем привлекала демократическую публику.

«Как природный талант, это явление редкое, феноменальное. Ее среда — женщины низшего и среднего классов общества; ее пафос — простые, сильные страсти», — писал о ней Александр Островский.

Многие зрители видели в творчестве артистки связь с революционно-народническими идеями, которые были близки композиторам «Могучей кучки» и художникам-передвижникам, в том числе и Илье Репину.

«Живя в детстве и ранней юности у бедных людей, вращаясь между мелким мещанством и небогатым купечеством, я видела один грубый эгоизм и бессердечие…» — напишет она потом в своих воспоминаниях.

С годами из репертуара начали исчезать спектакли с лучшими ролями Стрепетовой. Проработав 10 лет на петербургской сцене, она уехала снова странствовать по провинции. Последние годы своей жизни она провела в Санкт-Петербурге и умерла в 1903 году именно в тот день, который считала днем своего рождения, — 4 октября.

Роль Лизаветы и портреты Репина

В 1881 году Илья Репин написал маслом портрет Стрепетовой в образе Лизаветы. Поэтому рисунок на ленте можно считать эскизом к этой работе.

Роль Лизаветы считается вершиной драматического искусства Полины Стрепетовой, манифестом ее сценического искусства. Она играет жену оброчного мужика, который вернулся с заработков из Петербурга. Пока его не было, Лизавета влюбилась в молодого помещика и родила от него ребенка.

На картине Стрепетова, обессиленная, полулежит в кресле, голова ее падает на плечо, рука безвольно покоится на коленях, во взгляде читается напряжение и безнадежность. Пуговица на сарафане расстегнулась, плечо оголилось, платок небрежно разметался. Все говорит о том, что женщина дошла до отчаяния.

Впервые эту роль Стрепетова исполнила в 1871 году в Казани. Она играла нервно и с полной самоотдачей. После спектакля она не раз лежала в беспамятстве за кулисами.

В последующие годы она перевоплощалась в Лизавету на сценах многих театров. Зрители рыдали в голос во время ее игры. Не мог удержать слез и писатель Иван Тургенев, когда впервые увидел Стрепетову в этой роли на гастролях в Петербурге в 1876 году.

«Это же сама действительность. действительность. Все говорят о школе. Какая это такая школа может дать то, что нам сегодня показали? Выучиться так играть нельзя. Так можно только переживать, имея в сердце искру Божию. » — писал он позже. (Цитируется по книге «Пелагея Стрепетова» Раисы Беньяш, 1967 год.)

В 1882 году Илья Репин напишет еще один портрет Стрепетовой. Всего за один сеанс, грубыми хаотичными мазками. На картине темные одежда и фон контрастируют со светом на лице. Взгляд напряжен, губы приоткрыты, как будто она что-то собирается сказать. На 12-й выставке передвижников портрет произвел фурор. Иван Крамской назвал его лучшей работой художника.

Оба портрета Стрепетовой хранятся в коллекции Третьяковской галереи.

Неистовая Пелагея. За что актрису Стрепетову называли «чудом» и «самородком»?

Судьба драматической актрисы Пелагеи Стрепетовой заинтересовала меня прежде всего потому, что последние годы жизни она провела у нас в Семенцах — в доме на пересечении нынешних Клинского (№ 27) и Московского проспектов (№ 42). А когда я начала читать о ней, не переставала удивляться, почему такая артистка была так быстро забыта. Как будто выгорела вместе со своим талантом.

Портрет Пелагеи Стрепетовой кисти Ильи Репина, 1882 г. РЕПРОДУКЦИЯ. ФОТО АВТОРА

Своей игрой она восхищала современников: в печати ее нередко именовали «актрисой-самородком» или «чудом». Среди почитателей ее актерского таланта были писатели А. Н. Плещеев и И. С. Тургенев. Последний, потрясенный до слез игрой Стрепетовой в роли Лизаветы в пьесе А. Ф. Писемского «Горькая судьбина», восклицал: «Это же сама действительность. действительность. Все говорят о школе. Какая это такая школа может дать то, что нам сегодня показали? Выучиться так играть нельзя. Так можно только переживать, имея в сердце искру Божию. ».

«По-моему, это безусловно гениальная актриса, — сообщал П. И. Чайковский брату, — я был подавлен громадной силой ее таланта». А. Н. Островский до конца своих дней оставался другом и защитником Пелагеи Стрепетовой, блестяще игравшей в ведущих театрах страны главные роли героинь его произведений: Марью Андреевну в «Бедной невесте», Катерину в «Грозе», Василису Мелентьеву в одноименной пьесе.

Не всегда внешность Стрепетовой подходила для ролей, которые ей приходилось играть. С детства она страдала сильным искривлением позвоночника: этот изъян часто становился предметом закулисных насмешек. Однако на сцене Пелагея преображалась настолько, что физические недостатки не имели никакого значения.

Трагические роли, которые исполняла Стрепетова, зачастую соответствовали душевному состоянию актрисы, страданиям и событиям ее собственной жизни.

Пелагея не знала своих настоящих родителей: младенцем ее подбросили на крыльцо дома нижегородского театрального парикмахера, и так как нашли ее 4 октября 1850 года, то и решили считать эту дату ее днем рождения. Хоть удочерившие ее Стрепетовы и были к ней добры, она никак не могла подавить в себе ощущение ущербности.

С детства Полина (как звали Пелагею близкие) мечтала стать актрисой. Ее настойчивые попытки уговорить родителей отдать ее на сцену возымели свое. С 1865 года она начала выступать в маленьком театре в Рыбинске. После отправилась завоевывать публику Ярославля, затем Симбирска, Мурома, Новгорода, Самары, Казани, Москвы, Петербурга. Однако задолго до этих вершин в Саратовском театре неопытная Полина, которой не было еще и двадцати, влюбилась в актера Стрельского, а впоследствии осталась обманутой им с ребенком на руках. Ненависть, которая разрастется к Михаилу Стрельскому, выльется на незаконнорожденную Машу. За всю жизнь дочь так и не узнает материнской любви.

Порой она не выходила из роли и в жизни, наяву могла остаться в театральной реальности, ждала тех же страстей и романтических чувств, какие испытывала на сцене. Так, однажды она предложила жениться на себе влюбленному в нее театральному кассиру, который, зная ее неуравновешенную натуру, попросил одуматься и дождаться следующего дня. Однако наутро она продолжила игру выдуманной героини, и они обвенчались. Позже новобрачную начнет мучить совесть: «Ни в чем не могу отдать себе отчета, никогда не задумываюсь над тем, хорошо или дурно я поступаю!». После этих внутренних монологов Пелагея вернула своему новоиспеченному мужу обручальное кольцо, сопроводив его запиской с сухим отказом.

Самоотверженность и чрезмерная экзальтация не могли не сказаться на здоровье Стрепетовой: как только актриса уходила за кулисы, ее, падавшую от изнеможения, едва успевали довести до гримерной. Пытаясь компенсировать отсутствие образования, между репетициями и спектаклями Пелагея старалась заниматься музыкой и брать уроки французского, ночи напролет взахлеб читала книги.

Такой образ жизни способствовал впоследствии частым нервным срывам и истерикам, которые она устраивала своему начальству на работе и родным дома. Тихий домашний уют и размеренная спокойная жизнь были не ее стихией.

Зачастую театральная труппа принимала ее холодно, а видя успех самобытной актрисы, начинала плести интриги. Не раз Пелагея находила под дверью своей уборной карикатуры, высмеивавшие ее внешность (ее называли кособокой) и талант.

Единственной отрадой для Стрепетовой была сцена, она же была и ее хлебом: полученные за сыгранные спектакли деньги она отправляла матери в Нижний Новгород (других средств к существованию в семье не было), часть тратила на съем квартиры, часть — на сценические костюмы, оставшееся — на жизнь. Даже когда болела, Стрепетова считала, что не имеет права не работать.

Брак с актером Модестом Писаревым стал для актрисы самым счастливым периодом ее жизни. Жаль, что недолговечным. В силу несносного характера Пелагеи и других обстоятельств они разошлись. От их союза остался любимый обоими супругами сын Виссарион, названный в честь литературного критика и публициста В. Г. Белинского.

В 41 год Пелагея Стрепетова решилась на неожиданный шаг: вышла замуж за 28-летнего чиновника А. Д. Погодина. Молодой супруг благоговел перед актрисой, но жестоко ее ревновал, из-за чего постоянно возникали ссоры. После одного из таких скандалов молодой человек застрелился. Так же закончит свою жизнь и любимый сын Виссарион в Константинополе, но этого Пелагее Антипьевне уже не суждено было узнать.

Материал опубликован в газете «Санкт-Петербургские ведомости» № 196 (6549) от 18.10.2019 под заголовком «Неистовая Пелагея».

СТРЕПЕТОВА Полина (Пелагея) Антипьевна

СТРЕПЕТОВА Полина ( Пелагея) Антипьевна ( 4 ( 16) октября 1850, Нижний Новгород — 4 ( 17) октября 1903, Санкт-Петербург) — выдающаяся театральная актриса, в 1865 — 1867 служила в труппе в Рыбинске и Ярославле.

Родители Стрепетовой и точная дата рождения Полины неизвестны, её ребёнком подкинули на крыльцо дома нижегородского театрального парикмахера Антипа Григорьевича Стрепетова, ставшего её приёмным отцом. В его семье она и была воспитана. Детство провела в Нижнем Новгороде. Приёмная мать, Елизавета Ивановна, была актрисой, обладательницей сопрано. Вместе со своими сёстрами и братьями служила в крепостном театре ( отец Елизаветы Ивановны, Иван Кочетов, был управляющим его выксунского имения), а сама она пела в опере. Полина уже в детстве решила, что станет актрисой.

Впечатление на эмоциональную девочку произвело выступление гастролировавшей в Нижнем Новгороде московской знаменитости Л. П. Никулиной-Косицкой. Она стала своего рода эталоном для юной Стрепетовой, которая, повзрослев, стала продолжательницей созданной Никулиной традиции сочувственного, поэтичного изображения русской женщины, мечтающей и любящей, страдающей, а также отстаивающей свою любовь.

Стрепетова дебютировала на сцене Рыбинского театра 20 июня 1865 г., в начале творческой деятельности выступала также в Ярославском театре ( как и в Рыбинске — в труппе В. А. Смирнова), в других городах провинции. В Ярославле, где проработала с 1865 по 1867 г., она сыграла Лизавету в «Горькой судьбине» — роль, к которой она будет возвращаться на протяжении всей жизни, обогащая её новыми красками.

Среди ранних ролей Полины Стрепетовой: Верочка ( «Ребёнок» Боборыкина), Софья ( «Перемелется — мука будет» Самарина, 1866). В первые годы пребывания на сцене Стрепетовой приходилось играть в драме, комедии, водевиле, оперетте ( «Фауст наизнанку», «Фру-Фру», «Прекрасная Елена» и др.).

В Саратовском театре она встретилась с будущим мужем — актёром Михаилом Стрельским. Стрельский не ограничивал себя в любовных связях и кроме того имел законную супругу, проживавшую за границей. Нервные срывы и бурные ссоры становились всеобщим достоянием. Но Полина вынуждена была переезжать из города в город в качестве незаконной жены Стрельского, поскольку уже ждала ребёнка и на собственный ангажемент рассчитывать не могла.

Талант Стрепетовой как трагедийной актрисы проявился в период её работы в Казани ( 1871). Здесь она с огромным успехом играла свои лучшие роли — Лизавета ( «Горькая судьбина» Писемского), Катерина ( «Гроза» Островского), Марья Андреевна ( «Бедная невеста» Островского), Аннета ( «Семейные расчёты» Н. И. Куликова).

В 1876 году Стрепетова впервые выступила на сцене Александринского театра. С 1881 по 1890 в в этом театре она сыграла свыше 30 ролей. Её талант ценили , В. И. Немирович-Данченко, . Портреты Стрепетовой писали , , . Свои воспоминания об исполнительском мастерстве оставила писательница А. Н. Пешкова-Толиверова, ставшая её подругой.

Последние годы жизни Стрепетова провела в Санкт-Петербурге. В 1895—1896 играла в Малом ( Суворинском) театре и писала воспоминания, правда закончить их не успела.

Полина Стрепетова была похоронена на Никольском кладбище Санкт-Петербурга. В 1936 году прах перенесён в Некрополь мастеров искусств.

Нашли ошибку или опечатку? Выделите текст и кликните по значку, чтобы сообщить редактору.

Два портрета актрисы Стрепетовой

Бывают судьбы, поражающие воображение необычностью и внутренней завершенностью, – такова жизнь Пелагеи Антипьевны Стрепетовой (1850–1903), трудная и яркая, полная драматических поворотов. В семь лет она впервые вышла на сцену. Ей не было еще и пятнадцати, когда она стала профессиональной артисткой. А спустя некоторое время слухи о ее блистательной игре стали распространяться по всей России. Первые же выступления провинциальной актрисы на сценах Москвы и Петербурга буквально ошеломили театральную публику, породили искреннее преклонение одних и столь же искреннюю неприязнь других. И это не случайно: Стрепетова была не просто талантливой артисткой – она обновила самые принципы театральной игры. Будучи решительным противником рутины, актриса создавала сценические образы, насыщенные живым чувством, исполненные жизненной правды. По словам писателя А. Плещеева, Стрепетова «играла, как Толстой говорит, как Репин пишет».

Но восторги поклонников и широкая известность все же не принесли Стрепетовой личного счастья.

Сравнительно легко проследить очередность событий, составляющих человеческую судьбу. Но возникает вопрос: а какова была внутренняя жизнь этой замечательной женщины? Каков был ее характер? О чем она думала, чем жила? Отзывы современников о Стрепетовой противоречивы, часто поверхностны.

Интересные воспоминания о Стрепетовой оставил М. В. Нестеров: «Стрепетова, как и великий Мочалов, как и ряд выдающихся русских актеров, основывавших свою игру на непосредственном „чувстве“, была неровна в игре. Сегодня потрясала она зрителей глубокими, незабываемыми переживаниями мятущейся женской души – ее тяжкой доли, а завтра в той же роли была заурядна, бесцветна. И так всю жизнь, на сцене и в жизни, чередовались у нее успехи с неудачами, с отчаянием.

В репертуаре ее было несколько ролей, в которых она не имела себе соперниц. В „Грозе“ она была поразительной Катериной.

Немало и других ролей с ярко выраженным трагическим характером и преимущественно из народной русской жизни Стрепетова играла как истинно великая артистка. Звук ее голоса, простота, естественность – тот великий реализм, что бывает так редко, и даже у великих художников знали мы не так часто – вот этот реализм был у Стрепетовой в минуты ее высочайшего вдохновения».

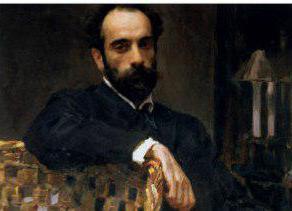

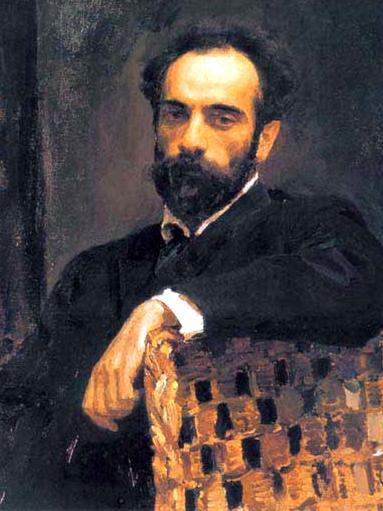

В Москве, в Третьяковской галерее, находятся два портрета актрисы, которые можно рассматривать как художественные «документы», чья правдивость совершенно бесспорна. А бесспорна потому, что созданы портреты людьми высочайшей честности и большого ума, прославленными мастерами русского реалистического искусства второй половины XIX века – И. Репиным и Н. Ярошенко.

И. Репин. «Портрет актрисы П. Стрепетовой». Масло. 1881.

Репин всегда был в курсе последних театральных новостей, высоко ценил талант Стрепетовой, ее манеру игры. «Ермолова и Ильинская, – писал он В. Стасову, называя популярные в те годы артистические имена, – действительно прекрасные актрисы, но до Стрепетовой им далеко». Уже в 1878 году художник делает несколько карандашных набросков, изображающих актрису. Проходит еще три года, и Репин создает живописный портрет Стрепетовой, в котором она представлена в роли Лизаветы из пьесы А. Ф. Писемского «Горькая судьбина».

В 1882 году мастер пишет еще один портрет Стрепетовой. Пишет как подготовительный этюд к картине «Одиночное заключение» («Тоска»), что находится ныне в пражской Национальной галерее. Результат был довольно неожиданным: картина явно не удалась, зато этюд к ней стал одним из шедевров русской живописи.

Смело и уверенно изобразил художник выразительное лицо молодой женщины, длинными нечастыми мазками наметил волосы. Глаза несколько затемнил, отчего взгляд становится глубоким, исходящим словно бы из самой души человеческой. Очевидно, что перед нами человек, находящийся в особом психологическом состоянии. Выбран момент высокого душевного подъема: творческое горение оборачивается страданием – не за себя, за других.

И главным носителем внутренней драмы становится живописное построение портрета. Красочный слой составляет здесь нечто движущееся, волнующееся, полное жизни. Колорит выдержан в общей теплой, даже «горячей» цветовой гамме. Мазки кладутся на холст решительно, с кажущейся небрежностью, но всегда точно. Ощущается тот стремительный ритм, в котором двигалась кисть художника: широко и размашисто прописан фон, нервными белильными мазочками вылеплен воротник. Старший друг Репина, художник И. Крамской, так описывал ход его работы над картинами: «Он точно вдруг осердится, распалится всей душой, схватит палитру и кисти и почнет писать по холсту словно в ярости какой-то».

Поскольку следы творческих усилий художника никак не скрыты, в картине словно сосуществуют . два образа: Стрепетовой и самого Репина. И все же это никак не нарушает художественного единства портрета: ведь все черты характера автора, отразившиеся здесь – темпераментность, восторженность, – проявились лишь в отношении к модели. Художник не пожелал быть сторонним наблюдателем, он открыто выразил восторг силой духа Стрепетовой, ее талантливостью, красотой помыслов.

Н. Ярошенко. «Портрет актрисы П. Стрепетовой». Масло. 1884.

Портрет кисти Ярошенко создавался почти одновременно с репинским: впервые зрители увидели эту работу на XII Передвижной художественной выставке в 1884 году. Отклики на него были весьма разноречивыми. Восторженно отзывался о портрете Крамской. В то же время анонимный рецензент «Санкт-Петербургских ведомостей» назвал эту работу «довольно неудачной».

Вряд ли кто-нибудь согласится ныне с такой оценкой одной из лучших работ Ярошенко. Но интересно, что в пылу полемики безвестный петербургский журналист указал на важную особенность полотна: художник написал здесь не Стрепетову-актрису, а скорее Стрепетову-личность. Он вовсе не стремился продемонстрировать артистизм натуры, яркую талантливость Стрепетовой. Перед нами женщина с бледным и несколько суровым лицом в строгом черном платье. Ее взгляд не встречается со взглядом зрителя: она явно погружена в свои мысли, переживания.

Стрепетова представлена здесь как человек демократического круга, прогрессивных убеждений. Одному из исследователей творчества Ярошенко золотые браслеты на ее руках напомнили кандалы. И удивительное дело: как ни скромен внешний облик изображенной художником женщины, при первом же взгляде на холст ощущаешь всю нравственную значительность личности Стрепетовой. Большой мастер психологического анализа, Ярошенко использует минимум художественных средств, чтобы выявить и показать зрителю ее прекрасные человеческие качества: серьезность отношения к жизни, интеллигентность, душевную энергию.

Конечно же, манера письма Ярошенко отличалась от репинской. Портрет написан суховато, он почти монохромен – преобладают серые и черные тона. Но зато мастер необычайно точно нашел характерные для актрисы позу и жест рук, передал многосложное выражение ее лица. Сама строгость живописи соответствует всей неброскости портретного образа.

Художник ведет рассказ о Стрепетовой обстоятельно, уважительно и тактично. Несколько проигрывая, может быть, в эмоциональной «заразительности», столь свойственной созданию Репина, образ обретает черты духовной сосредоточенности и предельной достоверности. Авторская оценка личности знаменитой актрисы здесь тщательно продумана и взвешена. Потому произведение и нуждается в долгом и внимательном разглядывании, в умном и доброжелательном зрителе. Мимо этого скромного полотна легко пройти, но все же любому зрителю навсегда запомнятся строгое одухотворенное лицо Стрепетовой, ее напряженный мучительный взгляд, ее нервно сцепленные пальцы.

Часто возникает вопрос: а какой же все-таки портрет лучше – тот, что написал Ярошенко, или репинский? Однозначного ответа тут быть не может. Каждое из полотен хорошо по-своему, они словно дополняют друг друга, внося все новые и новые штрихи в наше представление о характере Стрепетовой.

Различными оказываются даже сами способы воздействия картины. Репин обращается к чувствам зрителя, он стремится «заразить» его своим сочувствием и симпатией к прекрасному человеку, к великой артистке. Ярошенко же прежде всего обращается к разуму публики. По мнению Крамского, холст, созданный Ярошенко, это не столько портрет, сколько «мысль художника, написанная по поводу Стрепетовой».

Впрочем, вряд ли правильно противопоставлять два произведения, созданных почти одновременно художниками-единомышленниками, ведущими мастерами Товарищества передвижных выставок. Как бы ни были портреты отличны друг от друга, в них много общего. Репина и Ярошенко роднит понимание портрета как жанра, раскрывающего внутреннее состояние человека, его роль в жизни общества. В обоих случаях изображается душевная драма женщины. В самом ее характере выделяются те черты, которые свойственны были большинству передовых женщин той эпохи. Поэтому оба образа воспринимаются как собирательные.

На единые реалистические принципы опираются мастера и в своих художественных поисках, внешне столь несходных. И для Репина, и для Ярошенко превыше всего – правда натуры, она вовсе не понимается как унылое и холодное правдоподобие. Явно симпатизируя Стрепетовой, художники-реалисты ничуть не идеализируют ее внешность. Нет ничего надуманно-красивого и в колорите работ, даже живопись Репина – широкая, виртуозная — очень правдива.

Русский реализм основывался не только на честном отношении к натуре, но и прежде всего на честном отношении к жизни. «Поэтом можешь ты не быть, – писал Н. А. Некрасов, – но гражданином быть обязан». Репин и Ярошенко были в своем творчестве поэтами и гражданами. Они не мирились с окружающим их злом, свято веруя – свидетельство тому портреты Стрепетовой – в красоту человеческого духа.

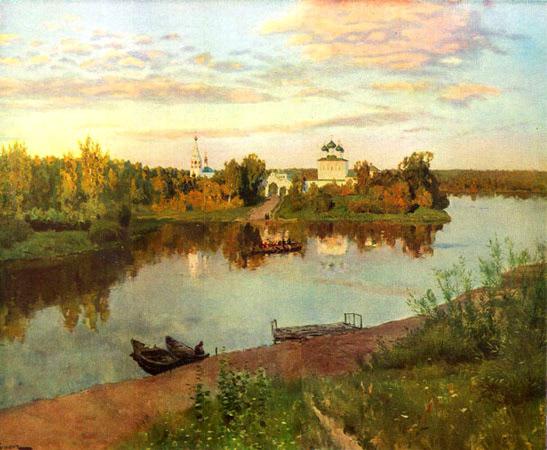

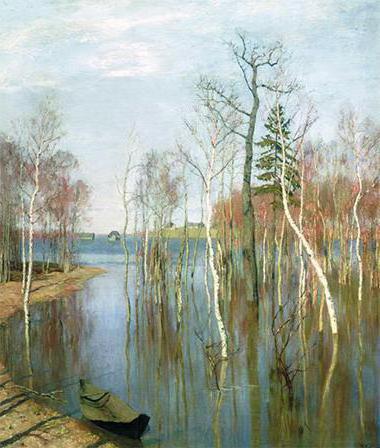

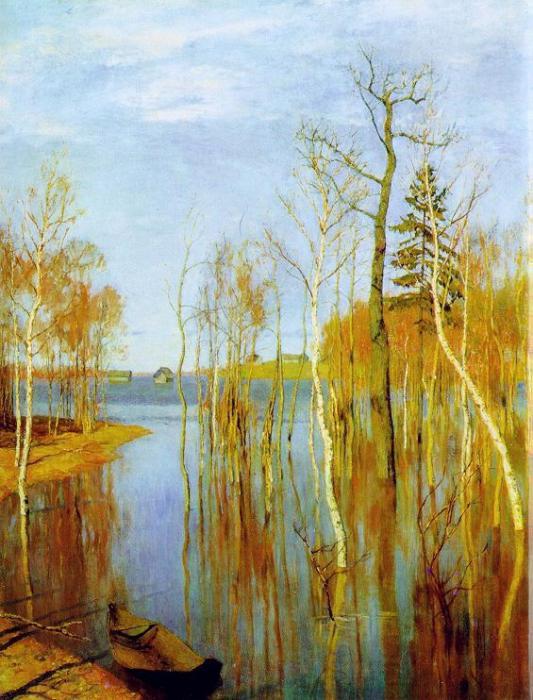

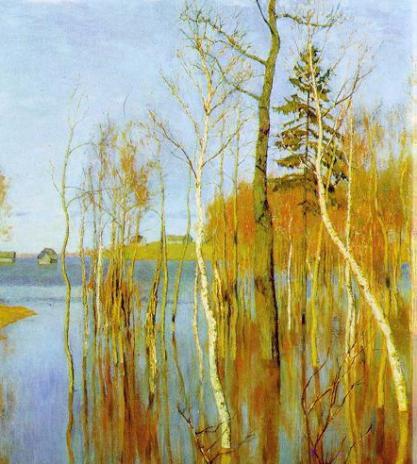

Описание картины Весна. Большая вода Левитана сочинение

Очень часто в областях, где зимы снежные, а приход весны стремителен и быстр, наблюдается такое природное явление, как половодье. Вода, от стаявшего снега, не успевает уходить в землю, она наполняет реки и вызывает затопление прибрежной местности. Вода стоит очень высоко, но со временем река возвращается обратно в свое русло. Когда наступает весеннее половодье, также говорят, что пришла большая вода.

Картина Исаака Левитана «Весна. Большая вода» посвящена именно весеннему половодью. На переднем плане полотна изображена разлившаяся река, она затопила небольшую прибрежную рощицу. Вода в реке холодная и прозрачная (небо, которое отражается в ней, придает ее глади синеватый оттенок). На поверхности реки нет ни ряби, ни волн, значит, погода стоит безветренная. Молодые тонкие деревья стоят в воде, среди них по-особенному выделяются полупрозрачные березки и одинокая ель. Листья еще не распутались на деревьях, значит, весна совсем недавно вступила в свои права.

День, запечатленный художником, солнечный и ясный, об этом говорят голубое небо и отчетливые темные тени стволов и ветвей, лежащие на глинистом берегу. Картина Левитана наполнена светом, по-весеннему теплые тона подобрал художник для своего пейзажа.

У левого берега находится один из основных элементов весеннего пейзажа — небольшая утлая лодочка. Как она попала сюда? Лодочка пуста. Возможно, житель одного из ближайших селений, причалив, сошел с нее на берег. А может быть, ее ветром сорвало с прикола и ночью прибило к берегу. Каждый, кто становится зрителем картины, задумывается над историей небольшого суденышка, тем самым становясь невольным соавтором сюжета.

На заднем плане картины видны затопленные дома людей. Для них разбушевавшаяся стихия несет не столько красоту, сколько бедствие и разрушение. Эти дома попали в оковы большой воды, им остается только ждать, когда река войдет обратно в свое русло. Чуть дальше на возвышенности виднеются и другие домики. До них вода не дошла, они недосягаемы для нее. Около селения расположен небольшой лес, который частично скрывает его от зрителя. Лес, как и домики на бугорке, остается нетронутым водой.

2 вариант

Исаак Ильич Левитан всем известный живописец. Чаще всего художник изображает окружающую природу. Так на картине «Весна. Большая вода» показана красота такого замечательного времени года как весна. Смотря на полотно, можно сразу понять, что зима была очень снежная и начался весенний сезон. Природа начала просыпаться и отходить от зимней спячки. С каждым днём светило всё выше поднимается ввысь, согревая теплом мир.

Тёплый воздух чистый и прозрачный. Рассматривая картину, чувствуется лёгкое спокойствие и умиротворение.

Весна изображена в самом сильном периоде её проявления. Мы видим паводок, который захватил лес и даже несколько деревянных домиков. Для природы вода это питание. Реки увеличат свои стоки, поля напьются и может даже заведётся рыбка. Единственная проблема: большое количество воды может навредить человеку: затопить дома, снести урожай, сделать почву негодной. Левитан в своем произведении показывает тот случай, когда произошел затоп населения и, наверное, людям придётся перебираться на лодках. Смотря на картину, появляется чувство, что всё замерзло и слушает тишину. Деревья тоже стоят в ожидании, совсем голые, без листвы. Подняв, свои ветви вверх стремятся к солнечному свету, к чистому небу. Их отражения в воде, будто в зеркале показывают свою красоту. Мощный ствол клена раскидал ветви, словно силач, видимо что не в первый раз переживает он весенний паводок. На переднем плане картины изображена маленькая деревянная лодочка, которая сейчас является средством для передвижения народа, рядом стоящей деревеньки. Смотря на землю берега, чувствуется сырость и лёгкая прохлада. Речная гладь очень чистая и спокойная, лишь слегка видны небольшие складки. Вода отражает голубое небо,на котором видны лучи, предвещающие плохую погоду, а также отсвечивает большие макушки деревьев. Автор использует скромные краски. Очень мало на холсте яркости. Наверное, художник хотел показать весну такую, какой она является на самом деле. Кое-где видны оттенки розового цвета. Эти краски придают композиции нарядный облик.

Русская природа очень великолепна в любой сезон. На полотне чувствуется, как просыпается мир после холодной и долгой зимы. Совсем скоро высохнут поля и покажет свою зелень земля, набухнут почки и в воздухе заиграет теплота и свежий лёгкий воздух. Автор без всяких слов описывает всю красоту и умиротворения весеннего времени года.

Сочинение по картине Весна. Большая вода

Весна – потрясающее время года, во время которого всё то, что ушло на покой на время зимы выползает из своей спячки и начинает активно навёрстывать упущенное. Именно весной оживает вся растительность, и появляется новая, магическая атмосфера, которая в свою очередь заполняет всё вокруг давая окружающим прекрасное настроение. Обычно весной люди чувствуют себя на порядок лучше, чем той же зимой, или же осенью. Оно и понятно, зима и осень, это время когда человек наиболее уязвим психологически, в это время обычно все люди начинают очень сильно грустить по причине различных вещей, начиная от погоды, и заканчивая личными переживаниями.

Наиболее точно в произведении искусства весну изобразил художник Левитан. В его волшебной картине, которая так и называется, “Весна. Большая вода” автор отразил большое количество различных аспектов весны, раскрыл её важное значение для людей, показал для чего же всё-таки существует данное время года, и почему же все люди так любят его. Он также объяснил своему зрителю, почему стоит ценить данное время года, и почему человек просто обязан помнить о том, что данная прекрасная пора продлится совсем недолго. Он говорит о конечности данного времени года, однако он также упоминает о его цикличности, и это значит, что даже если сейчас весна подходит к концу, то она обязательно ещё вернётся.

На самой же картине мы видим изображения небольшого села, с которого только начинает сходить последний снег, отчего всё вокруг покрывается водой, и деревня оказывается отрезанной от всего остального мира. Автор говорит о теме сложности жизни в подобных деревнях, ведь даже простое наводнение способно отрезать её от всего остального мира, и единственным вариантом на спасение станет маленькая лодочка, которая также изображена на картине. Автор показывает то, что жители такой небольшой деревни вряд ли способны на борьбу с силами природы, и потому они просто идут навстречу тому, что надвигается на них, что также должно вызывать уважение у людей, так как эти смелые люди отнюдь не бояться того, что случится, напротив, они смело идут навстречу с тем, чего стоило бы бояться, дабы попробовать свои силы в борьбе с этим.

Таким образом, мы видим, что автор в своей картине выказывает уважение не только данному времени года, но и также маленькой деревне, жители которой, не побоявшись трудностей, не поспешили покинуть её.

Описание 4

Картина Левитана «Весна. Большая вода» может быть причислена к наиболее ярким и живописным описаниям такого природного явления, как половодье. Природа пробуждается от долгой зимней спячки, однако до того момента, как она начнет радовать людской глаз своею красотой, предстоит пережить нечто иное. А именно разлив рек.

Тем не менее, водная гладь на данном холсте выглядит скорее умиротворенно, нежели агрессивно. Деревья и маленький причал отражаются на ней как в зеркале. Подобное просто завораживает. Уютно смотрится и маленькая лодочка, расположенная у берега. Ее сохранность словно успокаивает, намекая на то, что половодье не будет опасным.

В некотором смысле лодка предстает тем самым маленьким, но стойким «оловянным солдатиком», который пройдет через все невзгоды для счастливого будущего.

Чувствуется умелая игра пейзажиста с цветами и оттенками, с тенями. Хорошо проработаны детали. Впрочем, это можно сказать и об остальных работах мастера, который умел видеть прекрасное в каждой капле росы и дуновении ветра.

Кстати, в юности Левитан мечтал оправиться на Волгу. Будучи учеником великого Саврасова, художник сумел полюбить как панорамы лесистой местности, так и красоту водных просторов.

Что же касается картины, она написана в маленьком городке Плес, расположенном именно на этой реке. Как, впрочем, и еще 200 не менее прекрасных и восхитительных работ, каждая из которых по – своему неповторима и уникальна.

Вернемся к «Большой воде». Она подкупает неимоверной реалистичностью и атмосферой.

Тонкие стволы деревьев неимоверно изящны. Поверхность водоема настолько прозрачна, что кажется, можно разглядеть даже дно. Именно эта «зеркальность» очень поражает и интригует. Наверняка, художнику пришлось очень постараться, чтобы добиться такого эффекта.

Прибрежная зона практически затоплена. Но отчего-то создается ощущение радости в душе. Так, что стихия не повредит окрестностям. Кажется, все плохое пройдет, как дым с белых яблонь, весна вступит в свои права и начнет радовать окрестности буйным цветением и теплом.

В основном, преобладает голубой цвет. Однако иногда он сочетается с желтым и зеленым. Это смелое решение вносит свои коррективы и делает данную работу Левитана неповторимой.

Весна. Большая вода

Популярные сочинения

По мне все проблемы у героев от их скованности… Сейчас люди не так много общаются, а уж тогда, я вижу, совсем всё плохо было! Особенно сложно общаться мужчине и женщине. Особенно о любви!

Когда люди хотят поблагодарить Бога они строят соборы. Эти символы веры, увековеченные в камне, гордо держат свои купола рядом с облаками. Таким подарком Богу за победу

Сочинение-описание картины «Весна. Большая вода» Левитана И.И.

Вариант 1. Пример сочинения к учебнику Канакиной 4 класс

Примерный план сочинения:

1. Сюжет картины «Весна. Большая вода»

2. Описание деревьев

3. Использование теплых и холодных оттенков

4. Следы человека на фоне пейзажа

5. Торжество весенней природы

Весенний пейзаж Левитана

На картине Исаака Левитана «Весна. Большая вода» изображено половодье. Ранней весенней порой растаял снег. Речка вышла из берегов и затопила большую часть окрестностей и густую рощу. А вдалеке виднеются миниатюрные деревенские домики. Бескрайние просторы русских полей полностью преобразились.

Колорит картины поражает гармоничностью оттенков. Для передачи весенней прохлады автор использует холодные цвета. Синими, светло-голубыми оттенками изображены небесные и водные просторы. Синева неба отобразилась на зеркальной глади реки. Ощущаются холод воды и яркость солнечного света.

Одновременно пейзажист использует золотистые, светло-желтые и коричневые полутона. Это берег в левом углу картины, пригорок на линии горизонта, кроны деревьев и их тени. Суходол как будто обрамляет вышедшую из берегов руку. Земля еще лишена пышной растительности. Но уже еле-еле просматриваются первые зеленые ростки.

Вода реки настолько ровная, что в ней четко и выразительно видны отображения деревьев. Как в зеркале. Белоствольные березы похожи на юных красавиц, которые изгибаются в танце. Яркие лучи солнца подчеркивают белизну стволов. Некоторые из них оказались в воде. А некоторым повезло остаться на берегу. На общем фоне выделяются темно-зеленая ель и старая осина.

Тонкие деревца еще не надели наряды из свежей зелени. Они замерли в ожидании весны. Гибкие голые ветви переплетаются в причудливые воздушные узоры. Они напоминают изящное кружево. На фоне торжества природы видны следы человеческой деятельности. На переднем плане мы видим непривязанную лодку без весел. Вероятно, ее унесло течением. И она прибилась к берегу.

А на заднем плане виднеются дом и сарай. Поразительно, что строения почти по крышу стоят в воде. Создается впечатление, что они плывут по реке. Как корабли. Немного правее, на пригорке, также видны здания. Они вне опасности.

Художник передал завораживающую красоту весенней природы во время половодья. Полотно как будто наполнено чистым воздухом и прозрачной тишиной. Чрезмерное количество воды не вызывает страх или тревогу. Ощущаются умиротворение, радость и покой. Пейзажист мастерски передал свое восхищение величием природного явления.

Вариант 2. Кратко, своими словами

Примерный план сочинения:

1. Весна

2. О художнике и полотне

3. Описание планов

4. Цвета, использованные автором полотна

5. Мои эмоции от картины

У каждого человека слово «весна» ассоциируется со светлыми, позитивными эмоциями от пробуждения природы после долгого зимнего сна. В это время года нам хочется петь, совершать добрые поступки и радоваться теплым солнечным лучам, под которыми быстро тает, уже надоевший за три месяца, снег.

Многие поэты, писатели и художники описывали приход весны в своих произведениях, добавляя собственные впечатления, связанные с наблюдением изменений в природе. Картину «Весна. Большая вода» создал в конце девятнадцатого века пейзажист Исаак Ильич Левитан. Как и в других своих полотнах, живописец демонстрирует зрителям любовь к простой русской природе и радость от возможности донести до нас свои чувства к этому времени года.

На картине очень реалистично изображена река во время половодья. Растаявший снег превратился в воду и из-за этого берега в этих краях оказались затопленными. Нижняя часть стволов молодых деревьев, растущих на опушке леса, теперь находится под водой. Она спокойна. Значит сегодня стоит теплый, безветренный денек.

На переднем плане, среди деревьев, мы видим лодку. Как она попала сюда? Может хозяин отправился на охоту, оставив суденышко на берегу. Или ветер пригнал ее в эту тихую заводь, где лодку уже никто не найдет.

На заднем плане находятся затопленные деревенские дома. Те строения, что стоят на холме, избежали печальной участи изб, поставленных в низине. Нелегко сейчас, наверное, приходится их хозяевам. Ведь кроме дома, затоплены амбар и погреб, где хранились съестные припасы и сарай, где крестьяне держат живность.

Художник выбрал для этой картины спокойные по тону краски: серый цвет неба, кроны деревьев отражаются в синеватой воде разлившейся реки. Светлые стволы молодых берез, осин и сосен напиваются талой водой, чтобы их ветви вскоре зазеленели изумрудными иголками и первыми клейкими листочками.

Я будто чувствую прохладу от воды, запах прелой листвы и слышу трели лесных птах, готовых к встрече теплой весны. Как чудесно смог донести до нас всю атмосферу обычного мартовского дня в картине «Весна. Большая вода» великий Левитан.

Вариант 3. Пример подробного сочинения для 9 класса

- Справка о художнике и картине

- Апрельский полдень

- Передний план. Разлив талой воды

- Задний план. Селение

- Цветовая гамма картины

- Замысел художника

- Моё впечатление

Художник Левитан – знаменитый мастер пейзажной русской живописи. У него чудесно получалось передавать самые разные состояния природы. Он умел создавать особенное настроение на картине. Левитан очень любил писать весенние пейзажи. В своей картине «Весна — большая вода» живописец тоже воспевает приход весны. В конце 19 века в путешествиях по России Левитан написал много этюдов. Особо плодотворным была поездка по реке Волге. Особое впечатление произвела на него весна в Российской глубинке. Это время года в окрестностях города Плёс и вдохновило мастера на создание картины.

На полотне изображен солнечный апрельский полдень и много воды от растаявшего снега. По большим теням от деревьев можно догадаться, что солнце светит ярко. Художнику удалось передать прозрачность апрельского воздуха, нежность обнаженных веток. Деревья напитались влагой и готовы распустить почки с приходом тепла.

Ручейки принесли так много талой воды, что река вышла из берегов. Она затопила все низины, деревья и несколько домов. На переднем плане мы видим прозрачную голубую воду. В ней отражаются стволы деревьев и ветви кустарников. У песчаного берега на мели стоит челнок. Наверное, люди переправляются в нём через воду низины на сухое место.

На заднем плане видно селение. Дома на возвышенности вода не затопила. А дома в низине окружены водным простором. В реке отражается голубое небо. Оно высокое, с нежными лёгкими облаками. Синяя холодная вода похожа на зеркальное полотно.

Цветовая гамма картины состоит из различных оттенков синего, желтого, и зеленого цветов. Голубой цвет преобладает на холсте. Он хорошо сочетается с желтоватой полоской берега и неярким оттенком зеленого в стволах и ветках. Темно-зелёным пятном выделяется ель. А берег вдали чуть зеленеет проклюнувшейся травой. Левитан подобрал по-весеннему теплые тона для своего пейзажа.

Художник изобразил привычное для средней полосы явление в природе. Каждую весну реки разливаются. Если снега зимой было много, то вода выходит из берегов сильно. Вода щедро питает влагой землю, чтобы на лугах росли кустарники и много травы. Мастер хотел передать свою восторженность вечным обновлением природы.

Картина «Весна. Большая вода» понравилась мне своей радостной атмосферой. Приход тепла изображен здесь как праздник природы. На холсте много света и умиротворения.

Читайте в нашем справочнике: как написать сочинение по картине. Нам важно, чтобы ты научился писать сочинения самостоятельно.

Картина Левитана «Весна. Большая вода» или Край, напоминающий рай

В этой статье расскажем о жизни и творчестве знаменитого художника Исаака Левитана, который был мастером пейзажей, красота которых поражает до глубины души. Талант, мастерство художника вызывают восторг и восхищение. Вашему вниманию будет предоставлено одно из многих произведений гения, а именно картина Левитана «Весна. Большая вода».

Биография художника

Исаак Левитан появился на свет в 1860 году в обедневшей еврейской семье. Совершенно недавно были обнаружены доказательства того, что Левитан не был родным ребенком, его усыновили в младенчестве, его отец приходился ему родным дядей. Этот факт объясняет в дальнейшем скрытность двух братьев и отсутствие записи о рождении художника.

Отец мальчика работал на строительстве переводчиком, в совершенстве владея немецким и французскими языками, в связи с этим ему предложили работу в Москве. В столицу семья переезжает в 1870-х годах, этот период связан с поступлением Левитана в Московское художественное училище. Мальчик учится легко, все давалось ему без труда, но при этом он проявляет невероятное усилие в работе. Семья не могла в полной мере оплачивать учебу молодого человека. Вскоре пришла беда: семья потеряла своего единственного кормильца-отца, оказавшись на грани бедности.

С учетом этого факта училище берет оплату на себя, так как талант молодого художника не должен был быть напрасно потерянным. Одаренный еврейский мальчик вызывал раздражение у русских преподавателей, Левитан не получает диплом художника, ему выдали документ с записью «учитель чистописания».

В те годы было совершено покушение на жизнь царя Александра II человеком еврейкой национальности. В связи с этим все евреи были высланы за территорию города Москвы и других крупных городов в том числе.

В течение всей своей жизни Левитан много и плодотворно работает. Художник оставил после себя ряд пейзажных полотен, мастерство которых впечатляет по сей день зрителя. Знакомство с А. П. Чеховым оставило большой след в жизни каждого из них. Дружба и соперничество объединяло этих двух мужчин. Чехов в своем художественном произведении «Попрыгунья» описал ситуацию, возникшую в жизни Левитана. Любовный треугольник художника был выставлен на обозрение публики, тем самым вызвал недовольство художника. Ввиду неспокойной жизни, бедного детства, напряженного труда здоровье художника резко ухудшается. Он умирает в 1900 году, оставив после себя много незаконченных работ, одно из них – известное «Озеро».

В 1897 году появилось знаменитое произведение Левитана «Весна. Большая вода». Картина пробуждения природы нежна и одновременно пронзительно реалистична, полная свежести, легкой лирики.

Пробуждение весны. Детальное описание картины

После долгой снежной зимы снега начинают таять, приближающаяся весна превращает их в воду. Каждый год в средней полосе России мы наблюдаем явление – половодье. В школьном сочинении по картине Левитана «Весна. Большая вода» обязательно следует описать этот момент. Холодная вода, затопив все прибрежные области, заполняет территорию равнин. Тихая радость, умиротворяющее спокойствие заполняют всю природу.

В описании картины Левитана «Весна. Большая вода» необходимо отметить, что художник показывает зрителю пробуждение после зимнего сна русской природы. В это время мы можем увидеть первые весенние краски, которыми с нежностью и осторожностью весна покрывает природу. Холодная, чистая и прозрачная вода подобна зеркальному полотну. Нежно и беззащитно смотрятся деревья на фоне разлившейся воды. И без того тонкие и стройные березки, освещенные весенним солнцем, кажутся розовыми, от этого кажутся еще более трогательными. Картина Левитана «Весна. Большая вода» наполнена светом и дышит началом весны. Именно передача света доподлинно удалась Левитану. Кажется, что свежее дыхание весны коснулось вашего лица. Ветхая старая лодочка прибилась на краю берега, вдали виднеются небольшие крестьянские дома, часть которых окружила растаявшая весенняя вода.

В сочинении по картине Левитана «Весна. Большая вода» необходимо показать связующую нить между зрителем и произведением художника, появляется возможность стать соавтором картины, углубившись в ее описание, изучив детали и особенности передачи игры света. Лодка, виднеющиеся вдали дома: все это наводит на мысли о жизни людей той эпохи. Высокая зеленая ель создает контраст с тонкими и еще голыми березами.

Цветовая палитра полотна

В своей картине «Весна. Большая вода» Левитан использовал нежные оттенки голубого, зеленого, желтого цветов. Преобладает голубая гамма, которая растворяет в отражении воды желтовато-серые стволы деревьев. Небо обнажено, легкие воздушные облака заполняют небесные дали. Пронзительные оттенки неба и растаявшей воды заметно разнятся, мы можем видеть переходы от темно-голубого цвета до бледного, почти белого оттенка. Картина Левитана «Весна. Большая вода» написана нежными и прозрачными красками. Краски настолько мягкие, как сама русская природа ранней весной.

Лирическое настроение от картины

Описание картины Левитана «Весна. Большая вода» производит позитивное впечатление, которое наполняет оптимизмом и вселяет надежду, связанную с весенним пробуждением природы, на новые перемены к лучшему. При этом создается впечатление невероятной хрупкости и такой естественности русской природы. Лирическое настроение заполняет все пространство. Вода, заполнившая собой все вокруг, напоит землю и даст начало новой жизни. Такие простые и одновременно бесценные фрагменты жизни запечатлены на картине Левитана «Весна. Большая вода».

Заключение. Итог

В заключение, подводя итоги сказанному, хотелось бы еще раз отметить, что описание картины Левитана «Весна. Большая вода» дается легко, полотно приносит удовольствие для восприятия. Отсутствует некая печаль, которая свойственна ранним работам художника. Все это указывает на то, что 90-е годы в творчестве художника прошли под девизом лиризма.

Творчество Левитана, картина «Весна. Большая вода», кстати, принадлежит Третьяковской галерее, на сегодняшний день актуально и интересно зрителю, поражает красотой, точностью передачи реальной жизни.

Конспект занятия «Описание пейзажной картины И. И. Левитана «Весна. Большая вода»

Екатерина Умарова

Конспект занятия «Описание пейзажной картины И. И. Левитана «Весна. Большая вода»

Тема «Описание пейзажной картины И. И. Левитана «Весна. Большая вода»

Обучать детей описывать пейзажную картину.

1. Учить детей понимать замысел картины, видеть особенности композиции и цветового фона.

2. Обогащать словарный запас детей эмоционально-окрашенной оценочной лексикой, эпитетами, образными выражениями.

3. Продолжать работу по развитию связности, последовательности, целостности высказываний.

4. Упражнять в дополнении предложений однородными членами и дальнейшем их использовании в ходе описания пейзажа.

5. Упражнять в образовании действительных причастий настоящего времени.

6. Развивать интерес к пейзажной живописи, помогать детям осмысливать свои чувства, отношение к пейзажу.

7. Воспитывать любовь к родному краю.

портрет И. И Левитана, репродукция картины И. И. Левитана «Весна. Большая вода»; предметные картинки

Ход занятия