Нередко написание сочинений вызывает трудности у многих школьников. Это неудивительно, ведь далеко не каждый может самостоятельно выразить свои мысли и чувства на листе бумаги. Именно для такого случая создаются примерные работы, которые помогают ученикам правильно сформулировать свои мысли. Предлагаем план и несколько шаблонов сочинений по картине Левитана «Золотая осень».

План написания сочинения

Чтобы написать лучшее сочинение и получить высокую оценку, необходимо тщательно подумать, что именно стоит отразить в своей работе. Здесь ключевую роль играет план. Он помогает правильно сформировать структуру текста, чтобы он был построен логично.

В каждом сочинении выделяют 3 части: вступление, основная и заключение.

Итак, вот небольшой план сочинения по картине И. Левитана «Золотая осень» для учеников 4 класса:

По этому плану можно коротко и быстро написать удачное сочинение по русскому языку в 4 классе. Также рекомендуется опираться на следующие слова: пейзаж, осень, ясный день, волшебная пора, яркие краски. Они помогут структурировать и детально отразить происходящее на полотне.

Лучшие варианты сочинений

Представленные работы не рекомендуется использовать в качестве своей. Эти сочинения по картине И. Левитана «Золотая осень» служит для учеников 4 класса образцом, на который можно только опираться в момент написания.

Вариант №1

На своей картине И. Левитан «Золотая осень» изобразил одно из самых красивых и ярких времен года.

Первое, на что падает взгляд – тонкие березки. Они уже успели надеть золотистые сарафаны из осенних листьев. С некоторых березок уже опала листва. Это легкий осенний ветерок нарушил их покой. Можно заметить, как золотистые листики падают на зеленую траву, кружась в танце.

Склон, на котором стоят деревья, ведет к тихой речке. Он нее веет спокойствием и безмятежностью. Глубокая речка заставляет подольше остановиться возле картины и детально рассмотреть каждый мазок.

За небольшим лесом виднеется маленькая деревушка и изумрудные поля. Именно они становятся завершающим штрихом в осенней композиции.

У многих осень ассоциируется с ненастной погодой, холодом и грустью. Однако автор помог иначе взглянуть на это чудесное время года. На самом деле осень полна яркими краскам, теплом и невероятными пейзажами. Именно за это я люблю природу и свою Родину.

Вариант №2

Передо мной картина известного русского художника И. Левитана «Золотая осень».

На полотне автор изобразил осень во всей красе. Можно заметить, что преобладающими оттенками в палитре художника стали золотистые, зеленые и голубые цвета.

Смотря на картину, понимаешь, что автор хотел показать солнечный осенний день. На первом плане я вижу тихую лесную речку. В голубой воде отображается чистое и ясное небо. На левом берегу красуются тонкие березки, усыпанные золотыми листьями. Трава еще зеленая. Предположительно действие происходит в сентябре.

Вдали на высоком холме виднеется ярко-зеленое поле, рядом с которым стоят маленькие деревенские дома. Возможно, хозяева еще не успели собрать урожай. Им некуда спешить, ведь осень только началась.

Смотря на картину, я понимаю, что осень – любимое время года И. Левитана. Художник сумел передать настроение и свои чувства, благодаря чему я могу восхищаться красотой своей Родины.

Вариант №3

На своей картине «Золотая осень» Левитан изобразил прекрасный пейзаж, от которого веет светом и прохладой. На полотне можно увидеть только теплую палитру цветов, что говорит о любви и восхищении автора этим временем года.

На картине все выглядит органично. Золотые деревья, ясное небо, слегка пожелтевшая трава и глубокая речка вызывают теплые эмоции и чувства от увиденного. Можно заметить, что автор избегал темных оттенков. Благодаря этому ему удалось продемонстрировать золоту осень во всей красе.

На переднем плане березовая роща. Некоторые тонкие деревья уже успели смахнуть золотую листву. На другом берегу можно увидеть одинокую березку, которая выделяется на фоне слегка пожелтевших полей и деревьев. Также внимание падает на тихую и глубокую речку. От нее веет спокойствием и легкой прохладой. Осень началась.

Смотря на картину, возникает желание оказаться там прямо сейчас. Невероятной красоты пейзаж позволяет насладиться настоящей красотой природы. Именно такие чувства и эмоции хотел передать И. Левитан.

Вариант №4

Передо мной настоящее произведение искусства – картина И. Левитана «Золотая осень», на которой художник изобразил свое любимое время года.

Первое, на что падает взгляд – это прохладная речка. Ее безмятежность заставляет задуматься о важных вещах или даже полностью переосмыслить свою жизнь. Она не одинока на этой картине. Ее окружает осеннее золото, благодаря чему картина выглядит гармонично и эстетично.

Также хочется уделить особое внимание березовой роще. Тонкие деревья расположились вдоль неширокой речки. И только одна березка одиноко стоит на другом берегу. Близ нее возвышаются слегка пожелтевшие деревья. А вдали стоят небольшие деревянные домики. Возможно, это маленькая деревушка.

Картина И. Левитана « Золотая осень» является моим любимым произведением художника. В ней прекрасно абсолютно все: яркие цвета, ясная погода, золотистые растения и спокойная речка. Она вызывает исключительно положительные эмоции и заставляет иначе взглянуть на холодное время года.

Итоги

Как видим, нет ничего сложного в том, чтобы написать красивое сочинение по картине И. Левитана «Золотая осень» в 4 классе. Представленные нами работы служат исключительно в качестве примера. На них можно только опираться в момент написания сочинения. Важно по-совему посмотреть на полотно и изложить свои эмоции от увиденного.

Ответы на вопросы учебника «Литературное чтение» 3 класс, 1 часть, Климанова, Виноградская, страница 154.

Раздел «Картины русской природы»

УКМ «Перспектива»

Маленькие и большие секреты страны Литературии.

1. Какие произведения раздела вам понравились больше всего? Это стихи или проза?

Больше всего мне понравились стихотворения Бальмонта «Снежинка» и Тютчева «Листья».

2. Выучите наизусть стихотворения, которые соответствуют вашему настроению.

Я выучила наизусть оба понравившихся мне стихотворения.

3. Найдите в произведениях строки, в которых одушевлены предметы или явления. Вспомните, как называется этот приём.

Этот литературный приём называется олицетворение.

Примеры олицетворения в произведениях раздела:

Вышли погреться молодые осинки. (Пришвин «Осинкам холодно»)

Листья играли с лучами, купались в росе. (Тютчев «Листья»)

Ветер злится да стучит в окно. (Фет «Осень»)

Снежинка смелая, на ветре качается. (Бальмонт «Снежинка»)

Первый заморозок надышал холодом. (Паустовский «В саду уже поселилась осень»)

4. Какие ещё средства художественной выразительности вы заметили в прочитанных произведениях?

Я заметила эпитеты и сравнения. Возьмём, например, стихотворение Некрасова «Славная осень».

Эпитеты: здоровый, ядрёный воздух; речке студёной; морозные ночи.

Сравнения: лёд, как тающий сахар; как в мягкой постели; лежат как ковёр.

5. Какие пейзажи родной природы вам дороги? Опишите их.

Мне дороги все пейзажи родной природы.

Я очень люблю леса, берёзовый, сосновый, смешанный. В них очень спокойно, много ягод и грибов.

Я люблю луга, заросшие яркими цветами. Люблю озёра и реки, блестящие ярким днём под лучами солнца.

Я люблю горы, особенно заснеженные вершины.

Мне кажется, что в природе всё очень красиво, и всё заслуживает любви.

6. Рассмотрите репродукции картин известных художников. Что вам больше всего понравилось? Почему? Прочитайте название картины и фамилию её создателя. Рассмотрите картину боле внимательно: что изображено на ней, как расположены герои или предметы (композиция), обратите внимание на цвета, краски. О чём хотел рассказать художник, на что обратить ваше внимание. Выразите свое отношение к картине.

В этом разделе я увидела четыре репродукции. Дадим им краткие описания по плану из учебника.

Описание картины И. Шишкина «Зимой в лесу» для 3 класса

На этой картине художник изобразил зимний заснеженный лес. По обе стороны укрытой снегом тропы стоят тёмные деревья. Их стволы и ветки укутаны снегом. Вдалеке виднеется просвет, там находится опушка леса, поле и деревня.

На картине преобладают белый и тёмный, почти чёрный цвета. Художник хотел показать величие и спокойствие зимнего леса, тишину, которая в нём царит. Лес спит, но он всё равно необыкновенно красив.

Мне очень понравилось то ощущение безмолвия и спокойствия, которым полна эта картина.

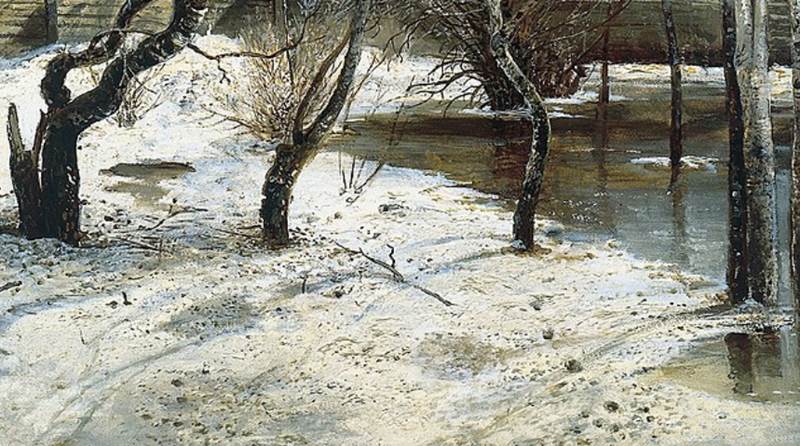

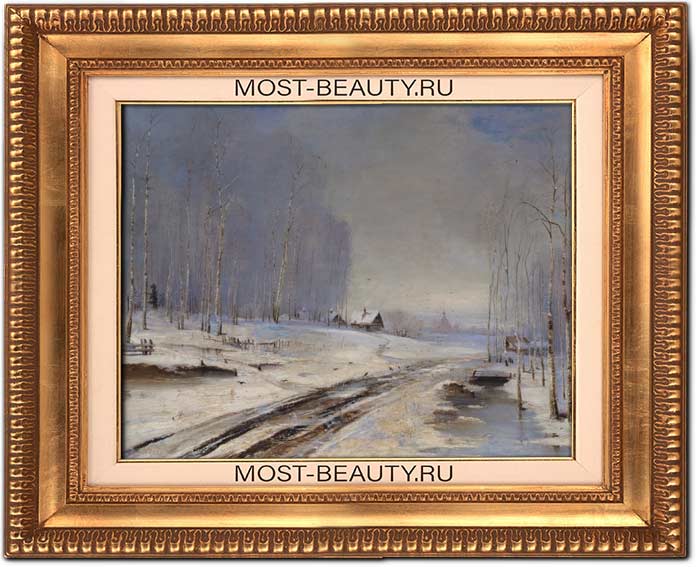

Описание картины В. Поленова «Ранний снег» для 3 класса

На этой картине художник изобразил первый осенний снег. Он выпал неожиданно из низких тёмных туч и укрыл землю белым ковром.

На полотне мы видим засыпающую речку, вьющуюся меж низких, местами заросших кустарником берегов. На отмели уже лежит снег, но сама река ещё не покрыта льдом. Снег укрыл и поля по берегам реки. Деревья и кустарники не совсем освободились от листвы, и она жёлтыми пятнами выделяется на общем тоскливом фоне.

Для создания картины поздней осени художник использовал тусклые цвета и краски: синий, фиолетовый, чёрный, белый. Только отдельные жёлтые пятна намекают на то, что осень ещё не закончилась.

Художник хотел показать мрачную красоту засыпающей природы.

Мне понравилась эта картина тем ощущением грусти, которое она передаёт зрителю.

Описание картины И. Остроухова «Парк» для 3 класса

На этой картине художник изобразил прекрасную пору золотой осени.

Мы видим уголок старого парка. Тропинка бежит меж огромных стволов деревьев. Под одним из них застыла старенькая покосившаяся скамейка. В парке пустынно, тихо. Жёлтая листва ещё укрывает ветви деревьев, но и тропинка тоже покрыта опавшей листвой.

Для этой картины художник использовал преимущественно различные оттенки жёлтого цвета, цвета золотой осени. Есть в ней и тёмные, чёрные тона — это стволы деревьев.

Художник хотел показать красоту осени, красоту деревьев, красоту листопада.

Мне нравится это полотно его яркостью и красотой. Оно кажется мне радостным, хотя и очень тихим. Но это не грустная картина, зрителю хочется оказаться в этом парке и побродить по сухой листве между деревьев.

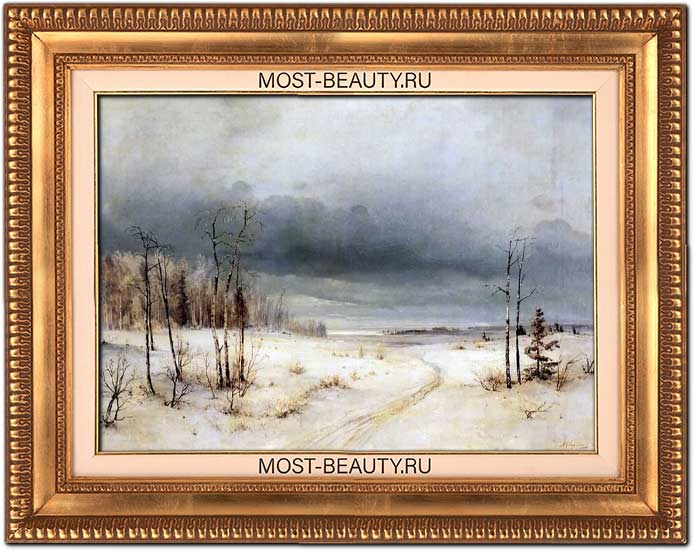

Описание картины А. Саврасова «Зима» для 3 класса

На этой картине художник показал типично зимний сельский пейзаж. Санный путь петляет по полю к далёкой деревеньке. Справа начинается зимний лес, голые берёзки и вечнозелёные ели смешались в нём. Отдельные деревца стоят по краям дороги. Поля укрыты глубоким снегом. Из него торчат макушки пожухлой травы. Над всем нависает низкое, тёмно-синее зимнее небо.

Для этой картины художник выбрал холодные цвета и оттенки: белый, тёмно-синий, грязно-жёлтый, тёмно-зелёный.

Художник хотел показать величие зимней природы.

Мне нравится эта картина, несмотря на то, что она скорее печальная, чем весёлая. Зима на ней могучая и бесконечная, она холодит сердца и заставляет природу замереть в долгом сне.

Ответы на вопросы учебника «Литература» 5 класс, 1 часть, Коровина, страницы 186-187

Размышляем о прочитанном

1. Вы прочитали стихотворение Некрасова «Крестьянские дети». Как вы думаете, почему оно так названо? О чём оно? Как произошла встреча героя с крестьянскими детьми и что ему в них сразу понравилось? Принадлежит ли сам рассказчик к крестьянам? Можно ли это узнать по его поведению и речи? Приведите доказательства в пользу вашего ответа. Какие эпитеты и сравнения использует поэт рассказывая об облике крестьянских детей? Почему глаза детей привлекли особое внимание автора и что он в них увидел?

Главные герои этого стихотворение — крестьянские дети. Поэтому оно так названо.

Это стихотворение о крестьянских детях, об их нелёгкой судьбе и коротком детстве.

Герой после охоты спал в сарае, а дети наблюдали за ним. Герою сразу понравилось выражение глаз детей.

Рассказчик — барин, он опять в деревне ради охоты. Он пишет вирши-стихи. У него дорогие часы, золотая цепочка, ружьё.

Эпитеты: внимательных глаз, святой доброты, милые плуты.

Сравнения: как в поле цветы, так стаей летят воробьи.

Глаза детей были спокойны, ласковы, добры, внимательны. Это привлекло внимание автора.

2. Чему подивились дети и какой приговор изрекли? Почему они решили, что незнакомец не барин?

Дети удивились бороде героя. Они считали, что у бар могут быть только усы, поэтому решили, что незнакомец не барин.

3. Что рассказывает поэт о совместных с детьми грибных набегах? Какие подвиги они совершали и от кого ждали славы? Серьёзно или иронично пишет об этом поэт? Кто на отдыхе радовал их рассказами?

Автор вместе с детьми ходил за грибами, раскапывал листья, обшаривал пни, примечал грибное местечко.

Они губили змей, считая это подвигом. И ждали одобрения своих поступков от прохожих.

Автор пишет об этом с иронией, как о простых детских забавах, играх.

Рассказами их радовали прохожие: копатель канав, лудильщик, портной, шерстобит, горожанин

4. В чём состоит нарядная сторона труда и как привлекали родители детей к труду?

Нарядная сторона труда состоит в наблюдении за работой родителей, помощи им, которая кажется детям игрой.

Родители специально брали маленьких детей в поле, чтобы они видели, как трудятся родители, помогали им и привыкали к крестьянскому труду. Они прививали детям любовь к полю и труду.

6. Перед мысленным взором читателя в этом произведении проходит много картин. Какие из них вам особенно запомнились и почему?

Мне больше всего запомнилась картина с Власом. Серьёзный мальчик вёз из леса дрова и считал себя мужиком, который обязан содержать дом и хозяйство.

Мне стало жаль мальчика, который так рано повзрослел и лишился счастливого, беззаботного детства.

7. Каким настроением пронизаны эти картины (грустным, весёлым)? Как вы думаете, правильно ли вы ответили на первый заданный вам вопрос о чём это стихотворение? Как бы вы теперь ответили на него? Что хотел сказать автор о крестьянских детях?

Картины детских игр и забав пронизаны весельем. Картины детского труда кажутся грустными.

Я считаю, что правильно ответила на заданный вопрос. Автор хотел сказать, что крестьянским детям очень рано приходиться работать наравне со взрослыми, у них почти нет детства, они с малых лет знают, что такое труд.

8. Какие картины детства и окружающего мира рисует поэт и чего желает детям?

Поэт рисует яркие картины детства: походы в лес за грибами и ягодами, купание в реке, игры с куклами. Он рассказывает, как дети внимательно слушают рассказы взрослых, как всё им интересно.

Дальше он рассказывает, как начинают трудиться крестьянские дети и что их ждёт в будущем. Он показывает мальчика, который возит из леса дрова наравне со взрослыми.

Обогащаем свою речь

1. Как вы понимаете слова и словосочетания:

Вирши. Стихи.

Коснулось души умиленье. Стало приятно на душе.

Милые плуты. Милые проказники, озорники.

Святой доброты. Бескорыстной доброты.

Грибные набеги. Поход в лес за грибами.

Рубанки. Инструмент плотника.

Синеющей лентой. Голубая лента реки.

Вековое наследство. Оставленное предками.

Хлеб трудовой. Добытый тяжёлым трудом.

2. Выпишите из стихотворения слова, неправильно произнесённые крестьянскими детьми. Как их надо произносить, поставьте правильное ударение.

Вона — вон.

Гляди-тко — смотрите.

Чай — наверное.

Стволина — ствол.

Спроста — наивно, без причины.

Вестимо — само собой.

Не засти — не заслоняй.

УкрАдут — украдУт.

3. В прочитанных вами произведениях много слов, которые незаслуженно редко используются в современном русском языке. Объясните смысл этих слов.

Изваяние — скульптура.

Величава — величественна, внушительна.

Родименький — родной.

Удел — доля, судьба.

Заповедать — завещать.

Литература и изобразительное искусство

Рассмотрите иллюстрации Шмаринова к стихотворению «Крестьянские дети». Помогают ли они вам лучше понять мысли и чувства поэта? Подготовьте устный рассказ о детях, изображённых на иллюстрации.

Мне кажется, что эти иллюстрации хорошо дополняют стихотворение и помогают лучше представить образ крестьянских детей.

Устный рассказ о детях, изображённых на иллюстрациях Шмаринова

На первой иллюстрации мы видим детей, которые отправились в лес за грибами. Девочка постарше, одетая в простую, но чистую одежду, держит на руках малыша. Рядом мальчик палочкой тычет в ёжика, которого дети нашли на опушке. К ним спешит со всех ног ещё один мальчик с огромной корзиной для грибов. Он в огромной кепке, чтобы казаться взрослым, но без штанов.

Мне понятно, что детям сказали набрать полную корзину, и хотя для них лес полон тайн и игр, всё равно им придётся потрудиться. Но стоит жаркое лето и дети счастливы.

На второй иллюстрации мы видим Власа, маленького шестилетнего мальчика, который помогает отцу.

Наступила зима. Мальчик тепло одет. Он глубоко утопает в снегу, но упрямо ведёт под уздцы лошадь с возом дров. Он серьёзен, он чувствует ответственность и немного горд своей важностью. Влас ещё не понимает, что игры для него закончились и начинается полная невзгод и трудов взрослая жизнь.

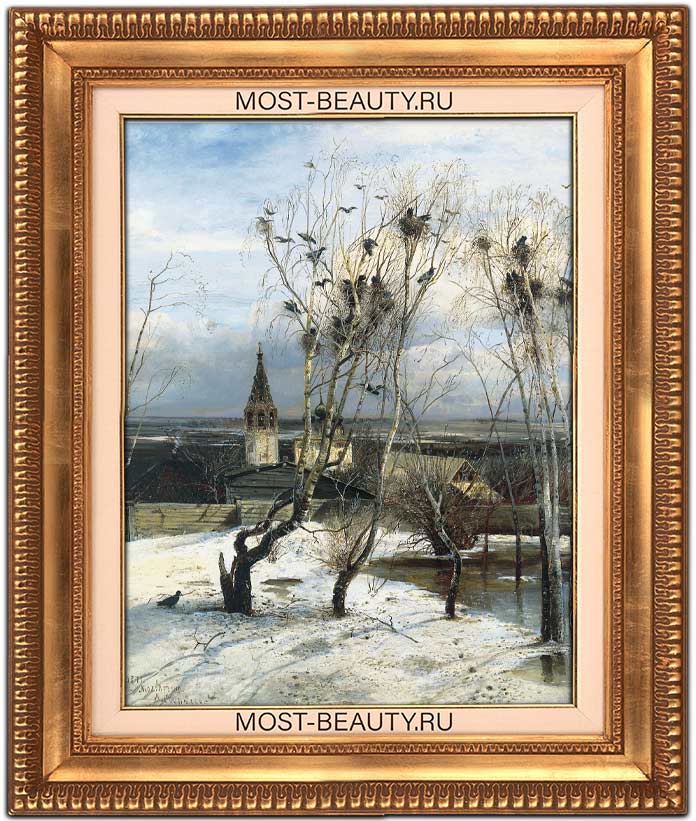

Грачи прилетели картина Саврасова

Описание картины «Грачи прилетели» А. К. Саврасова. История создания и сочинение.

Какой художник написал картину Грачи прилетели

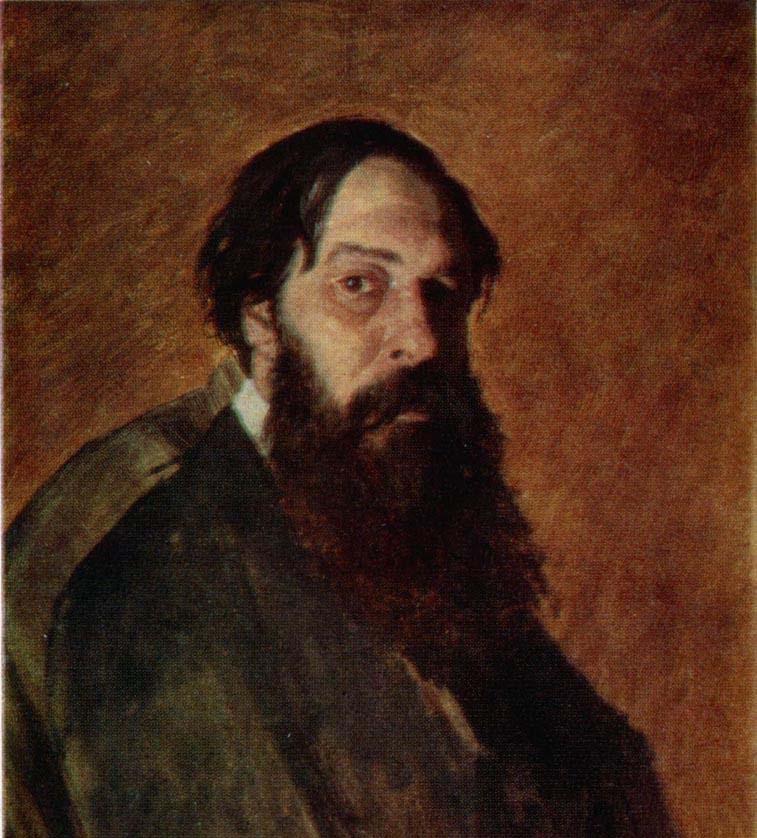

Автором знаменитой картины «Грачи прилетели» является Алексей Кондратьевич Саврасов. Великий русский художник, пейзажист, передвижник написал немало замечательных картин, которые сегодня находятся в крупнейших музеях, но самой известной работой художника стала та, которую мы здесь рассматриваем.

Картина была написана в 1871 г. Холст, масло. Размеры: 62 × 48,5 см. Находится в Государственной Третьяковской галерее, Москва.

Грачи прилетели описание картины Саврасова

Картина «Грачи прилетели» является одной из самых знаменитых работ русских художников. Считается бесценным шедевром русской живописи. С самого начала своего создания в 1871 году и представления её на выставке Товарищества передвижных художественных выставок, стала очень известной. Больше того, считается знаковой, положившей новый этап в развитии пейзажного искусства в нашей стране. По прошествии более столетия, она остаётся такой же известной, по картине пишут сочинения и рассказы в школах.

Работу над картиной Алексей Саврасов начал в 1871 году, когда посетил село Молвитино (в настоящее время — посёлок городского типа Сусанино, Костромская область). Некоторые исследователи считают, что первоначальные зарисовки для картины художник сделал в Ярославле.

Также известно, что в Молвитино художник сделал только зарисовки, а работал над картиной в Ярославле и Москве. В том же 1871 году он представил работу на 1-й выставке передвижников, 28 ноября в Санкт-Петербурге. Летом того же года она уже была куплена Павлом Третьяковым для его коллекции. Тогда картина вызвала широкий отклик у зрителей, которые высоко оценили работу Саврасова. Среди тех, кто с восхищением отозвался о картине, были Иван Крамской, Исаак Левитан и другие.

Изначально картина называлась «Вот прилетели грачи». Впоследствии была переименована — «Грачи прилетели!», а позже у названия убрали восклицательный знак.

На картине изображена ранняя весна. Снег только начал таять и ещё не сошёл полностью. На переднем плане мы можем увидеть голые берёзы. Берёзы выглядят достаточно коряво, но именно этим добавляют картине динамизма. Своим видом они будто бы демонстрируют, что зима выдалась нелёгкая. На земле лежит сырой снег, рядом стоят первые весенние лужи. Снег покрыт проталинами, опавшими ветками, следами птиц.

Голые деревья заняли прилетевшие с зимовки грачи. Он расселись по веткам, где уже можно увидеть их гнёзда. Один из грачей находится у самого подножия берёзы и держит в клюве веточку. Идёт строительство гнезда.

За деревьями можно увидеть крыши деревенских домов и церковь. Данная церковь (Воскресенская церковь) и сегодня стоит в селе Сусанино.

На заднем плане — широкий русский простор. Равнинные поля пересекает река, которая с таянием снега разлилась и залила обширные пространства.

Картина достаточно проста по своему сюжету, однако именно этой простотой она и подкупает. Зрители видят в работе что-то знакомое душевное, родное.

Грачи прилетели — это наступающая весна. Уходят зимние холода, снега начинают таять, по улицам бегут ручьи, солнце начинает пригревать. Символом изменения природы становятся грачи, которые прилетели с зимовки на родную землю. Незатейливый сюжет, немного хмурый и даже холодный, делают картину ещё более понятной, так как зритель верит в правдивость происходящего, может с лёгкостью вспомнить весну, те ощущения, что просыпаются, когда птицы наконец начинают возвращаться с юга и приносить с собой тепло.

План сочинения по картине Грачи прилетели 8 класс

- Автор

- Время года

- Передний план

- Задний план

- Мои ощущения

Сочинение по картине Грачи прилетели 8 класс

Картину «Грачи прилетели» написал известный русский художник Алексей Кондратьевич Саврасов. Данная картина считается самой известной работой в его творчестве, «визитной карточкой», которую знают все в нашей стране с детских лет.

На картине мы можем увидеть раннюю весну. На улице ещё холодно, но солнце уже пригревает. Выпавший за зиму снег начинает таять. Повсюду стоят лужи. Сам снег сырой, в проталинах, на нём чётко отпечатываются следы. Выглядит он не очень красиво, однако все прекрасно знают, насколько приятно видеть, что снег наконец-то тает и скоро наступит настоящая весна, а за ней и лето.

На переднем плане мы можем увидеть берёзы и главных героев картины — грачей. Берёзы в центре картины кривые, поломанные, будто зима далась им нелегко. Деревья ещё голые, почки не успели распуститься, но их стволы уже наливаются соком. Именно в такое время люди отправляются на опушку леса, чтобы набрать вкусного берёзового сока.

На верхушках деревьев сидят многочисленные грачи. Прилетев с юга, они сразу приступили к строительству гнёзд, которые прослужат им до самой осени. Один из грачей находится у ствола берёзы. В его клюве сухая берёзовая веточка. Птица собирает строительный материал для своего дома.

На заднем плане мы видим деревянные постройки. Известно, что картину Саврасов писал в посёлке Молвитино. За деревянным забором можно увидеть крыши домов, а за ними каменную церковь. Вдалеке, за широкими полями, течёт река, которая по весне разлилась и затопила всё пространство.

Картина вызывает приятные чувства. Несмотря на то, что она несколько грустная, чуть мрачная, с грязным снегом и хмурым небом, она дарит радость от ощущения прихода весны. Церковь вдалеке символизирует свет и добро, надежду на всё лучшее. Сами грачи — предвестники скорого потопления, когда можно будет снять пальто, шапку и насладиться весенними лучами солнца.

Картина Саврасова «Поздняя осень»: описание и фото

Саврасов написал картину «Поздняя осень» в последние годы своей жизни. По сей день, она вызывает множество дискуссий. Произведение остается примером для осенних пейзажей.

О художнике

Алексей Саврасов — знаменитый пейзажист, один из основателей общества передвижников, в которое входили легендарные художники из России.

С юных лет проявлял задатки художника. Отец не поощрял его занятия, но и не помешал успешно сдать экзамены в столичную школу живописи. Знаменитый художник Рабус стал для него учителем.

Первые картины считаются не слишком удачными, такие как «Камень в лесу у разлива» или «Вид московского Кремля при луне».

В пятьдесят первом году пишет работу «Вид на Кремль от Крымского моста в плохую погоду». Она приносит ему первую популярность. Критики хорошо отзываются о картине.

Последующий год молодой художник проводит в разъездах по южным селениям Российской Империи.

В 1854 году за два полотна, выстеленные на вернисаже, художнику дают звание академика. Третьяков покупает художества.

Уже в 57-м, будучи известным в узких кругах, Алексей берет в жены Софью Герц. У них было пятеро детей. Двое из них погибли в достаточно юном возрасте, и супруги не выдержав горя, решили разойтись. Художник начал страдать от алкоголизма. В 1876 Софья уехала к сестре, оставив мужа.

За это время Саврасов успел поработать учителем рисования в ВУЗе. В тысяча восемьсот шестьдесят втором году он также путешествовал по Европе, был в Британии, Австрийской империи, Швейцарских горах, и Франции.

Активно трудился над пособием для рисования.

Период затмения

А в 82-м его уволили из училища. Он спился. Жил в нужде. Картины становились все более мрачными.

С 1887 по 1888 год художник проживал с некой Киндяковой Верой, которую использовал в качестве своей музы для некоторых полотен. В это время пишется картина Саврасова «Поздняя осень», фото которой можно посмотреть далее.

А когда шел 1893 год, он начал проживать с Моргуновой Екатериной, от которой у него появилось двое детей.

Умер Саврасов в 1897 году, находясь в пристанище для малоимущих. Последние годы он провел в такой бедности, что за него заступались популярные в то время художники. Один из них даже написал письмо Третьякову с просьбой помочь бедствующему старику. Там же шла речь о том, что он получает пенсию от союза писателей в 25 рублей, которых не хватает, чтобы содержать еще и жену с двумя маленькими детками.

Несмотря на темную полосу в жизни, Саврасов остался для большинства жителей России, а также ценителей пейзажного искусства по всему миру, мастером своего дела, романтиком, с особым взглядом на природу. Его необычное восприятие любого природного явления делало картину уникальной.

Алексей Кондратиевич учил Исаака Левитана — самый любимый ученик, Михаила Нестерова, Константина Коровина, Сергея Светославского и Льва Каменева.

Картина Саврасова «Поздняя осень». Описание

Свою знаменитую работу «Грачи Прилетели» художник создал в 1871 году, когда был на пике популярности, не страдал алкоголизмом, и его переполняли идеи.

Картина Саврасова «Поздняя осень» вполне соответствует ее названию. Она была написана в 1887 году, в период запоя. Его тогдашняя сожительница Вера Киндякова написала письмо в галерею Третьякова, где сообщала о двух абсолютно новых картинах.

Оказалось, что Саврасов решил снова вернуться к живописи. Он создал два рисунка: «Закат солнца на Волге» и «Поздняя осень».

Первое творение выглядело более жизнеутверждающим. Скорее всего, художник пользовался теми образами, которые остались у него от прежних работ.

Картина Саврасова «Поздняя осень» представляет собой изображение Москвы из деревни неподалеку в один морозный день. Ярко светит солнце. Лучи падают на первый снег, который покрыл землю. Вся природа притихла в ожидании зимы.

Художник сделал ее, сидя в этой деревне, и рисуя с природы. Он передал те впечатления, которые у него были в момент создания пейзажа.

Критика картины

Искусствоведы утверждают, что поздние работы Саврасова чересчур мрачные, темные. Они гораздо слабее, чем те, которые он рисовал в период молодости. Картина Саврасова «Поздняя осень» по сей день практически забыта. О ней мало кто знает.

Стиль — реализм. Передний план слишком схематичный и жесткий. На нем видны кривые мазки, слабеющая рука автора.

Многие считают, что у художника не вышла картина «Поздняя осень». Фото которой представлено в статье.

Другая «Осень»

Существует еще одна картина у Саврасова, которая описывает ту же пору года. Она называется «Осень».

Пейзаж в жанре реализма, тем не менее, вызывает более восторженные отклики. Автор закончил работу над ней в 1871 году, в то же время, когда нарисовал «Грачи прилетели».

Мотив у картины типичный для осени: на переднем плане группа деревьев, птицы, улетающие в теплые страны, еще пока чистое, но темное небо. Тона несколько размыты.

Деревья стоят в одиночестве на возвышении. Рядом образовавшаяся от недавно прошедшего дождя, лужа. В ней можно увидеть посеревшее небо.

Трава на холме стала темной от непогоды.

Вдалеке на золотые кроны лесных деревьев падает солнечный свет. Он попадает и на небольшой дом с дымом из трубы. Возле него стоит мельница. Течет небольшая речка.

Картины осени известных художников

Русские пейзажисты очень любили эту пору года. Она вызывала меланхолические ассоциации, дарила вдохновение. Осень в картинах художников встречается очень часто. Эта пора могла быть нарисована в любое время дня или вечера, в разных стилях.

Популярные работы

Самые показательные картины осени известных художников:

«Золотая осень» Василия Поленова;

«Осень» Ефима Волкова;

«Золотая осень» любимого ученика Саврасова, Исаака Левитана;

«Бабье лето» Андрея Герасимова;

«Осенний лес» еще одного передвижника, Ивана Шишкина;

«Утро в осеннем лесу» Сергей Писемский;

«К тайне» Андрей Карсаков.

Самые известные картины Саврасова

Саврасов Алексей Кондратьевич (1830–1897), русский художник, член Товарищества передвижников долгое время был незаслуженно «забыт». Даже Александр Бенуа отзывался о нём, как о художнике, случайно написавшим одну восхитительную картину «Грачи прилетели». И что ни до, ни после неё Саврасов больше ничего примечательного не создал. Конечно, это не так. Картины Саврасова представляют огромную художественную ценность не только для нашей страны.

Был и успех, и признание, но потерпев ряд неудач в личной жизни, пережив смерть троих детей, он стал пить. Его уволили из училища, где он преподавал живопись. К концу жизни Саврасов прозябал в нищете, болел и нещадно пил. Его работы потеряли воздушность и стали мрачными. Но всё же, Саврасов А.К. считается признанным выдающимся пейзажистом с огромной русской душой, певцом русской природы.

Самые знаменитые работы Саврасова:

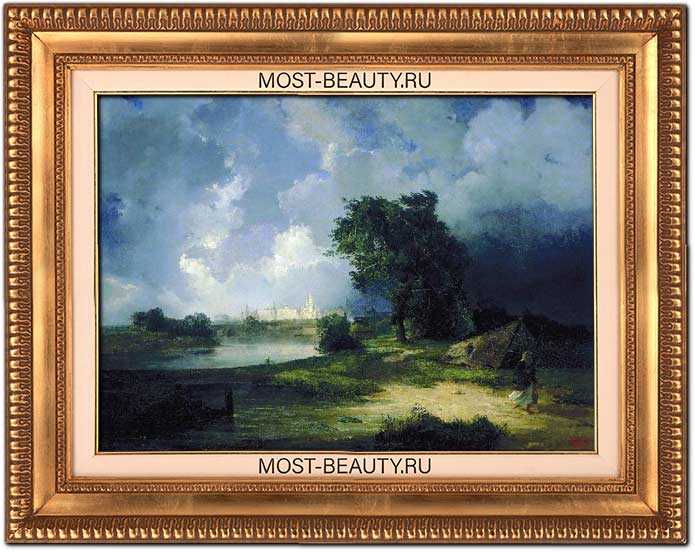

Вид на Кремль от Крымского моста в ненастную погоду (1851)

Молодой художник ещё находится под влиянием итальянской школы. Пейзаж просто сказочный: Белокаменный Кремль сияет в самом центре картины, утопая в клубящихся синих облаках. Кипящее и клокочущее небо занимает большую часть картины. Его красота и сила подчёркивается необычным световым решением. Сильный ветер треплет ветви старого дуба. Вот-вот начнётся гроза. На переднем плане покосившийся шалаш. Женщина спешит укрыться от непогоды. Эта картина уже заявляет о таланте молодого живописца.

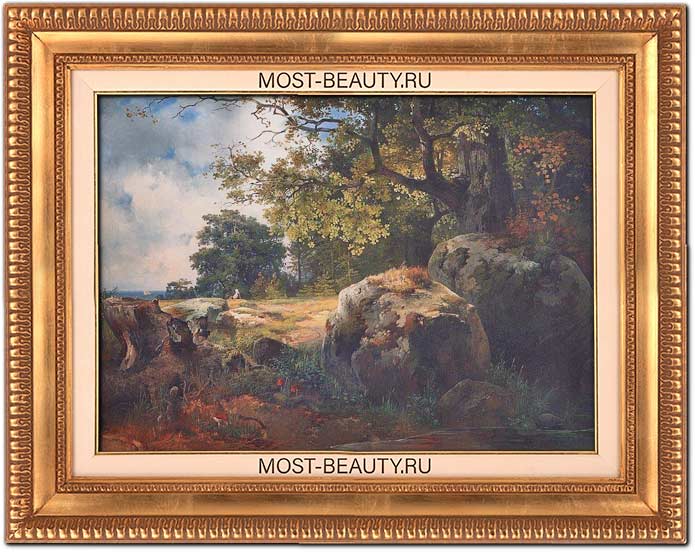

Вид в окрестностях Ораниенбаума (1854)

Этот великолепный и мастерски исполненный пейзаж раскрывает фантастическую природу окрестностей Северной столицы. Огромные валуны, принесённые на равнину древним ледником, красуются на переднем плане. Они покрыты мхом и прекрасно вписываются в пейзаж опушки леса. Старый дуб раскинул над валунами свою крону. Его листья купаются в солнечных лучах, и на фоне тёмного соснового леса смотрятся изысканным кружевом.

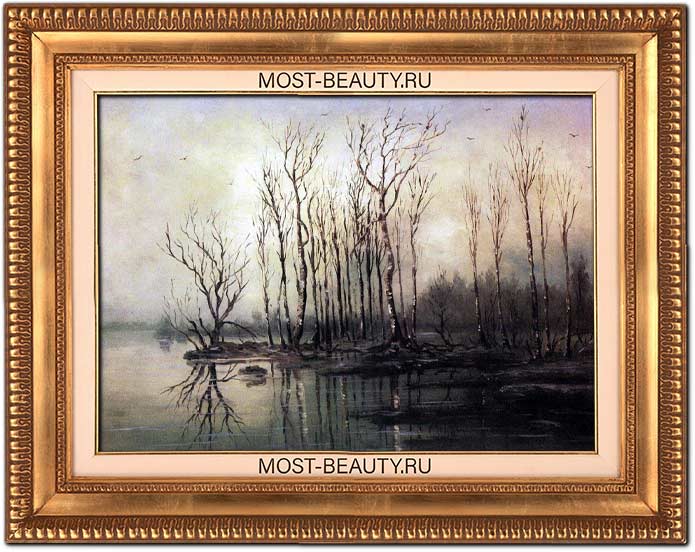

Ранняя весна. Половодье (1868)

«Весеннее половодье» Саврасова А. К. — лёгкая, свежая картина. Огромное небо насыщено легчайшими оттенками сиреневого, жёлтого, белёсо-голубого оттенков. Оно встречается на горизонте с бескрайней водой, затопившей всё вокруг. Небольшие островки земли, на которых ютятся берёзы, разделяют полотно на две неравные части. Нижняя треть полотна тёмная, холодная. В гладкой весенней воде отражаются голые деревья. Красота этого весеннего явления передана Саврасовым очень тонко.

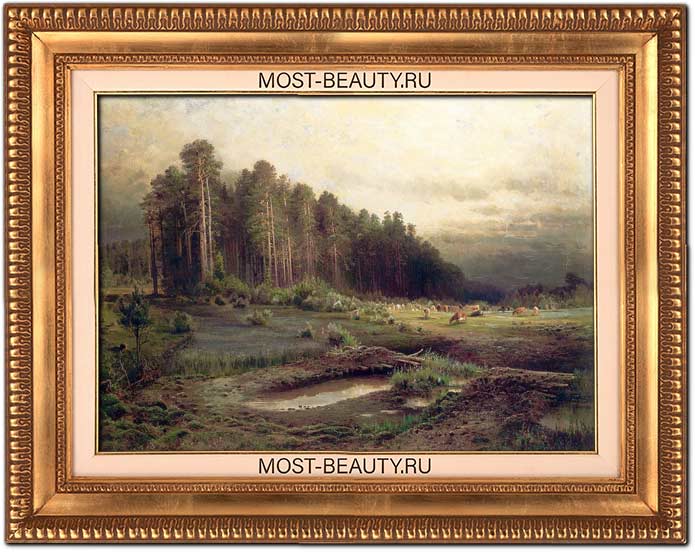

Лосиный остров в Сокольниках (1869)

Это первая картина, которая принесла настоящий успех Саврасову. Сейчас Сокольники и Лосиный остров не узнать. Они находятся в центре огромного мегаполиса, а раньше это были задворки старой Москвы. И художник предоставил нам возможность ощутить ту необычайную красоту, которая царила раньше на этом месте.

Эта картина завоевала первую премию на выставке 1871 года и имела название «Сокольники». Её сразу приобрёл Третьяков, а уже только это давало высокую оценку картине. Спустя некоторое время, на выставках передвижников она представлялась уже как «Лосиный остров в Сокольниках». Эта картина была написана Саврасовым в период творческого подъёма.

Его увлечение реализмом смогло передать и огромные масштабы русского пейзажа, и его монументальную красоту. Всё внимание отдано огромным вековым соснам. Дивный лес уходит за горизонт. Перед лесом — открытый луг, на котором пасутся коровы. Рваные берега болота на переднем плане сочетаются с пасмурным небом и придают картине тревожности. Одинокое деревце на месте старой вырубки намекает на перемены, которым подвержен старый лес. По мнению редакции most-beauty.ru, это самая красивая картина Саврасова.

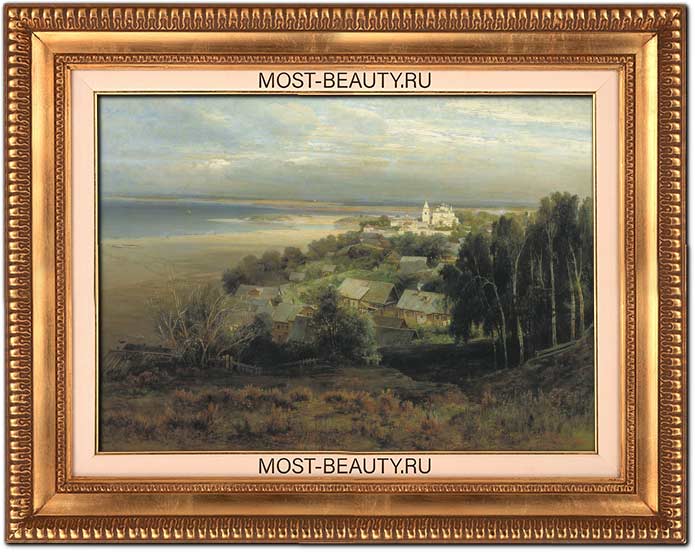

Печерский монастырь близ Нижнего Новгорода (1871)

Великая река Волга привлекла Саврасова своим величием и красотой. Картина «Печерский монастырь близ Нижнего Новгорода» — самая большая из работ «волжской серии» художника.

Перед зрителем предстают бескрайние просторы реки Волги. На песчаном берегу раскинулся провинциальный городок, на окраине которого виднеются белые строения монастыря. На переднем плане в правом углу картины по крутому склону поднимается берёзовая роща. Небо занимает третью часть полотна, так как художник хотел показать красоту и величие реки, её огромные просторы.

Эта картина возымела успех и получила заслуженную награду — первую премию на живописном конкурсе. Она также была приобретена Третьяковым. Сейчас она находится в музее Нижнего Новгорода.

Кстати, о самых красивых пейзажах читайте статью на нашем сайте.

Грачи прилетели (1871)

«Грачи прилетели» — самое знаменитое полотно Саврасова. После выставки её сразу же приобрёл для своей галереи П. Третьяков.

За основу картины был взят живописный вид села Молвитино. В канун весны, когда ещё сильно дыхание зимы, в воздухе появляется неуловимый запах пробуждения природы. В это время прилетают грачи. Это первые предвестники уходящих холодов и наступления тепла. В это время тает снег, начинают наливаться соком деревья, набухают почки.

Всё это буйство и великолепие искусно передал Саврасов. Эта картина — настоящий гимн красоте русского пейзажа. Здесь архитектура и природа создают великолепный оркестр, в котором каждая деталь играет свою роль. Радость прихода весны, возрождения проникает в самое сердце.

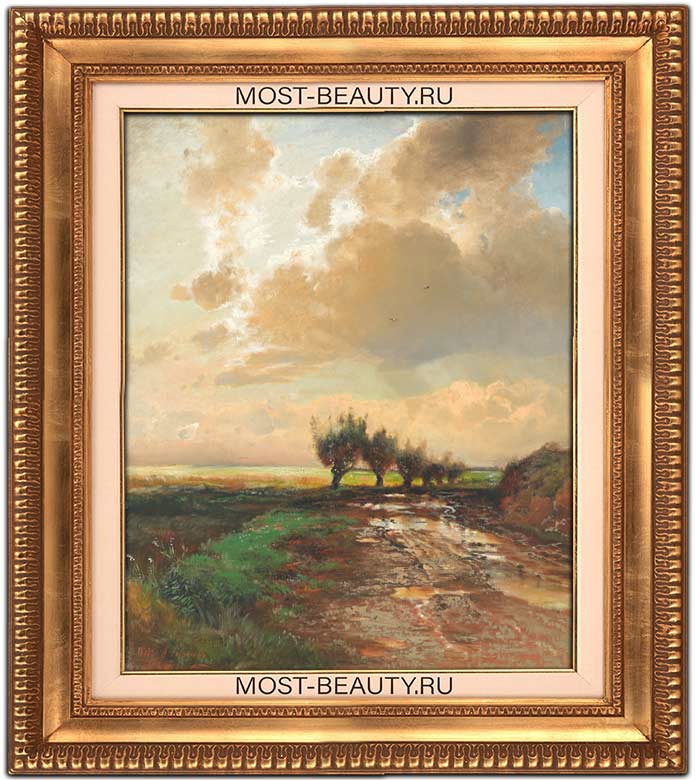

Просёлок (1873)

Небольшая (57×70 см) картина «Просёлок» — восхитительна. Этот шедевр — песня, посвящённая незатейливому русскому пейзажу. Она является частью собрания Третьяковской галереи.

Вначале Саврасов постеснялся выставлять её на всеобщее обозрение. Он считал её простой и недостойной широкой публики. Долгое время, практически 20 лет, она находилась у друга художника. Но когда её всё-таки выставили, она произвела необычайное впечатление. Критика этой картины была похвальной.

Распутица русских дорог оказалась необычайно живописной. Прошёл сильный летний дождь. Дороги развезло. Грозное небо сменяется тёплыми оттенками. На горизонте показались лёгкие жемчужные облака, и лучи солнца пытаются пробиться из-за туч. Они отражаются в лужах и ручейках просёлочной дороги. Цвет воды, грязь переданы так реалистично и колоритно, что приходится удивляться мастерству художника.

Бесконечные просторы пейзажа подчёркивают шесть раскидистых неказистых деревьев, растущих вдоль дороги. Они добавляют в пейзаж динамичность перспективы.

Художник мастерски передал свежесть после вечернего летнего дождя, чем доказал, что любая погода только подчёркивает красоту пейзажа и создаёт его настроение.

Зима (Конец 1870-х — начало 1880-х годов)

Этот период творчества был у Саврасова сложным. Его жизнь шла под откос, он запил. Редко из-под кисти художника появлялась удачная картина.

Тёмное, тяжёлое насыщенное небо давит на низкий горизонт. Бескрайняя дорога делит пейзаж на две части. Слева вдалеке виднеется лес, справа — бескрайняя равнина. На переднем плане одиноко стоящие берёзы и редкие кусты. Белая полоса на горизонте подчёркивает нависшее свинцовое небо. Снег равнины грязный, жёлто-коричневый, как после оттепели. Вот-вот пойдёт то ли дождь, то ли мокрый снег.

Картина драматичная и нерадостная. Эта колоритная, зрелая и уникальная работа очень тонко передаёт и настроение художника, и состояние природы.

Художник в этой картине нашёл отражение своей жизни. Безудержная тоска, смерть детей, разрыв с женой, одиночество. Саврасов — это одинокая сосна за обочиной дороги, с обломанными ветвями.

Распутица (1894)

Саврасов часто изображал раннюю весну, когда сходит снег и на дорогах царствует распутица. Художник изобразил пейзаж села Покровское. Композиция картины необычна. Широкая разбитая весенняя дорога уходит вдаль от левого края картины. Вдали виднеются аккуратные домики. Их крыши ещё покрыты снегом. По обе стороны дороги белесая берёзовая роща укрыта лёгким инеем.

Саврасов точно уловил незаметный переход от зимнего состояния природы к весне. Картина пронизана свежим воздухом, а яркий кусочек неба предрекает скорое тепло.

Послесловие

Даже если бы Саврасов написал только одну картину «Грачи прилетели», и у него не было бы других замечательных работ, всё равно, это сделало бы его великим русским пейзажистом. Этот шедевр до сих пор остаётся памятником величия и красоты русской природы. Он золотыми буквами вписал имя Саврасова в ряд лучших русских живописцев.

Мы не могли выделить из огромного числа прекрасных картин Саврасова всего лишь несколько лучших, поэтому решили добавить ещё с десяток прекрасных пейзажей.

Саврасов Алексей Кондратьевич (1830 — 1897)

Саврасов Алексей Кондратьевич

Алексей Кондратьевич Саврасов — художник большого дарования и трагической судьбы, он сыграл выдающуюся роль в истории русской пейзажной живописи. Художник поднял пейзажную живопись на огромную высоту, завоевал ей широкое общественное признание. Саврасов первым сумел показать прелесть простого русского пейзажа, его бесхитростную красоту, в то время, как официальное искусство по-прежнему стремилось к идеализированному, приглаженному, в основном, западноевропейскому, пейзажу. Саврасов признан как мастер русского лирического пейзажа.

Алексей Кондратьевич Саврасов родился в семье московского купца. Любовь к искусству у него проявилась в детстве, он в 12 лет копировал романтические пейзажи известных художников. Учился в Московском Училище живописи, ваяния и зодчества, получил звание художника, а позже за представленные в Совет Академии художеств два пейзажа, написанные в окрестностях Ораниенбаума, был удостоен звания академика.

В своих первых пейзажах Саврасов тяготел к романтическому изображению природы, но увлечение романтизмом длилось не долго. Все больше художнику хотелось полнее отразить реальный мир природы.

В 70-х годах Саврасов активно занимается преподавательской деятельностью. Основа его преподавания — работа с учениками на природе, на натуре. «Изучайте и чувствуйте», — внушал он молодым художникам.

В последние десятилетия 19-го века жизнь и творчество Саврасова пошли на спад. Бедность, семейные неурядицы, ранняя смерть нескольких детей и охлаждение со стороны публики, привели художника к глубокому духовному кризису, отчуждению от людей и пагубному увлечению вином. Долгие годы он жил в абсолютной нищете и умер одиноким, тяжело больным человеком в больнице для бедных.

Значение Саврасова в истории русского пейзажа трудно переоценить. Он начинает собой блестящую страницу пейзажной живописи второй половины 19-го века. Его картины наполнены волнующим лирическим чувством. Бесконечная любовь Саврасова к родной земле, такая живая, восторженная, служила постоянным источником творческого вдохновения. Как никто другой до него чувствовал Саврасов задушевную красоту скромной русской природы. Этим он и обогатил русскую пейзажную живопись, открыв перед ней новые горизонты.

Дворик. Зима.

В этой картине художник воплотил трогательное внимание к подробностям жизни природы, любовь и поразительную способность к передаче малейших оттенков весеннего настроения. В легкой, свободной манере, и в то же время очень бережно и точно воссозданы здесь и общее ощущение прелести мягкой и пасмурной предвесенней оттепели, и оживленность птиц, довольно и весело копошащихся на рыхлом повлажневшем снегу среди серых изб и заборчиков.

Грачи прилетели (1871)

Задворки села, сараи, наполовину скрытые забором, старая церквушка с шатровой колокольней, корявые березы, усеянные грачиными гнездами, талый посеревший снег. Пейзаж, типичный для средней полосы России, скромный, непритязательный, чуть грустный и очень задушевный.

Саврасов очень тонко и проникновенно передает первое пробуждение природы после зимнего сна. Подули теплые ветры, в полях почти стаял снег, обнажилась темно-бурая, напитавшаяся влагой земля, потемнел оставшийся в затишье снег. Прилетевшие грачи принялись вить гнезда. Еще нет ослепительного солнца, почки только начинают набухать, небо затянуто свинцово-белыми облаками. Дышится легко и свободно! Сдержанная гамма бело-голубых и серо-коричневых тонов созвучна с неприметной прелестью простого и скромного пейзажа.

Бушует полая вода, шумит и глухо, и протяжно.

Грачей прилетные стада кричат и весело, и важно.

Меж круглых, рыхлых облаков невинно небо голубеет

И солнце ласковое греет в затишье гумен и дворов.

Весна, весна! И все ей радо! Как в забытьи каком стоишь

И слышишь прелый запах сада, и теплый запах старых крыш.

Пейзаж с рекой и рыбаком (1859)

Саврасов стремится здесь создать широкий пейзажный вид и в нем передать тихую прелесть простой, скромной среднерусской природы. Неяркие, нежные краски пейзажа, слегка тронутые золотистым светом восходящего солнца, высокое светлое небо с тающими в нем облачками, прзрачная голубизна далей, голубая гладь реки с отражающимися в ней деревьями, смягченные очертания ее берегов, поросших лесом, — все выражает гармонию и покой раннего утра. Художник включает здесь фигуру крестьянина-рыбака, возвращающегося с рыбной ловли — этим он показывает природу, окружающую человека в его повседневной жизни, обжитую им.

Рожь (1881)

Эту картину Саврасов писал в тяжелые для себя времена: от него уходит жена.

Художник изображает ржаное поле перед бурей, он вкладывает в картину свои чувства, тревогу, переживания, которые переполняли Саврасова тогда.

Рожь замерла в преддверии грозы, на первом плане нависли тучи, готовые пролиться тяжелыми каплями. А вдали все чисто, но и там уже ощущается приход ветра и дождя. Ржаное поле выглядит мрачным, хотя сама рожь ярко светится, склоняясь под ветром, не в силах ему протвостоять и не желая такого покорства. Тяжелая мрачная туча сама похожа на жизнь художника, в ожидании грозы. Хочется верить, что ветер пронесет непогоду мимо, но туча висит слишком низко, солнце постепенно исчезает, к горизонту расползается тень, оставляя за собой лишь багровый отсвет спелой ржи. Вдали виднеется белая церквушка, как символ защиты от надвигающейся тьмы. Она освещена пропадающим солнцем и хорошо видна издалека.

Картина вызывает большую тревогу, мрачное уныние, предчувствие буйной, неуправляемой стихии.

Проселок (1873)

Очень простой, незамысловатый и даже как будто неприглядный пейзаж. Только размытая дождем проезжая дорога, старые ветлы у ее обочины и широко раскинувшиеся вдали поля спелых хлебов. Крайне скупое изображение. Но здесь привлекают зрителя не многозначительные детали, а краски природы, бесконечно разнообразные в своих оттенках, сама фактура мазка художника — то густая, вязкая (в изображении глинистой почвы), а то порывистая, легкая (в кроне деревьев).

Луч солнца, брызнувший из-за туч, словно оживил всю природу, Засверкали чистые, омытые дождем, краски пейзажа. Дорожная слякоть и грязь неузнаваемо преобразились. Отблески неба с опаловыми облаками превратили мокрую землю со стоячими лужами в красочное месиво, переливающееся многоцветными оттенками. В симфонию красно-коричневых, серебристых, жемчужно-голубых, серо-стальных, золотисто-палевых, кофейных и кое-где даже розовых тонов вплетается малахитовая зелень травы. Приземистые старые ветлы пропитались густыми красно-коричневыми красками. Поля по контрасту с темной землей залиты золотсто-жемчужным светом. Тем же светом пронизаны, напоены нежные блеклые краски неба.

Картина «Проселок» демонстрирует высокое живописное мастерство Саврасова. Художник открыл зрителю душу русской природы, ее сокровенную прелесть, поэтичность, бесконечно богатый мир ее красок, полный захватывающей красоты и гармонии.

Сельский вид (1867)

Здесь изображены пасека и старик-пасечник, склонившийся над дымящимися угольями, шалаш и деревенька с соломенными крышами. Для художника здесь самым важным является то, что объектом эстетического переживания является самый непритязательный пейзажный мотив, природа, обжитая человеком, в ее повседневном, будничном облике. Сколько трогательной красоты и поэзии в этих осыпанных розовыми цветами яблонях, молодых березках, одетых первой зеленью, пушистом светло-зеленом ковре недавно выступившей травы. Как чист и прозрачен воздух, как широки просторы полей, весенний разлив голубой реки.

Вид на Кремль в ненастную погоду (1851)

Это одно из своих первых произведений, в которых он еще тяготеет к романтизму. Небо в картине затянуто клубящимися облаками. резкие порывы ветра, контрасты света и теней, бурное движение, которым пронизан пейзаж, — во всем видно стремление показать действие стихийных сил природы, придать пейзажу патетическое звучание. Но Саврасов дополняет картину бытовыми деталями — совсем не романтические шалаш и женщина с ведром усиливают ее правдивое звучание.

Вид в окрестностях Ораниенбаума (1854)

Изображение в картине сильно приближено к зрителю. Детально выписана мшистая поверхность валунов, хорошо передана их объемность, прорисованы змеящиеся по земле корни спиленного дерева, стебли трав. Первый план погружен в тень, а поляна поодаль залита солнцем. Красиво выделяется пронизанное солнечным светом кружево листвы старого дуба, распростершего свои ветви над поляной. Вдалеке синеет море.

Летний день. Куры на задворках (1874)

Лосиный остров в Сокольниках

Морской берег в окрестностях Ораниенбаума (1854)

Саврасов, Алексей Кондратьевич

лол кек чебурек

Алексе́й Кондра́тьевич Савра́сов (1830—1897) — русский художник-пейзажист, член-учредитель Товарищества передвижников, автор ставшего архетипическим и культовым пейзажа «Грачи прилетели».

Родился 12 ( 24 ) мая 1830 года в Москве, в семье купца 3-й гильдии Кондратия Артемьевича Саврасова. Отец и сын некоторое время писали свою фамилию через «о» — Соврасов (в частности, А. К. Саврасов так писал свою фамилию до середины 1850-х годов) [1] .

В ранней юности у будущего художника обнаружились способности к живописи. Вопреки желанию отца, который мечтал приспособить сына к «коммерческим делам», мальчик в 1844 году поступил в Московское училище живописи и ваяния, где учился в классе пейзажиста К. И. Рабуса. Во время обучения, в 1850 году им была выполнена картина «Камень в лесу у Разлива», который искусствоведы считают несколько неуклюжим по композиции. В этом же году за картину «Вид Московского Кремля при луне» удостоен звания неклассного художника.

Известным имя Саврасова сделала работа «Вид на Кремль от Крымского моста в ненастную погоду», выполненная в 1851 году. По замечанию Н. А. Рамазанова, художник «передал момент чрезвычайно верно и жизненно. Видишь движение туч и слышишь шум ветвей дерева и замотавшейся травы — быть ливню».

В 1852 году после поездки по южным губерниям России он написал картины «Степь днем» и «Рассвет в степи» [2] .

Летом 1854 года, в год окончания училища, Саврасов написал две картины, которые показал на осенней выставке Академии художеств: «Вид в окрестностях Ораниенбаума» и «Морской берег в окрестностях Ораниенбаума». За них ему было присвоено звание академика; первая из этих картин была приобретена П. М. Третьяковым в 1858 году.

В 1858 году Саврасов стал руководителем пейзажного класса училища живописи и ваяния. В следующем году был написан «Пейзаж с рекой и рыбаком», один из лучших пейзажей Саврасова [3] .

В 1860 году Саврасов участвовал в первой выставке, организованной Московским обществом любителей художеств.

В 1862 году он путешествовал за границей: был на всемирной выставке в Лондоне, посетил Францию, Швейцарию, Германию. Написал несколько пейзажей в Швейцарии.

Вместе с В. В. Пукиревым А. К. Саврасов работал над созданием учебника рисования, куда вошли его русские пейзажи. В 1867 году он написал картину «Сельский вид», в 1869 — «Лосиный остров в Сокольниках», в 1878 — «Домик в провинции» [4] .

В 1871—1875 годах, живя и работая по большей части в Москве, Саврасов участвовал в экспозициях Товарищества передвижных художественных выставок, в 1873−1878 — в академических выставках. В поисках новых принципов пейзажа он много работал в окрестностях Москвы: в Сокольниках, Фили, Кунцево, Мазилово, Строгино, Братцево; выезжал в северные губернии России, в Поволжье. В этот период появились его картины: самая знаменитая — «Грачи прилетели» (1871), «Печерский монастырь близ Нижнего Новгорода» (1871) [5] , «Разлив Волги под Ярославлем» (1871) и «Радуга» (1875) [2] , «Просёлок» (1873), «Могила на Волге. Окрестности Ярославля» (1874) [6] .

Картины Саврасова выставлялись также на всемирных выставках — венской 1873 года и парижской 1878 года и на Всероссийской выставке в Москве в 1882 году.

С конца 1870-х годов Саврасов страдал алкоголизмом, в его творчестве появились мрачные мотивы. В 1882 году он был уволен из Московского училища живописи.

Последние годы жизни художник провёл в нужде. «В последние годы, когда А. К. Саврасов уже окончательно спился, он иногда появлялся в мастерской в рубище», — вспоминает В. Гиляровский в книге «Москва и москвичи». Творчество Саврасова стало неровным: в 1887 году была написана картина «Пейзаж. Село Волынское» с фабрикой, чадящей дымом на стоящую рядом церковь, в 1893 — картина «Весна. Огороды» [7] .

А. К. Саврасов умер 26 сентября ( 8 октября ) 1897 года в Москве в больнице для бедных на Хитровке. Похоронен он был на Ваганьковском кладбище.

Любимый ученик А. К. Саврасова Исаак Левитан так откликнулся на смерть учителя:

С Саврасова появилась лирика в живописи пейзажа и безграничная любовь к своей родной земле и эта его несомненная заслуга никогда не будет забыта в области русского художества

Саврасовых в русской живописи немного… Саврасов хорош каким-то интимным, только ему свойственным восприятием природы.

Картины А. К. Саврасова находятся в ведущих художественных собраниях:

- Именем художника названа улица Саврасова, расположенная в городе АпрелевкаНаро-Фоминского районаМосковской области.

- Именем художника названа улица Саврасова, расположенная в Москве в посёлке Сокол[8]

- В 1956 году была выпущена почтовая марка СССР, посвященная Саврасову.

- Именем художника названа улица в Нижнем Новгороде.

- В Левобережном районе Воронежа есть улица Саврасова.

Осенью 1857 года в возрасте 27 лет Алексей Саврасов женился на 31-летней Софье Карловне Герц (1826—1895), сестре учившегося вместе с ним художника Константина Герца, а также сестре известного в то время археолога и историка искусства Карла Герца. В метрической книге церкви «Трёх святителей у Красных ворот» было записано:

Сентября двадцатого дня повенчаны законным браком:

жених: Преподаватель в Училище живописи и ваяния, академик, титулярный советник Алексей Кондратьевич Саврасов, холостой, православного вероисповедания, жительство имеет в приходе сей церкви в доме князя Ивана Владимировича Шаховского. От роду имеет 26 лет.

невеста: Дочь московского купца Карла Эрдмана Герц, девица, домашняя учительница Аделаида Софья Карловна Герц, 30 лет, евангелического лютеранского вероисповедания, жительство имеет в приходе Большого Вознесения, что на Малой Никитской в доме поручика Петра Степановича Михайловского…

Поручителями были сверх означенных жениха и невесты. По женихе: академик коллежский асессор Николай Александрович Рамазанов, поручик 2-го Московского кадетского корпуса Николай Александрович Медведев и из дворян артист императорских московских театров Иван Карлович Бришман.

По невесте: коллежский секретарь Александр Васильевич Соколов, губернский секретарь Василий Дмитриев Подточин и родной брат невесты доцент императорского Московского университета Карл Карлович Герц…

В браке родилось четыре дочери и один сын. Одна умерла в детском возрасте от скарлатины, другая умерла новорождённой в Ярославле (1871), две другие — Вера (род. 1861) и Евгения (род. 1867). В конце 1876 года брак распался [1] . Жена уехала с дочерьми Верой и Евгенией в Санкт-Петербург к родной сестре, Аделаиде Герц. Софья Карловна умерла 19 июля 1895 года, похоронена в монастыре Троице-Сергиевой Приморской пустыни в 20 км от Санкт-Петербурга [9] .

В 1887—1888 гг. Алексей Саврасов жил в Москве с Верой Ивановной Киндяковой. В её квартире он написал несколько картин [10] .

С 1893 года и до конца жизни Саврасов жил в Дорогомилово-Тишинском переулке [11] с Екатериной Матвеевной Моргуновой (ок. 1856 — ок. 1920) [1] . У них родились двое детей — сын Алексей Алексеевич Моргунов и дочь Надежда [1] .

У художника были три сестры и младший брат, Николай Кондратьевич Соврасов (1837—1909, писал свою фамилию, как и отец, через «о»), купец 2-ой гильдии, унаследовавший торговое дело отца.

- Сочинения

- По картинам

- Поленов — Золотая осень

/

/

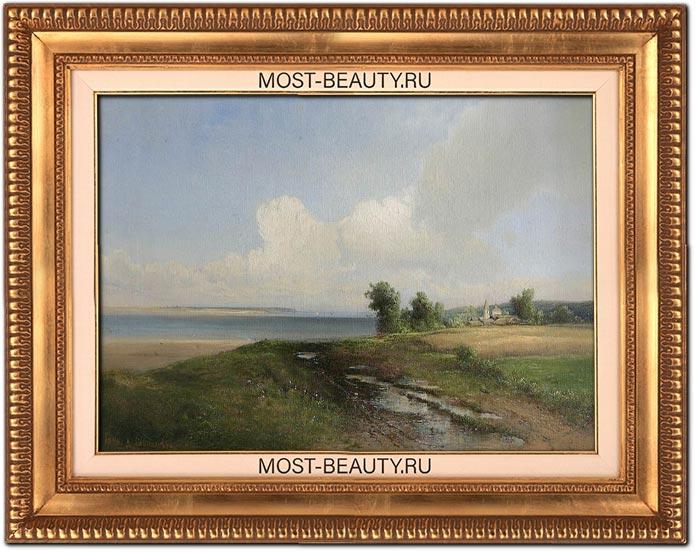

Известный пейзажист В. Д. Поленов всей душой любил свою родину, Россию. Он живописал ее красоты, использовал для этого все цветовые гаммы. Предпочтение же отдавал средней полосе страны: с ее речными просторами, лесами, полями, холмами и оврагами. Особенно Василию Дмитриевичу нравились виды на реки и озера.

В своей картине «Золотая осень» живописец изобразил чудесное время года — осень. Она одаривает всех окружающих своей красотой, невероятными, яркими, ясными, ослепительными цветами. На холсте осенняя солнечная полянка, на которой застыли стройные березки и осинки, с белоснежными и серо-зелеными стволами. Осень только начинается. Но листья уже приобрели самые разные солнечные цвета и оттенки.

Есть среди них багровые, красные, желтые, с зелеными и коричневыми прожилками. По поляне « разбежались» и радостно, глядят на мир, кусты ивы, вереска, акации. Ее разделяет бегущая куда-то вдаль тропинка. Трава, на этюде, поредела и потускнела. Последние цветы как бы дарят последние взмахи своих головок. В глубине рощи стоит могучий дуб. Он крепок и могуч. Он не собирается сдаваться на милость осенней раскраски. Стоит зеленый и высокий. По крутому косогору, сбегают вниз, к берегу полноводной реки Оки, рябины и черемуха, создающие по ее берегам, труднодоступные заросли.

Золотеет мягким, теплым песком плес у быстро бегущей воды. К осени она зацветает и приобретает темную окраску. Течение замедляется водорослями и тиной. Вдали медленно бегут облака, их светло-синяя даль навевают минуты мечтательности и вдохновения. Все в прозрачной дымке. Осенняя пора дарит небесной выси смесь серых, белых барашков. Виртуоза-колориста В. Д. Поленова, отличали невероятно чистые выразительные цвета, четкий рисунок со свежим колоритом, тщательно выверенная композиция его полотен.

Сочинение по картине Поленова Золотая осень

Художники во все времена старались запечатлеть природу в лучший период времени года, чтобы показать нам ее во всей красе. Осень- это самое яркое время года. На картине Поленова Золотая осень пейзаж предстает перед нами во всем разнообразии красок. Живописец использует почти всю палитру: от нежно-голубого до темно-изумрудного, от светло-желтого до багряного. Он умело и с любовью переносит на холст изображение красивейшего уголка нашей природы. Картина была написана с возвышенности, чтобы показать зрителю, какой открывается сверху вид на широкие просторы родной земли.

Уже закончилось лето. Деревья постепенно меняют свои зеленые наряды на ярко-желтые и красные. Совсем немного покрасуются они в своем одеянии. До тех пор, пока холодный осенний ветер не сорвет с ветвей все листья.

На переднем плане художественного полотна изображена поляна, по краю которой расположились молодые березки. Их тонкие белые стволы грациозно выделяются на фоне густого леса. Желтые листочки переливаются золотом на солнце. Кроны на некоторых деревцах уже поредели. Видимо, осенний ветер успел сорвать с них листву.

Небольшие кусты на поляне еще в зеленом одеянии. На фоне пожелтевшей травы они выглядят как вечнозеленые миниатюрные ёлки.

Лесная тропинка, пересекающая поляну, идет по всему пригорку. Скорее всего она ведет к белой церкви, которая видна вдалеке.

За березками расположился могучий дуб. Он возвышается над молодыми деревцами. Величественное дерево не торопится менять свой летний наряд. Его роскошная крона темного изумрудного оттенка. Она ярко выделяется на фоне излучины реки.

Извилистая река занимает почти всю центральную часть холста и скрывается в дымке на заднем плане. Она изображена в голубых тонах, так как в ней отражается высокое светлое небо. На правом крутом берегу тянется бесконечный лес с разноцветной листвой. На пологом левом берегу расположились бескрайние поля. А у самой кромки воды виден песчаный пляж.

Это осенний погожий день. Ярко светит солнце. Справа в водах реки как в зеркале отражаются кусты и деревья. И на всем ее протяжении отражается голубое небо с плывущими по нему облаками. На заднем плане у самого горизонта лес в дымке выглядит синим и почти сливается с небом.

На картине Поленова Золотая осень показана вся красота нашей земли с ее необъятными просторами, полями, лесами и реками. Автор сам очень любит природу, свои родные места и заставляет зрителей проникнутся теми же чувствами.

Сочинение по картине Поленова Золотая осень 3, 4, 7 класс

Похожее

ПОЛЕНОВ Василий – Золотая осень 900 Картин самых известных русских художников

Наступила пора золотой осени. Нам открывается красивый вид, великолепный пейзаж. Река совершает поворот, лес вдоль берега покрыт осенней позолотой. Облака в небе еще кучевые и белоснежные, а погода дарит тепло уходящих деньков бабьего лета. Описание пейзажа в картине В. Поленова «Золотая осень».

Во многих своих творениях художник В. Д. Поленов изображал Родину и реку Оку. Близ неё ему суждено было прожить немало лет творчества, любимой работы и вдохновения, источником которого служила местная природа. Ей художник не переставал восхищаться, ни в своих письмах, ни в своих работах. Картина «Золотая осень» квинтэссенция этой любви и видно, что часть души автора навсегда застыла в произведении, наполняя его теплотой и мягким внутренним светом.

Удивительно сочно и емко переданы цвета и краски – волшебство проникло в плавные линии и изгибы водной глади, в небеса, нависающие над холмами, в лес и купол церквушки, оживляя и делая всё это объёмным и настоящим. Строгое великолепие окрестностей у берегов Оки притягивает взгляд – тепло последних осенних дней, кажется, стекает с полотна и разливается по залу. Солнечные зайчики и блики от воды заставляют щуриться и улыбаться, вспоминая такие же дни из своей жизни. Холмы, очерченные мягкими, текучими линиями, медленно исчезают, растворяются в безграничной дали. И только крохотная часть огромной равнины попадает в оттиск художника – и река, и деревья, и громады холмов, словно мазки какой-то большой иной картины.

Осень на ней еще только-только просыпается, она еще не дохнула на деревья и многие из них еще в летней одежде, лишь некоторые сменили расцветку. Золото и багрянец теперь живут своей жизнью, разбавляя зелень и добавляя прелести мерцающему в лучах солнца берегу. Маленькая лесная дорога зовет за собой в лес, где еще цветут последние цветы, пахнет травой и хвоей, и от земли исходит последнее тепло. Глядя на эту картину, хочется забыть на секунду о делах и проблемах, раствориться в нежной красоте и гармонии, подумать о плавном и неторопливом течении жизни, которая так далека от сегодняшних кипящих энергией городов.

Сочинения

Природа прекрасна в любое время года, а особенно прекрасна природа родного края и в этом мы убеждаемся, когда встречаются работы знаменитых художников. Одной из таких работ, что передает неповторимый пейзаж русской природы, есть работа Поленова Золотая осень.

Описание картины Золотая осень Поленова

Написал Василий Дмитриевич Поленов картину Золотая осень в 1893 году, где изобразил речку Оку с ее удивительными изгибами и зеркальной голубизной. Река уходит далеко вдаль, а вдоль ее берега разбросаны яркие краски. Это начинает вступать в свои права осень.

На переднем плане мы видим лужайку, которая разделена тропинкой. Эта тропинка, наверное, на картине Поленова Золотая осень уходит глубоко в лес, который нам не виден, а может она ведет к ближайшей деревне, ведь купол виднеющей церкви говорит о том, что рядом есть поселение и живут люди. Но не деревню изображает Поленов на картине Золотая осень над чьим описанием я сейчас работаю, изображает он раннюю осень, скорее всего, это бабье лето.

В моем сочинении по картине Поленова Золотая осень упомяну березки, которые вдоль берега сверкают своими уже золотыми листьями. Они тонкие и стройные, а на фоне величественного дерева, наверное это дуб, они кажутся такими хрупкими и не защищенными. Сам дуб еще зеленый, он не успел принарядиться к осеннему балу, но все еще впереди и он будет позже одет в разноцветные краски, ведь осень не проходит мимо.

Поленов в работе Золотая осень на своей картине не упустил ни одной детали. Каждый раз, всматриваясь в картину, видишь что-то новое. Вот на переднем плане камень и кусты, тени падают на травку, вдали церковь, а на водной глади отображаются растения и небо. Небо же голубое с белоснежными воздушными и пушистыми облаками. Так и хочется окунуться в эту голубую перину.

Картина красивая, яркая и мне очень нравится.

Сочинение по картине В. Д. Поленова «Золотая осень»

4.6 (91.67%) 12 votes

Сочинение на 5

Вариант №1

Передо мной картина Василия Поленова «Золотая осень». От неё просто невозможно оторвать взор, настолько прекрасно всё на этом полотне! Куда ни посмотри – всё покрыто золотом.

На многих полотнах этого великого художника можно увидеть его родную реку Оку. Её природой он не переставал восхищаться никогда. Так и на своей картине «Золотая осень» он не оставил без внимания эту известную реку. Столько оттенков можно увидеть на картине в этой прекрасной реке. Также в ней отражаются облака и деревья.

Художник запечатлел свой прекрасный пейзаж в погожий осенний день. Всё здесь наполнено ярким солнечным светом.

Осень наступила совсем недавно. Не все деревья уже успели сменить свои зелёные наряды на ярко-жёлтые, красные и оранжевые. Но стройные берёзы уже принарядились, они стоят в прекрасных золотистых платьях. В глаза бросается длинная тропинка, которая так и манит уйти вглубь этого осеннего волшебства.

Мне очень понравилась картина Поленова «Золотая осень». От неё веет теплом и радостью. Обычно осень представляется людям как дождливое и грустное время года, но здесь она показана совсем другой: ясной, светлой, позитивной!

Вариант №2

Наступила прекрасная пора – золотая осень. Всё вокруг преобразилось. Мастерски показал на своём полотне В.Д. Поленов эту замечательную пору. « В багрец и золото одетые леса » – такой строчкой из стихотворения Пушкина можно описать его прекрасную картину.

Деревья уже переоделись в красивые золотые платья. А вот трава ещё местами совсем зелёная. Тёмные пятна на полотне – это молодые ёлочки.

Настолько красиво художник изобразил красоту русской природы, что стоит взглянуть на эту прозрачную реку, в которой отображается небо и деревья, стоит посмотреть на шикарные наряды деревьев и сразу на душе становится тепло и светло. Могучие ели возвышаются над стройными берёзками. Благодаря ним прекрасные наряды берёз кажутся ещё более выразительными.

Между небольшими елями проходит тропинка. Мы не знаем, куда она ведёт, но хочется думать, что это дорога к чему-то волшебному, сказочному. Ведь всё на картине настолько прекрасно, что кажется, ты попадаешь в настоящую сказку.

Мне очень понравилась эта картина. Она яркая и красивая, поднимает настроение и заставляет радоваться простым вещам. На неё просто невозможно смотреть без восхищения!

Вместе со статьёй «Сочинение по картине Поленова «Золотая осень», 3 класс» читают:

Сочинение «О чём расскажут осенние листья», 3 класс

Сочинение по картине Билибина «Иван-царевич и лягушка квакушка», 3 класс

Сочинение по картине Шишкина «Дубовая роща», 3 класс

Описание картины Василия Поленова “Золотая осень”

Пейзаж “Золотая осень” известного российского и советского живописца Василия Поленова, однокашника Ильи Репина и учителя Исаака Левитана и Остроухова, члена французской Академии, является не самым известным его произведением, но его изящность и проникновенность заставляют написать о нем пару строк.

Картина эта написана художником неподалёку от его усадьбы на реке Оке в Тульской губернии и изображает солнечный осенний день. Взор зрителя сразу приковывает река, тёмной змеёй выделяющаяся на фоне золотых деревьев и холмов. Не сразу замечается, но надолго врезается в память сияние солнца на крышах монастыря у излучины реки.

Василий Поленов изобразил самое начало осени – жёлтый цвет ещё не полностью захватил пространство картины, пример тому – огромное дерево на переднем плане с ещё зелёной кроной. Но все внимание, конечно, забирает себе река. Чистая вода отражает солнечные блики, небо, солнце и деревья, на отмелях кружит жёлтая палая листва. И хотя художник изобразил на картине осень, понятно, что ещё очень тепло и солнечно, и правильнее было бы назвать эту работу “Бабье лето”.

Год написания картины: 1893.

Размеры картины: 77 х 124 см.

Материал: холст.

Техника написания: масло.

Жанр: пейзаж.

Стиль: реализм.

Галерея: Государственный историко-художественный и природный музей-заповедник В.Д. Поленова, Таруса, Россия.

«Как мне хотелось бы показать Вам нашу Оку, – писал Поленов в 1914 году Константину Коровину. – Ведь мы с Вами первые открыли ее красоту и выбрали место для жительства». Многие годы жизни на берегу Оки не разочаровали художника в ее красотах. Поленов продолжал нежно любить эту природу и прежде всего за разлитую в ней гармонию. Он запечатлевает Оку в различные времена года, в различных ее состояниях, давая настоящую летопись ее жизни, полную поэзии и глубокой правды: «Ранний снег», «Летом на Оке», «Золотая осень», «Осень на Оке близ Тарусы».

«Золотая осень» Поленова – символ русской природы. Поленов сумел передать красоту осени, как никто другой в русском искусстве.

Широкая картина природы открывается глазам зрителя. Спокойно катит свои прозрачные голубые воды величавая река. Ее высокий берег переходит в слегка холмистую равнину, простирающуюся до самого горизонта. Холмы, обрисованные плавными, текучими линиями, постепенно сходят на нет и тонут в голубых далях. Только небольшая часть этой равнины попадает в поле зрения художника – холмы, деревья и река оказываются как бы случайно срезанными рамками кадра картины. Благодаря чему, зритель может мысленно продолжить изображение, представить себе весь вид в целом и ощутить бескрайность запечатленных художником приокских лугов.

Пейзаж Поленова с его спокойным и широким разворотом пространства, обилием света, воздуха, плавными, текучими ритмами линий рельефа местности, уравновешенной композицией производит удивительно умиротворяющее впечатление. Оно гармонически сочетается с состоянием изображенной природы. Стоит прозрачная и ясная осень, слегка позолотившая берега Оки и смиренно блистающая своей «красою тихой» (Пушкин).

Вариант №2

В жизни и в творчестве русских художников и поэтов Россия занимала одно из главных мест. Они не уставали воспевать её в своих произведениях. Как можно не любить эти поля, леса, берёзки, небо, солнце, воздух! Вот и в жизни художника Василия Дмитриевича Поленова природа всегда занимала одно из главных мест. Он, также как, и Пушкин, любил осень. Река Ока, которую он видел с самого детства всю свою сознательную жизнь, вдохновила его написать картину под названием «Золотая осень». Художник является гением пейзажа.

Вот она, голубоглазая красавица, бежит вглубь картины меж плавно изогнутых берегов и растворяется в цвете пейзажей заднего плана. Её воды, как зеркало, блестят и переливаются в лучах осеннего солнца. В них отражаются и небо с плывущими по нему облаками, и близлежащие леса. На пригорке, на полянке стоят как на подбор, одетые в золотые платья, берёзки. Словно, девчонки на танцах, ждущие своего кавалера. А вековой дуб, как истинный джентльмен, стоит позади них строгим исполином.

Кажется, что лёгкий ветерок ласково треплет его пышную зелёную шевелюру. И маленькие ёлочки зелёными кустиками расположились на полянке. Вдалеке уже что-то мелькает яркими мазками. По всей видимости, на картине изображён сентябрь в средней полосе России, на дворе бабье лето. Дивная погода. Ещё стоят последние тёплые деньки. Природа как — будто нежится на солнышке. Но на небе уже собираются тучки.

На переднем плане картины изображена изрядно протоптанная тропинка. Видно, не одна пара ног прошагала здесь за лето в лесок за грибами и ягодами. Или может это люди шли в белокаменную церковь, расположенную в ближайшей деревне. Она виднеется на заднем плане картины. День клонится к вечеру. Справа видны на земле длинные тени от деревьев. Так и хочется расположиться на этом пригорке и устроить пикник на природе. А потом пойти в лес по этой дорожке. Хоть на один день уехать от городского шума. Так и кажется, что сейчас выкатится на эту опушку колобок, и покатится дальше, а за ним погонится рыжая плутовка-лиса.

Картина яркая и красочная, наполнена теплым внутренним светом. Вроде обычный, незатейливый пейзаж, но сколько в нем неги, спокойствия и умиротворённости. На эту картину можно смотреть и смотреть, и находить что-то созвучное своей душе. Вспоминать свою «малую Родину», свою речку и любимый пригорок и лесок.

Картина хранится в музее-заповеднике художника, в Тарусе.

О художнике

Василий Дмитриевич Поленов родился в 1844 г. в многодетной дворянской семье. Семья его жила в Петербурге. Отец художника был довольно известным в своё время археологом, а мать занималась живописью, она также писала книги для детей. Когда Василию Поленову исполнилось 12 лет, родители увидели в нём талант художника и наняли для него педагога из Академии художеств. Этим педагогом был Павел Петрович Чистяков, который оказал на творчество Поленова очень большое влияние. В 1861-1863 гг. Поленов учился в Петрозаводской гимназии, а после этого поступил в Петербургский университет на физико-математический факультет. В это же время он учился в Академии художеств. В 1867 г. Василий Поленов закончил Академию художеств с серебряной медалью. Творчество художника начинает пользоваться популярностью. После окончания Академии художеств Василий Поленов много путешествует, ищет темы для новых произведений. Он посещает Вену, Неаполь, Венецию, Мюнхен и другие города. Довольно долгое время он жил в Париже. В 1876 г. Поленов участвует в Русско-турецкой войне, а спустя год переезжает в Москву, где посещает множество художественных выставок, а также демонстрирует широкой публике свои произведения. В те времена творчество художника начинает пользоваться большим успехом, в большей степени благодаря картине «Московский дворик», которая была создана в Арбатском переулке. Василия Поленова многие современники начинают называть мастером эпического пейзажа. В начале 80-х годов XIX в. Василий Дмитриевич Поленов отправляется в путешествие на Ближний Восток: в Палестину, Египет, Сирию и другие страны. Умер художник в 1927 г. в своей усадьбе, прожив 83 года. Над могилой Василия Поленова, согласно его завещанию, поставлен олонецкий крест.

Могила В. Поленова в Бехове

- Вперёд >