Искандер Гилязов стал ведущим серии видео о героях татарского мира

Искандер Гилязов, директор Института татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ, стал блогером — его организация запустила видеопроект, посвященный выдающимся личностям из татарского мира. О том, как отбирают героев и почему именно он сам решил стать ведущим, Гилязов рассказал на пресс-конференции в «Татар-информ».

«Современный человек всегда спешит»

Сейчас на канале уже размещены ролики про Баки Урманче, Галимжана Ибрагимова, Хариса Якупова, Мансура Хасанова, Дэрдменда, Магубу Сыртланову, Ильгама Шакирова, Габдуллу Тукая, Мусу Джалиля, Салиха Сайдашева. По графику они будут выходить каждый четверг, план размечен до конца мая. Но институт намерен продолжать проект и дальше.

Как пояснил ученый, Youtube-блог появился из-за «требований нашей эпохи». Ведь институт много работает, выпускает книги, обновляет электронную энциклопедию, но нужно что-то еще:

— Мы посоветовались с коллегами, какие проекты мы могли бы вести. У нас не много возможностей, но много фактологического материала. И это была моя идея — снимать ролики. В интернете чего только нет, и про наших героев можно найти информацию. Мы решили, что ролики должны быть длительностью 5—7 минут. Ведь современный человек всегда спешит.

Гилязов посетовал на то, что он сам не телевизионный герой, да и опыта съемок у него нет. Но Ренат Хабибуллин, которого институт попросил стать ведущим первого выпуска, оказался не самым выдающимся знатоком татарского языка. И в итоге ученый взялся за это сам.

— Я бы не назвал себя диктором, артистом, но я на татарском получше говорю, — развел руками он.

Помощь ученым оказали зампред Госсовета РТ Марат Ахметов (возглавляющий комиссию по сохранению татарского языка) и депутат Айрат Зарипов. А в самом институте наибольшую активность показали Булат Хамидуллин и Ильшат Халиуллин. Но в целом, отмечает Гилязов, участвуют все сотрудники: «Каждый взял себе задание, знает, к какой дате готовить материал».

«Мы решили делать ролики только на татарском»

Концепция роликов заключается не только в коротком хронометраже. И перед авторами видео не стоит задача исчерпывающе показать биографию героев.

— Главное — показать самое важное для татарского народа, жизни. Что они сделали, какой след оставили в истории, — говорит Гилязов. — Это своего рода импульс. У нас не было цели показать все тонкости биографии. Я ведь уже слышал критиков: «Вы не сказали то или это». Но мы не ставили такой цели. Пусть будет импульс, пусть так герой человека заинтересует.

Новоявленный блогер пока доволен своей работой. Он говорит: даже от знающих людей слышал отзывы, что из роликов они узнали много нового. Кто-то впервые открыл для себя, что Баки Урманче побывал в застенках НКВД в 1930-е годы. Или что он знал 11 языков.

Еще одна принципиальная часть концепции — язык. С каждым роликом растет и опыт: сейчас ученые уже активно используют фото- и видеоматериал, ездят в места, связанные с героями.

— Мы решили делать ролики только на татарском, — говорит Гилязов. — Потому что наша цель — сохранение языка, культуры, рост самосознания. К тому же сейчас год родных языков. Мы решили не давать даже субтитры — потому что даже человека, понимающего язык, психологически будет тянуть их читать.

«У нас много личностей, которые оставили след в истории»

Журналистов, разумеется, заинтересовало, по какому принципу отбирали героев. И тут же предложили включить в список фотографов, операторов, журналистов, спортсменов. Гилязов объяснил, что институт выбирает людей из разных сфер, «лишь бы человек был известен. Ученые, художники, актеры. Пока мало женщин — но они в плане». Отдельно Гилязов заметил, что один из главных принципов — связь с татарским миром: если человек уехал в Москву, обрусел — зачем про него снимать? Кроме того, понятно, что всех героев не охватить — ведь даже по одному только театру можно много лет выпускать ролики.

— Мы обратили внимание на слово «личность», — резюмировал автор проекта. — Нас учили, что в истории главную роль играют массы. Но мы знаем, что главную роль играют личности. Без них история бесцветна. А у нас много личностей, которые оставили глубокий след в истории.

Присутствовавшая на пресс-конференции блогерша Фагиля Шакирова предложила институту сотрудничать с видеоактивистами — такими как она. Гилязов отказываться не стал: ученые готовы делиться материалами, лишь бы было указано, что ролик принадлежит их институту.

Следующим героем станет просветитель Каюм Насыри. Но продолжение проекта — не повод забывать о героях прошлых выпусков. Порой, говорит Искандер Гилязов, уже после съемок выясняются фишки, которые не попали в видео:

— О Дэрдменде мы говорили традиционно. Но ведь его высоко ценили ученые за рубежом. Я только потом это понял. Один немецкий ученый сравнивал его с Уолтом Уитменом. Такие фишки мы будем, конечно, искать. Вот недавно сказали кое-что новое о Марджани — но я пока не буду говорить что.

Радиф Кашапов

ОбществоКультураИстория Татарстан

31-летний художник погиб на войне, оставив единственную картину и плеяду именитых учеников

В марте исполнилось 110 лет со дня рождения Набиуллы Калимулловича Валиуллина — талантливого художника и педагога, одного из основоположников современной татарской живописи. О том, как союз художников ТАССР возглавил человек без диплома, чем Валиуллин напоминает Джалиля и почему сам Харис Якупов считал его своим главным учителем, и о многом другом корреспонденту «БИЗНЕС Online» рассказала искусствовед Дина Ирековна Ахметова, а также книги с обрывками воспоминаний о незаслуженно забытом художнике.

Червонная — дама, «козырная» во всех отношениях

«К сожалению, у нас есть только одна работа Набиуллы Валиуллина, — сказала в беседе с корреспондентом „БИЗНЕС Online“ Дина Ахметова, главный научный сотрудник Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан. — Его картина „Татарка“ часто выставляется в национальной художественной галерее „Хазинэ“, в нашем Кремле. Дата поступления — 28 декабря 2007 года. А в правом нижнем углу картины значится апрель 1941-го. Очевидно, автор обозначил дату создания. А подарила „Татарку“ нашему музею Светлана Червонная, известный московский искусствовед.

Надо сказать, Светлана Михайловна — человек, личность была незаурядная. К сожалению, она скончалась в прошлом году в Польше, где жила последние несколько лет. Ей было уже за 80. Я ее встречала несколько раз — в Казани, когда она сюда приезжала по работе, и в Москве. Женщина необычайно резкого, острого ума, она очень хорошо говорила; быстро, плодотворно и невероятно много писала. Это, видимо, особый такой дар, способность — быстро и много писать. Она была доктором искусствоведения, очень много сделала, внесла огромный вклад в историю изобразительного искусства не только Татарстана, но и еще нескольких автономных республик, сегодняшних российских субъектов. В частности, она автор отличной монографии о Харисе Якупове (Ленинград, „Художник РСФСР“, 1983 год), а также уникальной книги-справочника „Художники Советской Татарии“ (Казань, Татарское книжное издательство, 1984 год). По сути, это энциклопедия, коллективный творческий портрет всех профессиональных живописцев, скульпторов, графиков, специалистов в области оформительского и декоративно-прикладного искусства нашей республики к тому времени. Вот такие сборники — по сути, единственная подобного рода справочная литература, которая благодаря Червонной появилась и которой мы на сегодня располагаем. Такого уровня работ у нас до нее не было. Она часто бывала в Казани, с кем-то встречалась, работала в архивах.

Что касается Набиуллы Валиуллина, то если бы не Червонная и ее исследования, возможно, мы бы о нем почти ничего не узнали. Ведь не только с его картинами, но и со сведениями о нем, к сожалению, у нас далеко не богато. Если не считать статью в две странички в упомянутом справочнике „Художники Советской Татарии“, то нет ни одной не то что монографии — ни одной публикации или какой-либо специальной исследовательской работы, посвященной этому мастеру».

«Ленинградский десант» по призыву Татарского обкома

А это был Мастер! Вклад Набиуллы Валиуллина в живопись республики не в картинах, а прежде всего в учениках и личной деятельности на общественном поприще. Он родился в 1911 году в Ростове-на-Дону, учился в Ленинграде, а в Казани появился, когда ему было уже 27 лет. Можно сказать, что он в числе группы коллег-единомышленников был извне призван что-то сделать на своей исторической родине, внести какой-то живой импульс в рутинный процесс художественной жизни Татарии.

«В тот период в республике вообще был упадок художественных сил, проблема с художественным образованием, голод на преподавателей, — продолжает Ахметова. — В 1920-е годы самые сильные преподаватели от нас разъехались — Чеботарев например. Кто в Москву подался, кто в Питер, кто еще в какие другие города. У всех, может, и были разные личные мотивы, но главной причиной, наверное, являлась одна. Сначала, где-то в 1920-е, в Казани хотели сделать из местной художественной школы высшее учебное заведение. Была такая мысль, но потом по каким-то причинам вместо института получился техникум, да его еще и объединили почему-то с техникумом театральным. Словом, статус учебного заведения не только не повысился, на что рассчитывали профессионалы, а даже понизился. Вот они и подались отсюда».

Кризис, застой, прочую унылую картину деятельности союза художников Татреспублики с середины 1920-х до второй половины 1930-х и изучала Светлана Червонная. Исследователю приходилось восстанавливать ее по косвенным свидетельствам, по редким архивным данным, воспоминаниям отдельных мастеров, принимавших участие в художественной жизни тех лет. Разумеется, такие свидетельства были не всегда точны и не во всем совпадали. Тем не менее какая-то общая тенденция была изложена автором в справочнике «Художники Советской Татарии» (орфография и пунктуация документа сохранены — прим. ред.): «Единство между еще недавно разобщенными художниками не складывалось сразу. В письме-корреспонденции в газете „Красная Татария“ выявились, в частности, серьезные недостатки в работе Президиума „Татхудожника“… В подготовленных в 1936 г. отделом пропаганды Татарского обкома КПСС „Материалах о выполнении постановления от 3 августа 1935 года“ отмечалось, что объединение художников во многом до сих пор носит еще чисто формальный характер, нет студий для повышения квалификации мастеров, „Татхудожник“ не сумел обеспечить членов Союза заказами, многие художники не имеют помещений для творческой работы, подготовка к выставке, посвященной 20-летию Великого Октября, ведется вяло… Подчеркивалось, что необходимо „в ближайшее время установить связь с Академией художеств, сделать запрос для привлечения молодых советских художников окончивших Академию, для освежения преподавательского состава Татарского художественного училища“. Этот наказ был выполнен… Коллектив художников Татарии, и прежде всего педагогический коллектив Казанского художественного училища, пополнился выпускниками Академии художеств. Один из них — художник Я. В. Ушков — был назначен с 1 ноября 1938 г. директором Казанского художественного училища (КХУ). „Ленинградцы“, как звали приезжих воспитанников Академии, внесли значительное оживление в художественную жизнь Казани, способствовали общему подъему профессионального уровня изобразительного искусства».

Вспоминает корифей татарской живописи и графики Харис Якупов, в то время учившийся в КХУ: «В 1938 году к нам приехали воспитанники Всероссийской академии художеств Ленинграда Я. В. Ушков, назначенный директором КХУ, Г. С. Зиновьев, Н. К. Валиуллин и Н. А. Смирнов, впоследствии преподаватели художественного училища. Среди них самым одаренным был мой учитель Набиулла Калимуллович Валиуллин».

Личная деятельность на общественном поприще

«В 1939 г. молодой энергичный татарский художник-коммунист Н. К. Валиуллин был избран председателем Правления Союза советских художников Татарской АССР, — читаем в справочнике «Художники Советской Татарии» (орфография и пунктуация документа сохранены — прим. ред.). — Его избрание свидетельствовало о плодотворных результатах систематической подготовки национальных кадров художников в вузах советской страны. С этого времени выдвижение на пост председателя Правления Союза художников ТАССР представителя национальных кадров татарской интеллигенции (Н.К. Валиуллин, С. С. Ахун, X.А. Якупов, А.И. Тумашев) становится постоянной традицией, обусловленной реальными достижениями национальной культуры.

Разумеется, положение дел не выправлялось сразу, и в работе Правления под руководством Н. К. Валиуллина (1939–1940) оставались еще существенные недостатки. И все же работа по сплочению творческих сил, по подъему идейно-качественного уровня художественных работ, по созданию серьезных выставок, имеющих общественный резонанс (а такими были выставки в Казани 1937–1940 гг.) шла в Татарии все более успешно… С этого момента история Союза советских художников Татарской АССР вступает в новый этап. Из чисто местной организации, решавшей по своему усмотрению, по мере опыта и сил все практические вопросы, он становится составной частью всесоюзной организации.

Ему оказывалась методическая и практическая помощь, известные советские художники и искусствоведы по заданиям Оргкомитета выезжали для консультативной работы в Казань, отчеты татарского Правления заслушивались на заседаниях Оргкомитета в Москве, недостатки в работе своевременно вскрывались; членский состав республиканского Союза рассматривался и утверждался Оргкомитетом Союза советских художников…

Первый (наиболее ранний) сохранившийся в архиве список членов Союза советских художников Татарской АССР фиксирует его состояние на 1 ноября 1940 года. Тогда в Союзе было 49 человек, однако в другом варианте списка за подписью председателя Союза советских художников ТАССР Н. К. Валиуллина (дата не проставлена) в Союзе было 46 человек».

«Нам диплом нипочем!»

Удивительно, но главный «художественный функционер» республики Валиуллин формально не имел высшего образования! Он «учился в ИЖСА (1931–1937; диплома не получил), где специализировался в области станковой живописи под руководством Р. Р. Френца», — читаем в справочнике Червонной.

«Учитывая тот голод на преподавателей-художников в республике и законы того времени в стране, в этом нет ничего удивительного, — считает Ахметова. — Червонная указывает по архивным материалам названия его работ, среди которых, вполне возможно, и был его незащищенный диплом (орфография и пунктуация документа сохранены — прим. ред.):

«В анкете, заполненной Н. К. Валиуллиным в 1940 г. в разделе «Работы» записано: «1930–1937 — учебные (часть в Академии художеств), 1938 — эскизы к картине и этюды, 1939–1940 — картина «Октябрь в татарской деревне», находится в мастерской (Архив Правления Союза художников СССР, Фонд 1, оп. 2, ед. хр. 209). Неясно, была ли это новая картина, созданная в 1939–1940 гг., или та самая дипломная работа «Октябрьские дни в татарской деревне. (Агитатор)», которую, как вспоминают его ученики, он привез с собой из Ленинграда в Казань и, так как диплома еще не защитил, продолжал над ней работать в Казани, уточняя ее композиционное решение в многочисленных и разнообразных эскизах. В архивных документах есть также сведения о том, что Управление по делам искусств при СНК Татарской АССР в связи с подготовкой к декаде Татарского искусства в 1940–1941 гг. заключило с художником Н. К. Валиуллиным договор на создание картины «Красноармейский отряд алафузовцев наступает по лугам на Кремль во главе с Камилем Якубовым» (Архив Правления Союза художников СССР. Фонд 1, оп. 1, ед. хр. 3020, л. 4). Неизвестно, был ли у художника эскиз к этой картине и как далеко продвинулась его работа над ней до начала войны. Из других источников: из заметок в печати, воспоминаний современников и т. п. — доходят разрозненные сведения о том, что у Н. К. Валиуллина были и другие работы — эскизы картин «Белочехи расстреливают в Казани красных», «Освобождение Казани», «Конница», «Выступление Ямашева» (?), волжские пейзажи-этюды, женский портрет (девушка с рыжими волосами в бирюзовом платье)…

Восстановить сегодня краткую историю творческой жизни Н. К. Валиуллина чрезвычайно трудно. Единственное (известное до сих пор) сохранившееся его произведение — небольшое полотно, — видимо, этюд с натуры, — изображающее молодую женщину в фартуке и светлом платке — «Колхозница. (Татарка)», датированное рукой художника «IV. 1941». Ничего, кроме этого этюда, не осталось, хотя известно, что работал он много, однако документальные сведения и воспоминания современников об этих работах неточны и противоречивы».

«Давайте обратим внимание и на то, что преподавателем у Валиуллина был профессор живописи Рудольф Френц — достаточно известный художник-баталист, — продолжает Ахметова. Получается, что Валиуллин учился в его батальной мастерской, специализировался на монументальной живописи. А батальная картина по определению не может быть миниатюрой. Названия же картин, приведенные в справочнике Червонной, говорят о характере и масштабе валиуллинских работ: „Красноармейский отряд алафузовцев наступает по лугам на Кремль во главе с Камилем Якубовым“, или там — „Белочехи расстреливают в Казани красных“, „Освобождение Казани“, „Конница“ и т. д. Наверное, это были эскизы, потому что, похоже, до картин-то дело не дошло. Я вообще думаю, что условий, для того чтобы заниматься батальной, монументальной живописью, в Казани все-таки не было. Т. е. приехать-то сюда он приехал; может, и планировал что-то написать, закончить дипломную работу, но это у него не получилось. Почему?

Для монументальной живописи нужна прежде всего особая мастерская — помещение с большой, высокой стеной. А вот если вам приходилось бывать в нашем художественном училище на улице Муштари — там помещения небольшие. Надо сказать, что художники, которые там преподавали, которые туда приезжали, могли там жить. Была такая ситуация, возможность в училище. На чердаках, мансардах располагались какие-то комнатушечки — служебное жилье, квартирки или что-то в этом роде (например, там жил бывший репатриант-„шанхаец», художник Виктор Подгурский с середины 1950-х годов). А вот была ли у них там мастерская для создания крупных вещей, я что-то сомневаюсь. Валиуллин работал у Френца над батальными вещами и знал, что для этого нужно. Поэтому, наверное, и нет у нас его картин. Скорее всего, в готовом, завершенном виде их вообще не существует. Эскизы могли быть, а вот сами работы… Но это только предположения, наверняка мы не знаем».

Беседы о живописи он вел на родном языке

В единственной исследовательской работе Червонной о художнике читаем (орфография и пунктуация документа сохранены — прим. ред.): «Н. К. Валиуллин всего за несколько лет (1938–1941) очень много сделал для изобразительного искусства автономной республики и как педагог, особенно серьезное внимание обративший на подготовку национальных кадров, мастер живописи, и как общественный деятель — организатор выставок, руководитель Союза художников, и как яркая творческая личность. Сохранившаяся работа „Татарка“ (1941) свидетельствует о незаурядном мастерстве живописца, уверенной точности рисунка, мягкости колорита, об умении психологически тонко раскрыть духовный мир современника. В истории мировой живописи Н. К. Валиуллин особенно высоко ценил французских импрессионистов и мастеров русской исторической живописи конца XIX века, прежде всего В. И. Сурикова. Именно эти авторитеты стремился он утвердить в сознании своих учеников, для которых уроки Н. К. Валиуллина, его беседы о живописи (при том велись эти беседы на родном языке) были настоящим открытием огромных, прежде неведомых эстетических ценностей. В ходе учебного процесса Н. К. Валиуллин большое значение придавал летней практике, работе будущих живописцев на пленэре; их умению передать состояние световоздушной среды. Перед дипломниками — выпускниками училища он ставил чаще всего задачи создания исторической картины, раскрытия конфликтов классовой борьбы, революционного движения в Татарии. Результатом такой систематической работы Валиуллина с молодежью явился значительный подъем татарской живописи, в частности, исторической картины и пейзажа, послевоенных лет. Духовное завещание Валиуллина получило последовательное развитие в творчестве его учеников…»

«Это было время особенно интенсивной подготовки национальных кадров художников в Татарии, — отмечает Червонная уже в своей монографии о художнике Якупове (Ленинград, „Художник РСФСР“, 1983 год). — В одной группе с Харисом Якуповым учились Лотфулла Фаттахов, Усман Яруллин, Касым Бикчентаев, Габдель-Бари Маннапов, Фуаз Ибрагимов, Ханафи Ибрагимов, чуть старше были Махмут Усманов, Ильяс Игламов, одним-двумя курсами моложе — Раис Пономарев, Анас Тумашев, Гайша Рахманкулова (Гайша Абдрахмановна Рахманкулова — первая татарская женщина, ставшая членом союза художников ТАССР. Ее творческий путь начался в годы Великой Отечественной войны, свой диплом в Казанском художественном училище, написанный под руководством Валиуллина, она защитила 22 июня 1941 года — прим. ред.)». Все эти ученики Валиуллина стали профессиональными художниками, впоследствии очень мастеровитыми и известными.

В училище было создано две группы — татарских и русских учащихся, и в каждой из них студенты имели возможность учиться на родном языке. С приходом «ленинградцев» в училище значительно повысилась общая педагогическая культура. Усилилось внимание к рисунку, у учащихся педагоги старательно развивали навыки работы с натуры и по памяти, точной и выразительной передачи пропорций, структуры изображаемого предмета и живой модели, объема, тщательно моделируемого посредством светотеневых градаций. В работе над композицией большое значение придавалось воспитанию у будущих художников колористической культуры, умения достичь цветовой гармонии и придать цвету активную эмоциональную роль. Преподаватели не только читали специальный курс истории искусств, но и на практических занятиях много рассказывали о шедеврах мировой и русской живописи.

«Жизнь Валиуллина напоминает жизнь Джалиля»

«Тематическая живопись Хариса Якупова, наиболее известного ученика Валиуллина, — продолжает Червонная, — имеет несколько основных направлений, красной нитью проходящих через все творчество мастера. Прежде всего это работа над картиной историко-революционного жанра. От эскиза дипломной работы „Бунт“, созданного в 1939 году под руководством Н. К. Валиуллина, до завершенной в 1980-м крупнейшей исторической картины „Казанские студенты. Год 1887-й“ X.А. Якупов сохраняет верность той революционной теме, развитие которой представляется ему важнейшей творческой задачей мастера станковой живописи. Из всех педагогов, работавших в Казанском училище, самое сильное, самое непосредственное влияние на молодого Якупова оказывал Н. К. Валиуллин, ставший для Хариса и его сверстников настоящим духовным наставником.

Короткая, но яркая творческая жизнь художника-коммуниста Набиуллы Валиуллина во многом напоминает биографию татарского поэта Мусы Джалиля: такая же общественная работа в предвоенные годы (Джалиль был избран в 1939-м председателем президиума союза писателей Татарской АССР, Валиуллин тогда же стал председателем союза художников автономной республики), такое же неудержимое стремление на фронт, когда началась Великая Отечественная война (добровольный отказ от брони), такой же патриотический подвиг и такая же героическая смерть, пожалуй, и до сих пор не исследованная до конца. У Джалиля в Казани осталась маленькая дочь со звездным именем Чулпан, у Валиуллина — сын, родившийся весной 1939 года и названный необычным именем Эдгард в честь французского художника Эдгара Дега. Да, он любил, прекрасно знал французских импрессионистов, раскрывал перед своими учениками волшебные тайны их кисти, колорита, умения остановить животрепещущее мгновение, их светозарной живописи. Почти неведомые татарским юношам имена Э. Мане, О. Ренуара, К. Моне, Э. Дега стали с приходом в училище Валиуллина близкими и интересными для его учеников.

Валиуллин учил молодых художников работать на пленэре, писать этюды, следя за изменчивым состоянием световоздушной среды, сам часто ездил со своими учениками на Волгу, а когда не мог вырваться из Казани, посылал их в самостоятельные творческие командировки и спрашивал с них отчеты, строго, придирчиво оценивая этюды…

Учитель сочетал в своих интересах и вкусах страстное увлечение французским импрессионизмом с глубоким уважением к русской школе исторической живописи, прежде всего к В. И. Сурикову, искусство которого он безмерно ценил. В те годы Валиуллин продолжал работать над исторической многофигурной композицией „Октябрьские дни в татарской деревне“ („Агитатор в деревне“), начатой еще в Ленинграде в мастерской профессора Р. Р. Френца, уточнял в различных эскизах общие живописные решения».

«Под его руководством я начал сочинять свои первые композиции»

Сам Якупов так вспоминает любимого учителя: «С третьего курса в нашей татарской группе он (Валиуллин — прим. ред.) вел живопись, рисунок, композицию, затем диплом… Под его руководством я попробовал писать пейзажи — в полутонах, чистыми красками, как предлагал учитель, — кончиком колонковой кисточки. Что-то получалось. Лучшие из этих работ экспонировались на выставке казанских художников.

Мы, ученики Валиуллина, были всегда желанными гостями в его мастерской. Нам посчастливилось наблюдать, как он работает. Он писал картину „Октябрь в татарской деревне“, которая произвела на нас, студентов, большое впечатление. Картина так и осталась незавершенной…

Работал он под Сурикова, очень любил французских импрессионистов. Тогда ему было 27 лет, задора много. Под его руководством я начал сочинять свои первые композиции на исторические сюжеты, пробовал писать под Эдуарда Мане. Начал эскиз дипломной работы „Бунт“. Летом ездил в аулы за материалом.

Для работ учащихся татарской группы почему-то не были характерными композиции из истории нашего народа. Возможно, к ней еще не имелось по большому счету тяги, интереса, так как в те годы это не очень-то поощрялось. Да и творческих ориентиров, как в русском искусстве, своих крупных национальных художников еще не было. Помнится, когда в 1938 году наш педагог Н. Валиуллин начал писать свою дипломную картину „Октябрь в деревне“, мы, его ученики, буквально были потрясены масштабностью этой работы. На фоне старого аула художник развернул сцену революционных волнений татарского народа, и тогда все это для местной живописи стало свежо и значительно. И совсем не случайно многие учащиеся открыто подражали данной картине, была огромная тяга к разработке композиций на темы истории своего народа, но не имелось опыта. А пока в далекие глубины учащиеся не уходили. Картин на сюжеты из быта древних татар, подчеркнуто национальных по форме и передаче острых народных типажей, в те годы было крайне мало даже у казанских профессионалов.

Как ни парадоксально, студенты почти совсем не разрабатывали сочинения и на темы современной политической жизни. А между тем мир бурлил страшными событиями. Так было и в творческой деятельности казанских художников. Они также в своих работах относились к глобальным событиям современности крайне равнодушно.

Об этом, например, красноречиво свидетельствовала их выставка 1939 года, где почти не было тематических картин. Я также являлся участником этого смотра. Дело в том, что учитель Валиуллин предложил поехать на лето в Кызыл Байрак, где я написал несколько этюдов. Когда известный московский искусствовед Машковцев проводил обсуждение выставленных работ, остановился около моих „Волжских мотивов“ и спросил: „Автор здесь?“ Меня подвели к нему. Он что-то долго говорил о моей живописи. Я, покраснев, стоял, вникая в его слова. Когда он спросил: „Понятно?“, — я ответил, что нет, ничего не понятно, ведь тогда еще слабо владел русским языком. Потом Машковцев написал обо мне в журнале „Творчество“, что я „внимательный пейзажист“».

Якупов так и не узнал тогда об этом первом упоминании в искусствоведческой печати своего имени: в июне 1940 года, когда вышел 6-й номер журнала «Творчество», он был уже далеко от Казани и еще дальше от Москвы: в маленьком приволжском городке, где стояла их воинская часть.

Монументальный «валиуллинский» пласт в татарской живописи

«Сильнейшее влияние Валиуллина чувствовалось несколько лет подряд в дипломных работах его учеников, — утверждает Червонная. — Эти работы составляют, можно сказать, целый „валиуллинский“ пласт в татарской живописи историко-революционного жанра. В ряду этих произведений, еще далеких от совершенства и самостоятельности, но искренних, исполненных страсти, горячего желания дать четкие социальные характеристики героям и врагам революции, вскрыть бурные страсти классовых конфликтов, находился и „Бунт“ Хариса Якупова… Руководителем этой дипломной работы был Н. К. Валиуллин, у которого молодой художник мог почерпнуть опыт создания исторической композиции».

«Художник Якупов — в том числе и монументалист, — продолжает мысль Ахметова. — Во всяком случае ни у кого из наших художников нет такого количества монументальных, крупных работ. Над полотном „Казанские студенты. Год 1887-й“ он работал 10 лет. Это единственная картина в татарской живописи такого масштаба. И такого качества, кстати. С художественной точки зрения она очень профессиональна: композиционно выглядит отлично, и живопись очень хорошая. А это значит, что педагог Валиуллин научил его масштабному мышлению, что очень важно. Его воздействие на всех, конечно, было очень большое.

Лотфулла Фаттахов ведь тоже ученик Валиуллина. И у него также есть крупные вещи. И не только у него. То есть выходцы из валиуллинской школы не боялись браться за большие работы, чего не скажешь о современных художниках. Ведь большая работа — это большая композиция. Там надо все связать, увязать, персонажей поставить так, чтобы они не распались. А если достаточных профессиональных навыков нет, то ничего не получится. Не знаю, по каким причинам, но сейчас больших картин никто и не пишет. А живопись должна быть все-таки по размеру не маленькая. Должна быть эффектной, чтобы смотрелась и в музеях, и на выставках.

Набиулла Валиуллин прежде всего был педагогом, раз из его учеников целая когорта стала известными художниками. То есть он сумел целое поколение как-то зажечь, завлечь; и это говорит о том, что он был сильной личностью, которая, увы, не оставив после себя почти ничего „материального“, то есть собственных картин, сумела посеять на ниве будущей татарской живописи такие отличные, такие перспективные всходы. Ведь у того же Якупова, как и у других его учеников, тоже есть свои ученики, то есть рост валиуллинских всходов и сегодня продолжается в геометрической прогрессии. А родоначальник этой прогрессии прожил всего-то 30 лет с небольшим…»

«А вчера не вернулся из боя…»

Конец 1939 года. Якупов с однокашниками завершает учебу в тревожный предвоенный период, который он описал в своей книге «Фронтовые зарисовки. Записки художника» (Казань, Татарское книжное издательство, 1981 год): «Над нами сгущались тучи большой войны. Мы, студенты, прекрасно понимаем обстановку. Вдесятером идем в райвоенкомат и просим нас отправить на войну с белофиннами. Военком, полковник Волков, уговаривает ехать в топографическое училище. Но мы отказываемся. Только на фронт!

Прощальный вечер с однокурсниками, с нашим учителем Набиуллой Валиуллиным. Сидим до утра. Естественно, тогда мы не могли еще знать о том, что с некоторыми друзьями, сидящими на этом вечере, больше никогда не встретимся…»

По данным сборника «Художники Советской Татарии» в Великой Отечественной войне участвовали около 100 казанских художников и студентов художественного училища. Многие из них находились на фронте с первых дней войны. 14 членов союза художников Татарской АССР погибли или пропали без вести. Но общее число погибших на войне художников Татарии гораздо больше — в него входят педагоги и учащиеся Казанского художественного училища, работники художественно-производственных мастерских «Татхудожника» и многие другие, еще не успевшие вступить в союз.

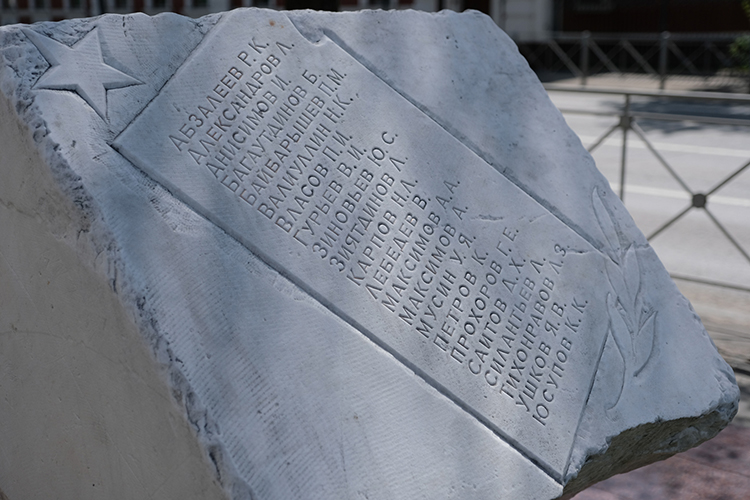

«На мраморной плите павших в Доме художника имеются имена наших педагогов по художественному училищу, — пишет в своей книге „Легко ли стать художником“ Якупов. — Погибли в боях и наши молодые педагоги-„ленинградцы“, как мы, студенты, звали их, выпускников Всероссийской академии художеств: Юрий Степанович Зиновьев, заядлый спортсмен, и Яков Васильевич Ушков, который с осени 1938 года был назначен директором училища. Друзья по академии его звали „партизаном“, так как он был участником еще и гражданской войны. Высокого роста, уже лысый, в очках и малоразговорчивый, он никак не походил даже на бывшего вояку. Тем не менее он снова взялся за оружие и ушел на войну защищать Родину.

Мой учитель по КХУ Набиулла Калимуллович Валиуллин тоже не вернулся с войны в Казань. Он был прекрасным человеком, интересным и перспективным художником. Очень жаль, что, мало успев сделать в искусстве, он так рано ушел из жизни… Нет никаких свидетельств его смерти, но до нас дошли слухи, что он погиб именно на фронте. (Открытая татарская энциклопедия „Милләттәшләр“ („Соплеменники“) сообщает, что художник погиб под Харьковом, — прим. ред.). Одни рассказывали, что в 1942 году с отступающими частями Набиулла Валиуллин дошел до Дона, до своего родного города Ростова-на-Дону, но не смог переплыть реку. Погиб на войне и брат художника, летчик-истребитель Галимулла Валиуллин.

Друг учителя художник Исмагил Гайнуллин также рассказывал, что, по свидетельству однополчанина Набиуллы, он действительно дошел до Дона, при попытке форсировать реку попал под бомбежку и утонул.

Так, на основании этих рассказов, его имя мы и занесли на нашу мемориальную доску. Имена павших запечатлены на мемориальной доске в Доме художника. В сквере около выставочного зала союза художников находится огромная мраморная глыба, которую мы привезли с Урала. На ней также золотыми буквами высечены фамилии погибших художников. Каждый раз в день Великой Победы мы собираемся около этого памятного камня и вспоминаем наших коллег…

После войны я нашел мать учителя. Она осталась одна — два сына не вернулись с войны, третий находился в тюрьме. А муж давно умер, был большим партработником. Она страшно бедствовала. Я помогал ей как мог: союз художников ей оказывал денежную помощь, из столярки для топки печи возили отходы, из министерства соцобеспечения выделяли ей одежду, одеяла и прочее. Старушка говорила, что я похож на ее сына Набиуллу, и гладила по спине. Часто приходила к нам и с нашими детьми возилась… Сколько матерей и жен фронтовиков осталось без кормильцев! Эта проклятая война ворвалась в жизнь наших людей и поломала ее так безжалостно…»

Традиционно в середине мая казанские музеи проведут акцию «Ночь музеев», в этот раз к ней присоединятся только Казанский кремль и Нацмузей РТ. Кроме того, в Казань с презентацией новой книги приедет самая популярная поэтесса России Вера Полозкова, в особняке Демидова состоится показ пластического перформанса Мне (не) больно» и экскурсия «Газетные тайны Демидовского дома», а татарская инди-группа Gauga перенесла свой пятничный концерт в клубе «Библиотека» на воскресенье.

1. «Ночь музеев» в музее-заповеднике «Казанский Кремль»

15 мая

Фото: «БИЗНЕС Online»

Традиционно на территории Казанского кремля, в его музеях и выставочных залах пройдут тематические экскурсии, мастер-классы, творческие занятия, спектакли, музейный перформанс и многое другое.

Программа:

территория Казанского кремля:

- 18:30 — тематическая фотозона;

- 19:00 — музейный перформанс «Ожившая история»;

- 19:00 и 19:30 — тематическая экскурсия «На страже крепости» (стоимость — 300 рублей с человека);

центр «Эрмитаж-Казань»:

- 18:30 — показ фильма «Памятники искусства Дуньхуана. Пещеры тысячи Будд»;

- 18:30 (через каждый час) — мастер-классы по созданию дракона-оригами;

- 19:00 (через каждый час) — чайная церемония;

- 19:30 (через каждый час) — мастер-класс «Формула счастья»;

- 20:00, 21:00 и 22:00 — розыгрыш пригласительных билетов на новую выставку «Пять символов счастья. Китайское искусство XVII–XX веков из собрания Государственного Эрмитажа»;

Музей истории государственности татарского народа и РТ:

- 18:30 — игра «Падающая башня»;

- 18:30 — творческое занятие «Сердечно поздравляю» и творческое занятие «Тебе от меня» (стоимость — 200 рублей с человека);

- 21:00 — интерактивная экскурсия «Почувствуй историю»;

Музей естественной истории Татарстана:

- 18:30 — мастер-класс от художников-карикатуристов и портретистов Татарстана;

- 18:30 — умные игры: «Дженга», «Эволюция», «Уно», «Крокодил», «Цуро», «Барабашка» и «Мастер слова»;

- 18:30 до 20:00 — мастер-класс по созданию браслетов из кожи (стоимость — 350 рублей с человека);

- 18:30 — презентация AR/VR-квеста по залу «Космос и Вселенная»;

- 18:30 — выставка произведений искусства молодых художников Татарстана;

- 19:00 — интерактивное научное шоу «Естественно, Наука!» (стоимость — 350 рублей с человека).

- 20:00 — мастер-класс от Казанского художественного училища им. Фешина по созданию авторских сумок-шопперов с использованием трафаретной печати (350 рублей с человека);

- 22:00 — сумеречная прогулка по музею;

музей исламской культуры:

- 18:30 — выставка одной ночи каллиграфа и авторская экскурсия Альфии Исхаковой;

- 18:30 до 22:00 — творческое занятие «Дружная семья» (стоимость — 50 рублей человека);

- 18:30, 19:15 и 20:00 — мастер-класс «Татарский орнамент» от Алии Аслямовой (250 рублей с человека);

- 19:00 — мастер-класс «Тугра» от Исхаковой (100–200 рублей с человека);

- 19:00 и 20:30 — ночной квест «Код Кул Шариф» (100 рублей с человека);

музей истории Благовещенского собора:

- 19:00 — мастер-класс «Встречаем Пасху» (необходима предварительная запись);

- 20:00 — тематическая экскурсия «Преданья старины глубокой» (необходима предварительная запись);

выставочный зал «Манеж»:

- 18:30 — творческое занятие в технике «Граттаж» (необходима предварительная запись);

- 19:00 — арт-дискуссия по выставке «Война и мир Вадима Сидура» (необходима предварительная запись);

- 20:00 — иммерсивный танцевальный спектакль на выставке «Война и мир Вадима Сидура» (необходима предварительная запись);

музей Пушечного двора:

- 18:00 — видеоинтервью «Музейное закулисье. Монтаж выставки оружия»;

- 19:00 — онлайн-викторина к открытию выставки «От мушкета до автомата: из истории стрелкового оружия»;

- 20:00 — показ видеоролика «Литейная яма. Путешествие на 300 лет назад».

16+

Стоимость входных билетов в музеи и выставочные залы в рамках акции: 100 рублей.

2. «Ночь музеев» в Национальном музее РТ

15 мая

Фото: kzn.ru

Программа:

- 12:00 — концерт «Музыкальные картинки» учащихся ДМШ №14. Дети от 5 до 12 лет исполнят классические произведения на фортепиано, скрипке, саксофоне, домбре;

- 13:00 — «Новое путешествие по музею» — знакомство с экспозицией музея в интерактивной форме. Здесь нужно будет найти нужные экспонаты с помощью подсказок оживших персонажей;

- 14:00 — «Гонки по Солнечной системе» — изучение планет в формате игры;

- 14:00 — мастер-класс «Тюбетей» по созданию головного убора;

- 14:00 — мастер-класс «Верховая набойка» — старинная печать по ткани с помощью с помощью набойных досок;

- 15:00 — настольные игры разных веков, где можно узнать, как проводили свой досуг наши предки;

- 16:00 — дефиле-показ «Дар веков» от театра моды «Ильдан Лик»: эксклюзивные коллекции лучших дизайнеров фирмы «Ильдан» ХХ века;

- 19:00 — «Наша музыка из „ненашего“ кино» — концерт, состоящий из композиций, звучащих в любимых голливудских фильмах в исполнении Казанского камерного оркестра La Primavera: «Пираты Карибского моря» и «Властелин колец».

- 20:00 — «Живые голоса истории» — с этого часа экспозиция музея обретет голос и о каждом периоде истории будут рассказывать свидетели той эпохи от первого лица;

- 22:00 — сюрприз для любителей кино «Музейный кинотеатр».

Кроме того, в течение дня гостей будут ждать обзорная экскурсия по музею «История Татарстана в музейных раритетах», выставка «Родина Солнца: раритеты восточной коллекции Национального музея РТ» и выставка «На пороге Вселенной».

6+

Стоимость билетов: 350 рублей.

Национальный музей РТ (ул. Кремлевская, 2)

3. «Ночь музеев» в Музее изобразительных искусств РТ

15 мая

Фото: «БИЗНЕС Online»

Программа:

главное здание ГМИИ РТ:

- 11:00 — экскурсия и урок по веб-дизайну для детей, где дети с помощью музейных педагогов создадут музейные картинки для стикеров;

- 11:00 — авторская экскурсия заведующей отделом просвещения Элеоноры Новиковой «Женские образы в изобразительном искусстве»;

- 12:00 — квест-игра для школьников «Музей — мир искусства и науки»;

- 12:00 — авторская экскурсия старшего научного сотрудника Веры Немтиновой по экспозиции древнерусского искусства;

- 14:00 — концерт учащихся Казанского музыкального колледжа им. Аухадеева. В программе произведения Вольфганга Амадея Моцарта, Франца Шуберта, Роберта Штольца, Исаака Дунаевского, Петра Чайковского и др. композиторов;

- 15:00 — авторская лекция заведующей отделом декоративно-прикладного искусства Веры Прокопьевой «Мейсонский фарфор в собрании Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан»;

- 15:30 — концерт педагогов и студентов КГК им. Жиганова классической музыки;

- 16:00 — авторская лекция доктора исторических наук, профессора кафедры искусствоведения, живописи и графики КазГИКа Константина Руденко «Лихачевы и тайны казанского масонства»;

- 17:00 — концерт скрипача, лауреата международных конкурсов Тимура Гилязутдинова, аккомпаниатор — пианистка Ольга Пятницкая;

- 18:00 — выступление молодых поэтов. «Открытый поэтический час» — чтение молодыми казанскими поэтами авторских произведений на свободные темы (Ильгам Мязитов, Елена Самигуллина, Валерия Кокорева, Михаил Соловьев);

- 19:00 — экскурсия старшего научного сотрудник Андрея Минаева «Шедевры западноевропейского искусства VI–XIX веков в собрании музея»;

- 20:00 — чтение отрывков рассказов Чехова и Брюсова студентами КазГИКа;

- 21:00 — авторская экскурсия автора YouTube-канала «Новая Тартария» Эдуарда Хайруллина по экспозиции усадьбы Сандецкого с посещением чердака;

- 22:00 — обзорная экскурсия по экспозициям главного здания.

Галерея современного искусства ГМИИ РТ:

- 13:00 — открытие выставки детских рисунков «Живая картина»;

- 14:00, 16:00, 20:00 и 23:00 — авторская экскурсия старшего научного сотрудника Ксении Таташвилли «Возвращение шедевров ГМИИ РТ из Третьяковской галереи. От Рериха до Кандинского»;

- 14:00 — лекция фотографа Карины Арутюнян «Творчество современных российских фотографов: актуальные тенденции и принципы съемки»;

- 15:00 — показ познавательных фильмов из собрания Государственного Русского музея: «Картина. Стиль. Мода. Искусство…», «Венера Советская», «Как мыши кота погребали». «Светский лубок XVIII – начала XX века»;

- 15:00 — творческая встреча с молодыми художницами, участницами выставки «Здравствуйте, Юрий Гагарин» Лилией Косолаповой и Neji201, которые будут говорить о современных художественных практиках;

- 17:00 — концерт «Любовь в словах и звуках» дуэта «Проникновение», на которой молодые исполнители Гульнара Тимербулатова и Евгения Королькова презентуют новые романсы на татарском и русском языках;

- 18:00 — творческая встреча с заслуженным художником РФ, лауреатом Тукаевской премии Григорием Эйдиновым;

- 18:30 — показ пластическо-поэтического спектакля ученицы второго курса Казанского театрального училища Александры Ельчаниновой «Хаим». Мастерская Татьяны Лядовой;

- 19:30 — танцевальный спектакль театра танца «Пантера»;

- 20:00 — диджей сет от scratchDJschool (до 23:00);

национальная художественная галерея «Хазинэ»:

- 10:00 — показ видеофрагмента о жизни легендарного казанского летчика Михаила Девятаева на выставке Хариса Якупова;

- 12:00 — мастер-класс «Обретение счастья» художницы Мили Нуруллиной по живописи;

- 12:00 — авторская лекция заведующей отделом декоративно-прикладного искусства Веры Прокопьевой «Татарское прикладное искусство»;

- 13:00 — лекция старшего научного сотрудника Разили Ильясовой «Николай Фешин. Страницы истории»;

- 14:00 — кураторская экскурсия старшего научного сотрудника Айгуль Гатиной «К 110-летию со дня рождения художника-фронтовика Виктора Куделькина»;

- 14:00 — тематическая экскурсия по выставке «Мин кояш булмак телим…» к 135-летию со дня рождения Габдуллы Тукая;

- 15:00 — концерт «В душе моей весна» татарского народного хора КФУ;

- 17:00 — концерте студентов Казанской государственной консерватории им. Жиганова;

- 17:00 — лекция заведующей ресурсным центром творческого развития детей и подростков Ирины Нейдеровой «Николай Фешин. Страницы истории»;

- 18:30 — концерт эстрадного оркестра Aurora, который исполнит каверы-версии, авторские композиции и произведения советской эпохи;

- 19:00 — обзорная экскурсия старшего научного сотрудника Дамира Фасиева по экспозициям галереи.

6+

4. #Адиляпрокино (с 13 мая)

рекомендую:

«Легенда о пианисте» (реж. Джузеппе Торнаторе, 1998)

Культовая музыкальная драма Джузеппе Торнаторе «Легенда о пианисте» выходит в широкий прокат в отреставрированной версии. Показы приурочены к круглым датам режиссера («Малена», «Лучшее предложение», «Баария», «Незнакомка» и др.) и исполнителя главной роли Тима Рота («Омерзительная восьмерка», «Четыре комнаты», «Криминальное чтиво», «Бешеные псы» и др.).

Сюжет основан на романе «1900. Легенда о пианисте» знаменитого итальянского писателя Алессандро Барикко, который также выступил соавтором сценария. Это история гениального музыканта, который родился и всю жизнь провел на корабле. С ним связаны потрясающие истории, а его жизнь превратилась в красивую легенду. За музыку к фильму композитор Эннио Морриконе награжден «Золотым глобусом».

Волшебная сила искусства, способная полностью размывать границы между фантазией и реальностью, невероятно точно и в то же время романтизированно изображена в драме Торнаторе. Вряд ли есть кинофильм в истории, который более точно передает способность музыки вдохновлять нас на широкие жесты и поступки, а также преодолевать любые преграды. «Легенда о пианисте» — фильм, который по-настоящему заставляет задуматься о смысле жизни и полюбить ее.

16+

«Скажи ей» (реж. Александр Молочников)

Пронзительная драма от актера Александра Молочникова, вернувшегося к режиссуре и сценарному мастерству спустя четыре года после выхода на экраны «Мифов». Премьера состоялась в рамках основного конкурса «Кинотавр» 2020 года, а теперь выходит на широкие экраны. Главные роли в фильме исполнили Светлана Ходченкова, Артем Быстров и Кай Гетц.

Сюжет кинокартины основан на личных воспоминаниях постановщика. После тяжелого развода родителей Молочников действительно некоторое время жил в США. Пытаясь отрефлексировать крушение детского мира, кинематографист показывает ситуацию маленького ребенка, представляя, как бы все могло обернуться. Несмотря на то что по сюжету родители перекладывают ответственность на ребенка, режиссер не стремился показать их злодеями и не стал занимать определенную сторону. И именно в отсутствии штампов прелесть этой картины, а еще — в хорошей драматургии, искренних диалогах и, конечно, атмосфере.

«Скажи ей» — редкая российская картина, которая словно сделана по меркам семейных драм из программы фестиваля «Санденс». Очень советую!

16+

The Box (реж. Ян Джон-ун)

Южнокорейский музыкальный фильм рассказывает историю о начинающем певце по имени Джи Хун в исполнении Пака Чхан-еля, для которого это первая главная роль в полнометражном фильме. До этого он снимался в таких сериалах, как «Пропавшая девятка» и «Альгамбра: Воспоминания о королевстве». Вообще, Чхан-ель является популярным рэп-исполнителем, автором песен и одним из членов корейско-китайской музыкальной группы под названием Exo. Очевидно, что картина рассчитана на толпы его поклонников. Правда, фильм от этого не проигрывает. The Box — романтичный, мотивирующий мюзикл с хорошей музыкальной составляющей (уверена, многие песни оттуда войдут в избранные плейлисты) и красиво снятый. Думаю, любой зритель получит удовольствие от просмотра этого простого и приятного кино.

12+

«Иваново счастье» (реж. Иван Соснин)

Альманах «Иваново счастье» включает в себя пять новелл, события которых разворачиваются в разных уголках России. Истории из жизни пятерых мужчин с именем Иван объединены закадровым голосом Антона Адасинского, воплотившего образ вахтовика, преодолевающего маршрут длиной в 9 тыс. километров. «Иваново счастье» — полнометражный режиссерский дебют Ивана Соснина, созданный им по собственному сценарию. Кинокартина включает короткометражные работы Соснина, снятые им в период с 2017 по 2020 год. Например, в нее вошла 17-минутная лента «Интервью» с участием Алексея Серебрякова, победившая на фестивале «Золотой орел».

«Иваново счастье» — альманах простых и добрых историй с хорошей моралью, которые объединены небольшими связками-монологами. Сюжеты о всем известных, но вечных ценностях никого не оставят равнодушными. Казалось бы, ничего особенного и выдающегося, но очень уж сердечно снято!

«Кролик Питер – 2» (реж. Уилл Глак)

Спустя два года озорной кролик Питер возвращается на большой экран. Режиссер и сценарист Уилл Глак снял продолжение о его приключениях, основанных на одноименных рассказах Беатрис Поттер. К озвучке своих героев вернулись Роуз Бирн, Джеймс Корден и Донал Глисон. Это вновь техника с совмещением живых актеров и анимации.

Снимая, казалось бы, простую детскую историю, Глак сделал фильм и для взрослой аудитории, показав нам всем идеализированный портрет современной Англии, в которой все пейзажи прекрасны, а вся еда органическая. Наблюдать за приключениями героев «Кролика Питера – 2» занимательно, притом что любому зрителю есть над чем задуматься и посмеяться. По крайней мере, тема здорового образа жизни проходит в мультфильме красной нитью, и подобное неплохо. Все-таки это очень актуально сегодня.

6+

сомнительно:

«Те, кто желает мне смерти» (реж. Тейлор Шеридан)

Американский триллер, основанный на одноименном произведении Майкла Кориты. Фильм так же, как и книга, следует за экспертом по выживанию, которой необходимо защитить молодого свидетеля преступления от двух кровожадных бандитов. Главную роль в картине сыграла Анджелина Джоли, а ее юным партнером по съемочной площадке стал 14-летний начинающий актер Финн Литтл.

Весь фильм — это сплошной жанровый штамп: предсказуемые повороты сюжета, нелогичные поступки героев и слишком уж очевидный финал. Попытка вновь сделать из Джоли грандиозную киногероиню, увы, не увенчались успехом — проходной фильм. Лучше почитайте книгу.

18+

5. X фестиваль им. Рахманинова «Белая сирень» в ГБКЗ

15 мая

На очередном концерте международного Рахлинского фестиваля на сцену ГБКЗ с Государственным симфоническим фестивалем Татарстана выйдет американский пианист российского происхождения Кирилл Герштейн. Дирижер — Кристоф-Маттиас Мюллер.

Вместе они исполнят произведения Сергея Танеева — увертюра к опере «Орестея», Александра Веприка — «Пляски и песни гетто» для симфонического оркестра и Две поэмы, а также Сергея Рахманинова — Концерт № 1 для фортепиано с оркестром.

6+

ГБКЗ им. Сайдашева (пл. Свободы, 3), начало — в 17:00

6. Концерт группы Gauga в «Библиотеке»

16 мая

Акустический концерт татарской инди-рок-группы Gauga.

12+

Стоимость билетов: 500 рублей, в день концерта — 600 рублей.

Клуб «Библиотека» (ул. Кремлевская, 21/1), начало — в 20:00

7. Вера Полозкова в «Униксе»

15 мая

Вера Полозкова продолжает оставаться самой популярной молодой поэтессой России. Со своей командой она представит в Казани новую программу, который дополнят уникальный видеоряд и полифоническое музыкальное сопровождение.

6+

Стоимость билетов: 1000–3000 рублей.

КСК «УНИКС» (ул. Профессора Нужина, 2), начало — в 18:00

8. Пластический перформанс и экскурсия «Газетные тайны Демидовского дома» в особняке Демидовых

15 и 16 мая

Старинная лестница в особняке Демидова в эти выходные станет, во-первых, местом для премьеры пластического перформанса Мне (не) больно» (15 мая). Во-вторых, здесь пройдет экскурсия «Газетные тайны Демидовского дома» (16 мая).

«Мне (не) больно» — результат лаборатории «Особняк. Трансформация», который прошел в феврале этого года. Эскиз спектакля оказался удачным и поэтому было принято решение превратить его в полноценный проект. Внутри особняка перформанс проходит в части декораций иммерсивного шоу «Анна Каренина», а именно — задействует одну из лестниц дома. Как научиться понимать себя и быть собой: на эти вопросы отвечают в ходе спектакля авторы и перформеры — Ильдар Алекбаев и Венера Галимова.

Экскурсия «Газетные тайны Демидовского дома» приурочена к 210-летию провинциальной печати России. Ее проведет историк журналистики, доцент Казанского университета Айрат Бик-Булатов. Здесь можно будет увидеть газету, в которой впервые появился в России термин «гласность», издание, в котором печатали Михаила Лермонтова, газету, издававшуюся секретным агентом III отделения, газету, ставшую первым российским журналом и газету, с которой сотрудничал Петрашевский, лидер того самого кружка, за участие в котором Федора Достоевского приговорили сначала к смертной казни… и многое другое!

16+

Стоимость билетов: спектакль — 400 рублей, экскурсия — 150 рублей.

Особняк Демидова (ул. Мусы Джалиля, 7). Спектакль (15 мая) — в 19:00, экскурсия (16 мая) — в 12:00, 14:00 и 16:00

9. Выставка Зулькарнайна Исмаила «Незнакомцы» в галерее «БИЗОN»

до 30 мая

Фото: «БИЗНЕС Online»

В конце мая в «БИЗОN» завершает свою работу экспозиция «Незнакомцы» Зулькарнайна Исмаила — цифрового художника-сюрреалиста, представителя нового формата современного искусства digital art. Исмаил мастерски склеивает прозаичные образы при помощи мультимедиа и делает это настолько «бесшовно», что заставляет зрителя усомниться в «реальной реальности», но не в его мирах.

«Реальность, освобожденная от банального смысла» — именно так бельгийский художник Рене Магритт описал сюрреализм. Спустя столетие можно уверенно сказать, что «реальность, освобожденная от банального смысла», — незнакомая и неизведанная нами вселенная. Никто не знает, каков на самом деле этот сложный и многоплановый мир, в котором мы живем. Мы с ним незнакомы. Именно данную реальность открывает нам Исмаил. Художник блестяще соединяет непредсказуемые фрагменты в графических редакторах, создавая удивительные истории. Его работы, словно пазл, предлагают зрителю иллюзорный ребус, разгадка которого для каждого строго индивидуальна.

Если рассматривать картины Исмаила сквозь призму синкретичности его родины, можно увидеть, как на его творчество наложил отпечаток яркий колорит Малайзии. Неповторимое сочетание памятников древности, современной архитектуры и природного ландшафта взрастило в художнике ту самую гениальную «насмотренность» на генетическом уровне. Именно там берет свое начало удивительная способность фотохудожника сочетать несочетаемое, создавая мистические, сюрреалистичные образы. Кажется, художник черпает вдохновение в природных стихиях: вода на его работах затапливает залы галереи, пламя пылает в вафельном рожке, а горы с трудом умещаются в ящике стола. Сам Исмаил говорит, что природа присутствует в большинстве его работ, потому что люди не осуждают природу и животных, а значит, к его картинам относятся спокойно и «нейтрально».

0+

Стоимость билетов: 150 рублей, студенческий — 100 рублей, для детей и пенсионеров вход свободный.

Галерея современного искусства «БИЗОN» (ТЦ «Родина», ул. Баумана, 44/8, первый этаж), время работы: ежедневно с 12:00 до 20:00

10. Концерт Славы КПСС в Big Twin Bar

16 мая

В зависимости от проекта рэпер Вячеслав Машнов использует разные псевдонимы, самые известные из которых — Слава КПСС и Гнойный. В конце ноября 2020-го Слава КПСС выпустил пластинку «Чудовище, погубившее мир» — самую мрачную, откровенную и, возможно, лучшую в дискографии, как говорят российские музыкальные критики. Это предельно откровенные монологи человека, оказавшегося на грани жизни и смерти и записавшего оттуда предсмертный войс.

18+

Стоимость билетов: 1000–1500 рублей.

Big Twin Bar (ул. Спартаковская, 2б), начало — в 19:00

11. TheatreHD. Опера «Жанна д’Арк» в «Киномаксе»

16 мая

Премьерный показ спектакля «Жанна д’Арк» из миланского театра Ла Скала с Анной Нетребко в заглавной партии — на киноэкранах Казани. В последний раз опера Верди исполнялась на сцене итальянского театра в 1865 году. Почти 150 лет спустя «Жанна» вернулась на подмостки Ла Скала в честь открытия сезона.

12+

Стоимость билетов: 600 рублей.

Кинотеатр «Киномакс» (ТЦ «Тандем», проспект Ибрагимова, 56), начало — в 15:00