В романе «Обломов» Гончаров изобразил трагичную историю жизни главного героя – Ильи Ильича Обломова, прожившего всю свою жизнь в мечтах, так и не сумевшего переступить через себя и выйти за рамки собственных иллюзий. У читателя Илья Ильич вызывает смешанные эмоции – с одной стороны, судьба его была понятна почти с первых глав романа – уж слишком далек был герой от реального мира, а его лень и апатичность скорей раздражают, чем привлекают, с другой стороны, читателю в чем-то близок этот образ, вобравший в себя все признаки мещанского и истинно русского менталитета. Чтобы понять, в чем состоит трагедия жизни Обломова, и почему герой остается интересен и современным читателям, требуется подробное рассмотрение образа Ильи Ильича как персонажа-носителя черт «обломовщины».

Истоки «обломовщины»

Гончаров впервые в русской литературе вводит такое социально-философское понятие как «обломовщина». В социально-историческом плане явление проявляется как приверженность персонажа к старым, отжившим себя ценностям, мещанскому укладу жизни, нежеланию трудиться и двигаться вперед, пока за тебя судьбу мира будут вершить другие.

В философском аспекте «обломовщина» представляет собой более глубокое и емкое понятие. Она является воплощением всей российской культуры и истории, российского менталитета – не удивительно, что Обломовка в сознании Ильи Ильича связан с обрядами, сказками и преданиями, то есть с вековой мудростью предков, не столько материальным, сколько духовным наследством.

Центральным персонажем русских сказок является Иван Дурак – персонаж якобы не глупый и не ленивый, но воспринимаемы людьми именно таким, так как постоянно лежит на печи и ждет чуда, которое само его найдет и захватит в водоворот событий. Обломов – проекция Ивана Дурака из сказочного повествования в мир 19 века. Как и сказочный образ, Илья Ильич является лишним персонажем, однако, в отличие от Ивана, чудо к Обломову так и не является, ведь он живет в реальном, а не выдуманном мире. Именно поэтому «обломовщина» – это не только чрезмерное лелеяние в себе устаревших и неактуальных ценностей и проживание жизни в другом, прошедшем времени, когда прошлое в разы важнее настоящего, но и замена реальности иллюзиями, эскапизм приводящий к деградации и застою личности, в чем и состоит внутренняя трагедия Обломова.

Сочинение: Хрустальная душа Обломова в романе «Обломов» (И.А. Гончаров)

(449 слов) Гончаров писал роман «Обломов» в течение двенадцати лет. Отдельно публиковался «Сон Обломова», который сам автор называл увертюрой всего произведения. Роман вышел в свет лишь в 1859 году в журнале «Отечественные записки». Главный герой произведения — уникальный персонаж в мире русской литературы. Ее индивидуальность обычно подчеркивается словосочетанием «хрустальная душа», которое полностью характеризует Обломова.

В дом к Илье Ильичу часто приходят люди, они ценят в нём собеседника, пытаются выяснить его мнение по поводу происходящих в городе событий и просят поучаствовать в том или ином мероприятии, но ничто не вызывает у Обломова интерес. Ничто не заставляет его встать с дивана и принять участие в жизни. Самый заветный и счастливый образ, греза Обломова – это имение его детства – Обломовка. Там, в этом земном раю для Ильи Ильича и была настоящая жизнь. Тот образец, к которому он стремится приблизить жизнь нынешнюю. Из нее он вынес те идеалы, которые притягивают к нему людей: он добр, отзывчив и равнодушен ко многим порокам современного ему общества. Но вместе с тем он вынес и недостатки: ему не хватает решительности, смелости и готовности принять поражение. Когда он влюбляется в Ольгу, то совершает благородные смелые поступки – например, заступается за неё, чтобы отстоять честь девушки. Но ему не хватает духа идти дальше. Хрустальная душа Ильи Ильича не готова принять грязь и боль мира. Ему страшно. А вдруг не получится? Человека, которого лишали инициативы в детстве, постоянно преследует страх неудачи, поражения. Он не знает, что поражение – часть пути к победе. У него нет таких примеров в опыте.

Андрей Штольц не зря столь тепло отзывается о своём друге, о его душевных качествах. Обломов хочет добра, мира и покоя для всех. Зачем волнения, страсти, переживания? Зачем так мучить себя? У него нет душевных сил на борьбу. Он не знает, что мрачная сторона жизни тоже обогащает душу. Что негативный опыт делает нас мудрее.

Обломов в какой-то степени обречен, так как боязнь запятнать и разрушить свою прекрасную фантазию, мечту о том, что могло бы случится, о реальную жизнь заставляет его хранить свою духовную чистоту, так и не обогатив её тем, что есть в настоящей жизни. Он добровольно лишает себя мира, обкрадывает свою душу, потому что не может принять всего, что есть в этом мире.

Обломов добр, он не хочет страдать, но не хочет страданий и для других. Гончаров снисходительно относится к своему персонажу. Он понимает, что в Илье Ильиче есть и положительные, и отрицательные стороны. Вероятно, именно это и делает Обломова настоящим.

Даже сам герой осознаёт, что в его душе, будто клад, спрятаны какие-то хорошие чувства, добрые намерения, но безынициативность, воспитанная в нём Обломовкой, и неумение выстоять перед жизненными неурядицами, похоронили это светлое начало в его душе навсегда. Не дали возможности прорасти и силе духа и воле, которые, без сомнений, могли быть воспитаны в этом человеке в других условиях.

Автор: Таисия Ишниазова

Обломов и общество

Для Обломова общество и окружающие его люди выступают словно декорацией в его полусне-полусуществовании. Это ярко прослеживается в первой части произведения, когда к Обломову по очереди приходят Волков, Судьбинский и Пенкин – Илья Ильич на самом деле мало интересуется их жизнью, ему даже лень подняться с постели, чтобы поздороваться с гостями. Даже более «важные» для Обломова Алексеев и Тарантьев на самом деле также мало значат для Обломова – первый выступает фоном для его размышлений и позволяет выговориться, второй нужен Обломову в качестве такого себе второго Захара, но более активного и готового действовать, даже несмотря на то, что Тарантьев всячески обманывает Обломова.

Подобное отношение к людям сформировалось видимо на основе первой неудачи – службы Обломова, где ему было трудно, тяжело, не интересно. Илья Ильич думал, что на работе его ждет «вторая семья», подобная семье обломовской, однако, когда оказалось, что здесь каждый за себя, героя ждало полное разочарование в этой сфере жизни. Социальная трагедия Обломова состоит в его инфантильности, неумении жить реальной жизнью и подстраиваться под обстоятельства – малейшая неудача или препятствие становятся для Ильи Ильича катастрофой и приводят к уходу героя от истинного существования к существованию иллюзорному.

Сочинение 2

Иван Александрович Гончаров в своем романе поднимает очень значимую тему для всех. Главным героем романа, в честь которого он назван, Илья Ильич Обломов. Он помещик, довольно молод. Обломов живёт за счёт крепостных крестьян, а они в свою очередь привыкли к такому распорядку жизни, позабыв о свободной жизни. Родители главного героя с детства избаловали своего сына. В более сознательном возрасте он не способен на простые вещи, он уже не может сам поесть, одеться и лечь спать.

В связи с разбалованостью главного героя, он стал бесполезен для общества и прекрасно это понимает. Всему чему его научили родители, это было умение поспать и поесть, больше он ни к чему не была приспособлен. С детства его приучали, что самое главное в жизни сон и еда. С переездом в другой город от родителей, Обломов не сменил свой образ жизни, он по прежнему продолжает спать и есть целыми днями.

С детства Обломов не научился находится в обществе и общаться с людьми, поэтому в более сознательном возрасте он никуда не выходит. Он привык к крепостным крестьянам, они всегда все делали за него на его родине. Не изменяя своим привычкам, Обломов завел себе слугу, Захара. Слуга, подобно хозяеву ленив. Его новая жизнь ничем не отличается от прошлой.

В связи с этим Обломов не взрослеет и остаётся таким же ребенком. Родители не привили ему такие качества, как: трудолюбие, ответственность, самостоятельность. Сам Обломов прекрасно понимает, что он не приспособлен к жизни, его постоянно и все обманывают, но с этим главный герой ничего поделать не может. Он страдает от своей бесхарактерности.

Обломов осознает, что так жить нельзя и нужно что-то менять, виной всему этому является Обломовщина. У него таков образ жизни не по причине болезней или плохого самочувствия, а потому что он не знает другой жизни. Он живёт в грязной квартире, где везде разбросаны грязные, нестиранные вещи. Захар так же ленив, его устраивает что можно ничего не делать, только ухаживать за Обломовым.

Обломовщина это место где царит лень и безделье. Люди, живущие в Обломовщине, живут в свое удовольствие и так же, как Обломов нуждаются только в еде и сне. К сожалению, Обломов поздно осознал, что Обломовщина портит людей и их судьбы. Он остался один без родителей и знаний о взрослой жизни.

В мире не мало таких людей, как Обломов. Сам Обломов об этом упоминает. Гончаров раскрывает проблему Обломова. Но несмотря на тот ужас где обитал Обломов, он был счастлив.

Другие темы: ← Характеристика Судьбинского в романе Обломов↑ ГончаровСон Обломова →

`

Обломов и любовь

Такой же эскапизм прослеживается и в вопроса любви Обломова – их расставание было предначертано еще в момент их встречи. Ольга, влюбившаяся не сколько в реального Илью Ильича, сколько в навеянный ей Штольцем образ, лелеяла именно это представление об Обломове как добром, мягком, чувствительном человеке, при этом не беря во внимание его чрезмерную погруженность в свой внутренний мир, куда он него готов пустить кого-то еще.

Любовь Обломова также была скорей поэтичной влюбленностью, самым важным в которой была недостижимость счастья, о котором о мечтал – именно поэтому Илья Ильич неосознанно отодвигал признание о своих отношениях тете Ольги и дату свадьбы – если бы женитьбы произошла, его мечта стала бы реальностью. Трагедия жизни Обломова состоит в том, что для Ильи Ильича смыслом существования были именно мечты, а не их достижение – подобная реализация желанного привела бы к катастрофе, внутреннему опустошению героя, потерей им цели и сути жизни.

В момент очередного отодвигания Обломовым дня женитьбы, Ольга поняла, что мужчине важна не столько реальная любовь и семья, сколько томление по прекрасной и недостижимой даме сердца, далекой и недоступной. Для девушки же, представляющей практичные взгляды на мир это не приемлемо, поэтому она первая инициирует расставание с Обломовым.

«В чем состоит трагедия жизни Обломова»

Роман И.А. Гончарова «Обломов» был напечатан в 1859 году в журнале «Отечественные записки». Писатель работал над романом в период оживления общественной жизни, связанного с подготовкой к реформе об отмене крепостного права в России. В своем произведении Гончаров критикует основы крепостничества и раскрывает тему духовного оскудения и деградации поместного дворянства. В – сложный и противоречивый образ помещика Ильи Ильича Обломова. На его характер и мышление повлияла та среда, в которой он воспитывался и прожил детство.

С малых лет герою привили черты, в дальнем получившие название «обломовщина». Маленький Илюша рос баловнем, совершенно не приспособленным к самостоятельной жизни. Он привык, что все делается за него, а его удел – «праздность и покой». В Илюше последовательно подавлялись любые попытки деятельности. Неподвижность жизни, дрема, замкнутый образ жизни – это не только признак существования героя, но и суть жизни в Обломовке, которая отделена от всего мира: «Ни сильные страсти, ни отважные предприятия не волновали обломовцев». Бездеятельность и отсутствие жизненных целей – вот что характеризует быт Обломовки.

Однако характер Илюши формирует не только барство. Жизнь в Обломовке по-своему полна и гармонична: это русская природа, любовь и ласка матери, русское хлебосольство, краски праздников. Эти впечатления детства являются для Обломова идеалом, с высоты которого он и судит жизнь. Поэтому герой не принимает «петербургскую жизнь»: его не привлекают ни карьера, ни желание разбогатеть.

До пятнадцати лет Илья учился очень неохотно в пансионе. Изучение наук и чтение книг утомляли его. После пансиона он «проследил курс наук до конца» в Москве. В Петербург Обломов приехал с целью преуспеть на государственной службе и устроить семейную жизнь. Илья Ильич прослужил кое-как два года и покинул службу. Для него это было ненужным и не имеющим смысла бременем.

Бросив службу, отгородившись от общества, Обломов предался мечтам. Теперь «его почти ничего не влекло из дома, и он с каждым днем все крепче и постояннее водворялся в своей квартире». Постепенно умирали в Обломове духовные потребности, становились бесплодными гуманные порывы, превращались в сонное бормотание здравые суждения. Герой постепенно погружался в полную умственную пассивность и апатию. Гончаров пишет: «Обломов… не мог осмыслить свою жизнь и поэтому тяготился и скучал от всего, что ему приходилось делать».

Он решил, что лучше оставаться «обломовцем», но сохранить в себе человечность и доброту сердца, чем быть суетным карьеристом, черствым и бессердечным. О петербургской жизни Илья Ильич говорит: «Все время беготня взапуски, вечная игра дрянных страстишек, особенно жадности, перебиванья друг у друга дороги, сплетни, пересуды, щелчки друг другу, это оглядыванье с ног до головы; послушаешь, о чем говорят, так голова закружится, одуреешь».

Таким образом, Обломов был добрым, кротким, умным человеком, получившим хорошее образование. В молодости он был полон прогрессивных идей и желания служить России. Его друг детства Андрей Штольц так характеризует Обломова: «Это – хрустальная, прозрачная душа». Однако положительные черты характера Ильи Ильича вытесняются такими качествами, как безволие и лень. Жизнь с ее заботами и волнениями, постоянным трудом страшит героя, и он хочет отсидеться в тихой квартире.

В квартире на Гороховой улице Обломов лежит на диване не только потому, что как барин может ничего не делать, но и потому, что он не хочет жить в ущерб своему нравственному достоинству. Герой радуется, что он «не мыкается, а лежит вот тут, сохраняя свое человеческое достоинство и свой покой!».

Лень Обломова и его бездеятельность вызваны его отрицательным отношением к жизни и интересам современных герою людей. В этом и состоит трагедия жизни Обломова. Иногда Илье Ильичу хочется отбросить «обломовские» привычки. Он порывается к делу, но эти желания быстро гаснут. И перед нами снова зевающий от скуки и лежащий на диване лежебока. Апатия и лень гасят все его благородные порывы.

Таким образом, Гончаров изображает борьбу хороших задатков в Обломове с барскими привычками и ленью. Герой не стремится изменить свою жизнь. Он ценит больше всего покой, не имея сил и желания бороться. Он отступает перед жизненными проблемами и трудностями.

Однако Илья Ильич стыдится собственного барства, как личность возвышаясь над ним. Его мучает вопрос: « Отчего я такой?» Когда Штольц пытается пробудить в Обломове желания жить и трудиться, упрекая его за паралич ума и воли, Илья Ильич признается: «Все знаю, все понимаю, но силы воли нет». Герой живет по принципу: «А хорошо бы если бы это само собой как-нибудь незаметно сделалось».

Любовь к Ольге Ильинской на время преображает Обломова. Вот как описывается герой в состоянии влюбленности: «Туманное, сонное лицо мгновенно преобразилось, глаза открылись, заиграли краски на щеках; задвигались мысли, в глазах сверкнули желание и воля». Но боязнь потерять покой заставляет Обломова отказаться от любви к Ольге. «Обломовщина» оказывается даже сильнее любви. Вот истинная трагедия!

В дальнейшем Илья Ильич находит свой «идеал» в сердечной любви Агафьи Матвеевны Пшеницыной, которая ничего от него не требует, во всем потакая ему. В ее доме «его окружали теперь такие простые, добрые, любящие лица, которые согласились своим существованием подпереть его жизнь, помогать ему не замечать, не чувствовать ее». Исчезнувший мир детства, Обломовка появляется опять. Еда и отдых – вот все занятия Ильи Ильича.

Достоинство Обломова заключается в том, что он сам осуждал себя и сознавал неизбежную духовную гибель. Ольга в тоске спрашивает его: «Что сгубило тебя, Илья? Нет имени этому аду…» Илья Ильич отвечал ей: «Есть – обломовщина!» Обломов страдает от того, что не видит цели в жизни и не находит приложения своим силам.

В романе «Обломов» Гончаров раскрывает трагедию главного персонажа, показывая, какое губительное действие на душевный и облик и характер человека оказывает паразитическая, бездеятельная жизнь.

Писатель показал путь Обломова к осознанию своей никчемности, несостоятельности, а в конечно итоге – к распаду личности. Разрушению сущности человеческой натуры.

Итак, героя романа погубила «обломовщина». Это явление не индивидуальная особенность Обломова, а, по выражению Добролюбова, «оно служит ключом к разгадке многих явлений русской жизни». Критик заключает: «В каждом из нас сидит значительная часть Обломова, и еще рано писать нам надгробное слово».

Выводы

Обломов – сборный персонаж, изображающий человека, полностью живущего прошлым, не желающего и не умеющего подстраиваться под новые обстоятельства. Как отзывался о романе Гончарова Добролюбов – автор рано «похоронил» «обломовщину», более того, она остается тенденциозным проявлением общества даже в наше время, представляя людей ищущих, пытающихся познать свое место в мире, но апатичных, быстро разочаровывающихся в собственной жизни и уходящих в мир иллюзий. Трагизм Обломова – это трагизм нереализованного человеческого потенциала, постепенное и полное отмирание думающей, но инертной личности.

Описание элемнтов трагедии в жизни Обломова и раскрытие причин этих проблем будет полезно для изучения учащимся 10 классов при подготовке сочинения на тему «В чем состоит трагедия жизни Обломова».

Тест по произведению

- Вопрос 1 из 19

Характеристика и образ Захара в романе Обломов Гончарова сочинение

Произведение Ивана Александровича Гончарова «Обломов» вышло в свет в середине 19 века, когда крепостное право еще не было отменено.

Одним из второстепенных героев представлен слуга Ильи Ильича Захар — пожилой лысоватый мужчина с бакенбардами на три бороды его образ жизни такой же как и у хозяина. Захар неряшлив, (его сюртук с прорехою подмышкой), ленивый, (в их квартире все покрыто слоями пыли), целыми днями он так же как хозяин лежит на кровати в сонном состоянии, поручения Обломова выполняет с большой неохотой, постоянно находя слова для оправдания своего бездействия.

Захар в роли слуги приставлен был ещё к маленькому Илюше — это послужило к сложившимся между ними уже скорее дружеским отношениям, нежели деспотическим, которым были подвержены подобные слуги во время крепостного права. Переехав из Обломовки в Петербург Захар подобно своему барину предпочитает придерживаться всего, что было в прошлом, видя самые счастливые годы именно в нём. Прошлая жизнь в Обломовке в сравнении с настоящей в Петербурге была тихим, умиротворённым раем.

Захар, живя продолжительное время в городе даже не пытается одеться во что-то новое, ему была близка одежда сшитая по старой моде, она оказывалась для него словно ниточка из прошлого. Он глубоко предан своему хозяину, выступает как верный слуга, не представляет своей жизни как самостоятельная личность, без стоящего над ним Обломова. В этом и есть трагичность образа в отличие от своего барина Захар не может что-то изменить в своей жизни. Все события сосредоточены вокруг Ильи Ильича, именно в его комфортной жизнь заключён весь смысл существования для Захара, даже после спора с Обломовым слуга чувствует свою вину, что смел сказать обидное.

Захар постоянно заботится о своем барине, как и в детстве, но иногда из-за неряшливости спокойно может подать еду в немытой посуде, что-то уронить на немытый пол.

Образ слуги Захара — это своего рода метафора на незабытую Обломовку, и на неменяющиеся взгляды. Через неряшливый вид костюма Захара и его постоянную апатию ко всему можно заметить глубокую тоску по Обломовке, где каждый день был наполнен спокойствием и умиротворением.

Вариант 2

Захар является одним из второстепенных героев романа «Обломов» Ивана Александровича Гончарова, преданным слугой заглавного героя.

Как уже было сказано, Захар – давний слуга своего барина Обломова. Внешность пожилого человека выдает его преклонный возраст: большая лысина, неопрятные и густые бакенбарды, старая одежда, которая уже выглядит неопрятно и чересчур плохо. В подчинении у Обломова Захар находится еще с юного возраста, поэтому их отношения можно отнести к дружеским. Прожив с Обломовым практически всю жизнь, он принял от него некоторые черты характера и привычки. Он так же любит большую часть времени отдыхать и проводить время в постели.

К обязанностям Захара относились мытье, кормление, переодевание и много других бытовых вещей. Мужчина временами мог быть неряшлив и неаккуратен, из его рук могла выпасть и разбиться какая-либо вещь. Но это ни в коем случае не связано с желанием навредить хозяину. Наоборот, Обломов был для него человеком, которого он безмерно любит и уважает. Захар был готов боготворить его и возносить до небес перед каждым человеком. К примеру, он не исполняет просьбу Терентьева и не отдает ему хозяйские вещи, потому что он желает их сохранить и уберечь от пропажи. Даже в таких мелочах проявляется преданность и забота по отношению к хозяину. Не всегда все было хорошо.

Временами Захар позволял себе выпить с товарищами и пообсуждать либо положительные, либо отрицательные черты Обломова, а также мог прибрать в свой карман немного денег. Скорее всего, можно закрыть глаза на такое редкое поведение мужчины, ведь огромная любовь к хозяину перекрывает эти недостатки. Даже женившись на кухарке по имени Анисья, он не ставит в приоритет свою личную жизнь и продолжает делать привычные обязанности, не подпуская к ним супругу. Исходя из вышеперечисленного, тот факт, что со смертью Обломова заканчивается и жизнь Захара, не станет ни для кого удивлением. Теперь мужчина по принуждению покидает привычные стены и бедствует. Он потерял любой смысл в жизни и отказывается от предложения Штольца перейти к нему на служение, потому что не в состоянии оставить могилу Обломова без присмотра.

Таким образом, с помощью образа Захара Гончаров раскрывает некоторые проблемы. Во-первых, проблему человеческой преданности. Захара можно привести в качестве подходящего примера, приводя аргументы о любви и привязанности к другому человеку. Во-вторых, в романе присутствует проблема жизни людей, которые зависят от другого человека. Бесспорно, жизнь Захара повернулась бы в совершенно другую сторону, если бы он видел вокруг себя не только хозяина, но и другие вещи.

Сочинение про Слугу Захара

Все произведения Ивана Александровича Гончарова наполнены глубоким смыслом и жизненным энтузиазмом. Самое известное произведение Обломов было написано в 1859 году и после публикации вызвало огромную кучу эмоций и споров вокруг главного героя Обломова и его лакея Захара. В образе Захара сочетаются и приятные, и отталкивающие черты. Произведение показывает нам крепостного с двух сторон. Одна из них это доброта и великодушие к окружающим, а другая это лень и отсутствие смысла в жизни и каких-либо интересов.

Наш лакей Захар является отражением главного героя Обломова. Он олицетворяет все самое плохое и худшее, что только есть в человеке. В произведении мы видим Захара уже пожилым и повидавшим немало на своем пути. Несмотря на это он вырос в хороших условиях. Его служба, а именно лакейство развили в нем не самые лучшие качества, такие как лень и беспечность. Его главное задачи были провожать своих господ в гости и переодевать барина после праздничных утех. Свободное время он уделял сплетням на кухне и нелепым разговорам, а так же постоянному нахождению на диване в прихожей дома.

Сам по себе Захар очень неловкий. Его лень и скрупулезность очень влияли на атмосферу внутри дома. Даже его полинявшая одежда и огромные бакенбарды, которые в какой-то мере повторяют Обломова, дают свое отражение на образе Захара. Его ливрея это символ натуры крепостничества и рабства. После смерти главного героя мы видим, как Захар теряется, и жизнь становится скучнее и однообразнее чем была при Обломове.

Гончаров очень красочно вводит Анисью будущую жену Захара. Она довольна умна и проворна. Тут образ Захара предстает еще глупее и беспомощнее на фоне яркой и гибкой Анисьи. Ее ум и сообразительность очень не нравилась Захару, поэту при каждом удобном случае он пытался ее унизить или оскорбить. Несмотря на это она его любит и пытается быть для него целым миром даже после смерти барина. Глядя на дальнейшую жизнь Захара можно сказать, что после ухода из жизни барина его жизнь останавливается, так как они замечательно дополняли друг друга.

Также читают:

Картинка к сочинению Образ и характеристика Захара в романе Обломов

Популярные сегодня темы

Василь Владимирович Быков известный общественный деятель и участник Великой Отечественной войны, чувства боли и сожаления о которой он отразил в своих произведениях.

У художника Аркадия Рылова есть замечательная картина, которая называется «Домик с красной крышей». Ее художник написал в 1933 году, в Подмосковье.

Доброта — одно из самых значимых человеческих качеств, когда человек проявляет заботу по отношению к другим, не ожидая вознаграждения за свои душевные устремления. Это и есть главные проявления доброты.

Краснодар считается одним из самых благоустроенных городов России, хорошая инфраструктура, удобная развязка транспорта и отличный туристический сервис.

Лев Толстой – самый талантливый писатель русской литературы. Очень сложно описать литературный талант писателя, так как он создал очень много разнообразных произведений: романы, повести, рассказы, письма

Характеристика Захара в романе «Обломов»: описание внешности и характера слуги Обломова

|

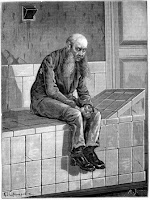

| Захар. Роман «Обломов». Художник К. Тихомиров |

Старый слуга Захар является одним из ярких второстепенных персонажей знаменитого романа «Обломов» И. А. Гончарова.

В этой статье представлена характеристика Захара в романе «Обломов»: описание внешности и характера слуги Обломова в цитатах.

Характеристика Захара в романе «Обломов»: описание внешности и характера слуги Обломова

«. знаменитый камердинер его Захар Трофимыч. » (камердинер — слуга)

Захар служит у Обломова с тех пор, как барин был еще ребенком:

«. барина, которого ты ребенком носил на руках, которому век служишь и который благодетельствует тебе. «

О внешности Захара известно следующее:

«. В комнату вошел пожилой человек. »

«. У меня руки чисты, – заметил Захар, показывая какие-то две подошвы вместо рук. »

«. с голым, как колено, черепом и с необъятно широкими и густыми русыми с проседью бакенбардами, из которых каждой стало бы на три бороды. «

Слуга Захар носит огромные бакенбарды:

«. те же огромные бакенбарды, небритая борода. »

«. Он даже усмехнулся, так что бакенбарды поднялись в сторону. »

«. Он опять усмехнулся, от чего бакенбарды и брови раздались в стороны. «

Он носит старый серый сюртук:

«. в сером сюртуке, с прорехою под мышкой, откуда торчал клочок рубашки, в сером же жилете, с медными пуговицами. »

«. Серый сюртук и жилет нравились ему и потому, что в этой полуформенной одежде он видел слабое воспоминание ливреи, которую он носил некогда, провожая покойных господ в церковь или в гости [. ] Поэтому для Захара дорог был серый сюртук [. ] Вот отчего Захар так любил свой серый сюртук. «

У Захара хриплый голос:

«. захрипел Захар, за неимением другого голоса, который, по словам его, он потерял на охоте с собаками. »

«. Как только ноги-то таскают меня? – хриплым шепотом прибавил Захар. »

В обязанности Захара входит мытье, причесывание и одевание барина Обломова:

«. Илья Ильич не умел ни встать, ни лечь спать, ни быть причесанным и обутым, ни отобедать без помощи Захара. «

Также в его обязанности входит подогрев самовара, чистка обуви и одежды Обломова, уборка в доме:

«. Он утром ставил самовар, чистил сапоги и то платье, которое барин спрашивал [. ]

Потом он мел [. ] и обтирал пыль [. ] Затем он уже считал себя вправе дремать на лежанке или болтать с Анисьей. «

Захар любит лежать на своей лежанке:

«. Это Захар спрыгнул с лежанки, на которой обыкновенно проводил время, сидя погруженный в дремоту. «

Он любит поспать, как и его хозяин:

«. Он чистит сапоги, потом спит, сидит у ворот, тупо глядя на редких прохожих. »

«. Затем он уже считал себя вправе дремать на лежанке. «

Захар — ленивый человек:

«. Ну, брат, ты еще больше Обломов, нежели я сам. » (Обломов о Захаре)

«. бил разные вещи и ленился. «

Ленивый Захар выполняет только то, что входит в его обязанности, и ничего больше:

«. Захар начертал себе однажды навсегда определенный круг деятельности, за который добровольно никогда не переступал. »

«. Если ему приказывали сделать что-нибудь сверх этого, он исполнял приказание неохотно, после споров и убеждений. «

Он плохо ведет хозяйство Обломова:

«. Ах, этот Захар: житья нет от него! [. ] ни за чем не посмотришь! Как же в доме бумаги не иметь. «

Захар не любит убираться:

«. Уберешь, а завтра опять наберется, – говорил Захар [. ] – Как это? Всякий день перебирай все углы? – спросил Захар. – Да что ж это за жизнь? Лучше Бог по душу пошли. «

Он является неопрятным человеком:

«. Захар неопрятен. Он бреется редко; и хотя моет руки и лицо, но, кажется, больше делает вид, что моет; да и никаким мылом не отмоешь. »

«. У меня и блохи есть! – равнодушно отозвался Захар. «

Захар — неловкий, неуклюжий человек:

«. Он очень неловок. »

«. У Обломова в кабинете переломаны или перебиты почти все вещи, особенно мелкие, требующие осторожного обращения с ними, – и всё по милости Захара. »

«. Не дай Бог, когда Захар [. ] вздумает все убрать, вычистить, установить, живо, разом привести в порядок! Бедам и убыткам не бывает конца [. ] Начиналась ломка, паденье разных вещей, битье посуды, опрокидыванье стульев. «

Он является упрямым человеком:

«. Дай, Захар, фрак, не упрямься. «

Захар — угрюмый, грубый и жесткий старик:

«. Он и служи барину, и мети, и чисть, он и на побегушках! От всего этого в душу его залегла угрюмость, а в нраве проявилась грубость и жесткость. «

Захар является ворчливым стариком:

«. он ворчал всякий раз, когда голос барина заставлял его покидать лежанку. »

«. А кто его знает, где платок? – ворчал он. »

«. Захар зарычал, как медведь, но не шел. «

Он нередко грубит и фамильярничает с Обломовым:

«. Спорит, грубиянит, а дела не спрашивай. »

«. даже был грубоват, фамильярен в обхождении с ним, сердился на него, не шутя, за всякую мелочь. » (фамильярный — бесцеремонной, развязный)

При этом у Захара доброе и мягкое сердце:

«. Несмотря, однако ж, на эту наружную угрюмость и дикость, Захар был довольно мягкого и доброго сердца. «

Захар — лукавый человек, обманщик:

«. он, однако ж, редкий день в чем-нибудь не солжет ему. »

«. прожорливым и лукавым парнем. » (описание Захара в молодости)

Он ворует деньги у своего хозяина Обломова:

«. Захар норовит усчитать у барина при какой-нибудь издержке гривенник и непременно присвоит себе лежащую на столе медную гривну или пятак. Точно так же, если Илья Ильич забудет потребовать сдачи от Захара, она уже к нему обратно никогда не поступит. »

«. Как не приберешь гривен да пятаков к рукам, так и табаку не на что купить. » (Захар о своем воровстве)

Также Захар ворует еду у Обломова:

«. этот так и выглядывает, как бы съесть и выпить и то, чего не поручают [. ] тоскует, когда барин съедает дотла все, что ни положит на тарелку. «

Слуга Захар любит поесть:

«. вечная, никогда не умолкающая потребность жевать. »

«. Обломов помнит его молодым, проворным, прожорливым и лукавым парнем. «

Также Захар любит выпить:

«. Захар любил выпить. »

«. Захар сам любил выпить с приятелями на барский счет. «

Он является не очень честным человеком:

«. во всяком случае, не от избытка честности. «

Слуга Захар — сплетник:

«. Сверх того, Захар и сплетник. В кухне, в лавочке, на сходках у ворот он каждый день жалуется, что житья нет, что этакого дурного барина еще и не слыхано. »

«. Он иногда [. ] вдруг распускал про барина какую-нибудь небывальщину. »

Он ругает своего барина Обломова за его спиной:

«. по привычке, доставшейся ему по наследству от деда его и отца – обругать барина при всяком удобном случае. »

«. как сказано, злословил его у ворот. » (злословит Обломова)

Он является общительным человеком:

«. сообщительный нрав. »

«. Он или дремал в прихожей, или уходил болтать в людскую, в кухню. «

Захар — неграмотный, необразованный человек. Он не умеет читать:

«. Прожил век и без грамоты, слава Богу, не хуже других! – возразил Захар. »

«. Разве я знаю, какое письмо вам нужно? Я не умею читать. «

При этом Захар все-таки умеет считать:

«. Вот погодите, дайте срок! – говорил Захар, зажмуриваясь и ворча. – Восемь десятков да десять десятков – восемнадцать, да два десятка. »

В свои 55 лет Захар женится на кухарке Анисье:

«. он женат на Анисье, вследствие ли разрыва с кумой или так, по убеждению, что человек должен быть женат; он женился и вопреки пословице не переменился. «

После смерти Обломова и Анисьи слуга Захар становится нищим бродягой и начинает пьянствовать:

«. Кабы не барыня, дай Бог ей здоровье! – прибавил Захар, крестясь, – давно бы сгиб я на морозе [. ] Да из‑за меня и ее стали попрекать, я и ушел куда глаза глядят! Вот теперь второй год мыкаю горе. »

«. Ну, полно, не бродяжничай и не пьянствуй. »

«. С горя, батюшка, Андрей Иваныч, ей‑богу, с горя. » (запил с горя)

Оставшись один, Захар скучает по своему покойному барину Обломову и ходит на его могилку:

«. Ехать-то неохота отсюда, от могилки -то! Наш-то кормилец-то, Илья Ильич, – завопил он, – опять помянул его сегодня, царство ему небесное! Этакого барина отнял Господь. «

Это была цитатная характеристика Захара в романе «Обломов» Гончарова: описание внешности и характера слуги Обломова в цитатах.

Характеристика Захара в романе И.А. Гончарова «Обломов»

Описание слуги в произведении

Слуга Обломова, словно кривое зеркало, отражает самые отвратительные качества главного героя, а это показывает, какова идейно-композиционная роль Захара в романе: он своеобразный двойник своего хозяина.

Внешний вид и качества

Захар представляет собой пожилого лысоватого мужчину с длинными и густыми бакенбардами с проседью, ему за 50. Он ведет такой же образ жизни, как его хозяин Илья Ильич. Носит сюртук с дыркой, в квартире все в пыли и грязи. Крепостной Обломова, также как он сам, целыми днями лежит на диване и пребывает в сонном состоянии.

Персонаж родился в спокойном и тихом городке, оттого и сам слишком пассивный. Крепостные из Обломовки были счастливы, уверены, что другие живут точно так же, как и они.

В молодости Захар был прожорливым и проворным, зачастую лукавил.

Он имеет следующие черты:

- неряшливый;

- неопрятный;

- ленивый;

- грубый;

- преданный;

- неловкий.

Слуга был привязан к барину, их отношения можно назвать дружескими.

Одеяние крепостного

В образе Захара одежда занимает особое место. Это важная деталь, характеризующая персонажа. Она постоянно меняется, но только сам человек остается прежним. Слуга предпочитает одежду, сшитую по старой моде, новинки ему не нравятся.

В Обломовке герой носит специальную одежду лакеев, которая была расшита тесьмой. Далее у него был сюртук с медными пуговицами, куртка и полинявшая шинель. Вся его одежда копировала одеяния Обломова, который носил халат и сюртук. Удобство было символом барства у Ильи Ильича. Но только возвращение к халату можно назвать путем деградации индивида.

Одеяние слуги символизировало привязанность к барину, раскрывает его рабскую суть. Когда Захар стал носить шинель с одной полой, а произошло это после смерти Обломова, он словно потерял свою вторую половину. Слуга остался без любимого хозяина, лишился своего барина. Он испытывал нужду быть кому-то нужным, так как это давало ему пропитание и крышу над головой.

Даже описание одежды слуги показывает паразитизм слуги и хозяина. Захар не представляет, как можно жить самостоятельной жизнью.

Служба у барина

Слуга нехотя выполняет поручения хозяина, всегда ищет себе оправдания. В молодые годы он был лакеем в барском доме, после был произведен в дядьки Обломову, а потом сделался его камердинером.

Когда Захар был лакеем, провожал господ в церкви и гости. В другое время дремал, собирал сплетни и часами находился у ворот. После назначения его в дядьки Илье Ильичу, он возомнил себя знатной принадлежностью дома барина, а точнее, аристократической. Слуга одевал и раздевал своего хозяина, а более ничего не делал.

В его руках все ломается и не держится. Он создает видимость работы. На самом деле это неприспособленный к жизни человек.

Эта черта характерна самому Обломову. Тем самым слуга воздействует на нравственное и физическое угасание своего хозяина.

Образ героя, его роль в книге

В книге наблюдается своеобразный тандем крепостного и барина. Их взаимоотношения и описание раскрывают важные проблемы, которые попытался описать автор.

Женитьба персонажа

Захар женился в 55 лет на Анисье.

Она была полной противоположностью своему мужу, оттеняла его негативные черты. Женщина оказалась гораздо умнее супруга, чего Захар не смог ей простить. Он пытался постоянно ее обидеть и унизить.

Несмотря на это Анисья — спасительница для него, так как все время сглаживала конфликтные ситуации Захара с барином.

Женщине были характерны следующие черты:

- живость;

- проворность;

- ум;

- легкость;

- гибкость.

После смерти барина слуга перешел на попечение своей жены. Без него он был беспомощным. Образ Анисьи, а также семейные отношения Захара противоположны семейной жизни Обломова.

Жена барина не хотела принимать своего супруга таким, какой он есть. Она не желала быть ему нянькой.

Сравнительная характеристика и взаимоотношения с хозяином

Захар предан своему хозяину, но при этом врет ему и грубит. Он пил со своими дружками за счет Ильи Ильича, обсуждал его с другими, собирал сплетни и обворовывал. С этой стороны крепостной выступает антиподом своему хозяину.

Обломов умен, ему противно светское общество, любит быть в одиночестве. Захар был развращен долгими годами рабства, поэтому в нем нет достойных качеств. Он не может понять чувства Ильи Ильича, так как воспринимает его как собственность. Даже ревнует к Ольге Ильинской.

Слуга разрушает прекрасные представления Обломова о семье, идеальных отношениях, семейном счастье. Захар не развивается, делает то же самое, чем занимался всю жизнь, не желает менять привычки. За предел своих дел и обязанностей не выходит.

Барин со слугой постоянно ссорятся, но при этом действительно не могут друг без друга. Без помощи Захара Обломов не может ни встать, ни лечь, он не умеет причесываться, даже поесть. Слуга не мог представить себе другого хозяина, одна мысль об этом мучила его. Он лгал и лукавил Илье Ильичу, но тут же испытывал внутреннее благоговение перед ним.

Общее сравнение героев показывает, что между ними есть огромное сходство. Они имеют одну негативную черту — лень и праздный образ жизни, ее можно назвать «обломовской». Смерть Обломова привела и к завершению судьбы слуги. Он просто не может жить в других домах и не готов служить там.

В образе Захара в романе «Обломов» Гончаров показывает, как крепостнические устои духовно опустошают личность, лишают ее планов и целей. Главный герой не смог проявить и сохранить в себе лучшие черты. Он стал рабом своего слуги, непонятно кто из них кому подчиняется.

Анализ характерных черт слуги Ильи Ильича поможет понять суть произведения, разобраться в чертах главного героя, а также написать сочинение на тему «Обломов и Захар».

Характеристика Захара(слуги Обломова) в романе

Введение

Роман Гончарова «Обломов» был издан в 1859 году в переломный для российского общества период. На момент написания произведения, в Российской Империи существовало два социальных слоя – сторонники новых, проевропейских, просветительских взглядов и носители устаревших, архаичных ценностей. Представителями последних в романе являются главный герой книги Илья Ильич Обломов и его слуга Захар. Несмотря на то, что слуга является второстепенным персонажем, только благодаря введению автором в произведение этого героя, читатель получает реалистичную, а не идеализированную Обломовым картину «обломовщины». Характеристика Захара в романе «Обломов» Гончарова полностью соответствует «обломовским» ценностям и образу жизни: мужчина неряшлив, ленив, медлителен, любит приукрасить свою речь и прочно держится за все старое, не желая меняться под новые условия жизни.

Захар и Обломовка

По сюжету романа слуга Обломова Захар начал служить у Обломовых еще в ранней юности, где его приставили к маленькому Илье. Это и обусловило сильную привязанность героев друг к другу, которая со временем перешла скорее в шутливо-дружеские отношения, чем в отношения «барин-слуга».

Захаров в «Обломове» предстает пожилым человеком «в сером сюртуке, с прорехою подмышкой, откуда торчал клочок рубашки, в сером же жилете, с медными пуговицами, с голым, как колено, черепом и с необъятно широкими и густыми русыми с проседью бакенбардами, из которых каждой стало бы на три бороды». Хотя Захар и жил уже долгое время в Петербурге, он не пытался начать одеваться по новой моде, не желал менять свой внешний облик, даже одежду он заказывал по образцу, вывезенному из Обломовки. Мужчина любил свой старый, истертый серый сюртук и жилет, так как «в этой полуформенной одежде он видел слабое воспоминание ливреи, которую он носил некогда, провожая покойных господ в церковь или в гости; а ливрея в воспоминаниях его была единственною представительницею достоинства дома Обломовых». Сшитая по старой моде одежда становилась для Захара той ниточкой, которая связывала его в настоящем, обновленном, шумном и беспокойном мире с «райским» спокойствием и умиротворением Обломовки, ее устаревшими, но привычными ценностями.

Поместье барина было для мужчины не просто местом, где он родился, вырос и получил первые жизненные уроки. Обломовка стала для Захара примером того идеального воплощения помещичьих, домостроевских ценностей, которые ему прививались родителями, дедами и прадедами. Оказавшись в новом обществе, желающем полностью отбросить былой опыт и жить новой жизнью, мужчина чувствует себя одиноким и брошенным. Именно поэтому, даже если бы была возможность, герой не ушел бы от Ильи Ильича и не сменил своего облика, ведь так он предал бы идеалы и ценности своих родителей.

Захар и Ильи Ильич Обломов

Захар знал Обломова с самых малых лет, поэтому прекрасно видел его достоинства и недостатки, понимал, когда с барином можно поспорить, а когда лучше смолчать. Илья Ильич был для слуги связующим звеном между Обломовкой и большим городом: «в кое-каких признаках, сохранившихся в лице и манерах барина, напоминавших его родителей, и в его капризах, на которые хотя он и ворчал, и про себя, и вслух, но которые между тем уважал внутренне, как проявление барской воли, господского права, видел он слабые намеки на отжившее величие». Воспитанный как преданный слуга своего барина, а не самостоятельная личность, как часть большого дома и рода «без этих капризов он как-то не чувствовал над собой барина; без них ничто не воскрешало молодости его, деревни, которую они покинули давно».

Захар не воспринимал своей жизни в другой ипостаси, не как слуги Обломова, а, например, свободного ремесленника. Его образ не менее трагичен, чем образ Ильи Ильича, ведь в отличие от барина, он не может изменить свою жизнь – переступить через «обломовщину» и двигаться дальше. Вся жизнь Захара сосредоточена вокруг Обломова и его благополучие, комфорт и важность для слуги являются основным смыслом жизни. Показательным доказательством является эпизод спора между слугой и Ильей Ильичем, когда Захар уподобил барина другим людям и сам почувствовал, что сказал что-то действительно обидное для Обломова.

Как и в детстве Ильи Ильича, в его зрелые годы слуга продолжает заботиться о своем барине, хотя эта забота иногда и выглядит несколько странно: например, Захар может подать обед на побитой либо немытой посуде, уронить еду и, подняв с пола, предложить Обломову. С другой стороны, весь быт Ильи Ильича держится именно на Захаре – он знает все хозяйское добро наперечет (даже запрещает Тарантьеву брать вещи Обломова, когда тот не против), всегда готов оправдать своего барина и показать его лучшим (в беседах с другими слугами).

Илья Ильич и Захар дополняют друг друга, так как представляют два основных проявления «обломовских» ценностей – барских и его преданного слуги. И даже после смерти Обломова мужчина не соглашается уехать к Штольцу, желая остаться рядом с могилой Ильи Ильича.

Заключение

Образ Захара в Обломове – это метафора обветшалой Обломовки и устарелых, архаичных взглядов на мир и общество. Сквозь его нелепый костюм, постоянную лень и своеобразную заботу о барине прослеживается бесконечная тоска по тем далеким временам, когда Обломовка была процветающей помещичьей деревней, действительно райским уголком, полным спокойствия, умиротворения, понимания, что завтра будет так же тихо и однообразно, как и сегодня. Илья Ильич умирает, но Захар остается, как остается и сама Обломовка, которая, возможно, в дальнейшем перейдет сыну Ильи Ильича, но станет уже совершенно другим поместьем.

Образ Захара в романе «Обломов»

Обломовщина как порождение крепостничества заражала нравственным рабством не только Обломовых, но и окружающих, прививая им свои отрицательные черты. Таков Захар, о котором его барин Илья Ильич Обломов думает: «Ну, брат, ты еще больше Обломов, чем я сам». Создавая образ Захара, Гончаров, как и Гоголь на примере Осипа, Селифана, Петрушки, показывает растлевающее влияние крепостнических нравов на народную среду. Захар — крепостной Обломовых. В романе почти нет упоминаний о его деде и отце, которые также были крепостными. При первом обозначении в повествовании он представлен как старинный и преданный слуга дома, хранящий верность фамильным портретам, преданиям о старинном быте и важности дома Обломовых. Примечательно, что жизнь Захара закончилась так же драматично, как и судьба его барина: Захар стал нищим, как нищим духовно и нравственно в конце жизни стал и сам Обломов.

Захар — «рыцарь со страхом и упреком» — парадоксальный двойник Обломова. Образ Захара — настоящая художественная удача писателя. Чтобы лучше понять Обломова, нужно внимательно присмотреться к Захару. Ярко воссоздан Захар в экспозиции сюжета, со своим ворчанием, с неохотным сползанием с лежанки, с упрямым препирательством по сущим пустякам с Ильей Ильичом. По психологической выразительности он, как и образ центрального героя, лучший в романе. В характере слуги причудливо и безупречно мотивированно соединены грубость и благоговение перед барином.

Во время действия романа «Захару было за пятьдесят лет». В молодости он служил лакеем в барском доме в Обломовке, потом был произведен в дядьки к Илье Ильичу, позднее, в Петербурге, стал его камердинером. «Этот рыцарь был и со страхом и с упреком. Он принадлежал двум эпохам, и обе положили на него печать свою. От одной перешла к нему по наследству безграничная преданность к дому Обломовых, а от другой, позднейшей, утонченность и развращение нравов». Писатель наделяет Захара выразительной и комичной внешностью: у слуги «голый, как колено, череп», «необъятно широкие бакенбарды», серый сюртук «с прорехою под мышкой». Слуга Обломова «любил выпить с приятелями на барский счет», «все бегал к куме подозрительного свойства», норовил «усчитать у барина при какой-нибудь издержке гривенник и непременно присвоить себе лежащую на столе медную гривну или пятак».

Захар и его жена Анисья — семья простых людей. Анисья — мудрая женщина, а у Захара — странное свойство мужчин ни в коем случае не признаваться в том, что женщина может быть умнее. На какой-либо совет Анисьи Захар всегда указывал жене на кухню и говорил, что это не бабье дело, а потом делал именно так, как она ему говорила. Захар не мог терпеть, когда жена умудрялась поймать выроненную им тарелку. А Анисья, поставив тарелку на стол, под залпы упреков с усмешкой выходила из комнаты. Она к этому относилась как к должному и чувствовала себя вполне счастливой с Захаром.

Захар постоянно ворчит и брюзжит, он строптив, упрям и неповоротлив, неряшлив, ленив, и свою лень он никак не объясняет и не оправдывает. «Захар неопрятен. Он бреется редко; и хотя моет руки и лицо, но кажется, больше делает вид, что моет… Когда он бывает в бане, то руки у него из черных сделаются только часа на два красными, а потом опять черными». «Он очень неловок: станет ли отворять ворота или двери, отворяет одну половинку, другая затворяется, побежит к той, эта затворяется». Такая неловкость объясняется тем, что Захар получил воспитание и приобрел манеры в деревне, на покое, просторе и вольном воздухе. Там ничего не стесняло его движений. Он привык служить около массивных вещей, обращаться «все больше с здоровыми и солидными инструментами… железными дверными скобками и такими стульями, которых с места не своротишь». Попав в город, в стесненное пространство квартиры, Захар не может прямо пройти в отворенную дверь или половину двери, задевает боком, ногой за стол, стул. Все из его рук выпадает, все в его руках ломается: посуда, подсвечник, лампа, транспарант, пресс-папье. «Иная вещь… стоит года три, четыре на месте — ничего; чуть он возьмет ее, смотришь — сломалась». Неловкость Захара всегда имеет печальные последствия: если Захар «несет через комнату кучу посуды, то с первого же шага верхние вещи начинают дезертировать на пол» и на другой конец он принесет только одну рюмку или тарелку; если уронит вещь, то всегда нагнется за ней три раза. Собственная неловкость раздражает Захара, и, рассердившись, с бранью и проклятиями он бросает и последнее, что остается в руках.

Захар преклоняется перед барством. Он, как и его барин, немыслимо ленив, и этим «сращен» с Обломовым. «Захар начертал себе однажды навсегда определенный круг деятельности, за который добровольно никогда не переступал». «Если ему приказывали сделать что-нибудь сверх этого, он исполнял приказание неохотно, после споров и убеждений в бесполезности приказания или невозможности исполнить его». «Никакими средствами нельзя было заставить его внести новую постоянную статью в круг начертанных им себе занятий». Преклоняясь перед барством, тем не менее «в кухне, в лавочке, на сходках у ворот он каждый день жалуется, что житья нет, что этакого дурного барина еще и не слыхано: и капризен-то он, и скуп, и сердит, и что не угодишь ему ни в чем…».

Но, несмотря на свою лень, Захар предан хозяину до такой степени, что Гончаров сравнивает это чувство с верностью собаки: «Захар умер бы вместо барина, считая это своим неизбежным и природным долгом, и даже не считая ничем, а просто бросился бы на смерть, точно так же, как собака, которая при встрече с зверем в лесу бросится на него, не рассуждая, отчего должна броситься она, а не ее господин». «Он бы не задумался сгореть или утонуть за него, не считая это подвигом, достойным удивления или каких-нибудь наград. Он смотрел на это, как на естественное, иначе быть не могущее дело, или, лучше сказать, никак не смотрел, а поступал так, без всяких умозрений».

В одном из откликов на роман было верно сказано, что Захар и Обломов «выросли на одной и той же почве, пропитались одними и теми же соками». Характеры и Захара, и Обломова сформировал и лишил уважения к труду, воспитал безделье и праздность крепостнический уклад жизни.

Захар «обращался фамильярно и грубо с Обломовым, точно так же, как шаман… обходится со своим идолом… но все-таки в душе его постоянно присутствует сознание превосходства натуры этого идола над своей». «Малейшего повода довольно было, чтоб вызвать это чувство из глубины души Захара и заставить его смотреть с благоговением на барина, иногда даже удариться, от умиления, в слезы». Отношения молодого барина и старого слуги — странное, парадоксальное единство, казалось бы, взаимоисключающих начал: рабства и барства. И рабство, и барство есть и в Обломове, и в Захаре, что сразу заметил Добролюбов. Как и от Обломова, от Захара нельзя ждать евангельского добросердия: Захар, «злобно радуясь», смотрел на избиение четырнадцатилетнего слуги-казачка. Обломов и Захар не могут существовать друг без друга, хотя способны методически изводить один другого: «Они, живучи вдвоем, надоели друг другу. Короткое, ежедневное сближение человека с человеком не обходится ни тому, ни другому даром: много надо и с той и с другой стороны жизненного опыта, логики и сердечной теплоты, чтоб, наслаждаясь только достоинствами, не колоть и не колоться взаимными недостатками». «Старинная связь была неистребима между ними. Как Илья Ильич не умел ни встать, ни лечь спать, ни быть причесанным и обутым, ни отобедать без помощи Захара, так Захар не умел представить себе другого барина, кроме Ильи Ильича, другого существования, как одевать, кормить его, грубить ему, лукавить, лгать и в то же время внутренно благоговеть перед ним».

Захар представляет в романе крепостных Обломовки, он — один из «трехсот Захаров», и автор ввел его образ для обобщения и дополнения образа центрального героя — Обломова. По своей сути внутреннее единство опустившихся слуги и барина трагикомично. Захар — в некоторой степени отражение Обломова, разновидность обломовщины, и в этом значении образ Захара дополнительно выявляет и обнажает омертвление духовной природы Обломова. Объективно Обломов виноват и в драматической судьбе Захара, который в конце своей жизни пополнил «большую и разнообразную» толпу петербургских нищих.

Мое мнение и отзыв по роману Что делать? (Чернышевский Н. Г.)

Роман Николая Гаврииловича Чернышевского “Что делать?” выделяется из других произведений того же времени. Его автор обратился к популярной за границей, но малораспространённой тогда в России идее утопии. Этот роман произвёл большое впечатление на современников. Это произведение относится к классическим русским произведением, даже спустя полтора века люди продолжают читать “Что делать?”.

В романе описываются люди, которые ведут себя и живут не так, как привыкли это делать окружающие.

На примере их взаимоотношений создаётся образ “будущего” человека. Эти люди не тратят время впустую, принимают решения, основываясь на своём разуме, нежели чувствах. Они целомудренны, умеют прощать и помогать друг другу, находить мирное решение проблемы даже в самых сложных ситуациях. Яркий пример — поведение Лопухова, когда он узнал о любви между своими женой и другом. Он не поступил так, как этого требовали те времена: не вызвал на дуэль своего друга. Вместо этого он инсценировал своё самоубийство, уехал за границу, нашёл там новую возлюбленную и вернулся на родину. После его отношения, теперь уже дружеские, с его бывшей женой и другом восстановились. Целью такого поступка являлось счастье своих ближних, это достойно уважения. Таким образом Чернышевский создал персонажей, которые, по его мнению, являлись предтечами людей нового общества, избавленного от многих проблем того времени.

Роман Чернышевского “Что делать?” нёс в себе глубокую идею в своё время, но, к сожалению, он частично потерял актуальность в наше время. Тем не менее, я рекомендую каждому с ним познакомиться в целях получения более полной картины того времени: со всеми проблемами, настроем людей и их идеями, за которые приходилось часто расплачиваться перед правительством, так же как и самому Чернышевскому.

Внимание!

Если Вы заметили ошибку или опечатку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter.

Тем самым окажете неоценимую пользу проекту и другим читателям.

Проблема счастья в романе Н.Г. Чернышевского «Что делать?»

Проблема счастья в романе Н.Г. Чернышевского «Что делать?»

Проблема счастья и путей его достижения волновала многих русских писателей и поэтов. Некрасов написал на эту тему целую поэму «Кому на Руси жить хорошо». Как же определить счастье? В чём оно проявляется? Каждый понимает счастье по-своему. Для кого-то это — накопление денег, карьера, для кого-то — любовь, семья, дети, для кого-то — покой, богатство, честь. В своём романе Н.Г. Чернышевский пытался разрешить проблему счастья, но рассматривал эту проблему с совершенно иной, новаторской, позиции. До этого писателя счастье рассматривалось как интимная, личная потребность. Она решалась в узком семейном кругу. Кратко это утверждение можно выразить в формуле: «Человек может быть свободен и счастлив лишь тогда, когда он один». Эту истину пыталась внушить Марья Алексеевна Вере Павловне. Личное счастье было провозглашено основой человеческой жизни, пределом желаний. Чернышевский же доказывает, что человек не может быть счастлив эгоистической радостью. Оно зависит от жизни многих. Истинное счастье, по мнению писателя, связано с теорией «разумного эгоизма». Эта теория означает жизнь во имя другого. Таким образом, автор выражал необходимость объединения людей, взаимопомощи. Ключевая роль в этом принадлежала труду. Кроме того, лучших героев Г. Чернышевского объединяет одно великое дело – служение своему народу. Это определяет мораль героев, объединённых одним порывом. Поэтому «расчётливы только добрые поступки; рассудителен только тот, кто добр, и ровно настолько, насколько добр». Поэтому источником счастья этих людей является успех того дела, которое составляет смысл и радость жизни каждого из них. Поэтому такая мораль – «качество подлинно человеческой натуры». Проблему счастья Г. Чернышевский рассматривает в двух планах: личном и общественном. Причём, одно не отделимо от другого. Рахметов обретает смысл жизни и счастье только служа народу. Он даже подвергает себя физическим лишениям, отказавшись от личных, эгоистических устремлений. «…Мастерские для меня чужое дело», — говорит Вера Павловна. Но Чернышевский убедительно показал в романе, что именно в мастерских её «вся жизнь». Вместе с их развитием растёт сама героиня, и лучшие свои помыслы она связывает именно с их будущим. Эти мастерские устроены по принципу коммуны, семьи, общей собственности. Вера Павловна, давая работу портнихам, спасает их от нищеты, голодной жизни. Чернышевский всячески подчёркивает их общественную значимость. Треугольник в личной жизни Лопухова, Кирсанова, Веры Павловны также разрешается нетрадиционно. Вместо обычной трагической развязки предстаёт некая идиллия отношений: один мирно уступает дорогу к счастью другому. Сам роман начинается с необычного эпизода: один человек совершает самоубийство. Затем раскрываются мотивы его поступка. Этой загадочной личность оказывается Лопухов. В своё время, будучи студентом медицинского факультета, он спасает от несчастного брака Веру Павловну. Мы видим зарождение новой семьи, которая внешне выглядит вполне благополучно. Но отношения супругов основаны всё же не на любви. Когда Лопухов замечает в своей жене перемены, вызванные зарождением чувства к его лучшему другу Кирсанову, в душе героя возникает мучительный разлад. Ради Веры Павловны он отказался от карьеры в университете, взял скудную частную практику, начал буквально с нуля. К тому же, он всегда поддерживал создание Верой Павловной мастерских. А Вера Павловна отвечает ему изменой. Как теперь быть? Оставить всё как есть, но при этом заставлять жену страдать? Лопухов говорит, что его отношение к Вере Павловне и Кирсанову диктовалось принципами, не свойственными «его обыкновенной натуре». Но вся жизнь Дмитрия Сергеевича – следование этому принципу, вся линия его поведения к Верочке и Кирсанову определяются заботой о счастье этих людей. Их счастье он воспринимает как залог своего собственного душевного благополучия. Лопухов поступает гуманно, в соответствии с «теорией разумного эгоизма». Он отстраняется от счастья Веры Павловны, не хочет её страданий. Поэтому он инсценирует самоубийство, не собирается мешать счастью любящих друг друга людей. Сама же Вера Павловна долго остаётся безутешной, чувствует себя виновной в смерти мужа. Здесь ключевую роль играет Рахметов. Для многих это «мрачное чудовище», для которого не существует «личной жизни». Он говорит, что переживания героев романа – «новых людей» — это «глупая мелодрама». Но Рахметов становится невольным участником этой мелодрамы. Этот действительно очень занятый человек находит время помочь людям в их личных, семейных проблемах. Здесь проявляются причины разделения автором людей на «особенных» и «новых». К первым, конечно, принадлежит Рахметов, ко вторым – Кирсанов, Вера Павловна, Лопухов. Рахметов – «особенный» герой, так как он помогает людям по-другому посмотреть на мир, а этим часто спасает их из, казалось бы, безвыходных положений. Своё счастье он не отделяет от счастья народа, его жизни. Отсюда странный образ жизни этого героя, его отказ от дворянского звания, тяжелые, изнурительные физические испытания, работа наравне с бурлаками. Мысль о другом, забота о нём, помощь ему в самосовершенствовании – вот что определяет смысл жизни и возможность счастья для Рахметова и других героев романа. Нужно упомянуть связь этого образа с героем поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» Гришей Добросклоновым. Хотя ему грозит «чахотка и Сибирь», лишь он признаётся счастливым у автора. Это объясняется позицией Некрасова. Он считал истинно счастливым лишь того человека, у которого была бы в жизни высокая светлая идея, идея служения другим. По-своему мысли Некрасова о счастье представлены в образе «особенного» человека Рахметова. Эти принципы герои Чернышевского применяют и в личной жизни, в вопросах семьи и любви. Необходимо отметить, что Г. Чернышевский видел, что в самом характере проявления любви целиком проявляется общественное лицо человека. Своё счастье «новые» герои Г. Чернышевского обретают в гармонии личных и общественных отношений. Несмотря на некоторую утопичность в решении вопроса о счастье, многие мысли этого писателя-демократа достойны внимания современного читателя.

Сочинение по роману Чернышевского «Что делать?»

Николай Гаврилович Чернышевский создал замечательный роман с очень философски глубоким названием «Что делать?». Все повествование подчиненно раскрытию именно ответу на данный вопрос. Роман мне очень понравился, прежде всего, потому что в нем есть счастливый конец. В русской литературе не так много произведений, которые заканчиваются хорошо. Роман Чернышевского счастливое исключение. Однако, все читатели понимают, что произведение относится к утопическим.

В нем повествуется о жизни «новых людей», которые стремятся постигнуть

все радости бытия и социалистического мировоззрения. Одной из главных героинь является Верочка. Ее жизнь очень подробно рассматривается, причем как прошлое, так и будущее. На мой взгляд, Чернышевский закладывал в образ Верочки особый смысл. Они олицетворение того человека, который выбрался из класса «пошлых» людей и смогла перейти в класс «новых людей».

Жизнь в родительском доме была для нее в тягость. Ее мать только и думала о том, как удачнее выдать дочь замуж, поэтому постоянно подыскивала ей женихов, многие из которых были очень грубы и похотливы. Но по счастливому стечению обстоятельств Верочка знакомиться

с Дмитрием Сергеевичем Лопуховым. Это образованный молодой человек, который придерживается нового взгляда на жизнь, на происходящие события, на место женщины в жизни общества. Вскоре они начинают тайком встречаться. Лопухов небогат, поэтому пара не может рассчитываться на благословление их брака родителями. Поэтому единственный выход для молодых людей — это навсегда покинуть отчий дом.

Но их жизнь складывается хорошо. Они оба трудятся не покладая рук. Вера Павловна вскоре открывает свою швейную мастерскую. Их семейная жизнь вызывает недоумение у окружающих, но Верочка объясняет, что именно такие отношения должны быть, чтобы супруги не надоедали друг другу. Часто у них в гостях бывает лучший друг Лопухова — Александр Матвеевич Кирсанов. Он также придерживается социалистических взглядов на жизнь и ведет активную просветительскую работу для окружающих людей. Он также прокладывает себе путь без связей и знакомств, только своим личным трудом. Вскоре Кирсанов влюбляется в Веру Павловну.

Он понимает, что это жена его лучшего друга и что они не могут быть вместе, поэтому просто покидает их дом. Вскоре Лопухов заболевает и Кирсанов, как врач снова появляется в их доме. И тут уже и Верочка понимает, что чувства к мужу — это только безграничная благодарность, а то нежное чувство любви она чувствует к Кирсанову. Трое умных, образованных людей, которые причисляют себя к совершенно новому поколению, попали в очень затруднительную ситуацию, ловушку чувств. Рациональный выход из данной ситуации не видится никому. Поэтому, как выясняется в самом конце романа, Лопухов инсценирует свое самоубийство.

Теперь Вера Павловна начинает новую жизнь с Кирсановым. Она наполнена трудом и заботами о других людях, а также саморазвитием. Для них главным становиться — это сделать окружающих такими же счастливыми людьми, как и они сами. При этом в романе звучат «революционные» взгляды на совместную жизнь. Главное для человека даже в браке — это личная свобода. Поэтому у каждого должно быть любимое дело, личное пространство и личное время. Тогда только человек становиться по-настоящему счастлив. Роман Чернышевского «Что делать?» мне очень понравился. Прежде всего, тем, что многие идеи отвечают и современным реалиям. В самом деле, нельзя быть полностью счастлив, если тебя окружают несчастливые люди, и ты даже не стремишься оказать им хоть какую-то посильную помощь.

Вариант 2

Наш мир не стоит на месте, в нём постоянно происходят перемены, к которым необходимо приспосабливаться. Люди сталкиваются с трудностями из-за непонимания происходящего как в профессиональной сфере, так и в личной. Чтобы этого избежать, нужно постоянно развиваться и идти в ногу со временем. Только саморазвитие способно привести человека к успеху.

К примеру, главный герой романа И.А. Гончарова «Обломов» забросил всяческие попытки личного совершенствования. Целыми днями он просто лежал на диване в своём любимом халате и мечтал. Жизнь представлялась ему какой-то сказкой, одной из тех, что он слышал в далёком детстве. В этой сказке нет места для работы или забот, там он вместе со своей женой пьёт чай и принимает гостей в Обломовке.

Обломов в принципе по своей натуре был медлительным и ленивым. Он не привык к работе, не ставил перед собой никаких целей и ни к чему не стремился. Илья Ильич не смог себя реализовать и умер так и не сделав ничего полезного и хорошего для своих близких. Всю свою жизнь он потратил на удовлетворение низменных потребностей, он оказался обычным бездейственным мечтателем, неспособным ни на какое развитие личности.

Примером человека, который изменил свою жизнь благодаря саморазвитию и самовоспитанию, является главный герой романа Джека Лондона «Мартин Иден». Мартин Иден рос в бедности среди людей, принадлежавших к самому низкому сословию. Он всегда стремился к большему, хотел избежать уготованной ему участи. Ещё в раннем детстве у него появилось неуёмное желание пробиться «наверх», получить все материальные и духовные блага общества. Мартин Иден отказывался безропотно принять свою судьбу, а к решению изменить жизнь его побудила любовь.

Главный герой влюбился в дочь банкира Морза. Она стала для него музой, воплощением чистоты и нежности. Движимый высокими помыслами, Мартин Иден начинает развиваться и совершенствоваться. Занявшись самообразованием, он постоянно сравнивает два мира и больше всего боится вернуться в тот, в котором родился. Главный герой нашёл своё предназначение, он хотел писать, но подобная деятельность не была похвальной в меркантильном обществе. Даже его обожаемая Руфь не одобряла писательские порывы своего возлюбленного, надеясь, что это наваждение в скором времени пройдёт.

Мартин Иден не понимает, почему написанные им стихи и рассказы не принимаются редакциями. Не теряя веры в себя, он продолжает писать и пытается разобраться, почему не достигает успеха. За осознанием устройства этого мира последовало глубокое разочарование. Всё, во что верил главный герой – оказалось фальшью, теперь даже признание на писательском поприще не смогло принести ему удовлетворения. Он понял, что его мечтам не дано сбыться и не нашёл другого выхода, кроме смерти. Жизнь без смысла не представлялась возможной для человека, находящегося в постоянном самосовершенствовании.

Я считаю, что развитие необходимо каждому человеку. Очень важно познавать этот мир и открывать для себя его каждый раз с новой стороны. Главное – не сдаваться при первых же трудностях, а смело идти дальше, каждый день совершенствуя себя в какой-либо сфере. Проблемы – это всего лишь ступеньки, которые необходимо преодолеть, для того чтобы подняться выше. Нужно поставить себе правильные цели и медленно, но уверенно двигаться в этом направлении.

«Что делать?» Н.Г. Чернышевского – реалистический роман

Прежде чем рассуждать, является ли произведение реалистическим, стоит уяснить, что есть в принципе реалистическое произведение. Определения термина «реализм» в Литературном энциклопедическом словаре занимает почти четыре страницы, но, если суммировать всю приведенную там информацию, реализм – это художественный метод, следуя которому художник изображает жизнь в образах, соответствующих сути явлений самой жизни и создаваемых посредством типизации фактов действительности, иными словами, в реалистическом произведении должны как можно полнее отражаться факты реальной жизни.

В середине XIX в. реализм был охвачен новой волной, приобретя своеобразные черты. Позже М. Горький назвал его критическим реализмом, подчеркнув обличительную направленность таких произведений.

Среди писателей критического реализма можно отметить таких известных авторов, как А.С. Пушкин, А.С. Грибоедов, И.А. Гончарова, И.С. Тургенева, А.Н. Островского, Н.А. Некрасова. Чернышевский, несомненно, также принадлежал к ним.

Русская литература всегда развивалась параллельно с обществом и политической мыслью, иногда даже предупреждая ее появление. В 60-е гг. XIX в. наблюдалось резкое обострение политической и идейной борьбы, ставшей, конечно же, центром большинства произведений того времени. Активизировалось желание людей создать идеальный мир, появились произведения утопического характера.

Утопия – произведение, отражающее фантазию автора, заведомо неосуществимую мечту, как реальную действительность. Так назвал свою повесть английский писатель XV в. Томас Мор, создавший фантастический остров Утопия, где люди жили в условиях идеального общественного строя.

Роман «Что делать?» содержит наиболее полное изложение социалистических идеалов Чернышевского, он нарочно был создан в традиции утопии, поскольку писатель хотел привести читателя к мысли о том, что теорию необходимо прилагать к практике. Роман пропагандировал идею социализма, она была воплощена на страницах романа, «новые люди» во главе с Рахметовым отдают себя служению идее революции.

Даже отношения друг с другом у них построены очень четко и правильно, на принципе «разумного эгоизма», где главенствует уважение к личности, свободе каждого, где интерес одного тесно переплетается с интересами всех, общества, семейное благополучие невозможно без полноценного развития личности каждого супруга.

Все они – разночинцы, их мировоззрение формируется и укрепляется в борьбе со старым режимом, их объединяет решительность и наличие четкой цели в жизни. «Новые люди» верят в свой народ, видят в нем силы на борьбу и учат, вдохновляют и объединяют его для этого.

Рахметов среди них – несколько идеализированный вариант, он фанатик своего дела, отдавший себя целиком борьбе за новый мир, но, тем не менее, не лишен реалистичности. Именно такие люди всегда присутствуют в центре какой-либо идеи, они служат двигателями масс, заражая своим примером окружающих.

Примечательно то, что автор помещает действие в современные условия, не закрывает глаза и на сложности, подстерегающие героев романа на их пути, он не рисует образ «светлого будущего», а показывает в качестве свершившегося факта. Он не стремится привести неоспоримые доказательства того, что именно социализм является идеальным вариантом устройства общества, он просто рисует картину идеальных, по его мнению, социальных, политических и нравственных законов, предлагая читателю самому оценить его положительные и отрицательные (если такие имеются) стороны.