В комедии “Недоросль” автор противопоставляет старому, устоявшемуся укладу жизни, которому присущи непросвещенность, забитость, низменнеы человеческие качества, – поколение мыслящих, стремящихся к развитию людей.

Речь положительных персонажей комедии несет в себе житейскую мудрость, она богата выражениями, ставшими впоследствии афоризмами.

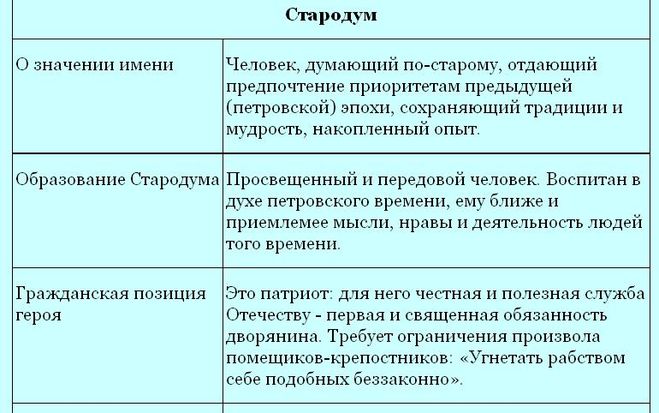

Самым значимым героем можно выделить Стародума – дяди Софьи, честного, ответственного, трудолюбивого человека, воспитанного эпохой Петра:

В жизни и на службе он тоже познал несправедливость: граф, который отказался воевать, обошел его чином. Он также видит недостатки современного ему общества:

Главная идея воспитания молодого поколения вилится Стародумом в образовании, в нравственных качествах личности.

Правдин – персонаж с “говорящей” фамилией, высокообразованный чиновник, честный и полный желания противостоять злу, идущему от Простаковой (произвол в отношении Софьи).

Милон – тоже честный представитель молодого поколения, открытый сердцем и и скренне любящий Софью, верный и преданный родине, не терпящий корысть и несправедливость. Милон вырвал Софью из рук Простаковой, которая в погоне за наживой стремилась обручить своего сына Митрофана на богатой наследнице.

И представительница женского поколения – Софья, воплотившая в себе идеалы своего времени: скромная, умная, воспитанная, образованная девушка, не подпавшая под влияние Простаковой (она ведь жила в ее доме вместе с Митрофаном, но воспитание молодых людей различается кардинально)

Софья полностью соответствует своему имени – “мудрая”.

В положительных героях “Недоросля” автор воплотил лучшие черты современников, противопоставив их негативным чертам отрицательных персонажей, которые тянут общество в яму и не дают ему развиваться и становиться выше нравственно.

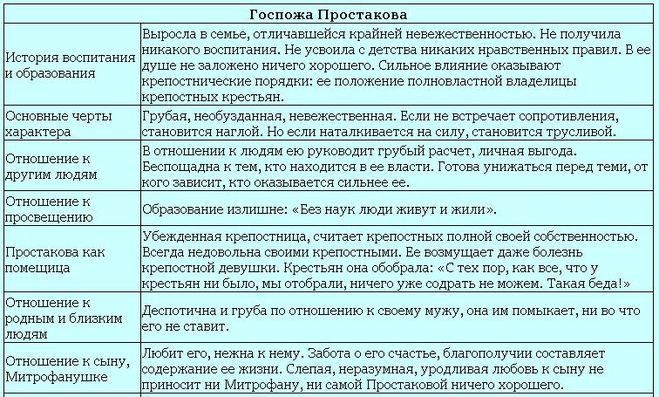

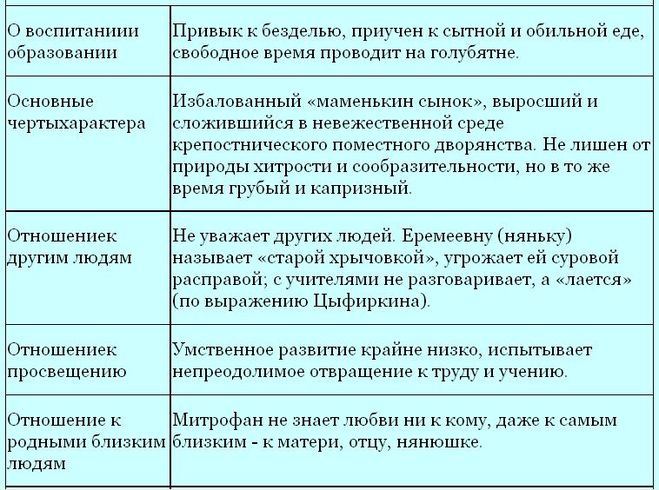

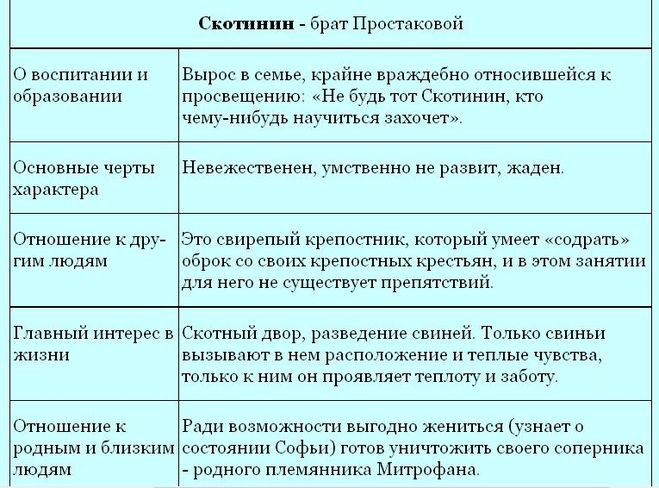

Комедия Д. И. Фонвизина «Недоросль» – произведение 18 века. В нем герои четко делятся на две группы: положительные и отрицательные. Здесь сочетается и смешивается смешное и грустное, комическое и трагическое. В отрицательных персонажах ярки те черты, которые автор осуждает: невежество, грубость, подлость, хамство, непорядочность. Положительные герои осуждают эти пороки, выражая мысли самого писателя.К отрицательным персонажам «Недоросля» относятся госпожа Простакова, Тарас Скотинин и Митрофан Простаков.Простакова – дворянка, мать Митрофанушки и сестра Тараса Скотинина. Ее фамилия указывает на необразованность и невежество героини, а также на то, что в конце пьесы она попадает впросак.Эта героиня – жестокая крепостница. Она считает совершенно нормальным владеть человеческими душами, издеваться над подвластными ей людьми. Чего стоит обращение этой героини со старой няней Еремеевной, преданной Простаковым всей душой.Матушка недоросля крайне необразованна. Она не знает самых простых вещей. Но, хуже того, Простакова считает, что образование совершенно не нужно, ведь в жизни помогает продвинуться совсем другое: деньги, связи. Как тут не вспомнить жизненные принципы Фамусова и всего московского общества из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума».Простакова груба, невежественна, непорядочна. Но главная черта в характере Простаковой – безумная, какая-то животная любовь к сыну. Она считает, что все, что выгодно для Митрофана, хорошо, что невыгодно, то плохо. При этом способ, которым достигается выгода, не имеет значения. Эта героиня может вцепляется в шею своему брату и т. д. Можно сказать, что ее нравственные и моральные понятия полностью искажены, их попросту нет. П.А. Вяземский так писал о Простаковой: «Смесь наглости и низости, трусости и злобы, гнусного бесчеловечия ко всем и нежности, равно гнусной, к сыну, при всем том невежество, из коего… истекают все сии свойства…»Мне кажется, Д.И. Фонвизин видит две причины «злонравия» героини. Первая причина – невежество Простаковой, не облагороженное воспитанием. Вторая – указ Екатерины II «О вольности дворян», который невежественные дворяне поняли как полную власть над своими крепостными людьми.В конце пьесы Простакова повержена. Она теряет все: власть над крепостными, имение, сына. Ее поражение – это поражение всей прежней системы воспитания, всего образа жизни дворян 18 века.Брат Простаковой, Тарас Скотинин, под стать своей сестре. Это очень невежественный и глупый человек. Единственный интерес его жизни – свиньи, разведением которых он занимался. Ради денег Скотинин хотел жениться на Софье, племяннице Стародума. Поэтому он соперничал со своим племянником Митрофаном и постоянно ругался с госпожой Простаковой: «Дойдет дело до ломки, погну, так затрещишь».По-моему, этот герой является «достойным» представителем своей семьи: он нравственно и морально деградировал, превратился в животное, о чем говорит его фамилия. Причина такого падения Скотинина – в невежестве, отсутствии правильного воспитания. «Не будь тот Скотинин, тот чему-нибудь учиться захочет»,- заявляет он.Сын госпожи Простаковой, Митрофанушка, – главный в своем семействе. Ему пытаются дать хорошее образование, ведь в новое время без него никуда. Но недоросль не испытывает никакого желания учиться. Он до такой степени «темный» человек, что становится и смешно и горько, когда читаешь его «экзаменационные» ответы учителям.Митрофан груб и жесток. Он ни во что не ставит своего отца, издевается над учителями и крепостными. Пользуется тем, что мать в нем души не чает, и вертит ею, как хочет.Я считаю, что Митрофан остановился в своем развитии. Софья, воспитанница госпожи Простаковой, так говорит о нем: «Он хотя и 16-ти лет, а достиг уже до последней степени своего совершенства и дале не пойдет».В недоросле сочетаются черты тирана и раба. Когда план госпожи Простаковой женить сына на Софье не удается, Митрофан ведет себя как раб. Он униженно просит прощения и покорно принимает от Стародума «свой приговор» – идти служить. «По мне, куды велят», – говорит он, понурив голову. Мне кажется, рабское воспитание привито герою и его крепостной нянькой Еремеевной, и всем миром Простаковых-Скотининых, у которых совершенно извращены понятия о чести.Я думаю, через образ Митрофана Фонвизин показывает деградацию русского дворянства: из поколения в поколение его невежество увеличивается, люди постепенно превращаются в зверей. Недаром Скотинин называет Митрофана «чушка проклятая».Таким образом, в комедии Фонвизина «Н

едоросль» есть как черты комедии, так и черты трагедии. Через смешное драматург показывает нам пороки дворянского общества 18 века, всю их страшную и разрушающую силу, пагубно влияющую на развитие общества в целом и отдельных личностей в частности.

Положительные: Правдин, Стародум, Софья

Отрицательные: все остальные

Фонвизин нарушил правила написания классицистического произведения, добавив положительную черту Простаковой – любовь к сыну.

Характеры весьма разнообразные, стоит заметить, что положительные герои прописаны бледно, они очень книжные и правильные. Зато в отрицательных героях мывидим живых, реальных людей.

СТАРОДУМ — центральный персонаж комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль» (1781). По амплуа это персонаж-резонер, значимый не столько действиями, сколько речами и наставлениями. Он олицетворяет авторскую линию сюжета «Недоросля» : своеобразную исповедь, переходящую в нравственную заповедь. Отец С. , служивший Петру Великому, внушил своему подрастающему сыну правило: «имей сердце, имей душу и будешь человек во всякое время» . С. убежден, что истинное воспитание состоит в воспитании души. «Невежда без души — зверь» , — говорит он, объясняя целый ряд странностей, свойственных Простаковой, Скотинину, Митрофанушке. Покинув военную службу, С. оказывается при дворе, где ощущает себя посторонним, поскольку правила и обычаи придворной среды чужды его жизненной философии. «Я отстал от двора без деревень, без ленты, без чинов, да принес домой неповрежденной мою душу, мою честь» . Поездка в Сибирь позволила дядюшке Софьи заработать деньги, достаточные, чтобы наделить племянницу состоянием. С. добился независимого положения в обществе, оставаясь частным лицом.

Я прочитала комедию Фонвизина «Недоросль» и хочу высказать свои впечатления об отрицательных героях.

Простакова представлена как властная необразованная русская баба. Она очень жадная и для того, чтобы хапнуть побольше чужого часто, льстит и «надевает» маску благородства, но из-под маски то и дело выглядывает звериный оскал, что выглядит смешно и нелепо. Речь Простаковой: грубая в обращении к слугам («мошенник», «скот», «воровская харя»- портной Тришка; «бестия», «каналья»- нянька Еремеевна), заботливая и ласковая в разговоре с сыном Митрофанушкой («век живи, век учись, друг мой сердешный», «душенька»). Но при этом она нисколько не беспокоится о воспитании сыночка ( «Мне очень мило, что Митрофанушка вперед шагать не любит…Врет он, друг мой сердечный. Нашел деньги – ни с кем не делись. Все себе возьми, Митрофанушка. Не учись этой дурацкой науке!»). Неудивительно, что Митрофанушка вырос таким избалованным и неотесанным

В пьесе присутствует еще один отрицательный герой – брат Простаковой – Скотинин. Он, как и сестра, жестокий и самовлюбленный. Самоуверенность слышна в каждой реплике Скотина, лишенного каких бы то ни было достоинств. (« Суженого конем не объедешь, душенька! Тебе на свое счастье грех пенять. Ты будешь жить со мною припеваючи. Десять тысяч своего доходу! Эко счастье привалило; да я столько отродясь и не видывал; да я на них всех свиней со бела света выкуплю; да я, слышь ты, то и сделаю, что все затрубят: в здешнем-де околотке и житье одним свиньям».)

Невежество, скотоподобие Скотина и Простаковой делают их пороки откровенными. Эти люди видны как на ладони, им свою животность прикрыть нечем, да они и не считают нужным это делать. Их мир хочет подчинить себе всю жизнь, присвоить право неограниченной власти и над крепостными, и над людьми благородными.

1745 — 1792

Комедия Д. И. Фонвизина «Недоросль» затронула тему исправления нравов общества с помощью просвещения и соблюдения законов.

Читательский дневник показывает, как автор соединил новаторские приемы и традиционные черты классицизма в пьесе.

1. Время и место сюжета

Годы создания — 1778-1782, год публикации – 1783.

Время в книге — 1760-1870-е годы.

Место сюжета — провинциальное поместье.

2. Главные герои и их характеристика

Простакова — помещица, крепостница. В девичестве Скотинина, чем и объясняется несоответствие фамилии мужа. Тиранит слуг и близких, ее гнев не касается только любимого сына. Не видит смысла в образовании.

Простаков — муж Простаковой. Тихий, забитый, отказавшийся от своего мнения человек. Не умеет управлять хозяйством, как и всем в своей жизни. Терпит побои и оскорбления от жены.

Митрофанушка — сын Простаковых, 16-летний недоросль. Не может усвоить простейшие школьные знания. Живет в режиме ребенка, но не прочь жениться по настоянию матери.

Скотинин — брат Простаковой, любитель скота. Планирует жениться на Софье, чтоб увеличить размеры поместий и поголовье свиней. Грубый, необразованный человек с примитивными желаниями.

Софья — сирота, воспитанница в доме Простаковых. Умная, порядочная, тонко чувствующая девушка. После приезда дяди становится завидной богатой невестой, чем привлекает к себе расчетливых женихов (Скотинина, Митрофана). Влюблена в офицера Милона, позже становится его женой.

Стародум — дядя Софьи. Приезжает после долгого отсутствия, чтобы выручить племянницу из семьи Простаковых. Разбогател честным способом, работая в Сибири. Образованный, порядочный человек с высокими моральными принципами.

Правдин — чиновник, выявляющий нарушения со стороны дворянского сословия. Честный, неподкупный человек. Наказывает Простакову за деспотизм и угнетение подчиненных.

Милон — храбрый честный офицер, желающий послужить Отечеству. Возлюбленный Софьи. Предотвращает похищение девушки с целью насильственной женитьбы.

3. Краткий пересказ рассказа

В семье Простаковых проживает сирота Софья, ее ущемляют и всем попрекают. Заступиться за девушку некому. Скотинин, брата хозяйки дома, хочет жениться на Софье и прибрать к рукам ее имущество.

Внезапно спустя три года возвращается дядя Софьи, Стародум. Он разбогател и делает Софью наследницей. Теперь Простакова мечтает женить на богатой невесте своего сына, а не брата. Но девушка давно влюблена в офицера Милона.

Стародум, познакомившись с Милоном и убедившись, что он достойный человек, благословляет брак Софьи. Перед отъездом дяди с племянницей Простакова пытается похитить Софью и насильно выдать ее замуж за своего сына, но беззаконие останавливают. Чиновник Правдин за многочисленные нарушения закона привлекает Простакову к ответственности и лишает управления имуществом.

Смотрите более подробный краткий пересказ комедии «Недоросль» Фонвизина Д.И.

4. Чему учит пьеса

В каждом человеке должна быть нетерпимость к порокам и нарушению закона, а также стремление к справедливости и к служению Отечеству.

Необходимо усилить роль просвещения и морального воспитания для молодежи, чтобы в стране выросло поколение прогрессивно мыслящих порядочных людей, а не «Митрофанушек».

5. Вывод и своё мнение

Автор показывает, что пороки русского общества начинаются не с низших сословий, а с дворянства. Оно должно быть носителем высоких нравственных ценностей, но в нем зачастую процветают невежество, деспотизм, бездуховность и отсутствие культуры. К счастью, есть и достойные представители дворянства, именно они смогут со временем изменить существующий уклад.

6. Система образов произведения

Поскольку пьеса написана по законам классицизма, то прослеживаются характерные для этого направления черты: все герои четко делятся на положительных (Стародум, Правдин, Софья, Милон) и отрицательных (Скотинин, Простаковы).

Характеристика героев подчеркивается с помощью «говорящих фамилий», зачастую делая акцент на одном качестве:

Простаков — глуповатый, но тихий и безобидный;

Скотинины — агрессивные, примитивные, любят скот (свиней) и ведут себя по-скотски;

Правдин — чиновник, который ищет нарушения, устанавливает справедливость и говорит правду;

Стародум — обращается к идеалам прошлого и т.д.

В финале добро наказывает зло согласно канонам классицизма.

7. Словарь незнакомых слов

Сговор — заключение договоренности между родителями юноши и девушки, желающих вступить в брак.

Таска — взбучка, нагоняй.

Пращур — родоначальник, далекий предок.

Свойственник — усыновитель, опекун.

Благостыня — милосердный поступок, благо.

Околоток — ближайшая окрестность, округа.

8. Понравившиеся цитаты

* Имей сердце, имей душу, и будешь человек во всякое время. На все прочее мода: на умы мода, на знания мода, как на пряжки, на пуговицы.

* Люди не одному богатству, не одной знатности завидуют: и добродетель также своих завистников имеет.

* Не тот богат, который отсчитывает деньги, чтоб прятать их в сундук, а тот, который отсчитывает у себя лишнее, чтоб помочь тому, у кого нет нужного.

* Без души просвещеннейшая умница – жалкая тварь. Невежда без души – зверь.

Комедия Д. И. Фонвизина «Недоросль» — произведение 18 века. В нем герои четко делятся на две группы: положительные и отрицательные. Здесь сочетается и смешивается смешное и грустное, комическое и трагическое. В отрицательных персонажах ярки те черты, которые автор осуждает: невежество, грубость, подлость, хамство, непорядочность. Положительные герои осуждают эти пороки, выражая мысли самого писателя.К отрицательным персонажам «Недоросля» относятся госпожа Простакова, Тарас Скотинин и Митрофан Простаков.Простакова – дворянка, мать Митрофанушки и сестра Тараса Скотинина. Ее фамилия указывает на необразованность и невежество героини, а также на то, что в конце пьесы она попадает впросак.Эта героиня – жестокая крепостница. Она считает совершенно нормальным владеть человеческими душами, издеваться над подвластными ей людьми. Чего стоит обращение этой героини со старой няней Еремеевной, преданной Простаковым всей душой.Матушка недоросля крайне необразованна. Она не знает самых простых вещей. Но, хуже того, Простакова считает, что образование совершенно не нужно, ведь в жизни помогает продвинуться совсем другое: деньги, связи. Как тут не вспомнить жизненные принципы Фамусова и всего московского общества из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума».Простакова груба, невежественна, непорядочна. Но главная черта в характере Простаковой – безумная, какая-то животная любовь к сыну. Она считает, что все, что выгодно для Митрофана, хорошо, что невыгодно, то плохо. При этом способ, которым достигается выгода, не имеет значения. Эта героиня может вцепляется в шею своему брату и т. д. Можно сказать, что ее нравственные и моральные понятия полностью искажены, их попросту нет. П.А. Вяземский так писал о Простаковой: «Смесь наглости и низости, трусости и злобы, гнусного бесчеловечия ко всем и нежности, равно гнусной, к сыну, при всем том невежество, из коего… истекают все сии свойства…»Мне кажется, Д.И. Фонвизин видит две причины «злонравия» героини. Первая причина – невежество Простаковой, не облагороженное воспитанием. Вторая — указ Екатерины II «О вольности дворян», который невежественные дворяне поняли как полную власть над своими крепостными людьми.В конце пьесы Простакова повержена. Она теряет все: власть над крепостными, имение, сына. Ее поражение – это поражение всей прежней системы воспитания, всего образа жизни дворян 18 века.Брат Простаковой, Тарас Скотинин, под стать своей сестре. Это очень невежественный и глупый человек. Единственный интерес его жизни – свиньи, разведением которых он занимался. Ради денег Скотинин хотел жениться на Софье, племяннице Стародума. Поэтому он соперничал со своим племянником Митрофаном и постоянно ругался с госпожой Простаковой: «Дойдет дело до ломки, погну, так затрещишь».По-моему, этот герой является «достойным» представителем своей семьи: он нравственно и морально деградировал, превратился в животное, о чем говорит его фамилия. Причина такого падения Скотинина – в невежестве, отсутствии правильного воспитания. «Не будь тот Скотинин, тот чему-нибудь учиться захочет»,- заявляет он.Сын госпожи Простаковой, Митрофанушка, – главный в своем семействе. Ему пытаются дать хорошее образование, ведь в новое время без него никуда. Но недоросль не испытывает никакого желания учиться. Он до такой степени «темный» человек, что становится и смешно и горько, когда читаешь его «экзаменационные» ответы учителям.Митрофан груб и жесток. Он ни во что не ставит своего отца, издевается над учителями и крепостными. Пользуется тем, что мать в нем души не чает, и вертит ею, как хочет.Я считаю, что Митрофан остановился в своем развитии. Софья, воспитанница госпожи Простаковой, так говорит о нем: «Он хотя и 16-ти лет, а достиг уже до последней степени своего совершенства и дале не пойдет».В недоросле сочетаются черты тирана и раба. Когда план госпожи Простаковой женить сына на Софье не удается, Митрофан ведет себя как раб. Он униженно просит прощения и покорно принимает от Стародума «свой приговор» — идти служить. «По мне, куды велят», — говорит он, понурив голову. Мне кажется, рабское воспитание привито герою и его крепостной нянькой Еремеевной, и всем миром Простаковых-Скотининых, у которых совершенно извращены понятия о чести.Я думаю, через образ Митрофана Фонвизин показывает деградацию русского дворянства: из поколения в поколение его невежество увеличивается, люди постепенно превращаются в зверей. Недаром Скотинин называет Митрофана «чушка проклятая».Таким образом, в комедии Фонвизина «Недоросль» есть как черты комедии, так и черты трагедии. Через смешное драматург показывает нам пороки дворянского общества 18 века, всю их страшную и разрушающую силу, пагубно влияющую на развитие общества в целом и отдельных личностей в частности.

Современники Фонвизина высоко ценили «Недоросля», он восхищал их не только своим удивительным языком, ясностью гражданской позиции автора, новаторством формы и содержания.

Особенности жанра

По жанру это произведение — классицистическая комедия, в ней соблюдены присущие классицизму требования «трех единств» (места, времени, действия), герои разделяются на положительных и отрицательных, каждый из героев имеет свое амплуа («резонер», «злодей» и т.д.), однако в нем же налицо и отступления от требований классицистической эстетки, и отступления серьёзные. Так, комедия должна была только веселить, она не могла истолковываться многозначно, двусмысленности в ней быть не могло — а если мы вспомним «Недоросль», то нельзя не признать, что, поднимая в произведении важнейшие социальные вопросы своего времени, автор разрешает их средствами, далёкими от комических: например, в финале произведения, когда, казалось бы, «порок наказан», зритель не может не сочувствовать госпоже Простаковой, которую грубо и жестоко отталкивает неблагодарный Митрофанушка, озабоченный своей собственной судьбой: «Да отвяжись, матушка, как навязалась…» — и в комедию властно вторгается трагический элемент, что было недопустимым.. Да и с «единством действия» всё тоже не так просто в комедии, слишком уж много у неё сюжетных линий, которые никак не «работают» на разрешение основного конфликта, но создают широкий социальный фон, обусловливающий характеры действующих лиц. Наконец, новаторство Фонвизина сказалось и в языке комедии «Недоросль», речь героев очень сильно индивидуализирована, в ней присутствуют и фольклоризмы, и просторечие, и высокий стиль (Стародум, Правдин), что тоже нарушает классицистические каноны создания речевых характеристик персонажей. Можно, подводя итоги, сделать вывод о том, что комедия Фонвизина «Недоросль» стала подлинно новаторским для своего времени произведением, автор раздвинул рамки эстетики классицизма, подчинив ее разрешению поставленной перед собой задачи: гневно высмеять пороки современного ему общества, избавить его от «злонравия», способного уничтожить и душу человека, и общественную мораль.

Кто придумал «1000 и 1 ночь»?

Сама история Шахерезады является обрамлением и связкой цикла. Все сказки в сборнике можно разделить на три типа. К героическим относят истории с большой долей содержания фантастического сюжета. Считается, что они самые ранние по времени возникновения, и составляют первоначальное ядро «1000 и 1 ночи». Более поздняя группа сказок отражает быт и нравы торгового населения, чаще всего это разнообразные истории любви. Их называют городскими или авантюрными сказками. Последними вошедшими в сборник являются плутовские сказки, которые отличает ирония по отношению к представителям власти и повествование от лица бедноты.

Сказки, известные нам по европейским изданиям, такие как «Али-Баба и 40 разбойников», «Волшебная лампа Алладина», на самом деле не входили ни в одну арабскую рукопись.

История возникновения «1000 и 1 ночи» до сих пор является невыясненной до конца. Принято считать, что сказки арабские, однако, существует множество гипотез происхождения сборника. Отдельные истории оттуда были известны задолго до появления цикла. Не без оснований можно утверждать, что изначально народное творчество редактировалось профессиональными рассказчиками, а потом было записано уже книгопродавцами.

За много веков составления и формирования книга вобрала в себя культурное наследие арабов, индийцев, персов, и даже греческий фольклор.

Сборник оказал большое влияние на творчество многих писателей, таких как Гауф, Теннисон, Диккенс. Пушкин восхищался красотой «1000 и 1» ночи, что неудивительно, т.к. сказки обладают яркостью повествования, красочным описанием Востока того времени, сочетанием фантастического и вполне реального сюжета.

Пушкин очень высоко ценил творчество Дениса Ивановича Фонвизина, писавшего при Екатерине II. Он усматривал в Гоголе его преемника. Главный герой Фонвизина — недоросль Митрофанушка — приводил Александра Сергеевича в полный восторг.

О художественно-социальном стиле этого комедиографа высоко отзывались Герцен, Белинский. Гоголь же увековечил образ своего учителя, Фонвизина (правда, без указания имени), в повести «Ночь перед Рождеством». Вспомните, когда кузнец Вакула обратился к императрице, та перевела разговор на человека средних лет с полным бледным лицом и предложила тому отобразить в очередном своем сочинении «это народное простодушие». На человеке был небогатый кафтан с перламутровыми пуговицами. Так выглядел Фонвизин.

Итак, созданная по классическим канонам комедия (Фонвизин, «Недоросль»). Характеристика героев, однако, получилась новаторской для XVIII века. Персонажам пьесы и посвящена эта статья.

Система образов

Проведем анализ системы образов комедии «Недоросль», которая, как того и требовала эстетика классицизма, представляет собой два прямо противоположных «лагеря» — положительных и отрицательных героев. Здесь также можно заметить определенное отступление от канонов, оно проявляется в том, что несет в себе двойственность, их практически невозможно отнести чисто к положительным или чисто к отрицательным героям. Вспомним одного из учителей Митрофанушки — Кутейкина. С одной стороны, он терпит унижения со стороны госпожи Простаковой и своего ученика, с другой — не прочь, коль подвернется возможность, «урвать свой кусочек», за что и подвергается осмеянию. Или «мама Митрофана» Еремеевна: её всячески поносит и унижает хозяйка, она покорно терпит, но, забыв себя, бросается на защиту Митрофанушки от дяди, и делает это не только из страха перед наказанием…

Взаимодействие положительных и отрицательных героев

В большинстве случаев между персонажами происходит противостояние, которое может быть выражено открыто или оставаться просто на уровне слов и напряжения. Частым мотивом является создание препятствий на пути героя к его цели, которая обычно выражается в виде спасения мира или своего товарища.

Также отрицательный герой практически всегда проигрывает в конце. Есть, конечно, пара произведений, где все наоборот, но они очень мало известны, а значит, не заслуживают внимания.

Образ Простаковой в комедии «Недоросль»

Как уже отмечалось, Фонвизин новаторски изображает свою главную героиню — госпожу Простакову. Уже с самых первых сцен комедии перед нами — деспот, который ни с кем и ни с чем не желает считаться. Она грубо навязывает всем свою волю, подавляет и унижает не только крепостных, но и своего мужа (как тут не вспомнить «сон в руку» Митрофана о том, как «матушка» колотит «батюшку»?..), она тиранит Софью, она хочет заставить ее выйти замуж сначала за своего брата Тараса Скотинина, а потом, когда выясняется, что Софья теперь богатая невеста, — за своего сына. Будучи сама человеком невежественным и бескультурным (с какой гордостью она заявляет: «Прочтите его сами! Нет, сударыня, я, благодаря бога, не так воспитана. Я могу письма получать, а читать их всегда велю другому»!), она презирает образование, хотя и пытается учить сына, но делает это только потому, что хочет обеспечить его будущее, да и чего стоит «обучение» Митрофана, каким оно представлено в комедии? Правда, мать его убеждена: «Мне поверь, батюшка, что, конечно, то вздор, чего не знает Митрофанушка»…

Госпоже Простаковой присущи хитрость и изворотливость, она упорно стоит на своем и убеждена, что «мы свое возьмем» — и готова совершить преступление, похитить Софью и против её воли выдать замуж за мужчину из «рода Скотининых». Когда же она встречает отпор, то одновременно и пытается вымолить прощение, и обещает наказание тем из своих людей, по оплошности которых сорвалось «предприятие», в чем ее готов активно поддержать Митрофанушка: «За людей приниматься?». Разительно «превращение» госпожи Простаковой, которая только что на коленях униженно умоляла простить её, и, получив прошение, «вскочив с коленей», с жаром обещает: «Ну! Теперь-то я дам зорю канальям своим людям. Теперь-то я всех переберу поодиночке. Теперь-то допытаюсь, кто из рук ее выпустил. Нет, мошенники! Нет, воры! Век не прощу, не прощу этой насмешки». Сколько сладострастия в этом троекратном «теперь-то», и как по-настоящему страшно становится от ее просьбы: «Дай мне сроку хотя на три дни (В сторону) Я дала бы себя знать…».

Однако, как уже отмечалось, в образе Простаковой есть некая двойственность. Она глубоко и преданно любит сына, готова ради него на всё. Виновна ли она в том, что свою любовь к нему она сравнивает с любовью собаки к щенятам «Слыхано ли, чтоб сука щенят своих выдавала?»? Нельзя ведь забывать, что она из рода Скотининых-Приплодиных, где такая полуживотная любовь и была единственно возможной, откуда же ей-то быть другой? Вот она и уродует душу Митрофана своей слепой любовью, сын всячески угождает ей, а она и счастлива тем, что он ее «любит»… До тех пор, пока он не отшвыривает ее от себя, потому что теперь она ему не нужна, и даже те люди, которые только что осуждали госпожу Простакову, сочувствуют ей в её материнском горе…

Кому и зачем рассказывала сказки Шахерезада

У Шахрияра был брат Шахземан, которому изменила жена. Убитый горем, он поделился этим известием с царем. После этого Шахрияр решил удостовериться в верности собственной супруги, но она оказалась еще более распутной, чем жена брата. Он казнил ее и всех своих наложниц, решив, что ни одна женщина в мире не способна быть верной. С тех пор царь каждый день приказывал привести к нему невинную девушку, проводил с ней ночь, а наутро казнил ее.

Так продолжалось до тех пор, пока не настала очередь дочери визиря отправиться к царю. Шахерезада была не только очень красива, но еще и исключительно умна. Она придумала, как остановить жестокость Шахрияра и при этом не погибнуть самой.

В первую ночь, когда Шахерезаду привели к царю, она попросила дозволения развлечь его и рассказать поучительную историю. Получив согласие, девушка рассказывала ему сказки до самого рассвета, но на самом интересном месте настало утро. Шахрияру так понравилось ее слушать, что он решил перенести казнь и узнать продолжение. Так и повелось: Шахерезада каждую ночь рассказывала всевозможные истории, оставляя самое интересное на потом.

По прошествии 1000 и 1 ночи Шахерезада пришла к царю с просьбой помиловать ее, и принесла трех сыновей, рожденных от него за это время. Шахрияр ответил, что давно решил ее не казнить, так как она показала себя целомудренной и верной женщиной, и теперь он раскаивается в убийстве ни в чем не повинных девушек.

Образ Митрофана

Образ Митрофана создан Фонвизиным также не совсем традиционно. «Недоросль», которому нравится быть «маленьким», который старательно пользуется отношением к себе матери, не так-то прост и глуп, как может показаться на первый взгляд. Он научился использовать любовь родителей к себе для своей выгоды, он хорошо знает, как добиться своего, он убежден, что имеет право на всё, чего ему хочется. Эгоизм Митрофанушки является движущей силой его поступков, но в герое есть и жестокость (вспомним его реплику о «людях»), и изворотливость (чего стоят его рассуждения о «двери»), и барское презрение к людям, в том числе и к матери, у которой он при случае ищет помощи и защиты. Да и отношение его к образованию столь пренебрежительно только потому, что он не видит реальной пользы от него. Вероятно, когда он «послужит», он — если это будет выгодно — переменит свое отношение к образованию, потенциально он готов ко всему: «По мне, куда велят». Следовательно, образу Митрофана в комедии «Недоросль» также присущ определённый психологизм, как и образу Простаковой, что является новаторским подходом Фонвизина к созданию отрицательных образов, которые должны были быть только «злодеями».

Положительные образы

В создании положительных образов драматург более традиционен. Каждый из них представляет собой выражение определённой идеи, и в рамках утверждения этой идеи создаётся образ-персонаж. Практически положительные образы лишены индивидуальных черт, это присущие классицизму образы-идеи; Софья, Милон, Стародум, Правдин — это не живые люди, а выразители «определенного типа сознания», они представляют передовую для своего времени систему взглядов на отношения между супругами, общественное устройство, сущность человеческой личности и человеческое достоинство.

Анализ произведения

«Недоросль» Фонвизина представляет собой классическую комедию в 5-ти действиях, в ней неукоснительно соблюдаются все три единства — единство времени, места и действия.

Решение проблемы воспитания — центральный момент драматического действа этой сатирической пьесы. Обличительная саркастическая сцена экзамена Митрофанушки является подлинной кульминацией в разработке воспитательно-образовательной темы. В комедии Фонвизина происходит столкновение двух миров — каждый из них с разными идеалами и потребностями, с разными стилями жизни и речевыми диалектами. Автор новаторски показывает помещичий быт того времени, взаимоотношения хозяев и простого крестьянского люда. Сложная психологическая характеристика героев дала толчок последствующему развитию русской бытовой комедии как театрально-литературного жанра эпохи классицизма.

Итоговый вывод

Комедия Фонвизина стала для современников уникальным знаковым произведением. В пьесе происходит яркое противопоставление высоких моральных принципов, настоящей образованности и лени, невежества и своенравия. В социально-политической комедии «Недоросль» на поверхность поднимаются три темы:

- тема образования и воспитания;

- тема крепостничества;

- тема осуждения деспотической самодержавной власти.

Цель написания этого гениального произведения ясна — искоренение невежества, воспитание добродетелей, борьба с пороками, поразившими российское общество и государство.

Образ Стародума

Во времена Фонвизина особую симпатию у зрителей вызывал образ Стародума в комедии «Недоросль». Уже в самой «говорящей» фамилии персонажа автор подчёркивал противопоставление «века нынешнего веку минувшему»: в Стародуме видели человека эпохи Петра I, когда «В тогдашнем веке придворные были воины, да воины не были придворные» Мысли Стародума о воспитании, о путях, которыми человек может достигать славы и благополучия, о том, каким надлежит быть государю вызывали горячий отклик у значительной части зрителей, которые разделяли передовые убеждения автора комедии, при этом особую симпатию к образу героя вызывало то, что он не просто провозглашал эти передовые идеи — по пьесе выходило, что он собственной жизнью доказал правильность и выигрышность для человека такого поведения. Образ Стародума был тем идейным центром, вокруг которого объединялись положительные герои комедии, выступившие против господства морали Скотининых-Простаковых.

Выводы

Фонвизин, несомненно, был мудрый и наблюдательный человек. В комедии им дана уничтожающе-обличительная характеристика героев. «Недоросль» заставляет задуматься о необходимости прекращения издевательств над крепостными людьми. Поэтому комедия Фонвизина — не отвлеченная, не для увеселения екатерининских вельмож и фаворитов, а остросатирическая, социально-направленная. Труд над такими произведениями для самого комедиографа был неблагодарным, требовал нервов. В отставку Денис Иванович пошел из-за тяжелой болезни — паралича. Даже императрица Екатерина II, женщина прогрессивная, недолюбливала едкую сатиру Фонвизина и не всегда шла навстречу прошениям классика.

Первоначальный замысел комедии Фонвизина «Недоросль» — раскрытие темы воспитания, весьма актуальной в эпоху Просвещения, немного позже в произведение была добавлена социально-политическая проблематика. Название пьесы напрямую связано с указом Петра Великого, который поставил под запрет возможность служить и жениться молодым необразованным дворянам-недорослям.

Образ Правдина

Правдин, государственный чиновник, воплощает идею государственности, которая оберегает интересы просвещения, народа, которая стремится активно изменить жизнь к лучшему. Опека над имением Простаковой, которую волею императрицы назначает Правдин, вселяет надежду на то, что правительница России способна встать на защиту тех из своих подданных, кто всего более в этой защите нуждается, а решительность, с которой Правдин проводит преобразования, должна была убедить зрителя, что высшая власть заинтересована в улучшении жизни народа. Но как тогда понять слова Стародума в ответ на призыв Правдина служить при дворе: «Тщетно звать врача к больным неисцельно»? Вероятно, то, что за Правдиным стояла Система, которая подтвердила своё нежелание и неумение проводить реальные преобразования, а Стародум представлял в пьесе себя самого, отдельного человека, и объясняло, почему образ Стародума воспринимался зрителями с гораздо большим сочувствием, чем образ «идеального чиновника».

Милон и Софья

История любви Милона и Софьи — это типично классицистическая история любви двух благородных героев, каждый из которых отличается высокими нравственными качествами, поэтому их отношения и выглядят так искусственно, хотя, на фоне «скотининского» отношения к той же Софье («Друг ты мой сердешный! коли у меня теперь, ничего не видя, для каждой свинки клевок особливый, то жене найду светёлку») она и в самом деле представляет собой образец высокого чувства нравственных, образованных, достойных молодых людей, противопоставленный «плодовитости» отрицательных героев.

Каким должен быть отрицательный герой

Однозначно описать внешность и черты характера негативного персонажа достаточно сложно. Но чаще всего отрицательный герой злой и неуравновешенный, а также он часто наделяется вредными привычками. Например, отрицательный герой Волк из мультфильма «Ну, погоди» редко появляется без сигареты, а в боевиках злодеи всегда употребляют наркотики. Внешность злодеев тоже оставляет желать лучшего, особенно по сравнению со статными, подтянутыми положительными героями.

Отметим, что порой в фильмах для взрослых бывает достаточно сложно определить, какой из героев является отрицательным. На первый взгляд кажется, что как злой, так и хороший персонажи ведут себя примерно одинаково, и понять, кто есть кто, помогают лишь дополнительные атрибуты или признаки.

Но когда мы говорим о детской литературе или мультфильмах, мы всегда видим четкое разделение, ведь они должны не только понимать, где злодей, а где хороший персонаж, но и видеть для себя пример в положительных героях, и стремиться стать такими же. Именно поэтому их всегда наделяют добротой, они послушны и прилежно учатся.

Значение комедии «Недоросль»

Пушкин называл Фонвизина «сатиры смелым властелином», и комедия «Недоросль», анализ которой мы провели, полностью подтверждает эту оценку творчества писателя. В ней авторская позиция Фонвизина выражена совершенно однозначно, писатель отстаивает идеи просвещенного абсолютизма, он делает это в высшей степени талантливо, создавая убедительные художественные образы, значительно расширяя рамки эстетики классицизма, новаторски подходя к сюжету произведения, к созданию образов-персонажей, часть из которых не просто представляет собой выражение определенных социально-политических идей, а обладает ярко выраженной психологической индивидуальностью, выражает противоречивость человеческой природы. Всё это и объясняет огромное значение творчества Фонвизина и комедии «Недоросль» для русской литературы XVIII века, успех произведения у современников и его значительное влияние на последующее развитие русской драматургии.

», – одно из первоклассных произведений русской литературы. Драматург изобразил в ней, во-первых, невежественное старинное воспитание дворянских детей; во-вторых, грубый произвол помещиков, их бесчеловечное обращение с крепостными крестьянами.

О главных героях пьесы, госпоже Простаковой

, и её сыне,

Митрофанушке

, вы можете прочитать в особо им посвящённых статьях нашего сайта: Характеристика госпожи Простаковой в «Недоросле» Фонвизина и Характеристика Митрофана в «Недоросле» Фонвизина . Далее мы обрисуем других персонажей пьесы.

Герои «Недоросля» Фонвизина

Муж Простаковой

, отец Митрофана, – робкий и безвольный человек, до того забитый и запуганный своей женой, что не имеет ни своих желаний, ни своих мнений. «При твоих глазах», говорит он жене, «мои ничего не видят».

Скотинин, брат Простаковой

, – комическое лицо. Он изображен немного карикатурно со своей преувеличенной страстью к свиньям, которую он сам простодушно объясняет так: «Люди передо мною умничают, а между свиньями я сам всех умнее». Он получил то же воспитание, что и сестра его, и так же груб, как и она: со свиньями обращается «не в пример лучше, нежели с людьми»; но во всей его фигуре есть какое-то комическое добродушие, происходящее, впрочем, от необычайной глупости. Его имя, так же, как имена других действующих лиц, подобраны Фонвизиным в соответствии со свойствами их характеров или занятий.

Фонвизин. Недоросль. Спектакль Малого театра

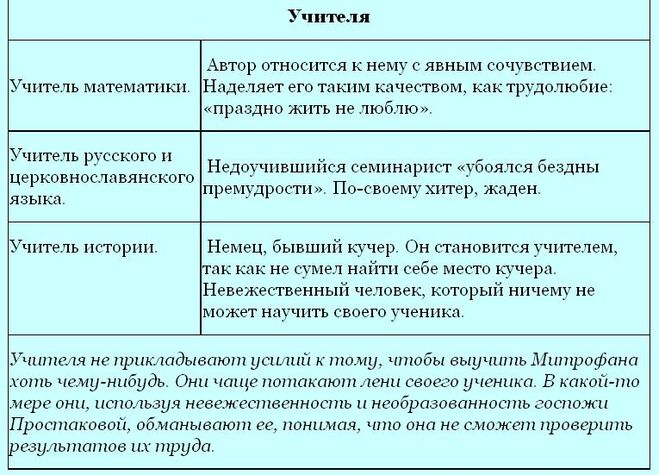

Несколькими штрихами, но очень живо, изображены учителя Митрофана, отставной сержант Цыфиркин и семинарист Кутейкин. Цыфиркин

обучает Митрофана арифметике, на что намекает его имя; это – честный старый солдат.

Кутейкин

рассказывает, что ушел из семинарии, не окончив курса: «убояся бездны премудрости». Он – совершенно невежественный человек; единственное, что осталось у него от пребывания в семинарии, это – манера употреблять часто церковнославянские выражения; притом же, Кутейкин – алчный и корыстолюбивый, «ненасытная душа», как его характеризует Простакова.

Имя ещё одного учителя – немца Вральмана

– очень удачно составлено из русского слова «враль» и немецкого «манн» (мужчина). В лице Вральмана Фонвизин показывает, какого рода учителя-иностранцы в те времена обучали дворянских детей «всем наукам». Вральман долгое время был кучером: потеряв место, он сделался учителем, только для того, чтобы не умереть с голоду. В доме Простаковых ему, в качестве иностранца, оказывают особый почет и предпочтение перед другими учителями. Он получает жалованья триста рублей в год, тогда как честный Цыфиркин должен получать всего десять. Простакова перечисляет все блага, которые Вральман получает у них в доме: «сажаем за стол с собою; белье его наши бабы моют; куда надобно – лошадь; за столом – стакан вина; на ночь – сальная свеча». Простакова довольна немцем: «он ребенка не неволит». Хитрый Вральман нашел прекрасный способ угождать госпоже, скрывая в то же время свое невежество: он не только сам ничему не учит Митрофанушку, но и другим учителям мешает заниматься с ним, потакая лени Митрофана, всячески восхваляя его перед обожающей матерью.

В лице Еремеевны

, «мамы» Митрофана, Фонвизин впервые изобразил тип бесконечно преданного, самоотверженного крепостного слуги, который в русской литературе отразился в нескольких образах, мужских и женских. Савельич, в «Капитанской дочке » Пушкина , Евсеич, в «Детстве Багрова-внука» Аксакова , Наталья Савишна – в «Детстве и отрочестве» Льва Толстого . В жизни тип этот всем известен в лице пушкинской няни, Арины Родионовны. Да у скольких из нас с именем «няни» связано дорогое, любимое лицо… Удивительно, что самый тип этот встречается только в русской литературе, в русском народе!

Но в отличие от других похожих на неё героев и героинь русских писателей, Еремеевна – совершенно несчастное, никем не оцененное существо: недаром она служит в доме Простаковых! За свою верную сорокалетнюю службу и любовь она получает только оскорбления, брань и побои. «Я не усердна Вам, матушка?» в слезах говорит она Простаковой, «уж, как больше служить, не знаешь… рада бы не токмо, что… живот не жалеешь… а все – неугодно». Цыфиркин и Кутейкин спрашивают ее, сколько она получает за свою службу? – «По пяти рублей в год, да по пяти пощечин на день», грустно отвечает Еремеевна. Даже ее питомец, Митрофанушка, грубит ей и оскорбляет ее.

Комедия «Недоросль» справедливо считается вершиной творчества Фонвизина и всей отечественной драматургии 18-го века. Сохраняя связь с мировоззрением классицизма, комедия стала глубоко новаторским произведением. В пьесе высмеиваются пороки (грубость, жестокость, глупость, необразованность, алчность) , которые, по мнению автора, требуют немедленного исправления. Проблема воспитания — центральная в идеях Просвещения, является основной в комедии Фонвизина, что подчёркивается её названием. (Недоросль — молодой дворянин, подросток, получавший домашнее воспитание) . Соблюдается в комедии и правило трёх единств. Действие пьесы происходит в усадьбе госпожи Простаковой (единство места) . Единство времени вроде бы тоже присутствует. Единство действия предполагает подчинения действия пьесы авторской задаче, в данном случае — решение проблемы истинного воспитания. В комедии непросвещённые (Простакова, Скотинин, Простаков, Митрофанушка) противопоставлены образованным (Стародум, Софья, Правдин, Милон) персонажам. На этом следование традициям классицизма заканчивается. В чём же проявилось новаторство комедии? Для Фонвизина, в отличие от классицистов, было важно не просто поставить проблему воспитания, но и показать как обстоятельства (условия) влияют на формирование характера личности. Это существенно отличает комедию от произведений классицизма. В «Недоросле» были заложены основы реалистического отражения действительности в русской художественной литературе. Автор воспроизводит атмосферу помещичьего произвола, разоблачает жадность и жестокость Простаковых, безнаказанность и невежество Скотининых. В своей комедии о воспитании он поднимает проблему крепостного права, его растлевающего влияния и на народ, и на дворян.

В отличие от произведений классицизма, где действие развивалось в соответствии с решением одной проблемы, «Недоросль» — произведение многотёмное. Его основные проблемы тесно связаны друг с другом: проблема воспитания — с проблемами крепостного права и государственной власти. Для разоблачения пороков автор использует такие приёмы, как говорящие фамилии, саморазоблачение отрицательных персонажей, тонкую иронию со стороны положительных героев. В уста положительных героев Фонвизин вкладывает критику «развращённого века», бездельников-вельмож и невежественных помещиков. Тема служения отечеству, торжества справедливости также проведена через положительные образы.

Нарицательный смысл фамилии Стародума (любимого героя Фонвизина) подчёркивает его приверженность идеалам старых, петровских времён. Монологи Стародума направлены (в соответствии с традицией классицизма) на воспитание власть имущих, в том числе императрицы. Таким образом, охват действительности в комедии необычайно широк по сравнению со строго классицистическими произведениями.

Новаторской является и система образов комедии. Действующие лица, правда, традиционно делятся на положительных и отрицательных. Но Фонвизин выходит за рамки классицизма, вводя в пьесу героев из низшего сословия. Это крепостные, холопы (Еремеевна, Тришка, учителя Кутейкин и Цыфиркин) .

Новым была и попытка Фонвизина дать хотя бы краткую предысторию персонажей, раскрыть разные грани характеров некоторых из них. Так, злобная, жестокая крепостница Простакова в финале становится несчастной матерью, отвергнутой собственным сыном. Она даже вызывает наше сочувствие.

Новаторство Фонвизина проявилось и в создании речи персонажей. Она ярко индивидуализирована и служит средством их характеристики. Таким образом, формально следуя правилам классицизма, комедия Фонвизина оказывается глубоко новаторским произведением. Это была первая социально-политическая комедия на русской сцене, а Фонвизин — первый драматург, представивший не предписанный законами классицизма персонаж, а живой человеческий образ.

Комедия «Недоросль» признана лучшим произведением выдающегося русского драматурга Д. И. Фонвизина. В ней писатель правдиво изобразил русскую крепостническую действительность, выставил ее, по словам В. Г. Белинского, «как бы на позор, во всей наготе, во всем ужасающем безобразии».

Жестокость и произвол помещиков заявляют о себе в комедии Фонвизина «во весь голос». Крепостники, подобные Простаковой и Скотинину, творят свои беззакония в полной уверенности в собственной правоте. Поместное дворянство совершенно забыло о чести, совести, гражданском долге. Помещики с тупым пренебрежением относятся к культуре и просвещению, трактуют законы, исходя только из собственной выгоды, по собственному усмотрению и пониманию. А понимать эти законы невежественным, безграмотным крепостникам попросту не дано: например, в Указе о вольности дворянства Простакова видит только подтверждение права дворянина высечь своего слугу, «когда захочет». Огорчает ее в отношении своих крестьян лишь «несправедливость». «С тех пор как все, что у крестьян ни было, мы отобрали, ничего уже содрать не можем. Такая беда!» — жалуется Простакова брату.

Стараясь придать яркость и убедительность образам, Фонвизин раскрывает особенности их характера не только с помощью изображения поведения, поступков, взглядов на жизнь, но и с помощью метких речевых характеристик. Персонажи комедии, прежде всего отрицательные, наделены меткой, глубоко индивидуализированной речью, резко отличающей каждого из них от остальных героев и подчеркивающей основные черты, основные недостатки и пороки того или иного человека.

Речь всех действующих лиц в «Недоросле» различается как по лексическому составу, так и по интонации. Создавая своих героев, наделяя их яркими языковыми особенностями, Фонвизин широко использует все богатство живой народной речи. Он вводит в произведение многочисленные народные пословицы и поговорки, широко использует простонародные и бранные слова и выражения.

Наиболее яркими и выразительными являются языковые характеристики поместного дворянства. Вчитываясь в слова, произнесенные этими героями, просто невозможно не угадать, кому они принадлежат. Речь персонажей невозможно спутать, как невозможно спутать с кем-то самих героев — настолько это яркие, колоритные фигуры. Так, Простакова — властная, деспотичная, жестокая, подлая помещица. В то же время она невероятно лицемерна, способна приспосабливаться к ситуациям, менять свои взгляды исключительно с целью собственной выгоды. Эта жадная, хитрая госпожа на самом деле оказывается трусливой и беспомощной. Особенно ярко это проявляется в отношениях с сыном.

Все указанные выше черты Простаковой наглядно иллюстрирует ее речь — грубая и злобная, насыщенная бранными словами, руганью и угрозами, подчеркивающая деспотизм и невежество помещицы, ее бездушное отношение к крестьянам, которых она не считает за людей, с которых сдирает «три шкуры» и при этом возмущается и попрекает их. «По пяти рублей на год да по пяти пощечин на день» получает от нее Еремеевна, верная и преданная служанка и нянька («мама») Митрофана, которую Простакова называет «старой хрычовкой», «скверной харей», «собачьей дочерью», «бестией», «канальей». Возмущена Простакова и девкой Палашкой, что лежит и бредит, заболев, «как будто благородная». «Мошенник», «скот», «воровская харя» — эти слова обрушивает Простакова на голову крепостного Тришки, сшившего «изряднехонько» кафтан «дитяти» Митрофану. При этом сама Простакова уверена в своей правоте, по невежеству она просто не способна понять, что с крестьянами должно обращаться как-то иначе, что они тоже люди и заслуживают соответствующего отношения. «Все сама управляюсь, батюшка. С утра до вечера, как за язык подвешена, рук не покладываю: то бранюсь, то дерусь; тем и дом держится, мой батюшка!» — доверительно сообщает помещица чиновнику Правдину.

Характерно, что речь этой лицемерной госпожи способна совершенно менять свою окраску в разговорах с людьми, от которых она зависит: здесь ее язык приобретает льстивые, хитрые интонации, она перемежает разговор постоянными заискиваниями и хвалебными словами. При встрече гостей речь Простаковой приобретает налет «светскости» («рекомендую вам дорогого гостя», «милости просим»), а в униженных причитаниях, когда после неудавшегося похищения

Софьи она вымаливает себе прощение, речь ее близка к народной («Ах, мои батюшки, повинную голову меч не сечет. Мой грех! Не погубите меня. (К Софье). Мать ты моя родная, прости меня. Умилосердись надо мною (указывая на мужа и сына) и над бедными сиротами»).

Меняется речь Простаковой и в те моменты, когда она общается с сыном, Митрофанушкой: «Век живи, век учись, друг мой сердешный!», «душенька». Эта деспотичная помещица любит сына и потому обращается к нему ласково, временами наивно и даже униженно: «не упрямься, душенька. Теперь-то себя и показать», «Ты, благодаря Бога, столько уже смыслишь, что и сам взведешь деточек». Но даже в этом случае Простакова, будучи в девичестве Скотининой, проявляет животную сущность: «Слыхано ли, чтоб сука щенят своих выдавала?» Встречаются в ее грубой, часто примитивной речи и меткие пословичные выражения («как за язык подвешена», «где гнев, тут и милость», «повинную голову меч не сечет»). Но главная отличительная черта речи Простаковой — частое употребление просторечий («первоет», «деушка», «арихметика», «робенок», «пота его и понежить») и вульгаризмов («…а ты, бестия, остолбенела, а ты не впилась братцу в харю, а ты не раздернула ему рыла по уши…»).

В образе другого помещика, брата Простаковой Тараса Скотинина, все говорит о его «животной» сущности, начиная с самой фамилии и заканчивая собственными признаниями героя в том, что свиней он любит больше, чем людей. Это о таких как он еще за десять лет до появления «Недоросля» поэт А. П. Сумароков сказал: «Ах, должно ли людьми скотине обладать?» Скотинин еще более жесток в обращении с крепостными, чем его сестра, он изворотливый, расчетливый и хитрый хозяин, ни в чем не упускающий своей выгоды и использующий людей исключительно в целях наживы. «Не будь я Тарас Скотинин, — заявляет он, — если у меня не всякая вина виновата. У меня в этом, сестрица, один обычай с тобою… а всякий убыток… сдеру с своих же крестьян, так и концы в воду». В речи таких помещиков, как Скотинин, прослеживается уверенность уже не только в собственной правоте, но и в абсолютной вседозволенности и безнаказанности.

Речь других отрицательных персонажей также служит раскрытию их социально-психологической сущности, она характерна и достаточно индивидуализирована, хотя и уступает языку Простаковой в разнообразии. Так, отец Митрофанушки, Простаков, в сцене знакомства со Стародумом представляется: «Я женин муж», подчеркивая этим свою полную зависимость от жены, отсутствие собственного мнения, собственной жизненной позиции. Он совершенно не имеет никакого самостоятельного значения. Как и его жена, он невежествен, о чем свидетельствует его безграмотная речь. Забитый грозной супругой, Простаков восторженно говорит о сыне: «то-то умное дитя, то-то разумное». Но мы-то понимаем, что об уме Митрофанушки, вобравшего в себя все уродливые черты своих родителей, не приходится и говорить. Он не способен даже отличить истинные слова от откровенной издевки. Так, читая церковнославянский текст, предложенный ему учителем, Кутейкиным, Митрофан читает: «Аз же есмь червь». А после комментария учителя: «Червь, сиречь животина, скот», покорно произносит: «Аз есмь скот» и повторяет после Кутейкина: «А не человек».

Так же ярок и индивидуализирован язык учителей Митрофана: солдатский жаргон в речи Цыфиркина, цитаты (часто неуместные) из Священного Писания у Кутейкина, чудовищный немецкий акцент бывшего кучера Вральмана. Особенности их речи позволяют безошибочно судить и о той социальной среде, откуда вышли эти учителя, и о культурном уровне тех, кому доверено воспитание Митрофана. Неудивительно, что Митрофанушка так и остался недорослем, не получив в ходе обучения ни полезных знаний, ни достойного воспитания.

Основу речи положительных действующих лиц составляют «правильные», книжные обороты. Стародум часто использует афоризмы («тщетно звать врача к больным неисцельно», «наглость в женщине есть вывеска порочного поведения» и др.) и архаизмы. Исследователи отмечают также прямые «заимствования» в речи Стародума из прозаических произведений самого Фонвизина, и это вполне закономерно, ведь именно Стародум выражает в комедии авторскую позицию. Для Правдина характерными являются канцеляризмы, а в языке молодых людей Милона и Софьи встречаются сентиментальные обороты («тайна сердца моего», «таинство души моей», «трогает мое сердце»).

Говоря об особенностях языка героев Фонвизина, нельзя не упомянуть служанку и няню Митрофана Еремеевну. Это яркий индивидуальный характер, обусловленный определенными социальными и историческими обстоятельствами. По принадлежности к низшему сословию, Еремеевна безграмотна, но ее речь глубоко народная, впитавшая в себя лучшие черты простого русского языка — искреннего, открытого, образного. В ее горестных высказываниях особенно ярко чувствуется униженное положение служанки в доме Простаковых. «Сорок лет служу, а милость вся та же… — жалуется она. — …По пяти рублей на год да по пяти пощечин на день». Однако, несмотря на такую несправедливость, она остается верной и преданной своим хозяевам.

Своеобразием отличается речь каждого героя комедии. В этом особенно ярко проявилось удивительное мастерство писателя-сатирика. Богатство языковых средств, использованных в комедии «Недоросль», говорит о том, что Фонвизин прекрасно владел словарем народной речи и был хорошо знаком с народным творчеством. Это помогло ему, по справедливому утверждению критика П. Н. Беркова, создать правдивые, жизненные образы.

Сочинение на тему: РОЛЬ ЯЗЫКА В КОМЕДИИ Д. И. ФОНВИЗИНА «НЕДОРОСЛЬ»

3.8 (75.24%) 21 votes

История создания

Первые рукописи набросков «Недоросля» датируются приблизительно 1770-м годом. Для написания пьесы Фонвизину пришлось переработать множество произведений с соответствующей идейностью — труды русских и зарубежных современных писателей (Вольтера, Руссо, Лукина, Чулкова и др.), статьи из сатирических журналов и даже комедии, написанные самой императрицей Екатериной Второй. Работа над текстом была полностью завершена в 1781 году. Через год, после некоторых препятствий со стороны цензуры, состоялась первая постановка пьесы, причем режиссером был сам Фонвизин, а первая публикация пьесы состоялась в 1773 году.

Описание произведения

Действие 1

Сцена начинается с бурного обсуждения сшитого для Митрофанушки кафтана. Госпожа Простакова ругает своего портного Тришку и Простаков поддерживает ее в стремлении наказать нерадивого слугу. Ситуацию спасает появление Скотинина, он оправдывает горе-портного. Далее следует комичная сцена с Митрофанушкой — он проявляет себя инфантильным молодым человеком, к тому же весьма любящим плотно покушать.

Скотинин обсуждает с четой Простаковых перспективы его брака с Софьюшкой. Единственный родственник девушки Стародум неожиданно присылает весть об обретении Софьей внушительного наследства. Теперь у юной барышни от женихов нет отбоя — теперь в списке кандидатов в мужья появляется «недоросль» Митрофан.

Действие 2

Среди остановившихся в деревне солдат волей случая оказывается жених Софьюшки — офицер Милон. Он оказывается хорошим знакомым Правдина, чиновника приехавшего разобраться с беззакониями, творящимися в имении Простаковых. При случайной встрече с возлюбленной Милон узнает о планах Простаковой устроить судьбу своего сына путем женитьбы на теперь уже состоятельной девушке. Далее следует ссора Скотинина и Митрофана из-за будущей невесты. Появляются учителя — Кутейкин и Цыфиркин, они делятся с Правдиным подробностями своего появления в доме Простаковых.

Действие 3

Приезд Стародума. Правдин первым встречает родственника Софьи и докладывает ему о бесчинствах, творящихся в доме Простаковых по отношению к девушке. Вся хозяйская семья и Скотинин с лицемерной радостью приветствуют Стародума. В планах дяди увезти Софьюшку в Москву и выдать ее замуж. Девушка покоряется воле своего родственника, не зная, что он выбрал ей в мужья Милона. Простакова начинает расхваливать Митрофанушку как прилежного ученика. После того как все разошлись, оставшиеся учителя Цыфиркин и Кутейкин обсуждают леность и бездарность своего недоросля-ученика. Параллельно они обвиняют проходимца, бывшего конюха Стародума, Вральмана в том, что он своим дремучим невежеством препятствует процессу обучения и без того бестолкового Митрофанушки.

Действие 4

Стародум и Софьюшка ведут беседу о высоких моральных принципах и о семейных ценностях — подлинной любви между супругами. После беседы с Милоном, удостоверившись в высоких нравственных качествах молодого человека, дядя благословляет племянницу на брак с возлюбленным. Далее следует комичная сцена, в которой неудачливые женихи Митрофанушка и Скотинин выставляются в весьма невыгодном свете. Узнав об отъезде счастливой пары, семейство Простаковых решает перехватить Софью на выезде.

Действие 5

Стародум и Правдин ведут благочестивые беседы, услышав шум, они прерывают разговор и вскоре узнают о попытке похищения невесты. Правдин обвиняет Простаковых в этом злодеянии и грозит им наказанием. Простакова на коленях выпрашивает прощение у Софьи, но как только получает его, тотчас же обвиняет слуг в нерасторопности при похищении девушки. Приходит правительственная бумага, гласящая о переходе под опеку Правдина всего имущества Простаковых. Сцена выплаты долгов учителям завершается справедливой развязкой — открывается обман Вральмана, щедро одаривается скромный трудяга Цыфиркин, а невежа Кутейкин остается ни с чем. Счастливые молодые и Стародум готовятся к отъезду. Митрофанушка внимает совету Правдина пойти на службу в солдаты.

- Сочинения

- По литературе

- Фонвизин

- Положительные и отрицательные герои комедии Недоросль Фонвизина

Каждый герой комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль» сыграл определенную роль в обнажении, высмеивании общественных недостатков, связанных с воспитанием, образованием людей. Через отношение героев друг к другу в разных ситуациях автор поднимает насущные вопросы того времени, раскрывает основную мысль произведения.

Отрицательные герои

Все члены семьи Простаковых являются сторонниками одной идеи — обогащения за счет труда других. Самый простой способ и для госпожи, и для ее брата — удачная женитьба. Поэтому они заслуженно отнесены Милоном к категории «недостойных людей». Автор относит их к отрицательным героям.

Хозяйка — властная женщина. На первый план выступает жажда наживы любым способом, несмотря на подлые поступки. Она оставляет крестьян без имущества, но даже на этом не останавливается. Ее цель существования — поиск выгоды. На протяжении всей комедии Простаковой движет корысть и лесть. Общая характеристика помещицы сводится к тому, что из «бранчивой» она становится «ласковой до самой низости» в случае, если видит в чем-либо выгоду. Отсутствие образования в некоторой степени радует ее, так как это могло бы помешать заработку денег. Возможности зарабатывать взятками, по ее мнению, ничего не должно мешать, даже обучение грамоте.

Отличаясь меньшей жестокостью по отношению к окружающим, но не меньшим желанием жить вольготно, прикладывая минимум усилий для создания собственного капитала, является сын помещицы — Митрофан. Его характеристика со стороны матери не соответствует истинным качествам подростка: «то-то умное дитя, то-то разумное». Бесцельная натура, лишь изредка соглашающаяся на уговоры матери заняться наукой, не приспособленная к самостоятельности. Лень и грубость — основные отрицательные характеристики героя. Неуважительное отношение к кормилице — яркий показатель невоспитанности, отсутствия жалости к близким людям.

Полная зависимость господина Простакова от своей жены подчеркивает его неспособность принимать решение в любом жизненном вопросе, слабость. Он находится под влиянием супруги, которая подавляет его волю. Отсутствие желания сопротивляться, безынициативность — качества, за счет которых он дополняет свою жену. Даже любовь к сыну больше похожа на нежелание понять, каков он на самом деле. Ему свойственна боязнь смотреть правде в глаза.

Брат помещицы — Тарас Скотинин. По характеру близок к описанию сестры. Он также порой ведет себя агрессивно, ленив, хотя и имеет определенную цель. Он желает за счет женитьбы на Софье завладеть ее хозяйством. Не интересуется образованием, в грамоте видит скуку. Образ Тараса вобрал в себя признаки некоторых людей того поколения. Он равнодушен к родственным и любовным связям, чувствам, связанным с ними. Имея ограниченные понятия в отношении семейных уз, для него все сводится лишь к обустройству дома, управлению хозяйством, оставляя без внимания интеллектуальный рост. Вражда и соперничество героев между собой лишь подчеркивают их глупость и незанятость.

Положительные герои

Особое внимание автор уделяет положительным героям комедии. Софья — пример для многих девушек в воспитании, порядочности. Она не изменяет своим качествам. Отзывчивость, утонченность привлекают внимание. Ее внутренний мир остается светлым даже среди озлобленных, нелюбящих ее людей. Имея влечение к чтению, девушка с интересом занимается самообразованием. Горячее сердце требует взаимности в любви, радуется всему хорошему, излучая доброту и терпение. На фоне семьи Простаковых она сохраняет человеческий облик. Представляет полную противоположность, помогая разоблачить истинную сущность отрицательных героев произведения.

Участвуя в комических ситуациях, Стародум порой старается посмотреть на всех со стороны, не переставая удивляться бесчеловечности и невежеству этой семьи. Его опыт и мудрость, накопленные и преумноженные с годами, выливаются в поучительный монолог. На каждую проблему у него свое мнение. Размышляя о богатстве, Стародум считает правильным лишь честность и отсутствие подлости. Заработав состояние «без подлой выслуги», он передает его Софье. Ценит отцовское воспитание, которое, прежде всего, было направлено на душу человека.

Жизнь научила его обдумывать поступки, быть сдержанным и рассудительным человеком. Он разбирается в людях. Фальшь Простаковых разоблачает с первой минуты, не находя в них и доли благонравия. Степенность, приличие пожилого человека противопоставляются неумению помещиков вести себя в обществе в силу своей невоспитанности и необразованности.

Милон разделяет взгляды Стародума. Он является образованным молодым офицером. Воспитанность и справедливость делают его достойной кандидатурой на место мужа Софьи. Возмущению Милона нет предела, когда узнает о тех условиях, куда попала его возлюбленная. Милон — образец лучших качеств, которые необходимы не только храброму воину, но и разумному собеседнику и любящему мужу.

За счет разделения героев произведения на положительных и отрицательных, автор высмеивает жадность, невежество и необразованность, наказывая героев за подлые поступки.

Особенности жанра

По жанру это произведение — классицистическая комедия, в ней соблюдены присущие классицизму требования «трех единств» (места, времени, действия), герои разделяются на положительных и отрицательных, каждый из героев имеет свое амплуа («резонер», «злодей» и т.д.), однако в нем же налицо и отступления от требований классицистической эстетки, и отступления серьёзные. Так, комедия должна была только веселить, она не могла истолковываться многозначно, двусмысленности в ней быть не могло — а если мы вспомним «Недоросль», то нельзя не признать, что, поднимая в произведении важнейшие социальные вопросы своего времени, автор разрешает их средствами, далёкими от комических: например, в финале произведения, когда, казалось бы, «порок наказан», зритель не может не сочувствовать госпоже Простаковой, которую грубо и жестоко отталкивает неблагодарный Митрофанушка, озабоченный своей собственной судьбой: «Да отвяжись, матушка, как навязалась…» — и в комедию властно вторгается трагический элемент, что было недопустимым .. Да и с «единством действия» всё тоже не так просто в комедии, слишком уж много у неё сюжетных линий, которые никак не «работают» на разрешение основного конфликта, но создают широкий социальный фон, обусловливающий характеры действующих лиц. Наконец, новаторство Фонвизина сказалось и в языке комедии «Недоросль», речь героев очень сильно индивидуализирована, в ней присутствуют и фольклоризмы, и просторечие, и высокий стиль (Стародум, Правдин), что тоже нарушает классицистические каноны создания речевых характеристик персонажей. Можно, подводя итоги, сделать вывод о том, что комедия Фонвизина «Недоросль» стала подлинно новаторским для своего времени произведением, автор раздвинул рамки эстетики классицизма, подчинив ее разрешению поставленной перед собой задачи: гневно высмеять пороки современного ему общества, избавить его от «злонравия», способного уничтожить и душу человека, и общественную мораль.

Образ Стародума

Во времена Фонвизина особую симпатию у зрителей вызывал образ Стародума в комедии «Недоросль». Уже в самой «говорящей» фамилии персонажа автор подчёркивал противопоставление «века нынешнего веку минувшему»: в Стародуме видели человека эпохи Петра I, когда «В тогдашнем веке придворные были воины, да воины не были придворные» Мысли Стародума о воспитании, о путях, которыми человек может достигать славы и благополучия, о том, каким надлежит быть государю вызывали горячий отклик у значительной части зрителей, которые разделяли передовые убеждения автора комедии, при этом особую симпатию к образу героя вызывало то, что он не просто провозглашал эти передовые идеи – по пьесе выходило, что он собственной жизнью доказал правильность и выигрышность для человека такого поведения. Образ Стародума был тем идейным центром, вокруг которого объединялись положительные герои комедии, выступившие против господства морали Скотининых-Простаковых.

Образ Митрофана

Образ Митрофана создан Фонвизиным также не совсем традиционно. «Недоросль», которому нравится быть «маленьким», который старательно пользуется отношением к себе матери, не так-то прост и глуп, как может показаться на первый взгляд. Он научился использовать любовь родителей к себе для своей выгоды, он хорошо знает, как добиться своего, он убежден, что имеет право на всё, чего ему хочется. Эгоизм Митрофанушки является движущей силой его поступков, но в герое есть и жестокость (вспомним его реплику о «людях»), и изворотливость (чего стоят его рассуждения о «двери»), и барское презрение к людям, в том числе и к матери, у которой он при случае ищет помощи и защиты. Да и отношение его к образованию столь пренебрежительно только потому, что он не видит реальной пользы от него. Вероятно, когда он «послужит», он — если это будет выгодно — переменит свое отношение к образованию, потенциально он готов ко всему: «По мне, куда велят». Следовательно, образу Митрофана в комедии «Недоросль» также присущ определённый психологизм, как и образу Простаковой, что является новаторским подходом Фонвизина к созданию отрицательных образов, которые должны были быть только «злодеями».

Новаторство автора

При всем соответствии традициям, комедия имела ряд отличий от своих предшественниц. Приверженность к реализму – это то новое, что внес в пьесу Фонвизин. «Недоросль», герои которого показаны ярко и многопланово, отличается стремлением к типизации. Произошедшее в семье Простаковых рассматривается через призму общественного устройства и заставляет задуматься о таких вопросах, как крепостное право, формы правления в государстве, значение воспитания. В результате речь идет уже о нарушении триединства как одного из требований классицизма.

Неожиданным становится и то, что в финале читатель сочувствует жестокой Простаковой, ставшей жертвой собственного злонравия. На этом фоне еще красноречивее звучат слова Стародума: «Имей сердце, имей душу, и будешь человек во всякое время», — которые не теряют актуальности и сегодня.

Антиподы Простаковых — положительные герои

«Недоросль» отличается четко обозначенной авторской оценкой исторических событий конца XYIII века. В этом немалую роль играет образ Стародума. Это шестидесятилетний муж, который в свое время собственным трудом нажил небольшое состояние, работая в Сибири. Затем воевал, после отставки служил при дворе. Как человек справедливый и много повидавший, он дает не совсем лицеприятную характеристику государственному строю, чиновникам, общественным отношениям. Особое внимание Стародум уделял необходимости служить на пользу Отечеству, подчеркивал роль просвещения. Не случайно многие его высказывания, например, «Имей сердце, имей душу, и будешь человек…» — сразу стали афоризмами.

Были и другие положительные герои — «Недоросль» в этом отношении строго соответствует традициям. Это московский чиновник Правдин (он приехал, чтобы разоблачить злонравие), племянница и наследница Стародума Софья, долгое время испытывавшая притеснения в доме Простаковой, молодой офицер, мечтавший посвятить жизнь Отечеству, Милон. Их высказывания и поступки еще больше обнажают пороки таких людей, как Простаковы и Скотинин. Они практически не имеют недостатков, поэтому могут называться идеальными людьми.

Таким образом, в комедии «Недоросль» положительные и отрицательные герои играют строго определенную роль. Первые разоблачают зло и жестокость, а их речи утверждают принципы справедливого общественного порядка. Вторые воплощают в себе наиболее распространенные человеческие пороки: невежество, деспотичность, эгоизм, уверенность в собственном превосходстве и т.п.

( 2 оценки, среднее 4.5 из 5 )

Характеристика героев в комедии “Недоросль” (таблица)

Как и было принято в классицизме, герои комедии “Недоросль” четко делятся на отрицательных и положительных.

Однако наиболее запоминающимися, яркими являются все же отрицательные персонажи, несмотря на свою деспотичность и невежественность: госпожа Простакова, ее брат Тарас Скотинин и сам Митрофан.

Они интересны и неоднозначны. Именно с ними связаны комические ситуации, полные юмора, яркая живость диалогов.

Положительные же персонажи не вызывают таких ярких эмоций, хотя и являются резонерами, отражающими авторскую позицию. Образованные, наделенные только положительными чертами, они являются идеальными — не могут творить беззакония, им чужда ложь и жестокость.

Охарактеризуем подробнее каждого из персонажей:

| Герои | Характеристика | Речь персонажа |

| Отрицательные персонажи | ||

| Госпожа Простакова | Центральный отрицательный персонаж, представительница крепостного дворянства. Изображена необразованной, невежественной и злобной бабой, которой принадлежит вся власть в семье: “То бранюсь, то дерусь, тем и дом держится”. Она убеждена в том, что образование излишне и даже вредно: “Без науки люди живут и жили”. Двуличная особа: с крепостными, учителями, мужем, братом общается свысока, грубо, даже агрессивно, а к людям, от которых зависит ее положение, пытается подольститься. Подтверждением этой же мысли является изменение отношения к Софье. “Презлойфурией, которой адский нрав делает несчастье целого дома” называет ее Правдин. Единственный человек, внушающий ей добрые чувства — сын Митрофанушка, “друг сердешный”, “душенька”. Поэтому в финале ее даже жаль, ведь и он отворачивается от нее. | Тришке – “скот”, “мошенник”, “воровская харя”, “болван”; Еремеевне – “бестия”, “каналья”, “собачья дочь”.Стародуму – “благодетель”.”Что у крестьян ни было, мы отобрали, ничего уже содрать не сможем”.”Плуты, воры, мошенники! Всех велю прибить до смерти.” |

| Скотинин | Еще один резко отрицательный персонаж, обладатель скотоподобной фамилии, самовлюбленный и жестокий. Единственная страсть — свиньи и все, что с ними связано, придает его образу некое подобие животного. | “Я от роду ничего не читывал… Бог меня избавил от этой скуки”.”Люблю свиней…””В деревеньках ваших водятся ли свинки?”” Я и своих поросят завести хочу”.”…как чорта изломаю… будь я свиной сын…””Эко счастье привалило”.”Я бы те… за ноги, да об угол”, “Ах ты чушка проклятая!” – Митрофану.”Да вишь как развизжалась” – о сестре. |

| Митрофан | Недоросль шестнадцати лет, сын провинциальных помещиков. Его имя “говорящее”, ведь Митрофан в переводе с греческого – “похожий на мать”. Такой же двуличный: тиран по отношению к домашним, униженно просит прощения у Стародума в финале. Обладает несомненной хитростью. Например, сон, где “матушка бьет батюшку”. Воспитание зависит от быта, среды, условий формирования человека. Митрофан, выросший в невежественной семье, сам невежественен, глуп и ленив. Митрофанушка — не только полный невежда, питающий отвращение к учению, но и эгоист, для него не существует ничего значимого, кроме собственных интересов. “Невежда без души — зверь”, по словам Стародума. Грубый и жестокий по отношению к крепостным, учителям, няньке, отцу. “Он хотя и шестнадцати лет, достиг уже до последней степени своего совершенства и далее не пойдет”, – говорит о нем Софья. “Чушка проклятая”, как называет его дядя, – конечный итог деградации дворянства при уродующем душу воспитании. Исторически “недорослем” считался молодой дворянин, не получивший от учителя письменного удостоверения о выучке. Его не принимали на службу, не разрешалось вступать в брак. Образ “недоросля”, благодаря комедии, стал нарицательным: обычно так говорят о глупых и невежественных людях. | Еремеевне – “старая хрычовка”; дяде – “Убирайся, дядюшка; проваливай”; “гарнизонная крыса” – учителю Цыфиркину..”Пострел их побери и с Еремеевной” – об учителях.”Не хочу учиться, хочу жениться”.”Все к чорту!” |

| Простаков | Человек безвольный и слабый. О нем точно нельзя сказать, что он “глава семьи”. Во всем подчиняется супруге и боится ее. Предпочитает не иметь своего мнения — сцена с шитьем кафтана: “При твоих глазах мои ничего не видят”. Неграмотный “бесхребетный подкаблучник”, в сущности, он не такой уж плохой человек. Любит Митрофана, “как надлежит родителю”. “Он смирен”, – говорит о нем Правдин. | |

| Положительные персонажи | ||

| Правдин | Государственный чиновник, направленный для проверки положения в имении Простаковых. Произвол, по его мнению, является непростительным пороком. Тирания заслуживает наказания. Поэтому правда восторжествует и имение у жестокой и деспотичной Простаковой будет отобрано в пользу государства. | “Из подвига сердца моего неоставляю замечать злонравных невежд, которые, имея над людьмисвоими… власть, употребляют ее во зло бесчеловечно”.”Чтоб в достойных людях не было недостатку, прилагается…особливое старание о воспитании”. |

| Софья | Племянница Стародума. Приличная, добрая, умная девушка. В переводе с греческого имя ее “мудрость”. Честная и образованная. “Бог дал тебе всеприятности твоего пола,… сердце честного человека”, – говорит ей Стародум. | “Как не быть довольну сердцу, когда спокойна совесть… Нельзя не любить правил добродетели… Они – способы ксчастью”.”Все мое старание употреблю заслужить доброе мнение людей достойных”. |

| Стародум | Дядя и опекун Софьи. Выполняет роль резонера, высказывающего мысли автора. Его имя говорит, что он воспитан в эпоху Петра и придерживается ее идеалов, когда при дворе служили верно и честно, не лебезя перед “сильными мира сего”. И свое состояние и положение он честно заслужил: был на военной службе, служил и при дворе. Обладает прямодушием и нетерпением к несправедливости. Человек, наделенный властью, по его мнению, не должен ни в коей мере нарушать права других людей. | “Просвещение возвышает одну добродетельную душу”.”Наличные деньги не наличные достоинства”.”Начинаются чины — перестает искренность”.”Имей сердце, имей душу – и будешь человек во всякое время”.”Достоинство сердца неразделимо”.”Главная цель всех знаний человеческих – благонравие”. |

| Милон | Красавец-офицер, жених Софьи. Несмотря на молодость, уже принимал участие в военных действиях, где геройски себя проявил. Скромен. “Молодой человек больших достоинств”, “вся публика считает его честным и достойным человеком”, по словам Стародума. | “Я влюблен, и имею счастье быть любим”.”Я полагаю истиннуюнеустрашимость в душе, а не в сердце…” |

| Второстепенные персонажи | ||