Введение

1 Древняя казахская литература

1.1 Эпосы «Коркыт-Ата» и «Огузнаме»

1.2 Героические и лирические поэмы

1.3 Религиозная литература

2 Казахская устная литература XV-XIX вв.

3 Зарождение казахской письменной литературы

4 Казахская литература советского периода

4.1 Творчество Жамбыла Жабаева

4.2 Литература второй четверти XX века

4.3 Творчество Олжаса Сулейменова

5 Современная казахская литература

Введение

Казахская литература — литература на казахском языке.

1. Древняя казахская литература

По свидетельствам китайских летописных источников VI-VIII вв., уже к этому времени у тюркоязычных племён Казахстана существовала устная поэтическая традиция, восходящая к более раннему периоду. Это подтверждают также различные элементы эпической поэзии (эпитеты, метафоры и другие литературные приёмы), обнаруженные в орхонских памятниках — текстах надгробных стел Кюльтегина и Бильге-кагана, повествующих о событиях V-VII вв[источник не указан 421 день].

1.1. Эпосы «Коркыт-Ата» и «Огузнаме»

Именно на территории Казахстана[источник не указан 331 день] сложились наиболее известные древние эпосы на тюркских языках — «Коркыт-Ата» и «Огузнаме». Распространявшийся устно эпос «Коркыт-Ата», возникший в кыпчакско-огузской среде в бассейне реки Сырдарья около VIII-X вв., был записан в XIV-XVI вв. турецкими писателями в виде «Книги деда Коркыта». В действительности Коркыт — это реальный человек, бек огузо-кыпчакского племени кият, который считается основоположником эпического жанра и музыкальных произведений для кобыза. Эпос «Коркыт-Ата» состоит из 12 поэм и рассказов о похождениях огузских богатырей и героев. В нём упоминаются такие тюркские племена, как усуней и канглы.

Поэма «Огузнаме» посвящена детству тюркского правителя Огуз-хана, его подвигам и победам, женитьбе и рождению сыновей, которых звали Солнце, Луна, Звезда, Небо, Гора и Море. Став правителем уйгур, Огуз вёл войны с Алтыном (Китаем) и Урумом (Византией). Также в этом сочинении обсуждается вопрос о происхождении славян, карлуков, кангаров, кыпчаков и других племён.

1.2. Героические и лирические поэмы

Не секрет, что ещё с момента зарождения казахской поэтической традиции её главной и обязательной фигурой был народный поэт-импровизатор — акын. Именно благодаря акынам до нас и дошли многочисленные эпические произведения, сказки, песни, поэмы, написанные ещё несколько веков назад. Казахский фольклор включает более 40 жанровых разновидностей, некоторая часть характерна только для него — песни-прошения, песни-письма и т.д. Песни, в свою очередь, делятся на пастушеские, обрядовые, исторические и бытовые. Поэмы также можно разделить на героические, то есть повествующие о подвигах героев («Кобыланды батыр», «Ер-Таргын», «Алпамыс батыр», «Камбар батыр» и др.), и лирические, воспевающие самоотверженную любовь героев («Козы-Корпеш и Баян-Сулу», «Кыз-Жибек»).

В XI-XII вв. при дворе Караханидов появилось первое крупное литературное произведение — поэма «Кутатгу билик» («Благодатное знание») (1069) Юсуфа Баласагуни. Она состоит из 13 тысяч двустиший. Поэма построена в виде диалогов, изречений, назиданий. В её основу легли эпизоды и предания районов Жетысу, бассейна озера Иссык-Куль и Кашгарии, её действующие персонажи — реальные исторические лица. Основная идея этой поэмы заключается в том, что знание — единственный источник благополучия и правителей, и народа.

1.3. Религиозная литература

У кочевых тюркоязычных племён Казахстана даже вплоть до начала XX в. сохранялись своеобразная монотеистическая религия тенгрианство, культ гор, а также шаманизм. В VI-IX вв. в казахские степи пришли буддизм, зачатки христианства и манихейства. Верования населения средневекового Казахстана отличались многообразием и синкретизмом. Однако начиная с IX в. картина постепенно изменилась. Кочевники-скотоводы продолжали исповедовать культ Тенгри, а в оседлых земледельческих районах получил распространение ислам, и начала развиваться религиозная литература.

В период распространения ислама литературный язык оставался пёстрым, неоднородным, письменная литература развивалась в основном в городах. Значительное место в культурной жизни городского населения играли произведения дервишских поэтов и писателей. Одним из наиболее известных дервишей был сын степного музыканта[источник не указан 59 дней], проповедник ислама Ходжа Ахмет Яссауи, автор сборника стихов религиозно-мистического содержания «Диван-и-Хикмет» («Книга премудрости»). В своём сочинении Яссауи проповедовал аскетизм и смирение, полагая, что путь к истине и есть путь к богу. Книга содержит немало культурно-исторических, этнографических сведений о племенах того времени. Ученик Яссауи Сулеймен Бакыргани — автор сборника «Заму назир китабы» («Книга о конце света»). Она повествует о том, что во время конца света все сущее погибнет, но Бог опять создаст мир и все возродится вновь. Книги Яссауи и Бакыргани на протяжении последующих столетий были обязательным учебным пособием в медресе Средней Азии и Казахстана. Кроме них известным произведением того времени является книга Ахмета Иугнеки «Хибат ул-Хакайк» («Подарок истины»), призывавшая к достойной жизни, упорному труду, стремлению к знаниям и человечности.

2. Казахская устная литература XV-XIX вв.

Наиболее ранние произведения казахского устного народного творчества, чьё авторство можно считать установленным, относятся к XV в. В XVI-XVII в. были хорошо известны сочинения легендарного Асан-Кайгы, акынов Доспамбета, Шалкииза, а также Бухар-жырау Калкаманова, автора острых политических стихотворений. В Казахстане сложилась традиция проведения песенно-поэтических состязаний между акынами — так называемых айтысов. Стали выделяться такие жанры песен, как толгау — философское размышление, арнау — посвящение и т.д. В XVIII-XIX вв. в творчестве казахских акынов Махамбета Утемисова, Шернияза Жарылгасова, Суюнбая Аронова появляются новые темы — призывы к борьбе против баев и биев. В то же время акыны Дулат Бабатаев, Шортанбай Канаев, Мурат Монкеев представляли собой консервативное направление, идеализируя патриархальное прошлое и восхваляя религию. Акыны второй половины XIX в. — Биржан Кожагулов, Асет Найманбаев, Сара Тастанбекова, Жамбыл Жабаев и др. — использовали айтысы как форму выражения общественного мнения, отстаивая социальную справедливость.

3. Зарождение казахской письменной литературы

Казахская письменная литература в её современном виде начинает складываться только во второй половине XIX в. под влиянием контактов и диалогов с русской и западной культурами. У истоков этого процесса стоят выдающиеся казахские просветители, такие как Чокан Валиханов, Ибрай Алтынсарин и Абай Кунанбаев.

Начало XX в. стало периодом расцвета казахской литературы, впитавшей в себя многие черты европейской литературы. В это время были заложены основы современной казахской литературы, окончательно сформировался литературный язык, появились новые стилистические формы.

Нарождающаяся казахская литература осваивала крупные литературные формы, до сих пор незнакомые казахским писателям, — романы, повести. В это время большую известность приобрёл поэт и прозаик Миржакип Дулатов, автор нескольких поэтических сборников и первого казахского романа «Несчастная Жамал» (1910), выдержавшего несколько изданий и вызвавшего большой интерес у русской критики и казахской общественности. Он также занимался переводами Пушкина, Лермонтова, Крылова, Шиллера, был реформатором казахского литературного языка.

В конце XIX — начале XX вв. группа «книжников», в которую входили Нуржан Наушабаев, Машур-Жусуп Копеев и др., активно проповедовала патриархальные взгляды и собирала фольклорный материал. Вокруг газеты «Казах» группировались националистические силы — Ахмет Байтурсынов, Миржакип Дулатов, Магжан Жумабаев, после 1917 года перешедшие в лагерь контрреволюции.

4. Казахская литература советского периода

4.1. Творчество Жамбыла Жабаева

В советский период наибольшую известность в СССР приобрело творчество казахского народного поэта-акына Жамбыла Жабаева, певшего под аккомпанемент домбры в стиле толгау. С его слов были записаны многие эпосы, например, «Суранши-батыр» и «Утеген-батыр». После Октябрьской революции в творчестве Джамбула появились новые темы («Гимн Октябрю», «Моя Родина», «В Мавзолее Ленина», «Ленин и Сталин»). В его песни вошли почти все герои советского властного пантеона, им придавались черты героев, богатырей. Песни Жамбула были переведены на русский язык и языки народов СССР, получили всенародное признание и в полной мере использовались советской пропагандой. В годы Великой Отечественной войны Жамбыл писал патриотические произведения, зовущие советский народ на борьбу с врагом («Ленинградцы, дети мои!», «В час, когда зовет Сталин» и т.д.)

4.2. Литература второй четверти XX века

Родоначальниками казахской советской литературы стали поэты Сакен Сейфуллин, Баймагамбет Изтолин, Ильяс Джансугуров, писатели Мухтар Ауэзов, Сабит Муканов, Беимбет Майлин.

В 1926 г. была создана Казахская ассоциация пролетарских писателей, которая в первые годы своего существования активно боролась с националистическими проявлениями в литературе. В 1934 был организован Союз писателей Казахстана, в составе которого позже стали работать секции русских и уйгурских писателей.

Первой на события Великой Отечественной войны в казахской литературе отозвалась гражданско-патриотическая поэзия — появились поэма Аманжолова «Сказание о смерти поэта» (1944), повествующая о подвиге погибшего под Москвой поэта Абдуллы Джумагалиева, стихи Токмагамбетова, Жарокова, Орманова и др. Уже после войны вышли романы «Солдат из Казахстана» Габита Мусрепова (1949) и «Грозные дни» Ахтапова (1957).

В 1954 г. Мухтар Ауэзов закончил получившую отклик во многих странах тетралогию — роман-эпопею «Путь Абая», посвящённую жизни великого казахского поэта Абая Кунанбаева. Послевоенная казахская литература стала осваивать масштабные литературные формы большого советского стиля — романы, трилогии, поэмы и романы в стихах. Развивались также драматургия и научная фантастика.

4.3. Творчество Олжаса Сулейменова

В 1970-х внимание читателей привлекла книга казахского поэта и писателя Олжаса Сулейменова «Аз и Я». В ней он развил идеи о родстве казахов и древних шумеров, обращал внимание на большое количество слов тюркского происхождения в русском языке, что говорило, по его мнению, о сильном влиянии тюркской культуры на русскую. Однако в оживленной дискуссии, развернувшейся в печати, Сулейменова обвинили в пантюркизме и национализме.

5. Современная казахская литература

Литературу Казахстана конца 1990-х — начала 2000-х можно охарактеризовать попытками осмыслить постмодернистские западные эксперименты в литературе и использовать их в казахской. Также по-новому стали осмысливаться многие произведения известных и малоизвестных казахстанских авторов.

Сейчас литература Казахстана продолжает развиваться в контексте общемировой цивилизации, впитывая и развивая новые культурные веяния с учётом собственных возможностей и интересов.

скачать

Данный реферат составлен на основе статьи из русской Википедии.

Синхронизация выполнена 12.07.11 12:33:28

Похожие рефераты: Казахская ССР, Казахская письменность, Казахская АССР, Казахская Википедия, Казахская степь, Казахская лошадь, Казахская культура, Казахская философия, Казахская кухня.

Категории: Литература по языкам, Литература Казахстана, Казахи, Казахский язык.

Текст доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike.

ПРОБА ПЕРА: Учимся писать сочинения – рассуждения в рамках подготовки к написанию итогового сочинения и сочинения – рассуждения в формате ОГЭ (9.3). 6 класс

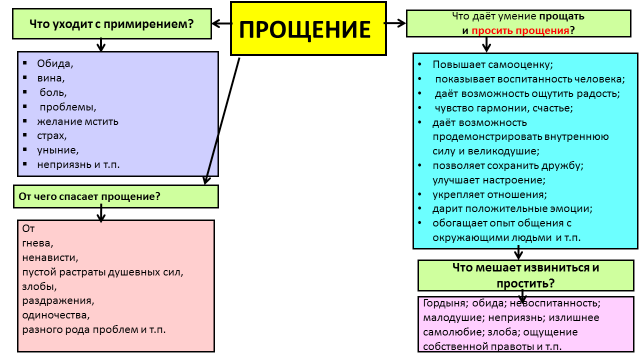

Домашнее задание: Как Вы понимаете значение слова ПРОЩЕНИЕ? Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему «Как научиться прощать обиды?», взяв в качестве тезиса данное Вами определение – Что такое прощение? Аргументируя свой тезис, приведите два примера-аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного текста (стихотворение «Прощёное Воскресение» А.Д.Дементьева) , а второй – из Вашего жизненного опыта.

Рекомендации по написанию сочинения – рассуждения на тему «Что такое прощение? Как научиться прощать обиды?» (По стихотворению А.Д.Дементьева «Прощёное Воскресение»).

Структура сочинения — рассуждения:

· Первый абзац: ВСТУПЛЕНИЕ. ТЕЗИС (посвящен определению слова)

· Второй абзац: КОММЕНТАРИЙ К ТЕЗИСУ (можно не выделять в отдельный абзац)

· Третий и четвертый абзацы: ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. АРГУМЕНТЫ (1 аргумент из жизни, 1 аргумент из жизни или литературы)

· Пятый абзац: ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ВЫВОД.

Итого: должно быть 4-5 абзацев. Если объединяете комментарий с определением, то 4, если пишете отдельно -5.

Алгоритм действий и справочные материалы по написанию – сочинения – рассуждения

1. Первый абзац: ВСТУПЛЕНИЕ. ТЕЗИС (посвящен определению слова) — Что такое прощение?

Возможное начало сочинения: Прощение… Что такое прощение?.. В моём понимании, прощение –это …

ИЛИ: Прощение… Что же такое прощение?.. По словарю Д. Н. Ушакова, прощение – значит простить, проявить снисходительность, снять с кого-чего-нибудь вину за что-нибудь, не поставить кому-чему-нибудь в вину чего-нибудь, извинить, освободить, избавить кого-нибудь от обязательств. В моём понимании, прощение – это…

Примечание: ПРОЩЕ’НИЕ, я, мн. нет, ср. 1. Действие по глаг. простить в 1 и 2 знач. — прощать (книжн.). П. грехов. П. обид. П. долга. 2. Помилование, отмена наказания за какую-н. вину, за какой-н. проступок. Просить прощения. Заслужить п. ◊ Прошу прощенья или прощенья просим! — устар. формула прощания.

И

2. Второй абзац: КОММЕНТАРИЙ К ТЕЗИСУ (можно не выделять в отдельный абзац) — ответ на вопрос (тезис сочинения-рассуждения): Как научиться прощать обиды?»

3. Третий и четвертый абзацы: ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. АРГУМЕНТЫ (1 аргумент из текста – стихотворения А.Д.Дементьева «Прощёное Воскресение», 1 аргумент из жизни или литературы)

А.Д.Дементьев. «Прощёное Воскресение»

Прощаю всех, кого простить нельзя.

Кто клеветой мостил мои дороги.

Господь учил: “Не будьте к близким строги.

Вас все равно помирит всех земля”.

Прощаю тех, кто добрые слова

Мне говорил, не веря в них нисколько.

И все-таки, как ни было мне горько,

Доверчивость моя была права.

Прощаю всех я, кто желал мне зла.

Но местью душу я свою не тешил.

Поскольку в битвах тоже не безгрешен.

Кого-то и моя нашла стрела. 1992 г.

Примечание: В качестве второго аргумента можно использовать «Притчу о прощении»

Как-то два друга шли по пустыне много дней. Однажды они поспорили, и один из них сгоряча дал пощечину другому. Последний, чувствуя боль, но ничего не говоря, написал на песке: «Сегодня мой самый лучший друг дал мне пощёчину».

Друзья продолжали молча идти по пустыне и через несколько дней нашли оазис, в котором решили искупаться. Тот, который получил пощечину, едва не утонул, но друг его спас. Когда тонувший пришел в себя, то высек на камне: «Сегодня мой самый лучший друг спас мне жизнь».

Тот, который дал ему пощёчину, а потом спас жизнь, спросил:

— Почему, когда я тебя обидел, ты написал на песке, а теперь ты пишешь на камне?

И друг ответил:

— Когда кто-либо нас обижает, мы должны записать случившееся на песке, чтобы ветры могли стереть это. Но когда кто-либо делает нам что-то хорошее, мы должны высечь это на камне, чтобы никакой ветер не смог стереть написанное.

Научись писать обиды на песке и высекать радости на камне.

4. Пятый абзац: ЗАКЛЮЧЕНИЕ – ВЫВОД. Вывод должен быть логически связан с предыдущим изложением и не должен противоречить по смыслу тезису и аргументам.

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. ЦИТАТЫ со словом «ПРОЩЕНИЕ»

Прощение врагов — прекрасный подвиг; но есть подвиг ещё более прекрасный, ещё более человеческий — это понимание врагов, потому что понимание — разом прощение, оправдание, примирение. (Александр Иванович Герцен (1812–1870) — русский писатель)

Мы приступаем к делу важному и решительному. Как христиане, как русские люди помолимся Господу Богу о помощи и примиримся друг с другом. Это будет хорошо, это по-русски, это необходимо. (Александр Васильевич Суворов (1730–1800) — русский полководец)

С юных лет приучайся прощать проступки ближнего и никогда не прощай своих собственных. (Александр Васильевич Суворов (1730–1800) — русский полководец)

Всегда следует прощать: раскаявшегося — ради него, нераскаявшегося — ради себя. (Мария фон Эбнер-Эшенбах (1830–1916) — австрийская писательница)

Самое лучшее, что вы можете дать своему врагу — прощение; оппоненту — терпимость; другу — ваше сердце; ребёнку — хороший пример; отцу — уважение; матери — поведение, благодаря которому она будет гордиться вами; себе — уважение. (Эмиль Мейерсон (1859–1933) — французский философ)

Люди строят отношения между собой на законе, ибо не хватает любви: обидел — проси прощения. Мы просим прощения, толкнув кого-то, чтобы не утратить внимания к собственной душе и другому человеку. (Павел Анатольевич Адельгейм (1938–2013) — священник Русской православной церкви)

Не прощая ошибку, ты совершаешь ошибку сам. Прощая подлость, ты помогаешь совершить другую. А глупость вообще не требует прощения. Она, как ветер, не зависит ни от чего. Её надо принимать такую, как есть, и, защищаясь от её вреда, искать в ней пользу. (Стас Янович Янковский (род. в 1958) — российский информатик)

Самая благородная и сладкая месть — это прощение. (Пьер Буаст (1765–1824) — французский лексикограф)

Сердце матери — это бездна, в глубине которой всегда найдется прощение. (Оноре де Бальзак (1799–1850) — известный французский писатель)

В каком-то смысле я умираю в бесплодии. Тем не менее, это странным образом уживается во мне с благодарностью за жизнь и, что ещё удивительней, с надеждой на прощение. (Сергей Иосифович Фудель (1901–1977) — православный богослов)

2. Народная мудрость – русские пословицы:

1.Повинную голову меч не сечёт.

2. Есть слёзы – есть и совесть.

3. Упавшего не считай за пропавшего.

4. Кайся, да опять за старое не принимайся.

5. Кто старое помянет, тому глаз вон.

6. Тому тяжело, кто помнит зло.

7. Была вина, да прощена.

8. Конь о четырех ногах, да и тот спотыкается.

Автор На чтение 14 мин. Просмотров 13 Опубликовано

Содержание:

О литературном жанре

В словаре Ожегова слово «письмо» определяется как написанный текст, который посылается в виде сообщения определенному лицу (адресату). В качестве литературного жанра оно существует с античных времен, а его расцвет пришелся на XVIII век. Письмо, в котором излагаются рассуждения автора по поводу какого-то предмета, называют эпистолой. Первые из них написаны Тредиаковским, Сумароковым, в этом жанре писал и Ломоносов.

Эпистолярная форма художественных произведений основана на переписке двух или более лиц. Она считается редкостью в настоящее время и выражается в основном через послания. С умением писать письма другу школьники знакомятся в пятом классе. Для этого они должны хорошо усвоить специфику простого (личного) письма, иначе более сложная тема будет непонятна.

Письма необходимы людям для передачи определенной информации. Это разговор с отсутствующим человеком, изложенный на бумаге. Свои чувства и мысли автор высказывает свободно, а реакцию оппонента только предполагает. Он обращается с интересными мыслями, вопросами, пожеланиями, выражает сочувствие или личное мнение по определенным вопросам. Структура обычного письма включает такие пункты:

- дату;

- приветствие;

- суть (изложение какой-то истории или вопросы);

- прощальные предложения;

- подпись.

Польза сочинения

Письмо товарищу не требует от юного автора предварительного ознакомления с каким-либо литературным произведением. Школьник волен самостоятельно выбирать, к кому он хочет обратиться, о чем спросить или рассказать. Предполагается, что ребенок хорошо знаком с лицом, которому пишет послание. Он знает его характер, привычки, а также близких людей, родителей.

Работа развивает письменную и устную речь, дает возможность подключить фантазию и использовать ранее накопленный опыт написания сочинений. Школьник учится выражать собственное отношение к другу, может импровизировать. Сочинение не пишется по шаблону, поэтому его невозможно списать. Полученный навык понадобится в дальнейшей учебе и поможет писать настоящие послания близким людям.

Несколько советов

Перед написанием работы ученику стоит подумать, что можно написать в письме другу. Возможно, ему захочется поделиться своими мыслями или о чем-то спросить. Список предполагаемых тем может быть таким:

- Обращение к товарищу с улицы, который живет в другом городе, но периодически приезжает к бабушке. Ему можно рассказать о событиях, которые происходят во дворе, поинтересоваться делами и тем, как скоро ждать его снова.

- Письмо другу из путешествия. Можно пофантазировать или вспомнить недавнюю поездку в другой город и рассказать о том, что было интересного в пути. Например, написать маленький рассказ о посещении Москвы, ее музеев. В конце можно поинтересоваться, как проводит время товарищ, а также выразить надежду на скорую встречу.

- Можно обратиться к однокласснику, который уехал в летний лагерь, поинтересоваться, как у него дела, что интересного происходит во время отдыха. Неплохо рассказать, что за это время случилось во дворе.

- Интересным получится письмо единомышленнику, с которым ученик подружился на почве общих интересов. Например, увлеченный астрономией школьник может описать свои недавние наблюдения и личные открытия. Юный футболист волен смело рассказать о своих спортивных достижениях и рекордах. Начинающий ботаник может поведать о последних наблюдениях за окружающим миром.

- Активные и искренние ребята могут написать письмо другу о событии из жизни или поделиться с ним своими переживаниями, новостями дня. Например, можно поведать о встрече с бездомной кошкой и успешном поиске хозяина для нее или описать смешную историю из жизни класса, происшествии в последний выходной.

Чтобы другу или подруге было интересно читать письмо, следует продумать стиль изложения. Оно должно быть написано простым языком. Желательно заранее настроиться и постараться поймать вдохновение. Друг должен получить письмо, проникнутое хорошим настроением, и почувствовать искреннее отношение к себе.

Перед написанием письма можно подумать, какую еще информацию хочется донести приятелю. Возможно, стоит ответить на его вопросы в предыдущем письме, похвалить, поддержать или предостеречь от чего-то. Можно вспомнить совместно пережитые мгновения, возвратиться к прошлому, поразмышлять о том, что бы хотелось сделать вместе с товарищем в будущем.

Инструкция по написанию

У большинства сочинений стандартная структура оформления — вступление, основная часть и заключение. Обращение к другу не является исключением. Однако не следует забывать, что послание адресовано конкретному человеку, а значит, выполнять его нужно в форме обращения. О том, как правильно написать письмо другу, подскажет инструкция:

- Хоть письмо предполагает свободный ход мыслей, школьнику следует заранее составить план. Он поможет структурировать мысли, не отойти от темы и не запутаться в размышлениях. Благодаря продуманной структуре текст работы будет понятен не только адресату, но и любому человеку, который захочет его прочесть.

- Важно говорить в письме о том, что действительно способно заинтересовать товарища. Начать следует с обращения, которое должно соответствовать стилю общения автора. Можно написать «привет», «приветик», «дорогой друг». Не стоит менять привычное обращение в жизни на что-то другое, иначе друг может почувствовать неискренность или увидеть в письме скрытую иронию.

- Далее можно выразить благодарность приятеля за полученное накануне письмо или объяснить, чем вызван перерыв в общении. Можно извиниться за долгое отсутствие письма со своей стороны и подчеркнуть, насколько сильно друга не хватает рядом.

- Не нужно начинать текст с перечисления проблем, с которыми пришлось столкнуться в прошлом. Важно обязательно поинтересоваться делами товарища, высказать предположение, что все хорошо. После этого следует изложить то, о чем хочется поведать другу. Степень откровенности зависит от того, насколько ученик близок в живом общении с адресатом. Хорошему другу можно поведать о многом, а приятелю рассказать обо всем будет неуместно.

- В короткий текст письма можно вставить шутки, цитаты, отрывки из стихотворных произведений или прозы. Если важно знать мнение адресата по какой-то теме, не стоит стесняться задавать вопросы.

- В конце следует выразить надежду на скорый ответ и возможную личную встречу. После этого нужно искренне попрощаться, поставить подпись и дату.

Образец работы

Дружеское письмо — форма выражения привязанности к дорогому человеку, с которым нет возможности пообщаться лично. Его поддержки и внимания очень не хватает, поэтому хочется изложить свои мысли на бумаге и отправить их адресату. Небольшой пример письма другу для написания сочинения в школе:

Привет, Женя. Как поживаешь и учишься? После того как ты уехал в Мурманск, прошло полгода. За это время у нас в классе многое поменялось. В третьей четверти к нам пришел новый мальчик, его зовут Антон. Он увлечен футболом и хорошо рисует. Мы взяли его в свою дворовую команду и теперь стали чаще побеждать. Ждем, когда ты приедешь на летние каникулы и присоединишься к нам.

Недавно наша классная руководительница сильно болела, и месяц заменял уроки английского другой учитель. Мы навещали ее, часто звонили и очень обрадовались, когда она вернулась. Стараемся ее не огорчать, вести себя примерно. Недавно в школе была эстафета и встреча с олимпийской чемпионкой. А еще дворовую площадку привели в порядок и установили красивые турники с тренажерами. В этом году старшая сестра сдает ЕГЭ, очень за нее все волнуемся.

Женя, когда и на сколько ты приедешь? В июне, как обещал, или позже? Хочется подольше пообщаться. Тебя, наверное, и не узнать уже. У меня много планов, как провести лето: походить на пляж, запустить змея, погонять в мяч. А в августе еду в лагерь на четвертую смену. Поедешь со мной?

Жду твоего ответа. Пиши! Максим.

Школьник обращается к другу детства, с которым вместе рос и начал ходить в школу. Однако Жене пришлось уехать в другой город, он навещает бабушку летом. Мальчик Максим рассказывает о своих событиях и спрашивает друга, когда он приедет, поскольку очень скучает и ждет встречи, что и выражает в письме.

Грамотность — важная часть любого послания, поэтому перед написанием текста сочинения в чистовик его следует вычитать вслух и при необходимости откорректировать.

Готовая работа получит высокую оценку в том случае, если будет искренней, правильно составленной и красиво оформленной.

Еще тесты

Читайте также

Сочинение на тему Любовь — аргументы и примеры текстовСочинение на тему — Мой лучший друг (5 вариантов текстов)Cочинение на тему: Мой любимый школьный предмет — 5 образцовПоэт и поэзия в лирике Михаила Юрьевича Лермонтова

Опубликовано 11.04.2013 — 11:01 —

С развитием техники люди разучились писать письма. Легче всего позвонить или отправить смс. Задача учителей-словесников — познакомить учащихся с эпистолярным жанром, учить выражать свои мысли и чувства на бумаге. Это урок развития речи в 8 классе.

Скачать:

| Вложение | Размер |

|---|---|

| prezentaciya_k_uroku.ppt | 1.01 МБ |

| raboty_detey.docx | 28.05 КБ |

| metodicheskaya_razrabotka.doc | 72.5 КБ |

Предварительный просмотр:

Чтобы пользоваться предварительным просмотром презентаций создайте себе аккаунт (учетную запись) Google и войдите в него: https://accounts.google.com

Подписи к слайдам:

Предварительный просмотр:

Здравствуй, неизвестный, но уважаемый солдат!!!

Ты, конечно, меня не знаешь, и поэтому я сначала представлюсь. Меня зовут Юлия, и учусь я в 8 классе.

Когда нам предложили написать «Письмо солдату», девчонки нашей школы отреагировали по-разному: кому-то лень, кому-то всё «параллельно», кому –то показалось это смешным. А мне захотелось поговорить с тем, кто расстался со своим домом, родными, любимой, потому что посчитал, что это необходимо для Родины. Пусть расставание ненадолго, но всё же!.. Другая жизнь, другие люди, другие взаимоотношения. Надеюсь, что там, где ты служишь, умеют ценить дружбу и взаимопомощь, уважают в человеке человека.

Извини, если я увлеклась рассуждениями о жизни. Просто хотелось, чтобы ты понял, что мне не нравятся те ребята, которые отсиживаются за мамиными и папиными спинами, считая себя «умнее» всех.

Немного о себе. Я живу в селе. Здесь много хороших и добрых людей,которые могут помочь в трудную минуту. Просыпаюсь утром, завтракаю и со спокойной душой иду в любимую школу. И так каждый день. Что бы ни случилось в моём селе: рождение или смерть человека, зной или мороз, ветер или тишина, — я знаю: эту жизнь охраняешь ты, солдат! И поэтому я спокойно иду в школу, учусь и живу.

Служба твоя, солдат, нелегка, но очень важна для всей страны. Ведь от того, как проходят твои военные будни, зависят спокойствие и мир над головами всех граждан Российской Федерации. Я знаю, что тебе тяжело, ты рискуешь своей жизнью, но помни: риск – благородное дело, значит ты, солдат, — благородный человек, чем можешь гордиться сам, и могут гордиться твои родные. Но ты не должен забывать: за тобой, сильным защитником, тысячи человеческих жизней…

Скоро твой праздник, мужественных и сильных людей!! И хочется пожелать добра тебе и твоим друзьям, здоровья и, конечно, огромной, безграничной любви, не подвластной ни времени, ни возрасту, ни расчёту.

Знай, что на карте нашей страны есть города и сёла, в которых живут девчонки, искренне уважающие Вас, солдаты Российской Армии!!!

До свидания. Всего Вам хорошего.

Урок письма (особенности эпистолярного жанра)

«Как писать письма (особенности эпистолярного жанра)». ЦЕЛЬ: — познакомить учащихся с особенностями эпистолярного жанра;- …

Урок письма на тему «Письмо как эпистолярный жанр»

Учебно-методический материал предназначен для уроков развития речи по русскому языку. Пакет содержит учебную информацию в доступном, популяризованном для учащихся виде. Знакомит учащихся с письм…

Урок «Письмо как эпистолярный жанр»

…

Урок по развитию речи в 7 классе Особенности письма как эпистолярного жанра

Урок по развитию речи в 7 классеОсобенности письма как эпистолярного жанра Цели: ознакомление с историей и особенностями эпистолярного жанра;выявление разницы между деловым и частным письмо…

- Мне нравится

Опубликовано вкл 25.10.2015 — 21:38Автор: Дашевская Мария

Сочинение для конкурса «Лучший урок письма»

Тема: «Я выбираю спорт!»

Скачать:

| Вложение | Размер |

|---|---|

| luchshiy_urok_pisma.rar | 12.11 КБ |

Предварительный просмотр:

Сочинение для конкурса «Лучший урок письма»

Тема: «Я выбираю спорт!»

Автор: Дашевская Мария

Здравствуй, дорогой друг.

Совсем недавно я получила твое письмо. Меня очень удивило то, что ты считаешь, занятия спортом пустой тратой времени. А вот я думаю, что это не так и постараюсь тебя переубедить.

Странно, как можно жить без спорта? Он открывает тебе множество новых возможностей. Прежде всего спорт – это развлечение. Помнишь, как в детстве мы играли в снежки, катались по льду, когда замерзнет река? Все это тоже спорт! Он делает человека добрым и веселым, но помимо этого ещё и оздоравливает. Спорт – это отличный отдых.

Полезно так же делать по утрам зарядку или бегать. Например я, когда начала совершать утренние пробежки сразу стала чувствовать себя лучше, появилось больше энергии, хорошее настроение, кажется, что за день успеешь все переделать. Да и гимнастика под веселую музыку быстро взбодрит, даже если за окном хмурая, неприветливая погода и не хочется ничего делать. Спортивного человека видно сразу, он весел, здоров и готов к новым свершениям.

Конечно, сейчас много работы по дому, подготовки к урокам, но если правильно распределить время, в твоем графике найдется немного времени и для физкультуры. Если захочешь, ты сможешь добиться высоких результатов, просто попробуй себя в разных видах спорта, тогда обязательно найдешь тот, который придется по душе. Тем более сейчас, когда в любом городе можно найти стадион или спортивную площадку. Видов спорта очень и очень много от изящного фигурного катания до сноубординга – выбирай любой.

Наверно, я долго отвечаю на письма, это потому что не могу оторваться от тренировок. Если бы была возможность, я с удовольствием записалась ещё на два спортивных кружка, например, фехтование или стрельбу. Я много говорю о спорте из-за того, что он играет большую роль в моей жизни. Можно сказать, стал одной из лучших привычек.

Никогда не думала, что у нас так много людей, которые ведут здоровый образ жизни, а оказывается их можно встретить повсюду: на соревнованиях, в парках, на катках. Спорт объединяет людей из всех уголков мира. Как видишь, это не только изнурительные тренировки, но и общение, общие интересы, стиль жизни.

Я думаю, ты часто слышишь или читаешь статьи о людях с ограниченными возможностями. Чаще всего это те, кто нашел в себе силы для борьбы только благодаря спорту. Нам нужно брать пример с таких людей. Наверно, ты скажешь, что это просто лечебная гимнастика, какое отношение она имеет к спорту? И опять же ты ошибаешься , даже после восстановления многие продолжают развиваться, взять хотя бы наших паралимпийцев. Можно восхищаться их упорством и силой духа. Мне кажется, со временем спорт прочно входит в жизнь любого, кто-то из людей с ограниченными возможностями просто получает от этого удовольствие, а кто-то хочет доказать себе, что можно идти вперед несмотря ни на что. Поэтому они радуются каждому дню, каждой достигнутой цели.

Как ты думаешь, можем ли мы, здоровые люди, теперь сидеть ничего не делая? Я думаю, что нет. Может, один из этих подвигов вдохновит и тебя. Тренироваться можно в любой обстановке, в компании друзей или самому. Я нашла многих своих друзей именно на тренировочной площадке. Сейчас людей особенно привлекают командные игры – это очень интересно и весело.

Мне нравится вести активный образ жизни , надеюсь, что теперь и ты то же выберешь спорт, который тебе понравиться. У меня получилось переубедить тебя, дорогой друг? Изменилось ли твое отношение к спорту? Не решил ли ты заниматься? Надеюсь, теперь мы обязательно встретимся на катке, стадионе или спортивной площадке.

Жду с нетерпением твоего ответа.

С уважением, Мария.

Астрономический календарь. Ноябрь, 2018

Что такое музыка?

Как нарисовать лимон акварелью

Рисуем акварелью: «Романтика старого окна»

Никто меня не любит

Используемые источники:

- https://nauka.club/literatura/sochineniya/pismo-drugu.html

- https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2013/04/11/pismo-sochinenie-epistolyarnogo-zhanra

- https://nsportal.ru/ap/library/literaturnoe-tvorchestvo/2015/10/25/sochinenie-v-zhanre-pisma

13 вариантов

Маяковского преподносит любовь как сугубо личное переживание, имеющее мало общего с общепринятыми взглядами на это чувство. В поэте живет уверенность, что любовь дана каждому человеку с самого рождения, но у простых обывателей, любящих «между служб, доходов, прочего», ее век, увы, не долог. Маяковский же отдается чувствам весь без остатка, любовь, переполняющая его сердце, безгранична, и он жаждет поделиться ею со всеми. Однако жестокий мир этим чувством пренебрегает.

Еще одним примером любовных переживаний Маяковского стало «Письмо Татьяне Яковлевой», которое не предназначалось для печати, а являлось личным посланием для возлюбленной. Лирическое чувство предстает в нем в драматической форме. Взаимная любовь не принесла молодым людям счастья. Маяковский обещает усмирить чувство ревности в своей душе, которая полностью открыта в произведении и переполнена страстью, достоинством, но бессильна против обстоятельств.

Доверительности стиху придает форма монолога, превращая поэтическое повествование в глубоко личное. Оно пропитано предельной откровенностью. В каждой строке скрыта неимоверная сила чувства.

Маяковский вложил в любовную лирику всю страсть и мощь своей души. Он был буквально ранен любовью. Поэт использовал яркие почти фантастические образы, чтобы подчеркнуть масштабность и могучую силу любовной лирики. Его сердце вмещает в себя чувство практически вселенского масштаба, поэтому и облекать его необходимо в звучные слова. Конечно, читателя не может не задеть сила этого чувства, которое, несмотря ни на что, утверждает непобедимость жизни.

1. Л юбовь в раннем творчестве.

2. Муза Маяковского.

3. Публичность чувства.

Любить — это с простынь,

бессонницей рваных, срываться,

ревнуя к Копернику, его,

а не мужа Марьи Иванны,

считая своим соперником.

В. В. Маяковский

Любовная лирика занимает не последнее место в творчестве В. В. Маяковского, которого мы привыкли воспринимать как поэта революции и мастера агитационных лозунгов. Поэма «Облако в штанах» (1915) — любовная и посвящена неразделенному чувству к не пришедшей на свидание героине М. А. Денисовой, в которую он был влюблен в Одессе. В названии заключена метафора нежной мужской души. Удивительно, но многие годы эту поэму считали революционной, антибуржуазной. Но вовсе не недовольство общественными порядками заставляет героя проклинать мир, а самая простая ревность. Напряженный герой ждет любимую с четырех до десяти часов, она в конце концов приходит и говорит, что выходит замуж. «Пожар сердца» превращается в месть за то, что отняли любовь

Нежные!

Вы любовь на скрипки ложите.

Любовь на литавры ложит грубый.

А себя, как я, вывернуть не можете,

чтобы были одни сплошные губы!

…Хотите —

буду от мяса бешеный

— и, как небо, меняя тона —

хотите —

буду безукоризненно нежный,

не мужчина, а — облако в штанах!

Большинство стихотворений любовной тематики посвящено Л. Брик, с которой Владимир Владимирович познакомился в 1915 году. Она стала значимой фигурой в его жизни. Никто больше — ни Т. А. Яковлева, ни В. Полонская — не занял в сердце поэта такое место, как она. На долгие годы женщина стала музой Маяковского. Ей поэт посвятил первый том собрания сочинений, вышедший в 1928 году. «Кроме любви твоей, мне нету солнца… / мне писал Маяковский в стихотворении «Лиличка! Вместо письма».

«Она умела быть грустной, женственной, капризной, гордой, пустой, непостоянной, влюбленной, умной и какой угодно», — говорил В. Б. Шкловский о Брик.

Встреча была судьбоносной, брак Лили с О. Бриком был скорее нежной дружбой, чем страстной любовью. Маяковский обрушил на возлюбленную свое безмерное необузданное чувство, сопровождаемое ревностью, вполне обоснованной в сложившемся любовном треугольнике.

Двенадцать

квадратных аршин жилья.

Четверо

в помещении —

Лиля,

Ося,

я

и собака

Щеник…

Вот в таких условиях существовала любовь, и создавались стихи Маяковского. Он не хотел делить любимую женщину ни с кем, но был обречен делать это. Как метко было замечено, его лирика питалась от несчастной любви.

Не всегда можно говорить об абсолютном совпадении лирического героя стихов с автором, но в данном случае нет подмены — мы читаем о том, что действительно чувствовал Маяковский, а не отвлеченный лирический герой. Любовь его настолько велика, что венчает короной в веках любимую.

Любовь мою,

как апостол во время оно,

по тысяче тысяч разнесу дорог.

Тебе в веках уготована корона,

а в короне слова мои —

радугой судорог.

Любовь Маяковского — это чувство, которому неведом покой: «надеюсь верую вовеки не придет ко мне позорное благоразумие». Она кричит вся, то от восторга, то от боли, поэт выплескивает эмоции, не сдерживая и не скрывая их. Он — максималист, поэтому никаких полутонов в чувствах. Или любит, или нет, или сейчас, или никогда. Любовное чувство у Маяковского приобретает необычные формы: от беззащитного «смирного любеночка»:

Будет любовь или нет?

Какая —

большая или крошечная?

Откуда большая у тела такого:

должно быть, маленький,

смирный любеночек —

до поражающей своими размерами любви-громады, которая то ли любовь, то ли ненависть, то отчаяние, то нежность:

Больше чем можно,

больше чем надо —

будто

поэтовым бредом во сне навис —

комок сердечный разросся громадой:

громада любовь,

громада ненависть.

Конечно, такой романтик, как Маяковский, понимающий «язык трамвайский» и умеющий сыграть ноктюрн «на флейте водосточных труб», и не мог любить иначе. Он дерзко заявлял о своей любви всему миру. От его любви, обрушивающейся как водопад, от такого бурного проявления чувств Брик уставала, что заставляло поэта метаться, теряться и переживать. Это чувство к ней было очень неровным, у них так и не получилось создать модель современной семьи без предрассудков — без ревности, без зависимости друг от друга, свободной от влияния быта. Отношения же с парижанкой Яковлевой, по словам окружающих, были спокойными, но недолгими. Говорят, что выехать в Париж повторно ему не удалось не без помощи Бриков (Лиля была в бешенстве, обнаружив стихотворение к сопернице), а Яковлева вскоре вышла замуж. Остались строки, посвященные ей. В них слышны нотки счастья.

Ты одна мне

ростом вровень,

стань же рядом

с бровью брови,

дай

про этот

важный вечер

рассказать

по-человечьи…

Маяковский был таким человеком, который не мог держать чувства в себе, выплескивал их в своих стихах и ввиду своей публичности делал достоянием общественности. Ведь это было не просто интимное чувство, а чувство поэта-гражданина. Гиперболизация чувства характерна для всего творчества Маяковского, и любовная драма приобретает в таком ракурсе характер общественный. Таким образом, по словам исследователя С. Л. Страшнова, поэт приобщался «к цельному целому — массе или народному единству, каким бы отвлеченным и иллюзорным оно ни было. Отсюда.., стремление Маяковского всячески социализировать ее (любовную лирику), превращая любовь из личного чувства в общественную тему». Поэма «Люблю», написанная в 1921—1922 годах, говорит о том, что любовь занимает важное место в жизни человека, она дана каждому, но мало кто замечает, что со временем сердце черствеет и «любовь поцветет, поцветет — и скукожится». Чтобы сохранить любовь, поэт прячет ее в любимую.

Любовь

в тебя —

богатством в железо —

запрятал,

хожу

и радуюсь Крезом.

Заканчивается поэма выводом, что его любовь неподвластна времени. Это самые позитивные строки Маяковского о любви.

Наполненная лиризмом поэма «Про это» раскрывает перед нами муки ревности, страдание от несчастной любви. Обозначив основную тему поэмы — «по личным мотивам об общем быте», поэт рассуждает о морали, быте и любви нового человека. Его лирический герой борется за идеальную любовь. Критики называли поэму чувствительным романом, над которым плачут гимназистки, в то время как автор говорил о своей идее прямо — это поэма, построенная на ассоциациях, о том, как быт опошляет отношения мужчины и женщины. Поэт полагал, что в жизни нового человека любовь должна быть очищена от мещанства.

«Любовь — это жизнь, это главное. От нее разворачиваются и стихи, и дела, и все прочее. Любовь — это сердце всего. Если оно прекратит работу, все остальное отмирает, делается лишним, ненужным. Но если сердце работает, оно не может не проявиться во всем» — так говорил Маяковский о любви, вечной теме художественных произведений.

В. Маяковский — поэт-бунтарь, горлан и агитатор. Но одновременно это человек с чуткой и ранимой душой, способный на самые светлые и нежные чувства, на глубокие переживания, на искреннюю любовь.

Художественное воплощение эта способность Маяковского нашла в его стихотворениях о любви. Они поражают страстной силой выраженного в них чувства. Их лирический герой не может и не хочет освобождаться от власти любви. Она становится центром мироздания.

«Кроме любви твоей мне нету солнца»,— говорит поэт в стихотворении «Лиличке». В письме Л. Брик Маяковский писал, что «любовь — это жизнь, это главное. От нее разворачиваются и стихи, и дела, и все пр. Любовь — это сердце всего». Любовь — самое значительное, важное в судьбе каждого человека.

«Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви» адресовано редактору «Комсомольской правды», в которой сотрудничал поэт. Стихотворение являет собой лирический монолог, в котором ирония соседствует с серьезностью, просторечие с приподнятостью. Поэт размышляет о сущности любви. Он ставит проблему и последовательно доказывает свое мнение, приводя веские аргументы.

Страстное чувство заставляет лирического героя заглянуть в свой внутренний мир, разобраться в своих чувствах. О себе он говорит: «Я ж навек любовью ранен — еле-еле волочусь». Маяковский дает собственное определение этому чувству:

Любить —

это значит:

в глубь двора вбежать

и до ночи грачьей,

блестя топором,

рубить дрова,

силой

своей играючи.

Свое состояние лирический герой называет экстазом. А любовь его — «человеческая, простая», совладать с ней невозможно, потому что она «ураган, огонь, вода». Подлинное чувство противопоставляется в стихотворении «прохожей паре чувств», обывательщине.

Иная интонация свойственна стихотворению «Письмо Татьяне Яковлевой». Первоначально оно не предназначалось для печати, а было передано лично адресату. Поэт противопоставляет свое искреннее, глубокое, горячее чувство «парижской любви», пошлой и обыденной. Стихотворению свойственна предельная откровенность, оно поражает силой интимного чувства. «Иди сюда, иди на перекресток моих больших и неуклюжих рук », — звучит в нем. «Ты одна мне ростом вровень»,— говорит поэт героине, призывая ее на ответные чувства. Поэт говорит о «собаках озверевшей страсти», о ревности, которая движет горами, о «страсти кори». Лирический герой настойчив, целеустремлен. «Я все равно тебя когда-нибудь возьму — одну или вдвоем с Парижем»,— обещает он.

Стихотворениям Маяковского о любви свойственна удивительная душевная открытость, обнаженность тончайших переживаний. Любовная лирика поэта удивляет необычайно яркой и смелой образностью, неистовостью чувства. Поразительные, оригинальные метафоры и сравнения придают стихам Маяковского неповторимость.

Любовная лирика Маяковского

Автор: Маяковский В.В.

Жизнь В. В. Маяковского со всеми ее радостями и горестями, надеждами и отчаяниями — в его стихах. Произведения поэта, рассказывающие о его жизни, не могут не затрагивать тему любви.

Поэт считал, что писать можно лишь о том, что пережил сам, поэтому все его произведения во многом автобиографичны. Хотя самые ранние стихотворения о любви (“Я”, “Любовь”, трагедия “Владимир Маяковский”) мало связанны с личными переживаниями поэта. Позже появляется знаменитая поэма Маяковского “Облако в штанах”, в которой поэт рассказывает о своей безответной любви, причинившей ему мучительную, нестерпимую боль

Мама!

Ваш сын прекрасно болен!

Мама!

У него пожар сердца.

Эта трагическая любовь не выдумана. Давид Бурлюк, вместе с Маяковским выступавший в 1914 году в Одессе, в своих воспоминаниях говорит, что первой любовью Маяковского была Мария, которую он встретил в Одессе («Это было, было в Одессе..»)

Из некоторых источников известно, что между Маяковским и Марией встало препятствие, одно из тех, которые порождались тогдашней общественной жизнью, социальными условиями, основанными на неравенстве людей, на господстве материальных расчетов. В поэме этому дано очень краткое объяснение словами самой Марии:

Вошла ты,

резкая, как “нате!”,

муча перчатки замш,

сказала:

“Знаете —

я выхожу замуж”.

Главной и самой яркой музой Владимира Маяковского считается Лили Брик, в которую Маяковский влюбился год спустя. Отношения поэта и Лили были очень непростыми, многие этапы их развития нашли отражение в произведениях поэта («Лиличка! Вместо письма», «Флейта-позвоночник»).

В 1922 году поэт пишет поэму «Люблю» — своё самое светлое произведение о любви. Маяковский тогда переживал пик своего чувства к Л. Брик, потому и был уверен:

Не смоют любовь

ни ссоры,

ни версты.

Продумана,

выверена,

проверена.

Здесь поэт размышляет о сущности любви и её месте в жизни человека. Продажной любви Маяковский противопоставил любовь истинную, страстную, верную.

Но затем вновь в поэме «Про это» лирический герой предстаёт страдающим, мучимым любовью. Это был переломный момент в их отношениях с Брик.

То есть можно заметить, как тесно переплетаются в творчестве Маяковского чувства поэта и чувства лирического героя.

В начале 1929 года в журнале «Молодая гвардия» появилось «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви». Из этого стихотворения видно, что в жизни Маяковского появилась новая любовь, что «опять в работу пущен сердца выстывший мотор». Это была Татьяна Яковлева, с которой поэт встретился в Париже в 1928 году. Посвящённые ей стихотворения «Письмо товарищу Кострову…» и «Письмо Татьяне Яковлевой» проникнуты счастливым ощущением большой, настоящей любви. Но и эти отношения закончились трагически.

Последней его любовью стала Вероника Полонская. Незадолго до смерти Маяковский написал стихотворение «Неоконченное», которое, по всей видимости, посвящено было именно ей. Полонская была последней, кто видел Маяковского живым.

Понять помогают Маяковского-человека именно его искренние и прекрасные стихи о любви.

Любовная тема — одна из ведущих в лирике В. Маяковского. В дореволюционный период творчества поэта она нашла воплощение в его многочисленных стихотворениях и поэмах «Облако в штанах», «Флейта-позвоночник», «Человек». Изображение неразделенной любви, характерное для этого периода творчества Маяковского, позволило поэту раскрыть трагедию человека в бездушном мире равнодушных и жестоких людей. Искренне чувство здесь обесценено корыстью, денежным интересом. На мой взгляд, формула «деньги, любовь, страсть», прозвучавшая в поэме «Облако в штанах», очень четко определяет отношение «раннего» Маяковского к этому чувству.

Октябрьская революция, по мнению поэта, создала условия для торжества любви, счастья, радости. Именно эта мысль нашла яркое выражение в поэме Маяковского «Люблю» (1922г.) — произведении о большом чувстве во всех его проявлениях. Можно сказать, что это поэтическая песнь о том, как зарождалось, расцветало и обретало свои зрелые формы испепеляющая любовь.

«Стадии развития» человеческой любви отражает и композиция произведения — оно состоит из главок с «говорящими» названиями: «Мальчишкой», «Юношей», «Мой университет», «Взрослое» и т. д. Таким образом, перед нами раскрывается человеческий характер в развитии, вернее, в становлении любовного чувства.

«Гранада-любовь» — так определяет Маяковский отношение своего героя ко всему прекрасному в жизни. Но этот же «сердечный комок» включает в себя и «гранаду-ненависть» ко всему отвратительному.

Утверждая право человека ненавидеть во имя любви, Маяковский в ходе эволюции своего лирического героя показывает, как его чувства становятся социально осмысленными. В противоположность «кучерявым лирикам», пишущим стишки «для спален», в поэме Маяковского любовь к женщине выступает как одно из проявлений способности человеческого сердца чувствовать, активно воспринимать жизнь во всех ее проявлениях.

«Люблю» заканчивается своеобразной клятвой верности и постоянству в любви:

Клянусь —

люблю

неизменно и верно.

Понимание Маяковским природы любви в последний период его творческого пути находит наиболее яркое выражение в двух поэтических «письмах» — «Письме товарищу Кострову из Парижа о сущности любви» и в «Письме Татьяне Яковлевой».

Уже в заглавии «Письма товарищу Кострову из Парижа о сущности любви» определена тема произведения — «о сущности любви». Диалог лирического героя с «товарищем Костровым» плавно перетекает в беседу с красавицей, «в меха и бусы оправленную». Именно этот разговор и определяет содержание стихотворения. Перед нами предстает человек, объятый любовью: «Я ж навек любовью ранен».

«Письмо товарищу Кострову…» — продолжение разговора на тему, начатую поэтом еще в поэмах «Человек» и «Люблю». И здесь он рассуждает о «любви-гранаде», о верности и постоянстве этого чувства. Если в поэме «Люблю» объятому чувственным пламенем лирическому герою противостоят мещанствующие «лирики» с их сентиментальной «любовинкой», то в «Письме товарищу Кострову…» «любви-гранаде» противостоит «прохожая пара чувств» с нехитрой формулой «разлюбила — уплыла». Истинную же любовь «не свадьбой мерить».

Маяковский дает нравственно-философское освещение «сущности любви»:

Любовь

…в том,

что встает за горами грудей

над

волосами-джунглями.

Мы видим, что поэт отказывается рассматривать физиологическую сторону этого чувства. Для него несравненно важнее то, что порождает любовь в сердце и душе человека. Обуреваемый чувством, герой стихотворения готов, «блестя топором, рубить дрова», творить, писать стихи. Этим Маяковский подчеркивает, что настоящее чувство побуждает человека на хорошие и большие дела: «Что опять // в работу пущен // сердца // выстывший мотор».

Мысль о единстве личного и общественного в человеке нового, социалистического общества, обозначившаяся в творчестве Маяковского начала 20-ых годов, с новой силой была поставлена в стихотворениях 1928 г. Пожалуй, нигде она не нашла столь яркого выражения, как в «Письме Татьяне Яковлевой»:

В поцелуе рук ли,

губ ли,

В дрожи тела

близких мне

красный

цвет

моих республик

тоже

должен пламенеть.

Эти строки, на мой взгляд, выражают итоговую позицию поэта. В них воедино сплавились «я» и «мы», революция и поэзия, история и «пламень любви».

Таким образом, любовная тема в лирике Маяковского претерпевает эволюцию. От чувства трагической неразделенности и «непонятости» своей любви лирический герой приходит к пониманию ее как возможности самовыражения, источника вдохновения и созидательной деятельности на благо людей.

Жизнь В. В. Маяковского со всеми ее радостями и горестями, надеждами и отчаяниями — в его стихах. Произведения поэта, рассказывающие о его жизни, не могут не затрагивать тему любви.

Поэт считал, что писать можно лишь о том, что пережил сам, поэтому все его произведения во многом автобиографичны. Хотя самые ранние стихотворения о любви (“Я”, “Любовь”, трагедия “Владимир Маяковский”) мало связанны с личными переживаниями поэта. Позже появляется знаменитая поэма Маяковского “Облако в штанах”, в которой поэт рассказывает о своей безответной любви, причинившей ему мучительную, нестерпимую боль

Мама!

Ваш сын прекрасно болен!

Мама!

У него пожар сердца.

Эта трагическая любовь не выдумана. Давид Бурлюк, вместе с Маяковским выступавший в 1914 году в Одессе, в своих воспоминаниях говорит, что первой любовью Маяковского была Мария, которую он встретил в Одессе («Это было, было в Одессе..»)

Из некоторых источников известно, что между Маяковским и Марией встало препятствие, одно из тех, которые порождались тогдашней общественной жизнью, социальными условиями, основанными на неравенстве людей, на господстве материальных расчетов. В поэме этому дано очень краткое объяснение словами самой Марии:

Вошла ты,

резкая, как “нате!”,

муча перчатки замш,

сказала:

“Знаете —

я выхожу замуж”.

Главной и самой яркой музой Владимира Маяковского считается Лили Брик, в которую Маяковский влюбился год спустя. Отношения поэта и Лили были очень непростыми, многие этапы их развития нашли отражение в произведениях поэта («Лиличка! Вместо письма», «Флейта-позвоночник»).

В 1922 году поэт пишет поэму «Люблю» – своё самое светлое произведение о любви. Маяковский тогда переживал пик своего чувства к Л. Брик, потому и был уверен:

Не смоют любовь

ни ссоры,

ни версты.

Продумана,

выверена,

проверена.

Здесь поэт размышляет о сущности любви и её месте в жизни человека. Продажной любви Маяковский противопоставил любовь истинную, страстную, верную.

Но затем вновь в поэме «Про это» лирический герой предстаёт страдающим, мучимым любовью. Это был переломный момент в их отношениях с Брик.

То есть можно заметить, как тесно переплетаются в творчестве Маяковского чувства поэта и чувства лирического героя.

В начале 1929 года в журнале «Молодая гвардия» появилось «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви». Из этого стихотворения видно, что в жизни Маяковского появилась новая любовь, что «опять в работу пущен сердца выстывший мотор». Это была Татьяна Яковлева, с которой поэт встретился в Париже в 1928 году. Посвящённые ей стихотворения «Письмо товарищу Кострову…» и «Письмо Татьяне Яковлевой» проникнуты счастливым ощущением большой, настоящей любви. Но и эти отношения закончились трагически.

Последней его любовью стала Вероника Полонская. Незадолго до смерти Маяковский написал стихотворение «Неоконченное», которое, по всей видимости, посвящено было именно ей. Полонская была последней, кто видел Маяковского живым.

Понять помогают Маяковского-человека именно его искренние и прекрасные стихи о любви.

Добавил: annamarixyanna

Любовная тема – одна из ведущих в лирике В. Маяковского. В дореволюционный период творчества поэта она нашла воплощение в его многочисленных стихотворениях и поэмах «Облако в штанах», «Флейта-позвоночник», «Человек». Изображение неразделенной любви, характерное для этого периода творчества Маяковского, позволило поэту раскрыть трагедию человека в бездушном мире равнодушных и жестоких людей. Искренне чувство здесь обесценено корыстью, денежным интересом. На мой взгляд, формула «деньги, любовь, страсть», прозвучавшая в поэме «Облако в штанах», очень четко определяет отношение «раннего» Маяковского к этому чувству.

Октябрьская революция, по мнению поэта, создала условия для торжества любви, счастья, радости. Именно эта мысль нашла яркое выражение в поэме Маяковского «Люблю» (1922г.) – произведении о большом чувстве во всех его проявлениях. Можно сказать, что это поэтическая песнь о том, как зарождалось, расцветало и обретало свои зрелые формы испепеляющая любовь.

«Стадии развития» человеческой любви отражает и композиция произведения – оно состоит из главок с «говорящими» названиями: «Мальчишкой», «Юношей», «Мой университет», «Взрослое» и т.д. Таким образом, перед нами раскрывается человеческий характер в развитии, вернее, в становлении любовного чувства.

«Гранада-любовь» – так определяет Маяковский отношение своего героя ко всему прекрасному в жизни. Но этот же «сердечный комок» включает в себя и «гранаду-ненависть» ко всему отвратительному.

Утверждая право человека ненавидеть во имя любви, Маяковский в ходе эволюции своего лирического героя показывает, как его чувства становятся социально осмысленными. В противоположность «кучерявым лирикам», пишущим стишки «для спален», в поэме Маяковского любовь к женщине выступает как одно из проявлений способности человеческого сердца чувствовать, активно воспринимать жизнь во всех ее проявлениях.

«Люблю» заканчивается своеобразной клятвой верности и постоянству в любви:

Клянусь –

люблю

неизменно и верно.

Понимание Маяковским природы любви в последний период его творческого пути находит наиболее яркое выражение в двух поэтических «письмах» – «Письме товарищу Кострову из Парижа о сущности любви» и в «Письме Татьяне Яковлевой».

Уже в заглавии «Письма товарищу Кострову из Парижа о сущности любви» определена тема произведения – «о сущности любви». Диалог лирического героя с «товарищем Костровым» плавно перетекает в беседу с красавицей, «в меха и бусы оправленную». Именно этот разговор и определяет содержание стихотворения. Перед нами предстает человек, объятый любовью: «Я ж навек любовью ранен».

«Письмо товарищу Кострову…» – продолжение разговора на тему, начатую поэтом еще в поэмах «Человек» и «Люблю». И здесь он рассуждает о «любви-гранаде», о верности и постоянстве этого чувства. Если в поэме «Люблю» объятому чувственным пламенем лирическому герою противостоят мещанствующие «лирики» с их сентиментальной «любовинкой», то в «Письме товарищу Кострову…» «любви-гранаде» противостоит «прохожая пара чувств» с нехитрой формулой «разлюбила – уплыла». Истинную же любовь «не свадьбой мерить».

Маяковский дает нравственно-философское освещение «сущности любви»:

Любовь

…в том,

что встает за горами грудей

над

волосами-джунглями.

Мы видим, что поэт отказывается рассматривать физиологическую сторону этого чувства. Для него несравненно важнее то, что порождает любовь в сердце и душе человека. Обуреваемый чувством, герой стихотворения готов, «блестя топором, рубить дрова», творить, писать стихи. Этим Маяковский подчеркивает, что настоящее чувство побуждает человека на хорошие и большие дела: «Что опять // в работу пущен // сердца // выстывший мотор».

Мысль о единстве личного и общественного в человеке нового, социалистического общества, обозначившаяся в творчестве Маяковского начала 20-ых годов, с новой силой была поставлена в стихотворениях 1928 г. Пожалуй, нигде она не нашла столь яркого выражения, как в «Письме Татьяне Яковлевой»:

В поцелуе рук ли,

губ ли,

В дрожи тела

близких мне

красный

цвет

моих республик

тоже

должен пламенеть.

Эти строки, на мой взгляд, выражают итоговую позицию поэта. В них воедино сплавились «я» и «мы», революция и поэзия, история и «пламень любви».

Таким образом, любовная тема в лирике Маяковского претерпевает эволюцию. От чувства трагической неразделенности и «непонятости» своей любви лирический герой приходит к пониманию ее как возможности самовыражения, источника вдохновения и созидательной деятельности на благо людей.

Жизнь В.В. Маяковского со всеми ее радостями и горестями, болью и отчаянием — вся в его стихах. Произведения поэта рассказывают нам и о его любви, о том, когда и какой она была или когда ее не было. В ранних стихах Маяковского упоминание о любви встречается дважды: в цикле лирических стихотворений 1913 года «Я» и стихотворении «Любовь», где о любви говорится также вне связи с личными переживаниями. Но вот мы открываем поэму «Облако в штанах», и нас сразу охватывает чуть ли не с первых строк тревожное чувство большой и страстной любви:

Нежные!

Вы любовь на скрипки ложите.

Любовь на литавры ложит грубый.

А себя, как я, вывернуть не можете,

чтобы были одни сплошные губы!

И дальше с той же силой трагизма поэт рассказывает о своей безответной любви к Марии — любви, пожаром охватившей сердце, причинившей ему мучительную, нестерпимую боль. Рассказывая о своей любви к Марии, поэт так охарактеризовал свои чувства:

Мама!

Ваш сын прекрасно болен!

Мама!

У него пожар сердца.

Пути Марии и Владимира Маяковского разошлись. Между ними встало препятствие, одно из тех, которые порождались обстоятельствами, рожденными на господстве материальных расчетов. В поэме этому дано очень краткое объяснение словами самой Марии: «Знаете — я выхожу замуж».

Прошло не более полугода, и сердце его вновь разрывают муки любви. Лиля Брик и ее сестра Эльза Триоде в воспоминаниях о Маяковском дают понять, что он был влюблен в них обеих — сначала младшую, а затем в старшую. Эти его чувства находят отражение в поэме «Флейта-позвоночник», написанной осенью 1915 года. И снова, как в «Облаке», не радость любви, а отчаяние звучит со страниц поэмы. Обращаясь к Богу, поэт взывает:

… слышишь!

убери проклятую ту,

которую сделал моей любимою!

А в поэме «Человек», звучащей гимном человеку-творцу с его сердцем, способным творить чудеса, любовь предстает в образах, выражающих лишь страдание:

Гремят на мне

наручники,

любви тысячелетия…

И только боль моя острей — стою,

огнем обвит,

на несгорающем костре

немыслимой любви.

Спустя несколько лет, уже в советское время, Маяковский пишет одну за другой поэмы — «Люблю» (1922 г.) и «Про это» (1923 г.). Поэма «Люблю» — это своеобразное лирикофилософское размышление о любви, о ее сущности и месте в жизни человека. Как бы исповедуясь перед самим собой и в то же время полемизируя с распространенной в те годы буржуазнообывательской теорией «свободной любви», Маяковский славит любовь неизменную и верную, которую не могут смыть «ни ссоры, ни версты». Но проходит немного времени — ив новой поэме «Про это» поэт предстает перед нами опять мятущимся, страдающим, мучимым неудовлетворенной любовью. В тяжелом отчаянии, размышляя о жизни и смерти, он говорит о первостепенном значении для него любви: «Страшно — не любить, ужас — не сметь». Обращаясь из будущего в настоящее, поэт с горечью констатирует:

Я свое, земное, не дожил,

на земле свое не долюбил.

Маяковский много писал о любви. Ярким, радостным и светлым гимном любви звучит стихотворение «Письмо товарищу Кострову о сущности любви», написанное в 1929 году. Адресованное редактору «Комсомольской правды», в которой сотрудничал Маяковский, стихотворение представляет собой лирический монолог, где шутка соседствует с серьезной мыслью, разговорная речь — с высоким поэтическим словом, бытовая зарисовка — с подчеркнутой гиперболой. Обывательским взглядам на любовь поэт противопоставляет большое чувство, которое является источником силы и творчества:

Любить —

это с простынь,

бессонницей рваных,

срываться,

ревнуя к Копернику,

его, а не мужа Марьи Иванны,

считая своим соперником.

Размышления о сущности любви постепенно и органично перерастают в размышления о вдохновении и творчестве:

На земле огней — до неба…

В синем небе звезд — до черта.

Если б не был я поэтом,

я бы стал бы звездочетом…

Для поэта любовь — это чувство, вселяющее активность, делающее человека способным на творчество, на подвиг, на геройство, на деятельность во имя человечества. Любовь существует для того:

Чтоб подымать, и вести, и влечь,

которые глазом ослабли.

В заключительных строках стихотворения Маяковский говорит о той огромной силе, которую любовь дает человеку:

Ураган, огонь, вода

подступают в ропоте.

Кто сумеет совладать?

Можете? Попробуйте…

Из «Письма товарищу Кострову…» видно, что в сердце поэта появилась новая любовь, что «опять в работу пущен сердца выстывший мотор. «Это была Татьяна Яковлева, с которой Маяковский встретился в Париже в 1928 году. Высокая, стройная, под стать Маяковскому, Татьяна серьезно увлекалась поэтом. Посвященные Татьяне Яковлевой стихотворения: «Письмо товарищу Кострову…» и «Письмо Татьяне Яковлевой» проникнуты счастливым ощущением большой, настоящей любви. Гордость и ласка звучат в строках, обращенных к любимой:

Ты одна мне ростом вровень,

стань же рядом с бровью брови,

дай про этот важный вечер

рассказать по-человечьи.

Свою любовь Маяковский не представляет вдали от родины, поэтому настойчиво зовет Татьяну Яковлеву в Москву:

Мы теперь к таким нежны —

спортом выпрямишь не многих, —

вы и нам в Москве нужны,

не хватает длинноногих.

Поэт был уверен, что любовь победит;

Я все равно тебя когда-нибудь возьму —

одну или вдвоем с Парижем.

Маяковский очень сильно переживал разлуку с Татьяной, каждый день посылал ей письма и телеграммы, с нетерпением ждал поездки в Париж. Но встретиться им было не суждено. Маяковскому было отказано в выезде в Париж в январе 1930 года. Через три месяца его не стало.

Незадолго до смерти Маяковский написал стихотворение «Неоконченное», в котором есть такие строки:

Уже второй,

должно быть, ты легла,

А может быть,

и у тебя такое.

Я не спешу,

и молниями телеграмм

мне незачем тебя будить и беспокоить…

Таким поэтом был Маяковский: трибун, новатор и тончайший лирик, которому были доступны все оттенки человеческих чувств. Лирический герой Маяковского — человек, сумевший выразить всю силу, глубину и благородство человеческой души. В одном из стихотворений он писал:

Грядущие люди!

Кто вы?

Вот — я, весь

боль и ушиб.

Вам завещаю я сад фруктовый

моей великой души!

Если б так поэта измучила,

он

любимую на деньги б и славу выменял,

а мне

ни один не радостен звон,

кроме звона твоего любимого имени.

В. Маяковский

В начале XX века, когда в литературу пришел поэт Владимир Маяковский, происходила коренная ломка всех устоев и жизненного уклада страны. Свершившаяся в России революция принесла совершенно новый взгляд на мир. Кто-то не принял ее и страдал, кто-то занял выжидательную позицию, кому-то было все равно.

Владимир Маяковский был в числе тех, кто воспринял революцию с восторгом. Он верой и правдой, каждой строкой своей служил новой власти.

Изначально претендовавшие на то, чтобы являть собой новое, небывалое искусство, стихи Маяковского рождались, чтобы противостоять чему-то, отвергать горячо и страстно одно и столь же неравнодушно защищать другое. Азарт борьбы, эпатирующая резкость, неожиданность восприятия и оценки событий сопутствуют стихам поэта на протяжении всего его творческого пути. Естественно поэтому, что о Маяковском сложилось и прочно укрепилось в сознании читающей публики представление как о поэте — певце революции. Ведь даже в самых лирических его произведениях рядом с душевными переживаниями неизменно присутствует красный цвет — цвет революции:

В поцелуе рук ли,

губ ли,

в дрожи тела

близких мне

красный цвет

моих республик

тоже

должен

пламенеть.

Поэзия Маяковского, “призывающая к вечной драке со злом”, его вера, его стихи — жизненно необходимы, как и сам поэт — “человек, воплощавший в себе то, чего так часто не хватает сегодня нам, чего мы ищем друг в друге и очень редко находим”. Но какие бы общечеловеческие вопросы ни разрешал Маяковский в своих произведениях, он видел то, что их порождало и объединяло, — любовь была этим связующим звеном.

Маяковский писал Лиле Брик: “Любовь — это жизнь, это главное. От нее разворачиваются и стихи и дела и все прочее. Любовь — это сердце всего. Если оно прекратит работу, все остальное отмирает, делается лишним, ненужным. Но если сердце работает, оно не может не проявляться в этом во всем”.

Любовь!

только в моем

воспаленном мозгу была ты!

Глупой комедии остановите ход!

Смотрите —

срываю игрушки-латы

я,

величайший Дон-Кихот!

Да, был и другой Маяковский — Маяковский-лирик, слова и строки которого пронизаны глубоким лирическим чувством. У этих стихотворений — ярко выраженный глубоко личный характер, и это конкретное присутствие становится точкой отсчета, системой координат в безудержном потоке воображения поэта, где смещены время и пространство, где великое кажется ничтожным, а сокровенное, интимное приобретает размеры Вселенной.

Маяковский вообще не умеет чувствовать “мелко”, а его любовная лирика достигает таких чувственных вершин, что ей не хватает обычных слов. Они кажутся слишком приземленными, бесцветными, и вместо них появляются звучные, как раскаты грома, слова-гиганты: “громада любовь”, “любовища”.

Необыкновенная сила чувства сквозит не только в словах, но и в ритме его стихотворений. Если вслушаться, то вся мелодия стиха напоминает ритм исполинских шагов. Маяковский-гигант, плачущий морями, “слезищами”, для которого океан мал, а небо кажется “крохотным”. Но этот гигант и бунтарь, слова которого “кричат”:

душу вытащу,

растопчу.

Чтоб большая! —

И окровавленную дам, как знамя… —

вдруг становится послушным и нежным “мальчиком”, с которым женщина играет, “как девочка с мячиком”. И нет больше громогласного крика. Поэт переходит на шепот, исполненный отчаяния и мольбы:

Дай хоть

последней нежностью выстелить

твой уходящий шаг.

Все творчество Маяковского — от “Облака в штанах” и “Флейты-позвоночника” до неоконченного “Любит? не любит? Я руки ломаю…” пронизывает мотив неразделенной любви. Но даже это безответное чувство является для поэта источником жизни и творческой состоятельности. Ведь умение любить всегда оставалось для Маяковского одним из главных достоинств человека. Он считал, что любовь, пусть и неразделенная, дается человеку как шанс изменить себя, посмотреть совершенно по-другому на все, что его окружает.

Гораздо трагичнее для него внутренняя опустошенность, о которой поэт доверительно поведал сошедшему с пьедестала Пушкину в стихотворении “Юбилейное”:

Было всякое:

и под окном стояние,

письма,

тряски нервное желе.

Вот

когда

и горевать не в состоянии —

это,

Александр Сергеич,

много тяжелей.

Тема трагической любви поэта, светлого и чистого человеческого чувства, поруганного в мире нравственной растленности, оскорбительно-обнаженной несправедливости, возвышается в “Облаке в штанах” и поэме “Флейта-позвоночник” до социально-философского обобщения. Но Маяковский еще не может опереться на знание конкретно-исторических сил, преобразующих мир, поэтому тема любви, звучащая с пафосом романтического протеста, приобретает в его поэзии тех лет трагическую окраску. Любовная драма героя, переживающего разлуку с любимой, которая становится в мире собственников “вещью”, обрамляется в этих стихотворениях картинами мрачного городского пейзажа. Но и здесь поэт остается верен себе: снова для выражения трагедии любовного чувства он находит совершенно новые слова и космические образы.

Маяковский видит мир не таким, каким видят его обычные люди, и этим он интересен. Он привлекает своей неповторимостью, непохожестью на других, восхитительным миром диких фантазий:

А вы

ноктюрн сыграть

смогли бы

на флейте водосточных труб?

Маяковский пишет о любви, психологически тонко и точно раскрывая душевное состояние влюбленных. Его стихи о любви наполнены мощным темпераментом. В их ритме словно передано физическое состояние человека. Мы слышим, ощущаем биение сердец. Думаю, чтобы так писать о любви, это чувство надо не только испытать, пережить самому, но и осознать, по-настоящему вымучить, “вынуть” из себя и “пришпилить к бумаге”.

Владимир Маяковский вынимал из себя свои чувства и “пришпиливал к бумаге” для того, чтобы мы, его потомки, учились настоящему, сильному, высокому чувству любви, которое не терпит фальши, пошлости и серости, В “Письме товарищу Кострову из Парижа о сущности любви” возвышенное человеческое чувство противопоставлено мелкому — “прохожей паре чувств” и грубому — “озверевшей страсти”. Только настоящая любовь вдохновляет “просто разговаривать стихами”, возникшими как отголосок глубокого чувства к русской эмигрантке, жившей в Париже, — Татьяне Яковлевой. Любовь, рожденная на земле, сияет на небе, светит с неба всем и укрепляет духовные силы слабых.

Рожденные любовью стихи призваны “подымать и вести, и влечь, которые духом ослабли”. В этой любви — то, что дает основание говорить о божьем даре, — “радость неиссыхаемая”. Герой по-прежнему открыт и беззащитен в своей последней искренности. “Иди сюда, иди на перекресток моих больших и неуклюжих рук”, — говорит он в порыве доверия, не боясь стать мишенью насмешек.

Неуспокоенность, отсутствие “позорного благоразумия” присущи и лирическому герою поэмы “Про это”. Здесь встречаются два человека: один — из поэмы семилетней давности, оставленный в пылающем костре любви, другой — нынешний, и через семь лет продолжающий любить, одержимый страстью и ревностью. Одолеть рвущуюся изнутри человека бурю оказалось так же невозможно, как и невозможно одолеть стихию времени: “Буря басит — не осилить вовек”. Отказавшись от того, что заражено пошлостью “старого мира”, герой поэмы все-таки кровно связан со своими корнями, несет прошлое в своей крови. Гиперболизированная страсть и ревность превращает его в медведя, он навсегда отторгнут от теплоты человечьего дома. Его “свои” — разве что медведи “с Енисея да с Оби”, и его дом, унесенный рекой времени, “стая льдом”. Одинокий герой поэмы несет свой крест во имя высших ценностей, как несли его бездомные юродивые и скоморохи в прошлом:

Я брал слова

то самые вкрадчивые,

то страшно рыча,

то вызвоня лирово.

От выгод —

на вечную славу сворачивал,

молил,

грозил,

просил,

агитировал.

Нежность, любовь, ненависть, ревность, тоска и боль, надежда и отчаяние — вся гамма сильных человеческих чувств в самом ярком их проявлении представлена в любовной лирике поэта.

Владимир Маяковский — выдающаяся личность, умный и сложный человек, не лишенный противоречий, с напряженной внутренней жизнью, с могучим темпераментом борца и полемиста. Его можно любить или не любить, разделять его взгляды и представления или быть их противником. Но глубина чувств, постоянство, искренность и эмоциональность, присутствующие в стихотворениях Маяковского, действительно достойны уважения.

Октябрьская революция, по мнению поэта, создала условия для торжества любви, счастья, радости. Именно эта мысль нашла яркое выражение в поэме Маяковского «Люблю» (1922г.) – произведении о большом чувстве во всех его проявлениях. Можно сказать, что это поэтическая песнь о том, как зарождалось, расцветало и обретало свои зрелые формы испепеляющая любовь.

«Стадии развития» человеческой любви отражает и композиция произведения – оно состоит из главок с «говорящими» названиями: «Мальчишкой», «Юношей», «Мой университет», «Взрослое» и т.д. Таким образом, перед нами раскрывается человеческий характер в развитии, вернее, в становлении любовного чувства.

«Гранада-любовь» – так определяет Маяковский отношение своего героя ко всему прекрасному в жизни. Но этот же «сердечный комок» включает в себя и «гранаду-ненависть» ко всему отвратительному.

Утверждая право человека ненавидеть во имя любви, Маяковский в ходе эволюции своего лирического героя показывает, как его чувства становятся социально осмысленными. В противоположность «кучерявым лирикам», пишущим стишки «для спален», в поэме Маяковского любовь к женщине выступает как одно из проявлений способности человеческого сердца чувствовать, активно воспринимать жизнь во всех ее проявлениях.

«Люблю» заканчивается своеобразной клятвой верности и постоянству в любви:

неизменно и верно.

Понимание Маяковским природы любви в последний период его творческого пути находит наиболее яркое выражение в двух поэтических «письмах» – «Письме товарищу Кострову из Парижа о сущности любви» и в «Письме Татьяне Яковлевой».