Для того, чтобы сделать образы Петра и Карла более колоритными, Пушкин использует художественный прием – антитезу: на фоне бледных достоинств шведского короля образ российского императора выглядит потрясающе величественным. Петр для Пушкина – прозорливый, энергичный и великодушный, его появление и в поэме, и на исторической арене – предвосхищение побед и славного будущего России.

Обратимся к тексту поэмы. Появление Петра в поэме описывается Пушкиным так :

А вот описание Карла глазами его сторонника предателя Мазепы: понимая, что он поставил не на того царя, Мазепа называет Карла “мальчиком”, выигравшем благодаря своей отваге два-три сражения, но Карл, без сомнения, не тот, кому, по мысли Мазепы, по плечу вести борьбу с “самодержавным великаном”.

Петр вступает в битву ради великого дела, еще не став победителем, он уже мыслит как победитель. Не то Карл. Пушкин не зря, описывая его перед решающей битвой, использует слово “слабый”:

В отличие от Карла, Петру не нужно направлять полки, он – тот, на кого обращено все внимание, на него равняются и за кем не раздумывая идут на смерть. Петр – не просто вождь, он предводитель, за ним следуют его “сыны”, его “товарищи”.

Недаром, увидев императора, полки в один голос подхватили грозное и величественное “ура”.

Такая разница в описании образов двух полководцев является ключевым фактором для понимания хода сражения и его результатов.

План

Введение

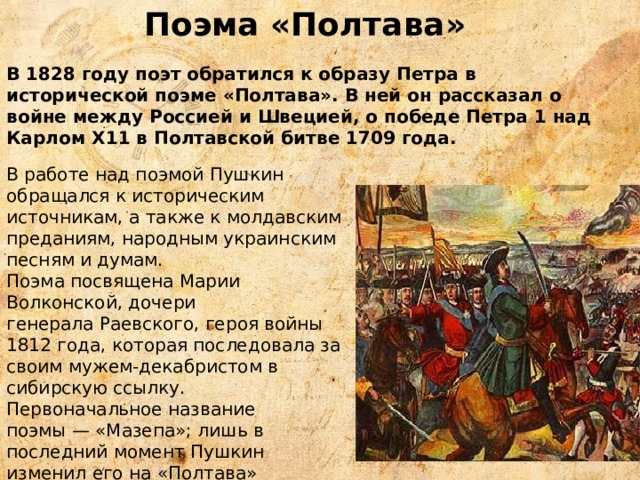

В 1828 году А.С. Пушкин создаёт поэму «Полтава».

Основная часть

А.С. Пушкин сопоставляет двух главных участников Полтавского боя: Петра I и Карла XII:

— облик Петра I;

— облик Карла XII;

— поведение Петра и Карла перед и во время боя.

Заключение

Итог сражения предрешен поведением героев.

В 1828 году А.С. Пушкин написал поэму «Полтава», в которой вместе с любовным, романтическим сюжетом вывел историческую сюжетную линию, связанную с социально- политическими проблемами России Петровского времени. В произведении появляются исторические деятели того времени: Петр Первый, Карл XII, Кочубей, Мазепа. Каждого из данных героев поэт характеризует как самостоятельную личность. А.С. Пушкина в первую очередь интересует поведение героев во время переломного для России — Полтавского боя.

Сопоставляя двух главных участников Полтавского сражения: Петра I и Карла XII, Александр Сергеевич особое внимание уделяет той роли, которую сыграли в битве два великих полководца. Облик русского царя перед решающим сражением прекрасен, он весь в движении, в ощущении предстоящего события, он — само действие:

…Выходит Петр. Его глаза

Сияют. Лик его ужасен.

Движенья быстры. Он прекрасен,

Он весь, как божия гроза.

Своим личным примером Петр воодушевляет русских солдат, он чувствует свою причастность к общему делу, поэтому при характеристике героя А.С. Пушкин использует глаголы движения:

И он промчался пред полками,

Могущ и радостен, как бой.

Он поле пожирал очами…

Полную противоположность Петру представляет шведский король — Карл XII, изображающий лишь подобие полководца:

Несомый верными слугами,

В качалке, бледен, недвижим,

Страдая раной, Карл явился.

Все поведение шведского короля говорит о его недоумении, смущении перед боем, Карл не чувствует необходимости в победе, не верит в силу примера:

Вдруг слабым манием руки

На русских двинул он полки.

Итог сражения предрешен поведением полководцев. Описывая в поэме «Полтава» двух военачальников, А.С. Пушкин характеризует два типа полководцев: флегматичного, заботящегося только о собственной выгоде шведского короля — Карла XII и непосредственного самого главного участника событий, готового к решающей схватке, а впоследствии и основного победителя Полтавского сражения — русского царя Петра Первого. Здесь А.С. Пушкин ценит Петра I за его военные победы, за его умение принять единственно верное решение в трудный для России момент.

(1 вариант)

А.С. Пушкин ценит Петра I за его умение принять верное решение В 1828 году А.С. Пушкин написал поэму «Полтава», в которой вместе с любовным, романтическим сюжетом вывел историческую сюжетную линию, связанную с социально-политическими проблемами России Петровского времени. В произведении появляются исторические деятели того времени: Петр I, Карл XII, Кочубей, Мазепа. Каждого из этих героев поэт характеризует как самостоятельную личность. А. С. Пушкина в первую очередь интересует поведение героев во время переломного для России Полтавского боя.

Сопоставляя двух главных участников Полтавского сражения Петра I и Карла XII, поэт особое внимание уделяет той роли, которую сыграли в битве два великих полководца. Облик русского царя перед решающим сражением прекрасен, он весь в движении, в ощущении предстоящего события, он – само действие:

…Выходит Петр. Его глаза

Сияют. Лик его ужасен.

Движенья быстры. Он прекрасен,

Он весь, как божия гроза.

Своим личным примером Петр воодушевляет русских солдат, он чувствует свою причастность к общему делу, поэтому при характеристике героя А.С. Пушкин использует глаголы движения:

И он промчался пред полками,

Могущ и радостен, как бой.

Он поле пожирал очами…

Полную противоположность Петру представляет шведский король – Карл XII, изображающий лишь подобие полководца:

Несомый верными слугами,

В качалке, бледен, недвижим,

Страдая раной, Карл явился.

Все поведение шведского короля говорит о его недоумении, смущении перед боем, Карл не верит в победу, не верит в силу примера:

Вдруг слабым манием руки

На русских двинул он полки.

Итог сражения предрешен поведением полководцев. Описывая в поэме «Полтава» двух военачальников, А.С. Пушкин характеризует два типа полководцев: флегматичного, заботящегося только о собственной выгоде шведского короля – Карла XII и самого главного участника событий, готового к решающей схватке, а впоследствии и основного победителя Полтавского сражения – русского царя Петра Первого. Здесь А.С. Пушкин ценит Петра I за его военные победы, за его умение принять единственно верное решение в трудный для России момент.

(2 вариант)

Образы двух императоров в поэме «Полтава» противопоставлены друг другу. Петр с Карлом уже встречались:

Суровый был в науке славы

Ей дан учитель: не один

Урок нежданный и кровавый

Задал ей шведский паладин.

Но все изменилось, и с тревогой и злобой видит перед собой Карл XII

Уж не расстроенные тучи

Несчастных нарвских беглецов,

А нить полков блестящих, стройных,

Послушных, быстрых и спокойных.

Кроме автора, обоих императоров характеризует Мазепа, причем если А.С. Пушкин описывает Петра и Карла во время и после боя, то Мазепа вспоминает их прошлое и пророчит их будущее. Петру, чтобы не нажить себе врага, не надо было унижать его достоинство, дергая Мазепу за усы. Карла Мазепа называет «мальчиком бойким и отважным», перечисляет общеизвестные факты из жизни шведского императора («к врагу на ужин прискакать», «ответствовать на бомбу смехом», «обменять на рану рану»), и все же «не ему вести борьбу с самодержавным великаном». «Самодержавный великан» – Петр, ведущий в бой русские войска. Характеристика, выданная Карлу Мазепой, больше подошла бы юноше, чем именитому полководцу: «Он слеп, упрям, нетерпелив, // И легкомыслен, и кичлив…», «воинственный бродяга». Главная же ошибка шведского императора, с точки зрения Мазепы, в том, что он недооценивает противника, «силы новые врага успехом прошлым только мерит».

Пушкинский Карл ещё «могучий», «отважный», но вот «грянул бой», и два великана столкнулись. Петр выходит из шатра «толпой любимцев окруженный», его голос звучен.

Портрет, данный автором русскому императору, похож на все его живописные и скульптурные изображения. В поэме как бы воссоздается, оживает символ Петербурга, скульптура Фальконе:

… Его глаза

Сияют. Лик его ужасен.

Движенья быстры. Он прекрасен,

Он весь, как божия гроза.

Идет. Ему коня подводят.

Ретив и смирен верный конь.

Почуя роковой огонь,

Дрожит. Глазами косо водит

И мчится в прахе боевом,

Гордясь могущим седоком.

Как непохоже на героический портрет Петра перед боем описание Карла.

Несомый верными слугами,

В качалке, бледен, недвижим,

Страдая раной, Карл явился.

Вожди героя шли за ним.

Он в думу тихо погрузился.

Смущенный взор изобразил

Необычайное волненье.

Казалось, Карла приводил

Желанный бой в недоуменье…

Вдруг слабым манием руки

На русских двинул он полки.

Только последние две строчки, ломая картину, ритм, говорят о том, насколько опасен и непредсказуем этот человек, сколько силы и угрозы скрыто в Карле. Петр могуч и радостен, Карл бледен и недвижим, но оба в предчувствии схватки. Рядом с русским императором «птенцы гнезда Петрова», со шведским – «вожди героя». На время боя все перемешалось: «швед, русский – колет, рубит, режет». Вожди, так по-разному начинавшие сражение, в пылу боя ведут себя одинаково: «Среди тревоги и волненья // На битву взором вдохновенья // Вожди спокойные глядят, // Движенья ратные следят…». Но уже близок миг победы, и шведы сломлены.

Пирует Петр. И горд, и ясен

И славы полон взор его.

И царской пир его прекрасен.

При кликах войска своего,

В шатре своем он угощает

Своих вождей, вождей чужих,

И славных пленников ласкает,

И за учителей своих

Заздравный кубок подымает.

Одним из учителей Петра был Карл XII. Где же он? Как реагирует учитель, побежденный своим учеником?

Опасность близкая и злоба

Даруют силу королю.

Он рану тяжкую свою

Забыл. Поникнув головою,

Он скачет, русскими гоним…

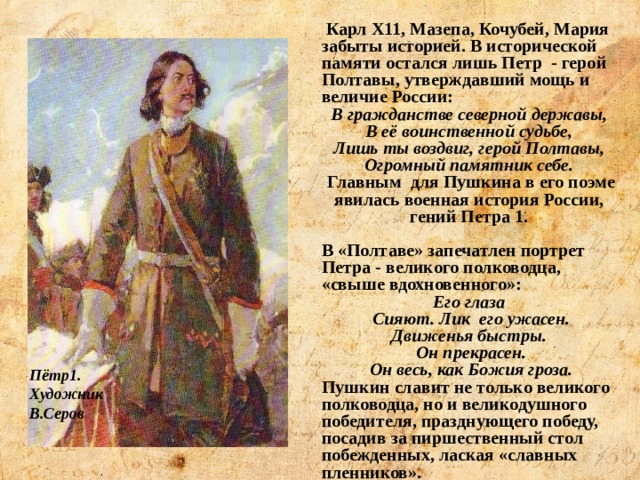

«Прошло сто лет», но помнят ли об этих сильных и гордых мужах? «В гражданстве северной державы, // В ее воинственной судьбе, //…ты воздвиг, герой Полтавы, // Огромный памятник себе». А Карл?

Три углубленные в земле

И мхом поросшие ступени

Гласят о шведском короле.

О славе и поражении могли бы многое рассказать герои Нарвы и Полтавы, расскажут поэты, прочтут и запомнят многие поколения читателей.

План

Введение

При сопоставлении Петра I и Карла XII А.С. Пушкин использует различные художественные приёмы.

Основная часть

Поэт характеризует героев, описывая их

— поведение во время Полтавского боя;

— отличительные черты характера;

— взаимоотношения с подчиненными.

Заключение

Для А.С. Пушкина важно, чтобы сам читатель понял авторскую позицию.

Сопоставляя в поэме «Полтава» двух великих исторических деятелей 18 века: российского полководца-императора Петра I и шведского короля Карла XII, А.С. Пушкин использует различные художественные приёмы: сравнения, метафоры, эпитеты. Характеризуя образ Петра, обращаем внимание на то, как автор рисует его портрет: «Его глаза сияют. Лик его ужасен. Движенья быстры. Он прекрасен», на сравнения, которые использует поэт: «как Божия гроза», «могущ и радостен, как бой». Короткие отрывочные предложения, обилие кратких прилагательных подчеркивают стремительность, дерзость, величие образа и напряженность момента. В портретной характеристике Петра нет ничего лишнего, так же как и все действия Петра устремлены только на победу.

Поэт также характеризует героев, изображая их во время Полтавского боя, показывая поведение героев в решающие минуты сражения.

Вот как ведёт себя Петр Первый:

И он промчался пред полками,

Могущ и радостен, как бой.

Он поле пожирал очами…

Такое поведение царя характеризует его как яркую личность, бесстрашного военного полководца.

Появление шведского короля Карла противопоставлено в поэме всему облику Петра Первого:

В качалке, бледен, недвижим,

Страдая раной, Карл явился…

Поза, жесты, положение тела Карла говорят о том, что для него битва — великая мука: «Вдруг слабым манием руки на русских двинул он полки». Карл ведет захватническую войну, у него нет прогрессивных целей, он действует из честолюбивых соображений. Его поражение предопределено, это чувствует и сам шведский король. В поэме А.С. Пушкина «Полтава» Карл является лжегероем. Легкомыслие и честолюбие — отличительные черты его характера. В сравнении с Петром особенно видно ничтожество Карла, которое в итоге признает даже его временный соратник Мазепа. Суетные, мелкие честолюбивые желания не оставляют следа в народной памяти, и потому в эпилоге читаем, что только «мхом поросшие ступени / Гласят о шведском короле».

Для А.С. Пушкина важно не просто рассказать о двух исторических личностях: Петре I и Карле XII, а изобразить их в поэме так, чтобы сам читатель определил свои симпатии и понял авторскую позицию.

Произведение «Полтава» написана Пушкиным в жанре стихотворной поэмы. Пушкин назвал её так, тем самым указывая на подвиг не одного человека, а подвиг всего русского народа. Главная тема поэмы – способность русского народа отстоять свою независимость под руководством царя-реформатора Петра Первого.

Поэт описывает образ Петра с присущей ему торжественностью и одухотворением, только светлыми и радостными красками. Молодая Россия строилась и «мужала с гением Петра». Настала пора дать решительный бой своему северному соседу – Швеции. Она препятствовала выходу русского флота в Балтийское море. К этому времени Петр Первый уже имел опыт победоносных сражений.

Пушкин в поэме считает царя военным гением – он тактически грамотно расставил русские войска. Петр неотделим от своего войска и своего народа. Перед началом боя он на коне пронесся перед ними, поднимая боевой дух войнов. Рядом с ним его соратники. Пушкин их называет «птенцы гнезда Петрова, в трудах державства и войны». Поэт наделяет Петра Первого сверхчеловеческими чертами. Его глаза сияют, лицо его ужасно для врагов, он двигается быстро, похож на «божию грозу», ему не терпится начать сражение. В отличие от своего противника, короля Карла XII, он был уверен в нашей победе, «поле пожирал очами» и эта уверенность передалась войскам. Петр Первый и сам принимал участие в битве.

После победоносного завершения сражения все, кроме разбитых шведов, радостно пируют. И опять поэт восхищается благородством Петра. Царь показывает образец душевной щедрости. Он угощает и своих военных начальников, и шведских. И поднимает чарку за своих противников, называя их при этом «своими учителями».

В конце произведения автор подводит итог деяниям Петра Первого. Своими победами на благо России он ещё при жизни воздвиг себе памятник.

Два великих полководца своего времени сошлись лицом к лицу под небольшой Полтавой. Это было очень важное сражение, от итого которого завесила и будущая судьба России, и судьба Швеции, и судьба Украины.

Пушкин в своей поэме “Полтава” показывает нам образы главных действующих лиц этого сражения – короля Карла XII и императора Петра I.

Очень по разному автор показывает этих героев.

Карла XII он называет сперва гордым и удачливым, но уже перед самым началом битвы Мазепа говорит совсем иное о своем покровителе:

Уже Карл предстает перед нами не грозным покорителем чужих земель, но всего лишь дерзким мальчишкой, который не может на равных вести сражение с “самодержавным великаном”.

Внезапно у Карла обнаруживается много недостатков – он упрям, легкомысленен, кичлив, нетерпелив и слеп. В ходе Полтавской битвы Карл пребывает в полной растерянности, он не знает что ему делать, он уже проиграл битву морально.

Напротив образ Петра, созданный Пушкиным дышит величием и благородством. Автор несколько раз повторяет слово “Прекрасен” описывая Петра. Это могущественный властелин, который точно знает чего он хочет и как этого добиться.

Петр предстает перед нами богом войны, он внушает восхищение и ужас, враги трепещут при виде его, а сторонники воодушевляются:

Сопротивляться такой силе просто невозможно и Пушкин это прекрасно показал. Петр держит все нити управления сражением в своих руках и делает с неприятелем все что захочет.

Произведение «Полтава» написана Пушкиным в жанре стихотворной поэмы. Пушкин назвал её так, тем самым указывая на подвиг не одного человека, а подвиг всего русского народа. Главная тема поэмы – способность русского народа отстоять свою независимость под руководством царя-реформатора Петра Первого.

Поэт описывает образ Петра с присущей ему торжественностью и одухотворением, только светлыми и радостными красками. Молодая Россия строилась и «мужала с гением Петра». Настала пора дать решительный бой своему северному соседу – Швеции. Она препятствовала выходу русского флота в Балтийское море. К этому времени Петр Первый уже имел опыт победоносных сражений.

Пушкин в поэме считает царя военным гением – он тактически грамотно расставил русские войска. Петр неотделим от своего войска и своего народа. Перед началом боя он на коне пронесся перед ними, поднимая боевой дух войнов. Рядом с ним его соратники. Пушкин их называет «птенцы гнезда Петрова, в трудах державства и войны». Поэт наделяет Петра Первого сверхчеловеческими чертами. Его глаза сияют, лицо его ужасно для врагов, он двигается быстро, похож на «божию грозу», ему не терпится начать сражение. В отличие от своего противника, короля Карла XII, он был уверен в нашей победе, «поле пожирал очами» и эта уверенность передалась войскам. Петр Первый и сам принимал участие в битве.

После победоносного завершения сражения все, кроме разбитых шведов, радостно пируют. И опять поэт восхищается благородством Петра. Царь показывает образец душевной щедрости. Он угощает и своих военных начальников, и шведских. И поднимает чарку за своих противников, называя их при этом «своими учителями».

В конце произведения автор подводит итог деяниям Петра Первого. Своими победами на благо России он ещё при жизни воздвиг себе памятник.

(1 вариант)

А.С. Пушкин ценит Петра I за его умение принять верное решение В 1828 году А.С. Пушкин написал поэму «Полтава», в которой вместе с любовным, романтическим сюжетом вывел историческую сюжетную линию, связанную с социально-политическими проблемами России Петровского времени. В произведении появляются исторические деятели того времени: Петр I, Карл XII, Кочубей, Мазепа. Каждого из этих героев поэт характеризует как самостоятельную личность. А. С. Пушкина в первую очередь интересует поведение героев во время переломного для России Полтавского боя.

Сопоставляя двух главных участников Полтавского сражения Петра I и Карла XII, поэт особое внимание уделяет той роли, которую сыграли в битве два великих полководца. Облик русского царя перед решающим сражением прекрасен, он весь в движении, в ощущении предстоящего события, он – само действие:

…Выходит Петр. Его глаза

Сияют. Лик его ужасен.

Движенья быстры. Он прекрасен,

Он весь, как божия гроза.

Своим личным примером Петр воодушевляет русских солдат, он чувствует свою причастность к общему делу, поэтому при характеристике героя А.С. Пушкин использует глаголы движения:

И он промчался пред полками,

Могущ и радостен, как бой.

Он поле пожирал очами…

Полную противоположность Петру представляет шведский король – Карл XII, изображающий лишь подобие полководца:

Несомый верными слугами,

В качалке, бледен, недвижим,

Страдая раной, Карл явился.

Все поведение шведского короля говорит о его недоумении, смущении перед боем, Карл не верит в победу, не верит в силу примера:

Вдруг слабым манием руки

На русских двинул он полки.

Итог сражения предрешен поведением полководцев. Описывая в поэме «Полтава» двух военачальников, А.С. Пушкин характеризует два типа полководцев: флегматичного, заботящегося только о собственной выгоде шведского короля – Карла XII и самого главного участника событий, готового к решающей схватке, а впоследствии и основного победителя Полтавского сражения – русского царя Петра Первого. Здесь А.С. Пушкин ценит Петра I за его военные победы, за его умение принять единственно верное решение в трудный для России момент.

(2 вариант)

Образы двух императоров в поэме «Полтава» противопоставлены друг другу. Петр с Карлом уже встречались:

Суровый был в науке славы

Ей дан учитель: не один

Урок нежданный и кровавый

Задал ей шведский паладин.

Но все изменилось, и с тревогой и злобой видит перед собой Карл XII

Уж не расстроенные тучи

Несчастных нарвских беглецов,

А нить полков блестящих, стройных,

Послушных, быстрых и спокойных.

Кроме автора, обоих императоров характеризует Мазепа, причем если А.С. Пушкин описывает Петра и Карла во время и после боя, то Мазепа вспоминает их прошлое и пророчит их будущее. Петру, чтобы не нажить себе врага, не надо было унижать его достоинство, дергая Мазепу за усы. Карла Мазепа называет «мальчиком бойким и отважным», перечисляет общеизвестные факты из жизни шведского императора («к врагу на ужин прискакать», «ответствовать на бомбу смехом», «обменять на рану рану»), и все же «не ему вести борьбу с самодержавным великаном». «Самодержавный великан» – Петр, ведущий в бой русские войска. Характеристика, выданная Карлу Мазепой, больше подошла бы юноше, чем именитому полководцу: «Он слеп, упрям, нетерпелив, // И легкомыслен, и кичлив…», «воинственный бродяга». Главная же ошибка шведского императора, с точки зрения Мазепы, в том, что он недооценивает противника, «силы новые врага успехом прошлым только мерит».

Пушкинский Карл ещё «могучий», «отважный», но вот «грянул бой», и два великана столкнулись. Петр выходит из шатра «толпой любимцев окруженный», его голос звучен.

Портрет, данный автором русскому императору, похож на все его живописные и скульптурные изображения. В поэме как бы воссоздается, оживает символ Петербурга, скульптура Фальконе:

… Его глаза

Сияют. Лик его ужасен.

Движенья быстры. Он прекрасен,

Он весь, как божия гроза.

Идет. Ему коня подводят.

Ретив и смирен верный конь.

Почуя роковой огонь,

Дрожит. Глазами косо водит

И мчится в прахе боевом,

Гордясь могущим седоком.

Как непохоже на героический портрет Петра перед боем описание Карла.

Несомый верными слугами,

В качалке, бледен, недвижим,

Страдая раной, Карл явился.

Вожди героя шли за ним.

Он в думу тихо погрузился.

Смущенный взор изобразил

Необычайное волненье.

Казалось, Карла приводил

Желанный бой в недоуменье…

Вдруг слабым манием руки

На русских двинул он полки.

Только последние две строчки, ломая картину, ритм, говорят о том, насколько опасен и непредсказуем этот человек, сколько силы и угрозы скрыто в Карле. Петр могуч и радостен, Карл бледен и недвижим, но оба в предчувствии схватки. Рядом с русским императором «птенцы гнезда Петрова», со шведским – «вожди героя». На время боя все перемешалось: «швед, русский – колет, рубит, режет». Вожди, так по-разному начинавшие сражение, в пылу боя ведут себя одинаково: «Среди тревоги и волненья // На битву взором вдохновенья // Вожди спокойные глядят, // Движенья ратные следят…». Но уже близок миг победы, и шведы сломлены.

Пирует Петр. И горд, и ясен

И славы полон взор его.

И царской пир его прекрасен.

При кликах войска своего,

В шатре своем он угощает

Своих вождей, вождей чужих,

И славных пленников ласкает,

И за учителей своих

Заздравный кубок подымает.

Одним из учителей Петра был Карл XII. Где же он? Как реагирует учитель, побежденный своим учеником?

Опасность близкая и злоба

Даруют силу королю.

Он рану тяжкую свою

Забыл. Поникнув головою,

Он скачет, русскими гоним…

«Прошло сто лет», но помнят ли об этих сильных и гордых мужах? «В гражданстве северной державы, // В ее воинственной судьбе, //…ты воздвиг, герой Полтавы, // Огромный памятник себе». А Карл?

Три углубленные в земле

И мхом поросшие ступени

Гласят о шведском короле.

О славе и поражении могли бы многое рассказать герои Нарвы и Полтавы, расскажут поэты, прочтут и запомнят многие поколения читателей.

Автор даже в нескольких строках дает емкую характеристику Карлу:

«Венчанный славой бесполезной,

Отважный Карл скользил над бездной».

Слава короля оказывается бесполезной, ведь она не подтверждена его доблестью. Карл – отважен, чего не скрывает автор, однако безрассуден. Он «скользит над бездной», то есть подвергает свое войско неоправданным рискам, замышляя разрушить русскую молодую державу. Карл – авантюрист, который мечтает о воинской славе. Ради победы он способен на любой низкий поступок. Он вступает в заговор с Мазепой, понимая, что ему доверяет русский царь.

Абсолютно другим изображен в поэме Петр. Пушкин идеализирует царя-реформатора, наделяя его лучшими качествами правителя и человека. В отличие от Карла, он действует во благо государства и народа, а не в личных интересах. Не желая славы, он получает ее.

В характеристике Петра можно найти оксюморон: «ужасен – прекрасен». Автор подчеркивает, что по отношению к врагу Петр был беспощаден – «лик его ужасен». Но для своих солдат он служил примером, всегда сражался наравне с ними, поэтому и кажется им прекрасным. После боя одержав победу над Карлом, русский царь устраивает большой пир. И в это мирное время он показывает уже другие положительные качества – щедрость, милосердие. Он искренне благодарит своих воинов и союзников, а так же проявляет снисхождение к пленным.

Однако автор все же указывает на одну ошибку Петра. Он очень доверял Ивану Мазепе, как представителю новой знати, и поэтому не поверил верному ему Кочубею. Пережив предательство, Петр становится более мудрым правителем.

Сравнивая этих исторических личностей в поэме «Полтава», Пушкин подчеркнул благородство русского царя Петра и подлость шведского короля Карла. Для поэта победа Петра I – это торжество справедливости.

А.С. Пушкин ценит Петра I за его умение принять верное решение В 1828 году А.С. Пушкин написал поэму «Полтава», в которой вместе с любовным, романтическим сюжетом вывел историческую сюжетную линию, связанную с социально-политическими проблемами России Петровского времени. В произведении появляются исторические деятели того времени: Петр I, Карл XII, Кочубей, Мазепа. Каждого из этих героев поэт характеризует как самостоятельную личность. А. С. Пушкина в первую очередь интересует поведение героев во время переломного для России Полтавского боя. Сопоставляя двух главных участников Полтавского сражения Петра I и Карла XII, поэт особое внимание уделяет той роли, которую сыграли в битве два великих полководца. Облик русского царя перед решающим сражением прекрасен, он весь в движении, в ощущении предстоящего события, он – само действие: …Выходит Петр. Его глаза Сияют. Лик его ужасен. Движенья быстры. Он прекрасен, Он весь, как божия гроза. Своим личным примером Петр воодушевляет русских солдат, он чувствует свою причастность к общему делу, поэтому при характеристике героя А.С. Пушкин использует глаголы движения: И он промчался пред полками, Могущ и радостен, как бой. Он поле пожирал очами… Полную противоположность Петру представляет шведский король – Карл XII, изображающий лишь подобие полководца: Несомый верными слугами, В качалке, бледен, недвижим, Страдая раной, Карл явился. Все поведение шведского короля говорит о его недоумении, смущении перед боем, Карл не верит в победу, не верит в силу примера: Вдруг слабым манием руки На русских двинул он полки. Итог сражения предрешен поведением полководцев. Описывая в поэме «Полтава» двух военачальников, А.С. Пушкин характеризует два типа полководцев: флегматичного, заботящегося только о собственной выгоде шведского короля – Карла XII и самого главного участника событий, готового к решающей схватке, а впоследствии и основного победителя Полтавского сражения – русского царя Петра Первого. Здесь А.С. Пушкин ценит Петра I за его военные победы, за его умение принять единственно верное решение в трудный для России момент.

Главная

Сочинения по литературе

Петр I и Карл XII в поэме Пушкина Полтава – сочинение

(1 вариант)

А.С. Пушкин ценит Петра I за его умение принять верное решение В 1828 году А.С. Пушкин написал поэму «Полтава», в которой вместе с любовным, романтическим сюжетом вывел историческую сюжетную линию, связанную с социально-политическими проблемами России Петровского времени. В произведении появляются исторические деятели того времени: Петр I, Карл XII, Кочубей, Мазепа. Каждого из этих героев поэт характеризует как самостоятельную личность. А. С. Пушкина в первую очередь интересует поведение героев во время переломного для России Полтавского боя.

Сопоставляя двух главных участников Полтавского сражения Петра I и Карла XII, поэт особое внимание уделяет той роли, которую сыграли в битве два великих полководца. Облик русского царя перед решающим сражением прекрасен, он весь в движении, в ощущении предстоящего события, он – само действие:

…Выходит Петр. Его глаза

Сияют. Лик его ужасен.

Движенья быстры. Он прекрасен,

Он весь, как божия гроза.

Своим личным примером Петр воодушевляет русских солдат, он чувствует свою причастность к общему делу, поэтому при характеристике героя А.С. Пушкин использует глаголы движения:

И он промчался пред полками,

Могущ и радостен, как бой.

Он поле пожирал очами…

Полную противоположность Петру представляет шведский король – Карл XII, изображающий лишь подобие полководца:

Несомый верными слугами,

В качалке, бледен, недвижим,

Страдая раной, Карл явился.

Все поведение шведского короля говорит о его недоумении, смущении перед боем, Карл не верит в победу, не верит в силу примера:

Вдруг слабым манием руки

На русских двинул он полки.

Итог сражения предрешен поведением полководцев. Описывая в поэме «Полтава» двух военачальников, А.С. Пушкин характеризует два типа полководцев: флегматичного, заботящегося только о собственной выгоде шведского короля – Карла XII и самого главного участника событий, готового к решающей схватке, а впоследствии и основного победителя Полтавского сражения – русского царя Петра Первого. Здесь А.С. Пушкин ценит Петра I за его военные победы, за его умение принять единственно верное решение в трудный для России момент.

(2 вариант)

Образы двух императоров в поэме «Полтава» противопоставлены друг другу. Петр с Карлом уже встречались:

Суровый был в науке славы

Ей дан учитель: не один

Урок нежданный и кровавый

Задал ей шведский паладин.

Но все изменилось, и с тревогой и злобой видит перед собой Карл XII

Уж не расстроенные тучи

Несчастных нарвских беглецов,

А нить полков блестящих, стройных,

Послушных, быстрых и спокойных.

Кроме автора, обоих императоров характеризует Мазепа, причем если А.С. Пушкин описывает Петра и Карла во время и после боя, то Мазепа вспоминает их прошлое и пророчит их будущее. Петру, чтобы не нажить себе врага, не надо было унижать его достоинство, дергая Мазепу за усы. Карла Мазепа называет «мальчиком бойким и отважным», перечисляет общеизвестные факты из жизни шведского императора («к врагу на ужин прискакать», «ответствовать на бомбу смехом», «обменять на рану рану»), и все же «не ему вести борьбу с самодержавным великаном». «Самодержавный великан» – Петр, ведущий в бой русские войска. Характеристика, выданная Карлу Мазепой, больше подошла бы юноше, чем именитому полководцу: «Он слеп, упрям, нетерпелив, // И легкомыслен, и кичлив…», «воинственный бродяга». Главная же ошибка шведского императора, с точки зрения Мазепы, в том, что он недооценивает противника, «силы новые врага успехом прошлым только мерит».

Пушкинский Карл ещё «могучий», «отважный», но вот «грянул бой», и два великана столкнулись. Петр выходит из шатра «толпой любимцев окруженный», его голос звучен.

Портрет, данный автором русскому императору, похож на все его живописные и скульптурные изображения. В поэме как бы воссоздается, оживает символ Петербурга, скульптура Фальконе:

… Его глаза

Сияют. Лик его ужасен.

Движенья быстры. Он прекрасен,

Он весь, как божия гроза.

Идет. Ему коня подводят.

Ретив и смирен верный конь.

Почуя роковой огонь,

Дрожит. Глазами косо водит

И мчится в прахе боевом,

Гордясь могущим седоком.

Как непохоже на героический портрет Петра перед боем описание Карла.

Несомый верными слугами,

В качалке, бледен, недвижим,

Страдая раной, Карл явился.

Вожди героя шли за ним.

Он в думу тихо погрузился.

Смущенный взор изобразил

Необычайное волненье.

Казалось, Карла приводил

Желанный бой в недоуменье…

Вдруг слабым манием руки

На русских двинул он полки.

Только последние две строчки, ломая картину, ритм, говорят о том, насколько опасен и непредсказуем этот человек, сколько силы и угрозы скрыто в Карле. Петр могуч и радостен, Карл бледен и недвижим, но оба в предчувствии схватки. Рядом с русским императором «птенцы гнезда Петрова», со шведским – «вожди героя». На время боя все перемешалось: «швед, русский – колет, рубит, режет». Вожди, так по-разному начинавшие сражение, в пылу боя ведут себя одинаково: «Среди тревоги и волненья // На битву взором вдохновенья // Вожди спокойные глядят, // Движенья ратные следят…». Но уже близок миг победы, и шведы сломлены.

Пирует Петр. И горд, и ясен

И славы полон взор его.

И царской пир его прекрасен.

При кликах войска своего,

В шатре своем он угощает

Своих вождей, вождей чужих,

И славных пленников ласкает,

И за учителей своих

Заздравный кубок подымает.

Одним из учителей Петра был Карл XII. Где же он? Как реагирует учитель, побежденный своим учеником?

Опасность близкая и злоба

Даруют силу королю.

Он рану тяжкую свою

Забыл. Поникнув головою,

Он скачет, русскими гоним…

«Прошло сто лет», но помнят ли об этих сильных и гордых мужах? «В гражданстве северной державы, // В ее воинственной судьбе, //…ты воздвиг, герой Полтавы, // Огромный памятник себе». А Карл?

Три углубленные в земле

И мхом поросшие ступени

Гласят о шведском короле.

О славе и поражении могли бы многое рассказать герои Нарвы и Полтавы, расскажут поэты, прочтут и запомнят многие поколения читателей.

План

Введение

В 1828 году А.С. Пушкин создаёт поэму «Полтава».

Основная часть

А.С. Пушкин сопоставляет двух главных участников Полтавского боя: Петра I и Карла XII:

— облик Петра I;

— облик Карла XII;

— поведение Петра и Карла перед и во время боя.

Заключение

Итог сражения предрешен поведением героев.

В 1828 году А.С. Пушкин написал поэму «Полтава», в которой вместе с любовным, романтическим сюжетом вывел историческую сюжетную линию, связанную с социально- политическими проблемами России Петровского времени. В произведении появляются исторические деятели того времени: Петр Первый, Карл XII, Кочубей, Мазепа. Каждого из данных героев поэт характеризует как самостоятельную личность. А.С. Пушкина в первую очередь интересует поведение героев во время переломного для России — Полтавского боя.

Сопоставляя двух главных участников Полтавского сражения: Петра I и Карла XII, Александр Сергеевич особое внимание уделяет той роли, которую сыграли в битве два великих полководца. Облик русского царя перед решающим сражением прекрасен, он весь в движении, в ощущении предстоящего события, он — само действие:

…Выходит Петр. Его глаза

Сияют. Лик его ужасен.

Движенья быстры. Он прекрасен,

Он весь, как божия гроза.

Своим личным примером Петр воодушевляет русских солдат, он чувствует свою причастность к общему делу, поэтому при характеристике героя А.С. Пушкин использует глаголы движения:

И он промчался пред полками,

Могущ и радостен, как бой.

Он поле пожирал очами…

Полную противоположность Петру представляет шведский король — Карл XII, изображающий лишь подобие полководца:

Несомый верными слугами,

В качалке, бледен, недвижим,

Страдая раной, Карл явился.

Все поведение шведского короля говорит о его недоумении, смущении перед боем, Карл не чувствует необходимости в победе, не верит в силу примера:

Вдруг слабым манием руки

На русских двинул он полки.

Итог сражения предрешен поведением полководцев. Описывая в поэме «Полтава» двух военачальников, А.С. Пушкин характеризует два типа полководцев: флегматичного, заботящегося только о собственной выгоде шведского короля — Карла XII и непосредственного самого главного участника событий, готового к решающей схватке, а впоследствии и основного победителя Полтавского сражения — русского царя Петра Первого. Здесь А.С. Пушкин ценит Петра I за его военные победы, за его умение принять единственно верное решение в трудный для России момент.

Сочинение

7 класс. Петр I и Карл XII в поэме А.С. Пушкина “Полтава”

Творчество Александра Сергеевича Пушкина

многогранно. С детства мы знаем его замечательные сказки, позже

знакомимся с лирическими произведениями и узнаем, что великий поэт

еще и неутомимый исследователь истории России. Его интересует и

восстание под предводительством Емельяна Пугачева, и личность первого

русского императора Петра I. Именно он является одним из персонажей

поэмы « Полтава ».

Являясь более исторической по своему содержанию,

нежели романтической, поэма А. С. Пушкина « Полтава » занимает особое

место в творчестве великого поэта. Она создана в 1828 году. В поэме

поэт представил «героическую» концепцию личности Петра и его эпохи.

В произведении можно проследить две сюжетные линии – триумф России

в лице Петра I и историю любви и предательства Мазепы. Сюжет поэмы

на первый взгляд кажется довольно простым, и только дочитав произведение,

начинаешь понимать всю глубину его смысла. Поэт попытался найти

новый подход к истории, в полной мере проявившийся позднее в «Капитанской

дочке».

В «Полтаве» нельзя заметить романтического

лиризма и личных признаний, которые часто встречались в ранних поэмах

Пушкина. В этом произведении автор находится в позиции историка,

свидетеля происходящих событий. После многочисленных исправлений

в черновых вариантах, Пушкин пишет следующие строки, говорящие о

походе Карла на Украину:

Но время шло. Москва напрасно,

К себе гостей ждала всечасно,

Средь старых вражеских могил

Готовя шведам тризну тайну.

Внезапно Карл поворотил

И перенес войну в Украйну.

Пушкину Карл представляется «воинственным

бродягой», авантюристом, мечтавшим повернуть ход истории в другую

сторону: раскроить на куски молодое, но уже могучее многонациональное

российское государство.

В «Полтаве» Пушкин пишет о Карле такие

строки:

Венчанный славой

бесполезной,

Отважный Карл скользил над бездной.

Уже благодаря этим словам создается впечатление о Карле как о жестоком

эгоистичном захватчике, готовом на любые подлости, упивающимся своей

славой.

Совершенно другим человеком предстает перед нами Петр I. Пушкин

описывает образ государственного деятеля торжественно и одухотворенно:

Была та смутная

пора,

Когда Россия молодая,

В бореньях силы напрягая,

Мужала с гением Петра…

Образ Петра, созданный поэтом, окрашен светлыми и радостными красками.

И он промчался пред

полками,

Могущ и радостен, как бой…

Пирует Петр, и горд, и ясен,

И славы полон взор его.

И царский пир его прекрасен…

Петр I стоит особняком среди всех героев «Полтавы». Он не вовлечен

в общую цепочку событий. Это не человек, а полубог, который описывается

Пушкиным таким же высоким стилем, как «великие мужи» в старинных

одах. И только один момент из всей поэмы является наиболее реальным

– выход Петра I из шатра. Вся быстрота движения подчеркивается темпом

стиха – четким и коротким:

Раздался звучный

глас Петра :

«За дело, с богом!» Из шатра,

Толпой любимцев окруженный,

Выходит Петр . Его глаза

Сияют. Лик его ужасен.

Движенья быстры. Он прекрасен,

Он весь дрожит, как божия гроза.

Если Петр отличается энергией, упорством, мощью, боевым настроем,

который передается войскам, то от Карла веет слабостью и безжизненностью:

Казалось Карла приводил

Желанный бой в недоуменье…

Вдруг слабым манием руки

На русских двинул он полки.

В поэме звучит мысль о том, что те порывы, которые направлены на

корыстные, эгоистические цели, обречены на провал. И лишь дела на

благо родины и народа приносят пользу и остаются в памяти навсегда.

После прочтения поэмы « Полтава » четко понимаешь разницу между

теми путями истории, которые выбрали для себя Петр I и Карл XII

. Вывод Пушкина торжественно звучит в финале «Полтавы»:

В гражданстве северной

державы,

В ее воинственной судьбе,

Лишь ты воздвиг, герой Полтавы,

Огромный памятник себе.

Полтавская битва – крупнейшее генеральное сражение Северной войны между русскими войсками под командованием Петра 1 и шведской армией Карла 12.

Именно в связи с этим 10 июля является Днём воинской славы России – День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении.

Дата Полтавской битвы

Битва состоялась утром 27 июня (8 июля) 1709 года в 6 верстах от города Полтавы (Русское царство).

Пётр I в Полтавской битве

Победа русских над шведами стала переломным моментом в войне и, в конечном счете, привела Швецию к потере господства в Европе.

В данной статье мы рассмотрим краткую историю Полтавской битвы и осветим главные ее моменты. Любителям истории будет интересно.

Полтавская битва кратко

Шведский король, окрыленный победами, планировал завершить войну до конца 1708 г. Он двинулся походом на Россию, стремясь покорить ее территории.

Русский император Петр I прекрасно понимал, что если шведы проникнут вглубь государства, их вряд ли удастся одолеть. По этой причине стоит обратить внимание на 2 важные особенности Полтавской битвы:

- 28 сентября 1708 г. у деревни Лесной состоялась битва, в которой победу одержала русская армия. И хотя эта победа еще ни о чем не говорила, шведы тогда понесли серьезные убытки. Они лишились большей части продовольствия и боеприпасов. Вместе с этим, они не могли восполнить свои потери по причине блокировки дорог со стороны русских.

- В октябре 1708 г. к Карлу 12 обратился гетман Мазепа, который вместе с запорожскими казаками перешел на сторону шведов. Королю было выгодно иметь такого союзника, поскольку казаки могли помочь ему восполнить потери продовольствия и выступить вместе с ним в войне против России.

Когда произошла битва под Полтавой

8 июля (27 июня) 1709 года состоялось генеральное сражение под Полтавой. Бой длился два часа и закончился сокрушительным поражением шведского войска под предводительством Карла ХII. Ученые справедливо отмечают, что именно этот бой оказался переломным и предопределил победу русских в Северной войне. Победа русского войска не была случайной. Она была предопределена рядом причин:

- Разные по духу участники боя: с одной стороны морально истощенное шведское войско, а с другой – реформированная русская армия. Большая часть шведской армии воевала девятый год вдали от дома и родных. Помимо этого, изнурительная зима 1708-1709 годов привела к дефициту продовольствия и боеприпасов у шведов;

- Численное превосходство русской армии: Карл ХII подошёл к Полтаве с войском численностью около 31000 человек и 39 пушек. Накануне битвы в распоряжении Петра Великого было 49000 воинов и 130 пушек;

- Различия в стратегии: в течение двух лет – 1707-1709 русская армия постоянно отступала. В задачи Петра Первого входило сохранить армию и не дать врагу ступить в Москву. Для этого он избрал стратегию отлаженной победы: избегать крупных сражений, а изматывать врага малыми;

- Различия в тактике: шведы в открытом сражении применяли беспощадную атаку с использованием холодного оружия, а русские – превосходство в численности и систему земляных укреплений – редутов. На последнем этапе Полтавской битвы русская армия использовала тактику противника и перешла в атаку: бой перерос в резню.

- Ранение Карла ХII: шведские солдаты считали своего короля практически неуязвимым. Перед Полтавской битвой он был серьезно ранен в ногу, что потрясло войско: многие увидели в этом мистический смысл и дурное предзнаменование. Патриотический настрой русской армии был прямо противоположным: война шла на русской земле и от её исхода зависела судьба Отечества.

- Упущен момент неожиданности: по плану шведская пехота должна была напасть на русское войско ночью. Но этого не случилось: кавалерия под предводительством шведских генералов заблудилась в окрестностях.

Рис. 3. Карта-схема Полтавской битвы

К датам начала и конца Северной войны относят 1700-1721 года. Полтавскую битву называют самым главным событием этого периода. Несмотря на то, что война продолжалась ещё долгие 12 лет, столкновение под Полтавой практически уничтожило шведское войско, заставило Карла ХII спасаться бегством в Турции и предопределило исход Северной войны: Россия расширила свои территории, закрепившись на Балтике.

Помимо главных участников Полтавской битвы – шведов и русских, немаловажную роль сыграл и украинский гетман Иван Мазепа – ставленник русского царя, который состоял в тайной переписке с Карлом ХII и обещал ему продовольствие, фураж и военную поддержу запорожских казаков в обмен на независимость Украины. В итоге он вынужден был бежать в Турцию вместе с королем Швеции, где и закончил свои дни в 1709 году.

Значение Полтавской битвы невозможно переоценить. Она проложила путь к укреплению государства и становлению великодержавия России. В честь победы славного русского войска над шведами 10 июля отмечается День воинской славы России.

Рис. 4. Раненный в ногу шведский король перед Полтавской битвой

Суть Полтавской битвы

Войско Карла 12 подошло к Полтаве и начало ее осаждать в марте 1709 г. Русские отряды делали все возможное, чтобы не дать шведам взять крепость.

При этом полтавский гарнизон состоял всего из 2 200 воинов. Тем не менее, солдатам удалось героически сдерживать десятки нападений со стороны неприятеля и убить около 6 000 шведов.

Полтавский отряд понимал, что в скором времени им на помощь придут дополнительные полки во главе с Петром 1. Стоит отметить, что император пытался найти союзников, поскольку понимал всю мощь шведской армии.

Петр Первый предлагал крымскому хану и турецкому султану объединиться с ним, однако те отказались его поддерживать. В результате была собрана единая русская армия, к которой присоединилась часть запорожских казаков под командованием гетмана Скоропадского. Именно в таком составе, войско отправилось в Полтаву к осаждаемой крепости.

Предыстория конфликта

В конце 17 и в начале 18 века Петр 1 искал способ выхода Российской империи на Балтику для открытия новых возможностей по торговле и развитию страны. Эти места были традиционно вотчиной шведского королевства, флот и армия которого считались на тот момент одними из лучших в Европе. Карл 12 не хотел иметь под боком мощного конкурента и возможного неприятеля, поэтому всеми силами противился строительству на берегах Балтийского моря русских городов.

Если первоначально в ходе Северной компании Швеция воевала против Польши и Саксонии, то в последующем в войну вступил Петр Первый, который хотел отвоевать земли в районе Нарвы и защитить только что заложенную им крепость Санкт-Петербург. Шведский король, разгромив поляков и саксонцев, решил обратить внимание на восточную империю и планировал захватить часть России, дойдя до Москвы.

Успехи в войне с Речью Посполитой, как в те времена называлось Польское королевство, окрылили шведского короля, который в 1708 году начинает поход против русских войск. В то время в Москве и на Украине часто отмечались бунташные выступления, которые планировал использовать шведский король в своих интересах, склонив казаков на свою сторону. Карл 12 задумал сначала захватить часть территории современной Беларуси и Литвы, и, создав такой мощный плацдарм, начать нападение на Москву.

Силы сторон накануне Полтавской битвы

Силы обеих сторон перед Полтавской битвой выглядели следующим образом:

Войско Карла 12:

- количество воинов – 37 тыс. человек;

- орудия – 41 единица;

- генералы – 5 человек.

Войско Петра 1:

- количество воинов – 60 тыс. человек;

- орудия – 102 единиц;

- генералы – 8 человек.

Однако шведское командование не смущало численное превосходство русских: оно делало упор на стремительную атаку отборного военного экспедиционного корпуса, которая должна была опрокинуть армию противника и обратить в бегство.

Кроме того, разница в пехоте могла компенсироваться качественным преимуществом шведов в кавалерии.

Этапы сражения

Накануне битвы (датой Полтавской битвы значится 27 июня 1709 года) в полночь спящих шведов разбудили секретным приказом, повелев строиться и равняться в колонны, начав выдвижение в сторону российских войск. Однако пехота задержалась с построением, двинувшись вперед с четырёх часовым опозданием.

Шведы смогли захватить два недостроенных редута, но третье оборонительное сооружение их остановило, замедлив продвижение вперёд. Конница неприятеля вступила в сражение с превосходящим противником, российские драгуны дали ожесточенный бой. Шведская пехота, пройдя несколько укреплений, оказалась прямо у насыпного лагеря, откуда велся прямой наводкой артиллерийский огонь. В последующем Петр назвал эту битву у третьего редута матерью победы в Полтавском сражении.

Утром преимущество было за шведами, поэтому в их лагере царило отличное настроение, а многие приближённые в своих сообщениях уже поздравляли короля с победой. Известно, что казаки, возглавляемые гетманом Скоропадским, которые были на службе у русского царя, склонялись к переходу на шведскую сторону, что могло полностью решить исход сражения в пользу неприятеля.

Однако принц Максимилиан Вюртенбергский решил, что он не вправе рассматривать такие вопросы без короля и отклонил предложение казаков, что и стало его роковой ошибкой. Прими он подобное предложение, Северная война могла бы закончиться полным поражением России. В последующем гетман Скоропадский предпочёл сбежать с поля боя, так как отказался подчиняться приказам главнокомандующего, однако это уже не повлияло на исход сражения.

Днём в атаку пошла русская пехота. Она смогла отбросить шведов от занятых ими укрепрайонов, отходящие войска оказались под прицельным артиллерийским огнем. Это внесло сумятицу в построения батальонов неприятеля, которые несколько часов назад праздновали победу. Контрударом пехоты удалось окружить часть шведских солдат, после чего Петр послал им на подмогу пять батальонов из резерва, что позволило восстановить паритет на поле боя.

Ранним утром следующего дня настало время решающей баталии. Общая численность русской кавалерии составляла более 12000 человек, которым противостояло около 4000 шведской пехоты и не более 2000 кавалеристов. Войска Карла 12 были разгромлены, после чего шведский полководец, видя неминуемое поражение, принял решение вместе со своими генералами оставить поле боя. В последующем часть повозок были взяты драгунами, которые смогли захватить в плен несколько генералов, первого главнокомандующего, министра Швеции и ряд других важных сановников.

Ход Полтавский битвы

Накануне сражения Петр I объехал все полки. Его краткие патриотические обращения к солдатам и офицерам легли в основу знаменитого приказа, требовавшего от воинов биться не за Петра, а за «Россию и российское благочестие…».

В свою очередь, воодушевляя солдат, Карл 12 объявил, что завтра они будут обедать в русском обозе, где их ожидает большая добыча.

Ночью 26 июня в 23:00 Карл 12 распорядился немедленно привести в боевую готовность все свое войско. Однако по причине разобщенности армии солдаты смогли скооперироваться только через 3 часа.

Таким образом, шведскому полководцу не удалось совершить молниеносное нападение на лагерь противника. Так для Карла началась Полтавская битва, которую мы сейчас рассмотрим более подробно.

События Полтавской битвы

Первым препятствием для шведов в Полтавской битве стали русские редуты. Первые 2 укрепления были взяты почти сразу, однако остальные редуты шведы захватить не смогли.

Причиной тому стала русская кавалерия во главе с Александром Меньшиковым, пришедшая на помощь пехоте.

Несмотря на очевидные успехи, Петр 1 приказал войскам отступить назад и занять главные позиции. Свою задачу редуты выполнили – они вымотали шведов еще до начала главной битвы, тогда как русские войска оставались физически свежими.

Помимо этого, на поле сражения было убито около 3 000 шведов.

В действительности полководцы Карла 12 не думали атаковать укрепления, поскольку рассчитывали просто обойти их.

На деле же это оказалось невыполнимой задачей, в результате чего шведы были вынуждены напасть на редуты, не имея при этом подходящей военной техники и тактического плана.

А. С. ПУШКИН. «ПОЛТАВСКИЙ БОЙ» XУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ

А. С. ПУШКИН. «ПОЛТАВСКИЙ БОЙ»

(1 час

)

УРОК 21

Пушкин писал по преимуществу, даже главным образом, для России, но все же его произведения проникнуты духом мировой истории.

Б. И. Бурсов,

литературовед

Цели урока:

— продолжение знакомства семиклассников с творчеством А. С. Пушкина;

— начальное представление о термине поэма

;

— закрепление знаний и представлений учащихся о сюжете

литературного произведения,

художественных особенностях лиро-эпических произведений

;

— повторение и закрепление знаний семиклассников по истории, географии, этнографии

— формирование интереса к историческому прошлому Родины.

Форма урока:

синтетический урок

, включающий в себя сообщения учащихся, чтение отрывка из произведения, беседу о прочитанном.

СОДЕРЖАНИЕ УРОКА

1. Проверка домашнего задания.

2. Сообщения учащихся.

Сообщение 1.

А. С. Пушкин. Жизнь и творчество (в хорошо подготовленном классе).

Сообщение 2.

Поэма «Полтава» (примерный объем и содержание сообщения).

Поэма А. С. Пушкина

«

Полтава

» посвящена победе над шведами и гению Петра I, под руководством которого было блистательно выиграно сражение под Полтавой и который вывел Россию в передовые державы Европы.

Петр I для А. С. Пушкина не просто один из императоров России, он — Петр Великий, любимый исторический герой. Недаром поэт посвятил этому историческому деятелю несколько произведений, в том числе и стихотворение «Пир Петра Первого

» (1835). В этом стихотворении Петр так и назван — «

царь великий

».

Поэма «Полтава» (1828—1829) — реалистическое произведение, в основу которого положено реальное историческое событие — Полтавская битва русских войск со шведами, желающими захватить Российскую империю (1709 год). В поэме ма́стерски сплавлены историческая правда характеров и событий, драматизм ситуаций и психологизм изображения характеров, переживаний и поступков героев, пушкинский лиризм и лаконизм. Гениальность Пушкина проявилась в том, что одной-двумя фразами он создавал образ, очерчивал событие, давал ему оценку. Многие фразы поэта стали крылатыми: «…Так тяжкий млат, / дробя стекло, кует булат»; «В одну телегу впрячь неможно / Коня и трепетную лань».

Однако в самом произведении А. С. Пушкин часто применяет достижения романтизма

: прием контрастного, широкомасштабного изображения выдающихся характеров; идеализацию главного персонажа — царя Петра I; романтизацию некоторых образов поэмы, например Марии, частично — Мазепы. В этом произведении отсутствует

бытовая детализация

, присущая реализму, много мелодраматических элементов: узнавание Марией своей матери, появление безумной Марии и т. д.

Поэма «Полтава» обозначила рождение реалистической историко-героической

и

социально-психологической поэмы

.

Много споров вызывала и вызывает проблематика поэмы «Полтава».

До начала ХХ века многие литературоведы называли ее романтико-психологической, так как главным в произведении считали

любовный сюжет Марии и Мазепы

. И тогда любовный конфликт порождал проблему ответственности человека за свою любовь, за любимого человека и проблему предательства любви.

Но уже в конце ХIХ столетия главным в поэме стали считать исторический сюжет

, лишенный какой-либо романтизации и идеализации, соответственно конфликт трактовался как социально-исторический, а главная проблема как проблема чести и долга каждого человека, чести и долга исторического деятеля, И тогда проблема предательства рассматривается иначе: проблема предательства своего народа, своей Родины.

Романтическая линия в поэме «Полтава» подчинена исторической. Пушкин, последовательно дискредитируя Мазепу, показывает его бесчестность и в государственно-политических делах, И в личных, интимно-бытовых отношениях. Именно для этого в произведение введен образ Марии Кочубей — любящей девушки, готовой ради любимого бросить родной дом. Однако предательство Мазепой и украинцев, и Петра, и ее самой Мария не пережила, сойдя с ума, так как эти поступки полностью разрушали ее представление о мире и человеческих ценностях. В образе Петра I поэтом прославляется не само самодержавие как форма правления, а государственный гений, направленный на объединение всей Руси в неделимое государство и создание новой России, европеизированной средствами просвещения.

3. Чтение отрывков из произведения.

Прочитать отрывки из поэмы «Полтава» можно по книге «Читаем, думаем, спорим…» (на выбор фрагменты на с. 56, 57, 57—58, 59).

4. Беседа с классом с элементами пересказа и словесного рисования.

— Поделитесь своими впечатлениями от прочитанного отрывка из поэмы А. С. Пушкина «Полтава».

— Если учениками прочитана дома вся поэма, учитель задает вопрос: как вы поняли слова;

Была та смутная пора,

Когда Россия молодая,

В бореньях силы напрягая,

Мужала с гением Петра?

— Каким описан шведский король Карл ХII? Какими эпитетами он характеризуется? Почему? Чувствуется ли в этом авторская позиция?

— Кто такой Мазепа? Что о нем говорит нам автор поэмы? Объясните своими словами, что означает титул гетман

на Украине.

— Перескажите сцену Полтавского боя из поэмы (начиная со слов «Горит восток зарею новой…»).

— Какое произведение русской классической литературы напоминает эта сцена? Чем именно?

— Каким предстает перед читателем царь Петр?

— С кем или с чем сравнивает поэт Петра во время битвы? Найдите эти слова в тексте поэмы.

— Какие эпитеты характеризуют любимого героя Пушкина?

— Подчеркните в тексте слова, дающие нам представление о портретах Петра I и Карла ХII.

— описание либо создание впечатления от внешнего облика персонажа, прежде всего лица, фигуры, одежды, манеры держаться. В основном используется в эпическом роде1.

— Заполните таблицу цитатами из текста.

| Портретная характеристика | |

| Петр I | Карл ХII |

— Найдите в тексте эпитеты, метафоры, сравнения

, передающие душевное состояние героев, накал битвы.

— Выразительно прочитайте вслух фрагмент, в котором описан кульминационный момент

сражения.

— Как, какими средствами автор передает движение всего вокруг и напряжение момента?

— Какие выводы можно сделать, прочитав фрагмент из поэмы А. С. Пушкина «Полтава»?

— Какие нравственные уроки можно почерпнуть из этого произведения?

5. Введение нового термина2

.

Мы только что познакомились с фрагментом из произведения А. С. Пушкина «Полтава», которое сам автор обозначил как поэму. Что же такое поэма?

Сообщение 3.

Поэма.

В современном литературоведении существуют разные трактовки жанра поэмы

. В своем историческом развитии поэма предстала в различных и многообразных видах.

Чаще всего говорят о том, что поэма

— это лиро-эпическое произведение, написанное, как правило, стихами и воспевающее какие-либо значительные события, возвышенные характеры, прекрасные человеческие деяния.

Соотношение эпического и лирического элементов в разных произведениях, написанных в этом жанре, неодинаково. Например, в поэме А. С. Пушкина «Полтава» преобладает повествование, а в поэме М. Ю. Лермонтова «Мцыри» лирическое начало.

Однако не это главное. Важен внутренний напряженный лиризм, который свойственен всем поэмам, лирический пафос, отражающий мироощущение самого автора произведения.

В истории поэмы можно четко выделить жанр героической поэмы

, получивший широкое распространение в Средние века в Европе и России, восходящий к героическим сказаниям и песням, созданным разными европейскими народами в дохристианские времена и в начале новой эры. В России предтечами героических поэм можно считать былины — героический эпос русского народа.

В русской классической литературе ХIХ века героическая поэма основывается преимущественно на исторической тематике. Как в свое время эпопея, русская героическая поэма позапрошлого столетия изображает великое в прошлом. Изображение славных исторических событий и деятелей служило уроком современникам. Образцом классической русской героической поэмы можно назвать «Полтаву» А. С. Пушкина, рассказывающую о разгроме русскими войсками вторгшихся в Россию шведов. Ее герой, Петр I, показан в поэме как выразитель народных устремлений и организатор побед русского войска. Именно поэтому его помнит и чтит народ. Напротив, Карл ХII с его авантюристически-завоевательными планами забыт даже своим народом, как и честолюбец Мазепа, предавший свою Родину, народ и любовь. Лишь изредка в какой-нибудь украинской песне о несчастной любви вспоминается Мария Кочубей. В истории и памяти народной остается лишь то, что служило благу и возвышению народа.

Поэ́ма (от греч.

poiêma, отpoiêo— делаю, творю)

— большое многочастное стихотворное произведение эпического или лирического характера3 в современном понимании всякое большое или среднее по объему стихотворное произведение4.

6. Домашнее задание.

Для всего класса:

— выучить наизусть отрывок из поэмы «Полтава» («Горит восток зарею новой…»), «Песнь о вещем Олеге».

Для хорошо подготовленных учащихся:

— ответить на вопросы и выполнить задания из учебника (с. 76—77);

— написать сравнительные характеристики персонажей — Петра I и Карла ХII.

Индивидуальные задания:

— проиллюстрировать понравившийся эпизод произведения (по желанию).

1 См.: Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. А. Н. Николюкина. — М.. 2001. — Стб. 762.

2 Если урок по поэме А. С. Пушкина «Полтава» не проводится, материал данного пункта и сообщение ученика переносятся на урок по поэме «Медный всадник».

3 См.: Квятковский А. П.

Школьный поэтический словарь. — 2-е изд. — М.: Дрофа, 2000. — с. 257.

4 См.: Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. А. Н. Николюкина. — М., 2001. — Стб. 781.

Полтавское сражение

Преодолев с большими потерями редуты, шведы ждали подкрепления со стороны кавалерии. Однако командир конницы Роос уже был в плену у русских.

В связи с этим, армия Карла выстроилась в линию, поскольку монарх считал такое построение наиболее эффективным. Но, как покажет время, это не поможет ему получить преимущество в Полтавском сражении.

В 9:00 шведы начали наступать на укрепления русских войск. Их сразу же стала обстреливать артиллерия Петра 1, вследствие чего шведы понесли серьезные человеческие и боевые потери. У них никак не получалось создать линию атаки.

В скором времени войско Карла оказалось раздробленным, по причине чего шведы начали панически убегать с поля боя. Русской армии хватило всего 2 часа для того, чтобы одержать блестящую победу в Полтавской битве.

Решающее сражение

С огромным трудом преодолели шведы редуты. После этого они заняли выжидательную позицию, ожидая скорого прихода своей кавалерии. Однако, генерал Роос к тому времени уже был окружен русскими частями и сдался в плен. Не дождавшись подкрепления кавалерии, шведская пехота выстроилась в линию и изготовилась к бою. Построение в линию это была излюбленная тактика Карла. Считалось, что если позволить шведам выстроить такой боевой порядок, то победить их невозможно. На деле оказалось иначе…

Наступление шведов началось в 9 утра. В результате артиллерийского обстрела, а также залповой стрельбы стрелкового оружия, шведы с первых минут понесли огромные потери. Наступательный строй был полностью разрушен. Вместе с этим шведам все равное не удавалось создать линию атаки, которая по длине бы превосходила русскую линию. Если предельные значения строя шведской армии достигали 1,5 километра, то русские отряды растянулись до 2 километров. Имея численный перевес и меньшие разрывы между подразделениями. Преимущество русской армии было просто огромным. В результаты, после обстрелов, которые создали разрывы у шведов более 100 метров, началась паника и бегство. Случилось это в 11 часов. За 2 часа армия Петра одержала полную победу.

Потери сторон в Полтавской битве

По официальным подсчетам, общие потери русских составили 1345 человек убитыми и 3290 ранеными. Потери же шведов оказались ужасающими:

- убиты и пленены все генералы;

- убитых солдат – 9 тыс.;

- взятых в плен солдат – 17 тыс.

Преследование врага

После 11:00 Полтавская битва скорее напоминала не сражение двух армий, а бегство одной от другой. Русские войска начали преследовать шведов и брать их в плен. Интересен факт, что преследование продолжалось на протяжении 3-х дней.

Значение Полтавской битвы

В результате Полтавской битвы армия короля Карла 12 была настолько обескровлена, что уже не могла вести активных наступательных действий. Военное могущество Швеции было подорвано, и в Северной войне произошёл перелом в пользу России.

Пленные шведские генералы отдают свои шпаги Петру Великому после сражения у Полтавы

Вновь был заключён военный союз Саксонии с Россией. Датский король также вновь выступил против Швеции, причём теперь, благодаря приобретённому авторитету, России это не стоило ни денежных субсидий, ни посылки воинского контингента.

Преимущество русских в Полтавской битве было настолько очевидно, что европейские монархи были вынуждены это признать и привыкать к новой действительности. И действительно, это кажется невероятным, но Полтавская битва завершилась уже через 2 часа после начала. К примеру, великое Бородинское сражение шло на протяжении целых суток (см. интересные факты о Бородинской битве).

Итоги и последствия сражения

Итак, мы кратко рассмотрели, что представляла собой легендарная Полтавская битва между солдатами русской армии и шведами. Ее итог – это безоговорочная победа армии Петра, а также полное уничтожение пехоты и артиллерии противника. Так, 28 тысяч вражеских воинов из 30 было убито или попало в плен, а 28 единиц орудия, которые были у Карла в начале войны, в итоге были истреблены.

Но, несмотря на блестящую победу, этот бой не поставил точку в Северной войне. Многие историки объясняют это тем, что преследование бежавших остатков шведской армии началось поздно, и противник достаточно далеко отошел. Карл же отправил армию в Турцию с целью склонить ее к войне против России. Война продолжалась еще целых 12 лет.

Но были и существенные моменты, на которые в той или иной степени повлияла Полтавская битва. Так, обескровленная в значительной степени армия Карла 12 уже была не в состоянии вести дальше активное наступление. Военная мощь Швеции была сильно подорвана, и произошел перелом в пользу российской армии. Кроме этого, саксонский курфюрст Август II при встрече с российской стороной в Торуни заключил военный союз, а Дания выступила против Швеции.

Теперь вы узнали, как объясняется известный фразеологизм «Как шведов под Полтавой», который часто используют, объясняя безоговорочную победу определенной команды на футболе или в другой игре. А еще мы выяснили, каков был ход знаменитой битвы, в которой принимала участие русская армия под руководством Петра I.

Автор На чтение 13 мин. Просмотров 4 Опубликовано

Содержание:

Основные отличия

Образы Петра и Карла в поэме «Полтава»очень отличаются. При сравнении героев сразу бросается в глаза, что они оба лидеры. Войска следуют за ними, но если Петра можно заметить на поле брани, то Карл смотрит за баталиями со стороны и вносит поправки как стратег. В произведении «Полтава» шведский император считается лжегероем, имени которого никто не запомнит. Такого нельзя сказать о Петре, ведь он воздвиг себе целый памятник.

Карл на самом деле смелый, храбрый и амбициозный. Однако Пушкин демонстрирует нам только его любовь к сражениям и расширению своей территории, будто ему все равно на свое окружение, которое ждет от него хороших новостей. Поэт показывает слабость императора в том, что он зациклен на войне, в то время как русский царь выстраивает новое государство в разных сферах. Именно поэтому шведский правитель изначально был в проигрышной позиции.

Король Швеции на протяжении всей Полтавской битвы остается отважным и безрассудным героем. Пушкин точным образом отражает историческую эпоху и сопутствующие события. Он раскрывает их полностью, не скрывая пороков и не приукрашивая ничего, поэтому в истинности личностного описания Карла 12 в «Полтаве» никто не усомнился.

Подробнее о поэме и Карле XII

«Полтава» была написана в 1828 году А. С. Пушкиным. В поэме кратко описывается Полтавская баталия, которая произошла 27 июня 1709 года. В процессе написанияпоэт анализировал официальные источники. В произведении красочно описаны исторические личности царя Петра, императора Карла, Мазепа и их появление.

Вначале Пушкин хотел дать поэме название «Мазепа», потому как этот персонаж считается главным действующим героем, как и другие. Мазепа выступает предателем русского народа и его даже шведы не считают союзником. И в этом кроется трагедия.

Карла XII поэт описывает как сомневающегося и слабого императора с переменчивым настроением. А Петра, как твёрдого и уверенного в своих действиях. Раненый же шведский правитель не может сам передвигаться и вызывает сочувствие. Русский царь с красивой портретной внешностью вызывает восхищение из-за того, что умудряется поддерживать своих солдат. Драматург постоянно сравнивает обоих правителей, Пётр − здоровый, Карл − ослабший.

Рана шведского короля − причина его опустошения и апатии. Не будь ее, всё было бы по-другому. Этим ранением мужчина поставлен в тупик, он «заочно» проигрывает. Правитель Швеции не может выполнить свои обязанности. Лишь перед началом сражения он начинает понимать всю серьезность ситуации. Но неправильно оценивает масштаб проблемы. Ночь его проходит в беспокойных думах. Ведь он ранен и мучается от боли. И вдруг мужчина решается направить армию и напасть на русских.

Этот поступок характеризует шведского императора как опасного и хитрого соперника. В мужчине скрывается сильная энергетика, которая опасна для Петра.

Самое важное:

- Карл — авантюрист.

- В произведении изображается как «король» на войне, он игнорирует советы генералов.

В строках поэта можно заметить насмешку. Когда Мазепа называет шведского правителя «бойким мальчиком». Однако в тот же момент поэт описывает Карла как отважного героя. Примером может послужить цитата «ответствовать на бомбу смехом». Внешний вид Карла 12 в поэме «Полтава» практически не затрагивается.

Бледный облик, скудная речь и апатичное состояние — вот каким предстает шведский король. Если взглянуть на его портрет, можно отметить, что он был худощав, высок и имел светлые волосы.

Коротко о главном

Что говорится о недостатках героя:

- Первым и главным минусом правителя Александр считает его завышенную самооценку, он забывает о силе врага. На что ему указывает Мазепа.

- Второй минус — это внутренняя трусость императора Швеции. Когда тот, забыв о ранении, бежит с солдатами от русских.

После изучения литературного произведения можно прийти к выводу, что Пушкин дал вполне противоречивую характеристику Карлу, которая заставляет задуматься о жизни героя.

Еще тесты

Читайте также

Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормилРассказ Дедушка (Н.А. Некрасов)Песня о Соколе (Максим Горький) Бедные люди (Ф.М. Достоевский)

Шведский король Карл XII является второстепенным персонажем знаменитой поэмы Александра Сергеевича Пушкина «Полтава».В этой статье представлен цитатный образ и характеристика Карла XII в поэме «Полтава» Пушкина.Смотрите:Характеристика МазепыИсторические события в поэме «Полтава»Все материалы по поэме «Полтава»Все материалы по творчеству Пушкина

Образ и характеристика Карла XII в поэме «Полтава» Пушкина: описание в цитатах Карл XII (1682 — 1718) — король Швеции в 1697 — 1718 годах, полководец. Король Карл XII становится союзником украинского гетмана Мазепы для того, чтобы вместе бороться против русского царя Петра I:

«…Он перешел, он изменил,

К ногам он Карлу положил

Бунчук покорный…» (о предательстве Мазепы)

По мнению Пушкина, Карл XII является сильным и гордым мужчиной:

«…Прошло сто лет — и что ж осталось

От сильных, гордых сих мужей,

Столь полных волею страстей?»

Карл XII — могучий воин:

«И злобясь видит Карл могучий…»

Король Карл — отважный человек:

«…Венчанный славой бесполезной,

Отважный Карл скользил над бездной.»

По словам Мазепы, король Карл XII является бойким и отважным «мальчиком», слепым, упрямым, нетерпеливым, легкомысленным и кичливым:

«…Ошибся в этом Карле я.

Он мальчик бойкой и отважный;

Два-три сраженья разыграть…»

«…Он слеп, упрям, нетерпелив,

И легкомыслен, и кичлив,

Бог весть какому счастью верит…»

«…Стыжусь: воинственным бродягой

Увлекся я на старость лет;

Был ослеплен его отвагой

И беглым счастием побед,

Как дева робкая.»

По словам Мазепы, король Карл является недальновидным человеком, который плохо оценивает силы врага:

«…Он силы новые врага

Успехом прошлым только мерит —

Сломить ему свои рога.»

Действительно, перед Полтавской битвой Карл XII обнаруживает, что на этот раз русское войско подготовлено лучше, чем в предыдущем, Нарвском сражении:

«И злобясь видит Карл могучий

Уж не расстроенные тучи

Несчастных нарвских беглецов,

А нить полков блестящих, стройных,

Послушных, быстрых и спокойных,

И ряд незыблемый штыков.»

Накануне Полтавской битвы Мазепа предчувствует, что Карл XII не сможет победить Петра I:

«…Но не ему вести борьбу

С самодержавным великаном:

Как полк, вертеться он судьбу

Принудить хочет барабаном…»

В конце концов 27 июня (8 июля) 1709 года происходит Полтавская битва, в которой войска Карла XII и Мазепы терпят поражение от армии Петра I. После этого Карл и Мазепа сбегают из Украины в Турцию:

«Верхом, в глуши степей нагих,

Король и гетман мчатся оба.

Бегут. Судьба связала их.

Опасность близкая и злоба

Даруют силу королю.

Он рану тяжкую свою

Забыл. Поникнув головою,

Он скачет, русскими гоним,

И слуги верные толпою

Чуть могут следовать за ним.»

«И молча он коня седлает,

И скачет с беглым королем…» (о Мазепе и Карле)

Спустя несколько лет (в 1715 г.) Карл XII возвращается в Швецию. Еще через 3 года он погибает в сражении с норвежцами:

«…Три углубленные в земле

И мхом поросшие ступени

Гласят о шведском короле.

С них отражал герой безумный,

Один в толпе домашних слуг,

Турецкой рати приступ шумный,

И бросил шпагу под бунчук…»

Критика об образе Карла XII

Ф. В. Булгарин:

«Кто таков Карл в поэме Пушкина? <…> Итак, Карл XII — мальчик бойкий и отважный, воинственный бродяга! Помилуйте, Александр Сергеевич! это уж вольность пиитическая чрез край! Надобно при этом вспомнить, что Мазепа говорит так о Карле XII прежде Полтавского сражения, когда сам Петр Великий не верил своему успеху и не полагался на будущее. <…>

Итак, когда сам Петр признавал план кампании Карла XII мудрым, когда сам автор называет его умнее Наполеона, можно ли назвать его бойким мальчиком, воинственным бродягой? Если Мазепа почитал его таким, зачем же соединил свою судьбу, судьбу своего отечества с прихотями безрассудного?» (Ф. В. Булгарин, «Разбор поэмы «Полтава»», журнал «Северная пчела», №39, 30 марта 1829 г.)

М. А. Максимович:

«…Еще одно нападение на характеры в поэме Пушкина, а именно на следующие, относящиеся к Карлу X II-му стихи: «Ошибся в этом Карле я! Он мальчик бойкий и отважный…» <…>

Не знаю, что здесь странного показалось критикам? От себя Пушкин говорит о Карле иначе; а это слова Мазепы, который, соединясь с Карлом и узнав его ближе, увидел, что он Бог весть какому счастью верит, переменил о нем свое прежнее мнение: и вправе ли был обманувшийся шестидесятилетний старик назвать мальчиком бойким и отважным юного героя, в ту ночь, когда Карл в запальчивости обменял рану на рану? Известно, что он поехал с двумя гвардейцами своими на рекогносцировку нашего лагеря и, наскакав на нескольких казаков, сам свалил одного из них; казаки стали стрелять по нем, и один гвардеец был убит, а король тяжело ранен в ногу. Это было накануне рокового сражения, и как же иначе, как не хватовством или удальством (примеры коего не раз видим в Карле), назвать сей запальчивый и безрассудный поступок, в коем Карл рисковал быть убитым и который много отнял духу бодрости у шведских войск во время битвы, по признанию как шведских, так и других писателей. Сии слова, как мне кажется, тем еще естественнее, что Мазепа говорит их раболепной твари своей, Орлику, в злобе на свою неудачу, слагая всю вину оной на Карла, который в свою очередь также обманулся, слишком положась на помощь, которую обещал ему Мазепа и, сверх чаяния своего, не мог доставить. Известно, что в побеге своем после битвы, переправляясь чрез Днепр на рыбачьих лодках и прощаясь с Левенгауптом, Карл сказал Мазепе со вздохом: «Ты, Мазепа, погубил меня и войско мое своими обнадеживаниями!»…» (М. А. Максимович, «О поэме Пушкина «Полтава» в историческом отношении», 1829 г.)

Таков цитатный образ и характеристика Карла XII в поэме «Полтава» Александра Сергеевича Пушкина.Смотрите:Характеристика МазепыИсторические события в поэме «Полтава»Все материалы по поэме «Полтава»Все материалы по творчеству Пушкина</h3>

Рядом с образом Мазепы стоит в «Полтаве» образ Карла 12. Война — его стихия и цель. По выражению Пушкина, он «любовник бранной славы, для шлема кинувший венец». Не интересы государства, а «беглое счастье» победы у него на первом плане. По характеристике Мазепы, Карл — «воинственный бродяга». «Как полк, вертеться он судьбу принудить хочет барабаном».