Никто не будет спорить, это – самый узнаваемый и самый известный из памятников в Санкт-Петербурге.

Дело не только в удачном месторасположении на Сенатской площади, и «знаковости» фигуры основателя города.

Памятник сам по себе хорош и, можно сказать – совершенен.

Медный всадник, созданный Фальконе, – главный символ Петербурга. Кстати, ставшее почти официальным, название придумал А.С. Пушкин, посвятив ему одноименную поэму.

Путь к созданию статуи был долог и тернист.

Мнений было столько же, сколько человек было задействовано в его создании.

Но, возможно, к счастью, Фальконе настоял на том, чтобы Петр в его исполнении выглядел именно так, и никак иначе.

Инициатива создания принадлежала императрице Екатерине Второй.

По ее приказу и по совету профессоров Парижской академии живописи Дидро и Вольтера, князь Голицин и пригласил в Петербург Этьена-Мориса Фальконе.

Он, не раздумывая, взялся создать «статую колоссального размера» за довольно скромный гонорар.

Выбор скульптора не случаен: в моде было все французское, а Фальконе был любимым скульптором мадам де Помпадур, фаворитки Людовика 15.

Хотя до того времени тот делал довольно небольшие скульптуры, но они были настолько реалистичны и совершенны в деталях, что вызывали восхищение.

Медный всадник – сложная в изготовлении, крупноформатная фигура, да и приблизиться к нему вплотную мешает ограждающий заборчик, незаметно вплетенный в живую изгородь. Но, чтобы представить уровень мастерства Фальконе, можно сходить в

Эрмитаж, посмотреть его Пигмалиона и Галатею.

История создания была долгой и мучительной.

Как уже упоминалось, Фальконе видел творение совсем не так, как императрица и большая часть русской знати.

Екатерина предполагала, что, сидящий на коне, Петр будет держать в руках скипетр и жезл, а весь его облик будет напоминать римского императора.

Одевать Петра в римскую тогу, Фальконе отказался сразу, мотивируя тем, что никому не пришло бы в голову одеть Гая Юлия Цезаря в русские одежды.

Статский советник Штелин предлагал изобразить фигуру царя в окружении аллегорических статуй, символизирующих благоразумие, трудолюбие, победу. А руководитель работ по возведению памятника, Бецкой, представлял, что Петр будет стоять во весь рост.

Дидро же вообще предлагал создать памятник-фонтан.

Были и совсем уже нелепые предложения, например, рассредоточить взгляд царя так, чтобы один его глаз смотрел на Адмиралтейство, а другой – на здание Двенадцати коллегий.

Такой Петр, наверное, вызывал бы не трепет и восхищение, а ухмылки и удивление (и стал бы достойным прародителем безобразного шемякинского «Петра» в Петропавловской крепости).

Благодаря упрямству и настойчивости скульптора, Петр, в результате, получился именно таким, каким его задумал сам Фальконе, модель которого создавал целых двенадцать лет.

Голову вылепила его молодая ученица. За это, по приказу императрицы, её приняли в члены Российской Академии художеств и определили солидную пожизненную пенсию.

Змея, которую топчет конь, принадлежит руке русского скульптора Гордеева.

Прототипом царского коня послужили орловские жеребцы из царских конюшен,- Каприз и Бриллиант.

В 1769 году, проходя мимо императорского временного Зимнего дворца, люди могли наблюдать офицера, который взлетал на коне на деревянный помост и ставил его на дыбы. Так Фальконе делал с коня зарисовки для будущего памятника.

Наконец, гипсовая модель статуи была готова, но неожиданно возникли новые трудности.

Отливать памятник не брался ни один мастер. Даже, специально приглашенный из Франции, известный литейщик назвал автора сумасшедшим, и отказался.

Наконец, нашелся один отважный человек – Емельян Хайлов, пушечных дел мастер.

В течение трех лет велись подготовительные работы. Начали отливать статую только в 1774 году.

Так как опиралась фигура только на три точки, очень сложно было подобрать нужную толщину стенок, чтобы статуя не потеряла равновесия.

Провести такую работу без предварительных расчетов и компьютерного моделирования, без сопромата и металловедения нужно было обладать не только большим опытом, чутьем и талантом. Мастерам должно было просто повезти, словно сам Петр наблюдал и помогал озарениями свыше.

Отдельного упоминания заслуживает и гранитный монолит, служащий пьедесталом.

По замыслу он должен был представлять собой волну, символизируя то, что именно Петр вывел Россию к морю.

Такой камень искали очень долго, и нашли в районе Лахты, недалеко от Петербурга. Когда-то в него попала молния, сделав в валуне трещину, за это его позвали в народе «гром-камень».

Доставили его в столицу крайне необычным способом, в честь которого Екатерина Вторая даже повелела отчеканить памятную медаль.

В пути глыба провела почти год. Пока её перетаскивали, камнетесы, не теряя времени, придавали постаменту нужную форму. Транспортировка на Сенатскую площадь стала зрелищем городского масштаба.

На неё ездили посмотреть из самых дальних уголков, а осколки разбирали на сувениры.

Своевольный Фальконе, к концу работ, совсем испортил отношения с императорским двором и уехал в Париж, не дождавшись торжественного открытия памятника.

Состоялось оно 7 августа 1782 года, и с того дня Сенатскую площадь переименовали в Петровскую.

Реставрировали всадника дважды и во время последнего обследования, в 1976 году, пришли к выводу, что техническое состояние позволит простоять ему еще долгие годы.

Сегодня Медный всадник – не только классическая точка всех городских Экскурсий, но и традиционное место, куда приезжают практически все свадебные пары, чтобы сфотографироваться на его фоне, оставляя за спиной силуэт Исаакиевского собора.

Традиционно при этом пьют шампанское и, к сожалению, бьют рюмки о гранит.

К счастью у городской казны сегодня достаточно денег, чтобы в режиме он-лайн убирать мусор после свадебных разгуляев.

МОУ СОШ №3

Реферат

«Медный всадник». Замысел и исполнение

Работа выполнена

ученицей 10 класса

Феничевой Наталией

Кашин 2010

Содержание

Введение

Часть 1. Замысел

Часть 2. Исполнение

Легенда о майоре Батурине

Заключение

Список литературы

Приложение

Введение

Тема «Медный всадник» была выбрана мною, потому что меня заинтересовал данный памятник. Я неоднократно видела его на фотографиях. Надо обладать незаурядными способностями и талантом, чтобы создать столь величественное произведение архитектуры.

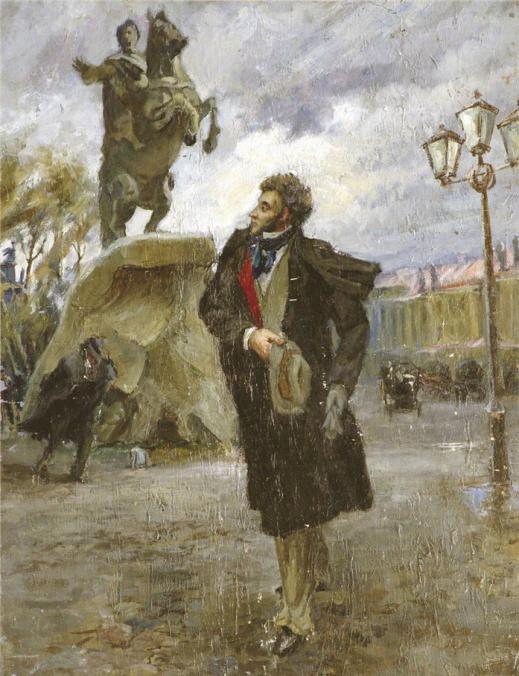

«Медный всадник» не оставил равнодушными многих деятелей культуры. Например, великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин создал одноименную поэму. Вот как он описывает статую Петра:

«…Какая дума на челе!

Какая сила в нем сокрыта!

А в сем коне, какой огонь!

Куда ты скачешь, гордый конь,

И где опустишь ты копыта?

О, мощный властелин судьбы!

Не так ли ты над самой бездной

На высоте уздой железной Россию поднял на дыбы?»

Данная работа состоит из двух частей, раскрывающих тему этого проекта. В первой части рассказывается о Этьене Морисе Фальконе, архитекторе этого памятника, его достижениях, о подготовке к работе, о легендах, связанных с «Медным всадником». Во второй части представлен сам процесс выполнения монумента.

Материал для данной работы тщательно отобран. Использованы достоверные источники, исторические материалы.

Задача, поставленная передо мной, — отразить всю важность и неповторимость памятника Петру I, его величие, и, помимо этого, изложить важные и интересные факты, которые имели место быть при выполнении данного архитектурного произведения.

Часть 1. Замысел

В первую очередь следует указать на деятельность Этьена Фальконе, который согласился выполнять заказ Екатерины II за вознаграждение в два раза меньшее, чем запрашивали другие мастера – Фальконе жаждал проявить себя в монументальном творчестве. Он подписал контракт в 1766 году и оправился в Санкт-Петербург, где сразу взялся за работу – скульптор разработал эскизы статуи.

Стоит отметить, что Фальконе был чрезвычайно талантливым мастером. Его первые работы «Грозящий Амур» и «Купальщица» вызвали у критиков только восхищения.

Это был первый конный памятник русскому царю. В условном одеянии, на вздыбленной лошади, Пётр изображается Фальконе, прежде всего как законодатель: в иерархии классицизма законодатели находятся выше полководцев. Вот что писал по этому поводу сам Фальконе: «Монумент мой будет прост… Я ограничусь только статуей этого героя, которого я не трактую ни как великого полководца, ни как победителя, хотя он, конечно, был и тем и другим. Гораздо выше личность созидателя законодателя…» Скульптор изобразил Петра в подчёркнуто динамическом состоянии, одел его в простую и легкую одежду, а богатое седло заменил звериной шкурой, чтобы всё это не бросалось в глаза и не отвлекало внимание от главного. Постамент в виде громадной скалы — символ преодоленных Петром I трудностей, а введённая в композицию змея представляет собой остроумную находку в решении задачи по обеспечению статической устойчивости монумента. Её появление под ногами вздыбленного коня достаточно убедительно объясняется тем, что она изображает «враждебные силы».

И только венок из лавра, венчающий голову, да меч, висящий у пояса, указывают на роль Петра как полководца-победителя. В обсуждении концепции памятника принимали участие Екатерина II, Дидро и Вольтер. Памятник был должен изображать победу цивилизации, разума, человеческой воли над дикой природой. Постамент памятника призван был символизировать природу, варварство, и тот факт, что Фальконе обтесал грандиозный Гром-камень, отполировал его, вызвал возмущение и критику современников. Надпись на постаменте гласит: «ПЕТРУ перьвому ЕКАТЕРИНА вторая л?та 1782» с одной стороны, и «PETRO primo CATHARINA secunda MDCCLXXXII» — с другой, подчеркивая тем самым замысел императрицы: установить линию преемственности, наследования между деяниями Петра и собственной деятельностью.

Памятник Петру I уже в конце XVIII века стал объектом городских легенд и анекдотов, а в начале XIX века — одной из самых популярных тем в русской поэзии.

В начале 1768 года скульптор приступил к работе над моделью памятника Петру I в величину будущей статуи. Предварительно он долго и детально изучал движение коня с всадником. Для этого был насыпан холм земли, по форме соответствующий пьедесталу. «Не однажды, но сотни раз наездник проскакал галопом на различных лошадях,- пишет Фальконе.- Ибо глаз может схватить эффекты подобных быстрых движений только с помощью множества повторных впечатлений. Изучив избранное мной движение коня в целом, я перешел к изучению деталей. Я рассматривал, лепил, рисовал каждую часть снизу, сверху, спереди, сзади, с обеих сторон, ибо это единственный способ ознакомиться с предметом».

Не менее важным был также выбор определенной породы коня и наиболее удачного экземпляра этой породы. Только долгие поиски позволили Фальконе найти в конюшнях графа Орлова подходящую модель. Самого всадника скульптор также лепил, руководствуясь натурой: ему позировал генерал П.И. Мелиссино, по росту и телосложению напоминавший Петра.

«Установив композицию памятника, Фальконе был озабочен устойчивостью статуи. Он сумел найти остроумный выход из положения, введя змею в качестве опоры. Эта мысль вызвала возражения Бецкого, боявшегося «дурных истолкований». Екатерина после некоторых колебаний согласилась с доводами Фальконе, писавшего ей: «Эта мысль тем более удачная, Что змея возвышает идею памятника, при этом поддерживает статую и выполнена таким образом, что скрывает необходимость, заставившую к ней прибегнуть». В 1770 работа над большой гипсовой моделью была завершена. «Наконец-то полотно снято, я нахожусь в полной власти публики, моя мастерская всегда переполнена»,- пишет Фальконе императрице 28 мая 1772.Многие критиковали памятник резко и недоброжелательно. Такое отношение обижало и раздражало скульптора, ранило его самолюбие, что видно из его писем. «Смейтесь над глупцами и идите своей дорогой»,- отвечала ему императрица.

При всех затруднениях Фальконе обращался к Екатерине, но уже в конце 1770 года ее письма стали сухими и короткими: «Заключите перемирие с вашими врагами, как я с султаном»,- советовала она». Д.К. Самин «100 великих памятников»

В ожидании отливки статуи Фальконе взялся за подготовку постамента. Отказавшись от общепринятой геометрической формы, он задумал его в виде гранитной скалы, составленной из отдельных каменных глыб, хорошо скрепленных, но, следуя совету военного инженера Карбюри Ласкари, решил высечь его из монолита.

«Найти подходящие камни для монумента сразу не удалось. И тогда в газете «Санкт-Петербургские ведомости» было опубликовано обращение к частным лицам, которые пожелали бы «для постановления… монумента в гору выломать и привезти сюда, в Санкт-Петербург». Подходящий камень был указан казённым крестьянином Вишняковым Семеном Григорьевичем, поставщиком строительного камня в Санкт-Петербург, давно знавшем об этой глыбе и имевшем намерение найти ей применение для собственных нужд, расколов на куски, но не нашедшем для этого нужного инструмента. Об этом он сообщил Ласкари, руководителю поисковых работ в этом проекте. Место, где найден был Гром-камень до сих пор точно не установлено. Известно лишь, что это было лесистое и весьма сырое место в районе деревни Лахта, и что путь камня до места погрузки был равен приблизительно 8 верстам, то есть примерно такому же числу километров». Проскурина В. «Петербургский миф и политика монументов: Пётр IЕкатерине II»

«Гром-камень» получил свое название из-за ударившей в него молнии. Жители ближайших сел связывали его с именем Петра Великого, по преданию, обозревавшего отсюда местность еще до основания Петербурга.

Потребовалось долгих шесть недель, чтобы перетащить камень к заливу. Для ускорения всех работ прямо на скале была устроена кузница с огромной наковальней.

Шесть кузнецов непрерывно исправляли необходимые для передвижения инструменты, изготовляя новые части для замены сломанных. Одновременно сорок каменотесов обсекали скалу, придавая ей задуманную Фальконе форму. Многие петербуржцы приезжали смотреть, как двигается «Гром-камень». Прибыла и сама императрица со своей свитой в Лахту. Доставка камня, его предварительная обработка, погрузка на большой плот, закрепленный между двумя кораблями, и установка на месте – все это заняло время с 1768 по 1770 год.

Часть 2. Исполнение

Приближалось время из отливки монумента. Литейщик Эрсман из Франции, которого долго ожидали, в итоге отказался от работы. Фальконе пришлось самому взяться за отливку. Он не был новичком в этом деле, освоив его еще в мастерской своего учителя Лемуана в Париже.

В 1775 году Фальконе приступил к работе. Стремясь обеспечить равновесие и устойчивость бронзового коня, вставшего на дыбы, он сделал точный расчет и, определив необходимое положение центра тяжести, увеличил толщину бронзы, а значит и вес задних ног и хвоста коня. Это дало возможность обойтись без каких-либо подпорок.

«Отливка статуи чуть не закончилась катастрофой. В плавильной печи, топившейся уже много дней, рабочие в ту ночь развели сильный огонь. Дежуривший литейщик-иностранец заснул, и верхняя часть формы сгорела. Металл, хлынувший в эту часть, превратился в бесформенную массу. В мастерской начался пожар, Фальконе был ранен и потерял сознание, все убежали, кроме артиллерийского литейщика Емельяна Ефстафьевича Кайлова ». Топоров В. Н. «Фальконетовский памятник Петру I»

1 ноября 1777 года была безупречно отолита и недостающая часть памятника. Вместе с опытным чеканщиком Сандозом, работавшим до этого над курантами в Петропавловской крепости, скульптор сам чеканил и отделывал бронзу.

В 1778 году в своем последнем письме к Екатерине II Фальконе докладывал об окончании работ. Здесь же он опровергал слухи о недостаточной устойчивости коня. На это письмо императрица уже не ответила – она успела охладеть к художнику, который больше ей не был нужен.

Не дождавшись установки памятника, в сентябре 1778 года Фальконе покинул Санкт-Петербург. После открытия памятника, на которое скульптора даже не пригласили, Екатерина послала ему две медали – золотую и серебряную, отчеканенные по случаю этого события. Вручил ему их князь Дмитрий Голицын в имении Фальконе в Шатене. Скульптор расплакался.

Таково было последнее событие в жизни Фальконе, связанное с памятником Петру. Оно происходило примерно за полгода до того, как с ним случился апоплексический удар, приведший к параличу. Болезнь приковала Фальконе к постели, и последние восемь лет жизни за ним ухаживала его ученица-Мари Анн Колло. В 1791 году жизнь замечательного художника оборвалась.

Руководство сооружением памятника после отъезда Фальконе перешло к архитектору Фельтену. Устанавливали статую, мостили площадь, отливали решетку. Со всем этим особенно не торопились. Наконец, всё было готово, и открытие назначили на 7 августа 1782 года – в столетний юбилей воцарения Петра. День был с утра ненастный. Нок полудню небо очистилось. На площадь прибыли гвардейские петровские полки, созданные им, — Преображенский, Измайловский, Бомбардирский, Семеновский, лейб-гвардии Конный и другие. Всего 15 тысяч солдат и офицеров.

Едва Екатерина появилась на балконе здания Сената, взвилась ракета. Тотчас полотняные щиты, окружавшие памятник, упали на мостовую. Войско отдало памятнику «честь ружьем и уклонением знамен, а суда – поднятием флагов, и в ту же минуту производимая пальба с обеих крепостей и с судов, смешанная с беглым огнем полков и барабанным боем и игранием военной музыки, поколебала восторгом город, Петром созданный…»

Фальконе сумел нарушить традиции конных памятников XVIII века со спокойно сидящими фигурами королей, полководцев, победителей в пышных одеждах, окруженных многочисленными аллегорическими фигурами.

«…Труд этот, друг мой, как истинно прекрасное произведение, отличается тем, что кажется прекрасным, когда видишь его в первый раз, а во второй, третий, четвертый раз представляется еще более прекрасным, покидаешь его с сожалением и всегда охотно к нему возвращаешься…» Из письма Дидро к Фальконе.

Легенда о майоре Батурине

Во время Отечественной войны 1812 в результате отступления русских войск возникла угроза захвата Санкт-Петербурга французскими войсками. Обеспокоенный такой перспективой, Александр приказал вывезти из города особо ценные произведения искусства. В частности, статс-секретарю Молчанову было поручено вывезти в Вологодскую губернию памятник Петру I, и на это было отпущено несколько тысяч рублей. В это время некий майор Батурин добился свидания с личным другом царя князем Голицыным и передал ему, что его, Батурина преследует один и тот же сон. Он видит себя на Сенатской площади. Лик Петра поворачивается. Всадник съезжает со скалы своей и направляется по петербургским улицам к Каменному острову, где жил тогда Александр I. Всадник въезжает во двор Каменоостровского дворца, из которого выходит к нему навстречу государь. «Молодой человек, до чего ты довел мою Россию, — говорит ему Петр Великий, — но покуда я на месте, моему городу нечего опасаться!» Затем всадник поворачивает назад, и снова раздается «тяжело-звонкое скаканье». Пораженный рассказом Батурина, князь Голицын передал сновидение государю. В результате Александр I отменил свое решение об эвакуации памятника. Памятник остался на месте.

Есть предположение, что легенда о майоре Батурине легла в основу сюжета поэмы А.С. Пушкина «Медный всадник». Есть также предположение, что легенда о майоре Батурине стала причиной того, что в годы Великой Отечественной Войны памятник остался на месте и не был, подобно другим скульптурам, спрятан.

Заключение

Памятник Петру Великому – важное культурное достояние России. Процесс его изготовления, проблемы и обстоятельства, сопутствовавшие на протяжении 12 лет, грандиозность этого памятника, известность мастеров и скульпторов, — все это лишний раз доказывает, что «Медный всадник» — скульптура, которой нет подобных. Она величественна, суровое выражение лица царя, огромные размеры памятника(10 метров) – все это восхищает и заставляет удивляться все больше и больше искусности и тонкости выполненной работы. Но все же «Медный всадник» стоил не только огромных денег и много времени, но и неоправданных жертв и надежд, что можно увидеть на примере самого архитектора Этьена Мориса Фальконе. Человек, делом жизни которого была работа над этой скульптурой, не был приглашен на церемонию ее открытия и кончил жизнь больным и всеми забытым.

«Медный всадник» — это не просто памятник, это напоминание всем поколениям о Петре Великом и о его преобразованиях, без которых, возможно, не было бы современной России.

Список использованной литературы

1. Бакмейстер И.Г. библиотекарь Академии наук. Русское издание 1786 г.

2. Памятники архитектуры Ленинграда. — Л.: Стройиздат, 1975..

Кнабе Г. С. Воображение знака: Медный всадник Фальконе и Пушкина. — М.: 1993..

3. Топоров В. Н. О динамическом контексте трехмерных произведений изобразительного искусства (семиотический взгляд). Фальконетовский памятник Петру I // Лотмановский сборник. 1. М., 1995.

4. Проскурина В. Петербургский миф и политика монументов: Пётр Первый Екатерине Второй // Новое литературное обозрение. — 2005. — № 72.

5. Д.К. Самин «100 великих памятников»

На Сенатской площади находится один из символов Санкт-Петербурга – памятник Петру I Медный всадник. Скульпторами Медного всадника являются Этьен Фальконе и Мари Колло, которая ваяла голову Петра I. Главным литейщиком Медного всадника стал Ефим Хайлов. Согласно рассказам, Хайлов лично спас будущую скульптуру, зажав отверстия прорвавшей от горячего металла трубы собственной одеждой.Громадный камень для памятника Петру I на Сенатской площади нашли в 1768 году в посёлке Лахта на берегу Финского залива (расколотый молнией гром-камень). В Петербург с огромным трудом его доставляли сотни людей, ведь его вес составлял 1600 тонн. Доставили камень в Петербург только в 1770 году. Еще в пути начались работы по обработке камня-гиганта для Медного всадника, камню придали форму скалы и волны одновременно. 25 августа 1775 года началась отливка Медного всадника.В 1782 году состоялось открытие памятника на Сенатской площади – Медного всадника, это был настоящий праздник, сопровождавшийся музыкой и стрельбой из пушек. Напамятнике Медный всадник выбита надпись на русском и латинском языках: «Петру Первому Екатерина Вторая».Медный всадник стал символом Петербурга, лавровый венок на голове царя, вздыбившийся конь и змея, символ зла, под его копытами – символом мощи и побед России.

Город на Неве фактически является музеем под открытым небом. Памятники архитектуры, истории и искусства сосредоточены в его центральной части и являются в большинстве своем композиционными. Особое место среди них занимает монумент, посвященный Петру Великому, — Медный всадник. Описание памятника достаточно подробно может дать любой экскурсовод, в этой истории интересно все: от создания эскиза до процесса установки. С ним связано множество легенд и мифов. Первый из них относится к происхождению названия скульптуры. Оно было дано значительно позже возведения монумента, но не изменилось за двести лет его существования.

Название

…Над огражденною скалою

Кумир с простертою рукою

Сидел на бронзовом коне.…

Эти строки знакомы каждому русскому человеку, их автор, А. С. Пушкин, описывая в одноименном произведении памятник Петру 1, назвал его Медный всадник. Великий русский поэт, родившийся спустя 17 лет после установки монумента, не предполагал, что его поэма даст новое имя скульптуре. В своем произведении он дает следующее описание памятника Медный всадник (вернее Петра 1, чей образ был в нем отображен):

…Какая дума на челе!

Какая сила в нем сокрыта.

…О мощный властелин судьбы.

Петр предстает не простым человеком, не великим царем, а практически полубогом. На эти эпитеты вдохновил Пушкина памятник, его масштабность и фундаментальность. Всадник не является медным, сама скульптура выполнена из бронзы, а в качестве постамента использовалась цельная гранитная глыба. Но образ Петра, созданный Пушкиным в поэме, настолько соответствовал энергетике всей композиции, что на такие мелочи внимание обращать не стоит. До сегодняшнего дня описание памятника Медный всадник в Санкт-Петербурге неразрывно связано с творчеством великого русского классика.

История

Екатерина II, желая подчеркнуть свою приверженность реформаторской деятельности Петра, решила воздвигнуть ему памятник в городе, основателем которого он являлся. Первую статую создавал Франческо Растрелли, но монумент не получил одобрения императрицы и долго хранился в амбарах Петербурга. Рекомендованный ей скульптор Этьен Морис Фальконе работал над памятником 12 лет. Его противостояние с Екатериной закончилось тем, что он уехал из России, так и не увидев своего творения в оконченном виде. Изучив личность Петра по существующим на тот момент источникам, он создал и воплотил его образ не в качестве великого полководца и царя, а как созидателя России, открывшего ей путь к морю, сблизившего ее с Европой. Фальконе столкнулся с тем, что Екатерина и все высшие чиновники уже имели готовый образ монумента, ему оставалось только создать ожидаемые формы. Если бы это случилось, то описание памятника Медный всадник в Петербурге было бы совсем иным. Возможно, тогда бы он имел и другое название. Работа Фальконе продвигалась медленно, этому содействовали чиновничьи дрязги, недовольство императрицы и сложность созданного образа.

Установка

За отливку самой фигуры Петра на коне не брались даже признанные мастера своего дела, поэтому Фальконе привлек Емельяна Хайлова, который отливал пушки. Размер памятника был не самой главной проблемой, гораздо важнее было соблюсти весовой баланс. Имея всего три точки опоры, скульптура должна была быть устойчивой. Оригинальным решением было введение в монумент змеи, которая являлась символом побежденного зла. При этом она обеспечивала дополнительную опору для скульптурной группы. Можно сказать, что памятник создавался в соавторстве скульптора с его ученицей Мари-Анна Колло (голова Петра, лицо) и русским мастером Федором Гордеевым (змея).

Гром-камень

Ни одно описание памятника Медный всадник не обходится без упоминания его основания (постамента). Огромная гранитная глыба была расколота молнией, именно поэтому местное население дало ей имя Гром-камень, которое в дальнейшем сохранилось. По замыслу Фальконе скульптура должна стоять на основании, имитирующем вздымающуюся волну. Камень доставляли на Сенатскую площадь по суше и воде, при этом работы по обтесыванию гранитной глыбы не прекращались. За необыкновенной транспортировкой следила вся Россия и Европа, в честь ее завершения Екатерина повелела отчеканить медаль. В сентябре 1770 года гранитное основание было установлено на Сенатской площади. Место расположения монумента также являлось спорным. Императрица настаивала на установке памятника в центре площади, но Фальконе поставил его ближе к Неве, на реку обращен и взгляд Петра. Хотя по этому поводу до сегодняшнего дня ведутся ожесточенные споры: куда устремил взгляд Медный всадник? Описание памятника различными исследователями содержит отличные варианты ответа. Некоторые считают, что царь смотрит на Швецию, с которой воевал. Другие предполагают, что его взор обращен к морю, выход к которому был необходим для страны. Также существует точка зрения, в основании которой лежит теория о том, что владыка обозревает заложенный им город.

Медный всадник, памятник

Краткое описание монумента можно найти в любом путеводителе по историческим и культурным объектам Санкт-Петербурга. Петр 1 сидит на вздыбленном коне, простирая одну руку над текущей рядом Невой. Его голову украшает лавровый венок, а ноги коня топчут змею, олицетворяющую зло (в широком понимании этого слова). На гранитном основании по распоряжению Екатерины II выполнена надпись «Екатерина II Петру I» и дата — 1782 год. Эти слова с одной стороны памятника написаны на латыни, с другой — на русском языке. Вес самого памятника — около 8-9 тонн, высота – более 5 метров без учета основания. Этот монумент стал визитной карточкой города на Неве. Каждый человек, приехавший осмотреть его достопримечательности, обязательно посещает Сенатскую площадь, и у каждого формируется собственное мнение и, соответственно, описание памятника Медный всадник Петру 1.

Символизм

Мощь и величие монумента не оставляет людей равнодушными в течение двух столетий. На великого классика А. С. Пушкина он произвел настолько неизгладимое впечатление, что поэт создал одно из своих самых значимых творений — «Медный всадник». Описание памятника в поэме в качестве самостоятельного героя привлекает внимание читателя своей яркостью и цельностью образа. Это произведение вошло в ряд символов России, как и сам монумент. «Медный всадник, описание памятника» — сочинение на эту тему пишут старшеклассники всей страны. При этом роль поэмы Пушкина, его видение скульптуры фигурируют в каждом эссе. С момента открытия монумента и до сегодняшнего дня в обществе существуют неоднозначные мнения о композиции в целом. Многие русские писатели использовали созданный Фальконе образ в своем творчестве. Каждый находил в нем символику, которую трактовал в соответствии со своими воззрениями, но то, что Петр I олицетворяет движение России вперед, сомнения не вызывает. Это подтверждает Медный всадник. Описание памятника стало для многих способом выражения собственных мыслей о судьбе страны.

Памятник

На скалу, перед которой разверзлась бездна, стремительно вбегает могучий конь. Всадник натягивает поводья, поднимая животное на дыбы, при этом вся его фигура олицетворяет уверенность и спокойствие. По мнению Фальконе, именно таким был Петр I — герой, воин, но и преобразователь. Рукой он указывает на дали, которые будут ему подвластны. Борьба с силами природы, не слишком прозорливыми людьми, предрассудками для него является смыслом жизни. При создании скульптуры Екатерина хотела видеть Петра в качестве великого императора, т. е. образцом могли быть римские статуи. Царь должен восседать на коне, держа в руках скипетр и державу, при этом соответствие античным героям придавалось с помощью одежды. Фальконе был категорически против, он говорил, что русский государь не может носить тунику, так же как Юлий Цезарь кафтан. Петр предстает в длинной русской рубахе, которую закрывает развевающийся на ветру плащ, — именно так выглядит Медный всадник. Описание памятника невозможно без некоторых символов, внесенных Фальконе в основную композицию. Например, Петр сидит не в седле, в этом качестве выступает шкура медведя. Ее значение трактуется как принадлежность к нации, народу, который царь ведет за собой. Змея под копытами коня символизирует коварство, вражду, невежество, побежденные Петром.

Голова

Черты лица царя немного идеализированы, но при этом не потеряно портретное сходство. Работа над головой Петра длилась продолжительный срок, ее результаты постоянно не удовлетворяли императрицу. Посмертная маска Петра, снятая Растрелли, помогла ученице Фальконе выполнить лицо царя. Ее работа была очень высоко оценена Екатериной II, Мари-Анне Колло была назначена пожизненная рента. Вся фигура, посадка головы, яростный жест, внутренний огонь, выраженный во взгляде, показывают характер Петра I.

Место расположения

Особое внимание Фальконе уделил основанию, на котором расположен Медный всадник. Описание памятника, сочинение на эту тему привлекало многих талантливых людей. Скала, гранитная глыба олицетворяет собой трудности, которые преодолевает Петр на своем пути. После того как он достиг вершины, его жест рукой приобретает значение подвластности, подчиненности его воле всех обстоятельств. Гранитная глыба, выполненная в виде вздымающейся волны, указывает также на покорение морских просторов. Очень показательным является расположение всего монумента. Петр I, основатель города Санкт-Петербурга, вопреки всем трудностям, создает морской порт для своей державы. Именно поэтому фигура поставлена ближе к реке и развернута к ней лицом. Петр I (Медный всадник) как будто продолжает вглядываться вдаль, оценивать угрозы для своего государства и планировать новые великие свершения. Для того чтобы составить собственное мнение об этом символе города на Неве и всей России, необходимо посетить его, почувствовать мощную энергетику места, отраженный скульптором характер. Отзывы многих туристов, в том числе и иностранных, сводятся к одной мысли: на несколько минут пропадает дар речи. Поражает в этом случае не только монументальность памятника, но и осознание его важности для истории России.

В композиции, созданной Фальконе, Петр представлен верхом на вздыбленном коне — на полном скаку поднявшемся по крутой скале и остановившемся на ее вершине, у края обрыва.

Впечатляющая сила этого образа, как в этом убеждает более подробное рассмотрение, обусловлена, прежде всего, тем, что он построен на взаимно противоположных началах, “соткан” из внутренних противопоставлений, находящих свое гармоническое разрешение. Эти внутренние противоречия художественного образа не зашифрованы в нем намеками или символами, а даны открыто — открыто показаны в самой пластике монументального изображения.

Понять композицию и образ изваяния — значит, прежде всего, понять смысл этих внутренних противопоставлений.

К ним относится, прежде всего, противоположность движения и покоя. Оба эти начала совмещены в образе всадника, стремительно поднявшегося на крутизну скалы и остановившего коня на полном скаку. Конь, поднятый на дыбы, еще весь в движении, порыв охватывает его, неостывший жар исходит из всего его существа. Фигура коня наполнена динамикой. Но изображение всадника, его посадка, поза, жест, поворот головы олицетворяют величественный покой — уверенную силу властителя, укрощающего и бег коня, и сопротивление стихии. Всадник на скачущем коне повелительным жестом дарует покой стране. Пластическое единство движения и покоя лежит в основе скульптурной композиции.

Это сочетание-противопоставление раскрывается также и в другом плане. Конь, поднявшийся на дыбы перед обрывом, показан в положении, которое может длиться всего мгновение. Мгновенность позы — характерная особенность избранной скульптором ситуации. Но, превращенная в монументальный образ, эта мгновенность воспринимается также и в прямо противоположном смысле: конь и всадник как бы застыли навеки в этой мгновенной позиции, бронза гигантской статуи говорит зрителю о несокрушимо вечной жизни всадника. Быстро переходящему движению коня, поднятого на дыбы, сообщен характер ничем не колеблемой устойчивости, постоянства, прочности. Мгновенность здесь сочетается с вечностью — противоположность этих начал воспринимается как пластическое единство, воплощенное всем строем художественного образа.

Если в композиции монумента сочетаются движение и покой, мгновенность и постоянство, то с не меньшей силой соединились в нем, образ ничем не ограниченной стихийной свободы и мощной, все подчиняющей себе воли. Всадник летит вперед — в бесконечный простор, раскрывающийся с высоты одинокой скалы. Перед ним открыты все пути, все земные дороги и морские дали. Еще не сделан выбор пути, еще не видна конечная цель. Но в то же время бег коня направляется “железной рукой” могучего властелина. Абсолют человеческой воли обуздывает стихию. Образы скачущего во весь опор коня и повелевающего им всадника сочетают в себе оба этих начала.

…Над огражденною скалою

Кумир с простертою рукою

Сидел на бронзовом коне.…

Эти строки знакомы каждому русскому человеку, их автор, А. С. Пушкин, описывая в одноименном произведении памятник Петру 1, назвал его Медный всадник. Великий русский поэт, родившийся спустя 17 лет после установки монумента, не предполагал, что его поэма даст новое имя скульптуре. В своем произведении он дает следующее описание памятника Медный всадник (вернее Петра 1, чей образ был в нем отображен):

…Какая дума на челе!

Какая сила в нем сокрыта!..

…О мощный властелин судьбы!..

Петр предстает не простым человеком, не великим царем, а практически полубогом. На эти эпитеты вдохновил Пушкина памятник, его масштабность и фундаментальность. Всадник не является медным, сама скульптура выполнена из бронзы, а в качестве постамента использовалась цельная гранитная глыба. Но образ Петра, созданный Пушкиным в поэме, настолько соответствовал энергетике всей композиции, что на такие мелочи внимание обращать не стоит. До сегодняшнего дня описание памятника Медный всадник в Санкт-Петербурге неразрывно связано с творчеством великого русского классика.

История

Екатерина II, желая подчеркнуть свою приверженность реформаторской деятельности Петра, решила воздвигнуть ему памятник в городе, основателем которого он являлся. Первую статую создавал Франческо Растрелли, но монумент не получил одобрения императрицы и долго хранился в амбарах Петербурга. Рекомендованный ей скульптор Этьен Морис Фальконе работал над памятником 12 лет. Его противостояние с Екатериной закончилось тем, что он уехал из России, так и не увидев своего творения в оконченном виде. Изучив личность Петра по существующим на тот момент источникам, он создал и воплотил его образ не в качестве великого полководца и царя, а как созидателя России, открывшего ей путь к морю, сблизившего ее с Европой. Фальконе столкнулся с тем, что Екатерина и все высшие чиновники уже имели готовый образ монумента, ему оставалось только создать ожидаемые формы. Если бы это случилось, то описание памятника Медный всадник в Петербурге было бы совсем иным. Возможно, тогда бы он имел и другое название. Работа Фальконе продвигалась медленно, этому содействовали чиновничьи дрязги, недовольство императрицы и сложность созданного образа.

Установка

За отливку самой фигуры Петра на коне не брались даже признанные мастера своего дела, поэтому Фальконе привлек Емельяна Хайлова, который отливал пушки. Размер памятника был не самой главной проблемой, гораздо важнее было соблюсти весовой баланс. Имея всего три точки опоры, скульптура должна была быть устойчивой. Оригинальным решением было введение в монумент змеи, которая являлась символом побежденного зла. При этом она обеспечивала дополнительную опору для скульптурной группы. Можно сказать, что памятник создавался в соавторстве скульптора с его ученицей Мари-Анна Колло (голова Петра, лицо) и русским мастером Федором Гордеевым (змея).

Гром-камень

Ни одно описание памятника Медный всадник не обходится без упоминания его основания (постамента). Огромная гранитная глыба была расколота молнией, именно поэтому местное население дало ей имя Гром-камень, которое в дальнейшем сохранилось. По замыслу Фальконе скульптура должна стоять на основании, имитирующем вздымающуюся волну. Камень доставляли на Сенатскую площадь по суше и воде, при этом работы по обтесыванию гранитной глыбы не прекращались. За необыкновенной транспортировкой следила вся Россия и Европа, в честь ее завершения Екатерина повелела отчеканить медаль. В сентябре 1770 года гранитное основание было установлено на Сенатской площади. Место расположения монумента также являлось спорным. Императрица настаивала на установке памятника в центре площади, но Фальконе поставил его ближе к Неве, на реку обращен и взгляд Петра. Хотя по этому поводу до сегодняшнего дня ведутся ожесточенные споры: куда устремил взгляд Медный всадник? Описание памятника различными исследователями содержит отличные варианты ответа. Некоторые считают, что царь смотрит на Швецию, с которой воевал. Другие предполагают, что его взор обращен к морю, выход к которому был необходим для страны. Также существует точка зрения, в основании которой лежит теория о том, что владыка обозревает заложенный им город.

Медный всадник, памятник

Краткое описание монумента можно найти в любом путеводителе по историческим и культурным объектам Санкт-Петербурга. Петр 1 сидит на вздыбленном коне, простирая одну руку над текущей рядом Невой. Его голову украшает лавровый венок, а ноги коня топчут змею, олицетворяющую зло (в широком понимании этого слова). На гранитном основании по распоряжению Екатерины II выполнена надпись “Екатерина II Петру I” и дата – 1782 год. Эти слова с одной стороны памятника написаны на латыни, с другой – на русском языке. Вес самого памятника – около 8-9 тонн, высота – более 5 метров без учета основания. Этот монумент стал визитной карточкой города на Неве. Каждый человек, приехавший осмотреть его достопримечательности, обязательно посещает Сенатскую площадь, и у каждого формируется собственное мнение и, соответственно, описание памятника Медный всадник Петру 1.

Символизм

Мощь и величие монумента не оставляет людей равнодушными в течение двух столетий. На великого классика А. С. Пушкина он произвел настолько неизгладимое впечатление, что поэт создал одно из своих самых значимых творений – «Медный всадник». Описание памятника в поэме в качестве самостоятельного героя привлекает внимание читателя своей яркостью и цельностью образа. Это произведение вошло в ряд символов России, как и сам монумент. «Медный всадник, описание памятника» – сочинение на эту тему пишут старшеклассники всей страны. При этом роль поэмы Пушкина, его видение скульптуры фигурируют в каждом эссе. С момента открытия монумента и до сегодняшнего дня в обществе существуют неоднозначные мнения о композиции в целом. Многие русские писатели использовали созданный Фальконе образ в своем творчестве. Каждый находил в нем символику, которую трактовал в соответствии со своими воззрениями, но то, что Петр I олицетворяет движение России вперед, сомнения не вызывает. Это подтверждает Медный всадник. Описание памятника стало для многих способом выражения собственных мыслей о судьбе страны.

Памятник

На скалу, перед которой разверзлась бездна, стремительно вбегает могучий конь. Всадник натягивает поводья, поднимая животное на дыбы, при этом вся его фигура олицетворяет уверенность и спокойствие. По мнению Фальконе, именно таким был Петр I – герой, воин, но и преобразователь. Рукой он указывает на дали, которые будут ему подвластны. Борьба с силами природы, не слишком прозорливыми людьми, предрассудками для него является смыслом жизни. При создании скульптуры Екатерина хотела видеть Петра в качестве великого императора, т. е. образцом могли быть римские статуи. Царь должен восседать на коне, держа в руках скипетр и державу, при этом соответствие античным героям придавалось с помощью одежды. Фальконе был категорически против, он говорил, что русский государь не может носить тунику, так же как Юлий Цезарь кафтан. Петр предстает в длинной русской рубахе, которую закрывает развевающийся на ветру плащ, – именно так выглядит Медный всадник. Описание памятника невозможно без некоторых символов, внесенных Фальконе в основную композицию. Например, Петр сидит не в седле, в этом качестве выступает шкура медведя. Ее значение трактуется как принадлежность к нации, народу, который царь ведет за собой. Змея под копытами коня символизирует коварство, вражду, невежество, побежденные Петром.

Голова

Черты лица царя немного идеализированы, но при этом не потеряно портретное сходство. Работа над головой Петра длилась продолжительный срок, ее результаты постоянно не удовлетворяли императрицу. Посмертная маска Петра, снятая Растрелли, помогла ученице Фальконе выполнить лицо царя. Ее работа была очень высоко оценена Екатериной II, Мари-Анне Колло была назначена пожизненная рента. Вся фигура, посадка головы, яростный жест, внутренний огонь, выраженный во взгляде, показывают характер Петра I.

Место расположения

Особое внимание Фальконе уделил основанию, на котором расположен Медный всадник. Описание памятника, сочинение на эту тему привлекало многих талантливых людей. Скала, гранитная глыба олицетворяет собой трудности, которые преодолевает Петр на своем пути. После того как он достиг вершины, его жест рукой приобретает значение подвластности, подчиненности его воле всех обстоятельств. Гранитная глыба, выполненная в виде вздымающейся волны, указывает также на покорение морских просторов. Очень показательным является расположение всего монумента. Петр I, основатель города Санкт-Петербурга, вопреки всем трудностям, создает морской порт для своей державы. Именно поэтому фигура поставлена ближе к реке и развернута к ней лицом. Петр I (Медный всадник) как будто продолжает вглядываться вдаль, оценивать угрозы для своего государства и планировать новые великие свершения. Для того чтобы составить собственное мнение об этом символе города на Неве и всей России, необходимо посетить его, почувствовать мощную энергетику места, отраженный скульптором характер. Отзывы многих туристов, в том числе и иностранных, сводятся к одной мысли: на несколько минут пропадает дар речи. Поражает в этом случае не только монументальность памятника, но и осознание его важности для истории России.

11 вариантов

-

Многие российские писатели и литераторы очень часто в своих произведениях старались описать тот или иной город, как бы показывая его важность и значимость в отечественной истории и фольклоре, показывая всю мощь и красоту нашей большой страны, тем самым прославляя её. Также очень многие описывали, как и столицу, так и культурную столицу нашей страны – Петербург. Получалось это далеко не у всех, так как передать все те образы, которые царят в таком большом городе – довольно трудная задача, с которой идеально справился Пушкин.

В своём произведении “Медный всадник” автор рассказывает нам удивительную историю, которая берёт своё начало во время самого основания города Петербург. Он показывает его как оплот человеческой мысли, традиций, а главное как превосходство человеческой мысли над силами природы, что также характеризует город как прекрасное место, способное произвести на приезжего в него человека немалое впечатление. Потому автор и составляет из образа города некий идеал, к которому необходимо стремиться, и который необходимо придерживаться.

Однако наряду с выявлением явных преимуществ города, он также показывает, что как бы не старался человек противостоять неумолимой силе природы, он всё же, в конце концов, сдаться под её натиском, оставив ей право выбора, что же делать дальше. Пушкин говорит об этом в своём произведении, о неминуемости подчинения природе, её могуществу, которое особенно ярко проявляет себя в России.

Город он называет городом оживших статуй, так как Петербург в то время, впрочем, как и сейчас, был городом, довольно наполненным историческими мемориалами, памятниками, различной культурной структурой, которая рассказывала его посетителю о богатом прошлом, как и самого города, так и о богатой истории России. Так или иначе, в произведении он прославляет Петербург, называя его самым красивым городом, как наружной оболочкой, так и внутренним содержанием. И действительно, в городе все люди довольно миловидные личности, привыкшие общаться на различные темы культурного порядка, о музыке, искусстве, и прочих вещах, так присущих аристократии тех лет. Пушкин достаточно ярко и подробно описал образ данного города в своём произведении “Медный всадник”, из чего следует, что он является легкоузнаваемым и легко прочитывается среди всего произведения. -

На уроке литературы я познакомился с одним из многочисленных произведений Александра Сергеевича Пушкина – поэмой «Медный всадник». В ней автор затрагивает одну из важных тем – тему взаимоотношения человека, государства и власти.

Дочитав поэму до конца, я сделал вывод, что в ней всего два главных героя: Медный всадник, памятник Петру Первому и молодой человек Евгений.

В начале произведения на фоне пустынной местности перед нами предстает Петр I. Он «дум великих полон», мыслит об укрощении стихии и принимает важнейшее решение, от которого зависит вся будущая российская история: «Здесь будет город заложен…» Я заметил, что размышляя об этих свершениях, Петр I не замечает ни «приют убогого чухонца», ни «бедного челна». Его не волнует жизнь и судьба ничем не примечательных людей. Царь думает только о будущей новой столице, перед которой «померкнет старая Москва». Ведь счастье нескольких человек несравнимо с интересами целого государства. Таким образом, Петр нарушает обычную и уже сложившуюся жизнь, установившуюся в этих местах. Далее автор пропускает целых сто лет, словно не замечая огромных жертв, которых потребовало строительство большого города среди лесов и болот.

В первой части А.С.Пушкин говорит о мелком чиновнике Евгении. Из всего, что сказано об этом человеке, я не смог представить его облик – он теряется в серой, безликой массе столичных граждан. Я узнал только лишь то, что он живет в Коломне и, возможно, принадлежит к дворянскому роду. У Евгения есть мечта:

… он молод и здоров,

Трудиться день и ночь готов;

Он кое-как себе устроит

Приют блаженный и простой

И в нем Парашу успокоит.

Если бы мечта осуществилась, Евгений был бы счастлив, но это не удается – Параша погибает во время наводнения. От этого известия Евгений сходит с ума, покидает свой дом и бродит по городу. Затем он прозревает и обрушивает весь свой гнев на медного всадника. И Евгению кажется, что памятник оживает и преследует его. Вскоре, не приходя в себя после наводнения, Евгений умирает.

…Наводненье

Туда, играя, занесло

Домишко ветхий…

… Он был пуст

И весь разрушен. У порога

Нашли безумца моего,

И тут же хладный труп его

Похоронили ради Бога.

По моему мнению, Петербург прекрасен, но он дался народу очень высокой ценой: на его строительстве полегли несколько поколений крестьян. И теперь он стоит великолепный и равнодушный к людским страданиям. Город стал символом обновленной России. Но простым людям, населяющим этот город, живется очень тяжело. Они страдают и мучаются, плачут и умирают, и Пушкин не мог остаться к этому равнодушным.

Образ Петербурга в поэме “Медный всадник” Пушкина (2 вариант)

Александр Сергеевич Пушкин — истинный и тонкий ценитель красоты, поэтому много в его творчестве произведений, описывающих прелесть русской природы, ее величавость и спокойную мудрость, но не меньшую дань отдает поэт и красоте рукотворной, созданиям гениальных художников, скульпторов, архитекторов.

По мысли А. С. Пушкина, Петербург явился превосходным синтезом великих замыслов Петра Первого и талантливости русских мастеров.

…юный град.

Полнощных стран краса и диво,

Из тьмы лесов, из топи блат

Вознесся пышно, горделиво.

В поэме “Медный всадник” наряду с другими ярко звучит и тема прекрасного города, построенного неимоверными усилиями сотен тысяч строителей, гениально воплотивших великие помыслы.

…Назло надменному соседу.

Природой здесь нам суждено

В Европу прорубить окно.

Ногою твердой стать при море.

Сюда по новым им волнам

Все флаги в гости будут к нам,

И запируем на просторе.

Ужасающие картины строительства города и жизни рабочих остались за рамками поэмы, о них нам расскажут другие художники, Пушкина же восхищают творения рук человеческих. Город-красавец является вечным памятником своим создателям.

Вслед за поэтом мы любуемся построенным городом, принимая его как данность, существовавшую всегда.

Громады стройные теснятся

Дворцов и башен; корабли

Толпой со всех концов земли

К богатым пристаням стремятся;

В гранит оделася Нева;

Мосты повисли над водами;

Темно-зелеными садами

Ее покрылись острова.

Поэт не может сдержать своего восхищения перед всем содеянным. Его голос звучит торжествующе-победными нотами, явно проступают патриотические настроения и желание стать вровень с теми, кто создал эту красоту.

Люблю тебя, Петра творенье.

Люблю твой строгий, стройный вид,

Невы державное теченье,

Береговой ее гранит,

Твоих оград узор чугунный,

Твоих задумчивых ночей

Прозрачный сумрак, блеск безлунный.. .

И ясны спящие громады Пустынных улиц, и светла

Адмиралтейская игла.. .

Петербург немыслим без Невы, являющейся его составной частью, продолжением, дорогой к морю. Река разделяет город на части своим руслом, украшает северную столицу “державным” течением, но и пугает, держит в напряжении, когда “мечется, как больной, в своей постеле, беспокойной”.

Город, построенный на берегах могучей реки, любуется в ее воды, как в зеркало, отражаясь своими красотами.

Поэт восхищен не просто новой столицей, он поет славу стране, сумевшей отстоять свое право называться великой державой, а это было не так-то просто. Теперь многие трудности позади, и Пушкин уверен, что город, построенный в ознаменование побед, будет стоять вечно, как хранитель традиций и великой русской истории.

Вражду и плен старинный свой

Пусть волны финские забудут

И тщетной злобою не будут

Тревожить вечный сон Петра!

Сейчас уже невозможно представить Россию без ее жемчужины — “северной Пальмиры”, возникшей на диких, топких берегах северной реки, доказавшей всему миру талантливость русского народа. А неотъемлемой частью самого Петербурга является памятник Петру Великому, основателю города.

Образ Петербурга в поэме “Медный всадник” Пушкина (3 вариант)

Поэма “Медный всадник” – живой образный организм, не терпящий однозначных толкований. Все образы здесь многозначны, символичны. Образы Петербурга, Медного всадника, Невы, Евгения имеют самостоятельное значение, но в рамках поэмы тесно взаимодействуют друг с другом.

Историю и современностью поэт объясняет через емкий и символический образ Петербурга.

Поэма открывается “Вступлением”, в котором образ города занимает господствующее место. Петербург здесь – глубоко символический памятник плодотворности единства миллионов людей. Эта плодотворность в том, что был создан город, нужный для России, город для людей, город, отдающий добро, заложенное в нем его строителями. Поэтому в описание Петербурга нередко вторгается автор с выражением своей любви к нему:

Люблю тебя, Петра творенье…

Петру принадлежит сама идея создания этого города, идея в масштабе целой России, а построил его народ для людей. Все в нем прекрасно, гармонично, преисполнено величия, красоты и добра. “Человечность” города раскрывается в утверждении благоприятствования Петербурга творчеству:

…Твоих задумчивых ночей

Прозрачный сумрак, блеск безлунный,

Когда я в комнате моей

Пишу, читаю без лампады…

В дальнейшем описание читателю открываются все новые и новые стороны города. Перед нами предстает славный города, новая столица могучей России, которую любит поэт. И он увлекает читателя своей приверженностью к дорогим ему местам Петербурга.

Но чем больше поэт говорит о пышной красоте города, тем больше создается впечатление, что он какой-то неподвижный, даже отчасти неестественный. Поэт видит “спящие громады пустынных улиц”, слышит “шипенье пенистых бокалов”, но людей на улицах нет, как нет и их лиц на фоне бокалов.

Во “Вступлении” намечен главный принцип изображения города, реализованный в двух частях “петербургской повести”, – контраст. В первой части облик Петербурга меняется, это уже не пышный “юный град”, а “омраченный Петроград”. Город превращается в крепость, осажденную Невой. Нева – тоже часть города, и это стоит отметить. Беда приходит как бы изнутри, сам город берет себя приступом; наружу выходит все то, что было недостойно изображения, скрыто за описанием парадности:

Лотки под мокрой пеленой,

Обломки хижин, бревны, кровли,

Товар запасливой торговли,

Пожитки бледной нищеты,

Грозой снесенные мосты,

Гробы с размытого кладбища

Плывут по улицам!

И только теперь появляется на улицах народ, “теснится кучами” на берегах Невы. Бушующая Нева сложно соотнесена со стихией народного возмущения: она то мечется, “как больной в своей постеле беспокойной”, то рвется “к морю против бури” и, встретив преграду, бунтует, то ропщет “пени…как челобитчик у дверей”.

Вся первая часть – картина народного бедствия, и именно в этот момент впервые появляется фигура “кумира на бронзовом коне”, который невозмутим, в отличие от живого царя, бессильного противостоять стихии.

После наводнения городские противоречия не только не исчезли, но еще более усилились. Петербургская окраина, куда устремился Евгений, напоминает “поле боевое”, смытый бурной стихией домик возлюбленной Евгения Параши является олицетворением всеобщей трагедии; но уже на следующее утро все возвращается к прежнему порядку – город вновь равнодушен к человеку. Вновь он становится городом торговцев, чиновников и “злых детей”, бросающих камни в безумного Евгения.

Петербург предстает как твердыня русского самовластья, как центр самодержавия, и он враждебен человеку. Столица России, созданная народом, обернулась враждебной силой для него самого и для отдельного человека. Пушкин как бы подчеркивает, что город, не возникший постепенно, не выросший из деревни, как подавляющее большинство других городов, а насильно построенный на этом месте вопреки плавному течению истории, если и будет стоять, то жителям его придется расплачиваться за то, что основатель практически пошел против законов природы.

В центре города – памятник его основателю, а сам Петербург является огромным памятником личности Петра; и противоречия города отражают противоречия его основателя. -

Из данного описания мы понимает, что место для строительства было выбрано среди заболотистой местности, поросшей дремучими лесами. Не совсем правильное месторасположение нового города сыграло с ним роковую шутку. Петроград не однократно подвергался разрушительным наводнениям.

Но вначале, Петр I мечтал о другом. Он построил свой город, сломав устоявшиеся обычаи и уклад жизни людей, которые здесь жили многие десятилетия. Это показывает и раскрывает основной конфликт произведения – борьба государства и простого человека. В этой борьбе победителем всегда будет государство.

Дальше Пушкин пропускает целых сто лет. За это время молодой Петроград расширился и окреп. Мечта Петра Великого осуществилась. Правда Пушкин умалчивает о тяжелой судьбе тысяч людей, которые строили Петроград. Ведь это по меркам государства не важно. Главное, что город стоит.

Петроград стал украшение великой России. Он был городом знати и высшего общества.

В тоже время для простого человека, такого как Евгений, Петроград был дождливым, серым и угрюмым. Сияющий город был равнодушен к простому человеку, его проблемам и потребностям.

Петроград стал символом новой России. -

Петербург —удивительный город, Северная Пальмира. Какой значительный след оставил он в нашей русской истории. Как сильно и многообразно повлиял он на наше общество, на нашу жизнь. И как тема, и как образ Петербург оставил глубокий след в русской литературе. Грозная стихия, закованная в гранит, вдохновила многих писателей. Такие гении, как Ломоносов, Державин, Батюшков, Гоголь, Лермонтов и многие другие, раскрывали образ Петербурга, но именно Пушкин создал целостный и завершенный образ города. Он уникален тем, что описал духовное начало Петербурга, придал городу силу самостоятельного бытия, живущего своей жизнью, то тихой и спокойной, то полной наводнений и бедствий. Величественное, ужасающее творение, построенное на болоте и на костях, раскинулось грозно и прекрасно. И никто, даже самодержцы, не может бороться со стихией:

Печален, смутен, вышел он

И молвил: «С Божией стихией

Царям не совладеть».

Наверное, именно поэтому как единственного человека, покорившего стихию, Пушкин описывает Петра I: непостижимое и недосягаемое божество, грозное и могучее, окутанное «священным покровом» основателя города.

Петербург предстает здесь и в хорошем и в плохом свете. Это величественный , красивый град, полный изящных форм и очертаний, и в то же время бушующий тиран, неугомонная стихия, закованная в цепи «владыки полумира». Пушкин показывает Петербург со всех сторон. Он и нищий:

Забор некрашеный, да ива

И ветхий домик…

И величественно прекрасный своими холодными грациозными очертаниями:

По оживленным берегам

Громады стройные теснятся

Дворцов и башен; корабли

Толпой со всех концов земли

К богатым пристаням стремятся;

В гранит оделася Нева;

Мосты повисли над водами…

Среди Ашогочисленных характеристик неповторимых особенностей Петербурга как северного города можно отметить удивительные по совершенству отточенного слова описания белых ночей:

Твоих задумчивых ночей

Прозрачный сумрак, блеск безлунный…

Этот образ неразрывно связан с Северной столицей. Для того чтобы описать белую северную ночь, Пушкин нашел слова, неповторимые по отчетливости сравнений.

Надо признать, что во времена Пушкина архитектурный облик Петербурга был куда более совершенен. И повезло же пушкинским современникам, которые видели своими глазами не только таинственный и прекрасный облик нашего города, но и узнавали его воссозданным, претворенным в совершенных стихах, только что вышедших из-под пера Пушкина. Для нас же прежний образ утонул в «преданьях старины», и только пушкинские творения служат путеводителем по городу, каким он был при поэте и каким мы захотели бы его увидеть снова. Конечно же, современникам Пушкина было легче утверждать, что поэту удалось воссоздать облик любимого ими города на Неве ярче, чем это могли сделать за него многие другие поэты. Но, вглядываясь в наследие поэта, мы сможем понять его величие на тех страницах, которые посвящены Петербургу.

Все, что описано в «Медном всаднике», является истинным бытием Северной столицы. Гений Пушкина отразил всю духовную и материальную жизнь города в непревзойденных стихах, которые и по сей день являются лучшим гимном нашему городу. Многогранный Петербург предстает так разнообразно прекрасным:

Люблю тебя, Петра творенье,

Люблю твой строгий, стройный вид,

Невы державное теченье,

Береговой ее гранит…

Все олицетворяет близкие образы нашего города: прекрасные «громады дворцов и башен», «чугунная ограда» Невы, «Адмиралтейская игла», чугунные узоры дивных решеток Летнего сада, Казанского собора. И всегда присутствует Нева как неразделимое целое, как сердце Северной Пальмиры.

Поэма «Медный всадник» тесно связана с самим Петербургом. Без нее не было бы духовного завершения города. Да и только Петербург мог дать Пушкину такое богатство художественных впечатлений и знаний. Город находит свое изображение в его творчестве в различное время года, дня, в разнообразных своих частях: в центре и предместьях. Здесь можно найти различные черты города: и бедного и богатого, и безмолвного и бушующего, прекрасного и угрожающего.

Вообще, весь образ Петербурга говорит о трудности его рождения, о деспотическом характере Петра, создавшего его, о рабстве народа. Поистине Петербург — город на костях человеческих. Все эти особенности, характерные черты города нашего отразил Пушкин в своей гениальной поэме «Медный всадник».

«Пушкин создал из Петербурга целый мир. С наследием Пушкина должны были считаться все, пытавшиеся сказать свое слово о Петербурге». (Н.П.Анциферов). -

Поэма “Медный всадник” – живой образный организм, не терпящий однозначных толкований. Все образы здесь многозначны, символичны. Образы Петербурга, Медного всадника, Невы, Евгения имеют самостоятельное значение, но в рамках поэмы тесно взаимодействуют друг с другом.

Историю и современностью поэт объясняет через емкий и символический образ Петербурга.

Поэма открывается “Вступлением”, в котором образ города занимает господствующее место. Петербург здесь – глубоко символический памятник плодотворности единства миллионов людей. Эта плодотворность в том, что был создан город, нужный для России, город для людей, город, отдающий добро, заложенное в нем его строителями. Поэтому в описание Петербурга нередко вторгается автор с выражением своей любви к нему:

Люблю тебя, Петра творенье…

Петру принадлежит сама идея создания этого города, идея в масштабе целой России, а построил его народ для людей. Все в нем прекрасно, гармонично, преисполнено величия, красоты и добра. “Человечность” города раскрывается в утверждении благоприятствования Петербурга творчеству:

…Твоих задумчивых ночей

Прозрачный сумрак, блеск безлунный,

Когда я в комнате моей

Пишу, читаю без лампады…

В дальнейшем описание читателю открываются все новые и новые стороны города. Перед нами предстает славный города, новая столица могучей России, которую любит поэт. И он увлекает читателя своей приверженностью к дорогим ему местам Петербурга.

Но чем больше поэт говорит о пышной красоте города, тем больше создается впечатление, что он какой-то неподвижный, даже отчасти неестественный. Поэт видит “спящие громады пустынных улиц”, слышит “шипенье пенистых бокалов”, но людей на улицах нет, как нет и их лиц на фоне бокалов.

Во “Вступлении” намечен главный принцип изображения города, реализованный в двух частях “петербургской повести”, – контраст. В первой части облик Петербурга меняется, это уже не пышный “юный град”, а “омраченный Петроград”. Город превращается в крепость, осажденную Невой. Нева – тоже часть города, и это стоит отметить. Беда приходит как бы изнутри, сам город берет себя приступом; наружу выходит все то, что было недостойно изображения, скрыто за описанием парадности:

Лотки под мокрой пеленой,

Обломки хижин, бревны, кровли,

Товар запасливой торговли,

Пожитки бледной нищеты,

Грозой снесенные мосты,

Гробы с размытого кладбища

Плывут по улицам!

И только теперь появляется на улицах народ, “теснится кучами” на берегах Невы. Бушующая Нева сложно соотнесена со стихией народного возмущения: она то мечется, “как больной в своей постеле беспокойной”, то рвется “к морю против бури” и, встретив преграду, бунтует, то ропщет “пени…как челобитчик у дверей”.

Вся первая часть – картина народного бедствия, и именно в этот момент впервые появляется фигура “кумира на бронзовом коне”, который невозмутим, в отличие от живого царя, бессильного противостоять стихии.

После наводнения городские противоречия не только не исчезли, но еще более усилились. Петербургская окраина, куда устремился Евгений, напоминает “поле боевое”, смытый бурной стихией домик возлюбленной Евгения Параши является олицетворением всеобщей трагедии; но уже на следующее утро все возвращается к прежнему порядку – город вновь равнодушен к человеку. Вновь он становится городом торговцев, чиновников и “злых детей”, бросающих камни в безумного Евгения.

Петербург предстает как твердыня русского самовластья, как центр самодержавия, и он враждебен человеку. Столица России, созданная народом, обернулась враждебной силой для него самого и для отдельного человека. Пушкин как бы подчеркивает, что город, не возникший постепенно, не выросший из деревни, как подавляющее большинство других городов, а насильно построенный на этом месте вопреки плавному течению истории, если и будет стоять, то жителям его придется расплачиваться за то, что основатель практически пошел против законов природы.

В центре города – памятник его основателю, а сам Петербург является огромным памятником личности Петра; и противоречия города отражают противоречия его основателя. -

Поэма “Медный всадник” – живой образный организм, не терпящий однозначных толкований. Все образы здесь многозначны, символичны. Образы Петербурга, Медного всадника, Невы, Евгения имеют самостоятельное значение, но в рамках поэмы тесно взаимодействуют друг с другом.

Историю и современностью поэт объясняет через емкий и символический образ Петербурга.

Поэма открывается “Вступлением”, в котором образ города занимает господствующее место. Петербург здесь – глубоко символический памятник плодотворности единства миллионов людей. Эта плодотворность в том, что был создан город, нужный для России, город для людей, город, отдающий добро, заложенное в нем его строителями. Поэтому в описание Петербурга нередко вторгается автор с выражением своей любви к нему:

Люблю тебя, Петра творенье…

Петру принадлежит сама идея создания этого города, идея в масштабе целой России, а построил его народ для людей. Все в нем прекрасно, гармонично, преисполнено величия, красоты и добра. “Человечность” города раскрывается в утверждении благоприятствования Петербурга творчеству:

…Твоих задумчивых ночей

Прозрачный сумрак, блеск безлунный,

Когда я в комнате моей

Пишу, читаю без лампады…

В дальнейшем описание читателю открываются все новые и новые стороны города. Перед нами предстает славный города, новая столица могучей России, которую любит поэт. И он увлекает читателя своей приверженностью к дорогим ему местам Петербурга.

Но чем больше поэт говорит о пышной красоте города, тем больше создается впечатление, что он какой-то неподвижный, даже отчасти неестественный. Поэт видит “спящие громады пустынных улиц”, слышит “шипенье пенистых бокалов”, но людей на улицах нет, как нет и их лиц на фоне бокалов.

Во “Вступлении” намечен главный принцип изображения города, реализованный в двух частях “петербургской повести”, – контраст. В первой части облик Петербурга меняется, это уже не пышный “юный град”, а “омраченный Петроград”. Город превращается в крепость, осажденную Невой. Нева – тоже часть города, и это стоит отметить. Беда приходит как бы изнутри, сам город берет себя приступом; наружу выходит все то, что было недостойно изображения, скрыто за описанием парадности:

Лотки под мокрой пеленой,

Обломки хижин, бревны, кровли,

Товар запасливой торговли,

Пожитки бледной нищеты,

Грозой снесенные мосты,

Гробы с размытого кладбища

Плывут по улицам!

И только теперь появляется на улицах народ, “теснится кучами” на берегах Невы. Бушующая Нева сложно соотнесена со стихией народного возмущения: она то мечется, “как больной в своей постеле беспокойной”, то рвется “к морю против бури” и, встретив преграду, бунтует, то ропщет “пени…как челобитчик у дверей”.

Вся первая часть – картина народного бедствия, и именно в этот момент впервые появляется фигура “кумира на бронзовом коне”, который невозмутим, в отличие от живого царя, бессильного противостоять стихии.

После наводнения городские противоречия не только не исчезли, но еще более усилились. Петербургская окраина, куда устремился Евгений, напоминает “поле боевое”, смытый бурной стихией домик возлюбленной Евгения Параши является олицетворением всеобщей трагедии; но уже на следующее утро все возвращается к прежнему порядку – город вновь равнодушен к человеку. Вновь он становится городом торговцев, чиновников и “злых детей”, бросающих камни в безумного Евгения.

Петербург предстает как твердыня русского самовластья, как центр самодержавия, и он враждебен человеку. Столица России, созданная народом, обернулась враждебной силой для него самого и для отдельного человека. Пушкин как бы подчеркивает, что город, не возникший постепенно, не выросший из деревни, как подавляющее большинство других городов, а насильно построенный на этом месте вопреки плавному течению истории, если и будет стоять, то жителям его придется расплачиваться за то, что основатель практически пошел против законов природы.

В центре города – памятник его основателю, а сам Петербург является огромным памятником личности Петра; и противоречия города отражают противоречия его основателя. -

Страница: [ 1 ] 2

Сколь бы глубоко наука ни постигала личность и деятельность Петра,

сколь бы впечатляюще искусство ни создавало его образ, естественно желание каждого читателя составить собственное мнение, своими глазами вглядеться в лицо “странного монарха”, как называл Петра Первого А.С.Пушкин. Для этого имеется реальная возможность: известны указы Петра Первого, связанные со строительством Санкт–Петербурга, сохранившие в той или иной степени его образ мысли, речи и поступков. Петр не был писателем и не претендовал на это звание, в отличие от некоторых других русских монархов и правителей; но указы, собственноручно им написанные, продиктованные, подписанные его рукой хранят черты своеобразного стиля – резкого, энергичного.

К сожалению, документов, прямо относящихся к истории города, имеется в распоряжении науки немного. Нет ни одного, раскрывающего замысел царя–градостроителя. Нет и указа о переводе столицы в Санкт–Петербург: видимо он не издавался, это происходило постепенно, по мере перевода правительственных учреждений из Москвы в Петербург. В 1712 г. переехал двор – и с этого года принято считать Санкт–Петербург новой столицей. Но сохранился ряд указов о строительстве и благоустройстве города. “Комментарием к ним могут послужить слова А.С.Пушкина из его “Истории Петра”: “Достойна удивления разность между государственными учреждениями Петра Великого и временными его указами. Первые суть плоды ума обширного, исполненного доброжелательства и мудрости, вторые нередко жестоки, своенравны и, кажется, писаны кнутом. Первые были для вечности, или, по крайней мере для будущего, – вторые вырвались у нетерпеливого самовластного помещика” (Петербург в русской литературе, С.24).

Странное имя города оказалось необычайно ёмким: оно соединило три языка, два образа – Христова апостола и русского царя, две эпохи – христианства евангельских времён и раннего русского Просвещения. (Город назван в честь апостола Петра, чьим именем был наречён при крещении будущий Петр Первый; таким образом, святой Пётр стал покровителем и царя, и новой столицы России.)

Странная и лукавая двусмысленность: то “великий”, то “святой”. Имя – предзнаменование – говорили в Древнем Риме. Оправдывался ли этот таинственный закон в истории Санкт-Петербурга? Есть немало оснований для утвердительного ответа. Прежде всего потому, что судьба города величественна и трагична, подобно судьбе его святого покровителя, рыбака Симона из Вифсаиды, которого Христос назвал Петром, провидя в нём основателя своей церкви. Проповедовал Пётр в Палестине, Сирии, восточных провинциях Римской империи, доходил в апостольских странствиях до славянских земель, соединял народы Христовой верой. Он испытал гонения: дважды был заточён в темницу и кончил свои дни на кресте, распятый в Риме по приказу Нерона. И обрёл бессмертие в человеческой памяти.

Но интересно получается, город, которому трижды суждено отречься от своего имени, назван именем трижды отрёкшегося святого апостола! “Город отречётся от имени Санкт-Петербург, но вовсе не для освобождения от лукавых игр с апостольским именем. Город отречётся от имени Петроград, и вовсе не оттого, что вдруг из недр его донесётся проклятье имени деспота, голоса сотен тысяч безымянных мужиков и баб, уложенных вместе со сваями в основание Северной Пальмиры. Отречётся он и от имени Ленинград, имени, не посрамлённого его жителями, сообщившими своим нравом и мужеством слову “ленинградец” весомость звания. Смена имён – это смена масок, это обозначение новых правил игры, нового карнавального пространства, где прежняя жизнь, отчасти вывернутая наизнанку, отчасти идущая задом наперёд, и есть органическая форма самореализации” (А.Вельтман, С.6).

Два имени – родовое и духовное… Дважды апостол был в заточении. Две блокады, два голода пережил город. Дважды город перестанет быть столицей. Двойственность, раздвоенность, двусмысленность – не ошибка, не огрех или недогляд, скорее знак, требующий прочтения, понимания, знак судьбы.

Итак, мы сказали, что апостол Пётр – один из святых покровителей Петербурга. К таким святым покровителям мы можем отнести и ещё двоих апостолов.

Незадолго до основания города указом Петра были учреждены орден Андрея Первозванного – высшая награда, отмечавшая заслуги перед Отечеством, и Андреевский флаг, ставший символом мужества военных моряков России.

16 мая (стар. ст.) на острове Люст Эланд были воздвигнуты деревянно-земляные стены и бастионы. 29 июня в день памяти Петра и Павла в крепости был заложен собор. Так начинался Санкт-Петербург, хранителем которого стали три евангельских апостола.

Сегодня, когда городу вернули его изначальное название, возникает ощущение пребывания в замкнутом круге, ощущение завершённости. Мы взошли на пик Белого Бычка, с этой возвышенной точки город обозрим со всей своей свершившейся судьбой, обозрим во всех своих скрытых смыслах. Санкт-Петербург – это не только художественное произведение, это ещё и символ, и образ, и многоцветное иносказание.

В системе символов, выработанных историей культуры, город занимает особое место. При этом следует выделить две сферы городской семиотики: город как имя и город как пространство. О первом мы только что говорили. Теперь о втором.

Обратимся к исследованию Ю.М.Лотмана “Символика Петербурга и проблемы семиотики города”. Лотман говорил, что город как замкнутое пространство может находиться в двояком положении к окружающей земле: он может олицетворять государство (Рим – город, Рим – мир), а может быть его антитезой.

Если Москва для русской земли как бы естественный центр вращения (кружение на месте), то Петербург – это смещённая ось, порождающая движение, напоминающее “взбрыкивание” (А.Вельтман, С.7).

Москва – концентрический город (город на горе). Он выступает как посредник между землёй и небом (актуализация антитезы земля/небо), вокруг него концентрируются мифы генетического плана, он имеет начало, но не имеет конца – это “вечный город”.

Петербург – эксцентрический город, расположенный на краю культурного пространства, на берегу моря, в устье реки. Здесь актуализируется оппозиция “естественное/искусственное”. “Это город созданный вопреки Природе и находящийся в борьбе с нею, что даёт двойную возможность интерпретации города: как победы разума над стихиями, с одной стороны, и как извращённости естественного порядка, с другой” (Ю.М.Лотман, 1984, С.10).

Типология отношений природы и культуры в Петербурге предельно разнообразна. “Один полюс образуют описания, построенные на противопоставлении природы, болота, дождя, ветра, тумана, мути, сырости, мглы, мрака, ночи, тьмы и т.п. (природа) и шпиля, шпица, иглы, креста, купола (обычно освещённых или – более энергично – зажжённых лучом, ударом луча солнца), линии, проспекта, площади, набережной, дворца, крепости и т.п. (культура). Природа тяготеет к горизонтальной плоскости, к разным видам аморфности, кривизны и косвенности, к связи с низом (земля, вода); культура – к вертикали, чёткой оформленности, прямизне, устремлённости вверх (к небу, к солнцу). Переход от природы к культуре нередко становится возможным лишь тогда, когда удаётся установить зрительную связь со шпилем или куполом.

Вместе с тем, и природа, и культура сами полярны. Внутри природы вода, дождь, слякоть, мокрота, муть, туман, мгла, холод, духота противопоставлены солнцу, закату, глади воды, взморью, зелени, прохладе, свежести” (В.Н.Топоров, С.289). При появлении элементов первого ряда наступает беспросветность, безнадёжность, тоска, зрительно – ничего не видно. Когда появляются элементы второго ряда “становится видно во все концы, с души спадает бремя, наступает эйфорическое состояние, новая жизнь” (В.Н.Топоров, С.289). Духовная и природная дальновидность образует один из важных признаков петербургского пространства: “Петербург – город проспектов, более того город проспекта, потому что Невский проспект – своего рода идеальный образ города, его идея, взятая в момент её высшего торжества воплощения” (В.

Страница: [ 1 ] 2 -

Страница: [ 1 ] 2