М.Ю.Лермонтов великий русский классик, оставивший в наследие потомков богатейшие художественные произведения, несомненно, является гением литературы. Не найдется такого человека, который бы не знал, хотя бы одного стихотворения талантливого поэта и писателя.

Его произведения, наполненные глубоким философским смыслом и подтекстом, рассказывают о грандиозным исторических событиях, отвечают на мучающие человечество насущные вопросы, ведают, что такое добро и зло, воспитывают в русском человеке патриотизм и любовь к собственной культуре.

Своим и друзьям и товарищам я порекомендовал бы к прочтению одно из самых титанических трудов писателя, роман «Герой нашего времени», повествующий о молодом петербуржце, военном по фамилии Печорин, отъезжающему на воды в Пятигорск. Здесь, главный герой переживает множество приключений, любовных драм, размышляет о своей жизни и смысле существования…

Мне кажется, данный роман обязателен к прочтению, он поистине эпохален, а неординарный и противоречивый образ Печорина, каждого заставит задуматься и примерить на себя роль «героя нашего времени».

Также, я считаю, что поэма М.Ю.Лермонтова «Демон», несомненно, равным образом, как и роман писателя, необходима к ознакомлению. Трагическая история о зле и добре, о невинности и корысти, о безмерной вере, всепоглощающей любви, прощении и яде, травящем душу не оставит читателя равнодушным.

Множество стихотворений Михаила Юрьевича такие как «Смерть поэта», «Парус», «Бородино», «Мцыри», «Родина» — полны размышлений о долге и чести, свободе и жажде жизни, поисках смысла существования и призвания.

Любовная лирика поэта полна нежности и страсти, соучастия, и одновременно с этим страха быть отвергнутым. Полные страданий неразделенной любви, восхищения и трепета, а также благодарности и вместе с тем и ненависти, стихотворения по праву являются шедеврами мировой поэзии, полные души и эмоций, способные пробудить душу читателя.

У М.Ю.Лермонтова очень много произведений, но мне больше всего понравился его роман «Герой нашего времени». Я бы посоветовал моему другу прочитать его, в нем есть что-то интересное.

Главный герой – молодой офицер — Григорий Александрович Печорин. С ним происходят разные события, можно сказать, приключения. Например, в главе «Бэла» захватывает сюжет кражи коня Карагеза. Горячий кавказский характер Азамата только на руку Печорину, у которого созрел хитрый план обмена красавца-скакуна на красавицу-черкешенку. А в главе «Тамань» Печорин разоблачает шайку контрабандистов, при этом сам чуть не погибает. В главе «Мери» Печорин сражается на дуэли с Грушницким, которого и убивает на выступе горы, у пропасти. Все происходит из-за девушки, княжны Мери, которую по сути не любил ни один, ни другой, они просто заключили между собой пари, в кого из них она влюбится. Главу «Фаталист» вообще читаешь на одном дыхании. Следишь за тем, как накаляются страсти, когда офицеры играют в русскую рулетку – в игру со смертью. Поражает конец главы: все равно смерть находит того, кому она изначальна была предназначена.

Ещё в этом романе есть «Дневник Печорина». Читаешь по дням все, что происходит с героем, видишь, что он чувствует, как относится к жизни и ко всему происходящему, понимаешь, кого он по-настоящему любит. При этом находишь столько общего со своими мыслями! Все эти размышления о жизни: зачем я живу? кому я нужен? что в жизни значу? в чем смысл любви? Мы тоже иногда задаем себе такие вопросы. Философские рассуждения героя помогли мне разобраться в некоторых проблемах моей жизни.

А странная любовь Веры и Печорина раскрывает глубину человеческих чувств, показывает силу и бессильность любви. Иногда хочется быть таким как Печорин, а иногда видишь его ошибки и осознаешь, что так поступать нельзя.

Ермаков Андрей, 11 класс

Учитель Масленникова Галина Владимировна

Уже то, что прошло двести лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова, а современный читатель обращается к творчеству поэта, говорит о том, что он интересен для каждого из нас. Чем привлекает его поэзия и проза?

На мой взгляд, в его стихах находятся ответы на многие актуальные на сегодняшний день вопросы: «что такое патриотизм?», « как и за что можно любить Отчизну пусть «странною любовью?», «как нужно прожить жизнь, чтобы не было скучно и грустно в минуты душевной невзгоды»?»

Любовь к Родине у поэта ярче всего проявляется в стихотворениях и поэмах, посвящённых Кавказу. Только истинный патриот может так зорко вглядываться в синеву Кавказских гор, видеть выплывающую из-за них луну – «царицу лучших дум певца», «…гордиться, будто царь земной…» своей страной.

Таким же пафосом пронизано стихотворение «Утро на Кавказе», в котором поэт любовно описывает, как « дикой пеленой» вьётся « туман вокруг лесистых гор, река журчит, молчит табун…» А как любил родину Мцыри, герой одноименной поэмы Лермонтова!

Казалось бы, пробыв столько лет в монастыре, можно смириться с потерей родных, отца и матери, дома, друзей, родных могил, но юноша решается на побег, не зная, что ждёт его на воле. Это ли не пример верности обычаям и традициям, впитанным с молоком матери? Даже на ложе смерти Мцыри думает не о том, что жизнь закончена, а просит похоронить его в саду, «… где цвели акаций белых два куста», откуда виден родной Кавказ. Не смирившись с монастырским заточением, он принимает удар судьбы, не перекладывая ответственность ни на кого: « … и с этой мыслью я засну и никого не прокляну…»!

Не менее важен для нас, современников, психологический роман «Герой нашего времени», в котором Григорий Александрович Печорин анализирует психологию своей души. Это редкое качество – беспристрастно судить себя, свои поступки, расссуждать о фатальности судьбы человека. Многие из нас скорее способны найти поравдание своему эгоизму, цинизму, разочарованности и одиночеству, обвинить всех и вся вокруг, но не себя. А не лучше ли задать вопросы, подобно Печорину: « …зачем я жил? Для какой цели родился? …». И твёрдо быть убеждённым в том, что «…она существовала…, и было назначение высокое…». Плохо, если мы своё назначение не угадаем и увлечёмся «приманками страстей пустых и неблагодарных».

Я глубоко убеждён, что, сколько бы ни прошло столетий, настоящий русский человек, думающий, читающий, мыслящий, будет находить для себя ответы на вечные вопросы в произведениях Пушкина, Толстого, Достоевского, Лермонтова…

–>

М. Ю.Лермонтов – известный русский поэт, прозаик, драматург.

Несмотря на то, что у Лермонтова много хороших лирических произведений с глубоким смыслом и моралью, меня больше всего поразила проза «Герой нашего времени», написанная в 1840 году. И именно об этой прозе я хочу рассказать.

По этой прозе мы можем сказать, что нужно отстаивать свои права, бороться и быть смелым, ведь именно этим занимается главный герой. Мне кажется, что это лирическое произведение оставило след не только в отечественной, но и мировой литературе. Прочитав его, вы уже не останетесь равнодушными.

По объему проза не большая, но очень интересная. В ней читатель столкнется с чередой человеческих судеб, переплетающихся между собой. И можно удивиться, как грамотно Лермонтов рассказывает о каждом герое свою историю. Ведь не просто рассказать о каждом что-то так, чтоб читатель влюбился в какого-нибудь героя и вместе с ним переживал, радовался, боролся.

В этой прозе Печорин – главный герой. У него свои взгляды на жизнь, свои позиции в каждой ситуации, он смелый и хитрый, можно даже сказать, что он отважен.

В общем, можно сказать, что это произведение – классика, которая показывает нам свой взгляд на жизнь. Но если ты считаешь, что ты не поймешь это произведение из-за разницы во времени, то ты ошибаешься. Ведь в этой прозе мы столкнемся с вечной проблемой, которая существует и сейчас, но может проявляться в разных формах.

Помимо этого в прозе очень живописно описаны места, где происходят действия. Такие как Кавказские горы и Пятигорск с множеством источников и санаториев. Можно сказать, что в прозе присутствует живописное разнообразие, манящее нас своими образами.

Итак, подводя итоги, можно в основном выделить, что «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова – проза, заставляющая задуматься любого из читателей, от малого поколения до старшего. Проза заставляет нам, будто заново родиться, чувствуя и ненависть, и злобу, и любовь, и жалость одновременно. Проза, которая заставляет нас взглянуть на мир по-новому.

Надеюсь, каждый поймет, что, описанная мною история достойна внимания, и обязательно прочтет ее на досуге.

Можно ли обойтись без книг

Книги – они наши друзья и учителя! Эту фразу слышат дети от своих родителей. Каждому из нас семья старается привить желание развиваться, расширить кругозор и мировоззрение при помощи различных литературных произведений. Но так ли важны они на самом деле? Или все же можно обойтись без книг?

Я считаю, что книги, действительно, наши лучший друзья. Именно они помогут нам скрасить наш вечерний досуг. Многочисленные энциклопедии способны поведать нам об экзотических животных и дальних странах. Романтические произведения раскрывают перед каждым читателем душу лирических героев, дают нам возможность прочувствовать все, что ощущает сам персонаж.

Сами писатели и поэты не раз обращались к проблеме роли книги в жизни человека. В своих произведениях они показывали, почему важно читать и нужно ли вообще это делать?

Многие литературные произведения способны человека совершить тот или иной подвиг. Такими стали поэма «Василий Теркин» Твардовского, «Повесть о настоящем человеке» Полевого и, например, «Всем смертям назло!» Титова. Эти истории рассказывают читателю о великих героях, при этом самому невольно хочется совершить хотя бы самый небольшой подвиг.

Если вспомнить роман Николай Островского «Как закалялась сталь», то явственно заметна тема роли книги, когда герой Павка Корчагин, ответил хирургу, который удивленно спросил, откуда берётся мужество, что ему необходимо прочитать «Овод», чтобы найти ответ на свой вопрос.

Также Максим Горький нередко обращался к проблеме роли книги в жизни человека. Во многих его работах прослеживается эта тема, ведь сам писатель высоко ценил литературу, очень трепетно относился к чтению. Даже перед своей собственной смертью писатель заявил, что книги – это чудо для него. Что же касается работ Горького, то в его повести «В людях» Смурый, который выступал в роли повара, как-то раз сказал: «Читай книги – это самое лучшее!». Даже перед своей собственной смертью писатель заявил, что книги – это чудо для него.

В заключение хотелось бы сказать, что книги очень влияют на каждого человека. Они способны духовно обогатить личность, позволяет ему развить мышление, создать свое личное мнение по любому жизненному поводу. С книгами и жить легче, ведь они передают опыт тех, кто жил до нас. Опираясь на ошибки прошлого, мы не будем совершать их в своей личной жизни, что значительно облегчит наше бытие.

Понравилось сочинение » Какие произведения М. Ю. Лермонтова Вы бы посоветовали прочитать другу?, тогда жми кнопку

В чем физический смысл пословицы “утопающий за соломинку хватается”??!?!

Помогите решить выражения: (2/5+(-0,5))+(-1 1/4); (0,6+2/3)+(-2 1/15)

Помогите пожалуйста с транскрипцией этого текста….просто вообще не шарю английский(немецкий учила)

I am very glad to see you!

I love you! I really like your creativity!

You means a lot to me!

Can you give me an autograph?

You can take a picture with me?

Для заданных функций найти все частные производные первого порядка:

[latex]z=3 x^{2} -2xy-4 y^{3} -x+2y+5[/latex]

[latex]z= frac{x}{y} [/latex]

z=cos5x-2y

Для заданных функций найти все частные производные второго порядка

[latex]z= x^{3} + x^{2} y-3x y^{2} + y^{4} [/latex]

[latex]z= 5x^{4} + 3x y^{3}+8y -2[/latex]

Таблица по обществознанию.

Деньги “добро или “зло”

____________________________

__Добро_________Зло_________

-…… -….

-…… -……

-…… -…..

-……. -…….

в каком слове пишется одна н

1) золочё.ый 2) невида.ый 3) пусты.ый 4) оловя.ый

заменить одну букву в слове пороша, чтобы получилось другое слово

афоризми з казки ,, Маленький принц”

Укажите пословицы, в которых во второй части предложения заключено резкое противопоставление.

1) Люди спать – а они желудей искать.

2) Черна коровка – да бело молочко.

3) На гору десятеро тянут – под гору один столкнёт.

4) Хозяин весел – и гости радостны.

5) Не было ветру – да вдруг навянули; не было гостей – да вдруг нагрянули.

6) Сходить бы в гости – да никто не зовёт.

7) Хороша хлеб-соль – да всё корочки.

9) Рот болит – а брюхо есть велит.

10) Рад бы стараться – да сил нет.

какие организмы имеют эволюционное преимущество – гаплоидные или диплоидные? (почему?)

Запиши пять пятизначных чисел в которых отсутствуют разрядные тысячи и увеличь его в 75 раз.

Головоломки

Однакові тістечка позначають однакові цифри. Розгадай математичний ребус

как написать в предложном падеже мария лукинична

Есть ли в Чебоксарах мемориальная доска в память о композиторе А.Г. Орлов-Шузьм

Какое склонение у слова красивой цепочкой

Сказки писателей в которых говорится о счастье жить для других

1)Под гипотезой принято понимать…

А) повторяющиеся связи между фактами. Б) применение в жизни накопленных знаний

В) предположение не требующее доказательства истинности

Г) предположение требующее доказательства истинности

2) Ян Амосович лежал на софе и рассматривал муху. При этом он постоянно записывал увиденное в блокнот и делал очень задумчивое выражение лица. По всему этому сразу становится понятно, что Ян Амосович занимался…

А) экспериментом

Б) практикой

В) наблюдением

Г) доказательством

3) У католического священника падре Флорентино прихожанин спросил, он почему не видит Бог? На это отец Флорентин ответил что человеку свойственно видеть отраженный от объекта свет, а Бог, как сущность бесплотная, его отражать не может. Как вам кажется, какое объяснение получил прихожанин?

А) научное

Б) религиозное

В) и научное, и религиозное

Г) это просто домыслы падре

1. Fill in the gaps with the correct variant:

1. There … a lot of students in this room yesterday

a) are

b) were

c) was

2. We ….3-4 lessons at the university every day.

a) has

b) had

c) have

3. It …sunny and warm tomorrow.

a) was

b) will be

c) is

4. My friends … at the university now.

a) are

b) were

c) will be

5. There are a lot new computers … this room /

a) at

b) on

c) in

6. They… an English article now.

a) are reading

b) will be reading

c) read

7. The workers … the new machinery when the head engineer came in.

a) were installing

b) was installing

c) installed

8. His brother…. the Technological University last year.

a) does enter

b) entered

c) did not enter

9. …. speaks English in your group well?

a) which

b) who

c) whose

10. My brother and his wife rent (сдают)…. old flat.

a) us

b) their

c) they

11. I and my friend are translating a new text now. … is very long.

a) this

b) that

c) it

12. The mathematics is … subject for me.

a) difficult

b) the most difficult

c) difficulter

13. Our group ….already …. to the university.

a) came

b) was coming

c) has come

14. By this time yesterday our chief … all the documents.

a) looked through

b) has looked through

c) had looked through

15. He went …..the room.

a) into

b) in

c) at

16. The new books … by the students in the library yesterday.

a) took

b) are taken

c) were taken

17. We … never … to England.

a) had been

b) have been

c) were

18. My dad …….the new car by the end of the month.

a) will buy

b) will have bought

c) buy

19. The new programs …..just ….by our engineers.

a) have downloaded

b) have been downloaded

c) download

20. This building is… than that one.

a) old

b) the oldest

c) older

2. Fill in the gaps with the correct variant:

1. I don’t have neighbours behind the walls because I live in a … house.

a. terraced

b. detached

c. semi-detached

2. Students studying for a Master’s degree are called … .

a. post-graduates

b. undergraduates

c. graduates

3. Teachers guiding students in British Universities are … .

a. supervisors

b. advisors

c. tutors

4. I’m studying part-time and I’m an/a … student.

a. full-time

b. external

c. internal

5. One has to study 3 years to … a Ph.D. degree.

a. award

b. achieve

c. receive

6. Right now I’m… a course in Applied Mathematics.

a. taking

b. getting

c. visiting

7. Human-factors engineering deals with….

a. efficiency

b. safety

c. quantity of workers

8. “to bring about” means …

a. to receive

b. to introduce

c. to carry

9. It’s a … building with tiled roof.

a. two-stairs

b. two-storied

c. two-floor

10. Electronic con¬trols enable AC motors … at variable speeds

a. to run

b. to go

c. to move

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! НЕ ЗНАЮ ЧТО С КОТЕНКОМ! ему неделя, но он постоянно подергивается, похоже на суддороги. У него это часто, но кратковременно!

Не могу найти подходящее в интернете , все пишут про сон кошек и т.д.

“Чем похожи Севка Мымриков, Виктор Перестукин, Вова (“Перемена”) и Петя (“Вредный кот”? Ответ обосновать.

Пожалуйста срочно!!!

Совсем скоро 11-классникам предстоит писать итоговое сочинение. Оно — одно из условий допуска выпускников к государственной итоговой аттестации. О том, как пройти это испытание успешно, рассказывают ведущие эксперты предметной комиссии ЕГЭ по литературе в Москве Светлана Колосова и Александра Кудряшова.

В этом учебном году на итоговом сочинении будут предложены следующие тематические направления:

- Человек путешествующий: дорога в жизни человека.

- Цивилизация и технологии — спасение, вызов или трагедия?

- Преступление и наказание — вечная тема.

- Книга (музыка, спектакль, фильм) — про меня.

- Кому на Руси жить хорошо? — вопрос гражданина.

Разбираясь в особенностях того или иного направления, надо учитывать все тонкости и нюансы, уметь определять ключевые понятия, которые и станут своеобразной опорой в подготовке к сочинению. Помните, что название направления не тождественно теме сочинения.

1. Человек путешествующий: дорога в жизни человека

Ключевой образ первого тематического направления — дорога. Он может быть интерпретирован по-разному: это и метафора жизненного пути, профессионального становления, творческих поисков, духовного роста, это же и открытие новых земель, приобретение новых впечатлений и знаний в путешествиях.

Конечно, для написания итогового сочинения необходимо иметь читательскую копилку произведений, которая позволит убедительно аргументировать свою точку зрения. Однако при выборе темы обязательно надо соотнести конкретную формулировку и те произведения, которые предназначались для аргументации именно по этому направлению. Ответить на вопросы: можно ли использовать подготовленный текст в сочинении и, если можно, как его нужно интерпретировать.

По первому направлению могут быть предложены следующие произведения:

- «Капитанская дочка» А. С. Пушкина,

- «Мцыри», «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова,

- «Мертвые души» Н. В. Гоголя,

- «Очарованный странник» Н. С. Лескова,

- «Тихий Дон», «Судьба человека» М. А. Шолохова,

- «Старуха Изергиль» М. Горького,

- «Мастер и Маргарита» М. А. Булгакова.

Не стоит забывать, что для аргументации могут быть использованы и стихотворные произведения — в данном случае, например, подойдет стихотворение Н. А. Некрасова «Железная дорога».

2. Цивилизация и технологии — спасение, вызов или трагедия?

Во втором тематическом направлении ключевые понятия — «цивилизация» и «технологии», которые выпускнику предстоит осмыслить, проанализировать и, конечно, дать им свою оценку. Необходимо помнить, что эти явления имеют разный масштаб влияния: на человека, на общество, на государство, на мировой порядок. В своем рассуждении ответьте на вопрос: цивилизация и технологии — явления все-таки положительные или отрицательные?

Для аргументации могут быть использованы следующие произведения:

- «Медный всадник» А. С. Пушкина,

- «Гроза» А. Н. Островского,

- «Собачье сердце» М. А. Булгакова,

- «Мы» Е. М. Замятина,

- «Кысь» Т. Н. Толстой,

- «Москва 2042» В. Н. Войновича и другие.

3. Преступление и наказание — вечная тема

Третий тематический блок предлагает поразмышлять о том, что такое преступление. Само слово этимологически отсылает к выражению «преступить, переступить черту», т. е. преступление — это нарушение общепринятых законов, законов нравственности. Выпускнику необходимо определить, к каким последствиям приводит совершение преступления и каким может быть наказание за нарушение человеческих законов.

Очевидно, что одним из основных произведений, которые можно использовать для аргументации при рассуждении на тему данного направления, будет роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». Кроме того, в зависимости от конкретной формулировки темы могут быть привлечены и другие произведения. Например:

- «Очарованный странник» Н. С. Лескова,

- «Война и мир» Л. Н. Толстого,

- «Старуха Изергиль» М. Горького,

- «Мастер и Маргарита» М. А. Булгакова,

- «Тихий Дон», «Судьба человека» М. А. Шолохова и т. д.

4. Книга (музыка, спектакль, фильм) — про меня

Произведение искусства, максимально повлиявшее на личность, в котором читатель/зритель находит отражение своих чувств, мыслей, переживаний, жизненных событий, проблем — такой круг вопросов связан с четвертым тематическим направлением. В какой книге, в каком спектакле или мелодии есть то, что выпускник воспринимает как свое, близкое, и в чем заключается эта близость? Конечно, перечень произведений для аргументации в данном случае сугубо индивидуален и будет зависеть исключительно от личного опыта учащегося.

5. Кому на Руси жить хорошо? — вопрос гражданина

Последнее, пятое направление связано с кругом социальных тем, которые могут поднимать вопросы гражданской позиции, гражданской ответственности, пороков общества и, может быть, предлагать автору сочинения найти пути преодоления этих пороков. Здесь уже не исследование внутреннего мира человека, а рассуждение о реализации личности как части общества и государства.

Крылатой стала цитата из стихотворения Н. А. Некрасова: «Поэтом можешь ты не быть, / Но гражданином быть обязан», — возможно, именно это выражение может стать опорой для собственного размышления в рамках итогового сочинения.

В данном направлении аргументировать позицию помогут такие произведения, как:

- «Недоросль» Д. И. Фонвизина,

- «Горе от ума» А. С. Грибоедова,

- «Ревизор» Н. В. Гоголя,

- «История одного города», сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина,

- «Война и мир» Л. Н. Толстого и другие.

Помните, что стихотворения также могут быть привлечены в качестве материала для аргументации — например, гражданская лирика А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова, В. В. Маяковского и т. д. Самое главное — чтобы опорные тексты были свежи в памяти.

Как писать сочинение

Подбирая произведение для аргументации, необходимо помнить:

- привлекаемые произведения должны соответствовать выбранной теме;

- тексты должны подтверждать выдвинутый в сочинении тезис.

Выбор темы сочинения — важный момент для учащегося, так как каждое слово в формулировке значимо. Тема должна быть абсолютно понятна и прозрачна.

Формулировки тем сочинений часто приглашают к дискуссии, в которой необходимо продемонстрировать умение рассуждать и доказывать правоту своих суждений, опираясь на авторитетные источники.

Перед началом работы несколько раз перечитайте все формулировки тем сочинения. Тема может быть сформулирована в виде цитаты (этот вариант наиболее сложный, так как выпускнику необходимо не только понять метафору высказывания предложенного автора, но и раскрыть ее и выразить свое отношение в связи с обозначенной проблемой), прямого вопроса (именно такая формулировка обычно наиболее понятна и однозначна) или дискуссионного вопроса (он предполагает выбор одного из двух мнений или обоснование равноценности двух понятий, предложенных в формулировке).

При подготовке к итоговому сочинению вам поможет Библиотека «Московской электронной школы». Там вы найдете большое разнообразие контента с разбором литературных произведений, подготовленных лучшими педагогами Москвы. Это и видеоуроки, тесты, электронные учебные пособия и так далее.

Итак, алгоритм работы над сочинением может быть следующим:

- Выбрав тему и приступив к ее раскрытию, порассуждайте о ключевом понятии или понятиях, заложенных в формулировке.

- Подумайте, какими могут быть ответы на поставленный вопрос. Предполагается один однозначный ответ или несколько ответов — может быть, даже противоречивых?

- Изложите суть проблемы и сформулируйте тезис — то ключевое утверждение, которое станет основой и будет раскрываться в сочинении.

- Сформулируйте собственное отношение к проблеме.

- Докажите, что обозначенная позиция имеет подтверждение, она весома, так как опирается на мнения великих людей.

- Аргументация собственного суждения предполагает привлечение примеров из литературы: необходимо обратиться к какому-то конкретному герою, его характеру, описать поступок этого героя или конкретный эпизод, с ним связанный. Далее прокомментируйте описанный пример, дайте ему оценку.

- В заключении сформулируйте выводы, которые подтвердят состоятельность высказанной точки зрения, придадут весомость ранее выдвинутому тезису.

Источник: МЕЛ

Полный анализ стихотворения «Узник» (М.Ю. Лермонтов)

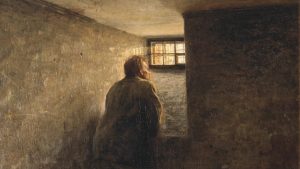

Полный анализ стихотворения «Узник» М.Ю. Лермонтова очень хорошо раскрывает переживания и состояние автора, в нелегкий период его жизни. Написан «Узник» был в тюремных стенах, где поэт отбывал наказание. Само настроение полностью пронизано настроением автора, изменение которого можно увидеть на протяжении всего текста.

История создания

После выхода в свет стихотворения «На смерть поэта», которое Михаил Юрьевич посвятил гибели Пушкина, государь отдает приказ о его тюремном заточении. Именно там и появилось на свет в феврале 1837 года стихотворение «Узник». Даже там автор не переставал творить, используя обрывки бумаги, которую использовали, чтобы завернуть продукты, и спички. Но вышло в свет оно только лишь в 1840 году.

Больше всего автора томило одиночество, потому что посещения были ограничены. Камердинер – единственный человек, который навещал поэта и приносил ему продукты.

Именно острая необходимость в обществе, общении чувствуется в каждой строчке стихотворения, которое очень хорошо передает душевное состояние Михаила Юрьевича.

Жанр, размер

Написано данное стихотворение четырехстопным хореем с пиррихием, что помогает лучше подчеркнуть трагизм данной ситуации. В самом начале Лермонтов прибегает к перекрестной рифмовке, но уже ближе к концу переходит к парной. Так же автор использует различные приемы, которые делают текст выразительнее. Наличие эпитетов, метафор, инверсий делают стихотворение ярче и чувственнее.

Композиция

Композиция данного произведения строится на антитезе. Произведение написано тремя строфами. В первых строках произведения чувствуется радость, желание свободы. Автор жаждет свободы и не сдерживает полет мысли, полностью открывая свои чувства и эмоции. Он еще до конца не осознает, где находится, и свобода не кажется ему такой недоступной. Он очень любит жизнь и привык наслаждаться ею сполна.

Отворите мне темницу,

Дайте мне сиянье дня,

Черноглазую девицу,

Черногривого коня.

Я красавицу младую

Прежде сладко поцелую,

На коня потом вскочу,

В степь, как ветер, улечу.

Но уже во второй строфе начинает прослеживаться понимание происходящего. Поэт начинает отчаиваться и чувствовать безысходность. Автор использует союз «но», делая акцент на том, как далека и недостижима вольная и свободная жизнь, и как несбыточны его мечты. В каждом слове чувствуется настроение автора, понимание того, что он находится в заточении. Воля недосягаема, но по-прежнему безумно желанна.

Но окно тюрьмы высоко,

Дверь тяжелая с замком;

Черноокая далеко,

В пышном тереме своем;

Добрый конь в зеленом поле

Без узды, один, по воле

Скачет, весел и игрив,

Хвост по ветру распустив…

В заключительной части стихотворения уже хорошо видно печаль и чувство одиночества, а оно оказалось страшнее заточения. Лишившись всякого общения и общества, автор вынужден коротать свое время за решеткой. Это просто разъедает его изнутри. В каждой строчке чувствуется обреченность и какое-то смирение. Лермонтов понимает, что часовой – это единственный человек, шаги которого до него доносятся.

Последняя строфа выступает и кульминацией данного произведения, показывая полное разочарование автора. Каждое слово наполнено тоскливыми нотами по желанной свободе.

Одинок я — нет отрады:

Стены голые кругом,

Тускло светит луч лампады

Умирающим огнем;

Только слышно: за дверями

Звучно-мерными шагами

Ходит в тишине ночной

Безответный часовой.

Антитеза хорошо просматривается на уровне внутренних стремлений и принятия окружающей реальности. Используя эпитеты, характерных для фольклора, автор тем самым подчёркивает нереальность своих желаний, и насколько они далеки от действительности. Особенно хорошо антитеза просматривается в двух последних строфах, где автор свободному коню, резвящемуся на воле по зеленым лугам, ставит в противовес голые тюремные стены, где из звуков доносятся только лишь шаги часового.

Поэтому чтобы правильно понять замысел автора, необходимо попытаться раскрыть основной художественный прием в этом стихотворении.

Темы и проблемы

Многие авторы прибегали к мотивам узничества, чаще всего используя тюрьму как условный символ. Но некоторые из них, в том числе и Лермонтов, знали не понаслышке о всех «прелестях» заключения.

Основной темой этого стихотворения является отсутствие свободы, тюремное заточение. И всё, чего желает узник, это быть свободным. Но на данном этапе жизни это является всего лишь мечтой, далекой и недостижимой. Герой понимает, что мечты его невыполнимы, от чего впадает в уныние. Так же очень негативно сказывается на нем отсутствие собеседника и одиночество.

Смысл произведения

В стихотворении «Узник» легко можно узнать самого Лермонтова, который в момент написания находится под стражей. Главной темой является жажда свободы. Чтобы почувствовать себя узником, не обязательно находиться в тюрьме и сидеть взаперти. Запреты в творчестве и выражении мысли – вот настоящее заключение для творца. Как раз, так и ощущает себя автор. Ведь тюремное заключение – это так же отсутствие возможности свободно писать и выражать свои мысли, за что он и оказался в заключении. Лермонтов принимает свое наказание, хотя совершенно не согласен с данной позицией.

Если сравнить «Узника» Лермонтова с «Узником» Пушкина, то видно огромный контраст. Пушкин описывает камеру, как вольное небо, то в стихотворении Лермонтова бескрайние просторы сужаются до размера камеры. У Лермонтова нет романтического описания тюрьмы, как у Пушкина. У него все более реалистично, что очень хорошо показывает всю трагичность ситуации и передает настроение всех узников.

Данное стихотворение выступает своего рода обвинением тем, кто не дает возможности творить свободному художнику, сковывая его и вгоняя в определенные рамки. Но в душе поэт не собирается мириться с этим, и продолжает рваться к свободе. Ведь для поэта свобода является самым важным в жизни, и любое её ограничение вызывает в нем бурный протест.

В своих мечтах он видит идеальный мир – бесконечно свободный, красивый. Но это всего лишь мечты. Он готов принять поражение, поскольку за свою достаточно короткую жизнь он постоянно находился в состоянии борьбы за независимость, свободу слова и мысли.

М. Ю. Лермонтов «Узник»: анализ стихотворения

Стихотворение создано в феврале 1837 г. в период заключения в Петербургской тюрьме, куда он был заключён за стих «На смерть поэта» посвящённое гибели Пушкина. Так как допуск к заключённому поэту имел лишь старый слуга, приносивший ему еду, то он просил заворачивать хлеб в бумагу, на которой при помощи спичек, вина и сажи из печи было написано несколько произведений, в том числе и «Узник». Напечатано оно было позже в 1840 г. в журнале «Одесский альманах».

Главная тема стихотворения

Композиция основана на принципе антитезы. Одиночество, темница противопоставляются свободе и радостному настроению дня. Герой оптимистично и радостно раскрывает свои мечты о воле в самом начале стиха. Все образы и описания жизнерадостны и полны движения. Душа заключённого в радостной надежде на свободу. Вторая строка это уже реальность. Герой понимает, что осуществление его мечты невозможно. Окно темницы недоступно,тяжёлая дверь закрыта, красавица — в своём высоком тереме, а конь черногривый далеко в степи. Кульминация этого гнетущего настроения происходит в строфе, рисующей темницу и неволю. Настроение, полное безысходности и тоски главенствует здесь.

Структурный анализ стихотворения

При написании использован четырёхстопный хорей с пиррихием, который усиливает драматизм положения героя и его уныние. В первых строках автором используется перекрёстная рифмовка, в заключительной он применяет парную. Употребляются разные приёмы выразительности: метафора, инверсия, фольклорные эпитеты. Герой, утверждающий совершенную ценность свободы, в то же время осознаёт неосуществимость желаний, своих порывов к борьбе.

В стихотворении всего три строфы. В первой лирический герой пребывает в радости, просит дать емусвободу, красавицу и коня. Во второй приходит понимание, что этого не будет, намечается отчаяние ибезысходность. Наконец, последняя. Здесь уже превалирует печаль и угрюмое настроение героя. Чувствуется его одиночество.

«Узник» это сам поэт. Главная тема произведения — свобода. В мировосприятии поэта темница необязательно какое-то определённое место с решётками и заключёнными. Для поэта этим местом может стать даже дом в его имении или армейская служба. Поэт даёт двоякое понимание «тюрьме». Его герой ощущает одиночество, его давит пребывание в заточении. Поэт будто принял то, что свобода слова и мысли ведут непредсказуемым последствиям. Он готов понести за это наказание, хотя и не считает, что оно заслуженно.

300,Анализ стихотворения М, ю, лермонтова «узник»

Стихотворение Лермонтова «Узник», какое проходят на уроке литературы в 8 классе, был воспринят неоднозначно. По неизвестной причине, «Узника» критиковал даже В. Белинский. В первой части стихотворения слышна юношеская бравада. Ниже вы можете ознакомиться с подробным анализом стихотворения.

Полный текст стихотворения «Узник» М. Ю. Лермонтов

Отворите мне темницу,

Дайте мне сиянье дня,

Я красавицу младую

Прежде сладко поцелую,

На коня потом вскочу,

В степь, как ветер, улечу.

Но окно тюрьмы высоко,

Дверь тяжелая с замком;

В пышном тереме своем;

Добрый конь в зеленом поле

Без узды, один, по воле

Скачет весел и игрив,

Хвост по ветру распустив…

Одинок я — нет отрады:

Стены голые кругом,

Тускло светит луч лампады

Только слышно: — за дверями

Ходит в тишине ночной

Стихотворение М.Ю. Лермонтова Узник

Свое стихотворение Узник М.Ю. Лермонтов написал в 1837 году, но напечатали его впервые в 1840 году. Если сравнивать Узника с исходным текстом в стихотворении Желание, то теперь на смену абстрактному пленнику, приходит конкретный образ заключенного. Да и сама тюрьма предстает перед читателем уже не в образе романтической темницы, а в своем реальном образе.

Само стихотворение небольшое, но благодаря метафорам, эпитетам, инверсии писателю удается раскрыть тему одиночества и озвучить тюремную тематику, затронув тему свободы. Когда читаешь стихотворение Лермонтова Узник и делаешь анализ работы, сразу виден оптимизм, когда заключенный верит в свое скорое освобождение. Узник полон энергии, веры и просит подготовить коня и девицу ему, чтобы мчаться подальше от тюрьмы. Но переходя в следующую часть стиха, мы видим как оптимизм улетучился, ведь от реальности не убежать. Герой видит вокруг себя высокие стены, окна высоко под потолком, в которые невозможно выглянуть и насладиться небом. Если и есть где-то девица, то она не знает о его существовании и живет где-то в своем доме. Да и лошадь где-то пасется на воле, в то время как он заключен в темнице и свободы еще долго не видать. Надежда уходит, вера развеивается, что подтверждает окончание стихотворения, где в помещении отсвечивает лишь затухающая лампада и кроме шагов часового, что слышны за дверью, никаких звуков больше не проникает.

Прочитав стих, мы видим, насколько плохо и одиноко узнику, как сильно давит на него заточение и насколько сильно его стремление к свободе. При этом мы понимаем, что для писателя такой темницей может быть не только тюрьма, но и дом где его не понимают. Место, где не принимают его творения и взгляды. Где не представляется возможность высказаться, не будучи наказанным за свои вольные мысли.

Сохрани себе на стену чтобы не потерять!

История создания

Стихотворение «Узник» было написано Лермонтовым во время его заточения в тюрьме, где он оказался по приказу государя за стих «На смерть поэта», посвященного гибели А. С. Пушкина. Единственным человеком, который имел право навещать поэта, был его камердинер. Даже в тюрьме Лермонтов продолжал писать стихи, используя для этого засаленные кусочки бумаги, в которую была завернута еда.

анализ стиха Лермонтова «УЗНИК»

«Узник» написан Лермонтовым во время сидения под арестом за стихотворение на смерть Пушкина (значит — в феврале 1837 г.). А. П. Шан-Гирей вспоминает: «Под арестом к Мишелю пускали только его камердинера, приносившего обед; Мишель велел завертывать хлеб в серую бумагу и на этих клочках с помощью вина, печной сажи и спички написал несколько пьес, а именно: «Когда волнуется желтеющая нива». «Я, матерь божия, ныне с молитвою». «Кто б ни был ты, печальный мой сосед». и переделал старую пьесу «Отворите мне темницу». прибавив к ней последнюю строфу: «Но окно тюрьмы высоко». («Записки Е. А. Сушковой». «Academia», Л. 1928, стр. 380.)

На самом деле отношение между «Желанием» («Отворите мне темницу». 1832 г. ) и «Узником» несколько сложнее. Кроме первых четырех строк Лермонтов от своего старого стихотворения почти ничего не оставил. В «Желании» тюремная тема взята очень обще и условно-символически; «Узник» несравненно конкретнее: условно-поэтическая романтика тюремных мотивов, характерная для этой эпохи, сливается и скрещивается здесь с конкретной автобиографической ситуацией.

Тема тюрьмы представлена в русской поэзии начала XIX века преимущественно как условный символ, заимствованный, главным образом, из западной литературы. Такова она, например, в стихотворениях Жуковского: «Узник мотыльку, влетевшему в его темницу» (из де-Местра, 1813), баллада «Узник» (1819), сюжетно совпадающая с стихотворением А. Шенье «La jeune captive» (см. перевод Козлова — «Молодая узница»). и «Шильонский узник». Использование темы тюрьмы в качестве лирического сравнения встречаем у Рылеева и у Пушкина. Конкретно-автобиографический характер эта тема приобретает у Полежаева («Арестант». «Осужденный». «Цепи» — см. в книге Б. Эйхенбаума «М. Ю. Лермонтов». Л. 1924, стр. 55—57, где приведен сравнительный материал) .

Эволюция тюремной тематики в русской поэзии XIX века заключалась в постепенном превращении романтического героя — «узника» или «пленника» — в конкретного «арестанта» и романтической «темницы» в реальную.

«Узник». как отмечал еще Шевырев (в «Москвитянине». 1841), близок к Пушкинскому стиху. Шевырев выделил курсивом наиболее «Пушкинские» строки: «Черноглазую девицу, черногривого коня». строфу «Добрый конь в зеленом поле» и конец (от строки «Только слышно за дверями»). Белинский отзывался об «Узнике» (вместе с «Ангелом» ) неодобрительно: «Стихи Лермонтова недостойны его имени» (в письме к В. П. Боткину от 24 февраля 1840 г. — «Письма». т. II, стр. 70; ср. аналогичный отзыв в его рецензии на «Одесский альманах». — «Отеч. записки». 1840, №

6, 7, 8, 9, 10 класс

Анализ стихотворения М.Ю. Лермонтова «Узник» 9 класс

Михаил Лермонтов, наряду со многими поэтами своего времени, с рвением отстаивал свои права, вел борьбу с властью за справедливость и честность. Он не боялся острых высказываний в сторону правящей «верхушки». Так, стихотворение «Смерть поэта» стало для Лермонтова «билетом» в Петербургскую тюрьму. Но, как известно, талантливый поэт может творить в любом месте, даже в заточенье. Именно в это время, холодным февральским днем 1837 года, Михаил Юрьевич написал одно из своих знаменитых стихотворений «Узник». По словам современников, Лермонтов создавал это произведение на бумаге, в которую заворачивали хлеб, а вместо пера он использовал спички и сажу. Стоит заметить, что первая публикация этого стихотворения состоялась уже через три года – в 1840 году.

В некотором смысле стихотворение имеет автобиографические отголоски. Антитеза – это основной «строительный материал» произведения. Противопоставления встречаются в каждой строфе. Темница – как символ одиночества, а сияние дня – это свобода. Для него, узника – актуальна тюрьма, а для черноокой девы – светлый терем.

Автор предоставил читателю произведение из трех строф, композиция которых не типичная – каждая состоит из восьми строк. Первое так называемое «восьмистишие» наполнено оптимизмом и мечтами о воле. Автор мечтает о свободе, символами которой являются черноглазая деву, черногривый конь, степь и ветер.

Вторая строфа приближает читателя к реальным мыслям автора. Лермонтов понимает, что свобода – это мечта. Свои несбыточные желания он сменяет «трезвым» взглядом на вещи. Михаил Юрьевич понимает, что окна в темнице слишком высоко, да и замок на двери никуда не денется. Реальность в том, что девушка и конь – очень далеко. Хотя, в его душе еще теплится надежда. Автор до сих пор вспоминает о зеленых полях, о ветре. Наверное, в тот момент Лермонтов противопоставлял себя тому черногривому коню, который «без узды, один, по воле». А вот в третьей строфе в чувствах автора читается безнадежность. Об это становится понятно уже из первой строки. Лирический герой четко осознает свое одиночество, единственным его «сокамерником» остается тусклый свет лампады, который символизирует некий «свет в конце тоннеля», но он тоже угасал. Даже конвоир не посещает камеру автора, а звучно-мерными шагами ходит за дверями.

Четырехстопный хорей, дополненный пиррихием, четко подчеркивают драматизм ситуации и трагедию главного героя. Важно и то, что Лермонтов использует сложные предложения и большое количество многоточий. Все эпитеты и сравнения очень грамотно вписаны в текст. В любом случае, стихотворение очень динамичное. В нем очень много движений и действий. Даже то, как автор описывает переход от радости к унынию, не является статичным событием.

Стихотворение и анализ «Узник»

Мы видим узника, преисполненного оптимизмом и уверенного в том, что его освобождение совсем близко. На сердце у арестанта жива надежда на скорое освобождение. Он ощущает себя свободным ветром на просторах широкой степи. Вместе с тем, узник очень скучает по прекрасной черноокой девушке и своему смелому скакуну.

Вскоре его радужным надеждам суждено рухнуть: арестант начинает понимать, что воля ещё слишком далека, а на свободе остался лишь его конь, разгуливающий по просторам бескрайних полей. Осознавая это, узник чувствует в душе полную безысходность. Оглянувшись вокруг, он видит лишь только голые стены темницы и лампу, которая вот-вот потухнет. Ещё он видит часового, вышагивающего за дверями: часовой, подобно смерти, поджидает несчастного узника.

История создания

Произведение появилось на свет в то суровое и мрачное время, когда Лермонтов по личному приказу царя отбывал наказание в тюрьме: поэт был арестован из-за написанного им стихотворения «На смерть поэта», посвящённого трагической гибели великого Пушкина. Во время тюремного заключения единственным человеком, получившим право навещать Лермонтова, был его камердинер. Находясь в стеснённых условиях тюремной камеры, поэт продолжал заниматься написанием стихов, используя в качестве бумаги засаленные листы, в которые была завёрнута передаваемая ему камердинером еда.

Жанр, направление, размер

Произведение относится к жанру лирики. Поэтический размер – четырёхстопный хорей с пиррихием, усиливающий драматизм состояния лирического героя и степень его уныния. В первых строчках Лермонтов использует перекрёстную рифмовку, а в заключительных строках – рифмовку парную.

Композиция

Стихотворение состоит из трёх строф. Его композиция основана на приёме антитезы:

- Первая строфа демонстрирует оптимистический настрой узника.

- Вторая строфа демонстрирует резкую смену настроения лирического героя: он ощущает тоску и безысходность.

- Третья строфа демонстрирует вынужденное принятие осуждённым страдальцем своей горькой участи.

Образы и символы

С целью полноценного раскрытия основной идеи, автор создаёт следующие яркие образы:

- образ лирического героя (узника) – он тоскует по свободе, мечтает встретиться с девицей-красавицей, оседлать коня и мчаться по полю навстречу ветру. Но сложившаяся ситуация не позволяет герою осуществить свои замыслы: он пребывает в полной изоляции от мира в стенах тюрьмы, где лишь тускло светит луч лампады;

- образ часового символизирует самодержавную власть в России, карающую за любое смелое высказывание в защиту свободы и справедливости. Также узник символизирует смерть, открыто поджидающую лирического героя за тюремной дверью;

- образ черноглазой девицы – это символ свободной искренней любви, а также надежды на будущее, красоты и преданности;

- образ коня символизирует волю, свободу, о которой так мечтает лирический герой, находясь внутри тесных тюремных стен;

- образ темницы – символ жестоких реалий жизни. Лирический герой понимает, что окна его темницы находятся слишком высоко, да и замок на двери слишком уж крепкий, поэтому он не сможет сбежать. Весь трагизм реальности заключается в том, что черноокая девица и вороной конь находятся слишком далеко от узника.

Темы и настроение

Главная тема стихотворения – неволя и заточение свободолюбивого человека в тюремной камере.

Для отчаявшегося арестанта свобода является самой желанной, но не достижимой мечтой. Узник отлично понимает, что все его мечты о воле тщетны, поэтому им овладевают чувства острого уныния и безысходности. Тюремная камера ещё больше усугубляет одиночество арестанта: рядом нет никого, с кем можно было бы пообщаться по душам.

Бруно Августо. Парящий орел

Основная идея

Основная идея произведения заключена в следующем: чтобы человек почувствовал себя узником, вовсе не обязательно находится за тюремной решёткой и сидеть взаперти под присмотром часового. Запреты в выражении мыслей и в творчестве – вот что является настоящим заключением для любого творца.

Поэт считает, что тюремное заключение – это отсутствие возможностей свободно мыслить и говорить. Именно за это он и оказался в тюрьме, выразив своё честное мнение по поводу смерти Пушкина на дуэли. Лермонтов вынужден был принять наказание, хотя был абсолютно не согласен с приговором.

Также поэт доносит до нас мысль о том, что в пору юности, человеку свойственно строить смелые планы на будущее. Но с течением лет человек начинает понимать, что его жизнь промелькнула и финал совсем близок. А в финале жизненного пути каждый человек остаётся один на один со смертью.

Средства выразительности

С целью передачи настроения Лермонтов использует разнообразную палитру художественных средств:

Автор На чтение 31 мин. Просмотров 28 Опубликовано

Год написания и публикации – Лермонтов написал пьесу в 1835 году, а впервые опубликована она была в 1842 году.История создания – есть мнение, что сюжет взят Лермонтовым из реальной жизни.Жанр – пьеса.Направление – реализм.Основная идея – человеку важно следовать истинным ценностям, а в светском обществе ценности сильно искажены. Светские люди эгоистичны и злы, и взаимодействие с ними может привести к трагическому финалу.Тема – извращенные нормы и правила светского общества.Проблема – отсутствие искренних отношений между людьми приводит к пустой бессмысленной жизни, а иногда – к трагическому финалу.Композиция – прямая. Пьеса описывает небольшой временной период из жизни группы людей.

Помогай другимОтвечай на вопросы и получай ценные призы каждую неделюСм. подробности

Произведение является одним из ранних в творчестве писателя, оно было создано в то время, когда автор начал знакомиться более плотно с жизнью светского общества, в котором были различные развлечения. Но опубликована драма лишь после смерти поэта, так как цензура ее не пропускала. Кратко описанный анализ пьесы Лермонтова «Маскарад» пригодится для подготовки к уроку литературы ученикам в 9 классе.

История создания

История написания произведения «Маскарад» настолько же печальная, как и содержание, поскольку созданная еще в 1835 г. драма была издана лишь в 1842 г., уже после смерти Лермонтова.

Причин для этого было несколько, но главной являлась цензура, не пропускавшая эту пьесу в стихотворениях.

Объяснить такую строгость можно, если ознакомится с некоторыми интересными фактами:

- Ко времени создания драмы писатель уже познакомился со светской жизнью общества и постоянными интригами. Получение такого опыта и было вдохновением для Лермонтова на написание «Маскарада».

- Некоторые критики и литературоведы считают, что в основе драмы находится настоящая история. Одно из доказательств обусловлено тем, что несколько раз жену главного персонажа Нину автор называл Настасьей Павловной, явно отсылая к описанию человека из реальной жизни.

- Главный символический смысл драмы — образ маскарада, этого светского развлечения, которое было популярно в то время. Такие мероприятия проводили в основном в Петербурге в знатном доме Василия Энгельгардта, потому выраженная демонизация этих праздников и размышления Лермонтова на эту тему априори не встретили понимания цензуры и общества.

- Всего было три редакции произведения, в том числе и после драматической цензуры, которую автор специально создал, поскольку мечтал увидеть театральную постановку своего творения. Каждый раз сочинения возвращались Лермонтову на доработку. К примеру, первую редакцию, заканчивающуюся смертью Нины, цензоры восприняли как чрезмерно страстную, хотя, наверное, причина скрывалась в осуждении маскарадов. После чего писатель исправил финальный эпизод, добавив неизвестного героя, однако и эта попытка была провальной. В результате автор полностью переработал произведение, даже поменял всю систему образов и название на «Арбенин», но и это не увенчалось успехом.

Интересно, что сохранилась лишь вторая редакция драмы, которую изучают сегодня.

Характеристика персонажей

Если проанализировать главных героев в произведении, то можно отметить, что все они являются сложными личностями и создают противоречивое рассуждение у читателей во время прочтения пьесы «Маскарад». Среди них нужно выделить следующих персонажей:

- Евгений Арбенин. Богатый и авторитетный человек, он не догадывается, какие у него пороки. В прошлом главный герой познал все радости распутной жизни, часто проводил время в женском обществе, при этом девушки были как свободные, так и замужние. Став уже взрослым, циничный Евгений решил завести семью, впервые влюбляясь в избранницу.

- Нина. Молодая дворянка, имеющая кроткий характер. Эта девушка становится женой Евгения, по-настоящему любит своего супруга и мечтает о взаимности. Однако это нетерпеливое стремленье все время разбивается о зрелость и невозмутимость мужа, который в действительности души не чает в супруге, но думает, что чрезмерная демонстрация чувств является неуместной. Героиня добродушная и покладистая, вероятно, это и сыграло с ней злую шутку.

- Баронесса Штраль. Интриганка, которая спровоцировала конфликтную ситуацию, завершившуюся трагедией. Личность неоднозначная, то проявляет сострадание, то месть и подлость. Она специально выставляет неповинную Нину в непригодном свете, чтобы не запятнать своего имени и не предстать в обществе непристойной дамой. В результате Штраль раскаялась в клевете на супругу Евгения, но почему-то не нашла нужных слов, чтобы донести правду до ее ревнивого мужа. Вместо этого, баронесса тайком проникает в дом своего любимого Звездича, чтобы сказать о вероятной расправе с ним.

- Князь Звездич. Это азартный человек, он с удовольствием играет как в карты, так и с судьбами людей, но даже не думает о дальнейших последствиях. Теряется, когда эти неприятности происходят, невзирая на то, что любимая баронесса предупредила его об опасности.

- Шприх. Светский лицемер, ради собственной выгоды готов на все. Не зря писатель сделал упор на такие его качества, как злобная ухмылка и стеклянные глаза.

В произведении описано еще несколько второстепенных ролей. Это князь Казарин, который является связующим звеном для остальных героев драмы, и странный неизвестный персонаж, возникающий в финале пьесы.

Композиция произведения

Естественно, для лучшего усвоения материала стоит прочитать произведение в оригинале, оценив по-настоящему авторский слог, но в крайнем случае можно использовать краткий анализ драмы Лермонтова «Маскарад» с адаптированным содержанием.

Композиция пьесы имеет три части:

- Завязка. Звездич, Штрих и Арбенин играют в карты. Первый с позором проигрывается, выдавая этим свою неопытность, но Евгений из жалости за него отыгрался и спас от долговой тюрьмы. Чтобы еще больше смягчить ситуацию, Арбенин предложил поехать на маскарад, который проводился в одном богатом доме, не зная о том, что здесь же будет находиться его супруга Нина. На торжестве некая девушка в маске в знак симпатии подарила Звездичу дорогостоящий браслет, который до этого случайно уронила Нина. Через время в доме у баронессы, закрутившей эту интригу, собираются Звездич и главная героиня. Первый убежден в том, что Нина преподнесла ему браслет, хоть девушка дала ему отпор. Звездич похвастался Евгению украшением, последний узнал его, потерял рассудок от ревности и устроил огромный скандал.

- Кульминация. Баронесса не стала себя раскрывать, спасая собственную честь с помощью оговоренной Нины. Она пустила слух об измене главной героини со Звездичем, говоря это Шприху. Сплетни постепенно распространяются в обществе и доходят до Евгения, который до этого бездействовал и ужасно страдал, сомневаясь в добродетели жены. В ярости он ворвался в дом Звездича и попытался убить его, но не сделал этого, поскольку струсил в ответственный момент. Евгений решает отомстить князю иначе, он садится с ним за один картежный стол, обвиняет в шулерстве и не принимает от него дуэль. Имя Звездича было опорочено. После Евгений решил отомстить жене, подсыпав яд в десерт. Нина умирает.

- Развязка. Возникает неизвестный герой, обличающий убийство героини, и приводит Евгению все доводы о том, что девушка невиновна. Арбенин осознает, что он сделал и бросается к гробу супруги, впадая в безумство.

Главная мысль

Познакомившись с кратким содержанием, можно сделать анализ «Маскарада» Лермонтова в качестве вывода о прочитанном. Естественно, в первую очередь автор хотел показать порочность общества, считавшего себя высшим, поскольку оно было полностью лишено таких основных человеческих качеств, как взаимовыручка, благородство и сочувствие.

В пьесе четко прослеживается, что, независимо от собственного положения, каждый человек готов утопить другого, чтобы не порочить своего имени. Что относительно Евгения, являющегося главным героем этой драмы, то его основной порок состоит в том, что он требовал добродетели от остальных, будучи грешником по своей ужасной натуре. Его любовь к жене — это только самолюбие, которое было уязвлено в результате появления слухов о неверности Нины.

Общественное давление заставило пойти бывшего азартного игрока на самое ужасное — убийство жены, которое неожиданно показалось Арбенину наилучшим выходом из сложившегося положения.

Наверное, единственным счастливцем в этом случае был Звездич, поскольку он не очень далек, чтобы понять трагизм всего случившегося. Он пытался оправдать свою честь, у него это получилось сделать с помощью обличения неизвестного, а все другое для князя было неважно. Именно так выглядело высшее общество тех времен.

Конфликт и проблематика

Конфликт в драматургии имеет немаловажное значение, поскольку это главная действующая сила, пружина, которая двигает и развивает действие, и основной способ раскрытия образов героев. Во время выбора конфликта, его понимания и разрешения воплощается концепция писателя, художественный смысл пьесы.

В конфликтной ситуации Евгения с высшим обществом звучит «железный стих, облитый горечью и злостью», который направлен против людей, превративших собственную жизнь в шумный, яркий, но пустой бал. Лишь закрыв лица масками, они становятся такими, какие есть в действительности. Так в произведении отображается авторская позиция.

В пьесе можно отметить социальный жанр конфликта. Это борьба Арбенина с дворянством. И внутреннее психологическое противоборство, которое происходит в сознании Евгения.

Идейный смысл произведения был подсказан карточной игрой. В светском высшем обществе это являлось заметным и постоянным явлением. Лермонтов не мог не описать это.

В идее пьесы находится проблема «высокого зла», порожденного активным стремлением к добру и счастью.

Тот ураган, который производит главный герой, показывая мистификацию добродушия и благородства, может вырасти до размеров бунта против этого общественного порядка, когда основную роль в жизни начинает играть зло, маскирующееся под «добро». Непосредственно в названии произведения скрыт этот смысл.

Сила Евгения состоит в том, что он ходит без маски, и при этом срывает их с остальных людей. Именно поэтому его фраза: «Преграда разрушена между добром и злом», — прозвучала так торжествующее. Это была победа над общественной философской мыслью, которая определяла в целом поведение главного героя и его отличие от остальных персонажей. В этом состоит идейный центр произведения.

Рубрики Это интересно

История создания

Работа Михаила Юрьевича над драматическими пьесами приходится на период с 1830 по 1836 годы. «Маскарад» стал четвертым подобным произведением после «Люди и страсти», «Испанцы», «Странный человек». Текст молодой и пылкий поэт писал в течение 1834−1835 года. Он уже успел вкусить прелести светской жизни и был знаком с развлечениями в доме Энгельгардта. Маскарады, которые устраивали в нем, стали основой для развития событий в пьесе.

Произведение с трагическим финалом не прошло цензуру. В нем увидели критику популярного в те времена праздного времяпровождения знати. Лермонтов несколько раз переделывал драму, вносил изменения в концовку, образы, количество актов. Был момент, когда произведение получило название «Арбенин». Однако ни одна редакция не была одобрена.

С произведением публика познакомилась в 1842 году после гибели автора. Пьесу ставили во многих театрах Петербурга, однако она нигде не вошла в постоянный репертуар. Только в 1917 году Мейерхольд воскресил ее, поставив в Александринском театре. Премьера состоялась 23 февраля.

Характеристика персонажей

Перед проведением анализа драмы «Маскарад» Лермонтова следует кратко ознакомиться с главными героями, проблемой и содержанием произведения. Ее действие разворачивается в Петербурге в середине 30-х годов XIX века. Наиболее драматичные события приходятся на время торжественных приемов, балов и маскарадов. Ключевые персонажи обладают сложными характерами. Наибольшего внимания заслуживают следующие фигуры:

Читайте также: Сны Чанга Бунин Иван Алексеевич читать, Сны Чанга Бунин Иван Алексеевич читать бесплатно, Сны Чанга Бунин Иван Алексеевич читать онлайн

- Евгений Арбенин. Богатый и влиятельный светский лев. Желанный гость на приемах и любимец общества, которое не догадывается, что своим состоянием Евгений обязан карточным играм. В прошлом персонаж познал все прелести разгульной жизни. Он во всю крутил романы, но в зрелом возрасте влюбился и решился на брак.

- Нина (Настасья Павловна). Супруга Арбенина, покорившая мужа прелестным характером, юностью и красотой. Он обожает жену, но не проявляет своих чувств ни наедине, ни на людях. По описанию автора молодая женщина покладиста и скромна в обществе, и эти качества сыграли с ней роковую шутку.

- Князь Звездич. Противоречивый персонаж, способный как на благородные, так и на необдуманные поступки. Азартен, плохо разбирается в людях. Легко распоряжается картами и человеческими судьбами. Не анализирует последствий своих действий, при возникновении которых теряется.

- Баронесса Штраль. Светская дама, которая преуспела в искусстве интриг. Неоднозначный персонаж, способный проявить и жесткость по отношению к окружающим, и испытывать муки совести. Использовала благородное имя Нины для спасения своей репутации, что привело к трагическому финалу.

- Шприх Адам Петрович. Светский персонаж. Лицемер, описываемый автором как человек со «стеклярусными глазами» и «злобной улыбкой». В отдельных случаях он предстает очень общительным, но не вызывает доверия зрителей и читателей произведения.

Второстепенные герои также играют значительную роль в произведении. Это Казарин, который связывает всех действующих лиц и Неизвестный, появляющийся практически в финале.

При косвенном участии Казарина свет узнает ложную новость о связи Нины и Звездича. Неизвестный — мстительный и жестокий человек, ранее ставший жертвой Арбенина. Он вершит возмездие.

Сочинение на тему: проблемный вопрос »Маскарад» Лермонтов

Драма Лермонтова «Маскарад» (1835 г.) — отражение пороков и лицемерия светского общества. Само название говорит о трагизме превращения. Темные стороны души выдают как отдельный персонаж, так и определенные лица, при этом скрывая свою сущность за маской благородства, приличия и нравственности (» жизнь как бал»).

Во всем произведении прослеживается главная мысль автора, которая говорит, что невозможно быть достойным, честным гражданином, жить в гармонии с собой, греша и поддаваясь страстям — за все приходится платить.

Главный герой Арбенин в глазах светского общества был «странным человеком». Отрицая и ненавидя светское окружение, он крепко с ним связан. Арбенин в юности исповедовал высокие идеалы, но противореча сам себе, становится порочным шулером. Деньги для него не цель, а средство для независимости. Счастья они ему так и не принесли, наоборот он отришается от света («они все чужды мне, и я им всем чужой»). Его душа устала от бесконечного лицемерия и требует добра. На его пути встречается идеальная, светлая и чистая Нина, не тронутая пагубным двуличием. Ее естественная натура, способная чувствовать и сопереживать, исцеляет Арбенина («и я воскрес для жизни и добра»). Но отравленный обманом, неверием, сомнениями, герой разрушает свое счастье. Всю драму прослеживается символичность героев и их поступков. Неестественные светские манеры и правила выходят на первый план. Высший свет не живет, а разыгрывает роли. В центре драмы проблема личности и общества, одинокое противостояние как советскому порядку, так и самому себе. Арбенин — противоречивый герой, преступник и жертва. Он заслуживает сострадания и осуждения. Крах идеалов, познание порока заставляет героя восстать и искать чистое добро, но ненавистное общество не прощает этого и мстит, также сама позиция героя приводит к трагическому концу.

Похожие сочинения

- Сочинение на тему «Жизнь скучна без нравственной цели…» по роману Лермонтова «Герой нашего времени» Сочинение на тему «Жизнь скучна без нравственной цели…» по роману Лермонтова «Герой нашего времени» Всякий человек должен проявлять заботу не только о себе, но и о других людях, которые нужд…

- Сочинение на тему «Лермонтов» Михаил Юрьевич Лермонтов, русский поэт, родился в непростое для страны время. Это было временем испытаний. Едва отгремела Отечественная война, страна переживала большой подъём народного духа. В…

- Сочинение по роману «Герой нашего времени» на тему: Самый интересный герой в романе. Гений писателя способен создать такой образ или произведение в целом, которое западает в душу и не покидает пределы читательской памяти на протяжении долгого времени. Именно таким творением и я…

- Сочинение на тему: молодое поколение Молодежь является самой важной частью общества, своеобразным создателем будущего, , создателем, пропускающим через призму собственного восприятия и собственного здравого смысла предрассудки и п…

Сюжетная линия

При изучении произведения в рамках школьной программы ученикам может быть задан пересказ текста, составление цитатного плана, анализ «Маскарада» Лермонтова или написание тематического сочинения. В силу загруженности быстрое прочтение пьесы целиком не всегда возможно. В этом случае можно обратиться к читательскому дневнику или ознакомиться с кратким содержанием. Условно поэму можно разделить на 3 главные части:

- Завязка сюжета. Судьба сводит Арбенина, Звездича и Шприха за игорным столом. Звездич проигрывает, но светский лев отыгрывается за него, спасая от долговых обязательств. Он же предлагает всем развеяться на маскараде, не зная, что там планирует присутствовать его супруга Нина. Во время веселья незнакомка в Маске дарит Звездичу браслет, который потеряла жена Евгения. Чуть позже молодая женщина и князь случайно сталкиваются в доме баронессы Штраль. Мужчина уверен, что браслет ему подарила именно эта красавица. Однако Нина дает ему отпор. Хвастливый князь показывает браслет Арбенину, который узнает вещь супруги. Не вдаваясь в размышления и сходя с ума от ревности, он устраивает дома скандал.

- Кульминационный момент. Понимая суть Звездича, баронесса решает не выдавать себя. Она пустила слух о связи Нины и князя. Сплетни дошли до супруга молодой женщины, который все это время невыносимо страдал, не желая верить людской молве. Обезумев, он ворвался в дом Звездича с намерением прикончить соперника. Однако в последний момент не решился. Он наказал его позже, за игорным столом, обвинив в шулерстве и опорочив имя. Нине Арбенин подсыпал яд в мороженое. Его супруга угасла на глазах, но не признала своей вины.

- Развязка. Главным действующим лицом выступает Неизвестный. Он обличает Евгения в убийстве супруги и приводит факты в пользу ее супружеской верности. Когда-то Арбенин разорил его, и теперь он хочет взять реванш. В ход событий вмешивается Звездич. Он осознает, какое непростое время пришло для Арбенина и хочет восстановить свое доброе имя. Понимая, что он натворил, светский лев бросается к гробу жены и впадает в безумство.

В итоге жизнь и репутация Арбенина погублены, его ждет безумное существование в наказание за убийство жены. Зрители и читатели подсознательно чувствуют, что каждый герой преследует свои интересы, и никто не думает о трагической судьбе прекрасной юной Нины. Причиной ее гибели стали самолюбие и страх перед общественным порицанием.

Смысл финала

Не только потеря того, чем он мог дорожить, ждет Арбенина. Судьба уготовила ему страшную кару. Она не пожелала оставить его в неведении о содеянном. В завершающих актах пьесы появляется таинственный Неизвестный, посланный раскрыть все секреты и сорвать пелену, скрывающую правду от преступника. До этого момента разум услужливо мутил сознание главного героя в те минуты, когда должно было происходить разоблачение действующих лиц конфликта или обстоятельств, приведших к его появлению. Евгений не верил словам или не понимал их смысл, а порой даже не слышал того, что ему говорили. Ослепленный ревностью, но стал одержим мыслью о мести и уже был неспособен свернуть с этого пути. Неизвестный разрушил стену обмана и домыслов, возведенную самим ревнивцем, и тот наконец-то увидел полностью всю картину, осознал, что натворил ужасное и непоправимое. Жить с этим дальше было невозможно, разум героя окончательно погрузился во тьму, откуда несчастному уже не было возврата.

Можно ли считать сумасшествие наказанием для героя? Мог ли он спустя годы снова обрести покой и счастье в этом мире? Пожалуй, это было его единственное спасение. Ведь он не остался совершенно глух к голосу совести, он испытал ужасную боль и муку из-за свершенного им. Помутнение рассудка освободило его от груза знания.

Смысл названия

Заголовок пьесы подчеркивает, что ее действия разворачиваются на фоне увеселительных мероприятий. Однако замысел автора глубже. В жизни многим приходится надевать маски и скрывать качества, которые могут невыгодно сказаться на репутации в обществе. Большинство героев пьесы заняты только этим. Они словно каждый день смотрятся в волшебное зеркало, способное сгладить негативные черты.

В зазеркалье каждый из них видит собственный идеальный облик и пытается убедить в своем совершенстве окружающих людей. Изредка скрывать правду не удается. Как ни странно, маски оказываются сорванными именно в тот момент, когда лица героев скрыты — во время маскарада.

Костюмированный бал — обитель вечной праздности, торжества и лицемерия. Здесь разворачивается основной конфликт пьесы, которая изображает блеск и мишуру общества в сочетании с его пороками.

Главная идея и анализ

«Маскарад» в четырех действиях — зрелое драматическое произведение в многогранном творчестве Лермонтова. Хорошо прослеживается мастерство, которого достиг автор. Богатый язык, фактурные диалоги, глубина символических образов заслуженно ставят пьесу в одно из лучших произведений русской драматургии.

Тема карточных игр является ключевой. Она развивает сюжет и дает возможность поразмышлять, что судьба порой тасует свои карты, вмешиваясь в жизненные планы. Многие люди полностью погружаются в события и следуют воле случая. Редкие личности противятся системе. Будучи настоящими игроками, они не хотят следовать общим правилам и вступают в спор с судьбой.

Читайте также: Статья «Путь к состраданию» (по отрывку из романа Ф.М.Достоевского «Братья Карамазовы» «Мальчики»)

Центральный герой пьесы Арбенин наделен подобными качествами, из-за чего заметно выделяется среди окружающих персонажей. Некоторые отмечают его демоническую силу, которая помогает идти наперекор судьбе. Автор ставит вопрос — сможет ли его персонаж сохранить истинное обличье или же он такой, как все — без рассуждений невольно примет участие в маскараде.

Обличая пороки других людей, Арбенин не сразу замечает, что сам становится объектом общественных насмешек. Судьба послала ему прекрасную любящую жену, которая смогла бы помочь преодолеть его внутреннее состояние. Однако он не способен проанализировать свое положение и в полной мере оценить этот дар. Настигнутый прошлым, герой проявляет слабость характера. Кроме того, над ним довлеет ослепляющая ревность, что и обуславливает прыжок в бездну.

В финале истории герой теряет все самое дорогое и осознает свое положение. Не вынося этой ситуации, он сходит с ума. Это наказание не лишает его жизни, но делает невозможным обретение в дальнейшем покоя и счастья. Потеряв рассудок, он не имеет второго шанса исправить поступки. В смерти Нины виноват не только ее супруг. Тяжкое бремя с ним невольно разделили Казарин, Шприх, хитрая баронесса и другие знакомые. Все они шли к своей цели, не считаясь с репутацией и чувствами людей из окружения.

Пьеса Лермонтова — образец социальной трагедии. Это история не о любви, а драма сильных людей, у которых мало выбора — бездействие или противозаконные поступки.

Тема судьбы и случая

«Мир для меня – колода карт, / Жизнь – банк; рок мечет, я играю / И правила игры я к людям применяю». Такова вся «премудрость земная», по словам Казарина. Карточная игра в свое время прочно закрепилась в русской литературе. Этот мотив не только выполняет роль двигателя сюжета или средства раскрытия характера персонажа, но также воссоздает романтическую модель мироздания. Беспристрастный рок мечет карты испытаний, проверяя ими всех идущих по жизненному пути. Кто-то с головой бросается в эту игру, кто-то умеет вовремя, заняв свою нишу, остановиться и тихо доживает свои дни без приключений. Есть люди, которые плывут по течению и смиряются с любым поворотом судьбы, радуются мелким подношениям с ее стороны или безропотно принимают поражения. Но есть и совсем другой тип человека – герой-игрок. Это тот, кто принимает правила, но отнюдь не собирается подчиняться условиям. С одной стороны, он – борец, с другой, сумасшедший, которого внутренняя страстность заставляет никогда и ни в чем не соглашаться с предначертанной судьбой, он до последнего вздоха будет идти наперекор, даже если заранее обречен. Таким героем в «Маскараде» является Арбенин. Многие персонажи пьесы отмечают, что в нем есть какая-то сила, возможно, демоническая, которая помогает ему в неравной борьбе с неумолимым роком.

Судьба преследует героя. Трудно сказать, мог бы он избежать трагического завершения пути. Безусловно, шанс был дан ему, но обмануть рок практически невозможно. Арбенин стремительно двигался к предначертанному концу.

Случай сыграл со всеми злую шутку. Незначительное происшествие – потеря браслета – повлекло за собой множество роковых последствий. Все замешанные в этой истории люди оказались несчастны, а значит, случайности неслучайны. Они — орудие в руках судьбы, которая с их помощью проверяет героев и карает их за ошибки.

Автор: · Опубликовано 08.08.2017 · Обновлено 08.10.2017

Все мы знаем Лермонтова-поэта с его «Пророком», «Мцыри» и «Демоном», однако Лермонтов-драматург знаком не каждому из нас. И очень зря. Его коронный психологизм наиболее полно раскрылся именно в жанре пьесы, которая до сих пор входит в золотую коллекцию театральных репертуаров.

История создания

Работа над «Маскарадом» шла в течение 1835-1836 годов. К этому времени молодой и недавно (в 1834 году) закончивший школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров Лермонтов уже успел близко познакомиться со светской жизнью и в частности с развлечениями в доме Энгельгардта. Тамошние маскарады и послужили основой для развития конфликта в пьесе. Цензоры были поражены резкостью критики, направленной в адрес столь популярного в то время развлечения и места его проведения. Это, а также своеобразие главного героя и неоднозначная и, очевидно, несчастливая развязка сослужили дурную службу произведению. Михаил Юрьевич несколько раз переписывал пьесу, порой внося в нее значительные изменения (в концовку, в систему персонажей; не были постоянными ни количество актов, ни название), но ни одна редакция ни была одобрена. Читатель познакомился с «Маскарадом» только после смерти автора; он был опубликован в 1842 году.

Не была счастливее и сценическая судьба драмы. «Маскарад» несколько раз ставили в разных петербуржских театрах, но нигде он не вошел в постоянный репертуар.

Смысл названия драмы

Маскарад – это обитель вечной праздности и торжества лицемерия, место, где разворачивается основной конфликт пьесы, и происходят все самые значимые события. Блеск и мишура залов, беззаботность и горячность гостей позволяют собравшимся пуститься в свободное плавание по морю безудержного веселья, разгула и кутежа и скрывают бесконечно совершаемые и повторяемые ими пороки. Что важнее, «маскарад» – это положение дел в обществе, состояние души каждого уважаемого члена общины. «И если маскою черты утаены, / То маску с чувств снимают смело» — так говорит о гостях дома Энгельгардта главный герой пьесы. Действительно, собравшиеся настолько привыкли носить на себе определенный образ в повседневной жизни, представать перед знакомыми такими, какими их желают видеть, что единственная возможность для них раскрыть свой истинный облик, дать волю чувствам, рассказать о своих желаниях, мечтах, волнениях – это скрыть себя под маской. Неузнанные они обладают большей смелостью и готовы поведать окружающим то, о чем и подумать не решились бы, не будь они на маскараде.

Тема судьбы и случая

«Мир для меня – колода карт, / Жизнь – банк; рок мечет, я играю / И правила игры я к людям применяю». Такова вся «премудрость земная», по словам Казарина. Карточная игра в свое время прочно закрепилась в русской литературе. Этот мотив не только выполняет роль двигателя сюжета или средства раскрытия характера персонажа, но также воссоздает романтическую модель мироздания. Беспристрастный рок мечет карты испытаний, проверяя ими всех идущих по жизненному пути. Кто-то с головой бросается в эту игру, кто-то умеет вовремя, заняв свою нишу, остановиться и тихо доживает свои дни без приключений. Есть люди, которые плывут по течению и смиряются с любым поворотом судьбы, радуются мелким подношениям с ее стороны или безропотно принимают поражения. Но есть и совсем другой тип человека – герой-игрок. Это тот, кто принимает правила, но отнюдь не собирается подчиняться условиям. С одной стороны, он – борец, с другой, сумасшедший, которого внутренняя страстность заставляет никогда и ни в чем не соглашаться с предначертанной судьбой, он до последнего вздоха будет идти наперекор, даже если заранее обречен. Таким героем в «Маскараде» является Арбенин. Многие персонажи пьесы отмечают, что в нем есть какая-то сила, возможно, демоническая, которая помогает ему в неравной борьбе с неумолимым роком.

Судьба преследует героя. Трудно сказать, мог бы он избежать трагического завершения пути. Безусловно, шанс был дан ему, но обмануть рок практически невозможно. Арбенин стремительно двигался к предначертанному концу.

Случай сыграл со всеми злую шутку. Незначительное происшествие – потеря браслета – повлекло за собой множество роковых последствий. Все замешанные в этой истории люди оказались несчастны, а значит, случайности неслучайны. Они — орудие в руках судьбы, которая с их помощью проверяет героев и карает их за ошибки.

«Зеркальность» системы образов