240*400 Advertur.ru end –>

Министерство

образования Самарской области

Самарский государственный

социально-экономический университет

Учебная дисциплина

– Русский язык и культура речи

Реферат

работы на тему

«Проблемы экологии

современного русского языка»

Выполнила:

студентка 1 курса

II группы

Факультета информатики

и информационных технологий

Лескина.А.М

Самара

2010

Введение

Термин

“экология” обычно употребляется

в естественнонаучном смысле: как наука

о биосфере, о взаимодействии человека

с природой, как с домом, в котором он живёт.

Но, с конца 70-х годов ХХ века, в журнальной

и газетной публицистике все чаще возникает

проблема экологии культуры, и постепенно

приобретает все более глубокое содержание,

превращаясь в термин гуманитарной области

знания.

В

настоящее время актуальным стал

термин языковая экология или экология

слова. Экология слова охватывает слой

всех “некультурных” слов, противопоставляя

его “культурному”, тем самым выступая

за “экологически чистый” русский

язык без мата, слов-паразитов, отдельных

жаргонизмов и вульгаризмов и т.д. Появилось

даже понятие – “экология речевой среды”,

т.е. то, что нуждается в защите, спасении,

очищении.

Обращение

к этой проблеме позволяет актуализировать

уже добытое знание о слове, нарастить

новое и проанализировать и оценить состояние

речевой культуры современного общества,

разглядеть некоторые опасные процессы,

протекающие в ней. Таким образом, хорошее

владение русским языком, правильная речь

были, есть и будут актуальными.

Цель

работы – всесторонне изучение и

обобщение проблемы экологии современного

языка . Для этого будут решены следующие

задачи:

Рассмотреть понятия

“экология слова”, “экология речевой

культуры”.

Изучить состояние

речевой культуры общества на современном

этапе.

Охарактеризовать

необходимость защиты русского языка.

Выявить пути

повышения речевой культуры.

1.

Экология слова:

постановка проблемы.

Сегодня

проблемы экологии волнуют всех и

каждого. В первую очередь, речь идет о

катастрофическом состоянии природной

среды обитания человека, о загрязнении

воды и воздуха, рек и морей, лесов и полей.

В наши дни формируется новое направление

– это экология культуры

речи.

Человек

живет и работает, действует и взаимодействует

с другими людьми в определенной языковой

среде. Речевое взаимодействие – непременное

условие социального взаимодействия.

Язык – среда обитания

любого человеческого коллектива, данного

народа и каждого человека.

Родоначальником

понятия экологии

языка (эколингвистики) принято считать

американского лингвиста Эйнара Хаугена,

который в 1970 г. в докладе “Экология

языка” отмечал: “Экологию языка можно

определить как науку о взаимоотношениях

между языком и его окружением. Язык существует

только в сознании говорящих на нём и функционирует

только при взаимоотношениях с другими

говорящими и с их социальным и естественным

(природным) окружением”.

В

отечественной науке о “лингвоэкологии”

заговорили в конце 80-х, появился целый

ряд публикаций, посвященных лингвоэкологии,

поскольку состояние современного русского

языка, его дальнейшая судьба не могли

не волновать лингвистов, литературоведов,

культурологов, философов. Появилось целое

культурологическое течение, которое

в последние годы постепенно разрастается

и все более набирает силу благодаря работам

академика В.В.Виноградова, Л.И.Скворцова,

В.П.Григорьевой, С.И.Виноградовой, В.В.Колесовой,

Ю.Н.Караулова и других; концепции Ю.М.Лотмана

о “семиосфере” и “онтокоммуникации”

Г.Сатищева.

Что

такое экология слова — определить

не просто ввиду широты и юности этого

понятия. Экология

слова:

это сохранение

родного языка, его словесного богатства,

чистоты, здоровья;

это наука о целостности

языка, о его связи с культурой своего

народа и с земной семиосферой;

это наука об энергетике

слова, о его творящей силе, о его отношениях

с биосферой, с языком живой природы;

это, наконец,

понятие о духовном значении слова, о глубокой

взаимосвязи с личностью, с характером

и судьбой народа, с высшими духовными

сферами.

Предметами

лингвистической экологии являются

культура мышления и речевого поведения,

воспитание лингвистического вкуса, защита

и “оздоровление” литературного языка,

определение путей и способов его обогащения

и совершенствования, эстетика речи.

На

данный момент выделяется

три аспекта экологии

языка:

Интралингвальный

(связан с культурой речи, стилистикой,

риторикой и включает исследования нарушений

правильности, ясности, логичности, выразительности

и других коммуникативных свойств речи).

Интерлингвальный

(связан с полиязычием как средой обитания

отдельного этнического языка и с проблемой

исчезновения языков, а значит, и с уменьшением

лингвистического разнообразия на Земле).

Транслингвальный

(связан с использованием единиц, средств,

реалий одного языка, одной культуры в

контексте и средствами иного языка, принадлежащего

другой культуре в художественной литературе,

фольклоре, публицистике).

Рассматривая

данную тему, следует выделить работу

Л.И.Скворцова “Язык общения и культура

(экология и язык)”, в которой охарактеризована

проблематика “лингвоэкологии”. Статья

посвящена проблеме состояния современного

литературного языка и русской речи. В

работе описываются вопросы экологии

культуры и предметы лингвистической

экологии, а также факторы и условия развития

современного русского языка, что оказывает

на него наибольшее влияние.

В

статье автор предлагает осмыслить

культуру языка в экологическом

аспекте – как часть здоровой

окружающей “речевой среды существования”,

освобожденной от ошибок и неточностей,

нежелательной нивелировки, негативно

влияющих на жизнь языка, на общую духовность

и нравственность.

Писатель

придает особое значение предмету лингвистической

экологии, которым является культура

мышления и речевого поведения, воспитание

лингвистического вкуса, защита и “оздоровление”

литературного языка, определение путей

и способов его обогащения и совершенствования,

эстетика речи. Также подчеркивает, что

экология языка и экология культуры становится

одной из актуальных задач современности.

Автор

подчеркивает, что современная устная

и письменная речь стилистически снижается

и огрубляется. Язык художественной литературы

испытывает тенденции к безликости и стандартности.

Язык науки страдает от ненужной усложненности,

обилия не всегда оправданных иноязычных

заимствований в области терминологии.

Публицистика подчас грешит многословием,

невнятностью и невыразительностью. “В

русском литературном языке сконцентрирована

наша национальная культура. И пока мы

хорошо говорим и пишем по-русски, нам

не грозит никакая денационализация”

– пишет Л.И.Скворцов.

Писатель

подтверждает, что лингвоэкологическое

“культивирование” родного языка

как языка нации помогает духовному возрождению

народа. Оно служит базой для укрепления

экономической, хозяйственной, политической,

государственной и других сторон общественной

жизни.

2.

Культура русской

речи и экология

слова

Культура

речи в ее традиционном понимании –

это степень владения литературным языком

(его нормами, стилистическими, лексическими

и грамматико-семантическими ресурсами)

в целях наиболее эффективного общения

в различных условиях коммуникации.

Экологический

подход к вопросам

культуры речи, речевого общения предполагает

ответственное отношение к национальным

языковым традициям, воспитание действенной

любви к родному языку, заботу о его прошлом,

настоящем и будущем.

Все

это и составляет существо экологического

аспекта культуры речи.

2.1

Состояние речевой

культуры общества

на современном

этапе

Развитие

и состояние того или иного

языка неразрывно связано с экономическим,

культурным и политическим состоянием

народа, который является его носителем.

Все бурные языковые изменения в современной

России вызваны социальными, экономическими

и политическими переменами, стремительность

которых обусловливает впечатление языковых

катаклизмов. Это обстоятельство дает

основания многим людям, в том числе и

лингвистам, говорить о порче, распаде,

разложении, кризисе, упадке современного

русского языка и ставить вопрос о его

сохранении и спасении.

Лингвоэкологический

мониторинг позволяет судить о некоторых

нездоровых явлениях и тенденциях массовой

речи. С одной стороны, наше обыденное

понимание слова кризис (резкое ухудшение,

угрожающее существованию) вроде бы дает

определенные основания говорить об этом

– в русском языке наблюдается огромное

количество иностранных слов, жаргонизмов,

в повседневном общении распространяется

грубость, мат, растет малограмотность

и безграмотность во всех сферах. Но, с

другой стороны наоборот, русский язык

сейчас переживает период

интенсивного развития. Интенсивные

изменения в языке всегда тесно связаны

с изменениями социальными. Чем значительнее

последние, тем более интенсивно происходят

изменения в языке.

Наиболее

важный (если не основной, то, во всяком

случае, наиболее очевидный) источник

новой лексики – заимствования (преимущественно

из американского варианта английского

языка): имидж, киллер,

мейнстрим, нотбук, он-лайн,

папарацци, поп-корн,

прайс, пресс-релиз,

промоутер, ремикс, сайт,

секьюрити, сиквел, сингл,

слоган, тамагочи, ток-шоу,

транш, холдинг, эксклюзивный и множество

других, разной степени освоенности, при

этом многие частотные слова, преимущественно

термины информатики, употребляются в

текстах современных газет, журналов,

деловой литературы в написании латиницей,

что демонстрирует их недостаточную освоенность

языком (Unix, notebook, BMW, CD, CD-ROM, Coca-Сola, Hi-fi,

IBM, mass-media, on-line, Pentium, PR, VIP, Windows).

Встречается

также еще одно новое языковое

явление, свидетельствующее о начальном

этапе освоения иноязычной лексики

русским языком – комбинированное (латиницей

и кириллицей) написание сложносоставных

слов (IBM-совместимый, PR-акция, PR-бизнес,

PR-менеджер, VIP-клиент, VIp-номер, VIP-мероприятие,

Web-сайт, WEB-страница, Web-сервер), а также

некоторых слов, образованных от иноязычного

слова по словообразовательной модели

русского языка (PRщик, VIPовский и т.

п.).

Этот

лексический материал чрезвычайно

важен для лингвистической науки

и для современного языкового

сознания, так как дает возможность

“схватить” момент соприкосновения

двух разноязычных систем и зафиксировать

самый первый шаг на пути процесса заимствования

слова.

Все

чаще в родную русскую речь вторгаются

“о-кей”, “вау”. У нас уже не

осталось операторов, приемщиц, агентов,

администраторов, кадровиков. Все – менеджеры,

дистрибютеры, промоутеры, провайдеры,

мерчандайзеры, маркетологи, дилеры, хедхантеры,

хакеры.

Многие

считают иностранную лексику

более привлекательной, престижной,

“ученой”, “красиво звучащей”.

Например:

эксклюзивный

– исключительный;

топ-модель

– лучшая модель;

прайс-лист

– прейскурант;

продакшн

– (кино)производство;

тинейджер

– подросток;

бэби – ребенок,

малыш;

секьюрити

– охранник;

ксерокс –

копировальный аппарат, а ещё более по-русски

– “множитель”.

Последнее

из упомянутых слов вызывает особые опасения,

ибо оно уже успело немало навредить:

в русском языке появились такие слова,

как “отксерить” (размножить).

Или,

например “бэбиситтер” – (англ.

“baby”- ребенок, ‘sit’ – сидеть) – по-русски

“няня”. “Бебиситтинг” – процесс

ухода за ребенком. Это слово режет слух

и трудно в написании, слишком длинное,

неблагозвучное, в нем встречается удвоенная

согласная “т”. Гораздо понятнее употребить

простое русское слово “няня”.

Массовый

характер заимствований, их интенсивность

и стремительность адаптации

в русском языке вызывает крайне

негативную реакцию многих членов общества,

обычно тех, чья профессиональная деятельность

так или иначе связана со словом: преподавателей,

переводчиков и некоторых лингвистов.

Существует даже мнение о “языковой

интервенции”.

Можно

отметить ряд явлений, к которым

привело активное заимствование:

1.

Не установлен единый орфографический

облик многих слов (таун-хаус,

биг-мак, фаст-фуд, ноутбук,

скейтборд).

2.

Обилие безграмотной документации

вследствие контаминации русской

и англо-американской орфографических

моделей (употребление прописной

/ строчной букв: Исполнитель,

Учредитель, Директор

и т.д.)

3.

Контаминация произносительных

норм, в частности, в аббревиатурах

(НЛП – эн эл пи).

4.

Появление двухчленной антропонимики

в официальной номинации вместо

принятой в русском речевом

этикете трёхчленной (“Пётр

Чайковский”, “Александр

Пушкин” и т.д.). Обращение только по

имени, практикуемое в деловой среде, имплицитно

занижает социальный статус человека.

Язык

не может развиваться в самоизоляции,

и в языке всегда появляются заимствования,

однако нашествие иноязычной лексики

на русский язык в последнее время приняло

размеры национальной катастрофы. Т.е.

Взаимодействие языков – исторически

закономерный процесс, однако он не

должен приводить к самоуничтожению целых

наций, к искусственному изменению норм.

Наблюдения

показывают, что этот период уже в основном

закончился. Сейчас уже мало появляется

новых слов, ко многим заимствованиям

русские люди уже привыкли. Однако мы видим,

что в России наблюдается кризис культуры

речи. Современная культура потеряла понятие

о слове-святыне, о речи-святыне, оттеснила

на периферию высокие речевые образцы

в виде литургической речи и речи русской

классической литературы. Освоение основополагающего

словаря происходит без раскрытия и переживания

духовных содержаний и исторически присущих

родному слову смыслов. Все это неизбежно

приводит к неверным представлениям о

прошлом народа, о его духовном и практическом

опыте, о его самосознании, затрудняет

правильную оценку явлений культурной

жизни.

Культура

речи – это речь, соответствующая

нормам литературного языка, уместная

в той или иной ситуации. Культура речи

предполагает, что люди обращают внимание

на то, как они говорят. Пренебрежение

к культуре речи, утрата контроля за своей

речью у многих людей самых разных социальных

и профессиональных групп и есть кризис

культуры речи.

2.2

Соблюдение нормы

– главное условие

культуры речи

Колоссальные

проблемы, навалившиеся на людей в

период перехода общества к рыночной

экономике, – нищета, безработица, слом

стереотипов мышления и поведения

и пр. привели к тому, что людям стало “не

до языка” и временно даже не до чтения

книг. Люди стали пренебрегать нормами

речи.

Всякое

отклонение от литературной речевой

нормы препятствует непосредственному

и точному восприятию содержания

как письменной, так и устной речи.

Недостаточно развитая речевая культура

снижает рейтинг любого делового человека,

каким бы делом он ни занимался. Не будет

считаться солидной фирма, где посетителю

или партнеру скажут: “Наши жАлюзи

более красивее ихних”,

“Вам завтра позвОнят,

и тогда мы заключим дОговор,

у нас их более восьмиста”.

Причем

это не только ошибки в произношении

или написании слов (средствА,

свеклА, мОрковь, осУжден,

квАртал, килОметр, катАлог,

красивЕе и мн. др.), но и ошибки грамматические,

лексические, стилистические.

Содержательность

речи зависит от многих условий, которые

влекут за собой многообразие форм подачи

материала. Чтобы достичь речевого богатства,

нужно изучать язык в его литературной

и разговорной формах, его стиле, лексике,

фразеологии, словообразовании и грамматике.

Важнейшее

условие хорошей речи – логичность.

Речь – это связанное целое, и каждое слово

в ней, любая конструкция должны быть уместны

и обоснованы. Не для всякой социальной

группы, не для всякой ситуации уместен

один и тот же стиль, но в каждом случае,

так же как и в жизни, надо всегда иметь

в виду, что уместно. Соблюдение уместности

предполагает хорошее знание стилей литературного

языка.

Существенное

значение имеет выразительность

речи, которая достигается четким ясным

произношением, правильной интонацией,

умело расставленными паузами. Должное

внимание следует уделять темпу речи,

силе голоса, убедительности тона, а также

особенностям ораторского искусства:

позе, жестам, мимике.

Очень

важна чистота речи. Если в речи

присутствуют слова-паразиты,

речевые штампы, канцеляризмы, то это

свидетельствует о бедности и ограниченности

словарного запаса. Например,

слова-паразиты – такие как “это

самое”, “ну”,

“так сказать”,

“скажем так”, “вот”,

“типа”, “значит”,

“короче”, “на

самом деле”, “конкретно”,

“да?”, “э-э-э”. У людей, не склонных

связывать себя моральными ограничениями,

эту функцию выполняют известные стереотипные

нецензурные выражения, а у тех, кто чуть

построже к себе – их цензурные эквиваленты

(такие как “блин”,

“ё-моё”).

Слова-паразиты

– это разнообразные частицы и слова,

которыми говорящий заполняет вынужденные

паузы, их употребление не оправданно

содержанием и структурой высказывания

(вот, ну, это самое, так сказать, знаете

ли, как бы и др.). Ни одно слово в языке

не является словом-паразитом, таковыми

слова становятся в нашей речи.

За

последние два-три года, решительно оттеснив

все подобные выражения, поистине эпидемическое

распространение получило словосочетание

“как бы“. Причем, в отличие от

перечисленных выше и аналогичных словечек,

которые всего лишь “замусоривают”

речь, это “как бы” вносит серьезные

смысловые искажения в текст высказывания,

ставя под сомнение звучащие утверждения.

То есть “на самом-то деле не совсем

так”, “вроде бы, но не вполне”. Сам

же говорящий зачастую не замечает этого

за собой. И когда его переспрашивают:

“Как бы или на самом деле?” (“Почему

как бы?”), человек нередко теряется,

раздражается, а бывает, что и заявляет

категорически: “Я не говорил “как

бы”!”

Поскольку

слова-паразиты не связаны со смыслом

высказывания, они затрудняют процесс

передачи и получения информации,

то есть процесс общения. От таких слов

следует “избавляться”.

Нельзя

признать нормальным растабуирование

мата, который часто, причем в особо

изощренном виде, присутствует даже в

художественной литературе и в театре.

Интенсивная демократизация языка в сочетании

с отменой цензуры привела к тому, что

потоки сниженной, жаргонной, а нередко

и уголовной и нецензурной лексики вышли

за пределы своей социальной среды и стали

достоянием всех жанров, требующих экспрессии:

художественных текстов, газетных и телевизионных

репортажей, публицистических выступлений,

политических дебатов: балдёж (наркотическое

опьянение; удовольствие), беспредел

(беззаконие; в уголовном языке обозначает

также группировку преступников, отошедших

от криминального мира), разборка (выяснение

отношений; самосуд), качать

права (грубо добиваться своего), вешать

лапшу на уши (вводить в заблуждение),

на халяву (не затрачивая средств или

усилий), лох (разиня; потерпевший),

замочить (убить), кинуть,

взять на понт, взять

на пушку (обмануть), навар (доход),

не светит (не получится что-л., не будет

успеха), до лампочки

(безразлично) – вот ничтожный список слов

уголовного жаргона, ставших общеизвестными

и общеупотребительными.

Характерно,

что исследователи склонны считать

многие жаргонизмы уголовной среды,

не утратившие связи с этой средой, такие,

как мусор (милиционер), обуть (ограбить,

обобрать), важняк (следователь по

особо важным делам), мочить (убивать),

ксива (паспорт) и др. достоянием “общего

жаргона”, при этом под общим жаргоном

понимается “тот пласт современного

русского жаргона, который, не являясь

принадлежностью отдельных социальных

групп, с достаточно высокой частотностью

встречается в языке средств массовой

информации и употребляется (или по крайней

мере понимается) всеми жителями большого

города, в частности, образованными носителями

русского литературного языка”. Тот

факт, что жаргонизмы теперь уже, как правило,

не поясняются в текстах, не требуют “перевода”

на стандартный и общепринятый язык, свидетельствует

о том, что они “если еще и не вошли, то

уже ворвались в речевой обиход образованного

общества”, демонстрируя “свободу

самовыражения” и право на выбор любых

выразительных средств.

Жаргонная

лексика уступает литературной в

точности, что определяет ее неполноценность

как средство общения. Значение жаргонизмов,

как правило, варьируется в зависимости

от контекста. Например, прилагательное

“клевый” имеет значения хороший,

привлекательный, интересный, надежный.

Близка

к немотивированной жаргонизации и

речевая вульгарность (грубая примитивность

выражения): “В России на 1000 мужчин —

1154 женщины. А нам, женщинам, чтобы не загудеть

в эти 154, нужно… сделаться стервой”

и т.п.

Академик

Д.С.Лихачев отмечал, что жаргон –

это не только примитивная речь,

она отражает и примитивное сознание.

Это беда современного общества, лингвоэкологи

говорят о разрушении речевой и культурной

традиции, которое выражается в открытом

употреблении бранных слов, в легализации

мата. Сейчас модно и стильно жонглировать

словами типа: клево, кайф, в натуре, стремно,

беспредел, облом, козел и так далее. Причем

употребляют их не только подростки, но

и взрослые образованные люди.

Справедливости

ради нужно отметить, что бывают

жаргонизмы довольно точные и образные,

они имеют шанс со временем войти

и входят в литературный язык, в

ту его часть, которая называется разговорно-бытовым

языком (языком неофициального бытового

общения). За пределами бытовой сферы их

употребление должно быть осторожным

и мотивированным специальными целями.

Например: “Надо остановить беспредел

с ценами на энергоресурсы”. Беспредел

сильнее передает значение оценки, чем,

например, выражение: необоснованное повышение

цен на энергоресурсы.

Очень

много наблюдений лингвоэкологов связано

с языковым воздействием на массовое

сознание через средства

массовой информации, массовую печать,

аудио- и видеопродукцию и т.п. Отмена цензуры

привела к появлению в прямом эфире спонтанной

устной речи, демократизация – к участию

в публичном общении лиц, имеющих различное

образование и уровень речевой культуры.

СМИ

в наше время оказывают огромное

влияние на развитие языка. Уже достаточно

очевидно, что язык выполняет свои функции

тем лучше, чем совершеннее его реализация

в средствах массовой информации. СМИ

недаром называют четвертой властью. СМИ

даже не четвертая власть, а первая власть,

потому что влияние СМИ на умы, речевые

вкусы и предпочтения миллионов людей

значительнее, во всяком случае — не меньше,

чем у семьи, школы и других общественных

институтов.

Часто

влияние СМИ оценивается как

негативное, оно катастрофически

сказывается на состоянии интеллекта

и нравственного здоровья личности. Речевая

неряшливость, приверженность штампам,

стремление прикрыть банальность мысли

“престижными” словами и словосочетаниями

обнаруживаются в многочисленных высказываниях,

звучащих на радиоволнах и с экранов телевизоров.

Многие передачи, прежде всего адресованные

молодежи, расшатывают представления

о допустимом и недопустимом в публичной

речи.

Телевидение,

газеты и радио каждый день выдают

на-гора огромное количество информации,

порой не самой качественной и неграмотно

оформленной. Многочисленные грамматические

ошибки, даже в речи высокопоставленных

лиц, – не это ли показатель того, что язык

нужно спасать? Современная музыка, как

поп, так и рок, не отличается грамотностью.

Мат, который льется со сцены на молодые

умы, наивные песенки о “счастливой

любви” – не только показатель бездуховности

нашего общества, но и олицетворение бедности

его языка.

Кроме

того, непомерное употребление в публичной

речи слов и понятий, допустимых лишь

в специальных, например, чисто профессиональных,

условиях; неоправданное использование

иноязычной лексики, а также иноязычной

интонации, искаженного, не свойственного

национальной речи темпоритма.

Отдельная

тема – язык рекламы. В рекламе часто

используется прием повторов. Все снова

и снова повторяется какая-либо мысль,

порой в ущерб здравому смыслу, пока потребитель

не поймет всю жизненную необходимость

для себя рекламируемого продукта, наконец,

в конце зазвучит: продукт

совершенно уникален

и не имеет аналогов

в мире. Однако со школьной скамьи всем

известно, что уникальный –

это единственный, ни

на что не похожий. Значит, такое нанизывание

однородных понятий представляет собой

лексическую избыточность, что является

нарушением норм речи. Мало того, понимаешь,

что эта болезнь принимает характер эпидемии.

Так, ведущий политической программы произносит

“главный лейтмотив”. “Лейтмотив”

в переводе с немецкого – ведущий

мотив, т.е. достаточно употребить одно

слово, ведь в нем уже заложен руководящий

(главный) смысл.

Складывается

впечатление, что в рекламе позволено

все. В том числе и использование сленга.

Нам все время предлагают “оттянуться

со вкусом“, а тот, кто не использует

рекламируемую продукцию, тот попросту

“отдыхает”, т.е. остается не у дел

и ничего в этой жизни не понимает. В свете

этого, когда мы слышим от фирмы, торгующей

обувью: “Мы обуем

всю страну“, – то что в первую очередь

представляем?: Обилие обуви или то, что

нас “обуют”, т.е. обманут, ведь это

жаргонное значение слова благодаря СМИ,

известно всем

Итак,

русская речь переживает сегодня состояние

острого кризиса. Избавить её от неоправданных

заимствований, просторечий и вульгаризмов

в одночасье невозможно, невозможно одномоментно

изменить психологические приоритеты

народа России. Сказанного же здесь достаточно

для того, чтобы возрастающую тревогу

за судьбу среды нашего обитания, питающую

разные направления экологии, распространить

и на нашу речевую среду, чтобы то,

что мы говорим, и особенно то, как

мы говорим, перестало быть только личным

делом каждого отдельного человека, а

стало бы предметом организованных целенаправленных

общих усилий по устранению “речевого

мусора”.

Компьютерный

сленг.

Сленг –

это слова, которые часто рассматриваются

как нарушение норм стандартного языка.

Это очень выразительные, ироничные слова,

служащие для обозначения предметов, о

которых говорят в повседневной жизни.

Необходимо

отметить, что некоторые ученые жаргонизмы

относят к сленгу, таким образом,

не выделяя их как самостоятельную

группу, и сленг определяют как

особую лексику, используемую для общения

группы людей с общими интересами.

Но в чем

же отличие компьютерного сленга

от сленгов других типов?

Во-первых,

эти слова служат для общения

людей одной профессии – программистов,

или просто людей, использующих компьютер

дня каких-то целей. При этом они используются

в качестве синонимов к английским профессиональным

терминам, отличаясь от них эмоциональной

окраской.

Во-вторых,

компьютерный сленг отличается “зацикленностью”

на реалиях мира компьютеров. Рассматриваемые

сленговые названия относятся только

к этому миру, таким образом, отделяя его

от всего остального, и зачастую непонятны

людям несведущим. Например, ни каждому

человеку станет понятно выражение трехпальцевый

салют,

и т.д……………..

Перейти к полному тексту работы

Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru

Смотреть полный текст работы бесплатно

Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.

Презентация на тему Презентация Канцелярит – спутник неграмотной речи, предмет презентации: Русский язык. Этот материал в формате pptx (PowerPoint) содержит 19 слайдов, для просмотра воспользуйтесь проигрывателем. Презентацию на заданную тему можно скачать внизу страницы, поделившись ссылкой в социальных сетях! Презентации взяты из открытого доступа или загружены их авторами, администрация сайта не отвечает за достоверность информации в них, все права принадлежат авторам презентаций и могут быть удалены по их требованию.

Слайды и текст этой презентации

Канцелярит – спутник неграмотной речи

Работу выполнила

Крутилина Анна

ученица 9 «Б» класса

Руководитель

Слетова Надежда Ильинична

Муниципальное общеобразовательное учреждение-

средняя общеобразовательная школа №14

города Искитима Новосибирской области

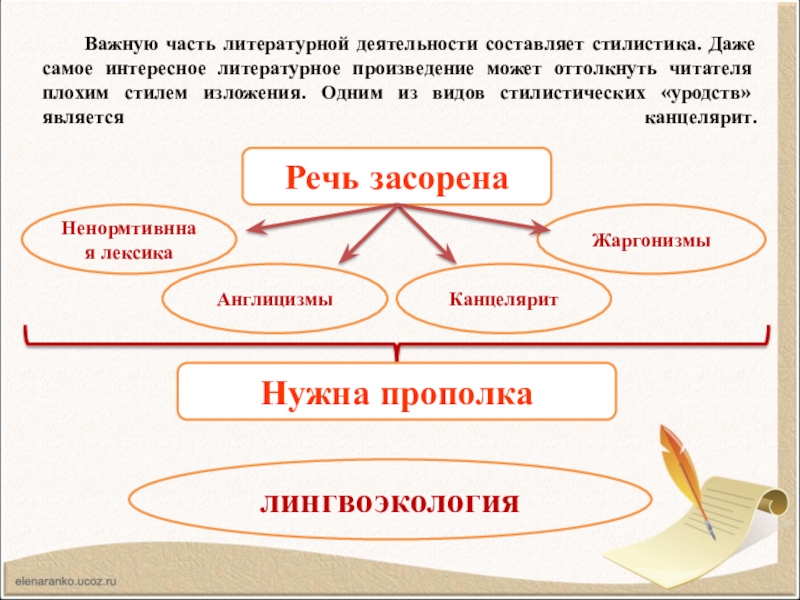

Важную часть литературной деятельности составляет стилистика. Даже самое интересное литературное произведение может оттолкнуть читателя плохим стилем изложения. Одним из видов стилистических «уродств» является канцелярит.

Речь засорена

Ненормтивнная лексика

Англицизмы

Канцелярит

Жаргонизмы

Нужна прополка

лингвоэкология

Актуальность выбранной темы для нашей исследовательской работы обусловлена необходимостью понять, почему канцелярско-бюрократический стиль речи проникает в среду более широкого употребления и деформирует разговорную речь и литературный стиль.

Объектом исследования является история развития канцелярита в русском языке.

Предметом исследования является поиск пути для учащихся нашей школы, который позволил бы избавиться от канцелярита.

Цель данной работы: изучить историю развития канцелярита, проанализировать речь современных школьников (в частности учащихся школы № 14) с точки зрения количественного использования ими канцеляризмов.

Задачи:

1) определить понятия «канцелярит» и сопоставить их;

2) провести анкетирование учащихся, чтобы исследовать их речь с целью выделить:

круг наиболее употребительных оборотов бюрократической речи;

частотность употребления штампов официального языка;

причины «заражения» официальным стилем речи;

3) дать рекомендации: как избавиться от канцелярита.

Методы исследования:

Исторический метод: анализ и обобщение исторической информации.

Социологический опрос: анкетирование.

Работа с информационными источниками (Интернет, материалы СМИ).

Гипотеза: канцелярит — это мертвечина, которая усложняет нашу речь, делает её некрасивой и угловатой.

Чуковский о канцелярите

Этот термин ввёл в обиход К. И. Чуковский. Мало кто знает, что он был не только блестящим писателям, но и не менее одарённым лингвистом. Как истинный филолог, он любил родной язык и пытался выявить болезни речи для того, чтобы уметь их вылечивать.

Еще более резко реагирует на явление канцерярита Нора Галь :«Слышишь, видишь, читаешь такое — и хочется снова и снова бить в набат, взывать, умолять, уговаривать:

«Б е р е г и с ь

к а н ц е л я р и т а!!!»

Для нее канцелярит — это «самая распространенная,

самая злокачественная болезнь нашей речи».

Исследователи о канцелярите

Канцелярит «всеохватен, тотален,

стал не только стилем речи,

но и стилем мысли,

и стилем жизни».

канцелярит — «Это явление не языка, а речи»

Признаки канцелярита

1.Знаете ли вы, что такое канцеляризмы?

2.Употребляете Вы канцеляризмы в разговорной речи?

3.Легко ли Вы находите канцеляризмы в тексте?

4.Как Вы считаете, должны ли присутствовать канцеляризмы в речи?

5.Хотели ли Вы избавиться от канцеляризмов?

6.Нравится ли Вам, когда в разговорной речи окружающие используют канцелярит?

Что такое канцеляризмы?

Употребляете вы канцеляризмы в речи?

Легко ли Вы находите канцеляризмы в тексте?

Как Вы считаете, должны ли присутствовать канцеляризмы в речи?

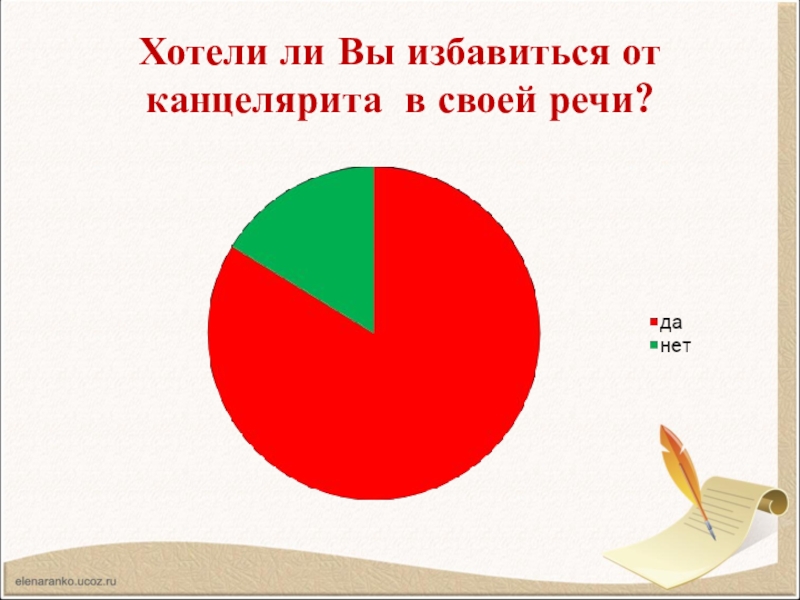

Хотели ли Вы избавиться от канцелярита в своей речи?

Нравится ли Вам, когда окружающие используют в речи канцеляризмы?

Некоторые выводы

Рассмотрев само понятие канцелярит и мнение исследователей о нем, мы пришли к выводу, что канцелярит — это явление речи, основная суть которого заключается в использовании канцелярских слов в других сферах языка, где они неуместны. Основные тенденции канцелярита: создание шаблонов и клеше, а также чрезмерное употребление существительных, обозначающих действие.

Проблема изучения канцелярита, как мы выяснили, действительно, важна и актуальна.

Исследователи соглашаются с тем, что это явление пагубно для языка и что необходимо искать решение проблемы.

На данный момент не выработано четкой программы действий, выполнение которой приведет к разрешению проблемы. Необходимо продолжать изучение вопроса для решения поставленной задачи.

Слайд 1

Индивидуальный проект по предмету: «Русский язык» на тему: «За чистоту русского языка!» Выполнил: студент Сех А.П. очной формы обучения профессии «Пекарь» Руководитель: преподаватель Буланова Н.Ю.

Слайд 2

Содержание: 1. Актуальность выбранной темы. 2.Цель,методы и задачи проекта. 3. Чистота речи как показатель речевой культуры человека. 4. Нарушения чистоты речи. 5. Мнение известных лингвистов о русском языке. 6. Анкетирование учащихся 9 класса 7 .Результаты исследования.

Слайд 3

Актуальность выбранной темы. Без всякого сомнения, тема сохранения чистоты русского языка является актуальной во все времена, так как в русский язык приходят новые изменения. Существуют в нашей речи паразитические слова, которые нарушает четкое, ясное и правильное восприятие речи собеседника. Не случайно проблема «чистоты» русского языка в последние годы приобрела острый характер и стала одной из центральных в обществе.

Слайд 4

З адачи проекта 1 . Привлечь внимание к проблеме чистоты русского языка; 2. Воспитывать уважительное отношение к родному русскому языку; 3. Довести до молодежи о дурном влиянии ненормативной лексики ;

Слайд 5

Цель 1. : Повысить культурный уровень общения среди молодежи. 2 . Выяснить что «загрязняет» русский язык 3.Найти причину возникновения этих факторов. 4.Привести примеры действий, направленных на очищение русского языка . Методы исследования: Исследование литературы, наблюдение, сравнение и анкетирование обучающих 9 класса Предмет исследования: факторы, засоряющие речь учащихся Объект исследования: устная речь современных студентов и школьников

Слайд 6

История развития русского языка Известны знаменитые строчки о бережном отношении к родному языку писателя русской литературы Ивана Сергеевича Тургенева: «Берегите чистоту языка, как святыню! Никогда не употребляйте иностранных слов. Русский язык так богат и гибок, что нам нечего брать у тех, кто беднее нас». Эти слова имеют ценность и в настоящее время. В последние десятилетия в русском языке появилось изобилие иностранных слов (маркетинг, тинэйджер).

Слайд 8

Нарушения чистоты речи. а ) Слова-паразиты. б) Просторечия. в) Варваризмы . г)Сквернословия д) Сленг молодежи. Воздействие на речь подростков молодежного сленга е) Жаргонизмы. Выводы по жаргонизмам

Слайд 9

Слова-паразиты. Их особенностью является то, что сами по себе они, как правило, входят в состав общеупотребительной лексики литературного языка, но если они используются в речи, не неся обычной своей смысловой нагрузки, то засоряют речь своей пустотой и бессодержательностью. Поэтому слова-паразиты, несмотря на их общеупотребительные омонимы, находятся за пределами норм литературного языка и свидетельствуют о низкой культуре говорящих в целом (не только речевой).

Слайд 10

Просторечия. Основным пластом русского литературного языка являются слова общеупотребительные, межстилевые. На фоне этой стилистически нейтральной лексики резко выделяется лексика с пониженной стилистической окраской – просторечия. Однако с использованием просторечий, как и вообще сниженной лексики, необходимо быть осторожным, так как далеко не каждый собеседник всегда оценит подобное включение в речь как уместное и удачное. Его ведь можно расценить и как свидетельство того, что это отражает общекультурный уровень говорящего, привыкшего так выражать свои мысли и не умеющего найти литературный эквивалент просторечию; такие выражения можно расценить как сигнал о том, что говорящий низко оценивает культурный уровень слушателя или стремится к фамильярности в общении. Кроме того, это выражение может совершенно не соответствовать общему стилю речи и ситуации общения в целом.

Слайд 11

Варваризмы Если просторечия находятся на границе русского литературного языка вследствие своей осознаваемой сниженности, то варваризмы, на первый взгляд, выполняют прямо противоположную функцию — они «кричат» об образованности автора речи и порой употребляются одинаково часто как в устной, так и письменной речи. Однако варваризмы не в меньшей степени засоряют речь, потому что представляют собой иноязычные вкрапления, употребляемые в русской речи неоправданно, часто под влиянием своеобразной моды.

Слайд 12

Сквернословие Сквернословие постепенно становится болезнью не только отдельных людей, но и общества в целом. В современном мире общество использует брань, авторы газетных колонок уже не стыдятся использовать мат в своих художественных произведениях, такие не все, но они есть. Если представить чтобы было бы со сквернословцами в 17 веке, которые используют брань в публичном месте, то им бы назначили смертную казнь . Сквернословие – это молитва, призывающая бесов, это — антимолитва .

Слайд 13

Сленг молодежи Сленг- это термин, объединяющий в себе явления разного рода: разговорные слова, жаргонные выражения. О ни свойственны людям не обладающим высокой культурой и достаточным уровнем образования . Дети часто употребляют молодежный сленг, чтобы подчеркнуть свое «я» , не быть как все, возможно, подростки используют такие слова, чтобы почувствовать свободу, свободу от всяких запретов родителей. Конечно, общение идет интереснее, с тем человеком, который четко и ясно выражает свои мысли, который может ярко и красочно описать свои чувства, действия, не используя неприятные на слух слова.

Слайд 14

Воздействие на речь подростков молодежного сленга: Явление «сленг» нельзя считать временным, так как молодежь общается и придумывает все новые слова. Начав употреблять сленговые речевые обороты , подросток и думать начинает так же . . Так как подросток общается и пишет, используя сленговые слова, это приводит к тому, что эти выражения начинают просачиваться в сочинения и в разговоры с учителями. В скором времени такому ребенку потребуется переводчик. Все же сленг – это язык ограниченный, создан только для определенных людей в кругу общения. Принимать его вместо литературного – значит обеднять не только свою жизнь, но и сами мысли о жизни.

Слайд 15

Воздействие на речь подростков молодежного сленга: . Русский классик Константин Георгиевич Паустовский как бы предвидя то, что произойдет с речью в будущем ,сказал : «Нам дан во владение самый богатый, меткий, могучий и поистине волшебный русский язык» , поэтому давайте не засорять наш родной и разнообразный язык!!!Эти слова актуальны и по сей день видоизменения русских слов, заимствования иностранных слов, использование сленга — все это уменьшает могущество нашего родного языка!

Слайд 16

Жаргонизмы Наше общество делится на разные социальные группы. И в каждом таком обществе возникает своя особенная речь, такая речь называется жаргоном. Жаргонизмы — это слова, которые используются в определённой социальной или возрастной среде. Жаргонизмы также называются жаргонными словами. Жаргонные слова используют не только школьники, студенты, но и люди разных профессий .

Слайд 17

Примеры жаргонизма Например жаргонные слова из речи врачей. Значит так! У нас клиент. Возможно, телепузик , так что едем с цветомузыкой. Если что – будем закалывать. И шарманку там не забудьте! Что же это все значит: 1) КЛИЕНТ – пациент; 2) ТЕЛЕПУЗИК – пациент с желтухой; 3) ЦВЕТОМУЗЫКА – мигалка; 4) ЗАКАЛЫВАНИЕ – проводить обезболивание; 5) ШАРМАНКА – электрокардиограф .

Слайд 18

Выводы по жаргонизмам: 1) Жаргоны очень разнообразны. Есть профессиональные жаргоны, жаргон студентов, жаргон школьников и так далее. 2) Жаргоны быстро меняются. Многие жаргонизмы быстро устаревают, и в моду входят другие. 3) Жаргонизмы очень выразительны. Часто они переходят в просторечие и даже в литературный язык ( например: АМБАЛ – сильный человек). Но не стоит забывать, что жаргонизмы не входят в состав русского литературного языка. 4) В появлении жаргонизмов отображается стремление человека творить новые слова. 5) Чрезмерное увлечение жаргонизмами может привести к обеднению словарного запаса .

Слайд 19

Мнение известных писателей о русском языке Иван Сергеевич Тургенев считает русский язык поддержкой и опорой. Он говорит о нем как о великом, могучем, правдивом и свободным языке. Тургенев утверждает, что русский язык — язык великого народа.

Слайд 20

Максим Анисимович Кронгауз в своей книге «Русский язык на грани нервного срыва» отмечает, что использование бранных слов свидетельствует о низкой культуре и необразованности человека. В книге представлены рассуждения о том, что люди часто преувеличивают проблему чистоты русского языка.

Слайд 21

Прочитав несколько мнений лингвистов и писателей, вы можете сами решить искоренять загрязнение родного русского языка или же оставить все так как есть . Лично я принимаю позицию лингвистов, ведь так оно и есть, русскую речь загрязняем мы сами и эта та проблема, с которой нужно бороться!

Слайд 22

Чтобы узнать задумываются ли обучающиеся 9 класса о проблеме русского языка, мною было сделано анкетирование. 1.Употребляешь ли ты в своей речи нецензурные слова? Никогда-1; Редко-12; Часто-5. 2.Волнует ли тебя проблема чистоты языка? Волнует-5; Не волнует-7; Никогда не задумывался об этом-5. 3.Чем , по-твоему, можно объяснить столь широкое распространение нецензурных слов в нашем обществе? Свободой слова-4; Низким уровнем культуры-8; Безнаказанностью за ругань-6. 4.Нецензурные слова среди молодёжи употребляются, потому что… Не хватает других хороших слов-1; Это способ самоутверждения в глазах других людей-6; Невоспитанность-3; Свой вариант-8(малый словарный запас; нет своего мнения; привычка; хочется; способ расслабиться; ругается, чтобы влиться в коллектив) 5.Стоит ли бороться со сквернословием? Это бесполезно-3; Можно попробовать, но не думаю, что изменится что либо-10; Борьба необходима в любом случае-3. 6.Как бороться со сквернословием? Системой штрафов -2; Воспитанием-6; Самовоспитанием-8; Бесполезно-4.

Слайд 23

Проведя его могу сделать выводы, что: 1.Большинство молодёжи не задумывается о проблеме чистоты русского языка. 2. Часто нецензурные слова среди молодёжи употребляются, чтобы самоутвердиться в глазах других людей. 3.Борьба со сквернословием, по мнению молодёжи, считается бесполезной или бессмысленной . 4.Чтобы бороться со сквернословием, нужно начать с себя (самовоспитание). А по мнению преподавателей и ученых, подобный язык калечит неустойчивую психику детей и подростков, которые говорить без мата уже не могут.

Слайд 24

Результаты исследования. Язык- это самая большая ценность народа, на котором он говорит и думает, поэтому мы не должны забывать , что сквернословие — угроза русскому языку . Ведь через него проходит вся история народа, если язык будет загрязняться, то станет угроза не только языку, но и самому народу. Как же уберечь себя от негативного влияния брани? Как освободиться от всего, что грязнит наш язык? Существует несколько советов: Во-первых, сами прекратите произносить худые слова. Во-вторых — избегайте общения с неприятными людьми. Наконец, в третьих , пресекайте сквернословие внутри семьи, класса, группы .

Экология языка – изучает взаимодействие языка с окружающими его факторами, с целью сохранения самобытности каждого отдельного языка и поддержания языкового многообразия. Понятие «экология языка» ввел лингвист Э. Хауген в 1970 году.

Подобно тому, как экология изучает взаимодействие живых организмов между собой, экология языка изучает влияние языков друг на друга и их взаимодействие с внешними факторами. Экологические проблемы в природе могут ухудшить здоровье людей, проблемы экологии языка могут привести к деградации человека, для которого этот язык родной.

Речевая ситуация в современном обществе определяет общее состояние национального языка и культуры людей. Экология языка рассматривает то, как выглядит язык, что на него влияет и к чему это приводит.

Не все перемены вредны. Со временем язык претерпевает изменения. Любой современный живой язык отличен от того, каким он был несколько столетий назад. Задачи экологии языка заключаются не в том, чтобы закрыть язык от любого влияния, а в том, чтобы сохранить его самобытность, при этом внедряя что-то новое и полезное.

Проблемы экологии языка

Создать ситуацию, когда язык становится ущемленным или на грани уничтожения могут не только войны или другие социальные проблемы, но и появление в повседневной жизни иностранных слов там, где им не место. Речь не идет о том, что плохо знать несколько языков. Проблема в том, что иностранные слова употребляют неверно и безграмотно. Часто можно заметить названия магазинов на иностранном языке, написанные русскими буквами. Или когда одна часть слова написана на одном языке, а вторая часть слова на другом. Потом подобные слова переходят уже в повседневную речь и даже в литературу. Очень много их распространенно в СМИ. Этот процесс называют загрязнением языковой среды. Когда становится много таких слов, они уже воспринимаются как свои, а не чужие. Общение в интернете тоже негативно действует на речь, происходит сокращение слов до нескольких букв, пунктуация зачастую вообще опускается, так же как грамматика и синтаксис. Предложения в социальных сетях односложны и состоят из нескольких слов. Подобное обращение с языком в интернете сложно регулировать.

Важность сохранения нормальной экологии языка заключается в том, что язык формирует мышление и культуру человека, определяет межличностные отношения. Примером может послужить то, что в японском языке речь мужчины и женщины различны. То есть, существуют «женские» и «мужские» слова. Поддержание чистоты речи помогает поднять уровень национального самосознания.