Всего найдено: 87

Скажите, пожалуйста, как пишутся словосочетания «русская армия», «шведская армия». С прописной или строчной?

Ответ справочной службы русского языка

Корректно написание со строчной буквы при употреблении сочетания как описательного оборота, например: На стенах рядом с портретами помещены 12 лепных медальонов, обрамленных позолоченными лавровыми венками, с названиями крупнейших сражений русской армии в 1812–1814 гг.; В плен сдалась вся шведская армия вместе с Левенгауптом. Сочетание Русская армия используется как название белогвардейских войск во время Гражданской войны 1917—1922 гг., например: Вскоре Крым стал бастионом Русской армии генерала Врангеля. Сочетание Русская армия встречается в контекстах, где ему приписывается особый высокий смысл, например: Вспомним вычеркнутые из отечественной истории подвиги Русской армии, тех, кто защищал нашу Родину.

Добрый день! Не стал бы задавать этот вопрос, если б не столкнулся с массовым заблуждением, которое возникает у людей, проверяющих правописание слова «горнотранспортный» на вашем портале. Применительно к геологии и открытым горным работам часто употребляют словосочетания «горно-транспортный комплекс», горно-транспортная схема [железорудного карьера]» и т.д. Видимо, специалисты портала «Грамота.ру» не в курсе тонкостей геологических терминов. Горно-транспортный комплекс — это не про горный транспорт, а про горные работы и транспортировку горной массы, руды. То есть «горно» — горные работы (геологоразведка, бурение, взрыв и эскавация полезных ископаемых) и «транспортный» — транспорт (железнодорожный транспорт, автомобильный транспорт, конвейерные комплексы и т.д.). То есть образование слова по принципу «главное+зависимое» в данном случае не работает. Кроме этого, то такое «горный транспорт»? Такого определения не существует в принципе. Есть горная техника, горные работы, а горное и транспортное оборудование, а горного транспорта увы нет. Ссылка на геологическую литературу, где слово пишется через дефис: https://www.geokniga.org/labels/41236 Заранее благодарю за ответ! С уважением, Николай Николаев

Ответ справочной службы русского языка

Орфографический словарь на нашем портале отражает нормы, установленные академическим «Русским орфографическим словарем» — преемником академического «Орфографического словаря русского языка» (1956—1999). Слитное написание для слова горнотранспортный рекомендуется орфографическими словарями с 1968 года. Орфографистам хорошо известно значение слова, известно также, что правило о написании сложных прилагательных, на которое Вы ссылаетесь, еще с момента его закрепления в «Правилах русской орфографии и пунктуации» 1956 года работает плохо, оно имеет множество исключений, которые фиксировались всегда словарно, никогда не предлагались в виде полного списка к правилу.

Редактор «Русского орфографического словаря» О. Е. Иванова по поводу правила написания сложных прилагательных 1956 года пишет: «…специалистам известно, что правила написания сложных прилагательных далеки от совершенства, а полного списка исключений к ним никогда не было, нет и быть не может. «Правила русской орфографии и пунктуации» 1956 г. (далее — Правила), которые до сего дня являются единственным законодательно утвержденным сводом правил русского правописания, уже давно оцениваются специалистами как неполные и в ряде случаев не соответствующие современному состоянию письма. В частности, и та норма в § 80 п. 2, которая регулирует написание сложных прилагательных, стала нарушаться едва ли не с первых лет существования Правил. Уже в первом издании «Орфографического словаря русского языка» в том же 1956 г. даны с дефисом, несмотря на легко устанавливаемое подчинительное соотношение частей, например, такие слова: буржуазно-демократический (хотя буржуазная демократия), военно-исторический (хотя военная история; и мн. др. слова с первой частью военно-), врачебно-консультационный (хотя врачебная консультация или консультация врача) и врачебно-контрольный, врачебно-наблюдательный, дорожно-строительный, жилищно-кооперативный, конституционно-демократический, парашютно-десантный, союзно-республиканский, стрелково-спортивный, субъективно-идеалистический, уголовно-процессуальный и др. Позднее появились и многие другие прилагательные, пишущиеся не по правилу (к примеру: авторско-правовой, валютно-обменный, врачебно-консультативный, генно-инженерный, государственно-монополистический, гражданско-правовой, дорожно-ремонтный, дорожно-сигнальный, конституционно-монархический, лечебно-физкультурный, молочно-животноводческий, партийно-номенклатурный, ракетно-технический, химико-технологический, экспериментально-психологический, электронно-лучевой, ядерно-энергетический). В справочниках и пособиях по орфографии никогда не давались списки исключений из данного правила, поскольку просто не представляется возможным отследить все отступления при столь динамично развивающемся словарном составе языка. Считается, что дефисному написанию в этих случаях способствует наличие в первой основе суффиксов относительных прилагательных -н-, -енн-, -ов-, -ск- [Правила 2006: 138] , а также отчасти многослоговость первого компонета, из-за чего слитно написанное слово зрительно воспринимается труднее, коммуникация усложняется. <…> Б.З. Букчина и Л.П. Калакуцкая предложили другое правило, основанное не на принципе семантико-синтаксического соотношения частей, а на формальном критерии. В основе его лежит наличие/отсутствие суффикса в первой части сложного прилагательного как показателя её грамматической оформленности: «дихотомичности орфографического оформления соответствует дихотомичность языкового выражения: есть суффикс в первой части сложного прилагательного — пиши через дефис, нет суффикса — пиши слитно» [Букчина, Калакуцкая 1974: 12–13]. Авторы этой идеи, реализованной в словаре-справочнике «Слитно или раздельно?», отмечали, что «формальный критерий не является и не может быть панацеей от всех бед он может служить руководством лишь в тех случаях, когда написание неизвестно или когда имеются колеблющиеся написания» [Там же: 14].

Однако в русском письме устойчивый сегмент написания сложных прилагательных «по правилам» все-таки существует (впервые сформулировано в [Бешенкова, Иванова 2012: 192–193]). Он формируется при наложении двух основных факторов: смысловое соотношение основ и наличие/отсутствие суффикса в первой части. В той области письма, где данные факторы действуют совместно, в одном направлении, написание прилагательного — слитное или дефисное — предсказуемо и, самое главное, совпадает с действующей нормой письма. Там же, где имеет место рассогласование этих факторов, их разнонаправленное действие, написание непредсказуемо, не выводится из правил, определяется только по словарю. Итак, (I) наличие суффикса в первой части (→дефис) при сочинительном отношении основ (→дефис) дает дефисное написание прилагательного (весенне-летний, испанско-русский, плодово-овощной, плоско-выпуклый); (II) отсутствие суффикса в первой части (→слитно) при подчинительном отношении основ (→слитно) дает слитное написание прилагательного (бронетанковый, валютообменный, грузосборочный, стрессоустойчивый); (III) наличие суффикса (→дефис) при подчинительном отношении основ (→слитно) или отсутствие суффикса (→слитно) при сочинительном отношении основ (→дефис) дают словарное написание (горнорудный и горно-геологический, конноспортивный и военно-спортивный, газогидрохимический и органо-гидрохимический, дачно-строительный, длинноволновый…). Понятно, конечно, что зона словарных написаний среди сложных прилагательных весьма обширна (хотя их много и среди сложных существительных, и среди наречий). Словарными, помимо слов с традиционным устоявшимся написанием, являются и те слова, написание которых выбрано лингвистами из двух или нескольких реально бытующих — на основании критериев кодификации» [Иванова 2020].

Применение любого из описанных выше правил осложняется еще и тем, что существует проблема определения смыслового соотношения основ сложного прилагательного — сочинение или подчинение. О. И. Иванова приводит такие примеры: абстрактно-гуманистический (абстрактный гуманизм? или абстрактный и гуманистический?), абстрактно-нравственный (абстрактная нравственность или абстрактный и нравственный), абстрактно-философский (абстрактный и философский или абстрактная философия), аварийно-сигнальный (аварийные и сигнальные работы или сигнализирующие об аварии работы) [Иванова 2020].

Можно ли усмотреть сочинительные отношения между основами, от которых формально образуется прилагательное горнотранспортный? К подчинительным их отнести нельзя (горнотранспортный — «это не про горный транспорт»), но и как сочинительные эти отношения охарактеризовать нельзя (как, например, в словах звуко-буквенный, спуско-подъемный, рабоче-крестьянский), значение слова более сложное, чем просто объединение значений двух образующих его основ. Таким образом, слово горнотранспортный попадает в область написания по словарю. Словарные написания устанавливаются на основе изучения различных факторов, к которым, в частности, относятся традиция словарной фиксации, практика письма в грамотных текстах, (для терминов) в нормативных документах.

О фиксации в орфографических словарях мы уже писали выше. В профессиональной литературе, документах встречается и дефисное, и слитное написание (см., например, библиографические описания, включающие слово горнотранспортный в РГБ, название колледжа в Новокузнецке, ГОСТ Р 57071-2016 «Оборудование горно-шахтное. Нормативы безопасного применения машин и оборудования на угольных шахтах и разрезах по пылевому фактору»).

Эти и другие источники убеждают в том, что унификации написания в профессиональной среде не произошло, рекомендуемое академическими орфографическими словарями с 1968 года слитное написание весьма устойчиво. Совокупность рассмотренных лингвистами факторов пока требует сохранять словарную рекомендацию в надежде на стабилизацию написания в соответствии с лексикографической традицией.

Научные труды, упомянутые в ответе на вопрос

Правила — Правила русской орфографии и пунктуации (1956). Утвержд. АН СССР, Мин. высшего образования СССР, Мин. просвещения РСФСР. Москва: Учпедгиз.

Правила 2006 — Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник. Под ред. В.В. Лопатина. М.: ЭКСМО.

Букчина, Калакуцкая 1974 — Букчина Б.З., Калакуцкая Л.П. (1974) Лингвистические основания орфографического оформления сложных слов. Нерешенные вопросы русского правописания. М.: «Наука». С. 5–14.

Бешенкова, Иванова 2012 — Бешенкова Е.В., Иванова О.Е. (2012) Русское письмо в правилах с комментариями. М.: Издательский центр «Азбуковник».

Иванова 2020 — Иванова О.Е. Об основаниях орфографической кодификации прилагательного крымско-татарский [Электронный ресурс]. Социолингвистика. N 2(2), С. 138–149.

Здравствуйте, уважаемые эксперты. У меня возник вопрос: нужно ли обособлять слово «действительно»? Ему нравится наблюдать за природой: за черным морем, крымской зеленью и, конечно же, берёзой, стоящей перед его окном. Я считаю, современный человек(,) действительно(,) не может найти гармонию с природой. Для него всё живое вокруг — обыденное и неинтересное. Благодарю за ответ.

Ответ справочной службы русского языка

В этом случае слово действительно может быть вводным, но необязательно. Решение принимает автор текста, ориентируясь на смысл, который он вкладывает в предложение, и интонацию.

Уже несколько лет задаю вопрос, как пишется «крымская весна» (политическое событие)? В кавычках и со строчной? Не могу найти ответ в вашем справочнике, неужели за 6 лет никто не поинтересовался? Спасибо.

Ответ справочной службы русского языка

В 2020 году появилась словарная фиксация на орфографическом ресурсе Института русского языка РАН: Крымская весна.

Как правильно проставить знаки препинания в предложении? Это прямая речь? Голос кричал до хрипоты: «Ура!Победа!», обнимал своих близких и товарищей вспоминал погибших.

Ответ справочной службы русского языка

В предложении пропущено подлежащее при сказуемых обнимал и вспоминал, вряд ли подлежащим является слово голос. Нужно дополнить или переформулировать предложение, а потом ставить знаки препинания.

Правила постановки знаков препинания при прямой речи, находящейся внутри авторских слов, таковы.

Если прямая речь оказывается внутри слов автора, то она заключается в кавычки, а перед ней ставится двоеточие; прямая речь начинается с прописной буквы. После прямой речи знаки препинания расставляются следующим образом:

а) запятая ставится, если она была необходима в месте разрыва вводящих слов автора: Сказав: «До скорой встречи», она быстро вышла из комнаты;

б) тире ставится в случае отсутствия знака препинания на месте разрыва вводящих слов автора: Перебарывая неловкость, он пробормотал студенческую остроту: «У меня бабушка корью заболела» — и хотел придать начатому разговору непринужденную легковесность (Бонд.);

в) тире ставится, если прямая речь заканчивается многоточием, вопросительным или восклицательным знаком: Дети ожидали, что он похвалит их, но дедушка, покачав головой, сказал: «Этот камень лежит здесь много лет, здесь ему место…» — и рассказал о подвиге трех советских разведчиков (Сух.); Петр Михайлыч хотел сказать: «Не впутывайся ты, пожалуйста, не в свои дела!» — но промолчал (Ч.); Она [собака] останавливается. Я повторяю: «Что сказано?» — и держу ее долго на стойке (Пришв.);

г) если прямая речь непосредственно включается в авторское предложение в качестве его члена, то она заключается в кавычки, знаки же препинания ставятся по условиям авторского предложения: Сказав Гричмару фразу «Легкой жизни не бывает, есть лишь легкая смерть», Крымов поймал на себе беспокойный, предупреждающий взгляд Стишова (Бонд.).

Примечание. Прямая речь не выделяется кавычками:

а) если нет точного указания, кому она принадлежит (прямая речь вводится безличным или неопределенно-личным предложением): Не даром говорится: дело мастера боится (посл.); Про него говорили: строгий, но справедливый;

б) если в прямую речь вставлено вводное слово говорит, указывающее на источник сообщения: Я, говорит, хочу закончить институт, профессию получить; или если прямое указание на источник сообщения оформлено как вводная конструкция: Статья ученого, сообщает критик, вызвала большой интерес общественности.

Здравствуйте. Какой вариант написания правильный? 1) Однажды я застал забавный диалог, один из участников которого задавался вопросом «почему в нашем мире нет магии?» 2) Однажды я застал забавный диалог, один из участников которого задавался вопросом «Почему в нашем мире нет магии?» Какое правило тут работает?

Ответ справочной службы русского языка

Правилен второй вариант. Опереться можно на примеры в правиле о подлинных выражениях, вставленных в текст. Подлинные выражения, представляющие собой законченные предложения, начинаются с прописной буквы.

«Подлинные выражения, вставленные в текст в качестве элементов предложения, выделяются кавычками, но двоеточие перед ними не ставится: Это «не хочу» поразило Антона Прокофьевича (Г.); Предположение дневального, что «взводный нажрался и дрыхнет где-то в избе», всё больше собирало сторонников (Ф.); Он вспомнил пословицу «За двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь» и отказался от первоначального плана; С криком «Спасайте детей!» юноша бросился в горящее здание» (Розенталь Д. Э. Справочник по пунктуации для работников печати. М., 1984).

.«…Если прямая речь непосредственно включается в авторское предложение в качестве его члена, то она заключается в кавычки, знаки же препинания ставятся по условиям авторского предложения: Сказав Гричмару фразу «Легкой жизни не бывает, есть лишь легкая смерть», Крымов поймал на себе беспокойный, предупреждающий взгляд Стишова (Бонд.) (Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник / Под ред. В. В. Лопатина. М., 2006)».

Обратите внимание: в конце предложения нужно поставить точку.

Однажды я застал забавный диалог, один из участников которого задавался вопросом «Почему в нашем мире нет магии?».

Возможен и другой вариант.

Однажды я застал забавный диалог, один из участников которого задавался вопросом: «Почему в нашем мире нет магии?»

Огромное спасибо за ответ на предыдущий вопрос! Помогите, пожалуйста, газета в понедельник идет в верстку. Нужна ли запятая в этом предложении? Слаженная и ответственная работа всех подразделений аэропорта позволила сохранить пассажиропоток(,) несмотря на серьезную конкуренцию со стороны Крымского моста. Спасибо!

Ответ справочной службы русского языка

Запятая необязательна.

Как правильно: Поехать на киностудию или Поехать в киностудию

Ответ справочной службы русского языка

Возможны оба варианта, но употребительнее — с предлогом НА.

В — НА (предлоги; при указании местонахождения, направления движения, сферы деятельности, средств передвижения).

1. Предлоги совпадают в значении: слёзы в / на глазах; стук ножей в / на кухне.

2. Предлоги различаются:

1) оттенками значения: смотреть в небо [в одну точку] — смотреть на небо [охватывать взглядом большую поверхность];

2) частотой употребления: работать в / на поле (чаще употребляется конструкция с в); растёт на / в огороде (чаще употребляется конструкция с в); при обозначении средств транспорта чаще употребляется предлог на: ехать на машине, на трамвае, на автобусе, на поезде, прилететь на самолёте;

3) профессиональным или устарелым характером одного из словосочетаний: в речном флоте — служить на флоте (проф.); работать в театре — работать на театре (устар., проф.); были на концерте — были в концерте (устар.); на киностудии — в телерадиостудии;

4) закрепленностью в устойчивых оборотах: жить в селе — первый на селе работник (устойчивое сочетание; ср.: уехать на село, жить на селе);

5) сочетаемостью с определенными словами: в комбинате бытового обслуживания — на мясокомбинате; в спортивных играх — на Олимпийских играх; в военном стане (устар.) — на полевом стане; был в Крыму, в Подмосковье, на Смоленщине, на Кавказе, на Дальнем Востоке.

Добрый день! на какой слога правильно поставить ударение: «КЕрчи» или «КерчИ»?

Ответ справочной службы русского языка

Словарь имён собственных

Керчь, Керчи, к Керчи, в Керчи (гор., Крым, РФ)

Как правильно 5 лет воссоединения или воссоединению Крыма с Россией

Ответ справочной службы русского языка

Верно: пять лет (исполнилось) чему, но: пятилетие чего.

Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, как правильно сказать: живу в Крыму или живу в Крыме?

Ответ справочной службы русского языка

Правильно: живу в Крыму.

В предложении «Вино изготовлено из купажа белых сортов винограда, выращенн(ыхого) в Крыму» считаю правильным вариант «выращенного», т.к. выращен виноград (белых сортов), а не белые сорта. Правильно ли я рассуждаю? Или возможны оба варианта?

Ответ справочной службы русского языка

Вы рассуждаете верно. На наш взгляд, здесь причастие может стоять только в единственном числе.

Здравствуйте. Как здесь писать: также не известно, также неизвестно, так же неизвестно…? _Между тем сообщений о состоянии Скрипалей до сих пор нет.крымская веснас живы ли россияне.

Ответ справочной службы русского языка

Верно: Также неизвестно…

Грамота, дорогая, подскажи, надо ли название этого документа брать в тексте в кавычки? Порядок рассмотрения обращений инвесторов и заключения соглашений о реализации инвестиционных проектов на территории Республики Крым. В официальных документах наблюдаю, что пишут просто с прописной первое слово, без кавычек, и шпарят дальше, например: На сегодня в рамках Порядка рассмотрения обращений инвесторов и заключения соглашений о реализации……. Правильно ли это?

Ответ справочной службы русского языка

Написание наименований таких документов без кавычек — устоявшаяся практика.

Дорогая Грамота, подскажи! Уместно ли тут написание словосочетания «Главной гряды» с прописной? Южный склон Главной гряды выделяется как Крымское субсредиземноморье. Очень надо, спасибо большое!

Ответ справочной службы русского языка

Название Главная гряда Крымских гор пишется с большой буквы, в Вашем примере также корректно написание с большой буквы.

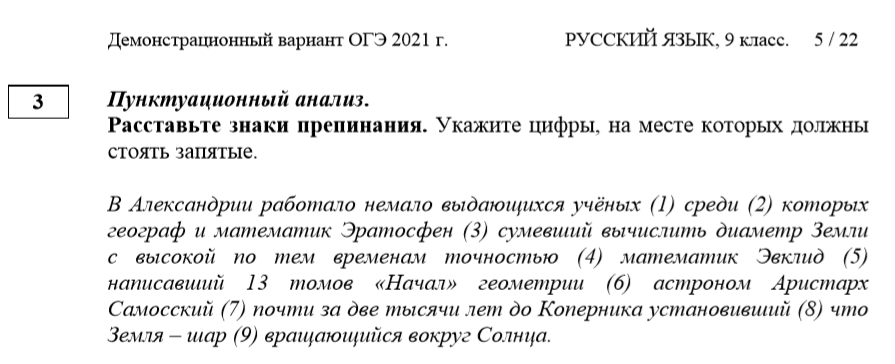

Разбор задания №3 ОГЭ по русскому языку

Задание №3 на ОГЭ по русскому языку посвящено пунктуационному анализу. Пунктуация такой раздел науки о языке, который занимается постановкой и принципами постановки знаков препинания в предложении. Для того, чтобы правильно расставить эти знаки препинания нужно знать очень много правил пунктуации. Мало того, что знать, надо ещё и понимать где, и когда надо применить то, или иное правило пунктуации. Для того, чтобы правильно расставить знаки препинания, нужно пользоваться неким алгоритмом. Никогда не получится расставить знаки препинания просто так, где вам хочется, или где вам кажется должны стоять знаки препинания.

Задание ОГЭ построено таким образом, что от вас будут спрашивать несколько знаков, конечно не все. Прежде всего мы будем говорить о принципах постановки запятой в предложении.

Теория по знакам препинания

Функции знаков препинания

Знаки препинания служат для отделения предложений друг от друга в тексте, для разделения и выделения смысловых отрезков в предложении. Они делятся на три группы: на отделительные (в тексте), разделительные и выделительные (в предложении).

Отделительные знаки препинания

К ним относятся точка, вопросительный знак, восклицательный знак, многоточие. Они используются:

1. для отделения каждого слова предложения от последующего в тексте;

2. для оформления отдельного предложения как законченного.

Выбор одного из четырех отделительных знаков определяется смыслом и интонацией предложения.

Знаки препинания в конце предложения

Правила:

o В конце повествовательного и побудительного предложений ставится точка, если в них дополнительно не выражены эмоции (чувства).

o В конце вопросительных предложений ставится вопросительный знак.

o В конце любого предложения по цели высказывания ставится восклицательный знак, если в них дополнительно выражено чувство.

o Многоточие ставится в конце предложения, если пишущий делает большую паузу.

Разделительные знаки препинания

К ним относятся запятая, точка с запятой, тире, двоеточие. Разделительные знаки препинания служат в простом предложении для обозначения границ между однородными членами (запятая и точка с запятой), в сложном — для разделения простых предложений, входящий в его состав.

Выбор разделительных знаков препинания определяется морфологическими, синтаксическими, смысловыми и интонационными условиями.

Выделительные знаки препинания

Выделительные знаки препинания служат для обозначения границ смысловых отрезков, которые осложняют простое предложение (обращений, вводных слов, словосочетаний, предложений, обособленных второстепенных членов), а также прямую речь.

Выделительными знаками препинания являются запятая (две запятые); тире (два тире); восклицательный знак; скобки двойные; двоеточие и тире, употребляемые вместе; кавычки двойные.

Выбор выделительных знаков препинания определяется синтаксическими, смысловыми и интонационными условиями.

Случаи, когда пунктуационный знак не ставится:

o Между подлежащим и сказуемым, которое присоединено союзом как.

o Между однородными членами, соединенными одиночными союзами и, или.

o Перед приложением, если союз как употреблен в значении «в качестве».

o После причастного оборота, если он стоит перед определяемым существительным и не имеет причинного значения.

o Перед наречиями, образованными из деепричастий.

o Между простыми предложениями в сложносочиненном предложении с союзом и при наличии общего члена.

o Между однородными придаточными, соединенными союзом и.

o Между согласованными определениями, если они характеризуют предмет с разных сторон.

Итак, когда же мы должны поставить запятую в каком-нибудь предложении все правила. Самое основное – это однородные члены, то есть когда мы с вами просто перечисляем ряд однотипных похожих признаков. Мы с вами очень часто с этим сталкиваемся. Но не для кого не секрет, что там стоят запятые если мы с вами перечисляем. Например я люблю яблоки, груши, бананы, апельсины и так далее. В этом случае мы ставим , но помните что есть такое понятие как повторяющийся союз: я люблю и груши , и яблоки , и бананы в этом случае также ставятся запятые.

Далее второй пункт – “вводные слова” и конструкции. Вводную конструкцию всегда можно из предложения убрать. Она лишь добавляет какой-нибудь оттенок значения и грамматически с предложением никак не связано. Поэтому, мы их и можем легко убрать. Например: “Может, я не прав”. После слова “может” мы должны поставить запятую, потому что это вводное слово со значением степень неуверенности.

Далее обособленное определение. Здесь мы с вами остановимся чуть-чуть подробнее. Чаще всего нам попадается согласованное определение. То есть выраженной причастным оборотом или прилагательным зависимыми словами. Помним, что раз это определение, то к нему можно задать вопрос “какой?”. Это главный признак обособленного определения. Давайте посмотрим. Например: “Я купил фрукты привезенные из Азии”. Я купил фрукты какие? – привезенные с Азии. Привезенные – это причастие. Оно образует причастный оборот с зависимыми словами. Мы его обособляем.

Практика

Итак, давайте рассмотрим пример решения задания №3 ОГЭ по русскому языку. Задание взято из демоверсии ОГЭ 2021.

Нужно сказать, что это задание достаточно сложное. Оно предполагает умение анализировать предложение, проводить пунктуационный анализ, расставлять знаки препинания в соответствии с правилами. Чтобы его выполнить верно нужно не просто различать простые и сложные предложения, но и знать типы сложных предложений, видеть все осложняющие структуру элементы. Например, однородные члены предложения, причастные и деепричастные обороты и так далее. Количество указанных цифр, на месте которых должны стоять запятые, может быть любым, и если вы укажете не все верные цифры то к сожалению получите за это задание0 баллов. Давайте посмотрим на предложение из демонстрационного варианта: В Александрии работало немало выдающихся ученых, среди которых географ и математик Эратосфен сумевший вычислить диаметр земли с высокой по тем временам точностью математик Эвклид написавший 13 томов “Начал” геометрии астроном Аристарх Самосский почти за две тысячи лет до Коперника установивший что Земля шар вращающиеся вокруг Солнца.

Как вы видите, перед нами сложное предложение сложноподчинённое, еще и осложненное причастными оборотами. Главное предложение: “В Александрии работало немало выдающихся ученых”. Грамматическая основа этого предложения – “Немало ученых работало”. Главному предложению присоединяется придаточное “ученых”. Каких? Среди которых географ и математик Эратосфен, сумевший вычислить диаметр земли с высокой по тем временам точностью так далее.

Заканчивается придаточное предложение точкой. Давайте теперь посмотрим, где нужно расставить запятые. В цифре 1 нужно, так как она указывает на начало придаточной части и будет ставиться она не перед словом “которых” что бывает чаще всего, а перед словом “среди”. Записываем цифру 1 в ответ. Таким образом в цифре 2 не нужно. В цифрах 3 и 4 запятые нужны, так как они обозначают границы причастного оборота, стоящего после определяемого слова математик Эратосфен. Какой? Сумевший вычислить диаметр земли с высокой по тем временам точностью. Вот они в цифре 3,4 границы причастного оборота в цифрах 5,6 запятые также нужны. Перед нами опять причастный оборот, и опять он стоит после определяемого слова математик Эвклид. Какой? Написавший 13 томов начал геометрии. Цифры 7,8 и 9 тоже нужно запятые. Эти запятые показывают нам причастный оборот. Его границы и придаточное предложение. Значит астроном Аристарх Самосский. Какой? Почти за две тысячи лет до Коперника установивший. Установивший что? Присоединяется придаточное предложение. Что? Земля шар. Шар какой? Опять причастный оборот. Вращающиеся вокруг солнца. Таким образом, в ответе у нас должны быть записаны цифры 1,3,4,5,6,7,8, 9.

Пунктуация — это система знаков препинания и правил их употребления. Пунктуацией в языкознании называется его раздел, изучающий, во-первых, знаки препинания, а во-вторых, их расстановку на письме. Рассмотрим примеры сочинений на тему «Зачем нужна пунктуация».

Сочинение «Пунктуация в русском языке»

Пунктуация в русском языке, в отличие от других языков, например, английского, более развита и сложна. Это все произошло из-за того, что русская словесность более многогранна и сложна. Благодаря знакам препинания может меняться значение предложений.

Самым лучшим примером этого является знаменитый мультфильм по книге Лии Гераскиной «В стране невыученных уроков», где Виктору Перестукину нужно было правильно расставить запятые во фразе «Казнить нельзя помиловать».

От расстановки знаков препинания предложение может иметь, как и положительное значение для мальчика, так и плачевное для его судьбы. Поэтому пунктуация очень важна для того, чтобы то, что мы хотели выразить, сохраняло свое значение.

Стихотворение Бунина «Как все спокойно и как все открыто!» является самым что ни на есть наглядным примером того, как знаки препинания помогают нам в расстановки правильной интонации.

Здесь есть все – и восклицание «Как на земле стало тихо и бедно!» и запятые в разных значениях: «Небо далекое, не ты ли, немое…» — обращение, «Здесь, в этой бедности, где все родное…» — уточнение и т.д., многоточия, тире, точка с запятой, двоеточие, вопросительный знак – все это отражено в произведении и демонстрирует нам то, как нужно поставить интонацию: задержаться, задать вопрос или же сделать глубокую паузу.

В этом плане русский язык самый развитый из всех, мы выделяем вопрос одним знаком, и соответственно тоном голоса, нежели правильным порядком слов и т.п. Пунктуация в русском языке играет большую роль и стоит в этой иерархии на ровне с орфографией и грамматикой, поэтому ее нельзя забывать, но повторять и совершенствоваться.

Рассуждение Для чего нужна пунктуация?

Этот вопрос о пунктуации точно не задают себе многие. И не только мои сверстники. Хорошо, что у меня появился повод порассуждать на данную тему.

Конечно, в русском языке она довольно сложная. Все эти причастные и деепричастные обороты, вводные слова, которые могут выделяться или не выделяться запятыми (по обстоятельствам), сложносочиненные и сложноподчинённые предложения… В том же английском всё проще! Но в том-то и богатство, и сложность русского языка.

Понятно, что пунктуация нужна, в первую очередь, для передачи смысла. Хрестоматийные примеры (казнить — миловать). Действительно, иногда одна запятая может полностью изменить смысл.

Также важно, что это сохранение традиций. Тот, кто пишет письмо бабушке или пишет документ в организацию, но пренебрегает знаками препинания, тот, я думаю, не уважает ни организацию, ни бабушку. Ни, самое главное, себя!

Это похоже на отглаженную одежду, то есть на тебе может быть модный, дорогой, чистый костюм, но когда его не гладили (весь мятый), то всё сразу теряет вид. Или ещё на пуговицы похоже. Можно ведь не застёгивать их, если случай не особенно торжественный, на пиджаке, например. Можно, это в данной ситуации не вещь первой необходимости. Но если пуговицы эти разные, оторванные, сломанные, то эти «мелочи» тут же портят весь вид.

Да, в Интернете, в сообщениях, если очень спешишь, то можно и не всегда ставить точки-запятые. Часто вместо знака препинания, которые, кстати, не так-то просто ставятся с клавиатуры, просто отправляют новое сообщение. То есть вместо точки (нового предложения), просто новое сообщение. Но тогда получается очень много этих сообщений – «флуд».

Пунктуация может быть и авторской, несколько необычной, чтобы придать тексту особый ритм. Например, в стихах Маяковского особенная пунктуация. Есть ещё эксперименты с пунктуацией, как, например, книга из одного предложения.

Сдать экзамен без правильной пунктуации нельзя! Тем более все эти ОГЭ и ЕГЭ, там каждый знак в бланке влияет на оценку.

Важно, что традиции всё равно развиваются. Время ускоряется, не хватает времени даже иногда знак вопроса поставить, если из самих слов понятно то, что это вопрос. Кстати, зачем так уж спешить? Лучше с толком всё делать…

Но я считаю, что мы должны знать пунктуацию, а использовать её по мере надобности и возможности. Кстати, мой любимый знак пунктуационный – восклицательный!!!

Зачем соблюдать правила пунктуации

Пунктуация представляет собой систему символов и знаков, которые используются в письменной речи. Наличие знаков препинания помогает не только построить предложение грамотно, но и ясно выразить свои мысли, выделить обращения, простое предложение в составе сложного.

Знаков препинания много, каждый из них имеют одну или более функций. Знаки препинания, которые используются для разделения предложений – это точка, восклицательный и вопросительный знаки. Точка, например, позволяет отделить предложения в тексте друг от друга.

Восклицательный знак выражает восхищение, удивление и другие сильные чувства, вопросительный – вопрос и сомнение. Эти два знака, пожалуй, позволяют воспроизвести на бумаге наиболее сильные человеческие эмоции.

Знаки препинания, которые используются в середине предложения – это запятая, тире, двоеточие и точка с запятой. Запятая позволяет выделить обращения, простое предложение в сложноподчиненном, однородные члены предложения. Тире используется в прямой речи, для замены пропущенного слова, для паузы.

Двоеточие следует перед перечислением, разграничивает две части предложения, одна из которой поясняет предыдущую, разделяет слова автора и прямую речь. Точка с запятой используется довольно редко, когда запятой для отделения частей предложения уже недостаточно в предложениях со сложным составом.

Зная все задачи знаков препинания, можно понять их роль и назначение. Возможна ли была бы письменная речь без пунктуации? Конечно, нет! Используя знаки препинания, вы сможете обратить внимание на нужные вам моменты, четко донести свои мысли посредством текста, если использовать их правильно конечно.

В этом сочинении использованы многие из перечисленных выше знаков препинания. Это позволило сделать текст понятным, выразительным, даже ритм чтения предложений меняется в зависимости от пунктуации.

Отсутствие знаков препинания не только свидетельствует о неграмотности автора, но может сделать даже самый интересный и эмоциональный текст монотонным набором всевозможных слов, лишенных единого смысла.

Сочинение про Важность пунктуации

Совокупность знаков препинания, которая используется в письменности любого языка, называется пунктуацией. Также именуется и раздел языкознания, изучающий правила употребления и расстановку знаков препинания в тексте.

Вместе с графикой и орфографией пунктуация является основным компонентом письменной речи. Точки, запятые, тире и двоеточия, восклицательные и вопросительные знаки были придуманы для того, чтобы передать интонацию на письме, а также обозначить тип отношений в сложном предложении.

Чтобы понять, с какой интонацией нужно читать текст, необходимо обратить внимание на знаки препинания в нем.

Например, обособленная запятыми вводная конструкция обязательно в процессе чтения выделяется с помощью пауз. У каждого знака «своя» пауза: у кого-то длиннее, у кого-то короче. Тот или иной знак важен не только внутри синтаксической единицы.

Так, точка в конце предложения говорит о том, что оно повествовательное по способу высказывания. А многоточие является показателем того, что предложение не закончено.

Знаки препинания в бессоюзном предложении выполняют важную функцию. Любой знак обозначает отношения между простыми предложениями, которые являются частями сложного. Если нужно передать отношения одновременности или последовательности, то мы ставим запятую.

Если ставим двоеточие, значит, хотим передать отношения пояснения и причины. Тире используем для передачи отношений причины и следствия, а также при быстрой смене событий. В сложноподчиненном предложении показателями отношений между частями являются союзы, которые в бессоюзном предложении заменяются знаками препинания.

Пунктуация играет не последнюю роль в нашей речи. Без запятых и тире, двоеточий и вопросительных знаков наша письменная речь была бы скучна и однообразна. В сплошном тексте было бы не понятно, где заканчивается одно предложение и начинается другое. Поэтому знаки препинания являются неотъемлемой частью нашей письменной речи.

Основные принципы пунктуации

Пунктуация (лат. punctuatio — от лат. punctum — точка) — система знаков препинания в письменности какого-либо языка, сами правила их постановки в письменной речи, а также раздел грамматики, изучающий эти правила.

Зачем нужна Пунктуация? Она призвана сделать нашу письменную речь упорядоченной, четкой, понятной и ясной.

Принципы пунктуации:

- Интонационный принцип — основа пунктуации русского языка.

Лингвисты Л. В. Щерба, А. М. Пешковский, Л. А. Булаховский считали, что знаки препинания являются формальным показателем ритмики и мелодики речи.

С другой стороны, русская пунктуация отражает отчасти интонацию: на месте точки как завершающего знака препинания голос понижается, на месте тире делается более длительная пауза, чем на месте постановки запятой и т. д.

- Ученый Я. К. Грот указывал синтаксический принцип пунктуации. Он считал, что знаки препинания делают более наглядным синтаксический строй письменной речи, выделяют отдельные предложения и их части в составе сложных предложений.

- Логический принцип пунктуации обеспечивает понимание текста, смысловое деление его на части и соответственную постановку знаков препинания.

- Смысловой принцип особенно заметен при обособлении второстепенных членов предложения, а также в присоединительных и уточняющих конструкциях.

Очевидно, что все указанные принципы пунктуации совмещаются в единой системе пунктуации русского языка.

В русском языке основных десять знаков препинания: точка, запятая, вопросительный знак, восклицательный знак, многоточие, запятая, точка с запятой, двоеточие, тире, скобки (круглые), кавычки.

Знаки препинания служат для обозначения в предложении и в тексте смысловых границ, значение которых особо подчеркивается пишущим. Знаки препинания делят текст на части — предложения, а внутри сложных предложений отделяют, например, простые предложения друг от друга или главное предложение от подчиненного и т.д.

Читайте также: Лингвистическая сказка – о причастиях в русском языке

Вывод из всего этого можно сделать один – пунктуация очень важна для нашей письменной речи. Без нее русский язык не стал бы могучим и великим.

Сочинение «Пунктуация в русском языке»

Рассуждение Для чего нужна пунктуация?

Зачем соблюдать правила пунктуации

Сочинение про Важность пунктуации

Основные принципы пунктуации