Анализ главы Чудово из произведения Радищева Путешествие из Петербурга в Москву

Данная глава посвящена обличению российской бюрократии, всевластие которой вместе с природной жестокостью и равнодушием некоторых людей, обладающих властью, может приводить к трагическим последствиям.

Путешественник – герой произведения, от имени которого ведется повествование, вместе с двумя десятками спутников во время увеселительной прогулке на лодке попадает в тяжелую ситуацию. Лодка застревает и начинает наполняться водой. Кормчий отправляется, частью пешком по мелководью, частью вплавь просить помощи.

Он добирается до поста, где сообщает о происшествии сержанту, требуя позвать его начальника. Сержант отказывается, потому что страх разбудить мелкого воинского начальника у него сильнее, чем опасение попасть под суд за гибель людей, которой он становится невольным соучастником. Здесь автор подводит читателей к необходимости самостоятельно сделать вывод о жестокости российских законов того времени. Действительно, в армии вышестоящий мог по своему усмотрению приказать дать практически любое количество ударов шпицрутенами подчиненному. Права апелляции не существовало. Сержант был поставлен перед выбором рисковать быть битым до полусмерти или даже умереть за потревоженный сон начальника или понадеяться, что все как-нибудь обойдется само собой.

Автор сравнивает произошедшее с порядками, существующими в Индии, где английские солдаты, попавшие в плен к местному правителю, были уморены голодом в тюрьме. Местные же жители, зная на своем опыте, как опасно становится на дороге у азиатского деспота, несмотря на все свое сочувствие, ничем не помогли им. Здесь Радищев явно стремился пробудить национальную гордость, которая, вместе с природной гуманностью, свойственной большинству людей, должна породить негодование по поводу царящих в Российской империи порядков. На это же указывают слова героя о том, что все это происшествие с лодками происходило в Европе, вблизи столицы.

В последнем чувствуется тонкий намек, указание на бездействие верховной власти.

Автор верит в добрые чувства большинства людей. Когда после спасения путешественник рассказывает разным людям о жесткости воинского начальника, ему сочувствуют и возмущаются. Однако сам офицер, едва не погубивший людей, равнодушно говорит, что спасть не входило в его обязанности. Здесь автор обличает не только законы, но и нравы.

Также читают:

Картинка к сочинению Анализ главы Чудово из произведения Радищева Путешествие из Петербурга в Москву

Популярные сегодня темы

Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву» – читать онлайн по главам

На нашем сайте вы можете прочитать краткую и подробную биографии А. Радищева, статьи о его идеях и философии, анализ «Путешествия из Петербурга в Москву», а также полный текст этого произведения по главам:

Радищев. Краткая биография. Иллюстрированная аудиокнига

«Путешествие из Петербурга в Москву», глава Выезд – полный текст

«Путешествие из Петербурга в Москву», глава София – полный текст

«Путешествие из Петербурга в Москву», глава Тосна – полный текст

«Путешествие из Петербурга в Москву», глава Любани – полный текст

«Путешествие из Петербурга в Москву», глава Чудово – полный текст

«Путешествие из Петербурга в Москву», глава Спасская полесть – полный текст

«Путешествие из Петербурга в Москву», глава Подберезье – полный текст

«Путешествие из Петербурга в Москву», глава Новгород – полный текст

«Путешествие из Петербурга в Москву», глава Бронницы – полный текст

«Путешествие из Петербурга в Москву», глава Зайцово – полный текст

«Путешествие из Петербурга в Москву», глава Крестьцы – полный текст

«Путешествие из Петербурга в Москву», глава Яжелбицы – полный текст

«Путешествие из Петербурга в Москву», глава Валдаи – полный текст

«Путешествие из Петербурга в Москву», глава Едрово – полный текст

«Путешествие из Петербурга в Москву», глава Хотилов – полный текст

«Путешествие из Петербурга в Москву», глава Вышний Волочок – полный текст

«Путешествие из Петербурга в Москву», глава Выдропуск – полный текст

«Путешествие из Петербурга в Москву», глава Торжок – полный текст

«Путешествие из Петербурга в Москву», глава Медное – полный текст

«Путешествие из Петербурга в Москву», глава Тверь – полный текст

«Путешествие из Петербурга в Москву», глава Городня – полный текст

«Путешествие из Петербурга в Москву», глава Завидово – полный текст

«Путешествие из Петербурга в Москву», глава Клин – полный текст

«Путешествие из Петербурга в Москву», глава Пешки – полный текст

«Путешествие из Петербурга в Москву», глава Черная Грязь – полный текст

Анализ главы Медное (Путешествие из Петербурга в Москву)

Данная глава посвящена обличению крепостничества.

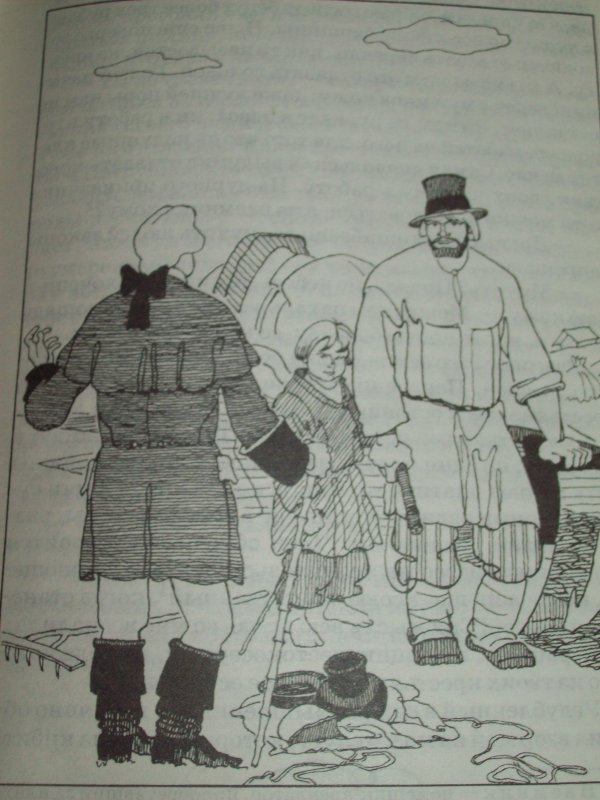

Герой «Путешествие из Петербурга в Москву» оказывается на аукционе, где распродается имущество банкрота – офицера в отставке, который прежде владел поместьем с крепостными.

Автор произведения описывает шестерых крепостных, которые должны быть проданы. Это разные люди, отличающиеся друг от друга по возрасту. Радищев описывает дворовых, выставленных на торги, стараясь, чтобы его читатели увидели в них таких же людей, как и они сами. Он не ограничивается внешностью, но рассказывает о том, чем обязан им их барин.

Семидесятипятилетний старик служил еще отцу отставного капитана. Он участвовал в военных походах (видимо в роли денщика), следовательно, делил тяготы и опасности, выпадавшие на долю его господина. Действуя в духе сентиментализма, Радищев говорит о Крымском походе, в котором участвовал старик, сейчас выставленный на продажу. Во время него русские войска сильно страдали от жажды, передвигаясь по выжженной татарами степи. Исходя из этого, крепостной ставится автором на одну доску с его барином. Конечно, денщик вряд ли участвовал в сражениях, но писатель говорит о том, что он вынес из боя своих плечах раненного господина. За молодым же барином он присматривал в детстве, не дал ему утонуть в рек и выкупил из долговой тюрьмы. Автор подводит читателей к мысли, что продавать старика после этого непонятно кому – черная неблагодарность.

Рядом стоят кормилицы матери банкрота и его самого. О них автор, устами своего героя – путешественника, также говорит, что они ничем не заслужили такого обращения, рисуя их как идеальные образы.

Однако Радищев продолжает сгущать краски, описывая в числе выставленных на продажу, молодую женщину, когда-то изнасилованную отставным капитаном и ребенка, который, хотя и является незаконным сыном помещика, юридически все равно является крепостным.

Желая показать не лубочную картинку, но показать читателям, что он говорит о реальных вещах, встречающихся не так редко, автор вводит в число продаваемых и безнравственного человека, сообщника барина в его злых делах по отношению к другим крепостным.

В конце главы Радищев рисует путешественника встретившего знакомого иностранца. Того также ужасает продажа живых людей. Это дает возможность автору не только сравнить русских крепостных с неграми-рабами, но и выдвинуть еще один аргумент против крепостного состояния. Он намекает читателям, что такое обращение со своими соотечественниками не только негуманно, но позорит страну.

Эта глава, как и вся книга, написана очень эмоционально. Автор, устами своего героя, проклинает помещика, лишенного элементарного сочувствия и благодарности к людям, радом с которыми он вырос и которым многим обязан.

Анализ 2

Эта глава произвела на меня тяжелое впечатление. Я даже чуть не заплакала. Понятно, почему тогда выступили декабристы… Положение в стране с этим крепостным правом было очень некрасивым. Можно было долго спорить, но одни люди торговали другими. Я думаю, что это ужасно!

В этой главе рассказывается об аукционе. Как бывает, разорился помещик. И конечно, это молодой человек, который спустил состояние своего отца. Его отец, его предки копили, служили, старались, а юноша не привык к строгости и порядку. Он всегда жил в роскоши, а когда богатство обрушилось на него, то, видимо, совсем потерял голову. Как тогда говорили, «промотался» (то есть потратил на вино, угощение друзей, лошадей, гончих собак) и «проигрался» (в карты). Хотя, не совсем, ведь его имение отходит не победителю, а просто продаётся за долги. Жаль, понятно, родовой дом, сад, земли, но больше всего жалко людей – крепостных.

Тут автор подобрал такую выдающуюся компанию! Невозможно понять, как мог этот молодой помещик решиться продать их. Тут всё просто «давит» на жалость. Герои от старца до младенца. И у каждого такая трогательная история. Все они служили семье господ, лично этому молодому барину.

Например, старец, которого ещё, если только кто-то заберёт на «сдачу», когда-то и на войне был с отцом нового барина, его и спас – вынес на себе, а этого разорившегося младенцем когда-то вытащил из реки.

И абсолютно никакой благодарности его заслугам! Без него не было бы просто этого рода. Не пожалел ли он о своем геройстве?!

А тут же и старушка – кормилица, которая с самых первых дней была рядом с этим «барчуком». Она его видела, ему помогала выжить больше, чем родная мать. Она с ним нянчилась, его любила. И любит до сих пор.

И ещё тут молодая женщина с младенцем. Это юный барин соблазнил её и, к несчастью, бросил. Это ведь его ребенок, хоть и незаконный. И опять никакого участия. Она плачет… Что её ребенка и её саму ждет?

Вот молодой человек на продажу. Этого купят охотно, ведь он сильный, крупный. Но этот ужасно злится на барина, даже нож на него точит, буквально. Ведь это был верный лакей! Они вместе столько прошли. Сколько раз лакей побывал с барином в передрягах, защищал его, спасал? Казалось ему, что они уже приятели. Однако и этого продают.

И всех распродали. Всех с их чувствами и историями.

Радищев поднимает острые в тот момент вопросы гуманности, эмоционально воздействуя на читателя.

Другие сочинения:

Анализ главы Медное (Путешествие из Петербурга в Москву)

Несколько интересных сочинений

- Сочинение Охраняя растения, охраняем жизнь

Растения являются необходимым источником жизни на планете. Они создают условия для существования всех живых организмов. Также вбирая в себя углекислый газ, выделяют кислород с помощью фотосинтеза

- Анализ произведения Гоголя Нос

Повесть «Нос» относится к жанру фантастического реализма. Обращение к фантастике наиболее полно выражает всю абсурдность забот чиновника, не уходящих далее своего носа

- Сочинение Зарецкий в романе Евгений Онегин Пушкина

В произведении Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» немало персонажей, которые играют значимую роль в романе, но их присутствие не столь яркое, как у главных героев.

Одним из таких персонажей является господин Зарецкий

- Сочинение Субботний вечер у нас дома 4 класс

Суббота в нашем доме это как маленький праздник для всей семьи. Все мои одноклассники в субботу отдыхают, но только не я. Меня это никак не тревожит, ведь в субботу я просыпаюсь с отличным настроением.

- Сочинение на тему Неясность слова есть неизменный признак неясности мысли (высказывание Л.Н.Толстого)

Лев Николаевич Толстой написал очень мудрые слова в свое время, по сей день, его высказывания очень актуальны. И не один Лев Толстой утверждал, что необходимо знать слово, многие другие писатели говорили тоже самое

«Путешествие из Петербурга в Москву» за 9 минут. Краткое содержание романа Радищева

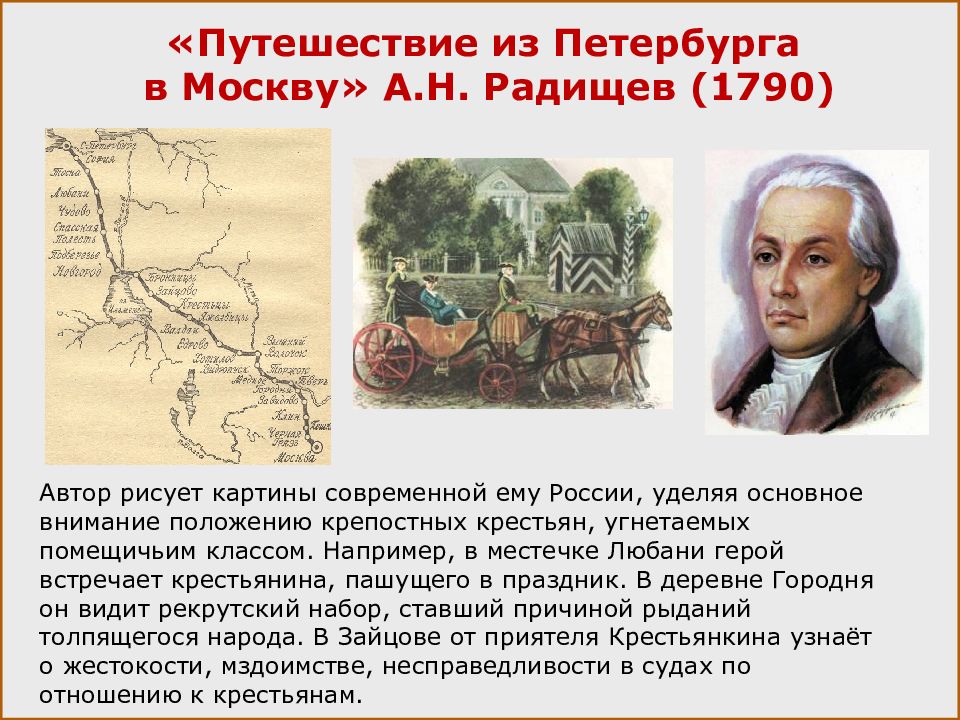

Отправившись в Москву после ужина с друзьями, герой проснулся только на следующей почтовой станции — София. С трудом разбудив смотрителя, он потребовал лошадей, но получил отказ ввиду ночного времени. Пришлось дать на водку ямщикам, они запрягли, и путешествие продолжилось.

В Тосне герой знакомится со стряпчим, который занимался тем, что сочинял древние родословные молодым дворянам. На пути из Тосны в Любань путешественник видит крестьянина, который пахал «с великим тщанием», несмотря на то что было воскресенье. Пахарь рассказал, что шесть дней в неделю его семья обрабатывает барскую землю и, чтобы не умереть с голоду, он вынужден работать в праздник, хоть это и грех. Герой размышляет о жестокости помещиков и в то же время упрекает себя в том, что и у него есть слуга, над которым он имеет власть.

Продолжение после рекламы:

В Чудове героя нагоняет его приятель Ч. и рассказывает, почему он должен был спешно покинуть Петербург. Ч., развлечения ради, поплыл на двенадцативесельной лодке из Кронштадта в Систербек. По пути разыгралась буря, и бушующими волнами шлюпку зажало между двумя камнями. Она наполнялась водой, и, казалось, гибель была неизбежна. Но двое отважных гребцов сделали попытку по камням и вплавь добраться до берега, который был в полутора верстах.

По дороге из Чудова в Спасскую Полесть к герою подсаживается попутчик и рассказывает ему свою печальную повесть. Доверившись компаньону в делах по откупу, он оказался обманутым, лишился всего состояния и был подведён под уголовный суд. Жена его, переживая случившееся, родила раньше срока и через три дня умерла, умер и недоношенный ребёнок. Друзья, увидев, что его пришли брать под стражу, усадили несчастного в кибитку и велели ехать «куда глаза глядят». Героя тронуло рассказанное попутчиком, и он размышляет о том, как бы довести этот случай до слуха верховной власти, «ибо она лишь может быть беспристрастна». Понимая, что ничем не в силах помочь несчастному, герой воображает себя верховным правителем, государство которого как будто бы процветает, и ему все поют хвалу. Но вот странница Прямо-взора снимает бельма с глаз правителя, и он видит, что царствование его было неправедно, что щедроты изливались на богатых, льстецов, предателей, людей недостойных. Он понимает, что власть есть обязанность блюсти закон и право. Но все это оказалось только сном.

Брифли существует благодаря рекламе:

На станции Подберезье герой знакомится с семинаристом, который жалуется на современное обучение. Герой размышляет о науке и труде писателя, задачей которого видит просвещение и восхваление добродетели.

Прибыв в Новгород, герой вспоминает, что этот город в древности имел народное правление, и подвергает сомнению право Ивана Грозного присоединить Новгород. «Но на что право, когда действует сила?» — вопрошает он.

В Зайцеве на почтовом дворе герой встречает давнишнего приятеля г. Крестьянкина, служившего в уголовной палате. Он вышел в отставку, поняв, что в этой должности не может принести пользы отечеству. Он видел лишь жестокость, мздоимство, несправедливость. Крестьянкин рассказал историю о жестоком помещике, сын которого изнасиловал молодую крестьянку. Жених девушки, защищая невесту, проломил насильнику голову. Вместе с женихом были ещё несколько крестьян, и всех их по уложению уголовной палаты рассказчик должен был приговорить к смертной казни или пожизненной каторге. Он пытался оправдать крестьян, но никто из местных дворян не поддержал его, и он был вынужден подать в отставку.

Продолжение после рекламы:

В Крестцах герой становится свидетелем расставания отца с детьми, отправляющимися в службу. Отец читает им наставление о жизненных правилах, призывает быть добродетельными, выполнять предписания закона, сдерживать страсти, ни перед кем не раболепствовать. Герой разделяет мысли отца о том, что власть родителей над детьми ничтожна, что союз между родителями и детьми должен быть «на нежных чувствованиях сердца основан» и нельзя отцу видеть в сыне раба своего.

В Яжелбицах, проезжая мимо кладбища, герой видит, что там совершается погребение. У могилы рыдает отец покойника, говоря, что он — убийца своего сына, так как «излил яд в начало его». Герою кажется, что он слышит своё осуждение. Он, в молодости предаваясь любострастию, переболел «смрадной болезнью» и боится,

не перейдёт ли она на его детей. Размышляя о том, кто является причиной распространения «смрадной болезни», путешественник обвиняет в этом государство, которое открывает путь порокам, защищает публичных женщин.

В Валдае герой вспоминает легенду о монахе Иверского монастыря, влюбившемся в дочь одного валдайского жителя. Как Леандр переплывал Геллеспонт, так этот монах переплывал Валдайское озеро для встречи со своей возлюбленной. Но однажды поднялся ветер, разбушевались волны, и утром тело монаха нашли на отдалённом берегу.

Брифли существует благодаря рекламе:

В Едрове герой знакомится с молодой крестьянской девушкой Анютой, разговаривает с ней о ее семье, женихе. Он удивляется, сколько благородства в образе мыслей сельских жителей. Желая помочь Анюте выйти замуж, он предлагает ее жениху деньги на обзаведение. Но Иван отказывается их взять, говоря: «У меня, барин, есть две руки, я ими дом и заведу». Герой размышляет о браке, осуждая существующие ещё обычаи, когда восемнадцатилетнюю девушку могли повенчать с десятилетним ребёнком. Равенство — вот основа семейной жизни, считает он.

По дороге в Хотилово героя посещают мысли о несправедливости крепостного права. То, что один человек может порабощать другого, он называет «зверским обычаем»: «порабощение есть преступление», говорит он. Только тот, кто обрабатывает землю, имеет на неё права. И не может государство, где две трети граждан лишены гражданского звания, «называться блаженным». Герой Радищева понимает, что работа по принуждению даёт меньше плодов, а это препятствует «размножению народа». Перед почтовой станцией он поднимает бумагу, в которой выражены те же мысли, и узнает у почтальона, что последним из проезжавших был один из его друзей. Тот, видимо, забыл свои сочинения на почтовой станции, и герой за некоторое вознаграждение берет забытые бумаги. В них определена целая программа освобождения крестьян от крепостной зависимости, а также содержится положение об уничтожении придворных чинов.

В Торжке герою встречается человек, отправляющий в Петербург прошение о дозволении завести в городе книгопечатание, свободное от цензуры. Они рассуждают о вредности цензуры, которая «словно нянька, водит ребёнка на помочах», и этот «ребёнок», то есть читатель, никогда не научится ходить (мыслить) самостоятельно.

По дороге в Медное путешественник продолжает читать бумаги своего знакомого. Там рассказывается о торгах, которые происходят, если разоряется какой-либо помещик. И среди прочего имущества с торгов идут люди. Старик семидесяти пяти лет, дядька молодого барина, старуха восьмидесяти, его жена, кормилица, вдова сорока лет, молодица восемнадцати, дочь ее и внучка стариков, ее младенец — все они не знают, какая судьба их ждёт, в чьи руки они попадут.

Беседа о российском стихосложении, которую герой ведёт с приятелем за столом трактира, возвращает их к теме вольности. Приятель читает отрывки из своей оды с таким названием.

В деревне Городня происходит рекрутский набор, ставший причиной рыданий толпящегося народа. Плачут матери, жены, невесты. Но не все рекруты недовольны своей судьбой. Один «господский человек», наоборот, рад избавиться от власти своих хозяев. Он был воспитан добрым барином вместе с его сыном, побывал с ним за границей. Но старый барин умер, а молодой женился, и новая барыня поставила холопа на место.

В Пешках герой обозревает крестьянскую избу и удивляется бедности, здесь царящей. Хозяйка просит у него кусочек сахара для ребёнка. Автор в лирическом отступлении обращается к помещику с осуждающей речью: «Жестокосердый помещик! посмотри на детей крестьян, тебе подвластных. Они почти наги». Он сулит ему Божью кару, так как видит, что на земле праведного суда нет.

Заканчивается «Путешествие из Петербурга в Москву» «Словом о Ломоносове». Герой ссылается на то, что эти записки дал ему «парнасский судья», с которым он обедал в Твери. Основное внимание автор уделяет роли Ломоносова в развитии русской литературы, называя его «первым в стезе российской словесности».

Путешествие из Петербурга в Москву

Писатель, протоиерей Михаил Ардов , что Лев Гумилёв рассказал ему об экземпляре «Путешествия из Петербурга в Москву» с неопубликованными в то время пометками Екатерины II:

— Радищев описывает такую историю, — говорил Лев Николаевич. — Некий помещик стал приставать к молодой бабе, своей крепостной. Прибежал её муж и стал бить барина. На шум поспешили братья помещика и принялись избивать мужика. Тут прибежали ещё крепостные и убили всех троих бар. Был суд, и убийцы были сосланы в каторжные работы. Радищев, разумеется, приговором возмущается, а мужикам сочувствует. Так вот Екатерина по сему поводу сделала такое замечание: «Лапать девок и баб в Российской империи не возбраняется, а убийство карается по закону».

Возможно, это апокриф — среди опубликованных теперь комментариев императрицы такой не находится, но суть её несогласия с Радищевым он передаёт верно.

Радищев — автор сентиментальной школы, и культ разума непротиворечиво сочетается в нём с чувствительностью сердца. Устами одного из положительных персонажей — старого крестицкого дворянина — он прямо соглашается с Екатериной: «Не дерзай никогда исполнять обычая в предосуждение закона. Закон, каков ни худ, есть связь общества». Но на деле невинность доведённых до крайности убийц для него «математическая ясность».

Писатель рисует идеал, к которому правитель должен стремиться. Так, в главе «Спасская Полесть» рассказчику снится, что он — великий государь, окружённый льстецами, превозносящими мир, тишину и изобилие его правления; к нему в образе странницы является сама Истина. Она снимает с его глаз «бельма» и показывает ему реальность: коррупцию, несправедливость и жестокость его приближённых, извращающих его указы и угнетающих народ. В этой прозрачной аллегории Екатерина сразу узнала себя и отмела упрёк: «Не знаю какова нега власти в других владетели, во мне не велика».

Императрица, решающая государственные проблемы на практике, возмущена несправедливым отношением к своим усилиям: хорошо писателю воздыхать о судьбе доведённых до отчаяния крестьян, но нельзя же возвести снисходительность к убийцам в принцип — эдак ведь крестьяне начнут резать дворян, и Радищеву это прекрасно известно, чего же он от неё хочет? Когда автор проповедует пацифизм, называя царей виновниками «убийства, войною называемого», Екатерина возражает: «Чево же оне желают, чтоб без обороны попасця в плен туркам, татарам, либо пакарится шведам». Практических рекомендаций у Истины, очевидно, нет.

Радищев обвиняет императрицу в лицемерии, в измене той философии, которую сама она насаждала в молодости, — упрёк был основателен и оттого чувствителен. Ханжество Екатерины стало общим местом — Пушкин :

Екатерина уничтожила звание (справедливее — название) рабства, а раздарила около миллиона государственных крестьян (т. е. свободных хлебопашцев) и закрепостила вольную Малороссию и польские провинции. Екатерина уничтожила пытку — а тайная канцелярия процветала под её патриархальным правлением; Екатерина любила просвещение, а Новиков, распространивший первые лучи его, перешёл из рук Шешковского в темницу, где и находился до самой её смерти.

Радищев был сослан в Сибирь. Княжнин умер под розгами — и Фонвизин, которого она боялась, не избегнул бы той же участи, если бы не чрезвычайная его известность.

Венценосную читательницу автор «Путешествия» имел в виду, обращаясь к ней прямо: «Властитель мира, если, читая сон мой, ты улыбнёшься с насмешкою или нахмуришь чело, ведай, что виденная мною странница отлетела от тебя далеко и чертогов твоих гнушается». Читай: на воре шапка горит. И Екатерина возмущённо возражает: «Птенцы учат матку. Злость в злобном, во мне её нет».

При этом она дискутирует с автором всерьёз, отмечая несоответствия или, наоборот, жизненность его наблюдений, — например, описание сластолюбца-дворянина, который в своей деревне «омерзил 60 девиц, лишив их непорочности», комментирует: «Едва ли не гисторія Александра Васильевича Солтыкова». Но с её точки зрения, это, так сказать, не политика партии, а перегибы на местах. Радищев оскорбляет её правление, возводя отдельные недостатки в ранг закономерности.

У Екатерины были основания назвать Радищева «птенцом». Пажом он служил во дворце, по свидетельству Пушкина, имевшего доступ к документам Тайной канцелярии, «государыня знала его лично». В числе шести пажей, отличившихся в науках, он был отправлен учиться в Лейпцигский университет.

Наверное, ещё и поэтому императрица восприняла нападки Радищева близко к сердцу: он не просто единомышленник, но и всем своим мировоззрением обязан ей. Её комментарии к книге были инструкцией следователю Шешковскому, как вести допрос, в конце же Екатерина пишет: «Скажите сочинителю, что я читала ево книгу от доски до доски, и прочтя усумнилась, не зделано ли ему мною какая обида? ибо судить ево не хочу, дондеже не выслушен, хотя он судит царей, не выслушивая их оправдание». Шешковский выполнил поручение и получил ответ, что «никогда и никакой не только обиды не чувствовал, но всегда носил в себе её милости».

Когда по завершении следствия дело было передано в Палату уголовного суда, статс-секретарь Безбородко, инструктируя о порядке разбирательства санкт-петербургского главнокомандующего

графа Брюса

Граф Яков Вилимович Брюс (1669–1735) — государственный деятель. Был ближайшим сподвижником Петра I. Командовал артиллерией, заведовал российским книгопечатанием, ведал заводами и крепостными сооружениями. Составлял учебники, словари, карты. После воцарения Екатерины II подал в отставку.

, особо указал не предоставлять суду протоколов допроса, поскольку «многие вопросы, особливо же: «Не имеет ли он какого недовольствия или обиды на Ея Величество» отнюдь непристойно выводить пред судом».

«Путешествие из Петербурга в Москву»

Автор: Ворожбит Ирина Ивановна, учитель русского языка и литературы Архиповской средней школы.с. Архиповка Мендыкаринского района Костанайской области.

8 класс

Тема: «Путешествие из Петербурга в Москву»

Тип урока: урок-путешествие.

Эпиграф урока: «Книга человеческого достоинства» — В.Ю. Троицкий

1) образовательные:

— познакомить учащихся с биографией и творчеством А.Н.Радищева;

— выявить специфику жанра путешествие;

— проанализировать главы «Путешествия из Петербурга в Москву»;

2) развивающие:

— развитие аналитических способностей;

— развитие умения работать с текстом;

3) воспитательные:

-воспитывать сострадание к человеку, любовь к труду, любовь к родине

Методы и формы: беседа, работа в группах, сравнительно-сопоставительный анализ глав, исследовательский, письменная работа.

Оборудование: мультимедийный проектор, презентации, тексты глав.

Оформление: портрет А.Н.Радищева, над доской помещена географическая cхема, указывающая маршрут путешествия, обозначены остановки (Любани, Едрово, Пешки), фотографии с современными видами Москвы и Петербурга.

На доске: «Следуя обыкновенному ходу вещей, Радищев должен был достигнуть одной из первых степеней государственных. Но судьба готовила ему другое». А.С. Пушкин

Словарь: крамольник, борзый, каземат, лачуга, мякина, щи, пагубный.

Ход урока

I. Знакомство с биографией А.Н.Радищева.

Учитель.-Здравствуйте, ребята! Мы продолжаем нашу серию уроков-путешествий…А путешествовать сегодня мы будем из Петербурга в Москву, пройдем по (по маршруту) тем местам , по которым …лет назад путешествовал Александр Николаевич Радищев и свои впечатления он описал в своем произведении «Путешествие из Петербурга в Москву»

Постарайтесь сформулировать цель нашего урока (Ответы учащихся.

(в процессе урока вспомним пройденный материал, за каждый правильный ответ учащемуся дается жетон , в конце урока подведем итоги)

Учитель. Имя писателя для вас новое, поэтому с этим человеком познакомимся поближе.(Портрет писателя. Показ подготовленным учащимся презентации «Биография писателя»)

II.Работа над композицией произведения, его жанр. (Беседа)

Учитель .Обратимся ещё раз к названию радищевского произведения: «Путешествие из Петербурга в Москву»

Определите жанр этого произведения? (путешествие)

Учитель .Какие специфические черты имеет данный жанр? (Ответы учащихся).

Жанровая специфика путешествия:

— в основу путешествия положено описание разнообразных достоверных сведений о каких-либо странах, народах;

-описывается увиденное:зарисовки нравов и обычаев, типичные бытовые сцены;

— излагаются факты и события;

— повествование осуществляется в форме заметок, записок, дневников, очерков, мемуаров, писем;

— передаются настроения и переживания путешественника;

— лирические размышления автора об истории, культуре страны.

Какие литературные жанры вы уже знаете? (ответы учащихся)

— Работа учащихся с таблицей ( Определить жанр данного литературного путешествия- (очерк.)

Учитель. — В основе любого литературного «путешествия» лежит очерк. Книга Радищева не исключение: она построена как цепь очерков, повествующих о поездке и дорожных впечатлениях.Свою главную книгу писатель создал в жанре литературного путешествия не случайно, автор полагал, что путевые записки дают возможность показать современную ему действительность во всей её полноте и сложности.

Записать в тетрадь определение, что называется очерком.

(Учитель.Каких еще вы знаете писателей и их произведения, написанные в жанре путешествия? Ответ учащихся-Карамзин «Бедная Лиза»)

Учитель. – Композиция произведения«Путешествие из Петербурга в Москву»? (ответы учащихся)

Учитель. Композиция произведения: «Путешествие из Петербурга в Москву» представляет собой собрание из 26 глав и посвящения Алексею Кутузову, «любезнейшему другу» путешественника ( зачитываем отрывок из «Посвящения», с.86)

Мы с вами познакомимся с 3 главами произведения(Любани, Едрово, Пешки).

Учитель. Для дальнейшей работы над произведением класс делится на группы (деление учащихся на 3 группы (по количеству глав) при помощи трех цветов стикеров)

III. Работа по группам.

Задания для каждой группы:

-

прочитать главу;

-

кратко пересказать;

-

выявить, какую проблему ставит автор в данной главе.

«Любани» — проблема крепостного права;

«Пешки» — положение крестьян ужасно, долго так продолжаться не может.

«Едрово»- неравный брак

(По завершении данной работы в тетраде появляется запись «Три главные проблемы самодержавной России»).

III..Анализ «Путешествия из Петербурга в Москву»

Учитель. – Первая глава называется «Выезд», последняя, 26, «Слово о Ломоносове». 24 главы из 26 носят названия почтовых станций (записаны на доске, зачитываем их).

Учитель. – Ребята, отметьте в атласах те населённые пункты, в которых останавливался путешественник, точки соедините чёрной пастой. (Ребята отмечают, что дорога из Петербурга в Москву идёт не по прямой линии, а делает большой крюк и влево, и вправо)

Учитель. – Главы «Путешествия…» предваряет эпиграф: «Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй». (Учитель рассказывает историю эпиграфа.Откуда же взят эпиграф и в чем его смысл?)Это неточная цитата из поэмы Василия Тредиаковского «Телемахиада».

Учитель. -Следовательно, уже самим эпиграфом Радищев обозначает главную тему «Путешествия»Какую?(Ответы учащихся —тему чудовищных злодеяний в царской России.)

Учитель. Наше путешествие начинается в Петербурге.

-Расскажите все, что вы знаете об этом городе(как он был построен, в произведении какого писателя говорится о нем? Ответы учащихся.)

( Даётся историческая справка о городе, значение современного Петербурга).(Презентация)

Учитель – Итак, мы выезжаем из Петербурга. Сделать остановки на всех станциях мы не сможем. Остановимся только на трех. Первая станция Любань (или Любани). Здесь путешественник знакомит нас с трудом крепостного. ( Попутно вспоминаем, кто такой крепостной, как называют того, кто владеет крепостными крестьянами).

Вступление 1 группы.

— Встреча путешественника скрестьянином, пашущем ниву.- Что удивило путешественника?- А что вызвало слёзы его?

Кластер.

В главе «Любани» — проблема крепостного права;

Учитель .Покидаем Любани и, пропуская несколько станций, прибываем в Едрово.

Вступление 2 группы.

-Как автор описывает крестьянских девушек? А как знатных барышень?

—

«Едрово»-проблема неравного брака.

Учитель. – Последняя станция, на которой мы остановимся, — «Пешки».В предыдущих главах мы увидели, как работают крепостные, какие «права» у них есть, как их унижают. А в главе «Пешки»?

Вступление 3 группы .

В главе «Пешки»? описан быт крестьян. Путешественник попадает в крестьянскую избу. И рассказывают, что же он здесь зрит

«Пешки» — положение крестьян ужасно, долго так продолжаться не может.

Учитель —И вот мы прибыли в Москву.

Учитель – Путешествие наше подошло к концу, и теперь хочется спросить: «Какие чувства это путешествие вызвало у вас?» (ответы нескольких ребят)

Учитель.- Давайте попробуем определить литературное направление, к которому относится «Путешествие…»

(Ответы учащихся-сентиментализм)

Какие направления вы знаете. (Ответы учащихся)

Мы познакомились лишь с 3 главами , где автор поднимает такие проблемы как

«Любани» — проблема крепостного права;трудолюбивый крестьянин, не верящий в закон.

«Пешки» — положение крестьян ужасно, долго так продолжаться не может.

«Едрово»- неравные браки.

Учитель. Послушайте какие проблемы автор выявил на других станциях.

«София» — хамство, обман, чинопочитание.

«Любани» — проблема крепостного права; трудолюбивый крестьянин, не верящий в закон.

«Чудово» — проблема власти; бездушие чиновников.

«СпасскаяПолесть» — казнокрадство, использование служебного положения.

«Сон» — кто виноват? Царь знает, но не хочет видеть, ибо сам в крови.

«Зайцово» — крестьяне убили помещика, и убийство это выглядит как оправданное.

«Хотилов» — крестьян нужно освободить.

«Медное» — крестьян продают подобно вещам.

«Тверь» — ода «Вольность». Самодержавие нужно свергнуть вооружённой борьбой народа.

«Городня» — рекрутские наборы, хотя иные крестьяне способнее помещиков.

«Пешки» — положение крестьян ужасно, долго так продолжаться не может.

«Валдай» — проблема православной церкви.

Работа с цитатами и записями на доске

-Что говорят нам эти строчки об авторе произведения?

«Следуя обыкновенному ходу вещей, Радищев должен был достигнуть одной из первых степеней государственных. Но судьба готовила ему другое».

(Ответы учащихся)

Как вы понимаете эпиграф урока: «Книга человеческого достоинства» — В.Ю. Троицкий

(Ответы учащихся.«Путешествие из Петербурга в Москву» писатель с небывалой смелостью выступил против самодержавно-крепостнического строя.)

Учитель.Послушайте, как оценила произведенЕкатерина II. Прочитав книгу, Екатерина II сказала: «Злодей хуже Пугачева».

Последовал арест, заключение в Петропавловскую крепость, угроза смертной казни. После вынесения смертного приговора Екатерина II заменила смертный приговор ссылкой в Сибирь в Илимский острог «на десятилетнее безысходное пребывание», т.к.

Учитель. Почему Екатерина II считала Радищева бунтовщиком хуже Пугачева, а запрет на публикацию книги был снят только революцией 1905 года?

( Ответы учащихся. Он показал истинное положение вещей в России, судьбу русского народа. Боялась бунта. Боялась потерять в Европе имя просвещенной императрицы…)

IV. Заключительное слово учителя.

Создание «Путешествия из Петербурга в Москву» было основным делом и воистину героическим подвигом всей жизни Радищева. Он «взирает» на действительность взволнованным взором патриота, пламенного гражданина, страстно желающего счастья своей родине. С каждой новой главой «Путешествия из Петербурга в Москву» перед его читателями развёртываются разнообразные, но одинаково типичные картины безобразий, неправды и произвола, безнаказанно совершающихся в самодержавно-крепостнической стране. Увидеть и показать другим истинное положение вещей в России – такова цель книги.

II. Релаксация.

— О чём заставило задуматься сегодняшнее путешествие (мини-сочинение, которое можно при нехватке времени закончить дома)

«Путешествие из Петербурга в Москву». Отрывок из книги Александра Радищева | Книги

Путешествие из Петербурга в Москву А.

Бытует мнение, что роман А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву», произведение скучное, написанное тяжёлым языком. Поэтому многие даже не пытаются его прочитать. И напрасно. Автор не просто обличает крепостное право, вскрывает недостатки и пороки, которых достаточно в России 18 века. Перед нами мозаика из интересных историй. Писатель не указывает, где он говорит о воровстве, где о бюрократизме, где о несправедливости. Мы понимаем это сами.

А.Н.Радищев написал свою книгу в 1790 году. Цензор, который дал разрешение на издание, читать её не стал. Посмотрев оглавление, где перечислены населенные пункты, он решил, что это путеводитель.

Печаталась книга в домашней типографии автора.

Написано произведение в, популярном в то время в Европе, жанре сентиментального путешествия. Это путевые записки. Пейзажи, которые путник видит вокруг себя, беседы во время поездки с друзьями и незнакомцами, чередуются с его мыслями, переживаниями, рассуждениями.

Давайте вслед за А.Н.Радищевым и его лирическим героем отправимся из Петербурга в Москву.

- Эпиграф

– цитата из поэмы В. Тредиаковского – описание пса Цербера, охраняющего выход из царства мёртвых. В переводе на современный язык, это чудище жирное, огромное, творящее безобразия, ненасытное, жадное, ругающееся. Таким представляет автор государственное устройство России в 18 веке.

- А.М.К. Любезнейшему другу

Книга посвящена А.М.Кутузову, другу писателя с которым он учился в Лейпциге в Германии. Здесь говорится о разнообразии суждений

. Радищев допускает, что его друг может не разделять воззрения, изложенные в книге, так же как и мы с вами – читатели.

Печаль расставания

с близкими и друзьями – неотъемлемая часть любой поездки.

«Сбор» на водку извозчика. Сегодня это называется – чаевые.

Нежелание исполнять свои служебные обязанности

(дать лошадей) почтовым комиссаром.

Это глава примечательна ещё рассуждением о русских народных песнях, заунывных и печальных.

. «Посмотри на русского человека; найдешь его задумчива. Если захочет разогнать скуку…, то идет в кабак».

О живительной силе сна. Мы и далее будем встречать описание снов, которые видит герой романа. Это своеобразные лирические отступления. Часто они имеют острую социальную направленность.

Плохие дороги

. И сегодня дороги хороши не везде, ничего не изменилось.

Разговор со стряпчим (человеком, занимающимся оформлением документов). Попытки некоторых господ использовать родословную для получения прибыли и почёта.

Бесправие крестьян. Беззаконие. Произвол помещиков

. Такие мысли возникли в голове нашего героя после беседы с пашущим ниву крестьянином.

Барщина

– 6 дней в неделю крепостной обязан работать на барина и только в воскресенье и по ночам может обрабатывать свой клочок земли, чтобы прокормить семью. Радищев возмущен бесправием крепостных крестьян.

Встреча с приятелем, рассказавшем о своём приключении в Финском заливе, близь Кронштадта. Лодка, на которой совершал прогулку он с приятелями, оказалась зажата между двумя камнями, образовалась «пробоина». Один из пассажиров поврежденного судна добрался до берега и попытался встретиться с комендантом, чтобы отправить спасательную шлюпку друзьям. Но начальник спал, и будить его не позволили. Жестокосердие, нежелание исполнять свои служебные обязанности

едва не привело к гибели 20 человек. Радищев так говорит о чиновниках: «Единое их веселие – грызть друг друга; отрада их – томить слабого до издыхания и раболепствовать власти».

- Спасская Полесть

Сказка о государевом наместнике, его пристрастии к устрицам, о связанном с этим злоупотреблении служебным положением и использовании казённых денег

.

Разговор о повсеместном взяточничестве и мздоимстве

.

История дворянина, лишившегося семьи и состояния. Чудовищное бессилие перед несправедливостью

.

Сон о подхалимстве и подобострастии

. Толпа вельмож, готовая ловить не только каждое слово, но и каждую гримасу своего господина (царя, императора, президента). Восхваления, преклонения, лесть. Всё это способно затуманить взор, когда начинает казаться, что ты действительно мудр и великодушен. Но разговор с Истиной позволяет понять всю лживость и нелепость положения.

Вопросы образования

. Необходимость перехода при обучении в школах и университетах с латыни на русский язык.

Вольномыслие и суеверия. Необходимость просвещения, предназначение писателя.

Народное правление

. История древнего города. Народное право. Сила даёт возможность отобрать, присвоить, завладеть.

Кто сильнее тот и прав – правило, по которому живет человечество

. Если государство не соблюдает и не чтит права и законы, то жизнь человека становится невыносимой.

Ужин у старинного знакомого, именитого гражданина, размышления о мошенничестве в торговых сделках.

Вексельное право

. Благо или вред? Один даёт деньги в заём под вексель, а потом разоряет при малейшей просрочке. Другой берёт и не возвращает деньги.

Посещение небольшой церкви.

Рассуждение о вреде от знания ожидающих нас событий.

Предсказание будущего может только ухудшить и усложнить жизнь.

Единство и

неоспоримость Бога.

Все обращаются к Богу, в том числе и атеисты.

Встреча с приятелем, служившим председателем уголовной полиции. Рассказ его о страшной жестокости помещиков

по отношению к крестьянам. Полное

бесправие крепостных

.

Отсутствие милосердия

и человеколюбия. Всё это приводит к ответной жестокости. Когда терпение иссякает, человек готов убить, сокрушить обидчика.

Дворянин провожает сыновей в военную службу и даёт им наставления.

Монолог о воспитании детей

, разумные, актуальные и сегодня правила и доводы. Всем детям полезно следовать таким родительским советам.

Наш путник, проезжая мимо кладбища видит похороны.

Рассуждение о болезнях передаваемых детям родителями. Ложь, государственная и общественная,

сравнивается с венерическим заболеванием, которое

отравляет жизнь будущих поколений

.

«Кто не бывал в Валдаях, кто не знает валдайских баранок и валдайских разрумяненных девок? Всякого проезжающего наглые валдайские и стыд сотрясшие девки останавливают и стараются возжигать в путешественнике любострастие…»

Легенда о монахе Иверского монастыря, который утонул в озере, спеша на встречу с возлюбленной.

Наш герой, сравнивая городских и деревенских девушек и женщин, отмечает преимущества последних и их бесправие перед произволом дворян.

Разговор с деревенской девушкой Анютой, восхитившей нашего путешественника своей красотой и своим целомудрием.

Мысли о супружестве и осуждение неравных по возрасту браков.

Проект в будущем

В этой главе Радищев предлагает подробный план постепенного

преобразования Россиив справедливое, прогрессивное государство

. Жизнь в нём должна стать счастливой и комфортной.

- Вышний волочок

Шлюзы и вышневолоцкий канал. Путник восхищается величием инженерного искусства. Но видит множество товаров, направляемых в Петербург, и вспоминает, что они произведены трудом, потом и кровью крепостных.

Проект в будущем

Положение об уничтожении придворных чинов

. Показаны пороки чиновничества.

Размышления о книгопечатании и цензуре

. Типографии доступны. Но что печатать определяется цензурой.

Продажа крепостных с аукциона

, как вещей. Варварский обычай, сохраняющийся на Руси с древнейших времен.

Российское стихосложение

. Ломоносов, Сумороков и Тредиаковский.

Ода «Вольность». Замечания, сделанные цензором.

Рекрутский набор

. Проводы крестьян в солдаты.

Несколько историй о мошенничестве, о том, как крестьяне незаконно попадают в рекруты.

Проезд его превосходительства. Полное пренебрежение к окружающим, тех, кто имеет чин и статус. Раболепствование власть имущим.

Встреча со слепым стариком, поющим народные песни для пропитания. Старец отказывается принять рубль нашего героя, поскольку не знает, что с ним делать и такие деньги у слепого могут кого-нибудь подтолкнуть к воровству.

Скромный обед в деревенской избе и рассказ хозяйки о тяжёлой жизни и

скудном питании

её семьи.

Крестьянская свадьба, где жених и невеста ненавидят друг друга.

В этой главе Радищев также приводит обширный свой труд, посвященный М.В.Ломоносову, «Слово о Ломоносове».

- Москва! Москва!!!..

Путешествие закончено.

А.Н.Радищев – гражданин и патриот

, указал на самые отвратительные пороки своего Отечества, предлагает

проектизменений

, которые смогут улучшить положение в России. Превратить её

из отсталой крепостной страны, в современное демократическое государство

.

Со свойственной ему смелостью суждений и свободой мысли, автор описал ужасы, царящие в его державе. Бесправие, голод, избиения, травля, уничижения, административный произвол, злоупотребление властью – вот не полный перечень язв, которые вскрывает автор в своей книге.

Екатерина II прочитав «Путешествие из Петербурга в Москву» сказала: «Бунтовщик – хуже Пугачёва! Тот, хоть царём прикинулся, монархический строй исповедовал, а этот, революцией, надумал на Руси учинить республику!»

Для Радищева издание книги стало смертным приговором. Автор, практически сразу после выхода произведения оказался в Петропавловской крепости. Роман оказался под запретом и почти весь уничтожен.

Писатель мучительно ждал смертной казни, однако исполнение приговора оттягивали. Наконец ему сообщили, что императрица лично заменила смертный приговор десятилетней ссылкой в Сибирь, в Илимский острог.

А.Н. Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву»

Александр Николаевич Радищев (1749–1802 гг.) – русский писатель, философ, поэт, участник Комиссии по составлению законов при Александре I.

«Путешествие из Петербурга в Москву» (краткое содержание) – самая известная книга Радищева, опубликованная в мае 1790 года. Работа печаталась без указания автора в домашней типографии Радищева.

Произведение представляет собой собрание разрозненных фрагментов, связанных между собой названиями городов и деревень, мимо которых следует путешественник. Рассуждения о вопиющей несправедливости помещиков, которые не считают своих крепостных крестьян за людей, о свободе слова и вредности государственной цензуры, о царящих нравах высшего света – дворян, и простого люда – крестьян. Кроме того, Радищев включил в повесть свою оду «Вольность» и «Слово о Ломоносове».

Форму романа в путевых заметках Радищев позаимствовал у английского писателя Лоренса Стерна. Эта форма является способом изложения мыслей Радищева об общественном устройстве России. Благодаря этому книга смогла пройти цензуру: цензор просмотрел только содержание, а так как главы романа называются по городам, то цензор счёл эту книгу путеводителем и пропустил её без прочтения.

Эпиграфом к книге «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищев взял стих из поэмы Тредиаковского, несколько видоизменив его: «Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй». У Тредиаковского словами «Чудище обло, озорно, огромно, с тризевной и Лаей».

Фраза означает: «Чудовище тучное, гнусное (либо грубое), огромное, со ста пастями и лающее» (форма лаяй представляет собой церковнославянское действительное причастие настоящего времени).

Впоследствии, когда книга Радищева была опубликована, фраза стала крылатой и обозначала крайне негативное отношение автора к тому или иному общественному явлению.

Сама же Екатерина II после прочтения сказала: «Бунтовщик – хуже Пугачёва! Тот, хоть царём прикинулся, монархический строй исповедовал, а этот, революцией, надумал на Руси учинить республику!»

Радищева приговорили к смертной казни, но «по милосердию и для всеобщей радости» казнь была заменена десятилетней ссылкой в Илимский острог. Почти весь тираж романа был уничтожен. Сам роман оказался под запретом, снятым только в 1905 году, однако он расходился в списках и стал широко известен.

От первоначального издания книги, которое было уничтожено, уцелело всего несколько экземпляров, которые почитаются величайшей редкостью.

Внутренний ориентализм в «Путешествии из Петербурга в Москву» Радищева на JSTOR

Abstract

Der vorliegende Beitrag untersucht die Strategie zur Orientalisierung Russlands в Александре Радишчева Путешествие из Петербурга в Москву. Einzelne Beispiele derartiger Orientalisierung werden im weiteren Kontext der aufklärerischen Diskussionen über «orientalischen Despotismus» анализирует, мы анализируем русскую осень с Augenmerk gezollt wird.Es wird herausgearbeitet, dass das Verfahren der ‚inneren Orientalisierung ‘nicht bloß verwendet wird, um das offizielle Bild Russlands als eines verwestlichten zivilisierten Staates zu unterminieren, sondern zudem eine romplexischer‚ .

Информация журнала

Die Zeitschrift für Slavische Philologie wurde 1924 von Max Vasmer gegründet: Fortgeführt haben sie Margarete Woltner und Herbert Bräuer.Bis heute sieht sie ihre Aufgabe darin, unter Mitwirkung in- und ausländischer Wissenschaftler die slavische Philologie in ihrer Gesamtheit — d.h. mit allen slavischen Sprachen und Literaturen — und in einem umfassenden Sinn zu fördern, ohne Einengung auf ein spezielles Gebiet oder eine besondere Forschungsrichtung.

Информация об издателе

Universitätsverlag WINTER — академическое издательство, расположенное в Гейдельберге, Германия, которое охватывает всю область гуманитарных наук с особым интересом к литературе и языковедению.Основанное еще в 1822 году издательство тесно связано с «гейдельбергским романтизмом».

Сегодня WINTER издает одиннадцать журналов, таких как Amerikastudien, Anglistik, Beiträge zur Namenforschung, журнал, посвященный истории немецкой литературы (которому уже более века), Euphorion, Germanisch-Romanische Monatsschrift, Gymnasium, журнал, посвященный традиционному гуманистическому образованию, охватывающему преподавание классические языки, Romanistische Zeitschrift für Literaturgeschichte, Sprachwissenschaft, Zeitschrift für Slavische Philologie и Trumah, журнал Колледжа еврейских исследований в Гейдельберге.Недавно в эту коллекцию был добавлен Comparatio, предлагающий теоретически продвинутые сравнительные исследования.

WINTER также представляет около 150 монографий и сборников в год в рамках ряда хорошо зарекомендовавших себя серий, некоторые из которых созданы в сотрудничестве с Гейдельбергским университетом и Гейдельбергской академией наук.

билетов на скоростной поезд «Сапсан» | Москва — Санкт-Петербург

Названный в честь быстро летящей птицы, современный сверхскоростной поезд «Сапсан» — самый удобный способ путешествовать между Москвой и Санкт-Петербургом.Петербург. Этот высокоскоростной российский поезд способен развивать скорость 250 км / ч (155 миль / ч), соединяя центры двух российских столиц всего за 3,5 часа.

И хотя короткий 1-часовой перелет поначалу может показаться более удобным вариантом для стыковки, это не всегда так. Например, если принять во внимание загородное расположение аэропортов как в Санкт-Петербурге, так и в Москве, возможные пробки, характерные для таких крупных мегаполисов, а также время, необходимое для регистрации и посадки в самолет, это Становится ясно, что общее время полета самолета на самом деле превышает время полета «Сапсана»! Кроме того, следует учитывать возможные задержки рейсов при выборе между путешествием по воздуху или в комфорте высокоскоростного поезда.

Для сравнения: станции «Сапсан» (Ленинградский вокзал в Москве и Московский вокзал в Санкт-Петербурге) расположены в центре мегаполисов и до них легко добраться в любое время дня на общественном транспорте или такси. Интересно, что упомянутые выше станции расположены в красивых зданиях-близнецах.

Зайдите в скоростной поезд и узнайте, чем отличается каждый класс.

Причем, помимо всемирно известных Москвы и Санкт-Петербурга.В Петербурге поезд Сапсан курсирует до таких российских городов, как Нижний Новгород, Владимир, Тверь и Окуловка, позволяя исследовать гораздо больше России, чем только две ее славные столицы.

Это совсем не то путешествие из Москвы в Санкт-Петербург, которое пришлось пережить путешественникам, прежде чем в продажу поступили первые билеты на поезд «Сапсан». Поездка на борту этого современного высокоскоростного поезда такая же плавная, как на любом современном поезде или городском пригородном сообщении, которое можно увидеть в любой точке мира. Поезд «Сапсан» не только скорость, но и удовлетворяет потребности современного человека, путешествующего по делам, и делового путешественника.В то время как удобные кресла предназначены для пассажиров бизнес-класса и первого класса в самолетах, кресла первого и второго класса в «Сапсане» обеспечивают пассажирам одинаковые впечатления. Однако места первого класса имеют дополнительное пространство для ног и доступ к Wi-Fi — услуга, спрос на которую (и ожидания) возрос. Конечно, сервис далек от какой-либо грубости советской эпохи, обслуживающий персонал обеспечивает современный уровень дружелюбия и вежливости, по-новому определяя значение роскошных путешествий по России.Каюты содержатся в безупречной чистоте, а все помещения содержатся в хорошем состоянии. И в отличие от любого рейса авиакомпании, обслуживающий персонал может получить доступ к багажу пассажиров из камеры хранения, если пассажиру понадобится что-нибудь из своего чемодана.

Путешествие из Петербурга в Москву (Российская библиотека) (9780231185912): Радищев, Александр, Рейфман, Ирина, Кан, Андрей: Книги

Сочетая глубокую лингвистическую изысканность с завидным литературным стилем, Эндрю Кан и Ирина Рейфман, два из самых уважаемых сегодня знатоков русской литературы, подготовили окончательный перевод классического революционного крика Радищева.

— Дуглас Смит, автор книги Распутин: вера, сила и закат Романовых

Путешествие из Санкт-Петербурга в Москву — выдающийся памятник просветительской мысли в России. Выдающиеся ученые Ирина Рейфман и Эндрю Кан умело перевели архаичный, высокий стиль Радищева, чтобы усилить эмоциональный пафос и противопоставить официальную риторику реальности человеческих страданий. То, что эта важная работа снова доступна на английском языке, — повод для радости.- Маркус К. Левитт, автор книги Визуальная доминанта в России восемнадцатого века

Путешествие из Санкт-Петербурга в Москву предлагает тревожный отчет о русской цивилизации в конце восемнадцатого века, критический анализ и преднамеренно архаичный по своему стилю и в высшей степени резонирующим с политическими и социальными тревогами нашего времени. Рейфман и Кан не могли найти лучшего времени, чтобы возродить классику Радищева в их удивительно ясном и читаемом переводе.- Люба Голбурт, автор книги Первая эпоха: восемнадцатый век и российское культурное воображение

Это очень нужный и давно назревший новый перевод с очень информативным введением и полезными аннотациями влиятельной книги Радищева, мастерски выполненный двумя ведущие специалисты по русской литературе XVIII века.

Ценный взгляд на Россию в годы, предшествовавшие ее литературному возрождению XIX века.- Киркус Обзоры

[Радищев] создает виртуозный художественный путеводитель, сочетающий философию, поэзию и политические идеалы Просвещения в недвусмысленном осуждении крепостного права, цензуры и коррупции. . . Разнообразный, увлекательный и глубоко впечатляющий. . . Внимательный новый перевод Кана и Рейфмана является благом для англоязычных читателей. — Publishers Weekly

Александр Радищев родился в 1749 году в небогатой дворянской семье и начал писать стихи и прозу в 1780-х годах.В 1790 году, после публикации « Путешествие из Петербурга в Москву» вызвало бурю негодования, он был арестован и приговорен к смертной казни перед ссылкой в Сибирь. Царь Павел разрешил ему вернуться, и Александр I простил его и назначил в Комиссию по разработке новых законов. Радищев покончил жизнь самоубийством в 1802 году.

Эндрю Кан — профессор русской литературы в Оксфордском университете и научный сотрудник Сент-Эдмунд-Холла в Оксфорде.

Ирина Рейфман — профессор русской литературы факультета славянских языков Колумбийского университета.

Оставленная Россия

Несколько раз в день скоростной поезд между Санкт-Петербургом и Москвой курсирует по ветхому городу Любань. Когда стало известно, что на борту находится глава государственной железнодорожной компании России, близкий друг президента Владимира Путина, сотрудники станции выстроились в очередь на платформе, стоя по стойке смирно, приветствуя модернизацию России за те секунды, за которые поезд летит. через. Свист .

Но Владимир Г.Наперковский к их числу не относится. Он холодным голубоглазым взглядом наблюдал, как поезд проезжает город, где он родился, с его изрезанными дорогами и разрушенными зданиями. В 52 года, закрыв свой небольшой бизнес по ремонту компьютеров, г-н Наперковский уезжает в другой регион России, надеясь, что еще не поздно начать новую жизнь в более благополучном месте. Причин много, но его точка зрения сводится к следующему: «Постепенно, — сказал он, объясняя свой взгляд на Любань, — все гниет».

Видео | 0:39

Владимир Г.Наперковский объясняет, как машины скорой помощи не могут добраться до пациентов через железнодорожные пути в Любани, городе, разделенном на две части высокоскоростным железнодорожным сообщением между Санкт-Петербургом и Москвой.

На окраине двух великих городов России начинается другая Россия.

Этого не будет видно ни на зимних Олимпийских играх в следующем году в Сочи, ни в высокоскоростном поезде немецкой разработки. Именно вдоль шоссе между Москвой и Санкт-Петербургом — узкого 430-мильного участка дороги, который занимает 12 часов езды на машине — можно увидеть огромные участки России, настолько заброшенные государством, что они кажутся оттянутыми назад во времени. .

По мере того, как рука государства отступает от внутренних районов, люди борются с выбором, принадлежащим прошлым векам: отапливать свои дома дровяной печью, которую нужно кормить вручную каждые три часа, или сжигать дизельное топливо, которое стоит полмесяца. оплата труда? Когда дорога настолько испортилась, что машины скорой помощи не могут добраться до дома, безопасно ли там оставаться? Могут ли они уехать, если их дом нельзя продать?

Одетый в резиновые тапочки, его предплечья были покрыты татуировками.Наперковский — из тех людей, которых в России называют «мужиком». У него было то, что он хотел передать г-ну Путину, который руководил Россией в течение 13 лет политической стабильности и экономического роста.

«Люди наверху не знают, что здесь происходит, — сказал он. «У них свой мир. Они по-разному едят, спят на разных простынях, ездят на разных машинах.

Светлый гений — так называл писателя Льва Толстого

поэт Александр Блок

ДНЕВНИКИ Льва Николаевича ТОЛСТОГО

— неотъемлемая часть его биографии,

его литературного наследия. В них запечатлена неустанная работа мысли писателя,

глубокие раздумья о жизни, социально-нравственные искания.

Толстой вёл Дневники с некоторыми перерывами в течение почти всей своей жизни.

Он начал их в 1847 году 18-летним юношей-студентом и закончил в 1910 году

82-летним всемирно известным писателем. Ни один русский писатель не оставил

после себя столь обширного по времени и богатого по содержанию Дневника, как Лев

Толстой.

Л.Н. Толстой в рабочем кабинете. Фото В.Г. Черткова, 1909

Дневники, записки, исповедь как жанр были близки творческой индивидуальности

Толстого. Это чувствовали многие современники и друзья писателя и поощряли его к

ведению Дневника. В.Г. Чертков советовал ему: «Вам непременно следовало бы вести

постоянные записки, вроде дневника ваших мыслей и чувств. Вы это не раз сами

чувствовали: «Записки христианина», «Записки несумасшедшего» (из письма от 8

августа 1886 г.). Толстой и сам считал, что дневник помогает человеку

сосредоточиться в его размышлениях о жизни, обязывает к искренности,

откровенности, честности с самим собой, ибо, как он говорил, здесь «всякая

фальшь сейчас же тобою чувствуется».

Толстой в разное время по-разному представлял себе назначение своего Дневника.

Начиная его в 1847 году, в бытность студентом Казанского университета, он

написал на одной из первых страниц: «Я никогда не имел дневника, потому что

не видал никакой пользы от него. Теперь же, когда я занимаюсь развитием своих

способностей, по дневнику я буду в состоянии судить о ходе этого развития»

(запись от 7 апреля 1847 г.).

Следуя этой цели, он первоначально заносил на страницы Дневника всё, что, по его

мнению, помогало развитию способностей, и в первую очередь разбор прочитанных

книг. Первая его тетрадь, например, полностью посвящена заданному в университете

сравнительному анализу известного «Наказа» Екатерины II и трактата французского

просветителя Монтескье «Дух законов» — анализу, выполненному со всей возможной

тщательностью: с цитатами, рассуждениями и выводами. Через некоторое время с той

же целью Толстой завёл в Дневнике разделы: «Сведения» и «Наблюдения», куда

записывал наиболее интересные факты, почерпнутые из книг или из собственных

наблюдений над жизнью.

Кроме того, Дневник должен был служить и местом записей «дельных мыслей», и

средством, способствующим самодисциплине. «Мало ли бывает в голове мыслей, и

которые кажутся весьма замечательными; а как рассмотришь, выйдет пустошь; иные

же точно дельные — вот для этого-то и нужен дневник. По дневнику весьма удобно

судить о самом себе.

Потом, так как я нахожу необходимым определять все занятия вперёд, то для

этого тоже необходим дневник»

(запись от 14 июня 1850 г.). Однако начиная с

1851 года преобладающее место в Дневнике занимает так называемый «Франклиновский

журнал», то есть свод моральных правил, следование которым должно помочь

нравственному самовоспитанию. «Нахожу для дневника, кроме определения будущих

действий, полезную цель — отчёт каждого дня с точки зрения тех слабостей, от

которых хочешь исправиться»

, — записывает он 7 марта 1851 года. Молодой

Толстой заводит на страницах Дневника спор с самим собой, строго судит свой

образ жизни и обличает себя в многочисленных «грехах». Через определённые

промежутки времени он перечитывает свой «журнал», как бы подытоживает пережитое.

И тогда на страницах его тетрадей появляются жестокие самокритичные монологи.

«Что я такое?»

— с пристрастием вопрошает он себя в Дневнике 1854 года. И

отвечает: «Я дурён собой, неловок, нечистоплотен и светски необразован. Я

раздражителен, скучен для других, нескромен, нетерпим (intolerant) и стыдлив,

как ребёнок. Я почти невежда. Что я знаю, тому я выучился кое-как сам,

урывками, без связи, без толку и то так мало. Я не воздержан, нерешителен,

непостоянен, глупо тщеславен и пылок, как все бесхарактерные люди. Я не храбр. Я

неаккуратен в жизни и так ленив, что праздность сделалась для меня почти

неодолимой привычкой. Я умён, но ум мой ещё никогда ни на чём не был

основательно испытан. У меня нет ни ума практического, ни ума светского, ни ума

делового…»

и т.д. и т.п. (запись от 7 июля).

Подобные беспощадные самообличения имели в своей основе большей частью не

действительные, а преувеличенные представления автора о своих недостатках и

прегрешениях. Тем не менее эти покаяния играли большую роль в той не знавшей

устали внутренней работе, которая совершалась в сознании писателя. Дневник

помогал ему в этом. По беспощадно искренним и правдивым записям в Дневнике, как

по безошибочному барометру, Толстой измерял уровень своего морального роста.

Кроме самовоспитания и самообразования, Дневник имел для Толстого ещё одну

важную цель — литературную. Увлекаясь сочинениями Стерна и Руссо, в центре

которых герой, анализирующий свои душевные движения, Толстой решает вести свой

Дневник так, чтобы он представлял для него «литературный труд, а для других

мог составить приятное чтение»

(запись от 22 октября 1853 г.). В этой записи

впервые появляются слова «литературный труд».

«Последние три года,

проведённые мною так беспутно, иногда кажутся мне очень занимательными,

поэтическими и частью полезными; постараюсь пооткровеннее и поподробнее

вспомнить и написать их. Вот ещё третье назначение для дневника»

(запись от

14 июня 1850 г.). С этого времени дневниковые записи приобретают новый характер

— события, разного рода факты, встречи с теми или иными людьми в них не только

отмечаются, записываются на память, но о них повествуется, то есть

рассказывается обстоятельно, детально, иногда даже живописно, что служит первыми

пробами пера будущего писателя.

Через несколько лет значительное место в Дневниках начинают занимать «мысли,

сведения или примечания, относящиеся до предполагаемых работ»

(запись от 2

января 1854 г.). Готовя себя к писательской деятельности, молодой Толстой уже

сознательно превращает Дневник в рабочую записную книжку, где накапливаются и

хранятся «заготовки» для будущих сочинений. При этом он строго следует правилу:

«Начиная каждую работу, пересматривать дневник и выписывать из него всё к ней

относящееся на особую тетрадку».

Одновременно он не оставляет и свой

исповедальный «Франклиновский журнал», строго требуя от себя «запоминать и

записывать карандашом каждый день все преступления правил»

(там же).

Таким образом, назначение Дневника молодого Толстого многообразно. Он служит и

ежедневным «журналом занятий», и местом исповеди, и лабораторией первых

литературных опытов. Разнообразно и его содержание. В нём, помимо записей о

собственной жизни, много интересных наблюдений над окружающей действительностью,

над людьми, много раздумий на общественно-политические, философские, этические и

эстетические темы. Однако преимущественное внимание Толстого обращено в этот

период на самого себя. В центре Дневника — сам автор, его мысли и чувства,

суровый самоанализ, воспоминания о прошлом и планы на будущее. Его собственная

жизнь в этот период как бы ещё отделена от жизни других людей; внешний мир

интересует его главным образом постольку, поскольку он затрагивает его личность.

И хотя среди зафиксированных в Дневнике раздумий есть глубокие мысли о народе, о

«русском рабстве», о Крымской войне, о судьбе Севастополя и России — эти

размышления пока ещё очень тесно связаны с планами и интересами самого Толстого.

В позднейшие годы, по мере расширения жизненного и писательского опыта Л.Н.

Толстого и особенно после пережитого им на рубеже 1880-х годов идейного

перелома, его Дневник претерпевает существенные изменения.

Всё узко деловое и практическое, а также имеющее характер кратковременных

записей для памяти, заносится теперь в специальные записные книжки, которые он

начиная с 1855 года всегда — дома и в пути, днём и ночью — держит при себе. В

Дневнике же наибольшее место начинают занимать записи, осмысливающие

действительность под углом зрения нового миросозерцания автора, обосновывающие

его религиозно-нравственное учение. Мысли эти, предварительно — иногда на ходу —

набросанные в записных книжках, обдумываются, оттачиваются и в развернутом виде

заносятся в Дневник, откуда они в ещё более переработанном и отшлифованном виде

перейдут в статьи, письма, в художественные произведения. Так Дневник Толстого

постепенно становится лабораторией его философской, религиозно-нравственной

мысли и начинает уже подразумевать читателя. Элементы личные, интимные, не

предназначенные для других, переплетаются в нём с рассуждениями открыто

публицистическими, рассчитанными на широкое распространение.

Перемена в содержании и характере Дневника, происшедшая вначале незаметно для

его автора, была позднее им сознательно продумана и санкционирована. В последние

десятилетия Толстой считал записанные в Дневнике мысли единственно важной его

частью и в них видел его главное, полезное людям назначение.

«Всем этим бумагам,

— писал он В.Г. Черткову 13 мая 1904 года, имея в

виду свои писания, — кроме дневников последних годов, я, откровенно говоря,

не приписываю никакого значения и считаю какое бы то ни было употребление их

совершенно безразличным. Дневники же, если я не успею более точно и ясно

выразить то, что я записываю в них, могут иметь некоторое значение, хотя бы в

тех отрывочных мыслях, которые изложены там. И потому издание их, если выпустить

из них всё случайное, неясное и излишнее, может быть полезно людям».

Следуя этому указанию, друг писателя В.Г. Чертков, биограф П.И. Бирюков и другие

лица выбирали из Дневников Толстого отдельные мысли, преимущественно

религиозно-нравственного содержания, и публиковали их в изданиях «Свободного

слова», в сборниках «Спелые колосья» и в биографических работах.

По-новому решал Толстой в последний период своей жизни и вопрос о Дневниках

молодости. Раньше, вследствие интимности их содержания, он не давал их никому

читать и одно время был даже близок к тому, чтобы уничтожить.

«…Думал о своих дневниках старых, о том, как я гадок в них представляюсь, и

о том, как не хочется, чтобы их знали, то есть забочусь о славе людской и после

смерти»,

— записал он 20 июля 1890 года. Софья Андреевна, переписывавшая в

то время Дневник молодости Толстого, отметила в своей тетради: «Лёвочка начинает

тревожиться, что я переписываю его дневники. Ему хотелось бы старые дневники

уничтожить и выступить перед детьми и публикой только в своём патриархальном

виде».

Но вскоре Толстой решил отбросить «заботу о славе людской» и полностью сохранить

эти Дневники, поскольку и они, по его мнению, могут послужить людям в их

нравственном самосовершенствовании.

«Дневники моей прежней холостой жизни,

— записал он в завещании 1895

года, — выбрав из них то, что стоит того, я прошу уничтожить… Дневники моей

холостой жизни я прошу уничтожить не потому, что я хотел бы скрыть от людей свою

дурную жизнь, — жизнь моя была обычная, дрянная, с мирской точки зрения, жизнь

беспринципных молодых людей, — но потому, что эти дневники, в которых я

записывал только то, что мучало меня сознанием греха, производят

ложно-одностороннее впечатление и представляют… А впрочем, пускай остаются мои

дневники как они есть. Из них видно, по крайней мере, то, что, несмотря на всю

пошлость и дрянность моей молодости, я всё-таки не был оставлен богом и хоть под

старость стал немного понимать и любить его»

(запись от 27 марта).

Дневники Толстого, как и всё его литературное наследие, отражают всю сложность

духовного мира писателя, трагизм его переживаний, противоречивость его

мировоззрения.

Особенности личности Толстого в полной мере отражены в его Дневниках.

Ничто иное в его наследии, ни произведения, ни письма писателя, не раскрывает

нам с такой полнотой его сложную, многогранную натуру и особенно его духовную и

семейную драму, как его собственные записи.

Молодость свою Толстой провёл без очевидных тяжёлых конфликтов и душевных

потрясений. Основным содержанием его тогдашнего бытия, помимо обычных увлечений

юности, были напряжённые искания цели и смысла жизни, раздумья над проблемами

литературы, философии и морали. В Дневнике лишь в малой степени отражена эта его

деятельность ума и сердца — в действительности происходившая в нём внутренняя

работа была гигантской. Впоследствии, вспоминая об этом периоде своей жизни, он

писал А.А. Толстой:

«…Я был одинок и несчастлив, живя на Кавказе. Я стал думать так, как только

раз в жизни люди имеют силу думать. У меня есть мои записки того времени, и

теперь, перечитывая их, я не мог понять, чтобы человек мог дойти до такой

степени умственной экзальтации, до которой я дошёл тогда. Это было и

мучительное, и хорошее время. Никогда, ни прежде, ни после, я не доходил до

такой высоты мысли, не заглядывал туда, как в это время, продолжавшееся два

года. И всё, что я нашёл тогда, навсегда останется моим убеждением»

(из

письма от конца апреля 1859 г.).

Толстой говорит в этом письме и неоднократно в своих Дневниках о своём

одиночестве, и действительно, при огромной душевной потребности в дружбе, в

общении с близкими по духу людьми, он в молодости был в значительной мере этого

лишён. Наделённый от природы яркой индивидуальностью, имея всегда собственный

взгляд на вещи, предъявляя к себе и окружающим строгие моральные требования,

Толстой трудно сходился с людьми, далёкими ему по душевному и умственному

складу, а сойдясь, довольно скоро с ними порывал. Так было, например, с

сослуживцами на Кавказе и в Севастополе. Так было потом и в его отношениях с

петербургскими литераторами Дружининым, Боткиным и Анненковым — вначале он с

ними сблизился, называл их «бесценным триумвиратом», а затем быстро к ним

охладел. Так было и с Тургеневым, которого он всегда любил, но отношения с

которым после тяжёлой ссоры были надолго разорваны. Так было и с Б.Н. Чичериным.

С некоторыми из своих друзей, такими как А.А. Толстая, А.А. Фет, Н.Н. Страхов,

Толстой был близок в течение многих лет, но затем, из-за расхождения в

убеждениях, охладевал к ним. Не более счастлив был молодой Толстой и в любви. На

страницах Дневника запечатлено его стремление к гармонической

патриархально-семейной жизни, его жажда найти в любимом человеке истинного,

близкого друга. История его романа с В. Арсеньевой показывает, как страстны,

напряжённы и вместе с тем тщетны были его надежды на счастье, как часто на его

долю выпадала горечь разочарований.

Женитьба осенью 1862 года на дочери врача придворного ведомства Софье Андреевне

Берс, первые семейные радости создали у Толстого ощущение обретённого мира и

большого счастья. Скупые Дневники этой поры рисуют нам обстановку почти полного

и безмятежного существования. Толстой любит свою жену и с радостью отдаётся

этому чувству. «Счастье семейное поглощает меня всего…,

— записано в

Дневнике от 5 января 1863 года, — …такого не было и не будет ни у кого, и я

сознаю его».

Но вместе с тем на той же странице он записывает:

«Я всё тот же. Так же недоволен часто собой и так же твёрдо верю в себя и жду

от себя… Ещё бы я не был счастлив! Все условия счастия совпали для меня.

Одного часто мне недостаёт (всё это время) — сознания, что я сделал всё,

что должен

был

, для того, чтобы вполне

наслаждаться тем, что мне дано, и отдать другим,

всему

,

своим трудом за то, что они мне дали»

(запись от 15 января 1863 г.).

В последующие два десятилетия с выходом в свет «Войны и мира» и «Анны Карениной»

Толстой становится известным не только в России, но и за её пределами.

Увлекаясь хозяйством, он умножает свои имения, покупает земли в Самарской

губернии, разводит леса. Доволен он и своей разросшейся семьёй — возле него

любящая жена, дети, близкие. И всё же за внешним успехом и безмятежностью, за

идиллией жизни яснополянского дома таятся — чем дальше, тем острее —

беспокойство, тревога, неудовлетворённость. Они с каждым годом углубляются,

усиливаются и постепенно принимают такие размеры, что знаменитый писатель и

счастливый семьянин перестаёт, как он это рассказал в «Исповеди», «ходить с

ружьём на охоту, чтобы не соблазниться слишком лёгким способом избавления себя

от жизни».

Неудовлетворённость жизнью в эту «счастливую» пору, неутихающие смятение и

тревога вызываются всё растущим сознанием несправедливости современного

общественного устройства и мучительными поисками путей её устранения. Толстой не

мыслит себе личного счастья вне всеобщего довольства и гармонии. Его мучает

собственное благополучие в то время, когда вокруг царят ложь и несправедливость.

Ещё за пять лет до женитьбы, в 1857 году, он писал А.А. Толстой: «Вечная

тревога, труд, борьба, лишения — это необходимые условия, из которых не должен

сметь думать выйти хоть на секунду ни один человек… Мне смешно вспомнить, как

я думывал и как вы, кажется, думаете, что можно себе устроить счастливый честный

мирок, в котором спокойно, без ошибок, без раскаянья, без путаницы жить себе

потихоньку и делать не торопясь, аккуратно всё только хорошее. Смешно!

Нельзя

, бабушка. Все равно, как

нельзя

, не

двигаясь, не делая моциона, быть здоровым. Чтоб жить честно, надо рваться,

путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять начинать и опять

бросать, и вечно бороться и лишаться. А спокойствие — душевная подлость»

.

Этому своему убеждению Толстой остаётся верен всю свою жизнь, ни на миг не

приостанавливалась в нём мучительная работа совести.

На рубеже 1880-х годов Толстой переживает резкий идейный и духовный перелом.

Поистине выстрадав своё новое миропонимание, он обретает в нём опору для

своей жизни, для дальнейшего творчества. Но и оно не приносит ему душевного

покоя и удовлетворения. С этого времени начинается второй этап его жизни —

тридцатилетний период, наполненный огромной плодотворной деятельностью, но в

личном плане ещё более сложный и драматичный. Изо дня в день углубляется его

разлад с семьёй, особенно с сыновьями и женой, которые не приемлют его нового

миросозерцания и противятся претворению его в жизнь. Растёт и становится

невыносимым его чувство вины и стыда перед народом за барские условия жизни.

Медленно, постепенно, но с неотвратимой силой нарастает та духовная и семейная

драма, которая, в конечном счёте, после тяжких раздумий и мучений, заставит

82-летнего старика тёмной осенней ночью тайком покинуть Ясную Поляну.

В чём была жизненная драма Толстого? Как рисуют её собственные Дневники

писателя?

Существующая на эту тему огромная литература даёт на этот вопрос разноречивые

ответы. Центр тяжести переносят на внутрисемейный конфликт — противоречия между

писателем, отрекающимся от своих «господских» прав и привилегий, и семьёй,

стремящейся их сохранить. Некоторые авторы придают преувеличенное значение

борьбе, которая в последние годы возникла между женой писателя и его

единомышленником В.Г. Чертковым за влияние на Толстого.

Дневники Толстого убедительно показывают, что в действительности всё было