Дорогие друзья!

В настоящем сборнике собраны уже готовые сочинения. Любое из них вы можете использовать в качестве образца или основы для написания собственной работы. При этом помните, что в сочинении особенно будут цениться ваши собственные мысли и оценки, данные тому или иному явлению, действию, герою.

Наши сочинения объединены в 5 основных разделов:

— сочинения по пословицам

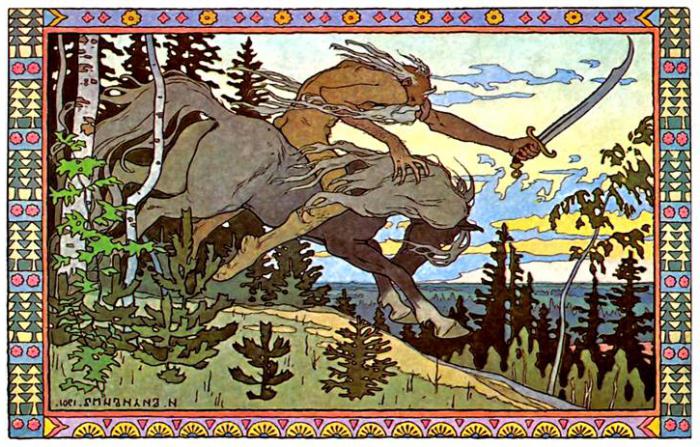

— сочинения по былинам

— сочинения по литературным произведениям

— сочинения по картинам

— сочинения на свободную тему

Писать на свободную тему, пожалуй, труднее всего. Надеемся, образцы наших сочинений помогут вам найти ту самую тему, которая наиболее интересна и близка вам.

Желаем вам творческого вдохновения и успехов!

Сочинения по пословицам

Пословица — произведение устного народного творчества

Никто не знает, когда именно появились первые пословицы — известно только, что в очень давние времена. Они есть и в древних летописях, и в произведениях древнерусской литературы. И в те далёкие времена, и сегодня пословица живёт рядом с человеком и сопутствует ему в любом деле. У неё есть отклик на все случаи жизни: молод ты или стар, болен или здоров, трудишься ты или ленишься — на всякое переживание, на любую новость пословица даст совет и наставление, утешит и развеселит.

Пословица — это краткое изречение. Мы употребляем эти изречения так же непринуждённо, как слова собственной речи. Но в том-то и дело, что пословицы — не только разумные жизненные наблюдения. Какой бы короткой ни была пословица, она является законченным художественным произведением. Пословица радует нас не только метким наблюдением, но и тем, как красиво это наблюдение выражено. Например, можно сказать: «Если ты рано встанешь, то успеешь переделать много разных дел». Совет правильный, и к нему стоит прислушаться. Вот только никому не придёт в голову назвать эту фразу пословицей — художественным произведением.

А пословица всегда по-другому посоветует. Например, так: «Будешь лежать на печи — не станешь генералом». Любому из нас ясно, что вовсе не о генерале идёт речь и что можно лежать не на печи, а в кровати или на диване. И не лежать даже вовсе, а просто бездельничать — играть в компьютерные игры, например, целыми днями, вот тогда и не добьёшься ничего в своей жизни, не станешь ни заметным, ни уважаемым человеком. Смысл у этой пословицы простой: будешь лениться — ничего из тебя не выйдет. Но смысл выражен в художественной форме. Запомнить такой совет гораздо проще, чем обычное назидание.

Доказать, что пословицы — это маленькие художественные произведения можно и тем, что часто слова пословицы сложены в рифму. Например: «Терпенье и труд всё перетрут»; «Каждый сверчок знай свой шесток»; «На каждый роток не накинешь платок»; «В каждой избушке свои погремушки».

А если в пословице рифмы нет, то обязательно задан ритм, в котором слова или звуки слов перекликаются: «Много знать — мало спать»; «Рыба в реке — не в руке»; «Тише едешь — дальше будешь».

Но самое главное отличие пословиц от обычных фраз в том, что любая мысль высказывается в пословице не прямо, а с помощью каких-то образов. Эти образы подходят не к какому-то отдельному случаю, а имеют очень широкое значение. Возьмём, к примеру, такую пословицу: «Чему Ваня не научился, того Иван не выучит». Подойдёт это замечание и для Кати, и для Оли, и для Максима. Каждая девочка и каждый мальчик без труда поймёт смысл сказанного: если в детстве упустил время и чему-то не научился, то когда станешь взрослым, не сможешь наверстать упущенной возможности.

Пословицы потому не старятся, что в разных жизненных ситуациях каждый раз обретают новый смысл.

В народе однажды сказали: «Пословица век не сломится». И долгая жизнь этих крошечных художественных произведений доказывает правоту этого утверждения.

Отражение реальных исторических событий в русских пословицах

Из глубокой древности пришли к нам многие русские пословицы. Мы часто употребляем их, но даже не догадываемся, как они образовались.

К примеру, иногда кто-то скажет: «Он мне свинью подложил». Конечно, всем понятно, что смысл этой пословицы никак не связан с домашним животным — со свиньёй. Смысл выражения заключается в том, что человеку причинили какую-то неприятность или доставили большое неудобство. Но откуда в пословице свинья?

Оказывается, эта пословица возникла во времена борьбы Руси с Ливонским орденом. У немецких рыцарей было принято особое построение войск — клином, оно-то и называлось свиньёй. Так в пословице отразился реальный исторический факт.

Есть много пословиц, в которых отражены времена монголо-татарского ига: «Пусто, словно Мамай прошёл»; «Незваный гость хуже татарина».

События Отечественной войны 1812 года, знаменитая Полтавская битва оставили свой след не только в истории, но и во многих выражениях, ставших пословицами: «Пропал, как швед под Полтавой»; «Голодный француз и вороне рад».

Народ складывал пословицы и в более поздние времена. «Всё в порядке — Будённый на лошадке» — каждый догадается, что эта пословица родилась в Гражданскую войну.

Много пословиц появилось и в Великую Отечественную войну 1941–1945 годов — они тоже не позабыты. «Шпиона проворонишь — честь свою уронишь»; «Техникой овладеешь — врага одолеешь»; «У артиллерии с пехотой лад — не нужен и клад»; «В атаку водить — не разиня рот ходить»; «Бесстрашие — мать победы»; «Винтовка пулей заряжена, но сама не выстрелит»; «Коль с тобой карабин, значит ты не один»; «Кто в бою не рискует, по тому и орден не тоскует»; «Советский пулемёт врагу пощады не даёт».

Эти пословицы помогали солдатам побеждать и поддерживать свой боевой дух. Они и рождались прямо в самой гуще событий.

Бывает, что пословицами становятся фразы из популярных литературных произведений. Можно назвать, например, такие: «Услужливый дурак опаснее врага»; «А воз и ныне там»; «У сильного всегда бессильный виноват»; «А ларчик просто открывался», «А Васька слушает, да ест», — они пришли в нашу речь из басен Ивана Андреевича Крылова.

Пословицы рождаются и в наше время. Стали пословицами слова из песен: «Две вечных подруги — любовь и разлука — не ходят одна без другой»; «У природы нет плохой погоды»; «Песня остаётся с человеком»; «Лето — это маленькая жизнь».

Имя автора часто забывается, а слова, ставшие крылатыми, остаются у людей на слуху.

Замечательный фонд русских пословиц всё время пополняется. Мудрые и метко сказанные кем-то слова становятся достоянием нашей культуры.

О чём размышляют русские пословицы

Наверное, трудно будет найти тему, на которую русский народ не сложил бы меткой и запоминающейся пословицы. Всё, чем люди жили, нашло своё отражение в них. Занятия людей, их отношение к труду, жизни и смерти, к войне, дружбе, любви, к происходящим событиям, чувства, советы, предостережения — всё это отразилось в пословицах. Вся мудрость, весь жизненный опыт людей передавался таким способом — из уст в уста.

Конечно, прежде всего, следует вспомнить русские пословицы о труде. На протяжении многих веков люди занимались земледелием. Именно поэтому так много пословиц связано с бытом, наблюдениями и заботами крестьянина, близкого к природе, к земле. Например: «Нет плохой земли — есть плохие хозяева»; «Без труда нет и плода»; «Землю солнце красит, а человека — труд».

Пословицы о лени и трудолюбии и в старину, и сегодня высмеивают и воспитывают людей: «Человек от лени болеет, а от труда здоровеет»; «Счастье не в богатстве, а в труде»; «В труде рождаются герои».

Любить родную землю, быть храбрым и стойким защитником своей Родины учат пословицы: «За Родину-мать не страшно и умирать»; «Храбрость превосходит силу»; «Смелый побеждает, трус погибает».

О том, что для человека в жизни ценно, а что для него позорно складывали люди пословицы ещё в древние времена. В них говорится о честности, о добре и зле, о глупости: «Не тот прав, кто сильный, а тот, кто честный»; «Жизнь дана на добрые дела»; «Дурак только в сказках удачлив».

Многие важные темы волнуют людей в разные времена, но и о том, с чем люди сталкиваются ежедневно, тоже сложены пословицы. О еде и сне, об умении пошутить и посмеяться говорят пословицы: «Не поешь толком — будешь волком»; «Что держишь в уме, то и видишь во сне»; «Смех без причины — признак дурачины»; «Шутка — минутка, а заряжает на час».

Людям очень помогают и сегодня размышления о любви и дружбе, закрепившиеся в пословицах: «Хочешь дружбы — будь другом»; «Дружба крепка не лестью, а правдой и честью»; «Мороз любви не остудит»; «Насильно мил не будешь».

Во все времена детям было сложно постигать науки — учиться. Можно найти много мудрых пословиц, которые убеждают человека в необходимости учиться и подсказывают, какими способами можно добиться успеха: «Учись смолоду — не умрёшь под старость с голоду»; «Не стыдно не знать — стыдно не учиться»; «Терпенье и труд всё перетрут»; «Учи других — и сам поймёшь».

В пословицах отразились ценные народные наблюдения. Эти наблюдения и сегодня помогают людям сделать правильный выбор, принять решение, оценить свои и чужие поступки: «От глупого риска до беды близко», «За всё браться — ничего не сделать», «Ласковым словом и камень растопишь», «Добрый пример лучше ста слов».

Большинство народных пословиц имеют назидательный смысл: «Не за своё дело не берись», «На чужой каравай рта не разевай», «За всякое дело берись умело», «Совесть потеряешь — другой не купишь», «Поспешишь — людей насмешишь», «Будь беден, да честен».

Знакомиться с пословицами — интереснейшее занятие. Из пословиц мы узнаём, как жили люди, каким был их быт, что их волновало и тревожило, над какими человеческими недостатками и пороками они смеялись, что осуждали и, наоборот, чем гордились. Когда мы знакомимся с русскими пословицами, мы понимаем, что все ценности далёких наших предков сохранились и в наши дни. Нам тоже важно хорошо исполнять свой труд, научиться дружить, любить Родину, защищать свою страну. Во все времена людям необходимы полезные советы и поддержка. И каждый из нас может найти их в коротеньких художественных произведениях — мудрых народных пословицах.

Аппетит приходит во время еды

Наверняка тебе приходилось слышать эту пословицу от мамы или бабушки, когда ты отказывался есть что-нибудь полезное, например витаминный салат, творог или тушёные овощи. И правда, бывает, попробуешь нехотя ложку, другую — и так понравится, что с удовольствием съешь всё до капли. Вот уж действительно — аппетит приходит во время еды!

Но, как у всех пословиц, и у этой есть второй смысл. Её вспоминают, когда человек, принимаясь за работу неохотно, постепенно увлекается, входит во вкус и уже с удовольствием доводит её до конца. Если тебе не хочется заниматься каким-нибудь на первый взгляд совсем не интересным делом, попробуй всё же приняться за него, и, как знать, возможно, оно покажется тебе не таким уж скучным.

Артельный (общий) горшок гуще кипит

Многие русские пословицы говорят о дружбе и взаимовыручке. Если человек не может в одиночку справиться с каким-нибудь делом, ему на помощь приходят друзья и близкие люди. Ведь сообща легче выполнить трудную работу и добиться лучших результатов.

Не случайно в этой пословице есть слово «артельный» — артелью называют объединение людей для совместной работы. На Руси, например, бедняки часто вместе готовили обед. Чтобы еда получилась более наваристой, каждый приносил те продукты, которые у него были. Возможно, так и появилась эта замечательная пословица, которая учит нас помогать друг другу. Когда трудишься вместе с друзьями, то и дело спорится, и работать веселей!

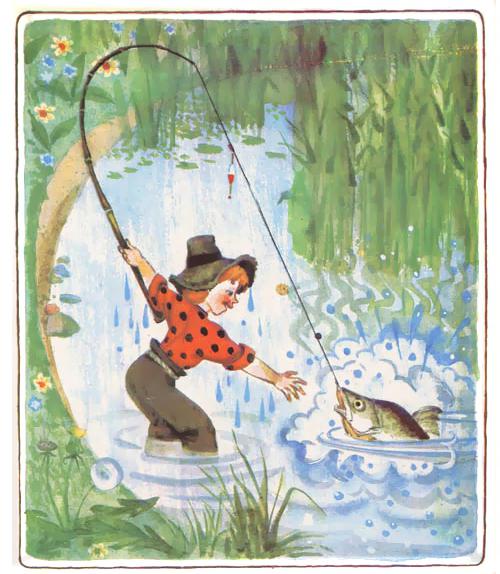

Без труда не вынешь (и) рыбку из пруда

Эту широко известную пословицу наверняка каждому из нас приходилось слышать в свой адрес не раз. Она не просто даёт нам добрый совет или поучает, как многие другие пословицы. Она сообщает важный жизненный закон: чтобы выполнить любое, даже самое несложное дело, нужно приложить усилия. Ведь только в сказке про Емелю, чьи желания исполняла щука, всё получалось волшебным образом: вёдра сами приносили из колодца воду, сами собой рубились дрова, сама ехала телега, и прекрасный дворец всего за одну ночь сам построился. А в жизни всё устроено по-другому: если хочешь добиться какого-то результата, нужно хорошенько потрудиться, приложить старание. И даже, казалось бы, такое простое дело — поймать рыбку в пруду — требует и умения, и ловкости, и терпения.

Близок локоть, да не укусишь

Эту пословицу произносят с досадой, когда понимают, что невозможно сделать то, что казалось простым и достижимым, или когда жалеют о том, что уже поздно исправить содеянное. Например, если у тебя болит горло, конечно же, нельзя есть мороженое, а так хочется! И ты с досадой думаешь, что если бы накануне оделся и обулся потеплее, не промочил бы ноги, то сейчас был бы здоров и мог полакомиться любимым эскимо.

Нужно уметь достойно принимать то, что не все наши желания могут осуществиться.

Бодливой корове бог рог не даёт

Крестьяне издавна заметили, что у коровы, которая любит бодаться, часто нет рогов.

Так и в этой пословице говорится о человеке, который не имеет возможности осуществить то, чего бы ему хотелось. Как правило, её произносят с неодобрением, имея в виду, что желания и стремления такого человека — недобрые, дурные. Но, как бы он ни старался получить власть, навредить другим людям или злоупотребить своим положением, различные обстоятельства мешают это сделать. Даже если у тебя что-то не получается, не нужно злиться и завидовать другим людям.

В камень стрелять — только стрелы терять

Так говорят о бесполезной работе. Если будешь стрелять в камень, только сломаешь все стрелы и ничего не добьёшься. Не стоит зря тратить время и силы на напрасную работу — лучше заняться тем, что ты действительно можешь сделать.

В тихом омуте (болоте) черти водятся

Омут — это глубокая яма на дне реки или озера. В основе этой пословицы лежат древние народные верования. Наши далёкие предки считали, что покой в природе обманчив и под его покровом таится нечистая сила.

Позже у этого выражения появилось более широкое значение. Так говорят о скрытных людях, тихих только с виду. Ты можешь употребить эту пословицу, когда узнаешь, что человек, внешне очень скромный и стеснительный, способен на бурные проявления чувств, безрассудные поступки, которых от него никто не ожидал. Так можно характеризовать кого-то и с отрицательной стороны. Например, пословицу произносят, когда подозревают, что человек скрывает свои недостатки или плохие поступки, чтобы казаться лучше.

Вот так пословицы передают нам знания и опыт, накопленные народом в течение многих веков.

В Тулу со своим самоваром не ездят

Город Тула славился производством самоваров. Отсюда и появилась эта пословица. Обычно так подсмеиваются над тем, кто, отправляясь куда-то, берёт с собой заведомо ненужные вещи.

Например, собираясь в лес, ты же не станешь брать с собой грибы и ягоды, на рыбалку — рыбу, а в магазин — продукты!..

Так иронично можно сказать о людях, которые излишне запасливы.

В чужих руках ломоть велик

Ломоть — это отрезанный ножом кусок чего-либо съестного. Завистливому человеку всегда кажется, что другому достался «больший ломоть», чем ему, что у других всё лучше, красивее и дороже. Эта пословица высмеивает и порицает завистников и жадин. Нужно уметь ценить то, что имеешь, и стараться добиться большего только своим трудом, а не завидовать чужим успехам. Поэтому, когда тебе кажется, что у кого-то велосипед едет быстрее, мячик прыгает выше или ручка пишет красивее, никогда не завидуй, а просто порадуйся за своих друзей.

В чужой монастырь со своим уставом не ходят

Раньше в России у каждого монастыря был свой устав (свод правил), которому подчинялись все, кто приходил в монастырь или жил там. Эти правила могли устанавливать и изменять только сами монахи.

Сегодня пословица осуждает не только тех, кто нарушил монастырский устав. Она осуждает людей, которые не уважают чужих правил, дают советы тому, кто в них не нуждается, вмешиваются не в своё дело. Если ты не хочешь показаться невоспитанным человеком, помни: в гостях или в каком-то другом месте нужно следовать принятым там нормам поведения, а не устанавливать свои порядки. Ведь тебе бы наверняка не понравилось, если бы кто-нибудь начал хозяйничать в твоём доме без спросу!

В чужом глазу сучок видим, а в своём (и) бревна не замечаем

Очень часто мы не замечаем своих недостатков. Зато в других людях видим их сполна. Пословица как раз об этом. Прежде всего нужно критически оценивать свои привычки, поступки и поведение и не осуждать кого-то за незначительные ошибки и промахи. Помни эту народную мудрость и никогда так не поступай.

Взялся за гуж, не говори, что не дюж

Гуж — это часть конской упряжи, кожаная петля у хомута, которая служит для скрепления оглобель и дуги. Чтобы управлять лошадью, нужно её правильно запрячь, для чего гужи сильно натягивают, — работа эта нелёгкая! Со временем пословица: взялся за гуж, не говори, что не дюж — приобрела более широкое значение: если уж принялся за какое-либо дело, не отступай, иди до конца и не жалуйся. Говорится она с упрёком тому, кто добровольно взял на себя какие-то обязательства, но потом, испугавшись трудностей, стал отказываться от своих слов и обещаний.

Такое же значение имеет и другая известная русская пословица: назвался груздем, полезай в кузов. Всегда доводи начатую работу до конца, тогда эти пословицы никогда не прозвучат в твой адрес.

Волка ноги кормят

Волку приходится очень много бегать, иногда всю ночь напролёт, чтобы добыть еду для себя и своих голодных волчат. Поэтому и говорят: волка ноги кормят!

Обычно эту пословицу применяют по отношению к тем людям, которые должны не сидеть на месте, а напротив, очень много ходить и ездить, чтобы заработать себе на жизнь.

Но пословица имеет и более широкий смысл: если хочешь чего-то достичь, напряги все силы, будь неутомим и вынослив, действуй уверенно и смело.

Помни: твой успех зависит от того, насколько ты к нему стремишься.

Волков (волка) бояться — в лес не ходить

В русском фольклоре волк, как правило, злой, сильный и коварный, но добрые, находчивые и отважные герои всегда побеждают его. Так и в жизни: на пути каждого человека встречаются различные опасности и преграды, но тот, кто решителен и смел, сможет преодолеть их. А у того, кто заранее боится возможных опасностей, меньше шансов добиться победы. Ведь как справедливо говорит другая пословица: у страха глаза велики.

Когда ты не можешь решиться на рискованное дело или приступить к новым начинаниям, вспомни эту пословицу! Её слова придадут тебе уверенности, подбодрят — и всё получится! Пусть пословица: волков бояться — в лес не ходить — станет твоим девизом в жизни, ведь впереди у тебя столько нового, интересного, неизведанного!

Воробьи торопились, да маленькими уродились

Плохо, когда человек действует чересчур медленно, но излишняя поспешность часто тоже не приносит хороших результатов, а только мешает делу. Когда ты принимаешь опрометчивые решения, они могут оказаться неверными. Всегда лучше действовать спокойно и взвешенно.

В русском фольклоре много пословиц и поговорок с иронией говорят о тех, кто торопится зря: поспешишь — людей насмешишь; тише едешь — дальше будешь. Никогда не поддавайся суете и панике, тогда и результат дела, за которое ты взялся, тебя обязательно порадует!

Всяк кулик своё болото хвалит

Многие русские пословицы посвящены Родине. Место, где человек родился, для него особенно важно и дорого. И нет ничего уютнее и дороже, чем дом, в котором мы живём. Не зря говорят, что дома и стены помогают. Если мы куда-нибудь уезжаем, то всегда тоскуем по дому, и кажется, что нигде не бывает так хорошо, как в родном краю.

Но эта пословица призывает нас задуматься над тем, что такое же чувство свойственно всем людям, где бы они ни родились. Каждый готов расхваливать всё то, что является для него близким и родным. Часто пословицу: всяк кулик своё болото хвалит — употребляют в шутку, когда кто-нибудь чрезмерно расхваливает не только свою родину, но и место работы, профессию, род деятельности.

Всякому овощу своё время

В природе всё подчиняется своим законам. Например, овощи, о которых говорится в пословице, созревают только в определённое время — не раньше и не позже. Так и в жизни — всему свой черёд. И часто бывает глупо торопить события, но и опаздывать с решением проблем тоже не стоит. Поэтому старайся всё делать вовремя. Тогда тебе никто не скажет с укором: всякому овощу своё время!

Гладко было на бумаге, да забыли про овраги (а по ним ходить)

Планируя что-то, мы думаем, что всё предусмотрели, просчитали, учли. Но на самом деле предусмотреть всё заранее невозможно: всегда на нашем пути могут встретиться непредвиденные трудности и препятствия. Как раз в тех случаях, когда после тщательного планирования удаётся не всё или из-за поспешных решений ты не достигаешь желаемого результата, уместно вспомнить эту пословицу.

Глаза страшатся (боятся), а руки делают

Эта пословица ободряет тех, кто не уверен в своих силах и возможностях, кто боится браться за какую-то трудную работу. И действительно, такое случается часто: человеку нужно приниматься за нелёгкое дело, а ему кажется, что он с ним не справится. Но вот припомнит кто-нибудь из друзей эту пословицу да скажет её в нужный момент — глядишь, и уже не так страшно начинать работу. А уж если возьмёшься за дело, то обязательно вскоре поймёшь, что со всеми сложностями справишься. И, конечно, каждый человек испытывает радость и необыкновенную гордость, когда ему удаётся преодолеть трудности и выполнить важное дело. Народная мудрость, жизненный опыт, собранный в русских пословицах, всегда приходят людям на помощь.

Готовь сани летом, а телегу зимой

Эта пословица призывает нас готовиться ко всему заранее. Появилась она в те далёкие времена, когда машин не было и люди ездили на лошадях, запряжённых летом в телегу, а зимой в сани. Хороший хозяин знал, что позаботиться о санях нужно ещё летом, тогда и первый снег с морозами не страшен! А зимними вечерами стоит подумать уже и о лете, например починить телегу для перевозки урожая.

Сегодня мы, конечно, не ездим по улицам города на лошадях. Но это не значит, что к совету пословицы не надо прислушиваться. Она призывает заботиться о том, что понадобится тебе в будущем. Например, летом ты можешь привести в порядок свои лыжи, а зимой — починить велосипед.

Гром не грянет, мужик не перекрестится

В этой пословице выражаются народные представления об устройстве мира. Дело в том, что гром в старину воспринимался людьми как гнев неба или богов. Верующие думали, что во время грозы Илья-пророк едет по небу на своей колеснице. Они боялись этого непонятного им явления природы и, чтобы не случилась беда, крестились, когда гремел гром. А в ясную погоду люди могли и забыть перекреститься.

Ведь часто бывает, что только в трудную или опасную минуту, в самый последний момент мы вспоминаем о том, что нужно было сделать заранее. Например, чтобы хорошо написать контрольную работу по математике, нужно заранее выучить правила деления и умножения. Но некоторые школьники берутся за учебник только после того, как получат двойки. Такая беспечность очень мешает им в жизни.

Дарёному коню в зубы не смотрят

История пословицы очень интересна — она связана с практикой покупки лошадей. Чтобы определить возраст лошади, всегда смотрят, насколько стёрты её зубы. Но у лошади, которую получают в дар, осматривать зубы не принято.

Данная пословица учит нас: подарок нужно принимать, не обсуждая его недостатков и не показывая своего разочарования. Если ты сам покупаешь себе какую-либо вещь, то можешь выбрать и цвет, и фасон, который нравится именно тебе. Но если ты получил подарок, надо быть благодарным, даже если он не нравится. Даря подарки, люди хотят сделать другим приятное, выразить свои чувства — вот что на самом деле нужно ценить в любом, пусть даже неинтересном, на твой взгляд, подарке!

Делу время, (а) потехе час

Наверное, тебе не раз приходилось выполнять работу, которая была не по душе? А может быть, просто не хотелось за неё браться. Например, помогать родителям, когда друзья зовут гулять. И солнышко как назло так заманчиво и ярко светит в окошко. Но, как только ты справишься со всеми делами, ты можешь отдыхать с чистой совестью. Согласись, это вдвойне приятно. Так что не бойся потратить на полезное дело больше времени, чем бы тебе хотелось. И обязательно выполни его от души!

Добрая слава лежит, а худая бежит

Стоит совершить какой-нибудь плохой поступок, как о нём сразу же становится известно. Не сделал домашнее задание, опоздал в школу, обидел сестру, разбил мячом оконное стекло… Таких поступков столько можно перечесть, что целой книги не хватит! А твоих хороших дел как будто никто и не замечает! Так уж бывает — дурная слава о человеке распространяется очень быстро, но о его положительных качествах и поступках никто может и не узнать. Это ни в коем случае не означает, что не нужно делать добрые дела. Просто нужно стараться не совершать плохого.

Дорога́ ложка к обеду

Важно научиться делать всё в нужный момент. Например, мама попросила тебя полить цветы, но как раз в это время к тебе в гости пришла подружка. Вместе вам было так весело, интересно, что ты совсем забыла о маминой просьбе. А наутро ты видишь, что цветы завяли, бутоны засохли и, сколько их ни поливай, они уже не оживут. Когда захочешь отложить что-нибудь на потом, вспомни эту историю и постарайся делать всё своевременно. Иначе может быть уже поздно.

За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь

Эта известная пословица учит нас вдумчиво, внимательно относиться к тому, чем мы занимаемся. Если ты взялся за какую-либо работу, то не отвлекайся на другие дела. Один охотник никогда не сможет поймать зайцев, бегущих в разные стороны. Так и у тебя, например, не получится одновременно выучить стихотворение и решить задачку по математике.

Ты, наверное, заметил, что люди часто с сожалением произносят эту пословицу, когда сразу берутся за несколько дел, но ни в одном не добиваются желаемых результатов. Если ты хочешь научиться выполнять любую работу хорошо и доводить начатое дело до конца, то обязательно следуй мудрому совету русской пословицы.

Заставь дурака Богу молиться, он и лоб разобьёт (расшибёт)

Пословица связана с православными обычаями: верующие люди, когда молятся, бьют поклоны, лбом почти касаясь пола. Употребляя данную пословицу, люди осуждают человека, который слишком старается там, где этого вовсе не требуется. Своим излишним усердием он только вредит себе и окружающим. Такого человека можно назвать недалёким и даже глупым, ведь во всём нужно знать меру.

И комар лошадь свалит (повалит), коли волк (медведь) пособит (подсобит)

Смысл этой пословицы заключается в том, что в одиночку слабый и беззащитный человек не может справиться с более сильным.

Например, если взрослые ребята обидят малыша, он не сможет ответить им. Но если за обиженного заступится отец или старший брат, то вместе они дадут отпор обидчикам. В союзе с сильным слабый человек одолеет любого.

Кабы знал, где упасть, (так) соломки бы подостлал

В этих словах слышатся досада и сожаление. Отчего? Ведь часто мы не можем предусмотреть или узнать зара — нее, что произойдёт или каков будет результат наших действий.

Вот представь: мама купила тебе новые брюки, и ты сразу же побежал в них гулять. И, бегая с мальчишками, случайно зацепился за что-то и порвал брюки. В этот момент тебе кажется, что ты бы мог предусмотреть результат и сделать по-другому. Конечно, ты винишь себя, что не был внимательным. Вот в таких ситуациях мы и произносим пословицу: кабы знал, где упасть, соломки бы подостлал.

Как (сколько) волка ни корми, (а) он всё в лес глядит (смотрит)

Волк привык жить в лесу, на свободе. Хотя ему нелегко добывать себе пищу и порой приходится голодать, но жизнь в неволе — не для него. Как бы сытно люди его ни кормили, волк всегда будет тосковать по лесу и стремиться вернуться туда.

Так и у каждого из взрослых людей есть свои устоявшиеся привычки и взгляды на жизнь. Бывает, другие люди пытаются их изменить, но обычно толку от этого мало.

Как бы мы ни старались переделать человека, перевоспитать на свой лад, его истинная сущность, прежние привязанности и интересы всё равно рано или поздно проявятся и возьмут верх.

Эту пословицу часто применяют, когда хотят упрекнуть кого-нибудь в неблагодарности: сколько ни делай человеку добра, он этого не ценит.

Куй железо, пока горячо

Ты когда-нибудь видел, как работает кузнец? В его мастерской очень жарко оттого, что он нагревает железо до высокой температуры. А потом куёт из него различные изделия: оружие, подковы для лошадей, металлические решётки и многое другое. Очень быстро работают умелые руки кузнеца — ведь если железо остынет, оно не будет поддаваться ковке. Поэтому и говорится в пословице: куй железо, пока горячо, то есть не прозевай подходящий момент.

Эта народная мудрость учит нас максимально использовать все свои возможности, чтобы не упустить свой шанс на успех. Она побуждает нас к активным действиям. Представился удобный случай или обстоятельства сложились благоприятно — поторопись выполнить важную работу!

Курочка (курица) по зёрнышку клюёт, да сыта бывает

Вспомни, как курочка кудахчет и кропотливо собирает с земли зёрнышки и крошки, клюёт по травинке. Вот так, по крупинке, она и добывает себе пищу, а потом несёт для нас яйца.

Так иносказательно пословица говорит: даже из самого малого, незначительного может получиться что-то большое и важное. Конечно, для этого нужно приложить усилия. Ещё пословица призывает нас ценить то, что мы имеем, довольствоваться малым.

Лучше синица в руках, чем журавль в небе

Пословица призывает нас быть рассудительными, лишний раз не рисковать. Иногда лучше довольствоваться тем, что имеешь, чем гнаться за чем-то заведомо недостижимым.

Это выражение можно употребить и как ответ, когда тебе предлагают или обещают что-то сомнительное или труднодостижимое.

Любишь кататься, люби и саночки возить

Съехать зимой с высокой горки — легко и весело! А вот вновь забраться на неё, да ещё и с санками — не так-то просто. Но ведь иначе не скатишься ещё раз!

Чтобы получать удовольствия, нужно трудиться. Но если думать об одних развлечениях, то ничего в жизни не добьёшься. Эта пословица порицает ленивых людей, которые привыкли только отдыхать, а трудную работу за них делают другие. Плохо быть таким человеком.

Москва от копеечной свечки сгорела

Копеечными свечками, то есть самыми дешёвыми, маленькими, пользовались во многих домах и церквах на Руси. В те далёкие времена не было электричества, поэтому из-за неосторожного обращения с огнём часто случались пожары. В истории нашей столицы, да и других городов, бывали очень большие пожары, и виной их могла стать всего лишь одна маленькая свечка.

Стоит задуматься о том, что даже незначительные, на наш взгляд, вещи, события и всевозможные мелочи могут стать причиной серьёзных неприятностей и бедствий. Причём это касается не только наших дел, но и слов. Помнишь пословицу: слово не воробей, вылетит — не поймаешь? Это ещё одна русская пословица, которая учит нас быть внимательными, предусмотрительными и задумываться о последствиях своих или чьих-либо поступков.

На бога надейся, а сам не плошай

Многие пословицы не только поучают нас, но и являются напутствием. Эта пословица даёт нам такой совет: всегда рассчитывай только на свои силы, будь решительным. Конечно, это замечательно, когда у тебя есть друзья или родные, на которых можно положиться. Но всё же в первую очередь нужно быть предприимчивым, действовать смело и уверенно, а не ждать помощи со стороны или надеяться, что всё само как-то образуется.

Когда ты станешь взрослым и будешь работать, тебе каждый день придётся самостоятельно принимать много важных решений. Поэтому нужно с детства вырабатывать в себе чувство ответственности.

На вкус и на цвет товарища нет

Каждый человек особенный, не похожий ни на кого другого. Не бывает людей абсолютно одинаковых. Поэтому и характеры, и привычки, и вкусы у всех разные.

Одну и ту же вещь два человека могут воспринять и оценить по-разному. Первому, например, красный свитер покажется очень модным, а второму — слишком броским. Тебе, например, может очень понравиться новый фильм, а твоим друзьям он будет неинтересен. Кому-то по вкусу зелёные яблоки, а кому-то — красные. Таких примеров можно привести бесчисленное множество.

Пословица учит нас уважать то, что нравится другим. Её можно употребить, когда люди понапрасну теряют время, споря о вкусах.

На всякого мудреца довольно простоты

В этой пословице под «простотой» подразумеваются наивность, недальновидность. В ней говорится о том, что даже мудрец, то есть очень умный, осторожный человек, может совершить ошибку или сделать глупость. Известный русский писатель А. Н. Островский даже назвал так свою пьесу: «На всякого мудреца довольно простоты».

Так что если, например, дедушка или папа впервые проиграет тебе в шахматы, не заметив твоего коварного хода, смело можешь произнести эту пословицу. Ведь не только дети могут совершать оплошности, правда?!

На одном месте (и) камень мохом обрастает

Так говорят о человеке, который ни к чему не стремится. Он привык к однообразной жизни и не собирается ничего в ней менять. Но ведь в мире столько интересного и неизведанного! Каждый день нужно стремиться к знаниям, совершать для себя открытия, пусть даже самые маленькие.

Какие эмоции и впечатления дарят нам путешествия, знакомства с новыми людьми! Если следовать только своим многолетним привычкам, бояться перемен и лениться, то можно превратиться в скучного человека. Потому таких людей и сравнивают с камнем, который лежит на одном месте и медленно обрастает мохом.

На охоту ехать — собак кормить

Ты, наверное, догадался, что эта пословица родилась из традиций охотников. Своих верных помощников — собак — они кормят не перед самой охотой, а заранее. Голодные собаки будут более резво бегать за добычей.

Так в чём же смысл этой пословицы? Она порицает людей, которые поспешно делают всё необходимое в самый последний момент. Разумеется, ничего хорошего из этого не получается. Обрати внимание на своих одноклассников. Одни из них с вечера готовятся к школе — делают уроки, собирают портфель. А безалаберные ребята утром впопыхах хватают учебники и тетради, на ходу учат домашнее задание. О таких и говорят с осуждением: на охоту ехать — собак кормить.

На родной стороне и камешек знаком

Обычно свою любовь к Родине человек осознаёт вдали от неё. Когда приходится уехать в другой город или в другую страну, где всё кажется чужим и незнакомым, он начинает тосковать по дому. Вернувшись домой после долгой разлуки, человек как бы заново открывает для себя красоту родного края, где ему знаком каждый уголок, где всё связано с лучшими воспоминаниями дет — ства.

Здесь ему всё дорого: тропинка, по которой много лет бегал в школу; парк с деревьями, которые росли вместе с ним; река, где научился плавать. Потому и говорят люди: на родной стороне и камешек знаком.

На чужой каравай рот (рта) не разевай (а пораньше вставай да свой затевай)

В былые времена в каждом деревенском доме пекли каравай — большой круглый хлеб с хрустящей корочкой. Даже самая молодая хозяйка старалась затеять, то есть приготовить, его ранним утром. И, когда вся семья собиралась за столом, хлеб, пышущий жаром, уже красовался на столе.

Когда-то каравай был символом достатка и благополучия всей семьи. Обычно эту пословицу вспоминают, говоря о непорядочном человеке, который хочет заполучить чужое, что-то очень ценное. Так поступать нельзя. Всего желаемого нужно добиваться самому, а не рассчитывать, что удастся присвоить тебе не принадлежащее.

На чужой (на всякий) роток не накинешь платок

К сожалению, некоторые люди любят посплетничать. Распуская о человеке нехорошие слухи, они вредят ему. Тот, кто злословит, не уважает не только других, но и в первую очередь себя. Никогда не верь слухам и сам не распускай их, чтобы ненароком не обидеть хорошего человека. Но невозможно заставить других замолчать, не говорить того, что тебе не нравится, поэтому и появилась такая пословица: на чужой роток не накинешь платок.

Не боги горшки обжигают

Это ещё одна пословица, которая помогает нам приняться за нелёгкое или неизвестное дело. Вдумайся в её смысл, и ты почувствуешь в себе силы и уверенность. А смысл её таков: если другой смог сделать что-то трудное, то и ты сможешь. Когда тебе кажется, что у тебя ничего не получится, что ты никогда не научишься что-то делать, вспомни: ведь у других получилось. Ведь они тоже вначале ничего не умели, но потом научились!

Всё, что нас окружает, — от маленькой пуговки до огромной швейной фабрики, от свечки до электростанции, от бумажного кораблика до подводной лодки — всё это создал человек, такой же, как ты. Только для этого ему пришлось много учиться, размышлять, проводить опыты, чертить схемы, делать расчёты, не раз ошибаться и всё начинать заново.

Вспоминай эту пословицу почаще, и тогда ты справишься с любым делом, а может быть, даже совершишь настоящее открытие!

Не бойся собаки, что лает, а бойся той, что молчит да хвостом виляет

Ты, наверное, заметил, что часто советы, которые заключаются в пословицах, не выражаются прямо. Собака, что лает, — это человек, который говорит о своих мыслях, намерениях и чувствах открыто. Он откровенный, а значит, честный. А вот собака, что молчит да хвостом виляет, олицетворяет человека скрытного, лживого. Внешне он выказывает своё хорошее отношение к тебе, и его поведение не вызывает у тебя каких-либо подозрений или опасений. Но на самом деле он действует исподтишка и способен на обман и подлость.

Так какой же «собаки» следует бояться? Пословица учит нас опасаться не тех, кто прямо в глаза говорит всё, что думает, а лживых и двуличных.

Не было у бабы хлопот, так купила баба порося

Чтобы понять смысл этой пословицы, представь себе такую ситуацию.

Одна бабушка целыми днями занималась своими любимыми делами: вышивала красивые скатерти и читала книги. Но однажды, придя на воскресный базар, она увидела упитанного розового поросёнка и сразу же захотела его купить. Вот тут-то всё и началось. У неё появилось множество забот и причин для беспокойства. Иногда за всеми делами она даже не успевала вышить к празднику нарядную скатерть. Соседи сочувственно качали головами и говорили: «Не было у бабы забот, так купила баба порося!»

Когда человек сознательно берёт на себя новые обязательства, требующие многих хлопот, это выражение очень уместно.

Не всё коту Масленица (бывает и Великий пост)

Масленица — это старинный праздник, который отмечали ещё древние славяне. Всю Масленую неделю проходили народные гулянья, катания на санях, запряжённых лошадьми, а в конце недели обязательно сжигали чучело Масленицы. И конечно, Масленица славится не только своими забавами, но и всевозможными угощениями, особенно — блинами! Вот так весело и шумно люди провожали зиму и встречали весну. Но после Масленицы наступает Великий пост, который длится целых шесть недель. В это время необходимо воздерживаться от развлечений и употреблять только постную, то есть растительную, пищу: хлеб, овощи, фрукты. Соблюдение поста — тяжёлое испытание для воли.

Из этих традиций и родилась пословица. Её произносят, когда заканчивается беззаботная, лёгкая жизнь, и ей на смену приходят трудности, неприятности. Жизнь — это не сплошные удовольствия, веселье и развлечения. Незаметно пролетают выходные и каникулы, и начинаются школьные будни. Увы! Не всё коту Масленица!

Не всё то золото, что блестит

Пословица учит нас отличать то, что представляет истинную ценность, от подделки. Например, тебе может показаться, что девочка, богато и модно одетая, лучше и умнее, чем её скромная одноклассница. Но на самом деле часто оказывается наоборот. Пословицу ты можешь употребить, когда обнаружишь, что не всё, что бросается в глаза и привлекает внимание, заслуживает похвалы и восхищения.

Не говори гоп, пока не перепрыгнешь (не перескочишь)

О чём ты вспоминаешь, когда слышишь слово «гоп»? Конечно, о любимом месте всех детей — цирке. Это слово употребляют как поощрительный возглас при прыжке, а акробаты говорят «гоп», когда заканчивают трюки. Пословица: не говори гоп, пока не перепрыгнешь — учит нас сначала довести дело до конца и только потом считать его выполненным. Не нужно преждевременно радоваться результату, который ты ожидаешь, но ещё не получил.

Вот, например, ты написал диктант и полностью уверен, что не допустил ни одной ошибки. Придя домой, сказал родителям, что получил пятёрку. А на следующий день оказалось, что всё-таки в одном слове ты сделал ошибку. Что же получается? Из-за своей самоуверенности ты обманул родителей! Прислушайся к совету этой пословицы и, как в цирке, говори «гоп» только после того, как «перепрыгнешь», то есть благополучно доведёшь дело до конца.

Не дорог подарок, дорога любовь

Подарки бывают самыми разными — желанными и не очень, дорогими и пустяковыми, большими и маленькими. Но подарок ценен не столько своей стоимостью, качеством и красотой, сколько чувствами, с которыми его преподносят. Можно вручить дорогое ожерелье, но сделать это не от души. А можно от чистого сердца подарить бусы, сделанные своими руками.

Пословица призывает нас дорожить не подарком, а добрыми чувствами и вниманием. Ведь их не купишь ни за какие деньги!

Не зная броду, не суйся в воду

Брод — мелкое место, где можно перейти реку. Обычно о нём знают те, кто живёт рядом с этой рекой или часто бывает на ней. А попытаться переправиться через реку вброд, не зная, где можно это сделать, опасно и глупо. То же самое касается любого дела, за которое ты принимаешься. Без достаточных знаний и опыта не следует предпринимать что-то. Из-за своей неосведомлённости ты можешь потерпеть неудачу или даже попасть в беду. Поэтому возьми себе за правило: прежде чем браться за работу, постарайся изучить все её особенности. Если ты будешь предусмотрительным, вдумчивым, то при решении любой проблемы или задачи ты обязательно найдёшь тот самый «брод».

Не ищи в селе, а ищи в себе

Часто ли ты признаёшь свои ошибки? Если нет, то обязательно прислушайся к этой пословице. Провиниться в чём-то, а потом всячески искать себе оправдание — это очень плохая привычка. Потому-то и учит пословица: не ищи в селе, а ищи в себе. Не нужно бояться признать свою неправоту — ведь, как гласит другая пословица, о которой ты тоже прочитаешь в этой книге, на всякого мудреца довольно простоты. Иными словами, каждый человек — и взрослый, и ребёнок — может совершить ошибку. А вот признать это может далеко не каждый. Но тот, кто сам рассказывает о своих проступках, заслуживает большего уважения, чем тот, кто их скрывает, лжёт и наговаривает на других. Поразмышляй над своим поведением — всегда ли ты прав? Попробуй быть требовательным прежде всего к себе, искать причины неудач в своих словах и делах, и ты увидишь, что всё вокруг изменится в лучшую сторону. Когда человек искренний, то и совесть его чиста. А с чистой совестью жить легче и интереснее!

Не красна изба углами, а красна пирогами

Когда читаешь эту пословицу, перед глазами встаёт такая картина. Просторная деревенская изба, из трубы идёт дым — топится русская печь. Хозяин носит воду и дрова. А хозяйка достаёт из печи горячие, румяные пирожки с картошкой, капустой или яблоками. Вокруг вертятся нарядные ребятишки — все ждут гостей. По тканому половичку пробежала кошка и запрыгнула на печку — погреться да послушать народные песни.

Не правда ли, хочется погостить в таком уютном доме, посидеть за деревянным столом с вышитой скатертью, отведать пирожков и парного молочка?! И главное — не внешнее убранство этой избы, важно, какие люди в ней живут. Гостеприимство и хлебосольство делают этот дом богатым и красивым. Старайся и ты всегда с таким же радушием встречать своих гостей.

Не место красит человека, а человек место

Эта пословица воспевает умение человека служить своему делу, быть ценным и добросовестным работником. Её произносят, когда хотят отметить, что такой человек заслуживает даже лучшего места, чем то, которое он занимает. Вспомни, как Н. В. Гоголь, А. П. Чехов и другие известные писатели высмеивали в своих произведениях чиновников, которые не только незаслуженно занимали свои посты, но ещё и бездарно вели дела. Кроме как похваляться собственными званиями и злоупотреблять служебным положением, они ничего и не умели! Но эта пословица о других людях — умных и знающих, о тех, кто достоин уважения, кто честным трудом добился настоящего успеха. Они не боятся лишиться своего места, потому что знают: хорошие специалисты всегда найдут достойную работу.

Не плюй в колодец (в колодезь), пригодится воды напиться

Этой пословице нас учат с детства, потому что она даёт очень важный совет: береги всё, что тебя окружает, не губи, не порти то, что создано природой или сделано руками человека. Ведь ты хочешь жить в чистом, красивом, уютном доме? Так не надо забывать, что вся Земля — наш дом и от каждого из нас зависит, каким этот дом будет.

Эта пословица имеет ещё и второе значение: никогда не делай зла другому человеку. По смыслу это близко совету, который даётся в пословице: не рой другому яму — сам в неё попадёшь. Помни: жизнь может сложиться так, что тебе понадобится помощь того человека, которому ты когда-то причинил зло.

Не так страшен чёрт, как его малюют

В русских народных сказках, да и многих произведениях классической литературы, чёрт — один из самых хитрых и страшных персонажей. Но не всегда чёрт выходил победителем. Очень часто он расплачивался за свои каверзные поступки. Значит, он вовсе не был таким ужасным, каким рисовался в воображении героев сказки.

Эта пословица подбадривает того, кто излишне волнуется и боится чего-то, что предстоит ему впервые и о чём он знает только понаслышке. Но бывает, что на самом деле всё оказывается вовсе не таким страшным, каким представлялось. Например, выйдя из кабинета зубного врача, который вылечил тебе больной зуб, ты можешь с облегчением сказать: не так страшен чёрт, как его малюют.

Один и дома горюет, а двое и в поле воюют

Когда человек одинок, ему бывает трудно справиться со сложной работой, ничего не ладится, всё валится из рук. Любое дело, если выполнять его вместе, лучше спорится и быстрее делается. К тому же, если ты трудишься не один, можешь многому научиться у других. Ведь у каждого есть свои маленькие хитрости. Ну и, в конце концов, — делать что-то вместе просто веселее.

Один карась сорвётся, другой сорвётся, третий, бог даст, и попадётся

Ты когда-нибудь наблюдал, как рыбаки ловят рыбу? Терпеливо, сосредоточенно. А бывает, просидят на берегу с удочкой весь день, да так ничего и не поймают. Но снова и снова идут они на рыбалку — а вдруг сегодня повезёт! Так и эта пословица произносится, когда человек надеется на удачу, верит в лучшее. Употреблять её можно в самых разных случаях. Не нашёл в лесу ни одного гриба? Опоздал на автобус? Опять не смог обыграть друга в шахматы? Вспомни пословицу и не отчаивайся!

Отзвонил — (да) и с колокольни долой

На Руси при каждом православном храме строили колокольню. Перед началом очередного богослужения туда поднимались звонари и колокольным звоном созывали верующих на молитву. Отзвонив, звонари спускались с колокольни — до следующей службы. Отсюда и возникла эта пословица. В ней говорится о людях, которые выполняют своё дело формально, небрежно, а закончив, больше о нём не вспоминают, не интересуются полученными результатами.

Представь себе, что было бы, если бы все действовали по принципу: отзвонил — и с колокольни долой? Вот, например, врач выписал тебе рецепт, но помогут ли тебе лекарства, выздоровеешь ты или нет — ему безразлично. Автор книги не интересуется, понравилось ли его произведение читателям. Учитель объяснил новую тему, но не удосужился проверить, как поняли её ученики.

Запомни эту пословицу и не будь похож на такого звонаря.

Плох (плохой) тот солдат, который не мечтает стать генералом

Эта пословица одобряет тех, кто стремится достичь в жизни большего. Солдат, который мечтает стать генералом, всегда несёт службу добросовестно. Тот же, кто не стремится подняться по служебной лестнице, кому на всё наплевать, выполняет свою работу кое-как, лишь бы от него отвязались. Ну а ты учись прилежно, чтобы потом получить высшее образование и стать хорошим специалистом. Только трудом и старанием можно добиться настоящего успеха.

По одёжке встречают, по уму провожают

Ты, наверное, часто слышал эту пословицу. Когда встречаются с неизвестным человеком, сначала обращают внимание на то, как он выглядит, на его одежду. А уже после оценивают ум и способности незнакомца. И первое впечатление бывает обманчиво. Кроме красивого внешнего вида, у твоего собеседника больше может и не обнаружиться достоинств. Настоящая ценность — это не дорогие наряды, а то, что у тебя внутри, — твой внутренний мир, знания. Ведь если человек одет скромно, но он умный, начитанный, талантливый, то с ним куда интереснее!

Повинную голову (и) меч не сечёт

Этой пословице уже много лет — ещё на Руси прощали виновных, если они публично каялись. Действительно, тот, кто умеет признавать свои ошибки и промахи, достоин прощения. Старайся не совершать плохих поступков, а если уж провинишься, честно признайся. Тогда и на душе станет легче, и тебя, возможно, простят за честность и смелость.

Правда в (на) огне не горит и в воде не тонет

Эта пословица утверждает, что правда всегда восторжествует. Если ты столкнулся с несправедливостью, эти слова тебя обязательно подбодрят. Как бы человек ни лгал и ни старался исказить истину, её всё равно не скроешь. Ты, наверное, и сам иногда пытался приврать, чтобы не сердить, например, родителей. Признайся! Но ведь проходит время, и всё тайное всё равно становится явным. И тебе достаётся не только за плохое поведение, но ещё и за ложь! Всегда будь честным перед самим собой и окружающими и никогда никого не обманывай. А если тебе вдруг захочется посочинять небылицы, напиши лучше волшебную сказку.

С миру по нитке — голому рубашка (рубаха)

В жизни у каждого человека бывают нелёгкие периоды, случаются разные невзгоды. Очень важно, чтобы в такие моменты рядом были хорошие люди, которые помогут и поддержат. Ведь когда можешь опереться на надёжное плечо друга, любая неприятность кажется не такой страшной. Да и справиться с ней можно гораздо быстрее. А ещё бывает так, что одному человеку не под силу выполнить какую-либо работу. Но если приняться за неё вместе с друзьями — всё получится.

Если каждый сделает для человека, нуждающегося в помощи, хотя бы чуть-чуть, то в целом эта помощь может оказаться очень значительной. Как говорится в пословице, с миру по нитке — голому рубашка!

Семь раз примерь (отмерь), один раз отрежь

Прежде чем браться за дело, нужно как следует всё продумать. Даже самая пустяковая работа может оказаться не без подвоха. Поэтому не спеши, подумай, как лучше её выполнить. А уж потом принимайся за дело. Вспомни, как портной тщательно снимает мерки и только после этого начинает кроить платье или брюки. Иначе сколько ткани он бы испортил зря!

Слово не воробей, вылетит (выпустишь) — не поймаешь

Случается, что люди говорят друг другу неприятные вещи. Бывает так, что одно слово, брошенное сгоряча, делает врагами лучших друзей, разлучает любящих. Проходит время, и они жалеют о сказанном. Ведь потерять дорогого тебе человека очень просто, а вот обрести заново иногда невозможно. Но бывает, что изменить уже ничего нельзя, произнесённые слова обратно не возьмёшь.

Можно привести много ситуаций, когда употребляют эту пословицу. Допустим, ты опрометчиво пообещал что-то сделать, но не сдержал данного обещания, а потом тебе стало стыдно за свои слова… Главный урок, который следует запомнить: прежде чем что-то сказать, подумай хорошенько.

Слово — серебро, молчание — золото

Слово обладает огромной силой. С помощью слов мы выражаем свои мысли, чувства, переживания, находим общий язык с другими людьми, обретаем друзей. Словами можно вселить веру, повести в бой, утешить, обрадовать, рассмешить. Почему же в пословице говорится, что слово — всего лишь серебро, тогда как молчание — золото?

Каждому из нас приходилось жалеть о сказанных словах. Часто это бывает оттого, что мы произносим их необдуманно. А ведь словом можно ранить, огорчить, обидеть, наказать и даже убить. Поэтому порой лучше промолчать, чем сказать то, о чём потом будешь жалеть. Вот почему молчание и называют золотом.

Скоро сказка сказывается, да (а) не скоро дело делается

Чтобы понять смысл этой пословицы, вспомним русские народные сказки. «Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается» — эта фраза традиционно в них повторяется. Так рассказчик даёт понять, что в сказках всё происходит очень быстро, а чтобы слушателям и читателям было интересно, многие несущественные детали опускаются. Герои растут «не по дням, а по часам», за одну ночь появляются дворцы… Так бывает только в сказках. Но в жизни всё по-другому. Об этом и говорит пословица. Чтобы завершить сложное дело, требуется время. Поэтому когда тебя кто-то торопит с выполнением ответственной работы, можешь ответить: скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.

Соловья баснями не кормят

Эта пословица учит нас законам гостеприимства. Самый важный из них — предложить гостю угощение. Конечно, когда ты давно не виделся с друзьями, хочется узнать и обсудить много новостей и событий. Но радушные хозяева прежде всего приглашают гостя к столу. Зная эту пословицу, ты можешь вежливо предложить гостям побеседовать, например, за чашечкой чая. Но эту же пословицу можно употребить и в другой ситуации. Когда от бесполезных разговоров, которые только отнимают время, нужно перейти к делу.

Старого воробья на мякине не проведёшь (не обманешь)

Интересно наблюдать, как чирикающие стайки воробьёв ищут себе корм. Опытные, взрослые птички, выбирают всё самое спелое и вкусное. И уж на мякину — отходы, которые получаются при обработке зерна, — вряд ли обратят внимание. А вот маленькие воробушки отличать хорошее от плохого ещё не научились. Поэтому они клюют всё без разбору.

Во взаимоотношениях людей происходит точно так же. Молодые и неопытные подчас не могут понять, когда под красивыми словами скрывается ложь. Бывалого же человека обхитрить не удастся. Он поймёт все нечестные замыслы и быстро разгадает обман.

Старый друг лучше новых двух

Старому, проверенному другу можно доверить любые секреты, и он никогда их не выдаст. Он всегда поддержит тебя и поможет не только словом, но и делом. Настоящей дружбе не страшны никакие испытания. Помнишь известные строчки из детской песенки: «Друг в беде не бросит, лишнего не спросит — вот что значит настоящий, верный друг!». Но это не значит, что новые друзья плохие или их не нужно заводить. Эта пословица советует нам не быть излишне доверчивыми с малознакомыми людьми и ценить старых, преданных друзей.

Сытый голодного не разумеет

Для того чтобы понять другого человека, всегда нужно попытаться поставить себя на его место, представить, что он чувствует.

Но богатому человеку трудно понять бедного, здоровому — больного, молодому — старого, а сытому — голодного.

Поэтому пословица и говорит: сытый голодного не разумеет, то есть не понимает.

Часто мы осознаём потребности других людей только тогда, когда сами оказываемся в их положении.

Эту пословицу можно употребить в любой ситуации, когда кто-то не способен почувствовать всей сложности проблем, с которыми сталкивается другой человек.

Ты ближе к делу, а он про козу белу

Ты, наверное, можешь вспомнить ситуации, когда вы с приятелем никак не могли понять друг друга, будто на разных языках говорили? Ты толкуешь ему про одно, а он тебе — про другое. Ты снова и снова говоришь о чём-то вполне конкретном, а он в ответ — о том, что совершенно не относится к делу. Ты долго и подробно объясняешь ему что-то, но оказывается, что он ничего не понял или, ещё того хуже, просто притворяется, что не понял, о чём речь.

Вот в таких ситуациях и вспоминают эту пословицу: когда люди не понимают друг друга или не могут договориться о чём-то.

У ленивого что на дворе, то и на столе

На Руси крестьяне трудились круглый год, чтобы прокормить свои семьи. С утра до вечера они пахали, сеяли, убирали урожай, косили траву, ухаживали за скотом — одним словом, вели хозяйство. Зато в их домах всегда было уютно и сытно, а на столе всегда были парное молоко, яйца, овощи, хлеб.

У того же, кто круглый год лежит на печи, и на дворе голо, и на столе пусто — вот смысл пословицы. Она осуждает людей, не желающих работать, и призывает их задуматься о последствиях своей беспечности.

У семи нянек дитя без глазу (без глаза)

Казалось бы, дело должно спориться, когда за него берутся сразу несколько человек. Но бывает, что каждый из них перекладывает ответственность на другого. Что же получается? Надеясь друг на друга, они не справляются со своими обязанностями.

Пример этого есть в самой пословице: сразу семь нянек присматривали за ребёнком, а с ним всё равно случилась беда.

Так что запомни, уж если вы с друзьями взялись за какое-либо дело, то ваши действия должны быть согласованными, общими, тогда всё получится!

Худой мир лучше доброй ссоры

Даже у родных людей, у самых близких друзей бывают споры и разногласия. Всегда вспоминай эту пословицу в таких ситуациях. Нужно уметь вовремя остановиться и не доводить конфликт до большой ссоры или даже вражды. Если бы все люди следовали совету пословицы, то, возможно, на земле не было бы таких страшных войн. Учись жить в мире и призывай к этому своих друзей.

Что посеешь, то и пожнёшь

Эта пословица напоминает нам о том, что в мире существует очень справедливый закон: добро порождает добро, а зло порождает зло. Если человек жесток и груб с другими людьми, то и они скорее всего ответят ему тем же. А тот, кто дарит другим любовь, заботу и радость, получит в ответ благодарность и хорошее отношение к себе.

Чужую беду руками разведу, а к своей ума не приложу

Часто чужие беды и неприятности кажутся нам не такими уж серьёзными. Мы порой не можем понять, почему человек так переживает, и с лёгкостью даём советы, как разрешить проблему, или даже предлагаем не обращать на неё внимания. Но советовать со стороны просто… Получил друг плохую отметку. «Подумаешь, исправишь на следующем уроке», — можешь сказать ты. А вот если сам заработаешь двойку, то очень расстроишься. Тогда-то друг и припомнит пословицу: чужую беду руками разведу, а к своей ума не приложу.

Истоки происхождения

Как известно, у художественных произведений, относимых к устному народному творчеству, единого автора нет.

Его автор – народ, передающий из поколения в поколение разные знания. Что самое интересное, так это то, что сюда относятся и музыка, и театрализованные действа, и так называемые крылатые фразы, и поговорки, и пословицы, и загадки, и песни, и былины, и сказки. Очень часто народная мудрость в произведениях устного народного творчества связывается с понятием фольклора. Что это такое, мы сейчас рассмотрим подробнее.

Сочинение «Русский фольклор»

Вот и перечислены те виды устного творчества, образцы которого представлены в этом сборнике. Все они взяты из подлинных записей. Отредактированы лишь немногие сказки, причем сделано это тонким мастером — писателем Алексеем Николаевичем Толстым: он сохранил подлинность сказок. Каким бы полным сборник ни был, в нем невозможно представить все роды и виды устной поэзии. Из всего обилия фольклорных произведений нами выбраны произведения старого времени и преимущественно крестьянского творчества. Исключение сделано для немногих образцов современного творчества (частушки и загадки): это искусство непосредственно продолжает старое. Народное искусство нового времени — искусство рабочего класса и народное творчество наших дней близко подошло к литературному творчеству и тесно с ним связано. В этом искусстве заметен отход от устных форм творчества. Качества нового искусства особые и, чтобы по достоинству оценить их, надо с возможной полнотой представить все образцы его. Это особая задача, и ее надо решать отдельно, с обстоятельностью, достойной темы. Весь материал, включенный в сборник, разделен на три больших раздела. В первый раздел включены детские песенки и стихи, сказки и загадки — это поэзия детства и отрочества. Второй раздел составился из обрядовых и необрядовых песен преимущественно семейного и бытового характера, хотя некоторые из них (причитания и частушки) уже выходят за пределы бытовых интересов. Третий раздел — былины, исторические песни о солдатчине, антикрепостнические и другие подобные им песни, а также пословицы и поговорки. Это поэзия социального протеста и социальной борьбы. Народные чаяния и ожидания в полной мере выразила эта мятежная поэзия, искусство, помышлявшее о классовой мести и торжестве справедливости. Под стать песням пословиц и поговорки — сгустки крылатой народной мудрости, которая сопрягает обыденное и высокое, быт и размышления о самых сложных явлениях жизни. Наш сборник назван «Живая вода». Народное искусство и вправду похоже на чудотворную сказочную воду. Фольклор прошлых веков — величайшее богатство нации, неотъемлемая часть нашей художественной культуры, совершенное творение многих веков. Фольклор и сегодня приносит радость приобщения к светлым мыслям, тонким чувствам. Искусство народа внушает уверенность в свершении самых дерзновенных мечтаний. Оно учит человека ценить жизнь и делает стойким в борьбе с ложью, неправдой, корыстью.

.

В чем проявляются красота и народная мудрость в произведениях устного народного творчества

Русский фольклор в мире считается одним из самых уникальных и богатых в плане того наследия, которое оставили нам предки. Посудите сами: что за произведение ни возьми — оно всегда имеет мораль по типу басен. Но только в этом случае смотреть нужно гораздо глубже, читать между строк, чтобы полностью понять, в чем именно выражена народная мудрость в произведениях устного народного творчества. Пословицы или те же крылатые фразы с поговорками, например, являются некими поучительными элементами творчества народа.

По большому счету можно сказать, что их главная мысль как бы предостерегает нас от неправильных действий. Зачастую такие высказывания приобретают некую аллегорическую форму и не всегда имеют дословное значение, скажем, как во фразе о том, что, не прилагая усилий, и рыбку не поймаешь.

Возьмем, например, известнейшее выражение: «не зная броду, не лезь в воду» (брод — мелководье в водоеме). Понятно, что изначально оно действительно было применимо к тому, чтобы избежать опасности при переходе водоема вброд. Однако со временем оно приобрело и более широкое значение, связанное с тем, чтобы заранее продумать исход какой-либо ситуации, чтобы она не закончилась плачевно. Подобная народная мудрость в произведениях устного народного творчества прослеживается и во фразе «Семь раз отмерь…». И таких примеров можно приводить очень много. Например, понятно, что фраза, утверждающая, что делу нужно отдавать время, а потехе – час, в понимании сводится к тому, что пока не закончил все дела, отдыхать нельзя, или к тому, что сначала нужно закончить начатое, а только потом отдыхать.

ТРАДИЦИИ ФОЛЬКЛОРА В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ. статья на тему

Н.В. Лукашенко,учитель родного(мокшанского) языкаи мордовской литературы МБОУ «Сузгарьевская СОШ», Рузаевского муниципального района.

ТРАДИЦИИ ФОЛЬКЛОРА В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ.

Традиции – это наследие, которое передается из поколения в поколение.

Слово «традиция» является существительным женского рода, при необходимости его можно заменить на понятия обычай, устой. Одним из частей традиции является фольклор.

Фольклор – это один из видов народного творчества, выражающийся в виде сказок, музыкальных произведений, частушек и т.д. Он формируется путем передачи определенных знаний из поколения в поколение и в конечном счете может представлять собой как оконченное творческое (устное, музыкальное) произведение, так и его задатки. Характерным признаком фольклора и его определяющей чертой является коллективность творчества. К фольклору относятся:

- Лирические произведения. К ним относят частушки и различные песни (например, любовные и семейные песни).

- Драматические произведения. Под данным видом фольклора подразумевают такие произведения, которые есть в литературе. К ним относят сказки и разного рода легенды.

- Эпические произведения. Для такого вида жанра характерно наличие повествования от лица автора. Они могут быть самыми разными по объёму. Например, существуют как крупные эпические произведения (сказы, былины и т.д.), так и небольшие (пословицы и поговорки).

Устное народное творчество, порожденное народом и отражающее жизнь, обладает большой силой эстетического воздействия и прекрасным средством патриотического и нравственного воспитания. В образах эпического творчества воплощена жизненная сила народа, его вера в победу над всеми враждебными силами. Мы бережно храним эпос народов нашей страны как драгоценное наследство и передаем его новым поколениям. Велика роль эпических песен, сказаний в формировании литературы и искусства ранее бесписьменного мордовского народа. Несомненно тот факт, творчество таких мордовских писателей, как П.С.Кириллов, А.Д.Куторкин, Я.Я.Кулдуркаев и известного композитора Л.П.Кирюкова и др. во многом выросло на традициях национального эпоса, его поэтических образов и напевов.

Мордва умело пели. Пели они в будни и праздники. В каждую песню народ вкладывал душу, смысл. Значительное место занимают песни мифологического и сказочного содержания. В песне «Стирява» (Девушка-женщина) вошли сказочные события: девушка выходит замуж за сына бога- Молнию (Ёндол) и будет жить на небе. Девушка на небе, в семье Громовика, вынуждена скрывать свои слезы и душевные переживания. Здесь ярко выражен протест женщин против патриархальных семейных отношений. Еще большее место в национальной литературе занимают песни исторического характера, в которых запечатлены конкретные события, названия, имена конкретных лиц: представителей народных восстаний, представителей высшей государственной власти. Они близки к сказкам. К историческим песням, которые изучаются в родной литературе относятся, например «Шаткинань паксясь» («Шаткинское поле»), «Ушмань Байкась». В песне «Ушмань Байкась» отображается борьба народа против монголо-татарского ига и рассказывается о парне по имени Байка, которого захватили в плен татаро-монголы (ногайхне). Также ряд песен о вождях антикрепостнического движения — о Емельяне Пугачеве, Степане Разине.

В жанр народно – песенного творчества входит частушка. Она является живым и доступным средством выражения народом своих мыслей, чувств, настроения.

Особенностью мордовского фольклора в национальной литературе является то, что прозаические произведения (сказки волшебно –фантастические, сказки о животных) могут иметь песенные параллели: песни-сказки, песни-предания. Сказки прежде всего нравоучительны. Отрицательные персонажи, воплощающие коварство, зависть, злость и т.д. наказываются, разоблачаются, а положительные, олицетворяющие трудолюбие, гуманность и прочее, выходят победителями, часто наделяются бессмертием. В сказке «Юртай» главный герой Юртай несет положительный образ, поэтому в конце сказки он является победителем над злом. Еще одним примером служит сказка «Сабан-богатырь», в котором дан образ национального героя, удивившего всех своей силой.

Одним из древних сказок является сказка о мачехе и падчерице «Равжа нуланя» (Чёрная тряпочка), где падчерица была унижена и гонима мачехой. Но в конце сказки добро и справедливость восторжествовали.

К эпосу, но с большим отличием от эпических и лирических, относятся пословицы и поговорки. Они бессюжетны, просты, кратки и выразительны по форме, метки и мудры по содержанию. Мордовские пословицы, как и у других народов, созданы и создаются народом. Причем они возникают из источников.

- Пословицы, которые сочинены кем-то

- Пословицы, выделившиеся из фольклорных произведений.

«Эрят-эрят – ризфка няят, кулат-покой муят, сембонь эзда туят» («Живешь, живешь и горя наживешь, умрешь – от всего уйдешь»), «Кяжсь цебярь аф тии» («Зло добра не делает»).

Из числа легенд в национальной литературе у мордвов древнейшими являются мифы о мироздании, которые повествуют об образовании Земли, возникновении суши, воды, света. Первоначальное возникновение связываются в них с образами трех рыб-сестер. Переход к земледелию отразился в знаменитых песнях-мифах «Соколт-ракшат»( «Сокол и конь»), в которых земледелие символизируется в образе коня , одержавшего в соревнованиях полную победу над соколом.Эти песни свидетельствуют о высоких идеалах трудового народа- творца эпоса.В чем соперничают сокол и конь? Каждый из них отстаивает своё право быть кормильцем и слугой народа.

Следующим является загадка – один из жанров фольклора. Загадка –

это краткое, иносказательное описание предмета, который нужно разгадать.

| Ащи озада атяня, Лангсонза сяда платьяне. Кие сонь кайсефтьсы, Сянь и явсефтьсы. | Сидит дед, Во сто шуб одет. Кто его раздевает, Тот слезы проливает. |

Одной из сложных задач в национальной литературе является задача выделения из фольклорных произведений памятников народного эпоса, которые имеют автора. Заслуживает внимание эпическое произведение Я.Я.Кулдуркаева «Эрьмезь», где главный герой наделен не только силой, но и умением складывать дружественные отношения между нациями. В продолжении хочу вспомнить В.К. Радаева. Он назвал свое творение «Сияжар» — именем героя эпических песен и сказаний. Произведение построено на сказаниях героического содержания, где повествуется о борьбе мордвы против иноземных врагов.

Я попробовала представить циклы, характерные для эпического и лиро-эпического творчества мордвы, которые изучаются по родной литературе в школьной программе. Наш народ собрал и сберег до наших дней большое богатство фольклора, где ярко показаны мысли, нравственные идеалы, история. Среди простого народа нашлись талантливые люди, которые умело рассказывали сказки, пели песни, слагали легенды. Эти произведения передавались из уст в уста и традиционно сохранились до наших дней.

Литература

1. Кавтаськина Л.С. Устное поэтическое творчество мордовского народа/Л.С.Кавтаськина.- Саранск, 1963.- С.5-22

2. 1.Кавтаськина Л.С. Устное поэтическое творчество мордовского народа/Л.С.Кавтаськина.- Саранск, 1969.- т.5- С.240

3. Шуляев А.Д. Народть мяляфтомац пефтома (Память народа безгранична)/ А.Д.Шуляев.-Саранск, 1993.-С.253

Что можно почерпнуть из народного фольклора

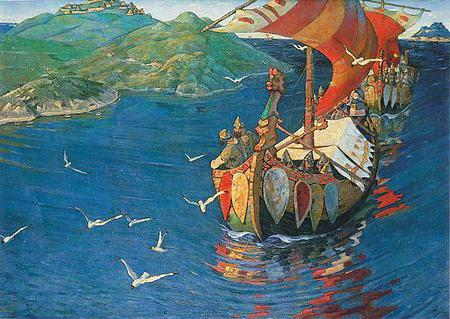

Мудрость поколений многому может научить. Очень интересно выглядит еще один элемент, который включает в себя народная мудрость в произведениях устного народного творчества. Былины, сказы или сказания, к примеру, являются произведениями, сочетающими в себе литературный и музыкальный аспекты. Очень часто их исполняли бродячие сказатели.

В большинстве своем они описывают какие-то исторические события или надежды народа на лучшую жизнь. Благодаря таким произведениям можно даже изучать историю того или иного народа. Хотя сюжет или образы главных героев могут быть сильно приукрашены, но тем не менее, основная мысль или ход исторических событий остаются неизменными. Одним из самых главных достояний русского фольклора считается «Слово о полку Игореве».

Практически во всех жанрах можно встретить и некоторые ассоциации, помогающие понять, почему возникли некоторые фразы, используемые в обиходе. Богатыри всегда на Руси считались крепкими как дубы. Ну, не зря же народ придумал такое сравнение о несокрушимости своих героев? Иногда добрых молодцев сравнивали с орлами (иногда с селезнями), а красну девицу – с лебедушкой или голубкой.

( 2 оценки, среднее 4.5 из 5 )

- Сочинения

- По литературе

- Другие

- Устное народное творчество

Устное народное творчество богатство каждого народа. Русский народ имеет очень много памятников народного творчества. Каждый памятник уникален и своеобразен. В этих произведениях сохранились все важные поверья народа. Это богатство дает возможность последующим поколениям узнать больше интересной информации о себе самом и своем народе.

В устных народных памятниках сконцентрирована вся мудрость народа. Каждая строка этих произведений полна здравого смысла и поучительной морали. Каждое изречение из этих памятников является мудрым наставлением для всего народа. И по сей день в памятниках устного народного творчество можно встретить множество ответов на самые разные вопросы, волнующие разум каждого человека.В памятниках можно встретить огромное количество пословиц и поговорок. Это короткие предложения навсегда останутся в памяти народа и будут передаваться из поколения в поколение. В них так много повседневной простой жизненной правды и поучения, что по ним можно в любой ситуации ориентироваться и быть уверенным в правдивости выбора.

В пословицах и поговорках народная мудрость достигает своей кульминации. Это не только мудрое изречение одного из вельмож, это продукт народного мышления. В них отражен многовековой опыт всего народа.Задачей каждого представителя русской нации должно быть чтение и ознакомление с памятниками народного творчества. Только они могут помочь осознать какой нацией является русский народ. Каждый должен знать какие поверья и обряды имели наши предки. Если хорошо быть знакомым с памятниками, то можно заметить, что в современном мире мышление нашего народа не изменилось. Мы имеем очень много общенародных черт характера, которые веками передавались от поколения в поколение.

Наше богатство наши памятники устного народного творчество. Именно они держат нашу связь с нашими предками крепкой и вечной.

Школьное сочинение от имени ученика 7 класса. 6, 8 класс.

Другие сочинения: ← Мой любимый писатель Лермонтов↑ ДругиеНародная мудрость в произведениях устного творчества →

Истоки происхождения

Как известно, у художественных произведений, относимых к устному народному творчеству, единого автора нет.

Его автор – народ, передающий из поколения в поколение разные знания. Что самое интересное, так это то, что сюда относятся и музыка, и театрализованные действа, и так называемые крылатые фразы, и поговорки, и пословицы, и загадки, и песни, и былины, и сказки. Очень часто народная мудрость в произведениях устного народного творчества связывается с понятием фольклора. Что это такое, мы сейчас рассмотрим подробнее.

Человек и история в романе М Шолохова «Тихий Дон» — сочинение

По роману М. Шолохова «Тихий Дон» сняты два фильма, но ни один из них не заменит прочтения даже нескольких глав этой знаменитой эпопеи.

Я думаю, настало время шолоховского романа для молодежи. Человек и война, человек и история, Сегодня эти темы заняли первое место в телепередачах и на газетных полосах. А я советую своим друзьям прочитать «Тихий Дон» и поразмышлять над судьбой главного героя — Григория Мелехова,» который и олицетворяет искания человека в переломную эпоху.

Получая Нобелевскую премию, Шолохов не стал скрывать, что у его героя имелся прототип, но не стал называть его имени. Вероятно, писатель в данном случае занял правильную позицию: совершенно неважно, как звали этого офицера, важно, что он донес до нас весь трагизм и безысходность народа, казачьего или любого другого, в вихрях этой самой жестокой войны, основным принципом которой был закон: убей того, кто против тебя, брата, отца или сына.

Типичное и индивидуальное в образе Григория неразрывно связаны. Образ Григория не оторван от жизни села, он существует и развивается на общем фоне социальных условий казачества. Он находится в тесном единении как со своей семьей, так и казаками хутора, среди которых он вырос и жил.

Недаром роман начинается с описания событий мирного времени. Шолохов показывает, что в это время людей особенно интересуют нравственные проблемы, события личного характера. Мелехов, как и все односельчане, живет, соблюдая обычаи довоенной станичной жизни. Люди еще пытаются мирным образом уладить возникающие конфликты, они еще не ожесточены.

Картины мирной жизни резко сменяются военными событиями. Многих односельчан и сверстников Мелехова отправляют на фронт, где, подстрекаемые офицерами, они начинают не просто истреблять друг друга, а испытывать к прежним односельчанам патологическую ненависть. И Подтелков, и Мелехов, и Кошевой, и Коршунов не смогут избежать этой участи. Шолохов показывает, что остановить это безумие можно только тогда, когда человек до отвращения насытится кровью. Всякая война — это прежде всего трагедия нации.

Мелехов не просто безмолвный участник военных событий. Он подвергает их нравственной оценке, осуждению, переосмыслению. Именно на войне он наиболее ясно видит, как несправедливо устроена жизнь, как наслаждаются жизнью одни и как вынуждены напрягать свои силы другие для получения хоть сколько-нибудь сносного существования.

И эта война вызывает в нем противоречивые чувства. С одной стороны, ему приятно сознавать, себя храбрым человеком, он даже гордится собой, с другой — он прекрасно видит бессмысленность такой бойни.

Казак спасает жизнь офицера и получает Георгиевский крест. Награде он рад. Но встреча с большевиком Гаранжой на многое открывает ему глаза. «Теперь я зрячий и злой!» — говорит Григорий. Однако Чуватый и Изварин будят в нем казацкие сословные взгляды, мечту о свободном Доне без царя и большевиков. Трудно малограмотному казаку найти правду в происходящем. С горечью он признается: «Блукаю я, как метель в степи». В своих сомнениях Мелехов старается найти ту правду, которая ближе к народу. После победы революции он с красными. Но, вернувшись на хутор, вновь ощущает душевный разлад.

Одним из самых острых этапов в жизни Григория Мелехова становится его участие в Верхнедонском восстании. Во время восстания он вдруг действует, как талантливый полководец, но понимает, что на самом деле восстанием тайно руководят полковники и офицеры. Тогда Григорий снова тянется к красным, но и с ними не находит путей примирения. Казак понимает, что «в середке нельзя — задавят».

Мучительные поиски своего места в жизни, стремление обрести правду и принять какую-нибудь сторону, примкнуть к определенному лагерю, найти ответы на многочисленные вопросы, которые ставит этот «безумный мир» перед Григорием, осложняются еще и драмой личного характера. Любовь к Аксинье, сначала бездумная и страстная, прошедшая все мыслимые испытания, перерастает в любовь-сострадание. Нравственные искания Григория, продиктованные необходимостью разобраться в путанице, вихре событий этих лет„ определить свое отношение к ним неразрывны с психологическими сдвигами, происходящими внутри Мелехова. И усталой душе Григория среди этого всеобщего разлада хочется мира и тишины. Именно поэтому, возвратившись домой, бросает он в воду ружье.