Рафаэль Санти

Биография

Итальянский художник эпохи Ренессанса, гениальный график и мастер архитектурных решений, Рафаэль Санти впитал опыт умбрийской школы живописи. В его полотнах, как в зеркале, отразились идеалы Возрождения. Мир стал добрее и чище, когда на него посмотрели глаза рафаэлевских мадонн – Сикстинской, Конестабиле, Пасадинской, Орлеанской.

Детство и юность

Живописец родился весной 1483 года в 15-тысячном городке Урбино на востоке Италии. Отец Джованни деи Санти работал придворным художником герцога, мать Марджи Чарла растила сына и вела домашнее хозяйство. Семья Рафаэля располагала средствами для оплаты кормилицы, но Джованни настоял, чтобы супруга выкормила малыша самостоятельно. В детстве Рафаэль Санти проявил способности к живописи. Отец заметил это, когда брал мальчика в замок, где работали мэтры, виртуозно владевшие кистью, – герцог привечал искусство, выделяя художников.

Паоло Уччелло, Лука Синьорелли – имена живописцев, известные каждому итальянцу. Мэтры рисовали портреты герцога и его родни, расписывали дворцовые стены. За кистью мастеров пристально наблюдали глаза юного Рафаэля. Вскоре Санти понял, что сын оставит в тени и его, и Уччелло с Синьорелли. Рафаэль Санти рано осиротел: едва ему исполнилось 8 лет, умерла мама. Уход самого дорогого человека оставил след в творческой биографии живописца. Его мадонны и портреты любимых женщин словно светятся материнской любовью, которой художник недополучил в детстве.

Вскоре в доме появилась мачеха Бернардина, для которой сын мужа был чужим ребенком. В 12 художник остался круглым сиротой. Уже тогда подросток демонстрировал удивительное мастерство, и его определили в мастерскую художника Пьетро Перуджино. Живописец учил мальчика до тех пор, пока искушенные знатоки перестали отличать копии Рафаэля от полотен Перуджино. Санти как губка впитывал опыт учителей и оставил позади всех учеников, при этом не заносился и дружил с ними.

Живопись

В 1504 году 21-летний Рафаэль Санти очутился во Флоренции: молодой живописец переехал в колыбель Возрождения следом за Перуджино. Переезд благотворно сказался на карьере и мастерстве юноши – учитель познакомил Рафаэля с именитыми живописцами, скульпторами и архитекторами. В городе на берегу Арно Санти встретил Леонардо да Винчи. Об утерянной картине гениального Леонардо «Леда и лебедь» мы знаем благодаря копии Рафаэля Санти. Флорентийский период художника подарил миру 20 рафаэлевских мадонн с младенцами, в которых Санти вложил всю тоску о матери.

Год переезда во Флоренцию ознаменовался написанием Рафаэлем нескольких ранних шедевров. 1504 годом датируются полотно «Обручение Девы Марии» и картина «Сон рыцаря». Во Флоренции появились «Мадонна Конестабиле» и «Три грации». На последнем полотне, которое сейчас хранится в музее французского города Шантийи, изображены богини Невинность, Красота и Любовь, держащие в руках золотые шары – символы совершенства. В ранних полотнах Рафаэля Санти прослеживается влияние учителя, но через 2-3 года художник демонстрирует авторский стиль.

С 1508 года живописец живет в Риме, куда получил приглашение от папы Юлия II. Наслышанный о юноше священник пригласил Санти расписать станцы – парадные помещения Ватиканского дворца. Увидев эскиз фрески Рафаэля, Юлий II пришел в такой восторг, что отдал живописцу все поверхности, приказав убрать старые рисунки. С 1509 года Рафаэль Санти останется в Вечном городе, разрисовывая станцы, до дня кончины. Станцы Рафаэля – это четыре зала величиной 6 на 9 метров, в каждом из которых по четыре фресковых композиции. Художнику помогали ученики, одна фреска выполнена после смерти живописца по его эскизам.

Наиболее знаменитая станца – фреска «Афинская школа» (второе название «Философские беседы»). На ней Рафаэль Санти разместил 50 фигур философов, в облике которых узнаются лица художников и мыслителей Италии (Платон написан с да Винчи, Гераклит похож на Микеланджело). Занявший место умершего Юлия II папа Лев X в 1514 году назначил Санти главным архитектором и хранителем ценностей. Рафаэль построил Базилику Святого Петра, внеся изменения в первоначальный замысел умершего предшественника Донато Браманте, сделал перепись памятников Древнего Рима. Гению мастера принадлежат Церковь Сант-Элиджо-дельи-Oрефичи, Капелла Киджи, Дворец Видони-Каффарелли.

В Риме Рафаэль Санти продолжил галерею мадонн, доведя количество полотен до 42. Они так же трогательны, и прелесть материнства просвечивает в глазах, руках, каждой линии одежд. Но в римской галерее мадонн с младенцами уже виден авторский почерк живописца, индивидуальность. Лики женщин чувственны, в глазах тревога за ребенка. Усложняются пейзажные композиции на втором плане, внося смысловые оттенки в картину.

La Dama col liocorno è un dipinto a olio su tavola (65×51 cm) di Raffaello Sanzio, databile al 1505-1506 circa e conservato nella Galleria Borghese a Roma.

Искусствоведы указывают на превалирующий в ранних изображениях мадонн стиль кватроченто: фигуры фронтальны и скованны, лица торжественно-отвлеченные, взгляд спокоен. Кватроченто размывается чувственностью во флорентийский период, а римские мадонны написаны в зарождающемся стиле барокко.

В доме мастера в Урбино, который ныне называется «Дом-музей Рафаэля Санти», экспонируется ранняя работа живописца «Мадонна из дома Санти». Искусствоведы не уверены, что полотно рисовал Рафаэль: есть мнение, что оно принадлежит кисти его отца, изобразившего жену с маленьким сыном. На картине мадонна повернута к зрителю профилем, глаза устремлены на книгу, руки нежно прикасаются к сыну. Работа датируется 1498 годом. Самой таинственной называют «Мадонну Грандука» – раннюю работу Рафаэля, относящуюся к 1505 году. Она хранится во флорентийской галерее Уффици.

По рентгеновскому снимку полотна ученые определили, что верхний слой нанесен спустя столетие после того, как Рафаэль Санти написал картину. Искусствоведы сходятся во мнении, что художник Карло Дольчи, владелец полотна, нанес темный фон, так как считал его соответствующим религиозным обрядам. «Мадонна Грандука» находится в галерее Флоренции.

Raffaello Santi 1483-1520. La Fornarina (detail) 1518-19 Oil on wood Galleria Nazionale d’Arte Antica, Rome.

«Мадонна Конестабиле» – ранняя работа 20-летнего художника, написанная в Умбрии в 1502-04 годах. Это неоконченная миниатюра, завершить которую Рафаэль не успел из-за переезда во Флоренцию. Ее второе название — «Мадонна с книгой». Богоматерь с грустью смотрит на улыбающегося младенца, взявшегося рукой за книгу (предположительно Священное Писание).

В 1871 году царь Александр II купил миниатюру для жены. Спустя 10 лет картину перевели с дерева на холст, качество изображения пострадало. Зато под верхним слоем обнаружили, что первоначально в руке мадонны была не книга, а гранат – символ пролитой крови Христа. Огромную ценность представляет рама: она одного возраста с картиной и предположительно сделана по эскизу самого Рафаэля Санти.

«Мадонна с щеглом» – еще один шедевр Рафаэля, созданный в ранний, флорентийский период. Она написана Санти по заказу друга-купца как свадебный подарок. Деревянное полотно сильно пострадало при обрушении купеческого дома: на рентгеновском снимке видно 17 элементов, из которых она собрана.

Woman with a Veil-La Velata, ca.1512-1515, Raphael Santi. Raffaello Sanzio da Urbino, known as Raphael, was an Italian.

Знаменитая «Сикстинская Мадонна» (Дрезденская галерея) нарисована в Риме. Образ Богоматери Рафаэль Санти рисовал с 17-летней натурщицы Маргариты Лути. На полотне Мария спускается с облаков с младенцем, чей взгляд не по-детски серьезен. Встречают Богоматерь с Иисусом папа Сикст II и Святая Варвара. Внизу полотна два ангела возле гробовой крышки.

Еще одна Богоматерь с младенцем – «Мадонна Альба», нарисованная Рафаэлем в Риме, на пике творческого расцвета. До 1931 года картина была собственностью Эрмитажа, но в 30-х ее приобрела Национальная галерея искусств США. В России полотно оказалось в 1836 году: Николай I купил «Мадонну Альба» за 14000 фунтов.

Рафаэль Санти писал не только картины религиозной тематики, живописец известен и как портретист. Знаменитая работа – «Портрет папы Юлия II». Взгляд и лицо священника настолько живые, что, глядя на полотно, создается впечатление, что смотришь на живого человека.

Полотна «Дама с вуалью, или Донна Велата» и «Портрет молодой женщины, или Форнарина» мастер создал в Риме. Натурщицей была возлюбленная Рафаэля – Mаргарита Лути. Исследователи обнаружили на руке «Форнарины» кольцо с рубином, которое назвали обручальным. О замужнем статусе натурщицы свидетельствуют украшения в волосах «Форнарины» и «Донны Велаты». «Портрет дамы с единорогом» датируется 1506 годом и хранится в галерее Боргезе. Натурщицей была Джулия Фарнезе, которую называли любовницей папы Александра VI.

Портрет интересен тем, что он многослоен и не раз дорабатывался. В первоначальном замысле на полотне изображалась собака, потом появился единорог. Сейчас интерес к творчеству Рафаэля Санти так же высок, а его творения бесценны. Рисунок «Голова молодого апостола» датируется 1519-20 годами, последними в жизни Рафаэля. Это эскиз-фрагмент последнего полотна Рафаэля «Преображение». В 2012 году рисунок продан на «Сотбис» за цену, дважды превысившую стартовую, – 29 721 250 фунтов стерлингов. Для графических рисунков это рекорд.

В 2016 году в России впервые прошла выставка работ Рафаэля Санти. Москвичи и гости столицы увидели 8 картин и 3 рисунка в Государственном музее имени А. С. Пушкина.

Личная жизнь

Талант художника оценили при жизни: покровители, не желая, чтобы мастера переманили французы, оплачивали его труд щедро. У Рафаэля был особняк в античном стиле, построенный по авторскому проекту. Выдать дочь замуж за именитого живописца мечтали купцы и герцоги, но тонкий ценитель женской красоты держался стойко. Кардинал Биббиена, желавший породниться с Санти, добился помолвки Рафаэля с племянницей, но маэстро отказался в последний момент.

Женщиной, которая смогла покорить сердце 30-летнего Рафаэля, стала дочь булочника, которую Санти прозвал «Форнарина» (булочка, пышка). 17-летнюю Маргариту Лути художник увидел в саду Киджи, где трудился над образами Амура и Психеи. Рафаэль Санти заплатил булочнику 50 золотых, чтобы дочь позировала ему, да так увлекся юной красавицей, что выкупил у отца за 3 тысячи монет.

Шесть лет Маргарита была музой художника, вдохновлявшей на шедевры. После смерти Рафаэля «Форнарина», получив в наследство дом и содержание, отказалась от всего и ушла в монастырь. В записях монастыря Маргарита значится как вдова живописца.

Смерть

Причина смерти художника неизвестна. По версии современника Рафаэля, живописца и писателя Вазари, смерть 37-летнего маэстро стала следствием распутства. После бурной ночи Санти вернулся домой и пожаловался на недомогание. Врач сделал кровопускание, которое ухудшило состояние больного, и он скончался. Вторая версия гласит о простуде, которую Рафаэль подхватил в погребальных галереях, где участвовал в раскопках.

Умер художник 6 апреля 1520 года. Местом последнего приюта стала гробница в римском Пантеоне. На плите, укрывшей останки, выгравирована эпитафия: «Здесь покоится великий Рафаэль, при жизни которого природа боялась быть побежденной, а после его смерти она боялась умереть».

Рафаэль

Рафаэль Санти (1483-1520) – итальянский живописец, график и архитектор умбрийской, а затем римской, школы. Один из самых выдающихся представителей эпохи Высокого Возрождения, или римского классицизма начала 16-го столетия.

За свою недолгую биографию Рафаэль стал одним из самых знаменитых и богатых художников Италии. Наряду с Микеланджело и Леонардо да Винчи составляет традиционную троицу великих мастеров того периода. Его картина «Сикстинская Мадонна» относится к числу наиболее узнаваемых в истории.

В биографии Рафаэля есть много интересных фактов, о которых мы расскажем в данной статье.

Итак, перед вами краткая биография Рафаэля Санти.

Биография Рафаэля

Рафаэль появился на свет 26 или 28 марта, или 6 апреля 1483 г. в итальянском городе Урбино. Его отцом был Джованни Санти – придворный художник и поэт герцога Урбинского, а мать – Марджи Чарла.

Еще в детские годы у Рафаэля начал проявляться талант к рисованию. Когда это заметил отец, он стал брать сына в мастерскую, в которой тот смог сделать первые шаги в искусстве.

Рафаэль рано лишился родителей и к 11-летнему возрасту уже был круглым сиротой. Любопытно, что к тому моменту биографии он уже смог зарекомендовать себя как подающего высокие надежды художника. В результате, он начал оттачивать свое мастерство у живописца Пьетро Перуджино.

Живопись

Рафаэль Санти быстро прогрессировал, что позволило ему не только обойти всех учеников Перуджино, но и превзойти своего наставника. В 1502 г. он написал свою первую мадонну – «Мадонну Солли». Стоит заметить, что изображать на холсте мадонн художник будет до конца творческой биографии.

С каждым годом манера исполнения работ Рафаэля становилась все более совершенной, вследствие чего у него выработался собственный стиль. В 1504 г. он представил свои первые крупные картины – «Обручение Девы Марии» и «Коронование Марии».

Тогда же Рафаэль обосновался во Флоренции, где ему посчастливилось познакомится с такими мастерами, как Леонардо да Винчи и Микеланджело. Он был потрясен творчеством этих живописцев, поэтому начал скрупулезно изучать их технику и художественные приемы.

За годы биографии, проведенные во Флоренции, Рафаэль написал порядка 20 мадонн, а также получал массу заказов на библейские сюжеты. Примечательно, что каждая из рафаэлевских мадонн отличалась индивидуальностью и некоей материнской прелестью.

По мнению искусствоведов, это могло быть связано с ранней кончиной матери художника. В скором времени, Рафаэль приобретает признание в стране, получая еще больше заказов на мадонн. В этот период он создал такие шедевры, как «Мадонна Террануова», «Мадонна со щеглом», «Мадонна с Младенцем и Иоанном Крестителем» и др.

В 1508 г. по приглашению папы Юлия II Рафаэль переезжает в Рим, в котором проживет до конца своих дней. По просьбе папы Санти предстояло расписать фресками некоторые залы (Станцы) Ватиканского дворца. Ознакомившись с эскизами мастера лидер Ватикана был настолько впечатлен увиденным, что предоставил ему поверхности ряда других помещений.

Станцы Рафаэля представляют собой 4 зала величиной 6×9 м, в каждом из которых по 4 фресковых композиции. Объем работ был настолько велик, что живописец решил прибегнуть к помощи учеников. К слову, четвертая Станца Константина – полностью расписана его учениками.

Отдельного внимания заслуживает фреска «Афинская школа» (500 × 770 см), на которой Рафаэль изобразил 50 философов, в облике которых узнаются черты лиц итальянских живописцев и мудрецов: Платон написан с да Винчи, Гераклит имеет сходство с Микеланджело, тогда как Апеллес похож на самого Рафаэля.

Данная фреска является одной из лучших произведений эпохи Возрождения. Занявший место усопшего Юлия II папа Лев X в 1513 г. также восхищался талантом художника. В связи с этим, он сделал его главным архитектором и хранителем ценностей.

Позднее Рафаэль руководил постройкой собора Святого Петра, а также произвел перепись древнеримских памятников. Одновременно с этим, он продолжает создавать новых мадонн, количество которых перевалило за 4 десятка. Самой известной из них является «Сикстинская Мадонна».

Образ девы Марии, держащей в руках маленького Иисуса, Рафаэль писал с 17-летней Маргариты Лути. Женская фигура находится в центре композиции, а по обеим ее бокам располагаются папа Сикст II и Св. Варвара. В нижней части полотна находятся 2 маленьких ангела с задумчивыми взглядами.

Стоит заметить, что Рафаэль достиг больших высот и в области портретного искусства. Помимо этого, сохранилось порядка 400 его рисунков. Интересен факт, что в конце 2012 г. на аукционе с молотка ушел рисунок мастера – «Голова молодого апостола» (к полотну «Преображение»). Цена превысила 29,7 млн фунтов стерлингов, что стало абсолютным рекордом для графических работ.

Личная жизнь

Добившись большой славы и богатства, Рафаэль стал завидным женихом. Многие высокопоставленные религиозные и политические деятели мечтали выдать за него своих дочерей. Кардинал Биббиена добился того, чтобы его племянница обручилась с живописцем, но тот в последний момент отверг девушку.

В возрасте 30 лет у Рафаэля появилась возлюбленная и натурщица, которая была дочерью булочника. Маэстро прозвал ее «Форнариной» (булочка, пышка). С Маргаритой Лути, которой едва исполнилось 17 лет, он познакомился во время работы в саду.

Мужчина заплатил булочнику 50 золотых, чтобы дочь стала его натурщицей. Он настолько сильно увлекся юной девушкой, что выкупил ее у отца за 3 000 монет. На протяжении 6 лет Форнарина была музой Рафаэля. После его смерти она, получив в наследство роскошный особняк и содержание, отказалась от всего и ушла в монастырь.

Смерть

Причина смерти мастера доподлинно неизвестна. По словам Вазари, современника Рафаэля, художник скончался по причине крайне распутного поведения. Со другой версии, смерть могла настать вследствие респираторного заболевания.

Врачи пытались сбить температуру посредством кровопускания, что является довольно опасным делом при заболеваниях такого типа. Рафаэль умер 6 апреля 1520 года в возрасте 37 лет. Его тело было похоронено в Пантеоне.

Рафаэль Санти (1483-1520) — биография, жизнь и особенности творчества художника и архитектора

Биография живописца — это классический образец жизни и творчества мастеров того времени.

Его картины отражают идеалы Ренессанса, а полотна его кисти с изображением мадонн делают мир добрее и чище.

Детство и юность

Рафаэль Санти родился в итальянском городе Урбино предположительно 6 апреля 1483 года. Точный день его рождения неизвестен. Его отец был живописцем и работал во дворце герцога Федерико да Монтефельтро. Заметив у маленького сына интерес к художественному творчеству, он часто брал его с собой в герцогский замок. Там мальчик познакомился с такими мастерами, как Паоло Уччелло и Пьеро делла Франческа, что оказало большое влияние на его дальнейшее творчество.

Рафаэль рано остался без родителей. В возрасте 12 лет попечители отправили его на обучение в знаменитую школу живописи в Перуджу. Там он учился у Пьетро Ваннуччи, которого называли Перуджино. Юный Рафаэль около 4 лет постигал основы художественного мастерства.

Трудолюбивый и талантливый мальчик с интересом учился, перенимая приемы и навыки живописи у своих преподавателей. Очень скоро он освоил технику Перуджино, и его картины стало практически невозможно отличить от полотен учителя.

Первыми работами Рафаэли стали:

- «Распятие Монд» (или «Распятие с Девой Марией, святыми и ангелами»);

- «Хоругвь с изображением Святой Троицы»;

- «Обручение Девы Марии»;

- «Три грации»;

- «Мадонна Конестабиле»;

- «Сон рыцаря».

Эти картины были написаны под влиянием Перуджино. Свой собственный стиль у молодого художника появился намного позже.

В 1504 году вместе с учителем юноша переезжает во Флоренцию. Там он знакомится с выдающимися художниками и архитекторами Микеланджело и Баччо д`Аньоло, со знаменитым скульптором Андреа Сансовино и многими другими мастерами. У них он узнал многие приемы портретной живописи и скульптуры.

Огромное влияние на творчество молодого художника оказала дружба с Леонардо да Винчи. Именно Рафаэль сделал известную копию картины да Винчи «Леда и лебедь», оригинал который не сохранился. В то же время он написал два художественных полотна «Битва святого Георгия с драконом» — картины большую и маленькую.

Во время проживания во Флоренции Рафаэль создает своих знаменитых мадонн — около 20 полотен. Сюжеты картин не отличаются разнообразием: Мария держит на руках младенца Христа, либо он играет с Иоанном Крестителем. Но все полотна индивидуальны и пронизаны материнской нежностью. Исследователи считают, что в них художник отразил тоску по рано утраченной матери.

Самыми знаменитыми считаются следующие картины:

- «Мадонна Грандука»;

- «Мадонна в шатре»;

- «Мадонна со щегленком»;

- «Мадонна в зелени»;

Тогда же была написана «Мадонна с младенцем и Иоанном Крестителем», которая позже была вывезена с родины живописца и выставлена в Лувре.

Зрелое творчество

В 1508 году Рафаэль переезжает в Рим, где проживет до самой смерти.

При содействии друзей-художников он становится официальным живописцем папского двора. Ему поручают работу над фресками в парадных покоях (станцах) в Ватикане.

Маэстро расписывает 4 зала по 4 стены. В своих произведениях он отражает виды человеческой деятельности: богословию, юриспруденцию, поэзию и философию.

Исследователи приводят следующие изображенные в станцах картины Рафаэля Санти с названиями и описаниями:

- На фреске «Парнас» изображен Аполлон с Музами и знаменитыми древнегреческими и итальянскими поэтами.

- «Афинская школа» — это композиция из 50 фигур, где представлены известные философы древности. Во многих из них можно узнать черты современников художника. Так, в облике Платона виден Леонардо да Винчи, в Гераклите — Микеланджело, Птолемей похож на самого Рафаэля.

- «Диспута» — беседа на земле и небе о таинстве Причастия.

- «Мудрость, Умеренность и Сила» — аллегорическое изображение добродетелей в виде прекрасных женщин.

Папа Юлий II высоко оценил работы мастера. По его поручению художник расписывает еще 3 станцы. К наиболее известным из изображенных там фресок относится «Освобождение апостола Петра из темницы».

Сменивший Юлия II папа Лев X также восхищался творчеством Рафаэля. Он предложил ему продолжить роспись ватиканского дворца. Тогда же по заказу папы художник создает картины для шпалер, предназначенных для оформления Сикстинской Капеллы. В 1515 году по решению главы церкви Рафаэль был назначен главным архитектором строящегося Собора Святого Павла.

Одновременно художник продолжил создание изображений мадонн, число которых возросло до 42. Среди них самое известное произведение эпохи Ренессанса — «Сикстинская Мадонна» Рафаэля Санти, написанная для монастыря Святого Сикста. Это картина стала самым совершенным творением художника. Она и сегодня поражает зрителей внутренним ритмом и гармонией.

Алтарная живопись, портреты и архитектура

Хотя художник отдает все силы работе над оформлением папского дворца, он одновременно выполняет заказы на изготовление алтарных образов для церквей. Рафаэль рисует картины «Святая Цецилия», «Несение креста» и многие другие. Последнее его произведение — это «Преображение» («Уход»), величественное полотно, в котором проглядывают черты барокко. Рано ушедший мастер не успел завершить этот шедевр, и его дописывал его ученик Джулио Романо по эскизам учителя.

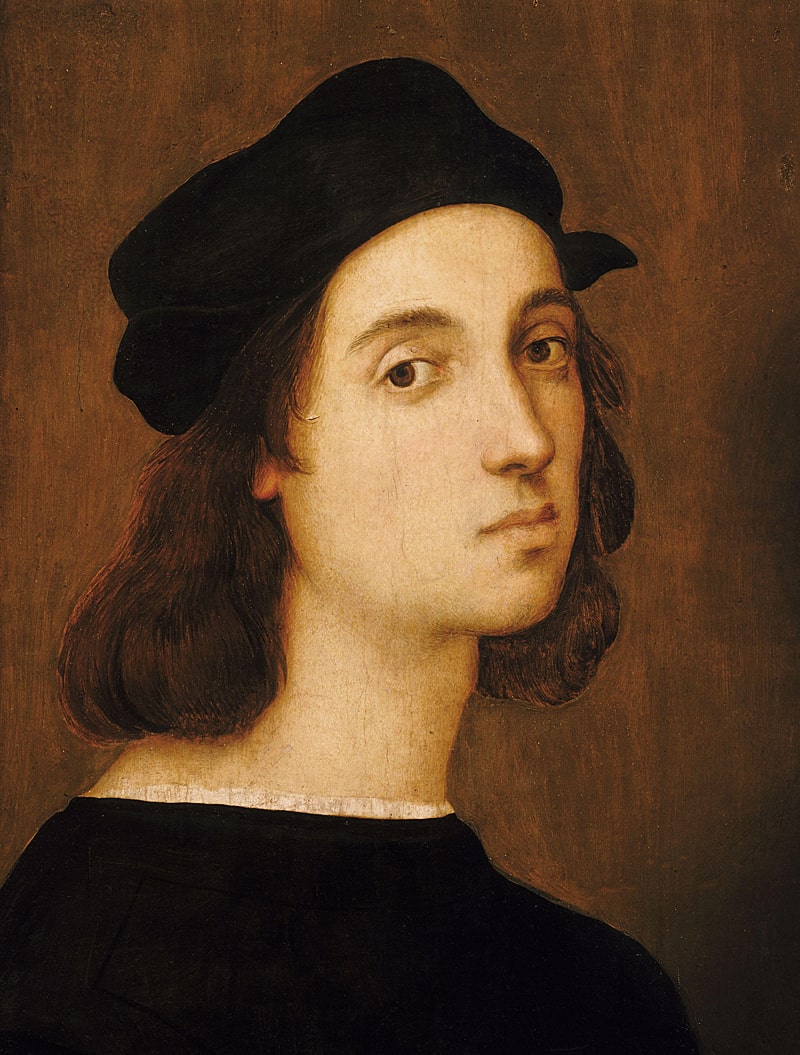

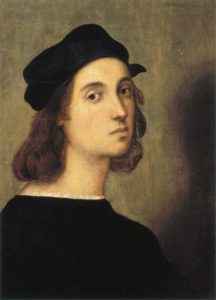

Огромную известность маэстро завоевал не только картинами на религиозные темы. Значительное место в его творчестве занимают портреты. В 1506 году был написан широко известный автопортрет Рафаэля, который выставлен в флорентийской галерее Уффици.

В 1512 году художник нарисовал портрет папы Юлия II, отличающийся невероятной живостью изображения. Также он создал портрет своего друга, художника и дипломата Бальдассаре Кастильоне и великолепный портрет молодого банкира Биндо Альтовити, одно из лучших творений эпохи Возрождения. В последние годы жизни маэстро написал свой «Автопортрет с другом». Кто именно изображен рядом с ним, неизвестно.

В настоящее время насчитывается более 400 рисунков Рафаэля: как самостоятельных произведений, так и набросков картин. По многим из них были созданы гравюры, благодаря чему до нашего времени дошли некоторые из утраченных произведений мастера. На свой рисунок, по обычаю художников того времени, Рафаэль помещал сочиненный им краткий стих.

Маэстро был не только великолепным художником, но и выдающимся архитектором. Он достроил ватиканский дворец с лоджиями. По его проекту была возведена капелла Киджи церкви Санта-Мария дель Пополо, палаццо Видони-Каффарелли и многие другие великолепные здания. Крипта капеллы Киджи описана в книге «Ангелы и демоны» американского писателя Дэна Брауна.

Особенность архитектурных произведений Рафаэля Санти — это индивидуальность, благородство и сдержанность форм, сочетающиеся с нарядным оформлением. Все здания органично связаны с окружающими строениями и ландшафтом.

Особенности личной жизни художника

По свидетельству современников (это подтверждают автопортреты), Рафаэль был изящным, хорошо воспитанным человеком. Он писал стихи, пел и музицировал. У маэстро были приятные манеры, он прекрасно чувствовал себя в светском обществе и всегда был окружен друзьями и поклонниками.

Труд художника хорошо оплачивался, он жил в особняке, построенном по собственному проекту. Многие богатые и знатные люди страны хотели выдать за него своих дочерей. Кардинал Баббиена пытался добиться его помолвки со своей племянницей, но в последний момент художник отказался.

В жизнеописании Рафаэля приводится интересный факт. Тридцатилетнего маэстро покорила дочь пекаря Маргарита Лути, которую он прозвал Форнарина (Булочка). Юную красавицу художник выкупил у ее отца, и в течение 6 лет она служила моделью для его картин. Девушка позировала для «Сикстинской мадонны», полотен «Дама с вуалью», «Женский портрет» и многих других.

Знаменитый художник ушел из жизни рано, в возрасте 37 лет. Точная причина смерти его неизвестна. В биографии, которую кратко составил его современник писатель Вазаре, говорится, что он умер от распутства. Вернувшись домой после бурной ночи, маэстро почувствовал себя плохо. Его лечили известные врачи, но ему становилось все хуже. Великий художник умер 6 апреля 1520 года. Могила Рафаэля находится в римском Пантеоне.

По мнению современных исследователей, причиной смерти художника была простуда, полученная при раскопках древнеримских похоронных сооружений. Главным методом лечения средневековых врачей в то время было кровопускание, но оно лишь ухудшило состояние больного. Возможно, что маэстро просто не выдержал подобных процедур.

После смерти Рафаэля Форнарина получила в наследство дом и содержание. Но она отказалась от всего и ушла в монастырь. В монастырских записях она числится как вдова художника. Некоторые исследователи считают, что Рафаэль тайно обвенчался со своей возлюбленной.

Великий мастер эпохи Возрождения оказал огромное влияние на развитие итальянской и европейской живописи.

Его картины признаны образцом художественного совершенства. На протяжении столетий они служат непререкаемым авторитетом для зрителей и художников.

Рафаэль Санти — биография

Краткая информация

- Детство

- Развитие таланта

- Работа в Ватикане

- Рисунок и живопись

- Смерть

- Интересные факты :

Великий художник итальянского происхождения представитель умбрийской школы живописи. Один из классиков эпохи зарождения Ренессанса.

Детство

Рафаэль Санти был рожден в семье итальянского художника Джованни Санти и Марджи Чарла. Детство художника было беззаботным и веселым до тех пор, пока он не потерял обоих родителей и не стал круглой сиротой. Перед смертью отец успел развить у мальчика любовь к искусству и свои первые работы юный художник создал именно в его мастерской. Именно в детстве у художника зародилась любовь к изображению мадонны. Его первым наставником после отца становится Пьетро Перуджино, поэтому его ранние полотна очень схожи с ним по стилю. Он неоднократно наведывается в родные края во время обучения. В 1502 году миру представляется полотно с изображением мадонны ставшее довольно известным «Мадонна Солли». С течением времени живописец вырабатывает свое личное исполнение и характер. Основная часть его произведений в это время, алтарные изображения и лишь несколько небольших полотен.

Развитие таланта

Не желая устанавливать рамки для своих возможностей и обладая рвением к развитию таланта, он отправляется в Флоренцию. Ближе к концу 1504 года он встречает знаменитый и талантливых художников таких как Леонардо да Винчи, Микеланджело, Бартоломео. Больше всего прочего художника заинтересовал стиль исполнения да Винчи, и он перерисовывает некоторые его работы. Набивая руку на работах известных флорентийских живописцев у Рафаэля вырабатывается плавность линий и тонкость материи. Первые заказы начали поступать практически сразу. Портрет, написанный Рафаэлем по заказу Аньоло Дони манерой исполнения, очень напоминал «Джоконду» да Винчи. Он старается добиться своего максимума развивая исполнение. Практически все заказы, которые получал художник были на религиозную тему. Им было написано больше двадцати мадонн с ребенком. Его самые известные мадонны были написаны во время пребывания в Флоренции «Мадонна с щегленком», «Прекрасная садовница».

В конце 1508 года художник переселился в Рим где служит личным рисовальщиком папского двора. Первым заказом стала роспись для Станцу делла Сеньятура основной тематикой для росписи художник выбрал интеллектуальную активность человека. В 1510 году он написал свое самое известное полотно «Афинская школа». Эта постановка великолепный пример многофигурной композиции. На полотне изображены 50 величайших мыслителей, астрономов и математиков. Каждая фигура четко продуманный и прорисованный персонаж с характером и собственной историей. Некоторые из изображенных на росписи мыслителей были наделены визуальным сходством с да Винчи, Микеланджело и даже самим создателем композиции.

Работа в Ватикане

Папа Юлий II был восхищен творчеством Рафаэля еще во времена когда «Афинская школа» была еще на стадиях эскизов. Ему доверили расписать три станцы отстранив тех художников, которые уже вели проектные работы над ними. Предвидя огромное количество работы Рафаэль взял себе учеников, которые помогали ему при росписи. В конечном итоге четвертая станца была полностью исполнена учениками художника. Станца Элиодоро привлекала самый большой интерес публики фреской «Освобождение апостола Петра из темницы». Размещение изображения находилось прямо под окном что создавало иллюзию затемнённого помещения на изображении. Тонкость и плавность линий, яркие цветовые переходы и живость бликов. Исполнение было настолько мастерски исполнено что у смотрящего невольно возникает ощущение реальности происходящего. Каждая тень была продумана. Яркий жар огня от факела и отблески его на доспехах. Такое исполнение ночного времени суток еще никому до этого не удавалось, Рафаэль был первым кто, достиг такого реалистичного эффекта.

В 1513 году произошла смена Папы, однако Лев Х ценил художника не меньше своих предшественников. В этом же году художник получил заказ на роспись Сикстинской капеллы. Сразу же он принимается за создание полотен с тематикой сюжетов из Библии. До наших времен к сожалению, дошли лишь семь полотен. Еще одним заказом, сделанным от папы было оформление фресками лоджии, которые были частью внутреннего двора Ватикана. Из-за того, что заказ был очень большим около 50 фресок было сделано воспитанниками Рафаэля по зарисовкам мастера. В 1515 году он награждается должностью главного хранителя древностей. В этот же год произошло знакомство Рафаэля с Дюрером немецким художником. Как подарок в честь знакомства рисовальщики отблагодарили один одного своими полотнами. Судьба изображений осталась неизвестна.

Рисунок и живопись

Несмотря на то что большая часть работ, выполненных Рафаэлем это фрески и картины на Библейскую тематику художник создал не мало портретов. «Портрет папы Юлия II» был выполнен настолько реалистично что люди замирали с трепетом. Многие даже кланялись портрету в знак уважения проделанной художником работы. После такой реакции публики художнику заказали портреты самого близкого окружения и Джулио Медичи. Художник так же рисовал и свои собственные автопортреты. Один из его автопортретов покрыт дымкой тайны так как человек, с которым он себя изобразил никому никому не известен.

Около 400 набросков и рисунков было оставлено художником. Некоторые из его графических работ были использованы для создания гравюр Маркантонио Раймонди. Многие его ученики копировали наброски учителя и создавали по ним работы. К сожалению, не один из молодых художников которых обучал Рафаэль большого успеха не добился. А все работы, которые были созданы учениками на основе эскизов живописца были восприняты публикой негативно. Им были созданы и архитектурные проекты. Он закончил строительство ватиканского двора с лоджиями. Начал проектировать и строить виллу Мадама, но закончить так и не смог.

Смерть

Художник умер довольно молодым 6 апреля 1520 года, не дожив даже до сорока лет. Скончался он от лихорадки бушевавшей в те года в Риме, которую он подхватил при раскопках гробницы.

Интересные факты :

— 5 декабря 2012 года на аукционе Сотбис был продан рисунок Рафаэля «Голова молодого апостола» к картине «Преображение». Цена составила 29 721 250 фунтов стерлингов, вдвое превысив стартовую. Это рекордная сумма для графических работ.

Рафаэль Санти биография, личная жизнь, особенности творчества, интересные факты, знаменитые картины итальянского художника, скульптуры архитектора

Трудно найти человека, который бы не слышал имени знаменитого итальянского художника эпохи Возрождения, графика и архитектора, представителя умбрийской школы Рафаэля Санти.

Биография живописца — это классический образец жизни и творчества мастеров того времени.

Его картины отражают идеалы Ренессанса, а полотна его кисти с изображением мадонн делают мир добрее и чище.

Детство и юность

Рафаэль Санти родился в итальянском городе Урбино предположительно 6 апреля 1483 года. Точный день его рождения неизвестен. Его отец был живописцем и работал во дворце герцога Федерико да Монтефельтро. Заметив у маленького сына интерес к художественному творчеству, он часто брал его с собой в герцогский замок. Там мальчик познакомился с такими мастерами, как Паоло Уччелло и Пьеро делла Франческа, что оказало большое влияние на его дальнейшее творчество.

Рафаэль рано остался без родителей. В возрасте 12 лет попечители отправили его на обучение в знаменитую школу живописи в Перуджу. Там он учился у Пьетро Ваннуччи, которого называли Перуджино. Юный Рафаэль около 4 лет постигал основы художественного мастерства.

Трудолюбивый и талантливый мальчик с интересом учился, перенимая приемы и навыки живописи у своих преподавателей. Очень скоро он освоил технику Перуджино, и его картины стало практически невозможно отличить от полотен учителя.

Первыми работами Рафаэли стали:

- «Распятие Монд» (или «Распятие с Девой Марией, святыми и ангелами»);

- «Хоругвь с изображением Святой Троицы»;

- «Обручение Девы Марии»;

- «Три грации»;

- «Мадонна Конестабиле»;

- «Сон рыцаря».

Эти картины были написаны под влиянием Перуджино. Свой собственный стиль у молодого художника появился намного позже.

В 1504 году вместе с учителем юноша переезжает во Флоренцию. Там он знакомится с выдающимися художниками и архитекторами Микеланджело и Баччо д`Аньоло, со знаменитым скульптором Андреа Сансовино и многими другими мастерами. У них он узнал многие приемы портретной живописи и скульптуры.

Огромное влияние на творчество молодого художника оказала дружба с Леонардо да Винчи. Именно Рафаэль сделал известную копию картины да Винчи «Леда и лебедь», оригинал который не сохранился. В то же время он написал два художественных полотна «Битва святого Георгия с драконом» — картины большую и маленькую.

Во время проживания во Флоренции Рафаэль создает своих знаменитых мадонн — около 20 полотен. Сюжеты картин не отличаются разнообразием: Мария держит на руках младенца Христа, либо он играет с Иоанном Крестителем. Но все полотна индивидуальны и пронизаны материнской нежностью. Исследователи считают, что в них художник отразил тоску по рано утраченной матери.

Самыми знаменитыми считаются следующие картины:

- «Мадонна Грандука»;

- «Мадонна в шатре»;

- «Мадонна со щегленком»;

- «Мадонна в зелени»;

Тогда же была написана «Мадонна с младенцем и Иоанном Крестителем», которая позже была вывезена с родины живописца и выставлена в Лувре.

Зрелое творчество

В 1508 году Рафаэль переезжает в Рим, где проживет до самой смерти.

При содействии друзей-художников он становится официальным живописцем папского двора. Ему поручают работу над фресками в парадных покоях (станцах) в Ватикане.

Маэстро расписывает 4 зала по 4 стены. В своих произведениях он отражает виды человеческой деятельности: богословию, юриспруденцию, поэзию и философию.

Исследователи приводят следующие изображенные в станцах картины Рафаэля Санти с названиями и описаниями:

Папа Юлий II высоко оценил работы мастера. По его поручению художник расписывает еще 3 станцы. К наиболее известным из изображенных там фресок относится «Освобождение апостола Петра из темницы».

Сменивший Юлия II папа Лев X также восхищался творчеством Рафаэля. Он предложил ему продолжить роспись ватиканского дворца. Тогда же по заказу папы художник создает картины для шпалер, предназначенных для оформления Сикстинской Капеллы. В 1515 году по решению главы церкви Рафаэль был назначен главным архитектором строящегося Собора Святого Павла.

Одновременно художник продолжил создание изображений мадонн, число которых возросло до 42. Среди них самое известное произведение эпохи Ренессанса — «Сикстинская Мадонна» Рафаэля Санти, написанная для монастыря Святого Сикста. Это картина стала самым совершенным творением художника. Она и сегодня поражает зрителей внутренним ритмом и гармонией.

Алтарная живопись, портреты и архитектура

Хотя художник отдает все силы работе над оформлением папского дворца, он одновременно выполняет заказы на изготовление алтарных образов для церквей. Рафаэль рисует картины «Святая Цецилия», «Несение креста» и многие другие. Последнее его произведение — это «Преображение» («Уход»), величественное полотно, в котором проглядывают черты барокко. Рано ушедший мастер не успел завершить этот шедевр, и его дописывал его ученик Джулио Романо по эскизам учителя.

Огромную известность маэстро завоевал не только картинами на религиозные темы. Значительное место в его творчестве занимают портреты. В 1506 году был написан широко известный автопортрет Рафаэля, который выставлен в флорентийской галерее Уффици.

В 1512 году художник нарисовал портрет папы Юлия II, отличающийся невероятной живостью изображения. Также он создал портрет своего друга, художника и дипломата Бальдассаре Кастильоне и великолепный портрет молодого банкира Биндо Альтовити, одно из лучших творений эпохи Возрождения. В последние годы жизни маэстро написал свой «Автопортрет с другом». Кто именно изображен рядом с ним, неизвестно.

В настоящее время насчитывается более 400 рисунков Рафаэля: как самостоятельных произведений, так и набросков картин. По многим из них были созданы гравюры, благодаря чему до нашего времени дошли некоторые из утраченных произведений мастера. На свой рисунок, по обычаю художников того времени, Рафаэль помещал сочиненный им краткий стих.

Маэстро был не только великолепным художником, но и выдающимся архитектором. Он достроил ватиканский дворец с лоджиями. По его проекту была возведена капелла Киджи церкви Санта-Мария дель Пополо, палаццо Видони-Каффарелли и многие другие великолепные здания. Крипта капеллы Киджи описана в книге «Ангелы и демоны» американского писателя Дэна Брауна.

Особенность архитектурных произведений Рафаэля Санти — это индивидуальность, благородство и сдержанность форм, сочетающиеся с нарядным оформлением. Все здания органично связаны с окружающими строениями и ландшафтом.

Особенности личной жизни художника

По свидетельству современников (это подтверждают автопортреты), Рафаэль был изящным, хорошо воспитанным человеком. Он писал стихи, пел и музицировал. У маэстро были приятные манеры, он прекрасно чувствовал себя в светском обществе и всегда был окружен друзьями и поклонниками.

Труд художника хорошо оплачивался, он жил в особняке, построенном по собственному проекту. Многие богатые и знатные люди страны хотели выдать за него своих дочерей. Кардинал Баббиена пытался добиться его помолвки со своей племянницей, но в последний момент художник отказался.

В жизнеописании Рафаэля приводится интересный факт. Тридцатилетнего маэстро покорила дочь пекаря Маргарита Лути, которую он прозвал Форнарина (Булочка). Юную красавицу художник выкупил у ее отца, и в течение 6 лет она служила моделью для его картин. Девушка позировала для «Сикстинской мадонны», полотен «Дама с вуалью», «Женский портрет» и многих других.

Знаменитый художник ушел из жизни рано, в возрасте 37 лет. Точная причина смерти его неизвестна. В биографии, которую кратко составил его современник писатель Вазаре, говорится, что он умер от распутства. Вернувшись домой после бурной ночи, маэстро почувствовал себя плохо. Его лечили известные врачи, но ему становилось все хуже. Великий художник умер 6 апреля 1520 года. Могила Рафаэля находится в римском Пантеоне.

По мнению современных исследователей, причиной смерти художника была простуда, полученная при раскопках древнеримских похоронных сооружений. Главным методом лечения средневековых врачей в то время было кровопускание, но оно лишь ухудшило состояние больного. Возможно, что маэстро просто не выдержал подобных процедур.

После смерти Рафаэля Форнарина получила в наследство дом и содержание. Но она отказалась от всего и ушла в монастырь. В монастырских записях она числится как вдова художника. Некоторые исследователи считают, что Рафаэль тайно обвенчался со своей возлюбленной.

Великий мастер эпохи Возрождения оказал огромное влияние на развитие итальянской и европейской живописи.

Его картины признаны образцом художественного совершенства. На протяжении столетий они служат непререкаемым авторитетом для зрителей и художников.

Один известный человек сказал: «Я всегда был убежден, что в жанровых и исторических картинах, статуях и вообще каком бы то ни было произведении искусства — образа, звука, слова — в сказках, песне, былине, драме и прочем сказывается весь целый облик народа, внутренний и внешний, с прошлым и настоящим, а может быть, и будущим».

Этим человеком был Виктор Михайлович Васнецов – выдающийся художник XIX-XX вв., который показал всему миру душу русского народа и создал направление фольклорно-исторической живописи.

Детство и юношество

Виктор Михайлович Васнецов родился 15 мая 1848 года в селе Лопиял (Лопьял) Уржумского уезда Вятской губернии в семье потомственного священника Михаила Васильевича Васнецова. Через два года батюшка Михаил получил приход в селе Рябово этого же уезда, где и провел детство маленький Витя.

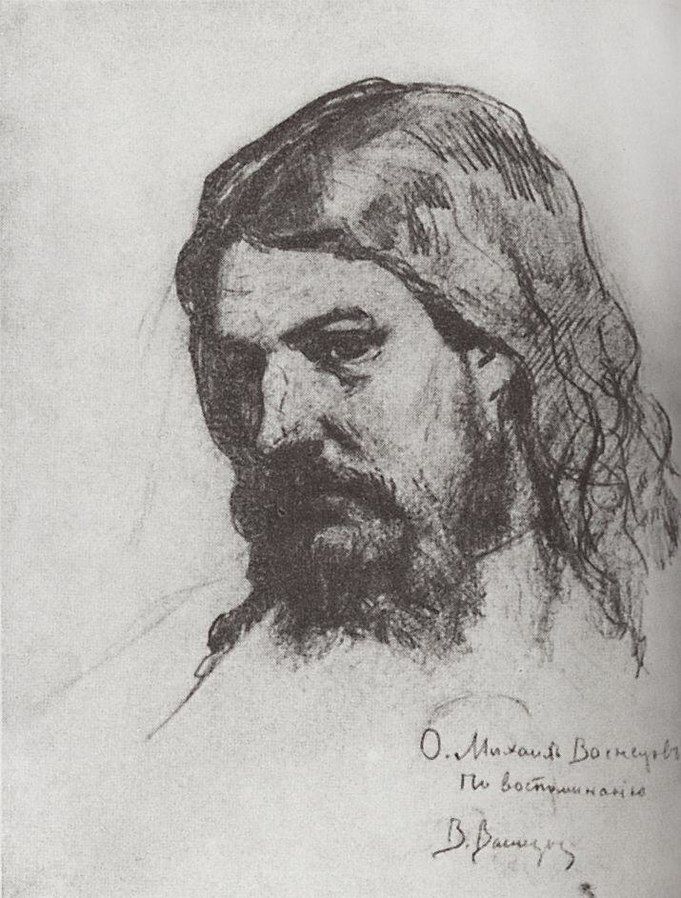

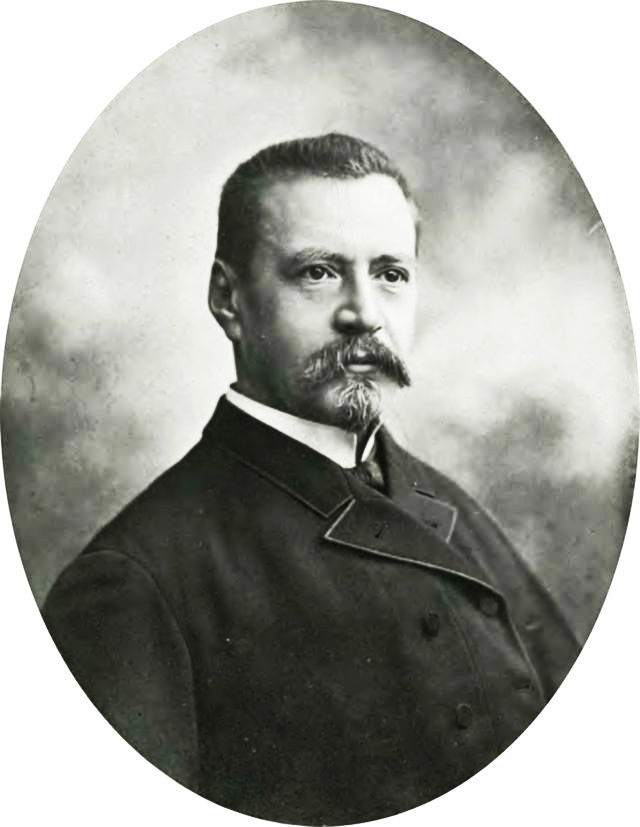

Священник Михаил Васильевич Васнецов, отец художника. Эскиз В.М. Васнецова

Семья жила так же, как и другие крестьяне, не отличаясь особым достатком. Виктор и его пять братьев помогали отцу вести хозяйство, так как их мать умерла очень рано.

Михаил Васильевич, будучи человеком образованным, души не чаял в своих детях и стремился развивать их разносторонне: обучение грамоте, арифметике, чтение научных журналов, рисование акварелью и резьба по дереву.

Суровая природа Вятского края, обособленный уклад жизни с сохранившимися обычаями, поверьями, деревенскими песнями и старинными сказками повлияли на формирование жизненного и художественного мировоззрения. Виктор и его младший брат Аполлинарий (тоже ставший впоследствии художником) сохранили атмосферу «преданий старины глубокой» на протяжении всего своего творчества.

Аполлинарий Михайлович Васнецов

Хоть и замечал отец в своем сыне творческие наклонности, Михаил Васильевич не мог позволить Виктору учиться в художественной школе. Поэтому мальчику пришлось идти по стопам своих предков и поступить в 1858 году в духовное училище (как сыну священника ему предоставлялась учеба бесплатно). Окончив его в 1862 году, Васнецов поступает в духовную семинарию, где помимо Писания отрок начал изучать иконопись. На тот момент церковную живопись преподавал художник Николай Александрович Чернышев. Вместе с ним Виктор посещал городской музей, делая наброски с картин и скульптур.

Однажды дома у Николая Александровича Васнецов познакомился со ссыльным польским художником Эльвиро Андриолли, ставший мальчику другом и наставником. Именно он рассказал юноше о Петербургской Академии художеств.

Эльвиро Андриолли

Васнецов, давно мечтавший стать художником, решил попытать счастье на вступительных экзаменах в кузницу знаменитых русских художников, но средств на поездку в столицу не было. И тогда Андриолли при посредничестве своего земляка, профессора Красинского, устроил лотерею в Вятке для богатых людей, на которой были распроданы все любительские картины молодого дарования. Юноша, собрав деньги таким образом, оставил предпоследний курс обучения в семинарии и с благословения ректора и Михаила Васильевича отправился в Петербург.

Столичная жизнь

В 1867 году Васнецов сдал вступительные экзамены в Академию художеств, но из-за застенчивости и неуверенности в собственных силах не стал узнавать результаты. Виктор был убежден в провале, но решил остаться в Петербурге, чтобы попытать счастье на следующий год. Бродя по городу в поисках жилья и работы, он случайно встретил брата профессора Красинского, который поддержал юношу и помог ему устроиться на должность рисовальщика в картографическое заведение. Одновременно Васнецов начал посещать школу поощрения художников на Бирже, где познакомился с молодым преподавателем И.Н. Крамским и его друзьями – студентами Академии – скульптором М.М. Антокольским и живописцем И.Е. Репиным.

Летом следующего года Виктор Михайлович отправился в Академию снова сдавать вступительные экзамены. И каково было его удивление, когда он узнал, что еще в прошлом году был зачислен в студенты!

В течение первого года обучения Васнецов получил серебряную медаль за ученические работы. Юноша сошелся с талантливыми художниками: А.И. Куинджи, В.Д. Поленовым, В.И. Суриковым и многими другими. Его старания и успехи были оценены знаменитым профессором П.П. Чистяковым. Успешную учебу Васнецов также совмещал с поступающими заказами на создание рисунков и иллюстраций к изданиям азбук, сказок и рассказов.

К сожалению, учебу пришлось на время оставить. В 1870 умер отец, и Виктору Михайловичу пришлось уехать в Рябово, чтобы помогать братьям. Вернулся в Петербург он не один, а со своим братом Аполлинарием. Жить в столице стало труднее, и студент вынужден сводить концы с концами. Из-за этого Виктор нерегулярно посещал занятия, а потом и вовсе забросил учебу. Не став держать выпускные экзамены, Васнецов в 1874 году в итоге получил удостоверение, что «состоял в числе учеников Академии».

Начало творческого пути

Достигнув больших успехов в книжной графике, Виктор Михайлович решил бросить силы на освоение такого направления, как критический реализм. Для этого в 1875 году он примкнул к созданному Товариществу передвижных художественных выставок. Также в нем состояли Крамской, Куинджи, Репин, Поленов, Суриков. Художники стремились отразить в своем творчестве тяжелую жизнь крестьян и горожан и показать социальные проблемы страны. Русская интеллигенция поддерживала рвение Товарищества приблизить искусство к простому народу.

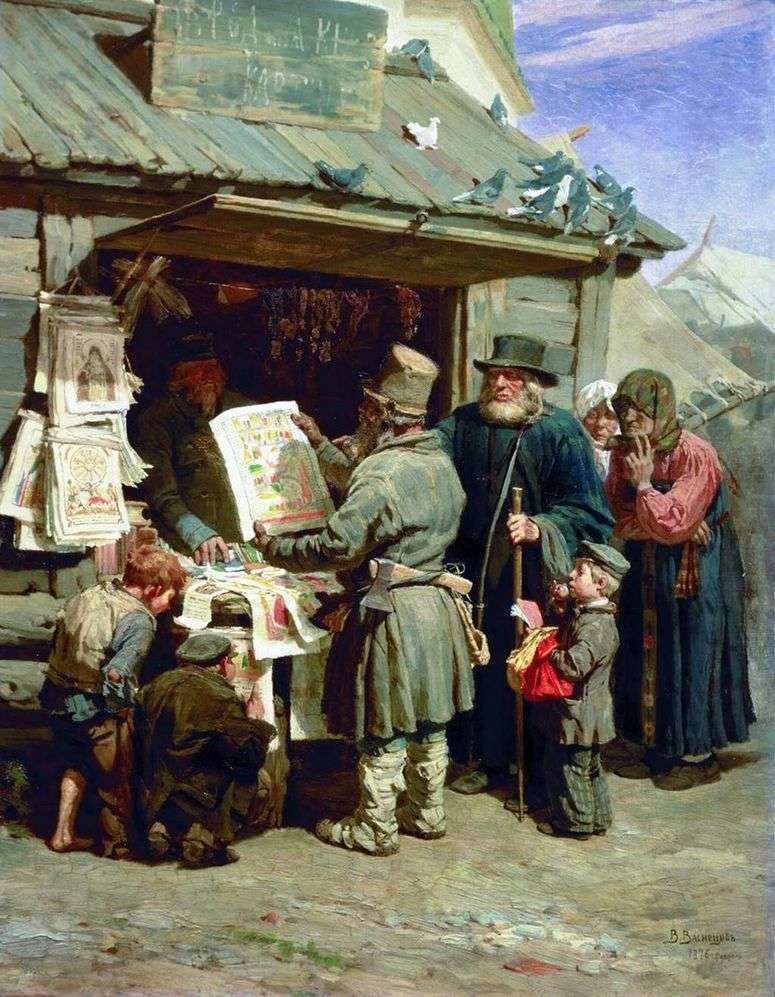

Васнецов был одухотворен новой работой, ведь кому как не ему, выходцу из простого народа, прожившему все детство среди крестьян, известны тяготы такой жизни? Так появилась первая серия картин художника: «Нищие певцы (Богомольцы)», «Книжная лавочка», «С квартиры на квартиру». Глядя на многофигурные композиции, так и ощущается вся горечь нищей жизни и поучительная правда, а типажи отображают высокое мастерство автора.

Нищие певцы (Богомольцы). 1873

Книжная лавочка. 1876

С квартиры на квартиру. 1876

Но сам Виктор Михайлович остро ощущал нехватку знаний, поэтому с большой охотой откликнулся на приглашение Репина приехать к нему в Париж. Сам Илья Ефимович, блистательный выпускник Академии художеств, находился в поездке по Европе за счет учебного заведения.

Заручившись заказом на иллюстрации к книге Е.Н. Водовозовой «Жизнь европейских народов», Васнецов в марте 1876 отправился во Францию.

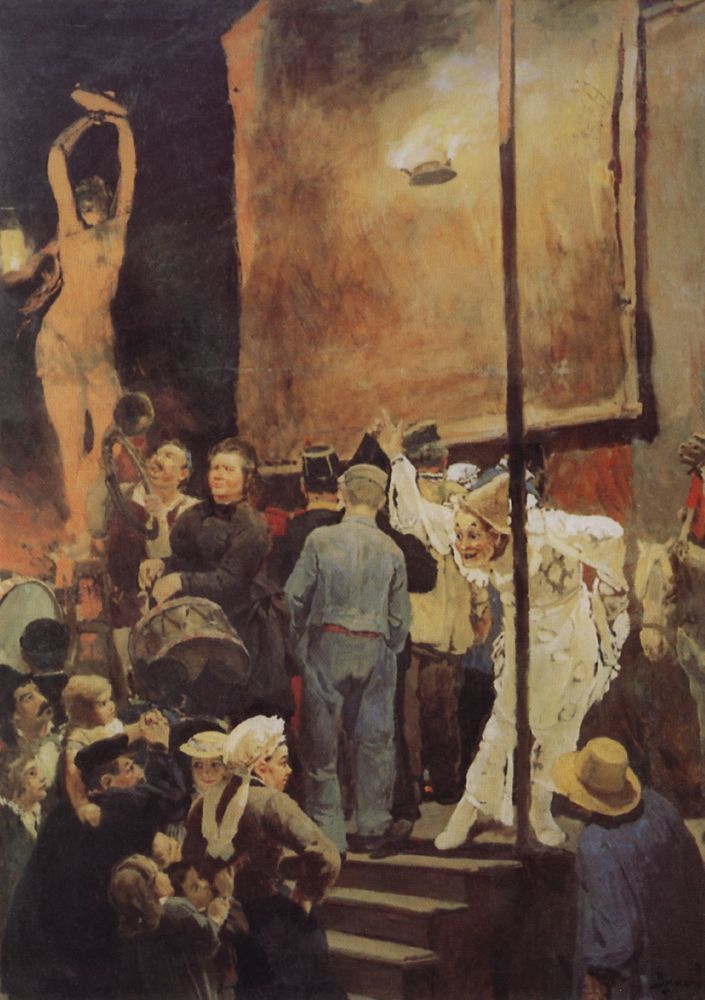

Поиски собственного стиля

Поселившись в Париже практически без денег, но с поддержкой друзей-художников, Виктор Михайлович с тщательностью и дотошностью изучал произведения Лувра и творения французских импрессионистов. Под их влиянием и создана картина во Франции «Акробаты на празднике в окрестностях Парижа». Полотно Васнецов в 1877 году выставил на ежегодном парижском Салоне, но без успеха. Вернувшись через год на Родину, живописец представил «Акробатов» на передвижной выставке, где император Александр III, впечатленный работой, приобрел картину для своей коллекции.

Акробаты на празднике в окрестностях Парижа. 1877

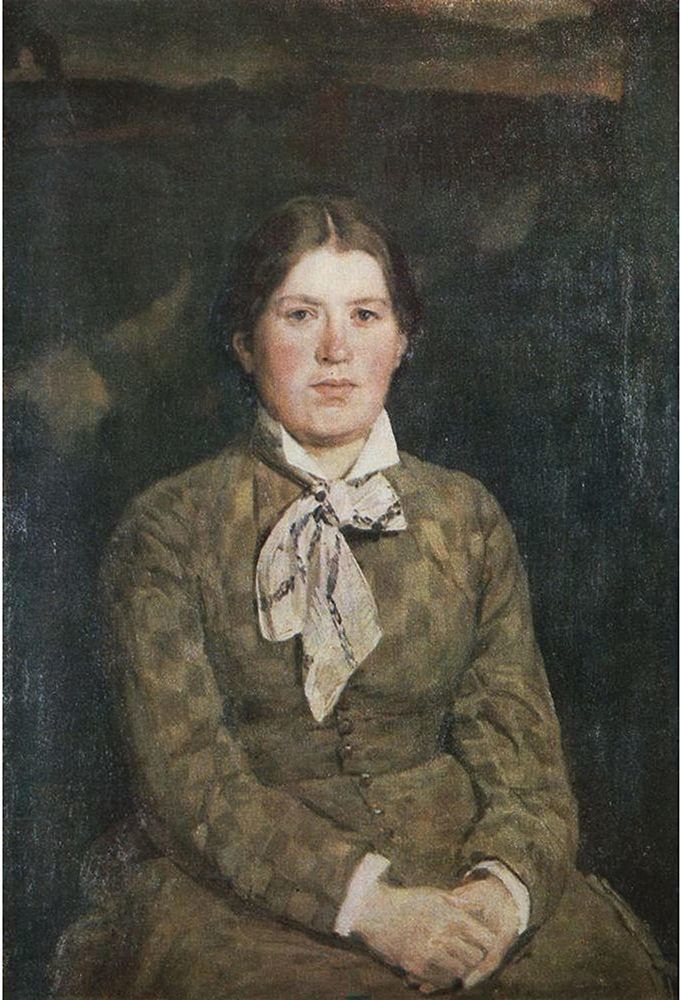

В ноябре 1878 года Васнецов женился на уроженке Вятской губернии Александре Владимировне Рязанцевой, дочке купца. Скромная образованная девушка, окончившая женские врачебные курсы в Петербургской медико-хирургической академии, посвятила себя супругу и семье, в которой родилось пятеро детей: Татьяна, Борис, Алексей, Михаил, Владимир. В этом же году художник был принят в Товарищество передвижников.

Портрет Александры Владимировны Васнецовой (Рязанцевой). 1878 (автор В.М. Васнецов).

В.М. Васнецов. Портрет Татьяны Викторовны Васнецовой, дочери художника. 1897

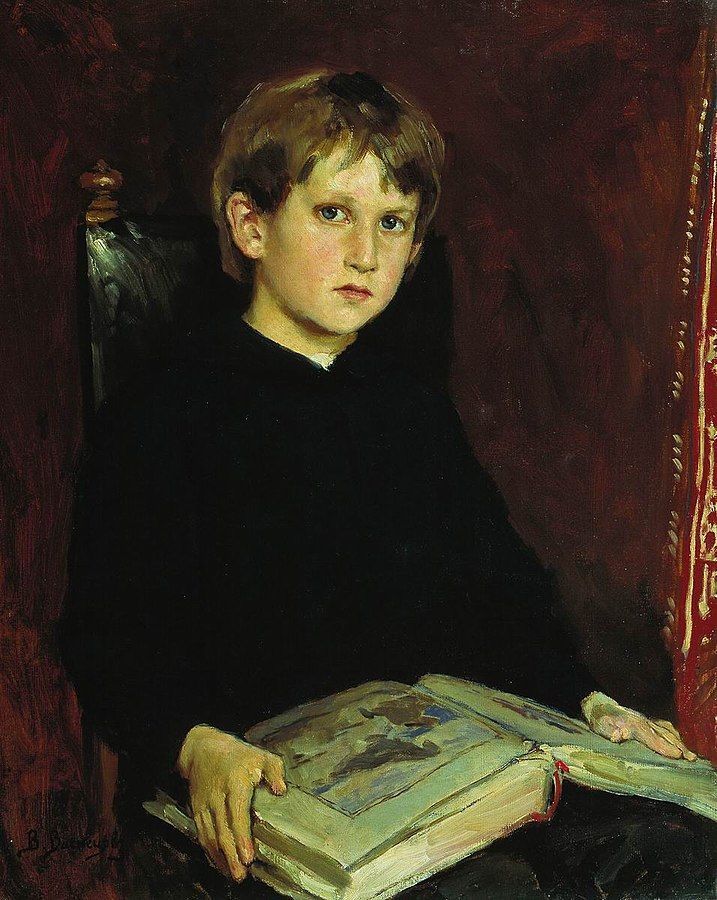

В.М. Васнецов. Портрет Бориса Викторовича Васнецова, сына художника. 1889

В.М. Васнецов. Портрет сына, Алексея Викторовича Васнецова в боярском костюме. Этюд для портрета молодого Ивана Грозного.

В.М. Васнецов. Портрет Михаила Викторовича Васнецова. 1892

В.М. Васнецов. Портрет Владимира Викторовича Васнецова, сына художника. 1899

Тяга к истории

В 1878 Васнецов вместе с супругой и братом переехал из Петербурга в Москву. Город поразил художника своей красотой, и Виктор Михайлович с удовольствием делал зарисовки московской архитектуры.

Этнограф В.А. Дашков, будучи директором Московского публичного и Румянцевского музея сделал заказ Васнецову на создание ряда портретов знаменитых русских деятелей с сохранившихся гравюр. Таким образом, из-под руки живописца появились портреты таких исторических личностей, как патриарх Гермоген II, князь Д.М. Пожарский, учитель Петра I Н.М. Зотов и его друг Ф.Я. Лефорт. Благодаря этой работе Васнецов все больше погружался в атмосферу старины. Он имел возможность прикоснуться к историческим реликвиям и ощущать дыхание прошлых веков.

Важным и поворотным событием в жизни художника стало знакомство с известным меценатом Саввой Ивановичем Мамонтовым, прославившимся любителем и покровителем деятелей искусств. В подмосковной усадьбе Мамонтовых – Абрамцево – собирались художники, литераторы, ученые, обсуждавшие исторические события и изучая археологические находки. Это и подвигло Васнецова создать серию историко-былинных картин. Первым произведением из серии стала картина «После побоища Игоря Святославовича с половцами» (на основе «Слова о полку Игореве»).

После побоища Игоря Святославовича с половцами. 1880

Но, к сожалению, данную работу критики осудили, а в обществе она вызвала неоднозначные реакции у зрителей. Лишь немногие, среди которых были Репин и профессор Чистяков, увидели в полотне самобытный образ, способный пробудить русскую душу и вызвать гордость.

Сказки из реальной жизни

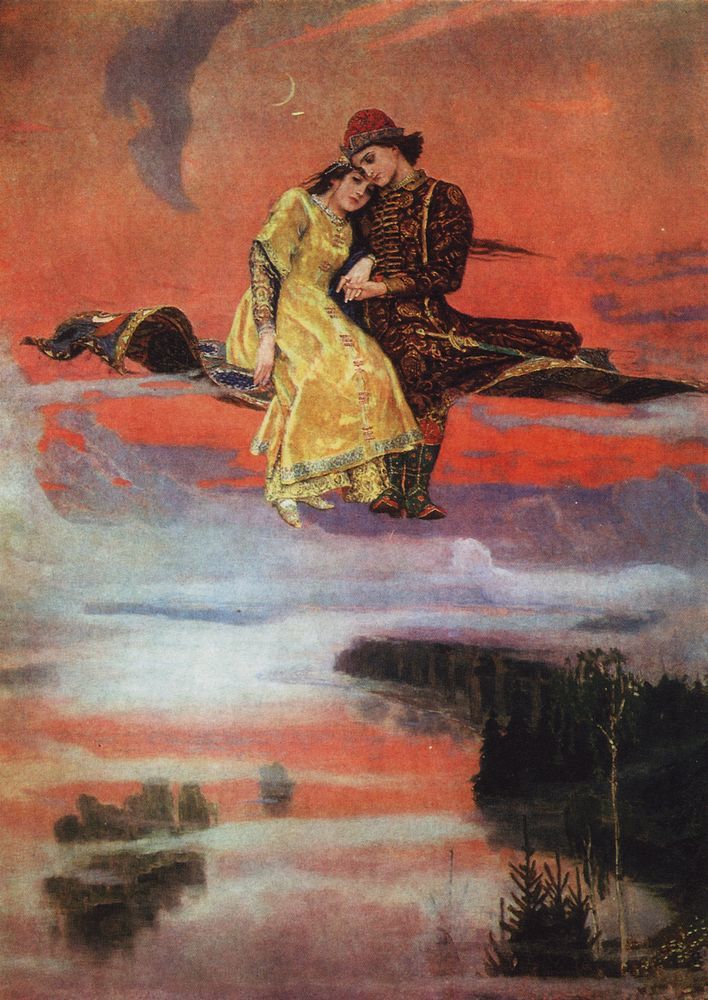

Такая неоднозначная реакция на полотно «После побоища Игоря Святославовича с половцами» не заставила художника отказаться от своей идеи создания «сказочного» цикла картин. Увлечение фольклором и русской стариной все больше отражалось на творчестве Васнецова. Для рабочего кабинета Мамонтова была написана картина «Ковер-самолет».

Ковер-самолет. 1880

На летние месяцы Васнецовы снимали усадьбу Ахтырка, что неподалеку от Абрамцево, благодаря чему тесно общались с семейством Мамонтовых. Братья-художники часто уходили в лес, где подолгу работали на плэнере. Старший размышлял над сюжетом сказки о «Сестрице Аленушке и братце Иванушке». И только случай позволил Виктору Михайловичу не только увидеть пейзаж для картины, но саму героиню.

Ахтырка. место усадьбы Васнецовых. 1879

Однажды он повстречал на лесной тропинке убитую горем босоногую крестьянку. Художник сделал наброски сжавшейся в комок девицы, а уже картину писал в своей московской мастерской. Так на свет появилась всем известная «Аленушка».

Аленушка. 1881

На Девятой передвижной выставке работа произвела неоднозначное впечатление: восхищение у простых зрителей и едкие замечания у критиков, среди которых был меценат П.М. Третьяков.

Работа архитектором

Однажды Мамонтов задумал построить на территории усадебного парка домовую церковь и предложил своим друзьям-художникам создать проект. Откликнулись Поленов, предложив вариант наподобие новгородского храма Спаса Нередицкого, и Васнецов, взяв за основу эскиза московское зодчество. Савва Иванович поддержал Виктора Михайловича, и уже в 1881-1882 была выстроена однокупольная церковь Спаса Нерукотворного. Особенность сооружения заключается в том, что помимо традиций московского зодчества, Васнецов воссоединил украшения майоликой ярославских храмов и резные узорчатые пояса под сводом крыши владимирских соборов. Иконостас и иконы создавали друзья Мамонтова: Поленов, Репин и сам автор. Виктор Михайлович еще создал парковую беседку в виде «избушки на курьих ножках», чем привел в неописуемый восторг детей мецената.

Церковь Спаса Нерукотворного в Абрамцеве

Возвращение к былинам и сказкам

В 1882 году Васнецов продолжил работу над былинным циклом. Следующим произведением стал «Витязь на распутье», которого художник задумал еще много лет назад. Для создания Виктор Михайлович тщательно изучал экспозиции Оружейной палаты Кремля и книги из публичной библиотеки. Психологический и философский смысл картины, отражающий некоторые черты русского человека, поразила современников.

Витязь на распутье. 1882

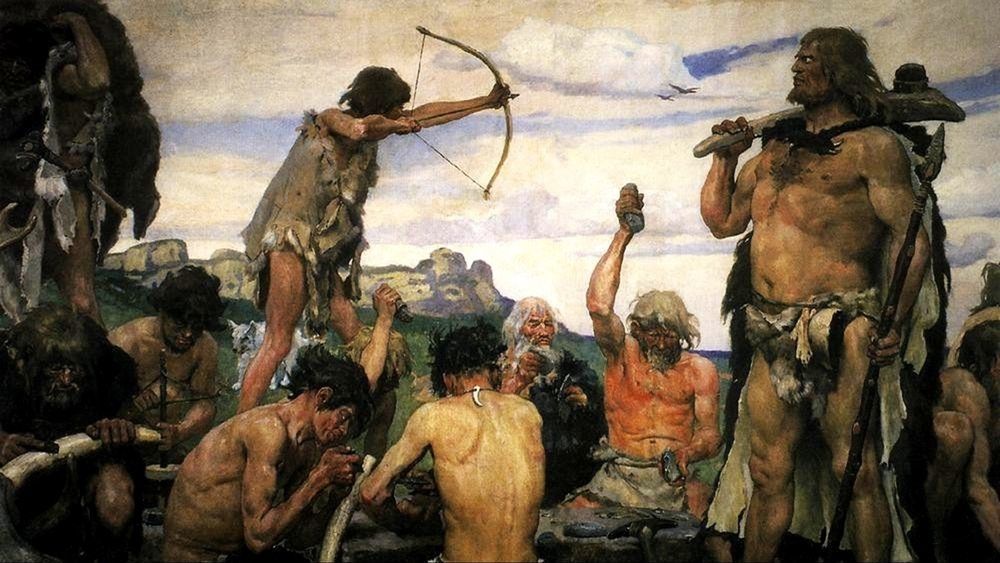

В этом же году Виктору Михайловичу, погруженному в изучение фольклора и истории, поступил заказ на расписной фриз для Московского Исторического музея. Председатель Московского археологического общества А.С. Уваров, инициатор идеи, попросил художника отобразить первобытный строй человека. Мастер обратился за помощью к этнографам и антропологам, а в качестве первобытных людей ему позировали художники В.А. Серов и К.А. Коровин, часто гостившие у Мамонтовых. В итоге появился состоящий из двух фрагментов фриз «Каменный век».

Каменный век. Фрагмент фриза. 1882-1885

Каменный век. Фрагмент фриза. 1882-1885

Также параллельно историческому полотну художник представил сказочную картину «Три царевны подземного царства». В ее основе лежит сказка об Иванушке, спустившегося в подземное царство в поисках своей матери и повстречавшего трех девушек, олицетворяющих Золото, Драгоценный камень и Медь (Васнецов образ девушки-Меди поменял на Уголь, символизирующий энергию тепла и движения).

Три царевны подземного царства. 1884

Период храмовой росписи

Васнецов любил и стремился создавать масштабные и монументальные работы, поэтому спустя некоторое время написал письмо Прахову, предложив свои услуги по росписи киевского храма Святого князя Владимира. Но перед этим Виктор Михайлович отправился через Варшаву и Вену в Италию, чтобы увидеть фрески мастеров эпохи Возрождения. К концу лета художник вернулся в Киев и приступил к делу. К оформлению площади почти в три тысячи квадратных метра были привлечены и другие художники (М.В. Нестеров, М.А. Врубель, А.С. Мамонтов, братья Сведомские и другие), но стиль Васнецова был определяющим.

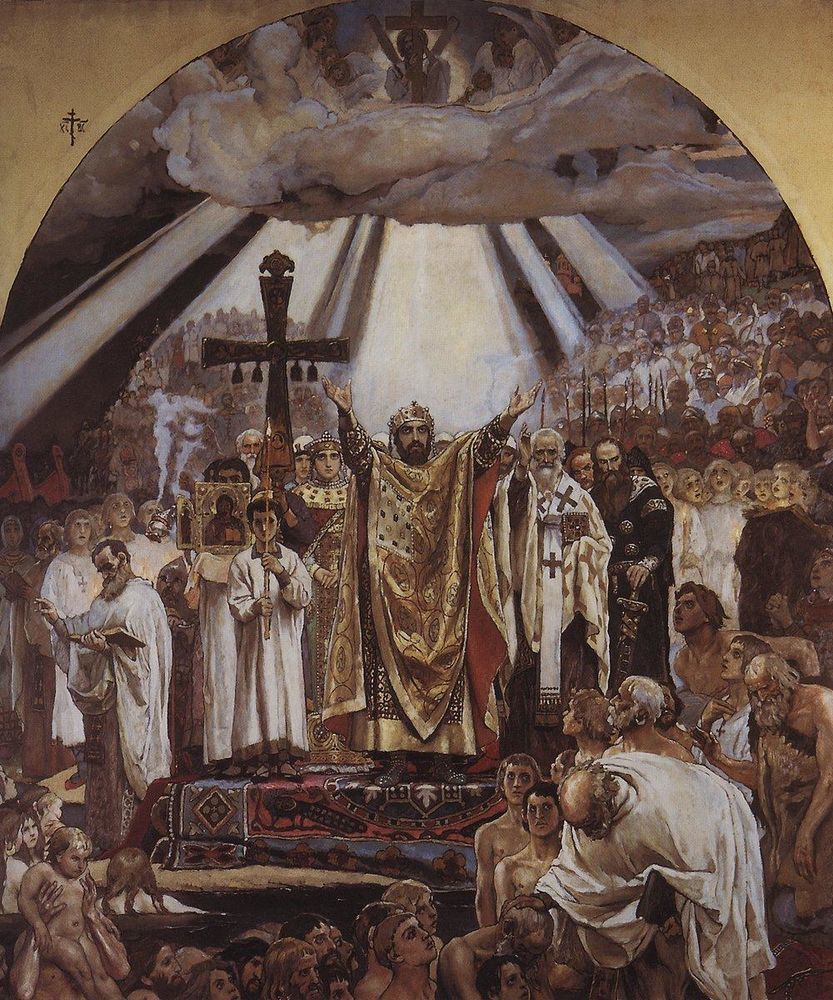

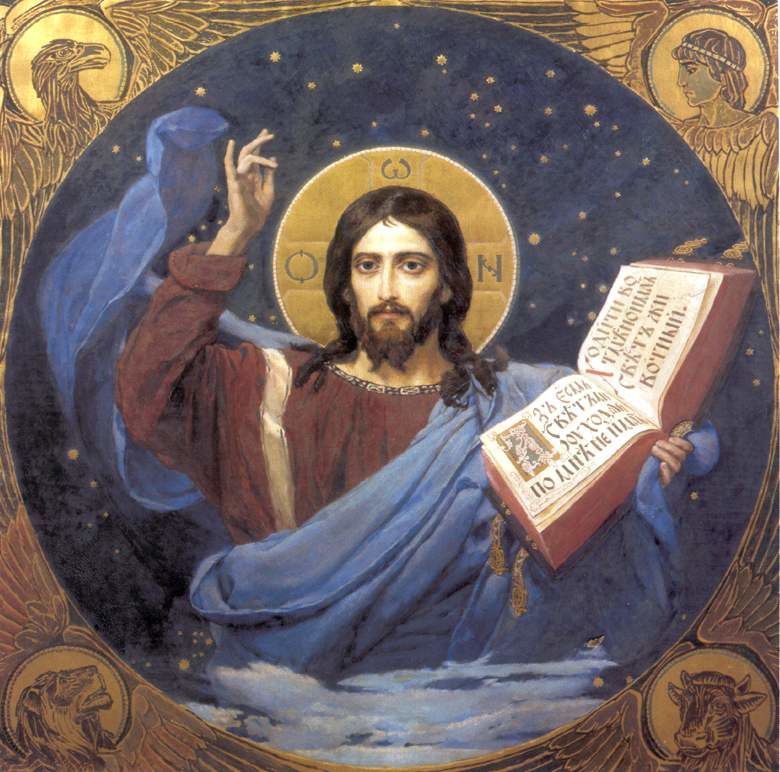

Храм был украшен тематическими фресками: «Крещение Руси», «Крещение князя Владимира», «Христос Вседержитель» (купол), «Единородный сын Слово Божие», «Радость праведных о Господе».

Крещение Руси. 1885-1896

Крещение князя Владимира. 1885-1896

Христос Вседержитель. 1885-1896

Единородный сын Слово Божие. 1885-1896

Радость праведных о Господе (левая часть триптиха). 1885-1896

Радость праведных о Господе (центральная часть триптиха). 1885-1896

Радость праведных о Господе (правая часть триптиха). 1885-1896

Успех храмовой росписи Васнецова был огромный. Образы и сюжеты обрели популярность и их в дальнейшем стали использовать во многих строящихся церквях России. Однако были и негативные отзывы о работах Виктора Михайловича (особенно в XX веке, когда появились открытия и исследования древнерусской иконы). Ярые споры возникли после выхода первого номера журнала «Мир искусство» в 1898 году, где также было представлено творчество Васнецова. «Никак я не мог одобрить и то, что в первом же номере, имевшем как-никак значение известного credo наших идеалов и стремлений, половина иллюстраций была посвящена тому художнику, к которому у меня выработалось определенное отрицательное отношение, а именно к Виктору Васнецову» – негодовал А.Н. Бенуа. Чуть позже Михаил Нестеров писал: «Десятки русских выдающихся художников берут свое начало из национального источника – таланта Виктора Васнецова».

Вершина истоков

В 1891 Васнецов вернулся в Москву на постоянное место жительства. Он приобрел небольшой земельный участок в районе Мещанской улицы (в 3-м Троицком переулке) и принялся за строительство собственного дома. Хоть Виктор Михайлович и создал эскиз жилища, он нанял профессионального архитектора.

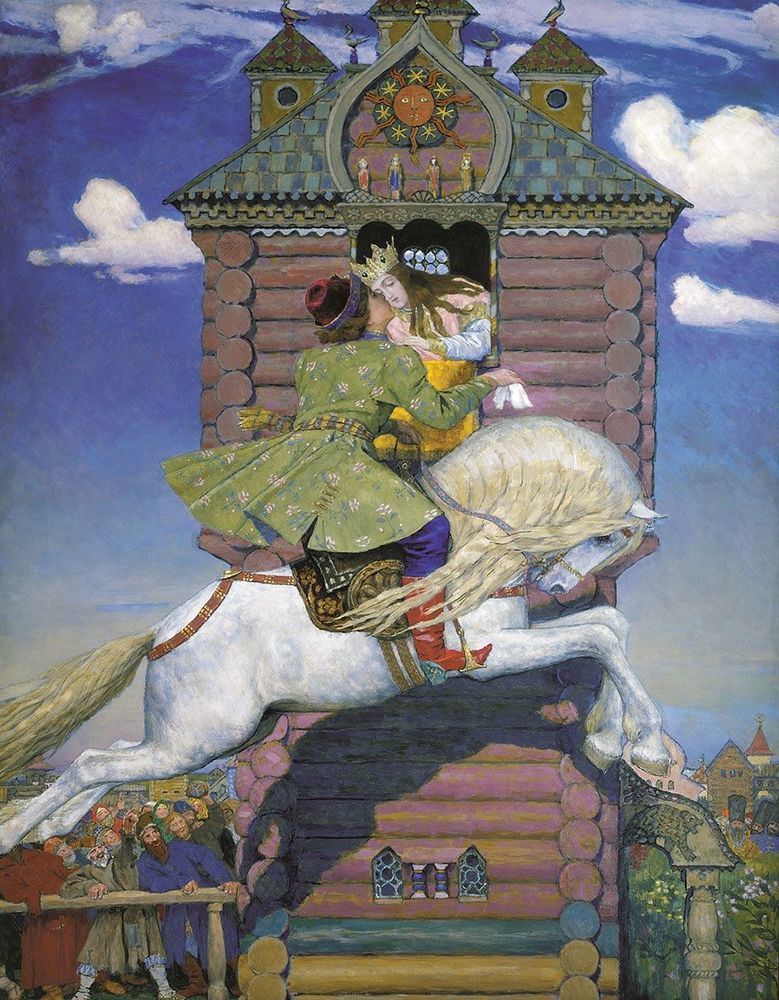

К тому времени мастер продолжил воплощение древнерусских сказок и былин. Представленная на Семнадцатой передвижной выставке картина «Иван-царевич на сером волке» получила восторженные отзывы от коллег и критиков.

Иван-царевич на сером волке. 1889

Слава Васнецова как талантливого русского художника достигла апогея. Виктор Михайлович был удостоен звания профессора живописи и избран действительным членом Петербургской Академии художеств.

Уже в новой мастерской художник выпустил очередную картину на древнерусскую мифологию «Сирин и Алконост. Песнь радости и печали», отражающую человеческую душу, в которой совмещены добро и зло, радость жизни и неизбежность смерти.

Сирин и Алконост. Песнь радости и печали. 1896

Театральное течение

Сценографический опыт Виктора Михайловича связан с открытием в 1884 году Частной оперы Мамонтова. В театре художник оформил декорации к опере «Русалка» А.С. Драгомыжского, опере «Снегурочка» Н.А. Римского-Корсакова», по мотивам которой в 1899 году создал полотно «Снегурочка».

Снегурочка. 1899

Остропсихологический образ царя в картине «Царь Иван Васильевич Грозный» Васнецов брал не с сохранившихся парсун и икон, а с Ф.И. Шаляпина в роли монарха в опере «Псковитянка» (декорации к ней также создал Виктор Михайлович совместно с Коровиным).

Царь Иван Васильевич Грозный. 1897

Многогранность мастерства

Центральным и, пожалуй, самой известным произведением Васнецова является полотно «Богатыри». Что интересно, от момента нанесения карандашного эскиза до готовой работы прошло тридцать лет! Для создания образов богатырей Виктор Михайлович прибегал к помощи реальных прототипов: Илья Муромец – с грузного владимирского крестьянина, Добрыня Никитич – симбиоз портретных образов В.Д. Поленова, собственного автопортрета и своего отца – священника Михаила, Алеша Попович – с тринадцатилетнего сына Мамонтова Андрея.

Богатыри. 1881-1898

Конец XIX века позволил Васнецову снова прикоснуться к книжной иллюстрации и архитектуре для демонстрации своего художественного дара. По проекту мастера для Всемирной выставки в Париже построили Русский павильон, а найденные им архитектурные мотивы легли в основу фасада Третьяковской галереи.

К столетию со дня рождения А.С. Пушкина производили переиздания его сочинений. Для оформления «Песни о вещем Олеге» Васнецов создал книжные миниатюры «Встреча Олега с кудесником», «Прощание Олега с конем», «Олег у костей коня» и орнаменты, придающие изданию старорусский стиль.

Встреча Олега с кудесником. 1899

Прощание Олега с конем. 1899

Олег у костей коня. 1899

У такого художника, как Васнецов, атмосферой сказки окутаны не только сюжетные полотна, но и пейзажи. Картина «Северная земля» показывает все волшебство сурового русского края, любовь к которому мастер хранит в своем сердце всю жизнь.

Северная земля. 1899

Орнаменты и символизм – основа стиля

Отличительной особенностью картин Васнецова является большое внимание к деталям, орнаментам и элементам одежды. Это можно наблюдать в картине «Баян», где на условно прорисованном пейзаже красочно изображены доспехи и плащи богатырей и орнаменты на одежде Баяна.

Баян. 1910

Символизм прослеживается в мрачной картине «Баба-яга», центром которой является злобная старуха в ярко-красной юбке, уносящая вдаль испуганного мальчика. Цвет юбки выбран не случайно. Полотно написано в год начала Октябрьской революции – 1917, и своим творчеством Виктор Михайлович выразил свое отношение к событиям в стране. Художник, глубоко верующий и любивший патриархальный царский режим, так и не принял социалистический строй, но при этом страны не покинул, оставшись верным своим истокам.

Баба-яга. 1917

Несмотря на происходившие события, Васнецов продолжал писать былинные и сказочные картины, но в них уже преобладал красный и багряный цвета, отражающие военные действия и пролитую кровь. Это видно в «Бою Добрыни Никитича с семиглавым Змеем Горынычем», где автор не показывает лица богатыря, а фигура олицетворяет отчаяние.

Бой Добрыни Никитича с семиглавым Змеем Горынычем. 1918

Тяжелые времена, перебои с продовольствием и нехватка холстов и красок не сломили желание Виктора Михайловича творить дальше. Только в его полотнах все больше прослеживалось отчаяние, драматизм и тревога за будущее, как, например, в картине «Царевна-лягушка».

Царевна-лягушка. 1918

Изменение настроения в творчестве

Советская власть начинала пропагандировать атеизм, а Васнецов в 1922 году становится руководителем реставрационных работ храма Святой Троицы на Самотечной улице.

В 1924 году отобранные комиссией полотна отправлены на выставку русского искусства в Америку, где имели успех. Виктор Михайлович продолжал создавать картины, но в них не было смелых и отважных героев, а сюжеты носили отрешенный и трагический характер, как в «Ковре-самолете», «Сивке-Бурке», «Царевне-Несмеяне», «Кощее Бессмертном», «Спящей красавице».

Ковер-самолет. 1919-1926

Сивка-Бурка. 1917-1926

Царевна-Несмеяна. 1916-1926

Кощей Бессмертный. 1917-1926

Закат эпохи сказки

Творчество Васнецова, раскрывшее в полной мере древнерусскую красоту и душу русского народа, дало зарождение такому направлению в искусстве как неорусский стиль. Картины живописца оказали огромное влияние на плеяду художников и стали основой для воплощения русских сказок и былин в кинематографе.

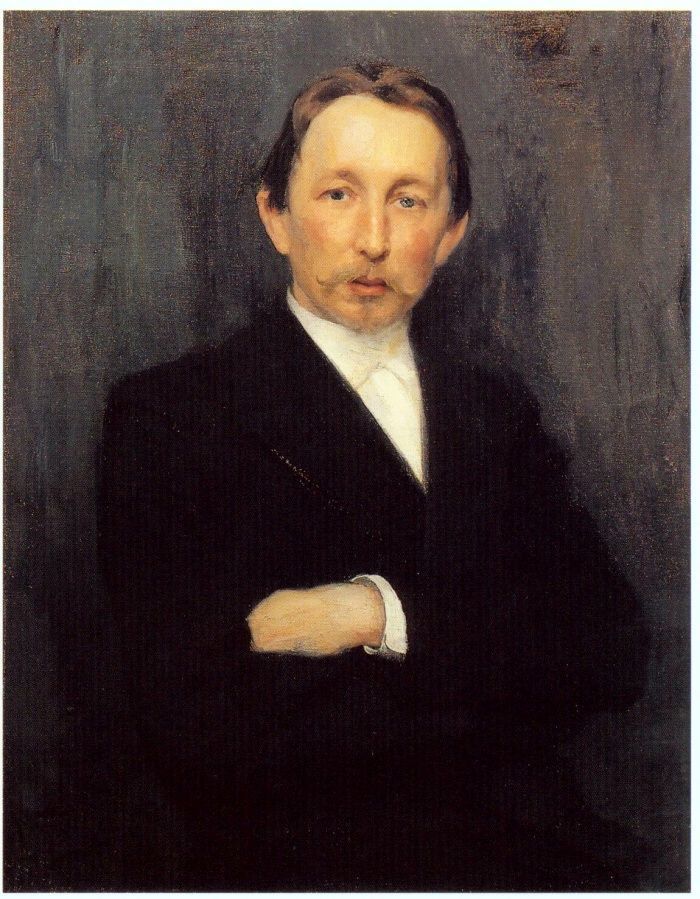

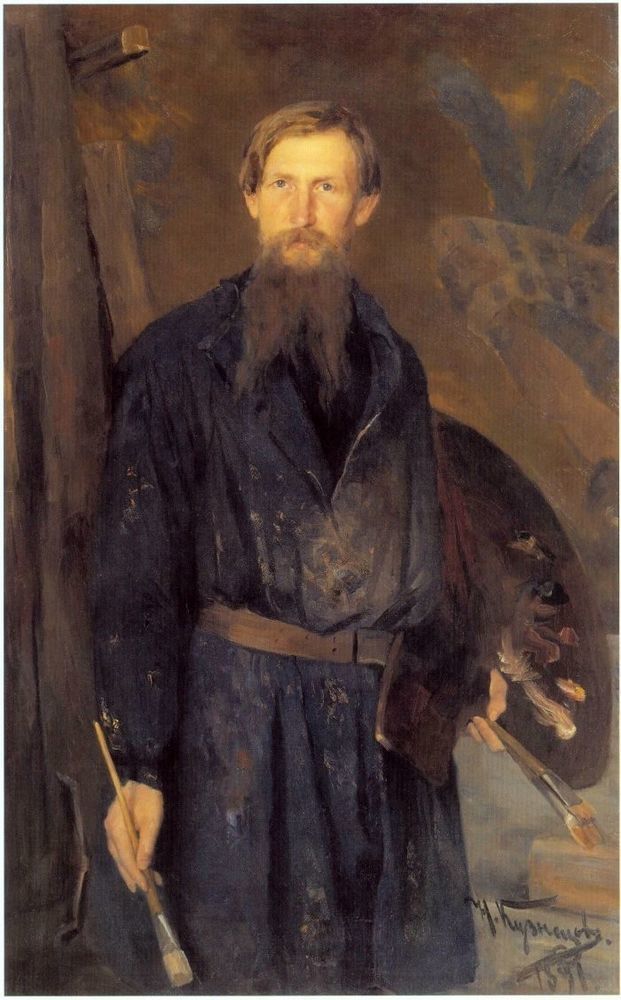

Портрет Виктора Михайловича Васнецова. Н. Д. Кузнецов, 1891

Академик живописи, иллюстратор, декоратор и архитектор Виктор Михайлович Васнецов скончался в своем доме за работой над портретом. Похоронен на Лазаревском кладбище, но после его разрушения его прах был перенесен на Введенское кладбище Москвы.

Его творения являются национальным достоянием, хранящим всю душу и историю русского человека.