Жил герой на съемной квартирке в бедном районе Петербурга. Работал в одном из департаментов, по долгу службы – переписывал документы. Должность настолько мелкая и низкооплачиваемая, что в департаменте даже сторожа относятся к нему с пренебрежением, а чиновники молча подкладывают ему бумаги на переписку, часто не имея на то полномочий. При этом они посмеиваются над Акакием Акакиевичем. Но он не обращает на них внимания, только когда чиновники его под локоть толкают, тогда он просит: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?».

Свою работу Башмачкин искренне любит. Над отдельными буквами трудится дольше, выводя каждую закорючку, подмигивает им, улыбается. Часто берет работу на дом, где быстро ест щи, и садится что-то переписывать. Если такой надобности нет, он все равно что-то переписывает, просто для своего удовольствия, даже укладываясь в постель, он с удовольствием думает о завтрашней работе. Лишь однажды директор поручил ему дело важнее – самому исправить документ, изменить титульные буквы и некоторые глаголы, но Акакий Акакиевич оказался на это не способен, сильно вспотел, и попросил дать ему «что-то переписать». Больше его не просили ничего исправлять.

Сокращенно он ведет тихую, размеренную жизнь, не имеет приятелей и семьи. Ему безразлично происходящее вокруг. Казалось, только «лошадь, положившая свою морду ему на плечо, могла вернуть его в реальность петербургской улицы с середины какой-то строчки». Он носит вылинявший мундир и такую прохудившуюся шинель, что в департаменте ее называют капотом. Если бы не мороз, этот «маленький человек» не заметил бы изъянов в своей шинели. Но ему приходится отнести ее в починку к кривоглазому портному Петровичу. В прошлом – крепостному, Григорию, который умел «солидно пить», и «удачно чинить чиновничьи панталоны и фраки».

Портной заверяет, что шинель починить нельзя, а новая обойдется в 150 рублей. Это очень большая сумма, которой у Башмачкина нет, но он знает, что Петрович становится сговорчивее, когда выпьет, и решает придти к портному еще раз в «подходящий момент». В итоге шинель обходится ему в 80 рублей, сэкономить получается на дешевом воротнике из кошки. Около 40 рублей у него уже скоплены, благодаря привычке откладывать по грошу с каждой зарплаты. Остальные деньги нужно сэкономить: по вечерам Акакий Акакиевич отказывается от чая и свечей, реже стирает белье, дома носит халат на голое тело, «чтобы не изнашивать белья», на улице старается ступать так аккуратно, чтобы «не истереть преждевременно подмёток». Башмачкину трудно, но мечта о новой шинели окрыляет его, он часто заходит к Петровичу обсуждать детали.

Наконец он скопил нужную сумму и Григорий пошил новую шинель, счастливый Акакий Акакиевич идет в ней на службу. Самое грандиозное событие в жалкой жизни титулярного советника не остается незамеченным: его окружают сослуживцы и начальники, требуют по случаю обновки устроить вечер. Башмачкин очень смущен, он отдал все свои сбережения на новую шинель, но его выручает некий чиновник, который приглашает всех, в том числе и Акакия Акакиевича, к себе, по случаю именин. Дом чиновника находится в другой части города. Отобедав дома, герой отправляется туда пешком.

Чиновники, которые еще вчера подтрунивали над Акакием Акакиевичем, сегодня его осыпают комплиментами, в новой шинели он выглядит гораздо солиднее. Вскоре о нем забывают, переходят к танцам и шампанскому. Впервые в жизни Акакий Акакиевич позволяет себе расслабиться, но долго не засиживается, и уходит с ужина раньше других. Разгоряченный шампанским, он даже следует за какой-то дамой с хорошей фигурой. Но на пустынной площади его настигают неизвестные люди с усами, один из них заявляет, что шинель на плечах Акакия Акакиевича принадлежит ему, толкает его в снег, и отнимает ее.

Частный пристав вместо помощи, сконфузил Акакия Акакиевича окончательно расспросами о том, почему он так поздно оказался на улице, и не посещал ли какой-нибудь непристойный дом, он ушел, так и не поняв, будет ли делу дан ход. В департамент он снова вынужден придти в старой дырявой шинели, и снова над ним подшучивают, хотя находятся и те, кто его жалеет, и советует отправиться к «значительному лицу, кое может поспособствовать более успешному поиску шинели». Несчастный Акакий Акакиевич, вынужден терпеть незаслуженный выговор этого «значительного лица», которое «значительным стало лишь недавно, а потому озабоченно, как бы придать себе большей значительности». Так и не добившись помощи, он, промерзший в стареньком капоте, возвращается к себе домой в сильной горячке.

На службе о нем спохватились только на четвертый день после его похорон.

На этом рассказ о жизни «маленького человека» заканчивается. Но повесть продолжается, описывая последовавшие странные события после похорон титулярного советника. Поговаривали, что по ночам возле Калинкина моста показывается покойник, который со всех сдирает шинели, не различая их владельцев по чину и рангу. Полиция была бессильна. Однажды, поздним вечером, бывший титулярный советник сорвал шинель и с того самого «значительного лица». С тех пор «значительное лицо» вело себя гораздо скромнее со своими подчиненными.

С тех пор приведения Акакия Акакиевича больше никто не видел, но на смену ему пришел другой призрак – большего роста и с усами.

Заключение

Основным персонажем произведения является Ковалев Платон Кузьмич, представляющийся писателем в образе коллежского асессора.

Ковалев, именующий себя майором, представляется в качестве праздного тунеядца и карьериста, приехавшего в северную столицу с целью выгодной женитьбы и получения высокого служебного чина, хотя и в отсутствии хорошего образования.

Характерными чертами Ковалева являются излишняя амбициозность, самовлюбленность в совокупности с наглым самодовольством и тщеславием. Он отличается надменностью, при этом умеет быть перед нужными людьми и чиновниками скромным, почтенным и заискивающим. Писатель раскрывает эти качества героя посредством изображения его бесед с извозчиком, где Ковалев предстает грубым хамом, а также в разговорах с высокопоставленными чиновниками, с которыми майор встречает на излюбленных им званых вечерах.

По должности он имеет самый низший ранг, единственной мечтой Ковалева является получение более высокого чина. В отношениях с женщинами Ковалев отличается фривольным поведением, постоянно засматриваясь на красивую половину человечества, регулярно приглашая к себе на квартиру барышень.

Сюжетная линия повести построена на пропаже у главного героя основной части его лица – носа, из-за отсутствия которого Ковалев впадает в отчаяние, поскольку, по мнению майора, человек может обходиться без рук или ног, но в носе он нуждается постоянно. Возникшая проблема с лицевым дефектом может помешать Ковалеву в осуществлении его дальнейшего плана о блестящей карьере.

Нос в изображении писателя является фантастическим образом некоего неодушевленного предмета, считающего себя более знатной особой с дорогим мундиром и значительным рангом, нежели его хозяин.

Повествуя о событиях, произошедших с его героем, писатель рассматривает бегство носа в виде некоего наказания для Ковалева за его греховные поступки, выражающиеся в духовном кризисе личности майора, одержимого тщеславием, развлечениями, увлечением женщинами. В этой порочной жизни героя повести ничего не смущает, и он считает правильным данный образ существования, но в отсутствии носа жизнь Ковалева теряет всякий смысл, поскольку без этого он уже не является полноценным членом общества.

Главная

Сочинения по литературе

Гротеск в повести Гоголя Нос – сочинение

“Гротеск – древнейший художественный прием, основанный, как и гипербола, на преувеличении, заострении качеств и свойств людей, предметов, явлений природы и фактов общественной жизни” – так объясняет понятие гротеска большая школьная энциклопедия литературы. Однако не всякое преувеличение является гротеском. Здесь оно имеет особый характер: изображаемое абсолютно фантастично, нереально, неправдоподобно и ни в каком случае не возможно в настоящей жизни.

Сам термин “гротеск” появился еще в XV в. для обозначения необычного типа художественной образности. Наряду с гиперболой, гротеск широко использовался в различных мифах, легендах и сказках (например, можно вспомнить такого сказочного героя, как Кощей Бессмертный).

Эффект гротескных образов усиливается тем, что они обычно показываются наравне с обычными, реальными событиями.

Если говорить о повести Н.В. Гоголя “Нос”, то здесь также наблюдается сочетание абсурдной фантасмагоричной истории с исчезновением носа и будничной реальности Петербурга. Гоголевский образ Петербурга качественно отличается от тех, что были созданы, например, Пушкиным или Достоевским. Так же как и для них, для Гоголя это не просто город – это образ-символ; но гоголевский Петербург – это средоточие какой-то невероятной силы, здесь случаются загадочные происшествия; город полнится слухами, легендами, мифами.

Для изображения Петербурга Гоголь использует такой прием, как синекдоха – перенесение признаков целого на его часть. Таким образом, достаточно сказать о мундире, шинели, усах, бакенбардах – или носе – чтобы дать исчерпывающее представление о том или ином человеке. Человек в городе обезличивается, теряет индивидуальность, становится частью толпы, которая воспринимает окружающих “починовничьи” – в соответствии с их должностью.

Думается, Гоголь недаром сделал местом действия повести “Нос” Петербург. По его мнению, только здесь могли “произойти” обозначенные события, только в Петербурге за чином не видят самого человека. Гоголь довел ситуацию до абсурда – нос оказался чиновником пятого класса, и окружающие, несмотря на очевидность его “нечеловеческой” природы, ведут себя с ним как с нормальным человеком, соответственно его статусу. Да и сам Ковалев – хозяин сбежавшего носа – ведет себя точно так же. “По шляпе с плюмажем можно было заключить, что он [нос] считался в ранге статского советника”, и Ковалева именно это удивляет больше всего.

Гоголь построил свой сюжет таким образом, что это невероятное событие – внезапное исчезновение с лица носа и дальнейшее его появление на улице в виде статского советника – либо не удивляет персонажей вовсе, либо удивляет, но не тем, чем должно, по логике вещей. Например, почтенный седой чиновник из газетной экспедиции выслушивает просьбу Ковалева абсолютно равнодушно, так же как он принимает объявления о продаже дачи или дворовой девки. Единственное, что вызывает его любопытство (даже не интерес!), это то, как выглядит теперь место прежнего расположения носа – “совершенно гладкое, как будто бы только что выпеченный блин”. Квартальный, который возвращал Ковалеву его нос, также не увидел в этой ситуации ничего странного и даже по привычке просил у того денег.

А что же Ковалев? Его волнует отнюдь не то, что без носа, в принципе, он должен быть лишен возможности дышать, и первым делом майор бежит не к врачу, а к обер-полицмейстеру. Он беспокоится только о том, как же он теперь появится в обществе; на протяжении повести очень часто встречаются сцены, когда майор заглядывается на симпатичных девушек. Благодаря небольшой авторской характеристике мы знаем, что он сейчас занимается выбором себе невесты. К тому же у него есть “очень хорошие знакомые” – статская советница Чехтарева, штаб-офицерша Пелагея Григорьевна Подточина, очевидно, обеспечивающие ему полезные связи. При попытке объясниться с носом в Казанском соборе Ковалев дает понять, почему данная ситуация недопустима для него: “Какой-нибудь торговке, которая продает на Воскресенском мосту очищенные апельсины, можно сидеть без носа; но, имея в виду получить…притом будучи во многих домах знаком с дамами…”. Несомненно, это преувеличение, чтобы показать читателю, что же является реальной ценностью для петербургского чиновника.

Нос ведет себя так, как и подобает “значительному лицу” в чине статского советника: делает визиты, молится в Казанском соборе “с выражением величайшей набожности”, заезжает в департамент, собирается по чужому паспорту уехать в Ригу. Никого не интересует, откуда он взялся. Все видят в нем не только человека, но и важного чиновника. Интересно, что сам Ковалев, несмотря на свои старания его разоблачить, со страхом подходит к нему в Казанском соборе и вообще относится к нему как к человеку. Так, например, нос молится, спрятав “лицо свое в большой стоячий воротник”. Очень показательна также ситуация, когда Ковалев решает, куда же ему жаловаться: “…искать… удовлетворения по начальству того места, при котором нос объявил себя служащим, было бы безрассудно,…для этого человека ничего не было священного и он мог также солгать и в этом случае…”.

Гротеск в повести заключается еще и в неожиданности и, можно сказать, несуразности. С первой же строчки произведения мы видим четкое обозначение даты: “Марта 25 числа” – это сразу не предполагает никакой фантастики. И тут же – пропавший нос. Произошла какая-то резкая деформация обыденности, доведение ее до полной нереальности. Несуразица же заключается в столь же резком изменении размеров носа. Если на первых страницах он обнаруживается цирюльником Иваном Яковлевичем в пироге (т.е. имеет размер, вполне соответствующий человеческому носу), то в тот момент, когда его впервые видит майор Ковалев, нос одет в мундир, замшевые панталоны, шляпу и даже имеет при себе шпагу – а значит, ростом он с обычного мужчину. Последнее появление носа в повести – и он опять маленький. Квартальный приносит его завернутым в бумажку. Гоголю неважно было, почему вдруг нос вырос до человеческих размеров, неважно и почему он опять уменьшился. Центральным моментом повести является как раз тот период, когда нос воспринимался как нормальный человек.

Сюжет повести условен, сама идея – нелепа, но именно в этом и состоит гротеск Гоголя и, несмотря на это, является довольно реалистичным. Чернышевский говорил, что подлинный реализм возможен лишь при изображении жизни в “формах самой жизни”. Гоголь необычайно раздвинул границы условности и показал, что эта условность замечательно служит познанию жизни. Если в этом нелепом обществе все определяется чином, то почему же нельзя эту фантастически-нелепую организацию жизни воспроизвести в фантастическом сюжете? Гоголь показывает, что не только можно, но и вполне целесообразно. И таким образом формы искусства в конечном счете отражают формы жизни.

1. Особенности повести Н. В. Гоголя «Нос» – реализм и фантастичность

2. Сатирические Особенности повести Н. В. Гоголя «Нос» .

3. Значение образа Носа-чиновника.

Н. В. Гоголя принято считать одним из основоположников русского реализма. Однако реализм в произведениях этого писателя очень часто переплетается с фантастическими образами, полными глубокого смысла. Вспомним его «Вечера на хуторе близ Диканьки», повесть «Вий», жуткие образы которой связаны с древней языческой мифологией, «Портрет» и даже всем известную «Шинель», где появляется призрак чиновника, срывающий шинели. Повесть «Нос» также представляет собой причудливую смесь реальной жизни России XIX века и сказочной фантасмагории, чем-то напоминающей повести Одоевского.

Однако за фантастической историей пропавшего носа скрывается беспощадная сатира, высмеивающая человеческие пороки. Показывая семейный быт цирюльника Ивана Яковлевича, Гоголь демонстрирует и его безволие и страх перед женой, его неопрятность, не забывая упомянуть и о его пьянстве, причем как о совершенно естественном явлении: «Иван Яковлевич, как всякий порядочный русский мастеровой, был пьяница страшный».

Типичные взгляды на женитьбу как на выгодную сделку и способ разбогатеть мы находим в следующих строках: «Майор Ковалев был не прочь и жениться; но только в таком случае, когда за невестою случится двести тысяч капиталу». Гоголь высмеивает корыстолюбие своего героя, его страх перед сплетнями, его невежество и пустое тщеславие — черты, весьма обыкновенные в чиновничьей среде. В Газетной Экспедиции, куда майор Ковалев пришел, чтобы дать объявление о своей пропаже, он ведет себя так, словно больше все опасается, что его знакомым станет известно о его несчастье и его засмеют: «Нет, зачем же фамилию? Мне нельзя сказать ее. У меня много знакомых: Чех-тарева, статская советница, Палагея Григорьевна Подточйна, штаб-офицерша… Вдруг узнает, боже сохрани! Вы можете просто написать: коллежский ассесор, или, еще лучше, состоящий в майорском чине». Но ведь в его ситуации куда важнее скорее отыскать нос, а не задаваться подобными вопросами — кто что скажет!

Комичные Особенности повести Н. В. Гоголя «Нос» – это рассуждения героя о причинах исчезновения носа: «Майор Ковалев, сообразя все обстоятельства, предполагал едва ли не ближе всего к истине, что виною этого должен быть не кто другой, как штаб-офицерша Подточина, которая желала, чтобы он женился на ее дочери… Штаб-офицерша, верно, из мщения, решилась его испортить и наняла для этого каких-нибудь колдовок-баб…». Следует заметить, что подобное предположение даже не особенно логично. Ведь если бы даже Подточина и решила прибегнуть к помощи «колдовок-баб», то она скорее предпочла бы, чтобы те приворожили его к ее дочери, а не лишали потенциального жениха носа.

Особенности повести Н. В. Гоголя «Нос» — это бездумное чинопочитание, господствующее над умами людей. Он показывает разные стороны этой нравственной язвы, когда за мундиром подчас не разбирают, кто перед тобой — нос или человек.

Страх Ивана Яковлевича перед полицейскими — одна из иллюстраций всесилия чиновничьего аппарата в России. Простому человеку всегда было трудно что-то доказать чиновникам, независимо от того, прав он или виноват. Поэтому «мысль о том, что полицейские отыщут у него нос и обвинят его» совершенно расстроила незадачливого цирюльника.

«Нос» часто называют самой загадочной повестью Николая Васильевича Гоголя. Она была написана в 1833 году для журнала «Московский наблюдатель», который редактировали друзья писателя. Но произведение редакция не приняла, назвав его грязным и пошлым. Это первая загадка: почему друзья Гоголя отказались от публикации? Какую грязь и пошлость они усмотрели в этом фантастическом сюжете? В 1836 году Александр Пушкин уговорил Гоголя опубликовать «Нос» в «Современнике». Для этого автор переработал текст, изменив финал и усилив сатирическую направленность.

В предисловии к публикации Пушкин назвал повесть веселой, оригинальной и фантастической, подчеркнув, что она доставила ему удовольствие. Прямо противоположный отзыв от Александра Сергеевича – еще одна загадка. Ведь Гоголь кардинально не менял произведение, второй вариант принципиально не отличался от первого.

Много непонятных моментов можно найти и в фантастическом сюжете повести. Здесь нет четко обозначенных мотивов бегства носа, странной выглядит роль цирюльника в этой истории: почему именно у него объявился сбежавший нос, да еще и в хлебе? В повести размыт образ зла, скрыт движущий мотив многих поступков, нет явной причины для наказания Ковалева. Заканчивается повесть также вопросом: почему нос вернулся на место без каких-либо объяснений?

В произведении четко прописаны некоторые второстепенные детали, которые не влияют на развитие событий, а более существенные факты, действующие лица и обстановка изображены весьма схематично. Такой «прокол» можно бы и простить начинающему автору, но Гоголь в период создания повести был уже зрелым литератором. Следовательно, детали важны, но в чем тогда их значимость? Эти загадки породили в среде критиков много разных версий.

Большинство специалистов справедливо причисляют произведение к жанру сатиры на современное общество, где человека оценивают не по личным качествам, а по чину. Вспомним, как робко заговаривает Ковалев с собственным носом. Ведь тот облачен в мундир, который показывает, что перед майором чиновник более высокого ранга.

Интересен образ квартального надзирателя. Он заметил издалека, что цирюльник что-то бросил в воду, но разглядел утерянную часть тела, только нацепив очки. Конечно, ведь нос был в блестящем мундире и при шпаге, а при виде господ, полиция всегда близорука. Поэтому арестован цирюльник, кто-то ведь должен ответить за происшествие. Бедный пьяница Иван Яковлевич идеально подошел на роль «стрелочника».

Типичен главный герой произведения майор Ковалев. Это провинциал без образования, получивший свой чин на Кавказе. Такая деталь говорит о многом. Ковалев хваток, энергичен, храбр, иначе не выслужился бы на передовой. Он амбициозен, предпочитает, чтобы его называли военным чином «майор», а не гражданским – «коллежский асессор». Ковалев метит в вице-губернаторы и мечтает о выгодной женитьбе: «в таком случае, когда за невестой случится двести тысяч капиталу». Но теперь Ковалев очень страдает из-за того, что не может приударить за дамами.

Все мечты майора рассыпаются в прах после исчезновения носа, ведь вместе с ним потеряны лицо и репутация. В это время нос поднимается по карьерной лестнице выше хозяина, за что угодливо принят в обществе.

Комичен цирюльник, носящий фрак. Его неопрятность (воняющие руки, оборванные пуговицы, пятна на одежде, небритость) контрастируют с профессией, призванной делать людей чище и аккуратнее. Дополняет галерею юмористических персонажей доктор, который проводит диагностику щелчками.

Однако жанр сатирической фантасмагории лишь частично раскрывает тайны повести. Критики давно заметили, что произведение представляет собой некий шифр, прекрасно понятный современникам Гоголя и совершенно непостижимый для нас. Существует несколько версий на этот счет. Одна из них: Гоголь в завуалированном виде изобразил некое скандальное происшествие, хорошо известное в его обществе. Этот факт объясняет отказ в первой публикации (скандал был еще свеж), благосклонность известного любителя эпатажа Пушкина и негативную оценку критиков.

Некоторые исследователи находят в повести параллели с известными лубочными сюжетами. В 30-х годах XIX века лубок считался «низким» жанром, особенно презираемым в светском обществе. Близость Гоголя к народным традициям вполне могла привести писателя к такому своеобразному эксперименту. Есть и более экзотические версии: борьба с собственными комплексами автора по поводу своей внешности, расшифровка популярного сонника и т. п.

Но ясной и правильной трактовки повести «Нос» мы пока не дождались. «Во всем этом, право, есть что-то», – лукаво заявил в конце произведения Гоголь.

Раздел: Притчи

и легенды в литературе

Школа:

Дата:

ФИО

учителя:

Класс:

7

Количество

присутствующих:

Отсутствующих:

Тема

урока

«Маленький

человек» в повестиА.С. Пушкина «Станционный смотритель»

Цели

обучения, которые необходимо достичь на данном уроке

7. ПО 1-понимать

термин «маленький человек» в литературном произведении;

7. АИ 5-характеризовать

героев произведения на основе деталей и цитат из текста;

7. ОС 1-

участвовать в обсуждении произведения, выражая мнение о героях и событиях

Цели

урока

Все

учащиеся смогут понимать содержание литературного произведения,

отвечать на вопросы, участвовать в беседе, пониматьтермин «маленький человек»

в литературе, дать понятие термину «антитеза»;

Большинство

учащихся смогутизвлекать информацию из произведения, интерпретировать,

характеризовать героев произведения на основе деталей и цитат из текста;

Некоторые

учащиеся смогут участвовать в обсуждении произведения, выражая

мнение о героях и событиях,давать аргументированный ответ на

проблемный вопрос

Языковые

цели

Участвовать

в обсуждении произведения, выражать своё мнения о героях, аргументировать

свою позицию

Ключевые

слова и фразы: повесть, тема,

проблема, сюжет, притча, образ «маленького человека», антитеза

Полезные

фразы: я думаю…, мне кажется…, хочется отметить…, я считаю…

Письменные

подсказки: «маленький человек» —

это человек невысокого социального положения и происхождения, не одаренный

выдающимися способностями, не отличающийся силой характера, но при этом

добрый, никому не делающий зла, безобидный

Критерии

оценивания

Понимают

содержание повести и выделяют детали в портрете героя;

Определяют

разницу при сравнении портретных характеристик при помощи цитат;

Анализируют

и сравнивают портретные характеристики героя;

Оценивают,

аргументируют собственную точку зрения

Привитие

ценностей

Развитие

коммуникативных навыков, культуры общения, воспитание нравственных

понятийв

рамках национальной идеи «МәңгілікЕл»

Межпредметные

связи

Самопознание

Навыки

использования ИКТ

Презентация

Предыдущее

обучение

Опора на знания,

полученные в начальных классах, на знания с предыдущего урока по теме« Притча

о блудном сыне»

ХОД УРОКА

Этапы урока

Запланированная деятельность на уроке

Ресурсы

Начало

урока

7 мин.

2

мин.

4

мин.

1

мин

Организация

класса

Психологический настройПриветствие

“Здравствуйте!”

Учащиеся

поочередно касаются одноименных пальцев рук своего соседа, начиная с больших

пальцев и говорят:

·

желаю

(соприкасаются большими пальцами);

·

успеха

(указательными);

·

большого

(средними);

·

во

всём (безымянными);

·

и

везде (мизинцами);

·

Здравствуйте!

(прикосновение всей ладонью)

7.

ОС 1 Актуализация

знаний

—Ребята,

на прошлом уроке мы с вами выяснили роль «Притчи о блудном сыне» в

произведении А.С. Пушкина «Станционный смотритель». Проверьте в парах

написанные вами дома эссе на основе «толстого» вопроса из учебника: смысл

древней притчи о блудном сыне можно выразить двумя нравственными понятиями —

покаяние и прощение. Ограничился ли Пушкин трактовкой лишь этих нравственных

категорий?

ФО

стратегия «Пожелание другу»

Целеполагание

Обратите внимание на

тему урока и скажите, что мы должны выяснить в ходе рассмотрения повести, на

какие вопросы ответить?

( Кто такой

«маленький человек»?Кто из героев повести воплотил в себе образ маленького человека?)

Презентация

к уроку

Презентация

к уроку

Середина урока

33 мин.

2мин

5мин

2 мин.

2

мин

7мин.

2

мин

2

мин

1

мин

3 мин

2

мин

2

мин

Деление

на разноуровневые группы с использованием приема «Цветные стикеры»

— К своей повести А.

С. Пушкин взял эпиграф из стихотворения П. А. Вяземского «Станция», но

изменил цитату, назвав станционного смотрителя «коллежским регистратором», а

это низший гражданский чин в дореволюционной России. Давайте посмотрим,

какими предстают в повествовании образы станционных смотрителей?

7. АИ 5.

Работа

с художественным текстом

Характеристика

смотрителей.

Графический

органайзер «Одиночный пузырь». Учащиеся находят

в тексте цитаты, характеризующие станционных смотрителей.

Защита графического органайзера у доски спикером от каждой

группы

Формативное оценивание «Похвальный бутерброд»

7. АИ 5.

и 7. ОС 1. Дифференцированное задание (работа в тетради)

| Уровни мышления | Критерии оценивания |

| Знание | Понимают |

| Применение | Определяют |

| Анализ | Анализируют |

| Оценка | Оценивают, |

— Найдите в повести и

сравните две портретные характеристики Самсона Вырина. Как изменился герой?

Почему?

( вопросы изучебника стр.

45)

Группа 1-(для менее способных

учащихся)-сравнительная цитатная характеристика (таблица);группа 2-(для

учащихся со средними учебными возможностями)-диаграмма Венна;группа 3-(для

более способных учащихся)-«Граффити».

Дескрипторы:

1.Выделяют

детали в портрете героя

2.Определяют

разницу при сравнении портретных характеристик.

3. -составляют

цитатную характеристику героя (таблица)

-находят

общее и отличие при характеристике героя (диаграмма Венна)

-составляют

графическое изображение-ассоциацию к литературному герою

4.

Анализируют и сравнивают портретные характеристики героя.

5.

Оценивают, аргументируют собственную точку зрения

Защита графической модели у доски спикером от каждой группы

Формативное оценивание наблюдение учителя «Словесное оценивание»

Записи в тетрадях,

выход на понятие – антитеза

7. ОС 1.

и 7. ПО 1 Стратегия

«Руководимое

чтение»

1. Предварительная

беседа по вопросам:

— Какие качества в характере Вырина

вам понравились? Какие чувства вызывает у вас этот человек?

Работа с учебным теоретическим материалом

на стр.44стр.10.

Обращение к проблемному вопросу: можно

ли Вырина назвать «маленьким» человеком? (вернуться к графическому

органайзеру«Одиночный пузырь», по которому учащиеся работали в начале урока)

Учитель вводит

понятие термина «маленького» человека в литературе. Учащиеся записывают

определение в тетрадь.

Маленький человек — это человек невысокого социального положения и

происхождения, не одаренный выдающимися способностями, не отличающийся силой

характера, но при этом добрый, никому не делающий зла, безобидный. И Пушкин,

и Гоголь, создавая образ маленького человека, хотели напомнить читателям,

привыкшим восхищаться романтическими героями, что самый обыкновенный человек

тоже человек, достойный сочувствия, внимания, поддержки.

Формативноеоценивание

«ЗХУ»

«Русская

литература»

учебник-хрестоматия

для

5 классов общеобр.

школ»,автор

Н.П. Локтионова

Изд.

«Мектеп», 2017г.

Русская

литература

Учебник-хрестоматия

для

5 классов общеобр.

школ»,автор

Н.П. Локтионова

Изд.

«Мектеп», 2017г.

Листы

формата А-3, маркеры, восковые мелки

Лист с

диаграммой Венна, лист с таблицей для цитатной характеристики

Русская

литература

Учебник-хрестоматия

для

5 классов общеобр.

школ»,автор

Н.П. Локтионова

Изд.

«Мектеп», 2017г.

Конец урока

5 мин.

2

мин

2 мин

1

мин

1. Дифференцированное

домашнее задание (из учебника стр. 49)

Для менее способных

учащихся: описать картину А. В. Венециана “Дуня на могиле отца”, используя

цитаты из текста повести.

Для учащихся со средними

учебными возможностями: написать письмо Самсону Вырину от имени Дуни (или

письмо Дуне от имени Самсона Вырина).

Для

более способных учащихся: написать сочинение на тему “Маленький человек” и

его страдания в повести А. С. Пушкина “Станционный смотритель”. Составить предварительно

сложный план своей письменной работы.

Рефлексия

Вы завершили изучение повести А.

С. Пушкина “Станционный смотритель”. Оцените результаты своей работы,

закончив предложения.

Я узнал…

Мне понравилось…

Я научился…

Мне захотелось…

Формативное оценивание (обратная

связь – приём «Смайлики»)

Русская

литература

Учебник-хрестоматия

для

5 классов общеобр.

школ»,автор

Н.П. Локтионова

Изд.

«Мектеп», 2017г.

стикеры

Дифференциация

Каким

образом вы планируете оказать больше поддержки?

Какие

задания вы будете

давать более способным ученикам?

Оценивание

Как вы

планируете проверить уровень усвоения материала учащимися?

Здоровье

и соблюдение техники безопасности

Работа в

парах при проверке индивидуальных домашних эссе по проблемному вопросу.

Работа в

группах при характеристике героя через дифференцированные задания для

сравнительного графического изображения (герой в начале и в конце

произведения)

Индивидуальная

работа при работе с теоретическим материалом по термину «маленький человек»

Формативное оценивание проводилось в

соответствии с целями обучения.ФО по стратегиям:

«Пожелание другу», «Похвальный бутерброд», по критериям и дескрипторам с

использованием «Словесного оценивания», обратной

связи.

Соблюдение

техники безопасности и санитарно-гигиенических норм

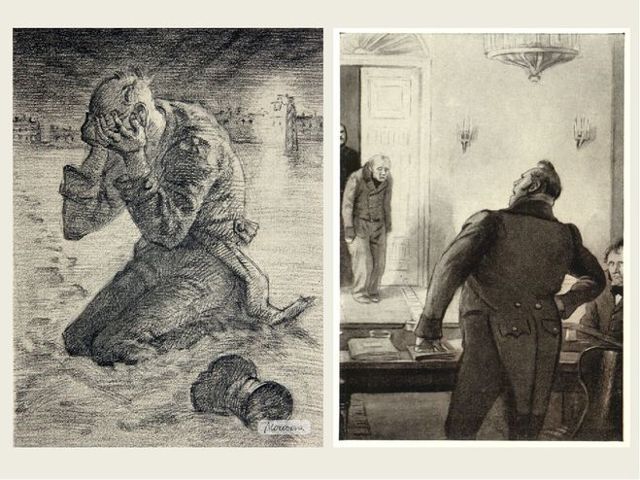

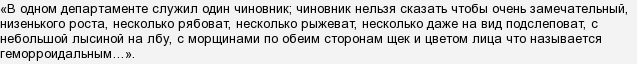

Эта первая характеристика уже о многом говорит. Акакий Акакиевич – чиновник есть, но нет лица, вроде есть все, но нет личности. Герой ничего не хочет, ни о чем не мечтает, карьера не движется,но Акакий усердно работает, и при этом живет в своем вымышленном мире. Автор сочувствует своему герою, и в то же время видит его умственную ограниченность и подсмеивается над ним.

- Гоголь показывает, как ограничен и жалок был тот мир, в котором существовал Акакий Акакиевич, довольствующийся убогим жильем, обедом, поношенным мундиром и разъезжающейся от старости шинелью.

- После того, как его единственная шинель, отделяющая его от внешнего мира, пришла в негодность, новая шинель становится его “вечной идеей”.

- Шинель – «подруга жизни», вещь философская, заместительница интеллектуального и эмоционального мира, представительница молчаливого внутреннего мира Акакия Акакиевича:

Так в этой особой вещи сталкиваются «два мира».

Вот почему ее утрата равносильна утрате всей жизни.

Лишившись шинели, Акакий Акакиевич пытается найти справедливость и раз в жизни решается показать характер. Гоголь видит несостоятельность возможностей своего героя, но дает ему возможность противостоять сложностям. Акакий Акакиевич осмеливается даже просить «значительное лицо». Но никто не может и не хочет ему помочь.

(высокопоставленный чиновник гордится тем, что одно его слово может лишить чувств человека).

Так не найдя во внешнем мире справедливость и свою новую шинель, Акакий Акакиевич умирает.

А далее история приобретает мистическую окраску.

Забитый чиновник является призраком-мстителем. Оскорбленная человечность мстит за себя, потому что при жизни не могла и помыслить о сопротивлении. Фантом настигает богатых людей, отнимая у них шубы, шинели, пока, наконец, не снимает шинель со «значительного лица».

в привидении соединились «действительный» и «возможный» Акакий Акакиевич: привидение выговаривает свое требование внятно и резко, однако с прибавлением «того».

Трагедия «маленького человека» в повести Н. В. Гоголя «Шинель»

- Сочинения

- По литературе

- Гоголь

- Маленький человек в повести Гоголя Шинель

Образ «маленького человека» мы нередко встречаем в русской и зарубежной художественной литературе. Нам, русским читателям, воспитывающимся на образцах русской литературы, образ «маленького человека» до боли знаком. Первая встреча с ним случается в гоголевской повести Николая Васильевича Гоголя «Шинель».

А что же такое «маленький человек»? Ответ прост: это человек низкого социального положения и низкого происхождения, непримечательный и незаметный, не отличающийся выдающимися способностями, слабохарактерный, смиренный и безобидный.

Именно таким мы встречаем главного героя повести «Шинель», бедного титулярного советника Акакия Акакиевича Башмачкина. Интересно заметить, что Николай Васильевич очень умело подошел к выбору имени его литературного героя: слово «Акакий» в переводе с греческого языка означает «не делающий зла».

Автор сравнивает своего героя с мухой, чтобы показать, насколько этот человек мелок. У Акакия Акакиевича есть как положительные, так и отрицательные качества.

С одной стороны, Башмачкин человек без интересов и увлечений, без семьи и друзей, что говорит о его некой замкнутости и самоограничении от окружающего мира.

А с другой стороны, он предан своей работе, выполняет ее трепетно и тщательно, он трудолюбив, терпелив и скромен, не обращает внимания на оскорбления сослуживцев, не затевает ссор. Для такого человека, как Акакий Акакиевич, самая незначительная вещь может стать достоянием всей его жизни.

Достоянием жизни Башмачкина стала новая шинель, сшитая на праздничную премию. С появлением обновки изменяется характер Башмачкина и отношение к нему сослуживцев. Их одобрения и восхищения возвышают Акакия Акакиевича над самим собой, он становится смелее, счастливее, увереннее.

Но вскоре его счастливое расположение духа меняется, так как у него украли самую дорогую вещь шинель. Это стало настоящей трагедией для бедного титулярного советника, который в итоге заболевает и умирает.

Но даже после смерти он не может найти покоя, поэтому появляется в виде призрака на Калинкином мосту и пугает прохожих.

Краткое содержание народной сказки “Царевна лягушка”

Продумывая характер Акакия Акакиевича, Гоголь хотел показать читателям, что на фоне романтических героев, ярких, сильных, противоречивых личностей, есть личности реалистичные: слабохарактерные, робкие и даже в какой-то мере жалкие, но, безусловно, заслуживающие человеческого внимания и сопереживания.

Социальное положение

Акакий Акакиевич родился в бедной семье. Ему больше пятидесяти лет, и он очень одинок: у Башмачкина нет ни семьи, ни друзей. Главный герой очень бедно живет в самом пустом и захолустном районе Петербурга, снимая жилье у старухи.

Башмачкин занимает низкую ступень в обществе. На службе его либо вовсе не замечают, либо насмехаются над ним. Сослуживцы постоянно шутят про Акакия Акакиевича, бросают в него бумажки. И Башмачкин не пытается исправить ситуацию, он не замечает издевок в свою сторону, он привык к ним. Эта робость и несостоятельность – признаки «маленького человека».

Башмачкин оказывается никому не нужным не только тогда, когда у него крадут шинель, но и в повседневной жизни, когда до существования обычного переписчика бумаг никому нет дела.

Сочинение Образ маленького человека в повести Гоголя Шинель

«Маленький человек» – один из архетипов русской литературы. Галерея «маленьких людей» открывается портретом Самсона Вырина в повести Александра Сергеевича Пушкина «Станционный смотритель» (цикл «Повести Белкина»), продолжается образом Евгения из его же поэмы «Медный всадник» и прочно закрепляется в наследующей Пушкину и его современникам традиции реализма.

В рамках направления реализма традиционно принято рассматривать повесть Николая Васильевича Гоголя «Шинель», а портрет главного героя этого произведения – Акакия Акакиевича Башмачкина – включать в открытую Пушкиным галерею «маленьких людей». Эта точка зрения совершенно справедлива и легко подтверждается текстом.

Что свойственно «маленькому человеку»? Невысокое положение в обществе, закрытость (скрытость) от мира, скупость чувств (но при этом – наличия объекта любви и заботы), страдание при жизни (обычно – единичный акт, оказывающий влияние на дальнейшую судьбу героя), и, вероятнее всего, смерть (часто – именно от жизненных страданий).

Всё это прослеживается и в «Шинели». Башмачкин – мелкий чиновник, переписчик бумаг, живущий бедно и аскетично.

Он не имеет друзей – у него есть только сослуживцы, которым он становится интересен только с приобретением шинели (но не раньше и не сам по себе). У Башмачкина есть и то, что он любит и лелеет.

В отличие от дочери – в случае Вырина – и Параши, любимой девушки – в случае Евгения, – у Акакия Акакиевича это буковки в документах и шинель, мечтой о которой он живёт.

Как и в других случаях, страдание «маленького человека» так или иначе связано с объектом его привязанности. Так, Вырин теряет дочь, Евгений спешит к Параше и боится, как бы потоп не причинил ей вреда.

У Башмачкина в тёмном переулке двое крадут его любимую шинель – буквально на следующий день после покупки. За страданием и переживанием (через некоторый промежуток времени) следует смерть главного героя.

Стоит отметить, что очень часто статус «маленького человека» подчёркивается его положением в иерархии власти; для «вскрытия» такого его положения автор помещает героя в ситуацию, где он противопоставлен кому-то, превосходящему его своим могуществом.

Рассмотрим, опять же, Вырина и Евгения – первый оказывается на пороге дома своей дочери, но вход туда ему закрыт, как бедному, незнатному и незваному гостю; второй оказывается прямо противопоставлен императору Петру (и, хотя грозит ему кулаком, понимает всё свое бессилие и незначительность).

Башмачкин сталкивается с иерархией положений, когда проваливаются его попытки добиться внимания чиновника, который мог бы помочь его беде.

Небезынтересно также отметить, что в одном принципиальном моменте Гоголь отходит от предыдущей традиции.

Финалом истории его героя становится некое торжество и превосходство – дух Башмачкина срывает с чиновников тёплые шинели и наводит ужас на тех, кто с ним сталкивается.

Понятно, что это нельзя назвать торжеством «маленького человека» в полном смысле слова; но, безусловно, в этом чувствуется если не отрицание точки зрения Пушкина, то, по меньшей мере, полемика с ним и бытующим пониманием «маленького человека».

Повесть учит доброте, долготерпению, и снисхождению; однако Гоголь не избирает, как в позднейших своих произведениях, назидательный тон и не чуждается иронии в изображении своего «маленького человека».

Другие сочинения: ← Помещики в поэме Мертвые души Гоголя↑ ГогольПовесть Гоголя Шинель →

Профессия

Башмачкин – не просто титулярный советник, а «вечный» титулярный советник. Автор повести подчеркивает, что центральный персонаж всю свою жизнь работал на этой должности и вряд ли сможет продвинуться по карьерной лестнице дальше.

Когда Башмачкину предлагают не просто переписать бумаги, но и поменять лицо у глаголов, главный герой не может этого сделать. Сил у него хватает лишь на то, чтобы вечно переписывать что-то. Стоит отметить, что для Башмачкина это не в тягость, а, наоборот, в радость.

Переписывание бумаг – единственное занятие, которое приносит удовольствие в жизни Акакия Акакиевича. Герой не понимает тяготы своего жизненного положения.

Урок литературы “Анализ поэмы С.Есенина “Анна Снегина”

Введение

В повести «Шинель» Николая Васильевича Гоголя (рис. 1) идет речь о «маленьком человеке». «Маленьким человеком» называют подавленного, ощущающего свое унизительное состояние человека. Важно отметить, что это служащий человек, который является винтиком в громадной бюрократической системе. Человек, занимающий одну из ступеней иерархической лестницы.

Рис. 1. Н.В. Гоголь (Источник)

Петербург в повести «Шинель»

Повесть вышла в 1842 году и, как пишут исследователи, завершает цикл петербургских повестей. Сам Гоголь никогда не заключал в один цикл повести, которые рассказывают о событиях, происходящих в Петербурге. Все повести цикла объединены образом города, и в данной повести образ города мрачный и гнетущий. Петербургское серое небо, пустынные улицы, пронизывающий холод и беспощадный ветер.

В «Шинели» при описании города очень часто используются слова «пустынный» и «пустыня» несмотря на то, что Петербург был многолюдным городом. В данной повести поднята очень важная литературная тема – тема одиночества человека в большом городе.

Акакий Акакиевич живет один, сослуживцы для него чужие люди, и сам город для него чужой. Когда он первый раз выходит за пределы своего квартала, то оказывается в незнакомом месте. Акакий Акакиевич одинок, он одинок в своем жилище, он одинок среди своих сослуживцев.

Когда он решает принять приглашение сослуживца и отправляется в гости, то обнаруживает, что жизнь там, за пределами квартала, бьет ключом: кругом проносятся богатые экипажи, мимо проходят хорошо одетые люди, ярко светят фонари, и Петербург предстает в совершенно другом свете.

«Сначала надо было Акакию Акакиевичу пройти кое-какие пустынные улицы с тощим освещением, но по мере приближения к квартире чиновника, улицы становились живее, населенней и сильнее освещены».

В этой повести используются странные пропорции, странно построен пространственный мир. Иная картина города предстает перед героем, когда он возвращается от сослуживца.

«Он приблизился к тому месту, где перерезывалась улица бесконечною площадью с едва видными на другой стороне ее домами, которая глядела страшною пустынею. Вдали, бог знает где, мелькал огонек в какой-то будке, которая казалась стоявшею на краю света».

Площадь представляет собой совершенно непостижимое, опасное пространство, и когда Башмачкин попадает в это пространство, то именно в нем с героем происходит трагедия. У него отнимают шинель.

Еще один важный мотив описания Петербурга – вечный холод. Непомерно долго тянется зимний период в повести, через пару недель после смерти Акакия вновь начинается зима, и это притом, что в самом начале тоже царит именно этот период года, сшитую шинель герой получает примерно в апреле, и трагедия происходит почти сразу после этого события.

Спустя неделю после смерти Акакия значительное лицо отправляется к своей приятельнице Каролине Ивановне, и описано это так: «Изредка мешал ему однако же порывистый ветер, который, выхватившись вдруг, бог знает откуда и нивесть от какой причины, так и резал в лицо, подбрасывая ему туда клочки снега, хлобуча, как парус, шинельный воротник».

Клочки снега – это те самые бумажки, которые сыпались на голову Акакию Акакиевичу. Этот мотив холода и снега оказывается абсолютно бесконечным. И даже генерал подвержен этому холоду, как и бедный герой.

- Параллели между Акакием Акакиевичем и значительным лицом очень хорошо заметны, сравним поведение персонажей после того, как они лишились шинелей.

- «Акакий Акакиевич прибежал домой в совершенном беспорядке: волосы, которые еще водились у него в небольшом количестве на висках и затылке, совершенно растрепались; бок и грудь и все панталоны были в снегу».

- А теперь про значительное лицо.

- «Бледный, перепуганный и без шинели, вместо того, чтобы к Каролине Ивановне, он приехал к себе, доплелся кое-как до своей комнаты и провел ночь весьма в большом беспорядке».

- И это не говоря о том, что в жизни Акакия важнейший момент – это приобретение новой шинели, а в жизни значительного лица – получение нового чина.

- Петербургская тема берет свои истоки из рассказов Пушкина.

Шинель

Проблема маленького человека тесно связана с образом шинели, которая в повести Н. В. Гоголя оказывается символичной. Шинель – это своеобразная мечта Башмачкина, это то, к чему он так сильно стремится, что экономит даже на еде. С появлением шинели жизнь Акакия Акакиевича приобретает новые краски.

Однако то, что предметом его радости становится обычная бытовая вещь, говорит о том, что у Башмачкина низкие жизненные ценности. Именно предмет одежды становится чуть ли не смыслом жизни героя. Поэтому, когда шинель у Башмачкина украли, он занемог и умер.

Символичный образ шинели становится границей между мечтой, где Башмачкин находился в своих мыслях, и реальностью, где Башмачкин находился в действительности.

Данная статья, которая поможет написать сочинение «Тема маленького человека в повести Гоголя «Шинель», рассмотрит причины, по которым Акакия Акакиевича Башмачкина можно отнести к литературному типу маленького человека.

Сочинение Тема маленького человека в повести Гоголя Шинель

В «петербургской» повести «Шинель», написанной в 1842 году, Николай Васильевич Гоголь поднимает тему «маленького человека». Эта тема постоянно присутствует в русской художественной литературе. Александр Сергеевич Пушкин был первым автором, который затрагивает эту проблематику, эту традицию продолжают и другие авторы.

Гоголь рассматривает проблему общества, в котором должен существовать маленький человек. Автор резко критикует общество титулярных советников, которые не могут принять Акакия Акакиевича.

Фраза персонажа: «Не трогайте меня, зачем вы меня обижаете?», — является риторическим вопросом к читателю.

Автор обращает внимание, что «маленькие люди» тоже имеют права на достойную жизнь и на уважение со стороны людей.

День, когда Башмачкин надевает шинель – является кульминацией произведения. В этот момент он перестает чувствовать себя «маленьким человеком». Полностью изменяется его поведение и распорядок дня. Этим Н. Гоголь показывает, что Акакий Акакиевич такой же человек, как и другие. Он ничем не отличается, переживает те же чувства, стремления и обиды. Он не лучше и не хуже других.

Конфликт между маленьким человеком и миром возникает не сразу, а только в тот момент, когда Акакий Акакиевич остается без своей шинели. Шинель уже давно стала больше, чем одеждой. Это была большая часть самого героя. Потеряв ее, он начинает бороться с обществом. И не одержав победу при жизни, продолжает ее, как приведение.

Мистическая сторона повести важна для завершения конфликта. Получив желаемое, то есть шинель. Это некое подобие на справедливость, которая возможна только в фантастическом мире и является утопией. С другой стороны в финале Гоголь говорит о том, что бессмертная душа продолжает желать отмщения, и способна сделать только самостоятельно.

Вариант №2

Повесть «Шинель» — одно из лучших произведений великого писателя Н.В.Гоголя. В ней автор один из первых затрагивает тему «маленького человека».

Таким термином обычно обозначают такого героя, который остается «невидимкой» в обществе.

Эти люди либо незаметны окружающим, либо становятся жертвой насмешек и издевательств в силу своего низкого социального положения. Таким человеком является и главный герой повести.

В начале произведения Гоголь дает нам описание внешности героя и его происхождение. Слова автора уже как бы намекают читателю на своеобразную нелепость его существования. Героя зовут Акакий Акакиевич Башмачкин. Это маленький, рыжий и лысоватый мужчина. Он – бедный титулярный советник.

Подниматься по карьерной лестнице он не в силах, так как обладает слабовольным характером. Акакий целыми днями переписывает бумаги в канцелярии и брать более сложную работу он боится. Коллеги часто издеваются над ним, обижают его, а герой не может им дать отпор.

Бедный, слабый, беззащитный – вот таким представлен «маленький человек» в русской литературе.

Вскоре в жизни Башмачкина случается горе: выходит из строя старая шинель, однако на новую не хватает денег. Тогда и без того узкий духовный мир героя сужается до микроскопических размеров, до одной маленькой мечты о новой шинели. В целях экономии денег Акакий перестает зажигать свечи в доме, реже стирает белье и т.д.

Через некоторое время ему удается накопить нужную сумму, и герой наконец покупает себе новую, красивую шинель. И даже здесь он вызывает жалость: сложно представить, что такое огромное счастье человека может заключаться в обычной покупке новой вещи.

Но позже Акакий становится жертвой ограбления и, конечно же, пропадает новая шинель. Он отправляется просить о помощи к «значительному лицу», но так герою никто и не помог, и вскоре он умирает от необъяснимой болезни. Башмачкин вызывает у нас сочувствие, жалость и сострадание.

Он настолько жалок в огромном жестоком мире, что никто не ручается ему помочь, оставляя его наедине со своим горем.

В повести «Шинель» Гоголь мастерски раскрывает тему «маленького человека». На примере Акакия Акакиевича, автор показывает, что эти люди абсолютно беззащитны, что не может не вызывать у читателей жалость. Писатель изображает их маленький внутренний мир, любое вмешательство в который грозит страшной бедой.

Трагедия маленького человека: хэппи энд – Алексей Алексенко – Наука и технологии – Материалы сайта – Сноб

Тема «маленького человека» в «Шинели» поднимается Гоголем неслучайно. Типизация героев – один из основных признаков реалистического метода творчества, а образ «маленького человека» стал традиционным для русского реализма. Его создателем по праву считается Александр Пушкин (Самсон Вырин из «Станционного смотрителя»).

Оба автора даже в самом прозаическом персонаже видят скрытые сокровища души. Любовь, самоотречение или преданность идеалу «маленькие люди» не выпячивают на всеобщее обозрение, а хранят глубоко в сердце. Этого близорукое общество не видит, явно пренебрегая ими, считая ничтожествами тех, кто на самом деле на голову выше остальных.

Конфликт в повести Гоголя «Шинель» — большая трагедия маленького человека, у которого отняли единственную ценность. Но главная проблема состоит в том, что никто не сочувствует герою, он не находит поддержки у окружения. Его беду лишь усугубляют равнодушие или насмешки.

С одной стороны, автор протестует против мира, который превращает человека в Акакия Акакиевича, нашедшего смысл жизни в вещи. Он резко критикует тех, кто «натрунились и наострились вдоволь» над «вечными титулярными советниками». Таких забитых и сломленных людей вообще не должно быть.

С другой стороны, Гоголь – реалист, он понимает, что они есть и будут, поэтому призывает хотя бы обратить внимание на несчастных Башмачкиных, не допустить трагической развязки их судьбы.

Образ Башмачкина ничуть не приукрашен автором: интересы Акакия Акакиечива убоги. Его идеал и предел мечтаний – шинель. Символ шинели, конечно же, понятен: защита от холодного, враждебного мира, единственная отрада и подруга жизни. Зато к цели герой идет по мукам, ограничивая себя во всем.

Он отказывается от ужинов, от свечки по вечерам, от стирки белья у прачки, лишь бы накопить на вожделенную покупку. Многие усматривают в нем черты святого Акакия Синайского, этим и объясняется необычное имя чиновника.

Смирение, безропотность, самопожертвование – вот, что роднит героев жития и гоголевской повести.

Проходя через испытания, человеческий дух закаляется. Так и Башмачкин становится сильнее, в голове появляются смелые мысли и далеко идущие планы: «не положить ли куницу на воротник?». День обретения шинели стал для героя настоящим праздником раскрепощения.

Привычный рутинный ход его жизни, наконец, нарушился: «Пообедал он весело и после обеда уж ничего не писал, никаких бумаг, а так немножко посибаритствовал на постели, пока не потемнело». Потом он направился на своеобразную вечеринку по случаю обновки и выпил целых два бокала шампанского.

Но вся ирония автора уступает место негодованию, когда у героя отнимают его достояние. Страдания, испытанные Башмачкиным после утраты шинели, сравнимы со скорбью о смерти любимого человека. Акакий Акакиевич ищет защиты у государства, однако его просьба лишь разгневала «значительное лицо».

Большая трагедия заключена в том, что мир равнодушен к горю маленького человека. Шинель грела и берегла героя, а люди только издевались над ним или не обращали своего драгоценного внимания на его судьбу.

Холодный Петербургский климат ассоциируется с атмосферой в коллективе, где даже горячее сердце спустя время либо покрывается инеем, либо перестает биться. Интересно? Сохрани у себя на стенке!

СПАДИЛО.РУ

Общая характеристика

А. С. Пушкин одним из первых в русской литературе ввел образ т. н. «маленького человека». В поэме «Медный Всадник» этот образ воплощен в бедном чиновнике Евгении, представляющем собой полную противоположность «горделивому истукану».

Пушкин не случайно вводит своего «ничтожного героя» после вступления, описывающего «славные дела» Петра Великого. Тем самым достигается резкий контраст между двумя сюжетными линиями, между великим монархом и ничего на значащим Евгением.

Евгений — само олицетворение посредственности и униженности. Он относится к древнему дворянскому роду, имя которого когда-то было известно всей России («под пером Карамзина в родных преданьях прозвучало»).

Логично предположить, что упадок этого рода начался в годы великих преобразований Петра I, когда главными ценностями человека были объявлены не знатность и происхождение, а личные качества. Предки Евгения оказались «не у дел».

Постепенное вырождение привело к тому, что Евгений уже «не тужит ни о почиющей родне, ни о забытой старине».

«Маленький герой» — представитель серой и безликой массы петербургского чиновничества. Он не обладает сколько-нибудь значимыми индивидуальными качествами. Исчерпывающая характеристика Евгения — «живет в Коломне; где-то служит».

Полностью соответствуют «ничтожному» положению Евгения его ограниченные мечты.

Они не простираются дальше получения «местечка», долгожданной свадьбы с мещанской девушкой Парашей и скромной семейной жизни. Обретение «приюта смиренного и простого» — вершина желаний Евгения.

Это еще раз подчеркивает непреодолимую пропасть между идеалами рядового обывателя и масштабами преобразований Петра Великого.

Духовное перерождение «маленького человека»

Во время небывалого наводнения Евгений, глядя на бушующие волны, предстает в новом качестве. Ничем не примечательный чиновник боится «не за себя». Все его духовные силы нацелены на «ветхий домик», где живут Параша с матерью. «Ничтожный герой» в гуманистическом смысле поднимается над «кумиром на бронзовом коне», который с холодным равнодушием взирает на страшное народное бедствие.

У Евгения впервые возникает трагическая мысль: «И жизнь ничто, как сон пустой». Пока еще неосознанно он связывает наводнение с фигурой Медного Всадника.

Трагедия «маленького человека»

После отступления водной стихии Евгений, рискую собственной жизнью, спешит к скромному жилищу своей возлюбленной. Здесь его ждет нечто не укладывающееся в сознании простого обывателя: «Где же дом?».

Евгений просто шокирован тем, что произошло. Бедный чиновник в одночасье лишился самой прочной основы, связывающей его с реальной жизнью.

Рухнула не только его связь с настоящим, но и все планы и надежды на будущее.

В результате «сумрачная забота» сводит Евгения с ума. Безумец теряет человеческий облик и превращается в жалкое существо: «ни то ни се, ни житель света, ни призрак мертвый».

Бунт «маленького человека»

После долгих безумных скитаний Евгений случайно возвращается на место, с которым у него связаны страшные воспоминания. Происходит его вторая встреча с тем, «кто неподвижно возвышался» в разгар народной беды. При виде «кумира с простертою рукою» сознание «ничтожного героя» временно проясняется. Его своеобразное восстание представляет собой кульминацию всего произведения.

Не так важен практический результат (а точнее, его отсутствие) бунта Евгения. В самом грозном обращении к «державцу полумира» («Добро, строитель чудотворный! Ужо тебе!») заключается огромная духовная сила «маленького человека», высшая точка его самосознания.

Большое значение имеет погоня Медного Всадника за «бунтарем». Если прежде «кумир» относился к подвластной ему серой массе людей, их бедам и страданиям с холодным безразличием, то теперь он столкнулся с открытым неповиновением.

Бедный Евгений обречен: безумная ночная погоня заканчивается его смертью. Однако сам факт восстания представляет собой духовную победу «маленького героя» над грозным «властелином судьбы».

Шинель

Проблема маленького человека тесно связана с образом шинели, которая в повести Н. В. Гоголя оказывается символичной. Шинель – это своеобразная мечта Башмачкина, это то, к чему он так сильно стремится, что экономит даже на еде. С появлением шинели жизнь Акакия Акакиевича приобретает новые краски.

Однако то, что предметом его радости становится обычная бытовая вещь, говорит о том, что у Башмачкина низкие жизненные ценности. Именно предмет одежды становится чуть ли не смыслом жизни героя. Поэтому, когда шинель у Башмачкина украли, он занемог и умер.

Символичный образ шинели становится границей между мечтой, где Башмачкин находился в своих мыслях, и реальностью, где Башмачкин находился в действительности.

Данная статья, которая поможет написать сочинение «Тема маленького человека в повести Гоголя «Шинель», рассмотрит причины, по которым Акакия Акакиевича Башмачкина можно отнести к литературному типу маленького человека.

Сочинение на тему «Маленький человек» по повести Н. В. Гоголя «Шинель» (Вар 2)

Творчество Николая Гоголя остается важным в любое время. Его произведение «Шинель» было написано в прошлом веке, но посыл повести подходит и для современного поколения.

Черты классицизма в комедии Мольера «Мещанин во дворянстве»

Сюжет произведения «Шинель»

В центре сюжета показан мелкий служащий. Он является писарем. Каждый день он приходит петербургский департамент, где выполняет свою рутинную работу. Его имя Акакий Башмачкин. Так мужчину назвали в честь отца.

Он не имеет яркую внешность. Это невысокий и неприметный человек, который является муравьем, который четко знает свое дело. Часто Акакий терпит насмешки со стороны коллег.

Люди более высокого статуса относятся к нему с пренебрежением.

Жизнь Акакия достаточно скромна, без изысков. Ему не по карману развлечения. Он даже не может приобрести себе новую одежду. Это еще сильнее усугубляет ситуацию.

И вот в жизни главного героя наступает момент, когда ему требуется обновить гардероб, приобретя новую шинель. Для этого и так бедному писарю приходится еще туже затянуть пояса. И вот Акакий сумел приобрести обновку.

Но и тут мужчине не повезло. Грабителю отбирают у него новую шинель.

Башмачкин разбит горем. Он старается всеми способами возобновить справедливость. Он жалуется во все известные инстанции. Но людей не волнует беда этого незаметного человека, маленького писаря.

Его горе и дранная старая шинель приводят к смерти главного героя. Долгое время никто не знал о случившемся. Но когда о смерти Акакия стало известно, то люди даже не проявили капельки сострадания.

Им все равно на смерть маленького человечка.

Отношение к «маленькому человеку»

Во многих художественных произведениях показывается, что весь окружающий «маленького человека» мир настроен против него. Люди подшучивают над таким типом героя, смеются над ним, издеваются и даже не стараются в чем-то помочь, оставляя его со своими проблемами один на один.

В своих произведениях писатели не идеализируют «маленького человека», а раскрывают его характер со всех сторон. Некоторые авторы подчеркивают внутреннюю доброту и незлобивость «маленького человека» и жалеют своего персонажа. Другие авторы смеются над своим героем, как это делают и окружающие его люди, чтобы показать его нежелание менять ту бесправную ситуацию, в которой он оказался.

Сочинение: Маленький человек в поэме «Медный всадник» (А.С. Пушкин)

(335 слов) А. С. Пушкин очень чутко описывал в своих произведениях разные типажи персонажей, среди которых был и «маленький человек». Такие люди отличались отсутствием амбиций и хитрости, обычно они были слабыми, тихими и довольствовались малым, но часто становились жертвами обстоятельств и властных людей, так как были беззащитными.

В поэме «Медный всадник» «маленьким человеком» является Евгений. Он был бедным, ничем не отличающимся жителем столицы. Автор сам о и заурядность персонажа, единственной мечтой которого было создание семьи с любимой девушкой.

Читатель из текста не узнает о внешности и характере Евгения, что делает его безликим. Пушкин даже не указывает его фамилию.

На место Евгения можно поставить любого другого человека, он является отражением того общества, которое было далеко от великолепных петербургских дворцов.

В размеренную жизнь героя врывается наводнение 1824 года, которое убивает его невесту Парашу. Смысл жизни Евгения тонет вместе с ней. Молодой человек не способен пережить это горе и перестроить свою жизнь на новый лад.

Это типично для «маленького человека» — сильное потрясение уничтожает его, он не способен пережить трудности. Петербург оживает после наводнения, но герой – нет.

Он сходит с ума, проводит дни, бесцельно бродя по городу в ветхой, истрёпанной одежде, безразлично глядя на кипящую жизнь столицы, и лишь его душу наполняет «шум внутренней тревоги».

Как только в Евгении появились сильные чувства (гнев, ярость, негодование) при виде статуи Петра I, он сразу же пугается этого, и ему видится, что Медный всадник оживает, чтобы наказать его. Евгений не может противостоять даже каменному изваянию и попросту сбегает.

Тем не менее, Пушкин подчеркивает, что бунт «маленького человека» пугает, казалось бы, всемогущего императора, и для подавления этого бунта оживает гранитная статуя, не терпящая неповиновения.

Возможно, Николай I чувствовал то же самое, поэтому не сразу позволил опубликовать поэму полностью.

Поэт не осуждает героя. Он понимает, что мелкому чиновнику никак не противостоять власти. Однако автор отмечает, что такие люди не становятся личностями, они в принципе не способны на какие-либо свершения. Но Пушкину важнее показать, что даже они достойны жизни и нельзя ими распоряжаться, как вещью. Он осуждает пренебрежение и жестокость власть имущих по отношению к человеческой жизни.

Альбина Исмаилова

Сочинения

Вкладывая огромный труд в развитие литературы, и создавая свои шедевры, писатели раскрывали самые разнообразные проблемы и темы. Среди наиболее распространенных в эпоху реализма стала тема маленького человека, которую поднимали многие писатели девятнадцатого века.

Образ маленького человека

Раскрывая в сочинении тему судьбы и образа маленького человека в русской литературе, мы понимаем, что люди из низкой социальной иерархии являются его прообразом.

Это простые люди, у которых имелись свою проблемы, переживания, беды и радости. Как пишет Достоевский в своей работе Бедные люди, маленький человек не хуже других.

Он просто не блещет, не имеет лоска, но он прежде всего, человек.

Наиболее ярко тему маленького человека и его образ раскрывают Пушкин, Достоевский и Гоголь. Изучая их работы, мы понимаем, что и образы маленьких людей разнообразны, и они могут сильно отличаться от других не только возрастом, но и характерами. Однако их всех объединяет скромное место в обществе.

Именно Пушкин стал первым писателем, который стал писать о простых людях. Данная тематика прослеживается в таких произведениях Пушкина, как Станционный смотритель, Выстрел, Барышня-крестьянка.

Особенно яркой работой стала повесть Пушкина Станционный смотритель, где писатель изображает Самсона Вырина — чиновника низшего класса, скромного человека с почтовой станции. С помощью образа главного героя, писатель хотел показать, что не существовало маленьких людей.

Ведь каждый человек выполняет главную и отведенную ему роль. Вот только само общество не хотело реагировать на проблемы маленького человека, который также имел право на счастье.

В сочинении-рассуждении на тему маленького человека хочется вспомнить и работу Гоголя под названием Шинель, где также раскрывается образ и проблема маленького человека.

В данной работе мы видим обычного служащего в департаменте, который занимается писаниной, и не желает выполнять какие-либо другие поручения, так как вполне был доволен своей жизнью. У Гоголя маленький человек с ограниченным внутренним миром, незаметный и незначительный.

Если нужно было проявить сообразительность, то гоголевский персонаж начинал волноваться. Он так разуверился в себе, что не желал совершенствоваться и двигаться вперед. Единственной его целью было накопление средств, чтобы приобрести новую шинель. Он достиг желаемого, но тут же получил сильный психологический удар.

Его шинель кто-то украл, а окружающие только над ним посмеялись. И чиновник умирает, чтобы воскреснуть и начать борьбу за справедливость. Этим Гоголь показывает, что даже маленькие люди могут стать сильными и постоять за себя.

Если сравнивать двух писателей Пушкина и Гоголя, то Александр Сергеевич в основном делал акцент на смиренность героя со своей судьбой, а вот Гоголь показывал равнодушие общества по отношению к маленьким людям.

Продолжил раскрывать тему маленького человека и Достоевский, который любил поднимать тему униженных людей, указывая читателю на то, что всякие люди, независимо от социального положения, имеют право на сострадание. В отличие от предыдущих писателей, Достоевский делает акцент на духовном аспекте.

Трагедия маленького человека

Если говорить о трагедии маленьких людей, то она заключалась в том, что общество их не воспринимало. Оно не обращало внимание на их личностные качества, их характер и роль в этом мире.

Оно к ним относится неуважительно только потому, что маленькие люди занимают низкую ступень в иерархической лестнице.

При этом сами маленькие люди никак не могли вырваться из мира маленьких людей, и в этом также проявляется трагедия маленького человека.

Положение в обществе

«Маленький человек» – это представитель низших слоев населения. Обычно литературные персонажи, которых принято причислять к «маленьким людям», являются незначительными личностями. Они не занимают высокого положения в обществе, не имеют никакого влияния на окружающих. Помимо этого, у «маленького человека» не наблюдается успехов в карьере, такой человек занимает незначительную должность.

Социальное положение становится главной причиной унижений «маленького человека», его бесправного существования.

Трагедия “маленького человека” в повести Н. В. Гоголя “Шинель”

- Гоголю многим обязаны те, кто

- Нуждается в защите.

- Н. Чернышевский

На мой взгляд, очень справедливы слова Ф. М.

Достоевского о современной русской литературе: “Все мы вышли из гоголевской шинели”, ведь именно благодаря Гоголю объектом внимания писателей стала нелегкая судьба “маленького человека”.

Одним из первых Гоголь с необычайной силой заговорил об этих незаметных, жалких и, как кажется с первого взгляда, смешных людях, призывая обратить на них внимание, стараясь вызвать сочувствие, понимание, жалость.

С глубоким

чувством сострадания писатель рассказывает нам о жизни Акакия Акакиевича Башмачкина, главного героя повести “Шинель”, показывая несправедливость и жестокость общества по отношению к этому маленькому человеку”. Во многом отношение к Башмачкину товарищей по работе связано было с его неумением постоять за себя, робостью, а также с тем, что на протяжении многих лет в департаменте он, получая довольно скудное жалованье, исполнял одну должность – чиновник для письма. Сослуживцы, даже совсем молодые, не уважали его, смеялись, “острились над ним, во сколько хватало канцелярского остроумия”, всячески издевались над Акакием Акакиевичем: оскорбляли, сыпали на голову бумажки.

Не умея ответить обидчикам, Башмачкин все сносил терпеливо, потому что его мысли и чувства были отданы работе.

Не умея ничего, кроме переписывания документов, Акакий Акакиевич трудился “с любовью”, у него даже были собственные любимые буквы.

Несомненно, перед нами в это образе предстает ограниченная личность, потому что Башмачкин вел скучную и неинтересную жизнь (которая, кстати, его вполне удовлетворяла): он не позволял себе никаких развлечений, не обращал внимания на еду, у него не было других интересов, кроме переписывания, и все мысли – о ровных строчках. Но ведь личность формируется не только на основе тех внутренних задатков и способностей, которые даны человеку от рождения, но и в процессе взаимодействия с обществом.

Социум зачастую жесток и несправедлив по отношению к “маленькому человеку”.

Искаженные моральные нормы, ложные ценности являются причиной того, что мир принадлежит богатым и именитым, а честные, порядочные, талантливые люди вынуждены прозябать в безвестности, потому что все их усилия пропадают даром. Окружающих не интересует внутренние достоинства человека, но привлекают внешние признаки достатка, удачливости, успеха.

Заслуга Гоголя в том, что он сумел не только увидеть, но и показать опасность деградации общества, в котором все более и более увеличивается невнимание, равнодушие людей друг к другу, где в, привычку вошло не только принимать и провожать, но и относится к человеку “по одежке”.

Это на самом деле страшно, ведь весь смысл жизни, все свое будущее счастье Башмачкин видит не в реальных достижениях, освоении непопулярного, а в пошиве новой шинели, которая из простой одежды вдруг превращается в символ благополучия, уверенности в себе, уважения в глазах других.

Еще более ужасно то, что без этой шинели общество не хочет замечать не только жизнь человека, но и его смерть, ведь умершего Акакия Акакиевича в департаменте хватились только на четвертый день.

Впоследствии многие писатели обратили свое внимание на “маленького человека”, сделав его героем своих произведений. Но именно благодаря Н. В. Гоголю читатель впервые услышал тихий жалобный голос, в котором звучит отчаяние и безнадежность: “Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?”

(1 votes, average: 5.00

Автор На чтение 9 мин. Опубликовано

Во многих произведениях русских писателей наблюдаются образы «маленького человека». В данной статье, предназначенной для подготовки к урокам литературы, рассмотрим, кто такой «маленький человек» в литературе.

Термин

Сначала понятие «маленький человек» обозначало людей низших сословий. Данный термин был введен отечественным критиком В. Г. Белинским в статье «Горе от ума» (1840 г.) и обозначал «простого человека».

Со временем образ «маленького человека» стал развиваться и психологически углубляться.

Признаки

Литературный тип «маленького человека» имеет отличительные черты: персонаж занимал в обществе низкое положение, он был беден, а также был тем, кто оказывался под гнетом общественных несправедливостей. «Маленький человек» оказывался незащищенным, даже государство не готово было ему помочь. «Маленький человек» не имел способности изменить сложившуюся ситуацию.

Главной особенностью является то, что образ «маленького человека» трагичен. Большинство литературных героев умирают от несправедливостей окружающих людей.

Литературные персонажи

В русской литературе существует множество персонажей, которых можно отнести к «маленьким людям».

Галерея образов открывается А. С. Пушкиным в поэме «Медный всадник» (образ Евгения) и повести «Станционный смотритель» (образ Самсона Вырина).

Наиболее известным представителем данного литературного типа является Акакий Акакиевич Башмачкин из повести Н. В. Гоголя «Шинель». После описания данного образа тема «маленького человека» стала звучать в произведениях чаще.

А. П. Чехов новаторски рассматривает проблему «маленького человека». В рассказе «Смерть чиновника» (образ Червякова), в рассказе «Хамелеон» (образ Очумелова), в рассказе «Толстый и тонкий» (образ тонкого), в рассказе «Человек в футляре» (образ Беликова) писатель показывает, что герои самостоятельно выбирают путь пресмыкания. Если до А. П. Чехова образ «маленького человека» заслуживал жалость и сострадание, то писатель продемонстрировал, что этот тип заслуживает и осуждения.

Образ «маленького человека» в понимании Н. С. Лескова, Л. Н. Толстого и А. И. Куприна несет в себе черты самоотверженного человека, обладающего огромным талантом.

Данная статья, которая поможет написать сочинение «Маленький человек в литературе», рассмотрит понятие «маленький человек», признаки данного литературного типа и примеры.

Обозначение людей третьего сословия интересовало писателей давно. В сочинении-рассуждении на тему «Маленький человек» рассматривается конкретный тип литературного героя, его черты и особенности характера, а также приводятся примеры. Определение отражает образ людей, не отличающихся силой воли или уверенностью в себе.

Содержание

Общая характеристика понятия

В творческих кругах 19 века одной из значимых тем литературы становится образ «маленького человека». Это понятие впервые ввел в употребление критик Белинский в статье «Горе от ума».

Образ литературного героя

С формированием изображения душевной жизни в отечественной литературе типаж маленьких людей в переносном смысле обретает сложный психологический портрет.

В произведениях писателей и поэтов такие личности состоят в низших сословиях населения и не представляют ценности, а являются малозаметными или незначительными. Но не для этого писатели представили типаж такого гражданина. Целью было донесение до умов людей мысли, что «маленький гражданин» внутри имеет огромный мир, понятный каждому, а его судьба откликается в душах посторонних.

Обозначение маленького человека:

- Простой.

- Добрый.

- Зажатый, скованный.

- Безобидный.

- Закрытый внутренне.

- Не принимает конфликтные ситуации и избегает их.

Это личность невысокого социального положения и происхождения, не наделенная выдающимися способностями, не различающаяся силой характера, но при этом добросердечная, никому не желающая зла. Понимают выражение «маленький человек», как тип личности, не являющийся озлобленным, а скорее ранимым и уязвимым. Этим могут воспользоваться люди, находящиеся выше по социальному статусу.

Такие персонажи характеризуются позабытыми и униженными. Их жизни, как мелкие радости, и серьезные беды казались ничтожными и недостойными внимания со стороны окружающих. Этот типаж людей и соответствующее к ним отношение пробудила эпоха.

Беспощадное время и царская несправедливость вынуждали многих замыкаться, уходить в себя. Измученные люди жили неприметной жизнью, какую сами создавали, а также тихо умирали. Но именно такие граждане иногда по воле ситуаций, подчиняясь крику души, роптали против сильных, взывая к справедливости.

Эта тема актуальна в настоящее время, потому что сейчас есть люди с мелкой душой, за которой не утаить обман или маску. Также существуют простые люди, являющиеся маленькими только по статусу, но показывающие чистую, не испорченную богатством и благополучием душу, умеющие радоваться, любить, страдать, волноваться, предаваться мечтам, просто жить и быть счастливыми.

Роль неприметных персонажей

В 19 веке представление о «мелких людях» интерпретировалось широко. В советском литературоведении эта мифологема стала идентичной незначительному петербургскому чиновнику эпохи царя Николая.

Человек считается «маленьким» еще потому, что мир его внутренней жизни и притязаний до крайности ограничен, опустошен, заполнен различными запретами. Для него нет исторических и философских проблем, а существует только замкнутый круг жизненных интересов.

С тематикой ограниченной личности в отечественной литературе связаны лучшие гуманистические традиции. Многие авторы стремятся донести до своих читателей и потомков мысль, что каждый гражданин имеет право на счастье, на личный взгляд на жизнь.

Источником для развития в русской словесности образа послужило третье сословие, состоявшее из обнищавших дворян, бывших студентов и семинаристов, мещан, пытающихся утвердиться в статусе успешных и благонадежных граждан посредством приобретения дворянства.

Образ незначительного героя трагичен, ведь народ из низших сословий не защищен государством, оказывался часто под прессом несправедливости и неспособности повлиять на ход событий. Из маленького дитя вырастет большая личность, если ступит на верный путь.

Обращение к этому образу важно в любую эпоху для отображения жизни обычного народа со всеми проблемами, переживаниями, неудачами, несчастьями и маленькими радостями. Не каждому поэту или писателю удалось донести до читателя все детали жизни «маленькой личности», потаенные части души.

Задача писателей:

- Отражение судьбы, быта обычного народа со всеми проблемами, несчастьями.