- Доклады и сообщения

- Разное

- Устаревшие слова

Письменная и устная речь современного человека представлена огромным разнообразием слов, которые помогают правильно выражать мысли. Большинство из них это те слова, которые нам привычны, человек употребляет их каждый день. Однако изредка мы вынуждены обращаться к выражениям, которые в настоящее время вышли из употребления. Несмотря на редкое их использование, мы применяем их в своей речи вновь и вновь.

Вся группа устаревших слов имеет подразделение на подгруппы – архаизмы и историзмы. Некоторые слова исчезли потому, что им на смену пришли похожие по смыслу, но имеющие иную звуковую оболочку фразы, то есть изменился лишь их внешний облик. Их называют архаизмами. Примерами являются слова: ветрило (ветер), чело (лоб). Они называют то, с чем мы имеем дело каждый день.

Если речь идет о вещах, переставших существовать в настоящее время, которые имели место в далеком прошлом, то такие предметы со временем получили название историзмы. Например, бурлак, воевода и другие. Это слова, которые вышли из повседневного употребления в связи с тем, что подобное понятие перестало существовать. Их принято группировать в словари, объясняющие их значение. При этом они имеют специальное обозначение – устар. Роль историзмов в современном русском языке бесценна. Они являются доказательством многих явлений, имеющих место ранее. Обращаясь к ним в настоящее время, можно с их помощью воспроизвести основные моменты исторических событий, признаков тех лет.

Очень часто устаревшие слова можно услышать от пожилых людей. Благодаря этому можем окунуться в мир истории, обычаев давних лет.

Таким образом, в русском языке постоянно происходят изменения. Новые слова входят в употребление, часть слов убывает из повседневного применения. Но забывать об ушедших словах нельзя. Они являются отпечатком прошлого, так как напоминают о жизненном укладе прошлых лет, быте и традициях. Они подчеркивают особенности определенного временного отрезка, помогают воссоздать образы, события давно ушедших лет. Немаловажна их функция в произведениях художественной литературы. За счет применения устаревших слов любо текс приобретает особое высокое звучание, некоторую взволнованность, праздничную ноту.

Устаревшие слова – это невидимая, но ощутимая нить в историческое прошлое, она не позволяет забыть то, что было дорого нашим предкам, дает возможность познакомиться и узнать поближе прежние явления, предметы.

4, 5, 6 класс, по русскому языку

Популярные темы сообщений

- Гидросфера

Гидросфера – это оболочка Земли, которая состоит из воды, не зависимо от ее состояния (твердого, жидкого, газообразного), и находится между литосферой и атмосферой. Она состоит из воды Мирового океана (96,5%) и воды суши (3,5%), а именно: - Гобой — музыкальный инструмент

Среди всех духовых инструментов, гобой достаточно узнаваем благодаря выразительности и проникновенности своего звучания. Несмотря на то, что флейта имеет более широкие возможности относительно техники игры, - Город Череповец

Череповец — это крупный город Вологодской области. По данным 2017 года в нём проживает почти 320 000 человек. Город имеет собственный флаг и герб. Город является крупнейшим промышленным центром Европейской части России.

Сочинение: Устаревшие слова

Состав устаревших слов.

В составе архаической лексики выделяются историзмы

и

архаизмы

.

К историзмам

относятся слова, представляющие собой названия исчезнувших предметов, явлений, понятий (кольчуга, гусар, продналог, нэп, октябренок- ребенок младшего школьного возраста, готовящийся вступить в пионеры; энкаведист — работник НКВД — Народного комиссариата внутренних дел, комиссар и т.п.). Историзмы могут быть связаны как с весьма отдаленными эпохами, так и событиями сравнительно недавнего времени, ставшими, однако, уже фактами истории (советская власть, партактив, генсек, политбюро). Историзмы не имеют синонимов среди слов активного словарного запаса, являясь единственными наименованиями соответствующих понятий.

Архаизмы

представляют собой названия существующих вещей и явлений, по каким-то причинам вытесненные другими словами, принадлежащими к активной лексике. Ср.: вседневно — всегда, комедиант — актер, злато — золото, ведать — знать. Устаревшие слова неоднородны по происхождению. Среди них есть

исконно русские

(полон, шелом),

старославянские

(глад, лобзать, святыня),

заимствованные из других языков

(абшид — «отставка», вояж — «путешествие»).

Особый интерес в стилистическом отношении вызывают слова старославянского происхождения

, или

славянизмы

. Значительная часть славянизмов ассимилировалась на русской почве и стилистически слилась с нейтральной русской лексикой (сладкий, плен, здравствуй), но есть и такие старославянские слова, которые в современном языке воспринимаются как отзвук высокого стиля и сохраняют свойственную ему торжественную, риторическую окраску.

Стилистические функции устаревших слов в художественной речи.

Устаревшие слова в современном литературном языке могут выполнять различные стилистические функции.

1.

Архаизмы, и в особенности старославянизмы, пополнившие пассивный состав лексики, придают речи возвышенное, торжественное звучание: Восстань, пророк, и виждь, и внемли, исполнись волею моей, и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей! (П.). Старославянская лексика использовалась в этой функции еще в древнерусской литературе. В поэзии классицизма, выступая, как главная составная часть одического словаря, старославянизмы определяли торжественный стиль «высокой поэзии». В стихотворной речи XIX в. с архаизирующей старославянской лексикой стилистически уравнялась устаревшая лексика иных источников, и, прежде всего древнерусизмы: Увы! куда ни брошу взор — везде бичи, везде железы, законов гибельный позор, неволи немощные слезы (П.). Архаизмы явились источником национально-патриотического звучания вольнолюбивой лирики Пушкина, поэзии декабристов. Традиция обращения писателей к устаревшей высокой лексике в произведениях гражданско-патриотической тематики удерживается в русском литературном языке и в наше время.

2.

Архаизмы и историзмы используются в художественных произведениях об историческом прошлом нашей страны для воссоздания колорита эпохи; ср.: Как ныне сбирается вещий Олег, отмстить неразумным хозарам, их селы и нивы за буйный набег обрек он мечам, и пожарам; с дружиной своей, в цареградской броне, князь по полю едет на верном коне (П.). В этой же стилистической функции устаревшие слова употреблены в трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов», в романах А.Н. Толстого «Петр I», А. П. Чапыгина «Разин Степан», В. Я. Шишкова «Емельян Пугачев» и др.

3.

Устаревшие слова могут быть средством речевой характеристики персонажей, например служителей культа, монархов. Ср. стилизацию речи царя у Пушкина:

Достиг я [Борис Годунов] высшей власти; Шестой уж год я царствую спокойно. Но счастья нет моей душе. Не так ли Мы смолоду влюбляемся и алчем Утех любви, но только утолим Сердечный глад мгновенным обладаньем, Уж, охладев, скучаем и томимся?

4.

Архаизмы, и особенно старославянизмы, используются для воссоздания древнего восточного колорита, что объясняется близостью старославянской речевой культуры к библейской образности. Примеры также легко найти в поэзии Пушкина («Подражания Корану», «Гавриилиада») и у других писателей («Суламифь» А. И. Куприна).

5.

Высокая устаревшая лексика может подвергаться ироническому переосмыслению и выступать как средство юмора, сатиры. Комическое звучание устаревших слов отмечается еще в бытовой повести и сатире XVII в., а позднее — в эпиграммах, шутках, пародиях, которые писали участники лингвистической полемики начала XIX в. (члены общества «Арзамас»), выступавшие против архаизации русского литературного языка. В современной юмористической и сатирической поэзии устаревшие слова также часто используются как средство создания иронической окраски речи: Червяк, насаженный умело на крючок, восторженно изрек: — Как благосклонно провидение ко мне, я независим, наконец, вполне (Н. Мизин).

Ошибки, вызванные употреблением устаревших слов.

Употребление устаревших слов без учета их экспрессивной окраски становится причиной грубых стилистических ошибок. Например: Спонсоров в интернате привечали с радостью; Лаборантка зашла к шефу и поведала ему о случившемся. Молодой предприниматель быстро узрел деловитость своего менеджера — в этих предложениях славянизмы архаичны. Слово привечать даже не включено в «Словарь русского языка» С.И. Ожегова, в «Толковом словаре русского языка» под ред. Д.Н. Ушакова оно дается с пометой (устар., поэт.); слово поведать Ожегов пометил (устар.), а Ушаков — (устар., ритор.); узреть имеет помету (стар.). Контекст, в котором нет установки на юмористическую окраску речи, не допускает употребления устаревших слов; их следовало бы заменить синонимами (приветствовали, рассказала, увидел [заметил]).

Иногда авторы, употребляя устаревшее слово, искажают его значение. Например: В результате бурного собрания домочадцев ремонт дома был начат — слово домочадцы, имеющее в словаре Ожегова помету (устар.), объясняется как «люди, которые живут в семье на правах ее членов», а в тексте оно использовано в значении «жильцы». Еще пример из заметки в газете: На собрании вскрывались даже самые нелицеприятные недостатки в работе. Слово нелицеприятный означает «беспристрастный», к тому же оно имеет ограниченные возможности лексической сочетаемости (нелицеприятной может быть только критика). Неправильное употребление архаизмов очень часто осложняется нарушением лексической сочетаемости: Андреева аттестовали как человека, очень долго проработавшего на этой стезе(стезю избирают, стезею следуют, но на ней не работают).

Порой искажается значение устаревшей грамматической формы слова. Например: Он отказывается давать показания, но это не суть важно. Суть — форма третьего лица множественного числа глагола быть, а подлежащее это стоит в единственном числе, связка должна быть с ним согласована.

Устаревшие слова могут придавать тексту канцелярскую окраску. (Подобные здания, не потребные на одной строительной площадке, являются потребными на другой; Проводить занятия нужно в надлежащем помещении). В деловых бумагах, где многие архаизмы закрепились как термины, использование такой специальной лексики должно быть целесообразным. Нельзя, например, считать стилистически оправданным обращение к устаревшим оборотам речи: на ваше благоусмотрение, прилагаю при сем, вышепоименованный нарушитель, по получении таковых и т.п.

Стилисты отмечают, что в последнее время получают распространение устаревшие слова, находящиеся за пределами литературного языка; причем нередко им присваивается новое значение. Например, неправильно используется слово втуне, имеющее в словаре Ожегова помету (устар.) и поясняемое синонимами бесплодно, напрасно: намерения найти разумный компромисс оставались втуне; остаются втуне вопросы создания севооборотов и применение комплекса удобрений. Лучше: разумный компромисс найти не удалось;… не введен севооборот и не применяется комплекс удобрений.

При частом повторении устаревшие слова порой теряют отличавший их ранее оттенок архаичности. Это можно наблюдать на примере слова ныне. У Ожегова это наречие дается со стилистическими пометами (устар.) и (высок.). Ср.: …ныне там по обновленным берегам громады стройные теснятся дворцов и башен… (П.). Современные авторы часто употребляют это слово как стилистически нейтральное. Например: Многие выпускники МИМО ныне стали дипломатами; На факультете ныне не так много можно найти студентов, которые бы довольствовались стипендией — в первом предложении слово ныне следовало опустить, а во втором заменить синонимом теперь. Таким образом, пренебрежение стилистической окраской устаревших слов неизбежно приводит к речевым ошибкам.

Словарь устаревших слов

В словарь устаревших слов мы разместили такие термины, которые в настоящее время уже практически не используются либо используются очень редко. Устаревшие слова и выражения — это такие слова, с которыми важно ознакомить малыша перед чтением сказки или объяснять их значение во время чтения, чтобы смысл произведения воспринимался именно так, как хотели бы авторы. Некоторые устаревшие слова и их значение будут особенно полезны для общего развития ребенка, например, меры длины вершок, сажень и другие.

Устаревшие слова русского языка — это в большинстве своем те слова, которые вышли из обихода в современном мире, но которые ещё очень часто могут использовать в общении наши старенькие бабушки и дедушки. Доброту Красной шапочки, нежность Дюймовочки, трудолюбие Золушки и многие другие лучшие черты характеров персонажей мы можем передать детям языком прадедушек и прабабушек и заодно привить малышам уважение и интерес к нашей истории.

Если данный словарь устаревших слов русского языка не содержит слово, которое вы искали или вам не удалось полностью разобраться в значении уже имеющихся слов – пишите нам через форму обратной связи, вам обязательно ответят.

Абвахта — гауптвахта Авось — либо — возможно, может быть Ажно — так что Азовка — мифическое существо Аксамит — бархат Алтын — три копейки Аспиды — ядовитые змеи Бабайка — большое весло, прикрепленное к лодке Бает — говорит, рассказывает Байдак — речное судно с одним большим парусом Балагта — болото Балакать — говорить Балдахин — украшенный навес на столбиках Балодка — одноручный молот Баса — красота, украшение, щегольство Батог — палка Бергамоты — сорт груш Беремя — охапка Босовики — домашние туфли Бояре — богатые и знатные люди Брань — битва Братим — побратим Броня — одежда из металла, защищающая воина от ударов Булат — оружие из стали Бурочки — вид теплых сапог для холодного климата, часто валенки Бюро — стол с ящиком для хранения бумаг В дозор ходить — караулить, сторожить В сугон — в погоню Вакантное время — каникулы Вакация — каникулы Ведаться — знаться Венути — повеять, подуть Вершок — старая мера длины, равна 4.4 сантиметра Вестимо — конечно, само собой разумеется Ветошка — тряпочка Витязь — храбрый воин, богатырь Во́рвань — жидкий жир, добываемый из сала морских млекопитающих. Применялась для освещения в лампах и в уличных фонарях Встреть — встретить Выворотень — корневище большого дерева, вывернутого из земли Выдюжить — выдержать, вытерпеть, перенести Галушка — клецка, сваренная в воде или в борще Гальёта — небольшое купеческое судно Ганать — гадать Глас послушания — ответный голос Горазд — умеет Горка — этажерка в форме пирамиды для дорогой посуды Горница — комната Гребля — узкая плотина на реке Девушка сенная — служанка Десть — 24 листа Дивить — удивлять, удивить Ества — кушанья, еда Ежели — если Жалейка — дудочка из ивовой коры Жбан — кувшин с крышкой Жемчуг бурмицкий (бурмитский) — крупный и круглый жемчуг Жерновцы — небольшая ручная меленка Загнетка — место в предпечье, куда сгребают жар Загнетка — место перед топкой, куда сгребают жар Заговеться — начать поститься Загодя — заранее Запеть Лазаря — льстиво упрашивать Злыдни — маленькие фантастические существа Империал — золотая монета Инда — даже, так что Казна — деньги, достояние, имущество Камка — шелковая цветная ткань с узорами Кармазин — сукно темно-красного цвета Кни́ксен — поклон с приседанием как знак приветствия или благодарности со стороны лиц женского пола Кожух — верхняя одежда из кожи Кокурочка — сдобная лепешка Колымага — карета, в которой ездили знатные люди Короб — лукошко, корзинка Косая сажень — древнерусская мера длины, расстояние от пальцев ноги до конца пальцев вытянутой руки по диагонали, равна 216 см Криница — колодец, родник Кросна — домашний ткацкий станок Кудель — пучок льна или шерсти Кузов — плетеная корзинка Латы — железная или стальная броня, которую надевали воины Лыко — кора молодой липы, ивы, вяза, из неё плетут лапти, лукошки, корзинки Лытать — уклоняться от дела, отлынивать Лытка — часть ноги ниже колена Меч булатный — меч из особенно прочной стали Мне не первина — мне не впервые Мотыга — ручное земледельческое орудие Муравчатый — поросший травой (муравой) Набольший — старший Нагайка — ременная плеть Намале — мыло Несолоно хлебать — обмануться в своих ожиданиях Николи — никогда Огниво — камень или кусок стали для высекания огня из кремня Однова — один раз, однажды Опамятоваться — одуматься Орать — пахать Отзнобить — отморозить Пансион — школа с общежитием для учеников Пенять — укорять, упрекать Перст — палец Повой — прием новорожденного Полати — широкие спальные нары в избе под потолком между печью и противоположной стеной Помело — метла, обмотанная на конце тряпкой, служит для подметания золы в печке Попытали — примерили Похитник — вор Почать — начать Прогалина — незаросшая деревьями поляна или лужайка в лесу Прыскучий — быстрый Пряжон — жарен (жарить в масле) Пядь — старинная мера, расстояние между большим и указательным пальцами руки Рать — войско Резонёр — человек, который сам ничего не делает, но любит критиковать и нравоучать других Росстань — перекресток двух дорог Рядиться — уговариваться Сажень — древнерусская мера длины, расстояние размаха рук от кончиков пальцев одной руки до кончиков пальцев другой Салоп — старинное верхнее женское платье Сам-десят — в десять раз больше Сам-пят — в пять раз больше Сам-четверг — в четыре раза больше Середович — человек средних лет Скатерть бранная — скатерть, вытканная узорами Совесть не зазрит — совесть не беспокоит Сорокопул, сорокопут — птица из отряда воробьиных Студенец — колодец со студеной водой Сусек — ларь, в котором хранится мука или зерно Сучить — свивать, скручивать несколько прядей в одну нить Талисман — предмет, который, как думали суеверные люди, приносит счастье, хранит от бед Теребень кабацкая — постоянный посетитель кабака, завсегдатай Терем — высокие, с башенкой наверху, дома Тувалет — туалет, зеркало Туесок — высокая корзинка с крышкой из березовой коры Убраться — нарядиться Устьице — наружное отверстие в русской печи Фи́жма — каркас из ивовых или стальных прутьев или из пластин китового уса для придания пышности женской юбке Форейтор — кучер, сидящий на передней лошади при упряжке цугом Хлопок — пакля, очесы льна Хоромы — большой дом Хранить паче зеницы ока — хранить что-либо больше, чем глаза Хусточка — платочек Цеп — примитивное орудие для обмолота зерна, состоящее из двух связанных палок: длинной рукоятки и более короткой рабочей части, ударяющей по злакам. Челядь — служанка в доме Черевички — женские башмаки на каблучках и с острым носом Чугунка — устаревшее название железной дороги Шандал — подсвечник Ширинка — короткое полотенце или платок Шлейф — удлиненный подол женского платья Щелок — раствор древесной золы Эфа — небольшая ядовитая змейка Юшка — уха Яства — еда, кушанья

Лексика. Проект ученицы 6 А класса ГОРЯЧЕВОЙ ДАРЬИ

Цель: • Закрепить изученное; • Познакомиться с новым материалом; • Предложить одноклассникам контрольные вопросы и задания по теме.

Все слова языка образуют его словарный состав, или лексику. Лексика изучается в специальном разделе науки о языке -лексикологии. То, что обозначает слово, есть его лексическое значение. Лексические значения слов разъясняются в толковых словарях. Например: учёный- специалист в какойнибудь области науки. Слова в толковых словарях располагаются по алфавиту.

УПРАЖНЕНИЕ № 95. Одно или несколько значений имеют выделенные слова? Составьте пару предложений , используя любое из выделенных слов в разных значениях. 1. Какой караван не может двигаться по пустыне? 2. Из какого автомата нельзя стрелять? 3. Какую линейку не используют для черчения?

Слова, имеющие несколько лексических значений, называются многозначными. Многозначное слово называет разные предметы, признаки, действия , в чёмлибо сходные между собой. Например: малярная КИСТЬ, КИСТЬ винограда, КИСТЬ руки. Слова, имеющие одно лексическое значение, называются однозначными. В толковом словаре можно узнать, является ли слово однозначным или многозначным.

В толковом словаре разные лексические значения многозначного слова помещаются в одной и той же статье и нумеруются подряд. УПРАЖНЕНИЕ. Найдите в словаре 2 -3 многозначных слова. Составьте с ними словосочетания , которые бы ясно показывали, в каком лексическом значении употреблено слово.

Некоторые слова наряду с прямым значением приобретают ещё и переносное значение. Перенос названия происходит , если у предметов, действий , признаков есть какоелибо сходство. Например цвет спелой пшеницы и золота: золотая пшеница, т. е. светло – жёлтая, похожая цветом на золото. Нередко действия людей приписываются неживым предметам, например, говорят ветер уснул, т. е. затих; о ветре сказано как о человеке Слова с переносными значениями часто используются в художественной литературе.

УПРАЖНЕНИЕ 97. В каких предложениях слово капризный употребляется в переносном значении? 1. Девочка была капризной и упрямой. 2. Капризная зимняя погода принесла жителям города много неприятных неожиданностей. 3. Капризный кактус долго не расцветал. 4. Мы долго не могли завести капризный лодочный мотор.

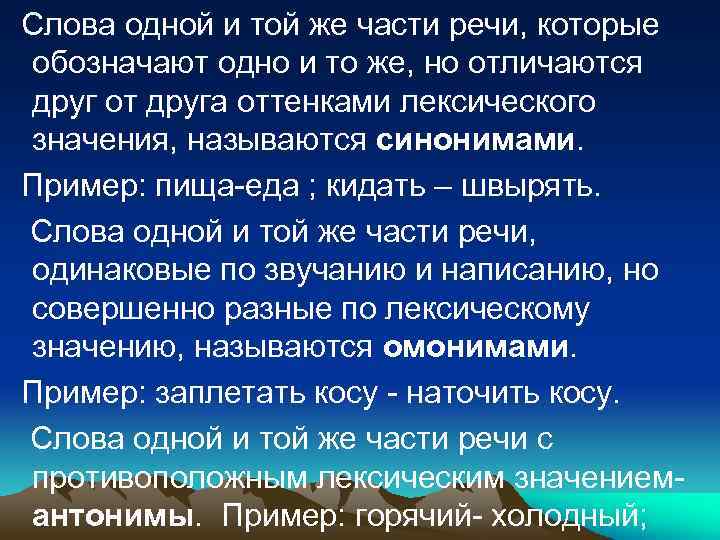

Слова одной и той же части речи, которые обозначают одно и то же, но отличаются друг от друга оттенками лексического значения, называются синонимами. Пример: пища-еда ; кидать – швырять. Слова одной и той же части речи, одинаковые по звучанию и написанию, но совершенно разные по лексическому значению, называются омонимами. Пример: заплетать косу — наточить косу. Слова одной и той же части речи с противоположным лексическим значениемантонимы. Пример: горячий- холодный;

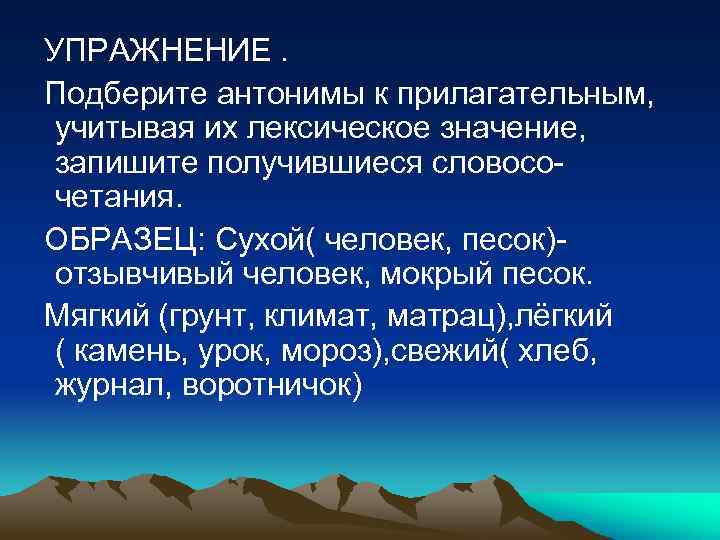

УПРАЖНЕНИЕ. Подберите антонимы к прилагательным, учитывая их лексическое значение, запишите получившиеся словосочетания. ОБРАЗЕЦ: Сухой( человек, песок)отзывчивый человек, мокрый песок. Мягкий (грунт, климат, матрац), лёгкий ( камень, урок, мороз), свежий( хлеб, журнал, воротничок)

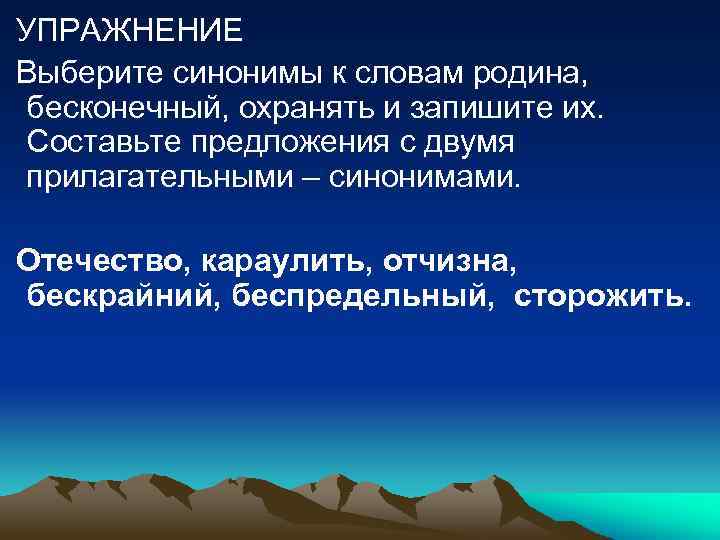

УПРАЖНЕНИЕ Выберите синонимы к словам родина, бесконечный, охранять и запишите их. Составьте предложения с двумя прилагательными – синонимами. Отечество, караулить, отчизна, бескрайний, беспредельный, сторожить.

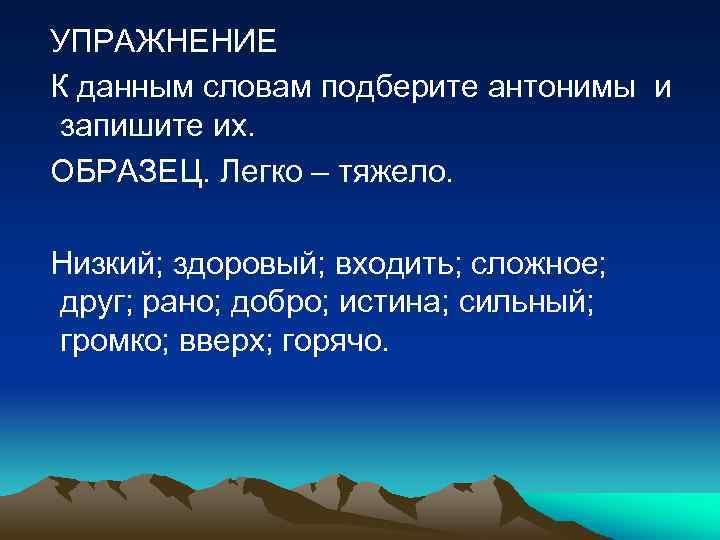

УПРАЖНЕНИЕ К данным словам подберите антонимы и запишите их. ОБРАЗЕЦ. Легко – тяжело. Низкий; здоровый; входить; сложное; друг; рано; добро; истина; сильный; громко; вверх; горячо.

Общеупотребительные слова. • Многие слова русского языка известны всему народу. Эти слова являются общеупотребительными. Например: вода, земля, птица, говорить, идти. • Но есть в русском языке слова, которые знают и используют в своей речи не все. Это необщеупотребительные слова.

• Упражнение 107. • Найдите общеупотребительные и необщеупотребительные слова в приведенных предложениях; объясните значение слов и уместность их употребления. • 1. Лес кончается. Внизу- высохшие болотцамшары*, поросшие редким леском. 2. Особенно хорошо это видно с маленького самолёта У-2, который прилетает опылять от комарья мочажницы* и болотца.

Профессионализмы • Слова, связанные с особенностями работы людей той или иной специальности , профессии, называются профессионализмами. • Эти специальные слова разъясняются в особых словарях- справочниках. • Наиболее употребительные профессионализмы даются в толковых словарях с пометкой спец. .

• Упражнение 113. • Прочитайте. Какая была у тракториста военная специальность? По каким словам вы это узнали? Спишите, обозначая орфограммы. Тракторист. В. . дёт он трактор б. . р. . здой, С упрям. . й цел. . ною споря, Как будто тральщик* б. . евой По энскому кв. . драту моря.

Диалектизмы • Диалектизмы- это слова, употребляемые только жителями той или иной местности. • Диалектные слова используются в литературных произведениях для передачи особенностей речи жителей определенной местности. Например: замолаживает- пасмурнеет, летятина- дичь, залавок- подобие комода.

Исконно русские и заимствованные слова. Новые исконно русские слова возникают в нашей речи в результате образования из уже существующего в языке материала по законам и правилам русского языка. Например: россияне, иномарка, Евровидение. Слова, вошедшие в русский язык из других языков, называются заимствованными. Например: август, бумага, сундук.

Упражнение 122. Выпишите из толкового словаря 3 -4 заимствованных слова на тему «Искусство» и составьте с ними сложные предложения. Из каких языков заимствованы эти слова?

Неологизмы и устаревшие слова. • Новые слова, возникающие в языке, называются неологизмами. • Слова, вышедшие из активного повседневного употребления, называются устаревшими. Устаревшие слова, которые вышли из употребления в связи с исчезновением называемых ими предметов и явлений, называются историзмами. (кафтан, ендова) Устаревшие слова, вытесненные современными синонимами, называются архаизмами. ( чело-лоб; зеница-глаз)

Упражнение 132. Объясните лексическое значение слов. Какие из приведенных слов сейчас можно назвать неологизмами. Составьте с любыми словами предложения. Ноутбук, пазл, плеер, СМИ, интернет, телемост, телезвезда, геймер, голкипер, аэробус, суши, жвачка.

Словари. • Лексические словари бывают разных видов. Их назначение зависит от того, какие задачи решают авторы: а)растолковать значение слова- толковые словари; б) представить слова по определенным признакам: -словари синонимов; -словари этимологические; -словари иностранных слов; -словари имен собственных и т. д.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Что такое лексика? Чем отличаются многозначные слова от однозначных? Приведите примеры слов с переносным значением. Что такое омонимы? Приведите примеры омонимов. Что такое синонимы? Приведите примеры. Что такое антонимы? Приведите примеры. Какие слова являются общеупотребительными? Приведите примеры. Что такое профессионализмы? Приведите примеры. Что такое диалектизмы? Приведите примеры. Какие слова являются исконно русскими, а какие – заимствованными? Приведите примеры. Что такое неологизмы? Приведите примеры. Чем различаются историзмы и архаизмы? Приведите примеры.

Русская лексика

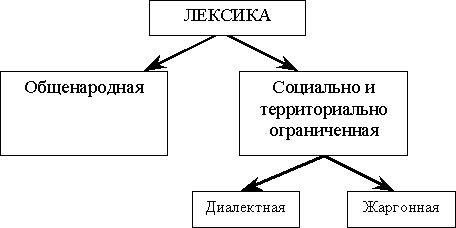

Лексика – это совокупность слов, входящих в состав того или иного языка.

Лексикология (от греч. lexikos – словесный + logos- учение) – это наука, изучающая словарный состав языка, значения слов, нормы употребления слов в речи.

Фразеология – это раздел языкознания, который изучает устойчивые выражения, несвободные сочетания слов (фразеологизмы, пословицы, поговорки).

Слово (лексема) – это основная единица языка. Она служит для обозначения предметов, явлений, событий, свойств, состояний с помощью звуков (в речи) и букв (на письме).

Лексическое значение слова – это соотнесенность слова с определённым понятием, явлением действительности. Лексическое значение слов можно найти в толковых словарях. Пример: Ель – вид вечнозеленых растений с листьями в форме острых игл. По лексическому значению слова делятся на однозначные и многозначные.

| Однозначные слова | Многозначные слова |

| Слова только с одним лексическим значением. Пример: Герб – отличительный знак государства или города, который изображается на флагах, монетах, печатях. | Слова, имеющие несколько лексических значений. У многозначного слова одно значение связано с другим по смыслу.Примеры: Карта: 1) предмет из бумаги, используемый в колоде для азартных игр, пасьянсов, гаданий; 2) тонкий пластмассовый предмет с электронным кодом, выдаваемый банками для хранения и накопления денежных средств. Перевод: 1) перемещение с одной стороны на другую; 2) назначение на новую должность; 3) текст, переписанный с одного языка на другой; 4) денежное отправление по почте. |

Грамматическое значение слова – это принадлежность слова к какой-либо части речи. Чтобы его определить, нужно найти у слова признаки какой-либо части речи. Пример: Пейзаж – имя существительное, неодуш., нарицательное, муж. р., 2-го скл, стоящее в форме им. п., ед. ч.

Прямое значение слова – это его основное лексическое значение. Пример: слово «дорогой» означает высокую стоимость товара.

Переносное значение слова может быть выражено в речи с помощью: – метафоры: взрыв ярости, эмаль небес; – метонимии: И слышно было до рассвета, как ликовал француз (французские войска).

Переносные значения могут стать прямыми: носик чайника, ножка стула, ручка двери

| Прямое значение | Переносное значение |

| Официант несёт поднос с едой. Крыло птицы Шляпка девочки | Река несет свои воды к океану. Крыло самолета Шляпка гвоздя |

Внимание! Метафора переводится в сравнение при помощи союзов как бы, словно (спит усталый ветер = ветер спит, словно он устал), из метонимии нельзя получить сравнение (скушай ещё тарелочку).

Разные группы слов по смыслу

Омонимы (от греческого homos – «одинаковый», onyma – «имя») – это слова, одинаковые по звучанию, но совершенно разные по лексическому значению. Виды омонимов:

| Омофоны | Омографы | Омоформы |

| Одинаково произносятся | Одинаково пишутся | Одинаково пишутся и произносятся |

| Курится [ца] – курица, кот– код[т], плот – плод [т], лесть – лезть [с]. Серый волк в густом лесу [и] встретил рыжую лису. | Кру΄жки – кружки΄, м΄ука – мука΄, за΄мок – замо΄к, по΄ем (от «пойма»)– поё΄м (от «петь»), п΄олет (гл.) – полё΄т (сущ.), а΄тлас (сборник карт)– атла΄с (ткань). | Лайка (сущ.) – лай-ка (гл. в повел. н.), попугай (сущ.) – попугай (гл. в повел. н.), лечу (от «лечить») – лечу (от «летать»), ехать по краю дороги) – ехать по родному краю, жать (хлеб серпом) – жать (руку), больной (сущ.) – больной (прилаг.). |

Синонимы (от греч. sinonymos «одноимённый») – это слова из одной части речи, близкие или одинаковые по лексическому значению, но различные по своему написанию.

Виды синонимов:

| Контекстуальные | Слова одной части речи |

| Я скучаю по тебе, мой милый, дорогой, драгоценный. | нищета-бедность-нужда, красивый – симпатичный – приятный – ослепительный, холодный – ледяной, светло – ярко – красочно. |

Антонимы (от греч. anti «против», onyma – «имя») – это слова из одной части речи, противоположные по лексическому значению. Виды антонимов:

| Контекстуальные | Слова одной части речи |

| Да здравствует солнце, да скроется тьма! | плюс – минус, узкий – широкий, подходить – отходить, добро – зло, сильно – слабо, большинство – меньшинство, старше – младше, войти – выйти, утро-вечер, вечный – сиюминутный, мель – глубина, восход – закат. |

Внимание! Не имеют антонимов: – имена прилагательные, обозначающие цвета (фиолетовый, красный) – имена числительные (двадцать девять); – большинство местоимений (я, она, мой, никто).

Паронимы (от греч. para «возле», onyma – «имя») – это слова из одной части речи, разные по значению, но похожие по написанию и звучанию. Примеры: производственный – производительный, протекать – проистекать, одинокий – одиночный, красный – красноватый, невежа – невежда, драматический – драматичный, значение – значимость, оплатить – уплатить, освоить – усвоить, проблемный –проблематический – проблематичный .

Внимание! От неправильного употребления паронимов может измениться смысл предложения. Сравните: 1. Это был единичный случай в практике нашего врача (количество возможных случаев). 2. Это был единственный случай, когда мы вместе ездили на море (исключительный случай).

Список литературы

1 Сорокин Ю.С. Развитие словарного состава русского литературного языка: 30-90 годы XIX века. М.; Л., 1965 3. Уфимцева А.А. Слова в лексико-семантической системе языка. М., 1968; и др. 2. Н.Г. Гольцова. Лексика

Фразеологизмы – это устойчивые неделимые сочетания слов, обладающие целостным лексическим значением (в том числе пословицы и поговорки). Они кратко и в образной форме передают народную мудрость, они используются как в разговорах, так и в художественных произведениях. Значение фразеологизмов можно найти во фразеологических словарях. Они могут относиться друг к другу как синонимы (два сапога пара, одного поля ягода) и как антонимы (засучив рукава – спустя рукава). Примеры: на краю света (далеко), намылить шею (наказать), пешком ходит под стол (маленький), зуб на зуб не попадает (замёрз), зарубить на носу (запомнить), как в воду глядеть (предвидеть). Хлеб всему голова, слово не воробей, вылетит – не поймаешь. Ни кола и двора, на скорую руку, сию минуту, упасть духом. Клише – это «стандартные» фразы в виде словосочетаний, где каждое слово сохраняет своё значение. Они употребляются готовыми в официально-деловом и публицистическом стилях речи. Примеры: прошу разрешить, прошу утвердить, довожу до Вашего сведения, по собственному желанию; здравствуйте, дорогие…; приветствую Вас, уважаемый…; до скорого свидания, многоуважаемый юбиляр, драгоценный коллега; желаем творческих успехов, счастья в личной жизни, будьте добры, окажите любезность, не составит ли Вам труда…, премного благодарен. Автор: Куприенко В.В. Книга “Пиши правильно”

1 Сочинение на тему богатство и разнообразие лексики русского языка Лексика современного русского языка с точки зрения ее активного и пассивного Лексические ошибки в речи. Богатство и разнообразие речи. Тема 3. Виды синтаксической связи в словосочетании: сочинение и подчинение. В разностороннем богатстве этой системы таятся большие возможности для в контексте всего произведения разнообразные смысловые оттенки, Милославский И.Г.: Грамматика русского языка прежде всего средство Ярлыки: ОГЭ Задание 15.1 Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. Для его выполнения необходимо написать сочинениерассуждение на Едва не ярче всего богатство русского языка обнаруживается в его лексике, его В.В. Виноградова: богатство языка обнаруживается в разнообразии его. Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания известного формы (предложение 10-11) и отличается богатством и разнообразием интонации. Во-вторых, тема сочинения на лингвистическую тему будет в каждом тесте своя. Связь грамматики и лексики в русском языке. Это. Тема Понятие о литературном языке и языковой норме. Типы норм. Такими элементами в системе русского языка являются разделы: В тексте такой речи преобладает общеупотребительная лексика, разговорная, отдается 6) богатство лексическое и синтаксическое разнообразие. теме русского языка, нормах речевого поведения в различных сферах и си- туациях общения.? Разделы науки о языке (фонетика, лексика, фразеология, морфемика, сло- Морфемы русского языка, их богатство и разнообразие. Писать сочинение на самостоятельно сформулированную тему. Сочинение на тему богатство и разнообразие лексики русского языка >>>Перейти

помогите написать мини-сочинение на тему “лексика русского языка в современном мире”

Ответы:

Необычайное богатство, тончайшие оттенки и нюансы, глубокий и особенный смысл – русский язык действительно велик и всесилен, ему доступны любые возможности, и нет таких природных красот или человеческих эмоций, которые нельзя было бы точно, красочно и достоверно описать. Владение русским языком, в его истинном и историческом значении, развивает личность человека и дает небывалую власть над словом. Ведь слово, верное и правдивое – это настоящее сокровище, с помощью которого можно добиться любых успехов и высот. С помощью слова можно стать не только поэтом или писателем, филологом или лингвистом, но и исключительно удачливым бизнесменом, умеющим проводить любые сложные переговоры для пользы общественного созидания и собственного процветания. Можно стать выдающимся дипломатом, работая на благо родного государства. Велика сила слова и у работников журналистики, с их помощью формируется общественное мнение, бесспорно влияющее на всю политическую и социальную жизнь страны. Обладая красивым и правильным русским языком, можно стать счастливым и в личной жизни, найти свою любовь, изъясниться в своих искренних чувствах, признаться в своей страсти, не боясь быть неверно или превратно понятым. Сравнивая русский язык с другими распространенными языками мира, такими как лаконичный английский или отрывистый немецкий, мы невольно отмечаем богатство эпитетов, замысловатых оборотов, едва уловимых оттенков и прочих признаков истинного величия и небывалого многообразия. Наслаждаясь классическими литературными произведениями знаменитых русских авторов, смакуя их великолепный слог и собственный, неповторимый стиль, мы каждый раз находим для себя ответы на многие вопросы и темы, трогающие до глубины души, поскольку мастерство их поистине поразительно и заставляет осознать подлинную многогранность и изумительную гармонию русского языка.

Необычайное богатство, тончайшие оттенки и нюансы, глубокий и особенный смысл – русский язык действительно велик и всесилен, ему доступны любые возможности, и нет таких природных красот или человеческих эмоций, которые нельзя было бы точно, красочно и достоверно описать. Владение русским языком, в его истинном и историческом значении, развивает личность человека и дает небывалую власть над словом. Ведь слово, верное и правдивое – это настоящее сокровище, с помощью которого можно добиться любых успехов и высот. С помощью слова можно стать не только поэтом или писателем, филологом или лингвистом, но и исключительно удачливым бизнесменом, умеющим проводить любые сложные переговоры для пользы общественного созидания и собственного процветания. Можно стать выдающимся дипломатом, работая на благо родного государства. Велика сила слова и у работников журналистики, с их помощью формируется общественное мнение, бесспорно влияющее на всю политическую и социальную жизнь страны. Обладая красивым и правильным русским языком, можно стать счастливым и в личной жизни, найти свою любовь, изъясниться в своих искренних чувствах, признаться в своей страсти, не боясь быть неверно или превратно понятым. Сравнивая русский язык с другими распространенными языками мира, такими как лаконичный английский или отрывистый немецкий, мы невольно отмечаем богатство эпитетов, замысловатых оборотов, едва уловимых оттенков и прочих признаков истинного величия и небывалого многообразия. Наслаждаясь классическими литературными произведениями знаменитых русских авторов, смакуя их великолепный слог и собственный, неповторимый стиль, мы каждый раз находим для себя ответы на многие вопросы и темы, трогающие до глубины души, поскольку мастерство их поистине поразительно и заставляет осознать подлинную многогранность и изумительную гармонию русского языка.

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. Сочинение на тему лексика русского языка многогранна и разнообразна. Можно написать, что в русском языке есть слова в пределах нормы русского литературного языка, а есть которые за нормой ( диалектизмы, жаргонизмы…)

Ответы:

русский язык – один из богатейших языков в мире. Богатство русского языка заключается в его лексическом многообразии. Его трудность заключается в склонениях, спряжениях, которых нет во многих языках. А как обогащают наш язык антонимы, синонимы, омонимы и различные фразеологизмы. В русском языке существует множество слов исключений, которые отличны от правописания. Поэтому иностранцам очень тяжело выучить русский язык. Очень часто встречается такое, что невозможно перевести какие-то выражения на иностранный язык. Например, выражение “Руки не доходят” сводит их с ума, они не понимают куда же не доходят наши руки и причем здесь они. А как удивляются иностранцы когда у вас что-то не получается и вы говорите “блин”, хотя он здесь совсем не причем. Это очень сложно им объяснить. А как сводят с ума иностранцев наши поговорки! И таких труднообъяснимых фраз и выражений великое множество. Лексика в русском языке постоянно пополняется разными устойчивыми выражениями и фразами. Поэтому изучение русского языка будет бесконечным и плодотворным. Сама дальше додумаешь!

Источник

Виды лексики по сфере употребления

Фразеологизмы – это устойчивые неделимые сочетания слов, обладающие целостным лексическим значением (в том числе пословицы и поговорки). Они кратко и в образной форме передают народную мудрость, они используются как в разговорах, так и в художественных произведениях. Значение фразеологизмов можно найти во фразеологических словарях. Они могут относиться друг к другу как синонимы (два сапога пара, одного поля ягода) и как антонимы (засучив рукава – спустя рукава). Примеры: на краю света (далеко), намылить шею (наказать), пешком ходит под стол (маленький), зуб на зуб не попадает (замёрз), зарубить на носу (запомнить), как в воду глядеть (предвидеть). Хлеб всему голова, слово не воробей, вылетит – не поймаешь. Ни кола и двора, на скорую руку, сию минуту, упасть духом.

Клише – это «стандартные» фразы в виде словосочетаний, где каждое слово сохраняет своё значение. Они употребляются готовыми в официально-деловом и публицистическом стилях речи. Примеры: прошу разрешить, прошу утвердить, довожу до Вашего сведения, по собственному желанию; здравствуйте, дорогие…; приветствую Вас, уважаемый…; до скорого свидания, многоуважаемый юбиляр, драгоценный коллега; желаем творческих успехов, счастья в личной жизни, будьте добры, окажите любезность, не составит ли Вам труда…, премного благодарен.

Автор: Куприенко В.В.

Книга “Пиши правильно”

Предлагаем цитаты о лексике и фразеологии, а также 12 сочинений на лингвистическую тему по ним.

Составитель: Масленникова Ольга Викторовна

Анализ высказываний о русском языке

(по материалам ОБЗ ФИПИ)

ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ

Задание 9.1.

№ 1. Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания известного лингвиста Льва Алексеевича Новикова: «Слово в речи обладает способностью обобщать и в то же время обозначать индивидуально неповторимое».

Комментарий к цитате. Заключённый в слове смысл является отражением в сознании человека предметов и явлений окружающего мира. Понятие как отображение действительности в слове всегда одно, а значений может быть несколько (многозначность слова). Также к значению может добавляться субъективная оценка (книга-книжонка) или экспрессивно-эмоциональная окраска (сын-сынишка).

О многозначности слов в русском языке немало сказано, написан не один труд. Русское слово – явление уникальное, неповторимое, порой, загадочное. Неслучайно известный лингвист Л.А. Новиков говорил: «Слово в речи обладает способностью обобщать и в то же время обозначать индивидуально неповторимое».

Подтверждения справедливости приведенного высказывания находим в тексте Анатолия Алексина. В предложении 17 используется фразеологизм «держать в руках», который обладает неделимым смыслом. Как и любой фразеологизм, значение его переносное: в предложении означает «заниматься в течение жизни, играть на скрипке». В предложении 20 употреблено выражение «держал в руках и рубанок», где слово «держал» обладает прямым значением. Так, одно и то же слово в составе разных речевых компонентов обладает разным значением. Другим примером может служить использование слова «руки» в тексте. С одной стороны, руки – это индивидуальный орган человека, с другой, слово может обладать и обобщенным значением: руки как «творцы» собственной судьбы. Так, в предложениях 18–19 слово «руки» употреблено в индивидуальном значении, а в предложении 20 – в обобщенном.

Приведенные примеры позволили нам доказать правоту утверждения Л.А. Новикова.

Задание 9.1.

№ 2. Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания российского филолога А.А. Кузнецова: «Изложение „от первого лица”, употребление слов и оборотов разговорного характера дают автору возможность влиять на сознание и чувства читателя».

Комментарий к цитате. В художественном произведении повествование может вестись не «от автора», а от лица рассказчика. Образ рассказчика раскрывается в его точке видения происходящего, в оценках, в манере выражения мыслей. Такой приём позволяет писателю использовать разговорную лексику и разговорные формы синтаксиса, формировать сознание читателя и воздействовать на его чувства.

Российский филолог А. А. Кузнецов говорил: «Изложение „ от первого лица”, употребление слов и оборотов разговорного характера дают автору возможность влиять на сознание и чувства читателя». Так ли это? Попробуем разобраться на примере текста Владислава Крапивина.

Приведенный отрывок из произведения Крапивина написан от первого лица и может расцениваться как монологический текст. Герой рассказывает нам о своей любви к морю, к Севастополю, о том, как сформировалась эта любовь. Основной мыслью, которую он хочет донести до читателя, является мысль о том, что мальчик, воспитанный на героических примерах из книг, под воздействием этих детских впечатлений пронес свою детскую мечту о море, о «мирном и солнечном городе у необозримого моря» (предложение 32) через всю жизнь.

Для создания непринужденности повествования, позволяющей вовлечь читателя в действие используются в тексте и разговорные слова. Для этих целей в предложении 22 использовано слово «стырил» вместо «забрал», в предложении 27 – слово «охота» вместо «хочешь».

Таким образом, предложенное для анализа высказывание филолога А. А. Кузнецова справедливо.

Задание 9.1.

№ 3. Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания известного лингвиста Виктора Владимировича Виноградова: «Слова и выражения приобретают в контексте всего произведения разнообразные смысловые оттенки, воспринимаются в сложной и глубокой образной перспективе».

Комментарий к цитате. Словами в языке обозначаются конкретные предметы и отвлечённые понятия, описываются действия, выражаются эмоции. Но вне языкового окружения слово в своём значении определимо приблизительно. Именно контекст даёт возможность точно установить значение отдельно входящего в него слова или выражения.

От того, как человек говорит, зависит его восприятие окружающими: какое впечатление он произведет, как будут восприниматься его слова, добьется ли он преследуемых целей. Именно об этом и говорил известный лингвист В.В. Виноградов: «Слова и выражения приобретают в контексте всего произведения разнообразные смысловые оттенки, воспринимаются в сложной и глубокой образной перспективе».

Обратимся к тексту Альберта Лиханова и попробуем на примерах доказать, что слова и выражения могут в зависимости от контекста по-разному звучать в произведении и выполнять разные функции. С самых первых предложений мы узнаем о предмете зависти всех ребят в классе, отличавшем Витьку от других – это пуговицы. Подчеркнуть, насколько рассказчику нравятся эти пуговицы, позволяет повтор: морскими пуговицами (предложение 1), эти пуговицы… с якорями (предложение 2), посверкивал завидными пуговицами (предложение 3). Но повторение слова «пуговицы» не только подчеркивает исключительность нового мальчика в классе, но и позволяют создать эффект нагнетания зависти вокруг Витьки. В предложении 3 о Витьке сказано: «Витька Борецкий сидел в классе тихо на предпоследней парте, посверкивал завидными пуговицами, был тих и аккуратен, тянул руку, если хотел сказать или спросить, в общем, был образцовым пай-мальчиком, совершенно непохожим на нашу шумливую братию». В сопоставлении с этой характеристикой значимей выглядят изменения, произошедшие с героем к концу повествования в предложении 31 ( Мешков глядел на Борецкого с ярко выраженным уважением, и Витька потихоньку выпрямлял спину, приподнимал подбородок).

Таким образом, приведенные примеры подтверждают, что можно согласиться с высказыванием В.В. Виноградова о том, что слова и выражения «воспринимаются в сложной и глубокой образной перспективе».

Задание 9.1.

№ 4. Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания известного лингвиста Ильи Наумовича Горелова: «Самое удивительное в том, что писатель – мастер умеет, взяв обычные, всем известные слова, показать, сколько оттенков смысла скрывается и открывается в его мыслях, чувствах».

Комментарий к цитате. Язык заключает в себе возможности художественного, эстетически осмысленного и направленного употребления. В художественном произведении удачно и точно подобранные слова, связанные грамматически, под пером писателя-мастера позволяют ему образно передать разнообразные оттенки мыслей и чувств.

О многозначности слов в русском языке немало сказано, написан не один труд. Русское слово – явление уникальное, неповторимое, порой, загадочное. Неслучайно известный лингвист И. Н. Горелов писал: «Самое удивительное в том, что писатель-мастер умеет, взяв обычные, всем известные слова, показать, сколько оттенков смысла скрывается и открывается в его мыслях, чувствах».

Подтверждения справедливости приведенного высказывания находим в тексте Анны Никольской. В предложении 26 используется фразеологизм «заливаясь краской», который обладает неделимым смыслом. Как и любой фразеологизм, значение его переносное: в предложении означает «стыдиться», «краснеть от стыда».

В предложении 10 употреблено выражение «принесла четверых», где слово «принесла» обладает переносным значением: здесь «родила», хотя прямое значение слова – «доставить что-то или куда-то». Следовательно, в предложении 10 слово «принесла» употреблено в индивидуальном значении, а не в обобщенном.

Таким образом, одно и то же слово в составе разных речевых компонентов обладает разным значением. Приведенные примеры позволили нам доказать правоту утверждения И. Н. Горелова.

Задание 9.1.

№ 5. Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания современного лингвиста Игоря Григорьевича Милославского: «Основной приём, выражающий желание говорящего внедрить в сознание слушающего именно свою оценку ситуации, – это выбор слов, содержащих оценочный элемент».

Комментарий к цитате. Слова могут иметь экспрессивную окраску, если в них выражается отношение говорящего к предмету речи. Палитра эмоционально-оценочных оттенков разнообразна: презрение, пренебрежение, неодобрение, ирония; слова могут содержать шутливую или ласкательную оценку.

В русском языке есть понятие эмоционально-оценочного слова — лексической единицы, которая включает в себя элемент оценки. Слова с эмоциональной окраской могут включать разнообразные оттенки: иронический, неодобрительный, презрительный, ласкательный… Эта окраска, как правило, устойчива, поскольку возникает в результате того, что само значение слова содержит элемент оценки: название предмета или явления, действия, признака осложняется оценочностью, отношением говорящего к называемому явлению. Именно об этом говорит современный лингвист И.Г. Милославский, утверждая: «Основной приём, выражающий желание говорящего внедрить в сознание слушающего именно свою оценку ситуации, – это выбор слов, содержащих оценочный элемент».

На примерах из текста Юрия Яковлева можно доказать правомочность утверждения Милославского. Так, в предложении 6 (Голос обновлял слова, наполнял теплом) эмоционально-оценочные слова «обновлял, наполнял теплом» отражают отношение говорящего к адресату сообщения – к девочке Наиле. В предложении 9 используется слово «воспарит», которое также выражает отношение рассказчика к голосу героини. Таким образом, эмоционально-оценочная лексика употребляется в художественной и разговорной речи для создания эмоциональности, образности, привлекающей внимание читателя, обращающей его к оценке ситуации и героев. Следовательно, высказывание Милославского доказано.

Русский язык – один из самых богатых и красивых языков мира. В нем достаточно слов для того, чтобы назвать все предметы и явления, передать самые разнообразные чувства, настроения, переживания. Добиться этого можно и при посредстве суффиксов, с помощью которых выражаются самые разнообразные оттенки экспрессии: сочувствие, ирония, пренебрежение, злоба, пестрая и противоречивая гамма эмоций и оценок. Поэтому трудно не согласиться с высказыванием И. Г. Милославского: «Основной приём, выражающий желание говорящего внедрить в сознание слушающего именно свою оценку ситуации, — это выбор слов, содержащих оценочный элемент». Подтвердим это примерами из текста Олега Роя.

В предложении 11 (Вроде бы не было в нём ничего необычного – худенький, светло-русый, нос с горбинкой, а взгляд такой твёрдый, решительный…) для раскрытия отношения Оли к Сашке используются формы слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами: худенький, нос с горбинкой. Использование таких форм слов помогает понять, с какой нежностью воспринимает его девочка. Этой же цели служит и употребление слова «кулачищем» с суффиксом -ищ-, который вносит значение предельной степени качества, то есть имеет значение «очень» большой, грубый, предельно неприятный – это о Лёшке.

Таким образом, приведенные примеры можно по праву считать аргументами в поддержку мнения И. Г. Милославского о том, что суффиксы могут передать все оттенки чувств и ощущений.

Задание 9.1.

№ 6. Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания известного лингвиста Ирины Борисовны Голуб: «Для правильного употребления слов в речи недостаточно знать их точное значение, необходимо ещё учитывать особенности лексической сочетаемости слов, то есть их способность соединяться друг с другом».

Комментарий к цитате. Лексическая сочетаемость слов – это способность языковых элементов соединяться друг с другом в речи. Слова с прямым значением сочетаются с другими словами предметно-логической связью (например, шея может быть короткой, но не может быть мелкой). Слова, имеющие фразеологически связанные значения, употребляются в речи лишь с определёнными словами в определённых оборотах (найти в тексте фразеологический оборот).

Русский язык – один из богатейших языков мира и по составу языка, и по способам его речевой организации.

Нельзя не согласиться с высказыванием современного лингвиста И. Б. Голуб: «Для правильного употребления слов в речи недостаточно знать их точное значение, необходимо ещё учитывать особенности лексической сочетаемости слов, то есть их способность соединяться друг с другом».

Попробуем доказать правомочность утверждения И. Б. Голуб на примерах из текста Юрия Яковлева. Например, в предложении №42 есть эпитет «беззвучных слёз», который точно передает душевное состояние матери, когда она молча переживает непонимание в отношении к ней сына. Приведенное словосочетание как раз и является примером особой лексической сочетаемости слов, становится средством выразительности речи. В предложении 48 метафора «(слова) стучат в висок», в составе которой слова, употребляясь в переносном значении, также помогают создать индивидуальный художественный образ.

Таким образом, приведенные примеры позволяют утверждать, что права была И. Б. Голуб, утверждая, что мало знать лексическое значение слов, нужно уметь правильно ими пользоваться, сочетая друг с другом.

Задание 9.1.

№ 7. Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания известного лингвиста Людмилы Алексеевны Введенской: «В лексическое значение многих слов, помимо предметного содержания, входит и эмоциональная окраска».

Словом можно передать наши чувства и переживания, можно согреть человека, можно ранить. Особенностью русского языка является многозначность слова. Именно поэтому трудно не согласиться с высказыванием известного лингвиста Л.А. Введенской: «В лексическое значение многих слов, помимо предметного содержания, входит и эмоциональная окраска».

Для подтверждения справедливости слов Введенской обратимся к тексту Юрия Яковлева. Необычный художественный образ создается, когда рассказывается, как мальчик ел корж (предложение №11:«Корж таял с неудержимой силой, и вскоре его не стало…») Метафора «корж таял» показывает, насколько желанным был этот кусочек хлеба для голодного ребёнка, поэтому и тает, как снег, с неожиданной быстротой. В предложении 6 (Они светились, как два маленьких посоленных солнца.) коржи сравниваются с солнцем, таким образом автор показывает, насколько Коле они нравились.

Проанализировав текст, мы с уверенностью можем утверждать, что сила воздействия художественного текста на читателя усиливается, когда автор умеет пользоваться словом во всей его многогранности и многозначности.

Задание 9.1.

№ 8. Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания известного лингвиста Людмилы Алексеевны Введенской: «Богатство языка определяется и смысловой насыщенностью слова, которая создаётся явлениями многозначности и синонимами».

От того, как человек говорит, зависит восприятие его окружающими: какое впечатление он произведет, как будут восприниматься его слова, добьется ли он преследуемых целей. Одним из средств привлекательности собеседника является выразительность его речи, которая невозможна без владения многообразием языковых средств.

В тексте Варлама Шаламова используются изобразительно-выразительные средства. Так, в предложении номер 6 (От прикосновения волшебных кисточек оживал мёртвый богатырь сказки, как бы спрыснутый живой водой) с помощью эпитета «волшебных» автор создаёт неповторимую атмосферу своих воспоминаний, как бы приглашая и читателя вспомнить своё детство. В предложении 14 (В тетрадке было много, очень много заборов) используется повтор, чтобы усилить гнетущее впечатление от рисунков неизвестного «художника».

Таким образом, на примере приведенного текста подтверждается высказывание выдающегося лингвиста Л. А. Введенской: «Богатство языка определяется и смысловой насыщенностью слова, которая создаётся явлениями многозначности и синонимами».

Задание 9.1.

№ 9. Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания известного лингвиста Дитмара Эльяшевича Розенталя: «Умение пользоваться синонимами – важнейшее условие обогащения речи, придания ей образности и выразительности».

Синонимы – это слова, близкие по значению. От того, насколько богат наш словарный запас, насколько часто мы готовы называть одни и те же предметы, признаки, действия разными словами, зависит привлекательность нашей речи. Именно об этом и говорил Д. Э. Розенталь: «Умение пользоваться синонимами – важнейшее условие обогащения речи, придания ей образности и выразительности». Подтвердим это примерами из текста Веры Васильевны Чаплиной.

В предложениях под номерами 5 и 6 контекстные синонимы: домик – логово–используются для связи предложений и помогают избежать неоправданных повторений, а значит, делают нашу речь разнообразнее и грамотнее.

На протяжении текста потомство росомахи называется разными словами: детёныши, росомашки, новорождённые, малыши – это всё слова-синонимы. Они в разных ситуациях высказывания выполняют разные цели. Например, когда автор называет детёнышей малышами (предложение 23), слово особо эмоционально окрашено: они совсем маленькие, беззащитные – разве можно допустить, чтобы на них бросились волки.

Таким образом, на примерах из текста В. Чаплиной нам удалось подтвердить, что синонимы делают нашу речь ярче, выразительнее.

Задание 9.1.

№ 10. Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания современного лингвиста Людмилы Алексеевны Введенской: «Синонимы делают речь красочнее, разнообразнее, помогают избегать повторения одних и тех же слов, позволяют образно выразить мысль».

Синонимы – слова, близкие по значению. От того, насколько богат наш словарный запас, насколько часто мы готовы называть одни и те же предметы, признаки, действия разными словами, зависит привлекательность нашей речи. Именно об этом и говорила Л. А. Введенская: «Синонимы делают речь красочнее, разнообразнее, помогают избегать повторения одних и тех же слов, позволяют образно выразить мысль»

Подтвердим это примерами из текста В. П. Астафьева.

В предложениях под номерами 14 и 15 контекстные синонимы: гнездо — хатка — используются для связи предложений и помогают избежать неоправданных повторений, а значит, делают нашу речь разнообразнее и грамотнее.

На протяжении текста потомство росомахи называется разными словами: будущие дети, зарождающиеся птицы, глухарята – это всё слова-синонимы. Они в разных ситуациях высказывания выполняют разные цели. Например, когда автор называет яйца капалухи зарождающимися птицами (предложение 32), он хочет показать, что относится к этим яйцам как уже к живым существам, которые имеют право жить.

Таким образом, на примерах из текста В. Астафьева нам удалось подтвердить, что синонимы делают нашу речь ярче, выразительнее.

Задание 9.1.

№ 11. Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания современного лингвиста Людмилы Алексеевны Введенской: «Многие слова в русском языке не только называют предмет, явление, но и положительно или отрицательно его характеризуют».

Самое удивительное изобретение человека – это язык. Однако, как и всякое изобретение, язык «раскрывается» в полной мере только в умелых руках. Не каждый может с легкостью передать свои мысли и чувства – этому необходимо учиться. Только в этом случае можно по достоинству оценить утверждение Л. А. Введенской: «Многие слова в русском языке не только называют предмет, явление, но и положительно или отрицательно его характеризуют».

Подтвердим это примерами из текста Евгения Пермяка.

В шестом предложении для характеристики Аси используется слово «трусиха», которое точно передаёт отношение к ней Андрюши, служит для создания художественного образа. Этой же цели служат и слова с суффиксами оценки: «собачонки» (предложение 5), страшилище (предложение 8). Употребление слов с этими суффиксами помогает понять степень боязни девочки: её может напугать собачонка, маленькая, какая-то самая ничтожная, а паук кажется Асе страшилищем, великаном, приводящим в ужас любого.

Таким образом, приведенные примеры можно по праву считать аргументами в поддержку мнения Л. Введенской о том, что многие слова могут не только называть предмет, но и эмоционально его характеризовать.

Задание 9.1.

№ 12. Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания взятого из учебника русского языка: «Владение языком будет неполным, если вы не знакомы с фразеологией».

Фразеологизмы–устойчивые словосочетания, обладающие неделимым смыслом и извлекаемые из нашей памяти в готовом виде. Во фразеологизме заложен глубокий смысл. Вот почему в учебнике русского языка сказано: «Владение языком будет неполным, если вы не знакомы с фразеологией». Подтвердим это примерами из текста Елены Чепилки.

В предложении 21 (Жене изо всех сил хотелось убедить друга, что он не виноват.) встречаем фразеологизм «изо всех сил», с помощью которого автор передаёт, насколько Женя сам не хочет верить в то, что виноват.

В предложении 27 (После уроков Женя летел домой как на крыльях) с помощью фразеологизма «лететь как на крыльях» передана безграничная радость Жени, его огромное желание порадовать друга.

Таким образом, нам удалось подтвердить, что знание фразеологизмов и употребление их в речи делает её выразительнее, ярче, образнее.

Сочинение рассуждение на тему Имя существительное

Трудно вообразить существование человечества без имени существительного. Были бы возможны разговоры или понимание такой речи? Наверное, трудно было бы сообщить и понять человеку как пройти, закрыть, к примеру, окно или дверь. Насколько важна эта часть нашего языка можно понять, если проанализировать тот текст, который уже написан в этом сочинении. Попробуем описать более подробно все важные детали, чтобы лучше понять её роль.

Важной показательной чертой также является то, как имя существительное показывает на предмет, но не сообщает о его параметрах или функциях, которые ему присущи. В качестве образцов можно выделить слова, которые мы часто слышим в речи: «мама», «школа», «класс», «учитель». Имя существительное возможно описать как главнейшую форму нашего языка, с юных лет ученики пытаются изучить данную часть речи, понимая насколько это важно в целом в становлении образованного человека.

Роль имени существительного трудно переоценить, ведь она характеризует предмет, являясь в разных ситуациях или подлежащим, или дополнением. Может также являться отдельным предложением или частью в сложной конструкции.

Важно отметить, что имя существительное может быть числами двух видов — единственным или множественным. Так, слово «шкаф» единственного числа, а «шкафы» множественного. Имя существительное можно разделить на мужской, женский и средний рода. Слова, которые относятся к имени существительному, можно разделить на шесть падежей.

Хотелось бы выделить тот факт, что у имен существительных три склонения. Слова, относящиеся к именам существительным, можно разделить на одушевленные и неодушевленные. Первые описывают живые существа, которые имеют душу, а вторые – неживые вещи. Эти характеристики являются обязательными признаками данной части речи в нашем языке. Для меня данное понятие «имя существительное» очень важное и является одним из главных норм нашего языка. Русская речь стала бы бедной и половинчатой, если полностью убрать имя существительное из неё.

Успенсекий, 6 класс

Сочинение на тему «Лексикология как наука о слове»

Лексикология (от греч. lexikós ‘относящийся к слову’ и logos ‘слово, учение’) — раздел языкознания, изучающий лексику (словарный состав) языка и слово как единицу лексики. Одной из основных задач лексикологии является исследование значений слов и фразеологизмов, изучение многозначности, омонимии, синонимии, антонимии и других отношений между значениями слов. В сферу ведения лексикологии входят также изменения в словарном составе языка, отражение в лексике социальных, территориальных, профессиональных характеристик людей, которые говорят на языке (их принято называть носителями языка). В рамках лексикологии исследуются пласты слов, выделяемые по разным основаниям: по происхождению (исконная и заимствованная лексика), по исторической перспективе (устаревшие слова и неологизмы), по сфере употребления (общенародная, специальная, просторечная и т. д.), по стилистической окраске (межстилевая и стилистически окрашенная лексика).

Лексикология как наука о слове, его значении и словарном составе языка

Внимание!

Если вам нужна помощь с академической работой, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 экспертов готовы помочь вам прямо сейчас.

Расчет стоимости Гарантии Отзывы

Лексика — это совокупность слов языка, его словарный (лексический) состав. Иногда этот термин используется в более узком значении — по отношению к отдельным пластам словарного состава (устаревшая лексика, общественно-политическая лексика, лексика Пушкина и т. д.). Основная единица лексики — слово.

Лексика непосредственно обращена к действительности, поэтому она очень подвижна, сильно изменяет свой состав под воздействием внешних факторов. Возникновение новых реалий (предметов и явлений), исчезновение старых ведет к появлению или уходу соответствующих слов, изменению их значений. Лексические единицы не исчезают внезапно. Они могут долго сохраняться в языке как устаревающие или устаревшие слова (историзмы, архаизмы). Новые слова (неологизмы), сделавшись общеупотребительными, закрепившись в языке, теряют свойство новизны. Лексика национального языка всегда взаимодействует с лексикой других языков — так появляются заимствования. Изменения в лексическом составе происходят постоянно, так что точное количество всех слов языка принципиально невозможно подсчитать.

В лексике находят отражение социальные, профессиональные, возрастные различия внутри языкового коллектива. В соответствии с этим выделяются различные пласты слов. Разные социальные и профессиональные объединения людей наряду с общеупотребительной используют в общении лексику ограниченного употребления. Например, в речи студентов часто можно услышать слова, относящиеся к студенческому жаргону, люди одной профессии употребляют специфичную для этой профессии специальную лексику — термины и профессионализмы. В речи человека, владеющего литературным языком, могут проявляться черты одного из русских диалектов (сами диалекты, или говоры, изучает наука диалектология). Такие вкрапления квалифицируются как диалектизмы. В каждом языке выделяются группы слов с разными стилистическими характеристиками. Стилистически нейтральные слова могут употребляться в любом стиле речи и составляют основу словаря. На их фоне выделяются стилистически окрашенные слова — они могут принадлежать «высокому» или «низкому» стилю, могут быть ограничены определенными типами речи, условиями речевого общения (научная, официально-деловая, книжная лексика и т. д.).

Предметом нашего изучения является лексика современного русского литературного языка. Как о, хронологические границы понятия «современный» определяются неоднозначно. В широком смысле современным считается язык от Пушкина до наших дней, в узком — его нижняя граница отодвинута до середины XX века.

Разъяснения требует также определение «литературный». Литературный язык нельзя путать с языком литературы. Понятие «русский литературный язык» противопоставлено понятию «национальный (общенародный) русский язык». В национальную (общенародную) лексику включаются все перечисленные выше словарные пласты (в том числе говоры, просторечие, жаргон). Основу литературного языка составляет литературная лексика и фразеология, за его рамками остаются просторечие, жаргоны, диалектные слова. Литературный язык отличается нормированностью и кодифицированностью, то есть письменной узаконенностью этой нормы, которая зафиксирована в нормативных словарях и справочниках. Особенность литературного языка вообще и его лексики в частности состоит в том, что он не закреплен за какой-либо ограниченной (территориально, социально, профессионально) группой людей или ситуацией общения. Поэтому литературный язык является не просто одной из составных частей национального языка, а высшей формой его существования.

В словаре носителей языка различают активный и пассивный словарный запас. К активному словарному запасу относятся слова, которые мы знаем и употребляем. К пассивному — слова, которые мы знаем, но не употребляем в своей речи.

При всем разнообразии и многочисленности состава, проницаемости, подвижности, внутренней неоднородности лексического уровня языка он представляет собой хорошо организованную систему. В понятие «системность лексики» включаются два взаимосвязанных аспекта. Во-первых, лексика входит в общую систему языка, соотносится с фонетикой, морфемикой, словообразованием, морфологией, синтаксисом. Во-вторых, системность присуща лексике и с точки зрения ее внутренней организации. Слова объединяются в различные группы в зависимости от своего значения. Так, могут быть выделены объединения слов, основанные на смысловых сходствах и различиях — антонимические пары, синонимические ряды. Сложную микросистему представляет собой многозначное слово. На основании общего смыслового компонента слова объединяются в группы: например, слова озеро, река, ручей, канал, пруд и т. д. образуют группу слов с общим значением ‘водоем’.

Таким образом, значения слов образуют систему в пределах одного слова (многозначность), в пределах словарного состава в целом (синонимия, антонимия), в пределах всей системы языка (связи лексики с другими уровнями языка). Спецификой же лексического уровня языка являются обращенность лексики к действительности (социальность), проницаемость образуемой словами системы, ее подвижность, связанная с этим невозможность точного исчисления лексических единиц.

Список литературы

Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта https://www.portal-slovo.ru/

Закажите работу от 200 рублей

Если вам нужна помощь с академической работой, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 экспертов готовы помочь вам прямо сейчас.

Расчет стоимости Гарантии Отзывы

Реферат

На тему: «Лексика современного русского языка с точки зрения употребления»

Лексика современного русского языка с точки зрения употребления

Лексика – это раздел науки о языке, изучающий значение слов. Лексика национального русского языка может быть представлена следующим образом.

К общеупотребительной лексике относятся слова, используемые в разных языковых сферах.

К лексике ограниченного употребления относятся слова, употребление которых ограничено какой-то местностью (диалектизмы), профессией (специальная лексика), родом занятий или интересов (жаргонная лексика).

В первую очередь общенародной лексике противопоставляется лексика территориально ограниченная, диалектная. Общенародная лексика функционирует в любой подсистеме русского национального языка: в литературном языке, просторечии, территориальных и социальных диалектах. Это общий фонд, который складывается исторически в процессе развития русского языка. Общенародная лексика (общерусские слова) обозначает и называет жизненно важные понятия и реалии, актуальные для любой территориальной и любой социальной группы, говорящей на русском языке. Это такие слова, как жизнь, жить, ходить, говорить, видеть, думать, месяц, день, год, время, темный, светлый, мать, отец, дочь, сын, природа и тысячи других.

Тому, кто впервые попал в какую-нибудь сельскую местность, в речи ее жителей обязательно встретятся незнакомые слова, притом в каждой местности свои, особые. Это областные или диалектные слова. Они не входят в состав русского литературного языка, а употребляются только в говорах, и не повсеместно, а лишь на определенной территории.

Есть такие слова, которые произносят в разных регионах по разному, а есть одно и тоже слово, но с разным значением. Например, во многих говорах ПОГОДА означает не любое состояние атмосферы, как в литературном языке, а определенную погоду: в Орловской, Курской областях – ясный, солнечный день; в Костромской, Ярославской, Тамбовской областях – дождь или снегопад. Основной причиной появления такой особенности в речи является некая обособленность данной местности.

Социальный диалект – исторически изменяющаяся система, язык какой-либо социальной группы. Социальный диалект по сравнению с территориальным диалектом не имеет своей фонетики, грамматики, синтаксиса. Он формируется на основе языковых средств современного русского языка. Общенародная лексика противопоставляется лексике социальных диалектов.

Профессиональные языки или профессиональная терминология – это слова, которые обычно являются своего рода дублерами некоторых собственно терминологических обозначений, распространенных в той или иной профессиональной среде, например:

— ляп – это газетная опечатка; ошибка, допущенная редактором

— баранка – руль автомобиля, называемый так шоферами

— хвост – несданный экзамен или зачет студента и т.д.

Главное отличие профессионализмов в том, что они явно являются разговорными словами.

Арго (жаргон) – это условная речь какой-либо обособленной группы, характеризуемая особым набором слов и выражений.

Термины – это названия специальных понятий науки, искусства, техники, сельского хозяйства и пр. Термины часто искусственно созданы с использованием латинских и греческих корней и отличаются от «обычных» слов языка тем, что они, в идеале, однозначны в данной терминологии и не имеют синонимов, то есть каждому термину должен соответствовать только один объект данной науки. Каждое слово-термин имеет строгое определение, зафиксированное в специальных научных исследованиях или терминологических словарях.

Омонимы — это слова одной и той же части речи, одинаковые по звучанию и написанию, но разные по лексическому значению, например: бор – «сосновый лес, растущий на сухом, возвышенном месте» и бор – «стальное сверло, употребляемое в зубоврачебном деле».

Лексические омонимы бывают полные и частичные. Полные омонимы принадлежат к одной части речи и совпадают во всех формах, например: ключ

(от квартиры) и ключ (родник). А частичные омонимы — это созвучные слова, одно из которых целиком совпадает лишь с частью форм другого слова, например: такт (в значении «проиграть последний такт») и такт (в значении

«правила приличия»). Слово со вторым значением не имеет формы множественного числа.

Синонимы — это слова одной и той части речи, обозначающие одно и то же, но различающиеся друг от друга оттенками лексического значения и употреблением в речи, например: гиппопотам — бегемот, алый-красный.

Вышеприведенные слова обозначают одно и то же и часто свободно заменяют друг друга.

Антонимы — это слова, различные по звучанию, имеющие прямо противоположные значения: правда — ложь, добрый — злой, говорить -молчать.

Антонимы, как правило, относятся к одной части речи и образуют пары.

Активная и пассивная лексика

К пассивной лексике относятся историзмы и архаизмы.

Историзмы – это слова, обозначающие исчезнувшие из современной жизни предметы, явления, ставшие неактуальными понятия, например: кольчуга, барщина, конка; современные субботник, воскресник; соцсоревнование,

Политбюро. Эти слова вышли из употребления вместе с обозначаемыми ими предметами, понятиями и перешли в пассивную лексику: мы их знаем, но не употребляем в своей повседневной речи. Историзмы употребляются в текстах, в которых речь идет о прошлом (художественная литература, исторические исследования).

Вверх

Архаизмы – это устаревшие названия существующих и в современности явлений и понятий, для обозначения которых возникли другие, современные названия.

Устаревшим словам противопоставлены неологизмы – новые слова, новизна которых ощущается говорящими.

Неологизмы делятся на языковые и авторские.

Языковые неологизмы – это слова, которые возникают как названия для новых предметов, явлений, понятий, не имеющих еще названий в языке, или как новые названия для уже существующих предметов или понятий.

Иногда авторские неологизмы становятся реальными словами, входят в литературный язык, как, например, слова маятник, насос, притяжение, созвездие, рудник, чертеж, вошедшие в русский язык из трудов М. В. Ломоносова, промышленность, влюбленность, рассеянность,трогательный– из произведений Н. М. Карамзина.

Жданова Л. А.

Лексикология (от греч. lexikos ‘относящийся к слову’ и logos ‘слово, учение’) — раздел языкознания, изучающий лексику (словарный состав) языка и слово как единицу лексики. Одной из основных задач лексикологии является исследование значений слов и фразеологизмов, изучение многозначности, омонимии, синонимии, антонимии и других отношений между значениями слов. В сферу ведения лексикологии входят также изменения в словарном составе языка, отражение в лексике социальных, территориальных, профессиональных характеристик людей, которые говорят на языке (их принято называть носителями языка). В рамках лексикологии исследуются пласты слов, выделяемые по разным основаниям: по происхождению (исконная и заимствованная лексика), по исторической перспективе (устаревшие слова и неологизмы), по сфере употребления (общенародная, специальная, просторечная и т. д.), по стилистической окраске (межстилевая и стилистически окрашенная лексика).

Лексикология как наука о слове, его значении и словарном составе языка

Лексика — это совокупность слов языка, его словарный (лексический) состав. Иногда этот термин используется в более узком значении — по отношению к отдельным пластам словарного состава (устаревшая лексика, общественно-политическая лексика, лексика Пушкина и т. д.). Основная единица лексики — слово.