16 заданий для самостоятельной работы с ответами.

orfografiya.docx

Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания выделенного слова. Запишите номера этих ответов.

1

1) РАССКАЗАТЬ — на конце приставки перед буквой, обозначающей глухой согласный звук, пишется буква С.

2) (девочка)ВОСПИТАНА бабушкой — в краткой форме имени прилагательного пишется столько же Н, сколько и в полной форме этого прилагательного.

3) КОСНУТЬСЯ — написание безударной чередующейся гласной в корне слова зависит от его лексического значения.

4) (серых) ТУЧ— в форме множественного числа Р. п. имени существительного после шипящего буква Ь не пишется.

5) (объяснялся) ПО-НЕМЕЦКИ — наречие пишется через дефис, потому что оно образовано от основы имени прилагательного при помощи приставки ПО- и суффикса -И.

2

1) СДЕЛАЛ — Приставка неизменяемая.

2) ПЧЕЛИНЫЙ (укус) — в суффиксе -ИН- отымённых прилагательных пишется одна -Н-.

3) ЗАМИРАТЬ (от страха) — написание безударной чередующейся гласной в корне слова зависит от суффикса, который следует за корнем.

4) (созревшая) РОЖЬ — в именах существительных 1-го склонения после шипящего буква Ь пишется.

5) ПРИЕХАТЬ (на вокзал) — Приставка ПРИ- пишется в значении неполноты действия.

3

1) (русая) коса — написание безударной чередующейся гласной в корне слова зависит от ударения.

2) (тетради) ПРОВЕРЕНЫ — в суффиксе кратких причастий пишется одна -Н-.

3) НАКЛОНИТЬСЯ — написание безударной чередующейся гласной в корне слова зависит от ударения.

4) (усыпана) СПЛОШЬ — на конце прилагательных после шипящего буква Ь пишется.

5) (снег) БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ — сложные имена прилагательные, образованные повторением одинаковых слов, пишутся через дефис.

4

1) ВСКРИКНУЛ — на конце приставки перед буквой, обозначающей глухой согласный звук, пишется буква С

2) ЧУГУННОЕ (литьё) — в прилагательном, образованном от существительного с основой на -Н, с помощью суффикса -Н- пишется -НН- на стыке морфем.

3) ЗАСТЕЛИТЬ (постель) — написание безударной чередующейся гласной в корне слова зависит от значения.

4) (кофе) ГОРЯЧ — на конце кратких прилагательных после шипящего буква Ь не пишется.

5) (повернули на) ЮГО-ВОСТОК — сложные имена прилагательные, образованные повторением слов, пишутся через дефис.

5

1) ТУШЁНКА – в отглагольных существительных после шипящих пишется Ё.

2) (ведёт себя) РАСКОВАННО — в кратком прилагательном пишется -НН-.

3) (красивый) ЗАГАР — написание безударной чередующейся гласной в корне слова зависит от суффикса.

4) НЕМЕЦКИЙ – в прилагательных, образованных от существительных с основой на Ц пишется суффикс К.

5) (кофе) ПО-ВОСТОЧНОМУ — Наречия на -ОМУ с приставкой ПО- пишутся через дефис.

6

1)) МАКАТЬ (перо в чернильницу) — написание безударной чередующейся гласной в корне слова зависит от лексического значения корня.

2) СЛЕВА – на конце наречия всегда пишется суффикс А

3) ЗАРЯ – написание чередующейся гласной в корне зависит от ударения

4) НОЧЬ – Ь пишется после шипящей у существительных 3-го склонения

5) Он СТЕЛЕТ – в личном окончании глаголов II спряжения пишется Е.

7

1) ПРЕМУДРЫЙ— приставка ПРЕ- пишется в значении ПЕРЕ-.

2)ПОЛ-ЛИМОНА – существительное с первой частью ПОЛ пишется через дефис, если начинается на Л.

3) ПОЛОЖИТЬ (на место) — написание безударной чередующейся гласной в корне слова зависит от суффикса.

4) ПОДЪЕЗД – разделительный Ъ пишется после приставки, оканчивающейся на согласный звук перед йотированными гласными.

5)ДЕРЕВЯННЫЙ – в прилагательном, образованном от существительного при помощи суффикса ЯН, пишется НН

8

1) (войти в) ЗДАНИЕ — на конце приставки перед буквой, обозначающей звонкий согласный звук, пишется буква З.

2) ПЛОВЕЦ — написание безударной гласной определяется подбором однокоренного слова.

3) (сделал) ПО-НОВОМУ — наречие пишется через дефис, потому что оно образовано от основы имени прилагательного при помощи приставки ПО- и суффикса -ОМУ.

4) ПОКРАШЕННАЯ (лавка) — в полных прилагательных с суффиксом ЕНН всегда пишется НН.

5) ВРАЧОМ – в окончаниях существительных после шипящей под ударением пишется О

9

1) БЕЗБРЕЖНЫЙ — на конце приставки перед буквой, обозначающей звонкий согласный звук, пишется буква З.

(далеко) НЕ ИНТЕРЕСНАЯ (книга) — НЕ пишется раздельно с причастиями, если есть зависимые от причастия слова.

2) (девочка) РУМЯНА — в наречии пишется столько же -Н-, сколько в слове, от которого оно образовано.

3) НЕ СМОТРЯ (под ноги) – НЕ с деепричастиями, употребляющимися без НЕ, пишется раздельно

4) (дом) СТРОЯЩИЙСЯ — в причастии, образованном от глагола I спряжения, пишется суффикс -ЯЩ-.

5) ДВУХЪЯРУСНЫЙ – разделительный Ъ пишется в сложном слове после начальных частей двух/трех/четырех перед йотированными гласными.

10

1) БЕСПОЛЕЗНЫЙ — на конце приставки перед буквой, обозначающей глухой согласный звук, пишется буква С.

2) НЕВЗРАЧНЫЙ – НЕ пишется слитно с именем прилагательным, которое не употребляется без НЕ.

3) В АКВАРИУМЕ – в форме дательного падежа единственного числа имени существительного 2-го склонения пишется окончание -Е.

4) (охватывает) ДРОЖЬ — в существительных III склонения после шипящего буква Ь пишется.

5) (съел) ПОЛ-ЯГОДКИ — слова с ПОЛ- всегда пишутся через дефис.

11

1) (хорошо) ОБДУМАТЬ — приставка ОБ- неизменяемая.

2) ЗАСТЕЛЕНА (покрывалом) — в суффиксе краткого прилагательного пишется -Н-.

3) РОСТОВ — написание безударной гласной в корне слова объясняется исключением из правила о чередующихся корнях.

4) ЗАВИСИТ — в безударном окончании глагола I спряжения пишется И.

5) НОЧНОЙ – в сочетании ЧН буква Ь не пишется.

12

1) В ТЕЧЕНИЕ (суток) – на конце производного предлога пишется буква Е.

2) СБЕРЕЧЬ – на конце глагола в повелительном наклонении после шипящих пишется буква Ь.

3) ГОРЯЧО (благодарить) – в окончании наречий после шипящих под ударением пишется буква О.

4) БЕЗЫМЯННЫЙ – после русской приставки, оканчивающейся на согласный, пишется буква Ы.

5) (тема) УСВОЕНА – в суффиксе краткого страдательного причастия прошедшего времени пишется одна буква Н.

13

1) ИСПЕЧЬ – на конце неопределённой формы глагола после шипящих пишется буква Ь.

2) СЛЫШАЩИЙ – написание гласной А в суффиксе действительного причастия настоящего времени определяется принадлежностью ко II спряжению глагола, от основы которого образовано это причастие.

3) ИСПУГАННЫЙ (ребенок) – в полном страдательном причастии прошедшего времени совершенного вида пишется НН.

4) КАЛАЧОМ – в суффиксе имени существительного под ударением пишется буква О.

5) (заговорил) ПО-РУССКИ — наречие пишется через дефис, потому что оно образовано от основы имени прилагательного при помощи приставки ПО- и суффикса -И.

14

1) ПРИПОДНЯТЬ – написание приставки определяется её значением – неполнота действия.

2) МЕДЛЕННО (произнести) – в наречии на -о пишется столько букв Н, сколько и в слове, от которого оно образовано.

3) КРЕПКО-НАКРЕПКО (усвоить) – прилагательное, пишется через дефис, потому что образовано сложением основ с одним и тем же корнем.

4) КАМЫШ – в имени существительном 3-го склонения после шипящих не пишется буква Ь.

5) (подойти к) КОМУ-ЛИБО — неопределённое местоимение пишется через дефис, потому что с суффиксом -ЛИБО- слова пишутся через дефис.

15

1) ЦЫПЛЁНОК – в корне слова написание буквы Ы после Ц не определяется правилом (является исключением)

2) ЛЫЖНИЦЫ – в окончании имени существительного после Ц пишется буква Ы.

3) ПОДЫТОЖИТЬ – после русской приставки, оканчивающейся на согласный, пишется буква Ы.

4) НЕУДАЧНЫЙ – имя прилагательное пишется с НЕ слитно, потому что слово не употребляется без НЕ.

5) ПРЕУСПЕВАТЬ – написание приставки определяется её значением, близким к значению приставке пере-.

16

1) БЛЕДНО-ЖЁЛТЫЙ – сложные имена прилагательные, которые обозначают оттенки цвета, пишутся через дефис.

2) СКОСИТЬ (траву) – на конце приставки перед буквой, обозначающей глухой согласный звук, пишется буква С.

3) КАРМАНЧИК – в имени существительном пишется суффикс -ЧИК-, потому что при склонении гласный И выпадает.

4) БЛЕСТЯЩИЙ – написание безударной чередующейся гласной в корне слова определяется сочетанием последующих согласных СТ.

5) ВИНЕГРЕТ – в корне слова две непроверяемые безударные гласные.

6) СУПЕРИГРА – после приставки иноязычного происхождения, оканчивающейся на согласный, пишется буква И.

Ответы

1) 1,4,5

2) 1,2,3

3) 2,3,5

4) 1,2,4

5) 1,4,5

6) 134

7) 24

9) 135

10) 124

11) 135

12) 145

13) 123

14) 125

15) 123

16) 156

Автор: Татьяна Михайловна Лепетухина.

Для всех 11-классников России уже стартовала подготовка к ЕГЭ 2022 года и в этом материале мы предлагаем детально разобраться, как изменится структура КИМа по русскому языку, какими будут критерии оценивания 27-го задания от ФИПИ и как правильно составить план сочинения с учетом новых требований.

Изменения в ЕГЭ по русскому языку

Хорошая новость – изменения в ЕГЭ 2022 года по русскому языку будут не столь радикальными, как было изначально предложено в перспективной модели. Новость не очень хорошая – нововведения все-таки будут и по мнению экспертов экзамен в 2022 году станет несколько сложнее, чем был ранее.

В спецификациях, размещенных на сайте ФИПИ, указаны такие основные изменения в КИМах 2022 года по русскому языку:

- Изменено составное задание №1-3. Теперь вместо сжатой передачи прочитанного экзаменуемому необходимо будет выполнить стилистический анализ текста.

- Изменено задание №16. Новыми будут не только языковой материал и формулировка, но и критерии оценивания.

- В задании №19 расширены материалы, предоставляемые для анализа.

- Нормы оценивания сочинений (задание №27) объемом 70-150 слов уточнены.

Ввиду внесенных в систему оценивания изменений уменьшился с 59 до 58 максимальный балл, который может получить на ЕГЭ по русскому языку в 2022 году экзаменуемый за выполнение всех 27 заданий КИМа.

Неизменным останется время, отведенное на выполнение 27 заданий ЕГЭ по русскому языку в 2022 году – всего 210 минут, из которых эксперты рекомендуют выделить на написание сочинения не менее 70 минут.

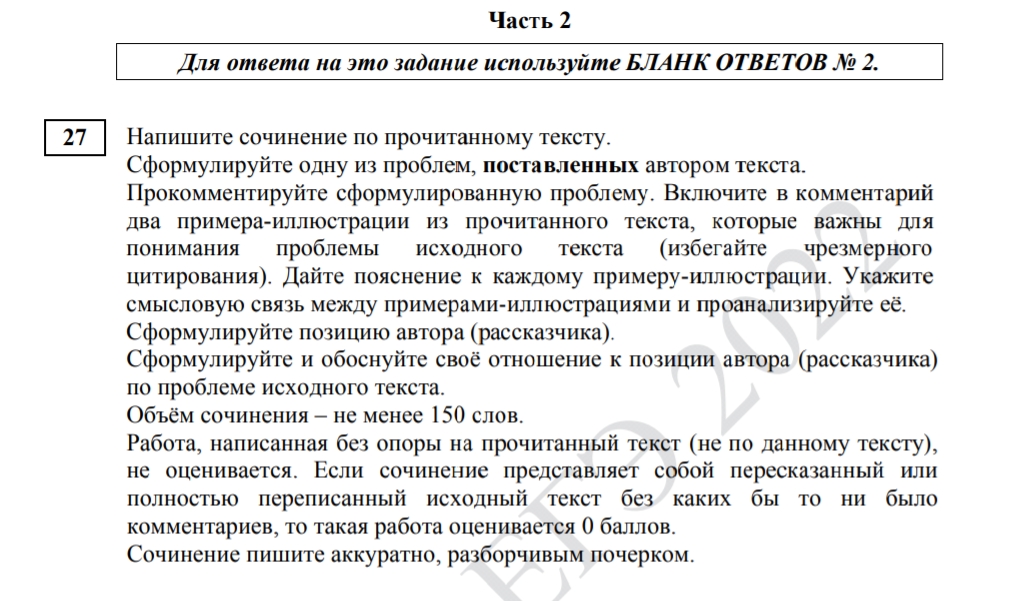

Задание №27 – сочинение

В демонстрационной версии ЕГЭ 2022 года по русскому языку предложен такой формат задания:

Текст, который необходимо проанализировать, приведен в КИМе чуть раньше (перед заданием №22), так как его необходимо использовать при выполнении целого ряда заданий от 22 до 27 включительно.

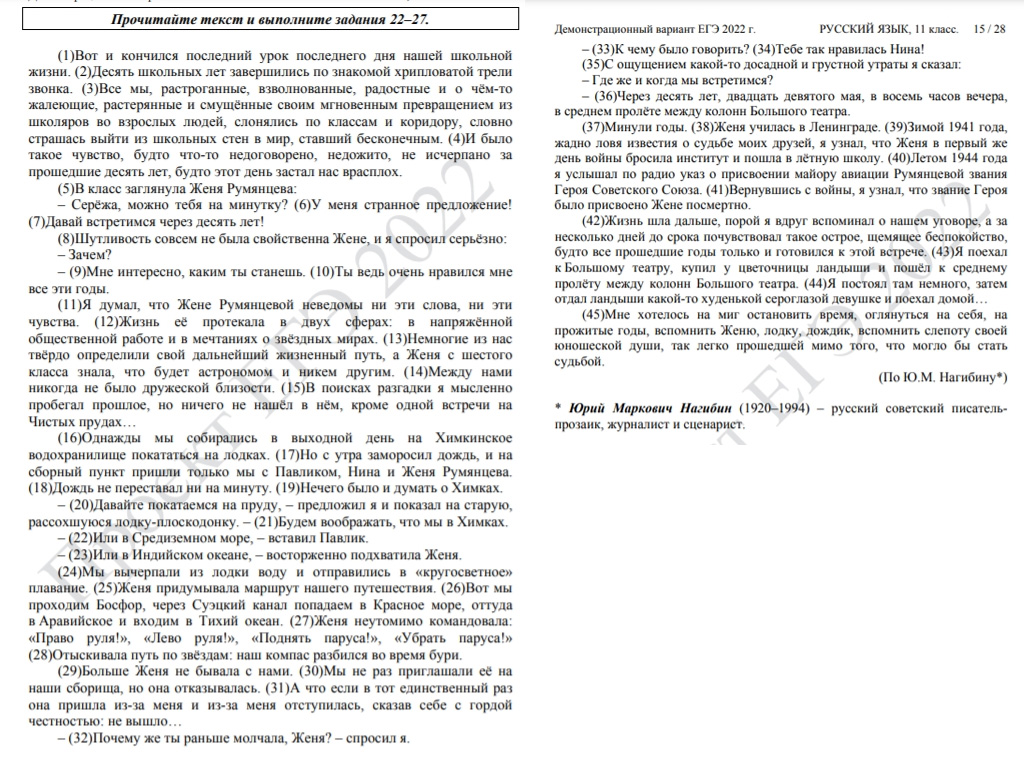

К данному тексту предложены такие варианты проблем, затрагиваемых автором:

Рекомендуем внимательно изучить демоверсию, спецификации и кодификатор к ЕГЭ 2022 года по русскому языку, размещенные на сайте ФИПИ, ведь в этих документах содержится много полезной информации, которая поможет правильно написать сочинение и организовать подготовку к заданию №27.

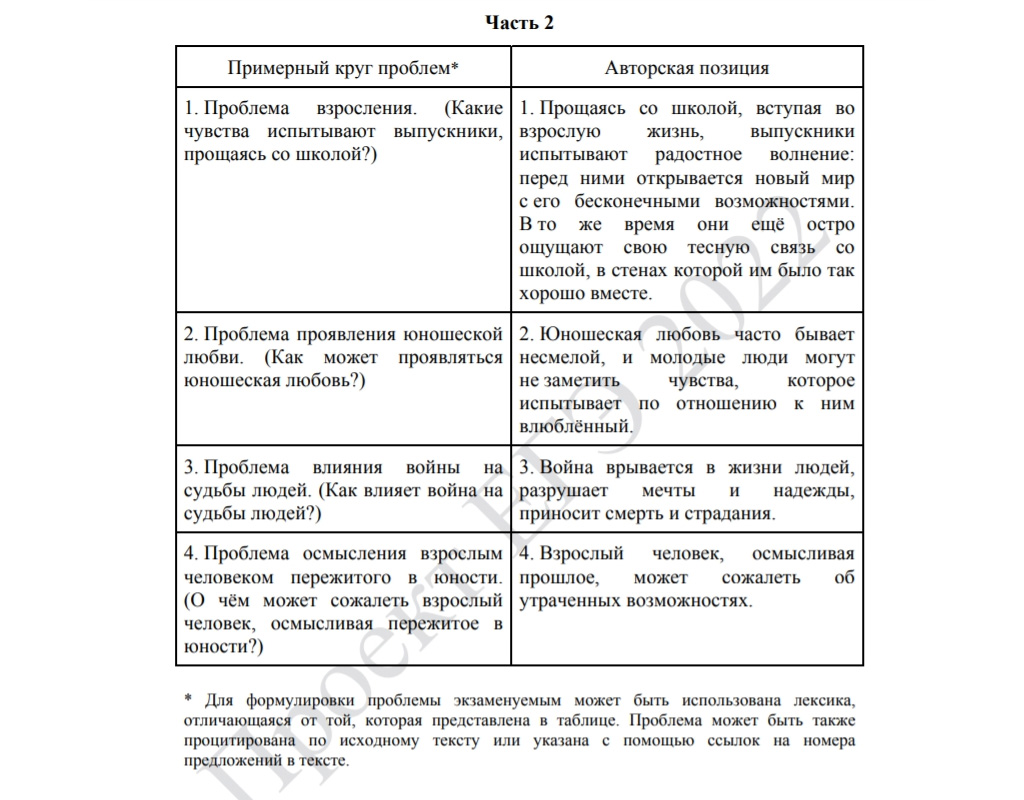

План сочинения

Проанализировав уже само задание, можно получить детальный план написания сочинения по русскому, который поможет справиться с поставленной на ЕГЭ 2022 задачей, независимо от темы и затронутых проблем.

Исходя из требований, указанных в тексте задания, ваше сочинение должно состоять из таких структурных блоков:

- Формулировка проблемы.

- Комментарий с привлечением примеров-иллюстраций и смысловых связей между нами.

- Позиция автора.

- Ваша позиция и отношение к позиции автора (согласие либо несогласие с аргументацией).

- Вывод (коротко).

Важно! При написании сочинения стоит ориентироваться на объем от 150 слов, а также избегать чрезмерного цитирования.

В помощь 11-классникам педагоги предлагают такие мини-шпаргалки с заготовками вводных фраз, которые можно применять в разных структурных частях сочинения.

Также в сети можно найти хороший пример сочинения по теме демоверсии ЕГЭ 2022 по русскому языку, который наглядно проиллюстрирует, как нужно писать текст и на каких моментах акцентировать внимание.

Предлагаем вашему вниманию короткий видео-урок по составлению плана и компоновке сочинения для ЕГЭ 2022 года::

Оценивание сочинения

За сочинение на ЕГЭ 2022 года по русскому языку можно получить 25 первичных баллов, что составляет 43% от максимально возможных 58 баллов (ранее за сочинение давали 24 балла).

Обратите внимание, что сочинение не оценивается (оценивается в 0 баллов), если:

- Объем текста менее 70 слов.

- Сочинение написано не по заданному тексту (не по заданной проблеме).

Для достижения максимально возможного результата объем текста должен быть в пределах 150-300 слов. Такие работы будут оценивать по 12 критериям:

| № | Критерий | Максимальный балл |

| К-1 | Формулировка проблемы | 1 |

| К-2 | Комментарий к проблеме | 6 |

| К-3 | Отражение позиции автора | 1 |

| К-4 | Отношение к позиции автора | 1 |

| К-5 | Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения | 2 |

| К-6 | Точность и выразительность речи | 2 |

| К-7 | Орфографические нормы | 3 |

| К-8 | Пунктуационные нормы | 3 |

| К-9 | Грамматические нормы | 2 |

| К-10 | Речевые нормы | 2 |

| К-11 | Этические нормы | 1 |

| К-12 | Точность фактов в фоновом материале | 1 |

При этом, в 2022 году установлены новые нормы оценивания сочинения на ЕГЭ по русскому, если его объем находится в пределах 70-150 слов. Обратите внимание, что проверяющие могут не учесть при подсчете слов в сочинении полностью переписанные фрагменты исходного текста или биографии автора.

Важно! Тексты 70-150 слов не могут быть оценены на максимальный балл по критериям К7-К10.

| № | Критерий | Максимальный балл |

| К-7 | Орфографические нормы | 2 |

| К-8 | Пунктуационные нормы | 2 |

| К-9 | Грамматические нормы | 1 |

| К-10 | Речевые нормы | 1 |

Советы педагогов

Секрет высокого балла на ЕГЭ по русскому языку не в том, чтобы найти и запомнить готовые сочинения, а в том, чтобы научиться легко и быстро составлять рассуждения на любую из актуальных тем.

Среди основных проблем, поднимаемых в текстах ФИПИ 2022 года, представлены такие направления:

- Взаимоотношения поколений (отцы и дети).

- Историческая память поколений.

- Роль детства в становлении личности и нравственных ориентиров человека.

- Жертвенность материнской любви.

- Роль классической литературы в духовном развитии современного общества.

- Сложность и противоречивость поступков людей.

- Смысл жизни и ценности человека.

- Человеческое благородство.

- Честь и достоинство.

- Патриотизм.

- Очищающая сила искусства.

- Отношения человека с окружающими.

- Восприятие человека окружающими.

- Сострадание к окружающим.

- Одиночество.

- Человек и искусство.

- Отношение людей к войне.

- Человек и мир природы.

- Бережное отношение к языку.

- Человек и власть, которой он наделен.

Конечно, при желании в сети можно без труда найти готовые сочинения по русскому языку для разных тематик, ожидаемых на ЕГЭ 2022, но не стоит идти по такому на первый взгляд простому и легкому пути. Во-первых, никто не знает, какая именно проблема будет предложена вам на экзамене и всегда есть вероятность не угадать, что может в итоге лишить вас 43% итогового результата. Во-вторых, проверяющие тоже отлично знакомы с популярными интернет-сочинениями и без труда определят в вашем «шедевре» банальный плагиат, что также может очень негативно отразиться на результате.

Вместо поиска готовых вариантов, продумайте, какой должна быть структура сочинения ЕГЭ по русскому в 2022 году, а после уже как бусины на ниточку нанизывайте в нужном порядке клише, информацию из текста, иллюстрации и собственные мысли.

Естественно, для написания сочинения потребуется определенная база из прочитанных и детально разобранных произведений. Что делать, если вы не готовы или физически не успеваете прочитать все тексты из списка рекомендованной ФИПИ литературы? Ответ прост – сосредоточиться на универсальных произведениях, в которых можно найти множество примеров для разных проблем, которые могут встретится в сочинении на ЕГЭ 2022 года по русскому языку.

Читайте также:

- ЕГЭ по биологии в 2022 году

- ЕГЭ по истории в 2022 году

- Минимальные баллы ЕГЭ 2022 по всем предметам

Тема урока: «Корень слова. Однокоренные слова».

Цели:

Образовательные:

-

познакомить с понятиями «родственные слова», «корень слова» и «однокоренные слова»,

-

формировать умение использовать при анализе термин «корень слова» и его символическое изображение;

-

находить родственные слова на основе общей части – корня слова;

-

выделять корень слова.

Развивающие:

-

продолжить развитие умения слушать, воспринимать учебную информацию;

-

продолжить развитие умения сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи, анализировать;

-

формулировать тему, цель урока.

Воспитательные:

-

расширение кругозора;

-

увеличение словарного запаса;

-

продолжение воспитания в умении работать в паре;

Планируемые результаты:

предметные: анализировать однокоренные слова, называть общее

лексическое значение корня, выделять корень в группе однокоренных

слов, исключать лишнее слово из группы слов с похожим корнем;

метапредметные:

познавательные: выявлять сущность, особенности объектов, на основе анализа объектов делать выводы;

регулятивные: определять цель предстоящей работы и составлять план

деятельности по ее достижению; оценивать свою работу по заданному

образцу, оценивать учебные действия в соответствии с поставленной

задачей, осуществлять познавательную и личностную рефлексию;

коммуникативные: слушать и понимать других, оформлять свои мысли в устной форме, работать в паре и группе;

личностные: выказывать свое отношение, выражать свои эмоции.

Тип урока: урок изучения нового материала.

Оборудование: учебник, тетрадь, раздаточный материал.

Ход урока:

I. Организационный момент

Начинается урок,

Он пойдет ребятам впрок.

Постарайтесь все понять,

Интересное узнать.

Проверка домашнего задания.

Откройте тетради и запишите сегодняшнюю дату.

II. Минутка чистописания

На доске запись: Ум да разум надоумят сразу.

—Прочитайте запись на доске. Как вы понимаете смысл этой пословицы?

(Человек грамотный и умный найдет ответ на любой вопрос и справится с

любым заданием.)

—Внимательно спишите эту пословицу, соблюдая правила каллиграфии.

III. Мотивация учебной деятельности учащихся.

—Послушайте небольшое стихотворение, оно записано у каждого из вас на

листочках.

Сын письмо писал отцу

И поставил точку.

Дочка тоже к письмецу

Приписала строчку.

—Кому, кроме отца, сын мог написать письмо?

—Кто из вас писал кому-нибудь письмо? Кому?

—Сын, брат, дочь, братья, сестры, родители, дедушка, бабушка — как их всех вместе назвать одним словом? (Семья.)

—Кем приходятся друг другу члены одной семьи? (Родственниками.)

—В семье родственники похожи друг на друга. Дочка похожа на маму, мама — на бабушку. Вы похожи на своих родителей. Как вы думаете, бывают ли родственные отношения между словами?

Целеполагание.

—Оказывается, и в русском языке есть тоже родственники. Это родственные слова. Определите тему урока? Обратимся к учебнику. Мы будем работать с родственными словами.

Вывешивается карточка «Родственные слова».

—У вас на парте есть листочки с этим стихотворением. В парах попробуйте

найти в нем родственные слова и подчеркните их.

—Назовите слова, которые вы подчеркнули.

—Многие из вас подчеркнули слова сын, отец, дочка. В жизни отец, сын, дочь — самые близкие люди — родственники, но в русском языке эти слова, обозначающие членов семьи, родственными не являются.

—Поставьте перед собой цель на урок.

— Составим план нашей работы. Чтобы находить родственные слова, что

сначала мы должны узнать? (Что такое родственные слова)

—Узнав, что такое родственные слова, мы будем тренироваться в определении родственных слов. Чтобы узнать, научились ли мы это делать, будем выполнять проверочные задания.

В ходе обсуждения на доске появляется план:

1. Узнать, какие слова называются родственными.

2. Потренироваться находить родственные слова.

3. Проверить, чему научились.

IV. Восприятие и первичное осознание нового материала.

1. Введение понятия «родственные слова».

—К нам в гости пришла семья родственных слов. Отгадайте загадки и узнаете их.

В воде я живу, без воды пропаду. (Рыба)

Кто рыбачит на реке с тонкой удочкой в руке? (Рыбак)

Не хожу и не летаю, а попробуй, догони!

Я бываю золотая, ну-ка, в сказку загляни! (Рыбка)

Сначала рыбку половили, потом ушицу мы сварили,

И вплоть до самого утра мы просидели у костра.

Мы уезжаем с речки, жалко.

Эх, была хорошая… (рыбалка).

—Давайте разбираться, почему названные вами слова можно назвать

родственными словами.

Рыба и рыбак. Какое слово появилось в русском языке раньше? Почему? Кто

такой рыбак? (Слово рыбак можно объяснить при помощи слова рыба.)

—Если одно слово образовалось от другого, как бы родилось от него, то как можно назвать эти слова? (Родственные.)

—Рыбка. Что обозначает это слово? (Маленькая рыба.)

—С помощью какого слова мы его объяснили? Значит, от какого слова оно образовалось? Сделайте вывод. (Слово рыбка образовалось от слова рыба, значит, это родственные слова.)

—Рыбалка. Что обозначает это слово? (Ловля рыбы.) С помощью какого слова мы его объяснили? От какого слова оно образовалось? Сделайте вывод.

(Раз слово рыбалка образовалось от слова рыба, значит, это родственные слова.)

—Что же общего мы нашли у всех этих слов?

(Образовались от одного слова — рыба; можно объяснить их значение с помощью слова рыба.)

—Если все эти слова можно объяснить с помощью одного слова, что вы скажете про значение, про смысл всех этих слов? (Значение имеет что-то общее, слова похожи по смыслу.)

—Давайте подведем итог: какие же слова называются родственными?

Вывешивается карточка: «Похожи по смыслу».

—Запишите эти слова в тетради в столбик.

2. Введение понятия «корень слова»

—Посмотрите внимательно на записанные вами родственные слова. Заметили ли вы у них что-нибудь интересное? (У слов есть общая часть с одинаковым значением.)

—Эта общая часть с одинаковым значением в родственных словах называется корень. Как вы думаете, почему эта часть так называется?

—Вы уже умеете выделять в слове основу и окончание. А как выделить корень? Подумайте в группах, как можно выделить корень в слове рыба.

Группам раздаются листочки, на которых написано слово рыба.

Группы вывешивают свои варианты на доску, проводится обсуждение.

—Корень, найденный в слове, обозначается дугой. Выделите корень в записанных родственных словах.

3. Введение понятия «Однокоренные слова»

—Как вы думаете, в этой семье родственных слов есть еще родственники?

Как называют жену рыбака? (Рыбачка.)

—Запишите это слово в тетрадь, докажите, что это родственное слово словам

рыба, рыбак, рыбалка, выделите корень.

—Как называется крупная рыба? (Рыбина.)

—Запишите слово в тетрадь, докажите, что это родственное слово к уже

названным, выделите корень.

—Как называется суп из рыбы? (Уха.)

—Можно ли это слово назвать родственным словом рыба, рыбачка и т.д.

Выделите корень. Похож ли этот корень на корень, выделенный в записанных вами словах? (Нет.)

—У родственных слов должен быть одинаковый корень.

Вывешивается таблица «Одинаковый корень».

—Если у родственных слов один и тот же корень, как бы вы назвали эти

слова по-другому? (По-другому они называются однокоренными словами.)

Вывешивается таблица «Однокоренные слова».

V. Первичная проверка понимания усвоенного.

—В каждую семью иногда приходят гости. Вот и к нашим родственным

словам тоже пришли гости. Ваша задача — найти гостей. Каждая группа будет работать со своей семьей родственных слов. Главное слово семьи вы узнаете, если разгадаете загадки.

1 группа.

Он всю зиму в шубе спал,

Лапу бурую сосал,

А проснувшись, стал реветь,

Этот зверь лесной… (медведь).

2 группа.

Не любит семечки из шишек,

А ловит бедных серых мышек.

Среди зверей она — краса!

Плутовка рыжая … — (лиса).

3 группа.

Эти птицы у канавки

Часто моют свои лапки.

Убегают от бабуси.

Кто скажите это? (Гуси.)

Каждая группа получает свой листок — «домик» с записанными в нем родственными словами (медвежий, лисий, гусыня и т.д.).

При проверке группа называет отгаданное главное слово и из предложенных в «домике» родственные слова.

—Давайте подведем итог: какие же слова называются родственными?

По табличкам на доске ученики дают определение родственным словам.

Физкультминутка.

Игра «Поймай словечко»

—Я буду называть слова, если они родственные, вы «ловите» его, хлопая над головой руками, если не родственные — приседаете.

—Почему же некоторые слова вы «не ловили», ведь они были похожи по звучанию?

VI. Индивидуальная самостоятельная работа

—Предлагаю вам выполнить небольшую самостоятельную работу.

Есть задания попроще — на зеленых листках, а есть посложнее —на голубых листках. Выберите себе листочек и выполняйте задание на них.

Зеленый листок

В каждой строчке найдите «лишнее» слово и зачеркните его.

Белка, беленький, белить.

Водяной, вода, водить.

Лист, лиса, лисѐнок.

Волк, волна, волчонок.

Голубой листок

Подбери родственные слова к данному слову.

Гриб.

Маленький гриб-…

Тот, кто любит собирать грибы-…..

Приготовленный из грибов (какой?)-….

Часть гриба под землей-…..

—Проверяем выполнение самостоятельного задания (взаимопроверка).

Если успеем, то работа с учебником

Оцените свою работу.

VII. Подведение итогов урока (рефлексия)

—Какую цель мы ставили в начале уроке?

—Какие слова называются родственными?

Домашнее задание c. 77 правило, упр.51 с. 76.

Адрес публикации: https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/465912-urok-russkogo-jazyka-vo-2-klasse-na-temu-kore